Видео: США

Содержание

- Общая информация

- Города США

- География и климат

- Природа, животный и растительный мир

- История США

- Достопримечательности США

- Национальные парки

- Что посмотреть в США

- Маршруты путешествий по США

- Искусство

- Национальная кухня

- Отели и проживание в США

- Общественный транспорт

- Вождение автомобиля

- Прокат автомобилей

- Время

- Часы работы

- Преступность и безопасность

- Полиция

- Здоровье и медицинская помощь

- Чаевые

- Пять вещей, которые нельзя делать в США

- Игры по-американски

- Национальный колорит

- Таблица мер и весов

- Таможенные правила и виза

- Электричество

- Связь и Интернет

- Как добраться

Общая информация

Таймс-Сквер в Нью-ЙоркеГранд КаньонЗнаменитый пирс Санта-Моники

Контрасты Сан-Франциско

Вид на Эмпайр-стейт-билдинг и Манхэттен

Площадь страны поистине огромна – 9,5 млн км², причем на континентальную часть, самую большую, приходится 7,83 млн км². Остальные регионы – это штаты Аляска (с прилегающими островами) и Гавайи, состоящие из 24 островов – отстоят отдельно от материковой части США. Население страны, по оценкам на январь 2017 года, составляет 324 932 000 человек – это третье место в мире после КНР и Индии. Столица США – город Вашингтон, крупнейшие города: Нью-Йорк, Чикаго, Лос-Анджелес, Майами, Сан-Франциско, Филадельфия, Хьюстон, Сиэтл и Бостон.

В годы «холодной войны» эпитетов в адрес Соединенных Штатов Америки советская пропаганда не жалела. «Оплот мирового империализма», «центр реакционной идеологии», «проводник наглой экспансионистской политики», «разжигатель третьей мировой войны» – и это лишь малая часть использовавшихся в прессе штампов, формировавших образ врага. Справедливости ради стоит сказать, что американские масс-медиа и представители правящих кругов тоже не оставались в долгу, называя СССР «империей зла». С распадом Советского Союза положение стало меняться, бывшие советские граждане – россияне – стали чаще ездить в Америку в качестве туристов, открывая для себя много нового и интересного. «Дядя Сэм», как оказалось, не так страшен, как его малевали…

Пляж Ланикаи на ГавайяхДолина МонументовОгни ночного Лас-Вегаса

Шоссе 66Бейсбол

Если говорить о США как о туристическом направлении, то нельзя не отметить, что оно круглогодичное. И в этом заключается большое преимущество, которым не обладают многие другие страны. Когда бы вы ни приехали в Соединенные Штаты, какой бы регион или город ни выбрали для путешествия, скучать не придется. В Калифорнии, Колорадо и Юте к вашим услугам высококлассные горные курорты, в солнечной Флориде и экзотических Гавайях вас ждут шикарные пляжи. Оказавшись – то ли проездом, то ли целенаправленно – в небольших городках в сердце страны, вы сможете окунуться в мир Дикого Запада времен гражданской войны второй половины XIX века. Поездка же по крупнейшим мегаполисам позволит соприкоснуться с историей, культурным и архитектурным наследием. А еще в США вас ждет самый лучший шоппинг, знакомство с новыми технологиями, миром теле- и киноиндустрии. Хотя зрелищные виды спорта здесь преимущественно американского толка: бейсбол, баскетбол, хоккей с шайбой и американский футбол – они также подарят неизгладимые впечатления. И всё это будет сдобрено искренними улыбками американцев, которые, несмотря на осложнение мировой обстановки, рост террористической угрозы и глобальное противостояние крупных держав, всегда рады тем, кто приезжает в их страну с открытым сердцем и чистыми намерениями.

Города США

Все города США

География и климат

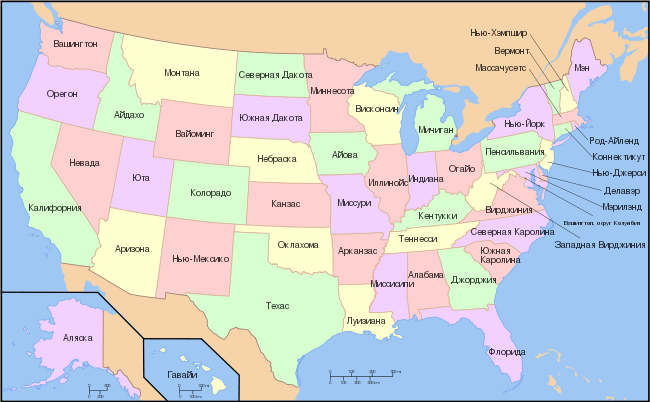

США протянулись с запада на восток почти на 5000 километров и омываются водами Тихого и Атлантического океанов. На севере страна граничит с Канадой, на юге – с Мексикой. Берингов пролив, отделяющий Аляску от Чукотки, служит морской границей с Российской Федерацией. Согласно Конституции, США являются федеративным государством, состоящим из 50 штатов и одного федерального округа – Колумбия, в который входит столица. Кроме того, Соединенные Штаты владеют островом Пуэрто-Рико и Виргинским архипелагом в Карибском море, Северными Марианскими островами, атоллом Уэйк, островами Гуам, Восточное Самоа и другими в Тихом океане. Для въезда и на материковую часть страны, и в другие регионы гражданам России потребуется американская виза.

Аляска

Огромная территория предопределила многообразие климатических зон, начиная от тропиков (Гавайи, Калифорния, Флорида) и заканчивая арктическими и субарктическими погодными условиями (Аляска). В число главных факторов, определяющих климат Соединенных Штатов, входит атмосферное течение струйного характера: оно захватывает на севере Тихого океана воздушные массы и влагу и переносит на континент. Это обстоятельство вызывает обильные осадки в виде дождя и снега на северо-западном побережье. На юге же – например, в Калифорнии – влажный сезон приходится большей частью на осень и зиму, а вот лето в этих краях знойное и сухое. Воздушные массы, направляющиеся вглубь страны, упираются в Тихоокеанские Береговые горы, простирающиеся вдоль всего западного побережья от границы с Канадой до кордона с Мексикой, и Скалистые горы – основной массив в системе Кордильер Северной Америки, на западе Соединенных Штатов и Канады. По этой причине на западе Великих равнин и в Межгорных плато сохраняется преимущественно сухая погода.

Снег в Нью-ЙоркеОзеро Мичиган

Кладбище самолетов в пустыне Мохаве

Что касается общего температурного фона, то он отличается равномерностью. В большинстве районов США летом температура колеблется в пределах +22…+28 °С. Причем, если в северных и южных штатах термометрами и фиксируется разница, то относительно небольшая. Зимы достаточно мягкие, вилка январских температур колеблется в пределах от 2° со знаком минус (на севере) до +8 градусов в южных районах. Впрочем, расслабляться не стоит: возможны значительные колебания температур, обусловленные беспрепятственным проникновением воздушных масс из Арктики. То же самое, кстати, относится и к летним температурам, с той разницей, что атмосферные потоки перемещаются из тропических широт.

На территории США осадки распределяются неравномерно. Если на Гавайях, юго-востоке страны и тихоокеанском побережье может выпадать, соответственно, 4000 и 2000 мм дождей, то во внутренних районах Калифорнии и Невады этот показатель может составлять – только представьте! – не более 200 мм. На уровень осадков влияет и рельеф местности. Так, в приатлантических штатах и на западных склонах гор обычно выпадает больше дождей. Но что интересно: в каком регионе страны вы бы ни оказались, погодные условия (независимо от времени года) меньше всего способны помешать комфортному отдыху. Например, на севере и в центральной части атлантического побережья купальный сезон обычно протекает с июня по август-сентябрь. Но это вовсе не означает, что в мае купаться еще нельзя, а в октябре – уже нельзя, ведь и в эти месяцы вода сохраняет вполне комфортный температурный режим.

Майами-БичБиг-Сур

Колорадо

Лето на Аляске

Любители принимать морские ванны в любое время года выбирают для отдыха Флориду, где средняя температура воды даже зимой редко опускается ниже 22 градусов. В июле-сентябре в самом «тропическом» штате Америки стоит очень жаркая погода (+36…+39 °С), отличающаяся, к тому же, высокой, до 100%, влажностью воздуха. Однако, беззаботному времяпровождению могут помешать ураганы, которые с июня по ноябрь достаточно частое явление. Ощутимо жарко летом и в южной части Скалистых гор, от 26 до 34 градусов со знаком плюс. В связи с этим рекомендуется планировать поездку в эти края на весну либо осень.

Туристы с удовольствием посещают и Аляску, несмотря на ее суровый климат: 30% территории штата находится за полярным кругом. В северных и центральных районах царит субарктический климат, для которого свойственны весьма низкие температуры до -45…-50 °С. А вот летом воздух на Аляске прогревается до +16…+20 °С, за исключением северных районов, где термометры показывают +2… +6 градусов. И все это при минимальной влажности: осадков здесь выпадает примерно 250 мм ежегодно. В центре и на юге штата летом бывает даже очень жарко, воздух может прогреться до +30 градусов, количество осадков – 400-600 мм в год.

Природа, животный и растительный мир

Цепь величественных Кордильер, живописный Большой каньон в Колорадо, огромные по протяженности побережья двух океанов, реки и уникальные озера, знаменитый Ниагарский водопад и зловещая Долина смерти в Калифорнии – всё это Соединенные Штаты Америки с их разнообразным и неповторимым природным ландшафтом. На огромной территории страны «уживаются» вечнозеленые леса и горные массивы, бескрайние просторы кишащих жизнью равнин и засушливые пустыни. Проникнуться красотой местных природных ландшафтов вряд ли возможно виртуально – ее нужно постигать и прочувствовать визуально, присутствуя на месте. Посещение ареалов обитания диких животных, побережий горных рек и Великих озер, изучение крутых склонов и наблюдение за бескрайними просторами степей – настоящая мечта туриста!

Передвигающиеся камни Долины Смерти

Гранд-КаньонНиагарский водопадЙеллоустоун

Река Рио-Гранде

Горные массивы, плато Кордильер и плоскогорья занимают практически половину территории США. Ландшафт горных районов страны отличается большим разнообразием. Здесь, на склонах, есть всё: и густые смешанные леса, и пустоши, и даже альпийские луга. Со склонов начинают свой бег многочисленные реки Соединенных Штатов: Миссури, Арканзас, Колорадо, Колумбия, Шайенн, Платт, Кламат, Рио-Гранде, Ампкуа и другие.

Аляска, как мы уже сказали, отстоит отдельно от основной части США – на северо-западе материка. Ее территория (кстати, самая большая из всех штатов) образована множеством равнин – как наносных, так и моренных – и северными отрогами горного массива Кордильеры. Именно на Аляске находится самая высокая точка Северной Америки – гора Мак-Кинли, известная также под названием Денали, устремившаяся в небо на 6194 метра. Множество далеко вдающихся в Тихий океан островных групп – Алеутские острова, архипелаг Александра, острова Святого Матвея, Прибылова и другие – являются продолжением местных горных систем.

И, наконец, солнечные Гавайи. Архипелаг, образующий 50-й американский штат, расположился в северной части Тихого океана. Цепочка его островов имеет вулканическое происхождение. Самые крупные острова – Гавайи, Ланаи, Мауи, Кауаи и Молокаи – образованы склонами вулканов и, соответственно, имеют гористый ландшафт. Регион славится не только своими потрясающими курортами, но и весьма высокой вулканической активностью. Самый известный местный вулкан, на который приезжают посмотреть путешественники – Килауэа, считающийся визитной карточкой архипелага. Однако в начале 2017 года он приказал долго жить: 2 января в результате извержения огромный кусок вулкана рухнул прямо в океан. По этой причине власти решили в целях безопасности закрыть доступ туристов к достопримечательности.

Багровый закат на Гавайских островаТропический лесВулкан Килауэа

Национальный парк Редвуд

Разнообразие естественного ландшафта предполагает и многообразие живой природы. Лесные массивы занимают треть территории Соединенных Штатов, их характер меняется по мере передвижения с запада на восток и с севера на юг – в соответствии с климатическими зонами. Хвойные деревья вкупе с тундровой растительностью типичны для Аляски, а лиственные (дуб, береза, ясень) и уникальные кедровые леса – соответственно, для центральных и восточных регионов. Нельзя не отметить превосходный морской пейзаж Калифорнии, подлинным украшением которого являются величественные пальмы и представители цитрусовых растений. Вообще, для южных штатов характерны магнолии и каучуконосы. Также представлены многие виды мангровых – вечнозеленых лиственных лесов, произрастающих обычно в приливно-отливной полосе морских побережий и устьев рек. В знаменитых американских пустынях встречаются типичные для таких мест кактусы и вечнозеленые древовидные юкки.

По тому же принципу, в зависимости от расположения территории и климатических зон, формировался и животный мир Соединенных Штатов Америки. Фауна северных широт представлена медведями и оленями, рысями и земляными белками. Восточнее Скалистых гор, на Великих равнинах, комфортно себя чувствуют стада бизонов, других копытных и степных собачек. В кедровых лесах водятся медведи-гризли, волки, барсуки, лисы и скунсы. Эти края облюбованы также экзотическими птицами: пеликанами, фламинго и зимородками. На западе США, в пустынях, обитают такие рептилии, как ящерицы и ядовитые змеи. Здесь же можно встретить американских зайцев и сумчатых крыс. «Хозяевами» горных районов являются лоси и горные козлы, толстологи и вилороги, представители других млекопитающих, приспособившихся к этой среде обитания. На юге, например, во Флориде, водятся грациозные пумы и зубастые аллигаторы, не говоря уже об экзотических пернатых – розовом фламинго, пурпурной камышнице, древесном ибисе.

История США

Христофор Колумб объявляет открытую землю собственностью испанского короля

Честь первооткрывателя Америки, бесспорно, принадлежит легендарному Христофору Колумбу, совершившему, начиная с 1492 года, четыре экспедиции. Однако ни одна из них не достигла непосредственно берегов нынешних Соединенных Штатов. Другими первооткрывателями Нового Света считаются испанец Фернан Магеллан, обогнувший в 1519-1521 годах его с юга, и небезызвестный путешественник флорентийского происхождения Америго Веспуччи. В честь последнего – Америкой – и было предложено картографом Мартином Вальдземюллером назвать этот большой материк в западном полушарии. Впрочем, кандидатами в первооткрыватели могут считаться и коренные индейцы, ставшие первыми людьми, заселившими Америку примерно 30 тысяч лет назад после перехода туда по Берингову перешейку из Азии.

Испанский конкистадор Коронадо исследует юго-запад америки с 1540 по 1542 год

В 1565 году на полуострове Флорида, после закладки города Сент-Огастин, возникла первая на постоянной основе колония европейцев на континенте, а именно испанцев. В 1588 году они проиграли сражение с английским флотом, испанская корона утратила свою мощь и влияние, и на континент, помимо англичан, устремились голландские и французские колонисты. Первая колония на территории современных США (штат Вирджиния) была основана в 1607 году как раз англичанами. Все переселенцы были, в основном, из бедных слоев – ищущая свое место под солнцем молодежь, преступники и даже исповедующие пуританство люди. Всех объединяло одно – желание найти на новых землях золото и зажить достойной жизнью. В период с 1607 по 1732 годы, по мере заселения атлантического побережья, возникло тринадцать колоний: Виргиния, Массачусетс, Нью-Йорк, Мэриленд, Род-Айленд, Коннектикут, Делавэр и другие.

Индейцы племени ирокезовИндийская резня поселения Джеймстаун в 1622 году

Деление Северной Америки в 1750 году межу Великобританией, Испанией и Францией

Проживавшие в колониях коренные индейцы – племена ирокезов и алгонкинов, их общее количество составляло примерно 200 тыс. человек – передали чужеземцам свой бесценный опыт по выживанию в незнакомых условиях. Колонисты в «благодарность» начали эксплуатировать местное население, ограничивали его передвижение и делали всё для упрочения власти короля в Америке. Ответное противодействие не заставило себя ждать. Например, жители Бостона в 1773 году напали на британские корабли в местном порту и выбросили в воду весь товар – дорогостоящий чай. Еще через год в Филадельфии собрался Континентальный Конгресс, осудивший политику англичан, однако не предпринявший конкретных шагов к разрыву отношений с метрополией.

Первое вооруженное сопротивление имело место 19 апреля 1775 года. Оно положило начало войне за суверенитет североамериканских колоний, которая завершилась лишь в 1883 году. 4 июля 1776 года Континентальный Конгресс принял Декларацию независимости США, провозглашенную двумя днями ранее. 3 сентября 1783 года новое государство было признано Великобританией. В 1789 году прошли первые выборы президента – им стал крупный рабовладелец и один из отцов-основателей Соединенных Штатов Джордж Вашингтон, получивший 100% голосов выборщиков (о такой всеобъемлющей поддержке все последующие американские лидеры могли только мечтать). В том же 1789-м был принят Билль о правах – первые десять поправок к Конституции, гарантировавшие гражданам страны основные права и свободы. В 1800 году состоялся перенос столицы из Филадельфии в город Вашингтон, основанный на берегах реки Потомак в 1790 году.

Война за независимость североамериканских колонийПринятие декларации независимости США

Граница США и Мексики

Первоначально территория США была небольшой и постепенно разрасталась до нынешних границ. В декабре 1845 г. было присоединено, причем, насильственно, Свободное государство Техас, образованное американцами на месте бывшего мексиканского штата. В результате экспансии войскам соседнего государства пришлось отступить. Аппетиты же американцев продолжали расти, и президент Джеймс Полк выступил с инициативой купить у Мексики еще и Калифорнию, на что был получен отказ. В ответ США вторглись на спорные земли и, столкнувшись с сопротивлением, объявили соседям войну. Американо-мексиканский вооруженный конфликт продолжался с 1846 по 1848 годы. По его результатам к США были присоединены Калифорния, Нью-Мехико и некоторые другие приграничные территории. Мексике пришлось довольствоваться 15 миллионами долларов, которые ей были выплачены в качестве «компенсации».

Гражданская война в США

Еще одной значимой страницей в истории Соединенных Штатов Америки является Гражданская война 1861-1865 гг., известная также как Война Севера и Юга. В ней участвовали 24 северных штата (20 нерабовладельческих и 4 рабовладельческих) и 11 южных, в которых сохранялось рабство. Одной из объективных причин войны стал разрыв между Севером и Югом, возникший вследствие существования двух разных экономических систем. Улучшение жизни северян воспринималось южанами как опасность для безоговорочной власти правивших там кругов. В ходе войны произошло свыше 2 тысяч сражений. Человеческие жертвы: Север потерял 360 тыс. человек убитыми, более 275 тыс. получили различные ранения. «Конфедераты», как называли южан, потеряли около 258 тыс. человек. В этом конфликте граждан погибло больше, чем в любой другой войне, где принимали участие США. Он завершился победой северных штатов. Рабство было официально отменено 13-й поправкой к Конституции. Интересный факт: последний ветеран Гражданской войны умер в 1959 году. Им оказался 110-летний Уолтер Уильямс.

Нью-Йорк в 1900 году

Когда в 1914 году грянула Первая мировая война, Америка изначально сохраняла нейтралитет и даже пыталась выступить в качестве миротворца между сторонами конфликта. Но как только в 1915 г. Германия потопила британское пассажирское судно «Луизиания» со 100 американскими гражданами на борту, президент Вильсон заявил о грубом нарушении норм международного права. В марте 1917 года аналогичным образом было уничтожено еще несколько американских судов, и правительству США не оставалось ничего другого, как объявить войну Германии – официальное решение об этом власти приняли 6 апреля. Для участия в военных действиях был мобилизован в общей сложности один миллион молодых людей в возрасте 21-31 года.

Формально Соединенные Штаты вышли из войны в 1921 г., хотя первая мировая официально завершилась в 1918-м. И уже через каких-то восемь лет в стране начался глубокий экономический кризис. Этот период вошел в историю как Великая депрессия и окончился лишь в 1940 году. Что, впрочем, не помешало «оплоту мирового капитализма» вступить во Вторую мировую войну, огонь которой вспыхнул в 1939 г. и полыхал вплоть до 1945 г., унеся с собой десятки миллионов жизней ни в чем не повинных людей.

Война давала экономике США немало преимуществ за счет увеличения военных заказов, что несколько смягчило удары Великой депрессии. Однако Соединенным Штатам не удалось избежать участия в боевых действиях, несмотря на то, что их и воюющую Европу разделял океан. Началось всё с нападения 7 декабря 1941 г. японской эскадрильи, насчитывавшей 441 самолет, на базу Перл-Харбор на Гавайях. После этой масштабной бомбардировки, приведшей к гибели 2403 человек, президент Франклин Рузвельт объявил войну Японии.

Атака на Пёрл-ХарборВысадка десанта в Нормандии

В июне 1944 года американцы, будучи союзниками СССР, стали участниками так называемого второго (западного) фронта в Европе, высадившись в Нормандии. Военнослужащие США также действовали на территории Третьего рейха, в Италии, Нидерландах, Люксембурге, Бельгии и даже в Алжире, Тунисе и Марокко. Самым кровопролитным для американских войск стало участие в Арденнской операции на юго-западе Бельгии, в ходе которой потери составили 89,5 тыс. человек, в том числе 19 тысяч убитыми. В общей сложности США потеряли во Второй мировой войне 418 тысяч человек.

Война во Вьетнаме

После 1945 года, когда нацизм был повержен, Соединенные Штаты окончательно преодолели последствия Великой депрессии и в стране начался экономический рост. Одновременно с этим проявилось глобальное противостояние США и СССР, капиталистической и социалистической систем в целом, вошедшее в историю как «холодная война». Этот период характеризуется различными международными кризисами (например, ближневосточным конфликтом, Карибским кризисом, войнами во Вьетнаме, Афганистане) и гонкой вооружений. С перестройкой в Советском Союзе было объявлено об окончании «холодной войны», положительные сдвиги произошли и внутри США: в первой половине 90-х был принят закон о всеобщей грамотности населения, проведены реформы в области медицины, введено льготное налогообложение для малого бизнеса, одобрен ряд мер в поддержку малоимущих граждан.

Война в Ираке

Между тем, на внешнеполитической арене США принимали самое непосредственное участие в различных конфликтах. Война в Корее и гражданская война в Ливане, ирано-иракская война, вторжение на Гренаду, Гаити и в Ирак, оккупация Доминиканской Республики, бомбардировки бывшей Югославии, война в Персидском заливе, воздушные удары по Ливии и, наконец, гражданская война в Сирии – вот лишь небольшой перечень военных операций США за рубежом. Красноречивая статистика: только к концу ХХ века Америка применяла военную силу за пределами своих границ в общей сложности более двухсот раз.

В новом столетии участие Соединенных Штатов в зарубежных конфликтах продолжается. Американские официальные лица объясняют его необходимостью «борьбы с международным терроризмом», особенно после терактов 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке и Вашингтоне, совершенных «Аль-Каидой» и приведших к гибели 2977 человек. К сказанному остается добавить, что подобная внешнеполитическая активность нередко подвергается критике со стороны многих государств, в том числе и со стороны России.

Достопримечательности США

В США каждый путешественник сможет найти для себя интересные места. К основным достопримечательностям Соединенных Штатов относятся как объекты дикой природы, так и созданные человеком архитектурные памятники.

Достопримечательности Вашингтона

Знакомство с достопримечательностями Америки начнем со столицы – Вашингтона, славящегося большим количеством самых разных сооружений, среди которых известные на весь мир исторические здания, моллы и мемориальные парки, галереи и национальные музеи. Кстати, вход в последние – кого-то это, возможно, удивит – совершенно бесплатен.

Мемориал Линкольна в Вашингтоне

Белый дом

Не найти, наверное, человека, который бы никогда не слышал о величественной резиденции американских лидеров и символе нации на Пенсильвания-авеню — Белом доме. Общая площадь здания превышает 5 тыс. квадратных метров. В нем 4 надземных и 2 подземных этажей и 132 помещения. Самым известным является Овальный кабинет, в котором работают президенты США. А еще – Овальный голубой зал (он предназначен для торжественных приемов), Зеленый зал – для встреч «без галстуков», Столовая для официальных приемов от имени главы государства, Большой холл и другие. В ансамбль Белого дома также входят Розовый сад, разбитый супругой президента Вильсона (с западной стороны) и Сад Жаклин Кеннеди, находящийся у восточного крыла.

Теперь переместимся в Капитолий, такой же белоснежный, эффективно подсвечиваемый в темное время суток. В его здании, состоящем из 540 комнат, работает высший законодательный орган страны – Конгресс, состоящий из Сената и Палаты представителей. Экскурсия по зданию тоже бесплатна, а из помещений публичный доступ открыт только в знаменитую Ротонду, где хранится небольшая коллекция скульптур и полотен. Туристам даже предоставляется возможность понаблюдать за заседаниями Конгресса – для этого достаточно пройти в специально отведенные для этого галереи. Истинные знатоки и просто ценители архитектурных форм обязательно обратят внимание на монументальность и в то же время грациозность Капитолия – они поражают воображение.

Капитолий СШАНациональная Аллея

Пентагон

Пентагоном, ставшим символом американской военной мощи, в советское время не пугали разве что младенцев. Однако речь пойдет не о минобороны США, а о здании с тем же названием, построенном в первой половине XX века – его штаб-квартире. Правда, располагается это крупнейшее в мире офисное здание узнаваемой пятиугольной формы не в черте города, а неподалеку. Оно выглядит несколько приземленно, но в этом есть свой глубокий смысл: военные архитекторы не стали проектировать небоскреб, так как он мог стать легкой добычей для потенциальных террористов. До терактов 11 сентября 2001 года Пентагон был открыт для любых экскурсий. Теперь же туристы допускаются сюда в ограниченном количестве, а все экскурсии должны заранее согласовываться.

Достопримечательности Нью-Йорка

Таймс-Сквер

Статуя Свободы, известные на весь мир небоскребы Манхэттена, Пятая авеню, штаб-квартира ООН, Метрополитен-опера и светящийся всеми огнями Бродвей – это уже Нью-Йорк, самый крупный город США, раскинувшийся на атлантическом побережье страны. Кажется, мегаполис поглощает в себя, но тем он и притягателен: осматривать и изучать его величественные достопримечательности как бы «изнутри» очень занимательно и безумно интересно. А сколько нового можно открыть для себя! Не все знают, что Статуя Свободы является подарком Франции к 100-летию американской революции 1775-1783 годов и что 25 окон в ее короне символизируют земные драгоценности, а 7 лучей – моря и континенты. Мало кто знает и о том, что прочность знаменитого Бруклинского моста, открытого в мае 1883 года над заливом Ист-Ривер, проверили… с помощью слонов. Как? Очень просто. 21 животное из гастролировавшего неподалеку цирка просто провели через это висячее балочное сооружение длиной 1825 метров и всё.

Статуя Свободы

Маленькая ИталияЦентральный парк Нью-ЙоркаНебоскребы

Бруклинский мост

Особым колоритом веет от так называемых этнических районов Нью-Йорка, основанных мигрантами из числа китайцев, евреев, итальянцев, немцев, испанцев и других еще в середине позапрошлого века. Многие из них на слуху и сегодня: Чайнатаун, Йорквилл, Атлантик-Авеню, Нижний Ист-Сайд, Гарлем, Бронкс, «Маленькая Италия». Не преувеличим, если скажем, что каждый из этих кварталов – настоящий музей под открытым небом того народа, представители которого в нем проживают. И, конечно, не упустите возможность побывать в Центральном парке – одной из самых известных достопримечательностей почти 8,4-миллионного мегаполиса. Здесь можно просто погулять самому, найти занятие своему ребенку или с дружной компанией расположиться на импровизированный пикник прямо на траве.

Достопримечательности Калифорнии

Ну, а теперь направимся в Калифорнию – край вечного лета! Этот штат, один из самых крупных в США, является культурным и развлекательным центром как западного побережья, так и всей страны. По количеству известных достопримечательностей Калифорния превосходит даже Европу, причем только Голливудом, Силиконовой долиной, Санта-Барбарой и зловещей Долиной смерти список, конечно же, не ограничивается. Лицо штата также определяют великолепные замки, национальные парки и горные массивы, создающие неповторимый ландшафт. Не говоря уже о пляжных и горнолыжных курортах, снискавших Калифорнии славу во всём мире.

Знак Голливуда на закате

Вид на Лос-Анджелес и обсерваторию ГриффитаАллея славы

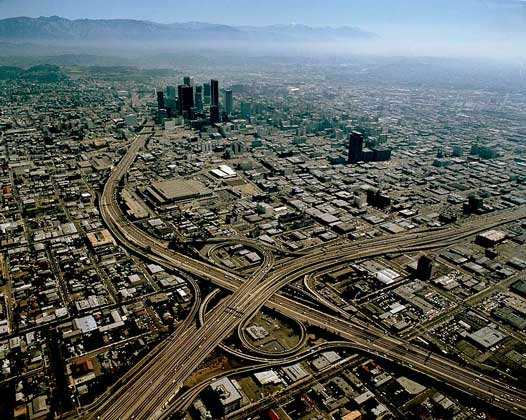

Лос-Анджелес – большой и оживленный мегаполис. Это витрина всей Америки – не только Калифорнии, несмотря на то, что административных функций у него нет (столицей штата является г. Сакраменто). Именно в Лос-Анджелесе находится легендарный Голливуд – сердце американской и мировой киноиндустрии. В этом городе звезд первой величины, словно сошедших со страниц таблоидов, можно встретить просто на улице, как своих старых знакомых. Богатейшие музеи соседствуют тут с центрами развлечений, архитектурные достопримечательности – с дорогими ресторанами и современными отелями. Не зря его называют городом контрастов.

Диснейленд в Калифорнии

Приехать в солнечную Калифорнию и пропустить визит в Диснейленд? Разве это возможно? Самый первый парк знаменитого Уолта Диснея находится в городе Анахайм и был открыт еще в 1955 году. Интересные факты: церемонию открытия провел талантливый голливудский актер Рональд Рейган, который в 1981 году стал 40-м президентом США. Столько лет прошло, а воплощенная мечта мастера анимации продолжает жить и развиваться. Не только дети, но и взрослые радуются здесь ожившим героям современных мультфильмов и возможности отдохнуть на новейших аттракционах. За 60 лет существования Диснейленд посетило свыше 500 млн человек со всей планеты.

Еще одна визитная карточка Калифорнии – город Сан-Франциско. Его символом является один из самых посещаемых памятников истории – мост Золотые Ворота (Golden Gates). К неоднозначно воспринимаемым достопримечательностям США относится бывшая тюрьма Алькатрас (Alcatraz): заключённые содержались здесь в весьма суровых условиях…

Сан-Франциско

Мост Золотые Ворота

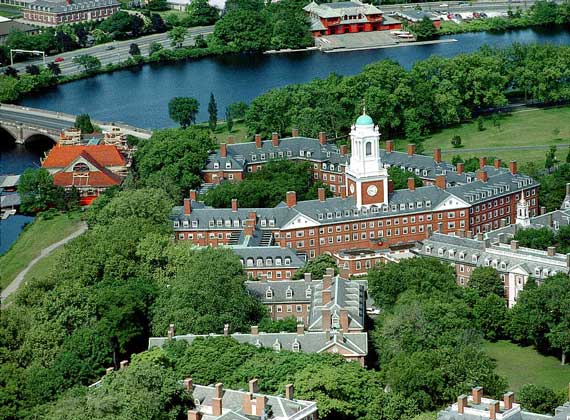

Хотите отведать эксклюзивные блюда из свежих даров моря? Тогда вам на Пирс-39 с его широко известными ресторанами. А вот до того, как вкусно поесть, можно прокатиться по местной канатной дороге – единственной в мире, которая и в XXI веке управляется вручную. Очень интересно побывать в Силиконовой, или Кремниевой долине. Полупроводники на основе этого элемента в свое время начали разрабатывать здесь, но сегодня это место в большей степени ассоциируется с продуктами таких компаний, как Apple, Intel и Google. Здесь же находится знаменитый Стэнфордский университет.

Достопримечательности Флориды

Еще одним солнечным американским регионом является Флорида, расположенная на одноименном полуострове и являющаяся самым юго-восточным штатом США. С запада она омывается Мексиканским заливом, на востоке об ее берега разбиваются волны Атлантического океана. Общая протяженность береговой линии составляет 1660 км. Отдыхать сюда едут не только летом, но и зимой. Западное побережье облюбовано ценителями семейного отдыха вместе с детьми, так как оно больше всего для этого подходит. Восточное же будто создано для поклонников серфинга, для которых характерные для этих мест высокие волны – настоящий подарок судьбы.

Спидвей ДайтонаДжексонвиллФлорида-Кис

Знаменитые тематические парки Флориды – Disney World, Universal Studios, Sea World, Кипрские сады, спидвей Дайтона, Космический центр Кеннеди – расположились в Центральной Флориде. В северной части штата интересно посетить такие города, как Джексонвилл и Гейнсвилл. Туристической витриной юга являются Флорида-Кис – цепь коралловых островов, и, конечно, столица финансов и бизнеса, центр индустрии развлечений и ночной жизни юго-востока США – город Майами. Средоточие банковских и коммерческих учреждений, наличие первоклассных пляжей, регулярно проводимые конференции, фестивали и другие мероприятия привлекают в этот 2,5-миллионный мегаполис деловых людей, звезд шоу-бизнеса и огромное количество простых отдыхающих. Самый гламурный район города, точнее, его пригород – Майами-Бич, на пляжах и ночных клубах которого отдыхает много знаменитостей.

МайамиМайами

Панама-Сити-Бич

Рассказывая о Флориде, нельзя обойти вниманием знаменитые пляжи. Например, Панама-Сити-Бич, Дейтона-Бич и Уэст-Палм-Бич – они здесь считаются самыми лучшими. Первый из них снискал добрую репутацию благодаря развитой инфраструктуре развлечений на все вкусы и возрасты (бассейны, парусный спорт, катание на водных лыжах и др.), второй получил известность как место, где регулярно проводятся соревнования по автоспорту (например, гонки The Great American Race). А вот третий узнаваемым делает белоснежный песок, который манит к себе любителей понежиться под солнцем.

Достопримечательности Чикаго

Завершим же наше заочное знакомство с городами и достопримечательностями Соединенных Штатов небольшой виртуальной экскурсией по Чикаго – второму по значимости финансовому центру США после Нью-Йорка, а также экономической, промышленной и культурной столице Среднего Запада и самому крупному транспортному узлу всей Северной Америки.

Небоскребы Чикаго

Каналы ЧикагоСкульптура Клауд-ГейтУлица в Чикаго

Долгое время этот уникальный и неповторимый город ассоциировался у нас с революционными событиями (достаточно вспомнить разгон первомайской демонстрации в 1886 году) и организованной преступностью, во главе которой стоял знаменитый гангстер Аль Капоне и другие вооруженные бандиты. Современный же Чикаго, малая родина любимца детей и взрослых Уолта Диснея, открывается своим гостям с совершенно другой стороны – богатством удивительных достопримечательностей. Среди них одно из самых высоких зданий в США – Центр Джона Хэнкока, 110-этажное здание Сирс Тауэр и его смотровая площадка с эксклюзивным стеклянным балконом, самый большой в мире аквариум «Шедд», Музей изобразительного искусства. А еще – огромное количество парковых зон и разводных мостов.

Национальные парки

По всей стране расположились огромные национальные парки и природные заповедники, приглашающие желающих побродить среди болот флоридского Эверглейдса или подняться на Белые горы в Нью-Гемпшире, хребет Грейт-Смоки-Маунтинс в Северной Каролине и Теннесси или Скалистые горы в Колорадо.

Национальный парк СеквойяБолота национального парка Эверглейдс

Обширные парки Запада с гейзерами, водопадами и вечнозелеными лесами реки Йеллоустон, штат Вайоминг; радужные каньоны Зайонского национального парка штата Юта; громадные секвойи на севере Калифорнии; поразительный облик скал Йосемитской долины и, естественно, Большой каньон Аризоны представляют собой заказники, где можно насладиться той природной красотой, где и заключена душа промышленного гиганта, коим являются США. Даже пустыни – окаменелый лес юго-восточнее Большого каньона или Долина смерти калифорнийской пустыни Мохаве – позволяют с пользой отдохнуть от цивилизации.

Разгар сезона приходится на период с середины июля по середину августа, когда большинство известных парков полны посетителей, так что место для кемпинга надо заказывать заранее.

Трасса 89 в Аризоне

Что посмотреть в США

Все достопримечательности США

Маршруты путешествий по США

Дорога к Долине монументов

Если вы впервые посещаете Соединенные Штаты Америки, то, возможно, захотите провести пару недель в Нью-Йорке, Майами, Сан-Франциско или в одном из чудесных национальных парков.

Автобус Грей-хаунд

При путешествии по стране автобусы компании «Грей-хаунд» доставят вас в любое место. Поезда менее удобны, за исключением железных дорог, идущих вдоль восточного, южного и западного побережий. Для дальних расстояний лучше всего подходят самолеты. Челночные рейсы регулярно осуществляются между Нью-Йорком и Вашингтоном или Бостоном. Но старайтесь при возможности ездить автобусом или на автомобиле: это лучший способ ощутить необъятность страны и романтику американских дорог.

Из Нью-Йорка любителям истории удобнее всего посетить Среднеатлантический регион (города Вашингтон и Филадельфия), а тем, кто хотел бы сочетать историческую любознательность с отдыхом, еще и Новую Англию (Бостон и курорты штатов Массачусетс и Коннектикут). Ну, а для тех, кого манят лишь безбрежные пляжи или увеселительный тематический парк корпорации «Уолт Дисней» и иные подобные парки, подойдет Флорида и побережье Мексиканского залива на юге.

Верхний Ист-СайдВашинтон весной

Бостон

Кроме того, двухнедельный отпуск в США можно посвятить Нью-Йорку в сочетании с ознакомительными поездками либо через всю страну в Калифорнию, либо на одно из чудес природы наподобие Большого каньона или Йеллоустона. Нью-Йорк, особенно летом, доставит массу впечатлений, но изрядно вымотает, так что в оставшуюся часть поездки придется немного угомониться, сообразуясь с самочувствием.

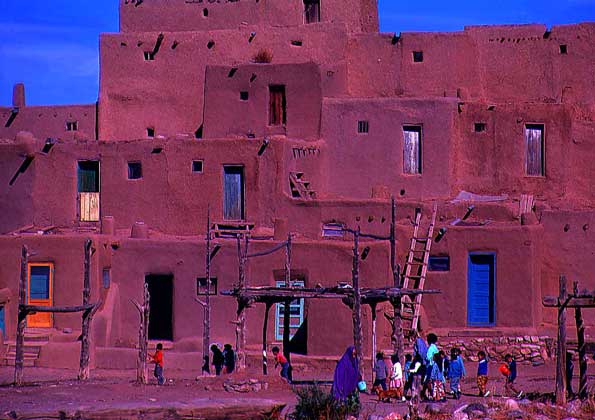

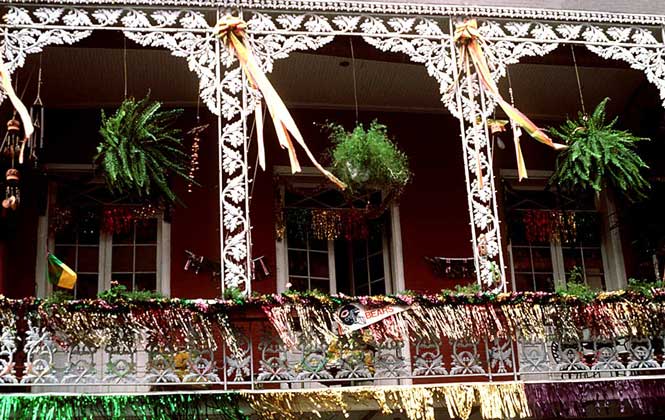

Национальный парк Зайон

В случае месячной поездки можно отправиться по маршруту Нью-Йорк – Бостон – Вашингтон, а затем сразу переехать в Калифорнию и вернуться на восток через Йеллоустон или Большой каньон, возможно, с остановкой в Сан-Антонио или Санта-Фе для знакомства с юго-западной Америкой, а затем посетить такие замечательные города, как Новый Орлеан или Чикаго. Завершается поездка отдыхом на одном из взморий Флориды, после чего вы улетаете домой. Если за четыре недели вы хотите успеть побывать во многих местах Америки, не пытайтесь начинать с Калифорнии, которая может увлечь настолько, что вы забудете о своем желании познакомиться с остальной частью страны.

Выбор маршрутов путешествий по США огромен, но надо помнить, что американцы любят сочетать развлечения с отдыхом. И если вы хотите насыщенно провести свой отпуск, следуйте их примеру, посещая и города, и парки либо курорты. Даже такой город, как Чикаго, располагает песчаными пляжами вокруг озера; в Новом Орлеане имеется своя старица; в Нью-Йорке – Лонг-Айленд, в Бостоне – Тресковый мыс, а близ Лос-Анджелеса – пляжи.

Трасса 89 в Аризоне

Искусство

Метрополитен-музей в Нью-Йорке

США – родина семи всемирно известных симфонических оркестров и оперных театров, расположенных в Чикаго, Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Филадельфии, Кливленде, Вашингтоне и Бостоне. Новаторские полотна и скульптуры из Манхэттена и Калифорнии постоянно представляют ведущие течения в мировом искусстве.

Музеи Нью-Йорка, Вашингтона и Чикаго считаются одними из лучших в мире. Американская архитектура ищет и находит новые решения, обогащая блистательные традиции, идущие от Фрэнка Ллойда Райта, Фрэнка Гери и Даниэля Либескинда, главного архитектора нового проекта возведения Всемирного торгового центра в Нью-Йорке.

Национальный музей авиации и космонавтики в ВашингтонеБык на Уолл СтритКонцертный зал Уолта Диснея в Лос-Анджелесе

Американское зодчество зачастую отличается великолепием, порой просто ошеломляет, но никогда оно не страдало робостью в своем стремлении преодолеть трудности в обустройстве делового и жилого пространства перенаселенных ныне городов.

Национальная кухня

США называют страной мигрантов, что полностью соответствует действительности. Это обстоятельство нашло свое отражение и в национальной кухне Америки, в которой встретились и сплелись на века кулинарные традиции многих стран и народов, в первую очередь, англичан, испанцев, итальянцев, китайцев и немцев. Здесь, как и в Италии, одним из самых популярных блюд является пицца, рецепт которой претерпел немало изменений. Всем известный гамбургер родом из Германии, однако в Америке его главным компонентом стал не мясной стейк, а обыкновенная котлета.

Пицца из Pizza HutБургер с двумя котлетами и сыром

Тако с курицейСтейк с картошкой фри

В повседневном рационе американцев присутствует немало мексиканских блюд с использованием традиционных для соседней страны говядины, плавленого сыра, бобов и специй. Назовем лишь некоторые: соус Mole из какао и арахиса, подается обычно с мелко порезанной курицей; пирожки из кукурузного теста Tamales, в них добавляются мясо или овощи; свинина, жареная во фритюре – Carnitas. Большое влияние на кухню Соединённых Штатов оказало коренное население – индейцы. С их легкой руки рецепты многих блюд, в том числе европейского происхождения, стали обогащаться бобовыми, кукурузой и тыквой.

Индейка — главное блюдо в день благодарения

Одна из особенностей традиционной кухни США – блюда из полуфабрикатов. Способом приготовления чаще всего является жарка с использованием большого количества масла. По этой причине обычная еда американцев пресыщена калориями, и уж очень полезной для организма ее не назвать. Не зря американцев считают самой толстой нацией в мире: ожирением здесь страдает более 35% населения. На праздники на столе обычно главенствует запеченная птица с овощами, будь то индейка, гусь, утка или обычная курица. На десерт и дети, и взрослые обожают пироги с различной начинкой. Пикники американцы не представляют себе без барбекю. Что касается местных ресторанов, то блюда здесь отличаются некоторой помпезностью. Это, как правило, различной степени прожарки мясные стейки, а также омары и лобстеры.

Отели и проживание в США

Отель стратосфера в Лас-Вегасе

В такой большой и развитой стране, как США, проблем с поиском подходящей гостиницы возникнуть никак не может: среди великого множества предложений вы обязательно найдете оптимальный вариант. С помощью сервиса Booking.com можно забронировать отель со скидкой до 60%. Однако есть два условия, которые, если их не соблюсти, могут создать определенные сложности. Первое: при заселении постоялец должен внести денежный залог – это обязательное условие. Его сумма варьируется в зависимости от «звездности» отеля, но при этом не должна быть меньше 100 долларов. Второе: если вам еще нет 21 года, залог не поможет – в заселении откажут, таково требование законодательства. Залог обычно наличными не вносится, нужную сумму просто «замораживают» на картах и потом, когда постоялец съезжает (при условии, если во время проживания он не сделал дополнительных расходов), деньги «размораживаются». На заметку российским туристам: отечественные банки эти операции проводят как снятие и возврат средств. Если вы пользуетесь дебетовой картой, возврат денег осуществляется за 3-4 недели, если кредитной – практически мгновенно. Наличный залог тоже принимается, но редко какие отели это практикуют.

Отель Avalon в МайамиОтель Венеция в Лас-Вегасе

Courtyard New York Manhattan

Туристы нередко спрашивают: включены ли завтраки в гостиницах США в стоимость проживания, как это делается во многих других странах? Ответ: как правило, нет. Не принято это даже в отелях курортных зон. Однако эта проблема легко решаема, ведь при самих отелях и в окрестностях находится немало ресторанов и кафе, где каждый отдыхающий может выбрать блюда на любой вкус и кошелек.

Кстати, в отелях на американских курортах – и пляжных, и горнолыжных – также взимается так называемый курортный налог, вносимый сразу при заселении. Эта же норма действует и в Лас-Вегасе. Его сумма составляет в среднем 25 $ за ночь и включает в себя стоимость ряда дополнительных услуг: парковки, бассейна, тренажерного зала, Wi-Fi и др. За дополнительную плату многие отели, даже пятизвездочные, разрешают вселяться с собаками. А вот кошек местные гостиницы (за редким исключением) не жалуют. Четвероногий друг вряд ли потеснит вас, учитывая, что апартаменты в гостиницах очень просторные. Площадь стандартного номера начинается от 30 м² и выше. Меньше она из-за дефицита пространства только в Нью-Йорке – 20-25 м².

Общественный транспорт

Транспортная система американских городов, в особенности крупных, разветвлена и ежедневно несет колоссальную нагрузку. Среди путешественников и местных жителей популярно метро. Самый старый метрополитен – нью-йоркский, открытый в 1868 году, более молодые – в Вашингтоне, Атланте и Сан-Хосе (Пуэрто-Рико). Автобусы есть практически в каждом городе США, а вот троллейбусы – только в пяти: Сан-Франциско, Дейтоне, Бостоне, Сиэтле и Филадельфии.

Метро Нью-ЙоркаСтарый трамвай в Сан-Франциско

Траффик в Нью-Йорке

В некоторых мегаполисах США возрождаются старые добрые трамваи, их называют легкорельсовым транспортом. Скоростными трамвайными линиями не так давно обзавелись Нью-Йорк, Сиэтл, Финикс и Норфолк. Нью-йоркская линия обслуживает аэропорт имени Кеннеди. У нее есть особенность: она пролегает не по улицам, а по специальным обособленным эстакадам. Еще в 40 городах проектирование и строительство современных трамвайных систем только ведется. Также в некоторых городах имеется паромное сообщение, упрощающее передвижение через водные артерии.

Вождение автомобиля

Движение в США – правостороннее. Пересечения дорог помечаются знаком «Стоп» (проезд без остановки запрещен) или знаком «Уступи дорогу»/«Главная дорога», указывающим, кто имеет преимущественное право проезда. Ограничение скорости у каждого штата свое и зависит от вида дороги, по которой вы едете. Ограничения колеблются от 120 км/ч на отдельных скоростных автострадах до 24 км/ч рядом со школами. Такие ограничения почти всегда указываются и их соблюдение обязательно, как и в случае знака «Стоп».

Соединенные Штаты Америки связывает сеть прекрасных федеральных автострад. Нечетные номера указывают шоссе, идущие с севера на юг, а четные — с востока на запад.

Заправка на трассе 40

В случае поломки на автостраде нужно съехать к правой обочине, включить аварийную световую сигнализацию, привязать кусок белой ткани к дверной ручке или радиоантенне, поднять капот и либо попросить о помощи по сотовому телефону, либо дожидаться помощи, сидя в машине.

Автомобильная ассоциация Америки (American Automobile Association — AAA). AAA (1000 AAA Drive, Heathrow, Florida 32746-56-03, тел.: 1-800-AAA-HELP (222-43-57); www.aaa.com) снабжает путешествующих сведениями о поездках по США и предоставляет им краткосрочное страхование. Кроме того, AAA помогает своим членам и иностранцам, входящим в состав общепризнанных союзов автомобилистов, при поломке и иных затруднениях.

Заправочных станций в стране много, и их нетрудно найти. Многие станции могут не работать в вечернее время и по выходным. Ночью кое-где требуют оплаты без сдачи или кредитную карточку. При полной заправке чаевых не берут, хотя стоимость одного галлона зачастую бывает выше.

Прокат автомобилей

Пункт проката автомобилей

Большинство организаций, дающих автомобили напрокат в США, предоставляют машины по твердо установленной цене при неограниченном пробеге. Если вы собираетесь проехать более 112 км, такое решение, видимо, самое выгодное. Плата везде разная, так что выберите лучший вариант. Кроме того, некоторые компании занимаются прокатом старых, подержанных, но вполне работоспособных автомобилей. Они стоят дешевле и особенно пригодны для окрестных поездок. Путешествуя летом, убедитесь в наличии кондиционера. Кроме того, можно выбрать вариант, когда машину берут в одном месте, а оставляют в другом.

Чтобы не вносить огромный задаток, захватите одну из признанных в мире кредитных карточек; некоторые компании даже отказываются брать наличные в качестве задатка. Туристам неанглоязычных стран нужно сделать перевод их водительских прав или иметь международные водительские права.

Для поиска и бронирования автомобилей в США рекомендуем воcпользоваться сервисом www.rentalcars.com, который покажет Вам лучшие цены сразу по всем прокатным компаниям США.

Гора РашморТюрьма Алькатрас

Время

Сорок восемь штатов, образующих единое целое, разделены с востока на запад на четыре временных пояса: Восточный (Eastern) –5 ч относительно времени по Гринвичу, Центральный (Central) –6 ч, Горный (Montain) –7 ч и Тихоокеанский (Pacific) –8 ч. На значительной части Аляски –9 ч относительно времени по Гринвичу, а на Гавайях –10 ч. При переходе на летнее время, за исключением Аляски и части штата Аризона, стрелки часов переводятся на один час вперед во второе воскресенье марта и на один час назад в первое воскресенье ноября.

Часы работы

Магазин в канун рождества

Учреждения и предприятия в Соединенных Штатах Америки, как правило, работают с 9.00 до 17.00 (18.00). Банки открыты пн-пт с 9.00 до 14.00, хотя многие работают до 16.00, а некоторые филиалы открыты в субботу до 12.00. Большинство музеев обычно работают ежедневно 10.00-17.30; небольшие музеи и художественные галереи имеют свои часы работы и преимущественно закрыты один день в неделю, нередко в понедельник. Магазины в американских городах, как правило, открываются в 9.00, а закрываются в 17.30, а вот торговые центры и пассажи работают дольше, зачастую до 21.00. Торговые пассажи внутри огромных казино Лас-Вегаса обычно открыты до полуночи.

Преступность и безопасность

Американское гетто в Сент-Луисе

Уровень преступности во многих больших американских городах падает. Наряду с обычными мелкими кражами и ненасильственными преступлениями все еще встречаются тяжкие преступления. Соблюдайте несколько простых правил, и тогда ничто не омрачит ваш отдых. Храните ценные вещи, наличность и дорожные чеки (аккредитивы) в гостиничном сейфе. Берите с собой только то, что необходимо в повседневной жизни. Следите, чтобы ваша сумка была закрыта, а бумажник находился во внутренних карманах одежды, а не в заднем кармане. Никогда не оставляйте свои вещи без присмотра ни в аэропорту, ни в магазине, ни на пляже, ни на виду в машине. Как и везде, оказавшись в толпе, остерегайтесь карманников.

Находясь в незнакомом месте, осмотритесь кругом. С наступлением темноты держитесь оживленных мест. Если у вас машина, закрывайте окна и двери, чтобы никто не проник в салон у светофора. Кроме того, не разъезжайте с широко открытыми окнами и с бумажником или ценными вещами на соседнем сиденье.

Полиция

Полиция

Городская полиция следит за преступностью и дорожными правонарушениями у себя на местах, тогда как дорожные патрули обеспечивают безопасность на дорогах и отслеживают тех, кто управляет автомобилем в нетрезвом или наркотическом состоянии.

Американские полицейские в большинстве своем дружелюбные и честные. Не стесняйтесь обращаться к ним за помощью или советом. В случае опасности звоните по тел.: 911.

Здоровье и медицинская помощь

В США нет бесплатного медицинского обслуживания, так что посещение врача может оказаться дорогим удовольствием, а пребывание в больнице способно даже разорить. Оплата медицинских услуг происходит незамедлительно, поэтому вполне разумно медицинское страхование отпуска. По вопросам страхового покрытия обращайтесь в крупную международную компанию или к агенту своего бюро путешествий.

Из лекарств лучше брать с собой те препараты, которые вы принимаете регулярно. Не забывайте, что многие лекарства, свободно отпускаемые у вас дома, в США требуют рецепта. При необходимости покупки там таких препаратов получите рецепт у своего врача.

Holy Cross Germantown Hospital ICUСкорая помощь в Нью-Йорке

Чаевые

Обычно доплата за обслуживание не включается в счет, поэтому официанту или бармену полагаются чаевые в размере около 15% (в Нью-Йорке или дорогих заведениях еще больше). Билетерам в кинотеатрах и театрах чаевые не дают, а вот швейцаров, гардеробщиков и т. д. следует отблагодарить монетой не менее чем в 25 центов.

Пять вещей, которые нельзя делать в США

- Нельзя спорить или предлагать взятку полицейскому. Вечер за решеткой вряд ли входит в ваш турплан, поэтому в случае несогласия со стражами порядка либо смиритесь, либо обращайтесь в суд.

- Нельзя называть афроамериканцев «неграми», азиатов «узкоглазыми», украинцев «русскими». Последствия разборок не всегда окажутся вам к лицу.

- Нельзя нарушать неприкосновенность частной собственности, даже если дверь открыта нараспашку. Любопытство могут не понять, а оружие применить успеют.

- Нельзя распивать напитки любой крепости в общественных местах. Даже баночка пива в бумажном пакетике не всегда спасет от штрафа.

- Наконец, наблюдая за загорелыми телами, стройными ножками, силиконовыми грудями, не вздумайте высказаться по поводу увиденного вслух. Пощечина покажется вам наградой но сравнению с возможными судебными издержками из-за непонятого комплимента, по отношению к мужчинам в том числе. Пользуйтесь услугами соответствующих клубов, куда публика приходит именно для флирта.

Игры по-американски

Устав от чудес действительного мира, можно погрузиться в выдуманные миры кинокомпании «Universal Studios» и Диснейленда или греховные чары Лас-Вегаса и прочих курортных мест, манящих по всей стране. Но щекотать нервы здесь принято в меру, чтобы избежать излишнего напряжения – везде сугубо семейные развлечения (за исключением, разумеется, Лас-Вегаса – порочный город почти не знает запретов). Дети занимают важное место в жизни, и американцы уже давно уяснили, что все мы порой, возможно, даже чаще, чем можем себе в этом признаться, становимся детьми.

Американцы обожают играть. Их собственные переделки европейских видов спорта – бейсбол, который, согласно одной американской энциклопедии, «несомненно, произошел» от английского крикета и лапты, и то, что они называют футболом, на взгляд иностранца напоминает состязание, которое вполне могли бы придумать для римских гладиаторов, – самые настоящие представления. Помимо зрелищных видов спорта на побережьях Флориды, Калифорнии и Гавайских островов возникают всевозможные придумки наподобие серфинга, роликовых коньков, парасендинга и песчаного буера, и все поголовно ходят вооруженные мягкими «летающими тарелками» фрисби.

БейсболЛето в Центральном парке Нью-Йорка

Национальный колорит

Пожалуй, самым волнующим событием вашего путешествия по Америке будет встреча с разными людьми, населяющими Соединенные Штаты: невозмутимыми жителями Новой Англии, бесцеремонными ньюйоркцами, грубовато-добродушными техасцами, серьезными фермерами Среднего Запада, и вскоре вы начинаете понимать, что со своей несхожестью они не подпадают ни под какое общее определение.

Где бы вы ни встретили американцев, воочию убеждаетесь, что из них не вырисовывается однообразный народ, схожий обликом, языком и нравом. Мартин Лютер Кинг был прав, сравнив Америку с плавильным котлом. Он говорил, что она напоминает тарелку овощного супа, где чувствуется вкус моркови, картофеля, лука и горошка одновременно.

Одно можно обещать наверняка: каждый раз приезжая в Соединенные Штаты, вы обнаружите, что состав блюда постоянно меняется.

Даунтаун в Лос-АнджелесеБаскебол на пляже в КалифорнииРайон Кастро в Сан-Франциско

Таблица мер и весов

Соединенные Штаты Америки остались единственной страной, которая противится вводу у себя метрической системы. Молоко и фруктовый сок здесь продают в емкостях по четверти галлона и полгаллона, но вино и крепкие напитки сегодня поступают в литровых бутылках. Продукты питания обычно взвешивают в килограммах и граммах, а также в фунтах и унциях.

Английские и американские меры объема несколько различаются:

1 американский галлон = 0,833 английского галлона = 3,8 л, а 1 американская кварта = 0,833 английской кварты = 0,9 л.

Таможенные правила и виза

Виза в США

Российским гражданам посольство и консульства США, как правило, выдают многократные визы категории В (В, В-1, В1/В2) сроком действия на один год. В редких случаях выдается однократная виза сроком действия три месяца. На собеседовании можно попросить визу на два года.

Срок действия визы (один, два года) дает возможность въезда в страну в течение этого периода. Срок пребывания в США определяется при пересечении границы сотрудником иммиграционной службы в каждом конкретном случае, в зависимости от обстоятельств. При прохождении пограничного контроля в паспорте ставят штамп о въезде и прикрепляют «миграционную форму» 1-94, в которой вписано количество дней, разрешенных для пребывания в США. Въезд на территорию США может быть осуществлен даже в последний день действия визы.

Вид на Крайслер-билдинг в Нью-Йорке

Туристы из Великобритании, Австралии, Новой Зеландии, Сингапура и некоторых европейских государств для пребывания длительностью менее 90 дней не нуждаются в визе, если у них на руках действующий десятилетний паспорт с машиночитаемыми данными и обратный билет. Такие граждане обязаны по меньшей мере за 72 ч до приезда через Интернет пройти регистрацию по адресу: esta.cbp.dhs.gov.

Из-за ужесточения мер безопасности готовьтесь по прибытии в США к взятию отпечатков пальцев и фотографированию. Все заполняют таможенную декларацию. Об изменениях в правилах Бюро таможенного и пограничного контроля можно узнать на сайте: www.cbp.gov.

Иностранные граждане могут ввозить без обложения налогом и пошлиной предназначенные для подарков вещи общей стоимостью до 100 долларов. Подобная льгота действительна в том случае, если подарки идут багажом, если вы останавливаетесь на 72 ч и более и не пользовались данной льготой за предшествовавшие полгода. Такая льгота касается и сигарет (до 100 штук), а вот ввоз кубинских сигар запрещен.

Кроме того, растения и продукты питания находятся под строгим надзором; иностранные граждане не могут ввозить фрукты, овощи и мясо.

Прибывающие и отъезжающие граждане должны сообщать о денежных суммах, чеках и т.д., превышающих общую сумму в 10 тыс. долларов.

Национальный парк Йосемити зимойДолина огня в Неваде

Электричество

Напряжение в электросетях США составляет 110 В, а частота – 60 Гц. К розеткам подходят штепсельные вилки с двумя или тремя плоскими контактами. Иностранным гражданам понадобится преобразователь напряжения 240 В / 110 В и вилка-переходник для электробритвы и других бытовых приборов, если в них не предусмотрено переключение напряжения питания.

Связь и Интернет

Самые известные мобильные операторы Соединенных Штатов – это Verizon, AT&T и T-Mobile. Но лишь последние два практикуют услуги предоплаченной связи. Они же предлагают туристам два удобных тарифных плана – на день и на месяц. Первым обычно пользуются те, кто приехал в Америку ненадолго, день пользования SIM-картой обойдется в 2-3 доллара. Не будем забывать и о том, что в США действует стандарт сотовой связи GSM 850/1900, в то время как в России – GSM 900/1800. Проблема решаема, если ваш гаджет поддерживает обе частоты.

Что касается Всемирной сети, то можно использовать беспроводной доступ, однако Wi-Fi бесплатен не везде. Российские туристы активно пользуются мобильным Интернетом в роуминге. Так, отечественный оператор Билайн предлагает за 200 рублей пакет на 40 Мб. В МТС за 30 Мб придется заплатить 300 руб. Мегафон за такой же объем трафика установил стоимость 829 руб. Немало путешественников, в том числе россиян, являются пользователями международного роуминг-оператора связи GlobalSIM (ГлобалСИМ), предлагающего, в том числе, специальные тарифные планы на мобильный Интернет. Он работает в 200 странах, предоставляя бесплатные входящие в 147-ми из них. Звонки – как по США, так и за границу – стоят недорого, 39 центов за минуту разговора.

Как добраться

Соединенные Штаты находятся от России по ту сторону океана, поэтому самый оптимальный способ добраться до Америки – по воздуху. Компании Аэрофлот и Delta делают из Шереметьево три совместных рейса в Нью-Йорк, полет продолжается 10 часов 40 минут. Рейсы Москва – Лос-Анджелес осуществляются 6 раз в неделю, время в пути – 13 часов.

Singapore Airlines летает из Домодедово в Хьюстон от 5 до 6 раз в неделю, в воздухе вы проведете 12 часов 15 минут. Полеты из России в различные города США предлагают и многие европейские перевозчики, например, Lufthansa, Air France, Finnair, KLM, British Airways, Czech Airlines, Iberia, Alitalia, LOT, Austrian и др. Данные рейсы, они зачастую самые дешевые, осуществляются с пересадками в аэропортах Европы.

Календарь низких цен на авиабилеты

Давно мечтаете отправиться в Соединённые Штаты Америки, но неизвестность пугает? Хотите побродить по улицам Нью-Йорка или заглянуть в Метрополитен-музей, но до сих пор кажется, что это невозможно воплотить в жизнь? ХорошоТАМ подробно расскажет основную информацию об этом государстве и раскроет несколько секретов, которые значительно облегчат путешествие.

Общие сведения о стране

- Численность населения: 331 216 157 человек;

- Названия жителей: американец, американка, американцы;

- Денежная единица: доллар США;

- Форма правления: федеративная президентская республика;

- Язык: английский;

- Государственная религия: светское государство;

- Телефонный код США: для звонков с мобильного 1 (или +1).

Географические координаты

Расположение

Государство США, расположенное в Западном полушарии на континенте Северной Америки, является четвертой по величине страной в мире. Общая площадь, с учетом Аляски и Гавайев, составляет 9 629 091 км2.

Соседи

Что касается соседей, то тут всё довольно просто: на юге находится граница с Мексикой, а на севере – с Канадой. Со стороны Аляски, есть так же водная граница с Россией.

Океаны

Западное побережье страны омывается Тихим океаном, а восточное находится под влиянием Атлантического океана. Не стоит забывать и о полуострове Аляска, который с севера находится во власти Северного ледовитого океана.

Города и курорты

Столица

Звание столицы Соединённых Штатов Америки гордо носит Вашингтон. В далёком прошлом подобное решение было компромиссом между стремлением Александра Гамильтона к тому, чтобы федеральное правительство приняло долги, возникшие во время Войны за независимость, и желанием Томаса Джефферсона сделать столицей территорию, дружественную интересам рабовладельцев.

Сейчас Вашингтон — это наиболее успешный город США, который ежегодно принимает огромное количество туристов.

Самые крупные города

Нью-Йорк, Чикаго, Хьюстон, Лос-Анджелес, Филадельфия, Сиэтл, Бостон, Сан-Франциско, Даллас, Майами, Лас-Вегас.

Популярные туристические города

Лас-Вегас

Город азарта и грехов. Хотите сыграть весёлую свадьбу? Тогда вам сюда. Яркие огни и незабываемые вечеринки влекут в Лас-Вегас толпы туристов. Этот город уже давно стал оплотом самых масштабных концертов.

Нью-Йорк

Наверное, нет в мире человека, который не мечтал бы хоть одним глазком увидеть этот город больших возможностей и невероятных амбиций. К слову, именно Нью-Йорк носит негласный статус столицы страны. Жить здесь достаточно дорого, но чрезвычайно интересно, ведь большинство достопримечательностей расположено именно в “Большом яблоке”.

Майами

Майами-бич входит в число самых дорогостоящих пляжных курортов мира. Белый песок, чистые пляжи и расслабленный темп жизни — именно за этим едут туристы. Ночная жизнь здесь проходит на полную катушку, поэтому каждый найдет себе развлечение по душе.

Беверли-Хиллз

Все почитатели одноимённого сериала мечтали попасть в эту калифорнийскую сказку. Беверли-Хиллз считается одним из самых богатых и дорогостоящих городов США, хотя некоторые сходятся во мнении, что эта богемность просто раздута СМИ для привлечения туристов. Если вы жить не можете без шопинга, обязательно посетите Родео-Драйв — это мекка для шопоголиков.

Беверли-Хиллз, Калифорния, США

Чикаго

Этот город известен своими небоскрёбами. Не зря Чикаго славится во всём мире, как крупный центр экономики и политики. Что касается туристических достопримечательностей, то Чикаго влечёт обывателей своей водонапорной башней (Water Tower), перенесшей сильный пожар в 1871 году.

Особенности

Немного истории

1775 год ознаменовался началом войны между 13-ю колониями и Великобританией, когда колонисты были недовольны изменениями в британской политике. 4 июля следующего года лидеры повстанцев создали Декларацию независимости Соединенных Штатов. Они выиграли революцию и начали возрождать страну. Первая Конституция была создана в 1787 году. Джордж Вашингтон, возглавивший войну, стал первым президентом США.

В течение 19-го века США, получив ещё больше земель на Западе, стали развиваться в промышленной сфере. В 1861 году несколько штатов на юге отделились от США, чтобы создать новую страну. Это вызвало американскую гражданскую войну.

В начале 20-го века Соединенные Штаты стали мировой державой, сражаясь в Первой и Второй мировых войнах.

Сейчас США продолжают удерживать свой статус мирового экономического лидера.

Особенности менталитета

- люди в США всегда улыбаются, это для них норма повседневной жизни;

- все граждане соблюдают правила. Здесь вы не найдёте автомобиль, припаркованный посреди пешеходной зоны;

- американцы жуткие трудоголики. Они готовы работать сутки напролёт, чтобы в полной мере обеспечить себе достойную жизнь.

Как вести себя в Америке

- не нарушайте общественный порядок;

- будьте толерантны.

Климат

В США присутствуют почти все климатические зоны, поэтому свести всё к одному определению не представляется возможным. Например, на севере Аляски бушует арктический климат, а на Гавайях распространён тропический.

В какое время года лучше ехать?

Зимы довольно мягкие и температура воздуха преимущественно варьируется от +4°C до +10°C, а вот в Сиэтле нередки обильные и частые снегопады.

Весна считается наиболее благоприятным временем для осмотра достопримечательностей, так как в этот период температура не опускается ниже 10 градусов (исключением является Аляска).

Распространённые виды отдыха

- Пляжный отдых. Майами и Гавайи – это рай для туриста, который желает с головой погрузиться в качественный пляжный отдых. Здесь можно почувствовать всю прелесть беззаботной жизни в Америке и просто насладиться чистым песком, серфингом и коктейлями.

- Горнолыжные курорты. Если вам не сидится на месте и душа требует активного отдыха, курорты Вэйл, Бивер Крик и Аспен ждут почитателей экстремального туризма;

- Экскурсионный. За качественными и информативными экскурсиями необходимо ехать в Вашингтон, а если Вы любите научные конференции и тренинги, то Вам точно нужно в Чикаго.

- Шопинг-туры. Мечтаете о полноценном забеге по магазинам? Тогда Вам стоит заглянуть на Родео-Драйв. Перед поездкой не лишним будет поинтересоваться о наличии сезонных скидок. Можно даже специально приехать на «Чёрную пятницу», в это время действительно большие и честные распродажи, потому что, как правило, в это время распродаются вещи прошлого сезона, чтобы магазины могли сменить свой ассортимент.

Государственные праздники

Америка славится своими традиционными праздниками, среди которых особо почитаются:

- Новый год – 1 января;

- День рождения Мартина Лютера Кинга — 3-й понедельник января;

- День рождения Линкольна – 12 февраля (отмечается исключительно в северных и западных штатах);

- День рождения Вашингтона — 3-й понедельник февраля;

- День независимости – 4 июля;

- День труда — 1-й понедельник сентября;

- День Колумба — 2-й понедельник октября;

- День выборов — 1-й вторник в ноябре;

- День ветеранов или День перемирия – 11 ноября;

- День благодарения — 4-й четверг ноября;

- Рождество – 25 декабря.

То ли рок судьбы, то ли стечение обстоятельств, но создатели Декларации независимости США — Джефферсон и Адамс — умерли в один день 4 июля 1826 года. Это случилось ровно через пол столетия после провозглашения независимости.

Традиционная кухня

Не секрет, что в Америке распространён фастфуд, он здесь на каждом углу, но есть и другие национальные блюда обязательно рекомендуем их попробовать.

Обязательно нужно попробовать:

- Лаймовый пирог (Флорида);

- Хот-дог в чикагском стиле (Иллинойс);

- Сэндвич со свиной вырезкой (Индиана);

- Лобстер (Мэн);

- Жареный цыплёнок (Кентукки);

- Вишнёвый пирог (Мичиган);

- Стейк (Оклахома);

- Кофейное молоко (Род-Айленд).

Сколько это стоит: за хот-дог в передвижной точке Вы заплатите 5-7 долларов, а вот сетевые рестораны за обед берут от 10 до 15 долларов. Плотно позавтракать в кафе можно за 30 долларов, а ужин в ресторане с качественным сервисом обойдется Вам минимум в 40 долларов.

Где лучше расположиться

В США множество гостиниц и хостелов, с выбором проблем быть не должно. Ваше расположение зависит от того, какой тип отдыха вы выбрали.

Наиболее известные варианты отелей:

- Hotel Erwin;

- Mandarin Oriental;

- The Modern Honolulu;

- The Bryant Park Hotel;

- Prince Waikiki;

- Halekulani Hotel.

Как добраться

Виза

Визу в США оформить крайне сложно. Для этого необходимо оплатить консульский сбор. Для оформления необходимы: справка с места работы, выписка о состоянии банковских счетов и документ подтверждающий личность.

Способы добраться

Наиболее удобный и комфортный способ перемещения на другой континент – это самолёт. В России действуют постоянные рейсы, вот некоторые из них:

- Delta и «Аэрофлот» из Москвы (Шереметьево) – каждый день три совместных рейса в Нью-Йорк (Кеннеди). В пути 10 часов 40 минут.

- «Аэрофлот» из Москвы (Шереметьево) в Лос-Анджелес – 6 рейсов в неделю (в пути 13 часов).

- Singapore Airlines из Москвы (Домодедово) в Хьюстон 5-6 рейсов в неделю (в пути 12 часов 15 минут).

Если ваши доходы позволяют, то в США можно попасть даже на круизном лайнере.

Общественный транспорт в США

Такси стоят довольно дорого, так как оплачиваются по счетчику, поэтому лучше воспользоваться услугами городского транспорта. О наличии у вас мелких денег лучше позаботиться заранее.

Какие сувениры привезти

Если Вы не любите тащить с собой огромное количество бесполезных ручек и футболок, тогда у нас есть несколько идей:

- Американские сладости. В США очень много сладостей, которые в другие страны просто не поставляют, поэтому берите всё, что вы не сможете приобрести у себя на родине;

- Кофе и чашки из Starbucks. Эта всемирная сеть славится своим вкусным кофе, поэтому Вы точно не пожалеете о потраченных деньгах;

- Ароматические свечи. Прекрасный сувенир, который будет радовать не только красотой, но и ароматом;

- Американские напитки и сигареты. Это классика сувенирной продукции;

- Винтажные вещи. В Америке невероятное множество винтажных магазинов, поэтому если вы хотите потратить деньги с умом, делайте выбор в пользу винтажной обновки.

Плюсы и минусы поездки в США

Плюсы:

- невероятная природа;

- улыбчивые люди;

- информативные и полезные экскурсии;

- безопасность;

- разнообразные климатические зоны;

- масштабные концерты и фестивали.

Минусы:

- большие расстояния, которые придется преодолевать, чтобы добраться до нового места локации, аренда автомобиля всё исправит;

- дорогой транспорт;

- высокие цены.

Что обязательно стоит сделать в США

- увидеть торнадо на восточном побережье страны (развлечение на любителя);

- посетить Венис-бич;

- насладиться кухней в Нью-Йорке в период ресторанной недели;

- съесть настоящее американское мороженое;

- стать свидетелем фестиваля воздушных шаров в Альбукерке.

Вывод

Путешествие в США откроет перед Вами неизведанные горизонты и вдохновит на новые свершения, поэтому смело собирайте чемоданы и езжайте навстречу незабываемым эмоциям. И не забудьте посетить Белладжио в Лас-Вегасе, это того стоит.

Также рекомендуем посетить эти экскурсии

Разобраться в поражающем многообразии города и развеять его стереотипы в калифорнийском стиле

Узнать, как за 200 лет город вырос из поселения с 46 жителями до многомиллионного мегаполиса

Быстро и с комфортом добраться до отеля и получить полезную информацию для знакомства с городом

США > История США

Великая депрессия (Great Depression) – мировой экономический кризис, продлившийся с 1929 по 1939 год. Он начался с биржевого краха в США 24 октября 1929 года, […]

Новый курс – комплекс экономических и политических мер, принятых президентом США Франклином Рузвельтом, в ответ на экономический кризис, получивший название «Великая депрессия». При Рузвельте, который […]

Изобретательность кладбищенских корпораций поистине безгранична. Они зарабатывают, например, сотни миллионов долларов ежегодно на одной лишь косметике для покойников. Сформированы специальные школы мастеров бальзамирования и реставрации […]

Солнце уже стояло высоко в зените, когда мы подъехали к какому-то огромному и величественному парку, раскинувшемуся на изумрудно-зеленых холмах. Огромные чугунные ворота (в путеводителе сказано, […]

Много раз бывал я в редакции газеты «Уоркер», этого боевого органа американских прогрессивных сил. В трудные дни маккартизма, когда чтение рабочей газеты рассматривалось как страшная […]

Война и мир… Как часто приходится вступать в разговор на эту тему, путешествуя по Соединенным Штатам! С кем ни заговоришь — с профессором ли из […]

Мы комбинируем свои действия с разработкой теории, — солидно сказал мне молодой студент, отрекомендовавшийся как представитель движения «Студенты за демократическое общество»; правда, он оговорился, что […]

Мой коллега, советский публицист Евгений Амбарцумов однажды откопал такое горькое осуждение в адрес молодежи: «Увы, увы, увы! До чего же безнравствен этот молодой мир!» Как […]

Когда мои друзья спрашивают, что произвело на меня наиболее разительное впечатление в Соединенных Штатах, я, не колеблясь, отвечаю: то, что я увидел в студенческих городках. […]

Как раз в то время вспыхнули пожары и началась стрельба в Уоттсе, и Хью Ньютон со своим другом Бобби Силом осенью 1966 года решил создать […]

Я уже упоминал, что чернокожие составляют сейчас 12 процентов населения США. Следовательно, если руководствоваться законом формальной логики, они вправе ожидать, что хотя бы каждое десятое […]

Однажды мне попался на глаза очередной номер пестрого глянцевитого журнала «Америка», который не устает морочить головы людям болтовней о поразительных дивах заокеанской державы. Вот и […]

Мы сидели в особняке Гудзоновского института, затерянном среди живописных лесистых холмов, к которым ведет еле заметная среди сугробов узенькая извилистая Старая Квакерская дорога, и его […]

В 1969 году я провел в Соединенных Штатах около двух месяцев. Это был знаменательный период: в Белый дом только что вселился новый президент. Вместе с […]

С тех пор как я вел в Соединенных Штатах все эти беседы, прошло немало времени. Однако час Вьетнама все еще длится. Пентагон по-прежнему ведет свою […]

В апреле 1967 года Америка пережила тревожную и бурную неделю. Газеты едва успевали печатать речи, заявления, сообщения официальных лиц, преподпосивших общественному мнению один сюрприз горше […]

Как часто в эти весенние дни 1967 года патентованные специалисты по изучению общественного мнения Соединенных Штатов, окруженные неусыпным вниманием властей, говорили нам: учтите, пожалуйста, за […]

Мы только что из Арлингтона. Из большого, зеленого города мертвых солдат. На отлогих холмах среди облитых розовой пеной цветения японских вишен и тюльпанных деревьев сверкают […]

Летишь над Соединенными Штатами в поздний час весенней ночи одна тысяча девятьсот шестьдесят седьмого года, и почти все время вправо и влево, до самого горизонта, […]

Случилось так, что за последние три года я дважды побывал в Соединенных Штатах. Беспокойная судьба политического обозревателя привела меня в Вашингтон, Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Сан-Франциско. Было […]

На Аляске первые ходоки русских староверов появились в 1967 г. Прохор Мартушев и Григорий Гостевский ездили на Аляску из штата Орегон несколько раз, прежде чем […]

Исследование миграционных процессов в Америке все более смыкается с изучением их в странах эмиграции — в Италии, Швеции, Англии и т. д. Содержание 1. Критический […]

Проблемы английской иммиграции в США относительно мало освещены в литературе. Это, вероятно, можно объяснить специфической социальной и культурной ролью в США английских иммигрантов. Можно назвать […]

История американских ирландцев, несмотря на появление в последние годы новых работ, освещена в научном отношении слабее, чем история других иммигрантских групп XIX в. Первая систематическая […]

В последние десятилетия исследование истории иммиграции все более связывается с изучением истории американских городов — главного пристанища иммигрантов. Это направление получило от самого видного своего […]

Соединенные Штаты Америки – одно из самых популярных туристических направлений даже среди американцев: большая часть населения США не имеет загранпаспорта, путешествуя только по своей стране. Аэропорты Лос-Анджелеса (Калифорния), Джона Кеннеди (Нью-Йорк), Mеждународный аэропорт Орландо (Флорида) возглавляют список самых популярных аэропортов для внутренних поездок. Лос-Анджелес, Лас-Вегас, Чикаго, Майами, Бостон, Нью-Йорк – каждый из них славится своей культурой, кухней и развлечениями.

Но США – это не только мегаполисы: это эклектичная музыкальная сцена Остина, беззаботное очарование Саванны, экологически ориентированный Портленд, великолепная набережная Сан-Франциско, очаровательный Французский квартал любящего джаз Нового Орлеана.

- Разница во времени c Москвой − 7 часов

- Стоимость перелёта из Москвы до Нью-Йорка – от 4000$

- Продолжительность перелёта – от 10 ч.

- Загранпаспорт должен иметь срок действия не менее 6 мес.

Оригинальный источник данного материала находится по ссылке.

По вопросам образования за рубежом в школах, вузах, лагерях, курсах обращайтесь на http://smapse.ru/ или по телефону 8-800-775-54-97

Преимущество США как туристического направления – круглогодичность: Калифорния, Колорадо и Юта предлагают высококлассные горные курорты, солнечная Флорида и экзотические Гавайи – прекрасные пляжи, небольшие городки в сердце страны – атмосферу Дикого Запада времен Гражданской войны, поездка же по крупнейшим мегаполисам позволит соприкоснуться с историей, культурным и архитектурным наследием. А ещё США – рай для любителей шоппинга, новых технологий, зрелищного спорта.

Виза

Гражданам России требуется американская виза. При рассмотрении документов на турвизу США обращают внимание на 3 момента: историю перемещений (наличие других виз в загранпаспорте, опыт поездок в США, страны Европы), справку с места работы, семейное положение (официальный брак).

На борту самолета турист заполняет форму I-94 (на английском) и предъявляет её вместе с паспортом и другими необходимыми документами на таможне.

Специальных разрешений для вывоза или ввоза национальной/иной валюты нет, но суммы свыше 10 тыс. долларов требуют декларировать. Запрещено провозить товары, произведенные в Иране, с Гавайских островов запрещен вывоз большинства растений и представителей фауны.

Деньги

Валюта страны – доллар США, в нём 100 центов. На территории страны принимают только доллары и валютные кредитные карты (Visa, MasterCard, American Express и т. д.): их принимают гостиницы, рестораны, магазины. Банкоматы доступны в любой точке страны, комиссия – 1-2% от снимаемой суммы. Предупредите свой банк перед поездкой за границу о том, что вы планируете пользоваться картой за пределами страны.

Чаевые – важная часть американской культуры, так что оставлять их обязательно:

- Рестораны, бары – 15-20% от суммы счета

- Носильщик – 0,25-0,5$ за место багажа

- Коридорный в гостинице, портье, горничная – 05-1$