Тюркизмы в сказке М.Ю.Лермонтова «Ашик-Кериб».

- Авторы

- Руководители

- Файлы работы

- Наградные документы

Яковлева А.А. 1

1МАОУ гимназия №1 г. Туймазы Республики Башкортостан

Давлетшина Л.Б. 1

1МАОУ гимназия №1 г. Туймазы

Текст работы размещён без изображений и формул.

Полная версия работы доступна во вкладке «Файлы работы» в формате PDF

Введение

Заимствование слов наблюдается на протяжении всей истории существования русского языка. К древнейшим заимствованиям относятся слова, пришедшие в русский язык из старославянского, финского, татарского и греческого языков. Наши предки имели длительные контакты (военные, торговые и т.д.) с тюркоязычными племенами (хазарами, половцами, печенегами и др.), и это повлияло не только на развитие истории самой Руси, но и на язык.

Тюркские заимствования (тюркизмы) имеют широкое значение в русском языке. Этим термином в лингвистической науке обобщают русские слова, пришедшие к нам из всех тюркских языков, из языков таких близкородственных народов, как азербайджанцы, башкиры, казахи, татары, турки, узбеки и другие. Всего тюркских народов свыше 40. В связи с активным использованием в современной русской речи тюркизмов, представляется необходимым тщательное изучение их использования в различных текстах. Так, читая произведения М.Ю.Лермонтова, можно заметить, что в языке этого классика часто встречаются восточные слова и выражения.

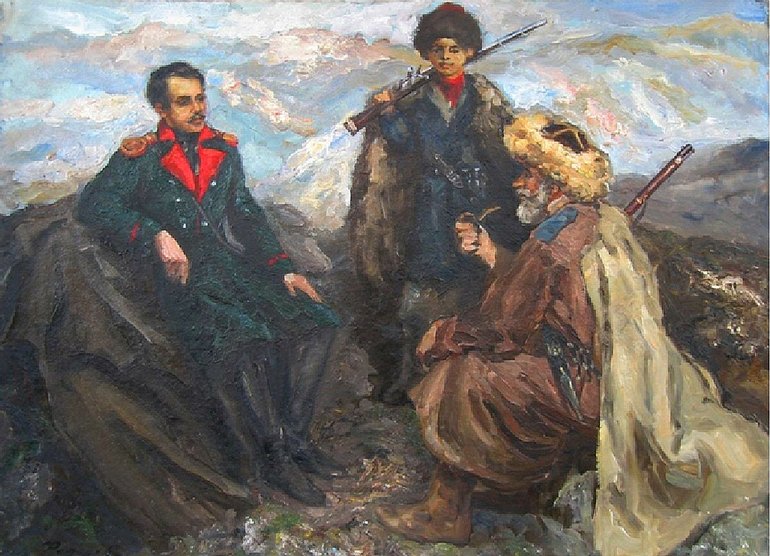

Для М.Ю. Лермонтова Кавказ стал второй родиной. С ранних лет поэт изучал жизнь, обычаи горцев и отобразил всё это в произведениях кавказского цикла. Интерес поэта к Кавказу не ограничивался одним любованием его изумительными пейзажами и необычными условиями жизни там. Его интересы шли дальше: он изучал кавказский фольклор и татарский язык. Занятия Лермонтова «татарским» языком определённым образом отразились и на языке его произведений кавказской тематики: наблюдается достаточно высокая частотность употребления восточных (тюркских) слов в произведениях писателя. Названия некоторых его произведений имеют кавказский колорит: «Дары Терека», «Аул Бастунджи», «Измаил-бей», «Валерик» (в переводе с чеченского — река смерти), «Мцыри» (в переводе с грузинского – послушник) и другие.

В 1837 году Лермонтов писал С.А. Раевскому из Тифлиса: «Начал учиться по-татарски, язык, который здесь, и вообще в Азии, необходим, как французский в Европе, — да жаль, теперь не доучусь, а впоследствии могло бы пригодиться» [4]. Тюрколог М.С.Михайлов писал, что «в эпоху Лермонтова под татарским языком понимали все тюркские языки Кавказа, а именно: кумыкский, ногайский, балкарский, карачаевский, азербайджанский» [6, 130]. Он имел богатую литературную традицию, широко был известен как язык торговли и поэзии, носители « татарского» языка составляли наибольшую часть тюркоязычного населения, проживавшего в Закавказье и на Кавказе. Лермонтов не уточнил, какой именно язык он начал изучать. Поэт знал много языков, владел французским и немецким, как родным. Но, как отмечают многие лингвисты, в творчестве М.Ю. Лермонтова заимствованная лексика в своей основе является восточной (тюркской).

На Кавказе поэт приобрел большой запас новых слов из местных языков и вводил их в русский язык; они часто попадаются в его стихах и прозе. В этом отношении большой интерес представляет сказка «Ашик — Кериб». Обращение в сказке в основном к тюркской лексике обусловлено самой её тематикой — быт, семейная жизнь, культура тюркских народов. Поэтому изучению слов, обозначающих вышеуказанные реалии, и будет посвящено наше исследование.

Изучением тюркской лексики в русском языке занимались В.А. Богородицкий, Н.А. Баскаков, Н.К. Дмитриев, И.Г. Добродомов. Е.Н. Шипова составила «Словарь тюркизмов в русском языке», на который в нашем исследовании мы будем опираться. В настоящее время исследования тюркских заимствований в русском языке продолжаются. Заимствования из тюркского источника образуют значительный пласт лексики русского языка, особенно в нашем регионе, где вторым государственным языком является башкирский. Изучение тюркизмов в русском языке представляет значительный интерес для практического изучения русского и башкирского языков в нашем регионе — Башкортостане.

Всё это определяет актуальность нашего исследования. Новизна заключается в том, что работ, посвященных изучению тюркизмов в сказке М.Ю. Лермонтова «Ашик-Кериб», которую поэт назвал турецкой сказкой, нет.

Предметом данного исследования являются тюркизмы в сказке Лермонтова.

Объектом данного исследования является сказка «Ашик-Кериб» Лермонтова.

Целью предлагаемой работы является анализ использования тюркизмов в лексике данной сказки. Источником языкового материала служит текст сказки, вошедшей в «Cочинения» М.Ю. Лермонтова в 2 томах [3].

В соответствии с целью исследования в работе решаются следующие задачи:

1) изучить теоретические аспекты понятия «тюркизмы»;

2) изучить и проанализировать лексико-тематические группы тюркизмов в сказке «Ашик-Кериб»;

3) показать особенности языка сказки;

3) составить словарь тюркизмов по сказке.

Данная работа состоит из введения, 2 разделов, выводов и списка использованной литературы. В 1 разделе данной работы раскрывается понятие «тюркизмы» и анализируются лексико-тематические группы тюркизмов. Во 2 разделе описываются особенности языка сказки М.Ю. Лермонтова, представляется список тюркизмов, использованных в произведении.

Исследовательская часть

1.Понятие тюркизмов в лингвистике

В «Толковом словаре русского языка» С.И.Ожегова и Н.Ю.Шведовой тюркизм определяется как «слово или оборот речи в каком-нибудь языке, заимствованные из какого-нибудь тюркского языка или созданные по образцу тюркского слова или выражения» [7, 819].

Четких определений тюркизмов найти в лингвистической литературе достаточно сложно. Для различения вышеуказанных языков мы пользовались языковедческим энциклопедическим словарем под редакцией В.Н. Ярцевой. К тюркским языкам мы будем относить: турецкий, татарский, башкирский, уйгурский, якутский, алтайский, казахский, киргизский, узбекский, туркменский, азербайджанский [5, 527].

Проблеме тюркской лексики в системе русского языка посвятила свою статью «Тюркизмы в современном русском языке» лингвист Е.А. Кожевникова. Она пишет: «русский и тюркские языки и народы за последнее тысячелетие, то есть в период их формирования в таком виде, в каком мы их сегодня видим, развивались в одинаковых или весьма схожих социально-политических и хозяйственно-экономических условиях, входили в состав одних и тех же государственных образований: Булгарию (Поволжскую Булгарию), Золотую Орду, Казанское ханство и Российскую империю. Это обстоятельство предопределило интенсивное взаимовлияние. Особое значение имело то, что все тюркские народы Российского государства входили в широчайший круг близкородственных тюркских народов, которые находились в непрерывном культурном общении в силу этнических, языковых, религиозных и прочих связей» [1, дата обращения: 8.10.2020].

Из истории изучения тюркских заимствований в русском языке

Вопрос о тюркско-русских языковых связях интересовал многих исследователей в течение всего XIX века. В 1812 году Общество любителей российской словесности при Московском университете выдвинуло конкурсную тему исследования о влиянии других языков на русский, где должен был исследоваться и вопрос о вкладе «татарского языка» (то есть тюркских языков вообще) в русский словарь. Но такое исследование осталось невыполненным.

Изучение тюркизмов имеет достаточно длинную историю. Долгое время изучение тюркских языков носило чисто практический характер (для переговоров, миссионерской деятельности и торговли и др.). Научная история изучения тюркизмов начинается в XVIII веке, когда появляется первая попытка сопоставить слова русские и тюркского происхождения, продолжается в XIX веке и получает более широкое развитие в XX веке. На сегодняшний день интерес к тюркизмам в русском языке только увеличивается.

Тюркизмы в основном используются для бытописания людей, говорящих на тюркских наречиях. Данный тезис подтверждает лексиколог Л.П. Крысин: «близкое соседство тюркских народностей (половцев, печенегов, хазар), военные столкновения с ними, а затем и монголо-татарское нашествие оставили в русском языке множество тюркских слов. Употребление их в русской речи ограничено тематикой и условиями общения (например, они естественны в описаниях быта народов Средней Азии, при общении людей, владеющих одновременно русским и тюркскими языками и т.д.)» [2, 125].

Вывод по первой главе

Тюркские заимствования (тюркизмы) имеют широкое значение в русском языке. Этим термином в лингвистической науке обобщают русские слова, пришедшие к нам из всех тюркских языков, из языков таких близкородственных народов, как азербайджанцы, башкиры, казахи, татары, турки, узбеки и другие. Как отмечают многие лингвисты, в творчестве М.Ю. Лермонтова заимствованная лексика в своей основе является восточной (тюркской).

II. Практическое изучение тюркизмов в сказке «Ашик-Кериб»

М.Ю. Лермонтова

1. Анализ употребления тюркизмов в произведении М.Ю. Лермонтова

«Ашик-Кериб» (1837) является пересказом восточной сказки об Ашик-Керибе, услышанной Лермонтовым на Кавказе. Запись сказки обнаружена среди бумаг Лермонтова после его смерти, была впервые опубликована в литературном сборнике «Вчера и сегодня». Это удивительная история о настоящей любви бедного парня и очаровательной девушки, дочери богатого купца, которые сохранили чувства, несмотря на преграды. Сказка учит быть верными своему слову, а также рассказывает о том, что настоящая ценность – не золото и деньги, а близкие и любимые люди, которые в любой ситуации остаются рядом.

По определению самого автора, «Ашик — Кериб» — турецкая сказка: «Был также в Тифлисе бедный Ашик — Кериб; пророк не дал ему ничего кроме высокого сердца и дара песен; играя на саазе (балалайка турецкая) и прославлял древних витязей Туркестана, ходил он по свадьбам увеселять богатых и счастливых; на одной свадьбе он увидал Магуль — Мегери, и они полюбили друг друга» [3, 447].

В комментариях к сказке находим: «Пребывание на Кавказе связано у Лермонтова с усиленным интересом к фольклору. «Ашик — Кериб» — запись народной сказки, услышанной от азербайджанского певца (ашуга) и тут же переведённой. Ашик — то же, что и «ашуг» — народный певец. Кериб — странник, скиталец, бедняк. Сказка о бедном певце широко распространена у народов Средней Азии и Закавказья» [3, 633]. Итак, почему же «турецкая»?

Прежде всего, потому, очевидно, что это проистекает из ее содержания. В сказке про Ашик-Кериба, пришедшей в Закавказье из Турции, речь идет о Турции и о турках. Об отце Магуль-Мегери Лермонтов пишет: «богатый турок». Следовательно, и сама Магуль-Мегери – турчанка. Путешествует Ашик-Кериб через турецкие города. Через Турцию попадает он в Сирию – в Халаф, или, как назвали его итальянцы, Алеппо. Играет Кериб на саазе – Лермонтов добавляет: «балалайка турецкая». На свадьбах в Тифлисе Ашик-Кериб прославляет «древних витязей Туркестана».

Описание повседневности, быта горцев в сказке было бы неполным без тюркизмов, означающих названия строений, помещений, напитков, музыкальных инструментов, предметов быта: караван-сарай, сааз, чапра, мисирское (вино).

Обратимся к лингвистической характеристике названных слов, подтверждая их значение иллюстрациями из сказки М.Ю. Лермонтова.

Караван-сарай: «Услыхав это, Ашик — Кериб прибегает в караван-сарай — и видит золотое блюдо в лавке тифлизского купца» или керван: «…отправлялся один купец с керваном из Тифлиса с сорока верблюдами и 80-ю невольниками» [3, 449]

Караван-сарай. Постоялый двор, место стоянки с помещениями для караванов на дорогах и в городах Азии. Заимствовано не позднее XVII в. из тюркского языка [От персидского kar(e)van — караван и sarai — дворец]

[ 9, 122].

Сааз: «… играя на саазе (балалайка турец.) и прославляя древних витязей Туркестана, ходил он по свадьбам увеселять богатых и счастливых» [3,447 ].

Сааз, саз — из турецкого языка — балалайка, струнный щипковый музыкальный инструмент [10, 245].

Чапра: «Курдуш — бек пировал с родными и друзьями, а Магуль — Мегери, сидя за богатою чапрой (занавес) с своими подругами, держала в одной руке чашу с ядом, а в другой острый кинжал»[ 3, 452 ]

В словаре Шиповой Е.Н. слово чапра не зафиксировано, мы будем опираться на примечание, данное М.Ю. Лермонтовым: чапра — занавес. Чапрак (тюркск. caprak) — нарядное покрывало, суконное или ковровое,

надеваемое на лошадь под седло. В татарском языке слово «чүпрәк» означает тряпка, чаршау – занавес из тряпки [8,652].

Мисирское: «В городе Халафе я пил мисирское вино, но бог мне дал крылья, и я прилетел сюда» [3, 453 ]. Мисыр — в турецком, татарском языках название Египта (от арабского -Мисръ).

В тексте сказки также имеются слова религиозной тематики: маулям, намаз.

Обратимся к лингвистической характеристике названных слов.

Маулям: «Маулям (создатель) дал Ашику крылья, и он прилетел на свадьбу Магуль-Мегери». В словарях слово маулям не зафиксировано, будем опираться на примечание, данное М.Ю. Лермонтовым.

Намаз: Утренний намаз творил я в Арзиньянской долине, полуденный намаз в городе Арзруме; пред захождением солнца творил намаз в городе Карсе, а вечерний намаз в Тифлизе [ ].

Намаз — мусульманская молитва, совершаемая пять раз в день. По мнению Фасмера, вошло в русcкий язык через тюркские языки[10, 226 ]. В башкирском, татарском языках намаз – молитва [ 8, 393 ].

Селям алейкюм: «И слышит она из-за чапры, что пришел незнакомец, который говорил: «Селям алейкюм: вы здесь веселитесь и пируете, так позвольте мне, бедному страннику, сесть с вами, и за это я спою вам песню». «Салам алейкум» — это традиционное мусульманское приветствие. Его используют все народы, которые исповедуют ислам. «Ассаламу алейкум» — это арабское приветствие «Здравствуйте». В татарском и башкирском языках «салям» — привет.

Использование поэтом тюркизмов религиозного значения подтверждает тот факт, что М.Ю. Лермонтову удалось понять изнутри уклад жизни, особенности мировоззрения, культуры горских народов Кавказа.

Большую группу в сказке представляют тюркизмы, означающие названия разных титулов, обращения к близким людям, например: ага, ашик, ана, оглан, газель, бек, паша, чауш.

Ага: «Виноват, Ага, — сказал Ашик, — я ошибся, я хотел сказать, что мне надо в Карс…»[3, 450].

Ага — в турецком языке аgа означает благородный, знатный; хозяин. В султанской Турции: титул военачальников, в современной Турции — обращение к зажиточным землевладельцам, ага ставится всегда после собственного имени и обозначает малограмотного господина. В башкирском языке агай — дядя, также употребляется в значении старший брат и в вежливом обращении к старшему мужчине.

Ана : «… Ана, ана (мать), отвори: я божий гость». В турецком и татарском языках и значение (мать), и произношение этих слов совпадает.

Ашик: «И одна из них, увидав спящего ашика (балалаечник),

отстала и подошла к нему»[3, 451 ].

Ашик — влюбленный, в татарском языке «гашыйк» — влюблённый, любящий [8, 112].

Газель: «…вставай, безумный, твоя газель идет мимо» [3, 447 ].

Газель — тур. güzel 1. красивый, прекрасный, хороший, милый; 2. красавец, красавица, в татарском языке гүзәл — прекрасный, прелестный, красивый, дивный; прелесть [ 8, 122].

Оглан: «И слышит громкий голос: «Оглан, что ты хочешь делать?»

[ 3, 450 ]. Оглан — в азербайджанском языке: мальчик, подросток, отрок, юноша. В турецком языке oglan –мальчик, в татарском – улым (сынок) [8, 588].

Бек: «Добрый путь, — кричал ему бек,- куда ты ни шел, странник, я твой товарищ» [3, 448 ].

Бек — то же, что бей, раньше у татар и в Турции — титул мелких феодальных владетелей или крупных чиновников; теперь — прибавка к имени в значении «господин», ставится после имени. Фасмер считает, что «бек, бей, бий» — княжеский титул. Отсюда бергамот (сорт груш) – княжеская груша (по -турецки «бег армуду») [10, 91].

Паша: «…песня так понравилась гордому паше, что он

оставил у себя бедного Ашик-Кериба» [3,449 ].

Паша — так назывался прежде генерал в Турции. Этимология слова паша спорная: одни считают, что это сокращенное персидское патша -«царь»; другие полагают, что это — сочетание двух турецких слов баш главный+aza [10, 238].

Чауш: «Его чауши измучились, бегая по городу». Чауш — судейский служитель в Турции, слуга, страж [10, 338].

Небольшое количество восточной лексики, встретившейся в сказке, не зафиксирована в словарях, к которым мы обращались в данной работе. При определении их семантики мы пользовались комментариями автора, М.Ю. Лермонтова, в самом тексте (чапра, маулям,ашик, ана).

В «Ашик-Керибе» упоминаются следующие собственные имена:

Ашик (певец), Ашик-Кериб, Аяк-Ага (имя Аяк — Ага означает: аяк — тюрк. «нога», ага — тюрк. «господин, хозяин», точного значения этого имени в словаре нет); Кериб (нищий)», Куршуд-бек, Магулъ-Мегери, Рашид

(храбрый), Хадерилиаз (Св. Георгий), Халаф (сейчас: Алеппо), Шинди гёрурсез (скоро узнаете).

Все эти имена и топонимика (Тифлиз, Халаф, Арзинган (-гора), Арзиньян, Арзерум и Карс) относятся к турецкому языку.

Таким образом, тюркизмы сохраняют в своём большинстве национальные языковые черты и функционируют как обозначения уникальных понятий, не имеющих аналогов в русском языке. Их смысловая функция заключается в передаче колорита исконной культуры носителей языка, экзотической и этнографической лексики.

2. Художественные функции тюркизмов в сказке «Ашик-Кериб»

Восточная лексика выполняет в тексте сказки несколько функций.

Во-первых, тюркизмы выполняют номинативную функцию — называют понятия, которым нет эквивалентов в русском языке. Например, чауш, паша, бек, намаз.

Вместе с тем эти слова придают повествованию национальный языковой колорит, «приближают» читателя к языку Турции, жизнь которой описывает автор. Это вторая функция тюркизмов — отражение национальной языковой специфики. Следующая функция — художественная, стилистическая: они служат эмоционально-оценочным средством. Например: ага, ашик, оглан, ана, газель. Для объяснения значения заимствованной лексики Лермонтов дал прямой перевод слов в тексте.

Что касается приёмов ввода тюркизмов в канву произведения, то можно выделить такие приёмы: с пояснением, без пояснения. Например, ашик — балалаечник; сааз — балалайка турецкая; чапра — занавес; Хадерилиаз — св.Георгий; ана — мать; Рашид – храбрый. Остальные тюркизмы даны в тексте без пояснения значения. Следует отметить, что среди них есть и такие, которые были уже известны русскоговорящему читателю. Например, деньги: «…отец мой сыграет нашу свадьбу на свои деньги» [3,448], товарищ: «… не рад был Ашик своему товарищу» [3,448], хозяин: «…но никто не признался хозяином золотому блюду» [3,449], кинжал: «…держала в одной руке чашу с ядом, в другой острый кинжал» [3,452],

Деньги, товарищ, хозяин, кинжал — данные слова, хотя и кажутся нам исконно русскими, на самом деле имеют тюркское происхождение. Например, слово деньги происходит от татарского слова тэнкэ, что означает золотая монета [9, 70].Товарищ происходит от тюркского tavar «товар, имущество», но имеет значение друга, соучастника; хозяин от татарского хужа, что означает «господин». Кинжал от татарского — ханджар [10, 175]. Эти слова закрепились в русском языке и потеряли свой иноязычный облик.

Вывод по второй главе.

Анализ тюркизмов, отобранных нами из сказки М.Ю. Лермонтова, позволяет установить, что они несут определённую стилистическую, национально-культурную нагрузку. Примеры из произведения Лермонтова свидетельствуют о стремлении автора создать живое представление о жизни кавказских народов.

Заключение

М.Ю. Лермонтов активно использует тюркизмы в сказке «Ашик-Кериб», осваивая и популяризуя лексику кавказских языков, комментируя её в некоторых случаях: ага, ана, бек, паша, включая тюркские заимствования из арабского (аллах, ашик, маулям, селям алейкюм) и персидского (караван-сарай, намаз) языков. В числе используемых Лермонтовым тюркизмов встречаются также слова, относящиеся к глубинным слоям тюркской лексики, редко употребляемой при создании восточного колорита: чауш (слуга, страж), чапра (занавес), шинди гёрурсез (скоро узнаете). Восточная лексика в произведении М.Ю. Лермонтова представляет интерес как материал для изучения жизни, быта, культуры, истории и национального менталитета кавказских народов.

Таким образом, произведение М.Ю. Лермонтова показывает путь упрочения культурных взаимосвязей между народами: через освоение языков и культур, взаимообмен ценностями культуры, языка, народной этики. Русский писатель стремится объективно показать жизнь народов Кавказа, с большим интересом раскрывает их нравы, рассказывает об их верности слову, о мужестве и преданности. Национальный колорит обозначен реалиями, характерными для изображаемых народов. Он передаётся лексическими средствами.

Возвращаясь к введению в работе, в котором мы обозначили цели и задачи данной работы, мы можем сказать, что они в полной мере достигнуты. Были проанализированы тюркизмы в сказке «Ашик-Кериб», выявлена их роль в передаче национального колорита, придания тексту исторической и языковой достоверности. По различным словарям установлена этимология, семантика анализируемых слов и определена их роль и функции в художественном тексте.

Таким образом, наличие в сказке «Ашик-Кериб» М.Ю.Лермонтова большого количества заимствованной лексики (тюркской) говорит о том, что автор стремился к приданию своему произведению исторической и языковой достоверности, что хорошо передалось читателю. Опыт М.Ю. Лермонтова и других писателей классиков (А.С. Пушкин, Л.Н. Толстой) учит, что заимствованную лексику следует вводить в литературные произведения осторожно, с разбором, помня, что истинный вкус состоит в чувстве соразмерности и сообразности. Мы видим стремление Лермонтова создать яркое, образное представление о жизни других народов и чуткое и бережное отношение его к другим языкам.

Использованная литература

Кожевникова Е.А. Тюркизмы в современном русском языке. — Электронный научно-образовательный журнал ВГПУ «Грани познания», №1(2), май, 2009. / www.grani.vspu.ru/

Крысин Л.П. Современный русский язык.- М.: Издательский центр «Академия», 2007. – 240 с. [Электронный ресурс], режим доступа: https://search.rsl.ru/ru/record/01006553192/

Лермонтов М.Ю. Сочинения в двух томах. Том второй. – М.: Правда, 1980. – 704 с.

Лермонтовская энциклопедия. Гл. ред. В. А. Мануйлов.- М.: Советская энциклопедия, 1981. — 784 с. [ Электронный ресурс] — режим доступа: http://feb-web.ru/feb/lermenc/Lre-ABC/lre/lre-5642.htm/

Лингвистический энциклопедический словарь / Гл. ред. В. Н. Ярцева. — М.: Советская энциклопедия, 1990. – 682 с.

Михайлов М.С. К вопросу о занятиях М.Ю. Лермонтова «татарским» языком, в книге: Тюркологический сборник, 1: М.-Л., 1951, с. 127-35. -[Электронный ресурс], режим доступа: https://rusneb.ru/catalog/000202_000006_1732004/

Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка / С.И.Ожегов, Н.Ю.Шведова.- 4-е изд., доп.- М.: Азбуковник, 1997.- 944 с.

Татарско-русский словарь. – М.: Советская энциклопедия,1966. – 897 с.

Шанский Н.М. Школьный этимологический словарь русского языка: Значение и происхождение слов / Н.М.Шанский, Т.А.Боброва 2-е изд., — М.: Дрофа, Русский язык, 1997. — 400с.

Шипова E.H. Словарь тюркизмов в русском языке / Е.Н.Шипова.- Алма-Ата, 1976.- 444 с. [ Электронный ресурс] — режим доступа: http://issuesinlinguistics.ru/pubfiles/1978-1_137/

Приложение

Словарь тюркизмов в сказке М.Ю.Лермонтова «Ашик-Кериб»

1.Ага — 1.благородный, знатный; хозяин. 2. титул военачальников в султанской Турции.

2.Ана – мать ( примечание, данное М.Ю. Лермонтовым).

3.Ашик – балалаечник ( примечание, данное М.Ю. Лермонтовым).

4.Бек — титул мелких феодальных владетелей или крупных чиновников в Турции.

5. Газель — 1. красивый, прекрасный, хороший, милый; 2. красавец, красавица.

6. Караван-сарай — постоялый двор, место стоянки с помещениями для караванов на дорогах и в городах Азии.

7.Маулям – создатель ( примечание, данное М.Ю. Лермонтовым).

8. Намаз- мусульманская молитва, совершаемая пять раз в день.

9. Оглан — мальчик, подросток, отрок, юноша.

10. Паша — так назывался прежде генерал в Турции.

11.Селям алейкюм – здравствуйте.

12.Чапра – занавес ( примечание, данное М.Ю. Лермонтовым).

13. Чауш — судейский служитель в Турции, слуга, страж.

14. Шинди гёрурсез — скоро узнаете (примечание, данное М.Ю. Лермонтовым)

Просмотров работы: 356

Сказка М. Ю. Лермонтова «Ашик-Кериб». Герои

турецкой сказки. Характеристика героев, отношение к ним. (2й урок)

Цель урока:

—

продолжить знакомство со сказкой М. Ю. Лермонтова «Ашик- Кериб»

Задачи урока:

-создать

условия, для ознакомления детей с турецкой культурой;

-совершенствование

осознанного чтения;

-закрепить

особенности волшебных сказок;

-обогащать

словарный запас детей;

-воспитывать

чувства сопереживания, сострадания, уважение к людям другой национальности.

Оборудование:

портрет писателя, презентация, карточки для работы индивидуально и в парах,

группах.

Ход урока.

1.

Мотивация и актуализация знаний.

Слайды 1 – 3.

—

Ребята, сегодня на уроке мы продолжим знакомство с произведением писателя, которого

зовут ….(Михаил Юрьевич Лермонтов)

—

Какие жанры произведений Лермонтова мы знаем? (Стихи и сказки)

—

Как называется произведение, с которым мы начали знакомиться на прошлом уроке? (Турецкая

сказка «Ашик- Кериб».)

—

К какому жанру мы отнесём это произведение? (сказка)

—

Какие бывают типы сказок? (народные и авторские)

—

К какой группе отнесём сказку М. Ю. Лермонтова? (авторская)

—

Давайте вспомним, на какие виды делятся сказки? (волшебные, бытовые, о животных).

—

Опираясь на схему, расскажите мне о сказке «Ашик-кериб» (авторская,

волшебная).

—

Докажите, что эта сказка волшебная, назвав особенности таких сказок. (Чудеса,

волшебные предметы, троекратный повтор)

2.

Постановка целей и задач

Итак, цель нашего урока продолжить знакомство с этой

сказкой, какие познавательные задачи мы поставим перед собой?

1. Вспомнить

сюжет сказки.

2. Охарактеризовать

героев.

3. Выяснить,

чему учит нас эта сказка и что хотел сказать нам автор.

3.

Проверка домашнего задания.

—

Дома вы должны были перечитать эту сказку, сейчас мы проверим, как внимательно

вы читали.

1. Работа в парах.

—

Для этого одни ребята ответят на вопросы небольшого теста, а другие –

разгадают кроссворд, поработав в парах. Как только вы будете готовы, покажите мне

это.

Слайды

4-6 (проверка кроссворда и теста)

Тест

1) Кем был Ашик Кериб?

а) богатый турок

б) бедный певец

в) великий паша

2) В каком городе жила Магуль Мегери?

а) Карс

б) Тифлиз

в) Арзерум

3) Кто помог Ашик Керибу?

а) Куршуд бек

б) Святой Хадерилиаз

в) мать

4) Как Ашик Кериб вернул матери зрение?

а) сказал волшебные слова

б) помазал глаза комком земли

в) спел свою лучшую песню

4.

Работа по теме урока.

—

Давайте мы поработаем с текстом, но сделаем это с помощью иллюстрации.

Слайды 7-13

—

Ваша задача, узнать эпизод по картинке и найти его в тексте и зачитать.

1. — Чем занимался Ашик-Кериб?

—

Почему люди уважали его?

—

Как он познакомился со своей невестой?

—

Что предложила девушка Ашик-Керибу?

—

Почему Ашик-Кериб отказался от предложения невесты, ведь приданого девушки

могло хватить на безбедную жизнь?

—

Какое решение принял Ашик Кериб?

—

Охарактеризуйте Ашик Кериба. (Ашик Кериб талантливый, честный, храбрый,

добрый, великодушный)

2.

— Почему девушка согласилась ждать Ашик Кериба 7 лет, ведь это так долго?

—

Какое качество Магуль Мегери помогло ей выдержать все испытания?

—

Какие ещё черты характера этой девушки вам нравятся?

—

Почему девушка держала кинжал и яд?

5.

Физминутка

Слушай,

сказочный народ,

Собираемся на сход.

Поскорее в строй вставайте

И зарядку начинайте.

Потягушка,

потянись!

Поскорей, скорей проснись!

День настал давным-давно,

Он стучит в твое окно.

— А как вы

думаете, Куршуд бек – положительный или отрицательный герой? (Отрицательный,

так как он совершил подлый, бесчестный поступок, жестокий по отношению к матери

Ашика, ведь от слез она потеряла зрение).

— Почему

он совершил такой поступок? (Он тоже любил Магуль Мегери).

6.

Закрепление нового материала.

Работа в группах.

—

Хорошо. Мы вспомнили сюжет сказки и главных героев. Назовите кто является

главными героями сказки? (Ашик — Кериб, Магуль – Мегери и Куршид – Бек.)

—

Кто, по вашему мнению, второстепенный герой? (мать, подруга, сестра, брат

Куршид–бека и святой Георгий).

—

Давайте дадим характеристику главным героям, заполнив их паспорт.

Для

этого вы будете работать в группах.

-Чтобы

лучше понять поступки героев, составим их словесный портрет.

-Для

этого можно использовать план (работа в группах).

1.

Как звали героя?

2. Чем

занимался?

3. Возраст.

4. Бедный

или богатый.

5. В

какой семье воспитывался?

6. Кто

его друзья?

7. Черты

характера.

Ашик-Кериб Магуль-Мегери

Куршуд-бек

молодой

молодая богатый

красивый богатая завистливый

бедный

красивая жестокий

музыкант

приветливая

дружелюбный

добрая

приветливый

Выслушиваются

ответы детей, анализируется характер главных героев.

Ашик-Кериб бедный

музыкант, высокое сердце, уважали его люди, порядочность с чувством

достоинства, уважение к матери, любовь к сестре, талантливый музыкант, умение

прощать, любовь к Магуль-Мегери, честный, храбрый,

добрый, великодушный;

Магуль-Мегери

единственная дочь, не избалованная богатством, красивая, добрая, порядочная,

верная данному слову, любит Ашик-Кериба, покорная.

Куршуд-бек, злость, зависть, непорядочность,

обман, он совершил подлый, бесчестный поступок,

жестокий по отношению к матери Ашика, ведь от слёз она потеряла зрение.

— Что же автор хотел сказать нам,

наделяя своих героев таким характером? (важно иметь верных друзей, не идти на

подлости, быть терпеливым и добро всегда будет вознаграждено. Уметь прощать и

не держать обиды)

Прочитаем

пословицы стр. 111.

-Для

чего автор описал нам их?

-Может

ли для тебя это быть ценным?

7.

Рефлексия.

Какое

задание показалось самым интересным? Самым трудным? Что главное поняли на

уроке?

-Сказку

какого народа нам пересказал М. Ю. Лермонтов?

-На

кого из героев ты бы хотел быть похож или взять в друзья? Почему?

Домашнее задание.

1. Составить 5

вопросов по содержанию произведения.

Словарик восточных слов.

Аян- Ага— знатный

господин.

Ана— мать.

Ашик— музыкант, балалаечник.

Аллах— бог.

Газель— родственное антилопе

полорогое млекопитающее, отличающееся стройностью и быстротой бега.

Зарок- клятвенное обещание.

Караван— сарай- постоялый и

торговый дом в городе, на дороге.

Маулям— создатель.

Минарет— башня у мечети, откуда

созывали мусульман на молитву.

Намаз— ежедневное пятикратное

моление у мусульман.

Оглан— юноша.

Пророк— истолкователь воли

божества, богов; тот, кто пророчит, предсказывает что-нибудь.

Паша- в старой Турции титул

генералов.

Сааз— турецкая баладайка.

Салям- алейкум—

здравствуйте.

Чауши— слуги.

Слайды уроку

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Краткое содержание

Ашик-Кериб является главным героем. Это молодой человек, музыкант из бедной семьи. Он влюбился в богатую девушку и не согласился просто так взять приданное. Парень понимал, что всю жизнь будет обязан ее отцу. Он дает обещание, что ровно через 7 лет разбогатеет. Его невеста соглашается ждать его все это время. Но, кроме этого, девушка дает обещание, что как только ей нужно будет выйти замуж за нелюбимого, она покончит жизнь самоубийством.

Вместе с ним на заработки отправился Куршуд-бек. В дороге с ними приключается один случай. Двум парням нужно было перебраться на другой берег реки. И попутчик Ашика предлагает раздеться и переплыть. Но на самом деле Куршуд лишь хочет обмануть героя и украсть его одежду. Именно так он и поступил, когда парень прыгнул в реку.

Вернувшись домой с вещами Ашика, Куршуд сказал, что он утонул. Узнав о таком сообщении мать главного героя, теряет зрение и все 7 лет не догадывается, что ее сын жив. На самом деле парень все эти годы занимался только работой и накопил много денег.

Интересна эта сказка тем, что в погоне за богатством он забывает о времени, а ведь его любимая должна выйти замуж. Вскоре он вспомнил, что до свадьбы осталось всего 3 дня. В этот же миг герой садится на коня и отправляется домой. Ашик скакал без остановки и все же понимал, что ему не добраться до города за такой короткий период. В это время он задумывается, чтобы броситься со скалы и разом решить свою проблему. И в этот момент к нему является всадник и только потом герой понял, что это святой человек.

Несколько раз он проверял его посредством обмана. Этот незнакомец творил чудеса и мог перенести героя в любой город.

После того как Ашик понимает, что перед ним волшебник, он признался в обмане. Святой простил его, доставил в родной город и исцелил мать.

Основа задумки

Концовка рассказа дает возможность понять, чему учит сказка «Ашик-Кериб». Автор хотел донести читателям, что всегда нужно быть смелым и стремиться к задуманному. Только после того, как человек поверит в свои силы, у него все получится.

Это произведение имеет 2 основных мысли:

- Если намерения человека чисты, он всегда добьется желаемого.

- Зависть и злость не исполнят планы и желания человека.

В произведении видно, как главный герой долго шел к своей цели, и в конце трудного пути его ждало чудо, благодаря которому он смог добиться успеха. Развязка показывает отношение автора к главному герою. Он представил его как честного человека и призывал читателей быть такими.

Писатель также охарактеризовал Куршуда и каким он был на самом деле. Этот человек злой и преследует только корыстные цели. Отрицательный герой мечтал жениться на любимой девушке Ашика, пока он будет находиться в отъезде.

Части текста

Практически все народные сказки имеют свои философски-религиозные особенности, которые дают общую характеристику. Ашик-Кериб из сказки «Ашик-Кериб» является человеком, в котором заложены все лучшие качества. Произведение можно разделить на несколько разделов, например:

- Описание жизни главного героя.

- Развитие любовной линии.

- Мистическое возвращение и исцеление.

В анализируемой турецкой сказке любовь считается главной движущей силой и смыслом жизни героев. Благодаря его чистой душе он получил в награду чудеса. Все действия, происходящие в сказке, закончились торжеством, которое устроил посланник свыше.

История создания

Лермонтов написал сказку в 1837 году, находясь в ссылке на Кавказе. В восточных странах это произведение было популярным. Со временем автор представил его читателям в собственной фольклорной обработке.

Сегодня в школах на уроках русской литературы дети в 4 классе делают синквейн к сказке и пишут сочинения для лучшего усвоения. Этот прием выразительности состоит из разделов, например:

- Ашик-Кериб.

- Влюбленный, молодой.

- Не сдается, работает, мечтает.

- Во время вспоминает обещания.

- Возвращение.

Синквейн всегда состоит из пяти нерифмованных строк. Такой способ разделения помогает кратко выразить тему, описать характеристику героя, раскрыть идею создания и провести резюмированные итоги всего рассказа.

План урока:

Краткий рассказ о жизни Лермонтова

Краткий пересказ сказочного сюжета

Образ главного героя

Значение восточной мудрости, заложенной в поучительной сказке «Ашик-Кериб»

Краткий рассказ о жизни Лермонтова

Влияние Кавказа на творчество поэта. История написания произведения «Ашик-Кериб», стилизованного под восточную сказку-легенду

Жизнь Лермонтова была яркой, но короткой: он прожил всего неполных 27 лет. В Москве 3 октября 1814 г. в семье Юрия Петровича Лермонтова, отставного военного и небогатого помещика, родился мальчик, которому было суждено стать великим поэтом. Его мать, принадлежавшая к знатному и богатому роду, скончалась от чахотки, когда сыну Мише не исполнилось еще и трех лет. Мальчик остался в имении Тарханы на воспитании у бабушки, которая уделяла воспитанию и домашнему образованию внука много внимания, не жалея средств на учителей.Михаил великолепно владел немецким и французским языками, проявил способности в живописи, игре на скрипке, флейте, фортепиано. Когда ему пошел 14 год, продолжил образование в Московском университетском благородном пансионе, после в самом университете на нравственно-политическом и словесном отделениях, но спустя два года перевелся в Школу гвардейских подпрапорщиков в Петербурге, которую окончил в 1834 г. и поступил на службу в Гусарский полк.

С Кавказом Лермонтов был знаком с десятилетнего возраста.Он был болезненным ребенком, бабушка Елизавета Алексеевна Арсеньева трижды возила Мишу на минеральные источники Северного Кавказа. Мальчик с первой поездки был поражен красотой гор, стал интересоваться культурой и обычаями местных народов, наследием кавказского фольклора. С тех пор кавказская тема нашла отражение в его поэзии и живописи.

Рисунок Лермонтова «Кавказ»

Посетить вновь Кавказ ему довелось уже офицером: туда поэт был сослан за стихотворение «На смерть поэта», которое он написал после гибели Пушкина на дуэли. Это обличительное стихотворение, быстро распространявшееся в списках в обществе, возмутило императора Николая I и его окружение. В течение нескольких дней были переписаны десятки тысяч экземпляров, стихотворение стало известно широкому кругу людей. На корнета[1] лейб-гвардии Гусарского полка Лермонтова было заведено дело о «непозволительных стихах», он был арестован. Поэта отправили служить в Нижегородский полк, который участвовал в боевых действиях на Кавказе. Так одно стихотворение принесло поэту не только славу, но и ссылку.

Сложно переоценить влияние Кавказа на творчество Лермонтова. Поэт,интересовавшийся различными культурными традициями, во многих своих произведениях отразил тему Востока и образы восточных преданий. Находясь на Кавказе, Лермонтов,чтобы лучше понимать местный фольклор, учил азербайджанский язык, который прозвали «татарским», т.к.азербайджанцев считали «закавказскими татарами». Сказка «Ашик-Кериб» была услышана поэтом и записана в 1837 г. Чтобы передать восточный колорит, Лермонтов сохранил азербайджанские слова, в скобках указывая их значение. Осенью того же года Лермонтов побывал в столице Грузии – Тифлисе. В этом городе, находившемся на перекрестке торговых путей между Востоком и Европой, сосуществовали культуры разных народов: грузин, турок, иранцев, армян, азербайджанцев, русских и пр. В этой пестрой и разнообразной многонациональной среде происходит часть событий сказочного повествования. Тифлис представлен Лермонтовым как воплощение мира Востока в целом.

Рисунок Лермонтова «Вид Тифлиса»

Об этой сказке узнали случайно после гибели поэта в 1841 г. на дуэли. В Петербурге в его записях была найдена неизвестная рукопись, названная«Ашик-Кериб», которая, видимо, не предназначалась для публикации. Опубликована она была в 1846 г. Сказка Лермонтова представляет собой изложение одного из вариантов восточного сюжета, бытовавшего в нескольких национальных версиях. Поэт дал своему фольклорно обработанному произведению подзаголовок «турецкая сказка».

Краткий пересказ сказочного сюжета

Универсальность сюжета сказки

Действие сказки начинается в Тифлисе, где проживал бедный музыкант, игравший на саазе[2]. Он влюблен в дочь турецкого богача Магуль-Мегери. Юноша был беден, но гордость не позволяла ему жениться на девушке из богатой семьи. Ему нечем было заплатить калым[3], и он не хотел быть всем обязан отцу жены. Ашик-Кериб решил отправиться на заработки, дав любимой обещание вернуться через семь лет. Девушка согласилась его ждать при условии, что спустя семь лет, если он не вернется, она станет женой другого. Куршуд-бек, влюбленный в Магуль-Мегери, напросился в попутчики к ее жениху. В пути он похитил одежду Ашик-Кериба, когда тот переплывал реку, и предъявил ее матери музыканта как доказательство, что ее сын утонул. С горя мать ослепла от слез. Но невеста не поверила в гибель любимого и продолжала его ждать.

Ашик-Кериб раздобыл одежду в одной из деревень, после скитался в поисках заработков. Со временем он добрался до сирийского города Халафа, там его искусство понравилось одному паше[4]. Став придворным музыкантом, он разбогател. Но в погоне за богатством молодой человек потерял чувство времени.Спустя шесть лет купец из Тифлиса отправился в странствие, Магуль-Мегери дала ему золотое блюдо с просьбой выставлять его во всех городах, чтобы найти человека, которому это блюдо знакомо. Тифлисский купец добрался до Халафа, музыкант увидел блюдо, принадлежавшее его возлюбленной. Торговец напомнил, что до возвращения в Тифлис осталось несколько дней. Ашик-Кериб, решив вернуться домой, скакал без отдыха и остановок, загнал лошадь в дороге. Ему пришлось идти пешком, и он осознал, что добраться к сроку не успевает.Отчаявшийся юноша хотел даже броситься в пропасть. Спасителем оказался чудесный всадник, который на своем белом коне помог быстро перенестись в Тифлис.Потом герой понял, что всадником был святой Георгий Победоносец.

Кадр из фильма «Ашик-Кериб»

Спустя семь лет героя не узнали подросшая сестра и слепая мать. Магуль-Мегери отец выдает замуж за Куршуд-бека, но невеста готова уже покончить с собой: она приготовила для себя сосуд с ядом и острый кинжал. Неузнанный музыкант приходит на свадебное торжество и начинает петь. Девушка узнала голос любимого и кинулась в его объятия. Куршуд-бек был вынужден отступиться, покорившись судьбе. Он остановил своего брата, который бросился с кинжалом на влюбленных. Ашик-Кериб при помощи комочка земли, который дал ему святой Георгий, излечил свою мать, вернув ей зрение. Это чудо убедило присутствующих, что юноше помогают высшие силы.

Сюжет«Ашик-Кериба» универсален, подобные истории существовали в разные времена в фольклоре многих народов. В основе сюжета традиционная модель развития событий многих сказок: «любовь героев – разлука – верность – возвращение домой – счастливая встреча влюбленных и свадьба». Похожие сюжеты встречаются в таких произведениях, как «Одиссея» древнегреческого поэта Гомера, русских былинах о Добрыне Никитиче и Алеше Поповиче и многих других шедеврах мировой литературы.

Образ главного героя

Романтическая история любви и коварства. Противостояние добра и зла в сказке

Образ бедного странствующего народного певца, вознагражденного за страдания, был близок Лермонтову, вызывал у него глубокую симпатию. Сам поэт тоже ощущал себя скитальцем на чужбине, его самого считали «певцом Кавказа», горцы его уважительно величали ашугом (ашиком), т.е. человеком, которому Всевышний дал поэтический дар.

Ашиком на Востоке называли музыканта, сочиняющего песни и аккомпанирующего себе на саазе. Такой исполнитель славился искусством рассказывать истории о любви, сочетая прозаическое повествование и пение. Именно мастерством пения и игры на саазе владел главный герой, которому «пророк[5] не дал ничего, кроме высокого сердца и дара песен». Ашик-Кериб способен на возвышенные чувства, он проявляет благородство характера, чистоту помыслов. Ему не хочется с легкостью получить богатство, женившись с выгодой. Бедный юноша выбирает иной путь: предпочитает честно заработать свое состояние, понимая, что на это уйдут годы.Он не держит зла на коварного Куршуда, в знак примирения готов отдать ему свою сестру в жены.

Кадр из фильма «Ашик-Кериб»

Для героя и его невесты любовь стала смыслом всей жизни. Красавица турчанка Магуль-Мегери, несмотря на то, что была единственной и любимой дочерью богатого купца, выросла скромной, доброй и искренней девушкой. Она разумна и находчива, ей удалось найти способ напомнить Ашику о сроке возвращения. Образ героини является символом чистоты и верности.Она не поверила слухам о смерти возлюбленного и продолжала ждать его; была готова покончить с собой, но не жить с нелюбимым человеком. Автор сравнивает ее с «ангелом, живущим за звездами».

Противопоставлен талантливому и неунывающему Ашику-Керибу его соперник Куршуд-бек, притворявшийся другом музыканта. Он человек зажиточный и знатный, но злой и корыстный, готовый на подлог и ложь ради достижения своей цели. Он коварно решил жениться на возлюбленной своего друга,распространив слух о его гибели.Но в конце, поняв нравственное превосходство Ашика-Кериба и невозможность получить любовь девушки хитростью, покорно принимает свою участь.

Значение восточной мудрости, заложенной в поучительной сказке «Ашик-Кериб»

Небольшая восточная легенда стала известной в России благодаря интересу Лермонтова к кавказскому фольклору. Во всех народных сказках разных стран заложены определенные моральные или философские идеи. В сказке «Ашик-Кериб» отражены основы народной восточной мудрости. История бедного и доброго музыканта проникнута прославлением настоящей любви, для которой нет преград, ожиданием чуда, торжеством добра над злом. Сказка, как мудрая притча[6], учит, что путь к счастью бывает долгим и непростым, но все получается у человека, поверившего в собственные силы, с добрыми намерениями он всегда достигнет желаемого. Сама судьба помогает в начинаниях человеку верному, порядочному, умеющему держать свое слово. А злость, коварство, зависть не способствуют исполнению желаний. Главный герой, благодаря силе своей любви и чистой душе получил в награду чудеса через посланника свыше.

Кадр из фильма «Ашик-Кериб»

Словарь

Корнет – младшее офицерское звание.

Сааза – семиструнный музыкальный восточный инструмент, напоминающий балалайку.

Калым – восточный обычай платить выкуп за невесту ее родителям.

Паша – восточный правитель.

Пророк – провозвестник божественной воли, святой человек, посредник между высшими силами и человечеством.

Притча – небольшой рассказ с нравственным поучением.