Родная русская литература. 9 класс. 28.04.2021.

Урок по рассказу Захара Прилепина «Белый квадрат»

Цель: формирование базовых способностей понимания текста.

Задачи:

— формировать умение выявлять различные виды информации в тексте, анализировать её и делать выводы;

— выявить значение понятий «трагедия», «ответственность», «долг», «рассказчик» «символ»;

— совершенствовать умения определять тему текста, формулировать проблему(ы) текста, выявлять позиции автора и рассказчика;

— находить в тексте художественные детали и определять их роль в художественном тексте;

— развивать умение использовать информацию из текста для выражения и обоснования собственного мнения;

— развивать речь учащихся, обогащать их словарный запас;

— развивать чувства сопереживания, сочувствия;

— развивать коммуникативные умения.

Форма работы: в группах.

Схема исследования

Игра, опора на жизненный опыт учеников (любимые игры)

Работа с заголовком, построение ассоциативных рядов, выявление темы рассказа (непостижимости смерти)

Белый квадрат – символ, оберег, защита от всех бед этого мира, победы над собой и другими.

Рассказ учит помнить, ценить, брать пример, быть стойкими.

-Почему трудно читать такие книги? Почему родители не хотят, чтобы ТАКОЕ читали дети? И надо ли читать?

Чтение рассказа.

Первые впечатления, вопросы, которые возникают в ходе прочтения

Смысл рассказа, предположения

Герои рассказа, их характеристика, их действия (работа с текстом)

Композиция произведения, временные пересечения, роль диалога в настоящем, художественные приемы, используемые автором)

“В рассказе «Белый квадрат» имеются два временных плана. Один, главный, — это детство, прошлое. Другой — мысленный диалог с Сашкой, который держит читателя заинтригованным до конца рассказа. Рассказчик — главный герой, повествует о событиях своего детства, о случае, который он вспоминает в отчётливых деталях до настоящего момента. Всё время в рассказе — один день прошлого, но при этом тянутся ниточки в настоящее и в какое-то безвременье.

Смысл названия произведения: символика квадрата и белого цвета.

Возвращение к предположениям по смыслу рассказа, выдвинутым в начале произведения. Что останется? Или появятся новые?

Какие вопросы остались после обсуждения рассказа?

Ход занятия

|

Деятельность учителя |

Деятельность учащихся |

|

1. Мотивация учащихся. — Каким словом можно объединить следующие слова: «идея», «головоломка», «радость», «азарт»? А вы любите играть? В какие игры играли, может, и сейчас играете? А какая игра была самой любимой? |

Словом «игра». «Третий лишний», «вышибалы», «прятки», «стрелы»…Играть интересно и азартно. |

|

— Я предлагаю вам прочитать рассказ Захара Прилепина «Белый квадрат». — Предположите по названию рассказа, о чём пойдёт речь. (Версии ребят записываю на доске.) |

У каждого на столе листок с рассказом. Ребята читают рассказ самостоятельно. |

|

— Какое впечатление от рассказа? Передайте его только именами прилагательными. — Какие вопросы возникли в ходе чтения текста? ( Записывает на доске и в конце урока к ним возвращаемся.) |

Грустный, трагический, неожиданный финал, тревожный и даже страшный… Возможные ответы. — Почему всё закончилось так трагично? — Кто в этом виноват? — Виноват ли Захарка? |

|

3. Работа в группах (2 группы) — Рассказ прочитан. Как вы думаете, в чём его смысл? Обозначьте схемой основную мысль рассказа? |

Обсуждают в группах, составляют схемы по пониманию смысла произведения. Схемы вывешиваются на доске, дети защищают их. Предполагаемые версии учащихся. — Рассказать, чем иногда может закончиться игра. — Показать, к чему может привести необдуманный поступок. — Рассказать о том, чем иногда заканчивается беззаботное детство. — Как тяжело переживать нелепую гибель тех, кто был для тебя кумиром, с кого брал пример. |

|

— Ваши версии выслушаны. Правильно ли мы поняли рассказ, это ли хотел сказать автор? Давайте вместе поразмышляем. — Кто герои произведения? Как автор описывает их? Работа в группах. — Нарисуйте словесный портрет ребят: Сашка, Захарка, Чебряков (один из братьев – близнецов). Какие они – эти ребята? — Какими были отношения Сашки с другими ребятами? — Какой Сашка в рассказе? — Когда же в человеке закладывается этот нравственный стержень? — Что же привело к трагедии? — Какие художественные средства усиливают трагедию? — В чём особенность композиции рассказа? Сколько временных пластов в произведении? Что связывает эти пласты? Работа в группах. — Закройте те части рассказа, которые имеют отношение к настоящему, а потом те, которые к прошлому. Подумайте, ЧТО останется в настоящем? — Что значит «вынести»? — Как вы понимаете смысл слова «раздели»? — Вспомните, в каком произведении герой оказывается в такой же ситуации? — В чём смысл названия «Белый квадрат»? (Ребята испытают затруднения при ответе на этот вопрос.) — Что такое квадрат? — Предположите, что символизирует квадрат? Представьте себя в квадрате. Опишите существительными своё состояние. — Какие образы в рассказе связаны с квадратом? — Каков смысл этого образа? — А почему квадрат белый? Что для каждого из вас значит этот цвет? — Каков смысл белого цвета в рассказе? — Какие бытовые моменты в рассказе могли бы подтвердить наши рассуждения? — Продолжите последнюю фразу. (Этот вопрос прозвучит, если ребята не смогут этого сделать.) — Что же такое «белый квадрат»? Вернёмся к вашим версиям о смысле названия рассказа. Есть ли какие-то уточнения первоначальных предположений? (Уточнение понимания смысла заглавия рассказа) |

Дети. «Темнолицые, щербатые, остроплечие пацаны – одним словом, пацанва. Это целый мир детства, в котором свои законы, правила, установки, свои гении и злодеи, но у Прилепина этот мир детей индивидуализирован – каждый из ребят запоминается сразу. Сашка – смех, солнце, свет, тепло, радость. Захарка – маленький, слишком старательный, упрямый (может, упёртый?). Чебряков – плевок, разодранный рукав, ругательства, криволицые и кривоногие хулиганы. Ребята – и хорошие, и плохие, и так себе – обычные дети, как все. «Ласково обращался с малышнёй, не поучая, не матерясь, всех помнил по именам, интересовался делами, жал руку по-мужски, не боялся хулиганов, держал себя смело, достойно, хотя был их моложе. Лидер, заводила, яркая личность, вызывающая уважение окружающих. Не прогибается, не боится, не унижается, не идёт на поводу – он – человек с нравственным стержнем. В детстве, когда сердце острее откликается на любую боль и несправедливость. Ряд случайностей, как обычно случается в жизни, когда всего не предугадаешь: и беспечность самого мальчишки, который спрятался в холодильнике, и замёрзший Захарка, который ушёл, не доиграв очередной кон игры, и родители Сашки, которые не подняли вовремя тревогу, и отсутствие телефонов в деревне, и ,наконец, сторож, оставивший холодильник включённым. Сравнения: «мёрзлое лицо … похожее на тушку замороженной птицы…», «я боюсь, что от крика хрястнет пополам его лицо – так же, как разламывается тушка замороженной птицы». Контраст в портрете героя («солнечный чуб, нежной красоты лицо» — «мёрзлое лицо с вывороченными губами и заиндевелыми скулами») усиливает глубину случившейся трагедии – с одной стороны, а с другой – подчёркивает нелепость произошедшего. Может, ребята увидят диалоговое начало произведения, из которого не совсем пока понятно, с кем разговаривает повзрослевший Захар; может, скажут о времени, их несколько в рассказе. Настоящее пересекает прошлое. Настоящее переплетается с прошлым. И в основе этого переплетения – память, которая не позволяет потерять человеческое лицо. Боль…Боль и страдания умирающего ребёнка Сашки и боль взрослого Захара, который не может забыть смерть друга. Душевная боль не даёт ему не только спокойно жить, но и просто жить. Боль, которую он не может «вынести» и просит Сашку «разделить» с ним. Вынести – пережить, забыть, освободиться от душевных мук, которые страшнее физических. Разделить – разделить с кем-то участь, разделить горе, страдания, то есть взять часть этих страданий на себя. Ф.М. Достоевский. Роман «Преступление и наказание». Раскольников не может вынести наказания за совершённое преступление, говорит с Соней Мармеладовой, он хочет, чтобы Соня взяла его ношу, взвалила его жизненный крест на свои хрупкие плечи. Высказывают свои предположения, которые записываются на доске. Квадрат – геометрическая фигура, поле, ограниченное пространство, прямоугольник, четырёхугольник. (Стороны пересечены – как крест.) Может быть, заключённости, замкнутости, неподвижности, статичности, смерти… (мученическая смерть Сашки в белом квадрате морозильной камеры?) Квадратная морозильная камера; квадрат, нарисованный мелом на стене сельмага; сахарные кубики – квадраты, из которых Захарка строит свою несуществующую жизнь; квадратный рот мёртвого мальчика с прокушенным языком… Мы не всегда в силах разорвать эту замкнутость, изменить, в конце концов, побороть все обстоятельства, которые приводят к трагедии. Как часто человек бывает слаб перед жизненными обстоятельствами, скован этими обстоятельствами, не в силах преодолеть их власть. Белый – чистый, ничем не запятнанный, а ещё: белый фартук, белая пионерская блузка – цвет из детства, юности; чистота помыслов, духа. И седина волос – обычно связана со старостью, умудрённостью и опытом. И белый саван…- атрибут провода человека в последний путь. Белый – это двойственный цвет. Белый цвет – это и воплощение радости в жизни с её детскими играми и забавами, и близость смерти, которая может подстеречь человека где угодно и которая таится, казалось бы, в случайных, бытовых приметах, на которые мы (уж тем более в детстве!) не обращаем внимания. Коза (трагедия – козлиная песнь), ворона с её вечным карканьем, окурок… «Белый квадрат» — это единство образа и цвета, цветообраз, символизирующий переплетение жизни и смерти, радости и горя, счастливого и трагического, некий клубок, который распутывает только сам человек, как делает это герой прилепинского рассказа Захар. Только сам человек должен отвечать за сделанное и несделанное, совершённое и несовершённое, только сам человек должен нести… (свой крест). У каждого он – свой, лёгкий ли, тяжёлый ли – но свой. Символ душевной чистоты, незапятнанности, символ беззаботного детства, когда не выверяешь каждый шаг, не задумываешься о сделанном. Это проверка человека на эту чистоту — человечность. |

|

Работа в группах. — Чьи позиции в рассказе можно обозначить достаточно ясно? Изобразите схематично эти позиции. — Вернёмся к нашим первоначальным версиям о замысле произведения. Изменились ли они? (Уточнение понимания смысла произведения.) |

Захара, автора и собственную позицию. Позиция Захарки. Совершил или не совершил? Виноват или не виноват? Болит душа – живая душа, потому что душа жива, пока способна болеть, а «…стареешь особенно быстро, когда начинаешь искать перед жизнью оправдания. Но это не просто оправдания, это смятение, переживания, муки совести за то, что ничего вроде бы не сделал, но сделал! Позиция автора. Жизнь сложна и непредсказуема, можно ли в ней застучаться, оградить себя от случайностей, ошибок, лукавства, греховных мыслей, заключить себя в некое спасительное пространство (может, квадрат?). Что же ты такое – человек? Что не позволяет человеку впасть в равнодушие, потерять человеческое лицо? Собственная позиция. Для меня «Белый квадрат» — это проверка жизнью: тот крест, который мы либо несём с достоинством, либо бросаем на полпути, стараясь оградить себя от каких-либо душевных мук, пытаясь вину свою переложить на плечи других… |

|

— Какой (ие) урок вы вынесли, прочитав рассказ Захара Прилепина «Белый квадрат». |

Ребята записывают на небольших квадратах, которые вывешиваются на доске в виде дороги их будущей жизни. |

Прочитан трудный рассказ. Зачем мы его читали? Именно для того, чтобы человеку не хотелось спокойно жить, чтобы ему не хотелось душевного комфорта, от которого и до гламура совсем близко — “Чур меня!” — “Потому что если не чур — то водить самому”. Должен ли учитель отдавать себе отчёт в том, какую ответственность он берёт на себя? Безусловно.

Своеобразной «дверкой» в этот мир и был Сашка. Первое слово в описании его внешности — «солнечный». Солнце — это то, без чего ничто не может существовать. Вид «солнечного чуба» Сашки грел душу маленького Захарки. Не случайно то, что Сашка погиб именно в холодильнике, это создаёт ещё больший контраст между описаниями Сашки живого и мёртвого. То, что когда-то грело, теперь говорит: «Холодно, Захарка…»

Большую роль в рассказе играют животные: козы и ворона. Трагедия — козлиная песнь: «козы интересовались мальчишескими играми» — опасность всегда ходила за мальчиками во время их игр. «Бежал, бежал, бежал — и всё равно получал совсем не больной, но очень обидный толчок…» — трагедия словно предупреждала мальчиков, сваливая их на землю, тычком в спину, о том, что могут случиться вещи гораздо более худшие, чем обидное падение. Но Саша седлает козу, не принимая предупреждения всерьёз. Главной теперь становится ворона — символ смерти, карканье которой не к добру. Мальчик умело передразнивает её. Он — ребёнок, пацан — этим отрицает наличие в мире таких вещей, как смерть. Интересная деталь: козы были именно у Сашкиной бабушки, ведь родители, когда он не вернулся, подумали, что мальчик остался у неё, поэтому не искали сына, в то время как тот умирал в холодильнике.

Вопросы для обсуждения в классе.

1.Сколько временных пластов в рассказе З. Прилепина «Белый квадрат»?

2. Прочитайте диалог главного героя с воображаемым собеседником «в настоящем». Прокомментируйте его по возможности.

3. В какую игру играли деревенские дети?

4. Сколько примерно лет было главному герою произведения – Захарке?

5. Как относятся ребята к Захарке? Почему?

6. Сколько лет было Сашке? Почему Захарка так хотел на него походить?

7. Какой черте характера Сашки не переставал завидовать Захарка, даже став взрослым?

8. Как Сашка удивлял деревенских ребят?

9. Честно ли Захарка исполнил свои обязанности «водящего»?

10. Почему Сашку не нашли?

11. Виноват ли Захар в гибели Сашки?

12. Еще раз перечитайте диалог Захарки с Сашкой, заново прокомментируйте его. Становятся ли понятнее реплики героев? Какие именно и почему?

13. Зачем Захарка, став уже взрослым и даже постарев, приезжает в деревню?

14. Почему рассказ называется «Белый квадрат»?

15. Попробуйте определить авторскую позицию в рассказе.

Согласны ли Вы с ней?

16. Почему в рассказе несколько временных пластов?

Белый квадрат

— Привет, Захарка. Ты постарел. — Мы играли в прятки на пустыре за магазином, несколько деревенских пацанов.

Тот, кому выпало водить, стоял лицом к двери, громко считал до ста. За это время все должны были спрятаться.

Темнолицые, щербатые, остроплечие пацаны таились в лабиринтах близкой двухэтажной новостройки, пахнущей кирпичной пылью и в темных углах — мочой. Кто-то чихал в кустистых зарослях, выдавая себя. Другие, сдирая кожу на ребрах, вползали в прощелья забора, отделявшего деревенскую школу от пустыря. И еще влезали на деревья, а потом срывались с веток, мчались наперегонки с тем, кто водил, к двери сельмага, чтобы коснуться нарисованного на ней кирпичом квадрата, крикнув: «Чур меня!».

Потому что если не чур — то водить самому.

Я был самый маленький, меня никто особенно и не искал.

Но я прятался старательно, и лежал недвижно, и вслушивался в зубастый смех пацанвы, тихо завидуя их наглости, быстрым пяткам и матюкам. Матюки их были вылеплены из иных букв, чем произносимые мной: когда ругались они, каждое слово звенело и подпрыгивало, как маленький и злой мяч. Когда ругался я — тайно, шепотом, лицом в траву; или громко, в пустом доме, пока мать на работе, — слова гадко висли на губах, оставалось лишь утереться рукавом, а затем долго рассматривать на рукаве присохшее…

Я следил за водящим из травы, зоркий, как суслик. И когда водящий уходил в противоположную сторону, я издавал, как казалось мне, звонкий казачий гик и семенил короткими ножками к двери сельмага, неся на рожице неестественную, будто вылепленную из пластилина улыбку и в сердце — ощущение необычайного торжества. Водящий на мгновенье лениво поворачивал голову в мою сторону и даже не останавливался, словно и не несся я, стремительный, к двери, а случилась какая нелепица, назойливая и бестолковая.

Но я честно доносил и улыбку, и нерасплескавшееся торжество до белого квадрата на двери и хлопал по нему с такой силой, что ладонь обжигало, и кричал, что «чур меня».

(Чур меня, чур, жизнь моя, — я уже здесь, у дверей, бью ладонями.)

Выкрикнув, я не без удовольствия услышал хохот за спиной — значит, кто-то оценил, как я ловко выпрыгнул, как домчался…

— Ох… — сказал я громче, чем нужно, обернулся самодовольно, всем видом выказывая усталость от пробега. И конечно же, сразу увидел, что не я, голопузый, вызвал восхищение. Это Сашка опять учудил.

— Я постарел. Стареешь особенно быстро, когда начинаешь искать перед жизнью оправдания.

— Но когда сам веришь своим оправданиям — тогда легче.

— Как я могу им не верить, Саша? Что мне тогда делать?

Саша не слушает меня. Он и не приходит никогда. И я тоже не знаю, где он.

— Саш, а что я смогу сказать, даже если приду?

У него мерзлое лицо с вывороченными губами и заиндевелыми скулами, похожее на тушку замороженной птицы; у него нет мимики.

— Холодно, Захарка… Холодно и душно… — говорит он, не слыша меня.

Сашка был необыкновенный. Солнечный чуб, нежной красоты лицо, всегда готовое вспыхнуть осмысленной, чуткой улыбкой. Он ласково обращался с нами, малышней, не поучая, не говоря мерзких пошлостей, никогда не матерясь. Всех помнил по именам и спрашивал: «Как дела?» Жал руку по-мужски. Сердце прыгало ему навстречу.

Он позволял себе смеяться над местными криволицыми и кривоногими хулиганами — братьями Чебряковыми. Смотрел на них сужающимися глазами, не сметая улыбку с лица. Чебряковы были близнецами, старше Сашки на год. В детстве это большая разница. По крайней мере у пацанов.

Я слышал, как однажды он смеялся — один, среди нас, не решившихся даже скривить улыбку, — когда Чебряков полез на дерево и порвал с бодрым хрястом рукав до подмышки.

Сашка смеялся, и смех его был ненатужен и весел.

— Че ты смеешься? — спросил Чебряков, один из братьев, забыв о рукаве. Зрачки его беспрестанно двигались влево-вправо, будто не решаясь остановиться на Сашиной улыбке. — Че смеешься?

— А ты мне не велишь? — спросил Саша.

Я всю жизнь искал повода, чтобы так сказать — как Сашка. Но когда находился повод — у меня не хватало сил это произнести, и я бросался в драку, чтобы не испугаться окончательно. Всю жизнь искал повода, чтобы сказать так, — и не смог найти, а он нашел — в свои девять лет.

Сашка передразнил веселыми глазами движение зрачков Чебрякова, и мне кажется, этого никто, кроме меня, не заметил, потому что все остальные смотрели в сторону.

Чебряков сплюнул.

О, эти детские, юношеские, мужские плевки! Признак нервозности, признак того, что выдержка на исходе, — и если сейчас не впасть в истерику, не выпустить когти, не распустить тронутые по углам белой слюной губы, не обнажить юные клыки, то потом ничего не получится.

Чебряков сплюнул, и вдруг резко присел, и поднял руку с разодранным рукавом, и стал его разглядывать, шепча что-то и перемежая слова ругательствами, которые относились только к рукаву.

— Душно, Захарка. Мне душно. — Я едва угадываю по ледяным, почти недвижным губам сказанное. Голоса нет.

— Может, пить? У меня есть в холодиль…

— Нет! — вскрикивает, словно харкает, он. И я боюсь, что от крика хрястнет пополам его лицо — так же, как разламывается тушка замороженной птицы, открывая красное и спутанное нутро.

Днем по деревне бродили козы, помнится, они были и у Сашиной бабки. Бабка Сашина жила в нашей деревне, а родители его — в соседней. Сашка ночевал то здесь, то там, возвращался домой по лесу, вечером.

Я иногда представлял, что иду с ним, он держит мою лапку в своей цепкой руке, темно, и мне не страшно.

Да, бродили козы, и дурно блеяли, и чесали рога о заборы. Иногда разгонялись и бежали к тебе, склонив свою глупую, деревянную башку, — в последнее мгновенье, слыша топот, ты оборачивался и, нелепо занося ноги, закинув белесую пацанячью голову, кося испуганным зраком, бежал, бежал, бежал — и все равно получал совсем не больной, но очень обидный тычок и валился наземь. После этого коза сразу теряла интерес к поверженному и, заблеяв, убегала.

Козы интересовались мальчишескими играми. Обнаружив тебя в кустах, вздрагивали, крутили головами, жаловались козлу: «Здесь ле-е-жит кто-то!» Козел делал вид, что не слышит. Тогда козы подходили ближе. Шевелились ноздри, скалились зубы. «Э-э-э-й!» — глупо кричали они прямо в лицо.

«Волка на вас нет…» — думалось обиженно.

Козы прибрели и к нам, заслышав гвалт и сочный мальчишеский хохот. Порой хохот стихал — когда водящий начинал искать, — и козы озадаченно бродили, выискивая, кто шумел. Нашли Сашку.

Сашка сидел спиной к дереву, иногда отвечая карканьем удивленной нашим играм вороне, гнездившейся где-то неподалеку. Каркал он умело и с издевкой, чем, похоже, раздражал ворону еще больше. Сашкино карканье смешило пацанов, и своим смехом они раскрывали себя водящему.

Коза тоже заинтересовалась «вороной», сидевшей под деревом, и была немедленно оседлана и схвачена на рога.

Сашка вылетел из своего пристанища верхом на козе, толкаясь пятками от земли, крича: «Чур меня, чур!» и весело гикая.

Завечерело и похолодало, и пацанам расхотелось продолжать игры. Они уже устало прятались и, заскучав и примерзнув в будылье у забора или на стылых кирпичах новостройки, потихоньку уходили домой, к парному молоку, усталой мамке и подвыпившему отцу.

Кто-то из очередных водящих, обленившийся искать взрослых пострелов, отыскал меня — сразу, легко, едва досчитав до ста, прямым легким шагом дошел до моего тайника.

«Иди», — кинули мне небрежно.

И я начал водить.

Я бродил по кустам, высоко поднимая тонкие ножки, крапива стрекала меня, и на лодыжках расцветали белые крапивьи волдыри, а по спине ползли зернистые мурахи озноба.

Я сопел и замечал, как кто-то неспешно слезает с дерева и спокойно удаляется при моем приближении — домой, домой… И я не решался окликнуть.

«Эх, что же вы, ре-бя-та…» — шептал я горько, как будто остался в одиночестве на передовой. «Эх, что же вы…»

Ворона умолкла, и коз угнали домой.

Я прошел посадкой, мимо школы, желтеющей печальными боками, мелко осыпающимися штукатуркой. У школы курил сторож, и огонек… вспыхивал…

Вспыхивал, будто сердце, последний раз толкающее кровь.

Окурок полетел в траву, дрогнув ярко-ало.

Я вернулся к сельмагу, запинаясь о камни на темной дороге, уже дрожа и мелко клацая оставшимися молочными зубами. Белый квадрат на двери был неразличим.

«Чур меня», — сказал я шепотом и приложил ладонь туда, где, кажется, был квадрат.

— Я вернулся домой, Саш.

— Я тебя звал.

— Саша, я не в силах вынести это, раздели со мной.

— Нет, Захарка.

Дома меня мыла мама, в тазике с теплой, вспененной водой.

— Мы играли в прятки, мама.

— Тебя находили?

— Нет. Только один раз.

Чай и масло желтое, холодное, словно вырезанное из солнечного блика на утренней воде. Я съем еще один бутерброд. И еще мне молока в чай.

— Мама, я хочу рассказать тебе про игру.

— Сейчас, сынок.

И еще один стакан чая. И три кубика сахара.

— Куда ты, мама? Я хочу рассказать сейчас же…

Ну вот, ушла.

Тогда я буду строить из сахарных кубиков домик.

Родители Сашки подумали, что он остался у бабушки. Бабушка подумала, что он ушел домой, к родителям. Телефонов тогда в деревне не было, никто никому не звонил.

Он спрятался в холодильник — пустую морозильную камеру, стоявшую у сельмага. Из магазина к морозильной камере тянулся затоптанный провод.

Холодильник не открывался изнутри.

Сашу искали два дня, его бабушка приходила ко мне. Я не знал, что ей сказать. Чебряковых возили в милицию.

В понедельник рано утром Сашку нашел школьный сторож.

Руками и ногами мертвый мальчик упирался в дверь холодильника. На лице намерзли слезы. Квадратный рот с прокушенным ледяным языком был раскрыт.

Цель урока: проанализировать (осмыслить) с учащимися проблемы нравственного взросления героя рассказа, развивать умение анализировать, делать вывод; развивать мышление и грамотную речь учащихся, развивать понимание непреходящей ценности жизни человека.

оборудование:

Текст рассказа, компьютер, презентация о Захаре Прилепине, эпиграф: «Произведение искусства в первую очередь должно пройти через эмоцию»

Краткое описание: урок внеклассного чтения по рассказу Захара Прилепина «Белый квадрат», анализ произведения

Ход урока:

I. Орг. момент.

II. Самоопределение к деятельности

Цитата: (читает учитель)

«У нас нет пока хорошей прозы о чеченской войне. Или почти нет. Может быть, потому что Чечня надолго отбивала у людей желание и способность рассказывать об этом опыте. А может быть, потому что, как писал Толстой, не может быть литературы без единства нравственного отношения к предмету. Однако ему удалось. Вот почему его книга о Чечне представляется нам первым настоящим романом об этой войне».

— Как вы считаете, о писателе, какой эпохи, сказаны эти слова? Почему вы так решили?

(Речь идет о писателе современной эпохи)

— Действительно. И сегодня мы с вами познакомимся (проанализируем) с произведением современного автора. Это рассказ Захара Прилепина «Белый квадрат». Кто-то из вас уже знаком с этим писателем?

(Высказывания детей, наверняка, кто-то видел Прилепина в различных телепрограммах)

III.Небольшое сообщение о Прилепине (учеником)

IV.Работа по теме урока

1.Словарная работа

-Сегодня мы с вами познакомимся с термином, который многим из вас хорошо знаком. Этот термин — интерпретация. Как вы понимаете, что означает это слово?

-Что значит интерпретировать произведение? Какие виды интерпретации вам знакомы?

-Здесь стоит отметить, что даже выразительное чтение текста, уже есть вид интерпретации.

-Итак, основная цель художественного произведения передать образ. С помощью чего автор передает художественные образы? (В первую очередь, с помощью художественной детали)

-Таким образом, наша задача сегодня не только познакомиться с рассказом Захара Прилепина. Что еще нам предстоит сделать? (проанализировать его), также уметь формулировать собственное мнение и позицию, выявлять художественные особенности произведения.

-Дома вы должны были прочитать рассказ З. Прилепин «Белый квадрат».

2.Работа с эпиграфом.

-Лев Семенович Выготский писал, что произведение искусства в первую очередь должно пройти через эмоцию, а какие мысли, чувства вы испытали после прочтения? (Ответы детей)

-Прежде чем обратиться к содержанию рассказа, давайте попробуем интерпретировать его название. Какие ассоциации вызывает у вас слово «белый»?

(Останавливаемся на «чистый», «непорочный» — детство, «холодный») Ассоциации к слову «квадрат» («замкнутое пространство»)

3.Краткий пересказ содержания рассказа (ученик пересказывает содержание текста произведения)

-Так как текст вам хорошо знаком, сравните ваши ассоциации с содержанием произведения. Можно ли сказать, что наши ассоциации схожи ? (Да. Белый квадрат – это и рисунок на двери, о который ребята пятнались, и холодильник, ставший смертью одного из героев, и рот замерзшего мальчика и т.д.)

4. Комментарий ученика

В центре произведения история о том, как ребята играли в прятки. Но как преподносится автором эта история? (Как воспоминание, мнимый диалог. Повзрослевший главный герой вспоминает случай, произошедший с ним в детстве)

— В чем необычность повествования в этом произведении?

(В нем несколько временных пластов. Настоящее – центром которого является взрослый Захарка – и прошлое – где тот же герой изображен ребенком)

— Многие из вас испытали после прочтения грусть, жалость, физический холод и т.д.

-А что испытывает главный герой-рассказчик? Подтвердите текстом (угрызение совести)

— Значит «белый квадрат» — это не только квадрат, нарисованный белым кирпичом на двери сельмага, и белевшая дверца стоящего рядом холодильника, а еще это белое, холодное, незаживающее и незарастающее пятно в душе героя.

— А кто-то обвиняет маленького Захарку в смерти Сашки? (Никтокроме него самого).

— За что он себя винит? (Он винит себя за то, что остался «в стороне».)

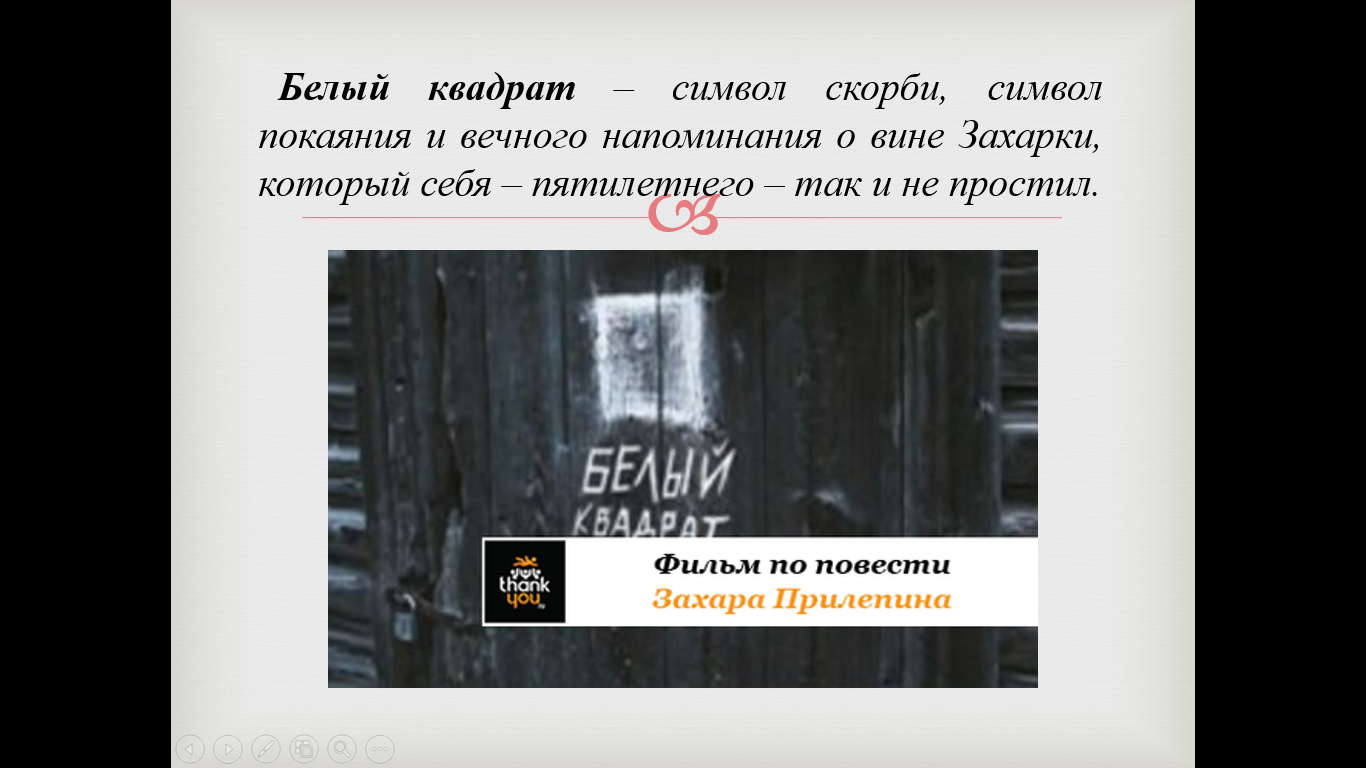

«Белый квадрат» – символ скорби, символ покаяния и вечного напоминания о вине Захарки, который себя – пятилетнего – так и не простил.

— «У героя рассказа есть вина за чужую смерть – она, как червяк в румяном яблоке детства, первый его грех».

—Как бы вы истолковали эту цитату?

Даже косвенная причастность к гибели человека, сама мысль о том, что все могло бы быть иначе, если бы не…отравляет жизнь. Самое страшное и обидное, что в прошлом ничего не поправить, не «стереть ластиком

и не переписать заново испорченную страницу жизни».

*Беседа о ценности человеческой жизни

V. Подведение итогов.

-Что порождают воспоминания о детстве? (Воспоминания о детстве порождают и радость, и боль в душе героя одновременно.)

-Какие проблемы поднимает З. Прилепин в рассказе “Белый квадрат”? (Проблемы памяти, долга, непреходящей ценности человеческой жизни).

Д/З: написать отзыв о рассказе З. Прилепина «Белый квадрат» (какие чувства вызвал у вас рассказ?)

VI.Рефлексия.

Ответы на вопрос: Что я вынес(ла) из этого урока?

Захар Прилепин «Белый квадрат». Опыт осмысления и

анализа.

Образ одного из

главных героев рассказа сливается с образом рассказчика. Кроме того, и зовут

героя Захаркой (сравните: автор рассказа — Захар Прилепин).

В рассказе

сосуществуют два временных пласта: настоящее, представленное в разговоре

повзрослевшего и уже постаревшего Захара с воображаемым собеседником Санькой, и

прошлое, представленное развернутыми и очень яркими воспоминаниями о детстве (к

старости детство вспоминается очень ярко и зримо) самого Захара. Если прошлое

составляет основную ткань сюжета,

то настоящее — это

связующая часть композиции, именно она не дает рассказу «рассыпаться», и она

же содержит непрямую авторскую оценку происходящего.

Настоящее в

рассказе «отравляет прошлое», не дает воспоминаниям детства быть такими

светлыми, чистыми, радостными и яркими, как хотелось бы автору. И все – таки детство

остается детством.

Как у большинства деревенских мальчишек, у Захара был свой

кумир. Этим кумиром был Сашка.

Он «был

необыкновенный», с «солнечным чубом, нежной красоты лицом, всегда готовым

вспыхнуть осмысленной, чуткой улыбкой». Он не говорил «мерзких пошлостей, не

матерился», жал малышам руку по – мужски. Не удивительно, что у местной малышни

«сердце прыгало ему навстречу».

Девятилетний

Сашка даже не боялся десятилетних хулиганов — близнецов Чебряковых, только он

смог «ненатужно и весело» рассмеяться, когда один из братьев полез на дерево и

порвал рукав. Он один мог на вопрос: «Че ты смеешься?» легко и открыто заявить:

«А ты мне не велишь?». Захарка всю жизнь искал повод, «чтобы так сказать – как

Сашка» — «… и не смог найти; а он нашел – в свои девять лет».

Рассказ о Сашке

можно выделить отдельно в воспоминаниях прошлого.

В основе

самого сюжета лежит описание увлекательнейшей и любимейшей игры всей детворы

того времени – игры в прятки, когда деревенские ребята, пока водящий считает до

ста, должны были спрятаться, а потом, неожиданно выскочив из укрытия

«застучаться в белый квадрат, нарисованный на двери сельмага кирпичом».

Главный герой –

Захарка – ( а не Захар, таким он остается до конца повествования) был самым

маленьким в компании деревенской «пацанвы». С ним особенно не считались, его

почти не замечали, оттого ему более ценно уважительное, почти «на равных»

отношение к нему Сашки – весельчака и всеобщего любимца. Тот не уставал

удивлять сверстников. Однажды выскочил из своего убежища верхом на козе, крича

«Чур меня, чур!».

В этот раз он

тоже хотел всех удивить.

Скорее всего,

Захарка не является прямым виновником гибели Сашки. Стечение случайных

обстоятельств: «завечерело и похолодало, пацанам расхотелось продолжать игры»,

отсутствие телефона, нежелание мамы выслушать сына (возможно, Захарка

рассказал бы, что не всех ребят нашел) — все это приводит к трагедии –

страшной гибели человека.

Уходя домой

последним, проходя мимо сторожа, окурок которого «вспыхивает, будто сердце,

последний раз толкающее кровь», Захарка прикладывает руку к белому квадрату (туда,

где сидит спрятавшийся в последний раз Сашка) и шепчет: «Чур меня!»

Вода, в которой

мама моет Захарку «теплая», а масло на бутерброде «холодное». «Мама, я хочу

рассказать тебе про игру». «И еще один стакан чая… Куда ты, мама? Я хочу

рассказать сейчас же… Ну вот, ушла».

У замерзшего в

холодильнике Сашки был раскрыт «квадратный рот с прокушенным ледяным языком»…

Всплывает заглавие рассказа — «Белый квадрат ». Это и квадрат, нарисованный

белым кирпичом на двери сельмага, и белевшая дверца стоящего рядом

холодильника, а еще это белое, холодное, незаживающее и незарастающее пятно на

совести и в душе героя.

Даже косвенная

причастность к гибели человека, сама мысль о том, что все могло бы быть иначе,

если бы не…отравляет жизнь. Самое страшное и обидное, что в прошлом ничего не

поправить, не «стереть ластиком и не переписать заново испорченную страницу

жизни». С этим надо жить.

Настояшее в

рассказе очень коротко, очень емко и весьма трагично. Это разговор автора с

воображаемым собеседником, которого давно нет на свете: «он и не приходит

никогда», и никто «не знает, где он».

Сашке «холодно

и душно» — это последние ощущения мальчика перед смертью. При упоминании о

холодильнике его лицо от крика готово «хряснуть пополам».

В первой же

реплике этот воображаемый собеседник (Санька) говорит герою, что тот постарел,

добавляя далее, что, очевидно, герой ищет облегчение в собственных «оправданиях

перед жизнью», более того, сам верит собственным оправданиям. И это

действительно так, иначе постаревший уже («стареешь особенно быстро, когда

начинаешь искать перед жизнью оправдания» ) герой не пришел бы сюда и не ждал

бы «отпущения грехов»: « Я не в силах вынести это, раздели со мной».

Но Сашка не может

его простить (Сашки просто нет, и прощать некому), поэтому он и не слышит

(временами диалог переходит в монолог, реплики повисают в воздухе). Поэтому

последние «слова» Сашки: «Нет, Захарка».

Очевидно, в них

заключается и авторская позиция: с этим надо жить. Каждый должен жить с тем,

что он совершил в жизни, у каждого из нас есть свой крест, и его надо пронести

до конца. Не перекладывая вину на другого, как бы ни было тяжело.

У многих из нас есть в жизни поступки и проступки, о которых нам

неприятно, а иногда больно и обидно вспоминать (возможно, их и нельзя «оценить

человеческой жизнью»). Но только тот может называться «Человеком», кто берет на

себя ответственность за все, совершенное им самим и за все, происходящее рядом

с ним, на его глазах.

У каждого из нас есть свой крест, и нести его надо достойно, не

перекладывая ответственность на окружающих, на случай, на стечение

обстоятельств, Да, нести его надо достойно, даже если тебе очень больно,

горько, невыносимо тяжело, только тогда ты

достоин звания человека. По – моему, именно об этом говорит Захар

Прилепин.

Как

большинство писателей постмодернизма Прилепин выбирает форму малого эпического

жанра – рассказ. Сочетание двух временных пластов делает сюжет более

трагичным, убедительным, полновесным. Представим на мгновение, что

повествование лишилось бы разговора Захара с Санькой, что речь шла бы только о

трагическом происшествии во время детской игры.

Рассказ потерял бы

очень многое. Именно «невозможность » избавиться от чувства вины, получить

прощение от «ушедшего в небытие» создает нравственный пафос произведения.

Мне кажется,

что в наше время очень трудно «достучаться» до современного читателя,

пресыщенного «крутыми боевиками, детективами», многочисленными ужасами и

убийствами. На мой взгляд, Захар Прилепин справился с вечной писательской

задачей: «разбудить в человеке человека».

Вопросы для обсуждения в классе.

1.Сколько временных

пластов в рассказе З. Прилепина «Белый квадрат»?

2. Прочитайте диалог главного

героя с воображаемым собеседником «в настоящем». Прокомментируйте его по

возможности.

3. В какую игру

играли деревенские дети?

4. Сколько примерно

лет было главному герою произведения – Захарке?

5. Как относятся

ребята к Захарке? Почему?

6. Сколько лет было

Сашке? Почему Захарка так хотел на него походить?

7. Какой черте

характера Сашки не переставал завидовать Захарка, даже став взрослым?

8. Как Сашка удивлял

деревенских ребят?

9. Честно ли Захарка

исполнил свои обязанности «водящего»?

10. Почему Сашку не

нашли?

11. Виноват ли Захар

в гибели Сашки?

12. Еще раз

перечитайте диалог Захарки с Сашкой, заново прокомментируйте его. Становятся ли

понятнее реплики героев? Какие именно и почему?

13. Зачем Захарка,

став уже взрослым и даже постарев, приезжает в деревню?

14. Почему рассказ

называется «Белый квадрат»?

15. Попробуйте

определить авторскую позицию в рассказе.

Согласны ли Вы с ней?

16. Почему в рассказе

несколько временных пластов?

Цель урока.

1) организовать читательскую деятельность

учащихся для постижения смысла рассказа;

2) учить видеть и понимать процесс становления

образа, смысл поступков героя, уметь высказывать

своё личностное суждение и развивать умение

анализировать текст;

3) показать, какие нравственные проблемы

подняты в сказке, вызвать сочувствие,

сопереживание по отношению к трагическому

случаю с героем.

3) развитие готовности мышления к осознанию и

усвоению новых способов деятельности;

6) развитие схематичного мышления.

Тип урока: урок открытия нового знания.

Методы и приёмы обучения: эвристический, устный

опрос, рассказ учителя, сообщения учащихся,

работа с текстом по группам, задания на

установление соответствия, на ассоциации, беседа

по вопросам.

Оборудование: текст рассказа, мультимедийный

проектор, экран, видеофильм, вопросы для 3-х групп,

детские фото, иллюстрации к рассказу, макет

солнца и лучей, музыкальный фон “Ты знаешь, так

хочется жить…” (клип “Рождество”, Александр

Марцинкевич).

| Этапы урока |

Деятельность учителя |

Деятельность учащихся | Универсальные учебные действия УУД |

| 1. Орг. момент. (Цель: настроить учащихся на учебную деятельность). Этап знакомства с текстом и выдвижение первичных смысловых версий индивидуально. |

Проверяет готовность учеников к уроку. Музыкальный фон “Ты знаешь, так хочется жить…”. Ребята, посмотрите друг на друга, |

Ученик проверяет наличие учебного материала к уроку. |

Познава- тельные: — самостоятельное выделение и — поиск и выделение необходимой информации; |

| 2. Проверка заданного материала на дом. (Цели: проверить усвоение материала, |

Какие произведения З. Прилепина вам известны? Какие иллюстрации вы нарисовали к рассказу “Белый квадрат”? 1. Стадия вызова. Эмоциональный настрой. Рассмотрите детские фото, выберите любые 5 фото |

Рассматривают иллюстрации и защищают их. Отвечают на вопросы. Слушают ответы одноклассников. Записывают, затем читают. Объясняют. Работа в группах. Записывают (мама, папа, счастье, семья, улыбка, |

Познава- тельные: — структурирование знаний; — осознанное и произвольное построение

Логические:

— самостоятельное создание способов решения |

| 3. Открытие нового знания. (Цели: развивать умение анализировать, делать вывод; развивать мышление и грамотную речь учащихся; выполнять задания). |

Постановка цели, проблемного вопроса. Ребята, над чем мы сегодня будем Именно о детстве нам повествует Захар Прилепин На ваш взгляд, какие отношения должны быть Просмотр видеофрагмента. Обсуждение. |

Слушают.

Отвечают на вопросы Обсуждают ситуацию |

Коммуни- кативные: — формирование умений слушать и — участвовать в коллективном обсуждении — с достаточной полнотой и точностью выражать — владение монологической и диалогической |

| 4. Осмысление содержания, в ходе которого происходит непосредственная работа ученика с текстом, причём работа направленная, осмысленная. |

2. Стадия осмысления. Приём “Чтение с остановкой”. Чтение учителем Исследования по группам

Вопросы для 1-й группы

1. Во что играли несколько деревенских 2. Что должны были сделать все за это время, 3. Где и как таились темнолицые, щербатые, 4. Если не чур – то ….? 5. Я был самый маленький, как я старательно 6. Когда водящий уходил в противоположную

Вопросы для 2-й группы

1. Сколько примерно лет было главному герою 2. Как Сашка удивлял деревенских ребятишек? 3. Каким качества характера Сашки завидовал 4. Честно ли исполнял обязанности “водящего” 5. Почему Сашку не нашли? Зачитайте эпизод 6. Виноват ли Захарка в гибели Сашки? Докажите 7. “Я постарел. Стареешь особенно быстро, когда — Как я могу им не верить, Саша? Что мне тогда

Вопросы для 3-й группы

1. Зачем Захарка, став уже взрослым и даже 2. Почему рассказ называется “Белый квадрат”? 3. Сколько временных пластов в рассказе? Почему? 4. Какова авторская позиция в рассказе? 5. Какие проблемы поднимает автор в рассказе? Дополните. Выкрикнув это, я услышал…. за спиной, |

Слушают.

Работают в группах. Делают записи в тетради. Высказывают свои |

Познава- тельные: — смысловое чтение как осмысление — определение основной информации; — свободная ориентация и восприятие

Коммуни-

— формирование умения слушать и вступать в |

|

5. Этап решения частных |

Итак, ребята, какие нравственные уроки мы извлекли из этого рассказа? Научиться Каждый должен жить с тем, что он совершил в У каждого из нас есть свой крест и его надо |

Отвечают. | Познава- тельные: — структурирование знаний;

Логические:

— анализ и синтез знаний учащихся; — построение логической цепочки рассуждений; |

| 6. Рефлексия

(Цель: определить, |

Рефлексия

1. Что порождают воспоминания о детстве? Какие проблемы поднимает З. Прилепин в рассказе Приём “Тонкие и толстые вопросы”. 2. Продолжите предложения: Самым интересным для меня…. Сегодня я познакомился (узнал) … Я ещё хотел бы узнать … Мне представляется … 3. Составление синквейна к слову детсво.

Cing – фр. – пять, пятистрочная строфа, каждая 2 строка – 2 прилагательных, характеризующих 3 строка – 3 глагола, обозначающих действие в 4 строка – короткое предложение из 4 слов, 5 строка – одно заключительное слово (синоним) к |

Проводят взаимоопрос.

Делают Продолжают предложения. Составляют синквейн |

Познава- тельные: — рефлексия способов и условий

Коммуни-

— участвовать в коллективном обсуждении |

| 7. Домашнее задание. (Цель: организация самостоятельной, творческой работы учащихся) |

Напишите отзыв на рассказ “Белый квадрат” З. Прилепина. Какие чувства он Обоснуйте. |

Записывают задание в дневник. | Логические:

—

Коммуни-

— инициативное сотрудничество в поиске и |

1. Александрова О.А. Проблема воспитания речевой

(коммуникативной) культуры в процессе обучения

русскому языку//Русский язык. – 2006. — №3.

2. Бершадский, М.Е. Возможные направления

интеграции образовательных и

информационно-коммуникативных технологий. / М.Е.

Бершадский. // Педагогические технологии, №1, 2006.

3. Как перейти к реализации ФГОС второго

поколения по образовательной системе “Школа

2000…” / Под ред. Л.Г. Петерсон. – М., 2010.

4. Леонтьев А.А. Основы теории речевой

деятельности. – М.: Наука, 1994.

5. Механизмы формирования универсальных

учебных действий на основе дидактической

системы деятельностного метода обучения “Школа

2000…”. – М., 2011.

6. Об обеспечении успешной адаптации ребенка

при переходе со ступени начального общего

образования на основную. Письмо от 21 мая 2004 г. №

14-51-140/13. Министерство образования Российской

Федерации.

7. Примерная основная образовательная

программа образовательного учреждения. Основная

школа/Сост. Е.С. Савинов. – М.: Просвещение, 2011.

8. Программа развития и формирования

универсальных учебных действий для основного

общего образования. – М.: 2008.

9. Федеральный государственный образовательный

стандарт основного общего образования / М-во

образования и науки Рос. Федерации. – М.:

Просвещение, 2011.

10. Цукерман Г.А. Десяти-двенадцатилетние

школьники: “Ничья земля в возрастной

психологии”. – Вопросы психологии, 1998, № 3. – С.

17-31.

0

Прилепин «Белый квадрат»: главные герои, чему учит, проблемы, что писать?

Необходимо сделать анализ рассказа Захара Прилепина «Белый квадрат»:

Прилепин «Белый квадрат» герои.

Чему может научить рассказ «Белый квадрат» Прилепина.

Какие проблемы поднимает автор, в чем смысл произведения?

Белый квадрат Прилепин основная мысль.

2 ответа:

4

0

Это очень непростой рассказ. Он построен в виде обрывков воспоминаний о детстве, детских играх, случившейся трагедии, которые перемешиваются с диалогом пострадавшего тогда ребенка.

Главные герои — это рассказчик, Захар, он уже состарился. Он вспоминает, как играл с более старшими ребятами в прятки, очень старался, чтобы его уважали и серьезно к нему относились.

Он ведет диалог с Сашкой. Это мальчик, который спрятался в холодильнике (морозильной камере), который изнутри открыть было нельзя. Его нашли только через два дня, насмерть замерзшим. Сашка был необыкновенным, всех знал и здоровался за руку. Он был эдаким кумиром для Захарки, тот завидовал Сашке, тому, как он держится с другими ребятами.

Главная проблема рассказа — это страдания, чувство вины, потрясение, которое человек проносит с собой и несет всю жизнь. Захарка так и запомнил Сашку — всего обмерзшего. И вот теперь в старости частенько вел с ним диалог.

Основная мысль в том, что любая неосторожность может привести к трагедии. Дети, к сожалению, часто страдают от своих игр. Они не думают о последствиях. Также темой рассказа можно назвать неспособность человека самостоятельно справиться с потрясением. И время не всегда лечит. «Отпечатки» из детства, позитивные и особенно негативные впечатления и переживания — они на всю жизнь.

2

0

Захаркой зовут этого главного героя рассказа. С образом рассказчика сливается персонаж 1-го из главных героев рассказа. Это Захарка в детстве, ставший взрослым Захаром.

Два временных пласта одновременно сосуществуют в этом рассказе:

- В разговоре с воображаемым собеседником Санькой, оставшийся в прошлом, повзрослевшего и постаревшего Захара-настоящее. Этот 9-летний Санька был кумиром в детстве деревенского мальчишки Захарки.

- Представленное развернутыми яркими воспоминаниями о детстве прошлое отравляет настоящее в жизни уже взрослого Захара.

Основную линию сюжета этого произведения составляет это прошлое. Воспоминания детства, чувство вины, когда во время игры в компании деревенской «пацанвы» в прятки вследствие случайных обстоятельств погиб Сашка, отравляют настоящее Захара.

Читайте также

Главной героиней рассказа «На заре туманной юности» является Ольга, которая предстает перед нами в образе 14-летней девочки-подростка, оставшейся без родителей, умерших от тифа. Девочке приходится учиться выживать в чудовищных условиях голода и отчуждения со стороны родственников. Здесь уже начинает формироваться стойкость ее характера, внутренняя сопротивляемость обстоятельствам. Она не пасует и не поддается панике, она ищет выхода (решения) из создавшейся ситуации. Приезд к тетке и неласковая встреча не позволяют девочке опустить руки. Она пробует попасть на учебу в университет, и хотя ей не хватает для этого лет и образования, она получает отклик в душах служащих канцелярии и попадет на курсы, где готовят агентов для ж/дороги. Т.е. зачатки целеустремленности мы уже наблюдем в характере героини.

- Далее, мы видим Ольгу в отношениях со своей подругой, когда она добывает еду для себя и для Лизы. Это не просто забота о человеке, которая присуща ей, это еще и рациональное распределение обязанностей между людьми. Т.е. девушка понимает, что ее энергия и настойчивость принесут больше пользы, когда она временно отстранится от учебы и начнет работать, так шансов для выживания у нее и Лизы станет больше.

- А как показана доброта Ольги? В отношениях с маленьким Юшкой, ибо понимая на примере своей судьбы, девочка знает, как это нелегко остаться без родителей, и она заменяет мальчику маму, несмотря на то, что между малышом и ею не такая большая разница в возрасте…

- Сцена остановки расцепленного поезда, где Ольга уже показана 17-летней девушкой, еще более доказывает, как расцвела в ее сознании уверенность в том, что главным смыслом жизни является возможность служения людям. Она четко впитала в себя понимание того, что судьба, несмотря на смерть родителей, позволила ей вырасти, не дав погибнуть, и она счастлива (интуитивно) от того, что уже предоставляется шанс доказать свою преданность обществу, в котором живет. Может быть вам кажется это пафосным? Но у Платонова описание эмоционального состояния героя не вызывает ощущения преклонения пред каким-то конкретным строем, у него преклонение пред человеком, который хочет творить Добро!

Еще в рассказе можно выделить таких персонажей, как:

- Лиза — подруга Ольги, не слишком трудолюбивая девушка, ибо даже учиться ей было лень, когда подруга работала «в людях», пытаясь своим приработком прокормить не только себя, но и ее. Лень проявляется также в эпизоде на практике, когда Лиза дрыхла и не слышала паровозных тревожных гудков. Ощущение некоего приспособленца возникает при описании этого персонажа, который способен пользоваться плодами чужих трудов из общего «котла», не внося туда от себя ни капельки.

- Тетка Ольги и ее муж — эдакая разновидность черствых, жадных людей, которым Бог даже детей не дает, видимо считая, что они им буду в тягость из-за лишних «трат».

- Иван Подметко — на первый взгляд, лихой молодец, любящий пошутить, но все-таки не настолько бесшабашный и отважный, чтобы идти до конца в опасной ситуации.

Какая главная мысль произведения?

———————<wbr />————-

Не все меряется деньгами, место подвигу есть в повседневной жизни. Человек, не способный жить в стороне от людских страданий, всегда оказывает помощь, на которую способен. Величина души не пропорциональна физическим параметрам, зачастую тщедушные, на первый взгляд, люди обладают колоссальной твердостью характера и стальным стержнем, на котором держатся не только они сами, но и оказавшиеся в радиусе их места нахождения другие люди.

- Рассказ впечатляет и завораживает. Единственно, чего мне не хватило в нем — это соединений линий жизни Ольги и маленького Юшки, я бы предпочла, чтобы Ольга навсегда вошла в его жизнь в качестве мамы…

Назовем главных героев рассказа Е. Пермяка «Случай с кошельком»

- Мальчик Костя, хороший и честный мальчик, который увидел упавший кошелек и отдал его старушке

- Девочка Катя, старшая сестра Кости, очень умная девочка, которая объяснила мальчику, что честность — это обязанность каждого человека

- Старушка, рассеянная, все забывает

<hr />

Чему учит рассказ «Случай с кошельком».

Этот рассказ учит нас тому, что честность — это не что-то из ряда вон выходящее. Напротив, честность — это святая обязанность каждого гражданина, каждого мальчика и каждой девочки. И не следует требовать благодарности за свою честность. Ведь лучшей благодарностью будет осознание своей правоты и своего благородства.

Стихотворение написано Маршаком в годы войны и представляет собой напутствие школьнику. Автор поздравляет первоклашек и с высоты своего возраста и жизненного опыта дает множество важных советов. Он просит детей добросовестно относиться к учебе, не опаздывать на уроки, не хулиганить, быть вежливыми и внимательными.

И самое главное: он говорит о том, что нужно быть достойными гражданами своей страны — и не когда-нибудь потом, а самого детства. На мой взгляд, именно в этом и заключается главная мысль автора. Это его посыл, его назидание детям — и тем, чье взросление пришлось на суровые военные и послевоенные годы и нам, детям будущего.

__

В этом стихотворении нет главного героя (в нем вообще нет героев и действующих лиц), для Маршака было важно, чтобы каждый из нас, прочитав его, задумался на минуточку и… стал чуточку лучше.

В рассказе Э. Сетона-Томпсона «Рваное Ушко» повествуется о жизни крольчихи Молли Пушистый Хвост и её крохотного сынишки Рваное Ушко. Они и являются главными героями этого занимательного и поучительного рассказа.

Рваное Ушко описывается автором в начале рассказа как несмышленый крольчонок, зависящий от своей мамы. Но он старательно учится и постигает все тайны существования в сложном и опасном мире. Рваное Ушко старался следовать наказам матери и вскоре мог уже самостоятельно добывать себе корм и прятаться от злых хищников. В конце рассказа кролик превращается в отважного, умного и находчивого зверька. Он обзаводится семьей и находит свое счастье.

Молли Пушистый Хвост, мама крольчонка, проявляет чудеса материнской любви. Она вступает в бой с огромной змеей и вызволяет своего малыша. Крольчиха терпеливо учит сына премудростям жизни, заботится о нем и даже жертвует своей жизнью ради сынишки.

Главная мысль рассказа состоит в том, что нужно брать на вооружение все полезные советы своих родителей. А также нужно быть смелыми и решительными, стойко преодолевать трудности и не пасовать перед опасностями.

Отзыв о рассказе «Рваное Ушко» может быть таким:

Рассказ о приключениях Рваного Ушка мне очень понравился, поскольку он познавательный и интересный. Я узнала, как непросто существовать животным в природе и о том, что все лесные жители имеют свои повадки.

Мне было очень жаль маму Рваного Ушка, которая погибла, но она успела научить сына безопасному проживанию в лесу. Поэтому рассказ показался мне грустным, но он вызывает оптимизм: главный герой вырос и превратился в мудрого и смелого кролика. Он сумел воспользоваться советами своей мамы и устроил свою личную жизнь.

Автор учит нас сострадать и сочувствовать животным, проживающим в дикой природе. Кроме того, автор призывает нас быть внимательными и интересоваться жизнью животных и их повадками, не нарушая их привычный образ существования.

Согласно предлагаемого плана, мой отзыв по рассказу А. Доде «Маленький шпион» получился в дневнике читателя следующего содержания:

- Главные герои/персонажи рассказа: мальчик по имени Стен, знакомый с улицы — долговязый, отец Стена, которого соседи называют ласково дядюшкой.

- Кратко о содержании. Дело происходит в осажденном пруссаками Париже. Маленький Стен, еще не знает горя войны, потому в создавшейся ситуации, он находит моменты для развлечений. Восторгаясь уличной игрой в пробки, он заводит знакомство с долговязым парнем.Это общение становится важной вехой в судьбе мальчика, ибо толкает его на предательство. Мальчики посещают лагерь пруссаков и сдают тайну вольных французских стрелков о готовящейся атаке. Получив деньги, они возвращаются в город. Стена обуревают чувства стыда и раскаяния, он во всем признается своему отцу. Мужчина уходит, чтобы вернуть деньги пруссакам и пропадает без вести.

- Основной мыслью произведения является то, что на путь предательства может привести необдуманный поступок, на первый взгляд, легкий «порок» — детская зависть. А второй момент — это то, что молчание Стена также расценивается предательством, т.к. он знал о подлости долговязого, но никого об этом не предупредил.

- Мне очень понравился этот рассказ, несмотря на его трагический, по сути, сюжет. Всегда жалко человека, который по недомыслию своему становится преступником…

— Привет, Захарка. Ты постарел.

Мы играли в прятки на пустыре за магазином, несколько деревенских пацанов.

Тот, кому выпало водить, стоял лицом к двери, громко считал до ста. За это время все должны были спрятаться.

Темнолицые, щербатые, остроплечие пацаны таились в лабиринтах близкой двухэтажной новостройки, пахнущей кирпичной пылью и в темных углах — мочой. Кто-то чихал в кустистых зарослях, выдавая себя. Другие, сдирая кожу на ребрах, вползали в прощелья забора, отделявшего деревенскую школу от пустыря. И еще влезали на деревья, а потом срывались с веток, мчались наперегонки с тем, кто водил, к двери сельмага, чтобы коснуться нарисованного на ней кирпичом квадрата, крикнув “Чур меня!”.

Потому что если не чур — то водить самому.

Я был самый маленький, меня никто особенно и не искал.

Но я прятался старательно, и лежал недвижно, и вслушивался в зубастый смех пацанвы, тихо завидуя их наглости, быстрым пяткам и матюкам. Матюки их были вылеплены из иных букв, чем произносимые мной: когда ругались они, каждое слово звенело и подпрыгивало, как маленький и злой мяч. Когда ругался я — тайно, шепотом, лицом в траву; или — громко, в пустом доме, пока мать на работе, — слова гадко висли на губах, оставалось лишь утереться рукавом, а затем долго рассматривать на рукаве присохшее…

Я следил за водящим из травы, зоркий, как суслик. И когда водящий уходил в противоположную сторону, я издавал, как казалось мне, звонкий, казачий гик и семенил короткими ножками к двери сельмага, неся на рожице неестественную, будто вылепленную из пластилина улыбку и в сердце — ощущение необычайного торжества. Водящий на мгновенье лениво поворачивал голову в мою сторону и даже не останавливался, словно и не несся я, стремительный, к двери, а случилась какая нелепица, назойливая и бестолковая.

Но я честно доносил и улыбку, и нерасплескавшееся торжество до белого квадрата на двери и хлопал по нему с такой силой, что ладонь обжигало, и кричал, что “чур меня”.

(Чур меня, чур, жизнь моя, — я уже здесь, у дверей, бью ладонями.)

Выкрикнув, я не без удовольствия услышал хохот за спиной — значит, кто-то оценил, как я ловко выпрыгнул, как домчался…

— Ох… — сказал я громче, чем нужно, обернулся самодовольно, всем видом выказывая усталость от пробега. И, конечно же, сразу увидел, что не я, голопузый, вызвал восхищенье. Это Сашка опять учудил.

— Я постарел. Стареешь особенно быстро, когда начинаешь искать перед жизнью оправданья.

— Но когда сам веришь своим оправданьям — тогда легче.

— Как я могу им не верить, Саша? Что мне тогда делать?

Саша не слушает меня. Он и не приходит никогда. И я тоже не знаю, где он.

— Саш, а что я смогу сказать, даже если приду?

У него мерзлое лицо, с вывороченными губами и заиндевелыми скулами, похожее на тушку замороженной птицы; у него нет мимики.

— Холодно, Захарка… Холодно и душно… — говорит он, не слыша меня.

Сашка был необыкновенный. Солнечный чуб, нежной красоты лицо, всегда готовое вспыхнуть осмысленной, чуткой улыбкой. Он ласково обращался с нами, малышней, не поучая, не говоря мерзких пошлостей, никогда не матерясь. Всех помнил по именам и спрашивал: “Как дела?” Жал руку по-мужски. Сердце прыгало ему навстречу.

Он позволял себе смеяться над местными криволицыми и кривоногими хулиганами — братьями Чебряковыми. Смотрел на них сужающимися глазами, не сметая улыбку с лица. Чебряковы были близнецами, старше Сашки на год. В детстве это большая разница. По крайней мере у пацанов.

Я слышал, как однажды он смеялся — один, среди нас, не решившихся даже скривить улыбку, — когда Чебряков полез на дерево и порвал с бодрым хрястом рукав до подмышки.

Сашка смеялся, и смех его был ненатужен и весел.

— Чё ты смеешься? — спросил Чебряков, один из братьев, забыв о рукаве. Зрачки его беспрестанно двигались влево-вправо, будто не решаясь остановиться на Сашиной улыбке. — Чё смеешься?

— А ты мне не велишь? — спросил Саша.

Я всю жизнь искал повода, чтобы так сказать — как Сашка. Но когда находился повод — у меня не хватало сил это произнести, и я бросался в драку, чтобы не испугаться окончательно. Всю жизнь искал повод, чтобы сказать так, — и не смог найти, а он нашел — в свои девять лет.

Сашка передразнил веселыми глазами движение зрачков Чебрякова, и мне кажется, этого никто, кроме меня, не заметил, потому что все остальные смотрели в сторону.

Чебряков сплюнул.

О, эти детские, юношеские, мужские плевки! Признак нервозности, признак того, что выдержка на исходе — и если сейчас не впасть в истерику, не выпустить когти, не распустить тронутые по углам белой слюной губы, не обнажить юные клыки, то потом ничего не получится.

Чебряков сплюнул и неожиданно резко присел, и поднял руку с разодранным рукавом, и стал его разглядывать, шепча что-то и перемежая слова ругательствами, которые относились только к рукаву.

— Душно, Захарка. Мне душно. — Я едва угадываю по ледяным, почти недвижным губам сказанное. Голоса нет.

— Может, пить? У меня есть в холодиль…

— Нет! — вскрикивает, словно харкает, он. И я боюсь, что от крика хрястнет пополам его лицо — так же, как разламывается тушка замороженной птицы, открывая красное и спутанное нутро.

Днем по деревне бродили козы, помнится, они были и у Сашиной бабки. Бабка Сашина жила в нашей деревне, а родители его — в соседней. Сашка ночевал то здесь, то там, возвращался домой по лесу, вечером.

Я иногда представлял, что иду с ним, он держит мою лапку в своей цепкой руке, темно, и мне не страшно.

Да, бродили козы, и дурно блеяли, и чесали рога о заборы. Иногда разгонялись и бежали к тебе, склонив свою глупую, деревянную башку, — в последнее мгновенье, слыша топот, ты оборачивался и, нелепо занося ноги, закинув белесую пацанячью голову, кося испуганным зраком, бежал, бежал, бежал — и все равно получал совсем не больной, но очень обидный тычок и валился наземь. После этого коза сразу теряла интерес к поверженному и, заблеяв, убегала.

Козы интересовались мальчишескими играми. Обнаружив тебя в кустах, вздрагивали, крутили головами, жаловались козлу: “Здесь ле-е-жит кто-то!” Козел делал вид, что не слышит. Тогда козы подходили ближе. Шевелились ноздри, скалились зубы. “Э-э-э-й!” — глупо кричали они прямо в лицо.

“Волка на вас нет…” — думалось обиженно.

Козы прибрели и к нам, заслышав гвалт и сочный мальчишеский хохот. Порой хохот стихал — когда водящий начинал искать, — и козы озадаченно бродили, выискивая, кто шумел. Нашли Сашку.

Сашка сидел спиной к дереву, иногда отвечая карканьем удивленной нашим играм вороне, гнездившейся где-то неподалеку. Каркал он умело и с издевкой, чем, похоже, раздражал ворону еще больше. Сашкино карканье смешило пацанов, и своим смехом они раскрывали себя водящему.

Коза тоже заинтересовалась “вороной”, сидевшей под деревом, и была немедленно оседлана и схвачена на рога.

Сашка вылетел из своего пристанища верхом на козе, толкаясь пятками от земли, крича “Чур меня, чур!” и весело гикая.

Завечерело и похолодало, и пацанам расхотелось продолжать игры. Они уже устало прятались и, заскучав и примерзнув в будылье у забора или на стылых кирпичах новостройки, потихоньку уходили домой, к парному молоку, усталой мамке и подвыпившему отцу.

Кто-то из очередных водящих, обленившийся искать взрослых пострелов, отыскал меня — сразу, легко, едва досчитав до ста, — прямым, легким шагом дошел до моего тайника.

“Иди”, — кинули мне небрежно.

И я начал водить.

Я бродил по кустам, высоко поднимая тонкие ножки, крапива стрекала меня, и на лодыжках расцветали белые крапивьи волдыри, а по спине ползли зернистые мурахи озноба.

Я сопел и замечал, как кто-то неспешно слезает с дерева и спокойно удаляется при моем приближении — домой, домой… И я не решался окликнуть.

“Эх, что же вы, ре-бя-та…” — шептал я горько, как будто остался в одиночестве на передовой. “Эх, что же вы…”

Ворона умолкла, и коз угнали домой.

Я прошел посадкой, мимо школы, желтеющей печальными боками, мелко осыпающимися штукатуркой. У школы курил сторож, и огонек… вспыхивал…

Вспыхивал, будто сердце, последний раз толкающее кровь.

Окурок полетел в траву, дрогнув ярко-ало.

Я вернулся к сельмагу, запинаясь о камни на темной дороге, уже дрожа и мелко клацая оставшимися молочными зубами. Белый квадрат на двери был неразличим.

“Чур меня”, — сказал я шепотом и приложил ладонь туда, где, кажется, был квадрат.

— Я вернулся домой, Саш.

— Я тебя звал.

— Саша, я не в силах вынести это, раздели со мной.

— Нет, Захарка.

Дома меня мыла мама, в тазике с теплой, вспененной водой.

— Мы играли в прятки, мама.

— Тебя находили?

— Нет. Только один раз.

Чай и масло желтое, холодное, словно вырезанное из солнечного блика на утренней воде. Я съем еще один бутерброд. И еще мне молока в чай.

— Мама, я хочу рассказать тебе про игру.

— Сейчас, сынок.

И еще один стакан чая. И три кубика сахара.

— Куда ты, мама? Я хочу рассказать сейчас же…

Ну вот, ушла.

Тогда я буду строить из сахарных кубиков домик.

Родители Сашки подумали, что он остался у бабушки. Бабушка подумала, что он ушел домой, к родителям. Телефонов тогда в деревне не было, никто никому не звонил.

Он спрятался в холодильник — пустую морозильную камеру, стоявшую у сельмага. Холодильник не открывался изнутри.

Сашу искали два дня, его бабушка приходила ко мне. Я не знал, что ей сказать. Чебряковых возили в милицию.

В понедельник рано утром Сашку нашел школьный сторож.

Руками и ногами мертвый мальчик упирался в дверь холодильника. На лице намерзли слезы. Квадратный рот с прокушенным ледяным языком был раскрыт.

«Новый мир» 5, 2005