М.Е. Салтыков-Щедрин «Сказки для детей изрядного возраста»

История создания

- Сказочный цикл Салтыкова-Щедрина включает в себя 32 произведения.

- Этот цикл создавался писателем на протяжении 18 лет — с 1869 по 1886 г.

- В 1869 году Салтыков-Щедрин создал и опубликовал три сказки :» Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил», «Пропала совесть», «Дикий помещик».

- В 1880 году была опубликована одна сказка «Игрушечного дела людишки».

- Остальные 28 сказок Салтыков-Щедрин создал в период с 1883 по 1886 гг.

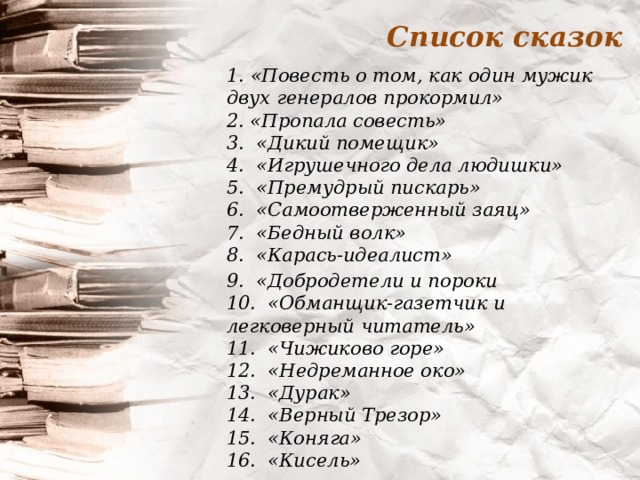

Список сказок

1. «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил» 2. «Пропала совесть» 3. «Дикий помещик» 4. «Игрушечного дела людишки» 5. «Премудрый пискарь» 6. «Самоотверженный заяц» 7. «Бедный волк» 8. «Карась-идеалист»

9. «Добродетели и пороки 10. «Обманщик-газетчик и легковерный читатель» 11. «Чижиково горе» 12. «Недреманное око» 13. «Дурак» 14. «Верный Трезор» 15. «Коняга» 16. «Кисель»

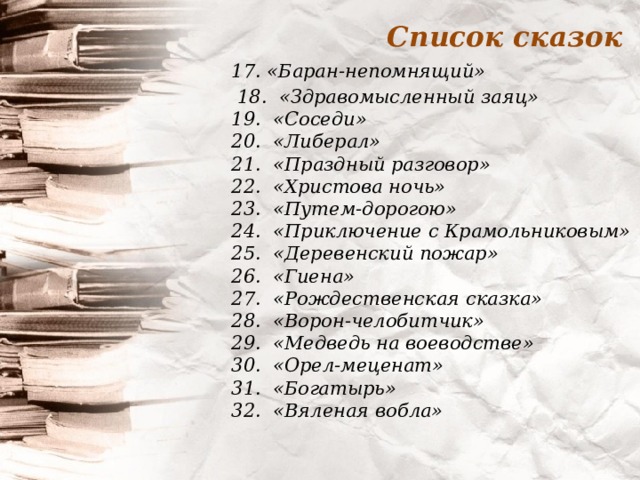

Список сказок

17. «Баран-непомнящий»

18. «Здравомысленный заяц» 19. «Соседи» 20. «Либерал» 21. «Праздный разговор» 22. «Христова ночь» 23. «Путем-дорогою» 24. «Приключение с Крамольниковым» 25. «Деревенский пожар» 26. «Гиена» 27. «Рождественская сказка» 28. «Ворон-челобитчик» 29. «Медведь на воеводстве» 30. «Орел-меценат» 31. «Богатырь» 32. «Вяленая вобла»

Подзаголовок

«Сказки для детей

изрядного возраста»

«Для детей от 7 до 70»

- Дети эти – взрослые, нуждающиеся в поучении.

- Сказки Салтыков-Щедрин писал для широких читательских кругов. Он хотел издать их в виде сборников-брошюр ценой по три копейки, чтобы любой мог их купить.

- Цензура запретила это издание, но всё же сказки дошли до читателя. Сказки отличаются истинной народностью, в них писатель выступает как защитник народных интересов.

- Цель их – пробудить народ, чтобы «дети изрядного возраста» возмужали и перестали быть детьми.

Обращение к жанру сказки

Причины интереса к жанру сказки:

- условия цензуры;

- воздействие на писателя фольклорной и литературной традиции;

- появление нового читателя, представлявшего демократические слои русского общества;

- популярность сказки как излюбленного жанра пропагандистской литературы наряду с песней (вспомните агитационные песни поэтов-декабристов А. Бестужева и К. Рылеева);

- органическая близость сказки художественному методу Салтыкова-Щедрина.

Традиции и новаторство

- С народной сказкой сказку Салтыкова — Щедрина объединяют сказочный сюжет, использование наиболее традиционных сказочных приемов. Кроме того, в основе как фольклорных, так и щедринских литературных сказок лежит народное миропонимание, комплекс представлений о добре и зле, справедливости, жестокости и т.п. в их общечеловеческом смысле.

- Однако в мире героев Щедрина границы между добром и злом, истиной и ложью нередко размываются. В его сказках, в отличие от народных, герои далеко не всегда в финале бывают наказаны за свои пороки, дурные поступки. Щедринская сказка является жанром политической сатиры, обладающим рядом художественных особенностей.

Тематика

Условно все сказки можно разделить на 4 тематические группы:

I. Тема власти, ее антинародного характера, псевдопросветительской деятельности самодержавия, взаимоотношений власти и народа II. Тема народа, его трудолюбия и тяжелого положения, вечно живущего в народе стремления к правдоискательству III. Тема интеллигенции, осуждение ее стремления приспособиться к любым формам тоталитарной власти, осмеяние разных форм подчинения насилию IV. Нравственно-этические темы Эта классификация носит общий характер. Не следует забывать, что в одной сказке могут рассматриваться сразу несколько тем

Тематика

I. Тема власти:

- ее антинародного характера (“Медведь на воеводстве”),

- псевдопросветительской деятельности самодержавия (“Орел-меценат”),

- взаимоотношений власти и народа (“Богатырь”, “Дикий помещик”, “Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил”);

Тематика

II. Тема народа:

- его трудолюбия и тяжелого положения (“Коняга”),

- покорности (“Повесть о том, как…”, “Коняга”),

- стихийности протеста (“Медведь на воеводстве”) ,

- вечно живущего в народе стремления к правдоискательству (“Ворон-челобитчик”)

Тематика

III. Тема интеллигенции:

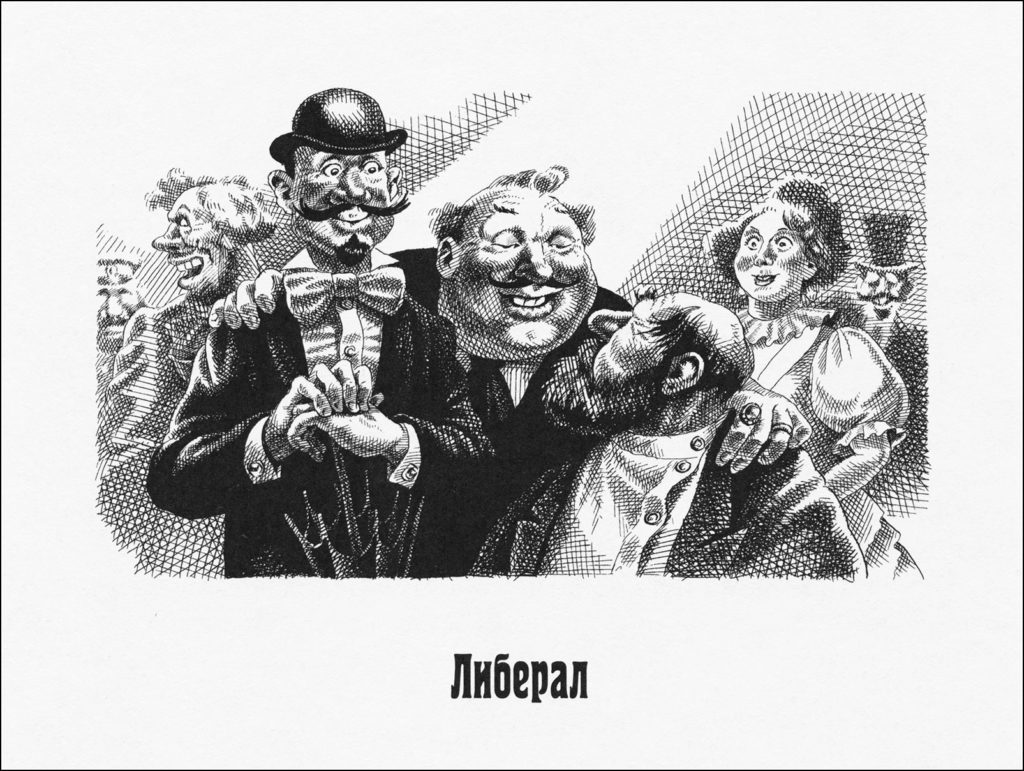

- осуждение ее стремления приспособиться к любым формам тоталитарной власти (“Вяленая вобла”, “Либерал”),

- осмеяние разных форм подчинения насилию (“Не могу, волк не велел” в сказке “Самоотверженный заяц”, “Премудрый пискарь”),

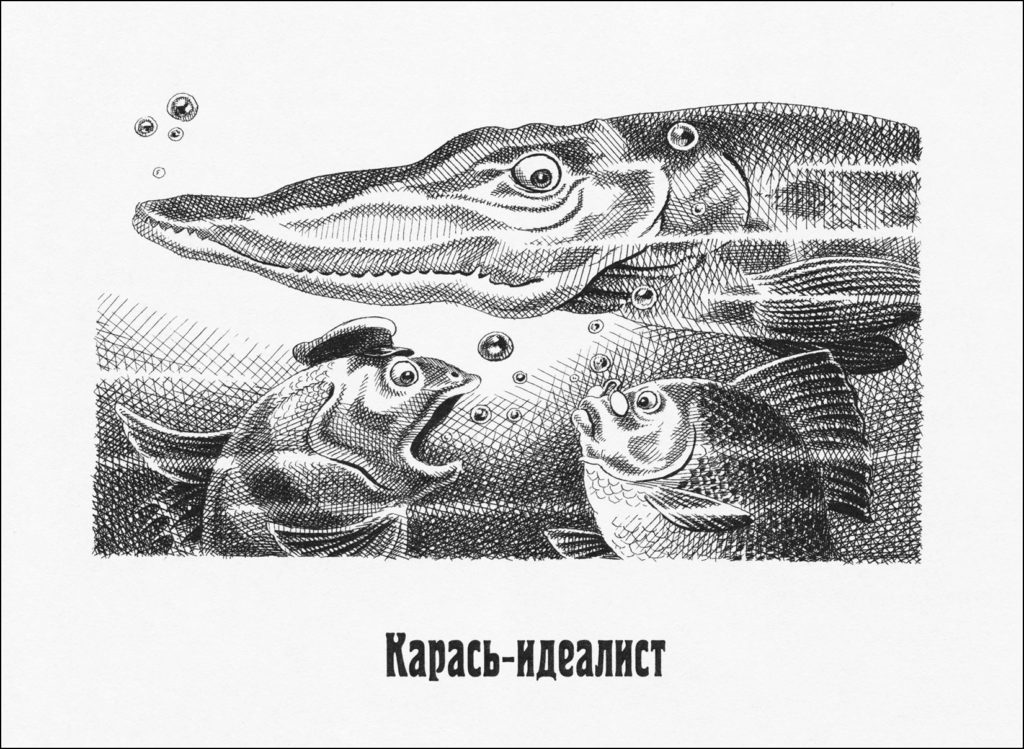

- критического отношения к прекраснодушным мечтателям (“Карась-идеалист”)

Тематика

III. Тема интеллигенции:

- осуждение ее стремления приспособиться к любым формам тоталитарной власти (“Вяленая вобла”, “Либерал”),

- осмеяние разных форм подчинения насилию (“Не могу, волк не велел” в сказке “Самоотверженный заяц”, “Премудрый пискарь”),

- критического отношения к прекраснодушным мечтателям (“Карась-идеалист”)

Тематика

III. Тема интеллигенции:

- осуждение ее стремления приспособиться к любым формам тоталитарной власти (“Вяленая вобла”, “Либерал”),

- осмеяние разных форм подчинения насилию (“Не могу, волк не велел” в сказке “Самоотверженный заяц”, “Премудрый пискарь”),

- критического отношения к прекраснодушным мечтателям (“Карась-идеалист”)

Тематика

IV. Нравственно-этические темы (“Пропала совесть”,

“ Добродетели и пороки”).

Значение

«Диагност наших общественных зол и недугов», —

так отзывались о Салтыкове – Щедрине современники.

В небольших по объему произведениях писатель затронул множество проблем: социальных, политических, идеологических. В длинном ряду миниатюрных сказочных картин запечатлена жизнь русского общества. Писатель не только выразил свою точку зрения, но и помог читателям осмыслить социальные и моральные основы человеческой жизни и донес до людей резкую критику существующего порядка.

М.Е.Салтыков-Щедрин.

«Сказки для детей изрядного возраста»

Тургенев

сказал о произведениях Салтыкова-Щедрина:

«Щедрин как бы преувеличивает истину

посредством увеличительного стекла,

но никогда не искажает ее суть».

Действительно, фантастическое в сатире

Салтыкова-Щедрина в преувеличенном

виде отражает закономерности самой

реальности: аллегорические, гротесковые

образы в «Сказках», «Истории одного

города» подчеркивают парадоксальность,

алогичность происходящего, совмещение

трагического и комического, вызывая

одновременно смех и ужас.

Основа

комического в литературе – несоответствие

идеала и реальности, желаемого и

действительного;

в «Сказках для детей изрядного возраста»

Салтыков-Щедрин показывает, насколько

духовно скудной и порочной оказывается

человеческая жизнь, утратившая высшее

предназначение. Используя такие приемы

создания комического эффекта, как

аллегорию

(иносказание), гиперболу

(преувеличение) и гротеск

(сильное преувеличение, выводящее

изображаемое в сферу фантастики),

писатель поднимает не только

конкретно-исторические проблемы

последних двух десятилетий девятнадцатого

века, но и общечеловеческие, вневременные

– проблемы нравственного выбора, смысла

жизни, предназначения человека.

«Премудрый пискарь»

В сказке «Премудрый

пискарь» в аллегорических образах

пескаря и щуки отражаются трусливый,

соглашательский характер русского

либерализма конца 19 века и самодержавие,

не способное изменить свою «хищную»

природу. Скрываясь всю жизнь от щук,

пескарь, по сути, позволял им тем самым

делать всё, что они хотят. «Вот кабы все

так жили – то-то в реке тихо было!» —

хвалят пескаря щуки.

Центральной в сказке

становится проблема смысла жизни:

оправданна ли жизнь, единственная цель

которой – дума о себе? Страх, появившийся

еще до рождения пескаря, был передан

ему в рассказах отца, однако если

пескарь-отец все же «помаленьку да

полегоньку» жил, то существование

«премудрого пискаря» уже трудно назвать

жизнью – это скорее страх, растянутый

более чем на сто лет. Цель жизни пескаря

– «надо так прожить, чтоб никто не

заметил», а потому первое, что он делает,

— придумывает особую нору, «чтоб ему

забраться в нее было можно, а никому

другому – не влезть». Образ норы

становится символическим, отражая

абсолютную замкнутость, бегство от мира

и безотчетный страх перед ним.

Итог бесцветной,

бессмысленной жизни «премудрого пискаря»

— пустота и полное одиночество. Все

содержание его блёклого существования

уместилось в одни только отрицательные

частицы: «не женился, детей не имел»,

«ни друзей у него, ни родных», «не ест,

не пьет, никого не видит, ни с кем

хлеба-соли не водит». Единственный

глагол, не имеющий отрицательной частицы,

— «дрожал»: «Он жил и дрожал — только и

всего». Незадолго до смерти внезапно

пробуждается в пескаре горькое осознание

бессмысленности прожитой жизни: словно

кто-то невидимый напомнил ему о

существовании вечных ценностей, о

которых пескарь в своем дрожании забыл,

— и ему оказалось нечем оправдаться.

«Карась-идеалист»

Удивительно

современно звучит сказка «Карась-идеалист»,

в которой высмеиваются благодушные

мечты, никак не связанные с жизнью,

абсолютно далекие от реальности. Казалось

бы, всё, о чем говорит карась, — истины

вечные и прекрасные: «не верю, чтобы

борьба и свара были нормальным законом,

верю в бескровное преуспеяние, верю в

гармонию», «надобно, чтобы рыбы любили

друг друга, чтобы каждая за всех, а все

за каждую», «справедливость восторжествует:

сильные не будут теснить слабых, богатые

– бедных». Однако эти истины словно

живут отдельно от реальной жизни, которую

карась совершенно не знает: произнося

высокие слова, воодушевляясь от самого

процесса их произнесения, карась,

например, ничего не слышал о главной

рыбьей опасности – «ухе». Сам карась,

ратующий за «гармонию» и «справедливость»,

полагает тем не менее, что эти вечные

ценности не для всех, на ракушек, например,

они не распространяются, а потому их

можно поедать на том лишь основании,

что каждому свое: «ракушки – ракушки,

а караси – караси».

Попытавшись одними

лишь словами о «добродетели» изменить

хищную природу щуки, карась был ею же

незаметно съеден – причем щука и не

поняла, как это произошло. В чем смысл

этой сказки? Мир, конечно, далек от

совершенства и справедливости, однако

одними лишь прекрасными мечтами и

высокими словами о «добродетели» его

не изменить. Часто на Руси рутинной,

негромкой, но постоянной работе

противопоставляли высокие слова и

громкие подвиги, однако мечтатели либо

объявлялись сумасшедшими, либо погибали,

оставляя звонкие легенды, а жизнь все

так и оставалась необустроенной и

неуютной.

«Повесть о том, как

один мужик двух генералов прокормил

Социальные и

нравственные проблемы поднимает писатель

и в сказке «Повесть о том, как один мужик

двух генералов прокормил». События

сказки становятся своеобразной моделью

социальных отношений в России: мужик –

основа того мира, в котором живут

многочисленные генералы, полагая, что

именно они – хозяева жизни.

Комическое в этой

сказке основано на абсолютном

несоответствии того, какими видят себя

генералы и какими они в действительности

являются. Бессмысленность – знак жизни

щедринских генералов: они всю жизнь

служили в какой-то регистратуре и,

следовательно, как добавляет писатель,

«ничего не понимали». Не знали они того,

что «человеческая пища в первоначальном

виде летает, плавает и на деревьях

растет», не представляли, «где восток

и где запад». Они абсолютно не способны

осознать даже то, что с ними произошло:

беспокоятся о том, кому теперь на

необитаемом острове нужны будут их

доклады да кто за них пенсию получать

станет.

Если генералы

единственным своим долгом считают

повелевать, то «громаднейший мужичина»

— подчиняться. Для него естественно,

что «строгие генералы» полностью им

распоряжаются и разве только от сытости

вспоминают, что можно и «тунеядцу» дать

частичку наготовленной им же самим

провизии. Как само собой разумеющееся

воспринимает он и веревку, им сплетенную,

которой генералы привязывают его к

дереву, чтоб «не убёг». Все свои труды

мужичина считает святейшей обязанностью

да еще и благодарен генералам, что «они

его, тунеядца, жаловали и мужицким его

трудом не гнушалися!» Духовный сон,

непробужденность сознания высвечивает

Щедрин в своем «мужичине» — мастере на

все руки. Талантливость и многотерпеливость

русского «мужичины» вызывают у писателя

и грусть, и протест, ведь именно эта

безропотная готовность быть рабом и

поддерживает в многочисленных российских

«генералах» желание быть господином.

«Дикий помещик»

Сказка Щедрина

«Дикий помещик» показывает саму суть

взаимоотношений между двумя основными

социальными группами России 19 века –

между крестьянами и помещиками. Писатель

развенчивает уверенность высших слоев

общества в том, что именно от них зависит

движение жизни. Без мужика оказываются

невоплотимыми не только грандиозные

проекты помещика (выписать машины из

Англии, развести сады), но даже малейшие

его жизненные потребности. Без мужика

и сама жизнь «глупого помещика», и даже

его облик уродливо изменяются: сначала

помещик «тело имел мягкое, белое,

рассыпчатое», потом постепенно перестал

умываться, питался только пряниками, а

затем и вовсе одичал.

Однако, как показывает

в этой сказке Щедрин, человеческую

природу уродует не только привычка

повелевать, но и готовность покоряться.

Без мужиков замирает жизнь не только

во владениях помещика, но в городе, а

потом и в государстве: «на базаре ни

куска мяса, ни фунта хлеба купить нельзя»,

некому платить подати, беднеет казна.

Но крестьяне не в состоянии осмыслить

свою значимость. По мнению мужиков, чем

строже помещик, чем разорительнее с них

взыскивает, тем он разумнее: «Видят

мужики: хоть и глупый у них помещик, а

разум ему дан большой. Сократил он их

так, что некуда носа высунуть». Именно

эта неосознанность крестьянами своей

значимости позволила Щедрину уподобить

их рою пчёл: «В это время через губернский

город летел отроившийся рой мужиков и

осыпал всю базарную площадь».

Комическое и

трагическое в сказках Салтыкова-Щедрина

оказываются нераздельными: высмеивая

пороки российской жизни и человеческой

натуры, писатель с горечью отмечает

необустроенность и нелепость жизни, ее

несовместимость с нравственным и

социальным идеалом.

3

Соседние файлы в папке 5

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Все писатели через свои произведения пытаются донести до нас, читателей, собственные сокровенные мысли. Настоящий писатель, в силу своего таланта и особенностей внутреннего мира, происходящие вокруг события всегда чувствует острее и переживает глубже, чем обыкновенный человек. Выступая своеобразным эмоциональным «индикатором», он интуитивно оценивает не только реальность, но и прогнозирует возможное будущее. Писатель-сатирик же, каковым является Салтыков-Щедрин, — это больше чем просто писатель, ведь умение о серьёзных вещах рассуждать в форме незатейливых детских сказок, правда, с оговоркой, что сказки эти «предназначены для детей изрядного возраста», — это удивительный и редкий дар. Скрывая боль в сердце, призвав себе на помощь эзопов язык, в своих сказках Салтыков-Щедрин смело обличает пороки современного ему общества, которые живы и поныне. А героев его сказок мы находим повсюду и в наши дни. Кто они?

«Каждую вещь следует называть её настоящим именем,

и если боятся это делать в действительной жизни,

то пусть не боятся этого хоть в сказке».

Г.Х Андерсен

Произведения М. Е. Салтыкова-Щедрина не потеряли своей актуальности и в наши дни, потому что в них затрагиваются вечные проблемы, они заставляют читателя задуматься над собственной жизненной позицией, оценить свои поступки и, возможно, прийти к выводу, что большинство из нас не так уж сильно отличаются от героев его произведений. А осознав это, человек получает шанс измениться и начать жить по-новому.

М.Е.Салтыков-Щедрин по существу создал новый жанр — политическую сказку. Жизнь русского общества второй половины XIX века запечатлелась в богатейшей галерее персонажей. Щедрин показал всю социальную анатомию, коснулся всех основных классов и социальных групп общества: дворянства, буржуазии, бюрократии, интеллигенции.

В сложном содержании «Сказок» можно выделить следующие основные темы:

- сатира на нерадивые правительственные верхи и эксплуататоров разного рода,

- изображение жизни русского народа,

- обличение поведения и психологии обывателей и либеральной интеллигенции,

- разоблачение индивидуалистической морали, пропаганда новой нравственности.

В сказках Салтыкова-Щедрина, таким образом, сконцентрированы важнейшие особенности творческой манеры писателя: укрупненное, заострённое изображение действительности, обнажающее скрытые «механизмы» жизни; единство обыденного и чудесного, социального и фантастического; ироническое повествование, окрашенное сердечной болью и гневом.

Писатель избрал стиль, соответствующий природе его таланта и вместе с тем отвечающий главной задаче литературы: исследовать жизнь как можно полнее и точнее, познать её движущие силы, смысл. По справедливому замечанию Тургенева, сатира Щедрина — это «увеличительное стекло» художника-исследователя. Продолжателем традиций писателя в русской литературе XX века во многом стал М.А. Булгаков, шагнув, однако, намного дальше.

Политическая сатира в сказках писателя

И.С. Тургенев писал об особенностях сатиры Салтыкова:

«В Салтыкове есть нечто свифтовское: этот серьёзный и злобный юмор, этот реализм, трезвый и ясный среди самой необузданной игры воображения, и особенно этот неколебимый здравый смысл, сохраняемый несмотря на неистовства и преувеличения формы».

Всё это абсолютно верно для сказок Салтыкова-Щедрина. Сказки — это особый литературный жанр, основанный на народных легендах, былях, песнях, суевериях. В них часто используются традиционные сюжеты, персонажи (Василиса Прекрасная, Иван-царевич, серый волк), художественные приёмы (фантастика, устойчивые обороты, присказки, устойчивые эпитеты, антитеза). Сказки Салтыкова-Щедрина имеют фольклорную основу — сказки о животных, но это только форма. По сути своей эти произведения являются политическими памфлетами.

Сказки о животных Салтыкова-Щедрина имеют литературных предшественников. Это не только русские народные сказки, где животные также зачастую изобличают социальные пороки. Схожий сюжет, например, в средневековом французском романе-фаблио «Роман о Лисе». Лис в этой истории — мелкий феодал. Он обманывает более крупных хищников — волка, медведя, льва, и тогда читатель сочувствует ему. Но когда Лис начинает обижать более слабых — кур, зайца, он получает заслуженное наказание.

Политические сказки Салтыкова-Щедрина ближе к басне. Как и в баснях, в сказках Щедрина есть мораль-заключение, все герои статичны (они являются воплощением тех или иных пороков, отрицательных черт человека), в них отсутствует образ положительного героя.

При этом сказки не просто изображают абстрактные пороки, как это было в нравоучительных баснях XVIII века, но они дают представление о реальной жизни России во второй половине XIX века. Сам Салтыков-Щедрин был уверен, что пишет на злобу дня. Он так об этом говорил:

«…Писания мои до такой степени проникнуты современностью, так плотно прилаживаются к ней, что ежели и можно думать, что они будут иметь какую-нибудь ценность в будущем, то именно и единственно как иллюстрация этой современности».

Действительно, многие описываемые им реалии ушли с исторической сцены. Нет крепостного права, правитель уже не имеет столько власти казнить и миловать, но до сих пор остались «премудрые пескари», жестокие хищные волки. Автор обычно тщеславен, но вряд ли Салтыков-Щедрин порадовался бы, узнав, что его сказки до сих пор более-менее отражают объективную современную уже нам, живущим столько лет спустя, действительность. Рассмотрим некоторые сказки более подробно.

Критика либералов и мира обывателей

Российский либерализм сыграл свою определённую роль в общедемократическом движении второй половины XIX века как участник борьбы против возможного самодержавия Российской Империи. Российский либерализм, частично захватив власть уже в 1905 — 1907 годах, показал свою неспособность разрешать проблемы общества. А после февральской революции 1917 окончательно расписался в собственном бесплодии. Однако уже в середине XIX века в психологии и тактике либералов достаточно обозначались черты половинчатости, бесхарактерности, соглашательства, ведомости европейскими ценностями, которые подмечали многие писатели и поэты. Именно это и подвергает Салтыков-Щедрин критике в сказке «Либерал».

Либерал

Интересно, что к образам и формулам сказки «Либерал» часто обращался в своих трудах Ленин. Изложение истории эволюции российского либерала по сказке Салтыкова-Щедрина дано Лениным в работе «Что такое «друзья народа» и как они воюют против социал-демократов?». Ставшие крылатыми выражения «по возможности» и «применительно к подлости» привлечены Лениным в статьях «Социал-демократия и выборы в Думу», «Спорные вопросы. Открытая партия и марксисты», «Плеханов и Васильев», «Ещё один поход на демократию» и др.

«Щедрин, — писал В. И. Ленин, — беспощадно издевался над либералами и навсегда заклеймил их формулой: «применительно к подлости» (В. И. Ленин, Сочинения, т. 18, стр. 237).

В этой сказке Салтыков-Щедрин продолжил традицию русских писателей, обличающих трусость и эгоизм российского либерала, например, как и И.С.Тургенев, изобразивший братьев-дворян Кирсановых в романе «Отцы и дети». Тургеневские и салтыковские либералы способны лишь произносить речи и строить «воздушные замки».

Тенденция критики российского либерализма получила дальнейшее развитие.

XIX век был веком упущенных возможностей в социальном и экономическом развитии России, но это был век расцвета великой русской литературы. Либеральные буржуазные идеи, попав на российскую почву в первый раз, уродливо трансформировались и поэтому многие русские писатели XIX века отрицательно относились к российскому либерализму. Писателям претила как игра в либерализм помещиков, так и ненависть части российских либералов «западников» ко всему русскому.

Приведём некоторые выдержки из произведений великих русских писателей и поэтов.

Ф.М. Достоевский, в «Дневнике писателя»:

«Русские либералы ненавидят Россию, так сказать, натурально, физически: за климат, за поля, за леса, за порядки, за освобождение мужика, за русскую историю, одним словом, за всё, за всё ненавидят».

Ф.М. Достоевский, в романе «Бесы».:

«Наш либерал — это, прежде всего, лакей, который только и смотрит кому бы сапоги вычистить»

А.П. Чехов, 1899 год:

«Я не верю в нашу интеллигенцию, лицемерную, фальшивую, истеричную, невоспитанную, лживую, не верю даже, когда она страдает и жалуется, ибо её притеснители выходят из её же недр».

Видно, что многие мысли русских писателей относительно российских либералов актуальны и сейчас и вполне применимы к нынешним российским новоявленным либералам.

У современных российских либералов многие черты те же, что и у части их предшественников, — холуйство перед Западом, глупость и ненависть к России. Но к старым чертам ещё добавились новые черты — алчность, лживость, воровство, лицемерие и предательство. Взяли от прошлых российских либералов всё самое худшее и к нему добавили ещё своей новой мерзости.

Перефразируя великого Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина, можно сказать, что у новых российских либералов — «идеалов либеральных западных и в помине нет — одна мразь в них присутствует в изобилии».

Карась-идеалист

Сказка «Карась-идеалист» раскрывает заблуждения русской интеллигенции. Используя эзопов язык, Щедрин высмеивает либералов, которые считают социальное зло простым заблуждением умов. Карасю-идеалисту кажется, что и щуки к добру не глухи. Он верит в достижение социальной гармонии через нравственное перерождение, перевоспитание щук. И вот карась развивает перед щукой свои социалистические утопии. Два раза ему удаётся побеседовать с хищницей, отделавшись небольшими телесными повреждениями. В третий раз случается неизбежное: щука проглатывает карася, причём важно, как она это делает. Первый вопрос карася-идеалиста:

«Что такое добродетель?»,

заставляет хищницу разинуть пасть от удивления, машинально потянуть в себя воду, а вместе с ней так же машинально проглотить карася.

Этой деталью Салтыков-Щедрин подчёркивает, что дело не в «злых» и неразумных щуках: сама природа хищников такова, что они проглатывают карасей непроизвольно — у них «комплекция каверзная».

А теперь давайте зададим себе откровенный вопрос:

«Разве не жив мир обывателей в современном обществе?»

Разве нет трусости, корысти, рабской психологии, праздной мечтательности? Да, эти явления живы, более того, живучи, спокойно перекочёвывают из века в век, соседствуют с нами до сих пор. И, обличая мир обывателя, Салтыков-Щедрин при помощи своих сказок ведёт своеобразный диалог с читателями, он спрашивает нас, живущих в XXI веке:

«Когда же мы вырвемся из этого душного обывательского мирка?»

Премудрый пескарь

Эту тему писатель продолжает и в сказке «Премудрый пескарь», в которой ставятся исключительно важные (и не только для эпохи Щедрина) философские проблемы: в чём смысл жизни и назначение человека, к каким идеалам он должен стремиться, как жить?

Образ мелкой, жалкой рыбёшки, беспомощной и трусливой, как нельзя лучше характеризует дрожащего обывателя.

Писатель приписывает рыбе человеческие свойства и вместе с тем показывает, что человеку присущи «рыбьи» черты. Таким образом, «пескарь» — это определение человека, это художественная метафора, метко характеризующая породу людей-обывателей, трусливых и жалких. Такова, в том числе, современная либеральная оппозиция.

Вся биография пескаря сводится к краткой формуле:

«Жил — дрожал и умирал — дрожал».

Своей сказкой писатель хочет сказать читателю: живи так, чтобы давать людям тепло и свет, ибо счастье может быть лишь одно — приносить счастье другим.

В этой крохотной трагедии Салтыков-Щедрин представил то, что характерно всякому толпо-«элитарному» обществу, что составляет алгоритмику его функционирования: есть сильные, кто ест, и есть слабые — кого едят или, если сказать по-другому: «подчиняясь — подчиняй».

В «демократических кругах» подобный пессимизм художника вызвал споры и нарекания. Но прошло время — и щедринская правота стала правотой исторической.

Чиновники и народ

Основная идея сказок, которую Салтыков-Щедрин хотел донести — непримиримость социальных противоречий в эксплуататорском толпо-«элитарном» обществе и разрушение идиллий, иллюзий о возможности преобразований. Поэтому он и показывает в своих сказках, что волк всегда будет съедать, медведь — бесчинствовать, пескарь — прятаться, орёл — разбойничать и спать между разбоями, а спасённый генерал мужику пятак на водку пожалует. Но не нужно обманываться, будто могут произойти какие-то преобразования, и чиновник изменит своей природе, раб изменит своей природе, служивый изменит своей природе — во всём разнообразии сказок Салтыков-Щедрин показывает, что этого не произойдёт, если устройство психики их останется прежним — волчьим, медвежьим, рыбьим, орлиным или ещё каким животноподобным. То же можно сказать и о руководимых стереотипами зомбоподобных людях, как впрочем и об хитрецах, упивающихся своими интеллектуальными качествами. Все они — основа толпо-«элитаризма», его плоть и кровь.

В сказках Салтыков-Щедрин раскрывает тему эксплуатации народа, даёт уничтожающую критику паразитизму дворянства, чиновникам — всем тем, кто живёт народным трудом.

Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил

В сказке «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил» писатель изображает двух генералов, которые попали на необитаемый остров. Два крупных чиновника всю свою жизнь прослужили в регистратуре, которую потом «за ненадобностью упразднили». Попав на остров, генералы-дармоеды чуть не съели друг друга. Не окажись на острове мужика, бездельники так и умерли бы с голоду, хотя на острове было множество плодов, рыбы и всякой живности. Насытившись плодами трудов мужика, генералы вновь приобретают уверенность в себе и один из них говорит:

«Вишь, как хорошо генералом быть»,

В этой сказке Салтыков-Щедрин изобличает паразитизм, полную неспособность людей, которые давно отвыкли от честного труда. Позднее Чехов в пьесе «Вишневый сад» покажет нам Гаева, зрелого человека, которому старый лакей Фирс надевает штаны. Окажись Гаев на необитаемом острове, он так же, как и генералы, умер бы с голоду. Генералам не приходит в голову, что эксплуатировать мужика — это позорно и безнравственно, они полностью уверены в своем праве, что на них должен кто-то работать.

Сатирик пишет:

«Вернувшись обратно в Петербург, генералы денег загребли, но и мужика не забыли: выслали ему рюмку водки да пятак серебра. Веселись, мужичина».

Медведь на воеводстве

С такой же силой Салтыков-Щедрин разоблачает монархию в сказке «Медведь на воеводстве». Лев в своё дальнее воеводство посылает Топтыгиных для усмирения «внутреннего супостата». Под династией Топтыгиных Щедрин подразумевает придворных слуг царя. Три Топтыгина сменяют друг друга на посту в дальнем воеводстве. Первый и второй воеводы занимались разного рода злодеяниями: первый Топтыгин — мелкими (чижика съел), второй — крупными (забрал у крестьян корову, лошадь, двух овец, «за что мужики осерчали и убили его»). Третий же Топтыгин не хотел кровавых злодеяний, он пошел либеральным путем, за что мужики много лет присылали ему то корову, то лошадь, то свинью, но в конце концов, лопнуло терпение мужиков, и они расправились с воеводой. В этой расправе ясно видятся стихийные бунты крестьян против своих угнетателей, а также неспособность либералов управлять государством.

Салтыков-Щедрин показал, что недовольство народа обусловлено не только произволом наместников, но и порочностью всей самодержавной системы.

Сатирик не уставал изобличать пороки самодержавия и в других своих сказках. В сказке «Орёл-меценат» выдающийся писатель показал отношение верхов к искусству, науке и просвещению. Он делает один вывод,

«что орлы для просвещения не нужны».

В нашей современной действительности мы на себе ощутили реформы в сфере образования таких Орлов (ВШЭ и прочие либералы в правительстве, загубившие эффективную советскую систему образования).

И вот тут чиновнику (Богатырю) противопоставляется Народ из сказки «Богатырь»

Снаружи — это история о силаче, проспавшем всю жизнь в дупле, заместо того, чтоб защищать собственный люд от ожесточенных набегов чужеземцев. Но под видом Богатыря, пугавшего одним своим храпом всех в окружении, просматривается вложенная писателем другая мысль. Тут обличается недальновидность правящего класса, несоответствие поступков вершины ожиданиям и потребностям обычного люда. О том, что происходит, если «элита» перестаёт выражать интересы народа, мы писали в статье «Последняя ли Смута на Руси? 18—19 августа 1991 (часть 1)»

В стране сказочной, пока спал Богатырь, «свои» сами друг дружку так изводили, что «чужим» бы и не снилось. Когда же вражьи силы напали на страну, где силач в дупле почивал, оказалось, что издавна он погиб, и змеи съели тело его в дупле, где спал. Не оправдаются надежды народа на неизвестного богатыря. Никто не выручит людей от захватчиков, потому на защитников сказочных не полагайся, а сам становись таким защитником, чтобы о тебе слагали былины и сказки.

Описанная аллегорически ситуация открывает идею: полагаясь на звучные обещания высокопоставленных заступников, люд околпачивает сам себя. Не защиту, а только разграбление несёт обычным людям «элитарные» притязания некоторых индивидов. Ну и гнилостная она, в корне собственном. И об этом забывать нельзя, чтоб в деньки бедствия не оказаться неподготовленными либо ослабленными своими же правителями, что и реально показали лихие 90-е.

Совесть и справедливость — основа Мировоззрения Человека

Сказки Салтыкова-Щедрина поучительны ещё и тем, что ставят перед читателем сложные вопросы, найти ответ на которые невозможно, опираясь на так называемые прописные истины. Автор утверждает, что поведение человека напрямую зависит от его жизненной позиции и, соответственно, мировоззрения. И с этим нельзя не согласиться.

Моральных проблем Щедрин так или иначе касается во всех своих сказках. И среди последних есть такие, которые посвящены осмеянию лживой морали эксплуататоров и пропаганде принципов нравственности. Это — «Пропала совесть», «Добродетели и пороки», «Дурак» и другие. Эти сказки — ядовитые памфлеты на моральные принципы привилегированных социальных групп (тех, кого зовут «элита»). Сатирик показывает извращение нравственности в паразитическом обществе. Здесь совесть — «негодная тряпица», от которой каждый старается избавиться («Пропала совесть»). Здесь добродетели ловко уживаются с пороками на почве лицемерия («Добродетели и пороки»). Здесь высокие человеческие достоинства признаются ненормальными («Дурак»).

Мультфильм по сказке «Пропала совесть»

Остановимся на сказке «Пропала совесть».

Во многих сказках звучит вера в торжество положительных идеалов. Так, в сказке «Пропала совесть» рассказывается, как из мира людей была изгнана совесть. Её выбросили, как ненужную старую тряпку. Писатель выражает уверенность, что только попав в колыбель, где лежит маленький ребенок, совесть найдет наконец своего защитника.

«…Пропала совесть. По-старому толпились люди на улицах и в театрах; по-старому они то догоняли, то перегоняли друг друга; по-старому суетились и ловили на лету куски, и никто не догадывался, что чего-то вдруг стало недоставать и что в общем жизненном оркестре перестала играть какая-то дудка. Многие начали даже чувствовать себя бодрее и свободнее. Легче сделался ход человека: ловчее стало подставлять ближнему ногу, удобнее льстить, пресмыкаться, обманывать, наушничать и клеветать… <…> А бедная совесть лежала между тем на дороге, истерзанная, оплёванная, затоптанная ногами пешеходов».

Совесть говорит своему последнему владельцу:

«Отыщи ты мне маленькое русское дитя, раствори ты передо мной его сердце чистое и схорони меня в нём: авось он меня, неповинный младенец, приютит и выхолит, авось он меня в меру возраста своего произведет да и в люди потом со мной выйдет — не погнушается… По этому её слову так и сделалось. Отыскал мещанинишка маленькое русское дитя, и вместе с ним растёт в нём и совесть. И будет маленькое дитя большим человеком, и будет в нём большая совесть. И исчезнут тогда все неправды, коварства и насилия, потому что совесть будет не робкая и захочет распоряжаться всем сама».

В сказке «Пропала совесть» сатирик клеймит весь мир хищников-паразитов, лишившихся этого важного человеческого достояния. Эта сказка — сигнал тревоги. Значит в мире что-то не так, если живут во лжи, а не по совести. Ложь, кривда — это закон общества. Ложь — «торжествующая свинья», правящая миром.

Таким образом, писатель говорит, что надо с рождения воспитывать Человека и прививать ему общепризнанные каноны моральных ценностей, в том числе — Совесть и Справедливость.

США, как «исключительная нация», и — прочий мир

Что мы наблюдаем на современном этапе политических взаимоотношений между странами: США позиционирует себя как мирового гегемона, не учитывая интересы других стран. И посему очень современна следующая сказка Салтыкова-Щедрина.

Из «Сказки о ретивом начальнике»

«…Собрал начальник еврейцев и говорит им: «Сказывайте, мерзавцы, в чём, по вашему мнению, настоящий вред состоит?» И ответили ему еврейцы единогласно: «Дотоле, по нашему мнению, настоящего вреда не получится, доколе наша программа вся, во всех частях выполнена не будет. А программа наша вот какова. Чтобы мы, мерзавцы, говорили, а прочие чтобы молчали. Чтобы наши, мерзавцев, затеи и предложения принимались немедленно, а прочих желания, чтобы оставлялись без рассмотрения. Чтобы нам, мерзавцам, жить было повадно, а прочим всем чтоб ни дна ни покрышки не было. Чтобы нас, мерзавцев, содержали в холе и в неженье, а прочих всех — в кандалах. Чтобы нами, мерзавцами, сделанный вред за пользу считался, а прочими всеми если бы и польза была принесена, то таковая за вред бы считалась. Чтобы об нас, об мерзавцах, никто слова сказать не смел, а мы, мерзавцы, о ком вздумаем, что хотим, то и лаем! Вот коли всё это неукоснительно выполнится, тогда и вред настоящий получится». (М.Е. Салтыков-Щедрин, М., «Художественная литература», 1965. ПСС, т. 15, книга 1, с. 292 — 296).

Как видно, писатель ещё в XIX-м веке написал будущую программу действий мерзавцев в США (да и не только их), при этом писатель рисует тип российского бюрократа, очень ограниченного и тупого, но до крайности самоуверенного. Вся деятельность этого самодура свелась к тому, что он

«народное продовольствие — прекратил, народное здравие — упразднил, письмена — сжёг и пепел на ветру развеял».

Как это напоминает губительную политику либералов во власти в 90-е годы!

Сюжет данной сказкой напоминает басню И.А. Крылова «Волк и ягнёнок».

В произведении два главных героя, образы которых важны и немыслимы один без другого. Баснописец сразу же начинает с морали, громко заявляя, что когда сталкиваются сильный и бессильный, то виноватым в любом случае окажется последний. Далее он уверяет читателя, что существует много исторических примеров, подтверждающих данный вывод, и приводит уже известный эпизод встречи Волка и Ягнёнка у ручья.

Есть мнение, что в данной басне показано бесправие простого человека перед власть имущими. Становится понятно, что выигрывает тот, кто сильнее, а не тот, на чьей стороне справедливость. Волк ведёт себя грубо, понимая свою полную безнаказанность. Ведь часто тем, у кого больше силы и власти, даже не приходится ничего объяснять и искать себе оправданий. Крылов понимает, как сложно остановить тех, на чьей стороне выгодное положение. Такова мораль басни «Волк и Ягненок».

И вот США всегда и всюду позиционируют себя как Волка, а все остальные для них — ягнята.

Послесловие

В своих сказках Салтыков-Щедрин полон сарказма. В них он никого не жалует. Достается всем: и правым и неправым, и карасям и щукам, и русским либералам, и самодержавию, и мужикам русским.

Вспомним моральный кодекс вяленой воблы:

«Тише едешь, дальше будешь; маленькая рыбка лучше, чем большой таракан… Уши выше лба не растут»,

вот что писателю особенно противно: аккуратная серость. Против неё протест, язвительная сатира Салтыкова-Щедрина актуальны и сейчас: карасей глотают, генералов кормят, вобла проповедует, здравомыслящий заяц с лисой играет, — в общем, всё по-прежнему:

«Всякому зверю свое житьё: льву — львиное, лисе — лисье, зайцу — заячье».

Читать Салтыкова-Щедрина довольно непросто. Поэтому, может быть, многие так и не поняли смысла его произведений. Но большинство «детей изрядного возраста» оценили творчество великого сатирика по заслугам. В заключении хочется добавить, что высказанные писателем в своих произведениях мысли современны и сегодня. Сатира Щедрина проверена временем и особенно остро она звучит в период социальных неурядиц, подобных тем, которые переживает сегодня мир.

И хочется пожелать всем читать сказки Салтыкова-Щедрина.

Следующие 5 высказываний -— это цитаты из сказок Салтыкова-Щедрина:

- «Бывают дураки легкие. Выбегут на улицу и прыгают. Вот таких надо беречь, они даже губернаторам нужны» («Дурак»).

- «Закроет глаза баран, и морда у него серьезная делается. Проходят мимо люди и говорят: «Да не баран это, а бургомистр!» («Баран-непомнящий»).

- «Где правда?» — «У Господа на небе. Забрал и не пущает» («Путём дорогою»).

- «Без паспорта ходить нельзя. А то все могут разойтись, работу забросить — не отбиться от таких бродяг тогда» («Рождественская сказка»).

- «Из хищников, которые водятся в умеренном климате, волк менее великодушен» («Бедный волк»).

Материалы:

Политическая сатира в сказках Салтыкова-Щедрина

http://sochin.net/sochineniya/13881

Цитаты Салтыкова-Щедрина

http://fb.ru/article/233451/tsitatyi-saltyikova-schedrina-samyih-yarkih-aforizmov-pisatelya

Сказки Салтыкова-Щедрина

http://www.shuhaeva.ru/skazki-m-e-saltyikova-shhedrina/

Художественные особенности сказок Салтыкова-Щедрина

https://www.vslu.ru/essay/saltykov-schedrin-m-e/45a80ec39f571efa

Сила обобщений в образах сказок Салтыкова-Щедрина

http://www.uznaem-kak.ru/sila-obobshhenij-v-obrazax-skazok-saltykova-shhedrina/

Мир обывателя в сказках М.Е.Салтыкова-Щедрина

https://doc4web.ru/literatura/mir-obivatelya-v-satiricheskih-skazkah-me-saltikovaschedrina.html

Жанровое своеобразие сказок М.Е. Салтыкова-Щедрина

https://uchil.net/?cm=86289

Политическая сатира

https://www.vslu.ru/essay/saltykov-schedrin-m-e/db2721bc6911bf42

Мораль басни «Волк и ягнёнок»

http://fb.ru/article/130409/moral-basni-volk-i-yagnenok-analiz-i-soderjanie

Анализ сказки «Богатырь»

http://www.tipsboard.ru/spi-bogatyr-analiz-skazki-saltykova-shhedrina/

Творчество М. Е. Салтыкова-Щедрина чрезвычайно многообразно. Он писал романы, драмы, хроники, очерки, обозрения, рассказы, статьи, рецензии. Среди огромного наследия сатирика особое место занимают его сказки.

Форму народной сказки использовали многие писатели до Щедрина. Литературные сказки, написанные в стихах или в прозе, воссоздавали мир народных представлений, народной поэзии, а иногда заключали в себе и сатирические элементы, – например, сказки Пушкина “О попе и о работнике его Балде”, “О золотом петушке”. Остросатирические сказки создает Щедрин, продолжая пушкинскую традицию.

Сказки – итог многолетних жизненных наблюдений, итог всего творческого пути писателя. В них сплетается фантастическое и реальное, комическое сочетается с трагическим, в них широко используется гротеск, гипербола, проявляется удивительное искусство эзопова языка. В сказках мы встречаем всех щедринских героев. Здесь и тупые, свирепые, невежественные правители народа, его эксплуататоры (“Медведь на воеводстве”, “Орел-меценат”, “Дикий помещик”) здесь и сам народ, трудолюбивый, талантливый, могучий и вместе с тем покорный своим эксплуататорам (“Повесть о том, как мужик двух генералов прокормил”, “Коняга”) здесь и народ пробуждающийся, ищущий правды и свергающий иго самодержавия (“Ворон-челобитчик”, “Путем-дорогою”, “Богатырь”).

В сказках рисуется предательство либералов (“Либерал”, “Вяленая вобла”), трусливая ограниченность обывателя (“Здравомысленный заяц”).

Во многих сказках Щедрина звучит вера в конечное торжество положительных идеалов. Эта вера освещает светом оптимизма горестные страницы его сатиры. Так, в сказке “Пропала совесть” Щедрин клеймит мир хищников, стяжателей и лихоимцев – общество, потерявшее совесть.

Но писатель выражает уверенность в том, что совесть, выброшенная, как ненужная старая тряпица, попав в колыбель, где лежит маленькое русское дитя, найдет в нем своего защитника.

Как и Некрасов, Щедрин писал свои сказки для народа, для самых широких читательских кругов. Он обращался к устному народному творчеству, обогащая традиционные образы и сюжеты новым, революционным содержанием. Мастерски использовал сатирик народный язык, а также язык публицистики, и канцелярский жаргон, и архаизмы, и иностранные слова.

Щедрин широко использовал образы народных сказок о животных: жадного волка, хитрой лисы, трусливого зайца, глупого и злого медведя. Однако сатирик вводил в мир народной сказки злободневные политические мотивы и с помощью традиционных, привычных сказочных образов раскрывал сложные проблемы современности.

Так, в сказке “Медведь на воеводстве” туповатый, иногда злой, иногда добродушный сказочный косолапый медведь под пером сатирика приобретает черты мракобеса-администратора, который истребляет крамолу, притесняет народ и уничтожает просвещение.

Взаимоотношения народа и господствующих классов раскрываются в “Повести о том, как мужик двух генералов прокормил”. В отличие от тупых паразитов-генералов мужик в этой сказке ловок, силен, мастер на все руки, великий умелец и великий труженик. И в то же время он покорен генералам, привык на них работать, им подчиняться; он беспрекословно их обслуживает и даже по повелению генералов сам вьет веревку, которой они хотят привязать его к дереву, чтобы он “не убег”.

Салтыков бичует эксплуататоров народа и с горечью рисует народ, отравленный ядом рабской психологии. Призыв к пробуждению, к борьбе против тупых и жадных генералов – вот сокровенный смысл сказки.

Сатирик бичевал в своих сказках не только слабости и пороки. Например, в сказке “Премудрый пескарь” с горькой насмешкой рисует он образ до смерти перепуганного обывателя, “остолопа, который не ест, не пьет, никого не видит, ни с кем хлеба-соли не водит, а все только распостылую свою жизнь бережет”. В этой сказке ставятся исключительно важные (и не только для эпохи Щедрина) философские проблемы: в чем смысл жизни и назначение человека, к каким идеалам он должен стремиться, как жить?

Образ мелкой, жалкой рыбешки, беспотошной и трусливой, как нельзя лучше характеризует дрожащего обывателя. Писатель приписывает рыбе человеческие свойства и вместе с тем показывает, что человеку присущи “рыбьи” черты. Таким образом, “пескарь” – это определение человека, это художественная метафора, метко характеризующая породу людей-обывателей, трусливых и жалких.

Вся биография пескаря сводится к краткой формуле: “Жил – дрожал и умирал – дрожал”. Своей сказкой писатель хочет сказать читателю: живи так, чтобы давать людям тепло и свет, ибо счастье может быть лишь одно – приносить счастье другим.

Созданные сатириком образы рыб, животных, птиц стали нарицательными. Если мы говорим про человека: это настоящий карась-идеалист, этот – вяленая вобла, а тот – премудрый пескарь, то всем ясно, какие качества мы имеем в виду.

Loading…

1

Урок литературы в 7 классе

2

«Сказки для детей изрядного возраста» В сборник вошло 32 сказки В сборник вошло 32 сказки Они были написаны в период с 1883 по 1886 год Они были написаны в период с 1883 по 1886 год Причины обращения к жанру сказки: Причины обращения к жанру сказки: — цензура — цензура — обращение к демократическим слоям общества (к народу) — обращение к демократическим слоям общества (к народу) Нелегальное издание

3

Сатира — критика каких – либо явлений в жизни путем осмеяния критика каких – либо явлений в жизни путем осмеяния Сатирическая сказка – сказка, служащая этой цели Это оружие очень сильное, ибо ничто так не обескураживает порока, как сознание, что он угадан, и что по поводу его уже раздался смех. Это оружие очень сильное, ибо ничто так не обескураживает порока, как сознание, что он угадан, и что по поводу его уже раздался смех.Салтыков-Щедрин

4

«Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил»

5

Завязка Генералы попадают на необитаемый остров, заснув. Развитие действия Приключения генералов на необитаемом острове

6

Генералы на необитаемом острове

7

Завязка Развитие действия Кульминация Генералы попадают на необитаемый остров, заснув. Приключения генералов на необитаемом острове Генералы встречают мужика Возвращение генералов в Петербург Развязка

8

Эзопов язык Иносказательный, полный аллегорий, недомолвок, оговорок, намеков и «прочих обманных средств» Особенности сатирических сказок Салтыкова-Щедрина

9

Художественные приемы Сатира Аллегория «оба под одним одеялом», «они в ночных рубашках, а на шеях висит по ордену» Генерал не может сам сорвать яблока с дерева, настолько беспомощен Фантастика Генералы попадают на необитаемый остров, заснув. ВДРУГ…

10

ГРОТЕСК художественный прием, основанный на изображении действительности в комически-уродливом виде, сочетании неожиданных и резких контрастов. художественный прием, основанный на изображении действительности в комически-уродливом виде, сочетании неожиданных и резких контрастов.

11

Сцена остервенения генералов. Сопоставьте фрагмент фильма и текст сказки Салтыкова-Щедрина. Какие отличия вы нашли?

12

Художественные приемы Смешение стилей речи Метафора Логический абсурд Гипербола Несоответствие Антитеза Ирония

13

Какой литературный прием лежит в основе следующих высказываний? «…признаться, я и до сих пор думал, что булки в том самом виде родятся, как их утром к кофею подают!» «…генерал, который был учителем каллиграфии, откусил у своего товарища орден и немедленно проглотил». «…мужичина до того изловчился, что стал даже в пригоршне суп варить». «Набрал сейчас мужичина конопли, размочил в воде, поколотил, помял и к вечеру веревка была готова». Этою веревкою генералы привязали мужичину к дереву, чтоб не убег». Слова для справок: фантастика, аллегория, гипербола, гротеск

14

Чем мужик отличается от генералов? Чем мужик отличается от генералов? Как рассказчик относится к мужику? Как рассказчик относится к мужику? «Я не дам в обиду мужика! Будет с него, господа… Очень даже слишком будет!»

15

ЖАНР Повесть? Сказка? Басня? один из видов эпических произведений, по объему больше, чем рассказ один из жанров устного народно- поэтического творчества волшебного или бытового характера с установкой на вымысел короткий иносказательный рассказ с нравоучением

16

Что сближает сказки Салтыкова–Щедрина с народными сказками? В чем отличие сказок Салтыкова-Щедрина от народных? Герой в необычной обстановке. Гипербола переходит в гротеск (доходит до абсурда). Умный, смекалистый мужик.Несоответствие формы содержанию. Форма сказки, а содержание политическое. Вымысел, преувеличение, неправдоподобие Сатирический характер сказки Язык: зачины, присказки, постоянные эпитеты, троекратные повторы, лексика народных сказок Смешение стилей речи: канцелярский, разговорный, сказочный.

17

Домашнее задание Заполнить таблицу Письменно ответить на вопрос: «Есть ли счастливый конец сказке Салтыкова–Щедрина?» Реальное в «Повести…»Фантастическое в «Повести…»

18

Сравнительная характеристика ГенералыМужик Неприспособленность Глупость Невежественность Тунеядство Никчемность Несправедливость Жадность пустота Приспособленность Ловкость Находчивость Трудолюбие Талант Робкая покорность безропотность