Тип урока: урок-исследование.

Цель: 1)обратиться к наиболее важным вопросам поэтики эпического текста, чтобы показать

пути анализа композиции и стиля;

2) формирование навыков глубокого восприятия текста художественного произведения;

3) воспитание душевной чуткости и бережного отношения к чувствам окружающих.

Оформление:презентация

Эпиграфы:

1) «Любовь- это самое яркое и наиболее

понятное воспроизведение моего Я. Не в силе, не

в ловкости, не в уме, не в таланте, не в творчестве

выражается индивидуальность. Но в любви ».

А.И.Куприн

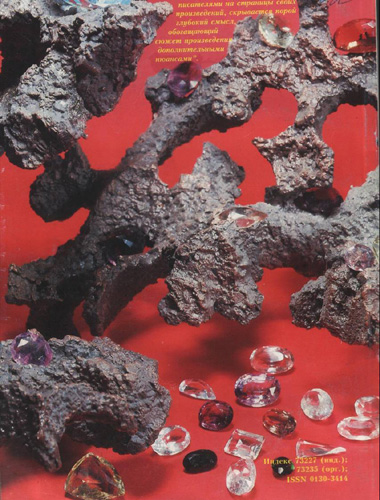

2)За гранями самоцветов, словно случайно брошенных писателями на страницы своих произведений,

скрывается порой глубокий смысл, обогащающий сюжет

произведения дополнительными нюансами.

Грачёва И.М.,

доцент Рязанского пед.университета.

Ход урока:

1 .Организационный момент.

Сообщение темы урока. Слайд №1

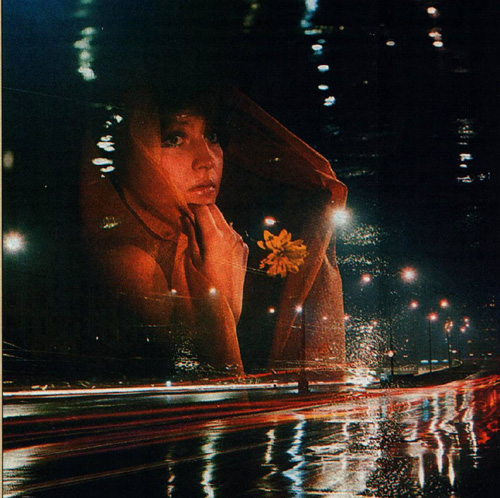

2. Музыка. (Джо Дассен. «Et si tu n’existais pas») На её фоне читается сонет Шекспира

Всей жизни цель- любовь повсюду с нами.

Её не сломят бури никогда.

Она во тьме над утлыми судами

Горит как путеводная звезда.

Бегут года, а с ними исчезает

И свежесть сил, и красота лица,

Одна любовь крушенья избегает,

не изменяя людям до конца..

3.Вступительное слово учителя:

Слайд №2,1ч.

Учитель: Произведения А.И. Куприна прочно вошли в программу литературы 11 класса. Особое место занимают «Поединок » и « Молох», раскрывающие острые социальные проблемы. Но разговор о непреходящих общечеловеческих ценностях и своеобразии художественного мира А.И.Куприна был бы неполным, если обойти такие произведения, как «Олеся», «Суламифь», «Гранатовый браслет», в которых мощно звучит тема возвышенной любви.

Протестуя против пошлости и цинизма буржуазного общества, продажных чувств, «зоологических» проявлений инстинктов писатель создаёт удивительные по красоте и силе примеры идеальной любви, отправляясь для этого то в глубь веков ( «Суламифь»), то в лесную глушь Волынской губернии («Олеся»), то заглядывая в каморку влюблённого отшельника, последнего романтика в жестоком и расчётливом мире («Гранатовый браслет»).

Тему любви Куприн считал самой главной в своём творчестве. Не случайно он в письме к Ф.Д.Батюшкову говорил: (читается 1 эпиграф) Слайд №2, 2 ч.

Поэтому наша задача сегодня, приступал к анализу рассказа «Гранатовый браслет», быть особенно чуткими и внимательными к каждому слову, к каждой детали, и тогда раскроется их тайный смысл, и произведение засверкает новыми неожиданными гранями, подобно драгоценным самоцветам.

4.Работа по анализу произведения.

А) Учитель: для начала давайте обратимся к заглавию рассказа. Слайд № 3

Кто-нибудь из вас задумывался, почему Куприн использовал именно гранатовый браслет?

С чем у вас ассоциируется этот камень?

(варианты ответов учащихся.)

Учитель: драгоценным камням издавна люди приписывали магические свойства, предполагая, что между самоцветом и человеком существуют глубинные таинственные связи. Посмотрите, какое толкование камням и их свойствам даёт книга Парнова Е. «Трон Люцифера: критические очерки магии и оккультизма» Слайд № 4

(Читаем характеристику камней)

Учитель: Припомните, пожалуйста, в каких художественных произведениях камни подтверди- ли свою характеристику? (ответы учащихся) Слайд № 5

Учитель показывает верные ответы: жемчуг — «Слово о полку Игореве», сон Святослава,

бирюза – «Коробейники», опал- «Отцы и дети» -перстень Павла Петровича)

гранат — «Суламифь», «Гранатовый браслет», кораллы- «Олеся» и др.)

Учитель: давайте теперь найдём в тексте подтверждение характеристики нашего камня.

(ребята находят и читают описание браслета в письме — записке к Вере) Слайд № 6

Учитель: Сбываются ли в тексте рассказа его предсказания? Каким образом?

(ответы учащихся)

(дар предвидения женщине — Вера начинает испытывать смутные предчувствия, камни на браслете напоминают ей кровь «Как кровь..» ;вернувшемуся от Желткова мужу она говорит:

«Я знаю, этот человек убьёт себя…»

мужчину охраняет от насильственной смерти: Желтков, зная это сознательно отказывается от защиты камней и ,как бы, обрекает себя на насильственную смерть или предчувствует её)

Учитель: Что стало с браслетом, после того как он вернулся к Желткову?

Как можно объяснить такое решение Желткова? объяснить такую судьбу браслета?

(Желтков отдаёт его квартирной хозяйке, чтобы она отнесла его к иконе Богоматери. Свою любовь, никому не нужную в этом мире людей, он приносит в дар Богоматери — высшему идеалу вечной любви и женственности ,который он напрасно искал на земле).

Обобщение учителя: Точно также мы видим в «Олесе» оставленные на раме окна Олесины бусы, первая мысль -«на память», но для мужчины это,вроде бы, не совсем подходящий подарок. Но если мы обратимся к характеристике кораллов, всё становится на свои места: снятые кораллы — это не только подарок любимому, но и символ безнадёжной покорности злому року, от которого героине не видится больше спасения.

Таким образом, мы видим, что Слайд №7

Текст на слайде: «За гранями самоцветов, словно случайно брошенных писателями на страницы своих произведений, скрывается порой глубокий смысл, обогащающий сюжет произведения дополнительными нюансами».

Б) Учитель: давайте теперь обратимся к развитию действия в рассказе. Слайд №8

- В какой главе оно начинает разворачиваться?

- В какой Главе появляется Ж.?

- Что предшествует его появлению?

- Характерно ли для этого рассказа динамичное развитие сюжета?

(Действие развивается медленно, идёт описание осеннего пейзажа, атмосферы богатого дома, описание Веры; только с 4 главы ,когда начинают съезжаться гости, ритм повествования становится более напряжённым.Желтков появляется в 10 главе- почти конец рассказа. А всё предстоящее является подготовкой к раскрытию его чувств).

Учитель: С самого начала произведения Куприн готовит читателей к трагической развязке.

В каком месте рассказа становится ясно, что Желтков умрёт?

Нет ли предсказания его смерти? Кто выносит словесный приговор?

(варианты ответов учащихся)

(в 6 главе князь Василий читает свою сатирическую повесть «Княгиня Вера и влюблённый телеграфист». В конце повести его герой погибает. Действие рассказа происходит на фоне умирания природы — осенний пейзаж)

Учитель: Что является кульминацией рассказа?

(ответы учащихся)

(Сцена посещения Желткова мужем и братом Веры)

Как относятся к чувству Желткова герои рассказа? А княгиня Вера?

(все с презрением, Вера не воспринимает всерьёз, только генерал Аносов говорит о великой любви)

Учитель: В рассказе автор использует приём параллелизма. Обратимся к осеннему пейзажу.

Текст на слайде и на карточках у ребят. Слайд № 9

«Клумбы опустели и имели беспорядочный вид. доцветали разноцветные махровые гвоздики, а также левкой — наполовину в цветах, а наполовину в тонких зелёных стручьях, пахнущих капустой, розовые кусты ещё давали — в третий раз за это лето — бутоны и розы, но уже измельчавшие, редкие, точно выродившиеся. Зато пышно цвели своей холодной высокомерной красотою георгины, пионы и астры, распространяя в чутком воздухе осенний, травянистый, грустный запах. Остальные цветы после своей роскошной любви и чрезмерного обильного летнего материнства тихо осыпали на землю бесчисленные семена будущей жизни»

Учитель: Как этот пейзаж помогает понять характер Веры?

(«Вера была строго проста, со всеми холодно и немного свысока любезна, независима и царственно спокойна». Её жизнь пышная , парадная ,но пустая -нет детей, да и мужа она не любит .)

В)Учитель: Лексический анализ. Говорят « из песни слово не выбросишь», поэтому мы в праве считать, что каждое слово, использованное автором в произведении, оказывается неслучайным. Так, например, однокоренные слова к слову «холод» использованы в рассказе 5 раз. Давайте попробуем выяснить, для чего это понадобилось? Слайд № 10,11

Читаем словарную статью (на карточках) и выясняем лексическое значение слова «холодный» во фрагментах на слайде.

Учитель: теперь обратимся к предложенным фрагментам. Определите в них значение выделенных слов. Изменяется ли их значение на протяжении всего рассказа? Какой холод имеет в виду автор?

(В 1- используется в переносном смысле, холодная красота цветов пустая, бесплодная ,не ведёт к продолжению рода- нет насекомых, которых бы привлекла их яркость,; бесплодна и любовь —дружба между Верой и её мужем.

В остальных отрывках прямое значение, но имеется в виду душевный холод светского общества, к которому принадлежит Вера и члены её семьи. Желтков с его горячей любовью противостоит холодности мира, где живёт его любимая.В последнем отрывке он словно завещает ей свою любовь, он передал любовь Вере и стал холоден.)

Учитель: Говоря о Желткове, хотелось бы привести слова австрийского поэта Николая Ленау,

которые удивительно совпадают с идеей нашего рассказа:

Молчать и гибнуть. . .Но милей

Чем жизнь, волшебные оковы!

Свой лучший сон в очах у ней

Искать, не проронив ни слова!

Как свет застенчивый лампад

Трепещет перед лицом Мадонны

И, умирая, ловит взгляд,

Небесный взгляд её бездонный!

Как вы могли бы соотнести эти строчки с образом Желткова?

(ответы учащихся)

(молчать и гибнуть — молчаливый обет Желткова. Но он осмелился его нарушить, напомнив о себе. Это поддерживает в душе его надежду, даёт силы переносить страдания любви. Любви страстной, испепеляющей.)

Учитель: А как вы думаете, могла ли быть такая любовь на самом деле или «Гранатовый браслет» — чистый вымысел? (ответы учащихся)

Учитель: Куприн старался найти сюжеты и образы в реальном мире. В 1910 г. он говорил об этом в письме К.Ф.Батюшкову(1й эпиграф). Обратимся к воспоминаниям Слайд №12

Что общего и чем отличаются реальные события и рассказанные Куприным? (Общим является сюжет, но в рассказе особая роль отводится описанию, осмыслению чувств героя)

Учитель: Устами какого героя Куприн выражает своё отношение к любви? В чём заключается его позиция? (ответы учащихся)

( на слайде № 13) (генерал Аносов говорит: «Любовь должна быть трагедией. Величайшей тайной в мире! Никакие жизненные удобства, расчёты и компромиссы не должны её касаться» Любовь должна, по мысли Куприна, основываться на высоких, возвышенных чувствах, взаимном уважении, симпатии, верности, искренности, должна стремиться к идеалу.)

Учитель: Почему же погибает герой, наделённый таким прекрасным чувством?

(ответы учащихся)

(Он не выдерживает столкновения с миром жестокости и равнодушия, с озлобленностью очерствевших душ)

Учитель: Погибая, герой благодарит свою возлюбленную. А за что?

(ответы учащихся)

(за то, что вызвала в его сердце такое прекрасное чувство, возвысившее его, «маленького человека», над огромным миром несправедливости и злобы.)

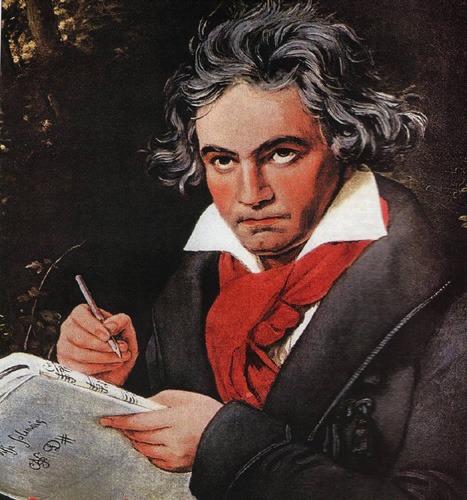

Звучит музыка «Лунная соната», портрет Бетховена. Слайд №14

Чтение письма наизусть подготовленным учеником на фоне музыки.

Учитель: Многие исследователи творчества Куприна отмечают необычность формы и содержания заключительной главы. Как бы вы могли определить её жанровое своеобразие?

(Стихотворение в прозе)

5.Подведение итогов урока.

Итак, повесть «Гранатовый браслет» — подтверждение того, как Куприн ищет в реальной жизни людей «одержимых» высоким чувством любви, способных подняться над окружающей пошло-стью, бездуховностью, готовых отдать всё, не требуя ничего взамен. Писатель воспевает возвы-шенную любовь, противопоставляя её ненависти, вражде, недоверию, антипатии, равнодушию.

Завершая разговор о рассказе «Гранатовый браслет», хочется сказать, что А.И.Куприн был не одинок в своих взглядах на любовь. Его традиции продолжил поэт 20 века Борис Чичибабин в своём стихотворении «Когда уйдёшь»

Слайд № 15

Чтение стихотворения подготовленным учеником.

Когда уйдёшь, а рано или поздно

Ведь ты уйдёшь, затем что молода,

Затем, что рощи никнут в холода

И сухомять расшатывает дёсны,

Душа пребудет памятью горда,

И пусть проходит чисто, бесполезно

Тех лет осиротелых череда,

Что нам дано прожить с тобою розно.

О, будь счастливой в жизни без меня!

Возьми на память эти письмена,

Что в дни любви душа моя кропала

Как всё живое — влагу и зарю,

За всё, за всё тебя благодарю.

Целую землю, там ,где ты ступала.

Звучит песня «Вечная любовь» Шарля Азнавура Слайд № 16

6.Творческое задание. В заключении хотелось бы узнать вашу точку на чувства Желткова и на отношение к нему автора, который заставляет свою героиню задуматься: «..И что же это было: любовь или сумасшествие..» (звучит «Лунная соната» ,письменные ответы ) (2ч слайда)

Приложение

Список использованной литературы.

1. Грачева И.В. Грани самоцветов.

Журнал «Литература в школе». № 2-1998 г., стр.49

2. Марценюк С.Ф. «Да святится имя твоё».

Журнал «Русский язык и литература в школах Украины», № 9- 1990г, стр5б.

3. Оглоблина Н.М. «О, будь счастливой в жизни без меня!»

Журнал «Литература в школе» № 9- 2003г, стр.23

4. Обучающие практические работы по литературе для 9-11 классов.

Методическое пособие п/р Т.Н.Андреевой. М. ,«Дрофа»,2005г

Желаю успехов!

Голышева Галина Эриевна,

учитель русского языка и литературы,

МКОУ СОШ № 2

г.Нефтекумска

Ставропольского края

Урок № 2 «Художественный мир рассказа А.И.Куприна «Гранатовый браслет»» (2 часа).

1). Вступительное слово учителя.

Куприн избрал для своего рассказа одновременно романтическую и реалистическую тему любви – трагедии, которая сильна, как смерть (я бы уточнила: сильнее смерти), но о которой герой рассказа генерал Аносов говорит, что люди … разучились любить, не вижу настоящей любви.

На протяжении долгих лет Куприн искал идеал любви в реальных условиях, наблюдал утончённые переживания людей, но не заметил очистительной стихии чувств. Тогда, отказавшись от варианта счастливой, совершенной любви, само это чувство, абсолютизированное в одной душе, сделал стимулом перерождения другой. Так возникло одно из самых целомудренных произведений – «Гранатовый браслет».

Я предлагаю вам погрузиться в мир рассказа, чтобы понять не только что говорит писатель, но и как он это говорит. В этом нам поможет кейс «Художественный мир рассказа А.И.Куприна «Гранатовый браслет»».

Данный кейс состоит из папок «Рассказ «Гранатовый браслет»» (к ней вы будете обращаться, анализируя текст), «Толковый словарь», «Романтик или реалист?», «Рождение рассказа», «Языковое мастерство А.И.Куприна» (в последних трёх сгруппирован литературоведческий комментарий, необходимый для самостоятельной работы групп). Работать с кейсом вы будете парами в составе 2 групп:

-

1 группа. Поэтика рассказа»,

-

2 группа. Герои рассказа».

Каждая пара работает над своим заданием, устно знакомит с результатами исследования, выслушав мнения одноклассников и комментарий учителя, дополняет ожидаемый результат.В итоге рождается коллективная творческая работа.

Начнём работу с того, что каждая пара, проанализировав название своей группы, эпиграф и ожидаемый результат, сформулирует цель исследования.

Творческих вам успехов!

Папка «Рассказ «Гранатовый браслет»».

Папка «Толковый словарь».

1. Анна – одно из древнейших имён. Первоначальное значение спорно: или «милость» (божья), или «грация, миловидная».

2. Безмятежный – ничем не тревожимый.

3. Блаженный – в высшей степени счастливый.

4. Василий – древнегреческое «властелин, победитель».

5. Вера – имя появилось благодаря выдумке о римлянке-христианке Софии, трёх малолетних дочерей (Веру, Надежду и Любовь) которой подверг пыткам и казни император – истребитель христиан. Мнимое имя русские заменили словом вера (убеждение, уверенность в ком-чём-нибудь).

6. Георгий (греч.) – земледелец. Каноническим стало в честь Георгия Победоносца; к русским принесено христианством. Великомученик Георгий – покровитель воинов и рыцарей.

7. Мироощущение – (книжн.) отношение человека к окружающей действительности, обнаруживающееся в его настроениях, чувствах, действиях.

8. Миросозерцание – (книжн.) совокупность взглядов на мир, на действительность, миропонимание.

9. Нежный – 1) мягкий, ранимый, ласковый; 2) изысканный, деликатесный; 3) изнеженный, тепличный (С.М.Шведов «Словарь синонимов»).

Нежный – 1) ласковый, проявляющий любовь; 2) приятный, тонкий, не грубый; 3) слабый, хрупкий (С.И.Ожегов «Толковый словарь»).

10. Николай – древнегреческое «победитель народов».

11. Поэтика – поэтическая манера, свойственная данному автору.

12. Умиротворённый – полный покоя, удовлетворения, довольства.

13. Филигранный – 1) являющийся филигранью (ювелирным изделием в виде узорчатой сетки из тонкой кручёной проволоки); 2) перен. Очень тщательный, требующий особенного внимания к мелочам и деталям.

14. Яков – древнееврейское «идёт вслед, целитель». Так звали брата Иисуса.

Папка «Романтик или реалист?»

А). Творческий метод.

1. «10 заповедей для писателя – реалиста» были сформулированы А.И.Куприным в 1905 году во время встречи с начинающим автором. Вот некоторые из них.

Второе. В описаниях помни, что так называемые «картины природы» в рассказе видит действующее лицо: ребёнок, старик, солдат, сапожник. Каждый из них видит по-своему.

Если описываешь от своего лица, покажи это своё лицо, свой темперамент, настроение, обстоятельства жизни.

Четвёртое. Красочные сравнения должны быть точны… Ничего вычурного.

Пятое. Передавая чужую речь, схватывай в ней характерное: пропуски букв, построение фразы… Живописуй образ речью самого говорящего.

Девятое. Знай, что, собственно, хочешь сказать, что любишь, а что ненавидишь. Выноси в себе сюжет, сживись с ним. Тогда лишь приступай к способу изложения… Из головы никогда не пиши.

2. Беспредельный, крылатый романтизм, в большей степени свойственный нашей старой, черновой литературе, является отличительной чертой лучших произведений Куприна… Идеализм – основной нерв творчества Куприна.

Е.К.Колтановская «Поэт жизни».

3. Романтизм Куприна находил своё выражение как правило не в образах, необычайно приподнятых над окружающей действительностью, над бытом героев, а в общей атмосфере произведения, в его основной тональности. Ничего романтического нет… в маленьком чиновнике Желткове, но беззаветная и возвышенная любовь к женщине сообщает произведению ту романтическую взволнованность, которая … делает героя в глазах читателя выше, значительнее при всей его внешней заурядности.

В. Афанасьев «Александр Иванович Куприн».

4. Антитеза «любовь – смерть» становится знаком романтизации персонажа, и трагическая развязка повести не воспринимается читателем в натуралистическом ключе.

М. Нахратова «Ключевое слово любовь в повести А.И.Куприна

«Гранатовый браслет»».

Б). Бытописание.

Его никогда не покидает мечта о том, чтобы все эти слабые, понурые люди преодолели свою рабью покорность и, вырвавшись наконец из тисков ненавистного быта, подчинили его собственной воле. Здесь сказывается гуманистический пафос купринского творчества. Здесь одна из важнейших причин его необычайной популярности среди широких читательских масс.

К.Чуковский «Куприн».

В). Символы.

1. П.П.Жолтиков прислал Людмиле Ивановне не гранатовый браслет, а браслет в виде толстой позолоченной дутой цепочки, и к ней подвешено было маленькое красное эмалевое яичко с выгравированными словами: «Христос Воскресе, дорогая Лима. П.П.Ж.».

Мой гранатовый браслет, который подарил мне Александр Иванович, был покрыт мелкими гранатами, а посередине – несколько крупных камней. От времени на внутренней стороне появились тёмные пятна. Браслет очень нравился Александру Ивановичу (к драгоценным камням он чувствовал особое пристрастие)…

М.Куприна-Иорданская «Годы молодости».

2. «Бесконечность и величие морского простора», притягивающие взор Веры и её сестры Анны, отделены от них страшным обрывом, пугающим обеих. Так предречён «обрыв» тихого семейного благополучия Шеиных.

Л.А.Смирнова «Русская литература конца ХIХ – начала ХХ века».

3. В «Гранатовом браслете» тема любви истолкована в музыкальном ключе. Исходной точкой замысла рассказа послужила, по признанию самого писателя, вторая соната Бетховена, «шесть тактов» которой «растолковала» ему однажды жена одесского врача.

Ю.В.Бабичева «Александр Куприн».

Папка «Рождение рассказа»

А). А.И.Куприн о любви.

1. Любовь – это самое яркое и наиболее понятное воспроизведение моего Я. Не в силе, не в ловкости, не в таланте… не в творчестве выражается индивидуальность. Но в любви.

2. Любовь – всегда трагедия, всегда борьба и достижение, воскрешение и смерть.

3. Для любви нужен особый талант, как для музыки, живописи, скульптуры, пения, стихотворства.

Из писем Ф.Д.Батюшкову.

Б). Творческая история.

1. «Меня влечёт к героическим сюжетам…» – скажет Куприн в 1908 году. «Нужно писать не о том, как люди обнищали духом и опошлели, а о торжестве человека, о силе и власти его…»

Начиная со второй половины 1900-х годов, персонажи лучших книг Куприна воистину героичны… Героичен чиновник Г.С.Желтков, «рыцарь бедный» с шестого этажа грязного доходного дома с его «безнадёжной и вежливой» любовью к княгине Вере.

Е.А.Дьякова «Меня влечёт к героическим сюжетам…»

2. Однако Куприн не в первый раз обратился к теме великой «любви издали», воскрешая сказочный мотив о принце, полюбившем принцессу по её изображению. Такому сюжету был посвящён рассказ «Первый встречный» (1897). Герой этого рассказа – бедный чиновник посылает перед смертью письмо аристократке, которую случайно встретил в страшный день её жизни и полюбил. Признаваясь в своей огромной, неведомой ей любви, умирающий от чахотки человек шлёт пленившей его женщине «своё благословение и вечную благодарность».

Ю.В.Бабичева «Александр Куприн».

3. Когда в феврале 1902 года Мария Карловна Давыдова и Александр Иванович Куприн поженились, они отправились с визитами к старым знакомым… После нескольких визитов попали к Любимовым (подруге жены). И вот здесь-то Куприн и слышит историю, глубоко взволновавшую его…

Возвращаясь из гостей, Куприн сказал жене: «Я представляю себе П.П.Ж… Я представляю себе, как мучительно напрягает он свои душевные силы, стараясь преодолеть малограмотность и отсутствие необходимых слов, чтобы выразить охватившее его большое чувство, и как стремиться он уйти от своей убогой жизни в мечты о недосягаемом счастье…»

А.Гладких «Гранатовый браслет».

4. Над «Гранатовым браслетом» Куприн работал с большим увлечением и подлинным творческим подъёмом: «Недавно рассказываю одной хорошей актрисе, – писал он в письме к Ф.Д.Батюшкову о сюжете своего произведения, – плачу. Скажу одно, что ничего более целомудренного я ещё не писал».

Несколько ранее в письме к тому же Батюшкову Куприн называет реальных прототипов произведения: «Сейчас я занят тем, что полирую «Гранатовый браслет». Это – помнишь – печальная история маленького телеграфного чиновника П.П.Жолтикова, который был так безнадёжно, трогательно и самоотверженно влюблён в жену Любимова (Д.Н. – теперь губернатор в Вильно)». Сын Любимова Лев в книге воспоминаний «На чужбине» подробно рассказал об истории увлечения телеграфного чиновника П.П.Жолтова матерью мемуариста. «Моя мать стала получать письма, автор которых … изъяснялся в любви к ней. Тон посланий был то выспренний, то ворчливый. Он то сердился на мою мать, то благодарил её, хоть она никак не реагировала на его изъяснения…

Вначале эти письма всех забавляли, но потом (они приходили чуть ли не каждый день в течение двух – трёх лет) моя мать даже перестала их читать… Это был курьёзный случай скорее анекдотического характера».

Многое в произведении Куприна соответствует фактам, и только финал повести – самоубийство Желткова – является творческим домыслом писателя. В действительности Жолтов после беседы с ним мужа и брата Любимовой больше о себе не напоминал.

В.Афанасьев «Александр Иванович Куприн».

В). Оценка.

1. Я помню, как чуть не произошло дуэли из-за «Гранатового браслета». Куприн, А.Ладинский, мой муж и я возвращались в такси. Говорили о литературе. В разговоре Ладинский сказал, что считает «Поединок» лучшим рассказом Куприна.

– «Поединок»? – удивился Куприн. – А по-моему, «Гранатовый браслет».

В пылу спора Ладинский не замечал того главного, что со стороны и мне и мужу было ясно видно: какое-то дорогое воспоминание, какое-то «драгоценное» чувство было связано у Куприна с «Гранатовым браслетом».

– «Гранатовый браслет» – быль. Вы можете не понимать, не верить, но я терпеть этого не буду и не могу. Пусть вы чином постарше меня – это не имеет значения, я вызываю вас на дуэль. Род оружия мне безразличен.

Л.Арсеньева «О Куприне».

Папка «Языковое мастерство А. И. Куприна»

А). Пейзаж.

1. «Отвратительные погоды» приносят холод, ураганный ветер, а затем приходят прелестные солнечные дни, радующие Веру Шеину. Ненадолго возвратилось лето, которое снова отступит перед грозным ураганом. И спокойная радость Веры не менее быстротечна.

Л.А.Смирнова «Русская литература конца ХIХ – начала ХХ века».

2. Трудно сказать почему, но блистательный и прощальный ущерб природы, прозрачные дни, безмолвное море, сухие стебли кукурузы, пустота оставленных на зиму дач, травянистый запах последних цветов – все это сообщает особую горечь и силу повествованию.

К. Паустовский «Поток жизни. Заметки о прозе Куприна».

3. Главным для Куприна в любви остаётся её созидательная сила, побеждающая смерть. Этот мотив заявлен ещё в пейзажных зарисовках: разлитая в природе любовь наделяет её способностью к возрождению, и поэтому в олицетворённых картинах осеннего пейзажа преобладает тема отдалённой жизни, а не ближайшей смерти: Остальные цветы после своей роскошной любви и чрезмерного обильного летнего материнства тихо осыпали на землю бесчисленные семена будущей жизни.

М. Нахратова «Ключевое слово любовь в повести А.И.Куприна

«Гранатовый браслет»».

4. Продолжая и развивая традиции русской классики – Тургенева, Чехова (а также устного народного творчества), Куприн огромное внимание уделял пейзажу, картинам природы. Однако его пейзаж не представлен сам по себе, не изолирован, не «отчуждён» от героя.

Куприн не прибегает к прямому параллелизму: состояние природы – душевный настрой героя, но то как видит, воспринимает его герой мир, весьма красноречиво.

Природа, обстановка, детали быта конкретно осязаемы, реалистичны, в то же время они не самоцель, а служат дополнительным художественным средством, штрихом, помогающим воссоздать внешний и внутренний облик героя.

Л.Н.Михеева «О языковой манере автора «Поединка»».

5. Вообще ни в чём, может быть, языковое мастерство писателя не выявилось с такой широтой и многогранностью, как в его знаменитых описаниях природы.

В.Афанасьев «Александр Иванович Куприн».

Б). Композиция.

1. Психологическая кульминация рассказа – прощание Веры с умершим Желтковым, их единственное «свидание» – поворотный момент в её внутреннем состоянии… Величие страданий и умиротворение в чувстве, их вызвавшем, – такого никогда не испытывала сама Вера. «В эту секунду она поняла, что та любовь, о которой мечтает каждая женщина, прошла мимо неё». Былая самоуспокоенность воспринимается ошибкой, недугом.

Куприн наделяет свою любимую героиню гораздо большими духовными силами, чем те, которые вызвали её разочарование в себе. В финальной главке волнение Веры достигает предела. Переживания Веры в их кульминации и разрешении воплощены лаконично, но с острой экспрессией. Она достигнута выразительной ассоциацией происходящего с музыкой второй сонаты Бетховена.

Л.А.Смирнова «Русская литература конца ХIХ – начала ХХ века».

2. Без потрясающего финала, примышленного Куприным, «Гранатовый браслет» не поднялся бы до уровня прекрасной трагической поэмы о безнадёжной любви.

Фабульное заострение – не мелочь, которой можно пренебречь. Заострение родилось не по прихоти художника. Куприн с другой стороны посмотрел на казус, приключившийся у Любимовых. Он увидел случившееся не глазами аристократической семьи, а глазами бедного разночинца, на своё горе полюбившего женщину недоступного ему круга.

Трагический финал «Гранатового браслета» силой художественной правды нёс с собой мысль о потрясающем душевном превосходстве полунищего мелкого служащего над светской надменной верхушкой, над привилегированной элитой общества.

Е. Добин «История девяти сюжетов».

В). Стиль Куприна.

1. Редкой сложности и сокровенности процесс заключён в «Гранатовом браслете». Писатель тем не менее отказывается и от передачи развернутых раздумий героини, и от собственных прямых размышлений о ней. Удивительно целомудренно прикасается он к утонченной человеческой душе и одновременно подробно передает облик, поведение других персонажей рассказа. И все-таки с первых слов предугадывается приближение потрясений Веры Шеиной. Впечатление это создается будто объективным описанием насыщенным, однако, ассоциациями с какими-то опасными явлениями.

Л.А.Смирнова «Русская литература конца ХIХ – начала ХХ века».

2. Куприн добивался звучности, музыкальности фразы. Аллитерации, ассонансы, анафоры встречаются так часто, как если бы перед нами было произведение лиро-эпического жанра.

3. У писателя отменный художественный вкус, который проявляется и в умелом использовании тропов, в частности, в подборе эпитетов.

Двухсложные, составные эпитеты в языке прозы встречаются нечасто. Куприн же широко использует их семантические возможности. Две части такого эпитета соединяются по принципу синонимии (чудно-приятный), либо как оксюмороны (ярко-бледный).

Куприн тщательно отбирает сравнения, избегая «близорукости», эмоциональной нейтральности. Его сравнения лаконичны, ёмки по мыслям, точны и всегда оценочны. Их отличает и неординарность, неожиданная образность.

Зримость создаваемого образа, чувственно воспринимаемого, лежит в основе купринских метафор. Как и большинство тропов, метафоры у писателя не вычурны, они конкретны и ясны. Метафоры как бы растворены в тексте, среди обычных слов. Куприн и не думает поразить нас чем-то неожиданным.

4. Синтаксические конструкции просты, периоды или сложноподчинённые предложения усложненного типа редки. Ф.И.Кулешовым отмечалась как отличительная особенность купринской фразы трёхкратность: действие, выраженное глаголами-сказуемыми, тройное повторение однородных членов предложения. Это, действительно, излюбленный приём писателя, близкий, кстати, и поэтике фольклора.

Л.Н.Михеева «О языковой манере автора «Поединка»».

1 группа. Поэтика рассказа

А какая превосходная вещь… Начинается хорошая литература!

М.Горький

Меткий и без излишества щедрый…

И.А.Бунин о языке Куприна

А.И.Куприна по праву считают певцом возвышенной любви, подарившим читателям три произведения – «Гранатовый браслет», «Олеся» и «Суламифь», – объединённых этой прекрасной темой. По мнению литературоведа В.Этова, повести и рассказы «Куприна о любви – настоящие «романы воспитания чувств». В них, может быть, наиболее полно воплотился талант художника, столь влюблённого в красоту, в справедливость и достоинство человека».

I пара. Какова же творческая история столь удивительно печального и одновременно просветляющего душу произведения?

1). Ознакомьтесь с папками «Рождение рассказа» (раздел А). Куприн о любви) и «Романтик или реалист?» (раздел А). Творческий метод, пункт № 9). Объясните, почему для писателя настолько важна была тема любви.

2). Опираясь на материалы разделов Б). Творческая история и В). Оценка, подготовьте связный рассказ о творческой истории произведения, ответив на следующие вопросы: а) чем эта история была интересна Куприну; б) какие реальные события легли в основу сюжета и в чём принципиальное отличие художественного воплощения от настоящей истории; в) какое место в творчестве писателя занимал «Гранатовый браслет»?

II пара. Ф.Д.Батюшков в статье «Стихийный талант» отмечал, что «о произведениях Куприна можно очень много написать «по поводу» и почти нечего сказать о том, как это написано, кроме мастерства кисти… Он из тех писателей, на которых достаточно указать: читайте его, это подлинное искусство, оно всякому понятно без комментариев». Но комментарии необходимы. Предлагаем вам поразмышлять над тем, как на композиционном уровне выражена идея рассказа.

1). В чём особенность композиции: а) какие главы (о чём они?) нарушают размеренное течение сюжета, каково место кульминационной главы в развитии сюжета; б) как изменяется тональность повествования от начала к концу, есть ли ощущение подавленности; в) что, на ваш взгляд, важнее в повести: развитие сюжета или настроения, эпическое или лирическое начало?

Проверьте верность своих выводов, прочитав папки «Языковое мастерство А.И.Куприна» (разделы Б). Композиция и В). Стиль, пункт № 2) и «Романтик или реалист?» (раздел А). Творческий метод, пункт № 4).

III пара. Природа у Куприна, по словам В.Воровского, «не фон, усиливающий настроение картины, как в рассказах М.Горького, а самостоятельный деятель рассказа». Действительно, в повести пейзажи одушевлены: в природе как бы присутствует живая человеческая душа. Вам необходимо доказать, что пейзаж является важным средством выражения идеи повести. Интересные сведения, которые могут помочь вам, изложены в папке «Языковое мастерство А.И.Куприна» (раздел А). Пейзаж).

1). Чему посвящена 1 глава? На каком приёме построено описание природы? Какова роль этой главы в повести? (Обратите внимание на пункты № 1 и 2 в разделе А).)

2). Какая связь между рассказом автора о чувствах Веры к мужу и последовавшим за ним описанием цветов в саду (2 глава)? ( Кстати, это описание интересно и по другой причине: смотрите пункт № 3 в разделе А).)

3). Как раскрывается образ Веры через пейзаж: сравните её отношение к природе (1 глава), к морю (3 глава); где она слушает музыку, как выражает своё горе (13 глава)? ( Прочитайте пункт № 4 раздела А).)

IV пара. Возможно, одно из пленительных свойств повести – неразрывный сплав романтического и реалистического начал. На эту особенность творческой манеры Куприна указывала критик Львов-Рогачевский в статье «Художник-жизнелюб»: «Литературные симпатии автора «Поединка»… определяются характером его творчества: он по настроению романтик, любит мечтать о том, что приходит в жизнь раз в сто лет, но по приёмам он реалист, одарённый необычайно зорким взглядом, редкой способностью подмечать мелочи». И всё же среди реалистических приёмов у писателя встречаются и романтические, например, символы. Ваша задача – объяснить, какую роль в реалистической манере повествования Куприна играют образы-символы (вспомогательный материал помещён в разделе В). Символы в папке «Романтик или реалист?»).

1). Попытайтесь провести параллель между блюдами, которыми Вера собирается потчевать гостей, и подарками, полученными ею. С каким из них вы бы соотнесли морского петуха, почему (3 глава)?

2). Насколько символичны выбор граната как драгоценного камня в подарке Желткова (5 глава) и местонахождение браслета после смерти героя (12 глава)? Какова символическая роль обрыва в 3-й главе?

3). Ознакомьтесь с пунктом № 1 раздела В). Стиль в папке «Языковое мастерство А.И. Куприна». Приведите примеры, подтверждающие трагическое мироощущение героини.

4). В чём символизм имён героев? (Обратитесь к комментариям в папке «Толковый словарь».)

5). Символом чего является звучащая в финале соната?

V пара. Первая заповедь для писателя – реалиста, сформулированная Куприным, гласила: «Если хочешь что-нибудь изобразить… сначала представь себе это совершенно ясно… Найди образные, незатасканные слова, лучше всего неожиданные. Дай сочное восприятие виденного тобою…» «Сочность» фразы проявляется в языке произведения. Докажите, что идея рассказа выражается и на синтаксическом уровне. Внимательно прочитайте пункт № 4 раздела В). Стиль Куприна в папке «Языковое мастерство А.И.Куприна».

1). Проанализируйте синтаксис писем Желткова и переложение музыки на молитву: где больше сложных предложений, а где простых, но осложнённых; чем осложнены простые предложения; где и какой излюбленный приём использует Куприн?

2). Докажите, что автор был прав, написав «И в уме её слагались слова. Они так совпадали в её мысли с музыкой, что это были как будто бы куплеты…» Что позволяет назвать словесное переложение бетховенского произведения стихотворением?

3). Сжатость, афористичность, формульность языка Куприна – это специфическое свойство его произведений. В одном предложении – выводе содержится целая философия. Какая фраза Аносова, на ваш взгляд, выражает авторское философское понимание любви?

VI пара. Языковед Л.Н.Михеева подчёркивает, что «своеобразие художественной манеры Куприна проявляется в том, что даже при специальном анализе чрезвычайно трудно выделить метафоры, сравнения, олицетворения в их «чистом виде» – всё подчинено созданию единого, цельного образа».

В этом можно убедиться, анализируя роль тропов и стилистических фигур, например, в пейзаже. Познакомьтесь с интересным наблюдением лингвиста Л.А.Качаевой: «У словесных пейзажей А.И.Куприна есть одна очень важная особенность – их поразительная живописность… Своеобразная живописность, «зрительность» купринских пейзажей создаётся в результате насыщения их цветовыми деталями, причём слова-цветообозначения используются в формах, передающих неполноту признака, и читатель любуется мягкими, нежными пастельными красками… Однако пейзажи Куприна – это не только буйство красок, насыщенность колорита, но в то же время тончайшая игра оттенков, фиксирование мельчайших подробностей в состоянии природы. Для этого он использует, кроме собственно «цветовой» лексики, лексику «световую» (светлый, темнеть, сияние и т.п.), а также глаголы «горения» (вспыхнуть, тлеть, пламенеть), глаголы изменения состояния (плавиться, переливаться, дрожать) и самые различные существительные, обозначающие предметы со стойкими цветовыми признаками (кровь, солома, песок, медь, золото и т.п.)». Определите роль тропов и стилистических фигур в выражении идеи произведения. В выполнении задания вам поможет пункт № 3 раздела В). Стиль Куприна в папке «Языковое мастерство А.И.Куприна» и пункты № 2 и 4 раздела А). Творческий метод в папке «Романтик или реалист?».

1). Сравните пейзажи, воспринимаемые Верой (описание моря во 2-й главе) и автором (описание вечера на даче в начале 7-й главы). Какова их тональность, как это связано с темой каждой главы? Какие художественно-изобразительные средства и с какой целью использует автор?

2). Сравните описание подарков мужа (серьги, 2 глава), Анны (молитвенник, 3 глава) и Желткова (браслет, 5 глава): а) насколько конкретно и поэтично описание серёг; б) случайно ли то, что старый молитвенник был переделан в дамскую записную книжку; какая деталь описана подробнее, почему, при помощи каких художественно-изобразительных средств; в) чем отличаются эпитеты в описании браслета от употребляемых в серьгах и записной книжке; какой эпитет объединяет три подарка; как оценивает Вера каждый из подарков?

Ожидаемый результат работы 1 группы:

1. Рассказать о творческой истории «Гранатового браслета» (1 пара).

2. Определить, как на композиционном уровне выражена идея (2 пара).

3. Объяснить, какова роль пейзажа в произведении (3 пара).

4. Объяснить роль символов в раскрытии идеи рассказа (4 пара).

5. Рассказать о синтаксических особенностях языка произведения (5 пара).

6. Расскажите о роли художественно-изобразительных средств в рассказе (6 пара).

2 группа. Герои рассказа

И художник, и его герои – люди мироощущения,

а не миросозерцания.

В. Львов-Рогачевский

Чтобы понять, в чём особенность лучших купринских героев, осмыслите эпиграф, для чего обратитесь к «Толковому словарю».

Будучи людьми мироощущения, они зачастую вступали в противоречие с реальной жизнью. Более того, критик Л.В.Крутикова считает, что в рассказе «любовь победила, но она прошла какой-то бесплотной тенью. Возможно, слишком реально-бытовая основа помешала авторскому замыслу». В связи с этой точкой зрения интересно задуматься над функцией бытописания в произведении.

VII пара. К.Чуковский утверждал, что «обожая быт глазами, Куприн ненавидит его всей душой… Большинство его произведений – это обвинительные акты, предъявляемые им к тому самому быту, в который он так крепко влюблён». Подумайте, какую роль в рассказе играют бытовые реалии и какова их функция в выражении идеи произведения. Для этого выполните задание:

1). Сравните бытовую зарисовку покидающих курорт дачников (1 глава) и описание условий жизни Желткова (10 глава). Какое чувство это вызывает у вас и автора?

2). Каково изображение дачи Шеиных? Как проходит один из дней в этой семье? Чем заняты хозяева и их гости (2 – 7 главы)? Есть ли, по-вашему, связь между образом жизни князей и непониманием ими глубины чувств Желткова?

VIII пара. Проникнуть в мир души, мыслей, чувств персонажа помогает его портретная характеристика, одной из характерных черт которой у Куприна является не столько индивидуализация героя, сколько его типизация. Например, повествуя об окружении княжеской семьи, писатель ограничивается только тремя портретами. На какие особенности портретной характеристики вы ещё можете указать? Чтобы ответить, поразмышляйте:

1). Чьи портретные характеристики даны в рассказе, почему именно этих героев? Что объединяет портреты Веры, Анны и Аносова (какие признаки указаны: фигура, рост, одежда, руки, глаза, причёска, губы, выражение лица или др.?); чей портрет менее детализирован, почему (2, 4 главы)?

2). В чём особенность портретной характеристики Веры, какой приём использует автор? Какая деталь в портрете Веры является характерной? Составьте лексическую цепочку из ключевых слов. Как портрет героини помогает понять суть её образа?

IX пара. 1). Чем отличается от предыдущих портрет Желткова, насколько он конкретен, в каких деталях (10 глава)? Романтичен он или реалистичен?

2). Какой эпитет объединяет портреты Веры и Георгия, в каком значении употреблено это слово (смотри папку «Толковый словарь»)?

3). Сравните портреты героя живого и после смерти: что изменилось, какая деталь добавилась (12 глава)? Почему автор сравнивает умершего Желткова с Пушкиным и Наполеоном (в случае необходимости обратитесь к толковому словарю)? Как это сравнение выражает отношение Куприна к герою?

X пара. Прочитайте 5-й пункт из «10 заповедей писателя – реалиста» Куприна (смотрите папку «Романтик или реалист?» раздел А). Творческий метод). Ответьте, как речевая характеристика персонажа помогает «живописать образ», постигать его суть?

1). Как манера Веры разговаривать связана с её характеристикой? (Вера же была строго проста, со всеми холодно и немного свысока любезна, независима и царственно спокойна.) 2). Проанализируйте диалоги героини с Анной (3 глава), с Дашей, принесшей подарок Желткова (5 глава), с гостями (6 глава): насколько многословна Вера, как построены её фразы с точки зрения синтаксиса?

4). Какие признаки характеризуют речь мужа Веры (6 глава) и её брата (9, 10 главы)?

XI пара. По точному наблюдению Л.Н. Михеевой, «авторская речь носит лишь характер комментариев, необходимых по ходу повествования пояснений, но герои как бы сами раскрываются, их монологи – одно из средств самораскрытия».

1). Представьте, что перед вами два письма Желткова (5 и 11 главы), но историю их возникновения вы не знаете. Каким вам представляется человек, написавший эти письма? Охарактеризуйте героя по манере письменного выражения мыслей и чувств.

2). Сравните речевую характеристику Желткова (10 глава) и манеру его письма: что общего и в чём отличие?

Ожидаемый результат работы 2 группы:

1. Объяснить, какую роль в рассказе играет бытописание, как это связано с идеей произведения (обратитесь за консультацией к разделу Б). Бытописание в папке «Романтик или реалист?») (7 пара).

2. Определить особенности портретной характеристики героев Куприна (на примере Веры) и объяснить, как портрет помогает раскрыть психологию героини (8 пара).

3. Определить особенности портретной характеристики героев Куприна (на примере Желткова) и объяснить, как портрет помогает раскрыть психологию героя (9 пара).

4. Рассказать о роли речевой характеристики персонажа в рассказе (на примере Веры, её брата и князя Шеина) (10 пара).

5. Охарактеризовать Желткова, опираясь на его речевую характеристику (дополните характеристику сведениями из папки «Романтик или реалист?» раздела А). Творческий метод, пункты № 2 и 3) (11 пара).

2). Комментарии учителя к результатам исследования учащихся.

1 пара. Дополняя рассказ учеников о возникновении замысла, художественном переосмыслении реальной истории, учитель должен обратить внимание на следующие моменты: 1) «ненасытные» глаза писателя видели отнюдь не только реалии, а сущностные проявления человеческого бытия. Не случайно в русской классике он почитал мудрость духовных исканий. Уже в раннем периоде творчества он исследует глубины человеческой души, её скрытые возможности, но параллельно развивается и тема неспособности реализации духовной мощи человека. Отсюда – желание прославить героическую личность. В начале 1910-х годов Куприн пишет восторженные статьи о Киплинге, о Джеке Лондоне. В статье «Редиард Киплинг» (1908) он говорит о любимом своём писателе: «На прекрасных произведениях Киплинга нет двух самых верных отпечатков гения – вечности и всечеловечества… Только узость идеалов… мешает признать его гениальным писателем»; 2) прототип князя Шеина Д.Н.Любимов воспринял любовь бедного телеграфиста как луч света в нищенском, беспросветном существовании. Но Куприным целомудренная любовь героя трактовалась шире, не в социальном, а в философском плане. По утверждению В.Этова, вслед за Ф.М.Достоевским именно в любви и сострадании писатель видел основу нравственного мира личности. Для него понять «тайну» человека – прежде всего разгадать загадку земной любви, обыкновенной любви мужчины к женщине, любви возвышенной, идеальной. Тайна любви сопряжена для автора с величайшей тайной человека – тайной смерти. Любовь и смерть – эстетические мерила, но в «Гранатовом браслете» торжество любви над смертью утверждается на материале реальной жизни, судьбы конкретного человека, в отличие от библейской легенды в «Суламифи». Этот рассказ не красивый вымысел писателя, а изумление художника перед красотой самой жизни, которая не уступает древним преданиям; 3) что скрыто во всепоглощающей страсти героя, которой Куприн слагает восторженный гимн? Стремление уйти в мир грёз, красоты и любви от тягостных страданий и бедствий повседневности? «Превыше всей этой борьбы, раздирающей народы и классы, он готов поставить единое вечное – женскую любовь», – писал критик Воровский по поводу «Суламифи». Не то же ли и в «Гранатовом браслете»? Нет, здесь звучит идея прославления человека, его права на выбор, его твёрдости в защите человеческого достоинства. Не жалким и потерянным, а беспредельно любящим уходит Желтков из жизни. Его прощальное письмо – благословление любви, жизни. Так прощаются с жизнью герои.

2 пара. Из 13 глав первая задаёт грустную тональность повествованию, предопределяя тем самым последующие события. Но антитеза в пейзажном описании меняет настроение на радостное, вселяя надежду на оптимистический финал. Этому же служит и символическое уточнение в первом предложении: «В середине августа, перед рождением молодого месяца, вдруг наступили отвратительные погоды…» В основе сюжета лежит история неразделённой трагической любви, но половину повествования занимает не конкретная история, а отдельные рассказы о любви как действующих, так и просто упоминаемых героев и философские размышления на тему «Что есть любовь?» Собственно развитие событий со стремительно приближающейся развязкой начинается к концу рассказа, с 10 главы, и завершается гимном Любви.

Е. Добин, рассуждая о финале рассказа, замечает, что в конце Куприн идёт по самому краю мелодрамы. Но чутьё художника подсказало ему верное решение: сосредоточить драматизм финала не на самоубийстве – оно происходит «за кадром», – а на предсмертном письме Желткова. У сдержанного князя, прочитавшего письмо, вырываются грустные слова: «…Он любил тебя… а вовсе не был сумасшедшим». А княгиню письмо потрясает до глубины души. Самоубийство и письмо героя вызывают в ней внутренний переворот. И в этом драматическая кульминация рассказа. А когда Вера Николаевна, прощаясь с покойным, «раздвинув в обе стороны волосы на лбу мертвеца… поцеловала его в холодный, влажный лоб…» и вдруг заплакала, мы понимаем, что любовь, казавшаяся жалким, смешным чудачеством, любовь, отброшенная презрительно и высокомерно,– победила! И это торжество любви рождает в душе читателя ощущение счастья, духовного очищения и взлёта человеческой души, то есть катарсис.

Таким образом, перед нами художественное исследование вечной тайны – любви. Поэтому в рассказе ослаблено сюжетное (повествовательное) начало и усилено лирическое звучание. Особенностью композиции рассказа является смещение кульминации в финальную часть и ослабление повествовательного начала.

3 пара. К.Паустовский, тонкий знаток природы, замечал, что «Куприн не извлекал свои рассказы из мира вымысла и поэзии. Наоборот, он открывал в реальности поэтические пласты настолько глубокие и чистые, что они производили впечатление свободного вымысла… Нет возможности рассказать обо всех достоинствах «Гранатового браслета», но об одном нельзя не сказать, — о безошибочном вкусе Куприна, включившего рассказ о трагической и единственной любви в обстановку южной приморской осени».

1 глава почти полностью посвящена природе, но пейзаж, при обилии тропов, вовсе не поэтичен. По свойственной Куприну манере включаются в восприятие и ощущения (мелкий, как водяная пыль, дождик; сплошная густая грязь) и слух (ревела, точно бешеный бык; кровли гремели, двери хлопали, в трубах дико завывало). Заканчивается пейзажная зарисовка прозаично и трагично одновременно: спустя неделю повыбрасывало трупы рыбаков…

И вдруг через две недели наступили тихие безоблачные дни, такие ясные, солнечные и тёплые… Данная антитеза подготавливает появление женщины, которая будет удостоена неземной любви. Не удивительно, что верхушки деревьев, ещё недавно напоминавшие волны в бурю, успокоившись, бесшумно и покорно роняли желтые листья. И невольно земной образ Веры Николаевны, благодаря чудесному преображению природы, обретает божественные черты.

Итак, первая глава задает тональность всему повествованию: от грусти и даже угнетённости мироощущения к просветлению. В пошлом, бездуховном мире окружения Шеиных (особенно ярко порочность высшего общества показана в 6 главе), подобном отвратительным погодам, вдруг (это слово дважды употреблено в главе) расцветает божественное чувство, когда человек готов даже умереть во имя счастья возлюбленной. Антитеза в состоянии природы символизирует драматизм человеческих отношений.

Во 2 главе автор подробнее знакомит нас с героиней. И начинает разговор с самого сложного – объяснения отношения Веры к мужу (любовь… перешла в чувство прочной, верной, истинной дружбы). А далее вновь в повествование включён пейзаж: как и прежде, использована антитеза (клумбы опустели, гвоздики доцветали, левкой наполовину в цветах, розы измельчавшие, точно выродившиеся – бесчисленные семена будущей жизни) и параллелизм (пышно цвели своей холодной, высокомерной красотою георгины – далее, давая портретную характеристику, автор подчёркивает: холодное и гордое лицо, холодно и немного свысока любезна, независима и царственно спокойна). Помещая описание цветов в саду после рассказа об отношении Веры к мужу, автор аллегорически даёт понять, что он не принимает такую любовь, когда уходит высокое чувство, перерождаясь в дружбу. Следовательно, через пейзаж Куприн выражает свою точку зрения, своё отношение.

Но пейзаж в рассказе также выполняет и традиционную для литературы функцию – характеризует героиню. В 1 главе очень важно обратить внимание на то, что княгиня способна просто и искренне радоваться прелестным дням, тишине, уединению, чистому воздуху, щебетанью… ласточек, ласковому ветерку… Среди княгинь в русской классической литературе к такому восприятию мира была способна лишь Татьяна Ларина.

В 3 главе образ Веры углублён противопоставлением сестре, в том числе и через пейзаж. Недаром она подчёркивает, что ей, северянке (эпитет холодный в портретной характеристике повторяется два раза), не понять прелести моря (море всегда являлось символом романтического, то есть эмоционального восприятия мира). Но при этом не следует отказывать героине в умении чувствовать красоту окружающего мира: Я люблю лес… Сосны!.. А какие мхи!.. А мухоморы! Точно из красного атласа и вышиты белым бисером. Тишина такая… прохлада. Да, она реалист, которая даже эмоции выражает скупо. В этом беда Веры, так как по натуре она человек экспрессивный (вспомним хотя бы её страсть к азартным играм, дающим редкую возможность Вере Николаевне быть естественной), но вынужденный в силу определённого образа жизни скрывать свои эмоции, быть царственно спокойной.

В конце рассказа, когда Вера пережила эмоциональное и душевное потрясение, когда к ней пришло осознание главной жизненной ошибки, она вышла из комнаты в цветник. Не к мужу или брату тянется героиня, а к природе. Плача, она обнимает ствол акации, прижимаясь к нему, как к родному существу. В ответ дерево мягко сотрясалось, да и лёгкий ветер, точно сочувствуя ей, зашелестел листьями. Острее запахли звёзды табака… Изменения в душе героини выражаются через состояние природы.

4 пара. На день именин Вера получает в подарок серьги от мужа и дамскую записную книжку от сестры. После поэтичного описания бывшего молитвенника и восхитительной его оценки возникает прозаичный разговор об обеде: будут перепела, ростбиф, раки и кое-что редкое – морской петух, «прямо какое-то чудовище». Описание рыбы построено на цветописи (чешуя отливала золотом, плавники ярко-красные, нежно-голубые крылья), сравнении (как веер) и контрастирующими с этими определениями эпитетами (громадная хищная морда).

А вот какой подарок получает Вера от тайного поклонника: в футляре красного плюша, подбитом бледно-голубым шелком, лежал в чёрном бархате золотой браслет, низкопробный, очень толстый, но дутый, покрытый плохо отшлифованными гранатами. Помимо прямых лексических совпадений и отрицательных эпитетов, редкая рыба и браслет похожи, во-первых, тем, что выделяются в ряду однородных предметов и, во-вторых, своей негативной оценкой: чудовище – теперь не только этот несчастный будет смешон, но и я вместе с ним.

Объединяет эти вещи и мотив тревоги: морской петух был ещё жив – точно кровь. Таким образом, и браслет и рыба – это символы другого, чужого Вере мира, которые рождают ощущение тревоги, надвигающейся трагедии. Такова, впрочем, и символическая функция количества гостей (13!), и обрыва, отвесной стеной падавшего глубоко в море, предрекающего конец спокойного, ровно текущего семейного счастья Шеиных; недаром выбран и полудрагоценный гранат, ассоциирующийся героиней с пятью алыми кровавыми огнями, который ценен для Желткова не только как фамильная реликвия, но и тем, что имеет свойство сообщать дар предвидения… и отгоняет тяжёлые мысли. Кстати, подарив возлюбленной самую дорогую для него вещь (не по стоимости, а по значению в жизни), герой лишил себя талисмана, охранявшего его от насильственной смерти (это было ещё одно удивительное свойство браслета), тем самым решив, что для него покой любимой (отсутствие тяжёлых мыслей) дороже жизни. Вот уж поистине царский подарок!

Не удивительно, что после смерти Георгия браслет отдан в дар Мадонне, и этим решением автора продолжается молитва о любви, начатая появлением молитвенника и логично завершающаяся претворением шести музыкальных фраз в шесть строф стихотворения в прозе. Роль музыки в рассказе также символична. Как отмечает Ю.В.Бабичева, «это своеобразный акафист любви, рефреном в котором служит строка из молитвы, обращенная героем в своём предсмертном письме к любимой: «Уходя, я в восторге говорю: «Да святится имя Твоё»». Лирическая «музыкальная» концовка рассказа утверждает высокую силу любви, которая дала почувствовать своё величие, красоту и самозабвенность, приобщив к себе на мгновение другую душу».

Это же мнение разделяет и Л.А.Смирнова, указывая, что «слияние мыслей Веры со звуками позволяет естественно выразить возвышенное молитвенное состояние души, будто донести голос Желткова».

Итак, символы в повествовании, вызывая ассоциации, создают ощущение приближающейся трагической развязки, помогают выразить идею произведения.

5 пара. Особого внимания заслуживает синтаксис рассказа. Анализируя синтаксические особенности писем Желткова, раскрывающих сложное душевное состояние героя, следует отметить нехарактерное для Куприна обилие синтаксических конструкций с сочинением и подчинением. Это, очевидно, объясняется одной из заповедей писателя: «Живописуй образ речью самого говорящего». Кстати, по воспоминаниям жены писателя, именно желание автора пережить состояние Желткова стало одной из побудительных причин создания рассказа: «Я представляю себе, как мучительно напрягает он свои душевные силы, стараясь преодолеть малограмотность и отсутствие необходимых слов, чтобы выразить охватившее его большое чувство…»

Жанр молитвы требует простоты фразы, лаконичности и напевности, то есть ритмичности. Все эти признаки налицо: синтаксические конструкции, употребляемые Куприным, просты, но осложнены его излюбленным приёмом – трехкратностью согласованных определений и дополнений, усиленных отрицанием (ни жалобы, ни упрёка, ни боли самолюбия; страдание, кровь и смерть; сладкой грустью, тихой, прекрасной грустью), повторами и риторическими обращениями (не ропщи, бедное сердце, не ропщи), однородными членами, связанными интонацией, то есть асиндетоном, придающим динамизм и ритмичность высказыванию.

Словесное выражение музыки сродни стихотворению в прозе: не случаен здесь рефрен «Да святится имя Твоё», закономерен переход прозы на ритмическую фразу (Да, я предвижу страдание, кровь и смерть. И думаю, что…), естественно обилие эпитетов.

Другая синтаксическая особенность языка рассказа – афористичность высказываний героев, самым известным из которых стало авторское определение любви, сформулированное Аносовым: «Любовь должна быть… величайшей тайной в мире!»

Таким образом, автор использует сложные синтаксические конструкции для передачи сложного душевного состояния героя, но в целом он стремится к простым, но осложнённым предложениям. Особенностью купринской фразы является её афористичность.

6 пара. В первых главах, говоря о восприятии Верой природы, автор обращает внимание читателя на то, что ей нравится простота и естественность пейзажей (чистый воздух, щебетанье ласточек, ласковый ветерок), их реалистичность (леса с соснами, мхами и мухоморами). Будучи по натуре «царственно спокойна», красотой и величием моря героиня не восхищается. Отсюда и прозаичность описания: упрощенная цветопись (весело-синя, светлея, густо-синий глубокий цвет, белые паруса), конкретная, ясная метафора (лодки неподвижно дремали; судно, сверху донизу одетое парусами) и часто используемые в рассказе двухсложные, составные эпитеты, соединенные по принципу синонимии (ласково-спокойна). В данной пейзажной зарисовке нет никаких восторженных эмоций, всё обыденно, размеренно, как говорит Вера, «надоедает». Такое восприятие моря говорит о нежелании героини лишний раз волноваться, «выпускать» на волю чувства, которые давно утихомирены в глубине души, как того требуют светские приличия.

Совсем в иной тональности исполнен пейзаж в начале седьмой главы, в которой речь пойдёт о настоящей любви, «святой, чистой,.. неземной…» Казалось бы, те же приёмы, но «качество» образа поэтически усилено: спектр цветообозначения расширен «световой» лексикой и словами, передающими оттенки (закат догорел, погасла багровая полоска, рдевшая на краю), причём включены в зрительное восприятие как разные цвета (помимо упоминавшегося красного, сизая туча, голубой луч, туманный светлый круг, стеклянные колпаки свечей, цветы белого табака и контрастная чёрная ночь, темнота.), так и глаголы изменения состояния (дрожали, расплёскивался). Метафора из прозаической становится поэтической (большие звёзды дрожали своими ресницами среди чёрной ночи, голубой луч от маяка… расплёскивался о небесный купол), на смену двухсложным эпитетам приходят трёхкратные (жидким, туманным, светлым кругом), введены сравнения, как всегда у Куприна, лаконичные (узенькая, как щель; луч от маяка подымался столбом). Ключевой зрительный образ выстроен по схеме: звёзды – бабочки – цветы. Наряду со зрительными образами, включены в восприятие и запахи (звёздчатые цветы… запахли острее). Таким образом, авторское видение мира отличается от восприятия героев и степень поэтичности пейзажа напрямую зависит от содержания и темы главы.

В день рождения княгиня получает подарки. Примечательно, что на подарке мужа автор практически не останавливает внимания читателя, дав ему весьма обобщенную характеристику: «…прекрасные серьги из грушевидных жемчужин». Очевидно, что эпитет прекрасные предполагает изысканность, роскошь, но не содержит в себе индивидуального начала: такие вещи принято дарить в светском окружении, такой подарок типичен.

Намного оригинальнее выглядит подарок сестры Анны, которая признаётся, что больше всего любит свою сестрёнку. Но при всей вложенной в подарок любви, он несёт на себе отпечаток пошлости того мира, по законам которого живёт Вера: с точки зрения нравственных понятий, весьма сомнительна идея переделать старинный молитвенник (пусть даже переплёт от него!) в дамскую записную книжку. И вновь оценка Веры повторяется: «Какая прекрасная вещь! Прелесть!.. Где ты достала такое сокровище?» Куприн очень подробно описал утончённую красоту переплёта, используя свойственные его стилю цветопись (на стёршемся, посеревшем, синем бархате… тускло-золотой узор), трёхкратность (старом, стёршемся, посеревшем бархате; редкой сложности, тонкости и красоты), не преминул заметить, что, помимо искусной работы старинного мастера, эта записная книжка ценна и слоновой костью, и золотой венецианской цепочкой…

А потом сразу дано описание террасы, увитой «чёрными обильными гроздьями, издававшими слабый запах клубники, тяжело свисавшими между тёмной, кое-где озолочённой солнцем зеленью», залитой зелёным полусветом, в котором лица женщин «побледнели». И почему-то красота молитвенника не затмевает этого простого пейзажа.

В описании браслета эпитеты никак не вызывают восторженной оценки, наоборот, делают его непривлекательным (толстый, с плохо отшлифованными гранатами), но в нём есть нечто, что также наделяется эпитетом прекрасный: пять гранатов, каждый величиной с горошину. И прекрасны они не своей ценой или изысканностью, а тем переживанием, толчком к пробуждению чувств, которые испытывает Вера, случайно повернув подарок под огнём лампочки: глубоко… вдруг загорелись прелестные густо-красные живые огни (так неожиданно глубоко в душе героини возникла тревога: «Точно кровь!»).

Следовательно, при помощи тропов (эпитетов, сравнений, метафор), стилистических фигур (трёхкратности, повторов), цветописи выражается отношение автора и героев к происходящему; степень поэтичности образа зависит от темы и идеи главы.

7 пара. Несмотря на романтичность идеи рассказа, «Гранатовый браслет» глубоко реалистическое произведение, опирающееся на воспроизведение бытовых деталей жизни героев. Более того, именно «приземлённость» повествования, бытописание является необходимым средством выражения авторской мировоззренческой концепции. На это указывал и К.Чуковский, говоря о том, что все герои Куприна мечтали вырваться «из тисков ненавистного быта», чтобы «подчинить его собственной воле».

Уже отмечалось, что первая глава задаёт тональность всему повествованию через описание пейзажа. Но не меньшую роль в ней играет бытовая зарисовка покидающих курорт дачников-южан, для которых побережье Чёрного моря не экзотический курорт или признак аристократической жизни, а обыденная жизнь. В повествование прямо включено авторское отношение: жалко, и грустно, и противно (трёхкратность как излюбленный приём Куприна) было глядеть… на этот жалкий скарб, казавшийся таким изношенным, грязным и нищенским… Ещё печальнее было видеть оставленные дачи с их внезапным простором, пустотой и оголённостью, с изуродованными клумбами, разбитыми стёклами, брошенными собаками и всяческим дачным сором из окурков, бумажек, черепков, коробочек и аптекарских пузырьков.

В следующей главе, в которой дано описание княжеской дачи, всё гораздо поэтичнее и создано по принципу контраста. Та же клумба, хотя опустела и имела беспорядочный вид, наполовину в цветах, пышно цветут своей холодной, высокомерной красотою георгины, цветы осыпают на землю бесчисленные семена будущей жизни. Так же живописна каменная терраса, ведущая в дом Шеиных: чёрные обильные гроздья, запах клубники, озолочённая солнцем зелень, зелёный полусвет. А вот каким предстаёт жильё Желткова: заплёванная лестница пахла мышами, керосином и стиркой; было темно; комната очень низка, но очень широка и длинна; два круглых окна еле-еле освещали. Как и в описании дачников, Куприн прибегает к детализации, которая усиливает мрачное восприятие. Итак, в основе бытописания князей Шеиных и простого, бедного люда, в том числе влюблённого мелкого чиновника, лежит приём антитезы, подчёркивающий социальную пропасть между героями и объясняющий причину непонимания чувств Желткова Верой.

С этой же целью автор ненавязчиво повествует на протяжении пяти глав, как проходит один из типичных вечеров в семье князей Шеиных. То, что в этот день празднуют именины, не столь существенно, так как праздное времяпрепровождение в окружении гостей – обычный стиль жизни аристократов. Чем заняты весь вечер столь серьёзные люди: предводитель дворянства, товарищ прокурора, камер-юнкер (младшее придворное звание), профессор, вице-губернатор, генерал с двумя офицерами, знаменитая пианистка?

Вечер потёк ровно, без принуждения, оживлённо. Пел вполголоса молодой богатый шалопай и кутила Васючок, на кушетке Анна отчаянно кокетничала с гусаром, лучшим танцором Петербурга, жалуясь на то, как тяжело ей заниматься организацией приюта для порочных детей. Её несчастие в том, что никак не может найти среди тысяч несчастных детей с душами, полными наследственных пороков и дурных примеров… За обедом всех потешал князь историями о любовных приключениях своей сестры, шурина, свояка, жены. Самой трагической историей была повесть «Княгиня Вера и влюблённый телеграфист», в конце которой герой умирает, но перед смертью завещает передать Вере две телеграфные пуговицы и флакон от духов – наполненный его слезами… Как пошло звучит финал этой любви в интерпретации князя на фоне тех реальных событий, которые произойдут в конце рассказа!

8 пара. Одна из важных характеристик персонажа – портретная. С этой точки зрения интересно, что автор даёт подробную портретную характеристику не всех персонажей, а только четырёх, именно тех, образы которых выражают идею произведения. Несмотря на внешнюю непохожесть сестёр, чья характеристика построена на антитезе (не были схожи между собой: Вера пошла в мать, красавицу англичанку – Анна унаследовала монгольскую кровь отца; высокая гибкая фигура и очаровательная покатость плеч – на полголовы ниже, несколько широкая в плечах; нежное лицо – лицо монгольского типа с довольно заметными скулами, с узенькими глазами, чувственным ртом), и генерала Аносова (у тучного, высокого, серебряного старца… было большое, грубое, красное лицо с мясистым носом и …прищуренными глазами), их портреты построены по одному принципу – фигура, лицо и… его выражение (у Веры – холодное и гордое, у Анны – надменное, у Аносова – добродушно-величавое, чуть презрительное). Менее всего детализирован портрет Веры, так как она само совершенство, идеал аристократической красоты, совсем леди, то есть типичная светская красавица. Поэтому автор неоднократно выделяет в ней не детали внешности, а впечатление, которое она производит, в том числе через приём параллелизма: холодная, высокомерная красота георгин; холодное и гордое лицо; холодно и немного свысока любезна, независима и царственно спокойна. Таким образом, портретная характеристика героинь построена по принципу антитезы, Куприн использует параллелизм.

9 пара. Иначе составлена портретная характеристика Желткова. Его портрет конкретен и детализирован: фигура (высок, худощав), волосы (длинные, пушистые, мягкие), лицо (бледное, нежное, девичье, с голубыми глазами и упрямым детским подбородком с ямочкой посередине; светлые рыжеватые усы; губы были белые и не двигались, как у мёртвого), руки (дрожащие; пальцы худые, нервные), одежда (коричневый короткий пиджак). Но нет в этом портрете того, что объединяло предыдущие три – выражения лица, хотя подчёркнут признак детскости, то есть незащищённости, искренности. Общий эпитет нежный, объединяющий Веру и Георгия, употреблён в разных значениях: у Веры нежное лицо – приятное, тонкое, изысканное, а у Желткова – ласковое, проявляющее любовь, ранимое.

Портрет же умершего героя вдруг обретает то же самое умиротворенное выражение, которое было на масках великих страдальцев – Пушкина и Наполеона. Только ли эпитет страдальцы объединяет великого поэта, великого полководца и великого влюблённого, которым пришлось на пути к величию человеческого духа испить чашу страдания до дна? Их ещё сближает и героичность беззаветной и возвышенной любви к Женщине, которая придаёт величие человеку, погибшему за право любить. У живого Желткова глаза умоляющие и омертвевшие губы, у мёртвого – глубокая важность в глазах, губы улыбались блаженно (в высшей степени счастливо) и безмятежно (полные удовлетворения и покоя).

Сравнивая мелкого чиновника с Пушкиным и Наполеоном, Куприн выражает своё восхищение этим человеком, возводя его в ранг героя.

Итак, такая деталь портрета, как выражение лица, появилась у героя после смерти. Очевидно, этим автор хотел сказать, что сближение Веры и Георгия при жизни было невозможно, оно произошло только после самоотверженной гибели Желткова.

10 пара. Куприн советовал начинающим писателям «живописать образ речью самого говорящего. Это одна из важнейших красот… для уха». Этот принцип воплощён в речевой характеристике героев рассказа, в частности, княгини Веры. Её «строгая простота, холодная любезность, царственная спокойность» ярко выражены в диалогах героини. Достаточно сопоставить её манеру говорить с монологами Анны, когда они сравнивают море и лес: речь младшей сестры эмоциональна за счёт включения оценочной лексики (мне казалось… вот-вот полечу, такая красота, такая лёгкость), прямой речи, призывов к воображению, используются сложные конструкции с обилием сравнений и в контрасте с ними короткие неполные предложения; ответ Веры в три раза короче, состоит из простых односоставных предложений с преобладанием назывных, исключающих лексическую оценку (самое эмоциональное слово прискучить), вместо выражения собственных эмоций используются восклицательные предложения с многоточием, рассчитанные на включение работы читательского воображения, но не отражения мировосприятия героини. Эмоционален сравнительный оборот, но речь в нём идёт о… мухоморах. Та же манера общения видна и в разговоре с прислугой, принесшей подарок Желткова: короткие неполные односоставные предложения в чётких вопросах и бесстрастных указаниях (Кто такой – он? И что же? Подите и догоните его. Ну хорошо, идите.) В течение вечера, когда гости развлекаются, Вера произносит только два предложения, реагируя на юмористический комментарий мужа, рассказывающего о влюблённом телеграфисте, последнее из которых «Господа, кто хочет чаю?» По этой лаконичной фразе, прерывающей мужа, становится понятно, что Вере неприятны насмешки над чувствами Желткова. Следовательно, холодность, внешняя бесстрастность героини выражается в сдержанной, лаконичной манере общения.

Для князя Шеина речевая характеристика становится основной. Он легко и весело интерпретирует истории любви близких ему людей, не задумываясь подчас, приятно ли это тем, над кем посмеиваются. Когда Вера попросила Василия Львовича: «Лучше не надо», он или не расслышал её слов, или не придал им настоящего значения. Правда, придя в гости к тому самому телеграфисту, над которым предводитель дворянства так забавно потешался, князь уже не испытывает лёгкости и веселья, боле того, ему его жалко, он чувствует, что присутствует при какой-то громадной трагедии души, когда нельзя паясничать. В целом же речевая характеристика героев при внешнем различии (Вера сдержанна, серьёзна; князь насмешлив) похожа по сути: она лаконична, фразы продуманы, эмоции сдержаны.

По принципу антитезы построена речь брата Веры, которого автор не случайно характеризует как товарища прокурора: всё, что ни говорит Николай Николаевич, должно, по его мнению, восприниматься как единственно верное умозаключение. Поэтому для его речи характерны выражения настаивал, надо положить конец, жалеть нечего, велел, кричал. Реплики героя сопровождаются не менее красноречивыми жестами (точно он бросал на землю какую-то невидимую тяжесть, брезгливо бросил, гневный жест), эпитетами к глаголам говорения (с лёгкой наглостью продолжал, говорил раздражённо, резко отозвался). Итак, речь героя безапелляционна, экспрессивна, агрессивна и высокомерна. Таков и сам брат Веры.

11 пара. При всей реалистичности образа Желткова, мировосприятие героя глубоко романтично и моментально гибнет от грубого вмешательства жестокой и пошлой жизни. Интересно, что, узнав о реальной истории Жолтикова, Куприн был взволнован тем, как этот влюблённый человек «мучительно напрягает свои душевные силы, стараясь преодолеть малограмотность и отсутствие необходимых слов, чтобы выразить охватившее его большое чувство, и как стремиться он уйти от своей убогой жизни в мечты о недосягаемом счастье…»

Фактически в рассказе не один, а три гимна любви, но только два первых написаны от лица мелкого чиновника в форме писем, а последний – от автора в форме переложения музыки на молитву.

В первом письме Георгия, перед чтением которого Вера с неудовольствием подумала: «Ах, это – тот!», поражает его божественное преклонение перед Ней, которую иначе как на Вы до смерти и после смерти покорный слуга не называет. О себе он пишет осмеливаюсь, верноподданническое, никогда бы не позволил себе, умоляю, благоговение, вечное преклонение, рабская преданность, обеспокоил; о ней – иная лексика: сиятельство, не найдётся сокровища, достойного украсить Вас, счастлив тем, что… прикасались Ваши руки. Да, это письмо мелодраматично в восприятии княгини, и это понятно: так не принято общаться не только в её среде. Это уровень отношений высокой поэзии, но выраженный обычным языком. Важнее то, что письмо своей искренностью и силой чувства смогло тронуть холодную душу Веры: для неё он уже не тот, а этот несчастный.

Второе послание Желткова княгиня развернула с нежностью, которой она в себе не ожидала. В нём уже меньше патетики и больше настоящего земного чувства. Даже обращение к возлюбленной и собственное определение имени упрощены: Вера Николаевна и Г.С.Ж. Герою не надо искать красивых слов, чтобы сказать о своей любви: цель письма иная – прощание, как выясниться позже, не только с любимой, но и с жизнью. Отсюда больший трагический накал и естественность чувств. Это не столько божественное преклонение, сколько бесконечная благодарность за то, что Вы были моей единственной радостью в жизни, единственным утешением, единой мыслью.

Читая письма Желткова, понимаешь, что этот человек необычен: он живёт не в реальном мире, а в вымышленном, где естественно преклонение перед Женщиной, где Её обожествляют и где царствует только Любовь. Это романтический по мировосприятию герой, вынужденный, как благородный рыцарь, отстаивать своё право на любовь и жертвующий жизнью, доказывая искренность и силу своего чувства.

Конечно, когда герой говорит с мужем и братом Веры, речь его не возвышенна, но учтива. Эта учтивость несёт отпечаток обречённости, о чём Желтков говорит прямо: «Остаётся только одно – смерть…» Но какой внутренней силой и превосходством веет от человека, готового принять смерть в какой угодно форме, если его любимая не желает продолжения всей этой истории! И хотя поначалу манера героя говорить вызывает жалость и сочувствие (пролепетал омертвевшими губами, произнес глухо, прошептал, глядя вниз и краснея), после заявления Николая о том, что он хотел обратиться за помощью к властям, мы начинаем чувствовать моральное превосходство возвышенных чувств над бессилием аристократических условностей и ложных ценностей: Георгий вдруг рассмеялся… положил руки в карманы… закурил… не обращая больше внимания. Заговорив о Вере, герой вдруг покатился, как с обрыва… губы у него были белые и не двигались, как у мёртвого… глаза его блестели и были глубоки, как будто наполнены непролитыми слезами. Невольно вспоминается флакон от духов, наполненный слезами, предписываемый князем влюблённому телеграфисту. Да, была неземная любовь, безответная, достойная, по мнению Василия Львовича, милорда Георга, а никак не бедного телеграфиста, но не было пошлых слёз, рыданий и унижений. Этот мелкий чиновник оказался достоин великого чувства, на которое если кто-то и способен, то только героические натуры, возвышенные образы, такие, как генерал Аносов, хотя сам он признаётся, что не видит настоящей любви.

Таким образом, для писем Желткова характерны книжные обороты, возвышенная лексика, сложные предложения. В общении же речь героя намного проще, лаконичнее, местами сбивчива. Но есть одно качество, которое объединяет и письма, и устную речь: высота и искренность чувств, превращающих простого человека в героя. Поэтому трагический финал рассказа, по мнению М.Нахратовой, «не воспринимается читателем в натуралистическом ключе», а рождает в душе какое светлое, возвышающее ощущение. «Беспредельный, крылатый романтизм… является отличительной чертой лучших произведений Куприна…», – указывала Е.К.Колтановская.

3).Подведение итогов.

Поэтический «Гранатовый браслет», посвящённый, казалось бы, какому-то частному случаю, очень важен для понимания авторской концепции человека, отражённой в повести «Яма»: «Человек рождён для великой радости, для беспрестанного творчества, в котором он – бог, для широкой, свободной, ничем не стеснённой любви ко всему: к дереву, к небу, к человеку, к собаке, к милой, кроткой, прекрасной земле, ах, особенно к земле с её блаженным материнством…» Здесь сближены священные для Куприна понятия – творчества и любви, которая трактуется как таинственная энергия, созидающая гармонию земного бытия, в том числе человеческих отношений.

Правильно понять философский смысл рассказа помогает погружение в художественный мир «Гранатового браслета»: работа над композицией, пейзажем, символикой, синтаксисом и системой художественно-изобразительных средств; анализ портретных и речевых характеристик героев.

4). Домашнее задание.

Написать творческую работу по одной из тем: «Письмо любимому человеку», «О чём я думаю, слушая любимую музыку», «Что мне дало погружение в текст?»

12