заведующая Учебно-методический центр факультета гуманитарного образования (русский язык и литература) Ленинградского областного института развития образования

Эксперт: преподавание русского языка и литературы

Выразительное чтение (ВЧ) – один из эффективных методов раскрытия художественных достоинств текста. Оно развивает ум, вкус, чувство и воображение школьника, базируется на единстве эмоционального и логического начал. При чтении возникает эмоциональное переживание, которое углубляется при логическом осмыслении, постижении авторского замысла.

Словесное действие

Главная задача устной речи заключается в том, чтобы оказывать на слушающих определённое воздействие, убеждать в чём-то, заставить думать и чувствовать так, как этого хочет говорящий.

«Полное продуктивное целесообразное действие – самое главное в творчестве, стало быть, в речи! Говорить – значит действовать!» – писал К. С. Станиславский. Это очень важная мысль для эстетического воспитания.

Итак, первая задача читающего: поставить действенную исполнительную задачу, определив сквозное действие стихотворения или фрагмента текста.

Какие могут быть сквозные словесные действия?

- воздействовать на воображение слушателей (Ф. Тютчев «Люблю грозу…» – хочу нарисовать картину майской грозы не страшной, а радостной);

- воздействовать на чувства (хочу выразить чувство восхищения мужеством Остапа во время казни);

- воздействовать на сознание слушателей (хочу, чтобы поняли главную мысль текста или фрагмента (хочу показать, что Герасим из «Муму» возвращается домой не крепостным, во всём послушным рабом, а свободным человеком; недаром Тургенев сравнивает его походку со львом).

Ассоциации

Для реализации целенаправленного словесного действия решающее значение имеют яркие видения и ассоциации.

Увидеть за словами автора живой образ или картину непросто для ученика, учить этому – задача учителя. (Представьте узника в темнице; тучи «цепью жемчужною» мчащиеся по небу; гром, «как бы резвяся и играя , грохочет в небе голубом» и т. д.).

Задание к стихотворению А.С. Пушкина «Унылая пора»

- После выразительного чтения учителем можно дать задание ученикам: письменно ответьте на вопрос «Какую осень любит А.С. Пушкин?» (Как правило, все пишут о красоте ранней осени).

- Перед повторным чтением задать вопрос: “Какие картины осени вы представляете, видите внутренним зрением?” Эти зрительные образы будут тем конкретней, чем ярче рисует их в своём воображении читающий.

- После второго чтения стихотворения ученики ещё раз обращаются к заданному вопросу, редактируют написанное.

Этапы действенного анализа стихотворения или фрагмента текста

- Всестороннее ознакомление с содержанием текста, постижение авторского замысла:

– выразительное чтение учителем текста (никаких заданий перед первым чтением!);

– самостоятельное чтение учащихся, определение отдельных событий и частей текста (заглавие или цитатный план);

– создание цепи вИдений и ассоциаций, связанных с эстетическим восприятием содержания текста (работа с ключевыми понятиями, вопросы по анализу текста, работа с образными средствами языка);

– выяснение основной мысли, идеи произведения. - Формулирование главной цели чтения, сквозного действия для всего текста.

- Исполнительская задача для каждой части текста.

– Анализ текста, итог анализа: главная мысль – А.С. Пушкин любит и раннюю осень, пору прощальной красы, когда «в багрец и золото одетые леса», и позднюю осень, когда блеснёт «редкий солнца луч», когда в природе чувствуются «отдалённые седой зимы угрозы». (Можно записать этот текст как образец с частичным цитированием, которое используется при литературоведческом анализе произведений).

– Главная цель чтения, сквозное действие – передать любовь автора и к ранней, и к поздней осени.

– Исполнительская задача для каждой части: первая часть – восхищение ранней осенью, вторая часть – лёгкая грусть.

– Интонация (разметить).

Работа над интонацией

Надо учить читать сдержанно и просто.

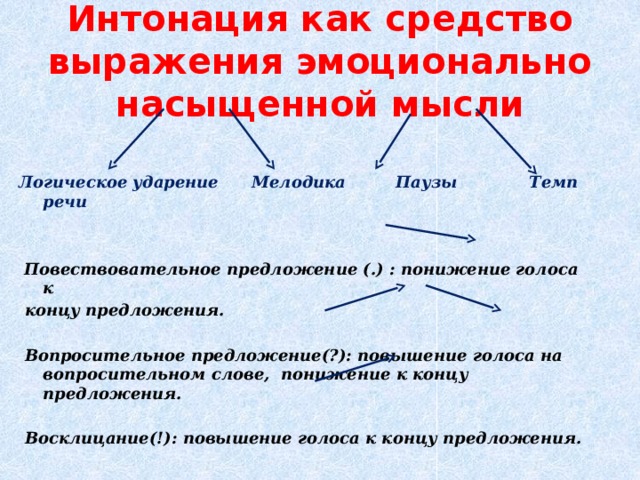

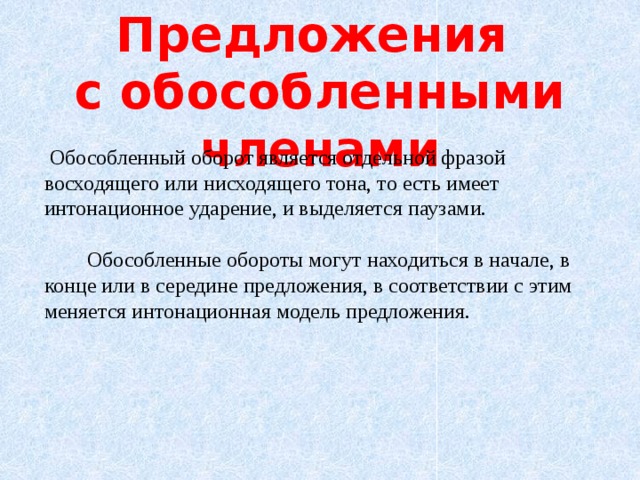

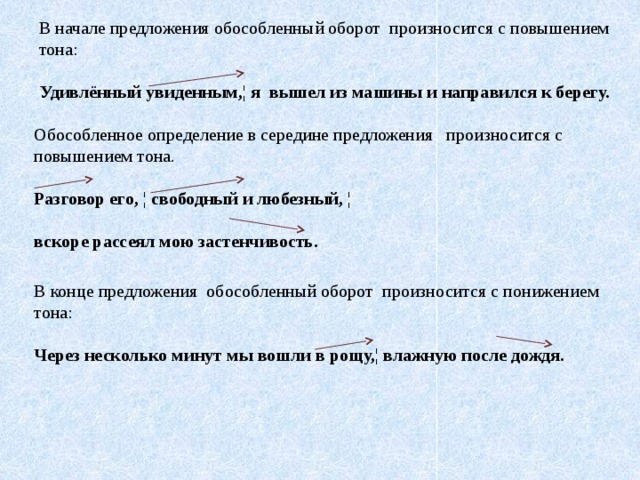

Интонация в выразительном чтении – это одна из сторон речи, способствующая активному, действенному общению читающего со слушателями. Именно интонация способствует наиболее точной и ясной передаче авторской мысли.

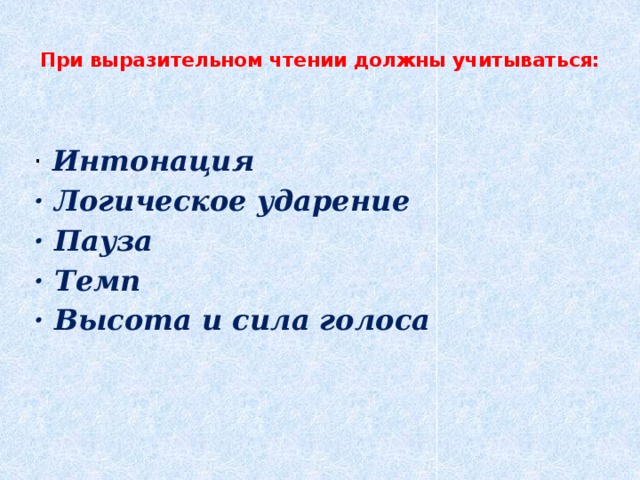

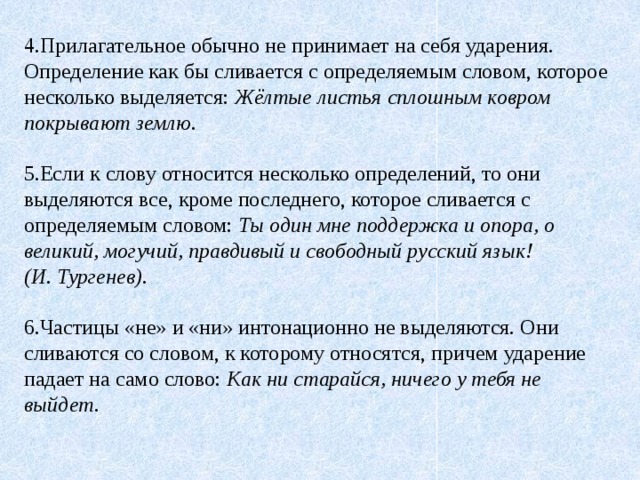

Компоненты интонации:

- логическое ударение;

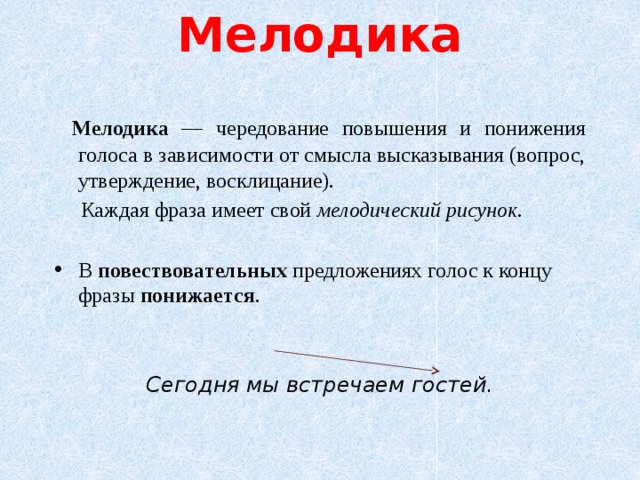

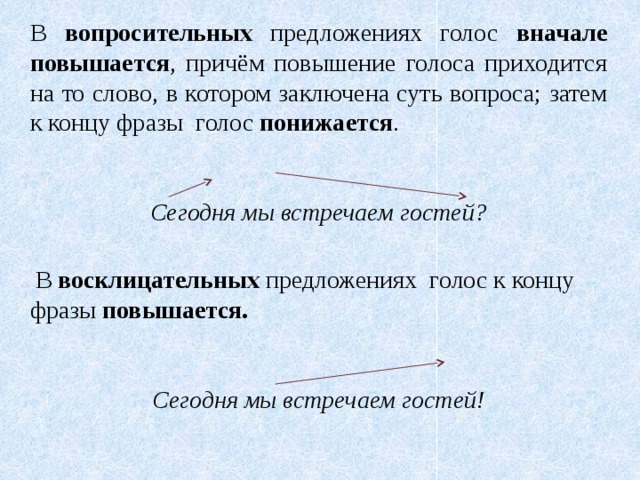

- мелодика речи, повышение и понижение голоса;

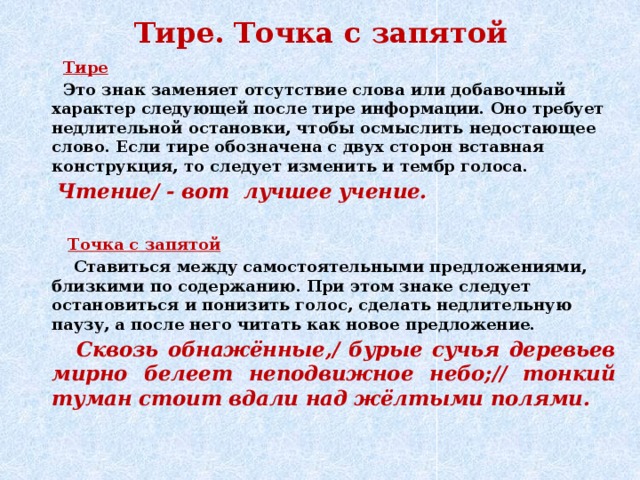

- пауза – короткая, длинная (/, //);

- темп – спокойный, замедленный, ускоренный(«Чуден Днепр …» – интонация замедленная, «Швед, русский колет, рубит, режет…» – интонация ускоренного чтения);

- тон – эмоциональная окраска речи.

Например,

«Пришла» – это неполное предложение можно произнести со многими оттенками: радостно, ласково, неуверенно, негодующе, заискивающе, удивлённо, тихо, громко, спокойно, быстро, медленно, с укоризной и т. д.

Задание: попросите ребят произнести это предложение с разной интонацией, чтобы они почувствовали богатство русской речи, в которой

интонация играет очень важную роль.

Упражнения:

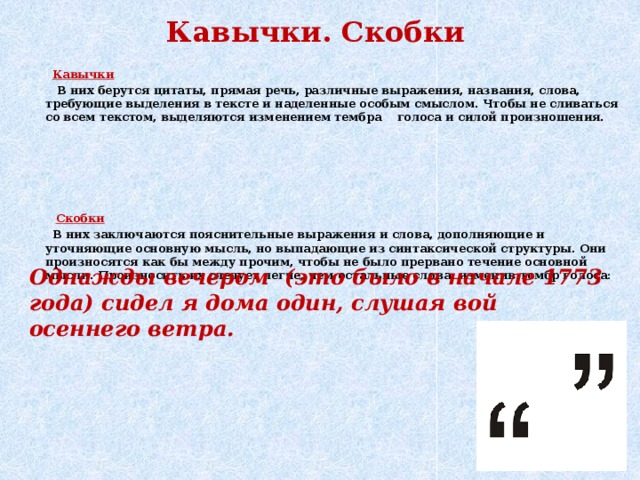

1. Интонация конца предложения (.) – голос вниз; интонация вопросительного предложения (?) – голос вверх; интонация восклицательного предложения (!) – голос вверх.

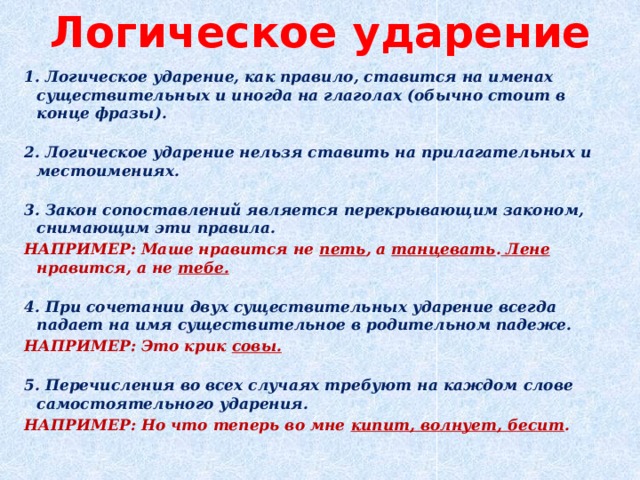

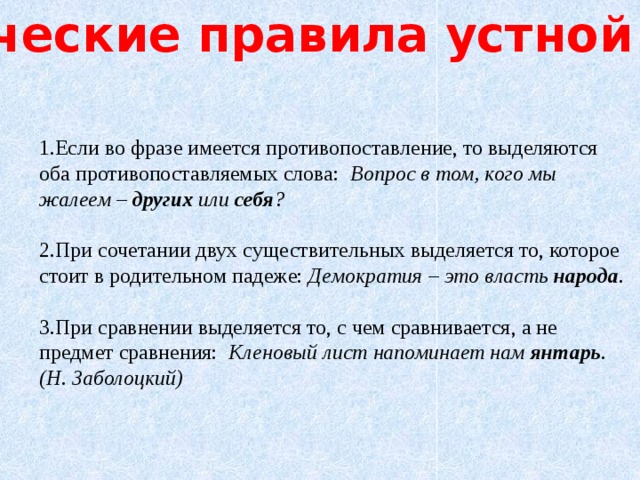

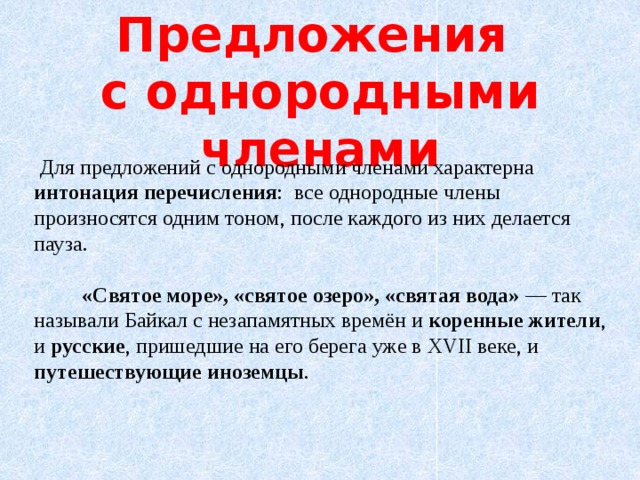

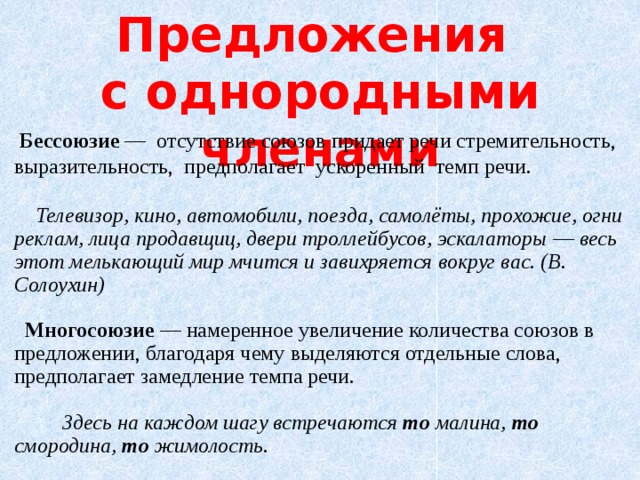

2. Однородные члены предложения: на каждый член предложения падает логическое ударение, после каждого члена предложения – пауза. (Проказница Мартышка,/Осёл,/ Козёл/ да косолапый Мишка / затеяли сыграть квартет.)

3. Интонация выделения – / пауза, голос вверх, пауза /. (Море, / лениво вздыхающее

у берега, / уснуло и неподвижно вдали.) Используется при обособлении.

4. Интонация противопоставления. Первая часть предложения – голос вверх, долгая пауза, к концу второй части голос понижается. (Чин следовал ему – он службу вдруг оставил.) Противопоставление двух частей достигается логическим ударением на антонимах. (Любишь кататься – люби и саночки возить.)

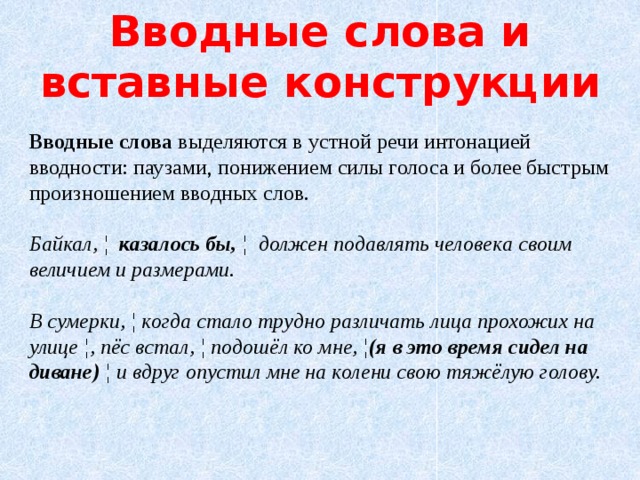

5. Вводные слова и предложения – ускоренное чтение всего предложения.

6. Обращение: 1) в начале предложения: логическое ударение и пауза (Друзья мои,/ прекрасен наш союз!); 2) в середине предложения – логическое ударение, пауза после обращения (Не шуми ты, рожь, / спелым колосом.); 3) в конце предложения – пауза перед обращением, логическое ударение (Чего тебе надобно, / старче?).

7. Интонация пояснения используется там, где есть знак «двоеточие»: в сложном бессоюзном предложении к концу первого предложения голос понижается, долгая пауза.

Интонацию можно графически изобразить на пунктуационных схемах. Например, интонационная схема при обращении; О, /….

Прежде чем изучать знаки препинания в предложениях, надо научить учащихся правильной интонации.

Речевые звенья, логическая пауза

Наша речь всегда разделена остановками (паузами) на группы слов, связанных между собой по мысли – это речевые звенья, а паузы между ними – это логические паузы.

Речевые звенья, как правило, определяют знаки препинания, но не всегда.

- Логические паузы отделяют группу подлежащего от сказуемого. (Кислая и очень полезная ягода клюква / растёт на болотах.)

- Логическая пауза – перед соединительными союзами и , или, да ( и) – даже если нет запятой. (Кислая / и очень полезная ягода клюква.)

- После точки – всегда длительная пауза.

- Логические паузы – при обратном порядке слов, инверсии. (Приятна мне / твоя прощальная краса. //)

Неправильно сделанная логическая пауза искажает смысл прочитанного и разрушает эстетическое впечатление. (Дети начальной школы могут так прочитать: «.. .Пришла, / рассыпалась, клоками /, повисла на суках дубов».) Логическая пауза вносит порядок в

речь читающего, приучает его владеть собой и, не торопясь, переходить от одного речевого звена к другому.

Логическое ударение

Темп и ритм

Темп и ритм – это скорость чтения. Они могут быть ускоренными и замедленными.

Это зависит от идейного замысла. («Швед, русский колет, рубит, режет. Бой барабанный, крики, скрежет…» – динамика действия передаётся ускоренным чтением.

«Чуден Днепр при тихой погоде, когда вольно и плавно мчит сквозь поля и горы полные воды свои…» – величественная красота природы передаётся замедленным чтением.) Темп рождается в результате правильной эстетической оценки текста. Темп и ритм связаны между собой и определяют музыкальность стиха.

Задание-практикум для учащихся

Изобразить графически интонацию и объяснить свой выбор:

Воля / и труд человека / дивные дива творят.

Истинное воспитание / состоит не столько в правилах, / сколько в упражнениях.

Глупость / и гордыня / растут на одном дереве.

Я выглянул в окно: // кругом был мрак / и вихорь.

Утомлённый ходьбой по болоту, / я присел на пень.

Статьи по теме

- Применение технологии спонтанного письма на уроках русского языка

- Урок-коллоквиум: из опыта преподавания литературы в 5-6 классе

- Грамматические способности и чувство ритма: а есть ли связь?

- Управляем интонацией – воздействуем на слушателей

- Педагогическая риторика: тренируем полетность речи

- 4 приема быстрого чтения учебной и научной литературы

Тяжинская средняя (полная) общеобразовательная школа № 1

учитель начальных классов: Кофанова Н. А.

первая квалификационная категория

Творческий отчёт по теме:

« Методы и способы отработки техники чтения в начальных классах»

Тяжин 2007

Содержание.

Введение. 2

Техника чтения, её составляющие. 4

Методы и способы отработки техники чтения. 6

Трудности и способы их преодоления. 6

Приёмы и упражнения, способствующие развитию техники чтения. 8

Заключение. 14

Приложения

Литература

Введение.

Чтение, по словам многих выдающихся отечественных учёных, педагогов, психологов, играет огромную роль в образовании, воспитании и развитии человека. Чтение вводит «в память ученика литературный язык» (Н. И. Жинкин), развивает у ребёнка «дар слова» (К. Д. Ушинский), его «судительные силы» (Ф. И. Буслаев). «Чтение, — писал виднейший представитель отечественной методики начального обучения Н, Ф. Бунаков, — главное орудие начальной школы, которым оно может действовать как на умственное, так и на нравственное развитие своих учеников, развивать и укреплять их мысль и любознательность» (В школе и дома. М., 1886 ). «Чтение, — продолжал и углублял эту мысль выдающийся педагог В. А. Сухомлинский, — это окошко, через которое дети видят и познают мир и самих себя» (Сердце отдаю детям. – Киев, 1969). Он отмечал: «Уметь читать – это значит быть чутким к красоте слова…Только тот ученик «читает», в сознании которого слово играет, трепещет и переливается всеми красками и мелодиями окружающего мира»

Одна из важнейших целей обучения в начальной школе – формирование у детей навыка чтения, являющегося фундаментом всего последующего образования.

Умения и навыки чтения формируются не только как важнейший вид речевой и умственной деятельности, как средство самовоспитания и саморазвития, но и как сложный комплекс умений и навыков, имеющий обще учебный характер, используемый учеником при изучении почти всех учебных предметов. Комплекс умений и навыков, который в школьном обиходе именуют «навыком чтения» может быть представлен следующей схемой:

Осознанность

Понимание

Правильность Навык чтения Способ чтения

Выразительность Темп.

Скорость чтения

Каждый компонент, входящий в состав навыка чтения, сначала формируется, отрабатывается, как умение и посредством упражнений постепенно поднимается на уровень навыка, т. е. осуществляется без напряжения, автоматически.

2

Первичные умения, восходя на ступень первичных навыков, с помощью упражнений, тренировки поднимаются на более высокий уровень, превращаясь в более сложные умения и навыки. В целом навык чтения как бы складывается из двух сторон – смысловой, которая обеспечивается процессом понимания читаемого, и технической, подчиненной первой и обслуживающей ее.

В практической деятельности учителя начальных классов методам и способам отработки техники чтения уделяется большое внимание, так как в дальнейшем без отработанного навыка чтения ребёнок не может овладеть теми знаниями, которые ему необходимо получить в старших классах.

Цель данной работы – систематизация теоретического материала и его практического применения при отработке методов и способов техники чтения в начальных классах.

Задачи:

- выявить оптимальные способы и методы при отработке техники чтения;

- систематизировать приёмы и упражнения, способствующие развитию техники чтения.

3

1. Техника чтения, её составляющие.

Техническая сторона чтения охватывает такие компоненты навыка чтения как – способ чтения, правильность, выразительность, скорость, или темп чтения.

Каждый из компонентов, образующий в целом технику чтения, имеет свои особенности, которые, так или иначе, влияют на весь процесс чтения. Важнейшим компонентом, составляющим технику чтения и воздействующим на другие её стороны, является способ чтения. Известны пять основных способов чтения:

- побуквенное,

2) отрывистое слоговое,

- плавное слоговое,

- плавное слоговое с целостным прочтением отдельных слов,

- чтение целыми словами и группами слов.

Первые два способа относятся к непродуктивным. Они крайне нежелательны. Последние три способа – продуктивные. Их надо постоянно отрабатывать и побуждать детей к скорейшему, но естественному переходу от плавного слогового чтения к чтению целыми словами и группами слов, т. е. к самому продуктивному способу чтения.

Темп (скорость) чтения находится в прямой зависимости от способа чтения и, естественно понимания. Существуют определённые показатели по темпу чтения и сформированности навыка чтения:

- 1 класс – правильное, сознательное чтение целыми словами с элементами слогового чтения многосложных слов – 30 – 40 слов в минуту.

- 2 класс – сознательное, правильное и выразительное чтение целыми словами – не меньше 50 слов в минуту.

- 3 класс – правильное сознательное, достаточно беглое и выразительное чтение целыми словами. Соотнесение интонации (темпа, логических ударений, пауз, тона чтения) с содержанием читаемого текста – 70 – 75 слов в минуту.

- 4 класс – беглое, сознательное, правильное, выразительное чтение с соблюдением основных норм литературного произношения. Осознанное чтение про себя любого по объёму и жанру текста. Темп чтения – не меньше 100 слов в минуту.

Если результат ниже – это сигнал недоработки. При методически верно проводимой работе по обучению чтению каждый ученик начальных классов способен не только достигнуть обозначенных показателей, но и превзойти их.

Правильность чтения выражается в том, что ученик избегает или напротив, допускает: замены, пропуски, перестановки, добавления, искажения, повторы букв (звуков), слогов и слов в читаемом тексте; правильно или ошибочно делает ударения в словах.

Ошибки в отношении правильности неоднородны. Одни из них появляются из-за непонимания или искажённого понимания текста; другие – непониманием значения слова или смысла предложения; третьи – из-за

4

нетвёрдого усвоения учеником графического образа каких-то букв; четвёртые – в результате рассогласования процессов зрительного опознания букв, графических частей слова, артикуляционных актов и понимания (ученик, верно декодировал буквы читаемого слова, понял его значение, но поторопился или же наоборот запоздал с его произнесением и поэтому допустил ошибку). Случаются ошибки, которые продиктованы желанием ученика утвердиться в верности прочитанного слова или какой-то его части (повторы). Подобные повторы нежелательны, но их вряд ли можно расценивать как ошибку.

Выразительность чтения проявляется в умении обоснованно, исходя из содержания читаемого текста, использовать паузы, делать логические и психологические ударения, находить нужную интонацию, отчасти подсказываемую знаками препинания; читать достаточно громко и внятно.

При оценке работы по формированию навыка чтения у младших школьников необходимо обращать внимание как отрабатывается этот навык в целом и в каждой из составляющих его сторон. Судить о навыке чтения только по одной его стороне неправильно и неполно.

Окончательное суждение об уровне навыка чтения можно выносить только на основании совокупных данных по каждому из компонентов. При соотнесении данных по смысловой и технической сторонам чтения.

5

2. Методы и способы отработки техники чтения.

2. 1. Трудности и способы их преодоления.

Собственно чтение осуществляется ради того, чтобы извлечь определённую информацию, заключённую в читаемом тексте, понять и осознать его смысл.

Чтение как вид деятельности можно представить процессом декодирования, т. е. воссоздание звукового облика слова по его графической модели. Этот процесс состоит из серии отдельных операций:

1) опознание буквы в её связи с фонемой (звукобуквенные связи);

2) слияние нескольких букв в слог (слогослияние);

3) слияние нескольких слогов в слово;

4) интеграция (объединение) нескольких прочитанных слов в законченную фразу или высказывание.

Многие дети испытывают трудности в формировании навыка чтения.

В основном дети читают медленнее, чем предусмотрено показателями по темпу чтения школьной программы. Они допускают при чтении ошибки: пропускают; заменяют; переставляют буквы, слоги, искажают окончания, не дочитывают их. Для многих характерно угадывающее чтение, имеются трудности в слогослиянии. Искажения звукового состава слов и трудности слогослияния в большинстве случаев затрудняют детям понимание прочитанного. Многие дети не могут овладеть письмом и чтением в течение двух-трёх лет обучения в школе. Эта неспособность к письму и чтению известна под названием дисграфии (расстройство письма) и дислексии (растройство чтения). Дисграфия и дислексия часто сопутствуют друг другу

В результате у детей складывается негативное, эмоционально отрицательное отношение к процессу чтения.

Трудности в формировании навыка чтения могут быть вызваны причинами разного характера:

- нарушениями пространственных представлений, пространственной ориентировки;

- нарушением зрительно-моторной координации;

- нарушением моторики, графомоторных навыков;

- нарушением слухового, зрительного, фонетико-фонематического восприятия;

- нарушением произвольного внимания;

- нарушением памяти, особенно снижением слухоречевой памяти;

- нарушением сукцессивных функций, а именно: затруднениями при воспроизведении последовательности движений, последовательности в пространстве, во времени, в речи;

- нарушениями речевого развития (нарушениями звукопроизношения), грамматического строя речи, бедностью словаря, особенно при вербализации пространственных, временных представлений.

Для детей младшего школьного возраста, испытывающих трудности в формировании навыка чтения, можно организовать коррекционные группы, для занятий которых разработана программа Л. Н. Лисенковой.

6

Цели данной программы:

- Диагностика, коррекция. Развитие психических функций, обеспечивающих формирование навыка чтения.

- Формирование навыка чтения.

- Формирование эмоционально-положительного отношения к процессу чтения, интереса к чтению.

Для достижения этой цели программа имеет два блока:

- Формирование функционального базиса навыка чтения.

- Коррекция несовершенного навыка чтения.

Данная программа рассчитана на детей младшего школьного возраста и реализуется в течение 5 месяцев при четырёх занятиях в неделю в группе и ежедневных занятиях дома. Так как одной из важнейших задач является преодоление негативного отношения к чтению, то занятия проводятся в игровой форме весёлых соревнований. На каждом занятии детям предлагаются занимательные, необычные упражнения, что способствует формированию ряда важнейших операций, лежащих в основе чтения.

Ожидаемый эффект – формирование быстрого, правильного, осмысленного чтения, пробуждение интереса к процессу чтения, снятие связанных с ним эмоционального напряжения и тревожности.

1. Формирование функционального базиса навыка чтения.

Этот блок содержит различные задания и упражнения, направленные на коррекцию и развитие:

- пространственного восприятия, пространственных представлений:

- зрительного восприятия, зрительной памяти;

- слухового восприятия;

- фонематического восприятия, фонематического анализа и синтеза;

- мелкой моторики, графомоторных навыков;

- зрительно-моторной координации;

- сукцессивных способностей;

- слухоречевой памяти;

- произвольного внимания.

2.Коррекция несовершенного навыка чтения.

Выполнение необычных упражнений со словами и текстами, предложенных Е. В. Заика, включённых во второй блок, приводит к формированию и автоматизации таких компонентов чтения, как;

- способность строгого побуквенного анализа слов;

- быстрое различение похожих по написанию слов и букв;

- способность схватывать целостные образы слов;

- прогнозирование, опирающееся на зрительный образ слова;

- прогнозирование, опирающееся на смысл;

- чёткие глазодвигательные и речедвигательные операции.

Используются также задания и упражнения на формирование осмысленного чтения. (Приложение 1)

7

2.2. Приёмы и упражнения, способствующие развитию техники чтения.

- Способ чтения формируется с первых шагов обучения. На этом этапе большое значение уделяется звуковому анализу и синтезу слога, слова.

Звуковой анализ и синтез.

Искусство обучения чтению сводится к тому, чтобы единицей чтения сделать слог, а не букву. Такой способ обеспечивает плавность и правильность чтения. Перед чтением слов по слогам дети упражняются в разделении слов на слоги и звуки на слух (анализ). Выделение первого и второго слогов в двусложном слове с открытыми слогами. Дописывание второго слога в слове и письмо по слуху Придумывание слов в два слога. Проводится работа над двусложными словами, имеющими в своём составе три звука (о-са, И-ра). Т Слова в один слог дают детям понять, что не все слова можно делить на слоги. Называя эти слова, ученик должен сделать сам вывод, можно ли разделить слово на слоги.

От анализа двусложных слов тут же необходимо перейти к чтению (синтезу) по схемам, которое облегчает детям процесс слияния слогов в слова, так как один из слогов в этих схемах не изменяется (чтение по подобию).

— ша

ма — ки

— ма

Одновременно с этим составляются слова из карточек – слогов. Слоги даются в нарастающей трудности (ра-ма, за-мок,тра-ва, бан-тик, ста-рик). Далее следует перейти к чтению предложений стихов и рассказов по слогам.

Без умения воспринимать слог нельзя двигаться дальше, нельзя научить детей читать, если они перебирают буквы и не умеют сразу видеть две буквы. Материал должен даваться по нарастающей трудности.

Наряду с устными упражнениями даются письменные – дописывание слога, выписывание из стихов слов в один, два, три, четыре слога и др. Звуковой анализ надо начинать вместе со слоговым анализом.

(Приложение 2)

- Не следует забывать, что быстроту и темп обеспечивает, прежде всего, развитость речедвигательного аппарата и его возможности. Поэтому урок чтения нужно начинать с подготовки речевого аппарата. Во время разминки берут упражнения на правильное произнесение звуков, на отработку дикции, на развитие голосового аппарата (произносим громко, тихо, шёпотом), темпа речи (произносим быстро, умеренно, медленно). Сложность разминки зависит от возраста и подготовленности детей.

В 1 классе вводится в разминку чтение сочетаний изучаемого звука с гласными: би – бе –ба – бо – бу – бы, ри – ре – ра – ро – ру – ры; чтение сочетаний 2 –3 согласных с гласными: ст – а,о, у, ы, и, э; стр- а, о, у, ы, и, э.; чтение слов, текстов. Скороговорок, чистоговорок, содержащих изученный звук для выработки навыков чёткости произношения при любом темпе речи.

Все эти задачи решаются на уроке во время артикуляционной гимнастики,

8

которая не отнимает много времени и сил. Она проводится в начале и в конце

урока в качестве физкультминутки в течение 5 – 7 минут. При этом большое внимание уделяется работе над темпом речи, постановкой голоса и дыхания.

При работе со скороговорками нужно придерживаться следующего алгоритма: выяснить её смысл, преодолеть все трудные звукосочетания, произносить сначала сложное слово по слогам сначала в медленном темпе, затем проговаривать скороговорку беззвучно, но, артикулируя, затем переходить на шёпот и лишь потом — вслух, сначала в медленном темпе, затем быстро. Необходимо помнить о чёткости произношения. На первом этапе берут короткие, затем более сложные скороговорки. В ходе работы над скороговорками отрабатывается чистота речи и интонация с помощью, например, такого задания «Прочитай скороговорку с целью порадовать, сообщить, предостеречь» и др.

(Приложение 3)

Для повышения техники и сознательности чтения можно использовать метод динамического чтения (чтения не букв, слогов или слов, а блоков (групп) слов) это чтение только глазами. Для этого необходимо развитие зрительной памяти, внимания. Этому способствует так называемое «фотографирование» различного рода картинок, карточек, предметов. Учащиеся должны за 1 секунду запомнить всё, что изображено на картинке. Например, показать иллюстрацию к сказке, дети должны сказать название этой сказки и рассказать, что изображено на картинке.

Хорошо развивает поле ясного видения (поле зрения) таблицы букв и слогов. У каждого ученика карточка, в каждую клеточку вписаны слоги или буквы. Упражнения с фиксацией зрения в центре таблицы выполняются стоя или сидя. Ученики читают про себя, указывая карандашом буквы. В работе с таблицей используется памятка.

Для овладения навыка чтения слов, включающих в себя слоги таких структур, как СГ, ССГ, СССГ можно включить работу по следующим таблицам :

М_а е и у ы Вл а о у ы е стр а е и у ы

Н ________ тр _______ скл _______

Р ________ гр _______ спр _______

К ________ ск _______ скр ________

В начальный период обучения чтению используют упражнения с фиксацией зрения на средней линии (ряде чисел). Слоги расположены пирамидкой, в основании которой расстояние между буквами 45 мм, 50 мм; когда дети уже свободно фиксируют слог, оно увеличивается до 55, 60 мм и т. д. Систематическая работа с таблицей даёт возможность развить у детей боковое зрение, которое так необходимо для развития ясного видения.

Детям предлагается сосредоточить зрение на средней линии (ряде чисел) и краешком глаз «достать» каждую букву. Для контроля даётся задание назвать цифру соответствующую слогу, например, ма, ем. Порядок цифр в средней линии постоянно меняется.

9

Во 2 – 3 классах при чтении объёмных произведений средней линией делят слова, которые необходимо прочитать с доски и которые, при самостоятельной работе над текстом, трудны для восприятия. В этом случае решаются две задачи: расширение поля ясного видения и предварительное прочтение трудных слов. При чём некоторые слова подходят для развития артикуляционного аппарата и отработки орфоэпически правильного произношения.

Ещё одно упражнение это чтение гнезда родственных слов с опорой на гласную, на ударение в слове:

лес дружочек

леса голосочек

лесок тетеревочек

лесник

лесовик

При чтении глаза ребёнка движутся не только слева направо. Но и наоборот, т. е. регрессивно. Это хотя и оказывает некоторое положительное влияние (исправляется ошибка), но отрицательно сказывается на темпе чтения. Для того чтобы этого не происходило, используется приём – чтения с закладкой. Закладка движется не под строкой, а по строке, закрывая уже прочитанный слог слова от читаемого. Это исключает мимолётную регрессию, ускоряет чтение, но не помогает восприятию текста. Тем не менее, этот приём помогает некоторым детям, которые самостоятельно не могут избавиться от регрессии.

Для этой же цели (преодоление повторов) можно использовать следующие упражнения (используются трудные слова из изучаемого текста).

- Постепенное наращивание слова.

бомба

бомбардир

бомбардировщик

- Артикуляционное прочтение (без голоса), чтение шёпотом медленно, громко медленно, громко быстро.

- Чтение слов записанных равновеликим шрифтом (СГребали,

взДУРИЛАСЬ, ТетеРЕвоЧек)

- Деление слова на слоги вертикальными и горизонтальными линиями: при – бин – то – вал, при бин то вал)

(Приложение 4)

При работе над чтением текста можно использовать следующие упражнения: чтение «эхо», чтение «канон», чтение «спринт», чтение «разведка», чтение со счётом слов. Эти упражнения проводятся с привлечением незнакомого текста. (Приложение 5)

Затем текст прочитывается вслух и идёт обычная работа над текстом. Выполнение каждого из этих упражнений занимает 5-7 минут. Ценность этих упражнений в том, что дети после первого самостоятельного прочтения текста читают его вслух уверенно, выразительно, пользуясь антиципацией. За годы обучения в начальной школе ученики осваивают изучающее чтение,

10

т. е. равномерно – внимательное. Изучающее чтение существует в двух формах: чтение вслух и чтение молча (про себя). Чтение вслух предназначено для слушателей. Оно должно быть чётким, внятным; целыми словами, без неправильных пауз; безошибочным; осуществляющимся в нормальном для восприятия темпе и достаточно выразительным.

Чтение молча (про себя) – это чтение «глазами». Если темп чтения молча не превышает темпа чтения вслух, то оно ещё не сложилось. Если наблюдается шепотное чтение и шевеление губами, значит, ученик ещё не овладел навыком чтения про себя, но находится на переходном этапе.

Две эти формы чтения взаимосвязаны и обогащают друг друга, поэтому надо обучать детей и чтению вслух и чтению про себя.

Механизм чтения вслух более сложный. В этом процессе принимают участие мышление, память, речь, восприятие, фантазия, слуховые и зрительные анализаторы, активно действуют аппарат смысловой переработки информации воспринятой читателем. На быстроту чтения влияют многие факторы: уровень речевого развития, поле чтения, постановка дыхания, характер текста, образ слова( шрифт, чёткость) развитость антиципации (умение предвидеть следующую часть слова или последующее слово). Боковое зрение забегает вперёд, готовя для ясного видения следующую часть текста. На основе смысла прочитанного ученик может догадаться, какое слово будет следующим.

(Приложение 6)

Наряду с этими упражнениями можно использовать и другие:

- Упражнение «финиш». Читают так же, как и при упражнении «спринт», только до указанного слова или выражения.

- Чтение с речевыми помехами. Ученик читает про себя, одновременно напевая песенку.

- Чтение с простукиванием ритма. Простукивая по столу карандашом заранее выученный ритм, ученики должны читать глазами незнакомый текст, а после прочтения ответить на вопросы по содержанию.

- Чтение со звуковыми помехами ( при звучании музыки)

Совершенствование техники чтения про себя – лучший фундамент совершенствования техники чтения вслух. Помогает в этом методика И.Т. Федоренко и В. Н. Зайцева. Это такие приёмы как:

- чтение за диктором;

- чтение в парах, групповое чтение;

- чтение с убыстрением темпа;

- жужжащее чтение;

- ежеурочные пятиминутки чтения;

- самозамер скорости чтения (дети читают в тячении 1 минуты и записывают результат в дневник;

- выразительное чтение знакомой части с переходом на незнакомую;

- чтение в темпе скороговорки;

- зрительные диктанты. (Приложение 7)

11

- Правильность чтения, как отмечалось выше один из важных компонентов технической стороны чтения. Для формирования правильности чтения применяют упражнения, направленные на развитие внимания, памяти.

- Назови картинки – 5 предметов, далее больше. Картинки расположены на закрытой доске. Их надо открыть, сосчитать до трёх, закрыть. Перечислить все предметы. Найти, что изменилось и т. д.

- Опиши предмет. Показать и убрать.

- Опиши движущийся предмет (взять в руку поднять и опустить).

- Повтори, что сказал учитель (шесть слов попарно схожих по звучанию).

Бочка – точка, бабушка – бабочка, кошка – ложка.

- Выбери слова на данный звук (чтение четверостишия, предложения, текста)

- Придумай название продуктов на данный звук, из которых можно приготовить обед.

- Встаньте те, у кого в имени, отчестве и фамилии есть данный звук.

- Выбери из всех слогов — слоги слияния, слоги с сочетанием согласных, закрытые слоги.

- Покажи пять – шесть предметов. Вы бери среди названий слова, в которых 1 слог, 2 слога и т. д.

- Выбери предмет в названии которого, ударение падает на первый слог, второй и т. д. (показать 5-6 предметов).

- Перескажи ранее прочитанные тексты без предупреждения.

- «Фотоглаз».

- Повтори скороговорку, предложение, текст.

- Заучивание четверостиший.

15. Повтори скороговорку, предложение, текст.

16.Заучивание четверостиший.

Упражнения со словами.

- Чтение слов, отличающихся одной буквой.

Мел – мель – мыл – мыль – мал – мял;

Мышка – мошка, мишка – миска.

- Чтение слов, в написании которых имеются одинаковые буквы.

Куст – стук, сосна – насос, мех – смех, мышка – камыш, марка – рамка, марш – шрам, масло – смола, мошкара – ромашка.

- Чтение слов, имеющих одинаковые приставки, окончания.

Приехал, пришёл, пришил, принёс, припев; красное, белое, голубое, чёрное, жёлтое; кукла, мама, папа, лапа, ложка.

- Чтение «перевёртышей».

Лев ел волов. Иди искать такси, иди.

12

- «Сквозная буква», «Лесенка»

___ -з- ч___

___ -з- ч____

___ -з- ч_____

___ -з- ч______

- Словарная работа. Выяснение лексического значения слова перед чтением.

- Предварительное послоговое чтение слов, имеющих сложный слоговой или морфемный состав.

- Учитель средней школы № 56 г. Одессы Н. С. Квашнина говорит о том, что если дети не будут правильно, бегло, выразительно читать, они не смогут овладеть в достаточной мере грамотным письмом, не научатся правильно решать задачи. В своей работе она использовала ритмическое чтение, для которого были составлены карточки для учителя и учащихся, в которые вошли отрывки из стихов русских поэтов. Дети знакомятся с карточкой стихов. Начинает читать учитель, дети должны почувствовать ритм, темп стихотворения и продолжить его чтение из своей карточки. Это вырабатывает сознательность, правильность, беглость, выразительность чтения.

(Приложение

13

Заключение.

Как уже говорилось выше навык чтения состоит из двух сторон – смысловой и технической. Безусловно, главное – понимать прочитанное, т. е. смысловая сторона. Но для получения информации необходимо научиться читать, чтобы этот процесс достиг уровня навыка, т. е. умения доведённого до автоматизма. Л. В. Выгодский говорил: « Обычно думают, что понимание выше при медленном темпе чтения; однако в действительности при быстром чтении понимание оказывается лучше, ибо различные процессы совершенствуются с различной скоростью и скорость понимания отвечает более быстрому темпу чтения».

Современные первоклассники, как правило, приходят в школу уже читающими. Но способы чтения у них разные. Некоторые читают послоговым способом; другие по слогам и целыми словами; третьи обладают беглым навыком чтения целыми словами и группами слов. То есть первоклассники находятся на разных этапах овладения техникой чтения. Чем несовершеннее способ чтения, тем медленнее читает ребёнок. Поэтому необходимо работать с ребёнком на соответствующем его возможностям этапе, т. е. если он читает по слогам, необходимо начитывать как можно больше слогов и слов с небольшим количеством слогов, если ребёнок читает по слогам и целыми словами, то с ним необходимо начитывать слова с простой и сложной слоговой структурой. Объём текстов увеличивается. Постепенно ребёнок начинает читать словами и группами слов. Дальнейшая задача – сделать этот способ устойчивым, т. е. довести его до навыка.

14

Приложение 1.

Занятия для формирования техники чтения:

Занятие 1.

- Орг. момент.

Игра «Цепочка слов». Каждый ученик придумывает слово, начинающееся на последний звук последнего названного слова. Первое слово в цепочке – это ответ на вопрос учителя. Например: какое сейчас время года?

- Развитие мелкой моторики.

Упражнения для пальцев рук.

- Пересчёт пальцев

1)Обе руки подняты вверх. Детям предлагается поочерёдно коснуться каждым пальцем, начиная со второго, большого (первого) пальца той же руки, а затем сделать то же самое, но начиная с мизинца. Упражнение выполняется обеими руками.

2)Обе руки лежат на столе ладошками вниз. Детям предлагается поочерёдно поднимать пальцы, начиная с мизинца, а затем с большого пальца. Упражнение выполняется обеими руками.

- Упражнение «Пальчики здороваются».

- Упражнение «Пальчики обнимаются».

- Упражнение «Позы пальцев».

Детям предлагается вслед за учителем воспроизводить различные позы пальцев:

- 1-й палец поднят вверх, остальные собраны в кулак;

- 2-й палец выпрямлен, остальные собраны в кулак;

- 2-й и 3-й пальцы расположены в виде буквы У.

- 2-й и 5-й пальцы выпрямлены, остальные собраны в кулак;

- 2-й и 3-й пальцы скрещены, остальные собраны в кулак;

- 2-й и 3-й палцы выпрямлены и расположены в виде буквы У, а 1-й, 4-й и 5-й собраны в щепоть (зайчик);

- 2-й и 5-й пальцы выпрямлены, остальные собраны в щепоть;

- 1-й и 2-й пальцы соединины кольцом, остальные выпрямлены.

- Упражнения на координацию рук.

- Детям предлагается одновременно ударять по столу двумя руками: правой, сжатой в кулак, и левой – раскрытой ладонью.

- Детям предлагается одновременно ударять по столу двумя руками: правой, сжатой в кулак (на ребре), и левой – ребром ладони. Затем наоборот.

- Упражнение «Кулак – ребро – ладонь». Детям прекдлагается выполнить последовательно три движения рукой: ударить кулаком по столу, поставить ладонь ребром, хлопнуть ладонью по столу.

- Развитие зрительно – моторной координации.

Графический диктант в тетрадях по клеточкам под диктовку учителя.

- Развитие зрительной памяти, зрительного восприятия.

- Задание «Запомни и зарисуй». Ученики в течение 7 – 10 сек. Рассматривают табличку с изображенными на ней четырьмя различными фигурами. Затем табличка убирается. Ученики в тетрадях по памяти воспроизводят эти фигуры.

- Работа с изографами. Детям показываются картинки, на которых изображены буквы. Составляющие слово. Эти буквы расположены в необычном ракурсе, в виде того предмета, о котором идёт речь. Задача ребёнка прочитать слово и показать указкой каждую букву.

- Коррекция навыка чтения.

- Составления предложения из слов, написанных на отдельных карточках. Чтение составленного предложения обычным способом и наоборот по буквам. Запись предложения в тетрадь.

- Чтение таблиц с предложениями наоборот по словам.

- Физминутка. Перерыв.

- Воспроизведение последовательности слов в речи.

Скороговорка.

- Развитие фонематического восприятия.

По первым звукам названных учителем слов нужно отгадать задуманное слово. Например, учитель загадал слово сад. Он последовательно назвал три слова: солнце, аист, дом.

- Коррекция навыка чтения.

- Чтение текста из рабочей книги «вверх ногами». Уточнение содержания прочитанного текста по вопросам учителя.

- Складывание слов из половинок. Детям предлагается сложить слова из двух частей, написанных на карточках.

- Развитие внимания и мелкой моторики.

Детям предлагается бланк, содержащий инструкцию и изображение контуров предметов. Дети должны прочитать, понять задание и выполнить его цветными карандашами. Например: раскрасить рыбок плывущих направо, — синим карандашом, плывущих налево – красным.

- Итог.

Занятие 2.

1. Орг. момент.

Игра «Цепочка слов».

2. Развитие мелкой моторики.

Упражнения для пальцев рук.

- Упражнения на координацию рук.

- Развитие зрительно-моторной координации.

Графический диктант по клеточкам под диктовку.

- Развитие пространственных представлений.

Усвоение понятий «слева», «справа», «над», «под», «внутри», «в центре», «между». Ребёнку предлагается обвести в тетрадях по шаблону три геометрические фигуры, расположенные в ряд. По устной инструкции учителя дети расставляют определённые значки в соответствии с этими понятиями. По вопросам учителя дети отвечают, где находится тот или иной значок по отношению к геометрическим фигурам.

=

4 ? * +

6 Коррекция навыка чтения.

- Составление рассказа из предложений, написанных на отдельных карточках. Чтение составленного рассказа обычным способом и наоборот по словам.

- Чтение таблицы слов по буквам.

7. Физминутка. Перерыв.

- Воспроизведение последовательности слов в речи.

Скороговорка.

- Развитие фонематического восприятия.

Детям предлагаются предметные картинки. По первым звукам названий нужно отгадать зашифрованное слово.

- Коррекция навыка чтения.

- Чтение текста из рабочей книги с прикрытой нижней половиной строчки. Уточнение содержания текста по вопросам учителя.

- Классификация слов по группам. Детям предлагается разложить карточки со словами группами по категориальному признаку.

- Формирование навыка фонематического анализа и синтеза.

Задание «Наборщик». Детям предлагается слово, из букв которого они составляют и записывают новые слова.

- Итог.

Занятие 3.

- Орг. момент.

Игра «Цепочка слов».

- Развитие мелкой моторики.

Упражнения для пальцев рук.

- Упражнения на координацию рук.

- Развитие зрительно — мотрной координации.

Графический диктант в тетрадях по клеточкам под диктовку.

- Развитие зрительной памяти, зрительного восприятия.

Задание «Запомни сочетание фигур». На магнитной доске учитель демонстрирует первое сочетание геометрических фигур. На запоминание даётся 10 сек. Дети из имеющихся у них наборов соответствующих геометрических фигур выкладывают точно такое же сочетание. Задание можно повторить несколько раз.

- Коррекция навыка чтения.

- Составление предложения из слов, написанных на отдельных карточках. Чтение составленного предложения обычным способом и наоборот по буквам. Запись предложения.

- Поиск в рассказе заданного слова.

- Физминутка. Перерыв.

- Воспроизведение последовательности слов в речи.

Скороговорка.

- Развитие фонематического восприятия.

По последним звукам названых учителем слов нужно отгадать задуманное слово.

- Коррекция навыка чтения.

- Чтение текста из рабочей книги с прикрытой верхней половиной строки. Уточнение содержания прочитанного по вопросам учителя.

- Отделение слов от псевдослов. Детям предлагаются карточки со словами и с бессмысленными буквосочетаниями, они должны разложить их на две группы.

- Формирование фонематического анализа и синтеза.

Задание «Отгадай слово». Детям предлагается из написанных на доске наборам букв составить слова.

- Итог.

Занятие 4.

- Орг. момент.

Игра «Цепочка слов».

- Развитие мелкой моторики.

Упражнения для пальцев рук.

- Упражнения на координацию рук.

- Развитие зрительно — мотрной координации.

Графический диктант в тетрадях по клеточкам под диктовку.

5. Развитие пространственных представлений.

Усвоение понятий : «слева», «справа», «над», «под», «перед», «после», «выше», «ниже». Дети на партах последовательно выкладывают цветные геометрические фигуры по речевой инструкции учителя в соответствии с понятиями. Например: «Положите перед собой красный треугольник, справа от него положите – жёлтый треугольник, слева – зелёный прямоугольник. Над красным треугольником положите жёлтый круг, под красным треугольником – зелёный квадрат. Перед зелёным прямоугольником положите красный квадрат, после жёлтого треугольника – зелёный круг. Выше зелёного круга положите синий квадрат, а ниже зелёного прямоугольника – синий треугольник».

По вопросам учителя дети рассказывают, где находится та или иная фигура по отношению к другим геометрическим фигурам (вербализация пространственных понятий).

6. Коррекция навыка чтения.

- Составление рассказа из предложений, написанных на отдельных карточках. Чтение составленного рассказа обычным способом и наоборот по словам.

- Чтение таблицы слов. Каждому ученику выдаётся таблица слов. Предлагается отыскать и подчеркнуть карандашом «вкусные слова».

7. Физминутка. Перерыв.

- Воспроизведение последовательности слов в речи.

Скороговорка.

- Развитие фонематического восприятия.

- Задание «Найди ошибку». Учитель просит учеников выслушать фразы. В этих фразах есть ошибки. Нужно найти ошибки и исправить их. Например: У меня взрослая почка. (Дочка)

- Коррекция навыка чтения.

- Чтение текста из рабочей книги. Дети должны мысленно разделить слово на две половины и озвучить тольковторую.

- Складывание слов из половинок. Детям предлагается сложить слова из двух частей, написанных на карточках.

- Развитие мелкой моторики, внимания.

Детям предлагается бланк, содержащий инструкцию и изображение контуров предметов. Дети должны прочитать, понять задание и выполнить его цветными карандашами. Например, стрелки, которые показывают направо. – синим карандашом, налево – зелёным, вверх – красным, вниз – жёлтым.

- Итог.

Занятие 5.

- Орг. момент.

Игра «Цепочка слов».

- Развитие мелкой моторики.

Упражнения для пальцев рук.

- Упражнения на координацию рук.

- Развитие зрительно — мотрной координации.

Графический диктант в тетрадях по клеточкам под диктовку.

- Развитие зрительного восприятия.

- Детям предлагается таблица, на которой изображены предметы, наложенные друг на друга (посуда). Дети должны выделить, показать и назвать все изображенные педметы.

- Работа с изографами.

- Коррекция навыка чтения.

- Составление предложения из слов, написанных на отдельных карточках. Чтение составленного предложения обычным способом и наоборот по буквам. Запись предложения.

- Чтение таблиц слов. Каждому ученику выдаётся таблица слов. Предлагается подчеркнуть карандашом слова, которые обозначают то, что ребёнок умеет делать. Например: лаять, бегать, летать, петь.

- Физминутка. Перерыв.

- Воспроизведение последовательности слов в речи.

Скороговорка.

- Развитие фонематического восприятия.

Детям предлагаются предметные картинки. По вторым звукам их названий нужно отгадать зашифрованное слово.

- Коррекция навыка чтения.

- Чтение текста из рабочей книги через слово. Детям предлагается читать, перескакивая через слово.

- Классификация слов по группам. Классификация слов по группам. Детям предлагается разложить карточки со словами группами по категориальному признаку.

- Формирование фонематического анализа и синтеза.

Задание «Неполные слова». Каждому ученику выдается листок с написанными словами, в которых пропущены одна или несколько букв. Ученик должен вставить эти буквы.

- Итог.

Занятие 6.

- Орг. момент.

Игра «Цепочка слов».

- Развитие мелкой моторики.

Упражнения для пальцев рук.

- Упражнения на координацию рук.

- Развитие зрительно — мотрной координации.

Графический диктант в тетрадях по клеточкам под диктовку.

5. Развитие пространственных представлений.

Усвоение понятий : «левый верхний квадрат», « левый нижний квадрат», «правый верхний квадрат», «правый нижний квадрат», «средний нижний», «средний верхний квадрат».

Работа с карточкой и набором цветных геометрических фигур.

По речевой инструкции учителя дети раскладывают на карточке, разделённой на шесть квадратов цветные геометрические фигуры в соответствии с понятиями.

По вопросам учителя дети рассказывают, где находится та или иная фигура по отношению к другим геометрическим фигурам (вербализация пространственных понятий).

6. Коррекция навыка чтения.

- Составление рассказа из предложений, написанных на отдельных карточках. Чтение составленного рассказа обычным способом и наоборот по словам.

- Чтение выданных напечатанных текстов, восполняя пропуски букв в словах. Уточнение содержания по вопросам учителя.

7. Физминутка. Перерыв.

- Воспроизведение последовательности слов в речи.

Скороговорка.

- Развитие фонематического восприятия.

- Задание «Магнитофон». Учитель с паузами называет слоги из которых ученик должен сложить слова.

- Коррекция навыка чтения.

- Чтение текста из рабочей книги с двукратным произнесением слов. Уточнение содержания текста по вопросам учителя.

- Отделение слов от псевдослов. Детям предлагаются карточки со словами и с бессмысленными буквосочетаниями, они должны разложить их на две группы.

- Развитие мелкой моторики, внимания.

Детям предлагается бланк, содержащий инструкцию и изображение контуров предметов. Дети должны прочитать, понять задание и выполнить его цветными карандашами. Например: раскрась кубики так, чтобы маленький кубик был между красным и зелёным, а синий был рядом с красным.

- Итог.

Занятие 7.

- Орг. момент.

Игра «Цепочка слов».

- Развитие мелкой моторики.

Упражнения для пальцев рук.

- Упражнения на координацию рук.

- Развитие зрительно — мотрной координации.

Графический диктант в тетрадях по клеточкам под диктовку.

- Развитие пространственных представлений.

- Задание «Запомни сочетание фигур».

Магнитная доска разделена на шесть квадратов, в 3-4 из которых расположены цветные геометрические фигуры. На запоминание даётся 10 сек. Дети из имеющихся у них наборов должны выложить на своих карточках точно такое же сочетание.. Задание можно повторить несколько раз.

6. Коррекция навыка чтения.

- Составление предложения из слов, написанных на отдельных карточках. Чтение предложения обычным способом и наоборот по буквам. Запись предложения.

- Чтение напечатанных стихотворений наоборот по словам (с последнего слова до первого).

7. Физминутка. Перерыв.

- Воспроизведение последовательности слов в речи.

Скороговорка.

- Развитие фонематического восприятия.

Задание «Найди ошибку». Учитель просит учеников выслушать двустишия и четверостишия, в которых есть ошибки. Нужно найти их и исправить. Например: «Эй, стоите слишком близко, я тигрёнок, а не миска» (киска).

- Коррекция навыка чтения.

- Чтение текста из рабочей книги , развёрнутой на 90 градусов. Уточнение содержания текста по вопросам учителя.

- Складывание слов из половинок.

- Развитие фонематического анализа и синтеза.

Задание «Составь новое слово» Каждому ученику выдаётся листок с написанными словами. Нужно составить и записать новые слова, исключив по одной букве из данных слов (добавив или заменив одну букву). Например: плуг – луг, оса – коса, куль –руль.

- Итог.

Занятие 8.

- Орг. момент.

Игра «Цепочка слов».

- Развитие мелкой моторики.

Упражнения для пальцев рук.

- Упражнения на координацию рук.

- Развитие зрительно — мотрной координации.

Графический диктант в тетрадях по клеточкам под диктовку.

5. Развитие пространственных представлений.

- Усвоение понятий : «перед», «после», «сверху», «снизу». Работа с магнитной доской, цветными геометрическими фигурами и набором предметных картинок. На доске расположены в ряд две цветные геометрические фигуры По инструкции учителя дети располагают предметные картинки в соответствии с инструкцией. По вопросам учителя рассказывают, где находится та или иная фигура или предметная картинка (вербализация пространственных понятий).

- Усвоение понятий «третий справа», «второй слева», «следующий за», «рядом».

Детям предлагается обвести по шаблону в тетрадях пять квадратов, расположив их в ряд. По инструкции учителя дети выполняют задание цветными карандашами в соответствии с понятиями. Например: «Третий справа квадрат закрасьте красным карандашом, второй слева – синим, следующий за красным, — зелёным, рядом с зелёным – жёлтым, перед синим – коричневым.

6. Коррекция навыка чтения.

- Составление рассказа из предложений, написанных на отдельных карточках. Чтение составленного рассказа обычным способом и наоборот по словам.

- Чтение напечатанного текста, в котором есть смысловые ошибки. Задача детей – быстро выделить как можно больше таких ошибок.

7. Физминутка. Перерыв.

- Воспроизведение последовательности слов в речи.

Скороговорка.

9.Развитие фонематического восприятия.

Учитель читает небольшой текст. Ученики хлопают в ладоши, услышав заданный звук.

10.Коррекция навыка чтения.

- Чтение текста из рабочей книги с повторным произнесением второго, третьего слова. Уточнение содержания текста по вопросам учителя.

- Классификация слов на группы по категориальному признаку.

11.Развитие навыка фонематического анализа и синтеза.

Задание «Зашифрованное слово». Каждому ученику выдаётся листок со словами. Нужно составить и записать новые слова, взяв из каждого слова только первые (вторые, последние) слоги.

- Итог.

Приложение 2.

Упражнения на формирование фонематического анализа и синтеза.

- Слоговой анализ и синтез.

Задание 1

Читай и раздели слова на слоги.

Лиза Лида Нина

Баба мыши мыло

Гуси сани мука

Заданием 2

Прослушайте слова, назовите первый и второй слоги. Напишите.

Совы вата сани сало

Кино кони ноги маки

Миша раки рама косы

Задание 3

Допиши слова.

ра… са… ку… ла…

во… но… шу… Во…

со… гу… жу… Зи…

Задание 4

Учитель называет первый слог одной из лежащих перед ним картинок, ученик называет второй. Затем наоборот.

2. Составление слов из слогов.

Задание 1

ша си ря жа

ка тя гу ща бу сы ко сы

па бы ду ни

то ня то ля ви тя

та ко ми

ма по пе

па о ка

ва лё мо

са ми

тра ва бан ка лип ки

дро бел гор

сло кош сан

кан бул дет

бор зел

за вод ко вер

сов тел

лак шадь

ку сок ло ток

рок коть

гаж сель

ба тон ки сет

ран тай

ток кат

мо роз за мок

тор жим

Задание 2.

К данным слогам приставьте второй слог, чтобы получились слова.

па – рад, ром, рус

ша – тёр, лаш, лун

пе – тух, нал, сок, пел, карь

та – нец, бун, бор, зик

ка – пор, лач, ток, мень

мо – лот, роз, ток, тор

са – пог, лат, хар, дик

ве – ник, нок, тер

но – сок, мер, жик

бу – тон, кет, фет

ку – сок, лак, рок

го – рох, лод, лос, ра

ви – лы, сок, жу, дал, сел

за – вод, бор, сов, кат, был, выл, бил

ки – но, ты, нул, вал, дал

но – ги, ты, ры, сы, си, ша, ра, жи

по – ра, жар, вар, пал, гас, шёл

ра – ма, на, ки, да, но

шу – ба, ми, ты, тил

со – да, ва, ты, кол, вет

А — ля, ся. ня

и — ва, ду

я — ма, корь

о — сы, са, си, ба, жог, вод, мут

у — рок, зел, дар, гар, пал, гол, тюг, жин

3. Складывание слов из слогов карточек.

Задание 1

- Раздели по слуху слово на слоги.

- Найди на карточке сначала первый слог потом второй.

- Сложи слоги вместе и прочитай слово.

- Запиши слово по слогам.

|

са |

ло |

|

су |

ма |

|

си |

то |

|

ла |

па |

|

лу |

на |

|

ли |

па |

|

на |

род |

|

не |

вод |

|

но |

жик |

|

Та |

рас |

|

кап |

ли |

|

кук |

ла |

|

сто |

лик |

|

мос |

тик |

|

кус |

тик |

|

лис |

тик |

|

пла |

ток |

|

кру |

жок |

|

ста |

рик |

|

хло |

пок |

|

кув |

шин |

|

крю |

чок |

|

клю |

чик |

4.Чтение предложений со словами в два слога.

Задание.

Прочитай предложения, произнося слова по слогам. Запиши.

|

Бы-ло ле-то. Ма-ма уш-ла. На-ши но-ги. Са-ни но-вы. Де-ти сы-ты. Та-ня ра-да. |

Де-ти пе-ли. Де-ти до-ма. Мы-ли ру-ки. Ве-зи са-ни. Ма-ма до-ма. Чи-жи пе-ли. |

Ва-ля ши-ла. Пи-ла ту-па. Гу-си бе-лы. Си-ди ти-хо. Зи-на се-ла. Мы-ши се-ры. |

|

Ю-ра у-пал. Ю-ла ма-ла. О-ля ма-ла. Я-ша ге-рой. А-ля пела. Я-ма пус-та. |

Ко-ля ус-нул. Со-ня пи-шет. Ли-са бе-жит. Па-па ус-тал. Ва-ся пи-лит. Ли-да во-дит. |

Гу-си ши-пят. Мы-ши пи-щат. Пе-тя ма-лыш. Да-ча пус-та. Ви-тя ша-лит. Же-ня ле-пит. |

|

Ма-ма ве-ла Ма-шу. Тё-тя да-ла са-ло. Ва-не да-ли мы-ло. Ут-ки пи-ли во-ду. Ут-ро бы-ло яс-но. |

Де-ти бы-ли до-ма. Ве-ра мы-ла ли-цо. Ту-чи бы-ли се-ры. Се-но бы-ло су-хо. Ва-ля мы-ла ру-ки. |

Ня-ня мы-ла Ни-ну. На-ша Га-ля ум-на. Си-ма не-си пи-лу. Ко-ля бе-ри лы-жи. |

- Чтение рассказов по слогам.

Задание.

Читай рассказы, произнося слова по слогам. Спиши.

1. Ка-те да-ли мы-ло. О-на мы-ла ру-ки, ли-цо и ше-ю.

Ру-ки ли-цо и ше-я бы-ли бе-лы.

2. Па-па до-ма и Ви-тя до-ма. Не шу-ми , Ви-тя, не бу-ди па-пу, а си-ди ти-хо. Лю-би, Ви-тя, па-пу

3. В са-ду бы-ли ма-ки. Ка-тя и Лю-ба ли-ли во-ду на ма-ки. Ма-ма бе-ри ма-ки. Это на-ши ма-ки.

4.Ма-ма и де-ти у-шли. Кош-ка Мур-ка до-ма. Кош-ка ис-кала е-ду. На пол-ке бы-ла ры-ба. Мур-ка взя-ла ры-бу и е-ла на по-лу. Кош-ка Мур-ка сыта, а нам ры-бы нет.

5. У баб-ки бы-ла внуч-ка. Внуч-ка бы-ла ма-ла и всё спа-ла. Баб-ка са-ма пек-ла хле-бы и ме-ла по-лы, мы-ла и ши-ла на внуч-ку. Пос-ле баб-ка ста-ла ста-ра. О-на лег-ла на печ-ку и всё спа-ла. Внуч-ка пек-ла, мы-ла и ши-ла на баб-ку.

6.По-шла Ка-тя ут-ром по гри-бы, взя-ла Ма-шу. Ма-ша бы-ла ма-ла. На пу-ти бы-ла реч-ка. Ка-тя взя-ла Ма-шу се-бе на спи-ну. Сня-ла чул-ки и по-шла по во-де. Си-ди креп-че, Ма-ша, да не жми ме-ня за ше-ю. Пус-ти руки, а то мне душ-но. Ка-тя нес-ла Ма-шу.

6.Слова в три, четыре слога.

Задание.

1. Чтение слов по слогам с одновременными хлопками в ладоши.

ра-бо-та па-ру-са му-зы-ка

ма-ши-на ры-ба-ки ре-зи-на

де-ре-во ре-ше-то бе-рё-за

о-хо-та у-ро-ки у-си-ки

о-хо-та у-зо-ры у-тя-та

о-зе-ро у-ко-лы о-ло-во

ко-ро-ва во-ро-та во-ро-на

са-мо-лё-ты че-мо-да-ны то-ва-ри-щи

па-ро-во-зы ца-ра-пи-на пи-са-те-ли

фо-на-ри-ки па-ро-хо-ды те-ле-фо-ны

- Прочитай, раздели слова на слоги.

сорока машина молоко

ворона лошади заводы

собака вагоны сухари

водолазы гусеница воробышек

пароходы метелица жаворонок

водовозы черепаха воронёнок

- Послушай слова, назови первый, второй и третий (четвёртый) слоги. Напиши слова по слуху.

каналы сапоги топоры

пузыри галоши моторы

бумага заводы соколы

черёмуха Серафима пулемёты

рукавицы Антонина самолёты

огороды занятие автоматы

- Допиши слова. Количество точек обозначает количество букв.

пена.. пиро.. золо..

роди.. мали.. забо..

кури.. кали.. сиро..

земляни.. коровуш.. кормили..

смороди.. ударни.. молочни..

медведи.. Бурёнуш.. колхозни..

- Чтение предложений со словами в три, четыре слога.

Де-ти ре-ша-ли за-да-чи.

Ма-ма ку-пи-ла су-ха-ри.

Ду-ся ку-ша-ет ма-ли-ну.

Па-па чи-та-ет га-зе-ту.

На-ша ро-ди-на бо-га-та.

Ни-на ку-пи-ла яб-ло-ки.

Де-воч-ки нар-ва-ли лан-ды-шей.

Жу-рав-ли ле-те-ли ста-я-ми.

По-ля-на по-кры-та цве-та-ми.

Са-дов-ник по-ли-вал по-сад-ки.

Ре-бя-та ве-се-ло иг-ра-ли.

Де-душ-ка ку-ша-ет ви-ног-рад.

На-та-ша у-ро-ни-ла та-рел-ку.

Ма-лы-ши по-лу-чи-ли иг-руш-ки.

Се-рё-жа на-ри-со-вал са-мо-лёт.

Мед-ве-ди-ца ку-па-ла мед-ве-жат.

Нас-ту-пи-ла хо-лод-на-я зи-ма.

Де-жур-ны-е о-де-ва-ли ма-лы-шей.

Де-жур-ны-е со-би-ра-ли тет-ра-ди.

Кол-хоз-ни-ца при-вез-ла мо-ло-ко.

Бу-рё-нуш-ка – на-ша кор-ми-ли-ца.

Ре-бя-тиш-ки пус-ка-ли ло-доч-ки.

В ле-су ку-ко-ва-ла ку-куш-ка.

В са-ду по-са-ди-ли смо-ро-ди-ну.

На сто-ле сто-ят те-ле-фо-ны.

На за-во-де де-ла-ют па-ро-во-зы.

( Чтение и письмо: сборник упражнений по исправлению недостатков письма и чтения. В. И. Городилова М. З. Кудрявцева, Дельта, 1997)

Графические игры и упражнения.

Полубуковка.

Дидактическая задача: распознавать и запоминать конфигурацию букв.

Оборудование: небольшая ширмочка(кусок картона, книга, тетрадь и т. п. ), касса букв.

Содержание : Учитель медленно показывает из-за ширмочки часть буквы. Дети должны мысленно дорисовать контур буквы по памяти и узнать её. После того как буква будет названа, её показывают полностью.

Какая буква в начале слова.

Дидактическая задача: Соотносить звук и букву; запоминать гласные буквы.

Оборудование: предметные картинки, индивидуальные кассы гласных букв.

Содержание: Учитель показывает картинку, дети поднимают гласную букву с которой она начинается название изображенного на картинке предмета.

Вариант. Учитель показывает гласные буквы, дети откладывают картинки с изображением предметов, названия которых начинаются с этой буквы. Если ребёнок пропустил нужную картинку или положил ошибочно другую, эти картинки переворачиваются лицевой стороной вниз. Выигрывает тот, у кого оказывается меньше перевёрнутых картинок.

Помоги животным.

Дидактическая задача: соотносить звук и букву; запоминать конфигурацию букв.

Оборудование: предметные картинки, касса букв.

Содержание. К доске прикрепляются картинки с изображением животных, вперемешку пишутся или прикрепляются буквы. Дети по одному выходят к доске и соединяют картинку и букву, с которой начинается название животного.

Вариант 1. Когда дети начинают читать слова, игра усложняется (соединяют слово и картинку).

Данный вариант игры можно использовать для формирования представления о многозначности слова.

Вариант 2. Детям раздаются слова и картинки, каждый отыскивает свою «пару».

Найди варежки.

Дидактическая задача: совершенствовать умение распознавать знакомые буквы алфавита.

Оборудование: рисунок на таблице или доске (варежки разного цвета и размера, на которых напечатаны буквы).

Содержание. Дети находят пару варежек с одинаковыми буквами и соединяют их линиями («связывают»). Буквы называются. Можно соединять линиями заглавную и прописную букву.

Капитаны.

Дидактическая задача: упражнять в составлении прямых слогов и их чтении.

Оборудование: рисунок изображающий берег моря, кораблики; касса букв.

Содержание. На берегу «моря» устанавливаются гласные буквы-порты. Дети – капитаны, держат в руках кораблики с прикреплёнными согласными буквами (начальными буквами названий кораблей), подводят кораблики каждый к своему порту – гласной букве и читают получившийся слог.

Выбирай любую букву.

Дидактическая задача: упражнять в составлении прямых слогов и их чтении.

Оборудование: гласные и согласные буквы.

Содержание. Гласные буквы стоят на планке доски, согласные перевёрнуты лицевой стороной вниз на столе учителя. Учитель загадывает загадку. Отгадавший выходит к столу, выбирает любую согласную букву, называет её, подставляет к гласным на планке и вместе с детьми читает получившиеся слоги – слияния.

Кто быстрее найдёт слог.

Дидактическая задача: закреплять в памяти детей зрительные образы слогов; упражнять в чтении прямых слогов.

Оборудование: касса слогов, разрезная касса.

Содержание. К доске прикрепляются слоги. Дети получают задание найти какой–то определённый слог в разрезной кассе. Вначале они опираются на зрительный образ: учитель показывает слог; затем слог только произносится. Найдя слог в кассе ребёнок показывает его учителю, а потом отыскивает его на доске. Дети хором читают слог.

Слушай и смотри – быстро говори.

Дидактическая задача: совершенствовать умение произносить прямые слоги с опорой на гласный звук

Оборудование: Согласные буквы.

Содержание. Учитель показывает карточку с согласной буквой и называет гласную. Дети хором произносят слог, который получился.

Цепочка.

Дидактическая задача: формировать навык чтения разных слогов; учиться следить за чтением товарища.

Оборудование: слоговая таблица.

Содержание. Игра проходит в виде соревнования. Каждый ряд, получает задание прочитать какой – либо столбик слогов. Дети читают цепочкой, по рядам, по очереди. Если участник не подхватил эстафету – «цепочка» порвалась, ряд проиграл. Можно читать стоя, взявшись за руки, тогда ребёнок, порвавший цепочку, садится.

Живые слоги

Дидактическая задача: развивать навык чтения слогов и слов; воспитывать сосредоточенность.

Оборудование: касса букв и слоги.

Содержание. К доске вызываются 10 учеников, которые строятся в две шеренги. Левой шеренге выдаются согласные буквы, правой – гласные. По сигналу учителя дети сходятся попарно, поднимая вверх буквы. Сидящие за партой читают получившийся слог.

Вариант 1. Учащимся раздаются не буквы, а слоги. Тогда сидящие дети читают целые слова.

Вариант 2. Карточки со слогами даются вперемешку. Дети должны сами подобрать себе пару так, чтобы получилось слово.

( Игры и упражнения в обучении шестилеток. Минск «Народная асвета» 1985. под ред. Н, В. Седж)

Приложение 3

Упражнение «Сочиняем мы «бубнилки»…»

БА – БА – БА – БАБА

БА – БА – БА – БАНЯ

БА – БА – БА – БАЛ

БА – БА – БА — БАНТ

БА – БА – БА — БАНТИК

БА – БА – БА — БАС

БА – БА – БА — БАНК

БА – БА – БА – БАНКА

ДА – ДА – ДА – ДАЧА

ДА – ДА – ДА — ДАТА

ДА – ДА – ДА — ДАША

ДА – ДА – ДА – ДАЛЬ

ДО – ДО – ДО – ДОН

ДО – ДО – ДО — ДОГ

ДО – ДО – ДО — ДОМ

ДО – ДО – ДО — ДОЧЬ

ДО – ДО – ДО — ДОЖДЬ

ДО – ДО – ДО — ДОКТОР

Чистоговорки:

Да – да – да – из трубы бежит вода.

До – до – до – на дереве гнездо.

Ды – ды – ды – мы пошли по ягоды.

Ду – ду – ду – с мамой я домой иду.

Та – та – та – в нашем классе чистота.

Ту – ту – ту — наводим сами красоту.

Ты – ты – ты – нами политы цветы.

Ят – ят – ят – парты ровненько стоят.

Ют – ют – ют – очень любим мы уют.

Ло – ло – ло – на улице тепло.

Лу – лу – лу – стол стоит в углу.

Ул – ул – ул – у нас сломался стул.

Ба – ба – ба, ба – ба – ба.

— Мама, мама! Вон труба!

Бу – бу – бу, бу – бу – бу.

— Ты и мне купи трубу!

Би – би – би, би – би – би.

— Ты на этой потруби.

Бу – бу – бу, бу – бу – бу.

— Дядя, дайте мне трубу.

Бе – бе – бе, бе – бе – бе.

— Потрубил я на трубе.

Оль – оль – оль – мы купили соль.

Ба – ба – ба, ба – ба – ба.

На поляне есть изба.

Ба – ба – ба, ба – ба – ба.

Непростая изба.

Бе – бе – бе, бе – бе – бе.

Кто живёт в той избе?

Бе – бе – бе, бе – бе – бе.

В необычной избе.

Ба – ба – ба, ба – ба – ба.

Знаю баба — …..(Яга)

Ва – ва – ва, ва – ва – ва,

Вот высокая трава.

Вы – вы – вы, вы – вы – вы,

Даже выше головы.

Ве – ве – ве, ве – ве – ве,

Васильки видны в траве.

Ву – ву – ву, ву – ву – ву,

Васильков букет нарву.

Ви – ви – ви, ви – ви – ви,

Только много не рви.

Ву – ву – ву, ву – ву – ву,

Я немного сорву.

Га – га – га, да – да – да,

Здесь холодная вода.

Гу – гу – гу, ду – ду – ду,

В эту воду не войду.

Гы – гы –гы, ды – ды – ды,

Только б не было беды.

Га – га – га, да да – да,

Прогревается вода.

Гы – гы гы, ды – ды – ды,

Больше не боюсь воды.

Гу – гу гу, ду – ду – ду,

В водутёплую войду.

Ка –ка – ка, та — та – та,

Потеряли мы кота,

Белого, красивого,

Весёлого игривого.

Ку –ку – ку, ту – ту – ту,

Убежал он в темноту,

В темноту опасную,

В ночь, куда – не ясно нам.

Кы – кы – кы, ты – ты – ты,

Быстро бегают коты –

Дымчатые, серые,

Чёрные и белые.

Ку ку ку, ту – ту – ту,

Вглядываюсь в темноту, —

Я скучаю по коту,

Белому, красивому.

Весёлому, игривому.

Ка – ка ка, та – та — та,

Чернота, темнота

Поглотила кота –

Котика-котишку

Белого плутишку.

Ку — ку – ку, ту – ту – ту,

Утро сменит темноту

И вернёт кота – бегуна и плута.

Прибегай скорее –

Мы тебя жалеем!

Ка – ка – ка, та – та – та,

Не хватает нам кота

Белого, красивонго,

Шустрого, игривого.

Сочиним чистоговорки сами.

Ча – ча ча – хороша у нас бах…

Ча – ча – ча – выстроена калан…

Чо – чо – чо – у меня болит пле…

Чок – чок – чок – оторвался каблу…

Чок – чок – чок – разожми ты кула…

Чок – чок – чок – оторвался крю…

Чал – чал – чал – приближается при…

Чан – чан – чан – созревает наш ка…

Чок – чок – чок – заревел в хлеву бы…

Ал – ал – ал – щенок вчера про…(пал).

Ол – ол – ол – я помыла …(пол).

Ал – ал – ал – поеду я на …(бал).

Ол – ол – ол – пашет землю …(вол).

Ал – ал – ал – я стихи пи…(сал).

Ол – ол – ол – забиваю …(гол)

Ве – ве – ве – много мыслей в …… (голове).

Ва – ва – ва – разболелась … (голова).

Вы – вы – вы – не поднять мне … (головы)

Ва – ва – ва — громко ухает …(сова).

Вы – вы – вы – не боитесь вы… (совы)?

Ва – ва – ва – о сове идёт мол … (ва),

Ва – ва – ва – мол, умна, мудра… (сова)

Ва – ва – ва – очень вкусная… (халва).

Ву – ву – ву – вы попробуйте…(халву).

Ок – ок – ок – очень вкусный …(пирожок).

Ок – ок – ок – заиграл…(рожок).

Ок – ок – ок – начался …(урок).

Ок – ок – ок – у реки… (песок).

Ок – ок – ок – открывай… (замок).

Ок – ок – ок – вотнаш кот… (Пушок).

Ок – ок – ок – потерял… (носок).

Ок – ок – ок – где же ты …(сынок).

Ок – ок – ок – вот зверёк …(сурок).

Ук – ук – ук – растёт зелёный …(лук).

Ук – ук – ук –жужжит усатый …(жук).

Ук – ук – ук – мешает сухой …(сук).

Ук – ук – ук – красивый зверь …(барсук).

Ук – ук – ук – приедет скоро …(внук).

Ук – ук – ук – внушает страх …(паук).

Ук – ук – ук – вот здесь растёт …(бамбук).

Ук – ук – ук – какой красивый …(звук).

Ги – ги – ги – испекли мы пиро…

Ге –ге – ге – на одной стою но…

Би – би – би – очень громко не тру…

Бе – бе – бе – потрубил я на тру…

Ди – ди – ди – ты скорей гулять и…

Де – де – де – искупался я в во…

Ви – ви – ви – ты в саду цветов нар…

Ве – ве –ве – васильки видны в тра…

Произноси слоги парами, тройками, четвёрками.

ПА –БА

БА – ПА

ПО – БО

БО – ПО

ПУ – БУ

БУ – ПУ

ПЭ – БЭ

БЭ – ПЭ

ПЫ – БЫ

БЫ – ПЫ

ПИ – БИ

БИ – ПИ

ПА – БА – ПА

БА – ПА – ПА

БА – БА – ПА

ПА – БА – БА

ПА – ПА – БА

БО – БО – ПО

ПО – ПО – БО

БО – ПО – ПО

БО – ПО – БО

ПО – БО — ПО

БО – ПО – БО – ПО

ПО – БО – ПО – БО

ПУ –БУ – БУ – ПУ

ПУ – ПУ – ПУ – БУ

БЭ – БЭ – ПЭ – ПЭ

БЭ – ПЭ – ПЭ – ПЭ

БА – ПА – БА – ПА

ПА – ПА – БА – БА

БО – БО – БО – ПО

БЫ – ПЫ – ПЫ – БЫ

ПЫ – БЫ – БЫ – ПЫ

БЫ – ПЫ – БЫ — ПЫ

ПУ БУ ПУ ПЫ БЫ ПЫ

БУ ПУ БУ БЫ ПЫ БЫ

ПУ ПУ БУ ПЫ ПЫ БЫ

Те же задания с мягкими звуками.

БЯ — ПЯ

ПЯ – БЯ

БЕ – ПЕ

БЕ — ПЕ

ПЮ – БЮ

ПЁ — БЁ

БЯ – ПЯ – БЯ

ПЕ – БЕ – ПЕ

ПИ – БИ – ПИ

ПЁ – ПЁ –БЁ

БЁ – БЁ – ПЁ

БЮ – БЮ — ПЮ

БИ – ПИ БИ –ПИ

БЕ – БЕ – БЕ – ПЕ

БЮ – ПЮ – ПЮ – БЮ

Звуки изучаем — ошибки исправляем. (Исправь ошибки Незнайки)

В болоте квакает ЖАПА.

В огороде выросла РЕБА.

В комнате стоит ТУМПА.

На столе стоит ЛАМБА.

В ворота летит ШАЙПА.

В парке цветёт ЛИБА.

В марте цветёт ВЕРПА.

У мамы новая ШЛЯБА.

В синем небе звёзды плещут.

В синем море волны блещут.

На дороге поднялась быль.

Это не сказка, а пыль.

У меня болят пока.

Ну, прощайте же бока.

Я очень громко бел.

Этот заяц слишком пел.

Во дворце живёт парень.

На вечеринку ходит барин.

Чтение тихо и умеренно.

арка – арца

арта – арда

арла – арча

арса – аржа

Чтение громко и уверенно.

гарь – парь – жарь

дверь – зверь – червь

Игры на звукоподражание.

«На птичьем дворе».

Наша уточка с утра… Кря, кря, кря!

Наши гуси у пруда… Га, га, га!

Наши курочки в окно… Ко, ко, ко!

А как Петя — петушок

Ранним – рано поутру

Нам споёт … Ку – ка – ре – ку!

«Курочка с цыплятами».

Чтение стихотворения по таблице

Вышла курочка гулять.

Свежей травки пощипать.

А за ней цыплятки – малые ребятки.

- Цып, цып, цып! Сюда! Сюда!

Я вам буковку нашла!

Прибежал весёлый А, прочитали дети … (на).

Прибежал задорный О, прочитали дети … (но).

Прибежал упрямый У, прочитали дети … (ну).

Прибежал зазнайка Е, прочитали дети… (не).

Далее нужно придумать имя цыплёнку, сочинить о них историю.

«Дупло».

Вот это дуб, а в нём дупло.

Где поселилась буква О.

Буква эта гласная,

Но дружна с согласными.

Жёлудь «Эль» упал в дупло,

прочитали вместе…(ло).

Жёлудь «Эн» упал в дупло,

Прочитали вместе… (но). И т. д.

Приложение 4.

Задания для развития динамического чтения.

- Найди (сфотографируй) лишнюю букву:

а, о, в, у, и

- Найди лишний слог:

бо, но, ро, мы, со, ко, ло

- Найди лишнее слово:

река слон мама

речка лев моль

ручей мак мела

ручка тигр мила

ручеёк

- Упражнения с фиксацией зрения на средней линии (ряде чисел).

Таблица 1. Таблица 2

м а а м

м о о м

м у у м

м и и м

м е е м

м ы ы м

45 мм 50 мм

Таблица 3. Таблица 4.

м 1 а а 1 м

м 2 о о 2 м

м 3 у у 3 м

м 4 ы ы 4 м

м 5 и и 5 м

м 6 е е 6 м

45 мм 50 мм

зачер стветь

подбод ривший

распусти вшийся

почувст вовали

5. Упражнения с фиксацией зрения в центре.

Таблица 1

|

ку |

ман |

туз |

кас |

|

ша |

та |

тин |

бол |

|

то |

кар |

тон |

на |

|

фель |

лик |

ка |

низ |

Таблица 2

|

А |

К |

С |

О |

Т |

П |

С |

Д |

И |

|

Б |

М |

У |

З |

Й |

Ю |

У |

Ч |

Щ |

|

В |

Р |

Я |

Л |

Е |

Н |

С |

Ф |

Э |

|

Ш |

Г |

Х |

Ы |

А |

Ж |

Ц |

Н |

Я |

Памятка.

- Как можно быстрее назови все буквы, указывая их карандашом.

- Старайся запомнить расположения сразу двух-трёх следующих друг за другом букв.

- Помни: глаза смотрят в центр таблицы и видят всю её целиком.

Упражнения для развития беглости чтения.

Упражнения для расширения поля зрения.

- Работа по созерцанию зелёной точки. (на карточке, на картинке ставим зелёную точку и концентрируем взгляд на ней. В это время называем предметы справа, слева, вверх, внизу.)

- Работа по таблице Шульте.

Развитие поля зрения по горизонтали.

8 4 7 22 9 14 18 7

2 1 5 3 12 6 23 20

6 3 9 21 4 1 25 15

13 5 24 11 17

10 8 19 2 16

Развитие поля зрения по вертикали.

Комплект № 1

13 33 9 4 26

3 22 19 2 30

28 31 12 24 6

7 10 21 27 14

35 18 1 16 8

23 5 29 32 11

15 34 17 25 20

Комплект № 2

26 31 23 5 21

17 3 5 11 29

14 22 8 24 6

20 33 27 16 13

12 30 18 2 34

1 7 25 28 9

32 10 15 4 19

- Работа со словарными блоками, по вертикали которых спрятано слово.

сок Света ива

носки место кресло

сам каток клетка

кукла кукла

магазин рак

( Дети читают слова, а сами следят за буквами, над которыми стоит точка).

- Чтение столбиков с трафаретами.

Дети используя трафарет читают слова в столбиках. В словах 1 класса — 3-5 слов, 2 кл.- 10 — 12 слов, 3 кл — 15 – 18 слов, 4 кл.- 20 – 25 слов.

чек красный защёлка универмаг

зуб бегать лаборант удовольствие

дом игра молоко учебники

- Определи разницу.

Беседа, собеседник, беседовать, беседка, собеседование;

Беседа, разговор, собеседование, болтовня, диалог.

- Назови по порядку.

беда буря плач

несчастье вьюга рёв

горе позёмка слёзы

печаль метель рыдания

ветер

вихрь

ураган

шторм

7. Работа с буквенными таблицами и трафаретом.

Трафарет накладывается на карточку, буква а в середине. Надо назвать буквы, которые увидели.

№ 1 № 2 № 3

г я п л м

а а о

с р щ а

з б

ж к

№ 4

ю й

а

д

э й

8. Наборы Т. Н. Федоренко.

Тексты зрительных диктантов.

- «Фотоглаз».

а) на доске столбики слов, которые ученики читают определённое время. Слова закрываются, дети по памяти называют прочитанные слова;

б) учитель показывает кадр диафильма, ученики должны воспроизвести подпись к кадру.

- «Угодай– ка».

Чтение предложений, текстов перекрытых полосками.

У каждого ученика по 2-3 текста. Требуется найти данное предложение.

- «Бегущая строка».

- Работа по таблице.

Пособие состоит из 4 блоков, в каждом блоке по 5 столбиков слов (слова из словаря). Работа по таблице проводится так: называется слово, которое отыскивается (звёздочка, синяя, второе, снизу; круг жёлтая, пятое, сверху и т. д.)

|

1. агроном железо медведь осина календарь металл |

билет пенал растение комната инженер деревня |

дорога ребята лисица заяц капуста одежда |

месяц самолёт орех дежурный аллея Москва |

огурец язык метро топор ветер сирень |

|

2.интересный морковь жёлтый праздник овощи русский |

молоко север пальто посуда сапог комбайн |

осина телефон мороз коньки путешествие сверкать |

магазин ужин трактор лагерь корабль шоссе |

сеялка солома шофёр завод сорока погода |

|

3.октябрята хлебороб директор аккуратно командир трамвай |

космонавт чёрный желать квартира горизонт пассажир |

председатель лестница земляника картофель столица солдат |

Россия костёр ворона город тетрадь хорошо |

корова народ билет берег улица ягода |

|