Преподобный Кукша — просветитель вятичей. Печерская обитель Имя

преподобного Кукши (или Купши), инока Киевского Печерского монастыря,

проповедовавшего христианскую веру среди язычников-вятичей и принявшего

от них мученическую смерть в начале XII века, едва ли говорит что-то

большинству современных читателей. Это кажется особенно странным, потому

что вятичи, как известно, — самое восточное из всех восточнославянских

племен и именно их обычно считают своими ближайшими предками жители

многих областей Центральной России. А значит, преподобномученик Кукша,

«апостол вятичей» (как иногда именуется он в церковной литературе),

должен был бы почитаться одним из главных просветителей и крестителей

нашего Отечества. А между тем в древней Руси, не в пример нам, о его

подвиге знали и помнили. Спустя много лет после его мученической гибели

епископ Владимиро-Суздальский Симон (1214-1226), один из авторов

Патерика Киевского Печерского монастыря (сборника рассказов о житии и

подвигах печерских монахов), так писал о нем в своем послании к

печерскому же постриженнику Поликарпу: «Как добровольно можно умолчать

об этом блаженном черноризце… о котором всем известно, как он бесов

прогнал, и вятичей крестил, и дождь с неба свел, и озеро иссушил, и

много других чудес сотворил, и после многих мучений убит был с учеником

своим»(1). Рассказывая о других печерских старцах, епископ Симон

ссылался обычно на какие-то литературные источники: например, на Житие

основателя Киево-Печерского монастыря преподобного Антония или на так

называемую Печерскую летопись (оба памятника, к сожалению, не дошли до

нашего времени). В рассказе же о Кукше ограничился словами: «…его же

вси сведають» — то есть ясно дал понять, что известность преподобного

выходила далеко за рамки Печерской обители и достигала пределов его

епархии — Владимиро-Суздальской Руси. Киевский Печерский

монастырь, с которым, очевидно, была связана большая часть жизни

преподобного Кукши, ведет свою историю с 40-х годов XI века, когда

русский инок Антоний, постриженник одного из греческих афонских

монастырей, вернувшись на Русь, обосновался на крутом, поросшем лесом

берегу Днепра, в окрестностях стольного града Киева, близ княжеского

села Берестовое. По преданию, пещерку, в которой поселился Антоний,

«ископал» будущий киевский митрополит Иларион, ближайший сподвижник

князя Ярослава Мудрого, тогда еще священник берестовской церкви Святых

Апостолов. Со временем к Антонию начали приходить братия, и так возник

монастырь, получивший название Печерского. При первых игуменах —

Варлааме, великом подвижнике Феодосии и его преемнике Стефане —

монастырь постепенно вышел на поверхность; киевский князь Изяслав

Ярославич даровал ему землю на берестовской горе, а затем была построена

церковь во имя Успения Пресвятой Богородицы, получившая название

«Великой».

-

рассказ об истории племени вятичей кратко

-

Предмет:

История

-

Автор:

rorykeller846

-

Создано:

2 года назад

Знаешь ответ? Добавь его сюда!

-

-

Геометрия1 минута назад

Геометрия 8 класс 1 вопрос

-

Английский язык1 минута назад

8. Match each time expression with its definition.

a) two weeks

b) ten years

from

4) a millennium d) a thousand yearse.com

5) a decade

e) a hundred years

6) a fortnight

7) the 1800s

for ages

f) after the birth of Christ

g) a long period of time

h) before the birth of Christ

1) AD

2) BC

ole.co3) a century -

Информатика6 минут назад

можно ли играть в лигу легенд с другом который находится на другом сервере

-

Математика6 минут назад

1. Назви ті пари чисел, у яких перше число є дільни- ком другого: 1) 2 i 8; 4) 5 i 18; 2) 3 i 5; 5) 10 i 50; 3) 14 i 7; 6) 1 i 2012.

-

Алгебра6 минут назад

G

УКРАЇНСЬКА русский

Розкрийте дужки та спростіть

3x(x + 2) + 2x( x + 5)

:

X

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

How much to ban the user?

1 hour

1 day

Смотреть правильно оформленное решениe и ответ на задание Часть 1 Стр. 33 по истории 6 класс автор(ы) Арсентьев, Данилов

Вопросы и задания для работы с текстом параграфа

1. Когда славянские племена выделились из индоевропейских?

Примерно во II тыс. до н.э. из индоевропейских племен выделились балтославянские племена, которые примерно в V в. до н.э. разделились на предков балтов и славян.

2. Перечислите главные занятия восточных славян и назовите орудия труда, которыми они пользовались.

Главным занятием восточных славян было земледелие. Сначала землю обрабатывали сохой. Затем почву выравнивали бороной. Созревшие колосья срезали железными серпами. Славяне занимались также скотоводством: разводили коров, лошадей, коз, овец, свиней. Большую роль в их жизни играли бортничество, рыболовство и охота. У восточных славян развивались ремесла – кузнечное, гончарное, ткачество.

3. В чём преимущество двуполья и трёхполья перед перелогом и подсечно-огневой системой?

Перелог и подсечно-огневая система подразумевала использование земли до ее истощения, тогда как двуполье и трехполье давало земле «отдохнуть». Это позволяло земле восстановить свое плодородие, что давало в будущем лучшие урожаи.

4. Опишите внешний облик восточных славян и их образ жизни.

Славяне отличались высоким ростом, крепким телосложением, обладали незаурядной физической силой и необыкновенной выносливостью. У них были русые волосы и серые глаза. Поселения славян располагались обычно по берегам озер и рек. Обитатели этих поселений жили семьями, в домах-полуземлянках. В домах устраивали несколько выходов, а ценные вещи часто зарывали в землю, потому что в любой момент могли нагрянуть враги. Славяне отличались добродушием и гостеприимством. Каждый странник считался дорогим гостем. Славяне были известны как храбрые воины.

5. Какими были религиозные верования восточных славян?

Восточные славяне были язычниками. Наиболее почитаемыми были Ярило – бог солнца, Перун – бог грома и молнии (одновременно войны и оружия), Стрибог – повелитель ветров, Волос (Велес) – покровитель скотоводства, Мокошь (Макошь) – богиня плодородия. Славяне верили в загробную жизнь и почитали своих предков. Они совершали религиозные обряды в священных рощах, у священных дубов, где стояли деревянные, реже каменные статуи божеств – идолы.

6. Как была организована жизнь в славянском племени?

Славяне создавали соседские общины – верви. Члены верви совместно владели сенокосами и лесными угодьями, а поля были поделены между семейными хозяйствами. На общий совет – вече – сходились все домохозяйства округи. Они выбирали старейшин для ведения общих дел. Во время нападений врагов славяне собирали народное ополчение, которое строилось по десятичной системе. Отдельные общины объединялись в племена. Племена, в свою очередь, составляли союзы племен.

Стр. 33

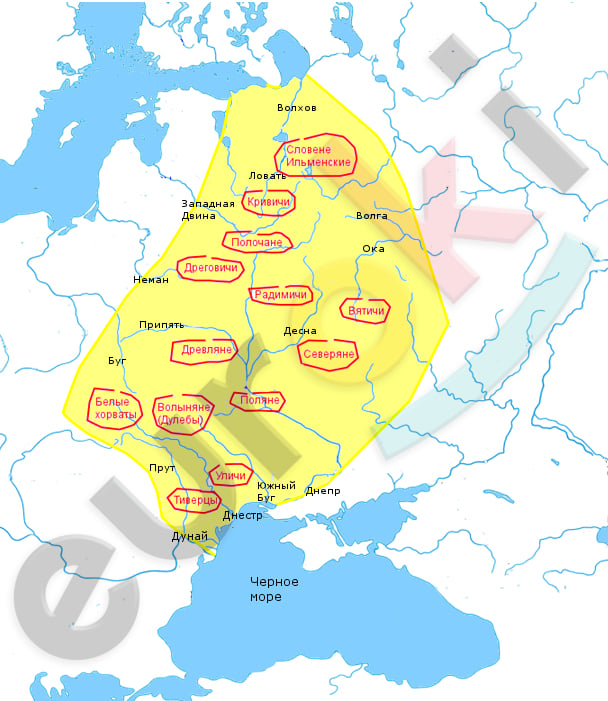

Работаем с картой

1. Покажите на карте территории, на которых в VI – VIII вв. расселились восточные славяне.

Закрашены желтым цветом.

2. Перечислите названия союзов племён восточных славян.

Подписаны красным цветом.

3. Назовите союзы племён восточных славян, на территории которых находились города Новгород, Киев, Полоцк, Искоростень.

Новгород – словене ильменские.

Киев – поляне.

Полоцк – полочане.

Искоростень – древляне.

3. (с)

Дунай, Днестр, Южный Буг, Днепр.

4. Назовите народы финно-угорской, балтийской и тюркской языковых групп, места расселения которых обозначены на карте.

Финно-угорские народы – ливь, чудь (эсты), водь, сумь, емь, корела, весь, чудь заволочская, меря, мещера, венгры (мадьяры), мордва, мурома, черемисы (мари), пермь, вотяки (удмурты).

Балтийские народы – корсь, латгалы, земгалы, жмудь, литва, пруссы, ятвяги.

Тюркские народы – печенеги, хазары, черные болгары, авары.

4. (с)

По территории современной России протекают Днепр.

Днепр протекает по территории Украины, Южный Буг протекает по территории Украины, Днестр протекает по территориям Украины и Молдавии, Дунай протекает по территориям Германии, Австрии, Словакии, Венгрии, Хорватии, Сербии, Болгарии, Румынии, Украины и Молдавии.

5. Назовите реки, на берегах которых жили восточные славяне. В какие моря впадали эти реки?

Дунай, Прут, Днепр, Днестр, Южный Буг, Припять, Десна впадают (или реки, в которые они впадают) в Черное море. Волга впадает в Каспийское море. Западная Двина и Неман впадают в Балтийское море.

5. (с)

Подписаны черным цветом.

6. Назовите столицы государств и сами государства, обозначенные на карте.

Великоморавское государство – Велеград.

Болгарское царство – Плиска.

Византийская империя – Константинополь (Царьград).

Хазарский каганат – Итиль.

Стр. 33

Изучаем документ

1. Пользуясь текстом параграфа и сведениями документа, составьте рассказ о жизни в славянском поселении.

Поселения восточных славян располагались обычно по берегам озер и рек. Проживали они семьями, в домах-полуземлянках площадью 10-20 м2. Топилось такое жилище по-черному. Каждый странник считался в таком доме дорогим гостем. Славяне были хорошими воинами, которые беспощадно сражались с врагами. Особое место в жизни славян занимали религиозные обряды.

2. Оцените, как относится автор к славянам – уважительно, со страхом, пренебрежительно или как-то по-другому.

Автор относится к славянам смешанно – в его словах присутствует пренебрежение (живут они в жалких хижинах, в таком виде идут на сражение с врагами) и с уважением (они очень высокого роста и огромной силы).

3. Сопоставьте текст документа с текстом учебника и определите, как назывался верховный бог у славян.

Верховный бог у славян – Перун.

Преподобный Кукша — просветитель вятичей. Печерская обитель Имя

преподобного Кукши (или Купши), инока Киевского Печерского монастыря,

проповедовавшего христианскую веру среди язычников-вятичей и принявшего

от них мученическую смерть в начале XII века, едва ли говорит что-то

большинству современных читателей. Это кажется особенно странным, потому

что вятичи, как известно, — самое восточное из всех восточнославянских

племен и именно их обычно считают своими ближайшими предками жители

многих областей Центральной России. А значит, преподобномученик Кукша,

«апостол вятичей» (как иногда именуется он в церковной литературе),

должен был бы почитаться одним из главных просветителей и крестителей

нашего Отечества. А между тем в древней Руси, не в пример нам, о его

подвиге знали и помнили. Спустя много лет после его мученической гибели

епископ Владимиро-Суздальский Симон (1214-1226), один из авторов

Патерика Киевского Печерского монастыря (сборника рассказов о житии и

подвигах печерских монахов), так писал о нем в своем послании к

печерскому же постриженнику Поликарпу: «Как добровольно можно умолчать

об этом блаженном черноризце… о котором всем известно, как он бесов

прогнал, и вятичей крестил, и дождь с неба свел, и озеро иссушил, и

много других чудес сотворил, и после многих мучений убит был с учеником

своим»(1). Рассказывая о других печерских старцах, епископ Симон

ссылался обычно на какие-то литературные источники: например, на Житие

основателя Киево-Печерского монастыря преподобного Антония или на так

называемую Печерскую летопись (оба памятника, к сожалению, не дошли до

нашего времени). В рассказе же о Кукше ограничился словами: «…его же

вси сведають» — то есть ясно дал понять, что известность преподобного

выходила далеко за рамки Печерской обители и достигала пределов его

епархии — Владимиро-Суздальской Руси. Киевский Печерский

монастырь, с которым, очевидно, была связана большая часть жизни

преподобного Кукши, ведет свою историю с 40-х годов XI века, когда

русский инок Антоний, постриженник одного из греческих афонских

монастырей, вернувшись на Русь, обосновался на крутом, поросшем лесом

берегу Днепра, в окрестностях стольного града Киева, близ княжеского

села Берестовое. По преданию, пещерку, в которой поселился Антоний,

«ископал» будущий киевский митрополит Иларион, ближайший сподвижник

князя Ярослава Мудрого, тогда еще священник берестовской церкви Святых

Апостолов. Со временем к Антонию начали приходить братия, и так возник

монастырь, получивший название Печерского. При первых игуменах —

Варлааме, великом подвижнике Феодосии и его преемнике Стефане —

монастырь постепенно вышел на поверхность; киевский князь Изяслав

Ярославич даровал ему землю на берестовской горе, а затем была построена

церковь во имя Успения Пресвятой Богородицы, получившая название

«Великой».

Преподобный Кукша — просветитель вятичей. Печерская обитель Имя

преподобного Кукши (или Купши), инока Киевского Печерского монастыря,

проповедовавшего христианскую веру среди язычников-вятичей и принявшего

от них мученическую смерть в начале XII века, едва ли говорит что-то

большинству современных читателей. Это кажется особенно странным, потому

что вятичи, как известно, — самое восточное из всех восточнославянских

племен и именно их обычно считают своими ближайшими предками жители

многих областей Центральной России. А значит, преподобномученик Кукша,

«апостол вятичей» (как иногда именуется он в церковной литературе),

должен был бы почитаться одним из главных просветителей и крестителей

нашего Отечества. А между тем в древней Руси, не в пример нам, о его

подвиге знали и помнили. Спустя много лет после его мученической гибели

епископ Владимиро-Суздальский Симон (1214-1226), один из авторов

Патерика Киевского Печерского монастыря (сборника рассказов о житии и

подвигах печерских монахов), так писал о нем в своем послании к

печерскому же постриженнику Поликарпу: «Как добровольно можно умолчать

об этом блаженном черноризце… о котором всем известно, как он бесов

прогнал, и вятичей крестил, и дождь с неба свел, и озеро иссушил, и

много других чудес сотворил, и после многих мучений убит был с учеником

своим»(1). Рассказывая о других печерских старцах, епископ Симон

ссылался обычно на какие-то литературные источники: например, на Житие

основателя Киево-Печерского монастыря преподобного Антония или на так

называемую Печерскую летопись (оба памятника, к сожалению, не дошли до

нашего времени). В рассказе же о Кукше ограничился словами: «…его же

вси сведають» — то есть ясно дал понять, что известность преподобного

выходила далеко за рамки Печерской обители и достигала пределов его

епархии — Владимиро-Суздальской Руси. Киевский Печерский

монастырь, с которым, очевидно, была связана большая часть жизни

преподобного Кукши, ведет свою историю с 40-х годов XI века, когда

русский инок Антоний, постриженник одного из греческих афонских

монастырей, вернувшись на Русь, обосновался на крутом, поросшем лесом

берегу Днепра, в окрестностях стольного града Киева, близ княжеского

села Берестовое. По преданию, пещерку, в которой поселился Антоний,

«ископал» будущий киевский митрополит Иларион, ближайший сподвижник

князя Ярослава Мудрого, тогда еще священник берестовской церкви Святых

Апостолов. Со временем к Антонию начали приходить братия, и так возник

монастырь, получивший название Печерского. При первых игуменах —

Варлааме, великом подвижнике Феодосии и его преемнике Стефане —

монастырь постепенно вышел на поверхность; киевский князь Изяслав

Ярославич даровал ему землю на берестовской горе, а затем была построена

церковь во имя Успения Пресвятой Богородицы, получившая название

«Великой».

for ages

for ages