- Сказочные жанры.

- Бытование сказки.

- Собирание и научное изучение сказок.

- Мифологическая школа.

- Компаративистская (миграционная) школа.

- Английская «антропологическая школа».

- Структурный подход.

- Систематизация сказочного материала.

- Интерпретация сказочного материала.

- Сказка литературная и сказка авторская.

- Мастера авторской сказки.

- Сказка в русской и советской культуре.

- Сказка в литературе и искусстве.

СКАЗКА – один из видов фольклорной прозы, встречающийся у различных народов и подразделяющийся, в свою очередь, на жанры. Поскольку единой научной классификации до сих пор не существует, жанры или группы сказок исследователи выделяют по-разному. Так Э.В.Померанцева подразделяет их на сказки 1) о животных, 2) волшебные, 3) авантюрно-новеллистические и 4) бытовые, в то время как В.Я.Пропп делит сказки на 1) волшебные, 2) кумулятивные, 3) о животных, растениях, неживой природе и предметах, 4) бытовые или новеллистические, 5) небылицы, 6) докучные сказки.

Важнейшей характеристикой сказки является то, что в ней присутствует обязательная установка на вымысел, что определяет и поэтику сказки. К главным признакам сказки, по В.Я.Проппу, относятся «несоответствие окружающей действительности» и «необычайность… событий, о которых повествуется» (в этом отличие сказки от литературного повествования).

Сказочные жанры.

Волшебные сказки, как подчеркивал В.Я.Пропп (чья классификация использована в данном разделе), «выделяются не по признаку волшебности или чудесности… а по совершенно четкой композиции». В основе волшебной сказки (мысль, к которой пришли самые разные исследователи, независимо друг от друга) лежит образ инициации (инициации – разновидность обряда перехода, посвящения юношей в разряд взрослых мужчин) – отсюда «иное царство», куда следует попасть герою, чтобы приобрести невесту или сказочные ценности, после чего он должен вернуться домой. Повествование «вынесено целиком за пределы реальной жизни». Характерные особенности волшебной сказки: словесный орнамент, присказки, концовки, устойчивые формулы.

Кумулятивные сказки строятся на многократном повторении какого-то звена, вследствие чего возникает либо «нагромождение» (Терем мухи), либо «цепь» (Репка), либо «последовательный ряд встреч» (Колобок) или же «отсылок» (Петушок подавился). В русском фольклоре кумулятивных сказок немного. Кроме особенностей композиции они отличаются стилем, богатством языка, зачастую тяготея к рифме и ритму.

Остальные сказки выделяются в особые жанры не на основании композиции, которая изучена еще недостаточно, а по иным признакам, в частности, по характеру действующих лиц. Кроме того, в сказках не волшебных, «необычайное» или «чудесное» «не вынесено за пределы реальности, а показано на фоне ее. Этим необычайность приобретает комический характер». Сверхъестественное (чудесные предметы, обстоятельства) здесь отсутствует, а если и встречается, то комически окрашено.

Сказки о животных, растениях (война грибов и т. д.), о неживой природе (ветер, мороз, солнце) и предметах (лапоть, соломинка, пузырь, уголек) составляют небольшую часть русских и западноевропейских сказок, тогда как у народов Севера, Северной Америки и Африки сказки о животных широко распространены (наиболее популярные герои – ловкие обманщики-трикстеры (шуты) заяц, паук, лиса, койот).

Сказки бытовые (новеллистические) делятся по типам персонажей (о ловких и умных отгадчиках, о мудрых советчиках, о ловких ворах, о злых женах и т. д.).

Небылицы рассказывают «о совершенно невозможных в жизни событиях» (например, о том, как волки, загнав человека на дерево, становятся друг другу на спину, чтобы достать его оттуда).

Докучные сказки, по мнению В.Я.Проппа, скорее, «прибаутки или потешки», при помощи которых хотят угомонить детей, требующих рассказывать сказки (Про белого бычка).

Разнообразие фольклорных сказок в данной классификации отнюдь не исчерпано, так, например, в славянской традиции можно выделить еще сказки богатырские, солдатские и т.п.

Бытование сказки.

Народные сказки исполнялись особыми рассказчиками – сказочниками. Одна и та же сказка в устах исполнителей могла трансформироваться, как по субъективным причинам (пристрастия самого сказочника, его одаренность), так и по причинам объективным, например, в зависимости от характера аудитории.

Немалое влияние на фольклорную сказку оказала письменная повествовательная традиция. Сборник Панчатантра, объединивший индийские притчи и басни, путем переводов и заимствований был усвоен литературами разных народов. Схожая судьба у свода восточных сказок Тысяча и одна ночь, сначала переведенного на французский язык, а уже с французского на языки народов Европы. На русскую сказочную традицию повлияла и переводная литература (притчи, рыцарские романы и т.д.) и литература лубочная. Все это, в свою очередь, обогащало устную традицию.

Собирание и научное изучение сказок.

Наука о сказке стала самостоятельной дисциплиной в 19–20 вв. Становление ее не связано с какой-то одной научной школой, свой вклад внесли ученые различных научных направлений.

Мифологическая школа.

Основное положение, отстаиваемое мифологической школой, сводится к тому, что сходство сюжетов определено общим «пра-мифом», наследованным различными народами от единого предка.

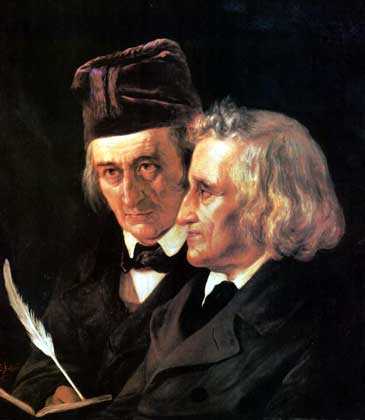

Ярчайшими представителями школы были немецкие филологи и фольклористы братья Якоб Гримм (1785–1863) и Вильгельм Гримм (1786–1859). См. также ГРИММ, ЯКОБ И ВИЛЬГЕЛЬМ. Авторы интересных научных работ, среди которых Германские героические сказания (1829), прославились они, в первую очередь, изданием немецкого фольклора – преданий (1816–1818) и появившихся чуть раньше сказок. Книга Детские и семейные сказки, выходившая отдельными выпусками с 1812 по 1814, не только с большой полнотой представила публике памятники немецкой народной словесности (последнее прижизненное издание включает 210 сказок), отношение фольклористов к материалу определило подход к народной сказке других исследователей.

Братья Гримм стремились к точности, сохраняя, по возможности, черты, характерные для устного повествования. Их собрание отличают ясность и простота, в примечаниях даны варианты сюжета и параллели, почерпнутые из фольклора различных европейских народов. Подготовленное ими издание не свободно и от слабостей: последовательность сказок случайна, для публикации выбраны сказки наиболее типичные, что помешало представить материал во всем разнообразии, кроме того, правке подверглись язык и стиль издаваемых текстов, что особенно заметно сейчас, когда издана так называемая Эленбергская рукопись, где тексты даны без правки.

Среди последователей мифологической школы – крупные отечественные филологи Ф.И.Буслаев (1818–1897) и А.Н.Афанасьев.

Александр Николаевич Афанасьев (1826–1871), историк и литературовед, автор фундаментального трехтомного исследования Поэтические воззрения славян на природу (1866–1869), сыграл выдающуюся роль в деле собирания и публикации русского сказочного наследия. Сборник Народные русские сказки (первоначально издан в виде восьми отдельных выпусков, выходивших с 1855 по 1864), до сей поры является непревзойденным.

Говоря о важнейшей задаче собирания и публикации «простонародных сказок» (которые, по его словам, «суть обломки древнейшего поэтического слова – эпоса», и потому сохранили множество примет прошлого), А.Н.Афанасьев отмечает не только эстетические и научные достоинства такого собрания, но и значение его в деле воспитания детей при условии строгого отбора сказок.

Собрание составлено по разным источникам. Русское географическое общество, членом которого был Афанасьев, отдало в его распоряжение материалы по сказкам из своего богатого архива. П.В.Киреевский (1808–1856) передал составителю хранившиеся у него записи, сделанные П.И.Якушкиным (1822–1872), известным собирателем народных песен, В.И.Даль (1801–1872), сосредоточившийся на издании русских пословиц и поговорок, передал собственные записи (до этого он опубликовал некоторые сказки, предварительно их обработав). Кроме того, были включены тексты, заимствованные из периодики и лубочных изданий 18–19 вв. Сам А.Н.Афанасьев записал немногим больше десятка сказок, однако он не собирался выступать в качестве фольклориста. Он ставил перед собой задачу классифицировать и опубликовать накопленные материалы, и превосходно с ней справился. Народные русские сказки, включающие около 600 текстов, не только самое большое собрание подобного рода. Начиная со второго издания А.Н.Афанасьев ввел классификацию сказок. Публиковал он и варианты, которыми располагал.

К сожалению, нельзя компенсировать разный подход к материалу в первоисточниках – встречаются и пересказы, и точная запись (в некоторых случаях сохранено местное произношение), не все тексты снабжены указанием, где они записаны. Зато составитель бережно относился к текстам, редакторская правка с его стороны была редкой и незначительной. Исключено из собрания также, по выражению самого А.Н.Афанасьева, «все, что искалечено» цензурой. Цензурные запреты коснулись текстов, имевших острую социальную (часто антиклерикальную) направленность, и текстов, появление которых в печати исключалось по соображениям нравственным (откровенная лексика, эротические сюжеты, иногда «с картинками», сексуальная символика).

Усеченная версия этой части афанасьевского собрания вышла в свет около 1872 в Женеве под названием Народные русские сказки не для печати. Первое научное издание увидело свет лишь в 1997. Среди «заветных сказок» (определение, принятое в научной литературе) менее десятка сказок о животных, не намного больше сказок волшебных (характерно, что в традиции сосуществуют одни и те же сказки и с эротическими подробностями, и без них), подавляющее большинство – сказки бытовые.

Компаративистская (миграционная) школа.

Ее приверженцы развивали мысль о том, что сходство в произведениях евразийских народов, не обязательно родственных, возникло либо через заимствования, либо вследствие общего источника. По преимуществу изучались миграция и развитие во времени литературных и фольклорных образов, мотивов и сюжетов. Среди представителей школы – немецкий филолог Т.Бенфей (1809–1881), чешский филолог Й.Поливка (1858–1933), финский фольклорист А.Аарне (1867–1925). В русском литературоведении идеи, лежащие в основе компаративисткой теории, возникли самостоятельно. Крупнейший представитель компаративистики в России – филолог А.Н.Веселовский (1838–1906).

Английская «антропологическая школа».

Последователи этой школы утверждали, что сходство сказочных сюжетов продиктовано их самозарождением на единой бытовой и психологической основе. Наиболее известные представители школы – английский этнограф Э.Тэйлор (1832–1917), шотландский писатель Э.Лэнг (1844–1912).

Структурный подход.

Важнейшую роль в изучении сказки сыграл русский ученый Владимир Яковлевич Пропп (1895–1970). Свой подход он демонстрирует в книге Морфология сказки (1928) на примере сказки волшебной. Он рассматривает сказку как единую структуру, в которой существуют постоянные и устойчивые элементы, функции, и функции эти не зависят от того, как и кто их осуществляет, число функций ограничено, последовательность неизменна.

Функций – всего 31, причем не в каждой сказке обязательно присутствуют все, – отлучка, запрет, нарушение запрета, злодей (отрицательный персонаж), соучастие (злодей обманывает героя, который невольно делается его пособником), несчастье, беда (недостаток), активное противодействие, оставление героем дома, помощник (даритель), магическое средство, сражение с врагом, ранение героя, побежденный враг, устранение недостачи (беды), возвращение домой, ложный герой, наказание ложного героя, преображение (признание подлинного героя и получение им нового статуса), женитьба, воцарение на троне.

В волшебной сказке, по В.Я.Проппу, встречаются семь типов персонажей: злодей, помощник, даритель, искатель, гонец, герой и ложный герой. При отсутствии некоторых персонажей его функции передаются самому герою. Кроме деления на жанры (сказки волшебные, кумулятивные и т.д.), он предлагал дальнейшее деление на типы, в свою очередь, распадающиеся на сюжеты, которые распадаются на версии и варианты.

Структурный подход к материалу был дополнен и отчасти переосмыслен в книге Исторические корни волшебной сказки (1946). Автор рассматривает в качестве общей основы сказочной структуры (речь вновь о сказке волшебной) обряд инициации. Эти научные положения отчасти предвосхитил в книге Сказки Перро и параллельные рассказы (1923) французский исследователь П.Сентив, что не умаляет значения книги В.Я.Проппа.

Оригинальный подход к материалу предложен в монографии Е.Мелетинского, Д.Сегала, Е.Новик Структура волшебной сказки (1999).

Систематизация сказочного материала.

Огромное значение в изучении и систематизации сказок сыграла работа финского ученого А.Аарне Указатель сказочных типов (1910). Указатель построен на материале европейских сказок, сами сказки разделены на 1) сказки о животных, 2) сказки волшебные, 3) легендарные, 4) новеллистические, 5) сказки об одураченном черте и 6) анекдоты.

Важные уточнения в труд Аарне внес американский ученый С.Томпсон, создавший Указатель сказочных сюжетов (1928). Советский фольклорист Н.П.Андреев (1892–1942), переводивший на русский язык указатель Аарне, переработал его, добавив сказки из русского сказочного репертуара. Книга Указатель сказочных сюжетов по системе Аарне (1929) не утратила своего значения. Через полвека появилась работа Л.Г.Барага, И.П.Березовского, К.П.Кабашникова, Н.В.Новикова Сравнительный указатель сюжетов (1979), посвященный восточнославянским сказкам.

Много делает для изучения и систематизации сказки основанная в 1910 Международная федерация фольклористов (Хельсинки), регулярно выпускающая указатели и монографии. Кроме того, важную роль в международной фольклористике играют издающийся с 1957 международный журнал «Fabula» (Геттинген), и выходящая с 1975 на английском и немецком языках Энциклопедия сказок (Берлин, Нью-Йорк).

Интерпретация сказочного материала.

Немалую роль если и не в изучении сказки как явления фольклора, то в культурологии и самосознании современной культуры играют научные работы по психологии, интерпретирующие сказочный материал в собственных целях.

Зигмунд Фрейд (1856–1939), австрийский психолог, невропатолог и психиатр, создатель «психоанализа». Основываясь на фрейдовской теории, его последователь О.Ранк рассматривал сказку (появившуюся, по его утверждению, в период упорядочивания семейно-родовых отношений), как вуалирующую сексуальный комплекс, в противоположность мифу, где комплекс представлен откровенно.

Карл Густав Юнг (1875–1961), швейцарский психиатр, родоначальник «аналитической психологии», в отличие от З.Фрейда, исследовал не сексуальные комплексы и их вытеснение, а психологию бессознательного. По его мысли, в подсознании существуют два слоя – персональный, и коллективный, более глубокий, при том развивающийся не индивидуально, а наследуемый. Недра коллективного подсознания хранят не комплексы, а архетипы, элементы психических структур, которые ученый сопоставлял со сказочными и мифическими образами и мотивами.

Эрих Фромм (1900–1980), американский философ и культуролог, преобразователь фрейдизма, в работе Забытый язык (1951) рассматривал язык символов, привлекая для исследования сновидения, миф и сказку.

Сказка литературная и сказка авторская.

Анализируя отношение к действительности в фольклорной сказке и в литературе, В.Я.Пропп проводит четкую грань между формами мышления, типичными для фольклора, и формами мышления, определяющими литературное творчество (в первоисточнике речь о 19 в., но закономерность распространяется и на 20 в.), причем, разнятся и законы, лежащие в основе поэтики фольклора и поэтики литературы. В.Я.Пропп не отрицает, что литература и фольклор связаны: «Процесс перехода сюжетов или повествовательного стиля в литературу совершался… не путем заимствования только, но – и это наиболее важно – путем преодоления того отношения к действительности, которое характерно для сказочного повествовательного фольклора». Здесь и берут начало отличия сказки авторской и литературной от сказки народной.

Важна и «механика» переноса текста из фольклора в литературу. Если народная сказка существует исключительно в устной традиции, то логично заключить, что при самом бережном перенесении на бумагу она теряет часть своих свойств, приобретая свойства, ей не присущие. Условное членение текста при записи, да и сам принцип «закрепления» текста, тогда как при устном исполнении одна и та же сказка всякий раз передается чуть иначе, заставляет говорить о возникновении сказки литературной, то есть подвергшейся обработке, даже в том случае, когда исходным текстом является сказка народная. На этом основан известный инцидент с А.М.Ремизовым, который был обвинен в плагиате после публикации обработанной им народной сказки Небо пало. Пострадавший отмечал, что если сравнивать его текст с фольклорной записью, сделанной М.М.Пришвиным, отличий немного, но он, по его выражению, «рассказчику язык подвесил», при помощи синтаксиса прояснил интонацию, добавил выразительности. Характерно и то, что, особенно на раннем этапе записи фольклорных текстов, вторжение самих фольклористов, «облагораживание» ими народной сказки, ее «выглаживание» уводило от фольклорного первоисточника.

Следующий этап письменного бытования сказки – сказка авторская. Ее не всегда отличают от сказки литературной (порой оба слова выступают в качестве синонимов), что неверно. Для авторской сказки характерна повышенная степень психологизма, превращение персонажей из «знаков» в полнокровные «образы», и зачастую подчеркнутая игра со сказочными клише (последнее особенно важно для литературы 20 в.).

Авторскую сказку отличает также «двойное бытование». За редким исключением (в тех случаях, когда сочинение предназначается исключительно детской аудитории), авторская сказка имеет несколько уровней прочтения, а потому может по-разному восприниматься взрослыми и детьми. Причем не важно, какому читателю сказка адресована, о чем свидетельствуют два равноценных процесса: превращение «взрослых» книг в «детские» (Ш.Перро, Р.Р.Толкиен) и обратное движение – от «детской» книги к «взрослой» (Л.Кэрролл).

Надо отметить, что граница между сказкой литературной и сказкой авторской подвижна. Часто обработка народных сказок превращает их в полной мере в сказки авторские. Также следует помнить, что принцип обработки зависит не только от авторского намерения, но и от того, какой аудитории предназначается текст. В этом смысле надо рассматривать различные адаптации сказки для мало подготовленного читателя (слушателя), как чисто служебный подход, не вписывая их ни в фольклорный, ни в литературный контекст.

Мастера авторской сказки.

Родоначальником авторской сказки можно считать французского поэта и критика Шарля Перро (Perrault, 1628–1703). В сборник Сказки моей матушки Гусыни, или Истории и сказки былых времен с поучениями, который увидел свет в 1697 и был подписан не именем самого Перро, а именем его сына Дарманкура, было включено 8 сказок (переиздавая книгу, автор включил еще 3 стихотворных сказки), каждая сказку заключала мораль в стихах. Стиль этих произведений сближал их с придворной литературой.

Влияние на традицию авторской сказки оказал итальянский драматург Карло Гоцци (1720–1806), в пьесах которого сочетались и мотивы, заимствованные из итальянского фольклора, и мотивы восточных сказок, однако преображенные фантазией сочинителя и влиянием комедии дель арте, поэтику которую использовал автор. Среди десятка сказок, написанных Гоцци, – Любовь к трем апельсинам (1761), Король-олень (1762) и Турандот (1762), проникнутые своеобразным сказочным психологизмом, отличающиеся остротой коллизий и точностью характеристик персонажей.

Одним из лучших мастеров немецкой авторской сказки был прозаик Вильгельм Гауф (Hauff, 1802–1827). Своеобразным сочетанием восточных мотивов с мотивами национального фольклора отмечены его Сказки для сыновей и дочерей образованных сословий (1826–1828). Произведения, которые автор сочинял для взрослых, стали классическим детским чтением.

Аудитории вне зависимости от возраста адресованы сказки датского прозаика Ханса Кристиана Андерсена (Andersen, 1805–1875). В его книгах Сказки, рассказанные детям (1835), Новые сказки (1844–1848), Истории (1852–1855), Новые сказки и истории (1858–1872) объединены сказки различные по происхождению (от услышанных в детстве до написанных на сюжеты, заимствованные из итальянских народных песен, поэзии Анакреона и т.д.).

Итальянский писатель Карло Коллоди (настоящая фамилия – Лоренцини, 1826–1890) создал классическую сказку Приключения Пиноккио. История марионетки (1880). За похождениями деревянной куклы внимательные читатели различили второй план и на этом основании интерпретировали сказочные эпизоды как евангельский сюжет (плотник-отец, тайная вечеря в таверне «Красный рак»).

Уникальная ситуация сложилась в английской литературе, где сформировалась целая школа авторской сказки. Важную роль сыграли характерные черты английской прозы, в том числе ироническое повествование, юмор на грани абсурда. Английские авторы во многом предвосхитили позднейшие жанровые открытия. Немаловажно и то, что многие английские литературные сказки поначалу рассказывались небольшому кругу слушателей (детали и сюжетные повороты могли быть непонятны посторонним), и лишь впоследствии перешли на бумагу.

Литературовед Н.Демурова отмечает: «Рэскин, Кингсли и Макдональд используют „морфологию» сказки, приспособляя морфологию английского и немецкого фольклора для построения собственных сказочных повествований, выдержанных в христианско-этических тонах, в целом не выходя за пределы допускаемых структурой народной сказки редукций, замен и ассимиляций. Особую роль играют у них конфессиональные и суеверческие замены. Диккенс и Теккерей создают в своих сказках весьма отличный по самому духу органический сплав, в котором чрезвычайно силен элемент пародии (подчас и самопародии). Иронически переосмысляя характерные темы собственного реалистического творчества, романтические сказочные мотивы и приемы, они далеко отходят от строгой структуры народной сказки, сохраняя лишь отдельные ее ходы и характеристики».

Уильям Мейкпис Теккерей (Thackeray, 1811–1863), отвергая назидательность и высмеивая педагогическую напыщенность, которой проникнуты произведения второстепенных и третьестепенных сочинителей, создавал сказки, в определенном смысле «антисказки», разрушающие сложившиеся каноны, переиначивая привычные сюжетные схемы. Материал при этом использовался и заимствованный – например, сказка Султан Аист (1842), ироническая вариация по мотивам сказки В.Гауфа, и вполне оригинальный – сказка Кольцо и роза (1855).

Отдал дань авторской сказке Чарльз Диккенс (Dickens, 1812–1870), стоит упомянуть хотя бы Волшебную косточку» (Роман, написанный во время каникул, 1868). Классикой стали книги Король Золотой реки (1841, первое издание – 1851) Джона Рэскина (Ruskin, 1819–1900) и Дети воды (1863) Чарлза Кингсли (Kingsley, 1819–1875).

Огромную роль в истории английской сказки сыграл Джордж Макдональд (MacDonald, 1824–1905). Сентиментальная интонация, которой окрашено повествование, окупается занимательностью, при этом взаимоотношения героев с фольклорными персонажами, как в сказке Принцесса и гоблин (1872), вписываются в рамки литературной, а не устной традиции. Среди других произведений – сказки Принцесса и Курди (1877), Золотой ключ (1867) и входившие первоначально в роман Адела Кэткарт сказки Невесомая принцесса (1864) и Сердце великана (1864), впоследствии публиковавшиеся отдельно. В прозе Д.Макдональда заметное место занимают мистические мотивы. Его книги повлияли, по собственному их признанию, на Г.К.Честертона, К.С.Льюиса и Р.Р.Толкиена. Учитывал его опыт и Л.Кэрролл, который дружил с детьми Д.Макдональда.

Происхождение сказки Алиса в Стране чудес (1865) Льюиса Кэрролла (Carroll, настоящие имя и фамилия – Чарльз Лютвидж Доджсон, 1832–1898) показательно. Сказка сочинялась по просьбе маленьких сестер Лидделл, и ей были присущи черты устной импровизации: непродуманность композиции, расчет не на точно подобранное слово, а на интонацию. Опять-таки, по просьбе слушателей, сказка была записана, получив при этом название Приключения Алисы под землей (1863), и впоследствии отредактирована. После успеха Алисы в Стране чудес и Сквозь зеркало и что там увидела Алиса, или Алиса в Зазеркалье (1871) были изданы и факсимиле Приключений Алисы под землей и Алиса для детей, чем подтверждалась мысль о многоплановости сказок. Отсюда берут начало и многочисленные интерпретации произведений Л.Кэрролла, вплоть до психоаналитических и математических.

Повесть Шиворот-навыворот, или Урок отцам (1882) Ф.Энсти (Anstey, настоящие имя и фамилия – Томас Энсти Гатри, 1856–1934) типичный перевертыш, используемый и в народной поэзии, и в театральных фарсах. Нетипична причина, по которой поменялись местами герои повести, отец и сын. Сюжет повести Медный кувшин (1900) заимствован из книги Тысяча и одна ночь.

История, получившая затем название Ветер в ивах (1908), сочинялась Кеннетом Грэмом (Grahame, 1859–1932) для сына, поэтому устные рассказы и легли в ее основу. Персонажи, вполне подходящие для сказок о животных, Крыса, Крот, Барсук, Жаба, и внешним видом, и поведением напоминают английских джентльменов, а приключения, выпадавшие на их долю, вполне в литературной традиции.

Джеймс Мэтью Барри (Barrie, 1860–1937) придумал историю, положенную в основу повести Питер Пэн и Венди (1911), для детей своих близких друзей. Выросшая из устного рассказа, история эта воплотилась и в прозе, и в драматургии – существует одноименная пьеса.

Редьярд Киплинг (Kipling, 1865–1936) использовал в своей прозе знание не только родного фольклора, но и мировой мифологии. Мифологические мотивы и реминисценции различимы в Книге джунглей (1894) и Второй книге джунглей (1895). В сборнике Вот так сказки (1902) объединены истории, которые поначалу рассказывались дочери. Вернее называть их не сказками, а этиологическими рассказами (фольклорный жанр, предлагающий слушателям объяснение тех или иных культурных ситуаций, историю происхождения вещей и правил поведения). Сказка, построенная по таким законам, есть и в Книге джунглей (Как пришел Страх). В сборниках Пак с холмов Пука (1906) и Награды и феи (1910) присутствуют и сказочные персонажи, и личности исторические. Автор хотел показать непрерывность истории человечества.

Следует хотя бы упомянуть и других мастеров авторской сказки – это Уолтер де ла Мар (de la Mare, 1873–1956), Элинор Фарджон (Farjeon, 1881–1965), Алан Александр Милн (Milne, 1882–1956), Памела Линдон Трэверс (Travers, настоящие имя и фамилия – Хелен Линдон Гофф, 1899 либо 1906–1996). Жанр этот в английской литературе продолжает развиваться.

Литературная и авторская сказка активно развивались не только в Англии. Шведская писательница Сельма Лагерлеф (1858–1940) создала классическую детскую книгу Чудесное путешествие Нильса Хольгерсона по Швеции (1906–1907). Другая шведская писательница, Астрид Линдгрен (Lindgren, 1907–2003) стала сочинять сказки после Второй мировой войны. Ее книги, пусть и опосредованно, отразили изменения, которые претерпело западное общество: поведенческие стереотипы стали иными, общественные нормы менее строгими, а потому даже несколькими годами раньше такие книги, как Пеппи Длинный чулок (1945–1946) или Малыш и Карлсон, который живет на крыше (1955–1968), не увидели бы свет.

Итальянский прозаик Джанни Родари (1920–1980) связан одновременно и с традицией народной сказки, и с традицией литературной, что отразилось в сказочных повестях Приключения Чиполлино (1951) и Путешествие Голубой Стрелы (1952), а также в книге Сказки по телефону (1962). Свой опыт сказочник обобщил в книге Грамматика фантазии (1973), своеобразном самоучителе для тех, кто хочет попробовать сочинять. Он активно использует различные литературоведческие работы, в том числе, работы представителей русской формальной школы – В.Б.Шкловского и т. д.

Книга Тим Талер, или Проданный смех (1962) немецкого прозаика и поэта Джеймса Крюса (1926–1999) яркий пример того, что «детская» книга может быть прочитана на разных уровнях. Недавняя попытка составить словарь магии и волшебства в качестве инструмента для интерпретации этого текста предпринятая Ю.Кросс-Тинком, любопытна и плодотворна.

Сказка в русской и советской культуре.

Чтобы понять, сколь особое место занимала сказка в русской культуре, и ту значительную роль, которую она сыграла, следует вспомнить, что в Древней Руси отсутствовала художественная литература. Такое положение создалось из-за того, что литература не имела развлекательной функции, вопросы, поднимаемые ею, были вопросами политическими, историческими, религиозными. Чтение несло «пользу», а не «удовольствие». Но, как указывал В.Я.Пропп, «сказка… основной жанр народной прозы, преследующий собственно эстетические цели». Хотя эстетические функции объективно несут и другие жанры, рассказчик имеет в виду иную цель (предание знакомит с прошлым, легенда предлагает нравоучение и т. д.).

Круг «неполезного чтения» складывается только в 17–18 вв. Среди «повестей» и «историй» важное место занимают новеллистические сказки, в том числе «сказки не для печати». В определенном смысле тенденция эта давала о себе знать и в 19 в., когда начали оформляться русская литературная и авторская сказки.

Василий Андреевич Жуковский (1783–1852) стал одним из родоначальников русской авторской сказки. Любопытно, что, сочиняя в 1831 сказки о Спящей царевне и Царе Берендее, он вступил в творческое соревнование с А.С.Пушкиным, разрабатывавшим сходные сюжеты.

Среди сказок А.С.Пушкина (1799–1837), по крайней мере, две связаны с «заветными» сказками – это откровенно фривольная сказка Царь Никита (1822) и антиклерикальная Сказка о попе и его работнике Балде (1831), сюжет которой записан автором наряду с другими слышанными им сказками. В пушкинских сказках отразилось знакомство с разнообразными текстами, от народных сказок из собрания братьев Гримм до высокой литературы, мотивы и целые сюжетные линии из которой они усвоили – новелла американского прозаика Вашингтона Ирвинга (1783–1859) подсказала некоторые сюжетные ходы Сказки о золотом петушке (1834). Несомненное влияние на пушкинские сказки оказало и знакомство автора с русским фольклором – сюжет Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях (1833) пользовался популярностью в крестьянской среде, так же как тема Сказки о царе Салтане (1831), в последней заметно и влияние лубочной литературы.

Одна из лучших русских авторских сказок Черная курица, или Подземные жители. Волшебная повесть для детей (1829) написана Антонием Погорельским (настоящие имя и фамилия – Алексей Алексеевич Перовский, 1787–1836). В названии сказки и некоторых мотивах отразилось знакомство автора с эзотерической литературой (на основе этого построен второй план сказки, разумеется, не предназначенный для детской аудитории).

Заметную роль в становлении русской литературной и авторской сказки сыграли Владимир Иванович Даль со своими вариациями на темы русской фольклорной сказки, Петр Павлович Ершов (1815–1869), автор стихотворной сказки Конек-Горбунок (1834), Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин (1862–1889), создатель многочисленных сатирических сказок.

Особое место занимает творчество Н.П.Вагнера (1829–1907). Сказки Кота Мурлыки (первое издание – 1872), свод разнообразных сказок, часть которых написана под явным влиянием Г.Х.Андерсена, включает и сказки абсолютно самостоятельные. Они были столь популярны, что с 1872 по 1913 книга выдержала девять изданий.

В том, что советская авторская сказка состоялась как жанр, огромная заслуга Корнея Ивановича Чуковского (настоящие имя и фамилия – Николай Васильевич Корнейчуков, 1882–1969). Начав сочинять стихотворные сказки еще до революции – первый опыт такого рода – сказка Крокодил (1916), сымпровизированная для сына. Он создал ряд сказок, ставших классическими – Мойдодыр (1923), Тараканище (1923), Муха-цокотуха (1924), Бармалей (1925), Айболит (1929). К.И.Чуковский отстоял право сказки на существование в годы, когда против нее велась целенаправленная борьба: сказку считали ненужным, а то и вредным чтивом, развивающим в детях пустую мечтательность.

Интересный опыт создания авторской сказки в русле народной устной традиции проделали великолепно знавшие северный фольклор Борис Викторович Шергин (1896–1973), записывавший сказки еще со школьных времен и выпустивший несколько книг оригинальных сказок (первая – У Архангельского города, у корабельного пристанища, 1924), и Степан Григорьевич Писахов (1879–1960), создатель цикла Северный Мюнхгаузен, рассказанного от лица поморского крестьянина, первая книга которого Не любо – не слушай (1924) вышла одновременно с книгой Шергина.

Этапной в развитии авторской сказки стала книга Юрия Карловича Олеши (1899–1960) Три толстяка (1924, выход в свет – 1928), его единственный опыт в детской литературе. На автора влияли разнообразные источники, от прозы западноевропейских писателей до спектакля С.М.Эйзенштейна На всякого мудреца довольно простоты, тем не менее, сказка абсолютно оригинальна и представляет, наверное, первый, причем необычайно удачный опыт революционной сказки (герои свергают иго Трех толстяков и освобождают народ, томящийся под гнетом правителей, злых бездельников и дармоедов).

Творчество Евгения Львовича Шварца (1896–1958) демонстрирует «механизм» создания авторской сказки. Если в первых его пьесах, таких, как Ундервуд (1929), сказочные мотивы занимают скромное место, то впоследствии сказка разрастается до объема всего произведения, при этом заимствованные у Г.Х.Андерсена сюжеты – Голый король (1934), Снежная королева (1939), Тень (1940) – преображенные фантазией Шварца, делаются абсолютно самостоятельными. Поздние пьесы, например, Дракон (1944) и Обыкновенное чудо (1954), демонстрируют прекрасное знание западноевропейской сказки, но являются неотъемлемой частью художественного мира драматурга.

Удачей стала книга Алексея Николаевича Толстого (1883–1945) Золотой ключик, или Приключения Буратино (1936). К теме этой он впервые обратился в 1924, когда вышел его пересказ книги Карло Коллоди о приключениях Пиноккио. Однако книга, где рассказывается о похождениях деревянного мальчика Буратино, далека от итальянского первоисточника, она оригинальна по сюжету, а герой ее более обаятелен, чем герой итальянской сказки. Книга эта, в определенном смысле, памфлет, отразивший превосходно знакомую автору культуру «серебряного века». Намек на то, что здесь присутствует несколько планов, дан в авторском обозначении жанра «новый роман для детей и взрослых», но в печатном тексте жанр не проставлен. По-своему подошел А.Н.Толстой и к пересказам народных сказок. В планировавшемся им сказочном собрании в пяти томах он, по замечанию критика, обогащает «коренной» вариант сказки за счет остальных вариантов. По разным обстоятельствам свет увидел только первый том (1941).

Лазарь Ильич Лагин (настоящая фамилия – Гинзбург, 1903–1979), создавая повесть Старик Хоттабыч (1938), также ориентировался на зарубежный образец. Впрочем, книга Ф.Энсти Медный кувшин была всего лишь источником сюжета, автор строит иное повествование, по его мысли, сказочное волшебство в социалистической стране, добившейся немалых успехов и, главное, выработавшей новый тип человека, не совсем уместно, недаром джинн Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб в конце концов сам пытается участвовать в строительстве социалистического общества.

С пересказа чужой книги начинал и Александр Мелентьевич Волков (1891–1977). Повесть Волшебник Изумрудного города (первое издание – 1939) напрямую связана с книгой американского писателя Л.Ф.Баума (1856–1919) Мудрец из страны Оз (первое издание – 1900). Вышедшие впоследствии Урфин Джюс и его деревянные солдаты, Семь подземных королей, Огненный бог Марранов, Желтый туман и Тайна Заброшенного Замка – оригинальные сочинения.

В творчестве Тамары Григорьевны Габбе (1903–1960) также представлены и «вариации на тему», и оригинальные произведения. Обработка и пересказ сказок, написанных западноевропейскими прозаиками, стали, с одной стороны, литературной школой, с другой, источником сюжетов и подробностей, использованных драматургом в собственных произведениях, поэтому пьесы Город мастеров, или Сказка о двух горбунах» (1943) и Оловянные кольца (другое название – Волшебные кольца Альманзора, 1960) составляют сложное целое, для которого характерны узнаваемые мотивы, перегруппированные и вписанные в оригинальное произведение.

Переходный между литературной и авторской сказкой жанр представлен в сборниках Финист – Ясный Сокол (1947) и Волшебное кольцо (1949), собранных Андреем Платоновичем Платоновым (1899–1951). Русские народные сказки преображены настолько, что вряд ли верно называть это «обработкой».

К 50-м привычным становится жанровое обозначение «повесть-сказка» или «сказочная повесть», на самом деле, не вполне точная подмена понятия «авторская сказка».

Известность получают книги Виталия Георгиевича Губарева (1912–1981) Королевство кривых зеркал (1951), В Тридевятом царстве (1956), Трое на острове (1959). В первой из них предпринята неудачная попытка создать «революционную сказку». Подлинную популярность книге принес одноименный кинофильм режиссера А.А.Роу, вышедший на экран в 1963.

На примере трилогии Николая Николаевича Носова (1908–1976) Приключения Незнайки и его друзей (отдельное издание – 1954), Незнайка в Солнечном городе (отдельное издание – 1958) и Незнайка на Луне (отдельное издание – 1971) нетрудно убедиться, что жанр авторской сказки может вместить любое структурное образование, от утопии до памфлета.

Валерий Владимирович Медведев (род. 1923) в повести Баранкин, будь человеком! (1962) близок к жанру научной фантастики.

Следует выделить ленинградскую школу авторской сказки. Ведущее место в ней занимал Радий Петрович Погодин (1925–1993), автор книг, рассчитанных на разную возрастную аудиторию. Если повесть Шаг с крыши (1968) адресована подросткам, то Книжка про Гришку. Повесть про становую ось и гайку, которая внутри (1974) и Про жеребенка Мишу и мышонка Терентия (1978) написаны для младших школьников.

Превосходную авторскую сказку Шел по городу волшебник…(1963) написал ленинградский прозаик Юрий Геннадьевич Томин (настоящая фамилия – Кокош, р. 1929).

Любопытную тенденцию – движение от собственно авторской сказки к сказке скорее литературной – демонстрируют повести Эдуарда Николаевича Успенского (род. 1937). В книге Крокодил Гена и его друзья (1966) он создает непривычную систему персонажей, делая главным героем изобретенное им существо, книга Вниз по волшебной реке (1979) построена на игре с клише и стереотипами народной сказки, где словно подчеркивается способ обработки (в данном случае, снижения) исходного материала, которую проходит фольклорное произведение, приобретая черты сказки авторской.

Сказка в литературе и искусстве.

Сказку, и народная, и авторская, активно используется и в других видах искусства. При этом сказка используется и как жанр, и как исходный материал (не обязательно обрабатываемый по сказочным канонам).

Вошли в сокровищницу изобразительного искусства иллюстрации к сказкам Ш.Перро французского художника Г.Дорэ. Сказочные мотивы и сюжеты использовали русские художники В. М.Васнецов, И.Я.Билибин, Г.И.Нарбут.

На сказочные сюжеты, в частности, на сюжеты сказок Ш.Перро, написаны многие музыкальные произведения: по сказке Золушка (опера Дж. Россини, балет С.Прокофьева), по сказке Синяя Борода (опера Б.Бартока Замок герцога Синей Бороды).

Всемирное признание снискали советские киносказки, снятые режиссерами А.Роу и А.Птушко. Превосходные фильмы сделаны режиссером Н.Кошеверовой (в том числе Золушка по сказке Перро, Два друга по сценарию Е.Шварца, дописанному после его смерти драматургом Н.Эрдманом, Тень по пьесе Е.Шварца). Известны киносказки Б.Рыцарева, иронические вариации на сказочные темы кинорежиссера М.Захарова.

Отражение в кино нашла даже «заветная» сказка: один из центральных эпизодов фильма С.Эйзенштейна Александр Невский (1938) – пересказ «сказки не для печати» о зайце и лисе.

Береника Веснина

Сказки стали у нас любимым жанром народного искусства. Они были распространены уже в древней Руси (см. об этом подр.: Померанцева Э. В. Русская народная сказка. М., 1963. С. 25–26). Несмотря на то, что православная церковь, усматривая в них языческую ересь, боролась с ними на протяжении нескольких веков, она не могла прервать их распространения. В уже упомянутой книге читаем:

«В исторической и мемуарной литературе XVI–XVII вв. можно найти ряд упоминаний о сказке, доказывающих, что в эти века сказка была распространена среди различных слоёв населения. Царь Иван IV не мог заснуть без рассказов бахаря. В опочивальне его обычно ожидали три слепых старца, которые посменно рассказывали ему сказки и небылицы… Иностранные путешественники (Олеарий, Самуил Маскевич) с изумлением говорят о сказках, которыми, по их наблюдениям, в XVII в. русские забавлялись во время пиров» (там же. С. 28).

Мы не можем сказать, какими сказками русские забавлялись в допетровской России, поскольку в печатном виде русские сказки появились довольно поздно – в XVIII в. Составители их первых сборников видели в сказках лишь «вымышленный вздор», ценность которого они усматривали только в развлечении. С этой установкой они и отбирали сказки для своих сборников, давая им соответственные заголовки: «Весёлая старушка, забавница детей, рассказывающая старинные были и небыли» (1790), «Собрание простонародных русских сказок, служащих увеселением и забавою любителям простого слова» (1790–1796) и т. п.

Составителем первого из этих сборников был Пётр Тимофеев. Он писал: «Любезный читатель! Причина, побудившая меня собрать сии сказки, есть следующая: известно, что много находится таких людей, которые, ложась спать, любят заниматься слушанием или читаемых каких-либо важных сочинений, или рассказывания былей и небылиц, а без сего никак не могут уснуть. Почему я, желая услужить охотникам до вымышленных вздоров, постарался собрать столько, сколько мог упомнить, и сказать оные в свет» (Аникин В. П. Русская народная сказка. М., 1977. С.8).

Жанровый авторитет сказок в XIX веке был поднят на небывалую высоту А. С. Пушкиным. Известно, что от своей няни Арины Родионовны он записал семь сказок, три из которых были им использованы в его гениальных сказках – о царе Салтане, о попе и его работнике Балде и о мёртвой царевне. В этом же веке появились авторские сказки П. П. Ершова, С. Т. Аксакова, М. Е. Салтыкова-Щедрина, Л. Н. Толстого и др.

Выдающимся собирателем русских сказок в XIX в. стал Александр Николаевич Афанасьев (1826–1871). В 1846–1849 гг. он учился на юридическом факультете Московского университета, однако своё имя он прославил вовсе не как юрист, а как публикатор русских народных сказок. В 1855–1863 гг. он издал восемь сборников, которые составили основу русского сказочного фонда. Этот фонд существенно пополнился благодаря деятельности Ивана Александровича Худякова и Дмитрия Николаевича Садовникова. Первый издал «Великорусские сказки» в двух томах в 1860–1862 гг., а второй – «Сказки и предания Самарского края» в 1884 г.

Самой плодоносной в собирании русских сказок оказалась первая половина XX в. По предположению В. Я. Проппа, число опубликованных русских народных сказок за это время увеличилось примерно до 20 тысяч. Поистине подвижническую работу в сказочном деле выполнили Н. Е. Ончуков и Д. К. Зеленин, братья Б. М. и Ю. М. Соколовы, А. И. Никифоров и М. К. Азадовский, В. И. Сидельников и В. Ю. Крупинская, И. В. Карнаухова и Н. И. Рождественская, Т. М. Акимова и Н. И. Савушкина и мн. др.

Наука о сказках – сказковедение – входит в фольклористику.

Фольклористика – наука о народном творчестве, которое иначе называется фольклором. Вот что мы можем прочитать об этом у Н. И. Кравцова: «Народное устно-поэтическое творчество – творчество трудовых масс народа. Для его обозначения в науке употребляются чаще всего два термина: русский термин “народное устно-поэтическое творчество” (или “народное поэтическое творчество”) и английский – “фольклор”, введённый Вильямом Томсом в 1846 г. Термин “фольклор” состоит из двух слов: фольк (folk) “народ” и лор (lore) “знание”, “мудрость”; в переводе на русский язык он обозначает “народное знание”, “народную мудрость”» (Кравцов Н. И. Славянский фольклор. М., 1976. С. 5).

Существует множество фольклорных жанров. Так, Н. И. Кравцов включил в свой сборник песни, потешки, заклички, приговоры, прибаутки, небылицы, считалки, скороговорки, загадки, сказки, былины, былички, пословицы и поговорки, а В. П. Аникин – в свой сборник «Русский фольклор» (М., 1986) – песни, сказки, былины, прибаутки, загадки, игры, гадания, сценки, причитания, пословицы и присловья. К фольклорным жанрам также относят легенды и исторические предания.

Анонимное народное творчество составляет параллель авторскому творчеству. Одни фольклорные произведения связаны с религией (например, былички – это рассказы об языческих персонажах, а легенды – о христианских), а другие – с наукой (приметы), искусством (сказки, былины, народный театр, песни), нравственностью (пословицы), политикой (исторические предания) и т. д. Мы можем найти у анонимных авторов фольклорных произведений свою версию по существу всей духовной культуры. Её можно назвать народной духовной культурой. Частью этой культуры, как блестяще показал М. М. Бахтин, является смеховая народная культура.

М. М. Бахтин писал: «В фольклоре первобытных народов рядом с серьёзными (по организации и тону) культами существовали и смеховые культы, высмеивавшие и срамословившие божество (“ритуальный смех”), рядом с серьёзными мифами – мифы смеховые и бранные, рядом с героями – их пародийные двойники-дублеры» (Бахтин М. М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и ренессанса. М., 1990. С. 10).

Не все фольклорные жанры равноценны по своей значимости. Одно дело прибаутки, а другое, например, былины. Наибольшей значимостью обладают пословицы и сказки. Вот почему в области фольклористики сформировались особые научные дисциплины о них – паремиология и сказковедение.

В XIX в. сформировались две ведущих школы в сказковедении – мифологическая и миграционная. Представители первой сосредоточились на поиске мифологических корней у сказок, а представители второй – на миграции их сюжетов из одних стран в другие.

Зарождение мифологической школы в сказковедении связано в Европе с деятельностью братьев Гриммов – Якоба (1785–1863) и Вильгельма (1786–1859). В 1812–1822 гг. они издали три тома подлинных сказок немецкого народа. В 1835 г. Якоб Гримм опубликовал книгу «Немецкая мифология», где он обосновывает религиозное (мифологическое) происхождение сказки. На подобную точку зрения у нас стал Фёдор Иванович Буслаев (1818–1897), которого можно считать основателем русского сказковедения.

Ф. И. Буслаев писал: «Как обломок доисторической старины, сказка содержит в себе древнейшие мифы, общие всем языкам индоевропейским, но эти мифы потеряли уже смысл в позднейших поколениях, обновлённых различными историческими влияниями, потому сказка относительно позднейшего образа мыслей стала нелепостью, складкой, а не былью. Но в отношении сравнительного изучения индоевропейских народностей она предлагает материал для исследования того, как каждый из родственных народов усвоил себе общее мифологическое достояние» (Буслаев Ф. И. Русская народная поэзия. СПб., 1861. С. 310).

А. Н. Афанасьев присоединился к мифологической школе в сказковедении. Его главный теоретический труд – «Поэтические воззрения славян на природу» (1865–1869) – навеян идеей происхождения сказки из мифа. Вот почему в любой сказке он стремился обнаружить обоготворение природы. Он писал: «Предметом её (сказки. – В. Д) повествований был не человек, не его общественные тревоги и подвиги, а разнообразные явления всей обоготворённой природы» (Пропп В. Я. Русская сказка. Л., 1984. С. 123).

Основателем миграционной школы (или школы заимствования) в сказковедении стал немецкий санскритолог Теодор Бенфей (1809–1881). В 1859 г. он издал на немецком языке «Панчатантру» («Пятикнижие») – сборник индийских сказок, басен, притчей и т. п. В первом томе этого сборника Т.Бенфей излагает своё учение о миграции сюжетов из Индии не только в другие азиатские страны, но также в страны Африки, Америки и Европы. В числе этих сюжетов были и сказочные.

Идеи бенфеистов получили распространение в России. В той или иной мере они оказали влияние на А. Н. Пыпина, B. В. Стасова, Л. 3. Колмачевского и др. Мудрую позицию в споре между миграционистами и их противниками занял выдающийся филолог XIX в. Александр Николаевич Веселовский (1838–1906). Он советовал им заключить союз друг с другом.

«Усвоение пришлого сказочного материала, – писал А. Н. Веселовский, – немыслимо без известного предрасположения к нему в воспринимающей среде. Сходное притягивается сходным, хотя бы сходство было и неабсолютное. С этой точки зрения, в каждой сказке должно быть и своё, и чужое, теория заимствования подаёт руку теории самозарождения» (там же. C. 135).

Широкую известность в сказковедении у нас получили книги Владимира Яковлевича Проппа (1895–1970) – «Морфология сказки» (1928), «Исторические корни волшебной сказки» (1946), «Русская сказка» (1984), а также «Русская народная сказка» (1963) Эрны Васильевны Померанцевой (1899–1980) и «Русская народная сказка» (1977) Владимира Прокопьевича Аникина (род. в 1924 г.). Позднее появились работы таких наших сказковедов, как С. Б. Адоньева, В. Е. Добровольская, Т. Г. Дмитриева, И. П. Черноусова и др.

Вот какое определение народной сказки сформулировал В. П. Аникин: «Сказки – это коллективно созданные и традиционно хранимые народом устные прозаические художественные повествования такого реального содержания, которое по необходимости требует использования приёмов неправдоподобного изображения реальности» (Аникин В. П. Русская народная сказка. М., 1977. С. 195).

Сказки имеют свою жанровую структуру. Стартовой площадкой здесь стала классификация сказок, выполненная

А. Н. Афанасьевым. Он выделил следующие сказочные жанры: 1) о животных; 2) о предметах, 3) о растениях; 4) волшебные; 5) былинные; 6) исторические сказания; 7) новеллистические или бытовые;

В XX в. наше сказковедение пошло по пути сокращения числа сказочных жанров. Так, В. Я. Пропп, убрал из них былины, исторические сказания, былички и др. «Таким образом, – читаем в его последней книге, – получается всего четыре крупных разряда – о животных, волшебные, новеллистические, кумулятивные (или цепевидные типа “Колобок”. – В. Д.)» (Пропп В. Я. Русская сказка. Л., 1984. С. 59).

Четыре сказочных жанра выделила и Э. В. Померанцева. Она писала: «Поскольку мы не имеем полностью удовлетворяющей нас классификации, то, оставляя в стороне докучные сказки и небылицы, являющиеся пародией на традиционную сказку и стоящие несколько особняком в фольклорной прозе, можно выделить четыре основные группы сказок: сказки о животных, волшебные сказки, авантюрные и бытовые. В каждый из этих видов входит довольно разнокачественный материал. К волшебным сказкам, например, при такой системе классификации должны быть отнесены легендарные и богатырские сказки, к авантюрным – так называемые исторические и часть новеллистических сказок, к бытовым – сатирические сказки и анекдоты и т. д. Предложенная нами классификация, конечно, не исчерпывает всех видов сказки и не претендует на то, чтобы считаться окончательной» [Померанцева Э. В. Русская народная сказка. М., 1963. С. 24).

В своей книге «Русская народная сказка» В. П. Аникин поделил сказки всего на три жанра – о животных, волшебные и бытовые. Если мы изменим эту последовательность на волшебные, о животных и бытовые, то можем увидеть, что в основе этой классификации по существу лежит единственный критерий – степень отдалённости сказки от реального мира. Исходя из этого критерия, мы увидим, что волшебные сказки отдалены от реального мира в максимальной степени, а бытовые – в минимальной. Промежуточное положение между ними занимают сказки о животных. Несмотря на то, что в качестве их персонажей выступают животные, за этими персонажами, как правило, легко угадываются люди.

Русские волшебные сказки, сказки о животных и бытовые сказки вносят свой вклад в сказочную картину мира, созданную русским народом. Опираясь на них, я пытаюсь в своей книге в самых общих чертах обрисовать эту картину мира.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Одним из выдающихся

исследователей фольклора, и в особенности,

сказки, был отечественный ученый Владимир

Яковлевич Пропп (1895-1970 гг.). На материале

исследования структуры волшебной сказки

он впервые в гуманитарных науках применил

точные методы анализа для выявления

единой схемы, лежащей в основе фольклорных

текстов.

В.Я. Пропп показал,

что во всех русских волшебных сказках

обнаруживается одинаковый набор

персонажей, связанных между собой

однотипными сюжетными отношениями

(функциями), благодаря чему сюжетная

схема для всех сказок единообразна (но

возможен либо пропуск некоторых

необязательных отношений, или их

циклическое повторение). Для выражения

установленной им на основе индуктивной

обработки материала схемы В.Я. Пропп

ввел формальную запись.

Его труд «Морфология

сказки» (1928 г.), получил мировое признание

как первый опыт структурного анализа

художественных текстов. Историческую

интерпретацию выявленной им морфологической

структуры сказки он дал позднее на

основе идеи об отражении в ней древнего

обряда инициации (посвящения юноши в

тайны племени).

Продолжение и

развитие разработки В.Я. Проппа нашли

в исследованиях других ученых, применявших

те же или сходные методы (К. Леви-Стросс),

и не только для анализа фольклора, но и

для иных типов художественных текстов.

В.Я. Пропп привлек

фольклорный материал и типологические

сопоставления с архаическими обрядами

для объяснения мифологических сюжетов

древней литературы (в частности,

древнегреческого мифа об Эдипе).

Предложенное им истолкование ритуального

смеха над смертью оказало влияние на

разработку эстетической теории карнавала.

Представляет интерес его исследование

о мотиве змееборства в изобразительном

искусстве Ладоги в сопоставлении с

фольклорными стихами.

Труды В.Я. Проппа:

«Морфология сказки» (1928), «Исторические

корни волшебной сказки» (1946). «Русский

героический эпос» (1955); «Русские аграрные

праздники», «Фольклор и действительность»

(1976), «Проблемы комизма и смеха» (1976).

Литература:

1. Мелетинский,

Е.М. Герой волшебной сказки / Е.М.

Мелетинский. Москва —

Санкт-Петербург : Академия исследований

культуры, 2005. —

240 с.

3. Пропп, В.Я.

Морфология сказки / В.Я. Пропп.

— Москва

: Лабиринт, 1998.

— 154 с.

4. Пропп, В.Я.

Исторические корни волшебной сказки /

В.Я. Пропп.

— Москва

: Лабиринт, 2002.

— 333 с.

5. Русские народные

сказки / сост и вст. ст. В.П. Аникина. —

Москва : Худ. лит., 2000. —

560 с.

Тема 2.10. Народный героический эпос

Древнегреческий

эпос : Илиада, Одиссея. Проблема авторства

Гомера (Вольф, 1795), как проблема фольклорного

творчества. Средневековый рыцарско-дружинный

эпос : Песнь о Роланде, Песнь о Сиде.

Древнегерманский эпос: Песнь о Нибелунгах.

Исландские саги. Слово о полку Игореве

—

древнерусский эпический памятник.

Калевала —

карело-финский эпос.

Русские былины.

Определение

жанра.

Собиратели

русских былин

(Рыбников, Гильфердинг).

Время

и

место

записи.

Исполнители былин (Трофимов, Крюкова и

др.).

Мифологическая,

заимствования,

историческая

школы

в изучении

русских былин.

Многослойность

художественного текста былин.

Характер

бытования

былин.

Распевность русских

былин. Поэтика

былин. Композиция. Общие места. Повторения.

Типизация и гипербола. Система

художественно-выразительных средств.

Сравнения. Эпитеты.

Циклизация былин.

Былины «киевского» и «новгородского»

циклов. Своеобразие мифологических и

классических былин. Проблема

их

исторической

периодизации.

Взаимодействие

былин с другими жанрами фольклора.

Разграничение былины, сказки и исторической

песни.

Литература:

1. Русские былины

// Древние славяне : сборник / Мифы и

легенды народов мира. —

Москва : Литература, Мир книги, 2004. —

С. 151-326.

2. Устное народное

творчество // Народная художественная

культура : учебник. / под общ. ред. Т.И.

Баклановой, Е.Ю. Стрельцовой. —

Москва : МГУКИ, 2000. —

С. 160-176.

3. Новиков, В.С.

Феноменология фольклора : монография

/ В.С. Новиков. —

Тюмень : РИЦ ТГАКИ, 2007. —

132 с.

4. Родная старина.

Слова, термины, образы / сост. Е.А. Князев.

—

Москва : Остожье, 2006. —164

с.

Соседние файлы в папке СКД.НХК

- #

- #

- #

- #

- #

- #