Халат Обломова в романе «Обломов» Гончарова: описание, роль и история

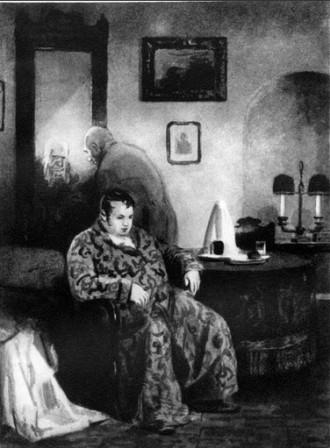

Обломов и Штольц. Художник М. М. Морозов

Старый домашний халат Ильи Ильича Обломова является очень важной деталью в романе «Обломов».

В этой статье представлено описание халата Обломова в романе «Обломов» Гончарова, история этой вещи и ее роль в жизни героя.

Халат Обломова в романе «Обломов» Гончарова

Халат Обломова в романе называется шлафроком (в пер. с немец. «schlafrock» — «спальный халат»). Старый, поношенный халат является по сути отдельным персонажем романом. Эта вещь живет своей жизнью и проходит определенные этапы, как и сам Обломов.

Халат Обломова как символ «обломовщины»

Халат Обломова — это символ «обломовщины», скучной, пустой и ленивой жизни. Снять этот халат для Обломова значит радикально переменить жизнь:

«. сбыть лишний жир, сбросить тяжесть, освежить душу тем воздухом, о котором мечтал некогда с другом, пожить без халата, без Захара и Тарантьева. «

«. На нем был халат из персидской материи, настоящий восточный халат, без малейшего намека на Европу, без кистей, без бархата, без талии, весьма поместительный, так что и Обломов мог дважды завернуться в него.

Рукава, по неизменной азиатской моде, шли от пальцев к плечу все шире и шире. Хотя халат этот и утратил свою первоначальную свежесть и местами заменил свой первобытный, естественный лоск другим, благоприобретенным, но все еще сохранял яркость восточной краски и прочность ткани. «

Халат Обломова как двойник героя

Халат Обломова — это по сути двойник героя. Уютный, домашний халат Обломова олицетворяет уютный, спокойный, тихий характер героя.

Обломов любит свой халат за то, что он мягкий, гибкий, незаметный и ненавязчивый. Сам Обломов очень похож на свой халат, будучи мягким, незаметным, ласковым человеком. :

«. Халат имел в глазах Обломова тьму неоцененных достоинств: он мягок, гибок; тело не чувствует его на себе; он, как послушный раб, покоряется самомалейшему движению тела. «

«. С лица беспечность переходила в позы всего тела, даже в складки шлафрока. «

«. Идти вперед – это значит вдруг сбросить широкий халат не только с плеч, но и с души, с ума. «

Халат Обломова сочинение

В первую очередь скажу, что Обломов — хорошо вам известная «мертвая душа». Этот тип мертвой души доведен Гончаровым до парадокса, т. е. до противоречия, когда самим своим существованием Обломов противоречит вообще природе человека и до логического конца каковым будет распад и гибель героя. Но это общее. А сей час расскажу вам: как раскрывается образ и где. После буду говорить как он характеризуется. Для начала необходимо провести четкую грань между характеристикой и его раскрытием. На первый взгляд задача достаточно легка, но это

не так. А знаете почему? Потому, что этот момент является одним из сложностей романа. А вы задумайтесь над этим сами и поймете, что автор не делает между ними четкой границы, а между тем она нужна потому, что если вы в раскрытии образа увидите его характеристику, то у вас сложится в корне неправильное представление о герое и об авторе. Правильно я говорю? Правильно. Это простые истины и тем не менее они играют решающую роль. Наконец, перейдем к раскрытию образа, данному в тексте. Вопреки традиции образ Ильи Ильича раскрывается в его сне. Хочу сказать, что здесь Гончаров оригинален. Ведь обычно литературный образ раскрывается в прохождении испытания героем на человечность. Простыми словами дружбой и любовью. Здесь же нам показывается становление характера героя. А если еще точнее — среда в которой Обломов рос и воспитывался. Нам становится известна его мать, что немаловажно: известно все хорошее и плохое в человеке от матери… Там еще есть много важного и нужного, но это вы читали и сами. Я же вам скажу, что в конечном итоге нам становится ясны истоки характера Обломова. Позволю себе забежать вперед, сказав, что «обломовщиной» будут называть не только образ жизни Обломова, но и мировоззрение Обломова и все, что касается его семьи, что должен сказать вам совершенно справедливо. Далее мы будем говорить об испытании любовью. Разумеется такой признанный прием Гончаров не мог обойти. Раскрытие уже сложившегося Обломова должно было сделать именно оно. И вот как оно это сделало: просто лишний раз продемонстрировала нам глубину падения Обломова — даже такой ангел как Ольга не смогла вытащить его. Казалось — дальше только распад и смерть, но финал оказался не столь прозаичен. Это испытание он пережил, перенес так сказать через себя. Он понял, а скорее интуитивно почувствовал, что такая любовь ему не дана: слишком низко он пал, слишком цепко он держался за свое «я». Да был порыв. Но он быстро иссяк; причины я только что назвал. Резюмировал я это дело словами известной поговорки: выше себя он просто, напросто не прыгнул. Уместным здесь будет сравнение, более детально о котором я буду говорить после, о сравнении : Обломов олицетворял Русь, а Ольга — реформы Александра II, когда тоже был порыв и какое-то время казалось, что Русь начнет прогрессивно развиваться, но слишком сильны были еще многовековые устои, не смогла Русь преодолеть их. И она нашла временное убежище, подобно тому, как Обломов нашел убежище — во второй любви другого плана, плана того самого убежища. И еще немаловажная деталь: если учесть, что роман был завершен к 1858г, а реформы начались в 1861г, о результате я уже говорил, то я смело могу утверждать, что роман являлся предсказанием. И надеюсь вы со мной согласитесь. Вот так раскрывается образ. Теперь поговорим о его характеристике. Гончаров перенял у Гоголя для характеристики образа такой прием как овеществление героя. Для того, что бы вы меня легче поняли я буду рассказывать и попутно сравнивать овеществление Гончарова и Гоголя. Приступим. У Гоголя этот процесс был не столь затейливым — он просто брал отдельную вещь, будь то стул или изба крестьянина и овеществлял ею ее хозяина. А Гончаров здесь оригинален как никогда. Посмотрите сами: из вещей, окружавших Обломова, он создал фон на котором ярко выделялись туфли и халат. Фон этот — заброшенность, повсеместные следы запустения такие как: прошлогодняя, валявшаяся газета, слой на зеркалах и т. д. Но это всего лишь фон, теперь поговорим о предметах через которые напрямую охарактеризован образ — это туфли и халат. Сейчас я приведу слова академика Лебедева: «Гончаров с пластической виртуозностью угадывает в предметах характер своего героя» О чем говорят эти слова? О том, что об овеществлении я говорю не просто так — сей факт имел место быть. Но перейдем непосредственно к двум вещам в обоих из которых угадывается характер героя. Первая вещь — туфли: «длинные, мягкие, широкие», ну прям под стать хозяину! И вторая вещь — халат, более символичная, на нем я остановлюсь подробнее. Для начала поговорим о передаче характера, это мы увидим в сравнении: он такой же несоразмерный, в заплатках, потерявший весь свой лоск и неизвестно?: можно ли его восстановить или нет? Но это не все. Халат олицетворяет «обломовщину». Посмотрите: пока Обломов жил в запустении, он все время был в халате, когда же под влиянием обстоятельств пытается изменить свою жизнь это действие связано с халатом: «Это значит, — думал он, — вдруг сбросить широкий халат не только с плеч, но и с души, с ума…» И халат был сброшен! Правда не на долго…Но вот настает момент заката любви. И что ему сопутствовало? — Возвращение халата: новая хозяйка Обломова говорит, что достала халат из чулана, собирается помыть его и почистить. Вторым приемом охарактеризовывания Гончаров выбрал сравнение. Сравнивается с Обломовым Штольц. Кто такой Штольц вы разумеется знаете. Так вот: сравнение происходит когда писатель дает нам историю Штольца — составлена она так виртуозно, что читатель сам того не замечая во время чтения сравнивает его с Обломовыми. Теперь поговорим, что же олицетворяет Обломов. Олицетворяет он кризис и распад крепостнической Руси. Для того, что бы вам понять это вам нужно осознать, что Обломов не просто «мертвая душа» — он последний в ряду «мертвых душ». Вы можете со мной поспорить: мол последним будет Плюшкин, ведь он… и привести множество доводов в свою пользу. А в самом деле! На первый взгляд он кажется более негативным героем, нежели добряк Обломов. Но если вы поддадитесь этому первому впечатлению, то это значит, что вы упустили главное в этом вопросе — вместе они символизируют застой крепостнической системы, Плюшкин отдельно — негативное действие, а Обломов — лень и бездействие.

Халат Обломова в романе «Обломов»: этапы жизни

1. Халат Обломова на Гороховой улице

История халата Обломова начинается на Гороховой улице, в квартире Обломова. Илья Ильич Обломов носит свой халат очень давно. Его гости замечают, что такие халаты уже давно не носят:

«. Что это на вас за шлафрок? Такие давно бросили носить, – стыдил он Обломова.

– Это не шлафрок, а халат, – сказал Обломов, с любовью кутаясь в широкие полы халата. «

Как известно, Обломов не любит перемены. Он привык к своему халату и не готов с ним растаться и замениться на что-то новое.

2. Халат Обломова и отношения с Ольгой Ильинской

Обломов переживает романтические отношения с Ольгой Ильинской. В этот период Обломов обретает смысл жизни в лице Ольге.

«. Встает он в семь часов, читает, носит куда‑то книги. На лице ни сна, ни усталости, ни скуки [. ] Халата не видать на нем: Тарантьев увез его с собой к куме с прочими вещами. «

«. И халат показался ему противен, и Захар глуп и невыносим, и пыль с паутиной нестерпима. «

«. С халатом он простился давно и велел его спрятать в шкаф. «

«. Еще я халат ваш достала из чулана, – продолжала она, – его можно починить и вымыть: материя такая славная! Он долго прослужит. «

«. Хозяйка сегодня принесла: вымыли и починили халат, – сказал Захар. «

«. Скиньте да дайте скорее, я выведу и замою: завтра ничего не будет. «

«. расстилались эти одеяла и халат Ильи Ильича [. ] Агафья Матвеевна собственноручно кроила, подкладывала ватой и простегивала их. «

– . что это ты не бросишь этого халата? Смотри, весь в заплатах! – Привычка, Андрей; жаль расстаться.

Таким образом уютный и удобный халат сопровождает Обломова долгие годы и становится печальным символом «обломовщины».

Такова история халата Ильи Обломова в романе «Обломов»: описание и роль халата в жизни Обломова.

Источник

Часть первая [1]

В Гороховой улице, в одном из больших домов, народонаселения которого стало бы на целый уездный город, лежал утром в постели, на своей квартире, Илья Ильич Обломов.

Это был человек лет тридцати двух-трех от роду, среднего роста, приятной наружности, с темно-серыми глазами, но с отсутствием всякой определенной идеи, всякой сосредоточенности в чертах лица. Мысль гуляла вольной птицей по лицу, порхала в глазах, садилась на полуотворенные губы, пряталась в складках лба, потом совсем пропадала, и тогда во всем лице теплился ровный свет беспечности. С лица беспечность переходила в позы всего тела, даже в складки шлафрока.

Иногда взгляд его помрачался выражением будто усталости или скуки, но ни усталость, ни скука не могли ни на минуту согнать с лица мягкость, которая была господствующим и основным выражением, не лица только, а всей души, а душа так открыто и ясно светилась в глазах, в улыбке, в каждом движении головы, руки. И поверхностно наблюдательный, холодный человек, взглянув мимоходом на Обломова, сказал бы: «Добряк должен быть, простота!» Человек поглубже и посимпатичнее, долго вглядываясь в лицо его, отошел бы в приятном раздумье, с улыбкой.

Цвет лица у Ильи Ильича не был ни румяный, ни смуглый, ни положительно бледный, а безразличный или казался таким, может быть, потому, что Обломов как-то обрюзг не по летам: от недостатка ли движения или воздуха, а может быть, того и другого. Вообще же тело его, судя по матовому, чересчур белому свету шеи, маленьких пухлых рук, мягких плеч, казалось слишком изнеженным для мужчины.

Движения его, когда он был даже встревожен, сдерживались также мягкостью и не лишенною своего рода грации ленью. Если на лицо набегала из души туча заботы, взгляд туманился, на лбу являлись складки, начиналась игра сомнений, печали, испуга, но редко тревога эта застывала в форме определенной идеи, еще реже превращалась в намерение. Вся тревога разрешалась вздохом и замирала в апатии или в дремоте.

Как шел домашний костюм Обломова к покойным чертам лица его и к изнеженному телу! На нем был халат из персидской материи, настоящий восточный халат, без малейшего намека на Европу, без кистей, без бархата, без талии, весьма поместительный, так что и Обломов мог дважды завернуться в него. Рукава, по неизменной азиатской моде, шли от пальцев к плечу все шире и шире. Хотя халат этот и утратил свою первоначальную свежесть и местами заменил свой первобытный, естественный лоск другим, благоприобретенным, но все еще сохранял яркость восточной краски и прочность ткани.

Халат Обломова

Какой цвет соответствует сущности Обломова?

Красный? — Нет. Он не социальный активист, не деятельный »вулкан», не горит любимым делом. Красный отпадает.

Оранжевый? — Почти то же самое, но немного помягче. Даже немного по солнечному.

Жёлтый? — Цвет детской радости, молодости. В Обломове есть детскость, чистота сердца. Но все это покрывает мгла болезни »ничегонеделания» Но учесть жёлтый можно.

Зеленый ? — Цвет жизни. А какая жизнь у Обломова? Одно прозябание.

Зелёный цвет, не салатовый, очень сосредоточен, в нем своя глубина и цельность. Обломов спит или кейфует. Какая тут глубина и цельность?

Голубой. — Бесконечная небесная радость. Нет не подходит для человека живущего во мгле, за закрытыми шторами.

Синий. — Небеса достигающие космоса, божественного космоса. Обломов — человек улитка, слизняк. Нет, не подходит.

Фиолетовый? — Тут и говорить не о чем. Фиолетовый цвет мистический, потусторонний, инфернальный. Обломов не мистик. Он земной человек, с земными мечтаниями.

Слизняк, но добрый слизняк. Получается охристо-зеленоватый , оливковый цвет.

Итак, чтобы выразить сущность Обломова на картине, в иллюстрации его халат надо сделать оливкого цвета.

Репин, одев сына Ивана Грозного в »розовый халат», цвет младенцев и женщин, не попал в цель. Сын Грозного весь был в папашу. Естественнее если бы Грозный обнимал Шамаханскую царицу в розовом. Сгорая от вожделения, вскочил, опрокинул трон, уронил посох и на ковре обнимает красавицу. Хорошая картина была бы. А так — вранье! Царевич, с лицом слабоумного шел по палатам, споткнулся, разбил голову до крови об угол сундука. И, обезумвший от горя отец, обнимает раненого сына. Никакого конфликта. Никто никого не убивает. Только в книге, а на полотне нет.

Кто такой Обломов

Обломов – главный герой одноименного романа Гончарова. Читатель наблюдает его жизнь с малолетства до зрелого возраста, почти до сорока лет. Его образ уходит корнями в характеры таких литературных героев, как гоголевские Подколесин, старостветские помещики, Манилов и Тентетников. Однако основные свои черты Обломов взял у Гончарова. Только автор, в отличие от своего персонажа, отличался талантом и трудолюбием.

Фамилия у героя говорящая. Обломов – от «обломиться», «ломаться». Илья Ильич сломлен жизнью, подавлен ею, отступил перед лицом накативших проблем и неприятностей. Ему проще забиться в своем доме в угол дивана и лежать до бесконечности.

В связи с этим в романе возникают основные атрибуты лени этого героя: диван, халат и домашние туфли. Особую значимость имеет образ-символ халата. Его корни восходят к стихотворению Языкова «К халату».

Халат – любимое и главное одеяние главного героя гончаровского романа. В нем-то читатель как раз и видит Илью Ильича посреди его кабинета. Халат «восточный, … весьма поместительный, так что наш герой мог дважды завернуться в него», — такова характеристика главной детали, становящейся приметой обломовской лени. Гончаров акцентирует внимание читателей на деталях с целью более глубокого раскрытия образа героя. Для Обломова его халат — символ защищенности от внешнего мира с его бесконечными проблемами.

Обломов :: Гончаров Иван Александрович

Аннотация: Роман «Обломов» завоевав огромный успех, спровоцировал бурные споры. Сторонники одного мнения трактовали обломовщину как символ косности России с «совершенно инертным» и «апатичным» главным героем романа. Другие видели в романе философское осмысление русского национального характера, особого нравственного пути, противостоящего суете всепоглощающего прогресса. Независимо от литературной критики, мы имеем возможность соприкоснуться с тонким психологическим рисунком, душевной глубиной героя, мягким юмором и лиризмом автора.

———————————————

Иван Александрович Гончаров

ОБЛОМОВ

Роман в четырёх частях

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

I

В Гороховой улице, в одном из больших домов, народонаселения которого стало бы на целый уездный город, лежал утром в постели, на своей квартире, Илья Ильич Обломов.

Это был человек лет тридцати двух-трёх от роду, среднего роста, приятной наружности, с тёмно-серыми глазами, но с отсутствием всякой определённой идеи, всякой сосредоточенности в чертах лица. Мысль гуляла вольной птицей по лицу, порхала в глазах, садилась на полуотворённые губы, пряталась в складках лба, потом совсем пропадала, и тогда во всём лице теплился ровный свет беспечности. С лица беспечность переходила в позы всего тела, даже в складки шлафрока.

Иногда взгляд его помрачался выражением будто усталости или скуки; но ни усталость, ни скука не могли ни на минуту согнать с лица мягкость, которая была господствующим и основным выражением, не лица только, а всей души; а душа так открыто и ясно светилась в глазах, в улыбке, в каждом движении головы, руки. И поверхностно наблюдательный, холодный человек, взглянув мимоходом на Обломова, сказал бы: «Добряк должен быть, простота!» Человек поглубже и посимпатичнее, долго вглядываясь в лицо его, отошёл бы в приятном раздумье, с улыбкой.

Цвет лица у Ильи Ильича не был ни румяный, ни смуглый, ни положительно бледный, а безразличный или казался таким, может быть, потому, что Обломов как-то обрюзг не по летам: от недостатка ли движения или воздуха, а может быть, того и другого. Вообще же тело его, судя по матовому, чересчур белому свету шеи, маленьких пухлых рук, мягких плеч, казалось слишком изнеженным для мужчины.

Движения его, когда он был даже встревожен, сдерживались также мягкостью и не лишённою своего рода грации ленью. Если на лицо набегала из души туча заботы, взгляд туманился, на лбу являлись складки, начиналась игра сомнений, печали, испуга; но редко тревога эта застывала в форме определённой идеи, ещё реже превращалась в намерение. Вся тревога разрешалась вздохом и замирала в апатии или в дремоте.

Как шёл домашний костюм Обломова к покойным чертам лица его и к изнеженному телу! На нём был халат из персидской материи, настоящий восточный халат, без малейшего намёка на Европу, без кистей, без бархата, без талии, весьма поместительный, так что и Обломов мог дважды завернуться в него. Рукава, по неизменной азиатской моде, шли от пальцев к плечу всё шире и шире. Хотя халат этот и утратил свою первоначальную свежесть и местами заменил свой первобытный, естественный лоск другим, благоприобретённым, но всё ещё сохранял яркость восточной краски и прочность ткани.

Халат имел в глазах Обломова тьму неоценённых достоинств: он мягок, гибок; тело не чувствует его на себе; он, как послушный раб, покоряется самомалейшему движению тела.

Обломов всегда ходил дома без галстука и без жилета, потому что любил простор и приволье. Туфли на нём были длинные, мягкие и широкие; когда он, не глядя, опускал ноги с постели на пол, то непременно попадал в них сразу.

Обломовщина

Андрей Штольц и Ольга Ильинская – самые близкие Обломову люди – на протяжении произведения неоднократно предпринимают попытки вытащить его из халата. И на какое-то мгновение это удается. Читатель помнит, как преображается Обломов под влиянием живого чувства – некой любви к Ольге. Однако и тут лень все же берет свое, и Обломов снова облекает тучное тело в вечный восточный халат.

Вместе с хозяином халат постепенно старел, истрепывался, ветшал. Но Обломов так и не смог расстаться с приметами удобной спокойной жизни: домашними туфлями, халатом, клеенчатым диваном. В конце романа читатель вновь видит Обломова в любимом халате, правда, в другой обстановке – со вдовой Пшеницыной.

Подобное социальное явление позже было определено литературными критиками как «обломовщина». Имя главного героя теперь нарицательное. Да и обломовский халат стал образом-символом обломовщины. Он генетически сросся со своим хозяином, неотделим от него. Есть в романе момент, когда Обломов еще мог расстаться с халатом – когда влюбился в Ильинскую. Однако испытание любовью требует большого напряжения, для Обломова это оказалось непосильно.

Источник

Напишите мини сочинение на тему

7 месяцев назад по предмету Литература от MariiaCatt

Посетители, находящиеся в группе Гости

, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

7 месяцев назад по предмету Литература от Iloveyou101

Посетители, находящиеся в группе Гости

, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Page 3

7 месяцев назад по предмету Литература от gwerty11200453

Посетители, находящиеся в группе Гости

, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Page 4

7 месяцев назад по предмету Литература от sokolik65

Посетители, находящиеся в группе Гости

, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Page 5

Какие примеры н. м. карамзин использует для разъяснения пользы новой системы престолонаследия? согласны ли вы с позицией

Page 6

7 месяцев назад по предмету Литература от iansofdd

Посетители, находящиеся в группе Гости

, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Page 7

7 месяцев назад по предмету Литература от kkk77

Посетители, находящиеся в группе Гости

, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Page 8

7 месяцев назад по предмету Литература от поля594

Посетители, находящиеся в группе Гости

, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Page 9

7 месяцев назад по предмету Литература от вика2450

Посетители, находящиеся в группе Гости

, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Page 10

7 месяцев назад по предмету Литература от natalkaguryanov

Посетители, находящиеся в группе Гости

, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Page 11

Какие примеры н. м. карамзин использует для разъяснения пользы новой системы престолонаследия? согласны ли вы с позицией

Page 12

7 месяцев назад по предмету Литература от киса615

Посетители, находящиеся в группе Гости

, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Page 13

7 месяцев назад по предмету Литература от ramil123679801

Посетители, находящиеся в группе Гости

, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Page 14

7 месяцев назад по предмету Литература от serzhnefedin

Посетители, находящиеся в группе Гости

, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Page 15

7 месяцев назад по предмету Литература от DashaRussia11

Посетители, находящиеся в группе Гости

, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Page 16

7 месяцев назад по предмету Литература от niftullaevam1

Посетители, находящиеся в группе Гости

, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Page 17

7 месяцев назад по предмету Литература от amirsikaamirklass

Посетители, находящиеся в группе Гости

, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Page 18

7 месяцев назад по предмету Литература от julia00bukreeva

Посетители, находящиеся в группе Гости

, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Page 19

7 месяцев назад по предмету Литература от Аккаунт удален

Посетители, находящиеся в группе Гости

, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

0

7 месяцев назад по предмету Литература от КИТёнок5555

Посетители, находящиеся в группе Гости

, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

1

7 месяцев назад по предмету Литература от Алия2004

Посетители, находящиеся в группе Гости

, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

2

7 месяцев назад по предмету Литература от Diablooo13

Посетители, находящиеся в группе Гости

, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

3

7 месяцев назад по предмету Литература от никита4562

Посетители, находящиеся в группе Гости

, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

4

7 месяцев назад по предмету Литература от zaitov251

Посетители, находящиеся в группе Гости

, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

5

Какие примеры н. м. карамзин использует для разъяснения пользы новой системы престолонаследия? согласны ли вы с позицией

Литература, 10 класс

Вопрос от Dashuk 454 дня назад

Написать сочинение на тему: история старого халата(образ Обломова)

Старый домашний халат Ильи Ильича Обломова является очень важной деталью в романе Гончарова «Обломов». Халат Обломова в романе называется шлафроком (в пер. с немец. «schlafrock» — «спальный халат»). Старый, поношенный халат является по сути отдельным персонажем романом. Эта вещь живет своей жизнью и проходит определенные этапы, как и сам Обломов. Халат Обломова — это символ «обломовщины», скучной, пустой и ленивой жизни. Снять этот халат для Обломова значит радикально переменить жизнь: «. сбыть лишний жир, сбросить тяжесть, освежить душу тем воздухом, о котором мечтал некогда с другом, пожить без халата, без Захара и Тарантьева. » Автор подробно описывает халат Обломова, как будто это — живое существо: «. На нем был халат из персидской материи, настоящий восточный халат, без малейшего намека на Европу, без кистей, без бархата, без талии, весьма поместительный, так что и Обломов мог дважды завернуться в него…» Халат Обломова — это по сути двойник героя. Уютный, домашний халат Обломова олицетворяет уютный, спокойный, тихий характер героя. Обломов любит свой халат за то, что он мягкий, гибкий, незаметный и ненавязчивый. Сам Обломов очень похож на свой халат, будучи мягким, незаметным, ласковым человеком. : «. Халат имел в глазах Обломова тьму неоцененных достоинств: он мягок, гибок; тело не чувствует его на себе; он, как послушный раб, покоряется самомалейшему движению тела. » Беспечность Обломова передается его халату (шлафроку): «. С лица беспечность переходила в позы всего тела, даже в складки шлафрока. » Обломов носит халат не только снаружи. Его душа и ум тоже укутаны в «невидимый» халат: «. Идти вперед – это значит вдруг сбросить широкий халат не только с плеч, но и с души, с ума. » Халат Обломова переживает несколько «жизненных» этапов в романе так же, как и сам Обломов. История халата Обломова начинается на Гороховой улице, в квартире Обломова. Илья Ильич Обломов носит свой халат очень давно. Его гости замечают, что такие халаты уже давно не носят. Обломов переживает романтические отношения с Ольгой Ильинской. В этот период Обломов обретает смысл жизни в лице Ольге. Благодаря любви к Ольге ленивый Обломов оживает и просыпается от своей долгой спячки. В этот период он забывает о своем старом халате: «. Встает он в семь часов, читает, носит куда‑то книги. На лице ни сна, ни усталости, ни скуки [. ] Халата не видать на нем: Тарантьев увез его с собой к куме с прочими вещами. » После разрыва с Ольгой Ильинской Обломов продолжает жить в доме Агафьи Пшеницыной. Хозяйственная Пшеницына достает из чулана старый халат Обломова, чтобы починить его: «. Еще я халат ваш достала из чулана, – продолжала она, – его можно починить и вымыть: материя такая славная! Он долго прослужит. » До конца своих дней Илья Обломов так и не расстается с любимым халатом, как и со своей ленью и апатией: – . что это ты не бросишь этого халата? Смотри, весь в заплатах! – Привычка, Андрей; жаль расстаться» Таким образом, уютный и удобный халат сопровождает Обломова долгие годы и становится печальным символом «обломовщины». (462 сл.) если много, то можно первые абзацы убрать и оставить со слов история. Вариант 2 (сокращенный) Старый домашний халат Ильи Ильича Обломова является очень важной деталью в романе Гончарова «Обломов». Халат Обломова — это символ «обломовщины», скучной, пустой и ленивой жизни. Снять этот халат для Обломова значит радикально переменить жизнь: «. сбыть лишний жир, сбросить тяжесть, освежить душу тем воздухом, о котором мечтал некогда с другом, пожить без халата, без Захара и Тарантьева. » Халат Обломова — это по сути двойник героя. Уютный, домашний халат Обломова олицетворяет уютный, спокойный, тихий характер героя История халата Обломова начинается на Гороховой улице, в квартире Обломова. Илья Ильич Обломов носит свой халат очень давно. Его гости замечают, что такие халаты уже давно не носят. Обломов переживает романтические отношения с Ольгой Ильинской. В этот период Обломов обретает смысл жизни в лице Ольге. Благодаря любви к Ольге ленивый Обломов оживает и просыпается от своей долгой спячки. В этот период он забывает о своем старом халате: «. Встает он в семь часов, читает, носит куда‑то книги. На лице ни сна, ни усталости, ни скуки [. ] Халата не видать на нем: Тарантьев увез его с собой к куме с прочими вещами. » После разрыва с Ольгой Ильинской Обломов продолжает жить в доме Агафьи Пшеницыной. Хозяйственная Пшеницына достает из чулана старый халат Обломова, чтобы починить его: «. Еще я халат ваш достала из чулана, – продолжала она, – его можно починить и вымыть: материя такая славная! Он долго прослужит. » До конца своих дней Илья Обломов так и не расстается с любимым халатом, как и со своей ленью и апатией: – . что это ты не бросишь этого халата? Смотри, весь в заплатах! – Привычка, Андрей; жаль расстаться» Таким образом, уютный и удобный халат сопровождает Обломова долгие годы и становится печальным символом «обломовщины». (267 сл.)

Краткое содержание

Обломову снился чудный край, который « представлял ряд живописных этюдов, веселых, улыбающихся пейзажей ». Казалось, все там сулило счастье, мир и спокойствие. Уголок тот состоял из нескольких деревушек, и среди местных крестьян царили « тишина и невозмутимое спокойствие », не нарушаемые никакими мирскими страстями. Дважды в год они ездили на ярмарку, и больше ни с кем не имели никаких связей. Крестьяне « слыхали, что есть Москва и Питер, что за Питером живут французы или немцы », а дальше следовал мрак, населенный чудовищами, великанами и « людьми о двух головах ».

Именно в этот удивительный край и перенесся в своем сне Обломов. Две деревеньки – Сосновка и Вавиловка – « были наследственной отчиной рода Обломовых », и часто их называли Обломовкой. Илья Ильич проснулся ранним утром в своей детской постельке, ему было всего семь лет. Добрая няня тут же принялась его одевать, умывать и причесывать. Мать осыпала любимого сына поцелуями, после чего все отправились пить чай. За столом маленький Илюша был в центре внимания многочисленных родственников, каждый из которых старался приласкать мальчика и угостить его чем-то вкусненьким.

Затем любознательный, живой мальчик отправлялся на прогулку под строгим надзором няни. Женщине приходилось целый день бегать за резвым воспитанником, который так и норовил оказаться в самых «опасных» местах. Она любила Илюшу всем сердцем, и эта ежедневная суматоха не утомляла ее.

Вдосталь набегавшись и напрыгавшись, Илюша принимался пристально наблюдать за окружающим его миром. Словно губка, впитывал он различные явления, которые глубоко западали в его душу, росли и зрели вместе с ним.

Родители Илюши также не сидели без дела: старик Обломов, сидя у окна, контролировал каждый шаг челяди, а мать давала им бесконечные поручения. Ее « главною заботою была кухня и обед », подготовка к которому начиналась сразу после утреннего чая. В Обломовке большое внимание уделяли заботе о пище. Здесь выращивали самых жирных гусей и индюшат, пекли самые вкусные пироги, делали лучшие в округе соленья и варенья.

После обеда наступал « час всеобщего послеобеденного сна ». Весь дом словно впадал в оцепенение, и этим неизменно пользовался Илюша. Он беспрепятственно взбирался на голубятню, исследовал сад, канаву, выбегал за ворота. После сна все домашние собирались к чаю, а затем занимались своими делами. С наступлением сумерек наступало время ужина, после которого дом погружался в сладостный, безмятежный сон.

Далее Обломов « увидел себя мальчиком лет тринадцати или четырнадцати ». Он учился в пансионе немца Штольца, который не только учил его грамоте, но и пытался перевоспитать изнеженного барчука. « Немец был человек дельный и строгий », и, возможно, у него Илюша набрался бы ума-разума, если бы родная Обломовка не находилась недалеко от пансиона. Мальчик перенимал неспешный образ жизни своих родителей, которые ни к чему не стремились, не ставили перед собой никаких целей. « Другой жизни и не хотели и не любили бы они ». В воспитании сына они переживали лишь о том, « чтоб дитя было всегда весело и кушало много ».

Отправляя Илюшу на неделю в пансион, мать снабжала его всевозможными яствами, и все потому, « что у немца не жирно кормят ». При каждом удобном случае, будь то праздник, приезд гостей или плохая погода, она надолго оставляла сына дома.

Так и рос Илья, будто цветок в теплице. Он стремился жадно познавать мир, резвиться, играть в снежки вместе с деревенскими мальчишками, но родители видели в этой славной живости характера лишь угрозу его здоровью, и тщательно кутали мальчика в теплые одеяла.

Описание домашнего халата

В романе Гончарова именно халат играет роль символа, олицетворяющего праздность и бессмысленную жизнь. Об этой вещи сказано, что она старая и поношенная, при этом автор называет её шлафроком. В переводе с немецкого schlafrock означает «спальный халат» — это говорящая деталь, которая обозначает главную черту личности. По мере развития сюжета внешний вид одежды изменяется, и читателям кажется, будто вещь разделяет с героем его судьбу.

В самом начале истории приводится описание халата Обломова. Спальный атрибут выглядит роскошно, он ещё сохранил прочность ткани и яркость расцветок. Вещь настолько мягкая и гибкая, что повторяет малейшее движение тела, при этом складки перенимают беспечность, запечатлённую на лице человека. Тело почти не ощущает эту одежду, и кажется, будто халат и Илья Ильич — двойники. Как на лице героя, так и на ткани появились первые признаки «поношенности», а естественный лоск местами сменился тем, который бывает от долгого использования.

Гончаров подчёркивает, что Обломов и его одежда похожи не только внешне: автор наделяет бытовой предмет чертами, присущими человеку. Вот как он описывает характер Ильи:

Таким же предстаёт перед читателем и неодушевлённый объект — халат, хотя по отношению к нему Иван Александрович не использует этих эпитетов. Образ одежды вырисовывается благодаря описанию складок, модного фасона и необъятного размера: обладатель шлафрока мог бы спокойно завернуться в него дважды.

Как и барин, халат был ненавязчивым, незаметным и уютным. Гончаров подчёркивает, что Илья укутан не только снаружи — вся душа его как бы спрятана в невидимое одеяние, в котором ей хорошо и спокойно.

Халат Обломова – описание домашней одежды главного героя романа И.А. Гончарова

В романе Гончарова именно халат играет роль символа, олицетворяющего праздность и бессмысленную жизнь. Об этой вещи сказано, что она старая и поношенная, при этом автор называет её шлафроком.

В переводе с немецкого schlafrock означает «спальный халат» — это говорящая деталь, которая обозначает главную черту личности.

По мере развития сюжета внешний вид одежды изменяется, и читателям кажется, будто вещь разделяет с героем его судьбу.

В самом начале истории приводится описание халата Обломова. Спальный атрибут выглядит роскошно, он ещё сохранил прочность ткани и яркость расцветок.

Вещь настолько мягкая и гибкая, что повторяет малейшее движение тела, при этом складки перенимают беспечность, запечатлённую на лице человека. Тело почти не ощущает эту одежду, и кажется, будто халат и Илья Ильич — двойники.

Как на лице героя, так и на ткани появились первые признаки «поношенности», а естественный лоск местами сменился тем, который бывает от долгого использования.

Гончаров подчёркивает, что Обломов и его одежда похожи не только внешне: автор наделяет бытовой предмет чертами, присущими человеку. Вот как он описывает характер Ильи:

- мягкий;

- гибкий;

- добрый;

- слегка рассеянный;

- заботливый;

- ласковый.

Таким же предстаёт перед читателем и неодушевлённый объект — халат, хотя по отношению к нему Иван Александрович не использует этих эпитетов. Образ одежды вырисовывается благодаря описанию складок, модного фасона и необъятного размера: обладатель шлафрока мог бы спокойно завернуться в него дважды.

Как и барин, халат был ненавязчивым, незаметным и уютным. Гончаров подчёркивает, что Илья укутан не только снаружи — вся душа его как бы спрятана в невидимое одеяние, в котором ей хорошо и спокойно.

Символика одежды в образе Ильи

Каждый новый день барина был похож на предыдущий. Обломов бездействовал, предпочитая строить планы, но ничего не делать для их реализации. Его фантазия рисовала прекрасные картины, а в жизни этот человек ходил в одной и той же одежде, в которой телу было комфортно. Внешний вид Ильи Ильича показывал, что этот человек не придаёт значения моде и красоте, главное — удобство.

Роль халата в жизни Обломова можно назвать первостепенной. Вещь, хоть и дорогая, но без каких-либо украшений, отлично дополняет образ героя, ведь Илья тоже лишён примечательных черт внешности.

Кроме шлафрока, у Обломова был и другой любимый предмет туалета, вернее, целых два: мягкие и широкие туфли, настолько длинные, что утром, спустив ноги с кровати, герой безошибочно попадал ступнями в предназначенное для них место.

Отсутствие в гардеробе галстука и жилета тоже красноречиво свидетельствует о стремлении к простору и уюту. Таким образом, вещи в романе «Обломов» помогают раскрыть характер человека, но это только на первый взгляд.

При вдумчивом прочтении читатель заметит, что с помощью одежды и обуви герой стремится создать маленький мирок, где всё напоминало бы родную Обломовку. Там всё вертелось вокруг Ильи и его желаний.

Гончаров сумел показать типичного барина из провинции, в личности которого преобладают такие черты:

- отрешённость;

- уход в иллюзии;

- нежелание сталкиваться с реальными сложностями;

- апатичность;

- стремление к постоянству и размеренности.

Когда автору нужно показать переход Ильи от «обломовщины» к активной жизни, он снова использует вещественный символ — обувь. Молодому барину приходится носить сапоги, в которых ногам тяжело и неудобно, они «так и зудят».

Непривычная обувь символизирует городскую жизнь. Вынужденная активность и смена образа были обусловлены тем, что Обломов полюбил Ольгу Ильинскую. Ему пришлось собраться с силами и на некоторое время попрощаться с привычным укладом.

Но сразу после расставания с возлюбленной барин вновь погружается в трясину «обломовщины», и теперь уже окончательно, поскольку он разочаровался в реальной жизни. Почему отношения не сложились, можно понять по такой цитате: «Жизнь есть жизнь, долг, обязанность, а обязанность бывает тяжела».

Илья никак не может этого принять. В его понимании жизнь — череда телесных удовольствий.

Впервые роман был опубликован в 1859 году. Когда он приобрёл популярность, в обиход вошло слово «обломовщина», которым стали называть стремление к бездействию. В широком значении термин подразумевает несколько связанных между собой явлений:

- отсутствие жизненной позиции;

- застой в делах;

- нежелание развиваться;

- страх перед переменами;

- лень, праздность;

- душевная пустота;

- старинный патриархально-поместный уклад.

В произведении термин впервые употребляется во 2 части, а олицетворяет обломовщину главный герой. Халат Обломова как символ эпохи вводится в произведение с первых страниц.

Олицетворение личностного застоя

Текст художественного произведения был написан Гончаровым незадолго до отмены крепостного права. Автор и его современники ощущали перемену настроений в умах людей, принадлежавших к разным классам. Активная борьба только зарождалась, и пережитки крепостничества были ещё довольно сильны.

Россия была технически отсталой, деревни жили преимущественно натуральным хозяйством. Помещики не хотели и слышать об увеличении производительности труда, обороте капиталов и любых действиях, которые сопровождались тратами. Покупка любого инструмента или приспособления, необходимого в хозяйстве, вызывала у помещиков «стоны, вопли и брань».

Единственным способом производить продукцию была грубая эксплуатация крестьян. Отчасти ситуация компенсировалась тем, что в стране было много природных богатств, в то время ещё не растраченных.

Используя халат Обломова в качестве одного из центральных символов романа, Гончаров показывает пережитки эпохи и всё отрицательное, что было присуще не только Илье Ильичу, но и другим представителям высших сословий:

- примитивность отношений;

- умственную косность;

- классовый паразитизм;

- социально-экономическую отсталость.

Отсутствие смысла жизни

До Ивана Александровича Гончарова в прозе и поэзии уже фигурировали «лишние люди».

Но если раньше герои изображались мятежными, не разделяющими ценности общества и талантливыми натурами, то теперь стало ясно, что за пустыми разговорами ничего нет.

Прекрасные одежды оказались старым халатом, пьедестал почёта — диваном, а нежелание следовать общепринятым моральным устоям — стремлением обеспечить себе максимально комфортное существование.

То, как проводит свои дни Обломов, нельзя назвать полноценной жизнью. Но если вспомнить «Евгения Онегина» и «Героя нашего времени», окажется, что главные герои этих произведений тоже не горели желанием приносить пользу обществу и трудиться для чьего-то блага, хотя бы и для своего. Разница — в отношении общества, которое за несколько десятков лет значительно изменилось.

Автору удалось передать неприязненное отношение к знати, у которой главными задачами в жизни были еда, питьё, отдых и развлечения. Во многом это получилось благодаря выразительному символу — домашнему халату, который подчёркивает неопрятный внешний вид, изнеженность и вялость, охватившую не только тело, но также душу и ум молодого барина.

Связь шлафрока с композицией

До Гончарова очень тщательно выписывали детали окружающей обстановки Салтыков-Щедрин и Гоголь. Продолжая традиции этих мастеров, Иван Александрович старательно обдумывает свои произведения. По детальной обрисовке каждой детали, будь то мебель или одежда, роман можно сравнить с картиной. Она не искажает реальность, а раскрывает её самым полным образом.

Рассказывая о том, как выглядит вещь, автор доносит до читателя своё видение философии, которой придерживается обладатель этого предмета. Халат у Гончарова — это не просто кусок материи, в который можно завернуться. Это склад характера, привычки, образ мышления, а в итоге — вся жизнь, от рождения до смерти, такая же никчёмная и пустая, как у тысяч других помещиков.

Связь халата с композицией романа прослеживается довольно отчётливо. Основная сюжетная линия — отношения Ильи Ильича с Ольгой Ильинской. До знакомства с будущей возлюбленной Обломов живёт в размеренном ритме, и шлафрок занимает важное место в его жизни.

Когда в судьбе барина появляется Ильинская, халат как будто уступает ей место, отправляясь «к куме с прочими вещами». В произведении сказано, что избавиться от ненужного скарба Илье помогает Тарантьев.

Это авторский приём, отражающий связь старых вещей с определённым укладом.

После знакомства с Ольгой Обломова трудно узнать. Он бодр, свеж и весел, рано встаёт, куда-то ходит с книгами, и на лице его не видно и следа скуки. В глазах Ильи появился блеск, которого раньше не было. Сожаления о старом халате Обломов не испытывает — любимой одеждой стал костюм. Так автор противопоставил вещь человеку.

Последняя веха — разрыв отношений с Ильинской. Барин расстроен, ведь ему казалось, что жизнь обрела смысл. Но это была внешняя перемена, а внутри всё осталось по-прежнему, поэтому так быстро произошёл возврат к старому. Как только изменились обстоятельства, Илья Ильич с готовностью вернулся в привычную «раковину».

Обломов не может существовать без дополнения, роль которого в разное время играют Ольга или халат. Одежда для него сродни живому человеку, что подчёркивается с помощью описания.

С другой стороны, партнёр значит для барина немногим более, чем вещь. Главное для Ильи Ильича — чтобы ему было удобно.

С помощью символического образа Гончаров передал всю суть паразитического существования помещиков до отмены крепостного права.

Источник: https://nauka.club/literatura/khalat-oblomova.html

Символика одежды в образе Ильи

Каждый новый день барина был похож на предыдущий. Обломов бездействовал, предпочитая строить планы, но ничего не делать для их реализации. Его фантазия рисовала прекрасные картины, а в жизни этот человек ходил в одной и той же одежде, в которой телу было комфортно. Внешний вид Ильи Ильича показывал, что этот человек не придаёт значения моде и красоте, главное — удобство.

Роль халата в жизни Обломова можно назвать первостепенной. Вещь, хоть и дорогая, но без каких-либо украшений, отлично дополняет образ героя, ведь Илья тоже лишён примечательных черт внешности. Кроме шлафрока, у Обломова был и другой любимый предмет туалета, вернее, целых два: мягкие и широкие туфли, настолько длинные, что утром, спустив ноги с кровати, герой безошибочно попадал ступнями в предназначенное для них место.

Отсутствие в гардеробе галстука и жилета тоже красноречиво свидетельствует о стремлении к простору и уюту. Таким образом, вещи в романе «Обломов» помогают раскрыть характер человека, но это только на первый взгляд. При вдумчивом прочтении читатель заметит, что с помощью одежды и обуви герой стремится создать маленький мирок, где всё напоминало бы родную Обломовку. Там всё вертелось вокруг Ильи и его желаний. Гончаров сумел показать типичного барина из провинции, в личности которого преобладают такие черты:

- отрешённость;

- уход в иллюзии;

- нежелание сталкиваться с реальными сложностями;

- апатичность;

- стремление к постоянству и размеренности.

Когда автору нужно показать переход Ильи от «обломовщины» к активной жизни, он снова использует вещественный символ — обувь. Молодому барину приходится носить сапоги, в которых ногам тяжело и неудобно, они «так и зудят».

Непривычная обувь символизирует городскую жизнь. Вынужденная активность и смена образа были обусловлены тем, что Обломов полюбил Ольгу Ильинскую. Ему пришлось собраться с силами и на некоторое время попрощаться с привычным укладом. Но сразу после расставания с возлюбленной барин вновь погружается в трясину «обломовщины», и теперь уже окончательно, поскольку он разочаровался в реальной жизни. Почему отношения не сложились, можно понять по такой цитате: «Жизнь есть жизнь, долг, обязанность, а обязанность бывает тяжела». Илья никак не может этого принять. В его понимании жизнь — череда телесных удовольствий.

Обломов и Ольга

По традиции, сложившейся в русской литературе, любовь становится испытанием для героев и выявляет новые грани характеров. Этой традиции следовали Пушкин (Онегин и Татьяна), Лермонтов (Печорин и Вера), Тургенев (Базаров и Одинцова), Толстой (Болконский и Наташа Ростова). Затронута эта тема и в романе Гончарова «Обломов». На примере любви Ильи Ильича Обломова и Ольги Ильинской автор показал, как раскрывается личность человека через это чувство.

Ольга Ильинская является положительным образом романа. Это умная девушка с искренними, лишенными жеманства, манерами. Она не пользовалась особым успехом в свете, по достоинству сумел ее оценить лишь Штольц. Андрей выделил Ольгу среди других женщин, потому что «она, хотя бессознательно, но шла простым, природным путем жизни… и не уклонялась от естественного проявления мысли, чувства, воли…»

Обломов, познакомившись с Ольгой, прежде всего обратил внимание на ее красоту: «Кто ни встречал ее, даже рассеянный, и тот на мгновение останавливался перед этим так строго и обдуманно, артистически созданным существом». Когда же Обломов услышал ее пение, в его сердце пробудилась любовь: «От слов, от звуков, от этого чистого, сильного девического голоса билось сердце, дрожали нервы, глаза искрились и заплывали слезами…» Жажда жизни и любви, звучавшая в голосе Ольги, отозвалась в душе Ильи Ильича. За гармоничной внешностью он ощутил прекрасную душу, способную на глубокие чувства.

Размышляя о своей будущей жизни, Обломов мечтал о высокой стройной женщине, с тихим гордым взглядом. Увидев Ольгу, он понял, что его идеал и она – одно лицо. Для Обломова высшая гармония – это покой, и Ольга была бы статуей гармонии, «если бы ее обратить в статую». Но она не могла стать статуей, и, представляя ее в своем «земном рае», Обломов начинал понимать, что у него не получится идиллии.

Любовь героев с самого начала была обречена. Илья Ильич Обломов и Ольга Ильинская смысл жизни, любовь, семейное счастье понимали по-разному. Если для Обломова любовь – это болезнь, страсть, то для Ольги – долг. Илья Ильич полюбил Ольгу глубоко и искренне, боготворил ее, отдавал ей все свое «я»: «Встает он в семь часов, читает, носит куда-то книги. На лице ни сна, ни усталости, ни скуки. На нем появились даже краски, в глазах блеск, что-то вроде отваги или, по крайней мере, самоуверенности. Халата не видать на нем».

В чувствах Ольги же был виден последовательный расчет. Договорившись со Штольцем, она взяла жизнь Ильи Ильича в свои руки. Несмотря на молодость, она сумела разглядеть в нем открытое сердце, добрую душу, «голубиную нежность». Одновременно с этим, ей нравилась сама мысль о том, что именно она, молодая и неопытная девушка, возродит к жизни такого человека, как Обломов. «Она укажет ему цель, заставит полюбить опять все, что он разлюбил, и Штольц не узнает его, воротясь. И все это чудо сделает она, такая робкая, молчаливая, которой до сих пор никто не слушался, которая еще не начала жить! Она виновница такого превращения!»

Ольга старалась изменить Илью Ильича, ему же требовались чувства, сближающие его с родной Обломовкой, благословенным уголком земли, где он вырос, где смысл жизни укладывается в мысли о еде, о сне, в праздных разговорах: забота и теплота, ничего не требующие взамен. Все это он нашел в Агафье Матвеевне Пшеницыной, и потому привязался к ней как к осуществленной мечте о возвращении.

Понимая, насколько различны их взгляды на жизнь, Обломов решает написать Ольге письмо, которое становится настоящим поэтическим произведением. В этом письме читается глубокое чувство и желание счастья любимой девушке. Зная себя, неопытность Ольги, в письме он раскрывает ей глаза на ошибку, просит не совершать ее: «Ваше настоящее люблю не есть настоящая любовь, а будущая. Это только бессознательная потребность любить…» Но Ольга иначе поняла поступок Обломова – как страх перед несчастьем. Она понимает, что любой может разлюбить или полюбить другого человека, но говорит о том, что не может пойти за человеком, если в этом есть риск. И именно Ольга решает разорвать их отношения. В последнем разговоре она говорит Илье Ильичу, что любила будущего Обломова. Оценивая взаимоотношения Обломова и Ольги, Добролюбов писал: «Ольга бросила Обломова, когда перестала в него верить; она оставит и Штольца, ежели перестанет верить в него».

Написав письмо, Обломов отказался от счастья во имя любимой. Ольга и Илья расстались, но их отношения оказали глубокое влияние на их будущую жизнь. Обломов нашел счастье в доме Агафьи Матвеевны, ставшем для него второй Обломовкой. Ему стыдно за такую жизнь, он понимает, что прожил ее зря, но уже слишком поздно что-либо менять.

Любовь Ольги и Обломова обогатила духовный мир обоих. Но самой большой заслугой является то, что Илья Ильич способствовал формированию духовного мира Ольги. Спустя несколько лет после расставания с Ильей, она признается Штольцу: «Я люблю его не по-прежнему, но есть что-то, что я люблю в нем, чему я, кажется, осталась верна и не изменюсь, как иные…» И в этом проявляется вся глубина ее натуры. В отличие от Штольца, жизненные цели которого имеют границы, такие люди как Обломов и Ольга всю жизнь не перестают думать о назначении человека и задавать себе вопрос: «А что дальше?»

► Материалы о творчестве писателя и романе «Обломов»:

- Биография писателя

- История создания романа

- Художественные особенности романа

- Критики о романе «Обломов» и творчестве И.А. Гончарова

Сочинения

- Сон Обломова

- Обломов и «обломовщина»

► Перейти к оглавлению книги «Обломов» И.А. Гончарова. Краткое содержание. Особенности романа. Сочинения

►

Олицетворение личностного застоя

Текст художественного произведения был написан Гончаровым незадолго до отмены крепостного права. Автор и его современники ощущали перемену настроений в умах людей, принадлежавших к разным классам. Активная борьба только зарождалась, и пережитки крепостничества были ещё довольно сильны.

Россия была технически отсталой, деревни жили преимущественно натуральным хозяйством. Помещики не хотели и слышать об увеличении производительности труда, обороте капиталов и любых действиях, которые сопровождались тратами. Покупка любого инструмента или приспособления, необходимого в хозяйстве, вызывала у помещиков «стоны, вопли и брань».

Единственным способом производить продукцию была грубая эксплуатация крестьян. Отчасти ситуация компенсировалась тем, что в стране было много природных богатств, в то время ещё не растраченных. Используя халат Обломова в качестве одного из центральных символов романа, Гончаров показывает пережитки эпохи и всё отрицательное, что было присуще не только Илье Ильичу, но и другим представителям высших сословий:

- примитивность отношений;

- умственную косность;

- классовый паразитизм;

- социально-экономическую отсталость.

Отсутствие смысла жизни

До Ивана Александровича Гончарова в прозе и поэзии уже фигурировали «лишние люди». Но если раньше герои изображались мятежными, не разделяющими ценности общества и талантливыми натурами, то теперь стало ясно, что за пустыми разговорами ничего нет. Прекрасные одежды оказались старым халатом, пьедестал почёта — диваном, а нежелание следовать общепринятым моральным устоям — стремлением обеспечить себе максимально комфортное существование.

То, как проводит свои дни Обломов, нельзя назвать полноценной жизнью. Но если вспомнить «Евгения Онегина» и «Героя нашего времени», окажется, что главные герои этих произведений тоже не горели желанием приносить пользу обществу и трудиться для чьего-то блага, хотя бы и для своего. Разница — в отношении общества, которое за несколько десятков лет значительно изменилось.

Автору удалось передать неприязненное отношение к знати, у которой главными задачами в жизни были еда, питьё, отдых и развлечения. Во многом это получилось благодаря выразительному символу — домашнему халату, который подчёркивает неопрятный внешний вид, изнеженность и вялость, охватившую не только тело, но также душу и ум молодого барина.

Старый домашний халат Ильи Ильича Обломова является очень важной деталью в романе Гончарова «Обломов».

Халат Обломова в романе называется шлафроком (в пер. с немец. «schlafrock» — «спальный халат»). Старый, поношенный халат является по сути отдельным персонажем романом. Эта вещь живет своей жизнью и проходит определенные этапы, как и сам Обломов. Халат Обломова — это символ «обломовщины», скучной, пустой и ленивой жизни. Снять этот халат для Обломова значит радикально переменить жизнь: «…сбыть лишний жир, сбросить тяжесть, освежить душу тем воздухом, о котором мечтал некогда с другом, пожить без халата, без Захара и Тарантьева…» Автор подробно описывает халат Обломова, как будто это — живое существо: «…На нем был халат из персидской материи, настоящий восточный халат, без малейшего намека на Европу, без кистей, без бархата, без талии, весьма поместительный, так что и Обломов мог дважды завернуться в него…»

Халат Обломова — это по сути двойник героя. Уютный, домашний халат Обломова олицетворяет уютный, спокойный, тихий характер героя. Обломов любит свой халат за то, что он мягкий, гибкий, незаметный и ненавязчивый. Сам Обломов очень похож на свой халат, будучи мягким, незаметным, ласковым человеком. : «…Халат имел в глазах Обломова тьму неоцененных достоинств: он мягок, гибок; тело не чувствует его на себе; он, как послушный раб, покоряется самомалейшему движению тела…» Беспечность Обломова передается его халату (шлафроку): «…С лица беспечность переходила в позы всего тела, даже в складки шлафрока…» Обломов носит халат не только снаружи. Его душа и ум тоже укутаны в «невидимый» халат: «…Идти вперед – это значит вдруг сбросить широкий халат не только с плеч, но и с души, с ума…» Халат Обломова переживает несколько «жизненных» этапов в романе так же, как и сам Обломов.

История халата Обломова начинается на Гороховой улице, в квартире Обломова. Илья Ильич Обломов носит свой халат очень давно. Его гости замечают, что такие халаты уже давно не носят. Обломов переживает романтические отношения с Ольгой Ильинской. В этот период Обломов обретает смысл жизни в лице Ольге. Благодаря любви к Ольге ленивый Обломов оживает и просыпается от своей долгой спячки. В этот период он забывает о своем старом халате: «…Встает он в семь часов, читает, носит куда‑то книги. На лице ни сна, ни усталости, ни скуки […] Халата не видать на нем: Тарантьев увез его с собой к куме с прочими вещами…»

После разрыва с Ольгой Ильинской Обломов продолжает жить в доме Агафьи Пшеницыной. Хозяйственная Пшеницына достает из чулана старый халат Обломова, чтобы починить его: «…Еще я халат ваш достала из чулана, – продолжала она, – его можно починить и вымыть: материя такая славная! Он долго прослужит…»

До конца своих дней Илья Обломов так и не расстается с любимым халатом, как и со своей ленью и апатией: – …что это ты не бросишь этого халата? Смотри, весь в заплатах! – Привычка, Андрей; жаль расстаться»

Таким образом, уютный и удобный халат сопровождает Обломова долгие годы и становится печальным символом «обломовщины».

(462 сл.) если много, то можно первые абзацы убрать и оставить со слов история…

Вариант 2 (сокращенный)

Старый домашний халат Ильи Ильича Обломова является очень важной деталью в романе Гончарова «Обломов». Халат Обломова — это символ «обломовщины», скучной, пустой и ленивой жизни. Снять этот халат для Обломова значит радикально переменить жизнь: «…сбыть лишний жир, сбросить тяжесть, освежить душу тем воздухом, о котором мечтал некогда с другом, пожить без халата, без Захара и Тарантьева…»

Халат Обломова — это по сути двойник героя. Уютный, домашний халат Обломова олицетворяет уютный, спокойный, тихий характер героя

История халата Обломова начинается на Гороховой улице, в квартире Обломова. Илья Ильич Обломов носит свой халат очень давно. Его гости замечают, что такие халаты уже давно не носят. Обломов переживает романтические отношения с Ольгой Ильинской. В этот период Обломов обретает смысл жизни в лице Ольге. Благодаря любви к Ольге ленивый Обломов оживает и просыпается от своей долгой спячки. В этот период он забывает о своем старом халате: «…Встает он в семь часов, читает, носит куда‑то книги. На лице ни сна, ни усталости, ни скуки […] Халата не видать на нем: Тарантьев увез его с собой к куме с прочими вещами…»

После разрыва с Ольгой Ильинской Обломов продолжает жить в доме Агафьи Пшеницыной. Хозяйственная Пшеницына достает из чулана старый халат Обломова, чтобы починить его: «…Еще я халат ваш достала из чулана, – продолжала она, – его можно починить и вымыть: материя такая славная! Он долго прослужит…»

До конца своих дней Илья Обломов так и не расстается с любимым халатом, как и со своей ленью и апатией: – …что это ты не бросишь этого халата? Смотри, весь в заплатах! – Привычка, Андрей; жаль расстаться»

Таким образом, уютный и удобный халат сопровождает Обломова долгие годы и становится печальным символом «обломовщины».

(267 сл.)

Описание домашнего халата

В романе Гончарова именно халат играет роль символа, олицетворяющего праздность и бессмысленную жизнь. Об этой вещи сказано, что она старая и поношенная, при этом автор называет её шлафроком. В переводе с немецкого schlafrock означает «спальный халат» — это говорящая деталь, которая обозначает главную черту личности. По мере развития сюжета внешний вид одежды изменяется, и читателям кажется, будто вещь разделяет с героем его судьбу.

В самом начале истории приводится описание халата Обломова. Спальный атрибут выглядит роскошно, он ещё сохранил прочность ткани и яркость расцветок. Вещь настолько мягкая и гибкая, что повторяет малейшее движение тела, при этом складки перенимают беспечность, запечатлённую на лице человека. Тело почти не ощущает эту одежду, и кажется, будто халат и Илья Ильич — двойники. Как на лице героя, так и на ткани появились первые признаки «поношенности», а естественный лоск местами сменился тем, который бывает от долгого использования.

Гончаров подчёркивает, что Обломов и его одежда похожи не только внешне: автор наделяет бытовой предмет чертами, присущими человеку. Вот как он описывает характер Ильи:

- мягкий;

- гибкий;

- добрый;

- слегка рассеянный;

- заботливый;

- ласковый.

Таким же предстаёт перед читателем и неодушевлённый объект — халат, хотя по отношению к нему Иван Александрович не использует этих эпитетов. Образ одежды вырисовывается благодаря описанию складок, модного фасона и необъятного размера: обладатель шлафрока мог бы спокойно завернуться в него дважды.

Как и барин, халат был ненавязчивым, незаметным и уютным. Гончаров подчёркивает, что Илья укутан не только снаружи — вся душа его как бы спрятана в невидимое одеяние, в котором ей хорошо и спокойно.

Символика одежды в образе Ильи

Каждый новый день барина был похож на предыдущий. Обломов бездействовал, предпочитая строить планы, но ничего не делать для их реализации. Его фантазия рисовала прекрасные картины, а в жизни этот человек ходил в одной и той же одежде, в которой телу было комфортно. Внешний вид Ильи Ильича показывал, что этот человек не придаёт значения моде и красоте, главное — удобство.

Роль халата в жизни Обломова можно назвать первостепенной. Вещь, хоть и дорогая, но без каких-либо украшений, отлично дополняет образ героя, ведь Илья тоже лишён примечательных черт внешности. Кроме шлафрока, у Обломова был и другой любимый предмет туалета, вернее, целых два: мягкие и широкие туфли, настолько длинные, что утром, спустив ноги с кровати, герой безошибочно попадал ступнями в предназначенное для них место.

Отсутствие в гардеробе галстука и жилета тоже красноречиво свидетельствует о стремлении к простору и уюту. Таким образом, вещи в романе «Обломов» помогают раскрыть характер человека, но это только на первый взгляд. При вдумчивом прочтении читатель заметит, что с помощью одежды и обуви герой стремится создать маленький мирок, где всё напоминало бы родную Обломовку. Там всё вертелось вокруг Ильи и его желаний. Гончаров сумел показать типичного барина из провинции, в личности которого преобладают такие черты:

- отрешённость;

- уход в иллюзии;

- нежелание сталкиваться с реальными сложностями;

- апатичность;

- стремление к постоянству и размеренности.

Когда автору нужно показать переход Ильи от «обломовщины» к активной жизни, он снова использует вещественный символ — обувь. Молодому барину приходится носить сапоги, в которых ногам тяжело и неудобно, они «так и зудят».

Непривычная обувь символизирует городскую жизнь. Вынужденная активность и смена образа были обусловлены тем, что Обломов полюбил Ольгу Ильинскую. Ему пришлось собраться с силами и на некоторое время попрощаться с привычным укладом. Но сразу после расставания с возлюбленной барин вновь погружается в трясину «обломовщины», и теперь уже окончательно, поскольку он разочаровался в реальной жизни. Почему отношения не сложились, можно понять по такой цитате: «Жизнь есть жизнь, долг, обязанность, а обязанность бывает тяжела». Илья никак не может этого принять. В его понимании жизнь — череда телесных удовольствий.

Впервые роман был опубликован в 1859 году. Когда он приобрёл популярность, в обиход вошло слово «обломовщина», которым стали называть стремление к бездействию. В широком значении термин подразумевает несколько связанных между собой явлений:

- отсутствие жизненной позиции;

- застой в делах;

- нежелание развиваться;

- страх перед переменами;

- лень, праздность;

- душевная пустота;

- старинный патриархально-поместный уклад.

В произведении термин впервые употребляется во 2 части, а олицетворяет обломовщину главный герой. Халат Обломова как символ эпохи вводится в произведение с первых страниц.

Олицетворение личностного застоя

Текст художественного произведения был написан Гончаровым незадолго до отмены крепостного права. Автор и его современники ощущали перемену настроений в умах людей, принадлежавших к разным классам. Активная борьба только зарождалась, и пережитки крепостничества были ещё довольно сильны.

Россия была технически отсталой, деревни жили преимущественно натуральным хозяйством. Помещики не хотели и слышать об увеличении производительности труда, обороте капиталов и любых действиях, которые сопровождались тратами. Покупка любого инструмента или приспособления, необходимого в хозяйстве, вызывала у помещиков «стоны, вопли и брань».

Единственным способом производить продукцию была грубая эксплуатация крестьян. Отчасти ситуация компенсировалась тем, что в стране было много природных богатств, в то время ещё не растраченных. Используя халат Обломова в качестве одного из центральных символов романа, Гончаров показывает пережитки эпохи и всё отрицательное, что было присуще не только Илье Ильичу, но и другим представителям высших сословий:

- примитивность отношений;

- умственную косность;

- классовый паразитизм;

- социально-экономическую отсталость.

Отсутствие смысла жизни

До Ивана Александровича Гончарова в прозе и поэзии уже фигурировали «лишние люди». Но если раньше герои изображались мятежными, не разделяющими ценности общества и талантливыми натурами, то теперь стало ясно, что за пустыми разговорами ничего нет. Прекрасные одежды оказались старым халатом, пьедестал почёта — диваном, а нежелание следовать общепринятым моральным устоям — стремлением обеспечить себе максимально комфортное существование.

То, как проводит свои дни Обломов, нельзя назвать полноценной жизнью. Но если вспомнить «Евгения Онегина» и «Героя нашего времени», окажется, что главные герои этих произведений тоже не горели желанием приносить пользу обществу и трудиться для чьего-то блага, хотя бы и для своего. Разница — в отношении общества, которое за несколько десятков лет значительно изменилось.

Автору удалось передать неприязненное отношение к знати, у которой главными задачами в жизни были еда, питьё, отдых и развлечения. Во многом это получилось благодаря выразительному символу — домашнему халату, который подчёркивает неопрятный внешний вид, изнеженность и вялость, охватившую не только тело, но также душу и ум молодого барина.

Связь шлафрока с композицией

До Гончарова очень тщательно выписывали детали окружающей обстановки Салтыков-Щедрин и Гоголь. Продолжая традиции этих мастеров, Иван Александрович старательно обдумывает свои произведения. По детальной обрисовке каждой детали, будь то мебель или одежда, роман можно сравнить с картиной. Она не искажает реальность, а раскрывает её самым полным образом.

Рассказывая о том, как выглядит вещь, автор доносит до читателя своё видение философии, которой придерживается обладатель этого предмета. Халат у Гончарова — это не просто кусок материи, в который можно завернуться. Это склад характера, привычки, образ мышления, а в итоге — вся жизнь, от рождения до смерти, такая же никчёмная и пустая, как у тысяч других помещиков.

Связь халата с композицией романа прослеживается довольно отчётливо. Основная сюжетная линия — отношения Ильи Ильича с Ольгой Ильинской. До знакомства с будущей возлюбленной Обломов живёт в размеренном ритме, и шлафрок занимает важное место в его жизни. Когда в судьбе барина появляется Ильинская, халат как будто уступает ей место, отправляясь «к куме с прочими вещами». В произведении сказано, что избавиться от ненужного скарба Илье помогает Тарантьев. Это авторский приём, отражающий связь старых вещей с определённым укладом.

После знакомства с Ольгой Обломова трудно узнать. Он бодр, свеж и весел, рано встаёт, куда-то ходит с книгами, и на лице его не видно и следа скуки. В глазах Ильи появился блеск, которого раньше не было. Сожаления о старом халате Обломов не испытывает — любимой одеждой стал костюм. Так автор противопоставил вещь человеку.

Последняя веха — разрыв отношений с Ильинской. Барин расстроен, ведь ему казалось, что жизнь обрела смысл. Но это была внешняя перемена, а внутри всё осталось по-прежнему, поэтому так быстро произошёл возврат к старому. Как только изменились обстоятельства, Илья Ильич с готовностью вернулся в привычную «раковину».

Обломов не может существовать без дополнения, роль которого в разное время играют Ольга или халат. Одежда для него сродни живому человеку, что подчёркивается с помощью описания. С другой стороны, партнёр значит для барина немногим более, чем вещь. Главное для Ильи Ильича — чтобы ему было удобно. С помощью символического образа Гончаров передал всю суть паразитического существования помещиков до отмены крепостного права.

Статьи по теме:

- Андрей Штольц — характеристика героя в романе И.А. Гончарова «Обломов»

- Волков — характеристика героя в романе И.А. Гончарова «Обломов»

- Образ Ольги Ильинской в романе И.А. Гончарова «Обломов»

- “Обломов” (И. А. Гончаров) – содержание романа в сокращении

- Детство Ильи Обломова — образ жизни и влияние окружения на формирование личности

- Тарантьев — характеристика героя в романе И.А. Гончарова «Обломов»

- Агафья Пшеницына — характеристика героини в романе И.А. Гончарова «Обломов»

- «Сон Обломова» — анализ эпизода

- Характеристика Обломова

Роль детали в произведении И А Гончарова Обломов

Роль детали в произведении И. А. Гончарова «Обломов» . 900 igr. net Презентация Мурзиной Екатерины 10 «А» класса.

1. 2. 3. 4. 5. 6. Определение художественной детали Роль деталей у Гончарова Детали портрета Детали интерьера Детали сюжета Связь детали с идеей произведения

Определение художественной детали. Художественная деталь – это выразительная подробность, характерная черта какого-нибудь предмета, части быта, пейзажа или интерьера, несущая повышенную эмоциональную и содержательную нагрузку, не только характеризующую весь предмет, частью которого она является, но и определяющая отношение читателя к происходящему. В роли детали могут выступать: форма, цвет, свет, звук, запах и т. д.

Роль деталей у И. А. Гончарова В романе Гончарова «Обломов» деталь играет большую роль в сюжете, описании портрета, интерьера и в создании хронотопа. С помощью неё создаётся целостная картина мира. И. А. Гончаров

Детали портрета «Это был человек лет тридцати двух-трёх от роду, среднего роста, приятной наружности, с тёмно-серыми глазами, но с отсутствием всякой определённой идеи, всякой сосредоточенности в чертах лица. » «Как шёл домашний костюм Обломова к покойным чертам лица его и к изнеженному телу! На нём был халат из персидской материи, настоящий восточный халат, без малейшего намёка на Европу…» «Халат имел в глазах Обломова тьму неоцененных достоинств: он мягок, гибок; тело не чувствует его на себе; он, как послушный раб, покоряется самомалейшему движению тела. »

Портрет И. И. Обломова Внешность приятная, выражение беспечности на лице Халат – символ неподвижности и лени Мысль редко посещала Обломова Усталость, мягкость черт, изнеженность, лень, апатия

Обратите внимание

Детали интерьера «Комната, где лежал Илья Ильич, с первого взгляда казалась прекрасно убранною. Там стояло бюро красного дерева, два дивана, обитые шёлковою материею, красивые ширмы…» «Но опытный глаз человека с чистым вкусом одним беглым взглядом на всё, что тут было, прочёл бы только желание кое-как соблюсти decorum неизбежных приличий…» «Задок у одного дивана оселся вниз, наклеенное дерево местами отстало. »

Интерьер Диван – символ бездеятельности, лени и апатии Накуплено много всего, но ради приличия «Сонный» интерьер. Запущенность и небрежность. Обломовский интерьер похож на интерьер Манилова

Детали сюжета «Она молчала, сорвала ветку сирени и нюхала её…» «Она рванула мимоходом ветку с дерева, оторвала губами один листок и потом тотчас же бросила и ветку и листок на дорожку. » Цитаты из письма Обломова Ольге: «Вы меня не любите и не можете любить. » «Любовь появилась в виде лёгкого, улыбающегося видения, звучала в Casta diva, носилась в запахе сиреневой ветки…» «Любовь – это душевный антонов огонь. » «Мне к лицу покой, хотя скучный, сонный, но он знаком мне, а с бурями я не управлюсь. »

Как только мечта столкнулась с реальностью, чувства стали сразу разрушаться Любовь Из-за лени Обломов не может сделать Ольге предложение Испытание любовью Обломов не прошёл Благоухающая ветка сирени воплощает расцвет чувства и его поэтический аромат

Обломов породил ёмкое понятие «обломовщина» . О её исключительной типичности написал Н. А. Добролюбов в своей статье «Что такое обломовщина? » Он писал, что «новое слово общественного развития – это обломовщина» Главные черты обломовского характера заключаются «в совершенной инертности, происходящей от апатии ко всему. Причина апатии заключается в образе умственного и нравственного развития. » И. А. Гончаров

Источник: https://present5.com/rol-detali-v-proizvedenii-i-a-goncharova-oblomov/

Роль художественной детали в романе Обломов

Художественная деталь – это крайне важный прием изобразительности и иносказания в творчестве И. А. Гончарова, создавшего роман “Обломов”. Для автора этот прием становится принципиально важным, т. к. в своих художественных изысканиях он придерживался принципов натурализма, т. е.

направления, наиболее правдиво описывающего человеческую жизнь со всеми ее красивыми и не очень приглядными сторонами. Выбирая какую-либо деталь из художественного мира, в котором живут герои, Гончаров обозначает в ней некий важный поворот сюжета, судьбоносный этап на жизненном пути героев.

Одну из деталей мы можем найти уже прямо на первой странице книги, где рассказывается о местонахождении Обломова, его месте жительства. Речь идет о Гороховой улице: это название очень обманчиво.

Важно

Для всех тех, кто не является жителем Санкт-Петербурга, может показаться, что название улицы намеренно сделанно неособенно благозвучным. Однако, учитывая реалии времени, в которые мог жить настоящий Обломов, становится ясно, что Гороховая улица – это место, где жили представители высшей знати.

Зная плачевное положение дел Обломова, это становится странным, что он жил там, ведь большого состояния ни у него, ни у его семьи не было, ведь они жили только на доходы, которые поступали от продажи сельско-хозяйственной продукции, которую изготавливали крепостные в деревне Обломовке.

Автор намеренно “селит” Обломова в столь престижное место, чтобы напомнить читателям, что Обломов может быть лучше, чем он является – он просто пока что не стремится быть лучше.

Еще одна деталь – это песня Casta Diva, ее поет Ольга Ильинская, Штольц и Обломов становятся невольными слушателями. Пение Ольги окончательно забирает сердце Обломова, он влюбляется в нее и неудивительно, что он потом в своих мыслях называет ее красоту “лунной”, ведь Casta Diva – это как раз “лунная песня”.

По мере развития отношений Ольги и Обломова возникает еще одна художественная деталь, ветка сирени. На языке цветов это растение привычно обозначать как “признак первой настоящей любви”. В сцене в саду автор невербально предупреждает читателей о действительно серьезном повороте событий.

Еще одна значимая деталь – это мосты, которые регулярно разводят на Неве. Обломов в то время жил у Агафьи на Васильевском острове и не мог ездить к Ольге просто потому, что разводили мосты. Гончаров снова дает намек на то, что контакты между персонажами закрываются навсегда.

Таким образом, художественная деталь у Гончарова всегда имеет принципиальное значение: это средство общения с читателем.

(1 votes, average: 5.00

Источник: https://school-essay.ru/rol-xudozhestvennoj-detali-v-romane-oblomov.html

Символические образы и детали в романе И. А. Гончарова «Обломов»

В мировой литературе и культуре наиболее долгая жизнь выпадает на долю тех произведений, чьи герои стали символами определенной эпохи, человеческих типов, характеров, воплощением стремлений человечества.

Среди таких героев человеколюб Прометей, вечный рыцарь Дон Кихот, философ Гамлет, великан Гулливер и многие другие.

Чем шире, многозначнее символическое значение образа, тем ближе он разным людям, тем более популярен и живуч созданный фантазией автора персонаж.

Таков и герой романа И. А. Гончарова Обломов, давший не только название произведению, но и собственное имя многим понятиям.

Совет

Обломов — это и тип характера человека, распространенный и узнаваемый, и образ жизни, который до сих пор искушает человека, и национальная беда России, и одновременно лучшая сторона ее души.

Родовое имение героя «Обломовка» — тоже символ особого мира, в котором и поныне живут люди, «не смущая себя туманными умственными и нравственными вопросами», а заботясь о пище и здоровом сне.

Обломову в романе противопоставлен Штольц. Немец по рождению и воспитанию, Штольц воплощает другой тип человека: деятельный, рассудительный, не лишенный при этом порядочности и доброты. Всем хорош друг Обломова, но не под силу ему оказалось изменить образ жизни Ильи Ильича, передать ему свое самолюбие, свою энергию и свое понимание смысла жизни.

Слуга Обломова, Захар, тоже своеобразный символ повторения обломовского образа жизни на более низком уровне, лишенном философии и духовности Ильи Ильича.

Кроме символичных образов, в романе множество символичных деталей. Навечно срослись с Обломовым его любимый диван и халат. Они — главные вехи на пути Ильи Ильича к новой жизни. К середине романа герой встает с дивана и сбрасывает наконец халат.

Но сделав попытку изменить себя и свою жизнь, он снова возвращается к ней, как только появляются на его пути знакомые вещи: диван и халат в доме вдовы Пшеницыной снова поманили его к прежней жизни. Они оказались более цепкими и более долговечными, чем ветка сирени в руках Ольги Ильинской.