Литературная

сказка. История возникновения. Классификация. Поэтика литературной сказки.

Истрия

возникновения литературной (авторской) сказки уходит в далекое прошлое, в

Античность. А. Шаров, автор и исследователь сказок, видит отголоски

аксаковского «Аленького цветочка» в книге древнеримского писателя Апулея «Амур

и Психея» .

В Западной Европе

в XII – XIV вв. был весьма популярен рыцарский роман, изображавший

героя-рыцаря, его подвиги во имя славы и любви. Переводы рыцарских романов

появляются на Руси в XII в. Их назначение – развлечь, позабавить читателя,

увести в мир трогательной, но не безоблачной любви, которую приходится иногда

отстаивать в нелёгкой борьбе. Романы строились по определенной схеме, где были

разлуки, преграды, счастливый финал и даже единение в смерти.

Неудивительно, что

этот роман прижился на Руси, подвергся обработке роман и распространился в виде

народной книги. Такова история двух переводных произведений – «Повести Бове –

королевиче» и «Повести о Еруслане Лазаревиче». Они близки к русской волшебной

сказке и былине не только тематически. Здесь, как и русском фольклоре, молодцу

даются уроки нравственности: увидев спящего богатыря, Еруслан «…хочет его

скорой смерти предать; а сам себе подумал: «не честь мне будет, не хвала, что

сонного убить сонный человек, аки мертвый» .

Эти произведения

выполняли ту же функцию, что и народные сказки: развлекали, учили уму – разуму

и купца, и монаха, и священника, и капрала и крестьянина. Войдя в круг чтения

русских людей, они скоро русифицировались. Пришедший к нам с Востока Еруслан

стал русским богатырем. И у читателей не возникал вопрос о его происхождении.

Между тем происхождение этих произведений явно литературное. Большое количество

действующих лиц, названных по именам, находимся вне русской фольклорной

традиции, где имена чаще всего имеют только ведущие герои. О связи с

литературой свидетельствует многоходовое построение сюжета, соединение

различных, в том числе и сказочных, мотивов.

В 40-е гг. XIX в.

В.Г. Белинский поздравляет русских детей с «прекрасным подарком», который они

могут получить от своих родителей в виде сказок дедушки Иринея (псевдоним В.Ф.

Одоевского), «такого писателя, которому позавидовали бы дети всех наций.» .

Одновременно критик выражает неудовольствие по поводу того изобилия сказок

различных авторов, того «сказочного потопа», который наводит книжный рывок. В

них он не видит оригинальности и среди них выделяет даже сказки А. Пушкина и П.

Ершова. В. Белецкому кажется, что авторы «подделываются» «под тон и лад»

народных сказок.

К этому времени

народная сказка стала предметом активного собирания, изучения, издания. Из устной

культурной среды она перешла в письменную. Стали популярными среди читателей

западноевропейские, как народные, так и авторские сказки. В 1768 году были

переведены произведения Ш.Перро . В 1826 г. В.А. Жуковский переводит немецкие

сказки в обработке братьев Гримм. Издание своих переводов он дарит А.С. Пушкину.

Который просто знакомится с ними. Немецкая народная сказка о рыбаке и его жене

становится источником сюжета для пушкинской «Сказке о рыбаке и рыбке». Если

ранее этот жанр обитал преимущественно в народной среде, где служил

одновременно развлечением и уроком, то теперь им интересуется аудитория

академическая, высококультурная, и предмет ее интереса – научный, эстетический.

В 30-е гг. XIX в.

остро дискутировать проблема народности, которая также способствовала развитию

внимания к сказке как к истинно народному произведению. Занимаясь научными

изысканиями в области русского языка, стремясь сохранить его первозданность,

его народный дух, одним их первых начинает создавать сказки В.И. Даль . Но

наиболее плодотворным и значимой для истории русской литературной сказки

является установившееся тогда в русской культуре такое творческое направление

как романтизм, с его эстетикой исключительно: необычными героями, действующими

в необычных ситуациях, с его тягой к фантастическому, чудесному, запредельному.

Романтизм еще сильнее подчеркнул то, что исторически существовало в сказке:

волшебство, магию, устремленность к преобразованию будней, к выявлению не

познанного в человеке. Создателями целого ряда литературных сказок были

пережившие увлечением романтизма В.А. Жуковский и А.С. Пушкин.

Именно романтики,

в частности В.А. Жуковский, почувствовали необходимость создать особую

литературу для детей, рассчитанную на восприятие ребенка, учитывающую его

психофизические особенности. Как считает Н.Я. Берковский, это стало возможным

потому. Что «…романтизм установил культ ребенка и культ детства. XVIII в. до

них понимал ребенка как взрослого маленького формата… С романтиков начинаются

будущие дети. И их ценят сами по себе, а не в качестве кандидатов в будущие

взрослые» .

Народная сказка

всегда была близка к миру детства. Но к 3-м гг. XIX в. она стала постепенно

уступать свои позиции. Все меньше создавалось новых сюжетов. Все активнее она

стала жить книжной жизнью. И тогда возникла сказка литературная, соединившая в

себе жанровые и художественные особенности прежних произведений и новую,

книжную культуру бытования.

Появившаяся

авторская сказка (впервой половине XIX в. специально для детей были написаны

сказки В. Жуковского, А. Погорельского, В. Одоевского) продолжила традицию

жанра народной сказки – были одновременно «уроком молодцу» и развлечением для

него. Она же открыла одну из первых страниц детской художественной литературы.

Несмотря на

длительный путь развития, авторская сказка не имеет столь длительной и

плодотворной истории изучения. Многие вопросы в ней и главное среди них:

определение жанра и классификация созданного – остаются до сих пор

дискуссионными. Попытка дать определение литературной сказке, отметить ее

характерные черты делались очень давно (Я. Гримм, Х.К. Андерсон). Но до сих пор

нет того определения, которое сконцентрировало бы в себе все особенности жанра,

выделило его среди других, было бы четким и лаконичным.

В настоящее время

можно подчеркнуть то, что наиболее свойственно авторской сказке для детей, что

отличает ее от близких ей жанровых образований (народная сказка, фэнтези).

Прежде всего, это каноничный текст, не имеющий вариантов. Это возможность

проявления авторской индивидуальности, как в тематике сказки, так и в поэтике.

В авторской сказке, так же, как и в народной, существует волшебный мир, где

действуют ее герои. Литературной сказке свойственна синтетическая природа

жанра, связанная как с фольклором, так и с литературой. Этому жанровому

образованию присуще стремление осмыслить реальную жизнь с помощью сказочных

образов и мотивов (В.Н. Минеев), более глубокая по сравнению с народной сказкой

философия и психологическая основа.

И.П. Лупанова

подчеркнула: Авторская сказка – жанр пограничный. Она обнаруживает

закономерности, свойственные и фольклору, и литературе.

С точки зрения

адресной принадлежности сказки можно разделить на:

·

Произведения для детей (но они не являются

однородными, подростку вряд ли будут интересны сказки К. Чуковского, а ребенок

раннего возраста не много поймет в сказках П. Бажова).

·

Произведения для взрослых (сатирические

сказки М.Е. Салтыкова-Щедрина, сказки Л. Петрушевской и др.).

·

Универсальные произведения, интересные

разным возрастным группам читателей (А. Погорельского «Черная курица или

Подземные жители»).

С точки зрения

литературы сказка может быть:

·

Поэтической.

·

Прозаической.

·

Драматургической.

Литературная

сказка является одним из самых трудно поддающихся определению и классификации

жанром. Причина этому – его парадоксальность. Тяготея к народному образцу

авторская сказка противоречит ему и отталкивается от него.

Наиболее полным

представляется определение, сделанное Л.Ю. Брауде: «Литературная сказка –

авторское, художественное, прозаическое или поэтическое произведение,

основанное либо на фольклорных источниках, либо сугубо оригинальное; рисующее

чудесные приключения вымышленных или традиционно сказочных героев и, в

некоторых случаях, ориентированное на детей; произведение, в котором

волшебство, чудо играет роль сюжетообразующего фактора, служит отправной

сказкой характеристики персонажей».

Волшебство,

несомненно, играет значимую роль в жанровой системе литературной сказки, но

вряд ли его можно назвать доминантным признаком этого жанра. Существует ряд

произведений, в которых не происходит ничего волшебного, фантастического, но

которое, тем не менее, относят к жанровой модификации литературной сказки («Три

толстяка» Ю. Олеши, некоторое сказки Э.Т.А. Гофмана, Новалиса и др.). Кроме

того, под данные параметры попадают и многие другие жанры – от басни до

фантастического романа.

Некоторые ученые

считают, что литературная сказка обладает не одним, а целым набором доминантных

признаков.

И.П. Лупанова

причислят к доминантным такие формальные признаки литературной сказки, которые

объединяют ее с народной сказкой: типичные сказочные образы и стилистические

клише. Исследователь отмечает, что даже с учетом изменяемости жанра для

литературной сказки должны выполнятся два условия: особый условный сказочный

мир («Вымысел в литературной сказке, как и в народной сказке не имеет жизненных

логических мотивировок; неправдоподобие, чудо, чудеса изображаются в сказке как

изначально существующие, как данность; фантастичность сюжета и фантастичность

образности а сказке совмещается с атмосферой реального быта и иногда даже

узнаваемостью места действия») и «в зависимости от родовой принадлежности

произведения: повествования в сказово – сказочной форме или зрелищная форма

восприятия».

В современной

литературной сказке мы можем встретиться не только с феями, волшебниками,

говорящими животными и отжившими вещами, но и инопланетянами, роботами,

космическими кораблями и пр.

По мере развития

литературная сказка все дальше отходит от первоначальных истоков,

использованных ее автором. В ней все реже появляются стереотипные волшебные

персонажи. А если порой и встречаются, то в трансформированном и

переосмысленном виде, так как автор свободно проявляет свойственную ему

творческую фантазию. При этом герои такой сказки могут непроизвольно переходить

из одного сказочного мира в другой, из одной сказки в другую. Литературная

сказка отличается тончайшими психологическими оттенками. Герои ее испытывают

страдания любви и муки ненависти. Развивается их характер, меняется

мировоззрение. Персонажи литературной сказки индивидуальны и художественно

дифференцированы, а их отношения между собой отличается зачастую сложными

психологическими связями.

Поэтика

литературной сказки:

Литературная

сказка приближена к реальности. Убедить читателя, в действительности

происходящего, создать иллюзию достоверности, стереть грань между волшебством и

настоящим – творческая задача сказки, ведущая к нарушению чистоты жанра.

Изменения общепринятых норм фольклорной поэтики в сказках для детей впервые

было осуществлено А. Погорельским, который вместо традиционного зачина «в

некотором царстве…» начал свое произведение так: «Лет сорок тому назад в

С-Петербурге, на Васильевском острову, в Первой линии…». Конкретность и

реальность происходящего подчеркивается обилием бытовых деталей (П. Бажов

«Серебряное копытце»), введением географических названий (Америка у А. Волкова,

Полыновка у Ю.Коволя). Но вся эта конкретика является в то же время «не

сказкой», повестью-сказкой, произведением, включаемым в себя сказки, сказочным

рассказом, романом-сказкой.

Развитие сюжета

литературной сказки чрезвычайно осложнено. Он пространный даже в том случае,

когда троекратное повторение действия отсутствует. Такое звено в сюжете

народной сказки, как запрет и нарушение запрета, в авторской или исключено

вообще, или выполняет противоположную функцию.

Авторская сказка

нарушает привычный канонический мир героев народной сказки. Здесь нет

традиционных для животных эпоса типом-масок (лиса хитрая, медведь силен, но

глуповат и т.д.). Здесь все зависит от конкретной ситуации, от конкретного

поступка и его осмысления тем, кто этот поступок совершает.

Мир как носитель

добра — особая философская концепция авторской сказки, которая вынашивалась

еще в XIX в., но воплощена было в XX в. Еще П.А. Плетневу (1792 – 1865/66),

поэту, критику, издателю хотелось, «что бы в детской сказке все было

нравственно чисто: чтобы она своими сценами представляла воображению одни светлые

образы, чтобы эти образы никакого дурного, нравственного впечатления после себя

не оставляли». В связи с этим конфликт в литературной сказке зачастую не

сводится к простому противопоставлению добра и зла. Иногда конфликта может и не

быть вообще.

Итак, система

художественных средств народной сказки была усвоена и переосмыслена сказкой

литературной, но самодостаточной, исчерпывающей для нее не стала. С точки

зрения поэтики авторская сказка глубоко синкретична. Она испытывает и выбирает

в себя влияние поэтики и фольклора, литературы в целом и отдельных авторов, в

частности поэтики различных течений и направлений.

Литературное

влияние на поэтику авторской сказки заключается в наличии описаний природы как

реалистичных, так и олицетворённых. Сказке свойственны портретные описания

действующих лиц. Если сказки, созданные в XIX в., в большей степени присваивали

себе известные литературные приемы, то сказки XX в. стали пользоваться

литературной традицией. Она проявляется в мягкости, лиричности, теплоте, нежной

грусти, чистой тональности сказочного произведения, в особом мире героев, среди

которых есть совершенно необычные, не свойственные ни одной сказочной традиции.

Есть сказки, где

художественное время существует в разных плоскостях: давно прошедшее, которое

воспринимаются как действительно сказочное, и настоящее, в котором делается

попытка отвергнуть веру в существование сказки. Есть и такие сказки, где

категория времени становится проблемой содержания. Но, как бы там, ни было, все

равно существует некая условность времени, некая соотнесенность его с

действительно текущим. Иначе сказка не была бы сказкой. Природа сказочного

вымысла требует от создателя сказки соблюдения всех условий жанра, в том числе

и пребывания вне времени даже при достаточно точных указаниях на его

реальность.

Вывод: Попытка

упорядочить пригодное для чтения детей в жанре авторской сказки показала:

всякая классификация условна, строгой систематизации созданного добиться

трудно, потому что:

1.

Не существует однозначного определения

авторской сказки, на основе которой можно было бы произведение деление.

2.

Авторская сказка не отличается чистотой

жанра.

Сложно определить

принадлежность сказки определенной возрастной группе читателей: в творчестве

одного автора могут быть качественно разные произведения. Т.В. Зуева шесть

сказок А. Пушкин по признаку стиля делит на две группы, создавая локальную,

пушкинскую, классификацию .

Поэтика авторской

сказки как научная проблема не завершена в своем исследовании, несмотря на

обширный и пристальный интерес к ней. Но не вызывает сомнения то, что

литературная сказка в выборе художественных средств тесно связанна с народной

сказкой и в то же время существенно отличается от нее. В ней нет таких четких

граней между поэтикой волшебной и бытовой сказок; художественный прием, в

большей степени свойственный одному виду народных произведений, используется

повсеместно (например, анимизм).

На основе

изложенных материалов можно сделать вывод, что авторская сказка жанр

пограничный, она обнаруживает закономерности, свойственный и фольклору, и

литературе, и самое существенное отличие этого жанра обусловлено тем, что

литературная сказка выросла на основе фольклорной, унаследовала ее жанровые

признаки, развивая и трансформируя их.

Содержание

- История возникновения литературной сказки как жанра

- Литературные сказки А.С. Пушкина

- Признание литературной сказки в качестве самостоятельного жанра

- Сказочное повествование в русской литературе

- Сказка и научная фантастика

- Фэнтэзи и сказка

- Сказочная традиция в творчестве А.И. Бунина

Сказочная традиция в русской литературе — возникновение, развитие и распространение на примере творческой деятельности отдельных писателей.

Сказка всегда принадлежит своему времени, а значит, изучение сказочной традиции в контексте творческой деятельности конкретных писателей позволит более ясно увидеть картину сложных архетипических отношений, выстраевымаемых внутри структуры сказочного повествования, определить, как в ситуации смешения или, наоборот, разграничения иных жанров происходит становление литературной сказки, в частности, и какие изменения претерпевает сказка как жанр, в целом.

История возникновения литературной сказки как жанра

Возникновение, развитие, распространение и постоянный живой интерес к сказочной традиции связан с тяготением человека понять сущность своей народности, определить, как в контексте исторических событий эта народность проявляется. Такие стремления неизбежно приводят к необходимости создания литературы собственной, выражающей мысль целой нации.

Зарождаясь как жанр сугубо народный, к тому же, преимущественно устный, сказка из достояния лишь простого народа вырастает до такого круга читателей, которые представляли жизнь образованного русского общества конца XVIII – начала XIX века. Жанр сказки уверенными шагами не только проник в отечественную литературу, но плотно закрепил свое положение наряду с романом и повестью.

Литературные сказки А.С. Пушкина

Практически единогласно исследователи называют родоначальником, основоположником жанра литературной сказки А.С. Пушкина. Данное мнение поддерживает И.П. Лупанова, с ней соглашаются и Р.В. Иезуитова, Е.П. Званцева и др.

Бесспорно, что сказки Пушкина – это значимое и великое явление для всей русской литературы. Но также, нельзя и оспаривать тот факт, что появление Пушкинских сказок все-таки есть и результат опыта прошлых поколений. Произведения, подготавливаемые нашими предшественниками, проходят значительный по времени путь своего созревания, и только спелые плоды их кропотливого труда после используются преемниками.

К сожалению, литературная критика 30-х годов XIX века в лице Полевых, Н.И. Надеждина, Н.В. Станкевича и В.Г. Белинского не слишком жаловала активно развивающийся жанр сказки. Они воспринимали сказочные произведения как некий лжежанр, в существовании которому было практически отказано. Столь негативное восприятие по отношению к жанру сказки критики того времени объясняли «подделочным» характером сказочного произведения, как такого. По их мнению, литература, в основе которой лежат фольклорные истоки есть «переделывание» уже существующего книжного материла, а значит, исследование такого явления попросту не удосуживается внимания.

А ведь на то время приходятся всем знакомые, пожалуй, одни из самых значимых для русской сказочной литературной традиции, произведения, созданные писателями-сказочниками – это «Сказка о царе Салтане», «Сказка о попе и работнике его Балде» А.С. Пушкина, «Конек-горбунок» П.Л. Ершова, сказки О.М. Сомова и Н.А. Полевого.

Признание литературной сказки в качестве самостоятельного жанра

Но со второй половины XIX века отношение к литературной сказке претерпевает значительные изменения. Это объясняется возросшим интересом к собиранию сказочного материала, исследованию специфических свойств народного слова в контексте его значения для всей истории.

В 50-е и 60-е годы XIX столетия выходят множество работ различных жанров фольклора – это «Великорусске сказки», а позже и «загадки» Й.А. Худякова, «Песни», собранные П. Якушкиным и П.В. Кириевским «Пословицы русского народа» В.И. Даля и многое другое.

Литературная сказка того времени рассматривалась такими писателями как В.А. Жуковский, А. Погорельский, Л.Н. Толстой и многими другими с совершенно различных сторон, а именно в плане исследования сказочных источников, особенностей стиля жанра, его сюжета, образной системы, способов характеристики действующих лиц и уровней композиции.

Таким образом, литературная сказка была признана не только самостоятельным жанром, но оказала существенное влияние на весь литературный процесс, что доказывается творчеством М. Горького, В.Г. Короленко, Н.В. Гоголя, И.А. Бунина и др.

Сказочное повествование в русской литературе

Писатели, творившие во второй половине XIX века, искали все новые способы переорганизации содержания сказки, а также, путей внедрения в нее приемов поэтики дабы расширить возможности художественной литературы, в целом.

Н.В. Гоголю удалось сместить понятие сказки с позиций ее вневременного определения. Писатель стер всякие рамки ограничений по жанру в отношении реальности и всего таинственного. Сказка у Гоголя рассматривается с точки зрения связи таких понятий как должное и сущее. Героями же сказочного произволения становятся персонажи, выводимые из простого народа, толпы.

Реализация поэтики сказки в произведениях далеко несказочного типа активно проявляет себя в творчестве Л.Н. Толстого. Писатель открывает новые горизонты психологической прозы, создавая новый «поджанр» литературной сказки – а именно народный рассказ, который призван помочь автору уследить за изменениями в характере своих героев.

И.А. Бунин для еще большего раскрытия образа персонажа затрагивает вопрос взаимоотношений в системе действующих лиц сказки. Построение речи героев у автора тоже приобретает новые формы – не диалог, но и внутренний монолог становится еще одним приемом выразительности. Такая перемена в структуре сказочного мышления обогащает всю канву произведения. Наш народный язык настолько пронизан лиризмом, с присущими ему особыми интонациями, ритмичностью, мелодичностью и сердечностью, что даже пейзаж у Бунина становится полноценным персонажем.

Таким образом, можно говорить о появлении новой тенденции стиля в жанре сказки, где переплетение фольклорного начала с художественной тканью образуют совершенно особую «сказочность» повествования.

Опыт трансформаций жанра встречается и у раннего Горького, который, в свою очередь, вводит новую фигуру рассказчика, не соотносимую с автором, но анонимную, тем не менее, теперь уже вовсе не обезличенную, а вполне конкретно выраженную. Также, испытывая влияние, прежде всего, Бунина, Чехова и Короленко, Горький продолжает расширять границы жанра сказки. Он выстраивает свою систему стиля, где самым гармоничным образом синтезируются фольклорная фантастика и реальность, какая она есть.

К 20-ым – 30-ым года XX века понятие «сказки» расширяется еще больше.

Превращаясь, скорее, в рассказ, сказочная действительность, которая теперь уже не является обязательной для повествования, сосредотачивает основное внимание на образе рассказчика. С. Михалков, Е. Шварц, Э. Успенский и Р. Погодин переосмысливают традиционные фольклорные образы, как бы, играя со сказкой, причем зачастую с ироническим подтекстом.

К настоящему же времени, с уверенностью можно говорить о том, что литературная сказка много преуспела в своем развитии. Сегодня мы наблюдаем успешные результаты различных трансформаций этой жанровой формы с ее многогранной направленностью.

Сказка и научная фантастика

Несомненно, что литературная сказка принадлежит к жанру искусства популярного, поэтому в начале XX века некоторые ученые начинают сравнивать сказку даже с научной фантастикой. Это объясняется присутствием в обеих мистического и загадочного начала, но в отличие от научных произведений, сказка не обязана логически объяснять происхождение того или иного явления или же мотивационную подоплеку поступков определенного героя, она лишь показывает его эмоциональные состояния в момент принятия каких-либо решений, описывает чувства в процессе преодоления предлагаемых ему трудностей.

Очевидно и другое различие между литературной сказкой и жанром научной фантастики: последняя направлена на предугадывание будущего, построения неких теорий и гипотез относительно предполагаемого «завтра», сказка же не занимается построением прогнозов и не обнаруживает своей связи с парадигмами социума.

Фэнтэзи и сказка

Также, на сегодняшний день литературную сказку часто ставят в сравнение с таким новообразованным жанром как фэнтэзи. Но ведь даже в вопросе своего происхождения эти жанры разительно отличаются: фэнтэзи берет за основу идею побега от реальности способом создания вымышленного мира, где мифы и легенды предстают перед читателем в искаженном, переосмысленном видении. Литературная же сказка, наоборот, помогает осмыслить жизнь с точки зрения этих самых мифов, образов, мотивов старых и знакомых нам сказок.

Но, несомненно то, что при современном многообразии жанровых разновидностей, близких к сказке, невозможно заменить и тем более вытеснить этот особый и уникальный жанр. Литература наших дней сама не может обойтись без сказки, ведь именно она, сказка, есть пример всей литературе в создании целого мира, в котором невероятным образом переплетается реальность и вымысел.

Сказочная традиция в творчестве А.И. Бунина

Однако же, пожалуй, самый значимый период для развития сказочной жанровой системы – конец XIX – начало XX века – к сожалению, остается довольно малоизученным. На этом этапе литературного развития сказки авторитет устного слова, можно сказать, особенно оживляется. Расцвет создания авторских сказочных произведений обуславливается вновь восстановленному, все более интенсивно возрастающему авторитету устного слова. Поэтому, именно на данном отрезке времени стоит заострить особенное внимание, выделяя среди прочей творческой деятельности писателей этого времени работы именно И.А. Бунина — одного из ведущих писателей своего времени.

Будучи охотным путешественником, И.А. Бунин, в поиске сути и смысла жизни, в общем, удивительным образом совместил в единое целое различные и, казалось бы, вовсе полярные стороны мировосприятия – лиричное, поэтическое ощущение мира с абсолютно трезвым взглядом на вещи. Рассказы Бунина есть свидетельство совершенно необычного созерцания мира автором – это соединение древнейших, даже мифологических, начал с современной писателю действительностью, тонкого понимания жизни и преклонения перед всем бытийным с тревожными переживаниями за бренность и неизбежность в конечности земного существования.

Рассказы писателя поражают своей глубиной по степени откровенности в описании национальной жизни нашего прошлого. Повествуя, казалось бы, о самых привычных для нас вещах – будничных заботах простого народа, жестокости, которая была постоянным спутником их быта, невероятной выдержки и терпеливости крестьян, — Бунину удается воздвигнуть совершенно знакомое в ранг чего-то необычного, определенно, значительного, содержащего некую тайну, и даже особую психологию и философию. Сила сказочной традиции помогала И.А. Бунину создавать настоящую «литературную живопись», художественно воспроизвести ее во всевозможной полноте и красоте.

Несомненно, русский характер происходит еще из древнейших времен, и ничто иное, как устное народное творчество, а именно сказка, есть отражение русской человеческой души. Поэтому интерес, вызванный Буниным к сказочной традиции — это неистовое желание, жажда писателя найти разгадку, проникнуть в потаенные уголки внутреннего мира русского человека, русского крестьянина. Оттого так часто герои бунинских произведений имеют очевидное сходство с персонажами сказок и былин.

В обращении к сказочной традиции, Бунин рассказывает о современном и настоящем. И именно включение элементов традиции сказки в свое творчество делает бунинское повествование, несомненно, сильным, богатым и всеохватывающим.

Сказка – один из основных жанров устного народного творчества. Это произведение, написанное в прозе (реже – в стихотворной форме), фантастического, приключенческого или бытового характера. Сказка может быть фольклорной и литературной.

Фольклорная сказка представляет собой жанр письменного или устного творчества народа. В основе лежит рассказ о вымышленных событиях.

Литературная сказка может сочетать в себе как выдуманное, так и реальное. Её сюжет тесно связан с фольклорной сказкой. Этот эпический жанр имеет конкретного автора.

История возникновения и зарождения сказки

Фольклорная сказка исторически предшествует литературной и происходит из тотемических мифов первобытнообщинного общества. Такая сказка передавалась из уст в уста, из поколения в поколение. Она постоянно изменялась и впитывала в себя черты новой реальности.

Когда первобытнообщинный строй распался, мифологическое мышление утратило свою силу. Постепенно сказки потеряли свою магическую природу и начали восприниматься как художественные произведения, которые предназначались для поучения и назидания не только детей, но и взрослых.

В Древней Руси сказка уже выделилась как жанр из устной прозы, размежевалась с преданием, легендой и мифом. На протяжении XII-XVII вв. активно откликалась на события современной жизни.

Слово «сказка» встречается в письменных источниках не ранее XVII века. До этого времени в народе использовали слово «басня», «сказание». Современное значение термин приобретает с XVII- XIX вв.

История закономерно трансформирует сказку, и самая резкая трансформация связана с возникновением литературной сказки, основой которой выступала сказка фольклорная.

Промежуточная стадия между фольклорной и литературной сказкой наблюдается в эпоху романтизма. В этот же период возникает «фольклористическая» сказка – литературная запись фольклорной сказки, которую фиксировали и по-своему трансформировали учёные-фольклористы.

В конце XVII в. французский писатель Ш. Перро активно работает над созданием литературных сказок («Сказки моей матушки Гусыни»). Однако в это время сказку причисляли к «низким жанрам».

Литературная сказка XVII-XVIII вв. является в большей степени фольклорным, чем индивидуально-авторским произведением. Она ещё не отделилась от повести, басни, анекдота и т.д.

Постепенно литературная сказка завоевывает особую популярность у людей разных возрастов и сословий, и, следовательно, претендует на жанровую самостоятельность.

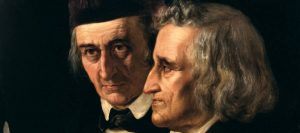

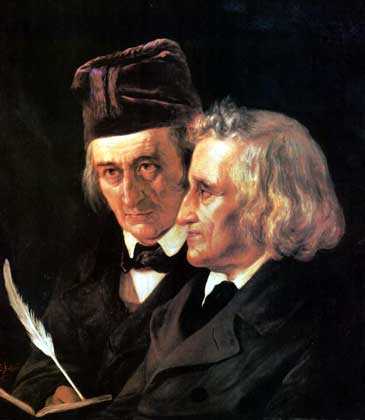

Братья Гримм, фото

Литературная сказка становится самостоятельным литературным жанром в конце XVIII – начале XIX вв. Советский литературовед В. Ю. Троицкий говорит, что «с лёгкой руки романтиков в литературе на равных правах с другими утвердились и получили права гражданства такие жанры, как сказка, легенда, предание, быль и т.п.».

Большую роль в становлении литературной сказки сыграли братья Гримм, которые нашли свой живой, простодушный и степенный стиль («Детские и семейные сказки»).

В России литературная сказка появляется благодаря А. С. Пушкину, который ввёл её в литературу на правах полноправной хозяйки.

В XIX в. многие русские и зарубежные писатели обращаются к этому жанру и разрабатывают собственные сюжеты (О. М. Сомов, В. И. Даль, А. Погорельский, Гёте, Э. Т. А. Гофман, В. Гауф, Г. Х. Андерсен и др.).

В конце XX – начале XXI вв. в сказках отражается детская психология. Героем произведений этого жанра становится современный ребенок, который пытается адаптироваться в окружающем его мире. Повествование остаётся таким же невероятным и сказочным, но читатель в героях сказки узнаёт себя и свои поступки. Например, повести-сказки «Королевство кривых зеркал» В. Губарева, «Глупая принцесса» Л. С. Петрушевской и т.д.

Основоположники сказки

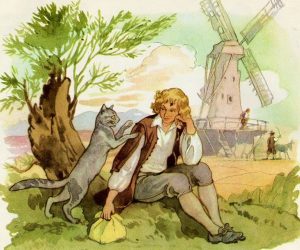

«Кот в сапогах» Ш. Перро, иллюстрация

Основоположником жанра сказки в Европе считают французского писателя Ш. Перро, который в 1697 г. издал сборник «Сказки матушки Гусыни». Он написал большое количество чудесных сказок: «Ослиная шкура», «Кот в сапогах», «Мальчика-с-пальчик», «Спящая красавица» и др.

Также важную роль сыграл сборник «Детских и семейных сказок» (1812–1814 гг.), изданный немецкими исследователями народной культуры Вильгельмом и Якобом Гримм. После выхода сборника писатели и учёные других стран стали проявлять интерес к сказке.

В России основоположником сказки считают А. С. Пушкина.

Характерные особенности сказки

Большинство литературоведов выделяют следующие характерные особенности фольклорной сказки:

- Коллективность.

- Анонимность.

- Устная форма.

- Поучительный характер.

- Сюжет ограничен определёнными мотивами.

- Конфликт добра и зла.

- Повторяющиеся из сказки в сказку герои (Баба-Яга, Кощей Бессмертный, Леший и др.).

- Сказочные формулы («Жили-были…», «Давным-давно…» и др.).

- Наличие фантастических образов (ковёр-самолёт, скатерть-самобранка, сапоги-скороходы и т.д.).

- Волшебные события.

- Волшебное пространство.

- Типизированный образ героя (глупый, мудрый, лентяй и т.д.).

- Особый язык, интонация.

- Деление персонажей на положительных и отрицательных.

- Многократное повторение действия (обычно три раза).

- Хороший конец.

Литературная сказка имеет свои особенности:

- Наличие автора.

- Письменная форма.

- Индивидуализированный образ героя.

- Связь сюжета с реальной действительностью.

- Вариативный, свободный сюжет, который подчиняется авторской воле и фантазии.

- Сложный синтаксис.

- Богатая лексика.

- Психологизм.

- Наличие ярко выраженной авторской позиции.

- Детальное описание.

Особенности построения сюжета и композиции в сказке

Фольклорная сказка отличается ритмом, напевностью, неторопливым повествованием. Традиционно в сказке выделяют присказку, зачин и концовку.

- Присказка – короткий рассказ, прибаутка перед началом сказки. Это своеобразное вступление, не связанное с содержанием произведения. Например: «Начинает сказка сказываться», «Это присказка, а вот сказка чередом пойдет» и др. Может находиться в середине и в конце сказки.

- Зачин – традиционное начало сказки («За горами, за лесами, За широкими морями…», «Жили-были …» и др.).

- Концовка – заключительная часть сказки («И я там был, мед-пиво пил», «Вот и сказки конец, а кто слушал – молодец» и т.д.).

Важный признак этого жанра – троистость. Обычно в сказках три брата, три испытания, три девицы, три поездки, три желания и т.д.

«Три брата» В. и Я. Гримм, иллюстрация

События в сказке имеют точную положительную или отрицательную оценку. Сказочный мир яркий и разнообразный.

Художественные приемы в сказке

В сказке часто используются:

- Народнопоэтические эпитеты («красна девица», «добрый молодец», «чистое поле» и т.д.).

- Клишированные портретные описания и формульные вопросы-ответы («Баба-Яга, костяная нога», «куда путь-дорогу держишь», «встань ко мне лицом, к лесу задом» и т. д).

- Метафоры («кисельные берега», «молочные реки»).

- Фразеологизмы («прошёл сквозь огонь, воду и медные трубы», «ни жив, ни мертв», «как в воду канул», «несолоно хлебавши» и др.).

- Пословицы и поговорки («как аукнулось, так и откликнулось», «утро вечера мудренее» и др.).

- Литота (Мальчик-с-пальчик, Дюймовочка и др.).

- Гипербола:

«Махнула левым рукавом, сделалось озеро, махнула правым рукавом, и поплыли по воде белые лебеди»

«Царевна-лягушка».

«Ест за четверых, работает за семерых»

«Сказка о попе и работнике его Балде» А. С. Пушкин.

- Аллегория (лиса – хитрость, заяц – трусость и т.д.)

- Просторечия («черт ли сладит с бабой гневной»).

- Олицетворение.

- Сравнения.

Также выразительность речи в сказках создаётся с помощью повторов, параллелизма, бессоюзия, риторических вопросов, эллипсиса и антитезы.

Деление внутри жанра: виды сказок

Сказки делятся на несколько видов:

«Царевна-лягушка», иллюстрация

Сказки о животных имеют простой сюжет, обычно состоят из одного эпизода. Главные герои – дикие или домашние животные, которые наделены человеческими качествами (хитростью, ловкостью, жадностью и проч.). Примеры: «Лиса и Тетерев», «Кот, Петух и Лиса», «Лиса и волк», «Лиса и Журавль». Большинство сказок имеют нравоучительный, а не комический характер.

Бытовые сказки описывают необычные происшествия или явления, которые происходят с простыми обывателями. В этой сказке нет волшебства и чудес. В них часто отражаются отношения между богатыми и бедными, осуждаются жадность, завистливость, невежество. Главными героями могут быть купцы, цари, бояре, попы. В основе сюжета лежит столкновение героя со сложными житейскими обстоятельствами. Например: «Добрый поп», «Барин-кузнец», «Каша из топора», «Про нужду» и т.д.

Волшебные сказки имеют невероятный и занимательный сюжет, в них действуют необычные герои и чудесные существа. Часто герою помогают волшебные предметы (шапка-невидимка, огниво, золотое колечко, зеркальце и др.). Случаются чудесные превращения, главный конфликт – противостояние добра и зла. Примеры: «Морозко», «Марья Моревна», «Сивка-Бурка», и др.

Аудитория жанра

Основная аудитория жанра – дети. В первую очередь это дошкольники, которым читают сказки родители. В начальной школе малыши уже сами знакомятся со сказочными произведениями и их смысловым содержанием. Ребята постарше и подростки тоже любят этот жанр.

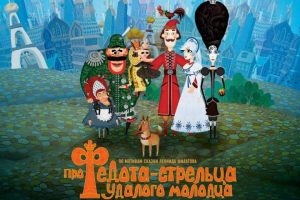

Немалая часть сказок рассчитана на взрослую аудиторию. В данных текстах по-новому осмысливается современная жизнь, затрагиваются философские вопросы. Например: «Сказка про Федота-стрельца, удалого молодца» Л. А. Филатова, «Рыбак и его душа» О. Уайльда.

Кадр из м/ф по мотивам сказки Филатова «Сказка про Федота-стрельца, удалого молодца»

Взрослые любят сказки за то, что они способны вернуть детскую непосредственность ощущений и восприятия действительности.

Схожесть с другими жанрами

Нередко литературная сказка заимствует опыт других жанров – басни, притчи, романа, детективной и приключенческой повести, новеллы, поэзии, драмы, утопии и научной фантастики.

Народная сказка близка к мифу своим сюжетом. К примеру, эта связь прослеживается в мифе о Геракле «Золотые яблоки Гесперид» и русской народной сказке о молодильных яблочках.

Также у сказки много общего с балладой. Например, в сказке «Чудесная дудочка» развивается сюжет баллады.

С былиной народную сказку роднит только то, что эти жанры фольклора отображают битву между добром и злом, великодушие героев и их нравственные ценности.

Яркие представители

В русской литературе сказки создавали такие известные писатели: С. Т. Аксаков, А. С. Пушкин, В. А. Жуковский, А. Н. Толстой, М. Е. Салтыков-Щедрин, К. Д. Ушинский, П. П. Бажов, В. В. Бианки, В. М. Гаршин, В. Ю. Драгунский, Б. Заходер, Н. Н. Носов, С. Я. Маршак, В. Ф. Одоевский, В. Г. Сутеев, Г. М. Цыферов, К. И. Чуковский, Е. Л. Шварц, С. В Михалков.

В европейской литературе к жанру сказки обращались Ш. Перро, Г. Х. Андерсен, братья Гримм, А. А. Милн, Дж. Родари, А. Линдгрен, Р. Киплинг, Т. Янссон, О. Уайльд, Л. Кэрролл, А. Гофман, В. Гауф, Дж. Р. Р. Толкин.

Востребованность сказки в разные периоды

Наибольшего расцвета литературная сказка достигает в XIX в. (В. А. Жуковский, Н. С. Лесков, М. Е. Салтыков-Щедрин, В. Гауф и др.).

Литературная сказка становится любимым жанром для писателей Серебряного века.

О популярности сказки в России рубежа веков свидетельствуют их публикации в периодических изданиях для детей, в журналах «Тропинка», «Задушевное слово», «Галчонок» и др.

В последнего десятилетия XX в. к этому жанру обращаются К. Булычев, В. П. Крапивин, С. Л. Прокофьева, Э. Н. Успенский.

Советская литературная сказка знала взлеты и периоды «спокойного» существования, запреты и разрешения.

В XXI веке сказки пишут Б. Акунин, Л. Е. Улицкая, Д. Л. Быков, Л. С. Петрушевская и др.

Представители жанра в школьной программе

В школьную программу по литературе входят следующие русские народные и литературные сказки: «Сивка-Бурка», «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка», «Гуси-лебеди». «Морозко», «Снегурочка», «Иван-царевич и серый волк», «Мальчик с пальчик», «Финист – Ясный сокол», «Каша из топора», «По щучьему веленью», «Волк и семеро козлят», «Петух и лиса»; «Девочка Снегурочка» В. И. Даля, «Мороз Иванович», «Городок в табакерке» В. Ф. Одоевского, «Сказка о золотом петушке», «Сказка о попе и о работнике его Балде», «Сказка о рыбаке и рыбке», «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» А. С. Пушкина, «Ашик-Кериб» М. Ю. Лермонтова, «Сказка о жабе и розе», «Лягушка-путешественница» В. М. Гаршина, «Тайное становится явным» В. Ю. Драгунского, «Каменный цветок» П. П. Бажова, «Тёплый хлеб» К. Г. Паустовского, «Аленький цветочек» С. Т. Аксакова, «Цветик-семицветик» В. П. Катаева, «Волшебник Изумрудного города» А. М. Волкова, «Конёк-Горбунок» П. П. Ершова, «Живая вода», «Бременские музыканты», «Горшок каши» братьев Гримм, «Кот в сапогах», «Спящая красавица», «Красная шапочка», «Золушка» Ш. Перро, «Огниво», «Принцесса на горошине», «Дюймовочка», «Гадкий утёнок» Г. Х. Андерсена.

Список литературы

- Аникин В.П. Русская народная сказка. М.: Художественная литература, 1984 – 176 с.

- Бахтина В.А. Литературная сказка в научном осмыслении последнего двадцатилетия // Фольклор народов РСФСР. Уфа: Искусство, 1979 – 256 с.

- Брауде Л.Ю. К истории понятия «литературная сказка» // Известия АН СССР. Серия литературы и языка. 1977. № 3. С. 226-234.

- Лупанова И.П. Современная литературная сказка и ее критики (заметки фольклориста) // Проблемы детской литературы. Петрозаводск, 1981. С. 76-90.

- Мелетинский Е.М. Герой волшебной сказки. – М.-СПб.: Академия Исследований Культуры, Традиция, 2005. – 240 с.

- Овчинникова Л.В. Русская литературная сказка ХХ века: история, классификация, поэтика. М.: Флинта: Наука, 2003. 311 с.

- Пропп В.Я. Русская сказка. – Л.: Изд-во ЛГУ, 1984. – 336 с.

- Учебник-хрестоматия для 5 класса под редакцией Коровина В.Я. М. «Просвещение», 2013.

- Цикушева И.В. Жанровые особенности литературной сказки (на материале русской и английской литературы) // Вестник Адыгейского государственного университета. 2008. № 2. С. 21–24.

Ирина Мещерякова | Просмотров: 2.7k

Становление литературной сказки как жанра

Литературная сказка — это такой жанр, в котором «в волшебно — фантастическом или аллегорическом развитии событий и, как правило, в оригинальных сюжетах и образах, в прозе, стихах или драме решаются морально-этические и эстетические проблемы» [22, с. 252].

В курсовой работе мы будем опираться на определение литературной (авторской) сказки, данное Л.Ю. Брауде: «Авторское художественное прозаическое или поэтическое произведение, основанное на фольклорных источниках, либо придуманное самим писателем, но в любом случае подчиненное его воле произведение, преимущественно фантастическое, рисующее приключения вымышленных или традиционно сказочных героев и в некоторых случаях ориентированное на детей; произведение, в котором волшебство, чудо играет роль сюжетообразующего фактора, помогает охарактеризовать персонажей» [5].

Сказка — один из самых древних жанров литературы. Авторская сказка, или литературная, выросла в эпоху романтизма из записей фольклористов, во время особого интереса писателей и поэтов ко всему национальному, народному. Романтики видели в литературных произведениях народного творчества образцы для подражания, считая их своими эстетическими идеалами. В определениях сказки, при разных точках зрения на ее основные черты, основную роль играет, по мнению Э.В. Померанцевой, «установка на вымысел» [19, с. 3], ее фантастичность, где чудо, волшебство выступает как сюжетообразующий фактор, помогает давать четкие характеристики персонажам. Все эти черты связывают волшебную и литературную (авторскую) сказку между собой.

На протяжении столетий литературная сказка все более разветвляется, разрастается, то есть становится литературным явлением. Каждый талантливый автор-сказочник привносит в неувядающий жанр литературной сказки что-то новое, оригинально.

Жанр сказки трансформируется, меняя фольклорное бытие на литературное бытие. Его смысловой потенциал значителен, жанр может безвозвратно исчезнуть. Сказка — нравственный жанр; его вековая жизнь сложилась так, что он не может нести в себе безнравственное содержание.

В сказке причудливые, всегда неожиданные и разнообразные комбинации фантастического и действительного, переход одного в другое приводят к интересным художественным результатам. Этот основной путь развития сказочного жанра подсказывается и диктуется самой жанровой природой сказки.

Литературная сказка — жанр, известный давно. Все традиционные народно-сказочные ходы подчиняются в литературной сказке индивидуально-авторскому художественному замыслу. Фантазия автора позволяет как бы подняться над изначально-фольклорным материалом, взглянуть на него уже с высоты собственного эстетического сознания. Умение писателя использовать традиционные элементы народной сказки в исторически и художественно иной системе авторского творчества — отличительная жанровая особенность именно литературной сказки. «При этом писатель не порывает с фольклорной традицией, а как бы дает ей вторую жизнь, обнаруживает в ней скрытый, неиспользованный художественный потенциал. Происходит своеобразная игра жанром» [12, с. 228].

Немецкие романтики, высоко ставившие принципы игры, подвергают переосмыслению и счастливый финал народной сказки, и фольклорное время. Открытые, неоднозначные финалы типичны для сказок Э. Т. А. Гофмана. Теряет свойственную для фольклора неопределенность сказочное время и в пьесе другого немецкого романтика, Л. Тика, «Кот в сапогах» (1797).

Ироническая игра типичными народно-сказочными категориями продолжается и в реалистической литературной сказке. Так, уточняет время исполнения волшебного желания персонаж пушкинской сказки царь Салтан, требуя от царевны «родить богатыря… к исходу сентября». Не чужды Пушкину-сказочнику и открытые, «немые финалы — вспомним хотя бы конец «Сказки о рыбаке и рыбке» (1833).

Таким образом, литературная сказка — жанр парадоксальный. Тяготея к своему народному образцу, она в то же время решительно отталкивается от него.

В момент зарождения авторской сказки в России установка на чтение, на литературность формы была главным критерием ее художественности. Например, В.А. Левшин предлагал свои «Русские сказки» (1780 — 1783) просвещенной публике конца XVIII века в виде галантных рыцарских романов, которые должны были, по мысли автора, составить на читательском рынке конкуренцию популярной французской серии «Голубая библиотека».

Позднее литературная сказка стремится к отказу от беллетристичности изложения, к устным истокам своего фольклорного детства. Для сказок Х.К. Андерсена характерна ориентация на устную речь. Автор «Дюймовочки» как бы превращает читателя в слушателя своих сказок, стараясь восстановить атмосферу непосредственного общения с ним. Постоянные обращения к читателю — «слушайте же хорошенько!..», «кто бы мог подумать…», «представьте себе…» — характерный стилевой прием датского сказочника. Но одновременно андерсеновский читатель становится и «зрителем» — может наглядно представить себе картины, развернутые перед ним автором.

Несмотря на то, что в середине XVII — первой трети XIX века народно-сказочное мироощущение обнаруживает себя в большинстве традиционных литературных жанров, литературная сказка продолжает сохранять свою самостоятельность, громко заявляя о себе именами Ш. Перро («Сказки моей матушки Гусыни», 1697), Вольтера («Задиг», 1747, «Кандид», 1759), Э. Т. А. Гофмана («Золотой горшок», 1814, «Крошка Цахес», 1818), Х.-К. Андерсена («Сказки, рассказанные детям», 1835), А. С. Пушкина (цикл сказок – 1830 — 1834).

Длительное культурно-историческое соседство авторской сказки и сказочности литературных форм не могло не привести к тому, что на подступах к XX веку логика сказки захватывает сферу не только литературы, но и науки. Оксфордский математик Чарлз Доджсон, он же Льюис Кэрролл, создает одну из самых замечательных сказок мировой литературы — «Приключения Алисы в Стране чудес» (первое издание — 1865 г.).

Творчество Л. Кэрролла предвосхитило художественные искания писателей-сказочников XX века. Относительность времени, которое можно то терять, то находить, превосходно ощущают многие герои знаменитой «Сказки о потерянном времени» Е. Шварца. Логика нонсенса, атмосфера абсурда ощущаются в знакомых всем с детства стихах К. Чуковского. Кот у него может ехать «задом наперед», а жаба – «на метле», «волки от испуга скушали друг друга», а гиппопотам, подобно сказочному царю, вместо прекрасной царевны, и «полцарства в придачу» обещает подарить двух лягушек и «пожаловать» еловую шишку богатырю-избавителю от чудовища-таракана.

В XX веке интерес писателей к сказке растет. Она трансформируется, приобретает новые особенности.

XX век — век новых открытий, исторических потрясений. Трансформация уклада жизни вела к изменению менталитета русского человека. Новое время заставляло также переосмысливать традиционные жанровые элементы сказки. Сказки А.С. Пушкина, П.П. Ершова, С.Т. Аксакова, В.И. Даля и др. были более ориентированы на народную основу.

В XX в. появился оригинальный сюжет. Писатели откликаются на специфику развития литературного процесса и общеполитического контекста, а сказочные элементы, напротив, прочно входят в литературу и жизнь. Жанровые, структурные особенности сказки корректируются временем.

Рубеж XIX — XX вв. стал временем расцвета литературной сказки. Возник необычайный интерес русских писателей и поэтов к подсознательному, миру фантазии, мифологическим и фольклорным истокам национальной культуры. Поиск новых форм, прорыв к высшим проявлениям человеческого духа, стремление преодолеть утилитарную роль литературы и искусства породили интерес к чудесному. Сказки создавали разные по философским воззрениям и эстетическим позициям писатели – Н. Рерих, Ф. Сологуб, М. Кузмин, Л. Андреев, З. Гиппиус, М. Горький, С. Соловьев, А. Ремизов, и др. Миф и символ становятся для них основой сказки, универсальным ключом, с помощью которого хотели постичь глубинную сущность прошлого и настоящего, предугадать будущее. Символ и миф позволяют прикоснуться к истокам мудрости, проникнуть в суть эстетического и этического идеала. Литературная сказка притягательна чудом, тайной.

В творчестве писателей начала XX века разрушается жанровая строгость. Сказкой называется и мифопоэтическая фантазия, и романтическая новелла, и философская легенда, и притча. Отнюдь не каждая из сказок того времени предназначалась детям, большую часть из них можно назвать «сказками для взрослых». И все-таки наследие некоторых писателей начала XX века не только интересно детям, но может стать для них настоящим открытием неповторимого волшебного мира.

1920-е годы отличались полифонизмом литературной жизни, обилием группировок, ожесточенными спорами и дискуссиями. Социальный эксперимент 1917 г. привел к проникновению и укоренению в литературе и искусства фантастики, гротеска, чудесного. Сама жизнь воспринималась как нечто карнавальное, феерическое. Сформировался особый взгляд на волшебство: если чудесен сам мир, то чудо обретает реалистичные черты, а происходящее мыслится чудесным. Неслучайно роман-сказка Ю. Олеши «Три толстяка» начинается так: «Время волшебников прошло». Оформился новый тип волшебника — ученый, чьи знания и умения реальны, но остаются удивительными: Туб сумел сделать удивительную куклу, Гаспар Арнери постоянно участвует в разных превращениях. Сказочные приключения скорее напоминают интересные для ребенка ловкие цирковые трюки. Чудо мыслится прежде всего в романтико-героическом и социальном аспектах, что соотносится со временем, но не меняет функции чуда. Таким образом, роман-сказка Ю. Олеши открывает новую особенность чуда — его обыкновенность.

Расцвет особенной жанровой разновидности сказки — повести-сказки — приходится на 30 — 50-е годы. Изменившиеся в 30-е годы политическая и общелитературная ситуации оказали влияние как на литературу вообще, так и на детскую литературу. Сам жанр сказки стал средством борьбы фантастического, неординарного с тоталитаризмом. Расширяли творческие возможности художников перевод и переложение западных сюжетов.

Если сказка 20-х годов отличалась абстрактностью и условностью, то в 30 -50-е годы стали возникать и реалистические характеры. «Основное место действия – «здесь», которое очерчено весьма конкретно и точно, воспроизведены реалии советской эпохи (В. Катаев. «Цветик-семицветик», Л. Лагин. «Старик Хоттабыч» и др.). Сказочное место действия может быть и условным, но черты реального мира, как правило, сохранены (А.Толстой. «Золотой ключик, или Приключения Буратино», В.Губарев. «Королевство кривых зеркал», А. Некрасов. «Приключения капитана Врунгеля», Н. Носов — трилогия о Незнайке). Некоторые сказочные повести сохраняют традиционное фольклорное двоемирие, однако оно трансформируется и из сферы мифологической (соотношение загробного и земного) переходит в сферу социально-политическую — противостоят две системы: капитализм и социализм (В.Губарев, Н.Носов, В.Каверин и др.)» [15, с. 73].

Народ в качестве героя избирает необычного, непохожего на других персонажа. Писатель же, наоборот, делает ставку на самый обыкновенный характер, чаще всего — детский. Изменилось и отношение к чуду. Если фольклорный герой воспринимает чудо как само собой разумеющееся, то литературный персонаж XX в., как правило, воспринимает волшебство именно как чудо. Сказка 1930 — 50-х годов возвращает ребенку чудесное. Правда, чудо не вписывается в реальную жизнь, его надо либо научно объяснить, что пытается сделать А.М. Волков в своем «изумрудном» сериале, либо скрывать (чудеса Хоттабыча) и ставить на службу обществу («Цветик-семицветик», «Золотой ключик»). Герой сказки XX в. добивается нужных ему результатов прежде всего благодаря собственному труду (В. Катаев. «Дудочка и кувшинчик», Е.Пермяк), чего не было в народной, или усилиям над собой (А. Волков, В. Губарев). Чудо, дарованное волшебными помощниками — старушкой из сказки «Цветик-семицветик» или стариком-боровиком («Дудочка и кувшинчик»), — не помогает героям напрямую, а лишь способствует воспитанию важных черт характера: трудолюбия, бескорыстия и т.д.

Идеология 30- 40-х годов пропитывает и волшебство: чудо, направленное на удовлетворение собственных потребностей, бесплодно. Поистине чудесно лишь альтруистическое желание блага другому: последний лепесток волшебного цветка приносит здоровье Вите, а Жене — радость («Цветик-семицветик»); чудеса Хоттабыча «срабатывают» лишь тогда, когда он дарит их результат людям, а не рабски угождает Вольке («Старик Хоттабыч»); золотой ключик отпирает дверь в волшебную страну для всех положительных героев одноименной сказки. Далее традиционный «чудесный инвентарь» подвергается корректировке. Так, В. Губарев в повести-сказке «Королевство кривых зеркал» манипулирует традиционной фольклорной мифологемой «зеркало-зазеркалье». В народном сознании зеркало — магический предмет, позволяющий увидеть будущее (гадания на зеркале) и сохраняющий память о прошлом. Зазеркальный мир страшен и таинствен, он непредсказуем и, кроме того, он переворачивает мир реальный. Зеркало как консерватор событий обыгрывалось в фантастических произведениях К. Булычева. Для Губарева же зеркало — возможность посмотреть на себя со стороны, ворота в иную политическую систему, в которую обыкновенная пионерка Оля (далеко не самая лучшая) и ее еще более капризное отражение Яло привносят идеи советские. И с помощью традиционного волшебства — проникновения в другой мир — совершается «обыкновенное» чудо. Идеи советских школьниц совершают в духе того времени «волшебство» — приводят к революционным изменениям и тем самым гармонизируют отношения между миром реальным и зазеркальным.

Новая жизнь, новые идеалы становятся более удивительными, чем волшебство, к примеру, джинна (Л.Лагин. «Старик Хоттабыч»). Чудеса Хоттабыча оказываются нелепыми и ненужными там, где сказочно прекрасна и справедлива, по мысли Лагина, сама действительность. Колдовство Хоттабыча оборачивается вредом (алмазные зубы, бородатый Волька, «дары»), месть джинна оказывается неуместной в новом обществе (превращение людей в баранов, отправление в Индию в рабство Жени и т.д.), его волшебство воспринимается как шутка, игра. Примечательно, что учителями и воспитателями стариков Хоттабыча и Омара становятся дети. Ребенок и взрослый меняются местами. Победа остается не за мудростью и опытом, а за новой идеологией, что и определяет развитие литературной сказки в этот период.

Таким образом, мы видим, как самобытно развивался сказочный жанр в русской литературе, насколько разнообразны авторские сказки, как по-разному в них преломляется сказочный мир.

Литературная

сказка как явление культуры.

Авторская

сказка в России появилась в 17 веке. Это

была не собственно русская сказка — она

пришла к нам с запада и не имела имени

автора.

Чем

же она отличалась от народной сказки?

Авторские

сказки отличались тогда от народной

сказки очень сложной архитектоникой,

которая свидетельствовала о том, что

это произведение одного а не многих

людей. Собственно русские авторские

сказки появились в единичном случае в

18 веке. Они были сказками очень ярко

выраженной педагогической функцией.

Из

народной сказки эта функция была

наследована. Авторская сказка 18 века

учила, а не развлекала. Это позволило

отдельным исследователям считать сказку

мертворожденной. В. Я. Пропп назвал

авторскую сказку искусственной. Он

говорил что русский человек вполне мог

бы обойтись без нее: ему привычнее было

общаться со сказкой народной. Пропп

сказал, что литературная сказка может

перейти в среду сказок народных. Например,

Пушкинская сказка о Рыбаке о рыбке дает

фольклорный вариант. Она уходит в народ

и распространяется без имени автора.

******

Другие

исследователи считают авторскую сказку

продолжением традиций народной сказки.

Она должна была появится, считали они,

потому что народная сказка затихала,

уходила в бытие. В первой половине 19

века появилось очень много авторских

сказок, что дало повод думать, что

началась новая эра сказок.

Авторская

сказка как жанр привлекла внимание

исследователей примерно с 30х годов 19

века. С тех пор написано более 2000 серьезных

исследований по сказке. Несмотря на

такое количество работ по авторской

сказке, она до сих пор не имеет точного

общепринятого определения. Многие

исследователи стараются отметить

какие-то особые черты, которые присуще

только авторской сказке, например:

1.

Канонический текст (неизменный текст)

2.

Дань фольклорной традиции, литературной

традиции (волшебные герои, предметы,

существа. В народной сказке они не имеют

описание, в авторской же они описаны,

иногда подробно. Это литературная

традиция.)

3.

Используется элементы многих видов

народных сказок.

>>>>Авторская

сказка — сказка, принадлежащая одному,

реже нескольким авторам, имеет канонический

текст и наследует традиции фольклора

и литературы.

До

сегодняшнего дня остается неразрешенной

проблема жанрового обозначения авторской

сказки. Большинсвто исследователей

считают авторскую сказку жанровой

разновидностью, потому как собственно

жанром является народная сказка, а

авторская сказка следует за ней,

перенимает у нее традиции. Среди

исследователей, считающих авторскую

сказку жанром есть Т. Г. Леонова, которая

подчеркивает, что авторская сказка

самостоятельна, самоценна, но при этом

она вторична. Так же она указывеет на

то, что народная и авторская сказки

различны. Природа этих различий состоит

в том, что авторская сказка индивидуальна.

Сходства

АС и НС:

—

общие сюжеты(морозка, мороз иванович)

—

общие элементы поэтики (зачин)

—

отдельные герои, сюжеты переходят из

НС в АС (Иван-Дурак)

Отличия:

—

наличие автора, авторской биографии и

творческой истории создания произдведения

в АС( Ю. Коваль, «Полыновка».).

—

отсутствие точного времени и места

действия в НС

—

в АС происходит изменение главного

героя

-в

АС есть детали, требующие внимательного

прочтения

Авторская

сказка один из самых распространенных

жанров, но он не чистый. Это не всегда

собственно сказка, так как авторской

сказке присуще разновидности жанра.

Среди авторских сказок может быть

роман-сказка, повесть-сказка. АС до

сегодняшнего дня является одним из

активно развивающихся жанров, но эта

активность привела к появлению

некачественных текстов, повторов.

Творческая фантазия автора иссякает,

потому что сказки стали писаться по

одним и тем же схемам, на основе

примитивного конфликта (борьба добры

со злом).

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- Сказочные жанры.

- Бытование сказки.

- Собирание и научное изучение сказок.

- Мифологическая школа.

- Компаративистская (миграционная) школа.

- Английская «антропологическая школа».

- Структурный подход.

- Систематизация сказочного материала.

- Интерпретация сказочного материала.

- Сказка литературная и сказка авторская.

- Мастера авторской сказки.

- Сказка в русской и советской культуре.

- Сказка в литературе и искусстве.

СКАЗКА – один из видов фольклорной прозы, встречающийся у различных народов и подразделяющийся, в свою очередь, на жанры. Поскольку единой научной классификации до сих пор не существует, жанры или группы сказок исследователи выделяют по-разному. Так Э.В.Померанцева подразделяет их на сказки 1) о животных, 2) волшебные, 3) авантюрно-новеллистические и 4) бытовые, в то время как В.Я.Пропп делит сказки на 1) волшебные, 2) кумулятивные, 3) о животных, растениях, неживой природе и предметах, 4) бытовые или новеллистические, 5) небылицы, 6) докучные сказки.

Важнейшей характеристикой сказки является то, что в ней присутствует обязательная установка на вымысел, что определяет и поэтику сказки. К главным признакам сказки, по В.Я.Проппу, относятся «несоответствие окружающей действительности» и «необычайность… событий, о которых повествуется» (в этом отличие сказки от литературного повествования).

Сказочные жанры.

Волшебные сказки, как подчеркивал В.Я.Пропп (чья классификация использована в данном разделе), «выделяются не по признаку волшебности или чудесности… а по совершенно четкой композиции». В основе волшебной сказки (мысль, к которой пришли самые разные исследователи, независимо друг от друга) лежит образ инициации (инициации – разновидность обряда перехода, посвящения юношей в разряд взрослых мужчин) – отсюда «иное царство», куда следует попасть герою, чтобы приобрести невесту или сказочные ценности, после чего он должен вернуться домой. Повествование «вынесено целиком за пределы реальной жизни». Характерные особенности волшебной сказки: словесный орнамент, присказки, концовки, устойчивые формулы.

Кумулятивные сказки строятся на многократном повторении какого-то звена, вследствие чего возникает либо «нагромождение» (Терем мухи), либо «цепь» (Репка), либо «последовательный ряд встреч» (Колобок) или же «отсылок» (Петушок подавился). В русском фольклоре кумулятивных сказок немного. Кроме особенностей композиции они отличаются стилем, богатством языка, зачастую тяготея к рифме и ритму.

Остальные сказки выделяются в особые жанры не на основании композиции, которая изучена еще недостаточно, а по иным признакам, в частности, по характеру действующих лиц. Кроме того, в сказках не волшебных, «необычайное» или «чудесное» «не вынесено за пределы реальности, а показано на фоне ее. Этим необычайность приобретает комический характер». Сверхъестественное (чудесные предметы, обстоятельства) здесь отсутствует, а если и встречается, то комически окрашено.

Сказки о животных, растениях (война грибов и т. д.), о неживой природе (ветер, мороз, солнце) и предметах (лапоть, соломинка, пузырь, уголек) составляют небольшую часть русских и западноевропейских сказок, тогда как у народов Севера, Северной Америки и Африки сказки о животных широко распространены (наиболее популярные герои – ловкие обманщики-трикстеры (шуты) заяц, паук, лиса, койот).

Сказки бытовые (новеллистические) делятся по типам персонажей (о ловких и умных отгадчиках, о мудрых советчиках, о ловких ворах, о злых женах и т. д.).

Небылицы рассказывают «о совершенно невозможных в жизни событиях» (например, о том, как волки, загнав человека на дерево, становятся друг другу на спину, чтобы достать его оттуда).

Докучные сказки, по мнению В.Я.Проппа, скорее, «прибаутки или потешки», при помощи которых хотят угомонить детей, требующих рассказывать сказки (Про белого бычка).

Разнообразие фольклорных сказок в данной классификации отнюдь не исчерпано, так, например, в славянской традиции можно выделить еще сказки богатырские, солдатские и т.п.

Бытование сказки.

Народные сказки исполнялись особыми рассказчиками – сказочниками. Одна и та же сказка в устах исполнителей могла трансформироваться, как по субъективным причинам (пристрастия самого сказочника, его одаренность), так и по причинам объективным, например, в зависимости от характера аудитории.

Немалое влияние на фольклорную сказку оказала письменная повествовательная традиция. Сборник Панчатантра, объединивший индийские притчи и басни, путем переводов и заимствований был усвоен литературами разных народов. Схожая судьба у свода восточных сказок Тысяча и одна ночь, сначала переведенного на французский язык, а уже с французского на языки народов Европы. На русскую сказочную традицию повлияла и переводная литература (притчи, рыцарские романы и т.д.) и литература лубочная. Все это, в свою очередь, обогащало устную традицию.

Собирание и научное изучение сказок.

Наука о сказке стала самостоятельной дисциплиной в 19–20 вв. Становление ее не связано с какой-то одной научной школой, свой вклад внесли ученые различных научных направлений.

Мифологическая школа.

Основное положение, отстаиваемое мифологической школой, сводится к тому, что сходство сюжетов определено общим «пра-мифом», наследованным различными народами от единого предка.

Ярчайшими представителями школы были немецкие филологи и фольклористы братья Якоб Гримм (1785–1863) и Вильгельм Гримм (1786–1859). См. также ГРИММ, ЯКОБ И ВИЛЬГЕЛЬМ. Авторы интересных научных работ, среди которых Германские героические сказания (1829), прославились они, в первую очередь, изданием немецкого фольклора – преданий (1816–1818) и появившихся чуть раньше сказок. Книга Детские и семейные сказки, выходившая отдельными выпусками с 1812 по 1814, не только с большой полнотой представила публике памятники немецкой народной словесности (последнее прижизненное издание включает 210 сказок), отношение фольклористов к материалу определило подход к народной сказке других исследователей.

Братья Гримм стремились к точности, сохраняя, по возможности, черты, характерные для устного повествования. Их собрание отличают ясность и простота, в примечаниях даны варианты сюжета и параллели, почерпнутые из фольклора различных европейских народов. Подготовленное ими издание не свободно и от слабостей: последовательность сказок случайна, для публикации выбраны сказки наиболее типичные, что помешало представить материал во всем разнообразии, кроме того, правке подверглись язык и стиль издаваемых текстов, что особенно заметно сейчас, когда издана так называемая Эленбергская рукопись, где тексты даны без правки.

Среди последователей мифологической школы – крупные отечественные филологи Ф.И.Буслаев (1818–1897) и А.Н.Афанасьев.

Александр Николаевич Афанасьев (1826–1871), историк и литературовед, автор фундаментального трехтомного исследования Поэтические воззрения славян на природу (1866–1869), сыграл выдающуюся роль в деле собирания и публикации русского сказочного наследия. Сборник Народные русские сказки (первоначально издан в виде восьми отдельных выпусков, выходивших с 1855 по 1864), до сей поры является непревзойденным.

Говоря о важнейшей задаче собирания и публикации «простонародных сказок» (которые, по его словам, «суть обломки древнейшего поэтического слова – эпоса», и потому сохранили множество примет прошлого), А.Н.Афанасьев отмечает не только эстетические и научные достоинства такого собрания, но и значение его в деле воспитания детей при условии строгого отбора сказок.

Собрание составлено по разным источникам. Русское географическое общество, членом которого был Афанасьев, отдало в его распоряжение материалы по сказкам из своего богатого архива. П.В.Киреевский (1808–1856) передал составителю хранившиеся у него записи, сделанные П.И.Якушкиным (1822–1872), известным собирателем народных песен, В.И.Даль (1801–1872), сосредоточившийся на издании русских пословиц и поговорок, передал собственные записи (до этого он опубликовал некоторые сказки, предварительно их обработав). Кроме того, были включены тексты, заимствованные из периодики и лубочных изданий 18–19 вв. Сам А.Н.Афанасьев записал немногим больше десятка сказок, однако он не собирался выступать в качестве фольклориста. Он ставил перед собой задачу классифицировать и опубликовать накопленные материалы, и превосходно с ней справился. Народные русские сказки, включающие около 600 текстов, не только самое большое собрание подобного рода. Начиная со второго издания А.Н.Афанасьев ввел классификацию сказок. Публиковал он и варианты, которыми располагал.

К сожалению, нельзя компенсировать разный подход к материалу в первоисточниках – встречаются и пересказы, и точная запись (в некоторых случаях сохранено местное произношение), не все тексты снабжены указанием, где они записаны. Зато составитель бережно относился к текстам, редакторская правка с его стороны была редкой и незначительной. Исключено из собрания также, по выражению самого А.Н.Афанасьева, «все, что искалечено» цензурой. Цензурные запреты коснулись текстов, имевших острую социальную (часто антиклерикальную) направленность, и текстов, появление которых в печати исключалось по соображениям нравственным (откровенная лексика, эротические сюжеты, иногда «с картинками», сексуальная символика).

Усеченная версия этой части афанасьевского собрания вышла в свет около 1872 в Женеве под названием Народные русские сказки не для печати. Первое научное издание увидело свет лишь в 1997. Среди «заветных сказок» (определение, принятое в научной литературе) менее десятка сказок о животных, не намного больше сказок волшебных (характерно, что в традиции сосуществуют одни и те же сказки и с эротическими подробностями, и без них), подавляющее большинство – сказки бытовые.

Компаративистская (миграционная) школа.

Ее приверженцы развивали мысль о том, что сходство в произведениях евразийских народов, не обязательно родственных, возникло либо через заимствования, либо вследствие общего источника. По преимуществу изучались миграция и развитие во времени литературных и фольклорных образов, мотивов и сюжетов. Среди представителей школы – немецкий филолог Т.Бенфей (1809–1881), чешский филолог Й.Поливка (1858–1933), финский фольклорист А.Аарне (1867–1925). В русском литературоведении идеи, лежащие в основе компаративисткой теории, возникли самостоятельно. Крупнейший представитель компаративистики в России – филолог А.Н.Веселовский (1838–1906).

Английская «антропологическая школа».

Последователи этой школы утверждали, что сходство сказочных сюжетов продиктовано их самозарождением на единой бытовой и психологической основе. Наиболее известные представители школы – английский этнограф Э.Тэйлор (1832–1917), шотландский писатель Э.Лэнг (1844–1912).

Структурный подход.

Важнейшую роль в изучении сказки сыграл русский ученый Владимир Яковлевич Пропп (1895–1970). Свой подход он демонстрирует в книге Морфология сказки (1928) на примере сказки волшебной. Он рассматривает сказку как единую структуру, в которой существуют постоянные и устойчивые элементы, функции, и функции эти не зависят от того, как и кто их осуществляет, число функций ограничено, последовательность неизменна.

Функций – всего 31, причем не в каждой сказке обязательно присутствуют все, – отлучка, запрет, нарушение запрета, злодей (отрицательный персонаж), соучастие (злодей обманывает героя, который невольно делается его пособником), несчастье, беда (недостаток), активное противодействие, оставление героем дома, помощник (даритель), магическое средство, сражение с врагом, ранение героя, побежденный враг, устранение недостачи (беды), возвращение домой, ложный герой, наказание ложного героя, преображение (признание подлинного героя и получение им нового статуса), женитьба, воцарение на троне.

В волшебной сказке, по В.Я.Проппу, встречаются семь типов персонажей: злодей, помощник, даритель, искатель, гонец, герой и ложный герой. При отсутствии некоторых персонажей его функции передаются самому герою. Кроме деления на жанры (сказки волшебные, кумулятивные и т.д.), он предлагал дальнейшее деление на типы, в свою очередь, распадающиеся на сюжеты, которые распадаются на версии и варианты.

Структурный подход к материалу был дополнен и отчасти переосмыслен в книге Исторические корни волшебной сказки (1946). Автор рассматривает в качестве общей основы сказочной структуры (речь вновь о сказке волшебной) обряд инициации. Эти научные положения отчасти предвосхитил в книге Сказки Перро и параллельные рассказы (1923) французский исследователь П.Сентив, что не умаляет значения книги В.Я.Проппа.

Оригинальный подход к материалу предложен в монографии Е.Мелетинского, Д.Сегала, Е.Новик Структура волшебной сказки (1999).

Систематизация сказочного материала.

Огромное значение в изучении и систематизации сказок сыграла работа финского ученого А.Аарне Указатель сказочных типов (1910). Указатель построен на материале европейских сказок, сами сказки разделены на 1) сказки о животных, 2) сказки волшебные, 3) легендарные, 4) новеллистические, 5) сказки об одураченном черте и 6) анекдоты.

Важные уточнения в труд Аарне внес американский ученый С.Томпсон, создавший Указатель сказочных сюжетов (1928). Советский фольклорист Н.П.Андреев (1892–1942), переводивший на русский язык указатель Аарне, переработал его, добавив сказки из русского сказочного репертуара. Книга Указатель сказочных сюжетов по системе Аарне (1929) не утратила своего значения. Через полвека появилась работа Л.Г.Барага, И.П.Березовского, К.П.Кабашникова, Н.В.Новикова Сравнительный указатель сюжетов (1979), посвященный восточнославянским сказкам.

Много делает для изучения и систематизации сказки основанная в 1910 Международная федерация фольклористов (Хельсинки), регулярно выпускающая указатели и монографии. Кроме того, важную роль в международной фольклористике играют издающийся с 1957 международный журнал «Fabula» (Геттинген), и выходящая с 1975 на английском и немецком языках Энциклопедия сказок (Берлин, Нью-Йорк).

Интерпретация сказочного материала.

Немалую роль если и не в изучении сказки как явления фольклора, то в культурологии и самосознании современной культуры играют научные работы по психологии, интерпретирующие сказочный материал в собственных целях.

Зигмунд Фрейд (1856–1939), австрийский психолог, невропатолог и психиатр, создатель «психоанализа». Основываясь на фрейдовской теории, его последователь О.Ранк рассматривал сказку (появившуюся, по его утверждению, в период упорядочивания семейно-родовых отношений), как вуалирующую сексуальный комплекс, в противоположность мифу, где комплекс представлен откровенно.

Карл Густав Юнг (1875–1961), швейцарский психиатр, родоначальник «аналитической психологии», в отличие от З.Фрейда, исследовал не сексуальные комплексы и их вытеснение, а психологию бессознательного. По его мысли, в подсознании существуют два слоя – персональный, и коллективный, более глубокий, при том развивающийся не индивидуально, а наследуемый. Недра коллективного подсознания хранят не комплексы, а архетипы, элементы психических структур, которые ученый сопоставлял со сказочными и мифическими образами и мотивами.

Эрих Фромм (1900–1980), американский философ и культуролог, преобразователь фрейдизма, в работе Забытый язык (1951) рассматривал язык символов, привлекая для исследования сновидения, миф и сказку.

Сказка литературная и сказка авторская.

Анализируя отношение к действительности в фольклорной сказке и в литературе, В.Я.Пропп проводит четкую грань между формами мышления, типичными для фольклора, и формами мышления, определяющими литературное творчество (в первоисточнике речь о 19 в., но закономерность распространяется и на 20 в.), причем, разнятся и законы, лежащие в основе поэтики фольклора и поэтики литературы. В.Я.Пропп не отрицает, что литература и фольклор связаны: «Процесс перехода сюжетов или повествовательного стиля в литературу совершался… не путем заимствования только, но – и это наиболее важно – путем преодоления того отношения к действительности, которое характерно для сказочного повествовательного фольклора». Здесь и берут начало отличия сказки авторской и литературной от сказки народной.