First edition, published in 1844

Germany. A Winter’s Tale (German: Deutschland. Ein Wintermärchen) is a satirical epic poem by the German writer Heinrich Heine (1797–1856), describing the thoughts of a journey from Paris to Hamburg the author made in winter 1843. The title refers to Shakespeare’s Winter’s Tale, similar to his poem Atta Troll: Ein Sommernachtstraum («Atta Troll: A Midsummer Night’s Dream»), written 1841–46.

This poem was immediately censored in most of Germany, but ironically it became one of the reasons for Heine’s growing fame.[1]

Original publication[edit]

From the onset of the (Metternich) Restoration in Germany, Heine was no longer secure from the censorship, and in 1831 he finally migrated to France as an exile. In 1835 a decree of the German Federal Convention banned his writings together with the publications of the Young Germany literary group.

At the end of 1843 Heine went back to Germany for a few weeks to visit his mother and his publisher Julius Campe in Hamburg. On the return journey the first draft of Deutschland. Ein Wintermärchen took shape. The verse epic appeared in 1844 published by Hoffmann and Campe, Hamburg. According to the censorship regulations of the 1819 Carlsbad Decrees, manuscripts of more than twenty folios did not fall under the scrutiny of the censor. Therefore, Deutschland. Ein Wintermärchen was published together with other poems in a volume called ‘New Poems’. However, on 4 October 1844 the book was banned and the stock confiscated in Prussia. On 12 December 1844, King Frederick William IV issued a warrant of arrest against Heine. In the period following the work was repeatedly banned by the censorship authorities. In other parts of Germany it was certainly issued in the form of a separate publication, also published by Hoffmann and Campe, but Heine had to shorten and rewrite it.

Ironically, censorship of Heine’s works, particularly of the Winter Tale, became a major reason for Heine’s raising fame.[1]

Contents[edit]

The opening of the poem is the first journey of Heinrich Heine to Germany since his emigration to France in 1831. However it is to be understood that this is an imaginary journey, not the actual journey which Heine made but a literary tour through various provinces of Germany for the purposes of his commentary. The ‘I’ of the narrative is therefore the instrument of the poet’s creative imagination.

Wintermärchen and Winterreise

Heinrich Heine was a master of the natural style of lyrics on the theme of love, like those in the ‘Lyrisches Intermezzo’ of 1822-1823 in Das Buch der Lieder (1827) which were set by Robert Schumann in his Dichterliebe. A few of his poems had been set by Franz Schubert, not least for the great posthumously-collected series of songs known as the Schwanengesang. In such works Heine assumed the manner of Wilhelm Müller, whose son Professor Max Müller later emphasized[2] the fundamentally musical nature of these poems and the absolute congruity of Schubert’s settings of them, which are fully composed duos for voice and piano rather than merely ‘accompaniments’ to tunes. Yet Heine’s work addressed political preoccupations with a barbed and contemporary voice, whereas Müller’s melancholy lyricism and nature-scenery explored more private (if equally universal) human experience. Schubert’s Heine settings hardly portray the poet-philosopher’s full identity.

Schubert was dead by 1828: Heine’s choice of the winter journey theme certainly alludes to the Winterreise, Müller’s cycle of poems about lost love, which in Schubert’s song-cycle of the same name became an immortal work embodying some more final and tragic statement about the human condition. Winterreise is about the exile of the human heart, and its bitter and gloomy self-reconciliation. Deutschland. Ein Wintermärchen transfers the theme to the international European political scene, his exile as a writer from his own homeland (where his heart is), and his Heimatssehnsucht or longing for the homeland. Thus Heine casts his secret and ‘illegal thoughts’, so that the darts of his satire and humour fly out from the tragic vortex of his own exile. The fact that Heine’s poetry was itself so closely identified with Schubert was part of his armoury of ‘fire and weapons’ mentioned in the closing stanzas: he transformed Müller’s lament into a lament for Germany.

In Section III, full of euphoria he sets foot again on German soil, with only ‘shirts, trousers and pocket handkerchiefs’ in his luggage, but in his head ‘a twittering birds’-nest/ of books liable to be confiscated’. In Aachen Heine first comes in contact again with the Prussian military:

These people are still the same wooden types,

Spout pedantic commonplaces —

All motions right-angled — and priggishness

Is frozen upon their faces.

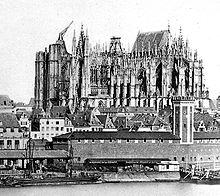

Unfinished Cologne Cathedral in 1856, the year of Heine’s death.

In Section IV on the winter-journey to Cologne he mocks the anachronistic German society, that more readily with archaic skills builds the Cologne Cathedral, unfinished since the Middle Ages, than addressing itself to the Present Age. That the anachronistic building works came to be discontinued in the course of the Reformation indicated for the poet a positive advance: the overcoming of traditional ways of thought and the end of spiritual juvenility or adolescence.

In Section V he comes to the Rhine, as ‘the German Rhine’ and ‘Father Rhine’, icon and memorial of German identity. The River-god however shows himself as a sorrowful old man, disgusted with the babble about Germanic identity. He does not long to go back among the French who, according to Heine, now drink beer and read ‘Fichte’ and Kant.

Section VI introduces the ‘Liktor’, the poet’s demon and ghostly doppelganger, always present, who follows him about carrying a hatchet under his cloak, waiting for a sign to execute the poet’s judicial sentences. The stanzas express Heine’s conviction that an idea once thought can never be lost. He confronts the shadowy figure, and is told:

In Rome an ax was carried before

A consul, may I remind you.

You too have your lictor, but nowadays

The ax is carried behind you.

I am your lictor: in the rear

You always hear the clink of

The headsman’s ax that follows you.

I am the deed you think of.

In Section VII the Execution begins in dream. Followed by his ‘silent attendant’ the poet wanders through Cologne. He marks the doorposts with his heart’s blood, and this gives the Liktor the signal for a death-sentence. At last he reaches the Cathedral with the Three Kings Shrine, and “smashes up the poor skeletons of Superstition.’

In Section VIII he travels further on to Hagen and Mülheim, places which bring to mind his former enthusiasm for Napoleon Bonaparte. His transformation of Europe had called awake in Heine the hope for universal freedom. However: the Emperor is dead. Heine had been an eye-witness in Paris of his burial in 1840 at Les Invalides.

Section IX brings culinary reminiscences of ‘homely Sauerkraut’ seasoned with satirical pointedness: Section X, Greetings to Westphalia.

In Section XI he travels through the Teutoburg Forest and fantasizes about it, what might have happened, if Hermann of the Cherusci had not vanquished the Romans: Roman culture would have permeated the spiritual life of Germany, and in place of the ‘Three Dozen Fathers of the Provinces’ should have been now at least one proper Nero. The Section is – in disguise – also an attack on the Culture-politics of the ‘Romantic on the Throne,’ Friedrich Wilhelm IV.; then pretty well all the significant individuals in this outfit (for example Raumer, Hengstenberg, Birch-Pfeiffer, Schelling, Maßmann, Cornelius) lived in Berlin.

Section XII contains the poet’s address on the theme: ‘Howling with the wolves,’ as the carriage breaks down in the forest at night, and he responds as the denizens of the forest serenade him. This Heine offers as a metaphoric statement of the critical distance occupied by himself as polemic or satirical poet, and of the sheepskin-costume appropriate for much of what was surrounding him.

I am no sheep, I am no dog,

No Councillor, and no shellfish –

I have remained a wolf, my heart

And all my fangs are wolfish.

Section XIII takes the traveller to Paderborn. In the morning mist a crucifix appears. The ‘poor jewish cousin’ had even less good fortune than Heine, since the kindly Censor had at least held back from having him crucified – until now, at any rate …

In Section XIV and Section XV the poet betakes himself in a dream to another memorable place: he visits Friedrich Barbarossa in Kyffhäuser. Not surprisingly the mythic German Emperor presents himself as a man become imbecile through senility, who is above all proud of the fact that his banner has not yet been eaten by moths. Germany in internal need? Pressing need of business for an available Emperor? Wake up, old man, and take your beard off the table! What does the most ancient hero mean by it?

He who comes not today, tomorrow surely comes,

But slowly doth the oak awaken,

And ‘he who goes softly goes well*’, so runs

The proverb in the Roman kingdom.

(*chi va piano va sano, Italian)

Section XVI brings the Emperor to the most recent state of affairs: between the Middle Ages and Modern Times, between Barbarossa and today stands and functions the guillotine. Emperors have worn out their usefulness, and seen in that light Monarchs are also superfluous. Stay up the mountain, Old Man! Best of all, the nobility, along with that ‘gartered knighthood of gothic madness and modern lie,’ should stay there too with you in Kyffhäuser (Section XVII). Sword or noose would do equally good service for the disposal of these superfluous toadies.

Dealings with the police remain unpleasant in Minden, followed by the obligatory nightmare and dream of revenge (Section XVIII).

In Section XIX he visits the house where his grandfather was born in Bückeburg:

At Bückeburg I went up into the town,

To view the old fortress, the Stammburg,

The place where my grandfather was born;

My grandmother came from Hamburg.

From there he went on to a meeting with King Ernest Augustus of Hanover in that place, who, «accustomed to life in Great Britain» detains him for a deadly length of time. The section refers above all to the violation of the constitution by Ernst August in the year 1837, who was opposed by the seven Göttingen professors.

Finally, in Section XX, he is at the limit of his journey: In Hamburg he goes in to visit his mother. She, equally, is in control of her responsibilities:

- 1. Are you hungry?

- 2. Have you got a wife?

- 3. Where would you rather live, here with me or in France?

- 4. Do you always talk about politics?

Section XXI and XXII shows the poet in Hamburg in search of people he knows, and memories, and in Section XXIII he sings the praises of the publisher Campe. Section XXIV describes a meeting with the genius loci of Hamburg, Hammonia. A solemn promise of the greatest secrecy must be made in Old Testament fashion, in which he places his hand under the thigh of the Goddess (she blushes slightly – having been drinking rum!). Then the Goddess promises to show her visitor the future Germany. Universal expectation. Then the Censor makes a cut at the critical place. Disappointment. (Section XXV and XXVI)

With Section XXVII the Winter’s Tale ends:

The Youth soon buds, who understands

The poet’s pride and grandeur

And in his heart he warms himself,

At his soul’s sunny splendour.

In the final stanzas Heine places himself in the tradition of Aristophanes and Dante and speaks directly to the King of Prussia:

Then do not harm your living bards,

For they have fire and arms

More frightful than Jove’s thunderbolt:

Through them the Poet forms.

With a warning to the King, of eternal damnation, the epic closes.

A critic for love of the Fatherland[edit]

Deutschland. Ein Wintermärchen shows Heine’s world of images and his folk-song-like poetic diction in a compact gathering, with cutting, ironic criticisms of the circumstances in his homeland. Heine puts his social vision into contrast with the grim ‘November-picture’ of the reactionary homeland which presented itself to his eyes:

A new song, a better song,

O friends, I speak to thee!

Here upon Earth we shall full soon

A heavenly realm decree.

Joyful we on earth shall be

And we shall starve no more;

The rotten belly shall not feed

On the fruits of industry.

Above all Heine criticized German militarism and reactionary chauvinism (i.e. nationalism), especially in contrast to the French, whose revolution he understood as a breaking-off into freedom. He admired Napoleon (uncritically) as the man who achieved the Revolution and made freedom a reality. He did not see himself as an enemy of Germany, but rather as a critic out of love for the Fatherland:

Plant the black, red, gold banner at the summit of the German idea, make it the standard of free mankind, and I will shed my dear heart’s blood for it. Rest assured, I love the Fatherland just as much as you do.

(from the Foreword).

The ‘Winter’s Tale’ today[edit]

Heine’s verse-epic was much debated in Germany right down to our own times. Above all in the century to which it belonged, the work was labelled as the ‘shameful writing’ of a homeless or country-less man, a ‘betrayer of the Fatherland’, a detractor and a slanderer. This way of looking at Deutschland. Ein Wintermärchen was carried, especially in the period of Nazism, into a ridiculous antisemitic caricature. Immediately after World War II a cheap edition of the poem with Heine’s Foreword and an introduction by Wolfgang Goetz was published by the Wedding-Verlag in Berlin in 1946.

Modern times see in Heine’s work – rather, the basis of a wider concern with nationalism and narrow concepts of German identity, against the backdrop of European integration – a weighty political poem in the German language: sovereign in its insight and inventive wit, stark in its images, masterly in its use of language. Heine’s figure-creations (like, for example, the ‘Liktor’) are skilful, and memorably portrayed.

A great deal of the attraction which the verse-epic holds today is grounded in this, that its message is not one-dimensional, but rather brings into expression the many-sided contradictions or contrasts in Heine’s thought. The poet shows himself as a man who loves his homeland and yet can only be a guest and visitor to it. In the same way that Antaeus needed contact with the Earth, so Heine drew his skill and the fullness of his thought only through intellectual contact with the homeland.

This exemplified the visible breach which the French July Revolution of 1830 signifies for intellectual Germany: the fresh breeze of freedom suffocated in the reactionary exertions of the Metternich Restoration, the soon-downtrodden ‘Spring’ of freedom yielded to a new winter of censorship, repression, persecution and exile; the dream of a free and democratic Germany was for a whole century dismissed from the realm of possibility.

Deutschland. Ein Wintermärchen is a high-point of political poetry of the Vormärz period before the March Revolution of 1848, and in Germany is part of the official educational curriculum. The work taken for years and decades as the anti-German pamphlet of the ‘voluntary Frenchman’ Heine, today is for many people the most moving poem ever written by an emigrant.

Recently, reference to this poem has been made by director Sönke Wortmann for his football documentary on the German male national team during the 2006 FIFA world cup. The movie is entitled «Deutschland. Ein Sommermärchen». The world cup in 2006 is often mentioned as a point in time which had a significant positive impact on modern Germany, reflecting a changed understanding of national identity which has been evolving continuously over the 50 years prior to the event.

References[edit]

- ^ a b Amey, L. J. (1997-01-01). Censorship: Gabler, Mel, and Norma Gabler-President’s Commission on Obscenity and Pornography. Salem Press. p. 350. ISBN 9780893564469.

Ironically, Heine became famous because of censorship, particularly after he wrote a political cycle of poems entitled Germany. A Winter’s Tale in 1 844 that was immediately banned throughout the confederation

- ^ Franz Schubert, Sammlung der Lieder kritisch revidirt von Max Friedlaender, Vol 1., Preface by F. Max Müller (Edition Peters, Leipzig)

Sources[edit]

Translation into English

- Deutschland: A Not So Sentimental Journey by Heinrich Heine. Translated (into English) with an Introduction and Notes by T. J. Reed (Angel Books, London 1986). ISBN 0-946162-58-1

- Germany. A Winter’s Tale in: Hal Draper: The Complete Poems of Heinrich Heine. A Modern English Version (Suhrkamp/Insel Publishers Boston Inc. 1982). ISBN 3-518-03062-0

German Editions

- Heinrich Heine. Historico-critical complete edition of the Works. Edited by Manfred Windfuhr. Vol. 4: Atta Troll. Ein Sommernachtstraum / Deutschland. Ein Wintermärchen. Revised by Winfried Woesler. (Hoffmann und Campe, Hamburg 1985).

- H. H. Deutschland. Ein Wintermärchen. Edited by Joseph Kiermeier-Debre. (Deutscher Taschenbuch Verlag, Munich 1997.) (Bibliothek der Erstausgaben.) ISBN 3-423-02632-4

- H. H. Deutschland. Ein Wintermärchen. Edited by Werner Bellmann. Revised Edition. (Reclam, Stuttgart 2001.) ISBN 3-15-002253-3

- H. H. Deutschland. Ein Wintermärchen. Edited by Werner Bellmann. Illustrations by Hans Traxler.(Reclam, Stuttgart 2005.) ISBN 3-15-010589-7 (Paperback: Reclam, Stuttgart 2011, ISBN 978-3-15-020236-4)

Research literature, Commentaries (German)

- Werner Bellmann: Heinrich Heine. Deutschland. Ein Wintermärchen. Illustrations and Documents. Revised Edition. (Reclam, Stuttgart 2005.) ISBN 3-15-008150-5

- Karlheinz Fingerhut: Heinrich Heine: Deutschland. Ein Wintermärchen. (Diesterweg, Frankfurt am Main 1992). (Grundlagen und Gedanken zum Verständnis erzählender Literatur) ISBN 3-425-06167-4

- Jost Hermand: Heines Wintermärchen – On the subject of the ‘deutsche Misere’. In: Diskussion Deutsch 8 (1977) Heft 35. p 234-249.

- Joseph A. Kruse: Ein neues Lied vom Glück? (A new song of happiness?) Heinrich Heines Deutschland. Ein Wintermärchen. In: J. A. K.: Heine-Zeit. (Stuttgart/München 1997) p 238-255.

- Renate Stauf: Heinrich Heine. Deutschland. Ein Wintermärchen. In: Renate Stauf/Cord Berghahn (Editors): Weltliteratur II. Eine Braunschweiger Vorlesung. (Bielefeld 2005). p 269-284.

- Jürgen Walter: Deutschland. Ein Wintermärchen. In: Heinrich Heine. Epoche — Werk — Wirkung. Edited by Jürgen Brummack. (Beck, München 1980). p 238-254.

External links[edit]

- German text at German Wikisource [1]

- German text at Project Gutenberg [2]

First edition, published in 1844

Germany. A Winter’s Tale (German: Deutschland. Ein Wintermärchen) is a satirical epic poem by the German writer Heinrich Heine (1797–1856), describing the thoughts of a journey from Paris to Hamburg the author made in winter 1843. The title refers to Shakespeare’s Winter’s Tale, similar to his poem Atta Troll: Ein Sommernachtstraum («Atta Troll: A Midsummer Night’s Dream»), written 1841–46.

This poem was immediately censored in most of Germany, but ironically it became one of the reasons for Heine’s growing fame.[1]

Original publication[edit]

From the onset of the (Metternich) Restoration in Germany, Heine was no longer secure from the censorship, and in 1831 he finally migrated to France as an exile. In 1835 a decree of the German Federal Convention banned his writings together with the publications of the Young Germany literary group.

At the end of 1843 Heine went back to Germany for a few weeks to visit his mother and his publisher Julius Campe in Hamburg. On the return journey the first draft of Deutschland. Ein Wintermärchen took shape. The verse epic appeared in 1844 published by Hoffmann and Campe, Hamburg. According to the censorship regulations of the 1819 Carlsbad Decrees, manuscripts of more than twenty folios did not fall under the scrutiny of the censor. Therefore, Deutschland. Ein Wintermärchen was published together with other poems in a volume called ‘New Poems’. However, on 4 October 1844 the book was banned and the stock confiscated in Prussia. On 12 December 1844, King Frederick William IV issued a warrant of arrest against Heine. In the period following the work was repeatedly banned by the censorship authorities. In other parts of Germany it was certainly issued in the form of a separate publication, also published by Hoffmann and Campe, but Heine had to shorten and rewrite it.

Ironically, censorship of Heine’s works, particularly of the Winter Tale, became a major reason for Heine’s raising fame.[1]

Contents[edit]

The opening of the poem is the first journey of Heinrich Heine to Germany since his emigration to France in 1831. However it is to be understood that this is an imaginary journey, not the actual journey which Heine made but a literary tour through various provinces of Germany for the purposes of his commentary. The ‘I’ of the narrative is therefore the instrument of the poet’s creative imagination.

Wintermärchen and Winterreise

Heinrich Heine was a master of the natural style of lyrics on the theme of love, like those in the ‘Lyrisches Intermezzo’ of 1822-1823 in Das Buch der Lieder (1827) which were set by Robert Schumann in his Dichterliebe. A few of his poems had been set by Franz Schubert, not least for the great posthumously-collected series of songs known as the Schwanengesang. In such works Heine assumed the manner of Wilhelm Müller, whose son Professor Max Müller later emphasized[2] the fundamentally musical nature of these poems and the absolute congruity of Schubert’s settings of them, which are fully composed duos for voice and piano rather than merely ‘accompaniments’ to tunes. Yet Heine’s work addressed political preoccupations with a barbed and contemporary voice, whereas Müller’s melancholy lyricism and nature-scenery explored more private (if equally universal) human experience. Schubert’s Heine settings hardly portray the poet-philosopher’s full identity.

Schubert was dead by 1828: Heine’s choice of the winter journey theme certainly alludes to the Winterreise, Müller’s cycle of poems about lost love, which in Schubert’s song-cycle of the same name became an immortal work embodying some more final and tragic statement about the human condition. Winterreise is about the exile of the human heart, and its bitter and gloomy self-reconciliation. Deutschland. Ein Wintermärchen transfers the theme to the international European political scene, his exile as a writer from his own homeland (where his heart is), and his Heimatssehnsucht or longing for the homeland. Thus Heine casts his secret and ‘illegal thoughts’, so that the darts of his satire and humour fly out from the tragic vortex of his own exile. The fact that Heine’s poetry was itself so closely identified with Schubert was part of his armoury of ‘fire and weapons’ mentioned in the closing stanzas: he transformed Müller’s lament into a lament for Germany.

In Section III, full of euphoria he sets foot again on German soil, with only ‘shirts, trousers and pocket handkerchiefs’ in his luggage, but in his head ‘a twittering birds’-nest/ of books liable to be confiscated’. In Aachen Heine first comes in contact again with the Prussian military:

These people are still the same wooden types,

Spout pedantic commonplaces —

All motions right-angled — and priggishness

Is frozen upon their faces.

Unfinished Cologne Cathedral in 1856, the year of Heine’s death.

In Section IV on the winter-journey to Cologne he mocks the anachronistic German society, that more readily with archaic skills builds the Cologne Cathedral, unfinished since the Middle Ages, than addressing itself to the Present Age. That the anachronistic building works came to be discontinued in the course of the Reformation indicated for the poet a positive advance: the overcoming of traditional ways of thought and the end of spiritual juvenility or adolescence.

In Section V he comes to the Rhine, as ‘the German Rhine’ and ‘Father Rhine’, icon and memorial of German identity. The River-god however shows himself as a sorrowful old man, disgusted with the babble about Germanic identity. He does not long to go back among the French who, according to Heine, now drink beer and read ‘Fichte’ and Kant.

Section VI introduces the ‘Liktor’, the poet’s demon and ghostly doppelganger, always present, who follows him about carrying a hatchet under his cloak, waiting for a sign to execute the poet’s judicial sentences. The stanzas express Heine’s conviction that an idea once thought can never be lost. He confronts the shadowy figure, and is told:

In Rome an ax was carried before

A consul, may I remind you.

You too have your lictor, but nowadays

The ax is carried behind you.

I am your lictor: in the rear

You always hear the clink of

The headsman’s ax that follows you.

I am the deed you think of.

In Section VII the Execution begins in dream. Followed by his ‘silent attendant’ the poet wanders through Cologne. He marks the doorposts with his heart’s blood, and this gives the Liktor the signal for a death-sentence. At last he reaches the Cathedral with the Three Kings Shrine, and “smashes up the poor skeletons of Superstition.’

In Section VIII he travels further on to Hagen and Mülheim, places which bring to mind his former enthusiasm for Napoleon Bonaparte. His transformation of Europe had called awake in Heine the hope for universal freedom. However: the Emperor is dead. Heine had been an eye-witness in Paris of his burial in 1840 at Les Invalides.

Section IX brings culinary reminiscences of ‘homely Sauerkraut’ seasoned with satirical pointedness: Section X, Greetings to Westphalia.

In Section XI he travels through the Teutoburg Forest and fantasizes about it, what might have happened, if Hermann of the Cherusci had not vanquished the Romans: Roman culture would have permeated the spiritual life of Germany, and in place of the ‘Three Dozen Fathers of the Provinces’ should have been now at least one proper Nero. The Section is – in disguise – also an attack on the Culture-politics of the ‘Romantic on the Throne,’ Friedrich Wilhelm IV.; then pretty well all the significant individuals in this outfit (for example Raumer, Hengstenberg, Birch-Pfeiffer, Schelling, Maßmann, Cornelius) lived in Berlin.

Section XII contains the poet’s address on the theme: ‘Howling with the wolves,’ as the carriage breaks down in the forest at night, and he responds as the denizens of the forest serenade him. This Heine offers as a metaphoric statement of the critical distance occupied by himself as polemic or satirical poet, and of the sheepskin-costume appropriate for much of what was surrounding him.

I am no sheep, I am no dog,

No Councillor, and no shellfish –

I have remained a wolf, my heart

And all my fangs are wolfish.

Section XIII takes the traveller to Paderborn. In the morning mist a crucifix appears. The ‘poor jewish cousin’ had even less good fortune than Heine, since the kindly Censor had at least held back from having him crucified – until now, at any rate …

In Section XIV and Section XV the poet betakes himself in a dream to another memorable place: he visits Friedrich Barbarossa in Kyffhäuser. Not surprisingly the mythic German Emperor presents himself as a man become imbecile through senility, who is above all proud of the fact that his banner has not yet been eaten by moths. Germany in internal need? Pressing need of business for an available Emperor? Wake up, old man, and take your beard off the table! What does the most ancient hero mean by it?

He who comes not today, tomorrow surely comes,

But slowly doth the oak awaken,

And ‘he who goes softly goes well*’, so runs

The proverb in the Roman kingdom.

(*chi va piano va sano, Italian)

Section XVI brings the Emperor to the most recent state of affairs: between the Middle Ages and Modern Times, between Barbarossa and today stands and functions the guillotine. Emperors have worn out their usefulness, and seen in that light Monarchs are also superfluous. Stay up the mountain, Old Man! Best of all, the nobility, along with that ‘gartered knighthood of gothic madness and modern lie,’ should stay there too with you in Kyffhäuser (Section XVII). Sword or noose would do equally good service for the disposal of these superfluous toadies.

Dealings with the police remain unpleasant in Minden, followed by the obligatory nightmare and dream of revenge (Section XVIII).

In Section XIX he visits the house where his grandfather was born in Bückeburg:

At Bückeburg I went up into the town,

To view the old fortress, the Stammburg,

The place where my grandfather was born;

My grandmother came from Hamburg.

From there he went on to a meeting with King Ernest Augustus of Hanover in that place, who, «accustomed to life in Great Britain» detains him for a deadly length of time. The section refers above all to the violation of the constitution by Ernst August in the year 1837, who was opposed by the seven Göttingen professors.

Finally, in Section XX, he is at the limit of his journey: In Hamburg he goes in to visit his mother. She, equally, is in control of her responsibilities:

- 1. Are you hungry?

- 2. Have you got a wife?

- 3. Where would you rather live, here with me or in France?

- 4. Do you always talk about politics?

Section XXI and XXII shows the poet in Hamburg in search of people he knows, and memories, and in Section XXIII he sings the praises of the publisher Campe. Section XXIV describes a meeting with the genius loci of Hamburg, Hammonia. A solemn promise of the greatest secrecy must be made in Old Testament fashion, in which he places his hand under the thigh of the Goddess (she blushes slightly – having been drinking rum!). Then the Goddess promises to show her visitor the future Germany. Universal expectation. Then the Censor makes a cut at the critical place. Disappointment. (Section XXV and XXVI)

With Section XXVII the Winter’s Tale ends:

The Youth soon buds, who understands

The poet’s pride and grandeur

And in his heart he warms himself,

At his soul’s sunny splendour.

In the final stanzas Heine places himself in the tradition of Aristophanes and Dante and speaks directly to the King of Prussia:

Then do not harm your living bards,

For they have fire and arms

More frightful than Jove’s thunderbolt:

Through them the Poet forms.

With a warning to the King, of eternal damnation, the epic closes.

A critic for love of the Fatherland[edit]

Deutschland. Ein Wintermärchen shows Heine’s world of images and his folk-song-like poetic diction in a compact gathering, with cutting, ironic criticisms of the circumstances in his homeland. Heine puts his social vision into contrast with the grim ‘November-picture’ of the reactionary homeland which presented itself to his eyes:

A new song, a better song,

O friends, I speak to thee!

Here upon Earth we shall full soon

A heavenly realm decree.

Joyful we on earth shall be

And we shall starve no more;

The rotten belly shall not feed

On the fruits of industry.

Above all Heine criticized German militarism and reactionary chauvinism (i.e. nationalism), especially in contrast to the French, whose revolution he understood as a breaking-off into freedom. He admired Napoleon (uncritically) as the man who achieved the Revolution and made freedom a reality. He did not see himself as an enemy of Germany, but rather as a critic out of love for the Fatherland:

Plant the black, red, gold banner at the summit of the German idea, make it the standard of free mankind, and I will shed my dear heart’s blood for it. Rest assured, I love the Fatherland just as much as you do.

(from the Foreword).

The ‘Winter’s Tale’ today[edit]

Heine’s verse-epic was much debated in Germany right down to our own times. Above all in the century to which it belonged, the work was labelled as the ‘shameful writing’ of a homeless or country-less man, a ‘betrayer of the Fatherland’, a detractor and a slanderer. This way of looking at Deutschland. Ein Wintermärchen was carried, especially in the period of Nazism, into a ridiculous antisemitic caricature. Immediately after World War II a cheap edition of the poem with Heine’s Foreword and an introduction by Wolfgang Goetz was published by the Wedding-Verlag in Berlin in 1946.

Modern times see in Heine’s work – rather, the basis of a wider concern with nationalism and narrow concepts of German identity, against the backdrop of European integration – a weighty political poem in the German language: sovereign in its insight and inventive wit, stark in its images, masterly in its use of language. Heine’s figure-creations (like, for example, the ‘Liktor’) are skilful, and memorably portrayed.

A great deal of the attraction which the verse-epic holds today is grounded in this, that its message is not one-dimensional, but rather brings into expression the many-sided contradictions or contrasts in Heine’s thought. The poet shows himself as a man who loves his homeland and yet can only be a guest and visitor to it. In the same way that Antaeus needed contact with the Earth, so Heine drew his skill and the fullness of his thought only through intellectual contact with the homeland.

This exemplified the visible breach which the French July Revolution of 1830 signifies for intellectual Germany: the fresh breeze of freedom suffocated in the reactionary exertions of the Metternich Restoration, the soon-downtrodden ‘Spring’ of freedom yielded to a new winter of censorship, repression, persecution and exile; the dream of a free and democratic Germany was for a whole century dismissed from the realm of possibility.

Deutschland. Ein Wintermärchen is a high-point of political poetry of the Vormärz period before the March Revolution of 1848, and in Germany is part of the official educational curriculum. The work taken for years and decades as the anti-German pamphlet of the ‘voluntary Frenchman’ Heine, today is for many people the most moving poem ever written by an emigrant.

Recently, reference to this poem has been made by director Sönke Wortmann for his football documentary on the German male national team during the 2006 FIFA world cup. The movie is entitled «Deutschland. Ein Sommermärchen». The world cup in 2006 is often mentioned as a point in time which had a significant positive impact on modern Germany, reflecting a changed understanding of national identity which has been evolving continuously over the 50 years prior to the event.

References[edit]

- ^ a b Amey, L. J. (1997-01-01). Censorship: Gabler, Mel, and Norma Gabler-President’s Commission on Obscenity and Pornography. Salem Press. p. 350. ISBN 9780893564469.

Ironically, Heine became famous because of censorship, particularly after he wrote a political cycle of poems entitled Germany. A Winter’s Tale in 1 844 that was immediately banned throughout the confederation

- ^ Franz Schubert, Sammlung der Lieder kritisch revidirt von Max Friedlaender, Vol 1., Preface by F. Max Müller (Edition Peters, Leipzig)

Sources[edit]

Translation into English

- Deutschland: A Not So Sentimental Journey by Heinrich Heine. Translated (into English) with an Introduction and Notes by T. J. Reed (Angel Books, London 1986). ISBN 0-946162-58-1

- Germany. A Winter’s Tale in: Hal Draper: The Complete Poems of Heinrich Heine. A Modern English Version (Suhrkamp/Insel Publishers Boston Inc. 1982). ISBN 3-518-03062-0

German Editions

- Heinrich Heine. Historico-critical complete edition of the Works. Edited by Manfred Windfuhr. Vol. 4: Atta Troll. Ein Sommernachtstraum / Deutschland. Ein Wintermärchen. Revised by Winfried Woesler. (Hoffmann und Campe, Hamburg 1985).

- H. H. Deutschland. Ein Wintermärchen. Edited by Joseph Kiermeier-Debre. (Deutscher Taschenbuch Verlag, Munich 1997.) (Bibliothek der Erstausgaben.) ISBN 3-423-02632-4

- H. H. Deutschland. Ein Wintermärchen. Edited by Werner Bellmann. Revised Edition. (Reclam, Stuttgart 2001.) ISBN 3-15-002253-3

- H. H. Deutschland. Ein Wintermärchen. Edited by Werner Bellmann. Illustrations by Hans Traxler.(Reclam, Stuttgart 2005.) ISBN 3-15-010589-7 (Paperback: Reclam, Stuttgart 2011, ISBN 978-3-15-020236-4)

Research literature, Commentaries (German)

- Werner Bellmann: Heinrich Heine. Deutschland. Ein Wintermärchen. Illustrations and Documents. Revised Edition. (Reclam, Stuttgart 2005.) ISBN 3-15-008150-5

- Karlheinz Fingerhut: Heinrich Heine: Deutschland. Ein Wintermärchen. (Diesterweg, Frankfurt am Main 1992). (Grundlagen und Gedanken zum Verständnis erzählender Literatur) ISBN 3-425-06167-4

- Jost Hermand: Heines Wintermärchen – On the subject of the ‘deutsche Misere’. In: Diskussion Deutsch 8 (1977) Heft 35. p 234-249.

- Joseph A. Kruse: Ein neues Lied vom Glück? (A new song of happiness?) Heinrich Heines Deutschland. Ein Wintermärchen. In: J. A. K.: Heine-Zeit. (Stuttgart/München 1997) p 238-255.

- Renate Stauf: Heinrich Heine. Deutschland. Ein Wintermärchen. In: Renate Stauf/Cord Berghahn (Editors): Weltliteratur II. Eine Braunschweiger Vorlesung. (Bielefeld 2005). p 269-284.

- Jürgen Walter: Deutschland. Ein Wintermärchen. In: Heinrich Heine. Epoche — Werk — Wirkung. Edited by Jürgen Brummack. (Beck, München 1980). p 238-254.

External links[edit]

- German text at German Wikisource [1]

- German text at Project Gutenberg [2]

Христиан

Иоганн Ге́нрих Ге́йне (нем. Christian Johann

Heinrich Heine, произносится Ха́йнрих Ха́йнэ;

13 декабря 1797, Дюссельдорф — 17 февраля

1856, Париж) — немецкий поэт, публицист и

критик еврейского происхождения.

Действие

поэмы происходит осенью-зимой 1843 г

Лирический

герой поэта покидает веселый Париж и

любимую жену для того, чтобы совершить

кратковременную поездку в родную

Германию, по которой очень соскучился,

и навестить старую больную мать, которую

не видел уже тринадцать лет.

Вступил

он на родную землю хмурой ноябрьской

порой и невольно прослезился. Он услышал

родную немецкую речь. Маленькая девочка

с арфой пела заунывную песню о скорбной

земной жизни и райском блаженстве. Поэт

же предлагает завести новую радостную

песню о рае на земле, который вскоре

настанет, потому что на всех хватит

хлеба и сладкого зеленого горошка и еще

любви. Эту радостную песнь он напевает

оттого, что его жилы напоил живительный

сок родной земли.

Малютка

продолжала распевать фальшивым голосом

сердечную песенку, а тем временем

таможенники копались в чемоданах поэта,

ища там запрещенную литературу. Но

тщетно. Всю запрещенную литературу он

предпочитает перевозить у себя в мозгу.

Приедет — тогда напишет. Перехитрил

таможенников.

Первый

город, который он посетил, был Аахен,

где в древнем соборе покоится прах Карла

Великого. На улицах этого города царят

сплин и хандра. Поэт встретил прусских

военных и нашел, что за тринадцать лет

они нисколько не изменились — тупые и

вымуштрованные манекены. На почте он

увидел знакомый герб с ненавистным

орлом. Почему-то ему не нравится орел.

Поздно

вечером поэт добрался до Кельна. Там он

съел омлет с ветчиной. Запил его

рейнвейном. После этого пошел бродить

по ночному Кельну. Он считает, что это

город гнусных святош, попов, которые

сгноили в темницах и сожгли на кострах

цвет немецкой нации. Но дело спас Лютер,

который не позволил достроить

отвратительный Кельнский собор, а вместо

этого ввел в Германии протестантизм. А

потом поэт побеседовал с Рейном.

После

этого он вернулся домой и уснул, как

дитя в колыбели. Во Франции он частенько

мечтал поспать именно в Германии, потому

что лишь родные немецкие постели такие

мягкие, уютные, пушистые. В них одинаково

хорошо мечтать и спать. Он полагает, что

немцам, в отличие от алчных французов,

русских и англичан, свойственна

мечтательность и наивность.

Наутро

герой отправился из Кельна в Гаген. Поэт

не попал в дилижанс, и поэтому пришлось

воспользоваться почтовой каретой. В

Гаген приехали около трех часов, и поэт

сразу начал есть. Он съел свежий салат,

каштаны в капустных листах с подливкой,

треску в масле, копченую селедку, яйца,

жирный творог, колбасу в жиру, дроздов,

гусыню и поросенка.

Но

стоило ему выехать из Гагена, как поэт

сразу же проголодался. Тут шустрая

вестфальская девочка поднесла ему чашку

с дымящимся пуншем. Он вспомнил

вестфальские пиры, свою молодость и то,

как часто оказывался в конце праздника

под столом, где и проводил остаток ночи.

Тем

временем карета въехала в Тевтобургский

лес, где херусский князь Герман в 9 году

до н. э. расправился с римлянами. А если

бы он этого не сделал, в Германии были

бы насаждены латинские нравы. Мюнхен

имел бы своих весталок, швабы назывались

бы квиритами, а Бирх-Пфейфер, модная

актриса, пила бы скипидар, подобно

знатным римлянкам, у которых от этого

был очень приятный запах мочи. Поэт

очень рад, что Герман победил римлян и

всего этого не произошло.

В

лесу карета сломалась. Почтарь поспешил

в село за подмогой, а поэт остался один

в ночи, и его окружили волки. Они выли.

Утром карету починили, и она уныло

поползла дальше. В сумерки прибыли в

Минден — грозную крепость. Там поэт

почувствовал себя очень неуютно. Капрал

учинил ему допрос, а внутри крепости

поэту все казалось, что он в заточении.

В гостинице ему даже кусок за обедом в

горло не полез. Так он и лег спать

голодный. Всю ночь его преследовали

кошмары. Наутро он с облегчением выбрался

из крепости и отправился в дальнейшую

дорогу.

Днем

он прибыл в Ганновер, пообедал и пошел

осматривать достопримечательности.

Город оказался очень чистеньким и

прилизанным. Там имеется дворец. В нем

живет король. По вечерам он готовит

клистир своей престарелой собаке.

В

сумерках поэт прибыл в Гамбург. Пришел

к себе домой. Двери ему открыла мать и

просияла от счастья. Она стала кормить

своего сыночка рыбой, гусем и апельсинами

и задавать ему щекотливые вопросы о

жене, Франции и политике. Поэт на все

отвечал уклончиво.

За

год до этого Гамбург пережил большой

пожар и теперь отстраивался. В нем не

стало многих улиц. Не стало дома, в

котором, в частности, поэт впервые

поцеловал девушку. Не стало типографии,

в которой он печатал свои первые

произведения. Не стало ни ратуши, ни

сената, ни биржи, зато уцелел банк. Да и

многие люди тоже умерли.

Поэт

отправился с издателем Кампе в погребок

Лоренца, чтобы отведать отменных устриц

и выпить рейнвейна. Кампе — очень

хороший, по мнению поэта, издатель,

потому что редкий издатель угощает

своего автора устрицами и рейнвейном.

В погребке поэт напился и пошел гулять

по улицам. Там он увидел красивую женщину

с красным носом. Она его приветствовала,

а он спросил её, кто она и почему его

знает. Она ответила, что она — Гаммония,

богиня-покровительница города Гамбурга.

Но он ей не поверил и отправился вслед

за ней в её мансарду. Там они долго вели

приятную беседу, богиня приготовила

поэту чай с ромом. Он же, подняв богине

юбку и положив руку на её чресла, поклялся

быть скромным и в слове и в печати. Богиня

раскраснелась и понесла полную ахинею,

вроде того, что цензор Гофман вскоре

отрежет поэту гениталии. А потом она

его обняла.

О

дальнейших событиях той ночи поэт

предпочитает побеседовать с читателем

в приватной беседе.

Слава

Богу, старые ханжи гниют и постепенно

дохнут. Растет поколение новых людей

со свободным умом и душою. Поэт полагает,

что молодежь его поймет, потому что его

сердце безмерно в любви и непорочно,

как пламя. Пересказала Е. Н. Лавинская

В

творчестве Генриха Гейне (1797-1856) в большей

степени, чем в произведениях Гофмана,

Клейста, Шамиссо, отразился процесс

эволюции немецкого романтизма. Со

многими сложностями этого процесса

связана и глубокая противоречивость

творческого метода писателя, что, в

частности, получило выражение в связях

романтика Гейне с эстетическими

принципами ранних немецких романтиков,

по отношению к которым он был не только

критиком и ниспровергателем, но и

достойным воспреемником.

Величие

Гейне-художника определяется тем, что

выдающуюся творческую одаренность он

сочетал с широтой общественного

кругозора. Объявляя себя приверженцем

«вольной песни романтизма», он давал

трезвую аналитическую оценку своему

времени, в своем творчестве отражал

важнейшие его закономерности.

Французская

оккупация внесла в атмосферу раздробленной

Германии прогрессивные идеи, в т.ч. новые

принципы гражданского и религиозного

равенства, которые на всю жизнь сделали

Гейне «либералом» в традициях

Французской революции.

Гейне

считается последним поэтом «романтической

эпохи» и одновременно её главой. Он

сделал разговорный язык способным к

лирике, поднял фельетон и путевые заметки

до художественной формы и придал ранее

не знакомую элегантную лёгкость немецкому

языку. На его стихи писали песни

композиторы Франц Шуберт, Роберт Шуман,

Рихард Вагнер, Иоганн Брамс, П. И.

Чайковский и многие другие.

Новое

содержание лирики 40-х годов, ее большие

политические задачи повлекли за собой

и изменение стилистической манеры

Гейне.

Творческие

достижения поэта этих лет наиболее ярко

отразились в его замечательном

произведении — поэме «Германия. Зимняя

сказка» (1844). В ней воплотился весь

предшествующий опыт идейно-художественного

развития Гейне — прозаика, публициста,

политического лирика. «Зимняя сказка»,

более чем любое другое произведение

Гейне — плод глубоких раздумий поэта о

путях развития Германии. Здесь наиболее

полно выразилось его стремление видеть

родину единым демократическим

государством.

В

поэме «Германия», представляющей собой,

как и ранняя художественная проза,

путевой дневник, автор рисует широко

обобщающую картину старой Германии, со

всей остротой ставит вопрос о революции,

о двух возможных путях развития своей

родины. В системе художественных средств

поэмы эта тема выражена в резко

альтернативной форме: либо гильотина

(разговор с Фридрихом Барбароссой), либо

тот страшный вонючий горшок, который

Гейне увидел в комнатушке Гаммонии.

Главный

объект политической сатиры поэмы —

столпы политической реакции в Германии:

прусская монархия, дворянство и военщина.

Подъезжая холодным ноябрьским днем к

пограничному рубежу, поэт с волнением

слышит звуки родной речи. Это девочка-нищенка

поет фальшивым голосом под аккомпанемент

арфы старую песню об отречении от земных

благ и о райском блаженстве на небе.

Словами песни этой нищей арфистки

говорит та старая убогая Германия,

которую ее правители убаюкивают легендой

о небесных радостях, чтобы народ не

просил хлеба здесь, на земле. [101]

Политические

круги, против которых направлены

острейшие строфы поэмы,- юнкерство и

трусливая немецкая буржуазия,

поддерживавшая стремление немецкой

аристократии к воссоединению Германии

«сверху», т. е. посредством возрождения

«германской империи», призванной

продолжить традиции «Священной Римской

империи германской нации».

Разоблачение

глубокой реакционности этой теории

дано в тех главах поэмы (гл. XIV-XVI), где

Гейне повествует о Барбароссе, «кайзере

Ротбарте»*. Образ старого императора,

воспетого в народных сказаниях и

любезного сердцу консервативных

романтиков, является в поэме одним из

острейших приемов сатиры на сторонников

«империи», на поборников «воссоединения

сверху». Сам Гейне с первых строк своей

поэмы выступает сторонником иного пути

воссоединения Германии — пути

революционного, ведущего к созданию

Германской республики.

[*

Барбаросса (ит.), Ротбарт (ср.-в.-нем.)

«рыжебородый» — прозвище императора.]

Отвергая

феодально-монархический принцип

воссоединения Германии, поэт не приемлет

и буржуазный строй. Дважды говорит он

(V и VIII гл. поэмы) о своем разочаровании

результатами буржуазной революции во

Франции. Через многие главы поэмы

проходит образ поэта-гражданина —

активного участника революционной

борьбы. В кёльнском эпизоде (VI и VII гл.)

поэт выступает как карающий судья,

который обрекает на физическое истребление

представителей старой, реакционной

Германии, а в XII главе в иносказательной

форме автор говорит о своей верности

революционным убеждениям.

Там,

где поэт активно зовет на борьбу с

реакцией, возникает глубоко двойственная

трактовка образа революционного борца.

С одной стороны, Гейне подчеркивает

необходимость действенного участия

поэта в революционной борьбе. Но как

только обрушивается карающий меч, он

просыпается от страшной боли в груди:

удар по старому миру ранит и самого

поэта.

Художественный

метод поэмы характеризуется удачно

найденным единством революционно-романтического

и реалистического начал. Поэме присуще

органическое сочетание острой

публицистичности, памфлетного [102]

сарказма с поэтическим пафосом, с

лирической непосредственностью и

искренностью.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Глава вторая. Рождение шедевра

Глава вторая. Рождение шедевра

Гейне покинул Германию вскоре после того, как узнал о разразившейся в Париже Июльской революции. В августе 1830 года он находился на острове Гельголанд. Поэт был близок к отчаянию. Признанный писатель, он не мог жить на литературные заработки, а надежды получить кафедру в Берлинском университете не сбылись. Гейне мучительно страдал от политического застоя на родине. Из тупика его вывело известие о революционных событиях во Франции, «когда с материка пришел толстый пакет с газетами, полный теплых, знойно-горячих новостей» (т. 7, с. 46).

Никогда автобиографические строки Гейне не дышали таким энтузиазмом, как при известии об этом важнейшем политическом событии, перевернувшем его жизнь. «То были солнечные лучи, завернутые в газетную бумагу, и в моей душе они зажгли неукротимый пожар, — записывает Гейне 6 августа. — Мне казалось, что тем огнем воодушевления и дикой радости, который пылает во мне, я могу зажечь весь океан до Северного полюса» (там же). Проходит еще несколько дней, возникает мысль стать свидетелем, а может быть, даже участником революционных событий и непременно поэтом, прославляющим народ, борющийся за свою свободу: «Я сын революции, и я снова берусь за неуязвимое оружие… Я весь радость и песнь, я весь меч и пламя!» (т. 7, с. 48–49).

Пожалуй, никогда Гейне не выражал своих чувств столь обнаженно, так искренне. Исчезла даже его неизменная ирония. Гейне вдруг заговорил языком яростной романтической патетики. Поэт не был одинок в восторженном отношении к Июльской революции. Повсюду в Европе свободомыслящие молодые умы радостно встречали весть о революции, которая, как они надеялись, положит конец мрачной эпохе реставрации феодальных правительств. А. И. Герцен в «Былом и думах» неоднократно обращался к этим восторженным словам немецкого поэта, потому что они объясняли и душевный настрой людей его поколения: «ТУг нет поддельного жара: Гейне тридцати лет был так же увлечен, так же одушевлен до ребячества, как мы — восемнадцати»{4}.

Гейне приезжает в Париж 14 мая 1831 года. В первые же дни во французской столице он встречается с сен-симонистами; в газете «Глоб», пропагандировавшей идеи утопического социализма, 22 мая появилось сообщение: вчера редакцию посетил только что приехавший во Францию известный немецкий поэт Генрих Гейне.

Генрих Гейне прожил во Франции четверть века. Здесь он вырос в поэта европейского масштаба. Именно в Париже пришло к нему всеевропейское признание. Им восхищались Жорж Санд и Фредерик Шопен, у которых он часто бывал в доме. Дружеские связи установились у Гейне с Теофилем Готье, Александром Дюма, Хансом Кристианом Андерсеном, Пьером-Жаном Беранже, Жераром де Нервалем. Друзья ценили Гейне за его блистательный юмор и в творчестве, и в непринужденной беседе. Именно этому качеству воздал должное Бальзак в посвящении к своей повести «Принц богемы»:

Генриху Гейне

Дорогой Гейне! Вам посвящаю я этот очерк. Вам, который в Париже представляет мысль и поэзию Германии, а в Германии — живую и остроумную французскую критику; Вам, который лучше, чем кто-либо другой, поймет, что здесь от критики, от шутки, от любви и от истины.

Де Бальзак.

Для немецкого читателя Генрих Гейне по-прежнему оставался прежде всего лирическим поэтом. В гамбургском издательстве Гофман и Кампе продолжала переиздаваться «Книга песен», выдержавшая при жизни Гейне 13 изданий и принесшая поэту всегерманскую известность. В 30-е годы прошлого века, после смерти великого Гете, Генрих Гейне становится самым популярным поэтом Германии. Его знаменитая «Лорелея» стала сначала студенческой, а потом народной песней. Стихи Гейне взахлеб читались студентами и гимназистами. Пятнадцатилетний ученик Бреславльской гимназии 9 сентября 1840 года записал в дневнике: «За это время я прочитал много из Гейне: «Салон», «Французские дела», «О Германии»… Я люблю этого Гейне: он — мое второе «я». Какие смелые идеи и какая сокрушающая сила языка!.. Он умеет пламенно и горячо изображать любовь; он вызывает в нас и сильную страсть, и нежную грусть, и необузданный гнев. К его услугам все чувства и настроения. Его ирония так убийственна и метка!»{5} Этот непосредственный эмоциональный отзыв о творчестве поэта, которого он считает своим вторым «я», принадлежит Фердинанду Лассалю, тогда еще не знакомому с Гейне. Его дневниковая запись свидетельствует об удивительном совпадении чувств лирического героя Гейне и юношеских устремлений будущего руководителя Всеобщего германского рабочего союза.

Однако далеко не всегда лирический гений Генриха Гейне встречал понимание и восхищение. Произведения Гейне вызывали и неприязнь как политических противников, так и эстетически чуждых литераторов. Враги Гейне при жизни поэта, а недоброжелательные критики после смерти неизменно упрекали его за отсутствие патриотизма, за то, что он «предался» и «продался» французам. Гейне сам ответил на эти нападки в предисловии ко второму изданию поэмы «Германия. Зимняя сказка» в 1844 году: «Успокойтесь. Я люблю отечество не меньше, чем вы. Из-за этой любви я провел тринадцать лет в изгнании, но именно из-за этой любви возвращаюсь в изгнание, может быть, навсегда, без хныканья и кривых страдальческих гримас. Я французофил, я друг французов, как и всех людей, если они разумны и добры…» (т. 2, с. 266).

Гейне жил в Париже, потому что в Париже его окружали друзья, потому что Париж был тогда «циферблатом Европы», здесь он оказался в центре освободительного движения народов Европы. Н. В. Шелгунов в статье «Гений молодой Германии» справедливо заметил: «Франция с ее новыми политическими учреждениями была для Гейне той школой, в которой должна была воспитываться новая Германия, не жалкая, печальная Германия — дум, дум, дум, — а свободно чувствующая и свободно мыслящая»{6}. В этой фразе звучит явная насмешка над бездейственным немецким глубокомыслием, ибо русское слово «дум» созвучно немецкому «глупый».

Наконец, в Париже Гейне создал свой семейный очаг — благодаря Матильде Мира поэт чувствовал себя в Париже временами по-настоящему счастливым.

Возвращение в Германию было невозможно по политическим соображениям. В 183S году постановление Союзного сейма запретило все книги Гейне, в том числе и те, которые будут написаны. Именно этим запретом и объясняются строфы в самом начале «Зимней сказки» — картина таможенного досмотра на границе Франции и Германии. Дотошные таможенники ищут в чемоданах контрабанду, в том числе и нелегальные книжки. Но, по признанию поэта, его контрабанда — это контрабанда идей, это его стихи, достойные запрета… Для Гейне самая высокая оценка его творчества — именно то, что его произведения запрещают в Германии, что его стихи считают опасными феодальные правители трех дюжин карликовых княжеств разрозненной Германии. Поэт и не скрывает того, что его идеи враждебны монархии, религии и национализму.

Прусская полиция, ставя поэту в вину оскорбление монарших особ, издала приказ о немедленном аресте Генриха Гейне, едва он вступит на прусскую землю. В январе 1836 года Гейне попытался умилостивить «Высочайший союзный сейм». Он обратился с письмом, в котором просил выслушать его объяснения, обещал, что его произведения не будут выражать антирелигиозные и безнравственные настроения, а он сам готов подчиняться законам своей страны. Попытка успехом не увенчалась, его вымученное верноподданническое послание осталось без ответа, а приказ об аресте ежегодно повторялся. Гейне довольно мрачно пошутил в предисловии к поэме «Атта Тролль»: «Приказы об аресте нетерпеливо поджидают возвращения поэта на каждой станции, начиная от немецкой границы, и ежегодно в святочные дни, когда на елках мерцают уютные свечки, эти приказы возобновляются. Такая небезопасность дороги отбивает у меня всякую окоту ехать в Германию, — каждое рождество я праздную на чужбине и на чужбине, в изгнании, окончу свои дни» (т. 2, с. 182).

И все же Гейне дважды побывал на родине — в 1843 и 1844 годах. Поэма родилась в итоге первого путешествия. Стремление поэта вновь увидеть родину всегда было очень сильным. Гейне хотел повидаться с матерью, родными и друзьями, уладить дела с Кампе и просто поглядеть на те места, где прошли его юные годы. Маршрут поездки и сроки тщательно скрывались. Накануне отъезда из Парижа, 18 октября 1843 года, Гейне писал матери: «…но мы увидимся еще до весны, в этом году; ты опомниться не успеешь, как я предстану перед тобой в натуральную величину. Только это секрет — никому ни полслова. Дело в том, что я поеду не морским путем, а прямо через Германию, а так как я здесь никому об этом не говорю и поеду очень быстро, то со стороны властей опасаться нечего. Но повторяю, никому ни слова…» (т. 10, с. 143).

Однако прусский посол в Париже отказался дать визу Гейне, и поэт отправился в Гамбург через Брюссель — Амстердам — Бремен, а затем уже морем до Гамбурга. Описывая путешествие в поэме «Германия. Зимняя сказка», Гейне в обратной последовательности изобразил свое возвращение из Гамбурга в Париж: Гамбург — Бюкенбург — Кельн — Аахен. Изменены и сроки поездки, в поэме он отправляется в путь «мрачной порой ноября». Таким образом, в поэме представлено вымышленное путешествие, якобы начавшееся в Аахене и завершившееся в Гамбурге. Объясняется это, очевидно, тем, что Гейне не было никакого резона в поэме, посвященной современной Германии, изображать чужие столицы Брюссель и Амстердам. Гейне пренебрегает географией, потому что его путевой эпос, по сути, лишен местного колорита, это размышления о политическом положении в Германии.

Своему другу, историку Франсуа Минье, Гейне сообщал из Парижа 20 октября 1843 года, что завтра в шесть часов отправляется на родину. Матери он написал 18 декабря, что только что прибыл в Париж. Таким образом, путешествие продолжалось чуть меньше двух месяцев. Оно сильно утомило поэта. В письме к Матильде из Бремена 28 октября 1843 года он жаловался: «…Я только что прибыл сюда после того, как двое суток был в пути. Сейчас восемь часов утра, я нынче же вечером отправлюсь дальше и завтра прибуду в Гамбург. Да, завтра я достигну цели моего паломничества, которое было чрезвычайно скучным и утомительным. Я совершенно изнемог» (т. 10, с. 144).

Гамбургская газета «Телеграф» извещала читателей о мужественном поступке поэта: «В настоящий момент Гейне находится в Гамбурге; его больная мать хочет его повидать перед своей смертью. Прусское правительство в Париже не хотело визировать ему паспорт. Гейне ответил на это, что ему сейчас не дорога его собственная свобода и он готов пренебречь опасностью потерять ее, ему важно только, чтобы сбылось желание матери»{7}.

На протяжении всего путешествия известнейший писатель Германии опасался ареста. Назначая встречу своему другу, видному политическому деятелю Иоганну Герману Детмольду, в Ганноверской гостинице, он просит не спрашивать о нем по имени, так как там намеревается появиться инкогнито, а описать только его внешность: От первоначального плана посетить Берлин пришлось отказаться осторожности ради. К тому же путешествие стоило недешево. Поездка в почтовом дилижансе из Гамбурга до Парижа в 1843 году обходилась не менее чем в 750 франков — это примерно годовой заработок французского квалифицированного рабочего.

Переписка Гейне и Кампе позволяет восстановить историю создания и публикаций «Германии. Зимней сказки». В предисловии к поэме говорится: «Янаписал эту поэму в январе месяце нынешнего года, и вольный воздух Парижа, пронизавший мои стихи, чрезмерно заострил многие строфы» (т. 2, с. 265). В самом конце прошлого — 1843 — года Гейне сообщал, что писал стихи во время путешествия, причем стихи ему давались с большой легкостью. Вероятно, замысел поэмы возник в дороге, скорее всего на обратном пути в Париж, когда было больше непосредственных впечатлений от встреч с германскими городами. Если учесть удивительную способность Гейне сочинять не занося сразу на бумагу, а позже диктовать или записывать готовые стихотворения, то не будет ошибкой предположение, что в дороге были созданы фрагменты, а в январе поэма сложилась уже в целостное произведение. Однако отделка поэмы продолжалась с февраля по апрель, а отдельные исправления и дополнения вносились в июне.

20 февраля 1844 года Генрих Гейне сообщает Юлиусу Кампе важные сведения о первоначальном варианте поэмы: «После возвращения я много писал, например» сочинил в высшей степени юмористический путевой эпос, описание моей поездки в Германию… Вы останетесь мною очень довольны, и читатели увидят мое настоящее лицо. Мои новые стихи — совершенно новый жанр, это путевые картины, переложенные в стихи; они будут дышать более высокой политикой, чем все это пресловутое рифмованное брюзжание на политические темы» (т. 10, с. 152).

Гейне был озабочен тем, как воспримет книгу публика. Ведь уже толковали и писали в газетах, что талант Гейне исчерпал себя. В письме Гейне впервые заговорил с Кампе о цензуре, в разгар работы над поэмой ему было ясно, что напечатать поэму с разрешения властей невозможно, что «Зимней сказке» угрожают неизбежные искажения.

Об окончании работы над рукописью поэмы Гейне известил издателя письмом от 17 апреля: «Я занят переписыванием этой работы, и красивая, чистая рукопись лежит передо мною». Это рифмованная поэма, более десяти печатных листов (считая по четыре строфы на странице), и она в очень дерзкой и личной форме выражает брожение нашей немецкой современности. Поэма политическая и романтическая, и она нанесет, вероятно, смертельный удар нашей прозаически-высокопарно-тенденциозной поэзии. Вы знаете, я не хвастлив, но на этот раз я уверен, что создал вещицу, которая вызовет больший фурор, чем самая популярная брошюра, и при этом сохранит непреходящую ценность классического произведения» (т. 10, с. 154–155). Гейне мог себе позволить столь высокую оценку: весь предыдущий путь в литературе убеждал его, что он подошел к своей вершине, что он создал острое, политически актуальное произведение, которое переж ивет свое время.

Людвиг Кампе еще при встрече с поэтом в Гамбурге сетовал на запрет продавать его книги, показывал документы, подтверждающие конфискацию некоторых изданий. Однако он же выразил готовность публиковать новые сочинении поэта. После долгих переговоров издатель согласился единовременно выплатить 1000 франков за следующую книгу. Таким образом, гонорар отнюдь не покрывал расходы на поездку в Германию. Встреча с Кампе в кругу гамбургских друзей в погребке ресторатора Лоренца иронически запечатлена Гейне в главе XXIII поэмы:

Я с аппетитом ел и пил

И думал миролюбиво:

«А Кампе — великий человек,

Издателей цвет и диво.

С другим бы издателем с голоду я

Давно, быть может, сгинул,

А этот даже меня поит, —

Его ни за что не покину.

За то, что ты создал сок лозы.

Благодарю, создатель.

Благодарю еще и за то,

Что Кампе — мой издатель!»

Однако 10 ноября, объясняя жене причины задержки в Гамбурге, Гейне высказывался иначе: «Меня здесь задержат на неделю, главным образом издательские дела. Мой издатель — величайший в мире плут, и мне стоит немалого труда внести ясность в свои дела» (т. 10, с. 147–148). В письмах и стихах Гейне можно найти самые противоречивые высказывания об издателе, похвалы то и дело сменяются бранью и раздражением. Но, несомненно, Юлиус Кампе по-своему был предан Гейне, регулярно и достаточно быстро печатал все его произведения, хотя и делал купюры по своему разумению или по указанию властей.

Издательство «Гофман и Кампе» публиковало произведения многих прогрессивных немецких авторов. На обложке первого издания поэмы перечислены книги, выпущенные издательством накануне ее выхода. Здесь имена таких прозаиков и поэтов, как К. Иммерман, Ф. Геббель, К. Гуцков, Л. Берне. Но самое большое место в этом перечне занимают книги Гейне. Несмотря на все разногласия и конфликты, издательство «Гофман и Кампе» сыграло огромную роль в популяризации творчества Гейне. (Существующее и в наше время издательство «Гофман и Кампе» теперь носит имя Гейне и по-прежнему постоянно издает все творческое наследие поэта; большинство монографий западногерманских авторов о творчестве Гейне публикуется именно в этом издательстве.)

Кампе отличался удивительным трудолюбием, мог работать семь дней в неделю по 15 часов. Твердый, безжалостный, педантичный, расчетливый, хитроумный — таким рисуют его мемуаристы, зачастую сравнивающие его с Одиссеем. Но он умел быть, если необходимо, обворожительным, обаятельным, щедрым.

Издание оппозиционных авторов облегчалось тем, что Гамбург считался вольным городом и исполнение постановлений Союзного сейма в Гамбурге было не столь обязательным. Трудно сказать, сочувствовал ли Кампе идеям издаваемых им книг или его интересовал только спрос на произведения немецких радикалов. Но несомненно, что Гейне был его любимым автором, хотя и не самым «доходным», — ведь книги Гейне запрещали распространять по всей Германии.

В парижских эмигрантских и немецких изданиях Гейне предлагали опубликовать отрывки из поэмы. Он категорически отказывался, стремясь к тому, чтобы поэма сразу целиком стала известна публике. Гейне был убежден, что книга будет иметь успех.

Узнав, что Кампе все-таки надеется провести ее через цензуру, в частности через знакомого цензора Зивекинга, Гейне пишет 3 мая: «Будь он даже моим родным отцом, он и то не смог бы дать разрешения напечатать поэму; к тому же она особенно оскорбительна для Пруссии и ее королей, и, следовательно, Зивекинг из государственных соображений и личных симпатий не мог бы отнестись ко мне снисходительно» (т. 10, с. 158).

Одно время у Гейне возник проект издать поэму в Швейцарии, но от этой идеи пришлось отказаться, и автор отправил рукопись своему издателю в мае 1844 года. Познакомившись с текстом «юмористического путевого эпоса», Кампе попросил смягчить ряд мест. Гейне пришлось пойти на уступки, в начале июня он многое вычеркнул, после чего, по его словам, «поэма стала совсем ручной» (т. 10, с. 160). И автор, и издатель понимали, что книга представляет огромный интерес для радикально настроенной немецкой публики. Если запрет на книгу не будет очень строгим, как надеялся Гейне, поэма «сможет конкурировать с „Книгой песен», и ее раскупят тысячи читателей, которых едва ли привлекла бы более безобидная книга лирики» (т. 10, с. 160–161).

В июле Гейне в Париже озабочен продвижением поэмы, а в сентябре он уже вновь приезжает в Гамбург, непосредственно следит за тем, как печатается «Зимняя сказка».

В конце сентября 1844 года в гамбургском издательстве «Гофман и Кампе» выходит книга Генриха Гейне «Новые стихотворения». Собственно «Новые стихотворения» занимают в книге семнадцать с половиной листов, девять листов отдано поэме «Германия. Зимняя сказка». Почему Гейне и его издатель включили столь самостоятельное произведение в поэтический сборник? В этом был определенный замысел. Гейне, как видно из его писем, был убежден, что никакая цензура поэму не пропустит. Но издания объемом свыше 20 печатных листов считались «научными», и власти относились к ним снисходительнее. Гейне во что бы то ни стало важно было довести объем книги до двадцати листов. Поэтому он и решил издать в первый раз поэму как часть «Новых стихотворений». Нейтральное название сборника также должно было обмануть бдительность цензора. Вместе с тем заглавие «Новые стихотворения» подсказывало читателю, что эти стихи написаны уже после «Книги песен» — самого известного сборника Гейне. Хитрость удалась, более того, почти одновременно с выходом «Новых стихотворений» Кампе выпускает поэму (теперь уже завизированную цензором!) отдельным оттиском.

Однако гамбургская цензура все-таки приложила руку к тексту поэмы, подвергнув ее правке и сокращениям. Прежде всего, цензор отредактировал «новую песнь, лучшую песнь» Гейне, которую поэт противопоставил «старой песне отречения» (глава I). Лозунг утопического социализма «Хотим мы счастливыми быть на земле!» остался, но после официальной правки он звучал так, будто относился не к сегодняшнему дню, а к грядущему тысячелетию. Разумеется, цензор не мог оставить без внимания угрозу поэта расправиться с ненавистной птицей — речь шла о прусском гербе, на котором изображен орел. Дабы не ссориться с прусской королевской властью, выкинули пять последних строф из III главы. Но в отдельном оттиске эти строфы удалось восстановить, и антимонархический выпад поэта прозвучал вполне недвусмысленно.

Но зато в отдельном выпуске поэмы цензор выкинул из XIX главы все, что касалось ганноверского короля Эрнста Августа. Цензор опасался конфликта с одним из ближайших соседей вольного города Гамбурга. Чиновники стремились сгладить антимонархические выступления поэта, не допустить оскорбления коронованных особ, как пребывающих на престоле, так и почивших. Поэтому для читателей первого издания поэмы оказались недоступными также стихи из IV главы поэмы, где Гейне предлагал в железные клетки мюнстерской башни засадить кое-кого из нынешних коронованных правителей. Но следы искажения текста были ясно видны. В верстке каждая глава начиналась с новой полосы, где помещалось три строфы, на всех следующих страницах (кроме последней) печаталось по четыре строфы. Пропуск строф по требованиям цензуры отмечался специальными значками. В итоге некоторые страницы «Новых стихотворений» несколько напоминали XII главу «Идей. Книги Ле Гран», которая состоит целиком из точек, обозначающих цензурное вмешательство. Не вымараны только слова «Немецкие цензоры» да еще, спустя несколько строк, состоящих из точек, слово «болваны». Но на самом-то деле цензоры вовсе не были глупцами и знали, что вычеркивать.

Издание «Новых стихотворений», как и отдельный выпуск, лишено каких бы то ни было украшений. Нет иллюстраций, на обложке скромный, традиционный для того времени орнамент из виньеток. Вся ударная сила книги заключалась в тексте, в слове поэта.

Для отдельного издания Гейне написал 17 сентября 1844 года предисловие, которое ныне печатается во всех изданиях поэмы и выражает авторскую позицию в политической и литературной борьбе. Но часть тиража уже была сброшюрована, и предисловие попало не во все экземпляры. Экземпляры с предисловием ценятся как раритеты. Для немецких читателей, живших во Франции, а в одном только Париже в ту пору проживало около 100 тысяч немцев, часть дополнительного тиража была напечатана в парижском отделении издательства.

Предприимчивый Кампе в начале ноября выпускает в свет второе издание «Новых стихотворений». Таким образом, общий тираж «Новых стихотворений» (включающих поэму) достиг более 3 тыс. экз. Отдельный оттиск был напечатан в количестве 2 тыс. экз. По тем временам тираж был очень внушительный, и он мгновенно разошелся.

Читайте также

Глава 2. РОЖДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА

Глава 2. РОЖДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА

Позволь помолишься за всех младенцев, еще не рожденных, что зреют во чревах со всеми их жилами и членами. Пусть придут они в этот мир здоровыми и совершенными, без изъянов и уродств.

Томас Бентли. Молитва для беременных женщин, 1582

В течение

Глава 17. РОЖДЕНИЕ ВАННОЙ КОМНАТЫ

Глава 17. РОЖДЕНИЕ ВАННОЙ КОМНАТЫ

В восточных культурах ванная издавна играет исключительно важную роль, а в наших северных домах она лишь недавно стала дополнительным удобством.

Герман Мутезиус. Английский дом, 1904

В 1871 году один француз, посетивший Англию, описал

Глава 1 Рождение народа

Глава 1

Рождение народа

Родоначальник «инопланетян»

Как известно, первым евреем («иври» — ????) был Авраам.[4] О том, откуда это слово появилось и что оно означает, мы поговорим позже, а пока познакомимся с несколькими однокоренными словами, которые нам скоро понадобятся: «по

Глава третья РОЖДЕНИЕ ТЕХНИКИ?

Глава третья

РОЖДЕНИЕ ТЕХНИКИ?

Среди людей куда больше копий, чем оригиналов.

Пабло Пикассо (1881–1973)

Все те спорные вопросы, которые я изложил на предыдущих страницах, вполне естественно могли вызвать у читателя гнев и раздражение или повергнуть его в изумление, а ведь это

Глава 2. Рождение фортепиано

Глава 2. Рождение фортепиано

Джордж Бернард Шоу, ворчливый певец викторианской Англии, был еще и одним из ее самых ярких музыкальных критиков. Публикуясь под псевдонимом Корно ди Бассетто (то есть бассетгорн), он регулярно обрушивал на величайших музыкантов своей эпохи те

4.9. «Второе рождение» и рождение духовное

4.9. «Второе рождение» и рождение духовное

Сценарий посвящения, т. е. смерть для мирской жизни и последующее воз-рождение в священном мире, в мире богов, играет существенную рать и в развитых религиях. Одним из самых известных является пример индийской жертвы, цель которой

Глава 2 РОЖДЕНИЕ И РАСЦВЕТ

Глава 2

РОЖДЕНИЕ И РАСЦВЕТ

Японские мифы о происхождении людей входили в цикл космогонических мифов, которые на протяжении столетий постепенно перегруппировывались, структурировались и к XVII веку приобрели свою законченность и очарование. После окончания Второй мировой

Глава 3. Рождение воинских культов

Глава 3. Рождение воинских культов

Солнце, вот уже несколько десятков тысяч лет, олицетворяет собой активное мужское начало. Источник тепла и света, от которого полностью зависит жизнь на Земле и существование всей Солнечной системы, не мог не обрести духовного измерения

Глава V РОЖДЕНИЕ РОЗЫ МИРА

Глава V

РОЖДЕНИЕ РОЗЫ МИРА

5.1. Рождение

«Я не знаю, где и когда умру на этот раз, но знаю, где и когда умирал я в последний раз перед тем, как родиться в 1906 году для жизни в России» (1, с. 55).Я не знаю, как Д. Андреев может знать то, чего мы не можем знать, но понимаю, что есть вещи,

Глава 1. Рождение любви

Глава 1. Рождение любви

На заре средневековья Западная Европа все еще отставала от остального цивилизованного мира в том, что касалось двух видов искусства, тесно связанных между собой: жизни и любви, а потому любовь играла незначительную роль в общественной жизни. Не

ГЛАВА VIII. РОЖДЕНИЕ МИЗАНСЦЕНЫ

ГЛАВА VIII.

РОЖДЕНИЕ МИЗАНСЦЕНЫ

Искусство мизансцены в практике режиссеров разных «школ». Заданная мизансцена и импровизационное творчество актера. Закономерности рождения мизансцены при работе новой методикой Станиславского. Два основных этапа работы над мизансценой.

Лекция: Сатирическая поэма Гейне «Германия. Зимняя сказка».

Христиан Иоганн Ге́нрих Ге́йне (нем. Christian Johann Heinrich Heine, произносится Ха́йнрих Ха́йнэ; 13 декабря 1797, Дюссельдорф — 17 февраля 1856, Париж) — немецкий поэт, публицист и критик еврейского происхождения.

Действие поэмы происходит осенью-зимой 1843 г

Лирический герой поэта покидает веселый Париж и любимую жену для того, чтобы совершить кратковременную поездку в родную Германию, по которой очень соскучился, и навестить старую больную мать, которую не видел уже тринадцать лет.

Вступил он на родную землю хмурой ноябрьской порой и невольно прослезился. Он услышал родную немецкую речь. Маленькая девочка с арфой пела заунывную песню о скорбной земной жизни и райском блаженстве. Поэт же предлагает завести новую радостную песню о рае на земле, который вскоре настанет, потому что на всех хватит хлеба и сладкого зеленого горошка и еще любви. Эту радостную песнь он напевает оттого, что его жилы напоил живительный сок родной земли.

Малютка продолжала распевать фальшивым голосом сердечную песенку, а тем временем таможенники копались в чемоданах поэта, ища там запрещенную литературу. Но тщетно. Всю запрещенную литературу он предпочитает перевозить у себя в мозгу. Приедет — тогда напишет. Перехитрил таможенников.

Первый город, который он посетил, был Аахен, где в древнем соборе покоится прах Карла Великого. На улицах этого города царят сплин и хандра. Поэт встретил прусских военных и нашел, что за тринадцать лет они нисколько не изменились — тупые и вымуштрованные манекены. На почте он увидел знакомый герб с ненавистным орлом. Почему-то ему не нравится орел.