История создания комедии «Горе от ума»

Комедия «Горе от ума» А.С. Грибоедова принесла бессмертную славу своему создателю. Она посвящена назревшему в начале 19 века расколу в дворянском обществе, конфликту между «веком минувшим» и «веком нынешним», между старым и новым. В пьесе подвергаются высмеиванию устои светского общества того времени. Как и всякое обличительное произведение, «Горе от ума» имело сложные отношения с цензурой, а вследствие этого и непростую творческую судьбу. В истории создания «Горя от ума» есть несколько ключевых моментов, на которые следует обратить внимание.

Замысел создания пьесы «Горе от ума», вероятно, возник у Грибоедова в 1816 году. В это время он приехал в Петербург из-за границы и оказался на аристократическом приеме. Как и главного героя «Горя от ума», Грибоедова возмущала тяга русских людей ко всему иностранному. Поэтому, увидев на вечере, как все преклоняются перед одним иностранным гостем, Грибоедов высказал свое крайне негативное отношение к происходящему. Пока молодой человек разливался в гневном монологе, кто-то озвучил предположение о его возможном сумасшествии. Эту весть аристократы с радостью восприняли и быстро распространили. Тогда-то Грибоедову пришло в голову написать сатирическую комедию, где он мог бы безжалостно высмеять все пороки общества, так беспощадно к нему отнесшегося. Таким образом, одним из прототипов Чацкого, главного героя «Горя от ума», стал сам Грибоедов.

Чтобы более реалистично показать ту среду, о которой собирался писать, Грибоедов, находясь на балах и приемах, подмечал различные случаи, портреты, характеры. Впоследствии они нашли отражение в пьесе и стали частью творческой истории «Горя от ума».

Первые отрывки своей пьесы Грибоедов начал читать в Москве в 1823 году, а закончена комедия, носившая тогда название «Горе уму», в 1824 году в Тифлисе. Произведение многократно подвергалось изменениям по требованию цензуры. В 1825 году удалось опубликовать только отрывки комедии в альманахе «Русская Талия». Это не помешало читателям знакомиться с произведением целиком и искренне восхищаться им, ведь комедия ходила в рукописных списках, которых насчитывается несколько сотен. Грибоедов был поддерживал появление таких списков, ведь так его пьеса получала возможность дойти до читателя. В истории создания комедии «Горе от ума» Грибоедова известны даже случаи вставки инородных фрагментов в текст пьесы переписчиками.

А.С. Пушкин уже в январе 1825 года ознакомился с полным текстом комедии, когда Пущин привез «Горе от ума» другу-поэту, находившемуся в тот момент в ссылке в Михайловском.

Когда Грибоедов отправился на Кавказ, а затем в Персию, он передал рукопись своему другу Ф.В. Булгарину с надписью «Горе мое поручаю Булгарину…». Конечно, писатель надеялся, что его предприимчивый друг окажет содействие в публикации пьесы. В 1829 году Грибоедов погиб, а рукопись, оставшаяся у Булгарина, стала основным текстом комедии «Горе от ума». Только в 1833 году пьеса была напечатана на русском языке целиком. До этого публиковались лишь ее фрагменты, а театральные постановки комедии были значительно искажены цензурой. Без цензурного вмешательства Москва увидела «Горе от ума» лишь в 1875 году.

История создания пьесы «Горе от ума» имеет много общего с судьбой главного героя комедии. Чацкий оказался бессилен перед лицом устаревших взглядов общества, в котором он вынужден был находиться. Ему не удалось убедить дворян в необходимости перемен и изменения своего мировоззрения. Также и Грибоедов, бросив в лицо светского общества свою обличительную комедию, не смог добиться никаких существенных перемен во взглядах дворян того времени. Однако как Чацкий, так и Грибоедов посеяли семена Просвещения, разума и прогрессивного мышления в аристократическом обществе, которые позже дали богатый всход в новом поколении дворян.

Несмотря на все трудности при публикации, пьеса имеет счастливую творческую судьбу. Благодаря своему легкому слогу и афористичности она разошлась на цитаты. Звучание «Горе от ума» современно и в наши дни. Проблемы, затронутые Грибоедовым, до сих пор актуальны, потому что столкновение старого и нового неизбежно во все времена.

Посмотрите, что еще у нас есть:

Тест по произведению

Доска почёта

Чтобы попасть сюда — пройдите тест.

-

Лия Рябова

15/15

-

Даня Яскин

10/15

-

Варвара Перфильева

15/15

-

Асхаб Тамаев

10/15

-

Манэбу Юичиро

15/15

-

Иван Таныгин

15/15

-

Елена Сергеевна

12/15

-

Рина Тангриев

14/15

-

Ольга Богданова

14/15

-

Диана Ильицкая

9/15

На чтение 6 мин Просмотров 4к. Опубликовано 11.02.2022

Комедия Грибоедова «Горе от ума» – величайшее произведение русской литературы. Оно высмеивает нравы московской аристократии во времена существования крепостного права. Проведение анализа комедии позволяет сделать вывод, что прототипом комедии стала пьеса Мольера «Мизантроп». При этом важно изучить историю создания «Горе от ума» для более детального понимания сути пьесы.

История создания комедии «Горе от ума»

Грибоедов прославился как автор первой реалистической комедии «Горе от ума». Именно это произведение позволило драматургу войти в историю классической русской литературы. Тем не менее, в его творческой биографии представлено и множество других произведений. В качестве примера стоит привести такие пьесы, как «Студент» или «Молодые супруги». Уже в этих произведениях видны попытки автора создать нечто новое. Однако настоящей новацией стала комедия «Горе от ума». Когда же она появилась?

Идея литературного произведения возникла у автора в 1820 году. Но активно реализовывать ее он начал в Тифлисе, когда вернулся из Персии. Значительное влияние на автора произвели рассказы Греховой, которая была подругой детства драматурга.

К началу 1822 года уже были готовы 2 акта. В 1823 году писатель завершил создание первой версии. В Москве автор имел возможность понаблюдать за бытовым укладом и привычками дворян московского происхождения.

Однако и после завершения пьесы Грибоедов не прекратил работать над ней. В 1824 году он создал новый вариант, который назывался «Горе и нет ума», вместо первоначальной версии «Горе уму».

Как А. С. Грибоедов придумал сюжет пьесы

Замысел написания комедии появился у Грибоедова после того, как он прочитал пьесу Мольера, которая называлась «Мизантроп». Главный герой Альцест напоминает по характеру Чацкого. Они воплощают образ так называемого злого умника. Главные герои указанных произведений открыто осуждают лицемерие и прочие недостатки общества.

Сюжет произведения

Согласно сюжету пьесы, молодой дворянин Чацкий после длительного отсутствия возвращается в Москву к своей любимой – Софье. Но девушка встречает его крайне отстраненно. Дело в том, что за время отсутствия главного героя она успела влюбиться в Молчалина, который служит у ее отца секретарем. Чацкий же старается понять причину равнодушия девушки.

Чтобы найти ответ на волнующий его вопрос, молодой человек несколько раз приходит в дом отца Софьи – уважаемого чиновника Фамусова. Там он встречается с московской аристократией. Основная часть этого общества имеет весьма консервативные взгляды. Чацкого огорчает равнодушие Софьи, и он произносит достаточно резкие монологи, задевая буквально всех героев пьесы.

Нелицеприятные высказывания Чацкого о секретаре Молчалине ранят Софью, и она распространяет слухи, что Чацкий сошел с ума. Это становится известно широкой публике. В финале пьесы девушка узнает о низости Молчалина, тогда как Чацкому становится известно о предательстве любимой.

До Фамусова доходит информация о подробностях свиданий дочери с секретарем. Он начинает волноваться о сплетнях, которые могут последовать за этим. Софья выгоняет Молчалина, а Чацкий снова покидает Москву.

Работы по завершению комедии

В конце 1823 и начале 1824 года комедия претерпела много изменений. Грибоедов корректировал не только суть текста. Он даже изменил фамилию главного героя. Вместо Чадского он превратился в Чацкого.

Комедии, которая вначале называлась «Горе уму», дали итоговое название. Летом 1824 года автор внес существенные коррективы в стилистику первой версии произведения. Он несколько поменял первый акт и поместил в конце объяснение между Молчалиным и главной героиней. В конце 1824 года была создана итоговая версия произведения.

При жизни автора полный вариант комедии так и не был напечатан. Даже после завершения написания пьесы цензура препятствовала ее распространению. Полная версия произведения была опубликована лишь в 1831 году. Причем ее издали на немецком языке. Это произошло в Ревеле.

Главные герои

Основными персонажами произведения являются:

- Чацкий – молодой дворянин, влюбленный в Софью Фамусову. Он является положительным героем. Молодой человек воспитывался в семье Фамусова. После достижения совершеннолетия юноша стал жить отдельно. Для парня характерен острый ум и проницательность. При этом он обладает высокими помыслами и благородством. Юноша осуждает взгляды своего бывшего покровителя, а в его лице – и всего дворянского общества. Чацкий всей душой любит свой народ. Потому насмешливое отношение иностранцев ко всему русскому сильно ранит его. Молодой человек влюблен в Софью, но после известия о ее любви к ничтожному Молчалину, испытывает сильнейшее разочарование. В результате юноша уезжает из Москвы.

- Софья – единственная дочь Фамусова. Эта умная семнадцатилетняя девушка отличается самостоятельностью. Она получила образование в лучших традициях московского дворянского общества. Девушка не поняла настоящих чувств Чацкого и влюбилась в Молчалина. Умеет играть на фортепиано и увлекается чтением французских романов. Софья отличается сильным и решительным характером. Она способна манипулировать влиятельным отцом.

- Фамусов – богатый помещик и аристократ, отец Софьи. Мужчина считается сторонником старого жизненного уклада. Его основными чертами считаются чинопочитание и раболепие. Фамусов весьма щепетильно относится к мнению общества о себе и своей семье. Он не разделяет жизненных принципов Чацкого. Фамусов хочет выдать дочь за Скалозуба. При этом сам ухлестывает за служанкой.

- Скалозуб – молодой богатый дворянин в чине полковника. Мужчина не слишком умен, но весьма состоятелен. Служит полковником и мечтает о карьере генерала. Пользуется известностью и уважением в московском обществе.

- Молчалин – секретарь Фамусова, юноша из бедной семьи. Молодой человек имеет мелкую и подлую душонку. Он отличается лицемерным характером и полным отсутствием принципов. Юноша расчетлив и труслив. Родился в бедной семье, но страстно хочет проникнуть в высшее общество. Ухлестывает за служанкой Лизой и во всем боготворит Татьяну Юрьевну, которая считается законодательницей мнений.

Жанр

Жанр произведения сложно определить одним словом. Критики считают, что пьеса Грибоедова может относиться и к комедии, и к драме. Это не меняет общей идеи. В пьесе параллельно развиваются социальный и любовный конфликты. Они переплетаются, не приводя к логическому концу.

В обоих видах противостояний каждая из сторон не находит понимания со стороны оппонента, оставаясь при своем мнении. Одновременное развитие конфликтов не вписывается в рамки традиционного классицизма. При этом для пьесы характерно явное реалистическое начало.

Театральные постановки рассказа

На момент создания пьеса Грибоедова выглядела весьма дерзко. К тому же для нее характерна непростая история создания. Не менее интересной считается судьба театральных постановок. Цензура долго запрещала их. В 1825 году была сделана попытка поставить пьесу в Петербургском театральном училище, однако она оказалась неудачной.

Впоследствии пьесу «Горе от ума» поставили в Ереване. Это произошло в 1827 году. В постановке задействовали офицеров Кавказского корпуса, которые играли в любительском театре. На спектакле присутствовал и Грибоедов. Через 4 года комедию сыграли в театрах Москвы и Петербурга, однако цензура внесла в произведение много правок. Лишь в 1860 году пьесу стали ставить в ее первоначальном варианте.

Пьеса Грибоедова «Горе от ума» считается одним из наиболее известных произведений русской литературы. Многие фразы из этой комедии распространились по всему миру. Нужно сказать, что они не утратили актуальности и сегодня. Потому пьеса сохраняет свою популярность.

пьеса А.С. Грибоедова Горе от ума

А.С. Грибоедов, портрет в рукописи «Горе от ума», переданной Ф. Булгарину

«Грибоедов — «человек одной книги», — заметил В.Ф.Ходасевич. — Если бы не «Горе от ума», Грибоедов не имел бы в литературе русской совсем никакого места».

Действительно, во времена Грибоедова ещё не существовало профессиональных писателей, поэтов, сочинителей целых «серий» дамских романов и низкопробных детективчиков, содержание которых не может надолго удержаться в памяти даже самого внимательного читателя. Занятие литературой в начале XIX века не воспринималось русским образованным обществом как нечто особенное. Все что-нибудь писали – для себя, для друзей, для чтения в кругу семьи и в светских литературных салонах. В условиях практически полного отсутствия литературной критики главным достоинством художественного произведения являлось не следование каким-либо установленным правилам или требованиям издателей, а восприятие его читателем или зрителем.

А.С. Грибоедов – русский дипломат, высокобразованный светский человек, время от времени «баловавшийся» литературой, не был стеснён ни в сроках, ни в средствах, ни в способах выражения своих мыслей на бумаге. Возможно, в силу именно этих обстоятельств, ему удалось отказаться от принятых в литературе и драматургии того времени канонов классицизма. Грибоедову удалось создать воистину бессмертное, незаурядное произведение, которое произвело в обществе эффект «разорвавшейся бомбы» и, по большому счёту, определило все дальнейшие пути развития русской литературы XIX века.

Творческая история написания комедии «Горе от ума» исключительно сложна, а авторская интерпретация образов настолько неоднозначна, что на протяжении почти двух столетий она продолжает вызывать оживлённые дискуссии в среде специалистов-литературоведов и новых поколений читателей.

История создания «Горе от ума»

Замысел «сценической поэмы» (так определил жанр задуманного произведения сам А.И. Грибоедов) возник у него во второй половине 1816 года (по свидетельству С.Н.Бегичева) или в 1818-1819 годах (по воспоминаниям Д.О.Бебутова).

Согласно одной из весьма распространённых в литературе версий, Грибоедов как-то присутствовал на светском вечере в Петербурге и был поражён тем, как вся публика преклоняется перед иностранцами. В тот вечер она окружила вниманием и заботой какого-то не в меру болтливого француза. Грибоедов не выдержал и сказал пламенную уличительную речь. Пока он говорил, кто-то из публики заявил, что Грибоедов сумасшедший, и, таким образом, пустил слух по всему Петербургу. Грибоедов же, дабы отомстить светскому обществу, задумал написание комедии по этому поводу.

Однако к работе над текстом комедии писатель приступил, по-видимому, только в начале 1820-х годов, когда, по словам одного из первых его биографов Ф.Булганина, увидел «вещий сон».

В этом сне Грибоедову якобы явился его близкий друг, который спросил, написал ли он для него что-нибудь? Поскольку поэт ответил, что вообще уже давно отклонился от всяких писаний, друг сокрушённо покачал головой: «Дайте мне обещание, что напишите». — «Что же вам угодно?» — «Сами знаете». — «Когда же должно быть готово?» — «Через год непременно». — «Обязываюсь», — ответил Грибоедов.

Один из близких друзей А.С. Грибоедова С.Н.Бегичев в своей известной «Записке о Грибоедове» полностью отвергает версию о «персидском сне», заявляя, что ничего подобного от самого автора «Горе от ума» он никогда не слышал.

Скорее всего, это одна из многочисленных легенд, которыми и по сей день окутана реальная биография А.С. Грибоедова. В своей «Записке» Бегичев также уверяет, что уже в 1816 году поэт написал несколько сцен из пьесы, которые впоследствии были то ли уничтожены, то ли значительно изменены. В первоначальном варианте комедии присутствовали совсем иные персонажи и герои. Например, автор впоследствии отказался от образа молоденькой жены Фамусова – светской кокетки и модницы, заменив её целым рядом персонажей второго плана.

По официальной версии, первые два акта первоначальной редакции «Горя от ума» написаны в 1822 году в Тифлисе. Работа над ними продолжилась в Москве, куда Грибоедов приехал во время отпуска, до весны 1823 года. Свежие московские впечатления позволили развернуть многие сцены, едва намеченные в Тифлисе. Именно тогда был написан знаменитый монолог Чацкого «А судьи кто?». Третий и четвёртый акты первоначальной редакции «Горя от ума» создавались весной-летом 1823 года в тульском имении С.Н.Бегичева.

С.Н.Бегичев вспоминал:

«Последние акты «Горя от ума» написаны в моем саду, в беседке. Вставал он в это время почти с солнцем, являлся к нам к обеду и редко оставался с нами долго после обеда, но почти всегда скоро уходил и приходил к чаю, проводил с нами вечер и читал написанные им сцены. Мы всегда с нетерпением ждали этого времени. Не имею довольно слов объяснить, до чего приятны были для меня частые (а особенно по вечерам) беседы наши вдвоем. Сколько сведений он имел по всем предметам! Как увлекателен и одушевлен он был, когда открывал мне, так сказать, на распашку свои мечты и тайны будущих своих творений, или когда разбирал творения гениальных поэтов! Много он рассказывал мне о дворе персидском и обычаях персиян, их религиозных сценических представлениях на площадях и проч., а также об Алексее Петровиче Ермолове и об экспедициях, в которых он с ним бывал. И как он был любезен и остер, когда бывал в весёлом расположении».

Однако летом 1823 года Грибоедов отнюдь не считал комедию завершённой. В ходе дальнейшей работы (конец 1823 — начало 1824 гг.) менялся не только текст — несколько изменилась фамилия главного героя: он стал Чацким (ранее его фамилия была Чадский), комедия, называвшаяся «Горе уму», получила свое окончательное название.

В июне 1824 года, приехав в Петербург, Грибоедов провёл существенную стилистическую правку первоначальной редакции, изменил часть первого акта (сон Софии, диалог Софии и Лизы, монолог Чацкого), в заключительном акте появилась сцена разговора Молчалина с Лизой. Окончательная редакция была завершена лишь осенью 1824 года.

Выход в свет

Известный актёр и хороший знакомый А.И. Грибоедова П.А.Каратыгин так вспоминал о первой попытке автора познакомить публику со своим творением:

«Когда Грибоедов привез в Петербург свою комедию, Николай Иванович Хмельницкий просил его прочесть ее у него на дому. Грибоедов согласился. По этому случаю Хмельницкий сделал обед, на который, кроме Грибоедова, пригласил нескольких литераторов и артистов. В числе последних были: Сосницкий, мой брат и я. Хмельницкий жил тогда барином, в собственном доме на Фонтанке у Симеоновского моста. В назначенный час собралось у него небольшое общество. Обед был роскошен, весел и шумен. После обеда все вышли в гостиную, подали кофе, и закурили сигары. Грибоедов положил рукопись своей комедии на стол; гости в нетерпеливом ожидании начали придвигать стулья; каждый старался поместиться поближе, чтобы не проронить ни одного слова. В числе гостей тут был некто Василий Михайлович Федоров, сочинитель драмы «Лиза, или Торжество благодарности» и других давно уже забытых пьес. Он был человек очень добрый, простой, но имел претензии на остроумие. Физиономия его не понравилась Грибоедову или, может быть, старый шутник пересолил за обедом, рассказывая неостроумные анекдоты, только хозяину и его гостям пришлось быть свидетелями довольно неприятной сцены. Покуда Грибоедов закуривал свою сигару, Федоров, подойдя к столу, взял комедию (которая была переписана довольно разгонисто), покачал ее на руке и с простодушной улыбкой сказал: «Ого! Какая полновесная! Это стоит моей Лизы». Грибоедов посмотрел на него из-под очков и отвечал сквозь зубы: «Я пошлостей не пишу». Такой неожиданный ответ, разумеется, огорошил Федорова, и он, стараясь показать, что принимает этот резкий ответ за шутку, улыбнулся и тут же поторопился прибавить: «Никто в этом не сомневается, Александр Сергеевич; я не только не хотел обидеть вас сравнением со мной, но, право, готов первый смеяться над своими произведениями». — «Да, над собой-то вы можете смеяться, сколько вам угодно, а я над собой — никому не позволю». — «Помилуйте, я говорил не о достоинствах наших пьес, а только о числе листов». — «Достоинств моей комедии вы еще не можете знать, а достоинства ваших пьес всем давно известны». — «Право, вы напрасно это говорите, я повторяю, что вовсе не думал вас обидеть». — «О, я уверен, что вы сказали не подумавши, а обидеть меня вы никогда не сможете». Хозяин от этих шпилек был как на иголках, и, желая шуткой как-нибудь замять размолвку, которая принимала не шуточный характер, взял за плечи Федорова и, смеясь, сказал ему: «Мы за наказание посадим вас в задний ряд кресел». Грибоедов между тем, ходя по гостиной с сигарой, отвечал Хмельницкому: «Вы можете его посадить, куда вам угодно, только я при нем своей комедии читать не буду». Федоров покраснел до ушей и походил в эту минуту на школьника, который силится схватить ежа — и где его не тронет, везде уколется…»

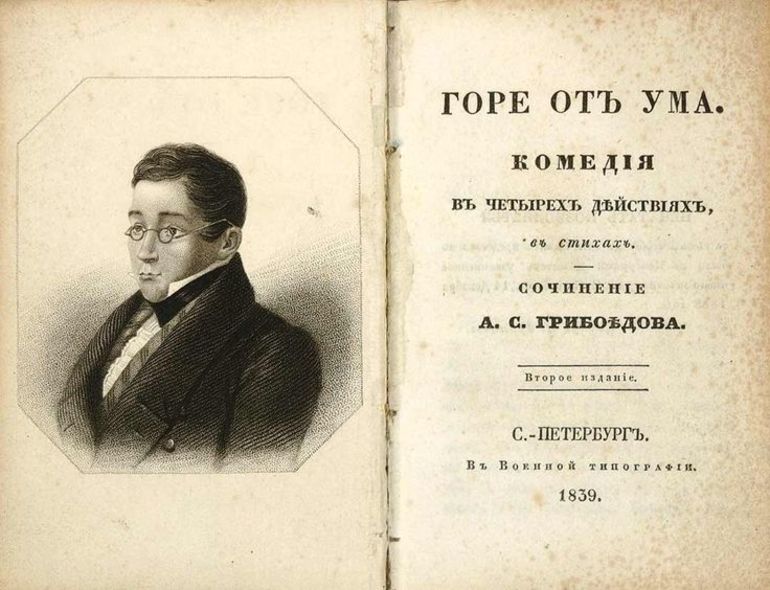

Тем не менее, зимой 1824-1825 годов Грибоедов охотно читал «Горе от ума» во многих домах Москвы и Петербурга, и везде имел успех. Надеясь на скорую публикацию комедии, Грибоедов поощрял появление и распространение её списков. Наиболее авторитетными из них являются Жандровский список, «поправленный рукою самого Грибоедова» (принадлежал А.А.Жандру), и Булгаринский — тщательно выправленная писарская копия комедии, оставленная Грибоедовым Ф.В. Булгарину в 1828 году перед отъездом из Петербурга. На титульном листе этого списка драматург сделал надпись: «Горе мое поручаю Булгарину…». Он надеялся, что предприимчивый и влиятельный журналист сможет добиться публикации пьесы.

А.С. Грибоедов, «Горе от ума»,

издание 1833 года

Уже с лета 1824 года Грибоедов пытался напечатать комедию. Отрывки из первого и третьего действия впервые появились в альманахе Ф.В. Булгарина «Русская Талия» в декабре 1824 года, причем текст был значительно «смягчён» и сокращён цензурой. «Неудобные» для печати, слишком резкие высказывания героев заменялись безликими и «безвредными». Так, вместо авторского «В ученый комитет» было напечатано «Между учеными который поселился». «Программная» реплика Молчалина «Ведь надобно зависеть от других» заменена словами «Ведь надобно других иметь в виду». Не понравились цензорам упоминания о «монаршем лице» и о «правлениях».

При жизни автора полный текст комедии «Горе от ума» так и не был издан. Не увидел Грибоедов и ни одной профессиональной театральной постановки своей пьесы.

«Первое начертание этой сценической поэмы, — с горечью писал Грибоедов, — как оно родилось во мне, было гораздо великолепнее и высшего значения, чем теперь в суетном наряде, в который я принужден был облечь его. Ребяческое удовольствие слышать стихи мои в театре, желание им успеха заставили меня портить мое создание сколько можно было».

Однако русскому обществу начала XIX века комедия «Горе от ума» была известна в основном из рукописных списков. Военные и штатские писари зарабатывали немалые деньги, копируя текст комедии, который буквально в одночасье разобрали на цитаты и «крылатые выражения». Публикация отрывков «Горя от ума в альманахе «Русская Талия» вызвала множество откликов в литературной среде и сделала Грибоедова по-настоящему знаменитым. «Его рукописная комедия: «Горе от ума», — вспоминал Пушкин, — произвела неописанное действие и вдруг поставила его наряду с первыми нашими поэтами».

Первое издание комедии появилось в переводе на немецкий язык в Ревеле в 1831 году. Николай I разрешил напечатать комедию в России лишь в 1833 году — «чтобы лишить её привлекательности запретного плода». Первое русское издание, с цензурной правкой и купюрами, вышло в Москве. Известны и два бесцензурных издания 1830-х годов (печатались в полковых типографиях). Впервые полностью пьеса была напечатана в России только в 1862 году, в эпоху цензурных преобразований Александра II. Научное издание «Горя от ума» осуществил в 1913 году известный исследователь Н.К. Пиксанов во втором томе академического Полного собрания сочинений Грибоедова.

Театральные постановки

Судьба театральных постановок комедии Грибоедова оказалась ещё более сложной. Долгое время театральная цензура не разрешала ставить её полностью. В 1825 году неудачей закончилась первая попытка поставить «Горе от ума» на сцене театрального училища в Петербурге: спектакль запретили, так как пьеса не была одобрена цензурой.

Артист П.А.Каратыгин в своих записках вспоминал:

«Мы с Григорьевым предложили Александру Сергеевичу разыграть «Горе от ума» на нашем школьном театре, и он был в.восхищении от нашего предложения… Большого труда нам стоило упросить доброго инспектора Бока дозволить и воспитанницам принять участие в этом спектакле… Наконец, он согласился, и мы живо принялись за дело; в несколько дней расписали роли, в неделю их выучили, и дело пошло на лад. Сам Грибоедов приезжал к нам на репетиции и очень усердно учил нас… Надо было видеть, с каким простодушным удовольствием он потирал себе руки, видя свое «Горе от ума» на нашем ребяческом театре… Хотя, конечно, мы откалывали его бессмертную комедию с горем пополам, но он был очень доволен нами, а мы были в восторге, что могли угодить ему. На одну из репетиций он привел с собой А. Бестужева и Вильгельма Кюхельбекера — и те также нас похвалили». Спектакль был запрещен по приказу петербургского генерал-губернатора графа Милорадовича, школьное начальство получило выговор.»

Впервые комедия появилась на сцене в 1827 году, в Эривани, в исполнении актёров-любителей — офицеров Кавказского корпуса. На этом самодеятельном спектакле присутствовал автор.

Только в 1831 году с многочисленными цензурными купюрами «Горе от ума» было поставлено в Петербурге и Москве. Цензурные ограничения на театральные постановки комедии перестали действовать лишь в 1860-е годы.

Восприятие обществом и критика

Несмотря на то, что полный текст комедии так и не попал в печать, сразу после публикации отрывков пьесы Булгариным, вокруг произведения Грибоедова развернулись бурные дискуссии. Одобрение отнюдь не было единодушным.

Консерваторы сразу обвинили Грибоедова в сгущении сатирических красок, что стало, по их мнению, следствием «бранчливого патриотизма» автора. В статьях М.Дмитриева и А.Писарева, опубликованных в «Вестнике Европы», утверждалось, что содержание комедии вовсе не соответствует русской жизни. «Горе от ума» было объявлено простым подражанием иностранным пьесам и характеризовалось только как сатирическое произведение, направленное против аристократического общества, «грубая ошибка против местных нравов». Особенно досталось Чацкому, в котором увидели умничающего «сумасброда», воплощение «фигаро-грибоедовской» жизненной философии.

Некоторые весьма доброжелательно настроенные к Грибоедову современники отметили в «Горе от ума» немало погрешностей. Например, давний друг и соавтор драматурга П.А. Катенин в одном из частных писем дал такую оценку комедии: «Ума в ней точно палата, но план, по-моему, недостаточен, и характер главный сбивчив и сбит (manque); слог часто прелестный, но сочинитель слишком доволен своими вольностями». По мнению критика, раздосадованного отступлениями от правил классической драматургии, в том числе заменой обычных для «высокой» комедии «хороших александрийских стихов» вольным ямбом, грибоедовская «фантасмагория не театральна: хорошие актеры этих ролей не возьмут, а дурные их испортят».

Замечательным автокомментарием к «Горю от ума» стал написанный в январе 1825 года ответ Грибоедова на критические суждения Катенина. Это не только энергичная «антикритика», представляющая авторский взгляд на комедию, но и своеобразный эстетический манифест драматурга-новатора, отказывающегося угождать теоретикам и удовлетворять школьным требованиям классицистов.

В ответ на замечание Катенина о несовершенстве сюжета и композиции, Грибоедов писал: «Ты находишь главную погрешность в плане: мне кажется, что он прост и ясен по цели и исполнению; девушка сама не глупая предпочитает дурака умному человеку (не потому, чтобы ум у нас грешных был обыкновенен, нет! и в моей комедии 25 глупцов на одного здравомыслящего человека); и этот человек разумеется в противуречии с обществом, его окружающим, его никто не понимает, никто простить не хочет, зачем он немножко повыше прочих… «Сцены связаны произвольно». Так же, как в натуре всяких событий, мелких и важных: чем внезапнее, тем более завлекает в любопытство».

Смысл поведения Чацкого драматург пояснил так: «Кто-то со злости выдумал об нем, что он сумасшедший, никто не поверил, и все повторяют, голос общего недоброхотства и до него доходит, притом и нелюбовь к нему той девушки, для которой единственно он явился в Москву, ему совершенно объясняется, он ей и всем наплевал в глаза и был таков. Ферзь тоже разочарована насчет своего сахара медовича. Что же может быть полнее этого?».

Грибоедов отстаивает свои принципы изображения героев. Замечание Катенина о том, что «характеры портретны» он принимает, но считает это не погрешностью, а главным достоинством своей комедии. С его точки зрения, сатирические образы-карикатуры, искажающие реальные пропорции в облике людей, недопустимы. «Да! и я, коли не имею таланта Мольера, то по крайней мере чистосердечнее его; портреты и только портреты входят в состав комедии и трагедии, в них, однако, есть черты, свойственные многим другим лицам, а иные — всему роду человеческому настолько, насколько каждый человек похож на всех своих двуногих собратий. Карикатур ненавижу, в моей картине ни одной не найдешь. Вот моя поэтика…».

Наконец, самой «лестной похвалой» себе Грибоедов посчитал слова Катенина о том, что в его комедии «дарования более, нежели искусства». «Искусство в том только и состоит, чтоб подделываться под дарование… — заметил автор «Горя от ума». — Я как живу, так и пишу свободно и свободно».

Своё мнение о пьесе высказал и Пушкин (список «Горя от ума» в Михайловское привез И.И. Пущин). В письмах к П.А.Вяземскому и А.А.Бестужеву, написанных в январе 1825 года, он отметил, что более всего удались драматургу «характеры и резкая картина нравов». В их изображении и проявился, по мнению Пушкина, «комический гений» Грибоедова. К Чацкому поэт отнёсся критически. В его интерпретации это обычный герой-резонёр, выражающий мнения единственного «умного действующего лица» — самого автора. Пушкин очень точно подметил противоречивый, непоследовательный характер поведения Чацкого, трагикомизм его положения: «… Что такое Чацкий? Пылкий, благородный и добрый малый, проведший несколько времени с очень умным человеком (именно с Грибоедовым) и напитавшийся его мыслями, остротами и сатирическими замечаниями. Все, что говорит он, — очень умно. Но кому говорит он все это? Фамусову? Скалозубу? На бале московским бабушкам? Молчалину? Это непростительно. Первый признак умного человека — с первого взгляду знать, с кем имеешь дело, и не метать бисера перед Репетиловым и тому подоб.»

В начале 1840 года В.Г.Белинский в статье о «Горе от ума» столь же решительно, как и Пушкин, отказал Чацкому в практическом уме, назвав его «новым Дон-Кихотом». По мнению критика, главный герой комедии — фигура совершенно нелепая, наивный мечтатель, «мальчик на палочке верхом, который воображает, что сидит на лошади». Впрочем, вскоре Белинский скорректировал свою негативную оценку Чацкого и комедии в целом, объявив главного героя пьесы едва ли не первым революционером- бунтарём, а саму пьесу – первым протестом «против гнусной российской действительности». Неистовый Виссарион не счёл нужным разобраться в реальной сложности образа Чацкого, оценив комедию с позиций общественной и нравственной значимости его протеста.

Ещё дальше ушли от авторской трактовки Чацкого критики и публицисты 1860-х годов. А.И.Герцен увидел в Чацком воплощение «задней мысли» самого Грибоедова, истолковав героя комедии как политическую аллегорию. «… Это — декабрист, это — человек, который завершает эпоху Петра I и силится разглядеть, по крайней мере на горизонте, обетованную землю…».

Наиболее оригинально суждение критика А.А.Григорьева, для которого Чацкий — «наш единственный герой, то есть единственно положительно борющийся в той среде, куда судьба и страсть его бросили». Поэтому и вся пьеса превратилась в его критической интерпретации из «высокой» комедии в «высокую» трагедию (см. статью «По поводу нового издания старой вещи. «Горе от ума». Спб. 1862»).

На постановку «Горя от ума» в Александринском театре (1871) откликнулся И.А.Гончаров критическим этюдом «Мильон терзаний» (опубликован в журнале «Вестник Европы», 1872, №3). Это один из самых проницательных разборов комедии, впоследствии ставший хрестоматийным. Гончаров дал глубокие характеристики отдельных персонажей, оценил мастерство Грибоедова-драматурга, написал об особом положении «Горя от ума» в русской литературе. Но, пожалуй, самое важное достоинство этюда Гончарова — бережное отношение к авторской концепции, воплощённой в комедии. Писатель отказался от одностороннего социологического и идеологического истолкования пьесы, внимательно рассмотрев психологическую мотивировку поведения Чацкого и других персонажей. «Всякий шаг Чацкого, почти всякое слово в пьесе тесно связаны с игрой чувства его к Софье, раздраженного какой-то ложью в ее поступках, которую он и бьется разгадать до самого конца», — подчеркнул, в частности, Гончаров. Действительно, без учета любовной интриги (ее значение отметил и сам Грибоедов в письме к Катенину) невозможно понять «горе от ума» отвергнутого влюбленного и одинокого правдолюбца, одновременно трагическую и комическую природу образа Чацкого.

Анализ комедии

Успех грибоедовской комедии, занявшей прочное место в ряду русской классики, во многом определяется гармоничным соединением в ней острозлободневного и вневременного. Сквозь блистательно нарисованную автором картину русского общества 1820-х годов (будоражащие умы споры о крепостничестве, политических свободах, проблемы национального самоопределения культуры, образования и т.п., мастерски очерченные колоритные фигуры того времени, узнаваемые современниками и т. д.) угадываются «вечные» темы: конфликт поколений, драма любовного треугольника, антагонизм личности и социума и др.

Одновременно «Горе от ума» — пример художественного синтеза традиционного и новаторского в искусстве. Отдавая дань канонам эстетики классицизма (единство времени, места, действия, условные амплуа, имена-маски и пр.), Грибоедов «оживляет» традиционную схему взятыми из жизни конфликтами и характерами, свободно вводит в комедию лирическую, сатирическую и публицистическую линии.

Точность и афористическая меткость языка, удачное использование вольного (разностопного) ямба, передающего стихию разговорной речи, позволили тексту комедии сохранить свою остроту и выразительность. Как и предсказывал А.С. Пушкин, многие строки «Горя от ума» стали пословицами и поговорками, весьма популярными и в наши дни:

- Свежо предание, а верится с трудом;

- Счастливые часов не наблюдают;

- Служить бы рад, прислуживаться тошно;

- Блажен, кто верует, — тепло ему на свете!

- Минуй нас пуще всех печалей

И барский гнев, и барская любовь. - Дома новы, но предрассудки стары.

- И дым Отечества нам сладок и приятен!

- Ах! Злые языки страшнее пистолета.

- Но чтоб иметь детей, кому ума недоставало?

- В деревню, к тётке, в глушь, в Саратов!…

Конфликт пьесы

Главная особенность комедии «Горе от ума» — взаимодействие двух сюжетообразующих конфликтов: любовного конфликта, основными участниками которого являются Чацкий и София, и конфликта общественно-идеологического, в котором Чацкий сталкивается с консерваторами, собравшимися в доме Фамусова. С точки зрения проблематики на первом плане — конфликт между Чацким и фамусовским обществом, но в развитии сюжетного действия не менее важен и традиционный любовный конфликт: ведь именно ради встречи с Софией Чацкий так спешил в Москву. Оба конфликта — любовный и общественно-идеологический — дополняют и усиливают друг друга. Они в равной степени необходимы для того, чтобы понять мировоззрение, характеры, психологию и взаимоотношения действующих лиц.

В двух сюжетных линиях «Горя от ума» легко обнаруживаются все элементы классического сюжета: экспозиция — все сцены первого действия, предшествующие появлению Чацкого в доме Фамусова (явл. 1-5); начало любовного конфликта и, соответственно, завязка действия первого, любовного сюжета — приезд Чацкого и его первый разговор с Софией (д. I, явл. 7). Общественно-идеологический конфликт (Чацкий — фамусовское общество) намечается чуть позже — во время первого разговора Чацкого и Фамусова (д. I, явл. 9).

Оба конфликта развиваются параллельно. Этапы развития любовного конфликта — диалоги Чацкого и Софии. Конфликт Чацкого с фамусовским обществом включает в себя словесные «дуэли» Чацкого с Фамусовым, Скалозубом, Молчалиным и другими представителями московского общества. Частные конфликты в «Горе от ума» буквально выплескивают на сцену множество второстепенных персонажей, заставляют их раскрывать свою жизненную позицию в репликах и поступках.

Темп развития действия в комедии — молниеносный. Множество событий, складывающихся в увлекательные житейские «микросюжеты», проходит перед читателями и зрителями. Происходящее на сцене вызывает смех и вместе с тем заставляет задуматься и над противоречиями тогдашнего общества, и над общечеловеческими проблемами.

Кульминация «Горя от ума» — пример замечательного драматургического мастерства Грибоедова. В основе кульминации общественно-идеологического сюжета (общество объявляет Чацкого сумасшедшим; д. III, явл. 14-21) — слух, повод к возникновению которого подала София своей репликой «в сторону»: «Он не в своем уме». Эту реплику раздосадованная София бросила случайно, имея в виду, что Чацкий «сошел с ума» от любви и стал просто невыносим для нее. Автор использует приём, основанный на игре смыслов: эмоциональный всплеск Софии услышал светский сплетник г-н N. и понял его буквально. София решила воспользоваться этим недоразумением, чтобы отомстить Чацкому за его насмешки над Молчалиным. Став источником сплетни о сумасшествии Чацкого, героиня «сожгла мосты» между собой и бывшим возлюбленным.

Таким образом, кульминация любовного сюжета мотивирует кульминацию сюжета общественно-идеологического. Благодаря этому обе внешне самостоятельные сюжетные линии пьесы пересекаются в общей кульминационной точке — пространной сцене, итогом которой становится признание Чацкого сумасшедшим.

После кульминации сюжетные линии вновь расходятся. Развязка любовной интриги предшествует развязке общественно-идеологического конфликта. Ночная сцена в доме Фамусова (д. IV, явл. 12-13), в которой участвуют Молчалин и Лиза, а также София и Чацкий, окончательно объясняет положение героев, делая тайное явным. София убеждается в лицемерии Молчалина, а Чацкий узнает, кто был его соперником:

Вот наконец решение загадке! Вот я пожертвован кому!

Развязка сюжетной линии, основанной на конфликте Чацкого с фамусовским обществом, — последний монолог Чацкого, направленный против «толпы гонителей». Чацкий заявляет о своем окончательном разрыве и с Софией, и с Фамусовым, и со всем московским обществом: «Вон из Москвы! сюда я больше не ездок».

Система персонажей

Чацкий в исполнении М.И. Царева. Здесь и далее кадры из фильма-спектакля Государственного академического Малого театра «Горе от ума», 1952, постановка П.М. Садовского

В системе персонажей комедии Чацкий занимает центральное место. Он связывает обе сюжетные линии, но для самого героя первостепенное значение имеет не общественно-идеологический, а любовный конфликт. Чацкий прекрасно понимает, в какое общество он попал, у него нет иллюзий относительно Фамусова и «всех московских». Причина бурного обличительного красноречия Чацкого не политическая или просветительская, а психологическая. Источник его страстных монологов и метких язвительных реплик — любовные переживания, «нетерпение сердца », которое ощущается с первой до последней сцены с его участием.

Чацкий приехал в Москву с единственной целью — увидеть Софию, найти подтверждение прежней любви и, вероятно, посвататься. Оживление и «говорливость» Чацкого в начале пьесы вызваны радостью свидания с возлюбленной, но, вопреки ожиданиям, София полностью переменилась к нему. С помощью привычных шуток и эпиграмм Чацкий пытается найти с ней общий язык, «перебирает» московских знакомых, однако его остроты только раздражают Софию — она отвечает ему колкостями.

Он надоедает Софии, пытаясь вызвать её на откровенность, задавая ей бестактные вопросы: «Дознаться мне нельзя ли, / … Кого вы любите? ».

Ночная сцена в доме Фамусова открыла «прозревшему» Чацкому всю правду. Но теперь он впадает в другую крайность: вместо любовной страсти героем овладели другие сильные чувства — бешенство и озлобление. В пылу ярости он перекладывает на других ответственность за свои «бесплодные усилия любви».

Любовные переживания обостряют идейное противостояние Чацкого фамусовскому обществу. Вначале Чацкий спокойно относится к московскому обществу, почти не замечает его привычных пороков, видит в нем только комические стороны: «Я в чудаках иному чуду / Раз посмеюсь, потом забуду…».

Чацкий и София в исполнении М.И. Царева и И.А. Ликсо, постановка 1938 года

Но когда Чацкий убеждается, что София его не любит, всё и вся в Москве начинает раздражать его. Реплики и монологи становятся дерзкими, язвительными — он гневно обличает то, над чем ранее беззлобно смеялся.

Чацкий отвергает общепринятые представления о морали и общественном долге, но едва ли можно считать его революционером, радикалом или даже «декабристом». В высказываниях Чацкого нет ничего революционного. Чацкий — просвещенный человек, предлагающий обществу вернуться к простым и ясным жизненным идеалам, очистить от посторонних наслоений то, о чём много говорят в фамусовском обществе, но о чём, по мнению Чацкого, не имеют правильного представления, — службу. Следует различать объективный смысл весьма умеренных просветительских суждений героя и тот эффект, который они производят в обществе консерваторов. Малейшее инакомыслие расценивается здесь не только как отрицание привычных, освященных «отцами», «старшими» идеалов и образа жизни, но и как угроза общественного переворота: ведь Чацкий, по словам Фамусова, «властей не признаёт». На фоне косного и непоколебимо консервативного большинства Чацкий производит впечатление героя-одиночки, отважного «безумца», бросившегося на штурм мощной твердыни, хотя в кругу вольнодумцев его высказывания не шокировали бы никого своим радикализмом.

София

в исполнении И.А. Ликсо

София — основной сюжетный партнёр Чацкого — занимает особое место в системе персонажей «Горя от ума». Любовный конфликт с Софией вовлек героя в конфликт со всем обществом, послужил, по словам Гончарова, «мотивом, поводом к раздражениям, к тому «мильону терзаний», под влиянием которых он только и мог сыграть указанную ему Грибоедовым роль». София не принимает сторону Чацкого, но не принадлежит и к единомышленникам Фамусова, хотя жила и воспитывалась в его доме. Она человек замкнутый, скрытный, к ней трудно подступиться. Даже отец её слегка побаивается.

В характере Софии есть качества, резко выделяющие её среди людей фамусовского круга. Это, прежде всего, независимость суждений, которая выражается в ее пренебрежительном отношении к пересудам и сплетням («Что мне молва? Кто хочет, так и судит…»). Тем не менее, София знает «законы» фамусовского общества и не прочь воспользоваться ими. Например, она ловко подключает «общественное мненье», чтобы отомстить бывшему возлюбленному.

В характере Софии есть не только положительные, но и отрицательные черты. «Смесь хороших инстинктов с ложью» увидел в ней Гончаров. Своеволие, упрямство, капризность, дополненные размытыми представлениями о морали, делают ее одинаково способной и на хорошие, и на дурные поступки. Оклеветав Чацкого, София поступила безнравственно, хотя и осталась, единственная среди собравшихся, убеждённой в том, что Чацкий — совершенно «нормальный» человек.

София умна, наблюдательна, рациональна в своих поступках, но любовь к Молчалину, одновременно эгоистическая и безрассудная, ставит ее в нелепое, комическое положение.

Как любительница французских романов, София очень сентиментальна. Она идеализирует Молчалина, даже не пытаясь узнать, каков он на самом деле, не замечая его «пошлости» и притворства. «Бог нас свёл» — именно этой «романической» формулой исчерпывается смысл любви Софии к Молчалину. Он сумел понравиться ей потому, что ведёт себя словно живая иллюстрация к только что прочитанному роману: «Возьмет он руку, к сердцу жмет, / Из глубины души вздохнет…».

Отношение Софии к Чацкому совершенно иное: ведь она не любит его, поэтому не желает выслушать, не стремится понять, избегает объяснений. София, главная виновница душевных терзаний Чацкого, сама вызывает сочувствие. Она полностью отдается любви, не замечая, что Молчалин лицемерит. Даже забвение приличий (ночные свидания, неумение скрывать от окружающих свою любовь) — свидетельство силы её чувства. Любовь к «безродному» секретарю отца выводит Софию за пределы фамусовского круга, ведь она сознательно рискует своей репутацией. При всей книжности и очевидном комизме эта любовь — своеобразный вызов героини и отцу, который озабочен тем, чтобы приискать ей богатого жениха-карьериста, и обществу, которое извиняет только открытый, ничем не камуфлированный разврат.

В последних сценах «Горя от ума» в облике Софии отчётливо проступают черты трагической героини. Её судьба сближается с трагической судьбой отвергнутого ею Чацкого. Действительно, как тонко заметил И.А.Гончаров, в финале комедии ей приходится «тяжелее всех, тяжелее даже Чацкого, и ей достается «мильон терзаний» ». Развязка любовного сюжета комедии обернулась для умной Софии «горем», жизненной катастрофой.

Фамусов и Скалозуб

в исполнении К.А. Зубова и А.И. Ржанова

Главный идеологический оппонент Чацкого — не отдельные персонажи пьесы, а «коллективный» персонаж — многоликое фамусовское общество. Одинокому правдолюбцу и горячему защитнику «свободной жизни» противостоит большая группа действующих лиц и внесценических персонажей, объединённых консервативным мировоззрением и простейшей практической моралью, смысл которой в том, чтобы «и награжденья брать, и весело пожить». Фамусовское общество по своему составу неоднородно: это не безликая толпа, в которой человек утрачивает свою индивидуальность. Напротив, убеждённые московские консерваторы различаются между собой по уму, способностям, интересам, роду занятий и положению в общественной иерархии. Драматург обнаруживает в каждом из них и типические, и индивидуальные черты. Но в одном все единодушны: Чацкий и его единомышленники — «сумасшедшие», «безумцы», отщепенцы. Главная причина их «сумасшествия», по мнению фамусовцев, в избытке «ума», в излишней «учёности», которую легко отождествляют с «вольнодумством».

Изображая конфликт Чацкого с фамусовским обществом, Грибоедов широко использует авторские ремарки, в которых сообщается о реакции консерваторов на слова Чацкого. Ремарки дополняют реплики действующих лиц, усиливая комизм происходящего. Этот приём используется для создания основной комической ситуации пьесы — ситуации глухоты. Уже во время первого разговора с Чацким (д. II, явл. 2-3), в котором впервые обозначилось его противостояние консервативной морали, Фамусов «ничего не видит и не слышит». Он нарочно затыкает уши, чтобы не слышать крамольных, с его точки зрения, речей Чацкого: «Добро, заткнул я уши». Во время бала (д. 3, явл. 22), когда Чацкий произносит свой гневный монолог против «чужевластья мод» («В той комнате незначущая встреча…»), «все а вальсе кружатся с величайшим усердием. Старики разбрелись к карточным столам». Ситуация напускной «глухоты» персонажей позволяет автору передать взаимное непонимание и отчуждение между конфликтующими сторонами.

Фамусов

в исполнении К.А. Зубова

Фамусов — один из признанных столпов московского общества. Его служебное положение достаточно высоко: он «управляющий в казённом месте». Именно от него зависят материальное благосостояние и успех множества людей: распределение чинов и наград, «протекции» молодым чиновникам и пенсии старикам. Мировоззрение Фамусова крайне консервативно: он принимает в штыки все, что хотя бы чем-то отличается от его собственных убеждений и представлений о жизни, враждебен ко всему новому — даже к тому, что в Москве «дороги, тротуары, / Дома и всё на новый лад». Идеал Фамусова — прошлое, когда все было «не то, что ныне».

Фамусов — убежденный защитник морали «века минувшего». По его мнению, жить правильно — значит поступать во всем так, «как делали отцы», учиться, «на старших глядя». Чацкий же опирается на собственные «суждения», продиктованные здравым смыслом, поэтому представления этих героев-антиподов о «должном» и «недолжном» поведении не совпадают.

Вслушиваясь в советы и наставления Фамусова, читатель словно попадает в нравственный «антимир». В нем обычные пороки превращаются почти в добродетели, а «пороками» объявляются мысли, мнения, слова и намерения. Главный «порок», по Фамусову, — «ученость», избыток ума. Фамусовское представление об «уме» — приземленное, житейское: он отождествляет ум либо с практицизмом, умением «устраиваться» в жизни (что оценивает положительно), либо с «вольнодумством» (такой ум, по мнению Фамусова, опасен). Ум Чацкого для Фамусова — сущая безделица, не идущая ни в какое сравнение с традиционными дворянскими ценностями — родовитостью («по отцу и сыну честь») и богатством:

Будь плохенький, да если наберется Душ тысячки две родовых, — Тот и жених. Другой хоть прытче будь, надутый всяким чванством, Пускай себе разумником слыви, А в семью не включат. (Д. II, явл. 5)

Софья и Молчалин

в исполнении И.А. Ликсо и М.М. Садовского

Молчалин — один из самых ярких представителей фамусовского общества. Его роль в комедии сопоставима с ролью Чацкого. Как и Чацкий, Молчалин — участник и любовного, и общественно-идеологического конфликта. Он не только достойный ученик Фамусова, но и «соперник» Чацкого в любви к Софии, третье лицо, возникшее между бывшими влюбленными.

Если Фамусов, Хлёстова и некоторые другие персонажи — живые обломки «века минувшего», то Молчалин — человек одного с Чацким поколения. Но, в отличие от Чацкого, Молчалин — убежденный консерватор, поэтому диалог и взаимопонимание между ними невозможны, а конфликт неизбежен — их жизненные идеалы, нравственные принципы и поведение в обществе абсолютно противоположны.

Чацкий не может понять, «зачем же мнения чужие только святы». Молчалин же, как и Фамусов, считает зависимость «от других» основным законом жизни. Молчалин — посредственность, не выходящая из общепринятых рамок, это типичный «средний» человек: и по способностям, и по уму, и по притязаниям. Но у него есть «свой талант»: он гордится своими качествами — «умеренностью и аккуратностью». Мировоззрение и поведение Молчалина строго регламентируется его положением в служебной иерархии. Он скромен и услужлив, потому что «в чинах… небольших», не может обойтись без «покровителей», даже если ему приходится всецело зависеть от их воли.

Зато, в отличие от Чацкого, Молчалин органично вписывается в фамусовское общество. Это « маленький Фамусов », ведь у него много общего с московским «тузом», несмотря на большую разницу в возрасте и общественном положении. Например, отношение Молчалина к службе — чисто «фамусовское»: он хотел бы «и награжденья брать, и весело пожить». Общественное мнение для Молчалина, как и для Фамусова, свято. Некоторые его высказывания («Ах! злые языки страшнее пистолета», «В мои лета не должно сметь / Свое суждение иметь») напоминают фамусовское: «Ах! боже мой! что станет говорить / Княгиня Марья Алексевна!».

Молчалин — антипод Чацкого не только по убеждениям, но и по характеру отношения к Софии. Чацкий искренне влюблен в нее, выше этого чувства для него ничего не существует, по сравнению с ним «мир целый» Чацкому «казался прах и суета». Молчалин лишь умело притворяется, что любит Софью, хотя, по собственному признанию, не находит в ней «ничего завидного». Отношения с Софией целиком определяются жизненной позицией Молчалина: так он держится со всеми без исключения людьми, это жизненный принцип, усвоенный с детства. В последнем действии он рассказывает Лизе, что ему «завещал отец» «угождать всем людям без изъятья». Молчалин — влюбленный «по должности », « в угодность дочери такого человека», как Фамусов, «который кормит и поит, / А иногда и чином подарит…».

Скалозуб

в исполнении А.И. Ржанова

Утрата любви Софии не означает поражения Молчалина. Хотя он и совершил непростительную оплошность, ему удалось выйти сухим из воды. Знаменательно, что не на «виноватого» Молчалина, а на «невиновного» Чацкого и оскорбленную, униженную Софию обрушил свой гнев Фамусов. В финале комедии Чацкий становится изгоем: общество его отторгает, Фамусов указывает на дверь и грозится «огласить» его мнимый разврат «во весь народ». Молчалин же, вероятно, удвоит усилия, чтобы загладить свою вину перед Софией. Остановить карьеру такого человека, как Молчалин, невозможно — таков смысл авторского отношения к герою. («Молчалины блаженствуют на свете»).

Фамусовское общество в «Горе от ума» — это множество второстепенных и эпизодических персонажей, гостей Фамусова. Один из них, полковник Скалозуб, — солдафон, воплощение тупости и невежества. Он «слова умного не выговорил сроду», а из разговоров окружающих понимает только то, что, как ему кажется, относится к армейской теме. Поэтому на вопрос Фамусова «Как вам доводится Настасья Николавна?» Скалозуб деловито отвечает: «Мы с нею вместе не служили». Однако по меркам фамусовского общества Скалозуб — завидный жених: «И золотой мешок, и метит в генералы», поэтому его глупости и неотесанности в обществе никто не замечает (или не хочет замечать). Сам Фамусов «им сильно бредит», не желая иного жениха для своей дочери.

Хлестова

в исполнении В.Н. Пашенной

Все персонажи, появляющиеся в доме Фамусова во время бала, активно участвуют в общем противостоянии Чацкому, добавляя новые вымышленные подробности в сплетню о «сумасшествии» главного героя. Каждый из второстепенных персонажей выступает в своем комическом амплуа.

Хлёстова, как и Фамусов, — колоритный типаж: это «сердитая старуха», властная барыня-крепостница екатерининской эпохи. Она «от скуки» возит с собой «арапку-девку да собачку», питает слабость к молодым французам, любит, когда ей «угождают», поэтому благосклонно относится к Молчалину и даже к Загорецкому. Невежественное самодурство — жизненный принцип Хлёстовой, которая, как и большинство гостей Фамусова, не скрывает своего враждебного отношения к образованию и просвещению:

И впрямь с ума сойдешь от этих, от одних От пансионов, школ, лицеев, как бишь их, Да от ланкартачных взаимных обучений.(Д. III, явл. 21).

Загорецкий

в исполнении И.В. Ильинского

Загорецкий — «отъявленный мошенник, плут», доносчик и шулер («При нем остерегись: переносить горазд, /Ив карты не садись: продаст»). Отношение к этому персонажу характеризует нравы фамусовского общества. Все презирают Загорецкого, не стесняясь бранить его в лицо («Лгунишка он, картежник, вор» — говорит о нем Хлёстова), но в обществе его «ругают / Везде, а всюду принимают», ведь Загорецкий — «мастер услужить».

«Говорящая» фамилия Репетилова указывает на его склонность бездумно повторять чужие рассуждения «о матерьях важных». Репетилов, в отличие от других представителей фамусовского общества, на словах — горячий поклонник «учености». Но просветительские идеи, которые проповедует Чацкий, он окарикатуривает и опошляет, призывая, например, чтобы все учились «у князь-Григория», где «напоят шампанским на убой». Репетилов все же проговорился: поклонником «учености» он стал только потому, что ему не удалось сделать карьеру («И я в чины бы лез, да неудачи встретил»). Просвещение, с его точки зрения, — лишь вынужденная замена карьере. Репетилов — порождение фамусовского общества, хотя и кричит, что у него с Чацким «одни и те же вкусы.

Помимо тех героев, которые перечислены в «афише» — списке «действующих лиц» — и хотя бы однажды появляются на сцене, в «Горе от ума» упомянуто множество людей, не являющихся участниками действия, — это внесценические персонажи. Их фамилии и имена мелькают в монологах и репликах действующих лиц, которые обязательно выражают свое отношение к ним, одобряют или осуждают их жизненные принципы и поведение.

Внесценические персонажи — невидимые «участники » общественно-идеологического конфликта. С их помощью Грибоедову удалось раздвинуть рамки сценического действия, сконцентрированного на узкой площадке (дом Фамусова) и уложившегося в одни сутки (действие начинается рано утром и завершается под утро следующего дня). У внесценических персонажей — особая художественная функция: они представляют общество, частью которого являются все участники событий в доме Фамусова. Не играя никакой роли в сюжете, они тесно связаны с теми, кто яростно защищает «век минувший» или стремится жить идеалами «века нынешнего», — кричит, негодует, возмущается или, наоборот, испытывает «мильон терзаний» на сцене.

Именно внесценические персонажи подтверждают, что все русское общество расколото на две неравные части: количество упомянутых в пьесе консерваторов значительно превосходит число инакомыслящих, «сумасшедших». Но самое главное, что Чацкий, одинокий правдолюбец на сцене, вовсе не одинок в жизни: существование духовно близких ему людей, по мнению фамусовцев, доказывает, что «нынче пуще, чем когда, безумных развелось людей, и дел, и мнений». Среди единомышленников Чацкого — двоюродный брат Скалозуба, отказавшийся от блестящей карьеры военного, чтобы уехать в деревню и заняться чтением книг («Чин следовал ему: он службу вдруг оставил, / В деревне книги стал читать»), князь Федор, племянник княгини Тугоуховской («Чинов не хочет знать! Он химик, он ботаник…»), и петербургские «профессоры», у которых он учился. По мнению гостей Фамусова, эти люди — такие же сумасшедшие, помешавшиеся из-за «учености», как и Чацкий.

Другая группа внесценических персонажей — «единомышленники» Фамусова. Это его «кумиры», которых он часто упоминает как образец жизни и поведения. Таков, например, московский «туз» Кузьма Петрович — для Фамусова это пример «житья похвального»:

Покойник был почтенный камергер, С ключом, и сыну ключ умел доставить; Богат, и на богатой был женат; Переженил детей, внучат; Скончался; все о нем прискорбно поминают.(Д. II, явл. 1).

Другой достойный, по мнению Фамусова, пример для подражания — один из самых запоминающихся внесценических персонажей, «покойник дядя» Максим Петрович, сделавший удачную придворную карьеру («при государыне служил Екатерине»). Как и прочие «вельможи в случае», он имел «надменный нрав», но, если того требовали интересы карьеры, умел ловко «подслужиться» и легко «сгибался вперегиб».

Чацкий разоблачает нравы фамусовского общества в монологе «А судьи кто?..» (д. II, явл. 5), рассказывая о недостойном образе жизни «отечества отцов» («разливаются в пирах и мотовстве»), о неправедно нажитых ими богатствах («грабительством богаты»), об их аморальных, бесчеловечных поступках, которые они совершают безнаказанно («защиту от суда в друзьях нашли, в родстве»). Один из внесценических персонажей, упомянутых Чацким, «толпу» преданных слуг, спасавших его «в часы вина и драки», «выменил» на трех борзых собак. Другой «для затей/На крепостной балет согнал на многих фурах / От матерей, отцов отторженных детей», которые затем были «распроданы поодиночке». Такие люди, с точки зрения Чацкого, — живой анахронизм, не соответствующий современным идеалам просвещения и гуманного отношения к крепостным.

Даже простое перечисление внесценических персонажей в монологах действующих лиц (Чацкого, Фамусова, Репетилова) дополняет картину нравов грибоедовской эпохи, придает ей особый, «московский» колорит. В первом действии (явл. 7) Чацкий, только что приехавший в Москву, в разговоре с Софией «перебирает» множество общих знакомых, иронизируя над их «странностями».

Драматургическое новаторство пьесы

Драматургическое новаторство Грибоедова проявилось прежде всего в отказе от некоторых жанровых канонов классицистической «высокой» комедии. Александрийский стих, которым написаны «эталонные» комедии классицистов, заменен гибким стихотворным размером, позволившим передать все оттенки живой разговорной речи, — вольным ямбом. Пьеса кажется «перенаселенной» персонажами в сравнении с комедиями предшественников Грибоедова. Создается впечатление, что дом Фамусова и все происходящее в пьесе — только часть большого мира, который выведен из привычного полусонного состояния «безумцами», подобными Чацкому. Москва — временное пристанище пылкого героя, странствующего «по свету», небольшая «почтовая станция» на «столбовой дороге» его жизни. Здесь, не успев остыть от бешеной скачки, он сделал только небольшую остановку и, испытав «мильон терзаний», вновь отправился в путь.

В «Горе от ума» не пять, а четыре действия, поэтому нет характерной для «пятого акта» ситуации, когда все противоречия разрешаются и жизнь героев восстанавливает свое неспешное течение. Главный конфликт комедии, общественно-идеологический, остался неразрешенным: все происшедшее — только один из этапов идеологического самосознания консерваторов и их антагониста.

Важная особенность «Горя от ума» — переосмысление комических характеров и комических ситуаций: в комических противоречиях автор обнаруживает скрытый трагический потенциал. Не позволяя читателю и зрителю забыть о комизме происходящего, Грибоедов подчеркивает трагический смысл событий. Трагедийный пафос особенно усиливается в финале произведения: все основные персонажи четвертого действия, включая Молчалина и Фамусова, предстают не в традиционно-комедийных амплуа. Они больше напоминают героев трагедии. Подлинные трагедии Чацкого и Софьи дополнены «маленькими» трагедиями Молчалина, нарушившего свой обет молчания и поплатившегося за это, и униженного Фамусова, с трепетом ожидающего возмездия от московского «громовержца» в юбке — княгини Марьи Алексевны.

Принцип «единства характеров» — основа драматургии классицизма — оказался совершенно неприемлемым для автора «Горя от ума». «Портретность», то есть жизненную правду персонажей, которую «архаист» П.А. Катенин относил к «погрешностям» комедии, Грибоедов считал главным достоинством. Прямолинейность и односторонность в изображении центральных персонажей отброшены: не только Чацкий, но и Фамусов, Молчалин, Софья показаны людьми сложными, порой противоречивыми и непоследовательными в своих поступках и высказываниях. Их вряд ли уместно и возможно оценивать, используя полярные оценки («положительный» — «отрицательный»), ведь автор стремится показать в этих персонажах не «хорошее» и «плохое». Его интересует реальная сложность их характеров, а также обстоятельства, в которых проявляются их социальные и бытовые роли, мировоззрение, система жизненных ценностей и психология. К персонажам грибоедовской комедии можно с полным правом отнести слова, сказанные А.С.Пушкиным о Шекспире: это «существа живые, исполненные многих страстей…»

Каждое из главных действующих лиц оказывается как бы в фокусе самых разных мнений и оценок: ведь даже идейные противники или люди, не симпатизирующие друг другу, важны автору как источники мнений — из их «многоголосья» складываются словесные «портреты» героев. Пожалуй, молва играет в комедии не меньшую роль, чем в романе Пушкина « Евгений Онегин». Особенно насыщены разнообразной информацией суждения о Чацком — он предстает в зеркале своеобразной «устной газеты», создающейся на глазах зрителя или читателя обитателями фамусовского дома и его гостями. Можно с уверенностью утверждать, что это только первая волна московской молвы о петербургском вольнодумце. Светским сплетникам «сумасшедший» Чацкий надолго дал пищу для пересудов. Но «злые языки», которые для Молчалина «страшнее пистолета», ему не опасны. Чацкий — человек из другого мира, только на короткий миг он соприкоснулся с миром московских глупцов и сплетников и в ужасе отшатнулся от него.

Картина «общественного мненья», мастерски воссозданная Грибоедовым, складывается из устных высказываний персонажей. Их речь импульсивна, порывиста, отражает мгновенную реакцию на чужие мнения и оценки. Психологическая достоверность речевых портретов действующих лиц — одна из важнейших особенностей комедии. Словесный облик персонажей так же неповторим, как и их место в обществе, манера поведения и круг интересов. В толпе гостей, собравшихся в доме Фамусова, люди часто выделяются именно своим «голосом», особенностями речи.

Неповторим «голос» Чацкого: его «речевое поведение» уже в первых сценах выдает в нем убежденного противника московского барства. Слово героя — его единственное, но самое опасное «оружие» в длящейся весь долгий день «дуэли» правдолюбца с фамусовским обществом. Но в то же время Чацкий-идеолог, противостоящий косному московскому барству и выражающий авторскую точку зрения на русское общество, в понимании комедиографов — предшественников Грибоедова не может быть назван «однозначно положительным» персонажем. Поведение Чацкого — поведение обличителя, судьи, трибуна, ожесточенно нападающего на нравы, быт и психологию фамусовцев. Но автор указывает мотивы его странного поведения: ведь он приехал в Москву вовсе не как эмиссар петербургских вольнодумцев. Негодование, которым охвачен Чацкий, вызвано особым психологическим состоянием: его поведение определяют две страсти — любовь и ревность. В них главная причина его горячности. Именно поэтому, несмотря на силу своего ума, влюбленный Чацкий не владеет своими чувствами, вышедшими из-под контроля, не способен действовать разумно. Гнев просвещенного человека, соединившись с болью утраты возлюбленной, заставил его «метать бисер перед Репетиловыми». Поведение Чацкого комично, однако сам герой испытывает при этом подлинные душевные страдания, «мильон терзаний». Чацкий — трагический персонаж, попавший в комические обстоятельства.

Фамусов и Молчалин не похожи на традиционных комедийных «злодеев» или «тупиц». Фамусов — трагикомическое лицо, ведь в финальной сцене не только рушатся все его планы относительно замужества Софии — ему грозит потеря репутации, «доброго имени» в обществе. Для Фамусова это настоящая беда, и потому в конце последнего действия он восклицает в отчаянии: «Моя судьба еще ли не плачевна?». Трагикомично и положение Молчалина, который находится в безвыходном положении: плененный Лизой, он вынужден притворяться скромным и безропотным обожателем Софии. Молчалин понимает, что его отношения с ней вызовут раздражение и начальственный гнев Фамусова. Но и отвергнуть любовь Софии, полагает Молчалин, опасно: дочь имеет влияние на Фамусова и может отомстить, погубить его карьеру. Он оказался между двух огней: «барской любовью» дочери и неминуемым «барским гневом» отца.

«Люди, созданные Грибоедовым, сняты с натуры во весь рост, почерпнуты со дна действительной жизни, — подчеркнул критик А.А.Григорьев, — у них не написано на лбах их добродетелей и пороков, но они заклеймены печатью своего ничтожества, заклеймены мстительною рукою палача-художника».

В отличие от героев классицистических комедий, главные действующие лица «Горя от ума» (Чацкий, Молчалин, Фамусов) изображены в нескольких социальных ролях. Например, Чацкий не только вольнодумец, представитель молодого поколения 1810-х гг. Он и влюбленный, и помещик («имел душ сотни три»), и бывший военный (когда-то Чацкий служил в одном полку с Горичем). Фамусов не только московский «туз» и один из столпов «века минувшего». Мы видим его и в других социальных ролях: отца, пытающегося «пристроить» дочь, и государственного чиновника, «управляющего в казенном месте». Молчалин не только «секретарь Фамусова, живущий у него в доме» и «счастливый соперник» Чацкого: он принадлежит, как и Чацкий, к молодому поколению. Но его мировоззрение, идеалы и образ жизни не имеют с идеологией и жизнью Чацкого ничего общего. Они характерны для «молчаливого» большинства дворянской молодежи. Молчалин — один из тех, кто легко приспосабливается к любым обстоятельствам ради одной цели — подняться как можно выше по служебной лестнице.

Грибоедов пренебрегает важным правилом классицистической драматургии — единством сюжетного действия: в «Горе от ума» нет единого событийного центра (это и вызвало упреки литературных староверов в нечеткости «плана» комедии). Два конфликта и две сюжетные линии, в которых они реализуются (Чацкий — София и Чацкий — фамусовское общество), позволили драматургу искусно соединить глубину общественной проблематики и тонкий психологизм в изображении характеров героев.

Автор «Горя от ума» не ставил перед собой задачу разрушить поэтику классицизма. Его эстетическое кредо — творческая свобода (« Я как живу, так и пишу свободно и свободно »). Использование тех или иных художественных средств и приемов драматургии диктовалось конкретными творческими обстоятельствами, возникавшими в ходе работы над пьесой, а не отвлеченными теоретическими постулатами. Поэтому в тех случаях, когда требования классицизма ограничивали его возможности, не позволяя достичь желаемого художественного эффекта, он решительно отвергал их. Но нередко именно принципы классицистической поэтики позволяли эффективно решить художественную задачу.

Например, характерные для драматургии классицистов «единства» — единство места (дом Фамусова) и единство времени (все события происходят в течение одного дня) соблюдены. Они помогают добиться концентрации, «сгущения» действия. Мастерски использованы Грибоедовым и некоторые частные приемы поэтики классицизма: изображение персонажей в традиционных сценических амплуа (неудачливый герой-любовник, его пронырливый соперник, служанка — доверенное лицо своей госпожи, капризная и несколько взбалмошная героиня, обманутый отец, комическая старуха, сплетник и т.п.). Однако эти амплуа необходимы только как комедийная «подсветка», подчеркивающая главное — индивидуальность персонажей, своеобразие их характеров и положений.

В комедии немало «обстановочных лиц», «фигурантов» (так в старом театре называли эпизодических персонажей, создававших фон, «живые декорации » для главных героев). Как правило, их характер исчерпывающе раскрывается их «говорящими» фамилиями и именами. Тот же прием используется и для того, чтобы подчеркнуть главную черту в облике или положении некоторых центральных персонажей: Фамусов — всем известный, у всех на устах (от латинск. fama — молва), Репетилов — повторяющий чужое (от франц. repeter — повторять), София — мудрость (древнегреч. sophia), Чацкий в первой редакции был Чадским, то есть и «пребывающим в чаду», «начадившим». Зловещая фамилия Скалозуб — «перевертыш» (от слова «зубоскал»). Молчалин, Тугоуховские, Хлестова — эти фамилии «говорят» сами за себя.

В «Горе от ума» впервые в русской литературе (и что особенно важно – в драматургии) ярко проявились важнейшие особенности реалистического искусства. Реализм не только освобождает индивидуальность писателя от мертвящих «правил», «канонов» и «условностей», но и опирается на опыт других художественных систем.

По материалам:

История создания и анализ комедии «Горе от ума» Грибоедова А.С.Литература

- Сочинения

- По литературе

- Грибоедов

- История создания комедии Горе от ума

История создания комедии Горе от ума Грибоедова

Комедийная пьеса «Горе от ума» стала настоящим выдающимся достижением Александра Сергеевича Грибоедова, самобытной классикой русской литературы первой половины XIX века. Создание комедии началось в 1821 году, когда Грибоедов находился на военной службе в Тифлисе при генерале А. П. Ермолове. По возвращению в родную Москву Александр Сергеевич продолжил работу над драматургической комедией. Еще далеко до официальной публикации местное читательское общество уже смогли получить первые копии пьесы, которые в те времена называли «списками», то есть, то, что было списано с оригинала. Московское читательское общество получило первые списки с рукописи автора ближе к концу 1824 года.

Первая публикация комедийной пьесы, к сожалению, была уже после кончины Грибоедова. Цензура очень долго медлила с решением об официальном выходе в свет. Вдова автора А. Грибоедова вместе с его сестрой даже подавали несколько раз ходатайство о публикации, которые также откладывали для рассмотрения.

Спустя время, в 1833 году, царь, на просьбу министра Уварова, дал разрешение на печать комедии и уже через несколько недель пьеса Александра Сергеевича «Горе от ума» была впервые напечатана в отдельном издании в типографии Семена при Императорской академии. Спустя 6 лет, в 1839 году, читательское общество увидело второе издание, петербургское, имеющее правки и цензуру.

Грибоедов несколько раз при жизни пытался сделать постановку комедийной пьесы, но каждый из них так и не был успешным. Премьеру спектакля поставили в 1831 году в Петербурге уже после жизни автора.

После официального выхода в свет «Горе от ума», ее спрос был на порядок больше количества тиражных изданий. Печатную книгу было довольно сложно приобрести не в силу ее стоимости, а в ограниченном количестве, поэтому печатное общество начало делать собственные копии. Самое интересное заключается в том, что в данных «списках», общество сохраняло все так называемые «запретные» слова и места, которые были поправлены цензурой.

Полное издание комедии смогло выйти в свет лишь в 1862 году, в своем настоящем, самобытном виде по приказу императора Александра II. Именно эта версия издания известна сегодняшнему читательскому обществу и подобным кругам. Оригинальное издание, то есть авторскую рукопись Грибоедова так и не удалось обнаружить. К нам комедия дошла лишь в виде некоего списка.

Вариант 2

История создания комедии Грибоедова Горе от ума: замысел, постановка, публикация

Произведение Грибоедов «Горе от ума» было опубликовано в 1824 году и представляет собой комедийную пьесу, в которой описывается общество времен крепостного права и охватывает временной промежуток с 1808 по 1824 года. В комедии описываются проблемы общества того времени, а также тема любви. Любовная история хорошо раскрыта в описании жизни главных героев. Герои любовного треугольника — Андрей Чацкий, Софья Фамусова и Алексей Молчалин.

Андрей Чацкий — умный, активный молодой человек, стремившийся к развитию и совершенствованию. При этом Андрей, ярко выраженный романтик. Он нежен, деликатен, тактичен. Чацкий влюблен в Софью. Он видел в ней только положительные качества, несмотря на сложный характер и взбалмошную натуру молодой девушки. Андрей Чацкий идеальная кандидатура для Софьи Фамусовой, но сердце девушки принадлежит другому.

Софья Фамусова яркая представительница молодых дам той эпохи. Софья — богатая барыня, которая томится от безделья и скуки в отцовском доме. Она умна, образована, но из-за юности своих лет, в произведении ей всего 17 лет, она наивна и неопытна. Из-за неопытности ее выбор падает не на умного и скромного Чацкого, а на недалекого Молчалина.

Алексей Молчалин — глуповат, не стремился к саморазвитию. Главной жизненной целью героя является достижение собственного благополучия. Поэтому ему выгодно общение с Софьей с целью вхождения в круг общения Фамусова старшего. Его поведение по отношению к Софье фальшиво и наигранно.

Влюбленная Софья не замечает недостатков Алексея, воспринимая их за достоинство. Однако Софье не удается связать свою жизнь с Молчалиным. Выбор Алексея падает на молодую барышню Лизу. Фамусов изгоняет Молчалина из дома. Софья тяжело переживает потерю любимого. Она морально разбита и угнетена. Андрей разочарован в дочери Фамусова и перестает с ней общения. Софья остается совершенно одна. Настоящей жертвой любовного треугольника является Андрей Чацкий. Он разочарован в обществе и в жизни в целом. Причиной такого разочарования выступает его романтичная натура и то, что на первый план всегда ставит искренние чувства, а не личную выгоду и карьерный рост, как это делает Молчалин.

Главной целью произведения, является желание автора показать то, что большинству представителей эпохи не нужны, а даже чужды настоящая, искренняя любовь. А те, кому присущи эти качества, становятся лишними в так называемом «обществе Фамусова».

Замысел, постановка и публикация

Своё знаменитое произведение Александр Сергеевич Грибоедов посвятил расколовшемуся дворянству. Комедия высмеивает светское общество, существовавшее в первой половине девятнадцатого века.

Идея написания пьесы возникла у Грибоедова в 1816 году после приезда в Санкт-Петербург. Оказавшись на светском приёме, Александр Сергеевич возмутился пристрастием русских людей к иностранным вещам. Став свидетелем того, как гости на вечере преклонялись перед иностранцем, Грибоедов весьма гневно отреагировал на происходящее. Кто-то даже высказал предположение о том, что писатель сошёл с ума. Эти слухи стали быстро распространяться, и в конечном счёте подсказали Александру Сергеевичу идею для произведения, обличающего пороки общества, существовавшего в то время. Выходит, что прообразом Чацкого — протагониста пьесы, стал сам драматург. Во время посещения различных мероприятий поэт много наблюдал за людьми, и впоследствии некоторые характеры отразились в «Горе от ума». Свои наработки писатель стал читать в тысяча восемьсот двадцать третьем году в Москве, а закончилась работа над произведением лишь в двадцать четвёртом году под Тифлисом. Первоначально комедия называлась «Горе уму». Из-за цензуры пьеса часто претерпевала изменения. Долгое время комедия находилась лишь в рукописном варианте. В 25 году девятнадцатого века были опубликованы небольшие фрагменты «Горе от ума» в альманахе «Русская Талия».

Надеясь на помощь в публикации произведения, Грибоедов перед отъездом в Персию отдаёт рукопись товарищу Фадею Венедиктовичу Булгарину. Лишь после смерти автора, в 1833 году пьеса выходит в печать. Прежде были опубликованы только отрывки, а постановки в театре сильно искажались цензурой. Без вмешательств цензоров комедия вышла в Москве в 1875 году.

Герой пьесы Чацкий имеет немало общего с историей создания произведения. Он был беспомощен в борьбе с устоями общества, в котором ему приходилось находиться. Чацкий не убедил дворянство в необходимости изменений. Точно так же и Грибоедов не добился кардинальных перемен в прежнем обществе своей обличающей комедией. Однако, «Горе от Ума» получила отклик среди нового поколения светских людей.

Произведение преодолело все испытания, возникшие при публикации, и, благодаря лёгкости слога, довольно быстро разошлось на цитаты. Грибоедову удалось написать комедию, которая актуальна и по сей день, ведь столкновение противоположных взглядов является неотъемлемой частью общества.

Также читают:

Картинка к сочинению История создания комедии Горе от ума

Популярные сегодня темы

- Роль природы и пейзажа в рассказе Муму Тургенева сочинение