История создания

Накануне Рождества 1875 года Федор Михайлович пережил разнообразные впечатления: рождественская елка в Петербургском клубе художников, куда он привел дочь Любу; визит в колонию для малолетних преступников; встреча с «мальчиком с ручкой» на улицах Петербурга в мороз перед Новым годом. Всё это побудило писателя к созданию рождественского рассказа «Мальчик у Христа на ёлке».

Рассказ Достоевского имеет литературные корни: это баллада «Ёлка сироты» (1816 г.) Фридриха Рюккерта — немецкого поэта-романтика; святочные рассказы: «Девочка с серными спичками» Г. Х. Андерсена и «Рождественские рассказы» Ч. Диккенса. По традиции, эти короткие аллегорические рассказы, которые детям читали перед Рождеством, содержали реалистичную историю, при этом весьма поучительную. В данном рассказе показывается, как в тепле и великолепии празднуют Рождество состоятельные семьи, и как с улиц, замерзая в худой одежде, страдая от голода, смотрят на огни в окнах дети бедняков. У них нет праздника в настоящем, у них нет надежды на будущее: став взрослыми, они пополнят ряды пьяниц и воров. Не впервые на страницах произведений Достоевского встречается нам голодный, нищий маленький страдалец: звучит эта тема в произведениях «Бедные люди», «Ёлка и свадьба», «Братья Карамазовы».

Достоевский приступил к рассказу 30 декабря 1875 года, и к концу января «Мальчик у Христа на ёлке» был опубликован наряду с другими материалами о «русских теперешних детях» в январском выпуске «Дневника писателя». В журнале рассказу «Мальчик у Христа на ёлке» предшествовала маленькая главка «Мальчик с ручкой», а первая глава «Дневника писателя» содержала размышления писателя на ту же, «детскую» тему.

Краткий пересказ и анализ произведения

Рассказ состоит из двух глав: «Мальчик с ручкой» и «Мальчик у Христа на елке». Первая — рассуждение о детях, чьей «профессией» с детства становится попрошайничество: гонят пьяницы-родители, выпрошенные деньги пропивают, а не принесешь — бьют. Растущий в холоде, постоянном голоде, в побоях и грязи ребенок вырастает «диким существом», которое не ведает, кто оно, где живет, которое никого не любит и уже ничего не боится.

«Мальчик у Христа на елке» — рассказ, полный щемящей грусти и сострадания к замерзающему ребенку. Маленький (примерно семи лет) мальчонка, проснувшись, находит свою маму, которая почему-то никак не хочет вставать. Она давно уже холодна: видно, умерла во сне, но мальчик не знает, что такое смерть. Не добудившись мамы, он идет в надежде выпросить что-то на пропитание. За окном богатого дома мальчик видит великолепную елку, много света, тепла и игрушек, вкусной еды! Нарядные дети танцуют и веселятся. За другим окном — нарядные барыни раздают всем входящим господам пироги. Мальчик было вошел в дверь — его тут же погнали, барыня дала ему копеечку и сама закрыла за ним дверь. Но в замерзших пальчиках копейка не удержалась, так и укатилась куда-то. Даже в голоде и холоде ребенок остается ребенком: ему радостно смотреть на нарядную девочку, на «живых» куколок. Убежав от ударившего его на улице мальчишки, наш мальчик попадает за поленницу дров. Там он сразу согрелся и заснул. Сначала слух его ласкала песенка мамы, а потом — тихий голос, который позвал его на «Христову ёлку».

Эта елка великолепнее, чем та первая, которую он видел, выйдя на улицу.

— Мама! Мама! Ах, как хорошо тут, мама! — кричит ей мальчик, и опять целуется с детьми, и хочется ему рассказать им поскорее про тех куколок за стеклом. — Кто вы, мальчики? Кто вы, девочки? — спрашивает он, смеясь и любя их.

— Это «Христова елка», — отвечают они ему. — У Христа всегда в этот день елка для маленьких деточек, у которых там нет своей елки… — И узнал он, что мальчики эти и девочки все были всё такие же, как он, дети, но одни замёрзли ещё в своих корзинах, в которых их подкинули на лестницы к дверям петербургских чиновников, другие задохлись у чухонок, от воспитательного дома на прокормлении, третьи умерли у иссохшей груди своих матерей, во время самарского голода, четвёртые задохлись в вагонах третьего класса от смраду, и все-то они теперь здесь, все они теперь как ангелы, все у Христа, и Он сам посреди их, и простирает к ним руки, и благословляет их и их грешных матерей… А матери этих детей всё стоят тут же, в сторонке, и плачут; каждая узнаёт своего мальчика или девочку, а они подлетают к ним и целуют их, утирают им слёзы своими ручками и упрашивают их не плакать, потому что им здесь так хорошо…

Так, грезя и радуясь на «Христовой елке», мальчик замерзает во сне.

Полный текст произведения

I. Мальчик с ручкой

Дети странный народ, они снятся и мерещатся. Перед елкой и в самую елку перед рождеством я все встречал на улице, на известном углу, одного мальчишку, никак не более как лет семи. В страшный мороз он был одет почти по-летнему, но шея у него была обвязана каким-то старьем, — значит его все же кто-то снаряжал, посылая. Он ходил «с ручкой»; это технический термин, значит — просить милостыню. Термин выдумали сами эти мальчики. Таких, как он, множество, они вертятся на вашей дороге и завывают что-то заученное; но этот не завывал и говорил как-то невинно и непривычно и доверчиво смотрел мне в глаза, — стало быть, лишь начинал профессию. На расспросы мои он сообщил, что у него сестра, сидит без работы, больная; может, и правда, но только я узнал потом, что этих мальчишек тьма-тьмущая: их высылают «с ручкой» хотя бы в самый страшный мороз, и если ничего не наберут, то наверно их ждут побои. Набрав копеек, мальчик возвращается с красными, окоченевшими руками в какой-нибудь подвал, где пьянствует какая-нибудь шайка халатников, из тех самых, которые, «забастовав на фабрике под воскресенье в субботу, возвращаются вновь на работу не ранее как в среду вечером». Там, в подвалах, пьянствуют с ними их голодные и битые жены, тут же пищат голодные грудные их дети. Водка, и грязь, и разврат, а главное, водка. С набранными копейками мальчишку тотчас же посылают в кабак, и он приносит еще вина. В забаву и ему иногда нальют в рот косушку и хохочут, когда он, с пресекшимся дыханием, упадет чуть не без памяти на пол,

…и в рот мне водку скверную

Безжалостно вливал…

Когда он подрастет, его поскорее сбывают куда-нибудь на фабрику, но все, что он заработает, он опять обязан приносить к халатникам, а те опять пропивают. Но уж и до фабрики эти дети становятся совершенными преступниками. Они бродяжат по городу и знают такие места в разных подвалах, в которые можно пролезть и где можно переночевать незаметно. Один из них ночевал несколько ночей сряду у одного дворника в какой-то корзине, и тот его так и не замечал. Само собою, становятся воришками. Воровство обращается в страсть даже у восьмилетних детей, иногда даже без всякого сознания о преступности действия. Под конец переносят все — голод, холод, побои, — только за одно, за свободу, и убегают от своих халатников бродяжить уже от себя. Это дикое существо не понимает иногда ничего, ни где он живет, ни какой он нации, есть ли бог, есть ли государь; даже такие передают об них вещи, что невероятно слышать, и, однакоже, всё факты.

II. МАЛЬЧИК У ХРИСТА НА ЕЛКЕ

Но я романист, и, кажется, одну «историю» сам сочинил. Почему я пишу: «кажется», ведь я сам знаю наверно, что сочинил, но мне все мерещится, что это где-то и когда-то случилось, именно это случилось как раз накануне рождества, в каком-то огромном городе и в ужасный мороз.

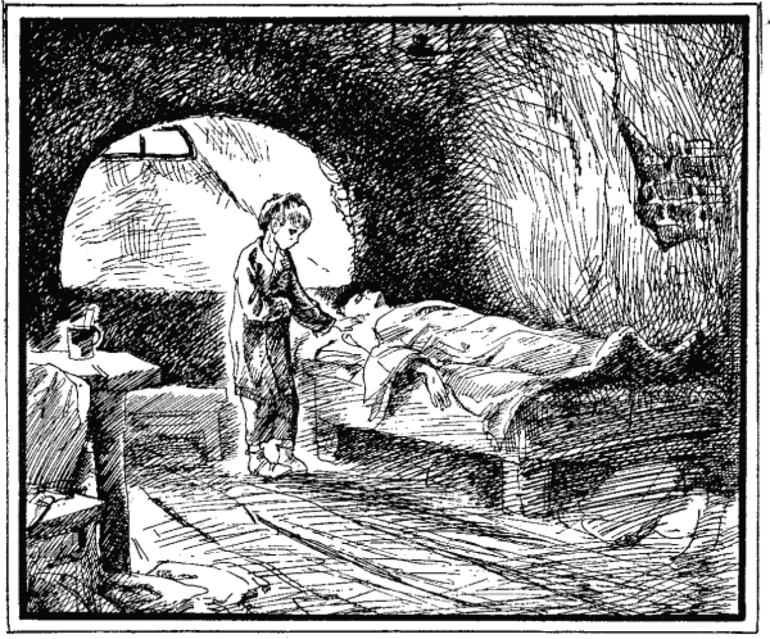

Мерещится мне, был в подвале мальчик, но еще очень маленький, лет шести или даже менее. Этот мальчик проснулся утром в сыром и холодном подвале. Одет он был в какой-то халатик и дрожал. Дыхание его вылетало белым паром, и он, сидя в углу на сундуке, от скуки нарочно пускал этот пар изо рта и забавлялся, смотря, как он вылетает. Но ему очень хотелось кушать. Он несколько раз с утра подходил к нарам, где на тонкой, как блин, подстилке и на каком-то узле под головой вместо подушки лежала больная мать его. Как она здесь очутилась? Должно быть, приехала с своим мальчиком из чужого города и вдруг захворала. Хозяйку углов захватили еще два дня тому в полицию; жильцы разбрелись, дело праздничное, а оставшийся один халатник уже целые сутки лежал мертво пьяный, не дождавшись и праздника. В другом углу комнаты стонала от ревматизма какая-то восьмидесятилетняя старушонка, жившая когда-то и где-то в няньках, а теперь помиравшая одиноко, охая, брюзжа и ворча на мальчика, так что он уже стал бояться подходить к ее углу близко. Напиться-то он где-то достал в сенях, но корочки нигде не нашел и раз в десятый уже подходил разбудить свою маму. Жутко стало ему, наконец, в темноте: давно уже начался вечер, а огня не зажигали. Ощупав лицо мамы, он подивился, что она совсем не двигается и стала такая же холодная, как стена. «Очень уж здесь холодно», — подумал он, постоял немного, бессознательно забыв свою руку на плече покойницы, потом дохнул на свои пальчики, чтоб отогреть их, и вдруг, нашарив на нарах свой картузишко, потихоньку, ощупью, пошел из подвала. Он еще бы и раньше пошел, да все боялся вверху, на лестнице, большой собаки, которая выла весь день у соседских дверей. Но собаки уже не было, и он вдруг вышел на улицу.

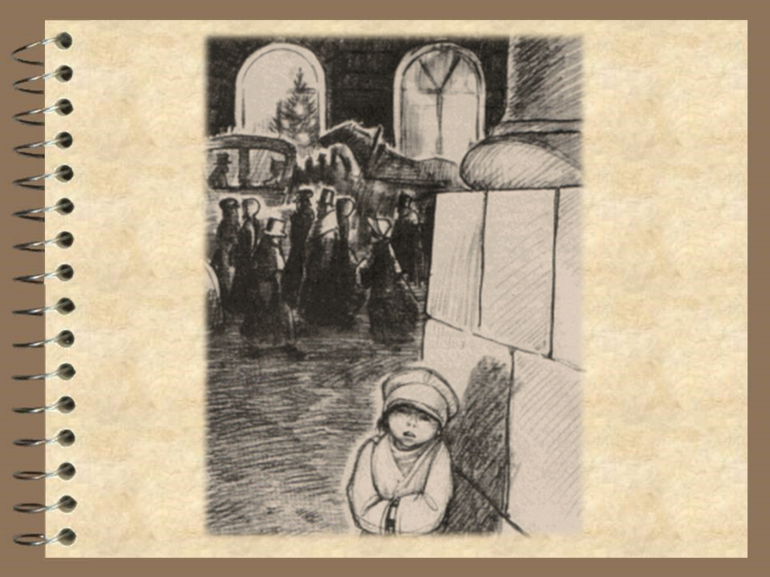

Господи, какой город! Никогда еще он не видал ничего такого. Там, откудова он приехал, по ночам такой черный мрак, один фонарь на всю улицу. Деревянные низенькие домишки запираются ставнями; на улице, чуть смеркнется — никого, все затворяются по домам, и только завывают целые стаи собак, сотни и тысячи их, воют и лают всю ночь. Но там было зато так тепло и ему давали кушать, а здесь — господи, кабы покушать! И какой здесь стук и гром, какой свет и люди, лошади и кареты, и мороз, мороз! Мерзлый пар валит от загнанных лошадей, из жарко дышащих морд их; сквозь рыхлый снег звенят об камни подковы, и все так толкаются, и, господи, так хочется поесть, хоть бы кусочек какой-нибудь, и так больно стало вдруг пальчикам. Мимо прошел блюститель порядка и отвернулся, чтоб не заметить мальчика.

Вот и опять улица, — ох какая широкая! Вот здесь так раздавят наверно; как они все кричат, бегут и едут, а свету-то, свету-то! А это что? Ух, какое большое стекло, а за стеклом комната, а в комнате дерево до потолка; это елка, а на елке сколько огней, сколько золотых бумажек и яблоков, а кругом тут же куколки, маленькие лошадки; а по комнате бегают дети, нарядные, чистенькие, смеются и играют, и едят, и пьют что-то. Вот эта девочка начала с мальчиком танцевать, какая хорошенькая девочка! Вот и музыка, сквозь стекло слышно. Глядит мальчик, дивится, уж и смеется, а у него болят уже пальчики и на ножках, а на руках стали совсем красные, уж не сгибаются и больно пошевелить. И вдруг вспомнил мальчик про то, что у него так болят пальчики, заплакал и побежал дальше, и вот опять видит он сквозь другое стекло комнату, опять там деревья, но на столах пироги, всякие — миндальные, красные, желтые, и сидят там четыре богатые барыни, а кто придет, они тому дают пироги, а отворяется дверь поминутно, входит к ним с улицы много господ. Подкрался мальчик, отворил вдруг дверь и вошел. Ух, как на него закричали и замахали! Одна барыня подошла поскорее и сунула ему в руку копеечку, а сама отворила ему дверь на улицу. Как он испугался! А копеечка тут же выкатилась и зазвенела по ступенькам: не мог он согнуть свои красные пальчики и придержать ее. Выбежал мальчик и пошел поскорей-поскорей, а куда, сам не знает. Хочется ему опять заплакать, да уж боится, и бежит, бежит и на ручки дует. И тоска берет его, потому что стало ему вдруг так одиноко и жутко, и вдруг, господи! Да что ж это опять такое? Стоят люди толпой и дивятся: на окне за стеклом три куклы, маленькие, разодетые в красные и зеленые платьица и совсем-совсем как живые! Какой-то старичок сидит и будто бы играет на большой скрипке, два других стоят тут же и играют на маленьких скрипочках, и в такт качают головками, и друг на друга смотрят, и губы у них шевелятся, говорят, совсем говорят, — только вот из-за стекла не слышно. И подумал сперва мальчик, что они живые, а как догадался совсем, что это куколки, — вдруг рассмеялся. Никогда он не видал таких куколок и не знал, что такие есть! И плакать-то ему хочется, но так смешно-смешно на куколок. Вдруг ему почудилось, что сзади его кто-то схватил за халатик: большой злой мальчик стоял подле и вдруг треснул его по голове, сорвал картуз, а сам снизу поддал ему ножкой. Покатился мальчик наземь, тут закричали, обомлел он, вскочил и бежать-бежать, и вдруг забежал сам не знает куда, в подворотню, на чужой двор, — и присел за дровами: «Тут не сыщут, да и темно».

Присел он и скорчился, а сам отдышаться не может от страху и вдруг, совсем вдруг, стало так ему хорошо: ручки и ножки вдруг перестали болеть и стало так тепло, так тепло, как на печке; вот он весь вздрогнул: ах, да ведь он было заснул! Как хорошо тут заснуть: «Посижу здесь и пойду опять посмотреть на куколок, — подумал мальчик и усмехнулся, вспомнив про них, — совсем как живые!..» И вдруг ему послышалось, что над ним запела его мама песенку. «Мама, я сплю, ах, как тут спать хорошо!»

— Пойдем ко мне на елку, мальчик, — прошептал над ним вдруг тихий голос.

Он подумал было, что это все его мама, но нет, не она; кто же это его позвал, он не видит, но кто-то нагнулся над ним и обнял его в темноте, а он протянул ему руку и… и вдруг, — о, какой свет! О, какая елка! Да и не елка это, он и не видал еще таких деревьев! Где это он теперь: все блестит, все сияет и кругом всё куколки, — но нет, это всё мальчики и девочки, только такие светлые, все они кружатся около него, летают, все они целуют его, берут его, несут с собою, да и сам он летит, и видит он: смотрит его мама и смеется на него радостно.

— Мама! Мама! Ах, как хорошо тут, мама! — кричит ей мальчик, и опять целуется с детьми, и хочется ему рассказать им поскорее про тех куколок за стеклом. — Кто вы, мальчики? Кто вы, девочки? — спрашивает он, смеясь и любя их.

— Это «Христова елка», — отвечают они ему. — У Христа всегда в этот день елка для маленьких деточек, у которых там нет своей елки… — И узнал он, что мальчики эти и девочки все были всё такие же, как он, дети, но одни замерзли еще в своих корзинах, в которых их подкинули на лестницы к дверям петербургских чиновников, другие задохлись у чухонок, от воспитательного дома на прокормлении, третьи умерли у иссохшей груди своих матерей, во время самарского голода, четвертые задохлись в вагонах третьего класса от смраду, и все-то они теперь здесь, все они теперь как ангелы, все у Христа, и он сам посреди их, и простирает к ним руки, и благословляет их и их грешных матерей… А матери этих детей все стоят тут же, в сторонке, и плачут; каждая узнает своего мальчика или девочку, а они подлетают к ним и целуют их, утирают им слезы своими ручками и упрашивают их не плакать, потому что им здесь так хорошо…

А внизу наутро дворники нашли маленький трупик забежавшего и замерзшего за дровами мальчика; разыскали и его маму… Та умерла еще прежде его; оба свиделись у господа бога в небе.

И зачем же я сочинил такую историю, так не идущую в обыкновенный разумный дневник, да еще писателя? А еще обещал рассказы преимущественно о событиях действительных! Но вот в том-то и дело, мне все кажется и мерещится, что все это могло случиться действительно, — то есть то, что происходило в подвале и за дровами, а там об елке у Христа — уж и не знаю, как вам сказать, могло ли оно случиться, или нет? На то я и романист, чтоб выдумывать.

История создания

На написание произведения известного писателя толкнуло сразу несколько событий. Первое произошло 26 декабря 1875 года, когда он вместе с дочкой посетил детский бал и рождественскую елку в клубе художников в Петербурге. Уже на следующий день Достоевский отправился в колонию для малолетних преступников. Эта встреча также оставила массу впечатлений.

В предпраздничные дни автор неоднократно видел на улице нищего подростка, который просил милостыню. Он его называл «мальчиком с ручкой». Все эти события и легли в сюжет рождественской или святочной повести «Мальчик у Христа на елке».

При анализе рассказа можно увидеть, как тесно сюжет перекликается с балладой знаменитого немецкого поэта Фридриха Рюккерта «Елка сироты». Есть общие сходства и с другими известными произведениями:

- «Девочка с серными спичками»;

- «Рождественские рассказы».

К написанию своего рассказа писатель приступил 30 декабря 1875 году, а ровно через месяц он был опубликован совместно с другими материалами о русских подростках. Федор Михайлович старался познакомить читателей с разными детьми, растущими с отцами и без них.

Основная идея

Первая часть произведения носит название «Мальчик с ручкой», она поделена на две главы. В них ведется повествование о разных ребятах. Общее между ними — это возраст и то, что они попрошайки.

И хотя оба подростка одинаково бедны, люди относятся к ним по-разному. Один из них пользуется большей симпатией, чем второй. Он отличается добрым нравом, порядочностью и честностью, несмотря на свое низкое положение. Позднее Христос вознаградит его за эти качества.

В самом начале писатель рассказывает о мальчишке, которого он часто встречал на зимней улице. Нищий был одет не по погоде, он стоял с вытянутой ладошкой и просил денег на пропитание. Автор поинтересовался, что он тут делает, а ребенок рассказал, что у него сильно заболела сестренка, поэтому ему приходится просить милостыню. На полученные средства он приобретет для нее лекарства.

Дальше рассказчик описывает еще несколько историй в этом же жанре, а также повествует о том, что в будущем произойдет в судьбе мальчишек. Некоторые из них станут преступниками. Он рассказывает о том, как живут дети из неблагополучных семей. Такое существование приводит к тому, что многие из них, вырастая, повторяют судьбу своих родителей, начинают злоупотреблять алкоголем, вести асоциальный образ жизни. Эта безрадостная картина и была описана Федором Михайловичем Достоевским в литературном сочинении.

Сюжет рассказа

Главными героями произведения являются два незнакомых друг другу мальчика. Первый достаточно приспособленный, он неплохо выживает на улицах города. Второй оказался в трудной ситуации случайно, поэтому ему приходится гораздо тяжелее, у него нет защиты, помощи ему ждать не от кого.

Рассказанная в произведении история произошла накануне Рождества. Сюжет начинается в подвале здания. На холодном полу брошен старый тюк, на котором лежит очень слабая и больная женщина. Над ней склонился шестилетний мальчуган. Также в помещении живет ворчливая старуха, которая вечно недовольна ребенком.

Семья оказалась в этом городе из-за бедственного положения, она приехала сюда, чтобы заработать денег. Голод заставил мать с ребенком и старухой покинуть насиженные места. Но после приезда женщина сильно заболела, поэтому не смогла устроиться на работу. Холод и голод лишь осложнили ситуацию, в которой оказалось семейство.

Совсем один

Дальше события развиваются трагически. Мальчик начинает замерзать, его мучает чувство голода и жажды. Он пытается разбудить маму, но та не приходит в сознание, поэтому он начинает ее тормошить. Когда подросток дотрагивается до нее, то чувствует холод. Его охватывает страх, он не понимает, что произошло, но его пугает темный и холодный подвал, в котором нет даже света.

Ребенок решается выйти наружу, улица поражает его многочисленными огоньками и количеством праздношатающегося народа. В родном городе мальчика такой красоты не было, в вечернее время его район освещал один тусклый фонарь, а после захода солнце местные жители и соседские ребятишки укрывались в своих домах.

В одном из окон Петербурга нищий мальчик увидел сказочную картинку. В центре стояла красиво наряженная рождественская елка, которая была украшена:

- яблоками;

- мандаринами;

- хлопушками;

- конфетами.

Чтобы не замерзнуть, он решается зайти в дом, поскольку видел, что в эту сказочную дверь входило множество людей, который были приглашены на праздник.

Но хозяйка-барыня, увидев попрошайку, начала размахивать руками, дала ему монетку и прогнала. Все это настолько испугало подростка, что он выронил копейку и убежал.

На своих страницах русский писатель хотел показать жестокость людей. Этой мыслью он руководствовался при написании литературного произведения «Мальчик у Христа на елке».

Богатые хозяева и гости видели, что ребенок одет в легкую одежду, когда на улице стоял сильный холод. У него были явные признаки обморожения — покрасневшие пальцы и нос. Взрослые знали, что мальчик голоден, но этот аргумент на них не подействовал, они не дали ему поесть и отогреться.

Безразличие проявил и блюститель порядка, который нарочно отвернулся от нищего ребенка на улице. А ведь он был обязан помочь — сопроводить в участок, детский приют или больницу. Все эти люди и стали виновниками его смерти. Именно эту проблематику хотел показать Федор Михайлович Достоевский своим читателям.

Праздник на небесах

После того как ребенок покинул богатый дом, он остановился возле витрины магазина. На прилавке были расставлены удивительные куклы с механическим устройством внутри. Ребенок засмотрелся на игрушки и в этот момент с него силой содрали его халатик.

Сильный мороз вынудил его опять искать новое прибежище, в итоге он оказался во дворе. Мальчик спрятался за поленницей дров и задремал. Во сне ему мерещится теплый и красиво украшенный зал, в центре которого стоит огромная рождественская елка, а он водит вокруг нее хоровод. Вместе с ним кружатся прелестные ангелы, которые обнимают и целуют его.

На праздник к Христу пришла и мама главного героя, а также другие детки, у которых в земной жизни этой елки никогда не было.

Пересказ сказки на этом не заканчивается. С утра тело нищего мальчика находит в подворотне дворник. Ребенок умер, замерзнув на холодной улице, но этого наверняка бы не случилось, если бы люди вовремя оказали ему необходимую помощь.

Вот такой печальный, но душевный сюжет получился у романа «Мальчик у Христа на елке». Многие читатели по достоинству оценили сочинение Достоевского, в нем есть смысл, каждый отрывок пробуждает в человеке чувство сострадания, текст трогает до глубины души. Что касается критики, то книга получила множество хороших отзывов. Положительную оценку дали следующие издания:

- «Петербургская газета»;

- «Санкт-Петербургские ведомости».

Учителя рекомендуют читать литературное произведение и подросткам, и взрослым людям. Любой человек найдет для себя что-то познавательное. Школьникам можно слушать рассказ онлайн либо изучать его по читательскому дневнику.

Автор пишет свой рассказ, специально не называя имен главных действующих лиц. Его основная задача заключалась в том, чтобы показать, насколько важна тема человеческого равнодушия. Писатель призывает читателя стать добрее, отзывчивей и благороднее, не проходить мимо чужих бед и несчастий. Только тогда мир станет лучше.

Исследовательская работа

«Мальчик у Христа на елке»

как святочный рассказ в творчестве Ф.М. Достоевского

выполнила ученица 7класса «А»

средней школы № 4

Самсонова Анастасия.

Через все творчество Ф.М. Достоевского проходит мысль о детях, об их ранних впечатлениях, обманутых ожиданиях. Писатель был уверен в чистоте и безгрешности детской души и даже настаивал на этом:

«Слушайте, мы не должны превозноситься над детьми, мы их хуже. И если мы их учим чему-нибудь, чтоб сделать их лучшими, то и они нас учат многому и тоже делают нас лучшими уже одним только нашим соприкосновением с ними».

Актуальность

Среди «униженных и оскорбленных» героев Ф.М. Достоевского особенно выделяются дети, страдающие без вины, наказанные без преступления. Именно эта тема детского страдания звучит в святочном рассказе «Мальчик у Христа на елке». В произведении образ детства скорбный — «дите плачет». Детские слезы здесь воспринимаются как результат неправедной, злой жизни взрослых. И только жанр святочного рассказа позволяет вырваться из будничной суеты, людского равнодушия, заглянуть в мир чудесного, напомнить о добре и милосердии. В настоящее время прерванная традиция публиковать святочные рассказы активно возвращается, с чем связана актуальность нашего исследования.

Ф.М. Достоевский один из первых, кто заговорил о детях беспризорниках. В рассказе «Мальчик с ручкой», сопряженном с рассказом «Мальчик у Христа на елке» писатель заострил внимание на проблеме будущего таких детей. Здесь Ф.М. Достоевский проявил себя как пророк. Проблемы, обозначенные в двух произведениях, актуальны в настоящее время. Статистика выдает страшные цифры: в нынешней России два миллиона беспризорных детей, десятки тысяч малолетних преступников. Наркомания среди детей стала нормой. А ведь дети — будущее России.

Цель исследовательской работы

— рассмотреть рассказ «Мальчик у Христа на елке» как святочный рассказ.

Объектом исследования является рассказ «Мальчик у Христа на елке» и связанный с ним — «Мальчик с ручкой».

Предметом исследования является специфика проявления жанра святочного рассказа в исследуемом произведении.

На основании объекта, предмета и цели курсовой работы нами были сформулированы следующие задачи:

выявить особенности истории возникновения жанра святочного рассказа, определить его жанровые особенности;

определить место рассказа в «святочной традиции» и контексте творчества Ф.М.Достоевского.

Рождественский рассказ (святочный рассказ) — литературный жанр, относящийся к категории календарной литературы и характеризующийся определенной спецификой в сравнении с традиционным жанром рассказа.

При всём разнообразии праздничных рассказов сохранялось главное — особое, рождественское мировосприятие. Истории вмещали в себя мечты о доброй и радостной жизни, о щедрых и бескорыстных душах, о милосердном отношении друг к другу, о победе добра над злом.

В святочном рассказе Лескова «Жемчужное ожерелье» герой-рассказчик рассуждает об особенностях этого жанра: «От святочного рассказа непременно требуется, чтобы он был приурочен к событиям святочного вечера — от Рождества до Крещенья, чтобы он был сколько-нибудь фантастичен, имел какую-нибудь мораль, хоть вроде опровержения вредного предрассудка, и наконец — чтобы он оканчивался непременно весело». Исследователи добавляют, что последнее не всегда обязательно: есть рассказы с грустными и трагическими или драматическими концовками.

Предтечей литературного святочного рассказа явились устные истории или былички, рассказываемые обычно в деревнях в святочные вечера — двенадцать дней после Рождества Христова до сочельника на праздник Богоявления. Святки считались одним из самых больших и шумных праздников крестьянского быта, сочетавших в себе буйное веселье и страх человека перед силами тьмы. По народным представлениям, злые духи приобретали в это время особую власть и свободно расхаживали по земле, вплоть до Крещения. Святочные рассказы обычно повествовали о происшествиях с гадальщицами (встрече с суженым) или о встречах с нечистой силой.

Культ Дома, культ Очага, так уютно пылающего в гостиной и противостоящего уличному ненастью, — все это было хорошо известно русскому читателю по произведениям Ч. Диккенса, по праву признанного родоначальником «рождественского» жанра. «Идеал уюта — идеал чисто английский; это идеал английского Рождества, но больше всего — идеал Диккенса». «Рождественские повести» («Рождественская песнь в прозе», «Колокола», «Сверчок на печи») писателя были переведены в России почти сразу после своего появления. Важную роль сыграли «Повелитель блох» и «Щелкунчик» Гофмана, а также некоторые сказки Андерсена, особенно «Елка» и «Маленькая продавщица спичек».

Одним из главных мотивов в рождественском (святочном) рассказе является мотив, имеющий христианскую основу — это мотив «божественного дитя» — младенца, посланного на землю Богом для спасения человечества.

Мотив «божественного дитя» явно прослеживается в рассказе Н.П.Вагнера «Христова детка» (1888). Подкидыш, найденный и спасенный, этот младенец в канун Рождества символизирует идею любви и милосердия.

Рождественский рассказ содержит в себе моменты, роднящие его со святочной традицией. Это роль сверхъестественного, чуда, которое происходит на Рождество — второй мотив рождественских (святочных) рассказов. Следует отметить здесь и роль беседы, которая часто служит обрамлением основного сюжета, а также тенденцию к внезапным повествовательным ходам, которые придают произведению занимательность.

Святочный рассказ всегда содержит некий нравственный урок, притчу, пробуждает надежду и любовь в сердцах читателей.

Третий мотив рождественского (святочного) рассказа — это мотив «нравственного перерождения». По мнению Диккенса, дети как нельзя лучше способствуют нравственному возрождению, перевоспитанию других персонажей.

В середине XIX в. появляется множество так называемых «ёлочных текстов». Сюжетно их можно классифицировать так:

1) Цикл рассказов, центром которых оказывается сама ёлка — героиня праздничного торжества. Здесь исследователи указывают на влияние сказки Г.Х. Андерсена «Ёлка», сюжетным центром в которой является идея семьи, милосердия, всепрощения.

2) Группа рассказов, восходящих к европейской традиции. В них явно влияние сюжета сказки Андерсена «Девочка с серными спичками» и стихотворения Ф. Рюккерта «Ёлка сироты». Это рассказы: М.Е. Салтыкова-Щедрина «Ёлка» (входит в «Губернские очерки), Ф.М.Достоевского «Мальчик у Христа на ёлке», К.М. Станюковича «Рождественская ночь», «Ёлка».

Таким образом, жанр святочного рассказа в России возник раньше рождественского. Предтечей первого явились устные истории или былички, рассказываемые в святочные вечера. Рождественский же рассказ теснее связан с Рождеством, первые рассказы этого типа появились в Европе. Родоначальником этого жанра признан английский писатель Ч. Диккенс. Непременным финалом в его рассказах была победа света над мраком, добра над злом, нравственное перерождение героев. Святочный рассказ можно распознать по следующим признакам:

хронологическая приуроченность;

наличие элемента чудесного;

наличие рассказчика;

наличие среди героев ребенка;

наличие нравственного урока, морали.

По свидетельству жены Ф.М. Достоевского, А.Г. Достоевской, «Мальчик у Христа на Елке» принадлежал к числу тех художественных произведений, которые в конце жизни писатель больше всего ценил.

В рассказе Ф.М.Достоевского «Мальчик у Христа на елке» есть все вышеперечисленные признаки. Так, его действие происходит в канун Рождества. В образе главного героя отражается мотив «божественного дитя»: младенца Христа, не принятого миром. На образ Христа указывают возраст героя и его одежда: ему лет шесть или даже менее, одет он в какой-то халатик. Именно таким предстает младенец Христос во многих православных иконах. Мотив «божественного дитя» связывает исследуемый рассказ с другими рождественскими произведениями («Сверчок за очагом» Ч.Диккенса, «Христова детка» Вагнера), где ребенок символизирует идею добра и милосердия.

Рассказ «Мальчик у Христа на елке» содержит в себе все жанровые признаки святочного рассказа. Его действие происходит в двух временных пластах: в реальном и в фантастическом. И если реальность оборачивается для героя трагедией (ребенок замерзает в канун Рождества). Эта трагическая развязка роднит рассказ с другими рождественскими произведениями: Г.Х. Андерсена «Девочка с серными спичками» и Ф. Рюккерта «Елка сироты», в которых по сюжету дети-герои обретают счастье, тепло, уют в потустороннем мире.

Фантастический план изображаемого привносит элемент чудесного. Мотив чудесного связан в рассказе с ирреальным, с предсмертным видением замерзающего мальчика. Чудо здесь представлено явлением Иисуса Христа.

В одном из эпизодов из жизни уличных детей показано холодное равнодушие к ним окружающих. «Один из них, — указывает Достоевский, — ночевал несколько ночей сряду у одного дворника в какой-то корзине, и тот его так и не замечал». Автор не случайно употребил несовершенный вид глагола «не замечал». «Не заметил» — действие однократное. Глагол несовершенного вида подчеркивает постоянство действия; «не замечал» выражает безразличие людей к судьбе ребенка как обыденный факт. Как считал Достоевский, преступное равнодушие является причиной преступлений детей. Об этом и говорит следующее предложение: «Само собою становятся воришками». Таким образом, преступления детей — следствие преступлений взрослых. Такое общество ждет в будущем дикость, незнание того, что такое дом, семья, Родина, Бог, а ведь это то, чем скрепляется жизнь человечества, на чем она стоит.

В городе, в котором оказывается мальчик происходит взбалмошное кипение жизни, эгоизм, холодность, отъединенность всех друг от друга, поэтому чувство одиночества и ощущение суеты вокруг не покидает того, кто оказывается в этом огромном пространстве: «И тоска берет его, потому что стало ему вдруг так одиноко и жутко…». Результатом всеобщей разъединенности является равнодушие к детскому страданию: «Мимо прошел блюститель порядка и отвернулся, чтоб не заметить мальчика».

Трагический финал выделяет исследуемый рассказ из контекста всей «святочной традиции», где добро, милосердие должны свершиться на земле. Нет в рассказе и мотива «нравственного перерождения героев», что также отделяет его от многих рождественских произведений. Здесь в образе героя никто не хочет узнать младенца Христа. Ребенок встречается с удивительным равнодушием со стороны взрослых. И только Христос готов распахнуть свои объятия для «униженного и оскорбленного» мальчика.

«Герои-дети Достоевского способны смягчить души черствые, преступные, возродить святые и спасительные чувства, скрытые в глубине души каждого человека. По мысли писателя, дети живут как «некое указание нам», они — посланники Божии на земле. Эту идею воплощает автор, раскрывая удивительное влияние ребенка на взрослого. Дети напоминают о возможности возрождения». Подобного мотива возрождения черствой души в рассказе «Мальчик у Христа на елке» нет. Здесь герой встречается, как отмечалось ранее, с поразительным бездушием и равнодушием к нему со стороны взрослых. В этом произведение Достоевского расходится с традиционными рождественскими (святочными) рассказами, где образ ребенка напоминал взрослому о чем-то добром и вечном. Ф.М. Достоевский словно хочет сказать, что нельзя забывать о страданиях детей не только на земле, но и на небе.

Заключение

В рассказе создается особый психологизм, передающийся через изображаемый поток сознания героя.

Рассказ «Мальчик у Христа на елке» сопряжен, с одной стороны, с темой униженных и оскорбленных, а с другой — с философско-символической проблемой незаслуженных и не подлежащих оправданию, безвинных страданий детей в романе «Братья Карамазовы», где ни одна слезинка ребенка не может стоить счастья всего мира.

Текст: Павел Басинский/РГ

Фото: pixbay.com

Рождество — один из двух главных христианских праздников — вторым является Пасха.

Российский пушкиновед Валентин Непомнящий однажды высказал интересную идею. Он считает, что русская культура, в отличие от западной, то есть европейской и американской, является в большей степени «пасхальной», чем «рождественской». Для западного мира важнее Рождество Христа, появление Его на свет, а для русского — более важны Его смерть на Кресте и Воскресение.

Концепция спорная, но очень любопытная. В самом деле, для русских Пасха является более важным или, скажем, любимым праздником, чем Рождество. Поминовение усопших, память об ушедших в иной мир родственниках отмечается нами с большим, если можно так сказать, рвением, чем чудо появления на Божий свет младенца Иисуса Христа.

Русская литература куда более сосредоточена на теме смерти и вечной жизни, чем на чуде рождения и земной жизни.

Не будем обсуждать — правильно это или неправильно, но это так.

Тем не менее Рождество так же широко празднуется православными людьми, как и католиками, и протестантами.

До революции всякая уважающая себя газета заказывала специальные «рождественские» или «святочные» рассказы. Их писали для газет такие выдающие мастера литературного слова, как Достоевский, Лесков, Чехов, Горький, Леонид Андреев и другие.

У «рождественского» рассказа как жанра есть свои особенности, даже свой канон.

Основателем жанра рождественского рассказа в мировой литературе принято считать Чарльза Диккенса, который в 1843 году опубликовал «Рождественскую песнь в прозе» о старом мрачном скряге Эбинейзере Скрудже (тот любит только свои деньги и не понимает радости людей, празднующих Рождество, но меняет свои взгляды после встреч с духами). В последовавших произведениях 1840-х годов («The Chimes» (1844), «The Cricket on the Hearth (1845), «The Battle of Life» (1846), «The Haunted Man» (1848)). В 1850-х годах Диккенс продолжил писать рождественские рассказы (часто в соавторстве с Уилки Коллинзом, публикуя их в своих журналах Household Words (с англ. - »Домашнее чтение») и All the Year Round (с англ. - »Круглый год»). Именно Диккенс связал рождественскую и социальную тематики, задал постулаты «рождественской философии»: ценность человеческой души, тема памяти и забвения, любовь к «человеку во грехе», тема детства. Традиция Диккенса была воспринята как европейской, так и русской литературой и получила дальнейшее развитие.

Одним из самых пронзительных и печальных рассказов Андерсона на эту тему была сказка «Девочка со спичками» про бедную девочку, у которой не было ни дома, ни одежды, а были лишь спички, которые она сжигала одну за одной, чтобы согреться в новогоднюю ночь. Пока горело пламя, девочка переносилась в разные волшебные места в своем воображении и встречалась с умершей бабушкой. Когда спички закончились, девочка замерзла на улице…

В «рождественском» рассказе почти обязательна тема ребенка и чуда. Рождение младенца Христа в пещере, среди домашних животных, и появление на небе звезды, которая привела вохвов к рожденному в «походных условиях» Спасителю мира, — несомненно, было чудом. И вот от «рождественских» рассказов стали требовать такого же сюжета — чуда, связанного с судьбой ребенка.

Так, самым «рождественским» фильмом в мировом кинематографе является «Один дома». Вы, конечно, помните, о чем этот фильм.

Из русских писателей первым «рождественские» рассказы стал писать Борис Полевой в журнале «Московский телеграф».

Классикой «рождественской» или «святочной» русской литературы являются цикл «Вечера на хуторе близ Диканьки» и «Ночь перед Рождеством» Н. В. Гоголя, хотя тема детства здесь прямо не заявлена.

А вот в рассказе Ф. М. Достоевского «Мальчик у Христа на елке» эта тема звучит отчетливо. И, конечно, с явным переосмыслением отца «рождественского» рассказа Чальза Диккенса, которого Достоевский очень любил.

Вот целый список «рождественских» рассказов русских писателей: Александр Куприн «Елка в капельке», Антон Чехов «Мальчики» и «Ванька», Аркадий Аверченко «Рождественский день у Киндяковых», Леонид Андреев «Ангелочек», Максим Горький «Извозчик», Николай Лесков «Христос в гостях у мужика», Михаил Зощенко «Елка» и другие.

В советское время эта традиция была утрачена.

А жаль!

Неплохо было бы ее возродить!