КАК ТУРГЕНЕВ ПРИДУМАЛ РАССКАЗ «МУМУ»?

КАК ТУРГЕНЕВ ПРИДУМАЛ РАССКАЗ «МУМУ»?

Сюжет произведения писатель позаимствовал из реальной жизни.

В 1852 году Иван Тургенев написал некролог на смерть Николая Гоголя. Петербургская цензура его не одобрила и запретила публиковать. Но в обход запрета текст напечатали в «Московских ведомостях». За это император Николай I приказал посадить Тургенева «на месяц под арест и выслать на жительство на родину, под присмотр». Несколько недель писатель провел в тюрьме, а потом уехал отбывать домашний арест в имение Спасское-Лутовиново.

Именно во время заключения Тургенев создал известный рассказ «Муму». В начале лета 1852 года он сообщил издателю Ивану Аксакову: «…у меня есть небольшая вещь, написанная мною под арестом, которой и приятели мои довольны, и я; — я готов ее Вам послать…»

Сюжет произведения писатель позаимствовал из реальной жизни. В имении его матери Варвары Тургеневой служил немой дворник по имени Андрей — прототип Герасима. Ему пришлось утопить свою собаку, чтобы выполнить требование хозяйки. Однако, согласно мемуарам сестры Тургенева Варвары Житовой, эта «печальная драма» в реальности закончилась по-другому: дворник не вернулся к себе в деревню.

В 1852 году Иван Тургенев написал некролог на смерть Николая Гоголя. Петербургская цензура его не одобрила и запретила публиковать. Но в обход запрета текст напечатали в «Московских ведомостях». За это император Николай I приказал посадить Тургенева «на месяц под арест и выслать на жительство на родину, под присмотр». Несколько недель писатель провел в тюрьме, а потом уехал отбывать домашний арест в имение Спасское-Лутовиново.

Именно во время заключения Тургенев создал известный рассказ «Муму». В начале лета 1852 года он сообщил издателю Ивану Аксакову: «…у меня есть небольшая вещь, написанная мною под арестом, которой и приятели мои довольны, и я; — я готов ее Вам послать…»

Сюжет произведения писатель позаимствовал из реальной жизни. В имении его матери Варвары Тургеневой служил немой дворник по имени Андрей — прототип Герасима. Ему пришлось утопить свою собаку, чтобы выполнить требование хозяйки. Однако, согласно мемуарам сестры Тургенева Варвары Житовой, эта «печальная драма» в реальности закончилась по-другому: дворник не вернулся к себе в деревню.

“

Привязанность Андрея к своей барыне осталась все та же. Как ни горько было Андрею, но он остался верен своей госпоже, до самой ее смерти служил ей и, кроме нее, никого своей госпожой признавать не хотел.

Свой рассказ Иван Тургенев написал под впечатлением от этого случая. «Муму» впервые опубликовали в журнале «Современник» в 1854 году.

Портал «Культура.РФ» благодарит за вопрос читательницу Викторию из Елховки.

Репродукция фотопортрета писателя Ивана Тургенева работы Сергея Левицкого. 1856

Фотография: ТАСС

Никифор Ращектаев. Герасим и дворовые. Иллюстрация к рассказу Ивана Тургенева «Муму». 1978

Калужский музей изобразительных искусств, Калуга

Никифор Ращектаев. Герасим и Муму. Иллюстрация к рассказу Ивана Тургенева «Муму». 1978

Калужский музей изобразительных искусств, Калуга

Игорь Пчелко. Иллюстрация к рассказу Ивана Тургенева «Муму». 1978

Изображение: издательство «Советская Россия», Москва

Сцена из спектакля Вениамина Фильштинского «Муму». 1990 год. Академический малый драматический театр — Театр Европы, Санкт-Петербург

Фотография: mdt-dodin.ru

Бронзовый памятник собаке Муму у Дома-музея И.С. Тургенева на Остоженке, Москва

Фотография: Валерий Шарифулин / ТАСС

Мемориальная доска и скульптурная композиция «В память о собаке» установлены у входа в клуб-кафе «Муму» на площади Тургенева, Санкт-Петербург

Фотография: Юрий Белинский / ТАСС

Бронзовый памятник писателю Ивану Тургеневу и собаке Муму, Черкесск

Фотография: Алексей Гусев / фотобанк «Лори»

Рассказ «Муму» Тургенев создал в 1852 г. Для огромного числа читателей он стал поистине знаковым в творчестве писателя. И 160 лет спустя история глухонемого Герасима и его любимой собачки Муму трогает сердце и заставляет негодовать о несправедливости крепостного уклада жизни дворянских усадеб того времени.

Рассказ смело можно отнести к жанру трагедии, поскольку ни для кого из его героев в истории нет счастливого конца. Герасим – крепостной дворник в имении московской барыни, не имеющий ни одной близкой души. Его неловкая попытка обрести семью не нашла отклика в сердце приглянувшейся ему прачки Татьяны. Дворня всячески помогла ей избежать нежеланного замужества, хотя решающий поворот в судьбе девушки произошел с подачи барыни. Ее волей Татьяну выдали за башмачника Капитона.

Семейная жизнь молодой супружеской четы не исправила страсти Капитона к пьянству. Спустя год Герасим проводил бывшую любимую с ее окончательно спившимся мужем в деревню. Прощание принесло новую встречу. Спасенный из воды щенок становится верным другом одинокого человека. Да только не пришлась барыне ко двору своевольная и не почитающая чинов собачка. Попытка увести Муму со двора не помогла, и пришлось дворнику выполнять жестокий приказ барыни. Накормив своего друга так хорошо, как только смог, отвел Герасим собачку к реке и утопил. А после ушел в деревню, где жил один, не женившись, и не заводя более никогда собак.

Глубокий смысл произведения кроется не только в бесчеловечной власти дворян над крепостными, ломающей судьбы. Молчаливый протест человека, лишенного природой голоса, против этой власти вызывает сострадание. Не в силах отказаться выполнять прямой приказ, он находит в себе мужество сделать свою жизнь такой, чтобы больше никто не смог отнять у него близких. Ведь близких у него больше нет.

История создания

(Памятник Муму, Онфлёр, Франция. Автор: ekke, 2008 г.)

Год 1852 печально известен, как дата смерти великого русского писателя – Н.В. Гоголя. Тургенев, безмерно уважавший Николая Васильевича, как человека и писателя с большой буквы, посвятил ему статью-некролог. Цензура не одобрила текст, но все-таки он был опубликован. За своеволие Тургенева взяли под стражу, и около месяца он прожил в съезжей избе при полицейском управлении в Санкт-Петербурге. Вот там-то им и была написана история о Герасиме и Муму.

Исследователи его творчества полагают, что толчком послужило ужасное соседство с экзекуторской. В смежном помещении приводили в исполнение наказания для крепостных. В то время помещик мог направить любого своего холопа сюда и наказать выпороть. Весь месяц Тургенев слушал крики и стоны истязаемых людей. Уже озвученные в «Записках охотника» идеи получили свое творческое продолжение.

К этому времени имя Тургенева уже состояло на особом контроле цензоров, ведь в 1952 г. прошли публикацию «Записки охотника». В коротких произведениях, вошедших в знаменитый сборник, с разных точек зрения изложена идея о недопустимости и противоестественности крепостничества. Сам писатель об этом говорил так: «В моих глазах враг этот имел определённый образ, носил известное имя: враг этот был – крепостное право».

По завершении ареста писателя сослали в дом его матери в деревеньке Спасское-Лутовиново в Орловской области. Оттуда он написал письмо, предложив своему другу – издателю Ивану Аксакову напечатать новый рассказ во 2-м номере «Московского сборника». Увы, издание оказалось под запретом. Только 11 месяцев спустя – в феврале 1954 г. цензоры подписали разрешение на публикацию в третьем номере журнала «Современник». Если до этого с произведением успел познакомиться только узкий круг друзей Тургенева, то после публикации о нем узнает широкая публика и встречает более, чем благосклонно.

Этапы работы

(Дом-музей Тургенева на Остоженке. Photo: Wikipedia / Shakko, 2013 г.)

Предпосылкой к написанию этого и других произведений стало детство Тургенева. По отзывам современников, мать Тургенева – Варвара Петровна была женщиной с трудным характером. Ее юность прошла под властью деспотичного дяди, после смерти которого она стала богатой невестой. Однако, трудные годы юности не сделали ее мягче или терпимее к людям, напротив, заставили раскрыться самые дурные черты натуры. Крепостных она за людей не считала, полагая себя вправе наказывать их любую вину так жестоко, как только душа изволит.

Не одних лишь крепостных на конюшне секли в вотчине Тургеневых. П.В. Анненков в своих воспоминаниях рассказывает о том, что хотя до собственноручных экзекуций дворни Варвара Тургенева не унижалась, но с сыном не считала нужным себя сдерживать. Писатель всячески избегал возвращаться воспоминаниями в свое детство, в котором по его же словам, ни дня не могло пройти без розог из рук матери. Родом из детства прототипы главных героев рассказа «Муму». В своевольной барыне легко угадываются черты Варвары, а в Герасиме – немого дворника по имени Андрей, на самом деле служившего в имении в Спасском.

Публикация произведения

(Первая публикация в журнале Современник. 1854 год)

Публикация рассказала наделала много шума. Рецензентом «Современника» на тот момент был Николай Родзянко. От его имени министр народного просвещения получил рапорт, в котором произведение было названо «неуместным в печати». Разрешивший публикацию В.Н. Бекетов получил предупреждение министерства.

Между тем писатели и обычные читатели с восторгом отзывались о «Муму». Отзыв Герцена краток и емок: «Чудо, как хорошо!». Одним из первых историю прочел Аксаков и не замедлил дать положительную оценку в письме Тургеневу. С трудом пробился рассказ в публикацию в 1856 г. в составе собрания сочинений писателя. Ходатайствовали об этом Иван Гончаров, князь Вяземский, граф Мусин-Пушкин, критик Павел Анненков.

В ответ на запрос в министерство от официального цензора сборника рассказов – И.А. Гончарова, был получен положительный ответ. Тогда сочли, что в сборнике ранее публиковавшихся произведений спорный текст не привлечет такого разрушительного внимания общественности, как это мог бы сделать повторный запрет на его печать. С этого времени «Муму» переиздавалась многократно и для многих современников и последующих поколений читателей стала одним из самых ярких и запоминающихся произведений И.С. Тургенева.

First publication in 1854 |

|

| Author | Ivan Turgenev |

|---|---|

| Original title | Муму |

| Country | Russian Empire |

| Language | Russian |

| Subject | serfdom, cruelty |

| Set in | Moscow, early 19th century |

| Publisher | Sovremennik |

|

Publication date |

1854 |

|

Dewey Decimal |

891.733 |

| LC Class | PG3420 .A15 |

|

Original text |

Муму at Russian Wikisource |

| Translation | Mumu at Wikisource |

Mumu (Russian: «Муму») is a short story by Ivan Turgenev, a Russian novelist and story writer, written in 1852.

The story of Gerasim, a deaf and mute serf whose life of poverty is brought into sharp relief by his connection with Mumu, a dog he rescued, brought greater national attention to the cruelties of serfdom, and received praise for its brutal portrayal of this institution in Russian society.

Background[edit]

Originally published in 1854, Mumu was written by Turgenev in 1852 while he was in custody for writing an obituary for fellow writer Nikolai Gogol.[1]

From a good family,[2] Turgenev was well-read, and had spent extensive time in the West (he was fluent in German, French, and English). His primary concern, and the main topic of his writings, was Russia, and he wrote only in Russian.[2] Although attempting to improve and distinguish Russia, he was not a Slavophile, but voiced his alignment with the west.[2] Turgenev was most concerned with writing about and discussing serfdom.[2] One reason Mumu was such an indirectly powerful critique of serfdom was the ways in which it showed the terror of absolute power of one human being over another. For this story, and his writings for Gogol’s obituary, Turgenev was banished to his estate.[2]

Although part of the intelligentsia, Turgenev was criticized from both the left and right, as his views were not radical enough for the more revolutionary members of the intelligentsia. Instead, he was viewed as holding consistent liberal, romantic ideals.[2] He was, however, one of the few writers who wrote on behalf of serfs, and against serfdom, treating serfs as humans with complex emotional lives.[3] He once went so far as to take up arms in defense of a serf.[4] This was reflected in his first work, A Sportsman’s Sketches, which was both a condemnation of his mother’s treatment of serfs, and the beginnings of his sympathetic portrayals of the peasantry.

Mumu, therefore, is an intense exploration of serfdom and the position of the Russian peasantry. Gerasim, the main character, is meant to represent the Russian peasant at his most raw: strong but mute, submissive yet resistant.[3] His work and situation is a direct tie to the peasantry, including his portrayal as a Russian folk hero. Turgenev evokes themes of the Russian folk hero, using words such as bogatyri to evoke a strong connection between the peasantry and the heroes of Russia’s past.[3]

Characters[edit]

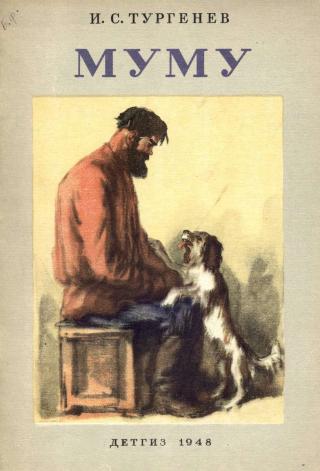

Illustration of Mumu by Vladimir Tabourine

- The landlady (barinya) — The lady of the house. An old, lonely and bitter widow who adheres to everything in the ancient ways. She cruelly decides and manipulates the fate of her serfs. In the story, she is the contrast to Gerasim, but she too is without love and has grown cruel and isolated.[3] Based on Turgenev’s mother, Varvara Petrovna Turgeneva.[5]

- Gerasim — The porter in the household and protagonist of the story. Of remarkable size and strength, but deaf since birth. Gerasim is portrayed as a classical Russian folk figure, as both terrible and wonderful: mighty and sympathetic. He is also a symbol of the peasantry, while also very much his own person.[3] Based on Andrey, who however did not leave the mistress.[5]

- Mumu — The dog rescued, raised, and pampered by Gerasim. The dog is an orphan, like Tatiana, but unlike her is not afraid of Gerasim, but rather loves him unconditionally.[3] She serves as an excellent watch-dog and devoted companion to her master. Ultimately, Gerasim is forced by the lady to drown Mumu in the river after she becomes angered by her rejection and barking.

- Tatiana — A household laundress. Described as a meek and timid woman, with few relations and abundant suffering. Like Gerasim, she is orphaned and alone. She becomes the object of Gerasim’s desire, to which she responds with fear.[3] She is ultimately forced by the lady to marry Kapiton.

- Kapiton Klimov — The shoemaker in the household, and resident drunkard. He is absorbed by self-pity, and forced by the lady of the house to marry Tatiana, whom he does not love.

- Volchok — The old guard dog that sits chained on the property: he does not try to obtain freedom, unlike Mumu, nor is he ever censured: He is meant to represent the downtrodden peasant.[3]

- Gavrila Andreyevich — The head steward of the household who does his mistress’ bidding while also stealing from her.[3]

- Liubov Lubimovna — A household maid, who attends to the mistress, as well as an old companion of Gavrila’s who helps him steal from the mistress.

Plot summary[edit]

The story opens in Moscow, at the home of an unnamed, wealthy, and elderly widow. Mean and spiteful, she has been abandoned by whatever living friends and relatives she still has. The exposition then focuses on one of her porters, Gerasim, a man from the countryside. Born deaf and mute, he communicates with the other servants of the estate via hand signs. He is a man of almost superhuman strength, and was renowned in the country for his work in the fields. After being taken from his village, he eventually settles into life in the city, and, while his presence inspires fear in the other servants, he is able to remain on at least cordial terms with them.

During this time, Gerasim becomes infatuated with Tatiana, the mistress’ laundress. He offers her gifts, including a gingerbread chicken, and follows her, smiling and making his characteristic unintelligible noises. His affection is quite protective, and he threatens a servant who “nags” her too severely. In another incident, Kapiton Klimov, the widow’s shoemaker, speaks “too attentively” with Tatiana, and is, too, threatened by Gerasim.

Kapiton, a drunkard who feels unfairly castigated for his vices, is chosen by the mistress to be married off. Speaking with her head steward, Gavrila, the widow decides that Kapiton shall marry Tatiana. Gavrila, aware of Gerasim’s affections but unable to disagree with his master, relates this to Kapiton, who reacts with fear but ultimately agrees. He then informs Tatiana, who acquiesces but echoes the same concerns. Gavrila comes up with a plan, and, noting Gerasim’s hatred of drunkards, has Tatiana pretend to be drunk in his presence. The plot succeeds, and Tatiana and Kapiton are married. However, Kapiton’s drinking only worsens, and he and his wife are sent away after a year to a small village. As they depart, Gerasim follows them, and hands Tatiana a red handkerchief, causing her to burst into tears.

During this walk, Gerasim encounters a dog drowning in a river. He saves her, whom he names Mumu, and nurses her back to health. He loves Mumu passionately, and she follows him around throughout his daily activities. After a year, the mistress sees Mumu in the yard, and has the dog brought to her. Mumu reacts poorly to the mistress, baring her teeth. The following day, Gavrila is ordered to get rid of Mumu, whose barking disturbs the widow, and he has the footman, Stepan, ambush the dog behind Gerasim’s back and sell her in the market.

Gerasim, distraught, searches for Mumu for the entire day, but Mumu returns. He learns that Mumu’s disappearance was an order from his lady, and begins hiding his dog in his room. However, Mumu’s “whining” is still audible, and when she is finally brought into the yard, her barking alerts the mistress to her presence. Knowing that the servants will be coming for Mumu, Gerasim barricades himself with her in his room, but, after Gavrila signs to him, explaining the situation, he promises to get rid of Mumu himself.

He brings her to a cookshop, giving her a final treat before travelling to the river where he found her, commandeering a rowboat, and eventually drowns her—bringing his rescue of her full circle. He is followed by Eroshka, another servant, who reports back to the others. However, Gerasim does not return until night, when he gathers his things and then departs walking back to his old village. The mistress, initially angry, decides not to search for him, and soon dies. The story concludes with Gerasim returned to his fields, helping reap the harvest.

Prototypes[edit]

The real story with the dog happened at Turgenevs’ house in Moscow. The landlady was Turgenev’s mother, Varvara Turgeneva, and the strong mute serf was Andrey. Unlike Gerasim, Andrey stayed with his mistress.[5]

Varvara Zhitova, Varvara Turgeneva’s adoptive or real daughter, tells a story of a marriage the mistress arranged for two of her favorite serfs, Agafya Semyonovna and Andrey Polyakov. That marriage turned out well, although the mistress demanded that all babies be put away, but they were kept at home secretly, so one day one of them had to have her mouth shut to hide her presence.[5]

Interpretations and Themes[edit]

The Role of Chance:

Chance and coincidence are themes throughout Turgenev’s short works, and Mumu is no exception.[6] Several incidents in the story are based entirely upon coincidence. For instance, Gerasim finds Mumu exactly as his beloved, Tatiana departs with her husband.[6] Mumu is then reduced to a victim of fate; the mistress’s arbitrary cruelty acting as an agent of destiny.[7] While some critics, notably Briggs, have called Turgenev’s use of this device as clumsy, and even “egregious,»[6] it is less pronounced in this particular work than some of his others.

Love and Isolation:

A common theme discussed in this story is the presence and absence of love, and feelings of isolation which drive many of the characters’ decisions.

There are many instances and relationships lacking in affection in this story: Kapiton is not in love with Tatiana, the old woman has no family, and indeed, there is no mention of family in the entire story.[3] At the beginning, this lack of affection seems like an insurmountable barrier: In Gerasim’s love with Tatiana he is unable to overcome his muteness, to express his feelings and bridge this gap.[8] This, however, changes when Gerasim finds Mumu. Mumu represents love in its purest form:[3] Gerasim’s muteness does not limit his ability to express his feelings, and Mumu is unquestionably devoted to him.

These different loves of Gerasim tie the story together:[3] from Tatiana’s departure, to the discovery of Mumu, and ultimately Mumu’s death. The scene where Gerasim drowns Mumu seems almost like a wedding, drawing out the theme of tragic love.[3] This love is, in part, so tragic because of Gerasim’s lack of agency in finding and keeping love.

Gerasim is alone because he has no say, and the old lady forced him to leave his home,[3] thus isolating him and forcing him to give up love. Gerasim goes on to reject love and thus ends the story alone.[3]

Muteness:

In the act of rendering Gerasim both deaf and mute, scholars discuss how Turgenev takes the role of an external observer to the greatest extreme.[8] Due to his sensory failings, the author is unable to accurately represent his consciousness, or to infer his inner thoughts and feelings.[8] In the first scenes of the story, Gerasim’s inability to effectively communicate with his peers leaves him isolated and misunderstood.[9]

Scholars suggest that by naming the dog Mumu, Gerasim finally acquires speech.[8] His once meaningless moans become a meaningful word, that he can share with others. This language does not last long, however, for he is soon ordered to put the dog to death. With the death of Mumu, Gerasim also loses the only language he could possess.[8]

Final Rebellion:

Critics are divided in their interpretations of Gerasims’ two final acts. To some the murder of Mumu represents the “ultimate manifestation of the hero’s enslavement,»[8] and his return to his Homeland represents his defeat. There remains debate whether Gerasim represents a slave resigned to fate or a rebel finally liberated.[8] Some scholars believe that while killing the dog was an act of ultimate submission, it is only after killing Mumu that Gerasim finds the strength to break free.[8]

Textual evidence implies that Gerasim did not plan his escape prior to the killing, because he had to return home to gather his things before breaking away.[9] Furthermore, this idea of ultimate liberation is also supported by Turgenev’s use of animal symbolism.[8] When Gerasim is first brought to the estate he is described as an ox, a strong yet domesticated animal.[9] In contrast, at the end of the story, he is compared to a lion, a wild and uninhibited creature.[9]

Adaptations[edit]

As an extremely influential work, which was taught in schools during the Soviet Regime, Mumu has had many adaptations. Several film and media adaptations have been created since its publication, as this work was extremely influential for many Russian-speaking children.

Several movie adaptations are listed below:

A 1959 Live-Action movie (in Russian)

A 1987 animated film (in Russian) made for TV

A 1998 Live-Action movie (in Russian)

Many songs have also been written referencing the work, including “Why did Gerasim drown Mumu?”

There are also several monuments to Mumu in Russia, the most notable in Turgenev Square, next to Cafe Mumu (see header photo).

References[edit]

- ^ Moser, Charles. The Cambridge History of Russian Literature. Cambridge: Cambridge University Press, 1992. Web.

- ^ a b c d e f Chamberlin, William Henry. «Turgenev: The Eternal Romantic.» Russian Review 5.2 (1946): 10-23.

- ^ a b c d e f g h i j k l m n o Frost, Edgar L.. “Turgenev’s «Mumu» and the Absence of Love”. The Slavic and East European Journal 31.2 (1987): 171–186.

- ^ Zhitova, V. N. Vospominaniya o semje I.S. Turgeneva. Tul’skoye Knizhnoe Izdatelstvo, 1961.

- ^ a b c d «Lib.ru/Классика: Житова Варвара Николаевна. Воспоминания о семье И. С. Тургенева». az.lib.ru.

- ^ a b c Briggs, Anthony D. «Ivan Turgenev and the Workings of Coincidence.» The Slavonic and East European Review (1980): 195-211.

- ^ Kagan-Kans, Eva. «Fate and Fantasy: A Study of Turgenev’s Fantastic Stories.» Slavic Review 28.4 (1969): 543-560.

- ^ a b c d e f g h i Somoff, Victoria. «No Need for Dogs or Women: Muteness in Turgenev’s ‘Mumu’.» Russian Literature 68.3 (2010): 501-520.

- ^ a b c d Turgenev, I.S. “Mumu.” Polnoe sobranie socinenij i pisem v dvadcati vos’mi tomax, vol. 5, 264-92. M.-L.: AN SSSR, 1960-68

External links[edit]

- Story Text (Russian)

- 1987 Animated Movie (Russian)

- 1998 Live-Action Movie (Russian)

- Song: «Why did Gerasim Drown Mumu» (Russian)

First publication in 1854 |

|

| Author | Ivan Turgenev |

|---|---|

| Original title | Муму |

| Country | Russian Empire |

| Language | Russian |

| Subject | serfdom, cruelty |

| Set in | Moscow, early 19th century |

| Publisher | Sovremennik |

|

Publication date |

1854 |

|

Dewey Decimal |

891.733 |

| LC Class | PG3420 .A15 |

|

Original text |

Муму at Russian Wikisource |

| Translation | Mumu at Wikisource |

Mumu (Russian: «Муму») is a short story by Ivan Turgenev, a Russian novelist and story writer, written in 1852.

The story of Gerasim, a deaf and mute serf whose life of poverty is brought into sharp relief by his connection with Mumu, a dog he rescued, brought greater national attention to the cruelties of serfdom, and received praise for its brutal portrayal of this institution in Russian society.

Background[edit]

Originally published in 1854, Mumu was written by Turgenev in 1852 while he was in custody for writing an obituary for fellow writer Nikolai Gogol.[1]

From a good family,[2] Turgenev was well-read, and had spent extensive time in the West (he was fluent in German, French, and English). His primary concern, and the main topic of his writings, was Russia, and he wrote only in Russian.[2] Although attempting to improve and distinguish Russia, he was not a Slavophile, but voiced his alignment with the west.[2] Turgenev was most concerned with writing about and discussing serfdom.[2] One reason Mumu was such an indirectly powerful critique of serfdom was the ways in which it showed the terror of absolute power of one human being over another. For this story, and his writings for Gogol’s obituary, Turgenev was banished to his estate.[2]

Although part of the intelligentsia, Turgenev was criticized from both the left and right, as his views were not radical enough for the more revolutionary members of the intelligentsia. Instead, he was viewed as holding consistent liberal, romantic ideals.[2] He was, however, one of the few writers who wrote on behalf of serfs, and against serfdom, treating serfs as humans with complex emotional lives.[3] He once went so far as to take up arms in defense of a serf.[4] This was reflected in his first work, A Sportsman’s Sketches, which was both a condemnation of his mother’s treatment of serfs, and the beginnings of his sympathetic portrayals of the peasantry.

Mumu, therefore, is an intense exploration of serfdom and the position of the Russian peasantry. Gerasim, the main character, is meant to represent the Russian peasant at his most raw: strong but mute, submissive yet resistant.[3] His work and situation is a direct tie to the peasantry, including his portrayal as a Russian folk hero. Turgenev evokes themes of the Russian folk hero, using words such as bogatyri to evoke a strong connection between the peasantry and the heroes of Russia’s past.[3]

Characters[edit]

Illustration of Mumu by Vladimir Tabourine

- The landlady (barinya) — The lady of the house. An old, lonely and bitter widow who adheres to everything in the ancient ways. She cruelly decides and manipulates the fate of her serfs. In the story, she is the contrast to Gerasim, but she too is without love and has grown cruel and isolated.[3] Based on Turgenev’s mother, Varvara Petrovna Turgeneva.[5]

- Gerasim — The porter in the household and protagonist of the story. Of remarkable size and strength, but deaf since birth. Gerasim is portrayed as a classical Russian folk figure, as both terrible and wonderful: mighty and sympathetic. He is also a symbol of the peasantry, while also very much his own person.[3] Based on Andrey, who however did not leave the mistress.[5]

- Mumu — The dog rescued, raised, and pampered by Gerasim. The dog is an orphan, like Tatiana, but unlike her is not afraid of Gerasim, but rather loves him unconditionally.[3] She serves as an excellent watch-dog and devoted companion to her master. Ultimately, Gerasim is forced by the lady to drown Mumu in the river after she becomes angered by her rejection and barking.

- Tatiana — A household laundress. Described as a meek and timid woman, with few relations and abundant suffering. Like Gerasim, she is orphaned and alone. She becomes the object of Gerasim’s desire, to which she responds with fear.[3] She is ultimately forced by the lady to marry Kapiton.

- Kapiton Klimov — The shoemaker in the household, and resident drunkard. He is absorbed by self-pity, and forced by the lady of the house to marry Tatiana, whom he does not love.

- Volchok — The old guard dog that sits chained on the property: he does not try to obtain freedom, unlike Mumu, nor is he ever censured: He is meant to represent the downtrodden peasant.[3]

- Gavrila Andreyevich — The head steward of the household who does his mistress’ bidding while also stealing from her.[3]

- Liubov Lubimovna — A household maid, who attends to the mistress, as well as an old companion of Gavrila’s who helps him steal from the mistress.

Plot summary[edit]

The story opens in Moscow, at the home of an unnamed, wealthy, and elderly widow. Mean and spiteful, she has been abandoned by whatever living friends and relatives she still has. The exposition then focuses on one of her porters, Gerasim, a man from the countryside. Born deaf and mute, he communicates with the other servants of the estate via hand signs. He is a man of almost superhuman strength, and was renowned in the country for his work in the fields. After being taken from his village, he eventually settles into life in the city, and, while his presence inspires fear in the other servants, he is able to remain on at least cordial terms with them.

During this time, Gerasim becomes infatuated with Tatiana, the mistress’ laundress. He offers her gifts, including a gingerbread chicken, and follows her, smiling and making his characteristic unintelligible noises. His affection is quite protective, and he threatens a servant who “nags” her too severely. In another incident, Kapiton Klimov, the widow’s shoemaker, speaks “too attentively” with Tatiana, and is, too, threatened by Gerasim.

Kapiton, a drunkard who feels unfairly castigated for his vices, is chosen by the mistress to be married off. Speaking with her head steward, Gavrila, the widow decides that Kapiton shall marry Tatiana. Gavrila, aware of Gerasim’s affections but unable to disagree with his master, relates this to Kapiton, who reacts with fear but ultimately agrees. He then informs Tatiana, who acquiesces but echoes the same concerns. Gavrila comes up with a plan, and, noting Gerasim’s hatred of drunkards, has Tatiana pretend to be drunk in his presence. The plot succeeds, and Tatiana and Kapiton are married. However, Kapiton’s drinking only worsens, and he and his wife are sent away after a year to a small village. As they depart, Gerasim follows them, and hands Tatiana a red handkerchief, causing her to burst into tears.

During this walk, Gerasim encounters a dog drowning in a river. He saves her, whom he names Mumu, and nurses her back to health. He loves Mumu passionately, and she follows him around throughout his daily activities. After a year, the mistress sees Mumu in the yard, and has the dog brought to her. Mumu reacts poorly to the mistress, baring her teeth. The following day, Gavrila is ordered to get rid of Mumu, whose barking disturbs the widow, and he has the footman, Stepan, ambush the dog behind Gerasim’s back and sell her in the market.

Gerasim, distraught, searches for Mumu for the entire day, but Mumu returns. He learns that Mumu’s disappearance was an order from his lady, and begins hiding his dog in his room. However, Mumu’s “whining” is still audible, and when she is finally brought into the yard, her barking alerts the mistress to her presence. Knowing that the servants will be coming for Mumu, Gerasim barricades himself with her in his room, but, after Gavrila signs to him, explaining the situation, he promises to get rid of Mumu himself.

He brings her to a cookshop, giving her a final treat before travelling to the river where he found her, commandeering a rowboat, and eventually drowns her—bringing his rescue of her full circle. He is followed by Eroshka, another servant, who reports back to the others. However, Gerasim does not return until night, when he gathers his things and then departs walking back to his old village. The mistress, initially angry, decides not to search for him, and soon dies. The story concludes with Gerasim returned to his fields, helping reap the harvest.

Prototypes[edit]

The real story with the dog happened at Turgenevs’ house in Moscow. The landlady was Turgenev’s mother, Varvara Turgeneva, and the strong mute serf was Andrey. Unlike Gerasim, Andrey stayed with his mistress.[5]

Varvara Zhitova, Varvara Turgeneva’s adoptive or real daughter, tells a story of a marriage the mistress arranged for two of her favorite serfs, Agafya Semyonovna and Andrey Polyakov. That marriage turned out well, although the mistress demanded that all babies be put away, but they were kept at home secretly, so one day one of them had to have her mouth shut to hide her presence.[5]

Interpretations and Themes[edit]

The Role of Chance:

Chance and coincidence are themes throughout Turgenev’s short works, and Mumu is no exception.[6] Several incidents in the story are based entirely upon coincidence. For instance, Gerasim finds Mumu exactly as his beloved, Tatiana departs with her husband.[6] Mumu is then reduced to a victim of fate; the mistress’s arbitrary cruelty acting as an agent of destiny.[7] While some critics, notably Briggs, have called Turgenev’s use of this device as clumsy, and even “egregious,»[6] it is less pronounced in this particular work than some of his others.

Love and Isolation:

A common theme discussed in this story is the presence and absence of love, and feelings of isolation which drive many of the characters’ decisions.

There are many instances and relationships lacking in affection in this story: Kapiton is not in love with Tatiana, the old woman has no family, and indeed, there is no mention of family in the entire story.[3] At the beginning, this lack of affection seems like an insurmountable barrier: In Gerasim’s love with Tatiana he is unable to overcome his muteness, to express his feelings and bridge this gap.[8] This, however, changes when Gerasim finds Mumu. Mumu represents love in its purest form:[3] Gerasim’s muteness does not limit his ability to express his feelings, and Mumu is unquestionably devoted to him.

These different loves of Gerasim tie the story together:[3] from Tatiana’s departure, to the discovery of Mumu, and ultimately Mumu’s death. The scene where Gerasim drowns Mumu seems almost like a wedding, drawing out the theme of tragic love.[3] This love is, in part, so tragic because of Gerasim’s lack of agency in finding and keeping love.

Gerasim is alone because he has no say, and the old lady forced him to leave his home,[3] thus isolating him and forcing him to give up love. Gerasim goes on to reject love and thus ends the story alone.[3]

Muteness:

In the act of rendering Gerasim both deaf and mute, scholars discuss how Turgenev takes the role of an external observer to the greatest extreme.[8] Due to his sensory failings, the author is unable to accurately represent his consciousness, or to infer his inner thoughts and feelings.[8] In the first scenes of the story, Gerasim’s inability to effectively communicate with his peers leaves him isolated and misunderstood.[9]

Scholars suggest that by naming the dog Mumu, Gerasim finally acquires speech.[8] His once meaningless moans become a meaningful word, that he can share with others. This language does not last long, however, for he is soon ordered to put the dog to death. With the death of Mumu, Gerasim also loses the only language he could possess.[8]

Final Rebellion:

Critics are divided in their interpretations of Gerasims’ two final acts. To some the murder of Mumu represents the “ultimate manifestation of the hero’s enslavement,»[8] and his return to his Homeland represents his defeat. There remains debate whether Gerasim represents a slave resigned to fate or a rebel finally liberated.[8] Some scholars believe that while killing the dog was an act of ultimate submission, it is only after killing Mumu that Gerasim finds the strength to break free.[8]

Textual evidence implies that Gerasim did not plan his escape prior to the killing, because he had to return home to gather his things before breaking away.[9] Furthermore, this idea of ultimate liberation is also supported by Turgenev’s use of animal symbolism.[8] When Gerasim is first brought to the estate he is described as an ox, a strong yet domesticated animal.[9] In contrast, at the end of the story, he is compared to a lion, a wild and uninhibited creature.[9]

Adaptations[edit]

As an extremely influential work, which was taught in schools during the Soviet Regime, Mumu has had many adaptations. Several film and media adaptations have been created since its publication, as this work was extremely influential for many Russian-speaking children.

Several movie adaptations are listed below:

A 1959 Live-Action movie (in Russian)

A 1987 animated film (in Russian) made for TV

A 1998 Live-Action movie (in Russian)

Many songs have also been written referencing the work, including “Why did Gerasim drown Mumu?”

There are also several monuments to Mumu in Russia, the most notable in Turgenev Square, next to Cafe Mumu (see header photo).

References[edit]

- ^ Moser, Charles. The Cambridge History of Russian Literature. Cambridge: Cambridge University Press, 1992. Web.

- ^ a b c d e f Chamberlin, William Henry. «Turgenev: The Eternal Romantic.» Russian Review 5.2 (1946): 10-23.

- ^ a b c d e f g h i j k l m n o Frost, Edgar L.. “Turgenev’s «Mumu» and the Absence of Love”. The Slavic and East European Journal 31.2 (1987): 171–186.

- ^ Zhitova, V. N. Vospominaniya o semje I.S. Turgeneva. Tul’skoye Knizhnoe Izdatelstvo, 1961.

- ^ a b c d «Lib.ru/Классика: Житова Варвара Николаевна. Воспоминания о семье И. С. Тургенева». az.lib.ru.

- ^ a b c Briggs, Anthony D. «Ivan Turgenev and the Workings of Coincidence.» The Slavonic and East European Review (1980): 195-211.

- ^ Kagan-Kans, Eva. «Fate and Fantasy: A Study of Turgenev’s Fantastic Stories.» Slavic Review 28.4 (1969): 543-560.

- ^ a b c d e f g h i Somoff, Victoria. «No Need for Dogs or Women: Muteness in Turgenev’s ‘Mumu’.» Russian Literature 68.3 (2010): 501-520.

- ^ a b c d Turgenev, I.S. “Mumu.” Polnoe sobranie socinenij i pisem v dvadcati vos’mi tomax, vol. 5, 264-92. M.-L.: AN SSSR, 1960-68

External links[edit]

- Story Text (Russian)

- 1987 Animated Movie (Russian)

- 1998 Live-Action Movie (Russian)

- Song: «Why did Gerasim Drown Mumu» (Russian)

Тема: И.С.Тургенев. Слово о писателе. История создания рассказа «Муму».

Цель: Познакомиться с впечатлениями детства Тургенева;

познакомиться с историей создания рассказа «Муму»; познакомиться с

портретом главного героя рассказа; окунуться в ту эпоху, в которую жил и

творил писатель. Проанализировать первую часть рассказа (образ барыни и

Герасима). Показать симпатию автора к своему герою, направить

читательское восприятие; обогатить представления учащихся о нравственных

качествах Герасима; выявить душевную щедрость, высокую человечность,

чуткость героя; показать, что душевное богатство и чёрствость,

опустошённость вне социальных отличий.

Ход урока

- Организационный момент.

- Необходима тема для общения

Слово учителя.

— Сегодня мы познакомимся с великим русским писателем И.С.Тургеневым, историей создания рассказа «Муму».

— Сформулируйте учебную задачу, проговорите ее в паре, запишите в рабочую тетрадь. «Сегодня на уроке я хочу научиться анализировать образ героя».

Зачитывает вслух определение портрета. «Портрет – изображение внешности героя: лица, фигуры, одежды, манеры поведения».

Известный французский писатель А. Доде сказал о знаменитом русском писателе так: «Добрый великан… с красивой осанкой, огромного роста, широкоплечий, с румяным лицом чисто русского склада» — именно так выглядел Иван Сергеевич Тургенев. Жизнь его длилась 65 лет.

Сообщение ученика: Село Спасское-Лутовиново находится в нескольких верстах от Мценска, уездного города Орловской губернии. В имении был и роскошный двухэтажный дом с колоннами, почти в 40 комнат, и уютные уголки огромного парка с тенистыми аллеями и прудами, и великолепные цветники. Около дома — «службы»: постройки для дворни (крепостных слуг), которых было около трехсот человек: повара, прачки, столяры, портные, мальчики для побегушек, кружевницы… Подальше — скотный, конный и птичий дворы. Спасское принадлежало Лутовиновым. Последнею из Лутовиновых владела им девица Варвара Петровна, мать будущего писателя. Ей было уже под тридцать, когда в Спасское заехал молодой офицер Сергей Николаевич Тургенев для закупки лошадей с её завода.

Варвара Петровна сразу в него влюбилась: отличался он редкостной красотой. Она пригласила его бывать запросто в ее имении. Сергей Николаевич стал появляться в Спасском. В 1816 году она вышла за него замуж. Через год у них родился сын Николай, а затем 28 октября (9 ноября) 1818 года Иван. Главным лицом в усадьбе была мать писателя Варвара Петровна. Она была очень богатой, ей принадлежала не только усадьба Спасское, но и еще несколько имений и тысячи крепостных крестьян.

Своевольная, властолюбивая, она была умна, образованна… Но, несмотря на свой ум и образованность, была она жестокой помещицей-крепостницей. Никогда не задумывалась она над тем, что крепостные крестьяне тоже люди. Ей ничего не стоило оторвать от семьи и сослать в дальнюю деревню на скотный двор горничную только за то, что та не успела стереть пыль с ее столика, или приказать высечь на конюшне всех садовников, если случайно оказывалось, что кто-то сорвал ее любимый цветок. Прихотям и причудам Варвары Петровны не было конца. Домашний врач из крепостных обязан был каждое утро справляться о ее здоровье, вести записи и отсылать их в Москву двум докторам.

Работа в парах: Сейчас вы внимательно прочитаете статью в учебнике на страницах . Выделите ту информацию, которая не прозвучала в выступлении Кирилла. Выявление затруднений и пути построения из затруднений.

+(Николай Иванович Якушин – заведующий кафедрой истории журналистики и литературы Института международного права и экономики имени А.С. Грибоедова, профессор кафедры литературы в Московском государственном открытом педагогическом университете имени М.А. Шолохова. Н.И. Якушин – известный исследователь истории русской литературы)

На Руси было время, которое в истории называется крепостное право. Что вы знаете о крепостном праве?

Сообщение ученика: Всё население России делилось на несколько групп, называемых сословиями: дворянство, духовенство, купечество, мещанство (мелкие купцы, ремесленники, мелкие служащие), крестьяне. Человек мог перейти из одного сословия в другое в очень редких случаях. Дворянство и духовенство считались привилегированными сословиями. Дворяне имели право владеть землей и людьми — крепостными крестьянами. Больше половины крестьянского населения Центральной России было крепостным. Дворянин, которому принадлежали крестьяне, мог назначать им какие угодно наказания, мог продавать крестьян, например, продать мать одному помещику, а её детей — другому. Крепостные крестьяне считались по закону полной собственностью господина. По сути, это была форма рабства. Крестьяне должны были работать на помещика на его поле (отрабатывали барщину) или отдавать ему часть заработанных денег (платили оброк).

Обратимся к значению слов: барщина, оброк.

Сообщение ученика: Крепостное право – это такие законы, по которым большинство русских крестьян не могли покинуть своих господ-помещиков. По этим законам земля принадлежала помещикам, а работать на ней должны были крестьяне. Богатство помещика определялось тем, сколько у него было «душ» — крестьян мужского пола (женщин за «души» не считали). Были помещики, имевшие несколько тысяч «душ».

Крестьян, «прикреплённых» к помещичьей земле, называли крепостными. Помещики делали со своими крепостными всё, что хотели: возлагали на них непосильную работу, за малейшую провинность отдавали в солдаты, секли – иногда до смерти. Крестьян продавали, словно скотину, при этом разлучали детей с родителями; выменивали крепостных на собак.

Были помещики, которые заводили у себя театры с крепостными актёрами. Были среди крепостных прекрасные музыканты, художники, скульпторы. Все они так же зависели от помещиков, как и те, кто работал в поле. Прекрасные произведения искусства созданы руками крепостных. К сожалению, даже невозможно сосчитать, сколько талантов погибло в крепостной неволе.

Были законы, запрещавшие помещикам жестокое обращение с крепостными, но исполнялись они плохо. Известен, например такой случай. Помещица Наталья Салтыкова, известная своей жестокостью, во цвете лет стала лысеть. Пришлось ей носить парик, а для того, чтобы крепостной парикмахер не открыл кому-нибудь эту ужасную тайну, помещица приковала юношу цепью к клетке, а клетку поставила в своей спальне.

1852 год – написание рассказа «Муму». Исследователи творчества Тургенева определили жанр произведения как повесть, хотя сам Тургенев называл его рассказом. (Повесть —средняя по объему и охвату жизни форма эпической прозы).

1861г – отмена крепостного права

Почему Тургенев обращается к теме повести «Муму» задолго до отмены крепостного права?

Сообщение ученика: В 1852 г умирает Гоголь. Тургенев тяжело пережил смерть писателя. Рыдая составлял некролог. (НЕКРОЛО́Г — статья по поводу смерти какого-нибудь человека с сообщением сведений о его жизни и деятельности). Но власти запретили употреблять имя Гоголя в печати. А за напечатанную статью в «Московских ведомостях» царь лично приказал посадить Тургенева под арест и через месяц выслать на родину под присмотр. Под арестом в полиции Тургенев жил по соседству с помещением, где секли присылаемых владельцами крепостных слуг. Каждый день Тургенев слышал хлест розг и их крики.

Еще в детстве, познав ужас крепостничества, молодой Тургенев писал: « Я не мог дышать одним воздухом, оставаться рядом с тем, что я возненавидел… В моих глазах враг этот имел определенный образ, носил известное имя: враг этот был – крепостное право. Под этим именем я собрал и сосредоточил все, против чего решил бороться до конца – с чем я поклялся никогда не примеряться…» Это была его аннибалова клятва (клятва до конца жизни)– бороться за отмену крепостного права

// твёрдая решимость быть непримиримым в отношении кого-либо или чего-либо до конца//

«Муму» – первое произведение, в котором Тургенев изобличает пороки крепостничества..

Сообщение ученика: Много лет назад в дальней господской деревне Сычево жил глухонемой от рождения мужик, по имени Андрей. Но приметила его барыня (маменька Тургенева Варвара Петровна), восхитилась гвардейским его ростом и медвежьей силой, пожелала иметь того гвардейца у себя при московском доме в дворниках. Пусть колет дрова для кухни и комнат, возит в бочке воду из Александровского фонтана, обхаживает и сторожит барский двор. Ни у кого не будет во всей Москве такого гиганта-дворника, как дворник вдовы полковника Екатеринославского полка. А что нем да глух как пробка — и того лучше!

Для мужика городская работа — легкая, скучная. Но вот жил и жил Андрей, словно б не жалуясь, при барыне до самой ее смерти, службу справлял аккуратно, госпожу свою уважал, ни в чем ей не перечил.

Однажды приглянулась немому тихая дворовая девушка, а барыня, зная это, рассудила отдать ее замуж за другого — он это стерпел. И собачонку свою, по кличке Муму, любимицу, из речки Фонтанки спасенную как-то зимою, отраду и утешение, безропотно утопил сам, коли барыня приказала.

Всё вынес…

История, которую описал Тургенев в своем произведении, не придумана им, а происходила на самом деле. Мать Тургенева Варвара Петровна и немой дворник Андрей – прототипы героев – барыни и Герасима.

Прототип (работают со словарем) Гайдоров = Радько

Запись термина в тетрадях учащихся.

Прототип — реальный человек, облик, поведение, события жизни которого послужили автору основой для создания образа литературного героя.

— Рассказ начинается словами «В одной из отдаленных улиц Москвы, в сером доме с белыми колоннами, антресолью и покривившимся балконом…»

— А вам бы хотелось на миг оказаться в доме барыни?

— Ну что ж, у нас есть такая возможность. Я предлагаю вам просмотреть начало мультфильма. Ваша задача — ощутить атмосферу барского дома и нарисовать словесный портрет барыни.

Просмотр начала мультфильма по рассказу И.С.Тургенева «Муму» (1 кадр — о барыне) 2 минуты

— (В одной из отдаленных улиц Москвы, в сером доме с белыми колоннами, антресолью и покривившимся балконом.)

— Что мы узнали о барыне в самом начале рассказа? (Вдова, окруженная многочисленною дворней. Сыновья ее служили в Петербурге, дочери вышли замуж; она выезжала редко и уединенно доживала последние годы своей скупой и скучающей старости. День ее, нерадостный и ненастный, давно прошел; но и вечер ее был чернее ночи.)

Комментированное чтение первого абзаца рассказа БАРЫНЯ с.189

В одной из отдаленных улиц Москвы, в сером доме с белыми колоннами, антресолью и покривившимся балконом (Почему балкон покривился? скупа она и позабыта-позаброшена) жила некогда барыня, вдова, окруженная многочисленною дворней. Сыновья ее служили в Петербурге, дочери вышли замуж; она выезжала редко и уединенно доживала (Какой оттенок имеет это слово?) последние годы своей скупой и скучающей старости. (Почему автор говорит о её старости именно так?) День ее, нерадостный и ненастный, давно прошел; но и вечер ее был чернее ночи. (Найдите развёрнутую метафору. Что означает эта метафора?) (Утром человека называют его детство и юность, день — это зрелость, вечер — старость. Тургенев хочет сказать, что жизнь этой женщины была безрадостной, и старость совсем мрачной.)

День — это зрелые годы, утро — юность, ночь – старость. Скажите, когда день для нас нерадостный и ненастный (когда нет солнца). А что в жизни может греть так же как солнце? Что способно осветить нашу жизнь? (дружба, любовь). Не было в жизни барыни ни дружбы, ни любви. Почему же? Ведь у неё были дети, рядом были слуги. (Была она чёрствая, капризная и злая.)

— Какую характеристику даёт автор барыне? (Барыня – вдова. Она живёт уединённо, «окружённая многочисленной дворней». «Сыновья её служили в Петербурге, дочери вышли замуж; она выезжала редко». В прошлом у неё было мало радости, да и настоящее приносило одни огорчения: «она…доживала последние годы своей скупой и скучающей старости».)

— Все герои рассказа имеют свои имена, порой даже значащие, кроме барыни. Почему барыня названа в рассказе «причудливой старухой»? (В образе причудливой старухи находит отражение уродливое явление русской жизни начала XIX в., порождённое крепостным правом. Образ героини является собирательным, то есть включающим характерные черты определённого явления).

Образ Герасима, работа в парах.

— Сегодня мы начнем работать над характеристикой Герасима (вот по такому кластеру).

— Сейчас вы получите задания по рядам, задания выполняются в парах. Мы читаем отрывки из 1 главы, а вы выполняете задание (читают ребята по очереди – по 1 предложению) первую главу, ваша задача – выполнить задание. Отвечает один от пары.

1 ряд — Обязанности Герасима в деревне.

Почему Герасим так усердно и много работал? Найти эпитеты

ЖИЗНЬ ГЕРАСИМА В ДЕРЕВНЕ

Барыня взяла его из деревни, где он жил один, в небольшой избушке, отдельно от братьев, и считался едва ли не самым исправным тягловым мужиком.

Одаренный необычайной силой, он работал за четверых-дело спорилось в его руках, и весело было смотреть на него, когда он либо пахал и, налегая огромными ладонями на соху, казалось, один, без помощи лошаденки, взрезывал упругую грудь земли, либо о Петров день так сокрушительно действовал косой, что хоть бы молодой березовый лесок смахивать с корней долой, либо проворно и безостановочно молотил трехаршинным цепом, и как рычаг опускались и поднимались продолговатые и твердые мышцы его плечей.

Словарная работа.

Выяснение лексического значения слов, характеризующих образ Герасима:

Неистомный – не знающий усталости, утомления.

Тягловый мужик- тягло – сколько должны обработать земли с семьи. В данном случае «который выполняет самую трудную работу в поле»

Исправный — бесперебойный, безотказный; аккуратный, внимательный

Трехаршинный цеп 2 метра 13 см.

— Зачем барыня взяла Герасима из деревни? (забавно ей было – такой огромный дворник)

— Как выглядел Герасим? В чём было несчастье Герасима?

— Чем был для Герасима переезд в Москву (с точки зрения его и барыни)?

(Барыня считала, что повысила Герасима, а он же в этом не разбирался, ему лучше было в родной деревне.)

— Тургенев называет Герасима «самым замечательным лицом» из числа всей челяди….Почему? И ещё говорит о нём «славный он был мужик».

— Как относится автор к своему герою?

— Автор пишет, что на работу Герасима «весело было смотреть». Скажите, тот, кто так работает, что на него весело смотреть, получает сам удовольствие от работы?

(По этому описанию можно судить об отношении автора к своему герою: Тургенев словно любуется Герасимом, его силой и жадностью к труду. Тургенев говорит о торжественности неистомной работы Герасима, то есть о его неутомимости и трудолюбии. )

2 ряд — Обязанности Герасима в городе.

Задание: Найти сравнение, объяснить значение

ЖИЗНЬ В ГОРОДЕ

Дела у него было немного; вся обязанность его состояла в том, чтобы двор содержать в чистоте, два раза в день привезти бочку с водой, натаскать и наколоть дров для кухни и дома да чужих не пускать и по ночам караулить. И надо сказать, усердно исполнял он свою обязанность: на дворе у него никогда ни щепок не валялось, ни сору; застрянет ли в грязную пору где-нибудь с бочкой отданная под его начальство разбитая кляча-водовозка, он только двинет плечом – и не только телегу, самое лошадь спихнет с места; дрова ли примется он колоть, топор так и звенит у него, как стекло, и летят во все стороны осколки и поленья; а что насчет чужих, так после того, как он однажды ночью, поймав двух воров, стукнул их друг о дружку лбами, да так стукнул, что хоть в полицию их потом не води, все в околотке очень стали уважать его; даже днем проходившие, вовсе уже не мошенники, а просто незнакомые люди, при виде грозного дворника отмахивались и кричали на него, как будто он мог слышать их крики.

— Как исполнял Герасим обязанности дворника? Почему новые занятия казались ему шуткой?

— Значение сравнения (сила, ловкость, удаль, любовь к работе, к труду – вот что мы видим в этом сравнении «как стекло»)

3 ряд — Интерьер, описание каморки Герасима.

Задание: подобратть ключевые слова – ассоциации.

Что можно сказать о характере Герасима, глядя на обстановку в его каморке?

Ему отвели над кухней каморку; он устроил ее себе сам, по своему вкусу: соорудил в ней кровать из дубовых досок на четырех чурбанах, истинно богатырскую кровать; сто пудов можно было положить на нее- не погнулась бы; под кроватью находился дюжий сундук; в уголку стоял столик такого же крепкого свойства, а возле столика-стул на трех ножках,, да такой прочный и приземистый, что сам Герасим, бывало, поднимет его, уронит и ухмыльнется. Каморка запиралась на замок, напоминавший своим видом калач, только черный; ключ от этого замка Герасим всегда носил с собой на пояске. Он не любил, чтобы к нему ходили.

— Для чего, по-вашему, автор так подробно описывает жильё дворника? На какие детали обращает внимание?

(Описывая силу Герасима, Тургенев употребляет гиперболы, то есть сильные преувеличения. Про кровать писатель говорит: «сто пудов можно было положить на неё — не погнулась бы».)

— Прочитайте ключевые слова ещё раз, какая ассоциация возникает? Какой герой живёт в такой комнате? (Богатырь)

— Скажите, а какой нрав был у Герасима? (строгий, справедливый, серьёзный, рассудительный, степенный)

1 группа

ОТНОШЕНИЯ С ОКРУЖАЮЩИМИ

Со всей остальной челядью Герасим находился в отношениях не то чтобы приятельских, — они его побаивались,- а коротких: он считал их за своих. Они с ним объяснялись знаками, и он их понимал, в точности исполнял все приказания, но права свои тоже знал, и уже никто не смел садиться на его место в застолице.

— Как Герасим относится к другим героям? Почему?

Какие качества Герасима раскрываются через его поступки и отношение к другим героям?

2 группа

ХАРАКТЕР ГЕРАСИМА

Вообще Герасим был нрава строгого и серьезного, любил во всем порядок; даже петухи при нем не смели драться, а то беда! увидит, тотчас схватит за ноги, повертит раз десять на воздухе колесом и бросит врозь. На дворе у барыни водились тоже гуси; но гусь, известно, птица важная и рассудительная; Герасим чувствовал к ним уважение, ходил за ними и кормил их; он сам смахивал на степенного гусака.

— Каково значение слова «степенный»?

Рассудительно-серьезный, отличающийся основательностью поступков, достоинством поведения. 2. Свойственный рассудительному человеку, характерный для него.

3 группа

КАК ПЕРЕНОСИЛ СВОЁ НОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ГЕРАСИМ?

Крепко не полюбилось ему сначала его новое житье. С детства привык он к полевым работам, к деревенскому быту. Отчужденный несчастьем своим от сообщества людей, он вырос немой и могучий, как дерево растет на плодородной земле… Переселенный в город, он не понимал, что с ним такое деется, — скучал и недоумевал, как недоумевает молодой, здоровый бык, которого только что взяли с нивы, где сочная трава росла ему по брюхо, взяли, поставили на вагон железной дороги — и вот, обдавая его тучное тело то дымом с искрами, то волнистым паром, мчат его теперь, мчат со стуком и визгом, а куда мчат-бог весть! Занятия Герасима по новой его должности казались ему шуткой после тяжких крестьянских работ; а полчаса все у него было готово, и он опять то останавливался посреди двора и глядел, разинув рот, на всех проходящих, как бы желая добиться от них решения загадочного своего положения, то вдруг уходил куда-нибудь в уголок и, далеко швырнув метлу и лопату, бросался на землю лицом и целые часы лежал на груди неподвижно, как пойманный зверь. Но ко всему привыкает человек, и Герасим привык наконец кгородскому житью.

(Герасим долго привыкал к новому житью. Он не мог полноценно общаться с людьми из-за своей немоты, и общение с природой заменяло ему человеческое тепло. Герасим скучал и недоумевал, как недоумевает молодой, здоровый бык, который только что пасся на ниве, где росла сочная трава, но его поставили в вагон железной дороги. Кругом всё грохочет, визжит, и поезд мчится неведомо куда.)

— Почему Герасим «швыряет метлу и лопату», а не ставит их или бросает?

— Почему не ложился, а «бросался на землю»? Какое чувство хотел подчеркнуть писатель?

— Герасиму было тоскливо, одиноко в городе. У него не было напряжённой работы, которая приносила бы усталость и удовлетворение. Но… Изменился ли Герасим? Согнула ли Герасима чуждая ему жизнь? Сломался ли он?

(Герасим, которого взяли в город в качестве «представительной фигуры» и только, остался таким же собранным, аккуратным, трудолюбивым и прямым, каким был в деревне. Он сумел сохранить чувство собственного достоинства).

Кластер это блок из нескольких объектов…

Обсуждение созданного в группах кластера «Образ Герасим

V этап. Рефлексивная деятельность

Цель: самооценка учащимися результатов своей учебной деятельности, осознание метода построения и границ применения нового способа действия.

Задание 1 (самоанализ)

-Мы познакомились с главным героем рассказа, используя разнообразные средства создания литературного образа, выделили его основные черты.

-Какие качества героя вам близки, ценны для вас?

Задание 2 (самооценка)

-Вернитесь к цели урока. Достигли вы ее или нет? Что помогло достигнуть цели?

-Может ли составленный кластер пригодиться в будущем?

-Понравилось ли работать в группе? Какая группа выступила с более полным и интересным ответом? Какой группе поставим «5», какой «4»? Почему?

— Герасим подобен русскому былинному богатырю. Матушка-природа одарила его красотой, здоровьем, умом, добрым сердцем, но забыла подарить речь и слух. Герасим любит крестьянскую работу, умеет трудиться на земле. Он не сдался, когда оказался в городе. Герасима отличает стойкость характера, сила духа и оптимизм.

Во всём Герасим любит порядок, аккуратность. Наш герой — один из тех, кто хорошо знал свое место, место крепостного, готового «в точности» исполнить приказания барыни. Но наступит время, когда образцовый слуга, проявив неслыханную дерзость, самовольно уйдет от барыни. Причины ухода останутся для окружающих загадкой. Но это предмет разговора на следующих уроках.

Домашнее задание: Прочитать с. (пересказ)

Поделиться новостью в соц. сетях:

Каждая книга имеет свою историю, в том числе дату рождения — год, когда она впервые была опубликована. С этого времени начинает исчисляться возраст книги. И, как и у людей, у книг бывают юбилеи. Так, в этом году исполняется 165 лет со дня выхода самого трогательного рассказа Ивана Сергеевича Тургенева – «Муму», над которым мы так плакали в детстве.

Грустную историю о вздорной барыне, глухонемом Герасиме и его верной собачке, наверное, знает каждый. Этот рассказ принадлежит к числу лучших произведений новеллистического жанра во всей мировой литературе. Но многие ли знают историю его создания?

Рассказ был написан Тургеневым в тяжёлой обстановке. В марте 1852 года в Москве и Петербурге из уст в уста передавалась горестная весть – умер Гоголь. Страна лишилась крупнейшего писателя, борца против барского и чиновничьего произвола, защитника прав человека. В столицах свирепствовал цензурный террор. Царское правительство приняло все меры, чтобы ни одна заметка о смерти Гоголя не проникла в печать. Однако в «Московских Ведомостях», вопреки запрету цензуры, появилась взволнованная статья Тургенева, озаглавленная «Письмо из Петербурга». В этой статье Гоголь был назван «великим человеком, который своим именем означил эпоху в истории нашей литературы, которым мы гордимся, как одной из слав наших!».

За эту статью царь лично приказал посадить Тургенева под арест и через месяц выслать на родину под присмотр. Под арестом Тургенев жил по соседству с экзекуционной, где секли присылаемых владельцами крепостных слуг. Хлёст розог и крики крестьян, наверное, вызывали в памяти и соответствующие впечатления детства. В таких условиях и был написан рассказ «Муму».

В письмах к друзьям и издателям Тургенев признавался, что основа сюжета была взята из детских воспоминаний. Прототипами героев рассказа стали мать Тургенева – Варвара Петровна и немой дворник Андрей. Образы дворецкого и домашнего врача также были списаны из реальных людей.

Жизнь матери писателя складывалась очень несладко: сначала она жила в бедности, терпела издевательства отчима и сводных сестер, а позже – дяди. После смерти дяди получила в наследство богатство и крепостных, вышла замуж за богатого помещика. Жизненные перипетии сказались на характере барыни. Она была женщиной властной, жестокой и беспощадной. Ее крепостные могли быть наказаны за пустяки. Дворня знала, что если у барыни хорошее настроение, это ненадолго. Все эти черты характера сохранились и в образе хозяйки имения из «Муму».

Немой дворник Андрей, привезенный из деревни, был очень предан хозяйке. Варваре Петровне нравилась в нем не только богатырская сила, но и умение красиво одеваться. Известно, что он предпочитал рубахи красного цвета и добротные армяки.

Единственной радостью стала для него маленькая собачка, белая с коричневыми пятнами. Он подобрал её бездомным, беспомощным щенком и приютил у себя в каморке. Дальше всё происходило так же, как у Тургенева в рассказе. Немой Андрей лишился своей последней привязанности. По приказанию барыни он утопил маленькую собачку Муму в Москве-реке. Только Андрей ещё долго работал дворником у Варвары Петровны, а тургеневские Герасим «с мешком за плечами и длинной палкой в руках» навсегда ушёл из барского дома.

Положив в основу рассказа действительные события, писатель раскрыл их подлинный смысл и глубокое социальное значение. В образе богатыря Герасима Тургенев показал духовное богатство и силу порабощенного русского крестьянина.

Рассказ «Муму», написанный под арестом в Петербурге, Тургеневу удалось с помощью друзей напечатать. Он был помещён в третьей книжке журнала Некрасова «Современник» за 1854 год. Полиция спохватилась уже после, когда рассказ был напечатан.

Из секретной переписки цензурного ведомства того времени сохранилось любопытное донесение чиновника. «Рассказ под названием «Муму», – говорится в донесении, – я нахожу неуместным в печати, потому что в нём представляется пример неблаговидного применения помещичьей власти к крепостным крестьянам… Читатель, по прочтении этого рассказа, непременно должен исполниться сострадания к безвинно утеснённому помещичьим своенравием крестьянину, несмотря на то, что сей последний честно и усердно исполняет все свои обязанности. Нельзя не заметить, что цель автора состояла в том, чтобы показать, до какой степени бывают безвинно утесняемы крестьяне помещиками своими. Хотя здесь выставляется не физическое, но нравственное утеснение крестьянина, это нисколько не изменяет цели рассказа, а, напротив, по мнению моему, усиливает эту неблаговидность».

Этот документ, написанный рукою царского чиновника, подтверждает, как велика художественная выразительность и идейная сила тургеневского произведения.

В 1856 году цензура, наконец, разрешила напечатать рассказ в сборнике Тургенева. Власть поняла, что запрет «Муму» вызовет в обществе недовольство, поэтому выгоднее его разрешить. Виднейшие русские и зарубежные писатели дали рассказу высокую оценку.

Прочитано 3 122