История создания “После бала”

После прочтения любого произведения возникает вопрос о том, как автор создавал свой шедевр: было ли оно фантазией или реальностью. «После бала» – эмоционально глубокий и сильный рассказ, и читателю хочется не только понять его идею, но и узнать, как происходил процесс его зарождения. Какова же история создания рассказа «После бала»?

История рассказа

История создания “После бала” основана на реальных событиях. Конечно в произведении присутствует художественный вымысел, но большая его часть является правдой. Идею рассказа Л. Н. Толстому подал его брат, который проживал вместе с писателем в Казани во времена студенчества. Сергей Николаевич был безумно влюблен в одну молодую особу Вареньку. Она была дочерью местного градоначальника. Брат писателя частенько заезжал в гости, восхищаясь и любуясь дамой своего сердца.

Но однажды произошло то, что на всегда изменило жизнь молодого человека. Он совершенно случайно увидел, как отец девушки, который казался ему образцом порядочности и интеллигентности, находясь на службе, избивает солдата. Сергея Николаевича настолько поразили метаморфозы, произошедшие с этим человеком, что в дальнейшем он не смог общаться с Варей и перестал бывать в их доме.

Толстому понравилась история брата, так как он во всех своих работах выступает категорически против насилия и угнетения человека человеком. В итоге писатель создал произведение, которое обличает такие пороки общества, как жестокость и унижение человеческого достоинства, и пытается донести до читателя, что люди, независимо от социального статуса равны. Автор очень долго не мог придумать имя своему детищу, склоняясь к названию «Отец и дочь» , но в результате рассказ был назван «После бала».

Данная статья поможет школьникам написать сочинение «История создания рассказа «После бала». Здесь поясняется, каким образом Толстому пришла в голову идея написать такое произведение, какие острые темы он старается затронуть.

Посмотрите, что еще у нас есть:

Тест по произведению

Доска почёта

Чтобы попасть сюда — пройдите тест.

-

Furuzon Pulodi

9/10

-

Илья Иващенко

10/10

-

Artur Pustovarov

10/10

-

Альбина Айтмаганбетова

10/10

-

Денис Погребняк

5/10

-

Вера Яковлева

10/10

-

Магомедбег Шарифов

10/10

-

Ирина Логинова

10/10

-

Никита Попечаев

8/10

-

Расул Гасанов

10/10

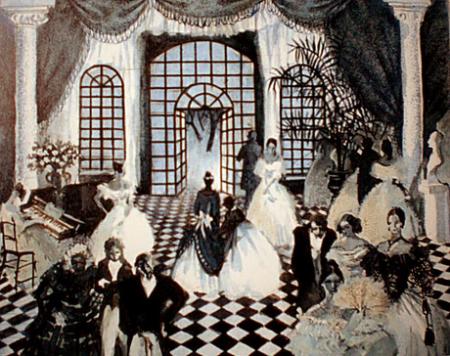

(Л.Толстой «После бала», эскиз к иллюстрации В.Кожевниковой)

Рассказ Л. Н. Толстого «После бала» — небольшое по объему произведение, написанное в духе русского реализма.

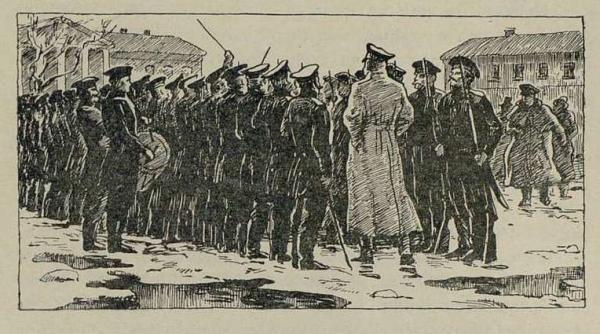

Повествование ведется от лица Ивана Васильевича, испытавшего жестокое разочарование от сцены избиения солдата. Отношение к градоначальнику, накануне еще восторженное, наутро кардинально меняется после того, как он приказывает избить беглого татарина. Полковник, приятный человек и душа компании, оказывается двуличным и жестоким. Он бьет истекающего кровью солдата по лицу, считая, что тот недостаточно страдает. Под впечатлением от увиденной им отвратительной сцены юноша отказывается от намерения жениться на дочери градоначальника, Вареньке.

В рассказе автор в аллегорической форме отразил собственное разочарование в формальной христианской вере, которую исповедовал в течение многих лет. Писатель дал понять, что жестокие нравы, царившие в России во времена правления Николая «Палкина», не изменились.

История создания

В основу повествования легли реальные события, происходившие в личной жизни брата Льва Николаевича, Сергея. Будучи студентом казанского университета, Сергей Николаевич был частым гостем в доме военачальника А. П. Корейши, дочь которого, Варенька, очень ему нравилась. После увиденной молодым человеком экзекуции, которую инициировал отец девушки, чувства влюбленного охладели.

История произвела сильное впечатление на Льва Николаевича и, спустя много лет, он решил к ней вернуться. Писатель много размышлял над тем, как озаглавить произведение: вначале назвал его «Дочь и отец», затем «А вы говорите». Третий вариант заголовка стал окончательным.

Сюжет построен на контрастах. Вначале рассказчик не скупится на восторженные эпитеты в адрес статного моложавого градоначальника с румяным лицом, непроизвольно располагавшего к себе людей. Во второй половине произведения этот же милый старик с жестокой гримасой на лице бьет и без того страдающего солдата.

Сошедшая на нет любовь молодого человека к дочери узурпатора наглядно демонстрирует душевные терзания самого Льва Николаевича, разочаровавшегося в основах христианской веры, немилосердных и бессмысленных, в его понимании. Действие происходит в православный праздник Прощенное Воскресенье, и это еще один контраст для читателей.

Этапы работы

В 1855 г. Толстой работал над проектом реформирования русской армии. Некоторые идеи проекта нашли впоследствии отражение в рассказе. В частности, протест против варварского наказания, когда виновника прогоняли сквозь строй и били палками.

Рассказ был написан в 1903 г., действие в нем относится к 40-м годам XIX в., эпохе царствования Николая Первого, отличавшегося жестокостью. Задолго до создания произведения, в 1886 г. Толстой описывал сцену экзекуции в своей статье «Николай Палкин». Толчком для создания рассказа стала просьба Шолом-Алейхема написать рассказ для благотворительного альманаха в пользу жертв кишиневского погрома.

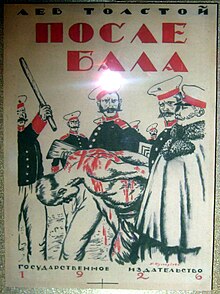

Публикация произведения

Впервые рассказ был напечатан уже после кончины писателя, в 1911 г., в сборнике его посмертных произведений.

Литературный критик Д. Лукач высоко оценивал художественные качества рассказа и подчеркивал, что в поздних произведениях автор так же выступает величайшим художником своего времени. Тепло отзывались о нем и другие литераторы – современники Толстого и критики более поздних периодов.

Будучи мыслителем великого масштаба, писатель оснастил свое, небольшое по объему произведение философской «начинкой», заставляющей не одно поколение читателей задумываться над вечными вопросами добра и зла.

- Сочинения

- По литературе

- Толстой Лев

- История создания рассказа После бала

История создания рассказа После бала Толстого

Произведения Льва Толстого отличаются реалистичностью. Он, и как писатель, и как просто человек, не мог мириться с жестокостью и несправедливостью, что царили в окружающем его мире и своими произведениями боролся со злом.

Небольшой по объему рассказ «После бала» был напечатан в 1911 году, уже после смерти писателя, но написал он его далеко раньше, еще в 1903-м, а замысел произведения созрел еще раньше. Ему не давала покоя одна реальная история из жизни его брата Сергея, пока эта история не стала основой рассказа.

В студенческие годы Лев Николаевич жил вместе с братьями и сестрой в Казани. Его очень впечатлил случай, произошедший с его братом Сергеем, который влюбился в дочь городского военачальника. Любовь к Варе переполняла все его чувства. Часто бывая в имении невесты, на которой он хотел вскоре жениться, он испытывал уважение к милому и уважительному отцу Вари. Этот милый, красивый полковник с изысканными манерами вызывал одно умиление, пока не проявил себя в другом, истинном облике.

Однажды, на второй день после бала, перед Сергеем предстала страшная картина избиения до смерти солдата, а этим процессом зверски руководил тот самый полковник, отец Вари. Провинившегося солдата наказывали шпицрутенами. На это было страшно смотреть, как его прогоняют по выстроенному коридору, и от каждого, стоящего в этом коридоре, он получает удары батогами.

От того, что увидел, Сергей пережил сильное потрясение. Он перестал бывать в доме этих людей и отказался жениться на Вареньке.

Эта вот история и легла в основу написания рассказа. Писатель долго думал над тем, как назвать этот рассказ. Были разные варианты, но рассказ получил название «После бала». Такое название очень точно подчеркивает идею рассказа. Бал с его великолепием и красотой закончен и наступила страшная жестокая реальность. Образованные, воспитанные люди на самом деле оказались жестокими и бессердечными. На бале полковник был милым и обаятельным, а на второй день его невозможно уже назвать таким, он предстает грозным и страшным в гневе.

В рассказе автор описывает реальные места, где происходили события. Это Казанский Родионовский институт благородных девиц на окраине Казани, это и место, где наказывали «татарина за побег» (сейчас это улица Толстого).

Толстой своим рассказом выступил против бесчеловечного отношения власть имущих к простым людям, против гнета, зла и насилия.

2 вариант

После прочтения какого-либо произведения у любопытного читателя всегда возникает интерес к тому, как же оно было создано, долго ли писалось и что послужило прототипом героев. «После бала» Толстого – эмоционально насыщенный рассказ, что придаёт ещё большей заинтересованности к истории его создания.

Интерес к истории в данном случае обоснован, поскольку «После бала» основан на реальных событиях. Конечно, не всё в нём является правдой, где-то автор приукрасил для того, чтоб было увлекательнее, но в целом сюжет был взят из жизни. У Льва Толстого был брат, который и рассказал писателю эту историю. Он влюбился в девушку по имени Варенька, не чаял в ней души и частенько навещал девушку, любовался ей, говорил с нею. Она была дочерью градоначальника, который тоже импонировал молодому человеку. Но однажды, как и в рассказе, он увидел отца Вареньки вне их дома, на службе. Мир молодого человека перевернулся, ведь вместо такого привычного интеллигентного и доброго отца его возлюбленной перед ним предстал очень злой человек. Отец Вареньки избивал солдата.

Понимающий людей брат Толстого просто не мог принять такого удара, он не понимал, как можно бить людей, когда все мы сделаны из одного мяса. Именно жестокость, которая скрывалась под личиной добродушия так поразила парня. После этого он начал остывать не только к мужчине, но и к его дочери. Возможно, и даже скорей всего, девушка не была такой же, как градоначальник, однако после увиденного молодой человек уже не смог бы иметь с ней отношения, как минимум потому, что приходилось бы взаимодействовать ещё и с отцом девушки, чьи метаморфозы повергли парня в шок.

Лев Николаевич был впечатлён рассказом своего брата. Писатель всегда выступал против насилия, против угнетения человеком собрата, именно поэтому он решил написать об этом произведение, уместив туда сразу и свои идеи, и такой весьма любопытный рассказ брата. Толстой умел в своих произведениях передавать настроения героев, поэтому рассказ вышел таким интересным и драматичным в какой-то мере. Интересен тот факт, что писатель долго не мог определиться с названием своего творения. Сначала он хотел назвать его просто «Отец и дочь», но подумав, что это слишком простое и прямое название, передумал. Назвав рассказ «После бала», он как бы сделал намёк на то, что основные перемены в обоих героях случились именно наутро после торжества.

Также читают:

Картинка к сочинению История создания рассказа После бала

Популярные сегодня темы

- Сочинение Характеристика и образ Манилова в поэме Гоголя Мертвые души

История Гоголя представляет собой масштабную аллегорию, которая изображает глубоко мистические и религиозные смыслы. Пласт описания помещиков представляет перед читателем изображение грехопадения

- План Слова о полку Игореве

1) Вступление. Рассказ о Бояне, жителях Руси о войнах и правителях. 2) Затмение солнца. Победа Игоря и его самоуверенность довела до беды. Пока войска наслаждались пиром пришли враги и некоторых убили, а выживших взяли в плен.

- Анализ повести Собака Баскервилей Дойла

Произведение является составной частью цикла литературных творений, который объединяются наличием общего героя в лице гениального сыщика Шерлока Холмса.

- Портрет Плюшкина в поэме Мертвые души (описание внешности) Гоголя сочинение

Степан Плюшкин — это один из тех помещиков, у которых Чичиков скупал мертвые души. Герой посещает его последним. Образ Плюшкина символизирует максимальное падение человеческой личности, которая уже не может измениться и исправиться.

- Сочинение Тарас Бульба — характер, рожденный временем 7 класс

Произведение, представленное в жанре повести, повествует об исторических событиях второй половины XVII века в период борьбы запорожских казаков против иноземных захватчиков.

- Сочинения

- По литературе

- Толстой Л. Н.

- История создания После бала

История создания После бала рассказа Льва Толстого

У русского писателя Льва Николаевича Толстого все произведения отличаются редкой реалистичностью. Он не приветствовал жестокость и несправедливость, которая господствуют в обществе, поэтому в своих произведениях боролся со злом.

Его рассказ «После бала» был издан в 1911 году, к сожалению уже после смерти писателя. Автор написал этот рассказ в 1903 году, а замысел был готов ещё раньше. В основе рассказа лежала реальная история из жизни его брата Сергея, хотя и приукрашенная автором художественным вымыслом.

Его брат, в молодости, страстно влюбился в дочь городского военачальника Варю, в Казани. Брат часто ездил к ней в имение, восхищался её красотой и умение общаться с людьми, хотел на ней жениться. Он уважительно относился к её отцу, который казался ему добропорядочным офицером, пока не стал свидетелем жестокости этого человека. Однажды утром, после бала, в доме невесты наказывали солдата, его избили до полусмерти, по приказу отца девушки. Сергей пережил сильное потрясение. Он перестал ездить в дом к Варе, а вскоре и во все отказался от женитьбы. Увиденное им происшествие остудило сердце юноши. Писатель, когда узнал об этой ситуации, был поражен и написал рассказ.

Именно эта история и стала основой рассказа. Автор долго выбирал название для произведения. Отпросив более полусотни названий, он остановился на названии «После бала». Это название точно подчеркнуло основную идею рассказа. Бал был великолепен и роскошен, но после его окончания проступила реальность с её жестокостью и бессердечием. Люди, которые представляли в высшем обществе как образованные и воспитанные, на самом деле были жестокими и безжалостными. На бале полковник был обаятельным и приятным человеком, а после бала он показал своё истинное лицо, жестокости и ненависти к окружающим. Он был страшен в гневе.

В рассказе автором описано реальное место, где происходили данные события. Это институт благородных девиц в Казани.

В этом рассказе автор выступает против жестокого отношения богатых к простым людям, против крепостничества, зла и ненависти.

Этот рассказ эмоционально насыщен, что и привлекает к нему интерес читателей. Толстой всегда был против насилия и угнетения.

Вариант 2

У любого рассказа есть своя история, о том, как она была создана, кем и что сподвигло автора на ее написание. Причинами могут быть разными, бурная фантазия автора или же в основу может быть заложена реальная история.

Так произошло и с рассказом «После бала» написанным всемирно известным русским писателем Львом Николаевичем Толстым. Реальным событием стала история рассказанная братом автора о его возлюбленной, в которую он был тайно влюблен еще во времена студенчества. Она оказалась дочерью военного градоначальника А.П.Корейши, которые жили по соседству с Толстыми. Будучи вхожим в дом молодой девицы, Сергей Николаевич украдкой восхищался красотой Вареньки, а так же ее отцом, который на тот момент казался ему воплощением порядочности и интеллигентности. Для него он был, чуть ли ни эталоном.

Но до определенного случая.

И случай этот произошел в аккурат после одного праздничного мероприятия, в те времена принято было именовать бал.

Брат Льва Николаевича, стал случайным свидетелем этого инцидента. А именно, как однажды этот градоначальник зверским образом избивал солдата. И перед его взором предстали два совершенно разных человека. Впоследствии он перестал видеться с предметом своих грез и мечтаний и соответственно бывать в их доме, где был частым гостем.

И вот тогда Толстой старший и решил написать этот рассказ, в котором он хотел отразить все пороки и качества человека который скрывался за маской порядочности. Кроме того отразить тот факт когда один человек угнетает другого используя свое служебное положение. Автор старается в своем произведении охватить не только пороки на примере одного человека, но и всего общества в целом. Жестокость, хамство и унижение, которые так широко распространены среди людей, которые занимают определенный пост, высокое звание или чин в светских кругах.

Целью становится донести до читателя и осознание им, что люди на земле все равны и это равенство ни как не зависит от того положения в обществе которое он занимает.

Также еще одним аспектом, над которым трудился автор, и долгое время не мог придумать это название произведение. Сначала это было «Отец и дочь», но поскольку Варенька здесь как бы тот образ, который, ни как не повлиял на судьбу героя. И не освящается проблема отцов и детей. В результате рассказ и был, переименовал в «После бала», который отражает суть проблемы, которая произошла после которого все и случилось.

История создания После бала

Несколько интересных сочинений

- Анализ рассказа Чехова Хамелеон 7 класс

Рассказ «Хамелеон» был написан в 1884 году. Лейтмотивом произведение становится сатирическое высмеивание мещанских нравов. В центре сюжета – история полицейского надзирателя Очумелова, которому в рассказе предстоит

- Характеристика и образ Ивана в сказке Конек-горбунок сочинение

Главным героем сказки «Конек-Горбунок» П. Ершова является молодой смекалистый парнишка Иван. Которого по традиции большинства русских сказок зовут Иван-дурак. Но он далеко не является дураком.

- Сочинение по повести Белый бим черное ухо

Произведение Г.Н. Троепольского говорит о добре и зле, дружбе человека и животного. Основной герой – собака Бим. Охотничий щенок еще в месяц от рождения был отдан новому хозяину – Ивану Ивановичу.

- Против каких пороков направлена комедия Недоросль Фонвизина сочинение

Целью классицистической комедии Д. И. Фонвизина «Недоросль» является высмеивание социальных пороков. Только искореняя их, можно было воспитать достойных граждан, что входило в задачи Просвещения.

- Сочинение Отношение к хозяйству Плюшкина в поэме Мертвые души

Степан Плюшкин — скупой скопидомный помещик, ставший, по словам автора, “прорехой” на обществе. Плюшкин обладает большим имением, его деревня насчитывает больше 1000 крестьянских изб

История создания

Рассказ «После бала» написан в 1903 году, опубликован уже после смерти писателя в 1911 году. В основе рассказа лежит действительное событие, о котором Толстой узнал, когда студентом жил вместе с братьями в Казани. Его брат Сергей Николаевич полюбил дочь местного воинского начальника Л.П. Корейша и собирался на ней жениться. Но после того как Сергей Николаевич увидел жестокое наказание, которым командовал отец любимой девушки, он пережил сильное потрясение. Он перестал бывать в доме Корейша и отказался от мысли о женитьбе. Эта история так прочно жила в памяти Толстого, что много лет спустя он описал ее в рассказе «После бала». Писатель раздумывал над названием рассказа. Было несколько вариантов: «Рассказ о бале и сквозь строй», «Дочь и отец» и др. В результате рассказ получил название «После бала».

Писателя волновала проблема: человек и среда, влияние обстоятельств на поведение человека. Может ли человек сам управлять собой или все дело в среде и обстоятельствах.

Род, жанр, творческий метод

«После бала» — прозаическое произведение; написано в жанре рассказа, так как в центре повествования находится одно важное событие из жизни героя (потрясение от увиденного после бала), и текст небольшой по объёму. Надо сказать, что на склоне лет Толстой проявлял особый интерес к жанру рассказа.

В рассказе изображены две эпохи: 40-е годы XIX века, время правления Николая и время создания рассказа. Писатель восстанавливает прошлое, чтобы показать, что и в настоящем ничего не изменилось. Он выступает против насилия и гнета, против бесчеловечного отношения к людям. Рассказ «После бала», как и все творчество JI.H. Толстого, связано с реализмом в русской литературе.

Тематика

Толстой раскрывает в рассказе «После бала» одну из безотрадных сторон жизни николаевской России — положение царского солдата: двадцатипятилетний срок службы, бессмысленная муштра, полное бесправие солдат, проведение сквозь строй в качестве наказания. Однако основная проблема в рассказе связана с вопросами нравственными: что формирует человека — общественные условия или случай. Единичное происшествие стремительно меняет отдельную жизнь («Вся жизнь переменилась от одной ночи, или скорее утра», — рассказывает герой). В центре изображения в рассказе мысль о человеке, который способен разом отбросить сословные предрассудки.

Идея

Идея рассказа раскрывается с помощью определенной системы образов и композиции. Основные герои — Иван Васильевич и полковник, отец девушки, в которую был влюблен рассказчик, — через образы которых решается главная проблема. Автор показывает, что социум и его структура, а не случай влияют на личность.

В образе полковника Толстой разоблачает объективные социальные условия, искажающие натуру человека, прививающие ему ложные понятия о долге.

Идейное содержание раскрывается через изображение эволюции внутреннего чувства рассказчика, его ощущения мира. Писатель заставляет задуматься над проблемой ответственности человека за окружающее. Именно сознанием этой ответственности за жизнь общества отличается Иван Васильевич. Юноша из богатой семьи, впечатлительный и восторженный, столкнувшись со страшной несправедливостью, резко изменил свой жизненный путь, отказавшись от всякой карьеры. «Мне было до такой степени стыдно, что, не зная, куда смотреть, как будто я был уличен в самом постыдном поступке, я опустил глаза и поторопился уйти домой». Свою жизнь он посвятил тому, чтобы помогать другим людям: «Скажите лучше: сколько бы людей никуда не годились, кабы вас не было».

В рассказе JI.H. Толстого все контрастно, все показано по принципу антитезы: описание блестящего бала и страшного наказания на поле; обстановка в первой и второй частях; грациозная прелестная Варенька и фигура татарина с его страшной, неестественной спиной; отец Вареньки на балу, вызывавший у Ивана Васильевича восторженное умиление, и он же — злобный, грозный старик, требующий от солдат исполнения приказания. Изучение общего построения рассказа становится средством раскрытия его идейного содержания.

Характер конфликта

Основа конфликта этого рассказа заложена, с одной стороны, в изображении двуликости полковника, с другой — в разочаровании Ивана Васильевича.

Полковник был очень красивый, статный, высокий и свежий старик. Ласковая, неторопливая речь подчеркивала его аристократическую сущность и вызывала еще больше восхищения. Варенькин отец был настолько мил и любезен, что располагал к себе всех, в том числе и главного героя рассказа. После бала в сцене наказания солдата на лице полковника не осталось ни одной милой, добродушной черты. Не осталось ничего от человека, который был на балу, а появился новый, грозный и жестокий. Один только гневный голос Петра Владиславовича внушал страх. Иван Васильевич так описывает наказание солдата: «И я видел, как он своей сильною рукой в замшевой перчатке бил по лицу испуганного малорослого слабосильного солдата за то, что он недостаточно сильно опустил свою палку на красную спину татарина». Иван Васильевич не может любить просто одного человека, ему нужно непременно любить весь мир, понимать и принимать его целиком. Поэтому вместе с любовью к Вареньке герой любит и ее отца, восхищается им. Когда же он сталкивается в этом мире с жестокостью и несправедливостью, рушится все его ощущение гармоничности, целостности мира, и он предпочитает не любить никак, чем любить частично. Я не волен изменить мир, победить зло, но я и только я волен согласиться или не согласиться участвовать в этом зле — вот логика рассуждений героя. И Иван Васильевич сознательно отказывается от своей любви.

Основные герои

Основные герои рассказа — юноша Иван Васильевич, влюбленный в Вареньку, и отец девушки полковник Петр Владиславович.

Полковник, красивый и крепкий человек лет пятидесяти, внимательный и заботливый отец, который носит домодельные сапоги, чтобы одевать и вывозить любимую дочь, Полковник искренен и на балу, когда танцует с любимой дочерью, и после бала, когда, не рассуждая, как ревностный николаевский служака, прогоняет сквозь строй беглого солдата. Он, несомненно, верит в необходимость расправы с тем, кто переступил закон. Именно эта искренность полковника в разных жизненных ситуациях больше всего ставит в тупик Ивана Васильевича. Как понять того, кто искренне добр в одной ситуации и искренне зол в другой? «Очевидно, он знает что-то такое, чего я не знаю… Если бы я знал то, что он знает, я бы понимал и то, что видел, и это не мучило бы меня». Иван Васильевич почувствовал, что в этом противоречии повинно общество: «Если это делалось с такой уверенностью и признавалось всеми необходимым, то, стало быть, они знали что-то такое, чего я не знал».

Иван Васильевич, скромный и порядочный молодой человек, потрясенный сценой избиения солдат, не в состоянии понять, почему это возможно, почему существуют порядки, для охраны которых нужны палки. Потрясение, пережитое Иваном Васильевичем, перевернуло его представления о сословной нравственности: ему стали внятны мольба татарина о милосердии, сострадание и гнев, звучащие в словах кузнеца; сам того не сознавая, он разделяет высшие человеческие законы нравственности.

Сюжет и композиция

Сюжет рассказа незамысловат. Иван Васильевич, убежденный, что среда не влияет на образ мыслей человека, а все дело в случае, рассказывает историю своей юношеской влюбленности в красавицу Вареньку Б. На балу герой знакомится с отцом Вареньки, очень красивым, статным, высоким и «свежим стариком» с румяным лицом и роскошными усами полковником. Хозяева уговаривают его протанцевать мазурку с дочерью. Во время танца пара привлекает всеобщее внимание. После мазурки отец подводит Вареньку к Ивану Васильевичу, и остаток вечера молодые люди проводят вместе.

Иван Васильевич возвращается домой под утро, но не может уснуть и отправляется бродить по городу в направлении дома Вареньки. Издалека он слышит звуки флейты и барабана, которые без конца повторяют одну и ту же визгливую мелодию. На поле перед домом Б. он видит, как прогоняют через строй солдат какого-то татарина за побег. Командует экзекуцией отец Вареньки, красивый, статный полковник Б. Татарин умоляет солдат «помилосердствовать», но полковник строго следит, чтобы солдаты не давали ему ни малейшей поблажки. Один из солдат «мажет». Б. бьет его по лицу. Иван Васильевич видит красную, пеструю, мокрую от крови спину татарина и ужасается. Заметив Ивана Васильевича, Б. делает вид, что незнаком с ним, и отворачивается.

Иван Васильевич думает, что, вероятно, полковник прав, раз все признают, что он поступает нормально. Однако он не может понять причин, которые заставляли Б. жестоко бить человека, а не поняв, решает не поступать на военную службу. Любовь его идет на убыль. Так один случай переменил его жизнь и взгляды.

Весь рассказ — это события одной ночи, о которых герой вспоминает через много лет. Композиция рассказа четкая и ясная, в ней логично выделяются четыре части: большой диалог в начале рассказа, подводящий к повествованию о бале; сцена бала; сцена экзекуции и заключительная реплика.

«После бала» построен как «рассказ в рассказе»: начинается тем, что почтенный, много повидавший в жизни и, как добавляет автор, искренний и правдивый человек — Иван Васильевич в разговоре с друзьями утверждает, что жизнь человека складывается так или иначе вовсе не от влияния среды, а из-за случая, и в доказательство этого приводит случай, как он сам признается, изменивший его жизнь. Это уже собственно рассказ, герои которого — Варенька Б., ее отец и сам Иван Васильевич. Таким образом, из диалога рассказчика и его друзей в самом начале повествования узнаем о том, что эпизод, о котором пойдет речь, имел огромное значение в жизни человека. Форма устного рассказа придает событиям особую реалистичность. Тому же служит упоминание об искренности рассказчика. Он рассказывает о случившемся с ним в молодости; этим повествованию придается некий «налет старины», как и упоминанием о том, что Варенька уже стара, что «у нее дочери замужем».

Художественное своеобразие

Толстой-художник всегда заботился о том, чтобы в произведении «все свести к единству». В рассказе «После бала» таким объединяющим началом стал контраст. Рассказ построен на приеме контраста, или антитезы, путем показа двух диаметрально противоположных эпизодов и в связи с этим резкой смены переживаний рассказчика. Так контрастная композиция рассказа и соответствующий язык помогают раскрыть идею произведения, сорвать маску добродушия с лица полковника, показать его подлинную сущность.

Контраст используется писателем и при выборе языковых средств. Так при описании портрета Вареньки преобладает белый цвет: «белое платье», «белые лайковые перчатки», «белые атласные башмачки» (такой художественный прием называется цветопись). Связано это с тем, белый цвет — олицетворение чистоты, света, радости, Толстой с помощью этого слова подчеркивает ощущение праздника и передает душевное состояние рассказчика. О празднике в душе Ивана Васильевича говорит музыкальное сопровождение рассказа: веселая кадриль, нежный плавный вальс, задорная полька, изящная мазурка создают радостное настроение.

В сцене наказания присутствуют другие краски и другая музыка: «…я увидал… что-то большое, черное и услыхал доносившиеся оттуда звуки флейты и барабана. … это была … жесткая, нехорошая музыка».

Значение произведения

Значение рассказа огромно. Толстой ставит широкие гуманистические проблемы: почему одни живут беззаботной жизнью, а другие волочат нищенское существование? Что такое справедливость, честь, достоинство? Эти проблемы волновали и волнуют не одно поколение русского общества. Вот почему Толстой вспомнил случай, происшедший в годы юности, и положил его в основу своего рассказа.

В 2008 году исполнилось 180 лет со дня рождения великого русского писателя Льва Николаевича Толстого. О нём написаны сотни книг и статей, его произведения известны во всём мире, имя его чтут во всех странах, герои его романов и повестей живут на экранах, на сценах театров. Слово его звучит по радио и телевидению. «Не зная Толстого, —-писал М. Горький, — нельзя считать себя знающим свою страну, нельзя считать себя культурным человеком».

Гуманизм Толстого, его проникновение во внутренний мир человека, протест против социальной несправедливости не устаревают, а живут и воздействуют на умы и сердца людей и в наши дни.

С именем Толстого связана целая эпоха в развитии русской классической художественной литературы.

Наследие Толстого имеет большое значение для формирования мировоззрения и эстетических вкусов читателей. Знакомство с его произведениями, исполненными высоких гуманистических и нравственных идеалов, несомненно, способствуют духовному обогащению.

В русской литературе нет другого писателя, творчество которого было бы столь многообразно и сложно, как творчество Л.Н. Толстого. Великий писатель развил русский литературный язык, обогатил литературу новыми средствами изображения жизни.

Мировое значение творчества Толстого определяется постановкой великих, волнующих общественно-политических, философских и моральных проблем, непревзойдённым реализмом изображения жизни и высоким художественным мастерством.

Его произведения — романы, повести, рассказы, пьесы читают с неослабевающим интересом всё новые и новые поколения людей на всём земном шаре. Об этом свидетельствует тот факт, что десятилетие с 2000 по 2010 гг. было объявлено ЮНЕСКО десятилетием Л.Н. Толстого.

| «After the Ball» | |

|---|---|

| by Leo Tolstoy | |

Publication by Posrednik (1912) |

|

| Original title | После бала |

| Country | Russia |

| Language | Russian |

| Publication date | 1911 |

«After the Ball» (also known as «After the Dance») (Russian: После бала) is a short story by the Russian writer Leo Tolstoy, written in the year 1903 and published posthumously in 1911. The short story serves as an example of Tolstoy’s commentary on high culture and social governance, as explored through one man’s experience with love.

Background and publication[edit]

«After the Ball» was originally entitled «Father and Daughter». Tolstoy then renamed it to «Oh You Say» before settling on «After the Ball».[1]

There are semi-autobiographical events in the story. According to Tolstoy, «After the Ball» is based on a series of events that occurred surrounding Tolstoy’s brother, Sergei. Sergei had fallen in love with a woman named Varvara (nicknamed «Varenka») Andreyevna Koreisha, who happened to be the daughter of Commander Andrei Petrovich Koreish. Upon one day witnessing the beating of a runaway soldier under the Commander’s supervision, Sergei’s love quickly faded, and he quickly gave up his intention to marry her.[1]

In «After the Ball,» Tolstoy reuses motifs from his earlier works, such as the gloves from Childhood and boots from Youth, both of which were works based on his own life.[2][3] Furthermore, characters and scenes from «After the Ball» are similar to those in War and Peace, which was published in 1869 and explores the same issues of governance, love, loss, and betrayal.[2] Specifically, the colonel is reminiscent of the character Nikolai Rostov (from War and Peace), and the ball in the short story evokes themes similar to those in the soirée at the beginning of the novel.[2]

Plot[edit]

Ivan Vasilievich is telling a story to his friends. The tale opens with Ivan Vasilievich pining after the beautiful Varenka B., daughter of Colonel B. Ivan recounts to his friends the events of the night, during which he danced with Varenka and witnessed the colonel dance with her. He notes how deeply he fell in love with Varenka and grew to admire her father during the course of the night.

Later that night after the ball, Ivan Vasilievich is unable to sleep due to his infatuation with Varenka, so he leaves his home to go on a walk. As he wanders the street towards Varenka’s home, he witnesses the running of a gauntlet by a Tartar who has deserted the military. Colonel B. oversees the flogging of the Tatar. Upon recognizing the face of Varenka’s father, Ivan Vasilievich feels sick. The colonel pretends as if he did not see Ivan. While Ivan does not think the deed evil, Ivan is confused by the soldiers’ unwavering adherence to military rules and tries to understand the brutality that he witnessed. He is unable to understand, and his love for Varenka dissipates. Ultimately, Ivan Vasilievich eschews his planned course of life, ultimately refusing to marry or enter the civil or military services.

Characters[edit]

- Ivan Vasilievich, the protagonist, is the narrator of the story. He relates to a group of his friends a strange occurrence regarding a ball that he attended earlier in his life.

- Colonel B. ultimately serves as the unwitting source of conflict; he is a manifestation of Russian militant rule.

- Varenka B. is a young noblewoman with whom Ivan Vasilievich falls in love during the course of the ball. She is the daughter of Colonel B.

- Anisimov is a minor character, an engineer, who is also romantically interested in Varenka B. Through the rules of the ball, Anisimov secures a Mazurka dance with Varenka.

Symbolism[edit]

Gloves[edit]

The fetishistic fixation on the kid gloves throughout the story suggests their importance in character definition and symbolism.[4] When Ivan Vasilievich first meets Varenka, she is wearing «white kid gloves that reached almost to her thin, sharp elbows».[5] Along with the «little feather from her fan», she gives him a «whole glove» at the end of the ball, which Ivan regards with «one feeling of tender emotion».[6] The glove here symbolizes both the purity of Varenka’s spirit, the delicate refinement of high culture, and the depth of Ivan’s love.[3]

Later in the story, Ivan Vasilievich sees the colonel ordering the flogging of the Tartar.[5] When a soldier does not whip the Tartar with enough force, the colonel beats the «frightened, puny, weak soldier on the face».[7] In this scene, Ivan notes the colonel’s «strong hand in its kid glove,» and the glove transforms into a symbol of unyielding rule and human brutality.[7] In the flogging scene, the earlier illusion of the glove symbolizing upper-class culture shatters and is replaced by the image of an almost animalistic military brutality.

Clothing[edit]

Ivan Vasilievich denounces claims of his lust for Varenka, instead claiming he sees her in «bronze clothing».[8] This point is in stark visual opposition to the bare and bloodied body of the Tartar deserter.[3] Clothing becomes a symbol of a civilized state; ironically, it is the Tartar’s lack of clothing that reveals the uncivilized, unbridled aggression of the supposedly civilized soldiers.

Rules[edit]

Tolstoy was concerned with rules and social governance, both in his personal life and in his writing.[9] Through the ball, Tolstoy illustrates a highly regulated and cultural phenomenon, an event in which a strict adherence to rules is required to secure one’s place. For example, Ivan Vasilievich is unable to dance the mazurka due to his absence during the procedures determining the dance. The ball is simultaneously an «occasion of grace and elegance and a symbol of consummate artificiality.»[10] Furthermore, Tolstoy’s fixation on dress, through the kid gloves of the colonel and Varenka and the calfskin boots of the colonel, serves to reinforce the importance of propriety and appearance during both the dance and within Russian society at the time.[3]

Lent[edit]

Tolstoy specifies that the story occurs right at the start of Lent.[5]

As a Christian holiday, Lent evokes the image of Christ, which is seen in the image of the battered deserter. The act of flogging itself is reminiscent of the crucifixion of Christ, as both of his arms are tied to sticks held by two soldiers as he is forcibly led through the Gauntlet.[4] Appropriately, the Tartar begs for mercy multiple times, and the blacksmith says «Oh Lord» upon seeing the mangled body.[11]

Additionally, Ivan Vasilievich hears the gaunt-runner continually repeat «have mercy, brothers,» which draws upon Christian myths and rituals.[5] The unclothed Tartar is garbed in a Christian mythos that contrasts against the Greco-Roman idealism that surrounds the bronze-attired Varenka.[3]

Music[edit]

Tolstoy incorporates music throughout the story, and the musical choices highlight the contrast between the ball and the flogging. At the ball, the dancing of the mazurka «by the rules» occupies Ivan Vasilievich’s mind as the ball proceeds, and he ultimately fails in his goal of dancing this one particular piece with her, even though he enjoys almost all of the other music of the night at her side. Even at the end of the ball, he remains in an elated state and pays almost no attention to the musicians as they become tired and play with a «sort of weary despair».[7] Ivan Vasilievich recalls that the music of the ball caused a «singing in [his] soul», in stark contrast to his later memory of the military drummer and fifer creating «harsh, bad music» at the Gauntlet.[5][7]

Themes[edit]

Good and evil[edit]

The story begins with Ivan Vasilievich’s statement that «man cannot understand what’s good and what’s bad on his own, that it’s all a matter of the environment, that he’s a prey to the environment».[12] Tolstoy suggests that good and bad can reside in one person; this theme becomes the core of the story, as Ivan sees the «very handsome, stately, tall, and fresh old man» that he meets at the ball [8] transform into «a tall officer in a greatcoat and a peaked cap» who mercilessly flogs the Tartar.[11] Ivan Vasilievich becomes physically ill by the scene, but does not dismiss it as evil given everyone else’s acceptance of the situation. Ivan Vasilievich thinks that the colonel must know something that he doesn’t, but is unable to discover for himself the secret.

Culture and nature[edit]

Tolstoy emphasizes the opposition of culture and nature within «After the Ball,» notably through the juxtaposition of urban and rural in the two parts of the story.[3][10] The ball takes place indoors, and the flogging takes place outdoors: «It was perfect pre-Lenten weather, there was a mist, the waterlogged snow melted on the roads, and all the roofs were dripping.»[5] The colonel is the most obvious example of this opposition.[10] During the ball, he is a model of social grace and standing. During the flogging, he presides over the other soldiers in a ruthless manner.[10] Ivan Vasilievich is shocked by the two sides to the colonel. Through this scene, Tolstoy questions the natural state of man.[10]

In addition, the presence of rules as a form of symbolic cultural clothing is worth noting as yet one more way in which society hides itself.[3] The presence of this high culture is simultaneously complementary and in contrast against nature; Ivan Vasilievich’s loss of love for Varenka is indicative of the nature/culture dichotomy.[3] Ultimately, his decision to remain outside of the civil and military service demonstrates his lack of desire to accept the impositions of the «cultured» world.

State terror[edit]

The gauntlet is considered a manifestation of «state terror».[13] Its use relies on many factors making everyone involved complicit in the act, even to the extent that those watching (i.e. Ivan Vasilievich) are tainted by the act.[14] Tolstoy was vocal about his opinions on government rules, stating, «It’s much more natural to imagine a society governed by reasonable, beneficial and universally acknowledged rules than a society in which today’s people live, obeying state laws passed by no one knows whom,» and explores these themes in «After the Ball.»[9] The short story demonstrates the potential for government power to be used against its people and offers a contrast against the familial love and social euphoria witnessed in the first part of «After the Ball.»[3]

Expectations of society[edit]

The rule of law and the expectations of society are themes common to Tolstoy’s works.[15] In «After the Ball,» these social hierarchies are frequently connected to the wearing of gloves. The rules of proper conduct are repeatedly stated and emphasized in the story, both during and after the ball. The characters’ gloves always serve as part of their uniform and act as a symbol of their upper social status. The gloves also serve to drive the plot. For example, Ivan Vasilievich does not dance the proper mazurka with Varenka because he was delayed in putting on his gloves,[5] and later he must guess what «quality,» or emblem, she is wearing.[3] Varenka’s father, when asked to dance, also takes time to put on his glove and even states «everything according to the rules.»[16] Later, when the Colonel himself beats one of his own soldiers, the narrator emphasizes how this is done mercilessly: «With his strong hand in its kid glove, he beat the frightened, puny, weak soldier.»[7]

Style[edit]

Framing narrative[edit]

Tolstoy uses a framing narrative in «After the Ball,» as within Tolstoy’s story Ivan recalls the story to his friends later in life.[12] Because of this, the reader only hears of the series of events from the point of view of Ivan Vasilievich, and his own thought processes serve as a framework to manifest the blurred line between right and wrong.[3] The story is also framed as a bildungsroman, as Ivan Vasilievich describes how he went from a «very pert and merry lad, and rich besides,»[12] to one whose «whole life was changed» after being witness to the capability of human brutality.[12]

Defamiliarization[edit]

As the title suggestions, the short story may be considered in two parts — the ball and the flogging.[17] Tolstoy uses defamiliarization in each part to emphasize the importance of the ritual and social norms.[17]

During the ball, Varenka dances with her father as Ivan watches. He is struck by the «tapping of soles and of foot against foot,» noting the juxtaposition between Varenka’s small white satin shoes and her father’s large military boots. Ivan remains fixated on the colonel’s dancing, which is deconstructed into its component parts — the heavy legs and the square-toed calfskin boots. The scene suggests an awareness of the tight movements responsible for the effortless scene before the audience.

During the flogging, Ivan Vasilievich catches «a glimpse of the punished man’s back between the rows. It was something so mottled, wet, red, unnatural, that [he] could not believe it was a man’s body.»[5] Tolstoy’s use of defamiliarization here indicates how the colonel and his colleagues have rendered a fellow human into an unrecognizable, inhuman state.[3]

Epistemology[edit]

Ivan Vasilievich questions his ability to understand what he witnessed, attributing it to his own lack of the appropriate contextual information to judge the violence he saw.[7] Despite not expressing his stance publicly, his actions — forsaking the military, marriage, and the civil service — demonstrate an embodied knowledge that what he bore witness to was unjust.[18] This is in contrast to the obvious dissonance borne by Pozdnyshev in The Kreutzer Sonata in which, despite his time to reconsider the events that occurred, is last seen absorbed within his own thought; it is in his actions and thoughts on the trait that Pozdnyshev’s lack of understanding of his behaviors — and the structures leading to them — can be understood.[19]

English translations[edit]

Tolstoy, Leo, Richard Pevear and Larissa Volokhonsky. The Death of Ivan Ilyich and Other Stories. New York: Alfred A. Knopf, 2009.

See also[edit]

- Leo Tolstoy bibliography

- Russian literature

- Victor Shklovsky and defamiliarization

References[edit]

- ^ a b Толстой Л. Н. Ответ на определение Синода от 20—22 февраля и на полученные мною по этому случаю письма // levtolstoy.org.ru

- ^ a b c Weir, Justin. Leo Tolstoy and the Alibi of Narrative. New Haven: Yale University Press, 2011.

- ^ a b c d e f g h i j k l Zholkovsky, Alexander. «Before and After ‘After the Ball’: Variations on the Theme of Courtship, Corpses, and Culture». Website of Professor Alexander Zholkovsky. University of Southern California.

- ^ a b Kujundzic, Dragan. The Returns of History: Russian Nietzscheans After Modernity. New York: State University of New York Press, 1997.

- ^ a b c d e f g h Tolstoy, Leo, Richard Pevear and Larissa Volokhonsky. The Death of Ivan Ilyich and Other Stories. New York: Alfred A. Knopf, 2009, p. 303.

- ^ Tolstoy, Pevear and Volokhonsky. The Death of Ivan Ilyich and Other Stories (2009), 302.

- ^ a b c d e f Tolstoy, Pevear and Volokhonsky. The Death of Ivan Ilyich and Other Stories (2009), 305.

- ^ a b Tolstoy, Pevear and Volokhonsky. The Death of Ivan Ilyich and Other Stories (2009), 300.

- ^ a b Boot, Alexander (2009). God and Man According to Tolstoy. Basingstoke: Palgrave Macmillan. p. 153.

- ^ a b c d e Steiner, George (1996). Tolstoy or Dostoevsky. New Haven: Yale University Press. p. 85.

- ^ a b Tolstoy, Pevear and Volokhonsky. The Death of Ivan Ilyich and Other Stories (2009), 304.

- ^ a b c d Tolstoy, Pevear and Volokhonsky. The Death of Ivan Ilyich and Other Stories (2009), 298.

- ^ Gibian, George. «Terror in Russian Culture and Literary Imagination», Human Rights Quarterly 5.2 (1983): p. 196

- ^ Gibian, «Terror in Russian Culture and Literary Imagination», Human Rights Quarterly 5.2 (1983): p. 197.

- ^ Green, Martin (1 January 1981). «Tolstoy as Believer». The Wilson Quarterly. 5 (2): 166–177. JSTOR 40256117.

- ^ Tolstoy, Pevear and Volokhonsky. The Death of Ivan Ilyich and Other Stories (2009), 301.

- ^ a b Thomson, Ewa (1971). Russian Formalism and Anglo-American New Criticism: A Comparative Study. Berlin: De Gruyter Mouton. p. 27.

- ^ Bicknell, Jeanette. «Self-knowledge and the limitations of narrative». Philosophy and Literature 28.2 (2004): p. 415.

- ^ Bicknell, «Self-knowledge and the limitations of narrative», Philosophy and Literature 28.2 (2004): p. 408.

Further reading[edit]

- Bicknell, Jeanette. «Self-knowledge and the limitations of narrative». Philosophy and Literature 28.2 (2004): 406–416. Web.

- Gibian, George. «Terror in Russian Culture and Literary Imagination». Human Rights Quarterly 5.2 (1983): 191–198. Web.

- Green, Martin. «Tolstoy as Believer». The Wilson Quarterly 5.2 (1981): 166–177. Web.

- Heller, Otto. «Prophets of Dissent: Essays on Macterlinck, Strindberg, Nietzsche, and Tolstoy». London: Forgotten Books, 2012.

- Kujundzic, Dragan. The Returns of History: Russian Nietzscheans After Modernity. New York: State University of New York Press, 1997.

- Lukács, György. «Narrate or describe?» Writer an Critic. London: Merlin Press, 1970.

- Shklovsky, Victor. Trans. Lee Lemon and Marion Reis. «Art as Technique». Modern Criticism and Theory: A Reader. Ed. David Lodge. London: Longmans, 1988. 16–30.

- Steiner, George. Tolstoy or Dostoevsky: An Essay in the Old Criticism. New York: Open Road Media, 2013.

- Tóibín, Colm. «Love and Death». The Guardian 15 February 2003. Web. https://www.theguardian.com/books/2003/feb/15/classics.leonikolaevichtolstoy

- Thomson, Ewa. Russian Formalism and Anglo-American New Criticism: A Comparative Study. Berlin: De Gruyter Mouton, 1971.

- Tolstoy, Leo. What is Art? Trans. Richard Pevear. New York: Penguin Classics, 1996.

- Weir, Justin. Leo Tolstoy and the Alibi of Narrative. New Haven: Yale University Press, 2011.

- Zholkovsky, Alexander. «Before and After ‘After the Ball’: Variations on the Theme of Courtship, Corpses, and Culture». Website of Professor Alexander Zholkovsky. University of Southern California. Web. 27 January 2016.

- Zholkovsky, Alexander. «How a Russian Maupassant Was Made in Odessa and Yasnaya Polyana: Isaak Babel’and the Tolstoy Legacy». Slavic Review 53.3 (1994): 671–693. Web.

External links[edit]

- After the Dance at Standard Ebooks (as part of the collection Short Fiction)

| «After the Ball» | |

|---|---|

| by Leo Tolstoy | |

Publication by Posrednik (1912) |

|

| Original title | После бала |

| Country | Russia |

| Language | Russian |

| Publication date | 1911 |

«After the Ball» (also known as «After the Dance») (Russian: После бала) is a short story by the Russian writer Leo Tolstoy, written in the year 1903 and published posthumously in 1911. The short story serves as an example of Tolstoy’s commentary on high culture and social governance, as explored through one man’s experience with love.

Background and publication[edit]

«After the Ball» was originally entitled «Father and Daughter». Tolstoy then renamed it to «Oh You Say» before settling on «After the Ball».[1]

There are semi-autobiographical events in the story. According to Tolstoy, «After the Ball» is based on a series of events that occurred surrounding Tolstoy’s brother, Sergei. Sergei had fallen in love with a woman named Varvara (nicknamed «Varenka») Andreyevna Koreisha, who happened to be the daughter of Commander Andrei Petrovich Koreish. Upon one day witnessing the beating of a runaway soldier under the Commander’s supervision, Sergei’s love quickly faded, and he quickly gave up his intention to marry her.[1]

In «After the Ball,» Tolstoy reuses motifs from his earlier works, such as the gloves from Childhood and boots from Youth, both of which were works based on his own life.[2][3] Furthermore, characters and scenes from «After the Ball» are similar to those in War and Peace, which was published in 1869 and explores the same issues of governance, love, loss, and betrayal.[2] Specifically, the colonel is reminiscent of the character Nikolai Rostov (from War and Peace), and the ball in the short story evokes themes similar to those in the soirée at the beginning of the novel.[2]

Plot[edit]

Ivan Vasilievich is telling a story to his friends. The tale opens with Ivan Vasilievich pining after the beautiful Varenka B., daughter of Colonel B. Ivan recounts to his friends the events of the night, during which he danced with Varenka and witnessed the colonel dance with her. He notes how deeply he fell in love with Varenka and grew to admire her father during the course of the night.

Later that night after the ball, Ivan Vasilievich is unable to sleep due to his infatuation with Varenka, so he leaves his home to go on a walk. As he wanders the street towards Varenka’s home, he witnesses the running of a gauntlet by a Tartar who has deserted the military. Colonel B. oversees the flogging of the Tatar. Upon recognizing the face of Varenka’s father, Ivan Vasilievich feels sick. The colonel pretends as if he did not see Ivan. While Ivan does not think the deed evil, Ivan is confused by the soldiers’ unwavering adherence to military rules and tries to understand the brutality that he witnessed. He is unable to understand, and his love for Varenka dissipates. Ultimately, Ivan Vasilievich eschews his planned course of life, ultimately refusing to marry or enter the civil or military services.

Characters[edit]

- Ivan Vasilievich, the protagonist, is the narrator of the story. He relates to a group of his friends a strange occurrence regarding a ball that he attended earlier in his life.

- Colonel B. ultimately serves as the unwitting source of conflict; he is a manifestation of Russian militant rule.

- Varenka B. is a young noblewoman with whom Ivan Vasilievich falls in love during the course of the ball. She is the daughter of Colonel B.

- Anisimov is a minor character, an engineer, who is also romantically interested in Varenka B. Through the rules of the ball, Anisimov secures a Mazurka dance with Varenka.

Symbolism[edit]

Gloves[edit]

The fetishistic fixation on the kid gloves throughout the story suggests their importance in character definition and symbolism.[4] When Ivan Vasilievich first meets Varenka, she is wearing «white kid gloves that reached almost to her thin, sharp elbows».[5] Along with the «little feather from her fan», she gives him a «whole glove» at the end of the ball, which Ivan regards with «one feeling of tender emotion».[6] The glove here symbolizes both the purity of Varenka’s spirit, the delicate refinement of high culture, and the depth of Ivan’s love.[3]

Later in the story, Ivan Vasilievich sees the colonel ordering the flogging of the Tartar.[5] When a soldier does not whip the Tartar with enough force, the colonel beats the «frightened, puny, weak soldier on the face».[7] In this scene, Ivan notes the colonel’s «strong hand in its kid glove,» and the glove transforms into a symbol of unyielding rule and human brutality.[7] In the flogging scene, the earlier illusion of the glove symbolizing upper-class culture shatters and is replaced by the image of an almost animalistic military brutality.

Clothing[edit]

Ivan Vasilievich denounces claims of his lust for Varenka, instead claiming he sees her in «bronze clothing».[8] This point is in stark visual opposition to the bare and bloodied body of the Tartar deserter.[3] Clothing becomes a symbol of a civilized state; ironically, it is the Tartar’s lack of clothing that reveals the uncivilized, unbridled aggression of the supposedly civilized soldiers.

Rules[edit]

Tolstoy was concerned with rules and social governance, both in his personal life and in his writing.[9] Through the ball, Tolstoy illustrates a highly regulated and cultural phenomenon, an event in which a strict adherence to rules is required to secure one’s place. For example, Ivan Vasilievich is unable to dance the mazurka due to his absence during the procedures determining the dance. The ball is simultaneously an «occasion of grace and elegance and a symbol of consummate artificiality.»[10] Furthermore, Tolstoy’s fixation on dress, through the kid gloves of the colonel and Varenka and the calfskin boots of the colonel, serves to reinforce the importance of propriety and appearance during both the dance and within Russian society at the time.[3]

Lent[edit]

Tolstoy specifies that the story occurs right at the start of Lent.[5]

As a Christian holiday, Lent evokes the image of Christ, which is seen in the image of the battered deserter. The act of flogging itself is reminiscent of the crucifixion of Christ, as both of his arms are tied to sticks held by two soldiers as he is forcibly led through the Gauntlet.[4] Appropriately, the Tartar begs for mercy multiple times, and the blacksmith says «Oh Lord» upon seeing the mangled body.[11]

Additionally, Ivan Vasilievich hears the gaunt-runner continually repeat «have mercy, brothers,» which draws upon Christian myths and rituals.[5] The unclothed Tartar is garbed in a Christian mythos that contrasts against the Greco-Roman idealism that surrounds the bronze-attired Varenka.[3]

Music[edit]

Tolstoy incorporates music throughout the story, and the musical choices highlight the contrast between the ball and the flogging. At the ball, the dancing of the mazurka «by the rules» occupies Ivan Vasilievich’s mind as the ball proceeds, and he ultimately fails in his goal of dancing this one particular piece with her, even though he enjoys almost all of the other music of the night at her side. Even at the end of the ball, he remains in an elated state and pays almost no attention to the musicians as they become tired and play with a «sort of weary despair».[7] Ivan Vasilievich recalls that the music of the ball caused a «singing in [his] soul», in stark contrast to his later memory of the military drummer and fifer creating «harsh, bad music» at the Gauntlet.[5][7]

Themes[edit]

Good and evil[edit]

The story begins with Ivan Vasilievich’s statement that «man cannot understand what’s good and what’s bad on his own, that it’s all a matter of the environment, that he’s a prey to the environment».[12] Tolstoy suggests that good and bad can reside in one person; this theme becomes the core of the story, as Ivan sees the «very handsome, stately, tall, and fresh old man» that he meets at the ball [8] transform into «a tall officer in a greatcoat and a peaked cap» who mercilessly flogs the Tartar.[11] Ivan Vasilievich becomes physically ill by the scene, but does not dismiss it as evil given everyone else’s acceptance of the situation. Ivan Vasilievich thinks that the colonel must know something that he doesn’t, but is unable to discover for himself the secret.

Culture and nature[edit]

Tolstoy emphasizes the opposition of culture and nature within «After the Ball,» notably through the juxtaposition of urban and rural in the two parts of the story.[3][10] The ball takes place indoors, and the flogging takes place outdoors: «It was perfect pre-Lenten weather, there was a mist, the waterlogged snow melted on the roads, and all the roofs were dripping.»[5] The colonel is the most obvious example of this opposition.[10] During the ball, he is a model of social grace and standing. During the flogging, he presides over the other soldiers in a ruthless manner.[10] Ivan Vasilievich is shocked by the two sides to the colonel. Through this scene, Tolstoy questions the natural state of man.[10]

In addition, the presence of rules as a form of symbolic cultural clothing is worth noting as yet one more way in which society hides itself.[3] The presence of this high culture is simultaneously complementary and in contrast against nature; Ivan Vasilievich’s loss of love for Varenka is indicative of the nature/culture dichotomy.[3] Ultimately, his decision to remain outside of the civil and military service demonstrates his lack of desire to accept the impositions of the «cultured» world.

State terror[edit]

The gauntlet is considered a manifestation of «state terror».[13] Its use relies on many factors making everyone involved complicit in the act, even to the extent that those watching (i.e. Ivan Vasilievich) are tainted by the act.[14] Tolstoy was vocal about his opinions on government rules, stating, «It’s much more natural to imagine a society governed by reasonable, beneficial and universally acknowledged rules than a society in which today’s people live, obeying state laws passed by no one knows whom,» and explores these themes in «After the Ball.»[9] The short story demonstrates the potential for government power to be used against its people and offers a contrast against the familial love and social euphoria witnessed in the first part of «After the Ball.»[3]

Expectations of society[edit]

The rule of law and the expectations of society are themes common to Tolstoy’s works.[15] In «After the Ball,» these social hierarchies are frequently connected to the wearing of gloves. The rules of proper conduct are repeatedly stated and emphasized in the story, both during and after the ball. The characters’ gloves always serve as part of their uniform and act as a symbol of their upper social status. The gloves also serve to drive the plot. For example, Ivan Vasilievich does not dance the proper mazurka with Varenka because he was delayed in putting on his gloves,[5] and later he must guess what «quality,» or emblem, she is wearing.[3] Varenka’s father, when asked to dance, also takes time to put on his glove and even states «everything according to the rules.»[16] Later, when the Colonel himself beats one of his own soldiers, the narrator emphasizes how this is done mercilessly: «With his strong hand in its kid glove, he beat the frightened, puny, weak soldier.»[7]

Style[edit]

Framing narrative[edit]

Tolstoy uses a framing narrative in «After the Ball,» as within Tolstoy’s story Ivan recalls the story to his friends later in life.[12] Because of this, the reader only hears of the series of events from the point of view of Ivan Vasilievich, and his own thought processes serve as a framework to manifest the blurred line between right and wrong.[3] The story is also framed as a bildungsroman, as Ivan Vasilievich describes how he went from a «very pert and merry lad, and rich besides,»[12] to one whose «whole life was changed» after being witness to the capability of human brutality.[12]

Defamiliarization[edit]

As the title suggestions, the short story may be considered in two parts — the ball and the flogging.[17] Tolstoy uses defamiliarization in each part to emphasize the importance of the ritual and social norms.[17]

During the ball, Varenka dances with her father as Ivan watches. He is struck by the «tapping of soles and of foot against foot,» noting the juxtaposition between Varenka’s small white satin shoes and her father’s large military boots. Ivan remains fixated on the colonel’s dancing, which is deconstructed into its component parts — the heavy legs and the square-toed calfskin boots. The scene suggests an awareness of the tight movements responsible for the effortless scene before the audience.

During the flogging, Ivan Vasilievich catches «a glimpse of the punished man’s back between the rows. It was something so mottled, wet, red, unnatural, that [he] could not believe it was a man’s body.»[5] Tolstoy’s use of defamiliarization here indicates how the colonel and his colleagues have rendered a fellow human into an unrecognizable, inhuman state.[3]

Epistemology[edit]

Ivan Vasilievich questions his ability to understand what he witnessed, attributing it to his own lack of the appropriate contextual information to judge the violence he saw.[7] Despite not expressing his stance publicly, his actions — forsaking the military, marriage, and the civil service — demonstrate an embodied knowledge that what he bore witness to was unjust.[18] This is in contrast to the obvious dissonance borne by Pozdnyshev in The Kreutzer Sonata in which, despite his time to reconsider the events that occurred, is last seen absorbed within his own thought; it is in his actions and thoughts on the trait that Pozdnyshev’s lack of understanding of his behaviors — and the structures leading to them — can be understood.[19]

English translations[edit]

Tolstoy, Leo, Richard Pevear and Larissa Volokhonsky. The Death of Ivan Ilyich and Other Stories. New York: Alfred A. Knopf, 2009.

See also[edit]

- Leo Tolstoy bibliography

- Russian literature

- Victor Shklovsky and defamiliarization

References[edit]

- ^ a b Толстой Л. Н. Ответ на определение Синода от 20—22 февраля и на полученные мною по этому случаю письма // levtolstoy.org.ru

- ^ a b c Weir, Justin. Leo Tolstoy and the Alibi of Narrative. New Haven: Yale University Press, 2011.

- ^ a b c d e f g h i j k l Zholkovsky, Alexander. «Before and After ‘After the Ball’: Variations on the Theme of Courtship, Corpses, and Culture». Website of Professor Alexander Zholkovsky. University of Southern California.

- ^ a b Kujundzic, Dragan. The Returns of History: Russian Nietzscheans After Modernity. New York: State University of New York Press, 1997.

- ^ a b c d e f g h Tolstoy, Leo, Richard Pevear and Larissa Volokhonsky. The Death of Ivan Ilyich and Other Stories. New York: Alfred A. Knopf, 2009, p. 303.

- ^ Tolstoy, Pevear and Volokhonsky. The Death of Ivan Ilyich and Other Stories (2009), 302.

- ^ a b c d e f Tolstoy, Pevear and Volokhonsky. The Death of Ivan Ilyich and Other Stories (2009), 305.

- ^ a b Tolstoy, Pevear and Volokhonsky. The Death of Ivan Ilyich and Other Stories (2009), 300.

- ^ a b Boot, Alexander (2009). God and Man According to Tolstoy. Basingstoke: Palgrave Macmillan. p. 153.

- ^ a b c d e Steiner, George (1996). Tolstoy or Dostoevsky. New Haven: Yale University Press. p. 85.

- ^ a b Tolstoy, Pevear and Volokhonsky. The Death of Ivan Ilyich and Other Stories (2009), 304.

- ^ a b c d Tolstoy, Pevear and Volokhonsky. The Death of Ivan Ilyich and Other Stories (2009), 298.

- ^ Gibian, George. «Terror in Russian Culture and Literary Imagination», Human Rights Quarterly 5.2 (1983): p. 196

- ^ Gibian, «Terror in Russian Culture and Literary Imagination», Human Rights Quarterly 5.2 (1983): p. 197.

- ^ Green, Martin (1 January 1981). «Tolstoy as Believer». The Wilson Quarterly. 5 (2): 166–177. JSTOR 40256117.

- ^ Tolstoy, Pevear and Volokhonsky. The Death of Ivan Ilyich and Other Stories (2009), 301.

- ^ a b Thomson, Ewa (1971). Russian Formalism and Anglo-American New Criticism: A Comparative Study. Berlin: De Gruyter Mouton. p. 27.

- ^ Bicknell, Jeanette. «Self-knowledge and the limitations of narrative». Philosophy and Literature 28.2 (2004): p. 415.

- ^ Bicknell, «Self-knowledge and the limitations of narrative», Philosophy and Literature 28.2 (2004): p. 408.

Further reading[edit]

- Bicknell, Jeanette. «Self-knowledge and the limitations of narrative». Philosophy and Literature 28.2 (2004): 406–416. Web.

- Gibian, George. «Terror in Russian Culture and Literary Imagination». Human Rights Quarterly 5.2 (1983): 191–198. Web.

- Green, Martin. «Tolstoy as Believer». The Wilson Quarterly 5.2 (1981): 166–177. Web.

- Heller, Otto. «Prophets of Dissent: Essays on Macterlinck, Strindberg, Nietzsche, and Tolstoy». London: Forgotten Books, 2012.

- Kujundzic, Dragan. The Returns of History: Russian Nietzscheans After Modernity. New York: State University of New York Press, 1997.

- Lukács, György. «Narrate or describe?» Writer an Critic. London: Merlin Press, 1970.

- Shklovsky, Victor. Trans. Lee Lemon and Marion Reis. «Art as Technique». Modern Criticism and Theory: A Reader. Ed. David Lodge. London: Longmans, 1988. 16–30.

- Steiner, George. Tolstoy or Dostoevsky: An Essay in the Old Criticism. New York: Open Road Media, 2013.

- Tóibín, Colm. «Love and Death». The Guardian 15 February 2003. Web. https://www.theguardian.com/books/2003/feb/15/classics.leonikolaevichtolstoy

- Thomson, Ewa. Russian Formalism and Anglo-American New Criticism: A Comparative Study. Berlin: De Gruyter Mouton, 1971.

- Tolstoy, Leo. What is Art? Trans. Richard Pevear. New York: Penguin Classics, 1996.

- Weir, Justin. Leo Tolstoy and the Alibi of Narrative. New Haven: Yale University Press, 2011.

- Zholkovsky, Alexander. «Before and After ‘After the Ball’: Variations on the Theme of Courtship, Corpses, and Culture». Website of Professor Alexander Zholkovsky. University of Southern California. Web. 27 January 2016.

- Zholkovsky, Alexander. «How a Russian Maupassant Was Made in Odessa and Yasnaya Polyana: Isaak Babel’and the Tolstoy Legacy». Slavic Review 53.3 (1994): 671–693. Web.

External links[edit]

- After the Dance at Standard Ebooks (as part of the collection Short Fiction)