Содержание:

- История создания

- Анализ. Описание рассказа

- Главные герои

- Заключение

История создания

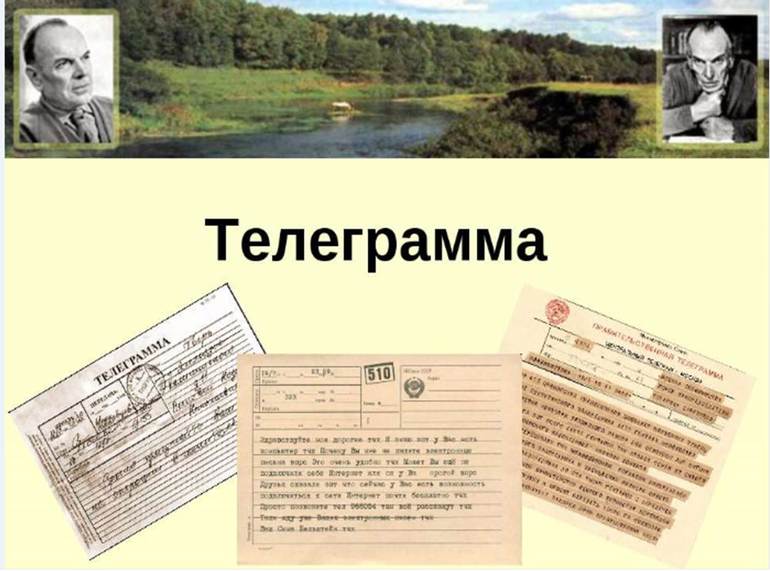

Рассказ «Телеграмма» был написан Паустовским в 1946 году, вскоре после того, как к нему пришла большая, советская и зарубежная слава. Истоки рассказа можно найти в произведениях 1937 года – цикл рассказов «Летние дни», повести «Мещёрская сторона». Здесь есть упоминание о судьбе дочери известного художника, которое впоследствии трансформируется в самостоятельный рассказ «Телеграмма». Рассказ не изучался в советской школе вплоть до конца 90-х, так как приоритет имели более крупные произведения жанра соцреализма.

Анализ рассказа

Описание рассказа

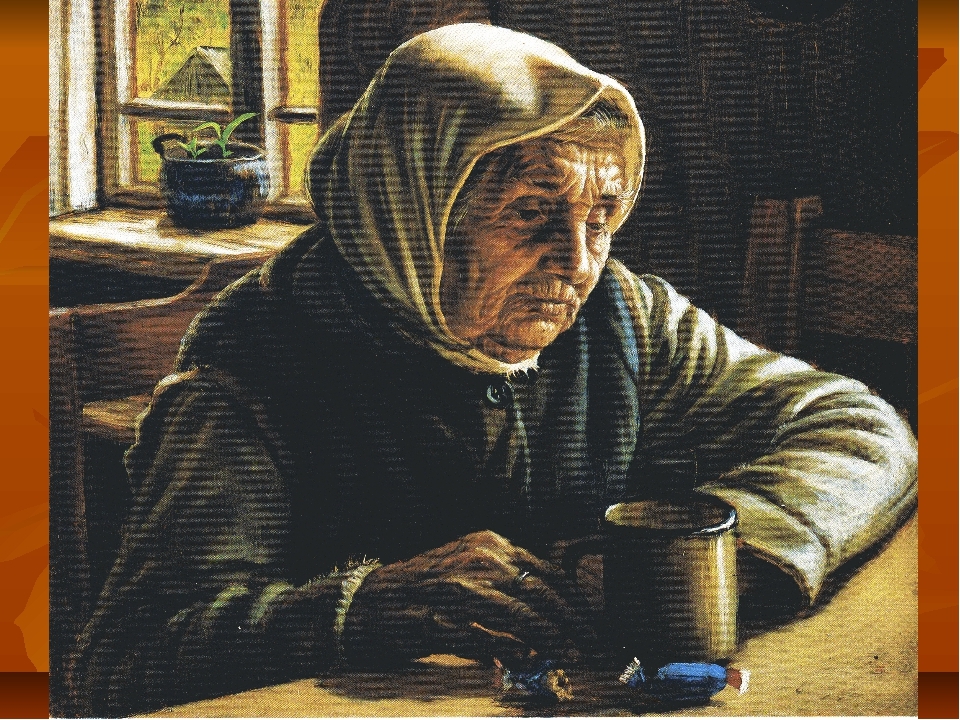

Сюжет рассказа можно изложить в нескольких предложениях. Действие происходит холодной осенью, октябрь-ноябрь. Одинокая женщина преклонного возраста живет в отдаленной глухой деревне, в «мемориальном» доме, построенном еще её отцом, выдающимся художником. Речь даже не о физической помощи, — женщина абсолютно чужая жителям деревни, с которыми у неё нет никаких точек соприкосновения. Удивительно, но у неё есть дочь, которая временами присылает матери денег да пишет ей короткие письма о том, как она занята. Настает время, когда пожилая мать понимает – ей не пережить надвигающуюся зиму, и она пишет дочери призывное письмо. Настя выезжает больше чем через две недели и то – после тревожной уже телеграммы о приближающейся смерти матери. Дочь не успевает ни к постели умирающей, ни к похоронам, а когда приезжает, испытывает самое страшное на свете раскаяние.

Композиционно рассказ поделен на три части: в первой происходит знакомство с Катериной Петровной, упоминается необычность её существования, отмечается, что это необычный человек. Во второй части рассказывается о дочери Насте, о её важной работе и характере.Третья часть связана с историей о телеграмме, вернее, о двух телеграммах. Первая известила Настю о том, что мать серьезно больна. Вторую из глубочайшего сочувствия пишет Тихон, сторож в доме Катерины Петровны. Мужчина из народа, невежественный, но чистый человек, он помнит еще отца Катерины Петровны и к обоим испытывает уважение как к умным, интеллигентным людям. Невежество Тихона не мешает ему иметь доброе, отзывчивое сердце и нерушимые нравственные принципы в нём. Тихон сочиняет для умирающей Катерины Петровны телеграмму, якобы от дочери, в которой пишет от её лица, что скоро приедет. Однако допускает в телеграмме такое нелепое построение фразы, что Катерина Петровна сразу понимает – это писала не Настя. Катерина Петровна обо всем догадывается и благодарит Тихона за ласку и добрые слова. Эта вторая телеграмма – символ чистого порыва, святой лжи во спасение и её озвучивание Тихоном – кульминационный пик рассказа.

Главные герои

Происхождение Катерины Петровны, вероятно, дворянское, ведь автор упоминает о том, что она была воспитана в семье, имеющей отношение к искусству. Катерина Петровна получила хорошее образование, она была знакома со многими людьми из мира искусства, даже упоминается, что будучи в Париже, видела похороны Виктора Гюго. Но эта информация, разговоры об искусстве никому в богом забытой деревне не будут интересны, как и старинные вещи из гардероба женщины, — страусовые перья, сморщенные перчатки, одежда в бисере.

Люди в деревне живут неравнодушные – ходит к пожилой женщине девочка-соседка, почтальон и сторож Тихон, но им просто не под силу скрасить ее одиночества, слишком разные люди. Катерина Петровна ждет писем от дочери, а сама не пишет, чтобы не докучать девушке. Не выдерживает только раз, посылая девушке трогательные строки, так как предчувствует скорую смерть.

(Кадр из к/ф «Телеграмма» 1957 год)

Жизнь второй героини, Насти, напротив, полна энергии и забот. И если бы читатель не узнал в предыдущей части рассказа, что происходит с её матерью, он бы считал Настю тонко чувствующим, сердечным и отзывчивым человеком. Ведь её душа так порывисто отзывается на искусство, на чужую беду (например, суровое существование скульптора Тимофеева). На чужую, но вот не на материнскую – ведь письмо от матери Настя даже читает не сразу, а едет к ней вообще через 2 недели.

Раскаяние приходит слишком поздно. Настя не успевает никуда, даже на похороны. Всю ночь девушка плачет в опустевшем материнском доме, а утром уезжает втайне от деревни, будто крадучись, – ей стыдно.

Заключение

Авторское осуждение не прямое. Голос осуждения и голос её совести звучат как будто из уст скульптуры Гоголя. Ей кажется, что пронзительному гоголевскому взгляду она видна насквозь, и он знает, как несправедливо она к собственной матери.

История создания

Константин Георгиевич Паустовский написал рассказ «Телеграмма» в 1946 году, когда он уже обрёл широкую известность в родной стране и за рубежом. Зачатки этого рассказа присутствуют в его более ранних работах 1937 года — цикле «Летние дни» и повести «Мещёрская сторона», где говорится о непростой судьбе дочери знаменитого художника. Впоследствии это упоминание трансформировалось в самостоятельный полноценный рассказ.

В книге очерков и рассказов «Золотая роза», опубликованной в 1955 году, в главе «Зарубки на сердце» писатель рассказывает историю создания «Телеграммы» и говорит о реальных прототипах главных героев. Было время, когда он жил под Рязанью, в старом доме в усадьбе когда-то известного гравера Пожалостина. Дом привлекал его тишиной, уютом, гравюрами на стенах.

Дочь гравера, хозяйка дома Катерина Ивановна, была одинокой подслеповатой старушкой. Когда-то она жила в Париже, была знакома с Тургеневым, присутствовала на похоронах Гюго, и от этого нынешняя жизнь в деревне казалась ей ещё более тоскливой. Её молодая дочь Настя жила в Ленинграде и высылала ей только денежные переводы. Иногда к старушке забегала соседская девчонка Нюрка, чтобы помогать по дому.

Катерина Ивановна давала почитать писателю пожелтевшие отцовские письма, а также жаловалась ему на одинокую старость. Вскоре она тяжело заболела. Именно Паустовский выслал Насте в Ленинград телеграмму с этим печальным известием. Но девушка приехала в деревню лишь спустя три дня после похорон. Произошедшее так сильно повлияло на писателя, что он решил создать рассказ на основе этих событий.

Сюжет произведения тронул и знаменитую певицу и актрису Марлен Дитрих. Известно, что, прибыв на гастроли в Москву в 1964 году, в аэропорту она сразу же задала журналистам вопрос о Паустовском. Несмотря на то что Константин Георгиевич был тяжело болен, он, желая побывать на концерте певицы, в сопровождении врача прибыл в Дом литераторов, где проходило её выступление.

После концерта, узнав, что писатель в зале, Дитрих попросила его подняться на сцену и, когда он подошёл к ней, она встала перед ним на колени и прижала его руки к своему лицу, залитому слезами. Эта картина потрясла всех присутствующих. Позже Марлен призналась, что именно рассказ «Телеграмма» так сильно поразил её, что она считала своим долгом поблагодарить его автора и поцеловать его руки.

Краткое содержание

Пожилая женщина Катерина Петровна одиноко жила в старом доме в небольшой деревне Заборье. Октябрь выдался холодный, тесовые крыши почернели, везде было мрачно и неуютно. Старушке было всё тяжелее вставать по утрам.

Её отец был известным художником, который в своё время вернулся из Петербурга сюда, в своё родное село, построил здесь дом и стал жить в покое, ухаживая за садом, когда уже не мог писать картины из-за испортившегося зрения и дрожащих рук. Поэтому теперь дом считался «мемориальным», находился под охраной областного музея, повсюду на стенах висели потускневшие картины. Но в деревне Катерине Петровне не с кем было поговорить об искусстве, об отце, о своей молодости, когда она жила с отцом в Париже и даже видела похороны Виктора Гюго.

К ней заходила только соседская девчонка Манюшка, которая помогала по дому, приносила воду из колодца, ставила самовар, а старушка дарила ей всякие безделушки. Также заходил сторож при пожарном сарае Тихон, помнивший ещё самого художника и сохранивший к нему уважение.

Дочь Катерины Петровны, Настя, жила в Ленинграде. Последний раз она приезжала три года назад. Старушка не жаловалась и не докучала ей письмами, понимая, что у молодых свои заботы и своя жизнь, но всё же думала о ней каждый день, тосковала, сидя на краешке продавленного дивана. Раз в два-три месяца от Насти приходили переводы на двести рублей, которые приносил весёлый почтальон Василий. Переводы сопровождались одним и тем же текстом о том, что у неё очень много дел.

Между тем старушке становилось совсем плохо: она чувствовала, что не переживёт эту зиму. Поэтому она в отчаянии отправила дочери письмо, прося приехать.

Настя работала секретарём в Союзе художников, занималась выставками и конкурсами. Получив письмо матери, она спрятала его в сумку, решив прочитать после работы. Ей предстояло посмотреть, как живёт молодой скульптор Тимофеев, чтобы сообщить об этом руководству Союза. Мастерская скульптора не отапливалась, он жаловался на то, что его ущемляют. Девушка решила, что нужно помочь ему, устроив выставку его работ. В его мастерской она полюбовалась на созданную им скульптуру Гоголя, и сверлящие гоголевские глаза, казалось, обвиняли её в том, что она не прочла материнское письмо.

Дома Настя всё-таки прочла его, но решила, что ехать в деревню некогда: сейчас и так слишком много проблем. После этого она две недели возилась с обустройством выставки Тимофеева. Тот имел непростой характер. Но всё же показ его работ удался на славу. Во время собрания художников и критиков Насте принесли телеграмму: «Катя помирает. Тихон». Сначала она ничего не поняла, потом снова заметила на себе осуждающий взгляд скульптуры Гоголя. Уйдя с выставки и перечитывая телеграмму, она вдруг осознала, что никого роднее мамы у неё нет, никто больше не любил её так, как эта дряхлая старушка в скучном Заборье.

Плача, Настя хотела купить билеты на поезд, но их уже не было. К счастью, пожилая кассирша, узнав, что девушка хочет поехать к маме, помогла ей. Всю дорогу Насте казалось, что поезд едва тащится. Она боялась опоздать.

Тем временем Катерина Петровна, заболев, не вставала уже десять дней. Манюшка присматривала за ней: иногда казалось, что старушка уже не дышит. На телеграфе Тихон взял телеграмму, сам написал её от лица Насти и, придя к пожилой женщине, прочитал её ей, желая приободрить её и сказав, что её дочь уже едет. Катерина Петровна поняла его наивный обман, но всё равно была благодарна ему за доброту и сочувствие.

Вскоре она умерла, не дождавшись приезда дочери. Её хоронили на следующий день. На похоронах присутствовали чужие люди, но все они глубоко проникались состраданием к её судьбе. Молоденькая учительница, недавно приехавшая сюда работать и увидевшая похороны, поцеловала её высохшую руку, вспомнив о собственной матери, тоже оставшейся в одиночестве в областном городе.

Настя прибыла в Заборье на второй день после похорон. В доме старушки она плакала всю ночь, а под утро ей пришлось уезжать, крадучись, чтобы никто не заметил её и ни о чём не спрашивал. Она думала, что никто, кроме матери, больше не сможет избавить её от груза непоправимой вины и тяжести.

План для пересказа

Рассказ как бы условно поделён автором на три части: в первой из них можно увидеть жизнь старушки в деревне, во второй — жизнь её дочери в городе, в третьей же части происходят кульминация и осознание ошибок. Однако для удобства можно составить план для пересказа и таким образом:

- Одинокая жизнь Катерины Петровны в Заборье.

- Занятость Насти в Ленинграде.

- Письмо матери.

- Выставка.

- Две телеграммы.

- Слишком поздно: раскаяние Насти.

Главные герои

В произведении Паустовского «Телеграмма» и главные герои, и второстепенные в равной степени играют важную роль для сюжета, а поступки каждого из них заставляют о многом задуматься. Их характеристика:

- Катерина Петровна — сгорбленная, маленькая, сухонькая и слабая пожилая женщина, теряющая зрение и говорящая ослабевшим голосом. Дочь известного художника, которая провела молодость в Париже, а её жизнь, благодаря отцу, явно была связана с искусством. Она добра и щедра к окружающим — например, дарит Манюшке небольшие подарки, интеллигентна и понятлива. Её любовь к дочери огромна: она готова простить ей всё и не собирается ей навязываться, понимая, что «у молодых своя жизнь». Проблемы со здоровьем и одиночество заставляют её всё больше задумываться о будущем.

- Анастасия Семёновна — красивая молодая девушка, имеет русые волосы и большие холодные глаза, за что коллеги называли её Сольвейг. Работает секретарём в Союзе художников. Её нельзя назвать бездушной и чёрствой, она просто слишком предана своей профессии, в работе решительна и активна, и действительно очень занята, крутясь с бесконечными выставками и конкурсами.

- Тихон — сторож при пожарном сарае, тощий, рыжий. Был ещё мальчишкой, когда художник строил здесь усадьбу, но с тех пор сохранил уважение к нему, его дочери и его картинам, говоря про них: «Работа натуральная!». Искренний человек, с сочувствием и добротой относится к одинокой старушке, помогает ей по хозяйству, рубит дрова, спрашивает её о дочери. Телеграмма, которую он читает якобы от Насти, — символ рассказа, а его поступок можно назвать благородным порывом души.

- Манюшка — дочь соседа, колхозного сапожника, которая прибегает к старушке каждый день, чтобы помочь ей. Легкомысленная, но неравнодушная, добрая, работящая и сочувствующая.

- Тимофеев — талантливый, но ворчливый молодой скульптор, маленький, решительный и злой. Работает в тяжёлых условиях в холодной мастерской и считает, что он не оценён по достоинству, ему не дают развернуться. Имеет уязвлённую гордость, но рад, что Настя помогает устроить его выставку.

- Молодая учительница — застенчивая, сероглазая, совсем ещё девочка, приехавшая в Заборье и оставившая родную мать в областном городе. Она проникается видом похорон Катерины Петровны и выносит для себя важный урок.

Можно выделить ещё одного «персонажа», на протяжении рассказа выступающего в роли совести Насти. Это скульптура Гоголя, талантливо созданная Тимофеевым. Как известно, именно Гоголь обладал удивительной способностью словно бы видеть человека насквозь. Его взгляд насмешливый, а на виске бьётся тонкая склеротическая жилка. Он будто осуждает Настю. Именно через его взгляд автор передаёт собственное отношение к поступкам героини.

Анализ и смысл

Жанр «Телеграммы» Паустовского — рассказ, поскольку это текст небольшого объёма, имеется одна сюжетная линия и несколько героев, связанных развитием сюжета. Направление — реализм: автор показывает одну из сторон человеческой жизни такой, какая она есть. Повествование линейное: события идут одно за другим. Проблематика произведения:

- тема одиночества;

- всеобъемлющая материнская любовь;

- вечная тема взаимоотношений «отцов и детей»;

- тема «блудного сына».

Таким образом, проведя анализ «Телеграммы» Паустовского для читательского дневника, можно понять смысл произведения — важно помнить о своих близких, заботиться о них, говорить им тёплые слова, проводить с ними больше времени. К сожалению, за бесконечной суетой жизни, в погоне за карьерой, успехом, заработком многие люди забывают об этом. В результате они опаздывают сказать родным важные слова, обнять их, выразить свою любовь, как это случилось и с Настей.

Девушка наивно полагала, что, если она регулярно присылала матери деньги, то выполняла свой долг. Если получала от матери ответные письма, значит, та жива и всё хорошо. Настя была отзывчивой, но к чужим людям: она с жаром бросилась помогать скульптору Тимофееву, видя, в каких условиях он живёт, в каком холоде он работает. При этом она не думала о том, что её мать тоже живёт в холоде и забвении, что ей всё хуже с каждым днём. Она считала, что приехать к ней всегда успеется, но никак не могла собраться и бросить все дела. Это стало её роковой ошибкой.

Название «Телеграмма» тоже говорит о многом. Во-первых, оно отражает присутствие в тексте произведения двух телеграмм. Одну из них получила Настя, и она открыла ей глаза на то, что родители — это те, кто любит своих детей с самого рождения и на протяжении всей жизни, всегда их ждут. Она стала для девушки главным аргументом к отъезду. Вторую прочитал старушке Тихон от лица Насти, хотя истинной весточки от неё так и не было, что заставило сторожа пуститься на небольшой обман ради высокой цели.

Во-вторых, название говорит о том, что рассказ является телеграммой всем читателям: не забывайте своих близких.

- Сочинения

- По литературе

- Паустовский

- Анализ рассказа Телеграмма

Анализ рассказа Телеграмма Паустовского

История создания

Рассказ Константина Паустовского «Телеграмма» впервые был напечатан в 1946 году в журнале «Огонек». В основу рассказа положены реальные события, свидетелем которых был писатель. Он только изменил отчество героини, вместо Катерины Ивановны она стала Петровной.

Жанр

К.Паустовский продолжает в своем творчестве традиции, заложенные Иваном Буниным. Поэтому кроме общепринятого и закрепившегося за произведением жанра рассказ, исследователи называют его и психологической новеллой, автору удается проанализировать психологию героев.

Сюжет и тема

Рассказ посвящен последним годам жизни Катерины Петровны, она одна живет в огромном доме, когда-то построенном отцом – знаменитым художником. Но дом, и село Заборье медленно умирают. Постарела и готовится к смерти и его хозяйка. Одиночество и немощная старость стали ее спутниками. Два совершенно чужих человека — Манюшка и Тихон – помогают ей в это время.

В Ленинграде живет дочь Катерины Петровны, Настя. Последний раз она навещала мать три года назад, теперь — денежные переводы раз в месяц и несколько слов на обороте. В городе Настя занята, теперь она готовит выставку одного талантливого скульптора, проявляя к нему внимание и участие.

Тема, затронутая писателем, стара как мир: отцы и дети, их извечный конфликт. У Насти есть время и огромное желание помочь чужим людям, но его нет, чтобы навестить старую мать или написать ей письмо. Непростой вопрос, поразмышлять над которым приглашает автор.

Главные герои

Действующих лиц в рассказе несколько, они распределены писателем на две группы. Первая – это сама Катерина Петровна и ее сельское окружение, состоящее из Манюшки, дочери соседа, добровольно взявшейся помогать старушке, и Тихона, пожилого мужчины, до старости сохранившего почтение к ее семье и помогающего по хозяйству. Катерина Петровна – дочь того знаменитого художника, который приехал в свое родное село, построил дом и развел сад. Теперь в нем живет одинокая и очень старая женщина. Она его последняя обитательница. На похоронах к процессии, состоящей из местных старушек и ребятишек, к ним присоединится молодая учительница.

Вторая группа – Настя и ее городские знакомые: талантливый скульптор Тимофеев, выставку которого организует Настя, Першин – один из начальников по культуре, старый вспыльчивый художник. К числу героев рассказа относится и скульптура Гоголя, с которой Настя встречается дважды и которая, улыбаясь, задает, ей так кажется, неприятные вопросы.

Композиция

Рассказ начинается со вступления, в котором автор знакомит читателя с Катериной Петровной – главной героиней, ее помощниками и рассказывает о ее состоянии, сравнивая его с осенью, задержавшейся на дворе. Вторая сюжетная линия – это Настя и ее жизнь в городе. Обе линии писатель объединил одним словом — художник. Катерина Петровна – дочь художника, а ее дочь работает в Союзе художников. Интересны две детали, которые похожи на попытку восстановить утраченные близкими людьми связи – письмо, которое пишет Катерина Петровна дочери, и придуманная Тихоном телеграмма от имени Насти. Но, увы, развязка неминуема — старушка умирает, так и не дождавшись дочери, а через день приезжает Настя, чтобы проплакать всю ночь и, крадучись, чтобы никто не увидел и не расспросил, уехать с грузом непоправимой вины перед матерью.

2 вариант

Произведение создается писателем в послевоенный период времени, когда автор уже имеет мировую славу. Более ранние рассказы писателя уже содержат в себе замысел рассматриваемого произведения, поскольку они вскользь упоминают о судьбе дочери великого художника.

Жанровая направленность произведения представляет собой рассказ в стиле классического реализма.

Центральное место в сюжетном повествовании отводится одинокой престарелой женщине Катерине Петровне, проживающей в далекой деревне и не желающей ее покидать, несмотря на отсутствии цивилизации, поскольку деревушка представляет для нее память об отце, именитом художнике. Однако в деревне женщина живет в уединении, поскольку местное население не понимает утонченного характера Катерины Петровны. Женщина имеет дочь Настю, однако девушка проживает достаточно далеко от матери и общается с ней посредством редкой переписки. В один момент Катерина Петровна начинает осознавать, что скоро покинет земной мир и поэтому пишет дочери письмо, которое доходит до Насти слишком поздно. Девушка приезжает в деревню, когда женщина уже умерла.

Композиционная структура рассказа в условной форме разделяется на три части, первая из которых представляется описанием деревенской жизни Катерины Петровны, вторая часть рассказывает о дочери и ее работе, а в третьей части повествуется о двух телеграммах.

Отличительной особенностью композиции рассказа является применение писателем аддитивной повествовательной структуры, которая характеризуется следованием одного эпизода за другим и преобладанием повествовательной формы от первого лица. Кроме того, рассказ характеризуется предельно сжатым текстовым объемом, не мешающим развитию двух параллельных сюжетных линий (деревенской и городской), эффектно соединяющихся в финальной части произведения. Параллельные сюжеты представляются автором в рассказе в качестве контраста.

Основной тематикой произведения является изображение пропасти между поколениями отцов и детей, которое обуславливает нравственную проблематику.

Основной персонаж рассказа в лице Катерины Петровны представляется писателем в качестве мемориального образа, умирающей памяти прошедших столетий, ценивших творчество и художественные способности. Настя изображается писателем в противоположном матери образе, в качестве полной жизненной энергии девушки, вечно занятой работой и собственными проблемами. Однако девушка не лишена человеческих качеств, сострадания, тоски, уважения к старшим.

В рассказе также используются второстепенные персонажи в образе деревенских жителей (Тихон, Манюшка).

Художественным своеобразием рассказа является придание автором ключевого значения лирическому пейзажу, отличающемуся щемящими оттенками, а также использованием неслучайных сюжетных совпадений

Анвлиз 3

История создания

Дата написания рассказа под названием «Телеграмма» – 1946 г. В трудный послевоенный год он впервые появился в журнале «Огонёк». В то время К.Паустовский был уже широко известен миру. Предпосылки к созданию короткого рассказа «Телеграмма» можно встретить в предыдущей повести «Золотая роза», в которой Паустовский говорит о жизни дочери известного художника-гравёра по фамилии Пожалостин. Дом, изображённый Паустовским в рассказе, существовал на самом деле и в конце 20 века был превращён в дом-музей.

Жанр

Данный рассказ написан в жанре «психологической новеллы», а именно – психологического реализма, которого старался придерживаться Паустовский в своих произведениях. В «Телеграмме» показаны и раскрыты как суровые стороны жизни, так и глубокие душевные переживания героев.

Сюжет и тема

В основе сюжета судьба Катерины Петровны, пожилой женщины, доживающей свой век в глухой деревне Заборье. Она дочь прославленного художника и ценит свой памятный дом. Тонкая душевная организация старушки чужда другим жителям деревни, и это непонимание обрекает Катерину Петровну на мучительное одиночество. Её дочь, Настя, занята делами в городе и вспоминает мать совсем редко. Получив от Катерины Петровны, предчувствующей смерть, телеграмму, она забывает даже ответить на неё. Катерина Петровна напрасно ждёт дочь, сторож Тихон жалеет её и пишет ей телеграмму от имени дочери. Позже приходит короткая записка от Тихона со словами «Катя помирает». Только после этого, бросив всё, Настя приезжает в деревню, но уже на второй день после похорон. Она плачет и горько раскрывается в своём бесчувствии.

В этом рассказе раскрывается тема «отцов и детей», тема их взаимоотношений и пропасти между ними.

Главные герои

Катерина Петровна – пожилая одинокая женщина, дочь прославленного художника, – главный образ в рассказе. Её тонко чувствующая душа с юности привыкла к творчеству и изысканности, но простым обывателям трудно понять душевные стремления старушки.

Настя – второй по значимости персонаж, взрослая дочь Катерины Петровны, живущая в кипящем жизнью городе. Она входит в Союз художников, организовывает различные выставки, помогает знакомому скульптору выставить работы и ведёт бурную деятельность, при этом совсем забывая о покинутой матери.

Тихон – бесхитростный деревенский сторож, по-доброму относящийся к Катерине Петровне и искренне ей сочувствующий. Его рукой для одинокой старушки была написана последняя телеграмма.

Тимофеев – талантливый, но безызвестный скульптор, стремящийся добиться известности, в чём ему помогает Настя.

Композиция

По смыслу «Телеграмма» делится на 3 части. Первая включает в себя непростое существование главной героини в деревне. Вторая – это описание насыщенной жизни Насти в городе. И третья часть – эпизод с двумя телеграммами: одна была написана Катериной Петровной Насте, другая была написана сторожем, как ответ. В то же время сюжет составляют две параллельные и противоположные линий, которые в финале сходятся: жизнь в городе и деревенская жизнь.

Также читают:

Картинка к сочинению Анализ рассказа Телеграмма

Популярные сегодня темы

- Анализ романа Грина Алые паруса

Повесть-феерию «Алые паруса» исследователи относят к ранним произведениям Грина. Произведение было создано в 1923 году и посвящено Нине, жене писателя. Феерия является театральным жанром, это сказочное

- Анализ Сна Обломова — 9 главы романа Гончарова Обломов

Эта глава представляет собой воспоминания Обломова – о детстве и юности. Тут показана его семья, имение, образ жизни, которые и повлияли на формирование Ильи.

- Сочинение-анализ рассказа Челкаш Горького

Рассказ Горького «Челкаш» написан им по реальной истории, рассказанной товарищем по больнице. Свой рассказ Горький начинает с описания порта, где всё гремит и грохочет, подавляя своей мощью копошащихся на берегу людей

- Образ русской дружины в Слове о полку Игореве

Русским людям всегда приходилось защищать свои земли. Уж очень много было на них желающих – и половцы, и печенеги, и хазары, и монголо-татары. На Руси всегда уважительно относились к войнам.

- Сочинение Ты открываешь книгу

Какое замечательное изобретение — книга! Сейчас даже невозможно себе вообразить, как можно жить без книг. Тот, кто однажды открыл для себя книгу, тот навсегда попал в ее плен и всю жизнь пронесет в своем сердце любовь к книге и к чтению

- Сочинения

- По литературе

- Другие

- Анализ рассказа Паустовского Телеграмма

Анализ рассказа Паустовского Телеграмма

История создания.

Произведение «Телеграмма» было создано Константином Паустовским в 1946 году. Рассказ был написан уже после того, как писатель стал известным. Замысел рассказа заключается о трагической судьбе дочери художника. Ее роль — главная в произведении.

Жанр

Жанр этого произведения – рассказ. Писатель анализирует психологию героев, поэтому ученые литературы еще называют рассказ психологической новеллой.

Сюжет и тема.

Одинокая пожилая женщина по имени Катерина Петровна живет в Заборье, в большом доме, когда-то построенном ее отцом. У Катерины Петровны есть только один родной человек, ее дочь Настя, которая живет в Ленинграде. Предыдущий раз Настя навещала мать три года назад, но каждый месяц отсылает ей по двести рублей. Она не хотела мешать дочери поэтому, отправляла письма временами, но думала о ней всегда. В это тяжелое для нее время поддерживали в трудную минуту и помогали ей Манюшка и Тихон.

Матери Насти было больно осознавать, что она не нужна родной дочери, поэтому она просто не думает об этом. Тихон и Манюшка – единственные хоть и чужие люди, которые заботились о ней в это время.

Под конец октября Катерина Петровна послала дочери письмо с просьбой навестить ее. Когда оно пришло Настя, не глядя кинула письмо в сумочку, так как была занята. Лишь вздохнула с успокоением: если мать пишет – значит жива. В мастерской ей привиделось, что статуя Гоголя глядит на нее с осуждением. Спустя полмесяца Насте приходит еще одна телеграмма из Заборья: «Катя помирает. Тихон». Она смяла письмо и опять ощутила на себе осуждающий взгляд Гоголя. Настя поняла, что никто так сильно как родная мать ее не любил. В этот же день она отправилась в Заборье к матери.

Катерина Петровна не могла встать с кровати уже несколько дней. Манюшка несколько суток не сводила с нее глаз, постоянно была рядом с ней. Тихон принес какое-то письмо, после прочитал его Катерине Петровне: «Дожидайтесь, выехала. Остаюсь всегда любящая дочь ваша Настя». Катерина Петровна поблагодарила Тихона за его добродушие и отвернулась к стенке, будто уснула.

Похоронили ее на другой день. На похоронах были старушки и ребята. Настя опоздала и приехала на два дня позже после похорон. Увидев, могилу матери, она всю ночь плакала в ее комнате. После чего скрытно покинула село, чтобы ее никто не увидел и ни о чем не спросил.

Главные герои.

Катерина Петровна – одинокая пожилая женщина. Отец был художником. Есть дочь, которая, живет далеко и долго не приезжает к ней. Умирает, так и не, попрощавшись с дочерью.

Настя – дочь Катерины Петровны. Живет в Ленинграде, работает секретарем. Уже три года не навещает мать, но каждый месяц отсылает ей деньги.

Тихон – сторож, знал и помнил отца Катерины Петровны, поэтому помогал ей по дому, ухаживал за садом.

Манюшка – соседская девочка, всегда помогала Катерине Петровне готовить, убирать. Искренне поддерживала ее. В последние дни жизни Катерины Петровны была рядом.

Композиция.

Композиционно данное произведение можно разделитьна три части: в первой говорится о жизни одинокой Катерины Петровны в Заборье. Во второй части рассказывается о ее дочери Насте, живущей в Ленинграде, забыв о матери. В последней третьей заключительной части случается развязка этой печальной истории.

Вариант 2

«Телеграмма» — рассказ Константина Георгиевича Паустовского. Написан рассказ в 1946 году.

В произведении, автор обращается к вечной теме «Отцы и дети». Острая тема, которая близка всем цепляет всех читающих .

Структура рассказа

«Телеграмма» — это короткий рассказ, который можно поделить на пять основных сюжетных частей:

1. О матери

Знакомство с Катериной Петровной, старушкой живущей в деревне и имеющей одну, единственную дочь.

2. Дочка

Автор представляет читателю Настю и рассказывает про её работу.

3. Печальное известие

Отправка телеграммы о болезни Катерины Петровны. Правда, Катерина так и не получает настоящего ответа от Насти. На письмо от лица дочки ответил Тихон.

4. Трагичный исход

Настя приезжает к своей маме, но не находит её живой.

5. Результат

Настя много думает насчет своего поступка и сильно сожалеет.

Сюжет

Катерина Петровна проживает в глухой, далёкой от города деревне. Дом был построен ещё её дедушкой, очень талантливым художником. Катерина не отличается общительностью.

У неё нет хороших связей с соседями, но её дочь занимается необходимой работой. Девушка также поддерживает свою маму финансово.

Однажды Катерина Петровна узнаёт, что она неизлечимо больна и мечтает увидеть дочь в последний раз, о чём и пишет с просьбой в телеграмме. Но Настя не воспринимает письмо серьезно и уезжает после двух недель, когда понимает, что смерть матери уже близко.

Она при всём этом ещё и опоздала на похороны своей матери.

Герои

Всех героев в этом рассказе можно поделить на:

• главные герои: Катерина и Настя

• второстепенные лица: Тихон, соседка Манюшка и скульптор Тимофеев.

• Третий план: Почтарь, учительница, отец матери Насти, художник.

можно отметить образ скульптуры Гоголя, ведь он является совестью в сознании Насти. Автор позволяет узнать позицию автора в произведении через скульптуру.

Подробнее о главных персонажах

Катерина Петровна.

По словам Паустовского, воспитывали её в приличной семье и находилась в окружении творческих личностей. Она была очень образованной и духовно развитой женщиной. Можно сделать вывод, что её род происходит из дворянской семьи.

В деревне она ни с кем не общается. У неё прекрасный дворянский гардероб одежды. Нельзя сказать, что у неё совсем нет контактов. Имеются и небезразличные личности в её жизни. Они навещают Катерину. Это:

- Тихон

- Девочка

- почтальон.

Но конечно же, Катерина Петровна необходимо участия всего одного единственного человека — своей дочки Насти. Настя присылает ей прижимистые телеграммы, отговариваясь тем, что она занята. А женщине, страшно потревожить её отписками дочь.

И лишь один раз она всё же отправляет телеграмму первой. В тот день, когда понимала , что вот-вот умрёт.

Настя.

Она только познаёт мир, который её окружает. Она имеет множество, как и амбиций, так и иллюзий. Настя показывается очень мягкой, душевной и трепетной девушкой, но совсем не желает уделять матери внимание.

Заключение

Рассказ побуждает детей любить и уважать своих родителей, пока они ещё живы, чтобы не жалеть, когда будет поздно, как произошло с Настей. Не стоит быть эгоистичным и думать только о себе. Это не продуктивно и спустя время об этом будут только сожаления.

Анализ рассказа Паустовского Телеграмма

Несколько интересных сочинений

- Отзыв на комедию Недоросль Фонвизина

Творение Фонвизина не развлекательное, а скорее, поучительное. Оно показывает, насколько разительными могут быть пробелы в воспитании людей, которые, казалось бы, в силу своего происхождения

- Сочинение Жерков в романе Война и мир: образ и характеристика

Одной из самых значимых тем в творчестве Толстого является тема чести и достоинства русского офицера. Характеристика Жеркова полностью помогли понять, почему русская армия одержала поражение в войне 1805-1807 годах.

- История любви Мастера и Маргариты сочинение

В романе Булгакова изящно сплетаются темы общества и религии, истории и творчества, возвышенности и повседневности. Любовная линия мастера и Маргариты делает произведение пронзительным и нежным.

- Образ и характеристика Господина Н. из повести Ася Тургенева сочинение

Главным персонажем произведения является некий господин Н.Н., от имени которого ведется повествование. Образ главного героя раскрывается писателем через историю его взаимоотношений с девушкой Асей.

- Сочинение Счастлива ли Вера Алмазова (рассуждение по рассказу Куприна Куст сирени)

Читая известное произведение знаменитого русского писателя Александра Ивановича Куприна «Куст сирени» вы сможете окунуться мир настоящей и преданной любви, которая делает людей по-настоящему счастливыми

Сочинение на тему Анализ рассказа Паустовского Телеграмма

Конспект урока литературы в 8 классе

Учитель Петрова Любовь Владимировна

Г.Москва, школа №1929

Тема : К.Г.Паустовский. Путешествие в литературный музей писателя. История создания рассказа «Телеграмма». Авторская позиция в рассказе.

Цель: 1. Дать представление учащимся о К.Г.Паустовском как о человеке и писателе.

2. Познакомить с творчеством замечательного художника слова.

3. Познакомить с историей создания рассказа «Телеграмма», его композицией, проследить за авторской позицией, раскрыть своеобразие писательской манеры Паустовского.

4. Воспитание бережного, заботливого, благодарного отношения к родителям.

5. Развивать умение любить и понимать живопись, музыку.

Тип урока: изучение нового материала.

Вид урока: урок знакомства с жизнью и творчеством К.Г.Паустовского и его рассказом «Телеграмма».

Технология: технология развивающего обучения с применением мультимедиа технологий, Интернета.

Словарная работа:

Зарубка – отметка рубящим предметом на чем-нибудь.

Ветла – вид ивы.

Интерьер – внутреннее убранство в помещении.

Деталь художественная — изобразительная или выразительная подробность изображенного мира художественного произведения, с помощью которой автор выделяет характерную черту героя, а так же выражает свою позицию.

Оборудование: компьютер, возможность выхода в Интернет,музыка, портрет писателя, выставка книг писателя.

Нет! Человеку никак нельзя жить без родины, как нельзя жить без сердца.

К.Г.Паустовский

Ход урока

1. Оргмомент.

2. Объявление темы урока. (Запись темы в тетради)

3. Введение в тему и объявление целей урока.

Слово учителя.

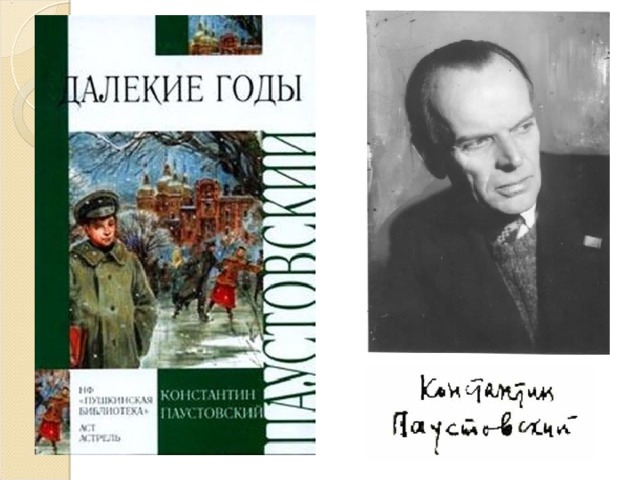

Быть всегда необходимым людям, чувствовать веяние времени — большое счастье для художника. Оно в полной мере выпало на долю известного писателя Константина Георгиевича Паустовского (1892-1968 г.г.)

Деятельность его многообразна: он – автор романов, повестей, рассказов; он – очеркист, драматург, публицист и критик. Его книги – яркие, романтичные – читаются охотно, с увлечением. Они учат нас любить природу, Родину, искусство, человека. Писатель открывает читателю глаза на красоту в повседневности и в шедеврах, помогает найти ответы на вечные вопросы.

Паустовский — человек , «создавший себя», его жизнь может служить примером редкой целеустремленности, благородства и преданности своему делу.

4. Заочная экскурсия в литературный музей писателя – центр Паустовского в Москве.

а) Судьба писателя не была легкой и спокойной. Москва, Киев, Псков, Вильно (показ по карте) – это только начало длиннейшего списка адресов К.Г.Паустовского. Во многих его произведениях наряду с героями фигурирует образ дома. Обязательно деревянный, небольшой, уютный, сроднившийся с хозяином и окруженный садом. Серый дом с мезонином стал Литературным музеем – центром К.Г.Паустовского. Сегодня у нас есть уникальная возможность побывать там. Помогут разобраться в экспозициях музея экскурсоводы, в их роли выполнят …

б) Теперь перенесемся в другой, не менее интересный, музей писателя в уже упомянутой Тарусе. Здесь мы не только познакомимся с экспозициями, но и увидим фото писателя разных лет и прочитаем его биографию.

5. Работа с текстом рассказа «Телеграмма».

а) Слово учителя.

Произведение искусства, как говорил сам Паустовский, «прозрачный, сверкающий всеми цветами спектра и крепкий, как сталь, кристалл ». Создатель этого кристалла – сам автор. Как писатель Паустовский очень своеобразен и самобытен. Рассказ «Телеграмма» (1946 г.) дает замечательную возможность проследить за емкостью слова писателя, сосредоточиться на авторском «я». Постижение авторской позиции – дело нелегкое, особенно если голос автора, как в «Телеграмме», еле слышен. Наша задача – проникнуть в тайну личности писателя, понять своеобразие его таланта – то, что принято называть творческой индивидуальностью.

б) Анализ рассказа в форме беседы.

Ваше впечатление о «Телеграмме» К.Г.Паустовского?

История создания рассказа. ( «Зарубки на сердце» — глава из «Золотой розы»)

Как вы понимаете выражение «зарубки на сердце»? (Что-то оставило неизгладимый, болезненный след в душе человека )

Домашнее задание.

Ответьте на вопрос:

Какие « зарубки на сердце» оставил у вас этот рассказ?

Сравните воспоминания писателя и художественный текст. Что нового внес автор, что изменил, а что оставил прежним; как построил свое произведение для того , чтобы у нас остались «зарубки на сердце»?

Почему же текст назван «Телеграмма»?

— В этом есть какая-то загадка.

— Заглавие звучит интригующе.

— Возможно, название символично, оно как предостережение.

— Телеграмма обычно несет что-то важное: радость или беду.

А сколько было телеграмм послано в рассказе?

Куда, кому и кем они были отправлены?

На доске на боковых закрывающихся сторонах содержание обеих телеграмм.

1 – дочери Насте в Ленинград: «Катя умирает. Тихон».

2 – матери Катерине Петровне в Заборье: «Дожидайтесь, выехала. Остаюсь всегда любящая дочь ваша Настя»

Какую телеграмму имел в виду автор? Почему? (Обе телеграммы были отправлены Тихоном, но одна – от имени Насти)

Исходя из нашего разговора, определите тему рассказа.

О чем же этот рассказ? ( Взаимоотношения детей и родителей )

Определите композицию рассказа. Сколько бы основных частей вы выделили? Почему?

Дети определяют 4 части, составляют план из кульминационных фраз каждой части и записывают его:

1. Мать. “Эх, горе её горькое, страданье неписаное!”

2. Дочь. “Эх ты, сорока!”

3. Телеграмма. “За добро плати добром, не будь пустельгой”.

4. Раскаяние. “Никто, кроме Катерины Петровны, не мог снять непоправимой вины, невыносимой тяжести”.

в) Постижение авторской позиции

1. Слово учителя

Повествователь в «Телеграмме» как бы самоустраняется: он находится в позиции наблюдателя. Однако его незримое присутствие ощущается в каждом слове.

2. Анализ пейзажа, интерьера.

Обратимся к тексту рассказа. Перечитаем его начало (От слов «Октябрь был на редкость… » до « Из них назойливо сыпался дождь ») .Демонстрация слайдов с изображением осеннего пейзажа.

Подумаем, для чего автор начинает рассказ с пейзажной зарисовки? (Она настраивает читателя на определенный лад, подготавливает к восприятию произведения, создает тональность произведения)

Какие мысли автор передает через этот пейзаж? ( Пейзажную зарисовку пронизывает мысль об увядании, даже отмирании природы: октябрь – «на редкость холодный», ветлы – «облетевшие», трава – «полегла». Само время, кажется, замедлило свое течение – тучи « тащились », « цеплялись », « даже сыпались назойливо ».

Каков, по-вашему, ритм прозы писателя? (Ритм прозы ощущается сразу же. Фразы короткие, от них веет каким-то холодом и безысходностью. И только выбивается из этого ритма предложение о подсолнечнике, который « все доцветал и никак не мог доцвесть»)

Почему именно «подсолнечник», а не «подсолнух», как говорят в деревне?

( Слово продиктовано чувством ритма. У читателя создается ощущение теплого маленького солнышка на фоне серого, черного неба ) Демонстрация слайдов с изображением подсолнечника.

А теперь прочитаем это описание природы еще раз, слушая одновременно музыкальную пьесу «Октябрь. Осенняя песня» П.И.Чайковского. Сравним тональность звучания прозы и музыки.

Как соответствует безотрадная картина природы внутреннему состоянию Катерины Петровны? (Паустовский, следуя традиции отечественной литературы, соотносит состояние природы с душевным состоянием человека. В природе, как и в жизни человека, наступает медленное увядание.)

Выражает ли автор прямое сочувствие героине? ( Ни в одной строчке. Оно скрыто в характере повествователя. Когда жизнь природы замерла, Катерине Петровне «стало еще труднее вставать по утрам» — значит и без того было трудно.)

Какие детали интерьера свидетельствуют о том, что жизнь замерла в старом доме? («Горький запах» нетопленных печей, пыльный «Вестник Европы», пожелтевшие чашки на столе, давно не чищенный самовар.)

ВЫВОД: За простой, внешне бесстрастной манерой повествования скрывается глубокое сострадание автора к одиноко доживающей свой век женщине. (На слайде)

г) Роль художественных деталей в тексте.

К. Г. Паустовского считают мастером детали.

Подумайте, какой многоязычный смысл заключен в данных выражениях?

1. « Манюша, шмыгая носом, отнесла это письмо на почту, долго засовывала его в почтовый ящик и заглядывала внутрь, — что там? Но внутри ничего не было видно — одна жестяная пустота ».

(С одной стороны, в этом словосочетании смысл обычный — жестяной ящик пуст. Но в тексте значение углубляется: пустота — Настя не находит времени написать матери долгожданное письмо; жестяная пустота — бездушие, неоправданная жестокость дочери. ) (слайд)

2. «Керосиновый ночник вздрагивал на столе. Он был, казалось, единственным живым существом в покинутом доме, — без этого слабого огня Катерина Петровна и не знала бы, как дожить до утра».

(Ночник — «единственное живое существо», он вздрагивает, передавая тревогу хозяйки, ее боль, грусть. Керосиновый ночник подчеркивает безмерность одиночества героини. Одновременно он будто сигнализирует о беде, просит помощи и участия.) (слайд)

3. «Она задохнулась, остановилась у старого дерева, взялась рукой за холодную, мокрую ветку и узнала: это был клен. Его она посадила давно, еще девушкой — хохотушкой, а сейчас он стоял облетевший, озябший, ему некуда было уйти от этой бесприютной, ветреной ночи».

(Дерево воспринимается Катериной Петровной как живое. Она отожествляет свое состояние слабости, одиночества, безысходности с его: « некуда уйти от этой бесприютной, ветреной ночи», Кроме того, каждый предмет в доме, деревья в саду, с которыми Связана вся жизнь Катерины Петровны, одухотворяются автором с целью подчеркнуть ужас одиночество старой женщины — глубины ее тоски по дочери.) (слайд)

6. ВЫВОД: Мастерство К.Г. Паустовского в использовании детали поразительно. С ее помощью автор создает определенное настроение и передает психологическое состояние героев, выражает свое отношение к изображаемому. (На слайде)

– Актуальна ли проблема, поднимаемая писателем? (Тему взаимоотношения родителей и детей поднимали многие писатели и поэты: А.С.Пушкин «Станционный смотритель», А.А.Фадеев « Материнские руки », Н.А.Некрасов, Расул Гамзатов, В.Боков «Оренбургский пуховый платок»)

– Очень жаль, что в сутолоке жизни, в спешке мы часто забываем о самых близких нам людях. Мне бы очень хотелось, чтобы вы тихим вечером пристально посмотрели на маму, постарались понять её, вовремя сказать доброе слово, пока не стало поздно.

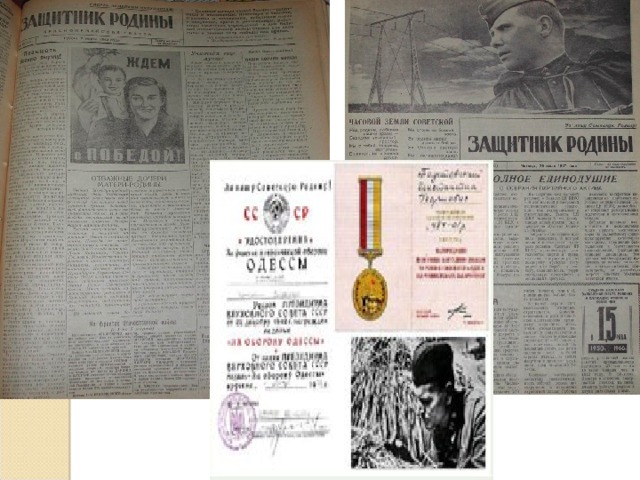

История создания

Однажды Константин Георгиевич рассказал о трогательном событии, которое легло в основу «Телеграммы». Герои новеллы взяты из реальной жизни. Когда-то писатель жил под Рязанью в усадьбе Пожалостина — знаменитого гравёра. Хозяйку дома звали Катерина Ивановна. Её собственная дочь совсем забыла о матери и лишь высылала ей денежные переводы. Вечерами писатель пил чай с хозяйкой и подолгу с ней беседовал. Она нередко давала ему почитать письма отца, рассказывала, что знала Тургенева и была на похоронах Гюго.

Рассказ был написан в 1946 году. Достоверно известно, что это не совсем вымышленная история. Автор сам был свидетелем чего-то подобного. Он действительно был знаком с пожилой женщиной, дочь которой жила в Ленинграде и редко навещала мать. По недостоверным источникам писатель даже сам отправлял злополучную телеграмму.

Композиция

Рассказ перед нами или повесть? «Телеграмма» Паустовского — короткий рассказ. Его можно условно поделить на пять частей, каждая из которых несёт определённую смысловую нагрузку в сюжете:

- О матери

- О дочери

- Тревожная весть

- Трагичная развязка

- Итог.

Первая часть — представление матери, Катерины Петровны. Рассказывается о том, что старушка живёт в глухой деревне одна и имеет дочь. Вторая часть — знакомство с Настей, описание её работы. В третьей происходит кульминационный момент — зарождение и отправка самой телеграммы матерью о своей болезни. Там же неравнодушный ко всему мужик Тихон высылает ответ якобы от дочери для Катерины Петровны. Но та понимает и благодарит его за душевный порыв, не получая, однако, истинного письма от Насти. В четвёртой дочь приезжает, да не застаёт мать живой. И в пятой происходит переосмысление ею своего поступка, подведение итогов.

Герои

Главных героев в этой истории всего двое: Катерина Петровна и её дочь Настя.

Екатерина Петровна — старая женщина, которая предчувствует свою скорую кончину. Единственным её желанием было повидаться с дочерью. Но та жила и работала в Ленинграде, поэтому в небольшую деревушку Заборье, где доживала век её мать, девушке добираться было далеко. Екатерина Петровна это понимала, поэтому старалась не докучать занятой дочери своим вниманием. Она хоть и думала о ней каждый день, перебирая бумажки, которые приходили с переводом денег от Насти, но писала дочери редко.

Настя — дочь Екатерины Петровны. Она работала в Ленинградском Союзе художников. В её обязанности входило общение с перспективными мастерами. Настя и сама была внучкой известного в своё время художника. Работа и другие дела отнимали у девушки много времени, поэтому она навещала мать очень редко.

Второстепенных персонажей в рассказе тоже немного. Безусловно, все они важны для общего сюжета, но на его развитие влияют только косвенно:

- Тихон — сторож и помощник по хозяйству. Знал ещё отца пожилой хозяйки, поэтому очень уважал и её.

- Манюшка — деревенская девушка, которая ухаживает за Екатериной Петровной и помогает ей по дому.

- Тимофеев — талантливый скульптор, выставку которого устраивает Настя.

- Бюст Гоголя — неодушевлённый персонаж, который пробуждает совесть девушки.

В рассказе ещё несколько действующих лиц, но их роли эпизодические, поэтому практически не влияют на развитие истории.

Характеристика героев

- Катерина Петровна — сгорбленная, маленькая, сухонькая и слабая пожилая женщина, теряющая зрение и говорящая ослабевшим голосом. Дочь известного художника, которая провела молодость в Париже, а её жизнь, благодаря отцу, явно была связана с искусством. Она добра и щедра к окружающим — например, дарит Манюшке небольшие подарки, интеллигентна и понятлива. Её любовь к дочери огромна: она готова простить ей всё и не собирается ей навязываться, понимая, что «у молодых своя жизнь». Проблемы со здоровьем и одиночество заставляют её всё больше задумываться о будущем.

- Анастасия Семёновна — красивая молодая девушка, имеет русые волосы и большие холодные глаза, за что коллеги называли её Сольвейг. Работает секретарём в Союзе художников. Её нельзя назвать бездушной и чёрствой, она просто слишком предана своей профессии, в работе решительна и активна, и действительно очень занята, крутясь с бесконечными выставками и конкурсами.

- Тихон — сторож при пожарном сарае, тощий, рыжий. Был ещё мальчишкой, когда художник строил здесь усадьбу, но с тех пор сохранил уважение к нему, его дочери и его картинам, говоря про них: «Работа натуральная!». Искренний человек, с сочувствием и добротой относится к одинокой старушке, помогает ей по хозяйству, рубит дрова, спрашивает её о дочери. Телеграмма, которую он читает якобы от Насти, — символ рассказа, а его поступок можно назвать благородным порывом души.

- Манюшка — дочь соседа, колхозного сапожника, которая прибегает к старушке каждый день, чтобы помочь ей. Легкомысленная, но неравнодушная, добрая, работящая и сочувствующая.

- Тимофеев — талантливый, но ворчливый молодой скульптор, маленький, решительный и злой. Работает в тяжёлых условиях в холодной мастерской и считает, что он не оценён по достоинству, ему не дают развернуться. Имеет уязвлённую гордость, но рад, что Настя помогает устроить его выставку.

- Молодая учительница — застенчивая, сероглазая, совсем ещё девочка, приехавшая в Заборье и оставившая родную мать в областном городе. Она проникается видом похорон Катерины Петровны и выносит для себя важный урок.

Краткое содержание

Дело было в октябре. Катерина Петровна жила в доме своего отца. Отец – известный в своё время художник. Он приехал в село, когда стал старым, ухаживал за садом, картин уже не рисовал. Дом был взят под охрану музеем области. А умрет Катерина Петровна? Что станет с домом? А ведь жили они с отцом в Париже. Теперь в родном селе Заборье ей и поговорить не с кем, разве что с Манюшкой, девчонкой-помощницей по дому. В благодарность хозяйка дома отдавала свои личные вещи: перчатки, шляпу. Иногда приходил сторож Тихон, готовил дрова на зиму. Вот он помнил отца хозяйки, сам он в то время мальчонкой был. Ему нравились работы художника.

Вот и все гости, а ночи казались длинными, нескончаемыми. Единственная дочь обосновалась в Ленинграде, в родном селе её видели три года назад. Мать Насте писала редко, а вспоминала о дочери часто. Дочь ответными письмами не баловала, но исправно ежемесячно переводила матери по двести рублей. В денежном переводе всегда было написано несколько строк, повторяющихся из месяца в месяц. Матери казалось, что деньги хранят запах дочери.

Однажды в садовую калитку среди ночи постучали. Катерина Петровна долго одевалась и тяжёлой поступью подошла к калитке. Вопрос старушки остался без ответа, и она подумала, что ей показалось, что за калиткой кто-то есть. Добрела до дома, написала письмо Насте, не дожидаясь утра. Она просила дочь приехать, попрощаться, она чувствовала приближение смерти.

Письмо отнесла на почту Манюшка. Работа у Насти была ответственная: секретарь Союза художников. Выставки и конкурсы она должна была организовывать. Получив письмо от матери, она отложила его чтение на потом. Она немного успокаивалась, получая такие весточки, значит, мать жива.

По поручению правления Настя пошла осматривать жилище молодого скульптора. Холодно и зябко показалось ей в мастерской творца, Тимофеев начал не очень приятный разговор, и чтобы переменить тему, Настя попросила показать скульптуру Гоголя. Писатель смотрел на неё с молчаливым укором. Она вдруг вспомнила, что так и не прочла письмо.

Выполнив поручение и добившись разрешения на персональную выставку для Тимофеева, Настя пришла домой. Ехать ей сейчас было нельзя, и не хотелось трястись в поезде, а потом видеть слёзы матери.

Около двух недель Настя готовила выставку, и она удалась. Началось обсуждение, в этот момент пришла курьерша и принесла телеграмму. В телеграмме было всего три слова о том, что мать умирает. А обсуждение шло своим чередом, говорили про заботу о человеке, хвалили Настю за чуткость, долго ей аплодировали. Настя держала в руке телеграмму от матери. И опять пронизывающий насквозь гоголевский взгляд. Выбежав на улицу, она заплакала, наконец-то, как будто прозрев и осознав, что её любила только одна мама и дороже и роднее матери у Насти никого нет. Одна только мысль не давала теперь Насте покою: «только бы успеть увидеть маму живой».

Все билеты были распроданы, но пожилая кассирша пожалела Настю и помогла сесть в поезд. А Катерина Петровна уже совсем не вставала с постели и постоянно вспоминала о дочери. Пришёл Тихон и показал старушке телеграмму, прочитал её. А в ней сообщалась, что Настя выехала к матери. Догадалась мать, что Тихон эти слова утешения сам написал. Не дождалась дочери, умерла тихо, как будто уснула. Настя тоже не дождалась, приехала уже после похорон и уехала с тяжестью в сердце.

Источник

Оказываю консультационные услуги в сфере банкротства.

«Нет! Человеку никак нельзя жить без родины, как нельзя жить без сердца. Мне хочется хотя бы маленькой, но светлой памяти о себе».

К.Г.Паустовский.

Константин Георгиевич Паустовский.

1892-1968

Центр — музей К.Г.Паустовского.

Князь С.М.Голицын.

Флигель садовника «Серая дача».Памятник архитектуры 1797г.

Музей К.Г.Паустовского в Одессе.

«Мы жили на этой земле. Не отдавайте её в руки опустошителей, пошляков и невежд».

«Мы- потомки Пушкина, и с нас за это спросится…В детстве и юности мир существует для нас в ином качестве, чем в зрелые годы. В детстве жарче солнце, гуще трава, обильнее дожди, ярче небо и смертельно интересен каждый человек».

К.Г.Паустовский

(«Золотая роза»).

«Далекие годы».

Мама и сестра К.Г.Паустовского.

Бабушка писателя.

Река Пра .

Первая Киевская гимназия.

А.Н.Вертинский.

М.А.Булгаков.

Н.Т.Черкунов.

Профессор Первой Киевской гимназии Гиляров.

К.Г.Паустовский – санитар военного санитарного поезда.1915 год .

.

Рукописи К.Г.Паустовского.

«Романтика»

И.Ильф, Э.Багрицкий. И .Бабель, Ю.Олеша, В.Инбер.

Одесса; здание, в котором находилось издательство газеты «Моряк».

А.Грин.

П.П.Шмидт.

Ю.Олеша, М.Булгаков.

И.Ильф и Е.Петров.

В.Гроссман, А.Платонов.

Дом № 26 на Большой Дмитровке.

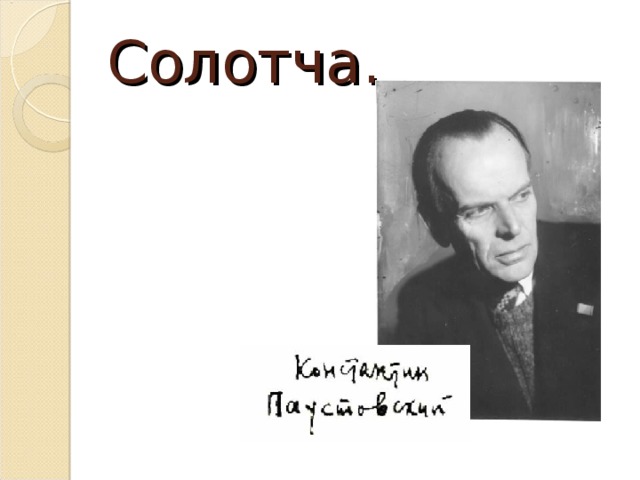

Солотча.

«Он очень скромен – так же, как картины Левитана. Но в нем, как и в этих картинах, заключена вся прелесть и всё незаметное на первый взгляд разнообразие русской природы».

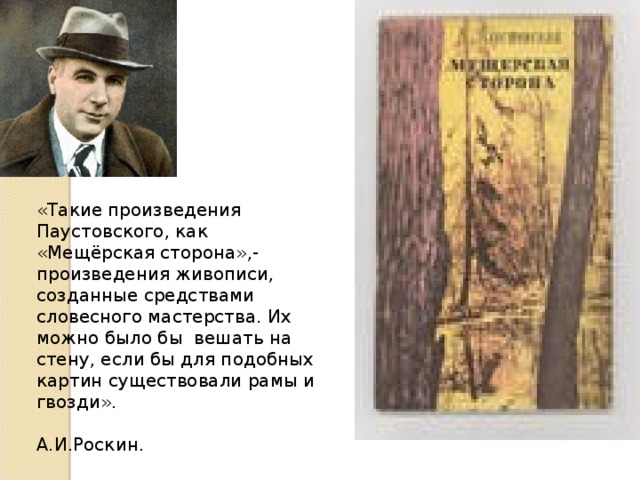

«Такие произведения Паустовского, как «Мещёрская сторона»,- произведения живописи, созданные средствами словесного мастерства. Их можно было бы вешать на стену, если бы для подобных картин существовали рамы и гвозди».

А.И.Роскин.

В.Тендряков.

Ю.Бондарев .

Ю.Казаков.

«Пушкин в жизни Паустовского».

«Мы – потомки Пушкина, и с нас за это спросится». К.Г.Паустовский.

Сцена из пьесы К.Г.Паустовского «Наш современник» («Изгнанник»).

« Читая Пушкина, читая его сказки, мы с полным правом можем гордиться тем, что мы – дети страны, давшей миру одного из самых пленительных и певучих поэтов – Александра Сергеевича Пушкина».

К.Г.Паустовский.

«Городок на оке».

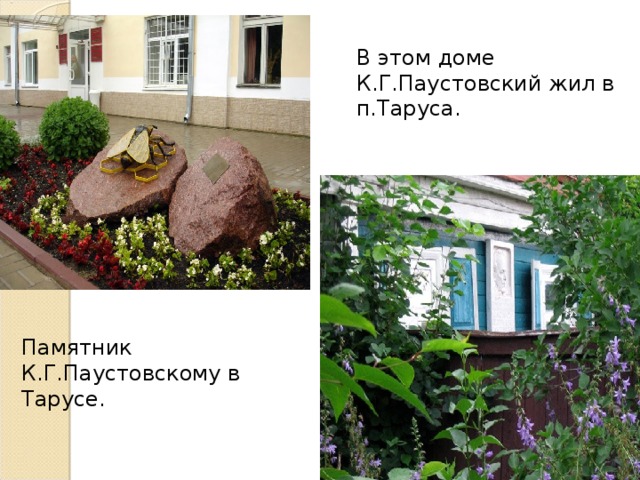

В этом доме К.Г.Паустовский жил в п.Таруса.

Памятник К.Г.Паустовскому в Тарусе.

В Тарусе празднуют 113 годовщину со дня рождения К.Г.Паустовского.

Комната Паустовского в Тарусе.

К.Г.Паустовский на Ильинском омуте.

«Муза дальних странствий».

«Мы жили на этой земле. Не отдавайте её в руки опустошителей, пошляков и невежд».