История написания

Впервые «Живые мощи» были напечатаны в 1774 году. Произведение вошло в состав литературного сборника «Складчина», который собрал в себя произведения русских писателей в пользу голодающих Самарской губернии. Рассказу Тургенев дал подзаголовок — «отрывок из „Записок охотника“».

Произведению присущи автобиографические черты. Они выражаются в особенностях рассказа:

- События разворачиваются в Алексеевке. Там располагалось одно из имений матери Ивана Сергеевича.

- Прототипом главной героини стала девушка Клавдия, с которой автор встречался в первой половине 40-х годов.

- Образ девушки по имени Евпраксия, с которой автор был близок в 17-летнем возрасте, он также взял во внимание для создания Лукерьи. В юные годы она была живой и жизнерадостной личностью, но затем болезнь навсегда приковала девушку к постели и заставила ее усыхать. Именно она и напомнила автору живые мощи.

Жанр и основная идея

Основная тема — отношение человека к собственным страданиям и мукам других людей.

Ключевая идея рассказа — показать долготерпение, характер и силу духа русского народа.

Проводя анализ «Живые мощи» Тургенева, следует отметить, что произведение относится к реализму. Автор правдоподобно и без прикрас описал тщетность жизни Лукерьи и ее отношение к себе и окружающим.

По жанру это рассказ, в котором отразилась психология человека, терпеливо переносящего свои физические страдания.

Композиция рассказа

Как эпиграф к произведению Иван Сергеевич взял цитату Тютчева, что русскому народу свойственно долготерпение.

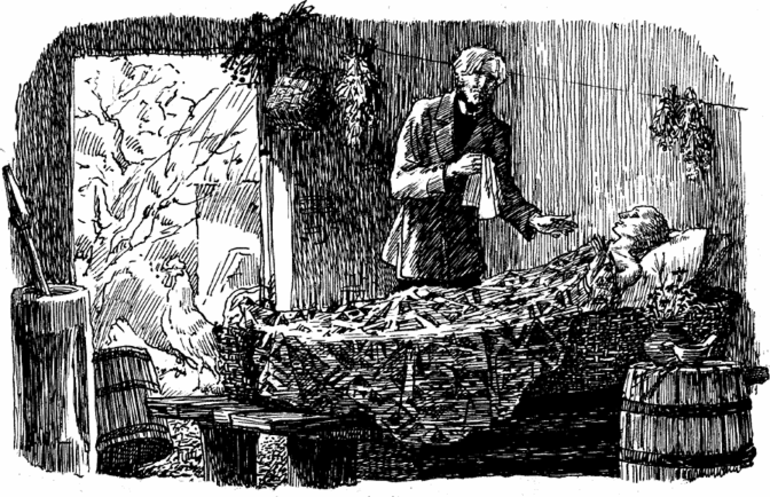

В «Живых мощах» присутствует рамка. В ней рассказывается, что барин на хутор попал случайно. Виной тому стал дождь, что помешал его планам охотиться. Основная часть же отводится на диалог c Лукерьей. В ней присутствует ретроспектива о ее прошлом. Заканчивается все кратким изложением о ее скорой кончине.

Характеристика героев

Главные герои «Живых мощей» Тургенева — Лукерья и Барин. Последний совершенно случайным образом оказался в доме женщины. Он выступает и в роли рассказчика, и в роли персонажа.

Судьба Лукерьи

Лукерья — это женщина двадцати девяти лет. Последние 6 лет она болеет. За эти годы она превратилась из высокой полной белокожей красавицы и хохотуньи в мумию.

Лукерья спокойно относится к выпавшим на ее испытаниям судьбы. Ее голос тверд и не жалок. Рассказчик не слышал, чтобы она была чем-то недовольна. Даже, наоборот, девушка все еще способна сопереживать и сочувствовать другим, тем кому хуже. Таковыми она считает:

- людей, у которых нет родного дома;

- потерявших зрение;

- неспособных говорить;

- утративших слух;

- не умеющих распознавать запахи.

В то же время она искренне радуется за своего бывшего жениха. Василий Поляков любил ее, но нашел в себе силы жениться на доброй женщине по имени Аграфена.

Женщина по-настоящему благодарна всем тем, кто за ней ходит — это добрые люди. Но Лукерья уже не ждет помощи, она не верит, что ей можно помочь. Больше всего барина поражает, что женщина даже рада своему положению. Ведь будучи прикованной к кровати, она не имеет соблазна и возможности грешить. Лукерья принимает себя как часть природы и все такого же члена своего хутора. Она больше не способна ходить на исповедь, но вместо этого к ней приходит домой священник и женщина замаливает грехи.

Философия Лукерьи поражает. Женщина старается никого нигде не обременить своим существованием. И даже Богу много не молится, чтобы не наскучить. Ее положение приближает ее к святым. Эта мысль барина отражается в названии. Внешне женщина походит на нынешних святых. Как многие из них она мучается, и ее физическая боль порой сильна настолько, что она не может заснуть. Лукерья даже книги больше не читает. Не потому, что не умеет, а оттого, что не способна удержать их в своих руках.

Все что ей остается, это молиться. Так ее жизнь походит на настоящую жизнь христианки.

Лукерья даже продолжает приносить пользу. Женщина учит девочку-сироту, которая ходит к ней, петь как она. Она знает множество песен и когда-то даже пыталась заниматься их сочинением.

Единственное, о чем попросила Лукерья, она просила не для себя. Женщина хотела, чтобы барыня уменьшила оброк для крестьян. Жалеет больная в своей жизни лишь, что пришлось обрезать длинные косы.

Когда рассказчик прямо говорит ей, как восхищается ее терпеньем, она говорит, что не вровень подвигам других более сильных людей. И вспоминает о смелости Жанны д’Арк и Симеона Столпника. Женщина, несмотря на свои страдания, ни о чем не жалеет. И просит не о себе.

Образ Барина

О рассказчике Тургенев говорил мало, и не дал его образу детальную характеристику.

При первой встрече, увидев Лукерью, барин испытал ужас. Но постепенно это чувство сменилось жалостью к женщине. Барин называл ее несчастной и полумертвой. Он не лишен сострадания и сочувствия, а потому предлагал отвезти Лукерью в больницу. Он хочет это сделать, как ему кажется, для ее же пользы, но больная отказывается.

И единственное, чем барин может помочь больной, это достать для нее лекарство от бессонницы.

Когда они распрощались, рассказчик, прежде чем отправиться на охоту, говорил с хуторским десятским о Лукерье. Тот сообщил, что прозвали ее в деревне «Живые мощи», ведь хоть она и не умерла, но не слышно от нее ничего. Сама ничего не просит, но за все благодарна.

Уникальность стиля

В рассказе Тургенев описал Лукерью поэтично и красиво. Те вещи, что обычно вызывают страх и отвращение, выглядят прекрасно и почти божественно. Ее окаменелое лицо, холодные руки и бедный, когда-то поющий голос — все это автор описал так, словно она произведение искусства или ценная древняя статуя.

В ее образе присутствует неуловимое окостенение, окаменение, так что рядом застывает и рассказчик. Неподвижность их образов играет контрастом на фоне движения жизни вокруг.

Сны больной имеют особую смысловую и образную роль в произведении. Первый сон, в котором она услышала призыв, стал началом болезни. А последний, в котором сама Смерть говорит, что скоро заберет ее, становится причиной ее кончины. Можно смело предположить, что и другие сны Лукерьи были вещими, и те, где ее забирает Небесное Царство, и где родители благодарят за молитвы.

Исследовательская работа по литературе:

И. С. Тургенев «Живые мощи»

Работу выполнила:

Ученицы 9Б класса ГБОУ СОШ 588

Баклановой Екатерины Дмитриевны

Учитель: Музылёва Светлана Павловна

2012г

Санкт — Петербург

Оглавление

- Вступление

- Основная часть

- Заключение

- Примечание

Вступление.

Рассказ «Живые мощи» (1873) занимает особое место в цикле «Записки охотника»: чем старше становился Тургенев, тем более глубоко постигал духовное содержание жизни человека.

В эпиграф Тургенев внёс две строчки из стихотворения Тютчева 1885 г.: «Край родной долготерпенья, // Край ты русского народа!», тем самым возводя «долготерпенье» в основное качество русского народа.

Содержание стихотворения Тютчева гораздо шире, более того – принципиально не сводимо к «долготерпенью», потому что само это «долготерпенье» определено тем «тайным светом», светом христианства, правдой Иисуса Христа, которые наполняют жизнь русского человека особом смыслом.

Эти бедные селенья,

Эта скудная природа –

Край родной долготерпенья,

Край ты русского народа!

Не поймёт и не заметит

Гордый взор иноплемённый,

Что сквозит и тайно светит

В наготе твоей смиренной.

Удручённый ношей крестной,

Всю тебя, земля родная,

В рабском виде Царь Небесный

Исходил, благословляя.

Мы можем предположить, что основные идейно-эмоциональные центры тютчевского стихотворения определили структуру тургеневского шедевра. «Долготерпенья» стало отправной точкой постижения автором духовной самобытности русского православного человека.

В год написания рассказа – год смерти Тютчева – Тургеневу было 55 лет; Тютчеву в год написания стихотворения – 52. Почти в одном возрасте, в пору зрелости, они создали свои произведения. Не забудем, что Тютчев и Тургенев принадлежали к одной христианской культуре, давшей миру высочайшие образцы художественного воплощения самых чистых и возвышенных состояний души человека.

Основная часть.

В названии рассказа — «Живые мощи» — соединяются два значения.

Первое – из сферы обыденного народного метафорического словоупотребления: «Живые мощи» — так называют больного, крайне истощенного, худого человека.

Второе – из сферы религиозной: мощи – «нетленное тело угодника Божия». Это значение раскрывается в содержании тургеневского произведения и соотносится с христианским понятием «святые мощи», с почитанием святых мощей, с верой в бессмертие души.

«Человек – это единство души и тела. Тело без души мертво, но и душа без тела не может считаться полноценной».

Человек – живое существо, наделенное душой, радость его тела есть и радость его души.

В начале рассказа устами Петра Петровича автор воспел жизнь, радость телесного здоровья и общения человека с природой.

Пётр Петрович в Алексеевке просыпается «ранёхонько», бродит по саду.

«Ах, как было хорошо на вольном воздухе, под ясным небом, где трепетали жаворонки, откуда сыпался серебряный бисер их звонких голосов! На крыльях своих они, наверно, унесли капли росы, и песни их казались орошенными росою. Я даже шапку снял с головы и дышал радостно – всей грудью…».

Есть у Тютчева во многих стихах подобное восхищение и выражение естественной для человека радости.

Какое лето, что за лето!

Да это просто колдовство –

И как, прошу, далось нам это

Так ни с того и ни с сего?..

(«Лето 1854». Август 1854)

Эмоциональное потрясение, испытанное рассказчиком, определяется противоположностью двух телесных состояний – его и Лукерьи.

В тургеневском романтически возвышенном описании всё значимо: человек и его восхищение природой, человек в таком состоянии души, когда даже кажутся «орошенными росою». Но особенный смысл это приобретает в сравнении с изображением жизни Лукерьи: «вольный воздух» — а в сарайчике, где лежит Лукерья, «темно, сухо»; «вольный воздух», движение, простор, а Лукерья – неподвижна; песни жаворонков – и Лукерья пытается петь; «дышал радостно – всей грудью» — «Лукерья вздохнула с трудом. Грудь ей не повиновалась – так же, как и остальные члены».

Естественно, что внешний вид Лукерьи вызывает у рассказчика, только что пережившего чувство телесной бодрости, страх, ужас, удивление: «Я приблизился – и остолбенел от удивления»; «И тем страшнее кажется мне это лицо», «как ошеломлённый глядел на это тёмное, неподвижное лицо»; «Это, однако же, ужасно, твоё положение!»

Содержание вопросов рассказчика определяется от радостно-земного (телесного) восприятия жизни к эмоционально-чувственному (душевному).

Рассказчик сначала поражен телесной немощью Лукерьи – по контрасту с собственным состоянием – и тем, какою он помнит Лукерью: «Лукерья! – воскликнул я. – Ты ли это? Возможно ли?»; «Возможно ли? Эта мумия Лукерья, первая красавица во всей нашей деревне, высокая, полная, белая, румяная, хохотунья, плясунья, певунья! Лукерья, умница Лукерья, за которою ухаживали все наши молодые парни, по которой я сам втайне вздыхал, я – шестнадцатилетний мальчик!»; «Помилуй, Лукерья,- проговорил я наконец,- что это с тобой случилось?»

Постепенно внимание рассказчика обращается и к внутренней жизни Лукерьи: «И так всё лежишь да лежишь?»; «Кто за тобой ходит? Присматривает кто?»; «И не скучно, не жутко тебе, моя бедная Лукерья?»; «Хочешь, я распоряжусь: тебя в больницу перевезут, в хорошую городскую больницу?»

В движении внутреннего состояния рассказчика особое значение приобретает эпизод пения Лукерьи, который завершает первую часть повествования.

Пение Лукерьи – ещё одно потрясение рассказчика, символическое выражение прощание с телесной красотой и одновременно пробуждение в рассказчике глубокого человеческого чувства «несказанной жалости».

Вначале: «Мысль, что это полумёртвое существо готовится запеть, возбудило во мне невольный ужас».

После пения: «Уже не ужас чувствовал я: жалость несказанная стиснула мне сердце».

И сама Лукерья плачет, вспоминая о том, какой она была и какой стала.

Рассказчик еще раз отмечает телесное в Лукерье: «Привыкнув к темноте, в которой мы оба находились, я мог ясно различить ее черты, мог даже заметить тонкий румянец, проступивший сквозь бронзу ее лица, мог открыть в этом лице – так, по крайней мере, мне казалось – следы бывалой красоты».

Так закончилась первая часть рассказа – трагическим вздохом о гибели красоты Лукерьи.

Давайте еще раз прочитаем первую часть рассказа, наблюдая теперь за Лукерьей, отмечая то, как автор подготавливает движение внутренней темы произведения, от телесного – к душевному и далее – к духовному.

Находясь в состоянии телесной неподвижности, Лукерья оказывается душевно подвижной: она способна переживать «маленькие» радости не менее остро, чем здоровый, свободный в физических передвижениях человек (рассказчик).

Это не только отличительная черта Лукерьи, но и черта общечеловеческая: с потерей одних способностей, человек более остро воспринимает жизнь другими чувствами.

«Но ведь и полевые цветы хороши, пахнут ещё лучше садовых. Вот хоть бы ландыш… на что приятнее!»

«А я, слава Богу, вижу прекрасно и всё слышу, всё. Крот под землёй роется – я и то слышу. И я запах всякий чувствовать могу, самый какой ни на есть слабый!»

«Заяц забежал, право! Собаки, что ли, за ним гнались, только он прямо в дверь как прикатит!.. Сел близёхонько и долго так сидел, всё носом водил и усами дёргал – настоящий офицер!»

Душевные качества Лукерьи: мудрость, сострадание ближнему, забота о ближнем.

Лукерья, хотя и не подвижна, и «мумия», но – живой человек. «Нисколько не жалуясь и не напрашиваясь на участие», она рассказывает о том, как заболела, как сложилась судьба буфетчика Василия Полякова, с которым была помолвлена, как она живёт сейчас, уже здесь, в сарайчике, в Алексеевке.

«Что Поляков? Потужил, потужил – да и женился на другой, на девушке из Глинного. Знаете Глинное? От нас недалече. Аграфеной её звали. Очень он меня любил да ведь человек молодой – не оставаться же ему холостым. И какая уж я ему могла быть подруга? А жену нашёл себе хорошую, добрую, и детки у них есть».

Обратим внимание, сколько мудрости и приятия жизни в словах Лукерьи: Поляков и любил, и тужил, но не оставаться же холостым. Это и мотивировка поведения Полякова, это и отношения Лукерьи к случившемуся: жена хорошая, «детки у них есть», — в этом смысл жизни обыкновенного здорового человека и в этом радость Лукерьи за любимого человека.

«Он тут у соседа в приказчиках живёт: матушка ваша по пачпорту его отпустила, и очень ему, слава Богу, хорошо».

В конце рассказа Лукерья, опять же ничего не прося для сея лично, заботится о крестьянах.

«Ничего мне не нужно; всем довольна, слава Богу,- с величайшим усилием, но умиленно произнесла она. – Дай Бог всем здоровья! А вот вам бы, барин, матушку вашу уговорить – крестьяне здешние бедные – хоть бы малость оборку с них она сбавила! Земли у них недостаточно, угодий нет… Они бы за вас Богу помолились… А мне ничего не нужно – всем довольна».

Оценивая своё положение, Лукерья постоянно имеет в виду судьбы более тяжелые.

«А что будешь делать? Лгать не хочу – сперва очень томно было; а потом привыкла, обтерпелась – ничего; иным ещё хуже бывает ».

Несмотря на болезнь и одиночество, Лукерья ощущает своё единство с окружающим миром.

В Лукерье пробуждается иное, чем у здорового человека, видение и ощущение мира. Это уже не только радость «малых» впечатлений, но очищение от суетного, интуитивное проникновение в природный мир и ощущение своего единства с этим миром.

«Нет… а так лежу я себе, лежу-полеживаю – и не думаю; чую, что жива, дышу – и вся я тут. Смотрю и слушаю. Пчёлы на пасеке жужжат да гудят; голубь на крышу сядет и заворкует; курочка-наседочка зайдёт с цыплятами крошек поклевать; а то воробей залетит или бабочка – мне очень приятно. В позапрошлом году так даже ласточки вон там в углу гнездо себе свили и детей вывели. Уж как оно было занятно!»

Почти с самого начала повествования о Лукерье автор начинает вводить – отдельными чёрточками, отдельными деталями то, что постепенно рассказывается как связь душевного и духовного.

Сначала в портрете: «Голова совершенно высохшая, одноцветная, бронзовая» — телесная характеристика. Сразу за ней: «… ни дать ни взять икона старинного письма». Далее сравнение внешнего вида Лукерьи с иконкой подчеркивается сравнением со статуей: «… и её темные веки, опушенные золотистыми ресницами, как у древних статуй, закрылись снова».

«Бестелесность» Лукерьи отмечается в описании её голоса.

Только что (рано утром) рассказчик слышал «серебряный бисер» «звонких голосов» жаворонков, а теперь (в разговоре с Лукерьей):

«Барин, а барин! Пётр Петрович! – послышался мне голос, слабый, медленный и сиплый, как шелест болотной осоки».

Во второй части произведения автор все чаще заставляет рассказчика быть просто слушателем, полностью переключая внимание на Лукерью. Композиция этой части соотносится с рассказом Лукерьи о трёх снах, которые вбирают в себя всё предыдущее содержание духовной жизни Лукерьи и подтверждают её глубокую православную веру.

Сны Лукерьи – символическое образное выражение непосредственной народной веры.

Первый сон: Лукерья- «Христова невеста» (так называется девушка как бы предначертанная Богу в результате болезни или сознательно отрёкшаяся от мира).

Второй сон – встреча с родителями, в котором образно воплощается одно из основных положений христианства: дети замаливают грехи родителей, своей праведной жизнью облегчают загробную участь родителей.

Третий сон – предчувствие смерти, тематически соотносимый с христианским представлением о том, что человеку, ведущему праведную жизнь, перед кончиной посылается ангел, даётся знание срока своей смерти. Так и Лукерье смерть говорит: «После, мол, Петровок…», т. е. после Петровского поста. Сон оказался «вещим»: после петровок Лукерья умирает.

Сны Лукерьи – христианские по содержанию и народно-сказочные, образные по форме, т. е. соответствующие мировосприятию героини.

Постепенно в рассказе обнаруживается расхождение рассказчика и автора: рассказчик по-прежнему согласен с характеристикой русского народа, данной в эпиграфе: долготерпенье, которым он прежде всего и «объясняет» Лукерью, тогда как автор все более глубоко изображает внутреннее религиозное состояние Лукерьи, ее христианский подвиг.

В первой части рассказа: «Лукерья умолкла, а я с изумлением глядел на нее. Изумляло меня собственно то, что она рассказ свой вела почти весело, без охов и вздохов, нисколько не жалуясь и не напрашиваясь на участие».

Во второй части: «Я обещал доставить ей такую скляночку и опять-таки не мог не подивится в слух ее терпению».

Однако если в первом случае удивление рассказчика только отмечается, то во втором – автор вводит в повествование возражения Лукерьи. Лукерья говорит о том, что является для нее высшим терпением и «подвигом»6 жизнь святых, Божьих угодников и людей, пошедших на мученическую смерть ради своего народа.

Лукерья говорит о подвиге в христианском смысле: Жанна д’Арк не только прогнала «агарян», но и добровольно взошла на костёр, т.е. приняла мучение, «потому что такое было мое обещание, чтобы мне огненною смертью за свой народ помереть».

В христианстве не только вся «жизнь есть борьба, подвиг, путь постоянного стремления к добру и совершенству», но и отдельные действия христианина на его пути к Богу называется «подвигом».

«Желающие блаженства должны быть готовы с радостью принять поношение, гонение, бедствие и саму смерть за имя Христово и за истинную Православную веру». Такой подвиг называется мученический.

Вот откуда терпение русского человека: все земные страдания он готов вынести, потому что знает и чувствует, что не в земной жизни смысл, а в том, чего будет душа устроена там, на Небесах.

Не о «долготерпенье» сказал Тютчев. А о смирении, сопоставляя «смиренную наготу» и «рабский вид» Царя Небесного.

Заключение.

Новый предмет изображения: человек в единстве духа, души и тела, — не стал главным в творчестве Тургенева, но, наблюдая в человеке тот «тайный свет», который помогает преодолеть все тяготы жизни и к которому стремится православная душа, Тургенев силою перевоплощения оказался способен к творческому прозрению и пониманию христианских основ бытия.

Если назначение поэта – пробуждать добрые чувства, то чистоту и высшие устремления своей души поэт и завещает потомкам. Поэтом «живые мощи» — одно из главных произведений Тургенева – его призыв не только к доброте, состраданию, любви, не только размышления о злободневных проблемах современности, но и проникновение в ту духовную реальность, устремлённость к которой составляет смысл жизни русского православного человека.

Примечание.

- Тютчев Ф.И. Стихотворения.

- Тургенев И.С.Сборник сочинений.

- Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка.

- Лосский Н.О. Характер русского народа.

Очень много писателей создавали рассказы на тему тяжелой жизни простого русского народа. Одним из таких авторов являлся Тургенев. Анализ произведения «Живые мощи» по жанру относится к реалистическим рассказам. В него входят автобиографические моменты. Это творение вошло в прозаический сборник русских авторов «Складчина» с заголовком «Отрывок из „Записки охотника“».

Оглавление:

- Сюжет рассказа

- Описание героев

- Основа стиля

Сюжет рассказа

Идея рассказа заключается в страданиях девушки. Она стойко и терпеливо переносила самые тяжелые испытания. В произведении «Живые мощи» Тургенева главными героями являются двадцатилетняя девушка по имени Лукерья и барин. Она тяжело больна и прикована к кровати. Девушка лишена возможности радоваться жизни.

Смысл произведения — отношение Лукерьи к жизненным испытаниям, которые пришлись на ее долю. Несмотря на трудности, она воспринимает все спокойно и не жалуется на тяжелую жизнь.

Девушка не испытывала нужды в сочувствии окружающих. Анализ «Живые мощи» Тургенева имеет необычную схематичную структуру. Она заключается в рассказах главной героини про прошлую жизнь и про барина, которого она встретила.

Эта девушка сильна духом и имеет большое сердце. Несмотря на свои несчастья, героиня желает счастья бывшему жениху Василию, который решился жениться на другой, когда понял, что Лукерья скоро умрет. Он связал свою жизнь с женщиной Аграфеной из соседнего села.

Анализ «Живые мощи» дает возможность понять особенности и характеристику жизненной философии девушки, обреченной на погибель. Она не обременяет своим положением других, напротив, пытается научить петь девочку, которая осталась сиротой. Единственное, что расстраивало главную героиню — необходимость отрезать длинную косу. Кроме того, ее беспокоили большие налоги, которые должны были платить жители. Она хотела обратиться к барыне с просьбой, чтобы она понизила сумму выплат. Автор представил Лукерью в виде святого мученика, который терпит физические страдания и даже не может спокойно спать.

В тексте присутствуют несколько литературных приемов:.

- Сравнение.

- Описание.

Каждая из этих форм придает красочности рассказу и помогает раскрыть образ главной героини. Смысловая нагрузка текста наполнена описанием снов Лукерьи. Такой стиль помогает отразить чистый и светлый характер девушки.

Описание героев

В рассказе всего 2 основных персонажа, на которых строится композиционная структура произведения «Живые мощи». Герои очень разные, но в то же время их образы переплетаются:

- Лукерья — девушка, которая за несколько лет болезни превратилась из веселой и красивой певуньи в высохшую «мумию» с дрожащим голоском.

- Барин — человек, проникший жалостью к девушке. Он хочет увести ее в больницу, чтобы героиня не чувствовала себя одинокой.

Несмотря на то что переживает молодая женщина, у нее хватает духу сочувствовать другим людям, которым, как она считает, хуже, чем ей. К этой категории она относит тех, у кого нет крыши над головой, кто слеп, глух и не может говорить. Девушка испытывает чувство благодарности к людям, заботившимся о ней.

Рассказчика удивляет, что Лукерья в глубине души радуется своему положению. Она довольна, так как лишена возможности совершать грехи. Героиня часто молится и исповедуется.

Основа стиля

Автор очень поэтично описывает Лукерью в период болезни. То, что должно внушать ужас и сожаление выглядит божественно. Главная основа всего рассказа — описания снов героини. Писатель много внимания уделяет именно этой теме. Первый сон девушки оказался предупреждением. Призыв, который она услышала, стал причиной ее хвори.

Последнее сновидение также было пророческим. Сама смерть подсказала время ее кончины. Нужно полагать, что все ее сны были правдивы.