Имя

Алиса — древнегерманское женское имя. Оно является сокращенной формой имени Аделаида (фр. Adelaide), в свою очередь представляющего собой французский вариант древнегерманского имени Adalheid (Adelheid, Adelheidis). Это сложное слово включает два корня: adal (благородный, знатный) и heid (вид, род, образ). Таким образом, имя Adalheid означает не что иное, как ’благородная видом’, ’благородная происхождением’ или же просто ’благородство’. Такое же значение, с определенной эмоциональной окраской, можно признать и за именем Алиса. Существуют гипотезы о связи имени Алиса с греческим женским именем Каллиста, или с греческим же словом aletheia (’истина’).

Известны несколько святых, носивших имя Аделаида, из них по меньшей мере две почитаемы также и под именем Алисы — св. Аделаида (Алиса), аббатисса монастыря в Виллихе (960 — 1015, ее память в Католической Церкви совершается 5 февраля), и св. Алиса из Шаербек (недалеко от Брюсселя), (1215 — 1250, память 12 июня).

Имя Алиса приобретает особую популярность в Англии в XIX веке — этим именем звалась жена короля Вильгельма IV, а чуть позже — Алиса Мод Мари (1843-1878), великая герцогиня Гессенская, вторая дочь королевы Виктории и принца Альберта.

Безусловно, самая известная в мире Алиса — это героиня сказок писателя, издававшего свои произведения под псевдонимом Льюис Кэрролл — «Алиса в Стране Чудес» и «Алиса в Зазеркалье». Прототипом для нее стала дочь друга Кэррола Алиса Лидделл. Кэррол вообще любил это имя; помимо Лидделл у него были и другие знакомые девочки Алисы. Тему имени Алисы Кэррол неоднократно обыгрывает в «Алисе в Зазеркалье»:

— Что это ты там бормочешь? — спросил Шалтай, впервые прямо взглянув на нее. — Скажи-ка мне лучше, как тебя зовут и зачем ты сюда явилась.

— Меня зовут Алиса, а…

— Какое глупое имя, — нетерпеливо прервал ее Шалтай-Болтай. — Что оно значит?

— Разве имя должно что-то значить? — проговорила Алиса с сомнением.

— Конечно, должно, — ответил Шалтай-Болтай и фыркнул. — Возьмем, к примеру, мое имя. Оно выражает мою суть! Замечательную и чудесную суть!

А с таким именем, как у тебя, ты можешь быть чем угодно… Ну, просто чем угодно!

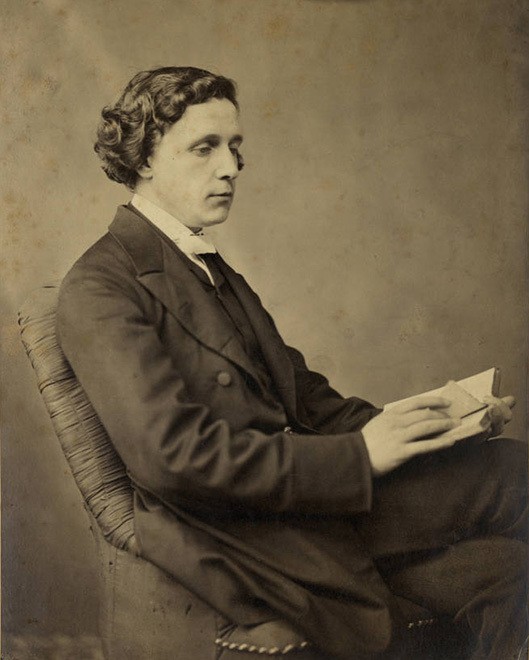

Льюис Кэрролл

Льюис Кэрролл был холостяком. В прошлом считалось, что он не дружил с особами противоположного пола, делая исключение для актрисы Эллен Терри. Один из коллег-математиков Льюиса — Мартин Гарднер замечает:

«Наибольшую радость доставляла Кэрроллу дружба с маленькими девочками. „Я люблю детей (только не мальчиков)“, — записал он однажды. Девочки (в отличие от мальчиков) казались ему удивительно красивыми без одежды. Порой он рисовал или фотографировал их обнаженными — конечно, с разрешения матерей».

Сам Кэрролл считал свою дружбу с девочками совершенно невинной — нет оснований сомневаться в том, что так оно и было. К тому же в многочисленных воспоминаниях, которые позже оставили о нем его маленькие подружки, нет ни намека на какие-либо нарушения приличий.

История дружбы взрослого Чарльза Лютвиджа Доджсона, который на тот момент учился в Christ Church, при Оксфорде, и маленькой Алисы начиналась в далеком 1856 году, когда в его колледже появился новый декан — Генри Лидделл (Henry Liddell), вместе с которым приехали его жена и пять детей, среди которых была и 4-летняя Алиса.

Алиса Лидделл была четвёртым ребёнком Генри — филолога-классика и соавтора знаменитого греческого словаря «Лиддел-Скотт». У Алисы были два старших брата, которые погибли от скарлатины в 1853 году, старшая сестра Лорина и ещё шесть младших братьев и сестёр. Чарльз стал близким другом семьи в последующие годы.

Алиса росла в обществе двух сестёр — Лорина была старше на три года, а Эдит была младше на два. По праздникам вместе со всей семьёй они отдыхали на западном побережье северного Уэльса в загородном доме Penmorfa, ныне отель Gogarth Abbey.

В стихотворении, приведенном в заключении «Алисы в Зазеркалье», одном из лучших поэтических произведений Кэрролла, он вспоминает лодочную прогулку с тремя девочками Лидделл, когда он впервые рассказал «Алису в Стране чудес». Стихотворение написано в форме акростиха: из первых букв каждой строки складывается имя — Алиса Плэзнс Лидделл.

Рождение истории

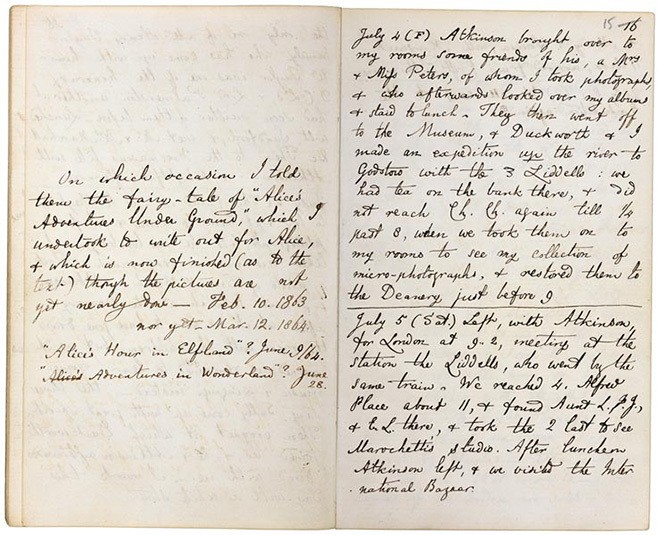

4 июля 1862 года на лодочной прогулке Алиса Лидделл попросила своего друга Чарльза Доджсона сочинить историю для нее и ее сестер Эдит и Лорины. Доджсон, которому и раньше приходилось рассказывать детям декана Лиддела сказки, придумывая события и персонажей на ходу, с готовностью согласился. На этот раз он поведал сестрам о приключениях маленькой девочки в Подземной Стране, куда она попала, провалившись в нору Белого Кролика.

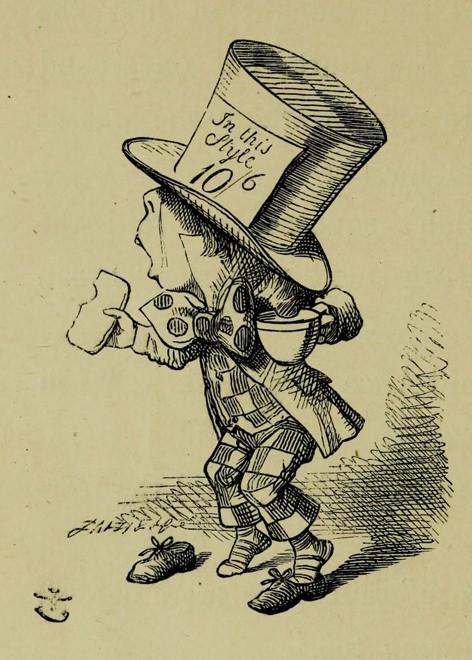

Главная героиня очень напоминала Алису (и не только именем), а некоторые второстепенные персонажи — ее сестер Лорину и Эдит. История так понравилась Алисе Лидделл, что она попросила рассказчика записать ее. Доджсон обещал, но все равно напоминать пришлось несколько раз. Наконец он выполнил просьбу Алисы и подарил ей манускрипт, который назывался «Приключения Алисы под землей». Позже автор решил переписать книгу. Для этого весной 1863 года он отправил её на рецензию своему другу Джоржу Макдональду. Также в книгу были добавлены новые детали и иллюстрации Джона Тениела (John Tenniel).

Новую версию книги Доджсона преподнес своей любимице на Рождество 1863 года. В 1865 году Доджсон опубликовал книгу «Приключения Алисы в Стране Чудес» под псевдонимом Льюис Кэрролл. Вторая книга — «Алиса в Зазеркалье» — вышла шестью годами позже, в 1871 году. Обе сказки, которым уже значительно больше 100 лет, популярны и поныне, а рукописный экземпляр, который Доджсон подарил когда-то Алисе Лидделл, хранится в Британской Библиотеке.

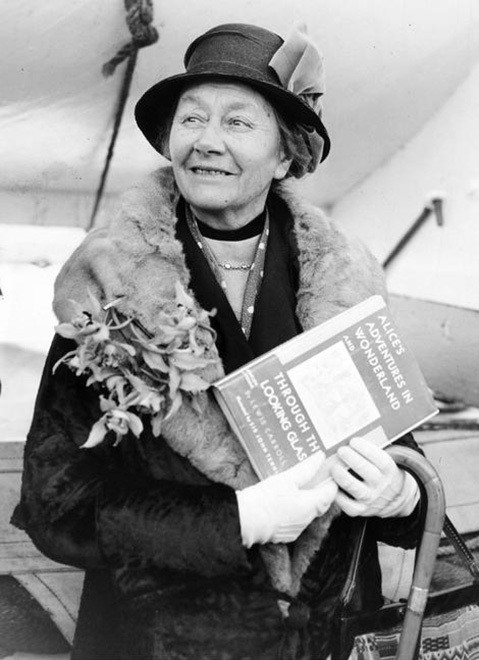

В возрасте восьмидесяти лет Алисе Лидделл Харгривз присудили Почетную Грамоту Колумбийского университета за ту важную роль, которую она сыграла в создании знаменитой книги мистера Доджсона.

Экранизации, игры

Наиболее известный мультфильм по мотивам кэрролловской «Алисы в стране чудес» принадлежит художникам студии Дисней. Красивый, яркий, легкий. Но ни сама девочка, ни техника рисования никак не выделяли мультфильм из ряда однотипных диснеевских сказок. Алиса, Золушка, какая-нибудь очередная принцесса… Героини мультфильмов не слишком-то отличались друг от друга. Художники и режиссер Клайд Джероними подошли к экранизации как к еще одной сказке, лишенной индивидуальности и собственного, неповторимого шарма.

Совсем с другим настроением подошли к делу советские мультипликаторы. Вышедший в 1981 году, ровно тридцать лет спустя после диснеевской премьеры, мультфильм «Алиса в стране чудес» в корне отличался от предшественника. Наши художники не повторили ни одного приглаженного, аккуратненького штриха американских коллег. Вместо милой детской сказочки они сделали настоящее кэрролловское произведение — странное, щедро рассыпающее загадки, непокорное и своенравное.

К работе приступила киностудия «Киевнаучфильм». Художники — Ирина Смирнова и Генрих Уманский. Более ярких и запоминающихся, нежели «Алиса», мультфильмов в их творческом багаже нет. Помимо вышедших годом позже трех серий «Алисы в зазеркалье». А вот имя Ефрема Пружанского известно более широкому кругу любителей советской мультипликации. На его счету полсотни мультфильмов, включая несколько историй про Парасольку и, конечно, про казаков, которые то на свадьбе гуляли, то в футбол играли, то соль покупали.

«Алиса в стране чудес» — отнюдь не детский мультфильм. Он кажется слишком мрачным и неоднозначным. Размытый акварельный фон, герои через одного агрессивно-антипатичной наружности, никакого лоска, объема, удивительной игры света и тени… Он по-кэрролловски настораживает, волнует и очаровывает. Напоминает психоделический рок 60-х и дезориентирующий неврологический синдром, который психиатры так и назвали — Синдром Алисы в Стране Чудес.

И Алиса, и Шляпник, и Белый Кролик, и Герцогиня, и Чеширский кот кардинально отличаются от заморских собратьев. К примеру, главная героиня — отнюдь не умилительное дитя с чистым взором. Русская Алиса скорее напоминает воспитанницу закрытой английской школы. У нее внимательные глаза, любопытство во весь рост, и, что самое отрадное, она чрезвычайно умна.

Да, современным детям вариант Диснея нравится гораздо больше. Но ничего неожиданного и предосудительного в этом нет. От советского мультфильма гораздо больше удовольствия получают их родители. Уж им-то не надо расписывать его шарм и оригинальность.

Объективно и безэмоционально оценивать мультфильмы того времени просто невозможно. Судите сами, в том 1981 году, помимо «Алисы в стране чудес», на экраны вышли и «Пластилиновая ворона», и «Мама для мамонтенка», и «Следствие ведут колобки», и «Кот Леопольд», и «Халиф-аист»… Маленькие шедевры, уникальные и неповторимые.

Также, на основе книги Кэрролла, в 2000 году была выпущена American McGee’s Alice — культовая компьютерная игра в жанре Action, выполненная в стиле фэнтези. Однако, в отличие от произведений Кэрролла, игра рисует перед играющим другую Страну Чудес, наполненную жестокостью и насилием.

Вскоре после описанных Кэрроллом приключений Алисы, в её доме случается пожар. Родители Алисы погибают. Сама она спасается, получив серьёзные ожоги и психические травмы. Вскоре она оказывается в психиатрической лечебнице Рутленд, где проводит несколько лет, превращаясь из девочки в подростка. Лечение, оказываемое ей в Рутленде не даёт эффекта — она не реагирует ни на что происходящее вокруг, находясь в своеобразной коме. Сознание Алисы заблокировало чуство вины — она считает себя убийцей своих родителей, так как чувствовала сквозь сон запах дыма, но не пожелала просыпатся, покидать Страну Чудес. Из последней надежды, врач Алисы даёт ей её игрушку, кролика. Это вызывает толчок в её сознании — она снова оказывается в Стране Чудес, но уже обезображенной её больным разумом.

Чеширский Кот

Одним из основных персонажей книги является Чеширский Кот (Cheshire Cat) — постоянно ухмыляющееся существо, умеющее по собственному желанию постепенно растворяться в воздухе, оставляя на прощанье лишь улыбку… Занимающий Алису не только забавляющими её разговорами, но и порой чересчур досаждающими философскими измышлениями…

В первоначальном варианте книги Льюиса Кэрролла Чеширский Кот как таковой отсутствовал. Появился он только в 1865 году. В те времена часто использовалось выражение — «улыбается, как чеширский кот». Можно по-разному интерпретировать данную поговорку. Вот, например, две теории:

В графстве Чешир, где родился Кэрролл, некий до сих пор неизвестный маляр рисовал ухмыляющихся котов над дверьми таверн. Исторически это были скалящиеся львы (или леопарды), но в Чешире мало кто видел львов.

Во втором объяснении говорится о том, что некогда вид улыбающихся котов придавали знаменитым чеширским сырам, история которых насчитывает уже более девяти веков.

В «Книге Вымышленных Существ», в разделе «Чеширский кот и коты из Килькеннии» (The Cheshire Cat and the Killkenny Cats), Борхес пишет:

В английском языке есть выражение «grin like a Cheshire cat» (сардонически усмехаться, как чеширский кот). Предлагаются разные объяснения. Одно состоит в том, что в Чешире продавали сыры, похожие на голову улыбающегося кота. Второе — что над высоким званием небольшого графства Чешир «смеялись даже коты». Ещё одно — что во времена царствования Ричарда Третьего в Чешире жил лесничий Катерлинг, который, когда ловил браконьеров, злобно ухмылялся.

В повести «Алиса в стране Чудес», опубликованной в 1865 году, Льюис Кэрролл наделяет Чеширского кота способностью постепенно исчезать, пока от него не остается только одна улыбка — без рта и без зубов.

Когда молодой Доджсон приехал в Оксфорд, там как раз шла дискуссия о происхождении этой поговорки. Доджсон, уроженец Чешира, не мог ей не заинтересоваться.

Также есть сведения о том, что при создании образа Кота Кэрролл якобы вдохновился резными деревянными орнаментами в церкви деревушки Крофт на северо-востоке Англии, где его отец служил пастором.

На родине Кэрролла, в деревне Дэрсбери в Графстве Чешир, также есть Церковь Всех Святых. В ней, художник Geoffrey Webb в 1935 году создал великолепный витраж с изображением персонажей из всеми любимой книги.

Изображение «Алисы в Стране Чудес» нашло отражение даже в современном творчестве ультрамодных журналов. Специальная фотосессия русской супермодели Натальи Водяновой для журнала «Vogue» — поражает сходством с задуманным образом — Алисой Лидделл, в сочетании со стилем и изяществом одежды от всемирно известных модельеров.

Читать книгу «Алиса в Стране Чудес»

Имитация персонажа Алисы, фото для журнала «Vogue»

Алиса в стране чудес: история создания произведения

На чтение 3 мин Опубликовано 06.06.2021 Обновлено 16.12.2022

Более 150 лет история девочки Алисы, попавшей в удивительную страну чудес, описанная Льюисом Кэрроллом завоевывает сердца читателей по всему миру независимо от возраста. Взрослые находят в ней скрытые пародии на собственные пороки, аллегории и отсылки к неидеальности реального мира. Дети приходят в восторг от лихо закрученного сюжета и необычных героев, порожденных фантазией автора.

История создания произведения начинается с 1862 года. Перед ее описанием необходимо уделить внимание характеристике самого Кэрролла. Чарльз Доджсон (настоящее имя автора) никогда не отличался общительностью и открытостью. У него редко складывались отношения с взрослыми людьми, лучше всего он находил общий язык с маленькими девочками. В своих черновиках он указывает на то, что любит детей, но не мальчиков.

Одними из немногочисленных друзей Доджсона было семейство Лидделл, состоящее из родителей и пятерых детей. Особенно трепетные чувства писатель испытывал к четырехлетней Алисе, но и с другими девочками охотно играл и бесконечно придумывал для них фантастические сказки. Доджсон часто бывал в доме Лидделлов, проводил с ними выходные, устраивая прогулки и развлечения для малышей.

Во время одной из таких совместных прогулок, плавая по озеру на лодке, любимица Доджсона – маленькая Алиса в очередной раз попросила его рассказать какую-нибудь сказку. Писатель хотел порадовать девочку, поэтому сделал ее главной героиней своего повествования. Не забыл он и про двоих ее сестер – Эдит и Лорину, их образы также можно обнаружить в произведении. История про девочку Алису, случайно попавшую в чудесную страну, так понравилась детям, что те попросили рассказчика записать ее на бумаге, чтобы не упустить из виду ни одну деталь. Не сразу, но спустя некоторое время, Чарльз Доджсон выполнил их просьбу.

Он торжественно вручил Алисе Лидделл свою рукопись под названием «Приключения Алисы под землей». Годом позднее, на Рождество 1863 года девочка получила в подарок переработанную и дополненную версию произведения, теперь уже под названием «Приключения Алисы в стране чудес». Рукопись сохранилась и в неизменном виде дошла до наших дней. В настоящее время она хранится в Национальной библиотеке Британского королевства. Примечательно, что сам Доджсон никогда не признавался в том, кто послужил прототипом главной героини его фантастической повести, утверждая, что Алиса полностью вымышленная.

После того, как произведение получило одобрение детей и положительные отзывы их родителей, автор решил издать печатную версию «Приключений Алисы в стране чудес». Он отправил произведение на проверку своему другу – литературному критику Макдональду. Тот посоветовал выпустить книгу в тираж, дал ей высокую оценку. В первоначальном издании рассказ об Алисе проиллюстрирован картинками товарища Доджсона. Непосредственно перед печатью автор значительно увеличил объем своего творения. Он добавил в книгу сюжеты про безумное чаепитие и Чеширского кота, которых не было в первоначальных вариантах.

Печатное произведение вышло в свет в 1865 году. Создатель выпустил его под псевдонимом «Льюис Кэрроллл». Книга буквально сразу нашла положительные отклики у читателей. Успех первой части рассказа про приключения Алисы обусловил появление спустя шесть лет второй части повествования — «Приключения Алисы в Зазеркалье».

После того как произведение было опубликовано, автору пришлось разлучиться с семейством Лидделлов и своей маленькой подружкой. По прошествии нескольких лет их общение возобновилось, но было редким и формальным. Изредка Алиса навещала своего давнего товарища, а тот непрестанно напоминал ей о том, каким «милым маленьким другом» она была. Уже будучи в почтенном возрасте Алиса Лидделл была удостоена премии Колумбийского университета за неоценимый вклад в развитие литературы.

История создания знаменитых книг, фантазии автора и трактовки учёных.

Чуть больше полутора веков назад вышла одна из самых неоднозначных сказок в истории литературы — «Алиса в Стране чудес» Льюиса Кэрролла. Редко какое произведение, предназначенное для детской аудитории, вызывало столько споров и обсуждений. Конечно, нередки случаи, когда писатели закладывали в сказочные истории вполне взрослые мысли — достаточно вспомнить «Маленького принца» Антуана де Сент-Экзюпери или «Муми-троллей» Туве Янссон.

Но всё же «Алиса в Стране чудес» и её продолжение, «Алиса в Зазеркалье», уникальны. Их обсуждали лингвисты, физики, математики, философы, историки, психологи, в общем, представители самых разных наук. И каждый видел в отдельных сценах какой-то глубокий смысл. Причём сейчас уже доподлинно трудно сказать, в каких моментах подтекст действительно присутствует, а где учёные выдают свои мысли за идеи Кэрролла.

Льюис Кэрролл: математик, сказочник, фотограф, изобретатель

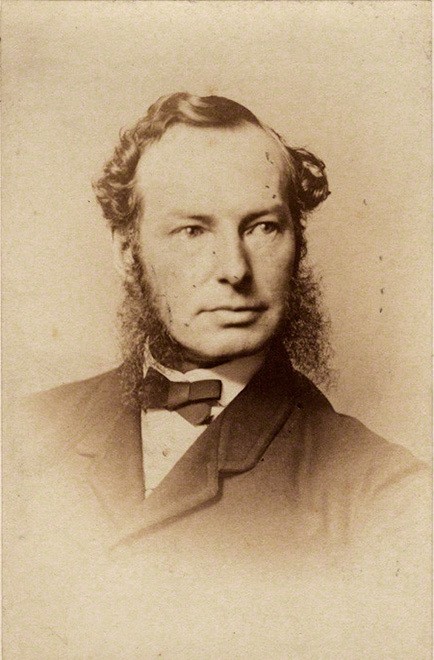

Чарльз Лютвидж Доджсон, как на самом деле звали писателя (хотя сам он произносил свою фамилию как Додсон), был известен не только благодаря литературному таланту. Сначала его знали как выдающегося учёного и просто неординарную личность.

Родился Доджсон 27 января 1832 года в семье приходского священника в одной из деревушек графства Чешир. С самого детства он проявлял сообразительность и изобретательность: придумывал игры с подробными правилами, строил театр марионеток и показывал фокусы. Но главное, он очень любил сочинять истории и стихи и даже «издавал» (то есть писал от руки) домашний журнал.

Когда Чарльз подрос, он отправился учиться в колледж Крайст-Чёрч в Оксфорде. С этим учебным заведением впоследствии была связана большая часть его жизни. Несмотря на посредственные успехи в учёбе, Доджсон проявлял незаурядные способности к математике и вскоре начал зарабатывать чтением лекций. Правда, для этого ему пришлось принять духовный сан и обет безбрачия. Но многие считают, что брак Чарльза и так не очень волновал.

Доджсона можно назвать ярким примером поговорки «талантливый человек талантлив во всём». Помимо лекций и серьёзных математических трудов он придумывал задачи для детей и взрослых и хорошо играл в шахматы. Именно он изобрёл упрощённый метод перевода денег в банке, когда отправитель заполняет два бланка и сообщает код получателю.

А ещё Доджсон придумал «никтограф» — устройство для быстрой записи в темноте — и много других любопытных приспособлений. Кроме того, он любил фотографировать, в основном природу или детей. Многие из тех, кто знал Чарльза, говорили, что если бы он не прославился как писатель, то точно вошёл бы в историю благодаря какой-нибудь другой деятельности.

Но всё же людям запомнился именно литературный талант Доджсона. Он с детства любил «играть словами», позже придумал игру в «дуплеты» — когда в исходном слове меняется одна буква, пока оно не превращается в заданное (например, сделать из «мухи» — «слона»). А потом его стихи и прозу начали печатать и в журналах.

Именно тогда и «родился» Льюис Кэрролл. Всё-таки видному учёному, да ещё и с духовным саном, не пристало печататься под своим именем. И писатель занялся своим любимым делом — игрой в слова.

Псевдоним появился следующим образом: Доджсон взял свои имена Чарльз Лютвидж (первое он получил в честь отца, второе — девичья фамилия матери) и перевёл их на латынь. Получилось Carolus Ludovicus. Потом поменял местами и перевёл обратно, выбрав другие соответствия — Льюис Кэрролл. Под этим псевдонимом он и издал свои главные работы.

Кэрролл и Алиса

Льюис Кэрролл всегда любил общаться с маленькими девочками. Однако все разговоры о педофилии смело можно считать спекуляцией: нет ни одного упоминания о его непристойном поведении ни от самих девочек, ни от их родителей. Подобные слухи во многом связаны с тем, что семья Кэрролла после его смерти избавлялась от излишних упоминаний о его связи со взрослыми женщинами (видимо, из-за обета безбрачия). Так и возник миф о его увлечении исключительно детьми.

Скорее всего, дело совершенно в другом. Кэрролла всегда описывают, как застенчивого человека. Он очень смущался в обществе взрослых и серьёзных людей. А учитывая врождённое заикание, часто стеснялся даже заговорить. Только в обществе детей он чувствовал себя свободно, ведь с ними Кэрролл мог раскрыть свой талант сказочника, придумывая на ходу истории, которые приводили их в восторг.

С Алисой Лидделл, которая и стала главным (но не единственным) прообразом героини легендарной книги, писатель познакомился в 1856 году, когда в колледж, где он читал лекции, приехал новый декан Генри Лидделл со своей семьёй. В апреле 1856 года Кэрролл случайно столкнулся с Лидделлом, когда фотографировал собор. Они заговорили и вскоре подружились.

Льюис Кэрролл часто бывал в гостях у Лидделлов, там он и познакомился с юной дочкой декана Алисой. На момент приезда ей было всего четыре года. Вскоре Алиса стала любимой моделью Кэрролла. Наиболее известна её фотография «Алиса Лидделл в образе нищенки». На самом деле, это часть диптиха, но почему-то второй кадр, где девочка практически в той же позе, но хорошо одета, менее знаменит.

Как всё началось

По словам самих участников событий, история легендарной «Алисы в Стране чудес» берёт своё начало 4 июля 1862 года, когда Льюис Кэрролл и его друг Робинсон Дакворт отправились на лодочную прогулку с тремя дочерьми Лидделлов: десятилетней Алисой, её старшей сестрой Лориной Шарлоттой и младшей Эдит Мери.

Дети упрашивали Кэрролла рассказать какую-нибудь сказку, и он на ходу придумал историю девочки Алисы, которая провалилась в глубокую яму и попала в причудливое подземное царство.

Как ни странно, позже многие высказывали сомнения, что Кэрролл придумал сказку именно 4 июля. В первую очередь стали проверять слова писателя и самой Алисы — те говорили, что день был очень жаркий и солнечный. А если судить по архивам синоптиков, именно 4 июля было прохладно и пасмурно.

На самом деле, подобные факты наверняка волнуют только самих историков. Возможно, они перепутали этот день с какой-то другой прогулкой, возможно, в архивах есть ошибка. А скорее всего Кэрролл начал придумывать какие-то отрывки ещё раньше — есть упоминания о чтении отдельных строк ещё в 1850-х.

Но точно одно: во время одной из прогулок Кэрролл рассказал Алисе и её сёстрам сказку о приключениях семилетней девочки под землёй. Позже сёстры неоднократно просили продолжить историю, а Алиса требовала записать сказку.

И пусть там будет побольше всяких глупостей.

Алиса Лидделл

Разумеется, изначально история была значительно короче, и в сказке не было части событий и даже многих героев. Подаренная Алисе спустя два года на рождество рукопись «Приключение Алисы под землёй» насчитывала всего четыре главы. Зато в конце Кэрролл добавил фотографию Алисы в семилетнем возрасте как главную иллюстрацию.

Потом он неоднократно дорабатывал сюжет. Со временем в нём появились «безумное чаепитие» и его участники, Чеширский Кот, суд над Валетом и некоторые другие сцены. Но неуверенный в себе Кэрролл всё ещё сомневался, стоит ли издавать книгу.

Тогда он решил провести своеобразную проверку: попросил своего друга Джорджа Макдональда зачитать сказку детям. Те остались в полном восторге. А Макдональд посоветовал Кэрроллу ещё и напечатать собственные иллюстрации. Но тот не верил в свой талант художника и обратился к Джону Тенниелу.

Интересно, что в качестве примера образа главной героини автор отправил художнику фотографию не Алисы Лидделл, а другой своей юной подруги — Мэри Хилтон Бэдкок. Однако доподлинно неизвестно, использовал ли Тенниел хоть какие-то рекомендации Кэрролла при создании рисунков. Скорее всего, он ориентировался исключительно на своё воображение.

Но, похоже, Кэрролл не слишком заботился о портретном сходстве. В книге описание Алисы даётся только в общих чертах, автору были важнее эмоции и фантазии, а не описание героини. Ведь он и так знал, кому посвящена книга.

Традиционная сказка

Если разбирать действие «Алисы» поверхностно, как это сделали бы дети, то перед нами простейшая сказка. Её действие развивается абсолютно линейно: девочка просто переходит из одной локации в другую, проходя различные метаморфозы и встречая сказочных персонажей.

После падения она сталкивается с группой животных, которые рассказывают друг другу истории. Потом попадает в дом Белого Кролика, получает мудрый совет от Гусеницы, проводит время на «безумном чаепитии», играет в крокет с Королевой и слушает историю черепахи Квази.

Всё действие легко запомнить и пересказать. Как принято в сказках, добрые герои помогают Алисе и дают советы, злые — мешают и чаще всего сами попадают впросак. Структуру сказки можно сравнить практически с любой классической историей для детей. Хотя есть и несколько отличий.

Во-первых, Кэрролл не выводит какой-либо морали. Здесь нет конкретной победы добра над злом. Скорее всего, это связано как раз с тем, что автор придумывал сюжет «на ходу», не заботясь о финале.

Во-вторых, Кэрролл связал действие сказки с играми. Часть персонажей представляет из себя колоду карт: Король и Королева управляют страной, а мелкие карты им подчиняются. Это связано с любовью автора выдумывать различные новые правила для игр.

То же самое прослеживается в сцене с крокетом. У Кэрролла был свой вариант этой забавы под названием «Крокетный замок», и он даже опубликовал новую версию правил. Кстати, в изначальном варианте книги, вместо молотков герои пользовались не фламинго, а страусами.

Ну а в-третьих, значительная часть шуток в «Алисе» построена на различной игре слов, каламбурах и пародиях на старые стихи и песни.

Беда лингвистов и переводчиков

Именно из-за своей «языковой» особенности «Алиса в стране чудес» быстро привлекла внимание лингвистов, филологов и прочих гуманитариев. В повествовании Кэрролл использовал старые и редкие слова, которые уже на тот момент не употребляли в речи. А заодно он придумывал новые — различить, где использовано действительно устаревшее понятие, а где выдумка автора, получается не сразу.

Кроме того, Кэрролл нередко прибегал к игре слов, причём зачастую шутки предназначались явно не для детей. Думая, что она скоро пролетит сквозь землю, Алиса пыталась вспомнить, как называют людей из Австралии: «Как их там зовут?.. Антипатии, кажется». Вряд ли маленькие читатели без пояснений поймут, что на самом деле имелись в виду «антиподы».

Во время «безумного чаепития» Шляпник загадывает Алисе загадку: «Чем ворон похож на письменный стол?» Этот вопрос чуть не стал камнем преткновения среди любителей языка и философии. Появились варианты «[Эдгар Алан] По писал о/на них обоих», «У обоих есть перья, смоченные в чернилах». А Олдос Хаксли даже предложил на безумный вопрос ещё более безумный ответ: because there’s a ‘b’ in both, and because there’s an ‘n’ in neither (вряд ли это можно понятно перевести на русский).

Сам же Кэрролл впоследствии признался, что он специально сочинил загадку без ответа и даже не собирался её как-то объяснять. Но после шквала вопросов писатель всё-таки придумал свой вариант: «Because it can produce a few notes, tho they are very flat, and it is nevar put with the wrong end in front». Опять же, на русский это просто так перевести не получится. Условно, Кэрролл говорит, что и от стола, и от ворона можно получить несколько notes, которые будут flat. Это словосочетание можно перевести двояко: «записи» — в случае со столом, и «ноты» — в случае с вороном (а flat — это бемоль в переводе, то есть понижение ноты на полутон).

А уж переводчиков эта книга и вовсе ставила в тупик. Ведь им нужно было постараться передать и содержание, и юмор, и игру слов. Зачастую это было совсем непросто. В первой же сцене есть самый простой пример. Падая, Алиса от скуки задумывается: «Do cats eat bats?» — то есть: «Едят ли кошки летучих мышей?» А потом, засыпая, произносит: «Do bats eat cats?»

Это один из самых простых примеров игры слов от Кэрролла, но с ним уже возникают трудности при переводе. В результате автор наиболее популярной русской версии, Нина Демурова (в данной статье приведены примеры из её перевода), предложила вариант: «Едят ли мошки кошек?» — поскольку «летучие мыши» уже разрушают лёгкость речи. Автор ещё одного известного перевода — Борис Заходер — в предисловии к своей версии даже писал, что долгое время планировал издать книгу «К вопросу о причинах непереводимости на русский язык сказки Льюиса Кэрролла».

Дальше всё становится только запутаннее. Например, почти вся глава «Повесть Черепахи Квази» построена только на игре слов. Причём таких, что на русском у них просто нет аналогов. Например, Черепаха произносит фразу: «The master was an old Turtle — we used to call him Tortoise», — то есть их учителем была морская черепаха, которую они называли сухопутной (в английском языке это два разных слова).

А на вопрос Алисы, почему они так поступали, Квази ответил: «We called him Tortoise because he taught us», — здесь используется созвучие слов. В итоге Демурова написала в переводе, что учителя звали Спрутиком, потому что он ходил с прутиком. А Заходер превратил его из черепахи в Удава, которого называли Питоном, потому что ученики были его «питонцами».

А уж различные «науки», о которых говорит Квази, каждый переводил на свой лад, ведь все они созвучны с реальными школьными предметами: «Reeling, Writhing […] and then the different branches of Arithmetic — Ambition, Distraction, Uglification, and Derision». В переводе Демуровой это звучит как: «Чихали и Пищали […], а потом принялись за четыре действия Арифметики: Скольжение, Причитание, Умиление и Изнеможение».

Ещё сложнее обстояли дела со стихами и песенками. Кэрролл сочинял их не просто так: почти все они основаны на каких-то классических английских стихах. Видимо, автору было легче придумывать шутки, отталкиваясь от уже имеющейся структуры.

При этом Алиса, читая стихи, нередко путает их друг с другом, вставляя строчки из других произведений. В результате чего филологам приходилось разбирать, что же легло в основу того или иного отрывка. Переводчикам же это добавило новых проблем, ведь нужно сохранить и смысл, и размерность стиха. А иногда ещё и форму — в главе «Бег по кругу» появляются и «фигурные стихи» в форме мышиного хвоста.

При этом ни русские, ни английские дети даже не пытались анализировать построение языка или точность перевода. Их просто развлекали смешные слова и абсурдные ситуации. И уж тем более они не вдумывались в вероятный научный подтекст произведения.

Научная страна чудес

«Алиса» привлекла внимание не только лингвистов и филологов. Зная, что Кэрролл был ещё и математиком, и изобретателем, в книге ищут намёки на различные реальные и мысленные физические опыты, отсылки к космологии, истории и десяткам других наук.

Здесь можно вернуться всё к тому же падению Алисы под землю и её мыслям, что она пролетит планету насквозь. Эта тема нередко фигурировала в научной и фантастической литературе. Рассуждали даже о возможности создания тоннеля, по которому будет двигаться «гравитационный поезд» под действием одной только силы тяжести. Правда, чтобы это реализовать, придётся как-то исключить силу трения, сопротивление воздуха и силу Кориолиса. Кэрролл, кстати, и сам более серьёзно писал об этой теме в другой своей книге — «Сильвия и Бруно».

Хотя иногда учёные, будто соревнуясь друг с другом, пытаются придумывать всё более сложные трактовки слов Кэрролла даже там, где этого делать не стоит. Например, во время полёта Алиса хватает с полки пустую банку из-под апельсинового джема, но боится уронить её кому-нибудь на голову, а потом ставит на полку. Здесь одни увидели предсказание «Лифта Эйнштейна» — Кэрролл наверняка знал, что банка не может полететь вниз быстрее Алисы. Другие рассуждали о «двойном чуде», одно из которых произошло (Алиса на лету поставила банку на полку), а другое — нет (банка не полетела вниз).

Но если это кажется странным, то следует обратиться к книге Шана Лесли «Льюис Кэрролл и Оксфордское движение», где он пытается доказать, что апельсиновое варенье здесь выступает в роли символа протестантизма (оранжевые апельсины, по его мнению, связаны с Вильгельмом Оранским).

И точно так же простейшие ошибки Алисы, когда она вспоминает таблицу умножения, некоторые математики подводят под операции в восемнадцатеричной системе счисления.

Значит так: четырежды пять — двенадцать, четырежды шесть — тринадцать, четырежды семь… Так я до двадцати никогда не дойду!

Алиса

Действительно, это укладывается в вычисления при основании 18. Но, быть может, девочка просто перепутала слова «двенадцать» и «двадцать» и вообще плохо знала, как перемножать числа. Книга, всё-таки, детская.

В книге находят и намёки на расширение и сужение вселенной в сценах, где Алиса начинает есть и пить всё подряд, из-за чего то растёт, то уменьшается. Бег животных по кругу (с целью просохнуть после вынужденного купания) связывают с теорией эволюции.

А когда дело доходит до «безумного чаепития», учёные вспоминают об остановившихся часах Шляпника. Астрофизик Эддингтон увидел в этом намёк на модель той части космоса, где время остановилось. Именно поэтому герои остались ровно во времени чаепития, и бесконечно повторяют одни и те же действия, а мышка Соня никак не может проснуться.

Реальные герои сказки

Обо всех этих темах учёные могут спорить бесконечно. А вот о чём можно говорить с уверенностью, так это о реальных прообразах многих персонажей — и речь здесь не только об Алисе. Хотя, несмотря на перемену во внешности, автор явно намекает на юную Лидделл: действие происходит 7 мая — ровно в её день рождения, а Дина, о которой девочка вспоминает — её кошка.

Второстепенные герои и даже ситуации в «Алисе» явно списаны с реальности. Например, после того, как Алиса, увеличившись в размерах, наплакала целое море, вокруг неё собралось множество забавных животных. Это воспоминания о другой совместной прогулке Кэрролла и Лидделлов, когда они попали под дождь и сильно вымокли.

А необычные существа — участники этого похода. Робин Гусь — уже упомянутый друг автора Робинсон Дакворт (в оригинале он был просто the Duck, но переводчикам пришлось добавить имя для узнаваемости). Птица Додо — сам Кэрролл. Из-за заикания он иногда произносил свою фамилию «До-до-дожсон», что было поводом для шуток. Попугайчик Лори и орлёнок Эд — сестры Алисы Лорина и Эдит.

Не менее интересны и герои «безумного чаепития». Шляпник и Мартовский заяц скорее выступают ожившими поговорками «безумен, как шляпник» и, соответственно, «безумен, как мартовский заяц». Причём с происхождением второй всё ясно — в марте зайцы скачут по полям, как сумасшедшие. А вот насчёт первого историки так и не пришли к однозначному выводу. То ли фраза произошла от того, что шляпники травились парами ртути при работе с фетром. То ли просто с годами в поговорке «Безумен, как гадюка» слово adder (гадюка) сменилось на hatter (шляпник).

Хотя многие ещё вспоминают некоего торговца мебелью и очень эксцентричного человека Теофилиуса Картера, жившего неподалеку от Оксфорда. Его также прозвали «Безумным Шляпником» из-за привычки носить цилиндр и множества эксцентричных идей. Например, Картер придумал «кровать-будильник», которая сбрасывала спящего на пол в нужное время. Не оттого ли Шляпник в книге так хочет разбудить Соню?

Что же касается Сони, то, скорее всего, это намёк на ручного вомбата одного из друзей Кэрролла Данте Габриэля Росетти. Писатель часто бывал в гостях у этой семьи и периодически заставал животное спящим на столе. А традиция держать мышек-сонь в чайниках с сеном была вполне привычной для Англии тех времён.

А вот происхождение Чеширского Кота остаётся загадкой. Его имя и внешность явно произошли от поговорки «Улыбается как Чеширский кот». Но вот появление самой этой фразы неясно. Есть версии, что в графстве Чешир, где родился Кэрролл, на сырных головах вырезали морды улыбающихся котов. Также есть легенда о художнике, который рисовал подобных котов на тавернах. Получается, что здесь автор от реальных героев снова переходит к фольклору.

Критика сна

Странное смешение сказки, личных воспоминаний и сложных каламбуров Кэрролл объяснил в книге самым простым образом: на самом деле, всё происходящее — сон девочки, задремавшей в саду. Разумеется, это сразу исключает любые претензии к логике повествования. Причём в самом финале автор ещё больше усложняет действие: сестра Алисы начинает видеть её сон.

Как понятно из дневников Кэрролла, его очень интересовала тема реальности во сне. Он писал: «Сон имеет свой собственный мир, и зачастую он так же реалистичен, как и сама жизнь». Вероятно, это во многом связано и с его пристрастием к фантазиям и сказкам. Достаточно вспомнить, что Кэрролл любил придумывать новые правила к старым играм. Точно так же, создавая сказочные миры, он мог добавить в них свои правила, которые сильно отличаются от обычных. Нужно лишь принять их.

Но критики далеко не сразу оценили попытки Льюиса Кэрролла. Книгу стали считать кладезем мудрости лишь спустя десятилетия, а в первые годы отзывы о ней были в лучшем случае сдержанными. Автора хвалили лишь за владение языком, а вот сюжет называли «слишком запутанным» и «перегруженным». Парадоксально, но сказке, которая впоследствии станет эталоном абсурдного юмора, ставили в вину бессмысленность сюжета и отсутствие логики.

Однако Льюиса Кэрролла это не остановило: спустя шесть лет вышло продолжение под заголовком «Сквозь зеркало, и что там нашла Алиса» или, как чаще его называют, «Алиса в Зазеркалье».

Зеркала и шахматы

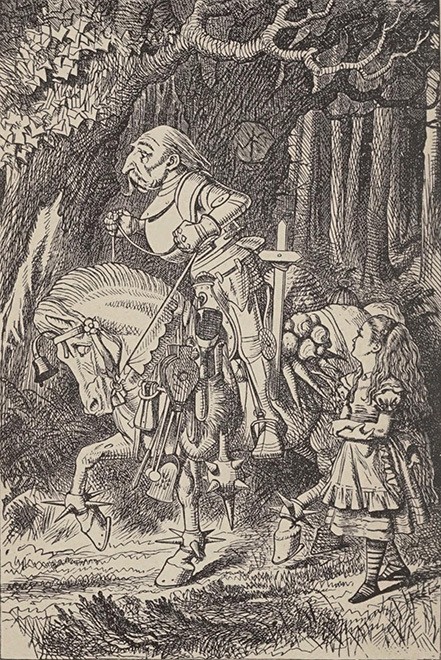

Придумывая вторую книгу, Кэрролл во многом использовал те же приёмы, но удивительным образом сумел не уйти в самоповторы. Здесь ему вновь помогли любимые занятия — в первую очередь, шахматы. Автор построил сюжет в виде шахматной партии, а оглавление книги сделал в виде описания ходов.

Правда шахматисты могут заметить, что многие ходы нелогичны, а их порядок порой нарушается. Но это снова придирки, ведь по сюжету всё та же Алиса сидит за шахматной доской со своим котёнком и засыпает. Вполне ожидаемо, что ребёнок может что-то перепутать.

Главное, что сохранена основа. В первой книге героями были игральные карты, в продолжении же Кэрролл заменил их шахматными фигурами, а саму Алису сделал пешкой. При этом все они двигаются по доске строго по правилам шахмат, а главная героиня может разговаривать только с теми, кто находится на соседней с ней клетке. И логично, что она играет за белых — всё-таки этот цвет связан с добром и детской невинностью.

Тут есть интересная тонкость, которая не очень заметна русскому читателю. В оригинале принятые у нас чёрные фигуры были красными. И поэтому Король и Королева вполне коррелировали с главными злодеями из Страны чудес.

Сюжет снова очень прост: Алиса должна пройти до конца шахматного поля, чтобы из пешки превратиться в королеву. Белые фигуры ей помогают, чёрные — мешают. А заодно девочка общается со всякими причудливыми существами и слушает интересные истории.

Эта книга, как и «Страна чудес» получилась почти случайно: Кэролл учил Алису Лидделл и её сестёр шахматам, а для лучшего запоминания ходов придумывал различные шутки и сказки.

Но писатель увидел в шахматах не только возможность построения сюжета. Он взял за основу само изначальное расположение фигур напротив друг друга. И тогда ему пришла мысль о Зазеркалье — месте, где всё симметрично, но при этом наоборот. К этому можно прибавить распространённое мнение, что вторая книга посвящена не одной, а сразу двум девочкам. Кроме уже подросшей Алисы Лидделл музой Кэрролла называли его дальнюю родственницу Алису Рейкс.

— Сначала скажи мне, — проговорил он, подавая мне апельсин, — в какой руке ты его держишь.

— В правой, — ответила я.

— А теперь, — сказал он, — подойди к зеркалу и скажи мне, в какой руке держит апельсин девочка в зеркале.

Воспоминания Алисы Рейкс о Льюисе Кэрролле

Хотя вступительное стихотворение, где автор грустит о том, что героиня выросла и забыла его, всё же намекает на воспоминания о временах создания первой книги. Тем более, что в фантазии Кэрролла Алиса повзрослела всего лишь на полгода.

Симметрия и отражения

Симметрию и двойственность можно заметить ещё до начала самого сюжета. Новая книга кажется полной противоположностью «Алисе в стране чудес». В первой сказке действие начиналось в жаркий день на лугу, а теперь Алиса сидит дома, пока на улице холодно. С её дня рождения прошло ровно полгода — на дворе 5 ноября.

И снова учёные начинают выискивать в словах юной героини намёки на научные открытия. На сей раз речь идёт даже о химии. Ещё не пройдя сквозь зеркало, Алиса спрашивает: «Впрочем, не знаю, можно ли пить зазеркальное молоко?» Здесь усматривают предсказание скорого открытия асимметричного строения атомов. Так, например, молекулы декстрозы и фруктозы представляют собой зеркальные отражения. В этом случае, действительно, Кэрролл мог предполагать, что молоко из Зазеркалья несъедобно. Или же это просто был вопрос девочки, которая боится навредить котёнку.

Ну а после того, как Алиса оказывается в Зазеркалье, отражения и двойники попадаются ей повсеместно. Труляля и Траляля — «зеркальные» близнецы. Для рукопожатия один протягивает Алисе правую руку, а другой — левую. Белый рыцарь появляется сразу после Чёрного, а потом поёт песню о попытке засунуть левую ногу в правый ботинок. Морж и Плотник тоже появляются парой и ведут себя ровно противоположно друг другу.

Последние, кстати, стали ещё одной причиной философских споров. По сюжету, они безжалостно пожирают устриц. Морж их немного жалеет, но съедает больше. А Плотник и хотел бы съесть столько же, но не успел. И здесь возникает традиционная дилемма: что важнее, поступки или намерения? Но Кэрролл не даёт конкретного ответа, оставляя это философам.

«Зеркальность» касается не только героев, но и самого действия. Когда Алиса встречает Чёрную Королеву, им приходится бежать только для того, чтобы оставаться на месте. Белая Королева сначала кричит от боли, а потом уже протыкает палец заколкой. Труляля и Траляля сначала поют песню о своей драке, и только после дерутся. И ровно то же происходит с Шалтаем-Болтаем.

В мире Зазеркалья Кэрролл сумел придать абсурдному сюжету какое-то подобие логического обоснования. Конечно, история точно так же безумна, но в «Стране чудес» автор просто поддавался этой глупости, а здесь придумывает структуру, где всё происходит задом наперёд, а то и вообще хаотично.

Кстати, находили в этом произведении и намёки на квантовую физику. А именно в сцене, где Алиса заходит в лавку и никак не может рассмотреть ни одну вещь, потому что они все «текучие». Возможно, это намёк на невозможность определить положение электрона. Или же просто очередная мысль о хаотичности всего происходящего в мире.

Настоящие герои

В «Алисе в Зазеркалье» Кэрролл продолжил свои эксперименты с языком и пародиями. Он брал за основу стишков и песен старые мотивы, но на этот раз, возможно, добавлял к ним исторический и политический подтекст.

Так, споры между Труляля и Траляля (в оригинале Tweedledum and Tweedledee) отсылают к конфликту композиторов Генделя и Бонончини. Имена героев взяты из эпиграммы Байрона о композиторах, где он приходит к выводу, что не видит разницы между «Труляля и Траляля» — то есть их мелодиями.

Ну а в Морже и Плотнике некоторые видят аллюзию на две политические партии Великобритании. И эта же тема более ярко прослеживается в противостоянии Льва и Единорога — на гербе страны изображены именно эти животные. Хотя, возможно, автор просто ссылался на старинную детскую песенку об этих существах. Ведь точно так же из старой песни появился и Шалтай-Болтай.

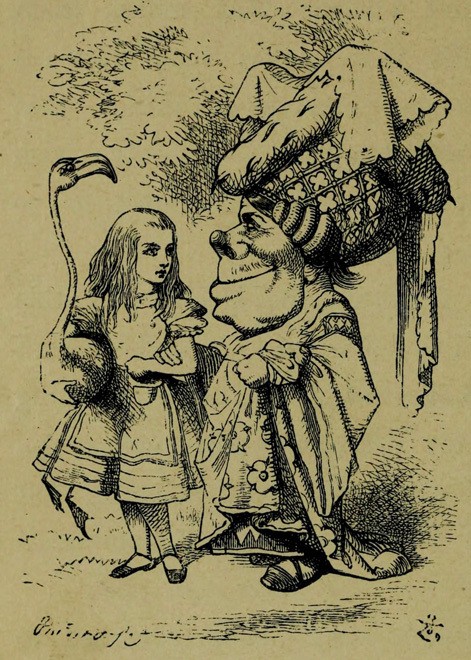

Но не забывал Кэрролл и о личном. Среди героев проскакивают персонажи, явно списанные с реальных людей. Чёрная Королева здесь похожа на мисс Прикетт — гувернантку семьи Лидделлов, которую дети прозвали «Колючкой». По некоторым предположениям, она же была прообразом вечно недовольной мыши в «Стране чудес».

А Белый Рыцарь — конечно же, снова сам Кэрролл. У него добрые голубые глаза, взлохмаченные волосы. А ещё он постоянно что-то выдумывает и очень стесняется.

По сути, Рыцарь — единственный, кто действительно помог Алисе в её путешествии. И в его грусти, когда девочка превращается в Королеву, можно заметить аналогию с эмоциями Кэрролла в начале книги, где он печалится, что юная подруга выросла и забыла его.

В финале же книги автор очень трогательно прощается с героиней. Это можно заметить не сразу. Но первые буквы каждой строчки заключительного стихотворения складываются в «Алиса Плезенс Лидделл» — полное имя девочки.

Ненастоящий язык

Игры слов в «Алисе в Зазеркалье» ничуть не меньше, чем в «Стране чудес». Но в этой книге есть, можно сказать, апофеоз любви Кэрролла к шуткам над языком. Это, конечно же, знаменитое стихотворение Jabberwocky, получившее в самом популярном русском переводе название «Бармаглот». Всё дело в том, что первое четверостишие этого стихотворения полностью состоит из несуществующих слов, которые, при этом, подчиняются всем законам языка.

Варкалось. Хливкие шорьки

Пырялись по наве,

И хрюкотали зелюки,

Как мюмзики в мове.

Перевод Дины Орловской

На самом деле, «Бармаглот» появился ещё за десять лет до «Алисы в Стране чудес». Тогда Кэрролл назвал его «Англосаксонский стих», пародируя старую речь. Изначально это просто бессмысленный набор слов, о котором автор иронично писал: «Смысл этой древней Поэзии неясен, но всё же он глубоко трогает сердце». Позже в «Алисе в Зазеркалье» главная героиня практически повторит его слова.

Наводят на всякие мысли — хоть я и не знаю, на какие.

Алиса

Объяснение всех слов появилось у автора уже в 1863 году, когда друзья попросили его в очередной раз прочитать стихотворение, а потом рассказать о его значении. Как ни странно, он действительно сумел его чётко истолковать. Хотя, возможно, снова придумывал на ходу.

В книге устами Шалтая-Болтая Кэрролл рассказывает о смысле стихотворения, приводя в пример «слова-бумажники» — то есть, целые фразы, собранные в одно слово. Например, «хливкий» это одновременно, хлипкий и ловкий, а «хрюкотать» — хрюкать и хохотать. В оригинале, конечно всё звучит совсем иначе, но Дина Орловская, автор наиболее известной русской версии, попыталась передать именно значение и игру слов. Что у Кэрролла очень непросто.

Остальная же часть стихотворения была дописана специально для книги. И она уже состоит, по большей части, из обычных слов. Правда, и здесь можно узнать, как «в глуше рымит исполин — Злопастный Брандашмыг». Как выглядят эти животные, было ведомо одному лишь Кэрроллу.

Сон о снах

Конечно же, всё происходящее во второй книге — тоже сон. Но Кэрролл здесь сумел ещё больше усложнить структуру истории. В финале «Алисы в Стране чудес» сестра героини начинала видеть её сон. Здесь же Алиса ещё в середине действия встречает спящего Белого Короля, а все окружающие утверждают, что она ему снится.

Это во многом напоминает буддистскую притчу о монахе, который видит себя во сне бабочкой, которая, в свою очередь, видит себя во сне монахом. Только Кэрролл идёт ещё дальше, делая структуру не цикличной, а скорее спиральной. Ведь Алиса не считает себя Королём, а видит его. При этом она сама может оказаться «сном во сне». И так до бесконечности — словно бесконечный коридор отражающихся друг в друге зеркал.

Сказка для детей и взрослых

Споры вокруг истинного значения книг Кэрролла стали разгораться значительно позже. Тем более, что после Алисы автор написал «Охоту на Снарка», ещё больше наполненную аллюзиями и неоднозначностью. По словам Кэрролла, эта книга создана «с конца». Он придумал последнюю строчку: «Ибо Снарк был Буджумом, увы», — а потом дописал к ней остальные строфы. И это снова очень похоже на правила зазеркального мира.

В «Охоте на Снарка» некоторые исследователи находили даже намёки на ядерную бомбу как противовес мирному использованию атома. Но кто знает, может это не имело вовсе никакого смысла.

Хотя в пользу теорий учёных о скрытых значениях «Алисы» свидетельствует тот факт, что в 1890 году Кэрролл выпустил «детскую версию» своих книг. Вряд ли обычным сказкам нужны отдельные версии для детей. А значит, как минимум часть исследований была не напрасна.

На сегодняшний день об «Алисе в Стране чудес» и «Алисе в Зазеркалье» написаны десятки научных работ. Сюжет неоднократно пересказывали в детских и взрослых экранизациях. Кто-то по сей день пытается найти в сказках предсказания научных открытий.

Другие же уверены, что попытки изучать эти сказки слишком серьёзно лишь вредят произведениям. Возможно, так оно и есть.

Бедная, бедная Алиса! Мало того, что её поймали и заставили учить уроки; её еще заставляют поучать других. Алиса теперь не только школьница, но и классная наставница.

Г. К. Честертон, писатель

«…И пусть там будет побольше всяких глупостей!».

(А. П. Лиделл)

Жил-был на свете Чарлз Лютвидж Доджсон. Был он человек серьезный, математик, оксфордский профессор и страшный педант. Таким его знали взрослые. Зато дети, с которыми он общался, знали его, прежде всего, как довольно забавного дядечку — фантазера и выдумщика.

Особую симпатию Доджсон питал к семейству ректора оксфордского колледжа Крайст-черч. У ректора были три дочки, и именно благодаря настойчивости средней — Алисы Плезнс Лиделл — одним жарким летним днем на свет родилось одно из самых удивительных произведений мировой литературы.

«…Безжалостные! В жаркий день,

В такой сонливый час,

Когда бы только подремать,

Не размыкая глаз,

Вы требуете, чтобы я

Придумывал рассказ…»

4 июля 1862 года (ровно 145 лет назад) во время лодочной прогулки по Темзе она потребовала у своего взрослого друга (и так измученного греблей) сочинить сказку. Не просто сказку, а сказку, в которой бы участвовала она, и чтобы в ней обязательно было «побольше глупостей».

Доджсон вспоминал: «Я очень хорошо помню, как в отчаянной попытке придумать что-то новое я для начала отправил свою героиню вниз по кроличьей норе, совершенно не думая, что с ней будет дальше…».

«…Но вот настала тишина,

И, будто бы во сне,

Неслышно девочка идет

По сказочной стране

И видит множество чудес

В подземной глубине…»

«Глупостей» Додо насочинял предостаточно. Они так понравились главной героине сказки, что та попросила: «Ах, мистер Доджсон, как бы мне хотелось, чтобы Вы записали эти приключения для меня!» И здесь наш герой не мог отказать в просьбе, и со свойственной ему аккуратностью начал писать сказку в тетрадь ровным каллиграфическим почерком. Эта «забава» обрела законченный вид лишь к концу 1864 года, рукопись была снабжена тридцатью семью рисунками автора, фотографией Алисы в конце и называлась «Приключения Алисы под землей — рождественский подарок моей милой девочке».

Алиса тогда еще и не догадывалась, что этой прихотью навеки обессмертит свое имя. Но не имя Чарлза Лютвиджа Доджсона…

Дальнейшая судьба этого произведения настолько классична для сказок, что сразу вызывает в памяти знаменитый парадокс Корнея Чуковского: «Пишите бескорыстно, за это больше платят». Естественно, издавать эту (хоть и забавную) галиматью наш математик не собирался — разве это теория детерминантов? Однако так думали не все. Зашедший в гости к Лиделлам писатель Кингсли заметил на столе рукописную книжечку и тотчас оценил ее содержание по достоинству.

На первые уговоры издать «Алису под землей» Доджсон не поддался, его терзали смутные сомнения: поймут ли читатели все подоплеки сказки, написанной для узкого круга знакомых? Арбитром в споре решили избрать профессионала — известного в то время сказочника Джорджа Макдональдса: пусть он прочтет «Алису» своим искушенным детям, а они уж и вынесут окончательный вердикт. Вердикт вынес восьмилетний сын Макдональдса — Гревилл: «Неплохо бы, если б эта книжка была издана в количестве, эдак, 60 тысяч!» Отказать детям Доджсон не мог никогда.

Итак, «Алису под землей» решили открыть общественности. Но Доджсон не был бы самим собой, если бы основательно не переработал сказку и даже ввел в нее два новых значительных эпизода — сцену Безумного Чаепития и Суд над Валетом. В итоге она превратилась в «Алису в Стране Чудес» и была вручена своей героине 4 июля, ровно через три года после знаменательной лодочной прогулки. Правда, на титульном листе мистер Доджсон не значился…

«- С позволения Вашего Величества, — сказал Валет, — я этого письма не писал, и они этого не докажут. Там нет подписи.

— Тем хуже, — сказал Король. — Значит, ты что-то дурное задумал, а не то подписался бы, как все честные люди».

Ну не пристало серьезному оксфордскому преподавателю, дотошному куратору столовой колледжа и без пяти минут священнику подписывать столь «легкомысленную» книжицу своим настоящим именем! Тем более что для такого случая у него в запасе уже был приготовлен псевдоним, которым он подписывал ранее некоторые из своих юморесок.

Псевдоним оказался настоящим лингвистическим «альтер эго» нашего героя. Доджсон просто взял свое настоящее имя «Чарлз Лютвидж» и проделал с ним «фокус-покус»: сначала перевел на латынь — получилось «Каролюс Людовикус», затем поменял слова местами и быстро (пока никто ничего не заметил) перевел их обратно на английский. В результате вместо скучного Чарлза Лютвиджа он получил чудаковатого и веселого Льюиса Кэрролла, а также мировую славу в придачу.

«- Хочешь потерять свое имя?

— Нет, — испугалась Алиса. — Конечно, не хочу!

— И зря, — сказал Комар небрежно. —

Подумай, как это было бы удобно!»

Кстати, издавая «Алису в Стране Чудес», Доджсон сделал одно всемирно известное изобретение — первую суперобложку. В то время книги на выходе из печати просто оборачивали в бумагу. Доджсон посоветовал печатать на этой обертке заглавие и т. д., мотивируя тем, что тогда книгу можно будет вообще не разворачивать, и обложка будет в большей сохранности.

Самое первое издание было отпечатано с большим количеством брака и, под давлением педанта Доджсона, тираж изъяли из продажи (на сегодня сохранился лишь 21 экземпляр этого тиража). Плюс ко всему, не считающий себя профессиональным художником, автор решил препоручить иллюстрирование книги Джону Тенниелу — известному английскому карикатуристу.

Справедливости ради скажем, что первые литературные критики «Алисы» оказались не на высоте. Некоторые отзывы о сказке, как о слишком странном и жутковатом для детей произведении, сейчас кажутся даже более уместными, нежели тогда.

«Мы полагаем, что любой ребенок будет скорее недоумевать, чем радоваться, прочитав эту неестественную и перегруженную всякими странностями сказку…».

(Одна из первых рецензий на «Алису» из журнала «Atheneum»)

Впрочем, даже недоброжелатели отмечали «богатую фантазию Льюиса Кэрролла», а вскоре и тон критики изменился. Огромная популярность «Алисы» не только у детей, но и у взрослых свидетельствовала, что в английской литературе появилось нечто доселе невиданное.

Успех «Алисы», как бывает в таких случаях, с одной стороны вдохновлял, с другой — пугал Чарлза Лютвиджа Доджсона. Говорят, что в конце жизни он даже досадовал, что из-за шума вокруг «Алисы» его недооценили как математика. Ведь за всю свою жизнь Доджсон опубликовал 256 книг, а славу ему принесла лишь та, насчет издания которой он так долго сомневался.

Так или иначе Доджсон всю жизнь старался дистанцироваться от своего литературного «двойника». Надоедливым поклонникам он говорил, что не знает никакого Льюиса Кэрролла, а письма, пришедшие на это имя, отправлял назад с пометкой «Адресат не значится».

Выставив свое «альтер эго» перед публикой, Доджсон совершенно не желал открываться этой публике сам. Недаром один из бывших его студентов пораженно восклицал: «Кто бы мог подумать, что этот „сухарь“, у которого я засыпал на лекциях, мог написать такую увлекательную вещь!». А оксфордский коллега Доджсона говорил о нем: «Он не хочет быть Льюисом Кэрроллом и очень ревниво оберегает свою тайну… Всякую минуту он боится, что кто-нибудь упомянет при нем Алису».

И только от детей Доджсон не прятал своего «двойника», ведь по сути дела с ними он и был настоящим Льюисом Кэрроллом.

«Один мой друг (его зовут мистер Льюис Кэрролл) сообщил мне, что намеревается послать тебе книжку. Это очень близкий мой друг. Я знаю его всю свою жизнь (мы одного с ним возраста) и никогда с ним не разлучался. Разумеется, он был со мной и в Гарденс, не отходил от меня ни на ярд, даже когда я рисовал для тебя головоломки. Хотел бы я знать, заметила ли ты его?»

(Ч. Л. Доджсон, из письма к Изабел Станден)

2 октября 2017Литература

Как читать «Алису в Стране чудес»

Какие люди, события и выражения угадываются в книгах об Алисе и кем был Льюис Кэрролл

Сказки про Алису — одни из самых известных книг, написанных на английском языке: по цитируемости они уступают только Библии и пьесам Шекспира. Время идет, эпоха, описанная Кэрроллом, все глубже уходит в прошлое, но интерес к «Алисе» не уменьшается, а, напротив, растет. Что же такое «Алиса в Стране чудес»? Сказка для детей, сборник логических парадоксов для взрослых, аллегория английской истории или богословских споров? Чем больше проходит времени, тем большим количеством самых невероятных интерпретаций обрастают эти тексты.

Кто такой Льюис Кэрролл

Писательская судьба Кэрролла — это история человека, попавшего в литературу по случайности. Чарльз Доджсон (а именно так на самом деле звали автора «Алисы») рос среди многочисленных сестер и братьев: он был третьим из 11 детей. Младших надо было уметь занять, а у Чарльза был прирожденный дар изобретать самые разнообразные игры. Сохранился сделанный им в 11-летнем возрасте кукольный театр, а в семейных бумагах можно найти рассказы, сказки и стихотворные пародии, сочиненные им в 12 и 13 лет. В юности Доджсон любил изобретать слова и словесные игры — спустя годы он будет вести еженедельную колонку, посвященную играм, в Vanity Fair. Слова galumph Согласно определению Оксфордского словаря английского языка, глагол to galumph ранее трактовался как «двигаться беспорядочными скачками», а в современном языке стал означать шумное и неуклюжее движение. и chortle To chortle — «громко и радостно смеяться»., придуманные им для стихотворения «Бармаглот», вошли в словари английского языка.

Доджсон был личностью парадоксальной и загадочной. С одной стороны, застенчивый, педантичный, страдающий заиканием преподаватель математики в оксфордском колледже Крайст-Чёрч и исследователь евклидовой геометрии и символической логики, чопорный джентльмен и священнослужитель Доджсон принял сан дьякона, но стать священником, как было положено членам колледжа, так и не решился.; с другой — человек, водивший компанию со всеми знаменитыми писателями, поэтами и художниками своего времени, автор романтических стихов, любитель театра и общества — в том числе детского. Он умел рассказывать детям истории; его многочисленные child-friends Кэрролловское определение детей, с которыми он дружил и переписывался. вспоминали, что он всегда готов был развернуть перед ними какой-нибудь сюжет, хранившийся в его памяти, снабдив его новыми деталями и изменив действие. То, что одна из этих историй (сказка-импровизация, рассказанная 4 июля 1862 года), в отличие от многих других, была записана, а потом отдана в печать, — удивительное стечение обстоятельств.

Дневник Льюиса Кэрролла

Автор «Алисы в Стране чудес» — о путешествии в Россию летом 1867 года

Как возникла сказка про Алису

1 / 2

Алиса Лидделл. Фотография Льюиса Кэрролла. Лето 1858 годаNational Media Museum

2 / 2

Алиса Лидделл. Фотография Льюиса Кэрролла. Май-июнь 1860 годаThe Morgan Library & Museum

Летом 1862 года Чарльз Доджсон рассказал дочерям ректора Лидделла Генри Лидделл известен не только как отец Алисы: вместе с Робертом Скоттом он составил знаменитый словарь древнегреческого языка — так называемый «Лидделл — Скотт». Филологи-классики по всему миру пользуются им и сегодня. сказку-импровизацию. Девочки настойчиво просили ее записать. Зимой следующего года Доджсон закончил рукопись под названием «Приключения Алисы под землей» и подарил ее одной из сестер Лидделл, Алисе. Среди других читателей «Приключений» были дети писателя Джорджа Макдональда, с которым Доджсон познакомился, когда лечился от заикания. Макдональд убедил его задуматься о публикации, Доджсон серьезно переработал текст, и в декабре 1865 года Издательство датировало тираж 1866 годом. вышли «Приключения Алисы в Стране чудес», подписанные псевдонимом Льюис Кэрролл. «Алиса» неожиданно получила невероятный успех, и в 1867 году ее автор начал работу над продолжением. В декабре 1871 года вышла книга «Сквозь зеркало и что там увидела Алиса».

1 / 6

Страница рукописной книги Льюиса Кэрролла «Приключения Алисы под землей». 1862–1864 годыThe British Library

2 / 6

Страница рукописной книги Льюиса Кэрролла «Приключения Алисы под землей». 1862–1864 годыThe British Library

3 / 6

Страница рукописной книги Льюиса Кэрролла «Приключения Алисы под землей». 1862–1864 годыThe British Library

4 / 6

Страница рукописной книги Льюиса Кэрролла «Приключения Алисы под землей». 1862–1864 годыThe British Library

5 / 6

Страница рукописной книги Льюиса Кэрролла «Приключения Алисы под землей». 1862–1864 годыThe British Library

6 / 6

Страница рукописной книги Льюиса Кэрролла «Приключения Алисы под землей». 1862–1864 годыThe British Library

В 1928 году Алиса Харгривз, урожденная Лидделл, оказавшись после смерти мужа стесненной в средствах, выставила рукопись на аукционе Sotheby’s и продала ее за невероятные для того времени 15 400 фунтов. Через 20 лет рукопись снова попала на аукцион, где уже за 100 тысяч долларов ее по инициативе главы Библиотеки Конгресса США купила группа американских благотворителей, чтобы подарить Британскому музею — в знак благодарности британскому народу, который удерживал Гитлера, пока США готовились к войне. Позже рукопись была передана в Британскую библиотеку, на сайте которой ее теперь может полистать любой желающий.

На сегодняшний день вышло более ста английских изданий «Алисы», она переведена на 174 языка, на основе сказок созданы десятки экранизаций и тысячи театральных постановок.

Как выглядел рукописный оригинал «Алисы в Стране чудес»

Оригинал «Алисы», подаренный Льюисом Кэрроллом Алисе Лидделл, — из архива Британской библиотеки

Что такое «Алиса в Стране чудес»

1 / 5

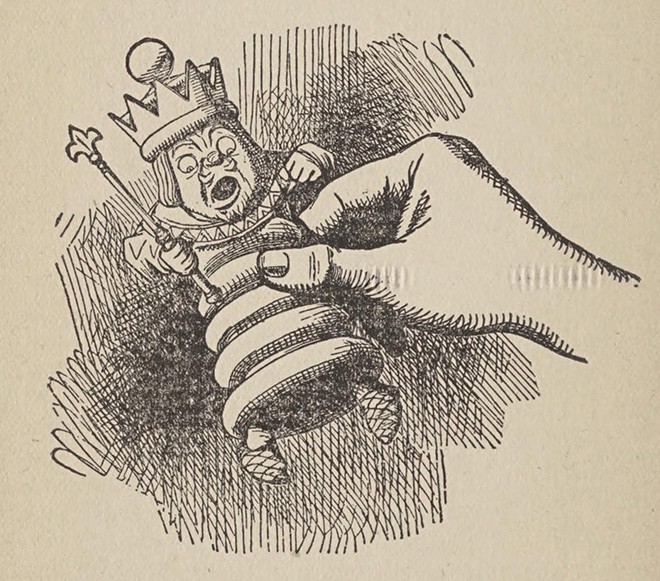

Иллюстрация Джона Тенниела к «Алисе в Стране чудес». Лондон, 1867 год Thomas Fisher Rare Book Library

2 / 5

Иллюстрация Джона Тенниела к «Алисе в Стране чудес». Лондон, 1867 год Thomas Fisher Rare Book Library

3 / 5

Иллюстрация Джона Тенниела к «Алисе в Зазеркалье». Чикаго, 1900 год Library of Congress

4 / 5

Льюис Кэрролл с семьей писателя Джорджа Макдональда. 1863 год George MacDonald Society

5 / 5

Иллюстрация Джона Тенниела к «Алисе в Стране чудес». Лондон, 1867 год Thomas Fisher Rare Book Library

Чтобы верно понимать «Алису в Стране чудес», важно иметь в виду, что эта книга появилась на свет случайно. Автор двигался туда, куда его вела фантазия, ничего не желая этим сказать читателю и не подразумевая никаких разгадок. Возможно, именно поэтому текст стал идеальным полем для поиска смыслов. Вот далеко не полный список истолкований книг об Алисе, предложенных читателями и исследователями.

История Англии

Младенец-герцог, превращающийся в поросенка, — это Ричард III, на гербе которого был изображен белый кабан, а требование Королевы перекрасить белые розы в красный цвет, конечно же, отсылка к противостоянию Алой и Белой розы — Ланкастеров и Йорков. По другой версии, в книге изображен двор королевы Виктории: по легенде, королева сама написала «Алису», а потом попросила неизвестного оксфордского профессора подписать сказки своим именем.

История Оксфордского движения Оксфордское движение — движение за приближение англиканского богослужения и догматики к католической традиции, развивавшееся в Оксфорде в 1830–40-х годах.

Высокие и низкие двери, в которые пытается войти Алиса, меняющая рост, — это Высокая и Низкая церкви (тяготеющие, соответственно, к католической и протестантской традиции) и колеблющийся между этими течениями верующий. Кошка Дина и скотчтерьер, упоминания которых так боится Мышь (простой прихожанин), — это католичество и пресвитерианство, Белая и Черная королевы — кардиналы Ньюмен и Мэннинг, а Бармаглот — папство.

Шахматная задача

Чтобы ее решить, нужно использовать, в отличие от обычных задач, не только шахматную технику, но и «шахматную мораль», выводящую читателя на широкие морально-этические обобщения.

Энциклопедия психозов и сексуальности

В 1920–50-х годах стали особенно популярны психоаналитические толкования «Алисы», а дружбу Кэрролла с детьми стали пытаться представить как свидетельство его противоестественных наклонностей.

Энциклопедия употребления «веществ»

В 1960-х, на волне интереса к различным способам «расширения сознания», в сказках об Алисе, которая все время меняется, отпивая из склянок и откусывая от гриба, и ведет философские беседы с Гусеницей, курящей огромную трубку, стали видеть энциклопедию употребления «веществ». Манифест этой традиции — написанная в 1967 году песня «White Rabbit» группы Jefferson Airplane:

One pill makes you larger

And one pill makes you small

And the ones that mother gives you

Don’t do anything at all «Одна таблетка — и ты вырастаешь, // Другая — и ты уменьшаешься. // А от тех, что дает тебе мама, // Нет никакого толку»..

Откуда что взялось

Кэрролловская фантазия удивительна тем, что в «Стране чудес» и «Зазеркалье» нет ничего выдуманного. Метод Кэрролла напоминает аппликацию: элементы реальной жизни причудливо перемешаны между собой, поэтому в героях сказки ее первые слушатели легко угадывали себя, рассказчика, общих знакомых, привычные места и ситуации.

4 июля 1862 года

«Июльский полдень золотой» из стихотворного посвящения, предваряющего текст книги, — это вполне конкретная пятница, 4 июля 1862 года. По словам Уистена Хью Одена, день «столь же памятный в истории литературы, сколь в истории американского государства». Именно 4 июля Чарльз Доджсон, а также его друг, преподаватель Тринити-колледжа А позже — воспитатель принца Леопольда и каноник Вестминстерского аббатства. Робинсон Дакворт, и три дочери ректора — 13-летняя Лорина Шарлотта, 10-летняя Алиса Плезенс и Эдит Мэри восьми лет — отправились на лодочную прогулку по Айсису (так называется протекающая по Оксфорду Темза).

Строго говоря, это была уже вторая попытка отправиться на летнюю речную прогулку. Семнадцатого июня та же компания, а также две сестры и тетушка Доджсона сели в лодку, но вскоре пошел дождь, и гуляющим пришлось изменить свои планы Этот эпизод лег в основу глав «Море слез» и «Бег по кругу».. Но 4 июля погода была прекрасная, и компания устроила пикник в Годстоу, у развалин древнего аббатства. Именно там Доджсон рассказал девочкам Лидделл первую версию сказки про Алису. Это был экспромт: на недоуменные вопросы друга о том, где он услышал эту сказку, автор отвечал, что «сочиняет на ходу». Прогулки продолжались до середины августа, и девочки просили рассказывать дальше и дальше.

Алиса, Додо, Орленок Эд, Черная Королева и другие

Прототипом главной героини была средняя сестра, Алиса, любимица Доджсона. Лорина стала прототипом попугайчика Лори, а Эдит — Орленка Эда. Отсылка к сестрам Лидделл есть также в главе «Безумное чаепитие»: «кисельных барышень» из рассказа Сони зовут Элси, Лэси и Тилли. «Элси» — воспроизведение инициалов Лорины Шарлотты (L. C., то есть Lorina Charlotte); «Тилли» — сокращение от Матильды, домашнего имени Эдит, а «Лэси» (Lacie) — анаграмма имени Алисы (Alice). Сам Доджсон — это Додо. Представляясь, он выговаривал свою фамилию с характерным заиканием: «До-до-доджсон». Дакворт был изображен в виде Селезня (Робин Гусь в переводе Нины Демуровой), а мисс Прикетт, гувернантка сестер Лидделл (они звали ее Колючкой — Pricks), стала прообразом Мыши и Черной Королевы.

Дверь, сад удивительной красоты и безумное чаепитие

1 / 5

Сад ректора. Фотография Льюиса Кэрролла. 1856–1857 годыHarry Ransom Center, The University of Texas at Austin

2 / 5

Калитка в саду ректора в наши дниФотография Николая Эппле

3 / 5

«Кошачье дерево» в саду ректора в наши дниФотография Николая Эппле

4 / 5

Вид на сад ректора из кабинета Доджсона в библиотеке в наши дниФотография Николая Эппле

5 / 5

Колодец Фридесвиды в наши дниФотография Николая Эппле

Заглядывая в дверцу, Алиса видит «сад удивительной красоты» — это дверь, ведущая из сада дома ректора в сад при соборе (детям было запрещено заходить в церковный сад, и они могли видеть его только через калитку). Здесь Доджсон и девочки играли в крокет, а на раскидистом дереве, растущем в саду, сидели кошки. Нынешние жильцы ректорского дома считают, что среди них был и Чеширский Кот.

Даже безумное чаепитие, для участников которого всегда шесть часов и время пить чай, имеет реальный прообраз: когда бы сестры Лидделл ни пришли к Доджсону, у него всегда был готов для них чай. «Патоковый колодец» из сказки, которую во время чаепития рассказывает Соня, превращается в «кисель», а живущие на дне сестрицы — в «кисельных барышень». Это целебный источник в местечке Бинзи, которое находилось по дороге из Оксфорда в Годстоу.

Первая версия «Алисы в Стране чудес» представляла собой именно собрание таких отсылок, тогда как нонсенсы и словесные игры всем известной «Алисы» появились лишь при переработке сказки для публикации.

Шахматы, говорящие цветы и Зазеркалье

В «Алисе в Зазеркалье» тоже содержится огромное количество отсылок к реальным людям и ситуациям. Доджсон любил играть с сестрами Лидделл в шахматы — отсюда шахматная основа сказки. Снежинкой звали котенка Мэри Макдональд, дочери Джорджа Макдональда, а в образе белой пешки Доджсон вывел его старшую дочь Лили. Роза и фиалка из главы «Сад, где цветы говорили» — младшие сестры Лидделл Рода и Вайолет Violet (англ.) — фиалка.. Сам сад и последующий бег на месте были, очевидно, навеяны прогулкой автора с Алисой и мисс Прикетт 4 апреля 1863 года. Кэрролл приехал навестить детей, гостивших у бабушки с дедушкой в Чарлтон-Кингс (в их доме находилось то самое зеркало, через которое проходит Алиса). Эпизод с путешествием на поезде (глава «Зазеркальные насекомые») — отзвук путешествия обратно в Оксфорд 16 апреля 1863 года. Возможно, именно во время этой поездки Доджсон придумал топографию Зазеркалья: железнодорожная линия между Глостером и Дидкотом пересекает шесть ручьев — это очень похоже на шесть ручейков-горизонталей, которые в «Зазеркалье» преодолевает Алиса-пешка, чтобы стать королевой.

Из чего состоит книга

Слова, пословицы, народные стихи и песни

Элементы реальности, из которых сконструирован ирреальный мир Страны чудес и Зазеркалья, не ограничиваются людьми, местами и ситуациями. В гораздо большей степени этот мир создан из элементов языка. Впрочем, эти пласты тесно переплетаются. Например, на роль прототипа Шляпника В переводе Демуровой — Болванщик. претендуют как минимум два реальных человека: оксфордский изобретатель и коммерсант Теофил Картер Считается, что Джон Тенниел, иллюстрировавший «Алису», специально приезжал в Оксфорд, чтобы делать с него наброски. и Роджер Крэб, шляпник, живший в XVII веке. Но в первую очередь своим происхождением этот персонаж обязан языку. Шляпник — это визуализация английской пословицы «Mad as a hatter» — «Безумен как шляпник». В Англии XIX века при производстве фетра, из которого делали шляпы, использовалась ртуть. Шляпники вдыхали ее пары, а симптомами ртутного отравления являются спутанная речь, потеря памяти, тики и искажение зрения.

Персонаж, созданный из языкового образа, — очень характерный прием для Кэрролла. Мартовский Заяц — тоже из поговорки: «Mad as a March hare» в переводе означает «Безумен как мартовский заяц»: в Англии считается, что зайцы в период размножения, то есть с февраля по сентябрь, сходят с ума.

Чеширский Кот появился из выражения «To grin like a Cheshire cat» «Ухмыляться как Чеширский Кот».. Происхождение этой фразы не вполне очевидно. Возможно, оно возникло потому, что в графстве Чешир было много молочных ферм и коты чувствовали себя там особенно вольготно, или потому, что на этих фермах изготавливали сыр в форме котов с улыбающимися мордами (причем есть их полагалось с хвоста, так что последнее, что от них оставалось, — это морда без туловища). Или потому, что местный художник рисовал над входами в пабы львов с разинутой пастью, но получались у него улыбающиеся коты. Реплика Алисы «Котам на королей смотреть не возбраняется» в ответ на недовольство Короля пристальным взглядом Чеширского Кота тоже отсылка к старой пословице «A cat may look at a king», означающей, что даже у стоящих в самом низу иерархической лестницы есть права.

Но лучше всего этот прием виден на примере Черепахи Квази, с которой Алиса встречается в девятой главе. В оригинале ее зовут Mock Turtle. И на недоуменный вопрос Алисы, что же она такое, Королева сообщает ей: «It’s the thing Mock Turtle Soup is made from» — то есть то, из чего делают «как бы черепаший суп». Mock turtle soup — имитация традиционного деликатесного супа из зеленой черепахи, готовившаяся из телятины Именно поэтому на иллюстрации Тенниела Mock Turtle — это существо с головой теленка, задними копытами и телячьим хвостом.. Такое создание персонажей из игры слов очень типично для Кэрролла В первоначальной редакции перевода Нины Демуровой Mock Turtle называется Под-Котиком, то есть существом, из шкуры которого изготавливаются шубы «под котика»..

Язык у Кэрролла управляет и развитием сюжета. Так, Бубновый Валет похищает крендели, за что его судят в 11-й и 12-й главах «Страны чудес». Это «драматизация» английской народной песенки «The Queen of Hearts, she made some tarts…» («Король Червей, пожелав кренделей…»). Из народных песен выросли также эпизоды о Шалтае-Болтае, Льве и Единороге.

Теннисон, Шекспир и английская народная поэзия

В книгах Кэрролла можно найти множество отсылок к литературным произведениям. Самое очевидное — это откровенные пародии, прежде всего переиначенные известные стихотворения, главным образом нравоучительные («Папа Вильям», «Малютка крокодил», «Еда вечерняя» и так далее). Пародии не ограничиваются стихами: Кэрролл иронически обыгрывает пассажи из учебников (в главе «Бег по кругу») и даже стихи поэтов, к которым относился с большим уважением (эпизод в начале главы «Сад, где цветы говорили» обыгрывает строки из поэмы Теннисона «Мод»). Сказки об Алисе настолько наполнены литературными реминисценциями, цитатами и полуцитатами, что одно их перечисление составляет увесистые тома. Среди цитируемых Кэрроллом авторов — Вергилий, Данте, Мильтон, Грей, Кольридж, Скотт, Китс, Диккенс, Макдональд и многие другие. Особенно часто в «Алисе» цитируется Шекспир: так, реплика «Голову ему (ей) долой», которую постоянно повторяет Королева, — прямая цитата из «Ричарда III».

Как логика и математика повлияли на «Алису»

Специальностью Чарльза Доджсона были евклидова геометрия, математический анализ и математическая логика. Кроме того, он увлекался фотографией, изобретением логических и математических игр и головоломок. Этот логик и математик становится одним из создателей литературы нонсенса, в которой абсурд представляет собой строгую систему.

Пример нонсенса — часы Шляпника, которые показывают не час, а число. Алисе это кажется странным — ведь в часах, не показывающих время, нет смысла. Но в них нет смысла в ее системе координат, тогда как в мире Шляпника, в котором всегда шесть часов и время пить чай, смысл часов именно в указании дня. Внутри каждого из миров логика не нарушена — она сбивается при их встрече. Точно так же идея смазывать часы сливочным маслом — не бред, а понятный сбой логики: и механизм, и хлеб полагается чем-то смазывать, главное — не перепутать, чем именно.

Инверсия — еще одна черта писательского метода Кэрролла. В изобретенном им графическом методе умножения множитель записывался задом наперед и над множимым. По воспоминаниям Доджсона, задом наперед была сочинена «Охота на Снарка»: сначала последняя строчка, потом последняя строфа, а потом все остальное. Изобретенная им игра «Дуплеты» состояла в перестановке местами букв в слове. Его псевдоним Lewis Carroll — тоже инверсия: сначала он перевел свое полное имя — Чарльз Латвидж — на латынь, получилось Carolus Ludovicus. А потом обратно на английский — имена при этом поменялись местами.

Инверсия в «Алисе» встречается на самых разных уровнях — от сюжетного (на суде над Валетом Королева требует сначала вынести приговор, а потом установить виновность подсудимого) до структурного (встречая Алису, Единорог говорит, что всегда считал детей сказочными существами). Принцип зеркального отражения, которому подчинена логика существования Зазеркалья, — тоже разновидность инверсии (и «отраженное» расположение фигур на шахматной доске делает шахматную игру идеальным продолжением темы игры карточной из первой книги). Чтобы утолить жажду, здесь нужно отведать сухого печенья; чтобы стоять на месте, нужно бежать; из пальца сначала идет кровь, а уже потом его колют булавкой.

Умные раскраски

Иллюстрация к «Алисе в Стране чудес», гравюра с единорогами, волна Хокусая и другие картины, которые можно разрисовать

Кто создал первые иллюстрации к «Алисе»

Одна из важнейших составляющих сказок об Алисе — иллюстрации, с которыми ее увидели первые читатели и которых нет в большинстве переизданий. Речь об иллюстрациях Джона Тенниела (1820–1914), которые важны не меньше реальных прообразов героев и ситуаций, описанных в книге.

Сначала Кэрролл собирался опубликовать книгу с собственными иллюстрациями и даже перенес некоторые из рисунков на самшитовые дощечки, использовавшиеся типографами для изготовления гравюр. Но друзья из круга прерафаэлитов убедили его пригласить профессионального иллюстратора. Кэрролл остановил свой выбор на самом известном и востребованном: Тенниел тогда был главным иллюстратором влиятельного сатирического журнала «Панч» и одним из самых занятых художников.

Работа над иллюстрациями под дотошным и часто навязчивым контролем Кэрролла (70 % иллюстраций отталкиваются от авторских рисунков) надолго затормозила выпуск книги. Тенниел был недоволен качеством тиража, поэтому Кэрролл потребовал у издателей изъять его из продажи Интересно, что сейчас именно он дороже всего ценится у коллекционеров. и напечатать новый. И все же, готовясь к публикации «Алисы в Зазеркалье», Кэрролл вновь пригласил Тенниела. Сначала тот наотрез отказался (работа с Кэрроллом требовала слишком много сил и времени), но автор был настойчив и в конце концов уговорил художника взяться за работу.