История написания сказки «Крокодил»

У Корнея Ивановича заболел маленький сынишка Коля в г. Хельсинки, и Чуковский вёз его домой в ночном поезде. Мальчик капризничал, стонал и плакал и чтобы хоть как-то облегчить его страдания, отец стал ему рассказывать сказочную историю про Крокодила: Жил да был Крокодил,

Он по улицам ходил,

Папиросы курил,

По-турецки говорил,

Крокодил, Крокодил, Крокодилович!

Мальчик перестал капризничать, слушал, не отрываясь, а потом успокоился и уснул. Наутро, едва проснувшись, он тотчас же потребовал, чтобы отец снова рассказал ему вчерашнюю сказку. Так появилась первая детская сказка К.И. Чуковского «Крокодил».

История написания сказки «Чудо-дерево»

Корней Иванович написал эту сказку для себя. Он был многодетным отцом: было у него четыре ребёнка, два мальчика и две девочки, и вопрос с детской обувью стоял очень остро. Каждый месяц кому-нибудь из детей обязательно надо было покупать обувь: то туфли, то галоши, то сапоги, то ботинки. И где-то в глубине души Чуковский мечтал о таком дереве, на котором вместо яблок и груш растет обувь. Вот так и родилась сказка про чудо-дерево. Интересно, что Мурочка (Мария) — это не вымышленный персонаж, а дочь Корнея Ивановича Чуковского, которой он посвятил много стихотворений и сказок. Так и сказка «Чудо-дерево» заканчивается повествованием про дочь Чуковского Мурочку, которая посадила новое чудо-дерево.

История написания сказки «Айболит»

История с этой сказкой не так проста. Корней Иванович давно мечтал написать сказку о целителе зверей, но строки её давались с трудом. Однажды на Кавказе он заплыл далеко от берега. Вдруг возникли строки: О, если я утону,

Если пойду ко дну…

Чуковский поскорее выбрался на берег, нашёл сырую папиросную коробку и мокрыми руками записал на ней около 20 строк. Но начала и конца у сказки не было. Потом появились варианты: И пришла к Айболиту коза:

— У меня заболели глаза!

Прилетела к нему сова:

— Ой, болит у меня голова!

И только через несколько дней появились строки: И пришла к Айболиту лиса:

— Ой, меня укусила оса!

И пришел к Айболиту барбос:

— Меня курица клюнула в нос.

История написания сказки «Муха-Цокотуха»

Эту сказку он сочинил для внучки Марины. Как вспоминал сам автор, это была единственная сказка, которую он написал за один день, сгоряча. Когда он писал её, у него было очень весёлое настроение и строки появлялись очень быстро: Муха, Муха-Цокотуха,

Позолоченное брюхо!

Муха по полю пошла,

Муха денежку нашла.

Чуковский еле успевал записывать на клочках бумаги, каким-то огрызком карандаша. А когда в сказке дошло до танцев, то, 42-летний, уже седеющий человек, стал танцевать сам.

История написания сказки «Путаница»

Сказка «Путаница» была написана по заказу и рецепту Мурочки. В то время Чуковский ломал голову над тем, зачем нужны в языке нелепицы. Чуковский долго думал, для чего русский и английский народ создают небылицы. Ответ ему помогла найти двухлетняя Мурочка. Однажды она вошла в кабинет отца с очень озорным и в то же время смущенным лицом, которое говорило о том, что она затевает необыкновенную каверзу. Писатель ещё никогда не видел такого сложного выражения у неё на лице. Ещё издали она крикнула ему: «Папа, ава – мяу!» — то есть сообщила отцу сенсационную и заведомо неверную весть, что собака, вместо того чтобы лаять, мяукает. И засмеялась несколько искусственным смехом, приглашая Чуковского тоже посмеяться над этой выдумкой. Но папа ответил: «Нет, ава – гав». Тогда Мурочка снова засмеялась и сказала: «Ава – мяу!», хотя в свои два года она твёрдо знала, что собака лает, кошка мяукает, а петух кукарекает. И тогда Чуковский решил поддержать её игру и сказал: «А петух кричит гав!» Это игра продолжалась достаточно долго и в результате привела к написанию сказки «Путаница». Сам же Чуковский понял, что нелепицы и небылицы существуют не только для развлечения малышей, они ещё играют важную роль в развитие детей.

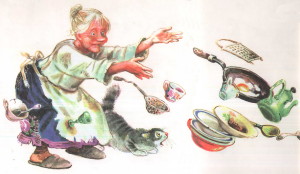

История написания сказки «Федорино горе»

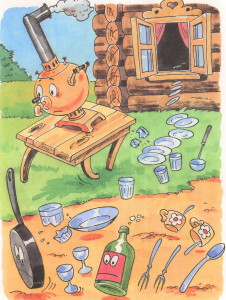

Эту сказку писатель писал очень долго, как он сам признавался строки зарождались в моменты возвращения его подсознания в детство, но создавались в результате упорного и долгого труда. Но вот, однажды летом, когда Чуковский был на даче, он забрёл в глушь и провел там 3 часа. Неподалеку в ручейке копались дети и Корней Иванович с удовольствием к ним присоединился. Вместе с детьми Чуковский лепил из глины и грязи человечков и зайцев, бросали в ручеёк шишки и даже ходили дразнить индюка. Домой он возвратился счастливый, отдохнувший, его даже не смутили грязные штаны, об которые дети вытирали руки при лепке. Воодушевлённый Корней принялся за написание сказки, которую он начал писать еще позапрошлым летом. Вдруг в его мыслях появились грязные стаканы, утюги, корыта, блюдца, вилки, которые начали убегать из дома. Чуковский записывал все образы, рифму и звучание на бумагу. Так была написана сказка «Федорино горе», которая учит детей аккуратности, показывает, к чему приводит лень и нежелание содержать свой дом в чистоте.

История написания сказки «Мойдодыр»

Эту сказку он посвятил своей дочке Мурочки – она, будучи маленькой, не хотела умываться и у папы родились строчки: Надо, надо умываться

По утрам и вечерам,

А нечистым трубочистам

Стыд и срам, стыд и срам.

История написания сказки «Телефон»

Корней Иванович Чуковский написал сказку в 1926 году. Сказка написана в форме диалога. Главному герою постоянно кто-то звонит и просит помочь. И, конечно же, то ли Доктор Айболит, то ли сам Чуковский никому не отказывает, а всем помогает. Практически все просьбы, кроме последней (спасение бегемота), кажутся взрослому человеку смешными и нелепыми. Но ведь Чуковский писал для детей. В первую очередь, по мнению автора, сказка должна быть интересна и понятна детям. События должны развиваться очень быстро, чтобы маленький читатель (или слушатель) ни в коем случае не заскучал.

«Я три ночи не спал,

Я устал.

Мне бы заснуть,

Отдохнуть…

Но только я лёг —

Звонок!»

Это реальные строчки из жизни самого Чуковского. Он писал сказку не в самый лучший момент своей жизни. Куча навалившихся проблем не давали ему заснуть. И свою проблему он отобразил в сказке «Телефон».

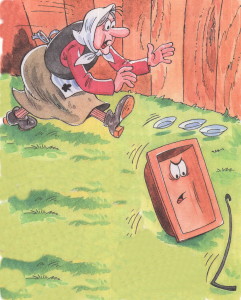

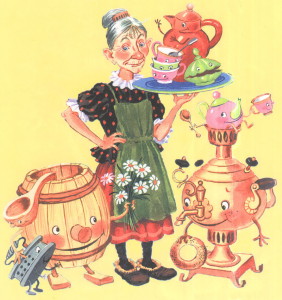

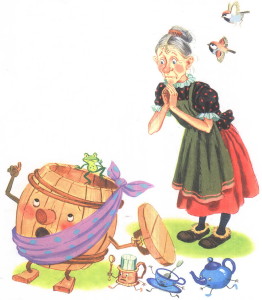

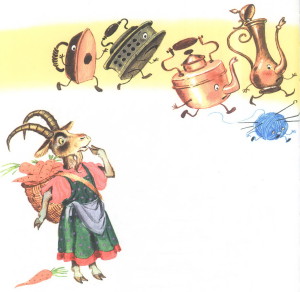

Сказка про бабулю-грязнулю от которой убежала мебель, посуда, домашняя утварь.И бабушка Федора осталась одна. Сказка так и называется «Федорино горе». Интересно, что же сподвигло Чуковского написать такую историю? Чем он руководствовался? Ответ на этот вопрос вы можете найти внизу страницы. А еще у нас есть большие и качественные иллюстрации к данному произведению. Если воспользуйтесь содержанием, то существенно сэкономите время на поиске нужной информации.

Содержание:

- «Федорино горе» читать с картинками

- История создания сказки

- Картинки к сказке «Федорино горе» (много и качественные)

Сказка «Федорино горе» Корней Иванович Чуковский

1 часть

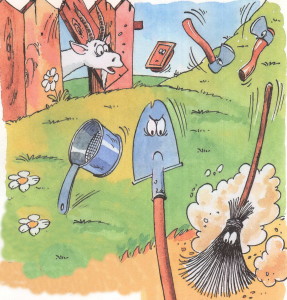

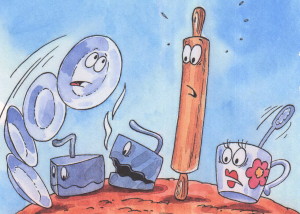

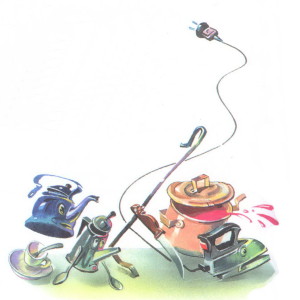

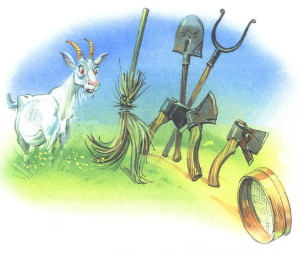

А корыто по лугам.

За лопатою метла

Вдоль по улице пошла.

Топоры-то, топоры

Так и сыплются с горы.

Испугалася коза,

Растопырила глаза:

«Что такое? Почему?

Ничего я не пойму».

2 часть

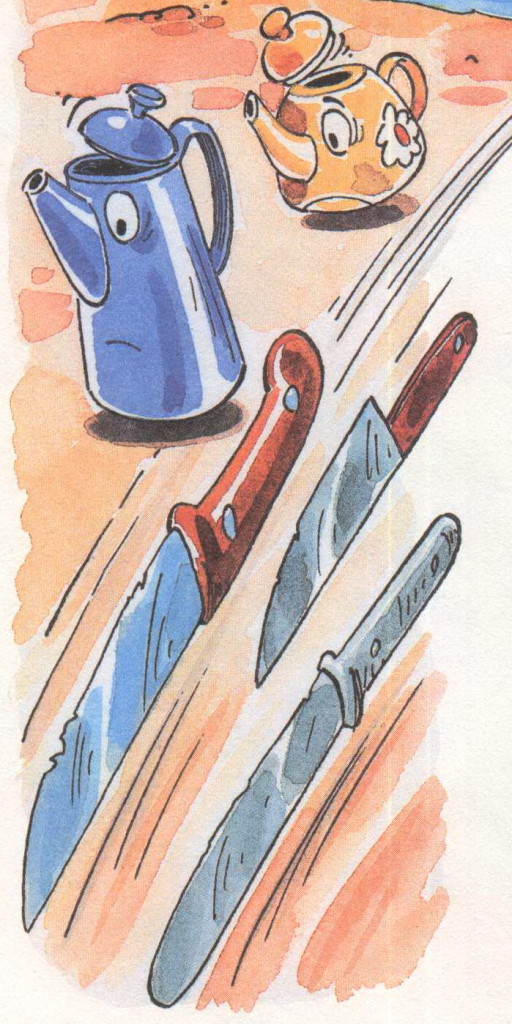

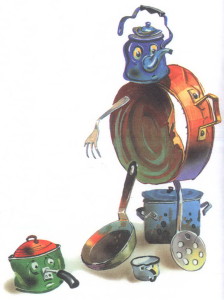

Побежала, поскакала кочерга.

И помчалися по улице ножи:

«Эй, держи, держи, держи, держи, держи!»

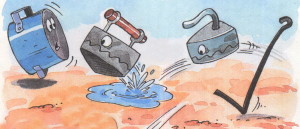

Закричала утюгу:

«Я бегу, бегу, бегу,

Удержаться не могу!»

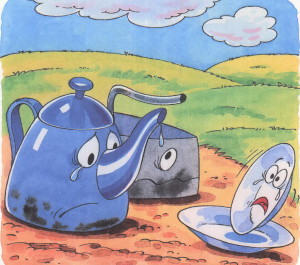

Вот и чайник за кофейником бежит,

Тараторит, тараторит, дребезжит…

Утюги бегут покрякивают,

Через лужи, через лужи перескакивают.

А за ними блюдца, блюдца —

Дзынь-ля-ля! Дзынь-ля-ля!

Вдоль по улице несутся —

Дзынь-ля-ля! Дзынь-ля-ля!

На стаканы — дзынь!- натыкаются,

И стаканы — дзынь!- разбиваются.

И бежит, бренчит, стучит сковорода:

«Вы куда? куда? куда? куда? куда?»

А за нею вилки,

Рюмки да бутылки,

Скачут по дорожке.

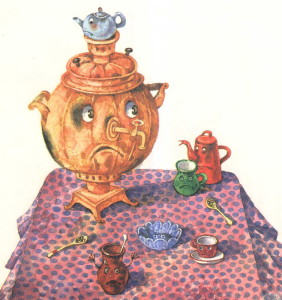

Из окошка вывалился стол

И пошёл, пошёл, пошёл, пошёл, пошёл…

А на нём, а на нём,

Как на лошади верхом,

Самоварище сидит

И товарищам кричит:

«Уходите, бегите, спасайтеся!»

И в железную трубу:

«Бу-бу-бу! Бу-бу-бу!»

3 часть

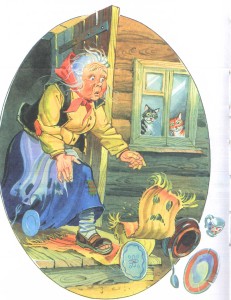

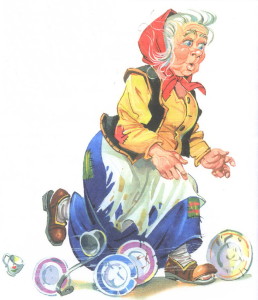

А за ними вдоль забора

Скачет бабушка Федора:

«Ой-ой-ой! Ой-ой-ой!

Воротитеся домой!»

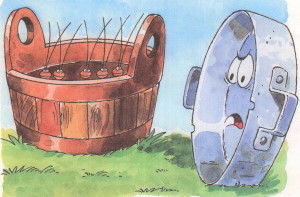

Но ответило корыто:

«На Федору я сердито!»

И сказала кочерга:

«Я Федоре не слуга!»

А фарфоровые блюдца

Над Федорою смеются:

Не воротимся сюда!»

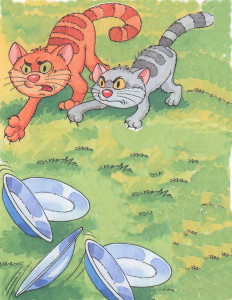

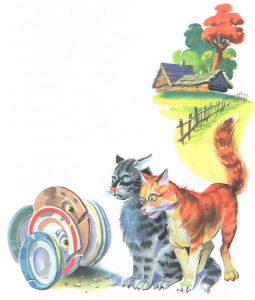

Тут Федорины коты

Расфуфырили хвосты,

Побежали во всю прыть.

Чтоб посуду воротить:

«Эй вы, глупые тарелки,

Что вы скачете, как белки?

Вам ли бегать за воротами

С воробьями желторотыми?

Вы в канаву упадёте,

Вы утонете в болоте.

Воротитеся домой!»

Но тарелки вьются-вьются,

А Федоре не даются:

«Лучше в поле пропадём,

А к Федоре не пойдём!»

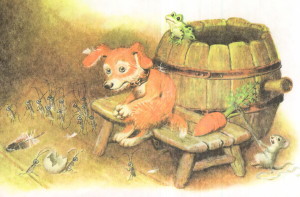

4 часть

И посуду увидала:

«Куд-куда! Куд-куда!

Вы откуда и куда?!»

И ответила посуда:

«Было нам у бабы худо,

Не любила нас она,

Била, била нас она,

Запылила, закоптила,

«Ко-ко-ко! Ко-ко-ко!

Жить вам было нелегко!»

«Да, промолвил медный таз,

Погляди-ка ты на нас:

Мы поломаны, побиты,

Мы помоями облиты.

И увидишь там лягушку.

Загляни-ка ты в ушат —

Тараканы там кишат,

Оттого-то мы от бабы

Убежали, как от жабы,

И гуляем по полям,

По болотам, по лугам,

А к неряхе — замарахе

Не воротимся!»

5 часть

Поскакали по пням и по кочкам.

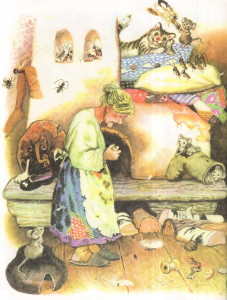

А бедная баба одна,

И плачет, и плачет она.

Села бы баба за стол,

Да стол за ворота ушёл.

Сварила бы баба щи,

Да кастрюлю, поди, поищи!

И чашки ушли, и стаканы,

Остались одни тараканы.

Ой, горе Федоре,

Горе!

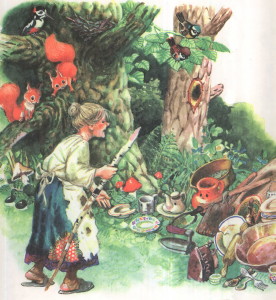

6 часть

По полям, по болотам идёт.

И чайник шепнул утюгу:

«Я дальше идти не могу».

И заплакали блюдца:

«Не лучше ль вернуться?»

И зарыдало корыто:

«Увы, я разбито, разбито!»

Кто это там позади?»

И видят: за ними из тёмного бора

Идёт-ковыляет Федора.

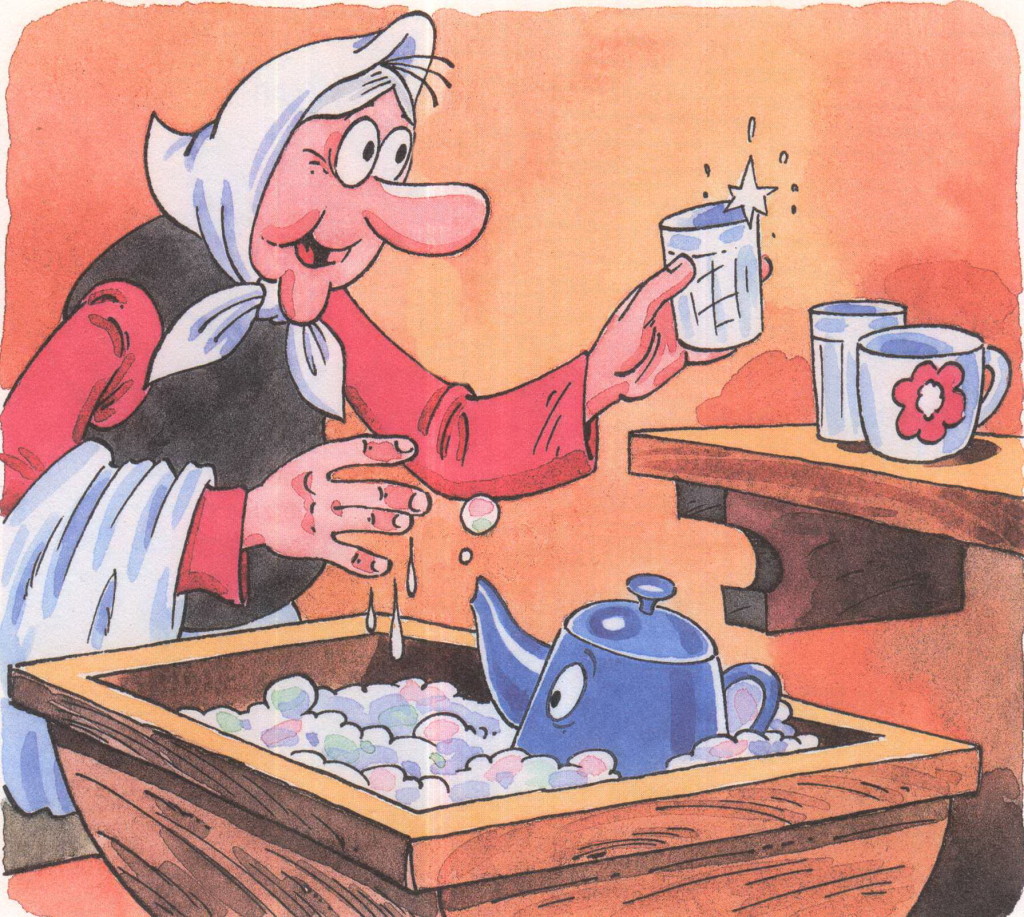

Но чудо случилося с ней:

Стала Федора добрей.

Тихо за ними идёт

И тихую песню поёт:

«Ой, вы, бедные сиротки мои,

Утюги и сковородки мои!

Я водою вас умою ключевой.

Я почищу вас песочком,

Окачу вас кипяточком,

И вы будете опять,

Словно солнышко, сиять,

А поганых тараканов я повыведу,

Прусаков и пауков я повымету!»

И сказала скалка:

«Мне Федору жалко».

И сказала чашка:

И сказали блюдца:

«Надо бы вернуться!»

И сказали утюги:

«Мы Федоре не враги!»

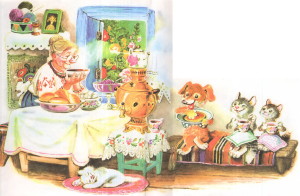

7 часть

И ласкала их она,

Поливала, умывала.

Полоскала их она.

«Уж не буду, уж не буду

Я посуду обижать.

Буду, буду я посуду

И любить и уважать!»

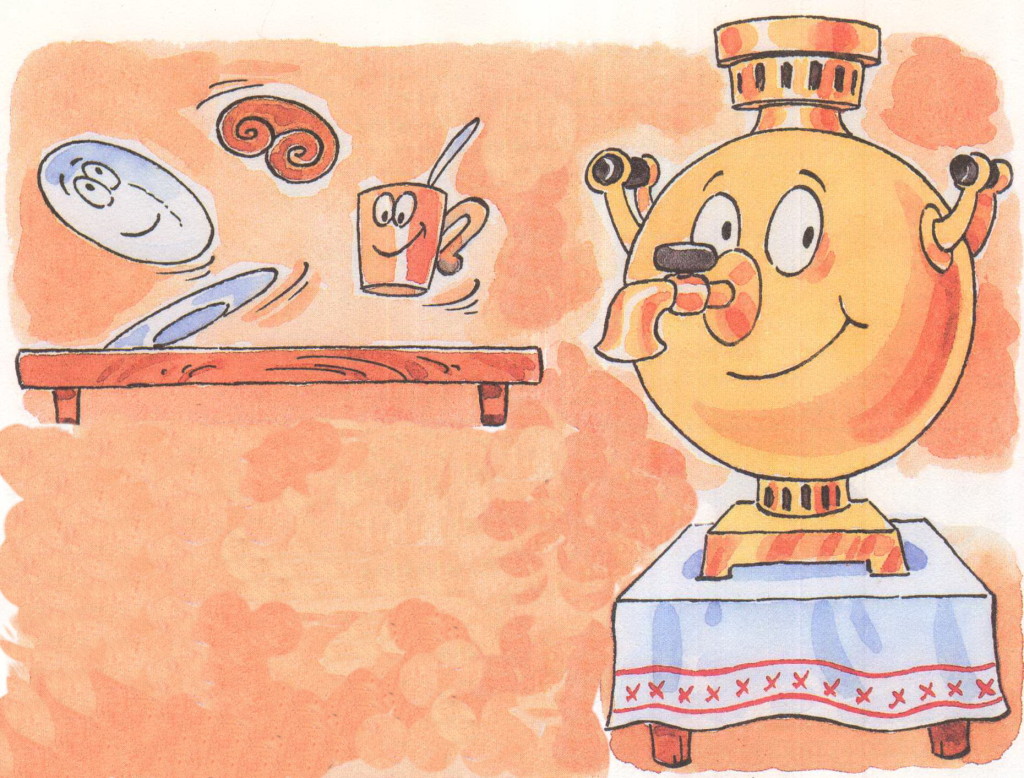

Засмеялися кастрюли,

Самовару подмигнули:

Рады мы тебя простить!»

Полетели,

Зазвенели

Да к Федоре прямо в печь!

Стали жарить, стали печь,-

Будут, будут у Федоры и блины и пироги!

А метла-то, а метла — весела —

Заплясала, заиграла, замела,

Ни пылинки у Федоры не оставила.

И обрадовались блюдца:

Дзынь-ля-ля! Дзынь-ля-ля!

И танцуют и смеются —

Дзынь-ля-ля! Дзынь-ля-ля!

Да на вышитой салфеточке

Самовар стоит,

Словно жар горит,

И пыхтит, и на бабу поглядывает:

«Я Федорушку прощаю,

Сладким чаем угощаю.

Кушай, кушай, Федора Егоровна!»

История написания «Федорино горе»

Однажды летом, когда Чуковский был на даче, он забрел в глушь и провел там 3 часа. Неподалеку в ручейке копались дети и Корней Иванович с удовольствием к ним присоединился. Стоит отметить, что Чуковский любил общество детей и много времени проводил с ними. Ему нравилась детская непосредственность, беззаботность, приобщение к заразительному детскому счастью.

Вместе с детьми Чуковский лепил из глины и грязи человечков и зайцев, бросали в ручеек шишки и даже ходили дразнить индюка.

Домой он возвратился счастливый, отдохнувший, его даже не смутили грязные штаны, об которые дети вытирали руки при лепке.

Воодушевленный Корней принялся за написание сказки, которую он начал писать еще позапрошлым летом. Вдруг в его мыслях появились грязные стаканы, утюги, корыта, блюдца, вилки, которые начали убегать из дома. Чуковский записывал все образы, рифму и звучание на бумагу.

Как вы уже догадались – это сказка «Федорино горе».

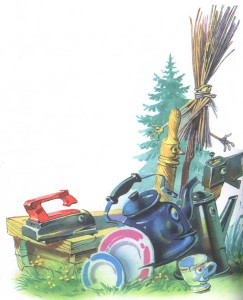

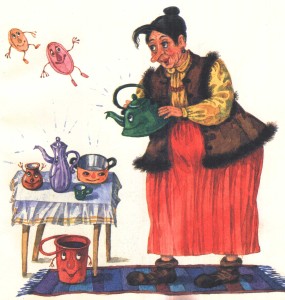

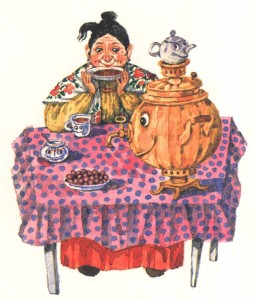

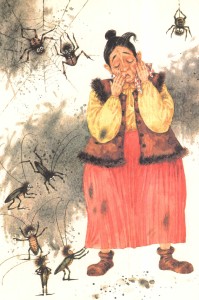

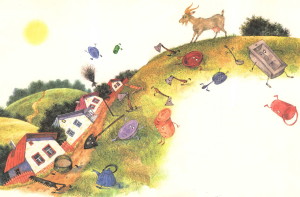

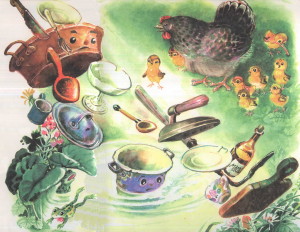

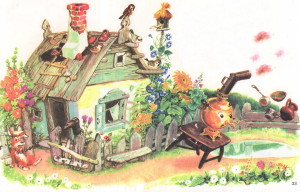

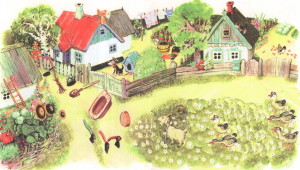

Иллюстрации к сказке «Федорино горе» Корнея Ивановича Чуковского

Эти картинки вы видели выше в сказке «Федорино горе» Чуковского. Еще раз мы их дублируем здесь для тех кого они заинтересовали. Иллюстрации представлены большие в хорошем качестве. Сохраняйте и пользуйтесь.

1

Скачет сито по полям,

А корыто по лугам.

За лопатою метла

Вдоль по улице пошла.

Топоры-то, топоры

Так и сыплются с горы.

Испугалася коза,

Растопырила глаза:

«Что такое? Почему?

Ничего я не пойму».

2

Но, как чёрная железная нога,

Побежала, поскакала кочерга.

И помчалися по улице ножи:

«Эй, держи, держи, держи, держи, держи!»

И кастрюля на бегу

Закричала утюгу:

«Я бегу, бегу, бегу,

Удержаться не могу!»

Вот и чайник за кофейником бежит,

Тараторит, тараторит, дребезжит…

Утюги бегут покрякивают,

Через лужи, через лужи перескакивают.

А за ними блюдца, блюдца —

Дзынь-ля-ля! Дзынь-ля-ля!

Вдоль по улице несутся —

Дзынь-ля-ля! Дзынь-ля-ля!

На стаканы — дзынь!- натыкаются,

И стаканы — дзынь!- разбиваются.

И бежит, бренчит, стучит сковорода:

«Вы куда? куда? куда? куда? куда?»

А за нею вилки,

Рюмки да бутылки,

Чашки да ложки

Скачут по дорожке.

Из окошка вывалился стол

И пошёл, пошёл, пошёл, пошёл, пошёл…

А на нём, а на нём,

Как на лошади верхом,

Самоварище сидит

И товарищам кричит:

«Уходите, бегите, спасайтеся!»

И в железную трубу:

«Бу-бу-бу! Бу-бу-бу!»

3

А за ними вдоль забора

Скачет бабушка Федора:

«Ой-ой-ой! Ой-ой-ой!

Воротитеся домой!»

Но ответило корыто:

«На Федору я сердито!»

И сказала кочерга:

«Я Федоре не слуга!»

А фарфоровые блюдца

Над Федорою смеются:

«Никогда мы, никогда

Не воротимся сюда!»

Тут Федорины коты

Расфуфырили хвосты,

Побежали во всю прыть.

Чтоб посуду воротить:

«Эй вы, глупые тарелки,

Что вы скачете, как белки?

Вам ли бегать за воротами

С воробьями желторотыми?

Вы в канаву упадёте,

Вы утонете в болоте.

Не ходите, погодите,

Воротитеся домой!»

Но тарелки вьются-вьются,

А Федоре не даются:

«Лучше в поле пропадём,

А к Федоре не пойдём!»

4

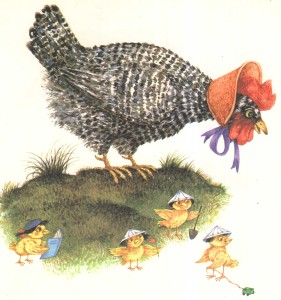

Мимо курица бежала

И посуду увидала:

«Куд-куда! Куд-куда!

Вы откуда и куда?!»

И ответила посуда:

«Было нам у бабы худо,

Не любила нас она,

Била, била нас она,

Запылила, закоптила,

Загубила нас она!»

«Ко-ко-ко! Ко-ко-ко!

Жить вам было нелегко!»

«Да, промолвил медный таз,

Погляди-ка ты на нас:

Мы поломаны, побиты,

Мы помоями облиты.

Загляни-ка ты в кадушку —

И увидишь там лягушку.

Загляни-ка ты в ушат —

Тараканы там кишат,

Оттого-то мы от бабы

Убежали, как от жабы,

И гуляем по полям,

По болотам, по лугам,

А к неряхе — замарахе

Не воротимся!»

5

И они побежали лесочком,

Поскакали по пням и по кочкам.

А бедная баба одна,

И плачет, и плачет она.

Села бы баба за стол,

Да стол за ворота ушёл.

Сварила бы баба щи,

Да кастрюлю, поди, поищи!

И чашки ушли, и стаканы,

Остались одни тараканы.

Ой, горе Федоре,

Горе!

6

А посуда вперёд и вперёд

По полям, по болотам идёт.

И чайник шепнул утюгу:

«Я дальше идти не могу».

И заплакали блюдца:

«Не лучше ль вернуться?»

И зарыдало корыто:

«Увы, я разбито, разбито!»

Но блюдо сказало: «Гляди,

Кто это там позади?»

И видят: за ними из тёмного бора

Идёт-ковыляет Федора.

Но чудо случилося с ней:

Стала Федора добрей.

Тихо за ними идёт

И тихую песню поёт:

«Ой, вы, бедные сиротки мои,

Утюги и сковородки мои!

Вы подите-ка, немытые, домой,

Я водою вас умою ключевой.

Я почищу вас песочком,

Окачу вас кипяточком,

И вы будете опять,

Словно солнышко, сиять,

А поганых тараканов я повыведу,

Прусаков и пауков я повымету!»

И сказала скалка:

«Мне Федору жалко».

И сказала чашка:

«Ах, она бедняжка!»

И сказали блюдца:

«Надо бы вернуться!»

И сказали утюги:

«Мы Федоре не враги!»

7

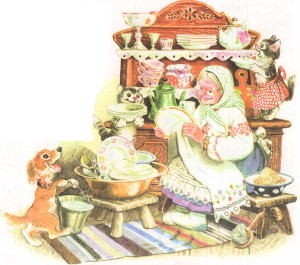

Долго, долго целовала

И ласкала их она,

Поливала, умывала.

Полоскала их она.

«Уж не буду, уж не буду

Я посуду обижать.

Буду, буду я посуду

И любить и уважать!»

Засмеялись кастрюли,

Самовару подмигнули:

«Ну, Федора, так и быть,

Рады мы тебя простить!»

Полетели,

Зазвенели

Да к Федоре прямо в печь!

Стали жарить, стали печь,-

Будут, будут у Федоры и блины и пироги!

А метла-то, а метла — весела —

Заплясала, заиграла, замела,

Ни пылинки у Федоры не оставила.

И обрадовались блюдца:

Дзынь-ля-ля! Дзынь-ля-ля!

И танцуют и смеются —

Дзынь-ля-ля! Дзынь-ля-ля!

А на белой табуреточке

Да на вышитой салфеточке

Самовар стоит,

Словно жар горит,

И пыхтит, и на бабу поглядывает:

«Я Федорушку прощаю,

Сладким чаем угощаю.

Кушай, кушай, Федора Егоровна!!!

Сказка «Федорино горе» Корнея Чуковского, казалось бы, проста и понятна даже самым юным читателям. Но, как и большинство сказок, она многослойна, и хранит в себе неочевидный секрет.

На первый взгляд «Федорино горе» — это манифест чистоты. Детей в цивилизованных странах принято приучать к элементарным правилам гигиены с младенчества, поэтому сказок о «неряхах-замарахах» по всему миру предостаточно. Основная цель у них: показать читателю, насколько неприятным для общества может стать человек, если он начнёт пренебрегать уходом за собой и своим жилищем.

Да, люди существа социальные, и часто не страх опасных болезней и микробов пугает условного ребёнка, а страх быть осмеянным. Именно этот приём использует Чуковский, чтобы «наказать» Федору. Старушка, которая годами копила пыль, грязь и тараканов не заболела в этих антисанитарных условиях – она стала посмешищем. Вся её посуда и утварь сбежали из дома прямиком по улице, где любой прохожий (в данной сказке людей заменили животными) мог поинтересоваться, что происходит и бросить осуждающий взгляд на Федору. Старушка же полностью принимает свой позор: идёт вслед за посудой, причитая и умоляя вернуться.

Жалко ли читателю Федору в данной ситуации? Да, несомненно жаль, хотя даже ребёнок, открывший эту сказку, понимает, что старушка сама довела ситуацию до критической точки, за что теперь и расплачивается.

Посочувствовать можно и посуде, которая столько лет терпела настоящие издевательства, но хотя бы в привычных для себя условиях, а теперь должна обрести самостоятельность, не свойственную этим предметам обихода.

Сказка завершается на позитивной ноте. Федора раскаивается и не бросает свою посуду, обещая заботиться о ней как следует, если та «воротится домой». Разгулявшиеся тарелки да плошки тоже не в восторге от необходимости скакать по полям, по лугам, по болотам, поэтому хотят поверить своей старой владелице, и возвращаются. Старушка не обманывает их ожиданий, и наводит образцовую чистоту в доме, чистит посуду до блеска и, наконец-то, получает уважительное обращение от неё «Федора Егоровна».

Простая и понятная сказка? На первый взгляд. Если вглядываться глубже и посмотреть, в каком году она была написана, всё становится не столь однозначным.

Чуковский написал «Федорино Горе» в 1926 году, вскорости после Октябрьской революции, итогом которой стало свержение Временного правительства и установление власти большевиков — Советской власти. Что же произошло в стране? Если выражаться простым языком советского человека, Народ устал от беспредела монархии, а следом и неустойчивого Временного правительства. В стране царили хаос и неопределённость, которые вполне можно сравнить с застоявшейся, накопленной годами грязью и тараканами. И вот у простых людей лопнуло терпение, и они… решительно выступили против. В сказке посуда совершила для себя исключительный поступок – сбежала, хотя у неё даже нет ног. Советский народ рассматривал революцию, как схожую точку кипения, когда никаких сил терпеть происходящее уже не осталось, и нужно было срочно брать свою судьбу в собственные руки.

Читатель может возразить, что посуда в конце сказки вернулась обратно к Федоре, а советский народ выбрал себе совершенной иной путь развития, чем прежде. Но если бы посуда сбежала к хорошей и чистоплотной соседке Федоры – пострадала бы поучительная часть сказки о чистоте. Поэтому Федора вовремя «одумалась», стала совершенно «другой». Она даже приобрела новое имя «Федора Егоровна». Власть сменилась, пообещала любить и беречь свой народ, и вернула себе его преданность.

Вот такое скользкое второе дно у сказки «Федорино горе». Оно было понятно советским гражданам, которые только-только пережили революцию, но потерялось со временем и с изменением политического строя.

Вы здесь: Главная / Мнение / Иван Образцов. «Федорино ли горе или что делать?»

Иван Образцов. «Федорино ли горе или что делать?»

05.05.2014

/

О фундаментальной роли и социальном значении художественной литературы для детей в современной России, через пример возможных философско-психологических интерпретаций стихотворений К. И. Чуковского «Федорино горе» и «Мойдодыр».

Вступление

В своё время, пожалуй, один из самых замечательных исследователей детской литературы Мирон Семёнович Петровский в своём заочном интервью С.А.Лурье совершенно справедливо отметил: «Будут ли дети, когда вырастут, читателями — дело темное, что они будут читать тогда — еще темнее. Взрослая дифференциация — социальная, профессиональная, наконец, просто вкусовая, разнесет их читательские интересы, размажет по всему литературному (и внелитературному) полю или вовсе вынесет за пределы этого поля. Но в детстве все — читатели, все — слушатели бабушкиных или маминых сказок и сравнительно узкого круга книг, составляющих основной фонд, так называемой, «детской литературы». У множества взрослых людей с высокой вероятностью не окажется общего читательского фонда, кроме этих сказок и книжек, прочитанных / прослушанных в детстве. Тогда эти сказки и книжки с неизбежностью примут на себя роль единственного текста, объединяющего всех людей этой культуры, странно сказать — станут выполнять функцию «главного текста» культуры. Фундаментальная общекультурная роль детской литературы резко возрастает в таком обществе, как советское, — лишенном своей сакральной «главной книги».

Что касается вопроса о сакральной «главной книге» в современной России, то отсутствие таковой очевидно по причине многонациональности и многоконфессиональности государства, его светскости. Период глобального государственного атеизма сменился периодом глобальной всевозможности вероисповеданий, другими словами, сакральных «главных книг» стало множество, а атеизм конституционно уравнен с ними в правах. И вновь фундаментальная общекультурная роль и социальное значение художественной литературы для детей резко возрастает, как единственного текста, формирующего социум людей многонационального и многоконфессионального государства.

В связи с тем, что роль и значение детской литературы не изменились, а даже усилились, есть смысл рассмотреть уже имеющийся опыт советского периода и попытаться выявить возможные философско-психологические интерпретации «художественных текстов для детей», с целью понимания механизмов их влияния на формирование социального сознания. Кроме того, данное исследование может быть полезным для последующего использования полученного опыта при анализе произведений современной детской литературы, как авторами, так и редакторами литературных изданий.

***

В своей книге «Об искусстве» Ю. М. Лотман пишет: «Поэтическая речь накладывает на текст ряд ограничений в виде заданного ритма, рифмы, лексических и стилистических норм. Измерив, какая часть способности нести информацию расходуется на эти ограничения (она обозначается буквой β ),

А. Н. Колмогоров сформулировал закон, согласно которому поэтическое творчество возможно лишь до тех пор, пока величина информации, расходуемой на ограничения, не превышает β˂ h2 – гибкости текста. Здесь под гибкостью текста h2 подразумевается возможность одно и то же содержание передать некоторыми равноценными способами. При этом именно h2 является источником поэтической информации».

В данном небольшом исследовании, мы попытаемся несколько шире использовать возможности закона, сформулированного А. Н. Колмогоровым, предположив под h2 – возможность одно и то же содержание интерпретировать некоторыми иерархично выстроенными способами, а под β – ряд ограничений в виде социального устройства общества, особенностей воспитания в семье, принятых с социуме норм и правил межличностной коммуникации, накладываемых на возможности интерпретации. В нашем случае h2 является источником не столько поэтической информации, сколько информации о морально-нравственных ценностях. При этом качество донесения указанной информации снижается по мере уравнивания h2 с β , то есть, при β≥ h2 качество донесения информации становится максимально низким.

Но так как настоящая статья обусловлена философско-психологическим взглядом на предмет обсуждения, то, соответственно, мы не ставим целью сделать какие-либо филологические открытия, тем не менее, подразумеваем возможность расширения использования результатов исследований А. Н. Колмогорова и Ю. М. Лотмана. Именно в таком ключе ниже будут, с некоторыми отступлениями, рассмотрены два стихотворения К. И. Чуковского «Федорино горе» и «Мойдодыр». Мы попытаемся рассмотреть указанные тексты стихотворений не столько с позиции определения их, только и именно, литературной ценности, сколько с позиции определения возможных философско-психологических интерпретаций, возникающих при использовании автором определённых схем выстраивания сюжетных конфликтов в произведении. Необходимо сразу уточнить, что вкладывание в произведения для детей скрытых смыслов — это не обязательно сознательное действие автора, но качество этого действия, как правило, обусловленно степенью авторского опыта, культурного вообще, и литературного в частности, что наглядно демонстрирует история русскоязычной детской литературы последних ста лет – К. Чуковский, В. Маяковский, Д. Хармс, С. Маршак, Н. Носов, С. Михалков, Э. Успенский, Б. Заходер , А. Волков, Г. Остер и др.

Стиль языка, ритм и рифмы произведения – это составляющие внешней формы, в задачу которых входит увлечь повествованием, расположить к вниманию, заставить следить за перипетиями сюжета и избежать менторского тона, сделав тем самым мораль повествования естественным выводом. Собственно, эти составляющие часто выбираются автором интуитивно и в тот момент, когда сюжетный конфликт и мораль повествования уже готовы в виде идеи и необходимо лишь вложить их в максимально органичную внешнюю форму, которая зависит от предполагаемой аудитории данного текста. В данном случае, под аудиторией произведений К. И. Чуковского «Федорино горе» и «Мойдодыр» мы имеем в виду детей дошкольного и младшего школьного возраста.

***

Корней Иванович Чуковский неоднократно сам указывал на технические нюансы, спонтанно открываемые им при работе над произведениями для детей: «Передо мной внезапно возник каскад взбунтовавшихся, ошалелых вещей, вырвавшихся на волю из долгого плена,- великое множество вилок, стаканов, чайников, ведер, корыт, утюгов и ножей, в панике бегущих друг за дружкой. Причем во время этого отчаянно быстрого бегства каждая тарелка зазвучала совершенно иначе, чем, скажем, сковорода или чашка. Бойкая и легковесная кастрюля пронеслась лихим четырехстопным хореем мимо отставшего от нее утюга.

И кастрюля на беГУ

Закричала утюГУ :

«Я беГУ , беГУ , беГУ ,

Удержаться не моГУ !

Как я понимаю теперь, шесть ГУ на четыре строки призваны передать фонетически стремительность и легкость полета. А так как утюги увесистее юрких кастрюль, я оснастил свои строки о них тягучими сверхдактилическими рифмами:

Утюги бегут покрякивают,

Через лужи, через лужи перескакивают.

По-кря-ки-ва-ют , пе-ре-ска-ки-ва-ют — неторопливые протяжные слова с ударением на четвертом слоге от конца. Этим ритмическим рисунком попытался я выразить чугунную тугонодвижность утюгов…

Конечно, таких вариаций стихотворного ритма, изображающих каждый предмет в его музыкальной динамике, не добьешься никакими внешними ухищрениями техники. Но в те часы, когда переживаешь тот нервный подъем, который я пытался описать в очерке о «Мухе-Цокотухе», эта разнообразная звукопись, нарушающая утомительную монотонность поэтической речи, не стоит никакого труда: напротив, обойтись без нее было бы гораздо труднее…

Вся эта сюита о каскаде вещей была написана экспромтом, в какой-нибудь час или меньше. Зато продолжение » Федорина горя» далось мне ценою кропотливой и долгой работы, о которой не стану сейчас говорить, так как тороплюсь сделать вывод из того, что сказано раньше…»

(Из незаконченной статьи К. Чуковского «Признания старого сказочника»).

Здесь стоит сделать небольшое отступление, и отметить характерную особенность стихотворений Чуковского, а именно, мотив «бега», который настойчиво повторяется из произведения в произведение:

Муха-Цокотуха

Но жуки-червяки

Испугалися ,

По углам, по щелям

Разбежалися .

Тараканище

И весёлою гурьбой

Звери кинулися в бой.

Но, увидев усача

(Ай-ай-ай!),

Звери дали стрекача

(Ай-ай-ай).

По лесам, по полям разбежалися :

Тараканьих усов испугалися .

Краденое солнце

И бегут они к Медведю в берлогу:

Выходи-ка ты, Медведь, на подмогу.

Айболит и воробей

И они побежали бегом

За его голубым огоньком.

Айболит

И встал Айболит, побежал Айболит.

По полям, по лесам, по лугам он бежит.

Весь этот «бег» героев делится на «бег от возникшей проблемы» и «бег для решения проблемы». Часто, в стихотворении присутствуют оба варианта, иногда на протяжении стихотворения «бег от возникшей проблемы» трансформируется в «бег для решения проблемы».

***

Когда мы говорим о фундаментальной общекультурной роли художественной литературы для детей, как единственного на сегодня текста, формирующего социум многонационального и многоконфессионального государства, то сюжетный конфликт и мораль, являясь ключевыми, основообразующими составляющими произведения, есть, в нашем случае, первичные объекты для рассмотрения.

Невольно представляя себя на месте героев произведения, ребёнок учится не только сопереживать, но и делать выбор в ту или иную пользу, одновременно усваивая правила поведения в социуме. Мораль произведения призвана здесь не столько указать на правильность выбора, сколько продемонстрировать характерную реакцию социума на предпочтённый выбор. Впоследствии, на протяжении жизни личность подсознательно использует усвоенные правила поведения, распространяя на иные, схожие по схеме ситуации. Другими словами, важно то, что усваивается возможная схема конфликтной ситуации и приемлемый для социума и личности вариант решения. Свобода личности заключается в свободе соглашаться или не соглашаться с предлагаемым вариантом решения, но пребывание в социуме предполагает свободу личностного выбора, сопряжённую с личной ответственностью. Усвоение данных условий и правил существования личности в социуме и является, на наш взгляд, целью и, одновременно, основной причиной существования литературного произведения для детей.

«Федорино горе»

Впервые произведение опубликовано в 1926 г.

Коротко изложим основную схему сюжета стихотворения «Федорино горе». Повествование ведётся от лица автора. Начинается всё с описания побега говорящих бытовых предметов – чашек, ложек, топоров, стола, сковороды, самовара и т.д. Дальше появляется главный персонаж – Федора Егоровна и выясняется, что предметы убегают именно от неё, потому что Федора их «била, запылила, закоптила, загубила». Федора догоняет сбежавшие, и к тому времени уставшие бегать, бытовые предметы и даёт обещание их мыть и чистить, а в доме — вымести тараканов и пауков. Предметы возвращаются, а Федора выполняет обещанное. Всё заканчивается тем, что Федора радостно пьёт сладкий чай, ест блины и пироги, предоставленные ей благодарными бытовыми предметами.

***

Стихотворение «Федорино горе» начинается как раз с бега бытовых предметов:

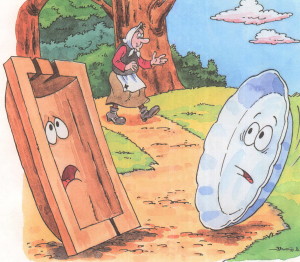

Скачет сито по полям,

А корыто по лугам.

За лопатою метла

Вдоль по улице пошла.

Топоры-то, топоры

Так и сыплются с горы…

Данный бег описывается на протяжении первых двух частей стихотворения без объяснения его причины. Причём, на фоне поведения бытовых предметов, как живых существ, единственный из действительно живых существ персонаж, упомянутый в этой части, это коза. С одной стороны, удивление козы поведению предметов подчёркивает неординарность ситуации. С другой стороны, сам факт равноправного диалога козы с предметами возводит последних в ранг живых существ, что позволяет воспринимать их как членов некоего социума.

Действительно, в следующей части появляется главный персонаж, Федора Егоровна, и её обращение к бытовым предметам как к живым существам, воспринимается уже естественно, как заданное вначале условие повествования. Показательно, что предметы отвечают не непосредственно Федоре, а виртуальному третьему лицу, словно обращаются напрямую к читателю, тем самым ненавязчиво втягивая его в ситуацию в качестве участника событий. В то же время, этим игнорированием Федоры показан её статус отторгнутого социумом члена. Неспособность Федоры управлять ситуацией дополнительно подчёркивает необходимость умения обращаться с бытовыми предметами, как важный признак благополучного сосуществования:

А за ними вдоль забора

Скачет бабушка Федора:

«Ой-ой-ой! Ой-ой-ой!

Воротитеся домой!»

Но ответило корыто:

«На Федору я сердито!»

И сказала кочерга:

«Я Федоре не слуга!»

Когда, вроде бы, настало время объяснить причину такого отношения к Федоре, неожиданно появляются коты. Они пытаются, с помощью логичных доводов и приказного тона, разрешить конфликт, о причинах которого читатель до сих пор не извещён и может только строить предположения, исходя из уже имеющейся информации:

Тут Федорины коты

Расфуфырили хвосты,

Побежали во всю прыть.

Чтоб посуду воротить:

«Эй вы, глупые тарелки,

Что вы скачете, как белки?

Вам ли бегать за воротами

С воробьями желторотыми?

Вы в канаву упадёте,

Вы утонете в болоте.

Не ходите, погодите,

Воротитеся домой!

В обращении котов к предметам есть не только попытка разрешения конфликта, но и скрытое указание на то, что бытовые предметы являются оправданными знаками социума всё-таки лишь в контексте человеческой культуры и их функциональная необходимость обусловлена только этим контекстом.

Живые существа (коты, коза, курица, лягушка, тараканы) не участвуют в наказании и исправлении индивидуума — олицетворяя собой естественное натуральное существование, они не могут по своей природе понять и окончательно принять сложные формы социального существования. Потому, ответ предметов звучит через повторное указывание на своё неподчинение, и как бы вновь обращён к читателю:

Но тарелки вьются-вьются,

А Федоре не даются:

«Лучше в поле пропадём,

А к Федоре не пойдём!

Четвёртая часть, являясь композиционно центром стихотворения, одновременно является кульминационной точкой, с которой начинается разрешение конфликта. Здесь предметы, в качестве сознательно инициировавшей активную стадию конфликта стороны, наконец-то разъясняют причину своего поведения, впервые обращаясь непосредственно к живому персонажу стихотворения — к пробегавшей мимо курице:

Мимо курица бежала

И посуду увидала:

«Куд-куда ! Куд-куда !

Вы откуда и куда?!»

И ответила посуда:

«Было нам у бабы худо,

Не любила нас она,

Била, била нас она,

Запылила, закоптила,

Загубила нас она!

Характерно, что предметы вначале разъясняют причину своего поведения и только потом отвечают на вопрос курицы:

Оттого-то мы от бабы

Убежали, как от жабы,

И гуляем по полям,

По болотам, по лугам,

А к неряхе – замарахе

Не воротимся!

Дело в том, что при ответе на вопрос «вы откуда и куда?!» становится очевидной бессмысленность побега, ведь гуляя по полям, по болотам и лугам предметы явно не становятся чище. Действительно, единственным персонажем стихотворения, способным выполнять функции по обслуживанию и уходу за бытовыми предметами, является Федора. То есть, цель побега предметов, вовсе не побег сам по себе, а устрашающая акция, принуждающая Федору осознать степень её нужды в предметах быта. Данная акция оказывается эффективной, и такое осознание приходит к Федоре в следующей, пятой части стихотворения:

И они побежали лесочком,

Поскакали по пням и по кочкам.

А бедная баба одна,

И плачет, и плачет она.

Села бы баба за стол,

Да стол за ворота ушёл.

Сварила бы баба щи,

Да кастрюлю, поди, поищи!

В шестой части стихотворения, к предметам приходит осознание собственной зависимости от Федоры. Теперь есть все предпосылки для взаимовыгодного разрешения конфликта. Часть предметов меняет свою кардинальную позицию на предложение вернуться к Федоре:

А посуда вперёд и вперёд

По полям, по болотам идёт.

И чайник шепнул утюгу:

«Я дальше идти не могу».

И заплакали блюдца:

«Не лучше ль вернуться?»

И зарыдало корыто:

«Увы, я разбито, разбито!

Ключевым является данное в этой части уточнение о качестве произошедших с Федорой изменений:

Но блюдо сказало: «Гляди,

Кто это там позади?»

И видят: за ними из тёмного бора

Идёт-ковыляет Федора.

Но чудо случилося с ней:

Стала Федора добрей

Другими словами, халатное отношение к выполнению своих перед предметами обязанностей было вызвано недостаточной степенью доброты Федоры. Более того, мораль стихотворения с этого момента выходит за рамки обучения только нормам поведения в социуме. С этого момента, стихотворение становится доступной и наглядной для ребёнка демонстрацией такого трансцендентального понятия, как «Добро». Последующая песня Федоры закрепляет усвоенное понятие, через дополнительные перечисления примеров её будущего поведения, как «человека ставшего добрей», важно, что песня поётся тихо:

Тихо за ними идёт,

И тихую песню поёт:

«Ой, вы, бедные сиротки мои,

Утюги и сковородки мои!

Вы подите-ка, немытые, домой,

Я водою вас умою ключевой.

Я почищу вас песочком,

Окачу вас кипяточком ,

И вы будете опять,

Словно солнышко, сиять,

А поганых тараканов я повыведу,

Прусаков и пауков я повымету !

Реакция предметов в данном контексте, становится примером реакции на проявления индивидуумом качества «Доброта»:

И сказала скалка:

«Мне Федору жалко».

И сказала чашка:

«Ах, она бедняжка!»

И сказали блюдца:

«Надо бы вернуться!»

И сказали утюги:

«Мы Федоре не враги!»

В заключительной, седьмой части стихотворения показана не только идилическая картина взаимовыгодного сосуществования Федоры и бытовых предметов, но и наглядно демонстрируется то, что, в данном, бытовом случае, понимается социумом под Добром:

Будут, будут у Федоры и блины и пироги!

А метла-то, а метла — весела —

Заплясала, заиграла, замела,

Ни пылинки у Федоры не оставила.

И обрадовались блюдца:

Дзынь-ля-ля ! Дзынь-ля-ля !

И танцуют и смеются —

Дзынь-ля-ля ! Дзынь-ля-ля !

А на белой табуреточке

Да на вышитой салфеточке

Самовар стоит,

Словно жар горит,

И пыхтит, и на бабу поглядывает:

«Я Федорушку прощаю,

Сладким чаем угощаю.

Кушай, кушай, Федора Егоровна!

***

Посмотрев шире на продемонстрированнное в стихотворении ненавязчивое объяснение законов жизни в социуме, мы увидим, насколько разворачивается предложенная Чуковским метафора. Действительно, неприятно иметь дело с неряшливым человеком, ведь такой человек, прежде всего, не вызывает доверия. Кроме того, если мы посмотрим ещё шире, распространив данную метафору на отношение человека к культурному наследию, к исторической памяти, то «била, запылила, закоптила, загубила» — становится метафорой многих сегодняшних событий. Фактически, не будет преувеличением сказать, что нам всё чаще приходится наблюдать «синдром Федоры», проявляющийся в безразличном отношении человека к человеку, человека к культуре, человека к исторической памяти.

Заключая наше рассуждение о стихотворении «Федорино горе», отметим, что главный персонаж становится полноценным членом общества, с именем и отчеством «Федора Егоровна», только в последней строке стихотворения, то есть, только после произошедших с ним изменений, выраженных, как перерождение и осознание добра: Но чудо случилося с ней: Стала Федора добрей.

«Мойдодыр»

Произведение написано, по словам самого Чуковского, в 1921 году, впервые опубликовано в 1923 году.

Коротко изложим сюжет стихотворения «Мойдодыр». Повествование ведётся от лица мальчика, от которого внезапно начинают убегать его вещи. Появившийся говорящий умывальник Мойдодыр сообщает мальчику, что вещи сбежали от него из-за того, что тот грязнуля . По приказу Мойдодыра щётки и мыло набрасываются на мальчика и начинают его мыть. Мальчик вырывается и выбегает на улицу, однако за ним в погоню отправляется мочалка. Гуляющий по улице Крокодил проглатывает мочалку, после чего угрожает мальчику, что проглотит и его, если тот не умоется. Мальчик бежит умываться к радости Мойдодыра , после чего вещи возвращаются к нему. Заканчивается стихотворение гимном чистоте.

***

На первый взгляд, мы наблюдаем здесь историю, сходную с историей, описанной Чуковским в стихотворении «Федорино горе», но сходство это лишь кажущееся. Начать необходимо с того, что «бегающие» предметы имеют здесь целью не «побег» от героя истории, мальчика, а создание резонанса, шума. Н еразбиение стихотворения на части (в отличие от «Федориного горя») усиливает чувство суеты и сумбура происходящего, создаёт ощущение бурной деятельности, разворачивающейся вокруг героя:

Всё вертится,

И кружится,

И несётся кувырком.

Выбежавший на этот шум из маминой спальни говорящий Умывальник объясняет мальчику причину странного поведения предметов:

Вдруг из маминой из спальни,

Кривоногий и хромой,

Выбегает умывальник

И качает головой:

«Ах ты, гадкий, ах ты, грязный,

Неумытый поросёнок!

Ты чернее трубочиста,

Полюбуйся на себя:

У тебя на шее вакса,

У тебя под носом клякса,

У тебя такие руки,

Что сбежали даже брюки,

Даже брюки, даже брюки

Убежали от тебя.

Собственно, почему именно умывальник устраивает мальчику такой нагоняй, а не вертящиеся вокруг предметы? Разъяснения на этот счёт также приходят от самого Умывальника:

Я — Великий Умывальник,

Знаменитый Мойдодыр ,

Умывальников Начальник

И мочалок Командир!

То есть, пребывая в статусе «Начальника» и «Командира», Умывальник, реагируя на шум созданный предметами, имеет право указывать мальчику на несоблюдение неких норм. Реализуя своё право, Умывальник предупреждает мальчика о возможном принуждении к соблюдению норм:

Если топну я ногою,

Позову моих солдат,

В эту комнату толпою

Умывальники влетят,

И залают, и завоют,

И ногами застучат,

И тебе головомойку,

Неумытому, дадут —

Прямо в Мойку,

Прямо в Мойку

С головою окунут!

Но так как мальчик соблюдать эти нормы явно не намерен, то Умывальник отдаёт своим подчинённым приказ действовать принудительно, через непосредственное физическое воздействие:

Он ударил в медный таз

И вскричал: «Кара-барас !»

И сейчас же щетки, щетки

Затрещали, как трещотки,

И давай меня тереть,

Приговаривать:

«Моем, моем трубочиста

Чисто, чисто, чисто, чисто!

Будет, будет трубочист

Чист, чист, чист, чист!»

Тут и мыло подскочило

И вцепилось в волоса,

И юлило, и мылило,

И кусало, как оса.

А от бешеной мочалки

Я помчался, как от палки,

А она за мной, за мной

По Садовой, по Сенной.

Я к Таврическому саду,

Перепрыгнул чрез ограду,

А она за мною мчится

И кусает, как волчица

Тем не менее, все подобные меры по принуждению оказываются неэффективными, так как мальчик убегает на улицу. Эффективным принуждением оказывается воздействие через страх, причём, реализует это воздействие совсем не подчинённый Умывальника-Мойдодыра , а встретивший мальчика на улице Крокодил. Здесь важно, что Крокодил воспринимается мальчиком как тот, кого он любит, тем более, что вначале Крокодил проглатывает «мочалку, словно галку», как бы избавляя мальчика от мучителей:

Вдруг навстречу мой хороший,

Мой любимый Крокодил.

Он с Тотошей и Кокошей

По аллее проходил.

И мочалку, словно галку,

Словно галку, проглотил

Но сразу же после этого Крокодил начинает рычать и стучать ногами на мальчика, что даёт дополнительный эффект «шоковой убедительности»:

А потом как зарычит

На меня,

Как ногами застучит

На меня:

«Уходи-ка ты домой,

Говорит,

Да лицо своё умой,

Говорит,

А не то, как налечу,

Говорит,

Растопчу и проглочу!»

Говорит.

Как пустился я по улице бежать,

Прибежал я к умывальнику опять.

Мылом, мылом

Мылом, мылом

Умывался без конца,

Смыл и ваксу

И чернила

С неумытого лица

Разумеется, мальчик сразу бросился выполнять требование Крокодила, ведь здесь одновременно сработали два главных вида страха – страх потери расположения со стороны объекта любви и инстинктивный страх физического уничтожения.

Продолжение стихотворения призвано подтвердить правильность поступка мальчика и снять напряжение от только что испытанного чувства страха:

И сейчас же брюки, брюки

Так и прыгнули мне в руки.

А за ними пирожок:

«Ну-ка, съешь меня, дружок!»

А за ним и бутерброд:

Подбежал — и прямо в рот!

В качестве ещё большего убеждения показан Умывальник, приятно изменивший своё отношение к мальчику:

Тут Великий Умывальник,

Знаменитый Мойдодыр ,

Умывальников Начальник

И мочалок Командир,

Подбежал ко мне, танцуя,

И, целуя, говорил:

«Вот теперь тебя люблю я,

Вот теперь тебя хвалю я!

Наконец-то ты, грязнуля ,

Мойдодыру угодил!

Фактически, фраза «Вот теперь тебя люблю я, Вот теперь тебя хвалю я»демонстрирует в понятных ребёнку терминах простейшие механизмы достижения расположения со стороны не только любимых, «главных» персонажей (мой любимый, мой хороший Крокодил), но и со стороны посторонних, «чужих» участников коммуникации (кривоногий и хромой Умывальник). Момент о том, что Умывальник выбегает именно «из маминой, из спальни», а Крокодил именно «мой любимый, мой хороший», мы опустим, дабы не отвлекаться на дополнительные, более глубокие возможности интерпретации.

Гимн чистоте, которым стихотворение заканчивается, закрепляет достигнутый результат указанием на «других», на тех, кто потенциально является объектом принудительного воздействия:

Надо, надо умываться

По утрам и вечерам,

А нечистым

Трубочистам —

Стыд и срам!

Стыд и срам!

И вновь, дабы избежать менторского тона, Чуковский завершает текст песенными строками, лёгкими и ритмичными:

Да здравствует мыло душистое,

И полотенце пушистое,

И зубной порошок,

И густой гребешок!

Давайте же мыться, плескаться,

Купаться, нырять, кувыркаться

В ушате, в корыте, в лохани,

В реке, в ручейке, в океане, —

И в ванне, и в бане,

Всегда и везде —

Вечная слава воде!

***

В «Федорином горе» на первый план выходит демонстрация значения в жизни социума таких понятий, как «Добро» и «Чудо». В «Мойдодыре» описываются первичные представления о понятиях «Любовь» и «Старший», что даёт представление о разумной дифференциации в социальном обществе.

Заключение

Вообще, говоря о героях детской литературы советского периода необходимо, как минимум, вспомнить несколько фактов. Доктор Айболит и Дядя Стёпа впервые появились на страницах книг в 1936 году. Уже через два года, в 1938 году, в США появляется известный сегодня всем персонаж Супермен, который изначально был лысым злодеем-телепатом , стремившимся господствовать над миром (первый вариант Супермена 1933 года).

Но интересны здесь два основных отличия между знаковыми американскими и советскими героями детской литературы:

1. Супермен, а впоследствии и Бэтмен (1939 г.), и Человек-Паук (1962 г.) спасают, как правило, город, мир, человечество вообще, при этом совершая попутные убийства и разрушения, часто несоизмеримые с положительным результатом их деятельности. Здесь на первое место выдвигается невозможность нормальной коммуникации героя и общества и, как следствие, гипертрофированная эгоцентричность . Действия героя демонстрируют его превосходство над окружающими. Анонимность действий не является следствием добрых побуждений, а есть подмена истинной, слабой личности, на личность-маску, невозможную в реальной жизни.

Дядя Стёпа и Доктор Айболит, как правило, спасают конкретных людей и зверей, не надевая маску супергероя . В случае, например, с Доктором Айболитом, это не абстрактное спасение природы и невиданных зверей, а спасение конкретных живых существ, которые известны всем, и необходимость затрат на спасение которых ни у кого не вызывает вопросов. Персонажи описанных выше произведений «Федорино горе» и «Мойдодыр» дают ребёнку необходимые сведения о коммуникации с другими членами социума, более того, показывают необходимость такой коммуникации, как обязательное условие позитивного сосуществования.

2. Механизмы спасения, которые используют американские герои, совершенно невозможны в реальной действительности. Супермен обладает невозможной в реальности силой, невозможной хотя бы потому, что ресурсы человеческого организма не рассчитаны на подобные перегрузки. Основная часть механизмов Бэтмена работают в противоречие известным законам природы. Генетические мутации Человека-Паука противоречат самой природе человеческих генов. Другими словами, ребёнок, выросший на данной литературе, в реальной жизни неизбежно сталкивается с неосуществимостью вышеперечисленных моделей добрых поступков и, как следствие, неосуществимостью своего участия в созидании самого понятия добро. В таком случае, становится возможной замена неосуществимого понятия «добро» осуществимым понятием «выгода», как синтетической производной от «добро», в смысле «то, что мне хорошо».

В отличие от этого, методы и механизмы спасения, используемые героями советской детской литературы вполне осуществимы в реальной жизни, как например профессии врача, милиционера или пожарного. Сюжеты, используемые при создании детских произведений советского периода, не констатируют наличие проблем, а показывают версии их решения, предлагают варианты выхода из сложных жизненных ситуаций. Представление о добре формируется вполне реальными примерами — суперсила героев осуществима в реальной жизни и заключается: в физическом здоровье, в обладании знаниями о мире, в котором живёт человек, в понимании добра, как блага не только для себя, но и для общества. Формируется представление о тесной взаимосвязи таких понятий, как «благо», «добро», «любовь», «человек», «общество».

________________________________________

Список литературы:

1. Арзамасцева И. Н., Николаева С. А. Детская Литература. — М.: Издательский центр «Академия», 2005

2. Венгер А. Л., Слободчиков В. И., Эльконин Б. Д. Проблемы детской психологии и научное творчество Д. Б. Эльконина // Вопросы психологии, № 3, 1988.

3. Гаспарова Е. М. Роль социального опыта в игре детей раннего и дошкольного возраста.// Вопросы психологии, №6, 1984

4. Колмогоров А.Н., Кондратов А.М. Ритмика поэм Маяковского // Вопросы языкознания, №3, 1963

5. Колмогоров А.Н. Жизнь и мышление как особые формы существования материи.- М., Наука, 1964

6. Кулагина И. Ю., Колюцкий В. Н.Возрастная психология: Полный

7. жизненный цикл развития человека. — М.: ТЦ «Сфера», 2001

8. Лотман Ю.М. О русской литературе: Статьи и исследования (1958-1993). История русской прозы. Теория литературы.- СПб., Искусство, 1997

9. Лотман Ю.М. Об искусстве.- СПб., Искусство, 1998

10. Машевский А.Г. В посках реальности. – СПб., ООО «Издательско-полиграфическая компания «КОСТА», 2008

11. Петровский М.С. Книги нашего детства.- СПб., Издательство Ивана Лимбаха , 2008

12. Успенский Б. А. Ego Loquens . Язык и коммуникационное пространство. — М.: РГГУ, 2007

13. Успенский Б.А. Семиотика искусства. — М.: Школа «Языки русской культуры», 1995

14. Чуковский К.И. Без писания я не понимаю жизни // Юность, №3, 1982

15. Чуковский К.И. Живой как жизнь (Разговор о русском языке) — М.,»Молодая гвардия», 1962

16. Чуковский К.И. Матерям о детских журналах.- СПб, 1911

17. Чуковский, К.И. Стихи и сказки. От двух до пяти. — М.: Планета детства, 1999

18. Эльконин Д.Б. К проблеме периодизации психического развития в детском возрасте // Вопросы психологии, №1, 1971

19. Эльконин Д.Б. Психология игры. – М.: ВЛАДОС, 1999

________________________________________________

Иван Образцов