|

| Художник Н. Е. Муратов |

«Сказочный цикл» занимает особое место в творчестве великого русского писателя Салтыкова-Щедрина.

В этой статье представлена история создания сказок Салтыков-Щедрина: интересные факты, список сказок в порядке публикации.

Смотрите: Все материалы по сказкам Салтыкова-Щедрина

История создания сказок Салтыков-Щедрина

Работа над сказками

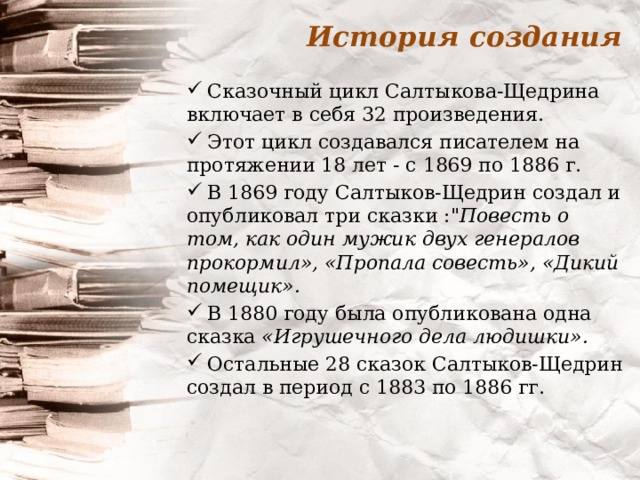

Сказочный цикл Салтыкова-Щедрина включает в себя 32 произведения. Этот цикл создавался писателем на протяжении 18 лет — с 1869 по 1886 год.

В 1869 году Салтыков-Щедрин создал и опубликовал три сказки («Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил», «Пропала совесть», «Дикий помещик»). В 1880 году была опубликована одна сказка («Игрушечного дела людишки»).

Остальные 28 сказок Салтыков-Щедрин создал в течение 4 лет — с 1883 по 1886 год.

Публикация в журналах

Свои первые сказки Салтыков-Щедрин напечатал в журнале «Отечественные записки». Однако в апреле 1884 года журнал был закрыт из-за проблем с цензурой.

Далее в 1884 году 3 сказки были опубликованы в сборнике «XXV лет» («Сборник, изданный Комитетом общества для пособия нуждающимся литераторам и ученым»). Затем с 1884 по 1886 год сказки публиковались в журнале «Русские ведомости».

Сказки, запрещенные цензурой

Сказки «Медведь на воеводстве», «Орел-меценат» и «Вяленая вобла» при жизни писателя не были опубликованы из-за жесткой цензуры. Они распространялись подпольно в России и за рубежом.

«Медведь на воеводстве» и «Орел-меценат» были опубликованы в России в 1906 году (в «Полном собрании сочинений». Сказка «Вяленая вобла» вышла в печать в «Полном собрании сочинений» 1933—1941 гг.

Сказка из архива

Сказка «Богатырь» была затеряна в архивах и также не была опубликова при жизни писателя. Впервые «Богатырь» был опубликован лишь в 1922 году в журнале «Красный архив».

Сборники сказок

Из-за цензурных гонений Салтыков-Щедрин не смог издать полное собрание своих сказок. В сентябре 1886 г. вышел в печать неполный сборник сказок писателя — «23 сказки».

В октябре 1887 года вышло второе издание этого сборника. Писатель дополнил это издание «Рождественской сказкой».

Список сказок в порядке публикации

Ниже представлен список сказок Салтыкова-Щедрина в порядке их первой легальной публикации:

1. «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил» — «Отечественные записки», №2, 1869 г.

2. «Пропала совесть» — «Отечественные записки», №2, 1869 г.

3. «Дикий помещик» — «Отечественные записки», №3, 1869 г.

4. «Игрушечного дела людишки» — «Отечественные записки», №1, 1880 г.

5. «Премудрый пискарь» — «Отечественные записки», №4, 1884 г.

6. «Самоотверженный заяц» — «Отечественные записки», №4, 1884 г.

7. «Бедный волк» — «Отечественные записки», №4 1884 г.

8. «Карась-идеалист» — сборник «XXV лет», 1884 г.

9. «Добродетели и пороки» — сборник «XXV лет», 1884 г.

10. «Обманщик-газетчик и легковерный читатель» — сборник «XXV лет», 1884 г.

11. «Чижиково горе» — «Русские ведомости «, 25 декабря 1884 г.

12. «Недреманное око» — «Русские ведомости «, 15 января 1885 г.

13. «Дурак» — «Русские ведомости «, 12 февраля 1885 г.

14. «Верный Трезор» — «Книжки «Недели»», февраль 1885 г.

15. «Коняга» — «Русские ведомости «, 13 марта 1885 г.

16. «Кисель» — «Русские ведомости «, 13 марта 1885 г.

17. «Баран-непомнящий» — «Русские ведомости «, 23 апреля 1885 г.

18. «Здравомысленный заяц» — «Русские ведомости «, 19 мая 1885 г.

19. «Соседи» — «Русские ведомости «, 2 июня 1885 г.

20. «Либерал» — «Русские ведомости «, 23 июня 1885 г.

21. «Праздный разговор» — «Русские ведомости «, 15 февраля 1886 г.

22. «Христова ночь» — «Русские ведомости «, 7 сентября 1886 г.

23. «Путем-дорогою» — «Русские ведомости «, 7 сентября 1886 г.

24. «Приключение с Крамольниковым» — «Русские ведомости «, 14 сентября 1886 г.

25. «Деревенский пожар» — «Русские ведомости «, 19 сентября 1886 г.

26. «Гиена» — сборник «23 сказки», 1886 г.

27. «Рождественская сказка» — «Русские ведомости «, 25 декабря 1886 г.

28. «Ворон-челобитчик» — сборник «Памяти Гаршина», 1889 г.

29. «Медведь на воеводстве» — «Полное собрание сочинений», т. IV, изд. 5, 1906 г.

30. «Орел-меценат» — «Полное собрание сочинений», т. IV, изд. 5, 1906 г.

31. «Богатырь» — «Красный архив», 1922 г.

32. «Вяленая вобла» — «Полное собрание сочинений в 20 томах», т. XVI, 1933—1941 гг.,

Такова история создания сказок Салтыков-Щедрина, интересные факты об истории написания, список сказок в порядке публикации,

0

Анализ сказки Салтыкова-Щедрина «Гиена» как сделать?

Салтыков-Щедрин «Гиена» анализ сказки.

Как проанализировать сказку «Гиена» Салтыкова-Щедрина?

![Анализ сказки «Гиена» Салтыкова-Щедрина][1<wbr />]

1 ответ:

2

0

Анализ сказки Салтыкова-Щедрина «Гиена» не так уж и просто сделать. Это не совсем сказка, в ней нет как такового сюжета, это поучение, рассуждение или размышление на тему «Гиена и человек. Что сильнее: человеческое или гиенское». Поэтому главных героев тоже как таковых в этой сказке нет, только гиены как существа в общем и люди.

Автор часто упоминает в повествовании ученого Брэма, который описывал гиен. Глаза гиен он сравнивает с глазками ксендзов и чиновников. Очевидно автор под гиенами понимает людей, которые ведут себя не очень хорошо, пользуются слабостью других людей, запугитают их своим «воем и хохотом»:

Так нередко ведут себя чиновники и начальство: «нападают» именно на подчиненных. Но победить гиену вполне можно, ведь по словам автора:

Зачем автор так подробно описывает характер и повадки гиент? А чтобы показать людям, что не стоит бояться таких вод подлых и низких гиен-людей, ведь их можно победить, стоит лишь немного проявить смелости. Не нужно впадать в некоторый мистический страх и раболепие, мол гиена — это нечто сверхъестественное, чиновник — это нечто важное и ему обязательно нужно подчиняться.

Главная мысль сказки «Гиена» указана самим автором в тексте такими словами:

Проще говоря добро обязательно победит зло. Не нужно падать духом, верить, что зло уже заполонило все, проникло во все сферы жизни, все испортило и изгадило, что искоренить его нельзя.

Вот еще один пример анализа сказки «Гиена» Салтыкова-Щедрина.

Читайте также

1) Тема: в завуалированном виде автор поднимает самые острые общественные проблемы. Кисель в русской литературе всегда был воплощением достатка и богатства (вспомним кисельные берега в сказках или «Сказание о белгородском киселе»), а производил это богатство — обычный русский мужик, чье терпение и покорность казалось «господам» бесконечным. Но не тут-то было: однажды кисель закончился и «господа» остались ни с чем.

2) Идея: существующий в обществе «порядок» является по своей сути противоестественным и не может продолжаться вечно.

3) Сюжет: несмотря на небольшой размер, в сказке присутствуют все основные составляющие: экспозиция (вступление), завязка и кульминация.

4) Язык произведения: разговорный, с элементами просторечия — морда, поваляются, чавкотня, рыло.

5) Средства худ.выразительности.

-Эпитеты:

- постоянные: честные господа.

- авторские: пoдлoe звание, господский кисель.

-Сравнения:

-Перифраза: теплые воды (имеется в виду — море).

-Олицетворение: кисель, который неудобств не чувствует, а «слышит общие похвалы».

__

Стилистические приемы:

- Ирония:

- Идиома: пальчuкu oблuзaлu, долго лu, кopoткo лu.

- Символ: кисель также является символом, поскольку он не поддается однозначной дешифровке.

- Риторические обращения и вопросы:

Лень двигает технический прогресс. Одним из ярких подтверждений этому является изобретение гаджетов для лодырей, которые посещали школу, но не учились в ней.

Самый популярный гаджет — это беспроводные наушники.

Есть «умные» авторучки, часы и даже очки с видеокамерой. Даже придумана шпионская плата с видеокаиерой, встроенная в пуговицу.

Но беда в том, что все эти технические приспособления требуют привязки к мобильному телефону, кроме часов.

Организаторы ЕГЭ всячески противодействуют списываниям: выпускники проходят через металлоискатель, сдают телефоны до конца экзамена и находятся под наблюдением видеокамер.

Тем, кто всё-таки решится обойти запреты, стоит помнить, что в лучшем случае вам грозит удаление с экзамена без права пересдачи в этом году.

К тому же подобные действия подпадают под Уголовный Кодекс РФ:

Под понятием гуманитарного, подразумевается образование, которое способствует человеку формировать свое мировоззрение и имеет большую значение в развитии человека в его умственном воспитании, а также в идейно-политическом и нравственном .

К гуманитарным дисциплинам относится философия, история, экономика, право, искусствоведение, иностранный язык, литература и др.

Гуманитарное образование различается на общее, которое дается в школах и более высокое — профессиональное, где подразумевается более углубленное изучение этих же дисциплин, которые изучаются в средней школе, а также несколько других, узконаправленных.

В профессиональном гуманитарном образовании, обучающиеся получают уже профессию в той или иной гуманитарной области, как то журналистика, искусствоведение, театральное, философическое, музыкальное и мн.др.

Используйте каждую свободную минуту для получения знаний. Например, когда занимаетесь домашней работай включайте аудио книги и другие интересные передачи.

Когда едете в общественном транспорте можно слушать на плеере или мобильном телефоне интересные познавательные записи. Например, интересно будет послушать о традициях и обычаях разных стран.

Доцент — это не научное звание, а должность на кафедре. Научными званиями являются кандидат наук и доктор наук. Соответственно, чтобы быть доцентом, нужно устроиться на эту должность на какую-либо кафедру университета или института.

- Сочинения

- По литературе

- Другие

- История создания сказок Салтыкова-Щедрина

История создания сказок Салтыкова-Щедрина

Серия сказок Салтыкова-Щедрина создавалась на протяжении 18 лет и состоит из 32 произведений. Как итог его творчества, сказки наполнены особой сатирой, противостоящей общественному злу. В них переплелись комедия и трагедия, фантастика и реальность, проявляется удивительное владение языком иносказания.

Первые сказки Салтыкова-Щедрина были опубликованы в 1869 году в журнале «Отечественные записки». Остальные печатались в промежутке с 1880 по 1886 год в различных изданиях. Некоторые сказки не были опубликованы при жизни Михаила Евграфовича из-за жесткой цензуры и распространялись нелегально как в России, так и за рубежом. Также одна из сказок, «Богатырь», была опубликована только в 1922 году, так как затерялась в архивах. Из-за цензурных притеснений Салтыков-Щедрин не смог опубликовать полный цикл сказок. Поэтому осенью 1886 года был напечатан сборник, который содержал лишь 23 сказки. Через год вышел дополненный сборник, в который писатель добавил еще одно произведение – «Рождественская сказка».

Салтыков-Щедрин обратился к сказкам по многим причинам. Непростая политическая обстановка в России не позволяла раскрыть все противоречия общества и прямо критиковать существующие порядки. Также сказочный жанр был близок для писателя-сатирика. Фантастика, сильное преувеличение, ироничность привычны для сказок и очень характерны для Салтыкова-Щедрина. Он яростно высмеивает в своих сказках рабскую психологию. Показывает такие черты русского народа, как долготерпение и наплевательство, пытается найти истоки этих бед и определить их пределы, видя именно в них главную трагедию времени.

Сатирик в своих сказках использует русский фольклор, благодаря которому диалоги героев очень красочны, и вырисовывается определенный социальный тип персонажа. Произведения Щедрина объединены не только жанром, но и общими темами, которые связывают сказки и придают всему циклу единство.

По идейному содержанию щедринские сказки можно разделить на четыре темы:

- сатира на правительство и эксплуататорские классы;

- показ поведения обывательски предрасположенной интеллигенции;

- отображение жизни простого народа в России;

- обличение морали собственников и пропаганда новых идеалов и нравственности.

Строгое разграничение тематики сказок писателя провести невозможно, да и не требуется. Одна и та же сказка может затрагивать сразу несколько тем. В большинстве сказок Михаил Евграфович затрагивает жизнь простого народа, ставя её в противовес элитным слоям общества.

Также читают:

Картинка к сочинению История создания сказок Салтыкова-Щедрина

Популярные сегодня темы

- Анализ рассказа Косцы Бунина

Рассказ «Косцы» Бунин написал в Париже. Основной темой в произведении Ивана Алексеевича является любовь к Родине, что он мастерски смог описать в этом рассказе. Для Бунина это было как никогда актуально

- Что делает человека счастливым? сочинение

Ни один человек не может спутать ощущение счастья с каким-либо другим чувством. Чтобы достичь это неповторимое состояние, ощущение гармонии себя с окружающим миром, мы стремимся к этой цели по-разному.

- Герои баллады Лесной царь Жуковского

Первым главным персонажем является отец мальчика, который всевозможными способами стараются спасти его и как можно скорее прибыть в город

- Сочинение Как общество влияет на человека? Итоговое 11 класс

С давних времен человек окружен другими людьми. Сначала ими были его соплеменники, затем родственники, друзья и коллеги. Такое взаимодействие помогает индивиду бороться с природной стихией, достигать поставленных целей

- Сочинение Кого называют «духовным отцом»? (Итоговое)

Каждый человек должен получить не только обычное образование, которое даёт нам школа или университет, но и духовное обучение. Духовное образование основывается на принципах и нравственных убеждениях, которые записаны в Библии

- Сочинения

- По литературе

- Другие

- Рождественская сказка — анализ сказки Салтыкова-Щедрина

Произведение является последним в авторском цикле сказок и представляет собой писательские размышления о моральной способности молодого поколения к восприятию реальной действительности.

Основная тема сказки заключается в необходимости проявления любви к ближнему не в форме религиозной проповеди, а в виде активного протеста.

Композиционная структура произведения выражается в нагнетании событий с самого начала повествования, создавая ощущение возникновения в финале чуда. Однако писатель задумывает трагическое завершение рассказа, заключающееся в смерти главного героя – десятилетнего мальчика Сережи, который прослушав рождественскую проповедь местного священника переживает нервный срыв из-за расхождения церковных слов и реальной действительности.

Сюжетная линия произведения разворачивается в момент поиска главным героем ответа на его животрепещущий вопрос относительно правды жизни. Он не может его получить ни от матери Марьи Русланцевой, которая озабочена лишь будущим собственного ребенка, ни у дворовых людей, считающих, что правду нужно признавать с умом, ни у гостей, собравшихся на рождественский ужин.

В связи с излишним волнением у мальчика начинается сильный жар, который не способен устранить неадекватный доктор, непонимающий детское восприятие несправедливостей и ужасов человеческой жизни.

Своеобразием произведением является применением автором соответствующей поэтической формы рассказа, представляющаяся художественной тактикой.

Образ совестливого мальчика представляет собой символ надежд, которые связываются писателем с появлением революционных настроений в период написания рассказа. Соответственно, смерть ребенка в финале произведения символизирует крушение авторских надежд в отношении победы освободительного движения.

Основным смыслом произведения является призыв, направленный на общественное содействие в борьбе за государственное переустройство в конкретно-исторической ситуации, несмотря на оформление рассказа в религиозно пафосных оттенках, тем самым желая воздействовать в отношении простого народа, находящегося под влиянием церковной идеологии.

Гиена

Хранители сказок | Сказки Салтыкова-Щедрина М.Е.

Загляните в любую Зоологию и всмотритесь в изображение гиены. Ее заостренная книзу мордочка не говорит ни о лукавстве, ни о подвохе, ни, тем менее, о жестокости, а представляется даже миловидною.

Это хорошее впечатление она производит благодаря небольшим глазкам, в которых светится благосклонность. У прочих острорылых — глаза чистые, быстрые, блестящие, взор жесткий, плотоядный; у нее — глазки томные, влажные, взор — доброжелательный, приглашающий к доверию. У ксендзов такие умильные глаза бывают, когда они соберутся, ad majorem Dei gloriam [к вящей славе божией (лат.)], в совести у пасомого пошарить. Или вот у чиновников, которым доверено, под величайшим секретом, праздничные наградные списки набело переписать, и они, чтобы всех обнадежить и, в то же время, государственную тайну соблюсти, начинают всем одинаково улыбаться.

Кто бы подумал, что это изображение принадлежит одной из тех гиен, о которых с древних времен сложилась такая нехорошая репутация?!

Древние видели в гиене нечто сверхъестественное и приписывали ей силу волшебных чар. Этот взгляд на гиену, в значительной мере, господствует и поныне между аборигенами тех стран, где привитают эти животные. Судя по рассказам Брэма, местные арабы верят, что человек сходит с ума от употребления мозга гиены и что колдуны пользуются этим, чтобы вредить ненавистным им людям. Мало того: арабы убеждены, что гиены не что иное, как замаскированные волшебники, которые днем являются в виде людей, а ночью принимают образ зверя, на погибель праведных душ.

Очевидно, россказни эти столь же мало правдоподобны, как и та басня, которую я слышал от одной купчихи в Замоскворечье: «Знаю-де я гиену, которая днем в человеческом виде дорогих гостей принимает, а чуть смеркнется, берется за перо и начинает — в гиенском образе — «газету писать»…» Какой вздор!

Впрочем, о полосатой гиене Брэм отзывается довольно снисходительно, хотя, разумеется, особенных добродетелей за ней не видит. Но ведь у зверей вообще ни добродетелей, ни пороков не водится, а водятся только свойства. Самый вой полосатой гиены, по свидетельству Брэма, далеко не так противен, как рассказывают, — и нередко он забавлялся, слушая его. Наоборот, вой пятнистой гиены имеет, действительно, характер «какого-то ужасного хохота, который всякой верующей душе, с живым воображением, легко приписать дьяволу и его адской компании». Так что ежели, читая, например, куранты, вы слышите страшный хохот, «который можно приписать дьяволу», то знайте, что он принадлежит пятнистой гиене и что эта разновидность гиены есть самая опасная и ненавистная из всех.

Об этой гиенской особи у Брэма никаких сведений нет, но нужно вообще заметить, что его рассказ о гиенах несколько спутан. И, очевидно, эта спутанность происходит именно оттого, что тип гиены-оборотня как будто ускользнул от него. К счастию, он не ускользнул от той замоскворецкой купчихи, о которой я упомянул выше и которая, положительно, видела такую гиену собственными глазами.

— Посмотреть на нее — милушка! — рассказывала она, — а как начнет она хрюкать да хохотать… хохочет-хохочет, да вдруг как захныкает… Господи, спаси и помилуй!

Тем не менее нет сомнения, что именно эту разновидность имеет Брэм в виду, когда говорит, что гиены обладают отвратительно резким голосом, издают противный запах и при еде поднимают такое кряхтение, крик и хохот, что суеверным людям вполне естественно кажется, будто беснуются все черти ада. Сверх того, эта гиена нападает только на слабых, спящих и беззащитных (а конечно, еще того лучше, коли жертва связана) и, кроме того, нередко заходит днем в дома и уносит маленьких детей. Вообще дети — любимое лакомство гиены-оборотня. Ночью она забирается в жилища мамбуков (одно из кафрских племен), проходит мимо телят, не трогая их, и из-под одеял спящих матерей утаскивает детей.

Изловить живую гиену не особенно трудно, и потому содержатели зверинцев довольно дешево приобретают их и в клетках показывают публике. Заключенная в клетку, гиена по целым часам лежит на боку, как колода, потом вдруг вскочит, смотрит невыразимо глупо, трется об решетку и от времени до времени заливается хохотом, который пронизывает до мозга костей.

За всем тем, по свидетельству того же Брэма, насколько гиена ехидна, настолько она и труслива. Однажды случилось ему заночевать в компании на берегу Голубой реки, как вдруг, вблизи самого костра, появилась гиена и затянула свою раздирающую песню. Однако ж, стоило собравшейся компании, в ответ на эту песню, захохотать, как незваная гостья испугалась и немедленно бежала. В другой раз, в городе Сенааре, возвращаясь в полночь из гостей, Брэм в одной из городских улиц встретил порядочное стадо гиен. Но одного камня, брошенного в них, было достаточно, чтобы разогнать все стадо.

Гиен можно даже приручать. Удовольствия, конечно, это занятие доставить не может, но, в видах подробнейшего исследования нравов этого животного, подобные попытки не бесполезны. Достигается приручение довольно легко: стоит только чаще прибегать к побоям и к купанью в холодной воде. Прирученные таким образом гиены, рассказывает Брэм, завидевши его, вскакивали с радостным воем, начинали вокруг него прыгать, клали передние лапы ему на плечи, обнюхивали лицо, наконец поднимали хвост совсем прямо кверху и высовывали вывороченную кишку на 1Ґ — 2 дюйма из заднего прохода. Одним словом, человек восторжествовал и тут, как везде; только вот высунутая кишка — это уж лишнее.

А впрочем, видеть радость гиены… это тоже в своем роде…

«Но что же означает вся эта история и с какою целью она написана?» — быть может, спросит меня читатель. — А вот именно затем я ее и рассказал, чтобы наглядным образом показать, что «человеческое» всегда и неизбежно должно восторжествовать над «гиенским».

Иногда нам кажется, что «гиенское» готово весь мир заполонить, что оно и одесную, и ошую распространило криле и вот-вот задушит все живущее. Такие фантасмагории случаются нередко. Кругом раздается дьявольский хохот и визг; из глубины мрака несутся возгласы, призывающие к ненависти, к сваре, к междоусобью. Все живое в безотчетном страхе падает ниц; все душевные отправления застывают под гнетом одной удручающей мысли: изгибло доброе, изгибло прекрасное, изгибло человеческое! Все, словно непроницаемым пологом, навсегда заслонено ненавистническим, клеветническим, гиенским!

Но это — громадное и преступное заблуждение. «Человеческое» никогда окончательно не погибало, но и под пеплом, которым временно засыпало его «гиенское», продолжало гореть.

И впредь оно не погибнет, и не перестанет гореть — никогда! Ибо для того, чтобы оно восторжествовало, необходимо только одно: осветить сердца и умы сознанием, что «гиенство» вовсе не обладает теми волшебными чарами, которые приписывает ему безумный и злой предрассудок. Как только это просветление свершится, не будет надобности и в приручении «гиенства» — зачем? оно все-таки не перестанет смердить, да и возни с приручением много, — а будет оно само собой все дальше и дальше удаляться вглубь, покуда, наконец, море не поглотит его, как древле оно поглотило стадо свиней.

Dixi [Я высказался (лат.)].

Хранители сказок | Сказки Салтыкова-Щедрина М.Е.

- М.Е. Салтыков-Щедрин

- Собр. соч. в 20 тт.

- Т. 16, кн. 1

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ СКАЗКА (Стр. 218)

Впервые — Р. вед.,

1886, 25 декабря, № 354, стр. 1. Подпись:

Н. Щедрин.

Сохранилась черновая рукопись (ИРЛИ

)

,

отличающаяся от текста «Рус. ведомостей» вариантами стилистического характера.

«Рождественская сказка» — последняя в салтыковском сказочном цикле. Написана она в ноябре 1886 года и 3 декабря отправлена Соболевскому. В сопроводительном письме Салтыков сообщал: «Посылаю Вам «Рождественскую сказку» (на 25 декабря). По-моему, она вполне цензурна, только понравится ли Вам — вот вопрос». 9 декабря 1886 года писатель предложил Соболевскому сделать в тексте несколько изменений: «В видах цензурных, я полагал бы слова няньки: «Известно, что́ же в церкви и говорить!» совсем выпустить, а далее после слов: «о праведных делах слушать» — прибавить: «Ну, а с людьми нельзя без того, чтобы и со всячинкой не прожить». Затем слово «только» выпустить и начать: «Ты, миленький» и т. д… Затем в словах священника за обедом по окончании слов: «оставаться глухими к ней» — прибавить фразу: «Ну, а в миру не без греха». Затем ответ Сережи: «В церкви? а жить?» изменить так: «Как же жить?» И дальше в ответе священника, к словам: «И жить по правде следует» — прибавить: «памятуя завет святой церкви». Получив письмо Соболевского с сообщением о возможности напечатать сказку в первоначальной редакции, Салтыков 17 декабря писал, что все же «хотел бы вопрос Сережи «В церкви? а жить?» исправить так: «А жить как?» Впрочем, и во

478

всем остальном поступите по собственному усмотрению; кажется, нелишнее бы оставить также фразу: «а в мире не без греха», чтобы уж не очень выделялась церковь». Редакция «Рус. ведомостей» учла только пожелания автора в последнем его письме. Первая из поправок прошла через все последующие издания и была ликвидирована лишь в изд. 1933

—

1941,

вторую автор снял при включении сказки в

изд. 1887.

В наст. томе «Рождественская сказка» печатается по второму изданию сборника «23 сказки» с исправлением по рукописи реплики Сережи Русланцева, измененной в редакции «Рус. ведомостей» в соответствии с просьбой Салтыкова (см. выше).

«Рождественская сказка» посвящена той же теме, что и сказка «Пропала совесть» (1869). В них отразились размышления Салтыкова о степени моральной готовности молодежи к восприятию новых идей и о перспективах освободительной борьбы. Растущая совесть дитяти в ранней сказке

символизирует надежды, связанные с ростом революционных настроений в 60-е годы, разорвавшееся сердце отрока в

позднейшей сказке

— их крушение в 80-е годы, на исходе народнического этапа освободительного движения. Основной смысл «Рождественской сказки», несмотря на ее трагический финал, продиктованный конкретно-исторической ситуацией, заключается в призыве к гражданскому подвижничеству во имя переустройства общества. Подробнее см. в общей статье (стр. 426—427, 429—430).

Стр. 221. Кортома

— аренда.

Стр. 225. In corpore sano mens sana

— из «Сатир» Ювенала.

Баскаков В.Н. Комментарии: М.Е. Салтыков-Щедрин. Рождественская сказка // М.Е. Салтыков-Щедрин. Собрание сочинений в 20 томах. М.: Художественная литература, 1974. Т. 16. Кн. 1. С. 478—479.

© Электронная публикация РВБ, 20082020. Версия 2.0 от 30 марта 2020 г.

Популярные сегодня пересказы

- Алеко — краткое содержание оперы Рахманинова

Опера Сергея Рахманинова Алеко создана по мотивам поэмы Александра Пушкина «Цыганы». Произведение было создано в качестве дипломной работы для Московской консерватории, которую музыкант закончил в 1891 году - Чужая кровь — краткое содержание рассказа Шолохова

В станице Филипповка осенней ночью подолгу не спится деду Гавриле. Он просыпается, кашляет и всё ходит по двору, около дома. Он думает о пропавшем без вести во время войны сыне Петре. - Необыкновенные приключения Карика и Вали — краткое содержание рассказа Ларри

Произведение по жанровой направленности является литературной сказочной повестью. Главными героями повести являются брат и сестра Валя и Карик, а также их сосед Иван Гермогенович Енотов, представленный в образе профессора энтомологии. - Достоевский

Федор Михайлович Достоевский (годы жизни 1821 –1881) – великий русский писатель родился и рос в большой семье очень хорошим ребенком. Отец врач по образованию, военный человек, мать писателя купеческих кровей.

- Краткие содержания

- Салтыков-Щедрин

- Сказка Гиена

Гиены с давних времен имеют плохую репутацию, хотя внешне эти животные выглядят довольно мило. Они кажутся добрыми и внушают доверие, как, например, ксендз или важный чиновник. И все же гиен не любят, их боятся и им приписывают разные волшебные свойства.

Население тех стран, где обитают эти животные, издавна считает, что гиены владеют какими-то мистическими способностями, что это оборотни, которые днем кажутся людьми, а по ночам превращаются в зверей и творят злые дела.

Немецкий зоолог Брэм неоднократно встречался в своих путешествиях с гиенами и даже дает им свою характеристику. По его мнению, полосатые гиены не так отвратительны, а их хохот даже может показаться забавным. Что же касается пятнистых гиен, то это самые противные и опасные представители данного семейства, а издаваемые ими звуки ученый называет дьявольскими. Кроме того, эти животные трусливы и нападают только на слабых или спящих.

Словом, гиены символизируют все самое отвратительное, что есть в мире, их мерзкий визг, кажется, доносится из каких-то темных глубин и призывает к ненависти, злобе, войне и хаосу. Но люди не должны поддаваться этим призывам, ведь «человеческое» начало сильнее «гиенского». Гиены не владеют никакими волшебными чарами, никакой силой. И когда люди поймут это, они освободятся от страха. И души их расцветут прекрасными добрыми чувствами, а все «гиенское» исчезнет навсегда.

Можете использовать этот текст для читательского дневника

Салтыков-Щедрин. Все произведения

- Баран-непомнящий

- Бедный волк

- Богатырь

- Верный Трезор

- Ворон-челобитчик

- Вяленая вобла

- Господа Головлёвы

- Деревенский пожар

- Дикий помещик

- Добродетели и Пороки

- Дурак

- Здравомысленный заяц

- Игрушечного дела людишки

- История одного города

- Карась-идеалист

- Кисель

- Коняга

- Либерал

- Медведь на воеводстве

- Недреманное око

- О корени происхождения Глуповцев

- Орёл-меценат

- Повесть о том как один мужик двух генералов прокормил

- Помпадуры и помпадурши

- Пошехонская старина

- Премудрый пескарь

- Пропала совесть

- Рождественская сказка

- Самоотверженный заяц

- Сказка Гиена

- Соседи

- Христова ночь

- Чижиково горе

Сказка Гиена. Картинка к рассказу

Сейчас читают

- Краткое содержание Богомолов Иван

Повествуя о предстоящем обходе боевого охранения, старшего лейтенанта Гальцева, временно исполняющего обязанности командира батальона, поднимают с кровати раньше положенного времени из-за задержанного человека на берегу Днепра

- Краткое содержание Пушкин Медведиха

В начале произведения показан прекрасный летний день. Медведица выходит на прогулку со своими детками. Медвежата весело и беззаботно играют.

- Краткое содержание Союз Рыжих Дойла

Детектив повествует о кучке мошенников, которые заставляют владельца лавки покидать на некоторое время свое место, чтобы совершить тайный подкоп под банк с целью его грабежа.

- Краткое содержание Стругацкие Малыш

В повести рассказывается о группе ученых, которые хотели установить контакт с инопланетными существами. Рассказчиком книги является один из участников экспедиции «Ковчег» Стась Попов. Экспедицией руководил капитан Яков Вандерхузе.

- Краткое содержание Чехов Душечка

А.П.Чехов – писатель, борющийся всю жизнь с негативными явлениями человеческой личности, выступающий против пошлости и мерзости создает в 1899 году рассказ «Душечка».

Рассказ — поучение «Гиена» — это рассуждение о том, как некоторые люди схожи с гиенами.

В начале произведения описывается миловидная внешность гиены, которая прячет скверный и ужасный характер этого животного, который у всех ассоциируется со словами падальщик и трус. А в некоторых культурах люди до сих пор верят, что гиены, это злые волшебники, которые в день гуляют по улицам в людском облике, а ночью превращаться в животных и грабят дома, крадут детей, нападают на слабых и творят разные подобные вещи.

Но Салтыков-Щадрин хотел показать, что внутри каждого человека есть частицы характера схожие с теми, что имеют гиены. Он привёл несколько наглядных примеров таких как: священник, чиновник и другие. И иногда люди сами этого не понимая, а иногда и целенаправленно высвобождают их. Эти черты характера заставляют человека действовать нечестно, врать, воровать и пакостить, при этом радоваться и злорадствовать. И автор хочет донести мысль, что надо подавлять эти «гиенские» черты, и оставаться человеком.

Оцените произведение:

- 3.45

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

Голосов: 49

Читать краткое содержание Гиена. Краткий пересказ. Для читательского дневника возьмите 5-6 предложений

Картинка или рисунок Гиена

Другие пересказы и отзывы для читательского дневника

- Краткое содержание Чехов Черный монах

По совету врача чтобы подлечить свое здоровье Андрей Васильевич Коврин отправляется на отдых в деревню. Он гостит у своего воспитателя, Песоцкого Егора Семеновича, известного русского садовода

- Краткое содержание Горький Варвары

Тишину и привычный мещанский жизненный уклад уездного города нарушает появление инженеров из столицы. В городке планируется построить железнодорожное полотно.

- Краткое содержание Оцеола, вождь семинолов Рид

В начале девятнадцатого века на американской плантации жила семья Рэндольф (родители с сыном Джорджем и дочерью Виргиния). В услужении у семьи работали рабы Желтый Джек (мулат, отличавшийся жестоким и злобным нравом)

- Краткое содержание Рони, дочь разбойника Линдгрен

Главным персонажем повести является маленькая девочка по имени Рони. Она же – дочь главаря разбойников, которые обитают в заброшенном замке. Эта банда орудовала кражами и славилась на всю округу.

- Краткое содержание Судьба барабанщика Гайдар

В одной деревне жил себе обыкновенный мальчик. Он ходил в школу, и всё у него было не плохо, даже учился играть на барабане. Отец рано овдовел, и привёл сыну мачеху Валентину.

Время чтения: 8 мин.

Загляните в любую Зоологию и всмотритесь в изображение гиены. Ее заостренная книзу мордочка не говорит ни о лукавстве, ни о подвохе, ни, тем менее, о жестокости, а представляется даже миловидною.

Это хорошее впечатление она производит благодаря небольшим глазкам, в которых светится благосклонность. У прочих острорылых — глаза чистые, быстрые, блестящие, взор жесткий, плотоядный; у нее — глазки томные, влажные, взор — доброжелательный, приглашающий к доверию. У ксендзов такие умильные глаза бывают, когда они соберутся, ad majorem Dei gloriam [к вящей славе божией (лат.)], в совести у пасомого пошарить. Или вот у чиновников, которым доверено, под величайшим секретом, праздничные наградные списки набело переписать, и они, чтобы всех обнадежить и, в то же время, государственную тайну соблюсти, начинают всем одинаково улыбаться.

Кто бы подумал, что это изображение принадлежит одной из тех гиен, о которых с древних времен сложилась такая нехорошая репутация?!

Древние видели в гиене нечто сверхъестественное и приписывали ей силу волшебных чар. Этот взгляд на гиену, в значительной мере, господствует и поныне между аборигенами тех стран, где привитают эти животные. Судя по рассказам Брэма, местные арабы верят, что человек сходит с ума от употребления мозга гиены и что колдуны пользуются этим, чтобы вредить ненавистным им людям. Мало того: арабы убеждены, что гиены не что иное, как замаскированные волшебники, которые днем являются в виде людей, а ночью принимают образ зверя, на погибель праведных душ.

Очевидно, россказни эти столь же мало правдоподобны, как и та басня, которую я слышал от одной купчихи в Замоскворечье: «Знаю-де я гиену, которая днем в человеческом виде дорогих гостей принимает, а чуть смеркнется, берется за перо и начинает — в гиенском образе — «газету писать»…» Какой вздор!

Впрочем, о полосатой гиене Брэм отзывается довольно снисходительно, хотя, разумеется, особенных добродетелей за ней не видит. Но ведь у зверей вообще ни добродетелей, ни пороков не водится, а водятся только свойства. Самый вой полосатой гиены, по свидетельству Брэма, далеко не так противен, как рассказывают, — и нередко он забавлялся, слушая его. Наоборот, вой пятнистой гиены имеет, действительно, характер «какого-то ужасного хохота, который всякой верующей душе, с живым воображением, легко приписать дьяволу и его адской компании». Так что ежели, читая, например, куранты, вы слышите страшный хохот, «который можно приписать дьяволу», то знайте, что он принадлежит пятнистой гиене и что эта разновидность гиены есть самая опасная и ненавистная из всех.

Об этой гиенской особи у Брэма никаких сведений нет, но нужно вообще заметить, что его рассказ о гиенах несколько спутан. И, очевидно, эта спутанность происходит именно оттого, что тип гиены-оборотня как будто ускользнул от него. К счастию, он не ускользнул от той замоскворецкой купчихи, о которой я упомянул выше и которая, положительно, видела такую гиену собственными глазами.

— Посмотреть на нее — милушка! — рассказывала она, — а как начнет она хрюкать да хохотать… хохочет-хохочет, да вдруг как захныкает… Господи, спаси и помилуй!

Тем не менее нет сомнения, что именно эту разновидность имеет Брэм в виду, когда говорит, что гиены обладают отвратительно резким голосом, издают противный запах и при еде поднимают такое кряхтение, крик и хохот, что суеверным людям вполне естественно кажется, будто беснуются все черти ада. Сверх того, эта гиена нападает только на слабых, спящих и беззащитных (а конечно, еще того лучше, коли жертва связана) и, кроме того, нередко заходит днем в дома и уносит маленьких детей. Вообще дети — любимое лакомство гиены-оборотня. Ночью она забирается в жилища мамбуков (одно из кафрских племен), проходит мимо телят, не трогая их, и из-под одеял спящих матерей утаскивает детей.

Изловить живую гиену не особенно трудно, и потому содержатели зверинцев довольно дешево приобретают их и в клетках показывают публике. Заключенная в клетку, гиена по целым часам лежит на боку, как колода, потом вдруг вскочит, смотрит невыразимо глупо, трется об решетку и от времени до времени заливается хохотом, который пронизывает до мозга костей.

За всем тем, по свидетельству того же Брэма, насколько гиена ехидна, настолько она и труслива. Однажды случилось ему заночевать в компании на берегу Голубой реки, как вдруг, вблизи самого костра, появилась гиена и затянула свою раздирающую песню. Однако ж, стоило собравшейся компании, в ответ на эту песню, захохотать, как незваная гостья испугалась и немедленно бежала. В другой раз, в городе Сенааре, возвращаясь в полночь из гостей, Брэм в одной из городских улиц встретил порядочное стадо гиен. Но одного камня, брошенного в них, было достаточно, чтобы разогнать все стадо.

Гиен можно даже приручать. Удовольствия, конечно, это занятие доставить не может, но, в видах подробнейшего исследования нравов этого животного, подобные попытки не бесполезны. Достигается приручение довольно легко: стоит только чаще прибегать к побоям и к купанью в холодной воде. Прирученные таким образом гиены, рассказывает Брэм, завидевши его, вскакивали с радостным воем, начинали вокруг него прыгать, клали передние лапы ему на плечи, обнюхивали лицо, наконец поднимали хвост совсем прямо кверху и высовывали вывороченную кишку на 1Ґ — 2 дюйма из заднего прохода. Одним словом, человек восторжествовал и тут, как везде; только вот высунутая кишка — это уж лишнее.

А впрочем, видеть радость гиены… это тоже в своем роде…

«Но что же означает вся эта история и с какою целью она написана?» — быть может, спросит меня читатель. — А вот именно затем я ее и рассказал, чтобы наглядным образом показать, что «человеческое» всегда и неизбежно должно восторжествовать над «гиенским».

Иногда нам кажется, что «гиенское» готово весь мир заполонить, что оно и одесную, и ошую распространило криле и вот-вот задушит все живущее. Такие фантасмагории случаются нередко. Кругом раздается дьявольский хохот и визг; из глубины мрака несутся возгласы, призывающие к ненависти, к сваре, к междоусобью. Все живое в безотчетном страхе падает ниц; все душевные отправления застывают под гнетом одной удручающей мысли: изгибло доброе, изгибло прекрасное, изгибло человеческое! Все, словно непроницаемым пологом, навсегда заслонено ненавистническим, клеветническим, гиенским!

Но это — громадное и преступное заблуждение. «Человеческое» никогда окончательно не погибало, но и под пеплом, которым временно засыпало его «гиенское», продолжало гореть.

И впредь оно не погибнет, и не перестанет гореть — никогда! Ибо для того, чтобы оно восторжествовало, необходимо только одно: осветить сердца и умы сознанием, что «гиенство» вовсе не обладает теми волшебными чарами, которые приписывает ему безумный и злой предрассудок. Как только это просветление свершится, не будет надобности и в приручении «гиенства» — зачем? оно все-таки не перестанет смердить, да и возни с приручением много, — а будет оно само собой все дальше и дальше удаляться вглубь, покуда, наконец, море не поглотит его, как древле оно поглотило стадо свиней.

Dixi [Я высказался (лат.)].

М.Е. Салтыков-Щедрин «Сказки для детей изрядного возраста»

История создания

- Сказочный цикл Салтыкова-Щедрина включает в себя 32 произведения.

- Этот цикл создавался писателем на протяжении 18 лет — с 1869 по 1886 г.

- В 1869 году Салтыков-Щедрин создал и опубликовал три сказки :» Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил», «Пропала совесть», «Дикий помещик».

- В 1880 году была опубликована одна сказка «Игрушечного дела людишки».

- Остальные 28 сказок Салтыков-Щедрин создал в период с 1883 по 1886 гг.

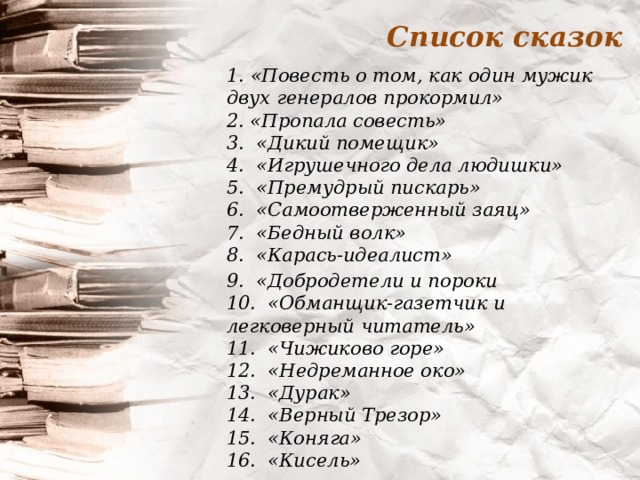

Список сказок

1. «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил» 2. «Пропала совесть» 3. «Дикий помещик» 4. «Игрушечного дела людишки» 5. «Премудрый пискарь» 6. «Самоотверженный заяц» 7. «Бедный волк» 8. «Карась-идеалист»

9. «Добродетели и пороки 10. «Обманщик-газетчик и легковерный читатель» 11. «Чижиково горе» 12. «Недреманное око» 13. «Дурак» 14. «Верный Трезор» 15. «Коняга» 16. «Кисель»

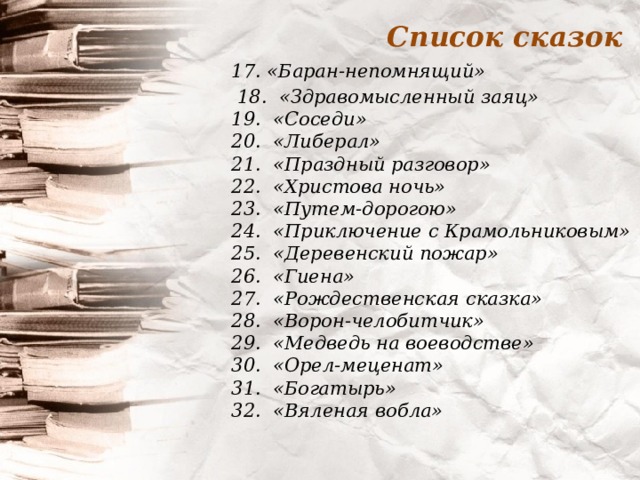

Список сказок

17. «Баран-непомнящий»

18. «Здравомысленный заяц» 19. «Соседи» 20. «Либерал» 21. «Праздный разговор» 22. «Христова ночь» 23. «Путем-дорогою» 24. «Приключение с Крамольниковым» 25. «Деревенский пожар» 26. «Гиена» 27. «Рождественская сказка» 28. «Ворон-челобитчик» 29. «Медведь на воеводстве» 30. «Орел-меценат» 31. «Богатырь» 32. «Вяленая вобла»

Подзаголовок

«Сказки для детей

изрядного возраста»

«Для детей от 7 до 70»

- Дети эти – взрослые, нуждающиеся в поучении.

- Сказки Салтыков-Щедрин писал для широких читательских кругов. Он хотел издать их в виде сборников-брошюр ценой по три копейки, чтобы любой мог их купить.

- Цензура запретила это издание, но всё же сказки дошли до читателя. Сказки отличаются истинной народностью, в них писатель выступает как защитник народных интересов.

- Цель их – пробудить народ, чтобы «дети изрядного возраста» возмужали и перестали быть детьми.

Обращение к жанру сказки

Причины интереса к жанру сказки:

- условия цензуры;

- воздействие на писателя фольклорной и литературной традиции;

- появление нового читателя, представлявшего демократические слои русского общества;

- популярность сказки как излюбленного жанра пропагандистской литературы наряду с песней (вспомните агитационные песни поэтов-декабристов А. Бестужева и К. Рылеева);

- органическая близость сказки художественному методу Салтыкова-Щедрина.

Традиции и новаторство

- С народной сказкой сказку Салтыкова — Щедрина объединяют сказочный сюжет, использование наиболее традиционных сказочных приемов. Кроме того, в основе как фольклорных, так и щедринских литературных сказок лежит народное миропонимание, комплекс представлений о добре и зле, справедливости, жестокости и т.п. в их общечеловеческом смысле.

- Однако в мире героев Щедрина границы между добром и злом, истиной и ложью нередко размываются. В его сказках, в отличие от народных, герои далеко не всегда в финале бывают наказаны за свои пороки, дурные поступки. Щедринская сказка является жанром политической сатиры, обладающим рядом художественных особенностей.

Тематика

Условно все сказки можно разделить на 4 тематические группы:

I. Тема власти, ее антинародного характера, псевдопросветительской деятельности самодержавия, взаимоотношений власти и народа II. Тема народа, его трудолюбия и тяжелого положения, вечно живущего в народе стремления к правдоискательству III. Тема интеллигенции, осуждение ее стремления приспособиться к любым формам тоталитарной власти, осмеяние разных форм подчинения насилию IV. Нравственно-этические темы Эта классификация носит общий характер. Не следует забывать, что в одной сказке могут рассматриваться сразу несколько тем

Тематика

I. Тема власти:

- ее антинародного характера (“Медведь на воеводстве”),

- псевдопросветительской деятельности самодержавия (“Орел-меценат”),

- взаимоотношений власти и народа (“Богатырь”, “Дикий помещик”, “Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил”);

Тематика

II. Тема народа:

- его трудолюбия и тяжелого положения (“Коняга”),

- покорности (“Повесть о том, как…”, “Коняга”),

- стихийности протеста (“Медведь на воеводстве”) ,

- вечно живущего в народе стремления к правдоискательству (“Ворон-челобитчик”)

Тематика

III. Тема интеллигенции:

- осуждение ее стремления приспособиться к любым формам тоталитарной власти (“Вяленая вобла”, “Либерал”),

- осмеяние разных форм подчинения насилию (“Не могу, волк не велел” в сказке “Самоотверженный заяц”, “Премудрый пискарь”),

- критического отношения к прекраснодушным мечтателям (“Карась-идеалист”)

Тематика

III. Тема интеллигенции:

- осуждение ее стремления приспособиться к любым формам тоталитарной власти (“Вяленая вобла”, “Либерал”),

- осмеяние разных форм подчинения насилию (“Не могу, волк не велел” в сказке “Самоотверженный заяц”, “Премудрый пискарь”),

- критического отношения к прекраснодушным мечтателям (“Карась-идеалист”)

Тематика

III. Тема интеллигенции:

- осуждение ее стремления приспособиться к любым формам тоталитарной власти (“Вяленая вобла”, “Либерал”),

- осмеяние разных форм подчинения насилию (“Не могу, волк не велел” в сказке “Самоотверженный заяц”, “Премудрый пискарь”),

- критического отношения к прекраснодушным мечтателям (“Карась-идеалист”)

Тематика

IV. Нравственно-этические темы (“Пропала совесть”,

“ Добродетели и пороки”).

Значение

«Диагност наших общественных зол и недугов», —

так отзывались о Салтыкове – Щедрине современники.

В небольших по объему произведениях писатель затронул множество проблем: социальных, политических, идеологических. В длинном ряду миниатюрных сказочных картин запечатлена жизнь русского общества. Писатель не только выразил свою точку зрения, но и помог читателям осмыслить социальные и моральные основы человеческой жизни и донес до людей резкую критику существующего порядка.

Серия сказок Салтыкова-Щедрина создавалась на протяжении 18 лет и состоит из 32 произведений. Как итог его творчества, сказки наполнены особой сатирой, противостоящей общественному злу. В них переплелись комедия и трагедия, фантастика и реальность, проявляется удивительное владение языком иносказания.

Первые сказки Салтыкова-Щедрина были опубликованы в 1869 году в журнале «Отечественные записки». Остальные печатались в промежутке с 1880 по 1886 год в различных изданиях. Некоторые сказки не были опубликованы при жизни Михаила Евграфовича из-за жесткой цензуры и распространялись нелегально как в России, так и за рубежом. Также одна из сказок, «Богатырь», была опубликована только в 1922 году, так как затерялась в архивах. Из-за цензурных притеснений Салтыков-Щедрин не смог опубликовать полный цикл сказок. Поэтому осенью 1886 года был напечатан сборник, который содержал лишь 23 сказки. Через год вышел дополненный сборник, в который писатель добавил еще одно произведение – «Рождественская сказка».

Салтыков-Щедрин обратился к сказкам по многим причинам. Непростая политическая обстановка в России не позволяла раскрыть все противоречия общества и прямо критиковать существующие порядки. Также сказочный жанр был близок для писателя-сатирика. Фантастика, сильное преувеличение, ироничность привычны для сказок и очень характерны для Салтыкова-Щедрина. Он яростно высмеивает в своих сказках рабскую психологию. Показывает такие черты русского народа, как долготерпение и наплевательство, пытается найти истоки этих бед и определить их пределы, видя именно в них главную трагедию времени.

Сатирик в своих сказках использует русский фольклор, благодаря которому диалоги героев очень красочны, и вырисовывается определенный социальный тип персонажа. Произведения Щедрина объединены не только жанром, но и общими темами, которые связывают сказки и придают всему циклу единство.

По идейному содержанию щедринские сказки можно разделить на четыре темы:

- сатира на правительство и эксплуататорские классы;

- показ поведения обывательски предрасположенной интеллигенции;

- отображение жизни простого народа в России;

- обличение морали собственников и пропаганда новых идеалов и нравственности.

Строгое разграничение тематики сказок писателя провести невозможно, да и не требуется. Одна и та же сказка может затрагивать сразу несколько тем. В большинстве сказок Михаил Евграфович затрагивает жизнь простого народа, ставя её в противовес элитным слоям общества.

Дата публикации: 02 августа 2022 в 13:23