Слайд 1

Описание слайда:

М.Е. Салтыков-Щедрин

«Коняга»

Макарова Александра 10-1 класс

Слайд 2

Описание слайда:

Сказка «Коняга» – произведение о бедственном положении крестьянства в царской России. Первая, философская, часть сказки – лирический монолог автора, исполненный беззаветной любви к народу, мучительной скорби по поводу его рабского состояния и тревожных раздумий о его будущем.

Слайд 3

Описание слайда:

История создания

Салтыкова-Щедрина «Коняга» была написана во второй половине 19 века (в 1885 году ) и в этом же году впервые опубликована в «Русских ведомостях» (13 марта, № 70) вместе со сказкой «Кисель» под рубрикой «Две сказки». Подпись: Н. Щедрин. Автографы и корректуры не сохранились.

Слайд 4

Описание слайда:

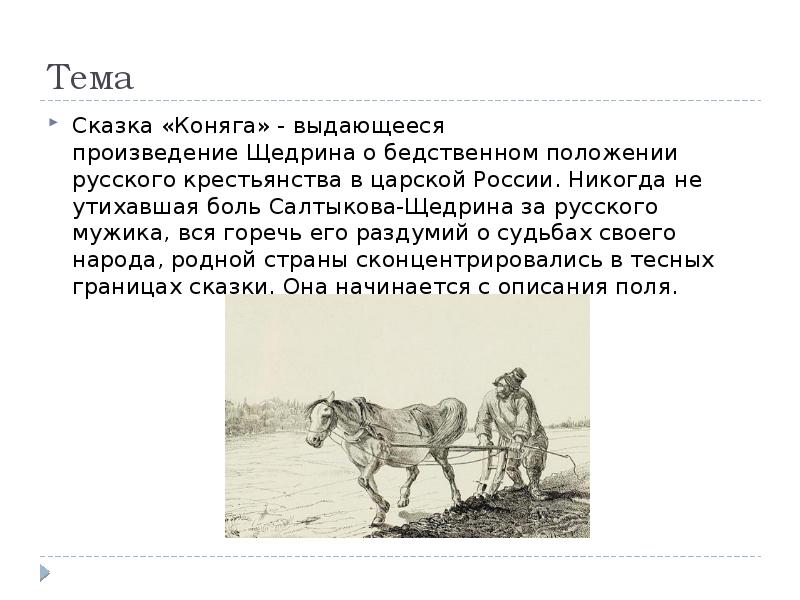

Тема

Сказка «Коняга» — выдающееся произведение Щедрина о бедственном положении русского крестьянства в царской России. Никогда не утихавшая боль Салтыкова-Щедрина за русского мужика, вся горечь его раздумий о судьбах своего народа, родной страны сконцентрировались в тесных границах сказки. Она начинается с описания поля.

Слайд 5

Описание слайда:

Идея

В ней автором заключена идея об угнетении народа и о крестьянском смирении с собственной судьбой. Главный герой Коняга является символом бесправного, угнетенного человека, вынужденного переносить рабские условия существования.

Слайд 6

Описание слайда:

Также заключительные страницы сказки – гневная сатира на идеологов социального неравенства. В образах четырех пустоплясов, восхищающихся выносливостью Коняги, сатирик высмеял либералов, славянофилов, либеральных народников и буржуазию, которые каждый по-своему пытались разными фальшивыми теориями оправдать, увековечить, и даже опоэтизировать подневольную судьбу крестьянства

Слайд 7

Описание слайда:

Герои

Примечательно, что в сказке крестьянство представлено в образе мужика и его двойника – коняги. Человеческого образа Салтыкову-Щедрину было недостаточно, чтобы воспроизвести скорбную картину каторжного труда и страданий. Бессловесный работяга Коняга – символ силы народной и в то же время символ забитости, вековой несознательности.

Слайд 8

Описание слайда:

Образы четырех пустоплясов – представители фальшивого буржуазного народолюбия, которые заигрывали с народом, но были заинтересованы в увековечении рабства. И смысл барского народолюбия в заключительных словах сказки: «Упирайся, Коняга!… Н-но, каторжный, н-но!»

Четыре пустопляса

Мужик

Коняга

Слайд 9

Описание слайда:

Список литературы(сайты)

https://ilibrary.ru/text/1263/p.1/index.html

https://ru.wikipedia.org/wiki/Салтыков-Щедрин_Михаил_Евграфович

https://ru.wikisource.org/wiki/Коняга_(Салтыков-Щедрин)

https://www.yaklass.ru/materiali?mode=sochi&sochid=4502

Слайд 10

Описание слайда:

Спасибо за внимание!

Сюжет рассказа

В кратком содержании «Коняга» Салтыков-Щедрин дает понять, как живется главному герою. Он постоянно трудится без отдыха и сна, для того чтобы заработать на хлеб.

Хозяин лошади нестрогий, он не обижает ее, не бьет и часто отпускает попастись на луг. Но это свободное время конь использует для сна.

В то время как Коняга трудился мимо проходил его брат Пустопляс, который обитал в теплой конюшне и ел только отборный овес. Он удивлялся, как при такой тяжелой жизни его брат до сих пор жив.

Вот как-то лежит Коняга на дороге под палящим солнцем и не может даже отползти в тенек, так как нет у него больше сил. Конь целый день находился в поле и пахал землю. Сегодня, как назло, попалась полоса с большими и твердыми камнями. Неизвестно даже как худая лошадь с торчащими ребрами осилила ее до конца.

Иногда Коняга задумывается о том, что живет бесконечно. Он не наблюдает смены времени года, не считает дни работы. Обычно он летом пашет землю, зимой хозяин на нем товар возит. Хорошо питаться тоже не получается, конь есть прелую солому, а если выходит в поле, то может полакомиться недогнившими стеблями пшеницы.

Во время работы часто за ним наблюдают Пустоплясы, и удивляются жизни несчастной лошади. Каждый из них имеет свое мнение, по этому поводу, например:

- Он заслужил такую жизнь из-за своей непокорности.

- Конь привык постоянно трудиться и не желает перемен.

- У Коняги нет здравого смысла и силы духа.

Как бы то ни было, он радуется любому моменту и любит своего хозяина. Порой герой задумывается о хорошей жизни о свежем овсе и мягкой подстилке.

В кратком содержании сказки Салтыков-Щедрин помогает раскрыть главную мысль автора. Он в своем произведении описал жизнь простых крестьян, которые трудились и днем, и ночью не разгибая спины. Люди не знали другой жизни, но все, же чувствовали себя счастливыми людьми.

Анализ произведения

Жанр произведения — сказка. Она написана простым языком, ее легко читать и пересказывать. Писатель в произведении раскрыл главные проблемы:

- Социальное неравенство.

- Унижение.

- Использование рабочей силы для своей наживы.

Персонаж из рассказа является олицетворением бесправия и бессилия русского народа. При прочтении рассказа чувствуется сочувствие автора к тяжелому труду крестьян и нищенской жизни.

В тексте присутствует описание бескрайних полей и лугов, которые для лошади являются не символами свободы, а бесконечным трудом. Автор видит в Пустоплясах чиновников и людей, имеющих социальный статус. Они живут и наслаждаются каждым моментом, жуя свежую траву. Эти персонажи получают все жизненные блага за счет простых трудяг, которые практически не знают что такое отдых.

Мысли автора

Салтыков-Щедрин выражает свое произведение в ярком пламени повествования. Он кратко описывает переживания за простой народ, который молча, воспринимает свою судьбу. Кроме этого, в сказке прослеживается надежда на скорейшее освобождение из плена самодержавия.

Неравенство социальных слоев в произведении Салтыкова-Щедрина представлено кратко и понятно, в виде сравнения двух героев. Очень часто писатели в своих произведения используют образы животных, которые олицетворяют реальных личностей.

Сказка автора основана на событиях, которые происходили в стране в конце XIX века. В каждой строчке ощущается вся боль Салтыкова-Щедрина о судьбе крестьян. Сам писатель прожил тяжелую жизнь, и именно нелегкое детство послужило созданию его сказок. В любой описываемой ситуации он чувствовал что-то родное и близкое к нему самому. Каждое его произведение наполнено смыслом и моралью. А также в тексте сказки можно наблюдать сатирические нотки, которые делают произведение более интересным и наполненным.

1. сказка «Коняга» М. Е. СалтыковА-ЩедринА

СКАЗКА «КОНЯГА»

М. Е. САЛТЫКОВА-ЩЕДРИНА

ВЕРА ХИЛЬКО, 10-1 КЛАСС

ГБОУ ГИМНАЗИИ №278 ИМЕНИ

Б.Б. ГОЛИЦЫНА Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

2.

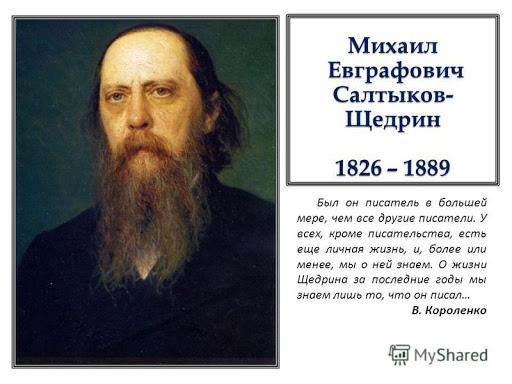

3. Михаил Евграфович САЛТЫКОВ – ЩЕДРИН 1826 — 1889

МИХАИЛ ЕВГРАФОВИЧ

САЛТЫКОВ – ЩЕДРИН 1826 — 1889

4.

5.

6.

7. Творческий Путь

ТВОРЧЕСКИЙ

• ПЕРВЫЕ

ПОВЕСТИ

«ЗАПУТАННОЕ

ДЕЛО»

САЛТЫКОВА

(1848)

СВОЕЙ

ПУТЬ

«ПРОТИВОРЕЧИЯ»

ОСТРОЙ

(1847),

СОЦИАЛЬНОЙ

ПРОБЛЕМАТИКОЙ ОБРАТИЛИ НА СЕБЯ ВНИМАНИЕ ВЛАСТЕЙ,

НАПУГАННЫХ ФРАНЦУЗСКОЙ РЕВОЛЮЦИЕЙ 1848. ПИСАТЕЛЬ

БЫЛ ВЫСЛАН В ВЯТКУ ЗА «…ВРЕДНЫЙ ОБРАЗ МЫСЛЕЙ И

ПАГУБНОЕ

СТРЕМЛЕНИЕ

К

РАСПРОСТРАНЕНИЮ

ПРОТРЯСШИХ УЖЕ ВСЮ ЗАПАДНУЮ ЕВРОПУ…».

ИДЕЙ,

8.

В ТЕЧЕНИЕ ВОСЬМИ ЛЕТ ЖИВЕТ В ВЯТКЕ, ГДЕ В 1850 БЫЛ НАЗНАЧЕН

НА ДОЛЖНОСТЬ СОВЕТНИКА В ГУБЕРНСКОМ ПРАВЛЕНИИ.

В ЭТО ВРЕМЯ ЖЕНИТСЯ НА 17-ЛЕТНЕЙ ДОЧЕРИ ВЯТСКОГО ВИЦЕ-

ГУБЕРНАТОРА,

Е. БОЛТИНОЙ.

В 1858 — 62 СЛУЖИЛ ВИЦЕ-ГУБЕРНАТОРОМ В РЯЗАНИ, ЗАТЕМ В ТВЕРИ.

ВСЕГДА СТРЕМИЛСЯ ОКРУЖАТЬ СЕБЯ НА МЕСТЕ СВОЕЙ СЛУЖБЫ ЛЮДЬМИ

ЧЕСТНЫМИ, МОЛОДЫМИ И ОБРАЗОВАННЫМИ, УВОЛЬНЯЯ ВЗЯТОЧНИКОВ И

ВОРОВ.

В 1862 ВЫХОДИТ В ОТСТАВКУ, ПЕРЕЕЗЖАЕТ В ПЕТЕРБУРГ И ПО

ПРИГЛАШЕНИЮ НЕКРАСОВА ВХОДИТ В РЕДАКЦИЮ ЖУРНАЛА

«СОВРЕМЕННИК»

9.

В 1869 — 70 ПИШЕТ «ИСТОРИЮ ОДНОГО ГОРОДА», ВЕРШИНУ СВОЕГО

САТИРИЧЕСКОГО ИСКУССТВА.

В 1875 — 76 ЛЕЧИЛСЯ ЗА ГРАНИЦЕЙ, ПОСЕЩАЛ СТРАНЫ ЗАПАДНОЙ

ЕВРОПЫ В РАЗНЫЕ ГОДЫ ЖИЗНИ. В ПАРИЖЕ ВСТРЕЧАЛСЯ С ТУРГЕНЕВЫМ,

ФЛОБЕРОМ, ЗОЛЯ.

В 1880-Е САТИРА САЛТЫКОВА ДОСТИГАЕТ КУЛЬМИНАЦИИ В СВОЕМ

ГНЕВЕ И ГРОТЕСКЕ: «СОВРЕМЕННЫЕ ИДИЛЛИИ» (1877 — 83); «ГОСПОДА

ГОЛОВЛЕВЫ» (1880); «ПОШЕХОНСКИЕ РАССКАЗЫ» (1883 — 84).

В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ ЖИЗНИ СОЗДАЛ СВОИ ШЕДЕВРЫ: «СКАЗКИ» (1882 86); «МЕЛОЧИ ЖИЗНИ» (1886 — 87); «ПОШЕХОНСКАЯ СТАРИНА» (1887 — 89). ЗА

НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ ДО СМЕРТИ ОН НАПИСАЛ ПЕРВЫЕ СТРАНИЦЫ НОВОГО

ПРОИЗВЕДЕНИЯ «ЗАБЫТЫЕ СЛОВА», ГДЕ ХОТЕЛ НАПОМНИТЬ «ПЕСТРЫМ

ЛЮДЯМ» 1880-Х ОБ УТРАЧЕННЫХ ИМИ СЛОВАХ: «СОВЕСТЬ, ОТЕЧЕСТВО,

ЧЕЛОВЕЧЕСТВО …ДРУГИЕ ТАМ ЕЩЕ…».

УМЕР

ПЕТЕРБУРГЕ.

М.

САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН

28

АПРЕЛЯ

(10

МАЯ

Н.С.)

1889

В

10. Писатель по существу создал новый жанр — политическую сказку

ПИСАТЕЛЬ ПО СУЩЕСТВУ СОЗДАЛ НОВЫЙ

ЖАНР — ПОЛИТИЧЕСКУЮ СКАЗКУ

ЖИЗНЬ РУССКОГО ОБЩЕСТВА ВТОРОЙ

ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА ЗАПЕЧАТЛЕЛАСЬ В

БОГАТЕЙШЕЙ ГАЛЕРЕЕ ПЕРСОНАЖЕЙ.

ЩЕДРИН ПОКАЗАЛ ВСЮ СОЦИАЛЬНУЮ

АНАТОМИЮ, КОСНУЛСЯ ВСЕХ ОСНОВНЫХ

КЛАССОВ И СЛОЕВ ОБЩЕСТВА: ДВОРЯНСТВА,

БУРЖУАЗИИ, БЮРОКРАТИИ, ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ.

11. История создания сказки М. Е. Салтыкова-Щедрина «Коняга» (из ПРИМЕЧАНИЙ к сказке)

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ СКАЗКИ М. Е. САЛТЫКОВАЩЕДРИНА «КОНЯГА» (ИЗ ПРИМЕЧАНИЙ К СКАЗКЕ)

СКАЗКА «КОНЯГА» НАПИСАНА М. Е. САЛТЫКОВЫМ-ЩЕДРИНЫМ В 1885 ГОДУ И В ЭТОМ ЖЕ

ГОДУ ВПЕРВЫЕ ОПУБЛИКОВАНА В «РУССКИХ ВЕДОМОСТЯХ» (13 МАРТА, № 70) ВМЕСТЕ СО

СКАЗКОЙ «КИСЕЛЬ» ПОД РУБРИКОЙ «ДВЕ СКАЗКИ». ПОДПИСЬ: Н. ЩЕДРИН. АВТОГРАФЫ И

КОРРЕКТУРЫ НЕ СОХРАНИЛИСЬ

СКАЗКА «КОНЯГА» – ПРОИЗВЕДЕНИЕ О БЕДСТВЕННОМ ПОЛОЖЕНИИ КРЕСТЬЯНСТВА В

ЦАРСКОЙ РОССИИ. ПЕРВАЯ, ФИЛОСОФСКАЯ, ЧАСТЬ СКАЗКИ – ЛИРИЧЕСКИЙ МОНОЛОГ

АВТОРА, ИСПОЛНЕННЫЙ БЕЗЗАВЕТНОЙ ЛЮБВИ К НАРОДУ, МУЧИТЕЛЬНОЙ СКОРБИ ПО

ПОВОДУ ЕГО РАБСКОГО СОСТОЯНИЯ И ТРЕВОЖНЫХ РАЗДУМИЙ О ЕГО БУДУЩЕМ.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ

СТРАНИЦЫ

СКАЗКИ

–

ГНЕВНАЯ

САТИРА

НА

ИДЕОЛОГОВ

СОЦИАЛЬНОГО НЕРАВЕНСТВА. В ОБРАЗАХ ЧЕТЫРЕХ ПУСТОПЛЯСОВ, ВОСХИЩАЮЩИХСЯ

ВЫНОСЛИВОСТЬЮ

ЛИБЕРАЛЬНЫХ

КОНЯГИ,

НАРОДНИКОВ

САТИРИК

И

ВЫСМЕЯЛ

БУРЖУАЗИЮ,

ЛИБЕРАЛОВ,

КОТОРЫЕ

СЛАВЯНОФИЛОВ,

КАЖДЫЙ

ПО-СВОЕМУ

ПЫТАЛИСЬ РАЗНЫМИ ФАЛЬШИВЫМИ ТЕОРИЯМИ ОПРАВДАТЬ, УВЕКОВЕЧИТЬ, И ДАЖЕ

ОПОЭТИЗИРОВАТЬ ПОДНЕВОЛЬНУЮ СУДЬБУ КРЕСТЬЯНСТВА.

12. тема о бедственном положении русского крестьянства в царской России

ТЕМА

О БЕДСТВЕННОМ ПОЛОЖЕНИИ РУССКОГО

КРЕСТЬЯНСТВА В ЦАРСКОЙ РОССИИ

В СКАЗКАХ ЩЕДРИНА, КАК И ВО ВСЕМ

ЕГО ТВОРЧЕСТВЕ, ПРОТИВОСТОЯТ ДВЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СИЛЫ:

— ТРУДОВОЙ

НАРОД

И

ЕГО

ЭКСПЛУАТАТОРЫ. НАРОД ВЫСТУПАЕТ

ПОД

МАСКАМИ

ДОБРЫХ

И

БЕЗЗАЩИТНЫХ ЗВЕРЕЙ И ПТИЦ (А

ЧАСТО И БЕЗ МАСКИ, ПОД ИМЕНЕМ

«МУЖИК»),

— ЭКСПЛУАТАТОРЫ

ХИЩНИКОВ.

–

В

ОБРАЗАХ

13. идея сказки «Коняга»

ИДЕЯ СКАЗКИ «КОНЯГА»

— ГНЕВНАЯ САТИРА НА ИДЕОЛОГОВ СОЦИАЛЬНОГО НЕРАВЕНСТВА,

КОТОРЫЕ ПЫТАЛИСЬ ОПРАВДАТЬ ПОДНЕВОЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ КОНЯГИ

ОБРАЗЫ

ЧЕТЫРЕХ

ПУСТОПЛЯСОВ

ПРЕДСТАВИТЕЛИ

БУРЖУАЗНОГО

ФАЛЬШИВОГО

НАРОДОЛЮБИЯ,

ЗАИГРЫВАЛИ

С

НАРОДОМ,

ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ

РАБСТВА.

–

В

И

НАРОДОЛЮБИЯ

НО

БЫЛИ

УВЕКОВЕЧЕНИИ

СМЫСЛ

В

КОТОРЫЕ

БАРСКОГО

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ

СЛОВАХ СКАЗКИ: «УПИРАЙСЯ, КОНЯГА!… Н-НО,

КАТОРЖНЫЙ, Н-НО!

14. Анализ сказки

АНАЛИЗ СКАЗКИ

СКАЗКА

М.Е.

САЛТЫКОВА-ЩЕДРИНА

«КОНЯГА»

ОПИСЫВАЕТ

БЕДСТВЕННОЕ

ПОЛОЖЕНИЕ КРЕСТЬЯНСТВА В ЦАРСКОЙ РОССИИ. ОБРАЗ ЗАМУЧЕННОЙ ЛОШАДИ

ЯВЛЯЕТСЯ УСТОЙЧИВЫМ СИМВОЛОМ В РУССКОЙ КЛАССИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ. К

НЕМУ ОБРАЩАЛСЯ Ф.М. ДОСТОЕВСКИЙ В РОМАНЕ «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ».

В СКАЗКЕ М.Е. САЛТЫКОВА-ЩЕДРИНА ОБРАЗ КОНЯГИ СИМВОЛИЗИРУЕТ СТОИЦИЗМ

УГНЕТЕННОГО

САМОДЕРЖАВИЕМ

НАРОДА.

САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН

НЕ

ЖАЛЕЕТ

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНО-ВЫРАЗИТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ И ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ДЕТАЛЕЙ ДЛЯ

СОЗДАНИЯ ЭТОГО ЖАЛКОГО, УРОДЛИВОГО ОБРАЗА. ПРИ ПОМОЩИ РЯДА ЭПИТЕТОВ

(«ЗАМУЧЕННЫЙ»,

(«ВЕРХНЯЯ

ГУБА

«ПОБИТЫЙ»,

ОТВИСЛА,

«УЗКОГРУДЫЙ»),

КАК

БЛИН»)

КРАСНОРЕЧИВЫХ

ПЕРЕД

ЧИТАТЕЛЕМ

СРАВНЕНИЙ

ВОЗНИКАЕТ

НЕОБЫКНОВЕННО ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЙ ОБРАЗ ЗАМУЧЕННОЙ КЛЯЧИ С ХУДЫМИ

РЕБРАМИ, РАЗБИТЫМИ НОГАМИ.

15.

ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ КОНЯГА ДАЖЕ НЕ МОЖЕТ ОТДОХНУТЬ. У НЕГО ОСОБОЕ

ОТНОШЕНИЕ К ПРИРОДЕ: «ДЛЯ ВСЕХ ПРИРОДА — МАТЬ, ДЛЯ НЕГО ОДНОГО ОНА

— БИЧ И ИСТЯЗАНИЕ. ВСЯКОЕ ПРОЯВЛЕНИЕ ЕЕ ЖИЗНИ ОТРАЖАЕТСЯ НА НЕМ

МУЧИТЕЛЬСТВОМ. ВСЯКОЕ ЦВЕТЕНИЕ — ОТРАВОЮ».

Голову Коняга держит понуро;

грива на шее у него свалялась;

из глаз и ноздрей сочится слизь;

верхняя губа отвисла, как блин.

Немного на такой животине наработаешь, а работать

надо.

16.

17.

ВОЗНИКАЕТ

НЕРАЗРЕШИМОЕ

ПРОТИВОРЕЧИЕ:

ЖИЗНЬ

ОБОРАЧИВАЕТСЯ

СМЕРТЬЮ. ЦВЕТУЩЕЕ ПОЛЕ ПРЕВРАЩАЕТСЯ В БЕЗЖИЗНЕННОЕ, ПОКРЫТОЕ

БЕЛЫМ САВАНОМ. КОНЯГЕ ЖЕ ОСТАЕТСЯ ТОЛЬКО ОДНО — ИЗНУРИТЕЛЬНЫЙ

ТРУД:

«РАБОТОЙ

СМЫСЛ

ИСЧЕРПЫВАЕТСЯ

ЕГО

СУЩЕСТВОВАНИЯ;

ВЕСЬ

ДЛЯ

НЕГО ОН ЗАЧАТ И РОЖДЕН, И ВНЕ ЕЕ ОН

НЕ ТОЛЬКО НИКОМУ НЕ НУЖЕН, НО,

КАК ГОВОРЯТ РАСЧЕТЛИВЫЕ ХОЗЯЕВА,

ПРЕДСТАВЛЯЕТ

УЩЕРБ.

ВСЯ

ОБСТАНОВКА, В КОТОРОЙ ОН ЖИВЕТ,

НАПРАВЛЕНА ЕДИНСТВЕННО К ТОМУ,

ЧТОБЫ НЕ ДАТЬ ЗАМЕРЕТЬ В НЕМ ТОЙ

МУСКУЛИСТОЙ

ИСТОЧАЕТ

ИЗ

СИЛЕ,

СЕБЯ

ФИЗИЧЕСКОГО ТРУДА».

КОТОРАЯ

ВОЗМОЖНОСТЬ

18.

СОЦИАЛЬНОЕ НЕРАВЕНСТВО ПОКАЗАНО В СКАЗКЕ ПРИ ПОМОЩИ

ПРИТЧИ О КОНЯГЕ И ПУСТОПЛЯСЕ, В КОТОРОЙ РАССКАЗЫВАЕТСЯ О

СЧАСТЛИВОМ БРАТЕ КОНЯГИ.

Пустопяса определили в

теплое стойло и мяконькой

соломки постелили.

А Коняге в хлеву жить

постановили и бросили

охапку прелой соломы.

19.

Постепенно подобные пустопясы стали вокруг Коняги прохаживаться и надоедать

ценными советами. Один из них видит в его работе здравый смысл, другой — дух жизни,

а третий считает, что труд приносит Коняге душевное равновесие. Четвертый же

считает, что Коняга на своем месте, привычен к труду и вечен. Разговоры эти, однако,

пусты, как и жизнь пустоплясов, не имеющих привычки и работе. Конягой же погоняет

мужик, который подхлестывает его словами: «Но но, каторжный, шевелись!». Благодаря

параллелизму в финале сказки образ измученного Коняги еще больше сопрягается с

образом народа. Поговорка «Дело мастера боится» еще сильнее подчеркивает его

сходство. В лице четырех пустоплясов, которые восхищаются выносливостью Коняги,

Салтыков-Щедрин высмеял либералов, славянофилов, либеральных народников и

буржуазию, которые всеми силами и теориями стараются оправдать бедственное,

угнетенное положение русского крестьянства. В пустых спорах, как показывает

писатель, не только не рождается истина, но исчезает последний здравый смысл,

трезвый взгляд на проблему социального неравенства.

Тема урока: «Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Жанровое своеобразие, тематика и проблематика сказок «Медведь на воеводстве», «Коняга»

План

1.Биография М. Е. Салтыкова-Щедрина(для ознакомления переходите по ссылке) https://www.youtube.com/watch?v=FWspOMUrYgc

2. Жанровое своеобразие, тематика и проблематика сказок «Медведь на воеводстве», «Коняга»

3. «Медведь на воеводстве» (для прочтения переходите по ссылке) https://obrazovaka.ru/books/saltykov-schedrin/medved-na-voevodstve

4.Анализ сказки «Медведь на воеводстве»

5. «Коняга»(для прочтения переходите по ссылке) https://ilibrary.ru/text/1263/p.1/index.html

6.Анализ сказки «Коняга»

7.Домашнее задание

Проблематика и художественное своеобразие сказок М.Е. Салтыкова-Щедрина

Тема цикла сказок (1869 — 1886) М.Е.Салтыкова-Щедрина -иносказательное (в форме сказок) изображение современной автору российской действительности. Идея цикла, с одной стороны, разоблачение всей государственной системы самодержавия и показ несостоятельности главных основ общества — семьи, собственности, официальной народности, а с другой стороны, признание созидательной силы народа. Одновременно в сказках звучат грустные размышления автора о народной покорности и долготерпении, авторское сочувствие народу в его бесправном положении. Таким образом, Салтыков-Щедрин затронул в своих сказках не частные, а фундаментальные общественные проблемы. В этом проявился мудрый талант писателя, который утверждал, что «все великие писатели и мыслители потому и были велики, что об основах говорили». Гуманизм, непримиримость к насилию, поиски социальной справедливости — вот главный идейный пафос сказок.

Салтыков-Щедрин написал тридцать две сказки. По идейному содержанию все сказки условно можно разделить на четыре группы. Первую группу составляют сказки, в которых разоблачается самодержавие и дворянское государство: «Дикий помещик», «Медведь на воеводстве», «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». В этих произведениях подчёркивается мысль, что дворянское государство основано на труде простого мужика. Генералы, которые чудесным образом оказались на необитаемом острове, умирали с голода, хотя в речке кишмя кишела рыба, ветки деревьев ломились от плодов и т.д. Дикий помещик, оставшись в своём имении без крестьян, очень обрадовался: сначала съел все пряники из буфета, затем всё варенье из кладовой, потом перешёл на подножный корм, а в конце одичал до того, что стал бегать на четвереньках и оброс шерстью. В сказке «Медведь на воеводстве» знатные лесные воеводы Топтыгины мечтали прославиться, устраивая кровопролития и неутомимо борясь с «внутренними супостатами».

Ко второй группе сказок можно отнести те, в которых показывается забитый, покорный, но трудолюбивый и добродушный русский народ: «Коняга», «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». (Поскольку в сказке «Повесть о том, как…» рассматривается несколько общественных проблем, постольку она может быть помещена в разные тематические группы.) В сказке «Коняга» изображается крестьянская лошадь с разбитыми ногами, с выпирающими рёбрами, которая пашет вместе с крестьянином землю и кормит сытых и гладких «пустоплясов». Они же гордо и презрительно поглядывают на Конягу, как будто не понимают, что именно благодаря ему они могут весело гарцевать и красиво философствовать. В сказке «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил» генералы, пропадая с голоду на необитаемом острове, молились только об одном: чтобы Бог послал им мужика. И Бог сжалился над ними — ниспосланный мужик оказался и рыбаком, и охотником, и мастером на все руки, потому что даже изловчился варить суп в пригоршне. Мужик кроме рукомесла обладал другим важным достоинством: был покорен воле господ до того, что сам свил верёвку, которой они его и связывали на ночь, чтоб не убежал.

В третью группу входят сказки, где Салтыков-Щедрин высмеивает русских либералов: «Карась-идеалист», «Премудрый пескарь» (встречается и другое написание заглавия этой сказки — «Премудрый пискарь»). Писатель сатирически изображает прекраснодушных либералов, которые уверены, что зло в мире можно исправить красивыми словами. Карась-идеалист серьёзно проповедует мир между щуками и карасями, призывая хищников перейти на травяную пищу. Кончается эта проповедь тем, что болтливого идеалиста проглатывает щука, причём машинально: её поразила нелепость разглагольствований маленького карася. Однако и другая жизненная позиция высмеивается автором — позиция премудрого пескаря. Цель его жизни заключалась в том, чтобы выжить любой ценой. В результате этому мудрецу удалось дожить до старости, но, постоянно прячась в своей норке, он ослеп, оглох, больше походил на морскую губку, чем на живую, шуструю рыбёшку. Стоило ли сохранять во что бы то ни стало свою жизнь, если она долгие годы была по сути прозябанием, бессмысленным существованием?

В последнюю группу можно объединить сказки, которые изображают мораль современного общества: «Пропала совесть», «Дурак». Главного героя последней сказки все окружающие называют вполне по-сказочному — Иванушка-дурачок: он бросается в воду, чтобы спасти утопающего ребёнка; играет с Лёвкой, которого все кругом бьют и ругают; отдаёт нищему все деньги, имеющиеся в доме, и т.д. Ирония Салтыкова-Щедрина заключается в том, что нормальные человеческие поступки Иванушки воспринимаются окружающими как дурацкие. Это свидетельствует о том, что само общество крайне испорчено.

Салтыков-Щедрин создал в русской литературе особый жанр — литературную сатирическую сказку, в которой традиционная сказочная фантастика сочетается с реалистической, злободневной политической сатирой. По незатейливому сюжету эти сказки близки к народным. Писатель использует приёмы из поэтики фольклорной сказки: традиционный зачин (жил-был), присказки (по щучьему велению, не в сказке сказать), прозрачную мораль, которую легко понять из содержания. Вместе с тем сказки Салтыкова-Щедрина существенно отличаются от народных. Сатирик не подражал фольклорным сказкам, а на их основе свободно творил собственные, авторские. Пользуясь привычными фольклорными образами, писатель наполнял их новым (социально-политическим) смыслом, удачно придумывал новые -выразительные образы (премудрый пескарь, карась-идеалист, вяленая вобла). Фольклорные сказки (волшебные, бытовые, зоологические) выражают обычно общечеловеческую мораль, показывают борьбу добрых и злых сил, обязательную победу положительных героев благодаря их честности, доброте, уму — Салтыков-Щедрин пишет политические сказки, наполненные актуальным для своего времени содержанием.

В щедринских сказках противостоят друг другу не добро и зло, а две социальные силы — народ и его эксплуататоры. Народ выступает под масками добрых и беззащитных животных, а часто и без маски — просто как мужик. Эксплуататоры представлены в образах хищников или просто как помещики, генералы и т.п. В таких сказках преимущественное внимание уделяется не личной, а социальной психологии персонажей. Писатель сознательно избегает «портретности» героев, но создаёт типы, то есть сатирически высмеивает не отдельных лиц, а целые слои общества (высших лиц государства, тупых чинов полиции, трусливую интеллигенцию, беспринципных политиков и т.д.).

Фантастика Салтыкова-Щедрина реальна, так как не искажает жизненных явлений; перенесение человеческих черт (психологических и социальных) на животный мир создаёт комический эффект, обнажает нелепость существующей действительности. Например, в сказке «Медведь на воеводстве» автор заявляет, что крупные и серьёзные злодейства заносятся на скрижали истории, а все Топтыгины хотели «попасть на скрижали». Такие рассуждения сразу дают понять, что речь идёт не о медведях, а о людях.

Сочиняя свои сказки, Салтыков-Щедрин учитывал, конечно, художественный опыт И.А.Крылова и позаимствовал через отечественного баснописца «эзопов язык» и русские зоологические маски, а также использовал приёмы литературной сатирической сказки Западной Европы (например, «Сказка о Лисе»). При этом в щедринских сказках отразился весьма оригинальный художественный мир образов и картин русской жизни последней трети XIX века.

Салтыков-Щедрин создал новый жанр в русской литературе -политическую сатирическую сказку «для детей изрядного возраста». Сказки, написанные преимущественно в последние годы жизни писателя, содержат проблемы и образы предшествующего творчества сатирика. Следовательно, они являются для Салтыкова-Щедрина своеобразным итогом писательской деятельности. В сказках отразилась характерная особенность творческой манеры автора — соединение художественного начала и злободневной публицистики, недаром писатель называл себя «историком современности», «летописцем минуты». В сказках в непосредственном и резком столкновении действуют представители антагонистических классов: мужик и генералы, мужики и дикий помещик, «лесные мужики» и воеводы Топтыгины, карась и щука, Коняга и пустоплясы. В сказках Салтыков-Щедрин продемонстрировал: блестящее искусство сатиры и «открытой» иронии; приёмы гиперболы, сказочной фантастики и аллегории; мастерство при создании ярких, запоминающихся образов-символов; вкус к выразительному, лаконичному литературному языку — одним словом, художественное совершенство.

Анализ сказки «Медведь на воеводстве»

Год написания – 1884.

История создания – Сказка была создана в 1884 г. под впечатлением от событий, происходящих в стране. Впервые была опубликована за границей в Женеве в 1886 г. Она вошла в сборник «Новые сказки для детей изрядного возраста. М. Щедрина».

Тема – Воспринимать сказку можно как в прямом, так и в переносном смысле, поэтому в ней можно выделить две темы: правление Топтыгиных; отношения народа и властей.

Композиция – Композиция сказки необычная. В начале произведения автор подает тезис, который служит толчком для размышления над рассказами о Топтыгиных.

Жанр – Сказка.

Направление – Сатира.

Анализ сказки «Коняга» Салтыкова-Щедрина М.Е.

Сказка М.Е. Салтыкова-Щедрина «Коняга» описывает бедственное положение крестьянства в царской России. Образ замученной лошади является устойчивым символом в русской классической литературе. К нему обращался Ф.М. Достоевский в романе «Преступление и наказание». В сказке М.Е. Салтыкова-Щедрина образ Коняги символизирует стоицизм угнетенного самодержавием народа. Салтыков-Щедрин не жалеет изобразительно-выразительных средств и художественных деталей для создания этого жалкого, уродливого образа. При помощи ряда эпитетов («замученный», «побитый», «узкогрудый»), красноречивых сравнений («верхняя губа отвисла, как блин») перед читателем возникает необыкновенно выразительный образ замученной клячи с худыми ребрами, разбитыми ногами.

Во время работы Коняга даже не может отдохнуть. У него особое отношение к природе: «Для всех природа — мать, для него одного она — бич и истязание. Всякое проявление ее жизни отражается на нем мучительством. Всякое цветение — отравою».

Возникает неразрешимое противоречие: жизнь оборачивается смертью. Цветущее поле превращается в безжизненное, покрытое белым саваном. Коняге же остается только одно — изнурительный труд: «Работой исчерпывается весь смысл его существования; для него он зачат и рожден, и вне ее он не только никому tie нужен, но, как говорят расчетливые хозяева, представляет ущерб. Вся обстановка, в которой он живет, направлена единственно к тому, чтобы не дать замереть в нем той мускулистой силе, которая источает из себя возможность физического труда». Социальное неравенство показано в сказке при помощи притчи о Коняге и Пустоплясе, в которой рассказывается о счастливом брате Коняги. Пустопяса определили в теплое стойло и мяконькой соломки постелили. А Коняге в хлеву жить постановили и бросили охапку прелой соломы.

Постепенно подобные пустопясы стали вокруг Коняги прохаживаться и надоедать ценными советами. Один из них видит в его работе здравый смысл, другой — дух жизни, а третий считает, что труд приносит Коняге душевное равновесие. Четвертый же считает, что Коняга на своем месте, привычен к труду и вечен. Разговоры эти, однако, пусты, как и жизнь пустоплясов, не имеющих привычки и работе. Конягой же погоняет мужик, который подхлестывает его словами: «Нно, каторжный, шевелись!». Благодаря параллелизму в финале сказки образ измученного Коняги еще больше сопрягается с образом народа. Поговорка «Дело мастера боится» еще сильнее подчеркивает его сходство. В лице четырех пустоплясов, которые восхищаются выносливостью Коняги, Салтыков-Щедрин высмеял либералов, славянофилов, либеральных народников и буржуазию, которые всеми силами и теориями стараются оправдать бедственное, угнетенное положение русского крестьянства. В пустых спорах, как показывает писатель, не только не рождается истина, но исчезает последний здравый смысл, трезвый взгляд на проблему социального неравенства.

Анализ сказки М.Е.Салтыкова-Щедрина «Коняга»

24.11.2018 14:47

Данная презентация составлена учениками 10 класса к уроку литературы. В презентации рассматривается характеристика литературного образа.

Просмотр содержимого документа

«Анализ сказки М.Е.Салтыкова-Щедрина «Коняга»»

Анализ сказки М.Е.Салтыкова-Щедрина «Коняга»

Выполнили

Ученицы 10 Б класса:

Горбунова Екатерина

Луненок Кристина

Полякова Алина

- Сказка была написана в 1885 году и была сразу же напечатана в газете «Русские ведомости»

- В этом же году произошла Морозовская стачка

- Сказка «Коняга»-произведение о бедственном положении крестьян в царской России.

- Коняга-символ крестьянина, символ народа и страны, униженных несправедливым политическим режимом и подавленных зверской эксплуатацией.

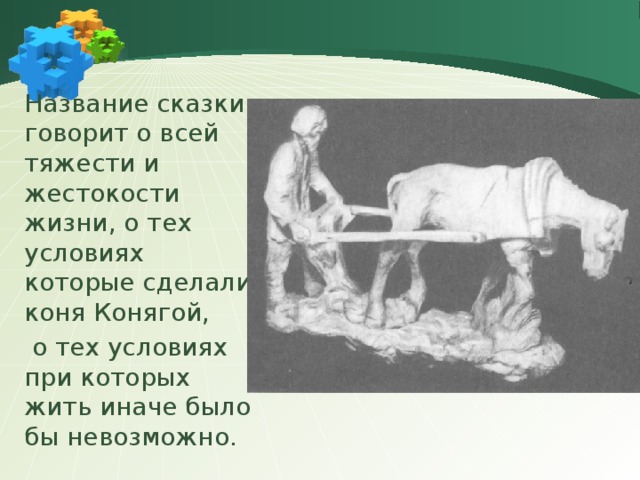

Название сказки говорит о всей тяжести и жестокости жизни, о тех условиях которые сделали коня Конягой,

о тех условиях при которых жить иначе было бы невозможно.

- Заключительные страницы сказки -гневная сатира на идеологов социального неравенства. В образах пустоплясов сатирик высмеял либералов, славянофилов, либеральных народников и буржуазию, которые пытались фальшивыми теориями оправдать, увековечить и даже опоэтизировать судьбу крестьянства.

- Сказка написана настоящим народным языком — простым, сжатым и выразительным. Слова и образы для неё сатирик подслушал в народных сказках и легендах, в пословицах и поговорках, в живописном говоре толпы, во всей поэтической стихии живого народного языка.

- Связь сказки Щедрина с фольклором проявилась и в употреблении постоянных эпитетов и обычных фольклорных инверсий («сыта медовая», «пшено ярое», «храпы перекатистые», «звери лютые»);

- Близость сатиры Салтыкова-Щедрина и произведений фольклора также прослеживается в использовании разговорной народной речи или просторечия.

Спасибо!

Рекомендуем курсы ПК и ППК для учителей

Краткое содержание

У дороги лежит и тяжело дремлет Коняга — забитая измученная кляча. После трудной работы хозяин выпряг его и отпустил покормиться, но ему не до корма: у него нет сил, ему лучше отдохнуть. Каждый день он трудится: летом пашет, зимой — «произведения» на базар возит. И если летом он ещё может пощипать сочную мягкую траву, зимой ему дают только прелую солому. Весной его на ноги жердями поднимают, настолько он обессилевший.

Ещё хорошо, что хозяин ему попался добрый: не обижает его, не бьёт, сам всеми силами помогает во время пахоты. Это обычный крестьянин, такой же несчастный, как и его конь. На большие расстояния раскинулась громада полей, будто внутри неё заключена сказочная сила, и только двум существам под силу её освободить — мужику да Коняге. Они исходили поле вдоль и поперёк, а всё равно нет ему конца и края. Другие могут увидеть в нём красоту природы, раздолье и простор, но для коня и его хозяина поле — кабала. Они чувствуют только боль, усталость, злосчастье, истязание. Никогда не закончится их каторжный труд.

Никому нет дела, что Коняге плохо и тяжело, что на его теле появляются новые раны. Даже корма ему отмеривается столько, чтобы он был в состоянии выполнить свою работу. У него нет ни жизни, ни смерти, а только бесконечное существование.

В полусне кажется Коняге, что мимо него идут пустоплясы. Согласно старому преданию, у старого коня было 2 сына — Пустопляс, который был услужливый и вежливый, и Коняга — неотёсанный и грубый. Отец долго относился к ним одинаково, но, наконец, постановил: отныне в этой жизни Пустоплясу — овёс, Коняге — солома. С тех пор так и повелось: Пустопляса поставили в тёплое стойло, постелили мягкую соломку, напоили и накормили пшеном, а Конягу отправили в хлев, бросили прелую солому, даже пить ему надлежало из лужи.

Однажды решил Пустопляс навестить брата, да удивился, что тот бессмертный. Его бьют, изматывают, голодом морят, а он всё живой. Ходят вокруг него сородичи-пустоплясы, ведут пустые и бессмысленные разговоры, почему он бессмертен. Может быть, потому, что настоящий труд даёт ему душевное равновесие, а может, потому что он к своей доле уже привык. Но тут просыпается мужичок, снова велит Коняге работать. Пустоплясы наблюдают за тем, как ладно у него дело спорится. Но они только и могут, что языками чесать, а Коняга продолжает свой непосильный труд.

Сюжет рассказа

В кратком содержании «Коняга» Салтыков-Щедрин дает понять, как живется главному герою. Он постоянно трудится без отдыха и сна, для того чтобы заработать на хлеб.

Хозяин лошади нестрогий, он не обижает ее, не бьет и часто отпускает попастись на луг. Но это свободное время конь использует для сна.

В то время как Коняга трудился мимо проходил его брат Пустопляс, который обитал в теплой конюшне и ел только отборный овес. Он удивлялся, как при такой тяжелой жизни его брат до сих пор жив.

Вот как-то лежит Коняга на дороге под палящим солнцем и не может даже отползти в тенек, так как нет у него больше сил. Конь целый день находился в поле и пахал землю. Сегодня, как назло, попалась полоса с большими и твердыми камнями. Неизвестно даже как худая лошадь с торчащими ребрами осилила ее до конца.

Иногда Коняга задумывается о том, что живет бесконечно. Он не наблюдает смены времени года, не считает дни работы. Обычно он летом пашет землю, зимой хозяин на нем товар возит. Хорошо питаться тоже не получается, конь есть прелую солому, а если выходит в поле, то может полакомиться недогнившими стеблями пшеницы.

Во время работы часто за ним наблюдают Пустоплясы, и удивляются жизни несчастной лошади. Каждый из них имеет свое мнение, по этому поводу, например:

- Он заслужил такую жизнь из-за своей непокорности.

- Конь привык постоянно трудиться и не желает перемен.

- У Коняги нет здравого смысла и силы духа.

Как бы то ни было, он радуется любому моменту и любит своего хозяина. Порой герой задумывается о хорошей жизни о свежем овсе и мягкой подстилке.

В кратком содержании сказки Салтыков-Щедрин помогает раскрыть главную мысль автора. Он в своем произведении описал жизнь простых крестьян, которые трудились и днем, и ночью не разгибая спины. Люди не знали другой жизни, но все, же чувствовали себя счастливыми людьми.

Главные герои

В сказке 3 главных героя. Их описание и характеристика:

- Коняга — обыкновенный рабочий конь, замученный и побитый, узкогрудый, с торчащими рёбрами и обожжёнными плечами, разбитыми ногами. У него понуро опущенная голова, свалявшаяся на шее грива, из глаз и ноздрей идёт слизь, отвисшая верхняя губа похожа на блин. На такой лошади много не наработаешь, но трудиться всё равно надо. Вокруг него летают оводы и мухи, забиваются в уши и ноздри, кусают в побитые места, но он только ушами ведёт от этих уколов. Он трудолюбивый, стойкий, смирившийся со своей судьбой, но грубый и неотёсанный. Каждый день он просто делает свою работу, не видит красоты природы, ведь поле, ветер и солнце приносят ему только мучение.

- Хозяин коня — бедный крестьянин, добрый мужичок, который даром коня не калечит, не бьёт, старается помогать во время работы, руками упираясь в соху. После каждой борозды им с конём едва ли не смерть приходит, но всё-таки они продолжают работать.

- Пустопляс — родной брат Коняги, который с детства был чувствительным и вежливым, поэтому ему выпала иная доля: он живёт в тёплом стойле с подстеленной мягкой соломой, ест овёс и пшено, горя не знает. Подобные пустоплясы начинают ходить вокруг Коняги, рассуждая о том, почему он бессмертный и как ему в работе помогают здравый смысл, жизнь духа и привычка трудиться. Они пустомели, ленивые, высокомерные, живущие сытой жизнью и даже не догадывающиеся, как на самом деле тяжело живётся работягам.

Жанр и направление

Жанр произведения — сатирическая сказка хотя сказочный элемент здесь мастерски вплетён в реализм, а в сатирическом ключе автор описывает только пустоплясов и их бессмысленные диалоги.

Салтыков-Щедрин ярко и живо рисует такие картины природы и тяжёлой русской жизни, какие редко можно встретить в русской литературе. После Некрасова ни у кого в творчестве не наблюдалось таких же стонов душевного голоса, возникающих из-за зрелища непосильного труда над нескончаемой задачей.

Основная мысль и идея

Сатирические сказки Салтыкова-Щедрина — отклик на ситуацию, царящую в России второй половины XIX века. В произведении «Коняга» воплощена вся боль писателя за судьбу русского народа — бесправного, бессильного, угнетаемого несправедливым политическим режимом. Образы животных в его творчестве всегда являются аллегорией на вполне реальных людей или целый социальный слой.

Через образ Коняги автор показывает обычного крестьянина, простой народ, измученный каждодневной работой в попытках добыть себе кусок хлеба, но и его иной раз он не получает. Для кого угодно зелёные поля — это красота и раздолье, но крестьянин-трудяга находится здесь, как в тюрьме. У него нет перспектив, надежд на будущее, какой-либо радости в жизни и счастья. Читая это произведение, можно ощутить всю боль и безысходность, которую испытывает несчастный конь.

Предание о Коняге и Пустоплясе, приведённое в тексте произведения, кратко рассказывает, что невежественного, неотёсанного и норовистого Конягу сразу определили на трудовые работы, тогда как красивых коней с покладистым характером выбирали, чтобы впрягать в повозки помещиков. Они находились на хорошем счету, получали достойный уход и много корма. Кони вроде Пустопляса лишь издали наблюдали за тем, как изо дня в день пашут рабочие лошади. С первого взгляда и не сказать, что Коняга и Пустопляс — одного отца дети. Этим автор хочет сказать, что и крестьяне, и богачи — люди совершенно одинаковые, но социальное неравенство делает одних рабами, а других — хозяевами жизни.

Через образ четырёх пустоплясов автор высмеивает либералов, славянофилов, народников и буржуазию. Каждый из них, вне зависимости от своих идеологических взглядов, приходит в восторг от вида непосильного труда рабочего народа, понукает его и проводит время в бессмысленных спорах. Все они пытаются различными способами и теориями оправдать бедственное и угнетённое положение русского крестьянства. Но их споры глупы и абсурдны: в них не только не рождается истина, но ещё и пропадает последний здравый смысл, растворяется адекватный взгляд на проблему социального неравенства.

Проводя анализ произведения для читательского дневника, можно выделить главную мысль: труд простого крестьянина тяжёл, но без него нет жизни. Сказка учит уважать чужой труд, не заниматься пустыми разговорами, а работать.

Анализ «Коняга» Салтыков-Щедрин. Анализ сказки «Коняга

Сказка М. Е. Салтыкова-Щедрина «Коняга» описывает бедственное положение крестьянства в царской России. Образ замученной лошади является устойчивым символом в русской классической литературе. К нему обращался Ф. М. Достоевский в романе «Преступление и наказание». В сказке М. Е. Салтыкова-Щедрина образ Коняги символизирует стоицизм угнетенного самодержавием народа. Салтыков-Щедрин не жалеет изобразительно-выразительных средств и художественных деталей для создания этого жалкого, уродливого образа. При помощи ряда эпитетов («замученный», «побитый», «узкогрудый»), красноречивых сравнений («верхняя губа отвисла, как блин») перед читателем возникает необыкновенно выразительный образ замученной клячи с худыми ребрами, разбитыми ногами.

Во время работы Коняга даже не может отдохнуть. У него особое отношение к природе: «Для всех природа — мать, для него одного она — бич и истязание. Всякое проявление ее жизни отражается на нем мучительством. Всякое цветение — отравою».

Возникает неразрешимое противоречие: жизнь оборачивается смертью. Цветущее поле превращается в безжизненное, покрытое белым саваном. Коняге же остается только одно — изнурительный труд: «Работой исчерпывается весь смысл его существования; для него он зачат и рожден, и вне ее он не только никому не нужен, но, как говорят расчетливые хозяева, представляет ущерб. Вся обстановка, в которой он живет, направлена единственно к тому, чтобы не дать замереть в нем той мускулистой силе, которая источает из себя возможность физического труда». Социальное неравенство показано в сказке при помощи притчи о Коняге и Пустоплясе, в которой рассказывается о счастливом брате Коняги. Пустопляса определили в теплое стойло и мяконькой соломки постелили. А Коняге в хлеву жить постановили и бросили охапку прелой соломы.

Постепенно подобные пустоплясы стали вокруг Коняги прохаживаться и надоедать ценными советами. Один из них видит в его работе здравый смысл, другой — дух жизни, а третий считает, ч то труд приносит Коняге душевное равновесие. Четвертый же считает, что Коняга на своем месте, привычен к труду и вечен. Разговоры эти, однако, пусты, как и жизнь пустоплясов, не имеющих привычки и работе. Конягой же погоняет мужик, который подхлестывает его словами: «Н-но, каторжный, шевелись!». Благодаря параллелизму в финале сказки образ измученного Коняги еще больше сопрягается с образом народа. Поговорка «Дело мастера боится» еще сильнее подчеркивает его сходство. В лице четырех пустоплясов, которые восхищаются выносливостью Коняги, Салтыков — Щедрин высмеял либералов, славянофилов, либеральных народников и буржуазию, которые всеми силами и теориями стараются оправдать бедственное, угнетенное положение русского крестьянства. В пустых спорах, как показывает писатель, не только не рождается истина, но исчезает последний здравый смысл, трезвый взгляд на проблему социального неравенства.

Как скачать бесплатное сочинение? . И ссылка на это сочинение; Анализ сказки «Коняга» М. Е. Салтыкова-Щедрина

уже в твоих закладках.

Дополнительные сочинения по данной теме

- 1. Идейный смысл и художественное своеобразие сатирических сказок М. Е. Салтыкова-Щедрина. 2. Особенности жанра сказки у М. Е. Салтыкова-Щедрина. 3. Народ и господа в сказках М. Е. Салтыкова-Щедрина. 4. «Сказки» М. Е. Салтыкова-Щедрина как образец социально-политической сатиры. 5. Идейно-тематическое содержание «Сказок» М. Е. Салтыкова-Щедрина. 6. Положительные идеалы М. Е. Салтыкова-Щедрина в его сказках. 7. Способы выражения авторской позиции в романе М. Е. Салтыкова-Щедрина «История одного города». 8. Роль гротеска в Проза История одного города История создания романа Анализ текста Жанровые особенности романа «История одного города» Собирательный образ глуповцев Смысл финала романа «История одного города» Особенности сатирической манеры М. Е. Салтыкова-Щедрина Критика о творчестве М. Е. Салтыкова-Щедрина М. Е. Салтыков-Щедрин П. Вайль, А. Генис Темы сочинений по творчеству М. Е. Салтыкова-Щедрина Анализ сказки М. Е.Салтыкова-Щедрина «Премудрый пескарь» Виталий Соломин читает «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил» mp3 Вопросы и 1. Каковы художественные особенности «Сказок» М. Е. Салтыкова-Щедрина? Сказки М. Е. Салтыкова-Щедрина являются по своему пафосу и направленности политическими сатирами. Сатирические образы созданы на основе аллегории и гротеска. В сказках М. Е. Салтыков-Щедрин использует традиционные образы зверей, наполняя их новым социальным смыслом. В языке сказок часто встречаются народные пословицы, сказочные формулы («ни в сказке сказать, ни пером описать»). Сказки написаны эзоповым языком, благодаря чему можно было избежать цензурных запретов. Например, М. 1. Каковы основные темы творчества М. Е. Салтыкова-Щедрина? Через все творчество М. Е. Салтыкова-Щедрина проходят три основные темы: социальное неравенство в России, нравственно-психологическая деградация дворянства, народ и буржуазная интеллигенция. Эти темы раскрыты соответственно в «Губернских очерках», «Помпадурах и помпадуршах», «Истории одного города», «Господах Головлевых». Все эти темы находят отражение и в «Сказках». 2. Какая деталь в «Сказке о том, как один мужик двух генералов прокормил» говорит о рабской покорности народа? В «Сказке о М. Е. Салтыков-Щедрин — писатель-сатирик. Все его творчество направлено на критику существующих порядков в стране и, в первую очередь, на неправильное государственное устройство. В произведениях писателя продолжена традиция Д. И. Фонвизина, А. С. Грибоедова, Н. В. Гоголя. В хрониках и сказках Салтыкова мы видим отражение реальной истории России, а в сказочных образах предстают перед нами государственные деятели, правители, чиновники. И. С. Тургенев писал об особенностях сатиры Салтыкова: “В Салтыкове есть Сказка, не более как сказка, А между тем высокая трагедия… И. Крамской М. Е. Салтыков-Щедрин был писателем разносторонне талантливым. Он писал романы, рассказы, очерки, хроники, статьи. Особенно популярным среди народа сделали Щедрина его сказки. Сказки имеют подзаголовок «Для детей изрядного возраста», и это говорит о том, что сказочная иносказательная форма выбрана для того, чтобы иметь возможность высказывать мысли, которые в другой форме высказывать опасно. Прикидываясь простачком, сатирик говорит о делах совсем не сказочных. Сказки писались

«Коняга»

анализ произведения — тема, идея, жанр, сюжет, композиция, герои, проблематика и другие вопросы раскрыты в этой статье.

Сказка М.Е. Салтыкова-Щедрина «Коняга » описывает бедственное положение крестьянства в царской России. Образ замученной лошади является устойчивым символом в русской классической литературе. К нему обращался Ф.М. Достоевский в романе «Преступление и наказание». В сказке М.Е. Салтыкова-Щедрина образ Коняги символизирует стоицизм угнетенного самодержавием народа. Салтыков-Щедрин не жалеет изобразительно-выразительных средств и художественных деталей для создания этого жалкого, уродливого образа. При помощи ряда эпитетов («замученный», «побитый», «узкогрудый»), красноречивых сравнений («верхняя губа отвисла, как блин») перед читателем возникает необыкновенно выразительный образ замученной клячи с худыми ребрами, разбитыми ногами.

Во время работы Коняга даже не может отдохнуть. У него особое отношение к природе: «Для всех природа — мать, для него одного она — бич и истязание. Всякое проявление ее жизни отражается на нем мучительством. Всякое цветение — отравою».

Возникает неразрешимое противоречие: жизнь оборачивается смертью. Цветущее поле превращается в безжизненное, покрытое белым саваном. Коняге же остается только одно — изнурительный труд: «Работой исчерпывается весь смысл его существования; для него он зачат и рожден, и вне ее он не только никому tie нужен, но, как говорят расчетливые хозяева, представляет ущерб. Вся обстановка, в которой он живет, направлена единственно к тому, чтобы не дать замереть в нем той мускулистой силе, которая источает из себя возможность физического труда». Социальное неравенство показано в сказке при помощи притчи о Коняге и Пустоплясе, в которой рассказывается о счастливом брате Коняги. Пустопяса определили в теплое стойло и мяконькой соломки постелили. А Коняге в хлеву жить постановили и бросили охапку прелой соломы.

Постепенно подобные пустопясы стали вокруг Коняги прохаживаться и надоедать ценными советами. Один из них видит в его работе здравый смысл, другой — дух жизни, а третий считает, что труд приносит Коняге душевное равновесие. Четвертый же считает, что Коняга на своем месте, привычен к труду и вечен. Разговоры эти, однако, пусты, как и жизнь пустоплясов, не имеющих привычки и работе. Конягой же погоняет мужик, который подхлестывает его словами: «Нно, каторжный, шевелись!». Благодаря параллелизму в финале сказки образ измученного Коняги еще больше сопрягается с образом народа. Поговорка «Дело мастера боится» еще сильнее подчеркивает его сходство. В лице четырех пустоплясов, которые восхищаются выносливостью Коняги, Салтыков-Щедрин высмеял либералов, славянофилов, либеральных народников и буржуазию, которые всеми силами и теориями стараются оправдать бедственное, угнетенное положение русского крестьянства. В пустых спорах, как показывает писатель, не только не рождается истина, но исчезает последний здравый смысл, трезвый взгляд на проблему социального неравенства.

Анализ сказки «Коняга»

В 1869 – 1886 Салтыков-Щедрин создает цикл сказок «для детей изрядного возраста» — коротких сатирических сочинений, в которых аллегорически представлены пороки и слабости современного автору русского общества: «Дикий помещик», «Карась – идеалист», «Вяленая вобла», «Премудрый пескарь», «Коняга» и другие. В ту пору из-за существовавшей строгой цензуры автор не мог до конца показать всю несостоятельность российского управленческого аппарата. И все же с помощью сказок смог донести до людей резкую критику существующего порядка. Стараясь скрыть от цензуры истинный смысл написанного, писатель был вынужден использовать такие разнообразные приемы, как гротеск, гипербола, антитеза. Немаловажен был и эзопов язык. Так, сказка «Коняга» имеет форму притчи. В ней речь идет о коне – коняге, который был «обыкновенным мужичьим животом, замученным, побитым, узкогрудым, с выпяченными ребрами и обоженными плечами, с разбитыми ногами». Из ноздрей и глаз у него «сочилась слизь». Верхняя губа была откошена, как блин, а голову всегда держал «понуро». И силы Коняге неоткуда было набраться: такой ему корм давали, что от него «только зубы нахлопаешь». А работать надо было. Пройдут с мужиком борозду « из конца в конец» — и оба дрожат: вот она, смерть, пришла! Обоим смерть – и коняге и мужику; каждый день смерть». Коняга не жил, но и не умерал. Подобно этому полю, которое он орошал своей кровью, он не считал ни дней, ни лет, ни веков… Был у него брат – Пустопляс. Он был «вежливый и чувствительный». Его ставили в теплое стойло и стелили мягкую солому. Никто с первого взгляда не мог и сказать, что они – одного отца дети. Пустопляс уже и забыл, что «братец на свете живет, да вдруг с чего-то загрустил и вспомнил». Видит, а брат-то у него бессмертный! «Бьют его чем не попадя, а он живет, кормят его соломою, а он живет!» И решил Пустопляс, что Коняга «черпает в труде ту душевную ясность, которую мы утратили навсегда». «Вот у кого учиться надо!» «Вот кому надо подражать!» Салтыков-Щедрин постоянно стремился к совершенствованию своей иносказательной манеры, старался сделать произведения максимально доступными читателю. Поэтому прибегая к сравнению с животными и к тем художественным приемам, которые характерны для народных сказок. Так, Коняга – олицетворение не только одного замученного бедняка – рабочего, но и всего крестьянства в целом, отягощенного изнурительным трудом и мрачной жизнью, лишенность счастья. Подобно Коняге, люди мучаются, не жалея себя и своих сил, и ради чего? Кто из них, по-настоящему, задумывается о будущем своих усилий, мыслей и желаний? Я думаю, что «бедный народ» не замечает всю горесть потерь и трат сил впустую, слепо веря во что-то хорошее и в какое-то общее счастье. Не даром сказка названа именно «Коняга», ни «Конь», ни «Конюшка», а именно «Коняга». Что говорит и всей тяжести и жестокости жизни, о тех условиях, что сделали из коня – Конягу, о тех условиях, в которых не возможно было жить иначе. Горько и больно за русского человека. Видя его бесправие, можно лишь удивляться великому, вековому терпению. Салтыков-Щедрин высмеивает обывателя, с гневом говорит о чиновниках. Фантастика и реальность в его произведениях тесно связаны, но в целом цикл «Сказки» дает нам полную и точную картину современной писателю действительности. Но не простое описание считал своей задачей автор. Истинная его цель – найти путь к сердцам читателей, заставить их задуматься о том, что происходит вокруг и, быть может, найти в книге ответы на многие вопросы, которое ставила жизнь. И мне кажется, что, читая «Сказки», нужно учиться на ошибках и слабостях прошлого, дабы их не было в будущем и настоящем!

Сказки М.Е. Салтыкова-Щедрина — отклик на социально-общественные события, происходившие в России второй половины 19 века. В них воплощена вся боль писателя о судьбах народа, о его бесправии и бессилии, о гнете со стороны тех «градоначальников», о которых писал сатирик в «Истории одного города».

Живые образы служили основой всех произведений Салтыкова-Щедрина. Его сказки не стали исключением: за животными, главными персонажами многих сказок писателя, скрыты вполне реальные человеческие лица. Любопытно, что и сейчас сказки великого сатирика не утрачивают своей актуальности, они по-прежнему востребованы читателем как произведения высоко художественные и злободневные.

Одной из сказок М.Е. Салтыкова-Щедрина является «Коняга» — сказка, в которой нашла отражение вся боль писателя за свою родину. Коняга – символ крестьянина, символ народа и страны, униженных несправедливым политическим режимом и подавленных зверской эксплуатацией. Деревенское зеленеющее поле радует глаз, труд – источник довольства и самоуважения для крестьянина. Так должно быть, по мнению Салтыкова-Щедрина, но так никогда не было на самом деле.

Тощие поля были ареной каждодневных мучений Коняги, «обыкновенного мужичьего живота, замученного, побитого, узкогрудого, с выпяченными ребрами и обожженными плечами, с разбитыми ногами». Никто другой никогда не писал об этих полях так, как это делал Щедрин. Просторы этих полей не раскрывали дороги в мир, а держали мужика, как в тюрьме. Их зелень сулила сытость кому угодно – барину, чиновнику, купцу, зарубежному покупателю, но только не мужику, не Коняге. Для Коняги и мужика эти поля были каторгой, длящейся из года в год, без передышки и без надежды на будущее: «Нет конца полям: всю жизнь и даль они заполнили, даже там, где земля с небом слилась, и там все поля. Золотящиеся, зеленеющие, обнаженные – они железным кольцом охватили деревню и нет у нее выхода, кроме как в эту зияющую бездну полей… Для всех поле — раздолье, поэзия, простор; для Коняги оно — кабала». Не было конца работе Коняги, и ничего он не получал за эту работу, кроме боли, усталости и злосчастия.

Был у Коняги брат – Пустопляс. Пустопляс – тоже конь, но ему достались не труд и голод, а овес, медовая сыта и теплое стойло. Пустоплясы не только жили за счет Коняги, они еще вели о нем ученые разговоры. Разговоры эти, занимающие всего-навсего страницу, сатирически передают суть споров о народе, ведущихся в среде интеллигенции в восьмидесятые годах 19 века.

Пустоплясы сами поражались несокрушимости Коняги: «Бьют его чем ни попадя, а он живет; кормят его соломою, а он живет!». Либерал видел причину несокрушимости Коняги в следовании либеральным правилам: «уши выше лба не растут», «плетью обуха не перешибешь». Славянофил объяснял безмерную выносливость Коняги тем, что «он в себе жизнь духа и дух жизни носит». Народник видел в Коняге осуществление идеала «настоящего труда»: «Этот труд дает ему душевное равновесие, примиряет его и со своей личной совестью, и с совестью масс, и наделяет его устойчивостью, которую даже века рабства не могли победить!»

Четвертый пустопляс, выражая «идеологию» кулака чумазого, считал, что мужик обязан доставить все, что потребуется. Он думал, что единственным верным средством, обеспечивающим неистощимость труда Коняги, является взбадриванье кнутом. И пустоплясы, независимо от своих идеологических оттенков, понукали Конягу, все вместе приходили в восторг от картины его непосильного, надрывного труда.

Народ – великая сила, но кто освободит ее, кто даст ей свободно проявиться? Россия – великая страна, но кто раскрепостит ее, укажет ей путь на простор? Всю жизнь бился Щедрин над этими вопросами – и все же не мог дать на них ответа: «Из века в век цепенеет грозная, неподвижная громада полей, — писал он, — словно силу сказочную в плену в себе сторожит. Кто освободит эту силу из плена? кто вызовет ее на свет? Двум существам выпала на долю эта задача: мужику да Коняге. И оба от рождения до могилы над этой задачей бьются, пот проливают кровавый, а поле и поднесь своей сказочной силы не выдало, — той силы, которая разрешила бы узы мужику, а Коняге исцелила наболевшие плечи».

Cалтыков-Щедрин, нередко прибегавший к приемам иносказания, не мог не поддаться искушению наполнить привычные образы народной сказки политическим и злободневным содержанием. Фантастика его сказок реалистична по своему духу, как вообще реалистичен подлинный фольклор.

В фантазии народных сказок Щедрин чувствовал нечто родственное с собственными художественными приемами. Народные сказки полны юмора, они обличают и поучают. Нередко они являются настоящими сатирами, проникнутыми сочувствием к простому человеку, к социальным низам, из которых эти сказки и вышли. Сатирический элемент жанра делал его особенно удобным для реализации замыслов Щедрина.

Сказка М.Е. Салтыкова-Щедрина «Коняга» описывает бедственное положение крестьянства в царской России. Образ замученной лошади является устойчивым символом в русской классической литературе. К нему обращался Ф.М. Достоевский в романе «Преступление и наказание». В сказке М.Е. Салтыкова-Щедрина образ Коняги символизирует стоицизм угнетенного самодержавием народа. Салтыков-Щедрин не жалеет изобразительно-выразительных средств и художественных деталей для создания этого жалкого, уродливого образа. При помощи ряда эпитетов («замученный», «побитый», «узкогрудый»), красноречивых сравнений («верхняя губа отвисла, как блин») перед читателем возникает необыкновенно выразительный образ замученной клячи с худыми ребрами, разбитыми ногами.

Во время работы Коняга даже не может отдохнуть. У него особое отношение к природе: «Для всех природа — мать, для него одного она — бич и истязание. Всякое проявление ее жизни отражается на нем мучительством. Всякое цветение — отравою».

Возникает неразрешимое противоречие: жизнь оборачивается смертью. Цветущее поле превращается в безжизненное, покрытое белым саваном. Коняге же остается только одно — изнурительный труд: «Работой исчерпывается весь смысл его существования; для него он зачат и рожден, и вне ее он не только никому не нужен, но, как говорят расчетливые хозяева, представляет ущерб. Вся обстановка, в которой он живет, направлена единственно к тому, чтобы не дать замереть в нем гой мускулистой силе, которая источает из себя возможность физического труда». Социальное неравенство показано в сказке при помощи притчи о Коняге и Пустоплясе, в которой рассказывается о счастливом брате Коняги. Пустопяса определили в теплое стойло и мяконькой соломки постелили. А Коняге в хлеву жить постановили и бросили охапку прелой соломы.

Постепенно подобные пустопясы стали вокруг Коняги прохаживаться и надоедать ценными советами. Один из них видит в его работе здравый смысл, другой — дух жизни, а третий считает, что труд приносит Коняге душевное равновесие. Четвертый же считает, что Коняга на своем месте, привычен к труду и вечен. Разговоры эти, однако, пусты, как и жизнь пустоплясов, не имеющих привычки и работе. Конягой же погоняет мужик, который подхлестывает его словами: «Н но, каторжный, шевелись!». Благодаря параллелизму в финале сказки образ измученного Коняги еще больше сопрягается с образом народа. Поговорка «Дело мастера боится» еще сильнее подчеркивает его сходство. В лице четырех пустоплясов, которые восхищаются выносливостью Коняги, Салтыков- Щедрин высмеял либералов, славянофилов, либеральных народников и буржуазию, которые всеми силами и теориями стараются оправдать бедственное, угнетенное положение русского крестьянства. В пустых спорах, как показывает писатель, не только не рождается истина, но исчезает последний здравый смысл, трезвый взгляд на проблему социального неравенства.

|

| Художник Н. Е. Муратов |

«Сказочный цикл» занимает особое место в творчестве великого русского писателя Салтыкова-Щедрина.

В этой статье представлена история создания сказок Салтыков-Щедрина: интересные факты, список сказок в порядке публикации.

Смотрите: Все материалы по сказкам Салтыкова-Щедрина

История создания сказок Салтыков-Щедрина

Работа над сказками

Сказочный цикл Салтыкова-Щедрина включает в себя 32 произведения. Этот цикл создавался писателем на протяжении 18 лет — с 1869 по 1886 год.

В 1869 году Салтыков-Щедрин создал и опубликовал три сказки («Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил», «Пропала совесть», «Дикий помещик»). В 1880 году была опубликована одна сказка («Игрушечного дела людишки»).

Остальные 28 сказок Салтыков-Щедрин создал в течение 4 лет — с 1883 по 1886 год.

Публикация в журналах

Свои первые сказки Салтыков-Щедрин напечатал в журнале «Отечественные записки». Однако в апреле 1884 года журнал был закрыт из-за проблем с цензурой.

Далее в 1884 году 3 сказки были опубликованы в сборнике «XXV лет» («Сборник, изданный Комитетом общества для пособия нуждающимся литераторам и ученым»). Затем с 1884 по 1886 год сказки публиковались в журнале «Русские ведомости».

Сказки, запрещенные цензурой

Сказки «Медведь на воеводстве», «Орел-меценат» и «Вяленая вобла» при жизни писателя не были опубликованы из-за жесткой цензуры. Они распространялись подпольно в России и за рубежом.

«Медведь на воеводстве» и «Орел-меценат» были опубликованы в России в 1906 году (в «Полном собрании сочинений». Сказка «Вяленая вобла» вышла в печать в «Полном собрании сочинений» 1933—1941 гг.

Сказка из архива

Сказка «Богатырь» была затеряна в архивах и также не была опубликова при жизни писателя. Впервые «Богатырь» был опубликован лишь в 1922 году в журнале «Красный архив».

Сборники сказок

Из-за цензурных гонений Салтыков-Щедрин не смог издать полное собрание своих сказок. В сентябре 1886 г. вышел в печать неполный сборник сказок писателя — «23 сказки».

В октябре 1887 года вышло второе издание этого сборника. Писатель дополнил это издание «Рождественской сказкой».

Список сказок в порядке публикации

Ниже представлен список сказок Салтыкова-Щедрина в порядке их первой легальной публикации:

1. «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил» — «Отечественные записки», №2, 1869 г.

2. «Пропала совесть» — «Отечественные записки», №2, 1869 г.

3. «Дикий помещик» — «Отечественные записки», №3, 1869 г.

4. «Игрушечного дела людишки» — «Отечественные записки», №1, 1880 г.

5. «Премудрый пискарь» — «Отечественные записки», №4, 1884 г.

6. «Самоотверженный заяц» — «Отечественные записки», №4, 1884 г.

7. «Бедный волк» — «Отечественные записки», №4 1884 г.

8. «Карась-идеалист» — сборник «XXV лет», 1884 г.

9. «Добродетели и пороки» — сборник «XXV лет», 1884 г.

10. «Обманщик-газетчик и легковерный читатель» — сборник «XXV лет», 1884 г.

11. «Чижиково горе» — «Русские ведомости «, 25 декабря 1884 г.

12. «Недреманное око» — «Русские ведомости «, 15 января 1885 г.

13. «Дурак» — «Русские ведомости «, 12 февраля 1885 г.

14. «Верный Трезор» — «Книжки «Недели»», февраль 1885 г.

15. «Коняга» — «Русские ведомости «, 13 марта 1885 г.

16. «Кисель» — «Русские ведомости «, 13 марта 1885 г.

17. «Баран-непомнящий» — «Русские ведомости «, 23 апреля 1885 г.

18. «Здравомысленный заяц» — «Русские ведомости «, 19 мая 1885 г.

19. «Соседи» — «Русские ведомости «, 2 июня 1885 г.

20. «Либерал» — «Русские ведомости «, 23 июня 1885 г.

21. «Праздный разговор» — «Русские ведомости «, 15 февраля 1886 г.

22. «Христова ночь» — «Русские ведомости «, 7 сентября 1886 г.

23. «Путем-дорогою» — «Русские ведомости «, 7 сентября 1886 г.

24. «Приключение с Крамольниковым» — «Русские ведомости «, 14 сентября 1886 г.

25. «Деревенский пожар» — «Русские ведомости «, 19 сентября 1886 г.

26. «Гиена» — сборник «23 сказки», 1886 г.

27. «Рождественская сказка» — «Русские ведомости «, 25 декабря 1886 г.

28. «Ворон-челобитчик» — сборник «Памяти Гаршина», 1889 г.

29. «Медведь на воеводстве» — «Полное собрание сочинений», т. IV, изд. 5, 1906 г.

30. «Орел-меценат» — «Полное собрание сочинений», т. IV, изд. 5, 1906 г.

31. «Богатырь» — «Красный архив», 1922 г.

32. «Вяленая вобла» — «Полное собрание сочинений в 20 томах», т. XVI, 1933—1941 гг.,

Такова история создания сказок Салтыков-Щедрина, интересные факты об истории написания, список сказок в порядке публикации,

Серия сказок Салтыкова-Щедрина создавалась на протяжении 18 лет и состоит из 32 произведений. Как итог его творчества, сказки наполнены особой сатирой, противостоящей общественному злу. В них переплелись комедия и трагедия, фантастика и реальность, проявляется удивительное владение языком иносказания.

Первые сказки Салтыкова-Щедрина были опубликованы в 1869 году в журнале «Отечественные записки». Остальные печатались в промежутке с 1880 по 1886 год в различных изданиях. Некоторые сказки не были опубликованы при жизни Михаила Евграфовича из-за жесткой цензуры и распространялись нелегально как в России, так и за рубежом. Также одна из сказок, «Богатырь», была опубликована только в 1922 году, так как затерялась в архивах. Из-за цензурных притеснений Салтыков-Щедрин не смог опубликовать полный цикл сказок. Поэтому осенью 1886 года был напечатан сборник, который содержал лишь 23 сказки. Через год вышел дополненный сборник, в который писатель добавил еще одно произведение – «Рождественская сказка».

Салтыков-Щедрин обратился к сказкам по многим причинам. Непростая политическая обстановка в России не позволяла раскрыть все противоречия общества и прямо критиковать существующие порядки. Также сказочный жанр был близок для писателя-сатирика. Фантастика, сильное преувеличение, ироничность привычны для сказок и очень характерны для Салтыкова-Щедрина. Он яростно высмеивает в своих сказках рабскую психологию. Показывает такие черты русского народа, как долготерпение и наплевательство, пытается найти истоки этих бед и определить их пределы, видя именно в них главную трагедию времени.

Сатирик в своих сказках использует русский фольклор, благодаря которому диалоги героев очень красочны, и вырисовывается определенный социальный тип персонажа. Произведения Щедрина объединены не только жанром, но и общими темами, которые связывают сказки и придают всему циклу единство.

По идейному содержанию щедринские сказки можно разделить на четыре темы:

- сатира на правительство и эксплуататорские классы;

- показ поведения обывательски предрасположенной интеллигенции;

- отображение жизни простого народа в России;

- обличение морали собственников и пропаганда новых идеалов и нравственности.

Строгое разграничение тематики сказок писателя провести невозможно, да и не требуется. Одна и та же сказка может затрагивать сразу несколько тем. В большинстве сказок Михаил Евграфович затрагивает жизнь простого народа, ставя её в противовес элитным слоям общества.

Дата публикации: 02 августа 2022 в 13:23

Анализ сказки «Коняга» Салтыкова-Щедрина М.Е.

Сказка М.Е. Салтыкова-Щедрина «Коняга» описывает бедственное положение крестьянства в царской России. Образ замученной лошади является устойчивым символом в русской классической литературе. К нему обращался Ф.М. Достоевский в романе «Преступление и наказание». В сказке М.Е. Салтыкова-Щедрина образ Коняги символизирует стоицизм угнетенного самодержавием народа. Салтыков-Щедрин не жалеет изобразительно-выразительных средств и художественных деталей для создания этого жалкого, уродливого образа. При помощи ряда эпитетов («замученный», «побитый», «узкогрудый»), красноречивых сравнений («верхняя губа отвисла, как блин») перед читателем возникает необыкновенно выразительный образ замученной клячи с худыми ребрами, разбитыми ногами.

Во время работы Коняга даже не может отдохнуть. У него особое отношение к природе: «Для всех природа — мать, для него одного она — бич и истязание. Всякое проявление ее жизни отражается на нем мучительством. Всякое цветение — отравою».

Возникает неразрешимое противоречие: жизнь оборачивается смертью. Цветущее поле превращается в безжизненное, покрытое белым саваном. Коняге же остается только одно — изнурительный труд: «Работой исчерпывается весь смысл его существования; для него он зачат и рожден, и вне ее он не только никому tie нужен, но, как говорят расчетливые хозяева, представляет ущерб. Вся обстановка, в которой он живет, направлена единственно к тому, чтобы не дать замереть в нем той мускулистой силе, которая источает из себя возможность физического труда». Социальное неравенство показано в сказке при помощи притчи о Коняге и Пустоплясе, в которой рассказывается о счастливом брате Коняги. Пустопяса определили в теплое стойло и мяконькой соломки постелили. А Коняге в хлеву жить постановили и бросили охапку прелой соломы.

Постепенно подобные пустопясы стали вокруг Коняги прохаживаться и надоедать ценными советами. Один из них видит в его работе здравый смысл, другой — дух жизни, а третий считает, что труд приносит Коняге душевное равновесие. Четвертый же считает, что Коняга на своем месте, привычен к труду и вечен. Разговоры эти, однако, пусты, как и жизнь пустоплясов, не имеющих привычки и работе. Конягой же погоняет мужик, который подхлестывает его словами: «Нно, каторжный, шевелись!». Благодаря параллелизму в финале сказки образ измученного Коняги еще больше сопрягается с образом народа. Поговорка «Дело мастера боится» еще сильнее подчеркивает его сходство. В лице четырех пустоплясов, которые восхищаются выносливостью Коняги, Салтыков-Щедрин высмеял либералов, славянофилов, либеральных народников и буржуазию, которые всеми силами и теориями стараются оправдать бедственное, угнетенное положение русского крестьянства. В пустых спорах, как показывает писатель, не только не рождается истина, но исчезает последний здравый смысл, трезвый взгляд на проблему социального неравенства.

Просмотров: 94027