«Королевство кривых зеркал». История создания. Актеры и роли.

7 лет назад · 15728 просмотров

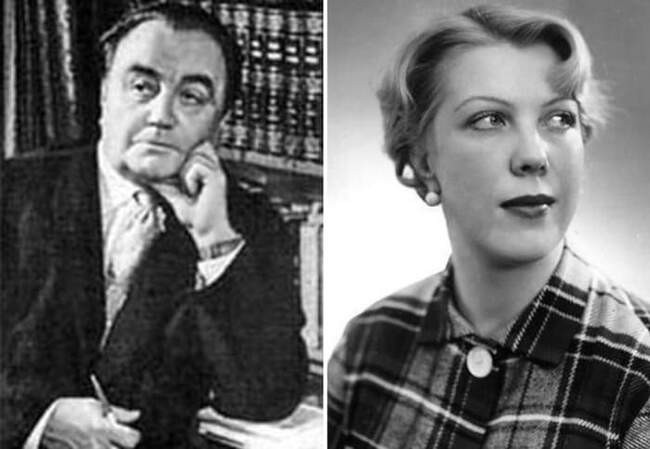

Сказку, по которой был снят фильм, сказочник Виталий Губарев посвятил своей любимой женщине, Тамаре Носовой. Она и сыграла одну из главных ролей в фильме.

Тетушку Аксал…

В основу сценария ленты был положен сюжет созданной в 1951 году повести детского писателя Виталия Губарева «Королевство кривых зеркал». Режиссером фильма стал знаменитый советский киносказочник Александр Артурович Роу.

«Королевство кривых зеркал» было поставлено в 1963 году в период расцвета творческой активности Роу, после «Вечеров на хуторе близ Диканьки» и перед «Морозко». В «Морозко» также сыграли девочки-близнецы из «Королевства» Оля и Таня Юкины (Геннадьевны, родились в 1953 году в Москве), но только в эпизоде, и больше в кино они никогда не появлялись. Утешением может служить то, что играли эти славные девочки у самого Роу, играли очень искренне и даже проявили незаурядное актёрское мастерство, а было им всего по 9 лет. Для картины пробовались много пар близнецов, но Роу выбрал девятилетних учениц 337-ой московской школы Олю и Таню Юкиных, которые покорили его своей веселостью и непосредственностью. А слово Роу было законом для коллег. Например, в «Огонь, вода и… медные трубы» в главной роли исключительно по воле Роу снялся рабочий киностудии, никому тогда не известный Алексей Катышев. Вся отборочная комиссия была против, но Роу настоял и сделал из 18-летнего парня настоящего киногероя, которого полюбили и за границами СССР. Роу обладал способностью всех гениальных режиссёров — видеть Своего Актёра. Георгий Милляр у Роу мог в одном и том же фильме выступать в нескольких ролях. В «Королевстве кривых зеркал» он — придворный, королева, возница. Юкины были весёлыми и непосредственными, но режиссёру подчинялись беспрекословно. А работать было тяжело.

После выхода «Королевства кривых зеркал» на экраны девочки стали настоящими звездами для своих ровесников: в школе им не давали прохода, а на студию имени Горького приходили мешки писем для них. Но роли Оли и Яло стали единственной заметной работой в кино юных актрис — они снялись еще в одной картине Александра Роу — сказке «Морозко», где появились в эпизодических ролях девочек, собирающих зимой в лесу грибы.

Исполнитель роли Нушрока Андрей Файт, которому на момент участия в «Королевстве кривых зеркал» исполнилось шестьдесят лет, вспоминал, что ему на съемках очень пригодились подготовка, полученная им еще в годы учебы в институте:

«В Королевстве кривых зеркал в возрасте шестидесяти лет я скакал верхом на лошади на продолжении почти всей картины. Скакал иногда по крутым, каменистым, не совсем безопасным тропам. Это был последний фильм, потребовавший от меня спортивных навыков. Многие сцены, действительно, стоили большого напряжения сил. Но я ни в коей мере не ропщу, потому что мне помогала отличная физическая закалка — до сих пор я езжу верхом на лошади, занимаюсь акробатикой, боксом, приспособлен к кочевой жизни в дальних экспедициях».

Съемки фильма «Королевство кривых зеркал» проходили летом 1962 года в Крыму — в Ялте, Симеизе, поселке Красный Камень. В кадр попали павильон Ялтинской киностудии, расположенный на Поликуровском холме, и дорога в Крымское государственное заповедно-охотничье хозяйство. Как и во всех своих фильмах, Александр Роу, благодаря мастерскому применению техники комбинированных съемок, умело сочетал натуру с макетами и нарисованными элементами. Фантастические декорации к картине изготовили художники Арсений Клопотовский, ставший впоследствии постоянным соавтором Роу, и Александр Вагичев.

Злобную Анидаг (Гадина) сыграла неземной красоты птица-феникс Лидия Владимировна Вертинская, жена знаменитого печального Пьерро, поэта-шансонье Александра Николаевича Вертинского (21 марта 1889 года — 21 мая 1957 года).

Властный Нушрок (Коршун) — Андрей Андреевич Файт. Роли надменных владык, утеснителей простого люда должны были исполнять актёры с точёными масками патрициев — Вертинская, Андрей Файт. У Роу он снялся кроме «Королевства» в первом фильме режиссёра «По щучьему велению» (1938), «Огонь, вода и… медные трубы» (1968). Файт — это Магрибинец из «Волшебной лампы Алладина» Бориса Рыцарева (1967), Мсье Дюк из «Короны Российской Империи» (1971) Эдмонда Кеосаяна, Слепой Пью («Остров сокровищ» 1971 года Евгения Фридмана с Борисом Андреевым в роли Сильвера).

Мальчик-Гурд (Друг, Андрей Освальдович Стапран, 26 декабря 1947 года, на 6 лет старше девочек) вырос и закончил режиссёрский факультет ВГИКа, занимается документальным кино. Кстати, его можно увидеть и в «Морозко» Роу (в эпизоде, как и Юкиных).

Анатолия Львовича Кубацкого (Король Йагупоп (Попугай), 01 ноября 1908 — 29 декабря 2001) Роу в свои фильмы приглашал постоянно, начиная с картины «Новые похождения Кота в сапогах» (1957).

Аркадий Михайлович Цинман (Абаж (Жаба) — также актёр Роу («Огонь, вода и… медные трубы» (1968), «Варвара-краса, длинная коса» (1969)).

Татьяна Семёновна Барышева — бабушка Оли — была и бабушкой Маруси (Наташа Защипина) из «Первоклассницы» Ильи Фрэза 1948 года. Была жизнерадостным человеком, танцевала в водевилях. Участвовала во многих детских фильмах, например, в «Подкидыше» (1939), «Белый пудель» (1955), «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён» (1964). У Роу играла в картинах: «Василиса Прекрасная» (1939), потом — только в 1963-м в «Королевство кривых зеркал», «Морозко» (1964), «Огонь, вода и… медные трубы» (1968). Во взрослых фильмах: «Капитанская дочка» (1928), «Сорочинская ярмарка» (1939), «Дело Артамоновых», «Сердца четырёх» (1941), «Человек родился» (1956).

Вера Владимировна Алтайская в силу характерной внешности принуждена была играть злодеек — Асырк (Крыса) в «Королевстве», Мачеха в «Морозко»…

Георгий Францевич Милляр был любимым артистом Роу

Интересные факты:

— Георгий Милляр, как и в нескольких других сказках Роу, сыграл в «Королевстве кривых зеркал» несколько ролей — наиглавнейшего церемониймейстера, вдовствующую королеву и королевского возчика. — В 1985 году был издан двадцатистраничный комикс, основанный на сюжете картины «Королевство кривых зеркал».

— В 2006 году, когда отмечалось сто лет со дня рождения Александра Роу, Почта России выпустила серию юбилейных почтовых конвертов с изображением кадра из фильма «Королевство кривых зеркал».

— За съемки в картине Оля и Таня Юкины получили по 80 рублей, но больше чем деньгам, девочки были рады возможности провести целое лето в Крыму.

— Оля Юкина сыграла в фильме свою тезку, а Таня – Яло, чтобы на съемочной площадке не возникло путаницы с именами девочек.

— Ваше Величество, ковырять в носу неприлично!

— Королю всё прилично!

Источник:

Источник:

Источник:

Источник:

Королевство кривых зеркал. Режиссер Александр Роу. 1963

Королевство кривых зеркал и воспитание воли

Илья Кукулин о том, как советский пропагандист Виталий Губарев нечаянно сделал из Карла Маркса Льюиса Кэрролла и что из этого вышло

31 марта 2015

Вряд ли юный читатель знаменитой повести-сказки «Королевство кривых зеркал» даже и в 1951 году, когда она увидела свет, усматривал в ней какую-то идеологическую подоплеку. Наверняка ему было гораздо любопытнее, следить за интригой, расшифровывать зеркальные имена героев. В конце концов, не так уж и много книг в этом жанре были доступны советскому школьнику.

Вряд ли ее автор Виталий Губарев, известный до этого официозной книжкой про пионера Павлика Морозова, ожидал такой популярности своего первого опыта в фантастическом жанре. О случайности этого эффекта говорит и тот факт, что Губарев отправлял своих героев в зазеркалье и в следующих сказках, но уже безо всякого успеха.

И уж конечно, Губарев и вообразить не мог о том, что его, уже порядком подзабытое «Королевство» само станет героем остроумного исследования филолога Ильи Кукулина. С любезного разрешения издательства НЛО мы публикуем отрывок из его статьи «Воспитание воли» в советской психологии и детская литература конца 1940-х – начала 1950-х годов», вошедшей в коллективную монографию «Острова Утопии» об истории советской педагогики.

«Воспитание воли» в советской психологии и детская литература конца 1940-х — начала 1950-х годов

Эту главу можно было бы назвать «Шекспировская травести вырабатывает характер» или «Краткая, но поучительная баллада о том, как советский пропагандист Виталий Губарев нечаянно сделал из Карла Маркса Льюиса Кэрролла и что из этого вышло». Она — о том, как писатель и партийно-комсомольский функционер решил написать детскую сказку, разъясняющую для подростков новые педагогические установки конца 1940-х годов, но из-за противоречивости этих установок и императива занимательности создал произведение, подрывающее основы как эстетики соцреализма, так и советской педагогики. Это произведение — повесть «Королевство кривых зеркал». После выхода книги на ее странности, кажется, почти никто не обратил внимания, но со временем именно они способствовали сохранению ее популярности в самых разных историко-культурных ситуациях.

Как я надеюсь, предпринятое мной изучение частного случая по воляет увидеть внутреннюю противоречивость утопического идеала, изобретенного советской педагогикой конца 1940-х годов, — образа ребенка, способного воспитывать себя самого как сознательного советского гражданина, узнавая свои достоинства и недостатки, а потом исправляя их.

Сказочник и мифотворец

Детская повесть-сказка Виталия Губарева (1912—1981) «Королевство кривых зеркал» (1951) в современной России известна и как книга, и по фильму-экранизации 1963 года, в котором Губарев выступил в качестве соавтора сценария. Повесть регулярно переиздается и, по-видимому, пользуется спросом: на сайте ozon.ru рекламируется не менее семи изданий этой книги, вышедших в 2007—2013 годах, не считая более ранних — отдельных или в составе авторских сборников сказок Губарева. Одно из изданий опубликовано в серии «Школьная классика — детям». Очевидно, созданный писателем сюжет вошел в канон российской (пост)советской культуры.

Газета «Аргументы недели» за 10 октября 2013 года поместила на первой полосе портрет известного театрального режиссера Марка Захарова, сопровождаемый заголовком-анонсом материала в номере: «Умный хозяин королевства прямых зеркал». В интервью, данном на- кануне Рождества в 2014 году, патриарх Русской православной церкви Кирилл назвал социальные сети «королевством кривых зеркал». Столь регулярные отсылки к названию повести в публичной сфере — несомненно, показатель общеизвестности источника.

Об авторе этой сказки, тем не менее, говорят редко, да и известно о нем не так много. За свою долгую жизнь Виталий Губарев написал довольно много книг и сделал удачную по советским меркам карьеру: в 1945—1947 годах он был главным редактором «Пионерской правды», в 1946—1949-м — заведующим кафедрой пионерской работы Центральной комсомольской школы при ЦК ВЛКСМ, в дальнейшем — профессиональным детским писателем, чьи повести и пьесы выходили и переиздавались практически ежегодно. Он был дважды награжден орденом «Знак почета». Но сегодня о Губареве помнят немногие, и биография его изучена слабо. Наиболее знамениты два его произведения, и оба — намного больше, чем автор, оставшийся в их тени: «Королевство кривых зеркал» и корпус текстов о Павлике Морозове, ставших основой для мифологизации этого героя в советской культуре. В монографическом исследовании Катрионы Келли, анализирующем миф о Павлике Морозове, рассматриваются тексты Губарева, но не его биография. Другой исследователь этого мифа, Юрий Дружников, успел встретиться и поговорить с Губаревым и указывает, что писатель постоянно фальсифицировал сведения о себе в материалах для советских энциклопедий — даже те, что легко проверить в библиотеке.

Поэтому начать лучше всего с краткой биографической справки — при всей неполноте имеющейся информации.

В. Губарев родился в Ростове-на-Дону, мать его была дочерью священника. Об отце писатель кратко указывал в анкетах, что он был учителем, однако, по некоторым сведениям, Губарев-старший был дворянином и во время Гражданской войны воевал на стороне белых. Герб дворянского рода Губаревых в самом деле указан в Части IV «Общего гербовника дворянских родов Всероссийской империи».

Печататься Виталий Губарев начал с 14 лет (1926 год): в ростовском журнале «Горн» был опубликован его рассказ «Гнилое дерево». Не получив, по-видимому, никакого образования, кроме средней школы, с 1931 года Губарев работал в журнале для крестьянских детей «Дружные ребята», с 1932-го — в «Пионерской правде». Там-то он и открыл сюжет, который сделал его одним из известнейших советских «детских» журналистов, — историю Павла Морозова, который под пером Губарева превратился в жертвенного ребенка, убитого кулаками и взывающего к мести.

3 сентября 1932 года в селе Герасимовка Уральской области были убиты крестьянские мальчики Павел и Федор Морозов. Следствие и суд объявили виновными их деда Сергея, 19-летнего двоюродного брата Данилу, жену Сергея Морозова Ксению и крестного отца Павла Арсения Кулуканова, приходившегося ему дядей. По приговору суда Кулуканов и Данила Морозов были расстреляны, 80-летние Сергей и Ксения Морозовы приговорены к длительным срокам заключения и умерли в тюрьме.

Главным мотивом убийства якобы стала месть Павлику за то, что тот за год до этого выступил на суде над своим отцом Трофимом Морозовым, который, по версии обвинения, продавал сосланным на Урал «кулакам» поддельные документы, позволявшие им вернуться в родные места. Посмертно Павлик был объявлен пионером (которым не был, хотя и собирался вступить в пионерскую организацию), а его выступление против отца — подвигом, которому следовало подражать детям всех «неблагонадежных» граждан.

Насколько можно судить по позднейшим свидетельствам, показания подозреваемых были получены после избиений на допросах. Убийцы Павла и Федора, равно как и подлинные мотивы убийства, достоверно неизвестны и сегодня.

Первые публикации о гибели братьев Морозовых появились в уральской печати в конце сентября 1932 года, и в них уже начал формироваться идеологический миф о гибели юного пионера в борьбе с «кулаками». Найдя одну из таких публикаций, Губарев выехал на место событий как спецкорреспондент «Пионерской правды». 15 октября он поместил в газете репортаж из Герасимовки «Кулацкая расправа». После этого номера «Пионерской правды», где истории Павла Морозова была отведена целая страница, количество прославляющих «Павлика» материалов в центральной печати — статей, очерков, стихотворений и т.п. — стало расти с необычайной быстротой.

В 1933 году Губарев напечатал в газете «Колхозные ребята» опус «Один из одиннадцати», утверждая — без всяких на то фактических оснований, — что в деревне Герасимовке существовала пионерская ячейка из одиннадцати человек и что лучшим в ней был Павлик Морозов, который написал о преступлениях своего отца в «органы». Очерк Губарева стал примером новой советской агиографии — или, точнее, квазиагиографии.

В дальнейшем Губарев еще несколько раз публиковал статьи о значении «подвига» уральского подростка: в 1940 году была издана его повесть «Сын. О славном пионере Павлике Морозове», в 1952 году он переработал ее в пьесу. Книга Губарева «Павлик Морозов» издавалась в СССР десятки раз — для начальной школы, как книга для чтения для нерусских школ и т.п., была переведена на ряд иностранных языков (но в Москве, как пропагандистская книга).

Губарев был не первым и не единственным автором мифа о герое-доносчике (например, в 1949—1950 годах Степан Щипачев (1899—1980) написал пропагандистскую поэму «Павлик Морозов», за которую в 1951 году был удостоен Сталинской премии 2-й степени), но, несомненно, одним из главных.

В разных текстах Губарева изложение истории мальчика сильно различается — так, в повести «Сын» из сюжета пропадает вымышленная героиня, девочка Оля Ельшина, «поселенная» журналистом в уральское село в очерке «Один из одиннадцати». Для понимания дальнейших событий важна одна деталь: в каждой переработке Губарев, по-видимому, стремился соответствовать новейшим пропагандистским установкам. Например, в очерке «Один из одиннадцати» члены вымышленной пионерской ячейки в уральском селе вместе собирают радиоприемник (тогда среди советских подростков насаждалось увлечение радиолюбительством) и организуют «живую газету» — особый вид пропагандистского самодеятельного театра, который в 1932—1933 годах вновь получил распространение после аналогичных практик конца 1910-х — начала 1920-х годов.

«Королевство кривых зеркал»: сюжет и основная коллизия

Повесть «Королевство кривых зеркал» Губарев написал в 1951 году, вероятно, параллельно работая над пьесой для театра о Павлике Морозове и над книгой идеологических наставлений для подростков, вступающих в комсомол. Странность состоит в том, что «Королевство…», с одной стороны, и история Павлика Морозова и собрание комсомольских «бесед», с другой, не имеют между собой ничего общего. Идеологически они даже противоположны. Более того, для Губарева, имевшего репутацию ортодоксального сталиниста, написание такой повести выглядело очень неожиданным поступком.

Сюжет этого произведения хорошо известен, но все же позволю себе его напомнить. У пятиклассницы Оли — множество недостатков: она самоуверенна, не умеет признавать своей вины за плохие поступки, постоянно ссорится с подругами, неорганизованна, разбрасывает вещи по дому. Когда она остается одна в квартире (отдельной — в 1951 году!), к ней вдруг обращается висящее в коридоре зеркало:

— Бабушка часто говорит, что хотела бы, чтобы ты увидела себя со стороны…

— Но разве это возможно? — удивилась Оля.

— Ну, конечно, возможно. Только для этого тебе надо побывать по ту сторону зеркала.

— Ах, как интересно! — воскликнула Оля. — Разреши мне, пожалуйста, побывать по ту сторону зеркала!

Голос ответил не сразу, как будто зеркало погрузилось в задумчивость.

— С твоим характером, — произнес, наконец, звенящий голос, — опасно очутиться по ту сторону зеркал.

Оля попадает в зазеркалье, но, в отличие от кэрролловской Алисы, встречает там своего зеркального двойника — девочку Яло, которая воплощает все Олины недостатки. Вместе с Яло они видят, что лежавшая на полу книга сказок со словом «икзакС» на обложке начинает расти и вырастает до потолка, после чего делают шаг и попадают в эту книгу.

Девочки оказываются в Королевстве кривых зеркал — мире, напоминающем обобщенно-западноевропейскую сказочную страну. В этом мире все зеркала — кривые, их изготовлением ведает министр Нушрок (то есть Коршун). Единственное прямое зеркало есть только у короля, которого зовут Топсед (Деспот) Седьмой. Зеркала нужны, как сказали бы сегодня, в политтехнологических целях: так, маленький кусок хлеба, который только и может себе купить один из персонажей, в кривом зеркале превращается в огромный ломоть, а изможденные, худые люди — в дородных толстяков. Девочки становятся нечаянными свидетельницами того, как подросток-стекольщик по имени Гурд (Друг) отказывается делать очередное кривое зеркало и его уводят в тюрьму. Чтобы освободить его, девочки проникают во дворец в корзине с битыми фазанами, где их находит служащая на кухне тетушка Аксал (Ласка) и, узнав об их желании спасти Гурда, предлагает им переодеться мальчиками-пажами. В новой одежде они берут себе имена Коля и Ялок, проникают во дворец и втираются в доверие к королю Топседу. Все это время Оля перевоспитывает Яло, которая под ее влиянием постепенно учится преодолевать свою трусость и недобросовестность.

После многочисленных, временами очень опасных приключений они спасают Гурда, и Оля вступает в единоборство с Нушроком, который падает с башни вниз и разбивается на тысячу стеклянных осколков. Жители города чествуют Олю, которая в ответ говорит:

— Я не могу остаться с вами, дорогие друзья, потому что нет на свете ничего прекраснее и лучше моей страны! Вы, наверно, тоже построите когда-нибудь такую же светлую жизнь, как в моей стране. Я верю в это, дорогие друзья!

Оля возвращается по эту сторону зеркала и говорит бабушке, что «посмотрела на себя со стороны».

Жанр произведения Губарева в советском контексте определить довольно легко — это сказка-притча с условно-европейским антуражем. Из детских писателей, работавших в СССР в 1951 году, написать подобное произведение Губарев мог только в последнюю очередь, — потому что этот жанр к моменту написания «Королевства кривых зеркал» приобрел в советской культуре отчетливо антитоталитарный смысл.

Советская сказка-притча 1930—1940-х годов: эволюция жанра

Сказка была реабилитирована в советской детской литературе в первой половине 1930-х — до этого советские педагоги подозрительно относились и к фантастическим сюжетам, и к архаическому происхождению жанра. Окончательно сказка была провозглашена необходимой для воспитания детей в статье А.М. Горького, опубликованной в газете «Правда».

В конце 1920-х — 1930-е годы сложился особый поджанр русской литературной сказки — аллегорическая притча в «европейских» декорациях с культурными аллюзиями, рассчитанными на взрослого читателя, чаще всего со значимым любовно-лирическим сюжетом и вставными стилизованными стихами. Этот жанр прямо восходил к стилизациям предреволюционного символистского или околосимволистского театра — произведениям А. Блока, М. Кузмина, ранним постановкам Вс. Мейерхольда. Первой «постсимволистской советской сказкой» стали «Три толстяка» (1928) Юрия Олеши, за ними последовала повесть Алексея Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино» (1936). В этом произведении традиция символистского театра стала уже предметом последовательного пародирования.

Расцвета субжанр «европейской сказки» достиг в драматургическом творчестве Евгения Шварца и Тамары Габбе, которые придали ему последовательную антитоталитарную или, как минимум, антиавтори- тарную направленность: ср. пьесы Шварца «Голый король» (1934), «Тень» (1940), «Дракон» (1944) или Габбе «Город мастеров, или Сказка о двух горбунах» (1943). Во всех этих случаях в условно-средневековом антураже разыгрываются сюжеты, в которых нонконформист- одиночка или (чаще) влюбленная пара противостоят лживой тирании, которую — это постоянный мотив зрелых пьес Шварца — поддерживает значительная часть населения города.

«Излишняя» политическая острота пьес Шварца, разумеется, была замечена цензурой: спектакль по пьесе Шварца «Дракон» (1944) в 1944 году был запрещен после первого же представления в Ленинграде (реж. Н. Акимов), в 1962-м — после нескольких представлений в Москве (реж. М. Захаров); впрочем, возобновленную в том же 1962 году постановку Акимова все-таки оставили в репертуаре.

В послевоенное время литературные сказки публикуются нечасто, еще реже их авторы избирают условно-европейский антураж. Уже во время войны партийно-государственные элиты сделали ставку на русский национализм, а в 1948—1949 годах набрала силу «борьба с космополитизмом», поэтому и писатели, и режиссеры если уж и избирали сказочный сюжет, то обязательно русский. Например, один из ведущих детских кинорежиссеров СССР Александр Птушко, автор фильма «Дети капитана Гранта» (1935), в 1946 году снимает «Каменный цветок» (по сказке П. Бажова), а в 1952-м — «Садко» (по русским былинам), Т. Габбе в 1946-м пишет пьесу «Авдотья Рязаночка», Е. Шварц в 1948-м — сценарий фильма «Первоклассница», действие которого происходит в современной (на тот момент) советской школе, в 1953-м — пьесу-притчу «Два клена», стилизующую русскую народную сказку.

Николай Акимов. Эскиз к «Золушке». 1945

Исключения из этого правила были: например, в 1947-м Надежда Кошеверова и Михаил Шапиро сняли фильм «Золушка» по сценарию Шварца — но написанному в 1945 году. Т. Габбе в 1952 году опубликовала переработку «Города мастеров» для самодеятельных театров — но и эта пьеса была написана раньше. «Королевство кривых зеркал» среди этих немногих исключений было одним из самых заметных: это оригинальный текст, а не переработка прежнего и не фильм, доснятый по сценарию, написанному в других исторических обстоятельствах.

В «Королевстве…» очевидны многочисленные отсылки к популярным детским и «взрослым» книгам западноевропейского или американского происхождения. Так, красавица-интриганка Анидаг (Гадина) напоминает Миледи Винтер из романа А. Дюма «Три мушкетера» (1844), в одной из финальных сцен Оля и Яло бегут по винному погребу, где хранятся бочки амонтильядо, вероятно перекатившиеся в повесть Губарева из рассказа Эдгара По «Бочонок амонтильядо» (1846).

Прохождение Оли через зеркало очень напоминает соответствующий эпизод «Алисы в Зазеркалье» Л. Кэрролла — особенно если учесть, что незадолго до того, как попасть в Зазеркалье, Алиса говорит кошке:

— А книжки там очень похожи на наши — только слова написаны задом наперед. Я это точно знаю, потому что однажды я показала им нашу книжку, а они показали мне свою!

Переодевание же девочки (точнее, двух девочек) в пажа/пажей больше всего напоминает шекспировские комедии, прежде всего «Два веронца», «Двенадцатая ночь, или Что угодно», «Как вам это понравится» и «Венецианский купец». В советской детской культуре 1930-х — начала 1950-х годов такая карнавализация действия не встречается почти никогда. Характерно, что в фильме «Королевство кривых зеркал» костюмы пажей, в которых действуют Оля и Яло (их играли девочки-близнецы Ольга и Татьяна Юкины), явственно воспроизводят — в «игрушечном» варианте — одежду Виолы из советской кинопостановки «Двенадцатой ночи» (режиссер — Ян Фрид, в роли Виолы — Клара Лучко), снятой уже после выхода повести Губарева, в 1955 году.

Стоит отметить и то, что сам сюжет «Королевства кривых зеркал» структурно очень похож на сюжет оперы Л. ван Бетховена «Фиделио, или Леонора»: молодая женщина, переодевшись юношей, проникает в тюрьму и освобождает своего возлюбленного. У Губарева действует не женщина, а две девочки, то есть бетховенский сюжет удваивается. Но сходство между «Королевством…» и классической оперой, скорее всего, конвергентное: насколько можно судить, особенными познаниями в музыке Губарев не отличался, а премьера единственной постановки «Фиделио», которую писатель мог услышать — в Большом театре, с Галиной Вишневской в главной роли, — состоялась только в 1954-м.

Шварц и Габбе принадлежали к либеральной части советской детской литературы, Губарев — к ортодоксально-сталинистской, а миф о Павлике Морозове неплохо его кормил. Почему Губарев обратился к такому неожиданному для себя сюжету?

С определенностью на этот вопрос сегодня ответить трудно, однако можно высказать рабочую гипотезу. Губарев попытался создать произведение, соответствующее новому для того времени педагогико-идеологическому тренду. Его можно было бы назвать «воспитание воли и характера». По-видимому, Губарев собирался написать вполне ортодоксальную сталинистскую детскую книжку в слегка необычной культурной «аранжировке». Результат же оказался непредсказуемым для него самого.

Проблема воспитания воли в педагогической литературе 1940-х годов

Во второй половине 1940-х годов в советских журналах, посвященных вопросам педагогики и воспитания («Советская педагогика», «Семья и школа», «Народное образование»), заметно возрастает число статей, посвященных воспитанию в ребенке (независимо от пола) воли, мужества и выдержки. Главной задачей такой работы провозглашается способность детей — особенно школьного возраста — воспитывать себя самостоятельно, но в соответствии с установками, полученными от взрослых.

Статьи и книги, призывавшие воспитывать детей «волевыми» и дисциплинированными, изредка выходили и в 1930-е годы. Несколько фрагментов в книгах или отдельных работ на эту тему есть у А.С. Макаренко. Но во второй половине 1940-х эта тема явно становится гораздо более востребованной, чем прежде.

Одна за другой защищаются диссертации на эту тему, выходят книги, публикуются стенограммы публичных лекций, прочитанных психологами и партийными пропагандистами. Кульминации эта волна достигает в 1949—1950-х годах, хотя начинается раньше, сразу после окончания Второй мировой войны.

В 1949 году журнал «Семья и школа» публикует серию неподписанных редакционных статей: «Воспитание выносливости» (No 1), «Воспитание мужества» (No 2), «Воспитание целеустремленности» (No 3), «Воспитание чувства долга» (No 6), «Воспитание коммунистического отношения к труду и к общественной собственности» (No 8). Темы передовиц в следующем году — столь же однообразно-идеологизированные, но связаны уже с другими проблемами. Очевидно, что мы имеем дело с кампанией, организованной «сверху».

Причины этой кампании пунктирно обозначены в программной статье одного из главных на тот момент советских психологов, вице-президента Академии педагогических наук Константина Корнилова:

Едва ли в истории нашей Родины когда-нибудь была другая эпоха, которая предъявляла бы такие огромные требования к человеку в отношении воспитания воли и характера, какие предъявляет та эпоха, в которую мы живем.

Корнилов подчеркивает, что воспитание воли во многом должно опираться на собственные усилия ребенка. Если же эта задача оказывается трудной, то помочь в воспитании воли должен не только учитель, но и коллектив класса или школы:

…самовоспитание… может начаться уже в подростковом возрасте, когда подросток осознает мотивы своего поведения и может уже сам ставить перед собой задачи и цели, хотя и не особенно сложные…

…если вы… допускаете срывы, сделки с собой и тем самым проявляете свое безволие, тогда обопритесь на товарищеский коллектив, дайте общественное обязательство выполнить то, что трудно сделать одному.

В чем состоит критический характер периода конца 1940-х, почему именно это время требовало от человека особенно сильной воли, Корнилов не пишет. Вместо этого он с тревогой сообщает — как о симптоме опасного для всего общества неблагополучия — о том, что во время контрольной работы старшеклассники одной из мужских московских школ долго не могут сосредоточиться, отвлекаются и т.п. — такое неумение заставить себя работать, дескать, является очень распространенной болезнью и требует срочных педагогических мер.

Согласно Корнилову, «…воспитание воли неотделимо от воспитания характера, то есть положительных свойств и черт личности». Это терминологическое разъяснение значимо. Работы о «воспитании воли» и «воспитании характера» были посвящены очень близким, если не одним и тем же проблемам.

Прежде чем дать более подробный анализ предложенных тогда психологических концепций и последствий этой кампании для советской детской культуры, необходимо сначала сказать, как и почему возникла сама кампания.

В середине 1940-х годов советская школа оказалась в ситуации глубокого кризиса: многие дети, особенно на селе, не ходили в школу или пропустили несколько лет учебы из-за военных действий и эвакуации, уровень преподавания был низким, авторитет школы среди взрослых и детей упал. Учителей не хватало, а рассчитывать на помощь родителей было практически невозможно: большинство взрослых работали с утра до позднего вечера, чтобы восстановить разрушенную во время войны экономику. В 1946—1947 годах в СССР разразился катастрофический голод, вызванный не только последствиями войны, но и политикой властей, что еще больше усугубило проблему детской безнадзорности: родителям нужно было не столько воспитывать детей, сколько добывать для них пропитание.

Как показывает М.Л. Майофис, министры просвещения РСФСР в этих условиях предлагали некоторые образовательные реформы, основная часть которых была заблокирована на уровне ЦК ВКП(б) — возможно, лично Сталиным. Еще одной новацией, помимо описанных в ее статье, стала апелляция к способности детей контролировать самих себя и направлять собственное поведение.

Надежду на успех в этом начинании советским психологам давал опыт Второй мировой войны, когда многие граждане СССР в тылу, на фронте и за линией фронта демонстрировали мужество и готовность к самопожертвованию — о чем не уставала трубить официальная пропаганда, замалчивавшая другую сторону войны — случаи трусости, желания нажиться на чужом несчастье, циничного равнодушия к чужим жизням и чужому имуществу («война все спишет»).

Еще до начала боевых действий на территории СССР советские психологи обобщали опыт смелых и высокомотивированных солдат, накопленный во время войны СССР против Финляндии. Однако эта война была развязана Советским Союзом. В новой ситуации по- требовали осмысления мотивы людей, защищавших свою страну под влиянием глубокого личного убеждения и без понуканий со стороны партийного руководства.

В 1943 году выходит программная статья о психологии героизма, написанная философом и психологом Моисеем Рубинштейном (1878—1954, однофамилец известного советского психолога Сергея Рубинштейна). Работа эта заслуживает внимания хотя бы потому, что М. Рубинштейн еще в дореволюционное время создал новаторскую концепцию воспитания человека как «творца культуры»; это воспитание осуществляется последовательной и взаимно согласованной работой дошкольных, школьных и внешкольных учреждений в союзе с семьей. Его двухтомный трактат «О смысле жизни» (1927) стал одной из последних изданных в СССР «идеалистических» философских книг и был подвергнут жесткой критике.

«Героический подъем и готовность на подвиг создаются в итоге не поверхностного порыва и не сентиментальной, чувствительной настроенности, а путем глубокой борьбы мотивов, сложной душевной работы человека над собой», — подчеркивает М. Рубинштейн в статье 1943 года и провозглашает, что высокие душевные качества, проявленные людьми на войне, являются следствием полученного ими воспитания и самовоспитания.

В представлениях о воле послевоенные советские психологи использовали некоторые элементы психологии первой трети ХХ века. Проблема самовоспитания и воли не была центральной в русской пореволюционной психологии, однако соответствующие работы периодически публиковались. Научная психология интерпретировала психическую жизнь с точки зрения причинно-следственных связей, воля же, если понимать ее как начало, обусловливающее само себя, представляла некоторую сложность для такой концептуализации.

Одним из тех, кто считал исследование воли краеугольным камнем психологических исследований, был Михаил Басов. В книге «Воля как предмет функциональной психологии» он формулирует позицию, предвосхищающую экзистенциализм:

…В отношении… воли каждый родится в одинаковой бедности. Будущее дитяти в этом направлении представляется не заполненным никаким содержанием. Это содержание создается заново в процессе жизни и воспитания. Следовательно, тут человек ничем не обладает при рождении, но зато перед ним неограниченные возможности.

Это важно знать воспитателям!

<…> Воля… вместе с тем создается самой личностью в большей мере, чем все другие силы, ей присущие.

Парадоксы самодисциплинирования

В советских условиях идея самовоспитания наталкивалась на неявное культурно-политическое препятствие. Такая практика требовала рефлексии и идеи личной автономии. Советские психологи это понимали. Автор одной из наиболее концептуальных статей того времени Владимир Селиванов (1906—1996) писал: «Необходимым условием успеха работы по самовоспитанию воли является изучение человеком самого себя, знание своих личных качеств, положительных сторон своей личности и ее недостатков. Уже в подростковом возрасте учащиеся впервые пытаются разобраться в своем характере, осмыслить свои идеалы и убеждения».

М. Рубинштейн вполне логично писал в своей книге «О смысле жизни»: «…для того, чтобы найти смысл [жизни] не относительный, а самодовлеющий, нужна свобода — это определено самим понятием личности». Но и в 1927 году эти слова воспринимались как ересь. А в СССР второй половины 1940-х автономия личности понималась крайне своеобразно — как энтузиастическое исполнение требований начальства.

«Сознательная дисциплина ученика советской школы характеризуется тем, что и при отсутствии постоянного внешнего контроля он добросовестно выполняет возложенные на него обязанности. <…> Конечной целью воспитания дисциплины является достижение такого уровня сознательности, при котором учащийся воспринимал бы нормы и правила социалистического общежития как свои собственные», — писал в 1946 году психолог Эле Моносзон.

Внешне такая риторика напоминала размышления философов и социологов о том, что личность интериоризует общественное благо и воспринимает общественные ценности как усвоенные. В ХХ веке подобную точку зрения высказывал, например, Э. Дюркгейм в своем известном докладе «Ценностные и “реальные” суждения» (1911)49. Однако авторы, отстаивавшие такую позицию, в Новое время считали общество так или иначе автономным. Советская риторика социализации пред- полагала не автономию общества, а полное отождествление общества и государства, направляемых руководством коммунистической партии. «Нормы социалистического общежития» у Моносзона и других советских авторов, писавших о самодисциплине, были сориентированы не на дюркгеймовский идеал «общества-законодателя», а на директивно оформленную идеологию, спущенную «сверху».

Программный смысл в этих условиях приобретала цитата из Сталина, которая была повторена минимум в трех статьях о воспитании воли. Это — полный текст приветственной телеграммы «вождя», адресованной в 1935 году «командору конного пробега Ашхабад—Москва товарищу [С.П.] Соколову»:

Только ясность цели, настойчивость в деле достижения цели и твердость характера, ломающая все и всякие препятствия, могли обеспечить такую славную победу.

Партия коммунистов может поздравить себя, так как именно эти качества культивирует она среди трудящихся всех национальностей нашей необъятной Родины.

Повесть А.Н. Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино» Марк Липовецкий иронически назвал «утопией свободной марионетки». В педагогических опусах конца 1940-х годов была предложена еще более невероятная утопия — свободного, самовоспитывающегося, но при этом абсолютно дисциплинированного и индоктринированного подростка.

Аминадав Каневский. Иллюстрация к «Золотому ключику». 1950

Идеал «самодисциплинирующего ребенка» советские идеологические инстанции начали пропагандировать еще с 1930-х годов.

Евгений Добренко проанализировал многочисленные «школьные повести», в которых подростки сами себя делали «настоящими советскими людьми». Эту традицию он возводит к повести А. Гайдара «Тимур и его команда» (1940). Были и более ранние, хотя и менее впечатляющие примеры — например, «ТВТ» (1934) Янки Мавра (Ивана Федорова). Однако в конце 1940-х утопия самоиндоктринирующегося ребенка стала особенно значимой из-за кризиса школы — и педагоги и психологи попытались ее обосновать, приложив для этого, как можно видеть, довольно значительные усилия.

Поставленная перед детьми задача — стать идеологически безупречной личностью, познавая при этом собственные реальные достоинства и недостатки, — была настолько сложной и нежизнеспособной, что, кажется, вызывала скрытое недоверие даже у участников дискуссий о воле конца 1940-х. Но эта задача имела одно очевидное и очень простое решение: совмещение «самоубеждения» и самопознания могло стать элементом воображаемой ситуации, в которой усвоение или переоткрытие советской идеологии оказалось бы не навязанным извне, а следствием личного выбора из нескольких возможностей. Эта модель соответствует самосознанию юного партизана на вражеской территории. Она была разработана в многочисленных произведениях о юных партизанах и партизанках, появившихся в 1942—1950 годах, прежде всего — в романе А. Фадеева «Молодая гвардия», первая редакция которого была написана, как известно, в 1945—1946 годах.

Роман этот был очень популярен, тем более что его немедленно после публикации включили в школьную программу. По результатам опроса школьников Узбекистана, во второй половине 1940-х их любимыми героями — разумеется, после Ленина и Сталина — были персонажи «Молодой гвардии». Вполне возможно, что результаты опроса не были фальсификацией. Однако они выглядели отчасти парадоксально: в государстве, где ежедневно производились аресты по сфабрикованным обвинениям в заговорах и тайной подрывной деятельности, кумирами молодежи оказались подпольщики, хотя и действующие на вражеской территории. Эту же модель реализует в своей повести и Губарев: Оля и Яло оказываются в Королевстве кривых зеркал. Но — в отличие и от молодогвардейцев, и от воспетого Губаревым Павлика Морозова — результатом пережитых Олей приключений становится не только победа над Нушроком и спасение Гурда, но прежде всего — самопознание, благодаря которому Оля начинает с большим вниманием и сочувствием относиться к людям, окружающим ее по эту сторону зеркала.

Не менее сложным, чем интерпретация автономии личности, для советских педагогов и психологов был вопрос о рефлексии. Пропаганда 1930-х придавала самоанализу отрицательные эмоциональные коннотации, связанные с идеей бесплодного «самокопания». Ведение дневников описывалось в прессе второй половины 1930-х как признак двуличия, свидетельствующий о том, что автор дневника не готов рассказывать коллективу, в котором он учится или работает, о том, что у него или у нее на душе.

В русской культуре начала ХХ века была достаточно влиятельная традиция осуждения психологической «интеллигентской» рефлексии как начала, разъедающего волю и препятствующего созидательному действию. По-видимому, отрицательное отношение к психологической рефлексии получило новый импульс в период «великого перелома» 1929—1930 годов — и тогда же было резко идеологизировано. Теперь отказ от самоанализа мог быть понят как проявление лояльности пар- тии и государству. В своей стихотворной речи на XVI съезде ВКП(б) (1930) «поэт-комсомолец» Александр Безыменский заклеймил самоанализ как практику, расслабляющую волю настоящего большевистского писателя:

А иные честнейшие сознались,

Говоря о других и себе,

Что, мол, действенный самоанализ

Нам дороже,

Чем преданность борьбе. <…>

Большевистскую литературу

Надо вырастить Большевикам!

Не теряя ни дня, ни часа

Надо звать, чтобы слово ее

Было мощным оружием класса,

А не психолóжеским Нытьем.

(Аплодисменты)

Это идеологическое ограничение было смягчено во время войны, в 1943 году — как раз в этот момент была опубликована первая часть повести М.М. Зощенко «Перед восходом солнца», посвященная этической необходимости самоанализа. Но буквально через год запрет возобновился (то же произведение Зощенко было официально осуждено в статье А.М. Еголина, заведующего отделом печати Управления пропаганды и агитации ЦК — но больше чем через год после публикации, то есть «задним числом»), и три года спустя, в 1946-м, А. Жданов в своих двух докладах о журналах «Звезда» и «Ленинград» утверждал: «…в этой повести Зощенко выворачивает наизнанку свою пошлую и низкую душонку, делая это с наслаждением, со смакованием, с желанием показать всем: — Смотрите, вот какой я хулиган».

Поэтому советские педагоги и психологи были крайне затруднены в выборе терминологии, обозначающей процесс самопознания в процессе воспитания собственных воли и характера. Слово «рефлексия» тогда употребил в положительном смысле только психолог Сергей Рубинштейн, закончивший в 1914 году факультет философии Марбургского университета и не забывший принятую в ХХ веке философско-психологическую терминологию: «Воля в собственном смысле возникает тогда, когда человек оказывается способным к рефлексии по отношению к своим влечениям, к тому, чтобы так или иначе отнестись к ним. <…> В результате его действия определяются уже не непосредственно его влечениями как природными силами, а им самим». В остальных случаях использовались описательные конструкции, такие как «изучение человеком самого себя» В. Селиванова.

Один из самых нетривиальных выходов из положения придумала молодой тогда психолог Антонина Бардиан (впоследствии — автор книг и пособий по возрастной и педагогической психологии). Она использовала цитату из «Капитала» Маркса, где происхождение психологической рефлексии объяснено через первоначальный (и сохранившийся в немецком языке) смысл слова «рефлексия» — «отражение»: «Сопоставляя действия и поступки других людей с собственными, непосредственно реагируя на них, он [школьник] “открывает” в себе черты собственной личности. К. Маркс по этому поводу говорил: “Человек сначала смотрится, как в зеркало, только в другого человека”».

Полностью цитата из Маркса — а именно примечание 18 в первом томе — в русском переводе выглядит так:

В некоторых отношениях человек напоминает товар. Так как он родится без зеркала в руках и не фихтеанским философом: «Я есмь я», то человек сначала смотрится, как в зеркало, в другого человека. Лишь отнесясь к человеку Павлу как к себе подобному, человек Петр начинает относиться к самому себе как к человеку. Вместе с тем и Павел как таковой, во всей его павловской телесности, становится для него формой проявления рода «человек».

По-видимому, эта метафора Маркса — найденная непосредственно в «Капитале» или вычитанная из статьи Антонины Бардиан — и стала основой сюжета повести Владимира Губарева «Королевство кривых зеркал». Губарев в 1949 году ушел с поста заведующего кафедрой пионерской работы Центральной комсомольской школы, но продолжал писать и публиковать пропагандистские книги для молодежи и, скорее всего, следил за педагогической периодикой, тем более за популярным журналом «Семья и школа», и статью Бардиан, скорее всего, знал. «Капитал» — трудная для понимания книга, и Губарев мог не дочитать ее до конца, но читать почти наверняка пробовал и до примечания 18 мог добраться без особого труда — оно находится почти в самом начале книги. Однако «зеркальную» метафору Маркса Губарев сделал основой сюжета с помощью приема, придуманного Льюисом Кэрроллом.

Использование метафоры Маркса для изображения рефлексии позволяет объяснить странный факт: семантика зеркала и переворачивания слов в сочинении Губарева принципиально отличается от семантики подобных предметов и действий в предыдущих произведениях соцреализма, в том числе для детей — в них зеркало являет героям образы будущего, и перевернутые слова приходят оттуда же. В 1924 году в Харькове была издана повесть одного из основателей пионерской организации, бывшего главного редактора журнала «Петроградский скаут» Иннокентия Жукова (1875—1948) «Путешествие звена “Красной Звезды” в страну чудес» — о том, как группа советских школьников попадает в будущее и наблюдает там воплощение коммунистической мечты. В этом сочинении термины и географические названия, употребляемые людьми будущего, получены путем переворачивания обычных слов: город Афу — Уфа, напиток далокош — шоколад и т.п. Губарев как журналист, а затем и главный редактор «Пионерской правды» должен был быть знаком с Жуковым, который в 1930-е годы, уже уйдя на пенсию, регулярно обращался в ЦК ВЛКСМ с предложениями о реформе пионерской организации.

В фильме Г. Александрова «Цирк» (1936) герои смотрятся в зеркальную крышку рояля и видят свое будущее. Аналогично, в зеркале видит свою дальнейшую жизнь и героиня фильма «Светлый путь» Таня Морозова. У Губарева же зеркало обращает героиню не к будущему, а к ее собственным недостаткам, а потом помогает перейти в книгу, где Оля и Яло оказываются в мрачном Королевстве кривых зеркал.

Коллектив и личность: трансформация романтического образа «двойника» в повести В. Губарева

Советская педагогика в конце 1940-х выдвигала два взаимнодополнительных императива. Она настаивала, что ребенка воспитывает коллектив (об этом много писал А.С. Макаренко, который к этому времени снова стал широко цитируемым автором, хотя к моменту своей смерти в 1939-м находился в состоянии тяжелого конфликта с педагогическим истеблишментом), и одновременно — что ребенок должен воспитывать себя сам. В СССР между двумя этими подходами существовало скрытое противоречие из-за того, что государство брало на себя полномочия тотального социального «конструктора», а личность растущего ребенка должна была в идеале слиться со своим социальным местом — это и была социализация по-советски. Понятно, что личности — объекту социального конструирования со стороны коллектива и государства — доверять воспитывать саму себя не стоит.

Губарев предложил в своем роде гениальный выход из этого противоречия: отрицательную сторону характера Оли — Яло — воспитывает коллектив, но состоящий… из одного человека — самой же Оли.

Этот неожиданный поворот, придуманный Губаревым и не имеющий более ранних прецедентов, позволяет объяснить особенность советской реализации мотива двойника в фантастических произведениях о роботах 1960-х годов. В литературе романтизма двойник, как правило, воплощает теневую сторону «оригинала» и наносит ему существенный ущерб или пытается убить, сжить со света, вытеснить с занимаемой социальной позиции. В неофициальной культуре советского времени такая трактовка мотива двойника тоже есть, хотя она обычно осложнена металитературной рефлексией — ср. пьесу Е. Шварца «Тень» (1940) или фантастический роман Александра Шарова «После перезаписи» (1966). Но есть и другая трактовка, при которой «оригинал» и «двойник» — дети или молодые люди, воспитывающие друг друга и научающиеся помогать друг другу в трудной ситуации. Наиболее известное произведение, где мотив романтического двойничества видоизменяется таким образом, — тетралогия Евгения Велтистова о школьнике Сереже Сыроежкине и его визуальном двойнике, гениальном роботе Электронике (публ. 1964—1986) и снятый на основе первых трех повестей цикла телевизионный мини-сериал «Приключения Электроника» (реж. Константин Бромберг, 1979).

Зафиксировав идейные и сюжетные изобретения Губарева, в заключительных разделах этой главы я все-таки попытаюсь ответить на вопросы о том, почему все-таки Губарев вдруг откликнулся на пропагандистскую кампанию о «воспитании воли» и почему избрал для своей повести такой неожиданный сюжет.

[…]

Полный текст статьи с примечаниями читаете в книге:

Острова утопии: Педагогическое и социальное проектирование послевоенной школы (1940—1980-е): Коллективная монография. Редакторы и составители: Илья Кукулин, Мария Майофис, Петр Сафронов. Книга подготовлена в рамках исследовательского проекта Школы актуальных гуманитарных исследований РАНХиГС. НЛО. 2015

Люди: Шекспир Уильям, Шварц Евгений, Роу Александр, Олеша Юрий, Носов Николай, Майофис Мария, Кэрролл Льюис, Кукулин Илья, Зощенко Михаил, Губарев Виталий, Акимов Николай

«Королевство кривых зеркал» — советская сказка 1963 года, снятая режиссёром-сказочником Александром Роу на базе Киностудии имени М. Горького.

Фильм сказка снят по одноимённой повести 1951 года детского писателя Виталия Георгиевича Губарева.

На момент написания сценария к фильму, Губарев был уже несколько лет женат на Тамаре Носовой, поэтому именно ей он посвятил фильм, а также предложил режиссёру взять её на роль доброй тётушки Аксал.

Александр Роу долго искал близняшек на главные роли Оли и Яло. О 9-летних сестрах Тане и Оле Юкиных режиссёр узнал после их победы в конкурсе близнецов во дворце культуры. Девочки пели серьёзные, недетские песни и обошли других претендентов. Чтобы избежать путаницы на съёмочной площадке, Оля Юкина стала играть Олю, а Таня — Яло. Хотя изначально режиссёр хотел сделать наоборот, потому что так юные актрисы лучше бы соответствовали персонажам.

Позже девочки признавались, что им в съёмочном процессе больше понравилась не сами съёмки, и не «взрослая» зарплата (по 80 рублей каждой за съёмки), а то, что они провели всё лето в Крыму.

Интересно, что любимый актёр Александра Роу — Георгий Милляр сыграл в фильме целых 3 роли: вдовствующей королевы, первого возчика и наиглавнейшего церемониймейстера.

Съёмки проходили в окрестностях Ялты, в том числе на скале «Красный камень» и поселке Симеиз.

Исполнитель роли Нушрока — Андрей Файт в 60 лет исполнял практически всё трюки сам. Из воспоминаний: «Скакал иногда по крутым, каменистым, не совсем безопасным тропам. Это был последний фильм, потребовавший от меня спортивных навыков. Многие сцены, действительно, стоили большого напряжения сил. Но я ни в коей мере не ропщу, потому что мне помогала отличная физическая закалка — до сих пор я езжу верхом на лошади, занимаюсь акробатикой, боксом, приспособлен к кочевой жизни в дальних экспедициях. Но падал на всём скаку через голову лошади не я. Это делал дублёр. И мне отнюдь не стыдно. Трюкач рискует во много раз меньше и делает он своё дело точнее и лучше. А техника съёмки сейчас на таком уровне, что зритель никогда не заметит подмены«.

К 100-летию Александра Роу Почта России выпустила праздничный конверт с фотографией режиссёра и кадром из фильма «Королевство кривых зеркал».

3 сентября погиб неоднозначный Павлик Морозов. Он заслуживает вдумчивого поста, коий я пока написать не готов.

Потому сегодня поговорим о Виталии Губареве (1912-1981), который стал одним из ваятелей легенды о пионере — героическом доносчике, но в истории литературы остался совсем другой книжкой.

Губарев рано остался без отца, более того, старался о нем не вспоминать. Потомственный дворянин, донской казак Губарев-пэр воевал на стороне белых и, почувствовав, как горит под ногами донская земля, рванул в 1920 в Польшу. Позже перебрался в США.

Мать, учительница, воспитывала двоих детей с помощью бабушки. Часть детства Виталий провел в печально ныне знаменитой станице Кущёвская.

Поскольку мать, да и бабушка, были учительницами, рос Виталий пареньком заведомо образованным. В нем даже мелькали черты вундеркинда. Писать начал с восьми лет, в четырнадцать уже публиковался, в девятнадцать его пригласил работать в Москву журнал «Дружные ребята».

Счастливый билет Губарев вытянул в 1932 году, приняв участие в показательном процессе над убийцами Павлика Морозова. Статья «Один из одиннадцати» (одиннадцать – именно столько пионеров, по мнению Губарева, насчитывалось в селе Герасимовка, откуда родом Павел) раскрутилась на государственном уровне, и сам Максим Горький посоветовал молодому человеку подумать над книгой. Губарев написал книжку «Сын. О славном пионере Павлике Морозове» и итоговую повесть «Павлик Морозов» (1947). В немалой степени за это Губарева сделали редактором «Пионерской правды» и наградили «Знаком почета».

К сожалению, Губарев повел себя не совсем красиво по отношению к другим писателям, пытающимся нажить на истории Павлика Морозова капиталец. Губарев отодвинул от печатания в Москве свердловского журналиста Павла Соломеина, автора первой книги о Павлике «В кулацком гнезде». Протестовал против переиздания книг общественного обвинителя от ЦК комсомола по делу об убийстве Морозова Елизара Смирнова. Ему мстилось быть монополистом легенды.

Павлику Морозову Губарев посвятил двадцать лет жизни, а кормили его многочисленные переиздания о пионере-герое до самой смерти.

В 1936 Губарев женился на Юлии Левтери. Жена родила дочку Валерию, которая стала прототипом Яло, героини сказочной повести «Королевство кривых зеркал». Написанная в 1951 году сказка выглядела чересчур смелой для партийного журналиста, но стоит вспомнить, что повесть появилась в разгар холодной войны и сразу все встает на места. Ни о какой критике СССР автор и не помышлял, описывая «деспотию капиталистического общества».

Повесть полюбилась читателям, и Губарев быстро сварганил на ее основе пьесу. Ему вообще было свойственно выжимать успех до последнего, что еще сыграет плохую шутку.

В 1963 году сказку экранизировал Роу. Фильм «Королевство кривых зеркал» смотрится до сих пор.

Дальнейшие попытки Губарева работать в жанре фантастической сказки не больно впечатляли. «Путешествие на Утреннюю звезду», «В тридевятом царстве…», «Преданье старины глубокой» пользовались средней популярностью. Успех «Королевства кривых зеркал» ставил на Губарева метку автора одной книги, и хорошо еще, что это оказался не «Павлик Морозов».

Пытаясь найти успех, там, где его уже нашел, Губарев пробил экранизацию «В тридевятом царстве…», где коллизия «Королевства кривых зеркал» разбавлялась элементами «Принца и нищего». Солистка ансамбля балета на льду оказывалась похожа на королеву Карликии и посылала ее за себя кататься, сама сев на трон.

Ставил фильм неплохой режиссер Евгений Шерстобитов (https://ygashae-zvezdu.livejournal.com/131937.html), в одной из главных ролей блистала вторая жена Губарева Тамара Носова (https://ygashae-zvezdu.livejournal.com/50246.html), но сама сказка провалилась, после чего и брак писателя дал трещину.

Вообще казалось, что писателя ждет забвение. Постарев, он потерял практическую хватку. Как результат, после сборника «Сказочные повести» (1972) «Королевство кривых зеркал» не переиздавалось четырнадцать лет, а остальные сказки увидели снова свет только в 1990-ых. Зато нынче нас накрыл просто вал Губарева. Ежегодно, то там, то здесь выходят его книжки.

А значит, их читают.

6 лет назад, 31 декабря 2013 г. ушла из жизни известная советская актриса и художница Лидия Вертинская, жена знаменитого артиста Александра Вертинского, мать актрис Анастасии и Марианны Вертинских. Ее кинокарьера продолжалась всего 11 лет, но за это время она успела сыграть несколько очень ярких ролей, одной из которых стала Анидаг в «Королевстве кривых зеркал».

Эта работа стала знаковой не только для нее, но и для других актрис, снявшихся в этом фильме. Зрители не догадывались о том, что одной из них и была посвящена эта сказка.

Кадр из фильма *Королевство кривых зеркал*, 1963

В основу сценария фильма был положен сюжет одноименной сказочной повести Виталия Губарева, написанной в 1951 г. Он начал публиковаться за 20 лет до этого, но как писатель-фантаст дебютировал только с этой сказкой. Спустя год по ней была создана пьеса, а в 1963 г. она была экранизирована. Прототипом главной героини – школьницы Яло – стала его дочь от первого брака Валерия. Однако посвятил он свою киносказку, сценарий для которой написал сам, новой избраннице.

Тамара Носова и Виталий Губарев

В фильме «Королевство кривых зеркал» актрисе Тамаре Носовой досталась не главная роль, но образ придворной стряпухи Тетушки Аксал был таким ярким, что запомнился всем зрителям без исключения. На тот момент актрисе было 36 лет, она уже была настоящей кинозвездой, известной по ролям в фильмах «Молодая гвардия», «Ревизор», «Гость с Кубани», «Карнавальная ночь», «Она Вас любит» и др. За ее плечами было два брака – первый, официальный, распался из-за того, что муж-дипломат был против съемок жены в кино, а второй, гражданский, оказался более длительным, но таким же несчастливым. Третьим избранником актрисы стал писатель Виталий Губарев, который посвятил ей свою сказку «Королевство кривых зеркал» и не раз приглашал сниматься в экранизациях своих произведений.

Тамара Носова и Виталий Губарев

Тамара Носова в фильме *Королевство кривых зеркал*, 1963

По словам Носовой, 6 лет жизни с Губаревым были самым счастливым периодом, но семейную идиллию разрушила ее приемная мать (после смерти родной матери отец отдал ее в детдом, а оттуда ее забрала приемная семья). Актриса рассказывала: «Мы познакомились в кабинете у знаменитого режиссера-сказочника Александра Артуровича Роу. Я приехала на кинопробы за рулем своей «Волги». Пошла сначала на грим, надела костюм и в таком виде пришла в кабинет к Роу. Там сидел Виталий Губарев. Роу сказал мне: «Познакомься, это наш автор». Я посмотрела на него через плечо и, разговаривая с Роу, на автора не обращала внимания. Потом Виталий узнал у Роу, когда я буду сниматься, и специально в эти дни приехал в Ялту. Потом он сделал мне официальное предложение. Внезапно. Это было очень романтично: мы прожили шесть лет. Жизнь моя прошла красиво. Я не могу пожаловаться, что Бог меня обошел этим счастьем. Мы расстались, потому что иногда матери до самой старости пытаются воспитывать детей, вмешиваются в их личную жизнь. Моя мама как раз такого склада… Он жил у нас, но у него была своя квартира. Мы нашли большую квартиру и решили съехаться, но мама отказалась туда ехать. Я не могла оставить ее одну, она была уже старая, нуждалась в уходе… В результате последовал развод, он вторично женился. Но звонил мне чуть ли не каждый день…».

Кадр из фильма *Королевство кривых зеркал*, 1963

Тамара Носова в фильме *Королевство кривых зеркал*, 1963

На роли главных героинь в фильме «Королевство кривых зеркал» проходили пробы около десятка пар девочек-близнецов, но режиссер Александр Роу выбрал 9-летних учениц 337-й московской школы Олю и Таню Юкиных, покоривших его своей непосредственностью, артистизмом и веселым нравом. На съемочную площадку девочки попали впервые, к тому же съемки проходили в Крыму (в Ялте, Симеизе и поселке Красный Камень), где они тоже до этого никогда не бывали. Юные актрисы не могли скрыть своего восторга и беспрекословно выполняли все требования режиссера. Чтобы во время съемок не возникало путаницы, Оле дали роль ее тезки, а Тане – Яло. На самом деле в жизни они были полной противоположностью своих героинь: рассудительная, спокойная и сдержанная Оля сыграла капризную, ленивую и непослушную героиню, а задиристой непоседе Тане досталось ее отражение Яло.

Оля и Таня Юкины в ролях Оли и Яло

Оля и Таня Юкины в ролях Оли и Яло

После премьеры фильма сестры Юкины стали настоящими звездами – им приходили мешки писем, мальчишки не давали им прохода в школе и признавались в любви. В свой следующий фильм-сказку «Морозко» Александр Роу снова пригласил сестер Юкиных, но на этот раз им достался небольшой эпизод. К сожалению, на этом их кинокарьера и завершилась.

Георгий Милляр в фильме *Королевство кривых зеркал*, 1963

Режиссер умел подбирать на съемках такую слаженную команду, что многих актеров впоследствии не раз приглашал в свои новые фильмы. Одним из самых любимых его актеров был Георгий Милляр, который в «Королевстве кривых зеркал» сыграл сразу 3 роли – церемониймейстера, королевского извозчика и даже королевы-матери. Актер нередко исполнял по несколько ролей в одном фильме Роу – всего в 16 его сказках он перевоплотился в 30 персонажей! При этом серьезных главных драматических ролей Милляр так и не дождался, а звание народного артиста получил только в 85 лет.

Георгий Милляр (справа) в фильме *Королевство кривых зеркал*, 1963

Андрей Файт в роли министра Нушрока

Очень колоритным получился образ злодея-министра Нушрока (Коршуна), которого сыграл Андрей Файт, тоже снимавшийся в нескольких фильмах Роу. На тот момент актеру было уже 60 лет, и на съемках ему приходилось очень непросто, о чем он рассказывал: «В «Королевстве кривых зеркал» в возрасте шестидесяти лет я скакал верхом на лошади на продолжении почти всей картины. Скакал иногда по крутым, каменистым, не совсем безопасным тропам. Это был последний фильм, потребовавший от меня спортивных навыков. Многие сцены, действительно, стоили большого напряжения сил. Но я ни в коей мере не ропщу, потому что мне помогала отличная физическая закалка – до сих пор я езжу верхом на лошади, занимаюсь акробатикой, боксом, приспособлен к кочевой жизни в дальних экспедициях».

Андрей Файт и Лидия Вертинская в фильме *Королевство кривых зеркал*, 1963

Лидия Вертинская в роли Анидаг

Отрицательный персонаж – Анидаг (Гадина) – достался и красавице Лидии Вертинской. За свою недолгую 11-летнюю кинокарьеру она сыграла всего в 5 фильмах, 4 из которых были сказками. Роль в «Королевстве кривых зеркал» стала ее последней работой в кино. После смерти мужа, певца Александра Вертинского, она полностью посвятила себя воспитанию дочерей и своей главной ролью считала роль матери. Впоследствии она занималась живописью и вела замкнутый образ жизни, не участвуя в светских мероприятиях.

Лидия Вертинская в роли Анидаг

Лидия Вертинская в роли Анида

Часто в фильмах Роу снимался и актер Анатолий Кубацкий, исполнивший в «Королевстве кривых зеркал» роль короля Йагупопа (Попугая). Его называли одним из самых «сказочных» актеров советского кино – на экранах он создал целую галерею образов королей, разбойников и чудаковатых стариков. Членом «сказочной команды» режиссера был и Аркадий Цинман, сыгравший министр Абажа (Жабу).

Анатолий Кубацкий в роли короля Йагупопа

Аркадий Цинман в роли министра Абажа

12 сентября 2012 года на сайте (http://www.liveinternet.ru/users/ tatasoz/post235720613/) было напечатано интервью с популярной актрисой России Ольгой Погодиной, снявшейся более чем в 60 фильмах («Мужчина в моей голове», «Женская логика», «Капкан», «Моя Пречистенка» и других). Актрисе был задан и такой вопрос:

— Вы сыграли таких исторических персонажей, как Ольга Книппер-Чехова («Прощайте, доктор Чехов») и её племянницы Ольги Чеховой («Легенда об Ольге»). Вы чувствуете ответственность перед историей, когда играете такие роли?..

Ответ приятно поражает своей прямотой и искренностью:

– Ответственность перед историей – это лишь громкие слова, а они всегда отдают фальшью. История сама не всегда ответственна перед своими современниками и своими потомками. Поэтому давайте не будем демонизировать ни историю, ни её героев. Любые исторические персонажи – это обычные люди, которые унесли все свои тайны, правдивость деяний и свои черты характера с собой в могилу. Кроме имён и приблизительных событий мы ничего не знаем. Сценаристы, режиссёры и артисты создают образ исторического персонажа благодаря своему представлению о человеке…

Разделяя мнение и призыв популярной актрисы (и нынешней уважаемой директриссы одной из киностудий) не демонизировать ни историю, ни её героев, хочется также пожелать в адрес описываемой истории, отсутствия в этом описании не только излишеств демонизации героев, но и излишеств их героизации. После вышеприведённого откровения Ольги Погодиной, невольно возникает и такое видении истории:

— История — это Королевство кривых зеркал, в котором каждый изготовитель зеркала, отражающего действительность королевства, вольно или невольно, но изготавливает собственное кривое зеркало, изначально не способное истинно отразить эту действительность.

И вспоминается содержание советского художественного фильма-сказки «Королевство кривых зеркал», созданного на Центральной киностудии детских и юношеских фильмов имени М. Горького в 1963 году режиссёром Александром Роу по одноимённой повести Виталия Губарева. В Королевстве занимались изготовлением кривых зеркал, в которых уродливые кажутся красивыми, а красивые — уродливыми; молодые кажутся старыми, а старые — молодыми; голодные и измождённые выглядят цветущими и упитанными, а дородные и сытые кажутся стройными и худощавыми. Такое положение дел, как нельзя лучше, устраивало злых и лживых богачей, узурпировавших власть. Им было выгодно, чтобы всё остальное население страны видело реальность в искажённом виде.

Королевством правил король Йагупоп 77-й (Попугай). Именно у него было единственное не кривое зеркало всего королевства. Граждане королевства, особенно слуги, рабы и беднота, мечтали о смене короля ради новой и счастливой жизни. Юный зеркальщик Гурд (Друг) отказывается делать кривые зеркала и разбивает уже готовые. За что его приговаривают к смертной казни, в ожидании которой, он заточён в страшную Башню Смерти.

Главная героиня фильма, третьеклассница-пионерка Оля, вечно не слушается свою бабушку, привирает, капризничает и ленится. Бабушка, сетуя на внучку, приговаривает: «Эх, внученька, внученька! Если б ты могла посмотреть на себя со стороны!..». По воле автора сказки, Оля попала в Королевство кривых зеркал, где столкнулась со своим собственным отражением — девочкой по имени Яло. В критической ситуации Оля становится более ответственной и требовательной к себе, зато Яло воплощает все её недостатки: рассеянность, лень, чрезмерную любовь к сладкому, неаккуратность, боязливость… После многочисленных приключений, девочки освобождают Гурта, а отрицательные герои сказки получают по заслугам: Йагупоп становится попугаем, Нушрок превращается в коршуна, Анидаг — в змею, а Абаж — в жабу… Ну, а Оля снова оказывается дома, перед зеркалом. Пообщавшись со своим отражением, она исправляется, чем бесконечно удивляет и радует свою бабушку.

Глядя на историю России с точки зрения простого обывателя начала 21-го века, невольно приходишь к выводу, что история приключений Оли в Королевстве кривых зеркал научила девочку быть настоящей, — в отличие от реальной истории России, так ничему не научившей ни власть имущих, ни простой народ. История России часто была и остаётся непредсказуемой даже перед своими конкретными героями, судьба которых в разные исторические периоды зависела от многочисленных лиц, описывающих эту историю. Вышеизложенное касается и оценки исторической роли и деятельности Николая Второго — последнего императора династии Романовых.

Продолжение:

http://litsait.ru/proza/istorija/2-rasstrel-carskoi-semi.html

История создания

Фильм «Королевство кривых зеркал» сняли по мотивам одноименной повести 1951 года детского писателя Виталия Губарева. Прочитав повесть, советский киносказочник Александр Роу понял, что это находка для детского кинематографа, и творческая группа приступила к сценарию.

Актерский состав

Главные роли должны играть близнецы. Съемочная группа перепробовала более 300 пар, прежде чем нашли двух девочек, учениц 3-го класса 337-й школы — Олю и Таню Юкиных. Девочки попались на глаза режиссеру совершено случайно, когда он уже отчаялся найти своих героинь. Роу увидел отснятые материалы конкурса близнецов. И эти две третьеклассницы совершенно очаровали его. Чтобы на съемочной площадке не было путаницы, роль Оли дали Оле Юкиной, а Таня сыграла Яло.

Несмотря на то что в короткие сроки они обе стали кумирами всех детей Советского Союза, жизнь они прожили самую обычную, работали на совершенно не творческих работах и довольно рано умерли, так как у обеих было слабое сердце.

Состав взрослых актеров определился сразу. Одновременно три роли — церемониймейстера, королевы-матери и королевского извозчика — должен был исполнить любимый актер Александра Роу — Георгий Милляр. Как его называли, «самая знаменитая Баба-яга Советского Союза». Да и во всех остальных ролях снялись привычные Роу актеры, которые появлялись во всех его постановках.

Исполнителю роли Нушрока Андрею Файту пришлось непросто. Постоянные бешеные скачки верхом по неровной местности, прыжки с огромных каменных глыб — все это было бы сложно и для молодого человека, а Файту на момент съемок было уже 60 лет. Впоследствии он не раз говорил о том, что помогла ему только прекрасная спортивная подготовка, полученная еще в институте.

Как ни странно, но совсем не доставили никаких хлопот четвероногие и пернатые артисты. Беркута Нушрока сыграл дрессированный беркут по кличке Карлуша, с которым работали дрессировщики Алексеев и Белихин. А вальяжного королевского кота сыграл опытный кот Карабас, успешно снявшийся до этого в фильме Роу «Новые похождения Кота в сапогах».

Особенности съемок

Съемки фильма «Королевство кривых зеркал» проходили летом 1962 года в Крыму — в Ялте, Симеизе, поселке Красный Камень. В кадр попали павильон Ялтинской киностудии, расположенный на Поликуровском холме, и дорога в Крымское государственное заповедно-охотничье хозяйство.

Снимая свои фильмы, Александр Роу всегда мастерски использовал технику комбинированных съемок, соединяя натуру и декорации. И невероятные, сказочные виды и помещения были созданы целой командой художников, возглавляемой Арсением Клопотовским, ставшим постоянным членом съемочной группы Роу.

Фильм вышел на экраны 28 августа 1963 года и мгновенно завоевал любовь как маленьких зрителей, так и их родителей. Две очаровательные, веселые и непосредственные девчушки, рассказывающие с экрана вроде бы прописные истины, надолго стали символом мужества, оптимизма и находчивости.

Информация для учителя.

Лекция о фильме «Королевство кривых зеркал»

Лекторы: режиссер Николай Лебедев, актер Федор Баландин, кинокритик Антон Долин, искусствовед Александр Васильев.