История написания

В коротеньких сказках Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина иносказательно изображается жизнь русского общества начала XIX столетия. Любое произведение направлено на осмысление серьезных проблем. Сюжет рассказа «Орел-меценат» представляет собой язвительную сатиру, направленную на высмеивание лживой просветительской деятельности людей, стоящих тогда у власти, что можно адаптировать и под современное правительство.

Написана сказка была в 1884 году. Произведение должно было стать частью выпуска журнала «Отечественные записки», но из цензурных соображений планы создателем были изменены. Не удалось опубликовать творение и в «Северном вестнике». Писателю пришлось услышать малоприятную критику от цензора Сватковского. Произошло это из-за высмеивания просветительской деятельности русского царизма.

Как только цензура была снята, произведение опубликовали в зарубежной газете «Общее дело». Русские поклонники творчества Салтыкова-Щедрина смогли прочитать рассказ лишь в 1906 году.

Краткое содержание

Если нет времени читать полностью произведение Салтыкова-Щедрина, краткое содержание позволит ознакомиться с сюжетом. Пригодится оно и при написании сочинения.

Орлу надоела отчужденная жизнь, и он стал задумываться над тем, как хорошо было бы иметь дворню. Тогда, как помещики в старину, он зажил бы на славу. Прислуживающие птицы отвечали бы за развлекательную программу — пели песни, добывали пищу, готовили вкусности, охраняли ночной сон владыки, разносили первые сплетни и т. д.

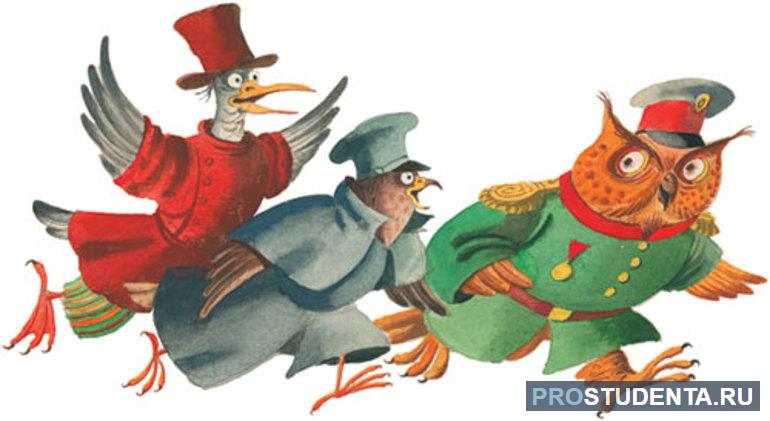

Решает птичий царь изменить кардинально свою жизнь. К себе он позвал ястреба, коршуна и сокола. Их задача заключалась в сборе дворовых птиц. Прислужники сразу созвали ворон, гагар, ставших частью оркестров. Попугаи прекрасно начали справляться с ролями скоморохов. Сорока стала управлять казной. Филины, совы и сычи призваны были стоять на страже ночного покоя. Чего-то орлу все-таки не хватало.

Так и появилась в дворнях наука с искусством. За восхваление орла в новостях леса отвечал снегирь. Скучные книги должен был публиковать дятел. Добыть славу пением хотел голосистый соловей. Наступает золотой век просвещения. Появились гимны и оды, новая музыка.

Как только обучение окончилось, все отправились на показательное выступление-состязание. Душу орла задел снегирь, славивший спокойную и привольную жизнь без совести. Дятел поведал правителю в песне о его генеалогическом древе, что польстило монарху. Голос соловья оказался непонятным для орла, так что песню поданного пришлось исполнять скворцу, за что тот и заслужил главные награды.

Сокол и сова решают просветить орла. Сперва он терпел нравоучения, но запомнить ему ничего не удалось. Это злило царя, который разорвал своих учителей на части. Золотой век подходил к своему логическому концу. Любовь к науке оборачивалась гонениями и опасениями за свою птичью жизнь. Дворня стала пустеть. Орлица же от своего царя услышала только то, что произошедшее послужит орлам уроком.

Особенности названия

Перед написанием рассказа автор создал небольшое вступление к нему, наполненное глубоким сатирическим смыслом. Орел неспроста считается птичьим царем. Он плодоядный хищник. Среди орлиного семейства не удастся найти вегетарианцев. Тут сразу прослеживается намек на русского императора, подминающего под себя все.

Орел должен стать покровителем, который будет содействовать развитию наук и искусств. Логично, что ему сложно быть меценатом, хорошего из этого не выйдет ничего. Пересказ произведения стоит начинать с упором на хищную натуру короля птиц.

Тематика и проблематика

Центральная тема сказочного повествования вращается вокруг сатирического изображения политической просветительской деятельности всесильного монарха, начавшего развивать искусство и науку от скуки. Реально же ему просвещение безразлично. Орел собирает оркестр, созывает скоморохов и гадалок. Услужливые слуги пытаются сохранить авторитет господина, но приближенные все чаще осуждают правителя.

После этого приходит золотой век, который ранее был насажен Петром I населению. Такое отождествление главного персонажа с реальным политиком позволяет понять, насколько губительно навязывание просвещения. Воронята получают азбуки, что выглядит довольно комично. Конечно, автор рассказа несколько сгущает краски. Императоры в реальности всегда были образованы, но орел в сказке подается писателем глупцом. Он просит воспевать его имя.

Приближенные пытаются учить своего властителя, за что сова и сокол расплачиваются. Это позволило автору осветить проблему связи просвещения с деспотизмом.

Образованные люди перестают поддаваться дрессировке правительства. Власть приходит к выводу, что наука приносит только вред.

В кратком содержании «Орла-мецената» можно упомянуть о нескольких важных проблемах, рассматриваемых автором:

- Приспособленчество и холопство в культуре.

- Особые таланты соловья, дятла и снегиря, их подхалимство.

- Незаслуженное восхваление господина.

- Сосредоточение просветительской деятельности на материальных ценностях, а не на развитии культуры и науки.

Все это приводит к еще большему обескультуриванию птичьего царства. В центре событий оказывается гордый орел, решивший создать дворню по себе. Также в сюжете появляются скромный ученый дятел, искусный певец соловей, знатный писатель снегирь и большой льстец скворец. Сама же сказка призвана показать, насколько хищническая жизнь несовместима с развитием искусств и негативно сказывается на монархическом строе.

- Сочинения

- По литературе

- Другие

- Анализ сказки Салтыкова-Щедрина Орел-меценат

Анализ сказки Салтыкова-Щедрина Орел-меценат

М. Е. Салтыков-Щедрин – мастер изображения сатиры в сказках. В них изображены различные слой населения, описаны в сатирической форме их основные пороки. Одной из самых ярких сказок по праву считается «Орёл-меценат».

Главная тема сказки – просветительство в обществе. Автор использует острую сатиру для иллюстрации современной общественной жизни. Пример показан с применением птичьих образов.

Каждый герой сказки выступает как аллегорический персонаж, олицетворяющий определённый социальный статус в обществе.

Образ орла – высокий чиновник. Он принимает решение дать науке и сфере искусства особый статус. Благодаря чему наступает золотой век просвещения.

В иносказательной форме писатель показывает отношения в обществе. Орёл-меценат – символизирует богатых помещиков, а образы ворон – бедных крестьян. Ворона считалась с древних времён глупой птицей.

Представленное множество птичьих героев наделено автором их специфическими качествами: сороки-гадалки, совы учёного, музыкального соловья, который увлекается историей. Автор ярко иллюстрирует общество, присваивая птицам обязанности людей. Дятел – занимается историей, чижик – приносит воду, снегирь – издаёт лесную газету, учит маленьких воронят основам знаний, орёл – стремится к знанию буквенной науки.

Орёл-меценат, мечтая путём распространения просвещения в обществе птиц, помимо того что хочет удовлетворить своё самолюбие, но и сделаться самым умным среди остальных, благодаря чему чтобы окружающая его придворная свита держалась в постоянном страхе. Ноне всё так просто как хотелось, не всех птиц орлу удаётся подчинить, так как нашлись птицы, способные намного лучше его к знаниям. Из этого следует новое – преследование вольнодумцев. Среди них дятел, который исправил, грамматические ошибки царского орла. Тетерев, заподозренный в свободном образе мыслей.

Благодаря использованию в сказке иронических и юмористических приёмов, автором изображается, как фальшива работа высшей власти в области просвещения. По мнению писателя очевиден вред, наносимый царской властью на науку и творчество. Акцентируется, как лжив и глуп господствующий класс.

Основной смысл произведения: о ложной работе государства в области просвещения. Что может быть после необдуманного вмешательства. Выявление существующих социальных проблем в обществе.

Можно с уверенностью сказать, что сказки одна из ярких элементов в творчестве писателя.

Вариант 2

На творчество великого писателя-сатирика М. Е. Салтыкова-Щедрина, как и на произведения многих авторов, повлияло смутное время, когда они жили. После реформы в 1861 году, так и не наступили полностью долгожданные перемены жизни общества в России. Обида за русский народ, который все равно еле выживал, бесправие людей, наделенных властью… Многих терзал вопрос дальнейшей судьбы России. В эти годы активируется оппозиция. Журналистика, публицистика и даже литература — это площадка общения между собой единомышленников — борцов за свободу и справедливость родной страны. Сатирические памфлеты, статьи, книги того времени — это, своего рода, памятники той эпохи. Прочитав их, можно узнать, что происходило тогда.

Салтыков-Щедрин использует свой талант как оружие против самодержавия и крепостничества. Его меткое слово обличает творящуюся вокруг неразбериху и эксплуатацию народа. Политические сказки писателя передают дух того времени и являются поучительными. Сказка «Орел-меценат» раскрывает такую важную злободневную тему о том, как власть губительно влияет на образование и просвещение своего народа. Наглядную картину происходящего писатель представляет в сказке, обращаясь к образам животных, которые символически изображают людей. Не сложно догадаться о том, кто из них положительный герой, а кто — наоборот. Все хищники — это правители, сороки — гадалки, вороны — народ…

Орел — хищная и беспощадная птица олицетворяет царя-тирана, формирующего реформы в области искусства и науки. Однако, в силу своей хищнической природы, не в силах все это реализовать. Ведь, вся его деятельность построена на «охоте за своей добычей», то есть на достижении собственного благополучия. Он выступает защитником невежества. Выгодно, когда народ живет во тьме. Поэтому уничтожает за вольные песни соловья, в кандалы заключает грамотного дятла и окончательно разоряет ворон. Однако последние взбунтовались и покинули его с орлицей. Хотел бы вернуть все на прежние места жестокий властолюбец, но даже не смог догнать их, поскольку «помещичья жизнь его изнежила».

Наука, просвещение и искусство не смогли существовать при царизме, также, как и орел не выжил без своих ворон.

Суть, тема и идея сказки

Также читают:

Картинка к сочинению Анализ сказки Салтыкова-Щедрина Орел-меценат

Популярные сегодня темы

- Главные герои произведения Два капитана Каверина

Произведение повествует о сложных взаимоотношениях людей. Главными героями являются три человека. Это молодой человек Саня Григорьев, Катя Татаринова и Николай Антонови

- Чему учит сказ Левша?

Несмотря на то, что произведение «Левша» написано в форме простого сказа, оно имеет и «обучающую» составляющую, которая представлена в нескольких ипостасях.

- Шукшин

Сочинения по творчеству Шукшина

- Сочинение Описание действий (7 класс)

Мне нравится заниматься домашними делами. Особенно я люблю помогать бабушке готовить большой пирог. Он называется «курник», хотя никакой курицы в нем нет.

- Сочинение по картине Репина Портрет Л.Н. Толстого

Всем известен знаменитый русский писатель по имени Лев Николаевич Толстой, который за всю собственную жизнь одарил читателей книгами, несущие глубокие знания и важные истины. Интересно то, что за время его существования был написан по его образу портрет

Анализ сказки Орел-меценат Салтыкова-Щедрина сочинение

Главной, в сказке “Орел меценат” стала тематическая идея просвещения общественности, которую автор преподносит в обличии едкой сатиры. В пример, по всему тексту, представлены образы птиц.

Писатель при создании образов персонажей прибегает к использованию литературного приёма – аллегории. Каждый герой занимает определенную социальную позицию в общественном классе.

Представительный чиновник символизирует образ орла. Автор таким образом старается выделить сферу науки и искусства, которые знаменуют приход века просвещения.

Обратите внимание

Прибегая к описанию в иносказательном виде, писателю удаётся раскрыть всю суть общественных взаимоотношений. Вид орла – мецената имеют представители высших сословий, а образом ворон наделены малообеспеченные крестьянские работники, которые попадают под сравнение с глупостью этих птиц.

В сказке фигурирует множество всевозможных птиц, каждая из которых представлена в привычном для себя амплуа.

Например, сороки, которые гадают, сова наделенная мудростью, музыкально одаренный соловей и дятел любящий изучать историю. Также ярким примером стало то, что автор присваивает своим птицам деятельность, которая присуща людям.

В сказке чиж может натаскать воды, дятел изучает ход истории, а снегирь занимается издательством газеты леса.

Освещая в обществе птиц учёные мысли, у орла появляется заветная мечта, теша свое самолюбие, выучиться грамоте и командовать свитой при дворе.

Но приручить всех птиц орлу – меценату не удается, так как среди них есть те, кто в несколько раз умнее его. В результате нововведений начинается преследование птиц, которые смеют отличаться своими мыслями от учителя.

К примеру, дятел, который решился на исправление ошибок орла и инертный, оглохший, вольномыслящий тетерев.

Важно

С помощью приёмов иронии и юмора, автор смеётся над деятельностью самодержавного верха, которая полна фальши. Писатель пытается доказать, что для области науки и искусства вмешательство власти является пагубным.

Смысл сказки проявляется в том, что автор ярко рисует картину того, как в государстве царит полный произвол скрывающийся под мнимым стремлением к просвещению.

Вариант 2

Ключевой темой произведения является тема просветительства в общественной жизни, рассматриваемая писателем с использованием приемов острой, смелой сатиры на примерах птичьих образов.

Автор представляет героев сказки в качестве аллегоричных персонажей, выражающих социальную принадлежность к определенному общественному классу.

В образе орла изображается высокопоставленный чиновник, приняв решение выделить в особый статус научную деятельность и сферу искусства, тем самым определив наступление золотого века просвещения.

Используя иносказательное описание, писатель демонстрирует взаимоотношения в обществе, изображая в виде орла-мецената представителей богатых помещиков, а бедных крестьян в образах ворон, сравнивая их с постоянно размножающимися и с древности считающимися глупыми птицами.

Многочисленные герои-птицы в сказке наделяются писателем привычными для их птичьих видов качествами в виде сороки-гадалки, ученой совы, музыкального соловья, дятла, увлекающегося историей.

Яркой иллюстрацией становится наделение писателем птиц людскими обязанностями, в частности, занятием дятлом историей, умением чижиком приносить воду, изданием снегирем лесной газеты, обучением воронят азам грамотности и даже желанием самого орла освоить буквенную науку.

Распространяя в птичьем обществе просветительские начала, орел мечтает не только потешить собственное самолюбие, но и, став грамотнее всех, держать в постоянном страхе придворную свиту.

Совет

Однако добиться от птичьих подданных полного повиновения орлу-меценату не удается, поскольку некоторые из птиц оказываются более способными к наукам, нежели их правитель.

Результатом нововведения становятся преследования высшей птичьей власти птиц-вольнодумцев, одним из которых является дятел, посмевший исправить грамматические ошибки царского орла, а также молчаливый и сонный тетерев, отличающийся глухотой, заподозренный в вольнодумном образе мысли.

Применяя в повествовании ироничные, юмористические приемы, писатель сатирически высмеивает фальшивую деятельность самодержавной верхушки в просветительской области, считая вмешательство царской власти вредоносным для развития науки и творчества, ярко и остро акцентируя глупость, лживость, тщеславность господствующего, эксплуатирующего класса.

Основным смыслом произведения является утверждение писателя о лживом подобии просветительской деятельности в государстве, характеризующимся бесправием и произволом.

Тема, идея, суть

Источник: http://sochinite.ru/sochineniya/sochineniya-po-literature/drugie/analiz-skazki-orel-mecenat-saltykova-shchedrina

Анализ сказки Салтыкова-Щедрина Орел-меценат

М. Е. Салтыков-Щедрин – мастер изображения сатиры в сказках. В них изображены различные слой населения, описаны в сатирической форме их основные пороки. Одной из самых ярких сказок по праву считается «Орёл-меценат».

Главная тема сказки – просветительство в обществе. Автор использует острую сатиру для иллюстрации современной общественной жизни. Пример показан с применением птичьих образов.

Каждый герой сказки выступает как аллегорический персонаж, олицетворяющий определённый социальный статус в обществе.

Образ орла – высокий чиновник. Он принимает решение дать науке и сфере искусства особый статус. Благодаря чему наступает золотой век просвещения.

В иносказательной форме писатель показывает отношения в обществе. Орёл-меценат – символизирует богатых помещиков, а образы ворон – бедных крестьян. Ворона считалась с древних времён глупой птицей.

Представленное множество птичьих героев наделено автором их специфическими качествами: сороки-гадалки, совы учёного, музыкального соловья, который увлекается историей.

Автор ярко иллюстрирует общество, присваивая птицам обязанности людей.

Дятел – занимается историей, чижик – приносит воду, снегирь – издаёт лесную газету, учит маленьких воронят основам знаний, орёл – стремится к знанию буквенной науки.

Обратите внимание

Орёл-меценат, мечтая путём распространения просвещения в обществе птиц, помимо того что хочет удовлетворить своё самолюбие, но и сделаться самым умным среди остальных, благодаря чему чтобы окружающая его придворная свита держалась в постоянном страхе.

Ноне всё так просто как хотелось, не всех птиц орлу удаётся подчинить, так как нашлись птицы, способные намного лучше его к знаниям. Из этого следует новое – преследование вольнодумцев. Среди них дятел, который исправил, грамматические ошибки царского орла.

Тетерев, заподозренный в свободном образе мыслей.

Благодаря использованию в сказке иронических и юмористических приёмов, автором изображается, как фальшива работа высшей власти в области просвещения. По мнению писателя очевиден вред, наносимый царской властью на науку и творчество. Акцентируется, как лжив и глуп господствующий класс.

Основной смысл произведения: о ложной работе государства в области просвещения. Что может быть после необдуманного вмешательства. Выявление существующих социальных проблем в обществе.

Можно с уверенностью сказать, что сказки одна из ярких элементов в творчестве писателя.

Вариант 2

На творчество великого писателя-сатирика М. Е. Салтыкова-Щедрина, как и на произведения многих авторов, повлияло смутное время, когда они жили. После реформы в 1861 году, так и не наступили полностью долгожданные перемены жизни общества в России. Обида за русский народ, который все равно еле выживал, бесправие людей, наделенных властью…

Многих терзал вопрос дальнейшей судьбы России. В эти годы активируется оппозиция. Журналистика, публицистика и даже литература – это площадка общения между собой единомышленников – борцов за свободу и справедливость родной страны. Сатирические памфлеты, статьи, книги того времени – это, своего рода, памятники той эпохи.

Прочитав их, можно узнать, что происходило тогда.

Салтыков-Щедрин использует свой талант как оружие против самодержавия и крепостничества. Его меткое слово обличает творящуюся вокруг неразбериху и эксплуатацию народа. Политические сказки писателя передают дух того времени и являются поучительными.

Важно

Сказка “Орел-меценат” раскрывает такую важную злободневную тему о том, как власть губительно влияет на образование и просвещение своего народа. Наглядную картину происходящего писатель представляет в сказке, обращаясь к образам животных, которые символически изображают людей.

Не сложно догадаться о том, кто из них положительный герой, а кто – наоборот. Все хищники – это правители, сороки – гадалки, вороны – народ…

Орел – хищная и беспощадная птица олицетворяет царя-тирана, формирующего реформы в области искусства и науки. Однако, в силу своей хищнической природы, не в силах все это реализовать. Ведь, вся его деятельность построена на “охоте за своей добычей”, то есть на достижении собственного благополучия. Он выступает защитником невежества.

Выгодно, когда народ живет во тьме. Поэтому уничтожает за вольные песни соловья, в кандалы заключает грамотного дятла и окончательно разоряет ворон. Однако последние взбунтовались и покинули его с орлицей. Хотел бы вернуть все на прежние места жестокий властолюбец, но даже не смог догнать их, поскольку “помещичья жизнь его изнежила”.

Наука, просвещение и искусство не смогли существовать при царизме, также, как и орел не выжил без своих ворон.

Суть, тема и идея сказки

← История создания романа История одного города Салтыкова-Щедрина

← Шарль Гранде в романе Евгения Гранде Бальзака↑ ДругиеАнализ сказки Приключение с Крамольниковым Салтыкова-Щедрина →

Анализ сказки Богатырь Салтыкова-Щедрина (идея, тема, смысл) →

- Сочинение на тему Сила природы 9 класс ОГЭ 15.3

Современное человечество достигло многого. Научилось использовать ядерную энергию для мирных дел. Вышло в космос и отправило свои корабли к другим планетам. - Образ Рахметова в романе Что делать Чернышевского и его характеристика

Произведение Чернышевского писалось в течение года, написано оно было в Петропавловской крепости. - Сочинение День рождения любимый праздник

День рождения – самый мой любимый праздник. Каждый год, я стараюсь его отметить так, чтобы было что вспомнить. Еще, я очень люблю получать подарки. - Куинджи

В каждом веке есть свои гении, свои творцы. Но не каждый такой гений, тем более гений художественного творчества становится идеалом для современников и последователей - Венецианов

Венецианов Алексей Гаврилович (1780-1847) – русский художник, основатель собственной школы живописи. Начинал свой творческий путь с написания портретов. Первой картиной, созданной художником, считается портрет его матери

Источник: https://sochinimka.ru/sochinenie/po-literature/drugie/analiz-skazki-saltykova-shchedrina-orel-mecenat

О сказке «орел-меценат» м. е. салтыкова-щедрина

Сказка об орле, который в народном творчестве всегда воспринимается как царь птиц, принадлежит к числу наиболее смелых сатир Щедрина.

Вздумалось орлу пожить так, как в старину помещики жили, и решил он набирать себе дворню, точнее, штат придворных, так как не следует забывать, что орел — царь.

«Из коростелей и гагар духовой оркестр собрали, попугаев скоморохами нарядили, сороке-белобоке, благо воровка она, ключи от казны препоручили, сычей да филинов заставили по ночам дозором летать…

Даже кукушку не забыли, в гадалки при орлице определили, а для кукушкиных сирот воспитательный дом выстроили».

Всего этого оказалось мало. Вспомнили, что нужны еще науки и искусства.

И в этой области нашли исполнителей: снегирь, который, научившись ставить знаки препинания, издавал газету «Вестник лесов»; дятел-ученый, который «целые дни сидел на сосновом суку и все долбил.

Совет

И надолбил он целую охапку исторических исследований: “Родословная лешего”, “Была ли замужем Баба-Яга”…» (Не можем не заметить: надо же придумать такую тематику! Поистине у Салтыкова-Щедрина было необыкновенное чувство юмора!)

Впрочем, ничего хорошего от развития наук и искусств при дворе орла (которого еле-еле научили подписываться, да и то он писал: «Арер») не получилось. Началось преследование вольномыслия.

Помните, как один градоначальник прямо писал, что вор и даже убийца — это еще не настоящие злодеи, а настоящий злодей — вольнодумец? Так произошло и здесь. Началось с дятла. «Бедная эта птица, ей-богу, не виновата была. Но она знала грамоте, и этого было вполне достаточно для обвинения».

Даже глухого тетерева заподозрили в опасном «образе мыслей» на том основании, «что он днем молчит, а ночью спит». Материал с сайта //iEssay.ru

Последняя фраза «Истории одного города» звучит так: «История прекратила течение свое». И тут появляется сходная фраза: «Просвещение прекратило течение свое». Что было тому виною? Лукавый сказочник не дает прямого ответа, а только многозначительно замечает: «…то ли… просвещение для орлов вредно, или то, что орлы для просвещения вредны, или, наконец, и то и другое вместе»…

На этой странице материал по темам:

- анализ сказки орел меценат салтыков-щедрин

- краткое содержание орел меценат

- главная мысль произведения лескова тупейный художник

- краткое содержание орел-меценант

- анализ сказки салтыкова-щедрина орел-меценат

Источник: http://iessay.ru/ru/writers/native/s/saltykov-shhedrin/stati/orel-mecenat/o-skazke-orel-mecenat-m.-e.-saltykova-shhedrina

Орел-меценат — сказки Салтыкова-Щедрина — Библиотека для детей

Поэты много об орлах в стихах пишут, и всегда с похвалой. И статьи у орла красоты неописанной, и взгляд быстрый, и полет величественный.

Он не летает, как прочие птицы, а парит, либо ширяет; сверх того: глядит на солнце и спорит с громами. А иные даже наделяют его сердце великодушием. Так что ежели, например, хотят воспеть в стихах городового, то непременно сравнивают его с орлом.

«Подобно орлу, говорят, городовой бляха N такой-то высмотрел, выхватил и, выслушав, — простил».

Я сам очень долго этим панегирикам верил. Думал: «Ведь, в самом деле, красиво! Выхватил… простил! Простил?!» — вот что в особенности пленяло. «Кого простил? — мышь!! Что такое мышь?!» И я бежал впопыхах к кому-нибудь из друзей-поэтов и сообщал о новом акте великодушия орла. А друг-поэт становился в позу, с минуту сопел, и затем его начинало тошнить стихами:

Но однажды меня осенила мысль. «С чего же, однако, орел «простил» мышь? Бежала она по своему делу через дорогу, а он увидел, налетел, скомкал и… простил! Почему он «простил» мышь, а не мышь «простила» его?»

Обратите внимание

Дальше — больше. Стал я прислушиваться и приглядываться. Вижу: что-то тут неблагополучно. Во-первых, совсем не затем орел мышей ловит, чтоб их прощать.

Во-вторых, ежели и допустить, что орел «простил» мышь, то, право, было бы гораздо лучше, если б он совсем ей не интересовался. И, в-третьих, наконец, будь он хоть орел, хоть архиорел, все-таки он — птица.

До такой степени птица, что сравнение с ним и для городового может быть лестно только по недоразумению.

И теперь я думаю об орлах так: «Орлы суть орлы, только и всего. Они хищны, плотоядны, но имеют в свое оправдание, что сама природа устроила их исключительно антивегетарианцами.

И так как они, в то же время, сильны, дальнозорки, быстры и беспощадны, то весьма естественно, что, при появлении их, все пернатое царство спешит притаиться. И это происходит от страха, а не от восхищения, как уверяют поэты.

А живут орлы всегда в отчуждении, в неприступных местах, хлебосольством не занимаются, но разбойничают, а в свободное от разбоя время дремлют».

Выискался, однако ж, орел, которому опостылело жить в отчуждении. Вот и говорит он однажды своей орлице:

— Скучно сам-друг с глазу на глаз жить. Смотришь целый день на солнце — инда одуреешь.

И начал он задумываться. Что больше думает, то чаще и чаще ему мерещится: хорошо бы так пожить, как в старину помещики живали. Набрал бы он дворню и зажил бы припеваючи.

Вороны бы сплетни ему переносили, попугаи — кувыркались бы, сорока бы кашу варила, скворцы — величальные песни бы пели, совы, сычи да филины по ночам дозором летали бы, а ястребы, коршуны да соколы пищу бы ему добывали.

А он бы оставил при себе одну кровожадность. Думал-думал, да и решился. Кликнул однажды ястреба, коршуна да сокола и говорит им:

— Соберите мне дворню, как в старину у помещиков бывало; она меня утешать будет, а я ее в страхе держать стану. Вот и все.

Важно

Выслушали хищники этот приказ и полетели во все стороны. Закипело у них дело не на шутку. Прежде всего нагнали целую уйму ворон. Нагнали, записали в ревизские сказки и выдали окладные листы. Ворона — птица плодущая и на все согласная.

Главным же образом, тем она хороша, что сословие «мужиков» представлять мастерица. А известно, что ежели готовы «мужички», то дело остается только за деталями, которые уж ничего не стоит скомпоновать. И скомпоновали.

Из коростелей и гагар духовой оркестр собрали, попугаев скоморохами нарядили, сороке-белобоке, благо воровка она, ключи от казны препоручили, сычей да филинов заставили по ночам дозором летать. Словом сказать, такую обстановку устроили, что хоть какому угодно дворянину не стыдно.

Даже кукушку не забыли, в гадалки при орлице определили, а для кукушкиных сирот воспитательный дом выстроили.

Но не успели порядком дворовые штаты в действие ввести, как уже убедились, что есть в них какой-то пропуск. Думали-думали, что бы такое было, и наконец догадались: во всех дворнях полагаются науки и искусства, а у орла нет ни тех, ни других.

Три птицы, в особенности, считали этот пропуск для себя обидным: снегирь, дятел и соловей.

Снегирь был малый шустрый и с отроческих лет насвистанный. Воспитывался он первоначально в школе кантонистов [в школы при военном ведомстве брали солдатских детей, навсегда зачисляя их в это ведомство], потом служил в полку писарем и, научившись ставить знаки препинания, начал издавать, без предварительной цензуры, газету «Вестник лесов».

Только никак приноровиться не мог. То чего-нибудь коснется — ан касаться нельзя; то чего-нибудь не коснется — ан касаться не только можно, но и должно. А его за это в головку тук да тук. Вот он и замыслил: «Пойду в дворню к орлу! Пускай он повелит безнаказанно славу его каждое утро возвещать!»

Совет

Дятел был скромный ученый и вел строго уединенную жизнь. Ни с кем никогда не виделся (многие даже думали, что он запоем, как и все серьезные ученые, пьет), но целые дни сидел на сосновом суку и все долбил.

И надолбил он целую охапку исторических исследований: «Родословная лешего», «Была ли замужем Баба-Яга», «Каким полом надлежит ведьм в ревизские сказки заносить?» и проч. Но сколько ни долбил, издателя для своих книжиц найти не мог.

Поэтому и он надумал: «Пойду к орлу в дворовые историографы! авось-либо он вороньим иждивением исследования мои отпечатает!»

Что касается до соловья, то он на жизненные невзгоды пожаловаться не мог. Пел он искони так сладко, что не только сосны стоеросовые, но и московские гостинодворцы, слушая его, умилялись.

Весь мир его любил, весь мир, притаив дыхание, заслушивался, как он, забравшись в древесную чащу, сладкими песнями захлебывался. Но он был сладострастен и славолюбив выше всякой меры.

Мало было ему вольной песней по лесу греметь, мало огорченные сердца гармонией звуков напоять… Думалось: орел ему на шею ожерелье из муравьиных яиц повесит, всю грудь живыми тараканами изукрасит, а орлица будет тайные свидания при луне назначать…

Словом сказать, пристали все три птицы к соколу: «Доложи да доложи!»

Выслушал орел соколиный доклад о необходимости водворения наук и искусств и не сразу понял. Сидит себе да цыркает, да когтями играет, а глаза у него, словно точеные камешки, глянцем на солнце отливают. Никогда он ни одной газеты не видывал; ни Бабой-Ягой, ни ведьмами не интересовался, а об соловье только одно слыхал: что эта птица — малая, не стоит из-за ее клюв марать.

— Ты, поди, не знаешь, что и Бонапарт-то умер? — спросил сокол.

— Какой такой Бонапарт?

— То-то вот. А знать об этом не худо. Ужо гости приедут, разговаривать будут. Скажут: «При Бонапарте это было», — а ты будешь глазами хлопать. Не хорошо.

Призвали на совет сову, — и та подтвердила, что надо науки и искусства в дворнях заводить, потому что при них и орлам занятнее живется, да и со стороны посмотреть не зазорно. Ученье — свет, а неученье — тьма.

Спать-то да жрать всякий умеет, а вот поди разреши задачу: «Летело стадо гусей» — ан дома не скажешься. Умные-то помещики, бывало, за битого двух небитых давали, — значит, пользу в том видели.

Вон чижик: только и науки у него, что ведерко с водой таскать умеет, а какие деньги за этакого-то платят!

— Я в темноте видеть могу, так меня за это мудрой прозвали, а ты и на солнце по целым часам не смигнувши глядишь, а про тебя говорят: «Ловок орел, а простофиля».

— Что ж, я не прочь от наук! — цыркнул орел.

Обратите внимание

Сказано — сделано. На другой же день у орла в дворне начался «золотой век». Скворцы разучивали гимн «Науки юношей питают» [из «Оды на день восшествия на престол Елисаветы Петровны» (1747) М.В.Ломоносова], коростели и гагары на трубах сыгрывались, попугаи — новые кунштюки выдумывали.

С ворон определили новый налог, под названием «просветительного»; для молодых соколят и ястребят устроили кадетские корпуса; для сов, филинов и сычей — академию де сиянс, да кстати уж и воронятам купили по экземпляру Азбуки-копейки. И, в заключение, самого старого скворца определили стихотворцем, под именем Василия Кирилыча Тредьяковского, и отдали ему приказ, чтоб на завтра же был готов к состязанию с соловьем.

И вот вожделенный день наступил. Поставили пред лицо орла новобранцев и велели им хвастаться.

Самый большой успех достался на долю снегиря. Вместо приветствия он прочитал фельетон, да такой легкий, что даже орлу показалось, что он понимает.

Говорил снегирь, что надо жить припеваючи, а орел подтвердил: «Имянно!» Говорил, что была бы у него розничная продажа хорошая, а до прочего ни до чего ему дела нет, а орел подтвердил: «Имянно!» Говорил, что холопское житье лучше барского, что у барина заботушки много, а холопу за барином горюшка нет, а орел подтвердил: «Имянно!» Говорил, что когда у него совесть была, то он без штанов ходил, а теперь, как совести ни капельки не осталось, он разом по две пары штанов надевает, — а орел подтвердил: «Имянно!»

Наконец снегирь надоел.

— Следующий! — цыркнул орел.

Дятел начал с того, что генеалогию орла от солнца повел, а орел с своей стороны подтвердил: «И я в этом роде от папеньки слышал». «Было у солнца, — говорил дятел, — трое детей: дочь Акула да два сына: Лев да Орел.

Акула была распутная — ее за это отец в морские пучины заточил; сын Лев от отца отшатнулся — его отец владыкою над пустыней сделал; а Орелко был сын почтительный, отец его поближе к себе пристроил — воздушные пространства ему во владенье отвел».

Но не успел дятел даже введение к своему исследованию продолбить, как уже орел в нетерпеньи кричал:

— Следующий! следующий!

Тогда запел соловей и сразу же осрамился.

Важно

Пел он про радость холопа, узнавшего, что бог послал ему помещика; пел про великодушие орлов, которые холопам на водку не жалеючи дают… Однако как он ни выбивался из сил, чтобы в холопскую ногу попасть, но с «искусством», которое в нем жило, никак совладать не мог.

Сам-то он сверху донизу холоп был (даже подержанным белым галстуком где-то раздобылся и головушку барашком завил), да «искусство» в холопских рамках усидеть не могло, беспрестанно на волю выпирало. Сколько он ни пел — не понимает орел, да и шабаш!

— Что этот дуралей бормочет! — крикнул он, наконец, — позвать Тредьяковского!

А Василий Кирилыч тут как тут. Те же холопские сюжеты взял, да так их явственно изложил, что орел только и дело, что повторял: «Имянно! имянно! имянно!» И в заключение надел на Тредьяковского ожерелье из муравьиных яиц, а на соловья сверкнул очами, воскликнув: «Убрать негодяя!»

На этом честолюбивые попытки соловья и покончились. Живо запрятали его в куролеску и продали в Зарядье, в трактир «Расставанье друзей», где и о ею пору он напояет сладкой отравой сердца захмелевших «метеоров».

Тем не менее дело просвещения все-таки не было покинуто.

Ястребята и соколята продолжали ходить в гимназии; академия де сиянс принялась издавать словарь и одолела половину буквы А; дятел дописывал 10-й том «Истории леших». Но снегирь притаился.

С первого же дня он почуял, что всей этой просветительной сутолоке последует скорый и немилостивый конец, и, по-видимому, предчувствия его имели довольно верное основание.

Дело в том, что сокол и сова, принявшие на себя руководительство в просветительном деле, допустили большую ошибку: они задумали обучить грамоте самого орла.

Учили его по звуковому методу, легко и занятно, но, как ни бились, он и через год, вместо «Орел», подписывался «Арер», так что ни один солидный заимодавец векселей с такою подписью не принимал. Но еще большая ошибка заключалась в том, что, подобно всем вообще педагогам, ни сова, ни сокол не давали орлу ни отдыха, ни срока.

Совет

Каждоминутно следовала сова по его пятам, выкрикивая: «Бб… зз… хх…», а сокол тоже ежеминутно внушал, что без первых четырех правил арифметики награбленную добычу разделить нельзя.

— Украл ты десять гусенков, двух письмоводителю квартального подарил, одного сам съел — сколько в запасе осталось? — с укоризною спрашивал сокол.

Орел не мог разрешить и молчал, но зло против сокола накоплялось в его сердце с каждым днем больше и больше.

Произошла натянутость отношений, которою поспешила воспользоваться интрига. Во главе заговора явился коршун и увлек за собой кукушку. Последняя стала нашептывать орлице: «Изведут они кормильца нашего, заучат!», а орлица начала орла дразнить: «Ученый! ученый!», затем общими силами возбудили «дурные страсти» в ястребе.

И вот однажды на зорьке, едва орел глаза продрал, сова, по обыкновению, подкралась сзади и зажужжала ему в уши: «Вв… зз… рррр…»

— Уйди, постылая! — кротко огрызнулся орел.

— Извольте, ваше степенство, повторить: бб… кк… мм…

— Второй раз говорю: уйди!

— Пп… хх… шш…

В один миг повернулся орел к сове и разорвал ее надвое.

А через час, ничего не ведая, воротился с утренней охоты сокол.

— Вот тебе задача, — сказал он, — награблено нынче за ночь два пуда дичины; ежели на две равные части эту добычу разделить, одну — тебе, другую — всем прочим челядинцам, — сколько на твою долю достанется?

— Все, — отвечал орел.

— Ты говори дело, — возразил сокол. — Ежели бы «все», я бы и спрашивать тебя не стал!

Не впервые такие задачи сокол задавал; но на этот раз тон, принятый им, показался орлу невыносимым. Вся кровь в нем вскипела при мысли, что он говорит «все», а холоп осмеливается возражать: «Не все». А известно, что когда у орлов кровь закипает, то они педагогические приемы от крамолы отличать не умеют. Так он и поступил.

Но, покончивши с соколом, орел, однако, оговорился:

— А де сиянс академии оставаться по-прежнему!

Опять пропели скворцы: «Науки юношей питают», но для всех уже было ясно, что «золотой век» находится на исходе. В перспективе надвигался мрак невежества, с своими обязательными спутниками: междоусобием и всяческою смутою.

Смута началась с того, что на место умершего сокола явилось два претендента: ястреб и коршун. И так как внимание обоих соперников было устремлено исключительно в сторону личных счетов, то дела дворни отошли на второй план и начали мало-помалу приходить в запущение.

Через месяц от недавнего золотого века не осталось и следов. Скворцы заленились, коростели стали фальшивить, сорока-белобока воровала без просыпу, а на воронах накопилась такая пропасть недоимок, что пришлось прибегнуть к экзекуции. Дошло до того, что даже пищу орлу с орлицей начали подавать порченую.

Обратите внимание

Чтобы оправдать себя в этой неурядице, ястреб и коршун временно подали друг другу руку и свалили все невзгоды на просвещение.

Науки-де, бесспорно, полезны, но лишь тогда, когда они благовременны. Жили-де наши дедушки без наук, и мы без них проживем…

И в доказательство, что весь вред от наук идет, начали открывать заговоры, и непременно такие, чтобы хоть часослов да замешан в них был. Начались розыски, следствия, судбища…

— Шабаш! — вдруг раздалось в вышине.

Это крикнул орел. Просвещение прекратило течение свое.

Во всей дворне воцарилась такая тишина, что слышно было, как ползут по земле клеветнические шепоты.

Первою жертвою нового веяния пал дятел. Бедная эта птица, ей-богу, не виновата была. Но она знала грамоте, и этого было вполне достаточно для обвинения.

— Знаки препинания ставить умеешь?

— Не только обыкновенные знаки препинания, но и чрезвычайные, как-то: кавычки, тире, скобки — всегда, по сущей совести, становлю.

— А женский пол от мужеского отличить можешь?

— Могу. Даже в ночное время не ошибусь.

Только и всего. Нарядили дятла в кандалы и заточили в дупло навечно. А на другой день он в том дупле, заеденный муравьями, помре.

Едва кончилась история с дятлом, как последовал погром в академии де сиянс.

Однако ж сычи и филины защищались твердо: жалко им было с теплыми казенными квартирами расставаться. Говорили, что не того ради сиянсами занимаются, дабы их распространять, а для того, чтобы от лихого глаза их оберегать.

Но коршун сразу увертки их опровергнул, спросив: «Да сиянсы-то зачем?» И они на этот вопрос не ответили (не ждали). Тогда их поштучно распродали огородникам, а последние, набив из них чучелов, поставили огороды сторожить.

Важно

В это же самое время отобрали у воронят Азбуку-копейку, истолкли оную в ступе и из полученной массы наделали игральных карт.

Дальше — больше. За совами и филинами последовали скворцы, коростели, попугаи, чижи… Даже глухого тетерева заподозрили в «образе мыслей» на том основании, что он днем молчит, а ночью спит…

Дворня опустела. Остались орел с орлицею, и при них ястреб да коршун. А вдали — масса воронья, которое бессовестно плодилось. И чем больше плодилось, тем больше накоплялось на нем недоимок.

Тогда коршун с ястребом, не зная, кого изводить (воронье в счет не полагалось), стали изводить друг друга. И все на почве наук. Ястреб донес, что коршун, по секрету, читает часослов, а коршун съябедничал, что у ястреба в дупле «Новейший песенник» спрятан.

Но тут уж сама История ускорила свое течение, чтоб положить конец этой сумятице. Произошло нечто необыкновенное. Увидев, что они остались без призора, вороны вдруг спохватились: «А что бишь на этот счет в Азбуке-копейке сказано?» И не успели порядком припомнить, как тут же инстинктивно снялись всем стадом с места и полетели.

Погнался за ними орел, да не тут-то было: сладкое помещичье житье до того его изнежило, что он едва крыльями мог шевелить.

Тогда он повернулся к орлице и возгласил:

— Сие да послужит орлам уроком!

Но что означало в данном случае слово «урок»: то ли, что просвещение для орлов вредно, или то, что орлы для просвещения вредны, или, наконец, и то и другое вместе — об этом он умолчал.

Читать другие сказки Салтыкова-Щедрина

Источник: https://skazkii.ru/orel-mecenat

Салтыков-Щедрин M. E. “Анализ сказки М. Салтыкова-Щедрина “Дикий помещик”.”

Особое место в творчестве Салтыкова-Щедрина занимают сказки с их аллегорическими образами, в которых автор сумел сказать о русском обществе 60—80-х годов XIX века больше, чем историки тех лет. Салтыков-Щедрин пишет эти сказки “для детей изрядного возраста”, то есть для взрослого читателя, по уму находящегося в состоянии ребенка, которому надо открыть глаза на жизнь.

Сказка по простоте своей формы доступна любому, даже неискушенному читателю, и поэтому особенно опасна для тех, кто в ней высмеивается.

Основная проблема сказок Щедрина — взаимоотношения эксплуататоров и эксплуатируемых. Писатель создал сатиру на царскую Россию.

Перед читателем проходят образы правителей (“Медведь на воеводстве”, “Орел-меценат”), эксплуататоров и эксплуатируемых (“Дикий помещик”, “Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил”), обывателей (“Премудрый пескарь”, “Вяленая вобла”).

Сказка “Дикий помещик” направлена против всего общественного строя, основанного на эксплуатации, антинародного по своей сущности.

Совет

Сохраняя дух и стиль народной сказки, сатирик говорит о реальных событиях современной ему жизни. Произведение начинается как обычная сказка: “В некотором царстве, в некотором государстве жил-был помещик.” Но тут же появляется элемент современной жизни: “и был тот помещик глупый, читал газету “Весть””.

“Весть” — газета реакционно-крепостническая, так что глупость помещика определяется его мировоззрением. Себя помещик считает истинным представителем Русского государства, опорой его, гордится тем, что он потомственный российский дворянин, князь Урус-Кучум-Кильдибаев. Весь смысл его существования сводится к тому, чтобы понежить свое тело, “мягкое, белое и рассыпчатое”.

Он живет за счет своих мужиков но ненавидит их и боится, не выносит “холопьего духу”. Он радуется, когда каким-то фантастическим вихрем унесло неизвестно куда всех мужиков, и воздух стал в его владениях чистый-пречистый. Но исчезли мужики, и наступил голод такой, что на базаре ничего купить нельзя. А сам помещик совсем одичал: “Весь он, с головы до ног, оброс волосами.

а ногти у него сделались как железные. Сморкаться уж он давно перестал, ходил же все больше на четвереньках. Утратил даже способность произносить членораздельные звуки.”.

Чтобы не умереть с голоду, когда был съеден последний пряник, российский дворянин стал охотиться: заметит зайца — “словно стрела соскочит с дерева, вцепится в свою добычу, разорвет ее ногтями, да так со всеми внутренностями, даже со шкурой, съест”. Одичание помещика свидетельствует о том, что без помощи мужика ему не прожить. Ведь недаром, как только “рой мужиков” отловили и водворили на место, “на базаре появились и мука, и мясо, и живность всякая”.

Глупость помещика постоянно подчеркивается писателем.

Первыми назвали помещика глупым сами крестьяне, трижды называют помещика глупым (прием троекратного повторения) представители других сословий: актер Садовский (“Однако, брат, глупый ты помещик! Кто же тебе, глупому, умываться подает?”) генералы, которых он вместо “говядин-ки” угостил печатными пряниками и леденцами (“Однако, брат, глупый же ты помещик!”) и, наконец, капитан-исправник (“Глупый же вы, господин помещик!”). Глупость помещика видна всем, а он предается несбыточным мечтам, что без помощи крестьян добьется процветания хозяйства, размышляет об английских машинах, которые заменят крепостных. Его мечты нелепы, ведь ничего самостоятельно он сделать не может. И только однажды задумался помещик: “Неужто он в самом деле дурак? Неужто та непреклонность, которую он так лелеял в душе своей, в переводе на обыкновенный язык означает только глупость и безумие?” Если мы сопоставим известные народные сказки о барине и мужике со сказками Салтыкова-Щедрина, например с “Диким помещиком”, то увидим, что образ помещика в щедринских сказках очень близок к фольклору, а мужики, напротив, отличаются от сказочных. В народных сказках мужик сметливый, ловкий, находчивый, побеждает глупого барина. А в “Диком помещике” возникает собирательный образ тружеников, кормильцев страны и в то же время терпеливых мучеников-страдальцев. Так, видоизменяя народную сказку, писатель осуждает народное долготерпение, и сказки его звучат как призыв подняться на борьбу, отрешиться от рабского мировоззрения.

http://vsekratko.ru/saltykovshhedrin/raznoe24

Источник: https://www.school-essays.info/saltykov-shhedrin-m-e-analiz-skazki-m-saltykova-shhedrina-dikij-pomeshhik/

Краткое содержание “Орел меценат” Салтыкова-Щедрина

“Поэты много об орлах в стихах пишут, и всегда с похвалой. Так что ежели, например, хотят воспеть в стихах городового, то непременно сравнивают его с орлом”.

Рассказчик удивляется, почему же орел мышь простил, а не наоборот. Но ведь “совсем не затем орел мышей ловит, чтоб их прощать”. Да и другие пернатые боятся орла, а вовсе им не восхищаются.

Далее автор сравнивает одного зажиточного человека с орлом. Стало ему скучно и сказал своей орлице: “Скучно сам-друг с глазу на глаз жить. Смотришь целый день на солнце – инда одуреешь”. Захотелось ему набрать дворни.

“Вороны бы сплетни ему переносили, попугаи – кувыркались бы, сорока бы кашу варила, скворцы – величальные песни бы пели, совы, сычи да филины по ночам дозором летали бы, а ястребы, коршуны да соколы пищу бы ему добывали.

А он бы оставил при себе одну кровожадность”.

Приказал тогда орел ястребу, коршуну и соколу собрать дворню. Собрали сначала ворон, потом “из коростелей и гагар духовой оркестр собрали, попугаев скоморохами нарядили, сороке-белобоке, благо воровка она, ключи от казны препоручили, сычей да филинов заставили по ночам дозором летать”.

“Даже кукушку не забыли, в гадалки при орлице определили, а для кукушкиных сирот воспитательный дом выстроили”.

Обратите внимание

И снегирь решил к орлу в дворню пойти. За ним и дятел-ученый. “. Авось-либо он вороньим иждивением исследования мои отпечатает!” Соловей же хотел, чтобы почитали его, потому и пошел служить к орлу, “думалось: орел ему на шею ожерелье из муравьиных яиц повесит, всю грудь живыми тараканами изукрасит, а орлица будет тайные свидания при луне назначать. “

Сова посоветовала “науки и искусства в дворнях заводить, потому что при них и орлам занятнее живется, да и со стороны посмотреть не зазорно”.

Сокол и сова решили обучить грамоте самого орла. “Учили его по звуковому методу, легко и занятно, но, как ни бились, он и через год, вместо “Орел”, подписывался “Арер”. “. Сокол тоже ежеминутно внушал, что без первых четырех правил арифметики награбленную добычу разделить нельзя.

– Украл ты десять гусенков, двух письмоводителю квартального подарил, одного сам съел – сколько в запасе осталось? – с укоризною спрашивал сокол. Орел не мог разрешить и молчал, но зло против сокола накоплялось в его сердце с каждым днем больше и больше”.

Стал от себя гнать орел учителей своих. А когда сова не захотела оставить в покое барина, “в один миг повернулся орел к сове и разорвал ее надвое”. И сокола та же участь постигла.

А потом и “скворцы заленились, коростели стали фальшивить, сорока-белобока воровала без просыну, а на воронах накопилась такая пропасть недоимок, что пришлось прибегнуть к экзекуции.

Дошло до того, что даже пищу орлу с орлицей начали подавать порченую”.

Стали тогда птиц казнить и в темницы заточать. “Дворня опустела. Остались орел с орлицею, и при них ястреб да коршун. А вдали – масса воронья, которое бессовестно плодилось”. “Тогда коршун с ястребом, не зная, кого изводить (воронье в счет не полагалось), стали изводить друг друга”.

Тут и вороны все разлетелись. “Погнался за ними орел, да не тут-то было: сладкое помещичье житье до того его изнежило, что он едва крыльями мог шевелить”.

Источник: https://schoolessay.ru/kratkoe-soderzhanie-orel-mecenat-saltykova-shhedrina/

Анализ сказки М. Салтыкова-Щедрина “Дикий помещик” (вариант 2)

“Дикий помещик”.

пишет эти сказки “для детей изрядного возраста”, то есть для взрослого читателя, по уму находящегося в состоянии ребенка, которому надо открыть глаза на жизнь. Сказка по простоте своей формы доступна любому, даже неискушенному читателю, и поэтому особенно опасна для тех, кто в ней высмеивается.

“Медведь на воеводстве”, “Орел-меценат”), эксплуататоров и эксплуатируемых (“Дикий помещик”, “Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил”), обывателей (“Премудрый пескарь”, “Вяленая вобла”).

“Дикий помещик” направлена против всего общественного строя, основанного на эксплуатации, антинародного по своей сущности. Сохраняя дух и стиль народной сказки, сатирик говорит о реальных событиях современной ему жизни. Произведение начинается как обычная сказка: “В некотором царстве, в некотором государстве жил-был помещик…

” Но тут же появляется элемент современной жизни: “и был тот помещик глупый, читал газету “Весть””. “Весть” – газета реакционно-крепостническая, так что глупость помещика определяется его мировоззрением.

Себя помещик считает истинным представителем Русского государства, опорой его, гордится тем, что он потомственный российский дворянин, князь Урус-Кучум-Кильдибаев. Весь смысл его существования сводится к тому, чтобы понежить свое тело, “мягкое, белое и рассыпчатое”.

Он живет за счет своих мужиков но ненавидит их и боится, не выносит “холопьего духу”. Он радуется, когда каким-то фантастическим вихрем унесло неизвестно куда всех мужиков, и воздух стал в его владениях чистый-преч

Важно

истый. Но исчезли мужики, и наступил голод такой, что на базаре ничего купить нельзя. А сам помещик совсем одичал: “Весь он, с головы до ног, оброс волосами… а ногти у него сделались как железные. Сморкаться уж он давно перестал, ходил же все больше на четвереньках. Утратил даже способность произносить членораздельные звуки… “.

Чтобы не умереть с голоду, когда был съеден последний пряник, российский дворянин стал охотиться: заметит зайца – “словно стрела соскочит с дерева, вцепится в свою добычу, разорвет ее ногтями, да так со всеми внутренностями, даже со шкурой, съест”. Одичание помещика свидетельствует о том, что без помощи мужика ему не прожить.

Ведь недаром, как только “рой мужиков” отловили и водворили на место, “на базаре появились и мука, и мясо, и живность всякая”.

Садовский (“Однако, брат, глупый ты помещик! Кто же тебе, глупому, умываться подает?”) генералы, которых он вместо “говядин-ки” угостил печатными пряниками и леденцами (“Однако, брат, глупый же ты помещик!”) и, наконец, капитан-исправник (“Глупый же вы, господин помещик!”). Глупость помещика видна всем, а он предается несбыточным мечтам, что без помощи крестьян добьется процветания хозяйства, размышляет об английских машинах, которые заменят крепостных. Его мечты нелепы, ведь ничего самостоятельно он сделать не может. И только однажды задумался помещик: “Неужто он в самом деле дурак? Неужто та непреклонность, которую он так лелеял в душе своей, в переводе на обыкновенный язык означает только глупость и безумие?” Если мы сопоставим известные народные сказки о барине и мужике со сказками Салтыкова-Щедрина, н

апример с “Диким помещиком”, то увидим, что образ помещика в щедринских сказках очень близок к фольклору, а мужики, напротив, отличаются от сказочных. В народных сказках мужик сметливый, ловкий, находчивый, побеждает глупого барина.

А в “Диком помещике” возникает собирательный образ тружеников, кормильцев страны и в то же время терпеливых мучеников-страдальцев.

Так, видоизменяя народную сказку, писатель осуждает народное долготерпение, и сказки его звучат как призыв подняться на борьбу, отрешиться от рабского мировоззрения.

Источник: http://referat-lib.ru/view/referat-literature/268/267303.htm

|

| Художник Н. Е. Муратов |

«Сказочный цикл» занимает особое место в творчестве великого русского писателя Салтыкова-Щедрина.

В этой статье представлена история создания сказок Салтыков-Щедрина: интересные факты, список сказок в порядке публикации.

Смотрите: Все материалы по сказкам Салтыкова-Щедрина

История создания сказок Салтыков-Щедрина

Работа над сказками

Сказочный цикл Салтыкова-Щедрина включает в себя 32 произведения. Этот цикл создавался писателем на протяжении 18 лет — с 1869 по 1886 год.

В 1869 году Салтыков-Щедрин создал и опубликовал три сказки («Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил», «Пропала совесть», «Дикий помещик»). В 1880 году была опубликована одна сказка («Игрушечного дела людишки»).

Остальные 28 сказок Салтыков-Щедрин создал в течение 4 лет — с 1883 по 1886 год.

Публикация в журналах

Свои первые сказки Салтыков-Щедрин напечатал в журнале «Отечественные записки». Однако в апреле 1884 года журнал был закрыт из-за проблем с цензурой.

Далее в 1884 году 3 сказки были опубликованы в сборнике «XXV лет» («Сборник, изданный Комитетом общества для пособия нуждающимся литераторам и ученым»). Затем с 1884 по 1886 год сказки публиковались в журнале «Русские ведомости».

Сказки, запрещенные цензурой

Сказки «Медведь на воеводстве», «Орел-меценат» и «Вяленая вобла» при жизни писателя не были опубликованы из-за жесткой цензуры. Они распространялись подпольно в России и за рубежом.

«Медведь на воеводстве» и «Орел-меценат» были опубликованы в России в 1906 году (в «Полном собрании сочинений». Сказка «Вяленая вобла» вышла в печать в «Полном собрании сочинений» 1933—1941 гг.

Сказка из архива

Сказка «Богатырь» была затеряна в архивах и также не была опубликова при жизни писателя. Впервые «Богатырь» был опубликован лишь в 1922 году в журнале «Красный архив».

Сборники сказок

Из-за цензурных гонений Салтыков-Щедрин не смог издать полное собрание своих сказок. В сентябре 1886 г. вышел в печать неполный сборник сказок писателя — «23 сказки».

В октябре 1887 года вышло второе издание этого сборника. Писатель дополнил это издание «Рождественской сказкой».

Список сказок в порядке публикации

Ниже представлен список сказок Салтыкова-Щедрина в порядке их первой легальной публикации:

1. «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил» — «Отечественные записки», №2, 1869 г.

2. «Пропала совесть» — «Отечественные записки», №2, 1869 г.

3. «Дикий помещик» — «Отечественные записки», №3, 1869 г.

4. «Игрушечного дела людишки» — «Отечественные записки», №1, 1880 г.

5. «Премудрый пискарь» — «Отечественные записки», №4, 1884 г.

6. «Самоотверженный заяц» — «Отечественные записки», №4, 1884 г.

7. «Бедный волк» — «Отечественные записки», №4 1884 г.

8. «Карась-идеалист» — сборник «XXV лет», 1884 г.

9. «Добродетели и пороки» — сборник «XXV лет», 1884 г.

10. «Обманщик-газетчик и легковерный читатель» — сборник «XXV лет», 1884 г.

11. «Чижиково горе» — «Русские ведомости «, 25 декабря 1884 г.

12. «Недреманное око» — «Русские ведомости «, 15 января 1885 г.

13. «Дурак» — «Русские ведомости «, 12 февраля 1885 г.

14. «Верный Трезор» — «Книжки «Недели»», февраль 1885 г.

15. «Коняга» — «Русские ведомости «, 13 марта 1885 г.

16. «Кисель» — «Русские ведомости «, 13 марта 1885 г.

17. «Баран-непомнящий» — «Русские ведомости «, 23 апреля 1885 г.

18. «Здравомысленный заяц» — «Русские ведомости «, 19 мая 1885 г.

19. «Соседи» — «Русские ведомости «, 2 июня 1885 г.

20. «Либерал» — «Русские ведомости «, 23 июня 1885 г.

21. «Праздный разговор» — «Русские ведомости «, 15 февраля 1886 г.

22. «Христова ночь» — «Русские ведомости «, 7 сентября 1886 г.

23. «Путем-дорогою» — «Русские ведомости «, 7 сентября 1886 г.

24. «Приключение с Крамольниковым» — «Русские ведомости «, 14 сентября 1886 г.

25. «Деревенский пожар» — «Русские ведомости «, 19 сентября 1886 г.

26. «Гиена» — сборник «23 сказки», 1886 г.

27. «Рождественская сказка» — «Русские ведомости «, 25 декабря 1886 г.

28. «Ворон-челобитчик» — сборник «Памяти Гаршина», 1889 г.

29. «Медведь на воеводстве» — «Полное собрание сочинений», т. IV, изд. 5, 1906 г.

30. «Орел-меценат» — «Полное собрание сочинений», т. IV, изд. 5, 1906 г.

31. «Богатырь» — «Красный архив», 1922 г.

32. «Вяленая вобла» — «Полное собрание сочинений в 20 томах», т. XVI, 1933—1941 гг.,

Такова история создания сказок Салтыков-Щедрина, интересные факты об истории написания, список сказок в порядке публикации,

В своих рассказах Салтыков-Щедрин часто высмеивает невежество и самодурство власть имущих. К таким произведениям относится и сатирическая сказка «Орел-меценат». Краткое содержание ее показывает, как глупость и недальновидность повелителя птиц приводит не только к уничтожению «золотого века Просвещения», но и к разрушению целого государства. В сказке, написанной в 1864 году, автор обличает псевдопросветительскую деятельность российского самодержавия.

Оглавление:

- Действующие лица

- Организация дворни

- Введение просвещения

- Наступление мрака невежества

- Значение сатиры Щедрина

Действующие лица

Героями сюжета являются птицы. Подобно гражданам Российской Империи, они делятся на сословия:

- орел — кровожадный государь;

- вороны — крестьяне;

- ястреб, сокол, коршун — опричники;

- попугаи — скоморохи;

- гагары — музыканты;

- сорока — казначей.

Главный персонаж сказки — орел. В начале произведения автор удивляется, почему этих птиц считают гордыми, храбрыми, благородными и великодушными. Салтыков-Щедрин язвительно сравнивает их с годовыми, которые высматривают и ловят подозрительных личностей. Но, в отличие от городовых, иногда отпускающих задержанных, орлы своих жертв не «прощают».

Автор сомневается, что в этих птицах присутствует благородство и великодушие, ведь они — хищные плотоядные разбойники, «антивегетарианцы».

Организация дворни

Как правило, орлы селятся в неприступных местах, а прочие птицы стараются держаться от них подальше. Но один из них заскучал без общества. Он позвал ястреба, сокола и коршуна и пожелал, чтобы те собрали ему дворню, которая бы его утешала, а он держал ее в страхе.

Хищники выполнили его приказ. Первым делом они нагнали ворон и записали их в крестьянское сословие. Из гагар они сформировали оркестр, попугаев сделали скоморохами, сычей и филинов назначили ночными дозорными. Сороке вручили ключи от казны, ведь она же воровка.

Вроде бы все было в порядке, но чего-то не хватало. Наконец, догадались, что в государстве должно присутствовать просвещение, а у орла нет ни наук, ни искусств. Это особенно тревожило трех птиц:

- Снегиря. Когда-то он вел лесную газету, но постоянно попадал впросак: то напишет не то, что надо, то, наоборот, что надо не напишет. Ради сытой жизни снегирь решил пойти к орлу, чтобы возвещать ему славу.

- Дятел. Это был ученый, который жил уединенно. Некоторые думали, что он пьянствует втихую, но это было не так. Трудолюбивая птица надолбила множество книг, но никто их не хотел печатать, поэтому дятел решил пройти к орлу, вдруг с его помощью удастся издать свои исследования.

- Соловей. Его песни любил весь лес, но честолюбивый певец погнался за славой. Соловушка надеялся, что за песни орел наградит его ожерельем из муравьиных яиц, а орлица будет назначать свидания.

Эти птицы обратились к хищникам с просьбой представить их повелителю.

Введение просвещения

Когда Орлу рассказали о необходимости просвещения, сначала он ничего не понял. Газет он никогда не читал, науками не интересовался, а о соловушке слыхал, что это птица маленькая, есть там нечего. Но сокол и сова смогли убедить своего повелителя, и на следующий день в птичьем царстве начался «золотой век». Ворон обложили налогом на «просвещение», для молодых соколов и ястребов открыли Кадетский корпус, а для филинов и сычей — академию «де сиянс». Даже воронятам подарили по «Азбуке-копейке». А снегиря, дятла и соловушку представили орлу и велели показать, что они умеют.

Снегирь сочинил для повелителя фельетон. Орел не понял содержащуюся в нем насмешку и полностью его одобрил. Дятел начал читать свое исследование, что орел произошел от солнца, но быстро надоел царю птиц. Соловушка попытался спеть песню, посвященную прекрасному холопскому житью, но его искусство постоянно выбивалось из холопских рамок. Орел его не понял, и тогда эту холопскую песню изложил скворец-подражатель.

Он это сделал так понятно, что даже повелитель в ней разобрался и наградил скворца ожерельем из муравьиных яиц, а соловушку велел продать в трактир.

Наступление мрака невежества

Снегирь, наблюдавший судьбу соловья, понял, что просвещение добром не кончится, и затаился. Действительно, его предчувствия имели веское основание. Сова и сокол, руководившие просвещением, совершили ошибку: начали обучать самого орла. Но птичий царь был непроходимо туп, и за год не сумел освоить даже буквы.

Подобно многим педагогам, сова и сокол ходили за орлом по пятам и твердили ему уроки. Повелителю это стало надоедать. Его недовольством воспользовался коршун и подговорил кукушку, прислуживающую орлице. Та начала нашептывать хозяйке, что государя изведут этой ученостью. Орлица стала дразнить мужа: «Ученый, ученый». Дело кончилось тем, что орел разорвал сову и сокола. И хотя он приказал, чтобы академия работала по-прежнему, всем стало понятно, что просвещению приходит конец.

На место сокола одновременно претендовали коршун и ястреб. Они так увлеклись сведением личных счетов, что забросили дела дворни. Все начало приходить в упадок: коростели стали фальшивить, скворцы лениться, а сорока воровать без зазрения совести. На воронах накопилось куча недоимок, и даже Орлу стали подавать испорченную еду.

Призванные к ответу коршун и ястреб свалили все на просвещение: дескать, жили раньше без него и сейчас проживем. Чтобы доказать, что весь вред идет от науки, они начали раскрывать заговоры. Начались суды и следствия, и орел запретил просвещение.

Первой жертвой гонений стал дятел, который хорошо знал знаки препинания и отличал слова мужского рода от женского. За это его заточили в дупло, где он умер, съеденный муравьями.

Дальше начался погром в академии «де сиянс». Сов и филинов продали огородникам на чучела, а у воронят отняли азбуки и сделали из них игральные карты. Затем разогнали попугаев, чижей, коростелей и других птиц. Остались лишь одни вороны, но чем больше они плодились, тем больше на них скапливалась недоимок.

В конце концов, коршун и ястреб начали доносить друг на друга. Ястреб обвинил коршуна, что тот припрятал «Часослов», а коршун заявил, что у ястреба «Песенник» хранится.

Тут уже улетели и вороны. Орел полетел было за ними, но так обленился, что едва мог махать крыльями.

Значение сатиры Щедрина

Краткое содержание произведения показывает, что хищникам чуждо просвещение, а абсолютная власть несовместима с развитием науки и культуры. Недаром сказка заканчивается многозначительным замечанием: «Сие да послужит орлам уроком».

Важной темой в пересказе сказки стало приспособленчество придворных птиц. Снегирь, соловей и дятел готовы прославлять своего правителя взамен на сытую жизнь. Сычи и филины защищают академию лишь потому, что боятся лишиться теплых мест. В состязании талантов побеждает скворец Тредиаковский, имя которого во время Салтыкова-Щедрина было нарицательным для бездарного автора.

Сатира Щедрина не теряет актуальности. Его сказку «Орел-меценат» можно читать онлайн в интернете.

М. Е. Салтыков-Щедрин в сказках он в иносказательной форме высмеивал негативные явления русского общества. Одной из таких сказок является «Орел-меценат».

В этой сатирической сказке автор обличает мнимую, глупую просветительскую деятельность высших слоев общества. Сказка была написана в 1844 г, но из-за цензуры опубликована только в 1906 г.

Название было дано не случайно: в сказке Орел решил развивать науки и искусство в своем лесу среди птиц. Но Орел – это хищник, и сразу понятно, что ничего хорошего от его деятельности ждать не нужно.

Сюжет. Орел, главный герой – глупый и самолюбивый. Ему становится скучно, и он решает ввести в жизнь других птиц образование и искусство. Он вводит гимн, азбуку, академию. В общем, начинается «золотой век». Жизнь птиц меняется. Но все порывы внести в жизнь пернатых искусство и культуру мгновенно заканчиваются, когда сокол и сова начинают заниматься образованием самого Орла. Он заключает, что все беды от наук, и эпоха просвещения заканчивается.

Главный литературный прием, помогающий создать сатиру – это аллегория. Птичий мир очень похож на мир людей. Интересно наблюдать за тем, как разделены птичьи сословия. Орел выглядит, как люди высшего слоя, а вороны – как простые крестьяне.

С помощью юмора и иронии автор показывает свое отношение к подобным «псевдомеценатам», как Орел, и другим птицам, которые слепо подчиняются глупому Орлу.

Основная мысль сказки: нельзя насильно навязывать людям тягу к знаниям и любовь к культуре. Автор, смотря на пример Петра I, который пытался образовать всех силой, заключает, что от такого деспотизма становится только хуже. Насильно знания и культуру привить нельзя.

Ещё одна проблема сказки – раболепство. Многие птицы имеют таланты, но они становятся рабами Орла, восхваляют его и скрывают все свои способности, лишь бы прислужить своему господину, который на самом деле очень глуп. Для автора это неприемлемо – нельзя забывать об индивидуальности и собственной личности.

«Сие да послужит орлам уроком!». В этой заключительной фразе можно увидеть призыв автора задуматься – может ли деспотизм и абсолютная власть помочь властителю сделать жизнь подданных лучше. Салтыков-Щедрин подводит итог, что хищническая жизнь всё равно проявится, и от такого руководителя толку мало. Он может только самодурствовать до тех пор, пока не дойдет до крайней точки и не наступит на свои же грабли.

Опубликовано 19 мая, 2019