М.Е. Салтыков-Щедрин «Сказки для детей изрядного возраста»

История создания

- Сказочный цикл Салтыкова-Щедрина включает в себя 32 произведения.

- Этот цикл создавался писателем на протяжении 18 лет — с 1869 по 1886 г.

- В 1869 году Салтыков-Щедрин создал и опубликовал три сказки :» Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил», «Пропала совесть», «Дикий помещик».

- В 1880 году была опубликована одна сказка «Игрушечного дела людишки».

- Остальные 28 сказок Салтыков-Щедрин создал в период с 1883 по 1886 гг.

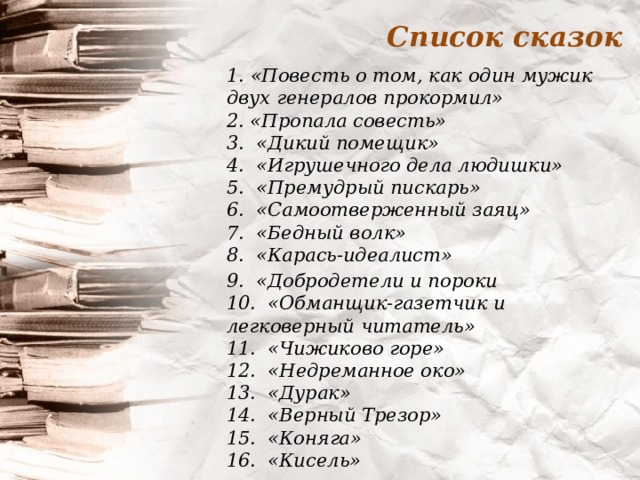

Список сказок

1. «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил» 2. «Пропала совесть» 3. «Дикий помещик» 4. «Игрушечного дела людишки» 5. «Премудрый пискарь» 6. «Самоотверженный заяц» 7. «Бедный волк» 8. «Карась-идеалист»

9. «Добродетели и пороки 10. «Обманщик-газетчик и легковерный читатель» 11. «Чижиково горе» 12. «Недреманное око» 13. «Дурак» 14. «Верный Трезор» 15. «Коняга» 16. «Кисель»

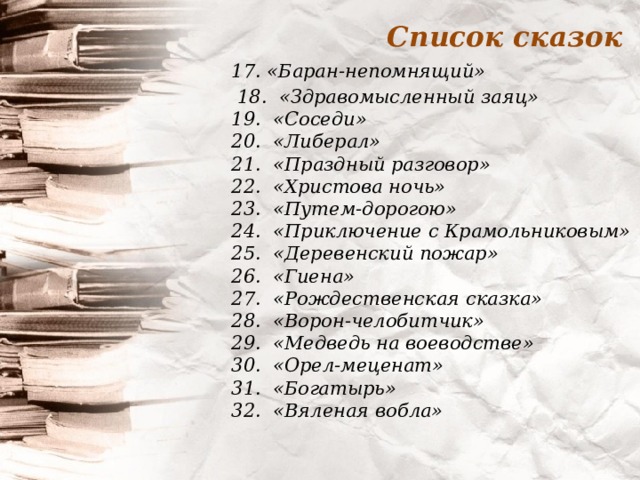

Список сказок

17. «Баран-непомнящий»

18. «Здравомысленный заяц» 19. «Соседи» 20. «Либерал» 21. «Праздный разговор» 22. «Христова ночь» 23. «Путем-дорогою» 24. «Приключение с Крамольниковым» 25. «Деревенский пожар» 26. «Гиена» 27. «Рождественская сказка» 28. «Ворон-челобитчик» 29. «Медведь на воеводстве» 30. «Орел-меценат» 31. «Богатырь» 32. «Вяленая вобла»

Подзаголовок

«Сказки для детей

изрядного возраста»

«Для детей от 7 до 70»

- Дети эти – взрослые, нуждающиеся в поучении.

- Сказки Салтыков-Щедрин писал для широких читательских кругов. Он хотел издать их в виде сборников-брошюр ценой по три копейки, чтобы любой мог их купить.

- Цензура запретила это издание, но всё же сказки дошли до читателя. Сказки отличаются истинной народностью, в них писатель выступает как защитник народных интересов.

- Цель их – пробудить народ, чтобы «дети изрядного возраста» возмужали и перестали быть детьми.

Обращение к жанру сказки

Причины интереса к жанру сказки:

- условия цензуры;

- воздействие на писателя фольклорной и литературной традиции;

- появление нового читателя, представлявшего демократические слои русского общества;

- популярность сказки как излюбленного жанра пропагандистской литературы наряду с песней (вспомните агитационные песни поэтов-декабристов А. Бестужева и К. Рылеева);

- органическая близость сказки художественному методу Салтыкова-Щедрина.

Традиции и новаторство

- С народной сказкой сказку Салтыкова — Щедрина объединяют сказочный сюжет, использование наиболее традиционных сказочных приемов. Кроме того, в основе как фольклорных, так и щедринских литературных сказок лежит народное миропонимание, комплекс представлений о добре и зле, справедливости, жестокости и т.п. в их общечеловеческом смысле.

- Однако в мире героев Щедрина границы между добром и злом, истиной и ложью нередко размываются. В его сказках, в отличие от народных, герои далеко не всегда в финале бывают наказаны за свои пороки, дурные поступки. Щедринская сказка является жанром политической сатиры, обладающим рядом художественных особенностей.

Тематика

Условно все сказки можно разделить на 4 тематические группы:

I. Тема власти, ее антинародного характера, псевдопросветительской деятельности самодержавия, взаимоотношений власти и народа II. Тема народа, его трудолюбия и тяжелого положения, вечно живущего в народе стремления к правдоискательству III. Тема интеллигенции, осуждение ее стремления приспособиться к любым формам тоталитарной власти, осмеяние разных форм подчинения насилию IV. Нравственно-этические темы Эта классификация носит общий характер. Не следует забывать, что в одной сказке могут рассматриваться сразу несколько тем

Тематика

I. Тема власти:

- ее антинародного характера (“Медведь на воеводстве”),

- псевдопросветительской деятельности самодержавия (“Орел-меценат”),

- взаимоотношений власти и народа (“Богатырь”, “Дикий помещик”, “Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил”);

Тематика

II. Тема народа:

- его трудолюбия и тяжелого положения (“Коняга”),

- покорности (“Повесть о том, как…”, “Коняга”),

- стихийности протеста (“Медведь на воеводстве”) ,

- вечно живущего в народе стремления к правдоискательству (“Ворон-челобитчик”)

Тематика

III. Тема интеллигенции:

- осуждение ее стремления приспособиться к любым формам тоталитарной власти (“Вяленая вобла”, “Либерал”),

- осмеяние разных форм подчинения насилию (“Не могу, волк не велел” в сказке “Самоотверженный заяц”, “Премудрый пискарь”),

- критического отношения к прекраснодушным мечтателям (“Карась-идеалист”)

Тематика

III. Тема интеллигенции:

- осуждение ее стремления приспособиться к любым формам тоталитарной власти (“Вяленая вобла”, “Либерал”),

- осмеяние разных форм подчинения насилию (“Не могу, волк не велел” в сказке “Самоотверженный заяц”, “Премудрый пискарь”),

- критического отношения к прекраснодушным мечтателям (“Карась-идеалист”)

Тематика

III. Тема интеллигенции:

- осуждение ее стремления приспособиться к любым формам тоталитарной власти (“Вяленая вобла”, “Либерал”),

- осмеяние разных форм подчинения насилию (“Не могу, волк не велел” в сказке “Самоотверженный заяц”, “Премудрый пискарь”),

- критического отношения к прекраснодушным мечтателям (“Карась-идеалист”)

Тематика

IV. Нравственно-этические темы (“Пропала совесть”,

“ Добродетели и пороки”).

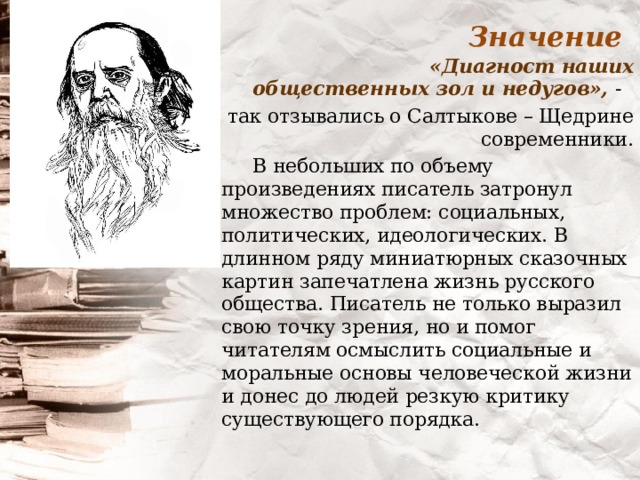

Значение

«Диагност наших общественных зол и недугов», —

так отзывались о Салтыкове – Щедрине современники.

В небольших по объему произведениях писатель затронул множество проблем: социальных, политических, идеологических. В длинном ряду миниатюрных сказочных картин запечатлена жизнь русского общества. Писатель не только выразил свою точку зрения, но и помог читателям осмыслить социальные и моральные основы человеческой жизни и донес до людей резкую критику существующего порядка.

|

| Художник Н. Е. Муратов |

«Сказочный цикл» занимает особое место в творчестве великого русского писателя Салтыкова-Щедрина.

В этой статье представлена история создания сказок Салтыков-Щедрина: интересные факты, список сказок в порядке публикации.

Смотрите: Все материалы по сказкам Салтыкова-Щедрина

История создания сказок Салтыков-Щедрина

Работа над сказками

Сказочный цикл Салтыкова-Щедрина включает в себя 32 произведения. Этот цикл создавался писателем на протяжении 18 лет — с 1869 по 1886 год.

В 1869 году Салтыков-Щедрин создал и опубликовал три сказки («Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил», «Пропала совесть», «Дикий помещик»). В 1880 году была опубликована одна сказка («Игрушечного дела людишки»).

Остальные 28 сказок Салтыков-Щедрин создал в течение 4 лет — с 1883 по 1886 год.

Публикация в журналах

Свои первые сказки Салтыков-Щедрин напечатал в журнале «Отечественные записки». Однако в апреле 1884 года журнал был закрыт из-за проблем с цензурой.

Далее в 1884 году 3 сказки были опубликованы в сборнике «XXV лет» («Сборник, изданный Комитетом общества для пособия нуждающимся литераторам и ученым»). Затем с 1884 по 1886 год сказки публиковались в журнале «Русские ведомости».

Сказки, запрещенные цензурой

Сказки «Медведь на воеводстве», «Орел-меценат» и «Вяленая вобла» при жизни писателя не были опубликованы из-за жесткой цензуры. Они распространялись подпольно в России и за рубежом.

«Медведь на воеводстве» и «Орел-меценат» были опубликованы в России в 1906 году (в «Полном собрании сочинений». Сказка «Вяленая вобла» вышла в печать в «Полном собрании сочинений» 1933—1941 гг.

Сказка из архива

Сказка «Богатырь» была затеряна в архивах и также не была опубликова при жизни писателя. Впервые «Богатырь» был опубликован лишь в 1922 году в журнале «Красный архив».

Сборники сказок

Из-за цензурных гонений Салтыков-Щедрин не смог издать полное собрание своих сказок. В сентябре 1886 г. вышел в печать неполный сборник сказок писателя — «23 сказки».

В октябре 1887 года вышло второе издание этого сборника. Писатель дополнил это издание «Рождественской сказкой».

Список сказок в порядке публикации

Ниже представлен список сказок Салтыкова-Щедрина в порядке их первой легальной публикации:

1. «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил» — «Отечественные записки», №2, 1869 г.

2. «Пропала совесть» — «Отечественные записки», №2, 1869 г.

3. «Дикий помещик» — «Отечественные записки», №3, 1869 г.

4. «Игрушечного дела людишки» — «Отечественные записки», №1, 1880 г.

5. «Премудрый пискарь» — «Отечественные записки», №4, 1884 г.

6. «Самоотверженный заяц» — «Отечественные записки», №4, 1884 г.

7. «Бедный волк» — «Отечественные записки», №4 1884 г.

8. «Карась-идеалист» — сборник «XXV лет», 1884 г.

9. «Добродетели и пороки» — сборник «XXV лет», 1884 г.

10. «Обманщик-газетчик и легковерный читатель» — сборник «XXV лет», 1884 г.

11. «Чижиково горе» — «Русские ведомости «, 25 декабря 1884 г.

12. «Недреманное око» — «Русские ведомости «, 15 января 1885 г.

13. «Дурак» — «Русские ведомости «, 12 февраля 1885 г.

14. «Верный Трезор» — «Книжки «Недели»», февраль 1885 г.

15. «Коняга» — «Русские ведомости «, 13 марта 1885 г.

16. «Кисель» — «Русские ведомости «, 13 марта 1885 г.

17. «Баран-непомнящий» — «Русские ведомости «, 23 апреля 1885 г.

18. «Здравомысленный заяц» — «Русские ведомости «, 19 мая 1885 г.

19. «Соседи» — «Русские ведомости «, 2 июня 1885 г.

20. «Либерал» — «Русские ведомости «, 23 июня 1885 г.

21. «Праздный разговор» — «Русские ведомости «, 15 февраля 1886 г.

22. «Христова ночь» — «Русские ведомости «, 7 сентября 1886 г.

23. «Путем-дорогою» — «Русские ведомости «, 7 сентября 1886 г.

24. «Приключение с Крамольниковым» — «Русские ведомости «, 14 сентября 1886 г.

25. «Деревенский пожар» — «Русские ведомости «, 19 сентября 1886 г.

26. «Гиена» — сборник «23 сказки», 1886 г.

27. «Рождественская сказка» — «Русские ведомости «, 25 декабря 1886 г.

28. «Ворон-челобитчик» — сборник «Памяти Гаршина», 1889 г.

29. «Медведь на воеводстве» — «Полное собрание сочинений», т. IV, изд. 5, 1906 г.

30. «Орел-меценат» — «Полное собрание сочинений», т. IV, изд. 5, 1906 г.

31. «Богатырь» — «Красный архив», 1922 г.

32. «Вяленая вобла» — «Полное собрание сочинений в 20 томах», т. XVI, 1933—1941 гг.,

Такова история создания сказок Салтыков-Щедрина, интересные факты об истории написания, список сказок в порядке публикации,

- Сочинения

- По литературе

- Другие

- История создания сказок Салтыкова-Щедрина

История создания сказок Салтыкова-Щедрина

Серия сказок Салтыкова-Щедрина создавалась на протяжении 18 лет и состоит из 32 произведений. Как итог его творчества, сказки наполнены особой сатирой, противостоящей общественному злу. В них переплелись комедия и трагедия, фантастика и реальность, проявляется удивительное владение языком иносказания.

Первые сказки Салтыкова-Щедрина были опубликованы в 1869 году в журнале «Отечественные записки». Остальные печатались в промежутке с 1880 по 1886 год в различных изданиях. Некоторые сказки не были опубликованы при жизни Михаила Евграфовича из-за жесткой цензуры и распространялись нелегально как в России, так и за рубежом. Также одна из сказок, «Богатырь», была опубликована только в 1922 году, так как затерялась в архивах. Из-за цензурных притеснений Салтыков-Щедрин не смог опубликовать полный цикл сказок. Поэтому осенью 1886 года был напечатан сборник, который содержал лишь 23 сказки. Через год вышел дополненный сборник, в который писатель добавил еще одно произведение – «Рождественская сказка».

Салтыков-Щедрин обратился к сказкам по многим причинам. Непростая политическая обстановка в России не позволяла раскрыть все противоречия общества и прямо критиковать существующие порядки. Также сказочный жанр был близок для писателя-сатирика. Фантастика, сильное преувеличение, ироничность привычны для сказок и очень характерны для Салтыкова-Щедрина. Он яростно высмеивает в своих сказках рабскую психологию. Показывает такие черты русского народа, как долготерпение и наплевательство, пытается найти истоки этих бед и определить их пределы, видя именно в них главную трагедию времени.

Сатирик в своих сказках использует русский фольклор, благодаря которому диалоги героев очень красочны, и вырисовывается определенный социальный тип персонажа. Произведения Щедрина объединены не только жанром, но и общими темами, которые связывают сказки и придают всему циклу единство.

По идейному содержанию щедринские сказки можно разделить на четыре темы:

- сатира на правительство и эксплуататорские классы;

- показ поведения обывательски предрасположенной интеллигенции;

- отображение жизни простого народа в России;

- обличение морали собственников и пропаганда новых идеалов и нравственности.

Строгое разграничение тематики сказок писателя провести невозможно, да и не требуется. Одна и та же сказка может затрагивать сразу несколько тем. В большинстве сказок Михаил Евграфович затрагивает жизнь простого народа, ставя её в противовес элитным слоям общества.

Также читают:

Картинка к сочинению История создания сказок Салтыкова-Щедрина

Популярные сегодня темы

- Анализ рассказа Косцы Бунина

Рассказ «Косцы» Бунин написал в Париже. Основной темой в произведении Ивана Алексеевича является любовь к Родине, что он мастерски смог описать в этом рассказе. Для Бунина это было как никогда актуально

- Что делает человека счастливым? сочинение

Ни один человек не может спутать ощущение счастья с каким-либо другим чувством. Чтобы достичь это неповторимое состояние, ощущение гармонии себя с окружающим миром, мы стремимся к этой цели по-разному.

- Герои баллады Лесной царь Жуковского

Первым главным персонажем является отец мальчика, который всевозможными способами стараются спасти его и как можно скорее прибыть в город

- Сочинение Как общество влияет на человека? Итоговое 11 класс

С давних времен человек окружен другими людьми. Сначала ими были его соплеменники, затем родственники, друзья и коллеги. Такое взаимодействие помогает индивиду бороться с природной стихией, достигать поставленных целей

- Сочинение Кого называют «духовным отцом»? (Итоговое)

Каждый человек должен получить не только обычное образование, которое даёт нам школа или университет, но и духовное обучение. Духовное образование основывается на принципах и нравственных убеждениях, которые записаны в Библии

Скачать материал

Скачать материал

- Сейчас обучается 289 человек из 60 регионов

- Сейчас обучается 34 человека из 21 региона

Описание презентации по отдельным слайдам:

-

1 слайд

М.Е.Салтыков-Щедрин

«Сказки» -

-

3 слайд

История создания

Первые три сказки («Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил», «Пропала совесть» и «Дикий помещик») М.Е.Салтыков-Щедрин написал еще в 1869 году.

К 1886 году их число увеличилось до тридцати двух. Некоторые замыслы (не менее шести сказок) остались нереализованными. -

4 слайд

Жанровое своеобразие

В жанровом отношении сказки М.Е.Салтыкова-Щедрина сходны с русской народной сказкой.

Они аллегоричны, в них действуют герои-животные, использованы традиционные сказочные приемы: зачины, пословицы и поговорки, постоянные эпитеты, троекратные повторы.

Вместе с тем Салтыков-Щедрин значительно расширяет круг сказочных персонажей, а также «индивидуализирует» их.

Кроме того, важную роль в сказке М.Е.Салтыкова-Щедрина играет мораль – в этом она близка к жанру басни.

«Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил» -

5 слайд

Аллегория – иносказание

Зачин – Ритмически организованная прибаутка, начинающая сказку.(«Жили – были…», «В некотором царстве, в некотором государстве…»).

Пословицы и поговорки — («бабушка надвое сказала», «не давши слова – крепись, а давши – держись»).

Художественные особенности -

6 слайд

Художественные особенности

Важнейшими художественными особенностями сказок М.Е.Салтыкова-Щедрина являются ирония, гипербола и гротеск.

Большую роль в сказках играет также прием антитезы и философские рассуждения (например, сказка «Медведь на воеводстве» начинается с предисловия: «Злодейства крупные и серьезные нередко именуются блестящими в качестве таковых заносятся на скрижали Истории. Злодейства же малые и шуточные именуются срамными и не только Историю в заблуждение не водят, но и от современников не получают похвалы»).

«Медведь на воеводстве» -

7 слайд

Ирония – тонкая, скрытая насмешка (например, в сказке «Премудрый пискарь»: «какая сласть щуке глотать хворого, умирающего пискаря, да к тому же еще премудрого?»)

Гипербола – преувеличение (например, в сказке «Дикий помещик»: «Думает каких он коров разведет, что ни кожи ни мяса, а все одно молоко, все молоко!»)

Гротеск — тип художественной образности,основанный на фантастике, смехе, причудливом сочетании и контрасте фантастического и реального, прекрасного и безобразного, трагического и комического, правдоподобия и карикатуры. (например, в сказке «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил»: «Мужичина до того изловчился, что стал даже в пригоршне суп варить»)

Антитеза – противопоставление, противоположность (многие из них построены на взаимоотношениях героев-антагонистов: мужик – генерал, заяц – волк, карась – щука)

Эпитет — образное, художественное определение , например, «сердце золотое», «тело белое»). -

8 слайд

Эзопов язык — вынужденное иносказание, художественная речь, насыщенная недомолвками и ироническими насмешками.

Эзопова речь — своеобразная форма сатирической речи. Это целая система обманных сатирических приемов, призванных выразить художественно-публицистическую мысль не прямо, а иносказательно.

Эзо́п — легендарный древнегреческий поэт-баснописец. Предположительно жил около 600 г. до н.э. -

9 слайд

Основные темы

Сказки М.Е.Салтыкова-Щедрина объединяет не только жанр, но и общие темы.

Тема власти («Дикий помещик», «Медведь на воеводстве», «Орел-меценат» и др.)

Тема интеллигенции («Премудрый пискарь», «Самоотверженный заяц» и др.)

Тема народа-труженика («Повесть о том как один мужик двух генералов прокормил», «Дурак» , «Коняга»)

Тема общечеловеческих пороков («Христова ночь»)Орел-меценат

-

10 слайд

Проблематика

Сказки М.Е.Салтыкова-Щедрина отражают то «особенное патологическое состояние», в котором находилось русское общество в 80-е годы XIX века.

Однако в них затрагиваются не только социальные проблемы (взаимоотношение народа и правящих кругов, феномен русского либерализма, реформа просвещения), но и общечеловеческие (добро и зло, свобода и долг, правда и ложь, трусость и героизм).

«Премудрый пискарь» -

-

12 слайд

Топтыгин I

“Всему на свете предпочитал блеск кровопролитиев…,

но… что больше старается, то у него глупее выходит” -

13 слайд

Топтыгин II

“Блестящие злодейства могут иметь последствия не менее плачевные, как и злодейства срамные” -

14 слайд

Топтыгин III

“Чтобы исстари заведённый порядок от повреждений оберегать и ограждать” -

15 слайд

Лев

Александр III

1-й советник ПобедоносцевОсёл

Топтыгин I

Топтыгин II

граф Д.А.Толстойминистр внутренних дел Игнатьев

Топтыгин III

либералы -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

29 слайд

Заключение

К жанру литературной сказки в XIX веке обращались многие писатели: Л.Н.Толстой, В.М.Пришвин, В.Г.Короленко, Д.Н.Мамин-Сибиряк.

Главная особенность сказок М.Е.Салтыкова-Щедрина заключается в том, что фольклорный жанр в них используется для создания «эзоповского» повествования о жизни русского общества в 1880-е годы.

Отсюда их основная

Тематика (власть, интеллигенция, народ)

Проблематика (взаимоотношение народа и правящих кругов, феномен русского либерализма, реформа просвещения).

Заимствуя из русских народных сказок образы (прежде всего животных) и приемы (зачины, пословицы и поговорки, постоянные эпитеты, троекратные повторы), М.Е.Салтыков-Щедрин развивает заложенное в них сатирическое содержание. При этом ирония, гипербола, гротеск, а также другие художественные приемы служат писателю для обличения не только социальных, но и общечеловеческих пороков.

Именно поэтому сказки М.Е.Салтыков-Щедрин уже много десятилетий пользуются популярностью у российского читателя.

Краткое описание документа:

Сказки М.Е.Салтыкова-Щедрина объединяет не только жанр, но и общие темы.

Тема власти («Дикий помещик», «Медведь на воеводстве», «Орел-меценат» и др.)

Тема интеллигенции («Премудрый пискарь», «Самоотверженный заяц» и др.)

Тема народа-труженика («Повесть о том как один мужик двух генералов прокормил», «Дурак» , «Коняга»)

Тема общечеловеческих пороков («Христова ночь»)

Сказки М.Е.Салтыкова-Щедрина отражают то «особенное патологическое состояние», в котором находилось русское общество в 80-е годы XIX века.

Однако в них затрагиваются не только социальные проблемы (взаимоотношение народа и правящих кругов, феномен русского либерализма, реформа просвещения), но и общечеловеческие (добро и зло, свобода и долг, правда и ложь, трусость и героизм).

К жанру литературной сказки в XIX веке обращались многие писатели: Л.Н.Толстой, В.М.Пришвин, В.Г.Короленко, Д.Н.Мамин-Сибиряк.

Главная особенность сказок М.Е.Салтыкова-Щедрина заключается в том, что фольклорный жанр в них используется для создания «эзоповского» повествования о жизни русского общества в 1880-е годы.

Отсюда их основная

Тематика (власть, интеллигенция, народ)

Проблематика (взаимоотношение народа и правящих кругов, феномен русского либерализма, реформа просвещения).

Заимствуя из русских народных сказок образы (прежде всего животных) и приемы (зачины, пословицы и поговорки, постоянные эпитеты, троекратные повторы), М.Е.Салтыков-Щедрин развивает заложенное в них сатирическое содержание. При этом ирония, гипербола, гротеск, а также другие художественные приемы служат писателю для обличения не только социальных, но и общечеловеческих пороков.

Именно поэтому сказки М.Е.Салтыков-Щедрин уже много десятилетий пользуются популярностью у российского читателя.

Найдите материал к любому уроку, указав свой предмет (категорию), класс, учебник и тему:

6 054 704 материала в базе

-

Выберите категорию:

- Выберите учебник и тему

- Выберите класс:

-

Тип материала:

-

Все материалы

-

Статьи

-

Научные работы

-

Видеоуроки

-

Презентации

-

Конспекты

-

Тесты

-

Рабочие программы

-

Другие методич. материалы

-

Найти материалы

Материал подходит для УМК

Другие материалы

- 28.05.2018

- 5366

- 300

- 28.05.2018

- 5615

- 158

Вам будут интересны эти курсы:

-

Курс повышения квалификации «История русской литературы конца 20 — начала 21 вв. и особенности ее преподавания в новой школе»

-

Курс повышения квалификации «Методические аспекты при изучении русской литературы последней трети XIX века в современной школе»

-

Курс профессиональной переподготовки «Организация и предоставление туристских услуг»

-

Курс профессиональной переподготовки «Клиническая психология: организация реабилитационной работы в социальной сфере»

-

Курс повышения квалификации «Управление финансами: как уйти от банкротства»

-

Курс повышения квалификации «Маркетинг в организации как средство привлечения новых клиентов»

-

Курс повышения квалификации «Финансы: управление структурой капитала»

-

Курс профессиональной переподготовки «Русский язык как иностранный: теория и методика преподавания в образовательной организации»

-

Курс повышения квалификации «Использование элементов театрализации на уроках литературного чтения в начальной школе»

-

Курс повышения квалификации «Актуальные вопросы банковской деятельности»

-

Курс профессиональной переподготовки «Организация системы менеджмента транспортных услуг в туризме»

Серия сказок Салтыкова-Щедрина создавалась на протяжении 18 лет и состоит из 32 произведений. Как итог его творчества, сказки наполнены особой сатирой, противостоящей общественному злу. В них переплелись комедия и трагедия, фантастика и реальность, проявляется удивительное владение языком иносказания.

Первые сказки Салтыкова-Щедрина были опубликованы в 1869 году в журнале «Отечественные записки». Остальные печатались в промежутке с 1880 по 1886 год в различных изданиях. Некоторые сказки не были опубликованы при жизни Михаила Евграфовича из-за жесткой цензуры и распространялись нелегально как в России, так и за рубежом. Также одна из сказок, «Богатырь», была опубликована только в 1922 году, так как затерялась в архивах. Из-за цензурных притеснений Салтыков-Щедрин не смог опубликовать полный цикл сказок. Поэтому осенью 1886 года был напечатан сборник, который содержал лишь 23 сказки. Через год вышел дополненный сборник, в который писатель добавил еще одно произведение – «Рождественская сказка».

Салтыков-Щедрин обратился к сказкам по многим причинам. Непростая политическая обстановка в России не позволяла раскрыть все противоречия общества и прямо критиковать существующие порядки. Также сказочный жанр был близок для писателя-сатирика. Фантастика, сильное преувеличение, ироничность привычны для сказок и очень характерны для Салтыкова-Щедрина. Он яростно высмеивает в своих сказках рабскую психологию. Показывает такие черты русского народа, как долготерпение и наплевательство, пытается найти истоки этих бед и определить их пределы, видя именно в них главную трагедию времени.

Сатирик в своих сказках использует русский фольклор, благодаря которому диалоги героев очень красочны, и вырисовывается определенный социальный тип персонажа. Произведения Щедрина объединены не только жанром, но и общими темами, которые связывают сказки и придают всему циклу единство.

По идейному содержанию щедринские сказки можно разделить на четыре темы:

- сатира на правительство и эксплуататорские классы;

- показ поведения обывательски предрасположенной интеллигенции;

- отображение жизни простого народа в России;

- обличение морали собственников и пропаганда новых идеалов и нравственности.

Строгое разграничение тематики сказок писателя провести невозможно, да и не требуется. Одна и та же сказка может затрагивать сразу несколько тем. В большинстве сказок Михаил Евграфович затрагивает жизнь простого народа, ставя её в противовес элитным слоям общества.

Дата публикации: 02 августа 2022 в 13:23

М.Е.Салтыков-Щедрин.

«Сказки для детей изрядного возраста»

Тургенев

сказал о произведениях Салтыкова-Щедрина:

«Щедрин как бы преувеличивает истину

посредством увеличительного стекла,

но никогда не искажает ее суть».

Действительно, фантастическое в сатире

Салтыкова-Щедрина в преувеличенном

виде отражает закономерности самой

реальности: аллегорические, гротесковые

образы в «Сказках», «Истории одного

города» подчеркивают парадоксальность,

алогичность происходящего, совмещение

трагического и комического, вызывая

одновременно смех и ужас.

Основа

комического в литературе – несоответствие

идеала и реальности, желаемого и

действительного;

в «Сказках для детей изрядного возраста»

Салтыков-Щедрин показывает, насколько

духовно скудной и порочной оказывается

человеческая жизнь, утратившая высшее

предназначение. Используя такие приемы

создания комического эффекта, как

аллегорию

(иносказание), гиперболу

(преувеличение) и гротеск

(сильное преувеличение, выводящее

изображаемое в сферу фантастики),

писатель поднимает не только

конкретно-исторические проблемы

последних двух десятилетий девятнадцатого

века, но и общечеловеческие, вневременные

– проблемы нравственного выбора, смысла

жизни, предназначения человека.

«Премудрый пискарь»

В сказке «Премудрый

пискарь» в аллегорических образах

пескаря и щуки отражаются трусливый,

соглашательский характер русского

либерализма конца 19 века и самодержавие,

не способное изменить свою «хищную»

природу. Скрываясь всю жизнь от щук,

пескарь, по сути, позволял им тем самым

делать всё, что они хотят. «Вот кабы все

так жили – то-то в реке тихо было!» —

хвалят пескаря щуки.

Центральной в сказке

становится проблема смысла жизни:

оправданна ли жизнь, единственная цель

которой – дума о себе? Страх, появившийся

еще до рождения пескаря, был передан

ему в рассказах отца, однако если

пескарь-отец все же «помаленьку да

полегоньку» жил, то существование

«премудрого пискаря» уже трудно назвать

жизнью – это скорее страх, растянутый

более чем на сто лет. Цель жизни пескаря

– «надо так прожить, чтоб никто не

заметил», а потому первое, что он делает,

— придумывает особую нору, «чтоб ему

забраться в нее было можно, а никому

другому – не влезть». Образ норы

становится символическим, отражая

абсолютную замкнутость, бегство от мира

и безотчетный страх перед ним.

Итог бесцветной,

бессмысленной жизни «премудрого пискаря»

— пустота и полное одиночество. Все

содержание его блёклого существования

уместилось в одни только отрицательные

частицы: «не женился, детей не имел»,

«ни друзей у него, ни родных», «не ест,

не пьет, никого не видит, ни с кем

хлеба-соли не водит». Единственный

глагол, не имеющий отрицательной частицы,

— «дрожал»: «Он жил и дрожал — только и

всего». Незадолго до смерти внезапно

пробуждается в пескаре горькое осознание

бессмысленности прожитой жизни: словно

кто-то невидимый напомнил ему о

существовании вечных ценностей, о

которых пескарь в своем дрожании забыл,

— и ему оказалось нечем оправдаться.

«Карась-идеалист»

Удивительно

современно звучит сказка «Карась-идеалист»,

в которой высмеиваются благодушные

мечты, никак не связанные с жизнью,

абсолютно далекие от реальности. Казалось

бы, всё, о чем говорит карась, — истины

вечные и прекрасные: «не верю, чтобы

борьба и свара были нормальным законом,

верю в бескровное преуспеяние, верю в

гармонию», «надобно, чтобы рыбы любили

друг друга, чтобы каждая за всех, а все

за каждую», «справедливость восторжествует:

сильные не будут теснить слабых, богатые

– бедных». Однако эти истины словно

живут отдельно от реальной жизни, которую

карась совершенно не знает: произнося

высокие слова, воодушевляясь от самого

процесса их произнесения, карась,

например, ничего не слышал о главной

рыбьей опасности – «ухе». Сам карась,

ратующий за «гармонию» и «справедливость»,

полагает тем не менее, что эти вечные

ценности не для всех, на ракушек, например,

они не распространяются, а потому их

можно поедать на том лишь основании,

что каждому свое: «ракушки – ракушки,

а караси – караси».

Попытавшись одними

лишь словами о «добродетели» изменить

хищную природу щуки, карась был ею же

незаметно съеден – причем щука и не

поняла, как это произошло. В чем смысл

этой сказки? Мир, конечно, далек от

совершенства и справедливости, однако

одними лишь прекрасными мечтами и

высокими словами о «добродетели» его

не изменить. Часто на Руси рутинной,

негромкой, но постоянной работе

противопоставляли высокие слова и

громкие подвиги, однако мечтатели либо

объявлялись сумасшедшими, либо погибали,

оставляя звонкие легенды, а жизнь все

так и оставалась необустроенной и

неуютной.

«Повесть о том, как

один мужик двух генералов прокормил

Социальные и

нравственные проблемы поднимает писатель

и в сказке «Повесть о том, как один мужик

двух генералов прокормил». События

сказки становятся своеобразной моделью

социальных отношений в России: мужик –

основа того мира, в котором живут

многочисленные генералы, полагая, что

именно они – хозяева жизни.

Комическое в этой

сказке основано на абсолютном

несоответствии того, какими видят себя

генералы и какими они в действительности

являются. Бессмысленность – знак жизни

щедринских генералов: они всю жизнь

служили в какой-то регистратуре и,

следовательно, как добавляет писатель,

«ничего не понимали». Не знали они того,

что «человеческая пища в первоначальном

виде летает, плавает и на деревьях

растет», не представляли, «где восток

и где запад». Они абсолютно не способны

осознать даже то, что с ними произошло:

беспокоятся о том, кому теперь на

необитаемом острове нужны будут их

доклады да кто за них пенсию получать

станет.

Если генералы

единственным своим долгом считают

повелевать, то «громаднейший мужичина»

— подчиняться. Для него естественно,

что «строгие генералы» полностью им

распоряжаются и разве только от сытости

вспоминают, что можно и «тунеядцу» дать

частичку наготовленной им же самим

провизии. Как само собой разумеющееся

воспринимает он и веревку, им сплетенную,

которой генералы привязывают его к

дереву, чтоб «не убёг». Все свои труды

мужичина считает святейшей обязанностью

да еще и благодарен генералам, что «они

его, тунеядца, жаловали и мужицким его

трудом не гнушалися!» Духовный сон,

непробужденность сознания высвечивает

Щедрин в своем «мужичине» — мастере на

все руки. Талантливость и многотерпеливость

русского «мужичины» вызывают у писателя

и грусть, и протест, ведь именно эта

безропотная готовность быть рабом и

поддерживает в многочисленных российских

«генералах» желание быть господином.

«Дикий помещик»

Сказка Щедрина

«Дикий помещик» показывает саму суть

взаимоотношений между двумя основными

социальными группами России 19 века –

между крестьянами и помещиками. Писатель

развенчивает уверенность высших слоев

общества в том, что именно от них зависит

движение жизни. Без мужика оказываются

невоплотимыми не только грандиозные

проекты помещика (выписать машины из

Англии, развести сады), но даже малейшие

его жизненные потребности. Без мужика

и сама жизнь «глупого помещика», и даже

его облик уродливо изменяются: сначала

помещик «тело имел мягкое, белое,

рассыпчатое», потом постепенно перестал

умываться, питался только пряниками, а

затем и вовсе одичал.

Однако, как показывает

в этой сказке Щедрин, человеческую

природу уродует не только привычка

повелевать, но и готовность покоряться.

Без мужиков замирает жизнь не только

во владениях помещика, но в городе, а

потом и в государстве: «на базаре ни

куска мяса, ни фунта хлеба купить нельзя»,

некому платить подати, беднеет казна.

Но крестьяне не в состоянии осмыслить

свою значимость. По мнению мужиков, чем

строже помещик, чем разорительнее с них

взыскивает, тем он разумнее: «Видят

мужики: хоть и глупый у них помещик, а

разум ему дан большой. Сократил он их

так, что некуда носа высунуть». Именно

эта неосознанность крестьянами своей

значимости позволила Щедрину уподобить

их рою пчёл: «В это время через губернский

город летел отроившийся рой мужиков и

осыпал всю базарную площадь».

Комическое и

трагическое в сказках Салтыкова-Щедрина

оказываются нераздельными: высмеивая

пороки российской жизни и человеческой

натуры, писатель с горечью отмечает

необустроенность и нелепость жизни, ее

несовместимость с нравственным и

социальным идеалом.

3

Соседние файлы в папке 5

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #