П.И. Чайковский «Времена года»

«Времена года» — это не просто цикл ярких характеристичных пьес, которые знакомы практически каждому с самого детства. Это настоящий личный дневник композитора, куда он старательно записал все памятные и дорогие для него эпизоды, удивительные картины природы. Здесь тесно сплелись городские картины жизни, деревенский быт, бескрайние просторы и чувства. Что и отличает фортепианный цикл Петра Ильича Чайковского от других подобных произведений.

Историю создания «Времен года» Чайковского, содержание произведения и множество интересных фактов читайте на нашей странице.

История создания

Возникновение известнейшего цикла Петра Ильича Чайковского связано напрямую с журналом «Нувеллист», который начал свою деятельность с 1842 года. Это издание знакомило читателей со всеми новинками из мира музыки, работами отечественных и зарубежных композиторов. Петр Ильич успешно сотрудничал с журналом с 1873 года, тогда он написал специально для издания несколько вокальных произведений. На этот раз издатель журнала Николай Матвеевич Бернард в ноябре 1875 года обратился к Чайковскому с просьбой сочинить цикл пьес и пообещал весьма приличный гонорар.

Издатель сразу предложил композитору названия пьес, определив тем самым программу произведений. В декабре 1875 году в том же журнале опубликовали анонс, в котором пообещали познакомить читателей уже в наступающем году с оригинальным сочинением Чайковского, перечислив названия пьес.

Сведений о процессе написания цикла практически нет, известно лишь, что в это время Петр Ильич пребывал в столице. В середине декабря 1875 года маэстро в своем письме к Бернарду написал, что сильно обеспокоен тем, что пьесы могут оказаться длинными и скучными. Впрочем, сомнения Чайковского были напрасными, ведь сочинения понравились Бернарду и они были опубликованы точно в срок.

Когда пьесы были готовы и их опубликовали в «Нувеллисте», Бернард к ним добавил поэтические эпиграфы, чтобы полнее раскрыть замысел композитора.

Само наименование «Времена года» впервые возникло в конце 1876 года, когда был издан полностью весь цикл. Во всех последующих изданиях этот заголовок сохранился. Впрочем, Бернард все же внес свою лепту, добавив к заголовку пояснение «12 характерных картинок».

13 декабря Петр Ильич отправил издателю первые две пьесы и сразу же началась подготовка к их публикации в журнале, который выпускался каждый месяц. Таким образом, в каждом номере должны были быть представлены сочинения композитора, которые и открывали его, за исключением девятого номера. В этом выпуске первой расположили работу В. Главача — постоянного автора издания. В том же номере было указано, что все подписчики получат в конце года двенадцать пьес Чайковского в одном издании, как приятный бонус. Таким образом, полностью весь цикл увидел свет в конце 1876 года.

К сожалению, информации о том, как критики приняли новинку Чайковского и о том, где пьесы были впервые исполнены, нет. Впрочем, признание публики не заставило себя долго ждать. Вскоре этот цикл стал необычайно популярен среди исполнителей, причем как любителей, так и настоящих профессионалов.

Интересные факты

- Композитору были предоставлены заранее названия всех двенадцати пьес, но некоторые из них он все же озаглавил самостоятельно. Так, миниатюра «Жатва» была обозначена как Скерцо, а «Святки» – Вальс. В последствии, эти подзаголовки были убраны другими издателями.

- Чайковский не единственный из композиторов, кто написал цикл «Времена года». Ранее эту тему затронул Антонио Вивальди, сочинивший 4 струнных концерта, которые соответствовали разным сезонам. Астор Пьяцолла написал цикл из четырех пьес, выполненных в стиле танго. Композитор Григор Ахинян создал танцевальный цикл «Времена года». Помимо этого, существует большое количество одноименных балетов, а также оратория Йозефа Гайдна.

- В живописи также имеются циклы «Времена года» (Никола Пуссена, Джузеппе Арчимбольдо). Франческо Соцци создал цикл фресок, соответствующих сезонам, а Марк Шагал – мозаику.

- Белые ночи – это образ, который всегда привлекал внимание творцов. Русские художники и поэты воспевали их романтичность в своих работах. Ф. Достоевский написал повесть «Белые ночи».

- В одной из пьес Чайковский показывает романтический образ Петербурга. С этим городом его многое связывало. Именно здесь он пережил свой триумф и обрел признание публики.

- В первой половине XIX века большую популярность в отечественной музыке приобрели баркаролы. Они прочно вошли в русскую лирику, а также проникли в поэзию и живопись.

- Фортепианный цикл Чайковского исполняли многие известнейшие пианисты, такие как Святослав Рихтер, Андрей Никольский, Михаил Плетнев.

- Фестиваль «Кружева», проходивший в Вологде (2016), сумел покорить слушателей, ведь на нем было сразу представлено шесть вариантов пьесы «Осенняя песнь» из цикла.

- П.И. Чайковский «Времена года» 12 характерных картин для фортепиано.

Содержание «Времен года»

В сборник «Времена года» вошло 12 небольших пьес, которые соответствуют всем месяцам года. Очень точно композитор передал не только природу, во всей ее красе, но и состояние человека, мир его чувств, связанных с этим временем года. Подчас, даже не нужны слова, чтобы понять, что именно хотел передать автор в этом произведении. Музыка очень ярко и понятно говорит сама за себя.

«У камелька» — первая пьеса в сборнике, которая показывает месяц Январь. Камельком назывался русский камин, который был практически в каждом доме и собирал около себя всю семью зимними вечерами. Если это крестьянская изба – то обязательно пели песни, пряли кружева, если дворянская – то в основном музицировали или читали. Спокойная и умиротворенная музыка, а также отдельные мотивы мелодии, словно передают неторопливую речь. Слушая эту пьесу можно легко представить, как люди, сидящие около камина, задумчиво смотрят на пламя огня и беседуют. Вторая часть несколько отличается от первой и третьей, она более взволнованная и оживленная.

«У камелька» (слушать)

Во второй пьесе «Масленица» перед слушателями разворачивается картина народного гуляния. Масленичная неделя неизменно заканчивается празднеством, которое приурочено к встрече весны. С помощью музыкальных звуков композитор передал гуляющую толпу, танцы ряженых и звучание инструментов. Очень интересно построена миниатюра, она состоит из небольших картинок, которые быстро сменяют друг друга, однако первая тема постоянно возвращается. Перед слушателями очень четко и ярко предстает картина народного праздника со всеми полагающимися атрибутами.

«Масленица» (слушать)

«Жаворонок». С чем у людей чаще всего ассоциируется начало весны? Конечно же с пением птиц, именно жаворонок издавна считается весенней пташкой, а его пение символизирует собой наступление долгожданного тепла в марте. Вся природа пробуждается от зимней спячки. В этой мечтательно-грустной пьесе композитор очень точно передал пение птиц с помощью звукоизобразительности. В произведении тесно граничат две разные темы, которые между тем объединяются трелями. Одна из них – лирическая, напевная, другая же – широкая, с большими взлетами.

«Жаворонок» (слушать)

«Подснежник». Весеннее солнышко пригревает, поют птицы и настало время распуститься первым весенним цветам. Подснежники появляются сразу же, как только отступают холода и сходит снег. Эта пьеса передает все волнение и трепет, который переполняет человека от созерцания пейзажа. Не удивительно, ведь весной пробуждается не только природа, но и чувства человека. Влюбленность, надежда на светлое будущее – все прекрасно в это время. В музыке, выполненной в вальсовом ритме, передаются эти светлые эмоции.

«Подснежник» (слушать)

«Белые ночи» Май. Вдохновленные и необычайно поэтические белые ночи в Санкт-Петербурге, когда воздух окутан невероятным романтическим настроением, переданы в этой пьесе. Атмосфера в музыке очень переменчивая, в ней горестные раздумья резко сменяются невероятным восторгом. Все это происходит на фоне неизменного романтического ночного пейзажа. Первый раздел – это скорее мечты о счастье, он построен на коротких мотивах, передающих вздохи. Второй раздел более страстный. Волнение в душе сильно нарастает и переходит в восторженно-радостный порыв. Третий раздел возвращает к спокойным мечтам и мечтательному настроению.

«Белые ночи» (слушать)

«Баркарола». Июнь. В Венеции были очень распространены Баркаролы – это песни, которые исполняли итальянские лодочники. Они все были плавными и певучими. Широкая мелодия первой части звучит очень выразительно. Аккомпанемент к ней напоминает гитарные переливы, которые были вполне традиционны для баркаролы. В средней части настроение сменяется на более радостное и взволнованное. В конце пьесы музыка замирает, словно лодка с певцом постепенно удаляется, скрываясь за горизонтом.

«Баркарола» (слушать)

«Песнь косаря». Июль. Рано утром косари, вооружившись своими инструментами, отправлялись в поле, чтобы косить траву. При этом они часто пели трудовые песни, что помогало им в работе. В небольшой пьесе Чайковский показал яркую картинку деревенской жизни. Сама основная мелодия точно передает интонации народной песни. В миниатюре три раздела. Первый и третий из них – это сама песня работника, которая наполнена весельем и энергией. Средний раздел несколько иной, похож на инструментальный проигрыш.

«Песнь косаря» (слушать)

«Жатва». Август. В конце лета принято собирать урожай с поля, причем в жизни крестьянина – это был один из самых важных периодов. Работали в поле много, но находилось время и для песен. Перед слушателями разворачивается народная сценка из жизни крестьянина. Музыка звучит оживленно и приподнято. Средняя часть пьесы – небольшое лирическое отступление, рисующее деревенский пейзаж с его равнинами и бескрайними полями. Именно для этой миниатюры Чайковский ввел свой подзаголовок «Скерцо».

«Жатва» (слушать)

«Охота». Русский быт XIX века невозможно представить без охоты, которая выступала своеобразной забавой в дворянских поместьях. Именно ее Чайковский и изобразил в этой осенней пьесе. Обычно охота всегда проходила шумно, весело, повсюду были слышны охотничьи рога и лай собак. Очень мастерски Петр Ильич использовал звукоизобразительные приемы в этой пьесе.

«Охота» (слушать)

«Осенняя песнь». Осень в нашей стране всегда особенная, не зря ею восхищались многие поэты, живописцы, воспевая в своих работах. Это неповторимая и ни с чем не сравнивая красота русской природы, искрящаяся золотыми красками. Конечно, осень бывает и другая, когда унылый дождик заставляет немного грустить по уходящему лету, а природа словно умирает. Именно это настроение и попытался передать Петр Ильич в своем произведении. Пьеса занимает центральное место во всем цикле. В ней словно отображен итог повествования. Интонации вздоха, грусть и тоска звучат в пьесе. Лишь средняя часть, как проблеск надежды и в ней звучит трепетный подъем, полный воодушевления. Однако третий раздел вновь возвращает к интонациям грусти и печали. Последние такты звучат с замиранием, кажется, что нет уже никакой надежды на возрождение.

«Осенняя песнь» (слушать)

«На тройке». Хоть ноябрь и относится еще к осенним месяцам, но зима уже чувствуется в полной мере. Морозы уже стоят, а деревья покрываются белой изморозью. Восхитителен пейзаж в это время года. Начинается произведение красивой мелодией широкого дыхания, которая рисует перед слушателями русские просторы. Внезапно спокойствие нарушает отдаленное звучание колокольчиков, которые постепенно приближаются. Это резво скачет тройка лошадей, запряженных вместе. Веселый перезвон бубенцов на время отодвигает на задний план лирическое настроение. Но вот лошади промчались мимо и перезвон постепенно затихает. Снова звучит первая мелодия, похожая на заунывную песнь ямщика.

«На тройке» (слушать)

«Святки». Что принято делать на Святки? Девушки гадают на своих суженных, по всюду царит праздничная атмосфера. По улицам ходят ряженые, которые заходят в дома и развлекают хозяев своими шутками, песнями. Своей заключительной пьесе в цикле Чайковский дал определение «Вальс». Эпизоды этого танца здесь действительно встречаются и чередуются с основной мелодией. Завершает пьесу торжественный праздник под звуки безмятежного вальса, когда все семейство вместе с гостями, собирается вокруг шикарной Рождественской ели.

«Святки» (слушать)

Новые версии «Времен года»

Цикл «Времена года» оказался невероятно популярен среди исполнителей, именно поэтому он существует во всевозможных переложениях для разных инструментах и составов. Многие известные музыканты в свое время занимались оркестровкой партитуры фортепианного цикла. Наибольшей популярностью пользуется версия Александра Гаука (1942 г), которая была приурочена к 100-летию композитора.

Интересную версию представил публике Сергей Рыцарев-Абир, которая поражает слушателей необычной оркестровкой. Это не просто обычное переложение для симфонического оркестра, в этой версии чувствуется стиль Чайковского, будто бы он сам мыслил его таким, создав именно для оркестра. Яркими картинами перед слушателям показаны эти небольшие пьесы. Исследователи отмечают, что именно в этом варианте есть то, что удалось воплотить лишь Михаилу Плетневу – логика оркестрового масштаба. Сам автор отмечал, что при работе руководствовался одним правилом. Он изначально мыслил цикл Чайковского лишь как набросок, а если быть точнее, то как фортепианное переложение уже существующего (гипотетически) симфонического произведения. Это позволило ему по-новому взглянуть на произведение и преодолеть привязанность к фортепиано. В некоторых моментах, ему пришлось даже дописать несколько вступительных тактов к миниатюрам, чтобы не разрушить концепцию всего замысла.

Примечательно, что этот фортепианный цикл Чайковского не имеет границ во времени. Его знают, ценят и любят слушатели, исполнители разных стран мира. Не одно десятилетие юные музыканты воспитывались на этих простых и таких понятных пьесах, которые представляют собой настоящие жемчужины русской классической музыки. «Времена года» удивительное произведение, которое обладает особой притягательностью, не утраченной за все время существования и в этом его главное достоинство.

Понравилась страница? Поделитесь с друзьями:

«Времена года» Чайковского

[jwplayer mediaid=»12026″]

СССР, 1986

Фортепианный цикл П.Чайковского Времена года в исполнении симфонического оркестра

Оркестровка А.В.Гаука

Фортепьянный цикл П.И. Чайковского Времена года – одно из самых популярных сочинений. Пьесы этого цикла исполняют музыканты разных уровней: от учащихся музыкальных школ до известных пианистов.

Незамысловатые, но трогательные музыкальные картинки покоряют сердца слушателей и исполнителей искренностью, чёткостью музыкального рисунка, неповторимым лиризмом, которым отличается любое произведение П.И. Чайковского.

История создания цикла

Удивительно, что сочинение, созданное по заказу, получилось таким лиричным. А создано оно было действительно по заказу издателя журнала «Нувеллист» и основателя нотоиздательской фирмы М.И. Бернарда. Журнал был основан в 1942 г. В нём ежемесячно печатались новые сочинения русских и зарубежных композиторов, а также сообщались сведения о новинках музыкальной жизни в России и за рубежом. С этим журналом П.И. Чайковский сотрудничал с 1873 г., а в 1875 г. он получил заказ на фортепьянный цикл, причём заказ полностью был создан Бернардом, вплоть до названия самого сборника, каждой пьесы и поэтических эпиграфов. Правда, неизвестно, был ли композитор знаком с эпиграфами во время сочинения пьес или же они были прибавлены уже во время их издания. Тем не менее, изданные при жизни Чайковского экземпляры фортепьянного цикла Времена года эти эпиграфы содержали.

Содержание цикла

Сборник фортепьянных пьес П.И. Чайковского Времена года состоит из 12 небольших музыкальных зарисовок, которые соответствуют 12 месяцам года. Средствами музыкальных звуков композитор рисует картину природы или душевное состояние человека в определённую пору года. Удивительно точно переданы малейшие движения души и изменения в природе, настолько точно, что слова при этом не требуются, достаточно только поэтического эпиграфа, который помогает настроиться на картину.

«Январь. У камелька»

И мирной неги уголок

Ночь сумраком одела,

В камине гаснет уголёк,

И свечка нагорела.

А.С. Пушкин

Ю. Прядко «У камина»

Камелёк – это камин, у которого зимой собиралась семья. Здесь музицировали, читали, беседовали или, как сказали бы сейчас, общались. Но иногда у камина просто сидели в размышлении, ведь известно, что огонь и вода всегда притягивают взгляд человека и побуждают к задумчивому созерцанию.

Музыка этой пьесы элегичная, спокойная, но в первой части слышны выразительные интонации, это как бы человеческая речь, короткие фразы, которыми обмениваются люди, задумчиво смотрящие на пламя.

Вторая часть более оживлённая, а третья как бы повторяет первую, но воспоминания, навеянные раздумьями, уступают место реальности…

«Февраль. Масленица»

Скоро масленицы бойкой

Закипит широкий пир.

П.А. Вяземский

Б. Кустодиев «Масленица»

Известно, что масленица – это последняя неделя перед Великим постом. Она отличается шумными гуляньями, блинами – всё это языческие традиции, но они плотно вошли в жизнь людей и считаются необходимыми атрибутами, предваряющими начало Великого поста, а также символизируют проводы зимы и встречу весны.

И вот эту картину народного гулянья рисует композитор в пьесе. Она состоит из калейдоскопических картинок, которые сменяют одна другую, но одна главная тема в пьесе присутствует постоянно: тема народного гулянья.

«Март. Песня жаворонка»

Поле зыблется цветами,

В небе льются светы волны.

Вешних жаворонков пенья

Голубые бездны полны.

А.Н. Майков

Пение жаворонка в России связано с приходом весны. Лирическая мелодия весны и трели, имитирующие трели жаворонка, – вот основные темы этой пьесы. Музыкальная картинка настолько яркая, что даже маленькие дети, не зная названия пьесы, угадывают в ней звуки птичьего пения.

«Апрель. Подснежник»

Голубенький, чистый

Подснежник-цветок,

А подле сквозистый

Последний снежок.

Последние слёзы

О горе былом

И первые грёзы

О счастье ином…

А.Н. Майков

У этой пьесы ритм вальса, но она наполнена нетерпеливым волнением, порывом, что свойственно первым чувствам, когда сердце полно ожиданием новых встреч… Весна пробуждает не только природу, но и человеческие чувства. Первый весенний цветок так же трогателен, как трогательна первая любовь, которую скрывают до поры до времени, но вот уже скрыть её невозможно – и она, как подснежник, вырывается наружу…

«Май. Белые ночи»

Какая ночь! На всём какая нега!

Благодарю, родной полночный край!

Из царства вьюг и снега

Как свеж и чист твой вылетает Май!

А.А. Фет

В этой пьесе создан городской пейзаж, знаменитые петербургские белые ночи, когда воздух полон романтического настроения, когда хочется гулять всю ночь и дышать весной, вздыхать от восторга, мечтать о счастье…

Чайковский любил Петербург, здесь прошла бо́льшая часть его жизни: учёба, становление как композитора, артистический успех.

«Июнь. Баркарола»

Выйдем на берег, там волны

Ноги нам будут лобзать.

Звёзды с таинственной грустью

Будут над нами сиять.

А.Н. Плещеев

Баркарола – песнь лодочника в итальянской народной музыке, в частности, в Венеции, где по улицам передвигаются на лодках. Там они называются гондолами. Песни эти певучие и плавные, как плавным бывает движение лодки. Именно такой – нежной и певучей – является эта пьеса. Но пейзаж у Чайковского не итальянский, а петербургский, т.к. в городе на Неве много каналов и речек, по которым скользят лодки.

Музыка первой части пьесы звучит выразительно и широко, затем настроение становится беззаботным и радостным, а в третьей части мелодия вновь становится спокойной и постепенно удаляется, заканчиваясь журчанием воды.

«Июль. Песнь косаря»

Раззудись, плечо,

Размахнись, рука!

Ты пахни в лицо,

Ветер с полудня!

А.В. Кольцов

Г. Мясоедов «Косари»

Это сцена из народной деревенской жизни. Пьеса состоит из трёх частей и вся наполнена народными напевами – во время косьбы на Руси всегда пели. Первая и третья части – широкая и ритмичная песня, а средняя часть напоминает звуки русских народных инструментов.

«Август. Жатва»

Люди семьями

Рожь высокую!

В копны частые

Снопы сложены.

От возов всю ночь

Скрипит музыка.

А.В. Кольцов

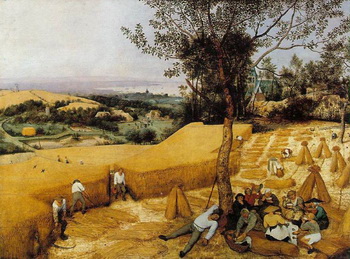

Питер Брейгель Старший «Жатва»

Жатва – важнейшая пора в крестьянской жизни. В поле обычно работали семьями, всегда при этом пели. В рукописи Чайковского сделан подзаголовок «Скерцо», оживлённый темп. В жизни действительно во время уборки урожая хлеба всегда царило радостное оживление, душевный подъём. «Не могу изобразить, до чего обаятельны для меня русская деревня, русский пейзаж», – говорил композитор. Но изобразить это время при помощи музыкальных звуков он всё-таки смог.

«Сентябрь. Охота»

Пора, пора! Рога трубят,

Псари в охотничьих уборах;

Чем свет, уж на конях сидят;

Борзые прыгают на сворах.

А.С. Пушкин «Граф Нулин»

Охота в российских дворянских поместьях в XIX в. в осенние месяцы была самой главной забавой и чередой приключений, поэтому готовились к этому событию заранее. И вот наступал момент, когда охота была разрешена. Охотой занимались не столько ради промысла, сколько ради азарта, проявления силы, ловкости, мужества… И все эти чувства присутствуют в пьесе, даже призывный звук рога.

«Октябрь. Осенняя песнь»

Осень, осыпается весь наш бедный сад,

Листья пожелтелые по ветру летят…

А.К. Толстой

Пожалуй, это самая известная пьеса цикла. Она входит в репертуар учеников музыкальной школы и является любимым произведением многих из них. И хотя тема пьесы – осень, грусть, увядание природы, но картина, нарисованная средствами музыки, настолько яркая и понятная, что маленькие музыканты с удовольствием сопереживают композитору в его чувстве грусти и любви к красоте русского осеннего пейзажа. То есть в этой пьесе слиты воедино пейзаж и чувства человека.

«Ноябрь. На тройке»

Не гляди же с тоской на дорогу,

И за тройкой вослед не спеши.

И тоскливую в сердце тревогу

Поскорей навсегда затуши.

Н.А. Некрасов

В Средней России в ноябре уже выпадает снег, поэтому появление тройки лошадей с колокольчиками под дугой – явление обычное. Начинается пьеса широкой мелодией, которая символизирует русские просторы. Вдруг вдали слышен звон приближающихся колокольчиков, они всё ближе, ближе, и вот их звон переходит в песню ямщика.

Пронеслась тройка, и звон колокольчиков постепенно удаляется и затем исчезает.

«Декабрь. Святки»

Святками в России называют время от Рождества до Крещения. Это весёлый праздник, в котором христианство переплетено с языческими верованиями: на Святки ходили ряженые, пели святочные песни, их угощали и одаривали подарками. Девушки гадали, ждали своих суженых.

Этой пьесе композитор дал подзаголовок «Вальс». Вальс был самым популярным танцем в салонах и на домашних танцевальных вечерах. Заканчивается пьеса вальсом, который все танцуют вокруг рождественской ёлки.

http://www.classic-musik.com/

Композитор

Год создания

1876

Жанр

Страна

Россия

12 характеристических картин для фортепиано

«Времена года» Чайковского — это своеобразный музыкальный дневник композитора, запечатлевший дорогие его сердцу эпизоды жизни, встречи и картины природы. Как позднее вспоминал его брат М. И. Чайковский: «Петр Ильич, как редко кто, любил жизнь<…> Каждый день имел для него значительность и прощаться с ним ему было грустно при мысли, что от всего пережитого не останется никакого следа».

Этим лирическим чувством композитора, любовью к жизни и восхищением ею и наполнена музыка одного из музыкальных шедевров Чайковского, фортепианного цикла «Времена года». Энциклопедией русской усадебной жизни XIX века, петербургского городского пейзажа можно назвать этот цикл из 12 характеристических картин для фортепиано. В его образах запечатлены Чайковским и бескрайние русские просторы, и деревенский быт, и картины петербургских городских пейзажей, и сценки из домашнего музыкального быта русских людей того времени.

12 пьес — 12 картинок из русской жизни Чайковского получили при издании эпиграфы из стихов русских поэтов:

«У камелька». Январь:

И мирной неги уголок

Ночь сумраком одела.

В камине гаснет огонек,

И свечка нагорела.

А. С. Пушкин

«Масленица». Февраль:

Скоро масленицы бойкой

Закипит широкий пир.

П. А. Вяземский.

«Песня жаворонка». Март:

Поле зыблется цветами,

В небе льются света волны.

Вешних жаворонков пенья

Голубые бездны полны.

А. Н. Майков

«Подснежник». Апрель:

Голубенький чистый

Подснежник: цветок,

А подле сквозистый

Последний снежок.

Последние слезы

О горе былом

И первые грезы

О счастьи ином…

А. Н. Майков

«Белые ночи». Май:

Какая ночь! На всем какая нега!

Благодарю, родной полночный край!

Из царства льдов, из царства вьюг и снега

Как свеж и чист твой вылетает май!

А. А. Фет

«Баркарола». Июнь:

Выйдем на берег, там волны

Ноги нам будут лобзать,

Звезды с таинственной грустью

Будут над нами сиять.

А. Н. Плещеев

«Песнь косаря». Июль:

Раззудись, плечо

Размахнись рука!

Ты пахни в лицо,

Ветер с полудня!

А. В. Кольцов

«Жатва». Август:

Люди семьями

Принялися жать,

Косить под корень

Рожь высокую!

В копны частые

Снопы сложены.

От возов всю ночь

Скрыпит музыка.

А. В. Кольцов

«Охота». Сентябрь:

Пора, пора! Рога трубят:

Псари в охотничьих уборах

Чем свет уж на конях сидят;

Борзые прыгают на сворах.

А. С. Пушкин

«Осенняя песнь». Октябрь:

Осень, осыпается весь наш бедный сад,

Листья желтые по ветру летят…

А. К. Толстой

«На тройке». Ноябрь:

Не гляди же с тоской на дорогу

И за тройкой вослед не спеши

И тоскливую в сердце тревогу

Поскорей навсегда затуши.

Н. А. Некрасов

«Святки». Декабрь:

Раз в крещенский вечерок

Девушки гадали,

За ворота башмачок

Сняв с ноги бросали.

В. А. Жуковский

Возникновение цикла «Времена года», ор.37-bis непосредственно связано с историей взаимоотношений Чайковского с семьей петербургских музыкальных издателей Бернард и их журналом «Нувеллист», основанном в 1842 году. Старший из семьи Матвей Иванович Бернард (1794-1871), основатель нотоиздательской фирмы и журнала «Нувеллист» был также пианистом, композитором. Продолжателем дела стал его сын Николай Матвеевич (1844-1905), также известный музыкант. Редактором журнала был брат основателя фирмы Александр Иванович (1816-1901), известный пианист и композитор. «Нувеллист» знакомил публику с новыми сочинениями русских композиторов, музыкантов — любителей, а также зарубежных авторов. Помимо нотных текстов в нем печатались сведения о новинках оперных сцен, концертах в России, Западной Европе и Америке.

Чайковский сотрудничал с «Нувеллистом» с 1873 года, сочинив для журнала несколько романсов. Поводом к написанию цикла «Времена года» послужил заказ издателя журнала «Нувеллист» Н. М. Бернарда, полученный Чайковским в письме (не сохранилось), очевидно, в ноябре 1875 года. Однако его содержание легко себе представить на основании ответа композитора от 24 ноября 1875 года: «Получил Ваше письмо. Очень благодарен Вам за любезную готовность платить мне столь высокий гонорарий. Постараюсь не ударить лицом в грязь и угодить Вам. Я пришлю Вам в скором времени 1-ю пиэсу, а может быть и разом две или три. Если ничто не помешает, то дело пойдет скоро: я очень расположен теперь заняться фортепианными пиэсками. Ваш Чайковский. Все Ваши заглавия я сохраняю». Следовательно названия пьес, то есть сюжетов — картинок были предложены композитору издателем.

В декабрьском номере журнала «Нувеллист» за 1875 год уже появилось объявление для подписчиков об издании в следующем году нового цикла пьес Чайковского и перечень названий пьес, соответствующих каждому месяцу года и совпадающий с названиями, выставленными позже композитором в рукописи цикла.

О ходе сочинения цикла сведений крайне скудны. Известно, что в момент начала работы над ним в конце ноября 1875 года, Чайковский находился в Москве. 13 декабря 1875 года композитор писал Н. М. Бернарду: «Сегодня утром, а может быть и вчера еще Вам высланы по почте две первые пиэсы. Я не без некоторого страха препроводил их к Вам: боюсь, что Вам покажется длинно и скверно. Прошу Вас откровенно высказать Ваше мнение, чтобы я мог иметь в виду Ваши замечания при сочинении следующих пиэс. <…> Если вторая пьеса покажется негодной, то напишите мне об этом <…> Если Вы пожелаете пересочинения „Масленицы“, то, пожалуйста, не церемоньтесь и будьте уверены, что к сроку, то есть к 15-му января, я Вам напишу другую. Вы платите мне такую страшную цену, что имеете полнейшее право требовать всяких изменений, дополнений, сокращений и пересочинений» (там же, № 426, c. 425). Пьесы, очевидно, удовлетворили Н. М. Бернарда, так как были изданы точно в положенный срок и в полном соответствии с автографом.

При издании «Времен года» в «Нувеллисте» пьесы получили поэтические эпиграфы каждая. Два из них вписаны в автографы пьес № 1 и № 3 и принадлежат, судя по почерку, Н. М. Бернарду, который был большим знатоком русской литературы и поэзии и даже автором литературных сочинений. По-видимому, именно издатель был инициатором включения стихов русских поэтов в качестве эпиграфов к уже написанным пьесам Чайковского. Знал ли Чайковский об этом заранее, согласовывались ли с ним стихи при издании — неизвестно. Но все прижизненные издания включали эти стихотворные эпиграфы, следовательно, Чайковский так или иначе их принял и одобрил.

Хотя названия пьес были заранее известны Чайковскому, в рукописи он внес в двух случаях свои дополнения: пьеса № 8 «Жатва» получила подзаголовок Скерцо, а № 12 «Святки» — Вальс. Эти подзаголовки сохранялись в изданиях Бернарда, но были утрачены в более поздних изданиях П. И. Юргенсона.

Название цикла «Времена года» впервые появляется при первом издании всех пьес вместе, осуществленном в конце 1876 года Н. М. Бернардом, после завершения журнальной публикации. Оно же перешло во все последующие издания, хотя с некоторыми различиями в подзаголовке. У Бернарда значится: «12 характерных картинок». В прижизненных изданиях П. И. Юргенсона: «12 характерных картин», позже — «12 характеристических картин».

Подготовка первого издания пьес в «Нувеллисте» началась 13 декабря 1875 года, когда Чайковский выслал в Петербург две первые пьесы, о чем свидетельствует письмо композитора.

Журнал выходил ежемесячно, первого числа. Пьесы Чайковского открывали каждый номер, за исключением сентябрьского. В этом номере первой была помещена пьеса композитора В. И. Главача, постоянного автора «Нувеллиста» «Сербская походная песня» («Радо иде србин у войнике») в обработке для фортепиано, как отклик на актуальные в то время события войны на Балканах, в которой Россия принимала участие. В журнале № 9 появилось объявление, что подписчики в конце года получат в качестве премии отдельное издание всех 12 пьес. Н. М. Бернард опубликовал в конце 1876 года весь цикл Чайковского отдельным изданием с названием «Времена года». Обложка была с 12 картинками — медальонами и названием «Времена года».

Сведений о первом публичном исполнении всего цикла или отдельных пьес не сохранилось. Отсутствуют и отклики прессы на издание. Однако очень скоро «Времена года» стали необычайно популярными и у музыкантов — любителей, и у профессионалов, а впоследствии одним из самых знаменитых фортепианных произведений всей русской музыки.

«У камелька». Январь

Камелек — это специфически русское название камина в дворянском доме или какого-либо очага в крестьянском жилище. В долгие зимние вечера у очага (камина) собиралась вся семья. В крестьянских избах плели кружева, пряли и ткали, при этом пели песни, грустные и лирические. В дворянских семьях у камина музицировали, читали вслух, беседовали.

Пьеса «У камелька» рисует картинку с элегически — мечтательным настроением. Первый раздел ее построен на выразительной теме, напоминающей интонации человеческого голоса. Это как бы коротенькие фразы, произносимые медленно, с расстановкой, в состоянии глубокой задумчивости. О таком эмоциональном состоянии можно встретить в письмах Чайковского: «Это то меланхолическое чувство, которое является вечерком, когда сидишь один, от работы устал, взял книгу, но она выпала из рук. Явились целым роем воспоминания. И грустно, что так много уж было, да прошло, и приятно вспомнить молодость. И жаль прошлого, и нет охоты начинать сызнова. Жизнь утомила. Приятно отдохнуть и оглядеться.<…> И грустно и как-то сладко погружаться в прошлое». Средний раздел более оживленный по характеру, но также строится на коротком мотиве с переливами пассажей, напоминающих звучание арфы. После него следует третий раздел, повторяющий первый с дополнением, заключающим всю пьесу с своеобразным затиханием мелодии и переливов арфы. Музыка как бы истаивает и картинка исчезает…

«Масленица». Февраль

Масленица или масленая неделя — праздничная неделя перед Великим постом. Масленицу чествуют веселыми гуляниями, разудалыми играми, катанием на лошадях, разными потехами. А в домах пекут блины, специфическое языческое блюдо, которое из глубины веков прочно вошло в русскую жизнь. В этом празднике сочетались черты языческих проводов зимы и встречи весны и христианского обряда перед началом Великого поста, предшествующего великому празднику Пасхи, Воскресения Христова.

«Масленица» — это картина народного гуляния, где живописные моменты сочетаются с звукоподражанием музыке гуляющей толпы, озорным звучаниям народных инструментов. Вся пьеса состоит как бы из калейдоскопа маленьких картинок, сменяющих одна другую, с постоянным возвращением первой темы. С помощью угловатых ритмических фигур Чайковский создает картину с шумными и радостными возгласами толпы, притоптыванием пляшущих ряженых. Взрывы смеха и таинственный шепот сливаются в одну яркую и пеструю картину празднества.

«Песня жаворонка». Март

Жаворонок — полевая птица, которую в России чтут как весеннюю певчую птичку. Ее пение традиционно связывается с приходом весны, пробуждением от зимней спячки всей природы, началом новой жизни. Картина весеннего русского пейзажа нарисована очень простыми, но выразительными средствами. В основе всей музыки лежат две темы: напевная лирическая мелодия со скромным аккордовым сопровождением и вторая, родственная ей, но с большими взлетами и широким дыханием. В органичном переплетении этих двух тем и различных оттенков настроений — мечтательно-грустного и светлого — заключается покоряющая прелесть всей пьесы. Обе темы имеют элементы, которые напоминают трели весенней песни жаворонка. Первая тема создает своеобразное обрамление более развернутой второй теме. Заключают пьесу затихающие трели жаворонка.

«Подснежник». Апрель

Подснежник — так называются растения, которые появляются сразу после схода зимнего снега. Трогательно после зимней стужи, мертвой, безжизненной поры выглядят небольшие голубые или белые цветочки, появляющиеся сразу после таяния зимнего снега. Подснежник очень любим в России. Он почитается как символ новой нарождающейся жизни. Ему посвящены стихи многих русских поэтов.

Пьеса «Подснежник» построена на вальсообразном ритме, вся проникнута порывом, взлетом эмоций. В ней проникновенно передано то волнение, которое возникает при созерцании весенней природы, и радостное, скрытое в глубинах души, чувство надежды на будущее и затаенного ожидания. В пьесе три раздела. Первый и третий повторяют друг друга. Но в среднем разделе нет яркого образного контраста, скорее, здесь некоторая смена настроений, оттенков одного и того же чувства. Эмоциональный порыв в заключительном разделе сохраняется до самого конца.

«Белые ночи». Май

Белые ночи — так называются ночи в мае на севере России, когда ночью так же светло, как и днем. Белые ночи в Петербурге, столице России, всегда отмечались романтическими ночными гуляниями и пением. Образ белых ночей Петербурга запечатлен в полотнах русских художников и стихах русских поэтов. Именно так — «Белые ночи» — называется повесть великого русского писателя Федора Достоевского.

Музыка пьесы передает смену противоречивых настроений: горестные раздумья сменяются сладостными замираниями переполненной восторгами души на фоне романтического и совершенно неординарного пейзажа периода белых ночей. Пьеса состоит из двух больших разделов, вступления и заключения, которые неизменны и создают обрамление всей пьесы. Вступление и заключение — это музыкальный пейзаж, образ белых ночей. Первый раздел строится на коротких мелодиях — вздохах. Они словно напоминают о тишине белой ночи на петербургских улицах, об одиночестве, о мечтах о счастье. Второй раздел по настроению порывистый и даже страстный. Волнение души настолько возрастает, что приобретает восторженно-радостный характер. После него идет постепенный переход к заключению (обрамлению) всей пьесы. Все успокаивается, и вновь перед слушателем картина северной, белой, светлой ночи в величественном и строгом в своей неизменной красоте Петербурге.

Чайковский был привязан к Петербургу. Здесь прошла его юность, здесь он стал композитором, здесь он пережил радость признания и артистического успеха, здесь и завершил он свой жизненный путь и был похоронен в Петербурге.

«Баркарола». Июнь

Барка — это итальянское слово, означает лодка. Баркаролой в итальянской народной музыке назывались песни лодочника, гребца. Особенно эти песни были распространены в Венеции, городе на набережных бесчисленных каналов, по которым день и ночь передвигались на лодках и при этом пели. Песни эти были, как правило, певучими, и ритм и аккомпанемент подражали плавному движению лодки под равномерные всплески весел. В русской музыке первой половины XIX века получили большое распространение баркаролы. Они стали неотъемлемой частью русской лирической вокальной музыки, а также нашли свое отражение и в русской поэзии и в живописи.

«Баркарола» — еще один петербургский музыкальный пейзаж в цикле Чайковского «Времена года». Даже своим названием пьеса обращена к картинам водных каналов и многочисленных речек, на берегах которых расположена северная столица России. Тепло и выразительно звучит широкая песенная мелодия в первой части пьесы. Она как бы «раскачивается» на волнах сопровождения, напоминающего традиционные для баркаролы гитарные, мандолинные переливы. В середине настроение музыки меняется и становится более радостным и беззаботным, словно даже слышатся быстрые и шумные всплески волн. Но затем все успокаивается и снова льется мечтательная, упоительная по своей красоте мелодия, теперь уже в сопровождении не только аккомпанемента, но и второго мелодического голоса. Звучит как бы дуэт двух певцов. Пьеса заканчивается постепенным замиранием всей музыки — словно лодка удаляется, а вместе с нею удаляются и исчезают голоса и всплески волн.

«Песнь косаря». Июль

Косари — это преимущественно мужчины, которые рано-рано утром выходили в поле косить траву. Равномерные взмахи рук и кос, как правило, совпадали с ритмом трудовых песен, которые пели во время работы. Эти песни существовали на Руси с древнейших времен. Пели во время кошения трав дружно, весело. Косьба — также очень популярный в русском искусстве сюжет. Его воспевали многие русские поэты, запечатлевали в красках русские художники. А песен в народе было сложено великое множество.

«Песнь косаря» — это сцена из народной деревенской жизни. Основная мелодия содержит интонации, напоминающие народные песни. В пьесе три больших раздела. Они родственны друг другу по характеру. Хотя первая и третья части — это и есть, собственно, песня косаря, крестьянина, который весело и энергично косит луг и поет во весь голос широкую и, вместе с тем, ритмически четкую песню. В среднем эпизоде, в более быстром движении мелькающих аккордов сопровождения, можно услышать сходство со звучаниями русских народных инструментов. В конце на более широком звучании сопровождения вновь звучит песня, словно после небольшого перерыва крестьянин с новыми силами принялся за работу. Чайковский любил эту летнюю пору в деревне и в одном из писем писал: «Отчего это? Отчего простой русский пейзаж, отчего прогулка летом в России в деревне по полям, по лесу, вечером по степи, бывало приводили меня в такое состояние, что я ложился на землю в каком-то изнемождении от наплыва любви к природе».

«Жатва». Август

Жатва — это сбор с поля созревших хлебов. Жатвенная пора в жизни русского крестьянина — важнейшая пора. Работали в поле семьями, как говорится, от зари до зари. При этом много пели. «Жатва» — это большая народная сцена из крестьянской жизни. В рукописи композитор сделал подзаголовок «Скерцо». И в действительности, «Жатва» — это развернутое скерцо для фортепиано, рисующее яркую картину из быта русского земледельца. В ней оживление, подъем, характерный для большой совместной работы крестьян. В средней части картина яркой народной сцены меняется на лирический деревенский пейзаж, характерный для среднерусской природы, на котором и разворачивается сцена жатвы. В связи с этим музыкальным фрагментом вспоминается высказывание Чайковского: «Не могу изобразить, до чего обаятельны для меня русская деревня, русский пейзаж…»

«Охота». Сентябрь

Охота — это слово, как и во всех других языках, означает промысел диких животных. Однако само слово происходит в русском языке от слова «охота», означающего желание, страсть, стремление к чему-то. Охота — очень характерная деталь русского быта XIX века. Этому сюжету посвящены многие страницы произведений русской литературы. Вспоминаются описания охоты о романе Л.Толстого, рассказах и повестях И. Тургенева, картины русских художников. Охота в России всегда была уделом людей страстных, сильных и проходила очень шумно, весело, в сопровождении охотничьих рогов, со множеством охотничьих собак. Охота в дворянских поместьях в XIX веке, в осенние месяцы, была не столько необходимым промыслом, сколько забавой, требовавшей от ее участников мужества, силы, ловкости, темперамента и азарта.

«Осенняя песнь». Октябрь

Осень в России всегда была порой, которую воспевали многие писатели, поэты, художники и музыканты. В ней видели и неповторимые красоты русской природы, которая осенью одевается в золотой убор, переливаясь своим пышным многоцветием. Но были и другие моменты осени — это унылый пейзаж, осеннее умирание природы и грусть по уходящему лету как символу жизни. Умирание в природе в канун зимы — это одна из самых трагичных и печальных страниц осенней жизни.

«Осенняя песнь» занимает в цикле особое место. По своему трагическому колориту она является его содержательным центром, итогом всего повествования о русской жизни и жизни русской природы. Октябрь, «Осенняя песнь» — это песнь умирания всего живого. В мелодии преобладают грустные интонации — вздохи. В средней части возникает некоторый подъем, трепетное воодушевление, словно проблеснула надежда на жизнь, попытка сохранить себя. Но третий раздел, повторяющий первый, вновь возвращает к начальным печальным «вздохам», и уже к совершенно безнадежному полному умиранию. Заключительные фразы пьесы с авторской пометкой «morendo», что означает, «замирая», как бы не оставляют никакой надежды на возрождение, на появление новой жизни.

Вся пьеса — это лирико-психологическая зарисовка. В ней пейзаж и настроение человека слиты воедино. «Каждый день отправляюсь на далекую прогулку, отыскиваю где-нибудь уютный уголок в лесу и бесконечно наслаждаюсь осенним воздухом, пропитанным запахом опавшей листвы, тишиной и прелестью осеннего ландшафта с его характеристическим колоритом», — писал композитор.

«На тройке». Ноябрь

Тройка — так называют в России коней, запряженных вместе, под одной дугой. К ней часто подвешивали колокольчики, которые при быстрой езде звонко играли, переливаясь серебряным звучанием. В России любили быструю езду на тройках, об этом сложено немало народных песен. Появление этой пьесы в цикле Чайковского воспринимается, хотя и в достаточно элегическом тоне, но как реальная надежда на жизнь. Дорога в бесконечных русских просторах, тройка лошадей — вот символы продолжающейся жизни. Ноябрь в России — это хотя и осенний месяц, но зима уже предстает в своем полном обличье. «Стоят морозы, но солнце еще немного греет. Деревья покрыты белой пеленой, и этот зимний пейзаж до того прекрасен, что трудно выразить словами», — писал Чайковский.

Пьеса начинается широкой мелодией, напоминающей привольную русскую народную песню. Вслед за ней начинают слышаться отголоски грустных, элегических раздумий. Но затем все ближе и ближе начинают звучать колокольчики, прикрепленные на тройке лошадей. Веселый перезвон на время как бы заглушает грустное настроение. Но потом вновь возвращается первая мелодия — песнь ямщика. Ей аккомпанируют колокольчики. Сначала затихают, а затем совсем тают вдали их тихие звуки.

«Святки». Декабрь

Святки — время от Рождества до Крещенья. Праздник, в котором сочетались элементы обряда христианского с древними, языческими. На святки ходили ряженые из дома в дом, девушки гадали о своей будущей судьбе. В семьях царило праздничное веселье. Ряженые, одетые не по обычаю, а ради шутки, ходили на святках из дома в дом, пели святочные песни, водили хороводы. В домах их угощали, одаривали подарками.

Заключительная пьеса цикла — «Святки» — имеет в рукописи композитора подзаголовок «Вальс». И это не случайно, вальс был в те времена популярным танцем, символом семейных праздников. Основная мелодия пьесы выдержана в стиле бытовой музыки, фрагменты которой чередуются с эпизодами вальса. А завершается пьеса, и, вместе с ней весь цикл безмятежном вальсом, домашним праздником вокруг красивой Рождественской елки.

П. Е. Вайдман

Двенадцать пьес публиковались в журнале «Нувеллист» ежемесячно на протяжении 1876 года (В конце того же года весь цикл вышел в свет отдельным изданием под общим названием «Времена года».). Они задуманы композитором как последовательный ряд картин русской природы и быта, подчиненных естественному годичному круговороту тепла и холода, расцвета и увядания. Глубокая поэтичность и проникновенная лирическая теплота доставили заслуженную популярность большинству пьес этого цикла, принадлежащих к лучшим фортепианным сочинениям Чайковского. Написанные без притязаний на виртуозный блеск и эффектность, они отличаются пленяющей мелодической выразительностью и тонкостью фортепианного письма. Каждая отдельная пьеса представляет собой самостоятельную по характеру законченную миниатюру, вся цепь которых воспринимается как задушевное, идущее от глубины сердца повествование о бесконечно дорогом и близком композитору.

Интимный лиризм и яркая образность музыки сочетаются в таких пьесах, как меланхолическая «Песня жаворонка» (март), с звукоподражательными фиоритурками и форшлагами (щебетание весенней птицы), расцвечивающими певучую мелодическую линию, или нежный и хрупкий «Подснежник» (апрель) в гибком и свободном вальсовом ритме без акцентуации первой доли такта, что придает музыке особую легкость и изящество. В пьесе «Белые ночи» (май) обращают на себя внимание тонкие колористические штрихи, передающие ощущение таинственно-прозрачного воздуха петербургских белых ночей. В широком мелодизме русской задумчивой «Баркаролы» (июнь) с ее плавно поступенно вздымающейся, а затем мягко уступчато ниспадающей темой ощущается одновременно и чувство страстного восторженного любования миром, и какая-то скрытая затаенная грусть; в репризе трехчастной формы возникает выразительный диалог между верхним мелодическим и свободно имитирующим его «теноровым» голосом, усиливающий экспрессивную напряженность звучания. Характерным для Чайковского примером мелодизации фортепианной фактуры является одна из самых излюбленных пьес цикла — элегическая «Осенняя песня» (октябрь), музыкальная ткань которой непрерывно живет и дышит в сплетении самостоятельных поющих голосов.

Другую группу пьес представляют написанные броским и крупным штрихом жанровые сцены: веселая разгульная «Масленица» (февраль), удалая «Песня косаря» (июль), оживленная размашистая «Жатва» (август), шумная «Охота» (сентябрь) с перекличкой рогов и общей радостной суетой. К этому же типу принадлежит и широко популярная пьеса «На тройке» (ноябрь), снискавшая заслуженное внимание многих пианистов. В красочной и полной лирического воодушевления музыке этой пьесы Чайковский передает и могучую широту народного напева, рожденную далью родных пространств, и стремительность бега, и веселый звон колокольчика — все, что связано в нашем представлении с этим образом, обретшим столь емкое символическое содержание у русских писателей и художников XIX века.

Открывающийся уютной мечтательной сценкой «У камелька» (январь), цикл «Времен года» завершается картиной самого радостного зимнего праздника «Святки» (декабрь), написанной в форме увлекательного вальса.

Ю. Келдыш

- Фортепианное творчество Чайковского →

реклама

вам может быть интересно

Ссылки по теме

- «Времена года» на сайте о Чайковском

В январе 1876 года в журнале «Нувеллист» напечатана небольшая пьеса для фортепиано «Январь. У камелька». Автором этого произведения был Петр Ильич Чайковский. На протяжении всего года каждый месяц в нотном приложении журнала появлялась новая пьеса.

Таких пьес было двенадцать. Они составили цикл, названный композитором «Времена года». Петр Ильич запечатлел в музыке красоту природы. Каждая новая пьеса – пейзажная зарисовка, которая по характеру неразрывна с душевным состоянием человека, будь-то грусть, радость, мечта или раздумье.

Времена года изображались в музыке и другими композиторами – Гайдном, Вивальди. Слушая их музыку, мы зрительно представляем замечательные картины природы. Чайковский же не только изображает природу. Каждая его пьеса – это душевное состояние человека, которое перекликается с пейзажными зарисовками. Несмотря на то, что музыка каждой пьесы разная и по характеру, и по настроению, части цикла создают единую цельную картину. Перед каждой пьесой в нотах есть эпиграф – строки из стихотворений, которые родственны по настроению с музыкой.

Содержание

- «ЯНВАРЬ. У КАМЕЛЬКА»

- «ФЕВРАЛЬ. МАСЛЕНИЦА»

- «МАРТ. ПЕСНЯ ЖАВОРОНКА»

- «АПРЕЛЬ. ПОДСНЕЖНИК»

- «МАЙ. БЕЛЫЕ НОЧИ»

- «ИЮНЬ. БАРКАРОЛА»

- «ИЮЛЬ. ПЕСНЯ КОСАРЯ»

- «АВГУСТ. ЖАТВА»

- «СЕНТЯБРЬ. ОХОТА»

- «ОКТЯБРЬ. ОСЕННЯЯ ПЕСНЯ»

- «НОЯБРЬ. НА ТРОЙКЕ»

- «ДЕКАБРЬ. СВЯТКИ»

«ЯНВАРЬ. У КАМЕЛЬКА»

Январский вечер, за окном – зима, а у камелька (камина) уютно и тепло.

На душе – умиротворение. Звучит задумчивая, спокойная мелодия, будто размеренная речь.

Так приятно отдохнуть у камина! Можно просто глядеть на яркие языки пламени и прислушиваться к потрескиванию поленьев.

Звучит первая часть цикла – пьеса «Январь. У камелька»

«ФЕВРАЛЬ. МАСЛЕНИЦА»

После задушевной и напевной музыки первой части неожиданно к нам врывается шум, гам, радость и веселье. И мы не можем просто наблюдать за всем мельканием со стороны. Мы вовлекаемся в действие, радуемся праздничному настроению.

Провожаем зиму дружно,

Веселится весь народ.

Хоровод давай закружим,

Разожжем большой костер.

Веселье, задор, сцены народного гуляния мы представляем, слушая вторую пьесу из цикла

Чайковского «Времена года». Звучит «Масленица. Февраль»

«МАРТ. ПЕСНЯ ЖАВОРОНКА»

Мелодия третьей пьесы из цикла «Времена года» напевная, светлая, мечтательная и немного грустная. В ней мы слышим весенние трели жаворонка. Весна – не только пробуждение природы, это человеческие надежды, чувства и ожидания чего-то нового и радостного.

Картина весеннего пейзажа в произведении Чайковского «Песня жаворонка» из цикла фортепианных пьес «Времена года» передается простыми, но выразительными средствами.

Звучит «Песня жаворонка. Март» из цикла фортепианных пьес Чайковского «Времена года»

«АПРЕЛЬ. ПОДСНЕЖНИК»

Распускающаяся зелень, первые скромные весенние цветы, голубенький подснежник, едва показавшийся из-под земли – все это символы долгожданной весны.

Музыка пьесы «Апрель. Подснежник» настолько правдива, что мы зрительно представляем таяние снега, щебет птиц и появление маленького цветочка – подснежника. Наша душа поет вместе с замечательной музыкой Чайковского и наполняется мечтами и надеждами вместе с пробуждающейся и ликующей природой.

Звучит «Апрель. Подснежник» из цикла фортепианных пьес Чайковского «Времена года»

«МАЙ. БЕЛЫЕ НОЧИ»

Атмосфера светлой летней ночи передается в пьесе Чайковского «Май. Белые ночи»

Спокойный темп, волнообразное движение, мелодия пленительная, невесомая, загадочная. В среднем разделе появляется стремление, взволнованность, непрерывное движение.

Постепенно волнение успокаивается, и нежная, мечтательная мелодия затихает и растворяется.

Звучит «Май. Белые ночи» из цикла фортепианных пьес Чайковского «Времена года»

«ИЮНЬ. БАРКАРОЛА»

В Италии лодочники распевали песни, которые получили название баркарола. Мелодии баркаролы напевные и спокойные.

Девятнадцатое столетие приносит известность баркароле и в русской музыке.

Мелодия пьесы Чайковского «Баркарола» — широкая, плавная, звучит выразительно и тепло. Аккомпанемент напоминает гитарные переборы. В средней части музыка подвижная и воодушевленная, но постепенно все успокаивается, и вновь звучит созерцательная и мечтательная мелодия.

Вдохновенная музыка пьесы и словно раскачивающаяся мелодия погружают нас в раздумья и мечты.

Звучит «Июнь. Баркарола» из цикла фортепианных пьес Чайковского «Времена года»

«ИЮЛЬ. ПЕСНЯ КОСАРЯ»

«Песня косаря» — сцена деревенской жизни. Косари рано утром шли в поле и косили траву.

Мелодия пьесы напоминает народную песню, напевая которую, работает косарь. Мелодия ритмически четкая, размеренная.

В среднем разделе темп более подвижный, звучит калейдоскоп аккордов, быстро меняющихся в аккомпанементе. В окончании мы вновь слышим жизнеутверждающую, широкую мелодию песни косаря.

Звучит «Июль. Песня косаря» из цикла фортепианных пьес Чайковского «Времена года»

«АВГУСТ. ЖАТВА»

«Жатва» — это сцена из деревенской жизни. В августе крестьяне собирали созревший хлеб.

Чайковский с помощью звуков создал зрительный образ трудовых будней русской деревни, передал движение, характерное для работы в поле.

В пьесе чувствуется оживление и радостное настроение. Стремительное движение крайних частей сменяется спокойной лирикой средней части, которая изображает деревенский пейзаж.

Звучит «Август. Жатва» из цикла фортепианных пьес Чайковского «Времена года»

«СЕНТЯБРЬ. ОХОТА»

Сцены охоты изображены многими писателями и художниками. Охота — не только промысел животных, но и азартная забава. Охота была любимым занятием дворян.

В фортепианном цикле «Времена года» Чайковского тоже запечатлена картина охоты. В пьесе «Сентябрь» в звучании фортепиано легко угадываются призыв охотничьего рожка, выкрики охотников, веселое волнение.

Звучит «Сентябрь. Охота» из цикла фортепианных пьес Чайковского «Времена года»

«ОКТЯБРЬ. ОСЕННЯЯ ПЕСНЯ»

Для композитора октябрь – прощание с летом.

Вслушаемся в «Осеннюю песню» Чайковского.

Проникновенно звучит спокойная, тихая и немного грустная мелодия. Слушая ее, мы представляем красоту золотой осени, желто-багряные листья, синее-синее небо, прозрачный прохладный воздух.

Во вдохновенной теме лирической мелодии угадывается таинственная прелесть осени.

В средней части — воодушевление, подъем. А затем вновь появляются интонации вздоха, легкой грусти и печали. Последняя фраза замирает, растворяется.

В пьесе картины пейзажа, настроение и чувства человека связаны воедино.

Звучит «Октябрь. Осенняя песня» из цикла фортепианных пьес Чайковского «Времена года»

«НОЯБРЬ. НА ТРОЙКЕ»

Зимняя дорога и мчащаяся по ней тройка, а по краю дороги — заснеженный лес — вот что мы представляем во время звучания пьесы «На тройке».

И песня ямщика — плавная, широкая, спокойная и раздольная, как раздольные просторы, которые мы зрительно представляем.

Тройка лошадей — любимый образ в русской поэзии и в песенном творчестве.

Постепенно тройка приближается к нам, и песня ямщика звучит громче.

В средней части мелодия задорная и танцевальная. В этой теме мы слышим веселый перезвон бубенчиков и представляем быструю езду на тройке. Песня ямщика сливается со звоном бубенцов.

Постепенно мелодия затихает, замирают последние звуки пьесы — тройка скрылась от нас вдали.

Звучит «Ноябрь. На тройке» из цикла фортепианных пьес Чайковского «Времена года»

«ДЕКАБРЬ. СВЯТКИ»

Декабрь предвещает веселые новогодние праздники, игры, танцы, девичьи гадания и радостные ожидания.

Музыкой светлого ожидания — пьесой «Декабрь. Святки» завершается фортепианный цикл Чайковского «Времена года».

Слушая произведение, мы понимаем, что для Чайковского родная природа и народный быт – это чувство Родины, которое жило с ним всегда: и в родном городе Воткинске, и в далеких странах во время путешествий, будь то Италия, Англия, Германия или Америка.

В пьесе «Декабрь. Святки» звучит светлый, жизнеутверждающий вальс; мелодия праздничная, радостная и мечтательная.

Цикл фортепианных пьес «Времена года» Петра Ильича Чайковского не знает границ ни во времени, ни в пространстве. Это любимое произведение и слушателей, и исполнителей во всем мире.

( 5 оценок, среднее 5 из 5 )

До того, как Петр Ильич Чайковский создал цикл музыкальных пьес под названием «Времена года», существовал уже одноименный цикл Антонио Вивальди. Вивальди сочинил 4 струнных концерта, изображая разные временные сезоны. Чайковский же написал ровно 12 пьес, рассказывая в них о двенадцати месяцах года.

Идея создания такого цикла не принадлежала композитору. Издатель журнала «Нувеллист» Николай Матвеевич Бернард предложил Петру Ильичу создать двенадцать коротких фортепианных произведений, рисующих картинки времен года, и пообещал довольно высокий гонорар. Произошло это событие в ноябре 1875 года.

Журнал «Нувеллист» существовал в России с 1842 года и знакомил любителей искусства с музыкальными новинками, выходившими из-под пера отечественных и зарубежных композиторов. П. И. Чайковский уже довольно длительное время до этого успешно сотрудничал с журналом, публикуя в нем романсы.

Письмо Бернарда не сохранилось, но зато сохранился ответ Чайковского на его предложение. Из ответа становится понятно, что композитору понравилась идея создания цикла. В своем обращении к издателю Чайковский благодарит его за заказ, за щедрую оплату и обещает как можно быстрее создать одну или даже две-три пьесы цикла.

И вот в декабре 1875 года в журнале «Нувеллист» появляется анонс, который обещает, что в наступающем году журнал будет ежемесячно знакомить читателей с новыми произведениями композитора П. И. Чайковского. Названия всех двенадцати пьес Бернард придумал сам и опубликовал их здесь же, в объявлении. Вот они.

- «Январь. У камелька»

- «Февраль. Масленица»

- «Март. Песнь жаворонка»

- «Апрель. Подснежник»

- «Май. Белые ночи»

- «Июнь. Баркарола»

- «Июль. Песня косаря»

- «Август. Жатва»

- «Сентябрь. Охота»

- «Октябрь. Осенняя песнь»

- «Ноябрь. На тройке»

- «Декабрь. Святки»

Издатель был настолько креативен, что придумал не только названия пьесам. Он еще нашел стихи русских поэтов, подходящих по теме, и поместил их перед каждым произведением как эпиграфы.

О том, как проходил процесс создания произведений почти ничего неизвестно. Чайковский находился в конце 1875 года в Москве и 13 декабря почтой отправил Бернарду две первые пьесы. Композитор сомневался в успехе, называл произведения длинными и скверными. Он даже предлагал в случае неудачи переписать произведения сообразно вкусам издателя. Но музыка понравилась и была опубликована.

Неизвестно, сообщал ли Бернард композитору о эпиграфах, но Чайковский не возражал против появления стихов и даже одобрил такое начинание. Об этом говорит то, что в прижизненных изданиях альбома «Времена года» эпиграфы наличествуют перед каждой из 12 музыкальных частей. Позднее к пьесе «Святки» автор добавил подзаголовок «Вальс», а к пьесе «Жатва» — «Скерцо».

В течение всего 1876 года каждый месяц, кроме сентября, «Нувеллист» публиковал по одной пьесе цикла с эпиграфом. В сентябре вследствие политических событий в журнале было помещено произведение другого автора. Но в этом же номере издатель пообещал своим подписчикам, что в завершение года они получат целый альбом, состоящий из двенадцати пьес П. И. Чайковского, как приятный бонус. И действительно, полный цикл произведений увидел свет в конце 1876 года и сразу завоевал большую популярность у слушателей и исполнителей.

«Времена года» — это не просто музыка, рассказывающая о природе и погоде в разные периоды. Это не музыкальный календарь, а маленькая лирическая энциклопедия русской дворянской жизни 19 века. Это музыкальный дневник композитора, повествующий о том, что ему дорого и мило, что навевает приятные воспоминания о детстве и юности. В пьесах изображены и бескрайние российские просторы, и сельская жизнь, и картинки петербургских белых ночей, и сцены из домашнего быта соотечественников Чайковского.

Альбом начинается пьесой, изображающей русские снежные просторы, а заканчивается меланхолическим описанием семейного вечера у домашнего очага. В музыке всех двенадцати шедевров слышны интонации человеческих голосов, народных песен, звон колоколов, гром народных гуляний, звуки птичьих трелей. Перед слушателем открывается полная картина основных событий жизни русского народа в течение целого календарного года.

Слушая гениальную музыку, каждый из нас погружается в ушедший век православной России.

| The Seasons | |

|---|---|

| by Pyotr Ilyich Tchaikovsky | |

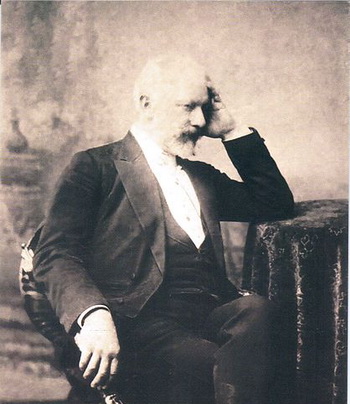

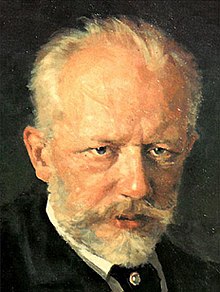

Portrait of Pyotr Ilyich Tchaikovsky by Nikolai Dimitriyevich Kuznetsov |

|

| English | The Seasons |

| Native name | Времена года |

| Opus | 37a, 37b |

| Genre | Piano suite |

| Movements | 12 |

The Seasons, Op. 37a[1] (also seen as Op. 37b; Russian: Времена года; published with the French title Les Saisons), is a set of twelve short character pieces for solo piano by the Russian composer Pyotr Ilyich Tchaikovsky. Each piece is the characteristic of a different month of the year in Russia. The work is also sometimes heard in orchestral and other arrangements by other hands. Individual excerpts have always been popular – Troika (November) was a favourite encore of Sergei Rachmaninoff,[2] and Barcarolle (June) was enormously popular and appeared in numerous arrangements (including for orchestra, violin, cello, clarinet, harmonium, guitar and mandolin).

Background[edit]

The Seasons was commenced shortly after the premiere of Tchaikovsky’s First Piano Concerto, and continued while he was completing his first ballet, Swan Lake.[3]

In 1875, Nikolay Matveyevich Bernard, the editor of the St. Petersburg music magazine Nouvellist, commissioned Tchaikovsky to write 12 short piano pieces, one for each month of the year. Bernard suggested a subtitle for each month’s piece. Tchaikovsky accepted the commission and all of Bernard’s subtitles, and in the December 1875 edition of the magazine, readers were promised a new Tchaikovsky piece each month throughout 1876. The January and February pieces were written in late 1875 and sent to Bernard in December, with a request for some feedback as to whether they were suitable, and if not, Tchaikovsky would rewrite February and ensure the remainder were in the style Bernard was after. March, April and May appear to have been composed separately; however the remaining seven pieces were all composed at the same time and written in the same copybook, and evidence suggests they were written between 22 April and 27 May. The orchestration of Swan Lake was finished by 22 April, leaving the composer free to focus on other music; and he left for abroad at the end of May. This seems to put the lie to Nikolay Kashkin’s published version of events, which was that each month the composer would sit down to write a single piece, but only after being reminded to do so by his valet.[1]

The epigraphs that appeared on publication of the pieces were chosen by Bernard, not by Tchaikovsky. In 1886 the publisher P. Jurgenson acquired the rights to The Seasons and the piece has been reprinted many times.[1]

Tchaikovsky did not devote his most serious compositional efforts to these pieces; they were composed to order, and they were a way of supplementing his income. He saw the writing of music to a commission as just as valid as writing music from his own inner inspiration; however, for the former he needed a definite plot or text, a time limit, and the promise of payment at the end. Most of the pieces were in simple ABA form.

The 12 pieces with their subtitles are:

- January: At the Fireside (A major)

- February: Carnival (D major)

- March: Song of the Lark (G minor)

- April: Snowdrop (B-flat major)

- May: Starlit Nights (G major)

- June: Barcarolle (G minor)

- July: Song of the Reaper (E-flat major)

- August: Harvest (B minor)

- September: The Hunt (G major)

- October: Autumn Song (D minor)

- November: Troika (E major)

- December: Christmas (A-flat major)

Orchestral and other arrangements[edit]

A number of musicians have orchestrated Tchaikovsky’s pieces.

- 1942 Aleksandr Gauk arranged The Seasons for symphony orchestra.

- Czech composer Václav Trojan did so as well.[4]

- 1951 Morton Gould retained the piano part for many of the pieces and orchestrated the work throughout, recording it with himself at the piano for American Columbia.[5]

- 1965 Kurt-Heinz Stolze orchestrated a number of the pieces as part of the music for John Cranko’s ballet Onegin.

- 1989 David Matthews (for orchestra)[6]

- Peter Breiner (for violin and orchestra)

- Georgii Cherkin (for piano and orchestra)

- 1988 French composer Philippe Sarde arranged the Barcarolle as a main theme for The Bear.

- Aleksandr Gedike made an arrangement for piano trio.[5]

- 2011 Eduard Grigoryan’s arrangement for two guitars was recorded by his sons, Slava and Leonard Grigoryan.

- 2011 Sergei Abir created a new orchestra version.

- 2020, Jessie Montgomery and Jannina Norpoth premiered a new arrangement with the Orpheus Chamber Orchestra at Carnegie Hall on January 25, 2020, under the direction of Vadim Gluzman.[7]

Poetic epigraphs[edit]

Following is a translation of some of the poetic epigraphs contained in the Russian edition (all chosen by the publisher Nikolay Bernard):

- Janvier (January): Au coin du feu (At the Fireside)

- A little corner of peaceful bliss,

- the night dressed in twilight;

- the little fire is dying in the fireplace,

- and the candle has burned out.

- (Alexander Pushkin)

- Février (February): Carnaval (Carnival)

- At the lively Mardi Gras

- soon a large feast will overflow.

- (Pyotr Vyazemsky)

- Mars (March): Chant de l’alouette (Song of the Lark)

- The field shimmering with flowers,

- the stars swirling in the heavens,

- the song of the lark

- fills the blue abyss.

- (Apollon Maykov)

- Avril (April): Perce-neige (Snowdrop)

- The blue, pure snowdrop — flower,

- and near it the last snowdrops.

- The last tears over past griefs,

- and first dreams of another happiness.

- (A. Maykov)

- Mai (May): Les nuits de mai (Starlit Nights)

- What a night! What bliss all about!

- I thank my native north country!

- From the kingdom of ice, from the kingdom of snowstorms and snow,

- how fresh and clean May flies in!

- (Afanasy Fet)

- Juin (June): Barcarolle (Barcarolle)

- Let us go to the shore;

- there the waves will kiss our feet.

- With mysterious sadness

- the stars will shine down on us.

- (Aleksey Pleshcheyev)

- Juillet (July): Chant du faucheur (Song of the Reaper)

- Move the shoulders,

- shake the arms!

- And the noon wind

- breathes in the face!

- (Aleksey Koltsov)

- Août (August): La moisson (Harvest)

- The harvest has grown,

- people in families cutting the tall rye down to the root!

- Put together the haystacks,

- music screeching all night from the hauling carts.

- (A. Koltsov)

- Septembre (September): La chasse (Hunting)

- It is time! The horns are sounding!

- The hunters in their hunting dress

- are mounted on their horses;

- in early dawn the borzois are jumping.

- (A. Pushkin, Graf Nulin)

- Octobre (October): Chant d’automne (Autumn Song)

- Autumn, our poor garden is all falling down,

- the yellowed leaves are flying in the wind.

- (Aleksey Konstantinovich Tolstoy)

- Novembre (November): Troïka (Troika)

- In your loneliness do not look at the road,

- and do not rush out after the troika.

- Suppress at once and forever

- the fear of longing in your heart.

- (Nikolay Nekrasov)

- Décembre (December): Noël (Christmas)

- Once upon a Christmas night

- the girls were telling fortunes:

- taking their slippers off their feet

- and throwing them out of the gate.

- (Vasily Zhukovsky)

References[edit]

- ^ a b c Tchaikovsky Research

- ^ Swan, Katherine; Swan, A. J. (April 1944). «Rachmaninoff: Personal Reminiscences – Part II». The Musical Quarterly. 30 (2): 174–191. JSTOR 739451.

He had to answer numberless curtain calls and play more encores: the Troika of Tchaikovsky, …

- ^ Alexander Poznansky, Tchaikovsky: The Quest for the Inner Man

- ^ «Shazam».

- ^ a b «The Seasons: Recordings — Tchaikovsky Research».

- ^ «Seasons, the | Faber Music».

- ^ «Tickets & Concerts».

External links[edit]

- The Seasons: Scores at the International Music Score Library Project

- Tchaikovsky Research

| The Seasons | |

|---|---|

| by Pyotr Ilyich Tchaikovsky | |

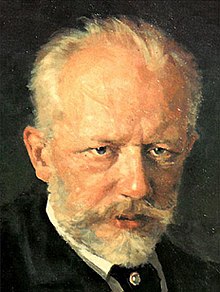

Portrait of Pyotr Ilyich Tchaikovsky by Nikolai Dimitriyevich Kuznetsov |

|

| English | The Seasons |

| Native name | Времена года |

| Opus | 37a, 37b |

| Genre | Piano suite |

| Movements | 12 |

The Seasons, Op. 37a[1] (also seen as Op. 37b; Russian: Времена года; published with the French title Les Saisons), is a set of twelve short character pieces for solo piano by the Russian composer Pyotr Ilyich Tchaikovsky. Each piece is the characteristic of a different month of the year in Russia. The work is also sometimes heard in orchestral and other arrangements by other hands. Individual excerpts have always been popular – Troika (November) was a favourite encore of Sergei Rachmaninoff,[2] and Barcarolle (June) was enormously popular and appeared in numerous arrangements (including for orchestra, violin, cello, clarinet, harmonium, guitar and mandolin).

Background[edit]

The Seasons was commenced shortly after the premiere of Tchaikovsky’s First Piano Concerto, and continued while he was completing his first ballet, Swan Lake.[3]

In 1875, Nikolay Matveyevich Bernard, the editor of the St. Petersburg music magazine Nouvellist, commissioned Tchaikovsky to write 12 short piano pieces, one for each month of the year. Bernard suggested a subtitle for each month’s piece. Tchaikovsky accepted the commission and all of Bernard’s subtitles, and in the December 1875 edition of the magazine, readers were promised a new Tchaikovsky piece each month throughout 1876. The January and February pieces were written in late 1875 and sent to Bernard in December, with a request for some feedback as to whether they were suitable, and if not, Tchaikovsky would rewrite February and ensure the remainder were in the style Bernard was after. March, April and May appear to have been composed separately; however the remaining seven pieces were all composed at the same time and written in the same copybook, and evidence suggests they were written between 22 April and 27 May. The orchestration of Swan Lake was finished by 22 April, leaving the composer free to focus on other music; and he left for abroad at the end of May. This seems to put the lie to Nikolay Kashkin’s published version of events, which was that each month the composer would sit down to write a single piece, but only after being reminded to do so by his valet.[1]

The epigraphs that appeared on publication of the pieces were chosen by Bernard, not by Tchaikovsky. In 1886 the publisher P. Jurgenson acquired the rights to The Seasons and the piece has been reprinted many times.[1]

Tchaikovsky did not devote his most serious compositional efforts to these pieces; they were composed to order, and they were a way of supplementing his income. He saw the writing of music to a commission as just as valid as writing music from his own inner inspiration; however, for the former he needed a definite plot or text, a time limit, and the promise of payment at the end. Most of the pieces were in simple ABA form.

The 12 pieces with their subtitles are:

- January: At the Fireside (A major)

- February: Carnival (D major)

- March: Song of the Lark (G minor)

- April: Snowdrop (B-flat major)

- May: Starlit Nights (G major)

- June: Barcarolle (G minor)

- July: Song of the Reaper (E-flat major)

- August: Harvest (B minor)

- September: The Hunt (G major)

- October: Autumn Song (D minor)

- November: Troika (E major)

- December: Christmas (A-flat major)

Orchestral and other arrangements[edit]

A number of musicians have orchestrated Tchaikovsky’s pieces.

- 1942 Aleksandr Gauk arranged The Seasons for symphony orchestra.

- Czech composer Václav Trojan did so as well.[4]

- 1951 Morton Gould retained the piano part for many of the pieces and orchestrated the work throughout, recording it with himself at the piano for American Columbia.[5]

- 1965 Kurt-Heinz Stolze orchestrated a number of the pieces as part of the music for John Cranko’s ballet Onegin.

- 1989 David Matthews (for orchestra)[6]

- Peter Breiner (for violin and orchestra)

- Georgii Cherkin (for piano and orchestra)

- 1988 French composer Philippe Sarde arranged the Barcarolle as a main theme for The Bear.

- Aleksandr Gedike made an arrangement for piano trio.[5]

- 2011 Eduard Grigoryan’s arrangement for two guitars was recorded by his sons, Slava and Leonard Grigoryan.

- 2011 Sergei Abir created a new orchestra version.

- 2020, Jessie Montgomery and Jannina Norpoth premiered a new arrangement with the Orpheus Chamber Orchestra at Carnegie Hall on January 25, 2020, under the direction of Vadim Gluzman.[7]

Poetic epigraphs[edit]

Following is a translation of some of the poetic epigraphs contained in the Russian edition (all chosen by the publisher Nikolay Bernard):

- Janvier (January): Au coin du feu (At the Fireside)

- A little corner of peaceful bliss,

- the night dressed in twilight;

- the little fire is dying in the fireplace,

- and the candle has burned out.

- (Alexander Pushkin)

- Février (February): Carnaval (Carnival)

- At the lively Mardi Gras

- soon a large feast will overflow.

- (Pyotr Vyazemsky)

- Mars (March): Chant de l’alouette (Song of the Lark)

- The field shimmering with flowers,

- the stars swirling in the heavens,

- the song of the lark

- fills the blue abyss.

- (Apollon Maykov)

- Avril (April): Perce-neige (Snowdrop)

- The blue, pure snowdrop — flower,

- and near it the last snowdrops.

- The last tears over past griefs,

- and first dreams of another happiness.

- (A. Maykov)

- Mai (May): Les nuits de mai (Starlit Nights)

- What a night! What bliss all about!

- I thank my native north country!

- From the kingdom of ice, from the kingdom of snowstorms and snow,

- how fresh and clean May flies in!

- (Afanasy Fet)

- Juin (June): Barcarolle (Barcarolle)

- Let us go to the shore;

- there the waves will kiss our feet.

- With mysterious sadness

- the stars will shine down on us.

- (Aleksey Pleshcheyev)

- Juillet (July): Chant du faucheur (Song of the Reaper)

- Move the shoulders,

- shake the arms!

- And the noon wind

- breathes in the face!

- (Aleksey Koltsov)

- Août (August): La moisson (Harvest)

- The harvest has grown,

- people in families cutting the tall rye down to the root!

- Put together the haystacks,

- music screeching all night from the hauling carts.

- (A. Koltsov)

- Septembre (September): La chasse (Hunting)

- It is time! The horns are sounding!

- The hunters in their hunting dress

- are mounted on their horses;

- in early dawn the borzois are jumping.

- (A. Pushkin, Graf Nulin)

- Octobre (October): Chant d’automne (Autumn Song)

- Autumn, our poor garden is all falling down,

- the yellowed leaves are flying in the wind.

- (Aleksey Konstantinovich Tolstoy)

- Novembre (November): Troïka (Troika)

- In your loneliness do not look at the road,

- and do not rush out after the troika.

- Suppress at once and forever

- the fear of longing in your heart.

- (Nikolay Nekrasov)

- Décembre (December): Noël (Christmas)

- Once upon a Christmas night

- the girls were telling fortunes:

- taking their slippers off their feet

- and throwing them out of the gate.

- (Vasily Zhukovsky)

References[edit]

- ^ a b c Tchaikovsky Research

- ^ Swan, Katherine; Swan, A. J. (April 1944). «Rachmaninoff: Personal Reminiscences – Part II». The Musical Quarterly. 30 (2): 174–191. JSTOR 739451.

He had to answer numberless curtain calls and play more encores: the Troika of Tchaikovsky, …

- ^ Alexander Poznansky, Tchaikovsky: The Quest for the Inner Man

- ^ «Shazam».

- ^ a b «The Seasons: Recordings — Tchaikovsky Research».

- ^ «Seasons, the | Faber Music».

- ^ «Tickets & Concerts».

External links[edit]

- The Seasons: Scores at the International Music Score Library Project

- Tchaikovsky Research