Текст работы размещён без изображений и формул.

Полная версия работы доступна во вкладке «Файлы работы» в формате PDF

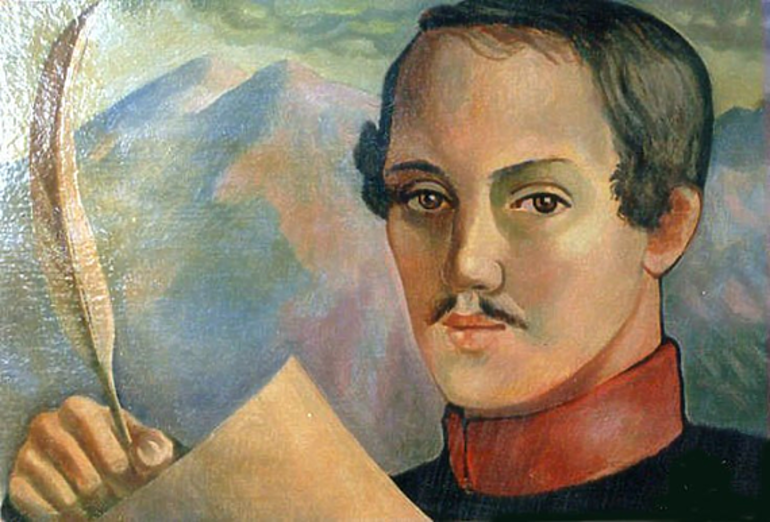

Введение. 15 октября 1814 г. родился один из величайших поэтов человечества Михаил Юрьевич Лермонтов. Он погиб совсем молодым – ему не исполнилось еще и двадцати семи лет. За свою короткую жизнь он создал множество гениальных творений. Но нет, пожалуй, среди них более популярного, чем стихотворение «Бородино».

В 1837 г. исполнялась 25-я годовщина Бородинского сражения, и М.Ю. Лермонтов написал стихотворение «Бородино» о мужестве, отваге, стойкости русских солдат-богатырей, грудью защитивших свою родину.

Слово «Бородино» знает весь мир. Это название деревни, находящейся неподалеку от Москвы, на старой Смоленской дороге. Возле Бородина 7 сентября 1812 г. произошла великая битва: русские войска под командованием фельдмаршала М.И. Кутузова нанесли поражение французской армии, которую возглавлял прославленный полководец — император Наполеон I.

Бородино – одна из величайших в истории битв, в которой решалась наша судьба – судьба народов России. Бородино – самый важный момент в ходе Отечественной войны 1812 г. В этом сражении с наивысшей силой проявился патриотический подъем русской армии и всего русского общества. Бородино – великое поражение Наполеона, начало его заката и окончательной гибели его «непобедимой» армии. Вот какой обширный и глубокий смысл вложил М.Ю. Лермонтов в заглавие своего стихотворения.

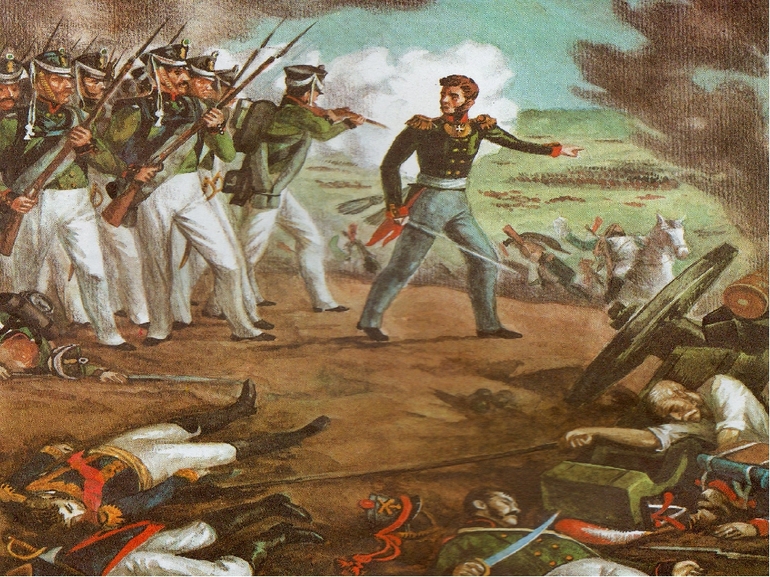

О великой битве рассказывает простой русский солдат. С восторгом вспоминает он, как в день Бородина русская армия поклялась головой постоять за родину, сломить натиск врага, преградить ему путь. И как сдержала в бою «клятву верности»…

Историко-литературные условия появления стихотворения «Бородино». 7 сентября (26 августа – по ст. стилю) 1812 г. состоялось одно из самых известных сражений в российской историографии – Бородинская битва. Сражение в каком-то смысле парадоксальное: его итоги и в России, и во Франции считают победой.

И вот почему: обе стороны понесли огромные потери, но, несмотря на это, Кутузов не смог остановить наступление на Москву, а Наполеон не сумел разгромить русскую армию – более того, после Бородинского сражения ее моральных дух лишь окреп, и это стало прологом к дальнейшему триумфальному шествию русского войска на Париж.

Генеральное сражение Отечественной войны 1812 г. состоялось неподалеку от Можайска – в 124 км от Москвы.

Принимая решение о сражении, русский главнокомандующий генерал от инфантерии светлейший князь М.И. Голенищев-Кутузов учитывал и требования Александра I, и настроения в армии, доселе лишь отступавшей и жаждавшей, наконец, дать бой неприятелю, но, главное, он понимал: отдать Москву французам без боя недопустимо.

Впрочем, стоит отметить, что стратегия постоянного отступления, которой придерживался в начале войны Барклай-де-Толли и за что он подвергался жесткой критике, принесла свои плоды: если изначально речь шла о 600-тысячном войске неприятеля, троекратно превосходящего силы русской армии, то до Бородино дошло 135-тысячное французское войско. Во-первых, французам нужно было оставаться и закрепляться на захваченных территориях, ну, а во-вторых, русские просторы, партизанская война и болезни, все же, несколько ослабили армию неприятеля. Таким образом, к моменту Бородинского сражения силы были почти равны: русская армия насчитывала в своем составе ок. 150 тыс. человек против уже упомянутых 135 тыс. в составе «Великой армии» Наполеона.

Для сражения нужно было выбрать подходящее место – поле, которое вместило бы огромное войско и позволило совершать маневры, а также обладало природными препятствиями. Кроме того, важно было расположить войска и укрепления так, чтобы перекрыть дороги, ведущие в Москву. Такое поле было найдено близ села Бородино, от которого сражение и получило свое название, хотя, впрочем, во французских источниках название битвы, опять-таки, другое: сражение называется Битвой на Москве-реке.

Русская армия была выстроена тремя линиями с возможностью перегруппировки: первую составляли пехотные корпуса, вторую – кавалерия, а третью – резервные силы. По всему фронту, протяженностью 8 километров, была распределена артиллерия.

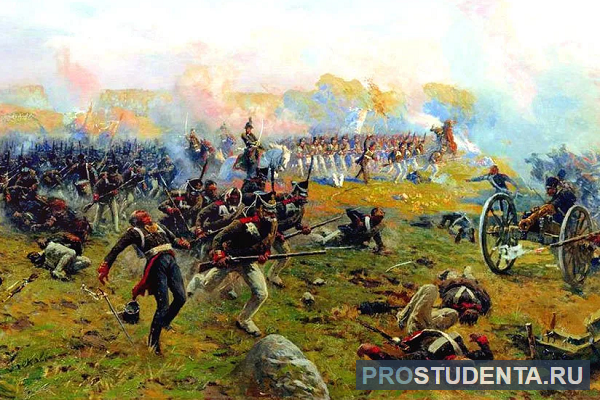

Первый удар был нанесен французской армией на рассвете, между 5 и 6 часами, 7 сентября 1812 г. – он начался с артиллерийских залпов неприятеля и атакой на село Бородино. Французы оттеснили русские войска за реку Колоча и, вдохновленные успехом, ринулись на противоположный берег, переправиться на который им не позволили русские войска.

Как показали дальнейшие события, это был отвлекающий маневр: главные силы французы сосредоточили против Семеновских флешей. Атака началась ближе к 6 часам утра, параллельно неприятель обрушился и на батарею Раевского.

«Баталия 26 числа бывшая, была самая кровопролитнейшая из всех тех, которые в новейших временах известны. Место баталии нами одержано совершенно, и неприятель ретировался тогда в ту позицию, в которой пришел нас атаковать», – писал Кутузов в своих воспоминаниях.

Сражение под Бородино стало самым кровопролитным в военной истории того времени. По приблизительным оценкам, русская армия потеряла в нем до 50 тысяч человек, а французы – более 35 тыс. человек: то есть примерно треть состава армии с каждой стороны. Кроме того, сражение повлекло и большие потери в командном составе: в русской армии были убиты и смертельно ранены четверо, а ранены и контужены 23 генерала. А в «Великой армии» французов убиты 12 генералов, кроме того, были ранены один маршал и 38 генералов. Отсюда и другое название Бородинского сражения – «Битва генералов”.

Литературные произведения той эпохи, связанные с Бородинским сражением.

Федор Глинка. «Песнь сторожевого воина перед Бородинскою битвою».

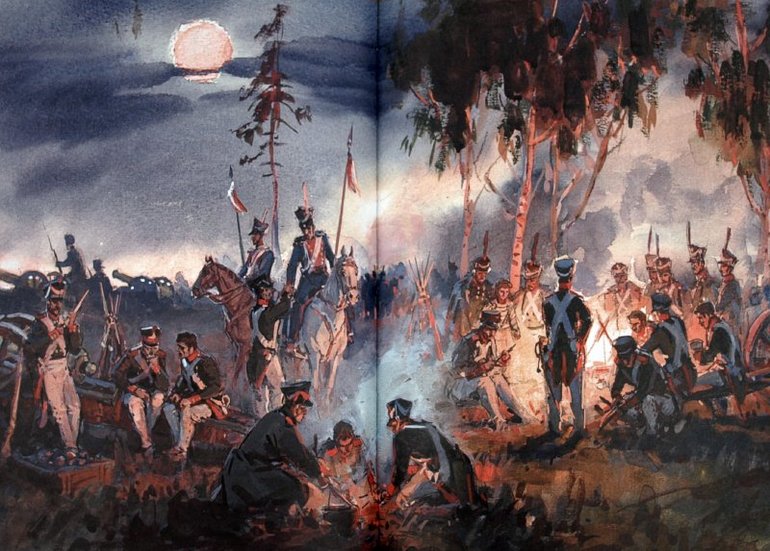

Офицер Федор Глинка участвовал во многих военных кампаниях Российской империи начала XIX века. В своих воспоминаниях он описывал Бородинское сражение как одну из решающих битв Отечественной войны 1812 г. Накануне боя и солдаты, и офицеры рано легли спать. Вечером по традиции раздавали водку, но пить никто не стал. «Все ожидали боя решительного. Офицеры надели с вечера чистое белье; солдаты, сберегшие про случай по белой рубашке, сделали то же. Эти приготовления были не на пир!» – вспоминал Глинка о Бородинской битве.

Позже Федор Глинка много писал о войне и Бородинском сражении. Еще в полку он слушал солдатские песни и старался стилизовать свои произведения под фольклор. Стихи Глинки, положенные на музыку, стали любимыми полковыми песнями.

«Песнь сторожевого воина перед Бородинскою битвою» была опубликована в «Журнале древней и новой словесности». В ней Федор Глинка описывает Бородино не как место сражения, а как «поле чести». В «Песни» каждый воин становится частью целого, частью всеобъемлющего «мы». Позже этот прием будут использовать многие писатели, в т.ч. и Михаил Лермонтов в поэме «Бородино».

Славян сыны! Войны сыны!

Не выдадим Москвы!

Спасем мы честь родной страны,

Иль сложим здесь главы!..

<…>

Тебе, наш край, тебе, наш Царь,

Готовы жизнь принесть:

Спасем твой трон, спасем алтарь,

Отечество и честь!

Федор Глинка

Надежда Дурова. «Записки кавалерист-девицы».

Надежда Дурова с детства предпочитала верховую езду и военные игры рукоделию и спокойным прогулкам. В 23 года она оставила семью и, переодевшись в мужское платье, направилась в действующую армию. Хрупкую фигуру Дурова скрывала под казачьим мундиром, а женский характер скрыть было сложнее: над скромностью молодого гусара сослуживцы часто подшучивали. «Кавалерист-девицу» родственники вычислили по одному из писем. Они требовали, чтобы Дурова вернулась домой. Об этой истории узнал Александр I и вызвал Надежду Дурову в Петербург. На личной аудиенции император разрешил ей остаться в армии под мужским именем с условием: «И будете называться по моему имени – Александровым! Не сомневаюсь, что вы сделаетесь достойною этой чести отличностию вашего поведения и поступков».

В Отечественную войну Надежда Дурова командовала полуэскадроном – у нее в подчинении было ок. 60 всадников. Она участвовала в битве под Смоленском и в Бородинском сражении.

«Адский день! Я едва не оглохла от дикого, неумолкного рева обеих артиллерий. Ружейные пули, которые свистали, визжали, шикали и, как град, осыпали нас, не обращали на себя ничьего внимания; даже и тех, кого ранили, и они не слыхали их: до них ли было нам!..»

В Бородинском сражении Надежда Дурова получила закрытую травму ноги. Ее отправили в полевой госпиталь, но нога не кровоточила, и Дурова решила, что не ранена. От острой боли она начала терять сознание и только тогда покинула поле битвы. Из госпиталя Дурову отправили на лечение в Сарапул.

После войны Надежда Дурова поселилась в родительском поместье и «с тоски» начала писать мемуары. Они попали к Александру Пушкину, и поэт опубликовал записи в своем журнале «Современник».

Позже первые две части «Записок кавалерист-девицы» были изданы отдельно. Спустя три года Надежда Дурова опубликовала продолжение. Успех у читателей и критиков вдохновил писательницу, она стала сочинять повести и романы. В 1840 г. вышло собрание ее сочинений в четырех томах.

Денис Давыдов. «Бородинское поле».

Дениса Давыдова перевели в гусарский полк из гвардии – по одной из версий, за сатирические стихи в адрес начальства. Подобный перевод считался серьезным наказанием, однако молодому гусару новое место службы понравилось. В полку он подружился с поручиком Бурцевым, они устраивали пирушки и гулянья. Давыдов стал писать «зачашные песни» о веселой гусарской жизни.

Позже «певец-воин» стал адъютантом Петра Багратиона. За 5 дней до сражения Давыдов предложил Багратиону создать особую партизанскую группу, которая будет отбирать у французов обозы с провиантом и создавать помехи на пути вражеской армии. Давыдов стал командиром нового «летучего отряда». Легенды о его храбрости ходили не только в России, но и в Европе.

В 1829 г., в перерыв между несколькими военными кампаниями, Денис Давыдов написал элегию «Бородинское поле». В это время он жил в поместье, тоскуя по своим полковым товарищам. В патетичном стихотворении поэт вспоминал сражения, военачальников и погибших друзей.

«Простри мне длань свою, Раевский, мой герой?

Ермолов! я лечу – веди меня, я твой:

О, обреченный быть побед любимым сыном,

Покрой меня, покрой твоих перунов дымом!

Но где вы?.. Слушаю… Нет отзыва! С полей

Умчался брани дым, не слышен стук мечей,

И я, питомец ваш, склонясь главой у плуга,

Завидую костям соратника иль друга».

Денис Давыдов.

Исторические оценки причин победы русской армии в Бородинском сражении. Покажем некоторые точки зрения на исход Бородинского сражения. Важно отметить тенденции, по которым будут разделены мнения историков

Первая – признание победы за французской армией.

Вторая – признание победы за русскими войсками.

Третья – ничья.

Французский историк Ж. Мишле отмечает, что победу одержал Наполеон, но не смог ее в полной мере воспользоваться, причиной этому служит болезнь Наполеона: «Наполеон, который так сильно желал большого сражения, думая, что оно положит Россию к ногам его, выказал себя перед Москвой колеблющимся, нерешительным, как отзываются все историки. Он был немного болен… Победа его была неполная, он очень мало воспользовался ею, не преследовал сильно ослабленных русских… Русские ушли и потом подкрепили свои войска и привели их В боевой порядок. Наполеон, следуя рутинной системе своей, воображал, будто выиграл все, взяв столицу».

Схожей с Ж. Мишле точки зрения придерживался А.А. Васильев: «Для меня здесь нет вопроса. Конечно, это была победа Наполеона, тактическая победа «по очкам»… То, что французы не разгромили русскую армию при Бородине, – неудивительно. При том соотношении сил, какое сложилось перед сражением, Наполеон вряд ли мог рассчитывать на какой-либо иной результат. Его войска ценой огромных усилий сумели отбросить русскую армию с ее первоначальной позиции, захватить большинство полевых укреплений противника и причинить последнему тяжелые потери. Но у них не было сил для широкого маневрирования, для обхода или окружения армии Кутузова. Кроме того, Наполеон прекрасно знал стойкость русских солдат. Все вышесказанное не умаляет доблести и самоотверженной стойкости русских солдат и офицеров, проявленных ими при Бородине. Вряд ли какая-либо другая армия, кроме русской смогла бы выдержать такой страшный артиллерийский огонь, такой мощный натиск и при этом не дрогнуть». Получается, что Наполеону не удалось разгромить русскую армию лишь потому, что солдаты русские обладают доблестью и стойкостью.

Что касается второй тенденции, то можно отметить мнение М.Н. Покровского: «Когда Кутузову представили ночью первые подсчеты и когда он увидел, что половина русской армии истреблена в этот день, 7 сентября, он категорически решил спасти другую половину и отдать Москву без нового боя. Это не помешало ему провозгласить, что Бородино было победой, хоть он и был удручен. Победа моральная была бесспорно. А в свете дальнейших событий можно утверждать, что и в стратегическом отношении Бородино оказалось русской победой все-таки больше, чем французской».

Н.А. Троицкий указывает на то, что русские одержали победу, но с небольшой оговоркой: «Действительно, с точки зрения материальной, Наполеон был вправе объявить себя победителем: он захватил все основные пункты русской позиции… после чего русские отступили с поля сражения, а затем и оставили Москву. Но все же главную свою задачу – разгромить русскую армию – Наполеон при Бородине не решил. Более того, Бородино надломило моральный дух наполеоновской армии, пошатнуло в ней былую уверенность в победе, ослабило ее наступательную активность. Не в материальном, а в моральном и даже в политическом отношении, (если учитывать последующий ход войны) Бородино – победа России».

Исследователь П.А. Жилин пишет о том, что ни французская, ни русская сторона не смогли одержать победы: «Бородинское сражение – генеральное сражение войны 1812 г. Но оно не дало ярко выраженного успеха, ни той, ни другой стороне. Бородинская битва ознаменовала собой кризис наполеоновской стратегии генерального сражения. На Бородинском поле впервые с особой силой выявилась несостоятельность наполеоновской теории достижения победы в одном генеральном сражении, которая стала своего рода «рецептом победы»».

Этой же точки зрения придерживается Б.С. Абалихин, но уже называет другую причину неспособности Наполеона одержать утвердительную победу над русскими – боевой дух и настрой русских солдат: «Чья это победа? На мой взгляд, ничья. Ни Наполеон, ни Кутузов не добились главных целей. Французский полководец намеревался разгромить русскую армию и заставить Россию заключить выгодный для него мир. Кутузов ставил задачу отстоять Москву. Наполеон прекрасно понимал ситуацию, видел то ожесточение, с каким сражались солдаты русской армии, поэтому он и не ввел в сражение свою гвардию».

Как мы видим, мнения историков далеко неоднозначны. Честно говоря, тяжело согласиться или опровергнуть ту или иную концепцию.

Если основываться на оценках современных историков, то с одной стороны, Бородинское сражение закончилось ничьей, ведь ни Наполеон, ни Кутузов не добились своих главных целей. Французский император собирался разгромить русскую армию и заставить Россию заключить выгодный для него мир, Кутузов же ставил задачей отстоять Москву.

С другой стороны, можно предположить, что Наполеон выиграл сражение, поскольку он занял все основные позиции, оборонявшиеся русской армией, после чего русские отступили, а затем и оставили Москву.

Также, можно расценивать столкновение русской и французской армий при Бородино, как победу русской армии, совершившей после сражения блестящий Тарутинский манёвр, который позволил оторваться от французов и разбить лагерь в Тарутино. Стоит отметить, что в самой же Москве, опустошенной сильными пожарами, отсиживаться не было смысла: во-первых, надвигалась зима, во-вторых, продовольствие и резервы поступали в голодную Москву с большим трудом – развернувшаяся партизанская война со стороны русского народа нарушала французские коммуникации.

Патриотическая тема в творчестве М.Ю. Лермонтова. Тема патриотизма носит у поэта разнообразный характер. В стихах о любви к родине у Лермонтова нет какой-то призывности и мажорных нот, это чувство не является чем-то необычным для поэта, а является неотъемлемой частью его жизни. Лермонтов очень тяжело воспринимает страдание русского народа, и эти переживания становятся укором России. В стихотворении 1828 год «Жалобы турка» поэт обращается к рассказам о жизни и судьбе людей своей страны:

Там рано жизнь тяжка бывает для людей,

Там за утехами несется укоризна,

Там стонет человек о рабства и цепей!

В стихотворении «Родина» Лермонтов размышляет о своем отношении к отчизне. В первых же строчках поэт говорит о «странностях» этой любви:

Люблю отчизну я, но странною любовью!

Не победит ее рассудок мой.

Так почему же любовь Лермонтова к России – «странная»? Он привязан к иному лицу родины – простым картинам родной природы, русской деревни. Это действительно высокое чувство, и «рассудок» его «не победит».

В стихотворении создан живой поэтический образ родины, основное содержание, наполнение которого – русская природа и народная жизнь. Здесь возникает образ русской деревни, дорогой Лермонтову. Для него родина – в жизни народа, в его простом быту.

Разнообразные детали этого быта: «избу, покрытую соломой, с резными ставнями окно…», – поэт перебирает в памяти с «отрадой» и любовью.

В стихотворении «Родина» русская деревня – поэтическое воплощение отчизны. Именно в этом стихотворении отчетливо прослеживается крестьянская тема. Лермонтов сочувственно относится к крестьянству.

Здесь есть оттенок грусти, на который точнее всего указывает эпитет: «печальных деревень». Но здесь нет «мировой скорби», и этот оттенок грусти, присутствующий в восприятии родной земли, вполне сочетается с жизнеутверждающим, светлым настроением.

Стихотворением «Родина» Лермонтов утверждает свою любовь к России, к России народной, крестьянской, к мощи и простору русской природы, поясняющей душу народа. Также поэт утверждает любовь к русской земле, возделанной трудом крестьянина. Лермонтов отчетливо перечисляет чуждые ему формы патриотизма.

Он отстраняет от себя великодержавный патриотизм, равнодушно говорит о «славе, купленной кровью» и «заветных преданиях» «темной старины».

Лермонтов всегда находился в поиске сильного национального характера, умеющего по-настоящему любить родную землю. Поэтому стихотворение Бородино занимает особое место в творчестве Лермонтова, в нем присутствует своеобразный диалог прошлого и настоящего. Рассказчик, пожилой солдат, прошедший войну 1812 г., осуждает молодое поколение: «Богатыри – не вы!». Он описывает подвиги стариков, упрекая тем самым людей, пришедших им на смену.

Новое поколение, по мнению рассказчика и самого поэта, навряд ли смогло бы отстоять Родину в борьбе с Наполеоном.

Лермонтов показывает, что все воины: и солдаты, и офицеры – слились в едином порыве. Они не могли допустить даже мысли о победе врага, о том, что они «отдадут Москву». Ведь Москва для них неотделима от Родины.

В современности же поэт видит скорее больше недостатков своей родины. Это рождает временную неприязнь своей страны, желание покинуть ее:

Прощай немытая Россия,

Страна рабов, страна господ…

Таким образом, отношение Лермонтова к родине весьма неоднозначно. Он не любит Россию официальную, крепостническую. Поэту ближе простота деревенских просторов и «пляска пьяных мужичков».

Хотя Лермонтов и видит все недостатки своей страны, но любовь его к ней не уменьшается. Ведь у России такое героическое прошлое, что можно надеяться на «просветленное будущее».

Биографические сведения о данном периоде творчества поэта. Paccмaтpивaя литepaтypный пyть пиcaтeля, мoжнo выдeлить тpи нaибoлee xapaктepныx пepиoдa eгo cтaнoвлeния:

1. Koн. 20-x – нaч. 30-x гг. – юнoшecкий пepиoд интeнcивнoгo нaкoплeния твopчecкиx импyльcoв, coeдинeния aктивныx жизнeнныx нaчaл c интepecoм к тeopeтичecким знaниям и caмoпoзнaнию.

2. 1832–1836 гг. – cтpeмлeниe к «дeйcтвoвaнию» в пpaктикe жизни и в пoиcкax нoвoгo xyдoжecтвeннoгo мeтoдa.

3. 1837–1841 гг. – гoды зpeлoгo литepaтypнoгo твopчecтвa, coздaниe пoэтичecкиx шeдeвpoв и пpoзы, cтoящeй y иcтoкoв нoвoгo xyдoжecтвeннoгo нaпpaвлeния в pyccкoй литepaтype — пcиxoлoгичecкoгo peaлизмa.

Пepиoд твopчecкoй зpeлocти Лepмoнтoвa oткpывaeтcя cтиxoтвopeниeм «Бopoдинo», нaпиcaнным в янвape 1837 г. и пocвящeнным peшaющeмy мoмeнтy Oтeчecтвeннoй вoйны 1812 г. – Бopoдинcкoй битвe. B oтличиe oт paннeгo cтиxoтвopeния нa тy жe тeмy («Пoлe Бopoдинa», 1831) в «Бopoдинe» oтлилиcь в зaкoнчeнныe фopмы зpeлaя иcтopичecкaя мыcль, ocтpoe чyвcтвo нaциoнaльнoгo caмocoзнaния и cвoбoдный бaллaдный cтиx.

3aщитa Mocквы кaк cepдцa poдины пpeдcтaвляeт coбoй cюжeтный и эмoциoнaльный цeнтp пoвecтвoвaния. Этa тeмa, пoлyчившaя гeниaльнoe вoплoщeниe в дyшeвныx cтиxax Лepмoнтoвa, никoгo нe ocтaвлялa paвнoдyшным. Boт пoчeмy «Бopoдинo» быcтpo cтaлo oдним из caмыx извecтныx, caмыx pacпpocтpaнeнныx пpoизвeдeний pyccкoй лиpики, нaxoдившиx oтзвyк paвнo и в бapcкoй ycaдьбe, гдe чтилиcь пaтpиoтичecкиe тpaдиции, и в нapoднoй cpeдe.

Cтиxoтвopeниe зayчивaлocь нaизycть и cтapым и мaлым, кaк oб этoм cвидeтeльcтвyют мнoгиe мeмyapныe иcтoчники, oнo пpoниклo нa cтpaницы нecкoлькиx xpecтoмaтий, звyчaлo co cцeны, пoвлиялo нa paзвитиe дeмoкpaтичecкoгo нaпpaвлeния oтeчecтвeннoй пoэзии, cтaв xyдoжecтвeнным oбpaзцoм для пocлeдyющиx пpoизвeдeний, пocвящeнныx зaщитe Mocквы, вoccoздaнию aтмocфepы нapoднoй вoйны вooбщe.

Bплoть дo нaшeгo вpeмeни дoжили тpaдиции «Бopoдинa», cвoeoбpaзнo пpeлoмившиcь в coвeтcкoй пoэзии эпoxи Beликoй Oтeчecтвeннoй вoйны (нaпpимep, в «Bacилии Tepкинe» A.T. Tвapдoвcкoгo).

Xyдoжecтвeнным oткpытиeм Лepмoнтoвa в «Бopoдинe» былa зaмeнa aвтopcкoгo пoвecтвoвaния cкaзoм бывaлoгo coлдaтa. B этoм ocвeщeнии иcтopичecкиe coбытия пpиoбpeтaли зpимyю дocтoвepнocть, a иx oцeнкa пoлyчaлa знaчeниe oцeнки нapoднoй. Hapoд кaк движyщaя cилa иcтopии и пaтpиoтизм кaк cилa, oбъeдиняющaя нaцию в нecoкpyшимый мoнoлит, — тaкoвa пoэтичecкaя идeя «Бopoдинa», пocлyжившaя, пo coбcтвeннoмy пpизнaнию Л. Toлcтoгo, зepнoм для «Boйны и миpa».

Hapoднocтью идeйнoй пoзиции «Бopoдинa» oпpeдeляeтcя и eгo втopoй плaн – «жaлoбa» нa coвpeмeннoe, дpeмлющee в бeздeйcтвии пoкoлeниe. Бeлинcкий, oтмeтив блaгopoднyю пpocтoтy и бeзыcкyccтвeннocть нapoднoгo языкa, вo мнoгoм oбycлoвившиx выcoкyю пoэзию «Бopoдинa», пoдчepкнyл и aктyaльнocть «бoгaтыpcкoй» тeмы для пиcaтeля, иcкaвшeгo иcтинныx гepoeв вpeмeни.

Двyплaнoвocть зaдaчи пoлyчилa oтpaжeниe и в языкe. Coбcтвeннo нapoдным, paзгoвopным peчeниям, идиoмaм («У нaшиx yшки нa мaкyшкe!», «Уж мы пoйдeм лoмить cтeнoю» и дp.) в тeкcтe coпyтcтвyют peчeния выcoкoгo лиpичecкoгo cтpoя, нaпoминaющиe oб aвтope («И вoт нa пoлe гpoзнoй ceчи Hoчнaя пaлa тeнь», «Извeдaл вpaг в тoт дeнь нeмaлo, Чтo знaчит pyccкий бoй yдaлый» и дp.).

Бaтaльнaя лиpикa, пpeдcтaвляющaя в пoэзии Лepмoнтoвa caмocтoятeльнyю линию, нe былa oднopoднa. Haзвaннoe вышe «Пoлe Бopoдинa» мaлo oтличaлocь oт тpaдициoннoй oды вo cлaвy pyccкoгo opyжия. B «Бopoдинe» coeдинилиcь элeмeнты cкaзa, бaллaды, oды, лиpичecкoгo мoнoлoгa, знaчитeльнo пoвыcившиe выpaзитeльныe вoзмoжнocти cтиxoтвopeния, opиeнтиpoвaннoгo нe тoлькo нa пpoшлoe, нo и нa coвpeмeннocть.

B нaпиcaннoм чepeз нecкoлькo лeт cтиxoтвopeнии «Baлepик» (1840) пoлyчилo paзвитиe филocoфcкoe нaчaлo бaтaльнoй лиpики Лepмoнтoвa – пcиxoлoгичecкий и гyмaниcтичecкий acпeкт в ocвeщeнии вoйны. Ecть и в «Бopoдинe» тaкaя нoтa – coпyтcтвyющaя гepoичecкoй тoнaльнocти пeчaль o жepтвax вoйны: «Pyкa бoйцoв кoлoть ycтaлa, И ядpaм пpoлeтaть мeшaлa Гopa кpoвaвыx тeл…», «Toгдa cчитaть мы cтaли paны, Toвapищeй cчитaть».

Ho мoтив нeпpиятия бecчeлoвeчнoй жecтoкocти вoйн пoлyчил для пoэтa иcтopичecкoe oпpaвдaниe тoлькo в oтнoшeнии к coвpeмeннoй, xopoшo eмy извecтнoй вoйнe нa Kaвкaзe: «Ho в этиx cшибкax yдaлыx 3aбaвы мнoгo, тoлкy мaлo».

Пoд впeчaтлeниeм oднoгo из кpoвaвыx и бeccмыcлeнныx cpaжeний нa peкe Baлepик («peчкa cмepти» в пepeвoдe нa pyccкий) пoэт coздaeт cтиxoтвopeниe – в видe пocлaния к дpyгy, гдe c peaлиcтичecкoйтpeзвocтью взглядa oпиcывaeт cypoвыe пoдpoбнocти cxвaтки pyccкoгo oтpядa c гopцaми. Ocвeщeниe coбытий пocтaвлeнo в филocoфcкyю cвязь c пpoблeмaми жизни и cмepти чeлoвeкa, миpa и вpaжды нa зeмлe.

B oтличиe oт «Бopoдинa», гдe дeйcтвyют зaщитники Mocквы, pyccкoe вoинcтвo, нapoднaя мacca, – в «Baлepикe» выдeлeнa cyдьбa чeлoвeчecкaя. Чepeз вocпpиятиe лиpичecкoгo гepoя ocвeщaeтcя cмepть кaпитaнa, cyдьбa coлдaтa, ycтaвшeгo oт «дикиx тpeвoг» вoйны. Haд мoгилoй этoгo бeзвecтнoгo coлдaтa cклoнили гoлoвy тoвapищи – и вeчным cтpaжeм cтaл ceдoй Kaзбeк.

Cвoeoбpaзнoй yвepтюpoй к «Baлepикy» c eгo гpycтным пaфocoм жизнeyтвepждeния мoжнo cчитaть cтиxoтвopeниe «Пaмяти A.И. Oдoeвcкoгo» (1839), гдe звyчит тopжecтвeнный peквиeм чeлoвeкy, дeкaбpиcтy, дpyгy пoэтa, yмepшeмy в пoxoднoй вoeннoй пaлaткe. И этy cyдьбy «вeнцoм cepeбpяным» oбъeмлeт Kaвкaз, вoзвeличивaeт вeчный poпoт мopя.

Художественные особенности произведения. Структура стихотворения «Бородино» проста: первая строфа – вступление, в котором молодой солдат задаёт вопрос ветерану – участнику сражения. Вторая строфа выражает главную мысль произведения. Третья-тринадцатая строфы – это описание битвы. Последняя, четырнадцатая строфа почти точно повторяет вторую строфу.

Стихотворение построено в форме своеобразного диалога поколения Лермонтова с поколением героев войны 1812 г. Интересно раскрывать содержание этого произведения, оценивая при этом использованные поэтом художественные средства языка. Лермонтов часто употребляет восклицательные предложения, которые помогают ему передать чувство гордости и восхищения русской богатырской силой и удалью (« Недаром помнит вся Россия про день Бородина!»; «Вам не видать таких сражений!»).

Метафоры делают текст ярче и выразительнее, создают звуковые ощущения, образно показывают грандиозность сражения, а также ужасающее количество жертв: «звучал булат»; «картечь визжала»; «залпы тысячи орудий слились в протяжный вой»; «гора кровавых тел», Образные выражения «< Не смеют, что ли, командиры / Чужие изорвать мундиры / О русские штыки?») сменяются гиперболой «И ядрам пролетать мешала / Гора кровавых тел»).

Использованные сравнения помогают нам увидеть несметные полчища врага, передают динамичность боя, показывают грандиозность и тяжесть сражения (французы двинулись, как тучи; носились знамена, как тени; земля тряслась – как наши груди).

А вот эпитеты автор выбирает самые обычные, это приближает повествование к народному говору (зимние квартиры; схватки боевые; большое поле; синие верхушки; избитый кивер). Стихотворный размер произведения – разносложный ямб (четырёхстопный ямб чередуется с трёхстопным) – тоже вызывает ощущение свободной разговорной речи ветерана.

Автор включил в рассказ солдата просторечные высказывания и фразеологические обороты: «ушки на макушке»; «полковник наш рождён был хватом»; «что толку в этакой безделке?». Но они прекрасно сочетаются с возвышенными, патетическими оборотами: «молвил он, сверкнув очами»; «носились знамена, как тени»; «сражён булатом»; «поле грозной сечи».

Так, в стихотворении «Бородино», с одной стороны, звучит речь простого солдата, насыщенная просторечиями, а с другой стороны, присутствуют высокий стиль и яркая образность, призванные подчеркнуть особую значимость изображаемых событий. Некоторые строчки из стихотворения стали крылатыми выражениями. Например: «Да, были люди в наше время…». А слова: «Ребята! не Москва ль за нами?» – приобрели особенно актуальное значение во время битвы под Москвой в Великую Отечественную войну 1941–1945 гг. В «Бородино» поэт рисует войну справедливую, национальную, освободительную. Это определяет все пропорции изображения и все его краски, целое и детали.

В стихотворении много раз повторяется слово русский: русские штыки, русский бой удалый и т.д. Стихотворение завершается перекличкой второй и четырнадцатой строф, в которых сопоставляются два поколения русских людей: прежних «богатырей », одержавших великую победу на Бородинском поле, и современников Лермонтова, ничем на них не похожих.

«Бородино » Лермонтова – подлинный шедевр русской поэзии. Оно не только отразило патриотические чувства Михаила Лермонтова, но и стало настоящим гимном русскому народу.

Заключение. Вот уже более двух столетий прошли с того времени, как отгремела Бородинская битва, но память о ней жива до сих пор. Актуальным остается и стихотворение М.Ю. Лермонтова «Бородино», которое рассказывает об одном из самых известных сражений в отечественной и мировой истории. В чем же секрет «долгожительства» этого произведения?

«Бородино» напоминает читателю о том, какой тернистый путь прошла Родина к независимости и могуществу. Путь этот был усеян человеческими жертвами. Чтобы сохранить Отечество и не совершать ошибок мы должны помнить историю. Каждый человек должен осознавать, что война – это «гора кровавых тел», руины, завывание орудий, слезы и страх. Ничего хорошего для человека это событие не приносит. Нужно избегать кровавых событий, если это возможно. Но если кто-то пытается захватить то, что принадлежит тебе и твоему народу, сдаваться врагу без боя нельзя.

К сожалению, Отечественная война нач. ХIХ в. не стала последней в истории русского народа. В ХХ в. снова пришлось переживать ужасы кровавых событий. Русские еще раз показали, на что способна сила народного духа. Я думаю, что воспоминания о Бородинском сражении тоже имели огромное значение для новых побед. Подвиги участников Бородина стали примеров для воинов, которые защищали наш край и в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.

Автор стихотворения поднимает вечные проблемы: патриотизма, самопожертвы, силы духа. Сила народа в его любви к родному краю, ее должен воспитывать в себе каждый человек. Стих М. Лермонтова тоже прославляет эту ценность. Иногда людям приходится жертвовать собой ради счастья следующих поколений. Поэт показывает пример такой самопожертвы, доказывая, что, Отечество нужно защищать даже ценой собственной жизни.

Как высшую ценность поэт также подает ощущение единства с народом. Не зря лирический герой произведения часто ведет речь от первого числа множественного лица. Умение горой стоять друг за друга – секрет могущества.

Старый солдат, которого в стихотворении собеседник называет «дядей», говорит о том, что нынешнее поколение не сравнится с участниками Бородинской битвы, ведь те были настоящими богатырями. И эти слова проговариваются совсем не с тем, чтобы оскорбить молодых людей. Ветеран Отечественной войны боится, что поднятая во время Бородино сила духа со временем ослабнет. А это значит, что его дети и внуки могут стать легкой добычей. Вот еще один аргумент в пользу актуальности стихотворения «Бородино». Мы всегда должны помнить слова дяди, стремиться быть «богатырями», а не пассивным поколением.

Таким образом, секрет актуальности стиха М.Ю. Лермонтова «Бородино» прост. В нескольких строфах поэт сохранил память о великой духовной победе, которая стала примером не только для современников, но и для потомков. Стихотворение не дает забыть о вечных ценностях, которые помогают народу сохранять свободу и могущество. Произведение – один из родников, которые питают народную силу духа, патриотизм. Его можно сравнить с ветерком, который не дает погаснуть пламени народной любви.

Список использованных источников.

1. Ивченко Л.Л. Бородинское сражение. История русской версии событий. – М., 2009.

2. Бескровный Л.Г. Отечественная война 1812 года. – М., 1968.

3. Лубченков Ю. Война 1812 года. – М., 1998.

4. Героические страницы нашей истории [Электронный ресурс] // Центральная городская библиотека для детей и юношества г. Новоуральска. – Режим доступа: http://www.childlib.ru/dep-resourses/hero-pages-1812-0-main.htm, свободный.

5. Википедия. Свободная энциклопедия [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://ru.wikipedia.org/wiki/%CE%F2%E5%F7%E5%F1%F2%E2%E5%ED%ED%E0%FF_%E2%EE%E9%ED%E0_1812_%E3%EE%E4%E0, свободный.

6. Отечественная война 1812 года [Электронный ресурс] / Сайт. – Режим доступа: http://www.patrio.ru/index.htm, свободный.

7. Белинский В.Г. Собр. соч. – М., 1978.

8. Гинзбург Л.Я. Творческий путь Лермонтова. – М., 1940.

9. Егоров Б.Ф. Структурализм. Русская поэзия. Воспоминания. – М., 2001.

10. Коровин В.И. Лирика. // Лермонтовская энциклопедия / гл. ред. В.А. Мануйлов. – М., 1981.

11. Максимов Д.Е. Поэзия Лермонтова. – М., 1964.

Особый 1837-й

1837 год – особенный в судьбе Лермонтова. Именно в этом году он написал стихотворение «Смерть Поэта» на гибель Александра Пушкина и стал известен. В это время Лермонтов погружен в размышления о прошлом и настоящем страны, о судьбе народа в истории и приходит к выводу, что умонастроения деятелей 30-х годов – безыдейны и безвольны, лишены героизма и отваги. Известный критик Виссарион Белинский хорошо почувствовал основной нерв текста, увидев в «Бородино» жалобу «на настоящее поколение, дремлющее в бездействии, зависть к великому прошедшему, столь полному славы и великих дел».

Парадокс “Бородино”

Историки всегда по-разному оценивали исход одной из самых кровопролитных битв XIX века. Потери обеих армий были огромны. Сейчас в истории преобладает точка зрения, согласно которой исход Бородинского сражения остался неопределенным. Сам Наполеон считал, что русские были побеждены, а Михаил Кутузов, в свою очередь, писал императору Александру I: “Место баталии нами одержано совершенно, и неприятель ретировался тогда в ту позицию, в которой пришёл нас атаковать”.

Для сторонников «французской» победы в битве принципиальным было то, что, во-первых, многие позиции русской армии были (вопреки Кутузову) в руках Наполеона, а во-вторых, что Москва была в итоге сдана. Сторонники мнения о победном значении Бородинской битвы для русских, в свою очередь, напоминают, что Наполеон не исполнил главной цели: не смог разбить нашу армию, и это стратегически обернулось для него отступлением-бегством из России, а затем и поражением во всей огромной цепи наполеоновских войн.

Несмотря на то, что в результате сражения русские потеряли около 30 процентов своей армии, основное настроение лермонтовского стихотворения – восторженное, поэт гордится героями 1812-года и прославляет русское оружие. Это отражает чувства русского народа, в сознании которого Бородинское сражение стало одной из самых ярких и прославленных страниц русской истории.

Второе Бородино

«Бородино» – не первое стихотворение, написанное Лермонтовым на тему Отечественной войны 1812 года. К событиям Бородинского сражения поэт впервые обратился в 1830-м году в стихотворении «Поле Бородина». Спустя семь лет поэт вернулся к бородинской теме, значительно переработав текст. Но именно из него были взяты одни из центральных строк текста «Бородино»: «Ребята, не Москва ль за нами? / Умремте ж под Москвой, / Как наши братья умирали!..» / И клятву верности сдержали / Мы в бородинский бой».

История создания

Михаил Юрьевич написал «Бородино» в 1837 году. Создание поэзии было приурочено к 25-летию со дня победы в Отечественной войне 1812 года. В честь этого события был заложен один из самых красивых и известных в России храмов — Христа Спасителя. Тема исторического прошлого тревожила поэта. А военным событиям 1812 года Михаил Юрьевич также посвятил стихи «Поле Бородина» и «Два великана».

Замысел написания «Бородино» родился у поэта еще в 1832−1834 годах. На Лермонтова повлияла встреча со своим родственником — Афанасием Столыпиным, который был братом его бабушки. Он много чего рассказал о событиях той войны. Множество деталей с его историй были взяты за основу стихотворения. И сама личность Афанасия Алексеевича присутствует в поэзии в образе рассказчика. А известный персонаж безымянного полковника, по некоторым версиям исследователей творчества поэта, был взят с Петра Багратиона. Он был отличным полководцем, проявившим себя с лучшей стороны в сражениях с французами.

Лермонтов ведет повествование от имени простого солдата. Такое явление произошло впервые в русской литературе, ранее писатели проставляли великих полководцев и глав государства. Его солдат не просто высказывает свое мнение, он говорит от имени народа, что они готовы постоять за родину.

Стихотворение было впервые опубликовано в литературном журнале «Современник». Оно было хорошо принято читателями и критиками. Виссарион Белинский написал статью «Стихотворения Михаила Лермонтова», в которой отмечал, что эта работа весьма поэтична и уникальна тем, что в ней можно услышать речь и мысли простого солдата. Звукопись «Бородино» довольно мелодична. Поэзия послужила основой для марша, который и в наше время исполняют военные ансамбли.

Упрек и похвала

В стихотворении можно выделить две ключевые темы:

Первая – это высокое значение подвига русских воинов 1812 года, восхищение мужеством, сплоченностью народа и бесстрашием перед лицом врага. Каждый участник сражения понимал, что никто, кроме него и его товарищей, не сможет защитить свою страну от могущественного врага, каким был тогда Наполеон Бонапарт и его армия. «Когда б на то не Божья воля, / Не отдали б Москвы!» – от лица всего народа восклицает рассказчик.

Вторая тема стихотворения – это упрек поколению современников самого Лермонтова – людям 30-х годов: «Богатыри — не вы!». Рассказчик (а вместе с ним и автор) идеализирует прошедшее время и сетует, что сегодняшнее поколение утратило многие высокие качества. Отголоски темы противопоставления поколений можно найти во многих произведениях Лермонтова. Например, в знаменитой «Думе»: «Печально я гляжу на наше поколенье! / Его грядущее — иль пусто, иль темно, / Меж тем, под бременем познанья и сомненья, / В бездействии состарится оно».

Краткий анализ «Бородина» Лермонтова

Лермонтов написал очень много разных произведений, которые со временем стали популярными не только среди школьников, но и среди обычных людей. Но среди них имеется одно, которое передает все эмоции, которые ощущали солдаты на войне. И этим произведением является «Бородино». А ведь все эти эмоции не передать словами, да и эмоции тоже понять бывает очень сложно.

В кратком содержании “Бородино” описаны все события, которые произошли много лет назад. В это время наши солдаты воевали против Франции. Франция первая напала на русских солдат, и им ничего не осталось, как отбиваться всеми удобными способами. Именно Бородинская битва описывается во многих произведениях. Конечно же, никому не хочется признавать свое поражение, а это значит, что французы подумали, что они победили.

Но на самом деле русские хотя и потеряли большое количество солдат, но свою победу никому не отдали и забрали себе. Многие солдаты не вернуться домой, хотя их ждали не только родственники, но и друзья. Но этими ребятами можно гордиться, ведь они все сделали для того чтобы все остальные люди жили в мире и согласии и чтобы больше войны не было никогда.

И хотя Лермонтов родился намного позже, чем была война, но все равно ему удалось передать всю боль и страдания солдат на войне. Как они умирали, а также хоронили своих друзей, и как смерть забирала прямо на их глазах самых родных людей. именно поэтому многие могут подумать, что он там присутствовал и все записывал в тетрадь для того чтобы потом написать произведение и поведать об этом всему миру.

Если другие произведения Лермонтова написаны легко и просто, то данное произведение намного отличается от них. Здесь все повествование идет от простого и обычного солдата, который находится в самом пекле событий. Который прошел все это и вернулся домой живым, а теперь обо всем может рассказать и передать всю боль того времени.

Его обо всем спрашивает маленький племянник, которому все это очень интересно. Он говорит, что в то время даже молодежь была совсем другой и совсем не схожа с той, которая существует сегодня. Они видели и ощущали все совсем по-другому, да и относились ко всему с другими эмоциями. И пусть даже события очень страшные, но и вместе с тем замечательные и незабываемые.

Это интересно: Центральным персонажем романа И.А. Гончарова «Обломов» является Илья Ильич Обломов – это барин «тридцати двух лет от роду». Раскрытию его жизненной философии, образа существования, его психологии и посвящено произведение.

«Бородино» – это диалог

Во времена Лермонтова стихотворения в форме диалога были очень редкими. Свое произведение поэт постоил как диалог между юношей и «дядей» – бывшим артиллеристом, участником военных действий 1812 года. Все это сделано для придания максимальной достоверности событиям. В «Лермонтовской энциклопедии» сказано: «Впервые в отечественной литературе историческое событие увидено глазами простого человека, рядового участника сражения и данная им событию субъективная оценка разделяется автором». Важно также, что в своем рассказе «дядя» всегда подчеркивает единство народа: «И умереть мы обещали, / И клятву верности сдержали / Мы в Бородинский бой».

Жанр и композиция

Михаил Юрьевич прямо описал все особенности войны, не приукрашая их. Поэтому это стихотворение можно отнести к гражданской лирике. Жанр произведения — национально-патриотическая баллада. У него героический пафос. Стихотворение построено в форме повествования солдата о войне спустя много лет.

Стих включает в себя 14 строф, каждая из которых насчитывает 7 строк. Стихотворение было написано при помощи ямба. Рифма — сплетенная. Первая строчка параллельно рифмуется со второй, а третья — перекрестно с седьмой. В четвертой, пятой и шестой строках также параллельная рифмовка. Все перекрестные рифмы мужские, а параллельные — женские.

Композиционный план стихотворения «Бородино» кратко:

- пролог — в первой строфе звучит вопрос юного солдата;

- вступление и заключение одинаковые, благодаря чему произведение кольцевое;

- экспозиция занимает две строфы — 4 и 5;

- основные события занимает четыре строфы — с 6 по 9, в них постепенно нарастает напряжение и отображается подготовка к битве и ее начало;

- кульминация — 10−11 строфы;

- развязка — 12−13 строфы.

В центре сюжета лежит рассказ о Бородинской битве от имени солдата, который сам был участником военных действий. Повествование было обусловлено вопросом юноши о том сражении. Он поинтересовался у дяди, не зря ли Москва была отдана французам. Бывший солдат начинает свою историю с мыслей о том, что молодое поколение уже не такое смелое и патриотичное, как тогда, когда был он и его ровесники. Они не жалели себя на поле боя и были настоящими богатырями, в отличие от нынешнего поколения.

Затем идет основная часть произведения, в которой весь рассказ наполнен гордостью служившего мужчины за свой народ и его смелость. Он был его частью. А теперь, вспоминая прошлое, восхищается тем, какими смелыми были граждане в былые времена.

В анализе «Бородино» нельзя не заметить, что рассказчик говорит иногда «я», а порой и «мы». Эта деталь указывает на то, что отношение ко всему солдата такое же, как у всего русского народа.

Мужчина решился говорить от имени всех солдат, показывая тем самым их настоящий дух и большую любовь к родине.

Военные словечки

Россия. Московская область. Участники реконструкции Бородинского сражения во время подготовки к празднованию победы России в Отечественной войне 1812 года. Фото ИТАР-ТАСС/ Андрей Лукин

«Бородино» – не такое простое стихотворение, каким может показаться на первый взгляд. Текст Лермонтова населен военной терминологией того времени.

Задание для детей: Проверь себя!

Для современных детей понимание стихотворения может быть сильно осложнено большим количеством малопонятных слов. Предлагаем вам устную игру для лучшего понимания и запоминания стихотворения.

Задание 1: Угадайте слова из стихотворения по их описанию:

- Высокий головной убор цилиндрической или конусообразной формы, с козырьком и подбородочным ремнем, существовавший в русской и иностранных армиях в XIX – нач. XX вв. (Кивер)

- Военные, которые могли действовать как в конном, так и в пешем строю (Драгуны)

- Полевое укрепление в виде квадрата или многоугольника, обведенное земляным валом и рвом, предназначенное для обороны (Редут)

- Стальной клинок, меч, кинжал (Булат)

- Место расположения войск под открытым небом для отдыха во время военных действий (Бивак)

- Иноземец, враг, недоброжелатель, иноверец (Бусурман)

- Артиллерийский снаряд, начиненный пулями, железом, свинцом и др. При выстреле картечь широко рассеивается, поражая неприятеля (Картечь)

- Колющее оружие, прикрепляемое на конец ствола военного ружья (Штык)

- Военные из частей легкой кавалерии, вооруженные пиками, саблями и пистолетами. Отличительным атрибутом их формы был высокий четырехугольный головной убор (Уланы)

- Станок на колесах, на котором устанавливается и закрепляется ствол артиллерийского орудия (Лафет)

- Военная одежда для верхней части тела (Мундир)

Задание 2: А теперь вставьте пропущенные слова в стихотворение М.Ю. Лермонтова:

Бородино

Скажи-ка, дядя, ведь не даром Москва, спаленная пожаром, Французу отдана? Ведь были ж схватки боевые, Да, говорят, еще какие! Недаром помнит вся Россия Про день Бородина! – Да, были люди в наше время, Не то, что нынешнее племя: Богатыри – не вы! Плохая им досталась доля: Немногие вернулись с поля… Не будь на то господня воля, Не отдали б Москвы! Мы долго молча отступали, Досадно было, боя ждали, Ворчали старики: «Что ж мы? на зимние квартиры? Не смеют, что ли, командиры Чужие изорвать _________ О русские штыки?» И вот нашли большое поле: Есть разгуляться где на воле! Построили _____

. У наших ушки на макушке! Чуть утро осветило пушки И леса синие верхушки — Французы тут как тут. Забил заряд я в пушку туго И думал: угощу я друга! Постой-ка, брат мусью! Что тут хитрить, пожалуй к бою; Уж мы пойдем ломить стеною, Уж постоим мы головою За родину свою! Два дня мы были в перестрелке. Что толку в этакой безделке? Мы ждали третий день. Повсюду стали слышны речи: «Пора добраться до

______

!» И вот на поле грозной сечи Ночная пала тень. Прилег вздремнуть я у

_______

, И слышно было до рассвета, Как ликовал француз. Но тих был наш ______ открытый: Кто

______

чистил весь избитый, Кто

______

точил, ворча сердито, Кусая длинный ус. И только небо засветилось, Все шумно вдруг зашевелилось, Сверкнул за строем строй. Полковник наш рожден был хватом: Слуга царю, отец солдатам… Да, жаль его: сражен

_______, Он спит в земле сырой. И молвил он, сверкнув очами: «Ребята! не Москва ль за нами? Умремте же под Москвой, Как наши братья умирали!» И умереть мы обещали, И клятву верности сдержали Мы в Бородинский бой. Ну ж был денек! Сквозь дым летучий Французы двинулись, как тучи, И всё на наш редут. _______ с пестрыми значками, _______ с конскими хвостами, Все промелькнули перед нам, Все побывали тут. Вам не видать таких сражений!.. Носились знамена, как тени, В дыму огонь блестел, Звучал булат, картечь визжала, Рука бойцов колоть устала, И ядрам пролетать мешала Гора кровавых тел. Изведал враг в тот день немало, Что значит русский бой удалый, Наш рукопашный бой!.. Земля тряслась — как наши груди, Смешались в кучу кони, люди, И залпы тысячи орудий Слились в протяжный вой… Вот смерклось. Были все готовы Заутра бой затеять новый И до конца стоять… Вот затрещали барабаны — И отступили ________. Тогда считать мы стали раны, Товарищей считать. Да, были люди в наше время, Могучее, лихое племя: Богатыри – не вы. Плохая им досталась доля: Немногие вернулись с поля. Когда б на то не Божья воля, Не отдали б Москвы!

«Скажи-ка, дядя…»

Он был братом Елизаветы Алексеевны Арсеньевой – бабушки поэта, которая обожала Михаила Юрьевича, воспитывала его и которая в итоге похоронила Лермонтова у себя в поместье после гибели поэта на дуэли. С самого начала наполеоновской кампании Афанасий Столыпин был офицером-артиллеристом, был ранен в 1807 году в Пруссии, во время битвы на Бородинском поле сражался на одном из самых горячих участков – у Шевардинского редута. Он отмечен самим Кутузовым и награжден золотым оружием – шпагой с надписью: «За храбрость». Штабс-капитан Афанасий Столыпин участвовал в заграничном походе русской армии в 1814 году и до самой отставки по ранению пользовался уважением среди сослуживцев.

Михаил Юрьевич был младше него на 26 лет, и между ними сложились дружеские и родственные отношения. Поэтому, когда он стал тем, кто сочинил стихотворение «Бородино», кто написал в начале его обращение: «Скажи-ка, дядя», — многим было понятно, где он слышал рассказы о тех грозных днях, кто прототип главного героя-рассказчика и к кому обращается автор.

Анализ стихотворения «Бородино» Лермонтова

4.3

Средняя оценка: 4.3

Всего получено оценок: 199.

Обновлено 28 Марта, 2021

4.3

Средняя оценка: 4.3

Всего получено оценок: 199.

Обновлено 28 Марта, 2021

Стихотворение “Бородино” М. Ю. Лермонтова описывает события Бородинской битвы. Изложение идёт от имени простого солдата. Это произведение — своего рода диалог поколения Лермонтова с поколением героев Отечественной войны 1812 года. Полный разбор и краткий анализ “Бородино” по плану пригодится при подготовке к уроку литературы в 5 классе.

Опыт работы учителем русского языка и литературы — 27 лет.

Краткий анализ

Перед прочтением данного анализа рекомендуем ознакомиться со стихотворением Бородино.

История создания – написано в 1837 году в честь 25-летнего юбилея победы в Отечественной войне 1812 года.

Тема – подвиг русского народа в Бородинской битве.

Композиция – 14 строф в форме повествования лирического героя солдата-очевидца событий.

Жанр – лирическое стихотворение, баллада, народная ода.

Стихотворный размер – разностопный ямб со смешанным способом рифмовки.

Метафоры – “постоим головою”, “ломить стеною”, “пала тень”, “отец солдатам”, “спит в земле сырой”, “гора тел”.

Эпитеты – “грозной сечи”, “кровавых тел”, “удалый бой”, “протяжный вой”, “могучее, лихое племя”.

Синекдоха – “ликовал француз”, “рука бойцов”, “изведал враг”, “французу отдана”.

Олицетворение – “картечь визжала”, “звенел булат”, “затрещали барабаны”.

Сравнение – “земля тряслась, как наши груди”, “французы двинулись, как тучи”, “носились знамёна, как тени”.

Гипербола – “рука бойцов колоть устала, и ядрам пролетать мешала гора кровавых тел”, “земля тряслась…”, “смешались в кучу кони, люди и залпы тысячи орудий…”, “тогда считать мы стали раны”.

История создания

Стихотворение написано к 25-летию Отечественной войны 1812 года в 1837 году. В этом же году оно было опубликовано в журнале “Современник”. Идея написания произведения возникла у автора ещё в 1832–34 годах. Решающую роль сыграли воспоминания родственника поэта – Афанасия Алексеевича Столыпина, который был братом бабушки Лермонтова. Многие детали заимствованы из его рассказа, и сама личность повествователя есть в стихотворении. Знаменитый образ полковника без имени из стихотворения по некоторым данным – списан с личности Петра Багратиона, выдающегося полководца, проявившего себя в боях с французами.

Тема

Стихотворение написано ярким образным народным языком, оно раскрывает субъективный взгляд на бой близ деревни Бородино, который имел решающее значение во всей русско-французской войне. Тема стихотворения – показ мужественного подвига русского народа на войне. Именно Лермонтов впервые подчеркнул значимость простых солдат, русского народа в борьбе с захватчиками. Художественно выразительно и документально точно он описывает события легендарного сражения, добавляя ему бытовые детали, человеческие характеры, эмоциональную окраску и атмосферу всеобщего патриотизма. Главная мысль произведения – сила России в народе, патриотическом духе. Смысл и идея стихотворения – показать героическое прошлое своей страны. Лирический герой рассказывает о событиях сражения простым, понятным языком, без сложных терминов и пафосных фраз.

Композиция

Стихотворение написано в форме рассказа пожилого солдата, который был очевидцем и участником событий Бородинской битвы. Состоящее из 14 строф лирическое повествование в содержательном плане делится на описание подготовки к бою и самого сражения. Кольцевая композиция определяется тем, что стихотворение начинается и заканчивается словами старого солдата, его отношением к современному поколению и событиям того решающего дня. “Бородино” написано разностопным ямбом в сочетании с особой рифмовкой строф (парная+кольцевая ААБВВБ), это придаёт повествованию подобие народных сказаний. Такие стихи легко воспринимаются и запоминаются на слух, что обусловило быстрое распространение произведения в народе.

Жанр

Жанром “Бородино” принято считать лирическое стихотворение. Многие исследователи определяют его как балладу или народную оду. Все эти определения верны. Близость к балладе доказывает наличие повествовательного характера, народной оде – воспевание славы и патриотизма русских солдат. Стихотворение пестрит приёмами звукописи, которые красочно передают картины сражения, звуки ударов, выстрелов, рукопашных схваток. Специальная лексика, использованная в стихотворении, подчёркивает реалистичность повествования и знание рассказчиком военных тонкостей: “булат”, “лафет”, “редут”, “картечь”, “кивер”.

Средства выразительности

Всё повествование состоит из ярких образов, сочных выражений и колоритных сравнений. Гипербола в стихотворении – самый яркий пример выразительности и средства образного описания картин сражения: “Рука бойцов колоть устала, и ядрам пролетать мешала гора кровавых тел”, “земля тряслась…”, “смешались в кучу кони, люди и залпы тысячи орудий…”, “тогда считать мы стали раны”.

Полной картину боя делают эпитеты: ““грозной сечи”, “кровавых тел”, “удалый бой”, “протяжный вой”, “могучее, лихое племя”.

Встречаются в произведении олицетворения “картечь визжала”, “звенел булат”, “затрещали барабаны”

. Они создают эффект участия в сражении даже неодушевлённых предметов. Живописные сравнения “земля тряслась, как наши груди”, “французы двинулись, как тучи”, “носились знамена, как тени”

подчёркивают масштабность действия.

Тест по стихотворению

Доска почёта

Чтобы попасть сюда — пройдите тест.

-

Суп Великий

7/7

-

Валентина Пономарева

7/7

-

Тарасова Елена

7/7

-

Liana Cvetova

7/7

-

Богдан Ян

7/7

-

Надежда Симонова

7/7

-

Виктория Шевченко

7/7

-

Марина Капитанчук

6/7

-

Сергей Марданян

7/7

-

Надежда Зырянова

7/7

Рейтинг анализа

4.3

Средняя оценка: 4.3

Всего получено оценок: 199.

А какую оценку поставите вы?

Анализ стихотворения «Бородино» следует делать для лучшего запоминания его аспектов и удачного написания сочинения. «Бородино» описывает в полной мере события Отечественной войны 1812 года.

Оглавление:

- Краткое содержание

- Главные герои

- История создания «Бородино» Лермонтова

- Анализ стихотворения «Бородино»

- Литературный жанр и размер

- Композиция

- Темы

- Главная идея

- Средства художественной выразительности

- Заключение

Далее дадим анализ стихотворения и подробную характеристику героям, рассмотрим краткое изложение произведения и историю создания, чтобы успешно написать сочинение на тему «Бородино».

Краткое содержание

В народной оде, начинающейся с речи молодого человека и заканчивающейся памятью о его дяде, рассказывается о битве вблизи Бородино, в котором участвовал родственник юноши.

Тот эмоционально говорит о событиях тех лет, выражая похвалу своему поколению и слова возмущения современному обществу. Он вспоминает детали битвы, то, что командир сказал войску отступить, и это привело к бешенству старых вояк. Затем пришло время сражаться в конечном бою.

Началось сражение с перестрелки, продолжавшейся несколько дней безрезультатно, а закончилось бездействием русских войск. Дядя говорит, что французы радовались отступлению и поражению русского войска, но на утро полковник вселил уверенность в русских солдат, и те победили в Бородинской битве.

Главные герои

Действующих лиц в картине двое — дядя с юношей-рассказчиком. Первый является старым солдатом, который побывал на войне двенадцатого года и рассказывает, как проходило Бородинское сражение. Он считается ветераном, который все видел и чувствовал на войне.

Герой трезво оценивает события тех лет, дает свою оценку происходящему, выражает гордость за русских, а также высказывает разочарование о современном обществе.

Юноша выступает в роли молодого человека, которого интересует судьба и история Родины, ему любопытно знать подробности Отечественной войны. Поэтому он приходит к дяде и спрашивает у того, как участника тех лет, что происходило. Он осведомлен о Бородинской битве, знает, что ее помнит вся Россия, и выражает надежду, что молодое поколение начнет брать пример с ветеранов, встанет мужественно за Отчизну в нужный час и будет защищать ее.

[warning]Это интересно: исследователи стихотворения смогли найти прототипы героев. Юношей является сам автор, а дядей — старый солдат Андреев, который и ведет рассказ. Он был унтер-офицером лейб-гвардии пехоты, и Лермонтов хорошо был знаком с этим человеком.[/warning]

Познакомились они в 1836 году, когда Михаил Юрьевич занимался в мастерской рисованием. Андреев в то время заказал свой портрет в честь 25-летия сражения. Тогда-то писатель и познакомился с участником и узнал подробности его жизни.

История создания «Бородино» Лермонтова

История необычная. С самого детства М. Ю. Лермонтов находился в окружении людей, переживших многие отечественные войны, в том числе и Бородино.

Все они оказали огромное влияние на автора и помогли ему осознать свой жизненный путь. К тому же, когда писатель подрос, его взяли в армию, где он также познакомился с участниками того военного события.

Год написания «Бородино» — 1836. Создавая сам текст, автор внес массу коррективов в услышанные истории, в том числе о месте нахождения солдат. Также немного видоизменил произнесенные речи воодушевления от Мохнатина.

В конечном счете, в 1837 году в местном журнале было издано знаменитое детище автора, которое прославило его на весь мир. Интересно, что оно сразу получило много отзывов.

Анализ стихотворения «Бородино»

Стихотворный рассказ считается откликом Михаила на произошедшие события и героизм ополченцев 1812 года. Он написал его, воодушевляясь юбилеем победы над французами. Здесь автор раскрывает тему отношения народа и человека к Родине и иные темы.

По сюжету детище писателя представляет собой комплексное повествование о битве под Бородино от участника тех лет. В рассказе дается оценка и выражается гордость за простых людей, высказывается восхищение смелостью и отвагой народа.

Проводя анализ текста, также важно уточнить значение некоторых цитат. Это поспособствует лучшему пониманию стихотворения:

- «зимние квартиры» — казармы вблизи городов, в которых солдаты жили во время войны;

- «уж мы пойдем ломить стеною» — хождение солдат на неприятеля стенка на стенку, уничтожение врага врукопашную;

- «нынешнее племя» — современное поколение в ироничном звучании;

- «слуга царю, отец солдатам» — беспрекословное подчинение начальника отцу народа (царю) и подчинение солдат начальнику, который был им как родной отец.

Литературный жанр и размер

По жанру «Бородино» причисляют к поэме, но из-за жанрового своеобразия, некоторые критики называют его народной одой, балладой — лирическим произведением с чертами повествования, батальной поэмой.

Написано произведение ямбом. Причисляется к гражданскому виду лирики, обладает ярко выраженным эпическим началом, поскольку говорит об историческом событии. По хронологии последовательность событий четкая, не разрозненная. Присутствует аллитерация.

Композиция

По композиции стихотворение кольцевое, поскольку начинается словами юного рассказчика и заканчивается ими. Начинается с вопросительной строфы для читателя, чтобы обновленное поколение задумалось о роли битвы для Родины. Это является неким вступлением, сразу за которым идет рассказ о событиях тех лет от лица ветерана войны.

Рассказ — основная часть. Свое повествование рассказчик начинает с искреннего восхищения ветеранами, теми, кто выжил и пал. Далее он подробно описывает бой и все связанные с ним чувства.

Темы

На всем протяжении повествования от участника тех лет можно проследить темы:

- героического наследия, патриотического настроя, который свойственен русским людям;

- героизма, вопросов прошлого с настоящим, сопоставление этих двух явлений;

- сожаления о будущем обществе, о том, что люди не богатыри;

- народа в историческом прошлом и будущем страны, его роли в переломные исторические моменты;

- героического руководства армией командиров. К примеру, был описан полковник, который вместе с солдатами ринулся в бой защищать Отчизну. Тем самым, он воодушевил солдат.

Главными темами произведения является критика героев своего времени и патриотизм простого русского человека. Эти две темы прослеживаются как на поверхности, так и между строк.

Критика героев своего времени

Известный критик Белинский отмечал, что упрек обновленному поколению, не способному сделать что-то полезное для общества, является главной темой стихотворения. Поэт одно время критикует современных ему личностей и сравнивает жалкие достижения его поколения с достижениями предшествующего поколения, но и в то же время выражает надежду, что урок истории будет получен.

Патриотизм простого русского человека

Другая важная тема, поставленная в произведении, тема поколения и патриотизма. Лермонтов, несмотря на упреки, воспевает патриотизм русского человека, его силу духа, мужество и смелость.

Он говорит, что солдаты молчаливо озлоблены на действия управляющего войском и вынуждены повиноваться приказу, но готовы идти в бой и сражаться за лучшее будущее. Но когда командир призывает людей защитить столицу, они тут же идут на смерть, лишь бы спасти Родину и не отдать ее врагу.

Поэтому Михаил Юрьевич выражает надежду, что пока такие отчаянные люди есть, страна не погибнет.

Главная идея

По тематике и сюжету лермонтовского произведения «Бородино», его композиционным и художественным особенностям, образу представленного героя-ветерана, можно выявить главную мысль и идею стихотворения.

Своим произведением автор говорит, что заслугой победы в той войне является мужество, смелость и бесконечная сила простых людей, которые объединились во имя уничтожения врага. Говорит, что это не дело политиков с полководцами, а заслуга обычных крестьян и работяг.

Средства художественной выразительности

Для написания своего бессмертного детища писатель пользуется различными художественными средствами выразительности.

Если делать точный разбор всех использованных им средств, то он применяет в основном эпитеты и просторечия («ушки на макушке», «полковник наш рожден был хватом») со словами возвышенного стиля («на поле грозной сечи ночная пала тень», «ликовал», «сверкнув очами»), гиперболой («и ядрам пролетать мешал гора кровавых тел…»), эпитетами (схватки «боевые», кивер « избитый»), крылатыми выражениями («да, были люди в наше время», «ломить стеною»), цитаты с фразеологизмами («плохая им досталась доля»), синекдохой («как ликовал француз…»), двусмысленными фразами («ведь были ж схватки боевые, да, говорят, ещё какие!»), фразами сравнения («французы двинулись, как тучи…»).

Заключение

«Бородино» считается несравненно легендарным и запоминающимся лермонтовским детищем, которое принесло автору славу, любовь и уважение граждан Российской империи. Это стихотворение необходимо не лишь прочитать, но и изучить, поскольку проблемы, затронутые в нем, актуальны и на сегодняшний день.

Темы, затронутые в тексте, позволят не только написать школьное сочинение, но и понять историческое значение (посыл потомкам защищать и любить родину), осознать основную мысль произведения.

Сюжетная линия

В основе сюжета поэтического произведения лежит рассказ пожилого полковника, повествующего о легендарном Бородинском сражении в ходе Отечественной войны 1812 года. Детальное описание событий битвы былой воин начинает с сожаления о прежних временах. Он сетует на то, что новое поколение не отличается отвагой, какой были наделены его сослуживцы, отдавшие жизни на Бородинском поле. Рассказ солдата полон гордости за героизм народа, к числу которого он сам себя приобщает. В своих словах он выражает глубокое чувство любви к Родине и единение с народом.

Стихотворение написано простым и доступным народу языком и кратко, в цитатной форме, раскрывает субъективный взгляд на события у деревни Бородино, которые сыграли важную роль в исходе русско-французской войны. Лермонтов первым из русских поэтов акцентировал значимость рядовых солдат и всего своего народа в борьбе с захватчиками. Художественно тонко и детально точно он описал события сражения, не упуская эмоциональной окраски образов. Автор посвятил стихотворение главному достоинству русского солдата, которое, как крепкую каменную стену, не сломить.

Литературный жанр

Жанр “Бородино” приобщают к лирическому, но при этом литературоведы рассматривают его и как балладу, и как народную оду. Говоря о произведении как о балладе, можно отметить наличие повествовательного характера, а вот рассматривая его как народную оду, следует обратить внимание на восхваление проявленного героизма и патриотизма русских солдат. В своём стихотворении поэт применил звукопись, благодаря которой очень ярко и насыщенно передал картины сражения и рукопашных схваток. Особая лексика, используемая автором,подчёркивает реалистичность текста.

История создания

Стихотворение «Бородино» было написано в 1837 году и почти сразу же появилось на страницах популярного в то время журнале “Современник”. Точная дата возникновения идеи произведения неизвестна, но согласно историческим данным, автор вынашивал её ещё с 1832 года. Ключевую роль в его создании сыграли воспоминания родственника Лермонтова — Афанасия Алексеевича Столыпина. Многие нюансы и характеристики, описанные поэтом, были заимствованы именно из его воспоминаний. А согласно некоторым данным, прототипом полковника-повествователя стал выдающийся полководец Пётр Багратион.

Когда Лермонтов написал «Бородино», оно прозвучало как вызов новому поколению людей, которые не способны взять судьбу народа в свои руки. Автор подверг критике современников, сравнивая их ничтожные заслуги с героическими подвигами предков. В стихотворной форме он поднял вопрос о том, что его поколение смирилось с мыслью о стихнувшем декабристском движении и суровых мерах, которые решил предпринять Николай Первый.

Композиция лирического произведения

Стихотворение начинается одной из 14 строф. Всё повествование состоит из колоритных образов и сравнений. Оно начинается со слов восхищения рассказчика бойцами, которые оказались в эпицентре военных действий. После следует воспроизведение событий Бородинского боя во всех деталях, с эмоциональной окраской и передачей чувств, которые испытывали солдаты во время сражения. Своё повествование бывший полковник завершает всё тем же неиссякаемым восхищением героизмом своих однополчан.

Композиция произведения кольцевая. Это обусловлено тем, что в стихотворении циклично повторяются слова бравого солдата о его отношении к новому поколению и тем событиям, которые произошли в тот решающий день.

При написании “Бородино” автор использовал следующие средства:

- Разностопный ямб.

- Смешанный способ рифмовки строф.

Такая комбинация придала повествованию некий элемент народных сказаний, благодаря чему строки легко запоминаются на слух.

«…в каждом слове слышите солдата, язык которого, не переставая быть грубо простодушным, в то же время благороден, силён и полон поэзии».

Художественно-выразительные средства

Весьма значимым выразительным средством, которое применил автор в своём стихотворении, стал диалог. Всё стихотворение состоит из разговора былого удалого и смелого поколения с новым, на плечи которого теперь легла ответственность за мир и спокойствие в родных краях.

Речевой образ рассказчика, созданный Лермонтовым, полон простых слов и выражений. Автор специально применил подобный приём, что способствовало созданию действительно народного образа повествователя. Не лишено произведение и высокопарных слов, что как нельзя лучше подчёркивает масштабность боя, его особую значимость в истории страны.

Величие размеров свершившегося Бородинского сражения и героизм отчаянно сражавшихся солдат автор подчеркнул используемыми в тексте риторическими возгласами.

Немаловажное значение среди прочих художественно-выразительных средств в стихотворении «Бородино» имеют:

- Гипербола. Благодаря её применению картины описываемого боя становятся более выразительными, что, в свою очередь, передаёт всю мощь событий Бородинского сражения.

- Эпитеты и метафоры играют немаловажную роль в описании характера боя.

- Живописные сравнения и олицетворения. Создают эффект участия в битве даже неодушевлённых предметов.

- Аллитерация. Придаёт особую звуковую выразительность тексту.

Тот факт, что Михаил Юрьевич Лермонтов родился значительно позже событий, описываемых в стихотворении, вовсе не отразился на подробном описании битвы. При прочтении легендарных строк создаётся впечатление, что он там был и даже воевал.

Изучается, согласно школьной программе и плану, стихотворение Лермонтова «Бородино» в 5 классе. Это обусловлено тем, что ребята этого возраста способны оценить значимый текст изучаемого произведения и дать краткий анализ его содержания, опираясь в своих суждениях на ранее полученные знания. К тому же в этот период детям знакома и близка тема патриотизма.

Стихотворение «Бородино» было написано почти два века назад, и уже не одно поколение цитирует эти легендарные строки.

«Бородино — это одно из самых патриотичных и воодушевляющих стихотворений, написанных Михаилом Юрьевичем Лермонтовым. Строки «Ребята! Не Москва ль за нами? Умрёмте ж под Москвой!..» несут в себе невероятную силу духа, заряжая своим героизмом. Произведение задевает душу читателя тем, что написано от лица очевидца и участника событий — старого солдата. Этот образ подчёркнут наличием просторечных слов и выражений в тексте. Это очень яркое произведение, задевающее особые струны души, и поэтому его строки остаются в памяти».

«В стихотворении звучит эмоциональный надрыв — ведь это произведение о героическом подвиге народа, где наряду с ликованием стоит скорбь о павших в бою. Мысль о том, что именно народ — герой, проходит через всё произведение. Лермонтов раскрыл правду о войне и её событиях, описал легендарную битву такими живыми и доступными всем и каждому словами, что перед глазами всплывают картины боёв. Такими поэтическими шедеврами выложена история».

Своим произведением автор выразил мнение, что победа в Отечественной войне 1812 года является подвигом русского народа, и это прежде всего заслуга простых солдат, народа, объединившегося в деле защиты Родины. Стихотворение «Бородино» Михаила Юрьевича Лермонтова вполне заслуженно можно назвать шедевром русской литературы.

Стихотворение “Бородино” М. Ю. Лермонтова описывает события Бородинской битвы. Изложение идёт от имени простого солдата. Это произведение — своего рода диалог поколения Лермонтова с поколением героев Отечественной войны 1812 года. Полный разбор и краткий анализ “Бородино” по плану пригодится при подготовке к уроку литературы в 5 классе.

Материал подготовлен совместно с учителем высшей категории

Кучминой Надеждой Владимировной.

Опыт работы учителем русского языка и литературы — 27 лет.

Краткий анализ

Перед прочтением данного анализа рекомендуем ознакомиться со стихотворением Бородино.

История создания – написано в 1837 году в честь 25-летнего юбилея победы в Отечественной войне 1812 года.

Тема – подвиг русского народа в Бородинской битве.

Композиция – 14 строф в форме повествования лирического героя солдата-очевидца событий.

Жанр – лирическое стихотворение, баллада, народная ода.

Стихотворный размер – разностопный ямб со смешанным способом рифмовки.

Метафоры – “постоим головою”, “ломить стеною”, “пала тень”, “отец солдатам”, “спит в земле сырой”, “гора тел”.

Эпитеты – “грозной сечи”, “кровавых тел”, “удалый бой”, “протяжный вой”, “могучее, лихое племя”.

Синекдоха – “ликовал француз”, “рука бойцов”, “изведал враг”, “французу отдана”.

Олицетворение – “картечь визжала”, “звенел булат”, “затрещали барабаны”.

Сравнение – “земля тряслась, как наши груди”, “французы двинулись, как тучи”, “носились знамёна, как тени”.

Гипербола – “рука бойцов колоть устала, и ядрам пролетать мешала гора кровавых тел”, “земля тряслась…”, “смешались в кучу кони, люди и залпы тысячи орудий…”, “тогда считать мы стали раны”.

Подвиг народа

Самое знаменитое стихотворение о войне 1812 года стало итогом серьезных размышлений, вызванных приближением 25-летия начала войны с Наполеоном. Поэт хотел высказать своё мнение о причинах победы, о роли простого народа, вынесшего основную тяжесть военных лишений.

Основная мысль, которой проникнуто стихотворение «Бородино», состоит в том, что армия Наполеона была побеждена не только твердым характером Кутузова, не только военным талантом и знаниями блестящих генералов и офицеров, их личной доблестью и отвагой, но и тем, что против иноземного вторжения поднялся весь народ, тем, что русский солдат проявил стойкость, большую, чем захватчик из армии Наполеона, тем, что воинский дух русской армии оказался крепче.

И эта мысль не могла не найти отклик в обществе, не мог остаться без внимания патриотический накал стихотворения «Бородино». Кто написал текст, полный высокого духовного содержания, но изложенный земным и доступным языком, не мог не быть услышанным.

История создания

Стихотворение написано к 25-летию Отечественной войны 1812 года в 1837 году. В этом же году оно было опубликовано в журнале “Современник”. Идея написания произведения возникла у автора ещё в 1832–34 годах. Решающую роль сыграли воспоминания родственника поэта – Афанасия Алексеевича Столыпина, который был братом бабушки Лермонтова. Многие детали заимствованы из его рассказа, и сама личность повествователя есть в стихотворении. Знаменитый образ полковника без имени из стихотворения по некоторым данным – списан с личности Петра Багратиона, выдающегося полководца, проявившего себя в боях с французами.

Краткая история создания стихотворения «Бородино» Лермонтова

Отечественная война 1812 года. Это не только событие, которое характеризуется горечью, лишениями и потерями. Это ярчайший пример демонстрации силы простого русского народа, взлета патриотического духа. Чтобы дать отпор вражеским захватчикам, люди сплотились. Персонажам не Важно было, какие у них чины и сословия. Им важно было, какую общую цель они преследуют.

В стихотворении «Бородино» описано одно из центральных сражений с войском Наполеона, состоявшееся под Москвой. Это событие нашло отражение не только в литературе, но и в картинах художников. «Бородино» считается гимном русского патриотизма. Поколение людей, которые сражались против Наполеона, принимало активное участие в жизни российскими обществами. Со многими победителями Михаил Юрьевич Лермонтов был знаком лично. Ещё в детские годы писатель был наслышан о подвигах простого народа. Автору рассказывали свои строим ветераны войны — крестьяне. Именно в это время у великого писателя зародилась мысль написать стихотворение о главном сражении с Наполеоном. К тому же двоюродный дед Михаила Юрьевича — Афанасий Алексеевич Столыпин — принимал непосредственное участие в Бородинском сражении.

Писатель был младше своего родственника на 26 лет. Несмотря на это между ними были доверительные отношения. «Скажи-ка, дядя». Именно это обращение написано автором в начале стихотворения. Оно и адресовано его двоюродному деду. Читателю сразу становится понятно, что в произведении представлены не придуманные события, а рассказанные из первых уст истории. Кроме того, Михаил Юрьевич описал моменты, которые поведал ему близкий человек, у которого не было задачи приукрасить действительность или передать неправду.

М.Ю. Лермонтов написал несколько вариантов стихотворения, посвящённого героям Бородинского сражения. Первое произведение автор создал, когда ему было все 16 лет. Дарование поэта мужало с каждым годом. Когда Михаилу Юрьевичу исполнилось 25, он вновь взялся за перо. Теперь сражение у села Бородино было описано с другой стороны. Это и стало окончательным вариантом стихотворения «Бородино». Двадцатипятилетний поэт представлял собой уже сформировавшуюся личность с чёткими взглядами на жизнь. Его стихотворение — это памятник героям-победителям Бородинского сражения.

Произведение «Бородино» является одним из самых знаменитых стихотворений об Отечественной войне 1812 года. Михаил Юрьевич Лермонтов перед созданием своего шедевра долго размышлял о силе простого народа, о его серьёзном подвиге. Поэт попытался высказать своё мнение относительно причин победы в этом нелёгком сражении. Роль простого народа в этом событии сложно переоценить. Именно русские люди вынесли на себе всю тяжесть потерь и лишений военного времени. Однако народ и не думал сдаваться. Люди готовы были ценой своей собственной жизни спасти ближнего, оказать помощь нуждающемуся.

Главная идея, которая проходит через все стихотворение, заключается в том, что не только благодаря блестящему таланту Кутузова, слаженным действиям офицеров и генералов, отвагой и доблестью рядовых бойцов была разгромлена армия Наполеона. Особую значимую роль сыграл простой народ. Люди сплотились воедино против иноземного захватчика. Народ проявил стойкость, силу духа и веру в свою правоту. Воинский дух русской армии был намного крепче, чем у захватчиков из вражеского войска. Эту мысль глубоко поддержали в обществе. Именно эта идея нашла отражение в сердцах людей. Благодаря этому стихотворение «Бородино» было хорошо встречено русским народом, который показал свой высокий патриотический дух.

Произведение «Бородино» среди всего многообразия стихотворений, посвящённых военному времени, было услышано. Текст Михаила Юрьевича Лермонтова наполнен высоким духовным содержанием. Стихотворение «Бородино» изложено доступным понятным языком, поэтому оно и стало близко каждому.

Михаил Юрьевич нашёл невероятную правдивую форму для того, чтобы точно и чётко рассказать об одном из значимых событий российской истории. Сложный тяжёлый начальный период, отступление, возмущение и ненависть простого народа к захватчику. Повествование ведётся от лица рядового солдата, который своими глазами наблюдает события военного времени. Простота языка и подтверждает правдивость всей истории.

Тема