Pishi-stihi.ru »

Справочник для учащихся и начинающих авторов » Разновидности стихотворений, строфы, твердые формы, жанры

Ноэль

Ноэль (от фр. Noël – Рождество Господне) представляет собой старинную рождественскую французскую песню, жанр паралитургической музыки (близкой по стилю к богослужебной) на народные тексты.

- 1 Краткая характеристика

- 2 История

- 3 Ноэли в творчестве русских поэтов

Краткая характеристика

Содержание ноэля подчинено одной теме: изображается рождение Иисуса Христа и далее в пародийной форме следует пересказ евангельской истории о волхвах.

Как правило, ноэль имеет строфическую форму, строфа восьмисложная:

- первые 4 стиха – шестисложные;

- 5-й стих – двенадцатисложный;

- 6-й и 7-й стихи – восьмисложные;

- 8-й стих – шестисложный.

В русском языке этой схеме соответствуют ямбы:

- первые 4 – трехстопные;

- 5-й – шестисложный;

- 6-й и 7-й – четырехстопные;

- 8-й – трехстопный.

Рифмовка первого четверостишия – перекрёстная, второго – охватная. Также существовала разновидность ноэля с припевом (рефренная).

История

Своего расцвета ноэль достиг в XVI веке, когда в Европе наблюдался первый большой подъём нотопечатания. Композиторы охотно перекладывали ноэли для разных музыкальных инструментов, а сочинители церковной музыки перетекстовывали народные песни для исполнения их во время богослужения.

В преддверии Великой французской революции ноэли зазвучали по-новому: сатирические и политизированные тексты распевались протестантами на мотив известных песен, в том числе и «Марсельезы».

В качестве образца политической сатиры представляем вам французский ноэль, написанный в декабре 1763 г.:

De Jésus la naissance

Fit grand bruit à la cour;

Louis en diligence

Fut trouver Pompadour:

«Allons voir cet enfant, lui dit-il, ma mignonne».

«Eh! non, dit la marquise au roi,

Qu’on l’apporte tantôt chez moi:

Je ne vais voir personne».

В переводе на русский это звучит так:

Рождение Иисуса произвело

Шумные толки при дворе.

Людовик поспешно идет к Помпадур.

«Пойдем к этому ребенку, – говорит он ей, – моя милочка».

«Ну уж нет, – отвечает маркиза королю, –

Пусть его принесут поскорей ко мне:

Я ни к кому не выхожу».

Распевавалась сия сатира на мотив песни «Des bourgeois de Chartres».

Ноэли в творчестве русских поэтов

В русской литературе ноэль как жанр не получил широкого распространения, однако к нему обращались некоторые известные поэты. Так, в своем ноэле «Святки» Д. П. Горчаков высмеивает участников «Беседы», в которой сам же и состоял:

Спасителя рожденьем

Встревожился народ.

К Марии с поздравленьем

Пустился всякий сброд:

Монахи, рифмачи, прелестники, вельможи;

Иной пешком, иной в санях.

Христос глядит на них в слезах

И вопит: «Что за рожи!».

Произведение Горчакова, хоть и сатирическое, носит вполне мирный литературный нрав. По-настоящему боевой и дерзкий характер придал ноэлю молодой А. С. Пушкин, открыто выступивший с критикой императора Александра в своем стихотворении «Сказки. Noël»:

Ура! в Россию скачет

Кочующий деспот.

Спаситель горько плачет,

За ним и весь народ.

Мария в хлопотах Спасителя стращает:

«Не плачь, дитя, не плачь, сударь:

Вот бука, бука – русский царь!»

Царь входит и вещает:

«Узнай, народ российский,

Что знает целый мир:

И прусский и австрийский

Я сшил себе мундир.

О радуйся, народ: я сыт, здоров и тучен;

Меня газетчик прославлял;

Я пил, и ел, и обещал –

И делом не замучен.

Послушайте в прибавку,

Что сделаю потом:

Лаврову дам отставку,

А Соца – в желтый дом;

Закон постановлю на место вам Горголи,

И людям я права людей,

По царской милости моей,

Отдам из доброй воли».

От радости в постеле

Запрыгало дитя:

«Неужто в самом деле?

Неужто не шутя?»

А мать ему: «Бай-бай! закрой свои ты глазки;

Пора уснуть уж наконец,

Послушавши, как царь-отец

Рассказывает сказки».

Эта сатира великого поста была сочувственно встречена в кругах передовой молодёжи. В одном из своих писем И. Д. Якушкин сообщает, что пушкинский ноэль «все знали наизусть и распевали чуть не на улице».

Обновлено: 09.01.2023

- Для учеников 1-11 классов и дошкольников

- Бесплатные сертификаты учителям и участникам

Урок литературы 7 класс

Материал подобрала: Учитель русского языка и литературы

Мижирицкая Л.С.

который был не самым простым в жизни поэта. Незадолго до написания своего знаменитого стихотворения Александр Сергеевич вернулся из долгой ссылки и надеялся наконец получить полную свободу для своего творчества, но его надежды не оправдались.

Строгая цензура преследовала поэта на каждом шагу, тайные агенты следили за ним, даже сам царь в то время был настроен против Пушкина. Именно в 1828 году было возбуждено дело по обвинению в создании нескольких произведений, написанных на антиправительственную тематику.

2.Тема основная мысль и идея стихотворения

Пушкин раскрывает эти проблемы, рассказывая читателю о существовании ядовитого дерева анчар, которое символизирует зло. Этот яркий образ в стихотворении символизирует верхушку власти и её несправедливость по отношению к людям.

Пушкин негодует на темы безграничной власти правительства и слишком строгой цензуры. Эту мысль он передает с помощью яркого образа анчара и царя, который в своих целях использует яд.

3.Характеристика лирического героя

В стихотворении присутствуют три основных лирических героя – царь, раб, посланный по плану царя за ядом, и анчар, который

«Как грозный часовой,

Этот образ описан в произведении особенно ярко, передавая читателю соответствующие эмоции и позволяя четко представить одинокое ядовитое дерево, к которому

«И птица не летит,

Прикосновение к яду этого дерева губительно для всего живого, ядом пропитаны его корни, кора и ветви. Это – символ несправедливости и вседозволенности верхушки власти: яд отравляет всё живое даже без прямого участия человека.

Основная тема стихотворения – пагубность неограниченной власти одного человека. Для усиления этой мысли Пушкин использует противопоставление естественного поведения, когда все живое в природе избегает прикосновений к смертоносному древу, и поведения владыки, который нарушает этот закон.

Таким образом, идея заключается в том, что “непобедимый владыка”, который послал своего раба к анчару, зная, что он погибнет, а затем использовал принесенный им яд для того, чтобы нести смерть дальше – зло даже большее, чем ядовитое дерево. Такова главная мысль произведения.

5.Приемы раскрытия образов

Лирические герои и их образы раскрываются Александром Сергеевичем с помощью сравнений и умело составленных эпитетов, позволяя читателю представить себе и полностью понять описанные в стихотворении образы:

Анчар изображается как одинокое и губительное для всех живых существ дерево, к которому не приближаются ни птицы, ни животные.

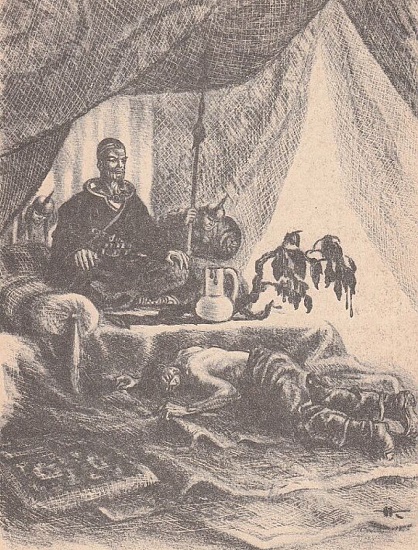

Царь показан как жестокий и эгоистичный человек, смело отправляющий покорного и готового исполнить любые прихоти правителя раба на смерть в своих личных целях, — ему нужна ветвь ядовитого дерева, и для него не имеет никакой ценности жизнь этого человека. Этот лирический герой беспокоится лишь о своих личных целях и желаниях.

Всё это Пушкин описывает читателю при помощи многочисленных средств выразительности.

1.Композиция

А)В финальной части жестко и хлестко излагаются преступные действия владыки – вершителя судеб и его послушного раба, коих поэт уравнивает в совместном молчаливом преступлении:

В мире людей царь-тиран является метафорой Анчара, смертельной опасности и омерзительного коварства преступного порабощения для живущих людей, имеющих активную гражданскую позицию.

2. Жанр, размер и ритм

Скорость и ритм стихотворению придает любимый размер поэта – четырехстопный ямб. Это позволяет оставлять читателя в напряжении до последних строк стихотворения. Перекрёстная рифмовка используется поэтом для легкости чтения и большего погружения в сюжет произведения.

«И застывает ввечеру

Композиционно у произведения очень длинная экспозиция: описание анчара. Ее можно назвать отдельной частью и отнести к пейзажной лирике.

1. Завязка происходит только в шестой строфе, когда автор вводит двух людей, один из которых отправляет второго на верную гибель.

Далее следует развитие действия.

2.Кульминация – ожидаемая смерть слуги.

3.Развязка — поэт говорит, что князь теперь отравит стрелы и будет ими убивать врагов.

Начиная с заявки и до конца – это вторая часть произведения, собственно, сама баллада.

Можно сделать вывод, что композиция линейная с большой, развернутой экспозицией.

4.Средства художественной выразительности

тех времен к народу и их безразличие к жизням отдельно взятых людей.

Стихотворение вдохновлено личными переживаниями поэта и запретом свободы слова, символизирует протест царю и стремление к свободе. Благодаря ярким эмоциям Пушкина произведение получилось особенно красочным и значимым в его творчестве.

Это самое суровое стихотворение в творчестве Пушкина. Здесь поэт задумал собрать воедино все черты зла и придать им обобщенный характер. Обратимся к названию стихотворения, ведь смысловая нагрузка заглавия очень велика.

О чем говорит нам это название? (Анчар — древо яда; тропическое Южно-азиатское дерево с ядовитым соком, который использовался для смазывания наконечников стрел, которым восточные воины поражали своих врагов)

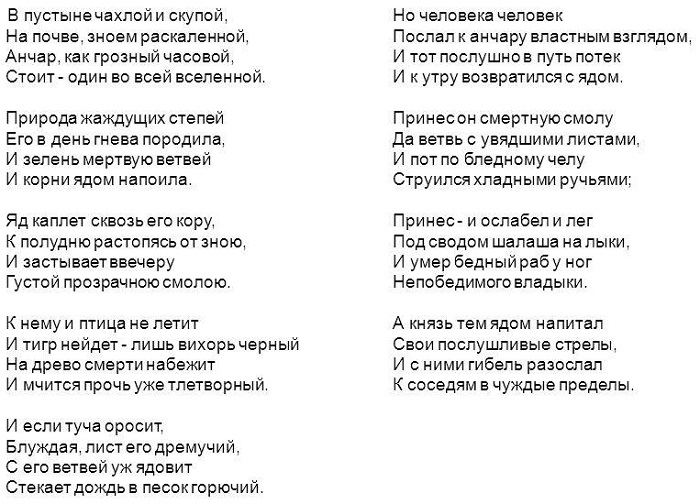

-Стихотворение делится на 2 части.

-В первой части дается описание ядовитого дерева.

-Во второй части рассказывается о всесильном владыке, пославшего на смерть своего раба.

Озаглавить их можно как сравнение:

— основной конфликт (противоречие),

1 часть стихотворения.

Эпитеты , придающие пустыне характер живого и человекоподобного существа, как бы наделяют ее свойствами человека, в том числе волей, активностью. Это заставляет нас воспринимать пустыню в первых строках стихотворения как злое существо, имеющее злую волю и являющееся активным создателем окружающего зла.

Сухая, раскаленная зноем почва — это мертвая почва. Пушкин создает образ мира зла, пространства антимира, в котором привычные черты мира разрушены и заменены чудовищно искаженными.

Дары, которыми награждает мать свое дитя, противоестественны:

И зелень мертвую ветвей,

И корни ядом напоила

ПЕРЕДАЮТ ДВИЖЕНИЕ СМЕРТОНОСНОГО ЯДА, МРАЧНОЕ ДВИЖЕНИЕ СМЕРТИ.

Что такое градация? (Градация (от лат. gradatio — постепенное возвышение) — стилистическая фигура, заключающаяся в последовательном нагнетании или, наоборот, ослаблении сравнений, образов, эпитетов, метафор)

Все живое избегает прикосновения к анчару:

К нему и птица не летит,

И тигр нейдет: лишь вихорь черный

На древо смерти набежит

Появляется дождь, который должен был бы восприниматься как счастливое избавление от мук жажды. Но в извращенном пространстве зла и дождь становится источником смерти:

-И если туча оросит,

Блуждая, лист его дремучий,

С его ветвей уж ядовит

Стекает дождь в песок горючий.

Ключевые образы первой части.

— Пустыня чахлая и скупая

-Почва зноем раскалённая

-Вихорь черный, тлетворный

-Грозный часовой, один во всей вселенной, древо смерти

«Но человека человек

С начала шестой строфы в стихотворении происходит идейно-композиционный перелом: до сих пор речь шла о зле в природе, о зле, существующем в самом порядке мира. Теперь начинается рассказ о зле, создаваемом человеком.

И пот по бледному челу

Струился хладными ручьями…

Образ владыки

Образ владыки дан очень обобщенно и символично. Это символ тирании и самовластия вообще. Пушкин соотносит страшное зло природы – анчар и страшное зло человеческой жизни – деспотизм. Но самовластие, в отличие от анчара, зло активное. Тем оно и страшно. Это зло сеет гибель вокруг себя, завоевывая все новое влияние:

А царь тем ядом напитал

Свои послушливые стрелы

И с ними гибель разослал

К соседям в чуждые пределы.

Это стихотворение о неправедном мироустройстве, о роли человека в нём. Это произведение — о трагических, непримиримых взаимоотношениях между непобедимым владыкой и бедным, бесправным рабом. Пушкин в своём произведении обращается к теме, которая красной нитью проходит через всё его творчество: теме свободы и тирании.

Главная мысль стихотворения .

Главная мысль стихотворения – активный протест Пушкина против беспредельной власти одного человека над другим. Трагедия заключается в том, что эту власть как носитель её (князь, царь), так и подданные находят естественной и законной.

Идейный смысл . Идейный смысл этого великого творения Пушкина-изображение губительной для общества власти самодержавия , призыв к её уничтожению.

Тема стихотворения . Главная тема стихотворения – вселенское зло, рассматриваемое как с философской, так и с общечеловеческой точки зрения

Звукозапись

Всё это — рифма ,метафоры, сравнения, эпитеты , размер — и передают то настроение и ту мысль , которую хотел донести до нас автор.

История создания

За основу поэт взял необычный сюжет. Автор применил в своем творении полулегендарные рассказы об острове Ява. По преданиям это загадочное место существовало. На этом острове даже росло таинственное дерево. Ядовитое растение Анчар способно отравить воздух. Путешественники уверяли, что от сока странного дерева наступает смерть. У местных племен была связана одна история с этим необычным растениям. Те, кто был приговорен к смертной казни, отправлялись на поиски ядовитого дерева. Им необходимо было собрать смолу с анчара. Вождей племен никто не мог ослушаться. Люди шли и собирали ядовитое вещество. Затем этой смолой смазывали стрелы. После этого оружия становились отравленными. Александр Сергеевич не случайно в своем произведении использовал ядовитое дерево. Оно олицетворяет деспота, который несет лишь разрушение, уничтожение всего живого, что приводит к его полному истреблению.

А.С. Пушкин 4 года пребывал в ссылке за свое вольнодумство (1920-1924 гг.). После освобождения цензура не только не оставила его в покое, но и усилила контроль. Александр Сергеевич очень скоро увидел, что свободное творчество для тружеников пера его времени – лишь несбыточная мечта. Тем не менее, Пушкин не оставил перо и свои резкие, но справедливые мысли. Известно, что, узнав о гонениях, поэт хотел перебраться на Кавказ, но власть не дала разрешения на переезд.

На момент создания стихов поэт находился в имении Вульфов Малинники под Тверью. Над произведением автор работал на протяжении сентября-ноября 1828 г. Результатом кропотливого труда стал лаконичный, но емкий текст. Все благодаря оригинальной аллегории. Пушкин использовал рассказы путешественников, побывавших на острове Ява. Они утверждали, что на острове есть дерево анчар. Оно способно источать вещество, отравляющее воздух, а его сок может запросто лишить жизни. Аборигены отравляли соком анчара стрелы, предназначенные для убийства врагов. Собирали же сок только те, кого вожди приговорили к смертной казни.

На наших землях первые упоминания о ядовитом дереве появились на рубеже XVIII –XIX. В периодических изданиях распространились публикации об анчаре, поэтому Пушкин имел о нем достаточно сведений. Исследователи предполагают, что главным источником для поэта стала заметка Ф.П. Фурша, врача, работавшего в Ост-Индийской компании. Рассказы путешественников считаются полулегендарными, но они стали прекрасной почвой для создания аллегорического образа деспотичной власти, убивающей тех, кто ставал на ее пути.

Строгая цензура преследовала поэта на каждом шагу, тайные агенты следили за ним, даже сам царь в то время был настроен против Пушкина. Именно в 1828 году было возбуждено дело по обвинению в создании нескольких произведений, написанных на антиправительственную тематику.

Тема основная мысль и идея стихотворения

Пушкин раскрывает эти проблемы, рассказывая читателю о существовании ядовитого дерева анчар, которое символизирует зло. Этот яркий образ в стихотворении символизирует верхушку власти и её несправедливость по отношению к людям.

Характеристика лирического героя

В стихотворении присутствуют три основных лирических героя – царь, раб, посланный по плану царя за ядом, и анчар, который

«Как грозный часовой,

Этот образ описан в произведении особенно ярко, передавая читателю соответствующие эмоции и позволяя четко представить одинокое ядовитое дерево, к которому

«И птица не летит,

Прикосновение к яду этого дерева губительно для всего живого, ядом пропитаны его корни, кора и ветви. Это – символ несправедливости и вседозволенности верхушки власти: яд отравляет всё живое даже без прямого участия человека.

Приемы раскрытия образов

Лирические герои и их образы раскрываются Александром Сергеевичем с помощью сравнений и умело составленных эпитетов, позволяя читателю представить себе и полностью понять описанные в стихотворении образы:

Анчар изображается как одинокое и губительное для всех живых существ дерево, к которому не приближаются ни птицы, ни животные.

Царь показан как жестокий и эгоистичный человек, смело отправляющий покорного и готового исполнить любые прихоти правителя раба на смерть в своих личных целях, — ему нужна ветвь ядовитого дерева, и для него не имеет никакой ценности жизнь этого человека. Этот лирический герой беспокоится лишь о своих личных целях и желаниях.

Всё это Пушкин описывает читателю при помощи многочисленных средств выразительности.

Композиция, жанр, размер и ритм

Скорость и ритм стихотворению придает любимый размер поэта – четырехстопный ямб. Это позволяет оставлять читателя в напряжении до последних строк стихотворения. Перекрёстная рифмовка используется поэтом для легкости чтения и большего погружения в сюжет произведения.

«И застывает ввечеру

Средства художественной выразительности

Стихотворение вдохновлено личными переживаниями поэта и запретом свободы слова, символизирует протест царю и стремление к свободе. Благодаря ярким эмоциям Пушкина произведение получилось особенно красочным и значимым в его творчестве.

“Анчар” – одно из самых известных стихотворений Пушкина. Это аллегорическое произведение, в котором поэт воплотил собственные горькие мысли об устройстве современного ему общества – краткий анализ “Анчар” по плану показывает это очень явно. Его можно использовать на уроке литературы в 9 классе для объяснения темы.

Краткий анализ

Перед прочтением данного анализа рекомендуем ознакомиться со стихотворением Анчар.

История создания стихотворения – произведение написано в 1828 году, когда прошло два года, как Пушкину было позволено вернуться из ссылки. Поэту стало ясно, что его идеям о творчестве без ограничений не суждено сбыться, и он излил свою печаль в тексте этого произведения.

Тема стихотворения – гибельность власти, у которой нет ограничений. Силу этого явления Пушкин познал на себе, что сделало стихотворение необыкновенно убедительным и эмоционально глубоким.

Композиция – произведение состоит из двух частей: в первой говорится о дереве, источающем яд, во второй – о человеке, который, повинуясь приказу своего господина, принёс “смертельную смолу” и умер, сам отравленный ею.

Жанр – лирическое стихотворение с элементами баллады.

Стихотворный размер – четырёхстопный ямб.

Метафоры – “природа жаждущих степей его в день гнева породила“, “вихорь черный на древо смерти набежит“, “послушно в путь потек“.

Эпитеты – “в пустыне чахлой и скупой“, “зелень мёртвую“, “устой прозрачною смолою“.

Сравнения – “анчар, как грозный часовой“.

Инверсии – “зелень мёртвую“, “вихорь чёрный”.

История создания

Замысел для написания “Анчара”, очевидно, родился из-за дела, возбуждённого против поэта за создание “Гаврилиады” и “Андре Шенье”. Его печальные размышления о природе власти были аллегорически выражены в этом произведении, написанном в 1828 году.

Что касается сюжетной основы, то его история создания интересна тем, что вдохновили поэта сразу два источника: одна из старых легенд о ядовитом растении и заметки некоего доктора Фуше, который рассказывал о якобы растущем на Яве дереве, к которому посылали преступников, наказанием для которых была смерть, чтобы те принесли яд вождю племени. Пушкин вдохновился этим сюжетом, но переделал его в соответствии со своим художественным замыслом.

Основная тема стихотворения – пагубность неограниченной власти одного человека, для усиления этой мысли Пушкин использует антитезу – противопоставление естественного поведения, когда всё живое в природе избегает прикосновений к смертоносному древу, и поведения владыки, который нарушает этот закон природы.

Таким образом, идея заключается в том, что “непобедимый владыка” , который послал своего раба к анчару, зная, что он погибнет, а затем использовал принесённый им яд для того, чтобы нести смерть дальше – зло даже большее, чем ядовитое дерево. Такова главная мысль произведения.

Композиция

Данное произведение делится на две почти равные части: в первую входит пять строф, во вторую – четыре. Сначала Пушкин описывает источающее яд дерево, которое в данном случае символизирует зло. Даже движение, которое обычно символизирует жизнь, становится смертоносным – ветер улетает от него тлетворным, дождевая вода, стекая с ветвей, капает в песок уже ядом.

Во второй части стиха поэт описывает всесильного владыку, который, не колеблясь, отправляет своего раба умирать ради того, чтобы добыть необходимый для дальнейших завоеваний яд, причём раб подчиняется ему беспрекословно.

Использованный для написания стихотворный размер – четырёхстопный ямб – позволяет одинаково хорошо передать как ощущения от смерти в природе, так и проявления зла в человеческих отношениях. Поэт использовал перекрестную рифму.

Обычно жанр этого произведения определяют как лирическое стихотворение, однако его можно частично считать балладой благодаря тому, что в нём есть сюжет, также присутствует некая тайна.

Средства выразительности

Поэт использовал всё богатство русского языка, чтобы передать как психологический, так и идейный посыл стихотворения. Так, при его создании использованы следующие художественные средства:

- метафоры – “ природа жаждущих степей его в день гнева породила “, “ вихорь чёрный на древо смерти набежит “, “ послушно в путь потек “

В нём также легко проследить антитезу “царь – раб” . Для её создания автор использует не только эпитеты ( “бедный раб” – “непобедимый владыка” ), но и глагольное противопоставление: если царь послал раба, то тот потёк, причём во втором случае глагол усиливается словом “послушно”. При этом царь и анчар, напротив, описываются как одинаково смертоносные явления.

С помощью ярких выразительных средств Пушкин создал мрачное, эмоционально насыщенное произведение с ясно выраженной мыслью.

Читайте также:

- Улица ленина уфа сообщение

- Папоротники челябинской области сообщение

- Сообщение о фигуристах россии

- Сообщение на тему язык фамусова

- Авто сообщение в дс

УДК 821.161.1″18″

В. В. Головин

К проблеме комментария пушкинского ноэля «Сказки. Моё!» («Ура! в Россию скачет…»)

В статье предпринят комментарий образа Буки в стихотворении Пушкина 1818 г. «Сказки. Noel». Исследуется, как традиционное понимание пространственно-временных категорий и «фольклорная память» образа могут играть в ситуации политического памфлета.

Ключевые слова: Пушкин, Бука, Noel, памфлет.

V. V. Golovin To a problem of commenting on Pushkin’s поё1 «Fairy tales. ^ё!» («Urah! V Rossiju skachet…»)

The purpose of the given article is to comment on the character of Buka in Pushkin’s 1818 poem «Fairy tales. Noel» is undertaken. A research of usage of traditional understanding of existential categories and «folklore memory» in a political lampoon is performed.

Keywords: Pushkin, Buka, Noel, lampoon.

Литературный персонаж, даже если он является «двойником» фольклорного, обладает иным функциональным полем. По сути дела, это только литературный образ, поскольку он функционирует и воспринимается в совершенно иной, чем в традиции, культурной сфере. Но при всех своих функциональных трансформациях и изменении адресата воздействия, такой образ может внести в литературный текст весьма любопытную коллизию, содержание которой расшифровывается только в традиции.

Наверное, одна из первых попыток поэтического освоения традиционного образа Буки представлена в стихотворении А. С. Пушкина «Сказки. 11оё!» (1818)1. В ноэле Пушкина происходит нарочитое смешение жанров (колыбельная, сказка, памфлет), времени и пространства («новозаветное», европейское, российское), персонажей (Божественные, демонологические и реально-чиновничьи). Вместе с тем ситуационный (убаюкивание), временной (Рождественский) и образный ряд обуславливают свою логику в этом, казалось бы нарочито эклектичном, поэтическом построении.

11оё! (Рождественская песенка) требует упоминания начала Новозаветной истории. У Пушкина Мария успокаивает младенца-Спасителя. «Сказками» оказывается драматическое «вещание» царя-отца: «Царь входит и вещает», и именно они и должны окончательно усыпить младенца: «А мать ему: «Бай-бай! Закрой свои ты глаз-

ки; // Пора уснуть уж наконец, // Послушавши, как царь-отец // Рассказывает сказки». Пушкин иронически обыгрывает традиционную ситуацию убаюкивания. Младенец в ноэле засыпает, слушая «сказки» не в фольклорном значении этого слова, а в другом — переносном («сказки» как ложь, вранье). Обозначение жанра сказки в стихотворении — лишь интрига, а не указание на использование жанровой традиции. Но при этом определение «сказки», вынесенное в название, задает определенное отношение к содержанию. Сказка — это заведомый вымысел. Таким образом, как к фикции, обману следует относиться и к речи царя2. И здесь в свои права вступает колыбельная песня, представленная ситуацией убаюкивания, маркером жанра («Бай-бай»), формулами («Не плачь, дитя, не плачь сударь», «Закрой свои ты глазки») и мотивом пугания с традиционным колыбельным образом — Букой:

…Мария в хлопотах Спасителя стращает:

«Не плачь, дитя, не плачь, сударь:

Вот бука, бука — русский царь!»

Уподобление царя Буке исключительно в русской традиции. Семантика авторской формулы «Вот бука, бука — русский царь» опирается как на общеизвестность колыбельного персонажа, так и на коренящийся в сознании каждого русского человека страх перед царем. Бука — демонологический образ, обитатель «чужого пространства», по народным пред-

ставлениям — «чужой»; несущий опасность.

Но сопоставление русского царя и «чужого» Буки вносит в стихотворение особый смысл. Бука — весьма своеобразный персонаж народной демонологии. С одной стороны, и как чаще всего воспринимается Бука, это образ пугания. Не только в колыбельной, но и в быту Бука предстает как образ страха: в Тихвинском уезде в окно кличут «Буку» для незасыпающего младенца, Бука «используется» в ситуации объяснения-пугания при прекращении грудного кормления (например, тихвинское «Я и титьку и зыбку снесла Буке на болото» — Новгородская обл., Хвойнинский район, Ворониха. Алексеева Е. П. 1911 г.р. Записано автором в 1990 г.)3.

Уже с конца XVIII в. комментаторы русских «суеверий» определяют Буку только как «устра-шателя детей». Такое «демонологическое амплуа» повторяется и у В. И. Даля: «мнимое пугало, которым разумные воспитатели стращают детей».

Но некоторые наблюдения позволяют нам предположить, что в тексте ноэля могут подразумеваться и другие черты образа Буки.

Бука для Пушкина не случайный, а осмысленный персонаж, он фигурирует в «Борисе Годунове» (1825) как весьма агрессивный образ4. В письме Пушкина А. Дельвигу из Малинников от 26 ноября 1828 г. есть строки: «.Здесь мне очень весело, ибо я деревенскую жизнь очень люблю. Здесь думают, что я приехал набирать строфы в,„Онегина» и стращают мною ребят как букою»5. О том, что данные строки возможно понимать буквально, свидетельствует контекст данного и предшествующего писем (середина ноября 1828 г. А. Дельвигу).

Бука — существо весьма неопределенное по виду и пространству обитания. Он может быть и маленьким (букарка), и ростом с березу. Его вид и образ имитируют крестьяне, одеваясь в вывернутую шубу (Курская губ.) или кладя на грудь щетку (Заонежье). З. К. Завойко обнаруживает его в белом и в саване6. В энциклопедии Брокгауза и Ефрона он описан следующим образом: «Народная фантазия, олицетворяя буку, изображает его с огромным открытым ртом и с предлинным языком, которым хватает детей и, бросив в глотку, пожирает их»7.

Место обитания Буки неопределенно: лес, болото, сарай, пустое строение, монастырь. Бука неопределенен и по его демонологическому статусу (домовой, дворовой, овинник, леший)8.

Таким образом, Бука определяется только по своей функции, т.е. по своей единственной способности «пугать», а именно детей. В подтверждение приведем популярную поговорку: «Пугают молодого букой, а старого мукой».

Итак, Бука в традиции:

— обладает только одним определенным свойством — он является образом пугания;

— характеризуется определенной неполноценностью — ни в одном жанре русского фольклора он не завершает объявленных или предполагаемых агрессивных действий;

— бытует только в «детской жизни», т.е. адресат предполагаемых действий данных демонологических персонажей — ребенок, младенец. По мере взросления ребенка, с переходом его в социальный статус подростка и взрослого данные существа теряют для него демонологический потенциал. Таким образом, мы фиксируем изменение значимости персонажей в зависимости от возраста носителей традиционной культуры, что делает их серьезным исключением в системе традиционных верований;

— бытует в строго ограниченных жанрах, адресованных детям — в колыбельной песне и в пу-ганиях при убаюкивании, а также в пуганиях на нарушение детьми поведенческих запретов. В быличках данные образы встречаются редко, видимо, из-за жанровой установки на достоверность. Чаще всего былички с Букой имеют характер одноэпизодных толкований и организуются в качестве ответа на вопрос собирателя.

В фольклорной колыбельной Бука появляется именно на границе своего и чужого миров, затем его старательно изгоняют, например: «Баю-баюшки-баю, // Сиди Бука на краю»; «Баю-баюшки, бай-бай, // Поди, Бука, под сарай.»; «Бай-бай-бай-бай, // Не ходи-ка бука в бай. // Бука, в байку не ходи.». Не только в колыбельной песне, но и в этнографической реальности установление контакта с Букой происходят на границе «своего» и «чужого» пространства. Именно в окно (граница между внутренним и внешним) кличут Буку для незасыпающего младенца (Тихвинский уезд).

Интересно, что в стихотворении Пушкина символика границы представлена как обозначением Рождественского времени, так и образом «кочующего деспота». Святки актуализируют и временные, и пространственные границы (гадания на перекрестках дорог), что и объясняет явление святочного разгула нечистой силы. Неслучайно

у Пушкина возникает нечисть, только колыбельного, а не святочного происхождения (Бука).

Русский царь оказывается, как и Бука, пограничным персонажем вследствие его прибытия из «чужого» мира («Ура! в Россию скачет // Кочующий деспот»). Царь приближается к границам уже не только как реальный монарх, но и как «Бука». Приобретенные царем вполне реальные признаки «иностранности» могут быть истолкованы и как атрибуты мифологического «чужого»: «И прусский и австрийский // Я сшил себе мундир». Образ колыбельной демонологии, Бука, начинает моделировать образ стихотворного сатирического памфлета. Уподобление русского царя Буке имеет и пародийный оттенок: Бука, конечно, нечисть, но это нечисть, которой можно испугать только маленьких детей. Пушкин еще больше «обезоруживает» Буку -сам Бука убаюкивает младенца сказками9.

Следует отметить еще один факт — в устойчивых мотивах фольклорной колыбельной песни, основного жанрового поля образа, Бука старательно изгоняется из «своего» пространства, из пространства младенца в пространство чужое: «Поди, Бука, под сарай» (самая частая формула с Букой, реже он «сидит на краю»). Его не допускают в «свое» пространство («Бука, в байку не ходи»; «Бука, в избу не ходи»). Могут объясняться причины изгнания: «Мою Юлю не пугай»; «Ай, Бука, детку не буди»; «Поди, Бука, не мешай». Буку часто наделяют работой: «Коням сена надавай». Мотив пугания-предупреждения с образом Буки в большинстве случаев разворачивается в следующую сюжетную структуру: обозначение (приход вредителя) — его изгнание (определение ему работы). В большинстве текстов уже начальная формула строится на его изгнании «Бай-бай-бай, // Поди, Бука, под сарай». У нас даже есть полевая запись колыбельной (1994 г.), где балладический мотив «татарского полона» органично сочетался с мотивом, где изгоняется другой «чужой» — колыбельный Бука: Баю-баюшки-баю,

Колотушек надаю.

Колотушек двадцать пять,

Чтобы Юле крепко спать.

Баю-баюшки-баю,

Да вот и матушку мою.

Ты по матушке русеночек,

А по батюшке да татарченочек. Баю-баюшки-баю,

Сидит Бука на краю.

Баю-баюшки-баю,

Ходи, Бука, под сарай.

(СПбГУКИ. Тихвинский фольклорный архив. Коллекция колыбельных песен. № 104)

Мировоззренческий комментарий к такому мотиву изгнания «чужого» Буки может быть следующим: плач, истерика ребенка, по народным представлениям, могли трактоваться как информация о влиянии «чужого» (когда ребенок во сне улыбается, смеется: «Ангелы небесные беседуют со младенцем, если плачет — думают, что ребенок во сне видит буку»10. Таким образом, сразу возникал пугающий текст, опосредованно успокаивающий ребенка и изгоняющий в своем сюжете причину его беспокойства — колыбельную нечисть (например: «Иди бука на сарай, // И сыночка не пугай»). Обратим внимание на то, что у Пушкина композиционно образно повторяется структура традиционного охранительного действия (плач младенца как «результат» действия нечисти, пугание и одновременное успокоение).

Ура! в Россию скачет Кочующий деспот.

Спаситель громко плачет,

А с ним и весь народ.

Мария в хлопотах Спасителя стращает:

«Не плачь, дитя, не плачь, сударь:

Вот бука, бука — русский царь!» Охранительная функция в колыбельной осуществляется призывом или обозначением Божественных персонажей. У нас есть множество записей колыбельных, когда Божественные персонажи появляются сразу после изгнания Буки и таким образом еще раз снижается его «вредоносность»:

Баю-бай, баю-бай,

Поди, бука, на сарай,

Под сараем-то коза,

Оловянные глаза,

Под сараем-то кирпичи,

Буке некуда легчи.

Поди, бука, под сарай,

Коням сено надавай,

Кони сена не едят,

Все на Маничку глядят.

Тебя батюшка Христос Под окошечко принес.

Усыпи тебя, дитя,

Богородица свята.

Тебе спать — не писать:

Только глазки зажать11.

Мы ни в коем случае не предполагаем комментировать пушкинский ноэль в контексте традиционного мировоззрения, но обратим внимание, что в данном тексте Божественные персонажи усиливают «изгнание» Буки, в пушкинском стихотворении, наоборот, Бука «устрашает» Христа-младенца устами Богородицы. Но «чужой» Бука в традиции изгоняется12, а смоделированный качествами традиционного образа «Царь-бука», также с атрибутами чужого (движется из чужого пространства, акцентируется на границе: «Ура! в Россию скачет», с вредоносными признаками («кочующий деспот») и агрессивными желаниями («Лаврову дам отставку, // А Соца — в желтый дом;»), в «чужой» одежде («И прусский и австрийский // Я сшил себе мундир.»), в «свое» пространство проникает. И здесь бесплодность царских обещаний опять вполне коррелирут с нерезультативно-стью угроз традиционного Буки.

Настоящий комментарий не является попыткой фольклорной идентификации литературного образа. Мы стремились показать, как традиционное понимание пространственновременных категорий и «фольклорная память» образа может играть в ситуации политического памфлета13.

Примечания

1 А. С. Пушкин. «Сказки. Ыоё!».

Ура! в Россию скачет Кочующий деспот.

Спаситель громко плачет,

А с ним и весь народ.

Мария в хлопотах Спасителя стращает:

«Не плачь, дитя, не плачь, сударь:

Вот бука, бука — русский царь!»

Царь входит и вещает:

«Узнай народ российский,

Что знает целый мир:

И прусский и австрийский Я сшил себе мундир.

О, радуйся, народ: я сыт, здоров и тучен;

Меня газетчик прославлял;

Я ел, и пил, и обещал -И делом не замучен.

Узнай еще прибавку,

Что сделаю потом:

Лаврову дам отставку,

А Соца — в желтый дом;

Закон постановлю на место вам Горголи,

И людям я права людей,

По царской милости моей,

Отдам из доброй воли».

От радости в постели Распрыгалось дитя:

«Неужто в самом деле?

Неужто не шутя?»

А мать ему: «Бай-бай! Закрой свои ты глазки; Пора уснуть уж наконец,

Послушавши, как царь-отец Рассказывает сказки».

(Пушкин А. С. Полное собрание сочинений: в 10 т. Т. 1. Стихотворения, 1813-1820. Л., 1977. С. 304-305)

2 Включение жанра сказки не только обуславливает специфику восприятия произведения, но и «подкрепляет» условную ситуацию убаюкивания — сказка, равноправно с колыбельной, используется в традиционной ситуации убаюкивания.

3 При отлучении от материнской груди во многих традициях использовали образ Буки: «С той же целью иногда грудь прикрывали паклей, колючей щеткой или мехом и подносили к ней дитя со словами: ”Бука титю съела”» (Логинов К. К. Семейные обряды и верования русских Заонежья. Петрозаводск,1993. С. 87).

4 В «Борисе Годунове», как и в ноэле 1818 г., Бука появляется в сцене ожидания народом царя («Девичье поле. Новодевичий монастырь»). Возникает некая смысловая параллель. Баба успокаивает плачущего ребенка:

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

Агу! не плачь, не плачь; вот бука, бука

Тебя возьмет! агу, агу!.. не плачь!

Далее действующие лица сцены предполагают, что как и все, ради появления нового царя, им необходимо плакать (даже фиктивно, используя лук, слюну). Вновь тот же персонаж:

Ну, что ж? как надо плакать,

Так и затих! вот я тебя вот бука!

Плачь баловень!

(Бросает его об земь. Ребенок пищит.)

Ну, то-то же.

(Пушкин А. С. Борис Годунов // Полное собрание сочинений: в 10 т. Л., 1978. Т. 5: Евгений Онегин. Драматические произведения. С. 194-195).

Таким образом, в двух сценах ожидания царя, но в двух разных произведениях у Пушкина фигурирует один и тот же демонологический персонаж.

5 Пушкин А. С. Письмо Дельвигу А. А., 26 ноября 1828 г. Малинники // Полное собрание сочинений: в 16 т. М.; Л., 1941. Т. 14: Переписка: 1828-1831. С. 35-36.

6 Завойко Г. К. Верования, обряды и обычаи ве-

ликороссов Владимирской губ. // Этногр. обозрение. 1914. Кн. 103/104. С. 39.

7 Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. СПб., 1891. Т. 4. С. 864-865.

8 О Буке и его «вариантах» (буване, букане, букан-ке, буканушке, буканае, букачке) см. подробнее: Власова М. Новая абевега русских суеверий. СПб., 1995. С. 63-65; Новичкова Т. А. Русский демонологический словарь. СПб., 1995. С. 60-61. По поводу этимологии слова и генезиса образа предложено ряд гипотез. См., например: Черепанова О. А. Кем «полохали» детей на Руси // Живая старина. 1994. № 1. С. 24; Новичкова Т. А. Указ. соч. С. 61.

9 Б. М. Гаспаров иначе комментирует образ Буки в стихотворении А. С. Пушкина. См.: Гаспаров Б. М. Поэтический язык Пушкина как факт истории русского литературного языка. Вена, 1992. С. 172-173.

10 РЭМ. Ф. 7. Оп. !. Д. 348. Л. 21. Новг., Череповецкий, 1898. Жуков А.

11 Мартынова А. Н. Детский поэтический фольклор: антология. СПб., 1997. № 14.

12 Бука в фольклорных текстах имеет достаточно атрибутов «чужести»: его соблазняют «бесовской» пищей: «Поди, Бука, на повить, // Там кошку дерут, // Тебе лапку дают»; наделяют работой, а наделение нечисти особой работой обеспечивает ее изгнание: «Поди, Бука, под сарай, // Коням сена надавай», «Поди, бука, под сарай, // Под сараем кирпичи, // Буке некуда легчи» (Черепанова О. А. Мифологические рассказы и легенды Русского Севера. СПб., 1996. С. 66); ср. с наделением работой других существа, отнявших сон: в Тихвинском уезде Бессоннице, или Ночнице, чтобы они не мешали спать младенцу, для ночной «работы» за матицу втыкали миниатюрную прялочку из лучины с куделью (если не спит

девочка) или такую же соху или лук (для мальчика). Приговор при этом был соответствующий «Вот тебе прялка и кудель, пряди, а не Ваней играй». В Заонежье приговаривали аналогично: «Днем Неспяха, ночью работиха. Аминь». Вредитель сна наделялся работой: домовым подвешивали к зыбке кусок кожи с дратвою, веретено с куделью; под зыбку клали топор или веник (Логинов К. К. Указ. соч. С. 73). Можно дополнить семантику Буки. Он часто выступает как своеобразная «имязамена» табуированных для колыбельной опасных образов и типизируют «чужого», посредством своей устойчивой формулы, в концовке которой заложено отвлечение и изгнание вредителя. Колыбельная для всех «чужих» использует устоявшуюся формулу изгнания Буки, неоднократно испытанную (своего рода — «верное средство»), что усиливает охранный потенциал жанра. Например:

О бай-бай-бай,

Ты, собачка, не лай,

А ступай под сарай,

Да там косточки грызи,

Нашу Нюшу не буди.

(Мартынова А. Н. Указ. соч. № 163)

13 Нам встретилась еще одна литературная колыбельная «Бука» («Буржуазно-колыбельная песня»)» Д. Бедного, включенная в поэтическую повесть «Про землю, про волю, про рабочую долю» (1920), но здесь в образе Буки выступает большевистская газета «Правда»:

Спи, дитя мое, усни,

Мне с тобою мука.

К «Правде» ручек не тяни -«Правда» — это бука.

(Бедный Д. Избранные произведения. М.,1963. С. 401402).