Обновлено: 09.01.2023

Преимущество водных путей состоит в том, что они созданы природой. Еще с библейских времен , человек стремился соорудить плавучее средство, с помощью которого он смог бы совершать близкие и дальние путешествия. Следует отметить, что среди современных видов транспорта, водный, является одним из самых древних. До появления железных дорог, именно ему принадлежала решающая роль в обеспечении транспортных потребностей страны. Современному туристу, любующемуся красотой природы Поволжья с палубы комфортабельного лайнера трудно представить те тяжелые условия, в которых был вынужден находиться путешественник не столь отдаленного прошлого.

Развитие речных круизов в первой половине XX века. В результате быстрых темпов развития судовой отрасли, к 1907 г. Россия имела самый большой речной флот в мире, большая часть которого, находилась в бассейне Волги. К 1913 г. было построено 11 теплоходов, что позволило открыть пассажирскую линию Нижний Новгород – Астрахань. Благополучно пережив революцию, весь флот был национализирован. Во второй половине 30-х гг. прошлого столетия речные путешествия стали одной из форм поощрения и отдыха передовиков производства и представителей политической и культурной элиты. Война помешала превращению речных круизов в массовый вид отдыха и только со второй половины 50-х гг. XX столетия, они стали доступны широким кругам населения. В 1959 г. Центральный совет по туризму и экскурсиям ВЦСПС организовал первый речной маршрут. За ту навигацию 10 судов перевезли 12 тыс. путешественников. В советское время по мощности судов и масштабу речных перевозок Волжское судоходство занимало второе место в мире, уступая только глубоководному водному пути по реке Святого Лаврентия в Северной Америке, а по числу судов с механическими двигателями – первое место в мире. Так же в то время, реки и водоемы активно использовались для организации теплоходных экскурсий.

Развитие речных круизов во второй половине XX века. В России речные круизы были чрезвычайно модны в 60-80-е гг. XX в., и если человек из интеллигентных или аппаратных кругов не совершил путешествия по Волге в летний период, то он чувствовал себя в обществе ущербным. В начале 70-х теплоходы ходили на Ростов, Москву, Пермь, Нижний Новгород, Санкт- Петербург. Наибольшей популярностью в СССР пользовался круиз по Волге: Москва – Астрахань – Москва или Ленинград – Астрахань – Ленинград, длительностью от 20 до 24 дней. Несмотря на большое количество судов, задействованных на этих маршрутах, спрос на такие туры превышал предложение во много раз и путевки на туры по Волге в 1960-80 гг. можно было получить только элитной части общества, а бронирование осуществлялось практически за год. Вплоть до конца 80-х гг. прошлого столетия речные круизы были самым качественным видом отдыха в России, даже с учетом всех сервисных проблем того времени. Всего к 1988 г. в СССР было организовано 8,3 тыс. рейсов на теплоходах для туристов. Около 40 местных советов по туризму и экскурсиям арендовали суда и организовывали путешествия для граждан в своих регионах по главному водному пути в России. Волгоград, Саратов, Самара, Ульяновск, Казань, Нижний Новгород, Москва являлись основными экскурсионными центрами для путешествующих туристов по Волге. Что касается Саратовской губернии, то в Саратове в 1985 г. на теплоходных маршрутах побывало 24,6 тысяч туристов, а в 1986 г. – 28,6 тысяч. Самый длительный по протяженности маршрут речного путешествия — Саратов–Санкт-Петербург–Саратов продолжался 21 день.

Перспективы развития речных круизов в России. Так называемый дефолт 1998 г. стал катализатором возрождения интереса к внутреннему российскому туризму и к круизам в частности. На настоящий момент, почти 150 тыс. км голубых дорог страны освоено ныне туристами, количество которых составляет более 1 млн. человек. Сравнивая вышеизложенное с тем, что мы имеем теперь, можно увидеть, какие огромные изменения претерпели как организация, так и техническое оснащение водного перевозочного процесса от его зарождения до наших дней. Можно сделать вывод, что в последнее время, круиз, интенсивно развивающийся вид туризма. Количество пассажиров, путешествующих на круизных судах, ежегодно увеличивается, соответственно растут и доходы от этого вида бизнеса. Водный потенциал России, создает богатые возможности для развития речного круизного туризма, но, к сожалению, использовать его в полной мере пока не удается. Отсутствие государственной поддержки и финансирования, слабость и ветхость материальной базы российского круизного флота, неразвитость береговой инфраструктуры, отсутствие сложившегося спроса на круизы тормозят развитие в России круизного бизнеса. Для развития речного судоходства на Волге, необходимо внедрение новых технологий в судостроении, ведь за волжским флотом, большее будущее.

[1]-сайт российского речного флота

[2]- сайт истории речного флота. Здесь рассматриваются суда, пароходства, общества

ВЕСЬ XVIII в. и первую половину XIX в. мимо Решмы артели бурлаков тянули суда вверх – до Рыбинска.

Часть жителей Решмы и Решемской округи занимались бурлачеством.

Волга под Юрьевцем. Художник А.К. Саврасов. 1871 г.

Среди решемских бурлаков преобладали представители первого разряда, то есть бурлаки-профессионалы.

* Шишка – бурлак, идущий в лямке первым. Косные – два бурлака, которые идут последними 43.

Обычно, считается, что бурлаки тянули судно от начала до конца путины.

Это не совсем так. В большинстве случаев бурлаков тянули парусные суда, которые при наличии попутного ветра шли под парусами. В истории бурлаки остались неотделимыми от образов судов, которые они тянули. В первую очередь, речь идет о расшивах – наиболее массовом типе волжского парусного судна XVIII – первой половины XIX в.

Художники Г.Н. и Н.Н. Чернецовы оставили в своем путевом дневнике яркое описание каравана из расшив, который они увидели в Рыбинске утром 8 июня 1838 г. (несколькими днями раньше этот караван прошел мимо Решмы):

* Томойки – общее название костромских бурлаков 50.

*** Коровашик – коровай хлебный, весом от 10 до 15 фунтов (Прим. И.П. Корнилова).

**** Махлята, ячменцы и заборцы – названия жителей разных мест Юрьевецкого уезда.

Решма попала в бурлацкий фольклор. В конце XIX в. было записано несколько вариантов длинной путевой песни, в которой бурлаки упоминали все наиболее крупные селения, встречаемые ими на пути от Астрахани до Рыбинска. В песне упоминалась и Решма.

* Соминские лодки изготовлялись в с. Сомине Устюженского уезда Новгородской губ., стоящем на р. Сомине 57.

В одном варианте говорилось:

Город Юрьевец поволжский

Постройкою взял.

Ах, ну, ох ты мне,

Постройкою взял.

Решма да Кинешма –

Пить да кутить.

Солдога горюха –

Убытки платить.

Ах, ну, ох ты мне,

Убытки платить.

А вот город Кострома –

Гульливая сторона.

Ах, ну, ох ты мне,

Гульливая сторона 59.

В другом варианте пелось:

А вот город Кострома – гульливая сторона,

А пониже её Плёс, чтоб шайтан его пронес,

Ах ну! Ох ты мне! Чтоб шайтан его пронес.

За ним Кинешма да Решма – тамой девушки не честны,

А вот город Юрьевец – что ни парень, то подлец.

Ах, ну! Ох ты мне! Что ни парень то подлец 60.

В 20-30 годы XIX в. на Волге появились первые пароходы, своим появлением производившие поначалу сильное впечатление на прибрежных жителей.

С середины XIX в. пароходы стали вытеснять бурлаков. Постепенно волжское бурлачество уходило в прошлое.

Кинешемский тракт. Спуск с Решемской горы к устью речки Решемки. Фото начала XX в.

К.Д. Ушинский, проезжавший по Волге в Костромской губернии в 1860 г., писал: «Бурлаки, надев на себя лямку, привязанную к канату, тянут судно за мачту и тихо, тяжело, утешая себя грустными песнями, идут по берегу. (. ) К счастью, впрочем, пароходы подрывают теперь сильно бурлацкий промысел и скоро заставят, может быть, бурлаков сидеть дома и пахать землю. Грустно смотреть, как эти люди, оборванные, обожженные солнцем и ветром, грудью напирают на лямку, пробираясь по берегу, то песчаному, то каменистому, то обрывистому, то заросшему кустами. Одна партия сменяет другую, которая идет отдыхать на барку, и судно беспрестанно подвигается медленно, чуть заметно. Неужели эти люди, эти заросшие головы, эти черные груди, в которых бьётся человеческое сердце, неспособны ни к чему лучшему, кроме этой лошадиной работы, от которых в других странах даже и лошадей освободил теперь благодетельный пар? Понятно, как радуются бурлаки, когда сильный попутный ветер надувает громадные паруса судна, белые полотняные, иногда рогожные, и сам потащит судно вверх, освобождая бурлаков от труда.

На Нижегородском тракте

С НЕЗАПАМЯТНЫХ времен через Решму и Нагорное проходила большая сухопутная дорога, связывающая Кинешму и Нижний Новгород. В первой половине XIX в. этот тракт официально именовался Нижегородским.

Однако жители Решмы и Нагорного в просторечии называли ту часть тракта, которая шла на Кинешму, – Кинешемским трактом, а которая шла на Юрьевец – Юрьевецким.

Как писалось выше, по этому тракту в октябре 1834 г. проехал император Николай I.

Кинешемский тракт. Мост через речку Решемку. Фото начала XX в.

1861 год: отмена крепостного права

Вслед за отменой крепостного права в том же 1861 г. была проведена административная реформа, вводившая в сельской местности частичное самоуправление. С этого времени каждый уезд стал делиться на волости, во главе которых стояли выборные волостные старшины. Примечательно, что в 1861 г.

Решма и Нагорное и вошли в состав разных волостей. Решма вошла в Зименковскую волость, которая узкой полосой вдоль Волги тянулась от Решмы на запад. Центром её стала д. Зименки (более старое название – Лабутин Починок), где и разместилось волостное правление. Нагорное вошло в Шевалдовскую волость, территория которой от Нагорного простиралась на восток (до р. Ёлнати) и на юг. Центром волости стала д. Шевалдово на р. Юхме.

В составе Зименковской и Шевалдовской волостей Решма и Нагорное оставались вплоть до 1924 г.

Об авторе: Виктор Михайлович Грибков-Майский – член Союза журналистов России.

Речной вокзал в Калинине. Почтовая открытка, 1961 г.

Не так часто можно найти город в Центральной России, который мог бы похвастаться таким водным богатством, как Тверь. Здесь сливаются воедино сразу три реки – Волга, Тьмака и Тверца. Такое исключительно выгодное положение не могли не оценить наши предки, которые много веков назад основали здесь свое поселение. Кто-то из исследователей называет колыбелью Твери стрелку рек Волги и Тьмаки, а кто-то – Волги и Тверцы, где находился древний Отроч монастырь, от которого сегодня остался лишь Успенский собор (1722 год). Долгое время реки служили основными транспортными артериями и соответственно вели в Тверь.

Галера императрицы

|

| Волга в районе современного Рыбинска. Фото Владимира Захарина |

Вышневолоцкая система

А в начале XVIII века была создана первая в России искусственная водная система – Вышневолоцкая, которая соединила Тверь через Тверцу, Цну, Мсту, Волхов и Неву с новой столицей Российской империи – Санкт-Петербургом. Более полутора веков Тверь была крупным перевалочным пунктом по перевозке самых различных грузов по воде. Специально для этого было сконструировано судно-барка, которую можно сегодня видеть на городском гербе Вышнего Волочка, пожалованного городу в 1772 году Екатериной II.

Последнее судно в Санкт-Петербург по Вышневолоцкой системе прошло в 1889 году.

|

| Городецкий шлюз в районе Нижнего Новгорода. Фото Владимира Захарина |

Старый бейшлот – земляная плотина на каменном фундаменте с деревянным водосбросом – был разрушен во время Великой Отечественной войны в 1941 году. Но уже в 1943-м отстроен заново в бетоне.

Повсеместно по Волге, в том числе и в Твери, были построены пристани, а вот свой речной вокзал появился в Твери только в 1938 году (архитекторы Е.И. Гаврилова и П.П. Райский, конструктор И.М. Петраков, инженер И.М. Тигранов). Здание вокзала – одно из наиболее выразительных сооружений советского конструктивизма.

Но история речного вокзала в Твери началась значительно раньше, в 1932 году, и связана она со строительством канала Москва–Волга (Канал им. Москвы) и с созданием Иваньковского водохранилища. Тогда стало ясно, что после того, как водохранилище наполнится, уровень воды в Волге поднимется намного выше, что сделает Тверь полноценным портом. Именно в это время, осенью 1932 года, было начато строительство канала Москва–Волга, а в январе 1934 года – водохранилища.

Одновременно у села Иваньково сооружался мощный гидроузел. Железобетонная и земляная плотина, перегородившая Волгу, была построена в 1936 году. А 23 марта 1937 года в первый раз опускаются щиты Иваньковской плотины; 27 марта волжская вода пошла по каналу. 17 апреля 1937 года все русло канала длиною в 128 км уже заполнено водой. Именно с этого времени уровень воды в Волге поднялся, и в Калинин (так с 1931 года стала называться Тверь) смогли приходить многопалубные пароходы и теплоходы.

Иногда можно прочитать, что речной вокзал в Калинине стал первым на Волге, построенным в советское время, но это не совсем так. Практически одновременно, весной 1933 года, в Москве началось строительство Северного речного вокзала. Оно также было связано со строительством канала имени Москвы, соединившего Волгу и Москву-реку.

Все работы были завершены менее чем за пять лет – в 1937 году. Проект разработали архитекторы Алексей Рухлядев и Владимир Кринский. В оформлении здания, построенного в стиле советского конструктивизма, принимали участие скульптор Иван Ефимов, художница Наталья Данько и другие мастера живописи и скульптуры. На верхней галерее располагался ресторан, а внутри здания продавались билеты на прогулочные катера и дальние пассажирские и круизные маршруты.

И внешне, и конструктивно оба речных вокзала имеют много схожего. Как и для Москвы, для Твери здание Речного вокзала было одним из наиболее выразительных сооружений, которое появилось в городе до начала войны.

Тверской вокзал рассчитан на одновременное обслуживание 550 пассажиров. И много лет он жил своей полноценной жизнью, а теплоходы от его причалов отправлялись вниз и вверх по Волге. Объяснялось это и тем, что в то время только по воде можно было добраться до многих населенных пунктов.

В советское время пассажирское судоходство вниз по Волге осуществлялось от Твери до Углича (Ярославская область). Уже давно пассажирское судоходство прекращено. Основная причина – отмена дотирования проезда, без чего речное пассажирское судоходство оказалось убыточным. В настоящее время в Тверь заходят круизные теплоходы, а по Волге в черте города курсируют прогулочные кораблики.

Первые суда.

С древних времен люди стремились расположить свои жилища ближе к реке или другому водоему, что облегчало их снабжение водой и пищей. Позднее они научились использовать реку в транспортных целях, и это значительно расширило связи одних поселений с другими.

(фото древнего челна, обнаруженного на дне Ладожского озера. Этому челну определен возраст около 5 тысяч лет)

В местах раскопок одновременно с челнами найдены изготовленные из камня орудия труда, а также сделанные из дерева весла. Этот период сопровождался созданием и усовершенствованием движителя-шеста, куста, а затем и паруса.

Раскопки говорят прежде всего о том, что судоходство и судостроение на Руси зародились в древнейшие времена, а искусство вождения челнов передавалось из поколения в поколение.

Конструкция челна все время совершенствовалась. Для увеличения грузоподъемности стали набивать на челны сверху доски. Эти суда назывались набойными.

Условия жизни требовали легких и прочных судов, приспособленных к сложным условиям плавания и перетаскивания волоком из одной реки в другую.

Одним из таких судов был легкий плоскодонный шитик. У него обшивочные доски между собой прошивались распаренной вицей или жгутами, сделанными из мочала.

Шитики делали длиной до 15 м и грузоподъемностью до 30 тыс. пудов. Над средней частью судна устанавливали крышу для защиты груза от непогоды. Был на судне и кубрик для команды. Шитики приводились в движение веслами и ветром.

Затем большое распространение получили плоскодонные ладьи-ушкуи, прообразы пассажирских судов. Людей, ходивших на таких судах, называли ушкуйниками.

Новгородский Ушкуй — суда этого типа известны только по упоминаниям в русских летописях. Причем все записи связаны с использованием ушкуев в военных походах новгородцев и псковичей. По летописям количество Ушкуев в одном таком походе колеблется от 70 до 250 штук. Никаких данных, указывающих на конструкцию ушкуя или его размеры в летописях нет, что затрудняет его идентификацию в случае обнаружения останков. Неоднократно Российскими историками предпринимались попытки представить, как мог выглядеть ушкуй, но все они носили умозрительный характер и чрезвычайно рознились друг с другом. Странно, что ни один из вариантов реконструкции не учитывал возможность генезиса новгородских ушкуев из входивших в состав новгородских земель карельских погостов. А ведь опираясь на образец карельского ушкуя можно предположить, что ушкуи новгородские были большими шитыми лодками с острыми носовой и кормовой оконечностями. Возможно даже, что они были только гребными судами без парусного вооружения. В литературе принято считать, что экипаж одного ушкуя составлял от 30 до 50 человек, но эти цифры не опираются на документальные свидетельства.

Находки останков новгородских ушкуев или правильнее судов, которые могли бы быть интерпретированы как ушкуи, в России неизвестны.

В связи с развитием торговых взаимоотношений потребность в грузовых перевозках с каждым годом росла. Поэтому надо было думать о новом типе судна, более емком для увеличения грузоподъемности и плоскодонном для уменьшения осадки. Необходимо было, чтобы судно было легким на ходу при полной нагрузке и имело хотя бы кое-какие удобства для людей.

Так появились суда под названием струги, которые имели следующие основные характеристики:

длина — 21,5 м,

грузоподъемность — 50 т.

Пассажирские струги вмещали до 50 пассажиров. Они существовали долго. В борьбе с народным движением, возглавляемым Степаном Разиным, струги применялись для перевозки солдат.

Шитики, ладьи, струги были судами IX-XIV веков.

В период раннего капитализма суда ладейного типа заменяются судами барочной конструкции.

Эти суда получили различные названия, в основном по месту их постройки, а именно:

гусяны (р. Гусь, приток Оки),

Гусяна — это плоскодонное, мелкосидящее, открытое судно, грузоподьемностью до 40-50 тысю пудов. Основной груз для гусян — дрова, камень. Длина гусяны была до 50 саженей. На Волге гусяны можно было увидеть до 30-х годов нашего века.

мокшаны (р. Мокша),

унжаки (р. Унжа),

суряги (р. Сура),

коломенки,

расшивы (фото будет ниже) и другие.

Каждый тип судна имел свою, отличную от другого судна архитектуру. Они предназначались для перевозок тяжелых грузов, главным образом железа с уральских заводов на Макарьевскую, а позднее — на Нижегородскую ярмарки. Суда барочного типа, систематически совершенствуясь, использовались в судоходстве продолжительный период времени. Грузоподъемность коломенок достигала 25-28 тыс. пудов. Передвигались они вниз по течению самосплавом, вверх — веслами, шестами и бечевой со скоростью 7-14 верст в сутки.

Злые вы! Уйду я от вас. в монастырь. мужской.

———————————

Всё гребу и гребу куда-то

Читайте также:

- Сочинение о русской культуре на аварском языке

- Я хочу стать музыкантом сочинение

- Сочинение человек и история в фольклоре древнерусской литературе и литературе 18 века недоросль

- Сочинение на тему чудесная пора

- Сочинение почему я люблю францию

Судоходство на Волге

Человек плавает по Волге с того самого момента, как впервые поселился на берегах великой русской реки. Сначала люди ходили по ней на плотах, после стали строить лодки и судёнышки покрупнее. А потом человек сделал великое географическое открытие: оказалось, что по Волге можно плыть тысячи вёрст без остановки, при этом попасть в совершенно неведомые восточные земли! Так тысячи лет назад родилось волжское судоходство.

На вёслах и под парусом

Лодку для плавания по рекам, озёрам и морям люди использовали ещё в каменном веке, так что это транспортное средство существует на нашей планете столько же, сколько и само человечество. Скорее всего, на лодке, выдолбленной из дерева, особенно в обильных водой местностях, люди начали передвигаться даже раньше, чем ездить по суше верхом на лошадях, верблюдах, ослах и других животных.

Изобретение паруса значительно увеличило возможности судоходства. Теперь путешественники при движении могли надеяться не только на течение реки, не только на мускульную силу человека, сидящего на вёслах, но также использовать даровую энергию попутного ветра. Историки считают, что ещё в IX-X веках древние русичи на своих вёртких ладьях под парусом ходили вниз по Волге на сотни и даже тысячи километров. Из-под Пскова, Новгорода и Твери по системе волоков и малых речушек они попадали на Валдайские озера. Оттуда вниз по реке шли в Хазарскую, а затем и в Булгарскую земли и далее добирались до Ногайской орды и Гирканского (Каспийского) моря.

Конец бурлацкого промысла

Вплоть до середины XIX века суда ходили по Волге исключительно под парусом или с помощью тягловой силы животных и людей, то есть бурлаков. Эта страница русской истории увековечена и в художественной литературе, и в народных песнях, и в живописных произведениях. Достаточно вспомнить неподражаемую «Дубинушку» и знаменитое полотно Ильи Репина «Бурлаки на Волге».

Но в те времена, когда Репин создавал этюды для своей картины, по Волге суда ходили уже не только на бурлацких лямках, но и на паровой тяге. Первый буксирный пароход под простым названием «Волга» взял груз в Самаре в 1843 году, о чём тогда же сообщили газеты. Именно с того года в России вступил в силу закон, разрешающий частным лицам иметь пароходы в собственности, и это дало мощный толчок развитию парового судостроения и судоходства. Через три года на Волге насчитывалось уже двенадцать пароходов, а к началу 60-х годов XIX века — более двадцати. Но и тогда суда с трубой и чёрным дымом оставались для волжан в значительной степени диковиной.

Упомянутый выше пароход «Волга» с мая 1846 года стал совершать уже не эпизодические, а регулярные рейсы по речным просторам с грузом пшеницы. В свой первый рейс он взял на борт 150 тысяч пудов зерна и за три недели в условиях затяжного паводка успешно доставил товар из Самары в Рыбинск. Между прочим, почти на всём протяжении своего пути пароход противостоял сильнейшему шторму, который тогда же погубил много парусных судов. Именно этот рейс показал купцам волжских городов всю выгоду нового вида транспорта, и с того момента пароходное сообщение на Волге стало бурно развиваться.

Только в навигацию 1847 года пароход «Волга» перевёз в общей сложности 493 тысячи пудов груза и заработал для своих владельцев около 80 тысяч рублей — огромные по тем временам деньги. Такая прибыль позволила хозяевам тут же заложить на верфях два новых парохода — «Геркулес» и «Самсон». Впоследствии они работали на грузовых линиях Балаково — Рыбинск и Астрахань — Нижний Новгород.

Пароходные общества

Примерно в то же время в волжских городах стали возникать и пароходные общества, занимавшиеся перевозкой уже не грузов, а пассажиров. Название самого первого из них оригинальностью не отличалось — владельцы дали ему имя «По Волге». Чуть позже к нему присоединились пароходные общества «Самолёт», «Кавказ и Меркурий», «Русь», «Дружина», «Надежда» и некоторые другие.

При этом судовладельцы договорились между собой, чтобы каждая компания имела свою, обособленную группу названий пароходов. Сделано это было для того, чтобы по имени судна легко можно было узнать, какому обществу они принадлежат. Например, пароходная компания «По Волге» имела суда, названные «Царь», «Царица», «Царевич», «Царевна», «Государь» и «Государыня», а также «Император». Потом у него появились «Князь» и «Княгиня», «Боярин» и «Боярыня». А когда пришли времена революционных потрясений 1905 года, пароходное общество вполне в ногу со временем назвало два судна «Гражданин» и «Гражданка».

Пароходное общество «Кавказ и Меркурий» также имело в составе своего флота несколько судов, названных в честь монарших особ. Однако другие их пароходы носили имена выдающихся русских полководцев — например, «Пётр Багратион», «Фельдмаршал Суворов», «Михаил Скобелев», «Иван Зарубин» и «Константин Кауфман». Пароход «Николай Новосельский» был назван по имени и фамилии создателя и первого владельца компании «Кавказ и Меркурий». Другие же свои суда фирма поименовала в честь исторических личностей и православных святых.

Имена русских писателей и поэтов придумали давать своим судам в пароходной компании «Самолёт» — «Александр Пушкин», «Василий Жуковский», «Иван Тургенев», «Александр Грибоедов» «Николай Некрасов», «Михаил Салтыков-Щедрин». В какой-то степени по их пути пошло и пароходное общество «Русь». Но, без сомнения, меньше всех размышляли владельцы пароходного общества «Братья Каменские»: они попросту присвоили каждому судну либо собственные имена, либо имена своих жён, сыновей, дочерей. С того времени по Волге ходили пароходы этого общества «Александр», «Алексей», «Марианна», «Григорий» и тому подобные.

Годы советские

После октябрьских событий 1917 года суда всех частных компаний в Советской России оказались национализированы. В годы Гражданской войны стране было не до развития своего речного флота, и потому крупные государственные пароходства на Волге и в Волжско-Камском бассейне стали создавать лишь с 1923 года, после образования СССР. А дальнейшее расширение грузовых и пассажирских перевозок стало возможным только в 1930-х годах, с началом создания единой глубоководной транспортной системы Европейской части страны.

В январе 1923 года было образовано Волжское государственное речное пароходство (оно же — Волжское госпароходство, или ВГРП, а затем Волжское управление речного транспорта — ВУРТ). Район его деятельности охватывал всю Волгу и её притоки. Пароходство состояло из трёх управлений флотами (пассажирский, буксиро-сухогрузный и нефтеналивной) и пяти речных: Камского, Вельского, Вятского, Окского и Астраханского.

В апреле 1948 года прежняя структура была преобразована в Волжское грузопассажирское пароходство (ВГ-ПРП). Его флот пополнился как вновь построенными судами, так и пароходами, перешедшими в его собственность из дореволюционных национализированных компаний. А в декабре 1954 года на Волге было создано крупнейшее речное транспортное предприятие СССР — Волжское объединённое речное пароходство (ВОРП) с центром управления в городе Горьком (ныне — Нижний Новгород).

Водные лестницы

В 1950-е годы совершенно новым технологическим процессом в волжском судоходстве стало шлюзование судов, то есть преодоление ими «водных лестниц». Так, после открытия в 1952 году трассы Волго-Донского канала для полного пути из Волги в Дон суда стали проходить систему из 13 шлюзов, поднимаясь при этом по водным «ступенькам» на высоту 44 метра. Такова разница между уровнями вод Волги и Дона. До этого речники были знакомы только с системой шлюзов на канале «Москва-Волга», по которому из волжан, правда, ходили немногие. А после завершения строительства в 1958 году Куйбышевской ГЭС для преодоления её плотины «водная лестница» стала поднимать суда уже на высоту 58 метров. В последующие годы на Волге был построен целый каскад ГЭС, на каждой из которых действует система шлюзов для преодоления разницы в уровнях водохранилищ.

В конце 80-х годов XX века пассажирские перевозки ВОРП достигли 50 млн. Пассажиров в год. В начале 1990-х флот этого пароходства насчитывал около 80 одних только пассажирских судов, в том числе 24 четырехпалубных лайнера повышенной комфортабельности, и ещё более 150 судов на подводных крыльях.

В настоящее время вверх по Волге в основном доставляют нефть, нефтепродукты, соль, гравий, уголь, хлеб, цемент, металл, овощи, рыбу и другие товары. Вниз — лес, пиломатериалы, минерально-строительные, промышленные грузы. Вниз по Каме идут уголь, лес, пиломатериалы, серный колчедан, металлы, химические грузы, минерально-строительные материалы, нефть и нефтепродукты. Вверх — соль, овощи, промышленные и продовольственные товары.

Журнал: Тайны 20-го века №39, сентябрь 2019 года

Рубрика: Тени прошлого

Автор: Валерий Ерофеев

Метки: Тайны 20 века, река, корабль, плаванье, вода, пароход, Волга, судоходство

Волга и волжское судоходство

И. А. Шубин

оглавление

- I. Первобытное судоходство на Волге 3

- II. Волжское судоходство в первый исторический период — до завоевания Русью Казани и Астрахани (IX в. — средина XVI в.) 7

- III. Период со времени покорения Казани и Астрахани до Петра Великого (Средина XVI в. — XVII в.) 62

- IV. Период от Петра I до появления на Волге парового флота (конец XVII в. — начало XIX в.)

- V. Период от Петра I до появления на Волге парового флота (Продолжение). Волжское Судостроение в Петровский период. 181

- VI. Период от Петра I до появления на Волге парового флота (Продолжение). Судовой промысел и формы судоходства на Волге в Петровский период. 257

- VII. Период от Петра I до появления на Волге парового флота (Продолжение). Опыты по изысканию более совершенных судовых двигателей. 364

- VIII. Период парового флота и железного судостроения (XIX в.). 387

- IX. Период парового флота (Продолжение) Волжское судоходство в 60-е и 70-е годы. 461

- X. Период парового флота (Продолжение) Волжское судоходство в 80-е годы. 516

- XI. Период парового флота (Продолжение) Волжское судоходство в 900-е годы. 641

- XII. Период парового флота и железного судостроения (Продолжение) Общие итоги периода. 740

- XIII. Период парового флота и железного судостроения (Продолжение) Судоходные служащие и рабочие в период парового флота. 754

- XIV. Период парового флота и железного судостроения (Продолжение) Важнейшие судостроительные и судоремонтные пункты парового периода. 804

- XV. Волжское судоходство после национализации флота (1918-1925 г.г.). 846

Первобытное судоходство на Волге

Начало судоходного плавания по Волге и, вообще, пользования ею, как путем сообщения, теряется в незапямятной дали веков.

Когда и кто спустил первое судно на нашу великую реку; где это произошло на ее протяжении; наконец, каково было первое судно на Волге,—для решения этих вопросов у нас не имеется никаких данных.

Может быть, первобытный человек, по образовании Волги в конце ледникового периода, принес уже сюда известные знания и уменья судоходства; может быть, научился судоходству здесь.

В первом томе своей работы мы отмечали, что, принимая во внимание данные о питании первых насельников нашей страны,—наиболее интересные останки которых были найдены у Ладожского, озера,—преимущественно рыбой во время метания ею икры, когда рыба подходила близко к берегу, можно полагать, что умений судоходства у них было еще немного. С другой стороны, однако, при тех же раскопках у Ладожского озера был найден архаический деревянный челнок, свидетельствующий о том, что с течением времени люди уже овладели искусством плавания.

Этот челнок, чрезвычайно интересный по своей конструкции, является древнейшим судном страны, сохранившимся до нашего времени, и, принимая во внимание свидетельство антропологии, что „длинноголовое» племя Ладожского озера обитало, между прочим, и в Поволжья, можно с уверенностью полагать, что подобные суда плавали в свое время и по Волге.

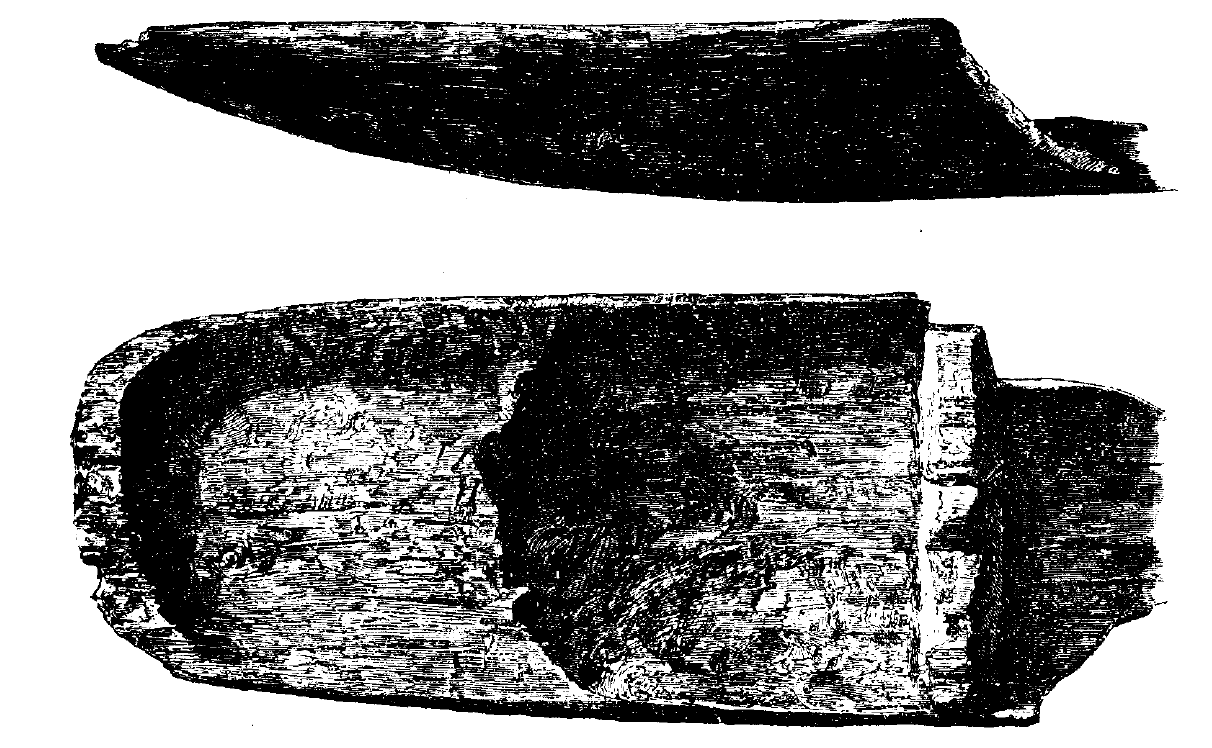

К сожалению, первобытный челнок не сохранился во всей своей целости,—значительная часть его была уничтожена вследствие невежественности рабочих при раскопках, и в большей или меньшей сохранности осталась только одна кормовая его половина

(см. рис. 20).

Судно сделано из огромного,—по опредеяению ученых, 200-х летнего в момент выделки,—дуба, который с течением времени принял от разложения почти черный цвет. Форма сохранившейся части ложкообразная, обработанная снаружи весьма правильно и ровно (в особенности там, где пришлось снимать дерево по волокну), с тупым, не сидьно округленным обводом. Перпендикулярное измерение судна, от кромок бортов по наружной стороне днища,—63 см в конечности и 86 см в средине (миделе), к которой идет также правильное и ровное расширение. Кромка обвода в 8 см толщины; от нее начинается постепенное углубление внутрь судна, идущее двумя уступами на протяжении 53 см и опускающееся в конце до 101/2 см. В этом месте—полукруглое, утолщающееся книзу ребро, в виде поперечной перегородки, оставленной при самой выделке челнока,—деталь, совершенно оригинальная по сравнению с архаическими судами других стран, где такие поперечные крепления были обычно вставными, изготовляемыми (в виде „кокор “ или „опруг“—шпангоутов) отдельно от самого судна. Ширина перегородки по верхней ее кромке 9 см, внизу же, в постепенно утолщающемся основании,—до 14 см.

За перегородкой начинается наиболее глубокая часть судна (от которой сохранился лишь небольшой кусок), опущенная до 231/2 см и служившая, очевидно, для помещения пловца. Надо полагать, что это среднее отделение было всего на одного, maximum — на, двух человек и, несомненно, отделялось такой же, как в корме, перегородкой от носовой части судна. Проф. Иностранцев, давший первое описание „доисторического человека каменного века побережья Ладожского озера“, говорит, что вся длина челнока „должна быть измерена, по крайней мере, величиною в 350 см“—при таком условии, если допустить, что размер носовой части был одинаков с кормовой (8 см кромка обвода +53 см полость кормовой части +14 см переборка, а всего 75 см), получим, что длина среднего отделения могла быть не более 200 см.

Толщина бортов и днища судна, в зависимости от неодинаковой глубины его полости, различна: в среднем отделении повсюду до 3 см, на корме—от 2 см по краям бортов до 12 см в днище. Последнее утолщение сделано, может быть, в целях получить кормовую часть более тяжелой, для придания остойчивости судну.

Каким способом изготовлено судно—выдалбливанием или выжиганием, с полной определенностью сказать затруднительно, так как оно все сильно обуглено от естественного процесса разложения при малом доступе воздуха. Кроме того, поверхность судна довольно сильно испорчена и водой, по которой судно некогда плавало, и разными осадками после того, как было кинуто человеком, и гниением во время пребывания в земле. „Подобная позднейшая обработка,—говорит проф. Иностранцев,— в высшей степени маскирует первоначальную поверхность челнока, и в особенности сильно во внутренней его части“. Во всяком случае, по мнению профессора, в обработке челнока, особенно наружной поверхности кормы, „необходимо допустить и участие огня. Такое заключение надо сделать, руководствуясь тем, что в корме дерево более сильно обуглено, в особенности в правой ее части. Здесь местами даже есть части пепла, набившиеся в клетки дуба и между волокнами, а равно и самое вещество дуба много рыхлее, чем в остальных местах».

С другой стороны, если можно допустить при изготовлении челнока действие огня, то нельзя отрицать и употребления при этом некоторых режущих инструментов, очень примитивных по своему устройству, следы действия которых очевидны по многим признакам и, главным образом, по неровной обработке дерева под углом к расположению волокон. В этом отношении особенно интересна перегородка, обработка которой должна была вестись как раз перпендикулярно расположению волокон. „Здесь вся поверхность неровная,

бугристая, — говорит проф. Иностранцев,— местами еще сохранились следы от острого края инструмента, которым производилась обработка» 1).

1) А. А. Иностранцев: „Доисторический человек каменного века побережья Ладожского озера». Сиб., 1882 г. Стр. 171—174.

Таково первобытное судно нашей страны в северной ее половине.

На юге, ближе к греческим черноморским колониям, архаические типы судов были, повидимому, более совершенными.

При раскопках так называемой Кирилловской стоянки в Киеве,—относимой исследователями к древнейшим временам палеолитической эпохи,—найден мамонтовый бивень с вычерченными на нем разными фигурами, в том числе и изображением первобытного судна. Изображение представляет довольно красивую и глубокую беспалубную лодку, короткую и широкую, с тупым образованием носа и усеченной, немного подобранной кормой. По внешним очертаниям лодки можно предполагать, что она была уже не простой долбушкой-однодеревкой, а представляла более легкий тип водоходного сооружения, с основной рамой из дерева или обтянутой чем-то, или забранной тонкими поперечными досками (см. рис. 21).

Где именно и как широко был распространен этот последний тип судов,—надо думать, однако, относящийся ко второй стадии начального периода судоходства,—неизвестно.

Позднее первые насельники Поволжья, несомненно, хорошо усвоили исскуство судового плавания, о чем можно судить по одному расселению их преимущественно вдоль рек. Прямых сведений о формах судоходства и о судах, употреблявшихся ими, до нас не дошло,

но, имея в виду, что, согласно данных археологии и языка первобытных арийцев, из коих европейские обитали в северной Европе, а азиатские на Яксарте (Сыр-Дарье), ни та, ни другая ветвь не знала никаких орудий для плавания, кроме дуплистых дерев и выдолбленных или выжженных челноков-однодеревок, надо полагать, что и различные племена, жившие между названными арийскими ветвями -в Поволжья, не ушли от них далеко вперед в деле судоходства и совершали его на самых примитивных плотах и лодках 1).

1) Schrader: „Schprachvergl-ichung und Urgescluchte” (lena, 18831, в русск. перев.: „Сравнительное языковедение и первобытная история” (Спб., 1886); Penka: „Origines Ariacae“ (Wien, 1883) и .Die Herkunst der Arier“ (Wien, 1886); И. Тейлор (в русск. перев.;. „Происхождение арийцев и доисторический человек» (М., 1897) и др.

Волжское судоходство в первый исторический период — до завоевания Русью Казани и Астрахани

(IX в. — средина XVI в.)

В дальнейшем, на протяжении нескольких столетий, в связи с историей колонизации Волги, на ней необходимо различать по крайней мере, три главные группы населения, в которых развивалось судоходство: славянскую в верховьях Волги, финскую на среднем, верней—на переломе .среднего течения с верхним, и смешанную—различных азиатских племен и народов, выходцев с востока, преимущественно тюркского происхождения, в низовом и, частью, в среднем течении Волги.

Все эти три группы находились в известном, более или менее постоянном, общении друг с другом, сначала торговом, а потом, с продвижением славян на восток, и политическом,—несомненно, обмениваясь при этом взаимно опытом во многих отношениях, в том числе и в судоходном- С течением времени славянская группа все более и более брала перевес над своими соседями, пока не овладела всей Волгой, в искусстве же судоходства, повидимому. опередила их еще раньше.

Однако, в начале рассматриваемого периода преимущество было еще на стороне тюркской группы, занимавшей большую и важнейшую часть Поволжья, в виду чего мы с нее и начнем свой обзор судоходного дела на древней Волге.

Судоходная практика скифских и сарматских племен.

О судоходной практике первых исторически известных азиатских выходцев на Волгу—скифских и сарматских племен—до нас не дошло полных и достоверных свидетельств. Надо полагать, что известные знания судоходства у них были,—иначе при движении в Европу они не смогли бы своими огромными полчищами, со всеми семьями, стадами и имуществом, переходить такие крупные реки, как Волга, Урал, Аму-Дарья и др. Но, с другой стороны, принимая во внимание, что они имели дело с реками лишь случайно, не живя оседло на их берегах, уменья судоходства у них не могли быть высокими. По всей вероятности, сами они переплывали реки просто на конях или за конями на бурдюках подобно древним вавилонянам или позднейшим татарам, семьи же и имущество перевозили на плотах,—может быть, также устанавливаемых, по древневосточному обычаю, на бурдюках; может быть, устраиваемых из одного дерева.

Перейдя в южно-русские степи, в непосредственную близость к греческим колониям, скифы и сарматы со временем, несомненно, усвоили их судоходную практику и заимствовали от них как самые способы судоходства, так и употреблявшиеся в то время греками речные суда.

Однако, на Волгу, по крайней мере коренную, низовую и в значительной степени среднюю, эти заимствования, надо полагать, проникали слабо и медленно, так как, при широком и почти не прекращавшемся движении азиатских кочевников с востока, Волга всегда была отрезана вновь надвигавшимися из Азии массами от непосредственных сношений с передовыми ордами, приходившими в соприкосновение с греками и постепенно культивировавшимися от них.

В другом положении было верхнее и, частью, среднее Поволжье, с тогдашними насельниками которых — финскими, тюркскими и, может быть, некоторыми славянскими племенами—Греция завела обширные торговые сношения чрез свои черноморские колонии, при посредстве ближайших соседей—скифов, а в некоторых случаях и непосредственно, открывая свои фактории и агентства в самой среде этих племен. Так, из приведенного нами в I томе свидетельства Геродота можно видеть, что такая фактория, носившая название Гелона, существовала в земле будинов.

Следом за Грецией широкую торговлю с Поволжьем организовала Персия, особенно в период Сассанйдов (с средины 20 гг. III 6. по P. X.). Есть некоторые основания полагать, что в это время Персией был открыт целый ряд торговых контор в районе верхней Камы, и этим обстоятельством объясняют, между прочим, многочисленные находки персидских монет эпохи Сассанйдов при производимых в Покамье археологических раскопках.

Несомненно, что как греки, так и персы приносили с собой в Поволжье знания судоходства и судостроения, значительно более высшие, чем они были у диких, первобытных финнов и тюркских племен, и последние в известной степени перенимали и усваивали эти знания. Однако, точных данных о степени и формах этого влияния мы не имеем.

Судоходство кочевников последующего времени.

Несколько больше сведений, чем о скифах и сарматах сохранилось о судоходстве кочевников последующего за скифо-сарматским периода, но и эти известия крайне отрывочны и случайны.

Так, о гуннах имеется сообщение Приска Панийского, бывшего в составе византийского посольства к Аттиле, что гунны в Пан-нонии, где их видел Приск, употребляли для переправы через реки плоты и лодки-однодеревки. Можно думать, что ими же они пользовались и во время своего пребывания на Волге.

Волжские болгары и хозары, как мы уже отмечали в первом нашем томе, имели большой флот, на котором плавали по всему волжскому бассейну, начиная от Итиля (около нынешней Астрахани) до Белоозера, служившего крайним передаточным пунктом товаров с Волги- на новгородские водные пути, и до далеких верховьев Камы— по пути в Югру, Самоядь и Биармию. С другой стороны, по системе реки Оки, через мордовскую землю, они перебирались волоками в днепровскую систему и доходили водой до Киева. Древне-арабские писатели говорят, что на плавание от Булгара до Белоозера (1.165 верст вверх по реке) восточные купцы употребляли обыкновенно до 3-х месяцев, от Булгара до Итиля (около 1.700 верст вниз по течению)— 20 дней, а на обратный, взводный путь до Булгара также приблизительно 3 месяца. Таким образом, вся путина от устьев Волги до Белоозера требовала до 6 месяцев времени и обратное плавание— до 4 месяцев- Отсюда можно заключать, что хозарские купцы едва ли поднимались выше Булгара, болгарские же, несомненно, плавали по всей Волге,—подтверждение этому можно видеть и в самых сообщениях арабов, говорящих о плавании по верхней Волге только от Булгара.

Древне-болгарские и хозарские суда и влияние востока на судоходство Волги.

О типах древне-болгарских и хозарских судов определенных сведений не сохранилось. Арабские писатели называют грузовые суда болгар и хозар, плававшие по Волге, просто „большими». Наши летописи упоминают о болгарских и, вообще, восточных судах на Волге только однажды—под 1366 г., описывая набег на Волгу новгородских ушкуйников: по словам Новгородской летописи, ушкуйники избили под Нижним — Новгородом множество татар, бесермен и ормен и уничтожили их суда—кербати, мишаны, бавьты и пабусы.

Между прочим, исследователь вопроса о русских водных путях и судовом деле в до-Петровской России, проф. Н. П. Загоскин, приведя этот летописный рассказ, делает на основании его вывод о „весьма видной роли“, которая „выпала в судьбах русского водоходного дела на долю элемента булгарского и, вообще, восточномусульманского»: „Восточная торговля,—говорит он,—оставила по себе в истории волжского судоходства следы и в некоторых названиях судов, из которых некоторые исчезли вслед за падением мусульманского господства на Волге, другие же пережили это падение, не только сохранившись на Волге но сделавшись достоянием и других речных бассейнов… К первым принадлежат судовые названия: «пабусы», «кербати» 1), «мишаны» и «баθьты», ко вторым—«каюки» и «кербати» (очевидно—карбасы) “ 2).

1) Повидимому, поставлены автором в этой группе ошибочно, так как упоминаются ниже, во второй группе.

2) Н. П. Загоскин: .Русские водвые пути и судовое дело в до-Петровской России». Казань, 1909 г., стр. 410—411.

Мы не можем согласиться с таким мнением относительно роли позднейшего востока в русском судоходстве: как увидим ниже, вообще славянам и, в частности, русским не приходилось учиться „водоходному делу“ у своих восточных соседей; скорее можно думать, что было наоборот—славяне несли с собой более совершенные знания судоходства, чем, по крайней мере, ближайшие к ним народы востока. Но относительно приведенных названий судов, повидимому, действительно нельзя сомневаться, что они восточного происхождения, кроме разве одного имени—пабусы, которое, можно полагать, однородно с более поздним судовым названием бусси или бусы—большие крутобокие суда с округленным дном, по мнению исследователей получившие свое название от греч. βοΰζ—бык или от итальянского butzo—брюхо, вернее же всего от новогреческого buscha—кадь.

Наименование кербати (кстати сказать, едва ли идентичное с названием карбасы, производимым лингвистами от греч. χἁραβος) стоит в несомненной связи с корнем кер или кар (в значении бежать), очень часто фигурирующем на востоке в судовых названиях, фонетически чрезвычайно близких к рассматриваемому нами термину. Так, вогулы верхотурского округа называют свои суда керепь (и каш),

березовские остяки—кареб (и хапь), лумпокольские—киреб, татары в тобольском округе—кирепь и карапь, татары Чацкие—кирекь и кирепь, чюлимские и кузнецкие—кереб (и кебе), енисейские—керепь (и кемя), телеуты—кереб (и кеме), калмыки— керемь и т. д.

Слово мишаны, производимое Н. Я- Аристовым от слова миса, издавна употреблявшегося в русском, польском и чешском языках в значении посудины (однор. со словом судно), чашки и заимствованного, надо полагать, от латинск. mensa—стол 1), нам кажется более вероятным сопоставлять с бухарским миша (персидское мигия, турецкое и ногае-татарское меше)—дуб, т. е. обычным на нашем юге обозначением большой лодки-однодеревки.

1) Аристов: „Промышленность в древней Руси*, стр. 97.

Названия бавьты и каюки звучат определенно не по-русски, но установить их точное происхождение довольно трудно.

Баеьт, может быть, бухарское же (а равно персидское и арабское) слово бать—гусь, и тогда в приложении к судам может означать довольно большое и широкое судно вроде древне-русских стругов (кстати сказать, в других летописных списках, как увидим ниже, и стоящих вместо бавып), но вернее—это испорченное татарское бат—лодка, .дубокоднодеревка.

Наконец, каюк,—широко распространенное название легких на-бойных судов по рекам как Европейской России, Так и Сибири,— определенно восточного, в частности монгольского, происхождения, но, где и от кого непосредственно заимствовала его древняя Русь, неизвестно: с одной стороны, кат—обычное название легких перевозных судов на турецком Босфоре (откуда их переняли позднее вместе с самым названием черноморские и азовские казаки); с другой стороны, каяк—гренландская лодка эскимосов (по типу близких к монголам) и, наконец, каюк—общее название судна у сибирских монголов—тунгузов. Таким образом, Русь могла получить это название и с юга, и с севера, а может быть, и прямо с востока через татар или древних болгар. Последнее предположение имеет за собой тот лишний мотив, что слово каик до сих пор сохранилось у чувашей, черемисов и в форме каи у пермяков, т. е. у ближайших соседей, а может быть и потомков бывших волжских болгар, в первоначальном своем значении птица (ср. более позднее запорожское название судов—„чайка»).

Из приведенного краткого анализа названий судов на старомусульманской Волге можно видеть, во-первых, то, что эти суда не представляли из себя каких-либо оригинальных типов, а во-вторых, что. в связи с этим, и приведенные выше восточные названия их (кроме разве одного—каюк, сохранившегося даже до настоящего времени) совсем не имели особенно широкого распространения в древней Руси, как, повидимому, думал проф. Загоскин.

Подтверждением такого вывода может служить и то обстоятельство, что приведенные названия судов, как уже сказано, упоминаются в наших летописях всего один раз, в сравнительно поздний период XIV* века и только в одной летописи—Новгородской. Тот же рассказ о походе новгородских ушкуйников на Волгу в Троицкой летописи не содержит в себе почти ни одного из этих названий. Троицкий летописец под 1366 г. говорит: „Пройдоша Волгой из Новагорода из Великаго 150 ушкуевъ Ноугородци разбойници ушкуй-ници, избиша Татаръ множество, Бесерменъ и Орменъ в Новѣ-городѣ въ Нижнемъ, жен и детей, товар их пограбиша, а съсуды их, кербати и лодьи и учаны и пабусы и струги, то все посѣкоша, а сами отъидоша в Каму“.

Однако мы не можем вполне согласиться по данному вопросу и с другим мнением, высказанным впервые С А. Гедеоновым в его известном труде. Варяги и Русь». Являясь убежденным сторонником так называемой славянской школы происхождения и названия Руси, Гедеонов и в вопросе о русском судоходстве остается на той же ультра славянской точке зрения, отрицая какие бы то ни было заимствования в этой области славяно-руссами у других народов. „Славяне охотно плавали по морям и по рекам,—говорит он,—в особенности Венды и Русь (черноморская Русь по преимуществу) отличались наклонностью к мореходству. Они находили в своем языке все нужные слова для обозначения морских и речных судов, снастей и т. д. Но, сохраняя туземные названия для своих туземных кораблей, они (по крайней мере Русь) обыкновенно прилагали к кораблям иноземных народов названия, взятые из языков этих народов». Таким образом, на Руси появились судовые названия: финские лойва, laiwa; германо-норманские шпека (скандии. snaeka, англосакс. snacca, средневеков. лат. isnecia или ilnechia герм- Snack и Sneck) и буса, busse; греческие дроманы, кувари или кубари, оляди и скедии или скеди 1).

1) С. Гедеонов: „Варяги и Русь», ч. I, стр. 374.

Вполне присоединяясь к сделанной названным автором общей характеристике славян в судоходном отношении, мы полагаем, что он все же слишком категоричен в утверждении, что Русь, вообще, не делала заимствований для обозначения своих судов и их принадлежностей. На основании многих данных, наоборот, можно думать, что Русь охотно пользовалась в деле судоходства чужим опытом, заимствуя, хотя бы на время или по отдельным районам, и иноземные названия судов, и их конструкцию. С течением времени конструктивные заимствования ассимилировались с собственным судостроительным опытом руссов, улучшались и совершенствовались русскими мастерами применительно к местным условиям плавания, а иноземные названия в большинстве случаев исчезали, заменяясь своими национальными. Для примера можно указать на приводимые самим Гедеоновым, как заведомо иноземные названия: а) буса, широко употреблявшееся у славяно-руссов в течение очень долгого времени (на Днепре вплоть до конца XIX века) и проникшее позднее даже на Волгу (вернее—на Каспий), и б) шнека, доселе живущее на нашем севере, в Беломорском бассейне; на также сильно распространенное в древней Руси название учан, которое Гедеонов, дабы остаться верным себе, вынужден был признать чисто русским, несмотря на несомненно восточное происхождение этого слова, на чем мы особо остановимся в своем месте ниже; наконец, на отмеченное уже выше судовое название каюк, сохраняющееся у нас до настоящего времени.

Судоходство печенегов, половцев и татар.

Чтобы покончить с вопросом о судоходстве восточных народов на Волге, упомянем кратко о позднейших азиатских кочевниках в наших степях — печенегах, половцах и татарах.

Все они стояли, повидимому, на самых низких ступенях судоходного развития, практикуя первобытные восточные способы переправ через реки—на бурдюках или даже на мешках с сеном за лошадьми и на примитивных плотах.

О печенегах сохранились известия, что они даже плоты свои устраивали из еоловьих и лошадиных кож, сшивая последние штук по Ю вместе и переплавляя на таких сооружениях свои семьи и имущество. Если это сообщение не имеет в виду те же бурдю-ковые плоты или плетеные суда, обтягиваемые шкурами, подобно употреблявшимся вавилонянами, то надо полагать, что удивительные плоты из шкур видела на своих волнах и Волга.

О половцах уже определенно известно, что они употребляли суда двоякого рода: „большие дерева», длинные и широкие, и „легкие сула, сделанные из древесных корней (или прутьев) и шкур».

Об этом говорит византийский правовед XI века Михаил Атталиат в составленной им летописи исторических событий с 1034 по 1079 г. по P. X., упоминая о половецких „ζόλοις μακροΐς καί λέμβοις αοτοπρβμνοις καί βύρ3αις“, или, по латинскому переводу, „lignis longis et lembis radicibus factis et pellibus“ 1). Как мы увидим дальше, эти два типа судов были основными первобытными типами славян, и можно безошибочно утверждать, что половцы именно от них и заимствовали свои суда по переселении в каспийско-черноморские степи.

Наконец, татары учились судоходству также у наших предков, принеся с собой в Европу лишь самые элементарные уменья в этом деле. Во всяком случае Русь и, в частности, русская Волга едва ли могла заимствовать от них что-либо в судоходном отношении, кроме разве немногих восточных названий тех же судов,, на которых плавала сама.

1) Ed. Beccer, Воппа, 1853.

Сходство финских племен.

То же нужно сказать и о финских племенах, из котоРых только мордва имела в свое время значительный флот и при помощи его вела торговлю с болгарами и хозарами. Мы уже отмечали в первом

томе сообщения арабских писателей, что на судах „из земли Бертас» (как называли арабы финнов и, в частности, мордву) привозились в столицу хозарскую шкуры черных лисиц, „самые славные и дорогие»; отмечали также то, что означенные суда были, повидимому, меньше плававших по Волге, так как они различались арабами от последних, называемых „большими». Подтверждением этому может служить и то обстоятельство, что наиболее крупное мордовское племя Мокша, называвшая свои, сравнительно небольшие, ладьи венчъ, позднее,—очевидно, переняв от славяно-руссов более крупные суда струги,—усвоила их название струкь в смысле общего названия судна. Надо думать, что собственно мордовские суда были простые однодеревки, широко распространенные в свое время на всех реках волжского бассейна, в лучшем случае—набойные лодки, о которых мы более подробно скажем ниже, при обзоре русского судоходства.

Едва ли не единственным воспоминанием о некоторой связи древне-русского судоходства с финским осталось в названиях: а) лайбы или лойвы—большой парусной лодки и б) соймы—килевого палубного (озерного) судна с круглым дном; но первое из этих названий, употреблявшееся на северо-западных наших реках, в непосредственной близости к Финляндии, совершенно не проникало на Волгу, второе же сохранилось здесь в применении к крупным (многорядным) грузовым плотам.

Книга в формате PDF

Иван Александрович Шубин с 1907 г. служил коллежским секретарем, служащим земской управы. Был знаком с А.И.Пискуновым (соратником Ленина), с которым вместе арестовывался за просветительскую агитацию. В 1911 г. поступил на работу в Совет съездов судовладельцев Волжского бассейна на должность управляющего делами, и вместе с этим служил личным секретарем Д.В.Сироткина — известного пароходчика, Нижегородского городского головы. В 1918 г. И.А.Шубин, вынужденный оставить службу из-за болезни, получил в помощь от Сироткина несколько тысяч рублей. В 1919 г. он снова стал работать, трудился в службе Управления водного транспорта Центрсоюза, а с 1928 г. — инструктором Центрального правления речных пароходств, а затем в Управлении водопутей Волжского бассейна в должности старшего экономиста. Являлся членом Городского совета Нижнего Новгорода. В 1929 г. был впервые арестован по подозрению в антиправительственной деятельности из-за дореволюционных связей (в том числе в связи с помощью Д.В.Сироткина).

Судоходство: от бурлаков к пароходам

ВЕСЬ XVIII в. и первую половину XIX в. мимо Решмы артели бурлаков тянули

суда вверх – до Рыбинска.

В 1807 г. в «Словаре географическом российского государства» Афанасий Щекатов писал о Решме: «Мимо оной слободы по реке Волге весною

и в межень (когда засухи не бывает) ходят струга с хлебом, солью и железом

до Рыбной, до Твери и Санкт-Петербурга из Нижнего Новгорода, Камы, Чебоксар, села Козловки и прочих низовых мест» 42.

Часть жителей Решмы и Решемской округи занимались бурлачеством.

«…вся бурлацкая масса, – писал историк волжского судоходства И.А. Шубин, – довольно резко делилась на два разряда. Первый составляли бурлаки-профессионалы, почти все с коренной Волги (…) и жители (…) верхнего

Поволжья, бурлачившие из года в год всю жизнь, знавшие Волгу, как пять

своих пальцев, сметливые и ловкие в привычной судоходной работе, которую

считали своим природным занятием. Они всегда нанимались в «коренные» –

на всю путину, были наиболее надежным элементом среди остальных бурлаков и чаще других выбивались в «шишки»*, «косные», «подручные» и пр. (…)

Второй разряд составляли случайные бурлаки (…) – из крестьянской бедноты

и городской голытьбы, шедшие на реку из крайней нужды…» 44.

Среди решемских бурлаков преобладали представители первого разряда, то есть бурлаки-профессионалы.

В 1862 г. костромской краевед И.П. Корнилов опубликовал очерк «Волжские бурлаки», в котором немало говорилось о бурлаках из Решмы.

«Наём бурлаков, – писал он, – бывает в великом посту. На первой неделе

поста идут ряды бурлаков в Городце, Балахне, Юрьевце, Пучеже, Кинешме,

Костроме. Ряды кончаются, по большей части, в один базар» 45.

«Проходя мимо той пристани, где бурлаки нанимались, например, мимо

Решмы (…), – судно бросает якорь, а бурлаки, которым хозяин при этом случае дает по чарке вина, уходят в «заходку», то есть в свои жила (дома – Н.З.),

дня на два или три не более, отдохнуть, выпариться в бане и снести домой

купленное ими на низу пшено. Каждый бурлак, при ряде, уговаривается,

чтобы хозяин уступил ему без барыша, своей ценой и без платы за провоз,

пуд или два пшена» 46.

На участке Волги от Кинешмы до Юрьевца Решма играла для бурлаков

особую роль: здесь находилась одна из бурлацких «перемен». И.П. Корнилов

поясняет: «Переменами называются постоянные бурлацкие станции, которые

не всегда бывают в жилых местах, но иногда возле какого-нибудь урочища.

* Шишка – бурлак, идущий в лямке первым. Косные – два бурлака, которые идут последними 43.

Когда судно следует по течению, на гребках (веслах – Н.З.), то гребцы, соблюдая между собою очередь, сменяются на переменах; но когда судно идет на бичеве или подаче против воды, то смены работников бывают не по переменам,

а «по десятинно», то есть чрез каждые десять верст» 47. На плёсе от Рыбинска

до Нижнего «перемены» находились друг от друга на расстоянии от 18 до 25

верст 48. На участке от Василёвой слободы (совр. г. Чкаловск) до Кинешмы

в первой половине XIX в. было семь «перемен»: 1) Василёва слобода, 2) Пучеж,

3) Сокольское, 4) Юрьевец, 5) Никола-Ёлнать, 6) Решма, 7) Кинешма 49.

Известна поговорка: «Кинешма да Решма кутить да мутить, а Солдога

горюха – убытки платить». И.П. Корнилов объясняет её происхождение

из бурлацкого быта: «Эта поговорка ведется от того, что в Кинешме и Решме,

томойки* сходятся обыкновенно на берег в заходку, и при этом случае пьянствуют, а в Солдоге, по мелководью, судохозяева покупают или нанимают

паузки**, что убыточно хозяевам и накладно бурлакам» 52.

Со слов волжских бурлаков, И.П. Корнилов писал о решемских бурлаках

не слишком уважительно: «Решмаки, – зовутся они «мочальными гашниками», – хоть и костромичи, а последнего сорта бурлаки, и плата им последняя.

Их прозывают промеж бурлаков: «четверо – коровашик*** съели», зовут

их еще «осиновыми пестами», потому что их промысел – топтать ногами

в ступах решемские сукна. Махлята, да ячменцы с заборцами**** – вот настоящие томойки, а решмаки с нами и не мешаются. Решмаки – народ хоть рослый, да жидкий, слаботельный, для волжного хода неловок, дела не знает» 53.

Обычно, считается, что бурлаки тянули судно от начала до конца путины.

Это не совсем так. В большинстве случаев бурлаков тянули парусные суда,

которые при наличии попутного ветра шли под парусами. В истории бурлаки

остались неотделимыми от образов судов, которые они тянули. В первую очередь, речь идет о расшивах – наиболее массовом типе волжского парусного

судна XVIII – первой половины XIX в.

Выше мы цитировали «Описание Костромского наместничества 1792 г.»

И.К. Васькова, который писал, что «для перевозки коего (хлеба – Н.З.) некоторые из них (жителей Решмы – Н.З.) имеют свои собственные суда, называемые разшивы, в которые вмещают груз от 18 до 27 тысяч пуд» 54. Вероятно,

решемские купцы владели расшивами и в первой половине XIX в.

Художники Г.Н. и Н.Н. Чернецовы оставили в своем путевом дневнике

яркое описание каравана из расшив, который они увидели в Рыбинске утром

8 июня 1838 г. (несколькими днями раньше этот караван прошел мимо Решмы):

«Из-за крыш домов мы увидели вьющиеся змейками по воздуху вымпелы на мачтах передовых судов приближающегося первого каравана. Народ

на улицах засуетился, послышался говор: «Караван, караван идёт!» Жители

спешили на берег Волги любоваться на величественное вступление мирного

флота-кормильца в Рыбинскую пристань. Но как изобразить пером картину,

которую в первый раз в жизни удалось нам увидеть!

* Томойки – общее название костромских бурлаков 50.

** Паузок – «речное мелководное судно, для перегрузки клади с больших судов на мелководье» 51.

*** Коровашик – коровай хлебный, весом от 10 до 15 фунтов (Прим. И.П. Корнилова).

**** Махлята, ячменцы и заборцы – названия жителей разных мест Юрьевецкого уезда.

Несколько верст ниже города, из-за поворота Волги (…), показались

суда, выплывающие на белых парусах и, как лебеди, горделиво выставляя

полные, питательные груди свои, надуваемые ветром, стаей приближались

к городу, на рубеже его поднимали разноцветные свои флаги при пушечных

выстрелах и, опережая друг друга, то рядом, то группами неслись на своих

огромных парусах. Проходя мимо собора, рабочие снимали шляпы и усердно

молились о благополучном свершении пути, радостно смотря на Рыбинск,

которым оканчиваются путина их и тяжкие труды. Солнце живописно освещало стройно идущие суда и, бросая тени от их исполинских парусов, разыгрывало и целое, и части; разноцветные флаги украшали пестротою своею

всю эту флотилию…» 55.

Расшивы, как правило, были очень богато украшены. И.А. Шубин описывает расшивы 30-40 годов XIX в.: «В целях украшения, на плечах судна или

на переднем огниве (носу судна – Н.З.) рисовались разные изображения:

солнце, глаза, сирены с загнутыми рыбьими хвостами и проч.; борта по верху

и корма также расписывались различными узорами или украшались резьбой,

окрашиваемой зеленой и красной красками, а иногда и покрываемой позолотой; на наружной стороне носового огнива, кроме живописных изображений

или вместо них, вырезалась надпись: «Бог – моя надежда» и название судна

или имя и фамилия его владельца и год постройки; иногда на огниве ставилась только первая надпись (или даже просто узоры), название же судна

и имя владельца помещались на кормовом транце. На вершине мачтовой

стеньги, заканчивавшейся обыкновенно флюгером и сверху его вырезным

из железа изображением Михаила-архангела с трубой или Георгия Победоносца на коне, прикреплялась, вместо флага, длинная (до 5-6 сажен) и узкая

шерстяная лента красного или белого цвета. (…) Наконец, в праздничные

дни и при подходе к большим городам расшивы украшались разноцветными

флагами (…). Всё это вместе взятое, при соразмерности и оригинальности

форм расшив, делало их очень красивыми, особенно, когда они распускали

свои огромные белые крылья-паруса, горделиво скользя по величавой шири

реки подобно гигантским птицам» 56.

Доставив груз на место, бурлаки возвращались обратно по домам: «Снаряжаясь домой, например, из Рыбинска в Кострому, артель покупает целковых за четыре дощаник или соминскую лодку*. Лодка покупается иногда

не артелью, а сложатся два, три бурлака, купят лодку и пускают на нее

желающих, с которых берут, смотря по расстоянию, от 10 до 30 копеек серебром. (…) Гребут бурлаки на своем дощанике или соминской лодке посменно,

от перемены до следующей перемены» 58.

Решма попала в бурлацкий фольклор. В конце XIX в. было записано

несколько вариантов длинной путевой песни, в которой бурлаки упоминали все наиболее крупные селения, встречаемые ими на пути от Астрахани

до Рыбинска. В песне упоминалась и Решма.

* Соминские лодки изготовлялись в с. Сомине Устюженского уезда Новгородской губ., стоящем

на р. Сомине 57.

В одном варианте говорилось:

Город Юрьевец поволжский

Постройкою взял.

Ах, ну, ох ты мне,

Постройкою взял.

Решма да Кинешма –

Пить да кутить.

Солдога горюха –

Убытки платить.

Ах, ну, ох ты мне,

Убытки платить.

А вот город Кострома –

Гульливая сторона.

Ах, ну, ох ты мне,

Гульливая сторона 59.

В другом варианте пелось:

А вот город Кострома – гульливая сторона,

А пониже её Плёс, чтоб шайтан его пронес,

Ах ну! Ох ты мне! Чтоб шайтан его пронес.

За ним Кинешма да Решма – тамой девушки не честны,

А вот город Юрьевец – что ни парень, то подлец.

Ах, ну! Ох ты мне! Что ни парень то подлец 60.

В 20-30 годы XIX в. на Волге появились первые пароходы, своим появлением производившие поначалу сильное впечатление на прибрежных

жителей.

«Первым впечатлением в широких народных массах, – писал И.А. Шубин, – был темный и жуткий страх пред непонятным явлением и необъяснимой силой, двигавшей судами, которую невежественные люди считали «нечистой», приписывая ее дьяволу. Завидев «чертову расшиву», – как окрестил

народ первые пароходы, – население разбегалось с улиц и пряталось во дворах и на гумнах, выглядывая оттуда украдкой в щели стен и заборов и читая

молитвы и отплевываясь троекратно от «нечистой силы» при приближении

парохода. Были даже случаи (…), когда не только в глухих деревнях, но даже

и в крупных селах, как например, в с. Исадах, Нижегородской губернии,

служили молебны о том, чтобы бог погубил «большого черта», плавающего

по Волге и очистил бы оскверняемую им воду реки, с каковою целью даже

выходили с образами на берег Волги и «святили» речную воду» 61.

В 1851 г. молодой писатель А.А. Потехин, совершавший на лодке путешествие по Волге из Костромы до Кинешмы, увидел один из первых пароходов. Он пишет: «Но откуда вдруг поднимается какой-то смутный глухой

шум, который всё приближается и всё больше растёт. Вдали вы замечаете

на воде огненный сноп, движущийся вместе с темною огромною массой;

эта масса ближе к вам, и вы уже различаете какое-то чудовище, у которого,

как рассказывает русская сказка, из ушей дым столбом, из ноздрей пламя

пышет и которое с неимоверною силою бьёт по волнам своими мощными

лапами и несётся прямо на вас. Это гений Волги, это пароход – будущая сила

и могущество нашей огромной реки; но посторонись перед ним наша утлая

ладья… С громом и треском, взметая волны, мгновенно пролетело мимо вас

чудовище, извергая тучи дыма и тучи искр» 62.

С середины XIX в. пароходы стали вытеснять бурлаков. Постепенно волжское бурлачество уходило в прошлое.

тракт. Спуск

с Решемской горы

к устью речки

Решемки.

Фото начала XX в.

К.Д. Ушинский, проезжавший по Волге в Костромской губернии в 1860 г.,

писал: «Бурлаки, надев на себя лямку, привязанную к канату, тянут судно

за мачту и тихо, тяжело, утешая себя грустными песнями, идут по берегу.

(…) К счастью, впрочем, пароходы подрывают теперь сильно бурлацкий

промысел и скоро заставят, может быть, бурлаков сидеть дома и пахать

землю. Грустно смотреть, как эти люди, оборванные, обожженные солнцем

и ветром, грудью напирают на лямку, пробираясь по берегу, то песчаному,

то каменистому, то обрывистому, то заросшему кустами. Одна партия сменяет

другую, которая идет отдыхать на барку, и судно беспрестанно подвигается

медленно, чуть заметно. Неужели эти люди, эти заросшие головы, эти черные

груди, в которых бьётся человеческое сердце, неспособны ни к чему лучшему,

кроме этой лошадиной работы, от которых в других странах даже и лошадей

освободил теперь благодетельный пар?

Понятно, как радуются бурлаки, когда сильный попутный ветер надувает

громадные паруса судна, белые полотняные, иногда рогожные, и сам потащит

судно вверх, освобождая бурлаков от труда.

Подъезжая к Костроме, я видел прекрасную картину: десятки громадных

судов, окрыленных белыми парусами, поднимались вверх по реке и казались

издали какими-то чудовищными птицами; бурлаки спали на палубах, раскинувшись в живописных позах, другие горланили какую-то песню, до меня

долетело несколько слов (…)» 63.

На Нижегородском тракте

С НЕЗАПАМЯТНЫХ времен через Решму и Нагорное проходила большая

сухопутная дорога, связывающая Кинешму и Нижний Новгород. В первой половине XIX в. этот тракт официально именовался Нижегородским.

Однако жители Решмы и Нагорного в просторечии называли ту часть

тракта, которая шла на Кинешму, – Кинешемским трактом, а которая шла

на Юрьевец – Юрьевецким.

Как писалось выше, по этому тракту в октябре 1834 г. проехал император

Николай I.

Кинешемский

тракт. Мост через

речку Решемку.

Фото начала XX в.

Сохранилась описание тракта в 1848 г.: «От Кинешмы до Юрьевца дорога идет по нагорному берегу р. Волги, пересекается многими оврагами

и речками, и от того довольно гористая; самая большая гора находится при

с. Нагорном при подъёме от р. Решемки, но она хорошо обработана и вымощена камнем; прилежащая же к реке гать при большой воде затопляется

из р. Волги, чрез что происходят повреждения, могущие делать остановки

в следовании, особенно тяжестей» 64.

1861 год: отмена крепостного права

19 ФЕВРАЛЯ 1861 г. император Александр II подписал главный документ

своего царствования – Манифест об отмене крепостного права. 10 марта

1861 г. в Смоленской церкви, до отказа заполненной решемскими крестьянами, еще вчера крепостными господина генерал-майора Л.Н. Горского,

после Божественной литургии о. Феодор Богословский зачитал его с амвона. Под сводами храма прозвучали заключительные слова Манифеста:

«Осени себя крестным знамением, православный народ, и призови с нами

Божие благословение на твой свободный труд, залог твоего домашнего

благополучия и блага общественного» 65.

Вслед за отменой крепостного права в том же 1861 г. была проведена административная реформа, вводившая в сельской местности частичное самоуправление. С этого времени каждый уезд стал делиться на волости, во главе

которых стояли выборные волостные старшины. Примечательно, что в 1861 г.

Решма и Нагорное и вошли в состав разных волостей. Решма вошла в Зименковскую волость, которая узкой полосой вдоль Волги тянулась от Решмы

на запад. Центром её стала д. Зименки (более старое название – Лабутин

Починок), где и разместилось волостное правление. Нагорное вошло в Шевалдовскую волость, территория которой от Нагорного простиралась на восток (до р. Ёлнати) и на юг. Центром волости стала д. Шевалдово на р. Юхме.

В составе Зименковской и Шевалдовской волостей Решма и Нагорное

оставались вплоть до 1924 г.

Кириленко Н. Н.

Волжское судоходство 1-й половины XIX века

Краеведческое исследование

2015 г.

От автора

Начало судоходного плавания по Волге и пользование ею, как путем сообщения, теряется в незапамятной дали веков. Издавна великая русская река служила для развития и поддержания культурных и экономических связей поволжских земель; экономика и развитие нижегородчины теснейшим образом связана с Волгой и волжским судоходством.

Наши предки, по стечению исторических обстоятельств долгое время оттесненные соседними народами почти ото всех морей, невольно вынуждены были развивать речное судоходство. И Нижний Новгород, расположенный в самом центре «главной улицы России», во все времена играл в этом если не ведущую, то далеко не последнюю роль.

Волжское судоходство XIX века — тема весьма интересная и актуальная. Обоснуем актуальность выбранной темы исследования. Экономическое развитие неразрывно связано с модернизацией транспортных коммуникаций, а зачастую эти два явления взаимозависимы. Рост экономики России в первой половине ХIХ в., сопровождавшийся начавшимся в 1830-е гг. промышленным переворотом, стал порождать спрос на качественно иную транспортную инфраструктуру. В Российской империи водный транспорт вплоть до середины XIX в. являлся фактически безальтернативным средством транспортировки людей и грузов на большие расстояния. Впрочем, и к концу исследуемого периода его значение оставалось достаточно велико. К 1913 г. удельный вес водного транспорта в общем грузообороте страны составлял 22,9%, а удельный вес в пассажирообороте 4,3%. На речных судах к этому времени перевозилось 32% всей транспортируемой нефти, 25,8% леса и 17,2% зерна. То есть если в перевозке людей водный транспорт не играл значительной роли, то в то же время на нём перевозилось более 1/5 части всех грузов в стране.

Тем не менее, проблема его развития в отечественной исторической науке долгое время оставалась малоизученной. Исследователи обращали внимание на речное судоходство лишь в контексте анализа экономических отношений в стране. Круг же работ, посвящённых непосредственно развитию российского речного судоходства, до сегодняшнего дня ограничен. Прежде всего, исследования проводились в отношении камского, амурского и вятского судоходства. Волжское судоходство хоть и представлено в ряде библиографических редкостей, все же требует глубокого анализа и изучения.

Объект данного исследования — транспортная система бассейна реки Волги, под которой подразумеваются все речные суда, осуществлявшие навигацию по данной водной артерии, а также вся прибрежная транспортная инфраструктура: судоремонтные мастерские, пристани, затоны, паромные переправы, знаки обстановки.

Предмет исследования — развитие транспортной системы бассейна реки Волги в первой и второй половине XIX века.

Цель краеведческого исследования – опираясь на источники, показать развитие судоходства на Волге и выявить особенности волжского судоходства XIX века.

1. ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ВОЛЖСКОГО СУДОХОДСТВА XIX ВЕКА

Источники и историография волжского судоходства

Интереснейшая, нередко сложная и даже трагическая история волжского судоходства неоднократно по частям описывалась разными авторами, в основном в пароходских газетах – «Большая Волга», «Советский танкер», «Большая Кама» и других.

В 1998 году Г. П. Демьянов издал Иллюстрированный путеводитель по Волге 1898 г. (от Твери до Астрахани). Путеводитель отпечатала Типография Губернского правления в Нижнем Новгороде.

В год 150-летия Волжское объединенное речное пароходство переиздало выпущенную в 1927 году книгу И.А. Шубина «Волга и волжское судоходство», охватывающую историю судоходства по 1925 год.

И при этом не было замечено, что к юбилею пароходства (по договору ГИИВТа с ВОРПом) завершил свою рукопись в 60 печатных листов под таким же названием известный нижегородский историк речного транспорта Борис Владимирович Богданов (почетный член Академии транспорта РФ, заслуженный изобретатель РСФСР). Он опубликовал 15 книг и массу статей по истории речного транспорта и проектированию судов [19, с. 3].

Эта рукопись книги «Волга и волжское судоходство» создавалась много лет, даже десятилетия, и содержит основные сведения из существующей малой литературы, журналов, газет, а главное, многочисленных архивных и проектных документов – настоящих первоисточников, надежного фундамента полноценной, объективно написанной книги. Эта важная по тематике и широкая по степени охвата вопросов рукопись осталась на столе. Где и лежит по сей день (причина – нет финансирования издания книги).

Автор книги, известный историк волжского судоходства, уделил большое внимание теме, создав общедоступный труд, в котором уже много лет нуждаются широкие круги читателей – речная и береговая общественность, высшие и средние учебные заведения и центры подготовки специалистов для флота.

Не менее интересна монография А. Штылько Волжско-каспийское судоходство в старину, изданная в Санкт-Петербурге в типо-литографии Р.Голике в 1896 году. В одном из разделов книги А. Штылько представлена информация о развитии речного дела от Екатерины II до начала пароходства.

О пароходных компаниях, судах, капитанах, затонах, путеводителях, яхт-клубах, даже о пароходе-церкви узнает читатель из книги историка волжского судоходства Владимира Михайловича Цыбина. Книга вышла в издательстве Саратова в 1996 г. Интерес к пароходам Волги, реки, на берегах которой он вырос, пробудился, когда началось массовое списывание старых судов в 1960-1970 годах и дальнейшее их уничтожение в 1980-х годах. Со слов Владимира Михайловича «обожгла мысль: ведь мы теряем безвозвратно не только сами суда, но и историю волжского судоходства, когда-то гремевшего на всю Россию. И чем меньше старых пароходов становилось на Волге, тем больше росло желание попытаться сохранить в памяти народной биографии и облик пароходов, прославивших наш речной флот».