единственный ребенок

есть дети

женат/замужем

жизнь в достатке

из обеспеченной семьи

получение наследства/выигрыш большой суммы

помощь друзей

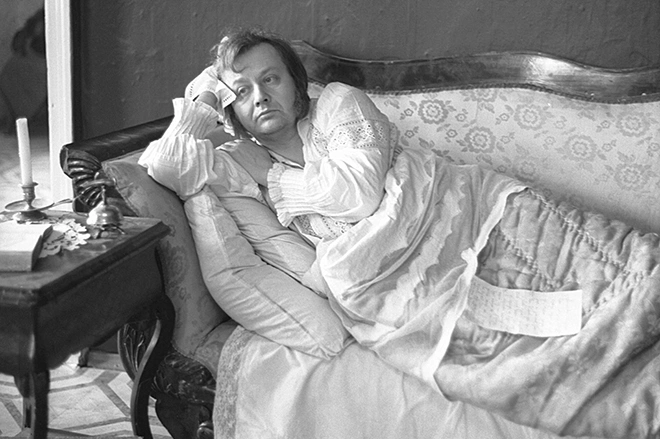

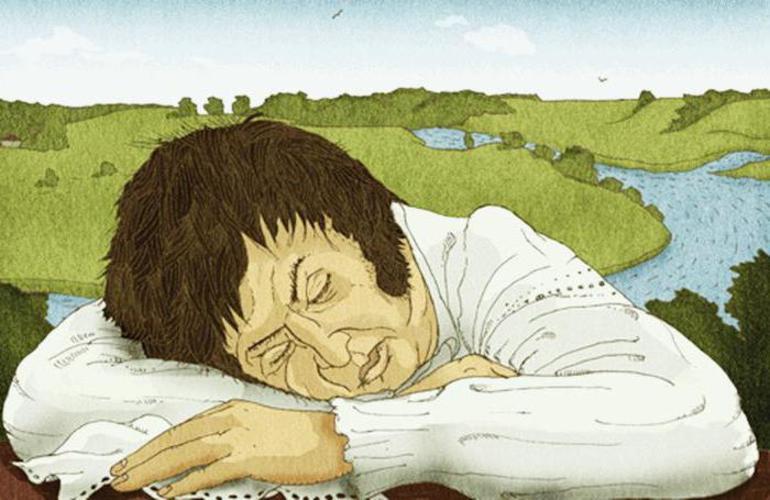

Обломов. Актер О. Табаков. Х/ф “Несколько дней из жизни И.И. Обломова”. 1979

Илья Ильич Обломов – центральный персонаж одноименного романа И.А. Гончарова. Герой живет в Петербурге, куда переселился из своего родового имения. Илья Ильич – человек, давно лишенный каких-либо стремлений и надежд, добровольно заключивший себя в четырех стенах съемной квартиры. Появление в России социального явления «обломовщина» во многом обязано герою данного произведения, который является символом застоя, апатии и полной бездеятельности.

Описание героя

Внешность

Илья Ильич разменял четвертый десяток – на момент событий ему 32 года. Это мужчина среднего роста, симпатичный, со спокойным и мягким выражением лица. Темно-серые глаза выражают доброжелательность, но в них абсолютно отсутствует какая-либо сосредоточенность. Порою мимолетная мысль «пряталась в складках лба, потом совсем пропадала, и тогда во всем лице теплился ровный свет беспечности». Беспечность и какая-то тепличность сквозят во всем облике героя. Обрюзглость, которую его тело приобрело слишком рано, и нездоровый цвет лица говорят о том, что герой редко бывает на воздухе и слишком мало двигается. Любимое место обитания Обломова – старый диван, обычная одежда – необъятный халат восточного типа и мягкие туфли. Этот домашний гардероб как нельзя лучше гармонирует со всем обликом своего хозяина.

Характер

Апатия и лень – ярко выраженные отрицательные черты Обломова. Такой склад характера сформировался у него еще в детстве, в атмосфере сонного царства, в котором пребывали обитатели Обломовки. Никто не привил ему даже малой доли тех необходимых навыков, которые пригождаются человеку, вступающему во взрослую жизнь. Не он сам, а другие всегда были исполнителями его желаний, родители же не видели в этом ничего предосудительного. Ведь мальчик – барин, пусть даже и маленький, а барчукам негоже и не по сословию перетруждаться. Такое воспитание обернулось тем, что взрослый Обломов все так же продолжает надеяться на то, что придет некто и решит за него все его проблемы. Даже письмо от управляющего Обломовкой не в силах поднять его с дивана, чтобы разобраться, что происходит в имении.

Но есть в характере Ильи Ильича и положительные стороны. Прежде всего, это доброта и отзывчивость, способность к сочувствию. Наделен Обломов и таким свойством, как проницательность. Ведь, благодаря ей, он первым понял, что отношения с Ольгой – это путь в никуда. Не чужды герою и мечтательность, романтизм, способность тонко чувствовать и переживать. К сожалению, судьба его сложилась так, что этим фантазиям и мечтам не суждено воплотиться в жизнь. Между тем, ему хорошо в своих грезах, ведь там ему не нужно подстраиваться под жестокий окружающий мир, который он не приемлет всем своим существом.

Квартира, где обитает герой, выглядит неуютно и запущенно. Уборкой занимается Захар и то, скорее, для видимости. Если присмотреться, можно увидеть паутины, свисающие по углам, ковры, покрытые пятнами, мусор под шкафами, неубранные тарелки. Повсюду царит ощущение необжитости и пустоты. Если бы не диван с Обломовым, можно было подумать, что здесь давно никто не живет.

Элементы биографии

Иллюстрация к роману “Обломов”. Художник К. Тихомиров

В настоящее время Обломов владеет родовым имением с тремястами крестьянами. Это наследство, доставшееся ему от отца. Стоит коротко упомянуть о родителях Обломова – добродушных людях, приверженцах патриархального жизненного уклада. Жизнь их протекала в полнейшей безмятежности и покое. Отец «целое утро сидел у окна и неукоснительно наблюдал за всем, что делается на дворе», мать Илюши весь день отдавала разные распоряжения по хозяйственной части. Ее любовь к единственному сыну не знала границ. Каждое утро она осыпала «его страстными поцелуями», затем вглядывалась в него «жадными, заботливыми глазами, не мутны ли глазки… не болит ли что-нибудь».

С детства Илья Ильич усвоил, что жизнь – это «покойная река», которая протекает мимо, а жизненный идеал – это праздность и бездействие. Еще будучи совсем ребенком, он выстроил программу своей будущей жизни, образцом для которой была жизнь в Обломовке. Одной из главнейших забот обитателей имения была забота о еде: «Какие телята утучнялись там к годовым праздникам! Какая птица воспитывалась!.. Какие запасы были там варений, солений, печений! Какие меды, какие квасы варились, какие пироги пеклись в Обломовке!»

Никто не смел нарушать вековую традицию – послеобеденный сон, который был «истинным подобием смерти». Спали все – хозяева, прислуга, дворовые девки, конюх, садовник и прочая многочисленная челядь. Мальчик с нетерпением ожидал той минуты, когда в доме наступала мертвая тишина. В это время он становился предоставленным самому себе и ощущал себя единственным во всем мире. Несмотря на пытливость ума, ребенок, в силу своего возраста не оказывал никакого сопротивления атмосфере застоя, царившего в имении. Долгими зимними вечерами, укладывая Илюшу спать, няня рассказывала ему «о какой-то неведомой стороне, где нет ни ночей, ни холода, где все совершаются чудеса, где текут реки меду и молока, где никто ничего круглый год не делает, а день-деньской только и знают, что гуляют все добрые молодцы, такие, как Илья Ильич, да красавицы, что ни в сказке сказать, ни пером описать». Даже во взрослой жизни Обломов будет продолжать верить в чудеса, непроизвольно сожалея о том, почему «сказка не жизнь, а жизнь не сказка». У него «навсегда останется расположение полежать на печи, походить в готовом, незаработанном платье и поесть на счет доброй волшебницы».

Учеба в пансионе, переезд в Петербург

Наступила пора учебы и «отец и мать посадили баловника Илюшу за книгу». Учиться ему предстояло в пансионе, который для дворянских детей организовал Иван Богданыч Штольц. Его сын Андрей стал одноклассником Илюши. У юного Обломова полностью отсутствовала тяга к обучению, да и родители в его образовании усматривали единственную выгоду: «мечтали и о шитом мундире для него, воображали его советником в палате, а мать даже и губернатором». Но они хотели, чтобы всего этого их мальчик достиг, не слишком утруждаясь, «как-нибудь подешевле, с разными хитростями». В пансионе, где Обломов пробыл до пятнадцати лет, его, так же, как и дома лелеяли, «как экзотический цветок в теплице, и так же, как последний под стеклом, он рос медленно и вяло».

Затем была учеба в Москве, после которой Обломов так и не воспользовался в своей жизни науками, которые изучал. Обосновывал он это так: «Политическая экономия, например, алгебра, геометрия – что я стану с ними делать в Обломовке?». Тем не менее, тщеславие и мечты о блестящей карьере сподвигли его на переезд в Петербург. С собой он забрал верного слугу Захара и поселился с ним в двух комнатах, но после того, как стал владельцем Обломовки, смог позволить себе «квартиру побольше, прибавил к своему штату еще повара и завел было пару лошадей».

Служба, карьера и гости Обломова

Илья Обломов. Актер О. Табаков. Х/ф “Несколько дней из жизни И.И. Обломова”. 1979

В Петербурге Обломов устроился на службу в канцелярию. Работу он выполнял мелкую, соответствующую его должности коллежского секретаря. Однажды он перепутал адреса и отправил служебное письмо не в Астрахань, а в Архангельск. Это обстоятельство так испугало Обломова, что он из-за страха перед начальством был вынужден подать в отставку. Таков был финал его так и не начавшейся карьеры. Став свободным, он поначалу посещал светские мероприятия, однако разочаровавшись в обществе, насквозь пронизанном ложью, завистью и сплетнями, он стал делать это все реже и реже. Тогда он поставил перед собой цель навести порядок в Обломовке, жениться и зажить там беззаботной жизнью, как и его родители. Но лень, которую он впитал с молоком матери, не позволила ему осуществить задуманное.

У Обломова есть несколько приятелей, которые регулярно его навещают. Судьбинский, Волков и Пенкин заглядывают редко и буквально на несколько минут. Такие же, как Алексеев и Тарантьев наносят основательные визиты. У Обломова они едят, пьют, курят дорогие сигары, одним словом, находят в его доме «теплый, покойный приют и всегда одинаково если не радушный, но равнодушный прием». Да и сам Илья Ильич уже привык к этим людям. Алексеев позволяет ему «жить по-своему, то есть лежать молча, дремать или ходить по комнате…». Он переносит «одинаково согласно и его молчание, и его разговор, и волнение, и образ мыслей, каков бы он ни был». Совсем другой Тарантьев. Он вносит в сонное царство Обломова «жизнь, движение, а иногда и вести извне». Помимо этого, Обломов по наивности надеется, что Тарантьев «в самом деле способен посоветовать ему что-нибудь путное».

Мечты Обломова

Лежа на диване, Обломов «любил уходить в себя и жить в созданном им мире». Его голову посещали высокие идеи, в воображении он ощущал себя героем – победителем всемирного зла. Иногда он представлял себя художником или великим, непобедимым полководцем. Но когда в своих мечтах он сталкивался с какой-нибудь проблемой, то начинал «молиться жарко, усердно, умоляя небо отвратить как-нибудь угрожающую бурю». После этого он вновь становился равнодушным и ко всему безучастным. Даже письмо от управляющего из Обломовки и требование хозяина освободить квартиру отходили куда-то далеко, на последний план.

Обломов был способен осознать весь трагизм своего положения и то, «что в нем зарыто, как в могиле, какое-то хорошее светлое начало, может быть, теперь уже умершее, или лежит оно, как золото в недрах горы, и давно бы пора этому золоту быть ходячей монетой».

Обломов и Штольц

Дружба Обломова и Штольца берет свое начало в далеком детстве. Затем была совместная учеба в пансионе, и до сих пор Штольц остается единственным близким Обломову человеком. В юности они оба были романтиками и мечтателями, собирались «изъездить вдоль и поперек Европу, исходить Швейцарию пешком, обжечь ноги на Везувии, спуститься в Геркулан». Только перед Штольцем Илья Ильич может быть до конца откровенным и искренним, он обсуждает с ним свое здоровье, просит у него совета: «Дай мне своей воли и ума и веди меня, куда хочешь. За тобой я, может быть, пойду, а один не сдвинусь с места».

Штольц – активный и деятельный молодой мужчина. Для него разъезды – обычное дело, в отличие от Обломова, который «избаловался настолько», что не в состоянии съехать с квартиры. Стоит ли говорить о дальних путешествиях, когда единственной поездкой Обломова была дорога из имения до Москвы. И проходила она с кучей прислуги, «среди перин, ларцов, чемоданов, окороков, булок, всякой жареной и вареной скотины и птицы».

Однако Штольцу все же удается прервать затворничество друга. Он намерен вновь вернуть его в общество. После долгого упорства Обломов соглашается, и это можно считать настоящим подвигом, первым шагом на пути к «излечению». Но во время бесконечных визитов Обломов начинает замечать, что представители света – это «спящие люди». «Разве не спят они всю жизнь сидя? Чем я виноватее их, лежа у себя дома и не заражая головы тройками и валетами?» Обломов пытается доказать другу, что светская жизнь – это средоточие лжи и лицемерия, что никак не соответствует его представлению о счастье. Он вновь мечтает о жизни в Обломовке в кругу семьи, в доме с изящной мебелью, роялем, книгами. Это и есть тот самый рай, который рисует его воображение.

Перед отъездом за границу Штольц берет с Обломова слово, что тот приедет к нему в Париж. Вернувшиеся к герою силы одерживают победу над ленью, и он начинает готовиться к путешествию. Он заказывает себе дорожную одежду, покупает чемодан и получает заграничный паспорт. Но никуда так и не уезжает по причине того, что перед самой поездкой «у него ночью раздулась губа». Комичность этого оправдания лучше всяких слов свидетельствует о невозможности для Обломова жить той жизнью, которую ведет его друг Штольц.

Обломов и Ольга Ильинская

Обломов и Ольга Ильинская. Х/ф “Несколько дней из жизни И.И. Обломова”. 1979

Поселившись в Петербурге, Обломов иногда заводил отношения с женщинами, но это было лишь мимолетной влюбленностью, которая никогда не превращалась в настоящую любовь. Потом он сознательно прекратил общение со слабым полом во избежание разных хлопот. Всколыхнула душу Обломова встреча с Ольгой Ильинской, в которую он влюбился с первого взгляда. Девушка вновь подарила ему желание жить и любить. Под влиянием этой встречи Илья Ильич начал меняться, он перестал спать после обеда, стал читать книги, совершать с Ольгой длительные пешие прогулки. Все начало меняться после того, как он сделал девушке предложение и получил ее согласие стать его женой. На него вдруг навалились мысли о предстоящих хлопотах, которые неизбежно сопровождают подготовку к свадьбе. Первые же попытки по наведению порядка в своих делах оказались настолько неподъемны для Обломова, что его чувство начало угасать. Ольга, которая так активно взялась за перевоспитание Обломова, поняла, что ее усилия пропадают зря. Считая для себя невозможным жить так, как Обломов, она приняла решение расстаться с ним.

Обломов тяжело пережил разлуку с Ольгой. Он долго болел и «мало-помалу входил в прежнюю нормальную свою жизнь». Тем не менее, он от души порадовался за нее, когда получил известие о том, что она вышла замуж за Штольца. «Вас благословил сам Бог! Боже мой! как я счастлив!..»

Обломов и Пшеницына

Агафья Матвеевна Пшеницына была кумой Тарантьева, который и посоветовал Обломову снять у нее квартиру на Выборгской стороне. Ему сразу пришлась по душе эта простая и трудолюбивая женщина, вдова чиновника, занимавшего в свое время такой же пост, как и Обломов. В свою очередь, Пшеницына также очень хорошо относилась к Илье Ильичу, помогала и заботилась о нем. Обломов понял, что дом Агафьи Матвеевны – это и есть тот самый райский уголок, о котором он мечтал всю свою жизнь. Здесь все было таким же, как и в любимой Обломовке, те же разговоры о еде и продовольствии, те же мирно протекающие, однообразные дни, в которых нет места бурям и потрясениям.

Здесь Обломов впервые стал отцом – у него родился сын, названный в честь Штольца Андреем. Анализируя свою жизнь, Илья Ильич решил, что «ему некуда больше идти, нечего искать… идеал его жизни осуществился». Обломов жил тихо и спокойно, так же спокойно и тихо он ушел из жизни, «без боли, без мучений, как будто остановились часы, которые забыли завести».

Роль героя в произведении

Обломов – яркий образец патриархального дворянина. В романе он играет роль «лишнего человека», не принимающего современное общество, навсегда застрявшего в прошлом. Ему абсолютно чужда та среда, к которой принадлежат его лучший друг Андрей Штольц и его возлюбленная Ольга Ильинская. Писатель показывает «обломовщину» с ее влечением к далекому прошлому, бездеятельностью, безразличием и духовной деградацией, когда личность превращается в биомассу, лежащую на диване.

В то же время, Гончаров неоднозначно изображает и представителей современного мира. Почти каждый из них лишен того душевного покоя и внутренней мечтательности, которые были у Обломова. Даже Штольц находит этот покой только в доме Обломова. Создавая образ главного героя, автор стремится донести мысль, что, несмотря на положительные черты характера, такие, как доброта и отзывчивость необходима постоянная работа над развитием собственной личности. В противном случае человека ожидает такой же тупиковый застой, в какой добровольно вогнал себя Обломов.

Развитие героя по мере сюжета

Первое знакомство с героем происходит, когда Илюше Обломову всего семь лет, в последних главах описываются события, произошедшие тридцать семь лет спустя. Чтобы лучше понять, какие изменения претерпевает главный герой на протяжении повествования, необходимо обратить внимание на «Сон Обломова», в котором он вновь возвращается в детство, в деревню, где еще жива его любимая маменька, где все – и господа и слуги пребывают в царстве сна и покоя, где «норма жизни была готова и преподана им родителями, а те приняли ее, тоже готовую, от дедушки, а дедушки от прадедушки, с заветом блюсти ее ценность и неприкосновенность».

Шаг за шагом приближается Обломов к своей деградации. Сначала следует увольнение со службы, затем утрата интереса к обществу и внешнему миру в целом. У героя остаются только диван, необъятный халат и домашние туфли. Он неуклонно погружается в полную духовную апатию и лень. Даже полный энергии Штольц не в состоянии пробудить в нем желание начать жить, а не продолжать бессмысленное существование. В ответ он слышит: «Все знаю, все понимаю, но силы воли нет». Не смогла воскресить Обломова и любовь к Ольге Ильинской. Его страшат те недостижимые для него свойства, которые сделают его достойным любви этой девушки. Свой идеал он находит в доме Агафьи Пшеницыной, которая, в отличие от Ольги, не требует от Обломова никаких изменений, и любит его таким, каков он есть.

Отношение автора к герою

Позиция автора по отношению к Обломову неоднозначна. Подробно описывая быт главного героя, образ его мыслей, Гончаров довольно положительно относится к господину Обломову. Он даже сочувствует ему в его беспомощности и несостоятельности. Он понимает, что Обломов – жертва родительского воспитания, а его инфантильность – порождение барской среды, где помещики ведут праздную жизнь за счет труда крепостных крестьян.

Гончаров показывает положительные черты характера Обломова, такие как доброта, порядочность, ум, честность, чтобы читатель почувствовал, что перед ним, прежде всего, человек. В то же время, временами чувствуется антипатия автора к герою за его лень, несостоятельность и трусость. В финале Гончаров не обозначает свою позицию по отношению к какому-либо герою. Остается неизвестным, чью сторону он принимает – энергичного Штольца или пассивного Обломова. Тем не менее, становится понятно, что именно давно изжившая себя «обломовщина» и стала причиной деградации героя.

Прототипы

История произведения корнями уходит в историю жизни самого И.А. Гончарова. Как признавался сам писатель, для него особенно важным было описание полной реальности, без ухода на «почву мыслителя». Таким образом, можно сделать вывод, что своего главного героя автор списал с собственной персоны. Об этом говорили и современники писателя, находя в Гончарове и Обломове множество совпадений. И тот и другой были выходцами из русской патриархальной глубинки, оба отличались медлительностью и, в некоторой степени, леностью, но при этом, оба были умны и порядочны.

Экранизации героя

Илья Ильич Обломов. Актер О. Басилашвили. Т/сп “Обломов”. 1965

В 1965 году режиссер и сценарист, народный артист РФ Александр Белинский поставил телевизионный спектакль «Обломов», который стал первой экранизацией знаменитого романа И.А. Гончарова. Для воплощения образа Обломова он пригласил в свою работу известного актера Олега Басилашвили.

В апреле 1980 года состоялась премьера двухсерийного художественного фильма «Несколько дней из жизни И.И. Обломова». Работа режиссера Никиты Михалкова до сих пор признается лучшей экранной версией романа. На роль Обломова Михалков пригласил всеми любимого актера Олега Табакова. Обломов Табакова получился очень натуральным и трогательным. Добродушный, мягкий, ленивый, мечтательный – таким зритель видит Обломова в исполнении Олега Павловича. Хотя сам Табаков неоднократно повторял, что в действительности Штольцем был скорее он, а не Богатырев. Несмотря на это, роль Обломова является одной из лучших в копилке Олега Павловича Табакова.

Литература

- Мусатов Е.И. Из творческой истории романа И.А. Гончарова «Обломов» // Изв. АН СССР. Сер. лит. и яз. Т. 24. Вып. 4. – 1965.

- Горелов А.Е. Обломовщина: И.А. Гончаров // Горелов А.Е. Очерки о русских писателях. – Л., 1968. – С. 253-314.

- Фролов В. Обломов и обломовщина // Моск. правда. – 1969.

- Краснощекова Е.А. «Обломов» И.А. Гончарова. – М.: Худож. лит., 1970.

- Таборисская Е.М. Автор и герой в романе И.А. Гончарова «Обломов» // Изв. Воронеж. пед. ин-та. – Воронеж, 1972.

- Одинцов В.В. Художественный образ и стиль: О романе И.А. Гончарова «Обломов» // Рус. речь. – 1973.

Ирина Зарицкая | Просмотров: 9k

История персонажа

Роман Ивана Гончарова посвящен характерному для русского человека состоянию. Он описывает героя, впавшего в личностный застой и апатию. Произведение подарило миру термин «обломовщина» – производное от имени персонажа повествования. Гончаров создал яркий образец литературы XIX века. Книга оказалась вершиной творчества писателя. Роман входит в школьную программу русской литературы и не теряет актуальности, хотя с момента создания прошло два столетия.

История создания

«Обломов» является знаковым произведением для русской литературы XIX века. Его смысл не всегда доступен школьниками, знакомящимся с книгой в юном возрасте. Взрослые люди более глубоко рассматривают мысль, которую хотел донести автор.

Главным героем произведения является помещик Илья Обломов, образ жизни которого непонятен окружающим. Одни считают его философом, другие – мыслителем, третьи – лентяем. Автор позволяет читателю составить собственное мнение, не высказываясь о персонаже категорично.

Нельзя оценить замысел романа отдельно от истории создания произведения. Основой книги стала повесть «Лихая болесть», написанная Гончаровым несколькими годами ранее. Вдохновение настигло писателя в момент, когда общественная и политическая ситуации в России были накалены.

На тот момент образ апатичного мещанина, который не способен нести ответственность за свои поступки и решения, был типичным для страны. На идею книги повлияли рассуждения Белинского. Критик писал о появлении образа «лишнего человека» в литературных произведениях того времени. Он описывал героя как вольнодумца, неспособного на серьезные действия, мечтателя, бесполезного для социума. Облик Обломова является визуальным воплощением дворянства тех лет. В романе описаны изменения, происходящие в герое. Характеристика Ильи Ильича тонко обрисована в каждой из четырех глав.

Биография

Главный герой родился в помещичьей семье, живущей по традиционному барскому укладу. Детство Ильи Обломова прошли в родовом поместье, где жизнь не отличалась разнообразием. Родители любили мальчика. Ласковая няня баловала сказками и прибаутками. Сон и длительные восседания за трапезой были привычным делом для домашних, и Илья без труда перенял их наклонности. Его опекали от всевозможных напастей, не позволяя бороться с возникающими трудностями.

По словам Гончарова, ребенок рос апатичным и замкнутым, пока не превратился в тридцатидвухлетнего безыдейного мужчину с привлекательной внешностью. В нем отсутствовали заинтересованность чем-либо и сосредоточенность на конкретном предмете. Доход герою обеспечивали крепостные, поэтому он ни в чем не нуждался. Приказчик грабил его, место жительства постепенно приходило в негодность, а его постоянной локацией стал диван.

Описательный образ Обломова включает в себя яркие черты помещика-лентяя и является собирательным. Современники Гончарова старались не называть сыновей именем Илья, если они были тезками отцов. Нарицательности, которую обрело имя Обломова, старательно избегали.

Сатирическое описание внешности действующего лица становится продолжением вереницы «лишних людей», которую начал Евгений Онегин и продолжил Печорин. Обломов не стар, но уже обрюзг. Его лицо маловыразительно. Серые глаза не несут и тени мысли. Нарядом ему служит старый халат. Гончаров уделяет внимание внешности персонажа, отмечая его изнеженность и пассивность. Мечтатель Обломов не готов к действиям и предается лености. Трагизм героя заключается в том, что он имеет большие перспективы, но не способен реализовать их.

Обломов добр и бескорыстен. Ему не приходится прилагать ни к чему усилий, а если такая перспектива возникает, он страшится ее и демонстрирует неуверенность. Обстановка родного поместья часто снится ему, навевая сладкую тоску по родным местам. Периодически прекрасные грезы развеивают другие герои романа.

Андрей Штольц является антагонистом Ильи Обломова. Дружба между мужчинами началась еще в детстве. Антипод мечтателя, имеющий немецкие корни Штольц избегает праздности и привык трудиться. Он критикует образ жизни, предпочитаемый Обломовым. Штольц знает, что первые попытки друга реализоваться в карьере завершились неудачей.

Переехав в Петербург юношей, Илья пытался служить в конторе, но дела не шли на лад, и он предпочел бездействие. Штольц является ярым противником пассивности и старается быть активным, хотя, понимает, что его труд предназначен не для высоких целей.

Ольга Ильинская стала женщиной, которой удалось пробудить Обломова от праздности. Любовь, поселившаяся в сердце героя, помогла покинуть привычный диван, забыть о сонливости и апатичности. Золотое сердце, искренность и широта души привлекли внимание Ольги Ильинской.

Она ценила воображение и фантазию Ильи и вместе с тем пыталась самоутвердиться посредством заботы о человеке, открестившемся от мира. Девушка вдохновлялась способностью влиять на Обломова и понимала, что их отношения не возымеют продолжения. Нерешительность Ильи Ильича стала причиной краха этого союза.

Мимолетные препятствия воспринимаются Обломовым как несокрушимые преграды. Он не способен адаптироваться и подстроиться под социальные рамки. Придумывая собственный уютный мир, отстраняется от реальности, где ему нет места.

Замкнутость стала путем к появлению простого счастья в жизни, и его принесла женщина, постоянно находившаяся рядом. Агафья Пшеницына сдавала квартиру, где жил герой. После разрыва с Ольгой Ильинской он нашел утешение во внимании Агафьи. Тридцатилетняя женщина влюбилась в квартиранта, и чувства при этом не требовали изменений характера или жизненного уклада.

Объединив хозяйства, понемногу они стали выказывать доверие друг другу и зажили душа в душу. Пшеницына ничего не требовала от супруга. Она довольствовалась достоинствами и не обращала внимания на недостатки. В браке родился сын Андрюша, единственная отрада Агафьи после смерти Обломова.

Интересные факты

- В главе «Сон Обломова» описывается, как герой грезит грозой. По народному поверью в Ильин день нельзя работать, чтобы не принять гибель от грома. Илья Ильич не работает всю жизнь. Автор оправдывает безделье персонажа верой в приметы.

- Выходец из деревни, жизнь которой циклична, Обломов выстраивает любовные отношения по этому принципу. Знакомясь с Ильинской весной, он признается в чувствах летом, постепенно впадает в апатию осенью и старается избегать встреч зимой. Отношения между героями продлились год. Этого было достаточно для переживания яркой палитры чувств и их остывания.

- Автор упоминает, что Обломов служил коллежским асессором и успел побыть губернским секретарем. Обе должности не соответствовали классу, к которому принадлежал помещик, и добиться их можно было усердным трудом. Сопоставив факты, легко предположить, что ленившийся и во время обучения в университете герой получил положение иным способом. Классы Пшеницыной и Обломова соответствовали, чем автор подчеркивает родство душ.

- Жизнь с Агафьей устраивала Обломова. Любопытно, что даже фамилия женщины созвучна с деревенской природой, по которой тосковал герой.

Цитаты

Несмотря на леность, Обломов проявляет себя образованной и тонко чувствующей личностью, глубоким человеком с чистым сердцем и добрыми помыслами. Бездействие он оправдывает словами:

«…Некоторым ведь больше нечего и делать, как только говорить. Есть такое призвание».

Внутренне Обломов силен для совершения поступка. Главным шагом к изменениям в его жизни становится любовь к Ильинской. Ради нее он способен на подвиги, одним из которых становится прощание с любимым халатом и диваном. Вполне возможно, что предмет, способный столь же сильно заинтересовать героя, просто не нашелся. А раз нет интереса, зачем забывать об удобствах? Поэтому он критикует свет:

«…Дела то своего нет, они разбросались на все стороны, не направились ни на что. Под этой всеобъемлемостью кроются пустота, отсутствие симпатии ко всему!..»

Обломов в романе Гончарова предстает одновременно лентяем с негативной окраской и возвышенным персонажем с поэтическим дарованием. В его словах сквозят тонкие обороты и выражения, которые чужды трудяге Штольцу. Его изящные фразы манят Ильинскую и кружат голову Агафье. Мир Обломова, сотканный из мечтаний и снов, строится на мелодике поэзии, любви к уюту и гармонии, душевному спокойствию и благости:

«…Воспоминания – или величайшая поэзия, когда они воспоминания о живом счастье, или – жгучая боль, когда они касаются засохших ран».

Обломов и «обломовщина»

Введение

Иван Гончаров впервые в своем романе «Обломов» вводит новое для русской литературы понятие «обломовщины», которым обозначил особую социальную тенденцию, характерную, прежде всего, для русского народа, заключенную в полном безволии, апатичности, постоянной лени и чрезмерной мечтательности, когда иллюзии заменяют реальную жизнь, и человек деградирует. Само слово «обломовщина» произошло от имени главного героя произведения – Обломова и названия его родной деревни – Обломовки, которая и являлась средоточием всего того, что привело к постепенному угасанию Ильи Ильича как личности, его полной оторванности от мира и окончательному эскапизму. Изображение Обломова и «обломовщины» в романе Гончарова – это отражение процесса постепенного изменения, «слома» человека, которому прививают неестественные ценности и желания, что в итоге приводит к трагичным последствиям – обретению ложного смысла жизни, боязни реального мира и ранней смерти героя.

У нас появилась новая характеристика Обломова.

Обломовка и «обломовщина»

Корни появления «обломовщины» в Обломове лежат в детстве героя – Илья Ильич рос в далекой, в буквальном смысле оторванной от реального мира и центра России деревне – Обломовке. Поместье Обломовых расположилось в живописной, тихой, умиротворяющей местности, где климат радовал своей умеренностью и спокойствием, где не было сильных дождей, ураганов или ветров, бушующего моря или величественных гор, вместо которых раскинулись пологие холмы, даже небо «ближе жмется к земле», «чтоб обнять ее покрепче, с любовью: оно распростерлось так невысоко над головой, как родительская надежная кровля, чтоб уберечь, кажется, избранный уголок от всяких невзгод».

Все здесь сулило «покойную, долговременную жизнь до желтизны волос и незаметную, сну подобную смерть». Даже поры года сменяли друг друга по календарю, не разрушая посевы весенними снегами, – все в Обломовке шло по привычному укладу, не меняясь десятки лет. В таком подобии рая на земле и развивались Обломов и обломовцы, даже природой огражденные от всяких невзгод, переживаний и утрат.

Люди в Обломовке жили от обряда к обряду – от рождения к свадьбе и от свадьбы к похоронам. Умиротворяющая природа усмиряла их нрав, делая тихими, безобидными и равнодушными ко всему: самые страшные злодеяния в деревне были связаны с кражей гороха или моркови, а найдя однажды мертвого человека из соседней деревни, они решили забыть об этом, так как жизнь других общин их не касалась, а значит покойник – не их проблема. Похожая ситуация была и с письмом из соседнего поместья, где был описан рецепт пива, но обломовцы боялись его открыть сразу, опасаясь недобрых вестей, способных нарушить привычное спокойствие деревни. Труд в Обломовке не любили, считая его повинностью и стараясь как можно быстрее сделать дело или вовсе переложить его на плечи другого. В поместье всю работу выполняли дворовые, которые, как видно на примере Захара, также были не самыми ответственными и трудолюбивыми людьми, но при этом оставались преданными слугами своих бар.

Дни обломовцев протекали в спокойствии и безделье, а самым важным событием был выбор блюд к обеду, когда каждый предлагал свои варианты, а затем все советовались, подходя к меню с особой серьезностью: «забота о пище была первая и главная жизненная забота в Обломовке. После трапезы все впадали в сонное состояние, иногда вели ленивые бессмысленные разговоры, но чаще вовсе молчали, постепенно засыпая: «это был какой-то всепоглощающий, ничем непобедимый сон, истинное подобие смерти», которое из года в год наблюдал маленький Илья, постепенно перенимая модель поведения и ценности родителей.

Детство Обломова в Обломовке

В детстве Илья был любознательным, активным ребенком, который всячески старался познать окружающий мир. Ему хотелось, как и другим ребятам, бегать по полям, лазить по деревьям, гулять, где запрещено, или, взобравшись на сеновал, любоваться с высоты речкой и великолепными пейзажами. Обломову нравилось наблюдать за животными, осматривать окружающую местность. Однако чрезмерно опекающие родители, которые с младенчества окружили Илью непрерывной заботой и контролем, запрещали мальчику активно взаимодействовать с миром и изучать его, прививая ему совершенно иные, «обломовские» ценности и модель поведения: постоянную лень, нежелание трудиться и учиться, безвольность и боязнь реального мира.

Лишенный необходимости бороться за свои желания, получая, все, что он хочет, по первому запросу, Обломов привык к безделью. Ему не нужно было решать или делать что-либо самостоятельно – всегда рядом были родители, которые «лучше знали», что нужно их сыну, либо слуги, готовые принести ему любые кушанья, помочь одеться либо убраться в покоях. Илью растили как экзотический «комнатный цветок», всеми силами защищая его от внешнего мира и укрывая в умиротворяющем гнездышке Обломовки. Родители не требовали от сына даже успехов в учебе, так как не считали науку чем-то действительно важным и полезным, часто сами оставляли его дома по праздникам или в непогоду. Именно поэтому обучение в школе, а затем и в институте, стало для Обломова чем-то вроде указания родителей, а не реализацией его собственной воли. На занятиях Илье Ильичу было скучно, он не понимал, как полученные знания можно будет применить в дальнейшей жизни, в частности, в Обломовке.

Разрушающее влияние сказок на жизнь Обломова

В романе Илья Ильич предстает очень чувствительным, мечтательным, человеком, который умеет видеть прекрасное и тонко переживать любые проявления внешнего мира. Во многом на формирование в герое этих качеств повлияли именно живописная обломовская природа и сказки, которые рассказывала мальчику его няня. Мифы и легенды увлекали Обломова в совершенно другой мир – мир фантастический, прекрасный и полный чудес: «Он невольно мечтает о Милитрисе Кирбитьевне; его все тянет в ту сторону, где только и знают, что гуляют, где нет забот и печалей; у него навсегда остается расположение полежать на печи, походить в готовом, незаработанном платье и поесть на счет доброй волшебницы». Даже в зрелом возрасте, понимая, что «молочных рек» не существует, Илья Ильич «бессознательно грустит подчас, зачем сказка не жизнь, а жизнь не сказка». Именно поэтому в Обломове продолжало жить то, привитое со сказками, ощущение брошенности человека в ужасающем и пугающем мире, где нужно вслепую пробираться вперед, ни видя не цели, ни дороги, спасти от которого может только истинное чудо.

Сказочный, волшебный мир легенд и мифов становится для Обломова альтернативной реальностью и уже в зрелом возрасте он сам выдумывает себе сказку о будущей жизни в райской Обломовке, о бесконечном спокойном семейном счастье, благополучии и спокойствии. Однако трагизм Ильи Ильича состоит даже не в тотальном эскапизме, боязни общества, нежелании что-либо делать и бороться за свое счастье, а не понимание, что он уже заменил реальную жизнь иллюзорной. Перед смертью для Обломова его мечты более реальны и важны, чем его сын, жена, друг и окружающие люди, даже важнее его самого, ведь в мечтах у него все в порядке со здоровьем, он полон сил и энергии. Однако сам Гончаров в романе дает читателю кратко одно из объяснений этой подмены: «а может быть, сон, вечная тишина вялой жизни и отсутствие движения и всяких действительных страхов, приключений и опасностей заставляли человека творить среди естественного мира другой, несбыточный, и в нем искать разгула и потехи праздному воображению или разгадки обыкновенных сцеплений обстоятельств и причин явления вне самого явления», подчеркивая, что сама жизнь должна быть непрерывным стремлением вперед, а не бесконечным сном в «зоне комфорта».

Заключение

Понятие «обломовщины» в романе «Обломов» вводится Гончаровым не как единичная характеристика жизненных мотивов и особенностей натуры главного героя, а в качестве типичного и особо привлекательного для русского общества явления – архетипа Емели-дурачка, лежащего на печи и ожидающего своего звездного часа. По словам самого автора, это «злая и коварная сатира на наших прадедов, а может быть, еще и на нас самих» – сказка, в которую хочется верить каждому, но которая не имеет ничего общего с реальностью, где для достижения высот необходимо встать с печи и трудиться, работать над собой. На примере Обломова Гончаров показал, как пагубно может повлиять на чувствительно, мечтательного человека чрезмерная забота и опека, защита от стрессов и потерь, приводящая к полному разочарованию в реальной жизни и замене ее иллюзиями.

Характеристика понятия «обломовщина», история её появления и связь с главным героем романа пригодятся 10 классам во время подготовки сочинения на тему «Обломов и «обломовщина» в романе «Обломов».

Посмотрите, что еще у нас есть:

Тест по произведению

Доска почёта

Чтобы попасть сюда — пройдите тест.

-

Полина Ёж

18/19

-

Андрей Надежин

19/19

-

Чупанова Патимат

15/19

-

Римма Шахбазян

16/19

-

Вера Матросова

19/19

-

Дарима Намдакова

18/19

-

Елена Ермакова

14/19

-

Ева Шестакова

12/19

-

Аля Бесталанная

19/19

-

Валентина Пожидаева

18/19

Структура и содержание главы 9

И. А. Гончаров условно разделил сон главного героя на три части.

В первой части автор описывает родной край Обломова, и его детство, где мальчику всего семь лет. В этом возрасте ребенок был активным, энергичным и любознательным. Он стремился познавать окружающий мир, был очень наблюдательным. Малыш подмечал все тонкости взрослой жизни, и постепенно такой размеренный образ жизни стал для него привычным.

Во второй части писатель подробно рассказывает об одном зимнем вечере, когда мальчик с удовольствием слушает рассказы старой няньки. В них жизнь героев всегда богатая и счастливая, волшебники щедро осыпают их дарами, принцессы приезжают сами из заморских стран, и в жизни царит радость и веселье. По сути, сказки этой неграмотной женщины сыграли большую роль в культурном воспитании мальчика. С детства ему понравилась модель такой легкой, беззаботной жизни, и о ней он мечтал, будучи взрослым человеком.

Третья часть сна переносит героя в отрочество. В ту пору Обломов проходил ученье в пансионе, было ему лет тринадцать. Учитель, немец Штольц, искренне питался привить юноше желание учиться и развиваться. Однако мальчик попал в его руки, будучи уже избалованным и ленивым ребенком. Окружающая действительность также мешала развитию сильной личности. В селе царили такие же отсталые и примитивные нравы, как и в родной Обломовке. Традиции и устои быта сыграли ключевую роль в воспитании характера Обломова.

Главные герои

Обломов Илья Ильич – помещик, дворянин, возраст около тридцати двух лет. После смерти родителей получил в наследство родовое поместье и триста пятьдесят душ крестьян. Ведет маргинальный образ жизни, пристрастен к жирной пище, отчего имеет рыхлую, тучную фигуру. Любимое занятие – лежать на диване и мечтать. Проживает в Петербурге, на улице Гороховой, с верным слугой Захаром.

Другие персонажи

Обломовы Илья Иванович с женой – родители Ильи Ильича. Мелкие помещики-дворяне, очень любящие своего единственного сына, и оберегающие его от всех забот и волнений. Люди добрые и безобидные, но малограмотные и ограниченные.

Няня – безграмотная деревенская старушка, приставленная к Обломову с самого рождения. Всегда находилась рядом с ним, ухаживала и следила за молодым барчуком. С детства рассказывала малышу былины и предания, и привила герою любовь к сказкам.

Учитель Штольц – обрусевший немец, управляющий в селе Верхлёвка, и держатель пансиона для дворянских детей. Человек образованный, умный и энергичный. Пытался привить юному Обломову любовь к учению, и духовному развитию.

Андрей Штольц – сын учителя Штольца, единственный друг Обломова.

Захар – верный слуга Ильи Ильича, во сне еще юный мальчик.

Антип и Анисья – крестьянская семья, слуги в доме Обломовых.

Настасья Ивановна, Степанида Тихоновна, Пелагея Игнатьевна – тетки-приживалки, которые жили в родительском доме.

Сюжет

«Сон Обломова» автор представил в виде череды картинок жизни, которые герой как-бы «просматривает» в памяти. Сюжетная линия ведется плавно, одни события сменяются другими эпизодами. Сцены во сне происходят в такой последовательности:

- Описание родового поместья Обломовых, где родился и рос главный герой. Писатель подробно рассказывает природу края, его традиции и обычаи.

- Обломов в возрасте семи лет. Как проходило раннее детство мальчика, образ жизни и мировоззрение родителей, система его воспитания.

- Рассказ о будничной жизни в семействе Обломовых: распорядок дня в доме, бытовые привычки, неписаные законы и обряды, за которыми наблюдал ребенок.

- Послеобеденный сон в поместье, когда маленький Илья дожидался, чтобы все уснули, и совершал самостоятельные прогулки без надзора взрослых.

- Вечера в обществе няни, которая вдохновенно рассказывала мальчику былины и сказки, а он слушал и мечтал о волшебстве и вечном празднике.

- Обломов в отроческом возрасте. Его жизнь в доме Штольца, обучение и знакомство с Андреем, который в будущем станет его единственным другом.

Заканчивается сон картинкой из детства – накануне Илья сбежал из дома поиграть с детьми в снежки, был найден и возвращен назад. И вот он снова под теплым одеялом лежит в кровати, под опекой любящих родителей.

Проблемы

Основная проблематика «Обломова» состоит в отсутствии мотивации двигаться. Все общество того времени очень хочет, но не может проснуться и выйти из того ужасного удручающего состояния. Многие люди стали и становятся обломовскими жертвами до сих пор. Сущий ад — проживать жизнь мертвецом и не видеть никакой цели. Именно данную человеческую боль хотел показать Гончаров, прибегая за помощью к концепции конфликтности: здесь есть и конфликт между человеком и обществом, и между мужчиной и женщиной, и между дружбой и любовью, и между одиночеством и праздной жизнью в обществе, и между трудом и гедонизмом, и между ходьбой и лежанием и прочим, и прочим.

- Проблема любви. Это чувство может изменить человека к лучшему, это превращение – не самоцель. Для героини Гончарова это было не очевидно, и она вложила всю силу своей любви в перевоспитание Ильи Ильича, не видя, как оно мучительно для него. Переделывая возлюбленного, Ольга не замечала, что выжимает из него не только плохие черты характера, но и хорошие. В страхе потерять себя Обломов не смог сберечь любимую девушку. Перед ним встала проблема нравственного выбора: либо остаться собой, но в одиночестве, либо играть всю жизнь другого человека, но ради блага супруги. Он выбрал свою индивидуальность, и в этом решении можно видеть эгоизм или честность – каждому свое.

- Проблема дружбы. Штольц и Обломов выдержали испытание одной любовью на двоих, но не смогли урвать ни минуты из семейной жизни для сохранения товарищества. Время (а не ссора) разлучило их, рутина дней разорвала бывшие крепкими дружеские узы. От разлуки они оба проиграли: Илья Ильич окончательно себя запустил, а его друг погряз в мелочных заботах и хлопотах.

- Проблема воспитания. Илья Ильич стал жертвой сонной атмосферы в Обломовке, где за него все делали слуги. Живость мальчика притупили бесконечные застолья и дремы, тупое оцепенение глуши наложило отпечаток на его пристрастия. Тема воспитания в романе «Обломов» становится понятнее в эпизоде «Сон Обломова», который мы проанализировали в отдельной статье.

Часть 2

Продолжение романа в этой части раскрывает нам сущность Штольца и его взаимоотношения с Обломовым. Также речь идет о личной жизни главного героя и его возлюбленной.

Главы 1-2

Рассказ ведется о Штольце, верном друге Обломова. Родители очень любили мальчика. Мать воспитывала по принципу воспитания всех дворянинов и баринов, а отец преподавал ему трудолюбие и упорство. Андрей Иванович Штольц очень любил книги, музыку, астрономию. После университета парень направился жить в Петербург. Андрей Иванович был сильным, видным мужчиной. Он шагал по жизни всегда с поднятой головой и не шел ни на какие уступки. Был упрям и сдержан. Обломов служил ему не просто товарищем из детства, а лучшим другом, с которым тот мог разделить все невзгоды и печали.

Глава 3

Обломов рассказал Штольцу о нехватке денег и необходимости переехать. Андрей Иванович говорит, что следовало бы открыть школу в поместье, которое имеет Обломов, но тот наотрез отказывается. Штольц приказывает слуге принести одежду и поставить на ноги товарища. Упоминается Тарантьев, который постоянно приходит к нему и просит деньги на пропитание, никогда их не возвращая. Штольц говорит не одалживать деньги какому-то Тарантьеву просто так.

Главы 4-5-6

Штольц начинает везде таскать за собой друга, но тому не нравится суета, шум и неудобная одежда напоказ. У друзей случается разговор, из которого становится понятно, что для Ильи лучшее место для жизни — Обломовка. Андрей Иванович называет это не жизнью, а “обломовщиной”, и советует приятелю поехать за границу попутешествовать, а уж потом думать о переезде. Обломова поразительно встряхнули слова Штольца и сподвигли на перемены. Он даже сделал себе паспорт, чтобы полететь на недельку в Париж, но на одной из вечеринок господин влюбляется в Ольгу Сергеевну. Он купил дачу напротив дачи ее тети. Девушка умела красиво петь, что доставляло ему огромное наслаждение. На одном из таких вечеров, когда Ольга пела очередную песню, Обломов не удержался и крикнул ей о своей любви. Тут же поняв, что он совершил, барин выбежал из комнаты.

Получение письма в Обломовке. Художник Л. Красовский

Главы 7-8-9

Захар берет в жены Анисью — хорошую и благородную девушку. Она постепенно приводит в лад дом дворянина, убирая весь мусор, грязь и хлам. Обломов приглашен на обед к тете Ольги Сергеевны. Весь вечер он сидит в раздумьях о возлюбленной. Обломов целые сутки сидит у тети барышни и ожидает Ольгу. Как только барышня зашла, он тут же бежит к ней и просит спеть. Та отказывает ему, а Обломов больше не замечает в ее голосе те любовные нотки, которые он слышал ранее.

Неожиданно Ольга Сергеевна назначает свидание, на которое Обломов откликается. На свидании они разговорились о чувствах, Ольга призналась, что тоже влюблена. Оба возвращаются домой счастливые. Парень регулярно бредил Ольгой, хотя она постоянно критиковала его, что он не развивается, не учится и не читает книг. Девушка тоже расцвела и начала видеть смысл жизни буквально во всем.

Глава 10

Главный герой решает написать письмо Ольге Сергеевне с целью закончить их любовную историю, ведь он не видит в ней смысла. Ему перестала нравиться эта активность в жизни и ленивость девушки в любви. Он считает, что она наврала ему про то, что любит. Он отдает письмо в руки горничной и прячется за деревьями в ожидании, когда же Ольга прочтет послание. Едва увидев женские слезы, он решается подойти. Она кричит на парня за то, что он в душе не имеет ни капли чувств к ней, хотя утверждал обратное. Обломов шел рядом, уговаривая ее вернуть все. Возлюбленная постепенно отходит от обиды и все прощает.

Главы 11-12

Возлюбленные до сих пор встречаются в тайне от всех и это начинает раздражать Обломова. Тот заявляет о намерении все рассказать людям. Штольц советует поскорее решить вопросы с имением.

Обломов, Штольц и Ольга Ильинская. Художник Л. Красовский

История жизни Обломова

История жизни Ильи Обломова начинается, как выразился автор, “в глубине необъятной России”. Родился Илья Обломов в помещичьей семье, которая живет по традиционному патриархальному укладу. Детские года Обломова прошли в родовом поместье и деревни “Обломовка”. Жизнь там не отличалась разнообразием и насыщенностью.

Родители Илью любили. Ласковая няня радовала мальчика сказками каждый вечер. Сон и длительные восседания за трапезой были привычным делом для хозяев имения. Мальчик без проблем перенял наклонности своих родителей. Обломова всячески опекали от неприятностей и приучали, что труд – это занятие рабочих и вообще дело низкое.

Илья рос апатичным и замкнутым, пока в итоге не превратился в 32-х летнего безыдейного и пассивного мужчину. Заинтересованность хоть в чем-то кроме еды и сна, в нем напрочь отсутствовала. Но на какие же деньги жил Илья Обломов, если ничем не занимался? Доход герою обеспечивали крестьяне, которые трудились не покладая рук. Видя пассивность своего помещика, некоторые крестьяне и рабочие стали понемногу грабить его. Вот такая вот история жизни Обломова в романе Гончарова.

Где же живет Обломов?

По сути, у Ильи Обломова два места жительства: квартира в Петербурге и поместье в деревне «Обломовка”. Квартира Обломова в Петербурге находилась на одной из центральных улиц города под названием Гороховая. На Гороховой улице преимущественно жили люди средних классов. Первые два квартала улицы принадлежали к аристократической Адмиралтейской части города.

Спустя время, Обломов переселится на Выборгскую сторону городу. Она представляет из себя мещанский район и походит больше на провинцию, нежели на полноценную часть города. Теперь Обломов живет на Симбирской улице (ул. Космонавтов). Близкий друг Гончарова – Анатолий Кони высказался коротко и понятно по поводу улицы: “Длинная улица, совершенно провинциального типа”. Именно в квартире на Симбирской улице главному герою снится его знаменитый сон. Здесь осуществился идеал его жизни.

Что касается деревни “Обломовка”, сам Гончаров прекрасно описал ее в романе.

Лучший друг Обломова – Андрей Штольц

Андрей и Илья дружили с самого детства. Происхождения Обломова и Штольца разнятся. Про происхождение Обломова я уже все написал, разберемся с Андреем. Штольц – немец из небогатой, но дворянской семьи. Отец Штольца хорошо вописатал своего сына: обучил всем нужным практическим наукам, заставил рано работать и отослал от себя закончившего университет сына. Он научил Андрей тому, что деньги – главное в жизни. По итогу, главными чертами Штольца можно назвать тактичность, аккуратность и бережливость.

На этом моменте становится понятно, что Илья Обломов полная противоположность Адрея Штольца. Из первого героя так и веет прозябанием и пассивным созиданием жизни, а из второго льется энергия, бурная деятельность и активность. Обломов добрый и ленивый, больше всего его беспокоит собственный покой. Штольц сильный и активный, по заветам отца находится в постоянной деятельности. Любовь Обломову нужна не равноправная, а материнская (служанка Агафья Пшеницына). Штольцу же нужна равная по взглядам и уму женщина (Ольга Ильинская).

Любовь Обломова к мысли и его доброта привели к тому, что в него влюбилась энергичная девушка по имени Ольга. Они любят много извилистых разговоров, но это все. К сожалению, его неспособность к действию разрушает то, что могло бы быть, и, наконец, Ольга отвергает его:

Услышав эти слова, Обломов падает в обморок и впадает в глубокую болезнь. Ольга уходит с лучшим другом Обломова, энергичным немцем Штольцем. Обломов возвращается в свою квартиру и женится на служанке.

Влияние романа «Обломов» Ивана Гончарова на общественную жизнь

Позже Ленин увидел в романе Гончаров «Обломов» символ всего, что было не так с Россией. Книга и ее центральный персонаж имели такой успех, что «Обломовщина» стало именем нарицательным, которое характеризует вялость, бездействие и пассивность. Слово же «Обломов» означает «ленивый человек» и очень часто используется даже теми людьми, кто и не читал роман.

Обломов итог

Ну и какой же итог, спросите вы? Роман Обломов — это продолжительное размышление над вопросом, который волновал человека на протяжении тысячелетий и к решению которого мы сегодня находимся неблизко. Что выше – активная или созерцательная жизнь?

Быт Обломова

Словно продолжением мягкого, апатичного, ленивого Обломова в романе описывается быт героя. На первый взгляд его комната был прекрасно убранной: «Там стояло бюро красного дерева, два дивана, обитые шелковою материею, красивые ширмы с вышитыми небывалыми в природе птицами и плодами. Были там шелковые занавесы, ковры, несколько картин, бронза, фарфор и множество красивых мелочей». Однако если присмотреться лучше, то становилась заметна паутина, запыленные зеркала и давно открытые и забытые книги, пятна на коврах, неубранные предметы обихода, хлебные крошки и даже забытая тарелка с обглоданной косточкой. Все это делало комнату героя неухоженной, заброшенной, производило впечатление, будто тут давно никто не живет: хозяева давно покинули жилье, не успев прибраться. В какой-то мере это было верно: Обломов давно не жил в реальном мире, заменив его на мир иллюзорный. Это особенно ярко видно в эпизоде, когда к герою приходят его знакомые, но Илья Ильич даже не удосуживается протянуть им руку для приветствия, и, тем более, подняться с постели навстречу посетителям. Кровать в данном случае (как и халат) является пограничным звеном между миром грез и реальности, то есть, встав с постели, Обломов в какой-то мере бы согласился пожить в реальном измерении, но герой этого не хотел.

Гончаров «Обломов». Проблемы романа

Истоки мироощущения Ильи Ильича весьма примечательны, имеют свои корни. В главе «Сон Обломова» показаны причины той глубокой душевной дремы, от которой страдал главный герой. Имя тому – «обломовщина». Это страшное слово толкуется в произведении как подсознательное нежелание жить, развивать деятельность, стремиться к высоким результатам и достижениям.

Может быть, такой характер у героя сформировался в результате того, что в детстве его чрезмерно опекали, но забота эта оказалась пагубной для развития, постепенно ограничила ум и сердце. Если на дворе стояла ненастная погода, то маменька с батюшкой не только не отпускали его выйти во двор погулять, но и не отправляли в этот день учиться «к немцу». Такая излишняя опека постепенно сделала из мальчика изнеженное, ни к чему не приспособленное существо. Он боялся холода, любой болезни и много времени проводил дома.

Часть третья

1 глава

Обломов шел домой окрыленный чувствами. В комнате застает Михея Тарантьева. Его прекрасное настроение вмиг пропало. Знакомый требовал вернуть восемьсот рублей залог за квартиру.

Илья вспомнил, что в прошлый визит гостя, подписывал какие-то бумаги. Это и оказался договор аренды. Парень говорит, что ему уже не нужно жилье, он вскоре уезжает за границу.

2 глава

Илья Ильич думает, что предстоящая женитьба накладывает на жизнь свой будничный отпечаток. Нужно быстрее привести в порядок имение.

Едет к Агафье Пшеницыной, куме Тарантьева. Намерен сообщить женщине, что не будет арендовать у нее комнату. Брата вдовы он не стал дожидаться, хоть она сказала, что подобными делами ведает он.

3 глава

Лето закончилось. Пошли осенние дожди. Ильинские покинули дачу, а Обломов решил пожить на Выборгской улице, у вдовы Пшеницыной, пока не найдет жилье. С возлюбленной они встречались реже, и казалось, что их история любви уже не так насыщена приятными эмоциями.

Илья несколько недель живет у кумы Михея Тарантьева, а когда сообщает о намерении съезжать, то ее брат выставляет огромную неустойку за нарушение договора.

4 глава

Обломов говорит любимой, что пребывает в поисках квартиры и скоро переедет. Однако цены слишком высоки. Барин продолжает проживать в доме вдовы Пшеницыной. Жизнь у нее начинает нравиться Илье Ильичу все больше.

С Ольгой виделись редко, в основном в театре. Он скучает по барышне, по ее пению. На вопрос Захара о дате предстоящего бракосочетания, с волнением ответил, что свадьбы не будет.

5 глава

Илья постоянно думает, что скрывать отношения с Ольгой плохо. Переносит визит в имение Ильинских со среды на воскресенье. Она присылает письмо, где сообщает о встрече в Летнем саду.

Встретившись, девушка рада Обломову, а он хмур и озабочен. Идут кататься на лодке по Неве. Мужчина утверждает, что люди распускают дурные слухи. Она равнодушна к чужому мнению. Приглашает его к обеду. Он говорит, что ожидает послание с деревни и приедет позже.

6 глава

Илья решил встречаться с Ольгой лишь по воскресеньям. Ругает слуг Захара, и его жену Анисью, что не готов обед.

Проверяет уроки у сына хозяйки дома, учит ее дочку грамоте. От Ильинской получает письмо, где она указывает, что расстроена из-за его равнодушия. Обломов отвечает, что простужен. Он рад, что Оля поверила ему, посоветовала лечиться, и не приходить в ближайшие дни.

7 глава

Мосты между Невой навели, а Обломов не ехал к возлюбленной. Ольга решила посетить его самостоятельно. Возле калитки он обнял ее, и нес на руках до самого дома. Гостья поняла, что информация о болезни была ложной. Обломов оправдывается тем, что причина обмана переживания. После встречи с девушкой Илья вновь полон сил.

8 глава

Захар говорит, что «Ильинская барышня» забыла перчатку. Обломов ругает его за сплетни и просит прощения у Пшеницыной за подобные слова. Он обманывает женщину, называя Ольгу портнихой.

Вечером Илья Ильич находит письмо из деревни. Управляющий больше не может присматривать за имением, советует хозяину лично ехать туда. У Обломова опускаются руки. Свадьбу придется отложить минимум на год. Он не может так поступить с Олей. Усиленно ищет выход.

9 глава

Обломов просит Пшеницына Ивана Матвеевича, брата вдовы Агафьи, помочь ему в заботах с поместьем. Он рассказывает, что абсолютно не разбирается в крестьянских делах, не имеет понятия о посадке пшеницы. Не знакома ему и информация о сборе урожая. Не понимает, что такое барщина, оброк.

Иван Пшеницын говорит, что у него есть грамотный человек, способный разобраться в этом. Илья предлагает хорошее вознаграждение.

10 глава

Тарантьев ведет с Пшеницыным разговор, как ловко они обманули Обломова, подсунув ему подписать непонятную бумагу, выдавая ее за договор аренды. Теперь они надеялись, что их общий знакомый поедет в его семейное имение, и начнет делить с ними баринов оброк.

11 глава

Илья рассказывает Ольге, что хочет поручить дела семейного поместья знакомому Пшеницына. Девушка не одобряет эту затею.

Когда Обломов озвучит фразу об очередном переносе свадьбы, невесте станет плохо. Придя в чувство, барышня прогонит его. Ей надоела трусость возлюбленного. Она хотела от него серьезных решений, а он так и не стал настоящей опорой и поддержкой.

12 глава

Обломов пришел домой слишком поздно. Он долго бродил по улицам. Слуги Захар и Анисья переживают за хозяина. Барин не притронулся к еде. Целую ночь он просидел в кресле. Под утро пошел снег, Илья продолжал смотреть в окно, не обращая внимания на присутствовавших в комнате. У него был жар.

Обломов и реальная жизнь

Уволившись из канцелярии, Илья Ильич стал посещать общество, навещать друзей. Но скоро он увидел, что светские люди, в основном, заняты сплетнями и карточными играми, и у него пропала охота общаться с ними. Ему надоели суета, многолюдство, и он был доволен своей однообразной жизнью.

Себе Обломов поставил цель: составить план улучшений в управлении имением, жениться и беззаботно жить в деревне, как его предки. Он так описывал картины жизни деревни своему другу детства Андрею Штольцу, что тот воскликнул: «Да ты поэт, Илья!» Но своего идеала жизни герой не достиг — помешала лень, к которой его приучили любящие родители.

Антиподом Обломову в романе служит Андрей Штольц. Этот человек всегда активен, деятелен, имеет большие планы на жизнь. Пожалуй, он единственный, кто мог хоть как-то влиять на ленивого Илью Ильича. Примечательно, что он, видя деградацию друга, всё же ценил его положительные качества. Штольцу импонировала душевная теплота, искренность и отзывчивость друга детства.

Стремясь помочь Обломову выбраться из разрушающей лени, Андрей всеми силами пытается вытащить его из мира фантазий в реальную жизнь. И ему почти удаётся это сделать: он знакомит Илью Ильича с прекрасной девушкой Ольгой Ильинской, и герой словно оживает. Эта девушка тоже стремится изменить Обломова, разбудить в нём жажду деятельности.

Под влиянием Ольги он захотел не существовать, а жить полной жизнью. Когда же девушка согласилась стать его женой, Обломов понял, что до женитьбы нужно привести в порядок имущественные дела и имение, а это было так хлопотно, так тяжело для него, что его чувство к Ольге стало постепенно исчезать. Девушка поняла, что не смогла изменить Обломова, пробудить его к активной жизни. Она рассталась с Ильёй Ильичом, потому что не могла жить так, как он.

Расставание с Ольгой становится для Ильи Ильича огромной трагедией, ведь он действительно искренне полюбил её. Пытаясь забыться после этого, герой снова уходит в мир мечтаний и на этот раз надолго.

Спокойное счастье семейной жизни подарила герою вдова Агафья Матвеевна Пшеницына, добрая, трудолюбивая женщина, у которой он снимал квартиру. Агафья Матвеевна полюбила Илью Ильича, заботилась о нём, вызвала в нём ответное чувство, и он женился на ней. С этой женщиной Обломов нашёл спокойное счастье умиротворения, которое более подходило к строю его характера, его душе, чем беспокойное счастье активной жизни.

Чему учит?

Роман «Обломов» учит нас избегать крайностей. Человек должен честно работать, чтобы чего-то добиться в этой жизни, а не только рассуждать о смысле бытия. Однако в то же время он не должен подавлять в себе человечность. Ведь только рассуждая о своей жизни и окружающем мире, мечтая, думая, отдаваясь ностальгии, мы, возможно, сможем стать по-настоящему счастливыми. Такой вывод можно сделать из романа «Обломов».

Гончаров показал, что даже совершенно разные люди могут стать настоящими друзьями, а даже самая нежная любовь — привести к беде. Это и есть мораль произведения «Обломов»: нет чего-то абсолютно хорошего и плохого, верного и ложного. Благие намерения Ольги обернулись травмой и для Ильи, и для нее самой. Забота Андрея о друге лишь подтолкнула его к еще большей деградации.

Захар

Захар – слуга Обломова. Он походит на своего хозяина: достаточно ленив и очень неряшлив. Обломову он может принести упавшую еду или пищу в грязной тарелке. Все вещи рядом с ним либо ломаются, либо разбиваются. Но, несмотря на свою рассеянность, Захар бережет Обломова и заботится о нем. Он слуга старого порядка, который любит своего хозяина и все, что с ним связано. Жизнь Захара полностью зависит от жизни Обломова. Поэтому когда Обломов умирает, Захар тоже перестает существовать. Он уходит из дома Пшеницыной и встает на паперть. Когда Штольц нечаянно встречает этого нищего старика и предлагает ему уехать в деревню, тот отказывается, потому что не может оставить без присмотра могилу Обломова.

Анализ эпизода «Прощальная встреча Обломова и Ольги»

Этот эпизод является кульминацией романа, т.к. после него действие идет на спад – герои расстаются. Эта глава знаменует поворот в жизни героев и раскрывает их внутреннее состояние. Характер эпизода смешанный и условно его можно разделить на три части: 1) Обломов приходит к Ольге; 2) Обломов один; 3) последний разговор Обломова и Ольги. Проанализируем каждую часть подробнее. В первой части происходит диалог героев. Идет обычный повседневный разговор о письме, о деревне. Ничего не предвещает трагедии. Здесь Гончаров использует прием параллелизма: Обломов говорит о своем, а Ольга – о своем. Происходит диалог «глухих». Внутреннее состояние героев выражается через цепь внешних действий. Так, Обломов спокоен и продолжает свой разговор, не обращая внимания на Ольгу. Он говорит медленно, монотонно. Каждая его реплика сопровождается словами «сказал» и «продолжал». Этим Гончаров подчеркивает равнодушие Обломова к чувствам Ольги, он всецело занят своими планами о деревне. А Ольга «молчала и сидела, потупя глаза» и «шевелила носком ботинки», «глядела в окно». Она «закрыта» от Обломова, на душе у нее тяжело, горько, Илья Ильич ее разочаровывает. Внутренняя интонация усиливается, ощущается напряжение, тревога. Ольга падет в обморок. Вторая часть – это внутренний монолог Обломова, его размышления. Он решает все-таки поехать в деревню, собрать оброк, отыскать квартиру, сыграть свадьбу с Ольгой. Обломову становится легко и весело от своих планов: он начинает ходить из угла в угол, пощелкивать тихонько пальцами и чуть не закричал от радости. Но и тут герои не могут понять друг друга. Обломов счастлив, а Ольга в комнате принимает роковое решение. Снова прием параллелизма: решение Обломова на сцене и Ольги – за кулисами. Третья часть начинается с появления Ольги в комнате. Она «явилась» словно привидение: «как будто немного постарела, бледна, но глаза блестят, во всякой черте таится внутренняя напряженная жизнь, окованная точно льдом, насильственным спокойствием и неподвижностью». В ее взгляде было решение, какое – Обломов пока не знал. Ольга молчала, пристально глядя на него. И он все понял. Без слов. Это был конец их отношений. В этой части прослеживается мотив раненой души. Своим отказом Ольга не только ранит Обломова, но и себя: «все приросло к сердцу: больно отрывать!..» Постепенно душа Ольги опустошается. Но не только разрыв с Обломовым ранит Ольгу. Ведь она не выполнила задание Штольца. А как ей льстила мысль о том, что она, молодая и неопытная девушка, возвратит такого, как Обломов, она укажет ему цель, заставит полюбить опять все, что он разлюбил, и Штольц не узнает его воротясь! Но эксперимент провалился. Обломовщина победила. Конечно, Обломов нравился Ольге. Он был нежный, добрый и искренний. Но Ольга любила то, что хотела любить, любили будущего Обломова. В этом и была ее ошибка. Человека нужно любит таким, какой он есть. Сам Обломов говорил: «Возьми меня, как я есть, люби во мне, что есть хорошего». Но Ольга осталась глуха к его словам. Она вынесла приговор Обломову, но вместе с тем, и себе тоже. Расставшись с Обломовым, она потеряла частичку себя, частичку своей души. Она унизила, оскорбила чувства Обломова: «А нежность… где ее нет!» Это было жестоко: «внутри Обломова будто обожгло, а снаружи повеяло на него холодом». Увидев это, Ольга бросилась к нему с просьбами све забыть, вернуть, как было. Но Обломов резко ее обрывает: «Нет!» Я считаю, что это очень важный момент для Обломова. Ведь впервые за последние годы он принял решение сам, быстро, решительно и безапелляционно. Но это был лишь единственный раз. Обломовщина навсегда покорила его сердце. Мне кажется, что эти чувства были заранее обречены, потому что Ольгой руководил расчет и наставления Штольца. А когда один человек не любит в другом те качества, которые есть на самом деле, а пытается изменить и подстроить под себя вторую половину, то рано или поздно они расстанутся. Такой была Ольга. А главной любовью Обломова была, есть и будет Обломовщина, которая пленила его сердце еще в раннем детстве.

Задания для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ

Что такое «обломовщина»?

Ответ. Представление о счастье как о безделии, стремление к такому образу жизни. Названо по фамилии Ильи Обломова, главного героя романа Ивана Гончарова «Обломов».

Назовите любимую одежду Обломова.

Ответ. Халат. Эта любимая одежда главного героя романа описывается так: «Как шёл домашний костюм Обломова к покойным чертам лица его и к изнеженному телу! На нём был халат из персидской материи, настоящий восточный халат, без малейшего намёка на Европу, без кистей, без бархата, без талии, весьма поместительный, так что и Обломов мог дважды завернуться в него». Халат Обломова стал в русской литературе метафорой лени и сибаритства.

С каким былинным богатырём сравнивается Илья Обломов?

Ответ. С Ильёй Муромцем. На это указывает и имя героя — Илья, и упомянутые в романе истории об Илье Муромце, которые маленький Обломов слыхал от няни. Напомним, что былинный Илья Муромец пролежал на печи тридцать лет и три года — а потом поднялся и стал совершать подвиги. Илья Обломов же, к сожалению, так и не смог заставить себя подняться.

Поделиться ссылкой

Обломов Илья Ильич — дворянин, имеет чин коллежского секретаря. К началу действия романа «безвыездно живет двенадцатый год в Петербурге». Когда ему было двадцать с лишним лет, Обломов приехал в столицу из Обломовки, родового имения, расположенного в одной из губерний, «чуть не в Азии». Тогда он еще «был полон разных стремлений, все чего-то надеялся, ждал много и от судьбы и от самого себя».

Обломов — человек приятной наружности, но в чертах его лица отсутствует всякая определенная идея, всякая сосредоточенность. Мысль вольной птицей порхала в его темно-серых глазах, «садилась на полуотворенные губы, пряталась в складках лба, потом совсем пропадала, и тогда во всем лице теплился ровный свет беспечности». Мягкость «была господствующим и основным выражением не лица только, а всей души».

Беспечность и мягкость пронизывают весь облик героя. «С лица беспечность переходила в позы всего тела, даже в складки шлафрока». Движения Обломова, когда он был встревожен, сдерживались «мягкостью и не лишенною своего рода грации ленью».

Поверхностно-холодный наблюдатель мог бы сказать об Обломове: «Добряк должно быть, простота!» Другой же — человек поглубже и посимпатичнее — почувствует его сложную и непостижимую натуру: «душа так открыто и ясно светилась в глазах, в улыбке, в каждом движении головы, рук».

Портрет Обломова завершается описанием домашнего костюма, который так идет «к покойным чертам лица его и к изнеженному телу!» По мере того как сужался круг светского общения Обломова, халат «утратил свою первоначальную свежесть и местами заменил свой первобытный, естественный лоск другим, благоприобретенным…» Он «имел в глазах Обломова тьму неоцененных достоинств: он мягок, гибок; тело не чувствует его на себе; он, как послушный раб, покоряется самомалейшему движению тела».

Костюм в жизнеописании героя приобретает символический смысл. Обломов любит просторную одежду: в шлафроке, просторном сюртуке или куртке воображает он себя и в мечтах. Когда он влюбляется в Ольгу, то перестает носить халат, ходит в домашнем пальто. Изменилась жизнь Обломова, ее ритм — другой стала и одежда. Он носит легкую косынку на шее, белоснежную рубашку, прекрасно сшитый сюртук, щегольскую шляпу.

В попытке поспеть за жизнью Обломов вначале стремится следовать моде того времени. Собираясь за границу, он заказывает дорожное пальто и кепку, а, исповедуясь Штольцу, сам сравнивает себя с ветхим, изношенным кафтаном.

Отец Обломова весь век жил в деревне, хозяйствовал в имении без разных новшеств («как принял имение от отца, так передал его и сыну»). Он «не мудрил, не ломал себе головы над разными затеями, как это делают нынешние: как бы там открыть какие-нибудь новые источники производительности земель или распространять и усиливать старые и т.п.».

Его методы ведения хозяйства были патриархально бесхитростными. Старик «целое утро сидит у окна и неукоснительно наблюдает за всем, что делается на дворе», давая дворовым такие указания: «Ну неси, неси; да хорошенько, смотри, наточи», «Ну иди- иди!.. Да смотри, не пролей молоко-то!»

Увеличение дохода Обломов-старший называл благословением Божиим. Доход, необходимый, «чтобы день обедать и ужинать без меры, с семьей и разными гостями», старик получал «без всяких лукавых ухищрений … благодарил Бога и считал грехом стараться приобретать больше». Никаких советов по улучшению хозяйства он не принимал, считал их «вредными». «Отцы и деды не глупее нас были, да прожили же век счастливо; проживем и мы: даст Бог, сыты будем».

Хозяйственную деятельность старика Обломова автор оценивает иронически: «завидит из окна, что дворняжка преследует курицу, тотчас примет строгие меры против беспорядков». «И жена его сильно занята». Она распоряжается хозяйственными делами по женской части, скрупулезно, с дотошностью решает, «как из мужниной фуфайки перешить Илюше курточку», задает «каждой девке, сколько сплести в день кружев», и т.д. По ее «окончательному приговору» принимаются или отвергаются советы по приготовлению обеда. И поскольку в жизни обломовцев главной была забота о пище, то полновластной хозяйкой в имении являлась жена Ильи Ивановича. В вечерних беседах, когда муж начинал философствовать, хозяйка строго отвечала: «Надо Богу больше молиться да не думать ни о чем!» И Илья Иванович «трусливо, скороговоркой» отзывался: «Правда, правда». В знаменитой истории с письмом от Филиппа Матвеевича Радищева именно жена приложила все усилия к тому, чтобы Илья Иванович не ответил своему старинному приятелю. «Полно, не распечатывай …Да погоди, что торопиться», – уговаривала она мужа и в конце концов запретила отправлять письмо — «сорок копеек на пустяки бросать».

Воспоминания о давно умершей матери заставляют Обломова затрепетать «от радости, от жаркой любви к ней». Она любила своего сына страстно и безгранично. По утрам, когда няня приводила ребенка к матери, осыпала «его страстными поцелуями», потом осматривала «его жадными, заботливыми глазами, не мутны ли глазки… не болит ли что-нибудь», расспрашивала, «покойно ли он спал, не просыпался ли ночью, не метался ли во сне, не было ли у него жару?» Молясь с сыном, она вкладывала в святые слова всю душу, не обращая внимания на то, что резвый и шустрый мальчик рассеянно и вяло повторяет слова молитвы. Набожность в ней сочеталась с суеверием. Как и все обломовцы, она верила в оборотней, мертвецов; рассказывала сыну о том, что после наступления сумерек в лес страшно ходить гулять: «…теперь леший ходит, он уносит маленьких детей».

Хотя в романе и сказано, что Илья Ильич не был похож ни на отца, ни на деда, однако в его петербургской жизни повторяются многие ситуации обломовского бытия. История с письмом, потрясшим спокойствие Обломовки, предваряет эпистолярные эпизоды в петербургской жизни Обломова. Параллели прослеживаются и в читательских пристрастиях отца и сына.

Илья Иванович иногда читал, хотя ему было все равно, что читать, считая чтение роскошью, «таким делом, без которого легко и обойтись можно». Он читал все книги «с равным удовольствием», «не выбирая, что попадется».

Илья Ильич «изредка, по указанию Штольца, пожалуй, и прочитывал ту или другую книгу, но не вдруг, не торопясь, без жадности, а лениво пробегал глазами по строкам». Старик Обломов, как и многие тогда, «почитал сочинителя не иначе как весельчаком, гулякой, пьяницей и потешником, вроде плясуна». Илья Ильич Обломов пламенно доказывает литератору Пенкину, что в современной литературе жизни «нет ни в чем: нет понимания ее и сочувствия, нет того, что там у вас называется гуманитетом». В искусстве, по его представлениям, должны проявляться человечность и любовь. «Протяните руку падшему человеку, чтоб поднять его, или горько плачьте над ним, если он гибнет, а не глумитесь. Любите его, помните в нем самого себя и обращайтесь с ним, как с собой, — тогда я стану вас читать и склоню перед вами голову…» Обломов, как и отец, читал книги, газеты, если они попадались ему под руку, хотя порой и был способен увлечься новой книгой. «Услышит о каком-нибудь замечательном произведении», стремится познакомиться с ним. Обломов «ищет, просит книги, и если принесут скоро, он примется за нее, у него начнется формироваться идея о предмете». Но увлечение быстро проходило, книга оставалась недочитанной, непонятой, и «он уже никогда не возвращался к покинутой книге».

В детстве Обломов получил первые понятия и впечатления о жизни, которая, «как покойная река», течет мимо, и в которой идеалом является покой и бездействие. Илюша рос хорошеньким, полным мальчиком: «Щечки такие кругленькие, что иной шалун надуется нарочно, а таких не сделает». Резвый и шустрый ребенок доставлял много хлопот няне, не слушался предостережений матери, не внимал ее запрещениям. Его детский ум наблюдал «все совершающиеся перед ним явления». Ни одна мелочь, ни одна черта не ускользала от пытливого внимания ребенка. И он бессознательно чертил программу своей жизни по жизни, протекающей в Обломовке. Первой и главной заботой была забота о пище: «Какие телята утучнялись там к годовым праздникам! Какая птица воспитывалась!.. Какие запасы были там варений, солений, печений! Какие меды, какие квасы варились, какие пироги пеклись в Обломовке!»

До полудня все суетились с приготовлением обеда, о котором совещались целым домом. На кухню беспрестанно посылаются «то Настасья Петровна, то Степанида Ивановна напомнить о том, прибавить это или отменить то, отнести сахару, меду, вина для кушанья и посмотреть, все ли положит повар, что отпущено». После обеда в доме воцаряется мертвая тишина, наступал «час всеобщего послеобеденного сна», всепоглощающего, ничем непобедимого, «истинное подобие смерти». Ребенок с нетерпением дожидался мгновения, когда засыпала няня, которая, «несмотря на всю строгость наказов барыни и на свою собственную волю, не могла противиться обаянию сна». Когда в Обломовке наступал час послеобеденного отдыха, для ребенка начиналась захватывающая самостоятельная жизнь. Он оставался один в целом мире…

Пытливый ум мальчика все же не в силах был противиться простоте нравов, тишине и неподвижности, царившей в Обломовке. В бесконечные зимние вечера няня нашептывала ему сказания «о какой-то неведомой стороне, где нет ни ночей, ни холода, где все совершаются чудеса, где текут реки меду и молока, где никто ничего круглый год не делает, а день-деньской только и знают, что гуляют все добрые молодцы, такие, как Илья Ильич, да красавицы, что ни в сказке сказать, ни пером описать». И будучи взрослым, Обломов сохранит веру в чудеса, бессознательно грустя о том, что «зачем сказка не жизнь, а жизнь не сказка». С детства у Обломова «навсегда останется расположение полежать на печи, походить в готовом, незаработанном платье и поесть на счет доброй волшебницы».

Кода пришло время, «отец и мать посадили баловника Илюшу за книгу». Со слезами, воплями, капризами увезли его учиться в пансион, организованный Штольцем для детей окрестных дворян. Вместе с ним в пансионе учился сын Штольца Андрей, и еще один мальчик, «который почти никогда не учился, а больше страдал золотухой». Иван Богданыч Штольц, человек дельный и строгий, мог бы выучить Илюшеньку «чему-нибудь хорошенько», однако у мальчика не было внутренней потребности к ученью. Его родители понимали лишь очевидную выгоду образования сына, «мечтали и о шитом мундире для него, воображали его советником в палате, а мать даже и губернатором». Однако им хотелось, чтобы сын всего достиг без труда, «как-нибудь подешевле, с разными хитростями».

Пансион, в котором Обломов обучался до пятнадцати лет, находился в селе Верхлево, тоже принадлежавшем некогда Обломовым. И обаяние «обломовской атмосферы, образа жизни и привычек простиралось и на Верхлево». И в родительском доме, и в пансионе Илюшу лелеяли, «как экзотический цветок в теплице, и так же, как последний под стеклом, он рос медленно и вяло». И силы, которые искали своего проявления, «обращались внутрь и никли, увядая».