Темы сочинений «Преступление и Наказание — вечная тема»

- 01.09.2021

Подборка тем для итогового сочинения в 2021-2022 учебном году для 11 классов по направлению «Преступление и Наказание – вечная тема». Напоминаем, что это примерные темы! Точный список тем будет известен за 15 минут до начала итогового сочинения и будет состоять из ПЯТИ тем (по каждому направлению всего 1 тема).

- Больше информации по направлению «Преступление и Наказание – вечная тема»

Реальные темы от 01 декабря 2021

- 301. Могут ли внешние обстоятельства являться оправданием преступления?

- 302. Могут ли благие намерения привести к преступным деяниям?

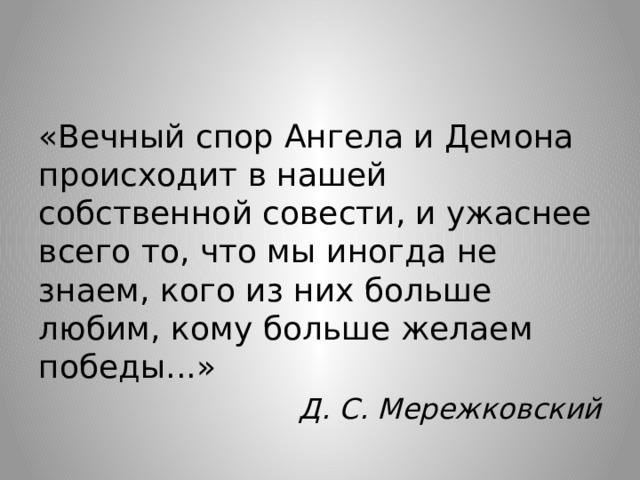

- 303. Может ли совесть наказать сильнее, чем суд?

- 305. Можно ли заставить человека раскаяться?

- 306. Заслуживает ли преступник сочувствия и почему?

- 307. Что такое преступление против самого себя?

- 308. Можно ли считать муки совести достаточным наказанием за преступление?

- 309. Когда слово становится преступлением?

- 310. Ваш ответ на вопрос героя Ф.М. Достоевского: «Не загладится ли одно, крошечное преступленьице тысячами добрых дел?»

- 311. Как Вы понимаете слова Цицерона: «Величайшее поощрение преступления – безнаказанность»?

- 312. Согласны ли Вы с высказыванием Вольтера: «Только слабые совершают преступления: сильному и счастливому они не нужны»?

Примерные темы по направлению «Преступление и Наказание – вечная тема»

- Что значит быть совестливым человеком?

- Нужно ли думать о своих ошибках, даже если это причиняет боль?

- Что можно считать преступлением?

- Война: преступление или подвиг.

- В чём различие между ошибкой и преступлением?

- В чем опасность преступлений?

- Должен ли человек нести ответственность за свои преступления?

- Как совесть помогает человеку совершать выбор между добром и злом?

- Следует ли хранить веру в доброе начало каждого человека?

- Почему важны оправдательные приговоры?

- Может ли преступление быть оправдано?

- Совместимы ли гений и преступление?

- Почему люди совершают преступления?

- Какие преступления нельзя простить?

- Можно ли оправдать преступление?

- Достоин ли преступник сочувствия?

- Может ли преступник раскаяться в содеянном?

- Бывает ли так, что в преступлении личности виновато общество?

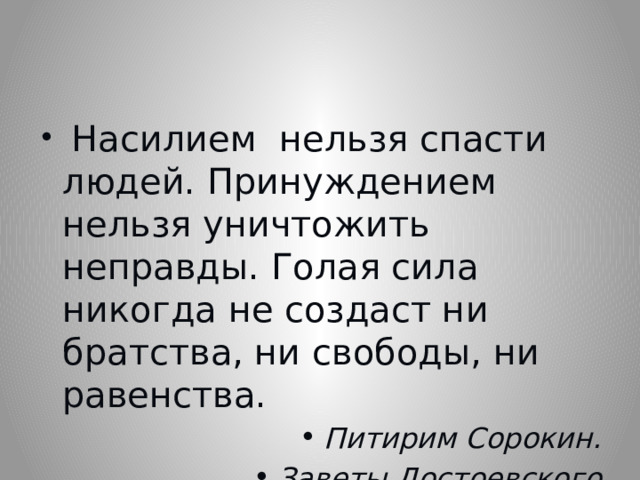

- Как бороться с преступностью?

- Как Вы понимаете утверждение Достоевского «Пусть присяжные прощают преступников, но беда, если преступники сами начнут прощать себя»?

- Что такое совесть?

- Что значит быть совестливым человеком?

- Нужно ли думать о своих ошибках, даже если это причиняет боль?

- Нужно ли быть милосердным к преступникам?

- Зачем анализировать поступки, которые уже нельзя исправить?

- Что помогает человеку искоренять зло в себе?

- Как могут добро и зло сочетаться в одном человеке?

- Каковы могут быть причины преступлений?

- Почему за преступлением следует наказание?

- Сила или слабость человека проявляется в признании им своих ошибок?

- Свобода и ответственность в жизни человека.

- Что значит быть совестливым человеком?

- Можно ли простить человека, совершившего преступление?

- Как совесть помогает человеку совершать выбор между добром и злом?

- Может ли преступление быть оправдано?

- Какую роль играет совесть в жизни человека?

- Как может совершенное зло повлиять на жизнь человека?

- Можно ли искупить свою вину?

- В чём различие между ошибкой и преступлением?

- Почему стыд бывает ложным, а совесть нет?

Содержание:

Список тем по направлению «Преступление и Наказание — вечная тема»

- Муки совести или решение суда — какое наказание сильнее?

- Как должно общество относиться к совершившим преступление?

- Что преступает человек, совершающий убийство?

- «Не убий» — евангельская заповедь. Почему люди нарушают ее?

- Герой трагедии А. С. Пушкина «Моцарт и Сальери», произносит слова: «Гений и злодейство — две вещи несовместные». Можно ли с ним согласиться?

- Какие чувства могут заставить человека пойти на преступление?

- Что может остановить человека, задумавшего совершить преступление?

- «Сострадание есть высшая форма человеческого существования,»— писал Ф.М. Достоевский. Может ли преступник вызывать сострадание?

- Оправдывает ли высокая цель совершенное во имя ее преступление?

- Месть за содеянное зло — справедливое возмездие или преступление?

- Что необходимо совершившему преступление, чтобы искренне раскаяться в нем?

- Герой романа «Преступление и наказание» размышляет о том, «не загладится ли одно крошечное преступленьице тысячами добрых дел?» Как вы могли бы ответить на этот вопрос?

- Совершает ли преступление человек, убивший в себе совесть?

- Что помогает человеку прийти к раскаянию в причиненном зле?

- Может ли человек совершить преступление против самого себя?

- Легко ли следовать велениям своей совести?

- В чем проявляется ответственность человека за совершенный проступок?

- Всегда ли причиной преступления являются социальные условия?

- Какое преступление не заслуживает прощения?

- А.И. Герцен писал: «Страшные преступления влекут за собой страшные последствия». Как вы понимаете эти слова?

Дополнительный материал к направлению «Преступление и Наказание — вечная тема»:

- Литература

- Аргументы

- Цитаты

Материал для подготовки к итоговому сочинению:

- 5 направлений итогового сочинения 2021-2022

- Как писать итоговое сочинение?

- План (структура)

- Алгоритм написания

- Клише для итогового сочинения

- Критерии оценивания от ФИПИ

Could not load xLike class!

Тема сочинения: Преступление и Наказание — вечная тема

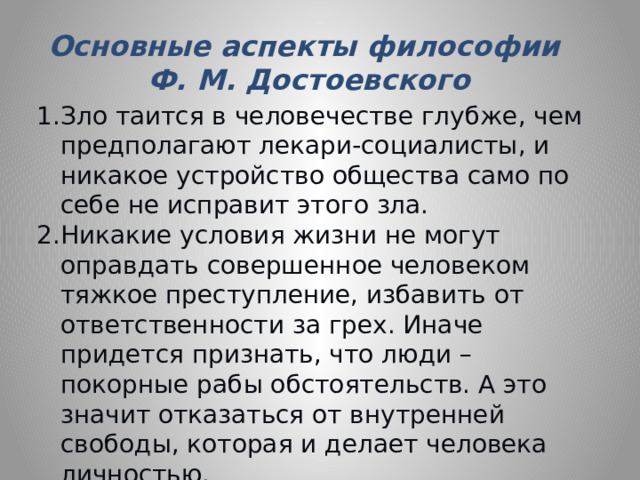

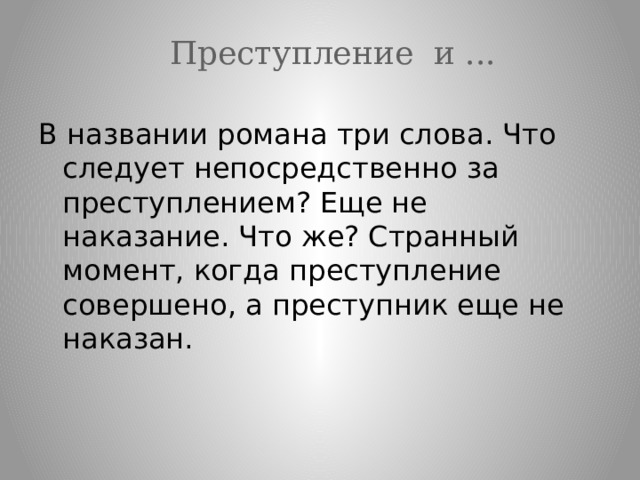

Преступление и наказание… вечная тема для обсуждения. Преступление – нарушение человеческих прав, закона, влекущее за собой множество неприятностей. Наказание – последствия содеянного, которые могут быть выражены не только в виде правовых санкций, но и моральных, например, терзаниях души. Стоит ли преступать закон, чтобы обрекать себя на дальнейшие мучения? Кто как ни Фёдор Михайлович Достоевский смог разобраться лучше в данной проблеме? Этот великий русский писатель, мыслитель, который написал бессмертное произведение «Преступление и наказание». В своём творении автор поднимает множество проблем, одна из которых затрагивает тему совести, её терзаний за совершённое убийство. Рассмотрим же эту проблему более подробно на данном произведении.

Родин Раскольников – главный герой романа, бывший студент, которого окружает множество проблем: семья испытывает очень сильную нехватку денежных средств, младшая сестра Дуня терпит развратного помещика, её насильно заставляют выйти замуж за Лужина.

Находясь в трудном положении, Родион Раскольников наведывается к старухе-процентщице, чтобы покончить с нищетой. Однако главный герой не собирается закладывать какое-то имущество. После долгих раздумий он решается на убийство, ещё не осознавая, какие мучения и страдания оно ему принесёт. Попав в дом к доверчивой старухе-процентщице, Раскольников убивает топором не только её, но и Елизавету. Лишь на следующий день главный герой осознаёт содеянное… Раскольникова начинает очень сильно мучить совесть, он не находит себе места. Ф. М. Достоевскому прекрасно удалось показать, что может испытывать человек, решившийся не необдуманный поступок… Постоянный страх быть пойманным, терзания совести не дают главному герою спокойно жить. И лишь в сближении с другой, немало важной героиней, Соней Мармеладовой, Родион находит поддержку и утешение. Как бы там ни было, герой не выдерживает и решает сдаться с поличным, он раскаивается, так как готов отбыть наказание, чтобы освободиться от всех страданий и встать на истинный путь. В конце произведения Раскольников берёт в руки Евангелие, что говорит о том, что он возвысился духовно, нравственно, переступил через содеянное и освободился от мучений.

Таким образом, данное произведение прекрасно подходит для раскрытия темы преступления и наказания. Ф. М. Достоевский смог поднять одну из вечных проблем в своём произведении, обратить внимание людей на то, какие последствия могут нести за собой некоторые поступки. Чтобы избежать судьбы Раскольникова, необходимо жить по совести, и никогда не решаться на отчаянные действия, которые могут привести к плачевному результату.

Ещё вариант сочинения:

Часто человек оправдывает совершенные им поступки историческими параллелями и примером поведения общепризнанных авторитетов.

Главный герой романа «Преступление и наказание» Родион Раскольников, вывел теорию допустимости преступления на примере великого полководца Наполеона Бонапарта. В этот же ряд он с легкостью поставил знаменитых ученых и святых отцов Церкви, объясняя это их гениальностью и избранностью. Его рассуждения сводятся к тому, что личность такого уровня имеет полное право жить вне законов нравственности и морали.

Раскольников уверен, что великий Исаак Ньютон при необходимости мог бы пожертвовать несколькими сотнями жизней своих сограждан, лишь только для того, чтобы облагодетельствовать остальных своими открытиями. Он также не ставит под сомнение, что для раскрытия своей гениальности, человек имеет право на разрушение старых законов и норм, во имя учреждения новых, и это, по его мнению, является достаточным основанием для полного снятия с него ответственности за совершенные поступки. К сожалению, в эту теорию не включен вопрос, оправдывает ли результат гениальных свершений и открытий, ту цену, которую пришлось за них заплатить. Себя Родион ставит в один ряд со всеми великими мира сего лишь потому, что он личность, а не «тварь дрожащая». Чтобы доказать свое право на преступление существующих законодательных правил, Раскольников совершает убийство.

Вот только теория незадачливого студента не сработала – он не обладал гениальностью Ньютона и военной беспощадностью Наполеона. Так что проведенный им эксперимент едва не закончился психбольницей. Многие предаются грезам о своем величии, бездумно проецируя поступки великих людей на свои собственные, и лишь потом с недоумением осознают, что их безумные идеи вдребезги разбиваются о скалу норм человеческой нравственности и морали, а за все совершенное, со временем все равно придется платить.

Пример сочинения 3

Преступление и Наказание — вечная тема. Может ли справедливость быть жестокой?

Многие люди в течение жизни говорят: «Я требую справедливости!» или «Это несправедливо!», но далеко не все могут объяснить, что такое справедливость.

Существует ли справедливость на Земле, и кто ответственен за её воплощение? Может быть, справедливость — это кара небес для грешников и вознаграждение судьбы для праведников. А возможно, что случай наказать виновников и отблагодарить тех, кто жить хорошей жизнью предоставляет нам, простым смертным. Однако тот, кто берет на себя роль вершителя судеб, может сам стать убийцей. Так может ли справедливость быть жестокой?

В качестве примера приведу детектив Агаты Кристи «Десять негритят».

Судья Уоргрейв взял на себя роль палача, отправив на смерть десять человек, включая себя. Он покарал десять преступников. Было ли это справедливостью, возмездием за совершенные им злодеяния. Как действия, совершенные судьей можно рассматривать лишь как жестокое и хладнокровное серийное убийство? Или же жестокая расправа и справедливость сочетаются здесь как две стороны одной медали? Думаю, это так. Как писал Густав Юнг: «Говорят, ни одно дерево не сможет дорасти до рая, если его корни не достигнут ада».

Другой пример — Родион Раскольников из романа Достоевского «Преступление и наказание». У героя есть теория, что люди делятся на обычных и особенных, способных вершить судьбы и даже убивать ради справедливости. Он видит, как старуха-процентщица наживалась на бедности и беспомощности людей, и, в подтверждение своей теории, решается на убийство. Думаю, здесь справедливость была жестокой. Родион мучается после совершенного преступления. Думаю, среди нас есть избранные, способные на жестокие поступки ради правосудия.

Но сложно сказать, является ли правосудие достаточным, чтобы оправдать использованные средства. Однако, поскольку я сама не способна на всё ради справедливости, не смею осуждать людей, которые способны стать преступниками, чтобы делать этот мир чуточку лучше.

Пример сочинения 4

Всегда ли за преступлением следует наказание?

Преступление — действие вне закона, поступок, противоречащий моральным принципам и устоям. Причиной ему обычно бывает частный конфликт интересов. Да только это деяние выходит далеко за рамки личного инцидента и вредит всему обществу в целом. Поэтому человек, показавший такой негативный пример, подвергается наказанию, чтобы понять ошибочность действий. Наказание — самый эффективный урок, поэтому оно обязательно следует за преступлением. Об этом рассуждают и многие авторы на страницах литературных произведений.

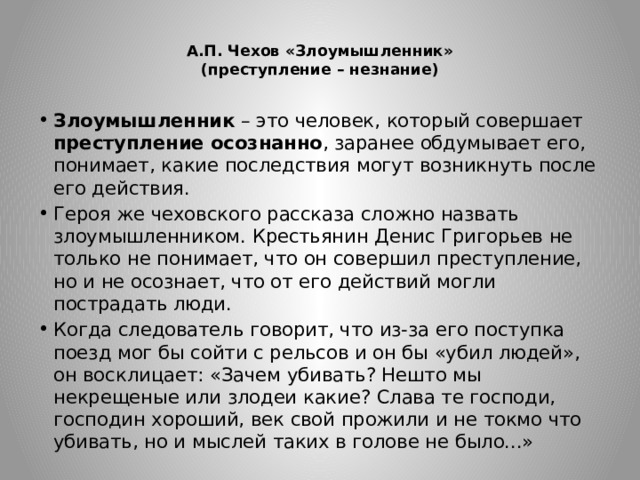

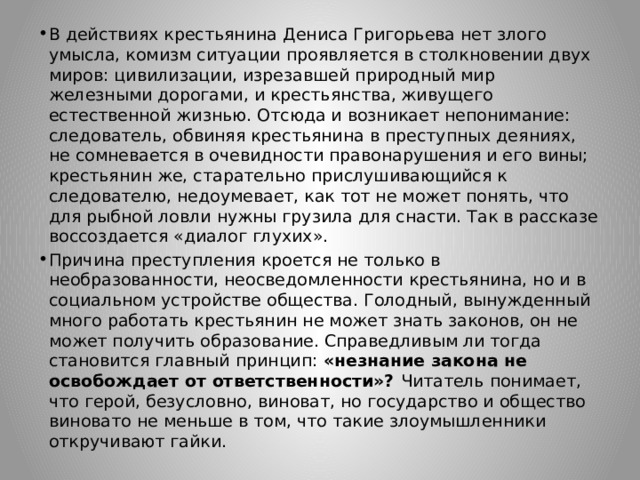

Так, например, Антон Павлович Чехов в рассказе «Злоумышленник» изображает Дениса Григорьева, крестьянина, ворующего гайки с железной дороги. Герой глуп настолько, что даже не понимает, какую опасность таят его действия: расшатанные крепления железнодорожных полотен могут привести к гибели сотен людей. Оправдывая воровство, Григорьев прикрывается фразой: «Все так делают». Дениса ничем нельзя убедить. Он не осознает возможных последствий содеянного. Но незнание закона не освобождает от ответственности. Денис Григорьев несет наказание за кражу. Да, заточение в тюрьме — жестокое решение, но оно необходимо, чтобы дать понять остальным, что так делать нельзя. Это вынужденные меры, и они позволят ограничить число преступлений на железной дороге. Ведь пока мелких воришек жалеют и отпускают, ничего не изменится. Пусть наказание Дениса Григорьева станет уроком для него самого и для других, желающих поживиться. Преступление должно быть наказано, и не важно, насколько оно тяжело.

Известны так же случаи не судебного, а общественного наказания. Не стоит думать, что эти санкции слабы в сравнении с устоявшимися, государственными. Преступник не захочет стать изгоем и быть объектом всеобщего презрения, даже если на другой чаше весов лежат блага, приобретенные им в результате противоправного деяния. Подобную ситуацию описывает в рассказе «Старуха Изергиль» Максим Горький. Главный герой, Ларра, убивший девушку, предстает перед народным судом. Община в те времена не располагала арсеналом средств для наказания преступника, но все же старейшины вынесли ему приговор — изгнание. Такое наказание сначала даже рассмешило молодого человека. Гордый и высокомерный, он думал, что общество людей ему совершенно не нужно. Но долгие годы отшельничества изменили мнение Ларры. Изгою настолько опостылела жизнь, что он мечтал о смерти, как об избавлении от своего наказания. Ларра стал живым укором для тех, кто хоть в мыслях подумал, что может лишить жизни другого человека. Этого права у людей нет, и не стоит ставить себя на одну планку с Богом.

Подводя итог сказанному, мы можем сделать вывод, что преступление касается не отдельно взятых людей, а всего общества в целом. Наказание в данном контексте — желание социума оградить себя от опасности, оборонительная позиция. Человек не имеет права нарушать закон. За его несоблюдение он и несет наказание, что является справедливым исходом. Что посеял, то и пожинай.

Пример сочинения 5

На протяжении всего существования человечества люди совершают преступления, которые подразумевают, что люди понесут наказание. Причем наказание заключается не только в судебном решении, но и в таких нравственных понятиях, как признание вины, угрызения совести. Понятия преступления и наказания связаны не только с правовыми понятиями закона и ответственности, но и с понятиями стыда, раскаяния и совести.

«Вечная тема» преступления и наказания нашла отражение во многих художественных произведениях отечественных и зарубежных писателей и драматургов

В романе Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» особое внимание уделяется теории центрального персонажа Родиона Романовича Раскольникова, которая гласит, что все люди делятся на «тварей дрожащих», которые выступают в качестве «строительного материала» для «право имеющих», которые могут «переступить через кровь» ради всеобщего блага. Чтобы проверить свою теорию, Раскольников идет на преступление, однако спланированное убийство старухи-процентщицы Алены Ивановны дополняется случайным убийством ее беременной сестры Лизаветы. Кроме того, Раскольников преднамеренно крадет у старухи-процентщицы деньги и другие ценности, думая о том, что он с их помощью сможет помогать таким же «униженным и оскорбленным», как и он. Все эти три деяния Раскольникова являются противозаконными, именно за эти преступления его осуждают и отправляют на каторгу на восемь лет.

Нравственным преступлением против человеческой жизни является сама теория Раскольникова о «право имеющих» и «тварях дрожащих». Думая, что он относится к первой категории, Раскольников несправедливо дает себе право распоряжаться чужими жизнями, на что не имеет права ни один человек.

Совершает Родион Раскольников преступление и против самого себя. Он преднамеренно убивает старуху-процентщицу, несмотря на то что он не является «право имеющим». Главный герой убивает Лизавету, хотя не хотел этого делать. После совершения преступлений Раскольников терзается внутренними переживаниями, постепенно приходя к выводу о том, что теория, которую он придумал, несостоятельна.

Еще одно и, пожалуй, главное преступление Раскольникова состоит в том, что он идет против самого Бога. Главный герой нарушает евангельскую заповедь «Возлюби ближнего своего», а также лишает нескол

Этого права у людей нет, и не стоит ставить себя на одну планку с Богом.

Подводя итог сказанному, мы можем сделать вывод, что преступление касается не отдельно взятых людей, а всего общества в целом. Наказание в данном контексте — желание социума оградить себя от опасности, оборонительная позиция. Человек не имеет права нарушать закон. За его несоблюдение он и несет наказание, что является справедливым исходом. Что посеял, то и пожинай.

Пример сочинения 5

На протяжении всего существования человечества люди совершают преступления, которые подразумевают, что люди понесут наказание. Причем наказание заключается не только в судебном решении, но и в таких нравственных понятиях, как признание вины, угрызения совести. Понятия преступления и наказания связаны не только с правовыми понятиями закона и ответственности, но и с понятиями стыда, раскаяния и совести.

«Вечная тема» преступления и наказания нашла отражение во многих художественных произведениях отечественных и зарубежных писателей и драматургов

В романе Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» особое внимание уделяется теории центрального персонажа Родиона Романовича Раскольникова, которая гласит, что все люди делятся на «тварей дрожащих», которые выступают в качестве «строительного материала» для «право имеющих», которые могут «переступить через кровь» ради всеобщего блага. Чтобы проверить свою теорию, Раскольников идет на преступление, однако спланированное убийство старухи-процентщицы Алены Ивановны дополняется случайным убийством ее беременной сестры Лизаветы. Кроме того, Раскольников преднамеренно крадет у старухи-процентщицы деньги и другие ценности, думая о том, что он с их помощью сможет помогать таким же «униженным и оскорбленным», как и он. Все эти три деяния Раскольникова являются противозаконными, именно за эти преступления его осуждают и отправляют на каторгу на восемь лет.

Нравственным преступлением против человеческой жизни является сама теория Раскольникова о «право имеющих» и «тварях дрожащих». Думая, что он относится к первой категории, Раскольников несправедливо дает себе право распоряжаться чужими жизнями, на что не имеет права ни один человек.

Совершает Родион Раскольников преступление и против самого себя. Он преднамеренно убивает старуху-процентщицу, несмотря на то что он не является «право имеющим». Главный герой убивает Лизавету, хотя не хотел этого делать. После совершения преступлений Раскольников терзается внутренними переживаниями, постепенно приходя к выводу о том, что теория, которую он придумал, несостоятельна.

Еще одно и, пожалуй, главное преступление Раскольникова состоит в том, что он идет против самого Бога. Главный герой нарушает евангельскую заповедь «Возлюби ближнего своего», а также лишает нескольких людей самого ценного – жизни. Авторская позиция выражается в словах Сонечки Мармеладовой о том, что ни один человек не имеет права решать, кто заслуживает и кто не заслуживает жизни. В романе выражается мысль о том, что преступление против Бога намного серьезнее других преступлений, поскольку без него Раскольников бы не совершил убийство старухи-процентщицы и ее сестры и даже не подумал бы об этом.

Судебному решению относительно наказания Раскольникова в повествовании уделяется не так много внимания, в основе повествования лежат внутренние терзания центрального персонажа, которые наблюдаются еще до совершения преступлений и даже во время нахождения на каторге. Именно внутренние переживания и конфликт с самим собой стали главным наказанием Раскольникова. Ф.М. Достоевский показывает, что нравственное наказание намного сильнее отбывания на каторге. Главное – внутренне осознать свою неправоту и признать вину, а не отсидеть положенный по закону срок.

Данное направление дает возможность осмыслить «преступление» и «наказание» как социальные и нравственные явления, соотнести их с понятиями закона, совести, стыда, ответственности, раскаяния.

Темы сочинений, относящиеся к направлению «Преступление и наказание – вечная тема» побуждают к анализу и оцениванию поступков человека с правовой и этических точек зрения. В своих рассуждениях выпускник может затронуть вопрос ответственности за сделанный выбор, рассмотреть последствия совершенного преступления для окружающих и самого преступника.

В качестве аргументов можно привести множество художественных произведений, в частности знаменитый роман Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание», в честь которого и было дано название данному направлению.

Список художественной литературы, которую можно использовать при написании итогового сочинения по направлению «Преступление и наказание – вечная тема»:

- Ф.М. Достоевский «Преступление и наказание», «Братья Карамазовы»

- Теодор Драйзер «Американская трагедия»

- М. Булгаков «Мастер и Маргарита»

- Оскар Уайльд «Портрет Дориана Грея»

- Стендаль «Красное и черное»

- У. Шекспир «Отелло», «Гамлет»

- Н. Гоголь «Мертвые души», «Тарас Бульба», «Шинель», «Мёртвые души»

- А.С. Пушкин «Капитанская дочка», «Дубровский»

- М.Ю. Лермонтов «Герой нашего времени», «Песня про купца Калашникова»

- Л.Н. Толстой «Война и мир»

- Ф. Шиллер «Разбойники»

- Эдгар По «Сердце-обличитель»

- Томас Майн Рид «Всадник без головы»

- А. Грин «Ассоль»

- А.Н. Островский «Гроза», «Бесприданница»

- Н.С. Лесков «Леди Макбет Мценского уезда»

- И.С. Тургенев «Муму»

- У. Голдинг «Повелитель мух»

Структура итогового сочинения по направлению «Преступление и наказание – вечная тема»

Важно: вступление и заключение должны составлять в общей сложности 1/3 всего сочинения.

Вступление (60-70 слов)

Вступление – вводит в тему сочинения, дает предварительные, общие сведения о той проблеме, которая затрагивается предложенной темой. Во вступлении может содержаться ответ на заданный в теме вопрос или представлено собственное мнение.

К примеру, итоговое сочинение, тема которого будет относиться к направлению «Преступление и наказание – вечная тема», может начинаться с размышлений о значении понятий преступления и наказания. Или можно задать вопрос, на который ответят аргументы, приведенные в основной части. Уместно заданный вопрос станет лучшей связкой между частями сочинения.

Необходимо помнить о рекомендуемом объеме вступления и не нарушать установленные нормы. Текста должно быть немного, но необходимо разъяснить тему, обозначив то, о чём пойдет дальше речь.

Основная часть (200-250 слов).

В основной части требуется привести доказательства собственных мыслей. Выпускнику необходимо убедить читателя согласиться с его точкой зрения. Чем убедительнее и разнообразнее будут аргументы – тем лучше. Рекомендовано приводить в качестве аргументов два литературных примера. Каждый пример должен начинаться с нового абзаца. В конце каждого аргумента требуется отдельный микровывод.

- Тезис, пример, вывод. Логический переход к следующему подпункту.

- Тезис, пример, вывод. Логический переход к выводу.

Тезис – это основная мысль сочинения, которую необходимо доказать при помощи аргументов.

Заключение (60-70 слов)

В финале нужно кратко и точно подытожить вышеизложенное: рассказать, какое значение имеет поставленная проблема для общества, какие меры нужно принять для ее разрешения, какими путями можно избежать возникновения данной проблемы.

Если тема итогового сочинения будет относиться к направлению «Преступление и наказание – вечная тема», в заключении можно коснуться вопроса отношения общества к преступникам. Или предложить вариант их взаимодействия. Или поделиться своим виденьем причин, которые приводят людей к совершению преступления. Ведь многие даже не задумываются о мотивах преступника, замечая только итог его действия.

Аргументы для основной части итогового сочинения. Направление «Преступление и наказание – вечная тема»

1. Ф.М. Достоевский «Преступление и наказание»

Роман «Преступление и наказание» занимает особое место в творчестве Ф.М. Достоевского. Автор показал, как в уме главного героя зарождается теория, допускавшая совершение преступление ради более высоких целей. Согласно этой идее люди делятся на два типа: «право имеющие» и «твари дрожащие». Сам Раскольников причислял себя к первому типу, поэтому позволил себе убить человека. Он искренне верил в то, что его преступление будет совершенно «во имя спасения человечества». И даже не догадывался, что на самом деле совершил три преступления: одно перед Богом, второе – перед людьми, а третье – перед самим собой. Именно поэтому его путь к раскаянию долог и тернист, ведь тяжелее всего признаться самому себе в том, что ты ошибался.

Роман практически полностью посвящен анализу социальной и нравственной природы преступления и последующего за ним наказания. Толкнув Родиона Раскольникова на преступление, Достоевский стремится осознать причины возникновения в его голове жестокой и бесчеловечной теории. Ведь не только главный герой находится в условиях крайней нужды, но никто, кроме него не решился совершить подобное. Все дело в том, что на взгляды Раскольникова огромное влияние оказывает популярная в 19 веке теория о сверхлюдях, которым дозволено больше всех остальных. Таким образом, для понимания романа значение имеет не только убийство старухи-процентщицы, но и то, что Раскольников сам разрешил себе это преступление, возомнил себя человеком, которому дозволено решать, кому жить, а кому нет.

2. Теодор Драйзер «Американская трагедия»

«Американская трагедия» – вершина творчества Теодора Драйзера. Роман оказал большое влияние на общественность из-за того, что был основан на реальных событиях, и потому что образ главного героя – собирательный, поэтому в нем могут себя узнать многие молодые люди того времени.

Автор рассказывает историю мальчика-подростка, семья которого проповедует на улицах небольшого американского городка. В Клайде Гриффитсе нет ничего особенного, он стыдится своего образа жизни и мечтает достигнуть чего-то большего, но совершенно ничего для этого не делает. По воле случая он устраивается работать в элитный отель, и попадает в мир роскоши, который навсегда меняет его мировоззрение. Клайд поддается искушению, развлекается, отворачивается от своей семьи и довольствуется тем, что имеет.

Первое преступление, в котором Клайд стал соучастником не по своей воле, заставляет его покинуть навсегда родной город. Скитаясь по Америке, он встретил своего дядю, который владел фабрикой в Ликурге. Сэмюэл Гриффитс решил помочь племяннику, устроив его работать на свою фабрику. Это открыло перед Клайдом новые возможности, но он погнался за блеском золотой молодежи и в результате потерял все, что имел. А главное – он потерял свою человечность, убив девушку, носящую под сердцем его ребенка, только из-за того, что она мешала ему стать частью богатой, роскошной жизни, за которой он всегда гнался. И эта погоня, в конце концов, приводит его на электрический стул.

«Американская трагедия» – это история об американской мечте, затмившей разум и совесть целой эпохи. Стремление подняться по социальной лестнице, во что бы то ни стало, всегда оборачивается нравственным падением. Теодор Драйзер показывает, что эта мечта – иллюзия, и несовместима с истинным счастьем. Именно поэтому путь, который выбрал Клайд Гриффитс, привел его к смерти и позору.

3. Стендаль «Красное и черное»

У преступления всегда есть свои мотивы, человека должно что-то заставить переступить черту дозволенного, для того чтобы он совершил подобное. Доказательством этого является главный герой романа Стендаля «Красное и черное» Жюльен Сорель. Он совершил преступление не ради развлечения или удовольствия, Жюльен просто впал в отчаяние и запутался.

Имея низкое происхождение, он всеми силами стремился изменить свое положение в обществе. Ради достижения цели он не выбирал методов, способен был лгать, использовать чувства других людей. Но прирожденным преступником он не был.

Что же заставило его решиться на убийство? Жюльену все-таки удалось добиться значительных успехов и когда он только начал наслаждаться победой, появилась угроза разрушения всего, чего он достиг за всю свою жизнь. В порыве ревности госпожа де Реналь одним письмом зачеркнула карьеру своего бывшего любовника. Он не смог молча наблюдать за тем, как рушатся все его надежды и мечты. К тому же за время своего продвижения по социальной лестнице он стал жестоким, хитрым и расчетливым. В беспрерывной погоне за славой и признанием Жюльен полностью потерял честь и гордость. Поэтому он не смог достойно принять поражение. Осознав, что это конец, он хочет только одного – отомстить.

Главный герой не просто совершил преступление, он бросил вызов всему миру. Жюльен не стал убивать госпожу де Реналь тайно, он сделал это на глазах у большого количества людей во время службы в церкви. Понимая, что все мечты разбиты, Жюльен больше не беспокоится о своем будущем. Он покорно принимает свое наказания, и многое осознает в тюрьме. Несмотря ни на что он все-таки остался человеком, и даже раскаялся в своих поступках. Узнав о том, что госпожа де Реналь была только ранена и осталась жива, Жюльен чувствует, что теперь может умереть спокойно. Он не пытался кому-то доказать, что он не убийца, эта уверенность нужна была ему самому.

4. М.А. Булгаков «Мастер и Маргарита»

В романе М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита» тема преступления и наказания связана, прежде всего, с образом Понтия Пилата, который побоялся идти против закона. Используя психологические приемы, автор изображает внутреннюю борьбу в душе прокуратура Иудеи перед подписанием смертного приговора бродячему философу Иешуа Га-Ноцри. Поступив по закону, он винит себя за трусость, проявленную во время допроса и принятия решения. Понтий Пилат был уже готов отпустить обвиняемого, но подумав о своей репутации, побоялся разрушить карьеру, поэтому подписал приговор.

Таким образом, прокуратор Иудеи совершил преступление не только против невинного человека, но и против самого себя. Своей трусостью он обрек себя на долгое и мучительное наказание, которое заключалось в бессмертии. Две тысячи лет он видел один и тот же сон, в котором он разговаривает со спасенным Иешуа. Именно в этом сне он решился сделать то, на что он не мог решиться в жизни. Но просыпаясь, осознает, что уже ничего нельзя исправить. В конце романа Булгаков дарит Понтию Пилату прощение, тем самым демонстрируя то, что тот, кто искренне раскаялся и искупил вину страданием, может быть прощен.

5. Оскар Уайльд «Портрет Дориана Грея»

Оскар Уайльд поднял в романе «Портрет Дориана Грея» много тем, в число которых вошла и тема преступления и наказания. Ради внешней красоты и вечной молодости главный герой был готов отказаться от своей души. И его мечты сбылись. Теперь время не властно над ним, идут годы, а он остается таким же привлекательным. Вместо него стареет удивительный портрет, написанный талантливым художником и другом Дориана Бэзилом Холлуордом. Заметив это, Дориан Грей оказывается готовым на все, лишь бы никому не открылась правда.

Идут года, жизнь главного героя проходит в разгулах, пороках и ненависти. А образ на портрете становится все страшнее и ужаснее с каждым днем. Первое преступление Дориан совершил не своими руками, его бессердечие и жестокость стали причиной самоубийства Сибиллы Вейн. Он совсем не считал себя виновным, зато на портрете сразу отобразилось это преступление.

Далее главный герой решается на убийство своего друга, раскрывшего страшный секрет портрета, а потом доходит до того, что Дориан в порыве гнева бросается с ножом на сам портрет. Вбежавшие слуги увидели висящий на стене портрет молодого хозяина и мертвого старика с ножом в груди. Если бы не кольца, надетые на пальцы рук, никто бы и не догадался, что это хозяин дома. За вечную красоту и совершенные преступления Дориану Грею пришлось расплатиться жизнью.

6. А.С. Пушкин «Дубровский»

При прочтении романа А.С. Пушкина «Дубровский» возникает вопрос, кем является главный герой – преступником или жертвой обстоятельств? Для того чтобы разобраться в этом, необходимо вспомнить, как все начиналось.

Владимир Дубровский получил письмо, из которого он узнал о том, что его отец тяжело болен. Владимир сразу же покидает службу, и отправляется домой. Но как только он приезжает, его отец умирает у него на руках. После смерти Дубровского старшего в Кистеневку приходит известие, что имение переходит во владение Троекурова. Крестьяне отказываются подчиниться новому хозяину, поэтому Владимир принимает решение сжечь родной дом и уйти с верными крепостными в лес. Для того чтобы выжить, они становятся разбойниками. Но живут по определенным принципам: грабят только богатых помещиков.

Смыслом жизни для Дубровского становится месть Троекурову. Случайность помогает ему исполнить задуманное. Владимир заполучает документы учителя, который направляется к Троекурову. Под видом француза Дефоржа он оказывается в доме своего врага, но внезапные чувства к Маше Троекуровой все меняют. Ради любви Дубровский отказывается от своего плана, бросает разбойную жизнь, и скрывается заграницей.

Таким образом, становится понятно, что преступником он стал не из личных корыстных побуждений, а по вине сложившихся жизненных обстоятельств. У него просто не оставалось другого выхода. Но автор не оправдывает преступную деятельность главного героя, несмотря на то, что испытывает к нему явную симпатию. Владимир Дубровский получает заслуженное наказание, лишившись любви и надежды на счастливую жизнь. Избрав путь преступника, он вынужден скитаться по чужбине, вдали от родной земли и любимой девушки.

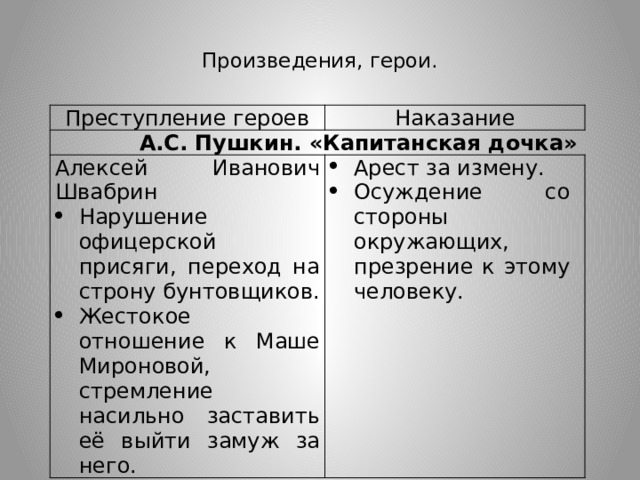

7. А.С. Пушкин «Капитанская дочка»

А.С. Пушкин считал предательство самым страшным преступлением, поэтому часто касался этой темы в своем творчестве. Предателем по своей натуре является один из героев повести «Капитанская дочка» Алексей Швабрин. В Белогорскую крепость он был сослан за участие в дуэли со смертельным исходом. Автор характеризует Швабрина как низкого и подлого человека, способного очернить честное имя любимой девушки только из-за того, что она отказала ему. Но на этом его подлость не заканчивается. Во время дуэли с Гриневым Швабрин, воспользовавшись моментом, поступает нечестно, и ранит своего противника в спину. А в скором времени после этого проявляет свою низменную сущность в полной мере, перейдя на сторону врага во время захвата крепости. Таким образом, он совершил преступление против своей Родины, отрезав себе все пути назад.

Однако все складывается не так, как ему хотелось. Маша все-таки покидает крепость с Гриневым, так и не став его женой. Пугачев, несмотря на то, что сам является преступником, имеет понятие о чести, поэтому отворачивается от него. Ну а про возвращение в ряды офицеров не идет и речи. Тем не менее, Швабрин не испытывает чувства вины и не раскаивается за содеянное. Оказавшись под арестом, он думает только о том, как отомстить сопернику. И ему это удается, именно из-за его клеветы Петра Гринева обвиняют в пособничестве Пугачеву. Если бы не самоотверженность Маши и безупречная репутация Андрея Петровича, главный герой никогда бы не оказался на свободе. Но в финале повести все получают по заслугам: Швабрин приговаривается к казни, а Гринев женится на своей возлюбленной.

8. У. Шекспир «Гамлет»

Главной темой трагедии У. Шекспира «Гамлет» является преступление, совершенное ради богатства и власти. Узнав о смерти своего отца, Гамлет пытается понять, кто его убил. В этом ему помогает призрак, который бродит по замку. Этим призраком оказывается отец главного героя. Он рассказывает Гамлету, кто его убил и просит отомстить за свою смерть. Гамлету трудно поверить, что убийца – его родной дядя Клавдий, но спустя некоторое время он перестает считать себя сумасшедшим и убеждает в правоте слов призрака. Постепенно в его голове созревает план мести.

Клавдий догадывается, что его племяннику известна правда о смерти прежнего короля. Для того чтобы узнать это наверняка, он подсылает к Гамлету его друзей, но главный герой сразу же догадывается об измене и притворяется сумасшедшим. Испугавшись разоблачения, Клавдий ссылает принца датского в Англию, отправляя его на неминуемую гибель. Но Гамлету удается спастись. Он вовремя находит на корабле письмо, в котором Клавдий велит убить своего племянника сразу после прибытия в Англию. Спасая себя, Гамлет обрекает на верную смерть своих товарищей, но его не мучает совесть. Вернувшись во дворец, Гамлет участвует в поединке с Лаэртом, не догадываясь о том, что клинок его противника пропитан ядом. Лаэрт ранит его, яд достигает своей цели, но перед смертью Гамлет успевает убить Клавдия, отомстив за гибель своего отца.

Таким образом, можно прийти к выводу, что Гамлет – не только жертва, но и преступник. Ведь он хладнокровно отправил на смерть Розенкранца и Гильденстерна, убил Полония, Лаэрта, стал причиной гибели Офелии. Тем не менее, главного героя хоронят с почестями, и он вызывает у читателей сочувствие, ведь все его злодеяния – результат окружающего лицемерия, подлости и жестокости.

9. Н.С. Лесков «Леди Макбет Мценского уезда»

Н.С. Лесков поднимает в повести «Леди Макбет Мценского уезда» тему любви, ради которой люди оказываются способными на все, даже на убийство. Главная героиня Катерина Львовна – жена купца Измайлова. Измайлов был вдвое старше своей жены, и все свое время посвящал торговле. Во время его отъездов Катерина Львовна не могла найти себе места от скуки. Во время одного из таких отъездов она познакомилась с приказчиком Сергеем, который обладал необыкновенно красивой внешностью. Вскоре между ними завязываются романтические отношения. Сергей приходит по ночам к Катерине Львовне, а под утро уходит, спускаясь из окна по находившимся рядом столбам.

В одну из таких ночей свидетелем свидания Сергея и Катерины Львовны становится ее свекр. Он приказывает выпороть Сергея, и грозится после приезда сына «выдрать» невестку на конюшне, а ее любовника отправить в острог. Следующим утром Борис Тимофеевич внезапно умирает. Причем смерть его напоминает смерть от крысиного яда, к которому имела доступ только Катерина Львовна. После исчезновения угрозы запретный роман разгорается с новой силой, и остановить его оказывается не в силах даже приезд хозяина дома. Он уличает жену в измене, но не успевает ничего предпринять. Катерина Львовна и Сергей убивают Зиновия Борисовича, и закапывают его тело в погребе.

Но на этом их преступления не заканчиваются. Вскоре появляется племянник Зиновия Борисовича, у которого прав на наследство больше, чем у Катерины Львовны. Сергей убеждают свою возлюбленную в том, что они не будут счастливы, до тех пор, пока Федя находится в их доме. Вскоре они осуществляют задуманное – душат мальчика подушкой. Но на этот раз им не удается безнаказанно убить человека. Появляются свидетели преступления, и Катерину Львовну с ее любовником приговаривают к каторжным работам. В ссылке Сергей заводит отношения с другой женщиной. Катерина Львовна понимает, что больше не нужна ему, и решается на последнее преступление. Во время паромной переправы через Волгу она хватает новую пассию своего возлюбленного, и бросается с ней за борт. Спасти их не удалось. Таким образом, не каторга стала истинным наказанием главной героини. Ей пришлось испытать боль и разочарование после осознания того, что ее любовь оказалась фальшивой и бесполезной. Сергей, ради которого она отказалась от всего, что имела, отказался от нее самой.

10. Ф. Шиллер «Разбойники»

В драме Ф. Шиллера поднимается вопрос, кто же является настоящим преступником – безжалостный разбойник Карл Моор или его завистливый, лицемерный брат Франц, подлостью обрекший Карла на такую участь.

В глубине души Карл был добрым, честным юношей и любящим сыном. Узнав, о неожиданном решении отца лишить его наследства, он впадает в отчаяние. Возмущенный подобной несправедливостью, Карл начинает ненавидеть весь мир и принимает опрометчивое решение стать разбойником. Вместе со своими товарищами он скрывается в Богемском лесу и становится вожаком их шайки.

Франц был совершенно другим человеком. Он представлен автором как циничный, бесчестный и подлый эгоист. Он намеренно клевещет отцу на своего брата, в надежде остаться единственным наследником. Кроме того, он мечтает заполучить невесту Карла Амелию, которая ни за что не взглянет в его сторону до тех пор, пока Карл рядом.

В то время как Карл испытывает муки совести за причиненную боль невинным людям, Франц оправдывает все свои преступления, считая, что совесть и честь нужны только простому народу. Он стремится к власти и деньгам, и нет такого препятствия, которое могло бы ему помешать на пути к желаемому. Ради достижения цели он с легкостью обрекает на голодную смерть своего отца, заперев его в башне. Однако со временем Франца начинают одолевать видения, которые можно отнести к мукам совести. Страх перед неизбежным наказанием и становится его расплатой за жестокость и совершенные преступления. В финале драмы он лишает себя жизни, но и Карл не остается безнаказанным. За свои преступления он расплачивается смертью отца и гибелью невесты. Понимая, что выбрал не тот путь, Карл приходит к выводу, что ни у какого убийства не может быть благородных мотивов. Раскаиваясь за все свои злодеяния, он принимает решение сдаться властям и понести заслуженное наказание.

Цитаты для направления «Преступление и наказание – вечная тема»

- «Невежество – мать всех преступлений. Преступление – прежде всего неразумение». Оноре де Бальзак

- «Дурные последствия преступлений живут дольше, чем сами преступления». Вальтер Скотт

- «Общество готовит преступление, преступник совершает его». Бокль Генри Томас

- «Бедность – источник возмущений и преступлений». Аристотель

- «Самый отъявленный злодей старается извинить себя и уговорить, что совершенное им преступление не особенно существенно и обусловлено необходимостью». Готхольд Эфраим Лессинг

- «Общество часто прощает преступника, но не мечтателя». Оскар Уайльд

- «Наше раскаяние — это обычно не столько сожаление о зле, которое совершили мы, сколько боязнь зла, которое могут причинить нам в ответ». Франсуа де Ларошфуко

- «Раскаяние требует жертв». Мишель де Монтень

- «Преступников убивает не закон, их убивают люди». Бернард Шоу

- «За каждым богатством кроется преступление». Оноре де Бальзак

Алёна Базан | Просмотров: 6.9k

Ниже представлены 10 готовых сочинений по данному направлению.

Купить полный сборник тем и готовых сочинений к ним по всем направлениям в формате PDF можно по ссылке: Купить

1. Что толкает людей на преступления?

Что толкает людей на преступления? Вопрос сложный и неоднозначный. И все же можно выделить наиболее частотную причину — алчность. Люди не могут честным способом получить большую сумму денег и идут на преступление. Только таким образом они и способны обогатиться. Литература знает множество подобных примеров, обратимся к ней. В качестве первого примера возьмем поэму Николая Васильевича Гоголя «Мертвые души». Главный герой — махинатор, скупающий души несуществующих крестьян. По сути, он занимался скупкой имен, таких людей уже давно не существовало. Зачем же ему это было нужно? Все очень просто — Павлу Ивановичу необходимо заселить этими душами Херсонскую губернию, чтобы взять ссуду в государственной казне под залог имения. Если бы начались разбирательства, Чичиков остался бы чист, он просто потерял бы крестьян, которых итак на самом деле не было, а закона ушлый предприниматель не преступал. Но мы-то прекрасно понимаем, что это самое настоящее мошенничество с целью хищения государственных средств, которые были заложены в помощь вдовам и сиротам. Почему же герой, зная все это, так поступил? Он мечтал быть богатым, и для Чичикова совершенно не важно, каким способом достичь материального достатка, как говорится, все средства хороши. С малых лет отец давал наставления Павлу Ивановичу — беречь копейку. Вот герой и берег ее, как мог. Начало своему капиталу, которого у него никогда и не было, Чичиков решил получить на таможне, опять же незаконным путем. Из этой затеи ничего не вышло, прогорел. Стал искать новые способы. Вот так и получилось, что желание стать богатым повело героя по кривой дороге. После всех обозначенных событий он самый настоящий преступник. Еще один пример мы видим в рассказе Максима Горького «Челкаш». Вор Челкаш нашел себе нового напарника — простого паренька из крестьянской среды по имени Гаврила. Молодой человек с виду был скромным и даже робким. Подработать он решил потому, что хотел жениться на любимой девушке, а денег для этого не было. Челкаш долгие годы занимался контрабандой. Собираясь идти на дело в очередной раз, он хотел подстраховаться, поэтому и предложил Гавриле «работу». В деле крестьянин особой пользы не принес, даже доставил беспокойство вору, потому что струсил и чуть было их не выдал. Но все же Челкаш решил сдержать слово и отблагодарить Гаврилу. Крестьянин был опьянен такой легкой наживой, да еще и считал свою долю несправедливой. Под влиянием этих чувств он пошел на преступление — ударил Челкаша камнем по голове. Гаврила считал, что убийство преступника не ляжет на его плечи тяжким бременем, ведь в таком человеке нет толка. А вор оказался благородным — увидев подлую натуру своего напарника, отдал ему все деньги и ушел.

Таким образом, подводя итог сказанному, мы можем утверждать, что на преступление человека толкает желание наживы. Алчность застилает глаза настолько, что затмевает такие качества, как честность и порядочность. Преступники не в состоянии заработать деньги обычным способом, они предпочитают их отнять. И ради этого готовы на все.

2. Всегда ли за преступлением следует наказание?

Преступление — действие вне закона, поступок, противоречащий моральным принципам и устоям. Причиной ему обычно бывает частный конфликт интересов. Да только это деяние выходит далеко за рамки личного инцидента и вредит всему обществу в целом. Поэтому человек, показавший такой негативный пример, подвергается наказанию, чтобы понять ошибочность действий. Наказание — самый эффективный урок, поэтому оно обязательно следует за преступлением. Об этом рассуждают и многие авторы на страницах литературных произведений. Так, например, Антон Павлович Чехов в рассказе «Злоумышленник» изображает Дениса Григорьева, крестьянина, ворующего гайки с железной дороги. Герой глуп настолько, что даже не понимает, какую опасность таят его действия: расшатанные крепления железнодорожных полотен могут привести к гибели сотен людей. Оправдывая воровство, Григорьев прикрывается фразой: «Все так делают». Дениса ничем нельзя убедить. Он не осознает возможных последствий содеянного. Но незнание закона не освобождает от ответственности. Денис Григорьев несет наказание за кражу. Да, заточение в тюрьме — жестокое решение, но оно необходимо, чтобы дать понять остальным, что так делать нельзя. Это вынужденные меры, и они позволят ограничить число преступлений на железной дороге. Ведь пока мелких воришек жалеют и отпускают, ничего не изменится. Пусть наказание Дениса Григорьева станет уроком для него самого и для других, желающих поживиться. Преступление должно быть наказано, и не важно, насколько оно тяжело. Известны так же случаи не судебного, а общественного наказания. Не стоит думать, что эти санкции слабы в сравнении с устоявшимися, государственными. Преступник не захочет стать изгоем и быть объектом всеобщего презрения, даже если на другой чаше весов лежат блага, приобретенные им в результате противоправного деяния. Подобную ситуацию описывает в рассказе «Старуха Изергиль» Максим Горький. Главный герой, Ларра, убивший девушку, предстает перед народным судом. Община в те времена не располагала арсеналом средств для наказания преступника, но все же старейшины вынесли ему приговор — изгнание. Такое наказание сначала даже рассмешило молодого человека. Гордый и высокомерный, он думал, что общество людей ему совершенно не нужно. Но долгие годы отшельничества изменили мнение Ларры. Изгою настолько опостылела жизнь, что он мечтал о смерти, как об избавлении от своего наказания. Ларра стал живым укором для тех, кто хоть в мыслях подумал, что может лишить жизни другого человека. Этого права у людей нет, и не стоит ставить себя на одну планку с Богом.

Подводя итог сказанному, мы можем сделать вывод, что преступление касается не отдельно взятых людей, а всего общества в целом. Наказание в данном контексте — желание социума оградить себя от опасности, оборонительная позиция. Человек не имеет права нарушать закон. За его несоблюдение он и несет наказание, что является справедливым исходом. Что посеял, то и пожинай.

3. Что такое преступление?

В нормативных актах, регламентирующих нашу жизнь, определение преступления звучит так: противоправное деяние, которое наносит материальный ущерб или вредит здоровью других людей. Но нарушения закона могут быть как очевидными, так и скрытыми. В любом случае они вредны для общества и недопустимы. На примере литературных произведений раскроем понятие «преступление» более точно. Обратимся к пьесе Дениса Ивановича Фонвизина «Недоросль». Госпожа Простакова, алчная и жестокая женщина, узнав, что ее дальняя родственница Софья получила большое наследство, решила женить ее на своем сыне Митрофане. Никакие уговоры на девушку не действовали, она не видела в сыне Простаковых своего мужа. Тогда Простакова решилась на преступление — похищение Софьи. Милон и Правдин встали на защиту девушки и разоблачили ее притеснителей. Применение насилия, да и другие правонарушения не прошли бесследно для семьи Простаковых. В наказание они лишились своего имущества и богатства. Софья же не держала зла на мучителей и готовилась связать свою жизнь с Милоном. Пример из пьесы «Недоросль» помогает определить понятие «преступление» как несправедливое действие в отношении человека, нарушающее его права и приносящее вред. Похищение не только направлено на лишение свободы одного человека, оно создает социальную угрозу, вселяя в общество панику и тревогу. Преступление, показанное в пьесе Дениса Ивановича Фонвизина не вызывает сомнений, оно очевидно. Но иногда писатели показывают такие поступки, которые сложнее поддаются разоблачению. Возьмем, к примеру, роман Александра Сергеевича Пушкина «Дубровский». Автор рассказывает о ссоре двух друзей, двух соседей, Троекурова и Дубровского. Кирила Петрович в порыве гнева желает показать свое превосходство, подкупает чиновников и отбирает имение у Андрея Гавриловича. Должностные лица с радостью откликнулись на предложение влиятельного барина, так как погрязли в коррупции и мечтали только о наживе. Суд вынес вердикт, шокирующий Дубровского: родовое имение, Кистеневку, у него отняли. Несправедливое решение сломило старого барина, Андрей Гаврилович заболел и вскоре умер. В наше время Троекурова можно было призвать к ответу за доведение до смерти, но в то далекое время их поступок так и остался безнаказанным. Никто бы даже не осмелился вызвать в суд самого Кирилу Петровича Троекурова. Хотя по всем признакам он, несомненно, совершил преступление и просто должен был понести наказание за содеянное, хотя бы за подкуп чиновников. Таким образом, подводя итог сказанному выше, мы можем сделать вывод, что преступление — это деяние, нарушающее право людей, приводящее к материальному или моральному ущербу, а также оказывающее существенное давление на общество. Такой проступок опасен еще и тем, что может стать примером для подражания. Наказание и предание огласке должно существенно снизить этот риск. Люди должны знать провинившихся, чтобы не попасть под их влияние, не стать новой жертвой, защитить себя и своих близких.

4. Для чего человеку нужна совесть?

Совесть — нравственный ориентир, позволяющий человеку видеть границу между хорошим и плохим. Она помогает распознать совершенную ошибку и вовремя ее исправить. Без нее люди бы не стремились к нравственному самосовершенствованию, а, значит, мир бы уничтожил самого себя. Многие литературные произведения становятся подтверждением высказанной мысли. К примеру, главный герой романа «Преступление и наказание» Федора Михайловича Достоевского, Родион Раскольников, совершил преступление, но смог встать на путь исправления благодаря совести, ее постоянным уколам. Угнетенный своим бедственным положением студент вывел теорию, по которой всех людей делил на тех, кто имеет право, и тех, кто может лишь подчиняться. Первые, в понимании Раскольникова, могут проливать кровь, если это потребуется для достижения цели. Родин хотел доказать, что «имеет право» и отправился убивать старуху-процентщицу. Четко спланированное преступление дало сбой, поэтому пришлось лишить жизни еще и свидетельницу, сестру Лизавету. Совершив двойное убийство, герой не ощутил того радостного подъема, о котором грезил. Скорее, наоборот, он изводил себя, корил себя, находился в постоянном напряжении и буквально сходил с ума. В глубине души Раскольников чувствовал свою вину и раскаивался. Совесть вынесла приговор герою гораздо раньше, чем это сделал суд. Прислушавшись к мнению Сони, Родион сознался в содеянном и отправился на каторгу. Именно там он пришел к Богу, открыл свою душу навстречу чувствам, познал надежду. Совесть стала для героя тем спасительным кругом, который не дал ему утонуть в пучине своей порочности. В пьесе «Гроза» Александр Николаевич Островский также обращается к теме совести. Автор рисует образ честной молодой женщины, погрязшей под гнетом тирании и необоснованных ежедневных упреков. Катерина не может мириться с обстоятельствами, в которых она оказалась, выйдя замуж. Героиня понимает, что ее жизнь загублена. Сердце молодой женщины ждет любви, тепла и ласки, но деспотичная свекровь управляет всеми в доме, лишая Тихона, своего сына и мужа Катерины, возможности жить так, как ему хочется. Заступиться за жену он также не может, боится пойти против матери. Да и выше любви он ценит собственный комфорт и при удобном случае сбегает из дома. Поэтому нам совершенно не хочется обвинять Катерину, которая откликнулась на зов сердца и изменила мужу, полюбив Бориса. Но героиня не могла жить в грехе. Ее мучила совесть. Она изводила себя и не видела другого выхода, кроме как признаться во всем мужу. Не могла Катерина стать такой лживой и порочной, как окружающие ее люди, как семья Кабановых, поэтому женщина при всем честном народе призналась в содеянном.

Подводя итог сказанному, мы можем сделать вывод, что совесть помогает в развитии личности, она заставляет разобраться в себе, определить, какие поступки хорошие, а какие плохие. Совесть способствует искоренению порока, направляет на правильный путь. Благодаря ей человек становится чище, опытнее и мудрее.

5. За какие поступки человеку бывает стыдно?

Все мы хотя бы однажды в своей жизни совершали поступки, за которые было стыдно. Но ведь никто не застрахован от ошибок. Главное, как их исправить и хочет ли человек это делать. Литература знает множество примеров таких поступков, которые вызывают стыд. Обратимся к художественным произведениям.

В качестве первого примера возьмем роман Льва Николаевича Толстого «Война и мир». Наиболее яркий эпизод, связанный с темой нашего сочинения, — тот момент, когда Николай Ростов проигрывает в карты крупную сумму денег, а ведь семья испытывает затрудненное материальное положение. Молодой человек прекрасно воспитан, он живет, руководствуясь нравственными ориентирами, ему знакомо понятие «мораль». Именно поэтому Ростову стыдно за свой поступок. В его душе борются два чувства: совесть и страх. Николай хочет сохранить свой проигрыш в тайне, но искренние и добрые побуждения в его душе берут верх: он признается родителям. Молодому человеку, действительно, стыдно, он осознает, насколько серьезную ошибку допустил. Мы четко понимаем это, видя, как растрогала Николая игра сестры на фортепиано. Музыка пробуждает в душе Ростова все те нравственные принципы, по которым он строит свою жизнь. Зачарованный звуками молодой человек вспоминает детство, семью, его душа наполняется теплыми чувствами. И совесть колет еще больнее. Под ее давлением он признается отцу. И это единственно верный выход из сложившейся ситуации. Отношения с родными налажены. Николай же снял груз со своей души. А вот в повести Александра Ивановича Кузьмина «Гранатовый браслет» главному герою стыдно не за поступки, а за чувства. Молодой человек по фамилии Желтков тайно и безнадежно влюблен в княгиню Веру Шеину. Он пишет ей письма, посылает открытки в праздничные дни: под Новый год, на Пасху и в день ее имени. И вот однажды осмеливается подарить подарок — фамильную драгоценность. Этот поступок разозлил окружение Веры, брат и муж решили призвать несчастного возлюбленного к ответу. Желтков, робкий и скромный молодой человек, в разговоре с князем Василием Шеиным и братом Веры, Николаем Николаевичем, теряется и не знает, что сказать, чтобы себя оправдать. Желтков не может жить без этих чувств. Они его отрада и надежда. Молодой человек не хотел навредить Вере, он лишь хотел сделать ей приятное, и даже не задумывался, как может быть расценен его подарок. Чтобы искупить все годы преследования, Желтков завершает жизнь самоубийством. Нет, он не винит княгиню, просто жизни без нее не представляет. Подводя итог сказанному, мы можем сделать вывод, что у каждого в жизни бывали моменты, в которые приходилось испытывать чувство стыда. Любой человек может совершить ошибку. Важно ее исправить, тем самым успокоив совесть, разъедающую изнутри. Ошибки не страшны сами по себе. Страшнее то, как человек к ним относится, делает ли выводы, становится ли на путь исправления. Ошибки — это опыт. И если нам стыдно за какие-то поступки, значит, у нас есть совесть, а это уже хорошо.

6. Почему нельзя преступать нравственный закон?

В современном мире остро стоит вопрос нарушения моральных принципов и устоев. Молодежь, не задумываясь о последствиях, преступает закон, зачастую даже считает себя имеющей право лишить жизни другого человека. Это недопустимо. Человек не может уподобиться Богу. Не он дал жизнь — не он может ее отбирать. Об этом рассуждали и многие авторы на страницах своих произведений.

Обратимся к известному роману Федора Михайловича Достоевского «Преступление и наказание». Главный герой этого произведения, бедный студент, Родион Раскольников, убивает старуху-процентщицу, Алену Ивановну и ее сестру Лизавету. Молодой человек решается на убийство ради подтверждения собственной теории, а также для получения наживы. Разве мелочные желания способны оправдать убийство двух ни в чем не повинных старушек? Какая мораль способна оправдать это преступление? Раскольников четко планирует убийство, даже ни секунды не допуская мысли, что это деяние не приемлемо. Но ведь Алена Ивановна, какой бы уж она ни была по характеру и образу жизни, не виновата в том, что Родион терпит лишения, не имеет возможности учиться и живет в грязной неуютной каморке. В этом, по сути, не виноват никто, так сложились обстоятельства. Родион не хотел давать уроки и зарабатывать себе на жизнь, он предпочел убить. Но есть моральный запрет на преступление, существуют всеобщие моральные рамки, которые нельзя преступать, поэтому делать этого было ни в коем случае нельзя. Человек не вправе вершить чьи-то судьбы. Родион наказан, он наказан сам себя и тихо сходит с ума. Придя к богу, герой встает на путь спасения. Но крест этот придется нести ему до конца своих дней.

Но не всегда нарушение нравственных законов связано с преступлением. Деспотичное отношение тоже можно причислить к неправомерным деяниям. На эту тему рассуждает автор пьесы «Гроза», Александр Николаевич Островский. Жестокая и своенравная Кабаниха изводит сноху постоянными безосновательными упреками. Катерина, выросшая в любви и ласке, молча терпит такое отношение, не видя поддержки и защиты даже со стороны мужа. Тихон не перечит матери и при любом удобном случае сбегает из дома. Жестокое обращение приводит к тому, что Катерина решается на измену, а после и вовсе заканчивает жизнь самоубийством. Кабаниха перешла все мыслимые и немыслимые границы, забыла о простом человеческом отношении, и вот к чему это привело. Нравственный закон для всех один. И даже сильные мира сего должны жить, руководствуясь им.

Подводя итог сказанному выше, мы можем сделать вывод о том, что человек должен придерживаться нравственных и моральных устоев. Преступив их единожды, ты уже не сможешь жить, как прежде. Этот проступок будет лежать на тебе тяжким бременем. И даже если получишь прощение, сам себя простить не сможешь. Совесть будет разъедать изнутри, не давая покоя. Лишь только совершенно безнравственные люди смогут заглушить ее голос и жить дальше. Нравственный закон один для всех, и мы должны его придерживаться.

7. Какого человека можно назвать опасным для общества?

Наше общество разнообразно: порой судьба сводит нас с такими интересными людьми, с которыми хочется встречаться снова и снова, а иногда попадаются такие люди, с которыми даже иметь дело неприятно. Последние своими поступками или рассуждениями отталкивают от себя, заставляют задуматься о том, какую опасность они несут для общества. Сегодня в рамках этого сочинения мы порассуждаем о том, какого человека следует считать опасным. Литература предлагает нам несколько примеров, обратимся к ней.

В качестве первого литературного примера возьмем роман Михаила Юрьевича Лермонтова «Герой нашего времени». В нем нас интересует главный герой, Григорий Александрович Печорин. Молодой человек дворянского происхождения обладает глубоким умом, смелый и находчивый, все же его характер слишком противоречив и неоднозначен. Печорин ставит перед собой цели, уверенно идет к ним, но когда достигает желаемого, разочаровывается и теряет интерес. Григорий Александрович неуважительно относится к окружающим, хотя и сам это прекрасно понимает, потому что постоянно занимается самоанализом, но никак не стремится что-то изменить в себе. Герой снова и снова причиняет людям страдания. К Бэле и Мери Печорин не испытывает никаких чувств, хотя и добивается их расположения, да только все это лишь для того, чтобы развеять скуку. Такие люди, которые ради самоутверждения, переступают через людей и ломают их судьбы, очень опасны для общества.

Пример другого героя, опасного и неприятного, мы находим в романе «Преступление и наказание» Федора Михайловича Достоевского. Автор в красках изображает теорию студента Родиона Раскольникова, по которой все люди делятся на обыкновенных и необыкновенных. Вторым разрешается совершать преступления, они имеют на это моральное право, первые же являются для них лишь жертвами. Эта теория не входит ни в какие рамки, она попросту бесчеловечна. И автор дает яркий пример воплощения этой теории в одном из героев романа — Свидригайлове. Аркадий Иванович непристойно ведет себя с Дуней. Но это далеко не самая неприятная сторона его натуры. Свидригайлов подозревается в убийстве собственной жены. Такой человек, не имеющий прочных моральных принципов, безусловно, опасен. Но он, мучимый укорами совести, заканчивает жизнь самоубийством, избавляя общество от себя. Хотя казалось, что ему совершенно не знакомо раскаяние.

Подводя итог сказанному выше, мы можем сделать вывод, что люди, относящиеся к окружающим без уважения, использующие их в достижении собственных целей, являются опасными представителями общества. Свои интересы и свой комфорт они ставят выше всего на свете. В литературных произведениях судьбы таких людей, как Григорий Александрович Печорин и Аркадий Иванович Свидригайлов, складываются драматически. Они наказывают себя сами. Они не могут жить в ладу с самими собой. Нам же остается лишь меньше контактировать с подобными людьми, тогда все будет хорошо и спокойно, никакого вреда нам они точно не принесут.

8. Какие границы переступать нельзя?

Человек живет, руководствуясь нравственными принципами и моральными устоями. Это те границы, которые ставит общество и он сам. И именно их он не имеет права переступать. Выходя за рамки дозволенного, мы совершаем преступление, которое неминуемо будет наказано. На эту тему размышляли многие писатели на страницах литературных произведений.

В качестве первого примера возьмем роман Федора Михайловича Достоевского «Преступление и наказание». Главный герой этого произведения, бедный студент Родион Раскольников под гнетом обстоятельств совершает преступление, к которому долго и тщательно готовился. Молодой человек идет на этот шаг с целью доказать теорию об обыкновенных и необыкновенных людях. Себя он относит к числу последних и считает, что имеет право на убийство. Совершив задуманное, Родион переходит границы морали, нарушает все запреты. Герой не получает никакого удовлетворения, он даже не пользуется теми деньгами, которые украл из квартиры старухи-процентщицы. Родион обрекает себя на тихое сумасшествие, ведь совесть буквально разъедает его изнутри. Измучившись, он в конечном итоге признается в том, что совершил и несет заслуженное наказание. Раскольников пошел против общества, против тех нравственных законов, которые в нем приняты, и был наказан.

Еще с одним героем, позволяющим себе перейти границы морали, знакомит нас Максим Горький в своем рассказе «Челкаш». Главный герой, вор, занимается контрабандой, постоянно странствует по свету. Но его моральные принципы тверды, чего не скажешь о крестьянине Гавриле. Простой и добродушный с виду парень соглашается участвовать в деле, чтобы заработать на свадьбу. Гаврила мечтает соединиться узами брака с любимой девушкой и, чтобы уважить меркантильного тестя, отправляется на заработки в город. Гаврила чуть струсил настолько, что чуть не сорвал операцию, он доставил Челкашу больше беспокойства, чем помощи, но все же вор сдержал данное слово и отдал парню его долю. Гавриле этого показалось мало, и он решил убить Челкаша, кому нужен вор, пропащий человек, никто и не заметит, что его не стало. Ради наживы герой предал все, что было для него свято, перешел на сторону зла, переступил эту границу. А разве стоят эти деньги жизни человека, пусть вора, но человека? Разве стоят они такого тяжкого груза, который теперь придется всю жизнь нести Гавриле? Этот вопрос даже не требует ответа.

Таким образом, подводя итог сказанному выше, мы можем сделать вывод о том, что жить нужно в соответствии с моральными принципами и нравственными законами. Их нельзя преступать, иначе, оказавшись по другую сторону, уже будет невозможно вернуться обратно. Человек, порой не задумываясь о последствиях, совершает бесчеловечные поступки, а ведь мораль для всех одна. Не следует ставить себя выше других и нарушать те правила, которые придуманы давным-давно, придуманы не нами. Только живя в согласии с нравственными законами, можно обрести гармонию с обществом и с самим собой. И остаться в границах дозволенного.

9. Как вы понимаете слова Аристотеля: «Не способный к раскаянию неисцелим»

Я полностью согласен с высказыванием Аристотеля «Не способный к раскаянию неисцелим». Каждый из нас совершает ошибки, и это нормально. Но их нужно принимать, раскаиваться в содеянном и исправлять. В полной мере искупить свою вину может только тот человек, который искренне сожалеет о своем проступке. Умение раскаиваться — важная составляющая нашей жизни. Те, кто не захотели или не смогли принять своей ошибки, будут всю жизнь к ней возвращаться, не смогут вырвать ее из мыслей и сердца. Эту мысль подтверждают и литературные произведения.

Так, в романе Федора Михайловича Достоевского способность главного героя, Родиона Раскольникова, к раскаянию позволила молодому человеку искупить свою вину и обрести счастье. Студент преступил нравственный закон и совершил тяжкое преступление — убийство. Оправдания такому поступку нет и быть не может. И даже бедственное положение Родина не снимет с него вины, ведь в первую очередь, он шел на этот шаг, чтобы проверить теорию, а деньгами, украденными у старухи-процентщицы, даже не воспользовался. После убийства Раскольников отдалился от близких людей, врал на допросах, пытаясь отвести от себя подозрения. Но совесть изводила молодого человека. Он боялся, что кто-то узнает его секрет и хотел все рассказать, чтобы облегчить душу. Родион усомнился в правильности своего поступка, в том, насколько имел на это право. Не выдержав мук совести, молодой человек делится с тем, кто стал другом в это непростое для него время, — с Соней Мармеладовой. Эта девушка спасла героя, подтолкнула его к Богу, к раскаянию. Родион встал на путь исправления, так как понял, что именно он единственно верный. Раскаяние буквально излечило героя, ему стало легче, он перестал изводить себя.

Но классическая литература знает и другие, прямо противоположные примеры. Главный герой известного романа «Герой нашего времени» Михаила Юрьевича Лермонтова, Григорий Александрович Печорин, не признал своих ошибок, не смог понять, что относится к окружающим с презрением и неуважительно. На мой взгляд, именно по этой причине он так и не нашел себя в жизни и не обрел счастье. Возможно, в глубине души герой и понимает, что сломал жизни двум влюбленным в него девушкам, но не хочет этого признавать. Удивителен тот факт, что Печорину, смелому и отважному человеку, не хватает решимости признаться в ошибках и встать на путь исправления. И до конца своих дней Григорий Александрович остается черствым, замыкается в себе, не желает себе помогать.

Подводя итог сказанному, мы можем сделать вывод, что раскаяние значит для человека куда больше, чем те ошибки, которые он допустил. Это и логично: раскаявшись, человек признает, что оступился, и стремится исправить ситуацию. В дальнейшем такие люди сто раз подумают, прежде чем решиться на какой-то не очень благородный поступок. Те же, кто не признают проступков, страдают всю жизнь, не находят спокойствия, мечутся, при этом продолжают причинять вред и себе, и окружающим людям.

10. Как вы понимаете слова Р. Раскольникова: «Я ведь не старушонку убил, я себя убил!»

Фраза «Я ведь не старушонку убил, я себя убил» из знаменитого романа Федора Михайловича Достоевского «Преступление и наказание» известна многим. В чем же ее смысл? Что хочет этим сказать герой? Будем разбираться.

Итак, фраза, обозначенная во вступлении нашего сочинения, принадлежит главному герою романа, Родиону Раскольникову, студенту, живущему в настоящей нищете и из-за этого не сумевшему окончить курс юридического факультета. В чем же трагедия этого героя? Все дело в том, что молодой человек возомнил себя выше Бога и посчитал, что имеет право убивать людей. Он даже разработал свою теорию, по которой делил всех людей на две категории: «право имеющие» и «твари дрожащие».

Чтобы доказать свои умозаключения, Родион решился на убийство старухи-процентщицы, Алены Ивановны. Таким образом он хотел к тому же еще и решить все свои проблемы. Но тщательно спланированное преступление было сорвано: молодой человек убил еще и сестру старухи Лизавету, которая не вовремя вернулась домой. Жестокое двойное убийство заставило героя усомниться в том, что он имеет право. Его настолько мучили уколы совести, что он не мог ни спать, ни есть, ни хоть с кем-то общаться. Молодой человек попросту сходил с ума. Так кого же он все-таки убил? Я считаю, что Раскольников таким страшным поступком убил себя, загубил свою душу. Это убийство навсегда изменило его. Пережить жестокость того, что он совершил, было слишком тяжело.

Этой фразой Родион Раскольников подчеркивает мысль автора о том, что наказание, в первую очередь, должно быть духовным. Молодой человек убил в себе и того человека, который бредил безумной идеей о пролитии крови ради высшей цели, и того, который был скромен и тих, любил мать и сестру, заводил знакомства, дружил. Раскольников погубил себя.

Подобная тема затрагивается и в другом произведении русской литературы. И фраза, сказанная главным героем романа «Преступление и наказание» подходит и к нему. Речь идет о рассказе Ивана Сергеевича Тургенева «Муму». Главный герой этого творения, дворник Герасим, убивает свою любимую собачку по приказанию своевольной и деспотичной барыни. Мужчина не мог представить своей жизни без Муму, она была самым близким и родным существом, ждала дома его возвращения. Утопить ее — жестокое приказание, но Герасим не мог ослушаться, не имел на это права. Лишив жизни свою питомицу, он будто убил себя. Гораздо легче было бы дворнику, если бы он себе набросил камень на шею и пошел на дно. Теперь с этим грузом ему придется жить до конца своих дней. Его душа умерла вместе с Муму.

Подводя итог сказанному, мы можем сделать вывод, что смысл фразы «Я ведь себя убил, а не старушонку», сказанной главным героем романа Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» Родионом Раскольниковым заключается в следующем: человек убивает в себе душу, совершая безнравственный и жестокий поступок. Он становится совершенно другим, и к прежнему возврата нет. Что бы ни толкнуло героя на преступление, итог один — загубленная душа.

Вам будет интересно:

Официальные темы итогового сочинения

* Олимпиады и конкурсы

* Готовые контрольные работы

* Работы СтатГрад

* Официальные ВПР

Поделиться:

- Сочинения

- 11 класс и ЕГЭ

- Сочинение Преступление и наказание — вечная тема

Сочинение Преступление и наказание — вечная тема (итоговое декабрьское)

В каждом человеческом обществе, в каждую историческую эпоху есть свои правила и законы. И иначе никак нельзя. Законы и правила дисциплинируют людей, не допускают хаоса и беспредела. Но так же, как во все времена были и есть законы, так же есть и те, кто эти законы нарушает (преступает). И соответственно есть те, кто наказывает нарушителей, дабы защитить верховенство закона.

Законы бывают разные. Одни законы записаны в специальных сводах и документах, другие же, так называемые не писанные, нигде не записаны, и соблюдение их является традицией. Преступающих первый вид законов наказывает государство, а преступающих второй вид законов — карает общество.

Принято считать, что преступление (нарушение того или иного закона) это всегда плохо. Это так при условии, что закон сам по себе хорош, справедлив и полезен. Если же закон несправедлив или устарел и больше не отвечает интересам общества или какой-то части общества, то преступать такой закон в принципе можно и нужно. Такое преступление есть суть прогресса. Каждое восстание, каждая революция это ведь не что иное как преступление. Законы безусловно нужны и важны, но они имеют свойство устаревать и терять свою актуальность. То, что сто лет назад несло обществу пользу, сегодня может наоборот этому обществу вредить и тормозить развитие. И в этом случае преступление такого закона есть полезно и прогрессивно.

Но вот вопрос, кто в праве решать, стоит ли преступать тот или иной закон или нет? Может ли один какой-то закон быть абсолютно справедливым или несправедливым в каждом случае?

Этими и подобными вопросами задается Родион Раскольников — герой романа Ф.Достоевского «Преступление и наказание». Стремясь дать себе право решать, что справедливо, а что нет, он совершает преступление — убивает старую ростовщицу. С точки зрения Раскольникова, старуха эта существо во всех отношениях вредное, и убийство ее поэтому не может считаться преступлением. Но вот незадача — вместе с ростовщицей, Родиону пришлось убить и ее сестру — слабоумную, тихую женщину. И дело, задуманное как благое, приобретает черты преступления. Далее Раскольников прилагает все усилия, чтобы избежать наказания за совершенное им убийство. Но чем больше усилий он прилагает, тем неотступнее преследует его тень возмездия. Раскольников думает, что боится уголовного наказания (суда, каторги), в действительности же самым страшным для него становится его собственное наказание — муки совести, страх, отчаяние. А то, чего он сперва так боялся, в конце концов приносит ему долгожданное облегчение и освобождение.

За любое преступление рано или поздно приходит наказание. Иногда это тюрьма, казнь или денежный штраф, но куда страшнее черная дыра, которую оставляет каждое преступление в душе преступника. Чем глобальнее преступление, тем эта дыра больше. Раскольников восхищался Наполеоном, который не побоялся преступить закон и вознесся на вершину славы. Но одному Богу известно, какую цену заплатил Наполеон за свою дерзость. Ведь погубивший даже одну никчемную жизнь, губит в конце концов свою собственную… Даже если в конечном итоге это несет всему обществу прогресс…

Сочинение Преступление и наказание — вечная тема

Несколько интересных сочинений

- Образ и характеристика О-90 в романе Мы Замятина сочинение

В произведении «Мы» очень много интересных и неоднозначных героев. Одной из таких героинь является О-90. Эта девушка является постоянной партнершей строителя Интеграла Д-503

- Сочинение Нужны ли в жизни сочувствие и сострадание по рассказу Кусака и Юшка 7 класс

В отечественной литературе очень много добрых, но грустных рассказов, которые учат нас добру и светлым чувствам. Одним из таких чувств является сострадание. Без него невозможна человеческая жизнь.

- Сочинение Что такое поколение?

Часто слышишь сочетания: военное поколение, перестроечное… Ещё, например, что кто-то из одного поколения, поэтому друг друга понимают. Или из разных, поэтому, наоборот, не понимают.

- Анализ рассказа Жеребенок Шолохова

Рассказ М. Шолохова «Жеребенок» — одна из печальных историй о взаимоотношениях человека и животного, которая закончилась трагедией. Череда событий произведения вобрала в себя темы

- Сочинение по картине Кустодиева Сирень 7 класс

Какой же красивый кустарник — сирень! Посмотрев на нее в солнечный весенний день можно увидеть сотни, если не тысячи оттенков фиолетового! А как же эти маленькие цветочки красиво гармонирует с зеленой листвой!

«Преступление и наказание – вечная тема» (преступление и наказание как явление социальное и нравственное, совесть и стыд, ответственность, раскаяние).

3 направление итогового сочинения