Определение и характеристика

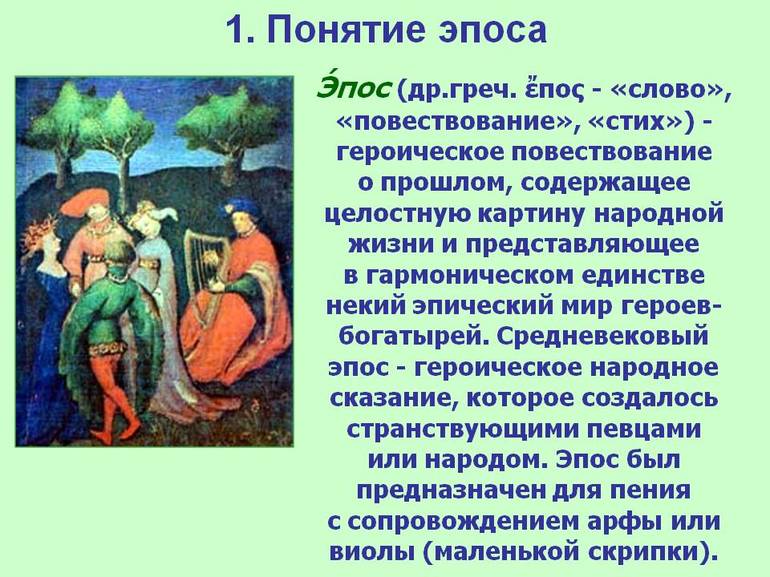

В литературе выделяют несколько родов, которые исторически сложились на основе формальных и содержательных свойств литературного творчества. Работы писателей разделяют на лирические, эпические (эпос) и драматургические жанры. Также выделяют промежуточные лиро-эпические формы.

Эпос как род литературы отличается повествованием об исторических событиях от третьего лица. Различные эпические формы обычно охватывают продолжительный период прошлого. Творческие труды в этих жанрах характеризуются пространственной протяжённостью и событийной насыщенностью. Главный признак эпоса — объективность повествования.

Произведения изображают как частную жизнь определённых личностей, так и общественные явления. Авторы эпических жанров раскрывают человеческие характеры в процессе действия сюжета. В их трудах также можно увидеть отношение писателя к главным героям и миру, который они описывают с помощью конкретных художественных приёмов. Эпические формы разделяют на основные 3 группы:

- крупные;

- средние;

- малые.

Большинству произведений характерна прозаическая форма. Кроме того, к эпическим жанрам относят фольклор: сказки, притчи и т. д.

Произведения в формах эпоса могут отличаться как большим, так и малым текстовым объёмом. Их разделяют на связанные по смыслу части. Однако эта особенность относится только к крупным и средним жанрам. Композиция включает завязку, развитие действия, кульминацию и развязку. Сюжетная линия может быть любой. Сюжет эпического сочинения строится по замыслу писателя и нередко удивляет неожиданной концовкой.

Роды и жанры литературы. Определения

Драма — (от древне-греческого — действие) — изображение событий и отношений между героями на сцене в действиях, столкновениях, конфликтах; особенностями являются: выражение авторской позиции через ремарки (пояснения), характеры создаются за счёт реплик героев, монологической и диалогической речи.

Лирика (от древне-греческого «исполняемый под звуки лиры, чувствительный») переживание событий; изображение чувств, внутреннего мира, эмоционального состояния; чувство становится главным событием; внешняя жизнь подаётся субъективно, через восприятие лирического героя. Лирика имеет особую языковую организацию (ритм, рифма, размер).

Каждый род литературы в свою очередь включает ряд жанров.

Жанр — свойственный определённому роду. Это исторически сложившаяся группа произведений, объединенных общими признаками содержания и формы. Литературные жанры подразделяются на эпические, драматические и лирические.

Эпические жанры:

- роман-эпопея – всестороннее изображение народной жизни в переломную историческую эпоху;

- роман – изображение жизни во всей её полноте и многообразии;

- повесть – изображение событий в их естественной последовательности;

- очерк – документальное изображение событий жизни одного человека;

- новелла – остросюжетный рассказ с неожиданным финалом;

- рассказ – небольшое произведение с ограниченным количеством действующих лиц;

- притча – нравственное поучение в аллегорической форме.

Драматические жанры:

- трагедия – буквальный перевод – козлиная песнь, неразрешимый конфликт, вызывающий страдание и гибель героев в финале;

- драма – соединяет трагическое и комическое. В основе лежит острый, но разрешимый конфликт.

Лирические жанры:

- ода — (жанр классицизма) стихотворение, хвалебная песнь, воспевающая достижения, достоинства выдающегося человека, героя;

- элегия – грустное, печальное стихотворение, содержащее философские размышления о смысле жизни;

- сонет — лирическое стихотворение строгой формы (14 строк);

- песня – стихотворение, состоящее из нескольких куплетов и припева;

- послание – стихотворное письмо, обращенное к одному лицу;

- эпиграмма, эпиталама, мадригал, эпитафия и проч., — малые формы меткие короткие стихи, посвященные определённым целям сочинителя.

Лиро-эпические жанры: произведения, сочетающие в себе элементы лирики и эпоса:

- баллада – сюжетное стихотворение на легендарную, историческую тему;

- поэма – объёмное стихотворение с развёрнутым сюжетом, с большим количеством действующих лиц, имеющее лирические отступления;

- роман в стихах – роман в стихотворной форме.

Жанры, будучи категориями историческими, появляются, развиваются и со временем «уходят» из «активного запаса» художников в зависимости от исторической эпохи: античные лирики не знали сонета; в наше время архаическим жанром стала родившаяся еще в древности и популярная в XVII-XVIII веках ода; романтизм XIX века вызвал к жизни детективную литературу и т.д.

Источник: https://litera.su/learner/training/literature-ways-and-genres

Крупные и средние жанры

Крупные формы эпоса отличаются богатым социально-историческим фоном. Произведения обычно пишут в несколько томов. Творчество раскрывает частную жизнь нескольких поколений людей. В литературе выделяют два крупных жанра эпоса:

- Эпопея. В произведении описывается жизнь народа или социальной группы. Сюжетная линия характеризуется ключевыми историческими событиями, которые кардинально меняют судьбу главных героев. Автор рассказывает о частных жизненных историях, умело сцепляет эпизоды со сценами из жизни персонажей, тщательно прорисовывает их характеры и мышление. На такое способны только настоящие мастера, поэтому в жанре эпопеи существует мало выдающихся работ. Известным примером эпоса в произведениях крупной формы является «Война и мир» Л. Н. Толстого.

- Роман. Жанр рассматривает конкретный период или жизнь определённой личности. Роман отличается продолжительным описанием множества значимых событий, несколькими сюжетными линиями и различными группами героев, которые могут быть главными, второстепенными и эпизодическими. В произведениях раскрываются важные для общества проблемы. Романы отличаются по структуре, проблематике и эпохе. Среди известных произведений следует выделить труды «Отцы и дети» И. С. Тургенева, «Преступление и наказание» Ф. М. Достоевского, «Обломов» И. А. Гончарова.

К средней форме эпоса относится повесть. Произведения этого жанра не имеют определённого текстового объёма и занимают промежуточную позицию между крупным и малым эпосом. В повести автор уделяет больше внимания описанию героев, их психологическому состоянию и месту действия, а не движению сюжета.

В произведениях изображается естественное течение жизни. Сюжет отличается хроникальной формой: эпизоды нередко следуют друг за другом без связи между собой. Примеры повестей: «Капитанская дочка» А. С. Пушкина, «Степь» А. П. Чехова, «Деревня» И. А. Бунина.

ЭПИЧЕСКИЕ ЖАНРЫ

Вследствие широты и многогранности изображения характеров в эпических произведениях, по сравнению с драмой и лирикой, особенно отчетливо и ярко выступает их жанровая проблематика. Она раскрывается в самых разных родовых формах. Так, национально-историческими по своей проблематике могут быть и песня, и сказка, и рассказ, и повесть.

В классификации родовых форм в литературном эпосе очень важны различия в объеме текстов произведений. Наряду с малой (рассказ) и средней (повесть) прозаическими формами выделяют большую эпическую форму, которую часто называют романом. Название это неточно, так как роман заключает в себе особое, романическое содержание, а в большой эпической форме может выразиться и национально-историческое («Тарас Бульба» Гоголя), и нравоописательное содержание («История одного города» Салтыкова-Щедрина). Объем текста произведения в эпосе не возникает сам по себе, но определяется полнотой воссоздания характеров и конфликтов, а отсюда и масштабами сюжета. Так, в отличие от повести и большой эпической формы, рассказу не свойственна развернутая система персонажей, в нем нет сложной эволюции характеров и их подробной индивидуализации.

На ранней стадии развития эпоса в нем возникали национально-исторические жанры, в которых личность показана в ее активном участии в событиях национальной жизни. Эта связь особенно ярко обнаруживается в определенных исторических ситуациях — в национально-освободительных войнах, революционных движениях, которые обычно и являются сюжетной основой таких произведений. В характерах главных героев подчеркнуты их действия и устремления, связанные с общеколлективными национальными интересами и идеалами.

Героическая народная песня принадлежит к древнейшим жанрам этой группы (см. гл. II). Первоначально это была, по-видимому, «песнь о победах и поражениях» (Ал-р Н. Веселовский), создаваемая по свежим следам межплеменных войн, а затем постепенно складывалась устная традиция песенного повествования о наиболее значительных героях и событиях. Историческое предание в этом повествовании долгое время было тесно переплетено с мифологическими мотивировками событий. Главный герой в таких произведениях — лучший представи-

тель коллектива (Ахилл и Гектор в «Илиаде» Гомера, Зигфрид в «Песни о Нибелунгах»). Гиперболическое изображение физической мощи богатыря сочеталось с большим вниманием к его нравственным качествам. Героический эпос хорошо отражает историческое развитие патриотического чувства, достигающего особой осознанности в период развитой государственности («Песнь о Роланде»).

В тесной преемственной связи с литературными обработками народных героических песен и эпопей, также получивших название поэм, возникла поэма как собственно литературный жанр. Эта связь обнаруживается и в выборе сюжетов (обычно рассказывается о важном историческом событии), и в принципах гиперболического изображения могущества героя, и в объективном тоне повествования. Однако многие героические литературные поэмы уступают народному эпосу в свежести и непосредственности мировосприятия («Энеида» Вергилия),а поэмы классицизма откровенно подражательны («Франсиада» П. Ронсара, «Генриада» Вольтера, «Россиада» М. Хераскова).

Гораздо значительнее в идейном отношении оказались поэмы, в которых национально-историческая проблематика раскрывалась в новых аспектах, обусловленных революционными ситуациями в жизни общества. Так, в поэмах К. Рылеева «Войнаровский», «Наливайко» утверждается новый тип героя-борца, для которого независимость отечества неотделима от мечты о свободе и социальной справедливости.

В литературной прозе национально-историческая проблематика раскрывалась прежде всего в повестях, отражавших реальные исторические события; таковы в древнерусской литературе «Слово о полку Игореве» (некоторые исследователи, исходя из ри, называют его поэмой), «Повесть о разорении Рязани Батыем». В новой литературе в героической повести появляется вымышленный герой («Тарас Бульба» Гоголя, «Железный поток» Серафимовича).

Жанры национально-исторического эпоса успешно развиваются в литературе социалистического реализма. Новое качество героизма революционной борьбы, защиты социалистического Отечества ярко раскрыты в таких поэмах, как «Владимир Ильич Ленин» Маяковского, «Василий Теркин» Твардовского, а также в повестях («Бронепоезд 14-69» Вс. Иванова, «Непокоренные» Горба-

това) и рассказах («Сорок первый» Лавренева, «Судьба человека» Шолохова). Воспевая героические подвиги современников, писатели отказываются от наивного в наше время гиперболического стиля. Герой поэмы «Василий Теркин» — рядовой боец; ничем, кроме особой выдержки и находчивости, не отличается он от своих товарищей, но именно поэтому воспринимается читателем как глубоко типическое лицо, как олицетворение мужества всего народа.

Если в национально-исторических жанрах общество в лице героев показано в развитии, в борьбе за осуществление общенациональных задач, то в нравоописательных жанрах, которые появились позднее, изображается относительно устойчивое состояние всего общества или какой-то отдельной социальной среды. И это состояние всегда как-то оценивается автором: нравоописательные произведения пронизаны пафосом идейного утверждения или отрицания.

Характеры в нравоописании подчеркнуто «репрезентативны», его герои — представители своей социальной среды, воплощение ее недостатков или достоинств. Поэтому и сюжеты произведений обычно не строятся на развитии какого-то принципиального идейного конфликта между героями и средой: эти конфликты часто случайны и созданы для того, чтобы лучше и ярче показать сущность гражданского или бытового состояния среды. Так, в «Повести о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» Гоголя два главных героя. Их образ жизни раскрывает внутреннюю ничтожность жизни миргородских обывателей, а через них и многочисленных низовых слоев дворянства. Между Иваном Ивановичем и Иваном Никифоровичем нет существенных различий; их разные наружность, привычки, манеры речи только подчеркивают внутреннюю близость. И остальные персонажи, роль которых в сюжете второстепенна (судья, городничий), похожи на двух главных героев. А происшествия, описанные в повести, — все подробности ссоры бывших друзей — не изменяют, не развивают характеры,- но раскрывают их истинную основу. Воспетая рассказчиком в начале повести дружба героев оказывается комичной иллюзией.

Нравоописательные эпические жанры возникают еще в фольклоре. В сатирических бытовых сказка х, в лиро-эпическом жанре басни уже оформился принцип нравоописательной типизации; в персонаже подчеркнуты какие-то устойчивые нравственные качества.

В античной литературе одним из ранних нравоописательных произведений была поэма Гесиода «Труды и дни». Гесиод — поэт крестьянского труда, и цель его поэмы — обличить дурные нравы современности, научить крестьянина быть счастливым, не тягаясь с «соколами» (под которыми разумеются аристократы). Продолжателем Гесиода в римской литературе был Вергилий, создавший поэму «Георгики». В античной литературе возникает также и нравоописательный жанр идиллии (гр. eidyllion — картинка, вид). В стихотворных идиллиях Феокрита утверждалась прелесть патриархальной пастушеской жизни на лоне природы. Эти идиллии часто выражают сентиментальное восприятие жизни, не изменяющее автору и тогда, когда речь идет о любовной тоске, неудаче или даже смерти героя («Тирсис или песня»). Сходным пафосом пронизаны и прозаические античные идиллии («Дафнис и Хлоя» Лонга).

В средневековой и ренессансной литературе получили большое распространение нравоописательные сатирические жанры. В них часто в развитых сюжетах изображались и высмеивались различные нравственные пороки старого феодального общества. Таковы, например, сатирические поэмы («Корабль дураков» С. Бранта), воссоздающие галерею комических типов (скрягу, невежду, брюзгу и т. д.), или прозаические сатиры («Похвала Глупости» Эразма Роттердамского). В ренессансной и просветительской литературе оформляется намечавшийся ранее художественно-публицистический жанр утопии (гр. ои — не и topos — место, буквально: место, которого нет). В утопиях изображалось вымышленное идеальное, по представлениям авторов, общество, свободное от недостатков («Утопия» Т. Мора, «Город Солнца» Т. Кампанел-лы). Очень часто просветительская нравоописательная проза представляет собой сочетание утопии и сатиры («Путешествия Гулливера» Дж. Свифта). И в литературе XIX—XX вв. широко представлены утопия, сатира, идиллия, часто взаимодействующие в системе одного произведения («Борьба миров» Г. Уэллса, «Туманность Андромеды» И. Ефремова, «451° по Фаренгейту» Р. Бредбери).

Обусловленность характера обстоятельствами, «выведение» самой нравственности из социальных условий — эти достижения критического реализма XIX в. придали новое качество нравоописательной проблематике. В русской классической литературе эта проблематика объединяет многие эпические жанры. Часто им свойственна свободная,

«панорамная» композиция. Так, в основе композиции поэмы Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» — сказочное путешествие мужиков, которые встречают на своем пути попа, помещика, крестьян и т. д., выслушивают множество историй-исповедей. В результате перед читателем встает развернутая и сложная картина крестьянско-помещичьей пореформенной Руси. Сходны принципы сюжетосложения и в прозаических произведениях, в которых преобладает нравоописательная проблематика, — «Мертвых душах» Гоголя, в сатирических «сборниках» и «обозрениях» Салтыкова-Щедрина. И советские прозаики и поэты создают нравоописательные повести («Двенадцать стульев» Ильфа и Петрова, «Прощание с Матёрой» В. Распутина), рассказы («За тремя волоками» В. Белова), поэмы («Страна Муравия» Твардовского).

В отличие от нравоописательных произведений в романических жанрах изображение социальной среды, того или иного состояния общества является лишь фоном, на котором раскрывается главное для автора — развитие характера отдельной личности в ее отношениях со средой. Характеры здесь изображаются в их внешнем или внутреннем становлении, развитии. Поэтому и сюжеты обычно подчинены развитию конфликтов между героями, они мотивируют внутреннее изменение характеров.

Романтическая жанровая проблематика отдаленно намечена еще в народной волшебной сказке, повествующей о судьбе одного человека, отбившегося от племени и достигшего личных целей с помощью различных чудесных сил. В литературном эпосе романическая проблематика объединяет целую группу жанров, ведущим из которых является роман — значительный по масштабам сюжета, преимущественно прозаический жанр. Само слово «роман» обозначало первоначально в средневековой Европе повествовательные произведения на романских (не латинском) языках; ретроспективно романами стали называться и некоторые повествовательные произведения античной художественной прозы.

В истории европейского романа можно выделить ряд исторически сложившихся типов, последовательно сменявших друг друга. Возникший в эллинистическую эпоху античный роман («Левкиппа и Клитофонт» Ахилла Татия, «Эфиопика» Гелиодора и др.) своим вымышленным любовно-приключенческим сюжетом отличался от эпоса, опирающегося на мифологию и исторические предания.

Такой роман был построен по определенной схеме: неожиданная разлука влюбленных, их разнообразные злоключения и счастливое соединение в конце произведения.

Сочетание любовного и приключенческого элементов характерно и для рыцарского романа, популярного в средневековой Европе (романы артуровского цикла, об Амадисе Галльском, о Тристане и Изольде). Рыцарь изображался идеальным влюбленным, готовым на любые испытания ради дамы сердца. В «Тристане и Изольде» тема любви получила глубокое гуманистическое звучание: герои романа невольно вступают в конфликт с нормами своей среды, их любовь поэтизируется, она оказывается «сильнее смерти».

Хотя роман имеет давнюю историю, его подлинный расцвет начинается за пределами средневековья. Романическая проблематика приобретает в эпоху Возрождения новое качество. Развитие буржуазных отношений и распадение феодальных связей было мощным стимулом роста личного самосознания, личной инициативы, и все это не могло не отразиться на судьбах романа и родственных ему жанров. Появляется новелла (итал. novella — новость) — тип романического рассказа, который часто рассматривают как форму, подготовляющую роман («Декамерон» Дж. Боккаччо).

В XVI—XVIII вв. оформляется плутовской роман («Жизнь Ласарильо с Тормеса», «История Жиль Бла-за из Сантильяны» А.-Р. Лесажа). Его тема — восхождение инициативного человека из низших сословий по социальной лестнице. Плутовской роман широко осваивает стихию частной жизни и интересен конкретным воссозданием обычных житейских ситуаций. Его сюжет состоит из цепочки эпизодов, связанных судьбой главного героя; таким образом в рамках романа создается вместе с тем и нравоописательная панорама. Событийное начало преобладает в плутовском романе над психологическим, внешняя подвижность героя — над внутренним развитием характера.

В XVIII в. складывается такая важная черта романа, как изображение характера во внутреннем развитии и связанный с ним психологизм («История кавалера де Грие и Манон Леско» А.-Ф. Прево, «Юлия, или Новая Элоиза» Ж.-Ж. Руссо, «Кларисса» С. Ричардсона). Его сюжет имеет более концентрическое, четкое строение, так как подчинен развитию характера в едином конфликте.

Начиная с XVIII в. роман становится одним из ведущих литературных жанров. В эпоху реализма роман обретает и наибольшее сюжетное разнообразие, освобождаясь от традиционных схем и осваивая новые, подсказанные жизнью сюжеты. При этом многие романы объединяет глубокое проблемное сходство. Гегель считал типичным для современного ему романа конфликт «между поэзией сердца и противостоящей прозой отношений, а также случайностью внешних обстоятельств» (42, 14,

273). Конфликт личности с окружающей средой выявлял разлад между стремлениями личности к идеалу и невозможностью его достижения. Сходство конфликта объединяет такие разные произведения, как «Страдания юного Вер-тера» Гёте, «Утраченные иллюзии» Бальзака, «Мадам Бо-вари» Флобера, «Домби и сын» Диккенса, «Герой нашего времени» Лермонтова, «Накануне» Тургенева, «Анна Каренина» Л. Толстого, «Преступление и наказание» Достоевского, «Очарованная душа» Роллана.

В декандентском романе XX в. подобный конфликт отличается безысходностью и часто приобретает глубоко пессимистическую интерпретацию. Так, в романах Ф. Кафки «Замок», «Процесс» сама личность оказывается духовно бесплодной и неспособной к борьбе.

С изменением общественных условий этот устойчивый романный конфликт теряет свою актуальность. В романе социалистического реализма герой не противостоит обществу, но по-своему участвует в его жизни («Цемент» Ф. Гладкова, «Соть» Л. Леонова, «Дорогой мой человек» Ю. Германа, «Иду на грозу» Д. Гранина, «Выбор» Ю. Бондарева). Определяет романическую проблематику, таким образом, не тот или иной конфликт сам по себе, но типизация характера как развивающейся личности в своеобразии ее внутреннего мира и судьбы.

От романа отличается романическая повесть, обычно имеющая меньшие масштабы сюжета и более простую его организацию. К специфическим особенностям повести часто относятся преобладание хроникального начала в сюжете, а также ощутимость голоса повествователя. Эти особенности ярко проявились в таких романических повестях, как «Дубровский» Пушкина, «Казаки» Л. Толстого, «Детство», «В людях», «Мои университеты» Горького, «Джамиля» Ч. Ай Ю. Трифонова.

В романической поэме, по сравнению с прозаическим романом, эпичность чаще сочетается с лирической

медитацией автора. Искусство такого повествования берет свое начало от ренессансных поэм «Неистовый Роланд» Л. Ариосто, «Освобожденный Иерусалим» Т. Тассо, по основному сюжету напоминающих героические, но повествующих прежде всего о любовных приключениях. Расцвет романической поэмы наступает в эпоху романтизма. Создается тип «байронической» поэмы (поэмы самого Байрона, южные поэмы Пушкина, Лермонтова) с центральным конфликтом между героем и неудовлетворяющим его обществом, от которого герой тщетно ищет спасения в экзотике патриархальной жизни. Реалистическая поэма, замечательные образцы которой — «Дон-Жуан» Байрона и «Евгений Онегин» Пушкина, унаследовала от романтической поэмы принцип эпического повествования, пронизанного лиризмом.

Свои особенности построения имеет малая эпическая форма — рассказ. Емкость детали и глубина подтекста как принципиальные качества малой эпической формы были осознаны в истории литературы сравнительно поздно. Небольшая по размеру повесть, каких было много в средневековье, еще не была собственно рассказом, так как в ней преобладала событийно насыщенная «атмосфера». Интенсивно развивается малая эпическая форма в литературе Возрождения (Дж. Боккаччо). Но особенно ярко возможности рассказа раскрываются в литературе XIX— XX вв., в творчестве Пушкина, Мериме, Мопассана, Чехова, О’Генри, Хемингуэя, Паустовского, Шукшина и др.

Жанровая проблематика в рассказе может быть различной, что часто обусловливает те или иные принципы сюжетосложения. Выделяют, в зависимости от организации сюжета, разновидности рассказа. Рассказ с динамичным сюжетом, неожиданными, острыми сюжетными поворотами и развязкой обычно называют новеллой. Такое узкое понимание новеллы (наряду с широким: новелла как синоним рассказа) имеет свою давнюю традицию. Гёте определял новеллу как «одно необычайное происшествие». Элемент необычайности, неожиданности, занимательности, присутствующий в сюжете новеллы, подчеркивали многие теоретики.

Образцом новеллистического сюжета часто считают девятую новеллу пятого дня в «Декамероне» Боккаччо. В этой новелле бедный влюбленный рыцарь подает на стол единственное свое достояние — охотничьего сокола, чтобы угостить им даму своего сердца, пришедшую к нему с просьбой подарить ей этого сокола для больного сына.

Здесь неожиданный поворот сюжета представляет в новом свете личность рыцаря и его любовь. Связь новеллистического сюжета с проблематикой романического типа очень устойчива: острые повороты сюжета как бы мотивируют развитие характеров. Мастером такой романической новеллы был Пушкин («Повести покойного Ивана Петровича Белкина»).

Наряду с рассказом-новеллой можно выделить очерк — описательно-повествовательный рассказ, имеющий обычно нравоописательную проблематику. Сюжет в очерке играет меньшую роль, чем диалог, описание обстановки, авторское отступление и пр. Об очерке как жанре в литературоведении ведутся споры. Многие исследователи считают документальность его обязательным признаком. Однако опыт русской литературы XIX в. (очерки Тургенева, Салтыкова-Щедрина и др.) показывает, что очерк может и не опираться на происшествия реальной жизни, что документальность в нем не обязательна. Жанровая специфика очерка более четко обнаруживается в его композиции, по преимуществу описательной и гораздо более свободной, чем в новелле и романической повести. Часто очерки объединяются в циклы, и в этом случае единство цикла возникает не столько из их тематической близости, сколько из единства проблемы. Так, в «Записках охотника» Тургенева различные по сюжетам и персонажам очерки близки по проблематике, и все вместе они производят единое, сильное впечатление.

В литературе очерк получает теоретическое признание в 40-х годах XIX в., когда он оформляется как типично нравоописательный жанр, получивший название «физиологии». Писатели русской «натуральной школы» решали в физиологическом очерке задачи демократизации литературы, пристального художественно-публицистического изучения «толпы». Таковы «Петербургские углы» Н. Некрасова, «Петербургские шарманщики» Д. Григоровича, «Уральский казак» В. Даля. Нового взлета нравоописательный очерк достигает в русской литературе (1860— 1870-е годы) в творчестве М. Салтыкова-Щедрина, Г. Успенского, В. Слепцова, А. Левитова и др. В советской литературе успешно развивается очерк в творчестве В. Овечкина, Е. До-роша, Г. Троепольского и др.

Малые формы

С малыми жанрами эпоса учащиеся знакомятся в 5 классе. Примеры эпических произведений: «Записки охотника» И. С. Тургенева, «Тёмные аллеи» И. А. Бунина. Произведения в краткой форме отличаются сжатым объёмом, одной сюжетной линией и ограниченным количеством героев. Список малых жанров эпоса:

- Рассказ. Сочинения в этом жанре характеризуются малым числом персонажей и кратковременными событиями, которые описываются автором. Основа рассказа — изображение определённой сцены или явления. В этом жанре писали А. С. Пушкин, М. Горький, А. И. Куприн, Н. В. Гоголь и др.

- Новелла. Выступает разновидностью рассказа. Произведения характеризуются острыми сюжетами и неожиданной развязкой. Совокупность рассказов называется новеллистикой. Новелле характерны краткость, нейтральный стиль изложения и отсутствие психологизма. Новеллист уделяет мало внимания описанию персонажей. В произведениях главным является случай, который на какое-то время сводит героев и затем разлучает их. Популярные авторы новелл — Эдгар Алан По, Стефан Цвейг.

- Очерк. Для этого жанра сюжет не имеет большого значения. Автор обычно рассказывает о каких-то событиях от первого лица. Этот приём позволяет отразить в произведении собственные размышления, а также провести сравнения и аналогии. Очерки часто причисляют к научному или публицистическому стилю, однако им характерна художественная образность. Произведения в этом жанре публиковали А. С. Пушкин, В. Г. Короленко, Н. Г. Помяловский.

Малые эпические жанры легко читаются. В такой форме часто начинают писать будущие авторы романов и повестей. Небольшие рассказы и очерки помогают писателям осмыслить определённые проблемы, для которых они позже применяют более сложную трактовку в продолжительном повествовательном произведении.

Основные литературоведческие определения

Основоположником русского литературоведения считается В. Г. Белинский, однако ещё в античности Аристотель внёс серьёзный вклад в понятие литературного рода, которое позже научно обосновал Белинский.

Итак, родами литературы называют многочисленные совокупности художественных произведений (текстов), которые отличаются по типу отношения носителя речи к художественному целому. Выделяют 3 рода:

- Эпос,

- Лирика,

- Драма.

Эпос как род литературы имеет целью как можно подробнее рассказать о предмете, явлении или событии, о связанных с ними обстоятельствах, условиях существования. Автор как бы отстранён от происходящего и выступает в роли рассказчика-повествователя. Главное в тексте — само повествование.

Лирика имеет цель рассказать не столько о событиях, сколько о впечатлениях и чувствах, которые испытал и испытывает автор. Главным будет изображение внутреннего мира и души человека. Впечатление и переживания являются основными событиями лирики. В этом роде литературы доминирует поэзия.

Драма пытается изобразить предмет в действии и показать его на театральной сцене, представить описываемое в окружении других явлений. Авторский текст здесь виден лишь в ремарках — кратких пояснениях к действиям и репликам героев. Иногда авторскую позицию отражает специальный герой-резонёр.

| Эпос (с греческого — «повествование») | Лирика (производное от «лиры», музыкальный инструмент, звучание которого сопровождало чтение стихов) | Драма (с греческого — «действие») |

| Рассказ о событиях, явлениях, судьбе героев, приключениях, поступках. Изображается внешняя сторона происходящего. Чувства также показаны со стороны внешнего их проявления. Автор может быть как отстранённым рассказчиком, так и прямо выражать свою позицию (в лирических отступлениях). | Переживание явлений и событий, отражение внутренних эмоций и чувств, детальное изображение внутреннего мира. Главное событие — чувство и то, как оно повлияло на героя. | Показывает событие и взаимоотношения героев на сцене. Подразумевает особый вид записи текста. Авторская точка зрения содержится в ремарках либо репликах героя-резонёра. |

Каждый род литературы включает в себя несколько жанров.

Примеры фольклора

Среди фольклорных жанров встречаются сочинения, которые могут быть не только в прозаической, но и в стихотворной форме, например, литературные сказки. Такие произведения основаны на традициях народных сказаний. Эпический жанр опирается на традиции фольклорных сказок. Он характеризуется одной сюжетной линией, вымышленными героями и сюжетами, изображением борьбы добра со злом и описанием народных обычаев.

Другой фольклорный жанр — притча. Эта форма отличается небольшим объёмом и поучительным характером. В произведении рассказывается о нравственном или религиозном поучении, которое основано на обобщении и применении аллегорий. Некоторые авторы вставляют притчу в крупные работы, чтобы наполнить их глубоким смыслом. Небольшие эпизоды могут служить размышлением писателя на тему душевный состояния или возрождения человека.

Былина выступает фольклорной эпической песней, в основе которой лежит героическое событие или интересный эпизод из русской истории. При написании произведений авторы часто используют тоническое стихосложение с двумя — четырьмя ударениями. Былины обычно описывают русских богатырей, их жизнь, стремления и героические поступки. Произведения характеризуются чувством свободы и независимым духом общества.

Басни тоже относятся к фольклорным жанрам эпоса. Для произведений характерны аллегорический смысл и сформулированный моральный вывод. Именно законченностью сюжетной линии басня отличается от притчи, с которой её часто путают. Для жанра свойственны единство действия, сжатое изложение и отсутствие детального описания героев или явлений, которое тормозит развитие сюжета. Обычно басня начинается с рассказа об определённом событии и заканчивается нравоучением. Иногда поучительная часть предшествует сюжету.

Литературные жанры

Жанр — это группа произведений, объединённая исторически характерными общими признаками формы и содержания. К жанрам относятся роман, поэма, новелла, эпиграмма и многие другие.

Однако между понятием «жанр» и «род» есть промежуточное — вид. Это менее широкое понятие, чем род, но более широкое, чем жанр. Хотя иногда термин «вид» отожествляют с термином «жанр». Если разграничивать эти понятия, то роман будет считаться видом художественной литературы, а его разновидности (роман-антиутопия, приключенческий роман, фантастический роман) — жанрами.

Пример: род — эпический, вид — рассказ, жанр — святочный рассказ.

Современные литературоведы выделяют 4 род литературы — лироэпический (лироэпос). К нему относят поэму. С одной стороны, в поэме рассказывается о чувствах и переживаниях главного героя, а с другой — описывается история, события, обстоятельства, в которых пребывает герой.

Поэма имеет сюжетно-повествовательную организацию, в ней описывается множество переживаний главного героя. Основной чертой является наличие вместе с чётко структурированной сюжетной линией множественных лирических отступлений либо обращение внимания на внутренний мир персонажа.

К лиро-эпическим жанрам относят балладу. Она имеет необычный, динамичный и крайне напряжённый сюжет. Для неё характерно стихотворная форма, это рассказ в стихах. Может иметь исторический, героический или мифический характер. Сюжет часто заимствуется из фольклора.

Лиро-эпический род литературы

Иногда в произведения эпических жанров писатели добавляют лирические черты. В случае с повестью основную часть дополняют предисловием (прологом) и послесловием (эпилогом). В них автор высказывает своё мнение о сложившихся обстоятельствах или разъясняет моменты, которые могли ввести читателя в заблуждение. Примеры лиро-эпических жанров:

- Баллада. Представляет сюжетный рассказ фантастического, сатирического, исторического, мифического или легендарного характера в поэтической форме. Балладу также относят к фольклору. Она строится на основе диалога героев. Сюжету несвойственно самостоятельное значение, однако изложение ярко окрашено лирическими приёмами. Произведения характеризуются наличием повторов (рефренов) и строгим ритмом. В балладах могут содержаться признаки, характерные для других жанров.

- Поэма. Крупное или среднее по объёму многочастотное стихотворение принадлежит конкретному автору. Сочинение отличается повествовательным или лирическим сюжетом. Произведение может быть романтического, героического, сатирического или критического характера.

- Стихотворение в прозе. Лирическое произведение в прозаической форме отличается небольшим объёмом, повышенной эмоциональностью и отсутствием ритмической организации. Такое стихотворение выражает чувства, переживания и впечатления героя.

В разных жанрах эпоса авторы могут использовать любые художественные средства. Хоть большинство трудов охватывает глобальные проблемы общества, эпические произведения способствуют глубокому проникновению во внутренний мир человека. Литературные работы в жанре эпоса играют немаловажную роль в формировании навыков речи у учащихся.

Литературные роды. Жанры литературы

Эпос

– рассказ, минувших событиях. Большие эпические произведения содержат описания, рассуждения, лирические отступления, диалоги. Эпос предполагает участие большого количества действующих лиц, множества событий, не ограниченных временем или пространством.

В произведениях эпического характера значительная роль отводится рассказчику или повествователю, не вмешивающемуся в ход событий, оценивающему происходящее отстраненно, объективно (романы И. Гончарова, рассказы А.Чехова). Часто повествователь рассказывает историю, услышанную от рассказчика.

Лирика

объединяет массу стихотворных жанров: сонет, элегию, песню, романс.

Лирическое произведение легко отличить от двух других главных родов литературы – эпоса и драмы — по отсутствию событийности и присутствию изображения внутреннего мира человека, описанию смены его настроений, впечатлений. В лирике описание природы, события или предмета преподносятся с позиций личного переживания.

Между этими основными родами литературы расположился промежуточный, лирико-эпический жанр.

Лиро-эпос соединяет в одно целое эпическое повествование и лирическую эмоциональность (А. Пушкин «Евгений Онегин»).

Драма

– главный литературный род, пребывающий в двух ипостасях – рода сценического действия и жанра литературы. В драматическом произведении нет повествовательного развернутого описания, текст целиком состоит из диалогов, реплик, монологов действующих лиц.

Для того, чтобы у сценического действия появились признаки драмы, необходим конфликт (основной и единственный, либо несколько конфликтных ситуаций).

Некоторые драматурги виртуозно умеют показывать внутреннее действие, когда герои только размышляют и переживают, тем самым «двигая» сюжет к развязке.

Итак, запоминаем, в чем разница между главными литературными родами:

- Эпос – о событии рассказывается

- Лирика – событие переживается

- Драма – событие изображается

Жанры литературы

Роман

– относится к эпическому роду литературы, отличается значительным временным периодом развития сюжета, наполнен множеством персонажей. Некоторые романы прослеживают судьбы нескольких поколений одной семьи («семейные саги»).

В романе, как правило, одновременно развиваются несколько сюжетных линий, показываются сложные и глубокие жизненные процессы.

Произведение, написанное в жанре романа, насыщенно конфликтами (внутренними, внешними), события не всегда сохраняют хронологию следования.

| Тематика | Структурные разновидности |

| автобиографический | притча |

| исторический | фельетон |

| авантюрный | памфлет |

| сатирический | роман в стихах |

| философский | эпистолярный, и др |

| приключенческий, и др. |

Роман — эпопея

описывает широкие пласты народной жизни в кульминационные моменты, на изломе исторических эпох. Другие признаки эпопеи схожи с особенностями романа, как эпического произведения. К жанру относятся «Тихий Дон» М. Шолохова, «Война и мир» Л. Толстого.

Повесть

– прозаическое произведение среднего объема (меньше романа по количеству текста и по числу персонажей, но больше рассказа).

Композиционные особенности: повести присуще хроникальное развитие событий, автор не ставит перед читателем крупномасштабные исторические задачи. По сравнению с романом повесть – более «камерный» литературный жанр, где основное действие сосредоточено на характере и судьбе главного героя.

Рассказ

представляет собой произведение малой прозаической формы. Характерные признаки:

- кратковременность событий,

- малое число действующих лиц (может быть только один или два персонажа),

- одна проблема,

- одно событие.

Очерк

– литературное прозаическое произведение малой формы, разновидность рассказа. В очерке затрагиваются по большей части насущные социальные проблемы. В основу сюжета положены факты, документы, наблюдения автора.

Притча

– небольшой прозаический рассказ поучительного характера, содержание передается при помощи аллегорий, в иносказательной манере. Притча очень близка к басне, однако в отличии от нее не заканчивает повествование готовой моралью, а предлагает читателю самому подумать и сделать вывод.

Поэзия

Поэма

– объемное стихотворное сюжетное произведение. Поэма объединяет в себе черты лирики и эпоса: с одной стороны это развернутое, объемное содержание, с другой – внутренний мир героя раскрывается во всех подробностях, его переживания, движения души тщательно исследуются автором.

Эпос и его особенности

Текст эпического произведения строго сюжетен, заострён на событиях, героях и обстоятельствах. Он строится на повествовании, а не на переживании. Описываемое автором события отделены от него, как правило, большим промежутком времени, что позволяет ему быть беспристрастным и объективным. Авторская позиция может проявляться в лирических отступлениях. Однако в чисто эпических произведениях они отсутствуют.

События описываются в прошедшем времени. Повествование неспешное, неторопливое, размеренное. Мир представляется завершённым и полностью познанным. Множество развёрнутых деталей, большая обстоятельность.

Крупные эпические жанры

Романом-эпопеей может называться произведение, охватывающее длительный период в истории, описывающее множество героев, с переплетающимися сюжетными линиями. Имеет большой объём. Роман — самый популярный жанр в наши дни. Большинство книг на полках в книжных магазинах относятся к жанру романа.

Повесть относят либо к малому, либо к среднему жанру, концентрируется на одной сюжетной линии, на судьбе конкретного героя.

Малые жанры эпоса

Рассказ олицетворяет собой малые литературные жанры. Это так называемая интенсивная проза, в которой ввиду малого объёма отсутствуют подробные описания, перечисление и обилие деталей. Автор пытается донести до читателя конкретную мысль, и весь текст направлен на раскрытие этой мысли.

Для рассказов характерны следующие особенности:

- Малый объём.

- В центре сюжета конкретное событие.

- Малое число героев — 1, максимум 2-3 центральных персонажа.

- Имеет определённую тему, которой посвящён весь текст.

- Имеет цель ответить на конкретный вопрос, остальные — второстепенные и, как правило, не раскрываются.

В настоящие дни практически не определить, где рассказ, а где новелла, хоть эти жанры и имеют совершенно разное происхождение. На заре своего появления новелла представляла собой короткое динамичное произведение с занимательным сюжетом, сопровождающееся анекдотичными ситуациями. В ней отсутствовал психологизм.

Очерк — это жанр документальной литературы, основывается на реальных фактах. Однако очень часто очерк можно назвать рассказом и наоборот. Здесь не будет большой ошибки.

В литературной сказке стилизуется сказочное повествование, в ней часто отражается настроения всего общества, звучат какие-либо политические идеи.

Жанры лирики

К лирике традиционно относят следующие жанры: ода, стихотворение, элегия, песня, дума, послание, баллада, эпиграмма, поэма. Самым популярным лирическим жанром считается стихотворение. Стихотворение может быть посвящено разным темам и лицам. Это может быть:

- дружеское послание (“Во глубине сибирских руд” А. С. Пушкина)

- любовное стихотворение (“Я помню чудное мгновенье” А. С. Пушкина)

- философское стихотворение (“Выхожу один я на дорогу” М. Ю. Лермонтова)

- природное стихотворение (“На севере диком стоит одиноко” М. Ю. Лермонтова)

В стихотворении в центре всегда находится лирический герой.

Жанры литературы в таблицах: список и определения

Можно сказать, что жанры литературы появились благодаря Аристотелю, когда тот прописал систему жанровой классификации в «Поэтике». Авторы веками строго следовали его принципам и канонам.

Но в XIX веке литература начала живо меняться, откликаясь то на падение феодализма, то на торжество буржуазии. В искусство пришел романтизм, за ним — реализм. Читатель требовал свежих идей, неожиданных решений. И вот уже жанры произведений сплетаются, смешиваются, перемещаются: почти не уследить за очередным новым словом в литературе.

Но знать основы основ надо. Особенно если вы и сам писатель. А начинающий или практикующий — уже не столь важно.

Что такое литературный жанр

Даже на самую первую пробу пера (которой можно считать наскальную живопись) человека вдохновил мир вокруг него. Быт, приключения, фантазии, переживания всегда норовили стать историями, которые можно было бы рассказать кому-то. Время и опыт, культура и история оттачивали инструменты повествования, их уникальные каноны и признаки. Так появился литературный жанр.

История появления жанров литературы

Как уже упоминалось, именно социально-политические, культурные, религиозные и прочие вихри отточили черты литературных жанров.

Прародителями эпоса стали мифы, легенды и сказания, в которых реальные исторические события тесно переплетались с фантастическими выдумками и житейской мудростью. Былины складывались в эпопеи, и долгое время эпическая поэма царила над остальными жанрами, пока в XI в. ее не сменила народная лирика.

Лирические произведения были сотканы из песнопений и танцев, без которых человечество не обходилось почти никогда. Эпоха сонетов и баллад обернулось романтизмом, захватившим Европу в XVIII в., — многие жанры вернулись в усовершенствованном виде. Особенно читатели уважали роман и драму.

Драма зародилась еще в первобытной поэзии, причем у каждого из древних народов — по-своему, независимо, из ритуальных действ. Два ее противоположных лика, комедия и трагедия, шлифовались на протяжении многих веков. А когда новое время и новые герои стали требовать большей пластичности, появилась драма как литературный жанр.

Исторически их три: эпос, лирика и драма. Роды обобщили литературные жанры:

- по художественным признакам;

- по типу отношения автора к его героям и сюжету.

Со временем сформировался и четвертый род, объединивший черты лирики и эпоса. Он получил закономерное имя — лироэпика.

Вглядимся получше в главные призраки жанров литературы:

Эпос появился в литературе не для того, чтобы скромничать. Идейный размах тут простирается от грозных мифов вроде «Старшей Эдды» и сказаний об эллинских богах до рыцарей Круглого стола и былин о русских богатырях. При этом объем эпического произведения может быть совсем небольшим.

- Масштабный исторический и социальный фон, оттеняющий судьбы нескольких поколений героев;

- Ярко выраженные протагонисты и антагонисты;

- Насыщенный сюжет;

Социальная проблематика.

!При этом может отсутствовать тонкая проработка характеров: сопряжение судеб с монументальными событиями намного важнее.

Пример: Михаил Шолохов, «Тихий Дон»

- Подробное описание бытия главного героя в нестандартный для него период жизни;

- Акцент на развитии личности, борьбы с обстоятельствами, преодолении препятствий;

- Несколько сюжетных линий и временных периодов;

- Философская подоплека в паре с актуальными историческими событиями.

!Зачастую в романе присутствуют элементы драмы и лирические отступления.

Пример: Михаил Булгаков, «Мастер и Маргарита»

- По объему и содержанию — нечто среднее между рассказом и романом (не менее ста страниц объема);

- Повествование чаще всего ведется в хронологическом порядке, коротком промежутке времени и ограниченном пространстве;

- Сюжет не всегда построен на крупной интриге и больше сфокусирован на главном герое. Остальных персонажей чаще всего — не более трех-четырех;

- История, однако, может окончиться трагической развязкой или клиффхэнгером.

!В зарубежной литературе понятия повести разнятся буквально от страны к стране. Например, в англо-американской литературе под нею понимают «короткий роман».

Пример: Николай Карамзин, «Бедная Лиза»

- Небольшая история в прозе, изложенная в относительно нейтральной манере;

- Одна четкая сюжетная линия;

- Минимум персонажей;

- Одна проблема, которая разрешается кульминацией;

- Тема чаще всего довольно однозначно прописана в названии.

!Повествование построено по схеме «завязка — основная часть — развязка».

Пример: Антон Чехов, «Дама с собачкой»

В лирике важны личные переживания и впечатления автора. Лирики не только изобретательны в плане образов и метафор, но и субъективны в выражении мыслей и оценок. А значит, не так уж романтично-безобидны (см. А. С. Пушкин с его эпиграммами).

- Короткий рассказ, в котором для нравственного поучения автор использует иносказание;

- Персонажи — не только люди, но и животные, растения, неодушевленные предметы, часто наделенные человеческими качествами;

- Острая проблематика, эмоциональная подача, выразительный язык.

! Заложенное в притче нравоучение читателю предлагается расшифровывать самостоятельно.

Пример: Леонардо да Винчи, «Блоха в овечьей шкуре»

- Малая форма; сюжет сосредоточен либо на конкретном событии, либо на описании чувств и внутреннего мира персонажа;

- Необходимые интонации и настроение задают выбранный автором размер, ритм и рифма;

- В числе прочих признаков — сюжетность, лаконичность и смысловая завершенность.

!Именно здесь ярче всего присутствие лирического героя — художественного альтер эго автора. Извечны споры о том, насколько обычно близки/далеки друг от друга автор и лирический герой.

Пример: Владимир Набоков, «Лилит»

- Основные темы: воспевание потерь, горьких воспоминаний, печалей, быстротечности жизни;

- Обычно написана от первого лица и без четкой структуры;

- Построена на личных эмоциональных (а не рациональных) переживаниях лирического героя;

- Объем — максимум средний

Пример: Василий Жуковский, «Вечер. Элегия»

- Стихотворное обращение поэта к реальной или выдуманной личности;

- Выступает просьбой, осуждением, пожеланием, и его характер — торжественный, дружеский или укоряющий — зависит от адресата;

- Второе название послания — эпистола, поскольку это действительно практически открытое письмо в стихах;

- Как правило, отличается изящным остроумием и легкостью слога.

!К настоящему времени поэтические письма не относятся к популярным формам.

Пример: Михаил Лермонтов, «Валерик»

- Лаконичное стихотворение-насмешка, посвященное известной личности, крупному событию или общественному явлению;

- По сути, является поджанром сатиры;

- Состоит из постепенной завязки и неожиданного, язвительного завершения;

- Наполнена колкостями, остротами, желчью, уместны даже непристойности.

!У древних греков эпиграмма вовсе не использовалась для подколов: она была синонимом эпитафии, надписи на надгробии и даже коротким стихотворным комплиментом.

Пример: Валентин Гафт, «Татьяне Дорониной»

- «Выросла» из песней, сложенных в честь победителей Олимпийских игр, и сохранила свой главный признак — восхваление героя или события;

- Торжество, пафос языка — обязательны, а просторечия и неологизмы недопустимы;

- Михаил Ломоносов относил оду к высокому штилю;

- Зачастую богата на мифологические аллюзии.

!В современной литературе оды не слишком востребованы, а уж если их и сочиняют, то только как сатиру.

Пример: Фридрих Шиллер, «Ода к радости»

- По традиции используется для выражения высоких (как правило, любовных) переживаний;

- Представитель так называемых твердых форм: должен состоять из 14 строк, разбитых на два четверостишия (катрена) и два трехстишия (терцета). Каждая строфа имеет синтаксическую завершенность;

- Размеры — пятистопный или шестистопный ямб. Одно из самых больших зол — банальные рифмы и словоповторы;

- Сюжет следует четкой структуре: утверждение темы — завязка — развязка — «сонетный замок» (завершение).

!Сонет — одна из немногих поэтических форм, которую можно считать относительно молодой: ей около семи сотен лет.

Пример: Франческо Петрарка, сонет 4

Произведения драматических жанров считаются самыми динамичными, но и самыми непростыми из классических жанров.

- Главная цель — с помощью остроумного и динамичного сюжета представить курьезы общества в смешном ракурсе;

- Комический конфликт строится на «кривом зеркале»: несоответствии событий, о которых мы читаем, и принятых в реальной жизни норм;

- Несмотря на обилие поджанров, существует два главных типа: комедия характеров (смеемся над людьми) и комедия положений (смеемся над ситуациями).

!Комедия считается одним из главных столпов драмы: этот факт часто сбивает с толку тех, кто путает драму с трагедией.

Пример: Александр Грибоедов, «Горе от ума»

- Основывается на неразрешимом конфликте и непримиримых противоречиях;

- Действие в классических трагедиях занимает относительно небольшой временной отрезок;

- Главный герой подвергается страданиям, испытаниям и разного рода терзаниям. Он борется с внутренним или внешним антагонистом и, в конечном итоге, гибнет, но победа духа и морали остается за ним;

- Одна из целей — провести читателя через катарсис.

!В переводе с греческого «трагедия» означает «козлиная песнь»

Пример: Уильям Шекспир, «Гамлет»

- Строится на диалогах и монологах, но автор присутствует всегда, даже если только ремарками;

- Смычка самых сильных сторон трагедии и комедии;

- Фабула — бытовая, лишена пафоса и высмеивания пороков. Конфликт, глубокий и острый, конечно, никто не отменяет, но героям, скорее, тут принято сострадать;

- Сюжет зачастую касается личной жизни героя, его взаимоотношений с внешним миром. Трагический финал совершенно необязателен.

!Драма может быть как и литературным жанром, так и родом. В любом случае, любое хорошее драматическое произведение всегда практически готово для кино- или театральной постановки.

Пример: Гиллиан Флинн, «Острые предметы»

Если в классической эпике и автор, и читатель лишь созерцают события со стороны, то в лиро-эпических произведениях автор внедряет в повествование лирического героя. Окруженный колоссами эпического сюжета, он не теряется, а добавляет в сюжет эмоциональную субъективную оценку.

- Может быть как стихотворной, так и в прозе;

- В центре повествования — развернутое описание масштабных событий, происходящих с героем, социальной группой, страной, человечеством в целом;

- Богата на темы, сюжетные линии и персонажей;

- Идея выражается в многочисленных диалогах и монологах героев, практически как в драме;

- Важно присутствие личностного начала (лирический герой, лирические отступления).

!Поэма, существуя еще с античных времен, пережила настоящие «американские горки» популярности и забвения. В современной литературе она практически неактуальна… что может намекать на очередной скорый взлет.

Пример: Александр Пушкин, «Цыганы»

- Небольшое стихотворное произведение, построенное на исторических или мифологических событиях;

- Характерная черта — напевность, музыкальность слога;

- Относится к твердым формам и подчиняется правилам строгой рифмовки. Правила, в свою очередь, зависят от типа баллады (английской, французской, итальянской и т. д.);

- Динамичный сюжет обычно передается через диалоги персонажей, может иметь необычные повороты и мрачный колорит.

!Баллады сочиняли многие великие поэты, но их прародителями были бродячие трубадуры. В их балладах мог быть не один десяток куплетов с обязательным рефреном.

Пример: Иоганн Гёте, «Лесной царь»

Меняются времена, меняются вкусы. Не стоит на месте и литература — одни жанры покрываются пылью забвения, другие возникают из небытия, прочие активно смешивают принципы и каноны. И этим разнообразием радуют современного избалованного читателя.

Была ли данная статья полезна для Вас?

Эпос

(1)

Эпос

— род литературы (наряду с лирикой и

драмой), повествование о событиях,

предполагаемых в прошлом (как бы

свершившихся и вспоминаемых

повествователем). Эпос охватывает бытие

в его пластической объёмности,

пространственно-временной протяжённости

и событийной насыщенности (сюжетность).

Согласно «Поэтике» Аристотеля, эпос, в

отличие от лирики и драмы, беспристрастен

и объективен в момент повествования.

Эпос

(2)—(греч. — повествование)

рассказ

о событиях, судьбе героев, их поступках

и приключениях, изображение внешней

стороны происходящего (даже чувства

показаны со стороны их внешнего

проявления). Автор может прямо выразить

свое отношение к происходящему.

Эпические

жанры:

Крупные

— эпопея, роман, эпическая поэма

(поэма-эпопея);

Средние

— повесть,

Малые

— рассказ, новелла, очерк.

Также

к эпосу относятся фольклорные жанры:

сказка, былина, историческая песня.

Значение

Эпическое

произведение не имеет ограничений в

своем объеме. По словам В. Е. Хализева,

«Эпос как род литературы включает в

себя как короткие рассказы (…), так и

произведения, рассчитанные на длительное

слушание или чтение: эпопеи, романы

(…)».

Значительную

роль для эпических жанров несет образ

повествователя (рассказчика), который

рассказывает о самих событиях, о

персонажах, но при этом отграничивает

себя от происходящего. Эпос, в свою

очередь, воспроизводит, запечатлевает

не только рассказываемое, но и рассказчика

(его манеру говорить, склад ума).

Эпическое

произведение может использовать

практически любые художественные

средства известные литературе.

Повествовательная форма эпического

произведения «способствует глубочайшему

проникновению во внутренний мир

человека».

До

XVIII века ведущий жанр эпической литературы

— эпическая поэма. Источник её сюжета

— народное предание, образы идеализированы

и обобщены, речь отражает относительно

монолитное народное сознание, форма

стихотворная («Илиада» Гомера). В

XVIII—XIX вв. ведущим жанром становится

роман. Сюжеты заимствуются преимущественно

из современности, образы индивидуализируются,

речь отражает резко дифференцированное

многоязычное общественное сознание,

форма прозаическая (Л. Н. Толстой, Ф. М.

Достоевский).

Другие

жанры эпоса — повесть, рассказ, новелла.

Стремясь к полному отображению жизни,

эпические произведения тяготеют к

объединению в циклы. На основе этой же

тенденции складывается роман-эпопея

(«Сага о Форсайтах» Дж. Голсуорси).

Народный:

Миф

Поэма (эпос): Героическая Строговоинская

Сказочно-

легендарная

Историческая… Сказка Былина Дума

Легенда Предание Баллада Притча

Малые

жанры: пословицы поговорки загадки

потешки…

Авторский

эпос:ЭпопеяРоман:

Историческ.

Фантастич. Авантюрный Психологич.

Р.-притча Утопический Социальный…

Малые жанры: Повесть Рассказ Новелла

Басня Притча Баллада Лит. сказка…

18. Лирика и лирические жанры

1)(от

названия муз. инструмента)

переживание

событий; изображение чувств, внутреннего

мира, эмоционального состояния; чувство

становится главным событием.

2)Лирика,

лирическая поэзия (от греч. λυρικός

-«исполняемый под звуки лиры, чувствительный»

«лирический; лирный») воспроизводит

субъективное личное чувство или

настроение автора.

Жанры

лирики: стихотворение, романс, послание,

элегия, ода, басня.

Жанры

лиро-эпики: баллада, поэма

Начало

Лирики лежит в песне, в немногих словах

непосредственно выражающей настроение

певца.

Народная:

песня

авторская:

Ода Гимн Элегия Сонет Послание Мадригал

Романс Рондо Эпиграмма

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Определение и характеристика

В литературе выделяют несколько родов, которые исторически сложились на основе формальных и содержательных свойств литературного творчества. Работы писателей разделяют на лирические, эпические (эпос) и драматургические жанры. Также выделяют промежуточные лиро-эпические формы.

Эпос как род литературы отличается повествованием об исторических событиях от третьего лица. Различные эпические формы обычно охватывают продолжительный период прошлого. Творческие труды в этих жанрах характеризуются пространственной протяжённостью и событийной насыщенностью. Главный признак эпоса — объективность повествования.

Произведения изображают как частную жизнь определённых личностей, так и общественные явления. Авторы эпических жанров раскрывают человеческие характеры в процессе действия сюжета. В их трудах также можно увидеть отношение писателя к главным героям и миру, который они описывают с помощью конкретных художественных приёмов. Эпические формы разделяют на основные 3 группы:

- крупные;

- средние;

- малые.

Большинству произведений характерна прозаическая форма. Кроме того, к эпическим жанрам относят фольклор: сказки, притчи и т. д.

Произведения в формах эпоса могут отличаться как большим, так и малым текстовым объёмом. Их разделяют на связанные по смыслу части. Однако эта особенность относится только к крупным и средним жанрам. Композиция включает завязку, развитие действия, кульминацию и развязку. Сюжетная линия может быть любой. Сюжет эпического сочинения строится по замыслу писателя и нередко удивляет неожиданной концовкой.

Крупные и средние жанры

Крупные формы эпоса отличаются богатым социально-историческим фоном. Произведения обычно пишут в несколько томов. Творчество раскрывает частную жизнь нескольких поколений людей. В литературе выделяют два крупных жанра эпоса:

- Эпопея. В произведении описывается жизнь народа или социальной группы. Сюжетная линия характеризуется ключевыми историческими событиями, которые кардинально меняют судьбу главных героев. Автор рассказывает о частных жизненных историях, умело сцепляет эпизоды со сценами из жизни персонажей, тщательно прорисовывает их характеры и мышление. На такое способны только настоящие мастера, поэтому в жанре эпопеи существует мало выдающихся работ. Известным примером эпоса в произведениях крупной формы является «Война и мир» Л. Н. Толстого.

- Роман. Жанр рассматривает конкретный период или жизнь определённой личности. Роман отличается продолжительным описанием множества значимых событий, несколькими сюжетными линиями и различными группами героев, которые могут быть главными, второстепенными и эпизодическими. В произведениях раскрываются важные для общества проблемы. Романы отличаются по структуре, проблематике и эпохе. Среди известных произведений следует выделить труды «Отцы и дети» И. С. Тургенева, «Преступление и наказание» Ф. М. Достоевского, «Обломов» И. А. Гончарова.

К средней форме эпоса относится повесть. Произведения этого жанра не имеют определённого текстового объёма и занимают промежуточную позицию между крупным и малым эпосом. В повести автор уделяет больше внимания описанию героев, их психологическому состоянию и месту действия, а не движению сюжета.

В произведениях изображается естественное течение жизни. Сюжет отличается хроникальной формой: эпизоды нередко следуют друг за другом без связи между собой. Примеры повестей: «Капитанская дочка» А. С. Пушкина, «Степь» А. П. Чехова, «Деревня» И. А. Бунина, «Хаджи-Мурат» Л. Н. Толстого, «Понедельник начинается в субботу» братьев Стругацких.

Малые формы

С малыми жанрами эпоса учащиеся знакомятся в 5 классе. Примеры эпических произведений: «Записки охотника» И. С. Тургенева, «Тёмные аллеи» И. А. Бунина. Произведения в краткой форме отличаются сжатым объёмом, одной сюжетной линией и ограниченным количеством героев. Список малых жанров эпоса:

- Рассказ. Сочинения в этом жанре характеризуются малым числом персонажей и кратковременными событиями, которые описываются автором. Основа рассказа — изображение определённой сцены или явления. В этом жанре писали А. С. Пушкин, М. Горький, А. И. Куприн, Н. В. Гоголь и др.

- Новелла. Выступает разновидностью рассказа. Произведения характеризуются острыми сюжетами и неожиданной развязкой. Совокупность рассказов называется новеллистикой. Новелле характерны краткость, нейтральный стиль изложения и отсутствие психологизма. Новеллист уделяет мало внимания описанию персонажей. В произведениях главным является случай, который на какое-то время сводит героев и затем разлучает их. Популярные авторы новелл — Эдгар Алан По, Стефан Цвейг.

- Очерк. Для этого жанра сюжет не имеет большого значения. Автор обычно рассказывает о каких-то событиях от первого лица. Этот приём позволяет отразить в произведении собственные размышления, а также провести сравнения и аналогии. Очерки часто причисляют к научному или публицистическому стилю, однако им характерна художественная образность. Произведения в этом жанре публиковали А. С. Пушкин, В. Г. Короленко, Н. Г. Помяловский.

Малые эпические жанры легко читаются. В такой форме часто начинают писать будущие авторы романов и повестей. Небольшие рассказы и очерки помогают писателям осмыслить определённые проблемы, для которых они позже применяют более сложную трактовку в продолжительном повествовательном произведении.

Примеры фольклора

Среди фольклорных жанров встречаются сочинения, которые могут быть не только в прозаической, но и в стихотворной форме, например, литературные сказки. Такие произведения основаны на традициях народных сказаний. Эпический жанр опирается на традиции фольклорных сказок. Он характеризуется одной сюжетной линией, вымышленными героями и сюжетами, изображением борьбы добра со злом и описанием народных обычаев.

Другой фольклорный жанр — притча. Эта форма отличается небольшим объёмом и поучительным характером. В произведении рассказывается о нравственном или религиозном поучении, которое основано на обобщении и применении аллегорий. Некоторые авторы вставляют притчу в крупные работы, чтобы наполнить их глубоким смыслом. Небольшие эпизоды могут служить размышлением писателя на тему душевный состояния или возрождения человека.

Былина выступает фольклорной эпической песней, в основе которой лежит героическое событие или интересный эпизод из русской истории. При написании произведений авторы часто используют тоническое стихосложение с двумя — четырьмя ударениями. Былины обычно описывают русских богатырей, их жизнь, стремления и героические поступки. Произведения характеризуются чувством свободы и независимым духом общества.

Басни тоже относятся к фольклорным жанрам эпоса. Для произведений характерны аллегорический смысл и сформулированный моральный вывод. Именно законченностью сюжетной линии басня отличается от притчи, с которой её часто путают. Для жанра свойственны единство действия, сжатое изложение и отсутствие детального описания героев или явлений, которое тормозит развитие сюжета. Обычно басня начинается с рассказа об определённом событии и заканчивается нравоучением. Иногда поучительная часть предшествует сюжету.

Лиро-эпический род литературы

Иногда в произведения эпических жанров писатели добавляют лирические черты. В случае с повестью основную часть дополняют предисловием (прологом) и послесловием (эпилогом). В них автор высказывает своё мнение о сложившихся обстоятельствах или разъясняет моменты, которые могли ввести читателя в заблуждение. Примеры лиро-эпических жанров:

- Баллада. Представляет сюжетный рассказ фантастического, сатирического, исторического, мифического или легендарного характера в поэтической форме. Балладу также относят к фольклору. Она строится на основе диалога героев. Сюжету несвойственно самостоятельное значение, однако изложение ярко окрашено лирическими приёмами. Произведения характеризуются наличием повторов (рефренов) и строгим ритмом. В балладах могут содержаться признаки, характерные для других жанров.

- Поэма. Крупное или среднее по объёму многочастотное стихотворение принадлежит конкретному автору. Сочинение отличается повествовательным или лирическим сюжетом. Произведение может быть романтического, героического, сатирического или критического характера.

- Стихотворение в прозе. Лирическое произведение в прозаической форме отличается небольшим объёмом, повышенной эмоциональностью и отсутствием ритмической организации. Такое стихотворение выражает чувства, переживания и впечатления героя.

В разных жанрах эпоса авторы могут использовать любые художественные средства. Хоть большинство трудов охватывает глобальные проблемы общества, эпические произведения способствуют глубокому проникновению во внутренний мир человека. Литературные работы в жанре эпоса играют немаловажную роль в формировании навыков речи у учащихся.