Проверочная работа по теме «Устное народное творчество. Сказки».

Задание I.

Определите, к какой группе сказок относится данный фрагмент.

1.

Тотчас поймали сороку, подвязали ей два пузырька, велели в один набрать воды живящей, в другой — говорящей. Сорока слетала, принесла воды. Сбрызнули деток живящею водою — они встрепенулись, сбрызнули говорящею — они заговорили.

«Белая уточка»

2.

Одному мужику хотелось есть. Он купил калач и съел — ему все еще хотелось есть. Купил другой калач и съел — ему все еще хотелось есть. Он купил третий калач и съел — ему все еще хотелось есть. Потом он купил баранок и, когда съел одну, стал сыт.

Тогда мужик ударил себя по голове и сказал:

— Экой я дурак! Что ж я напрасно съел столько калачей. Мне бы надо сначала съесть одну баранку.

«Три калача и одна баранка»

3.

Бежит петушок по дороге, а навстречу ему волк: «Петушок, петушок, куда ты идешь?» — «К барину, жерновки доставать». — «Возьми меня с собой». — «Полезай ко мне в рот!..» Влез волк петушку в рот и побежал петушок дальше. Бежит петушок по дороге, а навстречу ему медведь…

«Сказка

о жерновках»

4.

Попили, поели, настал черед плясать. Василиса Премудрая подхватила Ивана-царевича и пошла. Уж она плясала, плясала, вертелась, вертелась – всем на диво. Махнула левым рукавом – вдруг сделалось озеро, махнула правым рукавом – поплыли по озеру белые лебеди. Царь и гости диву дались.

«Царевна-лягушка»

5.

— Да какое же тебе жалованье положить? — спрашивает поп да повел глазами-то по избе. А у двери висит на стенке рваная Маланьина кацавейка, вата клоками болтается. — Да вот,— говорит поп,— возьми кацавейку-то. Плоха, плоха, а все годится хоть ноги прикрыть.

Только это он проговорил, а баба-то, как ошпарена, скок с лавки, середь избы стала, руки в боки.

«Горшок»

Задание II.

Знание теории литературы.

1. Каким термином обозначают сказочное начало, например: «В некотором царстве, в некотором государстве жил-был царь, и было у него три сына…»?

2. Как называется художественный приём, часто употребляемый в сказках, например: « добрый конь» , «меч булатный », « добрый молодец»?

3. Каким термином обозначают окончание сказки, например: «И стали они жить дружно, в любви и согласии»?

4. В описании коня в сказке «Иван – крестьянский сын и чудо-юдо» используется необычный порядок слов: «…шерсть у коня медная , хвост и грива железные ». Как называется этот приём?

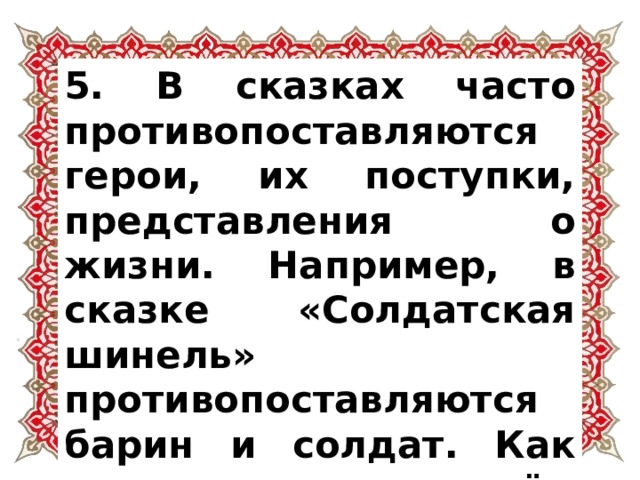

5. В сказках часто противопоставляются герои, их поступки, представления о жизни. Например, в сказке «Солдатская шинель» противопоставляются барин и солдат. Как называется приём противопоставления в художественном произведении?

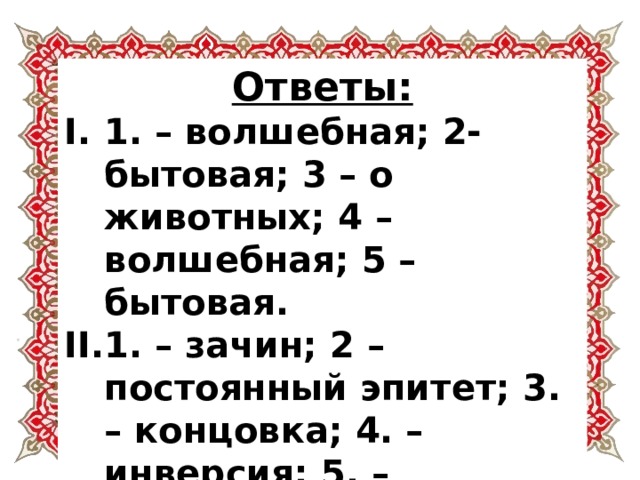

Ответы:

- 1. – волшебная; 2- бытовая; 3 – о животных; 4 – волшебная; 5 – бытовая.

- 1. – зачин; 2 – постоянный эпитет; 3. – концовка; 4. – инверсия; 5. – антитеза, контраст.

- Козел

- Сорока

Жили старик со старухой, бедные-бедные. Хлеба у них не было. Вот они и поехали в лес, набрали желудей, привезли домой и начали есть.

Старуха уронила желудь, он покатился по полу и провалился в щель, в подполье…

Долго ли, коротко ли, пустил желудь росток и в небольшое время дорос до полу. Старуха приметила это и говорит:

– Старик, надобно пол-то прорубить, пускай дуб растет выше. Как вырастет – не станем в лес за желудями ездить, станем в избе рвать.

Старик прорубил пол.

Дуб рос, рос и вырос до потолка.

Старуха опять говорит:

– Старик, надобно потолок разобрать, пускай дуб растет выше.

Старик разобрал и потолок. А после крышу снял.

Дуб растет да растет и дорос до самого неба.

Вот не стало у старика со старухой желудей. Старик взял мешок и полез на дуб.

Лез, лез и взобрался на небо. Видит – избушка; он в нее зашел. В избушке сидит петушок – золотой гребешок и лежат жерновки.

Старик недолго думал, положил жерновки (Жерновки – ручная мельница) в мешок, взял петушка и полез вниз.

Спустился и говорит:

– На тебе, старуха, петушка да жерновки.

Старуха посадила петушка на шесток, взяла жерновки и давай молоть: как повернет – оттуда блин да пирог, что ни повернет – все блин да пирог.

Намолола старуха целый угол блинов да пирогов, старика накормила и сама поела. Стали жить они припеваючи, и петушок – золотой гребешок с ними живет.

Прослышал о чудных жерновках барин. Пришел к старику со старухой и говорит:

– Нет ли чего-нибудь у вас поесть?

Старуха ему:

– Чего тебе, родимый, дать поесть? Разве блинков да пирогов?

Взяла жерновки и намолола. Нападали блины да пироги.

Барин поел и говорит:

– Продай мне, бабушка, твои жерновки.

– Что ты, родимый, продать их нельзя!

Вот старик со старухой легли спать, а барин потихоньку жерновки унес.

Проснулись старик со старухой, увидели, что украдены жерновки, стали они горевать.

Петушок – золотой гребешок и говорит им:

– Старик, не горюй, старуха, не горюй: я вам жерновки достану.

Слетел петушок с шестка и пошел искать жерновки.

Бежит по дороге. Навстречу ему лиса:

– Петушок – золотой гребешок, куда идешь?

– К барину за жерновками.

– Возьми меня!

– Полезай ко мне в зоб.

Лиса залезла петуху в зоб. Пошли дальше.

Попадается волк:

– Петушок – золотой гребешок, куда идешь?

– К барину за жерновками.

– Возьми меня!

– Полезай ко мне в зоб.

Волк залез петушку в зоб. Пошли дальше.

Попадается им медведь:

– Петушок – золотой гребешок, куда идешь?

– К барину за жерновками.

– Возьми меня!

– Полезай ко мне в зоб.

Петушок и медведя спрятал туда же – в зоб.

Добежал до барского двора, вскочил на ворота и закричал:

– Кукареку, барин! Подавай мои жерновки!

Барин это услыхал, в окошко петушка увидал и говорит слуге:

– Поймай его, посади в гусиный хлев – гуси его там защиплют.

Петушка схватили и в гусиный хлев бросили. Он и говорит:

– Лиса, полезай из зоба, души гусей.

Лиса из зоба выскочила, гусятинки налупилась и убежала. А петушок опять взлетел на ворота:

– Кукареку, барин! Отдай мои жерновки!

Услыхал барин, рассердился:

– Слуга, поймай петуха, брось его коровам – они его замнут!

Схватили петушка, бросили к коровам. Он и говорит:

– Ну-ка, серый волк, полезай из зоба, режь коров.

Волк вылез из зоба, всех коров зарезал, наелся и убежал. Петушок – опять на ворота:

– Кукареку, барин! Отдай мои жерновки!

Барин пуще прежнего рассердился:

– Слуга, поймай петуха, брось его к коням – они его затопчут.

Бросили петушка к коням. Он и говорит:

– Ну-ка, медведь, вылезай из зоба, поломай коней.

Медведь вылез из зоба, всех коней поломал и ушел в дуброву. А петушок – на ворота:

– Кукареку, барин! Подай мне жерновки!

А барин-то кричит, кулаком стучит:

– Что за петух!.. Разорил нас в раззор, всю скотину перевел. Заколите его!

Тут петушка схватили, голову ему отсекли. Барин его сам ощипал, зажарил и съел – и спать захотел. А петушок – золотой гребешок в животе у барина как закричит:

– Кукареку, барин! Отдавай мои жерновки!

Испугался барин, схватил саблю, да и цапнул себя по брюху, живот себе и разрубил.

Петушок – золотой гребешок вылетел оттуда, схватил жерновки и был таков.

Принес он жерновки старику со старухой. Они обрадовались, намололи блинов да пирогов и с тех пор живут, горя не знают. И петушок с ними живет…

- Курочка-2

- Поющее дерево и птица-говорунья-2

ми традицией, устойчивыми. Например, мотивы «Лиса крадет рыбу с воза» и «Волк у проруби» всегда рассказываются вместе.

Волшебные сказки, как и все остальные, отличаются от животного эпоса прежде всего тем, что их главным героем является человек. Герой волшебных сказок молод: он достиг брачного возраста, полон сил и готов ко взрослой жизни. Но сначала ему приходится пережить нелегкие испытания, соприкоснуться с разнообразными чудесными силами. Чудесный вымысел лежит в основе волшебных сказок.

Древнерусские языческие жрецы (звездочеты, чародеи и предсказатели) назывались «волхвами». «Волхвовать» — совершать колдовство или гадание. Отсюда происходит «волшебный» — «чудесный, сверхъестественный.

Волшебные сказки ученые называли «мифическими», «чудесными», «фантастическими», однако термин «волшебные», введенный В. Я. Проппом, употребляется чаще всего.

«Сравнительный указатель сюжетов» (СУС) учитывает 225 сюжетов или сюжетообразующих мотивов этого жанра, самые популярные из них опубликованы в сотнях вариантов. В их числе: «Победитель змея», «Бой на калиновом мосту», «Три подземных царства», «Смерть Кащея в яйце», «Чудесное бегство», «Звериное молоко», «Мачеха и падчерица», «Сивко-Бурко», «Конекгорбунок», «Незнайка», «Волшебное кольцо».

Волшебная сказка имеет свои исторические корни. В отличие от животного эпоса, она восходит к более позднему, земледельческому периоду, отражает новые черты быта и уже развитое мировоззрение людей, их языческие верования и обряды.

Глубокий след в волшебной сказке оставили земледельческие культы земли, воды, солнца. В сказке, чтобы перевоплотиться, нужно удариться о сыру землю. Разнообразной волшебной силой обладает вода: оживляет мертвого, омолаживает старого, дает зрение слепому, делает героя сильным, а его врага слабым. Неотъемлемой художественной чертой жанра является красочное сияние золотых предметов сказочного мира — в данном случае эпитет «золотой» обозначает цвет солнца.

147

Такой его смысл золотые предметы сказки раскрывают в своих функциях. Например, в сказке «Сивко-Бурко» царевна пометила своего жениха золотым перстнем, от прикосновения которого у него как солнце во лбу воссияло.

Волшебная сказка несет в себе разнообразные следы тотемистических верований. С древними представлениями о супруге-тотеме связаны сказки о чудесных невестах и женихах. Главный герой часто вступает в союз с невестой-птицей. Отзвуком древних брачных обрядов является их первая встреча у воды: на берегу моря, реки или озера.

Устойчиво повторяется одна и та же ситуация: герой прячется, в это время прилетают три утицы, опускаются на берег, превращаются в девушек и идут купаться. Пока они купаются, герой похищает одежду (или крылышки) одной из девушек. Накупавшись, сестры улетают, а она обращается к похитителю с ритуальным вызовом: «Отзовись, — говорит, — кто взял мои крылышки? Коли стар человек — будь мне батюшка, а старушка — будь мне матушка; коли млад человек — будь сердечный друг, а красная девица — будь родная сестра!» Герой выходит из укрытия, и девушка подтверждает свою клятву: «Давши слово, нельзя менять; иду за тебя, за доброго молодца, замуж!«1

С тотемистическими верованиями связаны сюжетные мотивы о чудесном рождении богатыря. Одна из таких сказок — «Иван — Медвежье ушко»:

Жиу поп. У попа была попадья очень красива, и ходил медвидь и три года на нее зарился. На цетвертый ее и увел. Вот жить им, жить — родился сын, нарекнули имя: Иван, Медвежье ушко. Иван Медвежье ушко растет не по дням и цясам, и вырос он большой и говорит матери: «Цьто же, мама, у нас тятенька мохнатый, а мы не мохнатые?» — «А то, цьто, Ваня, мы руськие, а ен зверь лесо-вой». — «Пойдем-ко, матушка, на святую Русь!»2

Тотемом-прародителем была также рыба. В сказке «Бой на калиновом мосту» бездетный царь велит зажарить и подать царице златоперую щуку. Царица ее съела, одно перышко попробовала кухарка, а очистки слизала корова. В результате все трое родили по богатырю: голос в голос и волос в волос.

1 Народные русские сказки А.Н. Афанасьева… – Т. II. – С. 117.

2 Сказки и песни Белозерского края. Записали Б. и Ю. Соколовы. – М., 1915. – С. 190.

148

Особенно часто животные-тотемы являются чудесными помощниками героя. Они могут быть связаны с умершими родителями. Девушке-сироте помогает корова («Мачеха и падчерица»), а Иванушке — конь («Сивко-Бурко»).

Конь всегда сопутствует герою волшебной сказки. Он связан с солнцем и тридесятым царством. Чудесный сказочный конь — в звездах, с месяцем и солнцем, с золотыми хвостом и гривой — появляется ночью и излучает ослепительный свет.

В народе довольно широко была известна деревянная игрушка-каталка в виде коня, обязательно окрашенная в красный цвет. • И в царском быту сохранялся обычай изготовлять коня для мальчиков.

Когда будущему царю Петру I исполнился год, ему стали готовить «потешную лошадку». Из липового дерева вырезали конскую фигурку — такой величины, чтобы царевичу было впору. Коня обтянули белой жеребячьей кожей, утвердили на четырех железных колесиках. Изготовили седло, обитое по белому войлоку красным сафьяном: сверху серебряными гвоздиками, снизу медными. Из серебра сделали пряжки и наконечники на подпруги. К седлу приделали железные стремена, покрытые листовым золотом и серебром; под седло был подложен чепрак, подбитый алой тафтою. Серебряная с чернью уздечка была украшена «каменьями с изум-рудцами». Был и серебряный с золотом галун, и серебряная паперсь, украшенная драгоценными камнями. Игрушка царевича напоминала сказочного коня1.

«Потешная лошадка» готовила мальчика к инициации: обряду сажа-ния на живого коня, который совершался обычно в семилетнем возрасте. Когда-то это был воинский обряд, посвящение в ратный чин: в седле и со стрелами. При этом у мальчика подстригали волосы, поэтому обряд назывался «постриги».

В сказках упоминаются разнообразные орудия труда: топор, соха, плуг, ярмо, веретено, прялка, ткацкий стан. Издавна они считались священными, так как использовались в производстве пищи и одежды — того, что соприкасается с телом человека. В быту они украшались магическим орнаментом, а в сказке превратились в чудесные предметы: топор-саморуб, скатерть-самобранку, золотое веретенце, волшебные жерновки (зернотерки) — «что ни повернешь — все блин да пирог «. Наряду с ними фигурирует архаичное оружие охотников — дубина: позолоченная палица в пятьдесят пудов, чудесная дубинка.

1 См.: Забелин И. Домашний быт русского народа. – Т.I.: Домашний быт русских царей в XVI-XVII ст. – Ч. 2. – М., 1915. – С. 201-202.

149

Мифологическое сознание было основано на идее бессмертия и единства живых существ. С этими представлениями связано оборотничество — поэтический прием волшебной сказки. Живое может выступать в разных обликах. Например, в сказке «Хитрая наука» важную роль играет мотив «преследование

— спасение». В нем развиваются две линии перевоплощений: колдуна и его ученика1.

В восточнославянских сказках особое значение имеет образ Бабы Яги. Он восходит к эпохе матриархата и многое в нем остается загадочным (например, существует несколько предположений, но нет убедительного объяснения самого имени «Яга»). К Яге по ее зову бежит всякий зверь, ползет всякий гад, летит всякая птица. Она не только повелительница живых существ, но и хранительница огня для очага (не случайно сказка связывает с ней предметы утвари

—ступу, помело, кочергу).

Оглубокой древности Бабы Яги говорит двойственность ее свойств: она может быть и помощником, и противником. Яга указывает дорогу в Кащеево царство, от нее герой получает чудесные предметы и волшебного коня. Вместе с тем Яга выступает как воительница, мстительница, похитительница детей. В родовом обществе Яга олицетворяла мать-родоначальницу, и сказка подчеркнуто утрирует ее женские признаки, хотя делает это, вследствие падения культа, уже с насмешкой: «Сидит Яга Ягинишна, Овдотья Кузъминишна, нос в потолок, титьки через порог, сопли чрез грядку, языком сажу загребает «2.

Мотив встречи героя с избушкой Бабы Яги известен по многим сюжетам волшебных сказок. Его происхождение В. Я. Пропп объяснил в связи с обрядами инициации родового общества, которыми достигшие зрелости юноши посвящались в охотники (воины), а девушки принимались в круг матерей3. В основе обрядов лежала воображаемая смерть, когда человек якобы посещал царство мертвых и приобретал там чудесные свойства, а затем возрождался в новом качестве. В двух книгах («Морфология сказки» и «Исторические корни волшебной сказки») Пропп показал, что единообразие сюжетного строения разных произведений этого жанра соответствует таким обрядам древности. Подводя итог своим изысканиям, он писал: «Мы нашли, что композиционное единство сказки кроется не в каких-нибудь

1 См.: напр.: народные русские сказки А.Н. Афанасьева… – Т.II. – С. 228.

2 Сборник великорусских сказок архива Русского географического общества / Издал А.М. Смирнов. – Вып. I-II. – М., 1917. – С. 432.

3 Пропп В.Я. Исторические корни волшебной сказки. – Л., 1946. – Глава III: Таинственный лес.

150

особенностях человеческой психики, не в особенностях художественного творчества, оно кроется в исторической реальности прошлого. То, что сейчас рассказывают, некогда делали, изображали, а то, чего не делали, представляли себе»1.

Внутри сказочного сюжета отчетливо выделены два пространства: мир людей и чудесное тридевятое царство, тридесятое государство — не что иное, как мифическое царство мертвых. В представлении древних оно было связано с солнцем, поэтому сказка изображает его золотым. В разных сюжетах чудесное царство расположено под землей, под водой, в далеком лесу или на высоких горах, на небе. Следовательно, оно очень удалено от людей и перемещается, подобно суточному движению солнца. Именно туда отправляется герой волшебной сказки за чудесными золотыми диковинками и за невестой, а потом возвращается с добычей в свой дом. От реального мира тридевятое царство всегда отделено какой-то границей: тяжелым камнем, столбом с надписью о трех дорогах, высокой крутой горой, огненной рекой, калиновым мостом, но особенно часто — избушкой Бабы Яги. В. Я. Пропп пришел к выводу, что Яга

—умершая мать, покойник, проводник в загробный мир.

Вобрядах древних людей избушка была зооморфным изображением. Сказочная избушка сохраняет признаки живого существа: она слышит обращенные к ней слова («Избушка, избушка, повернись к лесу задом, ко мне передом»), пово-

рачивается, и, наконец, у нее курьи ножки. Зооморфный образ избушки связан с курицей, а курица во всей системе этнографии и фольклора восточных славян символизировала женское плодородие. Сказочный мотив встречи с избушкой Яги донес отзвуки именно женской инициации.

Герой сказки отправляется в иной мир чаще всего потому, что туда унесена близкая ему женщина: невеста, сестра, жена, мать. Сюжет о похищении женщины («основной сюжет») В. Я. Пропп выделил как наиболее типичный для волшебно-сказочного жанра. Он писал: «Если бы мы могли развернуть картину трансформаций, то можно было бы убедиться, что морфологически все данные сказки могут быть выведены из сказок о похищении змеем царевны, из того вида, который мы склонны считать основным»2. Исторически это связано с реальными жертвоприношениями женщин. Сказка, в отличие от обрядов, отразила более древнюю этнографическую реальность: в ней содержится «память» не о заместительной, а об изначальной жертве

1 Пропп В.Я. Исторические корни волшебной сказки… – С. 353. 2 Пропп В.Я. Морфология сказки. – 2-е изд. – М., 1969. – С. 103.

151

— самой женщине. Но, как и обряды, сказка выразила неизбежное прогрессивное стремление преодолеть этот жестокий обычай, который на новом уровне человеческого сознания уже утратил свою мотивировку. Главная тема сказки — освобождение и возвращение женщины. В сказке появился герой-о- свободитель, с которым стала связываться ее идейность. Своим финалом — свадебным пиром — сказка начала поэтизировать личное чувство человека.

Сюжет о возвращении похищенной женщины характерен для всего мирового фольклора. Он типологически возникал у разных народов мира как противопоставление обрядам древности, в которых были жертвоприношения. С ним связан и главный признак мифологического противника героя — функция похищения, хотя сам этот образ в процессе исторического развития многократно менялся.

К функции похищения стали прикрепляться разные мифологические персонажи, олицетворявшие в древности могучие силы природы и потусторонний мир. В сказке «Три подземных царства» (СУС 301 А, В) похитителем является

старичок; старый дед; мал человек; старицек с ноготок, борода с локоток, усы по земле тащатся, крылья на версту лежат. Иногда он влетает в облике птицы и, ударившись об пол, принимает свой вид; в некоторых случаях просто является птицей (Орел, Ворон Вороно-вич). Есть у него и другие названия: Вихорь, Вихорь Вихоревич, Вихорь-птица, буйный вихрь, нечистый дух. Иногда он принимает облик Змея.

А. Н. Афанасьев трактовал Змея как «воплощение молнии, низведенной некогда… на домашний очаг»1. В. Я. Пропп видел в нем связь с разнообразными стихиями (огнем, водой, горами, небесными силами) и с животным миром (в частности, с рыбой). Он писал: «Змей вообще не поддается никакому единому объяснению. Его значение многообразно и разносторонне»2. Сказочный Змей — огнедышащий и многоголовый; его образ часто подвергается утроению (Змей с тремя, шестью, девятью головами).

Змею близок другой мифологический образ — Кащей Бессмертный. Афанасьев писал: «Кащей играет ту же роль скупого хранителя сокровищ и опасного похитителя красавиц, что и змей; оба они равно враждебны сказочным героям и свободно заменяют друг друга…»3 Однако, в отличие от Змея, Кащей все же

1 Афанасьев А.Н. Древо жизни: Избр. Статьи. – М., 1982. – С. 261. 2 Пропп В.Я. Исторические корни волшебной сказки… – С. 257.

3 Афанасьев А.Н. Древо жизни… – С. 279.

152

мыслится как существо человекообразное. Свою жертву он никогда не съедает. Кроме того, образ Кащея не получает утроений. Слово «кощей» заимствовано от кочевников, оно свободно употреблялось в древнерусском языке в значении «пленник, раб». Сказка знает изображение Кащея в неволе («Смерть Кащея от коня»), поэтому можно предположить, что его имя изначально было эпитетом.

Фантастическими противниками героя являются также Морской царь, Чу- до-Юдо. Часто противник выступает в роли преследователя, что особенно характерно для образа «летящей» Яги: Нагоняет их баба-яга на железной ступе, медным толкачом погоняет1.

Происхождение Яги такого типа обнаруживается, если сопоставить разные варианты сказки «Бой на калиновом мосту»(СУС 300 А). В сказке есть мотив преследования убегающего героя. Как отмечал еще А. Н. Афанасьев, он восходит к мифу о туче, проглатывающей солнце. Преследовательница выступает прежде всего как поглотительница с разверстой пастью, куда герой бросает коней, соколов, собак; она проглатывает и его братьев — и продолжает погоню.

Образ преследовательницы подвергся трансформации. Его изначальный облик — огромная туча: Заходит облачина и развевает пасть от самого неба до земли…2 Затем туча стала Змеей, разъяренной мстительницей, матерью трех Змеев, убитых богатырем в поединке. Но функция заглатывания привела к тому, что это могла быть просто пасть, разинутая от земли до неба3, или свинья — самое прожорливое животное: разинула харю от земли до небесы4. Побежденная преследовательница превращается в воду, огонь, пепел, прах, грязь — во все это могла превратиться в мифе поверженная туча.

Еще позже Змею-мать начал заменять образ Яги. Это сделалось возможным потому, что со временем (под влиянием христианства) усилилась отрицательная характеристика Яги, но очень прочно удерживалась в памяти ее материнская сущность. Однако и Яга первоначально сохраняла признаки тучипоглотительницы: Баба Яга запустила одну губу по-под небесами, другую по земле волочит5. Таким образом произошло оформление

1 Великорусские сказки в записях И.А. Худякова. – М.; Л., 1964. – С. 74.

2 Сборник великорусских сказок архива Русского географического общества… – С. 518. 3 Народные русские сказки А.Н. Афанасьева…– Т.I. – С. 234.

4 Сказки и песни Белозерского края… – С. 59.

5 Сказки, пословицы и т.п., записанные в Екатеринославской и Харьковской губ. И.И. Манжурою. – Т.II. – вып. 2. – Харьков, 1890. – С. 26 (Цитата приведена в переводе.

153

второго, полностью отрицательного типа «летящей» Яги. А вслед за тем сформировался как самостоятельный и получил распространение по разным сказкам мотив «Бегство от ведьмы» (СУС 313 Н*). Бросание в пасть коней, собак, мешков с солью, буханок хлеба и проч. заменилось в нем бросанием чудесных предметов: гребешка, превращающегося в густой лес; камушка, вырастающего в огромную гору; полотенца, разливающегося рекой (иногда огненной). В ее воде или огне и гибнет Яга.

Жанровая форма волшебной сказки определилась в фольклоре довольно поздно, только после упадка мифологического мировоззрения. В это время актуальными становились новые проблемы, порожденные распадом родового общества. У восточных славян быт принял форму патриархальной семьи. Взаимоотношения ее членов, противоречия между ними легли в основу второго конфликтного слоя сюжетов волшебных сказок. Новый конфликт напластовался на древний, мифологический. Героем сделался обездоленный и невинно гонимый член семьи: младший брат, младшая сестра, падчерица. Появилась новая группа его противников, также реальных: старшие братья, старшие сестры, мачеха. С помощью волшебных сил сказка стала наделять своего героя богатством и счастьем, а его гонителей наказывать — и это стало ее идейным пафосом.

Герой волшебной сказки — обычный человек, нравственно и экономически ущемленный в результате исторического переустройства бытового уклада. Собственно сказочный конфликт — семейный, именно в нем проявилась социальная природа жанра волшебной сказки. Два конфликта разной исторической глубины — мифологический и семейный — соединились в рамках одного жанра благодаря образу главного героя, который во всех своих модификациях сочетает мифологические и реальные (бытовые) признаки.

От мифологии сказка унаследовала два типа героя: «высокий» (богатырь) и «низкий» (дурачок); самой сказкой порожден третий тип, который можно определить как «идеальный» (Иван-царевич). Герой любого типа, как правило, является третьим, младшим братом и носит имя Иван. Уже само по себе это имя развило больше 150 производных форм, а в сказке оно еще и дополнялось прозвищами (царевич, дурачок, Медвежье ушко…). Происходя от библейского Иоанн, это имя несколько веков было самым распространенным на Руси: каждый четвертый мужчина звался Иваном. И на московском престоле почти сто лет находились Иваны (Иван Грозный в общей сложности 51 год, а дед его, тоже Иван, 43 года).

154

Наиболее древний тип героя — богатырь, чудесно рожденный от тотема. Наделенный огромной физической силой, он выражает раннюю стадию идеализации человека. Вокруг необычайной силы богатыря как его главного качества и развивается сюжет, кульминацией которого становится подвиг героя в битве со Змеем (в сказках: «Бой на калиновом мосту», «Победитель Змея», «Змееборец Кожемяка», «Три подземных царства», «Ка-тигорошек» и др.).

Образ дурачка характерен для сказок «Сивко-Бурко», «Конекгорбунок», «Незнайка», «По щучьему велению». Он сочетает в себе неприглядный внешний вид и подчеркнуто выделяемую красоту внутреннего мира. В этом типе героя особенно заметна важная идейная установка жанра: проверка нравственных качеств одариваемого человека. Герой волшебной сказки проходит не только через фантастические испытания, но и через испытание доброты, трудолюбия, отзывчивости, терпеливости, смелости, уважения к старшим. Это испытание он также выдерживает. Философский смысл жанра можно определить так: наделение обделенного, но достойного.

Особенно характерен для волшебной сказки Иван-царевич — образ, который выразил новый исторический этап идеализации человека. Сказочная царственность — это опоэтизированная мечта народа о предельно возможном личном благополучии и счастье. Но такое представление могло возникнуть только в социально развитом обществе, когда появилось историческое представление о царях. Образ Ивана-царевича характерен для сюжетов «Царевна-ля- гушка», «Медный лоб», «Молодильные яблоки», «Чудесные дети», «Волшебное зеркальце» («Мертвая царевна») и многих других. В поздний период волшебносказочный царь иногда наделялся конкретными социальными и историческими признаками, что свидетельствовало либо о разрушении традиционной поэтики, либо об эволюции волшебной сказки в новеллистическую, например «Кра- савица-жена» («Пойди туда — не знаю куда…»).

Волшебная сказка знает все три типа главного героя в женском варианте (Царь-девица, царевна, падчерица). Но таких сюжетов немного, более всего распространены сказки о падчерице. Основная роль героини волшебной сказки — быть помощницей жениха или мужа. Такая сюжетная роль, идущая от древнего обычая активного поведения женщины в выборе жениха, повлияла на содержание образа сказочной царевны. Она — волшебница, родственно связанная с чудесными силами: солнечным миром (Золотоволосая Елена), морской стихией (Марья Мо-ревна, прекрасная королевна), тридесятым царством (ца- ревна-лягушка).

155

Ее родные братья — Ветер, Вихрь и Буря — являются, если дунуть в волшебный рожок. Но самое ценное в образе невесты то, что она непременно красавица и царевна. Сказка как будто не находит слов, чтобы передать ее красоту: «Зрел бы, смотрел, очей не сносил!» Женитьба на ней — предел желаний героя.

Связанная по происхождению с древними инициациями и с вечной мечтой человека о счастье, сказка сохранила в своей глубине жизненно важную идею продолжения человеческого рода. В мифологии магический призыв плодородия отождествлял человека, растительный и животный мир, соединял все живое по признаку жизни. В волшебной сказке весь ее чудесный мир (животные, растения, богатыри-великаны — Дубыня, Горыня, Усыня; чудесные искусники — Объедало, Опивало, Мороз-трескун; чудесные предметы) — весь мир объединен общим желанием помочь герою, увенчать путь его испытаний свадебным пиром.

Подчиняясь сложившимся формальным законам жанра, сказка создала новые чудесные образы как художественное воплощение мечты об облегчении труда, о материальном изобилии, о свободе и счастье. Еще не зная самолетов, поездов, машин, телевидения, люди по-своему рассказывали обо всем этом в сказках. Ковер-самолет, сапоги-скороходы, зеркальце — весь мир покажу и

многое другое родилось как предвидение облика будущего мира.

Волшебная сказка — одна из самых крупных повествовательных форм классического фольклора. Все ее сюжеты сохраняют традиционное единообразие композиции: свое царство — дорога в иное царство — в ином царстве — дорога из иного царства — свое царство. Согласно этой повествовательной логике волшебная сказка объединяет в целое (в сюжет) цепочку мотивов.

В построении волшебно-сказочных сюжетов определенную роль играла традиционная стилистика: зачины, концовки, а также внутренние формулы композиционного характера. Они связывали смежные мотивы и были особенно важны в тех случаях, когда смысловое, логическое единство мотивов оказывалось ослабленным: Долго ли, коротко ли…, Скоро сказка сказывается, да тихо дело делается… Эту роль могло выполнять и простое повторение глагола, обозначающее перемещение героя в сказочном пространстве: Шел он, шел…; Они плавали, плавали в бочке…

Наличие формул — яркий признак стиля волшебной сказки. Многие формулы носят изобразительный характер, связаны с чудесными персонажами, являются их своеобразной маркировкой.

Например, за сказкой «Чудесные дети» закрепился образ кота-баюна, всегда создаваемый специальной формулой: У моря-лукомория стоит

156

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Проверочная

работа №2 по теме «Мир народной сказки»

Дата __________________________________

Ф.И._______________________________________________

В.1.

1. Какие бывают сказки?

А) бытовые б)

интересные в) о животных

2. С каких слов начинаются народные

сказки?

А) Это было давно.. б) Жили-были… В)

Случилось это…

3. К какой группе сказок относится сказка

«Зимовье»?

а) сказки о животных в) волшебные сказки

б) бытовые сказки г) богатырские сказки

4. Какую сказку создал русский народ?

а) «Кукушка» в) «Лиса и журавль»

б) «Пых» г) «Хитрая лиса»

5. Определи сказку по её главным героям:

бабушка-старушка, внучка-хохотушка, курочка-клохтушка, мышка-норушка.

А) Теремок б) Зимовье в)

У страха глаза велики

6. Найди лишнего героя в сказке «Зимовье»

А) корова б) бык

в) баран

7..В какой сказке говорится о том, как

лиса перехитрила всех зверей?

а) «Лисичка-сестричка и волк» в) «Зимовье»

б) «Хитрая лиса» г) «Лиса и журавль

8. Вспомни сказку «Лисичка-сестричка и

волк». Замени другим словом выделенное слово из сказки: «Тут дед смекнул, что

лисичка была не мёртвая»

А) подумал б) догадался

в) представил

9. Кого испугались герои сказки «Пых»?

а) страшного зверя б)

зайца в) ёжика

10. Вспомни сказку «Сестрица Алёнушка и

братец Иванушка». Почему с Иванушкой случилась беда?

а) было жарко б) не послушал старших

в) убежал от сестрицы

11. Название какой сказки можно заменить

пословицей: «Как аукнулось, так и откликнулось»

А) Айога б) Лиса и волк

в) Лиса и журавль

12. Вспомни нанайскую сказку «Айога».

Какому герою сказки относятся эти слова: «Пошла она на речку и принесла воды

сколько надо»

а) матери б) соседской

девочке в) Айоге

13. Вспомни сказку «Идэ». Какая пословица

подходит к сказке?

А) Трусливому каждый шорох – беда.

Б) Добрый пример лучше ста слов.

В) Мудрым никто не родился, а научился.

14.В какой

сказке главная мысль может быть выражена поговоркой «У страха глаза велики»?

а) «Лисичка-сестричка и волк» в) «Айога»

б) «Пых» г) «Зимовье»

Проверочная

работа №2 по теме «Мир народной сказки»

Дата __________________________________

Ф.И._______________________________________________

В.2.

1. Какие бывают сказки?

А) бытовые б) волшебные в)

сказочные

2. С каких слов начинаются народные

сказки?

А) Это было давно.. б) Однажды..…. В)

Жили-были…

3. К какой группе сказок относится сказка

«Сестрица Алёнушка и братец Иванушка»?

а) сказки о животных в) волшебные сказки

б) бытовые сказки г) богатырские сказки

4 . Какую сказку создал русский народ?

а) «Айога» в) «У страха глаза велики»

б) «Пых» г)

«Хитрая лиса»

5. Определи сказку по её главным героям: бык,

баран, свинья, кот, петух.

А) Теремок б) Зимовье в) У

страха глаза велики

6. Найди лишнего героя в сказке «У страха

глаза велики»

А) волк б) курочка в)

мышка

.

7.В какой сказке говорится о том, как

мальчик преодолел свой страх?

а)

«У страха глаза велики» в) «Идэ»

б) «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка» г)

«Пых»

8. Вспомни сказку «Лисичка-сестричка и

волк». Замени другим словом выделенное слово из сказки: «А лисичка сидит рядом

да причитывает»

а) рассказывает б) напевает

в) приговаривает

9. Кого испугались герои сказки «Пых»?

а) страшного зверя б)

ёжика в) мышку

10. Вспомни сказку «Сестрица Алёнушка и

братец Иванушка». Почему с Иванушкой случилась беда?

а) было жарко б) не послушал старших

в) убежал от сестрицы

11. Название какой сказки можно заменить

пословицей: «Один за всех и все за одного»

а) У страха глаза велики б) Зимовье

в) Лиса и журавль

12. Вспомни нанайскую сказку «Айога».

Какому герою сказки относятся эти слова: «Пошла она на речку и принесла воды

сколько надо»

А) матери б) соседской

девочке в) Айоге

13. Вспомни сказку «Идэ». Какая пословица

подходит к сказке?

А) Мудрым никто не родился, а научился..

Б) Добрый

пример лучше ста слов.

В) Трусливому

каждый шорох – беда

14. В какой сказке

главная мысль может быть выражена пословицей «Кто, родителей почитает, тот

вовек не погибает»?

а)

«Пых» в)

«Кукушка»

б) «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка» г) «Идэ»

5 класс НАРОДНАЯ СКАЗКА Контрольные и проверочные работы

I вариант

1. Назовите сказку и определите, к какой труппе сказок она относится.

Та тотчас подхватила Ивана-царевича и пошла; уж она плясала-плясала, вертелась-вертелась — всем на диво! Махнула правой рукой — стали леса и воды, махнула левой — стали летать разные птицы. Все изумились. Отплясала — ничего не стало. («Царевна-лягушка», волшебная)

2.Как называется эта композиционная часть сказки?

Стали жить да быть — на славу всем людям. (Концовка)

3.С какими злыми силами борются герои волшебных сказок?

Змей Горыныч, Кощей Бессмертный, Баба Яга, леший, водяной, злая мачеха и т. д.

4. По приведенному отрывку определите, к какой группе сказок относится данная («Солдат и черт»), назовите еще несколько сказок этой же группы.

Стоял солдат на часах, и захотелось ему на родине побывать.

- Хоть бы, — говорит, — черт меня туда снес! А он тут как тут.

- Ты, — говорит, —меня звал?

- Звал.

- Изволь, — говорит, — давай в обмен душу!

- А как же я службу брошу, как с часов сойду?

- Да я за тебя постою.

Сказка бытовая, к этой же группе относятся «Каша из топора», «Как мужик гуся делил», и др. ,

5.Продолжите ряд постоянных эпитетов, встречающихся в сказках о животных: лиса — хитрая, медведь — неповоротливый, заяц —трусливый…

II вариант

1. Назовите сказку в определите, к какой группе сказок она относится.

Конь бежит, земля дрожит, из очей пламя пышет, а из ноздрей дым столбом. Иван-дурак в правое ухо залез — оделся, выскочил в левое — молодцом сделался, вскочил на коня, поехал. Видели, откуда приехал, а не видели, куда уехал!

(«Сивка-бурка», волшебная)

2.Как называется эта композиционная часть сказки? л

В некотором царстве, в некотором государств I жил-был царь; у царя было три сына. (Зачин)

3.Перечислите волшебные предметы из народных сказок.

Ковер-самолет, сапоги-скороходы, скатерть-самобранка, меч-кладенец, молодильные яблоки, вода мертвая и живая, жар-птица, волшебное блюдечко и наливное яблочко и т. д.

4.По отрывку из сказки определите, к какой группе она относится, попробуйте в словах героев найти ее название. Какие особенности помогли вам определить вид сказки?

Старуха загнала скотину, пришла в избу и говорит:

- Загадаю я вам, служивые, загадку.

- Загадай, бабушка!

- Слушайте: в Печинске-Горшечинске, под Сковородинском, сидит Петухан Куриханыч.

- Эх, старая! Поздно хватилась: в Печинске-Горшечинске был Петухан Куриханыч, да переведен в Суму-Заплеченску, а теперь там Заплетай Расплетаич. Отгадай-ка вот, бабушка, нашу загадку.

Эта сказка — бытовая, называется она «Петухан Куриханыч». Отличительные признаки: обыкновенные герои — старуха, солдаты; обыденная обстановка, широко используется форма диалога; разговорная лексика — «служивые», «хватилась», «старая».

5.Придумайте сказку, где действующими лицами были бы звери или птицы.

Классификация сказок. Характерные черты каждого вида

Важнейшие идеи, основная проблематика, сюжетные стержни и – главное – расстановка сил, осуществляющих добро и зло, по сути, едины в сказках разных народов. В этом смысле любая сказка не знает границ, она для всего человечества.

Фольклористика посвятила сказке множество исследований, но определение ее как одного из жанров устного народного творчества до сих пор остается открытой проблемой. Неоднородность сказок, обширный тематический диапазон, многообразие мотивов и персонажей, в них заключенных, несчетное количество способов разрешения конфликтов действительно делают задачу жанрового определения сказки весьма сложной.

И все-таки расхождение во взглядах на сказку сопряжено с тем, что расценивается в ней как основное: установка на вымысел или стремление отразить действительность посредством вымысла.

Суть и жизнеспособность сказки, тайна ее волшебного бытия в постоянном сочетании двух элементов смысла: фантазии и правды.

На этой основе возникает классификация видов сказок, хотя и не вполне единообразная. Так, при проблемно-тематическом подходе выделяются сказки, посвященные животным, сказки о необычных и сверхъестественных событиях, приключенческие сказки, социально-бытовые, сказки-анекдоты, сказки-перевертыши и другие.

Резко очерченных границ группы сказок не имеют, но несмотря на зыбкость разграничения, такая классификация позволяет начать с ребенком предметный разговор о сказках в рамках условной «системы» – что, безусловно, облегчает работу родителей и воспитателя.

На сегодняшний день принята следующая классификация русских народных сказок:

1. Сказки о животных;

2. Волшебные сказки;

3. Бытовые сказки.

Рассмотрим подробнее каждый из видов.

Сказки о животных

Народная поэзия обнимала целый мир, ее объектом стал не только человек, но также и все живое на планете. Изображая животных, сказка придает им человеческие черты, но в то же время фиксирует и характеризует повадки, «образ жизни» и т.д. Отсюда живой, напряженный текст сказок.

Человек издавна чувствовал родство с природой, он действительно был ее частицей, борясь с нею, искал у нее защиты, сочувствуя и понимая. Очевиден и позднее привнесенный басенный, притчевый смысл многих сказок о животных.

В сказках о животных действуют рыбы, звери, птицы, они разговаривают друг с другом, объявляют друг другу войну, мирятся. В основе таких сказок лежит тотемизм (вера в тотемного зверя, покровителя рода), вылившийся в культ животного. Например, медведь, ставший героем сказок, по представлениям древних славян, мог предсказывать будущее. Нередко он мыслился как зверь страшный, мстительный, не прощающий обиды (сказка «Медведь»). Чем дальше уходит вера в то тем, чем более уверенным в своих силах становится человек, тем возможнее его власть над животным, «победа» над ним. Так происходит, например, в сказках «Мужик и медведь», «Медведь, собака и кошка». Сказки существенно отличаются от поверий о животных — в последних, большую роль играет вымысел, связанный с язычеством. Волк в повериях мудр и хитёр, медведь страшен. Сказка же теряет зависимость от язычества, становится насмешкой над животными. Мифология в ней переходит в искусство. Сказка преображается в своеобразную художественную шутку — критику тех существ, которые подразумеваются под животными. Отсюда — близость подобных сказок к басням («Лиса и журавль», «Звери в яме»).

Сказки о животных выделяются в особую группу по характеру действующих лиц. Подразделяются они по типам животных. Сюда примыкают и сказки о растениях, неживой природе (мороз, солнце, ветер), о предметах (пузырь, соломинка, лапоть).

В сказках о животных человек :

1) играет второстепенную роль (старик из сказки «Лиса крадёт рыбу из воза»);

2) занимает положение, равноценное животному (мужик из сказки «Старая хлеб-соль забывается»).

Возможная классификация сказки о животных.

Прежде всего, сказка о животных классифицируется по главному герою (тематическая классификация). Такая классификация приведена в указателе сказочных сюжетов мирового фольклора, составленного Арне-Томсоном и в «Сравнительном Указателе Сюжетов. Восточнославянская сказка»:

1. Дикие животные.

— Лиса.

— Другие дикие животные.

2. Дикие и домашние животные

3. Человек и дикие животные.

4. Домашние животные.

5. Птицы и рыбы.

6. Другие животные, предметы, растения и явления природы.

Следующая возможная классификация сказки о животных – это структурно-семантическая классификация, которая классифицирует сказку по жанровому признаку. В сказке о животных выделяют несколько жанров. В. Я. Пропп выделял такие жанры как:

1. Кумулятивная сказка о животных.

2. Волшебная сказка о животных

3. Басня (аполог)

4. Сатирическая сказка

Е. А. Костюхин выделял жанры о животных как:

1. Комическая (бытовая) сказка о животных

2. Волшебная сказка о животных

3. Кумулятивная сказка о животных

4. Новеллистическая сказка о животных

5. Аполог (басня)

6. Анекдот.

7. Сатирическая сказка о животных

8. Легенды, предания, бытовые рассказы о животных

9. Небылицы

Пропп, в основу своей классификации сказки о животных по жанрам, пытался положить формальный признак. Костюхин же, в основу своей классификации, отчасти положил формальный признак, но в основном исследователь разделяет жанры сказки о животных по содержанию. Это позволяет глубже понять разнообразный материал сказки о животных, который демонстрирует разнообразие структурных построений, пестроту стилей, богатство содержания.

Третья возможная классификация сказки о животных является классификации по признаку целевой аудитории. Выделяют сказки о животных на:

1. Детские сказки.

— Сказки рассказанные для детей.

— Сказки рассказанные детьми.

2. Взрослые сказки.

Тот или иной жанр сказки о животных имеет свою целевую аудиторию. Современная русская сказка о животных в основном принадлежит детской аудитории. Таким образом, сказки рассказанные для детей имеют упрощенную структуру. Но есть жанр сказки о животных, который никогда не будет адресован детям – это т. н. «Озорная» («заветная» или «порнографическая») сказка.

Около двадцати сюжетов сказок о животных — это кумулятивные сказки. Принцип такой композиции заключается в многократном повторении единицы сюжета. Томпсон, С., Болте, Й. и Поливка, И., Пропп выделяли сказки с кумулятивной композицией в особую группу сказок. Кумулятивную (цепевидную) композицию различают:

1. С бесконечным повторением:

— Докучные сказки типа «Про белого бычка».

— Единица текста включается в другой текст («У попа была собака»).

2. С Конечным повторением:

— «Репка» — нарастают единицы сюжета в цепь, пока цепь не оборвётся.

— «Петушок подавился» — происходит расплетание цепи, пока цепь не оборвётся.

— «За скалочку уточку» — предыдущая единица текста отрицается в следующем эпизоде.

Другой жанровой формой сказки о животных является структура волшебной сказки («Волк и семеро козлят», «Кот, петух и лиса» ).

Ведущее место в сказках о животных занимают комические сказки — о проделках животных («Лиса крадёт рыбу с саней (с воза), «Волк у проруби», «Лиса обмазывает голову тестом (сметаной) , «Битый небитого везёт» , «Лиса-повитуха» и т. д), которые влияют на другие сказочные жанры животного эпоса, особенно на аполог (басню). Сюжетное ядро комической сказки о животных составляют случайная встреча и проделка (обман, по Проппу). Иногда сочетают несколько встреч и проделок. Героем комической сказки является трикстер (тот, кто совершает проделки). Основной трикстер русской сказки — лиса (в мировом эпосе — заяц). Жертвами её обычно бывают волк и медведь. Замечено, что если лиса действует против слабых, она проигрывает, если против сильных – выигрывает. Это идёт из архаического фольклора. В современной сказке о животных победа и поражение трикстера нередко получает моральную оценку. Трикстеру в сказке противопоставлен простофиля. Им может быть и хищник (волк, медведь), и человек, и животное-простак, вроде зайца.

Значительная часть сказок о животных занимает аполог (басня), в которой выступает не комическое начало, а нравоучительное, морализующее. При этом аполог не обязательно должен иметь мораль в виде концовки. Мораль вытекает из сюжетной ситуаций. Ситуации должны быть однозначными, чтобы легко сформировать моральные выводы. Типичными примерами аполога являются сказки, где происходит столкновение контрастных персонажей (Кто трусливее зайца?; Старя хлеб-соль забывается; Заноза в лапе медведя (льва). Апологом можно также считать такие сюжеты, которые были известны в литературной басне с античных времён (Лиса и кислый виноград; Ворона и лисица и многие другие). Аполог — сравнительно поздняя форма сказок о животных. Относиться ко времени, когда моральные нормы уже определились и подыскивают для себя подходящую форму. В сказках этого типа трансформировались лишь немногие сюжеты с проделками трикстеров, часть сюжетов аполога (не без влияния литературы) выработал сам. Третий путь развития аполога — это разрастание паремии (пословицы и поговорки. Но в отличие от паремии, в апологе аллегория не только рациональна, но и чувствительна.

Рядом с апологом стоит так называемая новеллистическая сказка о животных, выделенная Е. А. Костюхиным. Новелла в животной сказке — это рассказ о необычных случаях с довольно развитой интригой, с резкими поворотами в судьбе героев. Тенденция к морализации определяет судьбу жанра. В нём более определённая мораль, чем в апологе, комическое начало приглушено, либо совсем снято. Озорство комической сказки о животных заменено в новелле иному содержанию — занимательному. Классический пример новеллистической сказки о животных — это «Благодарные звери». Большинство сюжетов фольклорной новеллы о животных складываются в литературе, а потом переходят в фольклор. Лёгкий переход этих сюжетов связан с тем, что сами литературные сюжеты складываются на фольклорной основе.

Говоря о сатире в сказках о животных, надо сказать, что литература некогда дала толчок к развитию сатирической сказки. Условие для появлении сатирической сказки возникает в позднем средневековье. Эффект сатирического в фольклорной сказке достигается тем, что в уста животных вкладывается социальная терминология (Лиса-исповедница; Кот и дикие животные). Особняком стоит сюжет «Ёрш Ершович», которая является сказкой книжного происхождения. Поздно появившись в народной сказке сатира в ней не закрепилась, так как в сатирической сказке легко можно убрать социальную терминологию.

Так в XIX веке сатирическая сказка непопулярна. Сатира внутри сказки о животных — это лишь акцент в крайне незначительной группе сюжетов о животных. И на сатирическую сказку повлияли законы животной сказки с проделками трикстера. Сатирическое звучание сохранилась в сказках, где в центре трикстер, а где была полнейшая нелепица происходящего, то сказка становилась небылицей.

Волшебные сказки

Сказки волшебного типа включают в себя волшебные, приключенческие, героические. В основе таких сказок лежит чудесный мир. Чудесный мир – это предметный, фантастический, неограниченный мир. Благодаря неограниченной фантастике и чудесному принципу организации материала в сказках с чудесным миром возможного «превращения», поражающие своей скоростью (дети растут не по дням, а по часам, с каждым днем все сильнее или краше становятся). Не только скорость процесса ирреальна, но и сам его характер (из сказки «Снегурочка». «Глядь, у Снегурочки губы порозовели, глаза открылись. Потом стряхнула с себя снег и вышла из сугроба живая девочка». «Обращение» в сказках чудесного типа, как правило, происходят с помощью волшебных существ или предметов.

В основном волшебные сказки древнее других, они несут следы первичного знакомства человека с миром, окружающим его.

Волшебная сказка имеет в своей основе сложную композицию, которая имеет экспозицию, завязку, развитие сюжета, кульминацию и развязку.

В основе сюжета волшебной сказки находится повествование о преодолении потери или недостачи, при помощи чудесных средств, или волшебных помощников. В экспозиции сказки присутствуют стабильно 2 поколения — старшее(царь с царицей и т.д.) и младшее — Иван с братьями или сёстрами. Также в экспозиции присутствует отлучка старшего поколения. Усиленная форма отлучки — смерть родителей. Завязка сказки состоит в том, что главный герой или героиня обнаруживают потерю или недостачу или же здесь присутствую мотивы запрета, нарушения запрета и последующая беда. Здесь начало противодействия, т.е. отправка героя из дома.

Развитие сюжета — это поиск потерянного или недостающего.

Кульминация волшебной сказки состоит в том, что главный герой, или героиня сражаются с противоборствующей силой и всегда побеждают её (эквивалент сражения — разгадывание трудных задач, которые всегда разгадываются).

Развязка — это преодоление потери, или недостачи. Обычно герой (героиня) в конце «воцаряется» — то есть приобретает более высокий социальный статус, чем у него был в начале.

В.Я. Пропп вскрывает однообразие волшебной сказки на сюжетном уровне в чисто синтагматическом плане. Он открывает инвариантность набора функций (поступков действующих лиц), линейную последовательность этих функций, а также набор ролей, известным образом распределённых между конкретными персонажами и соотнесённых с функциями. Функции распределяются среди семи персонажей:

• антагониста (вредителя),

• дарителя

• помощника

• царевны или её отца

• отправителя

• героя

• ложного героя.

Мелетинский, выделяя пять групп волшебных сказок, пытается решить вопрос исторического развития жанра вообще, и сюжетов в частности. В сказке присутствуют некоторые мотивы, характерные для тотемических мифов. Совершенно очевидно мифологическое происхождение универсально распространённой волшебной сказки о браке с чудесным «тотемным» существом, временно сбросившим звериную оболочку и принявшим человеческий облик («Муж ищет изчезнувшую или похищенную жену (жена ищет мужа)», «Царевна-лягушка», «Аленький цветочек» и др.). Сказка о посещении иных миров для освобождения находящихся там пленниц («Три подземных царства» и др.). Популярные сказки о группе детей, попадающих во власть злого духа, чудовища, людоеда и спасающихся благодаря находчивости одного из них («Мальчик-с-пальчик у ведьмы» и др.), или об убийстве могучего змея — хтонического демона («Победитель змея» и др.). В волшебной сказке активно разрабатывается семейная тема («Золушка» и др.). Свадьба для волшебной сказки становится символом компенсации социально обездоленного(«Сивко-Бурко»). Социально обездоленный герой (младший брат, падчерица, дурак) в начале сказки, наделённый всеми отрицательными характеристиками со стороны своего окружения, наделяется в конце красотой и умом («Конёк-горбунок»). Выделяемая группа сказок о свадебных испытаниях, обращает внимание на повествование о личных судьбах. Новеллистическая тема в волшебной сказке не менее интересна, чем богатырская. Пропп классифицирует жанр волшебной сказки по наличию в основном испытании «Битвы — Победы» или по наличию «Трудной задачи — Решение трудной задачи». Логичным развитием волшебной сказки стала сказка бытовая.

Бытовые сказки

Характерной приметой бытовых сказок становится воспроизведение в них обыденной жизни. Конфликт бытовой сказки часто состоит в том, что порядочность, честность, благородство под маской простоватости и наивности противостоит тем качествам личности, которые всегда вызывали у народа резкое неприятие (жадность, злоба, зависть).

Как правило, в бытовых сказках больше иронии и самоиронии, поскольку Добро торжествует, но акцентированы случайность или единичность его победы.

Характерна пестрота бытовых сказок: социально-бытовые, сатирико-бытовые, новэллистические и другие. В отличии от волшебных сказок, бытовая сказка содержит более значимый элемент социальной и нравственной критики, она определеннее в своих общественных предпочтениях. Похвала и осуждение в бытовых сказках звучат сильнее.

В последнее время в методической литературе стали появляться сведения о новом типе сказок – о сказках смешанного типа. Конечно, сказки этого типа существуют давно, но им не придавали большого значения, так как забыли, насколько они могут помочь в достижении воспитательных, образовательных и развивающих целей. Вообще, сказки смешанного типа – это сказки переходного типа.

В них совмещаются признаки присущие как сказкам с чудесным миром, бытовым сказкам. Проявляются также элементы чудесного в виде волшебных предметов, вокруг которых группируется основное действие.

Сказка в разных формах и масштабах стремится к воплощению идеала человеческого существования.

Вера сказки в самоценность благородных человеческих качеств, бескомпромиссное предпочтение Добра основаны так же и на призыве к мудрости, активности, к подлинной человечности.

Сказки расширяют кругозор, пробуждают интерес к жизни и творчеству народов, воспитывают чувство доверия ко всем обитателям нашей Земли, занятым честным трудом.