Title page of the second edition (Leipzig, Germany, 1880) |

|

| Author | Ivan Turgenev |

|---|---|

| Original title | Отцы и дѣти (Otcy i deti) |

| Country | Russia |

| Language | Russian |

| Genre | Political, romance, philosophical |

| Publisher | The Russian Messenger |

|

Publication date |

February 1862 |

| Media type | Hardback and paperback |

| Pages | 226 pp (2001 Modern Library Paperback Edition) |

| Preceded by | On the Eve |

| Followed by | Smoke |

Fathers and Sons (Russian: «Отцы и дети»; Otcy i deti, IPA: [ɐˈtsɨ i ˈdʲetʲi]; archaic spelling Отцы и дѣти), also translated more literally as Fathers and Children, is an 1862 novel by Ivan Turgenev, published in Moscow by Grachev & Co.[1] It is one of the most acclaimed Russian novels of the 19th century.

Plot[edit]

Arkady Kirsanov has just graduated from the University of Petersburg. He returns with a friend, Bazarov, to his father’s modest estate in an outlying province of Russia. His father, Nikolay, gladly receives the two young men at his estate, called Marino, but Nikolay’s brother, Pavel, soon becomes upset by the strange new philosophy called «nihilism» which the young men, especially Bazarov, advocate.

Nikolay, initially delighted to have his son return home, slowly begins to feel uneasy. A certain awkwardness develops in his regard toward his son, as Arkady’s radical views, much influenced by Bazarov, make Nikolay’s own beliefs feel dated. Nikolay has always tried to stay as current as possible, by doing things such as visiting his son at school so the two can stay as close as they can, but this in Nikolay’s eyes has failed. To complicate this, the father has taken a servant, Fenechka, into his house to live with him and has already had a son by her, named Mitya. Arkady, however, is not troubled by the relationship; on the contrary, he is delighted by the addition of a younger brother.

The two young men stay over at Marino for some weeks, then decide to visit a relative of Arkady’s in a neighboring province. There, they observe the local gentry and meet Madame Anna Sergevna Odintsova, an elegant woman of independent means, who cuts a seductively different figure from the pretentious and conventional types of the local provincial society. Both are attracted to her, and she, intrigued by Bazarov’s singular manner, invites them to spend a few days at her estate, Nikolskoye. While Bazarov at first feels nothing for Anna, Arkady falls head over heels in love with her.

At Nikolskoye, they also meet Katya, Anna Sergevna’s sister. Although they stay for just a short time, Arkady begins to find himself and become more independent of Bazarov’s influence. Bazarov, in particular, finds falling in love distressing because it runs counter to his nihilist beliefs. Eventually, prompted by Odintsova’s own cautious expressions of attraction to him, he announces that he loves her. She does not respond overtly to his declaration, though she is drawn to Bazarov; she finds his devaluation of feelings and of the aesthetic side of existence unattractive. Anna cannot open herself to him because she does not see the possibility of a good future with him. After his avowal of love, and her failure to make a similar declaration, Bazarov proceeds to his parents’ home, and Arkady decides to accompany him.

At Bazarov’s home, they are received enthusiastically by his parents, and the traditional mores of both father and mother, who adulate their son, are portrayed with a nostalgic, idealistic description of humble people and their fast disappearing world of simple values and virtues. Bazarov’s social cynicism, invariably on display with outsiders, is still on display as he settles back into his own family’s ambience. He interrupts his father as the latter speaks to Arkady, still claiming the center of attention. Arkady, who has delighted Bazarov’s father by assuring him that his son has a brilliant future in store, reproves his friend for his brusqueness. Later, Bazarov almost comes to blows with Arkady after the latter makes a joke about fighting over Bazarov’s cynicism. Arkady becomes more openly skeptical of Bazarov’s ideals. After a brief stay, much to the parents’ disappointment, they decide to return to Marino, stopping on the way to see Madame Odintsova, who receives them coolly. They leave almost immediately and return to Arkady’s home.

Arkady remains for only a few days and makes an excuse to leave in order to go to Nikolskoye again. Once there, he realizes he is not in love with Odintsova, but instead with her sister Katya. Bazarov stays at Marino to do some scientific research, and tension between him and Pavel increases. Bazarov enjoys talking with Fenechka and playing with her child, and one day he kisses her, against her will. Pavel observes this kiss and, secretly in love with Fenechka himself and in protection of both Fenechka and Nikolay’s feelings for her, challenges Bazarov to a duel. Pavel is wounded in the leg, and Bazarov must leave Marino. He stops for an hour or so at Madame Odintsova’s, then continues on to his parents’ home. Meanwhile, Arkady and Katya have fallen in love and have become engaged. Anna Sergevna Odinstova is hesitant to accept Arkady’s request to marry her sister, but Bazarov convinces her to allow the marriage.

While back at home, Bazarov ceases to pursue his experiments, turning to help his father’s work as a country doctor. He cannot keep his mind on his work, though, and while performing an autopsy fails to take proper precautions. He cuts himself and contracts blood poisoning. On his deathbed, he sends for Madame Odintsova, who arrives just in time to hear Bazarov tell her how beautiful she is. She kisses him on the forehead and leaves; Bazarov dies from his illness the following day.

Arkady marries Katya and assumes the management of his father’s estate. His father marries Fenechka and is delighted to have Arkady home with him. Pavel leaves the country and lives the rest of his life as a «noble» in Dresden, Germany.

Major characters[edit]

In order of appearance

Chapter 1

The country through which they were driving was not in the least picturesque. … Slowly Arkady’s heart sank. … the peasants whom they met on the way were all in rags and mounted on the sorriest little nags; willows with broken branches and bark hanging in strips stood like tattered beggars on the roadside; emaciated and shaggy cows, gaunt with hunger, were greedily tearing up the grass along the ditches. … «No,» thought Arkady, «there is no prosperity here … It just can’t go on like this: this must all be transformed…»

– Chapter 3

- Nikoláy Petróvich Kirsánov – A gentleman in his early forties, a widower, «quite grey now, stoutish and a trifle bent,» a liberal democrat, father of Arkády, brother of Pavel; should have followed his father’s career in the army but broke his leg on the day he was commissioned and had to go into the civil service; owns Maryino, «a respectable little property of his consisting of a couple of hundred serfs—or five thousand acres.» He is thrilled to have his son back from college.

Chapter 2

- Arkády Nikoláyevich Kirsánov – Son of Nikoláy Petróvich; having recently graduated from St. Petersburg University, he brings his friend of Bazarov home to Maryino. He has become a nihilist more from Bazarov’s influence than from conviction. He becomes enamored of Anna Sergeyevna Odinisov, but cannot compete for her affections with his fascinating friend Bazarov. Later he falls in love with Anna Sergeyevna’s quiet, modest young sister Katya and marries her.

- Yevgény Vasílevich Bazárov – A medical student and nihilist, in which role he serves as a mentor to Arkady, and as a challenger to the liberal ideas of the Kirsanov brothers and the traditional Russian Orthodox feelings of his own parents. «A long thin face with a broad forehead…large greenish eyes and drooping, sandy whiskers — the whole animated by a tranquil smile betokening self-assurance and intelligence.» He eventually dies of pyaemia carelessly contracted during a medical examination, accepting his fate with calm resignation.

Chapter 4

«In my room there’s an English washstand, but the door won’t fasten. Anyhow, that’s something to be encouraged—English washstands spell progress!»

– Chapter 4

- Prokofyich – a servant of the Kirsánovs’s; «A man of about sixty … white-haired, lean and dark-complexioned.»

- Pável Petróvich Kirsánov – Nikoláy Petróvich’s brother; «…of medium height … looked about forty-five … close-cropped grey hair … his face the colour of old ivory but without a wrinkle … unusually regular and clean-cut features … perfumed mustaches.» A bourgeois with aristocratic pretensions («an exquisite pink hand having long tapering pink nails»), he prides himself on his refinement but, like his brother, is reform-minded. Although he recognizes Bazarov as the son of a local doctor, he detests him «with every fiber of his being,» thinking him «an arrogant, impudent fellow, a cynic and a vulgarian.»

Nowhere does time fly as it does in Russia; in prison, they say, it flies even faster.

– Chapter 7

- «Fenéchka» (Feodósya Nikoláyevna) – «…a young woman of about three and twenty with a soft white skin, dark hair and eyes, red childishly-pouting lips and small delicate hands.» Daughter of the late housekeeper at Maryino with whom Nikoláy Petróvich has fallen in love and fathered a son, named Mitya; Arkady welcomes having a little half-brother. The implied obstacles to marriage are difference in class, and perhaps Nikoláy Petróvich’s previous marriage — the burden of ‘traditionalist’ values.

On nihilism:

«We base our conduct on what we find useful,» went on Bazarov. «In these days the most useful thing we can do is to repudiate—and so we repudiate.»

«Everything?»

«Everything.»

«What? Not only art, poetry … but also … I am afraid to say it …»

«Everything,» Bazarov repeated with indescribable composure.

– Chapter 10

Chapter 12

- Matvei Ilyich Kolyazin – A cousin of the Kirsanov brothers who serves as the inspector of the provincial governor in a nearby town. He is pompous and self-important but «he was always being made a fool of, and any moderately experienced official could twist him round his finger.»

- Víktor Sítnikov – A pompous and foolhardy friend of Bazarov who joins populist ideals and groups. Like Arkady, he is heavily influenced by Bazarov in his ideals. «I appreciate the comforts of life…but that doesn’t prevent me from being a liberal.»

Chapter 13

- Avdótya (Yevdoksíya) Nikitíshna Kúkshina – An emancipated woman who lives in the town where Matvei Ilyich is posted. Kukshina is independent but rather eccentric and incapable as a proto-feminist, despite her potential.

It is well known that every fifth year sees our provincial towns burnt to the ground.

– Chapter 13

Chapter 14

- Ánna Sergéyevna Odíntsova – A wealthy widow, 29 years old, who entertains the nihilist friends at her estate; «…rather a strange person. Having no prejudices of any kind, and no strong convictions even, she was not put off by obstacles and she had no goal in life…Arkady decided he had never yet met such a fascinating woman. The sound of her voice haunted his ears…her every movement was wonderfully flowing and natural.» However, the young Arkady does not fascinate her the way the worldly Bazarov does. They experience a rift, but she hurries to his bedside upon hearing that he’s dying.

Chapter 16

«We know more or less what causes physical ailments; and moral diseases are caused by the wrong sort of education … by the disordered state of society. Reform society and there will be no more diseases … in a properly organized society it won’t matter a jot whether a man is stupid or clever, bad or good.»

«Yes, I see. They will all have identical spleens.»

«Precisely, madame.»

– Chapter 16

- Yekaterína (Kátya) Sergéyevna Lókteva – The younger sister of Anna: «…a girl of eighteen with black hair, an olive complexion, a rather round but pleasing face and small dark eyes.» She lives comfortably with her sister but lacks confidence, finding it hard to escape Anna Sergeevna’s shadow. This shyness makes her and Arkady’s love slow to realize itself.

- The Princess – Ánna Sergéyevna’s aunt, «…a small shriveled woman with a clenched fist of a face and glaring spiteful eyes under a grey wig…» Rude and overbearing but essentially ignored by the household.

Chapter 20

- Vasíly Ivánovich Bazárov – Bazarov’s father. A retired army surgeon, and a small countryside land/serf holder. Educated and enlightened, he nonetheless feels, like many of the characters, that rural isolation has left him out of touch with modern ideas. He thus retains loyalty to traditionalist ways, manifested particularly in devotion to God and to his son Yevgeny. «‘A comical old chap with a heart of gold’,» in his son’s words.

- Arína Vlásevna Bazárova – Bazarov’s mother. A very traditional woman of the 15th-century Moscovy style aristocracy and a pious follower of Orthodox Christianity, woven with folk tales and falsehoods. She loves her son deeply but is also terrified of him and his rejection of all beliefs.

Historical context and notes[edit]

«So … you were convinced of all this and decided not to do anything serious yourselves.»

«And decided not to do anything serious,» Bazarov repeated grimly. …

«But to confine yourselves to abuse?»

«To confine ourselves to abuse.»

«And that is called nihilism?»

«And that is called nihilism,» Bazarov repeated again, this time with marked insolence.— Chapter 10

The fathers and children of the novel refers to the growing divide between the two generations of Russians, and the character Yevgeny Bazarov, a nihilist who rejects the old order.

Turgenev wrote Fathers and Sons as a response to the growing cultural schism that he saw between liberals of the 1830s/1840s and the growing nihilist movement. Both the nihilists (the «sons») and the 1830s liberals (the «fathers») sought Western-based social change in Russia. Additionally, these two modes of thought were contrasted with the Slavophiles, who believed that Russia’s path lay in its traditional spirituality.

Turgenev’s novel was responsible for popularizing the use of the term nihilism, which became widely used after the novel was published.[2]

Fathers and Sons might be regarded as the first wholly modern novel in Russian literature (Gogol’s Dead Souls, another main contender, was referred to by the author as a poem or epic in prose as in the style of Dante’s Divine Comedy, and was at any rate never completed). The novel introduces a dual character study, as seen with the gradual breakdown of Bazarov’s and Arkady’s nihilistic opposition to emotional display, especially in the case of Bazarov’s love for Madame Odintsova.

The novel is also the first Russian work to gain prominence in the Western world, eventually gaining the approval of well established novelists Gustave Flaubert,[3] Guy de Maupassant,[4] and Henry James.[5]

The Bolshevik revolutionary Vladimir Bazarov adopted his pseudonym from the character of Yevgeny Bazarov in this novel.[6]

Adaptations[edit]

Canadian playwright George F. Walker’s 1988 play Nothing Sacred is a stage adaptation of Fathers and Sons.[7] Irish playwright Brian Friel has also adapted the novel, under the same title.

English translations[edit]

- Eugene Schuyler (1867)

- Constance Garnett (1895, as Fathers and Children)

- Revised by Ralph E. Matlaw (1966, retitled Fathers and Sons)

- Revised by Elizabeth Cheresh Allen (1994, retitled Fathers and Sons)

- Isabel F. Hapgood (1903, as Fathers and Children)

- C. J. Hogarth (1921)

- Richard Hare (1947, as Fathers and Children)

- Harry Stevens (1950)

- Bernard Guilbert Guerney (1961)

- George Reavey (1961)

- Bernard Isaacs (1962)

- Avril Pyman (1962, as Fathers and Children)

- Rosemary Edmonds (1965)

- Barbara Makanowitzky

- Richard Freeborn (1991)

- Michael R. Katz (1994, originally published as Fathers and Sons; retitled Fathers and Children in 2008)

- Peter Carson (2009)

- Michael Pursglove (2010, as Fathers and Children)

- Nicolas Pasternak Slater and Maya Slater (2022, as Fathers and Children)

References[edit]

- ^ «Manuscript». www.sothebys.com. 2017.

- ^ «Nihilismus» (PDF). Johannes Kepler University. Retrieved 24 September 2013.

- ^ Kakutani, Michiko (27 November 1985). «Books of the Times». The New York Times. Retrieved 24 September 2013.

- ^ Power, Chris (21 June 2013). «a brief survey of the short story part 50: Ivan Turgenev». Guardian News. Retrieved 24 September 2013.

- ^ James, Henry. «Ivan Turgenev». Eldritch Press. Retrieved 24 September 2013.

- ^ Polianski, Igor (2012). «Between Hegel and Haeckel:Monistic worldview, Marxist Philosophy, and Biomedecine in Russia and the Soviet Union». In Weir, Todd H. (ed.). Monism: science, philosophy, religion, and the history of a worldview (1st ed.). Basingstoke: Palgrave Macmillan. ISBN 978-0230113732.

- ^ «Refracting Russia Through the Present». Newsday, 23 October 1992.

External links[edit]

Wikisource has original text related to this article:

- Fathers and Children at Standard Ebooks

- Full text of Fathers and Sons (in Russian)

- Full text of Fathers and Children in English at Project Gutenberg

Fathers and Sons public domain audiobook at LibriVox

- CliffsNotes on Fathers and Sons; includes plot summary, character analysis and various footnotes.

- Critical Norton Edition of Fathers and Sons

Title page of the second edition (Leipzig, Germany, 1880) |

|

| Author | Ivan Turgenev |

|---|---|

| Original title | Отцы и дѣти (Otcy i deti) |

| Country | Russia |

| Language | Russian |

| Genre | Political, romance, philosophical |

| Publisher | The Russian Messenger |

|

Publication date |

February 1862 |

| Media type | Hardback and paperback |

| Pages | 226 pp (2001 Modern Library Paperback Edition) |

| Preceded by | On the Eve |

| Followed by | Smoke |

Fathers and Sons (Russian: «Отцы и дети»; Otcy i deti, IPA: [ɐˈtsɨ i ˈdʲetʲi]; archaic spelling Отцы и дѣти), also translated more literally as Fathers and Children, is an 1862 novel by Ivan Turgenev, published in Moscow by Grachev & Co.[1] It is one of the most acclaimed Russian novels of the 19th century.

Plot[edit]

Arkady Kirsanov has just graduated from the University of Petersburg. He returns with a friend, Bazarov, to his father’s modest estate in an outlying province of Russia. His father, Nikolay, gladly receives the two young men at his estate, called Marino, but Nikolay’s brother, Pavel, soon becomes upset by the strange new philosophy called «nihilism» which the young men, especially Bazarov, advocate.

Nikolay, initially delighted to have his son return home, slowly begins to feel uneasy. A certain awkwardness develops in his regard toward his son, as Arkady’s radical views, much influenced by Bazarov, make Nikolay’s own beliefs feel dated. Nikolay has always tried to stay as current as possible, by doing things such as visiting his son at school so the two can stay as close as they can, but this in Nikolay’s eyes has failed. To complicate this, the father has taken a servant, Fenechka, into his house to live with him and has already had a son by her, named Mitya. Arkady, however, is not troubled by the relationship; on the contrary, he is delighted by the addition of a younger brother.

The two young men stay over at Marino for some weeks, then decide to visit a relative of Arkady’s in a neighboring province. There, they observe the local gentry and meet Madame Anna Sergevna Odintsova, an elegant woman of independent means, who cuts a seductively different figure from the pretentious and conventional types of the local provincial society. Both are attracted to her, and she, intrigued by Bazarov’s singular manner, invites them to spend a few days at her estate, Nikolskoye. While Bazarov at first feels nothing for Anna, Arkady falls head over heels in love with her.

At Nikolskoye, they also meet Katya, Anna Sergevna’s sister. Although they stay for just a short time, Arkady begins to find himself and become more independent of Bazarov’s influence. Bazarov, in particular, finds falling in love distressing because it runs counter to his nihilist beliefs. Eventually, prompted by Odintsova’s own cautious expressions of attraction to him, he announces that he loves her. She does not respond overtly to his declaration, though she is drawn to Bazarov; she finds his devaluation of feelings and of the aesthetic side of existence unattractive. Anna cannot open herself to him because she does not see the possibility of a good future with him. After his avowal of love, and her failure to make a similar declaration, Bazarov proceeds to his parents’ home, and Arkady decides to accompany him.

At Bazarov’s home, they are received enthusiastically by his parents, and the traditional mores of both father and mother, who adulate their son, are portrayed with a nostalgic, idealistic description of humble people and their fast disappearing world of simple values and virtues. Bazarov’s social cynicism, invariably on display with outsiders, is still on display as he settles back into his own family’s ambience. He interrupts his father as the latter speaks to Arkady, still claiming the center of attention. Arkady, who has delighted Bazarov’s father by assuring him that his son has a brilliant future in store, reproves his friend for his brusqueness. Later, Bazarov almost comes to blows with Arkady after the latter makes a joke about fighting over Bazarov’s cynicism. Arkady becomes more openly skeptical of Bazarov’s ideals. After a brief stay, much to the parents’ disappointment, they decide to return to Marino, stopping on the way to see Madame Odintsova, who receives them coolly. They leave almost immediately and return to Arkady’s home.

Arkady remains for only a few days and makes an excuse to leave in order to go to Nikolskoye again. Once there, he realizes he is not in love with Odintsova, but instead with her sister Katya. Bazarov stays at Marino to do some scientific research, and tension between him and Pavel increases. Bazarov enjoys talking with Fenechka and playing with her child, and one day he kisses her, against her will. Pavel observes this kiss and, secretly in love with Fenechka himself and in protection of both Fenechka and Nikolay’s feelings for her, challenges Bazarov to a duel. Pavel is wounded in the leg, and Bazarov must leave Marino. He stops for an hour or so at Madame Odintsova’s, then continues on to his parents’ home. Meanwhile, Arkady and Katya have fallen in love and have become engaged. Anna Sergevna Odinstova is hesitant to accept Arkady’s request to marry her sister, but Bazarov convinces her to allow the marriage.

While back at home, Bazarov ceases to pursue his experiments, turning to help his father’s work as a country doctor. He cannot keep his mind on his work, though, and while performing an autopsy fails to take proper precautions. He cuts himself and contracts blood poisoning. On his deathbed, he sends for Madame Odintsova, who arrives just in time to hear Bazarov tell her how beautiful she is. She kisses him on the forehead and leaves; Bazarov dies from his illness the following day.

Arkady marries Katya and assumes the management of his father’s estate. His father marries Fenechka and is delighted to have Arkady home with him. Pavel leaves the country and lives the rest of his life as a «noble» in Dresden, Germany.

Major characters[edit]

In order of appearance

Chapter 1

The country through which they were driving was not in the least picturesque. … Slowly Arkady’s heart sank. … the peasants whom they met on the way were all in rags and mounted on the sorriest little nags; willows with broken branches and bark hanging in strips stood like tattered beggars on the roadside; emaciated and shaggy cows, gaunt with hunger, were greedily tearing up the grass along the ditches. … «No,» thought Arkady, «there is no prosperity here … It just can’t go on like this: this must all be transformed…»

– Chapter 3

- Nikoláy Petróvich Kirsánov – A gentleman in his early forties, a widower, «quite grey now, stoutish and a trifle bent,» a liberal democrat, father of Arkády, brother of Pavel; should have followed his father’s career in the army but broke his leg on the day he was commissioned and had to go into the civil service; owns Maryino, «a respectable little property of his consisting of a couple of hundred serfs—or five thousand acres.» He is thrilled to have his son back from college.

Chapter 2

- Arkády Nikoláyevich Kirsánov – Son of Nikoláy Petróvich; having recently graduated from St. Petersburg University, he brings his friend of Bazarov home to Maryino. He has become a nihilist more from Bazarov’s influence than from conviction. He becomes enamored of Anna Sergeyevna Odinisov, but cannot compete for her affections with his fascinating friend Bazarov. Later he falls in love with Anna Sergeyevna’s quiet, modest young sister Katya and marries her.

- Yevgény Vasílevich Bazárov – A medical student and nihilist, in which role he serves as a mentor to Arkady, and as a challenger to the liberal ideas of the Kirsanov brothers and the traditional Russian Orthodox feelings of his own parents. «A long thin face with a broad forehead…large greenish eyes and drooping, sandy whiskers — the whole animated by a tranquil smile betokening self-assurance and intelligence.» He eventually dies of pyaemia carelessly contracted during a medical examination, accepting his fate with calm resignation.

Chapter 4

«In my room there’s an English washstand, but the door won’t fasten. Anyhow, that’s something to be encouraged—English washstands spell progress!»

– Chapter 4

- Prokofyich – a servant of the Kirsánovs’s; «A man of about sixty … white-haired, lean and dark-complexioned.»

- Pável Petróvich Kirsánov – Nikoláy Petróvich’s brother; «…of medium height … looked about forty-five … close-cropped grey hair … his face the colour of old ivory but without a wrinkle … unusually regular and clean-cut features … perfumed mustaches.» A bourgeois with aristocratic pretensions («an exquisite pink hand having long tapering pink nails»), he prides himself on his refinement but, like his brother, is reform-minded. Although he recognizes Bazarov as the son of a local doctor, he detests him «with every fiber of his being,» thinking him «an arrogant, impudent fellow, a cynic and a vulgarian.»

Nowhere does time fly as it does in Russia; in prison, they say, it flies even faster.

– Chapter 7

- «Fenéchka» (Feodósya Nikoláyevna) – «…a young woman of about three and twenty with a soft white skin, dark hair and eyes, red childishly-pouting lips and small delicate hands.» Daughter of the late housekeeper at Maryino with whom Nikoláy Petróvich has fallen in love and fathered a son, named Mitya; Arkady welcomes having a little half-brother. The implied obstacles to marriage are difference in class, and perhaps Nikoláy Petróvich’s previous marriage — the burden of ‘traditionalist’ values.

On nihilism:

«We base our conduct on what we find useful,» went on Bazarov. «In these days the most useful thing we can do is to repudiate—and so we repudiate.»

«Everything?»

«Everything.»

«What? Not only art, poetry … but also … I am afraid to say it …»

«Everything,» Bazarov repeated with indescribable composure.

– Chapter 10

Chapter 12

- Matvei Ilyich Kolyazin – A cousin of the Kirsanov brothers who serves as the inspector of the provincial governor in a nearby town. He is pompous and self-important but «he was always being made a fool of, and any moderately experienced official could twist him round his finger.»

- Víktor Sítnikov – A pompous and foolhardy friend of Bazarov who joins populist ideals and groups. Like Arkady, he is heavily influenced by Bazarov in his ideals. «I appreciate the comforts of life…but that doesn’t prevent me from being a liberal.»

Chapter 13

- Avdótya (Yevdoksíya) Nikitíshna Kúkshina – An emancipated woman who lives in the town where Matvei Ilyich is posted. Kukshina is independent but rather eccentric and incapable as a proto-feminist, despite her potential.

It is well known that every fifth year sees our provincial towns burnt to the ground.

– Chapter 13

Chapter 14

- Ánna Sergéyevna Odíntsova – A wealthy widow, 29 years old, who entertains the nihilist friends at her estate; «…rather a strange person. Having no prejudices of any kind, and no strong convictions even, she was not put off by obstacles and she had no goal in life…Arkady decided he had never yet met such a fascinating woman. The sound of her voice haunted his ears…her every movement was wonderfully flowing and natural.» However, the young Arkady does not fascinate her the way the worldly Bazarov does. They experience a rift, but she hurries to his bedside upon hearing that he’s dying.

Chapter 16

«We know more or less what causes physical ailments; and moral diseases are caused by the wrong sort of education … by the disordered state of society. Reform society and there will be no more diseases … in a properly organized society it won’t matter a jot whether a man is stupid or clever, bad or good.»

«Yes, I see. They will all have identical spleens.»

«Precisely, madame.»

– Chapter 16

- Yekaterína (Kátya) Sergéyevna Lókteva – The younger sister of Anna: «…a girl of eighteen with black hair, an olive complexion, a rather round but pleasing face and small dark eyes.» She lives comfortably with her sister but lacks confidence, finding it hard to escape Anna Sergeevna’s shadow. This shyness makes her and Arkady’s love slow to realize itself.

- The Princess – Ánna Sergéyevna’s aunt, «…a small shriveled woman with a clenched fist of a face and glaring spiteful eyes under a grey wig…» Rude and overbearing but essentially ignored by the household.

Chapter 20

- Vasíly Ivánovich Bazárov – Bazarov’s father. A retired army surgeon, and a small countryside land/serf holder. Educated and enlightened, he nonetheless feels, like many of the characters, that rural isolation has left him out of touch with modern ideas. He thus retains loyalty to traditionalist ways, manifested particularly in devotion to God and to his son Yevgeny. «‘A comical old chap with a heart of gold’,» in his son’s words.

- Arína Vlásevna Bazárova – Bazarov’s mother. A very traditional woman of the 15th-century Moscovy style aristocracy and a pious follower of Orthodox Christianity, woven with folk tales and falsehoods. She loves her son deeply but is also terrified of him and his rejection of all beliefs.

Historical context and notes[edit]

«So … you were convinced of all this and decided not to do anything serious yourselves.»

«And decided not to do anything serious,» Bazarov repeated grimly. …

«But to confine yourselves to abuse?»

«To confine ourselves to abuse.»

«And that is called nihilism?»

«And that is called nihilism,» Bazarov repeated again, this time with marked insolence.— Chapter 10

The fathers and children of the novel refers to the growing divide between the two generations of Russians, and the character Yevgeny Bazarov, a nihilist who rejects the old order.

Turgenev wrote Fathers and Sons as a response to the growing cultural schism that he saw between liberals of the 1830s/1840s and the growing nihilist movement. Both the nihilists (the «sons») and the 1830s liberals (the «fathers») sought Western-based social change in Russia. Additionally, these two modes of thought were contrasted with the Slavophiles, who believed that Russia’s path lay in its traditional spirituality.

Turgenev’s novel was responsible for popularizing the use of the term nihilism, which became widely used after the novel was published.[2]

Fathers and Sons might be regarded as the first wholly modern novel in Russian literature (Gogol’s Dead Souls, another main contender, was referred to by the author as a poem or epic in prose as in the style of Dante’s Divine Comedy, and was at any rate never completed). The novel introduces a dual character study, as seen with the gradual breakdown of Bazarov’s and Arkady’s nihilistic opposition to emotional display, especially in the case of Bazarov’s love for Madame Odintsova.

The novel is also the first Russian work to gain prominence in the Western world, eventually gaining the approval of well established novelists Gustave Flaubert,[3] Guy de Maupassant,[4] and Henry James.[5]

The Bolshevik revolutionary Vladimir Bazarov adopted his pseudonym from the character of Yevgeny Bazarov in this novel.[6]

Adaptations[edit]

Canadian playwright George F. Walker’s 1988 play Nothing Sacred is a stage adaptation of Fathers and Sons.[7] Irish playwright Brian Friel has also adapted the novel, under the same title.

English translations[edit]

- Eugene Schuyler (1867)

- Constance Garnett (1895, as Fathers and Children)

- Revised by Ralph E. Matlaw (1966, retitled Fathers and Sons)

- Revised by Elizabeth Cheresh Allen (1994, retitled Fathers and Sons)

- Isabel F. Hapgood (1903, as Fathers and Children)

- C. J. Hogarth (1921)

- Richard Hare (1947, as Fathers and Children)

- Harry Stevens (1950)

- Bernard Guilbert Guerney (1961)

- George Reavey (1961)

- Bernard Isaacs (1962)

- Avril Pyman (1962, as Fathers and Children)

- Rosemary Edmonds (1965)

- Barbara Makanowitzky

- Richard Freeborn (1991)

- Michael R. Katz (1994, originally published as Fathers and Sons; retitled Fathers and Children in 2008)

- Peter Carson (2009)

- Michael Pursglove (2010, as Fathers and Children)

- Nicolas Pasternak Slater and Maya Slater (2022, as Fathers and Children)

References[edit]

- ^ «Manuscript». www.sothebys.com. 2017.

- ^ «Nihilismus» (PDF). Johannes Kepler University. Retrieved 24 September 2013.

- ^ Kakutani, Michiko (27 November 1985). «Books of the Times». The New York Times. Retrieved 24 September 2013.

- ^ Power, Chris (21 June 2013). «a brief survey of the short story part 50: Ivan Turgenev». Guardian News. Retrieved 24 September 2013.

- ^ James, Henry. «Ivan Turgenev». Eldritch Press. Retrieved 24 September 2013.

- ^ Polianski, Igor (2012). «Between Hegel and Haeckel:Monistic worldview, Marxist Philosophy, and Biomedecine in Russia and the Soviet Union». In Weir, Todd H. (ed.). Monism: science, philosophy, religion, and the history of a worldview (1st ed.). Basingstoke: Palgrave Macmillan. ISBN 978-0230113732.

- ^ «Refracting Russia Through the Present». Newsday, 23 October 1992.

External links[edit]

Wikisource has original text related to this article:

- Fathers and Children at Standard Ebooks

- Full text of Fathers and Sons (in Russian)

- Full text of Fathers and Children in English at Project Gutenberg

Fathers and Sons public domain audiobook at LibriVox

- CliffsNotes on Fathers and Sons; includes plot summary, character analysis and various footnotes.

- Critical Norton Edition of Fathers and Sons

Укажите жанр названного произведения И. С. Тургенева.

Прочитайте приведённый ниже фрагмент произведения и выполните задания В1—В7; C1, С2.

Базаров помолчал.

— Когда я встречу человека, который не спасовал бы передо мною, — проговорил он с расстановкой, — тогда я изменю своё мнение о самом себе. Ненавидеть! Да вот, например, ты сегодня сказал, проходя мимо избы нашего старосты Филиппа, — она такая славная, белая, — вот, сказал ты, Россия тогда достигнет совершенства, когда у последнего мужика будет такое же помещение, и всякий из нас должен этому способствовать… А я и возненавидел этого последнего мужика, Филиппа или Сидора, для которого я должен из кожи лезть и который мне даже спасибо не скажет… да и на что мне его спасибо? Ну, будет он жить в белой избе, а из меня лопух расти будет; ну, а дальше?

— Полно, Евгений… послушать тебя сегодня, поневоле согласишься с теми, которые упрекают нас в отсутствии принципов.

— Ты говоришь, как твой дядя. Принципов вообще нет — ты об этом не догадался до сих пор! — а есть ощущения. Всё от них зависит.

— Как так?

— Да так же. Например, я: я придерживаюсь отрицательного направления — в силу ощущения. Мне приятно отрицать, мой мозг так устроен — и баста! Отчего мне нравится химия? Отчего ты любишь яблоки? — тоже в силу ощущения. Это всё едино. Глубже этого люди никогда не проникнут. Не всякий тебе это скажет, да и я в другой раз тебе этого не скажу.

— Что ж? и честность — ощущение?

— Ещё бы!

— Евгений! — начал печальным голосом Аркадий.

— А? что? не по вкусу? — перебил Базаров. — Нет, брат! Решился всё косить — валяй и себя по ногам!.. Однако мы довольно философствовали. «Природа навевает молчание сна», — сказал Пушкин.

— Никогда он ничего подобного не сказал, — промолвил Аркадий.

— Ну, не сказал, так мог и должен был сказать, в качестве поэта. Кстати, он, должно быть, в военной службе служил.

— Пушкин никогда не был военным!

— Помилуй, у него на каждой странице: на бой, на бой! за честь России!

— Что ты это за небылицы выдумываешь! Ведь это клевета наконец.

— Клевета? Эка важность! Вот вздумал каким словом испугать! Какую клевету ни взведи на человека, он, в сущности, заслуживает в двадцать раз хуже того.

— Давай лучше спать! — с досадой проговорил Аркадий.

— С величайшим удовольствием, — ответил Базаров.

Но ни тому, ни другому не спалось. Какое-то почти враждебное чувство охватывало сердца обоих молодых людей. Минут пять спустя они открыли глаза и переглянулись молча.

— Посмотри, — сказал вдруг Аркадий, — сухой кленовый лист оторвался и падает на землю; его движения совершенно сходны с полётом бабочки. Не странно ли? Самое печальное и мёртвое — сходно с самым весёлым и живым.

— О друг мой, Аркадий Николаич! — воскликнул Базаров, — об одном прошу тебя: не говори красиво.

— Я говорю, как умею… Да и наконец это деспотизм. Мне пришла мысль в голову; отчего её не высказать?

— Так; но почему же и мне не высказать своей мысли? Я нахожу, что говорить красиво неприлично.

— Что же прилично? Ругаться?

— Э-э! да ты, я вижу, точно намерен пойти по стопам дядюшки. Как бы этот идиот порадовался, если б услышал тебя!

— Как ты назвал Павла Петровича?

— Я его назвал, как следует, — идиотом.

— Это, однако, нестерпимо! — воскликнул Аркадий.

— Ага! родственное чувство заговорило, — спокойно промолвил Базаров. — Я заметил: оно очень упорно держится в людях. От всего готов отказаться человек, со всяким предрассудком расстанется; но сознаться, что, например, брат, который чужие платки крадёт, вор, — это свыше его сил. Да и в самом деле: мой брат, мой — и не гений… возможно ли это?

— Во мне простое чувство справедливости заговорило, а вовсе не родственное, — возразил запальчиво Аркадий. — Но так как ты этого чувства не понимаешь, у тебя нет этого ощущения, то ты и не можешь судить о нём.

— Другими словами: Аркадий Кирсанов слишком возвышен для моего понимания, — преклоняюсь и умолкаю.

— Полно, пожалуйста, Евгений; мы наконец поссоримся.

— Ах, Аркадий! сделай одолжение, поссоримся раз хорошенько — до положения риз, до истребления.

— Но ведь этак, пожалуй, мы кончим тем…

— Что подерёмся? — подхватил Базаров. — Что ж? Здесь, на сене, в такой идиллической обстановке, вдали от света и людских взоров — ничего. Но ты со мной не сладишь. Я тебя сейчас схвачу за горло…

Базаров растопырил свои длинные и жёсткие пальцы… Аркадий повернулся и приготовился, как бы шутя, сопротивляться… Но лицо его друга показалось ему таким зловещим, такая нешуточная угроза почудилась ему в кривой усмешке его губ, в загоревшихся глазах, что он почувствовал невольную робость…

И. С. Тургенев «Отцы и дети»

| Отцы и дети | |

| Отцы и Дѣти | |

Титульный лист второго издания (Лейпциг, Германия, 1880) |

|

| Жанр: |

роман |

|---|---|

| Автор: |

Иван Сергеевич Тургенев |

| Язык оригинала: |

русский |

| Год написания: |

1860—1861 |

| Публикация: |

1862 |

«Отцы́ и де́ти» (рус. дореф. Отцы и Дѣти) — роман русского писателя Ивана Сергеевича Тургенева (1818-1883), написанный в 60-е годы XIX века.

Роман стал знаковым для своего времени, а образ главного героя Евгения Базарова был воспринят молодёжью как пример для подражания. Такие идеалы, как бескомпромиссность, отсутствие преклонения перед авторитетами и старыми истинами, приоритет полезного над прекрасным, были восприняты людьми того времени и нашли отражение в мировоззрении Базарова.[1]

Сюжет

Действия в романе происходят летом 1859 года, то есть накануне крестьянской реформы 1861 года.

- Базаров и Аркадий Кирсанов приезжают в Марьино и некоторое время гостят у Кирсановых (отца и дяди Аркадия). Напряжённые отношения со старшими Кирсановыми заставляют Базарова покинуть Марьино и отправиться в губернский город ***[2]. Аркадий едет с ним.

- Базаров с Аркадием проводят время в компании местной «прогрессивной» молодёжи (Кукшина, Ситников). Затем на балу у губернатора знакомятся с Одинцовой. Базаров с Аркадием едут в Никольское, имение Одинцовой, в городе остаётся уязвлённая ими госпожа Кукшина.

- Базаров и Аркадий, увлечённые Одинцовой, проводят некоторое время в Никольском. После неудачного объяснения в любви, испугавшего Одинцову, Базаров вынужден уехать. Он едет к своим родителям (Василию и Арине Базаровым), вместе с ним едет Аркадий.

- Базаров вместе с Аркадием гостит у своих родителей. Устав от проявлений родительской любви, Базаров оставляет обескураженных отца и мать, и вместе с Аркадием едет назад в Марьино. По дороге они нечаянно заезжают в Никольское, но, встретив холодный прием, возвращаются в Марьино.

- Базаров живёт некоторое время в Марьине. Флиртует с Фенечкой, матерью внебрачного сына Николая Петровича Кирсанова, и из-за неё стреляется на дуэли с Павлом Петровичем. Аркадий, возвратившись в Марьино, один уезжает в Никольское и остаётся у Одинцовой, всё более и более увлекаясь её сестрой Катей. Окончательно испортив отношения со старшими Кирсановыми, Базаров тоже едет в Никольское.

- Базаров извиняется перед Одинцовой за свои чувства. Одинцова принимает извинения, и несколько дней Базаров проводит в Никольском. Аркадий объясняется Кате в любви. Навсегда простившись с Аркадием, Базаров вновь возвращается к своим родителям.

- Живя у родителей, Базаров помогает отцу лечить больных и умирает от заражения крови, случайно порезавшись при вскрытии умершего от тифа человека. Перед смертью последний раз видится с Одинцовой, которая приезжает к нему по его просьбе.

- Аркадий Кирсанов женится на Кате, а Николай Петрович — на Фенечке. Павел Петрович навсегда уезжает за границу.

Смысл финала:

Величие Базарова Тургенев показал во время его болезни, перед лицом смерти. В речи умирающего боль от сознания близкого неминуемого конца. Каждая реплика, обращенная к Одинцовой, — сгусток духовных страданий: “Вы посмотрите, что за безобразное зрелище: червяк полураздавленный, а еще топорщится. И ведь тоже думал: обломаю дел много, не умру, куда! задача есть, ведь я гигант!.. Я нужен России… Нет, видно, не нужен. Да и кто нужен?” Зная, что умрет, он утешает родителей, проявляет чуткость к матери, скрывая от нее грозящую ему опасность, обращается с предсмертной просьбой к Одинцовой — позаботиться о стариках: “Ведь таких людей, как они, в вашем большом свете днем с огнем не сыскать…” Мужество и стойкость его материалистических и атеистических взглядов проявились в отказе от исповеди, когда он, уступая мольбам родителей, согласился принять причастие, но только в бессознательном состоянии, когда человек не отвечает за свои поступки. Писарев отмечал, что перед лицом смерти “Базаров становится лучше, человечнее, что является доказательством цельности, полноты и естественного богатства натуры”. Не успевший реализовать себя в жизни, Базаров только перед лицом смерти избавляется от своей нетерпимости и впервые по-настоящему ощущает, что реальная жизнь гораздо шире и многообразней его представлений о ней. В этом заключается главный смысл финала. Об этом же писал сам Тургенев:

“Мне мечталась фигура сумрачная, дикая, большая, до половины выросшая из почвы, сильная, злобная, честная — все-таки обреченная на гибель, — потому что она все-таки стоит еще в преддверии будущего”.

Главные герои

- Евгений Васильевич Базаров — нигилист (скептически относится к любви, считает бесполезным искусство, отрицает общепринятую мораль, религию), студент, учится на лекаря. В нигилизме он — наставник Аркадия, протестует против либеральных идей братьев Кирсановых и консервативных взглядов своих родителей. Революционер-демократ, разночинец. К концу романа он влюбляется в Одинцову, изменяя своим нигилистическим взглядам на любовь. Любовь оказалась испытанием для Базарова. Умирает от заражения крови в конце романа.

- Николай Петрович Кирсанов — помещик, либерал, отец Аркадия, вдовец. Любит музыку и поэзию. Интересуется прогрессивными идеями, в том числе в сельском хозяйстве. В начале романа он стыдится своей любви к Фенечке, женщине из простого народа, но затем женится на ней.

- Павел Петрович Кирсанов — старший брат Николая Петровича, отставной офицер, аристократ, гордый, самоуверенный, ярый приверженец либерализма. Часто спорит с Базаровым о любви, природе, аристократии, искусстве, науке. Одинок. В молодости пережил трагическую любовь. Видит в Фенечке Княгиню Р., в которую был влюблен. Ненавидит Базарова и вызывает его на дуэль, на которой получает лёгкое ранение в «ляшку».

- Аркадий Николаевич Кирсанов — недавний дипломированный специалист Санкт-Петербургского университета и друг Базарова. Становится нигилистом под влиянием Базарова, но затем отказывается от этих идей.

- Василий Иванович Базаров — отец Базарова, отставной армейский хирург. Небогат. Управляет имением жены. В меру образован и просвещён, чувствует, что сельская жизнь оставила его в изоляции от современных идей. Придерживается в целом консервативных взглядов, религиозен, безмерно любит сына.

- Арина Власьевна — мать Базарова. Именно ей принадлежит деревушка Базаровых и 22 души крепостных крестьян. Набожная последовательница православия. Очень суеверна. Мнительна и сентиментально-чувствительна. Любит своего сына, глубоко обеспокоена его отречением от веры.

- Анна Сергеевна Одинцова — богатая вдова, которая принимает друзей-нигилистов в своём имении. Симпатизирует Базарову, но после его признания не отвечает взаимностью.Считает спокойную жизнь без волнений важнее всего (важнее любви).

- Екатерина Сергеевна Локтева[3] — сестра Анны Сергеевны Одинцовой, тихая, незаметная в тени сестры девушка, играет на клавикордах. С ней Аркадий проводит много времени, изнывая от любви к Анне. Но позже осознает свою любовь именно к Кате. В конце романа Екатерина выходит замуж за Аркадия.

Другие герои

- Дуняша — служанка при Фенечке.

- Виктор Ситников — знакомый Базарова и Аркадия, приверженец нигилизма.

- Кукшина — знакомая Ситникова, которая, как и он, является псевдоприверженцем нигилизма.

- Петр — слуга Кирсановых.

- Княгиня Р. (Нелли) — возлюбленная П.П.Кирсанова

- Матвей Ильич Колязин — чиновник в Городе ***

Экранизации романа

- 1915 — Отцы и дети (реж. Вячеслав Висковский)

- 1958 — Отцы и дети (реж. Адольф Бергункер, Наталья Рашевская)

- 1974 — Отцы и дети (реж. Алина Казьмина, Евгений Симонов)

- 1983 — Отцы и дети (реж. Вячеслав Никифоров)

Примечания

- ↑ Березовая Л. Г., Берлякова Н. П. История русской культуры. — М.: Владос, 2002. — Т. 2. — 400 с. — (Учебник для вузов). — ISBN 5-691-00848-X

- ↑ Название города обозначено в романе тремя астерисками.

- ↑ Оригинал романа. Глава XV

Ссылки

- «Отцы и дети» в библиотеке Максима Мошкова

- Краткое содержание романа

|

Иван Сергеевич Тургенев |

|

|---|---|

| Романы |

Рудин • Дворянское гнездо • Накануне • Отцы и дети • Дым • Новь |

| Повести и рассказы |

Андрей Колосов • Три портрета • Бретёр • Петушков • Дневник лишнего человека • Два приятеля • Затишье • Записки охотника (цикл) • Муму • Постоялый двор • Яков Пасынков • Переписка • Фауст • Ася • Призраки • Довольно • Вешние воды • Степной король Лир • Первая любовь |

| Драматургия |

Безденежье • Где тонко, там и рвётся • Нахлебник • Завтрак у предводителя • Холостяк • Месяц в деревне • Провинциалка |

| Прочее |

Стихотворения в прозе • Литературные и житейские воспоминания |

| Персонажи |

Евгений Базаров • Павел Петрович Кирсанов • Николай Петрович Кирсанов • Дмитрий Николаевич Рудин • Елена Николаевна Стахова • Фёдор Иванович Лаврецкий |

| Связанные статьи |

Тургеневы • Спасское-Лутовиново • Полина Виардо • Юлия Вревская |

| |

||

|---|---|---|

| Направления | Мереологический нигилизм · Метафизический нигилизм (англ.) · Эпистемологический нигилизм · Моральный нигилизм (англ.) · Правовой нигилизм · Русский нигилизм (нем.) |  |

| Деятели | Иван Прыжов · Сергей Нечаев | |

| В культуре | Бесы (роман) · Отцы и дети · Евгений Базаров · Нигилист · Нигилистка | |

| Исследовали нигилизм | Бодрийяр, Жан · Кьеркегор, Сёрен · Ницше, Фридрих · Райх, Вильгельм · Фромм, Эрих · Хайдеггер, Мартин · Шпенглер, Освальд · Якоби, Фридрих Генрих | |

| Родственные идеи | Анархизм · Атеизм · Вульгарный материализм · Макиавеллизм · Скептицизм | |

| См. также | Катехизис революционера · Общество народной расправы · Ничто |

Роман «Отцы и дети» является одним из центральных произведений Ивана Сергеевича Тургенева. Его действие разворачивается во время кризиса крепостнической системы в России, когда обострились противоречия между либералами и революционерами-демократами.

История создания

Иван Сергеевич Тургенев начал работу над романом «Отцы и дети» осенью 1860 года. В июле 1861 года он завершил роман и направил рукопись в журнал «Русский вестник». Редактор этого журнала М. Н. Катков потребовал, чтобы автор романа снизил моральную и идейную оценку образа Базарова. Тургеневу пришлось переделывать роман, и в 1862 году он был опубликован в журнале «Русский вестник».

Среди читателей это произведение вызвало многочисленные споры. Одни увидели в образе главного герое романа Евгении Базарове прославление нигилизма, другие — клевету на передовую молодёжь.

Направление, род, жанр

Роман «Отцы и дети» относится к литературному направлению критический реализм. Тургенев изобразил в этом произведении характер главного героя и его связь с социальными обстоятельствами, а также проанализировал его внутренний мир. Характер нигилиста Евгения Базарова является отражением времени.

Этот роман Тургенева относится к одному из трёх основных родов литературы — к эпосу, отражающему жизнь объективно и подробно, обычно в форме повествования о различных событиях, о судьбе человека.

По жанру «Отцы и дети» — социально-психологический роман.

Сюжет и композиция

Сюжет романа «Отцы и дети» построен на противопоставлении демократа-разночинца Евгения Базарова дворянам-либералам (всей семье Кирсановых, включая Аркадия, одно время попавшего под влияние Базарова). Непрерывная цепь столкновений Базарова с другими персонажами и составляет сюжет романа.

Особенность композиции романа «Отцы и дети» состоит в том, что главный герой дважды посещает одни и те же места:

- Марьино (имение Кирсановых);

- Никольское (имение Одинцовой);

- Васильевку (имение родителей Базарова).

Произведение это состоит из 28 глав, в 26 из них присутствует главный герой Евгений Базаров.

В главе X развивается одна из важных коллизий романа — «схватка» (диалог) между Базаровым и его главным антагонистом Павлом Петровичем Кирсановым. Кульминация их взаимоотношений происходит в главе XXIV — во время дуэли.

Любовная интрига присутствует в пяти главах. Её кульминация показана в главе XVIII, в которой происходит объяснение Базарова с Одинцовой.

Тематика и проблематика

Главной темой романа «Отцы и дети» является взаимоотношения разных поколений: отживающего поколения либералов и нового поколения демократов.

Эта конкретно-историческая тема выливается в вечную проблему отцов и детей («дети», выбирающие дорогу жизни, считают идеалы «отцов» устаревшими).

Проблематика романа «Отцы и дети» разнообразна:

- Социальная (конфликт либералов-дворян и демократов-разночинцев.

- Семейно-бытовая (непонимание детей и родителей).

- Психологическая (нравственное и идейное самоопределение личности, крушение идей).

- Философская (человек и мироздание).

Идея

Основная мысль романа «Отцы и дети» состоит в том, что люди нового поколения, решившие сломать консервативное устройство жизни, должны понять, что не следует отрицать связь поколений, нельзя отрицать идеалы «отцов», ценивших любовь, красоту природы, искусство.

Характер конфликта

Конфликт в этом произведении двупланов:

- Внешний (социальный) конфликт — нигилисту Базарову противостоят герои из либерально-дворянского лагеря.

- Внутренний (психологический, философский) конфликт — конфликт в душе главного героя, внутренняя борьба его нигилистических убеждений с романтизмом.

Образная система

Система образов романа «Отцы и дети» построена так, что главному герою, разночинцу Базарову, противопоставлены остальные персонажи. Основные черты характера этого героя раскрываются в его столкновениях с другими персонажами.

Главный антагонист Базарова — Павел Петрович Кирсанов. Конфликт между ними завязывается уже в начале романа.

У младшего брата Павла Петровича Николая Петровича тоже нет ничего общего с главным героем. Взгляды на жизнь дворян-либералов Кирсановых абсолютно враждебны нигилистическим взглядам Базарова. Сын Николая Петровича Аркадий, одно время находившийся под влиянием Базарова, в конце концов, проявляет себя как дворянин-либерал.

Помещица Анна Одинцова, в которую влюбился главный герой, не приемлет страстность его натуры, так как ей дороже всего покой. Сначала ей был интересен этот новый для неё человек, но со временем она поняла, что его взгляды на жизнь чужды ей.

Не только эти основные герои, но и второстепенные персонажи противопоставлены демократу Базарову, который в романе относится к лагерю «детей». Остальные герои, включая совсем молодую Катю Локтеву, относятся к лагерю «отцов». Базаров показан в окружении общества, которое не понимает в полной мере его взгляды на жизнь или отрицает их.

Смерть главного героя в конце романа показывает мнение автора о том, что такие люди преждевременны для России, что для них нет ещё настоящего дела.

Художественное своеобразие

Своё отношение к героям романа «Отцы и дети» Тургенев передаёт через их портреты, которые являются прямыми характеристиками этих персонажей. Например, описывая Павла Петровича Кирсанова во время его прогулки в саду, автор говорит, что тот поднял глаза к небу и отмечает, что «в его прекрасных тёмных глазах не отразилось ничего, кроме света звёзд. Он не был рождён романтиком, и не умела мечтать его щегольски сухая и страстная, на французский лад мизантропическая душа».

Портреты в этом романе состоят из художественных деталей. Например, рисуя портрет Павла Петровича, Тургенев отмечает, что у него облик «изящный и породистый», и описывает его «лицо, словно выведенные тонким и лёгким резцом». «Тугие воротнички рубашки», «одинокий крупный опал» на «рукавчике», «ласковые полусапожки» — эти и подобные художественные детали подчёркивают, что этот герой является утончённым дворянином, привыкшим к роскоши.

Описывая портрет Базарова, автор подчёркивает, что это человек, ценящий свободу, даже его длинный балахон с кистями свидетельствует об этом, а свободная манера в общении с людьми обнаруживает в этом герое подлинного демократа.

Для раскрытия образов героев Тургенев использует их диалоги и речевую характеристику. Речь Базарова всегда краткая, но наполненная глубоким смыслом, его реплики свидетельствуют о его остроумии и начитанности.

Речевая характеристика Павла Петровича свидетельствует о том, что это человек «старого времени». Этот герой любит витиеватые обороты речи («чувствительно вам обязан» и т. п.) и употребляет слова, характерные для начала XIX века.

Пейзаж в романе «Отцы и дети» — важное средство отражения авторской позиции. Утверждению Базарова, что природа мастерская, а не храм, автор противопоставляет поэтическую картину летнего вечера.

Рисуя деревенский пейзаж, Тургенев показывает крестьянское разорение. Оно служит доказательством мысли Аркадия необходимости преобразований.

Картина сельского кладбища в главе XXVIII настраивает читателей на философские размышления. Автор пишет, что цветы, растущие на могиле Базарова, свидетельствуют «о вечном примирении и о жизни бесконечной».

Таким образом, художественные средства романа «Отцы и дети» подчинены его жанровому своеобразию и направлены на раскрытие его идейного содержания.

Значение произведения

В романе «Отцы и дети» Тургенев показал разницу взглядов старого и молодого поколения на общественно-политическую и культурную жизнь и подчеркнул необходимость признания общечеловеческих ценностей. Это произведение — одно из лучших русских литературных произведений 19 века. Оно интересно идейным содержанием и своим художественным своеобразием.

Чему учит роман «Отцы и дети»

Роман И. С. Тургенева «Отцы и дети» учит молодых людей вырабатывать активную жизненную позицию, заниматься самовоспитанием, серьёзно относиться к жизни, не отрицать оголтело все ценности предыдущих поколений, а лучшие из них передавать последующим поколениям.

Учительница Косточка задаёт прочитать:

Анализ «Отцы и дети» Тургенев

4.4

Средняя оценка: 4.4

Всего получено оценок: 11674.

Обновлено 8 Декабря, 2021

4.4

Средняя оценка: 4.4

Всего получено оценок: 11674.

Обновлено 8 Декабря, 2021

Действие романа Тургенева «Отцы и дети» происходит перед отменой крепостного права. В нём раскрывается множество проблем, одна из них – это конфликт разных возрастных поколений. Появляется новый тип инакомыслящих людей, отрицающих и государственные порядки, и моральные ценности. Предлагаем краткий анализ произведения по плану, материал которого можно использовать для работы на уроках литературы в 10 классе и при подготовке к ЕГЭ.

Опыт работы учителем русского языка и литературы — 27 лет.

Краткий анализ

Перед прочтением данного анализа рекомендуем ознакомиться с самим произведением Отцы и дети.

Год написания – 1860 – 1861 гг.

История создания – Писатель продолжительное время трудился в журнале «Современник». У него часто возникали разногласия с Добролюбовым, которые и легли в основу романа.

Тема – Главная тема «Отцов и детей» – идейные разногласия поколений, зарождение нового типа людей, любовь, окружающий мир природы.

Композиция – Композиция романа построена на противопоставлениях, на принципах контраста.

Жанр – Роман.

Направление – Достоверное и исторически точное изображение действительности, что и наблюдается в романе «Отцы и дети», относится к направлению критического реализма.

История создания

В «Отцах и детях» анализ произведения следует начать с толкования смысла названия «Отцы и дети». Из названия сразу становится ясно, о чём будет повествование, речь пойдёт о семейных отношениях, но не просто об отношениях, а об извечном конфликте между поколениями, о разности их взглядов и понятиях о жизни.

История создания “Отцов и детей” довольно увлекательна. Первые задумки романа возникли у писателя в 1860 году, когда он был в Англии. Волею случая Иван Сергеевич вынужден был целую ночь провести на железнодорожном вокзале, где он и познакомился с молодым врачом. Писатель и новый знакомый проговорили всю ночь, именно его идеи Иван Сергеевич вложил в речи своего будущего главного героя романа – Базарова.

В том же году писатель вернулся в Париж, где и начал написание первых глав произведения. Летом 1861 года, уже в России, работа над произведением была завершена. Это был роман, написанный в самые минимальные сроки, от замысла до года написания прошло всего около двух лет, а в 1862 году роман уже вышел в печать.

Свои идеологические разногласия с критиком Добролюбовым писатель отразил в отношениях героев романа, в их спорах между собой.

Посмотрите, что еще у нас есть:

Тема

Проблематика романа глобальна, автор раскрывает извечные проблемы отцов и детей.

Смысл «Отцов и детей» – это не только семейные отношения, отцы и дети – это приверженцы новых и старых взглядов, которые со своей точки зрения судят о происходящих событиях, от конфликтов этих мировоззрений зависит ход всей жизни.

Зарождается новый тип человека, мыслящего прогрессивно, с твёрдыми и решительными убеждениями, призывающего к разрушению старого. Базаров – это типичный представитель нового поколения, отрицающий старый мир, антагонистом которого является Павел Кирсанов. Кирсанов – ярый приверженец старых взглядов, потомственный дворянин. Ему близки и понятны патриархальные устои, в них он видит смысл жизни и старается соответствовать своим убеждениям.

Основная мысль книги – поставить читателя перед серьёзным выбором, понять, что является важным и главным для дальнейшего развития жизни: ленивое созерцание происходящего или борьба за новое, прогрессивное будущее.

Можно сделать вывод, что книга автора имеет воспитательную цель, главное – понять её суть, а выбор зависит от каждого, автор лишь подталкивает к правильному решению, не навязывая своего мнения.

После бурной реакции критика Каткова на первоначальную рукопись писатель внёс некоторые изменения в текст, а некоторые фрагменты эпизода, где идёт спор Базарова с Кирсановым, вовсе переделал, сделав значительные сокращения.

Композиция

Композиция романа определилась в построении борьбы идеологических разногласий. Действие повествования выстроено в хронологической последовательности, но всё это построено на контрасте.

Антитеза использована и при сопоставлении героев романа между собой. Контраст наблюдается при сопоставлении городской жизни чиновничества и миром дворянского поместья.

Параллельное описание противоположных взглядов придают роману большую эмоциональность, в нём сталкиваются яркие личности, каждый из которых убеждён в своей правоте.

Композиция романа, где описаны два круга путешествия Базарова и Кирсанова по одному и тому же маршруту, придают законченность произведению. Во втором путешествии происходит разрыв со всем прошлым, открываются новые стороны характеров Базарова и Аркадия.

Весь сюжет романа строится вокруг Базарова, он сопоставляется с каждым из персонажей, характер каждого даётся в сравнении с ним. Всё это говорит о том, что автор противопоставляет ему не отдельных героев, а всю жизнь, против патриархальных взглядов которой и ведёт борьбу Базаров.

Главные герои

О героях произведения мы написали отдельную статью – Главные герои «Отцов и детей», а для основных подготовили отдельные страницы:

- Характеристика Базарова

- Характеристика Николая Петровича Кирсанова

- Характеристика Аркадия Кирсанова

- Характеристика Павла Петровича Кирсанова

- Характеристика Одинцовой

- Характеристика Ситникова

Жанр

«Отцы и дети» относятся к жанру романа. Принимая во внимание его жанровое своеобразие, можно считать его социальным и психологическим романом.

Психологическую окраску роману придаёт детальное изображение переживаний героев, их чувства и настроения. При этом автор использует такую особенность психологизма, при которой не описываются сами переживания и рассуждения персонажей, а только их результат.

Особый психологизм показан читателю в сопоставлении чувств Базарова и Аркадия Кирсанова, который способен лишь на обычные поступки как в жизни, так и в любви, большее сделать ему не по силам, личность его слишком заурядна, чего не скажешь о Базарове.

Споры Базарова с Павлом Кирсановым отображают социально – идеологическое направление романа, борьбу противоборствующих взглядов, идейное разногласие, разное восприятие мира. Всё это ведёт к непониманию друг друга, к полной противоположности их мнений.

В романе Ивана Сергеевича Тургенева определён тип нового человека, нигилиста – это новое веяние времени середины девятнадцатого века, которое явилось важнейшим событием той эпохи.

Тест по произведению

Доска почёта

Чтобы попасть сюда — пройдите тест.

-

Наталья Ивановская

15/15

-

Sofy Cat

13/15

-

Михаил Семенов

12/15

-

Руслана Никифорова

15/15

-

Михаил Пермяков

15/15

-

Тамирис Житбисова

12/15

-

Мария Кузнецова

15/15

-

Галина Уланова

15/15

-

Тимур Нигматуллин

15/15

-

Мадина Магомедова

5/15

Рейтинг анализа

4.4

Средняя оценка: 4.4

Всего получено оценок: 11674.

А какую оценку поставите вы?

И.С. Тургенев. «Отцы и дети». История создания, жанр, тематика и проблематика. Герой 60-х годов XIX века нигилист Базаров. Спор поколений

План урока

- Слово об И.С. Тургеневе

- История создания романа «Отцы и дети»

- Особенности жанра

- Тематика и проблематик романа

- Конфликт романа

Цели урока

- Знать жизненный и творческий путь И.С. Тургенева, историю создания, содержание и своеобразие романа «Отцы и дети»

- Уметь анализировать прозаическое произведение

Разминка

- Какие произведения И.С. Тургенева вы уже читали?

- Что такое «нагализм»?

Слово об И.С. Тургеневе

Рис. 1. И. Репин. И.С. Тургенев. 1874.

Иван Сергеевич Тургенев (1818–1883)

Иван Сергеевич Тургенев родился 28 октября 1818 года в Орле. Его детские годы прошли в фамильном «дворянском гнезде» – имении Спасское-Лутовиново, находившемся недалеко от города Мценска Орловской губернии. В 1833 году он поступил в Московский университет, а в 1834 году перевелся в Петербургский университет, где учился на словесном отделении. Весной 1838 года выехал за границу для продолжения филологического и философского образования. В Берлинском университете с 1838 по 1841 год И.С. Тургенев изучал философию Гегеля, слушал лекции по классической филологии и истории.

Самое важное событие в жизни И.С. Тургенева тех лет – сближение с молодыми русскими «гегельянцами»: Н.В. Станкевичем, М.А. Бакуниным, Т.Н. Грановским. Юный Иван Тургенев, склонный к романтической философской рефлексии, в грандиозной философской системе Гегеля пытался найти ответы на «вечные» вопросы жизни. Интерес к философии соединился в нем со страстной жаждой творчества. Еще в Петербурге были написаны первые романтические стихотворения, отмеченные влиянием популярного во второй половине 1830-х годов поэта В.Г. Бенедиктова и драма «Стено». Как вспоминал И.С. Тургенев, в 1836 году он плакал, читая стихотворения Бенедиктова, и только В.Г. Белинский помог ему избавиться от чар этого «златоуста». Иван Сергеевич начинал как лирический поэт-романтик. Интерес к поэзии не угасал и в последующие десятилетия, когда прозаические жанры стали господствовать в его творчестве.

В творческом развитии И.С. Тургенева выделяются три крупных периода:

1) Первый период (1836–1847), начавшийся подражательными романтическими стихотворениями, завершился активным участием писателя в деятельности «натуральной школы» и публикацией первых рассказов из «Записок охотника». В нем можно выделить два этапа: 1836–1842 — годы литературного ученичества, совпавшие с увлечением философией Гегеля, и 1843–1847 — время напряженных творческих поисков в различных жанрах поэзии, прозы и драматургии, совпавшее с разочарованием в романтизме и прежних философских увлечениях. В эти годы важнейшим фактором творческого развития И.С. Тургенева было влияние В.Г. Белинского.

Рис. 2. Т. Нефф. Полиан Виардо. 1842.

Начало самостоятельного творчества И.С. Тургенева, свободного от явных следов ученичества, относится к 1842–1844 годам. Вернувшись в Россию, он попытался найти достойное жизненное поприще (два года служил в Особой канцелярии министерства внутренних дел) и сблизиться с петербургскими литераторами. В начале 1843 года состоялось знакомство с В.Г. Белинским. Незадолго до этого была написана первая поэма – «Параша», привлекшая внимание критика. Под влиянием В.Г. Белинского И.С. Тургенев решил оставить службу и целиком посвятить себя литературе. В 1843 году произошло и еще одно событие, во многом определившее судьбу И.С. Тургенева: знакомство с французской певицей Полиной Виардо, гастролировавшей в Петербурге. Любовь к этой женщине не только факт его биографии, но и сильнейший мотив творчества, обусловивший эмоциональную окраску многих тургеневских произведений, в том числе его знаменитых романов. С 1845 года, когда он впервые приехал во Францию к П. Виардо, жизнь писателя была связана с ее семьей, с Францией, с кругом блестящих французских писателей второй половины XIX века (Г. Флобер, Э. Золя, братья Гонкуры, позднее Г. де Мопассан).

В 1844–1847 годах И.С. Тургенев – один из самых видных участников «натуральной школы», содружества молодых петербургских писателей-реалистов. Душой этого содружества был В.Г. Белинский, внимательно следивший за творческим развитием начинающего писателя. Творческий диапазон Ивана Сергеевича Тургенева в 1840-е годы очень широк: из-под его пера выходили и лирические стихотворения, и поэмы («Разговор», «Андрей», «Помещик»), и пьесы («Неосторожность», «Безденежье»). Но, пожалуй, самыми примечательными в творчестве И.С. Тургенева этих лет стали прозаические произведения – повести и рассказы «Андрей Колосов», «Три портрета», «Бретер» и «Петушков». Постепенно определялось главное направление его литературной деятельности – проза.

2) Второй период (1848–1861) был, вероятно, самым счастливым для И.С. Тургенева: после успеха «Записок охотника» известность писателя неуклонно росла, а каждое новое произведение воспринималось как художественный отклик на события общественной и идейной жизни России. Особенно заметные изменения в его творчестве произошли в середине 1850-х годах.: в 1855 году был написан первый роман «Рудин», открывший цикл романов об идейной жизни России. Последовавшие за ним повести «Фауст» и «Ася», романы «Дворянское гнездо» и «Накануне» упрочили славу И.С. Тургенева: его по праву считали крупнейшим писателем десятилетия (имя Ф.М. Достоевского, находившегося на каторге и в ссылке, было под запретом, творческий путь Л.Н. Толстого только начинался).

В начале 1847 году И.С. Тургенев надолго уехал за границу, а перед отъездом передал в некрасовский журнал «Современник» (главный печатный орган «натуральной школы») свой первый «охотничий» рассказ-очерк «Хорь и Калиныч», навеянный встречами и впечатлениями лета и осени 1846 года, когда писатель охотился в Орловской и соседних с ней губерниях. Напечатанный в первой книжке журнала за 1847 год в разделе «Смесь», этот рассказ открыл длинную серию публикаций тургеневских «Записок охотника», растянувшуюся на пять лет.

Окрыленный успехом своих внешне непритязательных произведений, выдержанных в традициях «физиологического очерка», популярного среди молодых русских реалистов, писатель продолжил работу над «охотничьими» рассказами: 13 новых произведений (в том числе «Бурмистр», «Контора», «Два помещика») были написаны уже летом 1847 года в Германии и во Франции. Однако два сильнейших потрясения, испытанные И.С. Тургеневым в 1848 году, затормозили работу: это были революционные события во Франции и Германии и смерть В.Г. Белинского, которого писателя считал своим наставником и другом. Лишь в сентябре 1848 года он вновь обратился к работе над «Записками охотника»: были созданы «Гамлет Щигровского уезда» и «Лес и степь». В конце 1850 – начале 1851 годов цикл пополнился еще четырьмя рассказами (среди них такие шедевры, как «Певцы» и «Бежин луг»). Отдельное издание «Записок охотника», в которое вошли 22 рассказа, появилось в 1852 году.

В 1850-е годы И.С. Тургенев – писатель круга «Современника», лучшего журнала того времени. Однако к концу десятилетия отчетливо проявились идейные различия между либералом И.С. Тургеневым и разночинцами-демократами, составлявшими ядро «Современника». Программные эстетические установки ведущих критиков и публицистов журнала – Н.Г. Чернышевского и Н.А. Добролюбова – были несовместимы с эстетическими взглядами И.С. Тургенева. Он не признавал «утилитарного» подхода к искусству, поддерживал точку зрения представителей «эстетической» критики – А.В. Дружинина и В.П. Боткина. Резкое неприятие писателя вызвала программа «реальной критики», с позиций которой критики «Современника» интерпретировали его собственные произведения. Поводом к окончательному разрыву с журналом стала публикация, вопреки «ультиматуму» И.С. Тургенева, предъявленному редактору журнала Н.А. Некрасову, статьи Н.А. Добролюбова «Когда же придет настоящий день?» (1860), посвященной разбору романа «Накануне». Иван Сергеевич Тургенев гордился тем, что его воспринимали как чуткого диагноста современной жизни, однако категорически отказывался от навязанной ему роли «иллюстратора», не мог равнодушно наблюдать, как его роман использовался для пропаганды совершенно чуждых ему взглядов. Разрыв Тургенева с журналом, в котором он напечатал лучшие свои произведения, стал неизбежным.

3) Третий период (1862–1883) начался двумя «ссорами» – с журналом «Современник», с которым И.С. Тургенев перестал сотрудничать в 1860–1861 годах, и с «молодым поколением», вызванной публикацией «Отцов и детей». Хлесткий и несправедливый разбор романа напечатал в «Современнике» критик М.А. Антонович. Полемика вокруг романа, не утихавшая несколько лет, воспринималась И.С. Тургеневым очень болезненно. Этим, в частности, обусловлено резкое снижение скорости работы над новыми романами: следующий роман – «Дым» – был опубликован только в 1867 году, а последний – «Новь» – в 1877 году.

Круг художественных интересов писателя в 1860-е – 1870-е годы изменился и расширился, его творчество стало «многослойным». В 1860-е он вновь обратился к «Запискам охотника» и дополнил их новыми рассказами. Еще в начале десятилетия И.С. Тургенев поставил перед собой задачу увидеть в современной жизни не только «пену дней», уносимую временем, но и «вечное», общечеловеческое. В статье «Гамлет и Дон-Кихот» был поставлен вопрос о двух противоположных типах отношения к жизни. По его мнению, анализ «гамлетовского», рассудочного и скептического, мироощущения и «донкихотского», жертвенного, типа поведения – философская основа для более глубокого понимания современного человека. Резко усилилось значение философской проблематики в произведениях Тургенева: оставаясь художником, внимательным к социально-типическому, он стремился открыть в современниках общечеловеческое, соотнести их с «вечными» образами искусства. В повестях «Бригадир», «Степной король Лир», «Стук… стук… стук!..», «Пунин и Бабурин» Тургенев-социолог уступил место Тургеневу-психологу и философу.

В мистически окрашенных «таинственных повестях» («Призраки», «История лейтенанта Ергунова», «После смерти (Клара Милич)» и др.) он размышлял над загадочными явлениями в жизни людей, необъяснимыми с позиций разума состояниями души. Лирико-философская тенденция творчества, обозначившаяся в рассказе «Довольно» (1865), в конце 1870-х годов обрела новую жанрово-стилевую форму «стихотворений в прозе» – так И.С. Тургенев называл свои лирические миниатюры и фрагменты. За четыре года были написаны более 50 «стихотворений». Таким образом, И.С. Тургенев, начинавший как лирический поэт, в конце жизни вновь обратился к лирике, считая ее наиболее адекватной художественной формой, позволяющей выразить его самые сокровенные мысли и чувства.

Творческий путь И.С. Тургенева отразил общую тенденцию в развитии «высокого» реализма: от художественного исследования конкретных социальных явлений (повести и рассказы 1840-х годов, «Записки охотника») через глубокий анализ идеологии современного общества и психологии современников в романах 1850-х–1860-х годов писатель шел к осмыслению философских основ человеческой жизни. Философская насыщенность произведений И.С. Тургенева второй половины 1860-х–начала 1880-х годов позволяет считать его художником-мыслителем, близким по глубине постановки философских проблем к Ф.М. Достоевскому и Л.Н. Толстому. Пожалуй, главное, что отличает Ивана Сергеевича от этих писателей-моралистов, – «пушкинское» отвращение к морализаторству и проповедничеству, нежелание создавать рецепты общественного и личного «спасения», навязывать свою веру другим людям.

Последние два десятилетия жизни И.С. Тургенев провел в основном за границей: в 1860-е годы жил в Германии, на короткое время приезжая в Россию и во Францию, а с начала 1870-х годов — во Франции вместе с семьей Полины и Луи Виардо. В эти годы И.С. Тургенев, пользовавшийся в Европе высочайшим художественным авторитетом, активно пропагандировал русскую литературу во Франции и французскую – в России. Только в конце 1870-х годов он «помирился» с молодым поколением. Новые читатели И.С. Тургенева бурно чествовали его в 1879 году, сильное впечатление произвела его речь на открытии памятника А.С. Пушкину в Москве (1880).

В 1882–1883 годах тяжело больной И.С. Тургенев работал над своими «прощальными» произведениями – циклом «стихотворений в прозе». Первая часть книги была издана за несколько месяцев до его смерти, последовавшей 22 августа (3 сентября) 1883 года в Бужи-вале, близ Парижа.

- Дружба с каким критиком оказала влияние на И.С. Тургенева?

- К какому периоду творчества И.С. Тургенева относится роман «Отцы и ети»?

- Какое образование получил И.С. Тургенев? Как это повлияло на его творчество?

История создания романа «Отцы и дети»

Замысел романа «Отцы и дети» возник летом 1860 года, когда И.С. Тургенев пребывал в Англии. Первое упоминание о нем содержится в письме к графине Е.Е. Ламберт, которой писатель сообщал, что «начал понемногу работать; задумал новую большую повесть…». В октябре и ноябре 1860 года И.С. Тургенев работает мало. Только со второй половины ноября он «серьезно» принимается за «новую повесть». В течение двух-трех недель треть ее была написана, к концу февраля 1861 года Иван Сергеевич предполагает закончить всю работу.

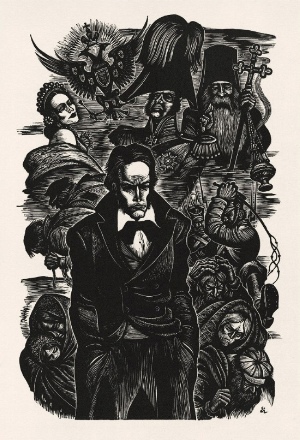

Рис. 3. Ф. Айхенберг. Иллюстрация к роману И.С. Тургенева «Отцы и дети». 1941.