Все категории

- Фотография и видеосъемка

- Знания

- Другое

- Гороскопы, магия, гадания

- Общество и политика

- Образование

- Путешествия и туризм

- Искусство и культура

- Города и страны

- Строительство и ремонт

- Работа и карьера

- Спорт

- Стиль и красота

- Юридическая консультация

- Компьютеры и интернет

- Товары и услуги

- Темы для взрослых

- Семья и дом

- Животные и растения

- Еда и кулинария

- Здоровье и медицина

- Авто и мото

- Бизнес и финансы

- Философия, непознанное

- Досуг и развлечения

- Знакомства, любовь, отношения

- Наука и техника

0

К какому жанру сказок относится сказка о рыбаке и рыбке?

К какому жанру сказок можно отнести сказку о рыбаке и рыбке?

2 ответа:

2

0

Сами по себе сказки- это уже жанр в литературном творчестве. Но по видам сказки могут быть:

Отсюда давайте и определим, куда же мы отнесем Сказку о рыбаке и рыбке. Автор сказки Александр Сергеевич Пушкин, значит, она авторская.

А далее мы можем отнести ее к каждом из трёх видов: волшебные, бытовые, о животных ( пусть рыбка и рыбка, а не животное). Рыбка совершала волшебства, исполняя желания и капризы старухи, она могла разговаривать.

Первым желанием старухи было корыто, потом дом, решалась проблема жития стариков, значит, и бытовая.

И сама рыбка- это тоже даёт основание относить ее к сказкам о животном мире.

Поэтому читателю дано право самому выбрать, куда отнести это произведение .

1

0

Сказку А.С.Пушкина можно отнести к двум видам сказок:бытовым,т.к. старуха на протяжении сказки пыталась обустроить свой быт и волшебным,т.к. в сказке присутствовала говорящая рыба.

Читайте также

В связи с тем, что научно-познавательны<wbr />й рассказ — это не просто пересказ сказки или короткое ее изложение, а уже научные факты или сведения о природе, то мой рассказ будет сконцентрирован на конкретном предмете — на горохе, который стал одним из главных персонажей этой истории.

<hr />

В сказке Андерсена про горошинку и девочку, кроме нравственных и моральных выводов, можно узнать (если внимательно читать книгу) много о том, как растет горошек.

Что нового для себя я узнал о горохе?

1-я часть сказки.

- Плод этого растения представляет из себя стручок, внутри которого находятся горошинки, растущие рядком. Т.е. стручок продолговатой формы. Если горошинок содержится около пяти штук, то получается, что размер стручка составляет примерно 6-8 см.

- Горошинки не высыпаются из стручка, пока он зеленый. Только созрев до желтого состояния, стручок лопается и выпускает горошины из своего хранилища.

- Горошина — это семена для высадки и получения нового растения.

<hr />

2-я часть сказки.

- Для прорастания гороху необходима вода и «еда». В сказке написано, что мох может заменить два эти компонента собой. Достаточно положить горошинку во влажный мох и поставить на солнце, чтобы горошинка пустила корни и дала ростки.

- Стебелек гороха напоминает вьющуюся нитку, и чтобы растение хорошо развивалось, ему ставят подпорку к основанию, а сам стебель пускают по натянутой веревке от земли до, например, крыши.

- Перед тем, как обзавестись стручком, горох цветет.

<hr />

Чтобы полностью осмыслить процесс роста горошка, следует начинать читать доклад/рассказ со второй его части.

<hr />

П.С. Кроме гороха в сказке есть интересный факт о другом растении — бузине. Если мальчик сделал из нее трубочку, значит, ствол бузины полый (пустой). Можно через него не только плевать горохом, но и на звезды ночные смотреть.

«Хвост Феи» — это название гильдии в которой состоят герои вокруг которых и движется сюжет. Само аниме о кампании друзей состоящих в этой гильдии и выполняющих разные задания или попадающие в разные передряги.

Мне думается, что основная/главная мысль этой сказки Андерсена заключена в финальных строках:

Ведь пока чайник не прошел весь свой жизненный путь, ему не было открыто то счастье, которое получает человек (чайник — это олицетворение человеческой натуры, по обыкновению Андерсенского стиля) от дарения себя другим… И как бы это не воспринималось высокопарно или насыщенно, но многие порой задумываются о том, зачем и для чего они (мы или я) пришли в этот мир. А чайник, будучи в молодости и зрелости — напыщенным гордецом, сумел, пройдя через испытания, поймать тот самый миг перехода в иное душевное состояние, которое показало ему новый мир (по большому счету!).

Как говорят, что лучше любить и не быть любимым, чем вовсе не испытать любви. Потому что счастье — это не только настоящее, это по большей части прошлое, наши воспоминания, благодаря которым многие продолжают жить…

<h2>Краткое содержание сказки «Мойдодыр»</h2>

Сказка начинается с того, что от грязного ребенка убегают вещи, одежда, домашняя утварь. Затем из комнаты выбегает умывальник Мойдодыр и начинает отчитывать грязнулю. После чего Мойдодыр позвал щетки, мыло, мочалки, которые нападают на грязнулю и начинают его тереть, скоблить и мыть. Грязнуля же убегает от них на улицу, но в городском саду сталкивается с крокодилом, который говорит, что съест его, если тот не помоется. Грязнуля со страху возвращается домой к умывальнику и моется. Затем к уже чистому ребенку возвращаются все вещи, одежда, книжки, еда. Мойдодыр радуется, танцует и приговаривает, что нужно постоянно (ежедневно) умываться, чистить зубы, соблюдать гигиену. Вот в этих последних словах Мойдодыра и заключается мораль данной сказки.

помню был мультик по сказке ВОЛК И ЛИСА.

там волк ловил на хвост рыбу в проруби со словами —

чем больше посижу, тем больше наловлю.

чем больше наловлю — покушаю сытнее.

чем больше рыбы съем, тем крепче я посплю.

чем крепче я посплю — тем буду здоровее.

и всех победю! и всех победю….

лошадь увидела на дороге хитрую лису притворившуюся мертвой, и говорит —

рыба на ужин, лиса на воротник.

отличный мультик.

The fairy tale commemorated on a Soviet Union stamp

The Tale of the Fisherman and the Fish (Russian: «Сказка о рыбаке и рыбке», romanized: Skazka o rybake i rybke) is a fairy tale in verse by Alexander Pushkin, published 1835.

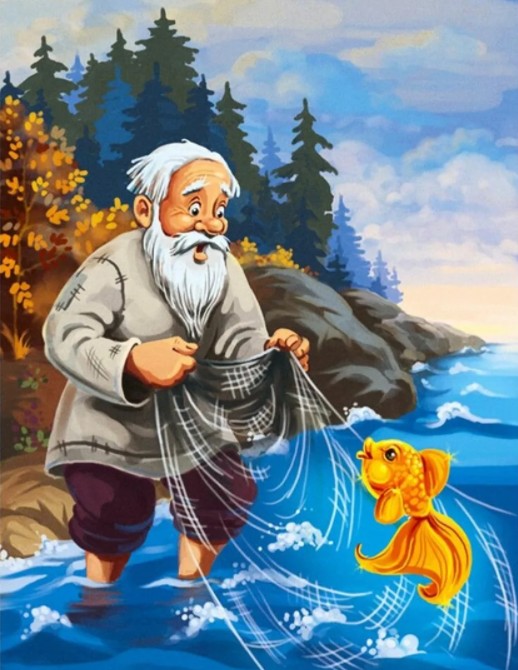

The tale is about a fisherman who manages to catch a «Golden Fish» which promises to fulfill any wish of his in exchange for its freedom.

Textual notes[edit]

Pushkin wrote the tale in autumn 1833[1] and it was first published in the literary magazine Biblioteka dlya chteniya in May 1835.

English translations[edit]

Robert Chandler has published an English translation, «A Tale about a Fisherman and a Fish» (2012).[2][3]

Grimms’ Tales[edit]

It has been believed that Pushkin’s is an original tale based on the Grimms’ tale,[4] «The Fisherman and his Wife».[a]

Azadovsky wrote monumental articles on Pushkin’s sources, his nurse «Arina Rodionovna», and the «Brothers Grimm» demonstrating that tales recited to Pushkin in his youth were often recent translations propagated «word of mouth to a largely unlettered peasantry», rather than tales passed down in Russia, as John Bayley explains.[6]

Still, Bayley»s estimation, the derivative nature does not not diminish the reader’s ability to appreciate «The Fisherman and the Fish» as «pure folklore», though at a lesser scale than other masterpieces.[6] In a similar vein, Sergei Mikhailovich Bondi [ru] emphatically accepted Azadovsky’s verdict on Pushkin’s use of Grimm material, but emphasized that Pushkin still crafted Russian fairy tales out of them.[7]

In a draft version, Pushkin has the fisherman’s wife wishing to be the Roman Pope,[8] thus betraying his influence from the Brother Grimms’ telling, where the wife also aspires to be a she-Pope.[9]

Afanasyev’s collection[edit]

The tale is also very similar in plot and motif to the folktale «The Goldfish» Russian: Золотая рыбка which is No. 75 in Alexander Afanasyev’s collection (1855–1867), which is obscure as to its collected source.[7]

Russian scholarship abounds in discussion of the interrelationship between Pushkin’s verse and Afanasyev’s skazka.[7] Pushkin had been shown Vladimir Dal’s collection of folktales.[7] He seriously studied genuine folktales, and literary style was spawned from absorbing them, but conversely, popular tellings were influenced by Pushkin’s published versions also.[7]

At any rate, after Norbert Guterman’s English translation of Asfaneyev’s «The Goldfish» (1945) appeared,[10] Stith Thompson included it in his One Hundred Favorite Folktales, so this version became the referential Russian variant for the ATU 555 tale type.[11]

Plot summary[edit]

In Pushkin’s poem, an old man and woman have been living poorly for many years. They have a small hut, and every day the man goes out to fish. One day, he throws in his net and pulls out seaweed two times in succession, but on the third time he pulls out a golden fish. The fish pleads for its life, promising any wish in return. However, the old man is scared by the fact that a fish can speak; he says he does not want anything, and lets the fish go.

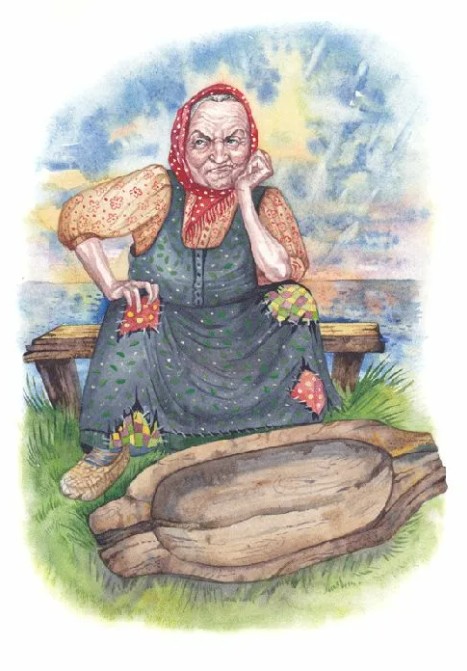

When he returns and tells his wife about the golden fish, she gets angry and tells her husband to go ask the fish for a new trough, as theirs is broken, and the fish happily grants this small request. The next day, the wife asks for a new house, and the fish grants this also. Then, in succession, the wife asks for a palace, to become a noble lady, to become the ruler of her province, to become the tsarina, and finally to become the Ruler of the Sea and to subjugate the golden fish completely to her boundless will. As the man goes to ask for each item, the sea becomes more and more stormy, until the last request, where the man can hardly hear himself think. When he asks that his wife be made the Ruler of the Sea, the fish cures her greed by putting everything back to the way it was before, including the broken trough.

Analysis[edit]

The Afanasiev version «The Goldfish» is catalogued as type ATU 555, «(The) Fisherman and his Wife», the type title deriving from the representative tale, Brothers Grimm’s tale The Fisherman and His Wife.[11][12][13]

The tale exhibits the «function» of «lack» to use the terminology of Vladimir Propp’s structural analysis, but even while the typical fairy tale is supposed to «liquidate’ the lack with a happy ending, this tale type breaches the rule by reducing the Russian couple back to their original state of dire poverty, hence it is a case of «lack not liquidated».[13] The Poppovian structural analysis sets up «The Goldfish» tale for comparison with a similar Russian fairy tale, «The Greedy Old Woman (Wife)».[13]

Adaptations[edit]

- 1866 — Le Poisson doré (The Golden Fish), «fantastic ballet», choreography by Arthur Saint-Léon, the music by Ludwig Minkus.

- 1917 — The Fisherman and the Fish by Nikolai Tcherepnin, op. 41 for orchestra

- 1937 — The Tale of the Fisherman and the Fish, USSR, animated film by Aleksandr Ptushko.[14]

- 1950 — The Tale of the Fisherman and the Fish, USSR, classic traditionally animated film by Mikhail Tsekhanovsky.,[15]

- 2002 — About the Fisherman and the Goldfish, Russia, stop-motion film by Nataliya Dabizha.[16]

See also[edit]

- Odnoklassniki.ru: Click for luck, comedy film (2013)

Explanatory notes[edit]

- ^ D. N. Medrish [ru] also opining that «we have folklore texts that arose under the indisputable Pushkin influence».[5]

References[edit]

- Citations

- ^ Chandler (2012), Alexander Pushkin, introduction.

- ^ Chandler (2012).

- ^ Pilinovsky (2014), pp. 396–397.

- ^ Chandler (2012), Alexander Pushkin, introduction and Pilinovsky (2014), pp. 396–397.

- ^ Medrish, D. N. (1980) Literatura i fol’klornaya traditsiya. Voprosy poetiki Литература и фольклорная традиция. Вопросы поэтики [Literature and folklore tradition. Questions of poetics]. Saratov University p. 97. apud Sugino (2019), p. 8

- ^ a b Bayley, John (1971). «2. Early Poems». Pushkin: A Comparative Commentary. Cambridge: CUP Archive. p. 53. ISBN 0521079543.

- ^ a b c d e Sugino (2019), p. 8.

- ^ Akhmatova, Anna Andreevna (1997). Meyer, Ronald (ed.). My Half Century: Selected Prose. Evanston, IL: Northwestern University Press. p. 387, n38. ISBN 0810114852.

- ^ Sugino (2019), p. 10.

- ^ Guterman (2013). Title page (pub. years). «The Goldfish» pp. 528–532.

- ^ a b Thompson (1974). Title page (pub. years). «The Goldfish». pp. 241–243. Endnote, p. 437 «Type 555».

- ^ Uther, Hans-Jörg (2004). The types of international folktales. Vol. 1. Suomalainen Tiedeakatemia, Academia Scientiarum Fennica. p. 273. ISBN 9789514109638.

- ^ a b c Somoff, Victoria (2019), Canepa, Nancy L. (ed.), «Morals and Miracles: The Case of ATU 555 ‘The Fisherman and His Wife’«, Teaching Fairy Tales, Wayne State University Press, ISBN 0814339360

- ^ «The Tale About the Fisherman and the Fish (1937)». Animation.ru. Retrieved 1 May 2017.

- ^ «The Tale About the Fisherman and the Fish (1950)». Animation.ru. Retrieved 1 May 2017.

- ^ «About the Fisherman and the Fish (2002)». Animation.ru. Retrieved 1 May 2017.

- Bibliography

- Briggs, A. D. P. (1982). Alexander Pushkin: A Critical Study. Rowman & Littlefield Publishers.

- Chandler, Robert, ed. (2012). «A Tale about a Fisherman and a Fish». Russian Magic Tales from Pushkin to Platonov. Penguin UK. ISBN 0141392541.

- Guterman, Norbert, tr., ed. (2013) [1945]. «The Goldfish». Russian Fairy Tales. The Pantheon Fairy Tale and Folklore Library. Aleksandr Afanas’ev (orig. ed.). Knopf Doubleday Publishing Group. pp. 528–532. ISBN 0307829766.

- Sugino, Yuri (2019), «Pushkinskaya «Skazka o rybake i rybke» v kontekste Vtoroy boldinskoy oseni» Пушкинская «Сказка о рыбаке и рыбке» в контексте Второй болдинской осени [Pushkin’s“The Tale of the Fisherman and the Fish”in the Context of the Second Boldin Autumn], Japanese Slavic and East European Studies, 39: 2–25, doi:10.5823/jsees.39.0_2

- Thompson, Stith, ed. (1974) [1968]. «51. The Goldfish». One Hundred Favorite Folktales. Indiana University Press. pp. 241–243, endnote p. 437. ISBN 0253201721.

- Pilinovsky, Helen (2014), «(Review): Russian Magic Tales from Pushkin to Platonov by Robert Chandler», Marvels & Tales, 28 (2): 395–397, doi:10.13110/marvelstales.28.2.0395

External links[edit]

The fairy tale commemorated on a Soviet Union stamp

The Tale of the Fisherman and the Fish (Russian: «Сказка о рыбаке и рыбке», romanized: Skazka o rybake i rybke) is a fairy tale in verse by Alexander Pushkin, published 1835.

The tale is about a fisherman who manages to catch a «Golden Fish» which promises to fulfill any wish of his in exchange for its freedom.

Textual notes[edit]

Pushkin wrote the tale in autumn 1833[1] and it was first published in the literary magazine Biblioteka dlya chteniya in May 1835.

English translations[edit]

Robert Chandler has published an English translation, «A Tale about a Fisherman and a Fish» (2012).[2][3]

Grimms’ Tales[edit]

It has been believed that Pushkin’s is an original tale based on the Grimms’ tale,[4] «The Fisherman and his Wife».[a]

Azadovsky wrote monumental articles on Pushkin’s sources, his nurse «Arina Rodionovna», and the «Brothers Grimm» demonstrating that tales recited to Pushkin in his youth were often recent translations propagated «word of mouth to a largely unlettered peasantry», rather than tales passed down in Russia, as John Bayley explains.[6]

Still, Bayley»s estimation, the derivative nature does not not diminish the reader’s ability to appreciate «The Fisherman and the Fish» as «pure folklore», though at a lesser scale than other masterpieces.[6] In a similar vein, Sergei Mikhailovich Bondi [ru] emphatically accepted Azadovsky’s verdict on Pushkin’s use of Grimm material, but emphasized that Pushkin still crafted Russian fairy tales out of them.[7]

In a draft version, Pushkin has the fisherman’s wife wishing to be the Roman Pope,[8] thus betraying his influence from the Brother Grimms’ telling, where the wife also aspires to be a she-Pope.[9]

Afanasyev’s collection[edit]

The tale is also very similar in plot and motif to the folktale «The Goldfish» Russian: Золотая рыбка which is No. 75 in Alexander Afanasyev’s collection (1855–1867), which is obscure as to its collected source.[7]

Russian scholarship abounds in discussion of the interrelationship between Pushkin’s verse and Afanasyev’s skazka.[7] Pushkin had been shown Vladimir Dal’s collection of folktales.[7] He seriously studied genuine folktales, and literary style was spawned from absorbing them, but conversely, popular tellings were influenced by Pushkin’s published versions also.[7]

At any rate, after Norbert Guterman’s English translation of Asfaneyev’s «The Goldfish» (1945) appeared,[10] Stith Thompson included it in his One Hundred Favorite Folktales, so this version became the referential Russian variant for the ATU 555 tale type.[11]

Plot summary[edit]

In Pushkin’s poem, an old man and woman have been living poorly for many years. They have a small hut, and every day the man goes out to fish. One day, he throws in his net and pulls out seaweed two times in succession, but on the third time he pulls out a golden fish. The fish pleads for its life, promising any wish in return. However, the old man is scared by the fact that a fish can speak; he says he does not want anything, and lets the fish go.

When he returns and tells his wife about the golden fish, she gets angry and tells her husband to go ask the fish for a new trough, as theirs is broken, and the fish happily grants this small request. The next day, the wife asks for a new house, and the fish grants this also. Then, in succession, the wife asks for a palace, to become a noble lady, to become the ruler of her province, to become the tsarina, and finally to become the Ruler of the Sea and to subjugate the golden fish completely to her boundless will. As the man goes to ask for each item, the sea becomes more and more stormy, until the last request, where the man can hardly hear himself think. When he asks that his wife be made the Ruler of the Sea, the fish cures her greed by putting everything back to the way it was before, including the broken trough.

Analysis[edit]

The Afanasiev version «The Goldfish» is catalogued as type ATU 555, «(The) Fisherman and his Wife», the type title deriving from the representative tale, Brothers Grimm’s tale The Fisherman and His Wife.[11][12][13]

The tale exhibits the «function» of «lack» to use the terminology of Vladimir Propp’s structural analysis, but even while the typical fairy tale is supposed to «liquidate’ the lack with a happy ending, this tale type breaches the rule by reducing the Russian couple back to their original state of dire poverty, hence it is a case of «lack not liquidated».[13] The Poppovian structural analysis sets up «The Goldfish» tale for comparison with a similar Russian fairy tale, «The Greedy Old Woman (Wife)».[13]

Adaptations[edit]

- 1866 — Le Poisson doré (The Golden Fish), «fantastic ballet», choreography by Arthur Saint-Léon, the music by Ludwig Minkus.

- 1917 — The Fisherman and the Fish by Nikolai Tcherepnin, op. 41 for orchestra

- 1937 — The Tale of the Fisherman and the Fish, USSR, animated film by Aleksandr Ptushko.[14]

- 1950 — The Tale of the Fisherman and the Fish, USSR, classic traditionally animated film by Mikhail Tsekhanovsky.,[15]

- 2002 — About the Fisherman and the Goldfish, Russia, stop-motion film by Nataliya Dabizha.[16]

See also[edit]

- Odnoklassniki.ru: Click for luck, comedy film (2013)

Explanatory notes[edit]

- ^ D. N. Medrish [ru] also opining that «we have folklore texts that arose under the indisputable Pushkin influence».[5]

References[edit]

- Citations

- ^ Chandler (2012), Alexander Pushkin, introduction.

- ^ Chandler (2012).

- ^ Pilinovsky (2014), pp. 396–397.

- ^ Chandler (2012), Alexander Pushkin, introduction and Pilinovsky (2014), pp. 396–397.

- ^ Medrish, D. N. (1980) Literatura i fol’klornaya traditsiya. Voprosy poetiki Литература и фольклорная традиция. Вопросы поэтики [Literature and folklore tradition. Questions of poetics]. Saratov University p. 97. apud Sugino (2019), p. 8

- ^ a b Bayley, John (1971). «2. Early Poems». Pushkin: A Comparative Commentary. Cambridge: CUP Archive. p. 53. ISBN 0521079543.

- ^ a b c d e Sugino (2019), p. 8.

- ^ Akhmatova, Anna Andreevna (1997). Meyer, Ronald (ed.). My Half Century: Selected Prose. Evanston, IL: Northwestern University Press. p. 387, n38. ISBN 0810114852.

- ^ Sugino (2019), p. 10.

- ^ Guterman (2013). Title page (pub. years). «The Goldfish» pp. 528–532.

- ^ a b Thompson (1974). Title page (pub. years). «The Goldfish». pp. 241–243. Endnote, p. 437 «Type 555».

- ^ Uther, Hans-Jörg (2004). The types of international folktales. Vol. 1. Suomalainen Tiedeakatemia, Academia Scientiarum Fennica. p. 273. ISBN 9789514109638.

- ^ a b c Somoff, Victoria (2019), Canepa, Nancy L. (ed.), «Morals and Miracles: The Case of ATU 555 ‘The Fisherman and His Wife’«, Teaching Fairy Tales, Wayne State University Press, ISBN 0814339360

- ^ «The Tale About the Fisherman and the Fish (1937)». Animation.ru. Retrieved 1 May 2017.

- ^ «The Tale About the Fisherman and the Fish (1950)». Animation.ru. Retrieved 1 May 2017.

- ^ «About the Fisherman and the Fish (2002)». Animation.ru. Retrieved 1 May 2017.

- Bibliography

- Briggs, A. D. P. (1982). Alexander Pushkin: A Critical Study. Rowman & Littlefield Publishers.

- Chandler, Robert, ed. (2012). «A Tale about a Fisherman and a Fish». Russian Magic Tales from Pushkin to Platonov. Penguin UK. ISBN 0141392541.

- Guterman, Norbert, tr., ed. (2013) [1945]. «The Goldfish». Russian Fairy Tales. The Pantheon Fairy Tale and Folklore Library. Aleksandr Afanas’ev (orig. ed.). Knopf Doubleday Publishing Group. pp. 528–532. ISBN 0307829766.

- Sugino, Yuri (2019), «Pushkinskaya «Skazka o rybake i rybke» v kontekste Vtoroy boldinskoy oseni» Пушкинская «Сказка о рыбаке и рыбке» в контексте Второй болдинской осени [Pushkin’s“The Tale of the Fisherman and the Fish”in the Context of the Second Boldin Autumn], Japanese Slavic and East European Studies, 39: 2–25, doi:10.5823/jsees.39.0_2

- Thompson, Stith, ed. (1974) [1968]. «51. The Goldfish». One Hundred Favorite Folktales. Indiana University Press. pp. 241–243, endnote p. 437. ISBN 0253201721.

- Pilinovsky, Helen (2014), «(Review): Russian Magic Tales from Pushkin to Platonov by Robert Chandler», Marvels & Tales, 28 (2): 395–397, doi:10.13110/marvelstales.28.2.0395

External links[edit]

| Сказка о рыбаке и рыбке | |

Иллюстрация Ивана Билибина |

|

| Жанр: |

сказка |

|---|---|

| Автор: |

Александр Сергеевич Пушкин |

| Язык оригинала: |

русский |

| Год написания: |

1833 |

| Публикация: |

1835[1] |

Литографии А.В. Морозова к сказке

Литографии А.В. Морозова к сказке

«Сказка о рыбаке и рыбке» — сказка Александра Сергеевича Пушкина. Написана 14 октября 1833 года. Впервые напечатана в 1835 году в журнале «Библиотека для чтения»[1]. В рукописи есть помета: «18 песнь сербская». Эта помета означает, что Пушкин собирался включить ее в состав «Песен западных славян». С этим циклом сближает сказку и стихотворный размер.

Содержание

- 1 Сюжет

- 2 Источники сюжета

- 3 Театрально-музыкальные и экранизированные постановки

- 4 Примечания

- 5 Ссылки

- 6 См. также

Сюжет

Старик с женой живут у моря. Старик добывает пропитание рыбной ловлей и однажды в его сети попадается необычная золотая рыбка, способная говорить человеческим языком. Рыбка молит отпустить ее в море и старик отпускает её, не прося награды. Возвратившись домой, он рассказывает о произошедшем жене. Она называет его дурачиной и простофилей, но требует, чтобы он вернулся к морю, позвал рыбку и потребовал награду, хотя бы новое корыто. Старик зовёт рыбку у моря, она появляется и обещает исполнить его желание, говоря: «Ступай себе с Богом». Возвратившись домой, он видит у жены новое корыто. Однако «аппетиты» старухи все возрастают — она заставляет мужа возвращаться к рыбке снова и снова, требуя (для себя) все новых и новых наград. Море, к которому подходит старик, каждый раз изменяется от спокойного ко все более взволнованному, а под конец — штормящему. В определенный момент старуха демонстрирует презрение к супругу, который является источником ее успехов и требует, чтобы рыбка сделала ее «владычицей морскою», причем сама рыбка должна была бы служить у нее «на посылках». Рыбка не отвечает на просьбу старика, а когда он возвращается домой, то видит старуху, лишенную всего дарованного, сидящую у старого разбитого корыта.

В русскую культуру вошла поговорка «остаться у разбитого корыта» — остаться ни с чем.

Источники сюжета

Считается, что сюжет сказки основан[2] на померанской сказке «О рыбаке и его жене» (нем. Vom Fischer und seiner Frau) из сборника Братьев Гримм,[3][4]с которой имеет очень близкие совпадения, а также перекликается с русской народной сказкой «Жадная старуха» (где вместо рыбки выступает волшебное дерево)[5].

В конце сказки братьев Гримм старуха хочет стать римским папой (намёк на папессу Иоанну). В первой рукописной редакции сказки у Пушкина старуха сидела на Вавилонской башне, а на ней была папская тиара:

Говорит старику старуха: «Не хочу быть вольною царицей, а хочу быть римскою папой».

Стал он кликать рыбку золотую

«Добро, будет она римскою папой»

Воротился старик к старухе. Перед ним монастырь латинский, на стенах латинские монахи поют латынскую обедню.

Перед ним вавилонская башня. на самой верхней на макушке сидит его старая старуха: на старухе сарочинская шапка, на шапке венец латынский, на венце тонкая спица, на спице Строфилус-птица. Поклонился старик старухе, закричал он голосом громким: «Здравствуй ты, старая баба, я, чай, твоя душенька довольна?»

Отвечает глупая старуха: «Врёшь ты, пустое городишь, совсем душенька моя не довольна — не хочу я быть римскою папой, а хочу быть владычицей морскою…»

— С. М. Бонди «Новые страницы Пушкина», «Мир», — М., 1931

Однако папа римский фигурирует также и в некоторых других произведениях русского эпоса, например, в знаменитой Голубиной Книге.

Театрально-музыкальные и экранизированные постановки

В 1950 году на киностудии «Союзмультфильм» по сценарию Михаила Вольпина выпустили мультипликационный фильм «Сказка о рыбаке и рыбке». Режиссёр-постановщик — Михаил Цехановский, композитор — Юрий Левитин.

В фильме «После дождичка в четверг» (1986) Иван-царевич и Иван-подкидыш разыгрывают перед Кощеем кукольное представление этой сказки.

В 1998 году театром кукол Московского Городского Дворца детского (юношеского) творчества был поставлен спектакль-опера «Сказка о рыбаке и рыбке». Режиссёр-постановщик — Елена Плотникова, композитор — Елена Могилевская.

В 2002 году на киностудии «Союзмультфильм» по сценарию Наталии Дабижи вышел мультипликационный фильм «О рыбаке и рыбке». Режиссёр-постановщик — Наталия Дабижа, композитор — Григорий Гладков.

Примечания

- ↑ 1 2 А. С. Пушкин Сказка о рыбаке и рыбке // Библиотека для чтения. — 1835. — Т. X. — № 5. — С. 5—11.

- ↑ Азадовский М. К. Источники сказок Пушкина//Пушкин: Временник Пушкинской комиссии / АН СССР. Ин-т литературы. — М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1936. — Вып. 1. — С. 134—163

- ↑ А. И. Гагарина. Народные и литературные сказки разных стран. Программа факультативных занятий для VI класса общеобразовательных учреждений с белорусским и русским языками обучения с 12-летним сроком обучения.

- ↑ Von dem Fischer un syner Fru — текст сказки на немецком языке.

О рыбаке и его жене — перевод под ред. П. Н. Полевого. - ↑ Пропп В. Я. Исторические корни Волшебной Сказки в библиотеке Максима Мошкова

Ссылки

| Сказка о рыбаке и рыбке на Викискладе? |

- О рыбаке и его жене (Gebrüder Grimm — Vom Fischer und seiner Frau (hochdeutsch). Projekt Gutenberg auf Spiegel Online)

- Сказка о рыбаке и рыбке с рисунками Вл. Конашевича, Спб., Берлин: Издательство З. И. Гржебина, 1922, на сайте «Руниверс»

- Сказка о рыбаке и рыбке с иллюстрациями Б. Дехтерева, Москва, Государственное издательство детской литературы министерства просвещения РСФСР, 1953 г. на сайте www.web-yan.com

- «Сказка о рыбаке и рыбке», стр 7 — 18, в сборнике «Дивре Ширъ», переводы стихотворений на иврит, М. Зингера, 1897 год

- «Сказка о рыбаке и рыбке» (O rybaku i złotej rybce), в переводе на польский язык

- Спектакль-опера «Сказка о рыбаке и рыбке» Театра кукол МГДД(Ю)Т. Фрагменты видеозаписи

См. также

- Золотая рыбка

- Сказка о рыбаке и его жене (мультфильм)

- Золотая рыбка (балет Минкуса) — балет на музыку Л.Минкуса

- Золотая рыбка (балет Черепнина) — балет на музыку Н. Н. Черепнина созданный в 1937 году

| |

|

|---|---|

| Роман в стихах | Евгений Онегин |

| Поэмы |

Руслан и Людмила • Кавказский пленник • Гавриилиада • Вадим • Братья разбойники • Бахчисарайский фонтан • Цыганы • Граф Нулин • Полтава • Тазит • Домик в Коломне • Езерский • Анджело • Медный всадник |

| Стихотворения |

Стихотворения 1813—1825 (список) • Стихотворения 1826—1836 (список) |

| Драматургия |

Борис Годунов • Русалка • Сцены из рыцарских времён Маленькие трагедии: Скупой рыцарь • Моцарт и Сальери • Каменный гость • Пир во время чумы |

| Сказки |

Жених • Сказка о попе и о работнике его Балде • Сказка о медведихе • Сказка о царе Салтане • Сказка о рыбаке и рыбке • Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях • Сказка о золотом петушке |

| Художественная проза |

Арап Петра Великого • История села Горюхина • Рославлев • Дубровский • Пиковая дама • Кирджали • Египетские ночи • Путешествие в Арзрум • Капитанская дочка • Роман в письмах • Повесть о стрельце Повести Белкина: Выстрел • Метель • Гробовщик • Станционный смотритель • Барышня-крестьянка |

| Историческая проза |

История Пугачёва • История Петра |

| Прочее |

Список произведений Пушкина • Переводы Пушкина с иностранных языков |

| Неоконченные произведения выделены курсивом |

Скачать обзор:

«Сказка о рыбаке и рыбке» — один из первых текстов Пушкина, с которым знакомится ребенок. В школьном курсе в разных вариантах программы она изучается во втором или в четвертом классе. Однако зачастую этот сюжет знаком ребятишкам ещё с детского сада. К этой сказке нередко обращаются и взрослые читатели, она может быть рассмотрена на нескольких уровнях восприятия.

О чем сказка?

«Сказка о рыбаке и рыбке» — это история пожилой пары, старика и старухи, которые вели скромную жизнь, занимаясь обычными крестьянскими заботами. Они жили настолько бедно, что даже корыто у них прохудилось. Посчастливилось старику поймать волшебную золотую рыбку, которая исполняет желания.

Его жена захотела в полной мере использовать этот шанс, в ней проснулась жадность. Раз за разом она отправляла старика к морю с новыми и новыми желаниями, которые рыбка выполняла. В конце концов желание старухи вышло за пределы допустимого, и рыбка решила её проучить: старуха остается ни с чем, у разбитого корыта, как и было в начале сказки.

Подробный пересказ сюжета сказки с цитатами

«Жили-были старик со старухой у самого синего моря», — так начинается сказка Пушкина. Жилищем им служит ветхая землянка, они бедны, занимаются промыслами, старуха прядет пряжу, старик ловит рыбу. Живут они так ровно тридцать лет и три года.

Землянка — широко распространенный в разные исторические эпохи вид человеческого жилища. Его характерной особенностью является углубленность в землю, отсюда и название, отличается простотой сооружения. Землянка могла служить как постоянным жильём, так и в ременным пристанищем.

Невод — рыболовная снасть, одно из старейших орудий рыбной ловли, похож на рыболовную сеть, которая вручную закидывается в водоём

Отправился старик на рыбалку. Трижды закидывал он невод.

Первый раз приходит невод «с тиной морскою», второй — с травой, а на третий — с одною рыбкой. Но не с простою, а с золотою.

Золотая рыбка просит старика отпустить её. Удивился старик: за 33 года, что он рыбачил, ни разу не встречал он говорящих рыб. Пожалел старик рыбку и отпустил её просто так.

Отпусти ты, старче, меня в море,

Дорогой за себя дам откуп:

Откуплюсь чем только пожелаешь.

Бог с тобою, золотая рыбка!

Твоего мне откупа не надо;

Ступай себе в синее море,

Гуляй там себе на просторе.

Воротившись домой, рассказал он о случившемся жене. Обругала его старуха: не мог ты у рыбки хотя бы новое корыто попросить?

Дурачина ты, простофиля!

Не умел ты взять выкупа с рыбки!

Хоть бы взял ты с нее корыто,

Наше-то совсем раскололось.

Отправляется старик к морю. Стал звать он рыбку из моря. Рыбка приплывает и спрашивает: «Чего тебе надобно, старче?».

Говорит ей старик, что разбранила его старуха, «не дает старику мне покоя, надобно ей новое корыто».

Рыбка обещает выполнить просьбу: «Будет вам новое корыто».

Видит, море слегка разыгралось,

Стал он кликать золотую рыбку.

Чего тебе надобно, старче?

Смилуйся, государыня рыбка,

Разбранила меня моя старуха,

Не дает старику мне покою:

Надобно ей новое корыто;

Наше-то совсем раскололось.

Возвращается старик домой, а старуха его пуще прежнего бранится, «выпросил новое корыто, много ли в корыте корысти». Отправляет она старика снова к морю, поклониться рыбке и выпросить новую избу.

Воротился старик ко старухе,

У старухи новое корыто.

Выпросил, дурачина, корыто!

В корыте много ль корысти?

Воротись, дурачина, ты к рыбке;

Поклонись ей, выпроси уж избу.

Идет старик к морю, море помутилось. Кличет он рыбку, говорит ей, что старуха на него бранится и требует избу.

И эту просьбу рыбка выполняет. Вернувшись домой, старик видит вместо землянки избу «со светелкой, с кирпичною, беленою трубою, дубовыми, тесовыми воротами»

А старуха вновь мужа ругает, дурачиной-простофилей обзывает и заявляет:

«Не хочу быть черною крестьянкой

Хочу быть столбовою дворянкой».

Вновь старик отправляется к морю. Море неспокойно. Кличет рыбку, говорит ей, как и раньше, что «пуще прежнего старуха вздурилась», и передает её прихоть. Рыбка отвечает ему: «Не печалься, ступай себе с богом»

Возвращается старик к старухе. Вместо дома — высокий терем, старуха барыней стала, стоит на крыльце в «дорогой собольей душегрейке» с жемчугами на шее, «перед нею усердные слуги».

Старик обращается к супруге: довольна ли она теперь. Но она на него даже внимания не обращает — отправила служить на конюшню. Не ровня он теперь ей.

«Здравствуй, барыня сударыня дворянка!

Чай, теперь твоя душенька довольна».

Перед нею усердные слуги;

Она бьет их, за чупрун таскает.

На него прикрикнула старуха,

На конюшне служить его послала.

Спустя две недели («Неделя, другая проходит») зовет она к себе старика и велит снова отправиться к рыбке: не хочет она больше быть дворянкой, желает быть вольною царицей.

Пытался старик её урезонить: «Что ты, баба, белены объелась? Ни ступить, ни молвить не умеешь, насмешишь ты целое царство».

Да будет ли старуха его слушать? Осерчала она, что мужик стал ей перечить.

Как ты смеешь, мужик, спорить со мною,

Со мною, дворянкой столбовою? —

Ступай к морю, говорят тебе честью,

Не пойдешь, поведут поневоле.

Делать нечего, старичок идет к морю. На этот раз море почернело. Рыбка приплывает. Повторяется прежний диалог. Рыбка, как и раньше, спокойно обещает, что выполнит его просьбу.

Старичок отправился к морю,

(Почернело синее море).

Стал он кликать золотую рыбку.

Смилуйся, государыня рыбка!

Опять моя старуха бунтует:

Уж не хочет быть она дворянкой,

Хочет быть вольною царицей

Не печалься, ступай себе с богом!

Добро! будет старуха царицей!

Воротившись, видит старик царские палаты. «Теперь-то твоя душенька довольна?», — спрашивает он царицу, но та на него даже не взглянула и велела прогнать. Стража с топорами стала выпроваживать старика, а народ над ним насмехается: «Поделом тебе, старый невежда».

В палатах видит свою старуху,

За столом сидит она царицей,

Служат ей бояре да дворяне,

Наливают ей заморские вины;

Вкруг ее стоит грозная стража,

На плечах топорики держат.

В ноги он старухе поклонился,

Молвил: «Здравствуй, грозная царица!

Ну, теперь твоя душенька довольна.

Проходит ещё две недели, царица завет к себе старика, посылает его вновь к рыбке: не хочет она больше быть царицей, а хочет быть владычицей морскою, жить в Окияне-море, чтобы рыбка золотая сама ей прислуживала.

Воротись, поклонися рыбке.

Не хочу быть вольною царицей,

Хочу быть владычицей морскою,

Чтобы жить мне в Окияне-море,

Чтоб служила мне рыбка золотая

И была б у меня на посылках.

Старик не осмелился перечить,

Не дерзнул поперек слова молвить.

Не осмелившись перечить, пришел старик к морю, а на море поднялась черная буря, ходят сердитые волны. Серчает старик на старуху, обращаясь к рыбке: «Что мне делать с проклятою бабой», и рассказывает о том, что опять запросила старуха. Рыбка в этот раз ничего не ответила, а когда вернулся старик домой, увидел, как и прежде, землянку и жену свою, сидящую у разбитого корыта.

Долго у моря ждал он ответа,

Не дождался, к старухе воротился —

Глядь: опять перед ним землянка;

На пороге сидит его старуха,

А пред нею разбитое корыто.

Место и время действия

Как и в народных сказках, в которых часто нет указания времени и места действия, (в тридевятом царстве, во времена оны), у А. С. Пушкина нет четкого обозначения, где и когда происходят события сказки. Но кое-что можно понять из контекста.

Старик со старухой живут у моря в небогатом селении, они являются «черными крестьянами». Старуха хочет стать столбовой, т.е. потомственной, дворянкой, чей титул передается по наследству. У нее появились крепостные слуги. Значит, события происходят в период существования крепостничества на Руси.

Крепостное право на Руси формировалось постепенно, ключевым моментом в окончательном закрепощении крестьян считается Соборное уложение 1649 года.

Главные герои и их характеристика

В сказке всего три основных персонажа – старик со старухой и золотая рыбка. Также исследователи обращают внимание на значимость образа моря и его роль в сюжете и содержании произведения.

Старик

Пожилой мужчина занимается рыбной ловлей, женат, находится под влиянием своей супруги, не смеет ей перечить и выполняет прихоти. Старик добрый, жалостливый, милосердный, он сначала отпускает пойманную рыбку, ничего от неё не требуя. Герой терпелив, слабоволен и услужлив. Он боится обидеть старуху, но в то же время испытывает неудобство, озвучивая её желания золотой рыбке, понимает, что старуха заигралась, но ему не хватает духа поставить жену на место.

Старуха

Жена старика — властная женщина, держит мужа под каблуком, недовольна бедственным положением семьи, сварливая, эгоистичная и высокомерная. Ей нравится ощущать своё превосходство над окружающими, в том числе над собственным мужем, которого она ни во что не ставит. Чем более богатой и влиятельной становится старуха, тем с большим пренебрежением она общается с мужем, делает его своим слугой.

Золотая рыбка

Главный волшебный персонаж предстает в образе рыбки. Она живет в море, но при этом умеет говорить на человеческом языке. Пушкин обращается к золотому цвету, подчеркивая тем самым исключительность этой героини, её благородство, происхождение и особое положение в морском мире. Она имеет власть над морем и всей природой.

Рыбка способна исполнить любое желание. Она благодарна и справедлива, с лихвой отплатила старику за свободу, исполняя всё, что он просил для старухи. С ростом запросов старухи рыбка всё больше негодует, и лишь когда старуха возомнила себя выше всех и захотела стать влиятельней самой рыбки, чтобы та была у неё «на посылках», морская волшебница не стерпела и лишила старика и старуху всего, что им было даровано ранее.

Образ моря

Море в этой сказке многолико. Оно выступает связующим звеном между двумя мирами — волшебным и обыденным. С одной стороны, это часть окружающей среды, могучей природы, а с другой — особый, чудесный мир, представительницей которого является золотая рыбка. При каждом походе старика к морю его состояние меняется: чем больше становятся запросы старухи, тем беспокойнее морская стихия. Это реакция, отражающая настроение рыбки и её отношение к происходящему.

История создания

«Сказка о рыбаке и рыбке» написана в творческий период биографии Пушкина, именуемый «Болдинской осенью», в октябре 1833 года в селе Болдино. Публикация произведения состоялась в журнале «Библиотека для чтения» в мае 1835.

Сюжет сказки позаимствован из фольклора, он не уникален, схожие сюжеты встречаются в сказках разных народов. Иногда произведение Пушкина называют авторской адаптацией русской народной сказки, имея в виду фольклорный текст «Жадная старуха».

По официальной и самой распространенной версии, источником сюжета Пушкинского произведения считают сказку «О рыбаке и её жене» западнославянских народов, живших на территории Балтии, их называют поморянами, а сказку померанской.

Литературной переработкой этого фольклорного сюжета является одноименное произведение немецких писателей братьев Гримм. В ней есть существенные отличия от Пушкина, герой ловит не золотую рыбку, а камбалу, в которую превратился заколдованный принц, а старуха в конце сказки желает стать Папой Римским.

Известно, что в черновиках Пушкина в изначальном варианте сказки о рыбаке эпизод о желании старухи стать «Римской Папой» также присутствовал. Вероятно, Александр Сергеевич отказался от этого сюжетного хода, чтобы сделать сказку близкой для российского читателя. Так в его версии появилась «владычица морская».

Чему учит

Через сюжет о золотой рыбке Пушкин показывает, что в жизни человеку очень важно ценить то, что у него есть, и уметь грамотно распоряжаться подарками судьбы, не злоупотреблять добротой других людей и чувством благодарности тех, кто тебе чем-то обязан. Типажи главных героев и модели их поведения очень часто встречаются в жизни и в наши дни, поэтому сказка остается актуальной по сей день и содержит в себе важный жизненный урок, который стоит усвоить ещё в юном возрасте.

Удача очень капризна, а чудо — большая редкость, их надо ценить и беречь. В жизни главных героев большой удачей стало появление золотой рыбки, но они не сумели грамотно воспользоваться своим шансом. Сгубила старуху жадность, а старика — покорность.

Главная мысль

Старуха не усвоила эти простые истины. Люди часто не ценят то, что имеют, недовольны своим положением, материальным состоянием, хотят большего и большего, а ведь можно быть счастливым, довольствуясь малым.

Старик и старуха тридцать три года прожили вместе в землянке, вели тихую и скромную жизнь в труде и заботах. Появление «золотой рыбки» вскрыло пороки и истинную сущность героев.

Какие темы поднимает

В сказочном сюжете Пушкин обращается к нравственным и социальным темам. Он описывает человеческие пороки и свойства характера, которые мешают человеку в жизни. Через сказку автор выводит читателя на размышления о жизненных ценностях.

Жадность и корысть

Жадность — порок, обличаемый во многих сказочных и литературных сюжетах. В сказке о «Рыбаке и рыбке» тема жадности — центральная. Повествуя о злоключениях героев, автор показывает, что жадность до добра не доводит.

Высокомерие и эгоизм

Пагубные стороны эгоизма и высокомерия также воплощены в образе старухи. Она прожила со своим мужем больше 30 лет, а, значит, это самый близкий для неё человек, но даже его она ни в грош не ставит, смотрит с высока, бранит и использует в своих целях. Золотая рыбка для неё не морская волшебница, а прислужница, исполняющая все её желания.

Слабохарактерность

Даже если человек добр и милосерден, но безволен, не способен проявить характер, он будет выглядеть жалким в глазах окружающих. Старик добрый и нежадный человек, но не может противостоять сварливой жене. Уступая зарвавшейся бабе, не пытаясь даже приструнить ее, он потакает пороку супруги, и в этом его вина.

Чувство меры

Свои желания нужно умерять, старуха оказывается безмерно жадна и эгоистична, старик выступает её антиподом, он чрезмерно услужлив и мягкотел. И то, и другое — одинаково плохо. Важно найти золотую середину. Человек должен уважать себя так же, как и окружающих, не позволять собой манипулировать, иметь стержень, но не переходить грань, не становиться высокомерным эгоистом, смотрящим на всех окружающих, как на слуг.

Проблематика

В сказке отражены социальные проблемы, в частности — семейные. На примере старика и старухи показана нездоровая модель семьи: отношения супругов сложились не по правилам.

Мужчина по традиции и по справедливости должен быть главой семьи. Его долг не только быть защитником для жены, но и отвечать за ее поведение, удерживать от легкомысленных желаний и поступков, на которые толкает женщин повышенная эмоциональность. В сказке же мы видим мужчину-подкаблучника, который оказывается во власти женского своенравия и ничего не может поделать со скверным характером своей супруги. Он все терпит и исполняет её желания. В жизни такое нередко случается.

Также в сказке звучит проблема «черни». Старуха, которая «из грязи в князи», становится лишь непомерно кичливой, ни благородства, ни воспитания она не обрела. Слуги ничуть не лучше: раболепствуют, угодничают перед ней, богатой и наделенной властью, а над стариком издеваются и смеются. Пушкин изобразил знать и низшее сословие, объединенное невежеством, грубостью и подлостью. Автор не придавал значения сословной принадлежности, он хорошо знал, что такое светская чернь.

Жанр

«Сказка о рыбаке и рыбке» относится к категории волшебных сказок, но в ней есть и элементы бытовой и поучительной сказки. Описание жизни простых людей — старика и старухи, которые тридцать три года занимаются привычным делом — рыбной ловлей и прядением — переплетается с волшебством. Оно предстает в образе золотой рыбки, рыбка обладает могуществом и дарит рыбаку все, что он у нее попросит. В сказке человек обращается с рыбкой как с могущественным покровителем, называет ее «государыня рыбка», она отвечает ему человеческим голосом, т.е. наделена человеческими чертами.

Язык и стиль

Приемы, которыми пользуется автор, характерны для сказочных сюжетов. В сказках часто числу три придается особое значение. Пушкин также использует троекратное повторение (в третий раз забросил он невод — пришел невод с золотою рыбкой). Связь с фольклором подчеркивается и использованием народных пословиц и поговорок, простонародных выражений. Например: старик, обращаясь к старухе говорит: «Что ты, баба, белены объелась?» Или, наоборот, люди смеются над стариком и говорят ему «Не садися не в свои сани». Старуха, разговаривая со стариком, называет его: «дурачина ты, простофиля».

Сказка написана в стихах образным, легким для восприятия языком. В стихах этой сказки нет рифмы, но, как и в народной поэзии, есть ритм и поэтические обороты, поэтому отсутствие рифмы совсем не заметно. Поэтический ритм образован равным количеством ударных слогов в каждой строчке, их здесь ровно четыре, не больше и не меньше. Фразы из текста легко воспринимаются, несмотря не некоторые непривычные современному читателю выражения.

Устаревшие слова в сказке (архаизмы)

В тексте есть старинные слова, требующие особого объяснения.

Невод — рыболовная сеть, которая забрасывается вручную с берега или с лодки.

Простофиля — глупый, недалёкий человек.

Корысть — материальная выгода.

Светёлка — светлая комната, которая обычно располагалась в верхней части дома

Тесовые ворота — сбитые из тонких (обтёсанных) досок.

В описании нарядов старухи, когда она стала дворянкой, используются слова : «дорогая соболья душегрейка, парчовая на маковке кичка».

Душегрейка — старинная женская верхняя одежда без рукавов, типа теплой жилетки.

Кичка — старинный головной убор, который носили замужние женщины.

Парча — дорогая ткань, т.е. парчовая кичка – головной убор солидной дамы.

Старуха, став дворянкой и обзаведясь слугами, «бьет их, за чупрун таскает».

Чупрун — прядь волос, спадающая на лоб.

Белена — ядовитое сорняковое растение. В народе называют дурь-травой. Употребление в пищу вызывает отравление и галлюцинации.

Толкать взашей — грубо выгнать, буквально — вытолкать в шею.

Экранизация

Классической экранизацией Пушкинского сюжета в советской мультипликации считается одноименный сказке мультфильм 1950 года, режиссера Михаила Цехановского по сценарию Михаила Волгина.

Ранее, в 1937 году на «Мосфильме» известным режиссером и сценаристом Александром Птушко был снят цветной мультипликационный кукольный фильм.

Более современная экранизация представлена «Союзмульфильмом» в 2003 году, режиссер мультипликационного фильма – Наталья Дабижа. Музыку для этой версии написал знаменитый композитор Геннадий Гладков.

Скачать обзор:

Художественное своеобразие сказки А.С. Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке»

Содержание

Введение

Глава 1. Теория жанра литературной сказки

1.1 Определение жанра литературной сказки по словарям и энциклопедиям

1.2 Отличие литературной сказки от народной (фольклорной)

Глава 2. Художественное своеобразие сказки А.С. Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке»

Глава 3. Изучение сказки А.С. Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке»

Заключение

Список используемой литературы

Введение

Задача воспитателя, любого руководителя детского чтения чрезвычайно ответственна. Ее выполнение во многом зависит от ответа на вопрос: чему должна учить ребенка художественная литература? Первое ее назначение — познавательное. С ее помощью мы должны знакомить детей с окружающим миром, стимулировать накопление ими знаний, развитие ума, давать материал для аналитического познания действительности.

Второе ее назначение — воспитательное. Читая художественное произведение, ребенок учится познавать внутренний мир человека в его нравственных границах. Ребенку необходимо ненавязчиво прививать представления об этических категориях мира, о добре и зле, приучать к четким критериям отделения одного от другого, не скатываясь при этом в нравоучительность. Важно, чтобы он усвоил мысль о том, что мир формируется напряжением не только физических, но и нравственных сил.

Третье назначение художественной литературы — эстетическое. Необходимо показывать маленькому читателю красоту художественного слова, и через него — красоту окружающего мира; опираясь на природные задатки, на богатую фантазию ребенка, воспитать в нем чувство прекрасного. Главная задача при этом — научить его ориентироваться во внутреннем мире произведения, уметь открывать его красоту. В этом смысле никакой разницы между детской и взрослой литературой нет и никогда не было. Детская книга «должна говорить языком образов, должна быть художественной», «…простота и ясность стиля достигается не путем снижения литературного качества, а в результате подлинного мастерства…» — утверждал в своих статьях о детской литературе М. Горький [17, с.126,129]. В «Заповедях для детских поэтов» К.И. Чуковский особенно настаивал на соблюдении предпоследней, двенадцатой: «поэзия для маленьких должна быть и для взрослых поэзией!» Художественная литература должна открыть ребенку язык образов, эстетику текста. Это ее предназначение органично объединяет и первые два, «ибо только изучение самого художественного произведения непосредственно выводит нас к представлениям автора и об окружающем мире, и о его нравственно — философской сущности» [45, с.5].

Для практического осуществления этих задач, воспитателю необходимы широкая культурная подготовка, сформировавшийся эстетический вкус. Общение с любым художественным текстом должно быть вдумчивым, бережным и умелым. Только тогда взрослый и сам сможет понять и сумеет донести до ребенка поэтическое слово, художественный образ.

Выбор произведений в программах обучения чтению в начальных классах продиктован их своеобразием и исключительным положением в русской культуре. Во-первых, стихотворные сказки А.С. Пушкина и типологически, и преемственно связанные с литературной сказкой второй половины — конца 18 века, закончили собой первый этап ее развития и стали классически завершенными образцами этого жанра. На их примере можно наглядно и убедительно показать его специфику. Именно этим обоснован выбор темы настоящего исследования.

Актуальность исследования. Сказки А.С. Пушкина — это те произведения для детей, с которых начинается большая любовь к классической русской поэзии. Написанные в народном духе и стихотворной форме, они всегда вызывают восхищение. Это целый сказочный мир, без знакомства с которым невозможно представить свою жизнь, свое духовное развитие. Со стихотворениями великого поэта дети знакомятся в начальной школе, начиная с первого класса, как только они начинают самостоятельно читать. Эти произведения заучиваются наизусть на уроках развития речи в младшей школе. Далее изучение лирики А.С. Пушкина продолжается в среднем и старшем звене школы. Поэтому именно в начальной школе необходимо заинтересовать маленького читателя. Ведь именно глубокое знание и понимание произведений А.С. Пушкина может обеспечить фундаментальную основу формирования грамотного, чуткого читателя.

Выдающийся педагог В.А. Сухомлинский пишет: «Через сказку, фантазию, игру, через неповторимое детское творчество — верная дорога к сердцу ребёнка. Сказка, фантазия — это ключик, с помощью которого можно открыть эти истоки, и они забьют животворными ключами…» [52, с.29]. Любая сказка ориентирована на социально-педагогический эффект: она обучает, воспитывает, предупреждает, учит, побуждает к деятельности и даже лечит. Сказка является одним из важнейших социально-педагогических средств формирование личности.

Исследуемая тема актуальна еще и потому, что творчество А. С Пушкина остаётся современным, так как в наше и в наше время людей продолжают волновать важные вопросы нравственной красоты, человеческого счастья, смысла жизни. Особенно важно довести эти проблемы до сознания школьника. Так не всегда учителя обращают внимание на сопоставление литературной сказки с народной, выявление их отличий.

Разработанность темы исследования. Теория литературной сказки в науке разработана еще недостаточно. Несмотря на то, что существует довольно много исследований посвященных ее анализу, это исследования В.А. Бахтиной, М.Н. Липовецкого, Т.Г. Леоновой, Ю.М. Лотмана, И.П.Д.Н. Лупановой, Е.М. Медриша, Мелетинского и др., остаются аспекты, требующие осмысления, доработки.

Объект исследования — сказка А.С. Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке».

Предметом исследования является художественное своеобразие «Сказки о рыбаке и рыбке» А.С. Пушкина, вошедшей в круг детского чтения.

Цель исследования — выявить особенности сказки А.С. Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке», вошедшую в программу начальной школы.

Поставленная цель определяет задачи исследования:

определить жанр литературной сказки;

выявить отличие литературной сказки от народной;

проанализировать художественное и идейное своеобразие «Сказки о рыбаке и рыбке» А.С. Пушкина;

рассмотреть характеры героев и особенности композиции языка;

выяснить как изучается сказка А.С. Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке» в начальной школе.

Методы исследования:

текстуальный анализ произведения;

метод систематизации и обобщения;

сравнительно-сопоставительный метод;

описательный метод.

Базу исследования составляют основополагающие справочная и энциклопедическая литература, труды ученых по литературоведению, теории литературы, культурологии, методике преподавания литературы.

Тема работы, предмет исследования определяют структуру курсовой работы. Она состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы.

Практическая значимость исследования. Написанная работа имеет большой интерес для учителей начальных классов, её можно использовать в курсе детской литературы.

сказка пушкин рыбак рыбка

Глава 1. Теория жанра литературной сказки

1.1 Определение жанра литературной сказки по словарям и энциклопедиям

Сказка принадлежит к числу самых популярных жанров искусства слова. Для того чтобы дать определение сказке, как литературному жанру необходимо обратиться к толковым словарям и энциклопедиям. Поскольку слово «сказка» используется в русском языке в разных значениях, представляется ненужным рассматривать его толкование в разговорном и переносном значении, либо в самом широком значении, как, например, рассматривает ее литературная энциклопедия 1925 года, «Сказка — народная — всякий устный рассказ, сообщаемый слушателям в целях занимательности». [45, с.802]

В русском языке слово «сказка» приобрела современное значение достаточно поздно, только с XVII века. Вот как определено значение этого слова толковом словаре И.В. Даля. Сказка — вымышленный рассказ, небывалая, даже несбыточная повесть или сказание. [18, с.169-170] До этого времени в этом значение предположительно использовалось слово «баснь». [18, с.384]

Самое главное отличие сказки от остальных жанров словесного искусства, в том, что события и герои в ней вымышленные, участие волшебных и фантастических сил возможно, но не обязательно. [48, с.1031-1042]. Для сравнения можно привести значение слова быль:

1) То, что было в действительности, происходило на самом деле.

) Рассказ о действительном событии, происшествии [34, с.25].

В настоящее время, в отечественной литературе укрепилось определение жанра сказки, которое повторяется в справочных изданиях, в научных трудах и учебниках.

«Сказки (литер. и этногр.) — словесные произведения повествовательного характера, почти исключительно прозаические, созданные иногда в видах развлечения, иногда с целью дидактической, но большею частью без всякой цели, как естественное выражение словесной или литературной потребности. Сказка — органическое явление народной психики». [4, с.253]

«Сказка, один из жанров фольклора: эпическое, преимущественно прозаическое произведение о животных или волшебного, авантюрного или бытового характера. Отличается от других видов художественного эпоса и от мифа тем, что и сказочник, и слушатели воспринимают ее прежде всего как вымысел, игру фантазии; у сказки обычно счастливый конец». [1, с.601]

В словаре Ожегова зафиксировано следующее общее определение жанра сказки: «Сказка — повествовательное, обычно народнопоэтическое произведение о вымышленных лицах и событиях, преимущественно с участием волшебных, фантастических сил». [34, с.350]

Сказка [нем. Märchen, англ. tale, франц. conte, итал. fiaba, серб. — хорв. pripovijetka, болг. приказка, чешск. pohadka, польск. bajka, белор. и укр. казка, байка, у русских до XVII в. баснь, байка] — рассказ, выполняющий на ранних стадиях развития в доклассовом обществе производственные и религиозные функции, т.е. представляющий один из видов мифа; на поздних стадиях бытующий как жанр устной художественной литературы, имеющий содержанием необычные в бытовом смысле события (фантастические, чудесные или житейские) и отличающийся специальным композиционно-стилистическим построением. В динамике развития общественных форм и общественного сознания изменяется и понятие «Сказки». [1, с.768]

Сказка — древнейший народный жанр повествовательной литературы преимущественно фантастического характера, имеющий целью нравоучение или развлечение. [22, с.307]

Сказка — один из основных жанров устного народнопоэтического. творчества, эпическое, преимущественно прозаическое, художественное произведение волшебного, авантюрного или бытового характера с установкой на вымысел. [35, с.880]

Однако наиболее ёмким представляется определение, содержащееся в литературной энциклопедии терминов и понятий под редакцией А.Н. Николюкина. Объединив в своем понятии «сказки» разработки А.Н. Веселовского и В.Я. Проппа, Николюкин дает следующее развернутое определение сказки: «Сказка — вид фольклорной прозы, известный у всех народов. В отличие от несказочной прозы (преданий, легенд, быличек) сказки воспринимались как «нарочитая и поэтическая фикция» [37, с.87]. Содержание сказки не вписано в реальное пространство и время, однако они сохраняли жизненное правдоподобие, наполнялись правдивыми бытовыми деталями.

Развлекательный характер не противоречил выражению сочувствия к беззащитным и невинно гонимым.

Сказки отражают исторические и природные условия жизни каждого народа; в то же время сюжетные типы большинства сказок интернациональны.

В основе сказки всегда лежит антитеза между мечтой и действительностью, которая получает полное, но утопическое разрешение.

Персонажи сказки контрастно распределяются по полюсам добра и зла (их эстетическим выражением становится прекрасное и безобразное).

Сюжет сказки строго последователен, однолинеен, развивается вокруг главного героя, победа которого обязательна. Герои сказок, внутренне статичные образы-типы, полностью зависят от своей сюжетной роли, раскрываются в действии: Сказки максимально используют время как художественный фактор, выражая этим свою эпическую сущность.

Устойчивая повторяемость однотипных персонажей позволяла контаминировать сюжеты. Сказки обладают предельно ясной композицией, специфика которой определяется членением сюжета на мотивы-«простейшие повествовательные единицы».

В композиции сказки развит принцип повтора. Кумулятивные сказки накапливают цепочки из вариаций одного и того же мотива с приращением нового звена: а+ (а+в) + (а+в+с). («Терем мухи»). Другой тип композиции — линейная повторяемость мотива: а + в + с. Таковы сказки для детей («Коза-дереза») и ряд анекдотических сказок («Набитый дурак»). «Маятниковый» повтор развивается в «дурную бесконечность» («Журавль и цапля»).

В более сложных сказках (напр., волшебных) мотивы имеют разное содержание и располагаются в порядке, позволяющем выразить общую идею сюжета. Его главный структурный признак — центральный мотив, соответствующий кульминации (напр., бой со змеем). Другие мотивы по отношению к сюжету являются закрепленными, слабо закрепленными или свободными. Мотивы могут излагаться как лаконично, так и в развернутом виде; могут трижды повторяться в сюжете (бой с 3-, 6-, 9-головым змеем).

В.Я. Пропп разложил мотив на составляющие его элементы, особо выделив сюжетно необходимые действия персонажей сказок — функции. Он пришел к выводу, что сюжеты волшебных сказок основаны на одинаковом наборе и последовательности функций [37, с.87].

Сказка — это система жанров и жанровых разновидностей. Вопрос об их выделении должен решаться конкретно, с учетом национальной специфики, а также исторического состояния фольклора как художественной системы. Предпосылкой создания сказки было разложение первобытнообщинного строя и упадок мифологического мировоззрения, когда религиозно-магическое содержание обрядов и мифов эволюционировало в поэтическую форму сказки. У всех народов существовали ранние формы сказок (близкие мифам) и более поздние, классические. Классический период в развитии сказки означал «самоосознание» жанров, их отмежевание от др. повествовательных форм, в конечном счете — разрушение архаичного синкретизма. Типологический характер имеют следующие жанры классического фольклора: сказки о животных, волшебные и бытовые. В мировом фольклоре известно около 140 сюжетов сказок о животных, в русском — 119, причем значительная их часть оригинальна («Лиса-повитуха», «Кот, петух и лиса», «Терем мухи»)» [1, с.989-992].

Несмотря на то, что литературная сказка как отдельное литературное явление выделилась еще в прошлом столетии и «давно стала полноправным литературным жанром» [45, с.106], до сих пор не существует чёткого понимания её жанрового своеобразия.

Возможно это связано с тем, что при определении жанра сказки авторы словарей и энциклопедий зачастую не уточняют само понятие сказки литературной, полагая, что это есть нечто само собой разумеющееся и не нуждается в уточнении: «Сказка — повествовательное произведение устного народного творчества о вымышленных событиях, иногда с участием волшебных, фантастических сил. «Сказка» литературная — литературное произведение такого содержания и формы» [46, с.402] или, например, словарь русского языка определяет литературную сказку так: «Сказка литературная, то есть подвергшаяся авторской обработке» из дальнейшего содержания толкования рассматриваемого понятия следует, что литературной сказка будет считаться «даже в том случае, когда исходным текстом является сказка народная» [46, с.102]. Тоже самое наблюдается и в описании «сказки» в Большой Советской Энциклопедии «Сказка постоянно привлекают внимание писателей, широко использующих сказочные образы, темы и сюжеты, создающих литературные сказки. Таковы сказки А.С. Пушкина, Х.К. Андерсена, В. Хауфа, Ш. Перро, в современной литературе — А.Н. Толстого, К.И. Чуковского, С.Я. Маршака, пьесы-сказки Е.Л. Шварца и др. Примером сатирического использования возможностей являются сказки М.Е. Салтыкова-Щедрина. К образам и сюжетам сказок обращаются художники и композиторы» [45, с. 198-200].

Однако к настоящему времени авторы энциклопедий и толковых словарей стремятся как можно точнее и более развернуто конкретизировать термин «литературная сказка»: «сказка литературная — эпический жанр: ориентированное на вымысел произведение, тесно связанное с народной сказкой, но в отличие от нее, принадлежащее конкретному автору, не бытовавшее до публикации в устной форме и не имевшее вариантов. Некоторые писатели перерабатывали фольклорные сюжеты (сказки Ш. Перро, братья В. и Я. Гримм, «Конек-горбунок» П.П. Ершова, «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» А.С. Пушкина и др.), другие создавали оригинальные произведения в жанре сказки литературной (О. Уайльд «Рики-тики-тави», сказки для детей К.И. Чуковского, сатирические сказки М.Е. Салтыкова-Щедрина и т.д.)» [48, с.249].

О литературной сказке, как о самостоятельном явлении отечественной словесности впервые упоминается в энциклопедической и справочной литературе еще в конце 19, начале 20 века: «Наряду с народными сказками, уже в глубокой древности появляются писанные художественные сказки, которые, как и народные, из литературы одного народа переходили в литературу другого благодаря переводам и подражаниям

Для современной сказки характерно отталкивание от фольклорных традиций, поэтому для лучшего понимания вопроса жанра литературной сказки, авторы словарей и энциклопедий показывают развитие и становление литературной сказки, как жанра в историческом контексте [48, с.802-808]: «Литературная сказка — сказка устная, настолько тесно связана с сказкой письменной, литературной, что выдвигалась теория чисто литературного происхождения сказки вообще. Теория эта маловероятна, но основана она на том факте, что литературная сказка известна от глубочайшей древности. Древнейшая египетская сказка о двух братьях сохранилась в форме литературной повести XIII в. до н.э. О том, что древний мир литературно использовал сказку, говорит наличие сказочных реминисценций в вавилонском эпосе о Гильгамеше, в ассирийском — об Ахикаре, в еврейских книгах — Библии и Талмуде, греческом и римском эпосе — «Илиаде», «Одиссее», «Энеиде», у баснописцев — Эзопа, Бабрия, Федра, у писателей, поэтов и ученых — Петрония, Плавта, Овидия, Марциала, Апулея, Плиния, Геродота, Фукидида и др. Древнеиндийская сказка и сказки стран Востока сохранились также в форме различных литературных сборников. Таков, например знаменитый индийский сборник «Панчатантра <#»justify»>1.Авторы всех словарей сходятся во мнение, что самое главное отличие сказки от остальных жанров словесного искусства, в том, что события и герои в ней вымышленные, участие волшебных и фантастических сил возможно, но не обязательно.

.Сказка литературная — литературное произведение такого же характера, что и фольклорная сказка, но создана или подверглась обработке человеком (автором) и несет в себе черты, присущие внутреннему миру самого автора.

3.Часть исследователей рассматривает жанр литературной сказки как результат прямого использования автором жанровой системы народной сказки. Другие учёные, признавая за народной сказкой роль жанровой первоосновы, говорят о постепенном удалении литературной сказки от своего фольклорного источника. В этом-то и заключается одна из главных причин разнобоя в определении жанра литературной сказки.

Итак, можно сказать, что литературная сказка — тип эпического (реже — драматического) авторского произведения. Литературная сказка — неканонический жанр, который, коррелируя с волшебной фольклорной сказкой, отличается от нее психологизмом. Литературная (авторская) сказка, в отличие от фольклорной сказки, рассказана конкретным автором, отражает его видение мира, и это является главной ее особенностью; из этой особенности как следствие проистекают и другие отличия литературной сказки от фольклора, которые могут отражаться как в незначительных отклонениях от фольклорной традиции, так и в практически полном их нарушении при сохранении лишь некоторых признаков «сказочности». Литературная сказка также часто обращена к конкретному читателю — к современникам автора.

1.2 Отличие литературной сказки от народной (фольклорной)

Определив в предыдущем параграфе понятие литературной сказки, ее основные черты, особенности и отличие от народной (фольклорной), представляется необходимым рассмотреть подробнее эти отличие.

Как следует из предыдущего параграфа, настоящей работы, ситуация с трактовкой понятия «литературная сказка» может быть кратко представлена так: сказки бывают разные, «но в науке до сих пор не создано единой классификации». Уже в течение долгого времени многие исследователи обращают внимание на данную проблему и пытаются разрешить ее различными способами.

Существует большое количество определений литературной сказки как жанра в которых авторы дают понятие исходя из отличий сказки литературной от народной. Условно их можно поделить на два типа. Первый тип определений представляет собой перечисление отдельных характеристик, которые обычно присущи литературной сказке, но в конкретных произведениях данные характеристики могут частично отсутствовать. Такого рода определения довольно громоздки и неприменимы ко всем литературным сказкам. Второй тип — это попытка обобщенного универсального определения. Но такой формулировки, которая устроила бы всех исследователей, пока нет. Вот примеры:

) Литературная сказка — авторское, художественное или поэтическое произведение, основанное либо на фольклорных источниках, либо придуманное самим писателем, но в любом случае подчиненное его воле. Произведение преимущественно фантастическое, рисующее чудесные приключения вымышленных или традиционных сказочных героев и в некоторых случаях ориентированное на детей; произведение, в котором волшебство, чудо играет роль сюжетообразующего фактора, помогает охарактеризовать персонажей [34, с.6].

) Литературная сказка — такой жанр литературного произведения, в котором в волшебно-фантастическом или аллегорическом развитии событий, и, как правило, в оригинальных сюжетах и образах в прозе, стихах или драматургии решаются морально-поэтические или эстетические проблемы [45, с.177].

Данные определения лишь частично отражают отличительные черты жанра литературной сказки от фольклорной.

Как было выяснено в предыдущем параграфе, литературная сказка — жанр синтетический, впитавший в себя как черты народного фольклора, так и элементы литературных жанров, поэтому тезис «литературная сказка восприняла народную в совокупности, во всех ее жанровых разновидностях» не вызывает сомнения. Более того, все что есть сказочное в литературе берет начало в фольклорной сказке.

Игнорирование этого факта приводит к искажению сущности жанра литературной сказки как такового: «современная сказка оторвалась от своих фольклорных корней, и все-таки они могут быть прослежены, без них нет сказочного жанра» [18, с.169].

Приведем в качестве примера одно из предложенных определений литературной сказки: «литературной сказкой мы будем называть такое произведение, в котором изображены события, персонажи или ситуации, с помощью определенных приемов выходящие за пределы наблюдаемого мира в волшебный, «вторичный» мир» [44, с.34]. И именно этот «вторичный», или сказочный, мир «формирует основу волшебной сказки, которая, в свою очередь, передала ее более молодым фантастическим жанрам, таким, как литературная сказка, научная фантастика или фэнтези. В волшебной сказке необычайное не выводится за рамки системы — оно эти рамки образует. Сравним: одна из самых специфических черт современной литературной сказки — атмосфера «сказочной реальности», то есть растворенности «чуда», его нормативности при полной ирреальности, поддерживаемой художественными приемами, создающими «иллюзию достоверности». Так, Дж.К. Роулинг использует конкретные географические места, чтобы подчеркнуть реальность происходящего. Она перетасовывает мир реальности и мир волшебства, чтобы убедить читателя в том, что события, описываемые в ее произведении, действительно происходят вокруг нас. Посредством главного героя — обыкновенного мальчика, живущего недалеко от Лондона — читатель погружается в волшебный мир и вместе с ним начинаем верить в реальность того, что на первый взгляд кажется невероятным.

Зачастую авторы сказок изначально применяют традиционные, иногда несколько видоизмененные «штампы» зачина сказки, например: «В старину было дело: и тогда жили люди»; «жила в одной деревне крестьянка, вдова», то есть с первых строчек произведений в права вступает волшебный ирреальный мир. Хотя это совсем не обязательно, и действие сказки может начинаться совершенно обыденно, как, например, в «Песочных часах» В. Каверина: «В пионерском лагере появился новый воспитатель». Однако уже в следующем предложении автор начинает интриговать читателя, говоря: «Ничего особенного, обыкновенный воспитатель». Подчеркнутая «обыкновенность» героя незамедлительно делает его необыкновенным, и читатель уже настроен на то, что речь пойдет не об обычном летнем лагере, а о чем-то особенном. К этому конкретному случаю можно было бы применить формулу «определенного приема» [33, с.32].

Таким образом, приведенное выше определение литературной сказки не отражает специфических жанровых особенностей авторской сказки и не обозначает ее онтологической связи с предшественницей народной сказкой.

С другой стороны, неверным будет и такой подход, при котором определяя жанр литературной сказки, ее почти полностью отождествляют с фольклорной сказкой: «При жанровой дифференциации, которая свойственна в одинаковой мере фольклору и литературе, есть некоторые жанры, общие для той и другой разновидности поэтического искусства. Различие зафиксировано терминологически лишь добавлением слова «литературная». В качестве квинтэссенции такого подхода можно привести пример, сформулированный. М.Н. Липовецким: «Литературная сказка — это в принципе то же самое, что фольклорная сказка, но в отличие от народной литературная сказка создана писателем и поэтому несет на себе печать неповторимой творческой индивидуальности автора» [38, с.34].

Такое упрощение представляется недопустимым, в связи с тем, что литературная сказка как авторское произведение имеет ряд структурных отличительных особенностей, не свойственных фольклору, а также несет индивидуальную смысловую и поэтическую нагрузку, созданную конкретным автором, что в совокупности дает ей полное право на самостоятельное существование и приводит к необходимости искать другой путь определения ее как отдельного жанра, помня в то же время, где ее первоначальный источник. [36, с.35]

И.П. Лупанова наглядно показала, что из фольклорных источников литературной сказки главным образом преобладает народная волшебная сказка. Она также выявила, что авторскую сказку в основном характеризует «не только и не столько разработка распространенных в русском фольклоре сюжетов и мотивов, сколько стремление к овладению системой типичных для народной сказки образов, ее языком и поэтикой» [39, с.13].

М.Н. Липовецкий развивает эту идею, считая, что «важнее пытаться найти типологическое сходство между литературной и народной волшебной сказкой», чем искать точные соответствия между текстами фольклорных и литературных произведений. Таким образом, он предлагает вместо традиционного сравнительного анализа применить анализ типологический и ориентирует свое исследование на использование понятия «память жанра» [38, с.33].

Как известно, фольклорная и особенно волшебная, сказка имеет строгую форму. Герой ее схематичен, отсутствуют психологические рассуждения и подробное описание деталей, природа отображается только для развития действии и, главным образом, в виде традиционных формул (темный лес, море — окиян и т.д.), она обращена в неопределенное прошлое время, события ее развиваются в «тридевятом царстве», наличествует четкий антагонизм добра и зла [38, с.34]. Но бесспорно доказано еще в работах В.Я. Проппа, который «открыл инвариантность набора функций (поступков действующих лиц), линейную последовательность этих функций, а также набор ролей, известным образом распределенных между конкретными персонажами и соотнесенных с функциями» [46, с.91].

Современная же авторская сказка «весьма свободна и в выборе материала, и в выборе формы». Что касается «материала», то нужно сказать, что любое литературное произведение должно быть актуально, соответственно, оно несет на себе отпечаток своего времени, а «приближение сказки к современности, перенесение действия в наши дни изменяет и поведение героя, и саму идею сказки» [38, с.34].

Например, в уже упоминавшейся, в настоящем параграфе, сказке Дж. Роулинг «Гарри Поттер» присутствует много приемов фольклорной сказки: Гарри Поттер в детстве потерял своих родителей, их убили (сирота). Его отдают на воспитание тете и ее семье (мачеха). Однажды Гарри Поттер стал обладателем волшебной палочки, совы, волшебных книг и стал учеником в школе магов «Хогвардс». При этом действие сказки происходит в наши дни. Ученики школы «Хогвардса» добираются до места учебы на поезде, управляют автомобилем и т.д.

Кроме того, перенесение самого действия в новое время совсем не обязательно. Изменяется мировоззрение и мироощущение человека, и «современная литературная сказка не может оставаться во власти прежних представлений о мире».