Александр Роу дома у сказки

Заглянем в мастерскую советского киносказочника,

чтобы узнать о его «волшебных помощниках» и инструментах и о том,

что он с их помощью создавал.

16

фильмов-сказок поставил

как режиссёр

1

актёра задействовал

во всех своих лентах

«Не бойся сказки, бойся лжи»

Задолго до того как Федерико Феллини провозгласит: «Вымысел — единственная реальность», — в кинематографе утвердились мастера, чья стезя — точная иллюстрация его кредо. Александр Артурович Роу был первым в советской России, кто соединил древний вымысел с самым молодым искусством.

Большая часть его наследия — фильмы-сказки. Жанр простой, жанр сложный. Простой — потому, что первооснова сценария обточена десятками поколений, тысячами повествователей. Сложный — потому, что требуется нешуточное дарование, чтобы сделать постановку по ней больше чем пересказом истории с помощью движущихся картинок. Тем более когда тебе, как культурному герою из мифов (а сказка — плоть от плоти мифа), творить новое своими руками.

Мало того что в кино мир делится надвое — по ту и по эту сторону объектива, путь Роу пролегал между фольклором и его авторской трактовкой. Между волшебством и идеологией. Где не оступиться едва ли легче, чем пройти Калинов мост через реку Смородину, что связует мир живых с миром мёртвых в русских сказках.

Чудесный мир фольклора движим не прихотью фантазии, а строгими законами, которые были открыты в XX веке — в годы расцвета кинематографа и позже сослужили ему добрую службу. Например, по эскизам беллетризированного исследования «Тысячеликий герой» (1949) Джозефа Кэмпбелла выкроены сюжеты и герои «Звёздных войн», чего автор киноэпопеи Джордж Лукас никогда не скрывал. А начни мы сматывать волшебный клубок, нить приведёт нас обратно на русскую землю, к труду Владимира Проппа «Морфология волшебной сказки» (1928), в котором учёный разобрал структуру сказок со всех концов света и нашёл в них общие, типологические черты и элементы. Именно эта работа вдохновила Кэмпбелла на мысль о существовании «мономифа» — единых принципов, по которым складываются приключения героя и происходит его становление в разных мифологиях. Доподлинно неизвестно, были ли знакомы эти теоретические выкладки Александру Артуровичу. Как бы то ни было, мир русской сказки в его исполнении живей и убедительней, чем тьма киноагиток о «социалистическом строительстве» с претензией на реализм.

Родился будущий киносказочник на высоком берегу Волги в городе Юрьевец Костромской губернии (в наши дни — Ивановской области) в 1906 году, когда в Иваново-Вознесенске, что в полутораста верстах, открылся первый синематограф. Рос Роу среди русской старины, но на перепутье культур. Мать, Юлия Карагеоргий — обрусевшая гречанка, отец, Артур Роу — ирландец, приглашённый купцами Весниными налаживать мукомольное производство в Сергиевом Посаде.

Годы спустя Саша населит свои картины русской, не кельтской нечистью. Призрачные обитатели холмов — сиды и злые банши, воплями своими предвещающие чью-то смерть, остались в его детстве. А детство кончилось, не успело мальчику минуть десять: отец покинул Россию и никогда не возвращался к семье. Ирландская родня утверждала потом: помешали Первая мировая и последовавшая за ней революция.

Перебравшись с матерью в Сергиев Посад, маленький Роу прислуживал в церкви, торговал поделками местных умельцев-кустарей — зарабатывал как мог. К революции 1917 года окончил семилетку и поступил в промышленно-экономический техникум в Москве, где начал заниматься в кружке художественной самодеятельности.

В 1921 году Александр Роу присоединился к агиттеатру «Синяя блуза». С тех пор его жизнь неразрывно связана со сценой — и с кино. Из техникума юноша перевёлся в киношколу имени Б. В. Чайковского, которую окончил в 1930 году. А в 1934-м, пообтесавшийся на съёмочных площадках, стал выпускником драматического техникума имени М. Н. Ермоловой.

Свой путь в кинематографе Роу начал как ассистент режиссёра Якова Протазанова, прославившегося ещё в немом кино до революции. В 1912 году тот снял скандальный «Уход великого старца» о конце жизни Льва Толстого, а в 1916 году — «Пиковую даму» по повести Пушкина, первую подлинно глубокую психологическую драму в русском киноискусстве. Мастерству постановки молодой человек учился у мэтра на ныне легендарных фильмах, прежде всего «Празднике Святого Йоргена» и «Бесприданнице».

«Молодой ассистент стоял у кинокамеры позади [Якова] Протазанова, держа в руке связку струганых тросточек. Протазанов переломил одну надвое и небрежно отбросил обломки в сторону. Это означало, что съёмка не ладится. И тотчас же ассистент торжественно протягивал режиссёру другую тросточку. Ассистента звали Александр Роу»

Владимир Швейцер, сценарист

Сказка — ложь?

Немое кино России — что дореволюционное, что раннее советское — на сказки было скудно. В царское время кассу делали мелодрамы и батальные постановки, поэтому вкладывать деньги в экранизацию немудрящих народных сюжетов кинодельцы не спешили. После наступления власти Советов ниша пустовала по иной причине: сказки считались пережитком дремучего прошлого. Эксперименты в непопулярном жанре на протяжении 1920-х — начала 1930-х годов наперечёт. Среди них короткометражный «Морозко» (1924) Юрия Желябужского.

«Мифологические образы первобытных героев мутят

сознание ребенка»

Яновская Э. В.

Нужна ли сказка пролетарскому ребенку?

// Из опыта работы по детской книге.

— М.: ГИЗ, 1926

«Антропоморфизм, фантастический материал (сказка) абсолютно недоступны младшему дошкольнику и потому вредны; только отчасти антропоморфизм и фантастика могут быть использованы для старших дошкольников (6–7 лет), уже имеющих понятие об условности и имеющих достаточный реальный опыт»

Из резолюции Четвёртого Всероссийского съезда

по дошкольному воспитанию. История советской

дошкольной педагогики: Хрестоматия. М., 1980

«По щучьему велению» (1938)

В 1937 году подающий надежды «киноподмастерье» получил возможность показать себя как режиссёр: в качестве пробного шара ему поручили снять фильм по русским народным сказкам. С задачей он справился и вдобавок дебютировал не как ремесленник-копиист, а как новатор. Знаток детской души Самуил Яковлевич Маршак заметил однажды: «Сказка не может обойтись без чудес и волшебных превращений». Понимал это и Роу. Что удивительно, его чудеса лишь игра актёров и толика технических хитростей.

Уже в первой картине — она же первая советская киносказка — Александр Артурович блеснул умением находить неожиданные решения. По капризу погоды снег начал таять до того, как удалось отснять всю зимнюю натуру. Тогда Роу добавил сценарного колдовства и вложил в Емелины уста знаменитое: «Обернись, зима лютая,летом красным», после которого заиндевевшее деревцо — с помощью приёма двойной экспозиции — вмиг обрастает листьями.

Самоходная печь, говорящая щука, помогающий герою медведь — всё это было в диковинку. Ленту, увидевшую свет в 1938 году, партийное начальство приняло настороженно и сочло её легковесной, но зрителям она полюбилась. Роу дозволили творить дальше.

Емеля и щука в фильме «По щучьему велению» (1938)

Эскиз костюма. Воевода.

Художник Алексей Уткин

Источник: Музей Кино

Эскиз костюма. Боярин.

Художник Алексей Уткин

Источник: Музей Кино

Эскиз костюма. Царевна Несмеяна.

Художник Алексей Уткин

Источник: Музей Кино

Добрым молодцам урок

В СССР, где киноискусство подчинялось задачам партийного строительства, даже в экранизации фольклора нельзя было избежать идеологии. Не избегал её и Роу. С первых своих картин, однако, ему удавалось оставить в неприкосновенности дух сказки и обойтись без лобовой сатиры.

Конечно, его Емеля в «По щучьему велению» не лежебока, а усердный работник, и щучье слово лишь помогает его предприимчивости раскрыться. Да и власть царскую он походя обличает на каждом шагу; знаки эпохи.

Но чаще мораль у первого отечественного киносказочника крылась в самой структуре повествования и была облечена в форму народной мудрости. Правитель оставался в дураках по причине своей злости и алчности, а не потому лишь, что сидит на троне, вот и поделом ему. А добро побеждало благодаря становлению героев, а не в силу «исторической предопределённости».

«У него был свой постоянный набор актеров, среди которых он старался распределить основных персонажей, а вот к новичкам Роу относился довольно подозрительно»

Леонид Акимов, кинооператор

Люди Тридевятого царства

С первыми картинами начал складывался круг Роу. Многие сотрудничали с ним десятилетиями. Среди его сподвижников были как характерные актёры, отдававшие предпочтения сказочным ролям, так и звёзды большого кино.

Сергей Столяров

Любимец советской публики, прогремевший в драме «Аэроград» и музыкальной комедии «Цирк». Впервые снялся у Роу в «Василисе Прекрасной».

Лев Потёмкин

Исполнял главным образом комические роли. Соавтор завершённого уже после кончины Роу сценария фильма

Роу и Милляр на съёмочной площадке

Баба-яга не против

В сказках герою помогают подручные — «волшебные помощники». Был такой и у самого Роу. Вечный спутник, верный друг и талисман. Чудеса перевоплощения Георгий Францевич Милляр освоил ещё в юности. Не только на сцене — в жизни. Сын французского инженера и дочери русского золотодобытчика в новом мире был вынужден притворяться выходцем из скромной семьи служащих.

Пришедший в кино с театральных подмостков, Милляр сам придумывал себе грим, сочинял реплики. Он играл в каждом фильме Роу. Иной раз по три роли в одной картине. Георгия Францевича даже прозвали «заслуженной Бабой-ягой Советского Союза» — возможно, с его же лёгкой руки: образ старой колдуньи актёр примерял на себя чаще всего.

«Василиса Прекрасная» (1939)

В своём втором фильме Роу и вовсе вышел за пределы жанра. Будучи сказкой, «Василиса Прекрасная» организована как лирическая драма.

Воображению режиссёра нашлось где развернуться. На службу сказочным образам было поставлено всё — от сложнейшего грима до комбинированных съёмок. Чего стоит один гигантский паук, из чьих пут выбирается Иван: современный зритель наверняка вспомнит толкиновскую Шелоб из экранизации «Властелина колец». А как Василиса превращается из лягушки в красну девицу — это огонь. Буквально — огонь. По части пиротехнических эффектов Роу был неистощим на выдумку.

От одиннадцатиметрового Змея Горыныча

на съёмках шарахались кони

Напрашивается сравнение с «Нибелунгами» (1924) Фрица Ланга — экранизацией германского эпоса. Тоже механический и огромный, огнедышащий дракон, которого убил Зигфрид, явно уступает Змею Горынычу.

Зато Фафнир из «Нибелунгов»

стал первым драконом на киноэкране

Источник: Kinopoisk.ru

Всем змеям змей

Чтобы сделать по-настоящему страшного и убедительного Змея Горыныча для «Василисы Прекрасной», Роу не нашёл иного выхода, кроме как заказать на Экспериментальном заводе игрушек в Загорске гигантский макет чудища: одиннадцать метров в длину, пять в высоту. Мастера не подвели. В Ялту, на место съёмок, ящера доставили по частям — на четырёх железнодорожных платформах. А изнутри змея приводило в движение ни много ни мало двадцать человек.

Битва Кащея с Никитой Кожемякой

«Кащей Бессмертный» (1944)

Когда не в сказке, а взаправду на землю русскую пришла беда и войска Третьего рейха вторглись в Союз, Роу бился на своём фронте — кинематографическом. Сперва он рвался с камерой на передовую, но партийное руководство поручило режиссёру более привычное ему дело — снимать «Боевые киносборники».

А в разгар Великой Отечественной Александр Артурович поставил «Кащея Бессмертного», который должен был воодушевить советских людей на борьбу с захватчиками и показать миру, что даже в самые тяжёлые годы в стране снимают кино для детей.Фильм 1944 года — наиболее близкий у Роу к эпосу, не к сказке в чистом виде. Здесь бесноватый Кащей — пожалуй, самая инфернальная роль Георгия Милляра — не столько чахнет над златом, сколько одержим властью. Параллель с фигурой Гитлера была очевидной и намеренной, а иносказание фабулы — прозрачным и ярким.

Долго ли, коротко ли, богатыри Никита Кожемяка и Булат Балагур с войском русским одолели Кащея и его полчища. Батальную сцену в финале картины современники сравнивали с битвой в «Александре Невском» Сергея Эйзенштейна — кто всерьёз, кто с шутливым укором. Так или иначе картина своей цели достигла, показав: и жутчайшее, кромешное зло одолимо.

«Съёмки шли в глубокой алтайской тайге, где папоротник был по грудь коню, а травы в рост человека. Надо было построить в шестидесяти километрах от Барнаула деревянный город. Лес рубим сами, помогают колхозницы, возят брёвна на коровах»

Александр Птушко

кинорежиссер

Две башни

Другим, наравне с Александром Роу, корифеем советской киносказки считался Александр Птушко. Между тёзками разгорелось негласное соперничество, притом что манера у каждого была своя, равно как и специализация. Птушко предпочитал ставить сказки по литературным источникам и по былинам, слыл мастером батальных сцен. Отличала его и склонность к монументальности, иногда на грани помпезности. Неудивительно, что он оказался ко двору в годы сталинского «большого стиля», особенно в конце 1940-х — начале 1950-х, когда Роу оставался в тени. За снятый в 1946 году «Каменный цветок» Птушко удостоился приза Каннского кинофестиваля и Сталинской премии.

Советское поле экспериментов

Закончилась Великая Отечественная — и сказочный жанр вернулся на обочину большого кино. В 1947 году министр кинематографии СССР Иван Большаков опубликовал статью «О репертуаре советских кинотеатров», в которой подверг киносказки резкой критике. Наступила новая эпоха с новыми требованиями.

Лишённый возможности трудиться на своём поле, Роу пробует силы в смежных направлениях. В том числе пытается соединить реалистическое кино с фантазийным.

В 1949 году выходит его документальная лента «Артек», приуроченная к двадцатипятилетию знаменитого пионерлагеря. А в 1954 году он ставит приключенческую «Тайну горного озера», где блуждания по загадочным пещерам соседствуют с решением задач мелиорации.

Мария Барабанова в роли Кота в Сапогах

Наконец, в 1958 году на экран выходит одна из самых необычных лент Роу — «Новые похождения Кота в сапогах» по сценарию Сергея Михалкова, соединившего сказку Шарля Перро с «Любовью к трем апельсинам» Карло Гоцци. Роль Кота в фильме, кстати, исполнила женщина — актриса Мария Барабанова, которая за двадцать лет до того мелькнула в эпизодической роли в «Василисе Прекрасной».

Наклейка на коробке

с негативными плёнками

Agfa BiPack

Источник: Mediavision-mag.ru

Советское поле экспериментов

Много экспериментировал Роу и с технической стороной кинодела. Так, в 1941 году он снял первый российский полнометражный цветной фильм-сказку — «Конька-Горбунка». А после войны выпустил объёмную картину «День чудесных впечатлений» по разработанной в СССР технологии стереосъёмки, создающей иллюзию третьего измерения, за десятилетия до распространения 3D-фильмов.

Сцена из фильма «Майская ночь,

или Утопленница»

Тиха украинская ночь

Тучи над Роу рассеивались медленно — не как по мановению волшебной палочки. К столетию со смерти Николая Васильевича Гоголя ему поручили сделать фильм по мотивам произведений писателя. «Малороссийский хоррор» был куда ближе Роу, чем поиски последних восьми лет. Так родилась его «Майская ночь, или Утопленница» (1952).

В 1959 году режиссёр снова смог взяться за русские сказки и снял «Марью-искусницу». Но о Гоголе не забыл и в 1961-м поставил «Вечера на хуторе близ Диканьки».

Эскиз декорации. Ужин у головы Евтуха. Художник Ирина Захарова

Источник: Музей Кино

Эскиз декорации. Ужин у головы Евтуха. Художник Ирина Захарова

Источник: Музей Кино

Эскиз декорации. Ужин у головы Евтуха. Художник Ирина Захарова

Источник: Музей Кино

Эскиз декорации. Ужин у головы Евтуха. Художник Ирина Захарова

Источник: Музей Кино

Эскиз декорации. Ужин у головы Евтуха. Художник Ирина Захарова

Источник: Музей Кино

Эскиз декорации. Ужин у головы Евтуха. Художник Ирина Захарова

Источник: Музей Кино

Эскиз декорации. Ужин у головы Евтуха. Художник Ирина Захарова

Источник: Музей Кино

Эскиз декорации. Ужин у головы Евтуха. Художник Ирина Захарова

Источник: Музей Кино

Путёвка в быль

И сам Роу кое для кого становился «волшебным помощником». Так, он вывел на экран не одного актёра. Настенька в «Морозко» стала первой большой ролью для Натальи Седых. А Инна Чурикова, в ту пору ещё студентка Театрального училища имени Щепкина, в том же фильме дебютировала, сыграв злую — не по-плоскому смешную, нахрапистую — сестру Марфушу.

Трагически сложилась судьба Алексея Катышева, ассистента оператора, которого Александр Артурович приметил на съёмках и без проб и бюрократической волокиты пригласил сыграть главного героя в своей следующей картине «Огонь, вода… и медные трубы». После кончины Роу в 1973 году его карьера, прежде стремительная, пошла на спад — и умер он в нужде и безвестности.

Былинно-ясный взгляд

Алексея Катышева

проложил ему путь

на съёмочную площадку

„Морозко“ была моя первая картина, и я с удовольствием делала всё, что он [Роу] просил. Я даже в болоте у него тонула с восторгом, и на снегу сидела, и с азартом ела лук вместо яблок, потому что он так требовал. У Роу была душа ребенка, и на его съёмках всё было волшебно: люди, придумывавшие необыкновенные фокусы, умные хрюшки, пни, которые расцветали. Но этот сказочный мир сам режиссер очень тщательно выстраивал

«Морозко» (1965)

В «Морозко» сошлось всё лучшее, чего достиг Роу со своими соратниками. И актёры как на подбор: Эдуард Изотов, Татьяна Пельтцер, Инна Чурикова. И сценарий драматурга Николая Эрдмана, который сочинил «Весёлых ребят» и «Волгу-Волгу» и сумел искусно вплести любовную линию в народную сказку. И весь накопленный «артелью» сказочника арсенал эффектов: благодаря приёму обратной съёмки сани едут сами (в действительности их тянул грузовик на металлическом тросе), а по взмаху чудо-посоха индевеют ветки деревьев.

С 1966 года лента — в американском кинопрокате. Советская киносказка даже удостоилась премии Консультативного совета по кинематографии США, Award of Excellence, за лучший киносценарий фильма для семейного просмотра. Вообще же «Морозко» собрал целую россыпь наград и титулов.

Награды фильма «Морозко»

1965 год

Гран-при «Золотой лев Святого Марка» на Международном кинофестивале в Венеции.

1966 год

Гран-при «Золотой лев Святого Марка» на Международном кинофестивале в Венеции.

Серебряная медаль на Международном фестивале фильмов для детей в Тегеране.

Приз «Капитолийский Юпитер» на МКФ-кинообозрении в Риме.

Эскиз костюма. Иван.

Художник Евгений Галей

Источник: Музей Кино

Эскиз костюма. Иван.

Художник Евгений Галей

Эскиз костюма. Иван.

Художник Евгений Галей

Эскиз костюма. Иван.

Художник Евгений Галей

Эскиз костюма. Иван.

Художник Евгений Галей

Сказка не кончается

Волшебная мельница Роу никогда не останавливалась, и раз в несколько лет он дарил зрителю новую картину. Вот и в 1973 году режиссёр писал сценарий по пьесе Николая Шестакова «Финист — Ясный Сокол». Но 28 декабря 1973 года, на 67-м году жизни, сказочник скончался. Дело учителя — по его наброскам — завершил ученик, Геннадий Васильев. Лента, музыку к которой сочинил Владимир Шаинский, увидела свет в 1975 году.

Роу на выдумки хитёр

В одной из сцен Настенька ненароком касается посоха Морозка и, становясь полупрозрачной, погружается в «ледяной сон». Чтобы показать её уход в потусторонний мир, использовали съёмку методом наложения с двойной экспозицией: снимали не саму девушку, а её отражение в прозрачном стекле.

«До конца жизни в нём сохранялась доброта и наивность маленького ребёнка. Когда он получил новую квартиру, пригласил художника Арсения Клопотовского, чтобы ему в прихожей нарисовали лес, солнышко, травку, грибочки, солнышко. Кому ещё придет в голову такое придумать?»

Борис Грачевский, режиссёр

— Прынцесса! Как есть прынцесса!

— Правда?

— Нет, не принцесса.

— А кто же?

— Королевна!

«Морозко»

— Ква-ква-квалификация!

«Марья-искусница»

— По-ихнему, это пре-сти-ди-житация,

а по-нашему — ловкость ног и… гипноз.

«Варвара-краса, длинная коса»

Фильмы-сказки Александра Роу с детства знакомы многим. Это удивительные, волшебные миры, с Бабой Ягой и Кощеем, с девицами-красавицами и отважными богатырями, с говорящими животными и скатертями-самобранками. Этим фильмам веришь с первого кадра, они никогда не надоедают — сказки Роу можно пересматривать снова и снова. Рассказываем о самом известном режиссере детского кино.

Коробейник

Александр Роу родился в 1906 году в городе Юрьевец. Его отцом был ирландский инженер Артур Роу (Rowe), который приехал в Россию работать по контракту — налаживать мукомольное производство. В Юрьевце (по другим данным в Сергиевом Посаде) он женился на гречанке Юлии Карагеоргий, но семья распалась в 1914 году, с началом событий Первой Мировой войны. Артур Роу уехал на родину, оставив в то непростое время больную жену и маленького сына.

Александру пришлось работать с детства — его мать, Юлия, тяжело болела. Мальчик был коробейником, торговал с лотка безделушками и мелкой галантереей.

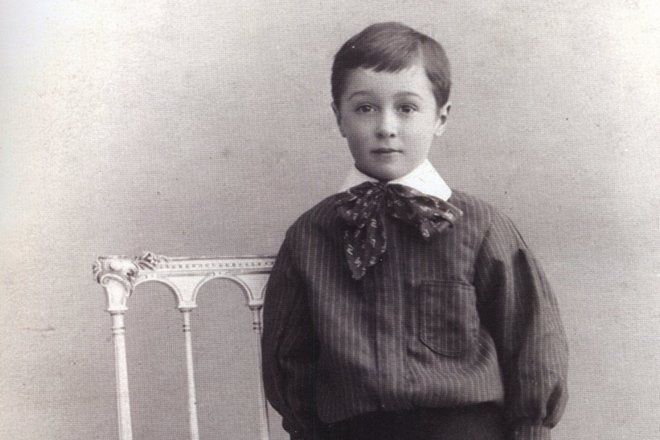

Александр Роу в детстве

Однако, не смотря на все трудности, Роу окончил школу, поступил в техникум. С 1921 года он служил в агиттеатре «Синяя блуза», а затем сумел поступить в Драматический техникум им. Ермоловой.

По щучьему веленью

Его первая самостоятельная работа как режиссера — сказка «По щучьему веленью», вышедшая в 1938 году. Фильм стал настоящим хитом проката. В 30-е годы прошлого века кинематограф в Советском Союзе только начал приобретать самостоятельность и самобытные черты. Художественных фильмов снимали не так много, а детских кинокартин не было вовсе.

Первая работа Александра Роу покорила зрителей всех возрастов. Это был удивительный, сказочный мир: щука разговаривала, волшебная печь Емели ездила, как заправский вездеход. И у зрителя, и у критиков не оставалось сомнений: волшебство существует, и оно рядом, на экране кинотеатра. А ведь кто-то советовал дебютанту заменить живую рыбу куклой — это же риск, натурально рыбина в кадре смотреться не будет!

Кадр из фильма Александра Роу «По щучьему веленью»

Однако у Роу всегда было свое мнение на счет спецэффектов — все должно быть по-настоящему. В этом и весь секрет хорошей сказки.

«Кино — искусство чрезвычайно эмоциональное, и наша задача — взволновать юного зрителя судьбой героев», — считал режиссер.

Стоит сказать, что Александр Роу не был русским по происхождению, но русский фольклор, народную культуру он чувствовал как никто другой. Наверное, благодаря детству коробейника, который проводил время на ярмарках и базарах Юрьевца и Сергиева Посада. По воспоминаниям самого режиссера, коробейником он был знатным: товар у него не залеживался, а прохожие с охотой слушали шутки-прибаутки веселого продавца.

Режиссер и его команда

Вскоре Роу уже был признанным классиком сказочного жанра, а работать с ним стремились многие артисты. Ведь съемки в сказках Роу были синонимом зрительского успеха и всевозможных государственных премий. Однако сам режиссер довольно-таки быстро сформировал команду актеров и постановщиков, которая переходила с ним из фильма в фильм, и поэтому попасть в его команду было не так-то и просто.

Александр Роу в молодости

Например, Бабу-Ягу и Кощея Бессмертного в фильмах Роу играл исключительно Георгий Милляр. Мало кто знает, но на первых пробах к фильму «По щучьему веленью» актер от волнения, что называется, «провалился».

Решив во что бы то не стало, получить роль Царя Гороха, Милляр побрился налысо, сбрил и брови, создав образ гротескного царя-дурака — и поразил режиссера своей игрой.

Милляр стал не только постоянным актером труппы Роу, но и его близким другом. Да и сейчас, вспоминая Бабу Ягу, в ее образе представляется только этот актёр. Причем Баба Яга Милляра каждый раз была разной: то откровенно злобной, то просто вздорной старушкой с радикулитом.

Александр Роу и Георгий Милляр на съемках фильма «Василиса Прекрасная»

Для прославленной актрисы Инны Чуриковой роль Марфушеньки-Душеньки в сказке «Морозко» стала одной из первых. Молодая Инна мужественно мерзла под елкой, пока перфекционист Роу выставлял свет, а когда пришло время Марфушеньке жадно есть яблоко, оказалось, что в корзинке лежит лук — что-то напутали бутафоры. Пришлось актрисе с таким же аппетитом уплетать луковицу.

Фильм «Морозко» стал любим многими, и не только в Советском Союзе: в Чехии его до сих пор показывают каждый Новый год, как «Иронию судьбы…» в нашей стране.

Неизменным спутником Роу на съемках был термос с горячим чаем: если игра актера нравилась режиссеру, он, в перерывах между дублями его угощал. Чашка чая из режиссерского термоса была высшей наградой и признанием немногословного Роу.

Инна Чурикова в фильме Александра Роу «Морозко»

Естественные чудеса

Среди всех, кто экранизировал сказки в советском союзе, имя Александра Роу стоит особняком. Последующее поколение режиссеров ориентировалась именно на него — классика, который создал этот жанр. Однако после его ухода мало кто из постановщиков мог передать ту сказочную атмосферу, которая вовсе не была свойственна логичному и «регламентированному» советскому кинематографу. По мнению той же Инны Чуриковой, у Роу была душа ребенка: он сам, не имея счастливого и спокойного детства хотел подарить его другим. «В сказке никакие истины нельзя давать в виде нравоучений — этого дети не любят», — говорил Роу.

Чудеса в мире Роу происходят настолько естественно, что ни у кого нет сомнений — этот волшебный мир действительно реален.

В эпоху, когда о компьютерной графике даже не мечтали, съемки сказок действительно были чудом, сотворенным во многом благодаря режиссерской смекалке.

Так, в фильме «Морозко», когда Дед Мороз с помощью своего посоха, покрывает деревья инеем, прибегли к такой хитрости: сначала ассистент стряхивал с деревца снег, а потом, при монтаже, эти кадры шли в обратном порядке.

Кадр из фильма Александра Роу «Морозко»

Печь Бабы Яги была уникальным произведением искусства отечественных машиностроителей — она действительно ездила по снегу, как вездеход. И настолько хорошо, что местные жители, бывшие статистами на съемках картины, решили ее украсть. Но не сумели завести.

К слову, Змея-Горыныча собрали в мастерской игрушек в Загорске, а управлялась с ним команда в 20 человек.

И все-таки, Роу не делал упор на спецэффекты при создании своих фильмов — это казалось ему ненатуральным, не живым. Все ложилось на плечи актеров. В том числе — хвостатых. Вспомнить хотя бы собачку Тяпу в «Морозко».

Последней его работой стал фильм-сказка «Финист — Ясный Сокол», вышедший в 1975 году. Александр Роу написал сценарий, занимался подбором актеров, но на съемочной площадке побывать не успел. Фильм закончил его ученик, Геннадий Васильев.

P.S. Голливуд советского сказочника сначала не принял. Например, сказка «Морозко» сначала возглавила рейтинг самых скучных фильмов. Но позже сам Стивен Спилберг отметил фильмы Александра Роу, признав их тем культурным феноменом, самобытность которого вряд ли удастся повторить. Питер Джексон, постановщик знаменитой экранизации Толкина, не раз признавался в том, что работы советского режиссера вдохновляли и направляли его во время создания трилогии о Средиземье.

28 декабря — день памяти великого режиссера-сказочника Александра Артуровича Роу. Его фильмы были для нескольких поколений детей такой же важной частью каникул, как ёлка, Дед Мороз и подарки.

Александр Роу был сыном гречанки и ирландца Артура Говарда Роу, который в 1905 году приехал по контракту в Россию налаживать мукомольное производство. Когда мальчику было 9 лет, началась война и его отец покинул Россию, оставив семью. Мама болела, поэтому Александр с 10 лет работал, но всё-таки ухитрился доучиться, окончить киношколу имени Б. Чайковского и драматический техникум им. М. Н. Ермоловой. С 1937 года Роу — режиссёр киностудии «Союздетфильм», (затем — киностудии имени М. Горького). В 1938 году Александр Роу начал съемки сказки «По щучьему велению» — первой игровой сказки, где чудеса творили не нарисованные герои, а живые актёры. Всего Роу снял 14 волшебных фильмов-сказок. Давайте вспомним лучшие из них — может быть вам захочется пересмотреть их с детьми или внуками.

1. «По щучьему веленью», 1938 год

При создании своей первой картины Александр Роу не обошелся без волшебства. Именно он решил произвести своего рода революцию в кино и снять сказку с настоящими артистами, а не с анимационными или кукольными персонажами, как это делалось раньше. В этой сказке в роли царя Гороха дебютировал Георгий Милляр — «заслуженная Баба-Яга Советского Союза».

2. «Василиса Прекрасная», 1939 год

Вторая и очень успешная сказка Роу. Валентина Сорогожская в ней сыграла Василису, крестьянскую дочь. Сергей Столяров — Ивана, младшего сына. А Георгий Милляр — гусляра, отца, и первую свою Бабу-Ягу.

3. «Кащей Бессмертный», 1945 год

Премьера «Кащея Бессметного» состоялась 9 мая 1945 года, в барнаульском кинотеатре «Родина». Когда фильм вышел в широкий прокат, он, конечно был воспринят как метафора завершившейся войны. Фильм снимался в сложных условиях военного времени, съемки проходили в Алтайском крае и Таджикистане. В нём есть кадры, где горит пшеничное поле. Организовать поджог его — в войну дело, в общем-то, немыслимое. Чтобы получить разрешение сжечь делянку с пшеницей, Александр Роу специально писал в Совнарком. Кащея Бессмертного сыграл Георгий Милляр. Актер, только оправившийся от болезни, был тогда настолько худым и бледным, что, по воспоминаниям самого Милляра, на съемочной площадке Кащея испугалась даже его лошадь.

4. «Новые похождения Кота в сапогах», 1958 год

После «Кащея Бессмертного» Роу долго не снимал сказки — от него требовали более серьёзных работ: документальных фильмов и экранизаций классики, а не детских сказок. Но в 1958 году появилась необычная версия сказок Шарля Перро «Кот в сапогах » и Карло Гоцци «Любовь к трём апельсинам».

5. «Марья-искусница», 1960 год

В послевоенное время Роу запретили снимать сказку «Царь Водокрут» по сценарию Евгения Шварца. Однако Роу не отчаивался и в 1960 году все-таки снял фильм «Марья-искусница», тоже по сценарию Шварца. В нем и нашлось место злобному царю Водокруту Тринадцатому, который похитил Марью-искусницу. В этой сказке Георгий Милляр играет Квака.

6. «Королевство кривых зеркал», 1963 год

Эту сказку, Роу снял по одноимённой повести Виталия Губарева. Милая, хотя и местами слишком назидательная, советская версия зазеркалья, не имеющая, конечно, никакого отношения к сказкам Кэррола.

7. «Морозко», 1964 год

Поистине легендарный фильм — пожалуй, самая знаменитая работа Александра Роу, и не только в СССР и России. Многие зарубежные кинорежиссеры, включая знаменитого Стивена Спилберга, признавались, что «Морозко» оказал огромное влияние на мировой кинематограф.

Фильм открыл для советского кинематографа актрис Инну Чурикову и Наталью Седых. Последнюю Роу увидел в балетной школе. После нескольких ролей в кино Седых снова вернулась в балет, а Чурикова стала одной из ведущих актрис советского, а затем и российского кино.

8. «Огонь, вода и… медные трубы», 1968 год

После «Морозко» Александр Роу продолжил сотрудничество со знаменитыми драматургами Николаем Эрдманом и Михаилом Вольпиным. Результатом работы этого уникального трио стала киносказка «Огонь, вода и… медные трубы», которая вышла на экраны в конце декабря 1968 года. Фильм, правда, не понравился чиновникам — сатира Роу показалась им слишком острой. Критики укоряли режиссера в излишнем гротеске и множестве современных сцен, не свойственных старым народным сказкам. Но именно поэтому фильм выглядит таким современным и до сих пор смотрится «на ура».

9. «Варвара-краса, длинная коса», 1969 год

Предпоследний фильм легендарного Александра Роу, самый популярный, после фильма «Морозко» и самая любимая сказка многих школьников 70-х — 80-х, включая автора этих строк. Волшебная история с недетским юмором и высоким воспитательным КПД, как, впрочем, и все сказки Роу.

Советского кинорежиссера не стало 48 лет назад, 28 декабря 1973 года, но его сказки помнят, смотрят и любят по-прежнему. «Экспресс газета» рассказывает о том, как сложились судьбы молодых актеров из «Морозко», «Королевства кривых зеркал» и других сказок.

Подпишитесь и читайте «Экспресс газету» в:

Наталья Седых («Морозко»)

Хрупкая, нежная, большеглазая — именно такой Александр Роу видел главную героиню сказки «Морозко» и утвердил на роль «самую маленькую советскую фигуристку». После триумфа сказки Наталья снялась в его же фильме «Огонь, вода и… медные трубы», сыграла еще тройку ролей. Но кинематографу предпочла балет — ради выступлений в Большом она забросила карьеру актрисы и фигурное катание и даже пожертвовала личной жизнью: после свадьбы с композитором Виктором Лебедевым супруги жили в разных городах. Гостевой брак продлился 10 лет — мужчина не сумел сохранить Седых верность. В 90-х Наталья вернулась к профессии актрисы, сыграв несколько небольших ролей в кино и поступив на службу в театр «У Никитских ворот».

Инна Чурикова («Морозко»)

Взглянув на себя в образе Марфуши, Инна плакала: «Кто же меня теперь замуж возьмет!» В ближайшие после съемок «Морозко» годы ее ждали не самые завидные роли: в ТЮЗе она играла сказочных зверей и Бабу-ягу — в последнем образе ее и приметил Глеб Панфилов. Режиссер пригласил Чурикову в дебютную ленту «В огне брода нет», а после — навсегда в свою жизнь. Инна и Глеб, в 2018-м отметившие золотую свадьбу, известны не только как крепкий семейный, но и как плодотворный творческий союз — значимые роли Чурикова сыграла в картинах своего мужа. Супруги воспитали сына Ивана, ставшего ресторатором, и продолжают работать до сих пор.

Татьяна Клюева («Варвара-краса, длинная коса»)

Съемки у Роу не стали для юной красавицы дебютом — до работы над сказкой она уже снималась в фильме Митты «Звонят, откройте дверь» и у Шерстобитова в «Аквалангах на дне». Нет сомнений, что Татьяна стала бы успешной в профессии, но она выбрала семью: ее судьба, моряк Дмитрий Гагин, появился на площадке фильма «Офицеры» — Клюева ушла за ним прямо с проб. Влюбленные поженились, стали родителями, переехали в Севастополь. Гагин большую часть времени находился в плаваниях, за маленьким сыном Яном нужен был глаз да глаз — Татьяна ушла из профессии. Решение далось ей тяжело, но не помешало стать счастливой женщиной. Супруги пережили отставку Дмитрия, инвалидность Татьяны, создали свой бизнес. В 2015 году экс-актриса стала президентом Императорского фонда сохранения исторического и культурного наследия в Севастополе и Крыму.

Алексей Катышев («Огонь, вода и… медные трубы»)

Добрый молодец со светлой внешностью исполнил две большие роли в фильмах Александра Артуровича — в «Огне…» и «Варваре-красе». Но желанная карьера для 20-летнего парня оказалась недостижимой: когда не стало Роу, режиссеры не проявляли к Алексею интереса — не помогали даже «сказочные» внешние данные. Катышев играл в эпизодах, работал водителем и… выпивал. Пагубная привычка рушила личную жизнь: Алексей стал мужем, трижды отцом, но то уходил из семьи, то возвращался домой. Катышева не стало в 2006 году: незадолго до смерти его избила компания выпивших молодых людей.

Людмила Мызникова («Вечера на хуторе близ Диканьки»)

Чернобровую девицу Роу встретил в коридорах киностудии Довженко, когда уже отчаялся найти героиню на роль в «Вечерах на хуторе…». Съемки Людмиле дались непросто — сказывались и суровые погодные условия, и тоска по дому, — но остались приятным воспоминанием. После Оксаны и съемок в концерте «Когда идет снег» Мызникова отказывалась от ролей — ждала чего-то особенного. На экраны она вернулась только после 2006-го, мелькнув в четырех сериях «Возвращения Мухтара». Большую часть жизни Мызникова посвятила театральной деятельности: киевский ТЮЗ, завотделом Театрального музея Киево-Печерской лавры и, наконец, духовный театр «Мистериум», где Людмила выступает вместе с мужем Олегом Белинским.

Сестры Юкины («Королевство кривых зеркал»)

Сказочные Оля и Яло, реальные — Ольга и Татьяна Юкины. Как и на экране, сестры-близнецы были отражением друг друга и практически не расставались. После «Королевства кривых зеркал» Юкины снялись в эпизоде еще одной сказки Роу, окончили школу, поступили в машиностроительный техникум, выскочили замуж к 20 годам. Устроились на зависть окружающим в «Интурист» — тоже вместе. Поездки за границу, редкие для советского человека вещицы и сытая жизнь закончились, когда в «Интурист» пришли другие хозяева. Уволенным сестрам пришлось распродавать технику и одежду, работать за копейки в военкомате — в их жизни появился алкоголь. В 2005-м после перенесенного инсульта не стало Ольги — сестра пережила ее на шесть лет.

Эдуард Изотов («Морозко»)

Иванушка из «Морозко» влюбил в себя партнершу по съемкам, юную Наташу Седых. Но чувства, к сожалению девушки, оказались безответными — Эдуард предпочел ей другую актрису фильмов Роу, Ингу Будкевич. Второй супругой артиста стала Ирина Ладыженская — вместе с ней Эдуард в 80-х попал за решетку. Мужа и жену задержали за «валютные махинации» (обмен небольшой суммы долларов) и приговорили к трем годам заключения. Случившееся поставило крест на здоровье и карьере Изотова: после освобождения он сыграл лишь три роли (против двух-трех десятков до этого), перенес пять инсультов, множество операций. Под конец жизни Эдуард практически не узнавал близких и не говорил. Скончался в 2003-м после полугода в психоневрологическом пансионате.

Валентина Сорогожская («Василиса Прекрасная»)

Еще одна счастливая случайность в работе Александра Роу: девушку с яркой славянской внешностью некто из съемочной группы встретил на улице. На тот момент домохозяйку удалось уговорить на съемки — сказка удалась, но фильмография Валентины не слишком обогатилась. Сорогожская ушла из кино после ленты «Шел солдат с фронта» — на таком решении настоял ревнивый супруг, посчитавший, что его женщина должна заниматься домом, а не лицедействовать. Валентина родила трех детей, развелась, вновь вышла замуж — за артиста Евгения Тетерина. Мужчины не стало в 1987-м, любящая супруга ушла из жизни вслед за ним — год спустя.

Да, современная киноиндустрия обладает огромными техническими возможностями, но, честное слово, для ребёнка сказки Роу, если его вкус окончательно не испорчен американскими мультиками, гораздо интереснее и познавательнее любого современного детского фильма. Ведь режиссер снимал живую щуку, настоящих зайчиков, белочек, медведей и прочую живность в настоящем лесу! Еду я прошлым летом по костромской дороге с нынешними жителями костромской глубинки, и они с гордостью показывают мне места, где Роу снимал своего «Морозко». А места действительно сказочные.

А его сценарии! Подбор артистов! Каждый сказочный образ запоминается. Один Милляр чего стоит. Каждая баба-яга Милляра – шедевр! Кощей – замечательный. Водокрут Тринадцатый – прелесть!

Под катом я поместила таблицу со ссылками на все фильмы-сказки Роу. Ссылки даны и на описание фильмов, и на сами фильмы в youtube.

[Spoiler (click to open)]

| 1938 | По щучьему веленью | Режиссёр http://www.youtube.com/watch?v=l5WTn5UTn2M |

| 1939 | Василиса Прекрасная | Режиссёр https://www.youtube.com/watch?v=DdaoKpec-tU |

| 1941 | Конёк-Горбунок | Режиссёр https://www.youtube.com/watch?v=teW3u2e9dwA |

| Боевой киносборник № 7 | Режиссёр, новелла «Ровно в семь» | |

| 1944 | Кащей Бессмертный | Режиссёр, автор сценария https://www.youtube.com/watch?v=QFLQn_vU6Iw |

| 1949 | Артек (документальный) | Режиссёр |

| День чудесных впечатлений (стереофильм) | Режиссёр, автор сценария | |

| 1950 | Крым (документальный) | Режиссёр |

| 1952 | Майская ночь, или Утопленница | Режиссёр https://www.youtube.com/watch?v=WLKa1-L164U |

| 1954 | Тайна горного озера | Режиссёр https://www.youtube.com/watch?v=kHFzJ1IdEpo |

| 1956 | Драгоценный подарок (стереофильм) | Режиссёр https://www.youtube.com/watch?v=Q6iRreSmd6E |

| 1957 | Новые похождения Кота в сапогах | Режиссёр http://www.youtube.com/watch?v=AlyT3ZCmxuU |

| 1959 | Марья-искусница | Режиссёр http://www.youtube.com/watch?v=5vaERaI8oyo |

| 1960 | Хрустальный башмачок | Режиссёр (совместно с Ростиславом Захаровым), автор сценария https://www.youtube.com/watch?v=F4uaRHL510I |

| 1961 | Вечера на хуторе близ Диканьки | Режиссёр, автор сценария http://www.youtube.com/watch?v=mS3Ldgpev7w |

| 1963 | Королевство Кривых Зеркал | Режиссёр http://www.youtube.com/watch?v=RDtjmu_PVtA |

| 1964 | Морозко | Режиссёр http://www.youtube.com/watch?v=i9che4wQ6is |

| 1968 | Огонь, вода и… медные трубы | Режиссёр http://www.youtube.com/watch?v=nIrIUNbBiH0 |

| 1969 | Варвара-краса, длинная коса | Режиссёр, автор сценария http://www.youtube.com/watch?v=nIrIUNbBiH0 |

| 1972 | Золотые рога | Режиссёр, автор сценария https://www.youtube.com/watch?v=NZp5HTQrTHM |

| 1975 | Финист — Ясный Сокол | Автор сценария https://www.youtube.com/watch?v=y35pdAl2AtA |

Смотрите сами, показывайте своим детям и внукам – получите истинное наслаждение. Потому что каждый фильм сделан с огромной любовью к своему делу, делу всей его жизни, и с такой же любовью к своему зрителю – и маленькому, и большому. А любовь – её не заменишь никакими технологическими ухищрениями.

Оригинал взят у irnella в Сказки Александра Роу