МБОУ СОШ №15 имени Героя Советского Союза Мильдзихова Х. З.

Научно-практическая конференция «ПОИСК»

Конёк Горбунок:

каким мы его видим

Автор работы:

Дзугкоева Диана

Место выполнения работы:

МБОУ СОШ №15, 6 «Б» класс

Научный руководитель:

Бестаева Н. Я., учитель русского языка и литературы

Владикавказ, 2019

Содержание работы

-

Вступление.

-

Основная часть.

— П. П. Ершов и его сказка.

— Иллюстрации Н. М. Кочергина.

— Творчество В. А. Милашевского и сказка «Конёк Горбунок».

— Работы А. В. Кокорина.

— Иллюстрации Ю. А. Васнецова.

— Моё представление о Коньке Горбунке.

— Каким в итоге должен быть Конёк Горбунок?

-

Заключение.

4. Используемая литература.

Вступление

Сказка «Конёк-Горбунок» — произведение, написанное П. П. Ершовым и сделавшее его автора знаменитым.

Благодаря лёгкости стиха, необыкновенной сатире и тонкой иронии, эта сказка стала горячо любима среди всех слоёв населения. Она написана очень бодрым, складным и напористым языком. В ней много элементов устного народного творчества: прибауток, пословиц, поговорок, устаревших слов.

Это произведение интересное, правдивое и, конечно же, народное, ведь любой автор прежде всего ищет народного признания.

Сказка «Конёк-горбунок» рассказывает нам историю про Ивана, которого постоянно называют «дураком». А ведь в ходе развития событий именно он всегда занят делом и во всём добивается успеха. Он не гонится за деньгами или славой. Иван радуется простым житейским делам. А волшебный Конёк – горбунок помогает ему справиться со всеми напастями.

В центре внимания моей исследовательской работы как раз образ конька. Ведь он единственный верный друг и помощник Ивана. Он не раз выручает его в трудную минуту и советом, и делом.

Описание Конька-горбунка из сказки очень забавное. Он маленький, но удаленький, ростом в три вершка, с аршинными ушами и двумя горбами.

Цель моей исследовательской работы заключается в том, чтобы проследить, как старинные меры длины помогают нам представить образ Конька-Горбунка, и ответить на вопрос, правильно ли показали этого сказочного героя на своих иллюстрациях художники разных времён.

Конёк-горбунок: правильно ли мы его представляем?

Пётр Павлович Ершов родился в 1815 году в деревне Безруковой недалеко от города Ишим Тобольской губернии. По долгу службы его отец много ездил по Сибири. Ершов совершал с семьей все переезды, успев пожить в Петропавловске, Омске, Березове и в Тобольске.

Переезды по Сибири, жизнь в Тобольске в доме родственника-купца, где останавливалось много проезжих людей, обогатили юного Ершова яркими впечатлениями. От ямщиков, охотников, крестьян, казаков он услышал множество запоминающихся устных рассказов, легенд, сказок, песен, которые потом возродились в его творчестве. С 1832 года Ершов — студент философско-исторического отделения Петербургского университета. Годы учебы, «пять своих лучших лет», Ершов использовал для саморазвития, посвящая все свободные часы чтению русских писателей и литературным занятиям.

Начало 30-х годов было временем всеобщего увлечения сказкой. На этой волне всколыхнулись художественные впечатления Ершова. В начале 1834 года он представляет на суд своего профессора, читавшего курс русской словесности, П.А. Плетнева, сказку под названием «Конек-горбунок». Сказка была прочитана и разобрана П.А. Плетневым в университетской аудитории. Это был первый литературный успех девятнадцатилетнего студента. Ершов мечтал о создании большой сказочной поэмы – сказке сказок, но этому замыслу не суждено было осуществиться, как не были реализованы и мечты Ершова об организации экспедиции по Сибири, издании журнала, широкой просветительной деятельности среди земляков. По окончании университета он вернулся в Тобольск и почти до конца жизни занимался педагогической деятельностью — преподавал в гимназии, а затем стал ее директором. «Конек-горбунок» остался, в сущности, единственным произведением Ершова, вызывающим неизменный интерес многих поколений юных читателей.

Сказка «Конек-горбунок» — произведение уникальное в русской детской литературе. Ярко сверкнувший талант в единственной книге девятнадцатилетнего сибиряка явился живым свидетельством огромных творческих сил народа.

Эта сказка родилась в 1834 году, в пору, когда свое слово о народности сказали все видные литераторы и критики. Однако на пути «Конька-горбунка» к народу было и немало препятствий: сказка то запрещалась, то уродовалась цензурой или выходила в нелепых переделках, вплоть до «Конька-летунка», на котором Иван обозревает Страну Советов. «Конек-горбунок» воспринимался детьми сначала как сказываемая сказка, т.е. как произведение скорее устное, чем книжно-литературное. Позднее они осознавали, что это именно литературная, авторская сказка.

При жизни П. П. Ершова сказка издавалась пять раз. Главным ее достоинством является ярко выраженная народность. Как будто не один человек, а весь народ коллективно сочинял ее и из поколения в поколение передавал устно: она неотделима от народного творчества. Между тем это совершенно оригинальное произведение талантливого поэта, вышедшего из недр народа, не только усвоившего секреты его устно-поэтического творчества, но и сумевшего передать его дух.

Среди бесчисленного множества народных сказок подобных «Коньку-горбунку» не встречалось, а если со второй половины XIX века фольклористы и записывали такие же сюжеты, то возникали они под влиянием ершовской сказки. В то же время в целом ряде русских народных сказок встречаются похожие мотивы, образы и сюжетные ходы, присутствующие в «Коньке-горбунке»: есть сказки о Жар-птице, необыкновенном коне Сивке-Бурке, о таинственных налетах на сад, о том, как доставали дряхлому царю молодую жену и др.

Ершов не просто соединил куски из отдельных сказок, а создал совершенно новое, цельное и законченное произведение. Оно пленяет читателей яркими событиями, чудесными приключениями главного героя, его оптимизмом и находчивостью. Все здесь ярко, живо и занимательно. Как создание искусства сказка отличается удивительной строгостью, логической последовательностью в развитии событий, спаянностью отдельных частей в одно целое. Все, что совершают герои, вполне оправдано законами сказки.

Главные герои исследуемой сказки – Иван и Конёк-Горбунок. Они во многом лучше и достойнее многих других персонажей произведения. Удача сама идёт к ним в руки, и они не из тех, кто упустит её из-за лени или глупости. Их поступки, дела и речи в очередной раз утверждают и демонстрируют народный идеал трудолюбия, мужества и справедливости.

Конёк-Горбунок – не просто услужливый раб или слуга, который во всём соглашается и повинуется, он, в первую очередь, стал другом Ивана и всегда говорит ему хоть и горькую, но правду. Два этих героя несколько наивны и непосредственны, что делает их похожими на детей, в них нет лукавства и лжи – вот что самое главное.

И вот эти два друга попадают в удивительные приключения, которые обычно происходят не по прихоти героев. Однако свободный и весёлый нрав позволяет им совершать небывалые подвиги и выпутываться из самых сложных ситуаций.

Впервые о Коньке-Горбунке мы узнаём из слов пойманной Иваном кобылицы, которая по ночам воровала урожай:

«Ну, Иван, ему сказала,-

Коль умел ты усидеть,

Так тебе мной и владеть.

Дай мне место для покою

Да ухаживай за мною,

Сколько смыслишь. Да смотри:

По три утрени зари

Выпущай меня на волю

Погулять по чисту полю.

По исходе же трёх дней

Двух рожу тебе коней-

Да таких, каких поныне

Не бывало и в помине;

Да ещё рожу конька

Ростом только в три вершка,

На спине с двумя горбами

Да с аршинными ушами».

Далее кобылица даёт Иванушке совет:

«Двух коней, коль хошь, продай,

Но конька не отдавай

Ни за пояс, ни за шапку,

Ни за чёрную, слышь, бабку.

На земле и под землёй

Он товарищ будет твой:

Он зимой тебя согреет,

Летом холодом обвеет,

В голод хлебом угостит,

В жажду мёдом напоит».

Если учитывать описание Конька-Горбунка из сказки, то эта чудо-лошадка (автор ласково называет её игрушкой) была не больше кошки, с длинными-предлинными ушами.

Пётр Павлович Ершов для описания Конька-Горбунка использует старинные меры длины.

Вершок – старинная мера длины, равная ширине двух пальцев (указательного и среднего). В современном исчислении это 4,44 см.

Аршин – старинная мера длины, равная в современном исчислении 71 см.

Получается, наш герой высотой только «в три вершка», то есть 13 сантиметров. А его уши длиной достигают 71 сантиметра.

Представить мы его можем, а верно ли его передали русские художники, которые создавали иллюстрации к сказке П. П. Ершова?

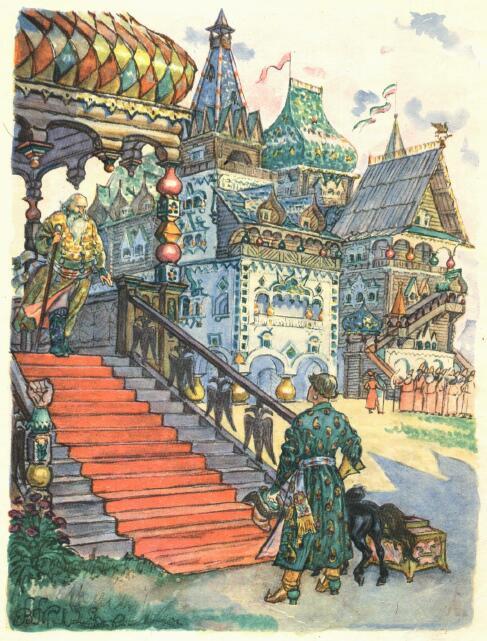

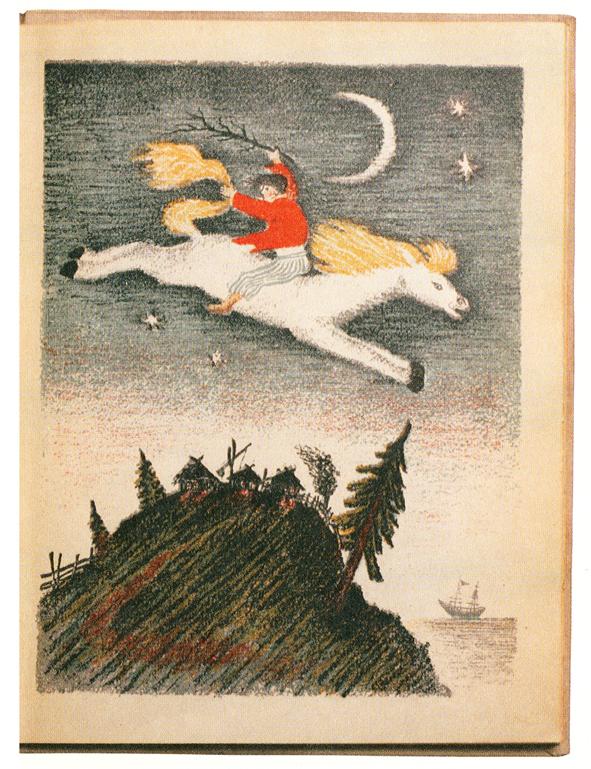

Вот иллюстрации художника Н. М. Кочергина.

В прошлом году я познакомилась с творчеством Николая Михайловича Кочергина (1897-1974). Это один из самых ярких представителей «золотого века» детской иллюстрации (1950-1960 гг.). Родился художник в Москве, а большую часть жизни прожил в Ленинграде. Учился в Строгановском художественно-промышленном училище. Николай Михайлович имел звание Заслуженного художника РСФСР, но к нему часто прибавляли «художник-сказочник». Его работы привлекают своей красотой, приятными цветами, добротой.

Особую часть его творчества занимают иллюстрации к сказке П. П. Ершова «Конёк-горбунок». Они настолько яркие и красочные, что по достоинству их можно назвать настоящими сокровищами.

Как мы видим, художник по-разному представляет этого сказочного персонажа. Он у него то маленький, то большой, даже настолько огромный, что напоминает настоящего коня. Размеры сказочника не соблюдены. Если на некоторых иллюстрациях уши могут достичь 71 сантиметра, то рост не соблюдён ни на одной иллюстрации.

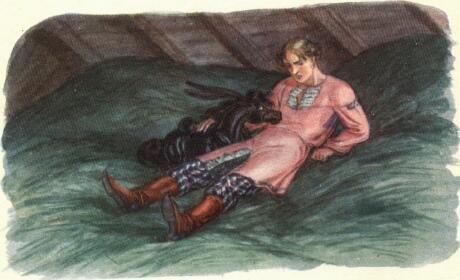

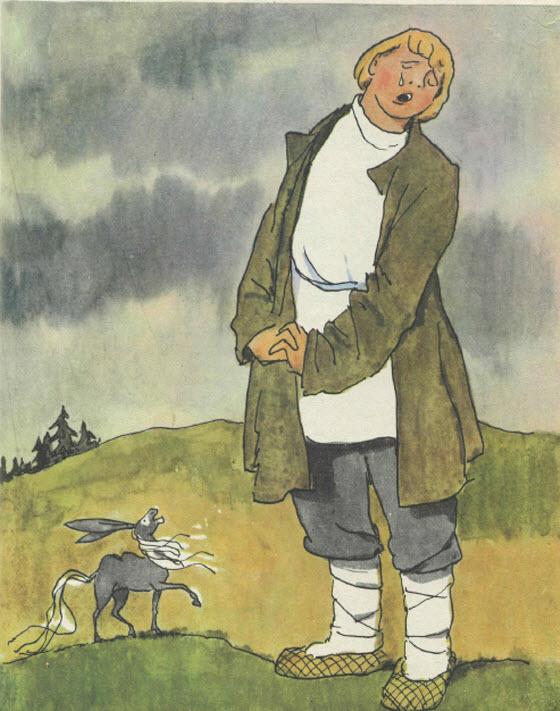

Перейдём теперь к иллюстрациям В. А. Милашевского.

Владимир Алексеевич Милашевский (1893-19760) проиллюстрировал и художественно оформил около 100 книг для детей и юношества. Но Милашевский никогда не принадлежал к так называемым «детским» художникам. С таким же успехом иллюстрировал он произведения классиков мировой литературы и советских писателей. Он работал не только в области книжной графики: он прекрасный живописец, блестящий акварелист, мастер пейзажа и психологического портрета; он успешно пробовал свои силы в литографии и как театральный художник. Перечислить все, над чем он работал, трудно — его творческий диапазон чрезвычайно широк.

Милашевский всегда следовал правилу: для детей надо делать все так же хорошо, как для взрослых, и даже еще лучше. Иллюстрируя детскую книгу, какая бы она ни была, он вкладывал в свои рисунки всего себя, по-настоящему увлекался ею и увлекал маленьких читателей. И, наверно, поэтому у него такие замечательные иллюстрации к сказке «Конёк-горбунок».

На работах этого художника видно, что Конёк-Горбунок у него поменьше. Он имеет длинные тонкие уши, но рост всё равно не соответствует 12 сантиметрам.

Каким увидел Конька-Горбунка другой художник, А. Кокорин?

Анатолий Владимирович Кокорин (1908-1987) — советский художник, график, иллюстратор.

Народный художник РСФСР, член-корреспондент Академии художеств СССР, родился в Демидове Смоленской области. Отец Кокорина учился в Петербургской академии художеств. Оставив ее, поселился на Смоленщине, в г. Поречье. После смерти отца, а вскоре и матери, Кокорин с 8 лет жил в семье тети, где поддерживалось его увлечение искусством.

Учился в Пермском художественном техникуме (1925 – 1928), затем в Москве во Вхутеине (1928 – 1932) у Д.С. Моора, С.В. Герасимова.

Во время войны – в отделе фронтовой листовки Главупра. С конца 1943 года по 1954 – художник студии военных художников им. Грекова. Тема войны нашла отражение в натурных рисунках, сделанных на фронтах и в послевоенных сериях работ, созданных на их основе («Фронтовой дневник», «Воспоминания о войне» и др.). Зрелость таланта, расцвет творчества Кокорина приходится на 50-80-е гг. Работал в станковой графике (в 1954 – 1958 гг. создал серию акварельных пейзажей русских городов «Суздаль», «Углич», «Кострома», «Владимир», «Переславль-Залесский», «Загорск», в 1969 г. – серию акварелью и углем «По улицам сегодняшней Москвы»). В его творчестве нашли отражение Прибалтика, Средняя Азия, Ленинград, Москва… Кокорин создает серии «По старым русским городам», «По Италии», «По Индии», «Англия, Франция, Голландия». Работает в различной технике, но основой творчества всегда остается натурный рисунок. Во время поездок художник вел дневники, делал в них записи и рисунки. Часть их издана и вошла в книги и альбомы («Ленинградский альбом», «По Индии», «По старым русским городам», «В Голландии», «Англия, Шотландия, Ирландия», «В стране великого сказочника»).

Большое место в творчестве художника занимало иллюстрирование произведений русской и зарубежной, детской литературы. За иллюстрации к произведением Х.-К. Андерсена Кокорин был удостоен Золотой медали Академии художеств СССР. Кокорин – участник более 100 разного ранга выставок в стране и за рубежом, нескольких персональных. В 1976 г. персональная выставка Кокорина состоялась в Смоленске. Дары автора, поступления из запасников Министерства культуры составили коллекцию работ художника в Смоленском музее. На родине художника, в Демидовском музее, создан мемориальный зал Кокорина, где, кроме произведений, экспонируются предметы из его мастерской, переданные семьей художника.

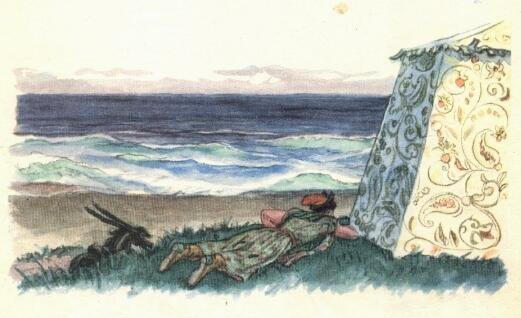

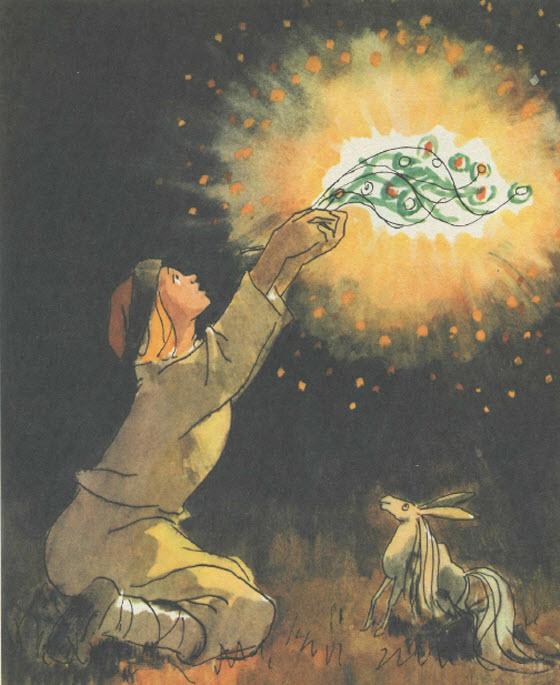

Вот его иллюстрации к сказке «Конёк-горбунок».

Как я вижу, у этого художника рост сказочного персонажа соответствует описанию сказочника. А вот уши не соответствуют истине.

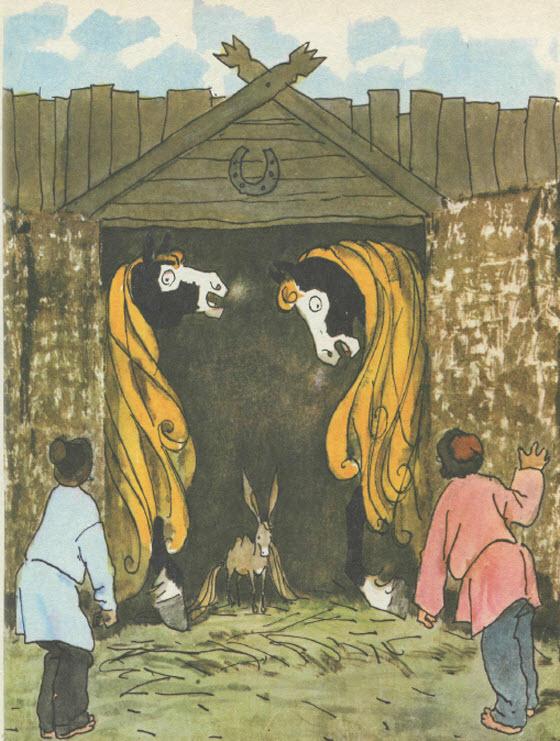

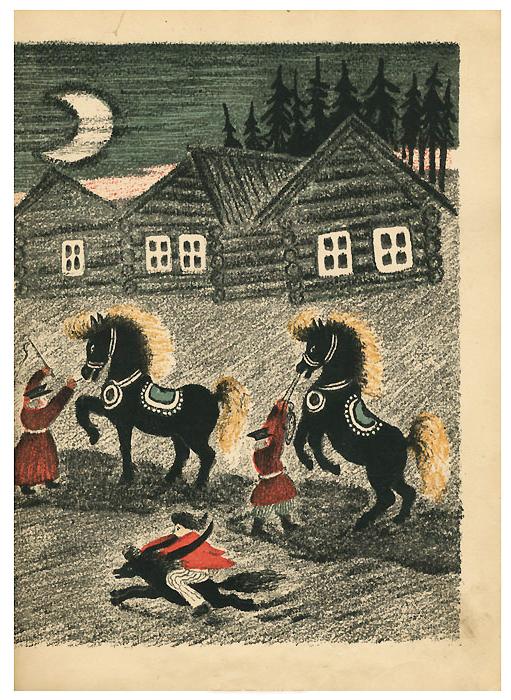

Последний художник, к которому я хотела бы обратиться, это Ю. Васнецов.

Книги, проиллюстрированные Юрием Алексеевичем Васнецовым (1900-1973), узнаваемы с первого взгляда, на них выросли миллионы детей. Изображения в этих книжках имеют первостепенное значение, они неизбежно привлекают к себе внимание маленького читателя. Неистощимая фантазия, с которой Юрий Васнецов оформлял книги, позволяет с головой окунуться в мир детства, забыть о каких-то заботах и неустроенности взрослого мира. Образы, созданные художником, искрятся оптимизмом, полны жизнеутверждающей силы. Животные и птицы, основные действующие персонажи сказок, приобретают потрясающую выразительность, Юрий Васнецов придал им манеру поведения, движения и повадки, которые он тонко подмечал в реальной действительности.

Он всегда находил дорогу к сердцам своих юных читателей и созерцателей, которые только начали познавать мир через бесконечные наброски, непрерывное изучение натуры. Сказочные герои, которым подарил жизнь Юрий Васнецов (художник), на первый взгляд ненастоящие, лубочные. Но он рисует именно так, как видят их глаза маленького зрителя. Он не вдается в вереницу реалистичных подробностей и деталей, главная цель художника — чтобы юный читатель почувствовал сказочную природу персонажей.

Вот его иллюстрации к сказке «Конёк-горбунок».

На его иллюстрациях уши вроде большие, но пропорции не соблюдены, и рост не составляет 12 см.

На последней иллюстрации вообще Конёк-Горбунок похож на большого коня.

Я тоже решила создать иллюстрацию к этой сказке и изобразить друга Иванушки. Вот что у меня вышло.

Но и это не то.

Как же на самом деле должен выглядеть этот сказочный персонаж?

Давайте опять обратимся к тексту П. П. Ершова:

«Да ещё рожу конька

Ростом только в три вершка,

На спине с двумя горбами

Да с аршинными ушами.»

Вспомним:

1вершок = 4см 4мм

3 вершка = 13 см 2 мм

Аршин = 16 вершков = 71 см

Исходя из этих данных, Конёк должен быть ростом чуть больше 13 см, а его уши – 71 см, то есть в 5,5 раз больше, чем его рост.

Заключение

Конёк-горбунок – один из самых любимых сказочных героев.

Внешность его необычна: ростом только в три вершка, на спине с двумя горбами да с аршинными ушами. Следовательно, Конек-Горбунок ростом примерно 13 см, но в аршине 16 вершков, т. е. 71—72 см. Несмотря на смешную внешность, читатели любят этого сказочного героя, а гиперболическая несоразмерность уравновешивается явным незнанием детьми древних мер длины. Что позволяет им просто думать, что конек совсем маленький, но с очень большими ушами, он смешной, но очень добрый, ловкий, быстрый и всегда готов прийти на помощь, даже когда и сказочной-то возможности нет.

Ни один из художников-иллюстраторов сказки не изобразил Конька-горбунка верно, соблюдая арифметические указания автора. Но не это самое главное.

А главное то, что образ смешного Конька-горбунка – это доказательство того, что маленькое сердце может таить большую любовь. Это пример настоящего друга, у которого нам всем есть чему поучиться.

Литература

-

Studopedia.ru. Сказка «Конёк-горбунок» П. П. Ершова

-

Fb.ru. Описание Конька-горбунка из сказки «Конёк-горбунок»

-

Mirznanii.com. Фольклорные образы в сказке Ершова «Конёк-горбунок»

-

Proza.ru. Истоки образов в сказке Ершова «Конёк-горбунок»

-

Sochinyashka.ru. Образ Конька-горбунка в сказке Ершова

-

Skazkii.ru. Сказка П. П. Ершова «Конёк-горбунок» — система образов-характеров

-

Livejournal.com. «Золотой век детской иллюстрации». Н. М. Кочергин

-

Mirznanii.com. Художник-иллюстратор детской книги В. А. Милашевский

-

Fantlab.ru. Работы художника А. В. Кокорина

-

Fb.ru. Художник-иллюстратор Юрий Васнецов

Популярная детская сказка «Конек-Горбунок», написанная писателем П. П. Ершовым, представляет собой очень яркую и красивую стихотворную поэму, которая поделена на три сюжетных части. В первой рассказывается о том, как младшему брату Ивану достался великолепный трофей из двух златогривых лошадей и несуразного Конька-Горбунка, и как Иван стал царским конюхом. Во второй части можно узнать, как главный герой по приказу царя заманивает Жар-птицу, а за ней и Царь-девицу. В заключительной части Иван побывает в гостях у Солнца и Месяца и достанет со дна могучего океана волшебный перстень, в итоге станет царем, а в жены получит Царь-девицу.

П. П. Ершов «Конек-Горбунок»: анализ и герои

Центральными персонажами произведения стали Иван-дурак и Конек-Горбунок. Иван по доброте своей и отзывчивости к любой просьбе отца или царя относится ответственно и серьезно. Его братья, один — по лени, другой — по трусости, не стали выслеживать того, кто топчет их поля. А Иван ночи не спал, но выследил и поймал златогривую кобылицу, которая в откуп подарила ему двух прекрасных жеребят и третьего, Конька-Горбунка — неказистого, но доброго помощника. Если бы не он, жизнь Ивана могла бы закончиться очень плачевно. Служить вздорному и глупому лежебоке-царю — ох, как нелегко. Однако Иван полностью подчиняется любой его прихоти, показывая свою смиренность и преданность, но эти качества царь не ценил, а только все больше входил во вкус после каждого выполненного Иваном приказа. То Жар-птицу ему подавай, то Царь-девицу.

Краткий анализ

«Конёк-Горбунок» вышел в печать в 1834 году. Известно, что Павел Петрович Ершов тесно общался с Пушкиным, который также создал много волшебных сказок. Именно Александр Сергеевич призвал писателя к написанию произведения на основе фольклора. В итоге получилась яркая и красивая стихотворная поэма, состоящая из трёх сюжетных частей.

Первая часть — рассказ о том, как Иванушка-дурачок, младший из трёх братьев, получил великолепный трофей: две златогривые лошади и невзрачного Конька-Горбунка. Ивану доверили ухаживать за царскими лошадьми. Вторая часть повествует о том, как главный герой ловит Жар-птицу и получает Царь-девицу. В третьей главе он отправляется к Солнцу и Месяцу.

Также Иван-дурак на дне океана отыщет волшебный перстень. В конце герой становится писаным красавцем и берёт в жёны Царь-девицу.

Описание Конька-Горбунка из сказки «Конек-Горбунок»

Стиль этой чудесной сказки — иронично-сатирический, она высмеивает тех, кто богат или мечтает разбогатеть, за чужой счет. Их страсти и желания настолько велики, что в итоге отрицательные герои остаются ни с чем. А вот Иван, который был честным и щедрым, не надеясь ни на какие похвалы и тем более на вознаграждение, без лукавства и притворства был всегда готов ради счастья другого человека пожертвовать своею жизнью. Именно поэтому у него появляется такой мудрый друг, как волшебный Конек-Горбунок.

Описание Конька-Горбунка из сказки «Конек-Горбунок» сводится к тому, что его и Ивана как бы противопоставляет друг другу автор сказки, однако в общем они составляют одно целое. Иван — герой страстный, живой, любопытный и очень самонадеянный, всегда готовый на любые приключения, а Конек-Горбунок выступает в роли ангела-хранителя, мудрого, великодушного и сострадательного товарища. Описание главных героев «Конька-Горбунка» по сути своей показывает две стороны широкой русской души.

Отношение автора к персонажу

После прочтения первых строк сказки видно, что автор относится к главному герою неоднозначно. Он говорит, что «младший вовсе был дурак». Затем писатель указывает на лень Иванушки, который только вылёживался на печи. Однако потом храбрец доказывает свою решительность и настойчивость. Иногда герой проявляет легкомыслие, слабоволие и в панике бежит за помощью к Горбунку. Ершов с иронией относится к Ивану, который без Конька не совершил бы всех побед. Тем не менее чувствуется и симпатия автора к Ване.

Поэтичную, самобытную, юмористическую, поучительную сказку Ершова «Конёк-Горбунок» любят дети и взрослые. Она учит верить в чудеса, и тогда они случаются, как и с Иваном. Преобразовавшийся в конце сказки герой символизирует новую и счастливую жизнь.

Русская душа

И, что удивительно, прослеживается схожесть героев между собой. Оба третьи в семье и оба с дефектами, одного дураком зовут по простодушию его и общепринятой точке зрения, а другого из-за дефекта «горбунком» прозвали, уродцем в своем роде. Так они и стали героями, диалектически взаимодополняющими и взаимоисключающими. Однако самым любимым и самым запоминающимся для детей стал именно образ Конька-Горбунка.

Описание Конька-Горбунка из сказки «Конек-Горбунок» очень забавное. Маленький, но удаленький, ростом в три вершка, с аршинными ушами и с двумя горбами, Конек-Горбунок настолько мил и очарователен, что его невозможно было не полюбить.

LiveInternetLiveInternet

Вторник, 12 Апреля 2011 г. 12:43 + в цитатник – Тайна Руси – в ее истоке, в солнечном искусстве, в безудержной языческой радости древних форм и красок, в геометрии северных вышивок, кованых украшений, в улыбках львов на стенах Дмитриевского собора во Владимире, в кентаврах храма Покрова на Нерли. Русь погрузилась в глубь самой себя, охраняя заповедный корень… – Народная сказка – наследие язычества, древнейший пласт национальной памяти, сопряженный с тотемными символами рода. Поэтому сказка еще и зеркало этнической психологии, часто нелестное, но всегда – правдивое… – Большинство русских сказок – загадочные шифровки, а иногда и грозные пророчества. – «Зачинается рассказ от Ивановых проказ…» Вспомним детство; дыхание близкого чуда, трепет древних струн под невидимой рукою, разлитый по жилам холодок тайны и волошбы; «Конь с златой узды срывался, прямо к солнцу поднимался…» Ужели навсегда распалась Златая Цепь русских традиций и сгинул в дебрях дивный конь? О существовании древнейшей русской традиции «Златая Цепь» упоминал в своих работах историк и этнограф Юрий Миролюбов. Он же предполагал существование высокоразвитой русской письменности, тщательно оберегаемой жреческой кастой. Какая же грамота могла существовать на Руси, кроме черт и резов, кроме северных рун? Об этом чуть позже… А пока вернемся к нашему Коньку. «Конька-Горбунка» можно смело назвать конской сказкой. Конь – всегдашний спутник арийца. «Конь вырвался из Коло Времен Бессмертных Богов и прибежал к человеку», – говорили наши предки. Потому-то конь так близок к созидающим силам Вселенной, словно это прекрасное творение и доныне находится под их покровительством. Слово «конь», несомненно, восходит к раннему, полярному, наиболее чистому пласту языковых форм. Рунический знак «кен» обозначает идею огня и движения, поэтому «конь-огонь» – абсолютно магическое сочетание слов. Первое волшебное явление сказки – белоснежная златогривая кобылица, явившаяся, как свет из тьмы. Белый конь – это глубинное, родовое воспоминание о белом коне Святовита. Лишь ночью жрецы, дословно «жизнь рекущие», выпускали его «погулять во чисто поле». Подобная практика существовала до середины четвертого века нашей эры на острове Руяне (Буяне). «Лошадь белая в поле темном» Николая Рубцова, «Ночью на белых конях» Павла Вежинова, белые кони на Егория Летнего в наших селах – доныне грезит славянская душа этим неугасимым символом. Белая лошадь – воинский знак касты кшатриев – героев и владык. Вглядимся пристальнее в Иванушку. Кто он? Персонификация народа? Бесталанный дурак, лентяй, а счастье само плывет ему в руки. Но в любой сказке есть ключи тайного смысла. Любимое занятие Иванушки – «орать песни на печи». Печь – исконный символ дома, это «жизненный огонь», горящий на «поде родовой памяти». Из всех братьев именно Иван ближе всех к священному огню памяти Рода. – Древнейшая русская письменная традиция «Златая Цепь» – это грамота-прародитель всех ныне существующих письмен. Многим она известна как Всеясветная Грамота. Мы же будем именовать ее «Златая Цепь». Именно этот образ избрал Пушкин, рисуя золотую спираль на древе Познания. Златая Цепь включает в себя 147 знаков-звеньев. Ее волшебные буквы – это многозначные символы, «кирпичики мироздания». Вероятно, именно с этой грамотой встретился Кирилл, путешествуя по южным рубежам Руси, и именно ее он назвал Русскими письменами. «Отныне да целомудренно писать начну», – по легенде, воскликнул «просветитель», едва познакомившись с ее чудесными возможностями. Следы «Златой Цепи» мы можем найти во всех алфавитах Земли, в кириллице и под церковнославянскими «титлами». К примеру, в нашей древней Грамоте есть «Горящая буква». В кириллице эта буква названа «Добро». Она похожа на язычок пламени, горящий на широком основании – поде. Ее исконное значение: «огонь жизни на поде родовой памяти». Под памяти – наше подсознание, оно хранит память о временах, когда мы были едины со всем растительным и животным миром планеты. Это – Алтарь нашей человечности, божественный канал сострадания всему живому. Из трех братьев именно Иван ближе всех к жизненному огню, к памяти рода, к первозданной чистоте Природы, поэтому с такой добротой относятся к нему космические сущности, с ним разговаривает Солнце, ему служат волшебные животные и покоряется Царь-Девица. Почему же все русские сказки «бают» нам лишь о приключениях третьего сына, скупо упоминая о двух предыдущих сыновьях досточтимого Отца? Не потому ли, что мы, русские, ведем свою родословную от третьего сын Ноя, от светлоликого Яфета? Заглянув под родословные библейских праотцев, мы найдем титана Япета, благородного и смелого полубога. У Яфета был сын Иоханан, Сын грома, Молния. Так это имя звучит на языке Библии. По-русски же просто – Иван! Иван – имя воинское, это ясно отражено во всех древнейших языках планеты, включая китайский… Яфет, или Ипат, в русском озвучивании – имя провиденциальное. Ипатьевский монастырь, где венчался на царство Михаил Романов, и Ипатьевский дом – последняя точка в жизни Белого Царя – совпадение далеко не случайное… – …Простодушно исполнив злокозненное поручение братьев, Иван становится обладателем еще одного сокровища – «Жароптицева пера», оброненного светозарным существом из райских обителей. Последний раз чудесную птицу видели на Руси в 1108 году, о чем свидетельствует Никоновская летопись. «Явися в Киеве на церкви Святого Архангела Михаила Златоверхаго птица незнаема, величеством бе с овна и сияше всякими цветы и песни пояше беспрестанно и много сладости имуще изношася от нея: и седе на церкве той шесть дней и отлете и никтоже нигдеже можаще видети ея к тому». Как глубоки оказываются порой корни народных фантазий! Как бережно хранит народная Русь заветные образы тысячелетий! Сказочная птица, залетевшая на наши снежные просторы, – поздний, но прямой потомок индийской птицы Гаруды, «Жаруды», и авестийской Сиены, «Сияны», обитающей на Харе Березайте, дословно «Горе Берегине». В дренеарийском эпосе «Махабхарата» говорится о серебряной горе с золотой вершиной – священной Меру, оси мира, вокруг которой совершают свой годовой коловорот светила арийского космоса. По словам древних авторов, вся гора сияла стаями дивных птиц. Ершов красноречив не менее: «Солнце летними лучами красит всю ее зорями, в сгибах золотом бежит, на верхах свечой горит». Есть смелая гипотеза, утверждающая, что если на полюсе действительно возвышалась гора, как это описывается в древних тестах, то магнитное поле Земли непрерывно зажигало ее заревым «северным сиянием». На русском Севере есть своя Меру. Это Маура, высокая лесистая сопка на берегу Шексны, вблизи Белоозера. Название ее – «рождающая Солнце» – говорит о том, что эта гора в древности являлась природным святилищем и астрономическим объектом ариев. По ходу сказки Иванушке становятся доступны и силы природы – чудесные кони, и небесная тайна – Жар-Птица, и женственное воплощение разума и гармонии Космоса – Царь-Девица. На лукоморный брег приплывает она из верхних обителей. «Два раза она лишь сходит с Окияна и приводит долгий день на Землю к нам…» – говорит всезнающий Конек. Солнечная Дева, «жена, облеченная в солнце», несомненно, олицетворяет собой летний солнцеворот. Наши предки обозначали движение солнца могучей, пожигающей зло, правосторонней свастикой… Свастика – священный календарный знак арийцев, символ Полюса и полярной прародины. Свастика – одна из букв «Златой Цепи»… – Необычно и космическое родство Царь-Девицы. Она – «Дочь, вишь, месяцу родная, да и Солнышко ей брат». Здесь, на первый взгляд, было бы уместнее называть ее «Дочь Луны», как женской, рождающей ипостаси, но автор вполне сознательно избегает упоминания о Луне – солнце Мертвого мира, и о «лунном» календаре, добавляя: «Да и Солнышко ей брат!» Описание небесного Терема в сказке содержит в себе глубочайшее знание об устройстве Вселенной. Терем Солнца покоится на витых, спиралевидных столбах. «Те столбы все золотые, хитро в змейки завитые…» Терем Солнца, Терем Ра – это Терра, наша Земля. Буква Златой Цепи «Земля» выглядит, как вполне привычное нам «З», но на самом деле она – виток бесконечной спирали, по которой бежит-спешит наша планетка по своей околосолнечной орбите. Золотые змейки вокруг столбов создают следующий уровень: меру. Именно так представляет сегодня наука спираль ДНК и строение Млечного Пути. Грамота наших предков построена на принципах жизнеустройства всей Вселенной. Ее буквы – не плоскостные изображения, большинство из них – это фрагменты многомерных спиралей. Грамота могла служить землянам для познания законов материи, и для общения с разумными существами Космоса, и для сохранения информации. Примечательно, что в разговоре со светилом Иванушка называет Космические коды своего жилища: «Я с Земли пришел Землянской, из страны ведь Христианской». Терем Мироздания увенчан крестом: «А на тереме из звезд православный русский крест». Крест – древнейший символ человеческой цивилизации. «Степи Скифии пылают верой!» – по преданию, воскликнул Андрей Первозванный, шедший на Русь с проповедью христианства. Причиной послужило обилие крестовой символики у народов Северного Причерноморья. Крест – одна из букв Златой Цепи. Она означает энергетический остов человека. Силовые линии креста уходят в бесконечность Космоса. Крест – наше исконное знание о человеческой природе. Так, крестьяне русского Севера, а именно русский Север – исторический хранитель знаний ушедших эпох, приносили к «обетному» кресту свои нехитрые дары для исцеления от болезней. Причем если болела голова, то головной платок или ленту вешали на верхнюю перекладину креста и так далее. Крестьяне интуитивно понимали крест как космическую модель человеческого тела. Крест на Тереме не случайно назван русским и православным. Понятие православия существовало на Руси издревле, задолго до принятия христианства. Недаром греческое «ортодокс» вовсе не является синонимом православия. Справнославное бытие на Земле наши предки понимали как единение небесного, Божьего начала с земным, справным и честным «житием благим, сохраняющим черту Богову». После смерти душа человеческая, оставив по себе добрую Славу, уходила в верхние сферы, где пребывала в вечной Прави с Богом. Существовало и графическое обозначение этих понятий. Буквы нашей древней грамоты писались по трем параллельным линиям, означающим, как принято сейчас говорить, «параллельные миры»: Навь, Правь, Твердь. В народном понимании Справнославное житие полностью сообразуется со следованием Божьему Велению. Презрев волю Творца, все живое ввергает себя в круг безысходных страданий. Сказка Ершова являет этому наглядный пример; мучения Кита-Рыбы проистекают оттого, «что без Божия веления проглотил он средь морей три десятка кораблей». Страждущий Левиафан – несомненно, один из столпов, удерживающих мир от преставления. «Кит-Рыба всем рыбам мати», – говорили наши предки. Образ Кита, как глобального знамения Апокалипсиса, неоднократно возникал на памяти человечества. Ветхозаветный Иона из чрева Кита призвал к покаянию жителей Ниневии. Русские летописи о. И верно, времена были смутные! В любом случае логическая цепь грех-страдание-искупление-прощение непостижимым образом замыкается на явлении Кита-Рыбы. Поэтому мы вправе сопоставить поруганного издыхающего кита с биосферой Земли, изнывающей от хозяйственной деятельности человека. Страдания Земного организма – нераскаянный «грех» нашей цивилизации. Но покаяться, буквально «похаять себя» мало, необходима соразмерная отработка за содеянное зло, выравнивание духовных деформаций, заживление физических ран Земли. Предпоследнее испытание Иванушки – поиск утерянной драгоценности; «кольца»-перстенька. «Коло» – тоже буква Златой Цепи. Коло Кол – спираль спиралей. Уже одно это слово свидетельствует о широчайшем распространении Златой Цепи несколько тысячелетий назад, во время становления лексического строя русского языка. Действительно, колокол дает объемный, многомерный звук уникального диапазона. Колокольный звон способен остановить эпидемию и даже обратить в бегство вражескую армию. Коло – народное название полярной звезды. Около этой почти неподвижной сияющей оси ходят созвездия северного неба. Коло – имя древнерусского божества. Это русский Хронос, Хорс или Срок, если читать в другую сторону. Его символ – колесо. Кончается чудесная искрометная сказка свадьбой Иванушки и Царь-Девицы. Взойдет ли Россия – Солнечная Дева – к своему сияющему венцу, зависит от нас, носителей древней и Великой культуры, от восстановления необоримо могучей Златой Цепи единой Традиции…

Процитировано 8 раз Понравилось: 3 пользователям

Нравится Поделиться

0

Нравится

- 3

Запись понравилась - Процитировали

- 0

Сохранили

- Добавить в цитатник

- 0

Сохранить в ссылки

Понравилось3

0

Атиподы

Иван и Конек-Горбунок стали антиподами образцовых старших братьев. Но во многом они лучше и достойнее. Удача сама идет к ним в руки, и они не из тех, кто упустит ее из-за лени или глупости. Их поступки, дела и речи в очередной раз утверждают и демонстрируют народный идеал трудолюбия, мужества и справедливости. Конек-Горбунок — не просто услужливый раб или слуга, который во всем соглашается и повинуется, он, в первую очередь, стал другом Ивана и всегда говорил ему хоть и горькую, но правду.

Два этих героя несколько наивны и непосредственны, что делает их похожими на детей, нет лукавства и лжи — вот что самое главное.

Если учитывать описание Конька-Горбунка из сказки «Конек-Горбунок», то эта чудо-лошадка была не больше кошки, с длинными, как у осла, ушами. И вот эти два друга попадают в удивительные приключения, которые обычно происходят не по прихоти героев. Однако свободный и веселый нрав позволяет им совершать небывалые подвиги и выпутываться из самых сложных ситуаций.

В сказке «Конек-Горбунок» описание героев говорит о том, что Иван, благодаря своей доброте, ловкости и детской наивности, смог увидеть невиданное и добыть его, как в итоге оказалось, не для царя — глупого и смешного, а для самого себя. Все потому, что правда восторжествовала, царь сварился в кипятке, а Иван стал красавцем, получил царство, красавицу-царевну и на счастье — верного волшебного друга и незаменимого помощника Конька-Горбунка.

Настоящего автора «Конька-Горбунка» найдут с помощью перископа и дырки в полу

«За горами, за лесами, За широкими морями, Против неба, на земле Жил старик в одном селе…» Эти строки из «Конька-Горбунка» знакомы каждому с детства. 6 марта исполняется 205 лет автору сказки, Петру Ершову. Его судьба удивительна и загадочна: засветившись на литературном небосклоне восемнадцатилетним мальчиком, он больше не смог создать ничего подобного.

Специалисты шутят, что вопрос, «а был ли Ершов автором «Горбунка»» когда-нибудь обязательно должен был возникнуть. Удивительно, что так поздно: всего четверть века назад. Именно столько времени любительская пушкинистика бьется с профессиональной. Первые доказывают, что «хитрый Ерш» не писал «Конька-горбунка» и за него это сделал Пушкин. Вторые — изо всех сил защищают честь сибирского автора.

Каждый месяц на протяжении вот уже десяти лет писатель Владимир Казаровецкий продает книги в магазине Библио-глобус. Главная книга Казаровецкого — белый томик в мягком переплете. «Александр Пушкин «Конек-Горбунок», — значится на обложке. Красным перечеркнуто имя «Петр Ершов». Книга — бестселлер. За десять лет продано около десяти тысяч экземпляров. — Я живу под аккомпанемент ненависти. Меня ненавидят и пушкиноведы, и ершоведы, — признается автор.

205 лет Петру Ершову. Кому всё-таки принадлежит авторство «Конька-Горбунка»

00:00

00:00

Ленивый студент и гениальная курсовая

История завертелась в 1834 году, когда профессор Петербургского университета Плетнев, прибежав на очередное занятие по русской словесности вместо запланированной лекции вдруг прочел третьекурсникам первую часть сказки «Конек-Горбунок», только что опубликованную в журнале «Библиотека для чтения». Закончив читать, профессор, ко всеобщему изумлению, называл автором присутствующего на занятии студента Петра Ершова.

Слушатели были поражены. О выдающемся стихотворном таланте своего однокашника они даже не догадывались. Ершов был тихим, неблестящим и немного ленивым студентом. Предположить, что его растаращило на такую гениальную курсовую — было невозможно.

Читатели же приняли сказку восторженно.

— Ее успех можно было сравнить разве что с успехом молодого Пушкина, — говорит литературовед Николай Перцов. — Молодой студент Ершов тут же стал вхож в высокие литературные круги, слава обрушилась на него.

Прижизненный портрет Петра Ершова работы художника Николая Маджи.

Конечно, то, что «Конек Горбунок» местами весьма напоминает пушкинскую «Сказку о царе Салтане», нельзя было не заметить. Тот же четырехстопный хорей, тот же остров Буян, Царь-Девица, царь Салтан. Да и рефрены те же. Как там было у Пушкина:

«Пушки с пристани палят,

Кораблю пристать велят».

А у Ершова —

«Пушки с крепости палят;

В трубы кованы трубят».

Но если у кого-то и возникала мысль, что автор — немного не Ершов, то особых доказательств тому не было. Во-первых, «Сказка о царе Салтане» была написана Пушкиным ранее и студент мог написать свое под влиянием. Во-вторых, сам же Пушкин и отредактировал «Горбунка». Александр Сергеевич не только встретил «Конька-горбунка» с живым одобрением, но и подверг его «тщательному пересмотру», а также написал первые четыре стиха к нему:

За горами, за лесами,

За широкими морями,

Против неба, на земле

Жил старик в одном селе…

Курсовую за Ершова написал Пушкин?

Версия пушкинского авторства сказки «Конек-Горбунок» впервые была озвучена пушкинистом Александром Лацисом. В 1996 году он опубликовал статью «Верните лошадь!», где привел интересные доказательства.

— Я полагаю, дело обстояло так, — рассказывал Лацис. — В те далекие времена не было печатных машинок. Поэтому нужны были люди с каллиграфическим почерком…

Таким «живым принтером» и стал для Пушкина петербургский студент, остро нуждавшийся в деньгах после смерти отца. А уже вскоре после знакомства с «нашим всем» появилась та самая звездная «курсовая работа».

«Предполагаю, что Пушкин написал «Горбунка» и сам же попросил Ершова об услуге назваться сочинителем рукописи», — заключал пушкинист.

То, что Ершов мог работать переписчиком у Пушкина, — всего лишь предположение. Но исследователь привел более весомые факты в пользу мистификации.

Во-первых, Пушкин хранил первое издание «Горбунка» на одной полке со своими литературными мистификациями и произведениями, написанными под псевдонимом.

Во-вторых, Ершов никогда не говорил про сказку «моя», никому не дарил, не посвящал не подписывал книгу.

В-третьих, когда Ершов попытался дописать и переделать «Горбунка» — получилась ерунда.

В-четвертых, Ершов зачем-то уничтожил свой дневник, а заодно и черновики сказки с правками Пушкина, хотя за них можно было, по меньшей мере, выручить большие деньги.

В-пятых, до конца жизни не написал ничего, что хоть как-то приблизилось бы к знаменитому «Коньку»…

Каждый месяц на протяжении вот уже десяти лет писатель Владимир Казаровецкий продает книги в магазине Библио-глобусФото: Евгения КОРОБКОВА

Один из самых остроумных козырей в пользу Пушкина — это найденный Лацисом «лошадиный портрет» Александра Сергеевича: небольшой рисунок, где поэт изобразил себя между двух коней и неподалеку от «взнузданной кобылицы». Несмотря на то, что рисунок был найден в черновиках стихотворения «Андрей Шенье», написанного аж за десять лет до истории с «Горбунком», исследователь сделал вывод, что таким образом поэт оставил подсказку потомкам:

«Пушкин нарисовал себя в виде «Конька-горбунка!» А чтобы мистификация не была сразу разгадана, спрятал рисунок подальше».

На этой картинке, — утверждают пушкинисты, — поэт изобразил иллюстрацию к «Коньку-Горбунку». Справа — взнузданная кобылица, слева — три коня, которых она подарила Ивану. Конь посередине удивительно напоминает самого Пушкина. Фото : Пушкинский Дом

Казалось бы, зачем Пушкину нужно было отдавать прекрасную сказку неопытному студенту? По мнению Лациса, тут все более чем понятно. Александр Сергеевич хитрым способом хотел опубликовать сказку, минуя цензуру. Ведь в «Коньке-Горбунке» он зашифровал, ни много ни мало, историю флирта Натальи Николаевны с царем: самодержец в «Горбунке» изображен семидесятилетним педофилом, флиртующим с пятнадцатилетней девицей. Вряд ли Николай был бы в восторге от такого прозрачного намека.

К слову, ровно тот же сюжет спустя недолгое время Пушкин повторил в «Сказке о Золотом петушке», где царь-старикан пытался взять в жены плененную заморскую красавицу.

Совпадение?

— Конечно нет! — заключили сторонники теории мистификации.

«Ершов будет разбит, победа будет за нами»

Вскоре после публикации сенсационной статьи Лацис умер, но дело его не умерло. Исследователя поддержали некоторые филологи и энтузиасты в числе которых Владимир Казаровецкий, «отважный эссеист», как называют его в прессе, и настоящая заноза в заднице академических ученых.

Мне удалось встретиться с Казаровецкими он меня сильно удивил. Одержимый идеей авторства Пушкина, Владимир Абович не производит впечатления безумца. Выпускник Авиационного института, прекрасно сохранившийся для своих восьмидесяти с гаком лет, он великолепно разбирается в информационных технологиях, владеет всеми современными гаджетами и остроумно троллит оппонентов. Что бы те ни сказали в пользу ершовского авторства, Казаровецкий обращает их доводы в свою пользу.

— Как вы можете говорить, будто Ершов не умел писать! Пушкин сам говорил: «Этот Ершов владеет русским стихом, точно своим крепостным мужиком»! — ругаются ученые на Казаровецкого.

— Ну да, — возражает тот, — Пушкин знал, что в Сибири, откуда родом Ершов, не было крепостного права. У него никогда не было крепостных. Значит, смысл сказанного прямо противоположный. Он хотел сказать: «Этот Ершов никогда русским стихом не владел»!

У Ершова сломался голос?

Ершов не оправдал возложенных на него надежд. После окончания университета уехал в Тобольск, работал там преподавателем гимназии. Личная жизнь сложилась неудачно. Он то и дело женился на вдовах с детьми. Вдовы умирали, ему приходилось воспитывать и содержать своих и чужих детей. Неудивительно, что в конце жизни он стал пить горькую и тяжело заболел.

Может быть, в тяжелой жизни кроется и причина того, что автор, замученный бытом и средой, потерял свой талант.

Но антиершовцы считают, что это — следствие расплаты за малодушие. Ершов не должен был соглашаться на мистификацию, а раз уж согласился — то был обязан указать, кто настоящий автор текста. Вместо этого «в приступе ужасной хандры» он спалил «доказательство»: свой студенческий дневник и черновик с правками Пушкина. Разве так можно?

— Да за что вы так ненавидите Ершова? — не выдержала я. — Какая разница, кто, в конце концов, написал эту злополучную сказку. Дело прошлое.

— Дело не в личной ненависти, — ответил Казаровецкий. — Дело в правках, которые делал Ершов после смерти Пушкина. Этими правками он навредил пушкинскому тексту.

Когда умер Пушкин, Ершов имел наглость еще несколько раз перерабатывать бесценный пушкинский текст. Он несколько раз издавал «Конька», внося в сказку свои правки. Эти правки, как считают Казаровецкий и Ко, были бездарными и безнадежно испортили произведение. Однако по общепринятым правилам, произведения умерших авторов публикуются в последней прижизненной редакции. Таким, «ухудшенным», мы «Горбунка» и знаем.

— Я хочу, чтобы текст «Конька-Горбунка» был избавлен от Ершовских изменений и был представлен таким, каким его создал Пушкин, — говорит исследователь.

В своем труде «отважный эссеист» представил выдающееся количество «вопиющих» по его мнению исправлений, которые внес Ершов.

«Кобылица молодая, задом, передом брыкая», — было в первой версии «Конька-Горбунка». В последнем же варианте, испугавшись явного сексуального подтекста, Ершов исправил текст на: «Кобылица молодая очью бешено сверкая».

Вместо «На него дурак садится, крепко за уши берет. Горбунок-конек встает», стало «На конька Иван садится, уши в загреби берет, что есть мочушки ревет».

— Вам нравятся фразы «ночью сверкая», «Загреби», «Что есть мочушки ревет»? А как вам лапки, невесть откуда появившиеся у конька вместо ножек? — ехидно интересуется собеседник и сам же заключает: Нет, назвать эти правки улучшениями — может только филолог.

Вишенка на тортике

Под таким «филологом» подразумевается, например, доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник Института Русского языка имени Виноградова РАН Николай Перцов, категорически не согласный с Казаровецким. Труды доморощенного исследователя ученый презрительно называют «ненаучной публицистикой». В одной из последних работ на тему авторства «Горбунка» Николай Перцов анализирует позднейшие исправления Ершова и приходит к выводу, что далеко не все были так бездарны, какими их хотят представить.

А на вопрос, как молодому автору удалось создать единственный гениальный текст, отвечает:

— Может быть, причина в том, что знаменитая поэма-сказка «Конёк-Горбунок» написана ребёнком. Не для детей и не про детей, а самим носителем детства… у Ершова просто не получилось «продолжать» найденный «образец» — просто он стал «большим», повзрослел — и у него произошла обыкновенная «ломка голоса».

Ученые признают только суровый язык фактов. Они признают, что «Конька-Горбунка» написал Пушкин только в том случае, если им предоставят черновик Пушкина.

Но был ли он?

И в этом месте Владимир Казаровецкий бьет в воображаемые барабаны. По его словам, черновик «Горбунка», написанный рукою Пушкина — существует. И на обложке произведения нарисована корона и шутовской колпак.

Согласно апокрифам, Пушкин, заинтересованный в том, чтобы его мистификацию когда-нибудь раскрыли, передал рукопись «Горбунка» жене одного декабриста. Тайну хранили строго. Все это время черновик «Горбунка», написанный рукой Пушкина, хранился в Москве и секрет, его местонахождения передавался из поколения в поколение.

Не так давно на Казаровецкого вышла одна из последних хранительниц тайны. Женщина призналась исследователю, что в трудные времена Гражданской войны ящик с рукописью замуровали в подвале одного из особняков на Солянке.

— Когда-то в детстве меня водил туда дедушка, он стучал по полу и говорил, что подвал находится в этом месте, — вспоминала она.

Казаровецкий не уточняет, в каком именно особняке хранится сундук, чтобы тайну, не дай бог, не перехватили. Но известие придало ему новых сил. Он обратился за помощью к министру культуры Ольге Любимовой с просьбой разрешить проникнуть в особняк.

— Мы ничем не рискуем. Нам нужно всего лишь просверлить отверстие в полу особняка и заглянуть туда с помощью перископа. Даже если не найдем рукописи, то, как минимум, подарим городу еще одно архитектурное открытие: подвал под полом. Ради пушкинской рукописи мы обязаны попробовать! — говорит Казаровецкий.

Комсомольская правда следит за развитием событий

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Николай Перцов, доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник Института Русского языка имени Виноградова РАН

В течение 160 лет после первого появления в печати сомнений в авторстве этой сказки никто не выражал.

Однако в середине же 1990 годов пушкинист Александр Лацис выдвинул версию пушкинского авторства «Конька-Горбунка», и эта версия была поддержана литературоведами Перельмутером и Владимиром Козаровецким, а затем — в работе лингвистов Касаткиных.

Действительно, высокий поэтический уровень и зрелость произведения 19-летнего автора, столь поразившие российскую читающую аудиторию в 1834 году, делают этот феномен едва ли не уникальным в русской литературе. Нет другого произведения, написанного в столь юном возрасте и при этом не имеющего себе равных в последующем творчестве автора.

Но основной аргумент против авторства Пушкина — наличие в тексте первой редакции «Конька-Горбунка» большого количества совершенно провальных строчек, которые не могли принадлежать Пушкину. Иными словами, «Конек-Горбунок» написан слишком плохо, чтобы быть произведением Пушкина. Правда, сторонники авторства Ершова считают что Пушкин специально ухудшил свой текст ради мистификации. Но не до такой же степени. Читаем в первой редакции: «И через несколько минут при огне конек как тут». Вы считаете, что Пушкин, необычайно чувствительный к фонетической составляющей стиха, мог бы так написать?

Я насчитал около полтораста таких слабых мест.

В следующем издании плохие строчки частично исправлены. Но появились и другие плохие строки.

В целом же должен сказать, что работы сторонников пушкинского авторства носят не научный, а чисто публицистический характер. Точные ссылки на источники отсутствуют, библиографического аппарата нет, встречаются поразительные неточности в изложении фактов и цитировании.

Упомянутые авторы утверждают, что Пушкин прибегнул к мистификации ради того, чтобы избежать цензуры, ведь царь в «Коньке-Горбунке» показан слишком неблагожелательно. Однако эта версия несостоятельна, если вспомнить историю пушкинской «Сказки о Золотом петушке», написанной осенью 1834 года. Сказка благополучно прошла цензуру и была опубликована в 1835-м году, хотя царь там предстаёт едва ли не в более несимпатичном облике, чем в «Горбунке».

Михаил Эдельштейн,старший научный сотрудник МГУ, кандидат филологических наук

Если вы спросите любого филолога, а не написал ли «Конька-Горбунка» Пушкин, филолог будет долго и продолжительно ругаться. Это глупость и аргументы, который приводят защитники теории авторства Пушкина — несостоятельны. Да, возможно, местами текст «Горбунка» похож на сказки Пушкина. Существуют даже специальные программы, которые оценивают лексический состав произведения и выдают предположения, кто это написал. Возможно даже, что если пропустить текст «Горбунка» через такую программу, она не исключит авторство Пушкина. Но это не может быть доказательством. Существует язык эпохи, состоящий не только из клише и штампов, но и из вроде бы индивидуальных выражений.

Текстологические доказательства хороши, но работают до определенного предела. Если помните, долгое время доказывалось, что автор «Романа с кокаином», изданного под псевдонимом М. Агеев, — Набоков. Никита Струве уверял, что в романе использованы те же обороты, те же метафоры и даже те же собственные имена, что и в произведениях Набокова. Но в итоге архивные разыскания подтвердили, что автор книги — Марк Леви

xHTML-код

Кто на самом деле сочинил «Конька-Горбунка».К 205-летию Петра Ершова исследователи приготовили весомое доказательство того, что знаменитую сказку написал Пушкин

Чудо Юдо рыба кит

Вот например, читаем сказочку Ершова «Конек Горбунок». В ней есть эпизод про кита, который не уходит под воду в наказание за то, что проглотил 30 кораблей. На нем деревня стоит как на острове. И люди живут в этой деревне, землю пашут, скот растят. А недавно фильм посмотрела про о. Сахалин. Люди, живущие на нем, говорят, что он живой и его название означает ни что иное как «живая рыба». Остров этот движется и часто «сотрясается» -землетрясения бывают и вокруг него в воде и на самом острове.

Он как бы возмущается. Ученые заинтересовались островом. К острову подплывают киты и раньше их популяция весьма велика была. А на острове есть небольшое место (40м кв.) где постоянно происходят грязевые выбросы, а перед землетрясениями они усиливаются. Ну чем не фонтан кита? И еще в сказке сказано, что когда-то кит отдаст, что проглотил и морской царь его отпустит. Сказочку написал Петр Павлович Ершов в 1836г. По его словам он ее как бы собрал из устных преданий сибирского народа (он сам родом из Тобольска) и соединил несколько разных эпизодов в одну смысловую цепочку. Да как соединил!

Вариант 2

Во-первых, необходимо слушаться родителей и выполнять наставления. Наш герой – Иван, честно не смыкал глаз, трудился за всех братьев. Не сквернословил, выполнял все прихоти царя. И почему-то трудолюбивого Ивана, за его доброе сердце, огромное желание трудиться, братья называли «дураком». Всё, что он делал, он выполнял до конца. И даже, царь был доволен. На службе всегда есть завистники, которые мешают карьерному росту. Из-за этого, на нашего «доброго молодца» постоянно сыпались трудности. Не все советы слушал он, в результате испытал много горя. А умный «конёк», заранее пытался отвести беду.

Во-вторых, умение дружить, не обращая внимание на внешность. Например, брать сразу забрали статных коней. А непонятное существо — конька-горбунка, оставили. А наш герой всем сердцем полюбил маленького коня и ухаживал за ним, также как за царским. За это получал помощь от конька-горбунка, моральную поддержку. Друг всегда его успокаивает, даёт ценные советы. Наши герои были всегда рядом, имея волшебный дар, конёк всюду путешествует с Иваном. Помогает добиться расположения царевны.

В-третьих, не отчаиваться, всегда можно найти выход, положительное решение.

В-четвёртых, прислушиваться к предостережениям и пожеланиям друзей. При борьбе с невзгодами использовать смекалку, трудолюбие, настойчивость, верить в свои силы. Легче всё преодолевать вдвоём, с товарищем. Не придавать ни при каких трудностях. Конёк в конце спасает жизнь другу, а ведь он тоже мог свариться или замёрзнуть в котле. Таким образом, заканчивает царь, желающий заполучить молодую жену и все богатства мира, любой ценой и даже не боится прыгать в «кипяток». Царь не думает о жизни народа, а только слушает сплетни и думает о наживе. Его не интересует, реально ли выполнять его приказы, главное результат. И сроки он даёт маленькие для выполнения задания и не награждает, а только укоряет Ивана.

В-пятых, деньги и богатство, власть не всё решают. Царевна не хочет выходить замуж, за старика. И ей не важно, что он царь. Она выбирает бедного, молодого, трудолюбивого, способного на всё, ради любви, Ивана.

В-шестых, снова побеждает добро. Сплетники наказаны и удача на стороне порядочных, активных и не останавливающихся ни при каких трудностях, людях.

В-седьмых, сказки интересны и актуальны в любое время. В простой, мелодичной форме, они с детства готовят молодое поколение к «правильной жизни», умению делать, только» обдуманные поступки. А если не послушал старших, решай проблемы сам.

Вывод: данное произведение учит любить животных, совершать правильные поступки и действия.

Слово генетикам

Генетики в 21 веке буквально ошеломили нас своими открытиями: в ДНК человека 1 млрд 200 млн генов и только 25тыс из них принадлежат непосредственно человеку, остальные –это все предшествующая биологическая цепочка развития жизни на планете. Если вспомнить курс средней школы, то эта информация не так уж и нова: в учебнике по анатомии сказано, что эмбрион ребенка в утробе матери в ускоренном варианте проживает все ступени развития биосферы планеты. И ступеньку эволюции перед человеком занимают животные и птицы. Каким-то образом на животную основу «привили» частичку адама – человека разумного.

Юмор в генетике

Раньше генетиков это подметили по-моему юмористы. Они пародировали поведение людей, очень схожее с повадками птиц и животных. Мы ухахатывались над этим и, кроме юмора, ничего не подозревали. По строению физического тела ученые углядели схожесть в телосложении айнов и медведей. Во всяком случае они не исключают этого факта, но не могут объяснить как это произошло. Но такое предположение открывает очень широкие возможности для осознания – размышления почему на нашей планете такое разнообразие населения и по цвету кожи, и по телосложению, и по характеру. Ведь животных и птиц великое множество. А если учесть, что ребенок получает 50% генов матери и 50% генов отца, то верно утверждение, что нет двух одинаковых людей на земле.

Почему своё произведение Ершов называет русской сказкой?

Ершов назвал своё произведение русской сказкой, потому что в ней отражены все особенности народной волшебной сказки — присказка, зачин, троекратные повторы. Герои этой сказки также напоминают героев народных сказок, например Иван-дурак. Автор использовал для написания очень простой, народный язык, что также сближает его произведение с народными сказками.

Что в этой сказке волшебного, необычного, а что могло быть в действительности?

Сказка «Конёк-Горбунок» изобилует волшебными, сказочными героями, которых не может быть в действительности: кобылица говорящая, чудо-юдо рыба-кит, жар-птица, конёк-горбунок.

А в реальной жизни могли присутствовать братья, своровавшие коней; царь, желающий стать молодым, а также кобылица, ворующая пшеницу.

Что в произведении говорится о братьях и как раскрывается каждый из них в поступках?

Братья Ивана нечисты на руку, они украли его коней и ночью повели их на ярмарку.

Да и не очень-то трудолюбивы и умны, ведь им не удалось найти вора из урожая, так как они просто спали на дежурстве.

А после обманули отца, желая получить незаслуженную похвалу.

Чем схожи характеры старших братьев и чем отличается от них Иван? Каким человеком он на самом деле оказался?

Старшие братья Ивана очень похожи друг на друга жадностью, ленью и желанием жить за чужой счёт.

А Иван другой человек, он добр, разумен, ловок, любит пошутить, посмеяться и попеть песни.

Как ты считаешь, почему Иван стал хозяином чудесных коней? Как это объяснили его старшие братья?

Ленивые и вороватые братья объяснили победы Ивана незаслуженной удачей, так как считали его дурачком и недотёпой.

А на самом деле Иван — очень ловкий и умный молодой человек.

Он сумел выследить волшебную кобылицу и объехать её.

Кобылица наградила Ивана тремя чудесными конями за то, что он выполнил просьбу ухаживать за ней до самих родов.

Выберите с друзьями ту часть сказки, которую вы хотите инсценировать.

Мне нравится та часть сказки, где Иван видит волшебную кобылицу, получает чудесных коней, на ярмарке встречает коня и идёт к царю Афрону на службу.

Самостоятельно раздели произведение на части, озаглавь каждую часть словами из текста.

1. Кто-то в поле стал ходить и пшеницу шевелить.

2. Посмотри каких красивых, двух коней золотогривых, наш дурак себе достал.

3. Царь раскланялся и вмиг, молодцом с повозки прыг… Глаз своих с коней не сводит…

4.

Делать нечего, придётся во дворце тебе служить.

Обсудите с другом, какие вопросы можно задать по каждой части всему классу.

1 часть: Как братья ходили на дозор? Как Иван ходил на дозор? Кто узнал вора? Что кобылица обещала Ивану?

2 часть: Что кобылица подарила Ивану? Кто украл коней? Как выглядел конёк-горбунок?

3 часть: Как Иван оказался на ярмарке? Откуда царь узнал про золотогривых коней?

4 часть: Почему царь назначил Ивана воеводой и оставил его во дворце?

Представь, как Иван рассказал бы эту сказочную историю.

План:

- Как отец отправлял братьев ловить вора в поле.

- Поимка кобылицы.

- Обещание кобылицы.

- Как братья украли коней.

- Перо Жар-птицы

- Конёк-горбунок и его помощь.

- Продажа царю золотогривых коней.

- На службе у царя.

Рассказ от лица Ивана, героя сказки «Конёк-горбунок»

Жил я, не тужил, с отцом и двумя братьями в одном селе.

Отец выращивал пшеницу, мы её продавали и жили себе припеваючи.

Но тут вдруг повадился к нам вор пшеницу воровать.

Послал отец братьев найти вора, только братья испугались злодея и вернулись ни с чем.

Тогда меня отец послал на дозор.

Пришёл я на поле, сел в засаду и вдруг вижу кобылицу, которая ворует пшеницу.

Я к ней, оседлал её и не отпускаю.

Взмолилась кобылица человеческим голосом, просила отпустить её да приглядеть за ней до родов.

Обещала мне коней златогривых подарить.

Пришёл я домой, сказал отцу, что поймал вора, но за кобылицу не рассказывал.

Пришло время, кобылица родила двух коней златогривых и третьего с двумя горбами на спине.

Двух велела продать, а конька-горбунка себе оставить.

Послушался я кобылицу, но продать коней не успел – кто-то их украл.

Бросился я их искать. Да конёк-горбунок рассказал, что братья моих коней украли и спешат в столицу на ярмарку, чтобы подороже их продать.

Отправился я за ними в погоню, но по дороге увидел диво дивное — перо Жар-птицы и с собою взял.

Ругал меня конёк-горбунок за это, говорил, что беда будет.

Но очень уж оно красивое! Не послушался я своего друга верного и поехал в столицу с пером волшебной птицы.

Через время догнал я братьев и уличил их в воровстве, они и признались.

Делать нечего, братья всё же, решил я с ними вместе коней продать и поделить выручку.

Как вдруг на базар приехал царь и купил моих коней.

Но не смог их удержать и пригласил меня на службу в царский дворец за его конями следить.

Хорошо мне было на царской службе, пока царь не прознал про моё перо Жар-птицы.

Каждый ли может о себе сказать так, как сказал Иван:

Хоть Ивана вы умнее,

Да Иван-то вас честнее?

Думаю, что честных людей не так много, как хотелось бы.

Поэтому не все люди так могут о себе сказать.

Обсудите с другом, как вы понимаете слово «честность»?

Честность — это искренность и правда.

Честный человек не обманывает ни других, ни себя.

Прочитай ещё раз сказку. Обрати внимание на подчёркнутые слова. Самостоятельно составь словарь устаревших слов.

Против — напротив;

Недалече — недалёко;

С набитою сумою — полная сумка или рюкзак;

Соглядать — наблюдать;

Смекнули — разобрались что к чему;

Сенник — стог сена;

Сонные тетери — сони;

Несподручно — неудобно;

Малахай — фуфайка;

Улуча — найдя;

Очью — глазами;

Три вершка — маленький размер роста;

Аршинными ушами — длинные уши;

Кровля — крыша;

Мочи было — силы;

Рассмотри иллюстрацию Н. Кочергина к сказке. Придумай свою сказочную историю про Рыбу-кит.

Сказочная история про Рыбу — кит

На море, на океане жила огромная Рыба-кит.

Из-за своей величины и мудрости стала она царицей морской.

Все рыбы служили ей, приносили вкусные водоросли и рассказывали свои беды.

Справедливо правила Рыба-кит, за что её любили поданные.

Как-то раз Рыба-кит поплыла погулять по океану и так устала, что заснула прямо возле берега.

Проснулась рыба и стала зевать, да и не заметила, что к ней в рот тридцать кораблей заплыло.

Чувствует, что отяжелела вся и не может больше плыть.

Так и осталась Рыба-кит возле берега. Со временем люди стали на Рыбу-кит ходить, потом дома строить, а после и огороды завели.

Плохо стало рыбе, но не знает она, что делать.

Прошло много времени, и вдруг пришёл к ней за помощью Иван-царевич.

Он искал перстень Царь-девицы, который она уронила в океан.

Рыба хотела помочь, но не могла.

Тогда Иван-царевич отправился к волшебнику за помощью.

Волшебник рассказал царевичу, что Царь-рыба проглотила тридцать кораблей, когда зевала, поэтому отяжелела и плыть не может.

Молодец вернулся к морской царице и рассказал ей про корабли.

Рыба-кит обрадовалась, открыла свой огромный рот и выпустила тридцать кораблей наружу.

Корабли уплыли, а люди, увидев такое чудо, быстро убежали с рыбы на берег.

Стало легко морской владычице, захотела она отблагодарить царевича.

Иван-царевич попросил найти её перстень на дне океана.

Рыба-кит поплыла в своё царство, созвала своих подданных и рассказала что с ней произошло.

Рыбы соскучились по своей царице и очень обрадовались её возвращению.

Каждая рыба захотела найти перстень и отблагодарить Ивана-царевича за возвращение морской владычицы.

Поплыли они на поиски, долго искали, но нашли перстень.

Рыба-кит отдала его Ивану и помогла быстрее добраться до своей любимой.

Посадила она себе на спину Ивана и его коня, и быстро домчала их к Царь-девице.

Царевна обрадовалась, и сыграли они весёлую свадьбу с Иваном царевичем, детишек наплодили и Чудо-юдо Рыбу-кит к себе в гости пригласили.

Вот и сказочке конец, а кто слушал — молодец!

Литературное чтение 4 класс.

Урок 8. Знакомство с разделом. П. П. Ершов «Конёк — горбунок».

Перечень вопросов, рассматриваемых на уроке:

- Знакомство с произведением.

- Анализ произведения.

Глоссарий по теме:

С набитою сумой – полная сумка денег.

И пшеницу шевелить – мять, топтать пшеницу.

Соглядать – тайно высматривать.

Смекнули – понять, догадаться

Дозор – обход для осмотра

Сенник – мешок для спания, набитый сеном или соломой.

Сонные тетери – так говорят о людях, которые очень любят спать.

Пенять – упрекать, укорять.

Лубок – народная ярко раскрашенная картинка.

Малахай – кафтан в накидку

Виснет пластью – пластом.

Аршинными – длинными.

Седмица – неделя.

Буерак – небольшой овраг у дороги.

Клепать – обвинять, наговаривать.

В загреби – в горсти.

Живот – здесь: жизнь.

Шапку с позвонком – шапка с бубенчиком.

Мыкать век – жить век в нужде.

Супротив – вопреки кому-либо или чемулибо.

Два-пять – старинная форма числа десять.

Кушак – широкий пояс из ткани.

Бич – длинная плеть из тонкой кожи.

В красно платье – красивая одежда.

Опояски – пояс в виде шнура.

Ендова – низкая широкая посуда для подачи на праздничный стол мёда или вина.

Суседка – домовой.

Ключевые слова:

Сказка; зачин; тема произведения; идея; герои произведения.

Основная и дополнительная литература по теме урока:

- Литературное чтение. 4 класс. Учеб. для общеобразовательных организаций. В 2 ч. / (Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. Голованова и др.) – 6-е изд. – М.: Просвещение, 2017. – с.39-59

- Бойкина М.В., Виноградская Л.А. Литературное чтение. Рабочая тетрадь. 4 класс. Пособие для учащихся общеобразовательных организаций. – М.: Просвещение, 2017. – С. 24-25

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. Литературное

чтение. 3 кл. Аудиоприложение на электронном носителе к учебнику. В 2-

х частях. – М: Просвещение, 2016

Теоретический материал для самостоятельного изучения:

Мы с вами начинаем новый раздел, который называется «Чудесный мир классики». В этом разделе мы с вами познакомимся с произведениями великих русских писателей: Петра Павловича Ершова, Александра Сергеевича Пушкина, Михаила Юрьевича Лермонтова, Льва Николаевича Толстого, Антона Павловича Чехова. Научимся сравнивать начало и конец сказки, наблюдать за развитием основной мысли сказки. Сможем рассказывать о героях произведения, сравнивать героев. Будем учиться наблюдать за особенностями языка сказок, учиться определять отношение и высказывать своё мнение о героях произведений.

Произведение, которое открывает новый раздел, это сказка. Ребята, а что вы знаете о жанре «сказка»?

Сказки бывают народные и авторские. Народные сказки, это сказки, которые создал народ, они возникли в глубокой древности, когда ещё у людей не было письменности, и передавались из уст в уста, из поколения в поколение.

Авторские сказки, их ещё называют литературными, это сказки, написанные одним автором, известно время создания сказок, и не допускается внесение изменений в содержание.

По содержанию сказки делятся на волшебные, бытовые и сказки о животных.

Сегодня мы с вами будем читать очень известную сказку. А как называется сказка, вы узнаете, отгадав загадку:

Конь ретивый,

Долгогривый.

Скачет полем,

Скачет нивой.

Конь росточком малый,

Но зато удалый.

Что же это за конь такой? Правильно, это Конёк-горбунок. Написал эту сказку Пётр Павлович Ершов.

Родился Пётр в 1815 году в Тобольской губернии. После окончания Петербургского университета был направлен в родную школу учителем, а затем был назначен инспектором гимназий. Сказку «Конёк — Горбунок» Ершов написал в 19 лет.

Прочитаем сказку и попробуем ответить на вопрос, почему Ивану –дураку удалось поймать удачу?

Начинается сказка сказываться…

За горами, за лесами,

За широкими морями,

Против неба — на земле

Жил старик в одном селе.

У старинушки три сына:

Старший умный был детина,

Средний был и так и сяк,

Младший вовсе был дурак.

Братья сеяли пшеницу

Да возили в град-столицу:

Знать, столица та была

Недалече от села.

Там пшеницу продавали,

Деньги счетом принимали

И с набитою сумой

Возвращалися домой.

В -Мы прочитали начало сказки, ребята, а как вы думаете, эти строки связаны с развитием событий? Пауза (П)

О-Правильно, эти строки с развитием событий не связаны. Многие русские сказки начинаются так.

В-Вспомните, а как называется это приём? П

О-Молодцы, правильно этот приём называется присказка.

В-Чем занимались братья? П

О-Братья сеяли пшеницу, да возили в град-столицу.

В долгом времени аль вскоре

Приключилося им горе:

Кто-то в поле стал ходить

И пшеницу шевелить.

Мужички такой печали

Отродяся не видали;

Стали думать да гадать-

Как бы вора соглядать;

Наконец они смекнули,

Чтоб стоять на карауле,

Хлеб ночами поберечь,

Злого вора подстеречь.

В -Какая беда приключилась у старика? П

О-Поле, засеянное пшеницей, по ночам кто- то стал топтать.

В-Какое решение приняли старик и его три сына, чтобы поймать вора?П

О-Они решили ночью выходить в дозор.

Вот, как стало лишь смеркаться,

Начал старший брат сбираться:

Вынул вилы и топор

И отправился в дозор.

Ночь ненастная настала,

На него боязнь напала,

И со страхов наш мужик

Закопался под сенник.

Ночь проходит, день приходит;

С сенника дозорный сходит

И, облив себя водой,

Стал стучаться под избой:

«Эй вы, сонные тетери!

Отворяйте брату двери,

Под дождем я весь промок

С головы до самых ног».

Братья двери отворили,

Караульщика впустили,

Стали спрашивать его:

Не видал ли он чего?

Караульщик помолился,

Вправо, влево поклонился

И, прокашлявшись, сказал:

«Я всю ноченьку не спал;

На мое ж притом несчастье,

Было страшное ненастье:

Дождь вот так ливмя и лил,

Рубашонку всю смочил.

Уж куда как было скучно!..

Впрочем, все благополучно».

Похвалил его отец:

«Ты, Данило, молодец!

Ты вот, так сказать, примерно,

Сослужил мне службу верно,

То есть, будучи при всем,

Не ударил в грязь лицом».

В-Кто первым оправился в дозор? П

О-Верно, старший из братьев.

В-Что с собой в дозор взял старший брат? П

О-Вилы и топор.

В-Удалось ли ему поймать вора?

О-Нет, не удалось.

В-А почему? П

О-Потому что он испугавшись, зарылся в сено и пролежал там всю ночь и весь следующий день.

В-А давайте подумаем, кто отправится в дозор следующим.

Стало сызнова смеркаться;

Средний брат пошел сбираться:

Взял и вилы и топор

И отправился в дозор.

Ночь холодная настала,

Дрожь на малого напала,

Зубы начали плясать;

Он ударился бежать —

И всю ночь ходил дозором

У соседки под забором.

Жутко было молодцу!

Но вот утро. Он к крыльцу:

«Эй вы, сони! Что вы спите!

Брату двери отворите;

Ночью страшный был мороз,-

До животиков промерз».

Братья двери отворили,

Караульщика впустили,

Стали спрашивать его:

Не видал ли он чего?

Караульщик помолился,

Вправо, влево поклонился

И сквозь зубы отвечал:

«Всю я ноченьку не спал,

Да, к моей судьбе несчастной,

Ночью холод был ужасный,

До сердцов меня пробрал;

Всю я ночку проскакал;

Слишком было несподручно…

Впрочем, все благополучно».

И сказал ему отец:

«Ты, Гаврило, молодец!»

В-Смог ли средний брат поймать вора? П

О-Нет и он не смог этого сделать.

-А как себя повёл средний брат в дозоре? П

О-Правильно, он тоже испугался и убежал с поля.

В-Что же сделает младший сын? Сможет ли он поймать вора?

Стало в третий раз смеркаться,

Надо младшему сбираться;

Он и усом не ведет,

На печи в углу поет

Изо всей дурацкой мочи:

«Распрекрасные вы очи!»

Братья ну ему пенять,

Стали в поле погонять,

Но сколь долго ни кричали,

Только голос потеряли:

Он ни с места. Наконец

Подошел к нему отец,

Говорит ему: «Послушай,

Побегай в дозор, Ванюша.

Я куплю тебе лубков,

Дам гороху и бобов».

Тут Иван с печи слезает,

Малахай свой надевает,

Хлеб за пазуху кладет,

Караул держать идет.

Поле все Иван обходит,

Озираючись кругом,

И садится под кустом;

Звезды на небе считает

Да краюшку уплетает.

Вдруг о полночь конь заржал…

Караульщик наш привстал,

Посмотрел под рукавицу

И увидел кобылицу.

Кобылица та была

Вся, как зимний снег, бела,

Грива в землю, золотая,

В мелки кольца завитая.

«Эхе-хе! так вот какой

Наш воришко!.. Но, постой,

Я шутить ведь, не умею,

Разом сяду те на шею.

Вишь, какая саранча!»

И, минуту улуча,

К кобылице подбегает,

За волнистый хвост хватает

И прыгнул к ней на хребет —

Только задом наперед.

Кобылица молодая,

Очью бешено сверкая,

Змеем голову свила

И пустилась, как стрела.

Вьется кругом над полями,

Виснет пластью надо рвами,

Мчится скоком по горам,

Ходит дыбом по лесам,

Хочет силой аль обманом,

Лишь бы справиться с Иваном.

Но Иван и сам не прост —

Крепко держится за хвост.

Наконец она устала.

«Ну, Иван, — ему сказала,-

Коль умел ты усидеть,

Так тебе мной и владеть.

Дай мне место для покою

Да ухаживай за мною

Сколько смыслишь. Да смотри:

По три утренни зари

Выпущай меня на волю

Погулять по чисту полю.

По исходе же трех дней

Двух рожу тебе коней —

Да таких, каких поныне

Не бывало и в помине;

Да еще рожу конька

Ростом только в три вершка,

На спине с двумя горбами

Да с аршинными ушами.

Двух коней, коль хошь, продай,

Но конька не отдавай

Ни за пояс, ни за шапку,

Ни за черную, слышь, бабку.

На земле и под землей

Он товарищ будет твой:

Он зимой тебя согреет,

Летом холодом обвеет,

В голод хлебом угостит,

В жажду медом напоит.

Я же снова выйду в поле

Силы пробовать на воле».

«Ладно», — думает Иван

И в пастуший балаган

Кобылицу загоняет,

Дверь рогожей закрывает

И, лишь только рассвело,

Отправляется в село,

Напевая громко песню:

«Ходил молодец на Пресню».

Вот он всходит на крыльцо,

Вот хватает за кольцо,

Что есть силы в дверь стучится,

Чуть что кровля не валится,

И кричит на весь базар,

Словно сделался пожар.

Братья с лавок поскакали,

Заикаяся вскричали:

«Кто стучится сильно так?» —

«Это я, Иван-дурак!»

Братья двери отворили,

Дурака в избу впустили

И давай его ругать, —

Как он смел их так пугать!

А Иван наш, не снимая

Ни лаптей, ни малахая,

Отправляется на печь

И ведет оттуда речь

Про ночное похожденье,

Всем ушам на удивленье:

«Всю я ноченьку не спал,

Звезды на небе считал;

Месяц, ровно, тоже светил, —

Я порядком не приметил.

Вдруг приходит дьявол сам,

С бородою и с усам;

Рожа словно как у кошки,

А глаза-то-что те плошки!

Вот и стал тот черт скакать

И зерно хвостом сбивать.

Я шутить ведь не умею —

И вскочи ему на шею.

Уж таскал же он, таскал,

Чуть башки мне не сломал,

Но и я ведь сам не промах,

Слышь, держал его как в жомах.

Бился, бился мой хитрец

И взмолился наконец:

«Не губи меня со света!

Целый год тебе за это

Обещаюсь смирно жить,

Православных не мутить».

Я, слышь, слов-то не померил,

Да чертенку и поверил».

Тут рассказчик замолчал,

Позевнул и задремал.

Братья, сколько ни серчали,

Не смогли — захохотали,

Ухватившись под бока,

Над рассказом дурака.

Сам старик не мог сдержаться,

Чтоб до слез не посмеяться,

Хоть смеяться — так оно

Старикам уж и грешно.

В-Что взял с собой в дозор Иван-дурак?П

О-хлеб.

В-Смог ли Иван-дурак поймать вора?П

О- Да, Иван поймал вора.

В-Кто оказался вором?.

О-Вором оказалась кобылица.

В-Чем кобылица отблагодарила Ивана?

О- Она родила двух златогривых коней и Конька – Горбунка

В-Действительно ли Иван оказался дураком? Можно ли назвать Ивана хитрым

О-На самом деле Иван совсем не дурак, его можно назвать хитрым?

Много ль времени аль мало

С этой ночи пробежало,-

Я про это ничего

Не слыхал ни от кого.