Образ Пугачева в романе А.С. Пушкина «Капитанская дочка»

Причины крестьянской войны»

- усиление власти и произвола помещиков в

отношении крестьян

- тяжелое положение работных людей и приписных

крестьян на мануфактурах

- ухудшение положения нерусских народов

Поволжья и Приуралья

- ликвидация властями казацкого самоуправления

на Дону и Яике

Крестьянская война 1773 – 1775 г.г.

А.П. Бубнов

«Пугачев. Народное восстание»

Емельян Иванович

Пугачев

Казак из донской станицы Зимовейская.

Был превосходно сложен – широк в плечах

И тонок в талии. В 1759 г Пугачев вступил

На военную службу казаком, участвовал в

Семилетней войне 1756-1763 гг., проявил

«отменную проворность» во время сражений.

Участвовал он и в русско — терецкой войне

1768-1774 гг., где получил за храбрость

Младший офицерский казачий чин.

Гравюра с оригинала неизвестного художника. 1834 г.

Емельян Иванович

Пугачев

В 1773 г возгласил восстание

крестьян на Яике, провозгласив

себя чудом спасшимся императором

Петром III. Восстание началось

17 сентября 1773 г.

Емельян Иванович

Пугачев

В сентябре 1774 г. казаки

сдали властям Пугачева.

В железной клетке

Емельян был привезен

в Москву, где был казнен

10 января 1775 г.

На Болотной площади.

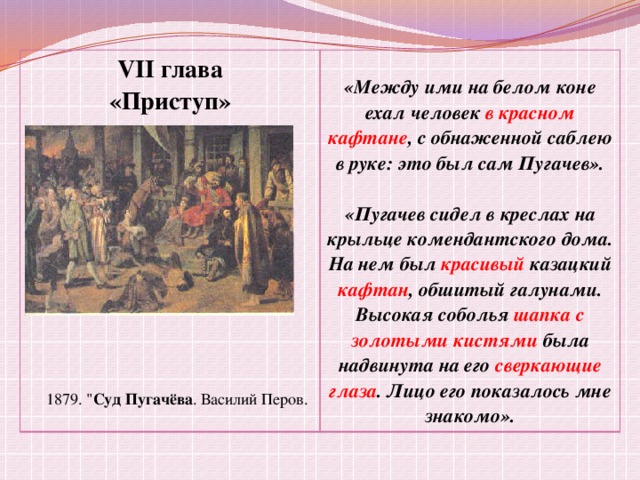

«Капитанская дочка». Глава 7. «Приступ».

Суд Пугачева. Художник С. Герасимов

Глава

Характеристика Пугачева

II глава

«Вожатый»

Хладнокровный, сметливый, черная борода, сверкающие глаза.

«Наружность его показалась мне замечательна. Он был лет сорока, росту среднего, худощав и широкоплеч. В черной бороде его показалась проседь, живые большие глаза так и бегали. Лицо его имело выражение довольно приятное , но плутовское . Волоса были обстрижены в кружок, на нем был оборванный армяк и татарские шаровары ».

VII глава

«Приступ»

«Между ими на белом коне ехал человек в красном кафтане , с обнаженной саблею в руке: это был сам Пугачев».

«Пугачев сидел в креслах на крыльце комендантского дома. На нем был красивый казацкий кафтан , обшитый галунами. Высокая соболья шапка с золотыми кистями была надвинута на его сверкающие глаза . Лицо его показалось мне знакомо».

1879. » Суд Пугачёва . Василий Перов.

VIII глава

«Незваный гость»

« Пугачев на первом месте сидел, облокотясь на стол и подпирая черную бороду своим широким кулаком. Черты лица его, правильные и довольно приятные , не изъявляли ничего свирепого ».

Смотрел пристально, изредка прищурив левый глаз с удивительным выражением плутовства и насмешливости.

XI глава

«Мятежная слобода»

Пугачев сидел под образами, в красном кафтане, в высокой шапке и важно подбоченясь».

Глаза сверкали

«… он был одет по-дорожному, в шубе и киргизской шапке».

«Лицо самозванца изобразило довольное самолюбие ».

« Хвастливость разбойника показалась мне забавна»

Сцена свидания Гринева с Пугачевым .

Художник С.В. Герасимов.

XII глава

«Сирота»

Взглянул грозно, смягчил, устремил огненные свои глаза , лицо омрачилось, сказал смеясь.

«Мы расстались дружески. Пугачев, увидя в толпе Акулину Памфиловну погрозил пальцем и мигнул значительно; потом сел в кибитку, велел ехать в Берду, и когда лошади тронулись, то он еще раз высунулся из кибитки и закричал мне: «Прощайте, ваше благородие! Авось увидимся когда-нибудь».

Прочитайте данный эпизод из «Капитанской дочки» А. С. Пушкина

«Однажды орел спрашивает у ворона: скажи, ворон-птица, отчего живешь

ты на белом свете триста лет, а я всего – навсе только тридцать три года? —

оттого батюшка, отвечал ему ворон, что ты пьешь живую кровь, а я питаюсь

мертвечиной. Орел подумал: давай попробуем и мы питаться тем же. Хорошо.

Полетели орел да ворон. Вот завидели палую лошадь; спустились и сели.

Ворон стал клевать да похваливать. Орел клюнул раз, клюнул другой,

махнул крылом и сказал ворону: нет, брат ворон, чем триста лет питаться падалью,

лучше раз напиться живой кровью, а там что Бог даст!»

О тветьте на вопросы:

- Кому принадлежат эти слова?

- Объясните смысл данной сказки. С какой целью А. С. Пушкин включает

этот эпизод в произведение?

- Как данная сказка отражает понимание Пугачевым своего места в

крестьянской войне?

Орел – символ свободы и власти. Чтоб подчеркнуть

величие и героизм Пугачева, Пушкин включает в

свое произведение калмыцкую сказку,

рассказанную Гриневу Пугачевым под дороге

в Белогорскую крепость.

Смысл сказки – выражение жизненной

позиции Пугачева, которая заключается в том,

что лучше прожить полную жизнь«всего – навсего

тридцать три года», чем существовать,

«питаясь падалью», триста лет.

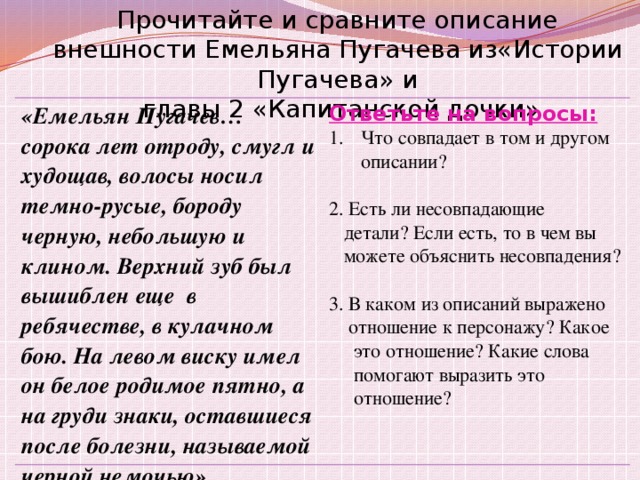

Прочитайте и сравните описание внешности Емельяна Пугачева из«Истории Пугачева» и

главы 2 «Капитанской дочки»

«Емельян Пугачев… сорока лет отроду, смугл и худощав, волосы носил темно-русые, бороду черную, небольшую и клином. Верхний зуб был вышиблен еще в ребячестве, в кулачном бою. На левом виску имел он белое родимое пятно, а на груди знаки, оставшиеся после болезни, называемой черной немочью».

Ответьте на вопросы:

- Что совпадает в том и другом описании?

2. Есть ли несовпадающие

детали? Если есть, то в чем вы

можете объяснить несовпадения?

3. В каком из описаний выражено

отношение к персонажу? Какое

это отношение? Какие слова

помогают выразить это

отношение?

В описании внешности Емельяна Пугачева много

совпадает, но в повести выражено еще и впечатление от

внешности:«Внешность его была замечательна », про

глаза сказано, что они были «живые», а лицо имело

выражение «довольно приятное, но плутовское».

То есть в описании внешности Пугачева в

«Капитанской дочке» просматривается авторская

симпатия, а в «Истории Пугачева»

портрет героя лишен эмоциональной окраски.

Прочитайте отрывок из «Капитанской дочки»

А. С. Пушкина

«Нас потащили по улицам; жители выходили из домов с хлебом и солью. Раздавался колокольный звон. Вдруг закричали в толпе, что государь на площади ожидает пленных и принимает присягу. Народ повалил на площадь;

нас погнали туда же».

Ответьте на вопросы:

- Обратите внимание на глаголы. О чем говорят названия действий, которые совершаются народом?

- Сделайте выводы об отношении народа к Пугачеву.

Народ рад появлению Пугачева. Отношение к нему простых

людей А. С. Пушкин показывает при помощи глагола

«повалил» , т. е. пошел по своей воле. Пугачева встречали

колокольным звоном, хлебом и солью, как издавна встречали

на Руси царей и почетных гостей.

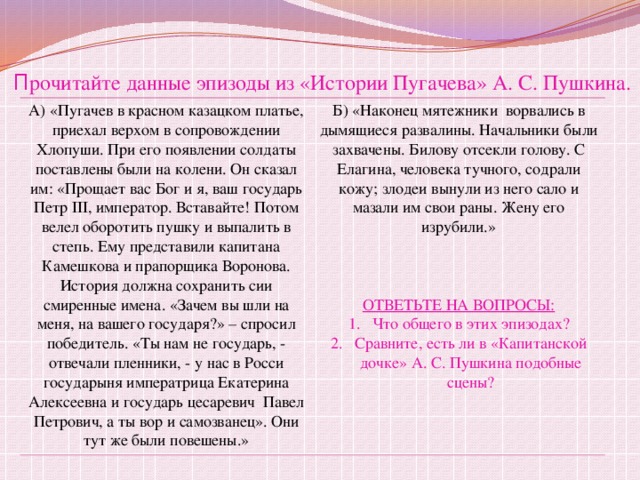

П рочитайте данные эпизоды из «Истории Пугачева» А. С. Пушкина.

А) «Пугачев в красном казацком платье, приехал верхом в сопровождении Хлопуши. При его появлении солдаты поставлены были на колени. Он сказал им: «Прощает вас Бог и я, ваш государь Петр III, император. Вставайте! Потом велел оборотить пушку и выпалить в степь. Ему представили капитана Камешкова и прапорщика Воронова. История должна сохранить сии смиренные имена. «Зачем вы шли на меня, на вашего государя?» – спросил победитель. «Ты нам не государь, — отвечали пленники, — у нас в Росси государыня императрица Екатерина Алексеевна и государь цесаревич Павел Петрович, а ты вор и самозванец». Они тут же были повешены.»

Б) «Наконец мятежники ворвались в дымящиеся развалины. Начальники были захвачены. Билову отсекли голову. С Елагина, человека тучного, содрали кожу; злодеи вынули из него сало и мазали им свои раны. Жену его изрубили.»

ОТВЕТЬТЕ НА ВОПРОСЫ:

- Что общего в этих эпизодах?

- Сравните, есть ли в «Капитанской дочке» А. С. Пушкина подобные сцены?

В «Истории Пугачева» А. С. Пушкин

показывает предводителя восстания как

злодея, не щадящего своих врагов.

В «Капитанской дочке», основываясь на

реальные факты, писатель избегает описания

кровавых сцен, так как для него важна не

документальная точность, а роль Пугачева

в судьбе Петра Гринева.

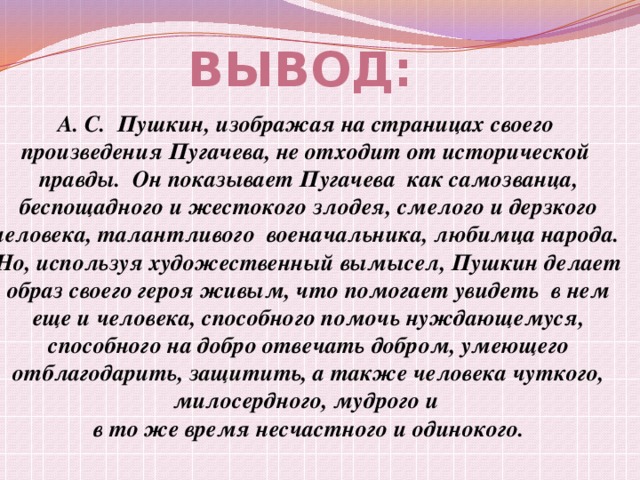

Вывод:

А. С. Пушкин, изображая на страницах своего

произведения Пугачева, не отходит от исторической

правды. Он показывает Пугачева как самозванца,

беспощадного и жестокого злодея, смелого и дерзкого

человека, талантливого военачальника, любимца народа.

Но, используя художественный вымысел, Пушкин делает

образ своего героя живым, что помогает увидеть в нем

еще и человека, способного помочь нуждающемуся,

способного на добро отвечать добром, умеющего

отблагодарить, защитить, а также человека чуткого,

милосердного, мудрого и

в то же время несчастного и одинокого.

Домашнее задание

Письменно ответьте на один из вопросов:

- Какие вы видите положительные и

отрицательные стороны в Пугачеве как

литературном герое и исторической личности?

- С каким Пугачевым вы хотели бы

побеседовать? О чем бы вы его спросили?

Прочитайте данный отрывок из «Истории Пугачева» А. С. Пушкина

Хозяин вынул из ставца штоф и стакан, и подошел к нему и, взглянув ему в

лицо: «Эхэ, — сказал он, — опять ты в нашем краю! Отколе Бог принес?»

Вожатый мой мигнул значительно и ответил поговоркою: «В огороде летал,

коноплю клевал; швырнула бабушка камушком – да мимо. А что ваши?»

Да что наши! – отвечал хозяин, продолжая иносказательный разговор. –

Стали бы к вечерне звонить, да попадья не велит: поп в гостях, черти

на погосте.

Молчи, дядя, — возразил мой бродяга, — будет дождик, будут и грибки; а будут

грибки, будет и кузов. А теперь (тут он мигнул опять) заткни топор за спину:

лесничий ходит.»

О тветьте на вопросы:

- Чем интересен разговор героев?

- Для чего они используют иносказательную речь?

В этом диалоге говорится об

усмирении восстания яицких казаков в 1772г.

Речь Пугачева непонятна Гриневу, так как тайный «воровской» язык,

пословицы и загадки, которыми пользуются вожатый и хозяин

«умета», — это специальная речь, доступная лишь членам шайки

-

ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА

Пересказать эпизод из «Капитанской дочки»:

Однажды орел спрашивал у ворона. “Скажи, ворон-птица, отчего живешь ты на белом свете триста лет, а я всего-навсего тридцать три года?” -“Оттого, батюшка, — отвечал ему ворон, — что ты пьешь живую кровь, а я питаюсь мертвечиной”. Орел подумал: давай попробуем и мы питаться тем же… Орел клюнул раз, клюнул другой, махнул крылом и сказал ворону: “Нет, брат ворон; чем триста лет питаться падалью, лучше раз напиться живой крови, а там что Бог даст”Ответе на вопросы

Кому принадлежат эти слова?

-Как данная сказка отражает понимание Пугачевым своего места в

крестьянской войне?-

Предмет:

Литература

-

Автор:

paitynhensley794

-

Создано:

2 года назад

Знаешь ответ? Добавь его сюда!

-

Подробности Категория: 8 класс

Роман А.С.Пушкина «Капитанская дочка» отрывок из 11 главы «Мятежная слобода» «КАЛМЫЦКАЯ СКАЗКА»

(Пугачев) Расскажу тебе сказку, которую в ребячестве мне рассказывала старая калмычка. Однажды орёл спрашивал у ворона: скажи, ворон-птица, отчего живешь ты на белом свете триста лет, а я всего-навсего только тридцать три года? — Оттого, батюшка, отвечал ему ворон, что ты пьёшь живую кровь, а я питаюсь мертвечиной. Орёл подумал: давай попробуем и мы питаться тем же. Хорошо. Полетели орёл да ворон. Вот завидели палую лошадь; спустились и сели. Ворон стал клевать да похваливать. Орёл клюнул раз, клюнул другой, махнул крылом и сказал ворону: нет, брат ворон; чем триста лет питаться падалью, лучше раз напиться живой кровью, а там что бог даст! — Какова калмыцкая сказка?

(Гринев) — Затейлива, — отвечал я ему. — Но жить убийством и разбоем значит по мне клевать мертвечину.

Пугачев посмотрел на меня с удивлением и ничего не отвечал. Оба мы замолчали, погрузясь каждый в свои размышления. Татарин затянул унылую песню…

- Переведите текст этой притчи с образного языка на понятный, простой язык.

- С кем из героев притчи себя соотносит Пугачев? Представьте себя на месте Пугачева, подберите крылатые выражения, описывающие позицию Пугачева и аргументы в защиту его позиции.

- Представьте себя на месте Гринева. Какой смысл вкладывает Гринев в свой ответ Пугачеву? Подберите крылатые выражения, описывающие позицию Гринева и аргументы, защищающие его позицию.

- Если бы Вам эта притча встретилась сама по себе (в жизни, не в романе), как бы Вы её объяснили? Подберите иллюстративные примеры к позиции «орла» и «ворона», обратившись к литературным произведениям, биографиям известных людей, художественным фильмам и т.п.

смысл калмыцкой сказки в капитанской дочке и получил лучший ответ

Ответ от юрий дидык[гуру] Наверное, вы помните, какую сказку Пугачев рассказал Гриневу в повести А. С. Пушкина «Капитанская дочка» ? «Слушай, – сказал Пугачев с каким-то диким вдохновением. – Расскажу тебе сказку, которую в ребячестве мне рассказывала старая калмычка. Однажды орел спрашивал у ворона: «Скажи, ворон-птица, отчего живешь ты на белом свете 300 лет, а я всего-на-всё только 33 года? » – «Оттого, батюшка, – отвечал ему ворон, что ты пьешь живую кровь, а я питаюсь мертвечиной» . Орел подумал: «Давай попробуем и мы питаться тем же» . Хорошо. Полетели орел да ворон. Вот завидели палую лошадь, спустились и сели. Ворон стал клевать да похваливать. Орел клюнул раз, клюнул другой, махнул крылом и сказал ворону: «Нет, брат ворон: чем 300 лет питаться падалью, лучше раз напиться живой кровью, а там что Бог даст! » – Какова калмыцкая сказка? – Затейлива, – отвечал я ему. Но жить убийством и разбоем – значит, по мне, клевать мертвечину. Пугачев посмотрел на меня с удивлением и ничего не отвечал» . Странно, но исследователи почти не упоминают этот эпизод: либо вскользь, либо вообще никак. Учительница в школе нам его смысл объясняла так: Гринев, дескать, со своей дворянской ограниченностью не может понять широкую натуру Пугачева, ответ его – не в лад и невпопад, и Пугачев промолчал, поняв, какая меж ними пропасть. Выяснилось (впрочем, и раньше подозревалось) , что учительница не сама это придумала. В пособии для учителей, изданном в застойные времена, читаем: «Пугачев идет на отчаянный риск… Его широкая натура чужда компромиссных решений… Абстрактный гуманизм Гринева выглядел по меньшей мере наивным, Пугачев мог бы без особого труда опровергнуть его возражения. Но, желая показать масштабность личности Пугачева, Пушкин… как бы дает понять читателю, что вождь восстания умел прислушиваться к суждениям, которые шли вразрез с его собственными представлениями» . Таким образом, по законам классовой советской морали выходило, что отчаянный риск Пугачева, то есть самозванство и последовавшие за этим преступления, есть правильная линия поведения. Царем назвался – так ведь и был подлинным народным царем. Мнение, что Пугачев в структуре пушкинского произведения выполняет функцию царя, что он-то и есть реальный царь, а императрица Екатерина на его фоне мелка и ничтожна, убежденнее и горячее всех советских литературоведов вместе взятых (хотя у многих из них встречаются похожие умозаключения) высказала Марина Цветаева. Приведем несколько отрывков из ее статьи «Пушкин и Пугачев» . «Пушкин Пугачевым зачарован» . «В «Капитанской дочке» Пушкин под чару Пугачева подпал и до последней строки из-под нее не вышел… Чара в его черных глазах и черной бороде, чара в его усмешке, чара в его опасной ласковости, чара в его напускной важности» . «После «Капитанской дочки» я уже никогда не смогла полюбить Екатерину II. Больше скажу: я ее невзлюбила» . «На огневом фоне Пугачева – пожаров, грабежей, метелей, кибиток, пиров – эта, в чепце и душегрейке, на скамейке, между всяких мостиков и листиков, представлялась мне огромной белой рыбой, белорыбицей. И даже несоленой… Сравним Пугачева и Екатерину въяве: «– Выходи, красна девица, дарую тебе волю. Я государь» . (Пугачев, выводящий Марью Ивановну из темницы) . «– Извините меня, – сказала она голосом еще более ласковым, – если я вмешиваюсь в ваши дела, но я бываю при дворе… » Насколько царственнее в своем жесте мужик, именующий себя государем, чем государыня, выдающая себя за приживалку» . Сознавала ли Марина Ивановна, сколько воды и с каким напором она лила на мельницу советской пропаганды? Нет, наверное. Да и жила в те годы за границей, так что это не для советского читателя писано. Ну да Бог ей судья… Общеизвестно, что «Капитанская дочка» – не единственное произведение Пушкина, посвященное восстанию Пугачева. За два года до выхода повести был опубликован исследовательский труд «История Пугачева» , где автор со всей возможной скрупулезностью воссоздает подлинные события от появлени

В чем смысл калмыцкой сказки рассказнной Пугачевым Гриневу. В романе капитанская дочка? и получил лучший ответ

Ответ от Мария Янкина[гуру] В сказке ворон питается падалью и живёт 300 лет, а орел — живой кровью и живёт 33 года. Для Пугачева жить, как ворон, — как крепостные жили, в вечном подчинении. Уж лучше для народа попытаться, как орел, пусть недолго и кроваво, но быть свободным. Орёл не смог питаться мертвечиной, хотя и хотел долго жить. И люди не смогут жить по чужим законам, будучи чужой собственностью. Для Гринева смысл сказки другой, он отвечает Пугачеву, что для него убивать — то же, что питаться мертвечиной. То есть Гринев не поддерживает попытку завоевать свободу столь кровавым страшным путём.

Ответ от Liudmila Sharukhia

[гуру] Эпизод со сказкой — кульминационный в раскрытии образа Пугачева. Он многозначен, и потому нельзя его сводить (как это нередко делается) к извлечению морали из сказки, заявлять, что в пей аллегорически прославляется смелая короткая жизнь. Сказка обнаруживает глубину духовного обновления Пугачева. Живые, большие, сверкающие глаза, так запомнившиеся Гриневу и заворожившие его, предсказывали способность Пугачева к высоким чувствам, «к дикому вдохновению» . Вся сцена построена так, что сказка поэтически-непосредственно передает тайный смысл реальной жизни Пугачева: все известное о нем убеждает нас — .не может этот человек орлиной натуры жить по законам ворона, не видит он смысла в долгой жизни, .если нужно питаться мертвечиной. Есть иная жизнь — пусть недолгая, но свободная: «…Лучше раз напиться живой кровью, а там что бог даст!»

Ответ от Дарья Ванина

[новичек] Смысл сказки заключается в том, что лучше прожить короткую, но яркую жизнь, чем долгую и скучную

смысл калмыцкой сказки в капитанской дочке и получил лучший ответ

Ответ от юрий дидык[гуру] Наверное, вы помните, какую сказку Пугачев рассказал Гриневу в повести А. С. Пушкина «Капитанская дочка» ? «Слушай, – сказал Пугачев с каким-то диким вдохновением. – Расскажу тебе сказку, которую в ребячестве мне рассказывала старая калмычка. Однажды орел спрашивал у ворона: «Скажи, ворон-птица, отчего живешь ты на белом свете 300 лет, а я всего-на-всё только 33 года? » – «Оттого, батюшка, – отвечал ему ворон, что ты пьешь живую кровь, а я питаюсь мертвечиной» . Орел подумал: «Давай попробуем и мы питаться тем же» . Хорошо. Полетели орел да ворон. Вот завидели палую лошадь, спустились и сели. Ворон стал клевать да похваливать. Орел клюнул раз, клюнул другой, махнул крылом и сказал ворону: «Нет, брат ворон: чем 300 лет питаться падалью, лучше раз напиться живой кровью, а там что Бог даст! » – Какова калмыцкая сказка? – Затейлива, – отвечал я ему. Но жить убийством и разбоем – значит, по мне, клевать мертвечину. Пугачев посмотрел на меня с удивлением и ничего не отвечал» . Странно, но исследователи почти не упоминают этот эпизод: либо вскользь, либо вообще никак. Учительница в школе нам его смысл объясняла так: Гринев, дескать, со своей дворянской ограниченностью не может понять широкую натуру Пугачева, ответ его – не в лад и невпопад, и Пугачев промолчал, поняв, какая меж ними пропасть. Выяснилось (впрочем, и раньше подозревалось) , что учительница не сама это придумала. В пособии для учителей, изданном в застойные времена, читаем: «Пугачев идет на отчаянный риск… Его широкая натура чужда компромиссных решений… Абстрактный гуманизм Гринева выглядел по меньшей мере наивным, Пугачев мог бы без особого труда опровергнуть его возражения. Но, желая показать масштабность личности Пугачева, Пушкин… как бы дает понять читателю, что вождь восстания умел прислушиваться к суждениям, которые шли вразрез с его собственными представлениями» . Таким образом, по законам классовой советской морали выходило, что отчаянный риск Пугачева, то есть самозванство и последовавшие за этим преступления, есть правильная линия поведения. Царем назвался – так ведь и был подлинным народным царем. Мнение, что Пугачев в структуре пушкинского произведения выполняет функцию царя, что он-то и есть реальный царь, а императрица Екатерина на его фоне мелка и ничтожна, убежденнее и горячее всех советских литературоведов вместе взятых (хотя у многих из них встречаются похожие умозаключения) высказала Марина Цветаева. Приведем несколько отрывков из ее статьи «Пушкин и Пугачев» . «Пушкин Пугачевым зачарован» . «В «Капитанской дочке» Пушкин под чару Пугачева подпал и до последней строки из-под нее не вышел… Чара в его черных глазах и черной бороде, чара в его усмешке, чара в его опасной ласковости, чара в его напускной важности» . «После «Капитанской дочки» я уже никогда не смогла полюбить Екатерину II. Больше скажу: я ее невзлюбила» . «На огневом фоне Пугачева – пожаров, грабежей, метелей, кибиток, пиров – эта, в чепце и душегрейке, на скамейке, между всяких мостиков и листиков, представлялась мне огромной белой рыбой, белорыбицей. И даже несоленой… Сравним Пугачева и Екатерину въяве: «– Выходи, красна девица, дарую тебе волю. Я государь» . (Пугачев, выводящий Марью Ивановну из темницы) . «– Извините меня, – сказала она голосом еще более ласковым, – если я вмешиваюсь в ваши дела, но я бываю при дворе… » Насколько царственнее в своем жесте мужик, именующий себя государем, чем государыня, выдающая себя за приживалку» . Сознавала ли Марина Ивановна, сколько воды и с каким напором она лила на мельницу советской пропаганды? Нет, наверное. Да и жила в те годы за границей, так что это не для советского читателя писано. Ну да Бог ей судья… Общеизвестно, что «Капитанская дочка» – не единственное произведение Пушкина, посвященное восстанию Пугачева. За два года до выхода повести был опубликован исследовательский труд «История Пугачева» , где автор со всей возможной скрупулезностью воссоздает подлинные события от появлени

Обстоятельства свели главного героя романа «Капитанская дочка» Гринева с разбойником Пугачёвым. Вместе они отправились в Белогорскую крепость освобождать, томившуюся там сироту, и по дороге откровенно разговорились. В чём смысл калмыцкой сказки, поведанной Пугачёвым в ответ на предложение Гринева сдаться на милость государыни, останется загадкой для тех, кто незнаком с русской историей.

Кто такой Пугачёв, описанный Пушкиным в «Капитанской дочке»

Зловещий и загадочный персонаж Емельян Пугачёв – реальная историческая личность. Этот донской казак стал предводителем Крестьянской войны в 70-х годах XVIII века. Он объявил себя Петром III и при поддержке казаков, недовольных существующей властью, поднял восстание. Некоторые города принимали мятежников с хлебом и солью, другие защищались из последних сил от вторжения бунтовщиков. Так, город Оренбург пережил изнурительную осаду, длившуюся полгода.

В чём смысл калмыцкой сказки Пугачёва ясно тем, кто знает о пугачевском бунте

В октябре 1773 года пугачевское войско, к которому присоединились татары, башкиры и калмыки, подошло к Оренбургу. Действие 11 главы повести «Капитанская дочка», в которой описан разговор Гурьева с Пугачёвым, разворачивается в ту страшную зиму оренбургской осады.

Значение калмыцкой сказки в романе капитанская дочка

Повесть Александра Сергеевича Пушкина «Капитанская дочка» никогда не перестанет удивлять читателей: настолько интересны характеры героев, описанные события, в основе которых лежат реальные исторические факты. Гений Пушкина поистине велик: в повести каждая деталь несет огромную смысловую нагрузку. Интересны в этом отношении эпиграфы, которые автор подбирает к главам. Некоторые из эпиграфов словно призваны объяснять содержание главы. Другие носят явно сатирический характер. Однако большинство эпиграфов направлено на то, чтобы как можно полнее раскрыть характер героев. Ту же функцию выполняет и включенная в повествование калмыцкая сказка, которую рассказывает Пугачев Гриневу.

«С диким вдохновением» предводитель казаков рассказывает сказочную историю:

Однажды орел спрашивал у ворона: скажи, ворон-птица, отчего живешь ты на белом свете триста лет, а я всего-навсего только тридцать три года? — Оттого, батюшка, отвечал ему ворон, что ты пьешь живую кровь, а я питаюсь мертвечиной. Орел подумал: давай попробуем и мы питаться тем же. Хорошо. Полетели орел да ворон. Вот завидели палую лошадь; спустились и сели. Ворон стал клевать да похваливать. Орел клюнул раз, клюнул другой, махнул крылом и сказал ворону: нет, брат ворон; чем триста лет питаться падалью, лучше раз напиться живой кровью, а там что бог даст!

Пугачев, конечно, ассоциирует себя с орлом. Однако Гринев также не признает в себе ворона. Для него «жить разбоем», подобно Пугачеву, как раз и есть «клевать мертвечину». Таким образом, мы видим, что каждый из героев хотя и сопоставляет себя с одним и тем же сказочным персонажем, но имеет свои представления о том, кто есть «орел», и твердые убеждения в правильности выбранного ими пути.

Емельян Пугачев как личность вызывает огромный интерес. Безусловно, он человек неординарный. Его образ в «Капитанской дочке» — героический и величавый. Зная нужды и горести всей «черни бедной», к каждой из её групп Пугачев обращался с особыми лозунгами и указами. Казаков он жаловал не только рекой Яик со всеми её угодьями и богатствами, но и тем, в чем нуждались казаки: хлебом, порохом, свинцом, деньгами, «старой верой» и казацкими вольностями. Обращаясь к крестьянам, Пугачев жаловал их землями и угодьями, волей, освобождал от власти помещиков, которых призывал истреблять, от каких бы то ни было обязанностей по отношению к государству, обещал им вольную казацкую жизнь. Он обладает способностью вести за собой людей — в рядах его войск не только беглые каторжники, но и простые крестьяне. Пугачев изображен как человек, не лишенный благородства и даже доброты, достаточно вспомнить, как он поступил по отношению к Петру Гриневу и Маше Мироновой. Он не без уважения относится к выбору Гринева, к его убеждениям. Пугачев способен ответить добром на добро, помня о даренном Гриневым заячьем тулупе, он делает Петру ответное добро, гораздо большее по значению.

О чём говорится в сказке, рассказанной Пугачёвым

В кибитке на зимней дороге, ведущей в Белогорскую крепость, происходит разговор, в котором приоткрывается будущая судьба и истинные мысли предводителя Крестьянской войны. На вопрос Гринева о смысле и цели восстания, Пугачёв признаёт, что оно обречено на поражение. Он не верит в преданность своих людей, знает, что они предадут его в удобный момент для спасения своих жизней.

На предложение сдаться властям, разбойник, точно маленькому ребёнку, рассказывает Гриневу сказку о вороне и орле. Смысл её в том, что орёл, желая жить 300 лет, просит у ворона совета. Ворон предлагает орлу не убивать, а есть падаль, как это делает он.

Смысл Калмыцкой сказки об орле и вороне в Капитанской дочке

Удивительная повесть Пушкина «Капитанская дочка» — одна из самых увлекательных, остросюжетных и неожиданно светлых книг в русской литературе. Если у вас сложилось впечатление об этой великой литературе, как о тяжеловесной и устрашающей, то именно пушкинская проза легко развеет его. И в то же время, вещь эта удивительно глубокая и философская – если вам будет угодно копнуть ее метафизический смысл. Пушкин читателя не насилует «проклятыми вопросами», ни к чему не принуждает и, как говорят сегодня, «не грузит». Но всегда дает простор для размышлений. Как? Ну, например, в «Капитанской дочке» огромный смысл несут в себе фольклорные вставки – сны, песни, пословицы, а также калмыцкая сказка о вороне.

Сюжет сказки и всего произведения

Повесть «Капитанская дочка» стала итогом большого пушкинского изыскания по истории пугачёвского бунта. Он написал не только внушительное историческое исследование «История Пугачева» — вполне официальное, в котором он безусловно осуждает бунтовщика, другого и быть не могло. Пушкин, как дворянин, мог лишь ужасаться стихии народного восстания и презирать ее. Рассказывают, когда ему показали кресло архиепископа, в котором сиживал Пугачев, думая, что это такой царский трон, Пушкин смеялся с презрением и брезгливостью над глупостью бунтовщика и кровопийцы.

К тому же, за историю пугачевского восстания поэт взялся, как известно, после восстания декабристов. Наверняка это было неспроста – он явно хотел исследовать тему русского бунта. Что ж, исследовал и вынес свой вердикт: «русский бунт, бессмысленный и беспощадный». И он не лгал, не подлизывался к царю – он искренне верил в то, что все бунтовщики прокляты. Таков был Пушкин-дворянин…

Но если Пушкин-гражданин Пугачева осудил и проклял, посмеялся над ним, то Пушкин-поэт, Пушкин-творец его… понял. Понял и простил. Именно это мы видим в великой «Капитанской дочке».

Сюжет этой повести невероятен: юный дворянин Гринев случайно встречает Пугачева еще до того, как тот стал «царем Петром третьим», дарит ему свой заячий тулупчик, а потом вновь сталкивается с ним во время захвата Оренбургской крепости, уже как пленный. Пугачев, как бы страшен он ни был, с Гриневым ведет себя любезно, милосердно и… благодарно. Он помогает Гриневу спасти свою невесту и отпускает восвояси. А по дороге рассказывает ему калмыцкую сказку про орла и ворона.

Орел спросил у ворона, отчего тот живет 300 лет, а он, орел, 30. Ворон ответил – от того, что питается мертвечиной, орел же питается свежей кровью. Попробовал и орел питаться падалью, чтобы подольше прожить: клюнул раз, клюнул два, и так тошно ему стало, что решил – лучше 30 лет питаться свежей кровью, чем 300 лет падалью. Так в чем же смысл этой сказки?

Калмыкская сказка про орла и ворона капитанская дочка

Повесть Александра Сергеевича Пушкина «Капитанская дочка» никогда не перестанет удивлять читателей: настолько интересны характеры героев, описанные события, в основе которых лежат реальные исторические факты. Гений Пушкина поистине велик: в повести каждая деталь несет огромную смысловую нагрузку. Интересны в этом отношении эпиграфы, которые автор подбирает к главам. Некоторые из эпиграфов словно призваны объяснять содержание главы. Другие носят явно сатирический характер. Однако большинство эпиграфов направлено на то, чтобы как можно полнее раскрыть характер героев. Ту же функцию выполняет и включенная в повествование калмыцкая сказка, которую рассказывает Пугачев Гриневу.

«С диким вдохновением» предводитель казаков рассказывает сказочную историю:

Однажды орел спрашивал у ворона: скажи, ворон-птица, отчего живешь ты на белом свете триста лет, а я всего-навсего только тридцать три года? — Оттого, батюшка, отвечал ему ворон, что ты пьешь живую кровь, а я питаюсь мертвечиной. Орел подумал: давай попробуем и мы питаться тем же. Хорошо. Полетели орел да ворон. Вот завидели палую лошадь; спустились и сели. Ворон стал клевать да похваливать. Орел клюнул раз, клюнул другой, махнул крылом и сказал ворону: нет, брат ворон; чем триста лет питаться падалью, лучше раз напиться живой кровью, а там что бог даст!

Пугачев, конечно, ассоциирует себя с орлом. Однако Гринев также не признает в себе ворона. Для него «жить разбоем», подобно Пугачеву, как раз и есть «клевать мертвечину». Таким образом, мы видим, что каждый из героев хотя и сопоставляет себя с одним и тем же сказочным персонажем, но имеет свои представления о том, кто есть «орел», и твердые убеждения в правильности выбранного ими пути.

Емельян Пугачев как личность вызывает огромный интерес. Безусловно, он человек неординарный. Его образ в «Капитанской дочке» — героический и величавый. Зная нужды и горести всей «черни бедной», к каждой из её групп Пугачев обращался с особыми лозунгами и указами. Казаков он жаловал не только рекой Яик со всеми её угодьями и богатствами, но и тем, в чем нуждались казаки: хлебом, порохом, свинцом, деньгами, «старой верой» и казацкими вольностями. Обращаясь к крестьянам, Пугачев жаловал их землями и угодьями, волей, освобождал от власти помещиков, которых призывал истреблять, от каких бы то ни было обязанностей по отношению к государству, обещал им вольную казацкую жизнь. Он обладает способностью вести за собой людей — в рядах его войск не только беглые каторжники, но и простые крестьяне. Пугачев изображен как человек, не лишенный благородства и даже доброты, достаточно вспомнить, как он поступил по отношению к Петру Гриневу и Маше Мироновой. Он не без уважения относится к выбору Гринева, к его убеждениям. Пугачев способен ответить добром на добро, помня о даренном Гриневым заячьем тулупе, он делает Петру ответное добро, гораздо большее по значению.

Однако все это не оправдывает совершенных Емельяном Пугачевым злодеяний. Его жизненная философия — подобно орлу, раз напиться крови, а дальше, будь что будет — приводит к тому, что он следует этим убеждениям практически в буквальном смысле. Пугачевым и его войском было пролито немало неповинной крови таких людей, как капитан Миронов. Во имя чего? Во имя свободы, которую они обещали «черни»? Вряд ли. Будь это так, Пугачев бы имел определенную программу дальнейших действий, но само будущее представлялось ему и его соратникам как-то туманно в виде казацкого государства, где все были бы казаками, где не стало бы ни налогов, ни рекрутчины. Ложь, убийства, порок — это то, что сопровождает бунт Пугачева. Здесь сравнение с орлом уже неуместно, это скорее, говоря словами сказки, «клевать мертвечину».

На мой взгляд, Пугачев не способен оценить объективно свои действия. Погрязнув в убийстве, грабежах и разбоях, которыми сопровождался бунт, предводитель казаков приобрел искаженное представление о подлинном героизме, который совершается человеком во имя какой-либо цели. Обладая беспримерным мужеством, Пугачев тем не менее не выглядит радетелем за народное благо, а следовательно, его героизму грош цена. Провозглашая высокие идеи, Пугачев на самом деле приносит много горя не только «верхушке», против которой он выступал, но в большей степени простым людям, оказавшимся в поле его «деятельности».

Таким образом, включенная в художественную ткань калмыцкая сказка является одним из источников к пониманию характеров персонажей, их различной жизненной позиции, которая диктует героям определенную линию поведения.

Источник

Смысл сказки об орле и вороне

Мы понимаем, что Пугачев сравнивает себя с орлом. Почему? Потому, что решился на бунт и убийство. Он словно питается свежей кровью, захватывая крепость за крепостью. Знает ли он, что преступил закон христианский и государственный? О да! Понимает ли, какой конец его ждет? Да, Пугачев прямо отвечает, что готов к ранней смерти, к погибели и поражению. Хотя и не оставляет надежды дойти до Москвы. Но Пугачев – умный мужик, мы видим это на протяжении всей повести. Он знает, что его богатырский размах будет остановлен. И все равно готов идти – к победе или к поражению.

Ведь мог же он жить как все – служить, смиряться, терпеть. Так, пожалуй, и протянешь подольше – хоть в унижении, зато в целостности. Но человеку пугачевской закваски страшно не дать выхода дремлющим в нем силам. Он может быть счастлив, только преступая убогие правила той жизни, с которой, вроде бы, обязан смириться. И за свою свободу, за право пожить сполна, а не как таракан за печкой, вечно трясясь от страха и превращаясь в ту самую падаль, он согласен заплатить жизнью. И не только своей… Таков истинный смысл сказки о вороне и орле.

Источник

“Капитанская дочка”, краткое содержание

Вариант краткого содержания повести «Капитанская дочка» 1

Глава 1. Сержант гвардии. Глава открывается биографией Петра Гринева: отец служил, вышел в отставку, в семье было 9 детей, но все, кроме Петра, умерли в младенчестве. Еще до его появления на свет Гринева записали в Семеновский полк. До совершеннолетия он считался в отпуске. Воспитывает мальчика дядька Савельич, под руководством которого Петруша осваивает русскую грамоту и учится судить о достоинствах борзого кобеля. Позже к нему выписывают француза Бопре, который должен был учить мальчика «по-французски, по-немецки и другим наукам», но воспитанием Петруши он не занимался, а пил и гулял по девицам. Отец вскоре обнаруживает это и выгоняет француза. Когда Петру идет семнадцатый год, отец отправляет его на службу, но не в Петербург, как надеялся сын, а в Оренбург. Напутствуя сына, отец велит беречь ему «платье снову, а честь смолоду». По приезде в Симбирск Гринев знакомится в трактире с ротмистром Зуриным, который учит его играть на бильярде, спаивает и выигрывает у него 100 руб. Гринев «вел себя, как мальчишка, вырвавшийся на волю». Наутро Зурин требует выигрыш. Желающий показать характер Гринев заставляет Савельича, несмотря на его протесты, выдать деньги и, пристыженный, уезжает из Симбирска.

Глава 2 Вожатый. По дороге Гринев просит у Савельича прощения за свое глупое поведение. В пути их застает буран. Они сбиваются с дороги. Встречают человека, «сметливость и тонкость чутья» которого поражают Гринева, человек просит проводить их до ближайшего жилья. В кибитке Гриневу снится сон, будто он приезжает в усадьбу, застает отца при смерти. Петр подходит к нему за благословением и видит вместо отца мужика с черной бородой. Мать уверяет Гринева, что это его посаженый отец. Мужик вскакивает, начинает размахивать топором, комната заполняется мертвыми телами. Петру же мужик улыбается и зовет под свое благословение. На постоялом дворе Гринев разглядывает вожатого. «Он был лет сорока, росту среднего, худощав и широкоплеч. В черной бороде его показывалась проседь, живые большие глаза так и бегали. Лицо его имело выражение довольно приятное, но плутовское. Волоса были обстрижены в кружок, на нем был оборванный армяк и татарские шаровары». Вожатый разговаривает с хозяином на «иносказательном языке»: «В огород летал, конопли клевал; швырнула бабушка камешком, да мимо». Гринев подносит вожатому стакан вина, дарит ему заячий тулупчик. Из Оренбурга старый товарищ отца Андрей Карлович Р. направляет Гринева на службу в Белогорскую крепость (40 верст от города).