Каково отношение автора к природе, крестьянским детям, их рассказам?

|

Каково отношение автора к природе, крестьянским детям, их рассказам? Что главное увидел и понял писатель в ребятах? Как вам кажется, есть ли связь между одухотворенными образами мальчиков и общей антикрепостнической направленностью «Записок охотника»?

|

|

| Просмотров: 4542 | Добавил: (03.12.2017) (Изменено: 03.12.2017) |

|

Всего ответов: 2 |

|

Обсуждение вопроса:Всего ответов: 2 Порядок вывода комментариев:

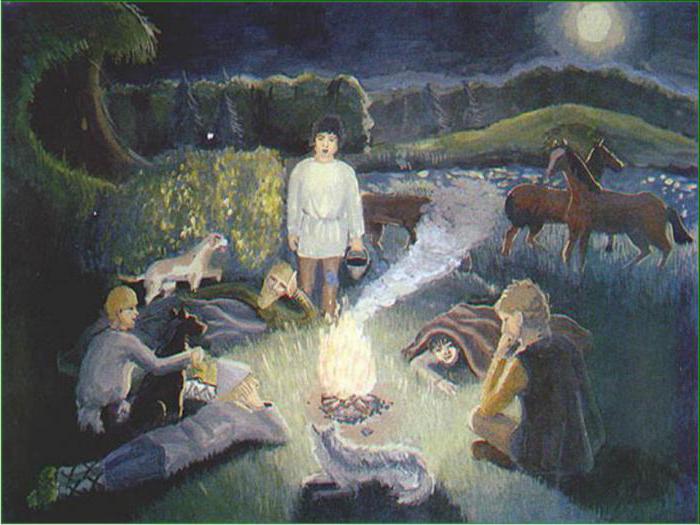

0 AnnStar Автор любуется и восхищается окружающей природой, которая для него раскрывает все оттенки красок. Он так же симпатизирует этим крестьянским мальчишкам, которые очень разные и интересные по-своему. Природа в произведении не только фон, но и герой, сопереживающий, отражающий чувства других героев рассказа. Охотник заблудился, занервничал – и его охватила неприятная сырость, дороги не стало, кусты «какие-то некошеные», мрак «угрюмый», камни как будто сползлись в лощину «для тайного совещания». Но вот он нашел ночлег и успокоился около костра, теперь «картина была чудесная». Природа оживает в рассказах ребят, они населяют ее живыми существами: на фабрике живет домовой, в лесу – леший и русалка, в реке – водяной. Непонятное они объясняют понятным через сравнения (русалка беленькая, «как пескарь», голос у нее жалобный, «как у жабы») и через простые толкования сложных вещей (Гаврила заснул, Ермил был пьяный), хотя простое не вызывает у них интереса. Природа как бы сама участвует в диалоге с ребятами. Поговорили про русалок – кто-то захохотал, заговорили про барашков и покойников – собаки залаяли. Камни, реки, деревья, животные – все вокруг живое для ребят, все вызывает страх и восхищение. Не все суеверны, о даже реалист Павел слышит голос утонувшего Васи и верит в водяного. Думаем, что связь между образами мальчишек и антикрепостнической направленностью «Записок охотника» есть. Она заключается в том, что автор показывает крестьянских детей, у них есть радости, горести, беды, трагедии, многие из них умирают, они не учаться, их взгляды на жизнь иногда базируются на мифологических представлениях о жизни.

0 Biz-ledy Отношение автора к природе, крестьянским детям, их рассказам можно определить как добродушное, любовное, проникнутое чувствованием их красоты и поэзии, их значительности. Поэтическая душа живет в каждом из детей, и автор это четко подмечает. Он понял и почувствовал ребят, таких разных по своему душевному складу, оценил их дружеские отношения. В этих мальчишках уже есть то, что делает и взрослого человека интересным для окружающих, позволяет признать личностью. Связь между одухотворенными образами мальчиков и общей антикрепостнической направленностью «Записок охотника» все же существует. Дети в рассказе показаны умными и мыслящими, духовно богатыми и способными понять окружающий их мир, хотя они, как и их родители, являются крепостными. Они прежде всего люди, существа духовные, внутренне содержательные, и автор хочет показать антигуманность крепостничества, стремящегося закабалить живую человеческую душу, сделать ее вещью, чьей-то собственностью. Такой общественный порядок не имеет права на существование. |

|

Русский язык, 6 класс

Готов

Вопрос от

1142 дня назад

Сочинение на тему «Общее и различное в отношении к природе рассказчика — охотника и крестьянских мальчиков»

(рассказ «Бежин луг»)

Ответ от Ирина

Я думаю, что общее в отношении к природе рассказчика — охотника и крестьянских мальчиков то, что они любят природу, видят ее вокруг себя, восхищаются ею, они умеют наблюдать за природой, видят изменения. А различие в том, что рассказчик воспринимает природу как реально окружающую среду, а крестьянские дети видят в природе еще и много суеверного. Они верят в существование разной «нечистой силы» в окружающей природной среде (русалок, домовых, водяных и т.д.)

Например, Павлуша рассказывает о том, что в его деревне (как и в деревне Ильюши) жители верят в загадочное существо Тришку. Этот Тришка якобы должен явиться, когда наступит конец света. Во время солнечного затмения жители деревни перепугались и приняли крестьянина Вавилу за Тришку: «Смотрят — вдруг от слободки с горы идет какой-то человек, такой мудреный, голова такая удивительная… Все как крикнут: «Ой, Тришка идет! ой, Тришка идет!» — да кто куды!» «А человек-то это шел наш бочар, Вавила…» Ночью, когда все мальчики сидят у костра, Павлуша идет к реке за водой. Вскоре он возвращается и говорит, что слышал там голос мальчика Васи, утонувшего когда-то в реке. Голос как будто звал его к себе. Ильюша говорит, что это плохая примета.

Если кратко, то можно на этом закончить ответ. А если надо еще порассуждать, то можно продолжить:

Уже в самом начале произведения природа описана с особой любовью. Читатель наслаждается описанием природы в рассказе «Бежин луг», как-будто видит эту природу вокруг себя. Заблудившийся охотник видит природу своими глазами. Он может ощутить ее разницу. Как только рассказчик понимает, что он потерялся, сразу прекрасное ощущение сменяется на сырость. Попав на Бежин луг, рассказчик точно описывает природу. То, как делает это Тургенев, уже вводит читателя в состояние таинственности. Автор рисует красивую картину прекрасной природы, но можно почувствовать разницу описания в самом начале и в момент, когда рассказчик заблудился.

При разговоре мальчиков природа тоже играет не последнюю роль. Сама атмосфера вечера у костра располагает к подобным разговорам на таинственные темы. Но природа не просто сопровождает весь рассказ атмосферой, она как-будто становится участником этого разговора. Периодически она вставляет свое «слово». Это выражается то в протяжном крике какого-то животного, то в голубке, который взлетает в небо. Природа как будто направляет разговор в нужное русло, меняет его направление или даже соглашается или не соглашается с мальчиками. Например, взлетающего голубя мальчишки приняла за праведную душу, покидающую землю.

- Сочинения

- По литературе

- Тургенев

- Описание природы в рассказе Бежин луг

Тема природы в рассказе Бежин луг Тургенева (описание природы)

Все кто читал произведение Тургенева «Бежин луг» наверное, помнят о том, что там подробно и красочно описывается природа. Он сравнивает описание природы с судьбой человека. И при помощи этого он выражает не только эмоции, но еще и мысли и переживания.

Вначале произведения нет ни одной строчки о том, что здесь произойдет что-то плохое. Рассказчику очень даже нравится охота, и он старается туда ездить как можно чаще. А совсем недавно он ездил туда, а вернулся домой с добычей. Как раз в этот день солнце ярко светило, а облака бегали по небу, будто играли в догоняшки. Рассказчик ехал домой, а рядом с ним находилась пара подстреленных рябчиков, и от этого на душе становилось спокойно и чувство удовлетворенности покрывало все тело.

А вот вечером погода очень сильно поменялась и вместо жаркого солнца пришли черные облака, а немного позже полился сильный проливной дождь. И вместе с этим дождем главный герой начал теряться в пространстве, на душе появляется страх и сомнение, которых раньше не было. Он оказался там, где никогда раньше не был и это его еще сильнее пугало. Каждый шорох, каждый поворот говорил о том, что за ним может таиться опасность. Когда стало еще темнее, то появились летучие мыши, которые стали летать туда-сюда, а все птицы быстро спрятались по своим норам.

Наступила такая тишина, что стало даже немного страшно и от этого на душе стало еще страшнее, ведь неизвестно, что будет дальше. Звуки стали сильнее, а вот краски стали наоборот темнее и скуднее, чем днем и это нагоняло еще больше страха.

И здесь чутко видно, что природа взаимодействует с человеком. Все что находится вокруг него, принимает участие в его судьбе, вот только повлиять на события или помочь ему природа и все что имеется, вокруг никак не смогут. Они не могли подсказать ни дороги домой, и ни об опасности, которая может таиться за углом.

Когда парень оставался наедине с природой или когда разжигал костер, то четко слышал стоны и всхлипы животных, крики птиц и от этого становилось жутко на душе. Рядом рассказывали страшные истории и неожиданный крик птицы или шорох возле них усиливал ощущение страха. От этого, кажется, что природа слышит человека и порой подыгрывает ему.

Когда все уснули, то и природа успокоилась и ни один шорох или крик не могли разбудить путников.

Природа оживает вместе с человеком в тот момент, когда наступает утро. Появляется шум, птицы начинают щебетать, собаки лают, будто говоря всем о том, что наступило утро.

2 вариант

«Бежин луг» – это одно из произведений, входящее в тургеневский цикл «Записки охотника». Этот рассказ повествует не только о мистических историях, которые рассказывают мальчики, сидя у костра. Одним из действующих персонажей, наряду с ребятами, является природа.

Иван Сергеевич Тургенев смог выстроить сюжетную линию произведения таким образом, что без пейзажных описаний рассказ сразу бы стал пустым и унылым. Даже начало текста начинается с описания природы. Завершается повесть тоже пейзажными зарисовками. Автор описывает окружающий мир так, что читателю становится легко нарисовать в воображение гречишные поля, представать аромат полыни и почувствовать сухой воздух летней ночи.

Тургенев смог не только описать позитивную природу, но и негативную. Это можно проследить в сцене, когда охотник заблудился в лесу. В миг весь пейзаж для него стал серым и туманным. При этом природа позволяет задумываться над философскими вопросами. От взгляда на ночное небо и млечный путь, у охотника возникают мысли о бренности бытия, бесконечности вселенной и быстроте времени. А наступление рассвета только усиливает эти чувства.

Автор наделяет природу душой, делая ее действующим лицом. Это особенно заметно в беседе мальчиков у ночного костра. Отголоски диких зверей и птиц органично вливаются в рассказанные мистические истории. Атмосфера таинственного вечера постоянно наполняется неожиданными шорохами, которые ребята воспринимают, как знаки. А ведь основное действие повести разворачивается именно в «центре» природы на лугу среди лесов.

Тургенев смог красочно передать в своем рассказе цикличность дня. Автор описал июльский день и прелесть теплого летнего вечера. Он передал настроение самых темных часов перед рассветом и создал романтичную картину восхода солнца. Именно описание рассвета становится одним из кульминационных эпизодов произведения.

Иван Сергеевич использует пейзажные зарисовки в качестве проводника и посредника между людским и потусторонним миром. Поэтому тема природы так активно задействована в произведении «Бежин луг». Именно описание пейзажа позволяет читателю проникнуться в суть произведения, понять его персонажей и, даже, представить себя сидящим у того ночного, июльского костра.

Сочинение про природу в произведении Бежин луг

Ни один читатель не может оставаться равнодушным к описанию природы в произведениях И. С. Тургенева «Бежин луг». С первых строк раскрывается истинное отношение автора рассказа к простому человеку, его роду занятий, положению в обществе. При этом все это происходит на фоне природы родного края, который, несомненно, дорог писателю.

Для автора произведения характерно детальное описание всего окружающего мира, охватывающего и небеса, и землю, и воздушные массы. При этом здесь имеют место самые разнообразные оттенки. Особое место занимают небесные светила,

По описаниям Тургенева можно легко догадаться, какое время суток, года за окном. Объекты природы сопровождают героев на протяжении всего произведения. Они задают настроение, например, подсказывая настроение героев, которые вынуждены в своем юном возрасте пасти стадо животных в ночное время вдали от дома. Природы в его рассказе иногда будто сопереживает героям, иногда дает им возможность просто отдохнуть, насладиться красивейшим ночным небом. В ней есть много загадочного, что нравится деревенским мальчишкам, так как подобная атмосфера необходима им для того, чтобы можно было интересно и эффектно представить свои небылицы. Зарю автор представляет в виде «кроткого румянца», лучи предстают перед писателем так, будто «поднимается могучее светило». Эти и многие другие художественные средства, используемые автором в произведении, более ярко выражают мысли героев, подчеркивают их настроение.

Природа не дает ни минуты ребятам, чтобы не напомнить о себе. Это происходит в виде стонов, криков животных, всплесков воды, встрепенувшегося голубя. На протяжении сочинения очевидна смена разных картин, когда раннее пробуждение природы сменяется тоскливым пугающим приближением ночной поры в лесу. Но в любом случае дети с уважением, бережностью и любовью относятся ко всему, что их окружает. Внутренний мир каждого героя, их состояние во время работы под открытым небом, любое чувство находится под прицелом автора, тем более что наиболее хорошо их состояние просматривается благодаря явлениям природы.

Читатель чувствует, насколько нежные и искренние чувства автора произведения благодаря его наблюдательности, точности в описании деталей, использовании огромного количества художественно-выразительных средств, применении необыкновенной цветовой палитры. Природа очень могущественная сила.

Также читают:

Картинка к сочинению Описание природы в рассказе Бежин луг

Популярные сегодня темы

- Анализ произведения Над пропастью во ржи Сэлинджера

Название произведения является искаженной фразой английского поэта Бернса, измененная писателем в виде отсылки к божественному писанию, подразумевая ловцов в отношении человеческой души.

- План рассказа Чук и Гек Гайдара

Мама вместе с сыновьями Чуком и Геком живут в Москве. Отец работает начальником разведовательно – геологической станции. Чук полный мальчик, который любит собирать разную мелочь.

- Анализ произведения Быкова Волчья стая

Василь Быков известный отечественный писатель, который не боялся писать про войну, а так же про тот холод и грязь, потери и слезы. Прошедший Великую Отечественную Войну Быков смог донести до читателя всю боль

- Сочинение Анализ рассказа Книга Бунина

Многие люди задумываются о собственном предназначении, они ищут ответы в книгах или на просторах Интернета. Так и происходит с главным персонажем рассказа «Книга» Бунина. Он с детства привык проводить время за чтением книг

- Сочинение Образ дяди Левонтия в рассказе Конь с розовой гривой Астафьева

Рассказ Виктора Петровича Астафьева «Конь с розовой гривой» самобытен и неподражаем. Он до сих пор вызывает массу критики и откликов, как и многие произведения писателя.

Пример сочинения 1

Рассказ И. С. Тургенева «Бежин луг» – это произведение не только о ночном разговоре мальчишек о потустороннем мире. В рассказе очень красиво и красноречиво изображен окружающий нас мир. Тема природы «Бежин луг» является неотъемлемой частью произведения, его идеи.

Природа глазами заблудившегося охотника

Уже в самом начале произведения природа описана с особой любовью. Читатель наслаждается описанием природы в рассказе «Бежин луг», как-будто видит эту природу вокруг себя. Заблудившийся охотник видит природу своими глазами. Он может ощутить ее разницу. Как только рассказчик понимает, что он потерялся, сразу прекрасное ощущение сменяется на сырость. Попав на Бежин луг, рассказчик точно описывает природу. То, как делает это Тургенев, уже вводит читателя в состояние таинственности. Автор рисует красивую картину прекрасной природы, но можно почувствовать разницу описания в самом начале и в момент, когда рассказчик заблудился.

Природа как действующее лицо

При разговоре мальчиков природа тоже играет не последнюю роль. Сама атмосфера вечера у костра располагает к подобным разговорам на таинственные темы. Но природа не просто сопровождает весь рассказ атмосферой, она как-будто становится участником этого разговора. Периодически она вставляет свое «слово». Это выражается то в протяжном крике какого-то животного, то в голубке, который взлетает в небо. Природа как будто направляет разговор в нужное русло, меняет его направление или даже соглашается или не соглашается с мальчиками. Например, взлетающего голубя мальчишки приняла за праведную душу, покидающую землю.

Роль природы в рассказе

«Бежин луг» – рассказ, в котором природа, люди и животные как будто противопоставляются потустороннему миру. Природа является между ними определенным проводником. Она то на стороне людей, то на стороне потусторонних сил. Она задает атмосферу всему произведению. Читатель с первых же строк представляет прекрасный летний день, а затем теплую ночь. Он как-будто ощущает теплую ночь с костром, как будто слышит журчание воды. Но иногда природа остается на стороне сил потусторонних, пугая мальчиков различными звуками и явлениями. Поэтому роль картины природы в произведении Тургенева «Бежин луг» сложно переоценить.

Пример сочинения 2

В 1851 году И.С. Тургенев представил широкой публике свой рассказ «Бежин луг». С первых страниц произведения мы начинаем понимать, насколько рассказчик трепетно относится к окружающим нас природным явлениям, он детально рассматривает и живописует солнце, облака, следит за порывами ветра, подмечает, что именно такие погодные условия пригодны для урожайных работ.

Меня затронуло то, что автор, будучи реалистом, демонстрирует читателю тонкую душевную организацию рассказчика, ноты романтизма присущи каждому абзацу произведения. Я считаю, что упоённое описание пейзажей играет важную роль для каждого читателя, ведь если углубленно присматриваться к такому, казалось бы, повседневному и естественному, к тому, что мы видим на протяжении каждого дня, то душа будет радоваться от взгляда на прекрасное, от ощущения того, что мы представляем собой единый механизм с природой.

Рассказчик после удачной охоты на тетеревов запутался по дороге домой, уже сгущались сумерки, ему было не по себе. Природа будто понимала его чувства и своими отголосками давала это понять. Ястреб и перепела издавали свой клич, летучие мыши сновали туда-сюда, нагоняя жуть. Сердце сжималось от волнения, стремительно наступала ночь. И тут рассказчик набрел на так называемый Бежин луг, где увидел несколько мальчишек, стерегущих табун. Это были пятеро деревенских ребят: Федя, Павлуша, Ильюша, Костя и Ваня.

Они разрешили рассказчику прикорнуть возле костра. Притворившись глубоко задремавшим, он с неподдельным удивлением слушал страшилки и небылицы, которыми делились друг с другом юнцы. История, рассказанная Костей, о разъяренной русалке, неожиданно для всех сопровождается каким-то непонятным хохотом вдали. После рассказа Ильюши о говорящем барашке, собаки ни с того ни с сего убегают с истошным воем. Естественная среда будто таким странным и непостижимым образом реагирует на россказни мальчишек.

Ночь в рассказе таит в себе что-то не до конца понятое, пугающее и одновременно с этим притягивающее. С какой любовью описывается наступление раннего утра, богатство деталей насыщает повествование неповторимостью. Умиротворенность природы находится в гармонии с эмоциональным состоянием рассказчика.

По-моему мнению, рассказ «Бежин луг» является значимым в изучении русской литературы, поскольку учит нас любить природу и окружающие нас красоты, восхищаться ими, ценить, что нам даны такие великие дары — созерцать и чувствовать.

Нам всем надо просто осознать, что счастье может заключаться в элементарных вещах, стоит только поднять глаза на закатное небо, или улыбнуться восходящему солнцу, или насладиться приятным шелестом ветра.

Пример сочинения 3

В рассказе «Бежин луг» русская природа описана И. С. Тургеневым так подробно и правдоподобно, как ни в одном другом произведении, до этого нами прочитанном. Сразу чувствуется, что автор составлял описание не по картине, не из прочитанного им, а из наблюдений реальной жизни. Он, без сомнения, великий поклонник прогулок по лесам, полям, в любую погоду и в любое время суток и, наверняка, в Одиночестве. Иначе вряд ли он смог бы подметить в природе все до мелочей.

Рассказ начинается с описания июльского дня. Только на удивление наблюдательный человек способен найти различия в цвете утренней зари и солнца. В моем представлении солнце желтое. Оно еще может быть ярким или не очень. У Тургенева же оно «не огнистое, не раскаленное, как во время знойной засухи, не тускло-багровое, как перед бурей, но светлое и приветно-лучезарное». Цвет небосклона у автора «легкий, бледно-лиловый». А облака, про которые мы чаще всего говорим, что они есть или нет на небе, у автора словно живые, и все такие разные. От его острого глаза не укрывается ни одно изменение в форме и цвете облаков.

Автор подметил даже закономерность, с которой они появляются на небе: «Около полудня обыкновенно появляется множество круглых, высоких облаков, золотисто-серых, с нежными белыми краями…» Запахи летнего воздуха автор передает с такой точностью, что кажется, будто на самом деле чувствуешь их. Сразу вспоминается лето и то, как мы с бабушкой, голодные, уставшие, возвращаемся с поля, а вокруг — спелые колосья пшеницы. Читаешь описание летней ночи у костра с крестьянскими ребятишками, и сам начинаешь ощущать свежесть ночной прохлады.

Вместе с автором чувствуешь «сырую свежесть позднего вечера», до того мастерски написан рассказ. И теплота ночи, и свежесть раннего утра, и закат, и восход, и холмы, и поля, и равнины — во всем чувствуется уникальный талант писателя. А еще — сыновняя любовь его к неброской красоте родного края.

Тема природы (Бежин луг)

Рассказ И. С. Тургенева «Бежин луг» – это произведение не только о ночном разговоре мальчишек о потустороннем мире. В рассказе очень красиво и красноречиво изображен окружающий нас мир. Тема природы «Бежин луг» является неотъемлемой частью произведения, его идеи.

Природа глазами заблудившегося охотника

Уже в самом начале произведения природа описана с особой любовью. Читатель наслаждается описанием природы в рассказе «Бежин луг», как-будто видит эту природу вокруг себя. Заблудившийся охотник видит природу своими глазами. Он может ощутить ее разницу. Как только рассказчик понимает, что он потерялся, сразу прекрасное ощущение сменяется на сырость. Попав на Бежин луг, рассказчик точно описывает природу. То, как делает это Тургенев, уже вводит читателя в состояние таинственности. Автор рисует красивую картину прекрасной природы, но можно почувствовать разницу описания в самом начале и в момент, когда рассказчик заблудился.

Природа как действующее лицо

При разговоре мальчиков природа тоже играет не последнюю роль. Сама атмосфера вечера у костра располагает к подобным разговорам на таинственные темы. Но природа не просто сопровождает весь рассказ атмосферой, она как-будто становится участником этого разговора. Периодически она вставляет свое «слово». Это выражается то в протяжном крике какого-то животного, то в голубке, который взлетает в небо. Природа как будто направляет разговор в нужное русло, меняет его направление или даже соглашается или не соглашается с мальчиками. Например, взлетающего голубя мальчишки приняла за праведную душу, покидающую землю.

Роль природы в рассказе

«Бежин луг» – рассказ, в котором природа, люди и животные как будто противопоставляются потустороннему миру. Природа является между ними определенным проводником. Она то на стороне людей, то на стороне потусторонних сил. Она задает атмосферу всему произведению. Читатель с первых же строк представляет прекрасный летний день, а затем теплую ночь. Он как-будто ощущает теплую ночь с костром, как будто слышит журчание воды. Но иногда природа остается на стороне сил потусторонних, пугая мальчиков различными звуками и явлениями. Поэтому роль картины природы в произведении Тургенева «Бежин луг» сложно переоценить.

Данная статья поможет написать сочинение «Тема природы («Бежин луг»), описать ее значение и роль в рассказе.

Посмотрите, что еще у нас есть:

Тест по произведению

Доска почёта

Чтобы попасть сюда — пройдите тест.

-

Лиза Гречникова

12/12

-

Виктория Зеленская

8/12

-

Милана Ничикова

10/12

-

Максим Демин

12/12

-

Мадина Мусаева

12/12

-

Михаил Евсеев

12/12

-

Galina Ambrtsumian

12/12

-

Сева Бобров

11/12

-

Дарья Хвалей

10/12

-

Лидия Голикова

12/12

Иван Тургенев – подлинный мастер слова, который в своих произведениях умело смешивал слова литературного языка и диалектизмы Орловской губернии. Рассмотрим роль описания природы в рассказе «Бежин луг», входящем в замечательный цикл «Записки охотника», знакомство с которым происходит в средней школе.

Особенности пейзажа

Природа занимает в небольшом рассказе Тургенева особое место, словно становится еще одним его действующим лицом. Будучи настоящим патриотом, писатель настолько проникновенно и точно описывает место действия, что у читателя перед глазами оживают подлинно прекрасные картины. Посмотрим, как описание природы в рассказе «Бежин луг» помогает воплотить в жизнь авторский замысел.

Сначала писатель подробно описывает место действия. Его герой направляется на охоту в Тульской губернии, при этом время действия также указывается – «прекрасный июльский день». Какая же картина встает перед глазами читателей, знакомящихся с рассказом?

- Раннее ясное утро. Интересно, что, будучи настоящим знатоком народных примет, Тургенев обозначает, что такая погода, как правило, устанавливается ненадолго.

- Утренняя заря заливается кротким румянцем, будто робкая стыдливая девушка.

- Солнце – приветливое, лучезарное, доброжелательное, сам образ дарит хорошее настроение.

- Описывая небо, Тургенев активно использует уменьшительно-ласкательную лексику: «облачка», «змейкой», сравнивает облака с разбросанными по бескрайней морской глади островами.

Картина действительно восхитительная, при этом каждое слово описания природы в рассказе «Бежин луг» дышит искренней авторской любовью и не может оставить равнодушными вдумчивых читателей, вызывает отклик в их душах.

Композиция

Несмотря на то что произведение небольшое по объему, в нем можно выделить несколько смысловых частей:

- Описание прекрасного утра, которое переходит в погожий день, будто идеально созданный для охоты.

- Охотник заблудился, вокруг него сгущается тьма.

- Встреча с мальчиками, мир вновь обретает свои прекрасные краски.

- Ночь становится торжественной и величавой.

- Наступает утро.

Краткое описание природы в рассказе «Бежин луг» можно встретить в каждой из этих смысловых частей. Причем везде пейзаж будет живым, психологичным, не просто фоном, но действующим лицом.

Природа и настроение героя

Итак, сначала Тургенев рисует нам картину раннего утра, именно тогда и началась охота его героя на тетеревов. Сама природа словно выражает приподнятое настроение персонажа. Он настрелял много добычи, насладился удивительными пейзажными видами, подышал чистейшим воздухом.

Далее описание природы в рассказе «Бежин луг» становится еще более важным – окружающий мир начинает выражать настроение героя. Он понял, что заблудился. И природа меняется вместе со сменой его настроения. Трава становится высокой и густой, ходить по ней «жутко», появляются отнюдь не приятные человеку обитатели леса – летучие мыши, ястреб. Сам пейзаж словно сопереживает заплутавшему охотнику.

Картина ночи

Наступает ночь, охотник понимает, что он совершенно заблудился, устал и не знает, как выйти к дому. И природа становится соответствующей:

- Ночь приближается, «словно грозовая туча».

- Темнота «льется».

- «Все кругом чернело».

- Появляется образ пугливой птицы, которая, случайно задев человека, поспешно скрылась в кустах.

- Мрак становится угрюмым.

- Жалобно пищит испуганный зверек.

Все эти образы полны психологизма, помогая Тургеневу передать внутреннее состояние своего героя. Заметим, что напрямую очень мало говорится о том, что охотник испуган, устал, начинает испытывать досаду. Все его внутреннее состояние автор выражает через описание природы в рассказе «Бежин луг». И мастерство его поражает.

Поэтому пейзаж становится не просто местом действия, но и способом выразить мысли и переживания героя.

Встреча с мальчиками

В анализе описания природы в рассказе «Бежин луг» отрывок, повествующий о встрече героя с деревенскими мальчишками, имеет особое значение. Заметив в отдалении огоньки, уставший охотник решает выйти к людям, чтобы переждать ночь. Именно так он и встречает простых и бесхитростных мальчиков, которые заслуживают его симпатию и восхищение своей близостью природе, полной искренностью. После разговора с ними меняется и авторское восприятие окружающего пейзажа, исчезает его мрачность, унылость и черные краски. Процитируем: «Картина была чудесная». Казалось бы, ничего не изменилось, все та же ночь, так же герой далек от дома, но его настроение улучшилось, описание природы в рассказе «Бежин луг» становится совсем иным:

- Небо стало торжественным и таинственным.

- Окружают персонажей животные, которые издавна считались друзьями и помощниками людей – лошади и собаки. При этом очень важны звуки – если раньше охотник слышал жалобный писк, то теперь воспринимает, как лошади «бодро жуют» траву.

Посторонние пугающие шумы не тревожат героя, рядом с деревенскими ребятами он нашел покой. Поэтому описание природы в рассказе «Бежин луг» помогает не просто воссоздать место действия, но и выразить чувства и переживания героя.

Способы художественного рисования

Для создания картин окружающего охотника пейзажа писатель использует цветовые и звуковые образы, а также запахи. Именно поэтому описание природы в рассказе «Бежин луг» Тургенева получается живым и ярким.

Приведем примеры. Чтобы воссоздать прекрасные картины, открывающиеся взору героя, прозаик использует огромное число эпитетов:

- «Круглое красноватое отражение».

- «Длинные тени».

Имеется и большое количество олицетворений, ведь описание природы в рассказе «Бежин луг» показывает ее живым действующим лицом:

- пыль несется;

- тени добегают;

- мрак борется со светом.

Есть в изображении окружающего мира и звуки: собаки «злобно лают», «детские звонкие голоса», звонкий хохот мальчиков, лошади жуют траву и фыркают, рыба негромко плещется. Присутствует также и запах – «запах русской летней ночи».

В небольшом отрывке Тургенев использует огромное число изобразительно-выразительных приемов, которые помогают ему нарисовать подлинно великолепную, наполненную жизнью картину окружающего мира. Именно поэтому можно сказать, что роль описания природы в рассказе «Бежин луг» велика. Зарисовки помогают автору передать настроение героя, который близок по духу самому Тургеневу.

- Сочинения

- По литературе

- Тургенев

- Анализ произведения Бежин луг

«Бежин луг» входит в сборник рассказов под названием «Записки охотника». И.С. Тургенев был любителем охоты, и все лето, предшествующее написанию сборника, провел в деревне, занимаясь любимым увлечением и общаясь с другими охотниками. Красота природы и жизнь простого народа вдохновили его на написание рассказа «Бежин луг». Рассказ основан на реальном случае, произошедшем с Тургеневым на одноименном лугу.

Жанром данного произведения соответственно является рассказ. Направление рассказа – реализм с элементами романтизма. Эмоции главных героев автор выражает в описании природных явлений. Кроме того, в рассказах мальчиков можно заметить нотки сказочности, на основе народных мифов.

Композиция рассказа классическая, но многослойная по структуре. Она включает в себя описание природы, окружающей охотника, подробные портреты мальчиков и их рассказы.

Герои рассказа – деревенские мальчишки. У каждого из детей свой характер и свои особенности. Павлушу Тургенев описывает как не очень красивого, с неправильными чертами лица, бедно одетого мальчика. Однако заметен его сильный характер, который сквозит во взгляде и голосе. Характер Павлуши раскрывается в эпизоде, где он немедля бежит за собаками, не боясь волка. Он не верит в суеверия даже после голоса водяного, но верит в судьбу, от которой не уйти. К концу рассказа автор сообщает о смерти мальчика.

Самый старший паренек – Федя, судя по всему из богатой семьи. Он хорошо одет, красив и ведет себя важно, как будто осознавая превосходство над другими. Скорее всего, он пошел охранять скот ради забавы. Федина речь отрывистая, потому, что он опасается сказать лишнее, недостойное по статусу.

Илюша, несмотря на юный возраст, уже работает на бумажной фабрике и знает много поверий. У него вытянутое лицо, нос с горбинкой, сжатые губы и сведенные брови. Илюша опрятно одетый, трудолюбивый паренек.

Маленького Костю автор сравнивает с белкой – у него заостренные черты лица и большие черные глаза. Он тоже одет в бедную одежду, худощав, а лицо его украшают веснушки. Костя кажется печальным и задумчивым, автор рисует его как боязливого паренька.

Самый маленький и тихий Ваня все время лежит под рогожей и любуется звездами на ночном небе. Ему не больше семи лет и у него кудрявые волосы. Присутствие Вани почти незаметно в рассказе.

Тема рассказа – это гармония человека и природы. Не случайно автор включает в рассказ детей, если взаимодействие с природой — это основа жизни, то дети – это будущее. Проблематика рассказа поднимает вопросы жизни простых людей и отношения человека к природе. Тургенев подчеркивает, насколько важно научить детей бережно относиться к природе, любить труд и быть в ладу с окружающими.

Главная мысль рассказа призывает ценить жизнь во всех проявлениях и быть благодарным за все, что имеешь, ощущать себя частью природы.

Мнения о пейзажных зарисовках

Подготовить школьный урок по рассматриваемому произведению поможет отзыв. «Бежин луг» — это повесть, проникнутая теплым чувством любви к родному краю. Все читатели отмечают великолепное описание июльского дня, когда главный герой, охотник, бродит по лесу. Пользователи в один голос указывают на поэтическое и тонкое описание красот окружающей среды. По их мнению, автору особенно хорошо удалось передать цветовую гамму уходящего дня. Светлые праздничные тона постепенно сменяются темными и мрачными оттенками, которые показывают изменение настроения рассказчика. Любовь современных читателей к рассматриваемому произведению доказывает отзыв.

«Бежин луг» — это рассказ, в котором нашли отражение основные принципы творчества И. С. Тургенева. Он через состояние природы умел передавать душевный настрой. По мере наступления ночи и сгущения красок рассказчик чувствует тревогу и волнение. Он теряется в лесу и случайно выходит на незнакомую поляну, где встречается с деревенскими мальчиками.

Способы художественного рисования

Для создания картин окружающего охотника пейзажа писатель использует цветовые и звуковые образы, а также запахи. Именно поэтому описание природы в рассказе «Бежин луг» Тургенева получается живым и ярким.

Приведем примеры. Чтобы воссоздать прекрасные картины, открывающиеся взору героя, прозаик использует огромное число эпитетов:

- «Круглое красноватое отражение».

- «Длинные тени».

Имеется и большое количество олицетворений, ведь описание природы в рассказе «Бежин луг» показывает ее живым действующим лицом:

- пыль несется;

- тени добегают;

- мрак борется со светом.

Есть в изображении окружающего мира и звуки: собаки «злобно лают», «детские звонкие голоса», звонкий хохот мальчиков, лошади жуют траву и фыркают, рыба негромко плещется. Присутствует также и запах — «запах русской летней ночи».

В небольшом отрывке Тургенев использует огромное число изобразительно-выразительных приемов, которые помогают ему нарисовать подлинно великолепную, наполненную жизнью картину окружающего мира. Именно поэтому можно сказать, что роль описания природы в рассказе «Бежин луг» велика. Зарисовки помогают автору передать настроение героя, который близок по духу самому Тургеневу.

«Бежин луг» — это рассказ классика русской литературы И. С. Тургенева , неизменно входящий в состав программных школьных произведений. Это объясняется несколькими причинами. Во-первых, «Бежин луг» является частью большого и многолетнего цикла малых по форме произведений писателя, объединённых общим названием «Записки охотника». А сам цикл известен в русской литературе как выдающийся и по своим художественным средствам, и по тематике. Первым из всех русских писателей Тургенев вывел на авансцену большое количество разнообразных типов крестьян и описал их так подробно и с такой симпатией, что его современники, можно сказать, наконец-таки открыли для себя сословие, которое ранее редко рассматривалось как достойное изображения в художественной литературе. Важно и современному читателю знать особенности жизни и быта своих предков.

Во-вторых, в каждом рассказе, представлены удивительные описания природы. Это всегда стихия, живущая по своим собственным таинственным законам. Но одновременно и часть жизни человека, а часто и прямое отражение его внутреннего состояния. В рассказе «Бежин луг» пейзаж меняется много раз в зависимости от ситуации. Удачная охота проходит во время безмятежной погоды, в лучах солнца и ласкового тепла. Но когда герой к вечеру сбивается с пути, картины природы приобретают зловещие черты. А такие образы, как пустырь, заросший кустарниками и высокой травой, и бездна, в которую едва не проваливается охотник, передают читателю чувство тревоги и неопределённости.

Во всех рассказах цикла присутствует один и тот же персонаж — лирический герой, в котором читатель узнаёт самого писателя, страстного охотника, странника, открытого и общительного человека, любителя природы и собирателя житейских историй. Композиция рассказов имеет общие черты: начинаются они с небольшого описания обстоятельств, при которых автор отправился в очередной раз на охоту со своей верной собакой. Затем он попадает в необычные обстоятельства или вполне узнаваемые, но с любопытными персонажами. И дальше читатель вместе с автором наблюдает за этими персонажами — их внешностью, поведением, разговорами. Заканчиваются рассказы из цикла «Записки охотника» раздумьями автора, его впечатлениями, эмоциями и описанием того, как он покидает место, где происходили основные действия.

Из подробных портретных характеристик в «Бежином луге» можно узнать и о достатке человека, и о его образе жизни. В тексте встречаются историзмы: «армячок»

,

«онучи»

,

«свитка»

— и просторечия:

«откентелева»

,

«эвто»

,

«зачнется»

,

«авось»

,

«напредки»

,

«дескать»

. Последнее обстоятельство не удивительно, ведь автор много внимания уделяет разговорам героев сюжета — крестьянским мальчишкам. Всего их пятеро: Ильюшка, Павлуша, Костя, Федя и Ваня.

Все они, кроме Вани, который тихо спит под рогожкой, с удовольствием у костра рассказывают друг другу различные страшные истории. Одни из рассказов навеяны реальными событиями, другие — деревенскими слухами. Но, как водится во время ночных бдений со «страшными историями»

, любой неожиданный звук в темноте становится поводом для новой щекочущей нервы фантазии. Так, вдруг начинают от тревожных звуков волноваться кони, которых выгуливают на лугу мальчишки, и Павлуша без промедления кидается в ночь их успокаивать. А по возвращении говорит, что всё в порядке: он думал, там волки, но их не оказалось. Именно этого мальчика автор отмечает особенно.

Портрет Павлуши строится на контрасте: внешне он самый непривлекательный из всех ребят, есть в его пропорциях какая-то асимметрия, но зато у него умные глаза и замечательный характер. Павлуша — смелый, самостоятельный и ответственный мальчишка. Читатель невольно вместе с писателем проникается к нему симпатией, и тем более становится обидно за этого мальчика, когда весёлый тон повествования заканчивается оговоркой автора о том, что Павлуша, к сожалению, умер в тот же год, упав с лошади.

Эта последняя фраза вполне укладывается в стилистику «страшной истории» как жанра разговорной речи. Она часто заканчивается трагическим событием, которому было предвестие. И природа этого события загадочна и необъяснима. Так, в рассказе И. С. Тургенева «Бежин луг» соединяются черты реализма и романтизма.

- «Бежин луг», краткое содержание рассказа Тургенева

- «Отцы и дети», краткое содержание по главам романа Тургенева

- «Отцы и дети», анализ романа Ивана Сергеевича Тургенева

«Бежин луг» — это произведение Ивана Тургенева, входящее в известный цикл «Записки охотника», начавший публиковаться в 1847 году. В произведениях этого цикла присутствуют не только яркие краски природного наследия России, но и проводится анализ характеров тех или иных персонажей, а кроме того Тургенев создал замечательные сюжеты. Поэтому сейчас мы рассмотрим краткий анализ «Бежин луг».

Герои

Обратить внимание учащихся на основные идеи книги поможет отзыв. «Бежин луг» — это удивительно проникновенное произведение, в котором поэтичное описание природы органично соединяется с тонким психологическим анализом действующих лиц.

Охотник пристраивается на ночлег у костра и наблюдает за мальчиками, каждый из которых привлекает его внимание своей внешностью и характером. По словам читателей, создание образов мальчиков — несомненная удача писателя. Повесть «Бежин луг», главные герои которой — простые деревенские жители, привлекает любителей творчества писателя своей душевностью и непосредственностью.

Безусловное лидерство в компании принадлежит старшему Федору. Он одет хорошо, так как, очевидно, принадлежит к богатой семье. Павлуша — сильный смелый мальчик, хотя на вид несколько неловок. Илюша несколько замкнут и не очень разговорчив. Костя все время задумчив и печален, чем резко выделяется среди товарищей. Самый младший Ваня спит и не принимает участия в разговоре.

Анализ повести «Бежин луг» — особенности

Охотник решает переночевать здесь, поскольку уже поздно и возвращаться в лес нет никакого смысла. Он устраивается у горящего костерка, наблюдая за мальчишками – у каждого из них своя особая внешность и уникальный характер, интересующий рассказчика.

Чем так интересны эти персонажи в повести «Бежин луг» Тургенева? Герои произведения непосредственны, просты и открыты. Да, они простые деревенские ребята, и автор очень умело создал их образы. Старший из них – Фёдор. Это лидер среди мальчиков, он, скорее всего, из состоятельной семьи, потому что со вкусом и опрятно одетый. Павлуша хоть и кажется неловким, на самом деле отличается смелостью и силой. Илюша замыкается в себе, молчалив. Костя тоже не очень словоохотлив – что-то печалит его и заставляет думать о своём. Наконец, младшего Ваню одолел сон, поэтому он не участвует в беседе.

Делая анализ «Бежин луг», обязательно учитывайте характеры этих деревенских ребят, подумайте, почему именно так они себя ведут.

Рассказы

Одним из самых известных является сборник рассказов «Записки охотника». «Бежин луг» — это повесть, которая входит в школьную программу и изучается в среднем звене. По словам читателей, самой драматичной и мрачной частью повествования является сцена, где мальчики рассказывают друг другу страшные выдумки, в которых отразились многие языческие верования. В этом месте описание природы делается еще более зловещим. Ночные шумы, крики, лай собак — все страшит мальчиков, и без того напуганных собственными рассказами.

По отзывам пользователей наиболее запоминающимся является эпизод, когда один Павлуша бросился вслед за убежавшими собаками, почувствовавшими присутствие волка. Повествователь делится с читателями своим восхищением храбростью и отвагой мальчика. После этого инцидента ребята продолжают пугать друг друга страшными фантазиями и засыпают только к утру.

Проблематика произведения

Иван Сергеевич был поистине великим мастером слова, настоящим литературным художником. Именно поэтому он снова затронул одну из своих самых любимых тем: природы и человека.

Одной из проблематик выступает жизнь народа. Автор поднял вопрос об отмене крепостного права. Целую ночь дети должны были следить за стадом лошадей и ни в коем случае нельзя было заснуть, ведь волки могут напасть на животных. Но такие суровые условия жизни уже не пугали мальчиков. Они никогда не жаловались, не огорчались. Каждый день для них становился историей с новыми возможностями вновь почувствовать радость и искреннюю любовь к жизни. Они придумывали свои собственные развлечения во время работы. Автор выделяет главную мысль: чтобы стать частью этого мира, в первую очередь нужно:

- быть целостной личностью;

- жить в гармонии с окружающим;

- чувствовать тесную взаимосвязь с природой.

Настоящий смысл существования — быть одним целым с этим громадным миром, в чувстве благодарности Вселенной. Необходимо слышать зов сердца и ощущать каждое наставление совести. В рассказе автором поднимается ещё одна важная тема мистических, мифологических верований, в основе которых лежит поклонение перед мифами и легендами. Дети пересказывали друг другу все былины и придания, которые порабощали разум человека страхом перед карой и наказанием.

Больная фантазия рабочего-плотника Гаврилы видит русалку, после чего мужчиной овладевают страшные и темные мысли, подавленное настроение и боязнь грядущего. А баба Ульяна, заметив своего «близнеца», решает, что это предзнаменование её скорой смерти. Она не может перестать думать об этом, и действительно, скоро умирает. Красивой деревенской девушке Акулине мерещится водяной. Селянка не выдерживает этого и теряет здравый смысл.

С тяжёлым сердцем и искренней горечью Тургенев понимает, что простые люди, сидя в необразованной, темной пропасти, слепы к науке, принимают любое природное явление как какой-нибудь символ или предвестник. Они погрязли в страхе и боязни, что делает их жизнь ограниченной и замкнутой. «Манящие» песни, мистические образы, пугающие существа и создания делают обычного человека бессильным перед своим собственным сознанием.

Образ охотника

Почти никто из читателей не обошел вниманием личность самого рассказчика. По их наблюдениям, это очень добрый и отзывчивый человек, который тонко чувствует красоту природы и по своему миросозерцанию приближен к простому народу, несмотря на принадлежность к дворянскому сословию. Он с интересом наблюдает за простыми деревенскими мальчишками, а в финале с горечью сообщает о гибели Павлуши, прибавляя, что это был славный парнишка.

Комплексный анализ рассказа И.С.Тургенева «Бежин луг»

«Бежин луг» вошёл в сборник «Записки охотника». Но мне кажется, что этот рассказ отличается от других, и не столько главными героями или сюжетом, сколько настроением. Строчки дышат спокойствием и красотой, атмосфера народных сказаний захватывает, почти околдовывает читателя…

Как и большинство тургеневских рассказов, «Бежин луг» начинается пейзажем. Всё в картине этого «прекрасного июльского дня» создаёт ощущение гармонии природы: и «приветно лучезарное» солнце, и «золотисто-серые, с нежными белыми краями» облака, и постоянно «лёгкого, бледно-лилового» цвета небо. Но вот наступает ночь, и лирический герой — охотник — оказывается в совершенно незнакомых ему местах. Его охватывает «неприятная, неподвижная сырость», над головой носятся летучие мыши… но, несмотря на это, в рассказе нет тревоги: в монологе охотника нет страха или паники («Вот как только я выйду на тот угол… тут сейчас и будет дорога»). Однако появляется новое настроение, ночное ожидание необычного и загадочного, природа олицетворяется:

«с каждым мгновением надвигаясь громадными клубами, вздымался угрюмый мрак…», белые камни «сползлись… будто для тайного совещания». Ночью мир изменяется, герой видит, казалось бы, реальные предметы по-иному, и это отражается в эпитетах: «стальные отблески воды», «синеющая воздушная пустота».

Но в середине этой ночи, «под самой кручью холма», светятся два костра, зажженные людьми. Кажется, что эти огоньки контрастируют с царящей вокруг темнотой, как и само появление людей здесь, на Бежином лугу… Но так ли это?

У костров сидели крестьянские ребята из соседней деревни, пригнавшие лошадей в ночное. «Всех мальчиков было пять: Федя, Павлуша, Ильюша, Костя и Ваня». Лирический герой знакомит читателя с каждым из них: и с сыном богатого крестьянина Федей, и с мечтательным Костей, и с тихим, молчаливым Ваней. Но особенно охотник обращает внимание на Павлушу и Илью, не только в момент встречи, но и после. Почему?

На первый взгляд, их характеры противоположны: Павел прям, активен, смел (это он первым бросается к табуну, когда волки подбираются слишком близко), а Илья — болезненен, задумчив, он лучший рассказчик среди этих ребят, «знаток народных преданий».

Охотник притворяется спящим, и ребята возобновляют прерванный приходом барина разговор. Разговор о русалках, утопленниках и домовых… А рядом «мрак борется со светом»: то исчезает, то появляется пламя костра, то приходят, то уходят тени — и настроение волшебства, таинственности усиливается.

Рассказ Кости о русалке прерывается «протяжным, звенящим, почти стенящим звуком». Природа оживает: «казалось, кто-то долго, долго прокричал под самым небосклоном, кто-то другой как будто отозвался ему в лесу тонким острым хохотом…». И в реакции ребят на эту ночную перекличку отражаются их характеры. Илья шепчет молитву, веря, что это разговор лесной нечисти, но крик Павла «Эх вы, вороны… чего всполохнулись» отгоняет страхи ребят. Позже, когда залают собаки, Павел бросится в лес за ними, вызывая восхищение рассказчика: «он был очень хорош в это мгновение… «Что за славный мальчик!» — думал я, глядя на него».

Разговор заходит о самом загадочном — о Тришке, «таком удивительном человеке, что и взять его нельзя будет, и ничего сделать ему нельзя будет». Но если Илья «с жаром» рассказывает о его чудесной силе, Павел более прозаичен: его описание паники в деревне вызывает у ребят смех. Непонятно, действительно ли он верит в рассказы Ильи: на рассказ о страшном голосе из «бучила» он спокойно «замечает», что это может быть душа утопленного лесника; несмотря на то, что слышит зов водяного, набирает воды из реки. Он негласный лидер мальчишечьей компании: у него Костя спрашивает совета («ты, может быть, знаешь…»); когда рассказчик уходит, он «один… приподнялся до половины и пристально посмотрел» на охотника. Смерть Павла, о которой говорится в коротком эпилоге, ещё раз подчёркивает ту «смелую удаль», которую почувствовал в нём лирический герой:

«он не утонул: он убился, упав с лошади…».

Рассказы ребят удивительно гармонично вписываются в окружающий ночной пейзаж. И сами они кажутся частью Бежина луга, где словно действительно бродят утопленники, а в речке живут водяные и русалки. Та ночь, в которой заблудился охотник-барин, для Павла привычна: он уходит к реке один, легко находя дорогу.

Мне кажется, Бежин луг — это олицетворение, символ красоты души русского крестьянина, его поэтичности, которая отражается в характере Кости, и его силы, «твёрдой решимости», которыми пронизан образ Павла.

Ефремова Татьяна, 10 класс, 2002

Произведение «Бежин луг» входит в известный цикл рассказов «Записки охотника», которые впервые стали публиковаться в журнале «Современник» в 1847 году. Тургенев показал общественности крестьянское сословие в новом свете, заставляя читателей добровольно задумываться о судьбе этих простых людей. Название самого цикла детально раскрывает содержание всех произведений, составляющих его, но при этом смысловая нагрузка каждого из них заслуживает отдельного внимания.

Стимулом к созданию «Записок охотника» послужило для Тургенева его знакомство с литературным критиком В. Г. Белинским. Он и вдохновил Ивана Сергеевича на это творчество, которое впоследствии стало отправной точкой в вовлечении читателей в жизнь крестьян и их быт.

Проводя лето в деревне, Тургенев сам глубже проникал в жизненный уклад простого люда, наблюдал и делал заметки. «Бежин луг», в частности, словами автора раскрывает личность, характеры и мышление крестьянских детей.

Сперва Тургенев, посвящая все свое свободное время общению с крестьянами и их детьми, попутно создавал черновик своих наблюдений, периодически внося множество поправок и дополнений. А в 1851 году рассказ был завершен и в полном объеме опубликован в «Современнике».

История создания

Стимулом к созданию «Записок охотника» послужило для Тургенева его знакомство с литературным критиком В. Г. Белинским. Он и вдохновил Ивана Сергеевича на это творчество, которое впоследствии стало отправной точкой в вовлечении читателей в жизнь крестьян и их быт.

Проводя лето в деревне, Тургенев сам глубже проникал в жизненный уклад простого люда, наблюдал и делал заметки. «Бежин луг», в частности, словами автора раскрывает личность, характеры и мышление крестьянских детей.

Сперва Тургенев, посвящая все свое свободное время общению с крестьянами и их детьми, попутно создавал черновик своих наблюдений, периодически внося множество поправок и дополнений. А в 1851 году рассказ был завершен и в полном объеме опубликован в «Современнике».

Жанр, направление

Цикл «Записки охотника» — это сборник рассказов, и жанром данного произведения, соответственно, является рассказ, чей повествовательный характер, согласно литературному определению, и раскрывает конкретный эпизод.

Казалось бы, И. С. Тургенев — яркий представитель реализма в литературе 19 века. Однако в его рассказе «Бежин луг» прослеживаются нотки романтизма. Чувства главных героев неразрывно связаны с описанием природы, они постоянно перекликаются. Более того, некоторые природные явления имеют явный сказочный подтекст, быть может, основанный на мифах, тем не менее, при прочтении ощущается тревожное нагнетание атмосферы вокруг. Это состояние граничит с душевностью изложения автором своих воспоминаний. Выражается это посредством описания внешности главных героев. Тем самым в рассказе проявляются черты поэзии.

Композиция

Несмотря на то что произведение небольшое по объему, в нем можно выделить несколько смысловых частей:

- Описание прекрасного утра, которое переходит в погожий день, будто идеально созданный для охоты.

- Охотник заблудился, вокруг него сгущается тьма.

- Встреча с мальчиками, мир вновь обретает свои прекрасные краски.

- Ночь становится торжественной и величавой.

- Наступает утро.

Краткое описание природы в рассказе «Бежин луг» можно встретить в каждой из этих смысловых частей. Причем везде пейзаж будет живым, психологичным, не просто фоном, но действующим лицом.

Суть

Повествование ведется от лица автора, и вот, о чем он говорит: рассказчик, отправившись на охоту вместе со своей собакой, заблудился в лесу. Плутая до наступления темноты, он оказался у оврага, под которым разглядел равнину. В тех местах она была известна под названием Бежин луг. Сквозь сумрак ночи охотник заметил на нем несколько человек, копошащихся у костров. Спустившись к ним, понял, что это были крестьянские мальчишки разного возраста, всего их было пятеро. Ребята сторожили ночью пасущийся табун лошадей. Автор попросился заночевать с ними в поле, сообщив, что заблудился. Мальчики сначала настороженно отнеслись к ночному гостю, но немного поговорили с ним, а после сидели у костра и молчали какое-то время. С ними были две большие собаки.

Автор улегся под кустик чуть поодаль от ребятишек и, пока не уснул, наблюдал за ними. Мальчишки поочередно рассказывали друг другу старые деревенские байки и легенды, эмоционально делились своими переживаниями на этот счет. Некоторые истории из их уст звучали довольно пугающе и зловеще. А слова одного из них о том, что все в жизни каждого предопределено, и судьбу свою никто не минует, тяжелым грузом повисли в теплом ночном воздухе, заставив героев на время умолкнуть и задуматься.

Ребята рассказывали друг другу удивительные истории о домовом, лешем и водяном, напоминая о трагическом финале некоторых из них. В итоге печальный исход постиг одного из мальчишек: в том же году он погиб, упав с лошади. Об этом мы узнаем от автора, когда тот уже покинул свой нечаянный ночлег, поутру кивнув на прощание тому самому пареньку. Подробнее о сюжете мы написали в , там описаны основные события из рассказа.

Встреча с мальчиками

В анализе описания природы в рассказе «Бежин луг» отрывок, повествующий о встрече героя с деревенскими мальчишками, имеет особое значение. Заметив в отдалении огоньки, уставший охотник решает выйти к людям, чтобы переждать ночь. Именно так он и встречает простых и бесхитростных мальчиков, которые заслуживают его симпатию и восхищение своей близостью природе, полной искренностью. После разговора с ними меняется и авторское восприятие окружающего пейзажа, исчезает его мрачность, унылость и черные краски. Процитируем: «Картина была чудесная». Казалось бы, ничего не изменилось, все та же ночь, так же герой далек от дома, но его настроение улучшилось, описание природы в рассказе «Бежин луг» становится совсем иным:

- Небо стало торжественным и таинственным.

- Окружают персонажей животные, которые издавна считались друзьями и помощниками людей — лошади и собаки. При этом очень важны звуки — если раньше охотник слышал жалобный писк, то теперь воспринимает, как лошади «бодро жуют» траву.

Посторонние пугающие шумы не тревожат героя, рядом с деревенскими ребятами он нашел покой. Поэтому описание природы в рассказе «Бежин луг» помогает не просто воссоздать место действия, но и выразить чувства и переживания героя.

Главные герои и их характеристика

- Федя

выглядел самым старшим из них, лет четырнадцати. По его внешнему облику и особенностям держать себя рассказчик высказывает предположение, что мальчик из богатой семьи, а ночь в поле с табуном он проводит лишь ради забавы. В Феде чувствуется уверенность и стремление вести себя с остальными ребятами на правах старшего. - Другой мальчик, Павлуша

, является полной противоположностью первого относительно своего происхождения. Одет он бедно, однако сразу вызывает симпатию автора. На Павла была возложена ответственность за похлебку в котелке, он хорошо разбирался в речной рыбе и звездах на небе. Плюс ко всему мальчик оказался очень смелым: не испугавшись, он один побежал ночью вглубь леса за хищным зверем. А вернувшись, рассказал, как склонившись к реке, услышал зов водяного. Но, не будучи от природы суеверным, Павел сказал, что является фаталистом, верит только в судьбу. О его печальной и внезапной гибели читатели узнают в конце рассказа. - Илья

, по сравнению с Павлом, оказался трусоват. Он был испуган рассказом друга о водяном. На вид ему лет двенадцать. Автор описывает его опрятным крестьянским мальчиком, трудолюбивым и твердо верившим во все народные приметы. - Костя

, мальчик лет десяти, одет был бедно, обладал задумчивым и вместе с тем печальным взором. Автор рассмотрел в его взгляде желание высказать некие свои мысли, но, казалось, что мальчик не находит для их выражения слов, отчего и печалится. - Самым молчаливым неприметным оказался и самый младший из ребятишек, семилетний Ваня

. Он лишь изредка поднимал свою голову, свернувшись калачиком под рогожей. Его внешний облик автор не описывает, но сообщает другие важные характеристики мальчика. Ваня наблюдателен, мечтателен, чуток и душевен. Это становится очевидным из его восхищения ночным звездным небом и природой в целом.

Тургенев трепетно описывал мальчиков, восторгаясь их нравом, трудолюбием, выносливостью с раннего детства и сформировавшимся взглядом на окружающий мир.

Темы и проблемы

- Основная тема рассказа

— тема природы, а также ее единение с людьми. Автор уделяет повышенное внимание описанию природы тех мест, где происходят события, используя множество ярких и звучных эпитетов. Природа подчеркивает эмоции и чувства его героев, раскрывает их. Именно в гармонии человека и окружающей среды Тургенев видит основу всей жизни, а в детях — будущее. Писатель подчеркивает, насколько важно с малолетства взращивать в детях любовь к труду, любовь к ближнему, говорит о важности коллективной работы и взаимовыручки. И все это на фоне бережного отношения к природе. - Отдельной строкой можно выделить тему народных верований

, примет и нечистой силы. Автор подчеркивает то, насколько твердо в сознании деревенских жителей сидит убеждение в существовании сверхъестественного. Однако на общем фоне выделяется прагматично настроенный Павлуша. Несмотря на то, что он ясно слышал голос водяного, обращенный к нему самому, мальчик уверенно заявлял о своих позициях фаталиста. - Гармоничное взаимодействие человека и природы

является и проблемой рассказа «Бежин луг». Также можно выделить проблему детской души, детской психологии и мировоззрения. Автор пытался побудить читателей относиться с любовью и нежностью к крестьянским детям, задуматься об их дальнейшей судьбе на примере Павла. Через образы пятерых ребятишек Тургенев показал, как тонко простые крестьянские мальчишки могут чувствовать природу, бережно обходиться с ее дарами, насколько богат их духовный мир.

Картина ночи

Наступает ночь, охотник понимает, что он совершенно заблудился, устал и не знает, как выйти к дому. И природа становится соответствующей:

- Ночь приближается, «словно грозовая туча».

- Темнота «льется».

- «Все кругом чернело».

- Появляется образ пугливой птицы, которая, случайно задев человека, поспешно скрылась в кустах.

- Мрак становится угрюмым.

- Жалобно пищит испуганный зверек.

Все эти образы полны психологизма, помогая Тургеневу передать внутреннее состояние своего героя. Заметим, что напрямую очень мало говорится о том, что охотник испуган, устал, начинает испытывать досаду. Все его внутреннее состояние автор выражает через описание природы в рассказе «Бежин луг». И мастерство его поражает.

Поэтому пейзаж становится не просто местом действия, но и способом выразить мысли и переживания героя.

Главная мысль

Автор неочевидно рассуждает о крестьянском сословии, пробуждая интерес к простым людям как наиболее трудолюбивым, честным и открытым. Он указывает на тот факт, что они достойны не меньшего уважения, чем приверженцы других слоев населения. Ведь уважение и любовь должны быть спутниками жизни не по принципу происхождения, а в дар за заслуги, в этом и заключается смысл рассказа.

Проводя много времени с крестьянами и их детьми, Тургенев убедился, насколько это выносливые и старательные люди, с малых лет привыкшие к труду и выполнению своих обязанностей, насколько душевными и глубокими людьми могут оказаться некоторые их них. Эту мысль и старался донести автор до своих читателей.

Основная идея рассказа – это писательский посыл об ответственности за свою жизнь и отсутствии уныния. Ведь, невзирая на все тяготы крестьянской жизни, эти пять ребятишек находили свои радости. Выгонять табун лошадей на ночь в поле для них было своего рода приключением. Разговоры о нечистой силе сближали мальчиков, не давая думать об усталости. А возможность оказаться на лоне матушки-природы — для них самая значительная награда за труд.

Чему учит?

Рассказ учит созиданию чувства любви и уважения к природе, способности понимать и оберегать ее. Важным аспектом этого является то, что сама природа уравнивает всех людей, не разделяя их на сословия. Воспитание в себе уважительного отношения к людям является залогом счастливой и гармоничной жизни. При этом она может быть полноценной и без основных материальных благ. Для принятия этой мысли автор намекает нам о важности обретения в себе способности замечать красоту и радость в мелочах. Это и есть вывод, который можно сделать из чтения данной книги.

Также мораль рассказа заключается в том, что природа и труд сближают людей и делают их внутренний мир богаче. Герои – еще совсем дети, но уже рассуждают о таких серьезных предметах, как судьба. Значит, для полноценного развития человеку достаточно ответственного труда и возможности постигать красоту через общение с природой.

Автор: Нелли Зиновьева

Интересно? Сохрани у себя на стенке!

Тема: Человек и природа в рассказе «Бежин луг»

Составитель: учитель русского языка и литературы Ихавова Зайнаб Османовна

Тип урока: урок решения учебной задачи

По целеполаганию – урок «открытия» нового знания;

Деятельностная цель: формирование способности учащихся к новому способу действия.

Образовательная цель: расширение понятийной базы за счет включения в нее новых элементов.

Задачи

Образовательные:

познакомиться со своеобразием тургеневского пейзажа;

определить роль пейзажа в рассказе;

проанализировать, как И.С.Тургенев использует выразительные средства языка для создания пейзажных зарисовок;

обобщение и углубление изученного по творчеству И.С.Тургенева;

Воспитательные:

воспитывать навыки культуры умственного труда; формировать познавательную потребность, хороший эстетический вкус; умение работать в группах;

воспитывать уважение к художественному слову;

воспитывать чувство патриотизма;

Воспитывать любовь к родному краю;

Привлечение внимания к современным проблемам экологии;

Развивающие:

развитие поисковой познавательной деятельности, монологической речи учащихся, выразительного чтения; умения сравнивать и обобщать;

формировать умение находить в тексте примеры художественно-выразительных средств языка.

Планируемые результаты:

познавательные УУД: самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель, формулировать проблему, выбор средств и методов, адекватных поставленным целям, определение основной и второстепенной информации.

предметные: углубление сведений о творчестве И.С. Тургенева;

регулятивные УУД: действия постановки учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того, что еще неизвестно, сотрудничество в совместном решении задач;

коммуникативные УУД: слушать и слышать друг друга, вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, развивать монологическую и диалогическую формы речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, эффективно сотрудничать.

личностные результаты: мотивация и интерес к учению, умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения, конструктивно разрешать конфликты.

Оборудование: портрет И.С. Тургенева, учебник «Литература. 6 класс» под ред. В.Я.Коровиной – часть 1, презентации к уроку, мультимедийный проектор, раздаточный материал, читательские дневники учащихся, литературоведческий словарь.

Оформление доски.

Портрет И.С. Тургенева.

Начало формы

Конец формы

Осенний вечер… Небо ясно,

А роща вся обнажена —

Ищу глазами я напрасно:

Нигде забытого листа

Нет — по песку аллей широких

Все улеглись — и тихо спят,

Как в сердце грустном дней далеких

Безмолвно спит печальный ряд.

Назовите автора стихотворения

1.Учащиеся предварительно разделены на исследовательские группы :

1 группа — «Биографы»: изучение фактов жизни и творчества И.С.Тургенева.

2-3 группы – «Историки» и « краеведы»: изучение исторических фактов деятельности И.С. Тургенева в Тульском крае.

Этапы урока:

Самоопределение к деятельности.

А познакомят нас с его биографией ребята из исследовательской группы «Биографы»

( презентация « Жизнь И.С. Тургенева»).

1. Природа, окружавшая поэта в детстве, и в самом деле была прелестна. Любовь к родной земле зарождалась и крепла в сердце будущего писателя именно здесь, в Спасском. Может быть, поэтому она и станет одной из ведущих тем всего творчества великого русского писателя и его рассказа-очерка « Бежин луг».

2.Исследовательская группа «Историки» приготовила сообщение об истории написания очерка И.С. Тургенева « Бежин луг».

(Первое упоминание о замысле рассказа «Бежин луг» относится к августу-сентябрю 1850 года. Очерк «Бежин луг» был написан в Петербурге в начале следующего, 1851 года и феврале появился на страницах журнала «Современник». «Бежин луг» входит в известный цикл рассказов И.С. Тургенева «Записки охотника». Впервые изданные отдельной книгой в 1852 году «Записки охотника» положили начало общероссийской известности Тургенева.)

3.А теперь слово краеведам.

( Герой-рассказчик, а это и был сам И.С.Тургенев, охотился в Чернском уезде Тульской губернии. В настоящее время это место в Тульской области в Чернском районе между сёлами Кытино и Ступино. Наверное, удивило название рассказа? А ведь такой луг действительно есть близ села Тургенево Тульской области, на берегу речки Снежить. Существует легенда, что именно на этот луг убегал маленький Ваня Тургенев после очередной ссоры с матерью. Поэтому луг и называется Бежин. Так что в очерке описана красота нашего родного края, прославленная великим художником слова.)

6.Чтобы сохранить красоту родной земли, мы должны научиться заботиться о ней. Мы должны не только пользоваться дарами земли, но и заботиться, и беречь родную землю.

— И я надеюсь, что И. С. Тургенев поможет нам в этом. А теперь сами определите тему нашего урока.

Гуляют тучи золотые

Над отдыхающей землей;

Поля просторные, немые,

Блестят, облитые росой…

Молчит и млеет лес высокий,

Зеленый, темный лес молчит.

Лишь иногда в тени глубокой

Бессонный лист прошелестит.

Звезда дрожит в огнях заката,

Любви прекрасная звезда,

А на душе легко и свято,

Легко, как в детские года.

«Весенний вечер»)

— Ребята, скажите, пожалуйста, как соотносится увиденное и услышанное вами? ( Мыувидели картины природы и услышали стихотворение, в котором автор тоже описывает

природу.)

— Предположите, какова будет тема нашего урока. (Человек и природа в рассказе « Бежин луг»)

— А как называется картина природы в художественном произведении? ( Пейзаж). -А как называется картина человека?(Портрет)

— Тема нашего урока: «Портрет и пейзаж в рассказе И. С. Тургенева « Бежин луг».

— А эпиграфом к нашему сегодняшнему уроку будут слова самого И. С. Тургенева:

« Природа – единое чудо и целый мир чудес: таким же должен быть каждый

человек – таков он и есть… Чем была бы природа без нас, — чем были бы мы без

природы? И то и другое немыслимо! … как бесконечно сладостна – и горька – и

радостна и в то же время тяжела жизнь!..»

— Как вы понимаете слова писателя?

— Опираясь на слова И. С. Тургенева, поставьте цели урока. В чем мы должны будем

сегодня разобраться, что открыть для себя, чему научиться?

( Установить взаимосвязь человека и природы в рассказе, определить роль пейзажа в

рассказе, научиться выразительно читать и анализировать текст).

-Вашим домашним заданием было прочитать очерк Тургенева «Бежин луг» и в тетради записать свои впечатления от прочитанного. Я попрошу Абдуллаеву Саният прочитать свои записи:

2.Чтение читательского дневника:

(И.С.Тургенев очень любил Россию, ее природу и умел писать о ней так, что мы не только видим ее красоту, но и ощущаем ее ароматы, слышим ее голоса. Особенно меня поразило описание летнего дня. Я не только ясно представила себе июльский день, бездонную синь над головой, но даже ощутила горьковатый запах полыни возле крестьянских дворов, чарующий аромат только что испеченного хлеба. Тургенев подарим мне столько счастливых мгновений, о которых я и не думала, когда принялась читать произведение из школьной программы. Оказывается, слова могут быть живыми и говорящими. Это стало для меня настоящим открытием.)

3.Очерк Ивана Сергеевича Тургенева «Бежин луг» — это один из самых прекрасных рассказов о природе, потому что ее описывает не равнодушный человек, а азартный охотник, влюбленный в свой край. Таким предстает он перед нами на картине художника Дмитриева-Оренбургского « И.С. Тургенев на охоте», написанной в 1879 году.

4.Слайд .(Понятие пейзажа)

5.Слайд . Прослушаем видеофрагмент начала рассказа в исполнении мастера художественного слова. Наша задача — увидеть и почувствовать, как писатель создает такое описание природы, когда мы не только видим его красоту, но и ощущаем ароматы и звуки. ( Дети следят по тексту очерка. «Был прекрасный июльский день … до слов поднимается могучее светило».)

6.Самостоятельная работа с текстом

Сообщение итогов коллективной работы творческих групп.

1 группа Описание вечера.

(описание вечера читает Майминат — стр. 165.Слайд .

(Вечер – облака как дым, сияние солнца, на небе звезда, в воздухе аромат полыни, ржи, гречихи,

Существительные называют место, время действия, его особенности. Слайд 9.

2 группа. Описание ночи.

Слайд

( Ночь – приближалась, росла, поднималась, лилась, все чернело и утихало, звезды замелькали, зашевелились)

Глаголы — а это действие — позволяют увидеть, как меняется природа с наступлением ночи, понять, что ночь не означает прекращение жизни, просто меняется форма ее существование, сама же жизнь не замирает ни на мгновение. Слайд

3 группа. Описание утра (стр. 188-189.)Слайд

(Утро – свежая струя, бледно-серое небо, слабый свет, живые звуки, ранний ветерок, редеющий туман, молодой горячий свет, лучистые алмазы, чистые и ясные звуки)

Имена прилагательные позволяют отчетливо представить наступающее утро, ощутить пробуждение нарождающегося дня. Слайд

— Вы обратили внимание, что повествование начинается и заканчивается описанием прекрасного июльского утра. А в центре рассказа — ночь, где небольшой огонёк костра выхватывает из темноты лица крестьянских ребят. И здесь И. С. Тургенев обращает внимание на то, что: «Мрак боролся со светом». (слайд)

. Как вы понимаете эти слова? Можно ли эти слова отнести к человеку?

— Что вы, ребята, понимаете под словами: светлое и тёмное в человеке?

(учащиеся высказываются)

— Давайте подытожим:

Тёмное в человеке – это не только невежество, но и зло, жадность, трусость, высокомерие, лень – словом всё, что вызывает отрицательные эмоции.

А светлое – это доброта, смелость, природный ум, щедрость, трудолюбие, в общем то, что называют богатым внутренним миром.

7.-Чего же больше в крестьянских детях: темного невежественного или светлого жизнеутверждающего?

Прочитав дома очерк, вы познакомились с героями. Что вы можете о них сказать?

— Сколько их? Как описывает Тургенев героев?

— Чтобы поговорить обо всех мальчиках, как нам лучше построить работу?

Ответ учащихся: разделиться на группы.

— Верно, каждая группа будет рассказывать об одном из мальчиков. Что вы будете говорить о них?

А) Выступление 1 группы о Павлуше. ( слайд Рисунок Павлуши)

— Ребята, какое мнение у вас сложилось о Павлуше?

Павлуша самый заботливый (следил за котелком. В котором варилась картошка, ходил за водой), смелый (не побоялся волков, успокаивал ребят, объясняя причины странных звуков), сильный, умный.

Тёмным можно считать в Павлуше то, что иногда поддаётся суеверию: голос утонувшего Васи из воды заставляет задуматься и пугает : « Своей судьбы не минуешь». Возмущается он и всей «нечистью»: «И зачем эта погань в свете развелась?»

Добавляет учитель. Его любят собаки, а они-то чувствуют хорошего человека.

Итак, Что же мы запишем о Павлуше в таблицу? ( ключевые слова) ?

(Отвечают те, кто слушал, учащиеся из других групп).

Суеверен, но смел, любознателен и заботлив.

Б) Выступление 2 группы про Ильюшу (Слайд. Рисунок Ильюши) Выступает вся группа, каждый говорит по своему пункту плана.

Тёмное в Ильюше заключается в том, что он верит всем россказням, не пытается даже объяснить их, как Павлуша. Только одна история произошла с ним самим. Все остальные истории он пересказывает, веря, «что всё так было». Он все страшилки запоминает, слушая взрослых, и с интересом рассказывает потом ребятам. Он живёт в народных поверьях. Это его мир.

Светлым в Ильюше является то, что у него хорошая память. Он интересно рассказывает свои истории, к тому же искренне жалеет тех, с кем эти истории происходят. Ильюша смиренен, он не обращает внимания на высокомерное отношение к нему Феди.Итак, что же вы можете, исходя из наблюдений, сказать о внутреннем мире Ильюши?

Итак, Что же мы запишем о Ильюше в таблицу? (Отвечают учащиеся из других групп). Тёмное. Всему верит, не разбираясь. Светлое. Хорошая память, развита речь, добр, заботлив, смиренен. Как вы оценили ответ ребят?

В) Выступление 3 группы о Косте (слайд с рисунком Кости) Выступает вся группа, каждый говорит по своему пункту плана.

Тёмное в Косте то, что он труслив, запуган тяжёлой жизнью. Он не знает никаких страшных историй и только слушает ребят. Внутренний мир его беден. По словам Тургенева, на языке его не было слов, чтобы сказать то, что его волнует.

Светлого в нём много. Например, рассказывая о том, как утонул Вася, он использует слова с уменьшительно-ласкательными суффиксами .

В его душе есть сострадание к чужой беде. Он добрый. Наверное, сам намучился от жестокости окружающих. Зато Костя любознателен: его интересует всё, о чём говорят ребята.

Добавляет учитель. Он жалок, но если бы его больше любили, дали бы возможность учиться, кормили, (вон он какой худенький, тщедушный) он не боялся бы так всего окружающего, был бы более смелым и уверенным в себе.

Итак, Что же мы запишем о Косте в таблицу? (Отвечают учащиеся из других групп).

Тёмное. Труслив, запуган, речь не развита. Добр, умеет сострадать, любознателен.

Г) Выступление 4 группа про Федю? (слайд с рисунком Феди)

Тёмное в Феде то, что он высокомерный, подчёркивает своё превосходство выходца из богатой семьи. Насмешлив, перебивает Ильюшу, когда тот рассказывает былички.

Светлым является то, что он, хоть и богатый, но пошёл в ночное, не спит всю ночь, терпит голод, холод, общается с бедными ребятами, обо всём у них спрашивает, любознателен. Его умение вести себя с крестьянскими мальчишками говорит о том, что он чувствует людей: С Ваней он говорит ласково, С Павлушей уважительно.

Добавляет учитель. Рассказывать что-либо считает унизительным, а скорее не знает подобных историй.

Итак, Что же мы запишем о Феде в таблицу? (Отвечают учащиеся из других групп).

Тёмное. Высокомерный. Светлое: сильный, терпеливый, любознательный мальчик.

Д) Выступление 5 группы про Ваню (слайд с рисунком Вани) Выступает вся группа, каждый говорит по своему пункту плана.

«Ваня лежал на земле, смирнехонько прикорнув под угловатую рогожу, и только изредка выставлял из-под нее свою русую кудрявую голову. Этому мальчику было всего лет семь».

Слушая былички ребят, Ваня не вмешивается в их разговоры, но чувствует, что творится вокруг. Когда Павлуша побежал на лай собак, Ваня выбрался из-под рогожки.

С любовью Ваня относится и к сестре. Он отказывается от гостинца, предложенного Федей ради сестрёнки, хотя сам голоден, да ещё к тому же и младше её.

Итак, Ваня самый светлый персонаж в очерке. Он как маленький ангелочек, внимательно наблюдающий за миром.

Итак, Что же мы запишем о Ванюше в таблицу? (Отвечают учащиеся из других групп).

Добрый, смелый, светлый. Уважителен к старшим.

8.- Давайте проверим заполнение вами таблицы ( слайд с заполненной таблицей)

|

Мальчики |

Светлое |

Тёмное |

|

Павлуша |