Как написать сочинение-рассуждение на любую тему?

Сочинение — как многим может казаться — это одна из самых сложных письменных работ в школе. Ведь при её подготовке школьнику необходимо не только написать грамотный текст, но и подойти к нему творчески. И всё это за один или два урока! Звучит и правда страшно, но на самом деле всё совсем не так. Рассказываем, как запросто написать сочинение-рассуждение на любую тему.

Что представляет собой сочинение-рассуждение?

Не будем давать тебе определение из словаря терминов, ведь из названия и так всё ясно: в нём нужно рассуждать. К слову, в сочинении-описании — описывать всё до малейших деталей, в сочинении-повествовании — делать акцент на развитии событий. Соответственно, в сочинении-рассуждении — объяснять свою точку зрения, подкрепляя её аргументами.

Другой вопрос — что значит «рассуждать»? Как правило, тема сочинения, которая тебе даётся, — это тезис, который нужно либо доказать, либо опровергнуть. И в первом, и во втором случае тебе необходимо привести аргументы, которые убедили бы читателя в правильности твоей точки зрения.

Как писать сочинение-рассуждение?

В написании любых текстов, где тебе нужно отстоять свою точку зрения, мы советуем придерживаться «правила трёх». Этот метод часто используют различные коучи, спикеры и бизнесмены в своих выступлениях, когда им нужно убедить свою аудитории в чём-либо.

По «правилу трёх» можно строить и сочинение:

1) Вступление = твоя оценка (согласен либо нет) тезиса.

2) Основная часть = доказательства твоей точки зрения (аргументы).

3) Заключение = обобщение всего вышесказанного и конечные выводы.

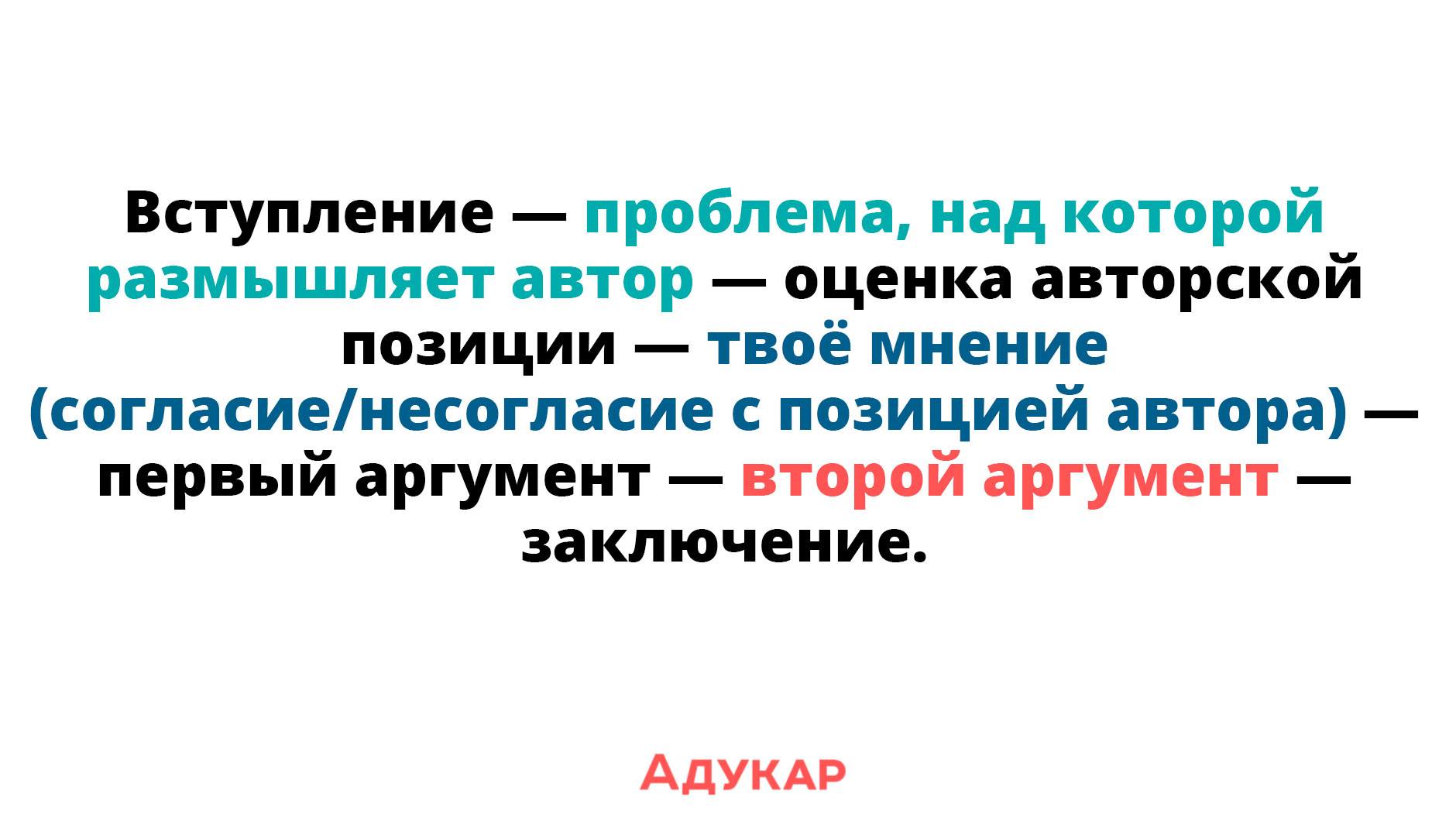

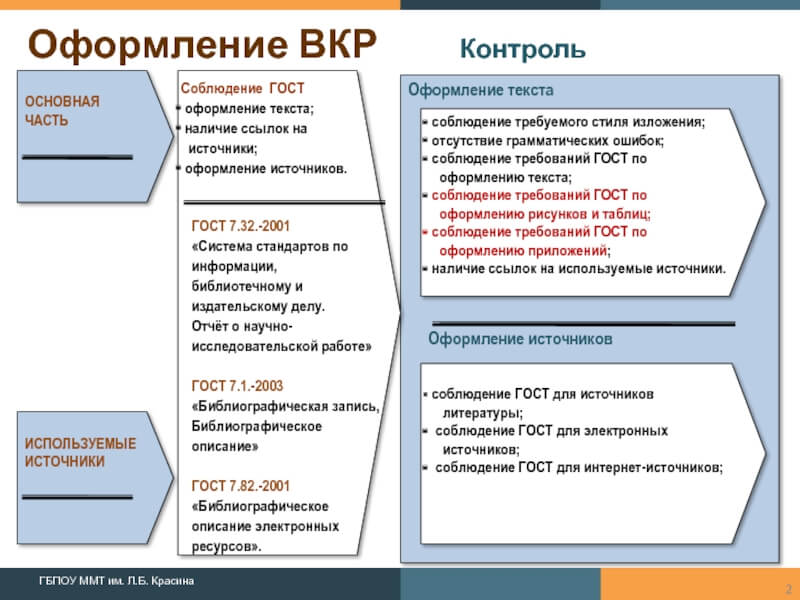

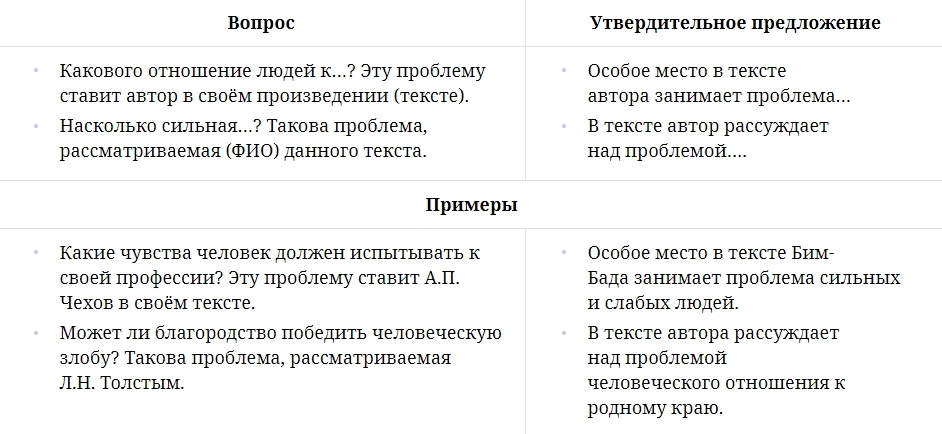

Кстати, если ты пишешь сочинение-рассуждение по произведению, то следуй схеме на инфографике:

Итак, ты получаешь задание: написать сочинение-рассуждение на тему «Мир держится на ласке матерей». Что делать дальше? Разбираемся детально.

Вступление в сочинении-рассуждении

Во вступлении нужно подвести читателя к основной мысли. В начале своего сочинения тебе необходимо дать оценку тезису: согласен ты с ним или нет. Для большей убедительности обратись к «методу Сократа». То есть тебе нужно привести три утверждения или задать три вопроса (снова работает «правило трёх», заметил?), с которыми читатель бы согласился.

Например: «Какое первое слово чаще произносит ребёнок? К кому мы бежим с радостью или с горем? Кто на всю жизнь остаётся самым близким другом для нас? Конечно, мама».

Согласись, по этим трём строкам уже понятна наша позиция: мы согласны с тезисом «Мир держится на ласке матерей».

Кстати, ещё один приём, который можно использовать — эпиграф. Это фраза известного человека, отрывок из художественного произведения, пословицы или поговорки, подходящие под тему. К примеру, в нашем сочинении в качестве эпиграфа можно было бы взять слова Виктора Гюго «Руки матерей сотканы из нежности — дети спят на них спокойным сном».

Во вступлении ты также можешь упомянуть о важности и актуальности данного тезиса, сделать небольшой экскурс в историю или поделиться своим мнением по данной теме.

Основная часть в сочинении-рассуждении

Самая важная и самая объёмная — основная часть сочинения. Здесь тебе необходимо привести аргументы и убедить читателя в верности твоего мнения. И мы снова вспоминаем про «правило трёх»: приводим три аргумента. Желательно, чтобы аргументы были разноплановыми. Универсальная «схема» аргументирования — это наука, искусство и личный опыт (не воспринимай это очень буквально, мы говорим в общих чертах).

В нашей теме о маме в качестве научного тезиса можно было бы упомянуть, что, согласно исследованиям, более психологически устойчивыми и успешными становятся те люди, которые в детстве получали от мамы достаточное количество любви и ласки. Далее можешь обратиться к литературе, вспомнить стихи и прозу, посвящённую маме.

Например: «К теме материнства обращались и многие русские поэты и писатели. Сергей Есенин посвятил маме многие свои стихотворения, например, „Письмо к матери“. Образ матери присутствует и в стихотворении Николая Некрасова „Внимая ужасам войны“, где автор пишет о боли и бесконечной любви тех матерей, чьи сыновья погибли на войне. Однако моё любимое произведение о маме — это стихотворение Расула Гамзатова „Мама“, которое пропитано искренной нежностью и любовью лирического героя к своей маме…»

В качестве третьего аргумента используй личный опыт, историю, связанную с мамой. Возможно, был какой-то особый случай, когда мама была рядом? Или расскажи о том, как мама всегда поддерживает тебя и поэтому ты не боишься пробовать новое и ошибаться. Такая история из жизни добавит в сочинения «живости» и искренности.

Так как это сочинение-рассуждение, важно, чтобы прослеживался ход твоих мыслей, рассуждений. Используй маркеры, которые помогут структурировать текст: допустим, например, во-первых, во-вторых, так как, поэтому, ведь. Также не забывай использовать следующие конструкции: «Я считаю, что…», «Но если посмотреть с другой стороны…», «По статистике…», «На мой взгляд…», «Как мне кажется…» и так далее.

Заключение в сочинении-рассуждении

Наверняка ты замечал: когда читаешь большой текст, забываешь, что было в начале. Именно поэтому в заключении важно, во-первых, кратко пройтись по всему вышесказанному, а во-вторых, сделать выводы. Посмотри структуру своего сочинения и выдели самое важное, что вынесешь в заключительную часть.

Например: «Мама — это не просто первое слово. Мама — это первый человек в нашей жизни. Она всегда рядом и всегда поддержит. Психологи утверждают, что отношения с мамой в детстве напрямую влияют на нашу дальнейшую жизнь. Поэты и писатели восхваляют матерей в своих произведениях. Я же хочу сказать, что мама — самый важный человек для меня, ведь без неё я бы никогда не справился с трудностями. Именно поэтому я считаю, что не только я, но и весь мир держится на ласке наших матерей…»

Надеемся, наши советы помогли разобраться тебе в том, как правильно выстраивать сочинения такого плана. Конечно, рассуждать на различные темы не так-то просто, именно поэтому важна твоя эрудированность: больше читай, изучай, интересуйся различными сферами. И тогда никакое сочинение-рассуждение не будет для тебя «страшным сном».

Cпасибо, что дочитал до конца. Мы рады, что ответили на твои вопросы. Чтобы получить больше информации, посмотри ещё:

Каталог учебных заведений Адукар

Курсы подготовки к ЦТ и ЦЭ 2023

ЦТ онлайн

Не пропускай важные новости и подписывайся на наш YouTube, Вконтакте, Instagram, Facebook, Telegram, TikTok, уведомления на adukar.ru.

***

Если хотите разместить этот текст на своём сайте или в социальной сети, свяжись с нами по адресу info@adukar.by. Перепечатка материалов возможна только с письменного согласия редакции.

Хочешь быть в курсе новостей ЦТ?

Подписывайся на Адукар в соцсетях!

Начни подготовку к ЦТ и ЦЭ прямо сейчас!

Адукар обещает крутых преподавателей, индивидуальный подход и много полезной практики.

итоговые занятия перед ЦТ? Такие занятия мы проводим уже четвёртый год, и преподаватели нашего учебного центра

научились достаточно точно предсказывать, какие вопросы будут на ЦТ. На этом занятии мы прорешаем их вместе с тобой!

Регистрируйся,

если еще не сделал этого — и увеличь свои шансы на поступление!

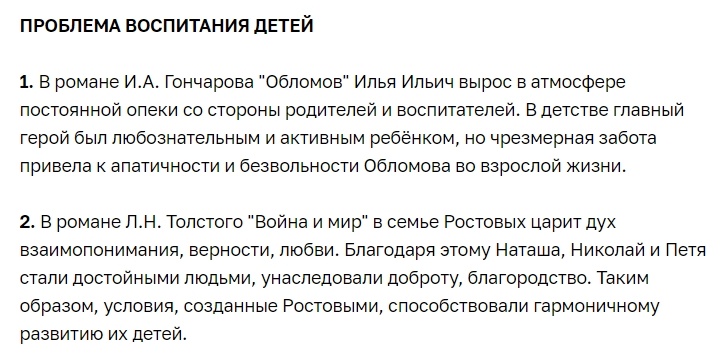

Как написать аргументы в сочинении: критерии оценки, варианты, полезные советы и примеры

Содержание

- Что такое аргумент в сочинении

- Изменения в оценке аргументации

- Как написать второй аргумент в сочинении

- Варианты аргументов

- Топ-5 советов как сформулировать аргументы в сочинении

- Примеры аргументов в сочинении

Сочинение — не просто авторское высказывание на какую-либо тему. Это одна из работ, с помощью которой оценивают итоговые знания студента по предмету. В частности, сочинение-рассуждение — часть итогового экзамена и ЕГЭ. Поэтому важно знать, какие базовые элементы в нем важны.

Один из таких элементов — аргументация. В этой статье я расскажу, как приводить аргументы в сочинении грамотно.

Аргумент — это доказательство, которое приводят в поддержку тезиса. Вместо слова «аргумент» также используются такие понятия как объяснение, подтверждение, доказательство и др.

К аргументам предъявляются особые требования. В частности:

- они не должны друг другу противоречить. Здесь я пишу во множественном числе, потому что по требованиям в сочинении должно быть минимум два аргумента;

- аргумент должен быть достаточным для тезиса, к которому он относится;

- аргумент должен быть связан с темой и тезисом, а не быть сам по себе.

Все элементы сочинения — тезис, аргументы и выводы — оцениваются отдельно: каждый по своим критериям. С нюансами оценивания лучше разобраться заранее, чтобы потом не было никаких неожиданностей. Тем более, что правила оценки нередко меняются.

После 2020 года правила оценки аргументов тоже изменились. Для оценки аргументов использовался критерий К4. До этого за правильную аргументацию можно было получить 3 балла. После изменений — всего 1.

Изменились и требования к источникам, используемым для аргументации. Это критерий К2. Раньше обязательно нужно было приводить 2 аргумента: один из художественной литературы (лучше всего в виде цитаты), а второй — из любого другого источника. После изменений стало проще. Количество аргументов осталось прежним. Но теперь аргументировать собственную точку зрения можно с помощью каких угодно источников и примеров, в том числе — личного характера.

Важное условие для любого аргумента — соответствие теме, проблематике и позиции автора.

Если вы откроете КИМ ЕГЭ и почитаете критерии оценивания работы, то не увидите там слова «аргумент». Теперь вместо него используется пример-иллюстрация.

Я уже упоминал о том, что аргументов два. Раньше, когда один из аргументов обязательно должен был быть из художественной литературы, приходилось нелегко. Теперь и первый, и второй аргументы можно приводить даже из личного опыта. Для этого не нужно прикладывать каких-то невероятных усилий. Правда, оцениваются такие аргументы ниже.

Многие задаются вопросом, как ввести второй аргумент в сочинении. Каких-то специальных правил нет. Просто имейте в виду, что все должно быть связано и последовательно.

Главное, чтобы и первый, и второй аргументы соответствовали теме и приведенным тезисам.

Для подтверждения или опровержения какого-либо тезиса, выражения согласия или несогласия с автором, используют следующие виды аргументов:

- этические. Такая аргументация предполагает опору на культурные, нравственные и общечеловеческие нормы. Во всем этом читатель может увидеть себя и, соответственно, больше проникнуться;

- логические. Эти аргументы апеллируют к разуму, поэтому важно их строить на причинно-следственной связи;

- личный опыт. Это могут быть случаи из жизни, рассказы друзей и др. Единственный минус таких примеров-иллюстраций — в субъективности. Как правило, доказать или опровергнуть ими что-то объективное невозможно;

- ссылки на авторитетные высказывания. В частности, на слова лидеров мнений и уважаемых в своей области деятельности персон;

- народная мудрость. Все, что относится к пословицам, поговоркам, устойчивым мотивам и т. п.

Вот 3 совета, которые помогут справиться с формулировкой аргументации:

- Избегайте общих формулировок. Продумывая ответ, постарайтесь найти небанальные и интересные примеры. Обязательно, связанные с темой сочинения.

- Используйте иллюстрированные примеры. К таким примерам относятся ссылки на известные произведения, фильмы, высказывания знаменитых людей.

- Придерживайтесь логических переходов. Абзацы должны плавно перетекать из одного в другой и быть связанными. Так вы продемонстрируете, что умеете мыслить логически и последовательно.

- Не допускайте перефразирования. Тезис и аргументы — разные вещи. Поэтому не стоит объяснять тезисы ими же, но в собственной интерпретации.

- Убедитесь, что рассуждения не «размыты». Не стоит писать обо всем и ни о чем. Каждое слово должно нести смысл.

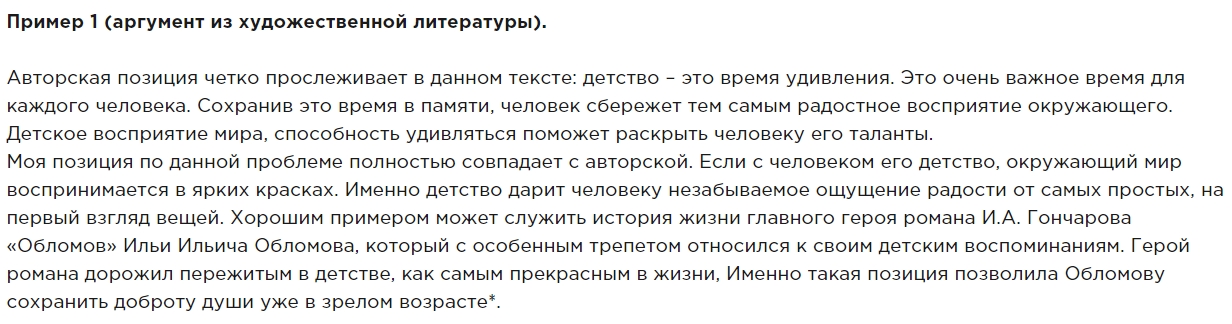

Вот несколько примеров, которые помогут понять, как грамотно аргументировать свою точку зрения:

Надеюсь, эта статья поможет вам написать подобрать правильно аргументы и написать сочинение, которое будет высоко оценено.

Наши рубрики

Топ 5 тем по курсовым работы: полезным статьям с примерами

Дипломные, контрольные, курсовые работы

От лучших специалистов

Похожие статьи

1. Подход к сочинению как к творческой работе

Навык написания сочинения, в том числе сочинения-рассуждения по литературе, важен каждому ученику, независимо от основного направления его обучения. Сочинение является традиционным видом творческой работы, включающим репродуктивный, продуктивный и творческий уровни познания. То есть подготовка к сочинению соответствует основным целям образования: развитие мыслительной, коммуникативной и творческой деятельности. Сочинение также имеет признаки проектной работы, поскольку в результате ученик создает новый продукт (на основе других текстов, текста-образца). Ребенок может использовать сочинение как форму выражения собственных мыслей и эффективное упражнение в развитии речи и навыков риторики. Для учителя сочинение — возможность комплексно решить ряд задач в рамках текстоцентрической модели образования.

2. Выбор темы

В самом начале подготовки, при работе над сочинением в 5 классе, одна из основных задач учителя – сформировать и конкретизировать проблему-тему. Тема становится тезисом рассуждения, требующим доказательств.

Если обращаться непосредственно к темам сочинений ЕГЭ, то видна следующая тенденция. В 2016-2017 учебном году темы носили антонимичный характер: «Победа и поражение», «Разум и чувства», «Честь и бесчестие», «Опыт и ошибки», «Дружба и вражда». В этом году тоже прослеживаются противопоставления, однако они подталкивают к выбору: «Доброта или жестокость», «Месть или великодушие».

3. Формулирование проблемы

Проблема-тезис является мотивирующим элементом, она задает импульс всей дальнейшей работе над сочинением. Чем оригинальнее и даже парадоксальнее проблема — тем интереснее ученику выполнять задание. Такой подход вписывается в системно-деятельностную парадигму образования. Возможные формулировки проблем стоит обсуждать как можно чаще — это развивает в целом и дает материал непосредственно для экзамена (одна и та же проблема может подходить к разным темам). Формулировку можно назвать проблемной, если она дает импульс к вопросу или вопросам.

Подготовиться к сочинению будет проще с учебником «Русский язык. Углубленный уровень. 10-11 класс».

4. Формулирование идеи

Идея объясняет, какой смысл мы хотим выразить в своей работе. Она не должна совпадать с проблемой-тезисом. Как правило, идея пишется в конце сочинения. При работе на уроке на начальных этапах учитель подсказывает возможные варианты. От идеи зависит выбор и построение аргументов, потому что они должны последовательно раскрыть мысль. Здесь уже применяются универсальные учебные действия, связанные с анализом и составлением синтаксического целого.

5. Выбор отрывков-аргументов

Итак, аргументы в сочинении-рассуждении по литературе должны подводить к выводу и отражать позицию автора. В отличие от сочинения по русскому языку, здесь аргументы объемнее, каждый из них состоит из блока частных аргументов.

На начальных этапах подготовки учитель помогает подбирать ключевые положения в тексте-источнике, цитаты из текстов и статей. Материалы могут быть заранее подготовлены учениками по критериям, после на уроке отбираются лучшие. На самом экзамене не предусмотрено наличие текстов, поэтому нужно научить детей не только вставлять цитаты, но и пересказывать их. Попытка точного цитирования на экзамене часто приводит к ошибкам.

Есть универсальные произведения, в которых отражены основные темы, проблемы. Речь, конечно, идет о «Капитанской дочке», «Войне и мире», «Преступлении и наказании». Можно также брать произведения советского периода («Сотников» Василя Быкова, «Прощание с Матерой» Валентина Распутина, «Судьба человека» Михаила Шолохова), и современных авторов (Захара Прилепина, Михаила Тарковского и др.).

6. Работа над структурой

Структура сочинения-рассуждения по литературе строится по принципу: Тезис — Аргументы — Вывод. Это несколько отличается от привычной формулы (Вступление — Главная часть — Заключение). Тезис включает проблему и обоснование ее выбора. Проблема и идея становятся рамками сочинения. Как правило, приводится два или три аргумента, они состоят из нескольких абзацев.

Моделирование будущего сочинения предусматривает дифференцированный подход, зависящий от уровня подготовки учеников. «Слабым» ребятам достаточно подобрать цитаты и сделать их элементарный анализ. Усложненный вариант: расширение конспекта, составленного на уроке. Самые способные ученики могут самостоятельно развивать проблему на основе опорных положений.

Характеристика экзаменационного сочинения во многом задается требованиями КИМ. Например, планируемый объем не должен быть меньше 300 слов. Обычно сочинение старшеклассника занимает два-три тетрадочных листа — нужно научить детей соотносить тетрадочные листы с форматными (А4). Не следует делать сочинение слишком длинным: больше объем — больше ошибок.

7. Развитие ключевых предложений и слов

Когда аргументы выбраны, их нужно развить. Коллективная устная работа помогает научить детей работать над ключевыми словами и предложениями. Вначале учитель задает возможные формулировки, мысли, обсуждает их с учениками. Составляется цитатный план будущего сочинения, краткий конспект содержания аргументов. В процессе обсуждения каждый школьник выбирает то, что ему ближе и включает в свои аргументы. Постепенно дети учатся развивать ключевые слова и предложения самостоятельно, а после применяют это на экзамене.

Примеры работы над сочинением-рассуждением

Доброта или жестокость

1. Берем первую часть антитезы и развиваем ее. Начинаем с вопроса, так проще организовать первую часть. Объясняем, почему затронули данную проблему.

Как можно определить понятие «доброта»? По моему мнению, доброта — это высокое душевное качество личности, которое в первую очередь проявляется в любви к ближнему. Добрый человек отзывчив, благожелателен, стремится помочь любому человеку. В произведениях русской литературы мы находим многочисленные примеры образов героев, проявляющих доброту. Однако среди них немало неоднозначных персонажей, которые, наряду с этим высоким качеством, допускают крайнюю жестокость.

2. Переходим ко второй части. Здесь удобно привести роман «Преступление и наказание», в котором показаны противоречивые, сложные характеры. Первым описываем Родиона Раскольникова.

Обратимся к роману Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание». Главный герой Родион Раскольников неравнодушен к чужому горю. Он не раз проявляет доброту: спасает от насилия пьяную девочку, отдает последние деньги на похороны Мармеладова, защищает Соню, когда Лужин подло обвиняет ее в краже. Но тот же Раскольников формулирует чудовищную теорию. Суть ее в том, что убийство разрешается сильным личностям для воплощения их великих идей и улучшения тем самым качества жизни широких масс. Для проверки этой теории и определения своего места в мире Родион идет на убийство.

3. Упоминаем еще одного сложного персонажа произведения.

Другой персонаж романа — Свидригайлов — проявляет невиданную щедрость: оплачивает похороны Катерины Ивановны, устраивает ее детей в сиротские заведения, обеспечивает будущее Сони. Но в то же время на счету Свидригайлова несколько преступлений.

4. В первой части аргументации добавляем третьего героя (другого произведения), в котором также объединены доброта и жестокость.

На страницах повести А. С. Пушкина «Капитанская дочка» мы неоднократно встречаем примеры проявления доброты Емельяном Пугачевым. Уважая Петра Гринева за твердость характера и верность долгу, он дарует ему жизнь, помогает спасти Машу. Но Пугачев в то же время — разбойник и жестокий убийца.

5. Первый блок аргументов завершен. Делаем вывод.

Эти литературные персонажи не лишены нравственных качеств. Светлая сторона их личности позволяет совершать добрые поступки. Но вместе с тем, все они оказываются способны на жестокие преступления. Именно поэтому, раскрывая понятие доброты, стоит отметить еще одну важную составляющую: высокие душевные качества — любовь к людям, стремление им помочь — должны проявляться всегда, а не от случая к случаю. Недоброжелательное поведение должно полностью исключаться, а это характерно только для духовно сильных людей, цельных личностей.

6. Переходим ко второму блоку аргументов, представляющему персонажей добрых, не проявляющих жестокость. Яркий пример находим все в том же «Преступлении и наказании».

Соня Мармеладова — олицетворение всепрощающей христианской любви к людям. Мораль у каждого своя. Для Сони аморально ничего не сделать для спасения Катерины Ивановны и ее детей от голодной смерти. Поэтому она жертвует собой и живет по желтому билету. Сила добра и нравственности Сони способна спасать озлобленные души. Она становится моральным наставником Родиона. Благодаря ей он приходит к духовному возрождению.

7. Поскольку существуют разные формы проявления доброты, приводим еще один пример. Если Соня — это образец личной нравственности, то Михаил Кутузов в романе «Война и мир» — внутренней доброты государственника.

Истинные качества мудрой доброты проявляет М. И. Кутузов в романе Л. Н. Толстого «Война и мир». Мы видим Кутузова мудрым человеком, горячо любящим свою страну и ее народ, верящим в боевой дух солдат. Он, как родной отец, чувствует их и понимает их нужды. Эта любовь не позволяет полководцу допускать ненужных человеческих жертв. Он понимает бедственное положение французской армии после Бородинского сражения и берет на себя всю ответственность за будущее страны. Во имя сохранения армии и спасения России им было принято решение об отступлении из Москвы, и оно оказалось единственно верным. Он спас не только человеческие жизни, но и целую страну. Более того, он преподал урок высшей доброты, когда под Красным призвал солдат «пожалеть» отступающих французов.

8. Подводим итог.

Моральные убеждения этих героев никогда не позволят им совершить низкий поступок. В них отсутствует злоба и неприязнь к любому человеку, даже к преступнику и врагу. Таким образом, можно прийти к выводу о том, что истинная доброта — это любовь и сострадание к другим людям. Добрый человек всегда сумеет простить оступившегося и протянуть руку помощи нуждающемуся. Счастье и радость ближнего для них — главная ценность. Доброта присуща духовно сильным, мудрым людям, для которых она является основой нравственной жизни.

(549 слов)

Русский язык. Трудные задания ЕГЭ. Пишем сочинение на основе текстов повышенной сложности

В пособии вы найдете требования к структуре и содержанию сочинения-рассуждения в формате ЕГЭ; подробный план действий и приёмы работы с текстом в процессе написания сочинения; типовые конструкции (клише) для написания сочинения; варианты сочинений по всем текстам, приведённым в пособии; интересные тексты для тренировки в написании сочинений.

Купить

«Доброта лучше красоты» (Г. Гейне)

1. Ставим проблему через характеристику основного понятия.

Доброта — это высокое душевное качество личности, которое проявляется в любви к ближнему, отзывчивости, стремлении помочь. Красота — это вызывающий восхищение внешний облик человека. Доброта характеризует внутреннее содержание человека, а красота — внешнее. Но так ли важен этот внешний блеск при отсутствии душевных качеств?

2. Ссылаемся на автора цитаты, поэта Генриха Гейне. Сразу показываем свое отношение к утверждению.

Генрих Гейне утверждал, что доброта лучше красоты. Я полностью согласен с мнением немецкого поэта и считаю, что красота без внутреннего содержания — просто пустая холодная оболочка. Кроме того, люди красивые, но бездуховные обычно бывают избалованными, лицемерными, порой жестокими. С ними неприятно общаться. Доброта же, напротив, являясь внутренней красотой человека, светит изнутри. Каждому из нас важны в жизни сочувствие, понимание, поддержка, поэтому доброта ценится больше, чем красота.

3. Переходим к аргументам типовой формулировкой.

В произведениях русской литературы мы находим многочисленные подтверждения этой точки зрения.

4. В качестве примера приводим двух антитезных персонажей произведения «Война и мир».

Так, доброта гораздо важнее красоты для великого русского писателя Л. Н. Толстого. Противопоставляя характеры и поступки добрых и красивых героев романа-эпопеи «Война и мир», мы отчетливо это видим. Доброта и искренность Наташи Ростовой гораздо лучше холодной расчетливости эгоистичной красавицы Элен.

Наташа — любимая героиня писателя. Она не отличается красотой, но очень чуткая и отзывчивая девушка. Наташа искренне верит в людей, в любовь, всегда готова помочь. Ее добрая непосредственность способна возрождать к жизни. Когда, отчаявшись и разуверившись во всем, князь Болконский остался ночевать у Ростовых, он случайно подслушал разговор Наташи с Соней. Наташа так искренне восхищалась красотой ночи, что князь Андрей почувствовал желание жить, любить и быть счастливым. Наташа за всех переживает, ей не безразличны окружающие ее люди, будь то родные и близкие или совершенно незнакомые, но нуждающиеся в помощи. Вспомним эпизод, когда Ростовы покидали Москву и к их дому подвозили раненых солдат. Наташа упросила мать, чтобы та разрешила оставить их у себя в доме. Раненые остались. Но потом, когда Наташа узнала, что они всей семьей будут уезжать, а больных оставят одних на растерзание врагу, она пришла в ужас. Совершенно не думая о том, что останется без приданого, она отвоевала у матери подводы для раненых. На этих подводах Ростовы собирались вывозить ценные вещи из дома. Но Наташа даже не сопоставляет благополучие семьи и жизни солдат. Спасти людей для нее гораздо важнее.

Полная противоположность Наташе Ростовой — гордая Элен. Элен — яркая красавица, но в этом ее единственное достоинство. Она не отличается умом, холодна и порочна, руководствуется только личной выгодой. Элен способна на низкие и коварные поступки. Так, ради забавы она сводит юную и доверчивую Наташу со своим женатым братом Анатолем. Этот поступок не только расстроил женитьбу Наташи и Андрея, но и едва не погубил наивную девушку. Из расчетливости Элен вышла замуж за Пьера, так как понятие «любовь» для нее ничего не значит. После свадьбы она заводит любовную интригу с Долоховым, которая заканчивается дуэлью. «Где вы — там разврат, зло», — скажет о ней Пьер.

5. Подводим итог первого блока аргументов.

И мы убеждаемся, что красота — не главное, гораздо важнее духовная зрелость человека.

6. Берем пример из другого произведения — «Чучело». Второй блок аргументов тоже выстраиваем на противопоставлении.

Проблема противопоставления внешнего и внутреннего мира личности актуальна во все времена. Обратимся к произведению советской эпохи — повести В. Железникова «Чучело». Главная героиня, Лена Бессольцева, новенькая в классе. Она некрасивая, но очень доброжелательная, умная и тонкая девочка. Несмотря на юный возраст, Лена способна даже на самопожертвование. Она берет на себя вину дорогого ей человека Димы Сомова. Девочка до последнего терпит травлю класса, но не раскрывает имя «предателя», из-за которого не состоялась поездка в Москву. В противопоставление ей — красотка класса Шмакова. Так сложилось, что она знает, что класс выдал Сомов, который ей также нравится. Не без интереса и удовольствия Шмакова наблюдает за издевательствами одноклассников над совершенно ни в чем не виноватой Леной. Родители, к сожалению, не научили ее доброте. Урок гуманизма и высокой нравственности преподала ей маленькая, хрупкая Лена.

7. Подводим итог сочинения.

Таким образом, можно прийти к выводу о том, что доброта — это красота душевная и она гораздо важнее пустого внешнего блеска. С годами от красоты ничего не останется, а доброе сердце светит изнутри всегда и делает человека прекрасным. Добрый человек, как солнце, в лучах которого так хочется греться.

(619 слов)

В представленных сочинениях некоторые аргументы вполне допустимо вычеркнуть для сокращения объема.

Каждый учащийся сталкивается с вопросом, как написать сочинение-рассуждение по русскому языку. Такое задание зачастую встречается на ЕГЭ.

Для самостоятельной подготовки следует повторить весь необходимый материал о том, как пишется сочинение-рассуждение. А тем, у кого нет времени искать информацию в учебниках и прочей литературе, поможет данная статья.

Требования к оформлению сочинения-рассуждения

Основные требования, которые нужно соблюдать при написании сочинения:

-

Так как речь идет о серьезной работе, в тексте не должно присутствовать никаких смайлов, фривольностей, юмора, просторечий и сленговых оборотов (кроме случаев цитирования).

-

Постарайтесь не использовать штампы и обязательно следите за читабельностью текста.

-

Следует максимально исключить наличие ошибок в тексте работы. Речь идет не только об орфографии, но и пунктуации, речевых оборотах и стилистике.

Из каких частей состоит сочинение-рассуждение

Каждое сочинение имеет свою структуру. Это первое, что нужно знать практически о любом труде – его структуру, базовые понятия и основы. На ЕГЭ ученики придерживаются следующей:

- Введение — необходимо подвести читателя к проблеме, сделать это можно путем рассуждений об эпохе, глобально поднятой теме и фактов из биографии писателя.

- Описание проблемы и комментарий к ней — четко определитесь с проблемой, к которой вы с легкостью найдете аргументы.

- Изложение позиции автора — поведайте читетелю об авторском отношении к заявленной проблеме, обязательно подкрепляя примерами.

- Изложение вашей собственной позиции — сформулируйте свои тезисы и аргументы по отношению к позиции автора.

- Аргументы — на них строится все сочинение-рассуждение, воспользуйтесь примерами из литературы, науки или собственной жизни.

- Заключение — обобщайте все, что было до и склоняйте читателя к размышлениям.

Как написать сочинение-рассуждение

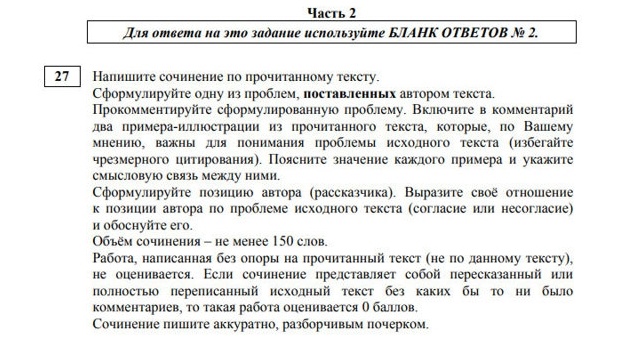

Для начала напомним, как выглядит само задание перед написанием сочинения-рассуждения. А потом перейдем к основным рекомендациям, которые помогут вам сдать сочинение на высший балл.

Например:

- Как можно точнее и полнее формулируйте мысль, которую хотите доказать в сочинении.

- Исходя из мысли, можно подобрать парочку (а лучше три) аргументов, которые будут доказывать правильность вашей точки зрения. Лучше оцениваются доводы, полученные из научной, публицистической или художественной литературы.

- В заключении следует использовать вывод, подтверждающий ваш тезис. Не следует перечислять все доводы лишний раз, это ни к чему. Итоговая фраза отлично впишется в эту часть сочинения.

Пример заключения в сочинении-рассуждении

Этапы написания сочинения-расссуждения

-

В качестве тренировки напишите небольшое сочинение-рассуждение. Перечитайте его, проверьте на различные ошибки, подумайте, весомы ли приведенные вами доводы.

-

Распределять аргументы в тексте лучше всего следует по степени их убедительности – от менее надежного довода к неопровержимому.

-

Обязательно перечитывайте свою работу, поскольку это практически всегда помогает выявить ряд ошибок и улучшить текст. Составьте план, как написать сочинение-рассуждение. Это поможет действовать организованно и сэкономить время.

-

Если вдруг не уверены в правильности написания слова, не рискуйте, используя телефон на экзамене. Это может привести к плачевным последствиям. Просто замените слово подходящим синонимом или целиком перестройте предложение.

Вступление в сочинении-рассуждении

Эта часть работы довольно важна, так как с нее начинается рассуждение над поставленной проблемой. Здесь необходимо написать об актуальности вопроса, можно немного сказать об истории возникновении данной проблемы, привести пару примеров. Важной частью вступления является согласие или несогласие с приведенным тезисом и подготовка площадки для аргументов в защиту своего мнения.

Пример вступления в сочинении-рассуждении

Основная часть сочинения-рассуждения

Самая важная часть сочинения. То ради чего оно вообще пишется. Здесь нужно доказать свою точку зрения, приводя аргументы в ее защиту. Можно использовать примеры из жизни, литературы, опираться на слова авторитетных персон. Объем основной части должен быть примерно ⅔ всей работы. Для доказательства своего мнения используйте такие слова: я считаю, с одной стороны, с другой стороны, допустим, можно привести пример, подтверждением сказанного можно считать и т.д.

Пример основной части

Заключение в сочинении-рассуждении

Последняя часть сочинения – это заключение или выводы. Здесь нужно красиво и четко сформулировать итоги своего рассуждения по проблеме. Можно добавить о важности темы в современном мире. Также стоит описать свои впечатления и мысли, которые появились во время рассуждения над проблемой.

Как комиссия оценивает сочинение

- Проверяется правильность формулировки проблемы (для соблюдения данного критерия можете воспользоваться распространенными клише для постановки проблемы).

Пример проблемы в сочинении-рассуждении

- Оценивается соблюдение смысловой целостности изложения и последовательности мыслей.

- Проводится проверка пунктуации, речевых оборотов, орфографии и стилистики.

- Рассматриваются аргументы автора.

На просторах Интернета можно за секунды найти целые банки аргументов для сочинений-рассуждений. Например:

Полезные советы

- Следует понимать, что категоричность в выводе не уместна.

- Лучше всего подвести читателя к размышлению о правильности вашей позиции.

- Старайтесь не дробить текст сильно.

- Подобный труд должен содержать минимум три абзаца.

Для удобства работы с текстом используйте планирование. Как составить план сочинения, читайте в Справочнике.

Возникли трудности с написанием работы? Не знаете, где заказать сочинение? Эксперты сервиса Студворк помогут вам справиться с этой задачей!

Скачать пример сочинения-рассуждения

Как правильно приводить аргументы в сочинении?

ОГЭ, ЕГЭ, ВПР, ГВЭ, итоговое сочинение — все эти экзамены объединяет одна жестокая необходимость: нужно написать сочинение, основываясь на аргументах. Так часто бывает, что мы вроде бы понимаем тему, готовы о ней рассуждать, но примеры подобрать не можем или же ошибаемся в выборе таковых. За это снимают баллы, а то и вовсе ставят «незачет». Порой именно от аргументации зависит оценка всей работы, и даже умные ребята становятся жертвами неумения обосновать свою позицию. Многомудрый Литрекон подскажет Вам, как правильно приводить аргументы в сочинении и написать на высший балл.

Содержание:

- 1 Формулировка своей позиции

- 2 Выбор материала для аргумента

- 3 Виды аргументов

- 4 Структура идеального эссе

- 5 Оформление аргумента и правильная подача

- 6 Самые распространённые ошибки

Формулировка своей позиции

Аргумент ─ это доказательство, приведённое в защиту или в опровержение того или иного мнения. В сочинении необходимо обозначить свою позицию по той или иной теме, приняв или не приняв мнение автора. Как правило, необходимо привести два аргумента в ее защиту, используя примеры из жизни, литературы или кино. Значит, чтобы правильно подобрать примеры, нужно, в первую очередь, верно и точно сформулировать свое мнение. Соответствие тезису — самый важный критерий оценки аргумента.

Конечно, недостаточно просто озвучить своё мнение: согласны или не согласны Вы с тем или иным тезисом. Даже если Ваш взгляд на проблему совпадает со взглядом автора, он должен быть чётко сформулирован в отдельном развёрнутом ответе. Пока Вы сами не поймете, что Вы думаете об этом, Вы не сформулируете нормальный тезис. Поэтому начать подбор аргументов следует именно с формулировки тезиса — предложения, которое обозначает Вашу позицию и которому будут соответствовать примеры.

Например, автор показывает ужасы войны, то, как она не щадит ни своих, ни чужих. Вот наш тезис:

Я полностью солидарен с автором и считаю, что война антигуманна по своей сути, и в ней нет победителя, потому что обе стороны несут катастрофические потери. Если речь идет об ОГЭ или ЕГЭ, первым аргументом может быть пример из жизни, а вторым ─ из книг.

Итак, что мы должны доказать? Этот вопрос нужно задать себе после формулировки тезиса. Вот с него мы и начнем следующий пункт.

Выбор материала для аргумента

Мы должны доказать, что война одинаково разрушительна для обеих сторон конфликта, что она ужасна и опасна для всех нас. Теперь нам становится ясно, какие примеры могут подтвердить эту точку зрения — только те, где показаны без прикрас губительные последствия войны для всех участников. Очевидно, что нужно не воспевать подвиги предков и оценивать роль солдата на войне. Нам нужно осудить войну и показать ее истинную (неприглядную и отталкивающую) сущность. Итак, какие примеры подойдут?

- Первый аргумент из жизни: можно рассказать о своём прадедушке, который воевал и видел все ужасы боевых действий. Можно упомянуть о том, что ветеран не любил говорить об этом, старался забыть об увиденном, чтобы научиться жить мирной жизнью, чтобы вернуть душе гармонию. Можно описать кровопролитие и кошмар битвы, в которой ему довелось почувствовать. Можно рассказать о его ранениях и травмах. Словом, его опыт на войне должен быть негативным, а микровыводом в этом случае станет заключение: война бесчеловечна и жестока по отношению ко всем людям, в ней нет ничего героического и красивого.

- В качестве литературного аргумента можно привести судьбы девушек − зенитчиц из повести Б. Васильева «А зори здесь тихие». Они пошли на фронт добровольцами, не задумываясь, отдали свои жизни за Родину, и, можно сказать, превзошли сами себя. Однако автор далек от идеализации войны. В его повести она разрушает самое дорогое, посягает на святыни: вырывает юных девушек, в большинстве своем еще не ставших матерями, из семей и уничтожает их без жалости и сочувствия. Война вынуждает мужчин убивать женщин, что противоестественно и аморально. Вот Вам и микровывод, который подтверждает разрушительный и антигуманный характер войны.

Аргумент может быть и не таким прямолинейным. Если Вы можете анализировать произведение глубже, видеть не очевидные параллели и выводы, то лучше взять мало известное произведение и выделиться нестандартным подходом, вот пример:

Еще один литературный пример можно найти в повести В. Распутина «Живи и помни». Борьба изнуряет и духовно опускает личность, развращая ее попранием законов морали. Так, Андрей Гуськов устал от войны и просто ушел с передовой, бросив товарищей и подвергнув семью опасности. Почему? Он не был плохим изначально, он несколько лет упорно и честно сражался за Родину. Но война, в конце концов, сломала его характер. голод, холод, унижение, постоянные потери, снижение ценности жизни в глазах большинства — все эти факторы поспособствовали нравственному разложению героя. Он стал дезертиром и обрёк на гибель свою жену и ещё не родившегося ребёнка. Таковы разрушительные и фатальные последствия войны для отдельного человека.

В данном случае наши примеры отвечают на поставленный вопрос: война ужасна и опасна для всех участников конфликта, потому что в ней гибнут случайные люди и в больших количествах, чего никак не оправдывает даже победный результат. На войне разрушаются привычные нормы морали и этики, поэтому человечество не должно повторять своих ошибок и вновь затевать вооруженные столкновения. Это и будет нашим выводом. Все логично, понятно и точно, как будто мы беседуем с друзьями и аргументируем свою позицию по интересующему нас вопросу.

Виды аргументов

Чтобы лучше подбирать примеры, обратимся к теории и выясним, какими они бывают?

Выделяют два вида аргументов: логические аргументы ─ доказательства, обращающиеся к человеческому разуму (научные постулаты, данные статистики, литературные и жизненные примеры), а также психологические аргументы, вызывающие у читателя те или иные чувства и создающие эмоциональное восприятие человека, события, поступка, о которых идёт речь. В качестве психологического аргумента может быть использованы чувства и мысли самого абитуриента, обращение к общечеловеческим ценностям, религиозным догматам.

Подбирая аргумент, важно знать критерии его оценивания, чтобы получить максимум. Например, выпускник должен знать, что одни аргументы оцениваются одним баллом, другие ─ двумя. Чтобы получить два балла, нужно привести ссылку на автора и произведение. Причём недостаточно просто назвать произведение и автора, необходимо указать конкретные события или героев. Например, трагедию гражданской братоубийственной войны ярко показал Шолохов в своём романе «Тихий Дон» на примере того, как лучшие друзья, Григорий Мелехов и Михаил Кошевой, стали заклятыми врагами. В качестве аргумента, оцениваемого на два балла, можно также использовать, пословицы, поговорки, афоризмы. Но их употребление также нужно сопровождать своими рассуждениями. Например: «Не всё то золото, что блестит». Внешность человека, первое впечатление о нём могут быть обманчивыми. Также можно использовать цитаты известных людей. В случае использования публицистического источника не забудьте указать название материала, автора и в каком издании он вышел.

Аргументы, в которых экзаменуемый ссылается на свой жизненный опыт, либо на примеры из жизни своих родных или друзей, как правило, получают один балл. С такими аргументами нужно быть осторожнее: в этих примерах легко растечься мыслью по древу и уйти не туда. Чтобы такого не произошло, постоянно задавайте себе исходный вопрос и отвечайте только на него. Другие темы не затрагивайте и старайтесь точнее говорить о том, о чем уместно сказать. Но и в своей жизни, и в жизни своего окружения можно найти яркие примеры хороших или плохих поступков. Главное ─ грамотно о них рассказать.

Весомее выглядят наблюдения за жизнью страны, общества в целом. Но и здесь лучше опираться на социологические исследования, опросы, сообщения СМИ, а не только на свой субъективный взгляд. Например, можно сказать о том, что во время пандемии значительно расширилось волонтёрское движение, люди стали отзывчивее к чужой беде. Но нельзя, например, огульно обвинять всех, кто читает жёлтую прессу и смотрит сериалы, в узком кругозоре и недостатке образования.

Структура идеального эссе

Чтобы Вам было легче сформулировать четкие и понятные аргументы, важно сохранить в сочинении логическую структуру. Лучше всего строить её следующим образом:

- тезис (утверждение) который нужно подтвердить или опровергнуть;

- логический переход;

- аргумент и так называемый микровывод.

Рассмотрим пример:

- Тезис: высказывание Чехова: «В человеке всё должно быть прекрасно: и мысли, и душа, и чувства, и одежда».

- Логический переход: действительно, внешне красивый и приятный в общении человек не всегда также красив внутренне, духовно, и этот диссонанс всегда порождает разочарование. Люди не могут обойтись лишь красивой одеждой и миловидной внешностью, ведь от них всегда будут ожидать большего, и если этого не будет, то они лишь временно получат признание общества, и вскоре все от них отвернутся.

- Аргумент: вспоминаются русские пословицы «Не всё то золото, что блестит» и «По одёжке встречают, по уму провожают». В русском народе было принято акцентировать внимание на несоответствие внутреннего мира и внешнего облика. Этот диссонанс всегда порождал негативное впечатление, которое портило мнение о людях. Значит, для полного социального одобрения необходимо развиваться всесторонне.

- Также можно вспомнить о героях романов Пушкина и Лермонтова, Онегине и Печорине. Они были привлекательными людьми, умели расположить к себе собеседника, очаровывать женщин, но их мысли и души были полны неприязнью и презрением к окружающим, поэтому они приносили несчастья всем, с кем встречались на жизненном пути. Они так и не обрели счастья и признания в обществе, потому что лишь разочаровывали тех, кто в них верил. Микровывод: и народные мудрости, и литературные классики учат нас тому, что человек должен быть прекрасен во всех своих проявлениях, иначе одна его уязвимость сведет на нет все положительные стороны, и он не реализует свой потенциал в полной мере.

Оформление аргумента и правильная подача

Новый абзац — это новая мысль, так или иначе связанная с предыдущей, поэтому необходимо продумать грамотные логические переходы от одной мысли к другой. Вы можете использовать следующие слова и словосочетания для выражения связи между абзацами:

- вначале, прежде всего, затем, во-первых, во-вторых, значит, итак и др. (последовательность развития мысли);

- однако, между тем, в то время как, тем не менее (отношения противоречия, противопоставления);

- следовательно, поэтому, благодаря этому, вследствие этого, кроме того, к тому же (причинно-следственные отношения);

- обратимся к…, вспомним также, остановимся на…, перейдём к…,необходимо остановиться на…, необходимо рассмотреть…(переход от одной мысли к другой);

- итак, таким образом, значит, в заключение хочу отметить, всё сказанное позволяет сделать вывод, подводя итог, следует сказать… (итог, вывод).

Самые распространённые ошибки

Чтобы оценить качество своих аргументов, проверьте, нет ли в сочинении этих ошибок:

- Использование аргументов не к месту: сочинение превращается в набор общих, не связанных между собой фраз. Например: я считаю, что вечная любовь возможна. Так, Желтков любил Веру, а она его — нет. Он писал ей несколько лет подряд, но она не отвечала ему, ведь была замужем. Георгий очень старался не отчаиваться в любви, ждал и надеялся, но все было тщетно, ведь Вера-то его не любила. В итоге Желтков покончил с собой, и только тогда Вера поняла свою ошибку. В данном примере автор не доказывает свой тезис, а пересказывает содержание повести, расставляя не те смысловые акценты.

- Использование аргументов, противоречащих друг другу или собственной позиции абитуриента. Например: я считаю, что человек не должен прощать оскорбление, иначе его так и будут унижать. Например, Владимир Дубровский простил своего обидчика, и чего он добился? Того, что Троекуров так не осознал свою вину перед ним, так и не научился поступать по совести. Он выдал свою дочь против ее воли, даже не приняв во внимание милосердие Дубровского. В этом примере автор неправильно понял точку зрения автора и значение эпизода. Во-первых, Владимира никто не унижал снова в ответ на его прощение, а значит, этот аргумент тезис не подкрепляет и не докатывает. Во-вторых, поступок Владимира одобряется автором, потому что герой не мог поступить иначе: месть Троекурову ранила бы Марью, которая не была повинна в смерти отца главного героя.

- Подмена собственно аргументации рассуждениями о том, что хотел сказать автор. Например: я считаю, что Чехов имел в виду, что красота должна проявляться в каждом действии человека. Некрасивые поступки отталкивают людей и унижают того, кто их совершает. Тот, кто ведет себя плохо, не может прикрыться от осуждения внешней красотой. В данном примере человек вообще не приводит аргумент, а лишь абстрактно рассуждает о поставленной теме. Это никто не засчитает.

- Искажение цитат, добавление в них своих фраз, вольное обращение с фактами, текстами произведений. Например: Наташа Ростова не любила Андрея Болконского, поэтому изменяла ему без тени раскаяния и хотела скрыть свой грех. В данном случае автор допустил несколько фактических ошибок: Наташа любила Андрея, но после увлечения Анатолем сама написала ему и разорвала помолвку. От горя и раскаяния она потом серьезно заболела.

Многомудрый Литрекон уверен, что теперь Вы знаете, как правильно подобрать аргумент для сочинения. Ни пуха, ни пера на экзамене!

Автор: Артем Аввакумов

Метки: аргумент и литературыаргумент из жизниГВЭЕГЭ по русскому языкуитоговое сочинениеОГЭ по русскому языку

Читайте также:

Учреждение дополнительного

образования

«Дом детского творчества»

Творческий

проект

«Пишем

сочинение — рассуждение с литературным аргументом»

Составитель: Перминова. Л.П.,

педагог дополнительного образования

Промышленная

2016

г.

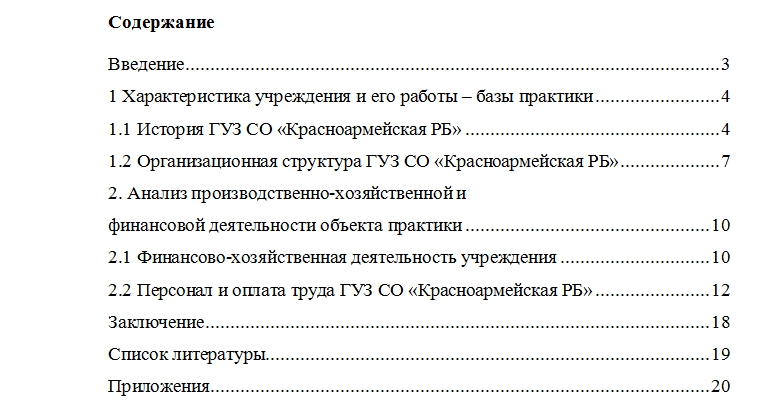

Содержание

1. Памятка

«Пишем сочинение – рассуждение с литературным аргументом» 3

2. Речевые

клише для структурных элементов сочинения – рассуждения……………..6

3. Перечень

проблем текстов, предлагаемых для анализа выпускникам на ЕГЭ ….8

4. Литературный

материал по проблемам, как аргументы в сочинении –

рассуждении………………………………………………………………………………………………….10

5. Тексты

официального сборника типовых вариантов ЕГЭ по русскому языку …14

6. Образцы

сочинений по данным текстам учащихся объединения «Лингвист» ..25

7. Список

литературы …………… ……………………………………………………………..38

1.

Памятка «Пишем сочинение- рассуждение с

литературным аргументом ».

Можно

использовать как основу для написания сочинения. ОБРАТИ ВНИМАНИЕ, ЧТО ЗДЕСЬ

ДАНЫ РАЗНЫЕ ВАРИАНТЫ ОФОРМЛЕНИЯ СОЧИНЕНИЯ, выбери для себя нужный.

Опорная

схема

Формулируем

проблему

Проблема,

обозначенная автором (укажи фамилию автора, его инициалы. Если он тебе

знаком, отметь, что автор текста известный писатель, публицист, художник,

учёный и т.п.), на мой взгляд, заключается в следующем: (обозначь

проблему с помощью риторического вопроса, назывных предложения и др.).

Можно (и это выигрышнее!) начать сочинение с риторического вопроса.

Например: «Какими должны

быть отношения взрослых и молодёжи, отцов и детей? Мне кажется, именно эта

проблема является самой значимой в тексте NN.»

Можно назвать проблему:

«Взяточничество… Испокон веков, наверное, существовала эта проблема: тот,

у кого власть и деньги, если он нечист на руку, вынуждал зависимого от него

человека дать взятку. На мой взгляд, проблема взяточничества, проблема

зависимости слабого от сильного самая значимая во фрагменте, написанным великим

Гоголем». Обрати внимание, что в первой части ты формулируешь одну из

проблем предложенного текста. Слово «проблема» или «вопрос» должны

прозвучать в этой части сочинения. Можно в этой же части работы воспользоваться

и такими фразами:

Автор поднимает

проблему…

Автор затрагивает

важную проблему…

Автора текста

волнует проблема…

Проблема, которую

хотел показать нам автор, такова…

Проблема, которую

рассматривает автор, заключается в том, что…

Текст Д.С.Лихачёва

заставил меня задуматься над проблемой…

Волнующую всех нас

проблему…. поднимает писатель Д. Гранин.

Проблема,

поднимаемая В.Солоухиным, — это…

Я думаю, что

проблема, поставленная автором, — это…

Проблема… не

может не волновать современного человека. Задумался над ней и …

Что такое …? (В

чём заключается …? Какую роль в жизни человека играет …?). Эту важную

проблему поднимает автор.

Комментируем

проблему

Вопрос о (обозначь

проблему иными словами, нежели это было в первом абзаце) никого не может

оставить равнодушным, он в большей или меньшей степени касается каждого из нас.

Проблема, выдвинутая (поднятая, обозначенная и т.д.) NN (укажи автора), особенно актуальна (злободневна,

важна, существенна) в наши дни, потому что… (если это нравственная

проблема, то укажи, что вопросы нравственности важны сегодня и всегда, так как

понятия «совесть», «честь», «достоинство», то есть те нравственные категории, о

которых рассуждает автор, помогают человеку оставаться человеком, делают его

добрее, чище. Если проблема философская, то есть речь идёт о добре и

зле, правде и лжи, жизни и смерти, отметь, что над такой проблемой человечество

задумывается с давних пор. Если проблема экологическая, отметь её

злободневность в наши дни, когда люди загрязняют планету, когда речь идёт о

глобальном потеплении, об изменении климата всей планеты).

Повествователь

рассуждает над поднятым им вопросом неотстраненно, чувствуется его

заинтересованность в том, о чём он пишет. Его отношение к важному вопросу бытия

ощущается во взволнованной, эмоциональной манере письма (приведи примеры), в

стремлении сделать читателя своим единомышленником. Рассуждая над (повтори

проблему), NN обращается (укажи,

на каком материале автор рассматривает проблему: может быть, это воспоминания,

диалоги, художественное повествование, взволнованный монолог, цитирование

мыслей великих людей, рассуждение, описание картин природы и т.п.). Передай

содержание текста, но ни в коем случае не пересказывай, а комментируй то, как

автор пытается подвести нас к пониманию своей главной мысли (к авторской

позиции).

Выявляем

авторскую позицию

Поскольку

комментарий обычно располагается после формулировки проблемы, логично строить

его так, чтобы он подводил читателя к позиции автора. В это случае можно

использовать логический переход: Таким образом, позиция автора заключается в

том, что…

Или так: Авторская

точка зрения, как мне кажется, выражается довольно чётко. Она заключатся в

следующем: если текст публицистический, то авторская позиция – это ответ

на поставленный самим автором вопрос. Тогда можно процитировать ту часть

текста, в которой, по твоему мнению, ясно определяется авторская позиция.

Или:

Мне довольно трудно выявить авторскую точку зрения, так как текст

художественный, NN не даёт готового

решения вопроса о том, что…. Он заставляет читателя самостоятельно сделать

вывод, найти решения проблемы. И всё – таки, наблюдая за тем, как автор относится

к своим героям, какими изобразительно – выразительными средствами он рисует

картину действительности (если пишешь об этих средствах, обязательно назови,

обратись к рецензии, к заданию В8, но только если уверен в правильности его

решения), я позволю себе предположить, что авторская позиция заключается в

следующем (или главная мысль автора такова): ___

Сформулировать

позицию автора помогут и такие типовые конструкции:

Позиция автора

такова: …

Автор считает,

что…

Автор стремится

донести до читателя мысль о том, что…

Автор убеждает на

в том, что…

В тексте

доказывается мысль о том, что…

Основная мысль

текста заключается в том, что…

Хотя позиция

автора не выражается явно, логика убеждает читателя в том, что…

АРГУМЕНТИРУЕМ

СВОЮ ТОЧКУ ЗРЕНИЯ НА ПОДНЯТУЮ АВТОРОМ ПРОБЛЕМУ, ТО ЕСТЬ ПИШЕМ СОЧИНЕНИЕ –

РАССУЖДЕНИЕ!!!

Мысль,

высказанная NN, близка и понятна мне.

(Или: Невозможно не согласиться с тем выводом, к которому приводит нас

автор). Наверное, каждому из нас в жизни приходилось сталкиваться с

подобной ситуацией (проходилось задумываться над таким вопросом, встречать

подобных людей, решать такие же задачи и т.д.). Повтори

своими словами главную мысль автора текста – это будет тезис, который тебе надо

доказать.

Почему точка

зрения NN

кажется мне верной? Во – первых, мне самому не раз приходилось (приведи пример

из своего жизненного опыта) … Во – вторых, я неоднократно слышал это от … В

– третьих, в этом убеждает ас классическая литература – (приведи пример из

книги; можно вспомнить художественный фильм, спектакль, газетную или журнальную

статью радио- или телепередачу т.д.).

ПОМНИ,

ЧТО В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ К ОЦЕНКЕ СОЧИНЕНИЯ ПО ЭТИМ КРИТЕРИЯМ, ДЛЯ

ТОГО ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ НАИВЫСШИЙ БАЛЛ, НУЖНО ПРИВЕСТИ НЕ МЕНЕЕ 2-х АРГУМЕНТОВ,

ОДИН ИЗ КОТОРЫХ ВЗЯТ ИЗ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ, ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОЙ ИЛИ НАУЧНОЙ

ЛИТЕРАТУРЫ.

Делаем вывод

Таким образом,

(обязательно напиши вывод, соотнеся его со СВОИМ тезисом).

2.

Речевые клише для всех структурных

элементов сочинения – рассуждения:

—

Формирование проблемы

Начиная разговор на тему… автор показывает … Действительно,

кто из нас с подобным не сталкивался?

Рассуждения

(размышления) автора касаются такой важной (актуальной, значимой) проблемы, как

…

В своей (данной) статье автор поднимает (ставит, выдвигает, решает,

рассматривает, затрагивает) важную для нашего времени проблему…

Автор статьи (текста) затрагивает актуальную проблему…

Одна из проблем, которую поднимает автор, касается…

Текст посвящен одной из животрепещущих проблем нашего времени…

Проблема, поднятая автором, всегда актуальна: это проблема…

Среди проблем предложенного текста наиболее актуальна, на мой взгляд,…

Для человека всегда актуальна проблема…

Автор неравнодушен к проблеме…

Публицист подчеркивает важность…

Автор не просто обозначает проблему…, но и подчеркивает ее актуальность…

Злободневность темы выражается в…

Почему же проблема эта так актуальна в наши дни?..

Уже в начале статьи автор заявляет актуальную проблему…

Проблема эта давно известна, но автор представляет ее в неожиданном ракурсе…

Автор сам формулирует проблему текста…

Автор

статьи рассуждает на тему…

Мне близка проблема, которую поднимает автор…

— Комментирование проблемы

В последнее время данная проблем приобретает всё большую

значимость (занимает особое положение в жизни общества).

Истоки

проблемы кроются в …

Такого

рода проблемы касаются каждого из нас.

Данную

проблему можно отнести к разряду так называемых вечных проблем.

Важность

проблемы подчёркивается тем, что …

Данная

проблема заставляет задуматься о …

Содержание

текста сразу привлекает …

Эта

проблема не может оставить равнодушным.

— Позиция автора

По

определению автора, …

По

словам (мнению) автора …

Позиция

автора – взгляд учёного (мыслителя, философа, публициста, художниа т.д.).

Как

считает автор …

Мысль,

которую развивает автор в тексте, связана с …

Выражая

свою точку зрения, автор …

Позиция

автора заключается в том, что

Автор

убедительно обосновал свою точку зрения…

На мой

взгляд, автор приходит к выводу…

Главное в авторской точке зрения – …

Эта мысль выражает точку зрения автора: …

Позиция автора сформулирована в предложении…

Думаю, что точку зрения автора разделяют многие, ведь …

Трудно спорить с точкой зрения автора: …

Автор емко, лаконично выражает свою точку зрения…

Позиция автора обоснована…

Авторская позиция вызывает уважение…

Автор текста не остался равнодушным к… и провозглашает…

— Моя позиция

Автор,

безусловно, прав, считая, что …

Я

придерживаюсь той же точки зрения, что и автор текста.

Я согласен

с мнение автора по данному вопросу.

Мне

импонирует позиция автора.

Мне

понятна тревога автора.

Позиция

автора мне близка.

Я разделяю

мнение автора.

Высказывание

(мнение, позиция, точка зрения) автора показалась мне интересным (глубоким,

метким, убедительным, волнующим).

Я полностью согласен с автором…

Действительно, трудно не согласиться с автором статьи…

Мое мнение по вопросу… совпадает с авторским…

Трудно спорить с автором, так убежденно и ярко представившим проблему…

Как не признать правоту автора…

— Аргументы

Приведём ряд аргументов в

защиту данного утверждения.

Во – первых …, а во –

вторых …, наконец …

Моё мнение имеет такие

основания, как …

Вспомним… Обратимся

к… Достаточно вспомнить…

Зачастую трудно бывает

доказать самые простые, всем понятные вещи.

И вместе с тем…

Остаётся добавить, что.—

Заключение В заключение хочется ещё раз обратить

внимание на …Завершая свою мысль…

3.

Перечень проблем текстов, предлагаемых для

анализа выпускникам на ЕГЭ .

1. Проблемы семьи: проблема памяти о своих

истоках, о своём детстве (Почему, повзрослев, человек ощущает связь с домом

своего детства, с миром своего детства?)

2. Проблема роли детства в жизни человека

(Почему детство – важнейший этап жизни человека?)

3. Проблема исторической памяти (Зачем человеку хранить память о прошлом? что

значит любить свою семью и свою Родину?)

4. Проблема отчего дома (Почему нельзя забывать отчий дом?)

5. Проблема оценки такого периода жизни человека, как детство (Действительно ли

детство – «золотой» период жизни человека? какова роль детства в становлении

личности?)

6. Проблема нравственной прочности человека (Почему именно в обыденных

житейских ситуациях зачастую проявляется нравственная сущность человека?)

7. Проблема совести.

8. Проблемы экологии: проблема развития и сохранения русского языка

(Обогащается или портится русский язык благодаря заимствованиям?)

9. Проблема влияния человека на природу (Какова степень влияния человека на

природу и в чём заключаются возможные последствия этого влияния?)

10. Проблема восприятия человеком природы

как живой материи (Должен ли человек воспринимать природу как нечто живое,

заботиться о ней?)

11. Человек и общество: проблема несправедливости социального

устройства общества (Естественно ли деление людей на богатых и нищих? Правильно

ли устроено общество?)

12. Проблема отчуждённости мира богатых и сытых от мира бедных и голодных

(Думают ли богатые и сытые о тех, кто не может позволить себе есть

досыта?)

13. Проблема внутреннего противостояния искушению изобилием (Могут ли дети из

бедной семьи противостоять искушению изобилием и не озлобиться?)

14. Проблема выбора профессии с учётом личных и общественных интересов (Могут

ли при выборе профессии совпадать личные и общественные интересы?)

15. Ответственность человека перед самим собой и обществом в целом за

реализацию своих способностей (Должен ли человек отвечать перед обществом за

реализацию своих способностей?)

16. Проблема свободы личности и ответственности человека перед обществом (Может

ли человек быть свободным от общества, других людей? ограничивает ли общество

свободу человека?)

17. Проблема создания общества с таким

устройством, чтобы эгоист или жестокий человек были вынуждены проявлять

сострадание и великодушие (Возможно ли создание идеального общества?)

18. Проблема коммерциализации культуры (Что недопустимо в процессе

коммерциализации культуры?)

19. Проблема влияния телевидения и книг

на нравственный облик человека.

20. Проблема детской жестокости в

современном мире.

21. Проблема отношения к людям старшего

поколения.

22. Проблема влияния технического

прогресса на внутренний мир человека.

23. Проблема сохранения душевных качеств

человека в сегодняшнем мире современных технологий.

24. Проблема

взаимоотношения природы и человека.

25. Проблема современного общества.

26. Проблема назначения искусства.

27. Проблема появления творческого начала

в человеке. Кто такие гении и таланты?

28. Проблема изучения опыта великих людей

для познания самого себя.

4.

Литературный материал по проблемам как

аргументы в сочинении – рассуждении.

|

Блоки проблем |

Проблемы |

Литературный материал |

|||||||||||||||||||||||||

|

Ч

О Б Щ Е С Т В

Ч Е Л О В Е К И П

И Р О Д А

Ч Е Л О В Е К И Ч Е

О В Е

|

Проблема несправедливости социального устройства общества В чём заключается смысл жизни человека? Проблема воспитания. Проблема обучения. Какова истинная цель обучения? Каким Значимость труда в жизни человека. Какое влияние оказывает личность на ход Проблема свободы личности и Проблема бесчеловечного отношения к

Проблема патриотизма. Что такое Проблема бездумного, жестокого отношения Проблема жестокости и гуманизма по Влияние природы на человека. Почему не Проблема сложности взаимоотношений людей Проблема доброты, всепрощения. Проблема ответственности за свои дела. |

1. И.С. 2. 3. 4. Н.А. Стихотворение 5.Н.С.Лесков 6. 7. 8. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. В.Г. 4. 5. 6. И.А. 7. 8.М.Ю.Лермантов 1. М.М. 2. 3. 1. 1.Л.Н.Толстой 2. И в том, 3. 1. 2. 1. Л.Н.Толстой 2. 1. В.Г.Распутин 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 1. А.С.Пушкин 2. 3. 4. 5. 1. 1. Образ |

5.

Тексты официального сборника типовых

вариантов ЕГЭ по русскому языку 2010 года.

Текст №1.

(1) Многие считают

понятие чести устарелым, несовременным, в том смысле, что оно нынче не

применимо – не те условия. (2) Для одних это связано с такими действиями, как

дуэль: мол, чем иначе можно защитить свою честь от оскорблений? (3) Другие

считают: честь сегодня заменена более высоким понятием – принципиальность. (4)

Вместо человека чести – человек принципов…

(5) Как может устареть чувство чести, чувство собственного достоинства,

сугубо личное нравственное чувство? (6) Как может устареть понятие чести,

которая даётся человеку однажды, вместе с именем, и которую нельзя ни

возместить, ни исправить, которую можно только беречь? (7) Мне вспоминается

случай, связанный с именем А.П. Чехова. (8) В 1902 году царское правительство

аннулировало избрание Максима Горького в почётные академики. (9) В знак

протеста Короленко и Чехов отказались

от звания академиков. (10) Для Чехова это был акт не только общественный, но и

личный. (11) Он писал в заявлении, что при избрании Горького он повидался с ним

и первый поздравил его. (12) А теперь, когда Академия наук известила, что

выборы недействительны, выходит, что он, Чехов, как академик, признаёт это.

(13) «Я поздравлял сердечно, и я же признаю выборы недействительными – такое

противоречие не укладывается в моём сознании, примирить с ним свою совесть я не

мог, – писал он в Академию наук. – И после долгого размышления я мог

прийти только к одному решению… о сложении с меня звания почётного академика».

(14) А ведь так сложились обстоятельства, вроде независимые от Чехова, и он мог

бы найти для себя оправдание.

(15) Убеждения, конечно, вещь необходимая. (16) Но есть такое более

простое, конкретное понятие, как слово, данное человеком. (17) Оно не

подтверждено никаким документом, справкой. (18) Просто слово. (19)Допустим,

делового

человека, который обещал сделать ремонт к такому-то числу, собрать людей,

привезти оборудование, принять приехавших издалека. (20) Да мало ли ещё что.

(21) Ну, эка беда, не принял, не сделал, не привёз. (22) Сделает через месяц,

примет через два дня, и за это спасибо. (23) Бывает, что и в самом деле ничего

страшного, никакой катастрофы, если исключить одно обстоятельство – слово, дано

было слово.

(По Д. Гранину)

Текст № 2.

(1)

Оставляя пока в стороне все материальные выгоды, которые мы получаем от науки,

обратим внимание на ту её сторону, которая внутреннее удовлетворение и служит

главной причиной нашего духовного развития. (2) Цель изучения наук и переработки

тех сведений, которые они доставляют, есть формирование в нас личности, именно

личности, то есть совокупности таких идей и убеждений, которые бы составили

собой неотъемлемую принадлежность нашего «я». (3) Каждый человек представляет

собой независимое и обособленное целое. (4) Быть цельным, быть самостоятельной

единицей, то есть иметь своё действительно своим, — идеал образованного

человека. (5) Но приобрести убеждения, которые бы образовали в нас личность,

можно лишь путём долго и упорного изучения наук. (6) Имея свои убеждения, мы

становимся в определённое отношение окружающим людям, к обществу, к

государству, и это уже должно доставить нам большое удовлетворение. (7) Да,

кроме того, одно чистое знание без всякого употребления его на выработку

миросозерцания уже служит для человека источником высоких наслаждений.

(8) Но наука приносит «сладкие плоды» даже таким людям, которые по своей

близорукости не ждут от неё духовного удовлетворения. (9) Многие при изучении

наук преследуют только одни материальные выгоды, и в их осознании достижение

известного «образования» всегда соединяется с получением материальных

преимуществ. (10) В этом случае «плоды учения» ещё более очевидны. (11) Если

человек достиг известного положения в обществе, если он обеспечил себе

безбедное существование, то «сладкий плод» учения становится для него прямой

реальной действительностью. (12) Но можно нередко встретить таких людей,

которые, по своей ли вине или просто из-за дурных условий существования. (13)

Эти люди, если они не испытали всех трудностей первых лет учения по своей

лености, всегда упрекают самих себя и начинают «учиться» уже в зрелых годах.

(14) Пока не сделаются образованными, они не могут рассчитывать на те выгоды и

ту пользу, которую другие люди получают после многих лет труда и лишений ради

образования.

(15) Вместе с теми, кому мешали раньше учиться внешние обстоятельства, они,

начиная заниматься, с удовольствием переносят все трудности учения и думают

вместе с поэтом, который, «погубив много жизни на разные забавы», с сожалением

говорил:

(16) Грустно думать, что напрасно

Была нам молодость дана!

(17) Выгоду образования можно сравнить с урожаем на земле крестьянина. (18)

Ранней весной он начинает свои полевые работы и трудится всё лето, несмотря на страшно

изнуряющую жару, в поле, где нет ни одного дерева, которое бы могло скрыть его

под свою тень. (19) Но честно потрудившегося крестьянина ожидает удовольствие

отдыха и полного материального достатка на круглый год.

(По А. Ф. Лосеву)

Текст № 3.

(1) Любите ли вы литературу так, как люблю её я? (2) То есть любите ли вы

читать книги?

(3) Затратное занятие. (4) Но это как посмотреть. (5) Есть книги, не

сокращающие жизнь на часы, что потрачены на их чтение, а удлиняющие её. (6)

Словно побывал в местах, где никогда не был, сошёлся с людьми, с которыми

никогда бы не пересёкся, они стали близкими, часто ближе друзей, реальнее

друзей, откровеннее самых близких людей.

(7) Человек узнаёт из книг то, что он уже знал о себе, но не знал, что

знает.

(8) Есть и другие. (9) Потраченное на них время вычеркнуто из жизни. (10)

Будто просидел три часа на бесполезном собрании. (11) После таких книг

становишься только глупее.

(12) Вечная проблема выбора. (13) Электронные версии толстых журналов немного

облегчают жизнь. (14) Можно спокойно полистать, присмотреться, принюхаться.

(15) Но полиграфия нынче быстрая, книгу издают за две-три недели. (16) А в

«толстяках» редакционный цикл — полгода, а то и больше. (17) Ничего

удивительного, что многие писатели предпочитают не связываться с журналами, а

сразу несут рукопись в издательство. (18) Так и получается: заходишь в любой

книжный — глаза разбегаются. (19) Хочется купить всё. (20) Как голодный перед

колбасной витриной. (21) Но уже знаешь, что не всё съедобное. (22) А что

съедобное и что несъедобное? (23) На обложках рейтинговые звёзды не вытиснены.

(24) А те, что вытиснены, враньё. (25) Плавали, знаем, успели распробовать.

(26) Экспансия коммерческой литературы сужает круг потенциальных

читателей, которых в России осталось не так уж много. (27) Казалось бы, что за

беда? (28) Читают — и пусть себе. (29) Всё лучше, чем пьянствовать. (30) Но не

так-то всё просто.

(31) Есть книги, без которых можно спокойно прожить. (32) Есть телевизор,

есть газеты, есть компьютерные стрелялки. (33) А есть книги, без которых жить

трудно. (34) И если в юности не попалась книга, перепахавшая душу, читатель для

литературы потерян. (35) Он будет жевать литературный попкорн в полной

уверенности, что читает книгу, не подозревая о том, что она всего лишь похожа

на книгу, а к животворной литературе никакого отношения не имеет. (36) И таких

читателей становится всё больше.

(37) Но неужели всё так безнадёжно? (38) Неужели читателю, любящему живую

книгу, остаётся утешаться нетленной классикой? (39) К счастью, нет. (40)

Поразительная закономерность. (41) Живая книга чудом пробивается к читателю.

(42) И диктат рынка ей не слишком большая помеха.

(По В. Иванову)

Текст № 4.

(1) Наукой заниматься трудно. (2) Это хорошо знает тот, кто

посвятил ей жизнь. (3) Научное призвание всегда связано с большой долей риска и

смелости, поскольку учёный взваливает на свои плечи заведомо трудную ношу и

обязан проявлять поистине изощрённые терпение в своей работе, не говоря уже о

ежедневно переживаемой им драме личной борьбы с интеллектуальной темнотой во

имя достижения ясности. (4) Научная мысль примечательна тем, что она является

одним из организующих начал человеческой психики и направлена на сохранение,

постоянное обновление, исправление, пересмотр результатов своей деятельности.

(5) Именно поэтому она предполагает смелость, постоянство, упорство, что и

придаёт будничному труду учёного подлинный драматизм.

(6) Наукой заниматься не только трудно. (7) Наукой заниматься

необходимо. (8) Исследовательская деятельность — мудрый педагог — воспитывает

личность, развивает память и наблюдательность, точность и тонкость мышления.

(9) По-моему, чем больше людей получает навыки исследования, тем лучше

обществу. (10) При помощи ума человек может не только познать мир, но может

своей волей изменять среду обитания, создавать новое качество, не

существовавшее до того в природе.

(11) Наукой заниматься не только необходимо. (12) Наукой

заниматься […]. (13) Во-первых, потому, что преодолённая трудность приносит

маленькое, но достаточно сильное, яркое счастье, вызывает желание повторить

собственный подвиг и вновь испытать сладость победы. (14) Во-вторых, потому,

что исследовательская деятельность придаёт смысл повседневности. (15)

В-третьих, потому, что настоящий учёный получает удовольствие от самой

черновой, собственноручно выполняемой работы.

(16) Предмет познания неисчерпаем не только для разума, но и

для нашей любви, наших чувств. (17) «Почему вы всю жизнь занимается червями?» —

спросили одного учёного. (18) «Червяк такой длинный, а жизнь такая короткая», —

ответил он. (19) Давно прозвучали эти слова, и вот недавно в одном из городков

Австралии открыли Музей червей, там посетителям предлагают почувствовать себя в

роли червяка, проползти по лабиринту, побыть «внутри» червяка. (20) Вы хотели

бы посетить этот музей? (21) Хотели бы сводить туда своих детей? (22) Вы

гордились бы этим музеем, если бы он был в вашем городе, рассказывали бы о нём

своим гостям? (23) А вы подумайте, ведь началось всё с любви

исследователей-одиночек к своим предметам исследования.

(24) Труд и любовь. (25) Труд и удовольствие. (26) Труд и

радость от труда, сразу же — радость, не тогда, когда плоды и результаты, а

радость до вызревания плодов, в трепетном ожидании их и выращивании.

(27) Наукой приятно заниматься потому, что она, как зонтик

над головой, уберегает от мелких, въедливых, обвальных неприятностей, не

позволяя им властвовать душой. (28) Обида на товарища, сказавшего не то или не

так, критика со стороны начальства, скандал в семье, непонятное недомогание —

любой негативный фактор теряет силу, как только мы погружаемся в мир

собственных исследований. (29) Даже самый искусный мозг не способен

одновременно классифицировать накопленный материал и накопленные неприятности.

(30) В этом плане наука целебна для здоровья. (31) Наука помогает пережить даже

беду, поскольку хоть и на короткий срок, но сильно и крепко овладевает

пострадавшим сознанием.

(По

В. Харченко)

Текст

№ 5.

(1)Даже

самые развитые люди, я заметил, глубоко убеждены в том, что жить духовной

жизнью — значит ходить в театры, читать книги, спорить о смысле жизни. (2)Но

вот в «Пророке»:

Духовной

жаждою томим,

В пустыне мрачной я влачился…

(3)Чего же не хватало пушкинскому герою — споров, театров и

выставок? (4)Что это значит — духовная жажда?

(5)Духовность не то, что культура поведения или

образованность. (6)Огромное количество людей, не имея образования, обладает

высочайшей силой духа. (7)Интеллигентность — не образованность, а духовность.

(8)Отчего самые тонкие ценители искусства бывают порой негодными людьми? (9)Да

потому, что чтение книг, посещение театров и музеев не есть духовная жизнь.

(10)Духовная жизнь человека — это его собственное стремление к высокому, и

тогда книга или театр волнуют его, потому что отвечают его стремлениям. (11)В

произведениях искусства духовный человек ищет собеседника, союзника — ему

искусство нужно для поддержания собственного духа, для укрепления собственной

веры в добро, правду, красоту. (12)Когда же дух человека низок, то в театре и

кино он лишь развлекается, убивает время, даже если он является ценителем

искусства. (13)Точно так же может быть бездуховным и само искусство — все

признаки таланта налицо, но нет стремления к правде и добру и, значит, нет

искусства, потому что искусство всегда духоподъёмно, в этом его назначение.

(14)Бывает и обратное: есть добрые, способные любить и

надеяться люди, которые не знали в детстве и в юности высших духовных

стремлений, не встречались с ними. (15)Такие люди не нарушают моральных

законов, но бездуховность их сразу видна. (16)Добрый и работящий человек, но не

мучается его душа, не может, не хочет он выйти за круг бытовых забот.

(17)Чего жаждет человек, когда у него духовное томление?

(18)Обычно желания делят на высокие и низкие, добрые и дурные. (19)Но разделим

их по иному принципу: на конечные и бесконечные. (20)Конечные желания могут

быть осуществлены к такому-то числу; это желания приобрести, получить, достичь,

стать… (21)Но никогда не исполнятся полностью, не исчерпают себя желания

бесконечные — назовём их стремлениями: «священный сердца жар, к высокому

стремленье» (Пушкин). (22)Бесконечно стремление к добру, неутолима жажда

правды, ненасытен голод по красоте…

(С. Соловейчик)

Текст № 6.

(1) Во время командировки я поскользнулся