Архангельск – столица Русского Севера. С.Г. Писахов «Ледяна колокольня»

ЦЕЛЬ

дать представление о значении Русского Севера в жизни и творчестве С.Г. Писахова

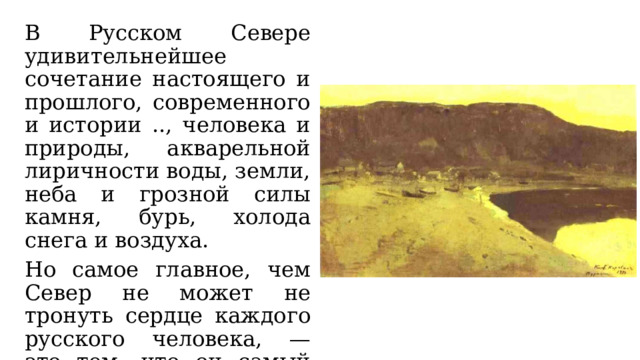

В Русском Севере удивительнейшее сочетание настоящего и прошлого, современного и истории .., человека и природы, акварельной лиричности воды, земли, неба и грозной силы камня, бурь, холода снега и воздуха.

Но самое главное, чем Север не может не тронуть сердце каждого русского человека, — это тем, что он самый русский.

Он не только душевно русский, — он русский тем, что сыграл выдающуюся роль в русской культуре. Он… спас нам от забвения русские былины, русские старинные обычаи, русскую деревянную архитектуру, русскую музыкальную культуру, русскую великую лирическую стихию — песенную, словесную, русские трудовые традиции — крестьянские, ремесленные, мореходные, рыболовецкие. Отсюда вышли замечательные русские землепроходцы и путешественники, полярники и беспримерные по стойкости воины (Д.С.Лихачёв)

Русский Север — обширная географическая территория нашей страны, простирающаяся вдоль рек Северная Двина, Онега и Печора до Белого и Баренцева морей, край, который стал символом стойкости и мужества русского народа, его творческой созидательной силы и верности заветам предков.

Прекрасная в своей суровой простоте северная природа вдохновляла художников и писателей, которые стремились передать особый колорит земли, сохранившей давние традиции нашего народа.

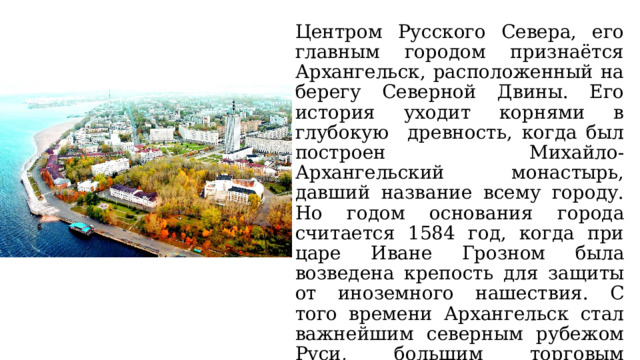

Центром Русского Севера, его главным городом признаётся Архангельск, расположенный на берегу Северной Двины. Его история уходит корнями в глубокую древность, когда был построен Михайло-Архангельский монастырь, давший название всему городу. Но годом основания города считается 1584 год, когда при царе Иване Грозном была возведена крепость для защиты от иноземного нашествия. С того времени Архангельск стал важнейшим северным рубежом Руси, большим торговым центром с единственным в то время морским портом.

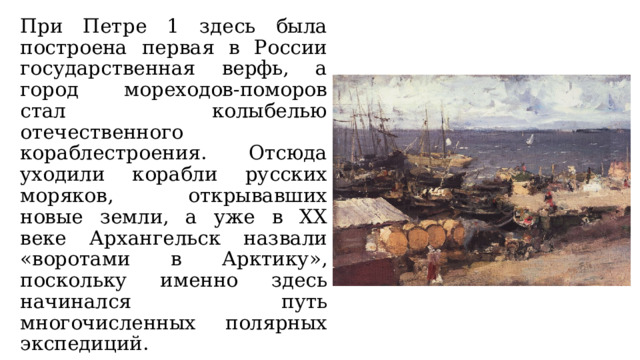

При Петре 1 здесь была построена первая в России государственная верфь, а город мореходов-поморов стал колыбелью отечественного кораблестроения. Отсюда уходили корабли русских моряков, открывавших новые земли, а уже в XX веке Архангельск назвали «воротами в Арктику», поскольку именно здесь начинался путь многочисленных полярных экспедиций.

Сейчас Архангельск – крупнейший порт и торгово-промышленный центр на севере нашей страны, город, бережно хранящий и развивающий традиции отечественной науки и культуры. Именно здесь родился прославленный на весь мир русский учёный, естествоиспытатель, реформатор и поэт, основатель Московского университета Михаил Васильевич Ломоносов.

С тех пор целая плеяда русских учёных, писателей, художников, деятелей науки и культуры неразрывно связана с прошлым и настоящим Архангельска. Среди них особое место занимаю писатели, чьё творчество дает нам возможность почувствовать красоту сказаний Русского Севера, их особый образный язык, — это Степан Григорьевич Писахов и Борис Викторович Шергин.

«Степан Григорьевич Писахов был поэтической душой Севера: он знал его палитру, его музыкальную гамму, его говор, лукавство народной речи, мужественный склад помора – всё, что составляет самую глубокую природу северного края…»

(В.Лидин – писатель)

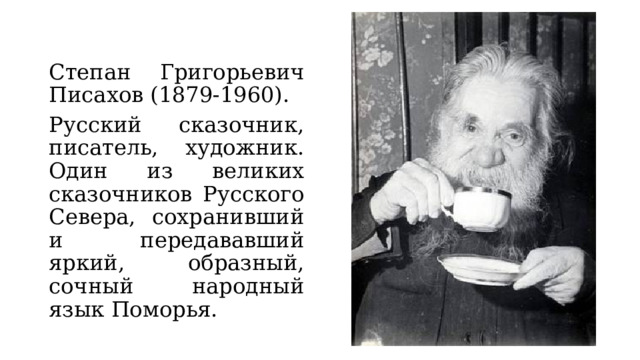

Степан Григорьевич Писахов (1879-1960).

Русский сказочник, писатель, художник. Один из великих сказочников Русского Севера, сохранивший и передававший яркий, образный, сочный народный язык Поморья.

Отец – еврей Год Пейсах, крестившийся в православие и принявший имя Григория Михайловича Писахова, ювелир и гравер.

Мать – Ирина Ивановна Милюкова, староверка.

Закончил художественное училище барона Штиглица. Занимался здесь живописью под руководством академика Александра Новоскольцева. В 1905 году Писахов был исключен из училища за произнесенную им речь против самодержавия.

1907-1909 годы провел в Петербурге в мастерской художника Якова Гольдблата, в то же время продолжая свои странствия: он побывал на Карском море, Печоре, Пинеге, Белом море.

В 1909-1910 годах учился в Свободной академии художеств в Париже.

В 1910 году картины С.Г. Писахова были выставлены в Архангельске.

В 1912 году он был удостоен серебряной медали на выставке в Петербурге.

В 1914-м Степан Григорьевич участвовал в поисках Георгия Седова, исследовал земли саамов.

В 1924 году свет увидела его первая сказка «Не любо – не слушай» (сборник «Северная Двина», Архангельск). Затем были сочинены знаменитые «Морожены песни», «Северное сияние», «Звездный дождь», выходившие в губернской газете «Волна» и краевой газете «Правда Севера». В 1938 году в Архангельске была издана его первая книга. Через свои сказки Степан Григорьевич пытался сохранить уникальный фольклор Русского Севера.

В 1939 году С.Г. Писахов был принят в члены Союза писателей. В 1940 году был опубликован второй его сборник, куда вошли 86 сказок. В 1949-м в Архангельске вышла третья книжка из девяти сказок. В 1957 году она была издана в Москве (стала первой московской книгой писателя). После этого Степан Григорьевич стал известным.

Умер в 1960 году в том же доме, где прожил все свои 80 лет.

Место действия сказок у Писахова

Деревня Уйма располагается в 18 верстах от Архангельска на берегу Белого моря, и населяют ее поморы.

Особенности творчества

1.Создавал сказки о поморской жизни.

2. Главный герой его сказок – простой крестьянин.

3. Сказитель – весельчак и балагур Сеня Малина, житель поморской деревни Уйма.

4. Попы, чиновники – отрицательные герои.

«Морожены песни»

- Необычный язык . Сказка насыщена диалектными словами и выражениями, разговорной и просторечной лексикой.

- Нетрадиционная сказочная композиция .

- Зачин и концовка оригинальны , непохожи на другие.

- Своеобразный сюжет, построенный на небылицах .

- Сказитель – врун и балагур . «Смех в работе подмога и с едой пользителен».

Своеобразие сказок Писахова

- Положительный герой – народ, поморские крестьяне деревни Уйма;

- Отрицательные герои – попы и чиновники;

- Соединяется язык литературный (метафоры, сравнения) и народный, разговорный (усеченные прилагательные, просторечные и разговорные слова, диалектная лексика)

- Используется гипербола и олицетворение.

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ

Сказки С.Г. Писахова – уникальное явление русской северной культуры. Они воспевают Север, его красоту, трудолюбие и смекалку поморов. Писахов олицетворяет природу Русского Севера. По мнению автора, у неё, как у человека, есть душа и характер. А край, имеющий душу и характер, не может быть обычным. Значит, и рассказать о нём обычными словами невозможно. Своеобразный, неподражаемый язык рассказчика, которым писатель назначил Сеню Малину, придаёт сказкам Писахова свежесть, необычность и очарование, которые и пленяют читателя.

Письменные вопросы

- Почему Архангельск признается столицей Русского Севера?

- «Ледяна колокольня» От автора: В чём заключалась особая роль деда Леонтия во время промысла?

- «Ледяна колокольня» От автора: Как писатель объясняет, откуда берутся его сказки?

- «Морожены песни»: Почему песни называют «морожены»? Как к ним относились в деревне?

- «Морожены песни»: В чём была особенность «песен с весом»? Как к ним относились в деревне? Какое впечатление они произвели на заграничных слушателей?

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

Читать Б.В. Шергин «Детство в Архангельске» и «Миша Ласкин»

Обновлено: 11.01.2023

1. Почему Архангельск признается столицей Русского Севера?

2. В чем заключалась особая роль деда Леонтия во время промысла?

3. Как писатель объясняет, откуда берутся его сказки?

4. Почему ответ на вопрос приезжего, сколько домов было раньше в Архангельске, звучит как начало сказки?

Пётр Захаров Мастер (2230) DASHA NICE, да разве это имеет смысл! вы просто даете вопросы, а номер упражнения или текст в учебнике даже не даете! валите отсюда, вы реально противны, включите мозг!

выйдите из мира пожалуйста. вы мне очень противны. это из дистант. обучения, там нет упражнение. текст нужно вам? скину. если нет то это вы валите отсюда, и выражайтесь правильно.

Пётр Захаров Мастер (2230) DASHA NICE, что-что? почему бы тогда просто не задать на этом форуме вопрос «какие ответы на мою домашку? что нам задали? какую мне оценку поставили?»

2. В чем заключалась особая роль деда Леонтия во время промысла?

Ответы

Когда он попадает в осаду правительственных войск, он отправляет машу к своим родителям. когда его возлюбленная осталась сиротой, петр рискнул своей жизнью и честью, которая для него важнее. доказал он это при взятии белогорской крепости, когда, отказался от присяги пугачёву и любых компромиссов с ним, предпочитая смерть малейшему отступлению от велений долга и чести. оказавшись в этой критической ситуации, гринёв стремительно изменяется, вырастает духовно и нравственно. после встречи с емельяном в белогорской крепости гринев становится более решительным и смелым. петр все же молод, поэтому по легкомыслию не задумывается, как его поведение оценивается со стороны, когда они принимает пугачева в освобождении марьи петровны. ради своей любви он просит генерала дать ему пятьдесят солдат и разрешение освободить захваченную крепость. получив отказ, молодой человек не впадает в отчаяние, а решительно отправляется в пугачевское логово.

Если собрать все вышесказанное о дубровском воедино, то получится образ весьма привлекательный. именно таким: честным, благородным, смелым, добрым и нежным хотел показать своего героя а. с. пушкин.

Смысл в том, что помещик без крестьянина жить не может и просто не умеет. работа помещику снилась лишь в кошмарных снах. салтыков-щедрин размышляет о безграничной власти помещика, высмеивает его нерадивость, глупость и неумение работать.

в предисловии к роману автор показывает отношение к своему герою. так же как и пушкин в “евгении онегине” (“всегда я рад заметить разность между онегиным и мной”), лермонтов высмеял попытки поставить знак равенства между автором романа и его главным героем. лермонтов не считал печорина положительным героем, с которого надо брать пример. автор подчеркнул, что в образе печорина дан портрет не одного человек, а художественный тип, вобравший в себя черты целого поколения молодых людей начала xix века.

в романе лермонтова “герой нашего времени” показан молодой человек, от своей неприкаянности, в отчаянии себе мучительный вопрос: “зачем я жил? для какой цели я родился? ” он не питает ни малейшей склонности к тому, чтобы идти проторенной дорогой светских молодых людей.

печорин — офицер. он служит, но не выслуживается. печорин не занимается музыкой, не изучает философию или военное дело. но мы не можем не видеть, что печорин на голову выше окружающих его людей, что он умен, образован, талантлив, храбр, энергичен. нас отталкивает равнодушие печорина к людям, его неспособность к настоящей любви, к дружбе, его индивидуализм и эгоизм. но печорин увлекает нас жаждой жизни, стремлением к лучшему, умением критически оценить свои поступки. он глубоко несимпатичен нам “жалкостью действий”, пустой растратой своих сил, теми поступками, которыми он приносит страдания другим людям. но мы видим, что и сам он глубоко страдает.

характер печорина сложен и противоречив. герой романа говорит о себе: “во мне два человека: один живет в полном смысле этого слова, другой мыслит и судит ” каковы причины этой раздвоенности?

“я говорил правду — мне не верили: я начал обманывать; узнав хорошо свет и пружины общества, я стал искусен в науке ” — признается печорин. он научился быть скрытным, злопамятным, желчным, честолюбивым, сделался, по его словам, нравственным калекой. печорин — эгоист. еще пушкинского онегина белинский называл “ эгоистом” и “эгоистом поневоле”. то же самое можно сказать и о печорине. печорину присущи разочарование в жизни, пессимизм. он находится в постоянной раздвоенности духа.

в общественно-политических условиях 30-х годов xix века печорин не может найти себе применения. он растрачивается на мелкие любовные похождения, подставляет лоб чеченским пулям, ищет забвения в любви.

но все это лишь поиск какого-то выхода, лишь попытка рассеяться. его преследуют скука и сознание, что не стоит жить такой жизнью. на всем протяжении романа печорин показывает себя как человека, привыкшего смотреть “на страдания, радости других только в отношении к себе” как на “пищу”, поддерживающую его душевные силы. именно на этом пути ищет он утешения от преследующей его скуки, пытается заполнить пустоту своего существования.

и все же печорин — натура, богато одаренная. он обладает аналитическим умом, его оценки людей и их поступков точны; у него критическое отношение не только к другим, но и к самому себе. его дневник — не что иное, как саморазоблачение. он наделен горячим сердцем, способным глубоко чувствовать (смерть бэлы, свидание с верой) и сильно переживать, хотя пытается скрыть душевные переживания под маской равнодушия. равнодушие, черствость — маска самозащиты. печорин все-таки является человеком волевым, сильным, активным, в его груди дремлют “жизни силы”, он способен к действию. но все его действия несут не положительный, а отрицательный заряд, вся его деятельность направлена не на созидание, а на разрушение. в этом печорин сходен с героем поэмы “демон”. и правда, в его облике (особенно в начале романа) есть что-то демоническое, неразгаданное.

во всех новеллах, которые лермонтов объединил в романе, печорин предстает перед нами как разрушитель жизней и судеб других людей: из-за него лишается крова и погибает черкешенка бэла, разочаровывается в дружбе максим максимыч, княжна мери и вера, погибает от его руки грушницкий, вынуждены покинуть родной дом “честные контрабандисты”, погибает молодой офицер вулич.

белинский видел в характере печорина “переходное состояние духа, в котором для человека все старое разрушено, а нового еще нет, и в котором человек есть только возможность чего-то действительного в будущем и совершенный призрак в настоящем”.

нет, это не сложный процесс. ибо ваш ребёнок сломал игрушечную машинку вы его начинаете бить ногами, руками или чем то другим. ребёнок на псих. уровне понимает, что если он, что то сломает то будет бо-бо. после этого 95% шанс, что такого больше не будет, а он будет вас бояться. потом он вырастет тупым бакланом. получается если ты не умеешь воспитывать ребёнка, то для тебя есть из способ как воспитывать.

этим он хотел показать,какая бывает старость.имя бы не вызывала такое сочувствие.старуха-понимается как старая женщина,одиночество и постепенное схождение с ума.

она уже давно привыкла,что у нее не получается ворожить,но даже на склоне своей жизни,она мечтает и надеется.даже когда она заколдовывала чарли,то надеялась.но не получивши результата,как и всегда,она решила скрасить свое одиночество.в мечтах она надеялась говорить с чарли по вечерам,что бы было на скучно.но в реальной жизни тяжело было не выдать ему,что она его видит.

когда чарли стал навидимым,то мечты так и посыпались.он хотел и бегать по горам,и таскать кур с ферм,и свиней пинать,и девченок щипать.но когда старуха объясняет,как тяжело быть невидимым.мне кажется,что любой человек,какие бы не были у него родители,любит их.а жить с незнакомой женщиной»не то тетка,не то двоюродная бабка,не то еще кто-то»,думаю мало ли кто согласился бы.и ни кто,будь то взрослый человек или ребенок,не будет поддерживать отношения с человеком,о чувствах которого ты не заботишься.

мне кажется,что автор хотел показать,что ничто не может заставить человека жить с другим человеком против его воли.эта несчастная упустила свой шанс в молодости и явно жалеет об этом.даже пообещав исполнить мечты чарли,она не может его удержать.и чарли,получив немного желаемого,понимает что не в этом счастье.мне кажется,что смысл рассказа,что надо заводить друзей,детей,семью.а не ждать,что какая-нибудь мифическая мечта осуществится.и понять на закате дней,что ты в жизни не дождался своего «фейерверка»,и остался один.

мне кажется,что нет.старухи он нужен был всего лишь на короткое время.» будет у меня собеседник,всю весну и до конца лета.а уж потом,как устану от него,захочется тишины,справажу домой»я не думаю,что это сделало бы ее счастливей.а держать его силой,только сделать себе хуже,ведь человек может тебя и возненавидеть.

я думаю так.может тебе это и ))

1) вражда их семей

2) ромео стал более спокоен в отношении к людям, он понял что любовь это важное чувство и стал более романтичным. джульетта стала непослушной: она спорила с родителями т.к. не хотела идти замуж за париса.

3) потому что этой трагедии мы можем верить, что любовь может победить любые преграды и в итоге даже может примирить две испокон веков враждующие семьи.

Читайте также:

- Неделя нулевого травматизма план мероприятий в школе

- Кто такие доноры и реципиенты кратко

- Капсула времени в школе что положить

- Дошкольное образование как система кратко

- Школа 50 екатеринбург педагогический состав

Сказка, я в тебя верю, или Почему и как появились сказки?

4 года назад · 1913 просмотров

С радостью и предвкушением чего-то удивительного дети забирались под одеяло, чтобы дождаться, когда мама или папа достанут с полки заветный томик, откроют страницу с закладкой и загадочным голосом произнесут: «Однажды, давным-давно, жили-были…». Малыши вырастают и обзаводятся своими детьми. И все начинается заново. Что собой представляют сказки, и почему они возникли?

Источник:

Сказка – это увлекательное повествование об отношении человека с природой, обществом, высшими силами. Она помогает ребенку понять мир, осознать свое место в нем, узнать о существовании таких категорий как добро и зло и их извечном противостоянии друг с другом.

История сказок настолько древняя, что с точностью определить время их появления невозможно. В случае с русским народным эпосом роль сочинителей и рассказчиков, скорее всего, играли крестьяне. При передаче из уст в уста рассказов о совершенно обычных событиях и явлениях, они постепенно обрастали сверхъестественными подробностями, приобретая новый магический смысл.

Источник:

Люди определенно всегда верили в чудеса. Поэтому хотя героями сказок и были чаще всего похожие на человека существа, они наделялись какими-то магическими силами и могли проходить сквозь стены, видеть будущее, превращаться в птиц или зверей и совершать другие чудеса.

Такие истории представляли собой своеобразное руководство на основе накопленного опыта, помогающее достойно выйти из сложных ситуаций, преодолеть испытания, победить собственный страх.

Сказки рождались, потому что люди, стараясь развлечь друг друга, делились событиями, новостями, шутками, фантазиями. Наиболее яркие и интересные рассказы оставались в памяти и передавались из поколения в поколение. С появлением письменности истории стали записывать и классифицировать в группы: сказки, предания, мифы, легенды и т.д. Позднее стали появляться литературные сказки – авторские произведения.

Источник:

Таким образом, такой литературный жанр – это история с иносказательным смыслом, придуманная и рассказанная с целью передачи не только определенной информации, но и знаний, опыта, истины.

Времена меняются. Вполне может быть, что через несколько поколений сказки станут другими, поскольку меняется и мир. Но они в любом случае будут. А мы не будем забывать о наших, уже существующих, придуманных с теплом и любовью, заботливо сохраненных и переданных предками – интересных, добрых, увлекательных и несущих определенный житейский и философский смысл.

Источник: