Архангельск – столица Русского Севера. С.Г. Писахов «Ледяна колокольня»

ЦЕЛЬ

дать представление о значении Русского Севера в жизни и творчестве С.Г. Писахова

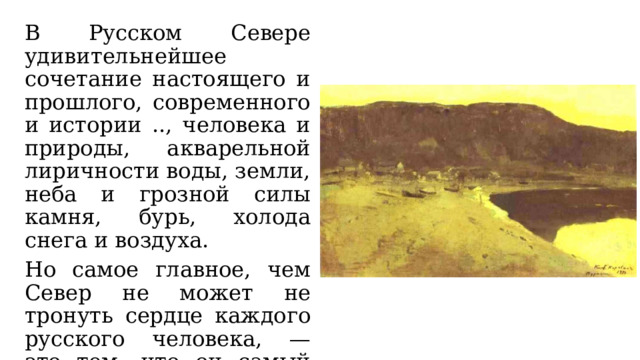

В Русском Севере удивительнейшее сочетание настоящего и прошлого, современного и истории .., человека и природы, акварельной лиричности воды, земли, неба и грозной силы камня, бурь, холода снега и воздуха.

Но самое главное, чем Север не может не тронуть сердце каждого русского человека, — это тем, что он самый русский.

Он не только душевно русский, — он русский тем, что сыграл выдающуюся роль в русской культуре. Он… спас нам от забвения русские былины, русские старинные обычаи, русскую деревянную архитектуру, русскую музыкальную культуру, русскую великую лирическую стихию — песенную, словесную, русские трудовые традиции — крестьянские, ремесленные, мореходные, рыболовецкие. Отсюда вышли замечательные русские землепроходцы и путешественники, полярники и беспримерные по стойкости воины (Д.С.Лихачёв)

Русский Север — обширная географическая территория нашей страны, простирающаяся вдоль рек Северная Двина, Онега и Печора до Белого и Баренцева морей, край, который стал символом стойкости и мужества русского народа, его творческой созидательной силы и верности заветам предков.

Прекрасная в своей суровой простоте северная природа вдохновляла художников и писателей, которые стремились передать особый колорит земли, сохранившей давние традиции нашего народа.

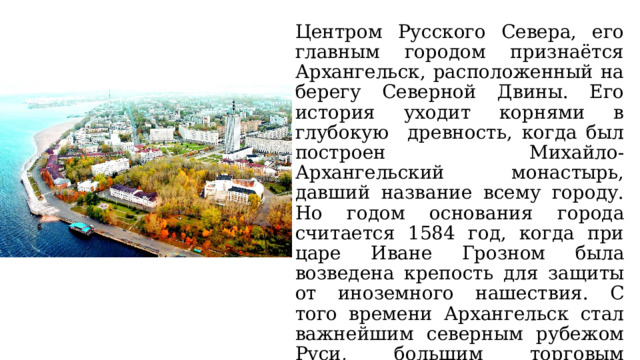

Центром Русского Севера, его главным городом признаётся Архангельск, расположенный на берегу Северной Двины. Его история уходит корнями в глубокую древность, когда был построен Михайло-Архангельский монастырь, давший название всему городу. Но годом основания города считается 1584 год, когда при царе Иване Грозном была возведена крепость для защиты от иноземного нашествия. С того времени Архангельск стал важнейшим северным рубежом Руси, большим торговым центром с единственным в то время морским портом.

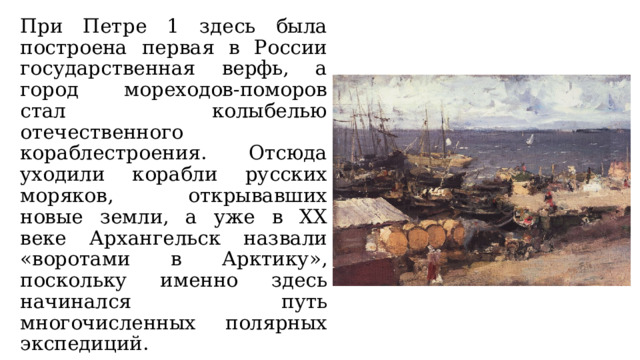

При Петре 1 здесь была построена первая в России государственная верфь, а город мореходов-поморов стал колыбелью отечественного кораблестроения. Отсюда уходили корабли русских моряков, открывавших новые земли, а уже в XX веке Архангельск назвали «воротами в Арктику», поскольку именно здесь начинался путь многочисленных полярных экспедиций.

Сейчас Архангельск – крупнейший порт и торгово-промышленный центр на севере нашей страны, город, бережно хранящий и развивающий традиции отечественной науки и культуры. Именно здесь родился прославленный на весь мир русский учёный, естествоиспытатель, реформатор и поэт, основатель Московского университета Михаил Васильевич Ломоносов.

С тех пор целая плеяда русских учёных, писателей, художников, деятелей науки и культуры неразрывно связана с прошлым и настоящим Архангельска. Среди них особое место занимаю писатели, чьё творчество дает нам возможность почувствовать красоту сказаний Русского Севера, их особый образный язык, — это Степан Григорьевич Писахов и Борис Викторович Шергин.

«Степан Григорьевич Писахов был поэтической душой Севера: он знал его палитру, его музыкальную гамму, его говор, лукавство народной речи, мужественный склад помора – всё, что составляет самую глубокую природу северного края…»

(В.Лидин – писатель)

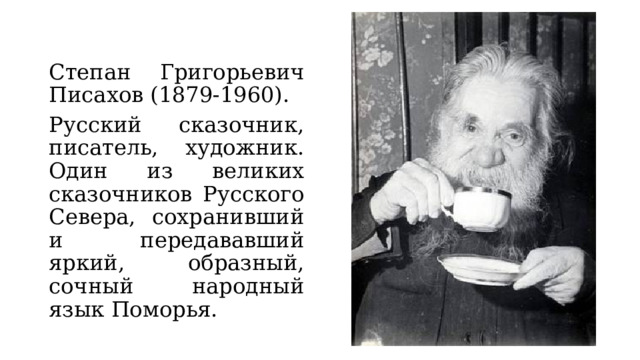

Степан Григорьевич Писахов (1879-1960).

Русский сказочник, писатель, художник. Один из великих сказочников Русского Севера, сохранивший и передававший яркий, образный, сочный народный язык Поморья.

Отец – еврей Год Пейсах, крестившийся в православие и принявший имя Григория Михайловича Писахова, ювелир и гравер.

Мать – Ирина Ивановна Милюкова, староверка.

Закончил художественное училище барона Штиглица. Занимался здесь живописью под руководством академика Александра Новоскольцева. В 1905 году Писахов был исключен из училища за произнесенную им речь против самодержавия.

1907-1909 годы провел в Петербурге в мастерской художника Якова Гольдблата, в то же время продолжая свои странствия: он побывал на Карском море, Печоре, Пинеге, Белом море.

В 1909-1910 годах учился в Свободной академии художеств в Париже.

В 1910 году картины С.Г. Писахова были выставлены в Архангельске.

В 1912 году он был удостоен серебряной медали на выставке в Петербурге.

В 1914-м Степан Григорьевич участвовал в поисках Георгия Седова, исследовал земли саамов.

В 1924 году свет увидела его первая сказка «Не любо – не слушай» (сборник «Северная Двина», Архангельск). Затем были сочинены знаменитые «Морожены песни», «Северное сияние», «Звездный дождь», выходившие в губернской газете «Волна» и краевой газете «Правда Севера». В 1938 году в Архангельске была издана его первая книга. Через свои сказки Степан Григорьевич пытался сохранить уникальный фольклор Русского Севера.

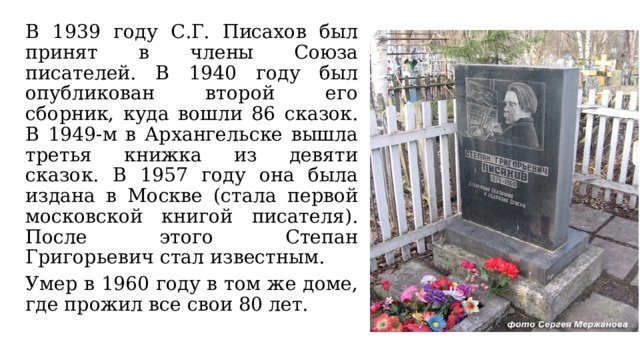

В 1939 году С.Г. Писахов был принят в члены Союза писателей. В 1940 году был опубликован второй его сборник, куда вошли 86 сказок. В 1949-м в Архангельске вышла третья книжка из девяти сказок. В 1957 году она была издана в Москве (стала первой московской книгой писателя). После этого Степан Григорьевич стал известным.

Умер в 1960 году в том же доме, где прожил все свои 80 лет.

Место действия сказок у Писахова

Деревня Уйма располагается в 18 верстах от Архангельска на берегу Белого моря, и населяют ее поморы.

Особенности творчества

1.Создавал сказки о поморской жизни.

2. Главный герой его сказок – простой крестьянин.

3. Сказитель – весельчак и балагур Сеня Малина, житель поморской деревни Уйма.

4. Попы, чиновники – отрицательные герои.

«Морожены песни»

- Необычный язык . Сказка насыщена диалектными словами и выражениями, разговорной и просторечной лексикой.

- Нетрадиционная сказочная композиция .

- Зачин и концовка оригинальны , непохожи на другие.

- Своеобразный сюжет, построенный на небылицах .

- Сказитель – врун и балагур . «Смех в работе подмога и с едой пользителен».

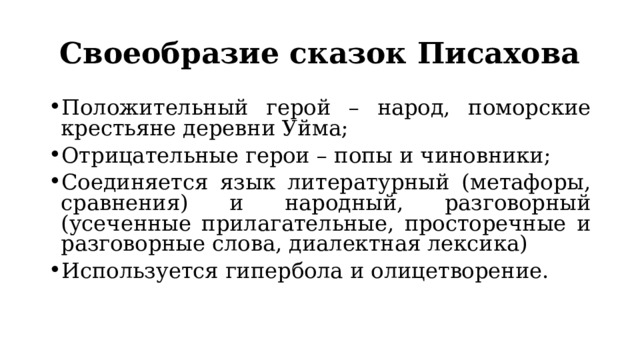

Своеобразие сказок Писахова

- Положительный герой – народ, поморские крестьяне деревни Уйма;

- Отрицательные герои – попы и чиновники;

- Соединяется язык литературный (метафоры, сравнения) и народный, разговорный (усеченные прилагательные, просторечные и разговорные слова, диалектная лексика)

- Используется гипербола и олицетворение.

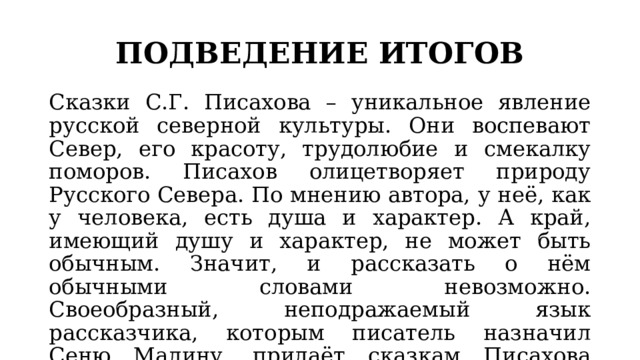

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ

Сказки С.Г. Писахова – уникальное явление русской северной культуры. Они воспевают Север, его красоту, трудолюбие и смекалку поморов. Писахов олицетворяет природу Русского Севера. По мнению автора, у неё, как у человека, есть душа и характер. А край, имеющий душу и характер, не может быть обычным. Значит, и рассказать о нём обычными словами невозможно. Своеобразный, неподражаемый язык рассказчика, которым писатель назначил Сеню Малину, придаёт сказкам Писахова свежесть, необычность и очарование, которые и пленяют читателя.

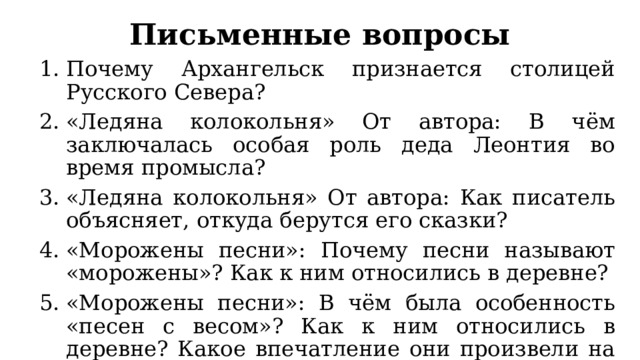

Письменные вопросы

- Почему Архангельск признается столицей Русского Севера?

- «Ледяна колокольня» От автора: В чём заключалась особая роль деда Леонтия во время промысла?

- «Ледяна колокольня» От автора: Как писатель объясняет, откуда берутся его сказки?

- «Морожены песни»: Почему песни называют «морожены»? Как к ним относились в деревне?

- «Морожены песни»: В чём была особенность «песен с весом»? Как к ним относились в деревне? Какое впечатление они произвели на заграничных слушателей?

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

Читать Б.В. Шергин «Детство в Архангельске» и «Миша Ласкин»

Хоть я в Томске и давно уже живу, но все же посещает меня иногда грусть и тоска по своим родным краям. Скучаю, тянет. А когда тянет вариантов два: или поехать на родину или прикоснуться к родным вещам, людям, пусть и виртуально. Но как оказалось, приезжая на родину, я не получаю того заряда и удовлетворения. Жизнь меняется и родные места кажутся уже не такими как в детстве. И я поняла, что тоскую я по конкретным людям, вещам, обстановке и настроению. А чтобы это воссоздать — ездить не обязательно. И я стала перебирать все в памяти: что дает мне максимальное ощущение комфорта и радости, когда я думаю о доме.

Вот следующий пост — об этом.

Этот человек был частью моей архангельской жизни. Я выросла на его книжках, с его героями сказок, а теперь я открываю его и как удивительнейшего человека (но об этом позже). Его сказки были неразрывной частью моего детства, и только теперь я понимаю — насколько органично они вписывались туда. Как будто сказки — но это не сказки, это сушшая правда, вот люди не дадут соврать.

Кто не знает сказок Степана Писахова? А кто не видел мультфильмов по его сказочкам? Морожены песни, Перепелиха и т.д…

Всем кто не знает сюда:

К слову сказать, на мой вкус именно Леонов лучше всех озвучил эти сказки. Есть возможность сравнить — ниже другой вариант озвучания сказок Писахова.

http://www.skazka.mrezha.ru/frame.htm?/art/pisahov.htm

http://predanie.ru/audio/audioknigi/Stepan_Pisakhov/ — аудио сказок Писахова с пластинки 1978 года.

А я расскажу Вам про самого автора, удивительного человека.

Степан Григорьевич Писахов

(13 (25) октября 1879 — 3 мая 1960)

Степан Писахов бессмертен. Дело не просто в том, что его сборники сказок издаются, а картины экспонируются. Важнее другое: каждый северянин, читавший Писахова, смотрит на свой край писаховскими глазами. Не гранитным монументом и официальным почтением обеспечено писаховское бессмертие, а его повседневным присутствием в нашей жизни. Чего, казалось бы, хорошего в нашей бесконечной темной зиме, а вспомнишь, как весело приносить домой охапки северного сияния или перекидываться на улице мороженым словом приветным — и не так тяжело зимовать.

К сказителям на Севере всегда относились с огромным уважением. Во время промысла сказителям выплачивали два пая: один – за участие в промысле, другой – за сказывание. Пережить северную ночь, которая длится полгода, без сказки, наверное, было бы очень трудно.

Отвечая на вопрос о том, где он родился, Писахов в одном из писем объясняет: «Родился в Архангельске в той самой комнате, где теперь моя мастерская. Если старый план Архангельска перечеркнуть вдоль и поперек, то в перекрестке, в центре, — дом — место, где я родился».

Писахов – удивительный сказочник. Нет для его героя Сени Малины невозможного. Захочет – пиво на звездном дожде сварит. Захочет – на бане в море за рыбой пойдет. Надо будет – из болота на ружье выстрелится. Или на Луну с помощью самовара улетит да там от рук злющих «лунных баб» чуть не погибнет.

Необычно принимали Писахова в 1939 году в Союз советских писателей. Писаховские тексты оказались в руках у Фадеева и Караваевой. И вместо того чтобы обсуждать, как полагается, достоинства и недостатки этих текстов, они принялись, перебивая друг друга, читать сказки одну за другой. Не могли остановиться. А слушатели помирали со смеху, чуть ли не сползая на пол.

Его язык чист, первозданен. В этом языке дышат века. Именно так, наверное, говорили новгородцы, четыреста или пятьсот лет назад обживавшие побережье Белого моря.

Раньше, говорят, любой школьник мог показать приезжим, где живет сказочник Писахов. Почтальоны безошибочно приносили письма с адресом «Архангельск, Писахову». Все гости города спешили первым делом посетить его дом (Поморская, 27). Бывали здесь известные на весь мир полярники, ученые, писатели.

Человека, будто вышедшего из глубины веков, трудно представить розовощеким юношей. Для него есть привычный образ – образ старика. Но у этого старика часто оказываются молодыми глаза. Так было и с Писаховым. Его все вспоминают стариком. Вспоминают его брови – страшные, взъерошенные, сердитые (а в глазах – лукавинка, а в бороде добрая усмешка).

Отец писателя Год Пейсах, мещанин Шкловского общества Могилевской губернии (Белоруссия) крестился, стал Григорием Пейсаховым, получил отчество Михайлович от крестного отца архангельского мещанина Михаила Прохорова. Здесь он женился, записался в купеческую гильдию. Евреи, записываясь в состав купечества, получали право повсеместного жительства, вне зависимости от так называемой черты оседлости (110 км от столичных городов). Согласно материалам Первой Всероссийской переписи населения 1897 г., в семье 49-летнего купца были жена Ирина Ивановна, 45 лет, сын Степан 17 лет и дочери Таисья, Серафима и Евпраксинья, соответственно 18, 13 и 11 лет. Свое основное занятие купец определил как «Золотых и серебряных дел мастерство», а побочное — «торговля разными хозяйственными принадлежностями». На деле это означало, что Григорий Михайлович имел ювелирную мастерскую и небольшой магазин. В семье купца работали три человека прислуги: экономка, кучер и кухарка. Кроме того, Г. Писахов содержал подмастерье и одного ученика.

Ирина Ивановна, мать Писахова, была дочерью писаря конторы над Архангельским портом Ивана Романовича Милюкова и его жены Хионии Васильевны. Хиония Васильевна была староверкой, «строга и правильна в вере». Душа художника и сказочника С.Г. Писахова вылепилась в раннем детстве под влиянием двух противоположных стихий: устремление к Царю небесному материнской старообрядческой веры и отцовской жаждой практического устроения на земле зажиточной жизни. Рос мальчик в атмосфере староверческих правил жизни. Знакомство с песнями, псалмами и гимнами религиозно-сектантской поэзии давало уму особое направление. «Соединение Бога с человеком, земного с небесным… отождествление человека с Богом — какое широкое поле для фантазии!» — писал историк раскола И.М. Добротворский. Не удивительно, что герой Писахова может передвигать реки, ловить ветер. О причастности своей к «роду староверскому» Писахов никогда не забывал.

Отец пытался приучить мальчика к ювелирным и граверным делам. Когда вслед за старшим братом Павлом, художником-самоучкой, Степан потянулся к живописи, это не понравилось отцу, который внушал сыну: «Будь сапожником, доктором, учителем, будь человеком нужным, а без художника люди проживут». «Чтение преследовалось», — вспоминал Писахов. Тайком забирался под кровать с любимой книгой и там читал. Огромное впечатление произвела книга Сервантеса «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский». Она подогревала желание Писахова убежать из-под опеки отца. Сам Писахов был похож чем-то на Дон-Кихота. Наверное, своей любовью к добру и справедливости, неприятием неправды и человеческой черствости. Всю свою жизнь он искал царство «искренних, простых отношений».

В гимназию Писахов не попал (по возрасту), окончил всего лишь городское училище и то с запозданием. Бегство и странничество виделось ему единственным выходом из тисков домашней жизни, и после окончания городского училища в 1899 г. он устремляется вначале на Соловки, потом поступил на лесозавод рубщиком («заработал за лето 50 руб.»). Потом — Казань, попытка поступить в художественную школу. Попытка оказалась неудачной, в 1902 г. он уезжает в Петербург и поступает в художественное училище барона Штиглица (училище технического рисования и прикладного искусства, ныне училище им. Мухиной). Наиболее способные ученики могли получить дополнительную подготовку по станковой живописи и ваянию. Преподаватели высоко оценили дарование Писахова, и он несколько лет занимался живописью под руководством академика А.Н. Новоскольцева.

На получаемые из дома ежемесячные 10 руб. Писахов на протяжении 3-х лет влачит полуголодное существование, овладевая в училище профессией учителя рисования и художника-прикладника, а на занятиях в частных школах — живописью. О трудностях, которые он пережил в Петербурге, можно судить по названию воспоминаний, которые не завершил: «Ненаписанная книга. Голодная Академия». Но Писахов не унывал: много читал (полюбил Достоевского), ходил в музеи и театр.

В 1905 г., не закончив курс обучения, Писахов вместе с большой группой студентов уходит из училища (за выступление с речью против самодержавия был исключен без права продолжения художественного образования в России). Не имея на руках диплома о праве занятия учительской должности (аттестат был выдан в 1936 г.), лишенный всяческих источников существования Писахов готов признать ошибочным свой выбор пути художника. Обращается к поиску «божией правды», сначала у святынь Новгорода, а позднее, летом 1905 г. — на арктическом Севере («мир только что создан»).

Новая Земля, становище Малые Кармакулы. Не расставался с мольбертом.

С сочувствием отнесся к ненцам — добрым, наивным и бесхитростным обитателям Новой Земли. Писателя поразили их сказки про людей, «которые только любят и не знают ни вражды и ни злобы… Если они перестают любить, сейчас же умирают. А когда они любят, они могут творить чудеса».

Какой-то полярный исследователь написал: «Кто побывал в Арктике, тот становится подобен стрелке компаса — всегда поворачивается на Север». Только на Новую Землю Писахов плавал не менее 10 раз, последний в 1946 г.

Поиск божественной «солнечной теплоты», которая могла бы возродить в человеке духовную природу, Писахов начинает в Арктике и продолжает осенью того же 1905 года в странах средиземноморья, куда попадает с толпой паломников. «Там, думал, увижу самое прекрасное на земле!» Осенью 1905 г. попал в Иерусалим, остался без гроша. Был писарем у архиерея в Вифлееме. Получил разрешение у турецких властей — на право рисовать во всех городах Турции и Сирии. Потом Египет. Мать высылала 10 руб. в месяц в очередной пункт назначения. Писахов был аскетически неприхотлив и верил в людей. В трудную минуту — выручали. На пароходе от ледяного ветра его укрыл буркой старый болгарин, в Александрии ограбили — русский эмигрант накормил, дал в долг. Почти целую зиму занимался в Свободной академии художеств в Париже. В Риме выставил свои работы, они потрясли зрителей серебряным сиянием («север дает»).

Вернулся домой в Архангельск. «Как будто глаза прополоскались! Где деревья, красивее наших берез? … А… летние ночи, полные света без теней — это так громадно по красоте…».

Три зимы после путешествия на юг 1907-1909 гг. Писахов провел в Петербурге в мастерской художника Я.С. Гольдблата. Избежал увлечения модернизмом (весьма скромная дань: «Сны» и «Церковь, путь к которой потерян»). Летом — Карское море, Печора, Пинега и Белое море. Из поездок по Пинеге и Печоре привез 2 цикла: «Северный лес» и «Старые избы». «Старые избы» — небольшая часть огромной работы, проделанной Писаховым для увековечения памятников северной архитектуры. Все в сумрачных серо-коричневых тонах. К ним присоединяются и обширные этнографические зарисовки.

В 1982 г. С.Н. Марков, писатель, историк-краевед, издал летопись самых знаменитых путешественников России, в которую по праву вошел Писахов. Самыми памятными поездками Писахов считал плавание в 1906 г. по Карскому морю на корабле «Св. Фока», участие в 1914 г. в поисках Георгия Седова, исследование земли саамов, присутствие при основании первых станций радиотелеграфа на Югорском Шаре, Маре-Сале и острове Вайгач. Все увиденное запечатлел в пейзажах, которые выставлялись в Архангельске, Петербурге, Москве, Берлине, Риме.

Очень любил бывать на Кий острове (Белое море).

В его картинах беломорского цикла — ощущение бесконечности мироздания. Природа раскрывается перед человеком, сливается с его существом. Кажется, что главная тема этих картин — тишина, рождающая творческую сосредоточенность. Картины просты по сюжету: камни, берег моря, сосны. Особый свет: серебристый зимой и золотисто-жемчужный летом. Удивляет умение показать бесчисленное множество оттенков белого.

В 1910 г. в Архангельске проходила выставка «Русский Север». Писахов принял самое активное участие в организации её художественного отдела и выставил более двухсот своих картин. 60 работ Писахова были представлены на Царскосельской юбилейной выставке 1911 года, посвященной 200-летию Царского Села. В 1912 г. за участие в выставке «Север в картинках» в Петербурге он получил Большую серебряную медаль. Его картины экспонируются на «Выставке трех» (Я. Бельзена, С. Писахова, И. Ясинского) в Петербурге в 1914 г. Художник был тогда в расцвете своих творческих сил. Возможно, на одной из этих выставок и произошел его разговор с художником И. Репиным, о котором он упоминает в письме искусствоведу М.В. Бабенчикову (1956 г.): «На выставке Илья Ефимович (Репин) хорошо отнесся к моим работам. Ему особенно понравилась «Сосна, пережившая бури» [в настоящее время картина, к сожалению, утеряна]. Илья Ефимович уговаривал сделать большое полотно. Я бормотал что-то о размерах комнаты. «Знаю: холст на стене над кроватью, краски на кровати и до стены два шага. Ко мне в Пенаты. И места будет довольно, и краски можете не привозить». Товарищи поздравляли, зависти не скрывали. А я … не поехал, боялся, что от смущения не будет силы работать».

Первая мировая война прервала художественную деятельность Писахова. В 1915 г. он был призван в армию, служил ратником ополчения в Финляндии, а в 1916 г. был переведен в Кронштадт. Здесь его застала февральская революция. С первых дней работал в Кронштадтском Совете рабочих и солдатских депутатов, оформлял первомайскую демонстрацию (1917 г.), выступал с докладами перед солдатами и матросами.

После демобилизации 1918 г. вернулся в Архангельск. Заряд творческой энергии, от рождения заложенный в Писахове, был столь велик, что одного увлечения живописью уже казалось недостаточно для полного выражения индивидуальности. Писахов берется за перо. Впервые записывать свои рассказы Писахов стал ещё до революции по совету И.И. Ясинского — писателя, журналиста, известного как редактор журналов «Беседа» и «Новое слово». Тогда эта попытка закончилась неудачей. Теперь Писахов решил попробовать свои силы в жанре очерков («Самоедская сказка» и «Сон в Новгороде»), где воссоздает портреты современников. Оба эти очерка были опубликованы в архангельской газете «Северное утро», которая издавалась поэтом-суриковцем и журналистом М.Л. Леоновым. В мае 1918 г. последовал арест М.Л. Леонова и закрытие газеты. Эти события не могли не вызвать у местной интеллигенции чувство внутреннего протеста.

В июне 1918 в Архангельске открывается персональная выставка Писахова. А 2 августа в Архангельск вошли интервенты. «Население встречало с энтузиазмом проходившие части». (Из воспоминаний С. Добровольского, возглавлявшего в те годы военно-судебное ведомство Северной области). В числе народа, стоявшего на парадной пристани Архангельского порта, был и С.Г. Писахов. В то время он желал видеть в городе не диктатуру большевиков, а объединение всех демократических сил.

На первых порах интервенты пытались заигрывать с населением, представляя себя защитниками демократии. Временное правительство Северной области терпимо относилось к творческой интеллигенции, яркими представителями которой были Л. Леонов, Б. Шергиным и С.Писахов. Они имели возможность устраивать выставки картин, публиковались в газетах, выпустили сборник «На Севере дальнем». Все трое не подозревали, что ситуация может резко измениться и их творческая активность будет расценена как пособничество «белым».

В ночь на 19 февраля 1920 г. в Архангельск вступили части Красной Армии. Л. Леонов сразу же покинул Архангельск, перебрался на юг России; Б. Шергина пригласили в Москву в Институт детского чтения; Писахов же не в силах был покинуть родной дом и любимый Север. Он чувствовал, что Архангельск, особенности родного края делают его личностью, именно творческой личностью. Больше всего на свете он любил этот свой дом. Ему оставалось только одно — найти форму поведения, позволившую бы выжить и сохранить творческое лицо в условиях власти, которая никогда ничего не забывала и не прощала. Но через много лет, когда он был уже известным сказочником и художником, нашлись все же люди, которые из зависти или по другой какой причине стали писать пасквили во все инстанции и способствовали тому, чтобы «белогвардейское» прошлое прочно укрепилось за Писаховым.

Тогда, в 1920-м, после освобождения Архангельска войсками Красной Армии Писахов начинает активно работать. В 1920 — 1921 гг. он подготовил 5 своих выставок. Губисполком поручает ему приведение в порядок музеев Архангельска. По заданию московского Музея Революции делает зарисовки мест боев с интервентами на Севере, а для Русского музея — зарисовки памятников архитектуры на Мезени и Пинеге. Осенью 1920 г. участвует в комплексной экспедиции в Большеземельскую тундру.

В 1923 г. Писахов ведет сбор материалов для этнографической экспозиции Севера на первой Всесоюзной сельскохозяйственной и кустарно-промысловой выставке в Москве.

В 1927 г. его картина «Памятник жертвам интервенции на о. Иоканьга» занимала центральное место на всесоюзной выставке «10 лет Октября», за неё он был премирован персональной выставкой, состоявшейся через год в Москве. Две его картины были приобретены ВЦИКом и помещены в кабинете М.И. Калинина.

Но особую известность С.Г. Писахов снискал как автор изумительных, поистине неповторимых сказок. «Рассказывать свои сказки я начал давно. Часто импровизировал и очень редко записывал. Первая сказка «Ночь в библиотеке» мной была написана, когда мне было 14 лет». Первая его опубликованная сказка «Не любо — не слушай…» появилась в 1924 г. в сборнике «На Северной Двине», издаваемом архангельским обществом краеведения. По своему характеру она так отличалась от традиционного фольклора, что составители сборника пустили её в печать без подзаголовка. Писахов решился дать сказку в сборник по совету Б. Шергина и А. Покровской, сотрудников московского Института детского чтения. Именно их поддержка помогла Писахову найти свой путь в литературе. Сказка «Не любо — не слушай» стала тем материнским ложем, из которого вышли ставшие знаменитыми «Морожены песни», «Северно сияние», «Звездный дождь».

Писахов сразу нашел удачный образ рассказчика (Сеня Малина из деревни Уймы), от лица которого и повел повествование во всех своих сказках. Сказки также публиковались в губернской газете «Волна» и краевой газете «Правда Севера».

Памятник Сене-Малине на улице Архангельска. Чумбаровка.

Но пробиться на страницы столичных журналов Писахову долгое время не удавалось. Лишь в 1935 году он сумел опубликовать несколько своих сказок в журнале «30 дней». Они вышли в 5 номере журнала под заголовком «Мюнхаузен из деревни Уйма». Теперь Писахов уже не терзался сомнениями по поводу «писать или бросить». «Когда сказки стали появляться в «30 дней», меня как подхлестнуло». За короткое время (1935 — 1938 годы) этот популярный журнал Союза писателей опубликовал более 30-ти сказок Писахова. Словом, открыл сказочника именно этот журнал. Публикации в «30 дней» ускорили издание первой книги Писахова, которая вышла в Архангельске в 1938 г. А вскоре появилась и вторая книга (1940 г.). В эти книги вошло 86 сказок. Сказки Писахова — это продукт индивидуального писательского творчества. Народные по духу, они имеют мало общего с традиционной фольклорной сказкой. У чудес в сказках Писахова совершенно иная природа, чем у чудес народных сказок. Они порождены писательской фантазией и вполне мотивированы, хотя мотивировка эта не реалистична, а фантастична. «В сказках не надо сдерживать себя — врать надо вовсю», — утверждал писатель, понимая, что никаких строгих канонов у литературной сказки нет и быть не может. Один из излюбленных приемов Писахова — материализация природных явлений (слова застывают льдинками на морозе, северное сияние дергают с неба и сушат т.д.) становится толчком для развития авторской фантазии во многих сказках. Это во многом определяет тот особый юмор, который так характерен для сказок Писахова: все, о чем говорится в них, вполне может быть, если в самом начале допустить существование таких овещественных явлений.

В 1939 г., когда Степану Григорьевичу уже было 60 лет, его приняли в члены Союза писателей. Он мечтал о выходе книги в Москве. Перед войной в Москве, в ГИЗе подготовили книгу сказок Писахова, но она так и осталась в рукописи. Когда начались боевые действия, сказочная тематика отошла на второй план.

Годы войны Писахов провел в Архангельске, разделяя со своими земляками все невзгоды тыловой жизни. Часто вместе с другими литераторами был желанным гостем в госпиталях. Из письма А.И. Вьюркову — московскому писателю, постоянному корреспонденту С.Г. Писахова в 40-е годы:

«Время не ждет, стукнуло 65. Была собрана юбилейная комиссия. Надо было подписать отношение в Москву для утверждения о разрешении юбилея. … Кому надо было подписать… — отменил. Просто запретил! И всё. Даже учительской пенсии нет, даже возрастной нет. Живу перевертываюсь… Порой хочется жить. Хочется дождаться конца погани — фашистов. На мне одежда расползается. Пальто донашиваю отцовское!… А я еще тяну, все еще как-то нахожу возможность оплатить обед, штопать одежду, утешаюсь мыслями: вычеркнуть юбилей смогли — вычеркнуть меня из существования могут. Вычеркнуть мои работы — картины, сказки… Врут-с! Не вычеркнуть!»

После войны Писахов приносит в Архангельское издательство рукопись, состоящую из ста написанных им сказок. Её «два года перечитывали…» и наконец отобрали девять сказок. Эту маленькую книжечку, опубликованную в 1949 г., Писахов отослал И. Эренбургу с просьбой «помочь подтолкнуть в издании мои сказки». Но лишь в 1957 г. в издательстве «Советский писатель» появилась первая «московская» книга Писахова. К писателю приходит всесоюзная известность. 80-летие со дня рождения широко отмечают в Архангельске. Центральные и местные издания публикуют статьи о «северном волшебнике слова».

Перу Степана Григорьевича принадлежат также интересные путевые очерки, рассказывающие об освоении Арктики, об экспедициях в Заполярье, заметки, дневники, опубликованные в большинстве своем после смерти писателя.

Основным заработком для Писахова до войны и после войны были уроки рисования. Почти четверть века проработал он в школах Архангельска. Преподавать рисование начал в 1928 г. Работал в третьей, шестой и пятнадцатой школах. В автобиографии, датированной 23 октября 1939 г., он писал: «Мои ученики без добавочной художественной подготовки поступали в художественные вузы, что считаю тоже своей наградой». Из воспоминаний его бывшего ученика, художник-график Ю.М. Данилова: «Прежде всего, человек необыкновенный, с необыкновенным багажом знаний, с необыкновенной щедростью отдачи всего, что знал и умел, с необыкновенной добротой». Они познакомились, когда Юра был учеником 3-й архангельской школы, где Писахов преподавал рисование. Разглядев в Юре дарование на уроках рисования, Писахов пригласил его в студию, которую открыл у себя в мастерской. После войны Ю. Данилов поступил в Академию художеств на архитектурный факультет. И только приехал в родной Архангельск — встретил на улице Писахова. Степан Григорьевич тут же предложил Данилову проиллюстрировать свою книжку сказок. То ли хотел помочь материально вчерашнему фронтовику, то ли подталкивал своего ученика, студента архитектурного факультета, на художественную стезю. Как бы то ни было, книжка вышла в 1949 г. и стала первым опытом Данилова в иллюстрации. Писахов сам никогда не иллюстрировал свои сказки. Именно скромность не позволяла ему это сделать. А чужим иллюстрациям от души радовался. Считал, что каждый имел право на свое прочтение его сказок. Этим он и дорожил. Десятки художников их оформляли, почти у каждого есть находки.

С.Г. Писахов издавна привлекал к себе внимание. О нем начали писать ещё в двадцатые-тридцатые годы. Большинство ранних работ о Писахове написано его собратьями по перу — писателями и журналистами. Даже при скудности фактов они сумели создать такой яркий и точный портрет, что Писахов предстает перед читателями как живой. Но удивительно, что никто не описал его молодым.

Даже писатель И. Бражнин, который уехал из Архангельска в 1922 г., пишет, что Писахов уже тогда «был живой исторической достопримечательностью Архангельска». А «исторической достопримечательности» было сорок три года. И Борис Пономарев, журналист, историк северной литературы, который был знаком с Писаховым более четверти века, признавался, что помнит его только таким. Все как будто забыли, каким Писахов был до революции. А ведь тогда это был невысокого роста крепкий и здоровый мужчина, выглядевший моложе своего возраста, всегда чисто выбритый и опрятно одетый. Учеба в Петербурге, знакомство с художественными коллекциями России, Франции, Италии, богатейшие впечатления от путешествий по Средней Азии и арабскому Востоку — все это вылепило фигуру яркого, образованного, умного и наблюдательного интеллигента.

Однако после победы диктатуры пролетариата эти достоинства не только не были востребованы, но и вызывали подозрение. В целях самосохранения Писахов резко меняет свой облик, манеру поведения, стиль общения с окружающими. Он надевает карнавальную маску бахаря-сказочника: отращивает бороду, появляется на людях в поношенной одежде и старомодной шляпе, осваивает лексику простонародья. Кроме того, за стариковской внешностью легче было спрятать бедность, от которой он страдал смолоду, скрыть болезненную стеснительность, неровности характера, иногда чересчур вспыльчивого. Он выбрал образ старика, чудака, человека со странностями и тем самым сохранил за собой право на озорство, непосредственность в словах и делах.

В людях Степан Григорьевич больше всего ценил искренность, фальшивого или корыстного человека чувствовал за версту. Был раним и обидчив, любил поворчать, хотя всерьез за себя постоять не умел.

В последние годы своей жизни Писахов не любил говорить о возрасте: «Я привык быть под «стеклянным колпаком». Это удобно: в гололедицу поддерживают, в трамвай подсаживают. На вопрос, который год, — говорю: в субботу будет 500!» (Из письма прозаику Александру Зуеву от 2 сент. 1959 г.). Полушутя-полусерьезно Степан Григорьевич не раз говорил, что собирается отметить не только свой вековой юбилей, но и непременно дожить до 2000 года. Об этом он написал последнюю свою сказку, правда, оставшуюся неопубликованной. Майским днем 1960 года его не стало.

Как же мы, его земляки, сохраняем память о нем? Дом Писахова. Его уже нет в Архангельске. Сейчас на этом месте стоит 9-этажное здание. И улицы его имени тоже нет.

Правда, есть музей Писахова на его родной Поморской улице.

В деревне Уйма, откуда родом герой его сказок Сеня Малина, с 2006 г. проводится праздник «Малиновые зори».

Жители Архангельска считают С.Г. Писахова символом города, поэтому видят необходимость в существовании памятника. По их мнению, памятник — дань уважения к писателю, что позволяет горожанам не забывать о своем известном земляке. Горожане отмечали, что вид памятника соответствует стилистике самих сказок

Писахова и его манере поведения, при этом некоторые из информантов ссылаются на литературу о писателе: «Автор памятника С. Писахову Сергей Сюхин. Памятник сделан в натуральный рост Писахова — 1м 46 см. Степан Писахов писал своему другу А. К. Покровской: «Мой вид столетнего часто помогает при встрече с приезжими. Местные знают. А по сей причине (не в оговор сказать!) не знаю очередей и затруднений при «шествии по граду» — надо придерживаться патриаршего стиля. » Мистификатор по натуре, Писахов сам ещѐ в молодые годы создал из себя старика. Первой приметой этого образа стали усы, борода, длинные волосы. Постепенно Писахов добавил к своей внешности и такие атрибуты старости, как бормотная речь, старомодная темная одежда, старушечья кошелка и с широкими полями шляпа, которую помнит весь Архангельск.» И.Б. Пономарева » «Главы из жизни Степана Писахова» (Архангельск, 2005) . (Г.П.)

И есть сам Писахов.

В своих изумительных и вечных сказках, в своих мудрых полотнах, в памяти современников, в рисунках его учеников, в книжках, которые он десятками щедро раздаривал детям.

Соч.:

Не любо — не слушай //На Северной Двине: Сборник / Арханг. о-во краеведения. Архангельск, 1924.- С.74-80;

Сказки.- Архангельск, 1938;

Сказки.- Архангельск, 1949;

Сказки.- М., 1957;

Сказки /Предисл. Ш. Галимова.- Архангельск, 1977;

Сказки / Сост., авт. вступ. ст. и примеч. А.А. Горелов.- М., 1978;

Сказки. Очерки. Письма / Сост., авт. вступ. ст. и коммент. И.Б. Пономарева.- Архангельск, 1985.- (Рус. Север);

Не любо — не слушай : сказки.- Калининград, 2004.

Лит.:

Русские советские писатели-прозаики : биобиблиогр. указ.- Л., 1964.- Т.3.- С.600-606;

Сахарный Н.Л. Степан Григорьевич Писахов: биогр. очерк.- Архангельск, 1959;

Пономарев Б. С. Буйство писаховской фантазии //Он же. Литературный Архангельск.- Архангельск, 1982.- С.55-61;

Галимов Ш. Волшебник слова //Беломорье.- М., 1984.- С. 404-414;

Галимова Е.Ш. Сказочная традиция в литературе Севера: (Сказка в творчестве Б. Шергина и С. Писахова) //История и культура Архангельского Севера в годы Советской власти : межвуз. сб. науч. тр.- Вологда, 1985.- С. 155-165;

Дюжев Ю. «Земное и небесное» Степана Писахова //Север.- 2000.- №12.- С. 117-132;

Мельницкая Л. Причудливые узоры судьбы // Правда Севера.- 2004.- 4 нояб.;

Пономарева И.Б. Главы из жизни Степана Писахова /сост., авт. предисл. и примеч. Л.И. Левин.- Архангельск, 2005.

Источники:

http://writers.aonb.ru/map/arkh/pisahov.htm

http://www.edu.severodvinsk.ru/after_school/obl_www/2009/7/pisahov.htm

http://federacia.ru/encyclopaedia/writers_rus/stepan_pisahov/

http://www.edu.severodvinsk.ru/after_school/obl_www/2009/9/o_pisahove.htm

Цель: презентация творчества веселого сказочника С.Г.Писахова; расширение

читательского кругозора учащихся.

Форма урока: презентация творчества писателя

Оборудование: тесты сказок С.Г.Писахова; мультимедийная презентация.

Ход урока

Учитель. Прослушайте текст и определите жанр данного произведения.

Учитель зачитывает сказку С.Г.Писахова «Северное сияние»

– Почему вы решили, что это сказка? (Ответы детей.)

– Это произведение принадлежит Степану Григорьевичу Писахову, а он

действительно назвал его сказкой.

Кто читал другие сказки этого писателя? (Ответы детей.)

Имя этого архангельского сказочника, к сожалению, мало известно читателям. А

между тем друзья – писатели называли его «поэтической душой севера». (Слайд 2,

см. Приложение 1)

Для нашего серного края Писахов является тем же, чем Бажов для Урала. В

ШКАТУЛКЕ Писахова, хоть она и не малахитовая, тоже хранятся драгоценные клады –

легенды и сказки поморского Севера. (Слайд 3)

Урок сегодня я бы хотела провести в форме презентации творчества этого

интересного писателя-сказочника, нашего земляка, северянина. (Слайд 4).

Родился С.Г.Писахов в Архангельске 25.10.1879 г. На Поморской улице, в доме,

который принадлежал его отцу, ювелирных дел мастеру, а через 80 лет в этом же

доме и умер. (Слайд 5)

Писахов любил повторять, что всю жизнь он прожил в той же комнате, где

родился, в ней же намерен и помереть. Так оно и случилось.

С детства Писахов мечтал стать художником, но отец не разделял увлечений

сына, повторяя постоянно, что «без художников люди живут спокойно». Однако сын

настоял на своем, и в 1902 году он поступает в Петербургское художественное

училище, а в 1905 году за вольнодумство из училища его исключают и лишают права

получать образование в России.

И тогда Писахов отправляется путешествовать. Греция, Италия, Франция, Ближний

Восток – далеко не полный перечень стран, в которых он побывал.

Именно там, на чужбине, в жарких солнечных странах, понял Писахов, что не

может он жить без севера, тихого, скромного, но такого родного и уютного. И он

возвращается домой. Он так истосковался по русской зиме, что едва переступив

порог родного дома (а это было летом), тут же мчится на Мурман – искать

уцелевший снег. А потом, как одержимый, рисует родные северные пейзажи.

Друзья, которым он как-то показал свои картины, пришли в восторг и устроили

ему выставку сначала в Санкт-Петербурге, а затем и в Москве. Публика заговорила

о таланте Писахова – художника, а критики даже назвали его певцом северной

природы. (Слайды 6–8 с картинами Писахова).

Однако тяга к путешествиям звала художника в дорогу за новыми впечатлениями.

Но душа не хотела расставаться с родным севером. И тогда Писахов отправляется

путешествовать по северу. За несколько лет он исколесил всю Арктику: Новая

Земля, Земля Франца-Иосифа, Баренцево море, Карское море… Ну и конечно, северные

реки: Печора, Пинега, Онега, Мезень. Всюду, где бывал, Писахов старательно

изучал быт и культуру, традиции и обряды, легенды и сказки.

В середине ХХ века С.Г.Писахов был в Архангельске самым популярным человеком.

Не было в этом городе жителя, который бы не знал писателя в лицо. (Слайд 9)

Почти двадцать пять лет преподавал Степан Григорьевич в школах Архангельска

рисование, а для развлечения писал для своих учеников сказки. В 1932 году его

сказки попадают в руки известного тогда писателя-сказочника Лазаря Лагина.

Лагина сказки Писахова восхитили, и он помогает школьному учителю издать сборник

его произведений, который Писахов назвал по заглавию одной из своих сказок «Не

любо – не слушай…» (Слайд 10)

Ученики часто спрашивали своего учителя, откуда он берет темы и сюжеты для

своих сказок. Он всегда отвечал: «С натуры. Рифмы запросто со мной живут, две

придут сами, третью приведут» А потом признавался, что с детства слышал богатое

северное словотворчество и что дед его, Левонтий, славился по всей Пинеге как

искусный сказочник и балагур. В непогоду дед Левонтий мог целыми сутками

развлекать охотников и рыбаков своими небылицами и небывальщинами.

Сказки Писахова – уникальное явление русской северной культуры. В них всегда

точно названо место действия – деревня Уйма. (Слайд 11) Главный герой его

сказок – народ, поморы. А истории, которые происходили в поморской деревне Уйма,

расположенной на берегу Белого моря, рассказывает местный житель балагур и

весельчак Сеня Малина. (Слайд 12) У Писахова Сеня Малина – человек

бывалый, мастер на все руки: он и пахарь, и рыбак, и охотник, и в Питере был, и

в Москве, и с французами воевал, и турок бивал, и по всем морям путешествовал.

Все знает Сеня малина, все видел.

Похож писаховский сказитель на настоящего Сеню Малину? (Слайд 13)

А живет Сеня Малина, как все поморские мужики, по его собственному выражению,

«обнакновенно». И «жона» у него, как у всех, «справная», только «спорить с ней –

зря время терять», и детей у него» семеро на лавке, пять – на печи».

Сеня Малина хорошо знает поморскую жизнь, в сердце у него восторг от красоты

и богатства родного края. И был этот край «самолучшим в старо время». Малина

уверен, что и поморские мужики были бы «первеющими богатеями», если бы не

«злыдни проклятые – чиновники, урядники да попы»

Что из моего рассказа вы узнали о творчестве С.Г.Писахова? (Слайд 14)

(Создавал сказки о поморской жизни; главный герой – обычный крестьянин; попы

и чиновники – отрицательные герои; сказитель – весельчак и балагур Сеня Малина)

Наша задача – познакомившись поближе со сказками этого удивительного

сказочника, определить, в чем же их своеобразие и оригинальность, и чем они

связаны с народными традициями.

Давайте познакомимся со сказкой, которая вошла в сборник «Не любо – не

слушай…». Сказка называется «Как поп работницу нанимал» (Слайды 15–25)

Что напомнила вам эта сказка? («Сказку о попе и работнике его Балде» и

бытовые народные сказки)

Чем же похожа эта сказка Писахова на бытовую русскую народную? (Герои и

идея сказки очень близки к народным)

Но у сказки «Как поп работницу нанимал» есть автор, значит, она литературная.

Чем еще эта литературная сказка отличается от народной?

Следующая сказка называется «Морожены песни». Послушайте ее и определите, в

чем ее своеобразие и имеет ли эта сказка связь с народными традициями.

Вывод:

– Чем необычна сказка? (Языком и сюжетом.)

– Чем необычен язык? (Насыщен диалектизмами, усеченными словами,

пословицами, поговорками, просторечиями и разговорной лексикой.)

– Итак, речь Сени Малины своеобразна и очаровательна. Она подчеркивает

особенность сказки, ее самобытность. Этот художественный прием помогает автору

создать оригинальное произведение. Писахов свои произведения назвал сказками, но

сказки должны иметь традиционную сказочную композицию.

Найдите зачин и концовку в сказке «Морожены песни». (Тоже оригинальны.)

На чем строится сюжет в этой сказке? (На небылицах.)

Зачем врет Сеня Малина? (Для веселости: «смех в работе подмога и с

едой пользителен».)

Вывод: В чем своеобразие этой сказки? (Слайд 26)

Перед вами на столах еще три сказки С.Г.Писахова: «Не любо – не слушай…»,

«Своим жаром баню грею» и «Ледяной потолок над деревней».

Самостоятельно ознакомьтесь с их содержанием и сделайте вывод:

I вариант. В чем связь этих сказок Писахова с народными традициями.

II вариант. В чем своеобразие этих сказок Писахова.

(Слайд 27)

О чем же пишет Писахов? Какие темы он затрагивает? К какому виду сказок вы бы

отнесли его произведения? (Нельзя отнести ни к одному из имеющихся видов

сказок. Сказки Писахова и бытовые, и волшебные, и сатирические, и о животных. И

все это одновременно. В них есть всё, кроме нечистой силы.)

Можем ли мы, северяне, утверждать, что все, о чем говорит Сеня Малина

неправда? Значит, это правда? (В них преувеличение, т. е. гипербола.)

Что же прославляют и воспевают сказки Писахова? (Север, его красоту,

трудолюбие и смекалку северных людей, которые умудрились даже белых медведей

обучить работать.)

Какой еще прием, кроме гиперболы, использует сказочник? (Олицетворение

«семга да палтусина сами в пироги заворачиваются».)

Можем мы утверждать, что Север – это еще один главный герой всех произведений

С.Г.Писахова?

Итак, Писахов олицетворяет природу севера. У нее, по его мнению, как у

человека, есть душа и характер. А край, имеющий душу и характер, не может быть

обычным, значит, и рассказать о нем обычными словами невозможно. Наверное,

именно поэтому Сеня Малина так часто прибегает к словотворчеству, использует в

своей речи многозначные слова и метафоры.

Писахов соединяет в речи Сени Малины народную, разговорную речь с

литературной. У него получилось дополнительное средство художественной

выразительности. Именно оно и придает сказкам Писахова ту яркость, необычность и

очарование, которые и пленяют читателя.

Вывод. Своеобразие сказок Писахова. (Слайд 28)

- Сюжет оригинален, строится на небылицах;

- Отсутствует волшебство;

- Gоложительные герои – поморские крестьяне деревни Уйма;

- Отрицательные герои – попы и чиновники;

- Cказитель (Сеня Малина) врун и балагур; врет для веселости;

- Зачин и концовка, авторские, самобытные;

- В языке соединяется литературная речь (метафоры, сравнения) и

разговорная, народная (диалектизмы, просторечия, пословицы, поговорки,

усеченные формы слов); - Применяет гиперболу и олицетворение.

Понравились вам сказки С.Г.Писахова?

Только печатаются они, к сожалению, небольшими тиражами, и найти их в продаже

достаточно сложно. Наши ребята подготовили для вас инсценировки по сказкам

Писахова «Модница» и «Поп и работник»

Какие сказки прозвучали сегодня на уроке? (Слайд 29) Какая из них вам

понравилась больше всего? Чему учат сказки Писахова?

Звали этого кудесника и городского любимца Степаном Григорьевичем Писаховым. А родился он еще в позапрошлом веке, 13 октября 1879 года. Кто бы тогда мог подумать, что пройдет не так уж много лет, и сын приехавшего с Могилевщины Годы Пейсаха, ставшего после крещения купцом Григорием Пейсаховым, заставит северян смотреть на мир его лукавыми глазами. А ведь заставил. Его сказы стали публиковаться в местной прессе с 1924 года, сразу же завоевав популярность.

Это были именно сказы, а не сказки, а велся рассказ от имени ушлого поморского мужичка Сени Малина из деревни Уймы, который мог запросто и на луну слетать, и на налиме прокатиться, а в бане такое вытворял, сказать — не поверите. За пределы Севера сказы Писахова вышли в 1935 году, когда в солидном журнале Союза писателей СССР «30 дней» появилась первая небольшая подборка, озаглавленная «Мюнхгаузен из деревни Уйма». Беспрецедентный случай — до войны в журнале опубликовали более 30 сказов, хотя об успехах в строительстве социализма в них не было ни строчки. К этому времени в Архангельске вышли и две книги с 86 сказами, а самого Писахова приняли в Союз писателей.

Со скромными пожитками и мольбертом отправился Степан на Север. Путешествовал, писал этюды на Новой Земле. Отдохнув душой, отправился на Юг. Практически без гроша в кармане, но мир нее без добрых людей; побывал в Палестине, Сирии, Египте, Турции. Сделал вывод, что природа на Юге красива, море ласково, люди добры, но Север лучше. Какое-то время проучился в Париже в Свободной академии художеств, побывал в музеях и галереях Европы, да и вернулся домой в Архангельск, где природа сурова, но удивительно красива, а главное — она родная.

Картины Писахова начинают появляться на крупных выставках, неизменно вызывая интерес и публики, и собратьев по живописи. В 1914 году на одной из выставок северные пейзажи Писахова очаровали Илью Репина. Мэтр посоветовал молодому художнику браться за большие полотна, а, узнав, что тот живет и работает в маленькой комнатке, пригласил к себе в Пенаты, пообещав предоставить большое помещение, холсты и краски. Писахов впоследствии вспоминал: «Товарищи поздравляли, зависти не скрывали. А я … не поехал, боялся, что от смущения не будет силы работать». Таким Степан Григорьевич оставался всю жизнь, скромным, застенчивым и очень добрым. При этом он обладал большой работоспособностью, а когда требовали интересы дела (не для себя), мог что-то настойчиво требовать, настаивать и даже кулачком по столу стукнуть, что было, наверное, немного комично при его добродушном лице и небольшом росте.

Любовь к Северу и его людям помогла родиться знаменитым писаховским сказам, которые быстро стали необычайно популярны в Архангельске, сделав Степана Григорьевича местной знаменитостью и всеобщим любимцем. При этом жизнь его не была безоблачной, Писахову не раз припоминали «белогвардейское прошлое» — при интервентах оставался в Архангельске, запретили празднование 65-летнего юбилея, были периоды, когда на жизнь он зарабатывал только преподаванием рисования в школах города.

Любопытно, что он никогда не иллюстрировал свои сказы, считая, что другие сделают это лучше, а порой просто давая этим возможность заработать молодым художникам, которых всегда поддерживал.

А чтобы и вы почувствовали самобытный колорит произведений Писахова, считавшего, что «в сказках не надо сдерживать себя — врать надо вовсю», небольшой сказ «Налим Малиныч».

Было это давно, в старопрежно время. В те поры я не видал, каки таки парады. По зиме праздник был. На Соборной площади парад устроили.

Солдатов нагнали, пушки привезли, народ сбежался.

Я пришел поглядеть.

Я от толкотни отошел к угору, сел к забору — призадумался. Пушки в мою сторону поворочены. Я сижу себе спокойно — знаю, что на холосту заряжены.

Как из пушек грохнули! Меня как подхватило, — выкинуло! Через забор, через угор, через пристань, через два парохода, что у пристани во льду стояли. Покрутило меня на одном месте, развертело да как трахнуло об лед ногами (хорошо, что не головой). Я лед пробил — и до самого дна дошел.

Потемень в воде. Свету — что в проруби, да скрозь лед чуть-чутошно сосвечиват.

Ко дну иду и вижу — рыба всяка спит. Рыбы видимо-невидимо. Чем ниже, тем рыба крупней.

А тут под раз и подходяшшой покупатель оказался. Протопоп идет из собора. И не просто идет, а передвигат себя. Ножки ставит мерно, как счет ведет. Сапожками скрипит, шелковой одеждой шуршит.

Я хотел подумать: «Не заводной ли протопоп-то?» Да друго подумал: «Вот покупатель такой, какой надо».

Зашел протопопу спереду и чинной поклон отвесил.

Увидел протопоп налима, остановился и проговорил:

— Ах, сколь подходяшше для меня налим на уху, печенка на паштет. Неси рыбину за мной.

Протопоп даже шибче ногами шевелить стал. Дома за налима мне рупь дал и велел протопопихе налима в кладовку снести.

Налим в окошечко выскользнул — и ко мне. Я опять к протопопу. Протопоп обрадел и говорит:

— Как бы ишшо таку налимину, дак как раз в мой аппетит будет!

Опять рупь дал, опять протопопиха в кладовку вынесла налима. Налим тем же ходом в окошечко, да и опять ко мне.

Взял я налима на цепочку и повел, как собаку. Налим хвостом отталкиватся, припрыгиват-бежит.

На трамвай не пустили. Кондукторша требовала бумагу с печатью, что налим не рыба, а есть собака охотничья.

Ну, мы и пешком до дому доставились.

Дома в собачью конуру я поставил стару квашню с водой и налима туда пустил. На калитку записку налепил: «Остерегайтесь цепного налима». Чаю напился, сел к окну покрасоваться, личико рученькой подпер и придумал нового сторожа звать Налим Малиныч.

Если заинтересовал, скачайте из Интернета аудиокнигу с его сказами. Уверен, получите большое удовольствие. Я так после них даже говорить стал, немного на поморский манер окая.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа № 5»

г. Северодвинск, Архангельской области

ПРОЕКТ

Сказочный мир Степана Писахова

Работу

выполнила:

ученица 5А класса

Проходцева Арина

Руководитель:

Беласик Л.Н.,

2015

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 3

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 4

1. Самое интересное из жизни С.Г. Писахова 4

1.1 Художники иллюстраторы книг С.Г. Писахова………………………………………….5

2. Разработка проекта 6

2.1. Инструменты, материалы 6

2.2. Технология изготовления 7

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 8

ЛИТЕРАТУРА 9

ВВЕДЕНИЕ

Выбрав тему проекта «Сказочный мир Степана Писахова» я захотела познакомиться с его интересными страницами жизни и ценностью его сказок. Любопытно, что он никогда не иллюстрировал свои сказки, считая, что другие сделают это лучше, а порой просто давая этим возможность заработать молодым художникам, которых всегда поддерживал.

Чужим иллюстрациям от души радовался. Считал, что каждый имел право на своё прочтение его сказок. Этим он и дорожил. Десятки художников их оформляли, почти у каждого есть находки.

И я решила проиллюстрировать знаменитую его сказку «Апельсин»

Цель: самостоятельно изучить самое интересное из жизни С.Г. Писахова, узнать, кто иллюстрировал его книги;

выполнить иллюстрацию к сказке С.Г. Писахова.

Задачи:

— изучить биографию С.Г. Писахова;

— найти информацию о художниках, иллюстрировавших книги С.Г. Писахова;

— совершенствовать свои знания и умения в изображении объектов;

Методы исследования:

— описание;

— изучение литературы;

— поисковый.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

1. Самое интересное из жизни С.Г. Писахова

Старейший художник и сказочник Севера Степан Григорьевич Писахов родился 25 октября 1879 года в Архангельске. Талант его проявился рано: шестилетним мальчиком он делал рельефные пейзажи из глины и папоротника, а потом много рисовал. В 1901 году поступил в художественное училище в Петербурге. За выступление с речью против самодержавия был исключен из училища и уехал на Новую Землю. После возвращения серьезно занялся живописью. На выставке в Архангельске в 1910 году было выставлено 234 работы С.Писахова. В 1928 году была организована персональная выставка Писахова в Москве.

С ранних лет увлекался С. Писахов сказками, общался с северными сказителями, встречался с Марьей Кривополеновой. В 1924 год в печати появилась первая сказка «Не любо – не слушай». Сказки нашего писателя представляют собой оригинальные произведения с особой художественной окраской, отличаются особым северным колоритом – в отображении труда и быта поморов и природы их края. Его замечательные сказки порождены писательской фантазией, искрометны, полны юмора и оптимизма, написаны колоритным языком, с использованием архангельского наречия. Можно подумать, что сама природа русского Севера подарила этим сказкам краски и слова, что ни сказка, то сверкающая жемчужина из северного озера… Все, что происходит в сказках С.Писахова, происходит на Архангельской земле, в Уйме, на Северной Двине. О северном крае здесь говорит весь местный колорит в изображении не только природы, но и обычаев, развлечений, еды, питья, одежды и жилья, нравов и традиций. Сам С.Г.Писахов так говорил о создании сказок: «Сказки пишу часто с натуры. Многое помнится, и многое просится в сказку. Чтя память безвестных северных сказителей – моих сородичей и земляков – я свои сказки веду от имени Сени Малины». С.84 (Электронные ресурсы http://nsportal.ru/ap/library/drugoe/2014/09/07/traditsii-severnoy-kukhni-na-stranitsakh-skazok-spisakhova)

- Художники иллюстраторы книг С.Г. Писахова

Юрий Михайлович Данилов (1918) — график, художник, архитектор, книжный иллюстратор. Родился в Архангельске; учился в 3-й архангельской школе, где преподавателем рисования был знаменитый этнограф, художник и писатель С.Г.Писахов. Он пригласил юного Юру Данилова к себе в студию, где тот получил первые художественные навыки.

Принял участие во Второй Мировой Войне; в осажденном Сталинграде рисовал плакаты и карикатуры для поднятия боевого духа солдат. Демобилизовался в чине капитана, награжден орденами и медалями, среди которых медаль «За взятие Берлина».

в 1949 году проиллюстрировал свою первую книгу — сборник сказок Писахова. Иллюстрации к книгам Писахова: Сказки Ст. Писахова / [обложка и рис. худож. Ю. Данилова].- Архангельск : ОГИЗ, Арханг. изд-во, 1949.- 35 с.

Сказки / [худож. Ю. Данилов].- Архангельск : Арханг. кн. изд-во, 1959.- 163 с

Фурсей Николай Андреевич 1897г.р. Возглавлял правление архангельского «Товарищества художников», играл п в театральном оркестре, иллюстрировал книги, выступал в печати с обзорами культурной жизни города. Большая часть работ хранится в Государственном музейном объединении «Художественная культура Русского Севера”. Выполнял иллюстрации к книгам С.Г. Писахова.

2. Разработка проекта

Для себя я определила алгоритм выполнения проекта:

— определилась с композицией;

— приобрела необходимые материалы;

— спланировала сроки выполнения работы.

2.1. Инструменты, материалы

- Формат А;

- Краски

- Кисти

- Дырокол

2.2. Технология изготовления

|

№п/п |

Этапы выполнения работы |

Последовательность выполнения работы |

|

1 |

Выполнила карандашом эскиз |

|

|

2 |

Начала выполнять работу в цвете |

|

|

3 |

Затонировала бумагу оранжевым цветом и сделала дыроколом оранжевые круги |

|

|

4 |

Наклеила кружочки по форме апельсина |

|

|

5 |

Завершила работу |

|

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Целью моей работы было самостоятельно изучить самое интересное из жизни С.Г. Писахова, узнать, кто иллюстрировал его книги, выполнить иллюстрацию к сказке С.Г. Писахова. «Апельсин»

Выполнив работу, я пришла к выводам: — узнала, интересны моменты из жизни художника и писателя, кто иллюстрировал книги С.Г. Писахова, а так же совершенствовала свои возможности в выполнении иллюстрации к сказке С.Г.Писахова «Апельсин».

ЛИТЕРАТУРА

- Сахарный Н.Л. Писахов Степан Григорьевич. Биографический очерк. –А: Архангельское книжное издательство, 1959, с.84.

- Писахов С. Морожены песни, — М:Ломоносовская библиотека, 2008, с.208.

- Писахов С. Сказки, — А: Северо-западное издательство, 1978, с.127.

- Шергин Б. Веселье сердечное — М: Ломоносовская библиотека, 2008, с.223.

- Шергин Б. Древние памяти. – М: Художественная литература, 1989, с.558