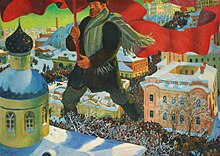

первая в истории победоносная социалистическая революция, совершенная в 1917 рабочим классом России в союзе с беднейшим крестьянством под руководством Коммунистической партии [прежнее название — Российская социал-демократическая рабочая партия (большевиков)] во главе с В. И. Лениным. Название «Октябрьская» — от даты 25 октября (по новому стилю — 7 ноября) — низложения Временного правительства России и перехода государственной власти в руки Советов рабочих и солдатских депутатов. В результате Октябрьской революции была свергнута в России власть буржуазии и помещиков и установлена Диктатура пролетариата, создано Советское социалистическое государство. Великая Октябрьская социалистическая революция явилась торжеством марксизма-ленинизма, открыла новую эру в истории человечества — эру перехода от капитализма к социализму и коммунизму.

Историческая закономерность социалистической революции в России. На основе глубокого изучения всемирной истории, условий возникновения и развития капиталистического общества, его закономерностей и антагонистических противоречий основоположники научного коммунизма К. Маркс и Ф. Энгельс открыли объективные законы общественного развития, доказали неизбежность социалистической революции, установления диктатуры пролетариата и перехода общества от капиталистической общественно-экономической формации к коммунистической формации. В. И. Ленин всесторонне развил марксистское учение о социалистической революции в эпоху Империализма, когда революция встала в порядок дня как непосредственная практическая задача классовой борьбы пролетариата. Ленин научно доказал, что мировая капиталистическая система к началу 20 в. в целом созрела для социалистической революции, что империализм — это канун социалистической революции. На основе закона неравномерности экономического и политического развития капиталистических стран в период империализма Ленин в 1915 сделал вывод о возможности победы пролетарской революции первоначально в нескольких или даже в одной стране. Ленин создал стройную теорию перерастания буржуазно-демократической революции в социалистическую, разработал стратегию и тактику рабочего класса и его партии, решил вопрос о союзниках пролетариата в революции. Большевистская партия показала классический образец руководства победоносной социалистической революцией.

На рубеже 19—20 вв. Россия почти одновременно с передовыми капиталистическими странами вступила в империалистическую стадию развития капитализма. Господствующее положение в её промышленности заняли монополистические объединения («Продамет», «Трубопродажа», «Продуголь», «Продвагон» и др.). К началу 1-й мировой войны 1914—18 в России действовало свыше 150 монополий. Они подчинили себе все основные отрасли промышленности. «Продамет», объединявший 30 крупных металлургических предприятий и акционерных обществ, владел свыше 70% всего акционерного капитала, вложенного в металлургию страны, и выпускал более 80% всей продукции этой отрасли. «Союзу рельсовых фабрикантов», возникшему ещё в 80-х гг. 19 в., принадлежало до 75% всего производства рельсов. Синдикат «Продвагон» сосредоточил почти всё производство вагонов в стране. Синдикат «Продуголь» контролировал 70% всего сбыта угля. На долю «Нобель-мазут» приходилось до 80% общероссийской продажи керосина. Синдикат сахарозаводчиков контролировал 90% производства, спичечный — до 95%. Во время 1-й мировой войны возникло около 900 новых акционерных обществ с капиталом более 1,6 млрд. руб. Появились монополистические объединения типа трестов, финансовых групп (например, концерны И. И. Стахеева, Н. А. Второва), обороты которых выражались в миллиардах руб. Ленин писал: «Число крупнейших акционеров ничтожно; роль их, как и общая сумма богатства у них, — громадна» (Полн. собр. соч., 5 изд., т. 32, с. 109). Наряду с промышленными монополиями возникали крупные банковые объединения (Русско-Азиатский, Петербургский международный коммерческий, Азовско-Донской и др. банки). 12 наиболее крупных банков сосредоточивали в своих руках до 80% всех банковских средств. По уровню концентрации банков Россия стояла впереди главных капиталистических стран. Банковский капитал сращивался с промышленным, возникал финансовый капитал, который всё более завоёвывал важные позиции в экономике России. Происходило также сращивание государственного аппарата и капиталистических монополий. Одновременно происходил процесс перерастания монополистического капитализма в государственно-монополистический капитализм, ускорившийся во время войны потребностями мобилизации и регулирования экономики страны для военных нужд. Возникли государственные органы регулирования, которые стремились централизовать управление многими отраслями промышленности.

Т. о., степень монополизации промышленности, концентрации банковского капитала, уровень развития государственно-монополистического капитализма свидетельствовали о том, что материальные предпосылки социалистической революции в России достаточно созрели. Сложились объективные условия для перехода к социализму, который, по словам Ленина, «… есть не что иное, как ближайший шаг вперед от государственно-капиталистической монополии» (там же, т. 34, с. 192).

Не отличаясь в главном от империализма передовых капиталистических стран, империализм в России имел ряд специфических особенностей. Передовой промышленный и финансовый капитализм сочетался с общей экономической отсталостью страны. Наряду с монополистическими формами капитализма на больших территориях страны ещё только складывались капиталистические отношения. Особенность экономического развития России и её общественного строя в том, что высокоразвитые формы капитализма переплетались с домонополистическими, а капиталистические отношения — с сильнейшими пережитками крепостничества. Экономика России находилась в значительной зависимости от иностранного финансового капитала. Несмотря на крупные успехи промышленности, транспорта, банковского дела, Россия продолжала оставаться аграрной страной, отсталой в технико-экономическом отношении по сравнению с США, Англией, Германией, Францией. Она занимала 5-е место среди великих держав.

В России продолжало существовать крупное помещичье землевладение. К началу 20 в. только дворянам принадлежало 61,9% всех частновладельческих земель в стране. Российская деревня страдала от малоземелья и высоких арендных платежей.

Характеризуя положение страны в начале 20 в., Ленин писал: «… самое отсталое землевладение, самая дикая деревня — самый передовой промышленный и финансовый капитализм» (там же, т. 16, с. 417).

Капитализм в России развивался в своеобразных условиях, будучи опутанным сетью феодально-крепостнических пережитков. Глубокое понимание диалектики такого переплетения социально-экономических отношений в стране позволило Ленину сделать вывод о неизбежности революции в стране. «… Отсталость России, — писал он, — своеобразно слила пролетарскую революцию против буржуазии с крестьянской революцией против помещиков» (там же, т. 38, с. 306).

Наряду с наличием и развитием экономических предпосылок в России росли и крепли социальные силы революции во главе с рабочим классом. В 1917 общее число пролетариев города и деревни составляло до 15 млн. чел., из них фабрично-заводских рабочих было около 3,5 млн. чел. Хотя пролетариат составлял около 10% общего населения страны (в 1913—159,2 млн. чел.), но сила его была не в удельном весе в общей массе населения, а в том, как писал Ленин, «… что пролетариат экономически господствует над центром и первом всей хозяйственной системы капитализма, а также потому, что пролетариат, экономически и политически, выражает действительные интересы громадного большинства трудящихся при капитализме» (там же, т. 40, с. 23).

Для России была характерна высокая концентрация рабочего класса. В 1915 на крупных предприятиях с числом рабочих свыше 500 было занято около 60% общего числа рабочих (в США — только 33%), а на фабриках и заводах с числом рабочих свыше 1000 чел. — свыше 35% (в США — 17%). До 64% промышленного пролетариата было занято в Петроградском и Центральном промышленных районах. Крупными пролетарскими центрами были Урал, Донбасс, Криворожье, Баку. Сосредоточение больших масс рабочих на крупных предприятиях и в важнейших центрах страны, жестокая эксплуатация рабочих капиталистами, их полное политическое бесправие и грубый произвол со стороны господствующих классов обусловили высокую политическую зрелость, революционность российского пролетариата. Особенность положения российского пролетариата способствовала распространению и усвоению социалистических идей, повышению его сознательности и организованности, формированию революционного авангарда пролетариата — партии рабочего класса. Такая партия, марксистская партия нового типа, была создана в начале 20 в. под руководством Ленина российским пролетариатом (см. Коммунистическая партия Советского Союза). Поднимаясь на революцию, рабочий класс России имел во главе героическую партию большевиков. К 1917 партия обладала огромным опытом политической борьбы, научно обоснованной программой социалистического переустройства общества. Рабочий класс России, руководимый марксистской партией большевиков, стал могучей социальной силой страны, гегемоном революции.

Российский пролетариат имел широкую опору среди полупролетарских масс города и деревни. Союзником рабочего класса в грядущей социальной революции выступали многомиллионные массы беднейшего крестьянства, заинтересованные в ликвидации феодально-крепостнических пережитков и, прежде всего помещичьего землевладения. В 1905 в России 30 тыс. наиболее крупных помещиков владели 70 млн. десятин земли, а 10,5 млн. крестьянских дворов (свыше 109 млн. чел. в 1913) принадлежало всего 75 млн. десятин. Если на одну помещичью семью приходилось в среднем 2,3 тыс. десятин земли, то на крестьянский двор — от 7 до 15 десятин. У половины крестьянских дворов было лишь по 1—2 десятины. Крестьяне вынуждены были арендовать у помещика землю на кабальных условиях. К 1917 среди крестьянства было 30% безлошадных, 34% без инвентарных, 15% беспосевных дворов. В результате мобилизации в армию в крестьянских хозяйствах оставалось лишь 38,7% трудоспособного мужского населения. Особенно сильно страдала от гнёта помещиков, кулаков и царизма деревенская беднота, составлявшая 65% сельского населения и являвшаяся надёжным союзником рабочего класса. Широкую опору имел рабочий класс и среди непролетарских трудящихся слоев города. В 1917 значительная часть населения в городах России (всего свыше 22 млн. жителей) составляли ремесленники, мелкие торговцы, мелкие служащие, в массе своей также страдавшие от эксплуатации и политического бесправия.

Одной из особенностей исторического развития России было то, что она являлась многонациональным государством.

Многочисленные народы (свыше 100), входившие в состав Российской империи, жестоко эксплуатировались царизмом, русской и местной национальной буржуазией, феодалами. Царизм превратил Россию в тюрьму народов, проводил политику грубого угнетения нерусских народов, их насильственную русификации, подавления их национальной культуры, разжигал вражду и национальную рознь между народами. Для России были характерны острейшие национальные противоречия. Всем ходом объективного общественного развития угнетённые народы России (в абсолютном большинстве крестьянская беднота) вовлекались в совместную с российским рабочим классом революционную борьбу против социального и национального гнёта.

Сочетание всех видов гнёта — помещичьего, капиталистического, национального — с политическим деспотизмом самодержавия делало невыносимым положение народных масс и придавало классовым противоречиям в России особую остроту.

В начале 20 в. Россия стала узловым пунктом противоречий мирового империализма, наиболее слабым его звеном. Здесь созрели экономические и социальные предпосылки грядущей революции. В это время центр революционного движения переместился из Западной Европы в Россию. В стране сложилась революционная ситуация, переросшая в первую русскую буржуазно-демократическую, революцию 1905—07 (см. Революция 1905-07 в России), явившуюся прологом и генеральной репетицией Октябрьской социалистической революции.

«Первая революция и следующая за ней контрреволюционная эпоха (1907—1914), — писал Ленин, — обнаружила всю суть царской монархии, довела ее до.. последней черты», раскрыла всю ее гнилость, гнусность, весь цинизм и разврат царской шайки с чудовищным Распутиным во главе ее, все зверство семьи Романовых — этих погромщиков, заливших Россию кровью евреев, рабочих, революционеров…» (там же, т. 31, с. 12).

К решающим политическим битвам 1917 российский пролетариат пришёл с большими революционными традициями. Он уже имел опыт народной революции 1905—07 и последующих классовых боев. Созревание новой революции резко ускорила первая мировая война 1914—18 (См. Первая мировая война 1914-1918). Она обнажила всю остроту социально-экономических и политических противоречий в России, гнилость царского режима и с полной очевидностью показала, что дальнейшее существование буржуазно-феодальных порядков является гибельным для страны. Война привела к огромному разрушению производительных сил. Происходил развал промышленности, транспорта, сельского хозяйства. Из 9750 крупных предприятий в годы войны бездействовало 3884, или 37,8%. Железные дороги не справлялись с перевозками, не хватало паровозов, вагонов. Промышленность испытывала острый недостаток в топливе, сырье. Сбор зерновых культур уменьшился в 1916 (по сравнению с 1913) на 1,6 млрд. пудов. Сократились посевные площади. Резко возросла финансовая зависимость России от иностранных государств. Только решительные революционные меры, направленные против самодержавия и капитализма, могли спасти страну от надвигавшейся экономической катастрофы. Осенью 1916в России создалась непосредственная революционная ситуация, неумолимо назревала новая народная революция. «Война, — писал Ленин, — создала такой необъятный кризис, так напрягала материальные и моральные силы народа, нанесла такие удары всей современной общественной организации, что человечество оказалось перед выбором: или погибнуть или вручить свою судьбу самому революционному классу для быстрейшего и радикальнейшего перехода к более высокому способу производства» (там же, т. 34, с. 197—98). Война и связанная с ней милитаризация промышленности вели к дальнейшей концентрации производства и сбыта в руках финансово-монополистического капитала. «Диалектика истории именно такова, — писал Ленин, — что война, необычайно ускорив превращение монополистического капитализма в государственно-монополистический капитализм, тем самым необычайно приблизила человечество к социализму» (там же, с. 193). В России созрели условия для победоносной революции.

Курс на социалистическую революцию. Важнейшим этапом на пути к социалистической революции в России явилась Февральская буржуазно-демократическая революция 1917, свергнувшая самодержавие. В ходе Февральской революции и после неё в результате революционного творчества широких масс по всей стране были созданы Советы рабочих и солдатских депутатов, Советы крестьянских депутатов, солдатские комитеты в действующей армии, тыловых гарнизонах. Одновременно широко развернулось строительство профсоюзов и фабрично-заводских комитетов (см. Профессиональные союзы, Фабрично-заводские комитеты), возникли отряды рабочей милиции, Красной Гвардии. Победа над царизмом привела в движение все классы общества. Началась борьба за обладание властью в стране. Друг другу противостояли две главные социальные силы: буржуазия и пролетариат. Опираясь на вооруженную силу народа, Советы имели возможность взять в свои руки всю власть в стране. Но эта возможность тогда не была реализована, так как руководство в Советах захватили мелкобуржуазные партии меньшевиков и эсеров (см. Меньшевизм, Эсеры), проводившие политику соглашательства с буржуазией и её ведущей партией — кадетами (См. Кадеты).

Считая, что Россия не созрела для социалистической революции, а в ходе буржуазно-демократической революции власть якобы должна перейти к буржуазии, эсеро-меньшевистское руководство Советами пошло на соглашение с буржуазно-помещичьими партиями кадетов, октябристов и создало им условия для взятия власти. К 2(15) марта было создано буржуазное Временное правительство России во главе с князем Г. Е. Львовым. Буржуазное Временное правительство держалось у власти лишь благодаря соглашению с Советами. Фактически в стране установилось Двоевластие: Временное правительство — орган диктатуры буржуазии, и Советы рабочих и солдатских депутатов — революционно-демократическая диктатура рабочих и крестьян. Социальную причину двоевластия Ленин видел в недостаточной политической зрелости и организованности пролетариата (около 40% кадровых, наиболее закалённых в классовом отношении и революционно настроенных рабочих были мобилизованы на фронт), а также в небывалой активизации мелкобуржуазных слоев населения, составлявших абсолютное большинство в стране. «Гигантская мелкобуржуазная волна, — писал Ленин, — захлестнула все, подавила сознательный пролетариат не только своей численностью, но и идейно, то есть заразила, захватила очень широкие круги рабочих мелкобуржуазными взглядами на политику» (там же, т. 31, с. 156).

Февральская революция не решила коренных вопросов жизни народа: прекращения империалистической войны и заключения мира, ликвидации помещичьего землевладения, рабочего вопроса, уничтожения национального гнёта. Буржуазное Временное правительство, поддерживаемое соглашательскими партиями меньшевиков и эсеров, проводило империалистическую, антинародную политику. Революционный пролетариат России не мог остановиться на этапе буржуазно-демократической революции, и, как предвидел Ленин, её перерастание в социалистическую было неизбежно. Только социалистическая революция могла решить назревшие вопросы социального прогресса — ликвидировать буржуазно-помещичий строй в России, уничтожить все формы социального и национального гнёта, установить диктатуру пролетариата с целью построения социалистического общества.

Конкретный, теоретически обоснованный план борьбы за переход от буржуазно-демократической революции к социалистической разработал Ленин. В «Письмах из далека» (март), в Апрельских тезисах В. И. Ленина (См. Апрельские тезисы В. И. Ленина) был определён курс Коммунистической партии на победу социалистической революции, указаны её движущие силы, выработаны стратегия и тактика партии. Ленинская стратегия предусматривала свержение власти буржуазии и помещиков силами революционного союза рабочего класса и беднейшего крестьянства. Выдвигалась задача установления диктатуры пролетариата в форме Республики Советов — наилучшей в условиях России формы политической организации общества в период перехода от капитализма к социализму. В это время Ленин не призывал к немедленному свержению Временного правительства, так как оно поддерживалось Советами. Учитывая своеобразие исторического момента, Ленин предостерегал от левацко-авантюристических попыток лобовой атаки на Временное правительство и от правооппортунистического доверчивого отношения к нему. Ленин выдвигал требование: «Никакой поддержки Временному правительству».

Исходя из соотношения классовых сил в стране, Ленин нацеливал партию на завоевание масс путём широкой и терпеливой разъяснительной работы, разоблачения контрреволюционности Временного правительства, предательства интересов народа мелкобуржуазными партиями — меньшевиками и эсерами, которые называли себя партиями социалистическими. На самом деле они являлись в то время левым крылом буржуазной демократии и составляли главную опору власти империалистической буржуазии. Основная политическая линия большевиков, выработанная Лениным, состояла в том, чтобы добиться перехода власти к Советам. Но эсеро-меньшевистское руководство не хотело этого. Большевики стремились вытеснить из руководства Советами меньшевиков и эсеров, завоевать на сторону большевиков большинство в Советах и изменить их политику. Это была установка на мирное развитие революции. Переход власти к Советам означал бы ликвидацию двоевластия. «Выше, лучше такого типа правительства, как Советы рабочих, батрацких, крестьянских, солдатских депутатов, человечество не выработало и мы до сих пор не знаем», — писал Ленин (там же, с. 147).

В Апрельских тезисах была сформулирована и экономическая программа преобразования России: рабочий контроль за общественным производством и распределением продуктов, объединение всех банков в один общенациональный банк и установление над ним контроля со стороны Советов, конфискация помещичьих земель и национализация всей земли в стране и т.д. Ленин выдвигал в тезисах также вопросы о пересмотре программы партии, переименовании партии, считал необходимым приступить к созданию Коммунистического Интернационала.

Большевистская партия, вышедшая из подполья после Февральской революции в количестве 24 тыс. чел. (Петроградская организация имела 2000 чел., Московская — 600, Киевская — 200), сплотилась на платформе Апрельских тезисов Ленина. Развернув широкую легальную политическую и организаторскую деятельность в массах, партия вбирала в свои ряды, прежде всего активных представителей рабочего класса и к концу апреля насчитывала свыше 100 тыс. членов, являлась массовой политической партией российского пролетариата.

Большую роль в подготовке социалистической революции сыграла Седьмая (Апрельская) Всероссийская конференция РСДРП (б) (См. Седьмая Всероссийская конференция РСДРП), которая состоялась 24—29 апреля (7—12 мая). Эта конференция, имевшая значение партийного съезда, полностью приняла ленинский курс перехода к социалистической революции и выработала политику партии по всем основным вопросам революции: о войне, о Временном правительстве, о Советах, по аграрному и национальному вопросам. На конференции был избран новый состав ЦК РСДРП (б) во главе с Лениным. Вооружённые Апрельскими тезисами Ленина и решениями конференции, под лозунгом «Вся власть Советам!» большевики развернули активную деятельность по завоеванию народных масс и мобилизации их на социалистическую революцию. Они проводили огромную работу в Советах, профсоюзах, фабрично-заводских комитетах, в армии, в городе и в деревне, разоблачая соглашательскую линию меньшевиков и эсеров, завоёвывая трудящиеся массы на свою сторону, политически воспитывая их, создавая союз рабочего класса с крестьянской беднотой как решающую силу в борьбе за победу социалистической революции. На многочисленных митингах, собраниях, совещаниях, конференциях, съездах выступали лучшие большевистские ораторы. Много раз на митингах, собраниях и съездах выступал вождь партии — Ленин. Большевики организовали издание большого числа газет (в октябре до 80 газет), листовок, журналов, брошюр. Огромную идейно-политическую и организаторскую работу проводила «Правда» [с 5(18) марта по 5(18) июля 1917 вышло 99 номеров общим тиражом около 8 млн. экземпляров; ежедневный тираж 85—100 тыс. экземпляров]. На её страницах из номера в номер печатались руководящие статьи Ленина, публиковались воззвания и решения ЦК партии, резолюции митингов и собраний и т.д. В ходе классовой борьбы партия стремилась добиться того, чтобы миллионы рабочих, солдат и крестьян на собственном опыте убедились в правильности её политики и вступили за неё в открытую борьбу с силами контрреволюции.

Одним из наиболее острых вопросов был вопрос о войне и мире. Нота министра иностранных дел П. Н. Милюкова 18 апреля (1 мая) о стремлении Временного правительства продолжать войну «до победного конца» вызвала возмущение и послужила поводом к открытому антиправительственному выступлению революционных масс. 20—21 апреля (3—4 мая) рабочие и солдаты Петрограда (около 100 тыс. чел.), а вслед за ними и др. городов, руководимые большевиками, провели демонстрации под лозунгами: «Долой войну!», «Вся власть Советам!». Выступление народных масс вызвало кризис Временного правительства (см. Апрельский кризис 1917). Из его состава под давлением революционных сил были выведены П. Н. Милюков и А. И. Гучков (военно-морской министр). Эсеро-меньшевистские лидеры пошли на создание коалиционного кабинета министров. 5(18) мая было сформировано первое коалиционное Временное правительство (председатель — князь Г. Е. Львов). В состав правительства наряду с представителями буржуазно-помещичьих партий (кадетами и октябристами) вошли меньшевики (И. Г. Церетели, М. И. Скобелев) и эсеры (А. Ф. Керенский, В. М. Чернов). Создание коалиционного правительства не изменило ни его классовой природы, ни проводимой им антинародной политики.

3(16) июня 1917 в Петрограде собрался Первый Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов. Большевистская партия имела на съезде всего 105 делегатов, в то время как меньшевики 248 и эсеры 285. Съезд большинством голосов принял эсеро-меньшевистские резолюции и, в частности, резолюцию о доверии Временному правительству. Большевики во главе с Лениным разоблачали на съезде политику соглашателей. Влияние большевиков в массах усиливалось. По всей стране нарастало недовольство трудящихся политикой правительства. 18 июня (1 июля) около 500 тыс. рабочих и солдат столицы вышли на демонстрацию под лозунгами: «Вся власть Советам!», «Долой войну!», «Долой десять министров-капиталистов!» (см. Июньский кризис 1917). Выполняя волю американских, английских, французских, а также российских империалистов и заручившись поддержкой съезда Советов, Временное правительство 18 июня (1 июля) начало наступление на фронте, которое вскоре провалилось (см. Июньское наступление 1917). Весть об этом наступлении и его провале активизировала борьбу пролетариата и солдат. 2(15) июля начался новый (июльский) кризис Временного правительства (см. Июльские дни 1917). 3(16) июля в Петрограде стихийно начались демонстрации рабочих и солдат, требовавших перехода власти в руки Советов. ЦК РСДРП (б) возглавил движение масс, с тем, чтобы придать ему мирный и организованный характер. 4(17) июля в Петрограде была проведена мирная демонстрация (участвовало более 500 тыс. чел.). По приказу Временного правительства, с ведома эсеро-меньшевистских лидеров ВЦИК Советов на демонстрантов было совершено вооруженное нападение юнкеров и офицеров. Было убито 56 и ранено 650 чел. Июльские события явились последней попыткой революционных масс мирным путём решить вопрос о власти. 4(17) июля демонстрации происходили в Москве и др. городах. Эсеро-меньшевистский ВЦИК Советов опубликовал воззвание, в котором заявлял: «Мы признали Временное правительство — правительством спасения революции. Мы признали за ним неограниченные полномочия и неограниченную власть». Началась полоса репрессий. 5—6(18—19) июля были совершены налёты на редакцию и типографию газеты «Правда», на особняк Кшесинской, где помещались ЦК и Петроградский комитет большевиков, закрыты некоторые большевистские газеты. 7(20) июля было опубликовано постановление правительства об аресте и привлечении к суду Ленина. Как и при царском режиме, ему пришлось перейти на нелегальное положение. Начались аресты большевиков, разоружение рабочих, расформирование и отправка на фронт революционных воинских частей Петрограда. 12(25) июля Временное правительство издало закон о введении смертной казни на фронте. 24 июля (6 августа) закончилось формирование второго коалиционного правительства (председатель — Керенский), в которое вошли кадеты, меньшевики и эсеры. Двоевластие закончилось. Исчезла на данном этапе возможность мирного пути развития революции. Власть перешла полностью в руки контрреволюционного Временного правительства. «Контрреволюция, — писал Ленин, — организовалась, укрепилась и фактически взяла власть в государстве в свои руки» (там же, т. 34, с. 1). Предательство эсеро-меньшевиков привело к тому, что Советы во главе с эсеро-меньшевистскими лидерами уже перестали быть органами власти, они превратились в придаток контрреволюционного Временного правительства. В связи с этим Ленин поставил вопрос о временном снятии лозунга «Вся власть Советам!».

С ликвидацией двоевластия развитие революции вступило в новую фазу. Всесторонний анализ сложившейся в стране обстановки привёл Ленина к выводу о необходимости перехода партии к новой тактике борьбы. Эту новую тактику Ленин разработал в июле в тезисах «Политическое положение», в статьях «Три кризиса», «К лозунгам», «О конституционных иллюзиях» и др. Ленин обосновал курс на вооруженное восстание как единственное средство достижения победы революции в сложившихся условиях. Предлагая снять лозунг «Вся власть Советам!», ранее выражавший установку на мирное развитие революции, Ленин разъяснял, что это не означает отказа от борьбы партии за Республику Советов. Он был убеждён, что Советы, освободившись от засилья мелкобуржуазных партий, станут подлинными органами борьбы за диктатуру пролетариата. Выводы Ленина легли в основу решений Шестого съезда РСДРП (б) (См. Шестой съезд РСДРП), проходившего полулегально в Петрограде 26 июля — 3 августа (8—16 августа) и представлявшего уже до 240 тыс. членов партии. Ленин руководил съездом через ЦК партии, находясь в это время в подполье (в Разливе). С докладами на съезде выступали Я. М. Свердлов, И. В. Сталин и др. Съезд принял новую тактику партии, разработанную Лениным, нацелив партию на подготовку вооруженного восстания для установления диктатуры пролетариата. На съезде была утверждена экономическая платформа партии, выдвинутая Лениным ещё в Апрельских тезисах. Съезд особо подчеркнул значение союза пролетариата с беднейшим крестьянством как главного условия победы социалистической революции. Избранный съездом, ЦК РСДРП (б) во главе с Лениным обратился к народу с Манифестом, в котором призвал готовиться к решающей схватке с контрреволюцией.

«Ленинская партия показала в 1917 году великий пример исторической инициативы, правильного учета соотношения классовых сил и конкретных особенностей момента. На разных этапах революции партия применяла гибкую и разнообразную тактику, использовала мирные и немирные, легальные и нелегальные средства борьбы, проявила способность сочетать их, умение переходить от одних форм и методов к другим. В этом — одно из принципиальных отличий стратегии и тактики ленинизма, как от социал-демократического реформизма, так и от мелкобуржуазного авантюризма» («50 лет Великой Октябрьской социалистической революции». Тезисы ЦК КПСС, 1967, с. 8).

Борьба классов и партий за власть обострялась с каждым днём. Происходили дальнейшее размежевание борющихся сил, усиление политической изоляции буржуазии, мелкобуржуазных партий, рост влияния большевистской партии. Буржуазия, возглавляемая кадетами, встала на путь развязывания гражданской войны, взяла курс на установление в стране открытой военной диктатуры. Против революции готовился заговор империалистической буржуазии во главе с генералом Л. Г. Корниловым [верховный главнокомандующий с 18(31) июля]. Этот заговор активно поддерживался реакционными силами Англии, Франции, США. 12—15 (25—28) августа Временное правительство созвало в Москве так называемое Государственное совещание. Его целью была организация и мобилизация всех сил российской контрреволюции во главе с Корниловым, Калединым, Керенским, Милюковым, Пуришкевичем, Родзянко, Рябушинским и др. По призыву большевиков рабочий класс Москвы встретил этот съезд реакционеров и заговорщиков 400-тысячной стачкой протеста (см. Государственное совещание московское 1917). Московских трудящихся поддержали забастовками и митингами протеста рабочие Киева, Харькова, Н. Новгорода (ныне Горький), Екатеринбурга (ныне Свердловск) и др. городов. После Московского совещания контрреволюция, возглавляемая кадетской партией, приступила к практическому осуществлению своих намерений. Центр военно-политической подготовки переворота находился в Ставке Верховного главнокомандующего (Могилёв). 25 августа (7 сентября) генерал Корнилов, подняв военный мятеж, двинул войска (3-й конный корпус генерала А. М. Крымова) на Петроград. Предполагалось также наступление заговорщиков на Москву, Киев и др. крупные города.

27 августа (9 сентября) ЦК РСДРП (б) обратился к рабочим, солдатам и матросам Петрограда с призывом встать на защиту революции. Большевистская партия мобилизовала и организовала массы на разгром корниловщины (См. Корниловщина). Красную Гвардию столицы, насчитывавшую к этому времени 25 тыс. бойцов, поддержали гарнизон города, моряки Балтики, железнодорожники, рабочие Москвы, Донбасса, Урала и др. пролетарских центров, солдаты в тылу и на фронте. Мятеж был подавлен. Ликвидация корниловщины дезорганизовала и ослабила контрреволюционный лагерь, выявила мощь революционных сил, укрепила авторитет большевиков и явилась одним из решающих этапов в борьбе за победу социалистической революции. Она означала непреклонную решимость рабочих, солдат, крестьянской бедноты дать мощный отпор силам контрреволюции, показала гигантский рост влияния большевистской партии на самые широкие слои трудящихся России.

В стране назрел общенациональный кризис, охвативший все сферы социально-экономических и политических отношений. Антинародная политика буржуазного Временного правительства поставила страну на грань национальной катастрофы. Усилилась разруха в промышленности и на транспорте, возросли продовольственные затруднения. Валовая продукция промышленности сократилась в 1917 по сравнению с 1916 на 36,4%. С марта по октябрь 1917в стране было остановлено до 800 предприятий. Резко упали выплавка чугуна, стали, добыча угля и нефти. Осенью на Урале, в Донбассе и др. промышленных центрах было закрыто до 50% всех предприятий. Началась массовая безработица. Одновременно росла дороговизна. Реальная заработная плата рабочих упала до 40—50% по сравнению с 1913. правительство прибегало к эмиссии бумажных денег и новым займам. Если с начала войны по февраль 1917 в обращение было выпущено свыше 8,2 млрд. руб. бумажных денег, то за восемь последующих месяцев их было выпущено на сумму 9,5 млрд. руб. В 1917 выпуск бумажных денег покрывал 65,5% всех бюджетных расходов. Государственный долг России в октябре 1917 возрос до 50 млрд. руб. Из них долг иностранным государствам составлял свыше 11,2 млрд. руб. Страна стояла перед угрозой финансового банкротства.

Для классового самосознания пролетариата осенью 1917 показательны рост активности фабзавкомов, созданных повсеместно на фабриках и заводах, увеличение численности профсоюзов и усиление в них большевистского влияния. В октябре 1917 число членов профсоюзов превысило 2 млн. рабочих и служащих. Забастовочное движение этого времени отличалось исключительным упорством, организованностью и политической целеустремлённостью. В сентябре — октябре бастовали пролетарии Москвы и Петрограда, горняки Донбасса, металлурги Урала, нефтяники Баку, текстильщики Центрального промышленного района, железнодорожники 44 ж. д. В эти месяцы только в массовых забастовках участвовало более 1 млн. рабочих. На многих фабриках и заводах устанавливался рабочий контроль над производством и распределением. Это означало, что рабочее движение поднялось на высшую ступень развития. В результате политической и экономической борьбы рабочий класс практически был подведён к необходимости взять власть в свои руки.

Социалистическое по своему характеру движение рабочего класса вело за собой демократическое движение крестьянства. До октября 1917 произошло около 4250 крестьянских выступлений против помещиков. Если в августе зарегистрировано 690 крестьянских выступлений, то в сентябре — октябре их было свыше 1300. Посылка Временным правительством карательных отрядов только ожесточила крестьян: участились поджоги, захват и разгром имений, начались расправы с ненавистными помещиками. На сторону революции перешли миллионы солдат, особенно Петроградского, Московского и др. гарнизонов, Северного и Западного фронтов, матросы Балтийского флота, которые через свой выборный орган Центробалт в сентябре открыто заявили, что они не признают власти Временного правительства и никаких его приказов исполнять не будут. Усилилось национально-освободительное движение угнетённых народов окраин. Временное правительство не решило, да и не могло решить национального вопроса. На местах был оставлен почти без изменения старый аппарат угнетения, враждебный коренному населению. Великодержавная политика вызывала глубокое недовольство народов на окраинах страны. В национальных районах возникли буржуазно-националистические организации: Центральная рада на Украине, Белорусская рада, Национальные советы в Прибалтике, Закавказье, «Шура-и-Ислам» в Туркестане. Национальная буржуазия стремилась использовать национально-освободительную борьбу народов в своих узко классовых целях. Националисты пытались отвлечь трудящихся от общероссийской революционной борьбы. Для захвата власти они формировали национальные (украинские, мусульманские, молдавские, эстонские) воинские части. Национально-освободительное движение не было и не могло быть единым по своему классовому составу и политическим устремлениям. Обнаружились два резко противоположных направления — буржуазно-националистическое и революционно-демократическое. Большевики разоблачали контрреволюционную сущность буржуазного национализма, содействовали классовому размежеванию внутри национально-освободительного движения, стремясь овладеть его революционно-демократическим направлением. Последнее, объединявшее рабочих, сознательных трудящихся крестьян, революционно-демократический слой местной интеллигенции, становилось всё более массовым. В противовес органам буржуазных националистов создавались революционно-демократические национальные организации.

Только ленинская партия имела программу подлинного разрешения национального вопроса (См. Национальный вопрос). Большевики связывали его решение с борьбой за диктатуру пролетариата, за республику Советов. На 1-м Всероссийском съезде Советов Ленин заявил: «Пусть Россия будет союзом свободных республик» (Полн. собр. соч., 5 изд., т. 32, с. 286). Активная деятельность большевистских организации Прибалтики, Украины, Белоруссии, Молдавии, Кавказа, Поволжья, Средней Азии, Сибири обеспечивала единство борьбы российского рабочего класса и пролетарских и полупролетарских масс угнетённых народов за власть Советов.

С разгромом корниловщины наступил новый этап в большевизации Советов. До этого на большевистских позициях стояли Советы Иваново-Вознесенска, Риги, Кронштадта, Орехово-Зуева, Красноярска, с августа — Екатеринослава, Луганска и др. городов. Во время ликвидации корниловщины и после началась массовая большевизация Советов в центре и на местах. 31 августа (13 сентября) Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов, 5(18) сентября Московский совет рабочих депутатов приняли большевистские резолюции о власти. Большевиками было завоёвано большинство в Советах Брянска, Самары, Саратова, Царицына, Минска, Киева, Ташкента и др. За один день 1(14) сентября ВЦИК Советов получил от 126 местных Советов требование взять власть в свои руки. По указанию ЦК РСДРП (б) местные партийные организации развернули кампанию по перевыборам в Советы. Перевыборы дали возможность большевикам завоевать большинство в Советах. Во многих городах страны председателями Советов были избраны видные партийные деятели: в Москве — В. П. Ногин, Баку — С. Г. Шаумян, Самаре — В. В. Куйбышев, Челябинске — С. М. Цвиллинг, Шуе — М. В. Фрунзе и т.д. Процесс большевизации Советов крестьянских депутатов шёл медленнее. В порядок дня вновь был поставлен лозунг «Вся власть Советам!», так как теперь большинство их возглавлялось большевистской партией. Но теперь лозунг «Вся власть Советам!» призывал к борьбе за превращение революционных большевистских Советов в органы восстания против Временного правительства, в органы борьбы за установление диктатуры пролетариата.

Временное правительство, переживая хронический кризис, но, стремясь удержаться у власти, 1(14) сентября провозгласило Россию республикой, а для управления страной создало Директорию («Совет пяти» во главе с А. Ф. Керенским), рекламируя её как власть, независимую от кадетов — организаторов корниловщины. Пытаясь спасти власть буржуазии, эсеро-меньшевистский ВЦИК созвал 14—22 сентября (27 сентября — 5 октября) Демократическое совещание, которое выделило из своего состава Временный совет республики (так называемый Предпарламент). Большевики бойкотировали Предпарламент, разоблачали его антидемократическую сущность и требовали созыва 2-го Всероссийского съезда Советов, готовили массы к штурму капитализма. В то же время начался идейный и организационный распад мелкобуржуазных соглашательских партий. В партии эсеров образовалось левое крыло, которое в конце ноября оформилось в самостоятельную партию левых эсеров (См. Левые эсеры). Усилились оппозиция слева и раскол в партии меньшевиков. Происходил массовый отлив из меньшевистской и правоэсеровской партий. Их влияние в рабочем классе к октябрю сошло почти на нет.

Создание 25 сентября (8 октября) нового коалиционного правительства в составе 6 министров-капиталистов и 10 министров-«социалистов» было встречено решительными протестами со стороны большевистских Советов. Политические настроения широких революционных масс особенно выявились на губернских и областных съездах Советов, городских собраниях Советов, проходивших накануне Октября.

В процессе революции происходил рост сил и сплочённости РСДРП (б). К октябрю численность партии увеличилась по сравнению с мартом в 15 раз. Партия насчитывала около 350 тыс. членов, до 60% которых составляли передовые рабочие. По районам партийные силы распределялись следующим образом: Москва и Центральная промышленная область — 70 тыс. (20%), Петроград и губерния — 60 тыс. (17%), Украина, Молдавия, Юго-Западный и Румынский фронты, Черноморский военный флот — 60 тыс. (17%), Прибалтика, Северный фронт — 30 тыс. (8,5%), Белоруссия, Западный фронт — 30 тыс. (8,5%), Поволжье — 20 тыс. (5,5%), Кавказ, Кавказский фронт, Дон — 20 тыс. (5,5%), Сибирь, Дальний Восток — 15 тыс. (4,5%), др. районы страны — 10 тыс. (3,5%).

Партия, неразрывно связанная с массами, находилась в состоянии боевой готовности к предстоящим классовым боям. Ленин писал: «… В решительный момент, в момент завоевания власти и создания Советской республики, большевизм оказался единым, он привлек к себе все лучшее из близких ему течений социалистической мысли, он объединил вокруг себя весь авангард пролетариата и гигантское большинство трудящихся» (там же, т. 39, с. 216).

В сентябре Ленин даёт всесторонний анализ общенационального кризиса, который выражался, с одной стороны, в мощном революционном движении рабочего класса под руководством Ленинской партии, подошедшего в своей борьбе непосредственно к завоеванию власти, к установлению диктатуры пролетариата в форме Советов; в широком размахе крестьянского движения, принявшего характер крестьянской войны за землю; в переходе солдатских масс на сторону революции и их готовности силой оружия поддержать борьбу рабочих и крестьянской бедноты; в подъёме национально-освободительного движения, в общенародной борьбе за мир, против империалистической войны; в большевизации Советов; с другой стороны — в хроническом кризисе власти Временного правительства, в разброде и развале буржуазных и мелкобуржуазных партий.

В работах «Грозящая катастрофа и как с ней бороться» (сентябрь), «Удержат ли большевики государственную власть?» (конец сентября — 1 октября), «Кризис назрел» (конец сентября), в письмах в ЦК, ПК и МК партии (сентябрь — октябрь) Ленин показал, что кризис назрел: «низы» не хотят жить по-старому, а «верхи» не могут управлять по-старому.

Глубокий анализ новой политической обстановки в стране привёл Ленина к выводу: «За нами большинство класса, авангарда революции, авангарда народа, способного увлечь массы. За нами большинство народа… За нами верная победа…» (там же, т. 34, с. 244).

Победа Великой Октябрьской социалистической революции. К осени 1917 в России созрели условия для победоносной социалистической революции. Успех её зависел от политической и организаторской деятельности партии большевиков, от её правильной тактики. В сентябре 1917 в письмах ЦК партии, Петроградскому и Московскому комитетам РСДРП (б) («Большевики должны взять власть») и в ЦК партии («Марксизм и восстание») Ленин поставил задачу подготовки вооруженного восстания как практическую задачу деятельности партии. Он предостерегал ЦК партии от авантюризма, от заговорщической игры в «захват» власти. «Восстание, чтобы быть успешным, — писал Ленин, — должно опираться не на заговор, не на партию, а на передовой класс… Восстание должно опираться на революционный подъем народа… Восстание должно опираться на такой переломный пункта истории нарастающей революции, когда активность передовых рядов народа наибольшая, когда всего сильнее колебания в рядах врагов и в рядах слабых половинчатых нерешительных друзей революции» (там же, с. 242—43). Все указанные Лениным условия были налицо. Ленин рекомендовал партии отнестись к восстанию, как к искусству, призывал сосредоточить всё внимание на военно-технической подготовке восстания, создать перевес классовых сил, обеспечить нанесение сокрушительного удара в решающий момент и в решающем месте, прежде всего в Петрограде и Москве. Ленин наметил конкретный план проведения восстания: организовать штаб повстанческих отрядов; распределить силы; двинуть главные силы (красногвардейские отряды, революционные полки, флот) на важные пункты — телеграф, телефон, ж.-д. станции, мосты: арестовать Генштаб и Временное правительство; обеспечить решительное подавление всех возможных вооруженных акций контрреволюции.

10(23) октября на заседании ЦК РСДРП (б) обсуждался вопрос о вооруженном восстании. С докладом выступил Ленин, нелегально вернувшийся из Финляндии в Петроград. ЦК партии десятью голосами против двух (Л. Б. Каменев, Г. Е. Зиновьев) была принята ленинская резолюция, признававшая, что восстание назрело и неизбежно. ЦК партии предложил всем партийным организациям в своей практической работе руководствоваться этим решением. На заседании ЦК партии было избрано Политическое бюро во главе с Лениным. 12 (25) октября Исполком Петроградского совета принял Положение о Военно-революционном комитете (ВРК), ставшем легальным штабом по подготовке вооруженного восстания. Московское областное бюро партии 14(27) октября, Петроградский комитет 15(28) октября. единодушно одобрили решение ЦК партии о восстании и приняли свои конкретные планы действий. 16(29) октября состоялось расширенное заседание ЦК РСДРП (б) совместно с руководящими партийными работниками Петрограда, а также представителями профсоюзов и военных организаций. Это заседание подтвердило решение ЦК от 10(23) октября о вооруженном восстании. Против вооруженного восстания вновь решительно выступили Каменев и Зиновьев. Они утверждали, что «данных на восстание нет», и призывали к «оборонительно-выжидательной тактике». В тот же день на закрытом заседании ЦК был избран партийный Военно-революционный центр по руководству восстанием в составе А. С. Бубнова, Ф. Э. Дзержинского, Я. М. Свердлова, И. В. Сталина, М. С. Урицкого. Партийный центр вошёл в ВРК как его руководящее ядро. Активную работу в ВРК вели В. А. Антонов-Овсеенко, Г. И. Бокий, П. Е. Дыбенко, К. С. Еремеев, С. И. Гусев, Н. В. Крыленко, С. В. Косиор, М. Я. Лацис, К. А. Мехоношин, В. И. Невский, Н. И. Подвойский, А. Д. Садовский, Н. А. Скрыпник, Г. И. Чудновский и др.; от левых эсеров — П. Е. Лазимир и Г. Н. Сухарьков. Вся работа по подготовке восстания проходила под непосредственным руководством В. И. Ленина.

В Октябрьском вооруженном восстании большевистская партия опиралась на крупные вооруженные силы. В авангарде их шла Красная Гвардия Петрограда, которая в ходе борьбы выросла до 40 тыс. бойцов. Этот вооруженный авангард революции были готовы поддержать 200 тыс. красногвардейцев др. городов России. К началу восстания численность революционных солдат Петроградского гарнизона превышала, по данным членов ВРК, 150 тыс. чел.; Балтийский флот, перешедший на сторону большевиков, имел более 80 тыс. матросов и около 700 боевых и вспомогательных кораблей. Это были крупные боевые силы революции, за которыми шли миллионы революционных солдат фронта (особенно Северного и Западного) и тыловых гарнизонов. Эти вооруженные силы опирались на революционных рабочих и крестьянскую бедноту всей страны, готовых идти на штурм капитализма.

Важнейшим шагом в подготовке восстания было назначение ВРК 20—24 октября (2—6 ноября) своих комиссаров в Петропавловскую крепость, воинские части, на корабли, в оружейные склады, на ряд предприятий и др. важные объекты столицы.

Временное правительство, опираясь на кадетов, меньшевиков и эсеров, в свою очередь, собирало вооруженные силы контрреволюции. Военный штаб стягивал верные ему части к Петрограду, велась мобилизация контрреволюционных сил в столице и пригородах. В Петроград вызывались юнкера из Петергофа и Ораниенбаума. Специальное указание — «быть наготове» — было дано трём казачьим полкам, расквартированным в Петрограде. Приводились в боевую готовность все юнкерские училища. Гарнизон Зимнего дворца был доведён до 2,7 тыс. чел. Ставка (Могилёв) и командование Северного фронта (Псков) получили приказ ускорить движение войск к столице.

Однако большевики создали огромный перевес революционных сил над войсками контрреволюции. Положение Временного правительства было безнадёжным.

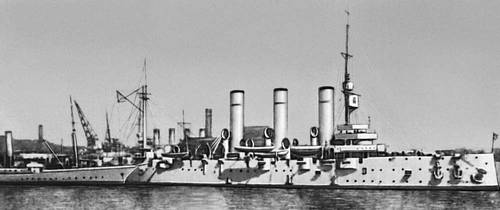

Вооруженное восстание началось 24 октября (6 ноября). В этот день по распоряжению Временного правительства был совершен налёт юнкеров на типографию большевистской газеты «Рабочий путь» (так называлась тогда «Правда»), отдан приказ об аресте и предании суду членов ВРК, готовился удар по штабу революции — Смольному (См. Смольный), где находились ЦК партии, ВРК. По указанию ЦК партии ВРК направил в типографию солдат Литовского полка и сапёрного батальона, которые изгнали юнкеров и возобновили печатание газеты. Члены ЦК партии постановили не отлучаться из Смольного и распределили свои силы для руководства восстанием на важнейших участках. В Смольный съезжались делегаты 2-го Всероссийского съезда Советов, были вызваны отряды Красной Гвардии (до 1500 бойцов), подразделения революционных солдат и матросов, связные от воинских частей, предприятий районов города, у здания установлены орудия, пулемёты, броневики. Через радиостанцию крейсера «Аврора» было передано воззвание Петроградского ВРК к гарнизонам, охранявшим подступы к городу: «действуя твёрдо и осмотрительно, а где нужно — беспощадно», не пропускать в Петроград ни одной контрреволюционной воинской части.

Днём 24 октября (6 ноября) юнкера попытались развести мосты через Неву, чтобы отрезать рабочие районы от центра. ВРК направил к мостам отряды Красной Гвардии и солдат, которые взяли почти все мосты под охрану. К вечеру солдаты Кексгольмского полка заняли Центральный телеграф, отряд матросов овладел Петроградским телеграфным агентством, солдаты Измайловского полка — Балтийским вокзалом. Революционными частями были блокированы Павловское, Николаевское, Владимирское, Константиновское юнкерские училища. От ЦК и ВРК в Кронштадт и Центробалт были направлены телеграммы с вызовом боевых кораблей Балтийского флота с десантом. Приказ был выполнен.

Обстановка требовала решительных наступательных действий революционных сил. Однако отдельные члены ВРК проявляли ещё медлительность с переходом в наступление на важнейшие центры контрреволюции: на штаб Петроградского военного округа, Зимний дворец и др. У некоторых из них имелось настроение оттянуть захват власти до открытия 2-го съезда Советов (вечер 25 октября), сказывалось влияние председателя Петроградского совета Л. Д. Троцкого (стоявшего за оттяжку восстания, что было равносильно его срыву), Каменева и Зиновьева, ещё накануне утверждавших, что восстание обречено на поражение.

Ленин, оставаясь ещё на конспиративном положении и тревожась за судьбу восстания, вечером 24 октября (6 ноября) писал членам ЦК партии: «Изо всех сил убеждаю товарищей, что теперь все висит на волоске, что на очереди стоят вопросы, которые не совещаниями решаются, не съездами (хотя бы даже съездами Советов), а исключительно народами, массой, борьбой вооружённых масс… Надо, во что бы то ни стало, сегодня вечером, сегодня ночью арестовать правительство, обезоружить (победив, если будут сопротивляться) юнкеров и, т.д. Нельзя ждать!! Можно потерять все!!». И далее: «Правительство колеблется. Надо добить его во что бы то ни стало! Промедление в выступлении смерти подобно» (там же, т. 34, с. 435, 436).

Вечером 24 октября Ленин прибыл в Смольный и непосредственно возглавил руководство вооруженной борьбой. О его прибытии в Смольный ЦК партии сообщил во все районы, на предприятия и в воинские части. Возглавленные Лениным революционные силы перешли в решительное наступление. Происходил дальнейший планомерный захват стратегических пунктов Петрограда. В 1 час 25 мин. ночи с 24 на 25 октября (с 6 на 7 ноября) красногвардейцы Выборгского района, солдаты Кексгольмского полка и революционные моряки заняли Главный почтамт. В 2 часа ночи первая рота 6-го запасного сапёрного батальона овладела Николаевским (ныне Московский) вокзалом. В это же время отряд Красной Гвардии занял Центральную электростанцию. Около 6 часов утра моряки гвардейского флотского экипажа овладели Государственным банком. В 7 час. утра солдаты Кексгольмского полка заняли Центральную телефонную станцию. В 8 час. красногвардейцы Московского и Нарвского районов овладели Варшавским вокзалом. Ночью крейсер «Аврора» стал у Николаевского моста (ныне мост лейтенанта Шмидта), судно «Амур» — у Адмиралтейской набережной. К утру, столица находилась в руках восставшего народа. Утром 25 октября (7 ноября) ВРК принял воззвание «К гражданам России!», написанное Лениным. В обращении говорилось: «Временное правительство низложено. Государственная власть перешла в руки органа Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов — Военно-революционного комитета, стоящего во главе петроградского пролетариата и гарнизона. Дело, за которое боролся народ: немедленное предложение демократического мира, отмена помещичьей собственности на землю, рабочий контроль над производством, создание Советского правительства, это дело обеспечено. Да здравствует революция рабочих, солдат и крестьян!» (там же, т. 35, с. 1).

Днём 25 октября (7 ноября) революционные силы заняли Мариинский дворец, где находился Предпарламент, и распустили его; матросами были заняты Военный порт и Главное адмиралтейство, где был арестован Морской штаб.

В 2 часа 35 мин. открылось экстренное заседание Петроградского совета. Совет заслушал сообщение о том, что Временное правительство низложено. С докладом о текущем моменте выступил Ленин. К 6 час. дня революционные отряды начали двигаться к Зимнему дворцу. В 9 час. 40 мин. вечера по сигналу из Петропавловской крепости прогремел орудийный выстрел «Авроры», начался штурм Зимнего дворца.

25 октября (7 ноября) в 10 час. 40 мин. вечера в Смольном открылся Второй Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов (к открытию съезда из 649 прибывших делегатов было 390 большевиков), провозгласивший переход всей власти к Советам. В 2 часа ночи 26 октября (8 ноября) штурмом был взят Зимний дворец и арестовано Временное правительство. 26 октября (8 ноября) по докладу Ленина съезд Советов принял Декрет о мире и Декрет о земле. В Декрете о мире Советская власть предлагала всем воюющим странам немедленно приступить к переговорам о заключении справедливого, демократического мира без аннексий и контрибуций. Согласно Декрету о земле, отменялась помещичья собственность на землю; помещичьи имения, а также все удельные, монастырские, церковные земли с их живым и мёртвым инвентарём, усадебными постройками передавались крестьянам без всякого выкупа. Право частной собственности на землю отменялось и заменялось всенародной собственностью на землю. В результате осуществления этого декрета крестьяне получили более 150 млн. га земель и были освобождены от ежегодных арендных платежей помещикам в сумме 700 млн. руб. золотом. Съезд избрал ВЦИК и создал первое Советское правительство — Совет Народных Комиссаров (СНК, Совнарком) во главе с В. И. Лениным. Образованием Советского правительства началось строительство Советского государства, государства нового типа — диктатуры пролетариата.

Контрреволюционные силы во главе с бывшим премьером Керенским, бежавшим 25 октября (7 ноября) в район Северного фронта, командиром 3-го конного корпуса генералом П. Н. Красновым и начальником штаба Верховного главнокомандующего Н. Н. Духониным подняли мятеж, начали гражданскую войну с целью свергнуть Советскую власть. Начав наступление, враг занял Гатчину, Царское Село, подошёл к Пулковским высотам, создав непосредственную угрозу революционному Петрограду. В столице контрреволюционеры образовали «Комитет спасения Родины и революции» и 29 октября (11 ноября) подняли мятеж юнкеров, который был подавлен в тот же день. 31 октября (13 ноября) революционные войска отбросили войска Керенского — Краснова от Пулкова и 1 ноября (14 ноября) заставили их капитулировать (Краснов был арестован, Керенский бежал).

Вслед за победой восстания в Петрограде, которое было почти бескровным, 25 октября (7 ноября) вооруженная борьба началась и в Москве. Для руководства восстанием были созданы Партийный центр (М. Ф. Владимирский, В. Н. Подбельский, О. А. Пятницкий, В. Н. Яковлева, Ем. Ярославский и др.) и ВРК (В. П. Ногин, П. Г. Смидович, Г. А. Усиевич, А. Ломов, А. С. Ведерников и др.). В Москве революционные силы встретили чрезвычайно ожесточённое сопротивление организованной контрреволюции. Начиная с 25 октября (7 ноября) шли упорные бои. На помощь московскому пролетариату прибыли красногвардейцы Петрограда, Иваново-Вознесенска, Шуи, Подольска и др. городов, матросы Балтфлота. Московские рабочие и революционные солдаты гарнизона сорвали планы контрреволюционеров — создать в Москве общероссийский центр борьбы против Советской власти. 2(15) ноября в Москве утвердилась Советская власть. Победа была завоёвана ценой больших жертв. В ходе восстания было убито около 1000 чел.

Победа социалистической революции в Петрограде и Москве положила начало триумфальному шествию Советской власти (См. Триумфальное шествие Советской власти) по всей стране. ЦК РСДРП (б) во главе с Лениным и все местные партийные организации руководили борьбой за установление Советской власти на местах. В большинстве районов установление Советской власти прошло быстро и мирным путём.

Наличие готовой формы пролетарской власти — Советов, декреты о земле и мире, Декларация прав народов России, которые выражали думы и чаяния трудящихся и имели огромное революционизирующее значение, отход масс из-под влияния мелкобуржуазных партий — меньшевиков и эсеров, открыто ставших на контрреволюционный путь, возросший авторитет Ленинской партии большевиков, её политическая и организаторская деятельность — всё это сыграло решающую роль в быстрой победе революции по всей стране.

Установление Советской власти в Центральной России происходило одновременно и вслед за вооруженными восстаниями в Петрограде и Москве. 25 октября (7 ноября) Советская власть установилась в Иваново-Вознесенске, Владимире, Брянске, в промышленных городах Подмосковья, 27 октября (9 ноября) в Ярославле, 28 октября (10 ноября) — в Н. Новгороде, Калуге, Твери, 30 октября (12 ноября) — в Воронеже. В результате активного сопротивления мелкобуржуазных партий несколько затянулось установление Советской власти в Орле — до 25 ноября (8 декабря), Курске — до 26 ноября (9 декабря), Туле — до 7(20) декабря 1917, Тамбове — до 31 января (13 февраля) 1918.

В течение ноября — декабря Советская власть установилась в большинстве городов и заводских посёлков Урала. 26 октября (8 ноября) взяли власть в свои руки Екатеринбургский и Челябинский советы, Уфимский губернский ВРК 27 октября (9 ноября) Ижевский совет. Упорное сопротивление оказали эсеры и меньшевики установлению Советской власти в Перми — административном центре Урала. Здесь борьба за власть продолжалась вплоть до созыва губернского съезда Советов — 16(29) декабря.

Упорная вооружённая борьба за власть Советов развернулась в Оренбургской губернии. Здесь образовался один из опасных центров российской контрреволюции во главе с казачьим атаманом А. И. Дутовым. Опираясь на казачьи части, он захватил Оренбург, Челябинск и ряд др. городов Южного Урала, создал «Войсковое правительство» (см. Дутова мятеж). В результате решительных мер Советского правительства антисоветский мятеж Дутова был подавлен, 20 ноября (3 декабря) восстановлена Советская власть в Челябинске, 18(31) января 1918 от дутовцев освобожден Оренбург. В промышленных городах Поволжья Советская власть установилась вслед за Петроградом и Москвой. 26 октября (8 ноября) после преодоления двухдневного сопротивления контрреволюционных сил победила Советская власть в Казани, 27 октября (9 ноября) — в Самаре, в этот же день — в Саратове. Саратовским рабочим и солдатам пришлось в течение двух дней вести бои с контрреволюционными мятежниками, капитулировавшими 29 октября (11 ноября). В Царицыне процесс установления Советской власти проходил с 28 октября (10 ноября) до 4(17) ноября мирным путём. Более сложно протекала борьба за власть в Астрахани между революционными силами и астраханскими казаками. Бои продолжались с 12(25) января до 25 января (7 февраля) 1918 и окончились победой рабочих и солдат.

Центральная Россия, став советской, явилась базой социалистической революции всей страны. Весть о победе революции в столицах и в др. городах быстро распространилась в действующей армии. В ленинском плане вооруженного восстания важное место занимали ближайшие к Петрограду и Москве фронты — Северный и Западный и Балтфлот. Большевистские партийные организации армии и флота своевременно подготовились к поддержке вооруженного восстания в Петрограде, Москве и к выступлению на фронтах. Это имело огромное значение, ибо, как отмечал Ленин, без завоевания армии на сторону большевиков социалистическая революция не смогла бы победить. Солдаты Северного и Западного фронтов, матросы Балтики приветствовали социалистическую революцию, Советскую власть. Повсюду на фронтах в конце октября — ноябре были созданы армейские ВРК, которые взяли власть в армиях в свои руки. Был установлен контроль над командованием Северного фронта, Балтфлота; был смещен командующий Западным фронтом. Флот, армейские соединения фронтов предоставляли свою вооруженную мощь в распоряжение Советского правительства. Победа революции на Северном и Западном фронтах создала возможность быстрой ликвидации 18—20 ноября (1—3 декабря) в Могилёве крупного центра контрреволюции — Ставки Верховного главнокомандующего, готовившей заговор против социалистической революции.

Победа социалистической революции на ближайших к столице фронтах и Балтфлоте была крупным успехом большевиков и имела огромное значение для её дальнейшего развития. Ленин писал: «Ни о каком сопротивлении со стороны армии против Октябрьской революции пролетариата, против завоевания политической власти пролетариатом, не могло быть и речи, когда на Северном и Западном фронтах у большевиков был гигантский перевес, а на остальных фронтах, удаленных от центра, большевики имели время и возможность отвоевать крестьян у эсеровской партии…» (там же, т. 40, с. 10).

В конце октября — начале ноября Советская власть была установлена на всей, не оккупированной немецкими войсками части Прибалтики. На сторону революции встали 40 тыс. латышских стрелков, сыгравших крупную роль в установлении Советской власти в Латвии. Минский совет взял власть в свои руки 25 октября (7 ноября); 27 октября (9 ноября) по решению Северо-Западного областного комитета РСДРП (б) при нём был создан Ревком, позднее — ВРК Северо-Западной области и Западного фронта, который сосредоточил в своих руках власть на Западном фронте и в Белоруссии. Трудящимся Украины в борьбе за победу социалистической революции пришлось преодолеть серьёзное сопротивление Центральной Рады (См. Центральная рада). Киевское вооруженное восстание против Временного правительства, начавшееся 29 октября (11 ноября), победило 31 октября (13 ноября). Однако власть узурпировала буржуазно-националистическая Центральная Рада, имевшая крупные воинские силы. 7(20) ноября она провозгласила себя верховным органом «Украинской народной республики». Центральная рада стала на путь борьбы с Советской Россией, развернула террор против революционных сил, превратилась в один из главных центров всероссийской контрреволюции. Большевики Украины повсеместно развернули борьбу против Центральной рады за установление Советской власти. Рабочие Донбасса установили Советскую власть в Луганске, Макеевке, Горловке, Краматорске и в др. городах сразу же после победы вооруженного восстания в Петрограде. Крупнейшим историческим событием в жизни украинского народа явился Всеукраинский съезд Советов, состоявшийся 11—12(24—25) декабря в Харькове, где Советская власть победила 10(23) ноября Съезд Советов 12(25) декабря провозгласил Украину Республикой Советов, избрал ЦИК Советов Украины, который сформировал первое советское украинское правительство — Народный секретариат (Ф. А. Артем, Е. Б. Бош, В. П. Затонский, Н. А. Скрыпник). В декабре 1917 — январе 1918 по всей Украине развернулась вооруженная борьба за установление власти Советов. В результате восстаний против Центральной рады Советская власть была провозглашена 29 декабря 1917 (11 января 1918) в Екатеринославе, 17(30) января — в Одессе, в январе — в Полтаве, Кременчуге, Николаеве, Херсоне, Виннице. 5(18) января 1918 украинские советские войска начали наступление на Киев. 16(29) января трудящиеся Киева во главе с рабочими завода «Арсенал» подняли вооруженное восстание против Центральной рады. 22 января (4 февраля) в Киев вступили Советские войска. К 26 января (8 февраля) после упорных уличных боев они вместе с отрядами рабочих очистили город от войск Центральной рады. В январские дни восставшие киевляне потеряли свыше 1500 чел. В феврале Советская власть утвердилась по всей Украине. В январе 1918 Советская власть победила в Крыму, в начале января — в Молдавии.

На Дону (Область войска Донского) атаман донского казачьего войска А. М. Каледин поднял в октябре антисоветский мятеж (см. Калединщина). После 7-дневных боев 2(15) декабря казаки захватили Ростов, где ещё 26 октября (8 ноября) была установлена Советская власть, и повели наступление на Донбасс. Однако значительная часть казаков не поддержала Каледина. 10(23) января съезд фронтовых казачьих частей в станице Каменской объявил калединское «войсковое правительство» низложенным, провозгласил Советскую власть в Донской области и образовал Донской ВРК (председатель — Ф. Г. Подтёлков). Советские войска (командующий — В. А. Антонов-Овсеенко) ликвидировали калединщину: 24 февраля был освобожден Ростов, 25 февраля — Новочеркасск.

В сложной обстановке проходила борьба за власть Советов на Северном Кавказе. 28 октября (10 ноября) Владикавказский совет высказался за Советскую власть, 4(17) ноября он по докладу С. М. Кирова принял резолюцию о поддержке Совнаркома во главе с Лениным. В ноябре Советская власть установлена в Петровск-Порте (Махачкала), в Грозном. Но казачья и горская контрреволюция 1 (14) декабря образовала «Терско-Дагестанское правительство» и разгромила Владикавказский, Грозненский и др. советы. В условиях террора, межнациональных столкновений большевики Терской области вели подготовку съезда народов Терека. Первый съезд был созван в январе 1918 в Моздоке, второй в марте в Пятигорске. Второй съезд образовал Терскую народную советскую республику в составе РСФСР. Советская власть была установлена по всему Тереку и на значительной части территории Дагестана. На Кубани и в Причерноморье при установлении Советской власти было сломлено яростное сопротивление кубанского казачества. 1(14) декабря Советская власть победила в Новороссийске, в январе — в Армавире, 14 марта революционные войска после боя овладели Екатеринодаром (Краснодар).

Социалистическая революция в Закавказье победила не сразу. 31 октября (13 ноября) была установлена Советская власть в пролетарском Баку и только весной 1918в ряде районов Азербайджана. 25 апреля Бакинский совет образовал Бакинский СНК под председательством С. Г. Шаумяна (см. Бакинская коммуна 1918). В Грузии и Армении революционные силы не смогли овладеть властью. В Грузии власть захватили меньшевики, в Армении — дашнаки.

В Средней Азии против революции поднялись буржуазные националисты, баи, духовенство, русское офицерство и кулачество. Центром социалистической революции в этом обширном крае стал Ташкент. Здесь действовала крепкая большевистская организация, опиравшаяся на рабочих-железнодорожников, солдат гарнизона и на «тыловиков» (трудящиеся местных национальностей, мобилизованные во время войны на тыловые работы). Советская власть в Ташкенте была установлена 1(14) ноября в результате вооруженного восстания и боев, проходивших с 28 по 31 октября (10—13 ноября). 15(28) ноября Краевой съезд Советов избрал СНК Туркестанского края (председатель — Ф. И. Колосов). В течение ноября 1917 — февраля 1918 Советская власть установилась в Самарканде, Ашхабаде, Красноводске, Чарджоу, Мерве и др. К весне 1918 Советская власть установилась во всей Средней Азии, за исключением Хивинского ханства и Бухарского эмирата, в которых сохранились прежние порядки до 1920. В конце апреля 1918 была образована Туркестанская АССР в составе РСФСР. В Казахстане Советская власть была установлена в ноябре в Сырдарьинской области, в ноябре 1917 — январе 1918 в Акмолинской области, в декабре 1917в Букеевской орде. В Тургайской и Семипалатинской области Советская власть была установлена в январе — феврале 1918, в Семиреченской области в марте — апреле после подавления вооруженного сопротивления со стороны националистов-алашордынцев, семиреченского, оренбургского и уральского казачества. 1(14) января 1918 победила Советская власть в Пишпеке (Фрунзе), 3 марта в Верном (Алма-Ата).

В Сибири и на Дальнем Востоке установление Советской власти сопровождалось серьёзным сопротивлением сибирской контрреволюции. В Красноярске Советская власть была установлена 28 октября (10 ноября), в Омске 30 ноября (13 декабря) после подавления контрреволюционного мятежа, в Томске 6(19) декабря, в Новониколаевске (Новосибирск) 13(26) декабря, в Иркутске 22 декабря 1917 (4 января 1918) после 9-дневных боев революционных сил с мятежниками. Во Владивостоке Советская власть победила 18 ноября (1 декабря) 1917, в Хабаровске 6(19) декабря, к марту 1918 — на всём Дальнем Востоке.

Большое значение для победы власти Советов на окраинах страны имела Декларация прав народов России, принятая Совнаркомом 2(15) ноября 1917. Этим историческим актом Советское правительство положило конец национальному гнёту и провозгласило равенство и суверенность всех народов страны, их право на свободное самоопределение, вплоть до отделения и образования самостоятельного государства, отменило национально-религиозные привилегии и ограничения, обеспечило свободное развитие всех наций, народностей и этнических групп, населяющих Россию. 20 ноября (3 декабря) Совнарком обратился с воззванием «Ко всем трудящимся мусульманам России и Востока», в котором заявлял угнетённым народам об отмене неравноправных договоров, о ликвидации политики угнетения, призывал к поддержке завоеваний социалистической революции и установлению Советской власти.

Подводя итоги победоносного шествия Советской власти, Ленин в марте 1918 писал: «Мы в несколько недель, свергнув буржуазию, победили ее открытое сопротивление в гражданской войне. Мы прошли победным триумфальным шествием большевизма из конца в конец громадной страны. Мы подняли к свободе и к самостоятельной жизни самые низшие из угнетенных царизмом и буржуазией слоев трудящихся масс. Мы ввели и упрочили Советскую республику…» (там же, т. 36, с. 79).

Создание Советского социалистического государства. В результате победы Октябрьской революции Коммунистическая партия стала правящей партией, а рабочий класс из угнетённого и эксплуатируемого стал господствующим классом, было создано новое государство — государство диктатуры пролетариата (См. Диктатура пролетариата). Первой задачей социалистической революции был слом старой государственной машины и строительство нового, Советского государства. Разбив буржуазно-помещичье государство с его армией, прокуратурой, судом, полицейским и чиновничье-бюрократическим аппаратом, революция лишила эксплуататорские классы и их партии сильнейшего средства в борьбе за реставрацию старых порядков.

Новое, Советское государство явилось основным орудием защиты завоеваний революции от внутренней и внешней контрреволюции, орудием борьбы за построение социалистического общества. Советское правительство опиралось в своей деятельности на Советы, ставшие государственной формой диктатуры пролетариата, на солдатские, военно-революционные, фабрично-заводские комитеты, на профсоюзы, отряды Красной Гвардии, революционные полки, на величайшую творческую энергию рабочих, революционных солдат и крестьян, революционную интеллигенцию. Для борьбы с контрреволюцией и саботажем 7(20) декабря 1917 была образована Всероссийская чрезвычайная комиссия (ВЧК) по борьбе с контрреволюцией и саботажем при Совнаркоме. 22 ноября (5 декабря) был подписан декрет о суде. На основе декрета СНК от 16(29) декабря была проведена демократизация старой армии, вся полнота власти в армии была передана солдатским комитетам и Советам, устанавливалась выборность командного состава; старые титулы и ордена были упразднены. 15(28) января 1918 был принят декрет о создании Рабоче-Крестьянской Красной Армии, а 29 января (11 февраля) 1918 — о создании Рабоче-Крестьянского Красного Флота. Развернулось строительство, первоначально на добровольческих началах, Вооружённых Сил социалистического государства.

Советская власть приступила к социалистическим преобразованиям в области экономики. Вслед за национализацией земли, превращением её во всенародную собственность, переходом в руки Советской власти Государственного банка 14(27) ноября 1917 был принят декрет о введении рабочего контроля над производством и распределением. С ноября началась национализация так называемых казённых предприятий (Обуховский, Балтийский, Ижорский и др. заводы), железных дорог и многих частных предприятий. На государственную и хозяйственную работу были направлены опытные партийные деятели, передовые рабочие. Для руководства народным хозяйством 2(15) декабря был создан Высший Совет народного хозяйства (ВСНХ).

Советская власть ликвидировала остатки феодальных отношений, сословности и неравноправий во всех областях общественной жизни. Одновременно с ликвидацией помещичьего землевладения как основы феодальных пережитков были изданы декреты об отмене сословий, чинов и установлении единого гражданства [10(23) ноября], о равноправии женщин и гражданском браке [18(31) декабря], об отделении церкви от государства и школы от церкви [20 января (2 февраля)] 1918 и др.

Учитывая популярность лозунга об Учредительном собрании (См. Учредительное собрание), Советское правительство в ноябре провело выборы в Учредительное собрание и 5(18) января 1918 созвало его. Поскольку выборы проводились по партийным спискам, подготовленным органами Временного правительства, и в период, когда ещё только шло установление Советской власти и её декреты не были известны значительной части населения, большинство депутатов Учредительного собрания оказалось представителями партий (меньшевики, эсеры, кадеты, националистические партии и организации), свергнутых Октябрьской революцией. Состав Учредительного собрания не отражал нового соотношения классовых сил в стране. Контрреволюционно настроенное большинство Учредительного собрания отказалось признать Советскую власть, утвердить Декларацию прав трудящегося и эксплуатируемого народа. Поэтому 6(19) января по постановлению ВЦИК Учредительное собрание было распущено. Этот акт встретил повсеместную поддержку рабочих, солдат, крестьян и их Советов.

10(23) января 1918 собрался Третий Всероссийский съезд Советов. Одновременно собрался и 3-й Всероссийский съезд крестьянских депутатов. 13(26) января произошло слияние обоих съездов. Это ускорило повсеместное объединение Советов крестьянских депутатов с Советами рабочих и солдатских депутатов, что укрепило политическую основу Советского государства. Съезд принял Декларацию прав трудящегося и эксплуатируемого народа. Декларация определяла главные задачи Советской власти: уничтожение всякой эксплуатации, беспощадное подавление эксплуататоров, установление социалистической организации общества и построение социализма. Съезд законодательно оформил создание Российской Советской Федеративной Социалистической Республики (См. Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика)

(РСФСР).

Осуществляя социалистические преобразования, ВЦИК и СНК приняли ряд важных декретов. В целях освобождения страны от кабальной финансовой зависимости декретом ВЦИК от 21 января (3 февраля) 1918 были аннулированы иностранные и внутренние займы, заключённые царским и буржуазным Временным правительством. Была проведена национализация торгового флота [23 января (5 февраля) 1918], внешней торговли (22 апреля 1918), частных ж. д. (4 сентября 1918). 28 июня 1918 издан декрет о национализации всей крупной промышленности.

В социалистической перестройке народного хозяйства проявились величайшая творческая инициатива и революционная энергия рабочего класса и всех трудящихся. Обобществление средств производства в промышленности, превращение их в общенародное достояние означали революционный переворот, знаменовавший собой разрушение основ старого, капиталистического способа производства и создание социалистического сектора. В промышленности были ликвидированы буржуазные производственные отношения и созданы новые, социалистические производственные отношения. Обобществление средств производства в сельском хозяйстве, где имелось 15—16 млн. крестьянских хозяйств, не могло быть осуществлено сразу. Национализация земли и обобществление средств производства в промышленности создавали условия для постепенного перевода миллионных масс трудового крестьянства на путь социализма.

С победой Октябрьской революции начались коренные преобразования в области культуры. Школы, высшие и средние учебные заведения, библиотеки, театры, музеи стали достоянием трудового народа. Проводилась работа по ликвидации неграмотности среди взрослого населения. Началась культурная революция. Для коммунистического воспитания и образования трудящихся были привлечены печать, литература, искусство. Достижения науки и культуры поставлены на службу трудящимся. Марксистско-ленинская идеология становится господствующей идеологией в стране.

Уже первые революционные акты Советской власти в корне подорвали силы буржуазии, помещиков, реакционного чиновничества и контрреволюционных партий, сломили экономическую мощь свергнутых эксплуататорских классов, обеспечили сосредоточение командных высот в руках Советской власти, убедительно показали подлинно народный характер Советской власти, у которой нет других интересов, кроме интересов трудящихся.