Текущая страница: 15 (всего у книги 53 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]

А. Н. Сахаров. Культура и быт в XIV–XV вв,

(Извлечение)

Русская культура чутко отражала все новшества в жизни страны, а главное – изменившееся настроение народа, его патриотический порыв в пору борьбы с Ордой и в период создания единого Русского централизованного государства.

Летописи, В первую очередь это относится к возрождению и развитию летописания, созданию крупных сочинений, посвященных историческим судьбам народа.

Новые летописные своды создавались при дворах князей – во Владимире, Ростове, Рязани, Твери, позднее в Москве. Не прерывалось летописание в Новгороде и Пскове.

Поначалу эти сочинения были проникнуты местными интересами. Рассказывая о событиях русской истории со времен Рюрика и включая в свой состав знаменитую «Повесть временных лет», летописи в дальнейшем повествовали о деяниях своих князей, выдвигая их в качестве главных героев отечественной истории. Авторы связывали древнюю историю Руси с историей собственного княжества и делали вывод, что именно их князьям суждено возглавить процесс объединения русских земель.

Со второй половины XIV в. ведущее место в летописании перешло к Москве. В сочинениях, созданных на территории Москвы, проводилась идея единства Руси, общности ее киевского и владимирского периодов, ведущей роли Москвы в объединении русских земель и в борьбе с Ордой. Таким летописным сводом стал «Русский хронограф».

Жития, сказания и «хождения». Жития – это церковные сочинения о выдающихся русских людях – князьях, деятелях Церкви. Их героями становились личности, чья жизнь оказалась связана с эпохальными событиями в истории Руси, чей жизненный подвиг явился примером для многих поколений русских людей. Многих из них Церковь причисляла к лику святых.

«Житие святого Александра Невского» рассказывало о замечательных подвигах князя в борьбе со шведскими и немецкими завоевателями, о его дипломатической деятельности и отношениях с Золотой Ордой, о его загадочной смерти на пути из Сарая. Русские люди, читая «Житие…», проникались высокими идеями служения Родине.

В «Повести о жизни и трагической смерти тверского князя Михаила Ярославича» дается высокая оценка жизненного подвига князя.

Любимым чтением русских людей стало «Житие Сергия Радонежского», написанное его учеником. Со страниц сочинения встает образ высоконравственного, трудолюбивого, глубоко религиозного человека, для которого высшее счастье – вершить благие дела и трудиться во имя благополучия родной земли.

Особую популярность в это время обрели сказания. Это истории, посвященные знаменательным событиям в жизни страны. Софроний Рязанец, автор «Задонщины», повествует о нашествии Мамая на Русскую землю, о подготовке Дмитрия Донского к отпору врагу, о сборах рати, о ходе и результатах Куликовской битвы. Повесть проникнута высоким патриотическим духом. Недаром автор не раз обращается мысленно к событиям и образам «Слова о полку Игореве».

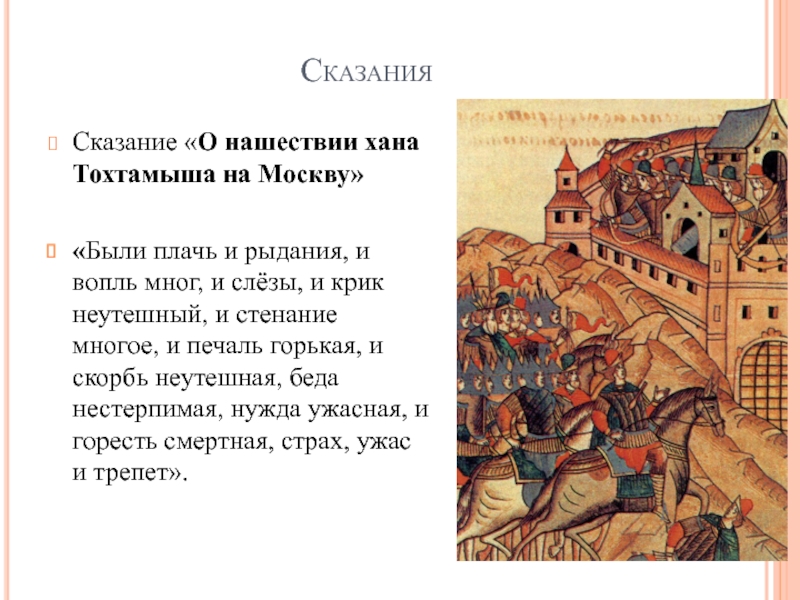

Сказание «О нашествии хана Тохтамыша на Москву» воссоздает события, потрясшие Русь после блестящей победы на Куликовом поле. В сожженной и разграбленной Москве, пишет автор, были плач, и рыдания, и вопль мног, и слезы, и крик неутешный, и стенание многое, и печаль горькая, и скорбь неутешная, беда нестерпимая, нужда ужасная, и горесть смертная, страх, ужас и трепет.

В XIV–XV вв. на Руси вновь появились хождения – сочинения о дальних путешествиях. Одним из них стало знаменитое «Хождение за три моря» Афанасия Никитина, в котором он рассказал о своем многолетнем путешествии по странам Востока, где он жил в 1468–1474 гг.

Зодчество. В конце XIII в. на Руси началось строительство первых каменных храмов. Они возводились в Новгороде и Твери. Строились Троицкий собор в обители Сергия Радонежского, церкви в московских монастырях. Русская земля украшалась белокаменными храмами. Возводились новые жилые дома и каменные крепости. Их строили там, где опасность вражеских нашествий была наиболее велика. На границах с крестоносцами – в Изборске и Копорье, на границе со шведами – в Орешке.

Зодчество конца XV и начала XVI в. как бы венчало усилия Ивана III по созданию могучей и единой Российской державы. Был создан краснокирпичный Московский Кремль, замечательный архитектурный ансамбль, который и в наши дни поражает своей красотой и величавостью. Его архитекторами и инженерами были приглашенные на службу в Россию итальянские мастера, а исполнителями – русские мастера каменных дел. Кремль сочетал в себе достижения итальянской крепостной архитектуры и традиции строительства русских деревянных крепостей. Этот сплав европейского и русского искусства и превратил Кремль в шедевр мировой архитектуры.

В 1475–1479 гг. по проекту итальянского архитектора Аристотеля Фиораванти был построен Успенский собор Московского Кремля. Домовую церковь великокняжеской семьи, Благовещенский собор Кремля, возвели псковские умельцы в 1484–1489 гг. Архитектором кремлевского Архангельского собора, усыпальницы князей династии Рюриковичей, был итальянец Алоизо де Каркано, или Алевиз Новый, как его звали на Руси.

В 1485 г. началось строительство новых кремлевских стен. Над их сооружением трудились Антон и Марк Фрязины и Алевиз Миланец.

Строительством знаменитой Грановитой палаты, местом торжественных приемов царем иностранных послов, руководили также итальянец Марк Фрязин и Пьетро Антонио Солари. Москва принимала облик величавой и царственной столицы.

Живопись. Общий подъем духовной жизни Руси в XIV–XV вв., бурное развитие зодчества в сильной степени повлияли на становление новой русской живописи. От этого времени до нас доходят замечательные творения Феофана Грека, Андрея Рублева и Даниила Черного. Все они были иконописцами, мастерами фресковой живописи. Как известно, создание икон подчинено определенным правилам, канонам. Величие русских живописцев состояло в том, что, не выходя за церковные рамки, они умели создавать подлинные художественные шедевры.

Лики святых Феофана Грека (1340 – после 1405) потрясали людей. Несколькими сильными, на первый взгляд грубыми мазками, игрой контрастных красок (белые, седые волосы и коричневые морщинистые лица святых) он создавал образ святого.

Непростой была земная жизнь святых Православной Церкви, порой она была трагичной, и каждый лик, написанный Феофаном, был исполнен человеческих страстей, переживаний, драматизма. Его произведения отличались монументальностью, внутренней силой и свободной живописной манерой.

Младшим современником Феофана Грека был крупнейший мастер московской школы живописи Андрей Рублев (ок. 1360/1370-1430), монах сначала Троице-Сергиева монастыря, потом московского Спасо-Андроникова монастыря.

Вместе с Феофаном Греком Рублев расписывал фресками еще деревянный Благовещенский собор Московского Кремля. Вероятно, старший по возрасту и имевший на Руси большой авторитет Феофан Грек многому научил молодого мастера.

В дальнейшем Андрей Рублев стал наиболее известным русским живописцем. Его вместе с Даниилом Черным (ок. 1360–1430) пригласили расписывать Успенский собор во Владимире, который послужил позднее моделью для создания Успенского собора в Московском Кремле. Он украшал фресками Троицкий собор в Троице-Сергиевом монастыре, а также Спасский собор в Спасо-Андрониковом монастыре.

В творчестве Андрея Рублева до совершенства доведена идея сочетания живописного мастерства и религиозно-философского смысла. Особенно это видно в знаменитой «Троице», созданной в 1420-е гг. для Троицкого собора в Троице-Сергиевом монастыре.

Фольклор, Устное народное творчество – песни, пословицы, поговорки, былины, сказки, как и в прошлые века, были составляющей частью русской культуры XIV–XV вв.

В фольклоре ярко звучала тема трагедии, пережитой народом в связи с монгольским нашествием. Он пронизан любовью безымянных авторов к своей многострадальной земле, в нем отражена борьба за освобождение Родины от ордынского ига и гордость за героев этой борьбы.

В былинах о Владимире Святославиче и Владимире Мономахе, слившихся в народном сознании в одно лицо, рассказывалось о схватках со степняками. Складывались былины об Илье Муромце, олицетворявшем русскую силушку, и о других богатырях Русской земли. В этих былинах отразились как ранние периоды героической борьбы народа, так и поздние боевые свершения: здесь и сечи с половцами, и битва на Калке, и Куликовская битва, и освобождение от ордынского ига.

Исторические песни полны воспоминаний о восстаниях против Орды. Одна из них посвящена трагическим событиям 1327 г. в Твери: И поворитися весь град, и весь народ в том часе собрашася, и бысть в них замятия. И кликуша тверичи и начата избивати татар.

Слагались в народе и лирические, и свадебные песни, остроумные пословицы и поговорки, веселые частушки. Народ творил свою судьбу и мечтал о счастливой доле для себя и своих детей.

Быт. После освобождения от ордынского ига Россия все более поворачивалась лицом к Европе. Расширялись ее контакты с передовыми европейскими странами. Она перенимала их военный, культурный, инженерно-строительный опыт. Однако Россия крепко держалась за православную веру, а в системе управления государством сохранялось многое от порядков времен Золотой Орды.

Все это приводило к тому, что в целом быт народа менялся медленно, новшества касались крупных городов, в первую очередь Москвы. Там в богатых княжеских и боярских домах, обнесенных высокими и плотными заборами и состоявших из двух-, трехэтажных теремов со многими жилыми палатами, светлицами, где вышивали женщины, сенями и переходами, для украшения и удобств использовались восточные ковры, употреблялась дорогая металлическая (золотая, серебряная, медная, оловянная) посуда. Там хранились рукописные книги. Переплетенные в кожу, с дорогими серебряными и золотыми пряжками, они представляли огромную ценность. Их наличие в доме говорило не только о культурном уровне его обитателей, но и об их богатстве. Такие хоромы освещались сальными свечами, стоявшими в металлических подсвечниках.

Открывались кованные железом дубовые ворота такого двора, и из него выезжал либо в карете, либо верхом на снаряженных дорогой сбруей лошадях, в сопровождении слуг домовладелец. Ходить пешком зажиточному человеку считалось зазорным.

Одежда. Знатные люди, как правило, носили длинные, до пят, одежды – кафтаны, шубы; они украшались драгоценными камнями, дорогим серебряным и золотым шитьем, вышивкой. Эти одежды шили из заморских тканей – сукна, бархата, атласа, камки. Шубы были тяжелые, с отложными собольими воротниками, с длинными и намного прикрывающими кисти рук рукавами. Считалось, что чем богаче, тяжелее, длиннее шуба, тем больше достоинства придает она владельцу, хотя двигаться в ней было неудобно.

Головы таких знатных людей во время выходов были покрыты даже в летнее время высокими меховыми шапками. Чем выше шапка, тем больше почета и уважения воздавалось князю или боярину.

Русские женщины в XIV–XV вв. без меры белили лица и красили свеклой щеки, выщипывали брови.

Мужчины и женщины носили украшения – перстни и монисты, цепи и пояса с пряжками из золота и серебра. На ногах были надеты сапоги из тонко выделанной кожи – сафьяна разных цветов. Они нередко также отделывались золотом, серебром, жемчугом.

Питание богатых людей включало мясо, птицу, рыбу разных сортов, в том числе и дорогую красную, всевозможные молочные продукты. На столах в княжеских, боярских хоромах можно было увидеть не только домашние меды и пиво, но и заморские вина. Ценились хорошие повара, а пиры продолжались по многу часов. Блюда подавались переменами, т. е. шли одно за другим. Иногда таких перемен было до двух десятков.

Русские люди всех сословий, как и прежде, ценили хорошую баню. В богатых городских дворах и сельских имениях это были удобные и чистые мыленки, иногда с металлическими стоками. Воду туда приносили из колодцев. Позднее в великокняжеские хоромы и боярские дома были проведены водоводы, через которые вода поступала из реки или колодцев при помощи насосов, работавших на ручной или конской тяге.

Существенные изменения в быту произошли, прежде всего, у богатых людей. Быт же простого народа, крестьян, ремесленников и работных людей отличался своей традиционностью. По-прежнему строились деревянные рубленые избы с двускатной тесовой или соломенной крышей. Скот содержался в подклети – нижнем помещении избы. Глинобитные печи топились по-черному – дым выходил наружу через верхнее оконце. Избы зажиточных крестьян иногда имели клети с подклетями – летними неотапливаемыми помещениями. Такие же дома строились и в городах. Бедные селяне и горожане по-прежнему сооружали себе избы-полуземлянки (низ, вырытый в земле, с деревянной надстройкой) с глинобитными печами.

И в рубленых избах, и в полуземлянках мебель была самодельной – деревянной.

Вдоль стен стояли лавки, в центре избы находился стол с посудой из обожженной глины и дерева. Ложки также были деревянными. Освещались избы лучиной, которую вставляли для безопасности в печную щель. Лучина горела медленно, коптила, потрескивала. Когда она догорала, на ее место ставили следующую. При свете лучины женщины пряли и шили, мужчины чинили конскую сбрую, делали другую работу. По вечерам при свете лучины люди отдыхали – пели, любили слушать различные истории, сказки, былины. Фольклор и лучина были неразлучны.

Люди труда и одевались соответственно. Одежда не должна была мешать им во время работы. Это были рубахи из домотканого холста или сукна (зимой), стянутые в талии поясами, такие же домотканые порты. На ногах крестьяне носили лапти, сплетенные из лыка, а городские жители – кожаную обувь. Лапти были легкой и удобной обувью в лесной, болотистой местности. Богатая кожаная обувь утяжеляла шаг, быстро портилась, а лапти можно было тут же выбросить и надеть свежие, сухие. Зимой поверх рубахи надевали овчинные тулупы, а на ноги – валяную обувь, которая хорошо выдерживала сильные морозы.

Еда в небогатых семьях была самая простая – ржаной хлеб, квас, каша, овсяные и гороховые кисели, капуста, репа, редька, свекла, лук, чеснок. Из молочных продуктов – масло, молоко, сыр и творог. Все это было собственного производства. Мясо появлялось на обеденном столе нечасто, только по праздникам. Зато в изобилии употребляли лесные дары – ягоды, грибы и орехи.

Неотъемлемой чертой сельской и городской жизни были охотничьи утехи и разные праздники.

В сельской местности на Пасху, Николин день, на храмовые праздники устраивались мирские складчины – пиры, когда всей общиной садились за столы под открытым небом. А потом начинались песни и пляски под гусли, свирели и бубны. В таких праздниках часто участвовали скоморохи. Старые языческие торжества отмечались игрищами. Двоеверие продолжало жить в русских селениях.

Цит. по: Ивашко М.И. История России с IX–XXI век. Обучающая программа. М.: РАП, «Директмедиа Паблишинг», 2008. С. 3312–3328. (CD-ROM).

Вопросы:

1. Какие исторические процессы, явления, события оказали влияние на развитие русской культуры XIV–XV вв.?

2. Какими новыми жанрами обогатилась русская историческая литература на протяжении XIV–XV вв.?

3. Как в русском зодчестве отразилось создание единого государства?

4. Какие шедевры иконописи московской школы Вам известны? Что в своем творчестве Андрей Рублев противопоставил ненависти, междоусобицам, вражде?

5. Почему новшества в быту появились, прежде всего, в городах?

6. Какие черты быта народов средневековой Руси свидетельствовали, что ритм жизни на селе был замедленным, в городах – ускоренным, а в целом – традиционным?

7. Чем различался быт царей, бояр и простолюдинов? Городской и сельский быт? Почему различался?

Раздел V

Новая история

Капитуляция в Санта Фе (17 апреля 1492 г,[70]70

Капитуляции (договоры) испанские короли заключали с мореплавателями, которые за счет королевской казны (или на свои деньги) отправлялись за океан искать счастья. «Капитуляция в Санта Фе» была заключена испанскими королями Изабеллой и Фердинандом с Колумбом, но все дарованные ему привилегии остались, по существу, лишь на бумаге.

[Закрыть]

)

(Извлечение)

Ваши высочества назначают названного дона Христофора Колумба своим вице-королем и главным правителем на всех названных островах и материках, которые он, как уже упоминалось, откроет или приобретет в названных морях и для управления каждым из них и любым из их числа да изберет он тех лиц для отправления каждой должности, и ваши высочества должны будут избрать из числа представленных кандидатур того, кто наиболее подходит… И так будут лучше управляться земли, которые наш владыка [господь] поможет найти и приобрести на благо их высочеств…

Со всех и со всяческих товаров, будь то жемчуг или драгоценные камни, золото или серебро, пряности и другие вещи и предметы любого рода, вида и наименования, которые будут куплены, обменены, найдены или приобретены в пределах названного адмиралтейства, пожалованного отныне вашими высочествами упомянутому дону Христофору Колумбу, да будет иметь он и да оставит за собой десятую часть всего приобретенного, учитывая все издержки, сделанные при этом таким образом, что из всего, что останется чистым и свободным, сможет он удержать названную десятую часть для самого себя и распорядиться ею по своему желанию, предоставив остальные девять частей вашим высочествам…

Цит. по: Путешествия Христофора Колумба. Дневники, письма, документы. М., 1961. С. 57, 58.

Вопросы и задания:

1. На основе анализа выдержек из Капитуляции определите цели, которые преследовал Колумб, отправляясь в плавание для открытия новых земель и морских путей.

2. Какие полномочия были предоставлены правителями Испании Колумбу на островах и материках, которые он «откроет или приобретет» в ходе своих плаваний?

3. Какой порядок распределения добытых Колумбом богатств был установлен в договоре между правителями Испании и X. Колумбом?

Из письма Мартира[71]71

Петр Мартир – придворный Фердинанда и Изабеллы, современник Колумба.

[Закрыть]

к кардиналу и вице-канцлеру Асканию Сфорсу[72]72

Асканио Сфорца (1455–1505) – итальянский церковный деятель, политик и дипломат.

[Закрыть]

(сентябре 1493 г.)

(Извлечение)

… Из всех чудес земного шара, около которого солнце обращается в течение двадцати четырех часов, до сих пор мы знали, как вам известно, только те, которые разбросаны на пространстве одного полушария, от Золотого Херсонеса до Гадеса в Испании. Все остальное космографы считали неизвестным, и если иногда и упоминалось что-нибудь об этом предмете, то всегда поверхностно и с сомнением…

… Некто Христофор Колумб, лигуриец родом, был отправлен моими государями на трех судах в ту часть земли и, проплыв на запад по течению солнца более пяти тысяч миль от Гадеса, открыл путь к антиподам. Он плыл целых тридцать дней сряду, ничего не видя, кроме неба и воды. Наконец, с верха мачты большого корабля, на котором находился сам Колумб, сторожевые матросы закричали, что видят землю. И действительно, это была земля. Впереди открылось несколько островов. Корабли приставали к шести из них, и один из этих островов, по уверению спутников Колумба, может быть, обманутых новизной представившегося им зрелища, больше Испании.

Цит. по: Путешествия Христофора Колумба. Дневники, письма, документы. М.у 1961. С. 93, 94.

Вопросы.

1. Как автор определяет значение сделанного X. Колумбом открытия?

2. Какие из отмеченных автором обстоятельств путешествия X. Колумба показывают его сложность и рискованность?

М. Лютер[73]73

Мартин Лютер (1483–1546) – христианский богослов, инициатор Реформации, ведущий переводчик Библии на немецкий язык.

[Закрыть]

. Тезисы (31 октября 1517 г.)

(Извлечение)

Каждый христианин, если только он истинно раскаивается, получает полное отпущение вины и без индульгенции. Истинное сокровище церкви есть, конечно, не отпущение, а святое евангелие величия и милости бога.

Христиан надо учить, что тот, кто видит нуждающегося и, несмотря на это, отдает деньги на индульгенции, приобретает этим не отпущение папы, а гнев божий…

Сказать, что крест отпущения, украшенный гербами папы и воздвигнутый в храмах, имеет равную ценность с крестом Христовым, есть кощунство…

Цит. по: Хрестоматия по истории средних веков/ Под ред. В.П. Грацианского и С.Д. Сказкина. Т III. М., 1950. С. 109. [Электронный ресурс]. URL:// http://5fan.ru/ wievjob.php?id=16096. (дата обращения: 04. 04. 2017).

Вопросы:

1. Как М. Лютер оценивает факт приобретения христианином индульгенции за деньги?

2. Какие аргументы выдвигаются автором против продажи индульгенций?

Ж. Кальвин[74]74

Жан Кальвин (1509–1565) – один из вождей европейской Реформации, основатель кальвинизма.

[Закрыть]

. «О христианской жизни»

(Извлечение)

…Главное, нельзя желать, или надеяться обрести, или воображать иной способ благоденствия, чем Божье благословение, поэтому люди должны безбоязненно полагаться и опираться на него.

Разумеется, плоть может сама осуществить свой замысел, когда изобретательно добивается почестей и богатства, либо прилагая к тому собственные усилия, либо с помощью благосклонных людей; тем не менее очевидно, что все это – ничто, и мы никогда не сможем преуспеть ни смекалкой, ни трудолюбием, если Господь не будет помогать нам в том и другом.

И напротив, одно Его благословение проложит путь через все преграды, чтобы привести нас к счастливому завершению всех дел…

… Поэтому если мы верим, что единственный способ преуспеть заключен в Божьем благословении и без него нас ожидают нищета и бедствия, то мы обязаны не жаждать богатства и почестей слишком страстно, полагаясь на свой ум, рвение или покровительство людей либо случая; мы обязаны всегда взирать на Бога, чтобы под Его водительством занять то положение, которое угодно Ему.

Тогда мы не будем стремиться завладеть богатством, добиться почестей правдой или неправдой, силой, или хитростью, или другими неправедными путями; но будем искать тех благ, которые не нарушат нашей невинности перед Богом.

… Более того, Божье благословение – словно узда, сдерживающая нас, чтобы нас не спалила неумеренная страсть к обогащению, и чтобы мы не старались тщеславно возвыситься…

Цит. по: Кальвин Ж. О христианской жизни. М.: «Протестант», 1995. С. 54–56.

Вопросы:

1. Каким образом Ж. Кальвин определяет идею «Божьего благословения»?

2. Какие идеи в приведенных рассуждениях Ж. Кальвина и почему вызывали отрицательное отношение католической церкви?

Светило науки — 33 ответа — 0 раз оказано помощи

Особенности культуры Борьба с Золотой

Ордой – главная тема произведений. Идея объединения Русского

государства.

Летописи Возрождение летописания. Ведущая роль — Москва. Идея единства Руси. « Русский хронограф ».

Литература Жития – церковные сочинения о выдающихся русских

людях. Житие Сергия Радонежского Житие Александра Невского

Литература Сказания – истории, посвященные знаменательным

событиям в жизни страны. « Задонщина » Софрония Рязанца « Сказание о

мамаевом побоище »

Литература Хождения – сочинения о дальних путешествиях. « Хождение за три моря » Афанасия Никитина

Архитектура Возрождение каменного строительства.

Строительство крепостей ( Кремль ). XV в. – приглашение итальянских

мастеров. Кремль в Нижнем Новгороде

Архитектура Московский Кремль при Дмитрии Донском. « Москва белокаменная »

Архитектура Соборная площадь Московского кремля. XV век.Архитектура Успенский собор Московского кремля. Аристотель

Фиораванти. XV век. Аристотель Фиораванти. XV век. Дионисий В росписи

собора принимал участие иконописец Дионисий. Собор, начиная с Ивана

Грозного, стал местом коронации русских самодержцев.Архитектура Архангельский собор Московского кремля. Алоизо

де Каркано. Начало XVI века. Алоизо де Каркано. Начало XVI века. В

октябре 1508 года Великий князь Василий III « повелел уготовить места и

перенести мощи прародителей своих Великих князей Русских » в новый

Архангельский собор.Архитектура Благовещенский собор Московского кремля.

Псковские мастера. Конец XIV века. Андреем Рублёвым Феофаном Греком

Иконостас собора содержит иконы, написанные в 1405 году Андреем Рублёвым

и Феофаном Греком. До XVIII века являлся домовой церковью Московских

государей.Архитектура Церковь Ризположения Московского кремля.

Псковские мастера. Конец XV века. Название церкви идёт от византийского

праздника, отмечающего прибытие в Константинополь Ризы Богоматери,

которая, по преданию, несколько раз спасла город от нашествий врагов.Архитектура Колокольня Ивана Великого Московского кремля.

Бон Фрязин. XVI век. Церковь построена в память об Иване III. Самое

высокое здание Московского Кремля (81 м ). В старину у колокольни читали

царские указы громогласно, « во всю Ивановскую », как тогда говорили.Архитектура Грановитая палата Московского кремля. Марко

Руффо и Пьетро Антонио Солари. XV век. Место торжественных приемов царем

иностранных послов. Название взято по восточному фасаду, отделанному

гранёным камнем.

Особенности культуры Борьба с Золотой

Ордой – главная тема произведений. Идея объединения Русского

государства.

Летописи Возрождение летописания. Ведущая роль — Москва. Идея единства Руси. « Русский хронограф ».

Литература Жития – церковные сочинения о выдающихся русских

людях. Житие Сергия Радонежского Житие Александра Невского

Литература Сказания – истории, посвященные знаменательным

событиям в жизни страны. « Задонщина » Софрония Рязанца « Сказание о

мамаевом побоище »

Литература Хождения – сочинения о дальних путешествиях. « Хождение за три моря » Афанасия Никитина

Архитектура Возрождение каменного строительства.

Строительство крепостей ( Кремль ). XV в. – приглашение итальянских

мастеров. Кремль в Нижнем Новгороде

Архитектура Московский Кремль при Дмитрии Донском. « Москва белокаменная »

Архитектура Соборная площадь Московского кремля. XV век.Архитектура Успенский собор Московского кремля. Аристотель

Фиораванти. XV век. Аристотель Фиораванти. XV век. Дионисий В росписи

собора принимал участие иконописец Дионисий. Собор, начиная с Ивана

Грозного, стал местом коронации русских самодержцев.Архитектура Архангельский собор Московского кремля. Алоизо

де Каркано. Начало XVI века. Алоизо де Каркано. Начало XVI века. В

октябре 1508 года Великий князь Василий III « повелел уготовить места и

перенести мощи прародителей своих Великих князей Русских » в новый

Архангельский собор.Архитектура Благовещенский собор Московского кремля.

Псковские мастера. Конец XIV века. Андреем Рублёвым Феофаном Греком

Иконостас собора содержит иконы, написанные в 1405 году Андреем Рублёвым

и Феофаном Греком. До XVIII века являлся домовой церковью Московских

государей.Архитектура Церковь Ризположения Московского кремля.

Псковские мастера. Конец XV века. Название церкви идёт от византийского

праздника, отмечающего прибытие в Константинополь Ризы Богоматери,

которая, по преданию, несколько раз спасла город от нашествий врагов.Архитектура Колокольня Ивана Великого Московского кремля.

Бон Фрязин. XVI век. Церковь построена в память об Иване III. Самое

высокое здание Московского Кремля (81 м ). В старину у колокольни читали

царские указы громогласно, « во всю Ивановскую », как тогда говорили.Архитектура Грановитая палата Московского кремля. Марко

Руффо и Пьетро Антонио Солари. XV век. Место торжественных приемов царем

иностранных послов. Название взято по восточному фасаду, отделанному

гранёным камнем.

Повести о татаро-монгольском иге

Каждое крупное военное столкновение с завоевателями, начиная от Батыева нашествия и кончая неудавшимся походом на Русь хана Ахмата в 1480 г., служило темой для повести, которая обычно помещалась под соответствующим годом в летописи. Наибольшими литературными достоинствами отличаются «Повесть о разорении Рязани Батыем», «Повесть о Шевкале» (тверское восстание 1327 г.), «Повесть о битве на реке Пьяне» (1377), «Повесть о битве на реке Воже» (1378), «Повесть о нашествии Тохтамыша» (1382) и «Повесть о нашествии Едигея» (1408). На страницах этих произведений показаны страшные картины уничтожения городов, гибели многих тысяч мирных жителей. Вместе с тем представлена и героическая борьба народа против иноземных завоевателей.

Памятники Куликовского цикла

Куликовская битва вызвала широкий отклик во всех слоях русского общества. Ей были посвящены три крупных литературных произведения: «Летописная повесть о Куликовской битве», «Задонщина» и «Сказание о Мамаевом побоище». Каждое из них по-своему освещает это великое противостояние.

Летописная повесть о Куликовской битве

«Летописная повесть…» представляет собой простой и лаконичный рассказ о событиях.

Задонщина

«Задонщина» — это героическая поэма. Её неизвестный автор (возможно, старец Софроний Рязанец) взял за основу «Слово о полку Игореве», но заменил его действующих лиц участниками событий 1380 г. Использование древних образцов было обычным явлением той эпохи. Оно не воспринималось как плагиат, а, напротив, служило признаком литературного мастерства. К тому же, при всей вторичности текста «Задонщины», в нём можно найти немало оригинальных художественных образов.

Сказание о Мамаевом побоище

Самое крупное по объёму произведение о Куликовской битве — «Сказание о Мамаевом побоище». Оно включает в себя фольклорные мотивы и уникальные подробности событий. Однако некоторые историки считают, что «Сказание…» было создано лишь в начале XVI в. и потому достоверность его сведений вызывает сомнение.

Жития святых

В период монголо-татарского ига усиливается религиозность людей, появляется много подвижников, готовых пострадать за веру.

Житие Михаила Черниговского

Церковь хранила память своих героев, причисляла их к лику святых. Одним из первых святых этого периода стал князь Михаил Всеволодович Черниговский, казнённый в Орде в 1246 г. за отказ поклониться местным святыням. Современники и потомки прославляли князя Михаила как мученика за веру. Во второй половине XIII в. неизвестным автором было составлено «Житие Михаила Черниговского».

Повесть о Михаиле Тверском

Другой жертвой татар стал князь Михаил Ярославич Тверской, казнённый в Орде в 1318 г. Его гибель стала результатом острой политической борьбы. Однако в народе его также считали героем, который отдал жизнь за веру и «за други своя». «Повесть о Михаиле Тверском» по жанру близка к житию.

Житие Александра Невского

Третьим святым князем той эпохи стал Александр Невский. В нём видели мужественного защитника не только русских земель, но и русской православной веры. Кончина князя по пути из Орды на Русь также понималась как месть хана отважному правителю. «Житие Александра Невского», в котором наряду с благочестивыми рассуждениями можно найти и красочные описания военных побед Александра, стало украшением древнерусской литературы.

Житие митрополита Петра и Алексия

Помимо князей-мучеников, к лику святых причисляли и выдающихся церковных деятелей того времени. Московские князья добились общерусского прославления «своих» митрополитов — Петра и Алексея. Соответственно были написаны «Житие митрополита Петра» и «Житие митрополита Алексия». Автором первого был выдающийся книжник конца XIV в. митрополит Киприан, болгарин по происхождению. Второе житие принадлежит перу агиографа середины XV в. Пахомия Серба, также выходца из Византии, но славянина по крови.

Житие Сергия Радонежского и Стефана Пермского

Лучшим русским писателем конца XIV — начала XV в. был монах Троице-Сергиева монастыря Епифаний Премудрый. Он написал «Житие Сергия Радонежского» и «Житие Стефана Пермского». Оба эти произведения отличаются сложным, причудливым стилем, который современники называли «плетением словес».

Похвальные слова

Особым литературным жанром было похвальное слово выдающемуся князю. Это своего рода панегирик, в котором перечисляются заслуги правителя перед народом и церковью. В отличие от жития здесь содержится больше сведений о личности героя, о его политике и даже о домашних делах.

Слово о житии великого князя Дмитрия Ивановича

Сохранилось обширное «Слово о житии великого князя Дмитрия Ивановича», написанное неизвестным автором (вероятно, Епифанием Премудрым) вскоре после кончины победителя Мамая.

Инока Фомы слово похвальное

Другой литературный памятник этого типа — «Инока Фомы слово похвальное…». В нём прославляются деяния тверского князя Бориса Александровича (1425-1461), одного из самых могущественных правителей тогдашней Руси. Отличительная особенность этой похвалы состоит в том, что она написана ещё при жизни князя. Это придаёт повествованию большую историческую достоверность. Материал с сайта http://wikiwhat.ru

Рассказы о путешествиях (хождения)

Во все времена люди, посетившие далёкие страны, любили рассказывать об увиденном и услышанном. Эти рассказы часто записывались либо самими путешественниками, либо кем-то из их слушателей. Такого рода произведения в Древней Руси назывались хождениями. Чаще всего описывали свои путешествия благочестивые паломники. Известно, например, «Хождение» Стефана Новгородца в Царьград (середина XIV в.). Иногда путешествие предпринималось по какой-нибудь церковнополитической надобности. Так возникло «Хождение» митрополита Пимена в Царьград (конец XIV в.) и «Хождение» на Флорентийский собор неизвестного автора (середина XV в.). Но несомненно, самым знаменитым произведением данного жанра является «Хождение за три моря» тверского купца Афанасия Никитина, посетившего далёкую Индию.

Летописи

Московские летописи XIV столетия почти не сохранились до наших дней. Все они погибли во время Тохтамышева нашествия в августе 1382 г. В начале XV в. московское летописание оживает благодаря стараниям митрополита Киприана. Именно его считают инициатором создания общерусского летописного свода 1408 г. (Троицкая летопись). Однако в период феодальной войны второй четверти XV века летописное дело вновь приходит в упадок.

Подлинный расцвет московского летописания происходит в эпоху Ивана III. Огромное историческое значение происходящих событий заставляет многих взяться за перо, чтобы оставить потомкам правдивый рассказ о своём времени. Наряду с придворным московским летописанием, прославлявшим дела «государя всея Руси», создаются и «неофициальные» летописи. Их авторы могли позволить себе больше откровенности в оценках событий. Так, независимую летопись создали монахи Кирилло-Белозерского монастыря. Одновременно с ними вёл свою летопись и один из клириков московского Успенского собора, откровенно писавший о жестокости и коварстве Ивана III. Очень смело по отношению к власти высказывался и летописец, работавший под покровительством ростовского архиепископа Вассиана.

Картинки (фото, рисунки)

Апостол. Рукописная книга начала XV в. из Москвы

На этой странице материал по темам:

-

Живопись 14 и 15 века кратко

-

Все книги от 14 до 15 века

-

Летописи в xiv-xv веках

-

Наука 15 века

-

История русской литературы 14 века глазами историков

Вопросы к этой статье:

-

Какие новые явления возникли в литературе XIV-XV вв. на Руси?

-

Как характеризует жителей Руси тот факт, что были созданы жития Михаила Черниговского, Михаила Тверского, Александра Невского, но не было написано житие Ивана Калиты?

«Не

великие дела угодны Богу, а великая любовь, с какою они делаются». Эти слова

принадлежат Василию Кесарийскому, церковному писателю и богослову.

В

культуре Руси 14–15 веков появилось множество новых явлений. В ходе урока вы

узнаете о книгах и литературе, архитектуре и живописи этого периода.

Книги

и литература. Большинство книг на Руси в 14–15 веках являлись переводами

греческих. Как правило это были церковные книги, предназначенные для

богослужения.

В

начале 15 века листы пергамена сменились бумагой, которая была значительно

дешевле. В течение долгого времени её привозили из-за границы. Только в 17 веке

бумагу стали производить на Руси.

Русские

авторы писали и оригинальные сочинения. В них поднимались важнейшие проблемы,

проявлялись новые веяния в общественной мысли. Именно такая литература

представляет интерес для историков.

Каждое

крупное столкновение с ордынскими завоевателями становилось темой для написания

повести, которая размещалась в летописи. Наиболее известны «Повесть о разорении

Рязани Батыем», «Повесть о битве на реке Пьяне»,

«Повесть о нашествии Тохтамыша».

Авторы

описывали картины уничтожения городов, гибели людей. Но особое место отводилось

героической борьбе с завоевателями.

Широкий

отклик вызвала Куликовская битва. Ей посвящены «Летописная повесть о

Куликовской битве», «Сказание о Мамаевом побоище» и «Задонщина».

Автор «Задонщины» взял за основу «Слово о полку

Игореве», заменив действующих лиц.

«Сказание

о Мамаевом побоище» содержит фольклорные мотивы и подробности произошедшего

события.

Во

времена татарского ига усилилась религиозность русских людей. Одним из святых

этого периода стал князь Михаил Черниговский, казнённый в Орде в 1246 году за

то, что отказался поклониться местным святыням. Князь стал мучеником за веру. А

неизвестный автор написал «Житие Михаила Черниговского».

В

1318 году в Орде казнили князя Михаила Тверского. Произошло это в ходе

политической борьбы. Но народ считал его героем, отдавшим жизнь за веру. Князю

посвящена «Повесть о Михаиле Тверском».

Ещё

одним святым стал Александр Невский. В нём видели защитника православной веры.

«Житие Александра Невского» содержит подробные описания побед князя.

Выдающимся

писателем конца 14 века стал монах Епифаний

Премудрый. Он автор «Жития Сергия Радонежского» и «Жития Стефана Пермского». У Епифания был достаточно сложный стиль написания, который называли

«плетением словес».

Особым

литературным жанром стало похвальное слово князю. В нем, как правило,

перечислялись заслуги правителя. Кроме того, много внимания уделялось личности

героя, его политике и домашней жизни. Неизвестный автор вскоре после смерти

Дмитрия Донского написал «Слово о житии великого князя Дмитрия Ивановича».

Тверского

князя Бориса Александровича прославляло «Инока Фомы слово похвальное». Его

отличительная особенность в том, что «Слово» было написано ещё при жизни князя.

В

14–15 веках появились рассказы о путешествиях. Они получили название

«хождения». Составляли их паломники или те, кто выполнял политические

поручения, отправляясь в далёкие страны.

Известны

«Хождение» Стефана Новгородца в Царьград и «Хождение» митрополита Пимена в

Царьград.

Наиболее

знаменитым стало «Хождение за три моря», написанное купцом Афанасием Никитиным,

совершившим путешествие в Индию. Это было первое русское произведение,

описывающее нерелигиозное путешествие. Афанасий Никитин много внимания уделил

политической структуре Индии, её торговле, обычаям и традициям. В «Хождении»

часто встречаются персидские, арабские и тюркские слова.

Во

время разорения Москвы Тохтамышем погибли почти все

летописи 14 века. Ожило летописание на Руси благодаря стараниям митрополита Киприана. Он стал инициатором создания Общерусского

летописного свода 1408 года, известного как Троицкая летопись.

В

период правления Ивана III

стали появляться неофициальные летописи. Их авторы были более откровенны в

оценках событий, чем официальные летописцы. Независимую летопись создали монахи

Кирилло-Белозерского монастыря.

О

коварстве Ивана III писал клирик Успенского собора Москвы.

Архитектура

Москвы. Строительством активно занимался Иван Калита.

Но храмы, созданные по его приказу, к сожалению, не сохранились. Они пострадали

от многочисленных пожаров, в которых даже известняк начинал крошиться.

Интенсивное

каменное строительство развернулось в 14 веке. Дмитрий Донской строил храмы,

которые должны были стать символами возрождения земель Руси.

Сохранились

постройки периода правления Василия I. В Звенигороде находятся собор Успения на

Городке и собор Рождества Богородицы Саввино-Сторожевского

монастыря.

В

память о Сергии Радонежском построен Троицкий собор Троице-Сергиева монастыря.

Здесь находятся мощи святого старца.

Памятником

раннемосковской архитектуры является Спасский собор Андроникова монастыря.

Храмы

Москвы 14 века выглядели грубее, чем владимирские. Они имели тяжёлый

пирамидальный силуэт, а в небо на высоком барабане поднимался купол, являвшийся

символом Бога.

Во

время феодальной войны московское строительство практически прекратилось. Ожило

оно в эпоху Ивана III. В Москву часто приглашали зодчих из Италии, которые

сохраняя русские традиции, вносили некоторые декоративные элементы по своему

вкусу.

Под

руководством Аристотеля Фиорованти строился Успенский

собор в Москве. Одноименный собор был построен ещё в начале 14 века, но

разрушился с течением времени. В 1479 году Фиорованти

закончил работу над храмом. Его отличительной особенностью стали круглые

колонны, вместо привычных на Руси массивных квадратных столбов.

В

1508 году был освящён Архангельский собор в Кремле, построенный под

руководством итальянца Алевиза Нового. При обработке

стен использовались мотивы архитектуры Возрождения – пилястры, раковины и

карнизы.

Московские

храмы служили архитектурными образцами для подражания. Однако, как в Москве,

так и в провинции преобладали небольшие одноглавые четырёхстолпные

храмы. До наших дней сохранились Успенский собор Кирилло-Белозерского монастыря

и собор Рождества Богородицы в Ферапонтовом монастыре.

Архитектура

Новгорода и Пскова. В 14–15 веках в Новгороде наблюдалось интенсивное

каменное строительство. Характерной особенностью местных храмов стала их

наружная отделка. Стены делились на три части, которые назывались «прясла». Из

кирпича выкладывались фигурные орнаменты – кресты, круги или треугольники. Над

окнами делались полукруглые арки.

Наиболее

известные храмы этого периода – церковь Спаса Преображения на Ильине улице и

церковь Петра и Павла в Кожевниках.

В

Пскове архитектура была схожа с новгородской. Отличием стал особый тип

звонницы. Она делалась в виде каменной стены с арками для колоколов. Звонницы

устанавливались на сводах храма или возле него.

Живопись.

Глубокий след в истории русского искусства 14–15 веков оставили три самых

известных художника. Это Андрей Рублёв, Феофан Грек и Дионисий. Давайте

познакомимся с их творчеством.

Андрей

Рублёв родился около 1360 года. В Андрониковом

монастыре он принял постриг. В своей жизни художник руководствовался заветами

Сергия Радонежского, который призывал к самоотречению, любви к людям и

духовному общению с Богом.

Наиболее

известным произведением Рублёва стала икона «Троица», написанная в память о

Сергии Радонежском. Она даже была размещена возле могилы старца в Троицком

соборе. На иконе изображены три ангела, сидящие за столом. Фигуры образуют

замкнутый круг, который отражает представление о единстве трёх ипостасей Святой

Троицы.

Андрей

Рублёв автор «Звенигородского чина», трёх икон, изображающих Иисуса Христа,

архангела Михаила и апостола Павла. Отличительной особенностью иконы Спасителя

стал отход от культового образа Христа, автор его сделал более близким к

простому человеку. Взгляд Иисуса направлен прямо на зрителя, он словно пытается

проникнуть в душу.

Рублёв

вместе Даниилом Чёрным и другими мастерами занимался росписью Успенского собора

во Владимире. Сохранились фрагменты композиции «Страшный суд» – «Шествие

праведных в рай» и «Лоно Авраамово». Традиционно

сцены Страшного суда изображались в мрачных тонах. У Рублёва он представлен как

торжество справедливости.

Феофан

Грек был родом из Византии. На Русь его пригласили уже как известного

художника. Первой работой Феофана Грека стала роспись новгородской церкви Спаса

Преображения на Ильине улице. Грандиозно изображение Спаса Вседержителя,

размещённое в куполе церкви.

В

Троицком приделе сохранились фрески с орнаментами, фигурами святых, столпников,

ангелов.

Феофан

Грек считается автором донской иконы Божьей Матери. Согласно легенде, её

поднесли донские казаки князю Дмитрию перед Куликовской битвой. Икона является

двусторонней. На лицевой стороне изображена Богородица с младенцем, а на оборотной

– Успение Богородицы.

Феофан

Грек занимался также росписью церквей и храмов.

Лучшим

художником второй половины 15 века считается Дионисий. Самая ранняя из его

работ – роспись собора в Пафнутьевом Боровском

монастыре. Вскоре после её завершения Дионисий был приглашён Иваном III в

Москву для написания икон Успенского собора в Кремле.

К

сожалению не все работы мастера сохранились до наших дней. В Третьяковской

галерее находится икона «Одигитрия Смоленская». В Русском музее – «Сошествие в

ад». В Спасо-Прилуцком монастыре сохранилась икона

Дмитрия Прилуцкого с житием.

Святые,

написанные Дионисием, словно парят в воздухе.

Цветовая гамма его работ наполнена светлыми и нежными тонами.

Давайте

подведём итоги.

Литература

14–15 веков была представлена летописными повестями, житиями святых и князей,

хождениями, похвальными словами князю.

В

15 веке в Москву часто приглашали итальянских архитекторов.

Наиболее

известными живописцами 14–15 веков стали Андрей Рублёв, Феофан Грек и Дионисий.

Разделы презентаций

- Разное

- Английский язык

- Астрономия

- Алгебра

- Биология

- География

- Геометрия

- Детские презентации

- Информатика

- История

- Литература

- Математика

- Медицина

- Менеджмент

- Музыка

- МХК

- Немецкий язык

- ОБЖ

- Обществознание

- Окружающий мир

- Педагогика

- Русский язык

- Технология

- Физика

- Философия

- Химия

- Шаблоны, картинки для презентаций

- Экология

- Экономика

- Юриспруденция

Содержание

-

1.

Литература Руси в XIII-XV веках -

2.

Русская литература XIII-XV веков чутко отражала все -

3.

Условия развития: Характерные черты:Тенденция -

4.

Основные жанры литературы:Жития – церковные сочинения о -

5.

ЛетописиНовые летописные своды создавались при дворах князей -

6.

ЛетописиВ 1408 г. был составлен общерусский летописный -

7.

Жития«Житие святого Александра Невского»«Повесть о жизни и трагической смерти тверского князя Михаила Ярославича» -

8.

Жития«Житие Сергия Радонежского» -

9.

Сказания«Задонщина», написана Софронием Рязанцем в конце XIV века. -

10.

СказанияСказание «О нашествии хана Тохтамыша на Москву»«Были -

11.

Хождения«Хождение за три моря» было написано Афанасием -

12.

ФольклорГлавная тема: тема трагедии, пережитой народом в -

13.

Русские богатыри -

14.

ВыводТаким образом, XIV-XV века – время восстановления -

15.

Скачать презентанцию

Русская литература XIII-XV веков чутко отражала все новшества в жизни страны, а главное – изменившееся настроение народа, его патриотический порыв в пору борьбы с Ордой и в период создания единого Российского

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1Литература Руси в XIII-XV веках

Работу выполнила

ученица группы II-2

Бажукова Анна

Слайд 2Русская литература XIII-XV веков чутко отражала все новшества в жизни страны,

а главное – изменившееся настроение народа, его патриотический порыв в пору борьбы с Ордой и в период создания единого Российского государства.

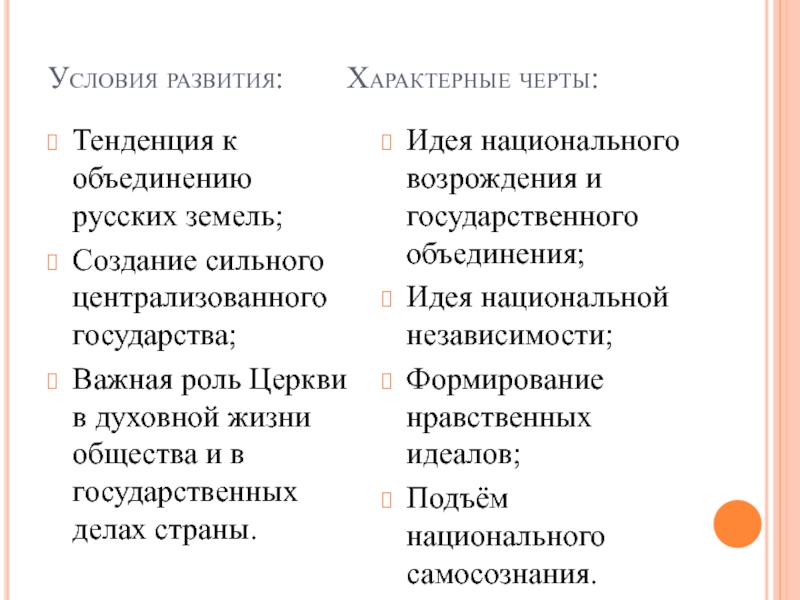

Слайд 3Условия развития: Характерные черты:

Тенденция к объединению русских земель;

Создание

сильного централизованного государства;

Важная роль Церкви в духовной жизни общества и в государственных делах страны.

Идея национального возрождения и государственного объединения;

Идея национальной независимости;

Формирование нравственных идеалов;

Подъём национального самосознания.

Слайд 4Основные жанры литературы:

Жития – церковные сочинения о выдающихся русских людях –

князьях, деятелях Церкви.

Сказания – истории, посвящённые знаменитым событиям в жизни страны.

«Хождения» – сочинения о дальних путешествиях.

Летопись — исторический литературный жанр, представляющий собой погодовую, более или менее подробную запись исторических событий.

Слайд 5Летописи

Новые летописные своды создавались при дворах князей – во Владимире, Ростове,

Рязани, Твери. Не прерывалось летописание в Новгороде и Пскове.

Со второй половины XIV века Москва становится центром летописания.

Слайд 6Летописи

В 1408 г. был составлен общерусский летописный свод, так называемая «Троицкая

летопись».

К 1479 г. относят создание «Московского летописного свода».

Первый «Русский хронограф» был составлен в 1442 г. Пахомием Логофетом.

Слайд 7Жития

«Житие святого Александра Невского»

«Повесть о жизни и трагической смерти тверского князя

Михаила Ярославича»

Слайд 8Жития

«Житие Сергия Радонежского»

Слайд 9Сказания

«Задонщина», написана Софронием Рязанцем в конце XIV века.

Слайд 10Сказания

Сказание «О нашествии хана Тохтамыша на Москву»

«Были плачь и рыдания, и

вопль мног, и слёзы, и крик неутешный, и стенание многое, и печаль горькая, и скорбь неутешная, беда нестерпимая, нужда ужасная, и горесть смертная, страх, ужас и трепет».

Слайд 11Хождения

«Хождение за три моря» было написано Афанасием Никитиным в 1468-1474 годах.

«Русская

земля да будет Богом хранима! На этом свете нет страны подобной ей, хотя бояре Русской земли несправедливы. Да станет Русская земля благоустроенной и да будет в ней справедливость».

Слайд 12Фольклор

Главная тема: тема трагедии, пережитой народом в связи с монгольским нашествием.

Складывались былины об Илье Муромце и Алёше Поповиче, которые олицетворяли русскую силушку.

Написана песня о Щелкане Дюдентьевиче, основанная на истории трагического восстания 1327 г. в Твери.

В Новогороде складывается особый цикл былин – о Садко и Василии Буслаеве.

Также создавались свадебные песни, пословицы, поговорки и частушки.

Слайд 14Вывод

Таким образом, XIV-XV века – время восстановления и подъема литературы русских

земель после монголо-татарского опустошения, начало формирования литературы русской народности.