Почему Иван зовётся Дурак, в чем секрет имени главного сказочного героя

Автор:

25 апреля 2020 13:34

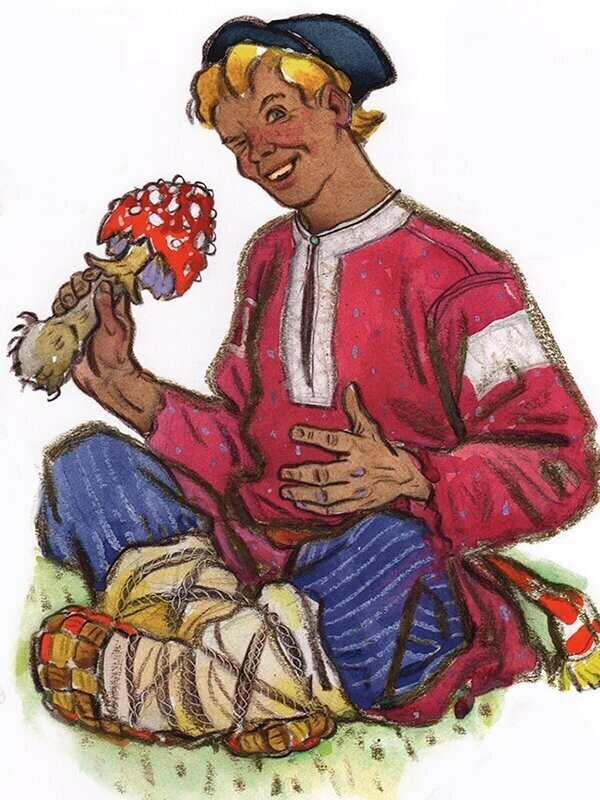

Как все мы хорошо знаем с детства: было у отца три сына, Старший умный был детина, Средний сын и так и сяк, Младший вовсе был дурак. Только в конечном итоге в дураках оказывается кто угодно, но только не Младший. Он как раз по ходу сказки демонстрирует недюжую смекалку и находит нестандартные решения.

Сказки, главным героем которых является Иван-дурак можно условно разделить на два типа. В одних Иван поступает исключительно умно и рационально, в других совершает глупые поступки, но в конечном итоге все равно оказывается умнее всех.

При этом описанные глупости носят скорее юмористический характер и призваны развеселить слушателя. Иван то мухоморов вместо нормальных грибов наберет, то реку посолит, то шапки на горшки наденет, что бы ни замерзли.

Все это никак не влияет на сюжет и выглядит поздними вставками, призванными добавит в повествование остроты.

В канонических вариациях сказок Иван ничего странного не делает. Если обобщить эти сюжеты то вырисовывается вполне себе распространенный у разных народов образ ловкого и удачливого младшего сына, который в конечном итоге превосходит старших братьев.

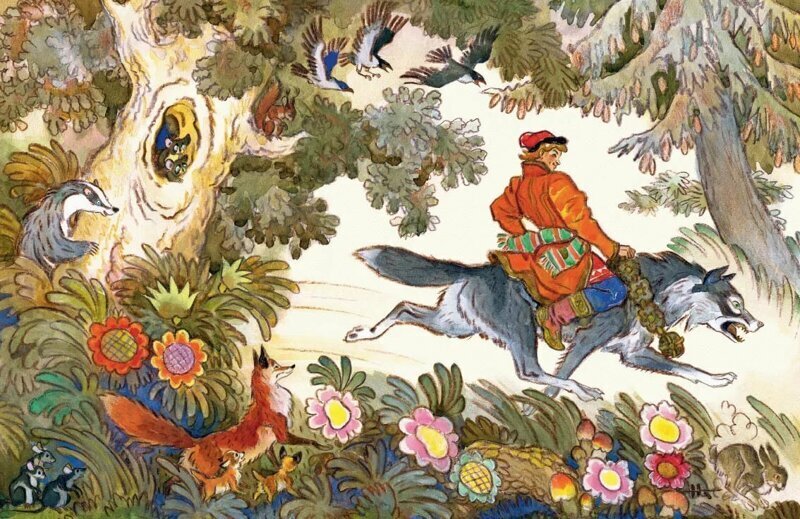

Младший брат стал сказочным героем не без причины. Самый младший из братьев практически лишен шансов, заполучить в наследство отцовское имущество, и вынужден как то крутиться. Героем сказки может стать младший сын царя, купца или крестьянина, социальный статус здесь из-за отсутствия перспектив наследования не принципиален. Иногда у героя есть сказочный помощник как Кот в сапогах или Серый волк.

Так почему же умный Иван в сказках Дурак?

Дело в том, что на Руси имена имели особое значения, и у каждого человека их было несколько. Крестильное имя, давалось при крещении. Этим именем человек венчался, причащался, молился, и под этим именем его отпевали. Крестильное имя старались по возможности лишний раз не разглашать, так как скрывали от нечистой силы.

Потому было еще одно имя, которым человека называли друзья, соседи, знакомые. Если крестильное имя в обязательном порядке привязывалось к соответствующему святому теске, который становился покровителем.

То второе имя бралось чаще всего от отца, деда, или какого то другого предка. Самым распространённым таким именем было имя Иван.

Так же были имена прозвища, из которых впоследствии получились фамилии. И имели место имена-обереги, как защита от сглаза. Такие имена носили весьма оскорбительное содержание.

Например, Василий Косой или Василий Грязной. Был еще такой Упырь Лихой, этому точно никакой сглаз не страшен. Существовало среди имен оберегов имя Дурак. Например, известен такой князь Иван Иванович Бородатый Дурак Засекин из ярославских Рюриковичей.

Если ребенок рождался, красив лицом, дабы обмануть нечистую силу, его могли назвать Рыло, а если с рождения проявлял признаки смышлености Дураком. По сути имя Дурак в русских сказках означает прирожденную смекалку.

Но с тем как имена-обереги отходили в прошлое, это прозвание начали воспринимать буквально. И гордое имя Иван Дурак, сменилось снисходительным прозванием Иванушка-дурачок.

Источник:

Еще крутые истории!

Новости партнёров

реклама

«Дурачок», анализ рассказа Лескова

Главным героем многих русских народных сказок традиционно является Иван-дурак. Но это понятие имеет особый смысл: «дурак» тот, кто поступает нелогично, без корыстного умысла, не ищет для себя выгоды. За это он в сказках и получает награду — невесту-царевну да полцарства в придачу.

Однако в жизни подобным «дуракам» приходится несладко. Такие люди подчас превращаются в изгоев общества, и спасением для них становится лишь вера. Тогда их называют праведниками, но признают их величие порой слишком поздно — после их смерти, часто мученической. За это церковь канонизирует их, причисляя к лику святых. Известны Борис и Глеб, Петр и Феврония Муромские, Сергий Радонежский и много других русских святых. Большинство же подобных людей в реальной жизни остаются неизвестными.

Следуя традиции, русский писатель Николай Семенович Лесков называет героя своего одноименного рассказа «дурачком». «Дурачок» находится в одном ряду с «Левшой» и «Очарованным странником» — произведениями о праведниках, живущих не для себя, а для людей.

Именно таков «безродный крепостной мальчик Панька» — главный герой «Дурачка». По воспоминаниям рассказчика, он «беспрестанно работал»: ложился позже всех, вставал раньше всех, безотказно выполнял любую работу, даже самую неприятную. Например, будучи рекрутом, «провел всю войну в « профосах» – за всеми позади рвы копал да пакость закапывал».

При этом он был всегда в приподнятом настроении, шутил, не обижался даже тогда, когда его откровенно обманывали. Так он обходился краюхой хлеба с водицей, хотя коровница, у которой он столовался, должна была ему давать и картошку, и огурцы, и капустку. А Панька запивал хлеб ключевой водицей, да еще подшучивал: как это хлеб «с ухой»? Он же «с водицей».

За то, что Панька ничего не просил и не жаловался, многие и называли его «дурачком». Рассказчик, в силу своего малого возраста, не понимал, почему его так называли, ведь глупостей от него он никогда не слышал. Наоборот, Панька делал ребятишкам из бересты мельницы и туесочки. Но вслед за взрослыми дети тоже называли героя дурачком, а после одного случая и спорить перестали.

Когда управляющий велел «взбрызнуть» (очевидно, до крови) розгами 12-летнего пастушка Пашку, более старший Панька, увидев испуг ребенка, успокоил его, что договорится об отмене наказания, а фактически принял его на себя. Люди, узнав об этом, не оценили благородства юноши: наоборот, в очередной раз посмеялись. Дескать, что с него взять — дурачок. Не поняли люди и стремления попасть в рекруты. Все вокруг плачут, потому что никому на войне страдать не хочется. А Панька сам просится.

Мотивы поступка автор вложил в уста самого героя: «Пусть душа за другого пострадает — вот мне теперь это и надобно, потому что я терпеть не могу, когда других мучают». Поняли Паньку, как ни странно, только «нехристи» — татары. Когда ему поручили стеречь лютого вора Хабибулу, Панька стал убеждать его бросить дурное, потому что «Бог зачнет помогать делать хорошее, вот и пойдет хорошее». А потом расковал его, посадил на коня и отправил на все стороны, чтобы тот спасал себя. Напоследок предупредил: если будет Хабибула снова зло творить, то уже самого Господа обманет.

Хан-Джангар, узнав об этом, пришел в замешательство: любого другого за ослушание тут же бы саблей и зарубил. Но Паньку нельзя казнить, потому что «в душе его, может быть, ангел был…» И согласились остальные татары, что нельзя ему вредить: он и есть истинный праведник.

Рассказ Н. Лескова своей неспешностью напоминает жития святых. Рассказчик подробно описывает все поступки героя, оценку других людей, реакцию самого Паньки. Только истинно верующий человек принимал все испытания смиренно, как и подобает носителю христианской веры. Все рассуждения героя звучат убедительно и убежденно, потому что сам он верит в то, о чем говорит.

Жития составляли для прославления какого-либо святого, в назидание всем верующим, да и неверующим тоже. Пример святого должен был стать положительным, вызвать желание прожить такую же праведную жизнь, чтобы оставить о себе славу или отклики современников.

Было бы странно утверждать, что Лесков прославлял своего героя: само название «Дурачок» мало соотносится с прославлением. Однако личность героя заслуживает уважения, потому что он свою душу так берег, что «желал пустить ее помучиться за ближнего». Страданиями совершенствуется душа человеческая — это утверждение знакомо любому верующему. Но Панька совершенен вдвойне: от мучений за другого его душа становится «счастливая и от всех страхов свободная», да и сам герой счастлив, потому что не испытывает страха, ведь знает, что с ним Бог.

Герои Лескова часто бывают правдоискателями. Не все произведения заканчиваются счастливо: судьба Левши трагична. «Дурачок» Панька выходит в отставку после рекрутчины полным сил, хотя многие возвращаются со службы инвалидами, избегает казни местного богача Хан-Джангара за то, что отпустил пойманного тем преступника.

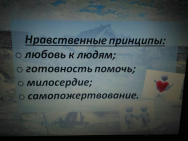

Кто-то скажет: «Дуракам везет». Но Лесков всей судьбой идеального праведника Паньки доказывает, что только добро, милосердие и самопожертвование могут сделать человека счастливым. Сделать его праведником — «человеком с чистой совестью и душой» (такое определение дается в словаре В. И. Даля).

Счастье нужно находить в благополучии других. Этим жизнеутверждающим мотивом и заканчивается рассказ «Дурачок», напечатанный впервые в 1891 году (почти 130 лет назад), но не потерявший своей актуальности, особенно сейчас, когда в обществе утверждаются законы бесчеловечного поведения, основанного на корысти и выгоде.

-

«Однодум», анализ рассказа Лескова

-

«Неразменный рубль», анализ рассказа Лескова

-

«Однодум», краткое содержание по главам рассказа Лескова

-

«Леди Макбет Мценского уезда», анализ повести Лескова

-

«Запечатленный ангел», краткое содержание по главам повести Лескова

-

«Жемчужное ожерелье», анализ рассказа Лескова

-

«Человек на часах», анализ рассказа Лескова

-

«Запечатленный ангел», анализ повести Лескова

-

«Зверь», анализ рассказа Лескова

-

«Очарованный странник», краткое содержание по главам повести Лескова

-

«Привидение в Инженерном замке», анализ рассказа Лескова

-

«Тупейный художник», анализ рассказа Лескова

-

«Человек на часах», краткое содержание по главам рассказа Лескова

-

«На краю света», краткое содержание по главам повести Лескова

-

«Левша», анализ повести Лескова, сочинение

По произведению: «Дурачок»

По писателю: Лесков Николай Семёнович

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5

с углубленным изучением иностранных языков» г. Новочебоксарск ЧР

ПЛАН-КОНСПЕКТ УРОКА ЛИТЕРАТУРЫ В 6 КЛАССЕ

«Любить, надеяться и верить…»

(по рассказу Н. С. Лескова «Дурачок»)

Автор – учитель русского языка и литературы

Яковлева Евгения Владимировна

Новочебоксарск — 2015

Предмет: литература, урок внеклассного чтения урок

Тема: «Любить, надеяться и верить…» (по рассказу Н. С. Лескова «Дурачок»)

Цели:

-

Образовательные:

-

знакомство с типом праведника в литературе;

-

изучение особенностей художественного мира Н. С. Лескова;

-

исследование процесса духовного развития героя;

-

Развивающие:

-

развитие творческих способностей обучающихся;

-

развитие умения анализировать прозаический текст;

-

развитие умения отвечать на поставленные вопросы;

-

выполнение творческих заданий по теме;

-

обогащение словарного запаса обучающихся лексикой нравственной тематики;

Воспитательные:

-

воспитание чувства нравственной ответственности и глубокого уважения к человеку;

-

формирование высокой гражданской позиции.

УДД

-

Личностные: умение анализировать художественное произведение;

-

Регулятивные: умение самостоятельно поставить цель урока, умение регулировать действия в соответствии с поставленной проблемой;

-

Познавательные: перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять таблицу, схему), излагать содержание прочитанного.

-

Коммуникативные: формирование у обучающихся нравственных качества личности, взглядов и убеждений

Технологии: ИКТ (электронная презентация),

Продолжительность: 1 урок (45 минут)

Класс: 6

Аннотация:

В 2016 году исполняется 185 лет со дня рождения выдающегося писателя, знатока и ценителя народного слова Н. С. Лескова, творчество которого достойно большого внимания в нашем школьном образовании. Знакомство с произведениями писателя даёт широкие возможности для развития духовного потенциала подрастающего поколения, обогащает внутренний мир школьников, формирует самосознание личности, раскрывает особенности национального характера и национальной истории, а значит, вносит неоценимый вклад в подготовку подростков и юношества к самостоятельной взрослой жизни.

Существует большое количество интересных разработок уроков по программным произведениям писателя: «Левша» (6 класс); «Тупейный художник» (7 класс); «Человек на часах» (8 класс); «Леди Макбет Мценского уезда», «Очарованный странник» (10 класс). Однако изучение работ Н. С. Лескова нуждается в методическом обеспечении, поскольку творчество самобытного писателя нужно изучать более основательно. Раннее знакомство с героями-праведниками Лескова (в 5-6 классах) подготовит учащихся к восприятию его творчества в старших классах, сформирует представление о своеобразном художественном мире писателя. Рассказ «Дурачок» интересен учащимся 11-12 лет, поскольку в центре повествования мальчик, не понятый своими сверстниками. Это произведение может оказать наиболее сильное эмоциональное воздействие. В процессе анализа рассказа учащимся предстоит произвести суд над главным героем и вынести приговор «Кем является Панька – дурачком или праведником». В ходе урока используются приемы словесного рисования, письменный ответ на поставленный вопрос, пересказ от 1-ого лица, инсценирование. Элемент игры представляет для учащихся возможности для самовыражения, создается высокая мотивация. Представлены как индивидуальные, так и групповые формы работы.

ХОД УРОКА

-

Организационный момент

-

Мотивационный этап

/чтение одного из учеников стихотворения на слайде/

СЛАЙД 1

— Вам знакомо понятие дорога жизни. Попробуйте её представить.

(учащиеся могут описать дорогу, по которой они идут, важные события в жизни каждого человека).

— Вам 12-13 лет, сейчас можно точно сказать, какой точно будет ваша жизнь?

(Не всегда жизнь зависит от нас самих, часто она зависит от обстоятельств)

— У вас есть какой-нибудь жизненный принцип, девиз, правило, которому вы всегда стараетесь придерживаться?

— Сегодня на уроке речь пойдет о писателе Николае Семёновиче Лескове, его жизненные принципы можно выделить в стихотворении поэта Аполлона Майкова

«В чем счастье?..

В жизненном пути,

Куда твой долг велит – идти,

Врагов не знать, преград не мерить,

Любить, надеяться и верить».

— Какую строчку из этого стихотворения вы бы выделили в девиз жизни и творчества Николая Семёновича.

— «Любить, надеяться и верить». ( На 1 слайде появляется тема урока)

— Как вы понимаете эти слова?

— «Любить, надеяться и верить…» – это тема сегодняшнего урока.

— Дома вы самостоятельно прочитали рассказ Н. С. Лескова «Дурачок», как вы думаете, о чём мы сегодня будем говорить? Попробуйте сами определить цели на урок? Что бы вы хотели узнать, вынести для себя с урока?

(дети определяют свои цели).

— Я тоже определила для себя цели, давайте посмотрим, совпали ли ваши цели с моими?

Цели — найти ответы на вопросы:

1. Можно ли Паньку назвать дурачком?

2. Кто такие праведники?

3. Актуален ли рассказ «Дурачок» в наше время?

— Итак, перед нами три цели-вопроса. Над этими вопросами мы будем работать в течение урока и к концу урока попытаемся найти на них ответ.

III. Этап актуализации знаний

СЛАЙД 2

— Вам уже известно имя великого русского писателя Н. С. Лескова. Вспомните, пожалуйста, какой рассказ Н. С. Лескова вы уже читали?

— «Левша».

— Какого героя изобразил писатель в этом произведении?

— Левша – искусный мастеровой, кто участвовал в подковывании блохи, олицетворяет талантливость русского народа. Левша будучи в Англии отвергает выгодные предложения англичан и возвращается в Россию. Он бескорыстен и неподкупен, но он “забит” чувствует собственную незначительность рядом с чиновниками и вельможами. Левша привык к постоянным угрозам и побоям. Он готов пожертвовать собой ради Отечества во имя Дела. Он едет в Англию без документов, голодный. Он истинный патриот, ему присуща высокая нравственность и религиозность.

— Помните ли вы какие-нибудь факты из биографии писателя?

— Николай Семенович Лесков родился 4 февраля 1831 года в сельце Горохове Орловского уезда. Дед — священник, отец — чиновник, мать — из орловского дворянского рода. Детство Николая Семеновича прошло в мелкопоместном именьице Панино. Позднее Лесков часто вспоминал домик в Орле недалеко от обрыва над рекою Орликом, Панин хутор, крестьянских ребятишек, дедушку Илью, учившего его почитать простой народ. Детство стало для Лескова родником светлых и отрадных «памятей» и позволили ему с гордостью говорить: «Я не изучал народ по разговорам с петербургскими извозчиками, а я вырос в народе Я с народом был свой человек…». К впечатлениям детства добавляется опыт гимназических лет в Орле, а также незабываемые киевские годы. Но самым важным шагом к его истинному призванию явилась частная служба: в течение трех лет будущий писатель ездит по России, сопровождая партии крестьян-переселенцев. Поэтому Лесков хорошо знал народ. Впечатления этих лет и составили уникальную кладовую памяти.

— В огромном творческом наследии Н. С. Лескова особое место занимает цикл «Праведники». Писатель стремился найти правду, истину, что-то бесспорное и абсолютное. К этому циклу можно отнести и рассказ «Дурачок», написанный в 1892 году. Это произведение является объектом нашего сегодняшнего исследования.

IV. Изучение нового материала

СЛАЙД 3

— Обратимся к заглавию. В вашем лексиконе есть слово «дурак»? Вы его когда-нибудь употребляли? В каких ситуациях?

— Что вы понимаете под словом «дурак»?

— Глупый человек.

— Сам Н. С. Лесков говорил: «Я люблю заглавие, чтобы оно было живо и в самом себе рекомендовало содержание живой повести».

Как вы считаете, почему рассказ имеет название «Дурачок», а не «Дурак»?

— Суффикс -ок- является уменьшительно-ласкательным. Поэтому можно сделать вывод, что к дурачку относятся с симпатией, любовью, нежностью, лаской.

— С чего начинается повествование в рассказе?

— Повествование в рассказе Н. С. Лекова начинается с объяснения значения слова дурак. Автор разъясняет, что … «в жизни случается встречать таких дураков или дурачков, которым эта кличка дана, но они, между тем не безумны, не глупы…» И про одного такого начинает свое повествование рассказчик.

— Кто является главным действующим лицом – дурачком?

– Панька — крепостной мальчик, который рос при господском дворе. Должность у него была такая «всем помогать». Работа у него никогда не переводилась.

СЛАЙД 4

— А как к нему относились люди?

— Люди в усадьбе имели право заставлять Паньку делать за них всякую работу. И его никто не жалеет, все говорят, что ему ничего – он дурачок.

— Обижался ли Панька на людей?

Панька ни на кого не жалуется. Бывало, вечером себе и другим лапти плетет, а для детей делает игрушечные мельницы и туесочки из бересты.

— Почему Паньку считали дурачком?

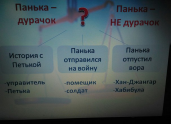

— В тексте описываются три интересные ситуации, в которых Панька для жителей деревни выступает «дурачком» — это история Петькой, поход Паньки на войну и освобождение вора Хабибулы.

СЛАЙД 5 (открывается постепенно)

— Давайте попробуем разобраться в каждой. В этом нам помогут участники этих событий. Мы пригласим на наш «суд» основных персонажей этого рассказа. Вспомним их…

— Управитель, Петя, помещик, солдат, Хан-Джангар, Хабибула.

— Разделимся на три группы. Каждый ряд будет анализировать одну из ситуаций, выстраивать линию защиты и линию обвинения Паньки, приводить аргументы, пользоваться показаниями свидетелей, т.е. пересказом событий от 1-ого лица.

-

Первый ряд должен вспомнить спасение пастушонка Петруши. Двое из вас выступят как свидетели от лица управителя и пастушонка.

-

Второй ряд вспомнит участие Паньки в военных действиях в Крыму, вы пригласите помещика Паньки и солдата, с которым он служил.

-

Третий ряд разберется в ситуации с вором Хабибулой, для этого ему снова придется встретиться с Хан-Джангаром.

Опирайтесь на текст. В помощь я раздам вам карточки с подсказками. (ребята готовятся) Приложение 2

СЛАЙД 6 (открывается постепенно)

— Сегодня слушается дело крепостного Паньки. Решается вопрос «Панька-дурачок или не дурачок». Слово предоставляется команде первого ряда.

(В начале выступления команда приглашает свидетелей к даче показаний/пересказ от 1-ого лица/, затем приводит свои аргументы по данной ситуации в каждую колонку. Тоже делают остальные команды)

В процессе суда заполняем с ребятами таблицу

|

Панька — дурачок |

Панька – не дурачок |

|

|

История с Петькой |

Принял наказание вместо виновного Петруши |

Спас Петрушу от наказания, которое он мог бы не вынести |

|

Панька идёт на войну |

Отправился на войну, хотя его не призывали |

Помогал защитникам Родины |

|

Панька отпускает Хабибулу |

Отпустил вора |

Попытался спасти душу вора |

|

Не любил себя |

Любил других людей |

Если первый поступок лишь усиливает коллективное мнение о Панькиной глупости, то во втором случае, наряду с привычной оценкой «дурачок», начинает звучать и нечто совсем противоположное. «Какой, мол, ты ласковый!» — говорят ему солдаты. И наконец, «ангел», «праведный», — такова данная на языке христианских понятий оценка пораженных мусульман. В рассказе «Дурачок» тема христианского самопожертвования предстает в сложном развитии души героя. Панька трижды проявляет готовность к мученичеству.

— Мы приходим к решению, что Панька не был дурачком, в него будто вселился ангел, он был праведным. Что вы понимаете под словом праведник, праведный?

— Этимология подсказывает основное значение слова — правильно ведающий (знающий). Человека, который правильно знает и старается применять эти знания в жизни, можно назвать праведником. Такие люди живут по законам добра, наделены любовью к людям, готовностью им помочь, самопожертвованием ради других.

— Как вы понимаете пословицу «Не стоит село без праведника, а город без святого».

— В каждом селе и городе есть праведные люди, совершающие подвиг доброго участия и помощи ближнему. Благодаря им сохраняется жизнь, праведные люди способны пробудить нечутких людей, заставить задуматься над своей жизнью, научить различать добро и зло. Важно, что в конце рассказа народ оценил праведность Паньки.

— С чем бы вы сравнили любовь к окружающим и готовность к самопожертвованию Паньки?

— С Любовью Христа, который жестоко пострадал за это. Страдает и Панька, страдает с радостью и смирением. И в этих страданиях развивается его душа.

— Давайте сформулируем нравственные принципы, которые провозглашает автор в данном рассказе. СЛАЙД 7

— Любовь к людям,готовность помочь, милосердие, самопожертвование.

— Ребята, а вы можете привести пример из фольклора, где главного героя тоже незаслуженно назвали дураком?

— Иванушка-дурачок. Как и полагается в русской сказке, тот, кого зовут И.-д., вовсе и не дурак, а ловкий крестьянский парень, сам себе на уме.

— Есть ли сегодня такие люди, как Панька? Нужны ли они России?

V. Закрепление нового материала

— Как вы думаете, почему тема нашего урока «Любить, надеяться и верить…»? Кого нужно любить, на кого надеяться и во что верить?

— В начале урока мы поставили перед собой цели, как вы думаете, удалось ли нам их достичь? (звучат ответы на вопросы 1. Можно ли Паньку назвать дурачком? 2. Кто такие праведники? 3. Актуально ли произведение “Дурачок” в наше время? )

СЛАЙД 8

— В конце нашего урока я предлагаю просмотреть видеоролик (Тайская социальная реклама https://www.youtube.com/watch?v=nbttG-wWZuc) СЛАЙД 9 (содержит ссылку)

Вопросы по видеоролику:

— Что бы вы сделали, если бы на вас так резко начала литься вода?

— Что получает этот молодой человек, совершая добрые поступки?

— Какова основная идея этого ролика?

(Нужно совершать добрые дела, чтобы мир вокруг нас становился лучше)

VI. Рефлексия

— Ваш выбор цитаты после урока. СЛАЙД 10

1.Добрый человек не тот, кто делает добро, а тот, кто не может совершить зла. (Ю. Никулин)

2.Лучше терпеть зло, чем причинять зло. (Г. Гессе)

3.В чем смысл жизни? Служить другим и делать добро. (Аристотель)

VII. Итоги урока. Домашнее задание

Ответ на вопрос «Есть ли во мне «дурачок» Н. С. Лескова»?

Библиография:

I.

-

Лесков, Н.С. Повести. Рассказы / Н. С. Лесков. – М.: Дрофа: Вече, 2002. – 448с.

II.

-

Горелов, А. А. Вступительная статья / А. А. Горелов // Н.С. Лесков / Повести и рассказы. – Л.: Художественная литература, 1972. – С. 3-7.

-

Мажорина, Е. А. Музей литературных героев Лескова / Е. А. Мажорина // Литература. – 2007. – №14. – С. 20-22.

-

Мотырев, С. В. Духовно-нравственный аспект изучения творчества Н. С. Лескова в школе / С. В. Мотырев // Международный сборник научных трудов «ЛЕСКОВИАНА. ТВОРЧЕСТВО Н. С. ЛЕСКОВА» — 2009.

-

Никульченкова, Е. В. Детские рассказы Лесков а/ Е. В. Никульченкова // Литература. – 2007. –№14. – С. 43-44.

-

Снегирева, Т. С. Тема праведничества в творчестве Н.С. Лескова [электронный ресурс] / Т. С. Снегирева. URL: http://aneks.spb.ru/index.php/publikacii/37-literature/2209-tema-pravednichestva-v-tvorchestve-leskova

-

Троицкий, В. Ю. В поисках пути праведного/ В. Ю. Троицкий // Словесность в школе. – М.: Гуманитарный издательский центр, 2000. – С. 67-68.

-

Халфин, Ю. Герой Лескова / Ю.Халфин // Литература. – 2007. — №14. – С. 18-20.

-

Чепурная, О. Н. «Любить, надеяться и верить…»: урок внеклассного чтения по рассказу Н. С. Лескова «Дурачок»/ О. Н. Чепурная // Уроки литературы. — 2011. — № 4. — С. 7-9.

Приложение 1

Николай Лесков

Дурачок

Кого надо считать дураком? Кажется, будто это всякий знает, а если начать сверять, как кто это понимает, то и выйдет, что все понимают о дураке неодинаково. По академическому словарю, где каждое слово растолковано в его значении, изъяснено так, что «дурак — слабоумный человек, глупый, лишенный рассудка, безумный, шут…». В подкрепление такого толкования приведен словесный пример: «Он был и будет дурак дураком». «Дурачок — смягчение слова дурак». Учёнее этого объяснения уже и искать нечего, а между тем в жизни случается встречать таких дураков или дурачков, которым эта кличка дана, но они, между тем, не безумны, не глупы и ничего шутовского из себя не представляют… Это люди любопытные, и про одного такого я здесь и расскажу.

Был у нас в деревне безродный крепостной мальчик Панька. Рос он при господском дворе, ходил в том, что ему давали, а ел на застольщине вместе с коровницею и с ее детьми. Должность у него была такая, чтобы «всем помогать»; это значило, что все должностные люди в усадьбе имели право заставлять Паньку делать за них всякую работу, и он, бывало, беспрестанно работает. Как сейчас его помню: бывало, зимою, — у нас зимы бывают лютые, — когда мы встанем и подбежим к окнам, Панька уже везет на себе, изогнувшись, большие салазки с вязанками сена, соломы и с плетушками колоса и другого мелкого корма для скотины и птиц. Мы встаем, а он уже наработался, и редко увидишь его, что он присядет в скотной избе и ест краюшку хлебца, а запивает водою из деревянного ковшика.

Спросишь его, бывало:

— Что ты, Паня, один сухой хлеб жуешь?

А он шутя отвечает:

— Как так «с ухой»? — он, гляди-ко, с чистой водицею.

— А ты бы еще чего-нибудь попросил: капустки, огурца или картошечки!

А Паня головой мотнет и отвечает:

— Ну, вот еще чего!.. Я и так наелся, — слава те Господи!

Подпояшется и опять на двор идет таскать то одно, то другое. Работа у него никогда не переводилась, потому что все его заставляли помогать себе. Он и конюшни, и хлева чистил, и скоту корм задавал, и овец на водопой гонял, а вечером, бывало, еще себе и другим лапти плетет, и ложился он, бывало, позже всех, а вставал раньше всех до света и одет был всегда очень плохо и скаредно. И его, бывало, никто и не жалеет, а все говорят:

— Ему ведь ничего, — он дурачок.

— А чем же он дурачок?

— Да всем…

— А например?

— Да что за пример! — вон коровница-то все огурцы и картошки своим детям отдает, а он, хоть бы что ему… и не просит у них, и на них не жалуется. Дурак!

Мы, дети, не могли хорошо в этом разобраться, и хоть глупостей от Паньки не слыхали, и даже видели от него ласку, потому что он делал нам игрушечные мельницы и туезочки из бересты, — однако и мы, как все в доме, одинаково говорили, что Панька дурачок, и никто против этого не спорил, а скоро вышел такой случай, что об этом уже и нельзя стало спорить.

Был у нас нанят строгий-престрогий управитель, и любил он за всякую вину человека наказывать. Едет, бывало, на беговых дрожках и по всем сторонам смотрит: нет ли где какой неисправности? И если заметит что-нибудь в беспорядке — сейчас же остановится, подзовет виноватого и приказывает:

— Ступай сейчас в контору и скажи моим именем старосте, чтобы дали тебе двадцать пять розог; а если слукавишь — я тебе вечером при себе велю вдвое дать.

Прощенья у него уж и не смели просить, потому что он этого терпеть не мог и еще прибавлял наказание.

Вот раз. летом, едет этот управляющий и видит, что в молодых хлебах жеребята ходят и не столько зелени рвут, сколько ее топчут и копытами с корнями выколупывают…

Управитель и расшумелся.

А жеребят в этот год был приставлен стеречь мальчик Петруша, — сын той самой Арины-коровницы, которая Паньке картошек жалела, а все своим детям отдавала. Петруша этот имел в ту пору лет двенадцать и был телом много помельче Паньки и понежнее, за это его и дразнили «творожничком» — словом, он был мальчик у матери избалованный и на работу слабый, а на расправу жидкий. Выгнал он жеребят рано утром «на росу», и стало его знобить, а он сел да укрылся свиткою, и как согрелся, то на него нашел сон — он и заснул, а жеребятки в это время в хлеб и взошли.

Управитель, как увидал это, так сейчас стегнул Петю и говорит:

— Пусть Панька пока и за своим, и за твоим делом посмотрит, а ты сейчас иди в разрядную контору и скажи выборному, чтобы он тебе двадцать розог дал; а если это до моего возвращенья домой не исполнишь, то я при себе тогда тебе вдвое дам. Сказал это и уехал.

А Петруша так и залился слезами. Весь трясется, потому что никогда его еще розгами не наказывали, и говорит он Паньке:

— Брат милый, Панюшка, очень страшно мне… скажи, как мне быть?

А Панька его по головке погладил и говорит:

— И мне тоже страшно было… Что с этим делать-то… Христа били…

А Петруша еще горче плачет и говорит:

— Боюсь я идти и боюсь не идти… Лучше я в воду кинуся. А Панька его уговаривал-уговаривал, а потом сказал:

— Ну, постой же ты: оставайся здесь и смотри за моим и за своим делом, а я скорей сбегаю, за тебя постараюся, — авось тебя Бог помилует. Видишь, ты трус какой.

Петруша спрашивает:

— А как же ты, Панюшка, постараешься?

— Да уж я штуку выдумал — постараюся! И побежал Панька через поле к усадьбе резвенько, а через час назад идет, улыбается.

— Не робей, — говорит, — Петька, все сделано; и не ходи никуда — с тебя наказанье избавлено.

Петька думает:

«Все равно: надо верить ему», — и не пошел; а вечером управляющий спрашивает у выборного в разрядной избе:

— Что, пастушонок утром приходил сечься?

— Как же, — говорит, — приходил, ваша милость.

— Взбрызнули его?

— Да, — говорит, — взбрызнули.

— И хорошо?

— Хорошо, постаралися.

Дело и успокоилось, а потом узнали, что высекли-то пастушонка, да не того, которого было назначено, не Петра, а Паньку, и пошло это по усадьбе и по деревне, и все над Панькой смеялись, а Петю уже не стали сечь.

Что же, — говорили, — уже если дурак его выручил, нехорошо двух за одну вину разом наказывать.

Ну, не дурак ли, взаправду, наш Панька был?

И так он все и дальше жил.

Сделалась через несколько лет в Крыме война, и начали набирать рекрут. Плач по деревне пошел: никому на войне страдать-то не хочется. Особенно матери о сыновьях убиваются — всякой своего сына жалко.

А Паньке в это время уже совершенные годы исполнились, и он вдруг приходит к помещику и сам просится:

— Велите, — говорит, — меня отвести в город — в солдаты отдать.

— Что же тебе за охота?

— Да так, — отвечает, — очень мне вдруг охота пришла.

— Да отчего? Ты обдумайся.

— Нет, — говорит, — некогда думать-то.

— Отчего некогда?

— Да нешто не слышно вам, что вокруг плачут, а я ведь любимый у Господа, — обо мне плакать некому, — я и хочу идти.

Его отговаривали.

— Посмотри-ка, мол, какой ты неуклюжий-то: над тобой на войне-то, пожалуй, все расхохочутся. А он отвечает:

— То и радостней: хохотать-то ведь веселее, чем ссориться; если всем весело станет, так тогда все и замирятся. Еще раз сказали ему:

— Утешай-ка лучше сам себя да живи дома! Но он на своем твердо стоял.

— Нет, мне, — говорит, — это будет утешнее.

Его и утешили, — отвезли в город и отдали в рекруты, а когда сдатчики возвратились, — с любопытством их стали расспрашивать:

— Ну, как наш дурак остался там? Не видали ли вы его после сдачи-то?

— Как же, — говорят, — видели.

— Небось, смеются все над ним, — какой увалень?

— Да, — говорят, — на самых первых порах-то было смеялися, да он на все на два рубля, которые мы дали ему награждения, на базаре целые ночвы пирогов с горохом и с кашей купил и всем по одному роздал, а себя позабыл… Все стали головами качать и стали ломать ему по половиночке. А он застыдился и говорит:

— Что вы, братцы, я ведь без хитрости! Кушайте. Рекрута его стали дружно похлопывать:

— Какой, мол, ты ласковый!

А наутро он раньше всех в казарме встал, да все убрал и старым солдатам всем сапоги вычистил. Стали хвалить его, и старики у нас спрашивали: «Что он у вас дурачок, что ли?»

Сдатчики отвечали:

— Не дурак, а… малость с роду так.

Так Панька и пошел служить со своим дурачеством и провел всю войну в «профосах» — за всеми позади рвы копал да пакость закапывал, а как вышел в отставку, так, по привычке к пастушеству, нанялся у степных татар конские табуны пасти.

Отправился он к татарам из Пензы и не бывал назад много лет, а скитался, гоняя коней, где-то вдали, около безводных Рын-Песков, где тогда кочевал большой местный богач Хан-Джангар. А Хан-Джангар, когда приезжал на Суру лошадей продавать, то на тот час держал себя будто и покорно, но у себя в степи что хотел, то и делал; кого хотел — казнил, кого хотел — того миловал.

За отдаленностью дикой пустыни следить за ним было невозможно, и он как хотел, так и своевольничал. Но расправлялся он так не один: находились и другие такие же самоуправцы, и в числе их появился один лихой вор, по имени Хабибула, и стал он угонять у Хана-Джангара много самых лучших лошадей, и долго никак его не могли поймать. Но вот раз сделалась у одних и других татар свалка, и Хабибулу ранили и схватили. А время было такое, что Хан-Джангар спешил в Пензу, и ему никак нельзя было остановиться и сделать над Хабибулой суд и казнить его такою страшною казнью, чтобы навести страх и ужас на других воров.

Чтобы не опоздать в Пензу на ярмарку и не показаться с Хабибулой в таких местах, где русские власти есть, Хан-Джангар и решил оставить при малом и скудном источнике Паньку с одним конем и раненого Хабибулу, окованного в конских железах. И оставил им пшена и бурдюк воды и наказал Паньке настрого:

— Береги этого человека как свою душу! Понял? Панька говорит:

— Чего ж не понять-то! Вполне понял, и как ты сказал, я так точно и сделаю.

Хан-Джангар со всей своей ордой и уехал, а Панька стал говорить Хабибуле:

— Вот до чего тебя твое воровство довело! Такой ты большой молодец, а все твое молодечество не к добру, а ко злу. Ты бы лучше исправился.

А Хабибула ему отвечает:

— Если я до сих пор не исправился, так теперь уж и некогда.

— Как это «некогда»! Только в том ведь и дело все, чтобы хорошо захотеть человеку исправиться, а остальное все само придет… В тебе ведь душа такая же, как и во всех людях: брось дурное, а Бог тебе сейчас зачнет помогать делать хорошее, вот и пойдет все хорошее.

А Хабибула слушает и вздыхает.

— Нет, — говорит, — уже про это некстати и думать теперь!

— Да отчего же некстати-то?

— Да оттого, что я окован и смерти жду.

— А я тебя возьму да и выпущу.

Хабибула ушам своим не поверил, а Панька ему улыбается ласково и говорит:

— Я тебе не шучу, а правду говорю. Хан мне сказал, чтобы я тебя «как свою душу берег», а ведь знаешь ли, как надо сберечь душу-то? Надо, брат, ее не жалеть, а пусть ее за другого пострадает — вот мне теперь это и надобно, потому что я терпеть не могу, когда других мучают. Я тебя раскую и на коня посажу и ступай, спасай себя, где надеешься, а если станешь опять зло творить — ну, уж тогда не меня обманешь, а Господа.

И с этим присел и сломал на Хабибуле конские железные путы, и посадил его на коня, в сказал:

— Ступай с миром на все стороны.

А сам остался ожидать здесь возвращения Хана-Джангара, — и ждал его очень долго, пока ручеек высох и в бурдюке воды осталось очень немножечко.

Тогда и прибыл Хан-Джангар со своей свитой.

Осмотрелся Хан и спрашивает:

— А где Хабибула?

Панька отвечает:

— Я отпустил его.

— Как отпустил? Что ты такое рассказываешь?

— Я тебе говорю то, что взаправду сделал по твоему велению и по своему хотению. Ты мне велел беречь его как свою душу, а я свою душу так берегу, что желаю пустить ее помучиться за ближнего… Ты ведь хотел замучить Хабибулу, а я терпеть не могу, чтобы других мучили, — вот возьми меня и вели меня вместо его мучить, — пусть моя душа будет счастливая и от всех страхов свободная, потому что ведь я ни тебя, ни других никого не боюся ни капельки.

Тут Хан-Джангар стал водить глазами во все стороны, а потом на голове тюбетейку поправил и говорит своим:

— Подойдите-ка все поближе ко мне; я вам скажу, что мне кажется.

Татары вокруг Хана-Джангара стеснилися. А он сказал им потихонечку:

— А ведь Паньку, сдается, нельзя казнить, потому что в душе его, может быть, ангел был…

— Да, — отвечали татары все одним тихим голосом, — нельзя нам ему вредить: мы его не поняли за много лет, а теперь он в одно мгновенье всем нам ясен стал: он ведь, может быть, праведный.

УПРАВИТЕЛЬ

Я считаю, что человека за всякую вину__________________________________________

__________________________________________________________________________________________

Однажды летом увидел я в молодых хлебах ________________________________

_________________________________________________________________________________________

Приложение 2

КАРТОЧКИ ДЛЯ ПЕРСОНАЖЕЙ

ПОМЕЩИК

Приходит однажды ко мне Панька с просьбой___________________________________

__________________________________________________________________________________________

По-разному я пытался его уговорить _____________________________________________

___________________________________________________________________________________________

ПЕТРУША

В тот день, выгуливая жеребят, я вздремнул___________________________________

__________________________________________________________________________________________

Управитель _________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________А Панька_______________________________________________________________________________

СОЛДАТ

Был у нас в полку ____________________________________________________________________

Однажды купил он пирогов с горохом_____________________________________________

___________________________________________________________________________________________Так и прослужил «профосом»______________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

ХАБИБУЛА

Встречу с Панькой я запомнил на всю жизнь. Однажды я ранен был______________________________________________________________________________________.

___________________________________________________________________________________________Я ответил Паньке, что мне уже некогда_________________________________________

___________________________________________________________________________________________

Сберёг меня как душу свою

ХАН-ДЖАНГАР

Однажды попросил я Паньку _______________________________________________________

_____________________________________________. Страшною казнью собирался я

___________________________________________________________________________________________Когда же я вернулся, __________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

Комплексный анализ текста (Н. Лесков

«Дурачок»)

Бинарный урок.

Цели

урока:

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ: обучение работе с текстом: умение

вычленять главную мысль, определять стиль и тип речи текста; обобщение и

расширение сведений об особенностях текстов, относящихся к публицистическому

стилю; совершенствование навыков правописания.

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ: воспитание любви к русскому языку; способствование

нравственному развитию личности учащихся, определению ими истинных жизненных

ценностей.

РАЗВИВАЮЩИЕ: развитие умения логически излагать свои мысли,

используя литературный язык; развитие умения аргументировать, доказывать;

развитие умения слушания и распределения внимания во время слушания; развитие

умения выделять главное, сравнивать, обобщать.

Задачи урока:

1. Познакомить учащихся с текстом Н.С. Лескова «Дурачок»».

2. Применить полученные теоретические сведения о лингвистическом

анализе текста.

3. Показать учащимся, как лингвистический анализ текста может

помочь понять авторский замысел.

4. Формировать языковую компетентность:

* готовность к целеполаганию (самим проектировать свои действия,

ставить цель урока),

* способность планировать и выполнять актуальные действия, ведущие

к результату (языковой компетентности).

5. Развивать аналитическое мышление (умение определять тему,

основную мысль текста, аргументировать своё суждение).

6. Побуждать к рефлексии, самооценке, самостоятельному поиску,

анализу, выбору информации.

7. Воспитывать готовность взаимодействия друг с другом в

коллективном деле.

8. Воспитывать нравственность учащихся через осмысление текста.

9. Приобщать к общечеловеческим культурным

ценностям.

1.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ МОМЕНТ.

Сегодня у нас сложный урок, ведь

нам предстоит повторить ключевые понятия, а также основные орфограммы и

пунктограммы. Но и легкий одновременно, ведь мы будем говорить о том,

что нам знакомо, просто в ином порядке…

Сегодня у нас важный урок, ведь

всем вам предстоит сдавать экзамен по русскому языку. И самая главная задача –

показать знания, хорошо подготовиться к ГИА. Но и типичный

одновременно, ведь мы это делаем регулярно.

Сегодня у нас необычный урок, ведь

рядом с вами сидят ваши товарищи из другого класса, а позади – мои товарищи из

других школ. Ключевое слово здесь – товарищи, поэтому не

волнуемся, работаем как обычно. Но и обычный одновременно, ведь мы умеем

работать и такой формой (в группах), и над таким содержанием – комплексный

анализ текста.

Какие умения, на ваш взгляд, помогут это

сделать? (Литературоведческий, языковые)

Конечно, ключевыми на уроке будут понимание

понятий: Текст, тема, проблема, стиль, тип речи; а также видение

лингвистических единиц.

Работать сегодня на уроке мы будем по

группам, как обычно от группы на каждое задание отвечает один человек, но не

один и тот же, а по очереди. На партах у вас лежат карты урока и тексты. Эти

же материалы – у гостей, которых мы приглашаем к сотрудничеству. В правом

верхнем углу записываем число, уровень – основной -7кл, средний – 10 кл,

высший — гости, фамилию, имя.

2. Знакомство с эпиграфами.

— А в качестве эпиграфа к уроку предлагаю

всем нам известные слова Марины Цветаевой: «А что есть чтение — как не

разгадывание, извлечение тайного, оставшегося за строками, за пределами

слов…». К какому литературному понятию восходит мысль Цветаевой? (Тема,

цель, проблематика текста)

— И ещё хочется прочитать замечательное

высказывание Н.В.Гоголя: «Перед вами громада — русский язык! Наслаждение

глубокое зовёт вас, наслаждение погрузиться во всю неизмеримость его и изловить

чудные законы его».

То, что русский язык — громада, вы

убеждаетесь на каждом уроке, и чем дальше, тем больше. Не знаю, удастся ли вам

получить наслаждение и погрузиться в его неизмеримость, но изловить чудные

законы его нам предстоит сегодня точно, по крайней мере, грамматические,

орфографические, синтаксические законы нужно будет вспомнить.

Исследователь русской

литературы 19 века М.С. Горячкина считает, что «Праведники Лескова – душа

народа, его совесть, рыцари добра и справедливости».

3. ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ.

Проведя комплексный анализ текста, мы

должны ответить на проблемный вопрос:

ПРАВЕДНИКИ ЛЕСКОВА — ДУРАКИ ИЛИ ДУША

НАРОДА?

3. СООБЩЕНИЕ ТЕМЫ УРОКА.

Сегодня на уроке мы будем работать с

произведением Николая Лескова, который называется «Дурачок», заполняя лакуны в

«Карте урока».

|

1 группа |

2 группа |

3 группа |

4 группа |

|||||

|

Литературоведческий анализ |

1. название 2. тип речи — 3. Стиль — 4. Жанр 5.Тема:_______________________ 6.Микротемы:_________________________ 7.Цель:__________________________________ 8. Образ(ы):________________________________ |

|||||||

|

|

Микро Темы разделы |

Панька в господском доме |

Панька-рекрут |

Панька у татар |

Авторская позиция |

|||

|

фонетика |

Дурак-дурачок С ухой-сухой |

сдатчики |

счастливая |

2.«Р» как работа труд, (1-2 пред., кровь, рана – диалог с 3.4 Х, Ч, Ж монолит тяжести:- хохот, сдатчик Хабибу Хан-Джангар |

||||

|

морфемика |

Краюшка Водица Картошечка Капустка Туесочки пастушок |

Посмотри-ка Неуклюжий-то Не войне-то Хохотать-то Утешай-ка |

самоуправец Страх Вор Ужас суд Что хотел, то и делал покорно |

2.не просит, не жалуется Работа никогда не переводилась Глаголы, но нет будущего времени 3.неуклюжий, радостней ласковый 4. Ручеек, немножечко |

||||

|

лексика |

Застольщи-на Коровница Плетушки Колосья Скотная изба скаредно |

Сдатчики Рекруты Ночвы Увалень казарма |

Бурдюк Дикая пустыня Тюбетейка Свалка свита |

1.Мальчик Паня,Панька-3. 2.Панька-14, Паня-2 р, Па-нюшка-2,Дурак-3, Дурачок-1 3. я любимый у господа Увалень Неуклюжий Ласковый Панька – 2 Паня – 2 Панюшка – 2 Дурак-1 раз Дурачок -1 Не дурачок,а… 4. Панька – 4 праведный |

||||

|

синтаксис |

10 кл.Составить схему предложения 7 кл.- синтаксический разбор |

|||||||

4. Работа с текстом: литературоведческий

анализ.

— Докажите, что данный отрывок является

текстом.

7 кл. ( Текст — это сочетание предложений, связанных по смыслу

и грамматически. Основные средства грамматической связи в тексте — порядок

слов в предложениях; интонация.)

10 кл.(Текст — это несколько предложений или абзацев, связанных

в целое темой и основной мыслью. Основные признаки текста: тематическое и

композиционное единство всех его частей; наличие грамматической связи между

частями; смысловая цельность, относительная законченность.)

Перед нами, безусловно, текст, т.к. (читает из учебника) обладает смысловым

содержанием, несет информацию о жизни Паньки. Композиционно текст делится на части. Начало

и конец текста между собой логически связаны, имеют строгий порядок

следования.

Учитель: Прозвучало утверждение о

композиционном строе текста. Это признак какого типа речи?

7 кл.

Это повествование.

Повествование как типа текста включает ряд компонентов:

1) характеристику ситуации;

2) структурно-композиционные части:

а) начало события (или завязка);

б) развитие события (развитие действия, кульминация);

в) конец события (или развязка);

3) набор языковых средств, свойственных повествовательному типу письма:

а) ряды глаголов-сказуемых со значением последовательности действий;

б) формы слов или словосочетания, выражающие обстоятельственные значения времени, места и др.

10 кл. В

чистом виде повествование почти не существует, оно, как правило, включает в

себя элементы описания и рассуждения.

Главная задача автора при описании — указать признаки

описываемого, к текстам такого типа можно задать вопросы: каков предмет

описания? как он выглядит? какие признаки для него характерны? как он

функционирует и т. д.

Мы не видим портрет Паньки, но это и не главное. Для Лескова главное – описать

образ жизни героя, его поступки и мотивы этих поступков.

— В каком стиле написан текст? (Художественный стиль, потому что . воздействует на воображение и чувства

читателя, передаёт мысли и чувства автора, использует всё богатство лексики,

возможности разных стилей, характеризуется образностью, эмоциональностью,

конкретностью речи.

Какие

литературные тропы можно выделить?

Каков

жанр повествования? Рассказ – это эпический жанр небольшого объёма. С

ограниченным числом действующих лиц, имеющий одну

сюжетную линию – это судьба главного героя.

— Кого описывает автор? Кто является

главным героем рассказа? (Панька)

— как его называют люди? (дурак)

У старинушки три сына:

Старший умный был детина,

Средний сын — и так и сяк,

Младший вовсе был дурак.

Лейтмотив

Ивана-дурака встречается в сказках очень часто, при этом ни разу не показаны

его «дурацкие» поступки. Напротив, он всегда герой, он побеждает

чудовище, спасает всех и женится на царевне.

В чем же

тогда он дурак? Кого мы

называем «дураком»?

Открываем

СЛОВАРЬ Даля

10 кл. По

словарю Даля: дурак – глупый человек, тупица, тупой, непонятливый, безрассудный

малоумный, безумный.

СЛАЙД

По Ефремовой:

дурак – глупый, несообразительный человек.

7 кл. Толковый словарь под ред. C. И. Ожегова ДУРАК,

1. Глупый человек, глупец.

СЛАЙД

Месяц назад, не читая текста,

я вас попросила ответить на вопросы: Кто такой дурак? Кого вы считаете дураком? Вам бы позавидовали авторы словарей, потому что вы

красноречивее.

ЗНАКОМЛЮ СО СЛАЙДОМ

Дурак – это

—

глупый, недоразвитый человек;

—

безответственный, не думающий о

своих поступках человек;

—

человек, который не понимает

науки, не очень блещет смекалкой;

—

ленивый человек, который в жизни

ничего не делал, ничего не добился, но принципиально при этом жалуется на

жизнь;

—

непредсказуемый, неординарный

человек;

—

человек, который не понимает правильно

собеседника;

—

человек, который сотворил нелепый

поступок;

—

если он делает то, что никто

другой не сделал бы;

—

неумный, необразованный человек,

многого не понимает, недотепа.

Как пишут в ТВИТТЕРЕ,

орфография соблюдена полностью, я ничего не переделала.

Какое слово-определение

повторяется чаще? НЕ ПОНИМАЕТ.

Т.е., дураком мы называем не

глупого человека, а того, который не понимает что-то такое, что понимаем мы с

вами. А может, он понимает что-то такое, до чего мы не доросли. Т.е., есть

недопонимание, человек отличается от нас. Что нам не понятно в поступках

Паньки?

1. Получил наказание за

Петьку.

2. Не требовал полагающуюся

ему еду, не жаловался на коровницу.

2. На все деньги накормил

солдат.

3. Отпустил Хабибуллу.

СЛАЙД

|

Панька |

Панька |

|

|

Жизнь на барском дворе |

Не |

Понимает, |

|

История с Петькой |

Принял |

Спас |

|

Панька идёт на войну |

Отправился |

Помогал |

|

Панька отпускает Хабибулу |

Отпустил |

Попытался |

|

Не |

Любил |

Обобщаем: его считали дураком

за то, что он делал непонятные вещи. Кому не понятные и что не понятного?

Вывод: его считали дураком за

вполне конкретные вещи – он делал все для людей и ничего – для себя.

— Сам Н. С. Лесков говорил: «Я люблю заглавие, чтобы оно было живо и в

самом себе рекомендовало содержание живой повести».

Как вы считаете, почему рассказ имеет название не «Дурак», а Дурачок»?

—

Суффикс -ок- является уменьшительно-ласкательным. Поэтому можно сделать вывод,

что к дурачку относятся с симпатией, любовью, нежностью, лаской.

Ведь может

мама, обняв обидевшегося ребенка, сказать: «Мой дорогой дурачок!», любимая

девушка ревнивцу-парню: «Дурачок ты мой милый!»

Итак, мы, увидев заглавие,

пытаемся понять, о чем пойдет повествование, т.е. определяем его тему. О

Паньке, который… (ЗАКАНЧИВАЮТ ПРЕДЛОЖЕНИЯ)

Тему определили, запишите в

ее в карту урока так, как вы ее поняли.

Образ

праведника в рассказе Н.С.Лескова «Дурачок»

Что дальше нам необходимо

сделать при комплексном анализе текста?

10 кл. – определяем микротемы

(7кл. – составляем план рассказа).

Итак, первая часть – о чем?

(Кого можно считать дураком)

Уч. Да, кого можно считать

дураком, кого люди называют дураком. Каких людей считают дураками.

Вторая часть – о чем? Жизнь в

доме, где он работал, его детство, его труд. Запишите.

Какие еще части можно

выделить? Третью и четвертую. Вспомним, о чем они. Назовите их так, как

считаете правильным.

Кстати, рассказ «Дурачок

написан в 1892 году, прошло 125 лет. Что-нибудь изменилось? Модно ли сегодня

сказать, что есть люди, которые делают все для других, а люди их не понимают?

Нет?

Можно ли представить

ситуацию: вы сидите на экзамене, у вас падает телефон. Вас хотят удалить, но

тут встает одноклассник и говорит, что это его телефон.

ОБСУЖДЕНИЕ

Что испытывает Панька,

помогая людям? Может, мы найдем ответ на небесах? Поднимите головы вверх,

помассажируйте шею, улучшая мозговое кровообращение, и поищите ответ, сложив

слово из разбросанных на потолке букв. (СЧАСТЬЕ)

ФИЗКУЛЬТМИНУТКА

5. Работа с текстом в группах:

лингвистический анализ.

Задача:

проследить, как средствами языка создается образ Паньки

1 группа — Панька в

господском доме

2 группа — Панька –рекрут

3 группа — Панька у татар

4 группа – авторское отношение к Паньке

НАЙТИ ИНТЕРЕСНЫЕ ЯЗЫКОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ

Фонетика: 1. Омофоны «сухой – с ухой»

Чередование к/ч смягчают слово [дурак] [дурачок]

Пишут на доске [ 2.

Фонетическая транскрипция слова «сдатчики» (на доске)

3.

Фонетический разбор слова «счастливый» (на доске)

4. Выражение авторской позиции через фонетику.

В барском доме: .«Р» как работа труд, (1-2 предл., кровь,

рана – диалог с

управляющим) «с» — синий, свист,

холод (4предл.)

На войне и

у татар: Х, Ч, Ж — монолит тяжести: хохот, сдатчик Хабибула, Хан- Джангар.

Учитель: Запишите

примеры слов-характеристик в рабочих листках.

ОТВЕЧАЮТ 2 –

4-я группы, проверяем записи на доске, затем – 1 группа.

Учитель: Ребята, вот

прозвучало два слова «дурак – дурачок», а что-то изменилось в характеристике

героя. Давайте посмотрим, как морфемика помогает раскрыть образ Паньки.

НАЙТИ ИНТЕРЕСНЫЕ ЯЗЫКОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ

Морфемика:

1. Краюшка- водица- картошечка- капустка- туесочки- пастушок

(уменьшительно-ласкательные

суффиксы: Панька-ребенок)

2. Посмотри-ка

Неуклюжий-то На войне-то Хохотать-то Утешай-ка

Вывод:

использование частиц для выражения отношения говорящего к сообщаемому, для

выделения в составе высказывания слов, выражающих наиболее важное для его

содержания значение, а также для создания экспрессивности, выразительности

высказывания:

-ка –

используется для устранения категоричности, смягчения выражаемого формой

повелительного наклонения побуждения к действию;

то – употребляется для подчёркивания значения слова,

после которого стоит, а также для усиления смыслового содержания всего

высказывания.

3. самоуправец-

страх- вор- ужас- суд- покорно- что хотел, то

и делал

Окончание – это морфема, служащая для изменения

слова, образования его форм и выражения значений: числа, рода, падежа, лица.

Окончания нужны для связи слов в предложении. Анализ микротемы «Панька у

татар» показывает, что преобладают слова с нулевым окончанием, что свидетельствует

об одиночестве главного героя.

4.

Рассказывая о своем герое,

автор часто употребляет отрицательную частицу НЕ: не просит, не жалуется

Работа никогда не переводилась

Глаголы, но нет будущего времени

Рекрут — неуклюжий, радостней ласковый

– появляются новые слова

У татар — Ручеек, немножечко – появляются уменьшительно-ласкательные суффиксы

Какие странные языковые явления вы

встречаете в рассказе и почему автор показывает их?

речевые ошибки: Татары вокруг Хана-Джангара стеснилися;

никого не боюся; смеялися; постараюся; кинуся.

Надо, брат, душу не жалеть, а пусть ее за

другого пострадает.

Учитель: Ребята,

вот мы убедились как формой слова можно показать одиночество героя в чужом

краю, в чужой стороне, его судьбу в родном краю, лишения в труде и на войне.. А

есть ли для решения этой задачи специальная лексика? Давайте посмотрим, как

лексика помогает раскрыть образ Паньки.

НАЙТИ ИНТЕРЕСНЫЕ ЯЗЫКОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ

1. Застольщина – коровница- плетушки- колосья-

скотная изба- скаредно (скупо)

(ЛЗ слов понятны из контекста).

Лексика управляющего: взбрызнули!

Учитель:

Наказание розгами в школе — обычное дело в позапрошлом веке.

2. Сдатчики- рекруты- ночвы- увалень- казарма

— устаревшие

рекрут – от франц. — солдат новобранец. Сдать в рекруты – сдатчик —

тот, кто производит сдачу кого—либо, чего—либо.

Ночвы – от белорус. выдолбленное из дерева корыто, посудина с широким

открытым верхом. В больших ночвах секли капусту, мясо для колбас, стирали

бельё, купали детей,

Увалень — Неповоротливый

и ленивый человек.

Казарма от нем. —

жилище для нижних воинских чинов

Вывод: много

заимствований!

3. Бурдюк -Дикая пустыня- тюбетейка-

свалка — свита

Бурдюк — Тат. — кожаный мешок из цельной шкуры животного

Тюбетейка = тюркск. —

круглая матерчатая шапочка, иногда отороченная мехом, у народов Средней и

Передней Азии. Головной убор мужчин и незамужних девушек.

СВАЛКА, арх., диал.

Драка.

свита — Франц. — Лица, сопровождающие важную, высокопоставленную

особу.

Учитель:

Исторический словарь.

Рын — пески

— песчаные холмы в Нарынской части Букеевской

орды в Астраханской губернии.

Хан-Джангар — хан Букеевской орды состоял на службе у

русского правительства с 1824 года, вел большую торговлю лошадьми.

Татары вокруг хана Джангара – казахи.

4. Авторская позиция — 1.любопытные люди Мальчик Паня,Панька-3.

2.Панька-14, Паня-2 р,

Па-нюшка-2,Дурак-3, Дурачок-1

3. я

любимый у господа Увалень Неуклюжий

Ласковый

Панька – 2 Паня – 2 Панюшка – 2

Дурак-1

раз Дурачок -1 Не дурачок,а…

4.

Панька – 4 праведный

Учитель:

Если мы не знаем, что сказать, то нам нужно время,

чтобы обдумать следующий ход. Дополнительное время, которое берёт говорящий для

формирования «отложенной» информации, называется паузой колебания, или паузой

хезитации (от англ. hesitation –

волнение). Остановка в речи, связанная с поиском соответствующего слова,

грамматической формы. Чем заполняется это время:

• ничем (это так называемая «абсолютная» пауза)

• звуками, не являющимися словами («экание» и др.)

• частями слов («заикающееся» повторение слогов, удлинение

звуков в слове и др.)

• специальными словами-заполнителями (ну, как его, это

самое и др.)

Абсолютные паузы — очень важная часть звучащей речи—

это сигнал слушающему «я ещё не закончил». Где еще в

тексте встречаются абсолютные паузы?

Давайте попытаемся эти паузы заполнить.

Не дурачок,а…

1 микротема: И мне тоже страшно

было… Что с этим делать-то… Христа

били…

2 микротема: Не дурачок,а…

3 микротема: я свою душу так берегу, что

желаю пустить ее помучиться за ближнего…

Вот так, рассуждая, мы подошли к анализу синтаксиса

рассказа. Что интересное вы увидели, получив опережающее задание?

1. много диалогов – это возможность увидеть героя

через его речь. Например, управляющий – взбрызнули (забота!)

Вводные слова –

утверждения. Он и конюшни, и хлева чистил, и скоту корм задавал, и овец на

водопой гонял, а вечером, бывало, еще себе и другим лапти плетет, и

ложился он, бывало, позже всех, а вставал раньше всех до света и одет

был всегда очень плохо и скаредно. И его, бывало, никто и не жалеет, а

все говорят:

2. Много вопросительных предложений – о

Паньке хотели узнать.

3.

Преобладают

сложноподчиненные предложения.

Учитель: 10

кл.Составить схему предложения «Чтобы не опоздать в Пензу на ярмарку и не

показаться с Хабибулой в таких местах, где русские власти есть, Хан-Джангар и

решил оставить при малом и скудном источнике Паньку с одним конем и раненого

Хабибулу, окованного в конских железах»

7 кл. синтаксический разбор предложения «Работа

у него никогда не переводилась, потому что все его заставляли помогать себе».

Учитель:

В последнем предложении

говорят, что Панька – праведный. Это понятие мы с вами никогда

не рассматривали, проблему не поднимали, слово такое нетипичное для

современного русского языка. Праведный, с вашей точки зрения, какой?

— связанный с религией, религиозный,

— Тот, кто хочет всех наставить на путь

истинный.

ПО СЛОВАРЮ: Праведник- 1) У верующих – человек, который живёт праведной жизнью,

не имеет грехов.

2) Человек, ни в чём не погрешающий против правил нравственности, морали.

Праведный – 1) благочестивый, безгрешный, соответствующий

религиозным правилам; 2) основанный на правде, справедливый.

— В наше время реально назвать кого-то «праведный»?

Задумываясь над этими вопросами, мы

приходим к идее рассказа. Идея рассказа – это что? (Идея — это основная мысль

произведения).

Запишите ее в «Карту урока»

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ УРОКА

1.

Анализ картин М.С.Горячкиной.

Если писатель Н.С.Лесков

показал нам душу героя через художественное Слово, то

М.С.Горячкина написала это кистью.

Картина 1

Панька в разорванной рубахе,

волосы его взъерошены. Он на лугу пасёт лошадей. Казалось бы ничего более на

картине нет. Но если внимательно посмотреть в глаза Паньки, то можно увидеть,

что его взгляд устремлён вдаль. Он задумчиво смотрит куда-то. Мысли его

отражаются в каждой чёрточке лица: губы собраны, как у внимательного слушателя;

нос вздёрнут кверху; брови доброжелательно изогнуты в дугу. По лицу Паньки

можно сказать, что он очень доброжелательный ребёнок.

Глаза мечтательные, но

грустные, говорят о мягкости и добродушии Паньки.

Картина 2

На картине управляющий

наказывает Паньку розгами. Панька помог избежать наказания сыну коровницы. Его

высекли на глазах у всех, а ему хоть бы что. Для Паньки главное то, что он

уберёг мальчика от порки (наказания) Значит делать добро, помогать человеку для

Паньки превыше его самого.

Картина 3

Панька в форме рекрута, в

казарме. Все солдаты спят от усталости, а Панька очень аккуратно, добросовестно

чистит сапоги своих сослуживцев. При этом лицо Паньки одухотворённое, видно,

работа ему нравится, нравится оттого, что труд его принесёт радость, пользу

ближним. Форма на Паньке тоже сидит аккуратно, видно, что службу несёт солдат

верно.

Картина 4

На этой картине мы видим, как

Панька отпускает вора Хабибулу на свободу. Он не боится хана Жангира, хотя

знает какая участь его ждёт за неповиновение. В отличии от других людей, Панька

боится только одного: предать свою душу, себя; поступить наперекор своей

совести. (прочитать последние строки рассказа: слова татар)

Вывод: В чём заключается праведность Паньки? (в

бескорыстии, в его доброте к людям)

Панька-настоящий праведник. Он из гущи народа. Именно

такие люди, как Панька, составляют душу народа. Лесков – первый, кто заметил и

написал о праведниках. Поэтому, я считаю, что М.С.Горячкина верно

заметила, что праведники Лескова — душа народа, его совесть, рыцари добра и

справедливости.

Это и есть решение

проблемы, которая стояла перед нами на протяжении урока.

И вновь обращаюсь к вашим ответам, данным накануне.

На СЛАЙДЕ

— из-за

излишней доброты человека часто считают дураком, но в итоге доброта ему

обязательно поможет

— праведные

люди часто остаются непонятыми в жизни

— самое

главное- это быть добрым и помогать людям

— автор

хотел сказать, что добрым человеком быть не трудно, им обязательно нужно быть

— часто люди

называют человека дураком, хотя на самом деле он лучше их всех.

На мой взгляд, самый интересный ответ – четвертый: добрым человеком

быть не трудно, им обязательно нужно быть. Об этом и фильм «Форрест

Гамп», который вышел на экраны в июне 1994 года.

2. Просмотр фрагмента фильма «Форрест

Гамп»

Захватывающий, глубокий, очень добрый и трогательный фильм

рассказывает от лица главного героя Форреста Гампа, слабоумного безобидного человека

с благородным и открытым сердцем, историю его необыкновенной жизни.

Фантастическим образом превращается он в известного футболиста, героя войны,

преуспевающего бизнесмена. Он становится миллиардером, но остается таким же

бесхитростным, глупым и добрым..

Том Хэнкс принял решение принять

участие в фильме спустя полтора часа после того, как он прочитал сценарий.

Билл Мюррей, Джон Траволта и Чеви

Чейз отказались от роли Форреста Гампа. Траволта позже признался, что допустил

роковую ошибку.

Знаменитая фраза ”Мама всегда

говорила, что жизнь похожа на коробку шоколадных конфет. Никогда не знаешь,

какую достанешь” заняла 40 место в списке цитат Американского института кино

(всего 100 цитат).

Фильм помещен в Библиотеку

Конгресса, как имеющий “огромную культурную, историческую и эстетическую

ценность”.

Заработал в прокате 350 миллионов

долларов

Получил 38 наград по всему миру,

включая 6 премий «Оскар»

Практически все слова, которые

говорит Джон Леннон в этом фильме, взяты из его песен.

МЕЛОДИЯ «БИТЛЗ»

Джон Леннон

вспоминал: «Когда я ходил в школу, у меня спросили, что бы я хотел сделать,

став взрослым? Я ответил: «Я хотел бы быть счастливым»

Мне сказали, что я не понял вопрос.

Я ответил: «Вы не поняли ответ».

Учитель. На фоне музыки: Что вы поняли из сегодняшнего

урока?

Учитель: Игумен Тихон (Борисов) как-то

сказал: «Смотри вперед – с надеждой, назад – с благодарением, вниз – с

покаянием, внутрь – со вниманием! Вокруг – с любовью! А наверх – с молитвой».

И вы будете счастливы!

РЕФЛЕКСИЯ.

Надо в

школах ввести очень важный предмет –

Тот,

которому равного, думаю, нет:

Надо

радости с раннего детства учить.

Надо эту

науку в программу включить.

Надо залежи

счастья учиться искать.

Надо знать

как суметь его не расплескать,

Чтобы в

возрасте позднем, почти на краю

Сохранить

нерасплёсканной радость свою.

Л.Миллер

Минувший век притягивает нас –

Сегодняшнего давнее начало!

Его огонь далекий не погас,

Мелодия его не отзвучала.

Скачано с www.znanio.ru

Краткое содержание

Когда крестьянский мальчик по имени Панкрат стал круглым сиротой, барин великодушно позаботился о мальчике, определив его на должность «всем помогать». Так и рос Панька «при господском дворе, ходил в том, что ему давали», и безропотно выполнял любую работу. Он удивлял всех своей работоспособностью, трудолюбием и редкой неприхотливостью.

Работа у сироты «никогда не переводилась», потому что каждый заставлял его помогать себе. Так Панька безропотно чистил хлева, конюшни, гонял овец и лошадей на водопой, задавал им корм, а по вечерам плел лапти не только себе, но и другим. И, что удивительно, никто из дворни не жалел безотказного паренька, не заботился о нем. Напротив, все его считали дурачком, поскольку он никогда ничего не просил и ни на кого не жаловался.

Однажды «строгий-престрогий управитель» заметил, как из-за лени юного пастушонка Петьки молодые жеребята потравили молодые побеги ржи. Управитель приказал мальчику явиться для наказания в разрядную избу и получить двадцать розог. Петька залился горьким слезами, а Панька стал успокаивать его и уговаривать не ходить в избу за наказанием. Спустя некоторое время стало известно, что добросердечный Панька получил двадцать ударов розгами вместо Пети. Узнав об этом благородном поступке, «все над Панькой смеялись».

Спустя несколько лет началась война в Крыму, «и начали набирать рекрут». В деревнях стоял плач и вой – никто не хотел идти на верную смерть, и только повзрослевший Панька добровольно решил пойти служить.

Панька благополучно прошел всю войну, а как вышел в отставку, «так, по привычке к пастушеству, нанялся у степных татар конские табуны пасти». Служил тогда он у местного богача Хан-Джангара, который долгое время не мог поймать лихого вора Хабибулу, который не раз угонял у него самых лучших лошадей. Однажды Хан-Джангару повезло, и он схватил в плен раненого конокрада. Но богачу нужно было срочно уехать по делам, и он приказал Панкрату стеречь Хабибулу.

Но Панька отпустил преступника и напоследок попросил, чтобы тот более не совершал дурных дел. Когда разъяренный Хан-Джангар потребовал от пастуха объяснений, тот лишь ответил, что не может терпеть, «когда других мучают», и готов за свой проступок понести наказание. Хан-Джангар поразмыслил и сообщил своим приближенным, что не может казнить Паньку, «потому что в душе его, может быть, ангел был»…

«Дурачок», анализ рассказа Лескова

Главным героем многих русских народных сказок традиционно является Иван-дурак. Но это понятие имеет особый смысл: «дурак» тот, кто поступает нелогично, без корыстного умысла, не ищет для себя выгоды. За это он в сказках и получает награду — невесту-царевну да полцарства в придачу.

Однако в жизни подобным «дуракам» приходится несладко. Такие люди подчас превращаются в изгоев общества, и спасением для них становится лишь вера. Тогда их называют праведниками, но признают их величие порой слишком поздно — после их смерти, часто мученической. За это церковь канонизирует их, причисляя к лику святых. Известны Борис и Глеб, Петр и Феврония Муромские, Сергий Радонежский и много других русских святых. Большинство же подобных людей в реальной жизни остаются неизвестными.

Следуя традиции, русский писатель Николай Семенович Лесков называет героя своего одноименного рассказа «дурачком». «Дурачок» находится в одном ряду с «Левшой» и «Очарованным странником» — произведениями о праведниках, живущих не для себя, а для людей.

Именно таков «безродный крепостной мальчик Панька» — главный герой «Дурачка». По воспоминаниям рассказчика, он «беспрестанно работал»: ложился позже всех, вставал раньше всех, безотказно выполнял любую работу, даже самую неприятную. Например, будучи рекрутом, «провел всю войну в « профосах» – за всеми позади рвы копал да пакость закапывал».

При этом он был всегда в приподнятом настроении, шутил, не обижался даже тогда, когда его откровенно обманывали. Так он обходился краюхой хлеба с водицей, хотя коровница, у которой он столовался, должна была ему давать и картошку, и огурцы, и капустку. А Панька запивал хлеб ключевой водицей, да еще подшучивал: как это хлеб «с ухой»? Он же «с водицей».

За то, что Панька ничего не просил и не жаловался, многие и называли его «дурачком». Рассказчик, в силу своего малого возраста, не понимал, почему его так называли, ведь глупостей от него он никогда не слышал. Наоборот, Панька делал ребятишкам из бересты мельницы и туесочки. Но вслед за взрослыми дети тоже называли героя дурачком, а после одного случая и спорить перестали.

Когда управляющий велел «взбрызнуть» (очевидно, до крови) розгами 12-летнего пастушка Пашку, более старший Панька, увидев испуг ребенка, успокоил его, что договорится об отмене наказания, а фактически принял его на себя. Люди, узнав об этом, не оценили благородства юноши: наоборот, в очередной раз посмеялись. Дескать, что с него взять — дурачок. Не поняли люди и стремления попасть в рекруты. Все вокруг плачут, потому что никому на войне страдать не хочется. А Панька сам просится.

Мотивы поступка автор вложил в уста самого героя: «Пусть душа за другого пострадает — вот мне теперь это и надобно, потому что я терпеть не могу, когда других мучают». Поняли Паньку, как ни странно, только «нехристи» — татары. Когда ему поручили стеречь лютого вора Хабибулу, Панька стал убеждать его бросить дурное, потому что «Бог зачнет помогать делать хорошее, вот и пойдет хорошее». А потом расковал его, посадил на коня и отправил на все стороны, чтобы тот спасал себя. Напоследок предупредил: если будет Хабибула снова зло творить, то уже самого Господа обманет.

Хан-Джангар, узнав об этом, пришел в замешательство: любого другого за ослушание тут же бы саблей и зарубил. Но Паньку нельзя казнить, потому что «в душе его, может быть, ангел был…» И согласились остальные татары, что нельзя ему вредить: он и есть истинный праведник.

Рассказ Н. Лескова своей неспешностью напоминает жития святых. Рассказчик подробно описывает все поступки героя, оценку других людей, реакцию самого Паньки. Только истинно верующий человек принимал все испытания смиренно, как и подобает носителю христианской веры. Все рассуждения героя звучат убедительно и убежденно, потому что сам он верит в то, о чем говорит.

Жития составляли для прославления какого-либо святого, в назидание всем верующим, да и неверующим тоже. Пример святого должен был стать положительным, вызвать желание прожить такую же праведную жизнь, чтобы оставить о себе славу или отклики современников.

Было бы странно утверждать, что Лесков прославлял своего героя: само название «Дурачок» мало соотносится с прославлением. Однако личность героя заслуживает уважения, потому что он свою душу так берег, что «желал пустить ее помучиться за ближнего». Страданиями совершенствуется душа человеческая — это утверждение знакомо любому верующему. Но Панька совершенен вдвойне: от мучений за другого его душа становится «счастливая и от всех страхов свободная», да и сам герой счастлив, потому что не испытывает страха, ведь знает, что с ним Бог.

Герои Лескова часто бывают правдоискателями. Не все произведения заканчиваются счастливо: судьба Левши трагична. «Дурачок» Панька выходит в отставку после рекрутчины полным сил, хотя многие возвращаются со службы инвалидами, избегает казни местного богача Хан-Джангара за то, что отпустил пойманного тем преступника.

Кто-то скажет: «Дуракам везет». Но Лесков всей судьбой идеального праведника Паньки доказывает, что только добро, милосердие и самопожертвование могут сделать человека счастливым. Сделать его праведником — «человеком с чистой совестью и душой» (такое определение дается в словаре В. И. Даля).

Счастье нужно находить в благополучии других. Этим жизнеутверждающим мотивом и заканчивается рассказ «Дурачок», напечатанный впервые в 1891 году (почти 130 лет назад), но не потерявший своей актуальности, особенно сейчас, когда в обществе утверждаются законы бесчеловечного поведения, основанного на корысти и выгоде.

- «Леди Макбет Мценского уезда», анализ повести Лескова

- «Человек на часах», анализ рассказа Лескова

- «Запечатленный ангел», краткое содержание по главам повести Лескова

- «Очарованный странник», краткое содержание по главам повести Лескова

- «Запечатленный ангел», анализ повести Лескова

- «Человек на часах», краткое содержание по главам рассказа Лескова

- «Привидение в Инженерном замке», анализ рассказа Лескова

- «Тупейный художник», анализ рассказа Лескова

- «Зверь», анализ рассказа Лескова

- «Левша», анализ повести Лескова, сочинение

- «Старый гений», анализ рассказа Лескова

- «Жемчужное ожерелье», анализ рассказа Лескова

- «Очарованный странник», анализ повести Лескова, сочинение

- «На краю света», краткое содержание по главам повести Лескова

- «Однодум», анализ рассказа Лескова

По произведению: «Дурачок»

По писателю: Лесков Николай Семёнович

Николай Лесков — Дурачок

Лесков Николай Семенович

Дурачок

Н.С.Лесков

Дурачок