утро, сново в школу. нет сегодня в школу не пойду, посплю еще немного. и довольная своим ленивым решение повернулась на другой бок и продолжила свой сон.

когда я проснулась, то решила пойти на улицу погулять. но на улице никого не оказалось, ведь все были в школе. стало скучно и я пошла домой. пришло время когда все возвращались с занятий. я пошла к однокласснице за . и она мне рассказала, что в школу сегоня приезжали артисты с животными и они показывали спектакль с трюками животных. и еще им дарили интересные книги про животных.

взяв я пошла расстроенная домой. и решила, что не буду больше лениться и прогуливать школу. ведь в школе я узнаю много интересного и полезного.

прошло более ста лет со дня появления первого рассказа а.п. чехова, и за это время немало написано о его жизни и творчестве, но секрет его искусства, тайна воздействия на читателя остаются неразгаданными. помимо книги в. б. катаева для исследования рассказов а.п. чехова я использовал также книгу линкова в.я. «художественный мир прозы а.п. чехова», а также воспользовался материалами с интернет сайта «фестиваль педагогических идей «открытый урок» 2005-2006». в работе я оценку творчества чехова великим писателем, лауреатом нобелевской премии в области , а. и. солженицыным. понять особенности мастерства и стиля писателя мне очерк корнея чуковского «еще о чехове», чуковский с большой теплотой относится к творчеству чехова. цель курсовой работы (на примере анализа нескольких рассказов): показать, что а.п. чехов — писатель с особой, уникальной манерой письма. для достижения цели поставлены следующие : 1. прочитать критическую по творчеству а.п. чехова, проанализировать эту 2. перечитать произведения а.п. чехова, обращая внимание на особенности художественного мышления и индивидуального стиля писателя 3. желание постичь глубину чеховского текста, богатство его поэтической речи 4. понять секрет его искусства, тайну воздействия на читателя 5. изучить биографию писателя, для того чтобы лучше понять его произведения для написания работы использован ряд источников. сначала я прочитал все рассказы а.п. чехова, которые собирался рассмотреть и проанализировать в этой работе. для этого я воспользовался книгой избранные произведения а.п. чехова в 3 томах. из книги «вокруг чехова», написанной его братом, м.п. чеховым, и из книги чудакова а.п. «антон павлович чехов» я получил сведения о жизни семьи чеховых, переписке между членами семьи, узнал написания некоторых произведений, о прототипах героев. из книги известного писателя в.б. катаева «проза чехова: проблемы интерпретации», в которой содержится подробный анализ ряда произведений а.п. чехова, я использовал анализ рассказов при написании работы. глава 1. антон павлович чехов. место писателя в и основные особенности его рассказов 1.1 жизненный путь и место писателя в а.п. чехов является одним из писателей, без которого немыслима , творчество которого основано на всем лучшем, что есть в языке, но обогащенном тем своеобразным, что характеризует авторскую манеру писателя. по воспоминаниям брата а.п. чехова м.п. чехов писал: «..первая же книжка его, «в сумерках», как известно, была посвящена писателю д.в. григоровичу, и вот по какому поводу. ранней весной 1886 г. брат антон получил письмо от старика д.в. григоровича. «..у вас настоящий талант, — писал он брату, — талант, выдвигающий вас далеко их круга нового поколения…как видите, я не мог утерпеть и протягиваю вам обе руки». [4, с. 37] многие толкователи и исследователи чехова, начиная с прижизненной критики, его в чем-то обвиняли или же, если относились к нему с приязнью, невольно пытались сузить его значение. на протяжении целого века чехова либо укоряли за отсутствие четкой идейной позиции («публицистическая» критика), за «безгеройность» и излишнее внимание к быту (символисты), либо, наоборот, хвалили (многие советские ) за «преодоление» мещанского духа или былой «безыдейности» в более поздних произведениях. в обоих случаях получалось, что «демократически ориентированный» и стремящийся к внутренней свободе писатель чехов игнорирует многие пласты действительности и оказывается «ýже» своих великих предшественников и современников — тургенева, достоевского, толстого. влиятельнейший критик той эпохи счел себя вправе назвать чехова «бесчеловечным писателем», которому будто бы «все едино, что человек, что тень, что колокольчик, что самоубийца». на всю россию прозвучали тогда звонкие и хлесткие строки, напечатанные в самой распространенной либеральной газете: «господин не живет в своих произведениях, а так себе гуляет мимо жизни и, гуляючи, ухватит то одно, то другое». «господин чехов с холодною кровью пописывает, а читатель с холодною кровью почитывает» [3, с. 58] это обвинение в постыдном равнодушии к людям, как нарочно, было предъявлено чехову в то самое время, когда он, кашляя, трясся в убогой тележке по сибирским колеям и ухабам, чтобы сахалинским отверженным. предметом исследования чехова стал внутренний мир человека. л.н. толстой, ф.м. достоевский, великие писатели, известные всему миру, также исследовали внутренний мир человека. но художественные методы, художественные приемы, которые использовали в своем творчестве писатели, различны. чехов трудный писатель. простота его манеры обманчива. понять его не так-то легко. уже то, что в его наиболее зрелых вещах такое множество сложных характеров, недоступных элементарным, невосприимчивым к искусству умам, сильно затрудняет понимание его богато насыщенных образов а.п. чехов в 1888 году писал: »все, мною написанное забудется через пять-десять лет, но пути, мною проложенные, будут целы и невредимы – в этом моя единственная заслуга…» продолжение

в рассказе мы видим восхитительное описание природы . июльский день с раннего утра и до позднего вечера протекает перед нашими глазами. летнийетний день, расцвечен яркими красками июльского неба.

и.с.тургенев восхищается красотой природы. его внимание сконцентрировано в основном на красках неба и солнца, движении облаков.

в тексте много определений, цветовую гамму: «тускло-багровое», «светлое и лучезарное», «блеск кованого серебра», «бледно-лилиовый», «золотисто-серый», «голубоватый», «алый» и т.д..

множество сравнений нам возможность представить себе описываемый пейзаж: «блеск (края облака) подобен блеску кованого серебра», «облака — подобны островам», «небо — бесконечно разлившаяся река», «вечерняя звезда — бережно несомая свечка», «приближающаяся ночь — грозовая туча», «облака…,как «.

писателю удивительно точно удается передать атмосферу летнего дня: тепло и тишину, легкие ароматы полевых растений, красоту неба.

Задание 1(аналитическое).

Выполните

целостный анализ предложенного произведения. Вы можете опираться на данные

после него вопросы или выбрать собственный путь анализа. Ваша работа должна представлять

собой цельный, связный, завершѐнный текст.

Нина

Дашевская

Дом над

морем

Дом стоял

высоко над морем. Спиной прилепился к скале, как ласточкино гнездо; а окнами

смотрел на море. Море, море, до самого горизонта. Такое спокойное там, вдалеке.

А здесь, внизу, оно сердито набрасывалось на скалы, кипело, будто злилось на

всех. И особенно на этот маленький домик, забравшийся так высоко. Совсем рядом,

в трѐх километрах вниз по старой дороге есть город. Там, на пляже, море

бывает спокойным, как горное озеро. А здесь, под скалой, всегда злится. У

открытого окна старик варил кофе в большой железной кружке. Мальчик стоял рядом

и смотрел, как поднимается пена, и как старик разливает кофе по глиняным чашкам.

Чашки когда-то подарил старику взрослый уже внук, сказал — вот, дед, будешь

гостей угощать. Старик тогда удивился — какие у него могут быть гости. Но вот,

приехали. Старик взял две чашки, кивнул на третью: — Неси на веранду. Мальчик

не понял слов, но догадался. Понѐс осторожно, жгло пальцы, но старался не

показать. Надо же, какие нежные у него руки, как у девочки. Что в голове — не

поймешь. Не выпускает из рук модную игрушку, телефон. Фотографирует,

щѐлкает кнопками — куда ему столько фотографий? Старик сначала пытался

развлечь его, расшевелить. Показал коробку с инструментами. Мальчик вежливо

посмотрел и отложил — не умеет, не интересно. Старик снял со стены ружьѐ.

Мальчик кивнул, но даже не взял в руки. А старик многое бы отдал в его

возрасте, чтобы подержать такое! Странный, странный мальчик, другой. Говорит на

чужом языке. Светлые, совсем белые волосы, серые глаза — никогда в семье не

было таких. А ведь сын Анны, внучки. Выходит, правнук. Анна и сама родилась в

другой стране, а потом уехала ещѐ дальше, на самый край света. Старик и

не знал раньше, что есть такая земля. Там и родился мальчик. Чужой язык, чужое,

непонятное имя. И только если написать его — становится видно, что мальчика

назвали в честь него, прадеда. Пишется похоже. Видеть видно, а слышать не

слышно, такие странные эти буквы. Латинские, такие же, как на крышке старого

пианино. Да, немецкое пианино, вон стоит в углу, как инопланетянин. Старик

вспомнил, как инструмент везли сюда на грузовике, по дикой горной дороге. Сразу

после войны. Потом дочь училась, играла. Но она уехала, давно, давно, и пианино

молчит. Тихо в доме, только море шумит днем и ночью, злится на кого-то. — Что

ты не пьешь? — тихонько спросила Анна. Почему-то она стеснялась здесь говорить

громко. — Я пью, — ответил мальчик, — просто горячий. Он никогда не любил вкус

кофе, но неловко было отказаться. К тому же, ему нравится запах. Здесь, в

горах, он смешивается с горьким ароматом диких трав и солѐным ветром.

Совсем не то, что в городе, среди пыльного асфальта и шума машин. Тут запах

кофе был чем-то естественным. Так же, как силуэт старого монастыря не нарушал

линии гор. Мальчик отхлебнул из чашки и сморщился — обжѐгся, не привык к

такому. Старик смотрел на море, а думал о мальчике. Чем он живет, что в его

голове? Вдруг правнук заговорил, быстро, непонятно. — Он спрашивает, — перевела

Анна, — оно здесь всегда такое? Море. Злится как будто. Старик кивнул. Да, это

странно, что здесь так. Кажется, когда-то раньше… Раньше, очень давно, море

было другим. А может, другим был сам старик. Он не помнит, забыл. Утром Анна с

мальчиком спускалась вниз, в город. Там можно подойти к воде, искупаться, или

просто ходить босиком по самому краешку моря. Старик не пошѐл с ними, он

терпеть не может этой пляжной суеты. Спускается в город только ближе к зиме,

когда закончится сезон. — Там море тихое. А здесь нет, — повторил мальчик. —

Почему? — Есть легенда, — ответил старик. — Раньше море любило поговорить. Но

сейчас все забыли его язык, никто не понимает. Только старые камни там, на

горе, — старик кивнул головой на монастырь. — Им тысяча лет, они помнят. Но

молчат, не отвечают. И море тоскует. Тоскует и злится, пытается докричаться до

них, рассказать. Ну, это сказка, — добавляет он вдруг смущѐнно. —

Красивая сказка, — сказала Анна. Она тихонько переводит легенду мальчику, и он

сосредоточенно кивает головой. * * * Солнце склоняется к горизонту. Мальчик

выложил из кармана камешки, расставил на перилах веранды и щѐлкает по

одному. Вниз, в море. Камень летит в заросли, не видно, долетает он до воды,

или нет. Но может быть да. Закат в полнеба, горит огнем. Анна вдруг спрашивает

у деда: — А пианино? Кажется, у тебя было пианино. Оно сохранилось? — Куда ж

ему деваться, — пожимает плечами старик. — Не живое же, не сбежит. — Знаешь, а

ведь Джордж играет. Хорошо играет, его учитель говорит — он очень способный.

Можно, попробует? — Так расстроенное же, совсем. Сорок лет никто не открывал.

Хотя, если он хочет, что ж… Пусть поиграет. Старик, не дожидаясь, пока Анна

переведет его слова, берѐт мальчика за руку, уводит в дом. Вот оно,

пианино. Чѐрное, большое. Старик уже привык не замечать его. Стоит и

стоит. Джордж открыл крышку, нажал клавишу. Пианино отозвалось хрипло, одна

нота расщепилась на два голоса. Он не смутился, пробежал легкими пальцами по

клавиатуре. Конечно, ужасно расстроено, но все струны целы. И даже угадывается

какой-то звукоряд, похоже на гамму. Удивительно, в таком климате, на море…

Немецкая механика, отличная работа. Старику вдруг стало обидно. Ведь это его

пианино. А играть он не умеет. Два инопланетянина, пианино и мальчик. Говорят

на одном языке, которого он, старик, не понимает. Джордж, наконец, перестал

проверять, какие клавиши звучат звонче, а какие глуше; какие расстроены так,

что не похожи сами на себя, а какие еще держатся. И он заиграл. По-настоящему.

Вот, оказывается, что он умеет, этот Джордж. А потом что-то произошло. Старик

сначала не понял, что не так. Ему показалось, что он оглох. И тут Анна сказала:

— Смотри-ка. Море стихло. Старик не сразу понял смысл еѐ слов. Да, точно

— привычный гул, который был у него в ушах всю жизнь, утих. Море плескалось

тихонько, как ручеек в самом начале пути. — Поиграй еще, Георгий, — попросил

старик. Сам не понял, почему назвал мальчика по-другому, своим именем. —

Поиграй. Поговори с ним. * * * Внизу, в городе, по пустынному пляжу шли двое. —

Послушай, — сказала вдруг она. — Остановись и послушай. Будто пианино играет.

Там, на горе. Слышишь? — Что ты, — засмеялся он, — откуда здесь пианино! Это

телевизор, или радио работает где-то. Тебе показалось. — Нет, не радио…

Пианино, живое, я слышу. И море какое тихое сегодня, смотри… 2017

Опорные

вопросы: 1. Какая композиционная и смысловая связь устанавливается в рассказе

между морем и музыкой? В каких эпизодах она проявлена, а в каких проходит на

уровне подтекста? 2. Как герои воспринимают друг друга? Каким старик видится

Джорджу? Каков Джордж в глазах старика? Почему в финале рассказа старик

«переименовывает» Джорджа в Георгия? 3. В чем состоит композиционная

необходимость финального фрагмента, в котором в повествование вводятся

безымянные и не участвующие в действии персонажи? 4. Чем можно объяснить

появление в безличном повествовании вопросов («Фотографирует, щѐлкает

кнопками — куда ему столько фотографий?»), восклицательных конструкций («А

старик многое бы отдал в его возрасте, чтобы подержать такое!»), незаконченных

предложений? Чью точку зрения они вводят в повествование?

Задание 2(творческое).

В

рассчитанных на широкую аудиторию интернет-изданиях материалы о культуре и

литературе часто имеют такие названия: «10 театральных фестивалей, которые

стоит увидеть этой осенью», «23 книги на лето» или «25 главных книг до весны»

(Афиша Daily), «13 фильмов, которые понравятся Дэдпулу», «10 любимых фильмов

Сергея Соловьева» (Афиша) и т.п. Придумайте название для литературной рубрики

досугового издания, составьте рекомендательный список и напишите короткую и

привлекающую к себе внимание читателя аннотацию к одной из предложенных вами

книг.

Можно

ориентироваться на следующий пример: «Кровь, пот и пиксели» Джейсона Шрейера

Бестселлер про обратную сторону индустрии видеоигр: как люди не спят ночами и

губят здоровье, чтобы вы поиграли в «Ведьмака» или третий Diablo.

Выразительность в «Парусе» создается наглядной образностью. В минимальном использовании слов поэту удалось передать широкое полотно человеческого бытия. В тексте не только виден морской пейзаж, нарисованный, кстати, далеко не щедрой кистью мариниста, в нём отражены глубокие переживания и раздумья автора.

Спектр художественных установок на амбивалентную неопределенность развивается в тексте целым рядом средств. Так стремление к воле у Лермонтова выступает в двух прямо противоположных аспектах: бури и покоя, которые взаимно уравновешивают друг друга и переходят одно в другое. Этот же приём использовался восемнадцатилетним поэтом в стихотворении «Желанье», где вид бурных страстей

(челнок досчатый

С полусгнившею скамьей,

Парус серый и косматый,

Ознакомленный с грозой)

нужны были поэту для того, чтобы разгуляться в буйном споре «с дикой прихотью пучин». Но к концу стихотворения этот душевный порыв сменяется контрастной сценой безмятежного мечтанья рая.

Душевная контрастность противоречивых устремлений лирического героя одновременно оказывается и их внутренним единством. В «Желанье» контрастные и противоречивые порывы даны порознь, в отдельных строфах, а в «Парусе» они сливаются так, что буря вбирает покой, а покой растворяется в буре. В основу стихотворения положена последовательная контрастность, которая дополняется внутренней дисгармонией, единством противоположных переживаний. Аллегоричность приобретает сдержанную палитру, философский смысл – поэтическую формулу. Через конкретную, одновременно контрастную, пейзажную зарисовку разбушевавшейся и умиротворившейся стихии отдалённо проступает философский смысл стихотворения.

Образ моря – пример необъятной сини – противопоставлен маленькому белому парусу. Таким состоянием объясняется тревожная интонация, углубляющая контраст:

Что ищет он в стране далекой?

Что кинул он в краю родном?..

В оппозицию вступают обе части: «ищет он» противостоит «кинул он», «стране далекой» – «край родной» (цезуры после второй стопы). В свою очередь контрастные формулы объединяются образами моря и одинокого паруса. Одиночество паруса приобретает некое «определенное положение» – между «страной далекой» и «краем родным». И это объединение также подчеркнуто анафорическим употреблением слова «что».

Далее пространственный контраст дополняется временной антитезой. Строкам:

Играют волны – ветер свищет,

И мачта гнется и скрипит…

соответствуют строки, в которых выражено иное по времени и по существу состояние стихии:

Под ним струя светлей лазури,

Над ним луч солнца золотой…

Парус оказывается между двух синих стихий – небом и морем. Общий цвет не объединяет, а усиливает новый контраст, который также проведен последовательно и зафиксирован в антитезах: «Играют волны – ветер свищет…», «Под ним» – «Над ним». Столь же явно контрастируют пятая и шестая строки между собой:

Увы! Он счастия не ищет,

И не от счастия бежит!

Они непосредственно связывают второе четверостишие с первым:

Что ищет он в стране далекой?

Что кинул он в краю родном?..

Увы! Он счастия не ищет,

И не от счастия бежит!

Менее заметен контраст внутри второго и третьего четверостиший.

По убеждению автора, счастье достигается только в боренье, но «парус», «счастия не ищет, и не от счастия бежит!». Само состояние природы, усугубляющее общее ощущение угнетённости, вынуждает его «просить» бурю. К концу века эту тему разовьёт Н.А. Некрасов в стихотворении «Душно! без счастья и воли…: «Буря бы грянула, что ли? Чаша с краями полна!».

В «Парусе» проявляется внутренний конфликт между стихией и человеческим сознанием. Человек и природа существуют каждый по своим законам. Их устремления не обязательно совпадают. «Конфликт» между «морем» и «парусом» символизирует противоречие между жизнью вообще и человеческой личностью, оказавшейся в океане жизни в одиночестве. Личная воля вступает в контраст с состоянием стихии. Как одиночка, он недостаточно активен: движения его напрягают, покой не устраивает, «счастия не ищет» и «не от счастия бежит». «Переживание реального чувства, единого в противоречиях и не существующего вне этих противоречий, вне внутренне неразрешенной коллизии, объясняет природу одиночества человека, брошенного в море жизни, вечно мятущегося и не знающего счастья ни в покое, ни в буре, ибо буря чревата покоем, а покой – бурей. Человек оказывается вечно неудовлетворенным, внутренне не застывшим. Он не может, подобно природной стихии, пребывать в каком-то одном состоянии – покоя или бури. Закон его жизни – мятеж», – верно отмечает А. Панарин [1.]

Это единственная реальность, которую он чувствует. Внутреннее борение противоречивых чувств порождает внешнюю противоречивость, что передаётся в двух планах. Контраст составляют в этом смысле первые строки «Паруса» с его последними строками. Начав с внешней картины («Белеет парус одинокой // В тумане моря голубом!..»), Лермонтов заканчивает картиной внутренне неразрешимых противоречий («А он, мятежный, просит бури, // Как будто в бурях есть покой!»), где образы бури и покоя, не утрачивая точного значения, приобретают смысл символов, характеризующих внутренние переживания:

Играют волны – ветер свищет,

И мачта гнется и скрыпит…

Под ним струя светлей лазури,

Над ним луч солнца золотой…

Смысл «Паруса» заключён, конечно, не в столкновении бури и покоя, таких различных меж собой понятий. Поэт исходит из характерного для романтиков постулата: природа наделена душой. Так появляется возможность сопоставления природных всплесков с человеческими переживаниями.

Этот конечный перенос конфликта вовнутрь подготовлен предшествующими четверостишиями, где каждой внешней картине противопоставлена глубокая духовная коллизия. Вместе с тем неразрешенность конфликта «паруса» и «моря» высвечивает на конфликт между человеком и жизнью. Противоречивое состояние покоя-бури в стихотворении выступает не только в соотнесенности с законом природной стихии, по своей воле становящейся то бурей, то покоем, но и осознается как печальная необходимость, которую человек не волен изменить. Вечная неудовлетворенность делает человека несчастливым, и он, противопоставляя себя стихии, одновременно тоскует по естественным красотам бытия.

В дальнейшем именно такие состояния будут казаться иногда Лермонтову подлинным счастьем и блаженством («Выхожу один я на дорогу…», «И скучно и грустно», «Сосед»). А в ранней лирике, и в частности в «Парусе», они вынуждают поэта глубоко прятать жажду непосредственного деяния за тоской и грустью.

Одним из проявлений общей приглушенности тона является позиция автора. Он наблюдает за происходящим, но сочувствует ли? Осуждает ли кого? Удивлён ли? Подобное повествование придаёт описанию оттенок нереальности. По мнению Д.С. Лихачева, «Художественное творчество «неточно» в той мере, в какой это требуется для сотворчества читателя, зрителя или слушателя. Неточность образа необходима для восполнения этого образа творческим восприятием читателя или зрителя» [2.].

Вопросительная интонация в начале стихотворения, отрицательные или некатегоричные выражения (счастия не ищет, и не от счастия бежит, что ищет, что кинул) так же служат эффектам приглушения, как и намеренно сниженное красноречие автора, придающее обычность его стиховой структуре: последовательность рифмующих слогов дает картину – окой-ом; – ищет-ит; – ури-ой.

«Парус» отличает и необычная композиция. В основе этой лирической миниатюры лежит принцип простой эмблемы. Парус – аллегорическое обозначение лирического героя, буря и затишье – типичные для романтизма пейзажные эквиваленты соответствующих душевных переживаний. Рифмовкой, синтаксисом и тематическим параллелизмом (в каждой строфе герой сначала излагает свои наблюдения за стихией, а затем «вписывает» личностные переживания героя) строфы четко членится на две равные части. При этом композиция всего стихотворения строится на нарастании эмоций от первой строфы ко второй: нарастает интенсивность каждого из полюсов двойственной ситуации – страстное «тоскливое одиночество»/ жажда побороть рок; наблюдается с одной стороны – контраст между ними, а с другой – теснота их взаимного переплетения. Третья строфа отличается снижением, интонацией умиротворенности через которую вдруг прорывается сокровенное «мятежный просит бури!». Тем самым подобие строф нарушается, чему способствует перетекание рифменных созвучий. Этот эффект усиливает анафора (Что ищет он? Что кинул он?). В результате возникает тенденция к объединению строф в единую нарастающую к концу стихотворения конструкцию.

В сюжетно-тематическом плане «одиночество» трактуется как радостное подтверждение догадки о возможности выстоять в одиночку перед мощью стихии.

Способ изложения нарастание чувства состоит в ритмико-интонационной интенсивности: от первой строфы ко второй повышается одновременно и цельность, и дробность периодов, усиливаются и соответствующие признаки «страсти» – соперничают динамика силы действия волн и противодействия им маленького «ветрила».

Автор акцентирует контраст между полюсами темы и одновременно подчёркивает необходимость их взаимопроникновения. Последняя строка олицетворяет одновременно как успокоенность стихии, так и отказ от её безмятежной «лазури».

Композиционная схема, прочерченная анафорическим приёмом (что ищет? что кинул; над ним – под ним), позволяет проявиться единству обоих полюсов локальной темы. Диапазон ее выразительных возможностей в принципе включает эффекты: в начале стихотворения в полной степени проявляется эффект нагнетания (результат ритмического учащения), но есть и интонации спада (результат ритмического измельчения), а также углубления, иногда лирического погружения в себя (содержательная интерпретация нарастания, происходящего без развития вширь).

Здесь просматривается, по-видимому, последняя возможность, хорошо согласующаяся с желанием.

Композиция стихотворения в целом предстает в виде цикла совмещений, как бы вложенных друг в друга и сгущающихся к концу. Мотивы «одиночества» и «страсти» проходят через все стихотворение, но наиболее полно представлены в третьей строфе, ещё конкретней – в заключительной строке, как резюме.

В сжатом виде представлено соотношение, имеющееся между начальным и заключительным эпизодами внутри каждой из строф. Четкость этой параллели подчеркнута анафорической связью и интонационным и смысловом сходством .

Таким образом, авторское разрешение темы проведено через ряд приёмов:

- контрастность ассоциаций (мирная картина и тревожные мысли);

- метафорическое переосмысление парусника в человека (алогизм с точки зрения здравого смысла и логики факта);

- субъективный вывод:

Под ним струя светлей лазури,

Над ним луч солнца золотой –

А он, мятежный, просит бури,

Как будто в бурях есть покой.

Этот пример убеждает в том, что последовательность языковых и литературных приемов создает множественную точку зрения, которая и становится центром надсистемы, воспринимаемой как иллюзия самой действительности. Специфическое соотношение множественных составляющих существенно именно для стиля Лермонтова, стремящегося воссоздать соотношение покоя и бури. В результате художественный текст приобретает философское звучание, коррелирующее с темой. В итоге «Парус» художественно воспроизводит такую важную сторону реального мира, как его неисчерпаемость в любой исходной.

Литература:

- Панарин А. Завещание трагического романтика // Москва. 2001.- М. 2001.- М.7. С. 3-41.

- Лихачев Д.С. О точности литературоведения// Литературные направления и стили. МГУ, 1976. С. 17.

Композиция в литературе: что это такое, виды, элементы композиции в литературном произведении

О том, что такое композиция в литературе, каждый читатель наверняка знает еще со школьной скамьи. Поэтому если вы из читателя решили переквалифицироваться в писателя, самое время освежить знания с помощью нашей статьи.

Композиция художественного произведения — важная основа писательского творчества. Обычно под этим термином понимается способ построения текста, система объединения его элементов. Разберем же это официальное определение, взглянем на виды композиции в литературе с примерами.

В переводе с латинского «композиция» значит «построение». В литературоведении она строит целостное произведение из различных элементов текста. Проектировщиком является, конечно, автор, а стройматериалами — события, образы, хитросплетения сюжета, авторские отступления и так далее. При помощи композиции автор как бы проводит читателя за руку из точки «А» к точке «Z», попутно демонстрируя ему «достопримечательности».

-

При помощи термина «композиция» можно описать и объекты нефилологического плана: театральные постановки, музыкальные действа, религиозные ритуалы, архитектурные сооружения.

Одним из первых данное понятие разработал еще Марк Фабий Квинтилиан. Древнеримский оратор предложил разделить план речи на 8 частей; причем каждая из них могла быть использована как в прямом, так и в обратном порядке:

-

Оратор привлекает аудиторию — например, при помощи резкого, провокационного высказывания.

-

Именование темы.

Оратор детализирует озвученную тему. Интерес аудитории усиливается. Вспоминаются уже известные слушателям факты, связанные с темой.

-

Повествование.

Рассказ об истории предмета обсуждения: его происхождении, репутации, взглядах на него.

-

Описание.

Рассказ о том, что происходит с предметом обсуждения в настоящий момент.

-

Доказательство.

Оратор предоставляет весомые аргументы в пользу того или иного решения проблемы, возникшей с предметом обсуждения.

-

Опровержение.

Оглашается другая точка зрения на доказательство. Оратор опровергает ее — также при помощи логических аргументов.

-

Воззвание.

Обращение к эмоциям и чувствам слушателей. Когда нужные аргументы приведены, настает время задействовать чувства аудитории, вызвать у нее отклик. Квинтилиан отвел воззванию предпоследнее место, так как большинство людей склонны делать выводы на основе чувств, а не логических суждений.

-

Заключение.

Выводы по поводу обсуждаемого вопроса.

Со временем структура Квинтилиана стала применяться не только в устных выступлениях. Пусть и претерпев метаморфозы, она вошла в практику создания текстовых произведений. Теперь структура стояла на трех китах:

Понять, что такое композиция литературного произведения, помогут ее виды. Но начнем мы с двух ее типов: внешнего и внутреннего.

-

Внешняя композиция — это разбивка художественного произведения на структурные части: эпилог, пролог, главы, лирические отступления, эпиграфы. Иногда внешнюю композицию называют архитектоникой произведения. Она позволяет подавать информацию дозировано. Читать шестисотстраничный роман одним текстом было бы неудобно; эту проблему архитектоника и позволяет разрешить.

-

Внутренняя композиция содержит намного больше структурных элементов. Однако все они служат общей цели: подать текст в едином порядке и раскрыть мысль автора во всей полноте. На помощь приходит целый арсенала средств — образных, сюжетных, речевых. О них мы поговорим немного позже.

Виды композиции в литературе классифицируются по форме подачи материала:

-

События идут один за другим в хронологической последовательности. Вектор повествования не меняется от начала до конца. Пример — комедия А. С. Грибоедова «Горе от ума».

-

Обратная или инверсионная.

Сначала описываются финальные сцены сюжета. Дальнейшие эпизоды помогают понять, что к этим событиям привело. Такой прием Н. Г. Чернышевским использовал в произведении «Что делать?». Нередко инверсионная композиция используется авторами детективов. Книга открывается сценой преступления, а расследование следует далее. Рассказчик как бы замыкает петлю, проводя читателя сквозь подробности — и обратно, к изначальным событиям, которые теперь могут восприниматься совсем иначе.

-

Параллельная.

В произведении есть несколько главных героев. У каждого из них — своя судьба и свой путь, однако их сюжетные линии пересекаются, а иногда и тесно переплетаются. Пример — «Война и мир», где Л. Н. Толстой описывает жизнь одновременно нескольких семей.

-

Полифоническая.

Автор знакомит читателя с миром каждого из персонажей; причем каждый из этих миров равноценен и не может быть исключен из текста. Яркий пример полифонии — «Имя Розы» Умберто Эко. Родоначальником полифонической композиции в литературоведении считается Ф. М. Достоевский.

-

Кольцевая композиция.

Позволяет легко и эффектно завершить произведение, сделать его более стройным. Особенность данного типа — в повторении одних и тех же элементов в начале и конце произведения. Оно завершается тем же, чем и началось. Например, в конце «Сказки о рыбаке и рыбке» А. С. Пушкина старуха остается у разбитого корыта — с чем, собственно, она и была в начале истории.

-

Кольцевая композиция отличается от обратной, где сначала автор описывает конечное событие, а затем хронология восстанавливается. В случае кольцевого построения текста в начале и конце лишь повторяются образы или события.

-

Такая композиция художественного произведения строится на повторе определенных образов. Как правило, они также размещаются в конце и начале текста. Отличный пример можно вновь найти у Пушкина в «Евгении Онегине»: если в начале Татьяна признается в любви Онегину, то завершением истории служит обратное признание Онегина Татьяне.

-

Умолчание.

Некое событие происходит до начала развития сюжета, но автор о нем умалчивает. Этот тип часто можно встретить в детективных произведениях. Один из самых жутковатых примеров — финальная сцена с Судьей и Мальцом в «Кровавом Меридиане» Кормака Маккарти.

-

Концентрическая.

Автор закручивает сюжет в спираль: причины каждого из последующих событий коренятся в прошлом. По концентрической модели написано «Преступление и наказание» Ф. М. Достоевского.

-

Ретроспективная.

Сюжет периодически возвращается к прошлому — к событиям, которые послужили развитию конфликта. Так построена «Машенька» В. В. Набокова.

-

Рамочная.

Один или несколько рассказов облекаются в рамку основного сюжета. Если рамка представлена воспоминаниями, речь идет о ретроспективной композиции. В качестве примера возьмем «Госпожу

Бовари» Г. Флобера. Основной персонаж здесь — Эмма, однако произведение пишется в виде биографии другого действующего лица, Шарля. -

Свободная.

Писатель использует два или более перечисленных выше типов композиции одновременно. Их сочетание помогает удержать внимание читателя, сделать произведение более захватывающим. Этот вид больше всего был по душе Уильяму Фолкнеру практически во всех его работах.

Элементы композиции в литературе традиционно делятся на следующие типы:

-

Пролог. Не всегда обязателен, но часто идет произведению только на пользу, делает более интересным.

-

Завязка. На этом этапе возникает конфликт, зарождаются противоречия.

-

Развитие сюжета. Череда событий.

-

Кульминация. Пиковый момент произведения.

-

Развязка. То, чем завершается кульминация.

-

Эпилог. Авторская оценка событий, основные выводы, предположения о дальнейшей жизни персонажей.

Речевые элементы композиции помогают оживить произведение и включают в себя:

-

Монологи и диалоги. Обычно они делают произведение более динамичным, легким для восприятия. Раскрывают образы персонажей через подробные и эмоциональные размышления. Лирические отступления. Мысли и идеи автора, не относящиеся непосредственно к сюжету или героям произведения.

-

Авторские описания действующих лиц. Автор произведения описывает героев, не стесняясь собственного положительного или негативного отношения к ним.

К образным элементам относят:

-

Персонажей. Действующие лица продвигают сюжетную линию и раскрывают замысел автора.

-

Образы обстановки. Сюда относятся описания городов, стран, дорог. Словом, ландшафт произведения.

Сделать текст более разнообразным и интересным можно и при помощи такого элемента, как вставки. Если их убрать из произведения, сюжет ничего не потеряет. Но при этом вставки помогают вызвать у читателя эмоциональный отклик.

- Описание сцен из прошлого.

- Сказки, байки, притчи, стихотворения.

- Сны.

Вооружившись композиционными приемами, автор может устроить читателю настоящий пир эмоций. Чаще всего используются:

-

Создает более яркое впечатление посредством добавления однородных образов. Этот прием хорошо воздействует на читателей в произведениях жанра хоррор, когда каждая деталь обстановки создает леденящую душу атмосферу.

-

Ретроспекция.

«Взгляд назад». Автор демонстрирует читателю прошлое главного героя или героев, описывает события, что предшествовали началу действия.

-

Мотив.

Повторяющиеся элементы, красной нитью проходящие через произведение.

-

Разрыв.

Считается одним из сильнейших приемов для создания интригующего сюжета. Заключается в том, что описание событий прерывается на самом интересном месте. Автор подводит читателя к захватывающему моменту, но в следующей главе момент этот не разрешается: здесь уже совершенно другая сцена. Прием позволяет удержать внимание, мотивирует прочесть книгу до конца.

-

Экспозиция.

Описание обстановки, в которой завязывается сюжетная линия. Например, исторической эпохи или географических особенностей.

-

Монтаж.

Автор использует два разных образа. Каждый из них вносит свой вклад в понимание произведения и, в конце концов, составляет целостное впечатление. Взаимодействуя между собой, они порождают особый, новый смысл произведения. Роман «Мастер и Маргарита» был написан Булгаковым именно по этому принципу. На его страницах сцены из московской реальности попеременно чередуются с библейскими, и это производит мощное впечатление. Подобное происходит и в «Пиковая дама» А. С. Пушкина: одна образ — любовная история; второй — азартная игра.

-

Противопоставление.

Один из самых сильных художественных приемов. Текст, в котором фигурируют два противоположных пространства, обладает особой трансформирующей силой. Хороший пример — опять же «Война и мир» Л. Н. Толстого: батальные сцены чередуются с описанием сцен семейной жизни. В произведении Э. М. Ремарка «Искра жизни» рассказывается о концлагерных условиях существования заключенного № 509 и его товарищей. Этим сценам противопоставляются сибаритские заботы коменданта лагеря Бруно Нойбауэра.

Особенности сюжетной композиции

Понятия фабулы и сюжета путают часто, а ведь для понимания сюжетной композиции текста важно понимать разницу.

- Фабула — фактически произошедшая история (череда событий), представленная в хронологическом порядке.

- Сюжет — подает историю в том виде, в каком задумал писатель.

Например, в романе «Герой нашего времени» М. Ю. Лермонтова части произведения представлены в особом авторском порядке — в этом случае речь идет о сюжете. Если же разложить главы в хронологической последовательности, то мы получим фабулу.

-

Интересно, что попытки подсчитать количество в принципе существующих сюжетов предпринимались на протяжении всего существования литературы. Гете, например, насчитал 36 возможных вариантов, в рамках которых можно уложить абсолютно любое литературное произведение.

Особенности композиции сказки

Фольклорные произведения (былины, сказания) в литературе стоят особняком, поэтому и внимания заслуживают отдельного. Их композиции отличаются практически непреложными особенностями.

Например, сказки. Стандартная композиция сказки включает в себя следующие составные части:

-

Присказка. Нередко не имеет ничего общего с сюжетом; присказку обычно облачали в стихотворную форму. «Расскажу я сказку от Сивки-Бурки, от вещей каурки…», «Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается», — типичные примеры присказок.

-

Зачин. «В тридевятом царстве, за горами, за лесами, жили-были король с королевой…». Между героями затем возникает противоречие.

-

Развитие сюжета. Конфликт формируется, развивается цепочка событий.

-

Кульминация. Наивысшая точка, после которой напряжение спадает.

-

Развязка. Те события, что еще происходят после конфликта. Описывается, как изменились главные герои после разрешения конфликта.

-

Концовка. Она также традиционна. Например: «Я на свадьбе был, мед-пиво пил…».

Один из самых часто встречающихся композиционных приемов в сказке — это повтор (нередко троекратный). Чтобы добиться желаемого, Иван-Царевич должен искупаться в трех котлах; прекрасная царевна — побывать в гостях у трех разных колдуний.

Композиция художественного произведения влияет на восприятие материала читателем. От нее зависит, удастся ли автору передать изначальный замысел. При помощи грамотно составленной композиции можно увлечь читателя даже в том случае, если сюжет самой истории не назовешь особенно оригинальным.

Каким бы ни был выбранный автором вид композиции, нельзя забывать о важнейшем принципе: принципе правдоподобия. На этом чаще всего обжигаются начинающие писатели. Например, их главная героиня встречает богатого благодетеля именно в тот момент, когда ей это и нужно. Читатель такие моменты воспринимает негативно — ведь если героиня не сделала чего-либо достойного, то и уважения такой сюжет не заслуживает.

Выбор композиционной формы произведения во многом зависит от его жанра. Для детективного произведения наиболее очевидным вариантом станет инверсионная композиция. Для драмы или эпопеи — зеркальная, концентрическая и другие виды.

А иногда бывает так, что творческий процесс сам создает композиционную форму, буквально «в прямом эфире» работы над книгой. Так что — теорию знать важно, а вот применение ее на практике целиком зависит от смелости и самобытности автора.

Была ли данная статья полезна для Вас?

Национальный центр инноваций в образовании

НЦИО

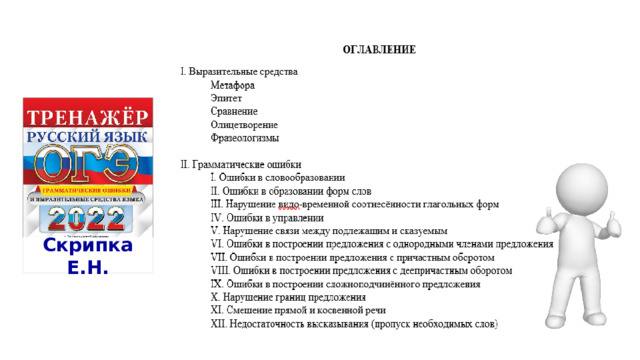

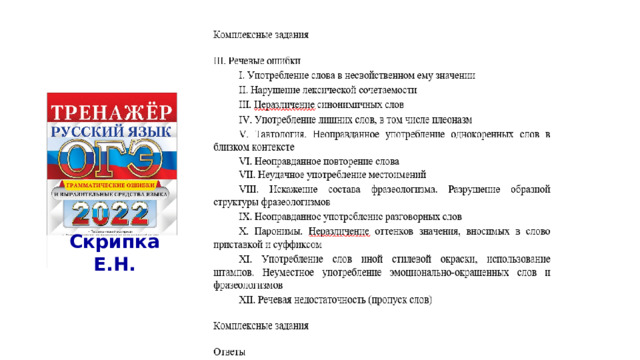

ЕГЭ. Задание 27.

Как проанализировать смысловую связь

в комментарии к проблеме?

Егораева Г.Т., руководитель департамента методологии АНО НЦИО, Москва

Скрипка Е.Н.

Скрипка Е.Н.

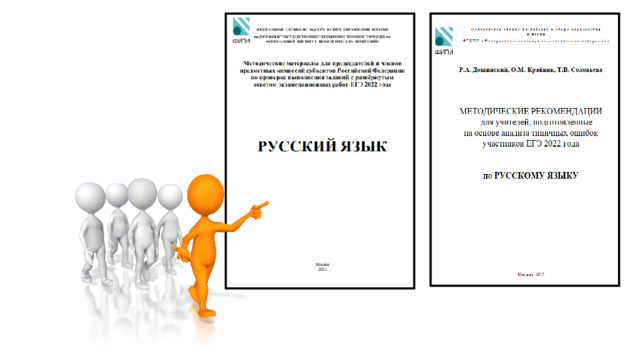

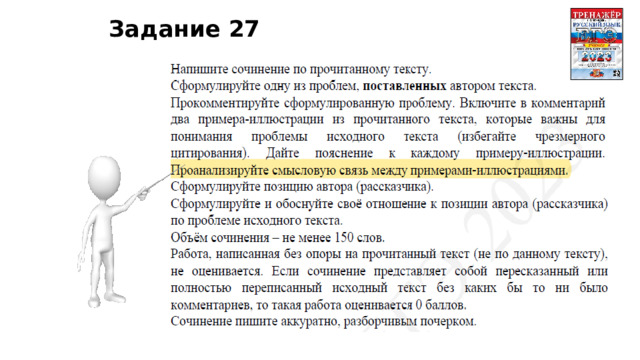

Задание 27

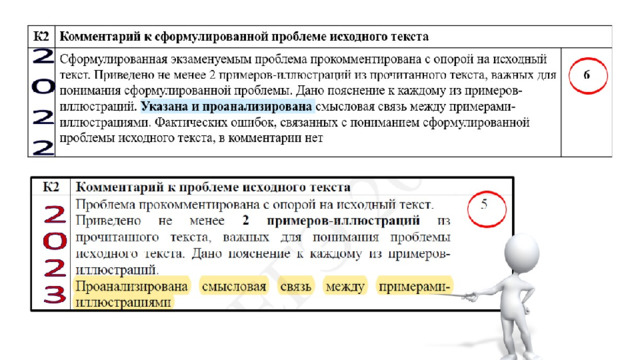

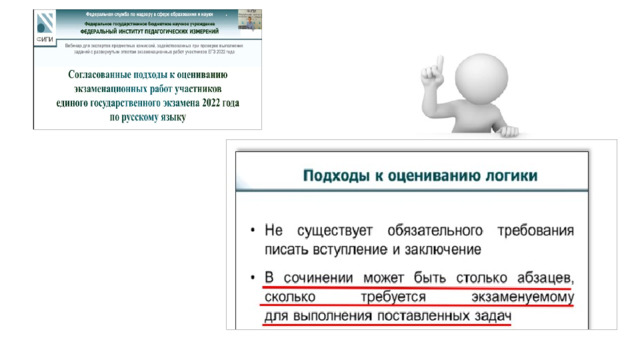

Предполагается, что указание на смысловую связь является неотъемлемой частью её анализа. Поэтому все задачи, которые стояли перед экзаменуемым при комментировании, сохраняются и в 2023 г. Изменения коснулись прежде всего критериальной базы.

Таблица оценивания комментария (К2) к сформулированной проблеме текста в 2022-2023 учебном году

Баллы

5

Пример 1

4

+

Пояснение 1

+

Пример 2

+

3

+

+

Пояснение 2

+

Анализ указанной смысловой связи

+

+

+

+

2

+

Сформулированная проблема прокомментирована с опорой на исходный текст

+

—

+

+

—

+

—

+

+

1

+

—

+

+

+

+

+

—

—

+

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Указания к критериям оценивания ответа на задание 27

К1

Формулировка проблем исходного текста

Указание к оцениванию . Если экзаменуемый не сформулировал или сформулировал неверно (в той или иной форме в любой из частей сочинения) одну из проблем исходного текста, то такая работа по критериям К1–К4 оценивается 0 баллов.

Комментарий к проблеме исходного текста

К2

Указание к оцениванию .

1. Если экзаменуемый при комментировании проблемы исходного текста только указал, но не проанализировал смысловую связь между приведёнными примерами-иллюстрациями, то анализ смысловой связи не засчитывается.

К3

Отражение позиции автора по проблеме исходного текста

2. Если экзаменуемый при комментировании проблемы исходного текста допустил фактическую ошибку, связанную с пониманием проблемы исходного текста, то пример-иллюстрация, в котором допущена подобная ошибка, не засчитывается.

Указание к оцениванию. Если экзаменуемый не сформулировал или сформулировал неверно позицию автора (рассказчика) по проблеме исходного текста, то такая работа по критериям К3 и К4 оценивается 0 баллов.

3. Если экзаменуемый при комментировании проблемы исходного текста допустил фактическую ошибку, не связанную с пониманием проблемы исходного текста, то данная ошибка учитывается при оценивании работы по критерию «Соблюдение фактологической точности» (К12).

Комментарий к проблеме

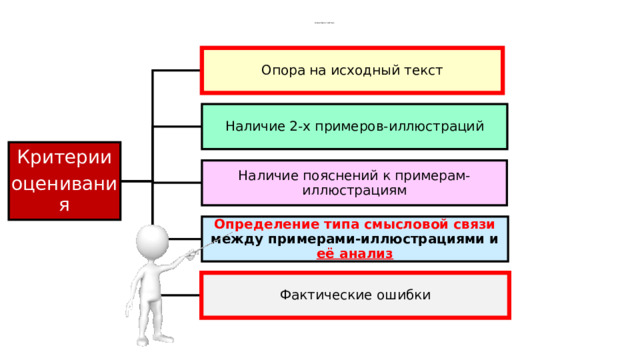

Опора на исходный текст

Наличие 2-х примеров-иллюстраций

Критерии

оценивания

Наличие пояснений к примерам-иллюстрациям

Определение типа смысловой связи между примерами-иллюстрациями и её анализ

Фактические ошибки

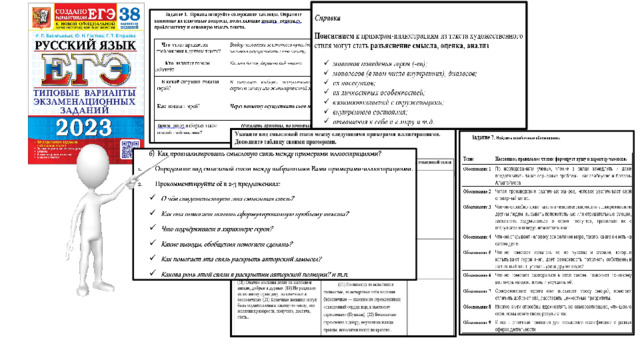

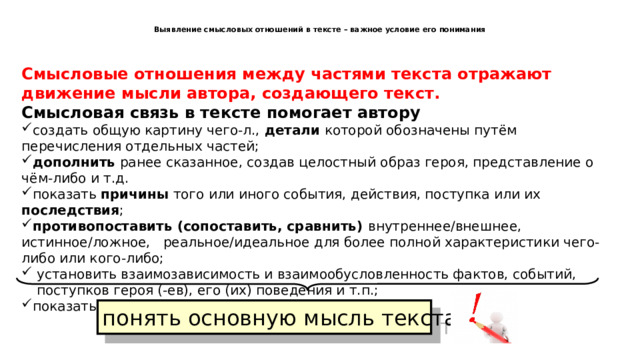

Выявление смысловых отношений в тексте – важное условие его понимания

Смысловые отношения между частями текста отражают движение мысли автора, создающего текст.

Смысловая связь в тексте помогает автору

- создать общую картину чего-л., детали которой обозначены путём перечисления отдельных частей;

- дополнить ранее сказанное, создав целостный образ героя, представление о чём-либо и т.д.

- показать причины того или иного события, действия, поступка или их последствия ;

- противопоставить (сопоставить, сравнить) внутреннее/внешнее, истинное/ложное, реальное/идеальное для более полной характеристики чего-либо или кого-либо;

- установить взаимозависимость и взаимообусловленность фактов, событий, поступков героя (-ев), его (их) поведения и т.п.;

- показать взаимоотношения героев и т.д.

понять основную мысль текста

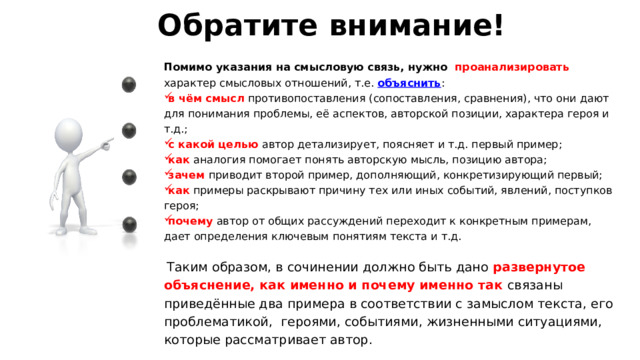

Обратите внимание!

Помимо указания на смысловую связь, нужно проанализировать характер смысловых отношений, т.е. объяснить :

- в чём смысл противопоставления (сопоставления, сравнения), что они дают для понимания проблемы, её аспектов, авторской позиции, характера героя и т.д.;

- с какой целью автор детализирует, поясняет и т.д. первый пример;

- как аналогия помогает понять авторскую мысль, позицию автора;

- зачем приводит второй пример, дополняющий, конкретизирующий первый;

- как примеры раскрывают причину тех или иных событий, явлений, поступков героя;

- почему автор от общих рассуждений переходит к конкретным примерам, дает определения ключевым понятиям текста и т.д.

Таким образом, в сочинении должно быть дано развернутое объяснение, как именно и почему именно так связаны приведённые два примера в соответствии с замыслом текста, его проблематикой, героями, событиями, жизненными ситуациями, которые рассматривает автор.

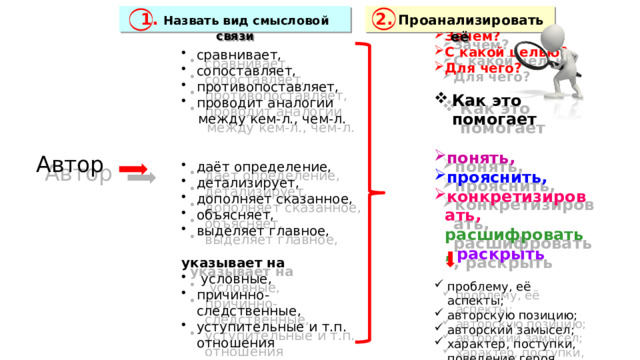

2. Проанализировать её

1. Назвать вид смысловой связи

- сравнивает,

- сопоставляет,

- противопоставляет,

- проводит аналогии

между кем-л., чем-л.

- даёт определение,

- детализирует,

- дополняет сказанное,

- объясняет,

- выделяет главное,

указывает на

- условные,

- причинно-следственные,

- уступительные и т.п. отношения

- Зачем?

- С какой целью?

- Для чего?

- Как это помогает

- понять,

- прояснить,

- конкретизировать, расшифровать, раскрыть

- проблему, её аспекты;

- авторскую позицию;

- авторский замысел;

- характер, поступки, поведение героя, ситуацию и т.д.

Автор

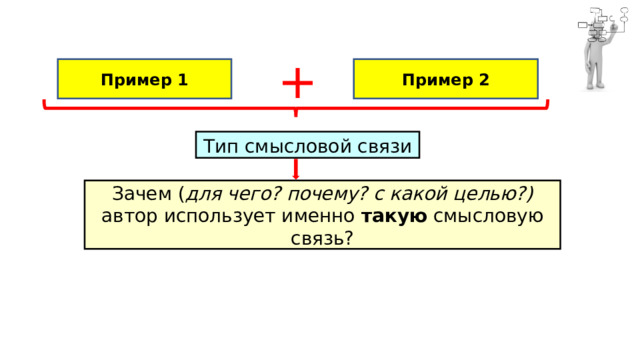

Пример 1

Пример 2

+

Тип смысловой связи

Зачем ( для чего? почему? с какой целью?)

автор использует именно такую смысловую связь?

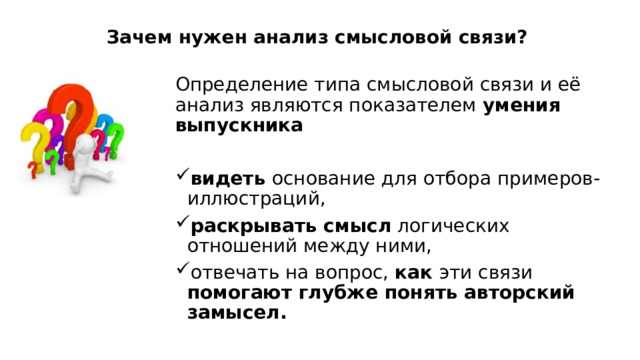

Зачем нужен анализ смысловой связи?

Определение типа смысловой связи и её анализ являются показателем умения выпускника

- видеть основание для отбора примеров-иллюстраций,

- раскрывать смысл логических отношений между ними,

- отвечать на вопрос, как эти связи помогают глубже понять авторский замысел.

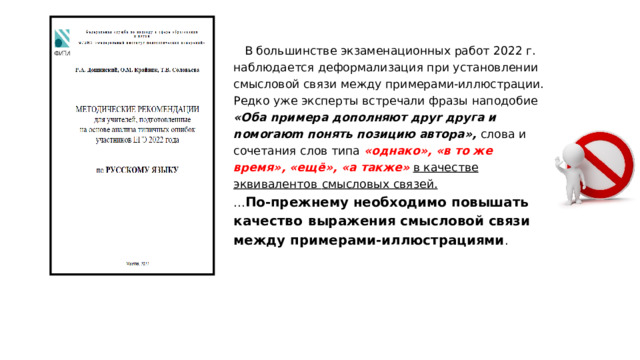

В большинстве экзаменационных работ 2022 г. наблюдается деформализация при установлении смысловой связи между примерами-иллюстрации. Редко уже эксперты встречали фразы наподобие «Оба npимepa дополняют дpyr друга и noмoraюm понять позицию автора», слова и сочетания слов типа «однако», «в то же время», «eщё», «а также» в качестве эквивалентов смысловых связей.

… По-прежнему необходимо повышать качество выражения смысловой связи между примерами-иллюстрациями .

Здравствуйте, уважаемая Галина Тимофеевна! Снова мы к Вам за советом.

У нас прошёл вебинар, на котором объявили о новых требованиях к анализу смысловой связи. Раньше мы писали: «Э тими двумя дополняющими друг друга примерами автор показывает бережное отношение людей к природе, их желание сохранить её для своих потомков». Теперь, по мнению методистов, этого недостаточно. Они говорят, ссылаясь на Цыбулько И.П., что нужно указать, почему именно такую связь использовал автор , что она даёт для понимания текста. Требуется более детальный анализ смысловой связи: если примеры дополняют друг друга, то в чём и зачем.

Например: «Противопоставляя военные сцены мирной жизни, автор показывает, как война меняет судьбу человека: отнимает мечту, любовь, лишает жизни. Именно антитеза позволяет автору показать жестокость войны».

Правильно ли мы делаем?

С дополнением особые сложности: в чем могут примеры дополнять друг друга? В характеристике героя? В оценке поступков героя?

И ещё вопрос: чем отличаются сопоставление и дополнение как смысловая связь? Например, влияние войны на судьбу героя — сопоставление или дополнение?

(1 пример — война отняла мечту стать астрономом, 2 пример — война отняла друзей, изменила судьбы людей, по тексту Ю.Нагибина про Женю Румянцеву)

Спасибо Вам огромное заранее. Всего доброго. Очень надеемся на Вашу помощь.

10 апреля 2022 г.

(1)Вот и кончился последний урок последнего дня нашей школьной жизни. (2)Десять школьных лет завершились по знакомой хрипловатой трели звонка. (3)Все мы, растроганные, взволнованные, радостные и о чём-то жалеющие, растерянные и смущённые своим мгновенным превращением из школяров во взрослых людей, слонялись по классам и коридору, словно страшась выйти из школьных стен в мир, ставший бесконечным. (4)И было такое чувство, будто что-то недоговорено, недожито, не исчерпано за прошедшие десять лет, будто этот день застал нас врасплох.

(5)В класс заглянула Женя Румянцева:

— Серёжа, можно тебя на минутку? (6)У меня странное предложение! (7)Давай встретимся через десять лет!

(8)Шутливость совсем не была свойственна Жене, и я спросил серьёзно:

— Зачем?

— (9)Мне интересно, каким ты станешь. (10)Ты ведь очень нравился мне все эти годы.

(11)Я думал, что Жене Румянцевой неведомы ни эти слова, ни эти чувства. (12)Жизнь её протекала в двух сферах: в напряжённой общественной работе и в мечтаниях о звёздных мирах. (13)Немногие из нас твёрдо определили свой дальнейший жизненный путь, а Женя с шестого класса знала, что будет астрономом и никем другим. (14)Между нами никогда не было дружеской близости. (15)В поисках разгадки я мысленно пробегал прошлое, но ничего не нашёл в нём, кроме одной встречи на Чистых прудах…

(16)Однажды мы собирались в выходной день на Химкинское водохранилище покататься на лодках. (17)Но с утра заморосил дождь, и на сборный пункт пришли только мы с Павликом, Нина и Женя Румянцева. (18)Дождь не переставал ни на минуту. (19)Нечего было и думать о Химках.

— (20)Давайте покатаемся на пруду, — предложил я и показал на старую, рассохшуюся лодку-плоскодонку. — (21)Будем воображать, что мы в Химках.

— (22)Или в Средиземном море, — вставил Павлик.

— (23)Или в Индийском океане, — восторженно подхватила Женя.

(24)Мы вычерпали из лодки воду и отправились в «кругосветное» плавание. (25)Женя придумывала маршрут нашего путешествия. (26)Вот мы проходим Босфор, через Суэцкий канал попадаем в Красное море, оттуда в Аравийское и входим в Тихий океан. (27)Женя неутомимо командовала: «Право руля!», «Лево руля!», «Поднять паруса!», «Убрать паруса!» (28)Отыскивала путь по звёздам: наш компас разбился во время бури.

(29)Больше Женя не бывала с нами. (30)Мы не раз приглашали её на наши сборища, но она отказывалась. (31)А что если в тот единственный раз она пришла из-за меня и из-за меня отступилась, сказав себе с гордой честностью: не вышло…

— (32)Почему же ты раньше молчала, Женя? — спросил я.

— (33)К чему было говорить? (34)Тебе так нравилась Нина!

(35)С ощущением какой-то досадной и грустной утраты я сказал:

— Где же и когда мы встретимся?

— (36)Через десять лет, двадцать девятого мая, в восемь часов вечера, в среднем пролёте между колонн Большого театра.

(37)Минули годы. (38)Женя училась в Ленинграде. (39)Зимой 1941 года, жадно ловя известия о судьбе моих друзей, я узнал, что Женя в первый же день войны бросила институт и пошла в лётную школу. (40)Летом 1944 года я услышал по радио указ о присвоении майору авиации Румянцевой звания Героя Советского Союза. (41)Вернувшись с войны, я узнал, что звание Героя было присвоено Жене посмертно.

(42)Жизнь шла дальше, порой я вдруг вспоминал о нашем уговоре, а за несколько дней до срока почувствовал такое острое, щемящее беспокойство, будто все прошедшие годы только и готовился к этой встрече. (43)Я поехал к Большому театру, купил у цветочницы ландыши и пошёл к среднему пролёту между колонн Большого театра. (44)Я постоял там немного, затем отдал ландыши какой-то худенькой сероглазой девушке и поехал домой…

(45)Мне хотелось на миг остановить время, оглянуться на себя, на прожитые годы, вспомнить Женю, лодку, дождик, вспомнить слепоту своей юношеской души, так легко прошедшей мимо того, что могло бы стать судьбой.

(По Ю. М. Нагибину*)

* Юрий Маркович Нагибин (1920−1994) — русский советский писатель-прозаик, журналист и сценарист.

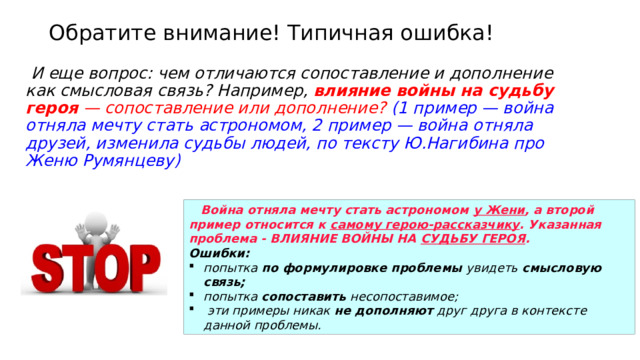

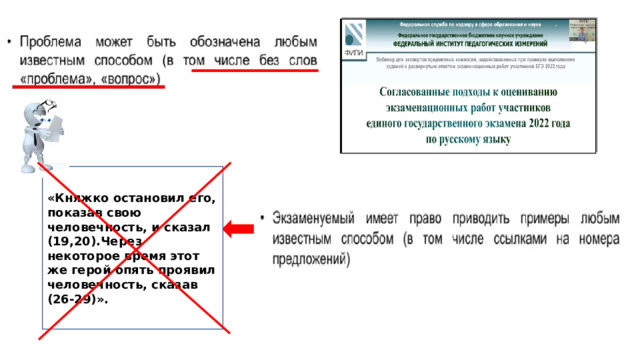

Обратите внимание! Типичная ошибка!

И еще вопрос: чем отличаются сопоставление и дополнение как смысловая связь? Например, влияние войны на судьбу героя — сопоставление или дополнение? (1 пример — война отняла мечту стать астрономом, 2 пример — война отняла друзей, изменила судьбы людей, по тексту Ю.Нагибина про Женю Румянцеву)

Война отняла мечту стать астрономом у Жени , а второй пример относится к самому герою-рассказчику . Указанная проблема — ВЛИЯНИЕ ВОЙНЫ НА СУДЬБУ ГЕРОЯ .

Ошибки:

- попытка по формулировке проблемы увидеть смысловую связь;

- попытка сопоставить несопоставимое;

- эти примеры никак не дополняют друг друга в контексте данной проблемы.

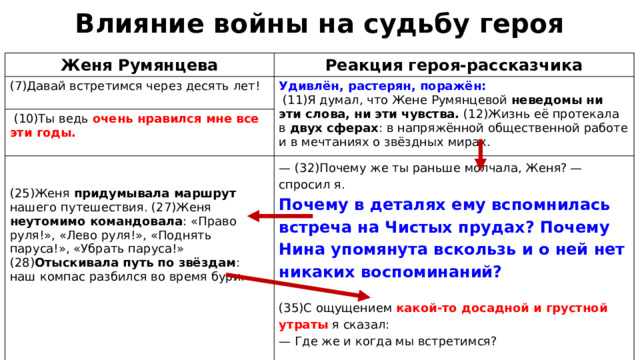

Влияние войны на судьбу героя

Женя Румянцева

Реакция героя-рассказчика

(7)Давай встретимся через десять лет!

Удивлён, растерян, поражён:

(10)Ты ведь очень нравился мне все эти годы.

(11)Я думал, что Жене Румянцевой неведомы ни эти слова, ни эти чувства. (12)Жизнь её протекала в двух сферах : в напряжённой общественной работе и в мечтаниях о звёздных мирах.

— (32)Почему же ты раньше молчала, Женя? — спросил я.

(25)Женя придумывала маршрут нашего путешествия. (27)Женя неутомимо командовала : «Право руля!», «Лево руля!», «Поднять паруса!», «Убрать паруса!» (28) Отыскивала путь по звёздам : наш компас разбился во время бури.

Почему в деталях ему вспомнилась встреча на Чистых прудах? Почему Нина упомянута вскользь и о ней нет никаких воспоминаний?

(35)С ощущением какой-то досадной и грустной утраты я сказал:

— Где же и когда мы встретимся?

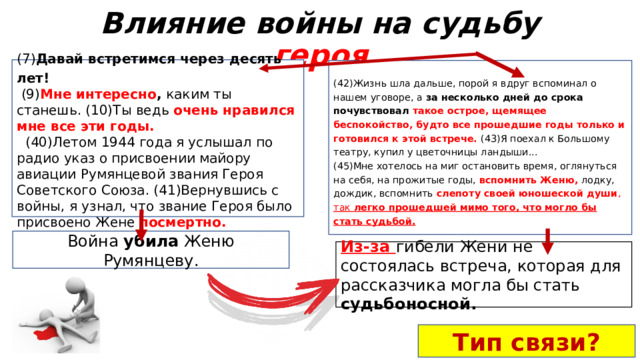

Влияние войны на судьбу героя

(7) Давай встретимся через десять лет!

(9) Мне интересно , каким ты станешь. (10)Ты ведь очень нравился мне все эти годы.

(40)Летом 1944 года я услышал по радио указ о присвоении майору авиации Румянцевой звания Героя Советского Союза. (41)Вернувшись с войны, я узнал, что звание Героя было присвоено Жене посмертно.

(42)Жизнь шла дальше, порой я вдруг вспоминал о нашем уговоре, а за несколько дней до срока почувствовал такое острое, щемящее беспокойство, будто все прошедшие годы только и готовился к этой встрече. (43)Я поехал к Большому театру, купил у цветочницы ландыши…

(45)Мне хотелось на миг остановить время, оглянуться на себя, на прожитые годы, вспомнить Женю, лодку, дождик, вспомнить слепоту своей юношеской души , так легко прошедшей мимо того, что могло бы стать судьбой.

Война убила Женю Румянцеву.

Из-за гибели Жени не состоялась встреча, которая для рассказчика могла бы стать судьбоносной.

Тип связи?

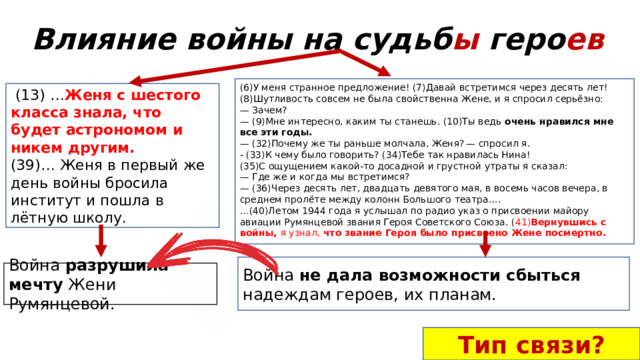

Влияние войны на судьб ы геро ев

(6)У меня странное предложение! (7)Давай встретимся через десять лет!

(8)Шутливость совсем не была свойственна Жене, и я спросил серьёзно:

— Зачем?

— (9)Мне интересно, каким ты станешь. (10)Ты ведь очень нравился мне все эти годы.

— (32)Почему же ты раньше молчала, Женя? — спросил я.

— (33)К чему было говорить? (34)Тебе так нравилась Нина!

(35)С ощущением какой-то досадной и грустной утраты я сказал:

— Где же и когда мы встретимся?

— (36)Через десять лет, двадцать девятого мая, в восемь часов вечера, в среднем пролёте между колонн Большого театра….

… (40)Летом 1944 года я услышал по радио указ о присвоении майору авиации Румянцевой звания Героя Советского Союза. ( 41) Вернувшись с войны, я узнал, что звание Героя было присвоено Жене посмертно.

(13) … Женя с шестого класса знала, что будет астрономом и никем другим.

(39)… Женя в первый же день войны бросила институт и пошла в лётную школу.

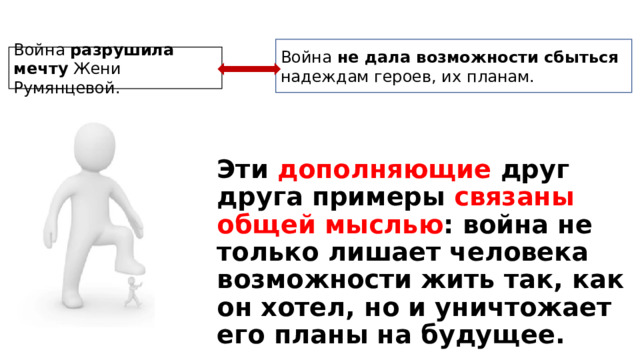

Война не дала возможности сбыться надеждам героев, их планам.

Война разрушила мечту Жени Румянцевой.

Тип связи?

Война не дала возможности сбыться надеждам героев, их планам.

Война разрушила мечту Жени Румянцевой.

Эти дополняющие друг друга примеры связаны общей мыслью : война не только лишает человека возможности жить так, как он хотел, но и уничтожает его планы на будущее.

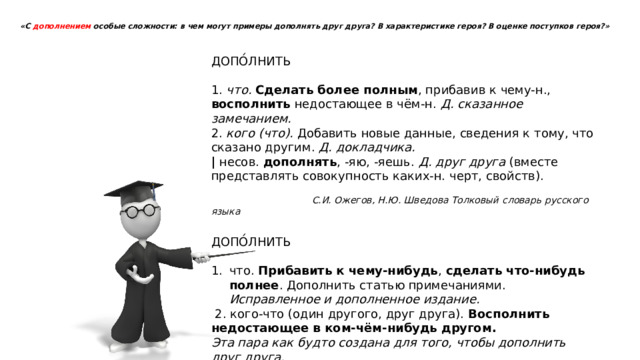

«С дополнением особые сложности: в чем могут примеры дополнять друг друга? В характеристике героя? В оценке поступков героя?»

ДОПО́ЛНИТЬ

1. что. Сделать более полным , прибавив к чему-н., восполнить недостающее в чём-н. Д. сказанное замечанием.

2. кого (что). Добавить новые данные, сведения к тому, что сказано другим. Д. докладчика.

| несов. дополнять , -яю, -яешь. Д. друг друга (вместе представлять совокупность каких-н. черт, свойств).

С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова Толковый словарь русского языка

ДОПО́ЛНИТЬ

- что. Прибавить к чему-нибудь , сделать что-нибудь полнее . Дополнить статью примечаниями. Исправленное и дополненное издание.

2. кого-что (один другого, друг друга). Восполнить недостающее в ком-чём-нибудь другом.

Эта пара как будто создана для того, чтобы дополнить друг друга.

Толковый словарь русского языка / Под ред. Д. Н. Ушакова/

Дополнение как смысловая связь должно восполнять недостающую информацию !

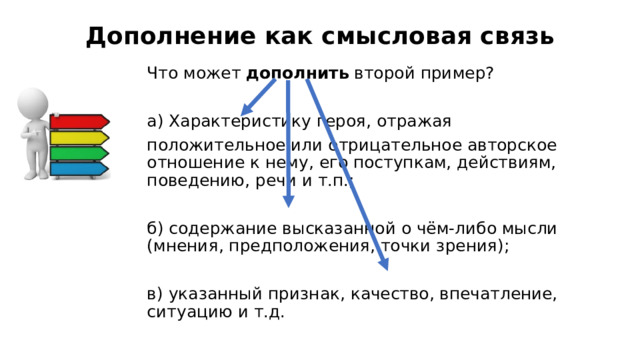

Дополнение как смысловая связь

Что может дополнить второй пример?

а) Характеристику героя, отражая

положительное или отрицательное авторское отношение к нему, его поступкам, действиям, поведению, речи и т.п.;

б) содержание высказанной о чём-либо мысли (мнения, предположения, точки зрения);

в) указанный признак, качество, впечатление, ситуацию и т.д.

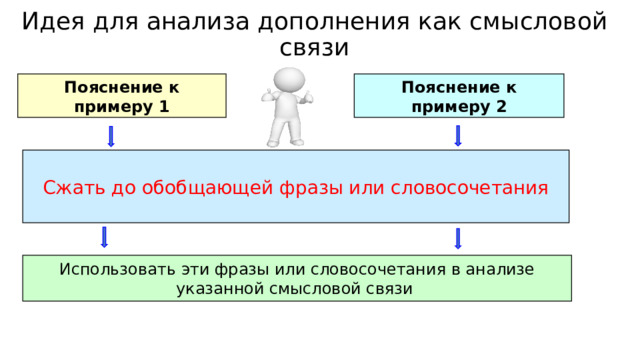

Идея для анализа дополнения как смысловой связи

Пояснение к примеру 1

Пояснение к примеру 2

Сжать до обобщающей фразы или словосочетания

Использовать эти фразы или словосочетания в анализе указанной смысловой связи

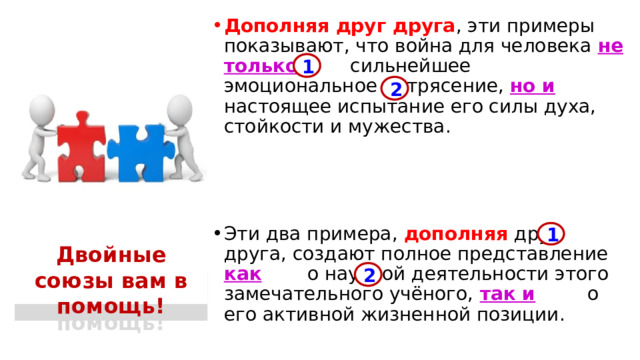

- Дополняя друг друга , эти примеры показывают, что война для человека не только сильнейшее эмоциональное потрясение, но и настоящее испытание его силы духа, стойкости и мужества.

- Эти два примера, дополняя друг друга, создают полное представление как о научной деятельности этого замечательного учёного, так и о его активной жизненной позиции.

1

2

1

Двойные союзы вам в помощь!

2

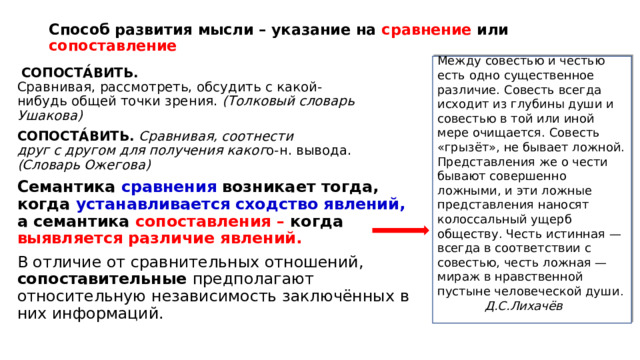

Способ развития мысли – указание на сравнение или сопоставление

Между совестью и честью есть одно существенное различие. Совесть всегда исходит из глубины души и совестью в той или иной мере очищается. Совесть «грызёт», не бывает ложной. Представления же о чести бывают совершенно ложными, и эти ложные представления наносят колоссальный ущерб обществу. Честь истинная — всегда в соответствии с совестью, честь ложная — мираж в нравственной пустыне человеческой души .

Д.С.Лихачёв

СОПОСТА́ВИТЬ. Сравнивая, рассмотреть, обсудить с какой-нибудь общей точки зрения. (Толковый словарь Ушакова)

СОПОСТА́ВИТЬ. Сравнивая, соотнести друг с другом для получения каког о-н. вывода. (Словарь Ожегова)

Семантика сравнения возникает тогда, когда устанавливается сходство явлений, а семантика сопоставления – когда выявляется различие явлений.

В отличие от сравнительных отношений, сопоставительные предполагают относительную независимость заключённых в них информаций.

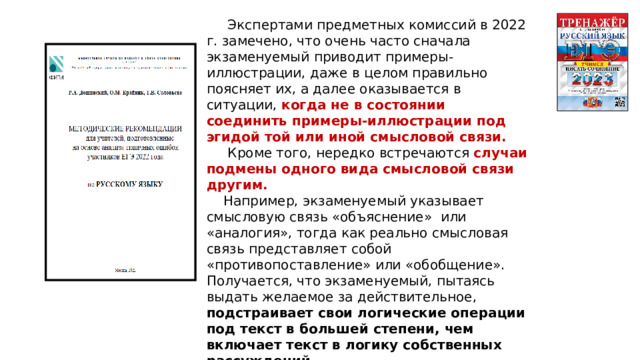

Экспертами предметных комиссий в 2022 г. замечено, что очень часто сначала экзаменуемый приводит примеры-иллюстрации, даже в целом правильно поясняет их, а далее оказывается в ситуации, когда не в состоянии соединить примеры-иллюстрации под эгидой той или иной смысловой связи.

Кроме того, нередко встречаются случаи подмены одного вида смысловой связи другим.

Например, экзаменуемый указывает смысловую связь «объяснение» или «аналогия», тогда как реально смысловая связь представляет собой «противопоставление» или «обобщение». Получается, что экзаменуемый, пытаясь выдать желаемое за действительное, подстраивает свои логические операции под текст в большей степени, чем включает текст в логику собственных рассуждений.

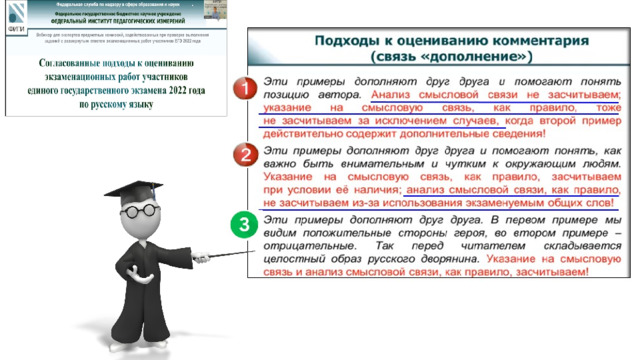

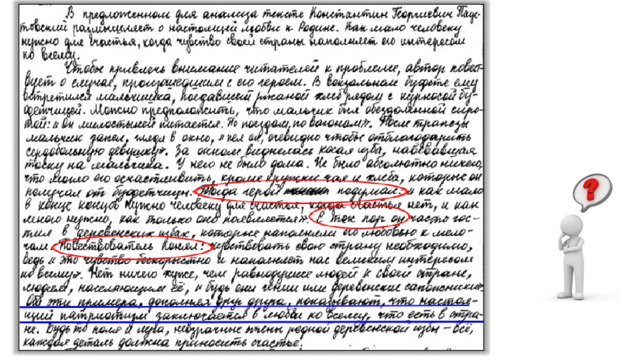

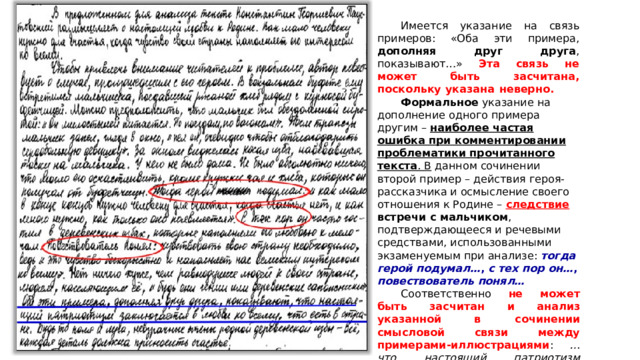

Имеется указание на связь примеров: «Оба эти примера, дополняя друг друга , показывают…» Эта связь не может быть засчитана, поскольку указана неверно.

Формальное указание на дополнение одного примера другим – наиболее частая ошибка при комментировании проблематики прочитанного текста . В данном сочинении второй пример – действия героя-рассказчика и осмысление своего отношения к Родине – следствие встречи с мальчиком , подтверждающееся и речевыми средствами, использованными экзаменуемым при анализе: тогда герой подумал… , с тех пор он… , повествователь понял…

Соответственно не может быть засчитан и анализ указанной в сочинении смысловой связи между примерами-иллюстрациями : …что настоящий патриотизм заключается в любви ко всему, что есть в стране .

Палочка-выручалочка

№

Смысловая связь между примерами-иллюстрациями

1

Вопросы

2

3

Как второй пример дополняет информацию первого ? Что нового вносит в понимание проблемы (характера, поступков героя и т.п.)? Как расширяет представление о…?

№

Уточнение

Дополнение

Почему автор уточняет высказанное ранее ? Что нового в понимание аспектов проблемы (поведение героя, ситуации, мнения) вносит это уточнение?

информации

4

Смысловая связь между примерами-иллюстрациями

информации

Аналогия

Почему автор переносит информацию с одного предмета (модели) на другой (оригинал, прототип)? Почему именно этот прототип использует? В чём подобие, сходство различных в целом предметов, явлений, событий и как оно помогает раскрыть аспекты проблемы?

Вопросы

5

Противопоставление

Сравнение (сопоставление)

6

С какой целью автор противопоставляет эти эпизоды? К какому размышлению подводит читателя? Что наглядно подчеркивает?

Зачем (с какой целью?) автор сравнивает (сопоставляет) эти поступки (идеи, события, героев, их поведение и т.п.)

Детализация

Почему автор использует детализацию? Какие детали во втором примере помогают понять характер героя (его поступки, мотивы поведения, авторский замысел и т.д.)?

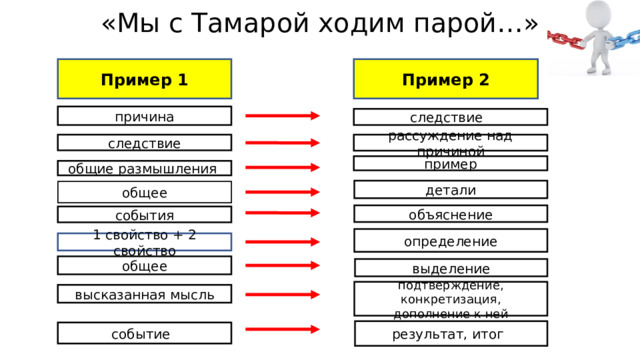

«Мы с Тамарой ходим парой…»

Пример 2

Пример 1

причина

следствие е

следствие

рассуждение над причиной

пример

общие размышления

детали

общее

объяснение

события

определение

1 свойство + 2 свойство

общее

выделение

подтверждение, конкретизация,

дополнение к ней

высказанная мысль

результат, итог т

событие е

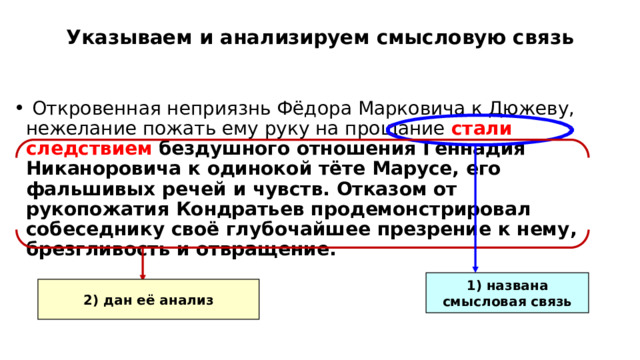

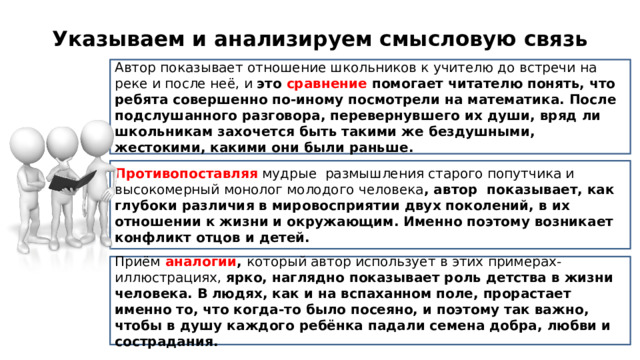

Указываем и анализируем смысловую связь

- Откровенная неприязнь Фёдора Марковича к Дюжеву, нежелание пожать ему руку на прощание стали следствием бездушного отношения Геннадия Никаноровича к одинокой тёте Марусе, его фальшивых речей и чувств. Отказом от рукопожатия Кондратьев продемонстрировал собеседнику своё глубочайшее презрение к нему, брезгливость и отвращение.

1) названа смысловая связь

2) дан её анализ

Указываем и анализируем смысловую связь

Автор показывает отношение школьников к учителю до встречи на реке и после неё, и это сравнение помогает читателю понять, что ребята совершенно по-иному посмотрели на математика. После подслушанного разговора, перевернувшего их души, вряд ли школьникам захочется быть такими же бездушными, жестокими, какими они были раньше.

Противопоставляя мудрые размышления старого попутчика и высокомерный монолог молодого человека , автор показывает, как глубоки различия в мировосприятии двух поколений, в их отношении к жизни и окружающим. Именно поэтому возникает конфликт отцов и детей.

Приём аналогии , который автор использует в этих примерах-иллюстрациях, ярко, наглядно показывает роль детства в жизни человека. В людях, как и на вспаханном поле, прорастает именно то, что когда-то было посеяно, и поэтому так важно, чтобы в душу каждого ребёнка падали семена добра, любви и сострадания.

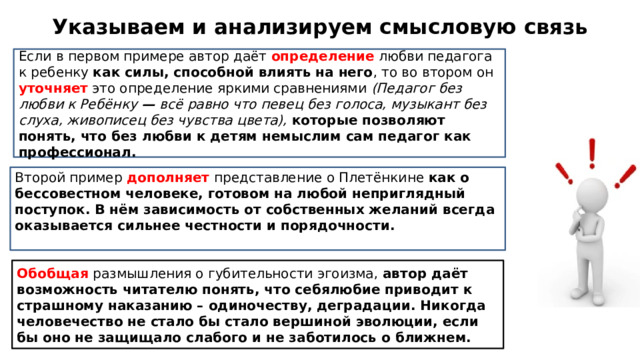

Указываем и анализируем смысловую связь

Если в первом примере автор даёт определение любви педагога к ребенку как силы, способной влиять на него , то во втором он уточняет это определение яркими сравнениями ( Педагог без любви к Ребёнку — всё равно что певец без голоса, музыкант без слуха, живописец без чувства цвета), которые позволяют понять, что без любви к детям немыслим сам педагог как профессионал.

Второй пример дополняет представление о Плетёнкине как о бессовестном человеке, готовом на любой неприглядный поступок. В нём зависимость от собственных желаний всегда оказывается сильнее честности и порядочности.

Обобщая размышления о губительности эгоизма, автор даёт возможность читателю понять, что себялюбие приводит к страшному наказанию – одиночеству, деградации. Никогда человечество не стало бы стало вершиной эволюции, если бы оно не защищало слабого и не заботилось о ближнем.

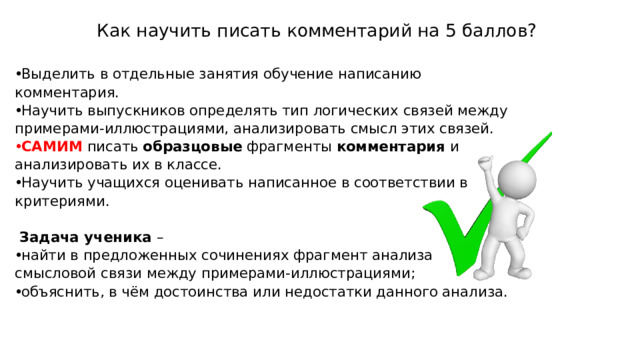

Итоги экзамена. Кто виноват?

Учащиеся

- не знают типы смысловых связей и способы их выражения,

- не могут правильно определить смысловую связь, сформулировать её грамотно, не допустив речевых, логических и грамматических ошибок,

- не умеют анализировать смысловую связь: в ряде сочинений анализ заявлен лишь формально и содержит общие фразы и «размытые» формулировки.

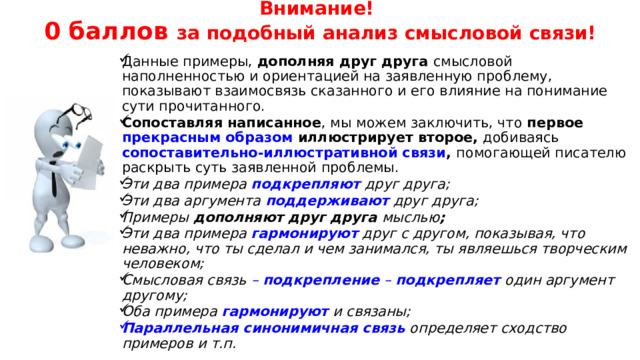

Внимание! 0 баллов за подобный анализ смысловой связи!

- Данные примеры, дополняя друг друга смысловой наполненностью и ориентацией на заявленную проблему, показывают взаимосвязь сказанного и его влияние на понимание сути прочитанного.

- Сопоставляя написанное , мы можем заключить, что первое прекрасным образом иллюстрирует второе, добиваясь сопоставительно-иллюстративной связи , помогающей писателю раскрыть суть заявленной проблемы.

- Эти два примера подкрепляют друг друга;

- Эти два аргумента поддерживают друг друга;

- Примеры дополняют друг друга мыслью ;

- Эти два примера гармонируют друг с другом, показывая, что неважно, что ты сделал и чем занимался, ты являешься творческим человеком;

- Смысловая связь – подкрепление – подкрепляет один аргумент другому;

- Оба примера гармонируют и связаны;

- Параллельная синонимичная связь определяет сходство примеров и т.п.

(1) Два образа не покидают человека до самой могилы: первая любовь и первый учитель.

(2) Я окончил элитную школу, располагавшуюся в престижном районе на западе Москвы. (3) Сейчас такие слова и произносить-то гадко, хочется как-то от них отстраниться, хотя бы закавычить. (4) Тогда, 35 лет назад, они несли несколько другой смысл. (5) У истоков нашего совсем еще юного в ту пору заведения стоял академик А. Н. Колмогоров. (5) Отбирали туда на жёсткой, многоступенчатой конкурсной основе старшеклассников со всей России, в том числе из самых дальних и глухих мест, и критерий был один: исключительные способности к физике и математике. (6) Колмогоров сам читал лекции; помню его в белой рубашке с протертыми воротничком и манжетами, выписывающим на доске и картаво комментирующим загадочные формулы, — от формул тех в голове уже ни следа, а образ свеж, как будто это было вчера; помню общие с ним лыжные прогулки всем классом по кунцевским рощам, его рассказы по вечерам в читальном зале — о музыке, живописи, архитектурных шедеврах Европы… (7) Вместе с ним преподавали его сподвижники и ученики, профессора и аспиранты из МГУ, физтеха и других лучших вузов страны. (8) В эти-то вузы и лежала у питомцев школы дорога.

(9) А литературу вел у нас человек, ради которого я и начал свой рассказ.

(10) Юрий Викторович Подлипчук школьных учебников не признавал. (11) Учились мы по конспектам его вдохновенных лекций, которые торопливо записывали неумелой рукой (все-таки не студенты, девятый класс).

(12) Ещё считалось важным знать тексты, то есть собственно литературу (при этом Достоевский, например, требовался почти весь, вплоть до “Братьев Карамазовых”). (13) Сейчас уже не вспомнить всего, что он говорил и как объяснял, какие имена попутно всплывали. (14) Его эрудиция и начитанность были феноменальны. (15) С моим тогдашним багажом (могу судить только о себе) я, скорей всего, воспринимал лишь сотую, меньше — тысячную долю сказанного! (16) Читал в детстве, как и многие в нашем классе, много, запоем, но без разбора и ничего не классифицируя. (17) Но после его уроков стали читать ещё больше, бегали записываться в Ленинку, чтобы в очередь прочесть единственный, наверное, доступный в ту пору экземпляр “Парижских тайн” Эжена Сю — истертые и пожелтевшие томики разруганного когда-то Белинским авантюрного сочинения, выпущенные чуть ли ещё не при жизни великого критика.

(18) Недавно опубликованный в журнале роман Булгакова “Мастер и Маргарита” учитель сам читал нам вслух после уроков. (19) Пропущенная цензурой вещь сразу попала в число полузапретных. (20) Смешно об этом вспоминать, но кто-то из коллег-преподавателей на наших глазах настоятельно отговаривал Юрия Викторовича от публичного чтения. (21) “Пуганая ворона куста боится!” — (22) был ответ.

(23) Слушать его голос — это был отдельный труд души и наслаждение. (24) Но настоящим праздником становились встречи в актовом зале, обычно накануне выходного, когда Юрий Викторович поднимался на кафедру и допоздна читал стихи. (25) За минувшее с той поры время я слышал немало профессиональных чтецов, в том числе известных и титулованных, но по силе воздействия никого не поставлю даже близко. (26) До сих пор не могу постичь, в чём была магия этого сухощавого близорукого человека в сильных очках-линзах. (27) Он был добр и серьезен, ироничен и строг, силён и снисходителен.(28) Что читал? (29) Разное, например, всеми забытого Василия Курочкина.

(30) Да кто ж вложил учителю в те годы “жало мудрыя змеи”, какой провидческий опыт позволил ему заглянуть через десятилетия, какой нечеловеческой интуицией питались модуляции проникновенного голоса и лукавый блеск глаз из-под очков? (31) А ещё ближе ложился, ещё острее ранил души подростков безысходно-печальный Есенин.

(32) Когда я вспоминаю лучшие — по-современному, “звездные” — минуты своей жизни, первой в голову приходит такая картина: высокие окна школьного зала на четвёртом этаже распахнуты в московскую ночь, вдали за деревьями мерцают одинокие огни, весенний ветерок наносит свежесть, Юрий Викторович со сцены читает Есенина, я гляжу на сидящую впереди меня прекрасную девочку, которая вся обратилась в слух и, конечно, не подозревает о моём существовании, и по моим щекам ручьём текут горячие слёзы.

(33) Так хорошо, что быть выше и счастливее, кажется, просто невозможно.

(По С.А. Яковлеву)

Сергей Ананьевич Яковлев (1925—1996) — советский и российский актёр театра и кино, народный артист РСФСР, участник Великой Отечественной войны.

Какой учитель запоминается на всю жизнь? Ответ на этот вопрос даёт Сергей Ананьевич Яковлев, автор предложенного для анализа текста.

Проследим, как писатель раскрывает поставленную проблему. О том, что Юрий Викторович Подлипчук, преподаватель литературы, запомнился рассказчику, говорят проникновенные строки: учитель «был добр и серьёзен, ироничен и строг, силён и снисходителен». Это описание помогает автору создать образ разностороннего человека, который производил особое впечатление на учеников.

Используя приём детализации , С.Яковлев показывает, что именно запомнилось рассказчику в том, как относился к работе и к детям Юрий Викторович. Во-первых, как вспоминает рассказчик, Подлипчук школьных учебников не признавал. Преподаватель вёл занятия так, как будто работал не с девятиклассниками, а со студентами: читал «вдохновенные» лекции, пробуждал интерес к книгам, к библиотеке. С.Яковлев отмечает, что такой метод преподавания нравился ученикам («стали читать ещё больше»). Этот пример помогает понять, чем запоминается учитель, который может привлечь внимание к своему предмету и пробудить в детях стремление к знаниям. Во-вторых, рассказчик вспоминает вечера, когда Юрий Викторович читал произведения, которых не было в школьной программе: «полузапретный» роман Булгакова, стихи «всеми забытого» Василия Курочкина и «безысходно-печального» Есенина. Как подчеркивает Яковлев, ученики воспринимали такие встречи как настоящий праздник, как лучшие минуты жизни, потому что эти произведения «ранили душу». Так автор показывает, что навсегда остаётся в памяти учитель, который воздействует на душевное состояние ученика, помогает ребёнку почувствовать себя «выше и счастливее».

Приведённые примеры дополняют друг друга , поскольку С.Яковлев демонстрирует две важнейшие стороны работы такого учителя, который запомнится ученикам.

Позиция автора ясна. С. Яковлев считает, что запоминается на всю жизнь учитель, который не только пробуждает интерес к предмету, но и волнует душу ученика.

Я согласна с позицией автора. Действительно, за годы учёбы школьник знакомится со многими учителями, но с благодарностью будет вспоминать тех, кто щедро делился своей увлечённостью, талантом, кто помогал детям стать лучше. Моя бабушка, учитель математики, долгие годы оставалась родной для бывших учеников: они звонили, писали ей, приезжали на праздники. Я убеждена в том, что любовь и внимание она заслужила тем, что вложила душу в свою работу. Именно такие учителя остаются в памяти навсегда!

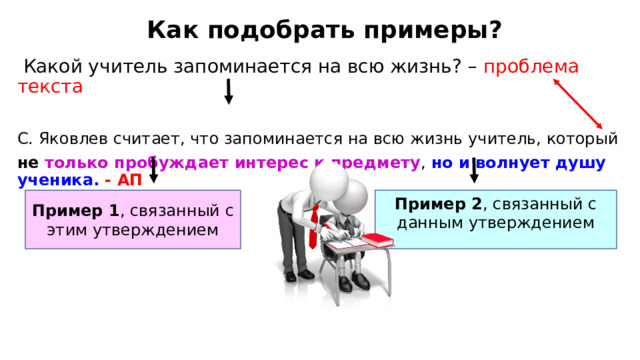

Как подобрать примеры?

Какой учитель запоминается на всю жизнь? – проблема текста

С. Яковлев считает, что запоминается на всю жизнь учитель, который

не только пробуждает интерес к предмету , но и волнует душу ученика. — АП

Пример 1 , связанный с этим утверждением

Пример 2 , связанный с данным утверждением

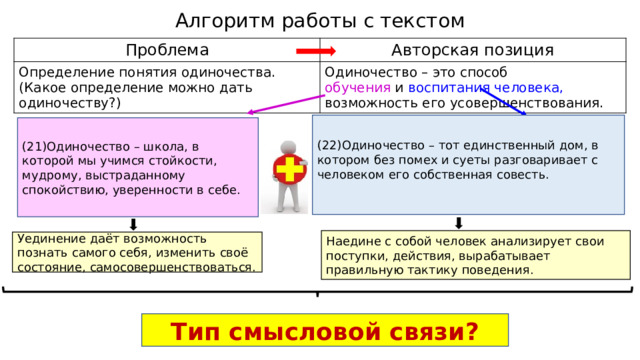

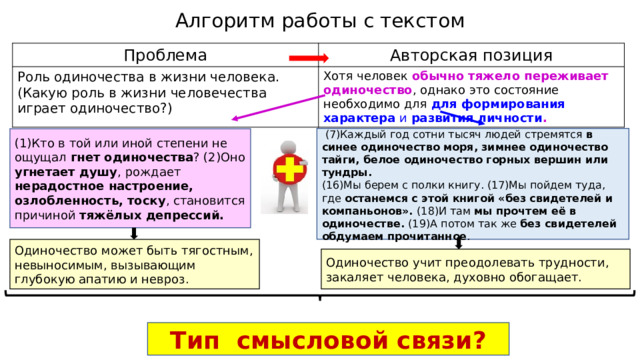

(1)Кто в той или иной степени не ощущал гнёт одиночества? (2)Оно угнетает душу, рождает нерадостное настроение, озлобленность, тоску, становится причиной тяжёлых депрессий. (3)Но когда-то великий Репин признавался, что лучшие часы его жизни — одинокие часы в мастерской. (4)И, пожалуй, самая счастливая случайность нашей культуры – болдинское одиночество Пушкина.

(5)Вдохновение, размышление, поиск – ведь это тоже имена одиночества! (6)А если будем говорить не о великих и прославленных людях, а о простых смертных? (7)Каждый год сотни тысяч людей стремятся в синее одиночество моря, зимнее одиночество тайги, белое одиночество горных вершин или тундры. (8)Известно, наконец, что любая серьёзная учеба требует времени, то есть опять-таки изрядного куска одиночества. (9)Словом, существует немало ситуаций, когда это человеческое состояние идет со знаком «плюс».

(10)Но самое, на мой взгляд, важное – та огромная роль, которую играет одиночество в развитии нашей личности. (11)Нужен ли нам собеседник, когда мы любуемся прекрасными картинами природы? (12)Восход солнца над морским горизонтом… (13)Волны спелой пшеницы, бьющие в глаза брызгами тяжелого золота… (14)Вершины лесных елей, вычерченные на фоне легкой сентябрьской дымки… (15)Только тот по-настоящему понимает природу, кто умеет и любит разговаривать с ней с глазу на глаз.

(16)Мы берём с полки книгу. (17)Мы пойдем туда, где останемся с этой книгой «без свидетелей и компаньонов». (18)И там мы прочтём ее в одиночестве. (19)А потом так же без свидетелей обдумаем прочитанное. (20)Не потому ли, кстати, литература остаётся ведущим из искусств, что с книгой мы всегда наедине, что почти весь процесс постижения её происходит в творческом, напряжённом, пронизанном мыслью одиночестве?

(21)Одиночество – школа, в которой мы учимся стойкости, мудрому, выстраданному спокойствию, уверенности в себе. (22)Одиночество – тот единственный дом, в котором без помех и суеты разговаривает с человеком его собственная совесть. (23)На людях такой разговор получается предельно редко.

(24)Вспомните хрестоматийно любимых героев. (25)Такие разные, они схожи были в одном: Робинзон был одинок на своём острове, Дон Кихот – в своём безумии, Гамлет – в своих сомнениях, Фауст – в своих поисках, князь Мышкин – в своей доброте. (26)Случайность? (27)Вряд ли…

(28)Даже самая красочная картина пишется на сером холсте. (29)Чем прочнее холст, тем долговечнее живопись. (30)В основе ярких человеческих личностей и судеб почти всегда лежит плотный пласт одиночества…

(31)Какой вывод можно сделать из сказанного? (32)Да хотя бы тот, что не стоит смотреть на одиночество трагически. (33)Раз уж нашла на вас именно эта жизненная полоса, используйте на все сто её плюсовые стороны! (34)Чтобы потом, когда пройдет темная полоса, ты был полностью готов к счастливой случайности.

(По Л. А. Жуховицкому*)

* Леонид Аронович Жуховицкий (род. 5 мая 1932 г.) – писатель, публицист, педагог.

(1)Кто в той или иной степени не ощущал гнёт одиночества ? (2)Оно угнетает душу, рождает нерадостное настроение, озлобленность, тоску, становится причиной тяжёлых депрессий. (3) Но когда-то великий Репин признавался, что лучшие часы его жизни — одинокие часы в мастерской. (4)И пожалуй, самая счастливая случайность нашей культуры – болдинское одиночество Пушкина.

( 5)Вдохновение, размышление, поиск – ведь это тоже имена одиночества ! (6)А если будем говорить не о великих и прославленных людях, а о простых смертных? (7)Каждый год сотни тысяч людей стремятся в синее одиночество моря, зимнее одиночество тайги, белое одиночество горных вершин или тундры. (8)Известно, наконец, что любая серьёзная учеба требует времени, то есть опять-таки изрядного куска одиночества. (9)Словом, существует немало ситуаций, когда это человеческое состояние идет со знаком «плюс».

(10)Но самое, на мой взгляд, важное – та огромная роль, которую играет одиночество в развитии нашей личности. (11)Нужен ли нам собеседник, когда мы любуемся прекрасными картинами природы? (12)Восход солнца над морским горизонтом… (13)Волны спелой пшеницы, бьющие в глаза брызгами тяжелого золота… (14)Вершины лесных елей, вычерченные на фоне легкой сентябрьской дымки… (15)Только тот по-настоящему понимает природу, кто умеет и любит разговаривать с ней с глазу на глаз.

(16)Мы берём с полки книгу. (17)Мы пойдем туда, где останемся с этой книгой «без свидетелей и компаньонов». (18)И там мы прочтём её в одиночестве. (19)А потом так же без свидетелей обдумаем прочитанное. (20)Не потому ли, кстати, литература остаётся ведущим из искусств, что с книгой мы всегда наедине, что почти весь процесс постижения её происходит в творческом, напряжённом, пронизанном мыслью одиночестве ?