«Партнер» №6 (225) 2016г.

Ко дню рождения А.С.Пушкина

Грета Ионкис (Кёльн)

Именно так писал Пушкин брату Лёвушке осенью 1824 года из Михайловского. Вечерами постаревшая Арина Родионовна восполняла, по словам поэта, недостатки его воспитания, но преувеличивать роль няни в творчестве поэта не стоит. Интерес к сказкам усилился у него на фоне обращения к народному творчеству многих представителей западной и русской культуры. Первопроходцами в области фольклористики были немецкие романтики и братья Гримм. В России первым собирателем древнерусских песен стал Кирша Данилов, и Пушкин с их творчеством был знаком.

Пушкинское Лукоморье

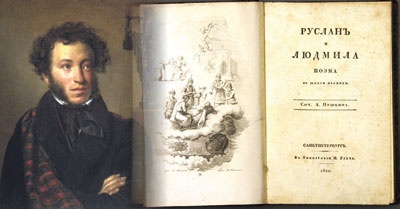

«У лукоморья дуб зеленый;/ Златая цепь на дубе том:/ И днем и ночью кот ученый/ Всё ходит по цепи кругом;/ Идет направо – песнь заводит,/ Налево – сказку говорит». Сколько поколений в детстве «с выражением» декламировали эти волшебные стихи?! И где это неведомое Лукоморье? Там всё шиворот навыворот: «русалка на ветвях сидит», а «тридцать витязей прекрасных/ Чредой из вод выходят ясных». Но главное – там обитают герои знакомых русских народных сказок: «В темнице там царевна тужит,/ А бурый волк ей верно служит;/ Там ступа с Бабою Ягой/ Идёт, бредет сама собой;/ Там царь Кащей над златом чахнет…» И попасть туда страсть как хочется, и страшновато. Стихотворение написано как предисловие к «Руслану и Людмиле» (1820) спустя 8 лет после публикации этой сказочной поэмы. А писать ее он начал еще лицеистом. В начале 1830-х в голове у него роились новые сюжеты для сказок.

Расцвет русской литературной сказки

Знакомые нам с младенчества сказки Пушкина создавались в 1830-34 гг. В эти же годы на фольклорном материале Гоголь писал «Вечера на хуторе близ Диканьки». Жуковский, вступив в состязание с Пушкиным, в августе 1831 года написал «Сказку о царе Берендее», «Сказку о спящей царевне», в которых творчески пересоздал фольклорный материал, включая иноязычные образцы. Ершов пишет своего «Конька-горбунка». В 1832 году выходит сборник Владимира Даля «Русские сказки…», небольшой тираж которого был арестован «за насмешки над правительством, жалобы на горестное положение солдата и за простой слог, вполне приспособленный для низших классов». Один из уцелевших экземпляров Даль подарил Пушкину.

Первая сказка Пушкина

В сентябре 1830-го в Болдино была написана народная в своей основе «Сказка о попе и его работнике Балде». Сказку о поповом работнике Пушкин услышал на ярмарке, запись сохранилась в тетради 1824 года. Но публиковать ее, памятуя о последствиях своей «Гавриилиады» и зная, что приключилось с Далем, поэт не решился. Да и то сказать, уже первые строки: «Жил-был поп,/ Толоконный лоб». – оскорбительны для служителя культа. Главный герой – Балда. Имя подчеркивает недюжинную силу: в ту пору балдой называли дубину, кувалду. Вскоре это слово приобрело иной смысл – «дурак». Язык изменяется. Но вернемся к сказке.

Поп искал работника ценою подешевле. Балда подрядился «служить тебе славно, Усердно и очень исправно» за мизерную, как посчитал поп, плату: «В год за три щелка тебе по лбу,/ Есть же мне давай вареную полбу». (Полба – каша из пшеницы). Поп согласился, понадеявшись на русский «авось».

Время шло, Балда ел за четверых, а работал за семерых. Все были довольны. Но к концу года поп стал с тревогой почесывать лоб и по совету попадьи дал Балде невыполнимое задание: взыскать с чертей оброк за три года. И как это водится в сказках, Балда оказался на редкость сметливым. Трижды, как положено в сказках, сумел обвести вокруг пальца самого чёрта и воротиться к попу с оброком. А далее наступает час расплаты, а сила у Балды богатырская: «С первого щелка/ Прыгнул поп до потолка;/ Со второго щелка/ Лишился поп языка;/ А с третьего щелка/ Вышибло ум у старика». А под занавес, как и положено, мораль: «Не гонялся бы ты, поп, за дешевизной» По мнению пушкиниста В.Непомнящего, сказка напоминает басню.

Когда Жуковский в 1840 году опубликовал эту сказку, из цензурных соображений он заменил попа купцом: «Жил-был купец Кузьма Остолоп/ По прозванию Осиновый Лоб». Лишь в 1882 году в собрании сочинений Пушкина сказка появилась в авторской редакции.

«Сказка о царе Салтане» – итог состязания с Жуковским

Большая, со многими повторами сказка, длинное название которой «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди», была написана в 1831 году.

Краткая запись сюжета этой сказки найдена исследователями в Кишинёвских тетрадях и относится к 1822 г. В Михайловском, наслушавшись сказок Арины Родионовны, которые он – заметьте! – записывал, в 1824-м он снова излагает этот сюжет, но более подробно. В 1828 году появляются первые 14 стихов зачина: «Три девицы под окном/ Пряли поздно вечерком».

В сказке соединены две темы. Первая традиционная – о судьбе оклеветанной жены. Сюжет этот известен в Западной Европе с ХVI века, знаком Пушкину из двух источников, но решает он его в национальном духе. Завистницы-сестрицы, ткачиха с поварихой, с сватьей бабой Бабарихой (имя нашел у Кирши Данилова) решают извести царицу и ее новорожденного сына, интригуют и осуществляют свой злодейский замысел: «и царицу и приплод тайно бросить в бездну вод». Однако всё завершается счастливо: волны выбрасывают бочку с пленниками на берег пустынного острова, и они оказываются на свободе. Чтобы добыть пищу, царевич мастерит лук и идет «на край долины у моря искать дичины». Что ж он видит? «Бьется лебедь средь зыбей,/ Коршун носится над ней». Ему удается поразить хищника. И тут лебедь молвит ему русским языком: «Ты, царевич, мой спаситель,/ Мой могучий избавитель./ …Ты не лебедь ведь избавил,/ Девицу в живых оставил;/ Ты не коршуна убил,/ Чародея подстрелил».

Вторая тема – чисто авторская – рассказ об идеальном островном государстве, которым правит князь Гвидон. «Все в том острове богаты,/ Изоб нет, везде палаты». Такова народная мечта. Имя Гвидона и, возможно, СалтанаПушкин нашел в лубочной книге о Бове Королевиче. В сказке мечта реализуется благодаря чуду, волшебству. Творит его спасенная Лебедь, превратив пустынный остров в большой город: «Стены с частыми зубцами,/ И за белыми стенами/ Блещут маковки церквей/ И святых монастырей».

Рассказ корабельщиков-купцов о дивах дивных повторяется трижды, каждый раз поражая царя Салтана новыми чудесами при дворе князя Гвидона. Там «Белка песенки поет/ Да орешки всё грызет,/ А орешки не простые,/ Всё скорлупки золотые,/ Ядра – чистый изумруд». Кстати, какую песенку поет чудо-белка? Русскую народную: Во саду ли, в огороде. Второе чудо – удивительная стража, надежно охраняющая остров. Это выходящие из моря «В чешуе, как жар горя,/ Тридцать три богатыря,/ Все красавцы удалые,/ Великаны молодые,/ Все равны, как на подбор,/ С ними дядька Черномор». И наконец, царевна, о красе которой идет молва, «Что не можно глаз отвесть:/ Днём свет божий затмевает,/ Ночью землю освещает,/ Месяц под косой блестит,/ А во лбу звезда горит», становится женой Гвидона. В народных сказках доминируют образы-штампы: Царевна-Несмеяна, Василиса Премудрая (или Прекрасная). А у Пушкина портрет развернут: «А сама-то величава,/ Выступает, будто пава;/ Сладку речь-то говорит,/ Будто реченька журчит». Такой она предстает на картине Врубеля «Царевна Лебедь».

Чудес в сказке не счесть. Трижды Гвидон, благодаря волшебству Лебеди, обращается в комара, муху и шмеля, и в таком виде посещает своего отца, пребывающего в грусти и печали, при этом убеждается в зломыслии своих теток и бабки. Чародей принимает облик коршуна. Сама Лебедь оборачивается Царь-девицей. Мотив оборотничества – один из древнейших в мировом фольклоре.

«Сказка о царе Салтане» легла в основу самой солнечной русской оперы, сочиненной Римским-Корсаковым.

В союзе с братьями Гримм

Долго считалось, что золотую рыбку Пушкину подарил Даль, тем более что рукопись «Сказки о рыбаке и рыбке» Пушкин вручил Далю в 1833 г. с надписью «Твоя от твоих! Сказочнику Казаку Луганскому» (литературный псевдоним Даля). И всё же источником оказалась померанская сказка «О рыбаке и его жене» из сборника братьев Гримм. Это установил пушкинист С. Бонди. Разбирая в 1920-е гг. черновые рукописи Пушкина, он натолкнулся на отрывок, где старуха, уже получившая новое корыто, новую избу, ставшая столбовой дворянкой, царицей, выражает желание стать «римской Папою», и рыбка прихоть взбесившейся дуры удовлетворяет. Но в итоге Пушкин отказался от мысли ввести этот гротескный эпизод в серьезную сказку. Отрывок навел Бонди на мысль о западном источнике, и он его нашел.

Пушкин иноязычную сказку превратил и по слогу, и по духу в чисто русскую. У братьев Гримм жена рыбака требовала у пойманной камбалы (рыба оказалась заколдованным принцем) новый дом, замок, затем взяла выше: стала царицей, римским Папой, но когда возжелала стать самим Богом, вернулась вместе с мужем в ветхий домишко.

У Пушкина в невод рыбака попала золотая рыбка, владычица морская. Старик сжалился (она ведь человеческим голосом просила) и отпустил ее в синее море. Старик у Пушкина отделен от старухи: он как был, так и остался простым рыбаком-бессребреником. Неблагодарная старуха поначалу зовет его не иначе как: «Дурачина ты, простофиля» и вновь гонит к морю. Пушкин вводит мотив раздора, распада семьи. Само море, по мере того как растут аппетиты старухи, меняется. Поначалу «слегка разыгралось», затем «помутилося», далее – «не спокойно синее море». Наконец «почернело синее море», «так и вздулись сердитые волны». Но главное различие – старуха по мере возвышения становится всё более злобной и жестокой: мужа бьет по щекам, а слуг «за чупрун таскает», смиренного старика «на конюшню служить его послала». Новая Салтычиха и только! А уж войдя в роль царицы, она и вовсе «с очей прогнать его велела». «Старика взашеи затолкали», а стража «топорами чуть не изрубила». Усиливая покорность старика, Пушкин показывает растущую гордыню и ненасытность самодурки. Желание стать царицею морскою, чтобы золотая рыбка служила у ней на посылках, оборачивается наказанием: поднявшаяся из грязи в князи вчерашняя «царица» оказывается у разбитого корыта. Выражение стало идиомой. Сказка напоминает притчу.

«Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях» была создана в Болдино в 1833 году. Вначале о заимствовании у братьев Гримм никто не подумал, поскольку Пушкин не знал немецкого языка, но в 1830-м их сказки вышли на французском, и в библиотеке Пушкина перевод был. Ее связь с «Белоснежкой» братьев Гримм очевидна, хотя мотив злой мачехи и ее ревности к падчерице встречается и в русских сказках. Кстати, образ говорящего зеркальца взят из записанной Пушкиным сказки «Самоглядное зеркало». Народные сказки лаконичны, а поэт вводит яркие подробности, детализируя образ царицы-мачехи, владевшей волшебным зеркальцем: «С ним одним она была/ Добродушна, весела,/ С ним приветливо шутила». Дождавшись от зеркальца признания своей несравненной красоты, тут «царица хохотать,/ И плечами пожимать, И подмигивать глазами,/ И прищелкивать перстами,/ И вертеться, подбочась,/ Гордо в зеркальце глядясь». В народных сказках таких подробностей не найти.

Имя Белоснежки само указывает на белизну кожи, а у Пушкина дано тому объяснение в реплике мачехи: «Мать брюхатая сидела/ Да на снег лишь и глядела!». Между тем, царевна молодая «поднялась – и расцвела, Белолица, черноброва,/ Нраву кроткого такого./ И жених сыскался ей,/ Королевич Елисей». Елисей и мотив поисков пропавшей возлюбленной придуман Пушкиным. Именно королевич трижды обращается за помощью к солнцу, месяцу и ветру (а у братьев Гримм – сама Белоснежка). Белоснежка встречает 7 гномов, а у Пушкина 7 братьев-богатырей. Они, полюбив свою нежданную гостью, обратились к ней с просьбой стать женой одного из них. Каков же был ответ? «Братцы вы мои родные,-/ … Как мне быть? Ведь я невеста./… Всех я вас люблю сердечно;/ Но другому я навечно/ Отдана…» Вы, конечно, узнали отголосок отповеди Татьяны Онегину. Вроде бы совсем иной жанр, а как всё связано!

Пушкин ввел мотив верной собаки, почуявшей беду, не пускающей в дом Чернавку, подосланную мачехой. У братьев Гримм заимствован хрустальный гроб. А в целом это сказка о торжестве любви, способной победить смерть. По крупицам собирается материал и переплавляется в поэтическом тигле в чистое золото.

Анна Ахматова о последней сказке Пушкина

Заслуга открытия источника «Сказки о Золотом петушке» (написана в сентябре 1834-го) принадлежит не филологам, а поэту. Анна Ахматова определила, что в основе сюжета – «Легенда об арабском звездочёте» Вашингтона Ирвинга из его книги «Альгамбра» (1832). В библиотеке Пушкина имелся французский перевод книги. О своем открытии Ахматова рассказала в объемистой статье в 1933 г. Полагая, что читатель не бросится тотчас на ее поиски, остановлюсь на главном.

Сюжет Ирвинга сложен и запутан, со всеми атрибутами псевдоарабской фантастики. Суть же такова: на старого мавританского короля со всех сторон нападают враги. Старый звездочет вручает ему талисман – медную фигурку всадника, предупреждающего об опасности. С его помощью войско короля упреждает врагов и наголову разбивает. Однажды разведчики находят в горах готскую принцессу, в которую король влюбляется. Звездочет неожиданно требует отдать ему красавицу. Король отказывается, нарушив обещание наградить благодетеля. Происходит ссора. Звездочет с принцессой исчезают. Медный всадник утрачивает волшебную силу, превращается в простой флюгер.

У Пушкина зачин нароминает народную сказку: «Негде, в тридевятом царстве,/ В тридесятом государстве/ Жил-был славный царь Дадон./ Смолоду был грозен он/ И соседям то и дело/ Наносил обиды смело». Но постарел царь, и житья ему не стало: соседи то и дело нападали, «страшный вред ему творя». «Инда плакал царь Дадон,/ Инда забывал и сон».

«Вот он с просьбой о помоге/ Обратился к мудрецу, звездочету и скопцу». И тот вручил ему золотого петушка, который, воссев на высокой спице, стал верным стражем, предупреждал об опасности, но при этом покрикивая с насмешкой: «Кири-ку-ку./ Царствуй, лежа на боку!» За такую услугу царь обещал звездочету: «Волю первую твою/ Я исполню как мою».

Но после недели, проведенной с Шамаханской царицей, «покорясь ей безусловно,/ Околдован, восхищен», всё забыл наш царь Дадон. Забыл, что у входа в шатер чаровницы он увидел рать побитую и своих сыновей: «Без шеломов и без лат/ Оба мертвые лежат,/ Меч вонзивши друг во друга». Завыл было царь, «все завыли за Дадоном,/ Застонала тяжким стоном/ Глубь долин…» Но лишь увидел Шамаханскую царицу, умолк, хотя перед ним была погубительница сыновей. Забыл смерть сыновей, ставших жертвой ревности, забыл обещание, данное мудрецу.

Требование звездочета подарить ему девицу, Шамаханскую царицу, стоило ему жизни.: «Царь хватил его жезлом по лбу». В черновике стояло нечто очень личное: «Но с царями плохо вздорить». Ведь лето 1834-го прошло под знаком ссоры Пушкина с Николаем 1. Но сработала самоцензура и появилось: «Но с иным накладно вздорить».

Пушкин отошел от Ирвинга, рисуя расплату: «Вдруг раздался легкий звон,/ И в глазах у всей столицы/ Петушок спорхнул со спицы,/ К колеснице полетел/ И царю на темя сел,/ Встрепенулся, клюнул в темя/ И взвился… и в то же время/ С колесницы пал Дадон -/ Охнул раз, – и умер он./ А царица вдруг пропала,/ Будто вовсе не бывало./ Сказка ложь, да в ней намек!/ Добрым молодцам урок». Концовка сказки о царе, который не держит слова, придумана Пушкиным, она во многом автобиографична. Цензор не пропустил последние две строки.

Когда-то, работая над «Евгением Онегиным», Пушкин жаловался Вяземскому: «Пишу не роман, а роман в стихах – дьявольская разница». Между народными сказками и авторскими сказками Пушкина в стихах тоже разница огромная. Он создал особый жанр. Заимствуя у чужих, он творил свое, национальное. Воистину, «там русский дух, там Русью пахнет»!

С детского возраста нам известны сказки Пушкина: кто-то познакомился с ними в начальной школе на уроках чтения, а кому-то ещё в дошкольном возрасте мамы и папы читали их перед сном. Одно можно сказать точно: эти произведения по-настоящему прославили Пушкина как умельца и мастера литературы, ведь сюжеты его сказок были совсем не новы.

История создания сказок Пушкина

Мало кто знает, но Александр Сергеевич вовсе не планировал писать для детей, да и сами сказки (несмотря на жанр) тяжело отнести к разряду детских. Тем не менее, именно детская аудитория с ними знакомится впервые: в домашнем семейном чтении, в детских садах, на новогодних ёлках, утренниках и уроках чтения.

На самом деле все сюжетные основы, которые использовать писатель в своих сказках, уже были широко известны. Например, сказка о Спящей красавице превратилась в «Сказку о мёртвой царевне».

В первую очередь, Александр Сергеевич решил писать сказки потому, что в 20-х годах 19 века он начал испытывать глубокий интерес к народной жизни. Сам он принадлежал к людям достаточно богатого класса, поэтому ему хотелось приблизиться к обычным крепостным людям, понять их мечты, желания, обычаи, потребности, мечты. А сам народ, как известно, тяготел к фольклору, устному народному творчеству: былинам, сказаниям, легендам, мифам. Именно они, как считал Пушкин, являются ключом к народной душе.

Александр Сергеевич начал вспоминать сказки, рассказанные его няней Ариной Родионовной. Писатель слушал истории обычных людей, записывал интересные народные обряды и песни. Автор настолько проник в этот культурный пласт, что исследователи, которые нашли его стилизацию «Песен о Стеньке Разине» приняли это сочинение за настоящий исторический памятник искусства!

Самыми первыми попытками Пушкина написать что-то в народном стиле были сказки «Жених» и «Утопленник». В первой рассказывается о девушке, которая вывела на чистую воду разбойника-жениха. Вторая история повествует о страшной мести.

Ещё одна сказка, «Сказка о медведихе», так и осталась недописанной. Говорят, так произошло потому, что Пушкин увлёкся сочинительством других произведений. По другой версии, сказка осталась незаконченной, поскольку поэт так и не смог придумать, как достойно её завершить.

После создания упомянутых сказок Пушкин работал очень плодотворно и создал целый спектр популярных произведений, строки из которых многие из нас помнят наизусть:

1. «Сказка о попе и работнике его Балде». Эту сказку Пушкин обработал так досконально, что сам Николай Васильевич Гоголь восхищался ей и удивлялся её похожести на обычную народную речь;

2. «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди». Для создания этого произведения поэт использовал знаменитую народную сказку под названием «По колена ноги в золоте, по локоть руки в серебре». Однако обработал и переделал он её так искусно, что ни один исследователь не говорит о плагиате. Скорее, о стихотворной вариации;

3. «Сказка о рыбаке и рыбке». Сказка о противостоянии терпеливого добра и настырного зла. Удивительно, но в первом черновом варианте сказки старуха хотела стать не просто владычицей морской, а Папой римским (высшим религиозным саном у католиков);

4. «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях». Данная сказка написана по мотивам знаменитой «Белоснежки». А история создания у неё очень интересная: Пушкин и поэт Жуковский устроили стихотворное состязание, результатом которой у первого была «Сказка о мертвой царевне», а у второго — сказка «Спящая царевна»;

5. «Сказка о золотом петушке» — это сказка с серьёзной насмешкой над правителем самодуром, который предпочитает «править, лёжа на боку». Не удивительно, что такого глупого царя губит его же сиюминутная прихоть.

Особенности пушкинских сказок

Популярными и любимыми сказки Пушкина сделал не столько сам сюжет, сколько неповторимый авторский стиль, музыкальность, напевность. Александр Сергеевич сумел объединить в своих сказочных произведениях и вечные вопросы (жизнь и смерть, добро и зло, труд и тунеядство, трусость и решительность), и простые бытовые ситуации.

Персонажи в сказках поэта делятся на положительных и отрицательных, как и в народных. Но самой большой симпатией Солнца русской поэзии пользуются, конечно, простые люди: труженик старик, без конца забрасывающий невод в море, или весёлый и находчивый Балда. Прелесть сказок Пушкина ещё и в том, что даже такие «высокопоставленные» люди как царь Салтан, царевна Лебедь или королевич Елисей изображаются, как обычные люди со своими печалями, горестями, переживаниями. То есть их социальный статус не играет никакой роли, главное — то, что они умеют чувствовать и имеют доброе сердце.

Конечно, свои сказки Пушкин создавал отнюдь не для развлечения. Своими уникальными произведениями он хотел в иносказательной манере привлечь внимание к разным проблемам. Например, проблему тщеславия и зависти («Сказка о мертвой царевне»), жадности и ненасытности («Сказка о рыбаке и рыбке»), алчности, глупости и вседозволенности («Сказка о золотом петушке»), обиды, доверия, прощения («Сказка о царе Салтане»).

Знаменитые фразы из сказок

Сказки Александра Сергеевича оказались настолько популярными, что строки из них в буквальном смысле ушли в народ. Сложно найти человека, который бы не знал наизусть этих знаменитых цитат и не использовал их в реальной жизни:

- «Не гонялся бы ты, поп, за дешевизной»;

- «А во лбу звезда горит»;

- «Дурачина ты, простофиля!»;

- «Я ль на свете всех милее?»;

- «Ветер, ветер, ты могуч»;

- «Сказка ложь, да в ней намёк»;

- «Кабы я была царица»;

- «Чего тебе надобно, старче?».

Не зря сказки были одним из излюбленнейших жанров Александра Сергеевича. И несмотря на то, что сам поэт свои сказки писал не для детей, а для взрослых, у людей любого возраста они вызывают только положительные эмоции, приятную ностальгию и душевное умиротворение.

Все категории

- Фотография и видеосъемка

- Знания

- Другое

- Гороскопы, магия, гадания

- Общество и политика

- Образование

- Путешествия и туризм

- Искусство и культура

- Города и страны

- Строительство и ремонт

- Работа и карьера

- Спорт

- Стиль и красота

- Юридическая консультация

- Компьютеры и интернет

- Товары и услуги

- Темы для взрослых

- Семья и дом

- Животные и растения

- Еда и кулинария

- Здоровье и медицина

- Авто и мото

- Бизнес и финансы

- Философия, непознанное

- Досуг и развлечения

- Знакомства, любовь, отношения

- Наука и техника

1

Сказки Пушкина. Какая сказка Пушкина первой появилась в печати?

Как звучало оригинальное название этой сказки?

2 ответа:

3

0

Пушкину Александру Сергеевичу очень повезло с его няней Арина Родионовна Яковлевой, она было очень замечательной сказочницей, самым близким другом поэта.

Многие свои произведения Пушкин А.С. выносил на суд своей няни.

И сам написал семь сказок

Но вот первой в печати появилась «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди»

Сказки Александра Сергеевича очень красивы, яркие образы, и особая народная мудрость передана в них.

2

0

Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди

Читайте также

Функции печати в Ворде (Word) довольно-таки разнообразны и возможность распечатать несколько страниц на одном листе не должно вызвать затруднений. По крайней мере, в последних версиях продукта: там в меню печати имеется небольшая опция, которая как-раз и указывает, сколько страниц документа следует печатать на одном листе.

<h2>Отличие печати и штампа:</h2>

печати и штампы — особый вид инструмента предназначенный для выполнения оттиска на бумажных документах. Печать и штамп обычно содержит в основном текстовую информацию об организации или учреждении. Оттиск выполненный при помощи печати или штампа может быть любой формы. В некоторых случаях в печати и штампы добавляются изображения логотипов или эмблем организации. Печати и штампы государственных организаций могут иметь изображение герба. Печати и штампы проставляются на документах в местах определённых положением о документообороте организации. Печать отличается от штампа, тем что на её оттиске никогда не дописываются какие либо дополнения. В штампе обычно всегда присутствуют различные дополнения — номера, даты, подписи заверения и т.д.

Удалить следы от печати с ткани можно следующим способом: Нужно смешать поровну нашатырный спирт и скипидар. Затем залить данной смесью пятно и оставить на время, пока штамп не исчезнет (обычно максимум 10 минут). После чего тщательно прополоскать ткань и постирать. Данный способ можно смело применять и для цветных тканей.

Транслюцентный — баннер подсвеченный изнутри. Основной секрет таких баннеров — это транслюцентная пленка (или бэклит (backlit) подсветка сзади). Эта пленка наклеивается на световой короб и будучи наделена светоотражающими свойствами порождает эффект внутреннего свечения. Грубо говоря — картинку видно, а лампочки за картинкой не видно. Реклама или вывеска получается высоко качественная, эстетичная, а главное, яркая.

Я многие текстовые документы печатаю следующим образом

Вначале выделяю необходимый текст. Нажимаю правую кнопку мышки, копирую. Далее открываю чистую страницу Word Нажимаю правую кнопку мышки, жму вставить и сохраняю текст в Word. Далее распечатываю эту страницу или сохраняю к компьютере под своим именем файла.

Сказки Пушкина — это то, что должен знать каждый русский человек? Нет! Это то, что знает каждый русский человек. Знает ещё до того, как сам научится читать.

Все сказки (ну, почти все) и юный (в хорошем смысле слова) автор, которому сделали старательный Whitewashing

А потом вырастает и понимает, что они по-прежнему интересны… вернее, по-другому — но всё равно интересны. Поэтому без них наш сайт будет неполным. Конечно, не без всех, а только из пяти каноничных.

Васнецов; Картины к сказкам Пушкина

Сказка о попе и о работнике его Балде[править]

1830, написана раёшным стихом/рифмованной прозой. В отличие от других произведений, не имеет аналогов — основой послужила русская народная сказка, записанная Пушкиным от Арины Родионовны.

Судьба сказки была непростая — поскольку она оскорбила духовенство, царская цензура её запретила. Впервые сказку напечатали только после смерти автора — его друг Василий Жуковский заменил «поп — толоконный лоб» — «купец Кузьма, остолоп» (сами понимаете, купцы — люди низшего сорта). В исходном виде она увидела свет уже после Октябрьской революции. В XXI в. снова появились отцензурированные издания — к счастью, пока ещё есть и нормальные.

Краткое содержание[править]

Жил-был поп, / Толоконный лоб (почему именно толоконный?). Поп хотел нанять работника (повара, конюха, плотника, а по ходу сказки выясняется, что этим обязанности не ограничиваются) — но чтобы платить ему поменьше. Балда предложил выполнять работы за кормежку (варёную полбу, вид пшеницы) + в год три щелчка по лбу (оцените составную рифму!). По ходу сказки, впрочем, выяснилось, что и ел Балда за четверых. Все члены поповой семьи, кроме, собственно, попа, были довольны, но когда приблизилась пора расплачиваться, поп встревожился. Попадья подсказала ему — надо дать Балде невыполнимое задание. Поп додумался поручить Балде стребовать оброк (выплата дани товаром или деньгами) с чертей. Главный чёрт согласился отдать желаемое, если Балда выиграет в состязаниях, и отправил внука. В соревновании по бегу Балда выставил меньшого брата — зайца. Точнее, двух зайцев. Балда отпустил первого, а когда задыхающийся чертёнок прибежал, уже гладил второго. Затем надо было зашвырнуть палку подальше. Балда пообещал забросить её на тучу, и чертёнок даже не стал ждать обещанного. Затем надо было унести лошадь. Балда унёс её между ног (точнее, она унесла всадника), но измученный чертёнок, который нёс её на плечах, не уловил подвоха. Черти выплатили обещанное — пришла пора расплачиваться и попу. «С третьего щелчка Вышибло ум у старика».

На первый взгляд кажется, что поп понёс неадекватное возмездие. Но если учесть, что служитель культа по законам божеским и человеческим никак не должен иметь дела с нечистой силой, то Балда может считаться носителем кармической справедливости. С другой стороны, были ли у служителя культа дела с чертями до встречи с Балдой, или же он их придумал, чтобы озадачить Балду невыполнимым заданием, неизвестно. Во всяком случае, черти, народец, известный своей правдивостью, утверждают, что «Об оброке век мы не слыхали, // Не было чертям такой печали». В последнем случае открывается обширный простор для интерпретаций…

Адаптации[править]

- Несостоявшаяся от 1933 г. дошла до нас только обрывками — и это к лучшему. А ведь Михаил Цехановский, называвший судьбу мультфильма «катастрофой», всего лишь хотел показать всю мерзость «кулацкого, торгашеского, необразованного, отжившего мира»… Получилось страшно. А вот с музыкой Шостаковича (точнее, того что осталось и потом было реконструировано) аверсия — по крайней мере автору правки она нравится. И если бы не криповые рожи персонажей (причём не только отрицательных, но и самого Балды, на эскизах напоминающего двадцатилетнего, но уже опытного алкаша), то вполне могла бы получиться увлекательная мульт-опера/мюзикл. Реконструированный саундтрек к мультфильму был записан в 1979, 1981 и 2006 годах. Также сохранился режиссёрский сценарий к мультфильму, на основе которого можно реконструировать сюжет.

- «Сказка о попе и его работнике Балде» (1940, «Союзмультфильм», реж. Пантелеймон Сазонов, цветная и чёрно-белая версии).

- Кукольный мультфильм «Сказка о попе и его работнике Балде» (1956, Союзмультфильм), представляющий собой смешение настоящего кукольного спектакля и стоп-моушена. В начале и конце присутствуют живые вставки с рассказчиком-раёшником.

- Музыкальный м/ф «Сказка о попе и о работнике его Балде» (1973, «Союзмультфильм», реж. Инесса Ковалевская, всех озвучил и спел Олег Анофриев).

- Забавный мишка — в этом варианте у Балды есть друг-медвежонок.

- Бонус для современников/Бонус для взрослых:

- В массовке, исполняющей слова от автора, можно увидеть аллюзии на ВИА 1970-х (в т. ч. и конкретные).

- Переполох, который устроил Балда у чертей — противостояние «буржуазного джаза», который играет нечисть, и развития «народной музыки».

- Быт чертей иронично обыгрывает советский.

Тропы[править]

- СПГС и Звуковая игра — в своём выступлении в Совфеде музыковед и культуролог Михаил Казиник предположил, что в сказке обыгрывается противостояние окающего и акающего наречий русского языка. И дело не только в именах главных героев: попа и Балды, а активном использовании звуков «о» и «а» в репликах первого и второго соответственно. Сцена раздачи щелбанов попу как бы «выталкивает» звук «о» звуком «а». А финальная фраза Балды, по мнению Казинника, и вовсе является передразниванием оканья попа.

- Необузданные догадки: есть ещё теория, что Балда нанялся работником к попу, чтобы отомстить ему за предыдущих работников, с которыми был знаком. Ведь почему попу нужен новый работник? Он рассчитал старого, наверняка заплатив слишком мало — с придирками и не по уговору. И такое он вполне мог провернуть не в первый раз, а месть богатому хозяину за несправедливо обиженных предыдущих работников (которые иногда ещё и братья протагониста, и у Балды могли быть братья) — популярный фольклорный сюжет. Это и объясняет последнюю фразу: «Не гонялся бы ты, поп, за дешевизной». Не о себе тут Балда говорит, а о тех, кто был до него.

- Непонятки — так черти действительно были обязаны платить попу оброк или поп с попадьёй это придумали? Тому, что они сами говорят, веры мало.

- Опошленная ситуация — «Только поп один Балду не любит, никогда его не приголубит»… Как, по-вашему, хозяин должен был «приголубить» своего работника?

- А попадья и поповна, выходит, это делали?

- Пастырь нерадивый и пастырь недобрый — собственно, поп. А как ещё назвать такого пастыря, который в буквальном смысле посылает работника к чертям?

Сказка о царе Салтане[править]

|

xxx: Да — «не мышонка, не лягушку, а неведому зверушку». Почему под «не» попали именно мыши и лягушки — это подозрительно. |

| С Баша |

1831. Полное название — Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди. Длинное заглавие имитирует распространённые в XVIII в. заглавия лубочных повествований, возможно, в первую очередь «Сказку о храбром, славном и могучем витязе и богатыре Бове». Написана четырёхстопным хореем со смежными рифмами, с чередованием мужских и женских — и позже таким же размером стали писать и другие сказки.

Корни сказки[править]

Бабариху шмель укусил за нос, так как она задирала нос, совала его не в своё дело. А Ткачиха с поварихой окривели. «Кривой» — это антоним слову «прямой», — «кривда» — антоним «правде». Слепота в мифе — признак мудрости (как у Фемиды), хорошее зрение — признак ума, одноглазие — признак хитрости и хищности (пираты, Циклоп, Лихо Одноглазое, Генерал из сказки про Федота-стрельца).

Краткое содержание[править]

Ой, да не такое уж оно краткое! Целая мыльная опера.

Хэппи-энд.

Тропы в сказке[править]

- Анимаг/оборотень:

- Злой волшебник, принявший (?) облик коршуна. Так и утонул в анимагической форме.

- Точнее, чародей в облике коршуна. «Ты не коршуна убил — чародея подстрелил»: слова самой спасённой девицы (но она произносит их в облике лебедя).

- Добрая прекрасная волшебница. Не очень понятно, он превратил девушку в лебедь или она превратилась сама, пытаясь спастись от него. Вернула себе человеческий облик после признания Гвидона в любви (выполнения условия для обратного превращения?).

- Сама волшебница-Лебедь трижды превращала Гвидона в насекомых.

- Злой волшебник, принявший (?) облик коршуна. Так и утонул в анимагической форме.

- Вундеркинд — князь Гвидон поистине вундер! Всего за день в бочке вырос от грудного младенца до дееспособного юноши. Традиционный фольклорный ход, хоть и использованный мастерски. После этого до первой встречи с отцом прошло немного времени — недели, в крайнем случае месяцы.

- Светлее и мягче — «ткачиха с поварихой, / С сватьей бабой Бабарихой» совершили государственное преступление и в наказание всего лишь были укушены Гвидоном в насекомом облике, а потом публично покаялись — и были прощены. Возможно, и глаза пришли в норму (если под словом «окривела» понимать не «лишилась глаза», а «глаз заплыл, не открывается»). В первоисточнике (русской сказке «Чудесные сыновья») их бросили в бочку в гвоздями и в море.

- Здравствуй, папа — игра с тропом. Гвидон не стал говорить об этом прямо, а провёл папе экскурсию по городу и дал увидеть свою маму. А уж жену-то папа узнал.

Тропы вокруг сказки[править]

|

…Современное слово шмель, просвещал меня Лев Васильевич, сравнительно молодо. Оно в родстве с более старыми формами: чмель, щемель. А те, в свою очередь, восходят или, наоборот, нисходят к общеславянским кьмель и кемель, которые сродни хорошо всем знакомому слову комар. С ним мы сразу попадаем в эпоху, которую можно без преувеличения назвать древней. Как оно ни удивительно для несведущих, через латышское камане и литовские камине и камане шмель связан корнями с близким по звучанию и смыслу санскритским камарас. |

| И. А. Халифман, «Трубачи играют сбор», глава «Об энтомологии, этимологии и этологии» |

Тайна сватьей бабы Бабарихи и острова Буяна

- Аллюзия — в фильме «Книга мастеров» главгерой Иван встречает тридцать четвёртого богатыря, которого сократили, чтоб не портил рифмы и размера.

- Вечная загадка — кто такая Бабариха и откуда она в заговор двух сестёр влезла?

- Гвидон жалеет «очей бабушки своей», значит, она мать одного из его родителей. Мамы? Но тогда она вряд ли злоумышляла против дочери. Да и если злоумышляла, она матерью царицы и ее сестер не называется ни в одной строчке. Значит, Салтана? Самая вероятная версия — во многих народных сказках с таким сюжетом вредительницей является свекровь. С другой стороны, Салтан очень пренебрежительно к «глупой бабе» относится, хоть и позволяет ей общаться с гостями [А откуда видно, что Салтан относится к ней «очень пренебрежительно» и что он ей именно позволяет общаться с гостями? И Салтан ее «глупой бабой» не называл]. И опять-таки матерью не называет ни разу.[А сестры друг друга сестрами там хоть раз называли?]

- Очень вероятно, что Бабариха всё-таки мать матери Гвидона. Допустим, все три девушки были её дочерьми, «Ткачиху» и «Повариху» она любила и желала им счастья, а третью дочь недолюбливала.

- У многих народов есть сказки о королевских детях, которых родная бабка (мать короля) приказала подменить и погубить из ненависти к избраннице сына. Мало того: когда судьба сводит её с подросшими внуками, она снова пытается их угробить, давая невыполнимые задания.

- Придворная акушерка (повивальная бабка — их бабарихами тоже называли)? Пожилая опытная женщина, возможно, еще у матери Салтана принимавшая роды, которой он спокойно доверил молодую жену. Теоретически Гвидон тоже мог рассматривать её как бабушку. Но в таком случае она могла угробить ребёнка сразу при родах и сказать, что «так и было», а не устраивать весь цирк с подменными письмами. С другой стороны, взять на себя грех, совершив прямое убийство, намного труднее, чем сделать это чужими руками.

- А, кстати, кому она сватья? Двум сёстрам царицы? Но ведь сватья — мать одного из супругов по отношению к родителям другого супруга, назвать так мать мужа сестры неправильно. Или следует считать, что она «сватья баба», то есть сваха? Но это неверное словоупотребление.

- Языки изменяются со временем — во времена Пушкина оно было верным. Бабариха в 11 из 12 мест, где употребляется это слово по тексту, называется строго «сватьей бабой», а «сватьей» отдельно — только один раз и без уточнения, чьей.

- Также новорождённый Гвидон и будущий ребёнок Гвидона и Лебеди именуются «приплод». Сейчас так называют детёнышей скота, а в отношение человеческого ребёнка (не говоря уже о монаршем!) это будет пренебрежением.

- Но если Бабариха не мать ни царю, ни царице, почему говорится, что Гвидон жалеет «очей старой бабушки своей» (очей теток, родных сестер матери, кстати, не жалеет, но бабушка ребенку ближе)? С какой стати автор стал бы называть сваху бабушкой царевича?

- Также новорождённый Гвидон и будущий ребёнок Гвидона и Лебеди именуются «приплод». Сейчас так называют детёнышей скота, а в отношение человеческого ребёнка (не говоря уже о монаршем!) это будет пренебрежением.

- Гвидон жалеет «очей бабушки своей», значит, она мать одного из его родителей. Мамы? Но тогда она вряд ли злоумышляла против дочери. Да и если злоумышляла, она матерью царицы и ее сестер не называется ни в одной строчке. Значит, Салтана? Самая вероятная версия — во многих народных сказках с таким сюжетом вредительницей является свекровь. С другой стороны, Салтан очень пренебрежительно к «глупой бабе» относится, хоть и позволяет ей общаться с гостями [А откуда видно, что Салтан относится к ней «очень пренебрежительно» и что он ей именно позволяет общаться с гостями? И Салтан ее «глупой бабой» не называл]. И опять-таки матерью не называет ни разу.[А сестры друг друга сестрами там хоть раз называли?]

- Вуглускр — невинная строчка «Ядра — чистый изумруд» очень радует школьников при чтении вслух. В то время слово «дрочить» означало всего-навсего «поднимать» либо же «ласкать, баловать».

- Не в ладах с биологией — коршун напал на лебедь. Масса лебедей доходит до 15 кг, масса самого распространённого в Старом свете чёрного коршуна не превышает 1,1 кг. Добыча явно не по силам.

- Обоснуй: не забываем, что это на самом деле не коршун, а чародей, кто знает какие физические параметры имел он в этом обличье.

- Контробоснуй: обычно на иллюстрациях они одного размера.

- Пародия — неожиданный взгляд на проблему у Маяковского: Ткачи и пряхи! Пора нам перестать верить заграничным баранам!

- Синдром поиска глубинного смысла. По мнению неизвестных смыслоискателей, ткачиха — Англия (текстильная империя), повариха — Франция (известная своей кухней), а имя (или прозвище?!) Бабарихи — намёк на Баварию. Типа эти страны в обличьях женщин объединились против России. То, что сюжет о трех сестрах — бродячий, авторы теории не то не знают, не то предпочитают игнорировать. Как и то, что Бавария во времена Пушкина давно уже не играла серьёзной роли в геополитике.

- Ужас у холодильника/Поэзия — многабукаф по ссылке.

- Фэнтези-ономастика:

- Бабариха — языческий персонаж русских заговоров, имеющий некоторые солнечные черты. Это имя Пушкин взял из хорошо известного ему сборника Кирши Данилова, из шутливой песни о дурне.

- Гвидон — отец Бовы, персонаж лубочного цикла о Бове-королевиче, русского пересказа французского рыцарского романа. Итальянское имя «Гвидо» (ср. французское guide — гид!) означает «вождь», «руководитель».

- Салтан:

- Персонаж того же цикла, Салтан (Салтанович), противник Бовы, отец Лукапера богатыря. Получается противопоставление «западного» Гвидона «восточному» Салтану — в географии пушкинского сеттинга именно так!

- «Царь салтан» — официальная формулировка, употреблявшаяся в дипломатической переписке русских царей и тогдашней документации посольского и других приказов применительно к султанам исламских стран («Турский царь салтан» — султан Османской империи). Правда, У Пушкина он с очень высокой вероятностью православный, и у юного царевича есть нательный крестик.

- Вероятная отсылка: «Cирийский султан» — первый муж героини «Рассказа Юриста» («The Man of Law’s Tale») из «Кентерберийских рассказов» Чосера.

Адаптации[править]

- Н. А. Римский-Корсаков, опера «Сказка о царе Салтане» (1900).

- Знают именно за это — тот самый «Полёт шмеля» именно оттуда.

- Колыбельная песня — нянюшки поют маленькому Гвидону: «Вырастай ты не по дням — как опара, по часам».

- Зловещая колыбельная — а баба Бабариха подпевает: «Баю-бай, поскорее умирай».

- Надежда Забела-Врубель играла роль Лебеди, и её муж Михаил Врубель написал знаменитую картину «Царевна-Лебедь», а также этюд «33 богатыря» и эскизы декораций.

- Николай Рерих выполнил эскизы к постановке оперы в Лондоне.

- «Сказка о царе Салтане» (1943, «Союзмультфильм», реж. сёстры Брумберг).

- «Сказка о царе Салтане» (1966/67, «Мосфильм», Творческое объединение «Юность», реж. Александр Птушко). Вопиющий неканон:

- Добавляются строчки из «Сказки о золотом петушке» и «Сказки о мёртвой царевне и о семи богатырях», причём добавляются так убого и так искажаются…

- Подложное письмо показывают самому царю Салтану и обвиняют его в приказе убить жену. Да он бы весь дворец разнёс в поисках истинно виновного! А нам показали только его глубокий ангст и одно-единственное обращение к непонятной колдунье: дескать, ты же ж всё знаешь, ну дык просвети, какая сволочь не те указы народу подсовывать повадилась! И всё!

- А уж как белочка поёт «Во саду ли, в огороде»… Поэтому прекрасное исполнение той же песни той же белочкой в мультфильме, снятом позже, выглядит как прямое «На тебе!»

- Лебедь превращается в девушку сразу же после спасения, общается с Гвидоном в основном в человеческом облике, а ключевой вотэтоповорот сводится к тому, что она делает видимой горящую во лбу звезду. Из-за которой князь, судя по всему, и потёк…

- С кем воюет Салтан? Связанные пленники, дым пожарищ настраивают на воинский пафос, и внезапно — пляшущие клоуны в шкурах с берцовыми костями вместо оружия… Больше всего похоже на усмирение диких племён. По тексту сказки держава Салтана, несомненно, морская. Быть может, и колониальная…

- А вот боярин-опекун и его роль — блестящий неканон.

- «Сказка о царе Салтане» (1984, «Союзмультфильм», реж. Иван Иванов-Вано совместно с Львом Мильчиным) — римейк мультфильма Брумберг 1943, в создании которого Иванов-Вано также принимал участие.

- Высокий и худой как жердь — Ткачиха. А повариха, как ей и положено — Невысокий колобок.

- Эффект рыжей кошки — «как услышал царь-отец, что донес ему гонец, с горя (у Пушкина — „в гневе“, мультипликаторы исправить не постеснялись) начал он чудесить». Невинного гонца спасает ласковый котик, который именно в этот момент начинает тереться о ноги царя Салтана.

- «Красная плесень», «Сказка о царе Салтане» (2 альбома) — матерно-развратная переделка Пушкина.

- Суп существ — описание князя Ган… Гвидона. «Хвостик как у кабана, хобот прям как у слона, когти будто бы у волка, из башки торчат иголки. Ярко глаз горит во лбу — настоящий „я ..бу!“». Впрочем, учитывая несколько нетяжёлое поведение царицы в отсутствие супруга и тотальные нелады с биологией, там всё объяснимо.

- Б. Верховцев, «Сказка о братке Салтане». Канва совпадает с оригиналом, только приправлена приметами эпохи и русской словесностью. Бабариха исключена, её подельниц скормили питбулю, а лебедь на самом деле генерал

Сказка о рыбаке и рыбке[править]

Фарфоровая статуэтка (Сергей Орлов)

Карикатура в газете «Ведомости Новосибирского областного совета» за 1995 г

1833, написана слабо ритмированным белым стихом. В рукописи есть пометка: «18 песнь сербская» — значит, Пушкин собирался включить её в состав «Песен западных славян» которые написаны таким же размером. Выпиленное желание старухи стать «римскою папою» в этом случае укладывалось в замысел. Сказка примечательна тем, что золотая рыбка вошла не только в анекдоты, но и в культурный багаж в целом как исполнитель желаний (часто трёх), а выражение «остаться у разбитого корыта» стало пословицей.

Это воплощение интернационального фольклорного сюжета «жадный глупец требует у волшебного существа всю больше и больше, наконец хочет стать богом — и всё теряет». Наиболее близка к пушкинской померанская сказка «О рыбаке и его жене» («Von dem Fischer un syner Fru») из сборника братьев Гримм — рыба там является говорящей камбалой и одновременно заколдованным принцем, старуха после королевы стала папессой, а потом прямо говорит: «ступай к камбале-рыбе, скажи ей, что хочу я стать хотела стать богом». Считается, что «Сказка о рыбаке и рыбке» — это адаптированный под отечественные реалии текст братьев Гримм.

Другие варианты:

- Русская/белорусская народная сказка «Жадная старуха» в обработке Афанасьева: главный герой не рыбак, а дровосек, вместо рыбки — волшебная берёза. Когда старуха потребовала, чтобы её и старика все люди боялись (или стать богиней), берёза сделала их медведями. Возможно, муж с женой пожили до первой охоты. Смотря в какое время заколдовала.

- Французская — про крестьянина Жана-Верзилу, который попросил у пойманного им волшебного оленя сначала огромное богатство, потом коня и меч вкупе с дворянством, потом корону и королевский трон… а потом, восседая на этом золочёном сиденье, потребовал «Эй, олень, сделай меня Господом Богом взамен теперешнего!». И глупец «стал опять просто Жан-Верзила, как и допрежь» (un Gros-Jean comme devant). Во французском языке эти слова — поговорка, аналогичная нашей «остаться у разбитого корыта».

- Финская (известна благодаря писателю Захариусу Топпелиусу) — старуха хотела увеличить размер своего острова, чем прогневила морского бога Ахто.

- Молдавская — от обитавшей в кроне дуба птицы супруги получили всё и начали переживать, что рано или поздно умрут, а потому приползли к птичке в слезах с воплем «Пожалей, сделай богами!». Волшебница превратила их в быков.

- Ещё в одном варианте супруги захотели почёта и попросили у волшебной птички стать святыми — в результате умерли.

- Вариант сказки с птичкой есть и в русском фольклоре, в пересказе Алексея Толстого называющийся «Чивы-чивы-чивычок».

- Индийская — старуха пожелала, чтобы ее старик стал над всей землей магараджей. Здесь Золотая рыба — могущественный златоликий подводный дух Джала Камани.

Краткое содержание[править]

Жил старик со своею старухой / У самого синего моря. Он ловил рыбу, она пряла, жили в ветхой землянке 30 лет и 3 года, из чего можно заключить, что детей у них не было, или все они погибли в детстве. Однажды старик выловил золотую рыбку, которая человеческим голосом попросила: «Отпусти ты, старче, меня в море… Откуплюсь чем только пожелаешь». Он отпустил, не потребовав ничего взамен. Когда старик рассказал об этом старухе, она побранила его: «Дурачина ты, простофиля! / … Хоть бы взял ты с нее корыто, / Наше-то совсем раскололось». Старик безропотно пошёл к морю, обратился: «Смилуйся, государыня рыбка» и в ответ на просьбу получил ответ: «Не печалься, ступай себе с богом». Затем последовательно жадная бабка требовала избу, статус столбовой дворянки и царицы. «Чай, теперь твоя душенька довольна?» — спрашивал муж, а она уже его и за супруга не держала. И чем больше она требовала, тем грубее она относилась к старику и тем сильнее было волнение на море. Наконец она заявила: «Хочу быть владычицей морскою, …Чтоб служила мне рыбка золотая» («Владычица Морская» — один из малоизвестных титулов Богородицы). На этот раз старик не получил ответа, а когда вернулся домой, то «Опять перед ним землянка; / На пороге сидит его старуха, / А пред нею разбитое корыто».

Тропы[править]

- Злая бабка — жадная, властная жена ГГ, которой всего мало. Да ещё и неблагодарная.

- Милая рыбка. Милая, пока Старуха не разозлила её своими наглыми требованиями.

- Аллюзия и прямое упоминание:

- Золотая Рыбка встречается в анекдотах и ряде кроссоверов в ипостаси доброго джинна.

- Впрочем, иногда и как джинн-буквалист. Или джинн-тролль.

- Братья Стругацкие, «Понедельник начинается в субботу». «Золотая Рыбка вот еще лучше [чем Щука, выполняла просьбы] делала, а все одно померла. Молодая была, крепкая… Бросили в нее глубинную бомбу. И ее вверх брюхом пустили, и корабль какой-то подводный рядом случился, тоже потонул. Она бы и откупилась, да ведь не спросили ее, увидели и сразу бомбой».

- В. П. Крапивин, «Сказки о рыбаках и рыбках» — название произведения являет собою аллюзию не только на сказку Пушкина/братьев Гримм, но и на «ловцов человеков».

- Евгений Долматовский, стихотворение о ветеране войны, который пожелал получить от Рыбки медаль «За отвагу»… и был снова отправлен в бой, чтобы заслужить её. «Медаль сверкает золотою рыбкой».

- То ли основано на анекдоте со схожим сюжетом, то ли как раз анекдот возник из этого стихотворения.

- Илья Гутман, «Луна над Бездной» — владычице морской Цовинар служат волшебные золотые рыбки, которые у неё на посылках.

- Фильм «Звёздное лето», песня А. Пугачёвой «Три желания» («У меня есть три желанья, / Нету рыбки золотой»).

- Песня «Золотая рыбка» из к/ф «Завтрак на траве» («Насажу я на крючок хитрую наживку…»)

- «Вовка в Тридевятом царстве» — вторая сказка. У разбитого корыта сидит старуха. Вовка интересуется, где можно найти золотую рыбку, обещает достать новое корыто, идёт к морю. На попытку Вовки что-либо пожелать рыбка возмущённо заявляет, что тот для этого «палец о палец не ударил», и волной выкидывает наглеца в третью сказку.

- «Садко» — когда папа Садко сидит у избы, за его спиной находится лодка.

- «Маша и Медведь», серия «Не царское дело!» (75-я). Царица Марианна слишком далеко зашла в своих хотелках, не только заказав дворец, но и не позволив слугам откушать, и осталась у корыта. Треснувшего.

- Конъюнктурный пересмотр — пародия. Номер Г. Хазанова «Сказка о Золотой рыбке» (1991 г.) про экранизацию сказки Пушкина, снятую при Сталине, но вышедшую только при Горбачёве, хоть и под другим названием.

- Красавица Икуку — ребёнок, который не знает слова «кичка» (древнерусский лопатообразный или рогатый головной убор замужних женщин, изготавливавшийся из красных тканей), может смеяться на моменте «парчовая на маковке кичка», воспринимая как «кикичка».

- Ужас у холодильника: неужели все плюшки, полученные супругами — это иллюзия, созданная рыбкой? А если это реальность, что откуда взялись слуги и придворные и что с ними стало? Подробности — многабукаф по ссылке.

Адаптации[править]

Не справился с властью — в адаптациях может дополнительно подчёркиваться деятельность старухи в качестве царицы.

- Людвиг Минкус, балет «Золотая рыбка» (1867). Теперь на Востоке!… ой, то есть на Днепре, с козаками Галей и Тарасом. Не взлетело.

- Эмигрант Николай Черепнин, балет «Золотая рыбка» (1937).

- «Сказка о рыбаке и рыбке» (1937, «Мосфильм», реж. Александр Птушко, цветной кукольный мультфильм).

- «Сказка о рыбаке и рыбке» (1950, «Союзмультфильм», реж. Михаил Цехановский).

- Руслан и Людмила — «У Лукоморья дуб зелёный» Мультфильм М. Цехановского «Сказка о рыбаке и рыбке» (1950) — в начале идёт вместо присказки (нормально — без приколов, для создания сказочного настроения).

- «О рыбаке и рыбке» (2003, «Союзмультфильм», реж. Наталья Дабижа, озвучил Олег Табаков, кукольный м/ф). «Сюжет оригинальной сказки разыгрывают скоморохи — бродячие комедианты. Золотую рыбку играет девочка-блондинка, чьи волосы собраны в пучок. Синее море здесь тряпочное, а декорации (в том числе и царский дворец) нарисованы на кусках фанеры».

- «Ну, погоди!», 16-м выпуск — босоногий старик в рваных штанах мечтал поймать золотую рыбку, поймал кувшин с Волком и в страхе упал перед ним ниц. Волк отыгрывает рыбку, в первый раз превратив землянку в роскошный особняк, а во второй, в ответ на желание превратить Старуху в фотомодель, откатывает всё как было.

- На Западе сюжет тоже неоднократно экранизировали, но для них это сказка братьев Гримм.

см. также Выставка мини-скульптур в Нижегородском государственном художественном музее.

Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях[править]

1833, воплощение интернационального фольклорного сюжета — по сути, вариация на тему «Белоснежка и семь гномов» (привет, те же братья Гримм!). Подробности в основной статье.

Адаптации[править]

- «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях» (премьера 1 января 1951, «Союзмультфильм», реж. Иван Иванов-Вано, сценаристы — Юрий Олеша и Иванов-Вано). Разница с первоисточником:

- Отравленное яблоко приносит, переодевшись в нищенку, сама царица.

- Хрустальный гроб не разбивается, царевна просыпается от поцелуя Елисея, как и в фильме Диснея.

- Богатыри, которые после похорон у Пушкина не упоминаются, прямо показаны гостями на свадьбе.

- Менее известная адаптация — художественный фильм «Осенние колокола» (1978, Киностудия имени Горького, реж. Владимир Горрикер, сценарист — Александр Володин). Доставляет, что младшему богатырю там максимум лет десять, и никаких намёков, что выбор «одному женою будь» к нему не относится.

Сказка о золотом петушке[править]

1834. У этой сказки, несомненно, есть зарубежный первоисточник — внезапно не европейский и даже не ближневосточный, а американский! Это классик Вашингтон Ирвинг, «Альгамбра»/«Легенды Альгамбры» (Tales of the Alhambra, 1832), «Легенда об Арабском астрологе» (На русский язык этот сборник был переведён только в 1979 г., но Пушкин английский знал). В этот раз Пушкин также переделал повествование под реалии родных осин, а также довольно радикально изменил детали. Литературоведы отмечают влияние и других произведений, а первоисточником считают сюжет из фольклора коптов — в нём описана каменная скульптура барана на пьедестале в виде мельничного жернова и железный стержень с бронзовым петухом на острие. Когда враг выступал войной на Египет, баран смотрел в направлении, откуда шёл противник, а петух пел.

У жертвы никаких шансов не было.

Как и сказка о попе, она пострадала при выходе в печать, хотя и не так крупно — цензор, боясь каких-нибудь политических «применений», запретил печатать «Царствуй, лежа на боку» и «Сказка ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок» (а сам Пушкин превентивно исправил строки «Помолясь Илье-пророку» и «Но с царями плохо вздорить» на более подцензурные варианты, хотя в некоторых изданиях они могут восстанавливаться).

Краткое содержание[править]

Царь Дадон постоянно конфликтовал с соседями (он первый начал!), и чтобы покончить с этим безобразием, он обратился за помощью к «мудрецу, звездочёту и скопцу». Мудрец дал царю золотого петушка и инструкцию по пользованию охранной сигнализацией (посадить птицу на шпиль, и если государству будет грозить опасность, петух поднимет тревогу и покажет, откуда идёт угроза). Восторженный царь не подумал и ляпнул: «Волю первую твою / Я исполню, как мою». (Видимо, монарх считал, будто кастрату преклонных лет нечего будет пожелать, кроме скромной суммы денег). Петушок исправно выполнял обязанности, царь своевременно посылал войско против врагов, и наконец стало тихо. И вдруг петух снова закричал, обернувшись на восток. Царь отправил туда рать под руководством старшего сына. Никаких вестей не было, но через восемь дней петух закричал снова, и царь послал рать под руководством младшего сына. А ещё через восемь дней пришлось ему ехать самому. После долгого пути он в ужасе увидел: «…Его два сына; / Оба мертвые лежат, / Меч вонзивши друг во друга». Но царь мгновенно забыл о тяжкой утрате, когда из шёлкового шатра вышла ослепительная красавица — шамаханская царица[1], в поединке из-за которой и погибли царевичи. Царь провёл у неё неделю, а потом поехал обратно, взяв девицу с собой. Подъезжая к столице, царь увидел звездочёта, который сказал: настала пора получить обещанное, и это царица. Офигевший царь отказался, предлагая ему что угодно, хоть полцарства, но волшебник стоял на своём. Тогда в гневе его величество изволил нанести жезлом звездочёту черепно-мозговую травму со смертельным исходом. И вскоре поплатился за свою жестокость — петушок слетел со шпиля и изволил нанести клювом царю черепно-мозговую травму со смертельным исходом. Царица же просто исчезла. «Сказка ложь, да в ней намек! / Добрым молодцам урок».

Отличия у Ирвинга:

- Не просто охранная сигнализация, а настоящее психотронное ОМП + постройка дворца.

- Не золотой петушок, а статуя воина с копьём.

- Героиня была девой в беде.

- Звездочёт остался жив и даже успешно обвёл вокруг пальца эмира, скрывшись с царевной.

- Эмир тоже остался жив и провёл остаток жизни в войнах с недовольными соседями.

Вечные загадки:

- Почему у мудреца не возникло мудрой мысли, что не стоит просить в дар шамаханскую царицу?

- Мудрец был устойчив к её чарам, знал, что царица — злая колдунья, и хотел спасти царя. А поскольку прямым обвинениям тот, будучи зачарован, не поверил бы, он попытался воззвать хотя бы к его обещанию.

- Наоборот: желание обладать ею непреодолимо.

- Царица-чародейка могла бы вернуть скопцу утраченное.

- Если скопец подобен белому евнуху, то для плотских утех ему ничего и возвращать не понадобится.

- Мудрец просил царицу с целью испытать, как царь держит слово.

- Почему царь не объяснил просителю спокойно, что царица — его гостья с дипломатическим иммунитетом, а не какое-то там движимое имущество, которое можно дарить?

- А собственно, кто эта царица? Просто колдунья? Шкажошное шушество типа духа или фейри? Или вообще морок, которого создал звездочёт?

Тропы вокруг сказки[править]

- Аллюзия и прямое упоминание:

- «Чародеи» — фамилия директора (Кира Анатольевна Шемаханская) отсылает к героине сказки.

- «Три богатыря и Шамаханская царица» — здесь она может гипнотизировать и создавать армию чудовищ.

- А. Городницкий, «Шамаханская царица» (Я внезапно проснусь на рассвете…). Здесь царица властвует в реальной стране на берегу Хвалынского (Каспийского) моря.

- Антисказка — практически тропнеймер для русской культуры, хотя разглядеть в ней троп сегодня не так уж легко.

- Бонус для гениев — звездочёт был скопцом, а Шемахы издавна являлась местом ссылки и поселения сектантов-скопцов из разных мест России.

- Ещё раз, и с чувством — третье, после «Каменного гостя» и «Медного всадника», обращение к мотиву ожившей и мстящей статуи. По мнению Романа Якобсона, связь здесь глубже, чем может показаться.

Адаптации[править]

Старик Похабыч — иногда таковым делают звездочёта-скопца.

- Н. А. Римский-Корсаков, опера «Золотой петушок» (1907).

- Колыбельная песня — ключница Амелфа убаюкивает вместе с царем Додоном всю столицу.

- И производные от него опера-балет, собственно балет и даже задник декорации!

- «Сказка о золотом петушке» (1967, «Союзмультфильм», реж. Александра Снежко-Блоцкая). Тоже с заимствованием фрагментов из либретто оперы.

- Раздуть в адаптации — показано, как именно соседи нападали на царство Дадона, А он уже такой дряхлый, что не может удержать в руках меч!

- «Сказка о золотом петушке» (1999, музыкальный спектакль Санкт-Петербургского драматического театра «Патриот» РОСТО).

Прочее[править]

В каком-то смысле это сказки. А в каком-то — вовсе и нет. В любом случае, в классическую пятёрку они не входят.

- «Руслан и Людмила» — в сборники сказок обычно включается пролог «У лукоморья дуб зелёный», потому как сеттинг явно сказочный.

- «Царь Никита и сорок его дочерей» (1822) — эротика с летающими вагинами.

- Неоконченная «Сказка о медведихе» (1830). Первая попытка в собственно сказку.

- Царь увидел пред собою (возможно, набросок «Сказки о золотом петушке»).

- Пётр Ершов, «Конёк-Горбунок» — соавторство. Официально — в объёме первых четырёх строк (и то впоследствии переделанных Ершовым), согласно же различным криптотеориям, на самом деле написана Пушкиным.

- Некоторые считают сказками произведения на фольклорные сюжеты:

- «Амур и Гименей» (1816).

- «Песнь о вещем Олеге» (1822).

- «Жених» (1825). Прямая переработка братьев Гримм, хотя сюжет бродячий и известен у многих народов.

Примечания[править]

- ↑ Шемаха/Шамаха — это реальный город в Азербайджане.

|

[изменить] Классика школьной программы |

|

|---|---|

| Денис Фонвизин | Недоросль |

| Александр Грибоедов | Горе от ума |

| Александр Пушкин | Евгений Онегин • Капитанская дочка • Руслан и Людмила • Сказки |

| Михаил Лермонтов | Герой нашего времени |

| Иван Гончаров | Обломов |

| Николай Гоголь | Вечера на хуторе близ Диканьки • Тарас Бульба • Ревизор • Мёртвые души |

| Иван Тургенев | Записки охотника • Отцы и дети |

| Александр Островский | Бесприданница • Гроза |

| Николай Некрасов | Кому на Руси жить хорошо |

| Фёдор Достоевский | Белые ночи • Бесы • Братья Карамазовы • Идиот • Преступление и наказание |

| Михаил Салтыков-Щедрин | Господа Головлёвы • История одного города |

| Лев Толстой | Анна Каренина • Война и мир |

| Антон Чехов | Каштанка • Вишнёвый сад • Человек в футляре |

| Максим Горький | Детство — В людях — Мои университеты • Старуха Изергиль • На дне |

| Евгений Замятин | Мы |

| Михаил Шолохов | Тихий Дон • Поднятая целина |

| Михаил Булгаков | Собачье сердце • Мастер и Маргарита |

| Андрей Платонов | Котлован |

| Александр Твардовский | Василий Тёркин |

| Александр Солженицын | Один день Ивана Денисовича |