«Подонками и пошляками» были названы Михаил Зощенко и Анна Ахматова. Вообще, они стали жертвами политической интриги. При других обстоятельствах, вероятно, прозвучали бы другие фамилии. После войны в окружении Сталина шла серьёзная аппаратная борьба между ленинградской группировкой во главе с Андреем Ждановым и тандемом Маленков — Берия. На рубеже 1940−50-х годов эта борьба завершилась полным разгромом ждановцев. Жертвами репрессий стали все руководители Ленинграда, Ленинградской области, в том числе признанные героями блокадники; все «питерские» в высших эшелонах советской власти (единственным исключением был будущий премьер Алексей Косыгин, который тоже был снят со всех постов и почти год ждал ареста). Расстреляны были — смертную казнь, отмененную в 1947 году, специально вернули к «ленинградскому делу» — все выходцы из Ленинграда, оказавшиеся на партийной работе в крупных городах СССР.

Андрей Александрович Жданов. (wikipedia.org)

Всего по делу проходило больше двух тысяч человек. Вероятно, такая судьба могла ожидать и самого Жданова, но до полного разгрома он не дожил и скончался раньше. В этой аппаратной борьбе важной вехой было Постановление ЦК о ленинградских журналах. Сталина крайне раздражали настроения свободомыслия, распространившиеся в советском обществе в результате победы над гитлеровской Германией. Многие считали, что после того, что пережила страна, уже не может быть возврата к довоенным порядкам.

Миллионы советских солдат, оказавшихся за границей, увидели, как живут люди в Европе — сытно и свободно. Появилось в среде интеллигенции даже понятие «новый декабризм» по аналогии с декабристским движением XIX века, одним из источников появления которого были заграничные походы русской армии 1813−1815 годов.

Взятие русскими войсками Парижа по итогам Заграничного похода. (wikipedia.org)

Через 12 дней после постановления о ленинградских журналах вышло еще одно погромное Постановление ЦК «О репертуаре драматических театров и мерах по его улучшению». 4 сентября — «О кинофильме «Большая жизнь». Суть постановления о репертуаре лучше всего выразил один из организаторов травли Зощенко и Ахматовой Константин Симонов в газете «Правда» в ноябре 1946 года: «Мы все упомянуты в постановлении, даже если там нет наших имён». То же самое Симонов мог сказать и о постановлении о журналах «Ленинград» и «Звезда».

13 апреля 1946 года Политбюро ЦК ВКП (б) приняло продиктованное самим Сталиным решение по вопросам работы Оргбюро и Секретариата ЦК ВКП (б). Секретарю ЦК Жданову и начальнику Агитпропа Александрову поручалось «представить предложения о мероприятиях по значительному улучшению руководства агитпропработой». 18 апреля Жданов собрал большое идеологической совещание, где ставил задачи своим подчинённым. Жданов говорил тогда: «Товарищ Сталин дал очень резкую критику нашим толстым журналам… Товарищ Сталин назвал как самый худший из толстых журналов «Новый мир» … самым лучшим товарищ Сталин считает журнал «Знамя», затем «Октябрь», «Звезда»… он указывал на целый ряд слабых произведений, указывал на то, что появилась «Дорога времени», затем «Под стенами Берлина» Иванова».

Текст постановления о журналах «Звезда» и «Ленинград». (wikipedia.org)

Как видно из текста выступления главного партийного идеолога, «худшим» журналом Сталин считал на тот момент «Новый мир». А в качестве примеров «слабых» произведений Сталин назвал роман Всеволода Иванова «При взятии Берлина» (Жданов ошибся в названии), опубликованный в «Новом мире», и пьесу Григория Ягдфельда «Дорога времени», появившуюся в «лучшем» с его точки зрения журнале «Знамя». Ни Зощенко, ни Ахматова в докладе Жданова не упоминались. В критическом контексте не упоминались и ленинградские журналы.

Однако начальник Управления агитации и пропаганды ЦК ВКП (б) Георгий Александров, который был креатурой Маленкова, составил в Политбюро совсем другую записку, подставляя под удар своего шефа Жданова. Он перевёл стрелки на ситуацию с литературными журналами в Ленинграде, возложив ответственность не столько на редакторов (они, кстати, особо не пострадали, главред «Звезды» Виссарион Саянов ушёл с должности за два дня до Постановления 12 августа, а через два года получил Сталинскую премию за роман «Небо и земля»; редактор «Ленинграда» Борис Лихарев получил выговор), сколько на руководство ленинградского горкома ВКП (б).

Анна Ахматова и Борис Пастернак. (wikipedia.org)

И в записке Александрова, и затем в самом постановлении жёсткой критике подвергались очень близкие Жданову люди — П. С. Попков, Я. Ф. Капустин, П. Г. Лазутин. После смерти Жданова они были расстреляны как главные фигуранты «Ленинградского дела». Первым же пострадал секретарь Ленинградского горкома И. М. Широков, которого уволили с работы этим постановлением. Жданов сумел ответить Александрову. Он подверг критическому анализу (ему, разумеется, помогли) действительно слабую книгу своего заместителя «История западноевропейской философии», за которую в том же году Александров получил Сталинскую премию. Искусный аппаратчик, Жданов умело подставил начальника Агитпропа в рамках затеянной Сталиным дискуссии по вопросам философии. Сталин Жданова поддержал, и Александрова из ЦК уволили.

Жданов умело расставил акценты в самом постановлении и особенно во время идеологической кампании, начавшейся с его доклада о журналах «Звезда» и «Ленинград». Главными фигурантами стали не «плохие организаторы идеологической работы», как задумывал Александров, а сами герои постановления — писатели. В Ленинграде на тот момент крупнейшими литераторами были Анна Ахматова и Михаил Зощенко. Это были очень разные люди: Ахматова всегда оставалась «внутренней эмигранткой», а с советской властью она «сосуществовала».

Зощенко, напротив, считал себя советским человеком. Он глубоко верил в революционные идеалы, искренне считал, что, бичуя недостатки, помогает строить новое социалистическое общество. Ещё в самом начале литературного пути, работая в уголовном розыске, он принёс в студию при издательстве «Всемирная литература» свое, как ему казалось, серьёзное эссе про поэзию Александра Блока. Собравшимся его взялся читать Корней Чуковский, публика не могла удержаться от хохота, а сам Чуковский, утирая слёзы, произнёс: «Это невозможно! Этак вы уморите своих читателей. Пишите юмористические произведения…». Поэтому его произведения многие, особенно из партийной критики, воспринимали как злопыхательство. Не любил Зощенко и лично Сталин.

Михаил Зощенко. (wikipedia.org)

В Ленинграде трудно было найти более удобную мишень для критики, чем абсолютно аполитичная Ахматова и Зощенко. В постановлении ЦК не называется ни одно «вредное» произведение Ахматовой. Про Зощенко же говорится, что «Звезда» в последнем номере опубликовала его перепечатанные рассказы для журнала «Мурзилка» «Приключения обезьяны».

Конечно, для критических нападок детских рассказов было недостаточно, поэтому постановление ЦК сразу переходило на личности: «Грубой ошибкой «Звезды» является предоставление литературной трибуны писателю Зощенко, произведения которого чужды советской литературе. Редакции «Звезды» известно, что Зощенко давно специализировался на писании пустых, бессодержательных и пошлых вещей, на проповеди гнилой безыдейности, пошлости и аполитичности, рассчитанных на то, чтобы дезориентировать нашу молодёжь и отравить её сознание… Предоставление страниц «Звезды» таким пошлякам и подонкам литературы, как Зощенко, тем более недопустимо, что редакции «Звезда» хорошо известна физиономия Зощенко и недостойное поведение его во время войны, когда Зощенко, ничем не помогая советскому народу в его борьбе против немецких захватчиков, написал такую омерзительную вещь, как «Перед восходом солнца». Журнал «Звезда» всячески популяризирует также произведения писательницы Ахматовой, литературная и общественно-политическая физиономия которой давным-давно известна советской общественности. Ахматова является типичной представительницей чуждой нашему народу пустой безыдейной поэзии».

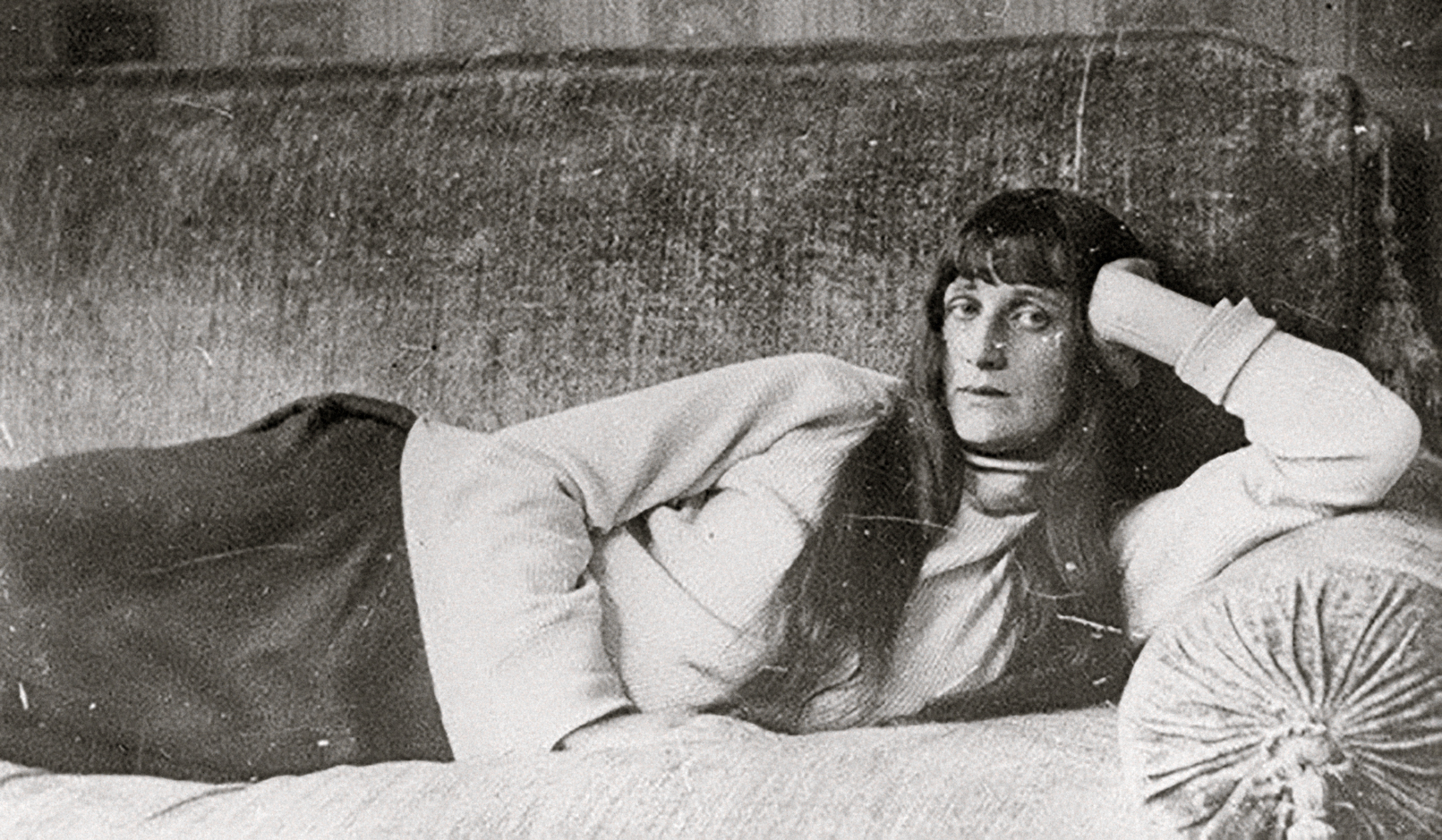

Анна Ахматова. (wikipedia.org)

Развернувшаяся после постановления травля Ахматовой и Зощенко очень тяжело сказалась на их жизни. И, безусловно, она ускорила смерть уже тяжелого больного на тот момент Михаила Зощенко.

НЕПРОЧТЕННЫЙ ЗОЩЕНКО

НЕПРОЧТЕННЫЙ ЗОЩЕНКО

Произведения Зощенко, принесшие ему широчайшую известность и славу, в художественной форме отразили демографические и духовные результаты того общественного катаклизма, который был насильственно произведен в России в октябре 1917 года. Этот Октябрьский переворот, совершенный большевиками во главе с Лениным и названный затем Великой октябрьской социалистической революцией, перевернул саму Россию: произошла не смена власти — из одних рук в другие, произошло разрушение вековых основ жизни страны, разлом ее истории, разрыв времен, развал всей существовавшей экономической системы.

В результате того тектонического разлома и сброса в России были ликвидированы «как классы» — политически, экономически, физически — дворянство («графья», «баре»), промышленники («фабриканты» и «заводчики»), землевладельцы («помещики», «кулаки-мироеды»), купечество («торговцы»), чиновничество («бюрократы-чинодралы»), духовенство («попы»), офицерство («офицерье»)… Конечно, было естественно и правомерно осуждать, отвергать индивидуальные и кастовые пороки, присущие немалому количеству образчиков данных сословий. Но тотальное изъятие самих целых сословий из общественного бытия нации изымало также культуру, эталонные понятия, нормы человеческого поведения, вековыми носителями которых эти сословия, каждое в собственном качестве, являлись, входя неотъемлемой составной частью в общенациональный дух России, образуя своими характерными чертами ее полный лик.

Надо было быть способным пойти на такое деяние — обрушить вековое общественное устройство крупнейшего мирового государства, использовать войну, которую оно вело, и целенаправленно, преднамеренно вызвать этот исторический катаклизм. Большевики, возглавляемые Лениным, показали свою способность.

По тому же классовому признаку на штурм «старого мира» были подняты «пролетариат», «крестьянство», «солдаты и матросы». Но, верный себе, Ленин и среди них проводил острое разделение: в рабочем классе большевики опирались, по его же словам, только на «сознательных», «революционных» пролетариев (то есть наиболее склонных к митингам, забастовкам, насилию и наиболее люмпенизированных) в противовес тем умеренным и старательным труженикам, кто «поддался влиянию буржуазии» и поддержал меньшевиков. И крестьянство делилось Лениным на беднейших крестьян («полупролетариев»), батраков и иных временных наемников, которых большевики натравливали на «мелких и средних крестьян», то есть имеющих какое-никакое, но свое собственное хозяйство и, понятно, поддержавших эсеров. И из солдат и матросов нужны были только «революционные».

Так, опираясь на великие идеалы, выражаемые общечеловеческим девизом «Свобода, Равенство, Братство», большевики использовали для захвата власти в России самый агрессивный, «сознательный», «революционный» слой общества. Ставка делалась на неимущих, на социальную голь, к которой быстро приобщалось мелкое жулье и уголовщина, и весь этот штурмовой конгломерат идейно оснащался соблазнительными, ультрасправедливыми, хлесткими, а на деле разрушительными лозунгами и призывами — «Вся власть Советам!», «Мир хижинам, война дворцам!», «Грабь награбленное!», «Кто был ничем, тот станет всем»… Но чтобы закрепить захват власти, необходимо было переманить на свою сторону самую многочисленную часть населения России — крестьянство, и большевики на первых порах объявили еще о полной передаче крестьянам земли, присвоив себе этот главный пункт программы эсеров.

А после победы большевиков к новой власти и поднятому ею на поверхность общественной жизни — вместо сброшенных сословий — «пролетариату» поспешили примкнуть городские и посадские «мелкобуржуазные» или «мещанские», по тогдашней терминологии, слои населения: рядовые служащие, «частники» — ремесленники, извозчики, лавочники и вся несметная российская, как теперь говорят, «сфера обслуживания» из приказчиков, парикмахеров, портных, поваров, официантов, горничных, кухарок, прачек, дворников… Активно притягиваясь к «чисто пролетарским» классам, вставая под их социальные вывески, они смешивались с ними, образуя новую общественную среду в рамках установившегося тоталитарного режима. Причем пробивались «нечистые» не только в услужение к новой власти, но — ловко подхватывая, в силу приобретенной при «барах» грамотности, революционные лозунги, — и в саму эту власть.

В этом историческом контексте, перефразируя заголовок известной ленинской статьи «Лев Толстой как зеркало русской революции», о Михаиле Зощенко вполне можно говорить как о «зеркале большевистского переворота в России»: с поразительной интуицией он искал и находил своих героев в той массе людей, которая обозначилась тогда в общественной жизни, выходя на ее поверхность и замещая ниспровергнутые классы. Напомним: «Собачье сердце» Михаила Булгакова, «Чевенгур» и «Котлован» Андрея Платонова увидели свет только через шестьдесят лет после написания, роман Евгения Замятина «Мы» был издан у нас, на родине, спустя почти семьдесят… А Зощенко, как мы знаем, издавался тогда много и открыто, имел широкий круг читателей и почитателей. Феномен Зощенко.

И чтобы повести речь о «непрочтенном Зощенко», нужно еще раз наново обратиться к его рассказам 20-х годов.

Вглядимся прежде всего в родословную его героя и в обстоятельства жизни, в которой тот действует.

Первый шаг на пути обретения своего героя Зощенко сделал, как известно, в первой же книге — это вывернутый войною из крестьянской колеи Назар Ильич Синебрюхов. Но критика проходила мимо этой исходной точки зарождения героя (иногда очень близко от нее), хотя сам Синебрюхов сказал о данном явлении со всей определенностью: «Много таких же, как и не я, начиная с германской кампании, ходят по русской земле и не знают, к чему бы им такое приткнуться». Один из тогдашних критиков даже употребил по его адресу важнейшее, ключевое определение — «деклассирован», но… лишь для того, чтобы пояснить социальную пестроту его словарного запаса. Однако в Синебрюхове была очевидна его неприжитость в наступившей после Октября действительности. Отметим еще раз, что он был добрый, честный, откровенный человек, тянувшийся к справедливости, исполнительный и работящий. Упомянутый критик обозначил его как «персонаж-неудачник».

Запечатлев этот тип, Зощенко, естественно, должен был перейти к тем героям, которые сумели приспособиться к новым временам. И в тех же «Рассказах Назара Ильича господина Синебрюхова» появился персонаж, который до войны «ездил по разным иностранным державам в чине камендинера, понимал он даже, может, по французскому и виски иностранные пил», затем на фронте был вместе с Синебрюховым «таким же, как и не я, все равно, рядовым гвардейцем пехотного полка», а года через два после Октября, встретив своего фронтового приятеля, гордо рассказал ему о себе: «Я комиссар и занимаю вполне прелестный пост в советском имении». Яркий пример вхождения во власть классово «нечистых».

А затем у Зощенко появились персонажи вроде того молодого парня из рассказа «Тормоз Вестингауза», который «маленько окосевши» рассуждает в поезде: «Дескать, он это такой человек, что все ему можно. И даже народный суд, в случае ежели чего, завсегда за него заступится. Потому у него — пущай публика знает — происхождение очень отличное. И родной дед его был коровьим пастухом, и мамаша его была наипростая баба…» И Зощенко все чаще и настойчивее подчеркивает в своих персонажах этот симптом большевистской идеологизации.

Или вот рассказ «Честный гражданин», написанный в форме «заявления начальнику губмилиции» и дающий само-портрет раннего советского «стукача»: «Состоя, конечно, на платформе, сообщаю, что квартира № 10 подозрительна в смысле самогона, который, вероятно, варит гражданин Гусев и дерет, окромя того, с трудящихся три шкуры. А когда, например, нетути денег или вообще нехватка хушь бы одного лимона, то в долг нипочем не доверяет и еще, не считаясь, что ты есть свободный обыватель, пихают в спину». Речь здесь, понятно, идет о «платформе советской власти», заявлять о стоянии на которой должен был каждый лояльный к власти гражданин. Ну, а упоминаемый «лимон» — миллион рублей на жаргоне инфляции, возвратившемся вновь в нашу жизнь. Далее, перечислив еще несколько «подозрительных по самогону» квартир, добровольный доносчик «стучит» и по другому вопросу: «А еще, как честный гражданин, сообщаю, что девица Варька Петрова есть подозрительная и гулящая. А когда я к Варьке подошедши, так она мной гнушается». И чтобы до конца показать нравственный и правовой уровень «честного» советского гражданина, Зощенко добавляет в его самопортрет такие строки, обращенные им к начальнику милиции: «Каковых вышеуказанных лиц можете арестовать или как хотите».

Что до обстоятельств, в которых действовали герои Зощенко, то раскрывшийся в нем талант, этот дар Божий, позволил ему столь же проницательно увидеть и, казалось, простодушно отразить наставшую после Октябрьского переворота действительность в ее противоестественной перевернутости, ненормальности по отношению к живой жизни, к людям, человеческим взаимосвязям, здравому смыслу.

И в тех его рассказах (печатавшихся в массе юмористических), в которых эта «перевернутость» становилась самостоятельной сатирической темой, на первый план выходил уже не комический «эффект отражения» ситуации героем-сказчиком, а взгляд на действительность самого Зощенко — как на окружавшую человека реальность, оборачивающуюся ирреальностью, некоей фантасмагорией жизни.

Возьмем рассказ-фельетон «Пожар» (написанный по газетной заметке), в котором с истинно-зощенковским блеском дается картинка пожара одной частной лавки: «И вот однажды в субботу вечером — возьми и загорись этот частник. Говорят, от оброненной папироски у него товар вспыхнул. Небрежность какая! Докидался, темная личность». Народ спокойно наблюдает зрелище: «На этот раз массы довольно сознательно отнеслись к факту. Тем более что лавка стояла несколько в стороне от селения. И ветру в ту пору не было». Наблюдает, не выезжая, и пожарная команда, поскольку горит частник, не кооперация, а брандмейстер не намерен «нарушать классовую линию». Заканчивается эта фантасмагория словами сказчика: «Вскоре, говорят, над пожарниками состоится показательный суд за ихний, так сказать, левый уклон и убеждения. А тоже ведь не сразу угадаешь, что требуется».

А теперь подробнее остановимся еще на одном рассказе — «Прелести культуры»:

«Всегда я симпатизировал центральным убеждениям.

Даже вот когда в эпоху военного коммунизма нэп вводили, я не протестовал. Нэп — так нэп. Вам видней.

Но, между прочим, при введении нэпа сердце у меня отчаянно сжималось. Я как бы предчувствовал некоторые резкие перемены.

И, действительно, при военном коммунизме куда как было свободно в отношении культуры и цивилизации. Скажем, в театре можно было свободно даже не раздеваться — сиди, в чем пришел. Это было достижение.

А вопрос культуры — это собачий вопрос. Хотя бы насчет того же раздеванья в театре. Конечно, слов нету, без пальто публика выгодней отличается — красивей и элегантней. Но что хорошо в буржуазных странах, то у нас иногда выходит боком».

И далее, поведав о том, как его уговорили пойти в театр — «провести культурно вечер» — встретившиеся на улице знакомые, рассказчик продолжает:

«Пришли мы, конечно, в театр. Взяли, конечно, билеты. Поднялись по лестнице. Вдруг назад кличут. Велят раздеваться.

— Польта, — говорят, — сымайте.

Локтев, конечно, с дамой моментально скинули польта. А я, конечно, стою в раздумье. Пальто у меня было в тот вечер прямо на ночную рубашку надето. Пиджака не было. И чувствую, братцы мои, сымать как-то неловко. „Прямо, — думаю, — срамота может сейчас произойти“. Главное — рубаха нельзя сказать, что грязная. Рубаха не особенно грязная. Но, конечно, грубая, ночная. Шинельная пуговица, конечно, на вороте пришита крупная. „Срамота, — думаю, — с такой крупной пуговицей в фойе идти“».

Уже из общих вступительных рассуждений сказчика (а Зощенко часто дает своему герою такую возможность) становится очевидной «перевернутость» сознания человека, которому при военном коммунизме было куда как свободнее, чем при нэпе. Однако при введении нэпа он «не протестовал», объясняя это тем, что «всегда симпатизировал центральным убеждениям». Нетрудно догадаться, что так «симпатизировать» его крепко научили во время военного коммунизма с укоренившейся тогда командой «К стенке!», и он настолько вколотился в то психологическое состояние, что от «предчувствия некоторых резких перемен» сердце у него «отчаянно сжималось»…

Но свою общую симпатию наш сказчик мотивирует ссылкой на более мелкую (по его понятиям) область жизни: он говорит о свободе при военном коммунизме «в отношении культуры и цивилизации». А вся «свобода», какую он имел в виду, оказывается… свободой не раздеваться в театре. «Это было достижение», — утверждает он, хотя тут же признает, что «без пальто публика выгодней отличается — красивей и элегантней».

Этой перевернутости человеческого бытия, искаженности сознания и взаимоотношений людей у Зощенко посвящен целый ряд превосходных рассказов. Кроме упоминавшихся назовем хотя бы еще: «Твердая валюта», «Жертва революции», «Гримасы нэпа», «Не все потеряно»… И возникает впечатляющая картина некоей абсурдной и одновременно безусловно реальной жизни со своими «аристократками», «чистыми пролетариями», «честными гражданами», со своим «избранным обществом».

А символом этой фантасмагории предстает вдруг наш герой-сказчик, оказавшийся в театре в «не особенно грязной, но, конечно, грубой, ночной» рубахе. Причем озадачивает его в последний момент даже не эта рубаха, а — крупная шинельная пуговица на ее вороте.

И по причудливой аналогии вдруг думаешь, что смирившаяся с большевистской «рубашкой» Россия, уже стоявшая в таком виде на сцене исторического театра, тоже кипела лишь по поводу тех или иных пришиваемых «пуговиц»…

Однако и эти рассказы Зощенко все еще воспринимались по образовавшейся инерции как произведения поверхностного юмориста, а не глубокого сатирика, как уморительного весельчака, но не плакальщика. Очень многим еще верилось в светлое будущее, еще хотелось смеяться, и так было проще, понятнее, безопаснее.

Феномен Михаила Зощенко — феномен гласности и популярности — столь ярко проявившийся в первое послеоктябрьское десятилетие «Совдепии», повторился затем через пятьдесят лет — в период «застоя», уже в последнее десятилетие коммунистического режима в СССР — с другим вещим российским сочинителем Владимиром Высоцким, большая часть сатирических песен которого, как некогда и рассказы Зощенко, воспринималась огромной массой почитателей и одновременно их действующими лицами по преимуществу в юмористическом плане, при всем наставшем уже в те годы горьком осознании ничтожества своего бытия под выдохшимися выспренними и демагогическими лозунгами. В обоих случаях основанием феномена имелись, помимо таланта, природная доброта, терпимость авторов, слово их не гремело набатом, не призывало к ненависти, насилию, оно полнилось болью, печалью, горечью, но и неудержимым смехом, меткой иронией.

И оба автора в своей беспощадной сатире не отделяли себя от своих персонажей, говорили их языком и выступали под их лицами… Правда, дряхлеющий режим, державшийся силою отлаженной машины тотального подавления, не допустил в печать ни единой строчки из восьмисот песен Высоцкого, но ничего уже не мог поделать с половодьем магнитофонного «самиздата», разлившегося по всей стране.

В числе катастрофических последствий Октября, как показала жизнь, было наступившее всевластие идеологии, тотальная пронизанность ею сознания и быта народа, приведшее к замещению социалистической идеологией (в ее советском варианте) общечеловеческой нравственности.

Талант и сердце Зощенко чутко уловили эту пагубную опасность для человеческих душ. И тот злободневный, воинственный, всезахватный идеологический фон, который сделался постоянным в жизни общества, отразился сразу же — но, естественно, с антиидеологической направленностью — в большинстве рассказов Зощенко 20-х годов, органично вошел в их текст и подтекст. Причем надо особенно подчеркнуть, что произошло это не стихийно и не исподтишка.

В этой связи наконец-то рассмотрим еще один замечательный документ, появившийся на свет в 1922 году. В тот стартовый свой год Михаил Зощенко опубликовал не только первые рассказы в журналах, издал первую книгу, но и выступил, как уже говорилось, со своей первой автобиографической, полемической, можно даже сказать, программной статьей «О себе, об идеологии и еще кое о чем», напечатанной в «Литературных записках» в тоже упоминавшейся журнальной подборке, посвященной «Серапионовым братьям». Четверть века спустя эту статью, как досье-«компромат», использовал против него в разгромном докладе тогдашний главный партийный идеолог Жданов. И по этой частной причине, и по общей исключительной значимости для нашего представления о Зощенко того периода приведем ее почти целиком, выпустив лишь известные биографические сведения (и то не все, чтоб не разорвать взятую в статье тональность):

«<…> Вообще писателем быть очень трудновато. Скажем, тоже — идеология… Требуется нынче от писателя идеология.

Вот Воронский (хороший человек) пишет:

…Писателям нужно „точнее идеологически определяться“.

Этакая, право, мне неприятность!

Какая, скажите, может быть у меня „точная идеология“, если ни одна партия в целом меня не привлекает?

С точки зрения людей партийных я беспринципный человек. Пусть. Сам же я про себя скажу: я не коммунист, не эс-эр, не монархист, я просто русский. И к тому же — политически безнравственный.

Честное слово даю — не знаю до сих пор, ну вот хоть, скажем, Гучков… В какой партии Гучков? А черт его знает, в какой он партии. Знаю: не большевик, но эс-эр он или кадет — не знаю и знать не хочу, а если и узнаю, то Пушкина буду любить по-прежнему.

Многие на меня за это очень обидятся. (Этакая, скажут, невинность сохранилась после трех революций.) Но это так. И это незнание для меня радость все-таки.

Нету у меня ни к кому ненависти — вот моя „точная идеология“.

Ну, а еще точней? Еще точней — пожалуйста. По общему размаху мне ближе всего большевики. И большевичить я с ними согласен.

Да и кому быть большевиком, как не мне?

Я „в Бога не верю“. Мне смешно даже, непостижимо, как это интеллигентный человек идет в церковь Параскевы Пятницы и там молится раскрашенной картине…

Я не мистик. Старух не люблю. Кровного родства не признаю. И Россию люблю мужицкую.

И в этом мне с большевиками по пути.

Но я не коммунист (не марксист вернее) и думаю, что никогда им не буду.

Мне 27 лет. Впрочем Оленька Зив думает, что мне меньше. Но все-таки это так.

<…> Нынче я пишу „Записки бывшего офицера“, не о себе, конечно, но там все будет. Там будет даже, как меня однажды в революцию заперли с квартирмейстером Хоруном в городском холодильнике.

А после революции скитался я по многим местам России. Был плотником, на звериный промысел ездил к Новой Земле, был сапожным подмастерьем, служил телефонистом, милиционером служил на станции Лигово, был агентом уголовного розыска, карточным игроком, конторщиком, актером, был снова на фронте — добровольцем в Красной Армии.

Врачом не был. Впрочем, неправда — был врачом. В 17-м году после революции выбрали меня солдаты старшим врачом, хотя я командовал тогда батальоном. А произошло это оттого, что старший врач полка как-то скуповато давал солдатам отпуска по болезни. Я показался им сговорчивей.

Я не смеюсь. Я говорю серьезно.

А вот сухонькая таблица моих событий:

арестован — 6 раз,

к смерти приговорен — 1 раз,

ранен — 3 раза,

самоубийством кончал — 2 раза,

били меня — 3 раза.

Все это происходило не из авантюризма, а „просто так“ — не везло.

Нынче же я заработал себе порок сердца и потому-то, наверное, стал писателем. Иначе — я был бы еще летчиком. Вот и все.

Да, чуть не забыл: книгу я написал. Рассказы — „Разно-тык“ (не напечатал; может быть, напечатаю часть). Другая книга моя — „Рассказы Назара Ильича господина Синебрюхова“ — в продаже. Продается она, я думаю, в Пищевом тресте, ибо в окнах книжных лавок я ее не видел.

А разошлась эта книга в двух экземплярах. Одну книжку купила — добрый человек — Зоя Гацкевич, другую, наверное, — Могилянский. Для рецензии. Третью книжку хотел купить Губер, но раздумал.

Кончаю.

Из современных писателей могу читать только себя и Луначарского.

Из современных поэтов мне, дорогая редакция, больше всего нравятся Оленька Зив и Нельдихен.

А про Гучкова так и не знаю.

Мих. Зощенко».

Эта одновременно серьезная и потешная статья Зощенко была и самой актуальной среди всех автобиографических выступлений «серапионов» в той журнальной подборке.

Верный своему чувству истинности, Зощенко во всеуслышание настаивал на всем том, что не разделяет, а объединяет людей: на любви к Пушкину, на отрицании ненависти к кому бы то ни было, на том, что быть «просто русским» важнее узкопартийной принадлежности. Однако статья эта вскрывала также и то, что ум с сердцем не были у него в ладу. Он не только не знал, «в какой партии Гучков», но и в какой партии большевики, с которыми соглашался «большевичить», и через несколько строк после признания, что они «по общему размаху мне ближе всего», говорил, что «Россию люблю мужицкую. И в этом мне с большевиками по пути». Нашел себе друзей по любви к мужику. (Правда, с оговоркой, что сам он в этом «не марксист».)

И здесь, несмотря на свойственные Н. Я. Мандельштам, вдове поэта, крайности в суждениях, приведем высказывание о Зощенко из ее весьма известной «Второй книги», написанной уже в 1970 году (а изданной у нас через двадцать лет):

«Чистый и прекрасный человек, он искал связи с эпохой, верил широковещательным программам, сулившим всеобщее счастье, считал, что когда-нибудь все войдет в норму, так как проявления жестокости и дикости лишь случайность, рябь на воде, а не сущность. <…> Многие не увидели перехода от народной революции, жестокой и дикой, к плановой работе машины. Склонные оправдывать первую фазу перенесли свое отношение и на вторую. Таков был и Зощенко, один из прапорщиков революции (по чинам он оказался к 1917 году повыше, но психологически принадлежал именно к этой категории). <…> На войне его отравили газами, после войны — псевдофилософским варевом, материалистической настойкой для слабых душ. Где-то мерещилась гимназия с либерализмом и вольничаньем, а на нее наслоилось все остальное. Кризис мысли и кризис образования».

Сказанное Надеждой Яковлевной Мандельштам и справедливо, и несправедливо. Дело в том, что не только человек ищет связи с эпохой, стремится быть «с веком наравне», — связь эта двусторонняя. Конечно, у человека остается возможность осознать и отрешиться от заблуждений века и своих собственных. Однако надо помнить, какое широкое распространение в мире получили со второй половины XIX века социалистические теории и взгляды, суть которых выражалась в великих идеалах-лозунгах Свобода, Равенство, Братство. Социалистических и коммунистических воззрений открыто придерживались такие писатели, как Анатоль Франс, Ромен Роллан, Джек Лондон, Марк Твен, Бернард Шоу, Теодор Драйзер… Половина из только перечисленных — лауреаты Нобелевской премии.

Но в XX веке социалистические теории и взгляды, превратившись в различные узкопартийные программы, сделались в целом ряде стран, непременно переходивших для их воплощения к диктатуре, государственной идеологией, и эта идеология вероломно и тотально подменяла собою гуманистические понятия, ценности, общечеловеческую нравственность. В фашистской Германии национал-социализм нашел свое конечное воплощение в лагерях смерти и газовых камерах Майданека, Дахау, Бухенвальда, Освенцима; построение советского интернационального социализма в СССР сопровождалось лагерями Нарыма, Колымы, Магадана и многими другими зонами ГУЛАГа. Так, соединив тотальную идеологическую обработку людей с изобретением способов и практикой их массового уничтожения, придав злодейству глобально-технический масштаб, XX век поставил человечество перед выбором: нравственность или идеология.

И чуткий, искренний Зощенко еще в первые послеоктябрьские годы, задолго до того глобального разворота, уловил несовместимость этих понятий, недопустимость подмены. (Хотя коварная идеологическая подмена проникла — как семантическая ошибка или оговорка — и в его статью, там, где он говорит о себе, что он «политически безнравственный». Говорит не без вызова…) И по тому явному неприятию всякой уродующей человеческую душу подложности, какое пронизывает многие его произведения, не побоимся утверждать: Зощенко был самый антиидеологический писатель из всех печатавшихся при советском режиме.

Что же до критических слов Н. Я. Мандельштам, то ответом на них пусть будет та оценка, которую давал рассказам Зощенко и ему самому поэт Осип Эмильевич Мандельштам. В своей «Четвертой прозе» (1930 г.) Мандельштам сказал: «Я требую памятников для Зощенки по всем городам и местечкам или, по крайней мере, как для дедушки Крылова, в Летнем саду». В конечном счете писателя надо судить по тому, что он смог написать.

Пронизанность идеологией, подменявшей нравственность, сопровождалась массовым внедрением в живой общеупотребительный русский язык советского «новояза» с его каббалистическими аббревиатурами, цепкой лозунговостью, казенным пафосом, бездушным канцеляритом, иностранными терминами. Идеология порождала свой особый, отдельный от человека язык, замещавший многоструйный подвижный язык народа, эталонным выражением которого был язык великой русской литературы. И такое искажение, омертвление языка явилось еще одним пагубным следствием Октября. (Образцы позднего партийно-государственного «новояза» — все постановления ЦК ВКП(б) о литературе и искусстве.) Эта болезнь, насаждаемая сверху, смешивалась с заболеванием языка, шедшим снизу, из малограмотных слоев населения, которые были выдвинуты теперь на передние места.

А в том 1922 году, когда Зощенко впервые заявил в печати о своих взглядах, Осип Мандельштам, оспаривая через столетие утверждение Чаадаева, что у России нет истории, предостерегающе писал в статье «О природе слова»: «Для России отпадением от истории, отлучением от царства исторической необходимости и преемственности, от свободы и целесообразности было бы отпадение от языка. „Онемение“ двух-трех поколений могло бы привести Россию к исторической смерти. Отлучение от языка равносильно для нас отлучению от истории. Поэтому совершенно верно, что русская история идет по краешку, по бережку, над обрывом и готова каждую минуту сорваться в нигилизм, то есть в отлучение от слова». Еще одно подтверждение горькой истины, что нет пророка в своем отечестве.

Начавшийся после Октября процесс «онемения» получил самое яркое отражение именно в рассказах Зощенко 20-х годов. Никто из писателей не мог даже сравниться с ним в художественном воспроизведении того раннего советского «новояза», на котором заговорила послеоктябрьская людская формация, ставшая предметом его писательского исследования. И не было ни одного критика и литературоведа, который в своих статьях о Зощенко не писал бы о его языке. Сказ и язык — это были два конька всех пишущих о его творчестве.

О языке Зощенко высказывался сам М. Горький в своих письмах к нему из Сорренто: «Отличный язык выработали вы, Михаил Михайлович, и замечательно легко владеете им»; и следом — как классическое определение — «пестрый бисер вашего лексикона» (сентябрь-октябрь 1930 года). Оба авторитетных высказывания цитировались затем неоднократно в книгах литературоведов.

Этот «пестрый бисер» представлял языковой конгломерат, который послужил Зощенко средством универсальной характеристики своих персонажей. Специалисты обнаруживали в нем множество виртуозно смешанных «речевых составов» — крестьянский говор, церковно-славянские выражения, военную лексику, воровской жаргон, вульгарную городскую фразеологию, канцеляризмы, иностранные слова (не затрагивался, не упоминался, по понятным причинам, только всепроникающий пласт идеологической лексики). Но исследовалось все это в основном для того, чтобы показать степень отличия языка героев Зощенко от литературного. Выявление социальных корней отдельных составляющих этого сплава не вело к выводам относительно социально-демографических перемен в России, проистекших в результате Октября. И потому было сравнительно безопасно.

Много, интересно, подчас противоречиво писал о зощенковском языке К. И. Чуковский. С одной стороны, он утверждал:

«Это не лесковская мозаика старинных, редкостных, курьезных и вычурных слов — это живая, свежая, неподдельная речь, которая зазвучала тогда на базарах, в трамваях, в очередях, на вокзалах, в банях.

Зощенко первый из писателей своего поколения ввел в литературу в таких масштабах эту новую, еще не вполне сформированную, но победительно разлившуюся по стране внелитературную речь и стал свободно пользоваться ею как своей собственной речью. Здесь он — первооткрыватель, новатор».

Но отдав интеллигентскую дань народничеству, прикрывшись так, Чуковский высказывается по-иному:

«Искусно пользуясь им для своих рассказов и очерков, Зощенко не забывал никогда, что сам по себе этот язык глуповат и что из него можно извлекать без конца множество комических и живописных эффектов именно потому, что он так уродлив, нелеп и смешон.

На каждой странице писатель готов отмечать вывихи его синтаксиса, опухоли его словаря, демонстрируя с веселым злорадством полную неспособность ненавистного ему слоя людей пользоваться разумной человеческой речью». (Нельзя не заметить стремительность, с какой возрастает отрицание Чуковским этого «новояза» — от «глуповат» до полного противопоставления его «разумной человеческой речи».)

И далее, приведя из Зощенко выразительные примеры, Чуковский продолжает:

«Вот до чего бестолково речевое мышление у новоявленных советских мещан: слова непослушны их мыслям и часто выражают суждения, прямо противоположные тем, какие им хочется выразить.

Вдобавок эти скудоумные, как явствует из зощенковских книг, прямо-таки обожают казенные, канцелярские фразы. <…>

<…> Канцелярит всегда вызывал негодование Зощенко.

Своими рассказами Зощенко сигнализировал нам, что нарождается целое поколение людей, для которых „обмывочный пункт“ куда милее, чем ванна, для которых лес — зеленый массив, шапка — головной убор, телега — гужевой транспорт и т. д. Их бедное мышление порабощено всеми этими казенными терминами.

Кроме канцелярита, новомещанская речь богата, по наблюдениям Зощенко, дурно понятыми иностранными словами… <…>

Алогизм, косноязычие, неуклюжесть, бессилие этого мещанского жаргона сказывается также, по наблюдениям Зощенко, в идиотических повторах одного и того же словечка, завязшего в убогих мозгах.

Для того чтобы воссоздать это наречие, в сознании писателя должен постоянно присутствовать строго нормированный, правильный, образцовый язык. Только на фоне этой безукоризненной нормы могли выступить во всем диком уродстве те бесчисленные отклонения от нее, те синтаксические и словесные „монстры“, которыми изобилует речь зощенковских „уважаемых граждан“».

При всем блеске и общей справедливости анализа Чуковским самого предмета, здесь есть два положения, которые, полагаем, следует оспорить. Первое относится к приписываемым Зощенко «злорадству» (пусть и с эпитетом «веселое»), ненависти к целому слою людей, «негодованию», а также к употребляемым Чуковским, но как бы соответствующим отношению самого Зощенко, изничтожительным характеристикам «новоявленных советских мещан». Но в том-то и дело, что ни ненависти, ни злорадства у Зощенко не было. И не могло быть. Как, скажем, и у Гоголя. Была проницательная констатация, были горькая ирония, сатира, неудержимый смех, была грусть, и была, при всем неприятии изображаемого, доброта. Иначе не было бы феномена широчайшей популярности Зощенко. Здесь Чуковский наделяет Зощенко своим собственным отношением к «советским мещанам», стоим отвращением к ним и возмущением их низкими моральными, интеллектуальными, культурными качествами. А вот что писал самому Зощенко в этом плане Горький: «Данные сатирика у вас налицо, чувство иронии очень острое, и лирика сопровождает его крайне оригинально. Такого соотношения иронии и лирики я не знаю в литературе ни у кого…»

Второе положение связано с самим «классовым» подходом к зощенковским персонажам, вернее, с некоторой преемственностью этого идеологического подхода у К. И. Чуковского даже в 1965 году, в конце «оттепели». В том же объемном очерке «Зощенко», подверстывая его к Маяковскому, он писал в главе «Уважаемые граждане»:

«Писателю до тошноты были ненавистны те бесчисленные хищники, деньголюбы, вещелюбы, стяжатели, которые, приспособившись к революционной действительности, мошеннически воспользовались ее светлыми лозунгами ради того, чтобы обеспечить себе процветание и полное право на бездушную черствость, на угнетение беззащитных и немощных.

<…> „Уважаемые граждане“ — страшная книга. Все взаимные отношения изображенных в этой книге людей основаны на бешеной ненависти.

Клопиный быт. Клопиная мораль. Говорите этим людям о братской солидарности, о чувстве товарищества, о преодолении собственнических, темных инстинктов. Люди эти непоколебимо уверены, что все высокогуманные лозунги нужны лишь для внешнего употребления. <…>

Зощенко зорко подметил в самом начале своей литературной работы, что эти растленные люди, чуждые каких бы то ни было моральных устоев, превосходно усвоили благородную терминологию советской общественности и пользуются ею как надежным прикрытием для своих скотских вожделений и дел.

Их социальная мимикрия так велика, что они, мещане до мозга костей, то и дело заявляют себя ярыми врагами мещанства.

<…> Вообще „Уважаемые граждане“ Зощенко по своему пафосу, по своей идейной направленности очень близки „Клопу“ Маяковского.

Критики, требовавшие, чтобы наша новая жизнь изображалась как некий Эдем, в который будто бы мгновенно превратилась вся многогрешная и нищая Русь, могли сколько угодно твердить о пасквилянтстве писателя. Вдумчивые читатели хорошо понимали, что превращение вчерашнего раба в человека есть очень долгий процесс и что, обличая мещан, ловко приспособившихся к новой действительности, Зощенко тем самым выражал свое глубокое уважение к ней.

<…> Словом, из своего большого житейского опыта он вынес уверенность, что в современной ему русской действительности — два полюса, две диаметрально противоположные формации людей. На одном полюсе — люди, отказавшиеся от мещанских уютов, люди подвига, герои, борцы, готовые отдать свою жизнь ради того, чтобы народ стал счастливее, на другом — их антиподы, мещане, из психики которых вытравлено все человеческое. О первых он писал с чувством беспредельной любви, вторых неутомимо исхлестывал в своих бесчисленных и беспощадных сатирах».

Но послеоктябрьская российская действительность была, как известно, и сложнее, и грубее, и трагичнее этой приписываемой Чуковским Зощенко революционно-романтической «двухполюсной» общественной конструкции под знаменем непримиримой борьбы с «мещанством» — будь то «приспособленцы» из проклятого прошлого или уже советские «перерожденцы». И все, что писал Зощенко в 20-е годы, художественно отражая эту действительность с «ее светлыми лозунгами», никак не укладывалось в революционную схему «диаметрально противоположных формаций людей». Дело было в том, что и «люди, отказавшиеся от мещанских уютов», «люди подвига, герои, борцы», и «их антиподы, мещане», «деньголюбы, вещелюбы, стяжатели» — те, которые стали активно проявляться в общественной жизни после Октября, все они так или иначе поднялись на ее поверхность в результате происшедшего переворота, заместив собой аннулированные классы и слои общества. И уже среди этого новообразованного социума опять и опять велись поиски «врагов». Причем потерпевшими часто оказывались сами «люди подвига, герои, борцы». (Вспомним, как в своем докладе «Чей писатель — Михаил Зощенко?» М. Ф. Чумандрин, доводя до абсурда идеологический постулат классовой борьбы в обществе, утверждал: «Просто читателя нет, есть наш, рабочий читатель, и есть читатель враждебный. Но Зощенко популярен и у нашего читателя, и у враждебного нам».)

Но, имея в виду очерк Чуковского, не позволим себе критиковать его из сегодняшнего дня. К. И. Чуковский сказал, наверное, в этом очерке о Зощенко все, что было возможно и нужно тогда сказать о нем — в тех обстоятельствах, когда над именем Зощенко и после его смерти продолжало устрашающе висеть постановление ЦК ВКП(б) 1946 года. И сказанное Чуковским было, естественно, направлено на то, чтобы оправдать Зощенко перед режимом, восстановить в максимально допустимой степени (и с помощью авторитета самого Чуковского) почетное место Зощенко в отечественной литературе. Эти старания направлялись, понятно, на то, чтобы дезавуировать «несправедливую» оценку. При этом Чуковский отлично знал, что вообще было «проходимо» в официальной советской печати, играл по установленным правилам. Однако и в этих рамках он писал то, что продолжал, видимо, считать правильным, — быть может, по инерции сохранившихся в душе интеллигентских идеалов своей молодости с верой в борьбу за народное счастье…

Вернемся, однако, к зощенковскому языку. В этом восхищавшем и потешавшем всех отражении действительности не виделось тогда процесса, названного Мандельштамом в его статье — кроме термина «онемение» — еще и «отлучением от слова», «отпадением от языка».

Но если процесс «онемения» народа может, по Мандельштаму, привести такую страну, как Россия, к «отпадению от истории, отлучению от царства исторической необходимости и преемственности» (что и произошло с нами в советское время), то для отдельных людей в их повседневной жизни «отпадение от языка» на своей же земле оказывается глубинным образом связанным с отпадением от нравственности, как бы даже стимулирует этот процесс и является его симптомом. Здесь, вероятно, срабатывает один из каналов или механизмов отпадения человека от самого себя, от своего нравственного ядра, и начинается его путь в «перекати-поле», к личностной стертости, а затем и к вседозволенности. Ибо «языковая всеядность» (выражение одного из современных литературоведов) накрепко соединяется с моральной всеядностью, с обезличенностью души, что и дает возможность человеку (самому или под влиянием других, не говоря уж о принуждении) совершать безнравственные поступки, преступления, участвовать в злодеяниях.

Очевидно, это закон человеческого естества: живой, природный и личностный язык присущ самостоятельным и добродетельным людям. Ущербность языка — сигнал об ущербности души.

И язык Зощенко, ярко отразивший пооктябрьский социальный разлом и выворот российского общества, указывал на эту опасную ущербность массы поднявшихся и потянувшихся к «новой жизни» людей. Одновременно язык в рассказах Зощенко отразил и процесс тотальной обработки людского сознания в советском обществе.

И только этим фантасмагорическим языком возможно было передать фантасмагорию утвердившейся действительности, которая его и порождала.

Таким образом, для своего художественного отражения небывалой доселе советской действительности Зощенко применил — в органичном триединстве — созданную им, небывалую ранее в литературе конструкцию рассказа, так же небывалый «зощенковский язык» и тип подставного автора-сказчика.

Подобных «авторов» была у него целая череда, и все эти маски детально анализировались критиками и литературоведами. Но мы обратимся к самому Зощенко, к его уже цитировавшейся нами статье «О себе, о критиках и о своей работе» в изданной «Academia» книге о нем, к той части этой статьи, которая и сейчас представляется несколько загадочной, как бы даже зашифрованной:

«Я только хочу сделать одно признание. Может быть, оно покажется странным и неожиданным. Дело в том, что я — пролетарский писатель. Вернее, я пародирую своими вещами того воображаемого, но подлинного пролетарского писателя, который существовал бы в теперешних условиях жизни и в теперешней среде. Конечно, такого писателя не может существовать, по крайней мере, сейчас. А когда будет существовать, то его общественность, его среда значительно повысятся во всех отношениях.

Я только пародирую. Я временно замещаю пролетарского писателя. Оттого темы моих рассказов проникнуты наивной философией, которая как раз по плечу моим читателям».

Вернувшись после Октябрьского переворота в Петроград из Архангельска, где он отринул и сватовство к дочке богатейшего рыботорговца, и возможность отъезда в Париж со своей француженкой, и вообще всю прежнюю жизнь, очутившись на табуретке сапожного подмастерья, предприняв свое трехлетнее «хождение в народ» и принявшись, наконец, за свои рассказы, было бы логично со временем сделаться и полноправным пролетарским писателем. В цитируемой статье Зощенко вроде бы признается в этом: «Дело в том, что я — пролетарский писатель». Но утверждение это одномоментное. Он тут же оговаривается, перечеркивает свое признание, — оказывается, он всего лишь «пародирует» да еще «воображаемого» (и одновременно «подлинного») пролетарского писателя, которого, однако, «не может существовать, по крайней мере, сейчас»… И настойчиво повторяет опять: «Я только пародирую. Я временно замещаю пролетарского писателя».

Что это могло означать? Очевидно, понимание несбыточности своих идеальных надежд. И разрыва между ними и наставшей действительностью. И стремление дистанцироваться от всякого классового подхода вообще, в том числе и в литературе. Наконец, то чувство истинного художника, которое так откровенно, не зашифровывая, выразил с горькой удалью Сергей Есенин (ровесник Зощенко):

Приемлю все.

Как есть все принимаю.

Готов идти по выбитым следам.

Отдам всю душу октябрю и маю,

Но только лиры милой не отдам.

Однако за этим утверждением «Я только пародирую» у Зощенко, кроме литературного приема или даже общей литературной позиции, чувствуется что-то еще глубоко скрытое и личное. Естественно, талант пародиста, юмориста, сатирика был отпущен ему сполна. Но в том повороте, в каком все это сошлось в его творчестве в двадцатые годы, кроется, вероятно, и тот психологический поворот, перелом, который произошел с ним самим в результате Октября 1917 года, когда он столь решительно отказался от себя прежнего. И взявшись за писательство, он сразу же начал поиски того «автора», на которого постоянно стремился «записывать» свои рассказы и повести. То были и Синебрюхов, и Курочкин, и Коленкоров, и другие эпизодические сказчики. А наивысшего успеха он достиг, как известно, своим обобщенным типизированным сказчиком, в котором и через которого (вроде бы уже полностью отказавшись от самого себя) сумел отразить и время, и действительность, и симптоматичных для этой действительности людей.

Но именно этот отказ от себя приводил в лучших произведениях Зощенко к наиболее полному выражению таланта и позиции самого автора — в таком растворении как раз и высвечивался кристалл его души.

Следуя за жизнью, за действительностью в выборе героев и тематики своих произведений, отойдя от своего дворянского, офицерского прошлого и от литературного продолжения этого прошлого в собственных сочинениях, Зощенко целенаправленно пошел по пути народного писателя. В то же время, наблюдая за новоявленной в общественной жизни массой людей, он не стал идеализировать этот «народ», а воздал ему должное своей сатирой. Однако он не мог встать в позу автора-ментора, изображающего и осуждающего людей со стороны, не мог оказаться в барской позиции над народом, каким бы ни представал тот перед его глазами. Так проявился истинный демократизм Зощенко. И так возникла глубинная предпосылка, потребность изобрести собственную, небывалую еще в литературе форму сатиры. Талант и человеческая доброта Зощенко, его демократизм блестяще выразились в этом литературном открытии, где он как бы отождествил себя, автора, с этими осмеиваемыми им людьми. И вот теперь-то, не отделяя себя от этого народа, он и получил самое полное право осмеивать его, подвергать своей беспощадной сатире. Здесь-то и обнаруживается настоящая, высшая авторская позиция. И этот подлинный автор, так старательно себя прячущий за обобщенным, типизированным сказчиком, искусно проецирует всю уродливую действительность на незримо, но незыблемо присутствующую у него систему истинных человеческих координат, чтобы этим своим методом сатирического отрицания постараться достичь положительного для людских душ результата.

Подобный подход к обличению действительности имеет глубокие корни. Вот выдержка из давнишней блестящей статьи известного кинорежиссера Г. Козинцева «Народное искусство Чарли Чаплина»:

«…только один персонаж „Короля Лира“ видит сквозь мнимое спокойствие государства зреющую чуму.

Этот персонаж — шут.

То, что не видят короли, полководцы, государственные деятели, видит шут. И он не только видит, он говорит о том, что видит. Он единственный человек, который может говорить правду. Он имеет право говорить, потому что он говорит правду шуткой. На нем костюм шута».

Надев этот «костюм», эту маску комического персонажа на себя, Зощенко смог сказать о той «чуме», которую глубоко видел и чувствовал вокруг. Не его вина, что он не был услышан и понят. Глаза общества застилал тогда кумачовый цвет знамен, флагов, лозунгов, а уши забивала бравурная медь оркестров…

Воистину: нет пророка в своем отечестве. Но широко распространившееся поверхностное понимание его творчества дало возможность на протяжении двух десятилетий открытой, гласной жизни и зощенковским рассказам, и внешне благополучного бытия ему самому.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Рассказы

Аристократка

Григорий Иванович шумно вздохнул, вытер подбородок рукавом и начал рассказывать:

— Я, братцы мои, не люблю баб, которые в шляпках. Ежели баба в шляпке, ежели чулочки на ней фильдекосовые, или мопсик у ней на руках, или зуб золотой, то такая аристократка мне и не баба вовсе, а гладкое место.

А в свое время я, конечно, увлекался одной аристократкой. Гулял с ней и в театр водил. В театре-то все и вышло. В театре она и развернула свою идеологию во всем объеме.

А встретился я с ней во дворе дома. На собрании. Гляжу, стоит этакая фря. Чулочки на ней, зуб золоченый.

— Откуда, — говорю, — ты, гражданка? Из какого номера?

— Я, — говорит, — из седьмого.

— Пожалуйста, — говорю, — живите.

И сразу как-то она мне ужасно понравилась. Зачастил я к ней. В седьмой номер. Бывало, приду, как лицо официальное. Дескать, как у вас, гражданка, в смысле порчи водопровода и уборной? Действует?

— Да, — отвечает, — действует.

И сама кутается в байковый платок, и ни мур-мур больше. Только глазами стрижет. И зуб во рте блестит. Походил я к ней месяц — привыкла. Стала подробней отвечать. Дескать, действует водопровод, спасибо вам, Григорий Иванович.

Дальше — больше, стали мы с ней по улицам гулять. Выйдем на улицу, а она велит себя под руку принять. Приму ее под руку и волочусь, что щука. И чего сказать — не знаю, и перед народом совестно. Ну а раз она мне и говорит:

— Что вы, — говорит, — меня все по улицам водите? Аж голова закрутилась. Вы бы, — говорит, — как кавалер и у власти, сводили бы меня, например, в театр.

— Можно, — говорю.

И как раз на другой день прислала комячейка билеты в оперу. Один билет я получил, а другой мне Васька-слесарь пожертвовал.

На билеты я не посмотрел, а они разные. Который мой — внизу сидеть, а который Васькин — аж на самой галерке.

Вот мы и пошли. Сели в театр. Она села на мой билет, я — на Васькин. Сижу на верхотурье и ни хрена не вижу. А ежели нагнуться через барьер, то ее вижу. Хотя плохо. Поскучал я, поскучал, вниз сошел. Гляжу — антракт. А она в антракте ходит.

— Здравствуйте, говорю.

— Здравствуйте.

— Интересно, — говорю, — действует ли тут водопровод?

— Не знаю, — говорит.

И сама в буфет. Я за ней. Ходит она по буфету и на стойку смотрит. А на стойке блюдо. На блюде пирожные.

А я этаким гусем, этаким буржуем нерезаным вьюсь вокруг ее и предлагаю:

— Ежели, — говорю, — вам охота скушать одно пирожное, то не стесняйтесь. Я заплачу.

— Мерси, — говорит.

И вдруг подходит развратной походкой к блюду и цоп с кремом и жрет.

А денег у меня — кот наплакал. Самое большое, что на три пирожных. Она кушает, а я с беспокойством по карманам шарю, смотрю рукой, сколько у меня денег. А денег — с гулькин нос.

Съела она с кремом, цоп другое. Я аж крякнул. И молчу. Взяла меня этакая буржуйская стыдливость. Дескать, кавалер, а не при деньгах.

Я хожу вокруг нее, что петух, а она хохочет и на комплименты напрашивается.

Я говорю:

— Не пора ли нам в театр сесть? Звонили, может быть.

А она говорит:

— Нет.

И берет третье.

Я говорю:

— Натощак — не много ли? Может вытошнить.

А она:

— Нет, — говорит, — мы привыкшие. — И берет четвертое.

Тут ударила мне кровь в голову.

— Ложи, — говорю, — взад!

А она испужалась. Открыла рот, а во рте зуб блестит.

А мне будто попала вожжа под хвост. Все равно, думаю, теперь с ней не гулять.

— Ложи, — говорю, — к чертовой матери!

Положила она назад. А я говорю хозяину:

— Сколько с нас за скушанные три пирожные?

А хозяин держится индифферентно — ваньку валяет.

— С вас, говорит, за скушанные четыре штуки столько-то.

— Как, — говорю, — за четыре?! Когда четвертое в блюде находится.

— Нету, — отвечает, — хотя оно и в блюде находится, но надкус на ем сделан и пальцем смято.

— Как, — говорю, — надкус, помилуйте! Это ваши смешные фантазии.

А хозяин держится индифферентно — перед рожей руками крутит.

Ну, народ, конечно, собрался. Эксперты.

Одни говорят — надкус сделан, другие — нету.

А я вывернул карманы — всякое, конечно, барахло на пол вывалилось — народ хохочет. А мне не смешно. Я деньги считаю.

Сосчитал деньги — в обрез за четыре штуки. Зря, мать честная, спорил.

Заплатил. Обращаюсь к даме:

— Докушайте, — говорю, — гражданка. Заплачено.

А дама не двигается. И конфузится докушивать.

А тут какой-то дядя ввязался.

— Давай, — говорят, — я докушаю.

И докушал, сволочь. За мои-то деньги.

Сели мы в театр. Досмотрели оперу. И домой.

А у дома она мне и говорит своим буржуйским тоном:

— Довольно свинство с вашей стороны. Которые без денег — не ездют с дамами.

А я говорю:

— Не в деньгах, гражданка, счастье. Извините за выражение.

Так мы с ней и разошлись.

Не нравятся мне аристократки.

Жертва революции

Ефим Григорьевич снял сапог и показал мне свою ногу. На первый взгляд ничего в ней особенного не было. И только при внимательном осмотре можно было увидеть на ступне какие-то зажившие ссадины и царапины.

— Заживают, — с сокрушением сказал Ефим Григорьевич. — Ничего не поделаешь — седьмой год все-таки пошел.

— А что это? — спросил я.

— Это? — сказал Ефим Григорьевич. — Это, уважаемый товарищ, я пострадал в Октябрьскую революцию. Нынче, когда шесть лет прошло, каждый, конечно, пытается примазаться: и я, дескать, участвовал в революции, и я, мол, кровь проливал и собой жертвовал. Ну а у меня все-таки явные признаки. Признаки не соврут… Я, уважаемый товарищ, хотя на заводах и не работал и по происхождению я бывший мещанин города Кронштадта, но в свое время был отмечен судьбой — я был жертвой революции. Я, уважаемый товарищ, был задавлен революционным мотором.

Тут Ефим Григорьевич торжественно посмотрел на меня и, заворачивая ногу в портянку, продолжал:

— Да-с, был задавлен мотором, грузовиком. И не так, чтобы как прохожий или там какая-нибудь мелкая пешка, по своей невнимательности или слабости зрения, напротив — я пострадал при обстоятельствах и в самую революцию. Вы бывшего графа Орешина не знали?

— Нет.

— Ну, так вот… У этого графа я и служил. В полотерах… Хочешь не хочешь, а два раза натри им пол. А один раз, конечно, с воском. Очень графы обожали, чтобы с воском. А по мне, так наплевать — только расход лишний. Хотя, конечно, блеск получается. А графы были очень богатые и в этом смысле себя не урезывали.

Так вот такой был, знаете ли, случай: натер я им полы, скажем, в понедельник, а в субботу революция произошла. В понедельник я им натер, в субботу революция, а во вторник, за четыре дня до революции, бежит ко мне ихний швейцар и зовет:

— Иди, — говорит, — кличут. У графа, — говорит, — кража и пропажа, а на тебя подозрение. Живо! А не то тебе голову отвернут.

Я пиджачишко накинул, похряпал на дорогу — и к ним.

Прибегаю. Вваливаюсь, натурально, в комнаты.

Гляжу — сама бывшая графиня бьется в истерике и по ковру пятками бьет.

Увидела она меня и говорит сквозь слезы:

— Ах, — говорит, — Ефим, комси-комса, не вы ли сперли мои дамские часики, девяносто шестой пробы, обсыпанные брильянтами?

— Что вы, — говорю, — что вы, бывшая графиня! На что, — говорю, — мне дамские часики, если я мужчина? Смешно, — говорю. — Извините за выражение.

А она рыдает.

— Нет, — говорит, — не иначе, как вы сперли, комси-комса.

И вдруг входит сам бывший граф и всем присутствующим возражает:

— Я, — говорит, — чересчур богатый человек, и мне раз плюнуть и растереть ваши бывшие часики, но, — говорит, — это дело я так не оставлю. Руки, — говорит, — свои я не хочу пачкать о ваше хайло, но подам ко взысканию, комси-комса. Ступай, — говорит, — отселева.

Я, конечно, посмотрел в окно и вышел.

Пришел я домой, лег и лежу. И ужасно скучаю от огорчения. Потому что не брал я ихние часики.

И лежу я день и два — пищу перестал вкушать и все думаю, где могли быть эти обсыпанные часики.

И вдруг — на пятый день — как ударит меня что-то в голову.

«Батюшки, думаю, да ихние часишки я же сам в кувшинчик с пудрой пихнул. Нашел на ковре, думал, медальон, и пихнул».

Накинул я сию минуту на себя пиджачок и, не покушав даже, побежал на улицу. А жил бывший граф на Офицерской улице.

И вот бегу я по улице, и берет меня какая-то неясная тревога. Что это, думаю, народ как странно ходит боком и вроде как пугается ружейных выстрелов и артиллерии? С чего бы энто, думаю.

Спрашиваю у прохожих. Отвечают:

— Вчера произошла Октябрьская революция.

Поднажал я — и на Офицерскую.

Прибегаю к дому. Толпа. И тут же мотор стоит. И сразу меня как-то осенило: не попасть бы, думаю, под мотор. А мотор стоит… Ну, ладно. Подошел я ближе, спрашиваю:

— Чего тут происходит?

— А это, — говорят, — мы которых аристократов в грузовик сажаем и арестовываем. Ликвидируем этот класс.

И вдруг вижу я — ведут. Бывшего графа ведут в мотор. Растолкал я народ, кричу:

— В кувшинчике, — кричу, — часики ваши, будь они прокляты! В кувшинчике с пудрой.

А граф, стерва, нуль на меня внимания и садится.

Бросился я ближе к мотору, а мотор, будь он проклят, как зашуршит в тую минуту, как пихнет меня колесьями в сторону.

«Ну, думаю, есть одна жертва».

Тут Ефим Григорьевич опять снял сапог и стал с досадой осматривать зажившие метки на ступне. Потом снова надел сапог и сказал:

— Вот-с, уважаемый товарищ, как видите, и я пострадал в свое время и являюсь, так сказать, жертвой революции. Конечно, я не то чтобы этим задаюсь, но я не позволю никому над собой издеваться. А между прочим, председатель жилтоварищества обмеривает мою комнату в квадратных метрах, да еще тое место, где комод стоит — тоже. Да еще издевается: под комодом, говорит, у вас расположено около полметра пола. А какие же это полметра, ежели это место комодом занято? А комод — хозяйский.

1923

Жених

На днях женился Егорка Басов. Взял он бабу себе здоровую, мордастую, пудов на пять весом. Вообще повезло человеку.

Перед тем Егорка Басов три года ходил вдовцом — никто не шел за него. А сватался Егорка чуть не к каждой. Даже к хромой солдатке из местечка. Да дело расстроилось из-за пустяков.

Об этом сватовстве Егорка Басов любил поговорить. При этом врал он неимоверно, всякий раз сообщая все новые и удивительные подробности.

Все мужики наизусть знали эту историю, но при всяком удобном случае упрашивали Егорку рассказать сначала, заранее давясь от смеха.

— Так как же ты, Егорка, сватался-то? — спрашивали мужики, подмигивая.

— Да так уж, — говорил Егорка, — обмишурился.

— Заторопился, что ли?

— Заторопился, — говорил Егорка. — Время было, конечно, горячее — тут и косить, тут и носить, и хлеб собирать. А тут, братцы мои, помирает моя баба. Сегодня она, скажем, свалилась, а завтре ей хуже. Мечется, и бредит, и с печки падает.

— Ну, — говорю я ей, — спасибо, Катерина Васильевна, без ножа вы меня режете. Не вовремя помирать решили. Потерпите, — говорю, — до осени, а осенью помирайте.

А она отмахивается.

Ну, позвал я, конечно, лекаря. За пуд овса. Лекарь пересыпал овес в свой мешок и говорит:

— Медицина, — говорит, — бессильна что-либо предпринять. Не иначе, как помирает ваша бабочка.

— От какой же, — спрашиваю, — болезни? Извините за нескромный вопрос.

— Это, — говорит, — медицине опять-таки неизвестно.

Дал все-таки лекарь порошки и уехал.

Положили мы порошки за образа — не помогает. Брендит баба, и мечется, и с печки падает. И к ночи помирает.

Взвыл я, конечно. Время, думаю, горячее — тут и носить, тут и косить, а без бабы немыслимо. Чего делать — неизвестно. А ежели, например, жениться, то опять-таки на ком это жениться? Которая, может, и пошла бы, да неловко ей наспех. А мне требуется наспех.

Заложил я лошадь, надел новые штаны, ноги вымыл и поехал.

Приезжаю в местечко. Хожу по знакомым.

— Время, — говорю, — горячее, разговаривать много не приходится, нет ли, — говорю, — среди вас какой ни на есть захудалой бабочки, хотя бы слепенькой. Интересуюсь, — говорю, — женитьбой.

— Есть, — говорят, — конечно, но время горячее, браком никто не интересуется. Сходите, — говорят, — к Анисье, к солдатке, может, ту обломаете.

Вот я и пошел.

Прихожу. Смотрю — сидит на сундуке баба и ногу чешет.

— Здравствуйте, — говорю. — Перестаньте, — говорю, — чесать ногу — дело есть.

— Это, — отвечает, — одно другому не мешает.

— Ну, — говорю, — время горячее, спорить с вами много не приходится, вы да я — нас двое — третьего не требуется, окрутимся, — говорю, — и завтра выходите на работу снопы вязать.

— Можно, — говорит, — если вы мной интересуетесь.

Посмотрел я на нее. Вижу — бабочка ничего, что надо, плотная и работать может.

— Да, — говорю, — интересуюсь, конечно. Но, — говорю, — ответьте мне, все равно как на анкету, сколько вам лет от роду?

— А лет, — отвечает, — не так много, как кажется. Лета мои не считаны. А год рождения, сказать — не соврать, одна тыща восемьсот восемьдесят шестой.

— Ну, — говорю, — время горячее, долго считать не приходится. Ежели не врете, то ладно.

— Нет, — говорит, — не вру, за вранье Бог накажет. Собираться, что ли?

— Да, — говорю, — собирайтесь. А много ли имеете вещичек?

— Вещичек, — говорит, — не так много: дыра в кармане да вошь на аркане. Сундучок да перина.

Взяли мы сундучок и перину на телегу. Прихватил я еще горшок и два полена, и поехали.

Я гоню лошадь, тороплюсь, а бабочка моя на сундучке трясется и планы решает — как жить будет да чего ей стряпать, да не мешало бы, дескать, в баньку сходить — три года не хожено.

Наконец приехали.

— Вылезайте, — говорю.

Вылезает бабочка с телеги. Да смотрю, как-то неинтересно вылезает — боком и вроде бы хромает на обе ноги. Фу-ты, думаю, глупость какая!

— Что вы, — говорю, — бабочка, вроде бы хромаете?

— Да нет, — говорит, — это я так, кокетничаю.

— Да как же, помилуйте, так? Дело это серьезное, ежели хромаете. Мне, — говорю, — в хозяйстве хромать не требуется.

— Да нет, — говорит, — это маленько на левую ногу. Полвершка, — говорит, — всего и нехватка.

— Пол, — говорю, — вершка или вершок — это, — говорю, — не речь. Время, — говорю, — горячее — мерить не приходится. Но, — говорю, — это немыслимо. Это и воду понесете — расплескаете. Извините, — говорю, — обмишурился.

— Нет, — говорит, — дело заметано.

— Нет, — говорю, — не могу. Все, — говорю, — подходит: и мордоворот ваш мне нравится, и лета — одна тыща восемьсот восемьдесят шесть, но не могу. Извините — промигал ногу.

Стала тут бабочка кричать и чертыхаться, драться, конечно, полезла, не без того. А я тем временем выношу полегоньку имущество на двор.

Съездила она мне раз или два по морде — не считал, а после и говорит:

— Ну, — говорит, — стручок, твое счастье, что заметил. Вези, — говорит, — назад.

Сели мы в телегу и поехали.

Только не доехали, может, семи верст, как взяла меня ужасная злоба.

«Время, — думаю, — горячее, разговаривать много не приходится, а тут извольте развозить невест по домам».

Скинул я с телеги ейное имущество и гляжу, что будет. А бабочка не усидела и за имуществом спрыгнула. А я повернул кобылку — и к лесу.

А на этом дело кончилось.

Как она дошла домой с сундуком и с периной, мне неизвестно. А только дошла. И через год замуж вышла. И теперь на сносях.

1924

Собачий нюх

У купца Еремея Бабкина сперли енотовую шубу.

Взвыл купец Еремей Бабкин. Жалко ему, видите ли, шубы.

— Шуба-то, — говорит, — больно хороша, граждане. Жалко. Денег не пожалею, а уж найду преступника. Плюну ему в морду.

И вот вызвал Еремей Бабкин уголовную собаку-ищейку. Является этакий человек в кепочке, в обмотках, а при нем собака. Этакая даже собачища — коричневая, морда острая и несимпатичная.

Ткнул этот человек собачку свою в следы возле двери, сказал «пс» и отошел. Понюхала собака воздух, повела по толпе глазом (народ, конечно, собрался) и вдруг к бабке Фекле, с пятого номера, подходит и нюхает ей подол. Бабка за толпу. Собака за юбку. Бабка в сторону — и собака за ней. Ухватила бабку за юбку и не пущает.

Рухнула бабка на колени перед агентом.

— Да, — говорит, — попалась. Не отпираюсь. И, — говорит, — пять ведер закваски — это так. И аппарат — это действительно верно. Все, — говорит, — находится в ванной комнате. Ведите меня в милицию.

Ну, народ, конечно, ахнул.

— А шуба? — спрашивают.

— Про шубу, — говорит, — ничего не знаю и ведать не ведаю, а остальное — это так. Ведите меня, казните.

Ну, увели бабку.

Снова взял агент собачищу свою, снова ткнул ее носом в следы, сказал «пс» и отошел.

Повела собачища глазом, понюхала пустой воздух и вдруг к гражданину управдому подходит.

Побелел управдом, упал навзничь.

— Вяжите, — говорит, — меня, люди добрые, сознательные граждане. Я, — говорит, — за воду деньги собрал, а те деньги на прихоти свои истратил.

Ну, конечно, жильцы навалились на управдома, стали вязать. А собачища тем временем подходит к гражданину из седьмого номера. И теребит его за штаны.

Побледнел гражданин, свалился перед народом.

— Виноват, — говорит, — виноват. Я, — говорит, — это верно, в трудовой книжке год подчистил. Мне бы, говорит, жеребцу, в армии служить и защищать отечество, а я живу в седьмом номере и пользуюсь электрической энергией и другими коммунальными услугами. Хватайте меня!

Растерялся народ.

«Что, — думает, — за такая поразительная собака?»

А купец Еремей Бабкин заморгал очами, глянул вокруг, вынул деньги и подает их агенту.

— Уводи, — говорит, — свою собачищу к свиньям собачьим. Пущай, — говорит, — пропадает енотовая шуба. Пес с ней…

А собачища уж тут. Стоит перед купцом и хвостом вертит.

Растерялся купец Еремей Бабкин, отошел в сторону, а собака за ним. Подходит к нему и его калоши нюхает.

Заблекотал купец, побледнел.

— Ну, — говорит, — бог правду видит, если так. Я, — говорит, — и есть сукин кот и мазурик. И шуба-то, — говорит, — братцы, не моя. Шубу-то, — говорит, — я у брата своего зажилил. Плачу и рыдаю!

Бросился тут народ врассыпную. А собачище и воздух некогда нюхать, схватила она двоих или троих — кто подвернулся — и держит.

Покаялись эти. Один казенные денежки в карты пропер, другой супругу свою утюгом тюкнул, третий такое сказал, что и передать неловко.

Разбежался народ. Опустел двор. Остались только собака да агент.

И вот подходит вдруг собака к агенту и хвостом виляет. Побледнел агент, упал перед собакой.

— Кусайте, — говорит, — меня, гражданка. Я, — говорит, — на ваш собачий харч три червонца получаю, а два себе беру…

Чего было дальше — неизвестно. Я от греха поскорее смылся.

1923

Любовь

Вечеринка кончилась поздно.

Вася Чесноков, утомленный и вспотевший, с распорядительским бантом на гимнастерке, стоял перед Машенькой и говорил умоляющим тоном:

— Обождите, радость моя… Обождите первого трамвая. Куда же вы, ей-богу, в самом деле… Тут и посидеть-то можно, и обождать, и все такое, а вы идете… Обождите первого трамвая, ей-богу. А то и вы, например, вспотевши, и я вспотевши… Так ведь и захворать можно по морозу…

— Нет, — сказала Машенька, надевая калоши. — И какой вы кавалер, который даму не может по морозу проводить?

— Так я вспотевши же, — говорил Вася, чуть не плача.

— Ну, одевайтесь!

Вася Чесноков покорно надел шубу и вышел с Машенькой на улицу, крепко взяв ее под руку.

Было холодно. Светила луна. И под ногами скрипел снег.

— Ах, какая вы неспокойная дамочка, — сказал Вася Чесноков, с восхищением рассматривая Машенькин профиль. — Не будь вы, а другая — ни за что бы не пошел провожать. Вот, ей-богу, в самом деле. Только из-за любви и пошел.

Машенька засмеялась.

— Вот вы смеетесь и зубки скалите, — сказал Вася, — а я действительно, Марья Васильевна, горячо вас обожаю и люблю. Вот скажите: лягте, Вася Чесноков, на трамвайный путь, на рельсы и лежите до первого трамвая — и лягу. Ей-богу…

— Да бросьте вы, — сказала Машенька, — посмотрите лучше, какая чудная красота вокруг, когда луна светит. Какой красивый город по ночам! Какая чудная красота!

— Да, замечательная красота, — сказал Вася, глядя с некоторым изумлением на облупленную штукатурку дома. — Действительно, очень красота… Вот и красота тоже, Марья Васильевна, действует, ежели действительно питаешь чувства… Вот многие ученые и партийные люди отрицают чувства любви, а я, Марья Васильевна, не отрицаю. Я могу питать к вам чувства до самой моей смерти и до самопожертвования. Ей-богу… Вот скажите: ударься, Вася Чесноков, затылком об тую стенку — ударюсь.

— Ну, поехали, — сказала Машенька не без удовольствия.

— Ей-богу, ударюсь. Желаете?

Парочка вышла на Крюков канал.

— Ей-богу, — снова сказал Вася, — хотите вот — брошусь в канал? А, Марья Васильевна? Вы мне не верите, а я могу доказать…

Вася Чесноков взялся за перила и сделал вид, что лезет.

— Ах! — закричала Машенька. — Вася! Что вы!

Какая-то мрачная фигура вынырнула вдруг из-за угла и остановилась у фонаря.

— Что разорались? — тихо сказала фигура, подробно осматривая парочку.

Машенька в ужасе вскрикнула и прижалась к решетке.

Человек подошел ближе и потянул Васю Чеснокова за рукав.

— Ну, ты, мымра, — сказал человек глухим голосом. — Скидавай пальто. Да живо. А пикнешь — стукну по балде, и нету тебя. Понял, сволочь? Скидавай!

— Па-па-па, — сказал Вася, желая этим сказать: позвольте, как же так?

— Ну! — Человек потянул за борт шубы.

Вася дрожащими руками расстегнул шубу и снял.

— И сапоги тоже сымай! — сказал человек. — Мне и сапоги требуются.

— Па-па-па, — сказал Вася, — позвольте… мороз…

— Ну!

— Даму не трогаете, а меня — сапоги снимай, — проговорил Вася обидчивым тоном, — у ей и шуба и калоши, а я сапоги снимай.

Человек спокойно посмотрел на Машеньку и сказал:

— С ее снимешь, понесешь узлом — и засыпался. Знаю, что делаю. Снял?

Машенька в ужасе глядела на человека и не двигалась. Вася Чесноков присел на снег и стал расшнуровывать ботинки.

— У ей и шуба, — снова сказал Вася, — и калоши, а я отдувайся за всех…

Человек напялил на себя Васину шубу, сунул ботинки в карманы и сказал:

— Сиди и не двигайся и зубами не колоти. А ежели крикнешь или двинешься — пропал. Понял, сволочь? И ты, дамочка…

Человек поспешно запахнул шубу и вдруг исчез.

Вася обмяк, скис и кулем сидел на снегу, с недоверием посматривая на свои ноги в белых носках.

— Дождались, — сказал он, со злобой взглянув на Машеньку. — Я же ее провожай, я и имущества лишайся. Да?

Когда шаги грабителя стали совершенно неслышны, Вася Чесноков заерзал вдруг ногами по снегу и закричал тонким, пронзительным голосом:

— Караул! Грабят!

Потом сорвался с места и побежал по снегу, в ужасе подпрыгивая и дергая ногами. Машенька осталась у решетки.

1924

Диктофон

Ах, до чего все-таки американцы народ острый! Сколько удивительных открытий, сколько великих изобретений они сделали! Пар, безопасные бритвы «жиллетт», вращение Земли вокруг своей оси — все это открыто и придумано американцами и отчасти англичанами.

А теперь извольте: снова осчастливлено человечество — подарили американцы миру особую машину — диктофон.

Конечно, может, эта машина несколько и раньше придумана, но нам-то прислали ее только что.

Это был торжественный и замечательный день, когда прислали эту машинку.

Масса народу собралась посмотреть на эту диковинку.

Многоуважаемый всеми Константин Иванович Деревяшкин снял с машины чехол и благоговейно обтер ее тряпочкой. И в ту минуту мы воочию убедились, какой это великий гений изобрел ее. Действительно: масса винтиков, валиков и хитроумных загогулинок бросилась нам в лицо. Было даже удивительно подумать, как эта машинка, столь нежная и хрупкая на вид, может работать и соответствовать своему назначению.

Ах, Америка, Америка, — какая это великая страна!

Когда машина была осмотрена, многоуважаемый всеми товарищ Деревяшкин, похвально отозвавшись об американцах, сказал несколько вступительных слов о пользе гениальных изобретений. Потом было приступлено к практическим опытам.

— Кто из вас, — сказал Константин Иванович, — желает сказать несколько слов в этот гениальный аппарат?

Тут выступил уважаемый товарищ Тыкин, Василий. Худой такой, длинный, по шестому разряду получающий жалованье плюс за сверхурочные.

— Дозвольте, — говорит, — мне испробовать.

Разрешили ему.

Подошел он к машинке не без некоторого волнения, долго думал, чего бы ему такое сказать, но, ничего не придумав и махнув рукой, отошел от машины, искренне горюя о своей малограмотности.

Затем подошел другой. Этот, недолго думая, крикнул в открытый рупор:

— Эй, ты, чертова дура!

Тотчас открыли крышку, вынули валик, вставили его куда следует, и что же? — доподлинно и точно валик передал всем присутствующим вышеуказанные слова.

Тогда восхищенные зрители наперерыв протискивались к трубе, пробуя говорить то одну, то другую фразу или лозунг. Машинка послушно записывала все в точности.

Тут снова выступил Василий Тыкин, получающий жалованье по шестому разряду плюс сверхурочные, и предложил кому-нибудь из общества неприлично заругаться в трубу.