Расшифровка Горький. «Карамора»

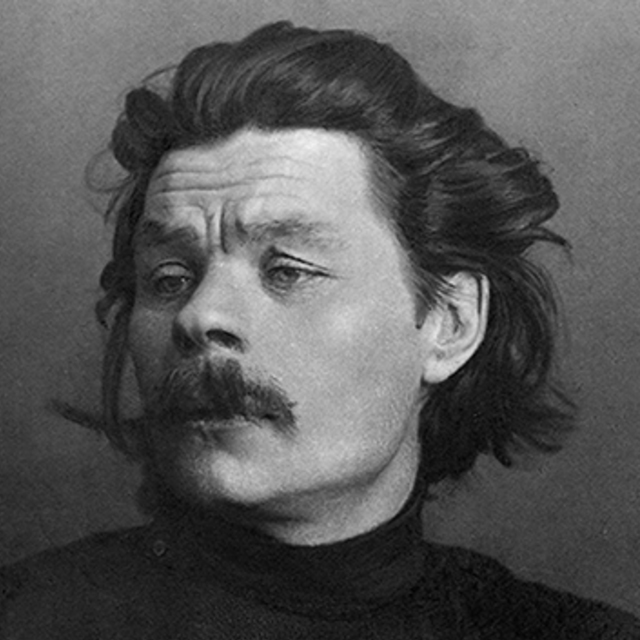

Как Горький увидел внутри человека одну труху, воспел провокаторов, а затем сам к ним присоединился

18+

Рассказ Горького «Карамора» входит в книгу «Рассказы 1922–1924 годов» и наряду с вышедшей тогда же книжкой «Заметки из дневника. Воспоминания» является, пожалуй, лучшим из всего, что Горький сделал, — во всяком случае, в новеллистике.

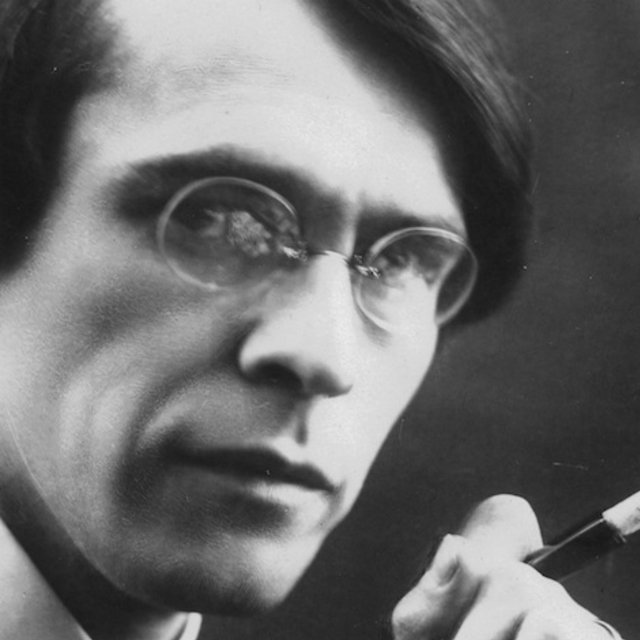

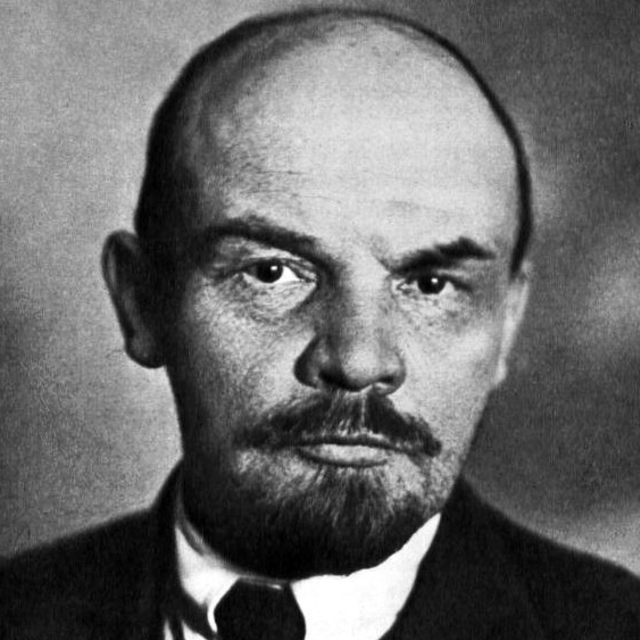

В 1920-е годы Горький находится в крайне двусмысленном положении — фактически в эмиграции, хотя большевики и распространяют постоянно слух, что он уехал по личной просьбе Ленина, только чтобы лечиться. Любопытно, что именно в это время он предпринимает своеобразную ревизию и своего мировоззрения, и своей биографии. Во-первых, он пытается научиться коротко писать — это для него главная задача: он собирается коротко написать большой роман. Результатом этой тренировки, этого расписывания руки становится «Дело Артамоновых», которое, впрочем, самого автора не удовлетворяет, кажется ему скомканным. Тогда он приступает к своему главному сочинению — «Жизни Клима Самгина».

Но разумеется, эта работа не ограничивается и не исчерпывается тренировочной и стилистической задачей. Горький пытается отдать себе отчет в собственном мировоззрении, которое после русской революции сильно искривилось. Статья 1922 года «О русском крестьянстве», которая не будет издаваться на родине автора в следующие 80 лет, рассказывает о том, что мировоззрение всех русских революционеров не учитывало истинной степени зверства вверенного им народа — русские революционеры не представляли, какую волну глубоко дремавшего зверства они разбудили и с какой разинщиной и пугачевщиной им предстоит столкнуться.

Горьковская проповедь о спасительной культуре, разумеется, не могла никого спасти или утешить на фоне кошмаров Гражданской войны. В этих условиях Горький начинает думать об изначальной неправильности человеческой природы. Эта идея потом стала ключевой, скажем, для Леонида Леонова, автора романа «Пирамида», где проводится его заветная мысль о том, что в человеке нарушен баланс огня и глины, что человек — проект, обреченный уничтожить себя.

Главная проблема сборника «Рассказы 1922–1924 годов» именно в том, что у человека отсутствует нравственный компас, изначальное представление о добре и зле. В этом сборнике рассказов, который, по сути дела, образует единый цикл со сквозными сюжетами, Горького занимает именно отсутствие граней — например, между умом и безумием в рассказе «Голубая жизнь» или между простотой и сложностью, утонченностью и элементарностью в «Рассказе о необыкновенном». Неслучайно в последнем один герой, обращаясь к другому, говорит: «Тебе бы, мешок кишок, надо упростить меня». Упростить — значит убить. И вот эта страшная простота революции, которая в сложнейшей России вдруг взяла и все упразднила, — это как раз одна из важных горьковских тем в это время. Собственно, отсутствие грани между добром и злом, между совестью и бесчестием — это тема рассказа «Карамора».

Надо сразу сказать, что в этом смысле в «Караморе» у Горького есть достаточно глубокая внутренняя линия. Не зря Толстой говорил о нем: «Он — злой. Ходит, смотрит, как будто чужой здесь, и все докладывает своему чужому богу. А бог у него урод».

Павел Басинский писал о том, что Горький смотрит на жизнь как инопланетянин, которому не совсем понятны человеческие чувства и эмоции. Когда в 1905 году его тогда еще нелегальная жена Мария Андреева была больна и находилась на грани смерти, он пишет о том, что сейчас не время думать о частных смертях и об отдельных жизнях — крови будет еще очень много, и только кровью покупается счастье человечества. Когда в 1934 году Горькому сообщают, что умер его сын Максим, он, побарабанив пальцами по столу, говорит: «Это уже не тема» — и продолжает разговор о поисках бессмертия советской наукой.

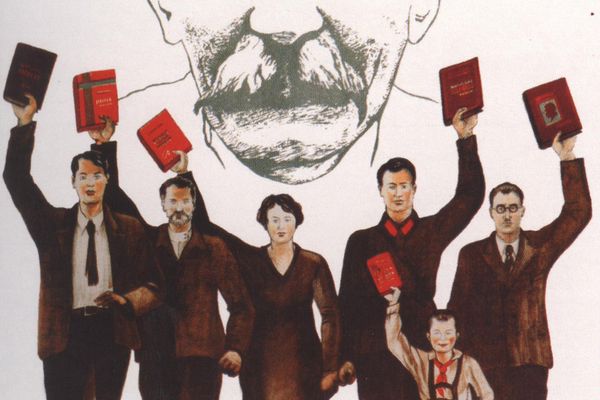

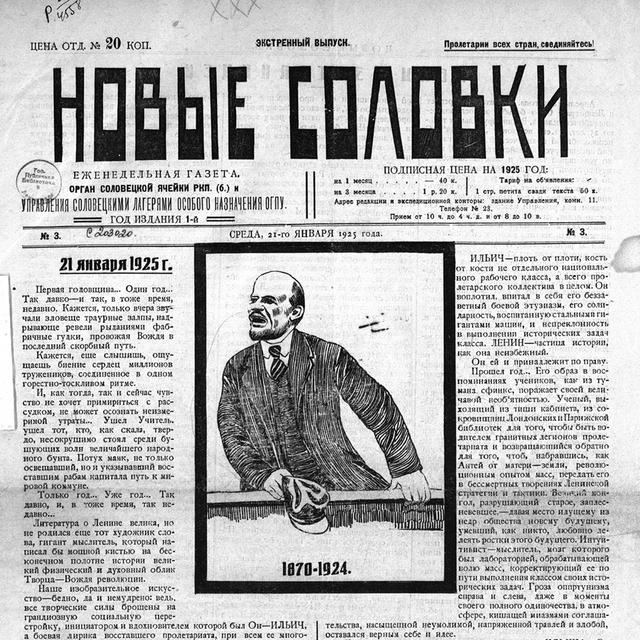

У него в самом деле было не очень хорошо с нравственным чутьем, нравственными принципами и состраданием. Действительно, люди представляли для него интерес как материал для переплавки. И не зря он сумел написать очерк «Соловки» о том, как из бывших людей выплавляются новые — а прежних не жалко, ведь идет великий проект.

Но в «Караморе» помимо внутренней глубокой линии, темы человека, который не различает добро и зло, есть вечное любопытство к провокаторам. Карамора — это в украинском языке и в южнорусских диалектах странный, слабый, непомерно большой комар с длинными ногами. Это кличка героя. И действительно, в нем удивительным образом сочетаются сила, даже властность, если угодно, и какая-то поразительная слабость нравственной основы. Ему не зря постоянно снится кошмар о том, как он ходит по маленькой плоской Земле под маленьким твердым и плоским небом, в котором нет никакой глубины.

Действительно, это герой без неба, без второго дна, без совести. И такие герои начинают необычайно интересовать Горького, потому что сущность русской революции, которая открылась ему в это время, — это, конечно, провокаторство. И на примере этого рассказа можно задуматься, почему вообще провокатор — любимый герой русской литературы начала XX века?

Рассказ «Карамора» сам по себе пересказывать не нужно. Во-первых, я не хочу лишать читателя знакомства с этим достаточно страшным, достаточно физиологичным произведением. А во-вторых, главное, что его непросто пересказать. Рассказ — это цепочка случайных воспоминаний, которые возникают в голове разоблаченного и приговоренного провокатора в послереволюционной реальности, где у него остается много свободного времени, чтобы писать записки, вести дневник. Главная цель этих записок — попытка разобраться в самом себе: почему никогда, ни разу в нем не заговорила совесть?

Провокатором он стал, в общем, в результате шантажа полицейской власти, полицейская власть тоже обожала провокаторов. Он наказал одного из своих товарищей — разоблаченного провокатора, убил его, заставив имитировать самоубийство. А когда выяснилось, что никакого самоубийства не было и герой все это время держал повесившегося за руки, вот тут-то на него завели досье и сказали: «Либо мы тебя сажаем, либо ты становишься нашим агентом».

И он легко на это пошел, он стал провокатором, хотя и не столь успешным, как предыдущий. Жандармский полковник все время говорит ему: «Как вы скучно рассказываете. Вот тот рассказывал как Брэм». Это очень неслучайно, потому что рассказывать как немецкий зоолог Альфред Брэм может тот, кто рассказывает о жизни животных, это рассказ свысока. И должность провокатора предполагает именно позицию и самоощущение человека среди животных: эти зверьки играют в какие-то свои игры, а я намного выше.

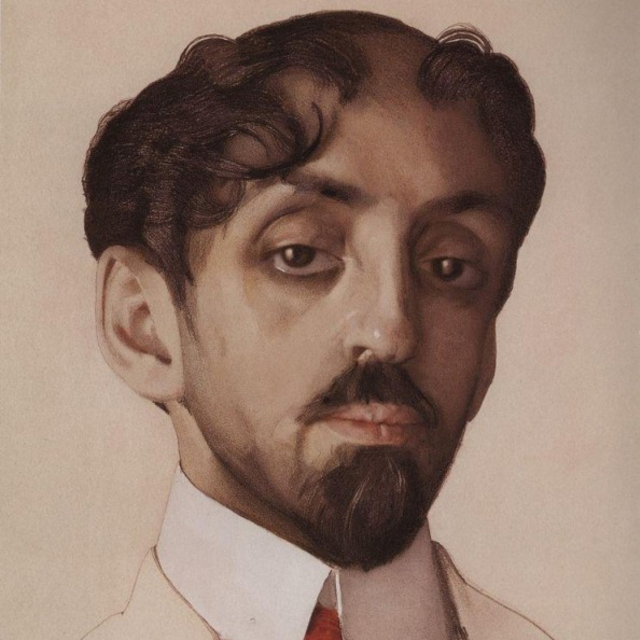

Это, кстати, дает нам ответ на вечный вопрос о том, почему в России было так много провокаторов и почему эта тема так всех занимала. Наверное, самая популярная фигура среди русских революционеров этого времени — это Евно Азеф, руководитель Боевой организации эсеров и одновременно секретный агент полиции. Не случайно Маяковский писал, что ночь пришла черная, как Азеф, и этот образ был абсолютно понятен любому читателю. Азеф — явный прототип Караморы именно потому, что всех поражало его полное отсутствие совести. Он с какой-то радостью, с гордостью разоблачал сам себя, рассказывая о своих похождениях, если абсолютно доверял человеку. Во всяком случае, после своего разоблачения он уже особенно не прятался.

Очень интересно, что и Гапон, который тоже был двойным агентом, и Азеф были героями общественного мнения даже после того, как их провокация раскрылась. Интересно, что эта подлость, эта мерзость — предателям отдан девятый круг ада — вызывала у людей лютый интерес и, пожалуй, уважение. Особенно интересно, что, скажем, Борис Савинков, человек, который знал Азефа как родного, продолжал верить ему даже после того, как публицист Владимир Бурцев разоблачил его с подачи случайно проговорившегося шефа полиции. По большому счету даже разоблачение Азефа Бурцевым два-три года многими не принималось всерьез. Глава Боевой организации эсеров, человек, который решает вопросы о жизни и смерти, посылает на смерть героев, человек, в которого страстно верили множество погибших, — и вдруг оказывается, что это агент полиции. Причем очень многие теракты он продолжал готовить, оставаясь в это время революционером и будучи, наверное, вполне искренним. Готовил сам — и рапортовал о них сам.

Что его заставляло так действовать? Горький не находит ответа на этот вопрос и лишь к концу повести (а рассказ довольно пространный) приходит к поразительному выводу. Ведь на самом деле ни за русскими революционерами, ни за русскими контрреволюционерами нет моральной правды: все эти люди ограниченны, у всех сектантское сознание. А правда — за тем, кто на обеих сторонах, правда — за провокатором. Провокатор выше не только потому, что он манипулирует этими людьми, орудует ими, не участвует в их играх и так далее. Провокатор выше потому, что он не с этими и не с теми. А быть с этими или с теми — значит наверняка быть неправым.

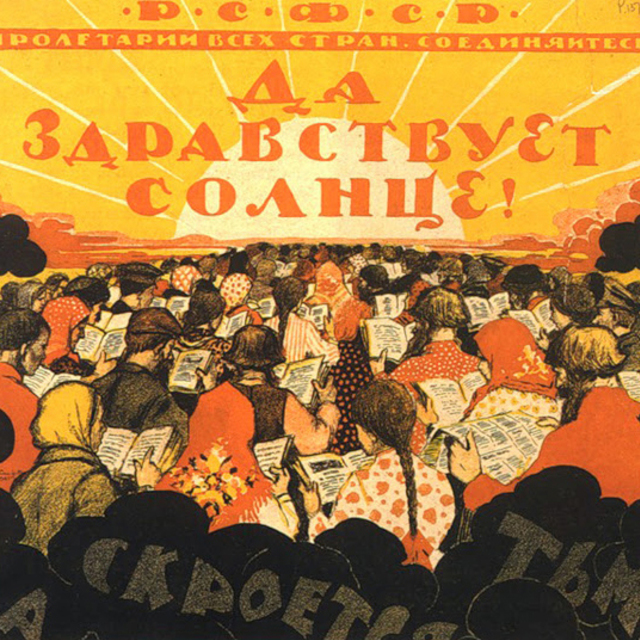

И вот в этом-то заключается страшная горьковская догадка. Русская революция порождает не борцов, потому что борцами часто становятся случайно, они часто лишены каких-либо убеждений, только воля судеб ставит их в ряды красных или белых. Русская революция порождает не идеологов. Русская революция порождает толпы провокаторов — людей, которые наживаются на этой революции, умудряясь играть и на той и на другой стороне. И самый страшный вывод: вся русская революция — одна великая провокация, в результате которой целая страна утратила какие-либо представления о моральных ориентирах. Может быть, именно поэтому рассказы Горького этой поры с трудом проникали к советскому читателю, а журнал «Беседа», который он задумал как некий медиатор между заграницей и Россией, был закрыт — он перестал поступать в Россию, а без российского рынка выжить не мог.

Конечно, эти рассказы входили во все горьковские собрания сочинений, в том числе при Сталине, но никогда не получали адекватной интерпретации, кроме одной достаточно фундаментальной работы Евгения Борисовича Тагера о послеоктябрьском творчестве Горького. Большинство этих рассказов: великий рассказ «Мамаша Кемских», или упомянутая «Голубая жизнь», или «Отшельник», или «Рассказ о необыкновенном», или самый страшный и самый непристойный эротический рассказ русской литературы «Сторож» — все они предполагали новый взгляд на человека, которого у Горького прежде не было.

Раньше человек — это великолепно, «человек — это звучит гордо». Теперь же человек — это страшная пустота, размытость вместо любого стержня и отсутствие морального компаса. Если голого человека оставить на голой земле, как мечтают экзистенциалисты, он не будет знать, что ему делать, потому что никакого изначального чутья и никакой изначальной совести не существует. Существует только жажда превосходства, а это доступно только провокатору — человеку, который участвует в чужих играх и при этом ведет свою.

Возникает естественный вопрос: как Горький, поняв эту человеческую природу, стал потом советским писателем, классиком, вернулся в Советский Союз? Да вот в том-то и причина, что, увидев внутри у человека сплошную труху и гниль, он верил только в силовые, крайне радикальные способы перековки. У Горького была очень простая альтернатива: если человек не становится коммунистом, он становится фашистом. И поэтому СССР для него — естественный выбор, а возвращение — единственный ответ на происходящее в Европе.

Таким образом, автор «Караморы» сам пополнил ряды собственных персонажей, потому что вернуться и разделять эту идеологию может только человек, у которого сильно ослаблено нравственное чутье. Правда, отсутствие такого нравственного чутья иногда приводит к появлению феноменально объективных, страшных, физиологичных и очень точных текстов, что мы и видим, собственно говоря, на примере Горького, Леонова и всех его современных учеников.

Хотите быть в курсе всего?

Подпишитесь на нашу рассылку, вам понравится. Мы обещаем писать редко и по делу

Курсы

Марсель Пруст в поисках потерянного времени

Как жили первобытные люди

Дадаизм — это всё или ничего?

Третьяковка после Третьякова

«Народная воля»: первые русские террористы

Скандинавия эпохи викингов

Языки архитектуры XX века

Портрет художника эпохи СССР

Английская литература XX века. Сезон 2

Ощупывая

северо-западного

слона

Трудовые будни героев Пушкина, Лермонтова, Гоголя и Грибоедова

Взлет и падение Новгородской республики

История русской эмиграции

Остап Бендер: история главного советского плута

Найман читает «Рассказы о Анне Ахматовой»

Главные идеи Карла Маркса

Олег Григорьев читает свои стихи

История торговли в России

Жак Лакан и его психоанализ

Мир средневекового человека

Репортажи с фронтов Первой мировой

Главные философские вопросы. Сезон 8: Где добро, а где зло?

Веничка Ерофеев между Москвой и Петушками (18+)

Как жили обыкновенные люди и императоры в Древнем Риме

Немецкая музыка от хора до хардкора

Главные философские вопросы. Сезон 7: Почему нам так много нужно?

Главные философские вопросы. Сезон 6: Зачем нам природа?

История московской архитектуры. От Василия Темного до наших дней

Берлинская стена. От строительства до падения

Нелли Морозова. «Мое пристрастие к Диккенсу». Аудиокнига

Польское кино: визитные карточки

Зигмунд Фрейд и искусство толкования

«Эй, касатка, выйди в садик»: песни Виктора Коваля и Андрея Липского

Английская литература XX века. Сезон 1

Культурные коды экономики: почему страны живут

по-разному

Главные философские вопросы. Сезон 5: Что такое страсть?

Золотая клетка. Переделкино

в 1930–50-е годы

Как исполнять музыку на исторических инструментах

Как Оптина пустынь стала главным русским монастырем

Как гадают ханты, староверы, японцы и дети

Последние Романовы: от Александра I до Николая II

Отвечают сирийские мистики

Как читать любимые книги по-новому

Как жили обыкновенные люди в Древней Греции

Путешествие еды по литературе

Стругацкие: от НИИЧАВО к Зоне

Легенды и мифы советской космонавтики

Гитлер и немцы: как так вышло

Как Марк Шагал стал всемирным художником

«Безутешное счастье»: рассказы о стихотворениях Григория Дашевского

Лесков и его чудные герои

Культура Японии в пяти предметах

5 историй о волшебных помощниках

Главные философские вопросы. Сезон 4: Что есть истина?

Первопроходцы: кто открывал Сибирь и Дальний Восток

Сирийские мистики об аде, игрушках, эросе и прокрастинации

Что такое романтизм и как он изменил мир

Финляндия: визитные карточки

Как атом изменил нашу жизнь

Данте и «Божественная комедия»

Шведская литература: кого надо знать

Теории заговора: от Античности до наших дней

Зачем люди ведут дневники, а историки их читают

Помпеи до и после извержения Везувия

Народные песни русского города

Метро в истории, культуре и жизни людей

Что мы знаем об Антихристе

Джеймс Джойс и роман «Улисс»

Главные философские вопросы. Сезон 3: Существует ли свобода?

«Молодой папа»: история, искусство и Церковь в сериале (18+)

Безымянный подкаст Филиппа Дзядко

Антропология Севера: кто и как живет там, где холодно

Как читать китайскую поэзию

Как русские авангардисты строили музей

Как революция изменила русскую литературу

Главные философские вопросы. Сезон 2: Кто такой Бог?

Композитор Владимир Мартынов о музыке — слышимой и неслышимой

Криминология: как изучают преступность и преступников

Открывая Россию: Байкало-Амурская магистраль

Введение в гендерные исследования

Документальное кино между вымыслом и реальностью

Из чего состоит мир «Игры престолов» (18+)

Как мы чувствуем архитектуру

Американская литература XX века. Сезон 2

Американская литература XX века. Сезон 1

Холокост. Истории спасения

Главные философские вопросы. Сезон 1: Что такое любовь?

У Христа за пазухой: сироты в культуре

Первый русский авангардист

Как увидеть искусство глазами его современников

История исламской культуры

История Византии в пяти кризисах

История Великобритании в «Аббатстве Даунтон» (18+)

Поэзия как политика. XIX век

Особенности национальных эмоций

Русская литература XX века. Сезон 6

10 секретов «Евгения Онегина»

Зачем нужны паспорт, ФИО, подпись и фото на документы

История завоевания Кавказа

Ученые не против поп-культуры

Приключения Моне, Матисса и Пикассо в России

Что такое современный танец

Как железные дороги изменили русскую жизнь

Франция эпохи Сартра, Годара и Брижит Бардо

Россия и Америка: история отношений

Как придумать свою историю

Россия глазами иностранцев

История православной культуры

Русская литература XX века. Сезон 5

Как читать русскую литературу

Блеск и нищета Российской империи

Жанна д’Арк: история мифа

Любовь при Екатерине Великой

Русская литература XX века. Сезон 4

Социология как наука о здравом смысле

Русское военное искусство

Закон и порядок

в России XVIII века

Как слушать

классическую музыку

Русская литература XX века. Сезон 3

Повседневная жизнь Парижа

Русская литература XX века. Сезон 2

Рождение, любовь и смерть русских князей

Петербург

накануне революции

«Доктор Живаго»

Бориса Пастернака

Русская литература XX века. Сезон 1

Архитектура как средство коммуникации

Генеалогия русского патриотизма

Несоветская философия в СССР

Преступление и наказание в Средние века

Как понимать живопись XIX века

Греческий проект

Екатерины Великой

Правда и вымыслы о цыганах

Исторические подделки и подлинники

Театр английского Возрождения

Марсель Пруст в поисках потерянного времени

Как жили первобытные люди

Дадаизм — это всё или ничего?

Третьяковка после Третьякова

«Народная воля»: первые русские террористы

Скандинавия эпохи викингов

Языки архитектуры XX века

Портрет художника эпохи СССР

Английская литература XX века. Сезон 2

Ощупывая

северо-западного

слона

Трудовые будни героев Пушкина, Лермонтова, Гоголя и Грибоедова

Взлет и падение Новгородской республики

История русской эмиграции

Остап Бендер: история главного советского плута

Найман читает «Рассказы о Анне Ахматовой»

Главные идеи Карла Маркса

Олег Григорьев читает свои стихи

История торговли в России

Жак Лакан и его психоанализ

Мир средневекового человека

Репортажи с фронтов Первой мировой

Главные философские вопросы. Сезон 8: Где добро, а где зло?

Веничка Ерофеев между Москвой и Петушками (18+)

Как жили обыкновенные люди и императоры в Древнем Риме

Немецкая музыка от хора до хардкора

Главные философские вопросы. Сезон 7: Почему нам так много нужно?

Главные философские вопросы. Сезон 6: Зачем нам природа?

История московской архитектуры. От Василия Темного до наших дней

Берлинская стена. От строительства до падения

Нелли Морозова. «Мое пристрастие к Диккенсу». Аудиокнига

Польское кино: визитные карточки

Зигмунд Фрейд и искусство толкования

«Эй, касатка, выйди в садик»: песни Виктора Коваля и Андрея Липского

Английская литература XX века. Сезон 1

Культурные коды экономики: почему страны живут

по-разному

Главные философские вопросы. Сезон 5: Что такое страсть?

Золотая клетка. Переделкино

в 1930–50-е годы

Как исполнять музыку на исторических инструментах

Как Оптина пустынь стала главным русским монастырем

Как гадают ханты, староверы, японцы и дети

Последние Романовы: от Александра I до Николая II

Отвечают сирийские мистики

Как читать любимые книги по-новому

Как жили обыкновенные люди в Древней Греции

Путешествие еды по литературе

Стругацкие: от НИИЧАВО к Зоне

Легенды и мифы советской космонавтики

Гитлер и немцы: как так вышло

Как Марк Шагал стал всемирным художником

«Безутешное счастье»: рассказы о стихотворениях Григория Дашевского

Лесков и его чудные герои

Культура Японии в пяти предметах

5 историй о волшебных помощниках

Главные философские вопросы. Сезон 4: Что есть истина?

Первопроходцы: кто открывал Сибирь и Дальний Восток

Сирийские мистики об аде, игрушках, эросе и прокрастинации

Что такое романтизм и как он изменил мир

Финляндия: визитные карточки

Как атом изменил нашу жизнь

Данте и «Божественная комедия»

Шведская литература: кого надо знать

Теории заговора: от Античности до наших дней

Зачем люди ведут дневники, а историки их читают

Помпеи до и после извержения Везувия

Народные песни русского города

Метро в истории, культуре и жизни людей

Что мы знаем об Антихристе

Джеймс Джойс и роман «Улисс»

Главные философские вопросы. Сезон 3: Существует ли свобода?

«Молодой папа»: история, искусство и Церковь в сериале (18+)

Безымянный подкаст Филиппа Дзядко

Антропология Севера: кто и как живет там, где холодно

Как читать китайскую поэзию

Как русские авангардисты строили музей

Как революция изменила русскую литературу

Главные философские вопросы. Сезон 2: Кто такой Бог?

Композитор Владимир Мартынов о музыке — слышимой и неслышимой

Криминология: как изучают преступность и преступников

Открывая Россию: Байкало-Амурская магистраль

Введение в гендерные исследования

Документальное кино между вымыслом и реальностью

Из чего состоит мир «Игры престолов» (18+)

Как мы чувствуем архитектуру

Американская литература XX века. Сезон 2

Американская литература XX века. Сезон 1

Холокост. Истории спасения

Главные философские вопросы. Сезон 1: Что такое любовь?

У Христа за пазухой: сироты в культуре

Первый русский авангардист

Как увидеть искусство глазами его современников

История исламской культуры

История Византии в пяти кризисах

История Великобритании в «Аббатстве Даунтон» (18+)

Поэзия как политика. XIX век

Особенности национальных эмоций

Русская литература XX века. Сезон 6

10 секретов «Евгения Онегина»

Зачем нужны паспорт, ФИО, подпись и фото на документы

История завоевания Кавказа

Ученые не против поп-культуры

Приключения Моне, Матисса и Пикассо в России

Что такое современный танец

Как железные дороги изменили русскую жизнь

Франция эпохи Сартра, Годара и Брижит Бардо

Россия и Америка: история отношений

Как придумать свою историю

Россия глазами иностранцев

История православной культуры

Русская литература XX века. Сезон 5

Как читать русскую литературу

Блеск и нищета Российской империи

Жанна д’Арк: история мифа

Любовь при Екатерине Великой

Русская литература XX века. Сезон 4

Социология как наука о здравом смысле

Русское военное искусство

Закон и порядок

в России XVIII века

Как слушать

классическую музыку

Русская литература XX века. Сезон 3

Повседневная жизнь Парижа

Русская литература XX века. Сезон 2

Рождение, любовь и смерть русских князей

Петербург

накануне революции

«Доктор Живаго»

Бориса Пастернака

Русская литература XX века. Сезон 1

Архитектура как средство коммуникации

Генеалогия русского патриотизма

Несоветская философия в СССР

Преступление и наказание в Средние века

Как понимать живопись XIX века

Греческий проект

Екатерины Великой

Правда и вымыслы о цыганах

Исторические подделки и подлинники

Театр английского Возрождения

Все курсы

Спецпроекты

Где сидит фазан?

Детский подкаст о цветах: от изготовления красок до секретов известных картин

Путеводитель по благотворительной России XIX века

27 рассказов о ночлежках, богадельнях, домах призрения и других благотворительных заведениях Российской империи

Колыбельные народов России

Пчелка золотая да натертое яблоко. Пятнадцать традиционных напевов в современном исполнении, а также их истории и комментарии фольклористов

История Юрия Лотмана

Arzamas рассказывает о жизни одного из главных

ученых-гуманитариев

XX века, публикует его ранее не выходившую статью, а также знаменитый цикл «Беседы о русской культуре»

Волшебные ключи

Какие слова открывают каменную дверь, что сказать на пороге чужого дома на Новый год и о чем стоит помнить, когда пытаешься проникнуть в сокровищницу разбойников? Тест и шесть рассказов ученых о магических паролях

Наука и смелость. Второй сезон

Детский подкаст о том, что пришлось пережить ученым, прежде чем их признали великими

«1984». Аудиоспектакль

Старший Брат смотрит на тебя! Аудиоверсия самой знаменитой антиутопии XX века — романа Джорджа Оруэлла «1984»

История Павла Грушко, поэта и переводчика, рассказанная им самим

Павел Грушко — о голоде и Сталине, оттепели и Кубе, а также о Федерико Гарсиа Лорке, Пабло Неруде и других испаноязычных поэтах

История игр за 17 минут

Видеоликбез: от шахмат и го до покемонов и видеоигр

Истории и легенды городов России

Детский аудиокурс антрополога Александра Стрепетова

Путеводитель по венгерскому кино

От эпохи немых фильмов до наших дней

Дух английской литературы

Оцифрованный архив лекций Натальи Трауберг об английской словесности с комментариями филолога Николая Эппле

Аудиогид МЦД: 28 коротких историй от Одинцова до Лобни

Первые советские автогонки, потерянная могила Малевича, чудесное возвращение лобненских чаек и другие неожиданные истории, связанные со станциями Московских центральных диаметров

Советская кибернетика в историях и картинках

Как новая наука стала важной частью советской культуры

Игра: нарядите елку

Развесьте игрушки на двух елках разного времени и узнайте их историю

Что такое экономика? Объясняем на бургерах

Детский курс Григория Баженова

Всем гусьгусь!

Мы запустили детское

приложение с лекциями,

подкастами и сказками

Открывая Россию: Нижний Новгород

Курс лекций по истории Нижнего Новгорода и подробный путеводитель по самым интересным местам города и области

Как устроен балет

О создании балета рассказывают хореограф, сценограф, художники, солистка и другие авторы «Шахерезады» на музыку Римского-Корсакова в Пермском театре оперы и балета

Железные дороги в Великую Отечественную войну

Аудиоматериалы на основе дневников, интервью и писем очевидцев c комментариями историка

Война

и жизнь

Невоенное на Великой Отечественной войне: повесть «Турдейская Манон Леско» о любви в санитарном поезде, прочитанная Наумом Клейманом, фотохроника солдатской жизни между боями и 9 песен военных лет

Фландрия: искусство, художники и музеи

Представительство Фландрии на Arzamas: видеоэкскурсии по лучшим музеям Бельгии, разборы картин фламандских гениев и первое знакомство с именами и местами, которые заслуживают, чтобы их знали все

Еврейский музей и центр толерантности

Представительство одного из лучших российских музеев — история и культура еврейского народа в видеороликах, артефактах и рассказах

Музыка в затерянных храмах

Путешествие Arzamas в Тверскую область

Подкаст «Перемотка»

Истории, основанные на старых записях из семейных архивов: аудиодневниках, звуковых посланиях или разговорах с близкими, которые сохранились только на пленке

Arzamas на диване

Новогодний марафон: любимые ролики сотрудников Arzamas

Как устроен оркестр

Рассказываем с помощью оркестра musicAeterna и Шестой симфонии Малера

Британская музыка от хора до хардкора

Все главные жанры, понятия и имена британской музыки в разговорах, объяснениях и плейлистах

Марсель Бротарс: как понять концептуалиста по его надгробию

Что значат мидии, скорлупа и пальмы в творчестве бельгийского художника и поэта

Новая Третьяковка

Русское искусство XX века в фильмах, галереях и подкастах

Видеоистория русской культуры за 25 минут

Семь эпох в семи коротких роликах

Русская литература XX века

Шесть курсов Arzamas о главных русских писателях и поэтах XX века, а также материалы о литературе на любой вкус: хрестоматии, словари, самоучители, тесты и игры

Детская комната Arzamas

Как провести время с детьми, чтобы всем было полезно и интересно: книги, музыка, мультфильмы и игры, отобранные экспертами

Аудиоархив Анри Волохонского

Коллекция записей стихов, прозы и воспоминаний одного из самых легендарных поэтов ленинградского андеграунда

1960-х

— начала

1970-х годов

История русской культуры

Суперкурс

Онлайн-университета

Arzamas об отечественной культуре от варягов до

рок-концертов

Русский язык от «гой еси» до «лол кек»

Старославянский и сленг, оканье и мат, «ѣ» и «ё», Мефодий и Розенталь — всё, что нужно знать о русском языке и его истории, в видео и подкастах

История России. XVIII век

Игры и другие материалы для школьников с методическими комментариями для учителей

Университет Arzamas. Запад и Восток: история культур

Весь мир в 20 лекциях: от китайской поэзии до Французской революции

Что такое античность

Всё, что нужно знать о Древней Греции и Риме, в двух коротких видео и семи лекциях

Как понять Россию

История России в шпаргалках, играх и странных предметах

Каникулы на Arzamas

Новогодняя игра, любимые лекции редакции и лучшие материалы 2016 года — проводим каникулы вместе

Русское искусство XX века

От Дягилева до Павленского — всё, что должен знать каждый, разложено по полочкам в лекциях и видео

Европейский университет в

Санкт-Петербурге

Один из лучших вузов страны открывает представительство на Arzamas — для всех желающих

Пушкинский

музей

Игра со старыми мастерами,

разбор импрессионистов

и состязание древностей

Стикеры Arzamas

Картинки для чатов, проверенные веками

200 лет «Арзамасу»

Как дружеское общество литераторов навсегда изменило русскую культуру и историю

XX век в курсах Arzamas

1901–1991: события, факты, цитаты

Август

Лучшие игры, шпаргалки, интервью и другие материалы из архивов Arzamas — и то, чего еще никто не видел

Идеальный телевизор

Лекции, монологи и воспоминания замечательных людей

Русская классика. Начало

Четыре легендарных московских учителя литературы рассказывают о своих любимых произведениях из школьной программы

Лекции

15 минут

1/6

Ахматова. «Я пришла сюда, бездельница…»

Как Анна Ахматова произвела фурор в русской литературе и чем ее изысканные стихи напоминают простую частушку

Читает Роман Тименчик

Как Анна Ахматова произвела фурор в русской литературе и чем ее изысканные стихи напоминают простую частушку

10 минут

2/6

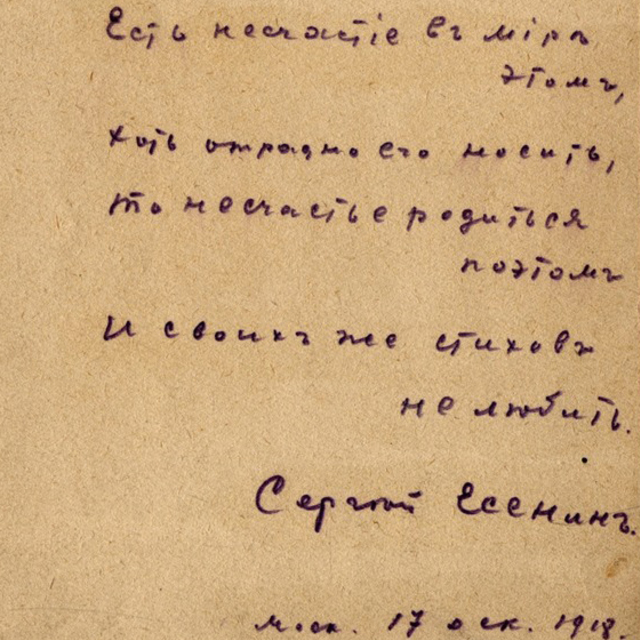

Есенин. «Край любимый! Сердцу снятся…»

Как Есенин переложил крестьянское сознание на язык Серебряного века и стал новым Иваном-царевичем

Читает Олег Лекманов

Как Есенин переложил крестьянское сознание на язык Серебряного века и стал новым Иваном-царевичем

14 минут

3/6

Горький. «Карамора» (18+)

Как Горький увидел внутри человека одну труху, воспел провокаторов, а затем сам к ним присоединился

Читает Дмитрий Быков*

Как Горький увидел внутри человека одну труху, воспел провокаторов, а затем сам к ним присоединился

12 минут

4/6

Ходасевич. «Перед зеркалом»

Как сначала ужаснуться собственному отражению в зеркале, а затем написать про это лирический шедевр

Читает Александр Жолковский

Как сначала ужаснуться собственному отражению в зеркале, а затем написать про это лирический шедевр

15 минут

5/6

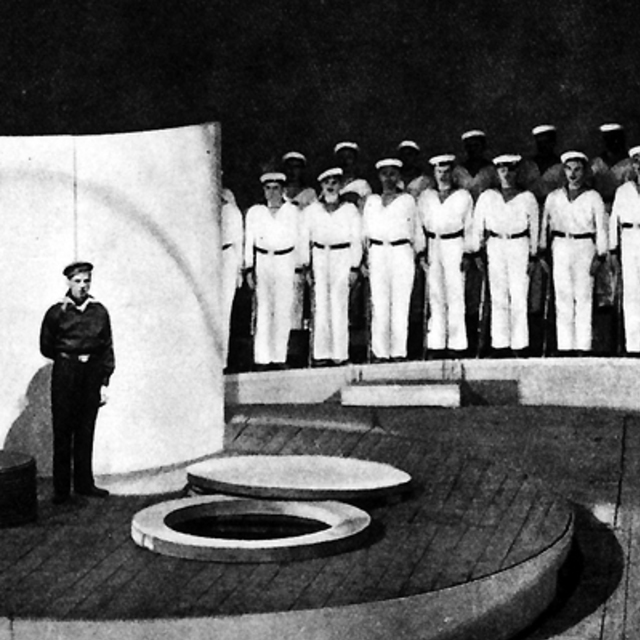

Вишневский. «Оптимистическая трагедия»

Как писатель с пистолетом сочинил трагедию и почему она осталась единственной в советской литературе

Читает Илья Венявкин

Как писатель с пистолетом сочинил трагедию и почему она осталась единственной в советской литературе

14 минут

6/6

Солженицын. «Матренин двор»

Как сделать из прозы поэзию, воскресить Матрену, а вместе с ней и русский язык

Читает Андрей Немзер

Как сделать из прозы поэзию, воскресить Матрену, а вместе с ней и русский язык

Материалы

«Волк, коза и капуста» с писателями

Знакомая с детства игра, но интерактивная и с Маяковским

Соловки: что Горький видел и что скрыл

Правда и ложь о концентрационном лагере

Тест: поймете ли вы Солженицына?

Определите значения слов из «Словаря языкового расширения»

Знаете ли вы русскую культуру в лицо?

Кто все эти люди?

Ахматова и Гумилев: от брака до развода

Хроника отношений поэтов

Шесть заповедей соцреалиста

Как написать книгу или снять фильм, не отклоняясь от линии партии

Семь мифов о Горьком

Друг Ленина, жертва Сталина, защитник крестьян, отец соцреализма и другая неправда

Говори, как Горький

Чумичка, шабёр, пудовка в маковку и другие новые слова в вашем словаре

Звуки Горького

Речь писателя: комментарий лингвиста

Как притвориться

деревенским поэтом

Инструкция от Сергея Есенина

Кратчайшая энциклопедия псевдонимов

От Горького до Горпожакса

Сергей Есенин. Лучшее

10 стихотворений для знакомства с последним поэтом деревни

Феномен таланта

Эссе Анатолия Наймана о поэтах и поэзии

Эмиграция как парад уродов

Почему в поздних стихах Ходасевича все увечные

Девять мифов о Есенине

Наивный паренек из деревни, пьяный поэт, жертва убийства и другая неправда

Предвоенный СССР глазами писателя

Костры на Яузе, великие стройки и Молотов–Риббентроп: дневник Всеволода Вишневского

Поэтические селфи

Русские поэты в зеркале самолюбования

Где выпить с Ахматовой и Дзержинским

Главные рестораны и кабаки Серебряного века

Революция шестидесятников

О смысле фильма «Оптимистическая трагедия»

Ахматова: притворись ее знатоком

Главный специалист по Ахматовой выбрал 10 коротких текстов

Кого обидел Ходасевич

«Истеричка», «поэт подонков», «крошечная кочерыжка смысла» и другая критика

Путеводитель по деревенской прозе

От Абрамова до Шукшина: восемь лучших произведений

Самые громкие дебюты XX века

От Михаила Кузмина до Венедикта Ерофеева

Как создать агитационный шедевр

Таиров — о том, как правильно понимать «Оптимистическую трагедию»

Солженицын против Ленина

Уникальная магнитофонная запись 1975 года

Гандлевский читает и комментирует Ходасевича

Видео Arzamas

Содержание:

- 1 Читательский дневник по рассказу «Карамора» Горького

- 1.1 Сюжет

- 1.2 Отзыв

Предатель Карамора по просьбе бывших товарищей-революционеров в тюрьме описывает свою жизнь и философию.

Петр Каразин, сын слесаря, прозванный веселым отцом Караморой (большим комаром, пауком) жил в свое удовольствие, пока вместе с товарищами не столкнулся с хворым еврейским гимназистиком-социалистом Леопольдом. Тот мигом объяснил, как несправедлива жизнь, и что богачи эксплуатируют бедных. Петру смешны идеи, любовь к человечеству, но он идет в революцию. Он вообще любитель острых ощущений. Однажды, нарочно рискуя собой, спас рыбаков со льдины. И среди революционеров слыл за героя. Хотя сам презирал этих интеллигентов, да и людей вообще.

Однако, при разгроме первой революции «люди, способные к подвигам, делали подлости». В нем тоже сидят несколько человек, и каждый хочет своего. Однажды он заставил удавиться предателя Попова. А после очередного ареста стал предателем сам. Просто из любви к риску. Начальник охранки Симонов открывает ему глаза: люди – безумцы, подлецы и звери. Нет «у людей привычки жить честно». И Карамора, как тот мальчишка из сказки, хочет сказать людям: «Король-то совсем голый!» (все вы одинаковые, только обманываете сами себя).

Караморе все равно, убьют ли его как предателя, или нет. Он пишет исповедь для себя, но вопросы, которые он ставит перед собой, не находят в его пустой душе ответа.

Читательский дневник по рассказу «Карамора» Горького

Сюжет

Молодой неглупый рабочий Петр Каразин (Караморой, большим комаром, пауком его прозвал отец-шутник) становится революционером, потому что любит опасность и власть над людьми. Сам же он человек раздвоенный: вроде хочет хорошего, но готов на подлость. Он презирает социалистов и людей вообще за их веру в идеи, красивые слова, слабость.

И легко становится предателем. Начальник охранки Симонов объясняет ему, что все люди животные, и в свои идеи не верят. Каразин согласен с ним. Революционеры разоблачают его. Он пишет в тюрьме свою исповедь, и ему плевать, убьют ли его людишки с той или иной стороны.

Отзыв

Страшный рассказ о сожженной совести в человеке. Он чувствует свою неправоту, но упрямо оправдывает себя. Сам предатель, и других он видит такими же. Он честен только в том, что любви к людям не имеет. У него говорящее прозвище: не только комар, но и паук. Разуверившись во всем, он играл жизнями людей, некоторых погубил. Рассказ учит быть честным, искренним, иметь идеалы и принципы, беречь в себе человека, быть сострадательным, целеустремленным, верным.

Скачать материал

Скачать материал

- Сейчас обучается 46 человек из 24 регионов

- Сейчас обучается 69 человек из 39 регионов

Описание презентации по отдельным слайдам:

-

1 слайд

М. Горький

Рассказ «Карамора»

-

2 слайд

Предпосылки к созданию рассказа

Что такое свобода?

Какой она должна быть?

Как ее добиться?

Это вопросы, которые волнуют в конце XIX века молодого писателя Максима Горького, и в творчестве которого наиболее ярко видно влияние идей выдвинутых Ф. Ницше. -

3 слайд

Ф. Ницше. «Идея о сверхчеловеке»

1.Это личность, которая руководит собственным опытом, создает собственную судьбу.

2.Это “аристократ” духа.

3.Он не зависит от Бога, от общественных и исторических ограничений.

4.Главная ценность – “благородное”, то, что стоит “по ту сторону добра и зла”.

5.Жизнь – постоянная борьба. Надо свободно идти навстречу жизни и мужественно заглянуть в лицо смерти.

6.Цель жизни – в творческом труде, созидании, поиске истины, в преодолении самого себя. Но на это способны не все, а лишь те, кто наделен “волей к мощи”. -

4 слайд

М. Горький. Раннее творчество

Для ранних романтических героев Горького характерны: независимость и стремление к абсолютной свободе; гордость; отсутствие мук совести; близость к природе, где нет морали; жажда борьбы, действия; руководство инстинктами. Романтический герой включен в среду несовершенных, а то и трусливых, жалких людей. Он задуман как спаситель людей от их же слабости, никчемности, сонного прозябания. Горького и Ницше сближал общий взгляд на культуру как на процесс бесконечной борьбы между человеком и его внутренней сущностью. -

5 слайд

Горький и революция

1905–1917 гг. – этот период многие историки называют периодом Великой русской революции. Это переломный период в русской истории.

Сам Горький недолго обольщался романтикой Февраля. Он понял, что эта революция таит в себе страшные силы. В ней не “музыка”, а рев разбушевавшейся стомиллионной стихии, готовой все смести на своем пути. И именно в это время писатель непосредственно обращается к теме революционеров-провокаторов. Эта тема заинтересовала его еще в годы Первой русской революции. -

6 слайд

Словарная работа

Провокация- подстрекательство, побуждение отдельных лиц, групп, организаций к действиям, которые поволокут за собой тяжкие, иногда губительные последствия.Провокатор:

1) подстрекатель на что-то дурное, запретное;

2)Тайный агент политического сыска или вообще какой-то вражеской организации, применяющий провокацию.Царская охранка – в Царской России охранное отделение.

-

7 слайд

Провокатор

В 1906 г. русскую общественность потрясло дело Евно Азефа. Лидера эсеров, который в течение многих лет был агентом охранки.

Именно в 1906 г. Горький записывает следующие афоризмы:

“Будучи подлецом, – не воображай, что это оригинально”.

“Жаждешь свободы? Иди служить в полицию”.

“Жаждешь абсолютной свободы? Поступи в агенты охранного отделения. Очень просто”. -

8 слайд

Сборник “Рассказы 1922—1924 годов”

Тема нравственного выбора человека в революции.

В каждом из девяти рассказов, образующих цикл, ощутима скрытая или явная диалогическая связь с определенными человеческими типами и психологическими коллизиями, открытыми писателями в последней трети XIX — начале XX веков.

Этот сборник стал вызовом писателя оголтелому новаторству, провозглашаемому авангардистскими школами.

Архитектоника цикла. Осевую линию здесь образуют три рассказа: первый — “Отшельник”, пятый, срединный — “Карамора” и девятый, последний — “Рассказ о необыкновенном”. -

9 слайд

Рассказ «Карамора»

Центральный рассказ цикла

В центре рассказа революционер -провокатор Петр Каразин по прозвищу «Карамора».

Что означает прозвище героя?

Кто дал такое прозвище герою? -

10 слайд

Карамора

Карамора (именуемая комаром-долгоножкой) – это самый большой комар в мире. Несмотря на пугающие размеры, эти большие комары не могут навредить человеку. -

11 слайд

Эпиграф рассказа

Сколько эпиграфов в рассказе?Вы знаете: я способен на подвиг. Ну, и вот также подлость, – порой так и тянет кому-нибудь какую-нибудь пакость сделать, – самому близкому. Слова рабочего Захара Махайлова, провокатора, сказанные им следственной комиссии в 1917 г. «Былое» 1922, кн. 6-ая, статья Н. Осиповского.

Иногда – ни с того ни с сего – приходят мысли плохие и подлые… Н. Н. Пирогов

Позвольте подлость сделать! Один из героев Островского.

Подлость требует иногда столь же самоотречения, как и подвиг героизма. Из письма Л. Андреева.

По обдуманным поступкам не узнаешь, каков есть человек, его выдают поступки необдуманные. Н. С. Лесков в письме к Пыляеву.

У русского человека мозги набекрень. И. С. Тургенев.Какой из них, по вашему мнению, может объяснить, почему и в каких условиях происходит процесс распада личности?

-

12 слайд

Петр Каразин: «Жили во мне два человека, и один к другому не притёрся».

Карамора — это кличка героя. В нем удивительным образом сочетаются сила, даже властность, если угодно, и какая-то поразительная слабость нравственной основы.

Ему не зря постоянно снится кошмар о том, как он ходит по маленькой плоской Земле под маленьким твердым и плоским небом, в котором нет никакой глубины. -

13 слайд

Анализ рассказа

Почему герой стал провокатором?

Что его заставляло так действовать?

Горький не находит ответа на этот вопрос и лишь к концу произведения приходит к поразительному выводу. Ведь на самом деле ни за русскими революционерами, ни за русскими контрреволюционерами нет моральной правды: все эти люди ограниченны, у всех сектантское сознание. А правда — за тем, кто на обеих сторонах, правда — за провокатором. Провокатор выше не только потому, что он манипулирует этими людьми, орудует ими, не участвует в их играх и так далее. Провокатор выше потому, что он не с этими и не с теми. А быть с этими или с теми — значит наверняка быть неправым. -

14 слайд

Анализ рассказа

– Какими предстают революционеры в рассказе?

Это фанатики (Леопольд),

сочувствующие (Саша Варварина),

рядовые (“на всю жизнь обиженные”, Басов),

случайные (“счетные машинки”),

запутавшиеся (сам Петр Каразин),

провокаторы (Попов).

Есть и идейные революционеры, но о них упоминается вскользь, без указания имени. -

15 слайд

Вывод:

Раньше человек — это великолепно, «человек — это звучит гордо». Теперь же человек — это страшная пустота, размытость вместо любого стержня и отсутствие морального компаса.

Существует только жажда превосходства, а это доступно только провокатору — человеку, который участвует в чужих играх и при этом ведет свою.

Философская идея сверхчеловека может иметь совершенно разное воплощение и последствия. В творчестве Горького – это предупреждение об опасности воплощения этой идеи при отсутствии нравственного стержня в душе человека. -

16 слайд

Письменный ответ на вопросы:

О каких абсурдных поступках (поступке) идет речь в рассказе М. Горького «Карамора»?

Как эти поступки помогают передать характер русского человека?

В чем заключается трагедия расчеловечивания в рассказе?

Найдите материал к любому уроку, указав свой предмет (категорию), класс, учебник и тему:

6 060 483 материала в базе

- Выберите категорию:

- Выберите учебник и тему

- Выберите класс:

-

Тип материала:

-

Все материалы

-

Статьи

-

Научные работы

-

Видеоуроки

-

Презентации

-

Конспекты

-

Тесты

-

Рабочие программы

-

Другие методич. материалы

-

Найти материалы

Другие материалы

- 08.04.2022

- 113

- 2

- 07.04.2022

- 1184

- 137

- 07.04.2022

- 409

- 8

- 07.04.2022

- 409

- 3

- 07.04.2022

- 390

- 0

- 07.04.2022

- 281

- 1

- 07.04.2022

- 274

- 1

Вам будут интересны эти курсы:

-

Курс повышения квалификации «Основы туризма и гостеприимства»

-

Курс повышения квалификации «Формирование компетенций межкультурной коммуникации в условиях реализации ФГОС»

-

Курс профессиональной переподготовки «Клиническая психология: теория и методика преподавания в образовательной организации»

-

Курс повышения квалификации «Этика делового общения»

-

Курс повышения квалификации «Маркетинг в организации как средство привлечения новых клиентов»

-

Курс повышения квалификации «Правовое регулирование рекламной и PR-деятельности»

-

Курс профессиональной переподготовки «Организация маркетинга в туризме»

-

Курс повышения квалификации «Финансы предприятия: актуальные аспекты в оценке стоимости бизнеса»

-

Курс повышения квалификации «Психодинамический подход в консультировании»

-

Курс профессиональной переподготовки «Управление информационной средой на основе инноваций»

-

Курс профессиональной переподготовки «Организация и управление процессом по предоставлению услуг по кредитному брокериджу»

-

Курс профессиональной переподготовки «Стандартизация и метрология»

«Карамора» и «Рассказ о самом главном» увидели свет в одном и том же, 1924 году, фактически подводящем итог эксперименту с советской демократией на русской почве — после смерти Ленина «почва» окончательно взяла свое, похоронив в себе и мечты о «демократии», и «советские» идеалы, хотя до окончательной реставрации православно-фашистской империи еще оставалось лет примерно десять. Бывший «буревестник революции» Горький находится в это время в эмиграции, бывший революционер и, в отличие от Горького, активный член подпольной РСДРП, будущий эмигрант (впрочем, так и не лишенный советского паспорта) Замятин живет в России, подвергаясь — как и Горький в тот период — травле «пролетарских» литературоведов, все-таки имеет значительный, высокий статус в новой литературной жизни.

Горький многих удивил, выпустив сборник «Рассказы 1922-24 году», где сквозь привычную ему социальную реальность повылезла всякая «достоевская», казалось бы, чуждая «буревестнику» психопатология. Но «Карамора» даже в этом контексте неожиданная вещь, поскольку ее герой-повествователь — бывалый революционер-подпольщик и одновременно опытный провокатор, много лет прослуживший в «охране» и годами сдававший своих единомышленников. После революции под арестом он, когда дело его открылось вместе с «охранными» архивами, по настоянию «товарищей» дает письменные показания о своей деятельности, да и обо всей жизни, но объяснить что-то пытается в первую очередь себе, а не им. «Карамора» таким образом — записки одновременно «из мертвого дома» и «из подполья».

Естественным образом на ум не только читателю, о и автору, и его герою, приходит Ф.М.Достоевский:

«Пишешь — и сам себе кажешься умнее, лучше. Опьяняет это дело. Вот когда я чувствую Достоевского: это был писатель, наиболее глубоко опьянявшийся сам собою, бешеной, метельной, внеразумной игрою своего воображения — игрою многих в себе одном.

Раньше я читал его с недоверием: выдумывает, стращает людей темнотою души человека затем, чтоб люди признали необходимость бога, чтоб покорно подчинились его непостижимым затеям, неведомой воле.

«Смирись, гордый человек!»

Если это смирение и нужно было Достоевскому, то — между прочим, а не прежде всего. Прежде же всего он был сам для себя — мин дин мин. Умел жечь себя, умел выжимать жгучий сок души своей весь, до последней капли».

Обращение к Достоевскому тем удивительнее для Горького, что на протяжении десятилетий «буревестник» с Достоевским находился в постоянной, посмертной для последнего, заочной идеологической борьбе. И вдруг оказался если не в политическом, то в психологическом плане его «близким родственником», последователем.

«Привычка честно жить? Это привычка правдиво чувствовать, а правда чувствований возможна только при полной свободе проявлять их, а свобода проявления чувств делает человека зверем или подлецом, если он не догадался родиться святым. Или — душевно слепым. Может быть, слепота — это и есть святость?» — такая у горьковского послереволюционного героя на уме «диалектика», определенно «не по Энгельсу». Рассказчик носит фамилию Каразин и прозвище Карамора, данное ему в детстве отцом, карамора — какая-то разновидность паука. С гимназических лет Карамора приобщился к революционному подполью, точнее, в революцию он пришел под значительным влиянием соученика-еврейчика, чахоточного Леопольда, которого, однако, Каразин с самого начала не уважал. Шли годы, герой выдвинулся и в партийной борьбе стал одним из лидером — на местном уровне. Но в один момент раскрыл провокатора Попова и, никому не сказав, не предав товарищескому суду, заставил того повеситься. Дело вышло уголовное, но перетекло в политическую плоскость, когда из охранного отделения Каразин получил предложение занять место Попова и начать работать на охрану против прежних товарищей — в обмен на замятое полицейское расследование. Однако страх за свою жизнь — не главный мотив разворота в судьбе Караморы. Попенко — как называет его начальник охранного отделения, презрительно коверкая фамилию — тоже был предателем не вполне безыдейным, а размышлял насчет того, что если есть герои с одной стороны, то должны быть и с другой. Но герой-повествователь «Караморы» идет в своих мыслях гораздо дальше: «Есть теории добра: евангелие, коран, талмуд, еще какие-то книги. Должна быть и теория зла, теория подлости. Должна быть такая теория. Все надо объяснить, все, иначе — как жить?»

Герой постоянно приводит слова знакомого татарина: «мин дин мин» — «я есть я». Но такая небольшая прививка «восточным», монистическим типом сознания, не помогает разрешить противоречия внутреннего конфликта. «Живет во мне, говорю, два человека, и один к другому не притерся, но есть еще и третий. Он следит за этими двумя, за распрей их и — не то раздувает, разжигает вражду, не то — честно хочет понять: откуда вражда, почему?

(…) Есть, пожалуй, еще и четвертый, этот спрятался еще глубже третьего и — молчит, присматривает зверем, до времени тихим. Может быть, он и на всю мою жизнь останется тих и нем, спрятался и равнодушно наблюдает путаницу» — так пишет о себе Каразин. «К восьмому году лучшие зубы революции были выбиты. Множество рабочих пошло на каторгу, многие, струсив, нарядились в бараньи шкуры обывателей; потом эти шкуры приросли к их коже. Некоторые, захотев пожить в свое удовольствие, стали бандитами, — «жизнь в свое удовольствие» всегда, прямо или косвенно, соприкасается с бандитизмом. Особенно быстро и ловко ускользнули от расправы победителей товарищи интеллигенты. Гнусное было время. Даже люди, доказавшие способность к подвигам, делали подлости». Монолог героя — и есть попытка если не примирить нескольких в одном, то осмыслить, проанализировать их взаимоотношения, которые в итоге неразрешимы, поскольку «мин дин мин».

У Горького, как позднее в «Жизни Клима Самгина», что-то объясняется социо-культурными факторами — и, совершенно справедливо, первыми под раздачу попадают интеллигенты: «Я знаю, что интеллигенты в юности действительно ощущают физическое тяготение к народу и думают, что это — любовь. Но это не любовь, а — механика, притяжение к массе. В зрелом возрасте эти же поэты становятся скучнейшими ремесленниками, кочегарами. Забота о людях уничтожает «любовь» к ним, обнаруживая простейшую социальную механику». Начальник охранного отделения Симонов, главный собеседник героя вплоть до случившегося с ним политического и экзистенциального краха, тоже беспрестанно твердит, и этот его рефрен превращается Горьким в навязчивый лейтмотив: «до чего испортили вас эти чертовы интеллигенты» — правда, из уст такого персонажа характеристика «интеллигентов» как людей «порченых» — и «портящих» — звучит двусмысленно.

И все-таки трусость и выгода — факторы слишком примитивные, не способные удовлетворить интерес героя к дробности человеческого сознания. Тем более, что его внимание направлено не на внешние объекты наблюдения, а внутрь, вглубь себя: «Жизнь человека раздробленного напоминает судорожный полет ласточки. Разумеется, цельный человек практически более полезен, но — второй тип ближе мне. Запутанные люди — интереснее. Жизнь украшается вещами бесполезными».

Полковник Осипов, первый «куратор» героя от охранки, вскоре умерший от рака, предупреждал Каразина: «Вы играете опасную игру, а мне кажется, что для революционера вы человек недостаточно злой и — уж извините — слишком умный». Задним числом рассказчик вспоминает о нем:

«Вероятно, он был тоже раздвоенный человек. Конечно — люди делятся на трудящихся и живущим чужим трудом, на пролетариат и буржуазию. Это — внешнее деление, а затем они, во всех классах, делятся на людей цельных и раздробленных. Цельный человек всегда похож на вола — с ним скучно».

А преемник полковника, Симонов, начальник охранного отделения, однажды доводит мысль предшественника до логического завершения: «Эдак-то вы, пожалуй, застрелите меня. Что ж вам еще осталось? Только одно: убить кого-нибудь. Тогда, может, и вздрогнете, и закричите».

Игра на собственных внутренних противоречиях опасна, а опасность возбуждает, «заводит». Характеристика «любил опасность, как товарищ Тася — шоколад», забавна еще и тем, что для сравнения герой, вслед за автором, использует образ «шоколада» как метафору чего-то необычайно притягательного, болезненно желанного, но и страшно вредного, и отнюдь не только для физического здоровья — стоит вспомнить несопоставимую по художественному значению с прозой Горького, Замятина, Пильняка, Бабеля или Иванова, но в своем роде важную для литературного процесса 1920-х годов, в тот же период появившуюся повесть Тарасова-Родионова «Шоколад». Герой «Шоколада», впрочем, человек, рассуждая в предложенных рассказчиком «Караморы» категориях, «цельный», и способен вынести приговор сам себе, разве что приведение его в исполнение перепоручая достойным товарищам:

http://users.livejournal.com/_arlekin_/2706932.html

С Горьким и его «Караморой», конечно, все сложнее: «Но «героем» я был в прошлом, а теперь чувствовал себя только человеком, который принужден, обязан решить темный вопрос: почему, делая подлое дело, я не чувствую отвращения к себе?» Тут одновременно и абсолютный моральный релятивизм, и бесконечная неуспокоенность в поисках выхода из него, в стремлении обрести метафизическую основу для поведенческого кодекса, иначе — все можно, почему нет: «А может быть, настало время сделать все возможные подлости, совершить все преступления, использовать сразу все зло, для того чтоб, наконец, все это надоело, опротивело, ужаснуло и погибло?» И ассоциации, параллели, переклички возникают не только с литературой русскоязычной и классической, с Достоевским, но и с мировой, современной, а для Горького — будущей, прежде всего, на мой взгляд, с французскими экзистенциалистами, с Сартром, и особенно с Камю — с «Посторонним», с некоторыми поздними рассказами, но самые неожиданные и вместе с тем точные, очевидные — с «Падением».

Солипсистский монолог рассказчика в «Караморе», чей автор до того всю свою литературную карьеру делал ставку на объективность повествования и мировоззрения, погружает в темные бездны сознания, подсознания (вообще фрейдистская подоплека рассказа обнаруживается без труда, все эти «двое», «третий», «спрятавшийся четвертый»). Замятин в «Рассказе о самом главном», наоборот, выстраивает повествование в трех сюжетных планах, будто смотрит на вселенную откуда-то со стороны, из параллельного мира, не будучи заинтересован в судьбе человечества, потому что даже если гибнет человек, гибнет род людской, гибнут планетарные системы — все равно жизнь, какая-то жизнь, пускай без привычных автору биологических видов, продолжается, и это будто бы есть «самое главное».

Червяк Rhapalocera, который в «Рассказе о самом главном» Замятина падает между колен Тали во время ее свидания с Куковеровым — такой же «самый главный» здесь герой, как участники гражданской войны, как жители погибающей в далекой галактике планеты. Но червяк, хотя и не знает, что его ждет смерть, не сознает себя, не сознает смерти — зато ему предстоит «умереть в куколку», то есть смерть «червяка», гусеницы — предвестие рождения бабочки. Червяку, даже обладай он сознанием, бояться, в общем, нечего — а он еще и сознанием не обладает, вот повезло. Человеку повезло меньше.

Таля плачется старой крестьянке:

— Тимофеевна, милая, я не могу.. ну вот — как же, ну как же? Вот завтра — трава и солнце, и все кругом возьмут хлеб и будут есть — а он? а он?

— Что ж, дитенок, живы-здоровы будем — все, бог даст, помрем. И ты помрешь — ты что же думаешь? А час раньше, час позже — все едино».

У русской крестьянки, которая по Замятину недалеко в своем эволюционном развитии ушла от червяка, все просто, при этом она еще может сформулировать свое восприятие круговорота жизни и смерти какими-то условно-человеческими словами. Но по-настоящему мыслящему человеку утешительных слов крестьянки недостаточно.

«Если б не быть человеком — если б не знать жалости к человеку!» — для героев Замятина быть человеком означает бояться за сохранность своей жизни, а также и чужой, если эта чужая хоть чем-то дорога: Куковеров и Дорда, бывшие товарищи по подполью, которых победа Октября развела по линии фронта, ничего не забыли, но «железный» Дорда, хотя и многое позволяет Куковерову, даже допускает к нему в ночь перед расстрелом Талю, не считает возможным сохранить одну жизнь сейчас, рискуя будущей жизнью человечества. А несчастные, задыхающиеся на своей выродившейся планете «несознательные» инопланетяне, наоборот, ради глотка воздуха и продления своей жизни на короткий срок готовы отнять чужую жизнь — мужчина убивает ребенка, чтоб самим воспользоваться остатками воздуха на дне бутылки, при том что у них с женщиной будущего нет и воздуха не хватит надолго. Что понимает «та, что тысячи кругов назад была матерью» — и последним жестом отчаяния перенаправляет обреченную планету к Земле с минимальной надеждой, что Земля может стать для них новым домом. Рассказ Замятина венчает апокалиптическая картина, будто на сто лет вперед предугадывающая развязку «Меланхолии» Триера: гибнущая планета врезается в Землю, принося смерть и пришельцам, и землянам по разные стороны линии фронта гражданской войны, и, видимо, червяку, успевшему или нет окуклиться. Хотя какая-то жизнь, тот же червяк, например, может и уцелеть, развиться снова, а если не на Земле, не при победившем социализме — то где-нибудь еще, жизнь сама по себе неистребима, таково «самое главное» по Замятину.

Но то, что у Замятина прослеживается как философская категория от уровня червяка-куколки и до вселенских, межпланетных масштабов, то очень наглядно и конкретно проявляется в сюжете рассказа Всеволода Иванова «Дитё», на пару лет опередившим вышеупомянутые тексты Замятина и Горького. Персонажи Иванова — красные партизаны Сибири, подстрелившие пару белогвардейских офицеров, одним из которых оказалась переодетая женщина-роженица с грудным младенцем на руках. Младенца как безвинного в свете классовой борьбы постановили не убивать, но он и сам готов умереть без материнского молока. Тогда русские красные казаки, уже имеющие опыт набегов на стойбища местных кочевых племен и насилия над киргизскими женщинами, к чему сами киргизки и киргизы привыкли относиться безропотно, как к чему-то неизбежному, похищают, похищают одну киргизку, тоже молодую мать, для кормления русского младенца. А вскоре замечают, что своего родного ребенка киргизка то ли нарочно, то ли случайно кормит лучше и тот постоянно прибавляет в весе, русский же младенец хиреет, и тогда сердобольные партизаны дальновидно киргизенка у матери отнимают, заворачивают в мешок и уносят в степь на верную смерть, чтоб киргизка не растрачивала молоко зря и кормила, как полагается, белое (ну то есть теперь уже «красное», но в любом случае русское) «дитё».

Жизнь, а вернее, воля к жизни, жажда жизни, «голос жизни» (категория в литературе рубежа 19-20 веков распространенная, и есть даже такой рассказ у Гамсуна, переведенный на русский, кстати, Блоком) — и есть «самое главное», все оправдывающий, вернее, не нуждающийся в оправдании импульс, на которым держится вселенная. Все живое смертно в своей индивидуальности — но жизнь бесконечна, поэтому «смерти нет», как говорит замятинский Куковеров перед казнью. И это «самое главное», к чему пришла, где застряла, заставила себя остановиться новая русскоязычная литература «просоветского» настроя (у эмигрантов, конечно, иначе — у идейных эмигрантов, а не таких, как Горький, заплутавших «карамор»). Любопытно, как это сто лет спустя пересекается, перекликается с экзистенциальными установками современной русскоязычной прозы (Пелевин) и драматургии (Вырыпаев) — все та же восточная мантра о необходимости растворения личного в безличном и индивида в универсуме, о ничтожности единичной, индивидуальной (пускай и в миллионном числе!) жертвы перед всеобщим, тотальным благом, о «бессмертии» жизни вообще, перед которым чья-то частная смерть — ничто; только сто лет назад у писателей-«попутчиков» это всеобщее благо понималось как послереволюционное социалистическое будущее, а сегодня, когда дискредитированы любые политэкономические доктрины, дело вернулось к старым добрым религиозно-философским бредням буддистского (в лучшем случае) толка.

Парадокс, однако, в том, что безличное и природное не мыслит, а существо мыслящее просто так жить не может, и умереть просто так, особенно если более-менее точно знает отпущенный ему срок, не может тоже, и дела до «всеобщего», до «вселенной» ему нет, оно же не червяк, чтоб бездумно «умирать в куколку», потом «воскресать» в бабочке — и, между прочим, умирать снова — правда, отложив яйца для будущих гусениц. С человеком все, к счастью для него, но к сожалению для тех, кто мыслит категориями глобальными, от геополитических до вселенских, сложнее: «Пожалуй, они оставят мне жизнь» — размышляет горьковский Карамора. — «Интересно: что я буду делать с нею? Вот тоже вопрос: жизнь дана во власть человеку, или человек дан жизни на съедение? И чья это затея — жизнь? В сущности: дурацкая затея».