Какую роль в рассказе М. Горького “Старуха Изергиль” играет образ повествователя? (ЕГЭ по русскому)

Рассказу “Старуха Изергиль” характерно наличие стройной композиционной структуры, так как он представлен в трех частях, включая при этом в себя три новеллы. Особенность композиции рассказа также состоит в использовании приема ретроспекции – изначально повествование ведет

Рассказчик, и читатель из его уст узнает, где точно он встречается впервые со старухой Изергиль. К тому же нам становится известно, что делает рассказчик в Бессарабии. Благодаря его повествованию в экспозиции производится зарисовка таинственного, фантастического изображения: по небесам “…бродили обрывки туч…странных очертаний… красок…”.

Посредством подобного способа описания читатель настраивается на восприятие великого и сказочно красивого.

Основа произведения состоит из рассказов старухи Изергиль, подача которых происходит в ином силе и ключе. Созданным в них образам характерен контраст. Им досталась роль исполнителей сюжетных функций.

Рассказчик отличается молодостью, любопытством и наблюдательностью. Он проявляет интерес ко всему новому: людям, событиям. Он достаточно живо интересуется своей собеседнице Изергиль.

Этот рассказчик выступает в качестве связующего звена между всеми тремя историями и стороннего наблюдателя, более близкого к читателю.

Старуха, описанная автором, “иссушенная временем, … сердцем без желаний, … тоже почти тень”. Жизнь рассказчицы не освещалась созидательным трудом, так как в ней отсутствовало дело, которое бы стояло выше ее. Героиню становится жалко, ведь жизнь ее – бессмыслица.

Автор в своем рассказе озвучил неопровержимую истину: “Человек за все платит сам”.

По мнению иного персонажа произведения по имени Ларра, если не давать ничего людям, то можно таким образом сохранить себя. Иной герой Данко видит смысл жизни в полной отдаче себя людям, даже если они не желают верить парню и хотят его убить. Но понимая и жалея людей, герой рассказа готов отыскать верный путь для них, пусть даже ценою жизни.

Он стремится к освещению их сознания, чтобы они пришли к осознанию себя, целей и задач. Необходимо людям превратиться сильных и бесстрашных личностей, чтобы научиться вести борьбу за себя.

Loading…

Какую роль в рассказе М. Горького “Старуха Изергиль” играет образ повествователя? (ЕГЭ по русскому)

Образы рассказчиков в

произведениях М.Ю. Лермонтова и А.М.Горького

(«Герои нашего времени», «Старуха Изергиль».)

СОДЕРЖАНИЕ

Введение

Глава 1. Феномен рассказа в рассказе. Глава 2. Особенности построения образа героя-рассказчика в произведениях русской литературы. 2.1. Автор и рассказчик в рассказе М. Горького «Старуха Изергиль».

2.2. Особенности образа рассказчика в произведении М.Ю.Лермонтова «Герой нашего времени».

2.3. Образ рассказчика в русской литературе.

Заключение

Основные источники информации

Введение

Любое литературное творение – это художественное целое. Таким целым может быть не только одно произведение (стихотворение, рассказ, роман…), но и литературный цикл, то есть группа поэтических или прозаических произведений, объединенных общим героем, общими идеями, проблемами и т.д., даже общим местом действия (например, цикл повестей Н.Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Повести Белкина» А.Пушкина; роман М.Лермонтова «Герой нашего времени» – тоже цикл отдельных новелл, объединенных общим героем — Печориным). Любое художественное целое – это, по существу, единый творческий организм, имеющий свою особую структуру. Как и в человеческом организме, в котором все самостоятельные органы неразрывно связаны друг с другом, в литературном произведении все элементы так же и самостоятельны, и взаимосвязаны.

При этом всегда в произведениях появляется герой-рассказчик, который и объединят цикл рассказов-воспоминаний о прошлом. Так как на наш взгляд – это менее изученный вид композиционного построения произведения, для исследовательской работы мы выбрали следующую тему: образы рассказчиков в произведениях М.Ю. Лермонтова и А.М.Горького («Герои нашего времени», «Старуха Изергиль»).

Актуальность данной работы состоит в том, что мы можем обратить внимание молодого поколения к произведениям XIX века, посредством интересных способов построения произведений, ярких образов героев-рассказчиков.

Объект исследования: композиционный прием «рассказ в рассказе» в русской литературе XIX века.

Предмет исследования: герои-рассказчики в произведениях М.Горького и М.Ю. Лермонтова.

Цель исследовательской работы состоит в том, чтобы проследить, как писатели раскрывали сюжетные особенности произведения через композиционный прием «рассказ в рассказе».

Гипотеза: использование композиционного приема «рассказ в рассказе» в произведения М.Ю. Лермонтова (XIX век) и М. Горького (рубеж XIX – XX веков) акцентирует внимание на особом образе — образе повествователя.

Задачи:

-

изучить особенности повествования в произведениях М.Ю. Лермонтова и А.М.Горького («Герои нашего времени», «Старуха Изергиль»);

-

проанализировать образы героев-повествователей в произведениях М.Ю. Лермонтова и А.М.Горького («Герои нашего времени», «Старуха Изергиль»);

-

сопоставить портретную характеристику героев-повествователей в произведениях М.Ю. Лермонтова и А.М.Горького («Герои нашего времени», «Старуха Изергиль») по их речи, поступкам, описанию, мнению других персонажей.

Методы исследования:

-

изучение произведений М.Ю. Лермонтова и А.М.Горького («Герои нашего времени», «Старуха Изергиль»)

-

анализ и синтез сопоставляемых фактов, приводимых в разных произведениях,

-

сравнение

Теоретическая значимость данной работы заключается в том, что она в дальнейшем может использоваться в процессе консультирования в исследованиях по психологическому портрету в русской и мировой литературе.

Практическая значимость работы состоит в том, что результаты исследования могут быть использованы при изучении произведений М.Ю. Лермонтова и А.М.Горького на уроках литературы.

Глава 1. Феномен рассказа в рассказе.

Художественная форма «истории внутри истории» обычно ассоциируется

с циклом арабских сказок «Тысяча и одна ночь». Но эта форма присутствует

во всех культурных традициях, поэтому неудивительно, что она мгновенно

перекочевала и в авторскую прозу. Причем речь здесь идет не только о произведениях, в сюжетах которых рассказчики то и дело передают друг другу эстафету (от «Гаргантюа и Пантагрюэля» Франсуа Рабле и «Героя нашего времени» Михаила Лермонтова до «Рукописи, найденной в Сарагосе» Яна Потоцкого и «Арабского кошмара» Роберта Ирвина), а вообще о способе, предполагающем отклонение от основной темы,

обусловленное обнаружением внутри придаточной темы еще одной придаточной и так далее. И любопытен здесь не столько сам художественный прием, ставящий целью держать читателя в напряжении (столь вышколенный и опошленный детективно-сериальной индустрией), а то, что сама форма «истории внутри истории» не просто оказалась невероятно притягательной и пережила многие столетия, но фактически легла

в основу человеческой экзистенции [2].

С одной стороны, несомненной особенностью этих обрамленных рассказов

является их повествование о повествовании (метапроза) – это художественная речь, которая, рассказывая о чем бы то ни было, всегда повествует также о языке, о рассказывании, о самой себе. Это саморефлексия, находящая свое воплощение в подмененной реальности, комбинирующей множество историй и смешивающей их настолько сильно, что уже становится невозможным различить момент их перманентных переходов одной в другую. Эти обрамленные истории, если процитировать Джона Барта,

«на сознательном или же неосознанном уровне напоминают нам о следующей

наружной рамке: о художественном тексте наших собственных жизней, которому мы одновременно приходимся и авторами, и действующими лицами и в котором наше чтение «Тысяча и одной ночи», скажем, есть история в нашей истории». [4]

Речь идет о деятельности или процессе, чье развитие оказывается парадоксальным образом обусловлено отклонением и отступлением от его «генеральной» линии.

И здесь открывается еще одна грань этих рассказов в рассказах:

обнаружение их тотальной незавершенности, их подчинения закону неполноты. Весьма любопытным оказывается этап, на котором эта форма перепроецируется на саму художественную речь, поднимаясь одновременно на ступень философии. Определяя условную точку отсчета для этого литературного вектора, можно обратить внимание на произведения Роберта Вальзера, Франца Кафки, Сэмюэля Беккета. В дальнейшем

же этот прием незавершенного высказывания становится особенностью самых разных по манере письма авторов – от Уильяма Берроуза до Саши Соколова[3].

Так, в романе Вальзера «Разбойник» на каждой странице появляются

несколько сюжетных тем, композиционных линий, мало связанных друг с другом мыслей, которые потенциально могут быть развиты в дальнейшем повествовании, но далеко не все развиваются, и сам принцип последующего обращения к той или иной теме не поддается никакой логике. Рассказчик как будто бросает в воздух целый сонм тезисов и с ловкостью жонглера ожидает, какой из них первым упадёт обратно в его руки, и тогда

уже уделяет ему внимание. Но ловкость эта вполне может обернуться нежеланием жонглера-рассказчика ловить тезис, и тогда он падает к его ногам, терпеливо (и порой небезосновательно) надеясь, что на него все-таки обратят внимание (совсем не так у Жана-Поля Сартра в «Отсрочке» или у Олдоса Хаксли в «Контрапункте», где каждый

переход выверен и не предоставляется случаю). Но, несмотря на усложненность композиции, фактически, мы имеем дело всё с той же формой истории внутри истории – только рассказчик здесь ещё реже утруждает себя формальной обязанностью завершить одно повествование, прежде чем перейти к следующему.

Глава 2. Особенности построения образа героя-рассказчика в произведениях русской литературы. 2.1. Автор и рассказчик в рассказе М. Горького «Старуха Изергиль»

Ранние произведения М. Горького отличаются большим разнообразием по своей тематике и жанровым особенностям. Многие ранние произведения («Макар Чудра», «Челкаш», «Два босяка», «Песня о соколе» и др.) проникнуты чувством резкого неприятия окружающего мира и страстным устремлением к лучшему будущему.

Рассказ «Старуха Изергиль» был написан в 1894 году. Он отображает идеал народа, его мечту о прекрасном и героическом[9].

Это произведение имеет стройную композиционную структуру. Рассказ разбивается на три части, включает три новеллы (легенда о Ларре, исповедь старухи Изергиль о своей жизни, легенда о Данко). Здесь мы видим смешение романтического (легенды) и реалистического (главные герои). В этой философской трилогии автор размышляет над вопросами о жизни и смерти, об одиночестве, об ответственности, о подвигах.

Ещё одной особенностью композиции рассказа является приём ретроспекции. Сначала повествование ведётся от лица рассказчика. Читателю становится известно, где точно происходит его встреча со старухой Изергиль и что он делает в Бессарабии. В экспозиции его устами рисуется таинственная, фантастическая картина: «…по небу бродили обрывки туч, пышные, странных очертаний и красок… Луна взошла. Её диск был велик и кроваво-красен, она казалась вышедшей из недр этой степи…». Это описание настраивает нас на восприятие чего-то сказочного, красивого и великого.

Основу произведения составляют рассказы старухи Изергиль, они подаются в ином ключе, в ином стиле. Образы, созданные в них, контрастны. Они выполняют разные сюжетные функции. Рассказчик молод, любопытен, наблюдателен. Ему интересно всё новое: люди, события. Потому он с большим интересом относится к своей собеседнице Изергиль. Рассказчик является связующим звеном для всех трёх историй. Это сторонний наблюдатель, он более близок к читателю.

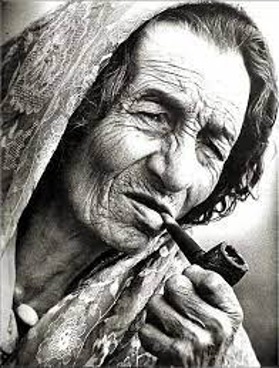

На стороне Изергиль седина лет, мудрость. С одной стороны, это «экзотический» образ, фольклорный, она будто сама часть легенд. Но, в то же время, образ старухи рисуется реалистическими красками: у неё «сухой голос» и «дрожащая рука с кривыми пальцами», «сморщенный нос, загнутый словно клюв совы» и «сухие потрескавшиеся губы». [6]

Легенды передаются и слушаются реалистическими персонажами в реалистической обстановке. Это как бы сближает легенды с жизнью, подчёркивая тесную связь между романтикой и обычной жизнью. На первый взгляд, жизнь Изергиль пропала даром. Ни дома, ни семьи, ни детей. Вечная погоня за неясным идеалом. Не растратила ли она себя попусту? Эта героиня не знает ни нравственности, ни добропорядочности. Зачем она жила?

Но сама жажда поиска, постоянная неудовлетворённость настоящим – вот в чём гений старухи Изергиль. В реальной жизни она не нашла того, что искала, но прошлое осталось в её сознании как сказка, мечта. Ярче всего её характеризуют слова: «…Он любил подвиги. А когда человек любит подвиги, он всегда умеет их сделать и найдёт, где это можно. В жизни, знаешь ли, всегда есть место подвигам».

Когда старуху слушает автор, она, «иссушённая временем, без тела, без крови, с сердцем без желаний, с глазами без огня, — тоже почти тень». Её жизнь не была освещена созидательным трудом, не было дела, которое стояло бы выше её. И когда героиня засыпает под лохмотьями на берегу моря, её становится жалко. Жизнь её кажется бессмысленной.

В рассказе звучит одна из истин: «Человек за всё платит сам». Ларра думает, что, не давая ничего людям, он тем самым сохранит себя, а Данко безоглядно отдаёт себя людям. Хотя те не верят ему, хотят убить. А он, понимая и страстно жалея людей, готов ценою жизни найти для них верную дорогу, осветить их сознание, чтобы они поняли самих себя, свои цели и задачи. Люди должны стать сильными и бесстрашными, должны научиться бороться за себя. [10]

Данко жил полной жизнью. Ларра же сам обрёк себя на абсолютную пустоту. Истина заключается в том, что, не отдавая свои силы, страсть, стремления, не включившись в общую борьбу, не получишь от жизни ничего.

Авторские высказывания об отношении к старухе и к её рассказам усиливают героический пафос произведения: «Я смотрел на неё и думал: сколько ещё сказок и воспоминаний осталось в её памяти? И думал о великом горящем сердце Данко и о человеческой фантазии, создавшей столько красивых и сильных легенд».

В рассказе присутствуют два лица, от которых ведётся повествование: рассказчик, то есть сам автор, дающий оценку старухе Изергиль, и сама старуха, через легенды передающая философские истины.

2.2. Особенности образа рассказчика в произведении

М.Ю.Лермонтова «Герой нашего времени».

«Постепенное проникновение во внутренний мир героя… Во всех повестях одна мысль, и эта мысль выражена в одном лице, которое есть герой всех рассказов», — писал Белинский о романе «Герой нашего времени». Это произведение явилось первым русским психологическим романом, так как в нем логика повествования определяется логикой развития характера главного героя, а не хронологией событий.

Рассказчик — герой всех рассказов. В главе «Бэла» он таинственен, будто ведет повествование под псевдонимом. Но тотчас он показан при свидании с Максимом Максимычем, который рассказал ему повесть о Бэле. Потом у нас в руках журнал Печорина. А в поэтичном рассказе «Тамань» герой становится создателем собственной автобиографии, нагнетая загадочность. Когда же мы переходим к «Княжне Мери», то таинственность несколько рассеивается, хотя впереди еще ждет «Фаталист», который нагнетает чувство горечи, хотя в нем Печорин уже не участник, а лишь рассказчик. [1]

Такое впечатление, что, как писал Белинский, мы имеем дело с картиной, состоящей из «нескольких рамок, вложенных в одну большую раму, которая состоит в названии романа и единстве героев».

Новаторство М. Лермонтова при написании романа можно определить своеобразным, диалектическим подходом к «истории души человеческой», который и лег в дальнейшем в основу метода психологического реализма. Надо сказать, что автора не зря сравнивали с Печориным. Он сомневался в справедливости тех социальных форм, по которым жило российское общество. Нападая на современников, он нападал и на себя самого, каким он был, пока шел со всеми по одной дороге. Тут просто необходима цитата из предисловия к роману, так как она предельно современна, что доказывает высокий рейтинг бульварных романов и телесериалов наряду с низким уровнем продаж произведений истинно литературных: «Наша публика так еще молода и простодушна, что не понимает басни, если в конце ее не находит нравоучения. Она не угадывает шутки, не чувствует иронии… Она еще не знает, что в порядочном обществе и в порядочной книге явная брань не может иметь место…»

Образ рассказчика меняется, как уже говорилось, не хронологически, а психологически. Создавая крупный портрет Печорина, писатель в монологах и дневниках ретроспективно набрасывает картину ожесточения души героя, но одновременно создает образ «простого человека», с одной стороны, корректирующего поведение Печорина, а с другой — олицетворяющего своей судьбой нравственное оправдание Печорина. [8]

«В самом деле, в нем два человека: первый действует, второй смотрит на действия первого и рассуждает о них», — прокомментировал В. Г. Белинский.

Думается, что раздвоение натуры объясняется тем, что в каждом из нас присутствует мелочность и великость. Стилистический прием Лермонтова помог жестко выделить и разделить эту человеческую двойственность.

2.3. Образ рассказчика в русской литературе.

На основе анализа образа героя-рассказчика в произведениях М.Ю. Лермонтова и А.М.Горького («Герои нашего времени», «Старуха Изергиль»), сделаем некоторые выводы о том, какова роль и каков образ рассказчика в литературе XIX века.

Рассказчик – это условный образ человека, от лица которого ведется повествование в литературном произведении. Он есть, например, в «Капитанской дочке» А.С. Пушкина, в «Очарованном страннике» Н.С. Лескова и в произведениях, о которых мы говорили в своей исследовательской работе. Часто (но не обязательно) выступает как участник сюжетного действия. [11]

Рассказчик в литературе — условный носитель авторской (то есть не связанной с речью какого-либо персонажа) речи в прозаическом произведении. Он проявляет себя только в речи и не может отождествляться с писателем, так как является плодом творческого воображения последнего. В разных произведениях одного писателя возможно появление различных повествователей. В драме авторская речь сведена к минимуму (ремарки) и не звучит на сцене.

Рассказчик — тот, кто рассказывает историю, устно или письменно, которую услышал когда-либо и решил ее пересказать. В художественной литературе может означать мнимого автора истории. Ведется ли рассказ от первого или от третьего лица, повествователь в художественной литературе всегда предполагается либо как некто, вовлеченный в действие, либо как сам автор.

Кто же все-таки рассказчик в рассказе М.Горького «Старуха Изергиль»?

Рассказчик и старуха Изергиль противопоставлены. Рассказчик — «молодой и сильный», но «мрачный», «как демон». Он «слеп», по выражению героини. Изергиль называет это преждевременной старостью души: «стариками родитесь вы, русские…». Очевидно, в представлении Изергиль он обычный человек, не обладающий той жаждой жизни, которую несет она сама. Возможно, ему свойственна определенная рефлексия. [5] Рассказчик у Горького — представитель мира «культуры», «цивилизации». Сама же героиня — древняя старуха, «время согнуло ее пополам», у нее тусклые, слезящиеся глаза, «хрустящий» голос. Однако в ней много жизни, ее история полна ярких событий, любви, самоотверженности. Ярче всего ее характеризуют слова: «…Он любил подвиги. А когда человек любит подвиги, он всегда умеет их сделать и найдет, где это можно. В жизни, знаешь ли, всегда есть место подвигам».

Что же мы можем сказать о рассказчике в исследуемом произведении М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени»?

Стремясь к наибольшей объективности и достоверности, Лермонтов поручает повествование трем рассказчикам: Максиму Максимычу («Бэла»), проезжему офицеру («Максим Максимыч» ) и Печорину («Журнал Печорина»). Однако Лермонтову было важно не только объективно показать Печорина, но и вызвать определенное отношение к нему. Поэтому такое большое значение приобретает изображение поступков действующих лиц и личности рассказчика.

Максим Максимыч-рассказчик — небогатый армейский офицер с начальным военным образованием, всю жизнь служивший вдали от людей высшего круга. И по образованию, и по складу ума, и по мировоззрению, и по положению в обществе Максим Максимыч противоположен Печорину. Он не может понять его странные, «необыкновенные» поступки: этот новый офицер был для него человеком с «большими странностями», объяснить которые добродушный штабс-капитан не в состоянии. Поэтому Максим Максимыч и не пытается пересказывать рассуждения Печорина, а только фиксирует его поступки. И оттого, что об истории Бэлы и Печорина повествует человек простой, искренний и прямой, еще больше ощущается трагическая опустошенность героя, которого не может возродить даже самоотверженная любовь гордой и нежной Бэлы.

Заключение.

Русская национальная культура в XIX веке достигла в искусстве, литературе, во многих областях знания высот, определимых словом «классика». Русская литература 19 века заслужено названа «золотым веком». Даже несведущий в литературе, не сможет возразить. Она стала законодательницей литературной моды, стремительно ворвавшись в мировую литературу. «Золотой век» подарил нам многих известных мастеров. [3]

В это время в русской литературе появляется композиционный примем «рассказ в рассказе».

Всякая книга кем‑то рассказана. Это так очевидно, что мы почти никогда об этом не помним. А между тем тот, кто рассказывает, повествует, излагает, — всегда перед читателем. Он может вплотную подойти к автору, слиться с ним, а может полностью отделиться от него, стать совсем другим лицом.

Русские писатели-классики раскрыли широкий спектр возможностей рассказчика: от «обрамляющего» условного рассказчика И. С. Тургенева до гримасничающих масок Н. В. Гоголя; от простодушного Петра Андреевича Гринева («Капитанская дочка») до нервного, захлебывающегося желчью «парадоксалиста» («Записки из подполья» Ф. М. Достоевского), от холода страстного печоринского «журнала» («Герой нашего времени») до эпического в своей простоте повествования Ивана Северьяныча Флягина («Очарованный странник» Н. С. Лескова). Рядом с этими виртуозами И. А. Гончаров, Л. Н. Толстой, А. П. Чехов на первый взгляд кажутся совершенно равнодушными к проблеме рассказчика, но это ложное впечатление: у них тоже присутствует образ рассказчика, и это, быть может, еще более тонкие и сложные случаи. Дидактическое, наставническое начало Толстого и просветительское начало Чехова создают эффект прямого разговора с читателем. Кажется, что они, как во многих случаях и Тургенев, пренебрегают оттенками художественного смысла, возникающими от взаимодействия образа повествователя с образами героев произведения. Но они вовсе не пренебрегают, а полностью вбирают, подчиняют эти оттенки, создавая таким образом многослойную, глубинную смысловую перспективу произведения. Яркий образ рассказчика встает перед читателями в трилогии Л. Н. Толстого: «Детство», «Отрочество», «Юность». Чехов же, будучи великим и тонким мастером «объективного» рассказа, оставил нам непревзойденные в своей классической ясности образцы повествования, доверенного рассказчику: «Скучную историю», «Ариадну», «Человека в футляре», «Дом с мезонином».

Рассказ в рассказе, история внутри истории — это элемент композиции в литературе, то есть рамочная композиция. Это значит, что автор в своем произведении представляет еще один рассказ. Основное произведение является как бы рамкой для вставленного в него рассказа или рассказов.

Особенностью данного приема является наличие образа рассказчика, который повествует события, как бы пересказывая, так как слышал их из других уст.

Проведя исследовательскую работу, мы старались доказать, что использование композиционного приема «рассказ в рассказе» в произведения М.Ю. Лермонтова (XIX век) и М. Горького (рубеж XIX – XX веков) акцентирует внимание на особом образе — образе повествователя.

Создание образа рассказчика сопряжено с применением таких стилевых форм, как сказ и стилизация, с использованием так называемой словесной маски (например, у М. Горького — старуха Изергиль в одноименном рассказе, у М. Ю. Лермонтова — Максим Максимыч, и др.). Часто словесная маска находится в глубокой противоположности с истинным лицом автора, как у Зощенко, но тем сильнее художественный эффект. Совершенно недопустимо отождествлять реального автора с образами рассказчика, повествователя. При таком отождествлении пропадает эффект объемности, присущий настоящему искусству слова, произведение теряет глубину, сужается смысл, обедняется содержание рассказа.

Основные источники информации

-

Андроников И.Л. Лермонтов. Исследования и находки. — М.: Художественная литература, 1977.

-

Барт Д. «Рассказы в рассказах в рассказах». // Locus solus. Антология литературного авангарда ХХ века. СПб., 2006, с. 406.

-

Бахтин М.М. Автор и герой в эстетической деятельности // Эстетика словесного творчества. — М., 1979, — С. 7 -180; Виноградов В,В. Проблема автора в художественной литературе // О теории художественной речи. — М., 1971. -С. 105-211с

-

Бланшо М. Тот, кто не сопутствовал мне. // Рассказ? М., 2003, с. 287.

-

Бланшо М. Ожидание, забвение. // Рассказ? М., 2003, с. 524.

-

Горький М. Собр.соч. в 30-ти т. — М., 1954. — Т.28. — С.320.

-

Коровин В.И. Творческий путь М.Ю. Лермонтова. – М.: Просвещение, 1973

-

Лермонтов М.Ю. Сборник. – М.: 1974 — 295 с.

-

Михайловский Б. Творчество М.Горького. М., 1974 – 295 с.

-

Ревякин А.И. История Русской литературы 19 века. Первая половина. М., 1981.

-

Русская литература: XX век: Справочные материалы / Сост. Л. А. Смирнова. — М., 1995.

Присылай нам свои работы, получай litr`ы и обменивай их на майки, тетради и ручки от Litra.ru!

/ Сочинения / Горький М. / Старуха Изергиль / Автор и рассказчик в рассказе М. Горького «Старуха Изергиль»

Автор и рассказчик в рассказе М. Горького «Старуха Изергиль»

Ранние произведения М. Горького отличаются большим разнообразием по своей тематике и жанровым особенностям. Многие ранние произведения («Макар Чудра», «Челкаш», «Два босяка», «Песня о соколе» и др.) проникнуты чувством резкого неприятия окружающего мира и страстным устремлением к лучшему будущему.

Рассказ «Старуха Изергиль» был написан в 1894 году. Он отображает идеал народа, его мечту о прекрасном и героическом.

Это произведение имеет стройную композиционную структуру. Рассказ разбивается на три части, включает три новеллы (легенда о Ларре, исповедь старухи Изергиль о своей жизни, легенда о Данко). Здесь мы видим смешение романтического (легенды) и реалистического (главные герои). В этой философской трилогии автор размышляет над вопросами о жизни и смерти, об одиночестве, об ответственности, о подвигах.

Ещё одной особенностью композиции рассказа является приём ретроспекции. Сначала повествование ведётся от лица рассказчика. Читателю становится известно, где точно происходит его встреча со старухой Изергиль и что он делает в Бессарабии. В экспозиции его устами рисуется таинственная, фантастическая картина: «…по небу бродили обрывки туч, пышные, странных очертаний и красок… Луна взошла. Её диск был велик и кроваво-красен, она казалась вышедшей из недр этой степи…». Это описание настраивает нас на восприятие чего-то сказочного, красивого и великого.

Основу произведения составляют рассказы старухи Изергиль, они подаются в ином ключе, в ином стиле. Образы, созданные в них, контрастны. Они выполняют разные сюжетные функции. Рассказчик молод, любопытен, наблюдателен. Ему интересно всё новое: люди, события. Потому он с большим интересом относится к своей собеседнице Изергиль. Рассказчик является связующим звеном для всех трёх историй. Это сторонний наблюдатель, он более близок к читателю.

На стороне Изергиль седина лет, мудрость. С одной стороны, это «экзотический» образ, фольклорный, она будто сама часть легенд. Но, в то же время, образ старухи рисуется реалистическими красками: у неё «сухой голос» и «дрожащая рука с кривыми пальцами», «сморщенный нос, загнутый словно клюв совы» и «сухие потрескавшиеся губы».

Легенды передаются и слушаются реалистическими персонажами в реалистической обстановке. Это как бы сближает легенды с жизнью, подчёркивая тесную связь между романтикой и обычной жизнью. На первый взгляд, жизнь Изергиль пропала даром. Ни дома, ни семьи, ни детей. Вечная погоня за неясным идеалом. Не растратила ли она себя попусту? Эта героиня не знает ни нравственности, ни добропорядочности. Зачем она жила?

Но сама жажда поиска, постоянная неудовлетворённость настоящим – вот в чём гений старухи Изергиль. В реальной жизни она не нашла того, что искала, но прошлое осталось в её сознании как сказка, мечта. Ярче всего её характеризуют слова: «…Он любил подвиги. А когда человек любит подвиги, он всегда умеет их сделать и найдёт, где это можно. В жизни, знаешь ли, всегда есть место подвигам».

Когда старуху слушает автор, она, «иссушённая временем, без тела, без крови, с сердцем без желаний, с глазами без огня, — тоже почти тень». Её жизнь не была освещена созидательным трудом, не было дела, которое стояло бы выше её. И когда героиня засыпает под лохмотьями на берегу моря, её становится жалко. Жизнь её кажется бессмысленной.

В рассказе звучит одна из истин: «Человек за всё платит сам». Ларра думает, что, не давая ничего людям, он тем самым сохранит себя, а Данко безоглядно отдаёт себя людям. Хотя те не верят ему, хотят убить. А он, понимая и страстно жалея людей, готов ценою жизни найти для них верную дорогу, осветить их сознание, чтобы они поняли самих себя, свои цели и задачи. Люди должны стать сильными и бесстрашными, должны научиться бороться за себя.

Данко жил полной жизнью. Ларра же сам обрёк себя на абсолютную пустоту. Истина заключается в том, что, не отдавая свои силы, страсть, стремления, не включившись в общую борьбу, не получишь от жизни ничего.

Авторские высказывания об отношении к старухе и к её рассказам усиливают героический пафос произведения: «Я смотрел на неё и думал: сколько ещё сказок и воспоминаний осталось в её памяти? И думал о великом горящем сердце Данко и о человеческой фантазии, создавшей столько красивых и сильных легенд».

В рассказе присутствуют два лица, от которых ведётся повествование: рассказчик, то есть сам автор, дающий оценку старухе Изергиль, и сама старуха, через легенды передающая философские истины.

0 человек просмотрели эту страницу. Зарегистрируйся или войди и узнай сколько человек из твоей школы уже списали это сочинение.

/ Сочинения / Горький М. / Старуха Изергиль / Автор и рассказчик в рассказе М. Горького «Старуха Изергиль»

Смотрите также по

произведению «Старуха Изергиль»:

- Краткое содержание

- Полное содержание

- Характеристика героев

Легенда о Ларре

Это история о том, как на Земле появилась тень. Некогда из племени сильных людей орел похитил девушку, он жил с ней, как с женой, а после его смерти она вернулась домой. Юноша, который сначала вызвал всеобщий страх, ничем не отличался от людей. Но он был очень горд и презирал всех. Он хотел заполучить дочку старейшины, но та отвергла его. Разъяренный Ларра хладнокровно убил ее. Никто не смог придумать лучшего наказания, чем изгнать Ларру. Через некоторое время оказалось, что он бессмертен. Время и скитания истощили его плоть, в итоге он превратился в тень. Сквозь рассказ отчетливо проступает образ старухи Изергиль. Она повествует о событиях с особым упоением, кажется, что она и действительно верит в подлинность этой истории.

Вариант 2

Максиму Горькому нравился Ницше, об этом свидетельствуют, как ни странно, его усы. Действительно Ницше был кумиром для многих творческих людей времен Горького, да и сейчас остается таковым.

Усвоивший идеи о сврехчеловеке и ницшеанский имморализм Горький начинает собственный творческий путь рассказом Старуха Изергиль. Конечно, были произведения и до этого, но Старуха стала одним из тех, которые принесли первую популярность и репутацию. Как отмечал сам писатель, данное произведение относится к лучшим его работам, хотя и является ранним.

Рассказ включает в себя повествование, которое ведется от лица Старухи Изергиль, она излагает две легенды о сильных героях: Ларре и Данко, а также рассказывает свою историю. Суть этих рассказов заключается в репрезентации идеи сверхчеловека, личности, которая выходит за рамки простой человеческой морали.

Композиция довольно интересна и предлагает возможность для различных смысловых трактовок, комбинаций сюжетов, мужские герои как бы обрамляют рассказ Изергиль. С одной стороны – гордый и мужественный Ларра, который выходит за рамки морали, но в итоге остается бестелесной тенью, впадает в забвение. С другой – отважный Данко, который героически отдает себя ради счастья других людей, которые в действительности не могут насладиться даже своим счастьем.

Каждая фигура по своему является трагичной, они не являются противоположностями. Поступок Данко и преступность Ларры во многом похожи, оба они пытаются выйти за рамки и не столько ради себя, сколько ради поиска истины и понимания человеческой природы. В центре – фигура старухи, которая утверждает основную мысль: каждый – сам себе судьба.

Гордая старуха, тоже всегда стремилась к утверждению собственной личности, хранила гордость, но в итоге пришла к простому выводу о счастье в спокойной обстановке. Ее утверждение подобно фразе о покое и воле, которые только есть на земле.

В целом, произведение Горького является жизнеутверждающим, оно довольно ясно и откровенно определяет основные закономерности, с которыми может оперировать человеческое существование. Эти факты (к примеру, неизбежность втаптывания горящего сердца Данко в землю и грязь) могут казаться печальными, но на самом деле они просто констатируют действительность. Горький откровенно говорит об этом и позволяет каждому принять действительность этого мира.

История Изергиль

В этой части произведения нет вымышленных событий, лишь реальная история жизни старой женщины, прошедшей много испытаний, немало увидевшей в жизни. Образ старухи Изергиль очень противоречив. В ее жизни было так много мужчин, что ее легко можно осудить. Однако автор с удовольствием слушает ее рассказ, ведь в нем столько жизни и энергии. Она работала пряхой в юности, но такая жизнь не могла понравиться подвижной девушке. В итоге она убежала из дома со своим возлюбленным, но потом от него ушла к другому. Она жила с гуцулом, военным, русскими и поляками, с молоденьким турецким мальчиком… Всех она любила, но никого не хотела видеть после расставания. Простодушие героини подкупает, она ни на секунду не задумывается о морали, говоря лишь о том, что человек должен узнать жизнь, быть открытым для нее. Поэтому жизнь современной молодежи ей кажется неправильной.

Другие факты об Изергиль

Помимо авторских рассуждений о том, насколько мудра героиня, какой ее внешность была в молодые годы и в момент повествования, писатель раскрывает маленькие подробности жизни старушки. Из рассказа о пожилой женщине читатели узнают следующее:

- Живет она на побережье Черного моря неподалеку от городка Аккерман в Бессарабии.

- У нее сухой и скрипучий, слегка похрустывающий, глуховатый голос.

- Любит рассказывать молодым людям поучительные легенды-сказки.

- В молодости у Изергиль было много романов, поцелуев. Но она никогда не встречалась с бывшими возлюбленными. Для нее подобные встречи сродни свиданиям с покойниками.

- Родилась она в румынском городе Фальчи, что стоит у побережья речки Бырлад.

- Первую любовь Изергиль повстречала в 15-летнем возрасте. Он был молдавским рыбаком. Вторым возлюбленным стал гуцул. Третьим был богатый турок из Бухареста. Истории о любовных похождениях, казалось, могут длиться бесконечно.

На момент знакомства с читателем старухе примерно 70 лет. В 40-летнем возрасте она вышла замуж за молдаванина. С ним она и жила оставшиеся 30 лет, пока супруг не скончался (примерно за год до описываемых событий). На старости лет женщина поняла, каково грустно остаться одной. Но ее веселит общество молодых людей, которым она может открыть свой маленький мир.

Значение образа

Образ старухи Изергиль значим для понимания идейного замысла рассказа. Горький стремился найти в человеке что-то особенное, он не был доволен тем, как живут его современники. Его огорчала некая инертность, сопряженная с желанием добиться выгоды, устроить себе «теплое» местечко и спокойную жизнь. Свою мысль он вкладывает в уста старухи, которая говорит, что нет больше прежнего героизма и силы духа. Кроме того, русских старуха не понимает из-за их угрюмости и серьезности. Неслучайно писатель не просто пересказывает легенду, а вводит образ старухи Изергиль. В рассказах М. Горького раннего периода такие герои не были редкостью. Макар Чудра, герой одноименного рассказа, выражает схожее мнение по поводу жизни современной молодежи. Он тоже стар, много повидал на своем веку и составил свое представление о смысле человеческой жизни.

Анализ 3

Поиск смысла жизни волновал писателей многих поколений. Множество произведений посвящено данной теме. Одно из самых философских художественных творений, по истине, можно назвать ранний рассказ М.Горького «Старуха Изергиль». Произведение романтической направленности одно из любимейших рассказов самого писателя.

Рассказ состоит из трех самостоятельных частей, каждая из которых направлена на психологию человеческих отношений. Их объединяет старуха и юноша, ведущие между собой беседу о ценности человеческой жизни. Изергиль словно мудрый учитель повествует парню о предназначении человека в обществе.

Вступление рисует перед глазами читателя прекрасный мир Бессарабии, в котором живет рассказчица. Выбрав из компании молодых людей юношу пожилая женщина рассказывает ему свои истории.

Первый сюжет — рассказ легенды о Ларри. Юноша красив и горделив от рождения, так как его родителями была женщина и орел. После смерти отца он спустился с гор, считая себя выше всех окружающих. Юноша убивает девушку, за что его изгоняют из общества людей. Ларри доволен своей участью, он похищает скот, девушек, но вековое одиночество вскоре не приносит ему удовольствие. Юноша пытается умереть, но он бессмертен и тысяча лет бродил он по пустыням, пока от его тела не осталась лишь тень.

Основная мысль легенды — человек и общество неразделимы. Одиночество не может принести счастья, без людского общения наступает смерть с начало духовная, затем физическая.

Второй рассказ- жизнь самой героини. Она молода, красива, ее окружают множество мужчин. Изергиль отдает всю себя чувству, девушка не прощает предательства, не идет на компромиссы и находится в постоянном поиски счастья. Но сейчас она стара и одинока. Автор словно пытается донести до читателя, что нельзя позволять каменеть своему сердцу, необходимо уметь прощать и жить в обществе людей – это наука.

Словно в противоположность гордого Ларри, Горький в третьем эпизоде повествует о горячем сердце Данко. Лидер по призванию, юноша стремится повести за собой народ. Он силен, красив и готов отдать себя людям. Он без сожаления вынимает из груди свое сердце, освящая им путь людям. Но как только они находят свой путь, народ забывает о своем герои. Данко не искал для себя славы, он лишь стремился к лучшей жизни для своих окружающих.

Интересна композиция произведения. Как правило, рассказ повествует об отдельном событии жизни. М.Горький, объединив три сюжета, создал рассказ с циклом рассказов. В не большом по объему произведения уместились три истории человеческих жизней. Творение напоминает сборник легенд, рассказанный одним человеком.

Рассказ не потерял свою актуальность в наши дни. Люди должны помнить, что живут в обществе таких же людей как они. Нельзя быть счастливым в одиночестве.

Художественное своеобразие рассказа

Образ старухи Изергиль значим и для структуры, и для формы произведения. Ведь благодаря этой героине повествование становится разнородным, многослойным. Сначала мы слышим голос автора-повествователя, который общается с Изергиль. При этом используется художественный стиль речи. Но когда вступает в дело героиня, все меняется. Новая стилистика, иные речевые обороты. Горькому удивительно точно удается копировать манеру разговора старой простой женщины. Именно потому, что легенды рассказывает сама Изергиль, они становятся еще более интересными. Не стоит забывать о том, что в рассказе соблюдены практически все принципы романтизма. Пейзаж, который открывает произведение, — это море и степь, место, где есть разгуляться сильной натуре, они символизируют свободу. Ночь, тени, искры придают ситуации некую загадочность. А главный признак романтизма — три необычных героя. Изергиль — воплощение жизненной энергии. Ларра совместил в себе все человеческие пороки. А Данко — это олицетворение смелости, добра и человеколюбия.

Итак, какую роль играет образ старухи Изергиль в одноименном рассказе? Самое главное — то, что в ее уста вложена идея Горького о правильной человеческой жизни, в которой нет места узким рамкам, ограниченности, скуке и безделью.

Сочинение на тему Старуха Изергиль

Прочитав рассказ Горького «Старуха Изергиль» многие могут столкнуться с чувством неоднозначности: жалость и некое осуждение за повторение ошибок, которые вызывает главная героиня, заставляют задуматься о глубоком смысле произведения. Подчас безрассудные, эгоцентричные и необдуманные поступки Изергиль пагубно влияли на все ее влюбленности, оставляя при этом главную героиню наедине с ее бедой. Извечный вопрос в судьбе Изергиль и право выбора кем быть и кого любить всегда решался в пользу своих собственных интересов, тем самым подавляя и калеча судьбы неповинных людей. Ее желание вечной страсти и чувств убило в ней личностный рост, развитие потенциала и возможность быть кем-то большим, чем просто предмет воздыхания.

Главная героиня рассказа Максима Горького показывает поколениям любых возрастов, что душа и желания не стареют. В любом возрасте имеет место быть и страсть, и похоть, и желание ощущать собственное превосходство. Именно образ Изергиль в возрасте 40-ка лет, окутанный проступающей сединой, отсутствием былого шарма и тяготами прожитых лет, позволяют читателю вкусить все чувства женщины. От ее искрометного взгляда и улыбки ни осталось и следа, нос приобрел крючковатую форму, спина с каждым днем все ниже опускала Изергиль к земле, а именно поэтому героиня все больше и больше боится одиночества. Понимая свое несовершенство, героиня бросается в омут с головой и рушит тем самым жизни неповинных людей. Все ее любовные истории имеют кардинально разные сюжеты и разных героев, однако финал каждой одинаков.

Однако есть что-то в Изергиль по-прежнему манящее. Ее вера в высокие идеалы, светлые чувства и стойкость духа окружающих людей всегда приводила ее к порядочным и светлым людям, которые отдавали все чувства привлекательной и чарующей женщине. Вопрос лишь в том, насколько сильны и желанны были эти моменты для самой героини. Ее романы могли длиться неделю, а могли и пол года, но вся суть и одновременно абсурдность ситуации заключалась в том, что Изергиль испытывала сильные чувства ко всем своим избранникам, даже если после отношений могла собственными силами привести любимого к смерти или нескончаемым страданиям. Закат своей жизни Изергиль проводит за рассказами о своих романах людям, которым полюбилась противоречивая и иногда странная старушка.

Собственноручно созданная трагедия в любви, которая преследует Изергиль на протяжении всей ее жизни, рушит судьбы других людей, тем самым заставляя читателя задуматься о нашей собственной роли в существовании окружающих.

Горький создал знаменитое произведение о старухе Изергиль в 1894 году. Оно пронизано романтическими мотивами, формируется из трех эпизодов. В роли главной героини выступает старуха. Сюжет выстроен на базе последовательного рассказа пожилой женщины. Образ старухи Изергиль в рассказе Горького тщательно продуман. Она повествует о собственной жизни, включая в рассказ захватывающие легенды.

В молодости девушка была красивой, стройной, привлекала внимание мужчин. В истории «Старуха Изергиль» образы героев наполнены яркими качествами. Вспоминая о своих возлюбленных, женщина настолько реалистично их характеризует, что персонажи буквально оживают в глазах читателя.

С годами красота померкла, главная героиня по внешнему описанию стала похожа на ведьму. Автор характеризует внешний образ старухи Изергиль так:

- На лице появились глубокие морщины;

- Нос напоминает птичий клюв;

- Глаза выцвели;

- Во рту не осталось зубов.

Она обладает прекрасной памятью, ясным умом, мудрым взглядом на жизнь. Поэтому повествование получается интересным, красочным. Молодая Изергиль жила по собственным правилам, руководствуясь чувствами, желаниями. Ее можно назвать расчетливой, хитрой, гордой, смелой. Особое качество – истинная любовь к жизни. Женщина любила путешествовать, прожила насыщенную жизнь, всегда получая от мужчин желаемое.

Какую роль играет образ старухи Изергиль

Роль старухи Изергиль в рассказе Горького не одна. Рассмотрим на примерах:

- Легенда о Ларре повествует о мужчине, считавшем себя лучше окружающих. Он всегда вел себя так, словно совершил героический подвиг. В наказание гордец был обречен на вечное одиночество, скитания в поисках гибели, спокойствия. Земля для него превратилась в настоящий ад. Образ Данко, напротив, светлый, добрый. В ходе рассказа женщина осуждает гордеца, восхваляет Данко. Следовательно, рассказчица выступает в роли судьи;

- Сюжетная структура произведения – сложная. Описание старухи Изергиль в рассказе подтверждает ее значимость как главной героини. Она ведет рассказ, связывает легендарный мир с реальными историями. Роль Изергиль – повествователь;

- Героиня делится собственными любовными историями. Ее жизнь была сказочной, захватывающей, полной приключений. Она с удовольствием рассказывает о них читателям, вспоминает о своих многочисленных мужчинах. Женщина всегда восхищалась красотой, песнями, любовью, свободой. Многие черты характера делают ее похожей на Данко. Здесь роль старухи – главное действующее лицо;

- Несмотря на то, что рассказчица всегда с удовольствием вспоминает молодость, только в преклонном возрасте она осознала смысл жизни. Поступки старухи Изергиль были легкомысленными, сейчас она научилась уважать людей. Героиня понимает, что неправильно прожила свои годы. Время назад вернуть не получится, зато ее ошибки – это хороший урок для молодого поколения. Она делится опытом с читателем, играя роль учителя. Ее задание – уберечь других от позднего осознания жизненного смысла.

Тест произведения показывает, что старуха играет четыре роли: учителя, повествователя, судьи, главного действующего лица.

Каково значение образа Изергиль в рассказе

Повествование представляет класс неоднозначных произведений Горького. Автор поощряет распутность образа старухи в молодости. Она не учится на собственных ошибках. Глагол любить для нее значит больше всего остального. Влюбленности часто заканчивались трагически, причем во многом виновата была сама Изергиль. Но она была готова снова отдаться страсти. Жизнь наказывала исключительно мужчин красавицы, некоторые из них погибали.

Значение сюжетных поворотов показывает: каждый поступок сказывается на жизнях окружающих. Поэтому люди должны нести ответственность за свои действия. Все трагические смерти в книге писателя имеют косвенную или прямую связь со старухой. Этим автор подтверждает значимость поступков.

Смотри также: Проблематика произведения «На дне»: основные проблемы и главный вопрос

Подумайте, в чем антитетичность образов автора-повествователя и старухи Изергиль?

|

Подумайте, в чем антитетичность образов автора-повествователя и старухи Изергиль? |

|

| Просмотров: 956 | Добавил: (03.03.2019) (Изменено: 03.03.2019) |

|

Всего ответов: 4 |

|

Обсуждение вопроса:Всего ответов: 4 Порядок вывода комментариев:

0 Люсси Характеры героев ранних рассказов М. Горького, к числу которых принадлежит и «Старуха Изергиль», возвращают читателя к романтической традиции. Это люди незаурядные, смелые, вольные, вырвавшиеся из−под власти своей среды, общепринятых идеалов и ценностей. Такова и старая Изергиль. Несмотря на то, что «время согнуло её пополам, чёрные когда-то глаза были тусклы и слезились», в голосе ее по−прежнему звучит стремление к вольной жизни, к безудержным страстям, любви. Именно поэтому она укоряет своего собеседника: «У!., стариками родитесь вы, русские. Мрачные все, как демоны… Боятся тебя наши девушки… А ведь ты молодой и сильный…». Пока ты молод, нужно жить, дышать полной грудью, отдаваться любви без остатка, совершать отважные поступки! Автор-повествователь противопоставляется Изергиль, потому что не живет по этим законам, нет в нем стремления к эгоистической свободе, каким обладает старуха. Возраст не определяет внутреннего содержания человека, вот почему Изергиль считает своего собеседника старцем. «Ты слеп больше меня, старухи», — говорит она и всловах ее звучит укор.

0 Тамми Рассказ «Старуха Изергиль» был написан в период интереса писателя к революционному романтизму. «Право же, — писал он А.П. Чехову, — настало время нужды в героическом…». Рассказчик и старуха Изергиль противопоставлены в рассказе М. Горького. Причем это противопоставление своеобразно. Рассказчик — «молодой и сильный», но «мрачный», «как демон». Он «слеп», по выражению героини. Изергиль называет это преждевременной старостью души: «стариками родитесь вы, русские…». Очевидно, в представлении Изергиль он обычный человек, не обладающий той жаждой жизни, которую несет она сама. Возможно, ему свойственна определенная рефлексия. Рассказчик у Горького — представитель мира «культуры», «цивилизации». Сама же героиня — древняя старуха, «время согнуло ее пополам», у нее тусклые, слезящиеся глаза, «хрустящий» голос. Однако в ней много жизни, ее история полна ярких событий, любви, самоотверженности. Ярче всего ее характеризуют слова: «…Он любил подвиги. А когда человек любит подвиги, он всегда умеет их сделать и найдет, где это можно. В жизни, знаешь ли, всегда есть место подвигам». Изергиль представляет в рассказе Горького мир природы. Природа и цивилизация всегда противопоставлены в мире писателей-романтиков. Таким образом, противостояние образов у Горького своеобразно: они противостоят друг другу как герой цивилизации и героиня природного мира. Кроме того, внешний облик героев в определенной степени противопоставлен внутреннему содержанию образов. Язык писателя очень выразителен, эмоционален, насыщен эпитетами («в голубой мгле»), метафорами («ночь и фантазия одевали их все прекраснее»), сравнениями («мрачные, как демоны»).

0 Pilat Рассказу «Старуха Изергиль» характерно наличие стройной композиционной структуры, так как он представлен в трёх частях, включая при этом в себя три новеллы. Особенность композиции рассказа также состоит в использовании приёма ретроспекции — изначально повествование ведёт рассказчик, и читатель из его уст узнает, где точно он встречается впервые со старухой Изергиль. К тому же нам становится известно, что делает рассказчик в Бессарабии. Благодаря его повествованию в экспозиции производится зарисовка таинственного, фантастического изображения: по небесам «…бродили обрывки туч…странных очертаний … красок…». Посредством подобного способа описания читатель настраивается на восприятие великого и сказочно красивого. Основа произведения состоит из рассказов старухи Изергиль, подача которых происходит в ином стиле и ключе. Созданным в них образам характерен контраст. Им досталась роль исполнителей сюжетных функций. Рассказчик отличается молодостью, любопытством и наблюдательностью. Он проявляет интерес ко всему новому: людям, событиям. Он достаточно живо интересуется своей собеседнице Изергиль. Этот рассказчик выступает в качестве связующего звена между всеми трёмя историями и стороннего наблюдателя, более близкого к читателю. Старуха, описанная автором, «иссушённая временем, … сердцем без желаний, … тоже почти тень». Жизнь рассказчицы не освещалась созидательным трудом, так как в ней отсутствовало дело, которое бы стояло выше её. Героиню становится жалко, ведь жизнь её — бессмыслица. Автор в своём рассказе озвучил неопровержимую истину: «Человек за всё платит сам». По мнению иного персонажа произведения по имени Ларра, если не давать ничего людям, то можно таким образом сохранить себя. Иной герой Данко видит смысл жизни в полной отдаче себя людям, даже если они не желают верить парню и хотят его убить. Но понимая и жалея людей, герой рассказа готов отыскать верный путь для них, пусть даже ценою жизни. Он стремится к освещению их сознания, чтобы они пришли к осознанию себя, целей и задач. Необходимо людям превратиться сильных и бесстрашных личностей, чтобы научиться вести борьбу за себя.

0 Tester Старуха Изергиль – реальный человек. Изергиль уверена, что оставила след в людских сердцах. Но рассказчик показывает бессмысленность существования, эгоизм и себялюбие героини. Писатель заставляет, в конце концов, свою героиню понять, что только добрыми делами она сможет заслужить прощение. Почему же так жестоко подчеркнуто писателем безобразие ее старости? Она «почти тень» — это ассоциируется с тенью Ларры. Видимо, потому, что ее путь — жизнь сильного человека, но прожившего для себя. Нет в ней бескорыстия Данко. В своем монологе Изергиль выражает определенную точку зрения на жизнь, на окружающих ее людей, с которой явно не согласен М. Горький, с сочувствием относящийся к героине: «Мне грустно было рядом с ней». Старуха Изергиль любила многих, но ее чувство не было озарено душевным светом, а вот автор – повествователь любит людей. Образ повествователя — Максима. Он обыкновенный человек, отчасти заражен обывательской моралью, оказался в роли слушателя легенд, вовлекается в сказочно-легендарный мир и постигает его законы, признавая их справедливость. Рассказчик хочет понять истинный смысл жизни. Для рассказчика и автора интересен внутренний мир простого человека и его духовные ценности. Вот в этом и есть противопоставление позиции автора — повествователя и героини. |

|