Каверин Вениамин » Городок Немухин — читать книгу онлайн бесплатно

Конец бесплатного ознакомительного фрагмента

К сожалению, полный текст книги недоступен для бесплатного чтения в связи с жалобой правообладателя.

Оглавление:

-

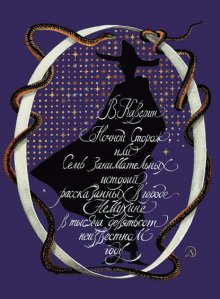

Ночной сторож, или семь занимательных историй, рассказанных в городе Немухине в тысяча девятьсот неизвестном году

1

-

СЫН СТЕКОЛЬЩИКА

4

-

Мария Павловна бежит за горчицей

4

-

Видеть тех, кто тебя не видит, — в этом есть своя прелесть

6

-

Бронзовая статуэтка

7

-

Странствующий рыцарь

8

-

«Госпожа Ольоль, вы опять похорошели»

8

-

Тропинка, с которой свернуть невозможно

9

-

На берегу Ропотамо

10

-

«Мы должны остаться вдвоем: я и твоя мама»

11

-

Зеркало души

11

-

Мария Павловна покупает горчицу

12

-

Корочка хрустит

12

-

Слепой дождь

13

-

Обсуждаем первую сказку и находим вторую

13

-

НЕМУХИНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ

15

-

Радуга в гостях

15

-

Бамм! Вамм!

16

-

Скучная тайна

16

-

Где же музыканты?

17

-

Разноцветный оркестр

17

-

В кустах бузины

18

-

«Как бы мне ее подцепить?»

18

Настройки:

Ширина: 100%

Выравнивать текст

Вениамин Александрович Каверин

ГОРОДОК НЕМУХИН

Ночной сторож, или семь занимательных историй, рассказанных в городе Немухине в тысяча девятьсот неизвестном году

Чего только не говорят о Немухине! Говорят, например, что у каждого командировочного начинает звенеть в левом ухе, когда он приезжает в этот город, и так и звенит, пока он не управится со своими делами. Говорят, что в Комиссионном Магазине продаются ковры-вертолеты. И, наконец, говорят, что самым большим влиянием в городе пользуется бывший Леший Трофим Пантелеевич, с блеском закончивший Институт Усовершенствования Леших и Домовых.

Как ни странно, все это почти правда или, по меньшей мере, похоже на правду. Командировочные утверждают, что у них действительно звенит в ухе, но не в левом, а в правом. Ковры-вертолеты продаются, и даже новейшей конструкции, с шелковыми парусами. Трофим Пантелеевич как жил, так и живет в роще недалеко от Поселка Любителей Чистого Воздуха, и в его жизни ничего не изменилось, кроме того, что недавно он купил новый тулуп.

Конечно, многое может показаться невероятным. Неужели, например, Великий Завистник действительно превратил Таню Заботкину в сороку? Представьте себе, превратил! Неужели аптека «Голубые Шары» действительно прилетела за своим Лекарем-Аптекарем в Немухин? Представьте себе, прилетела! Неужели в газете «Немухинский голос» появилось объявление: «Для строительства воздушного замка нужны летающие мальчики»? Появилось, и я читал его своими глазами.

Однако нельзя отрицать, что Немухин остался, что называется, белым пятном на географической карте, и эта несправедливость глубоко огорчала дядю Костю, в особенности когда, выйдя на пенсию, он вернулся в родной городок. Он был клоуном, и не каким-нибудь, а музыкальным, умеющим играть на контрабасе, флейте, кларнете и скрипке, не говоря уже о ложках и барабане.

Правда, его фамилия была Лапшин, а не Попов, но он считал, что в некотором роде он даже выше Попова. Неизвестно, например, любит ли знаменитый Попов совать нос в чужие дела? А дядя Костя любил — это называлось у него поразмяться. Неизвестно, как он узнавал, что кому-нибудь нужно помочь, но узнавал, и почти всегда без ошибки. Только однажды он пришел к старушке с хитроумным, собственного изобретения костылем и получил этим костылем по шее, потому что ногу сломала другая старушка.

Даже клоуны, выйдя на пенсию, начинают скучать. Заскучал и дядя Костя. Только по воскресеньям, когда к нему во двор набирались ребята и он жонглировал ложками, играя одновременно на барабане, у него не сосало под ложечкой. Прочие шесть дней — сосало, да так, что он не находил себе места. Кончилось это тем, что он решил сунуть нос в городские дела, но не в практическом, а в историческом смысле.

Мне случалось навещать его, и должен сознаться, что именно я посоветовал ему заняться путеводителем, и котором — это было совершенно очевидно — нуждается Немухин.

И самом деле, туристы, да и не только туристы, должны были знать, когда построена Новая Пекарня и жив ли еще Ученый Садовод Башлыков. Важно было также объяснить, почему и при каких обстоятельствах немухинцы стали людьми самолюбивыми, постоянно думающими, как бы не ударить лицом в грязь, и не упускающими случая показать, что они ничем не хуже мухинцев — жителей соседнего городка, расположенного на другой стороне речки. Кстати, немухинцы насыпали ее Немухинкой, а мухинцы — Мухинкой.

Путеводитель — сложное дело, в особенности для бывшего клоуна, и не скрою, что именно я намекнул, что прежде всего ему должны помочь старожилы, сестры Фетяска, например, были старше его лет на пятнадцать, могли ли они рассказать ему о чем-нибудь истинно немухинском и в то же время значительном с исторической точки зрения? Конечно, могли. Но, прежде чем посоветоваться с ними, дядя Костя с большим блокнотом под локтем отправился в Городской Музей.

К сожалению, Музей был закрыт. «Санитарный день», — гласила надпись на входной двери. Но по самой этой надписи, выгоревшей и грязной, было ясно, что санитарный день затянулся по меньшей мере на полгода, и, заглянув в окно, дядя Костя убедился в этом. Пол был усеян бумагами. Экспонаты — так называются предметы, выставляемые на обозрение, — не стояли, а валялись на полках: череп доисторического человека (очевидно, одного из первых обитателей Немухина) рядом с подзорной трубой, керосиновая лампа-молния рядом с кочергой, которой, очевидно, было не место в Музее.

Дядя Костя позвонил в Музей — и ничего, кроме звонка, не услышал. Деликатно постучав в дверь рукой, он, помедлив, менее деликатно постучал ногой. Тишина. Ничего не оставалось, как пойти в Отдел Охраны Памятников Старины и спросить: в чем, собственно, дело?

Не стану рассказывать о том, как через какие-нибудь две недели дядя Костя стал директором Музея. В течение этих двух недель его уговаривали сперва Отдел Охраны Памятников Старины, потом Старый Трубочный Мастер, потом Горсовет, потом сестры Фетяска, потом вновь Горсовет. Напрасно он уверял, что никогда ничего не собирал, кроме марок — и то в детстве. Напрасно доказывал, что не в силах просидеть целый день среди предметов старины, не выкинув какое-нибудь сальто-мортале — так некогда назывался смертельно опасный акробатический номер.

— Это хорошо, это прекрасно, что вы — бывший клоун, — возражали ему. — Мы как раз искали не просто порядочного человека, но человека искусства. Не забывайте, что вы — коренной немухинец и, значит, просто обязаны оказать родному городу эту услугу. Кроме того, как пенсионер вы, очевидно, скучаете?

— Скучаю.

— Ну вот, а с нашим Музеем не соскучишься!

И когда он наконец согласился, ему рассказали, что последним директором Музея был некий Лука Лукич Мыло, подозрительная личность, очевидно, связанная с нечистой силой. Именно он однажды вывесил у подъезда надпись «Санитарный день», а с черного хода стал продавать старые ковры, люстры и мебель. Конечно, его отдали под суд, но он куда-то сбежал или даже улетел, потому что его, по слухам, видели летящим над городом по направлению к югу.

Поначалу дела пошли недурно. Вместо надписи «Санитарный день» дядя Костя вывесил новую: «Санитарные сутки». Он надеялся нанести порядок в Музее в течение суток. И может быть, это удалось бы ему, если бы он не начал с полотняной старинной карты Индийского океана. Он снял ее со стены, чтобы вытереть пыльной тряпкой, и заметил на оборотной стороне — не стены, разумеется, а карты — любопытный рисунок.

Неизвестный художник изобразил обруч — в этом не было бы ничего особенного, если бы обруч был похож на те, которые бондари набивают на бочки дли крепления досок. Но нет! Лента, свернувшаяся в большое кольцо, была обвита серебристой змеей, поднявшей узкую головку с опасно сверкающим взглядом. Змея как бы охраняла семь предметов, стоявших или лежавших на внутренней стороне кольца: подзорную трубу, старинный деревянный телефон, модель фрегата с раздутыми парусами, пушечку елизаветинских времен, лакированную шкатулку, музыкальную табакерку с черепаховой крышкой и медный самовар.

Но это было еще не все: в центре обруча живыми, сохранившимися красками был изображен высокий старик, запахнувший полу широкого плаща на плечо и снимающий перед зрителями конусообразную шляпу. Из-под плаща торчали костлявые ноги, длинные руки, а лицо… Огромный, озорной, самолюбивый нос был воткнут между морщинистых щек, упрямые губы над острым подбородком как будто говорили: «Я — это я, и прошу вас с этим считаться». По задумчивым, гордым глазам можно было, пожалуй, вообразить… Но, не полагаясь на воображение, дядя Костя помчался к сестрам Фетяска.

…Надо сказать, что Фетяска — старинная фамилия, заставляющая думать, что сестры были родом из Румынии. Но на самом деле они родились в Немухине, из которого выезжали редко, а выходили часто, особенно осенью, когда в роще за Немухинкой появлялись подберезовики, — они любили грибы.

Чего только не говорят о Немухине! Говорят, например, что у каждого командировочного начинает звенеть в левом ухе, когда он приезжает в этот город, и так и звенит, пока он не управится со своими делами. Говорят, что в Комиссионном Магазине продаются ковры-вертолеты. И, наконец, говорят, что самым большим влиянием в городе пользуется бывший Леший Трофим Пантелеевич, с блеском закончивший Институт Усовершенствования Леших и Домовых.

Как ни странно, все это почти правда или, по меньшей мере, похоже на правду. Командировочные утверждают, что у них действительно звенит в ухе, но не в левом, а в правом. Ковры-вертолеты продаются, и даже новейшей конструкции, с шелковыми парусами. Трофим Пантелеевич как жил, так и живет в роще недалеко от Поселка Любителей Чистого Воздуха, и в его жизни ничего не изменилось, кроме того, что недавно он купил новый тулуп.

Конечно, многое может показаться невероятным. Неужели, например, Великий Завистник действительно превратил Таню Заботкину в сороку? Представьте себе, превратил! Неужели аптека «Голубые Шары» действительно прилетела за своим Лекарем-Аптекарем в Немухин? Представьте себе, прилетела! Неужели в газете «Немухинский голос» появилось объявление: «Для строительства воздушного замка нужны летающие мальчики»? Появилось, и я читал его своими глазами.

Однако нельзя отрицать, что Немухин остался, что называется, белым пятном на географической карте, и эта несправедливость глубоко огорчала дядю Костю, в особенности когда, выйдя на пенсию, он вернулся в родной городок. Он был клоуном, и не каким-нибудь, а музыкальным, умеющим играть на контрабасе, флейте, кларнете и скрипке, не говоря уже о ложках и барабане.

Правда, его фамилия была Лапшин, а не Попов, но он считал, что в некотором роде он даже выше Попова. Неизвестно, например, любит ли знаменитый Попов совать нос в чужие дела? А дядя Костя любил – это называлось у него поразмяться. Неизвестно, как он узнавал, что кому-нибудь нужно помочь, но узнавал, и почти всегда без ошибки. Только однажды он пришел к старушке с хитроумным, собственного изобретения костылем и получил этим костылем по шее, потому что ногу сломала другая старушка.

Даже клоуны, выйдя на пенсию, начинают скучать. Заскучал и дядя Костя. Только по воскресеньям, когда к нему во двор набирались ребята и он жонглировал ложками, играя одновременно на барабане, у него не сосало под ложечкой. Прочие шесть дней – сосало, да так, что он не находил себе места. Кончилось это тем, что он решил сунуть нос в городские дела, но не в практическом, а в историческом смысле.

Мне случалось навещать его, и должен сознаться, что именно я посоветовал ему заняться путеводителем, и котором – это было совершенно очевидно – нуждается Немухин.

И самом деле, туристы, да и не только туристы, должны были знать, когда построена Новая Пекарня и жив ли еще Ученый Садовод Башлыков. Важно было также объяснить, почему и при каких обстоятельствах немухинцы стали людьми самолюбивыми, постоянно думающими, как бы не ударить лицом в грязь, и не упускающими случая показать, что они ничем не хуже мухинцев – жителей соседнего городка, расположенного на другой стороне речки. Кстати, немухинцы насыпали ее Немухинкой, а мухинцы – Мухинкой.

Путеводитель – сложное дело, в особенности для бывшего клоуна, и не скрою, что именно я намекнул, что прежде всего ему должны помочь старожилы, сестры Фетяска, например, были старше его лет на пятнадцать, могли ли они рассказать ему о чем-нибудь истинно немухинском и в то же время значительном с исторической точки зрения? Конечно, могли. Но, прежде чем посоветоваться с ними, дядя Костя с большим блокнотом под локтем отправился в Городской Музей.

К сожалению, Музей был закрыт. «Санитарный день», – гласила надпись на входной двери. Но по самой этой надписи, выгоревшей и грязной, было ясно, что санитарный день затянулся по меньшей мере на полгода, и, заглянув в окно, дядя Костя убедился в этом. Пол был усеян бумагами. Экспонаты – так называются предметы, выставляемые на обозрение, – не стояли, а валялись на полках: череп доисторического человека (очевидно, одного из первых обитателей Немухина) рядом с подзорной трубой, керосиновая лампа-молния рядом с кочергой, которой, очевидно, было не место в Музее.

Дядя Костя позвонил в Музей – и ничего, кроме звонка, не услышал. Деликатно постучав в дверь рукой, он, помедлив, менее деликатно постучал ногой. Тишина. Ничего не оставалось, как пойти в Отдел Охраны Памятников Старины и спросить: в чем, собственно, дело?

Не стану рассказывать о том, как через какие-нибудь две недели дядя Костя стал директором Музея. В течение этих двух недель его уговаривали сперва Отдел Охраны Памятников Старины, потом Старый Трубочный Мастер, потом Горсовет, потом сестры Фетяска, потом вновь Горсовет. Напрасно он уверял, что никогда ничего не собирал, кроме марок – и то в детстве. Напрасно доказывал, что не в силах просидеть целый день среди предметов старины, не выкинув какое-нибудь сальто-мортале – так некогда назывался смертельно опасный акробатический номер.

– Это хорошо, это прекрасно, что вы – бывший клоун, – возражали ему. – Мы как раз искали не просто порядочного человека, но человека искусства. Не забывайте, что вы – коренной немухинец и, значит, просто обязаны оказать родному городу эту услугу. Кроме того, как пенсионер вы, очевидно, скучаете?

– Скучаю.

– Ну вот, а с нашим Музеем не соскучишься!

И когда он наконец согласился, ему рассказали, что последним директором Музея был некий Лука Лукич Мыло, подозрительная личность, очевидно, связанная с нечистой силой. Именно он однажды вывесил у подъезда надпись «Санитарный день», а с черного хода стал продавать старые ковры, люстры и мебель. Конечно, его отдали под суд, но он куда-то сбежал или даже улетел, потому что его, по слухам, видели летящим над городом по направлению к югу.

Поначалу дела пошли недурно. Вместо надписи «Санитарный день» дядя Костя вывесил новую: «Санитарные сутки». Он надеялся нанести порядок в Музее в течение суток. И может быть, это удалось бы ему, если бы он не начал с полотняной старинной карты Индийского океана. Он снял ее со стены, чтобы вытереть пыльной тряпкой, и заметил на оборотной стороне – не стены, разумеется, а карты – любопытный рисунок.

Неизвестный художник изобразил обруч – в этом не было бы ничего особенного, если бы обруч был похож на те, которые бондари набивают на бочки дли крепления досок. Но нет! Лента, свернувшаяся в большое кольцо, была обвита серебристой змеей, поднявшей узкую головку с опасно сверкающим взглядом. Змея как бы охраняла семь предметов, стоявших или лежавших на внутренней стороне кольца: подзорную трубу, старинный деревянный телефон, модель фрегата с раздутыми парусами, пушечку елизаветинских времен, лакированную шкатулку, музыкальную табакерку с черепаховой крышкой и медный самовар.

Но это было еще не все: в центре обруча живыми, сохранившимися красками был изображен высокий старик, запахнувший полу широкого плаща на плечо и снимающий перед зрителями конусообразную шляпу. Из-под плаща торчали костлявые ноги, длинные руки, а лицо… Огромный, озорной, самолюбивый нос был воткнут между морщинистых щек, упрямые губы над острым подбородком как будто говорили: «Я – это я, и прошу вас с этим считаться». По задумчивым, гордым глазам можно было, пожалуй, вообразить… Но, не полагаясь на воображение, дядя Костя помчался к сестрам Фетяска.

…Надо сказать, что Фетяска – старинная фамилия, заставляющая думать, что сестры были родом из Румынии. Но на самом деле они родились в Немухине, из которого выезжали редко, а выходили часто, особенно осенью, когда в роще за Немухинкой появлялись подберезовики, – они любили грибы.

Фекла Никитична хозяйничала, а Зоя Никитична с утра до вечера раскладывала пасьянсы.

Кроме грибов, они были любительницами кофе, и не какого-нибудь, а турецкого, который варился в медных кастрюльках с мудреным названием. Прежде чем снять кастрюльку с огня, надо было произнести мусульманское заклинание.

И дядя Костя, едва войдя, немедленно получил свою чашечку кофе. Однако, пригубив ее и сказав, как всегда: «Умопомрачительно!» – он, не теряя времени, развернул карту Индийского океана сперва с лицевой стороны, а потом с обратной, и сестры, вооружившись очками, ахнули, оцепенели от изумления и заговорили почему-то по-французски.

– Нил Сократович! – вернувшись к русскому, в один голос сказали они.

– А кто такой Нил Сократович?

– Ночной сторож!

– Не может быть! Что же он так? В плаще и высокой шляпе?

– Да, он всегда именно так!

Дядя Костя открыл блокнот…

А надо сказать, что, принимаясь за путеводитель, дядя Костя составил план:

1. История. Все достойные уважения путеводители начинались с истории.

2. Знаменитые здания, такие, например, как Новая Пекарня или аптека «Голубые Шары».

3. Коренные жители, отлучавшиеся из города только по неотложным делам.

4. Командировочные, среди которых были Герои Социалистического Труда, академики и поэты.

– Подходит, – прочитав план, сказали сестры.

– Кто подходит?

– Нил Сократович.

– Почему?

– Потому что он был и историком, и коренным жителем, и командировочным, и хранителем знаменитых зданий.

– Каким же образом?

– Очень просто! Во-первых, он всегда рассказывал истории. Во-вторых, по совместительству работал ночным сторожем – и в Музее, и в Аптеке, и в Новой Пекарне. В-третьих, он родился в Немухине и был увезен родителями, едва ему исполнилось два года, а в-четвертых, вернулся через пятьдесят лет, потому что его командировал как собственного корреспондента журнал «Новости науки и техники».

– Каким же образом он попал в ночные сторожа?

– Очень просто. Его уволили из журнала.

– Почему?

– А он послал корреспонденцию о том, что чучело на огороде ожило и запустило в ворону шляпой. Не поверили, чудаки.

– А почему уволили из ночных сторожей?

– Потому что он ночью спал, а днем рассказывал детям сказки.

– Где же он теперь?

– Неизвестно. Обиделся и ушел. Дядя Костя взглянул на рисунок.

– И что же, он был так высок? Сестры снова поговорили по-французски.

– Скорее долговяз, – возвращаясь к русскому, объяснили они. – Неуклюж. Одному податному инспектору, прогуливавшему собаку, сказал, что у собаки человеческое лицо, а у него – собачье.

– Так прямо и сказал?

– Прямо. Он всегда говорил, что думал. И между прочим, первый уличил в воровстве Мыло.

– Какое мыло?

– Директора Музея, Луку Лукича.

– Уличил – и что же?

– Уволили!

– Кого?

– Конечно, Нила Сократовича. А Мыло уже потом, когда он окончательно проворовался.

– Интересно, – сказал дядя Костя, торопливо записывая в блокнот все, что ему рассказали. – А как вы думаете, почему Ночной Сторож нарисовал в обруче именно эти предметы: пушечку, фрегат, шкатулку, старинный телефон? И почему обруч обвит серебристой змеей? И почему…

Еще долго продолжались бы эти расспросы, если бы сестры не сказали одновременно:

– Не знаем!

Но когда дядя Костя, выпив еще одну чашечку душистого кофе, простился, они посоветовали ему заглянуть к Старому Трубочному Мастеру.

– Во-первых, Нил Сократович часто заходил к нему, они были друзьями. А во-вторых, в нашем Немухине нет человека догадливее, чем Трубочный Мастер.

Тот, кто вообразил бы, что у Трубочного Мастера мет ни имени, ни отчества, ни фамилии, попал бы, как говорится, впросак. У него было два имени и, хотя отчество – одно, фамилия тоже двойная. Но для немухинцев все его имена и фамилии давно потонули в трех словах: «Старый Трубочный Мастер».

…Самыми ценными считаются обкуренные трубки, поэтому в его маленьком домике всегда стоял дым – тот самый, о котором почему-то говорят «дым коромыслом». В этом дыму с трудом можно было различить хозяина, который сидел у станка, вытачивая очередную трубку.

Он очень боялся, что врачи запретят ему курить. На дощечке у ворот вместо: «Внимание! Злая собака!» – было написано: «Внимание! Врачам и даже членам Академии Медицинских Наук вход воспрещен!» Всех он спрашивал: «Простите, а вы случайно не врач?» И когда дядя Костя постучался и вошел, держа под локтем свернутую карту Индийского океана, он тоже начал было: «Простите, а вы случайно…»

Не стану передавать разговор между ними. Скажу только, что Трубочный Мастер попросил развернуть карту и показать загадочный рисунок. Он долго и с наслаждением смеялся, рассматривая изображение высокого старика в плаще, из-под которого торчали длинные костлявые ноги, а потом грустно задумался и шумно вздохнул.

– Это был… – начал он. – Впрочем, почему был? Я уверен, что мы его еще увидим… Это был удивительный человек! Вечно таскал с собой рваный портфель, набитый рукописями, и читал их вслух, просили ли его об этом или не очень просили. Самолюбивый, обидчивый, добрый и всегда готовый все на свете перевернуть вверх ногами. Между прочим, он считал, что каждый человек в глубине души немного волшебник, но только очень немногие догадываются об этом. Помнится, он с математической точностью доказал мне, что директор Музея, который его уволил, – злой волшебник или даже, может быть, мелкий бес.

– Лука Лукич?

– Вы уже знаете! Причем из Немухина Нил Сократович не уехал, а ушел. Он не признавал ни поездов, ни самолетов, ни автобусов, ни даже велосипедов. Мечтал об осле. И кстати, не был бы собой, если бы не оставил загадки. Впрочем, ее легко разгадать. Подумайте сами, какое сходство между музыкальной табакеркой и моделью фрегата? Или между самоваром и старым телефоном?

Дядя Костя подумал.

– Разница есть, – сказал он простодушно. – А сходства не вижу.

– А вам не приходило в голову, что в каждом из этих предметов можно что-нибудь оставить на па мять? Если, скажем, он вел дневник, почему бы не положить одни страницы в старый телефон, а другие – в музыкальную табакерку?

– А он вел дневник?

Трубочный Мастер снова взглянул на рисунок.

– Кто знает? – сказал он. – Теперь вам, мне кажется, надо найти в Музее эти предметы и выяснить, не являются ли они, так сказать, средством упаковки. Ох, Нил! Никогда не забуду, как он держал со мной пари, что нашу речку можно перейти на ходулях.

– И выиграл?

– Нет, проиграл.

По-видимому, немухинцы до поры до времени махнули рукой на свой Музей, иначе они не сократили бы число его сотрудников до двух и даже одного.

Таким образом, дядя Костя оказался и старшим хранителем, и уборщицей, и сторожем ночным и дневным. Вот почему в первые дни своей работы он забыл и думать о загадочном обруче. И, должно быть, долго не вспомнил бы, если бы я случайно не оказался в Немухине и не заглянул в Музей.

Босой, голый до пояса, в подвернутых спортивных штанах, дядя Костя натирал пол, да так лихо, как будто всю жизнь был полотером.

– В описи значатся, – ответил он, когда я спросил его о семи предметах, вписанных в обруч. – А в наличии – нет. Кроме подзорной трубы, через которую ничего не видно.

– А где она? Можно на нее взглянуть?

Подзорная труба, медная, позеленевшая, тяжелая, была раздвинута до предела – как будто нарочно, чтобы показать, на что она способна. Но, взглянув через нее из окна на открывавшийся за Немухинкой лесок, я убедился в том, что дядя Костя был прав: отразился, да и то неясно, только мой собственный глаз.

– вы не пробовали ее разобрать?

Это было не так-то легко – развинтить трубу, которую кто-то свинтил тому назад лет двести. Но дядя Костя, полюбовавшись натертым полом, помог мне, и мы вдвоем кое-как справились с верхним узким отсеком, в котором ничего не оказалось, кроме толстого слоя пыли. Во втором, более широком, мы нашли большую мертвую муху, а третий, четвертый и пятый были наглухо забиты смятыми, исписанными листами бумаги.

– Ну, вот! Напрасно старались! – проворчал дядя Костя.

Но я разгладил несколько страниц на колене и прочел: «Между тем в Немухине все было бы хорошо, если бы решительно все не было плохо». Почерк был неразборчивый, некоторые страницы так скомканы, что, казалось, ни слова нельзя было прочитать. Тем не менее я аккуратно сложил их и сказал дяде Косте:

– Э, нет! Не напрасно!

Без сомнения, вы уже догадались, что Трубочный Мастер был прав: покидая город, Ночной Сторож оставил кое-что на память. И хотя самовар, модель фрегата и другие предметы только значились в описи, теперь стало ясно, что их нужно найти, потому что и они могли оказаться «средством упаковки», хотя более странную упаковку трудно было вообразить.

Так или иначе, до поры до времени надо было, конечно, заняться рукописью, которую мы нашли в подзорной трубе. Впрочем, дядя Костя потребовал, чтобы я свинтил трубу, а потом занялся рукописью, и хотя первая задача оказалась легче второй, пришлось провозиться до вечера, пока через протертые стекла я увидел на другой стороне Немухинки березовый лесок.

Светало, когда я с помощью сильной лупы прочитал измятые страницы. Было ли это потерянное время? Может быть, может быть! Тем более что иные строки, похожие на куриные следы, прочесть было невозможно, и мне пришлось самому придумать, что случилось, скажем, между страницей семнадцатой и двадцать второй. А между тем это стоило сделать: ведь случившееся раньше не могло случиться потом. Плохо было только одно: эта маленькая история не могла пригодиться для задуманного дядей Костей путеводителя. Немухинцы не нашли бы в ней ничего особенного, а туристы решили бы, что это просто сказка для детей или взрослых.

Книга 82865 устарела и заменена на исправленную

— Городок Немухин 882 Кб (читать) (читать постранично) (скачать fb2) (скачать исправленную) — Вениамин Александрович Каверин

Настройки текста:

Вениамин Александрович Каверин

ГОРОДОК НЕМУХИН

Ночной сторож, или семь занимательных историй, рассказанных в городе Немухине в тысяча девятьсот неизвестном году

Чего только не говорят о Немухине! Говорят, например, что у каждого командировочного начинает звенеть в левом ухе, когда он приезжает в этот город, и так и звенит, пока он не управится со своими делами. Говорят, что в Комиссионном Магазине продаются ковры-вертолеты. И, наконец, говорят, что самым большим влиянием в городе пользуется бывший Леший Трофим Пантелеевич, с блеском закончивший Институт Усовершенствования Леших и Домовых.

Как ни странно, все это почти правда или, по меньшей мере, похоже на правду. Командировочные утверждают, что у них действительно звенит в ухе, но не в левом, а в правом. Ковры-вертолеты продаются, и даже новейшей конструкции, с шелковыми парусами. Трофим Пантелеевич как жил, так и живет в роще недалеко от Поселка Любителей Чистого Воздуха, и в его жизни ничего не изменилось, кроме того, что недавно он купил новый тулуп.

Конечно, многое может показаться невероятным. Неужели, например, Великий Завистник действительно превратил Таню Заботкину в сороку? Представьте себе, превратил! Неужели аптека «Голубые Шары» действительно прилетела за своим Лекарем-Аптекарем в Немухин? Представьте себе, прилетела! Неужели в газете «Немухинский голос» появилось объявление: «Для строительства воздушного замка нужны летающие мальчики»? Появилось, и я читал его своими глазами.

Однако нельзя отрицать, что Немухин остался, что называется, белым пятном на географической карте, и эта несправедливость глубоко огорчала дядю Костю, в особенности когда, выйдя на пенсию, он вернулся в родной городок. Он был клоуном, и не каким-нибудь, а музыкальным, умеющим играть на контрабасе, флейте, кларнете и скрипке, не говоря уже о ложках и барабане.

Правда, его фамилия была Лапшин, а не Попов, но он считал, что в некотором роде он даже выше Попова. Неизвестно, например, любит ли знаменитый Попов совать нос в чужие дела? А дядя Костя любил — это называлось у него поразмяться. Неизвестно, как он узнавал, что кому-нибудь нужно помочь, но узнавал, и почти всегда без ошибки. Только однажды он пришел к старушке с хитроумным, собственного изобретения костылем и получил этим костылем по шее, потому что ногу сломала другая старушка.

Даже клоуны, выйдя на пенсию, начинают скучать. Заскучал и дядя Костя. Только по воскресеньям, когда к нему во двор набирались ребята и он жонглировал ложками, играя одновременно на барабане, у него не сосало под ложечкой. Прочие шесть дней — сосало, да так, что он не находил себе места. Кончилось это тем, что он решил сунуть нос в городские дела, но не в практическом, а в историческом смысле.

Мне случалось навещать его, и должен сознаться, что именно я посоветовал ему заняться путеводителем, и котором — это было совершенно очевидно — нуждается Немухин.

И самом деле, туристы, да и не только туристы, должны были знать, когда построена Новая Пекарня и жив ли еще Ученый Садовод Башлыков. Важно было также объяснить, почему и при каких обстоятельствах немухинцы стали людьми самолюбивыми, постоянно думающими, как бы не ударить лицом в грязь, и не упускающими случая показать, что они ничем не хуже мухинцев — жителей соседнего городка, расположенного на другой стороне речки. Кстати, немухинцы насыпали ее Немухинкой, а мухинцы — Мухинкой.

Путеводитель — сложное дело, в особенности для бывшего клоуна, и не скрою, что именно я намекнул, что прежде всего ему должны помочь старожилы, сестры Фетяска, например, были старше его лет на пятнадцать, могли ли они рассказать ему о чем-нибудь истинно немухинском и в то же время значительном с исторической точки зрения? Конечно, могли. Но, прежде чем посоветоваться с ними, дядя Костя с большим блокнотом под локтем отправился в Городской Музей.

К сожалению, Музей был закрыт. «Санитарный день», — гласила надпись на входной двери. Но по самой этой надписи, выгоревшей и грязной, было ясно, что санитарный день затянулся по меньшей мере на полгода, и, заглянув в окно, дядя Костя убедился в этом. Пол был усеян бумагами. Экспонаты — так называются предметы, выставляемые на обозрение, — не стояли, а валялись на полках: череп доисторического человека (очевидно, одного из первых обитателей Немухина) рядом с подзорной трубой, керосиновая лампа-молния рядом с кочергой, которой, очевидно, было не место в Музее.

Дядя Костя позвонил в Музей — и ничего, кроме звонка, не услышал. Деликатно постучав в дверь рукой, он, помедлив, менее деликатно постучал ногой. Тишина. Ничего не оставалось, как пойти в Отдел Охраны Памятников Старины и спросить: в чем, собственно, дело?

Не стану рассказывать о том, как через какие-нибудь две недели дядя Костя стал директором Музея. В течение этих двух недель его уговаривали сперва Отдел Охраны Памятников Старины, потом Старый Трубочный Мастер, потом Горсовет,

Вениамин Александрович Каверин

НОЧНОЙ СТОРОЖ,

или

Семь занимательных историй, рассказанных в городе Немухине

в тысяча девятьсот неизвестном году

Городок Немухин

Чего только не говорят о Немухине! Говорят, например, что у каждого командировочного начинает звенеть в левом ухе, когда он приезжает в этот город, и так и звенит, пока он не управится со своими делами. Говорят, что в Комиссионном Магазине продаются ковры-вертолеты. И, наконец, говорят, что самым большим влиянием в городе пользуется бывший Леший Трофим Пантелеевич, с блеском закончивший Институт Усовершенствования Леших и Домовых.

Как ни странно, все это почти правда или, по меньшей мере, похоже на правду. Командировочные утверждают, что у них действительно звенит в ухе, но не в левом, а в правом. Ковры-вертолеты продаются, и даже новейшей конструкции, с шелковыми парусами. Трофим Пантелеевич как жил, так и живет в роще недалеко от Поселка Любителей Чистого Воздуха, и в его жизни ничего не изменилось, кроме того, что недавно он купил новый тулуп.

Конечно, многое может показаться невероятным. Неужели, например, Великий Завистник действительно превратил Таню Заботкину в сороку? Представьте себе, превратил! Неужели аптека «Голубые Шары» действительно прилетела за своим Лекарем-Аптекарем в Немухин? Представьте себе, прилетела! Неужели в газете «Немухинский голос» появилось объявление: «Для строительства воздушного замка нужны летающие мальчики»? Появилось, и я читал его своими глазами.

Однако нельзя отрицать, что Немухин остался, что называется, белым пятном на географической карте, и эта несправедливость глубоко огорчала дядю Костю, в особенности когда, выйдя на пенсию, он вернулся в родной городок. Он был клоуном, и не каким-нибудь, а музыкальным, умеющим играть на контрабасе, флейте, кларнете и скрипке, не говоря уже о ложках и барабане.

Правда, его фамилия была Лапшин, а не Попов, но он считал, что в некотором роде он даже выше Попова. Неизвестно, например, любит ли знаменитый Попов совать нос в чужие дела? А дядя Костя любил – это называлось у него поразмяться. Неизвестно, как он узнавал, что кому-нибудь нужно помочь, но узнавал, и почти всегда без ошибки. Только однажды он пришел к старушке с хитроумным, собственного изобретения костылем и получил этим костылем по шее, потому что ногу сломала другая старушка.

Даже клоуны, выйдя на пенсию, начинают скучать. Заскучал и дядя Костя. Только по воскресеньям, когда к нему во двор набирались ребята и он жонглировал ложками, играя одновременно на барабане, у него не сосало под ложечкой. Прочие шесть дней – сосало, да так, что он не находил себе места. Кончилось это тем, что он решил сунуть нос в городские дела, но не в практическом, а в историческом смысле.

Мне случалось навещать его, и должен сознаться, что именно я посоветовал ему заняться путеводителем, и котором – это было совершенно очевидно – нуждается Немухин.

И самом деле, туристы, да и не только туристы, должны были знать, когда построена Новая Пекарня и жив ли еще Ученый Садовод Башлыков. Важно было также объяснить, почему и при каких обстоятельствах немухинцы стали людьми самолюбивыми, постоянно думающими, как бы не ударить лицом в грязь, и не упускающими случая показать, что они ничем не хуже мухинцев – жителей соседнего городка, расположенного на другой стороне речки. Кстати, немухинцы насыпали ее Немухинкой, а мухинцы – Мухинкой.

Путеводитель – сложное дело, в особенности для бывшего клоуна, и не скрою, что именно я намекнул, что прежде всего ему должны помочь старожилы, сестры Фетяска, например, были старше его лет на пятнадцать, могли ли они рассказать ему о чем-нибудь истинно немухинском и в то же время значительном с исторической точки зрения? Конечно, могли. Но, прежде чем посоветоваться с ними, дядя Костя с большим блокнотом под локтем отправился в Городской Музей.

К сожалению, Музей был закрыт. «Санитарный день», – гласила надпись на входной двери. Но по самой этой надписи, выгоревшей и грязной, было ясно, что санитарный день затянулся по меньшей мере на полгода, и, заглянув в окно, дядя Костя убедился в этом. Пол был усеян бумагами. Экспонаты – так называются предметы, выставляемые на обозрение, – не стояли, а валялись на полках: череп доисторического человека (очевидно, одного из первых обитателей Немухина) рядом с подзорной трубой, керосиновая лампа-молния рядом с кочергой, которой, очевидно, было не место в Музее.

Дядя Костя позвонил в Музей – и ничего, кроме звонка, не услышал. Деликатно постучав в дверь рукой, он, помедлив, менее деликатно постучал ногой. Тишина. Ничего не оставалось, как пойти в Отдел Охраны Памятников Старины и спросить: в чем, собственно, дело?

Не стану рассказывать о том, как через какие-нибудь две недели дядя Костя стал директором Музея. В течение этих двух недель его уговаривали сперва Отдел Охраны Памятников Старины, потом Старый Трубочный Мастер, потом Горсовет, потом сестры Фетяска, потом вновь Горсовет. Напрасно он уверял, что никогда ничего не собирал, кроме марок – и то в детстве. Напрасно доказывал, что не в силах просидеть целый день среди предметов старины, не выкинув какое-нибудь сальто-мортале – так некогда назывался смертельно опасный акробатический номер.

– Это хорошо, это прекрасно, что вы – бывший клоун, – возражали ему. – Мы как раз искали не просто порядочного человека, но человека искусства. Не забывайте, что вы – коренной немухинец и, значит, просто обязаны оказать родному городу эту услугу. Кроме того, как пенсионер вы, очевидно, скучаете?

– Скучаю.

– Ну вот, а с нашим Музеем не соскучишься!

И когда он наконец согласился, ему рассказали, что последним директором Музея был некий Лука Лукич Мыло, подозрительная личность, очевидно, связанная с нечистой силой. Именно он однажды вывесил у подъезда надпись «Санитарный день», а с черного хода стал продавать старые ковры, люстры и мебель. Конечно, его отдали под суд, но он куда-то сбежал или даже улетел, потому что его, по слухам, видели летящим над городом по направлению к югу.

Поначалу дела пошли недурно. Вместо надписи «Санитарный день» дядя Костя вывесил новую: «Санитарные сутки». Он надеялся нанести порядок в Музее в течение суток. И может быть, это удалось бы ему, если бы он не начал с полотняной старинной карты Индийского океана. Он снял ее со стены, чтобы вытереть пыльной тряпкой, и заметил на оборотной стороне – не стены, разумеется, а карты – любопытный рисунок.

Неизвестный художник изобразил обруч – в этом не было бы ничего особенного, если бы обруч был похож на те, которые бондари набивают на бочки дли крепления досок. Но нет! Лента, свернувшаяся в большое кольцо, была обвита серебристой змеей, поднявшей узкую головку с опасно сверкающим взглядом. Змея как бы охраняла семь предметов, стоявших или лежавших на внутренней стороне кольца: подзорную трубу, старинный деревянный телефон, модель фрегата с раздутыми парусами, пушечку елизаветинских времен, лакированную шкатулку, музыкальную табакерку с черепаховой крышкой и медный самовар.

Но это было еще не все: в центре обруча живыми, сохранившимися красками был изображен высокий старик, запахнувший полу широкого плаща на плечо и снимающий перед зрителями конусообразную шляпу. Из-под плаща торчали костлявые ноги, длинные руки, а лицо… Огромный, озорной, самолюбивый нос был воткнут между морщинистых щек, упрямые губы над острым подбородком как будто говорили: «Я – это я, и прошу вас с этим считаться». По задумчивым, гордым глазам можно было, пожалуй, вообразить… Но, не полагаясь на воображение, дядя Костя помчался к сестрам Фетяска.

…Надо сказать, что Фетяска – старинная фамилия, заставляющая думать, что сестры были родом из Румынии. Но на самом деле они родились в Немухине, из которого выезжали редко, а выходили часто, особенно осенью, когда в роще за Немухинкой появлялись подберезовики, – они любили грибы.

Фекла Никитична хозяйничала, а Зоя Никитична с утра до вечера раскладывала пасьянсы.

Кроме грибов, они были любительницами кофе, и не какого-нибудь, а турецкого, который варился в медных кастрюльках с мудреным названием. Прежде чем снять кастрюльку с огня, надо было произнести мусульманское заклинание.

И дядя Костя, едва войдя, немедленно получил свою чашечку кофе. Однако, пригубив ее и сказав, как всегда: «Умопомрачительно!» – он, не теряя времени, развернул карту Индийского океана сперва с лицевой стороны, а потом с обратной, и сестры, вооружившись очками, ахнули, оцепенели от изумления и заговорили почему-то по-французски.

– Нил Сократович! – вернувшись к русскому, в один голос сказали они.

– А кто такой Нил Сократович?

– Ночной сторож!

– Не может быть! Что же он так? В плаще и высокой шляпе?

– Да, он всегда именно так!

Дядя Костя открыл блокнот…

А надо сказать, что, принимаясь за путеводитель, дядя Костя составил план:

1. История. Все достойные уважения путеводители начинались с истории.

2. Знаменитые здания, такие, например, как Новая Пекарня или аптека «Голубые Шары».

3. Коренные жители, отлучавшиеся из города только по неотложным делам.

4. Командировочные, среди которых были Герои Социалистического Труда, академики и поэты.

– Подходит, – прочитав план, сказали сестры.

– Кто подходит?

– Нил Сократович.

– Почему?

– Потому что он был и историком, и коренным жителем, и командировочным, и хранителем знаменитых зданий.

– Каким же образом?

– Очень просто! Во-первых, он всегда рассказывал истории. Во-вторых, по совместительству работал ночным сторожем – и в Музее, и в Аптеке, и в Новой Пекарне. В-третьих, он родился в Немухине и был увезен родителями, едва ему исполнилось два года, а в-четвертых, вернулся через пятьдесят лет, потому что его командировал как собственного корреспондента журнал «Новости науки и техники».

– Каким же образом он попал в ночные сторожа?

– Очень просто. Его уволили из журнала.

– Почему?

– А он послал корреспонденцию о том, что чучело на огороде ожило и запустило в ворону шляпой. Не поверили, чудаки.

– А почему уволили из ночных сторожей?

– Потому что он ночью спал, а днем рассказывал детям сказки.

– Где же он теперь?

– Неизвестно. Обиделся и ушел. Дядя Костя взглянул на рисунок.

– И что же, он был так высок? Сестры снова поговорили по-французски.

– Скорее долговяз, – возвращаясь к русскому, объяснили они. – Неуклюж. Одному податному инспектору, прогуливавшему собаку, сказал, что у собаки человеческое лицо, а у него – собачье.

– Так прямо и сказал?

– Прямо. Он всегда говорил, что думал. И между прочим, первый уличил в воровстве Мыло.

– Какое мыло?

– Директора Музея, Луку Лукича.

– Уличил – и что же?

– Уволили!

– Кого?

– Конечно, Нила Сократовича. А Мыло уже потом, когда он окончательно проворовался.

– Интересно, – сказал дядя Костя, торопливо записывая в блокнот все, что ему рассказали. – А как вы думаете, почему Ночной Сторож нарисовал в обруче именно эти предметы: пушечку, фрегат, шкатулку, старинный телефон? И почему обруч обвит серебристой змеей? И почему…

Еще долго продолжались бы эти расспросы, если бы сестры не сказали одновременно:

– Не знаем!

Но когда дядя Костя, выпив еще одну чашечку душистого кофе, простился, они посоветовали ему заглянуть к Старому Трубочному Мастеру.

– Во-первых, Нил Сократович часто заходил к нему, они были друзьями. А во-вторых, в нашем Немухине нет человека догадливее, чем Трубочный Мастер.

Тот, кто вообразил бы, что у Трубочного Мастера мет ни имени, ни отчества, ни фамилии, попал бы, как говорится, впросак. У него было два имени и, хотя отчество – одно, фамилия тоже двойная. Но для немухинцев все его имена и фамилии давно потонули в трех словах: «Старый Трубочный Мастер».

…Самыми ценными считаются обкуренные трубки, поэтому в его маленьком домике всегда стоял дым – тот самый, о котором почему-то говорят «дым коромыслом». В этом дыму с трудом можно было различить хозяина, который сидел у станка, вытачивая очередную трубку.

Он очень боялся, что врачи запретят ему курить. На дощечке у ворот вместо: «Внимание! Злая собака!» – было написано: «Внимание! Врачам и даже членам Академии Медицинских Наук вход воспрещен!» Всех он спрашивал: «Простите, а вы случайно не врач?» И когда дядя Костя постучался и вошел, держа под локтем свернутую карту Индийского океана, он тоже начал было: «Простите, а вы случайно…»

Не стану передавать разговор между ними. Скажу только, что Трубочный Мастер попросил развернуть карту и показать загадочный рисунок. Он долго и с наслаждением смеялся, рассматривая изображение высокого старика в плаще, из-под которого торчали длинные костлявые ноги, а потом грустно задумался и шумно вздохнул.

– Это был… – начал он. – Впрочем, почему был? Я уверен, что мы его еще увидим… Это был удивительный человек! Вечно таскал с собой рваный портфель, набитый рукописями, и читал их вслух, просили ли его об этом или не очень просили. Самолюбивый, обидчивый, добрый и всегда готовый все на свете перевернуть вверх ногами. Между прочим, он считал, что каждый человек в глубине души немного волшебник, но только очень немногие догадываются об этом. Помнится, он с математической точностью доказал мне, что директор Музея, который его уволил, – злой волшебник или даже, может быть, мелкий бес.

– Лука Лукич?

– Вы уже знаете! Причем из Немухина Нил Сократович не уехал, а ушел. Он не признавал ни поездов, ни самолетов, ни автобусов, ни даже велосипедов. Мечтал об осле. И кстати, не был бы собой, если бы не оставил загадки. Впрочем, ее легко разгадать. Подумайте сами, какое сходство между музыкальной табакеркой и моделью фрегата? Или между самоваром и старым телефоном?

Дядя Костя подумал.

– Разница есть, – сказал он простодушно. – А сходства не вижу.

– А вам не приходило в голову, что в каждом из этих предметов можно что-нибудь оставить на па мять? Если, скажем, он вел дневник, почему бы не положить одни страницы в старый телефон, а другие – в музыкальную табакерку?

– А он вел дневник?

Трубочный Мастер снова взглянул на рисунок.

– Кто знает? – сказал он. – Теперь вам, мне кажется, надо найти в Музее эти предметы и выяснить, не являются ли они, так сказать, средством упаковки. Ох, Нил! Никогда не забуду, как он держал со мной пари, что нашу речку можно перейти на ходулях.

– И выиграл?

– Нет, проиграл.

По-видимому, немухинцы до поры до времени махнули рукой на свой Музей, иначе они не сократили бы число его сотрудников до двух и даже одного.

Таким образом, дядя Костя оказался и старшим хранителем, и уборщицей, и сторожем ночным и дневным. Вот почему в первые дни своей работы он забыл и думать о загадочном обруче. И, должно быть, долго не вспомнил бы, если бы я случайно не оказался в Немухине и не заглянул в Музей.

Босой, голый до пояса, в подвернутых спортивных штанах, дядя Костя натирал пол, да так лихо, как будто всю жизнь был полотером.

– В описи значатся, – ответил он, когда я спросил его о семи предметах, вписанных в обруч. – А в наличии – нет. Кроме подзорной трубы, через которую ничего не видно.

– А где она? Можно на нее взглянуть?

Подзорная труба, медная, позеленевшая, тяжелая, была раздвинута до предела – как будто нарочно, чтобы показать, на что она способна. Но, взглянув через нее из окна на открывавшийся за Немухинкой лесок, я убедился в том, что дядя Костя был прав: отразился, да и то неясно, только мой собственный глаз.

– вы не пробовали ее разобрать?

Это было не так-то легко – развинтить трубу, которую кто-то свинтил тому назад лет двести. Но дядя Костя, полюбовавшись натертым полом, помог мне, и мы вдвоем кое-как справились с верхним узким отсеком, в котором ничего не оказалось, кроме толстого слоя пыли. Во втором, более широком, мы нашли большую мертвую муху, а третий, четвертый и пятый были наглухо забиты смятыми, исписанными листами бумаги.

– Ну, вот! Напрасно старались! – проворчал дядя Костя.

Но я разгладил несколько страниц на колене и прочел: «Между тем в Немухине все было бы хорошо, если бы решительно все не было плохо». Почерк был неразборчивый, некоторые страницы так скомканы, что, казалось, ни слова нельзя было прочитать. Тем не менее я аккуратно сложил их и сказал дяде Косте:

– Э, нет! Не напрасно!

Без сомнения, вы уже догадались, что Трубочный Мастер был прав: покидая город, Ночной Сторож оставил кое-что на память. И хотя самовар, модель фрегата и другие предметы только значились в описи, теперь стало ясно, что их нужно найти, потому что и они могли оказаться «средством упаковки», хотя более странную упаковку трудно было вообразить.

Так или иначе, до поры до времени надо было, конечно, заняться рукописью, которую мы нашли в подзорной трубе. Впрочем, дядя Костя потребовал, чтобы я свинтил трубу, а потом занялся рукописью, и хотя первая задача оказалась легче второй, пришлось провозиться до вечера, пока через протертые стекла я увидел на другой стороне Немухинки березовый лесок.

Светало, когда я с помощью сильной лупы прочитал измятые страницы. Было ли это потерянное время? Может быть, может быть! Тем более что иные строки, похожие на куриные следы, прочесть было невозможно, и мне пришлось самому придумать, что случилось, скажем, между страницей семнадцатой и двадцать второй. А между тем это стоило сделать: ведь случившееся раньше не могло случиться потом. Плохо было только одно: эта маленькая история не могла пригодиться для задуманного дядей Костей путеводителя. Немухинцы не нашли бы в ней ничего особенного, а туристы решили бы, что это просто сказка для детей или взрослых.

СЫН СТЕКОЛЬЩИКА

Мария Павловна бежит за горчицей

В Немухине давно решено было построить Новую Пекарню. Старая отслужила свое, облупилась, закоптела и – это было самое главное – перестала выпекать черный домашний хлеб с хрустящей корочкой, которым славился город.

Однако прошло немало времени, прежде чем Горнемухстрой поручил архитектору Николаю Андреевичу Заботкину приступить к постройке Новой Пекарни. Следует заметить, что он был одним из самых уважаемых людей в Немухине. Когда он переходил Нескорую, самую оживленную улицу города, милиционер заранее останавливал движение и все почтительно следили, как, поглядывая по сторонам, он неторопливо переставляет длинные ноги. Его уважали даже за то, что он всегда путал ужин с завтраком, а завтрак с обедом.

– Хорошо бы поужинать, – говорил он по утрам своей дочке Тане. А возвращаясь поздно вечером после работы, весело спрашивал ее: – Завтрак на столе?

В ясный солнечный день он выходил из дому с зонтиком, а однажды, когда Мария Павловна вымыла голову и повязала ее полотенцем, не узнал ее и стал расспрашивать, откуда она приехала и нравится ли ей город.

Впрочем, рассеянность нисколько не мешала ему. Однажды он, например, по рассеянности построил такую высокую пожарную каланчу, что с вышки был виден как на ладони не только Немухин, но и Мухин, лежавший довольно далеко за рекой. Мешала ему не рассеянность, а доброта. С каждым годом он становился добрее. Он беспокоился положительно о каждом немухинце, а в особенности о верхолазах, строивших Пекарню, после того как один из них оступился. Именно тогда он предложил выписать верхолазов из Летандии – есть такая страна, в которой люди умеют немного летать. Но Горнемухстрой убедительно доказал ему, что Министерство Дружелюбных Отношений не разрешит выписать для Пекарни иностранных рабочих.

Но больше, чем о любом немухинце, Николай Андрееиич, без сомнения, заботился о своей дочке Тане. Дело и том, что у него три года тому назад неожиданно исчезла жена, Мария Павловна, Директор Института Красоты и, между прочим, одна из самых красивых и симпатичных женщин в Немухине. Это случилось так: за ужином она вспомнила, что забыла купить к сосискам горчицу, вскочила из-за стола, побежала в соседнюю лавочку и исчезла. Весь город искал ее несколько дней, лучшие собаки-ищейки были привезены в Немухин, и, как это ни странно, самые талантливые из них упорно шли по одному маршруту: от дома Заботкиных к единственному в городе Комиссионному Магазину. Этим магазином заведовал некто Пал Палыч, человек пожилой, глуховатый, подслеповатый и – что важно отметить – пугливый. Он считал себя знатоком старины и подчас решительно отказывался продавать казавшиеся ему старинными вещи.

– К сожалению, не могу, – говорил он, поглядывая на какие-нибудь фарфоровые часы, которые были старше его лет на десять. – Это музейная вещь и как таковая должна находиться в Государственном Музее Старинных Механизмов.

Но это обстоятельство, без сомнения, не имело ни малейшего отношения к исчезновению Марии Павловны. Она как бы растаяла в воздухе, и единственной хозяйкой в доме осталась Таня, которой только что исполнилось четырнадцать лет. Нельзя сказать, что она растерялась. Во-первых, она была почему-то уверена, что мама вернется. А во-вторых, надо же было кому-то готовить завтрак, который отец называл ужином, разогревать обед, который он называл завтраком, отдавать белье в прачечную, платить за газ и электричество, не говоря уже о чистоте в квартире.

При этом необходимо было еще и учиться, причем не в обыкновенной, а в Музыкальной Школе. Она играла на скрипке, а кто же не знает, что скрипка – один из самых трудных инструментов на свете.

Да, Тане было действительно трудно, и хотя ей не очень хотелось, чтобы отец нанял домашнюю работницу, но иногда, пожалуй, и очень.

А надо сказать, что одна еще молодая женщина только и думала, как бы ей устроиться у Заботкиных. Дело в том, что ей никак не удавалось выйти замуж, хотя она была, с ее точки зрения, недурна собой. Кроме того, ей очень нравился Николай Андреевич.

«Ведь прошло три года с тех пор, как он потерял жену, – думала она, – а в таких случаях мужчины не прочь жениться снова».

И, принарядившись, она пошла к Николаю Андреевичу и сказала ему, что не может без слез смотреть на Таню, которая хозяйничает в доме, в то время как ей надо учиться.

– Между тем мне кажется, – сказала она, – я вполне могла бы ее заменить.

Однако были причины, которые могли помешать Николаю Андреевичу согласиться на ее предложение. Во-первых, эта женщина, у которой, кстати сказать, было странное прозвище – госпожа Ольоль, родилась и выросла в Мухине, а между мухинцами и немухинцами всегда были сложные отношения. В дни футбольных соревнований, например, хозяева поля независимо от результата дрались с гостями, а гости – с хозяевами поля.

Во-вторых… О, вторая причина заставила б задуматься Николая Андреевича, если бы он догадался о ней!

Дело в том, что госпожа Ольоль училась в Школе Ведьм и хотя была очень ленива, однако окончила четыре класса. В Министерстве Необъяснимых Странностей ей было разрешено совершить только одно необыкновенное чудо, а обыкновенных – не больше трех-четырех.

Так или иначе, никто не подозревал, что госпожа Ольоль – ведьма, хотя и с неоконченным средним образованием.

В конце концов Николай Андреевич все же нанял ее.

– Я буду называть вас экономкой, – сказал он, – тем более что домашних работниц в наше время нанять, говорят, очень трудно. Вы будете полной хозяйкой в доме, а Таню я попрошу только набивать мне трубку и следить, чтобы я не называл завтрак ужином, а ужин – обедом.

И действительно, первое время все шло так примерно на четверку с плюсом. Можно было бы даже сказать – на пятерку, если бы Таня время от времени не ловила на себе какой-то странный взгляд новой экономки. Пожалуй, можно назвать его опасным или, по меньшей мере, не вполне безопасным. Правда, госпожа Ольоль при этом ласково улыбалась, но от ее улыбки Тане становилось как-то не по себе. Ей хотелось куда-нибудь спрятаться, и у нее, как это ни странно, развязывался пионерский галстук, хотя она к нему не прикасалась.

Тем не менее они были в прекрасных отношениях. Каждый день госпожа Ольоль убирала квартиру, ходила по магазинам, проветривала постельное белье и вообще отлично вела хозяйство. Готовила она так хорошо, что Николай Андреевич за обедом съедал по две тарелки супа и даже немного пополнел, хотя при его высоком росте это было почти незаметно.

Всякий раз она с восхищением восклицала: «Ах, как я рада!» – когда он возвращался домой, хотя куда же еще должен он был возвращаться после работы, если не домой.

Стараясь понравиться ему, она три раза в день подкрашивала веки, а два раза щеки, так что верхняя часть ее лица отливала голубоватым цветом, а нижняя – розоватым.

И нельзя сказать, что Николай Андреевич не обращал на нее внимания. Но почему-то, встречаясь с ней, он повторял одну и ту же фразу:

– Ого, госпожа Ольоль, а ведь вы опять похорошели.

Или, когда веки у нее начинали отливать уже не голубоватым, а синеватым оттенком, а щеки – не розоватым, а красноватым, он восклицал:. – Смотрите-ка, госпожа Ольоль, что бы это значило? Ведь вы опять, кажется, похорошели?

В старину тот, кто собирался жениться, обычно говорил своей будущей невесте:

– Позвольте предложить вам руку и сердце.

Руку Николай Андреевич иногда предлагал госпоже Ольоль – когда она стояла на лестнице, вытирая пыль в библиотеке. Но сердце… До этого было далеко!

Что касается Тани, то новая экономка заботилась о ней, как заботилась бы, кажется, родная мать.

– Милая моя, не хочешь ли ты еще одну булочку? – спрашивала она, когда Таня, торопясь в школу, кончала завтрак.

Но пионерский галстук под взглядом госпожи Ольоль продолжал развязываться, а однажды, когда Таня в беге на сто метров была в трех шагах от финиша, у нее развязался шнурок на ботинке, и она пришла шестой, хотя могла бы прийти второй. Перед показательным концертом Музыкальной Школы на скрипке лопнула струна, и пришлось бежать в Мухин, потому что в Немухине не было музыкального магазина.

Впрочем, Таня давно заметила, что упражнения на скрипке странно действуют на госпожу Ольоль. Она морщилась, хваталась за голову, смачивала виски уксусом – словом, вела себя так, как будто Таня не разучивала Баха, а старалась отпилить экономке голову своим смычком. Может быть, это объяснялось тем, что ведьмы вообще немузыкальны? Так или иначе, ничего не оставалось, как заниматься музыкой не в своей комнате, а в старой, заброшенной оранжерее, рядом с домом.

Правда, она была не совсем заброшенной: в ней росли розы, гладиолусы, лилии и георгины. За ними никто не ухаживал, потому что старый садовник умер, а нового немухинцы, занятые строительством Пекарни, еще не собрались нанять. Но Таня – хотя она была очень занята – все-таки находила время, чтобы поливать цветы. Ей даже нравилось заниматься музыкой в оранжерее, тем более что цветы внимательно слушали ее и даже кивали головками, когда какой-нибудь трудный пассаж удавался. Широко известно, что именно цветы острее других растений чувствуют признательность – ведь за ними надо ухаживать особенно терпеливо. Но иногда Тане начинало казаться, что ее слушают не только цветы. Кто-то бродил по старой оранжерее, чуть заметно отражаясь то в одной, то в другой стеклянной стене.

– А ведь интересно узнать, – однажды спросила (или, быть может, только подумала) Таня, – кто еще слушает меня, кроме роз, гладиолусов, лилий и георгинов?

– Сын Стекольщика, – ответил ей чей-то мягкий, приветливый голос.

– В самом деле? Почему же я вас не вижу?

– Не только ты, Таня. Кстати, я узнал твое имя, потому что, когда у тебя получается трель, ты говоришь себе: «Ай да Таня!»

– Так вас не видит никто?

– В том-то и дело!

– Но ведь это же очень неудобно, – возразила Таня. – Вам-то самому хотя бы изредка удается себя увидеть?

– К сожалению, редко. Только когда идет слепой дождь.

– А что это такое?

– Дождь пополам с солнцем. Впрочем, тогда меня могут увидеть и другие.

– Те, кто к вам хорошо относится?

Она услышала добрый, звенящий смех и подумала, что так могут смеяться только хорошие люди.

– Это я радуюсь, что ты так догадлива, – сказал Сын Стекольщика. – Кроме того, ты вежлива, терпелива и нелюбопытна.

– Вежлива? Может быть. Терпелива? Пожалуй. Но нелюбопытна? Ну нет! Мне, например, до смерти хочется узнать, почему вы стали прозрачным, что вы делаете в этой оранжерее, и вообще, что с вами случилось?

– Ну что ж, – вздохнув, отвечал Сын Стекольщика. – Придется рассказать тебе мою историю, Впрочем, это нетрудно, потому что я давным-давно выучил ее наизусть.

Видеть тех, кто тебя не видит, – в этом есть своя прелесть

– Видишь ли, – начал он, – я сын Председателя Союза Стекольщиков, который так любил свое ремесло, что каждый месяц выбивал все окна в своем доме только для того, чтобы вставить новые стекла. Стекло всегда казалось ему одним из семи чудес света, а прозрачность – самым драгоценным свойством любого предмета. Среди его друзей были, например, прозрачно-чистые и прозрачно-благородные люди. Словом, ему до смерти хотелось, чтобы у него родился совершенно прозрачный сын, а когда человек неутомимо стремится к намеченной цели, это почти всегда удается. Вот так и случилось, что я, как видишь, родился совершенно прозрачным.

– Точнее было бы сказать: «как не видишь», заметила Таня.

Он опять засмеялся – и так звонко, что стекла оранжереи весело отозвались.

– Прекрасно! Значит, ты еще и остроумна. Впрочем, я не могу согласиться, что быть прозрачным так уж неудобно. Видеть тех, кто тебя не видит, – в этом есть своя прелесть. Ты спрашивала меня, что я делаю в этой оранжерее. Ты понимаешь, мне приходится много путешествовать, а в гостиницах всегда начинаются длинные, утомительные расспросы… «Извините, гражданин, мы не прописываем невидимок…» Или: «Как же я могу предоставить вам номер, если неизвестно даже, женщина вы или мужчина?» Словом, я решил, что удобнее всего останавливаться в оранжереях. Теперь остается только один вопрос: «Что вы делаете в Немухине?» Ответ: «Ничего». Просто мне показалось, что в этом городке немало кристально-честных и прозрачно-благородных людей. Вот я и подумал: «А вдруг мне удастся помочь кому-нибудь из них?» Ведь именно такие люди часто попадают в беду.

– Да, – вздохнув, ответила Таня. – Вот вчера, например, мальчишки гоняли футбольный мяч и разбили окно в доме нашего Старого Трубочного Мастера. А уж честнее и благороднее его нет, мне кажется, никого на свете.

– Вот я ему и помогу, – сказал Сын Стекольщика. – Но, Таня… Может быть, я мог бы чем-нибудь помочь и тебе? Когда я смотрю в твои глаза, мне начинает казаться, что ты не очень счастлива. Или я ошибаюсь? Почему, например, ты занимаешься музыкой не у себя дома, а в этой старой оранжерее?

– Потому что госпожа Ольоль совершенно не выносит ни меня, ни мою скрипку. Папа нанял ее, чтобы она вела наше хозяйство, и она, мне кажется, вела бы его очень хорошо, если бы поменьше старалась понравиться папе.

– А она очень старается?

– К сожалению, да. Вчера, например, она надела туфли на таких высоких каблуках, что совершенно не могла ходить, и рассердилась на меня, когда я предложила ей воспользоваться папиной палкой.

– А что думает о ней твоя мама?

Должно быть, Сын Стекольщика догадался, что огорчил Таню этим вопросом, потому что она глубоко вздохнула и долго молчала, прежде чем ей удалось справиться со слезами.

– У меня нет мамы, – наконец сказала она. – То есть, может быть, и есть, но никто не знает, где она и что с ней случилось.

И Таня рассказала, как три года тому назад мама вскочила из-за стола, побежала в лавочку за горчицей и исчезла.

– Почему же она не послала тебя?

– В том-то и дело, что накануне я подвернула ногу.

– Ее искали?

– О да. Самые талантливые собаки-ищейки разыскивали несколько дней. Удалось только установить, что она завернула за угол к Комиссионному Магазину. Но кому же может прийти в голову покупать горчицу в Комиссионном Магазине?

Сын Стекольщика промолчал, и в полной тишине был слышен только легкий шорох – бабочка перелетала с цветка на цветок.

«Ушел», – подумала Таня и спустя несколько минут спросила робко:

– Простите, вы еще здесь?

– Да, конечно. Больше того, я теперь долго не покину тебя. Не можешь ли ты сбегать домой и принести мне фотографию мамы?

– Я ношу ее на груди, – ответила Таня.

И действительно: на груди у нее висел маленький медальон, и в нем была фотография мамы.

– Какое нежное, доброе лицо, – сказал Сын Стекольщика. – Какие глаза! Так и кажется, что они говорят: «Желаю вам счастья».

Теперь мне ясно, почему я остановился в Немухине. То, о чем ты рассказала, загадочно и похоже на закоптелое стекло, через которое смотрят на затмение солнца. Стекло надо протереть, чтобы оно стало прозрачным, и я, не теряя времени, займусь этим делом.

Бронзовая статуэтка

Судя по тому, что в ближайшие дни произошло в Немухине, чудеса идут полосой – одно тянет за собой другое.

На вывеске Часовой мастерской были нарисованы большие часы – без всякой необходимости, потому что немухинцам не приходилось смотреть на вывеску, чтобы отличить Часовую мастерскую от Аптеки.

И вдруг эти часы, которым, конечно, не полагалось ходить, вздрогнули, звякнули и пошли. Секундная стрелка стала догонять минутную, а минутная часовую. Окно в доме Старого Трубочного Мастера, разбитое футбольным мячом, оказалось целехоньким и даже более того – прозрачным, как воздух.

Пугало, стоявшее в огороде Завнемухторга, вдруг ожило и стало отгонять птиц своими соломенными руками, а в одну упрямую ворону запустило шляпой.

Но, как это ни странно, немухинцы довольно быстро привыкли к чудесам и даже огорчались, когда в городе ничего не происходило.

Впрочем, самые странные события происходили в Комиссионном Магазине. Дело в том, что Пал Палыч постоянно боялся, как бы не оступиться, не простудиться, не обидеть кого-нибудь – одним словом, поступить не так, как полагается пожилому, болезненному, глуховатому человеку.

И вот в магазине, которым он безмятежно заведовал много лет, начались странности, которые напугали бы и не такого человека. Пал Палыч вдруг обнаружил, что кто-то, кроме него, хозяйничает в магазине, причем среди вещей, которые он считал музейными и никому не хотел продавать. Он мог бы поклясться в том, что шкатулка XVIII века, которая, по его догадкам, принадлежала Екатерине II, вчера стояла на второй угловой полке, а сегодня оказалась на третьей. Японскую лампу, висевшую в левом углу, кто-то взял да и перевесил. Это особенно напугало Пал Палыча, потому что сделать это без лестницы было невозможно, а складная лестница лежала под прилавком.

Право, можно было подумать, что кто-то по ночам бродит по магазину, причем не просто бродит, а заботливо перебирает и переставляет вещи.

«Может быть, мне это только кажется?» – думал бедный Пал Палыч.

На всякий случай он пошел к врачу, и тот сказал значительно:

– Надо лечиться.

Наконец произошло то, что, без сомнения, свело бы Пал Палыча с ума, если бы Старый Трубочный Мастер не помог ему оправиться от потрясения.

Среди предметов, которые он отказывался продавать, была бронзовая статуэтка молодой бегущей женщины. Платье ее развевалось, изящно очерченные губы были слегка открыты, головка приподнята, и вся стройная фигурка устремлялась вперед, очевидно, к тому, кто ждал ее и не мог дождаться. Пал Палыч уверял, что это работа знаменитого скульптора Фидия или одного из его ближайших учеников, хотя на фигурке была домашняя кофточка и юбка ниже колен, а в древности одевались совершенно иначе.

И вот однажды Пал Палыч услышал мягкий приветливый голос – услышал, хотя был один в магазине:

– Доброе утро. Простите, не могу ли я купить у вас одну вещицу, которая мне очень понравилась?

– А именно? – спросил Пал Палыч, глядя во все глаза, никого не видя и думая, что он помешался.

– Вот эту бронзовую статуэтку, – ответил покупатель, и статуэтка, как живая, снялась с полки и неторопливо опустилась на прилавок.

– Виноват, – сказал Пал Палыч, – но мне кажется, что здесь нет никого, кроме меня. А не могу же я покупать у самого себя, тем более что это музейная вещь, которая вообще не продается.

– Это не совсем так, – возразил покупатель. – Во-первых, не вы покупаете у себя, а я у вас. А во-вторых, это не музейная вещь. Если бы не счастливая случайность, или, точнее сказать, несчастная случайность, она не попала бы в ваши руки.

– Позвольте, позвольте… Каким же образом счастливая случайность может одновременно оказаться несчастной?

– Очень просто, – ответил ему невидимый собеседник, – счастливая, потому что вы нашли эту статуэтку три года тому назад. А несчастная… Ну, об этом мы поговорим в другой раз.

В таких случаях обычно пишут: «Он (хотя бы тот же Пал Палыч) был поражен». Но, пожалуй, вернее было сказать, что еще никогда в жизни он не был так поражен. Редкие седые волосы стали дыбом, рот округлился, как буква «о», а руки и ноги задрожали. Дело в том, что он действительно подобрал эту статуэтку на мостовой, недалеко от дома Заботкиных, три года тому назад.

– Зачем же так волноваться? – мягко спросил покупатель. – Вы поступили прекрасно.

– Но если вы все-таки хотите ее купить… – начал было дрожащим голосом Пал Палыч.

– Нет, нет! Я передумал. Мне хотелось только убедиться в том, что она не продана. Кстати, как вы ее назвали?

– Бе-бе-бегущая по волнам.

– Сразу видно, что вы читали Александра Грина. Один из его романов называется именно так. Но вы знаете, лучше было бы назвать ее не «Бегущая по волнам», а «Бегущая за горчицей».

Странствующий рыцарь

На этот раз Пал Палыч закрыл свой магазин на час раньше, чем полагалось. Со всех ног он побежал к Старому Трубочному Мастеру, умнейшему человеку в Немухине, – посоветоваться с ним было необходимо просто до зарезу.

А надо сказать, что они были друзьями со школьных лет и даже сидели некогда за одной партой. Причем Трубочный Мастер уже и тогда помогал Пал Палычу, который был слабоват по арифметике, истории, литературе и географии.

– Ну, что случилось, старик?

– Бяда, – ответил Пал Палыч.

Почему-то, когда с ним случалась маленькая неприятность, он говорил: «Беда», а когда большая: «Бяда».

– А именно?

– Да вот…

И Пал Палыч, волнуясь, рассказал о том, что невидимый покупатель не только собирался купить у него статуэтку, но почему-то назвал ее «Бегущая за горчицей».

– Ну хорошо, допустим, что я его сослепу не разглядел. Но объясни ты мне, ради бога: при чем тут горчица?

Попыхивая трубочкой, Старый Мастер долго обдумывал происшествие в Комиссионном Магазине.

– Это было сегодня?

– Да.

– А какая, между прочим, сегодня погода?

– Прекрасная. Солнышко. Ни облачка. Тепло.

– Ветра нет?

– Тихо.

– Тогда ясно, что он не бросал слова на ветер. Что ж, старина, могу только поздравить тебя. Тебе посчастливилось встретиться с волшебником, а это немало. В Немухине вообще началась полоса чудес. Думаю, что это его делишки. Значит, тебе хочется узнать, почему он заинтересовался этой статуэткой. Ничего особенного! Просто он решил выяснить, порядочный ли ты человек.

– Не понимаю.

– Что ж тут не понять! Что сделал бы другой человек, подобрав эту статуэтку? Продал бы ее какому-нибудь любителю, а деньги – в карман! А ты поставил ее на полку в магазине. Стало быть, заботишься не о своем кармане, а о пользе дела. Видишь ли, в последнее время распространилось убеждение, что странствующие рыцари существуют только в легендах и сказках. Лично я с этим никогда не мог согласиться. Тебе как раз встретился такой рыцарь, да еще к тому же волшебник. И если он еще раз пожалует, попроси его заглянуть ко мне. У меня к нему дело.

– А именно?

– Да понимаешь, у Николая Андреевича так плохи дела, что его может спасти только чудо. Ведь это только кажется, что Пекарня строится. А на деле кирпичи везут на строительство Кинотеатра, а цемент – к Каланче, которую он давно построил. Так что, если бы мне удалось встретиться с твоим волшебником, я бы непременно поговорил с ним о Новой Пекарне.

– Да, черт побери, как же я это упустил! – почесывая затылок, сказал Пал Палыч. – Но если он снова заглянет…

«Госпожа Ольоль, вы опять похорошели»

Теперь Сын Стекольщика виделся с Таней почти каждый день.

– Скажи, пожалуйста, – однажды спросил он, – почему у тебя глаза становятся все грустнее? Ведь появилась серьезная надежда, что твоя мама в один действительно прекрасный день вернется домой. Может быть, ты не поверила мне?

– Ну что вы! С тех пор как вы мне это сказали, я каждый вечер открываю медальон, чтобы пожелать маме спокойной ночи… Более того, с тех пор как я поверила вам, папа стал беспокоить меня больше, чем мама. Новая Пекарня почти не строится, а между тем Кабинет Внешней Торговли сообщил, что из многих стран поступили заказы на черный хлеб с хрустящей корочкой, которым так славится Немухин.

Сын Стекольщика рассмеялся – и у Тани сразу стало легко на сердце. У него был такой добрый, открытый, почти мальчишеский смех.

– Ну, с этим мы как-нибудь справимся. А как ведет себя госпожа Ольоль?

Таня вздохнула.

– Я ее боюсь, – сказала она. – Видите ли, по-видимому, она думает, что, если бы я провалилась сквозь землю, ей удалось бы выйти замуж за папу. Между тем он ее совершенно не замечает. Вчера, например, она встретила его в детской шапочке, чтобы казаться моложе, а он только сказал: «Смотрите-ка, госпожа Ольоль, вы опять похорошели». Когда он ласково разговаривает со мной, она готова лопнуть от зависти, а может быть, от другого, более опасного чувства.

– Если бы ты увидела меня, – сказал Сын Стекольщика, – ты убедилась бы в том, что у меня огорченное и расстроенное лицо. Дело в том, что я буду очень беспокоиться о тебе, когда мне придется на несколько дней покинуть Немухин.

– Вы уезжаете?

– Да. Для того, чтобы вернуть жизнь твоей маме, мне надо повидаться с одним старым волшебником. Он уже давно на пенсии, но у него превосходная память. Он знает все заклинания, которыми люди уже сотни лет защищаются от чертей, леших с дурным характером, озлобленных домовых – словом, от злого колдовства, ведь доброе колдовство встречается сравнительно редко. Мой старик живет на берегу Ропотамо – есть на свете такая река, которая неторопливо несет в море свои прозрачные воды. Я хочу посоветоваться с ним. Заклинаний много, а я например, помню только одно: «Аминь, аминь, рассыпься», – да и то не уверен в том, что оно действует до сих пор.

– Я буду ждать вас, – стараясь удержаться от слез, сказала Таня. – В крайнем случае я скажу госпоже Ольоль: «Аминь, аминь, рассыпься». Может быть, это заклинание еще действует, правда?

– Да, может быть, – ответил ей добрый, мужественный голос, и Тане показалось, что эти слова послышались уже в отдалении и прозвучали как эхо.

Тропинка, с которой свернуть невозможно

Госпожа Ольоль по-прежнему надеялась, что Николай Андреевич не всегда будет говорить: «Вы похорошели», а скажет вдруг: «Не хотите ли вы быть моей женой?» Николай Андреевич вообще почти перестал говорить. Он теперь только ругал Горнемухстрой и себя за то, что согласился построить Пекарню.

«Конечно, если бы у него не было дочки, – думали госпожа Ольоль, – ему волей-неволей пришлось бы жениться на мне. В конце концов, он много старше меня, а в таких случаях дело обычно кончается свадьбой».

Конечно, это было сложно – заставить Таню, например, заблудиться в Немухине, который она прекрасно знала. Но ведь можно послать ее в Мухин, за которым начинается лес, и заставить ее заблудиться и этом лесу, где, между прочим, за последнее время развелись кабаны.

«Но надо действовать осторожно», – думала госпожа Ольоль и после долгих размышлений остановилась на самой обыкновенной шерстяной нитке.

Эту нитку она выдернула из старого Таниного свитера, а заколдовать нитку ничего не стоило – этот предмет проходили во втором классе, а она кончила четыре.

– Милая Танечка, – сказала она однажды, – мне хочется попросить тебя сходить к моей бабушке в Мухин. Отнеси ей, пожалуйста, бутылку молока и пару пирожков, которые остались от вчерашнего ужина. И скажи ей, что я зайду в воскресенье, а может быть, даже в субботу.

Нельзя сказать, что Тане так уж хотелось идти в Мухин, тем более что в этот день она должна была приготовиться к контрольной по литературе. Но она была слишком вежлива, чтобы отказаться.

И вот она взяла молоко и пирожки и отправилась в Мухин, а госпожа Ольоль положила нитку на стол и растянула ее – сперва прямо (чтобы Таня отдала бабушке молоко и пирожки), а потом круто налево – чтобы Таня попала в лес, откуда выбраться было почти невозможно.

А Таня между тем шла и шла. Она перебралась по деревянному мостику через Немухинку, встретилась с бабушкой, отдала ей молоко и пирожки и спокойно вернулась домой. Что же произошло? Почему же госпоже Ольоль не удалось заставить ее заблудиться? Очень просто: котенок прыгнул на стол и сперва поддел нитку лапой, а потом запутал ее – он решил, что госпожа Ольоль решила с ним поиграть.

– Спасибо, милая девочка, – сказала она, когда Таня вернулась. – Надеюсь, что моя бабушка хорошо тебя встретила?

– О да! – ответила Таня. – Она даже сказала спасибо.

Прошло несколько дней, и госпожа Ольоль снова попросила Таню заглянуть в бабушке – доктор прописал ей редкое лекарство, которое с трудом удалось достать в Аптеке.

И Таня даже обрадовалась: она подумала, что госпожа Ольоль не то что полюбила ее, но, по меньшей мере, не желает ей провалиться сквозь землю.

Она взяла лекарство, отнесла его бабушке, но, возвращаясь, повернула не направо, к мостику, а налево, к темному лесу. Перед ней вдруг появилась тропинка, по которой не очень хотелось идти – она вилась среди густых елей. Но Таня все-таки пошла по тропинке – ноги почему-то перестали ей повиноваться.

«Неужели между Мухином и Немухином я могла за6лудиться?» – подумала Таня.

Как ни странно, но, по-видимому, это было действительно так. Тропинка вилась и вилась, начинало темнеть; ели в сумерках казались огромными чудовищами, присевшими на задние лапы, чтобы прыгнуть на Таню. Душа у нее уже совсем собралась уйти в пятки, но она была храбрая девочка и приказала себе успокоиться, а это было не так-то просто! Более того: она вспомнила сказку о Мальчике с пальчик, который бросал камешки на дорогу, чтобы вернуться домой. Правда, у нее не было камешков, зато на шее висело довольно длинное стеклянное ожерелье.

«Разорву-ка я его, – подумала она, – и стану бросать по одной бусинке через каждые десять шагов».

Так она и сделала. Но увы! Ожерелье было хотя и длинное, но не очень. А между тем где-то поблизости промчалось, ломая ветки и отвратительно хрюкая, какое-то животное. Неужели кабан?

Вот когда душа у нее действительно ушла в пятки – никакие силы не могли ее удержать. Таня стала плакать, сперва негромко, потом все сильнее, и, наконец, слезы градом хлынули из ее глаз и вместо бус стали падать на тропинку. Некоторые, самые крупные, попали ей на руки, и она с удивлением подумала, что они действительно похожи на град. Но еще больше они были похожи на ее собственные бусы, из которых можно было сделать не одно, а тысячу ожерелий.

Это было, конечно, нечто вроде весточки от Сына Стекольщика– кто же еще мог превратить слезы в стеклянные бусы?

«Он помнит обо мне, – радостно подумала Таня, – и нет ничего невероятного, если я возьму да и пойду назад по тропинке. Мне кажется, что она больше не заставляет меня идти вперед».